Gaceta Parlamentaria, año XXVIII, número 6848, lunes 11 de agosto de 2025

- De la SHCP, con la que remite informe sobre avances y resultados de las acciones de la política nacional de fomento económico, recibida en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 6 de agosto de 2025

- De la Secretaría de Energía, con la que la CFE remite el informe anual de la Empresa Pública del Estado correspondiente al ejercicio 2024, recibida en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 6 de agosto de 2025

- Del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante la cual remite el calendario de difusión de información estadística y geográfica y de interés nacional, correspondiente al segundo semestre del 2025 y al primero de 2026, recibida en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 6 de agosto de 2025

- De la Secretaría de Energía, con la que Pemex presenta informe anual de la Empresa Pública del Estado correspondiente al ejercicio de 2024, recibida en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 6 de agosto de 2025

- De la Fiscalía General de la República, con la que remite informe semestral y anual de actividades, recibida en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 6 de agosto de 2025

- Del Instituto Federal de Telecomunicaciones, con la que remite el Informe Previo de Resultados de Gestión 2025 del Órgano Interno de Control, recibida en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 6 de agosto de 2025

- Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, para garantizar permiso de ausencia con goce de sueldo a las trabajadoras con dismenorrea en grado severo, recibida del Congreso de Morelos el miércoles 6 de agosto de 2025

- Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de garantía de potabilidad en envases de agua para consumo humano, recibida del diputado Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, del Grupo Parlamentario del PRI, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 30 de julio de 2025

- Que reforma las Leyes General de Salud, del Seguro Social, y del ISSSTE, en materia de acompañamiento a la mujer durante trabajo de parto, recibida de la diputada Gricelda Valencia de la Mora, del Grupo Parlamentario de Morena, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 30 de julio de 2025

- Que reforma la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en materia de productos para la gestión del ciclo menstrual, recibida del senador Emmanuel Reyes Carmona, en la sesión del miércoles 30 de julio de 2025

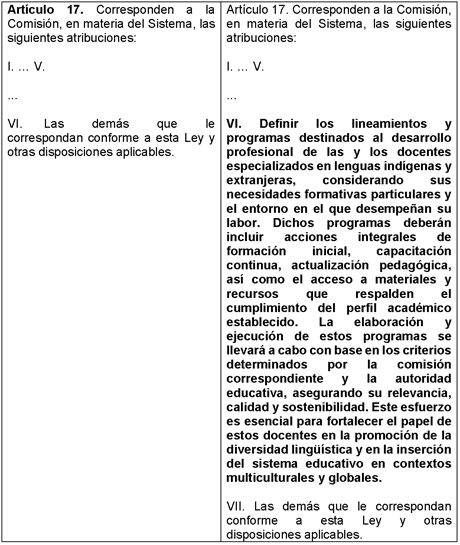

- Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, recibida de la diputada Amparo Lilia Olivares Castañeda, suscrita por legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 30 de julio de 2025

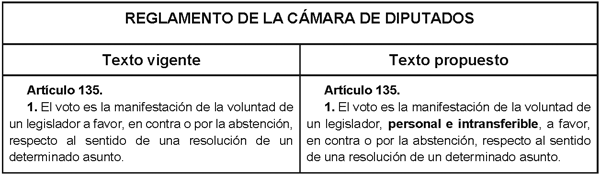

- Que reforma el numeral 1 del artículo 135 del Reglamento de la Cámara de Diputados, en materia de voto en decisiones legislativas, recibida de la diputada Dionicia Vázquez García, del Grupo Parlamentario de Morena, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 30 de julio de 2025

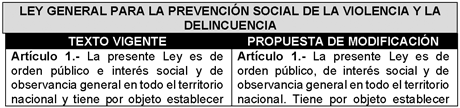

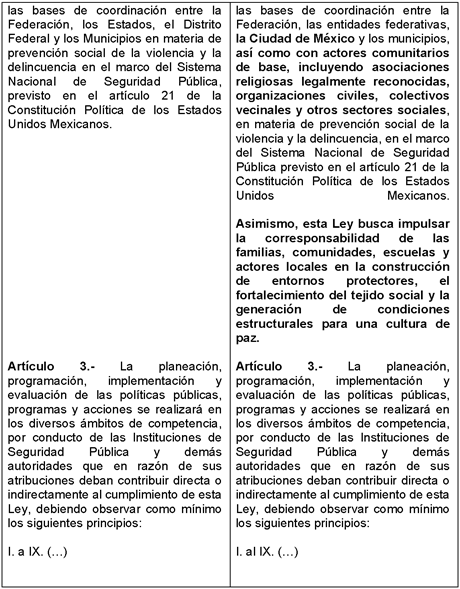

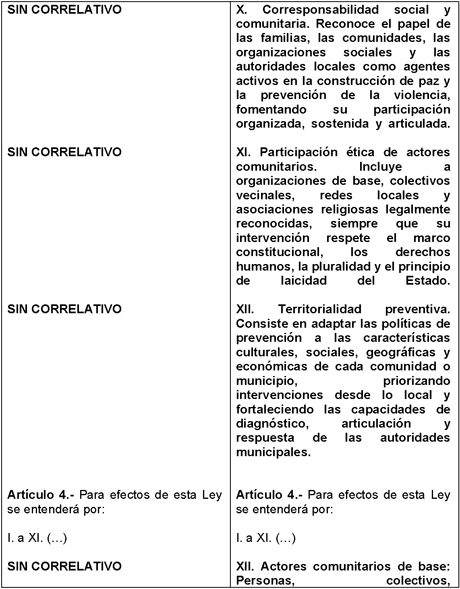

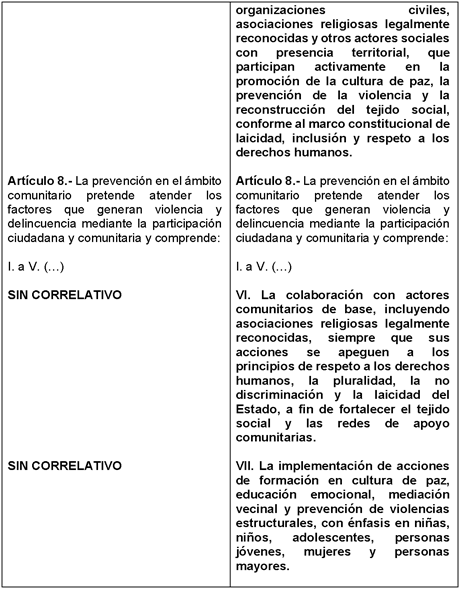

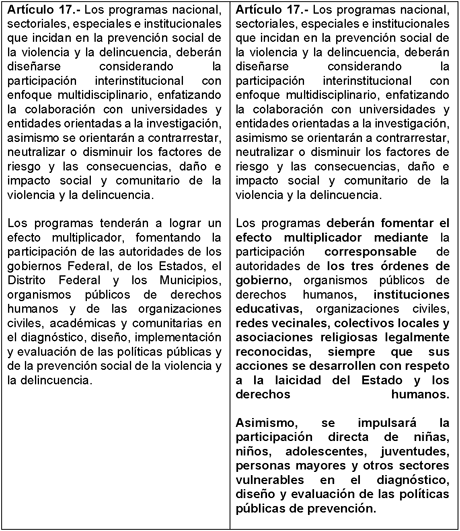

- Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, recibida del diputado Carlos Alberto Guevara Garza, del Grupo Parlamentario del PVEM, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 30 de julio de 2025

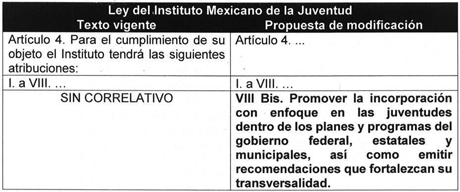

- Que adiciona la fracción VIII Bis al artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, en materia de inclusión juvenil en planes y programas del gobierno federal, así como fortalecer su transversalidad, presentada por el diputado José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario de Morena, en la sesión de la Comisión Permanente llevada a cabo el miércoles 30 de julio de 2025

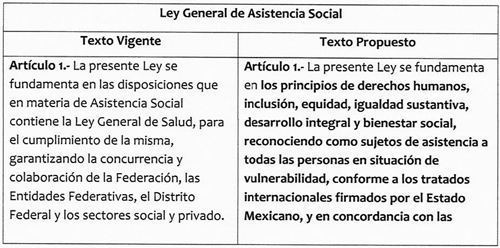

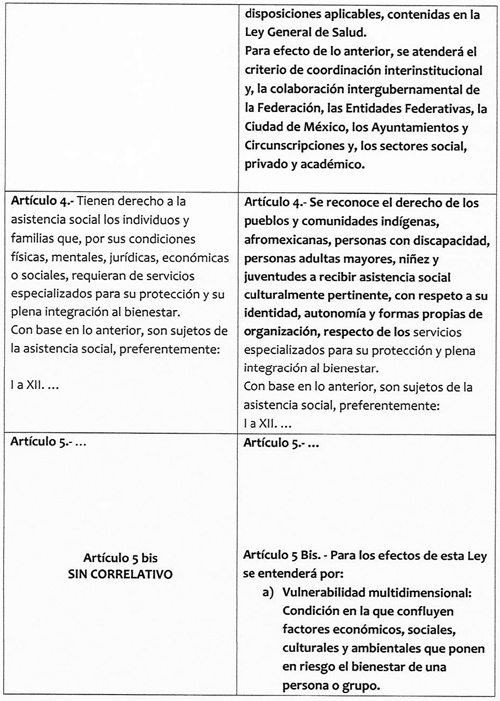

- Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Asistencia Social, en materia de grupos vulnerables, recibida del diputado Ricardo Crespo Arroyo, del Grupo Parlamentario de Morena, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 6 de agosto de 2025

- Que reforma los artículos 32 y 34 de la Ley de Infraestructura de la Calidad, presentada por la diputada Amparo Lilia Olivares Castañeda, del Grupo Parlamentario del PAN, en la sesión de la Comisión Permanente efectuada el miércoles 6 de agosto de 2025

- Que reforma diversas disposiciones del Código Penal Federal, para tipificar el delito de arrojar objetos en carreteras para delinquir, recibida del diputado David Azuara Zúñiga, del Grupo Parlamentario del PAN, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 6 de agosto de 2025

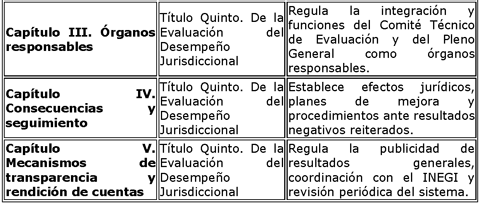

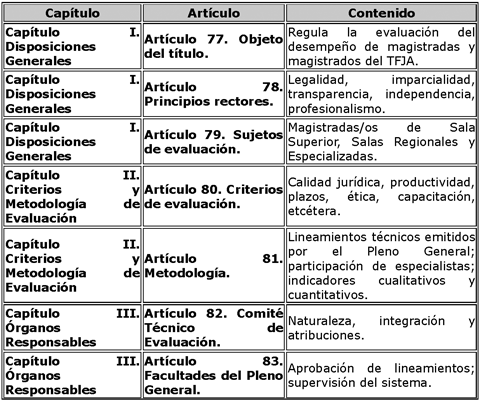

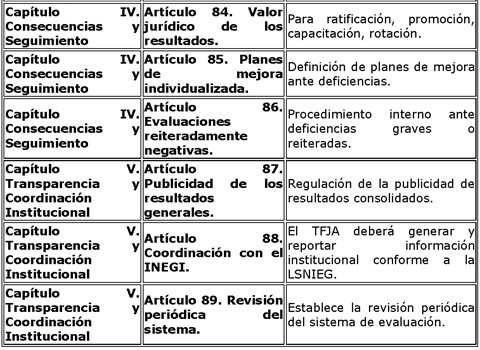

- Que adiciona un Título Quinto, “De la Evaluación del Desempeño Jurisdiccional”, a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, recibida del diputado Oscar Bautista Villegas, del Grupo Parlamentario del PVEM, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 6 de agosto de 2025

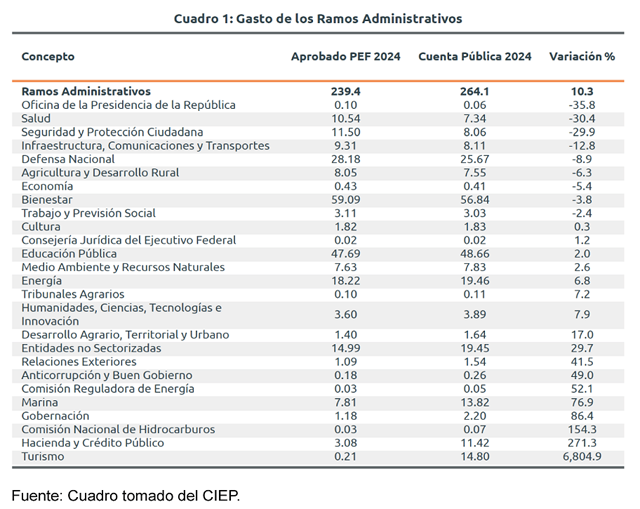

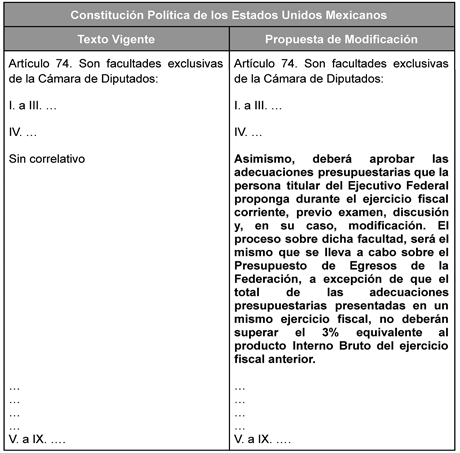

- Que adiciona un párrafo segundo, recorriéndose los subsecuentes, a la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de adecuaciones presupuestarias, recibida de la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 6 de agosto de 2025

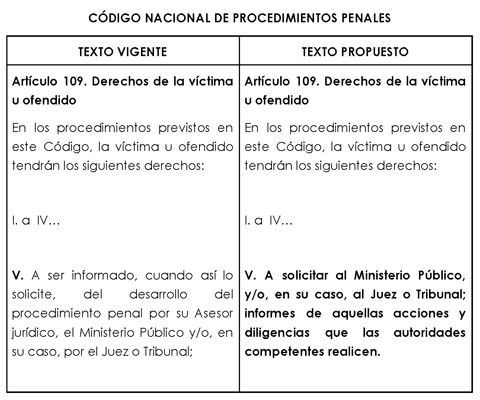

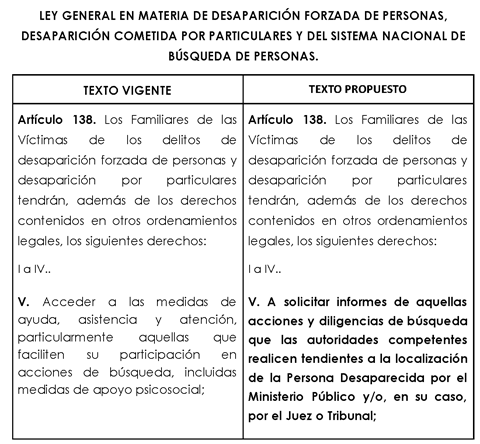

- Que reforma la fracción V del artículo 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales; y la fracción V del artículo 138 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, recibida de la diputada Genoveva Huerta Villegas, de Grupo Parlamentario del PAN, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 6 de agosto de 2025

- Que adiciona diversas disposiciones a las Leyes General de Salud, y de Asistencia Social, recibida del diputado Marco Antonio de la Mora Torreblanca, del Grupo Parlamentario del PVEM, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 6 de agosto de 2025

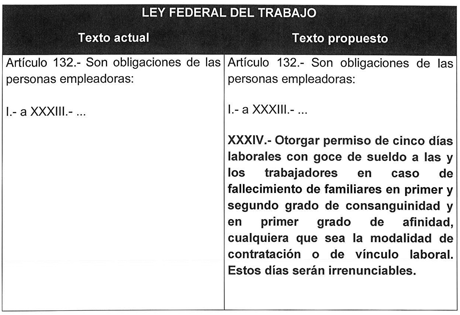

- Que adiciona la fracción XXXIV al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, recibida del diputado Brígido Ramiro Moreno Hernández, del Grupo Parlamentario del PT, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 6 de agosto de 2025

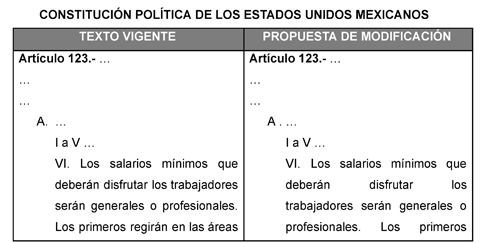

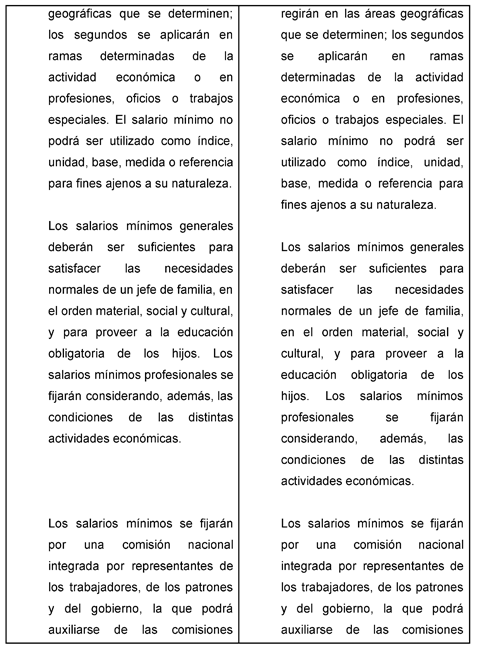

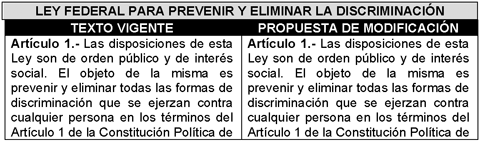

- Que reforma el artículo 123, apartado A, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de salario mínimo, recibida de la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 6 de agosto de 2025

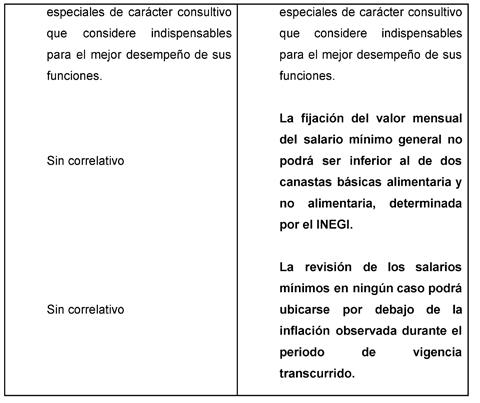

- Qué reforma el segundo párrafo del artículo 199 Octies del Código Penal Federal, para incluir a la inteligencia artificial como uno de los mecanismos para manipular o simular contenido íntimo mediante herramientas digitales y programas informáticos sin el consentimiento, aprobación o autorización de las personas involucradas, recibida del diputado del diputado Miguel Ángel Guevara Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PAN, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 6 de agosto de 2025

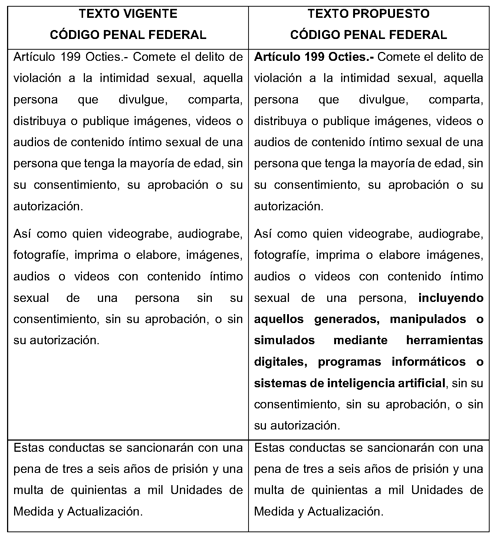

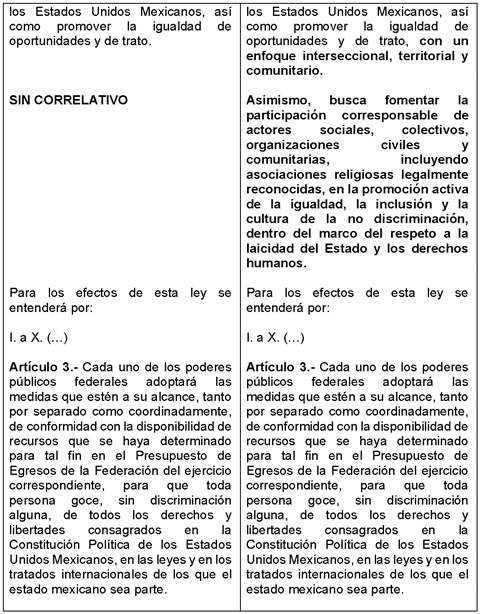

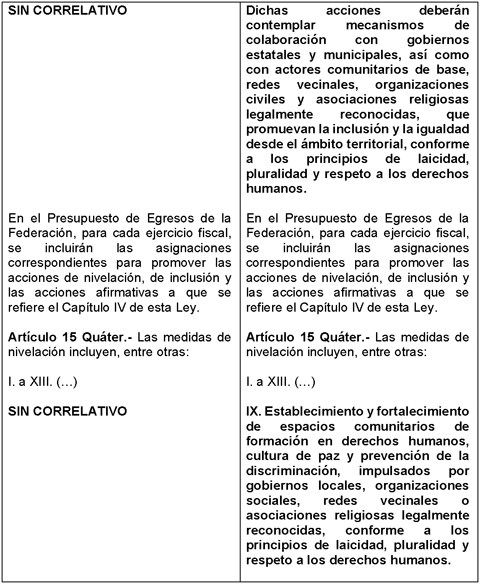

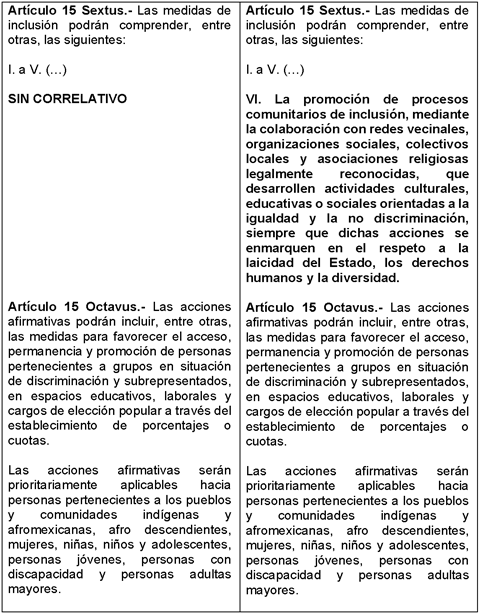

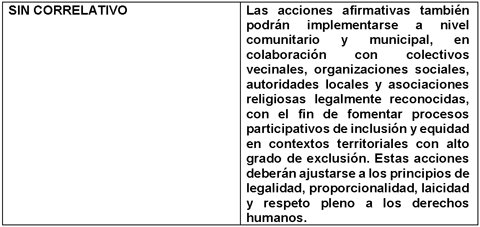

- Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación, recibida del diputado Carlos Alberto Guevara Garza, del Grupo Parlamentario del PVEM, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 6 de agosto de 2025

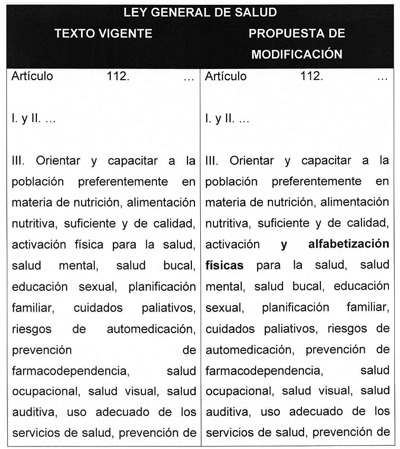

- Que reforma y adiciona el artículo 112 de la Ley General de Salud, en materia de alfabetización física, recibido de la diputada Amancay González Franco, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 6 de agosto de 2025

- Que reforma el artículo 79 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, recibida del diputado Manuel Alejandro Cota Cárdenas, del Grupo Parlamentario del PVEM, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 6 de agosto de 2025

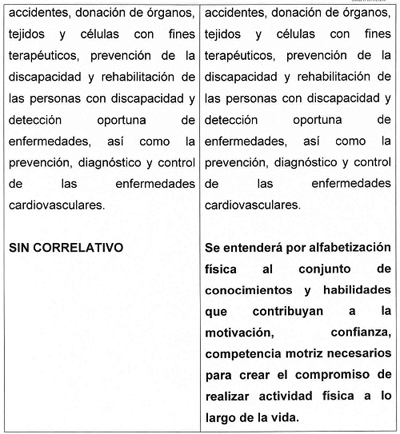

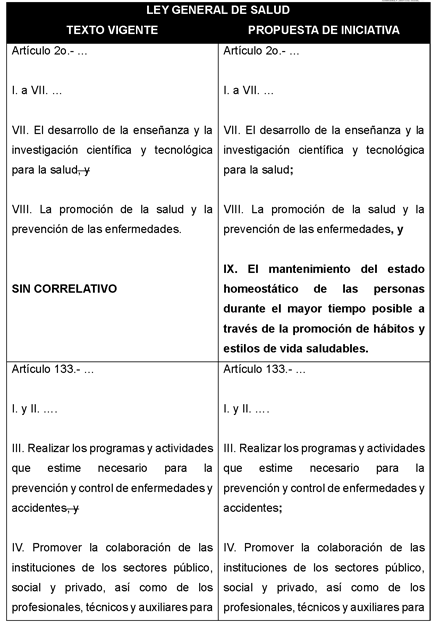

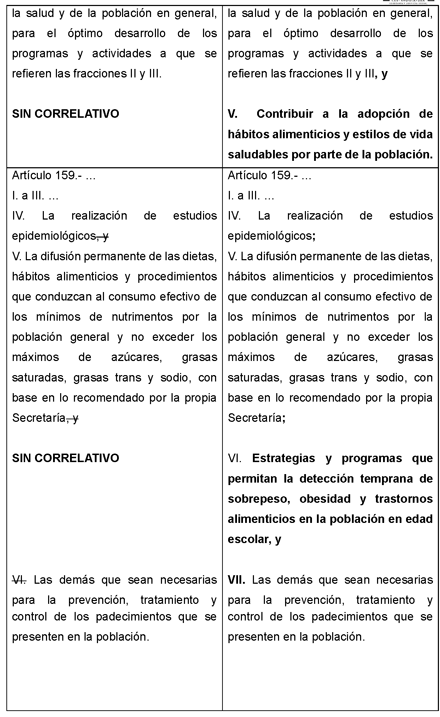

- Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de prevención para la salud, recibido de la diputada Amancay González Franco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 6 de agosto de 2025

- Que adiciona el artículo 32 Bis a la Ley Federal de Protección al Consumidor, recibida del diputado Luis Orlando Quiroga Treviño, del Grupo Parlamentario del PVEM, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 6 de agosto de 2025

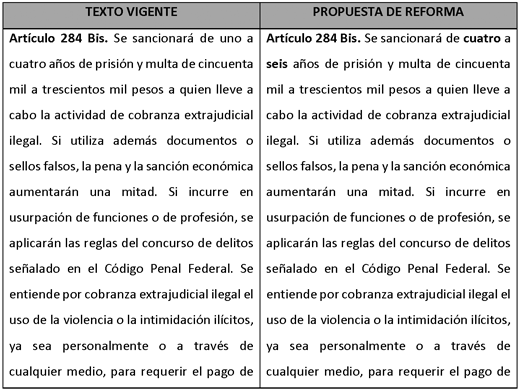

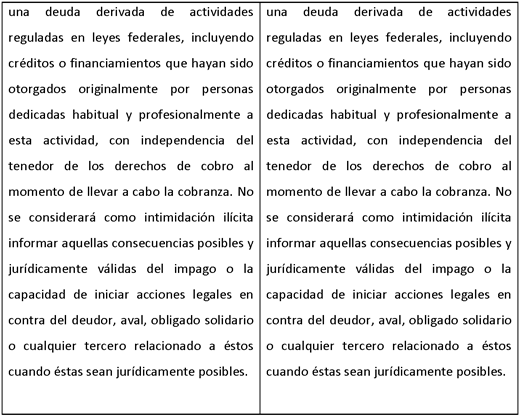

- Que reforma el artículo 284 Bis del Código Penal Federal, recibida del diputado Mario Alberto López Hernández, del Grupo Parlamentario del PVEM, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 6 de agosto de 2025

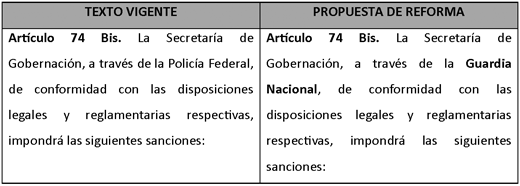

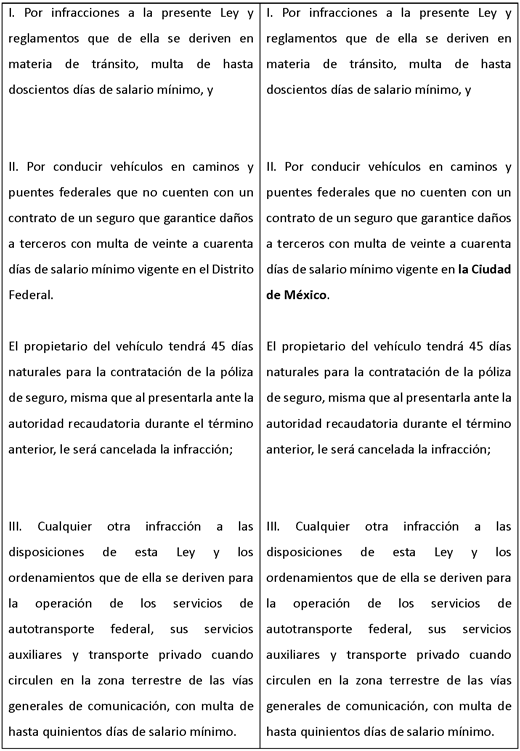

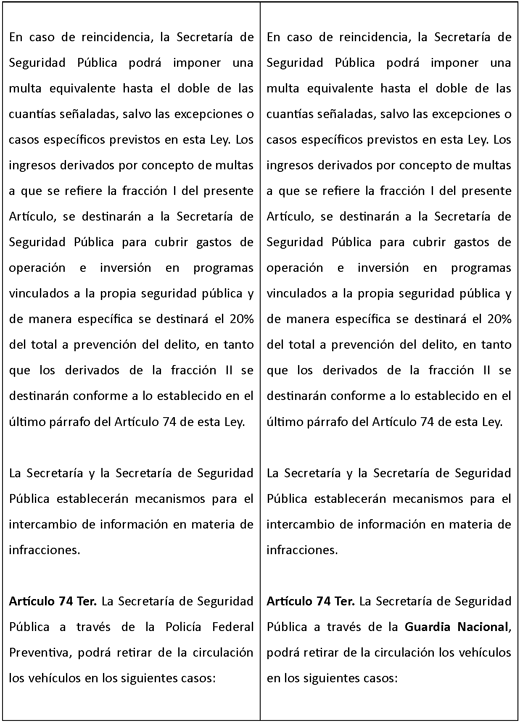

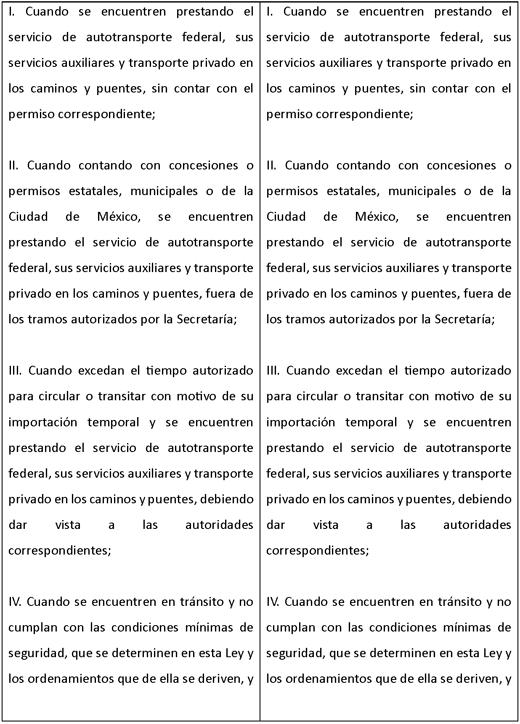

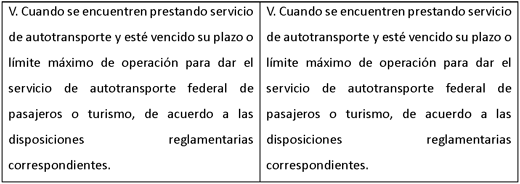

- Que reforma los artículos 74 Bis y 74 Ter de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, recibida del diputado Mario Alberto López Hernández, del Grupo Parlamentario del PVEM, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 6 de agosto de 2025

- De la Comisión de Asuntos Frontera Norte, a la segunda reunión de junta directiva, que se llevará a cabo -de manera semipresencial- el martes 12 de agosto, a las 11:00 horas

- De la Comisión de Seguridad Ciudadana, a la cuarta reunión de junta directiva, que se efectuará el martes 12 de agosto, a las 12:00 horas

- De la Comisión de Seguridad Ciudadana, a la cuarta reunión ordinaria, que se efectuará el martes 12 de agosto, a las 12:30 horas

- De la Comisión de Juventud, a la séptima reunión de junta directiva, que en modalidad semipresencial tendrá lugar el martes 12 de agosto, a las 15:00 horas

- De la Comisión de Juventud, a la quinta reunión ordinaria, que se llevará a cabo en modalidad semipresencial el martes 12 de agosto, a las 15:30 horas

- De la Comisión de Derechos Humanos, a la séptima reunión de junta directiva, que en modalidad virtual se celebrará el miércoles 13 de agosto, a las 11:00 horas

- De la Comisión Asuntos Frontera Sur, a la novena reunión de junta directiva, que se realizará el miércoles 27 de agosto, a las 11:00 horas

- De la Comisión de Asuntos Frontera Sur, a la novena reunión ordinaria, que se efectuará el miércoles 27 de agosto, a las 11:30 horas

De la Mesa Directiva

Presidentes de Comisiones

Presentes

La Presidencia de la Mesa Directiva, con fundamento en el artículo 88, numeral 1 del Reglamento de la Cámara de Diputados, emite prevención a efecto de que presenten los dictámenes correspondientes de los asuntos que les han sido turnados, a las Comisiones siguientes:

1. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 4o., párrafo cuarto y 28, párrafo cuarto; y se adiciona un párrafo sexto, recorriéndose en su orden los subsecuentes párrafos, al artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en materia de soberanía y seguridad farmacéutica).

Suscrita por el diputado Fernando Jorge Castro Trenti y diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios de Morena, PVEM y PT.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Expediente 1998.

Séptima sección.

2. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en materia de apoyo a jóvenes).

Suscrita por el diputado Emilio Lara Calderón, PRI.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Expediente 2003.

Quinta sección.

3. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 6o. y 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en materia de apología del delito).

Suscrita por la diputada Paulina Rubio Fernández y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Expediente 2009.

Cuarta sección.

4. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en materia de otorgamiento de becas).

Suscrita por el diputado César Alejandro Domínguez Domínguez, PRI.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Expediente 2014.

Segunda sección.

Ciudad de México, a 11 de agosto de 2025

Diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna (rúbrica)

Presidente

De la SHCP, con la que remite informe sobre avances y resultados de las acciones de la política nacional de fomento económico, recibida en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 6 de agosto de 2025

Ciudad de México, a 30 de julio de 2025.

Senador José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña

Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos

Presente

Con fundamento en los artículos 31, fracción XXXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 19, párrafo segundo de la Ley para ·Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 3, párrafo segundo, 7, en su encabezado y 12, fracciones XXXI y XXXV del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, me permito enviar el Informe sobre los avances y resultados de las acciones de la política nacional de fomento económico, correspondiente a las actividades de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, realizadas durante el primer semestre de 2025.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Rodrigo Mariscal Paredes (rúbrica)

De la Secretaría de Energía, con la que la CFE remite el informe anual de la Empresa Pública del Estado correspondiente al ejercicio 2024, recibida en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 6 de agosto de 2025

Ciudad de México, a 28 de julio de 2025

Senador Gerardo Fernández Noroña

Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Senadores

Presente

En cumplimiento del artículo 126 de la Ley de la Empresa Pública del Estado, Comisión Federal de Electricidad, la directora general de la Comisión Federal de Electricidad presentó ante el Consejo de Administración de esa empresa pública el informe anual de la Empresa Público del Estado, Comisión Federal de Electricidad, correspondiente al ejercicio de 2024, y dicho órgano lo aprobó en su tercera sesión ordinaria del 14 de julio de 2025.

Por lo anterior, sírvase encontrar adjunto al presente, el informe anual de la Empresa Pública del Estado, Comisión Federal de Electricidad, correspondiente al ejercicio de 2024.

Hago propicia la ocasión para enviarle un respetuoso saludo.

Atentamente

Maestra Luz Elena González Escobar (rúbrica)

Presidenta del Consejo de Administración de la Empresa Pública del Estado Comisión Federal de Electricidad

Secretaria de Energía

Informe Anual 2024 de la CFE

Con fundamento en los artículos 15, fracción XXIII; 49, fracción XIV; y 126, de la Ley de la Empresa Pública del Estado, Comisión Federal de Electricidad, el Consejo de Administración:

Primero. Aprobó el informe anual 2024 de la Comisión Federal de Electricidad que presenta la persona titular de la Dirección General, y

Segundo. Instruyó que dicho informe sea entregado a la persona titular del Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión.

Licenciado José Manuel Calva Merino (rúbrica)

Prosecretario del Consejo

Del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante la cual remite el calendario de difusión de información estadística y geográfica y de interés nacional, correspondiente al segundo semestre del 2025 y al primero de 2026, recibida en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 6 de agosto de 2025

Ciudad de México, a 22 de julio de 2025.

Senador Gerardo Fernández Noroña

Presidente de la Mesa Directiva

Senado de la República, LXVI Legislatura

Presente

Estimado senador:

El artículo 87 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, señala que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) deberá dar a conocer a los Poderes de la Unión y al público en general, el calendario que contenga las fechas de publicación de la Información de Interés Nacional a que habrá de sujetarse el Instituto, aprobado por la Junta de Gobierno, mismo que podrá ser revisado en forma trimestral.

Por ello, pongo a su disposición el calendario de difusión de información estadística y geográfica y de Interés Nacional; correspondiente al segundo semestre del 2025 y al primer semestre de 2026, aprobado por la Junta de Gobierno.

Hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Graciela Márquez Colín (rúbrica)

Presidenta

Inegi_2026 Inegi_2025De la Secretaría de Energía, con la que Pemex presenta informe anual de la Empresa Pública del Estado correspondiente al ejercicio de 2024, recibida en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 6 de agosto de 2025

Ciudad de México, a 25 de julio de 2025.

Senador José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña

Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Senadores

Presente

En cumplimiento del artículo 121 de la Ley de la Empresa Pública del Estado, Petróleos Mexicanos, el director general de Petróleos Mexicanos presentó ante el Consejo de Administración de esa empresa pública, el informe anual de la Empresa Pública del Estado, Petróleos Mexicanos, correspondiente al ejercicio 2024, y dicho órgano lo aprobó en su sesión 1038 Ordinaria del 14 de julio de 2025.

Por lo anterior, sírvase encontrar adjunto al presente el informe anual de la Empresa Pública del Estado, Petróleos Mexicanos, correspondiente al ejercicio de 2024.

Atentamente

Maestra Luz Elena González Escobar (rúbrica)

Presidenta del Consejo de Administración de la Empresa Pública del Estado, Petróleos Mexicanos

Secretaria de Energía

De la Fiscalía General de la República, con la que remite informe semestral y anual de actividades, recibida en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 6 de agosto de 2025

Ciudad de México, a 30 de julio de 2025.

Diputado Sergio Gutiérrez Luna

Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión

Presente

Por este conducto me permito hacer referencia a lo dispuesto en los artículos 93, fracción XV, y 95 de la Ley de la Fiscalía General de la República, en los que se establece la obligación para el titular del Órgano Interno de Control de rendir informe semestral y anual de actividades a la persona titular de la Fiscalía General, del cual marcará copia a la Cámara de Diputados.

Sobre el particular, me es grato hacerle llegar respetuosamente el correspondiente informe, en el que se da cuenta del trabajo realizado por esta entidad fiscalizador a al periodo comprendido del 1·de enero al 30 de junio del 2025, quedando atento para ampliar o precisarla información que se estime conveniente.

Sin otro particular, aprovecho para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Maestro Arturo Serrano Meneses (rúbrica)

Titular del Órgano Interno de Control

(Remitida a las Comisiones de Transparencia y Anticorrupción, y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Agosto 6 de 2025.)

Del Instituto Federal de Telecomunicaciones, con la que remite el Informe Previo de Resultados de Gestión 2025 del Órgano Interno de Control, recibida en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 6 de agosto de 2025

Ciudad de México, a 16 de julio de 2025

Diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna

Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión

LXV Legislatura

Presente

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 28, párrafo vigésimo, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en correlación con lo dispuesto en los artículos transitorios Primero y Décimo del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de simplificación orgánica, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 20 de diciembre de 2024; y en cumplimiento al artículo 40, segundo párrafo, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, me permito entregar para conocimiento de esa honorable Mesa Directiva de la Cámara de Diputados el Informe Previo de Resultados de Gestión 2025 del Órgano Interno de Control del Instituto Federal de Telecomunicaciones, a través del cual se rinden cuentas de los resultados de la gestión relacionados con el Programa Anual de Trabajo 2025, dicho informe fue entregado a la Secretaría Técnica del Pleno de ese Instituto en cabal cumplimiento de la ley, mediante oficio IFT/300/OIC/337/2025. Se adjunta la copia del acuse correspondiente y un ejemplar del informe de mérito.

Sin otro particular, reitero a usted, la seguridad de mi más atenta y distinguida consideración

Atentamente

Perla Lizeth Torres López (rúbrica)

Titular del Órgano Interno de Control

Ciudad de México, a 16 de julio de 2025.

Vanessa Marisol Suárez Solorza

Secretaria Técnica del Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones

Presente

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28, párrafo vigésimo, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en correlación con lo dispuesto en los artículos transitorios Primero y Décimo del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de simplificación orgánica, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 20 de diciembre de 2024; y en cumplimiento a los artículos 35, fracción XVII y 40, segundo párrafo de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; así como 82, fracción I, del Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones, me permito entregar para conocimiento de ese honorable Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones el Informe Previo de Resultados de Gestión 2025 del Órgano Interno de Control del Instituto Federal de Telecomunicaciones, a través del cual se rinden cuentas de los resultados de la gestión relacionados con el Programa Anual de Trabajo 2025. Se adjuntan cuatro ejemplares del informe de mérito para cada uno de los comisionados.

Sin otro particular, reitero a usted, la seguridad de mi más atenta y distinguida consideración

Atentamente

Perla Lizeth Torres López (rúbrica)

Titular del Órgano Interno de Control

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, para garantizar permiso de ausencia con goce de sueldo a las trabajadoras con dismenorrea en grado severo, recibida del Congreso de Morelos el miércoles 6 de agosto de 2025

Cuernavaca, Morelos, a 20 de junio del 2025.

Diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna

Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión

Presente

Por instrucciones de la diputada Jazmín Juana Solano López, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, por acuerdo del pleno en sesión ordinaria del día doce de junio del presente año, y con fundamento en la fracción III del artículo 40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, envío a usted el acuerdo parlamentario por el que se aprueba la presentación ante el Congreso de la Unión, de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional; con el objeto de garantizar un permiso de ausencia laboral con goce de sueldo mensual para las mujeres trabajadoras diagnosticadas con dismenorrea en un grado severo que las incapacite, remitido por la Mesa Directiva del honorable Congreso del Estado de Morelos, en términos del artículo 111 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, para los efectos procedentes.

Sin otro particular, reciba usted la seguridad de mi consideración y respeto.

Atentamente

Licenciado César Francisco Betancourt López (rúbrica)

Secretario de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso del Estado de Morelos

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de garantía de potabilidad en envases de agua para consumo humano, recibida del diputado Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, del Grupo Parlamentario del PRI, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 30 de julio de 2025

El que suscribe, Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, 72 y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de garantía de potabilidad en envases de agua para consumo humano, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El acceso al agua potable es un derecho humano fundamental reconocido en diversos instrumentos internacionales y la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Resulta preocupante que, pese al elevado consumo de agua embotellada en el país, no haya un mecanismo claro y obligatorio que certifique a simple vista que el líquido contenido en estos envases cumple con los estándares de potabilidad establecidos por la normativa sanitaria nacional.

En México, el consumo de agua embotellada ha crecido de forma sostenida ante la desconfianza sobre la calidad del agua de la red pública. Sin embargo, diversas investigaciones han evidenciado que no todos los productos etiquetados como “agua purificada” cumplen los estándares mínimos de potabilidad, exponiendo a millones de personas a riesgos sanitarios.

Se estima que 81 por ciento de los mexicanos desconfía del agua de la red pública, lo que ha llevado a un alto consumo de agua embotellada o purificada.1

México tiene el mayor consumo per cápita de agua embotellada en el mundo, con unos 243.6 litros por persona por año desde al menos 2014.2

Actualmente, no se identifica con claridad una disposición que exija a las empresas embotelladoras incorporar en sus envases un sello visible y verificable que respalde, de manera directa, el cumplimiento con los criterios de potabilidad y aptitud para el consumo humano establecidos en las normas oficiales mexicanas, como la NOM-127-SSA1-2021, entre otras.

Es urgente establecer mecanismos claros de certificación y verificación para garantizar la salud pública, combatir el fraude comercial y empoderar a los consumidores con información veraz sobre lo que están ingiriendo.

Diversas investigaciones han documentado inconsistencias entre lo que declaran las etiquetas de algunos productos y la calidad real del agua embotellada, lo que expone a millones de personas, particularmente en contextos de alta vulnerabilidad o sin acceso a agua potable en la red, la ausencia de un sello oficial de verificación deja un vacío de confianza entre productores, autoridades y consumidores.3 4

Esta propuesta encuentra respaldo en experiencias internacionales que, aunque no idénticas, muestran la viabilidad y pertinencia de contar con mecanismos de certificación visibles, confiables y accesibles al público:

Estados Unidos, a través de la Food and Drug Administration (FDA), regula el agua embotellada como producto alimenticio, exigiendo el cumplimiento de estándares de calidad y prácticas sanitarias. Si bien no existe un sello obligatorio, muchas marcas optan por certificaciones voluntarias como las emitidas por NSF International, cuyo distintivo puede colocarse en el envase tras pasar rigurosas auditorías, análisis microbiológicos y pruebas de seguridad.5 6

En Canadá, la normativa considera controles estrictos a través de la Food and Drugs Act y la Canadian Food Inspection Agency (CFIA), que obligan a los productores a indicar en las etiquetas el origen del agua, su tipo de tratamiento y el cumplimiento con parámetros físico-químicos. Si bien no existe un sello de potabilidad como tal, el enfoque regulatorio pone énfasis en la información transparente y verificable para el consumidor.7 8

Por su parte, la Unión Europea, mediante la Directiva 2009/54/CE, establece requisitos detallados para el reconocimiento y comercialización de aguas minerales naturales y de manantial. Esta legislación exige que las características fisicoquímicas del agua se mantengan inalteradas y que los tratamientos aplicados no comprometan su composición.

Aunque tampoco existe un sello gráfico obligatorio, la certificación previa de origen y análisis de composición son requisito para su comercialización transfronteriza.9

Hay además sellos técnicos de uso extendido para materiales y productos en contacto con agua potable, como el WRAS en Reino Unido, el DVGW/UBA-KTW en Alemania o el ACS en Francia. Aunque estos se refieren a materiales de infraestructura y no a bebidas, muestran la relevancia de contar con certificaciones públicas y técnicas en sectores asociados al agua potable.

Estos modelos, aunque diversos, coinciden en una misma lógica: garantizar que el agua que llega a las personas sea por red o por botella, cumpla con los más altos estándares de calidad y seguridad sanitaria.

Implantar un sello oficial de potabilidad en envases de agua en México, obligatorio, visible y verificable, armonizaría nuestras prácticas con estándares internacionales y reforzaría la confianza de la ciudadanía en un insumo esencial para la vida.

Con el propósito de brindar mayor certeza al consumidor y fortalecer la vigilancia sanitaria, esta iniciativa propone la creación de un sello oficial de potabilidad, visible y verificable, que se incluya en todos los envases de agua para consumo humano.

Este distintivo deberá estar respaldado por análisis de laboratorio autorizados que acrediten el cumplimiento de los estándares establecidos en las normas oficiales mexicanas.

Para ello se propone adicionar diversas disposiciones a la Ley General de Salud que establezca como obligatoria la inclusión de dicho sello en todos los productos de agua envasada, facultando a la autoridad sanitaria para emitirlo con base en evidencia técnica, pruebas de laboratorio y seguimiento regulatorio.

Esta medida no sólo responde a una necesidad técnica de actualización normativa, sino que también reafirma el compromiso de esta soberanía con la protección de la salud pública, especialmente en lo relativo al acceso seguro y confiable al agua potable. Su aprobación permitirá establecer un proceso claro y normado para la certificación de estos productos, asegurando que toda agua embotellada en el mercado cuente con un distintivo oficial expedido por la autoridad competente.

Con ello se avanza hacia una institucionalidad más coherente y orientada a resultados en materia de vigilancia sanitaria, al tiempo que se empodera al consumidor mediante información clara, verificable y útil sobre un insumo esencial para la vida.

Por lo expuesto someto a consideración de esta asamblea la presente iniciativa de reforma, convencida de que representa un paso firme hacia una política de salud pública más transparente, preventiva y eficaz.

A continuación, se presenta el texto propuesto para su incorporación en la Ley General de Salud, a fin de establecer la obligatoriedad del etiquetado de potabilidad en todos los envases de agua destinados a su comercialización.

Por lo expuesto se pone a consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de etiquetado y certificación de agua potable para consumo humano

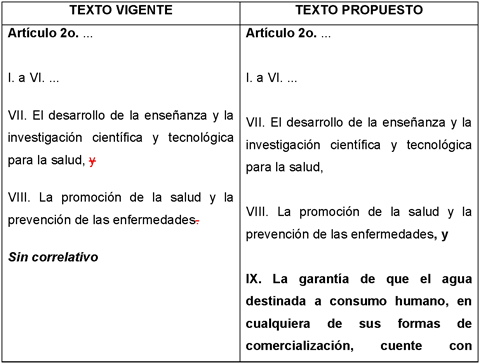

Único. Se reforman las fracciones VII y VIII; y se adicionan la fracción IX al artículo 2o., así como los párrafos cuarto al artículo 114, tercero al artículo 210, sexto y séptimo al artículo 212, y la fracción VIII al artículo 215 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 2o. ...

I. a VI. ...

VII. El desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y tecnológica para la salud;

VIII. La promoción de la salud y la prevención de las enfermedades; y

IX. La garantía de que el agua destinada a consumo humano, en cualquiera de sus formas de comercialización, cuente con etiquetado que certifique su potabilidad y el cumplimiento de las condiciones sanitarias e higiénicas establecidas en las disposiciones aplicables.

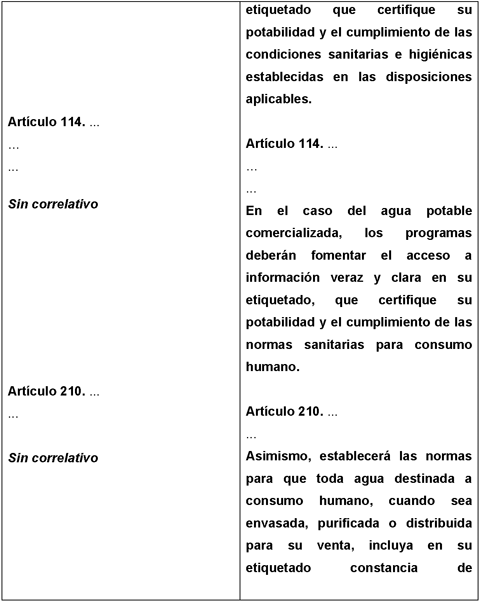

Artículo 114. ...

...

...

En el caso del agua potable comercializada, los programas deberán fomentar el acceso a información veraz y clara en su etiquetado, que certifique su potabilidad y el cumplimiento de las normas sanitarias para consumo humano.

Artículo 210. ...

...

Asimismo, establecerá las normas para que toda agua destinada a consumo humano, cuando sea envasada, purificada o distribuida para su venta, incluya en su etiquetado constancia de cumplimiento de los procesos de potabilización y de las condiciones higiénicas que garanticen su inocuidad.

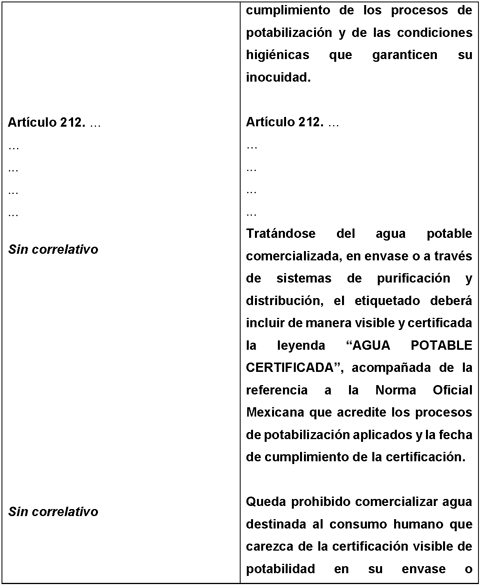

Artículo 212. ...

...

...

...

...

Tratándose del agua potable comercializada, en envase o a través de sistemas de purificación y distribución, el etiquetado deberá incluir de manera visible y certificada la leyenda “Agua potable certificada”, acompañada de la referencia a la norma oficial mexicana que acredite los procesos de potabilización aplicados y la fecha de cumplimiento de la certificación.

Queda prohibido comercializar agua destinada al consumo humano que carezca de la certificación visible de potabilidad en su envase o recipiente, de incumplirse esta disposición se impondrán las sanciones establecidas en el artículo 421 de esta ley.

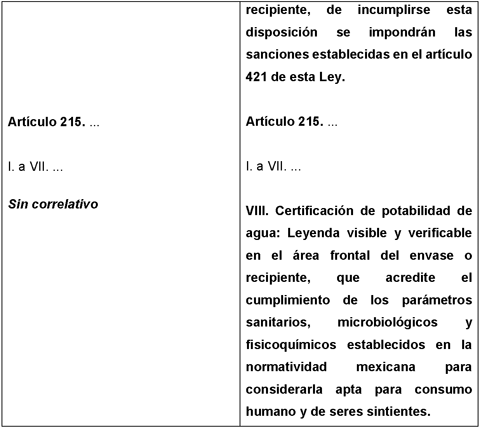

Artículo 215. ...

I. a VII. ...

VIII. Certificación de potabilidad de agua: Leyenda visible y verificable en el área frontal del envase o recipiente, que acredite el cumplimiento de los parámetros sanitarios, microbiológicos y fisicoquímicos establecidos en la normatividad mexicana para considerarla apta para consumo humano y de seres sintientes.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Salud, emitirá las disposiciones reglamentarias y adecuará las normas oficiales mexicanas aplicables en un plazo no mayor de 180 días naturales a partir de la entrada en vigor.

Notas

1 Fundación Gonzalo Río Arronte (2019). Estudio del agua en México: diagnóstico y propuestas. Comisión Nacional del Agua.

2 Universidad Autónoma Metropolitana. (2019, 23 de julio). Alto consumo de agua embotellada se debe a la falta de confianza en el suministro público.

3 Procuraduría Federal del Consumidor (2024, 8 de noviembre). “La Profeco alerta por purificadores de agua que no cumplen lo que prometen”, El País, https://elpais.com/mexico/2024-11-08/la-profeco-alerta-por-purifica dores-de-agua-que-no-cumplen-con-lo-que-prometen.html

4 Agua en México-Asociación Mexicana para la Correcta Hidratación (2021, 26 de noviembre). Estudios de calidad del agua en Cdmx y Guadalajara muestran altos niveles de contaminación bacteriana. Greentology.

5 US Food and Drug Administration (2023, junio 14). Bottled water everywhere: keeping it safe.

6 NSF International (sin fecha). NSF certification for bottled water.

7 Gobierno de Canadá (2023, enero 30). Bottled water. Canadian Food Inspection Agency.

8 Gobierno de Canadá (2022, agosto 24). Food and Drugs Act (RSC, 1985, c. F-27).

9 European Parliament & Council of the European Union (2009, junio 18). Directive 2009/54/EC of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 on the exploitation and marketing of natural mineral waters. Official Journal of the European Union, L 164, 45-58.

Sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 30 de julio de 2025.

Diputado Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Salud. Julio 30 de 2025.)

Que reforma las Leyes General de Salud, del Seguro Social, y del ISSSTE, en materia de acompañamiento a la mujer durante trabajo de parto, recibida de la diputada Gricelda Valencia de la Mora, del Grupo Parlamentario de Morena, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 30 de julio de 2025

La suscrita, Gricelda Valencia de la Mora, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, numeral 1, fracción I, y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman las Leyes General de Salud, del Seguro Social, y del ISSSTE, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La presente iniciativa tiene como objeto garantizar una maternidad segura en un marco de respeto de los derechos humanos y, conformar una política pública para prevenir, atender y erradicar lo que en su conjunto se denomina violencia obstétrica, acorde con las directrices y principios de la Organización Mundial de la Salud, a fin de asegurar una mejor atención materno-infantil..

Desde 2009, el Fondo de las Naciones Unidos para la Infancia (UNICEF) asegura que, estudios en la materia demuestran que a nivel mundial “aproximadamente 80 por ciento de las muertes maternas podrían evitarse si las mujeres tuvieran acceso a los servicios esenciales de salud materna y a una atención sanitaria básica.1

De acuerdo con las metas establecidas en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 3: garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades, y la nueva Estrategia Mundial para la Salud de la Mujer, el Niño y el Adolescente (2016-2030), la agenda mundial está ampliando su enfoque con el fin de garantizar que las mujeres y los bebés no solo sobrevivan a las complicaciones del parto (si ocurrieran) sino también que se desarrollen y alcancen su potencial de salud y vida.

Por ello, en 2018 la Organización Mundial de la Salud emitió una directriz que contiene recomendaciones para los cuidados durante el parto para una experiencia del parto positiva a fin de transformar la atención a mujeres y neonatos para mejorar su salud y bienestar.2

De acuerdo con la OMS, una “experiencia de parto positiva” se entiende como un desenlace trascendente para todas las mujeres en trabajo de parto. Define una experiencia de parto positiva como la experiencia que cumple o supera las creencias y expectativas personales y socioculturales previas de la mujer.

Esto incluye dar a luz a un bebé sano en un ambiente seguro desde el punto de vista clínico y psicológico y contar con apoyo práctico y emocional continuo, es decir, estar acompañada en el momento del nacimiento y ser asistida por personal amable y con competencias técnicas adecuadas.

Se basa en la premisa de que la mayoría de las mujeres desean tener un trabajo de parto y nacimiento fisiológicos y alcanzar un sentido de logro y control personales a través de la participación en la toma de decisiones.

En consecuencia, la OMS recomienda el acompañamiento de la mujer durante el trabajo de parto y el parto por la persona de su elección; y mantener a los recién nacidos sin complicaciones en contacto piel con piel con sus madres durante la primera hora después del nacimiento para prevenir la hipotermia y promover la lactancia.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), ha señalado que las etapas del embarazo, parto y puerperio constituyen un proceso fisiológico y multidimensional de las mujeres, en el que se debe proteger su vida y su salud, así como respetar y garantizar su autonomía, dignidad y derechos humanos.

Desde esta perspectiva, la maternidad además del aspecto médico involucra las nociones de equidad y violencia de género. De esta manera, dicho Organismo Constitucional defensor de los derechos humanos, en su Recomendación General número 31/2017, emitida el 31 de julio de 2017 sobre Violencia Obstétrica en el Sistema Nacional de Salud, advirtió sobre la necesidad de transitar hacia un modelo de atención obstétrica con perspectiva de derechos humanos y de género, basados en los estándares y en las necesidades de las mujeres y sus hijos.

Por ello refirió: “En el parto humanizado o respetado, la mujer embarazada puede, siempre, y cuando su salud lo permita: “decidir el lugar del nacimiento en caso de ser un parto normal, sin complicaciones. Actualmente (tiene) la posibilidad de recibir atención de calidad en: (su) hogar, clínicas y hospitales (...); aceptar o no el uso de analgésicos o anestésicos; contar o no con un/a acompañante en todo momento o una partera; tener libre movimiento durante (su) trabajo de parto; elegir la postura durante el periodo expulsivo; definir el destino de la placenta y otras prácticas culturales importantes para (ella)...

Considerando que

En el nivel nacional, el artículo 4°., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece los derechos humanos de toda persona a la salud y a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.

La Ley General de Salud en su artículo 3°., fracción IV, define la atención materno infantil como materia de salubridad general, y el artículo 61, del mismo ordenamiento jurídico reconoce su carácter prioritario mediante acciones específicas para la atención de la mujer durante su embarazo, parto y puerperio, así como de la persona recién nacida y etapas posteriores, vigilando su crecimiento y desarrollo.

La finalidad del enfoque intercultural, seguro y humanizado o respetuoso de los derechos humanos en la atención materno infantil, es la de incorporar actitudes de respeto con la mujer, el recién nacido y su familia, eliminando barreras culturales, promoviendo el acompañamiento psicoafectivo durante el trabajo de parto y el apego piel a piel inmediato al nacimiento, procurando la comodidad y disminuir la medicalización del parto en la medida de lo posible.

El “Modelo de atención a las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio con enfoque humanizado intercultural y seguro” se ha implantado en estados como Baja California Hospital Vicente Guerrero, Campeche Hospital Escárcega, Colima Hospital General, Chihuahua Hospital General de Parral, Hospital Guadalupe y Calvo, y Hospital Guachochi, Durango Hospital integral de la Guajolota, Ciudad de México Hospital del Ajusco Medio y Hospital Nacional de la Mujer, Estado de México Cofas de Temazcalcingo y Hospital de Jilotepec, Hidalgo Hospital General de Tula, Hospital Regional Otomí Tepehua y Hospital Obstétrico de Pachuca.

A pesar de los avances de implementación de este modelo, se tienen que ir desarrollando mayores acciones para incorporar y consolidar a nivel nacional dicho modelo en aras de una mejor y eficaz atención materno infantil, y del respeto y protección de los derechos humanos de las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio.

Con base en lo anterior y por razones de seguridad y certeza jurídica en la aplicación de la Ley, y con el objeto de avanzar en el cumplimiento de disposiciones y obligaciones contenidas en los diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, y en específico, para que el Estado mexicano garantice una atención materno-infantil integral con base en los principios pro persona, universalidad, progresividad y accesibilidad, pido su respaldo a este proyecto de reforma que propongo a su alta consideración, a efecto de

• Reformar y adicionar las Leyes General de Salud, del Seguro Social, y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para disponer categóricamente que “toda embarazada tiene derecho a obtener servicios de salud con estricto respecto de sus derechos humanos, a través de un modelo de atención con enfoque intercultural, seguro y humanizado.

• Así como disponer que “en todo establecimiento para la atención médica, se deben aplicar las norma y procedimientos para la atención del parto y favorecer la seguridad psico-emocional de la mujer, así como su bienestar, por lo que se proveerán medidas para la referencia y acompañamiento oportuno de la mujer embarazada, por su cónyuge, concubina o familiar durante el proceso grávido-puerperal, particularmente, durante el trabajo de parto.

En todo caso, tendrá derecho a ser acompañada por la persona que ella decida durante el parto, dando consentimiento expreso para ello: y a realizar apego inmediato, mediante. el contacto piel a piel inmediatamente después del nacimiento, siempre y cuando las condiciones médicas de la madre y de la persona recién nacida así lo permitan. En caso de que la madre no pueda tener el contacto piel a piel por una situación médica, se permitirá lo haga con la persona acompañante.

Para tal efecto, se debe proporcionar información completa acerca de la importancia de la participación del cónyuge, concubino o familiar durante dicho proceso”.

• Además de determinar que “ninguna persona que preste servicios de ginecología y obstetricia, o profesional de la salud, discriminará o ejercerá algún tipo de violencia hacia la mujer en trabajo de parto”.

De esa forma, con esta iniciativa se busca que concientizar sobre la importancia de fomentar el parto humanizado que es una labor que involucra además de la medicina científica, la tradicional y la perspectiva de género, se erradica la violencia obstétrica.

En este modelo de atención a la mujer embarazada con enfoque multidisciplinario, se debe reconocer su derecho de acompañarse de su cónyuge, concubino, familiar o de la persona que ella decida, durante el parto.

El objetivo es propiciar mejores condiciones para la mujer de tranquilidad, seguridad emocional y de bienestar durante y posterior al parto.

Con base en las razones expuestas y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, numeral 1, fracción I, y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de las Leyes General de Salud, del Seguro Social, y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Primero. Se reforma el artículo 61 Bis de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 61 Bis. Toda mujer embarazada, tiene derecho a obtener servicios de salud en los términos a que se refiere el Capítulo IV del Título Tercero de esta Ley y con estricto respeto de sus derechos humanos, a través de un modelo de atención con enfoque intercultural, seguro y humanizado.

En todo establecimiento para la atención médica se deben aplicar las normas y los procedimientos para la atención del parto y favorecer la seguridad emocional de la mujer, así como su completo bienestar, por lo que se proveerán medidas para la referencia y acompañamiento oportuno de la mujer embarazada, por su cónyuge, concubina o familiar durante el proceso grávido-puerperal, particularmente, durante el trabajo de parto. En todo caso, tendrá derecho a ser acompañada por la persona que ella decida durante el proceso de parto, dando consentimiento expreso para ello; y a realizar apego inmediato, mediante el contacto piel, a piel inmediatamente después del nacimiento, siempre y cuando las condiciones médicas de la madre y de la persona recién nacida así lo permitan. En caso de que la madre no pueda tener el contacto piel a piel por una situación médica, se permitirá lo haga con la persona. acompañante.

Para tal efecto, se debe proporcionar información completa acerca de la importancia de la participación del cónyuge, concubino o familiar durante dicho proceso.

Segundo. Se adiciona el artículo 95 Bis a la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:

Artículo 95 Bis. Para la atención del parto y favorecer la seguridad emocional de la mujer, así como su completo bienestar, el Instituto proveerá medidas para la referencia y acompañamiento oportuno de la mujer embarazada, por su cónyuge, concubino o familiar durante el proceso grávido-puerperal, particularmente, durante el trabajo de parto.

En todo caso, tendrá derecho, a ser acompañada por la persona que ella decida durante el proceso de parto, dando consentimiento expreso para ello; y a realizar apego inmediato, mediante el contacto piel a piel inmediatamente después del nacimiento, siempre y cuando las condiciones médicas de la madre y de la persona recién nacida así lo permitan. En caso de que la madre no pueda tener el contacto piel a piel por una situación médica, se permitirá lo haga con la persona acompañante.

Para tal efecto, se debe proporcionar información completa acerca de la importancia de la participación del cónyuge, concubino o familiar durante dicho proceso.

Tercero. Se adiciona el artículo 40 Bis a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que quedar como sigue:

Artículo 40 Bis. Para la atención del parto y favorecer la seguridad emocional de la mujer, así como su completo bienestar, el Instituto proveerá medidas para la referencia y acompañamiento oportuno de la mujer embarazada, por su cónyuge, concubina o familiar durante el proceso grávido-puerperal, particularmente, durante el trabajo de parto.

En todo caso, tendrá derecho a ser-acompañada por la persona que ella decida durante el proceso de parto, dando consentimiento expreso para ello; y a realizar apego inmediato, mediante el contacto piel a piel inmediatamente después del nacimiento, siempre y cuando las condiciones médicas de la madre y de la persona recién nacida así lo permitan.

En caso de que la madre no pueda tener el contacto piel a piel por una situación médica, se permitirá lo haga con la persona acompañante.

Para tal efecto, se debe proporcionar información completa acerca de la importancia de la participación del cónyuge, concubino o familiar durante dicho proceso.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, “Estado mundial de la infancia, 2009. Salud materna y neonatal”, diciembre de 2008. Página 2.

2. Recomendaciones de la OMS para los cuidados durante el parto, para una experiencia de parto positiva transformar la atención a mujeres y neonatos para mejorar su salud y bienestar. Organización Mundial de la Salud, 2018, páginas 4 y 7.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 30 de julio de 2025.

Diputada Gricelda Valencia de la Mora (rúbrica)

(Turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Seguridad Social. Julio 30 de 2025.)

Que reforma la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en materia de productos para la gestión del ciclo menstrual, recibida del senador Emmanuel Reyes Carmona, en la sesión del miércoles 30 de julio de 2025

Quien suscribe Emmanuel Reyes Carmona , Senador de la República de la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos así 55, fracción II, y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, de conformidad con la siguiente:

Exposición de Motivos

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el derecho a la salud menstrual debe ser una prioridad para sus países miembros, ya que impacta el salud , bienestar y equidad de miles de millones de personas en el mundo,1 ya que al menos la mitad de la población global vivirá el ciclo menstrual en algún momento de su vida y, en algunos casos, mes con mes durante alrededor de 40 años2 .

Es por ello que en el 56º periodo de sesiones del Consejo de Derecho s Humanos de las Naciones Unidas, llevado a cabo en Ginebra del 18 de junio al 12 de julio de 2024, se adoptó una resolución histórica sobre la gestión de la higiene menstrual, los derechos humanos y la igualdad de género, destacando el papel esencia l de la salud menstrual en la promoción del derecho humano a la salud y la igualdad de género.3

Dicha resolución destaca distintos compromisos que los países miembros deben impulsar, entre ellos:

• Acceso universal: que consiste en garantizar que las mujeres y las niñas, especialmente en zonas rurales y remotas, tengan acceso a productos e instalaciones de higiene menstrual asequibles, seguros y limpios;

• Mejorar de la infraestructura: es decir, proporcionar acceso a instalaciones adecuadas de agua y saneamiento en espacios públicos y privados, incluid as las escuelas, para apoyar la gestión integral del ciclo menstrual de manera segura;

• Asequibilidad y apoyo económico: eliminar o reducir todos los impuestos sobre los productos menstruales y apoyar a quienes viven en vulnerabilidad económica con opciones gratuitas o asequibles; y

• Concientización y educación: lo que impulsa a integrar la salud menstrual en las políticas nacionales pertinentes, incluidos los programas de agua, saneamiento e higiene, y promover el acceso de las mujeres y las niñas a información y educación apropiadas y accesibles.

En nuestro país la Encuesta Nacional de Gestión Menstrua l (UNICEF, Essity y Menstruación Digna México, 2022)4 se evidenció que el 85 por ciento de las personas encuestadas considera necesario eliminar el IVA de todos los productos menstrua les, no solo de algunos. Además, 1 de cada 5 mujeres, adolescentes y personas menstruantes señaló que carece de condiciones adecuadas en escuelas, hogares u oficinas para gestionar su menstruación, lo cual refleja una precariedad estructural que va más allá del acceso a un solo tipo de insumo.

No debemos omitir que en el año 202 1 -2022, colectivos como Menstruación Digna México impulsaron la eliminación del IVA a toallas sanitarias, tampones y copas menstrua les, incluida en la Miscelánea Fiscal 2022, propuesta que fue incluida en el paquete fiscal 2022 y aprobada por el Congreso representando un avance histórico hacia la equidad tributaria con perspectiva de género.

Sin embargo, como parte del principio de justicia fiscal se debe considerar que haber incluido sólo tres productos de gestión del ciclo menstrual, deja fuera producto s que cumplen la misma función y que aún se encuentran gravados, como son: calzones y toallas reutilizables, pantiprotectores, discos menstruales, entre otros.

En materia tributaria, nuestro marco legal mandata el cumplimiento a la equidad, para asegurar que el sistema impositivo sea justo y equilibrado para todos los contribuyentes, evitando cargas excesivas o desproporcionadas, así como alteraciones a la libre competencia, ya que, si dos productos cumplen la misma función y son gravados de manera diferente, altera la capacidad de decisión del consumidor y genera una distorsión innecesaria en la economía.

En este sentido, el poder judicial ya se ha manifestado en distintas instancias por incluir estos otros producto s con tasa 0 por ciento de conformidad con el artículo 2A de la Ley de Impuesto al Valor Agregado , reconociendo no sólo el principio de equidad tributaria, sino las desigualdad es sociales y de género que provoca que las niñas, mujeres y personas menstruantes no puedan acceder a insumos de gestión del ciclo menstrual sin pagar un impuesto resultado de una condición fisiológica durante casi 40 años de su vida.

Como se señala en el Amparo en revisión 551/2024 la reforma publicada el 1 de enero de 2022 a la Ley del Impuesto al Valor Agregado modificó el ai1ículo 2-A, fracción 1, inciso j) de la Ley y se estableció que se aplicaría la tasa del 0 por ciento del impuesto -en lugar de la del 16 por ciento a ciertos productos para la gestión menstrual, a saber: toallas, copas y tampones.

Este no es un esfuerzo único en nuestro país, ya que es un movimiento global que como se señaló en párrafos anteriores, es acompañado por la Organización de Naciones Unidas y que destaca que no se deben gravar insumos de primera necesidad, porque afectan principalmente a los deciles de ingreso más bajos. Incluso de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Gestión Menstrua l, el 54 por ciento de las personas ha tenido que renunciar a la compra de alimentos o pago de servicios para comprar insumos para la gestión del ciclo menstrual.

Justificación

La Ley, como se encuentra actualmente vulnera, los principios de legalidad jurídica, seguridad jurídica , proporcionalidad y equidad tributarias y razonabilidad legislativa, previstos en los artículos 1°, 14, 16 y 3 1 , fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano s, ampliando la brecha de desigualdad entre personas simplemente por una condición fisiológica.

Desde la perspectiva de derechos humanos, la gestión del ciclo menstrua l también es parte del derecho a la protección de la salud. El artículo 4° constitucional garantiza el derecho contar con condiciones, insumos e infraestructura para promover la salud menstrual y prevenir enfermedades derivadas de su gestión inadecuada. Limitar esa posibilidad mediante una política fiscal regresiva restringe las posibilidades reales de cuidado menstrual , sobre todo en contextos de vulnerabilidad en donde miles de niñas, mujeres y personas menstruantes deben de recurrir a productos y/o materiales inadecuados por la falta de recursos en detrimento de su salud .

Una gestión menstrua l inadecuada puede desencadenar infecciones vaginales o urinaria s. Estas últimas son la tercera causa de mortalidad en México y representan más de 4 millones de consultas al año.5 En 2023, fueron la segunda causa de consulta en mujeres, mientras que la vulvovaginitis ocupó el sexto lugar.6

Algunas mujeres experimentan distintos síntomas del síndrome premenstrual que requieren de atención médica, como es el flujo vagina l, dolor de cabeza, dolores musculares, lumbalgia, irritabilidad, tensión y ansiedad, algunos de estos síntomas pueden ser tan graves que deben faltar al trabajo o a la escuela, es por ello por lo que contar con insumos como pantiprotectores y analgésicos, pueden mejorar su calidad de vida y continuar con sus actividades cotidianas.

En ese sentido, toda acción que permita fortalecer la educación y acceso a insumos de gestión menstrual es un paso más a la igualdad y disminución de las disparidades de género causadas por los determinantes sociales de salud provocados por políticas fiscales discriminatorias.

Para las más pequeña s, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el 43 por ciento de niñas y adolescentes en México prefieren quedarse en casa durante su periodo menstrual , lo que inte1rnmpe su proceso educativo y reduce su pat1icipación en la sociedad, profundizando las brechas de desigualdad.7

Desde la perspectiva económica, el informe “Menstruación y Productividad Laboral. El tabú que impacta el resultado del negocio”8 , elaborado por Dalia Empower y Plenna, estima que el PIB de México podría incrementarse en un 15 por ciento para 2030 si se implementan políticas para incorporar a 8.2 millones de mujeres a la economía , respondiendo a sus necesidades básicas, incluyendo la gestión del ciclo menstrual.

El estudio de referencia señala que, en Países Bajo s, se estima una pérdida del 33 por ciento en productividad femenina por ausentismo y presentismo relacionados con la menstruación. En Colombia , el 9.7 por ciento de las mujeres interrumpen sus actividades laborales, educativas o domésticas por síntomas menstruales, y el 94.3 por ciento de ellas lo hacen por malestares físicos. Esto muestra la urgencia de facilitar el acceso a productos seguros y eficaces que permitan mejorar la calidad de vida y la pat1icipación plena de mujeres y personas menstruantes en la economía.

Debido a que la UNICEF señala que la salud menstrual debe incluir condiciones de infraestructura considerando el acceso al agua como un principio fundamental para la salud menstrual ya que se requieren condiciones higiénicas para gestionar el ciclo menstrual adecuadamente, se considera en esta iniciativa la inclusión de toallas húmedas y j abones indicados para ello.

Por lo anterior, la presente iniciativa pretende abonar al camino recorrido a través de la siguiente propuesta:

Destaca que de acuerdo con la investigación “Efectos de la eliminación del Impuesto a los producto s de gestión menstrual en el precio final y en el bien estar de los hogares”9 del año 2023, la reforma vigente desde 2022, ha tenido los siguientes efectos:

“Es posible que esta reforma tenga impacto en otras variables, sin embargo, dado lo reciente que es esta reforma puede ser que los efectos aún no se vean. Empero, el efecto de la reforma en los precios finales que pagan los consumidores se ve reflejado de manera inmediata y tras la reducción de los precios finales, el bienestar de los hogares puede verse beneficiado. De acuerdo con los resultados obtenidos, la reforma logró una disminución de alrededor del 11 por ciento en los precios de los productos de gestión menstrual. Esto se tradujo en una pequeña , pero positiva, mejora en el bienestar de los hogares, reflejado en un aumento de menos del 1 por ciento en la utilidad de los hogares de todos los deciles. Cabe destacar que, a pesar de ser un cambio modesto, los hogares más pobres fueron los que se beneficiaron en mayo r medida por la reforma.” (énfasis añadido).

Así mismo, el Centro de Estudios sobre las Finanzas Públicas “Ifigenia Martínez” de la Cámara de Diputados señaló en su “Análisis Institucional de las Renuncias Fiscales 2024’10 señaló que:

“En 2025, las renuncias recaudatorias por tasas reducidas en el IVA, alcanzarán 56 7 mil 314 mdp. Dentro de éstas, la tasa cero a alimentos se estima en 480 mil 416 mdp; las medicinas en 41 mil 191 mdp; el servicio o suministro de agua potable para uso doméstico en 25 mil 401 mdp; los libros, periódicos y revistas en ocho mil 563 mdp, principalmente. Las toallas sanitarias, tampones y copas para la gestión menstrual alcanzarán una renuncia en la recaudación por 6 mil 757 mdp. “ (énfasis añadido)

Es decir, sólo el 9 por ciento de las renuncias recaudatorias por tasas reducidas en el IVA, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), esto representa solamente el 0.00187 por ciento del PIB11 , estimando 6,757 millones de pesos para 2025, reconociendo que este tipo de mecanismos representan una transferencia tributaria generalizada para todos los hogares, independientemente de su nivel de ingresos.

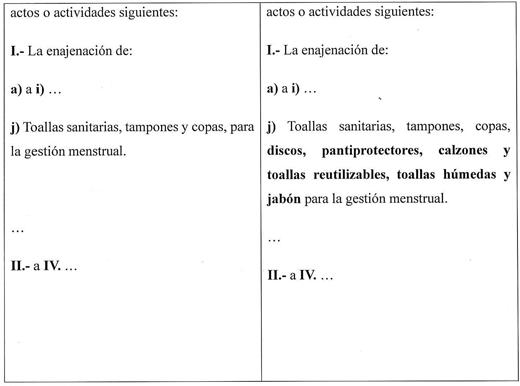

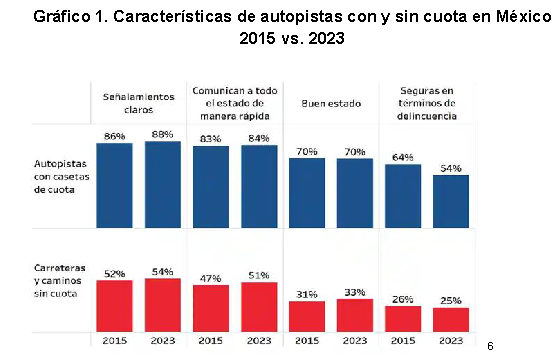

En los análisis de la SHCP se observa que la transferencia tributaria de la tasa cero del IVA a estos productos es mayor para las mujeres que gastan más en estos productos, como porcentaje de su ingreso, de los hogares en los deciles I a VI, mientras que con respecto al gasto se mantiene similar a los deciles I al VIII y con menor proporción en los deciles IX y X, como se puede observar en la siguiente gráfica que se encuentra en el documento “Renuncias Recaudatorias 2024”:

Con base en lo expuesto, se hace evidente que este tipo de medidas tienen un impacto exponencial la vida de millones de niñas, mujeres y personas menstruantes frente al costo mínimo para las finanzas públicas.

Dar visibilidad a las necesidades de las niña s, mujeres y personas menstruantes es primordial para romper el estigma y los tabúes alrededor de la salud menstrual y su gestión, por ello esta iniciativa se encuentra alineada a los Ejes Transversales del Plan Nacional de Desarrollo “República de y para las Mujeres” y la Cartilla de los Derechos de las Mujeres12 presentada el 8 de marzo de 2025, durante la Conferencia del Pueblo, señala que:

“Aunque aún hay muchos estigmas sobre nuestro cuerpo y nuestra intimidad, recuerda que también tienes derecho a recibir información y atención en todas las etapas de tu vida sexual y reproductiva: tu salud menstrual y la salud durante la gestación o embarazo.” (énfasis añadido)

Nos encontramos en un momento histórico, en el que la primera magistratura de este país se encuentra encabezada por una mujer, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que ha señalado la necesidad de que las mujeres de este país, tengan acceso universal a la salud y que desde todas las esferas llevemos a cabo acciones que disminuyan las brecha s de desigualdad, particularmente para aquellas que se encuentran en mayor vulnerabilidad.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea, la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en materia de productos para la gestión del ciclo menstrual

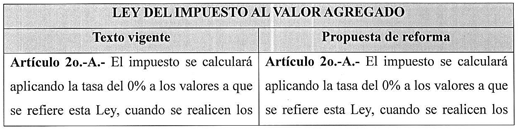

Único. Se reforma el artículo 2A, inciso j), de la Ley del Impuesto al Valor Agregado para quedar como sigue:

Artículo 2o. -A. El impuesto se calculará aplicando la tasa del 0% a los valores a que se refiere esta Ley, cuando se realicen los actos o actividades siguientes:

I. La enajenación de:

a) a i) ...

j) Toallas sanitarias, tampones, copas, discos, pantiprotectores, calzones y toallas reutilizables, toallas húmedas y jabón para la gestión menstrual.

...

II. a IV. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor un día después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 https://www.who.int/europe/news/item/15-08-2024-menstrual-health-is-a-f undamental-human-right

2 https://elpais.com/elpais/2017/11/07/actualidad/1510058995 310150.html

3 https://www.who.int/europe/news/item/15-08-2024-menstrual-health-is-a-f undamental- human-right

4 https://www.unicef.org/mexico/media/7576/file/Primera%20encuesta%20nacional%20de%20gesti%C3%B3n%20menstrual

%20en%20M%C3%A9xico.pdf

5 https://zaloamati.azc.uam.mx/server/api/core/bitstrea ms/cc688 le6-0c6c-460b-963ab796df22a021/content

6 https://epidemiologia.salud.gob.mx/anuario/20230/principales/nacional/g rupo edad.pdf

7 https://www.unicef.org/mexico/higiene-menstrual

8 https://strapi.daliaempower.com/uploads/Informe_menstruacion_y_producti vidad_0964675fe5.pdf

9 https://www.cef p.gob.mx/portal_archivos/convocatoria/pnfp2023/L-01_2023.pdf

10 https://www.cefp.gob.mx/publicac iones/documento/2024/cefp0292024.pdf

11 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/924335/DRR_2024.pdf

12 https://www.cartilladerechosdelasmujeres.gob.mx/pdf/Cartilla_de_Derecho s_de_las Mujeres.pdf

Senado de la República, a 30 de julio de 2025.

Senador Emmanuel Reyes Carmona

(Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Julio 30 de 2025.)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, recibida de la diputada Amparo Lilia Olivares Castañeda, suscrita por legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 30 de julio de 2025

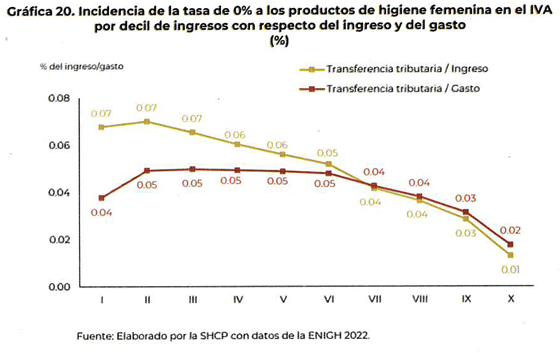

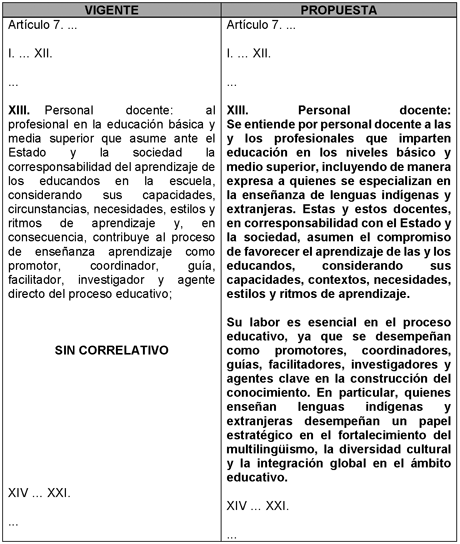

La suscrita, diputada Amparo Lilia Olivares Castañeda, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero de la fracción XIII del artículo 7; y se adicionan el segundo párrafo de la fracción XIII del artículo 7, y la fracción VI, recorriéndose la subsecuente en su orden, del artículo 17, de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, en base a las siguientes

Consideraciones

México es un país con una riqueza lingüística y cultural incomparable. Esta diversidad se manifiesta no sólo en la existencia de más de 60 lenguas indígenas, sino también en la creciente importancia de dominar idiomas extranjeros en un mundo cada vez más globalizado.

Aprender las lenguas indígenas es esencial para preservar la identidad cultural, promover la inclusión y garantizar el acceso a derechos de las comunidades originarias. Al mismo tiempo, el conocimiento de idiomas extranjeros, como el inglés abre puertas a nuevas oportunidades académicas, laborales y comerciales a nivel internacional. Fomentar el aprendizaje de ambas vertientes lingüísticas no sólo fortalece el respeto por la diversidad, sino que también impulsa el desarrollo social y económico del país.

Dominar el idioma inglés es esencial, ya que, al ser la lengua global por excelencia, se ha convertido en una herramienta clave en el mundo actual. Su importancia abarca todos los ámbitos de la vida, desde el profesional y académico hasta el social, lo que lo convierte en una habilidad imprescindible. Fomentar su aprendizaje entre los estudiantes en México representa una puerta de acceso a nuevas oportunidades y un impulso para su desarrollo personal y profesional.

En México, la enseñanza del idioma inglés se ha integrado de manera progresiva en el sistema educativo. Su incorporación obligatoria en el nivel secundaria inició en 1926, marcando el primer paso hacia su formalización. Más tarde, en 1992, las autoridades educativas estatales comenzaron a diseñar e implementar programas propios de enseñanza de inglés en la educación básica, adaptados a las particularidades y necesidades de cada región, con especial énfasis en los estados fronterizos.

Este esfuerzo se consolidó en 2009 con el lanzamiento del Programa Nacional de Inglés (Proni), que comenzó como una fase piloto en las 32 entidades federativas y abarcó desde tercer grado de preescolar hasta sexto de primaria. Posteriormente, en 2011, el programa amplió su cobertura con una etapa de prueba en los tres grados de secundaria. Finalmente, en 2015, con su fase de expansión, Proni se implementó de manera generalizada desde tercer grado de preescolar hasta tercero de secundaria, consolidándose como una estrategia nacional para la enseñanza del inglés en la educación básica (Secretaría de Educación Pública, 2021).

Proni es un programa federal coordinado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y operado en cada entidad por la Coordinación de Programas de Fortalecimiento Educativo. Su principal propósito es garantizar que las escuelas públicas de nivel básico preescolar, primaria regular, secundaria general y técnica, focalizadas por las autoridades educativas locales (AEL), ofrezcan una enseñanza de calidad en el idioma inglés, permitiendo así que la población mexicana acceda a una educación de excelencia, pertinente y relevante.

El programa se basa en la propuesta curricular diseñada por la Dirección General de Desarrollo Curricular, la cual incorpora contenidos alineados con la Fase 6 (Secundaria) del programa Sintético 2022. Esta estructura mantiene los principios de la Nueva Escuela Mexicana y asegura la flexibilidad necesaria para integrarse de manera transversal al campo formativo de Lenguajes.1 A partir del ejercicio fiscal 2016, Proni fue incluido en el Presupuesto de Egresos de la Federación, lo que permitió fortalecer la enseñanza del inglés mediante la distribución de material didáctico para docentes y estudiantes, así como consolidar la profesionalización del personal docente a través de una política pública que respalda su implementación y alinea sus objetivos con las metas nacionales y sectoriales de educación.

Además, Proni cuenta con el aval de la Universidad de Cambridge, institución de referencia mundial en la enseñanza y evaluación del idioma inglés. Este respaldo establece un perfil de egreso que aspira a que, al concluir la secundaria, los estudiantes alcancen un nivel B1 de competencia de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER). Este nivel permite a los alumnos comprender los puntos principales de textos claros y en lengua estándar, producir textos sencillos y coherentes sobre temas familiares, describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como justificar opiniones o explicar planes de manera básica pero efectiva.

De igual manera impulsa el desarrollo personal y social a través de la certificación internacional de docentes y asesores/as externos/as especializados/as en el idioma inglés y en habilidades didácticas para su enseñanza. Esta certificación no sólo avala el dominio lingüístico, sino también garantiza que el personal cuente con estrategias y métodos pedagógicos adecuados, lo que favorece un aprendizaje significativo en los estudiantes. De este modo, el programa contribuye a la formación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes más seguros de sí mismos, con mayores oportunidades para desarrollar sus talentos y capacidades en un mundo cada vez más interconectado.

El artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus párrafos primero, cuarto y sexto, establece que toda persona tiene derecho a la educación, y que corresponde al Estado, en sus tres órdenes de gobierno: federación, entidades federativas, Ciudad de México y municipios, impartir y garantizar los niveles de educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. En particular, reconoce la educación inicial como un derecho de la niñez, por lo que el Estado tiene la responsabilidad de promover su importancia y asegurar su acceso. Este mandato constitucional exige que las autoridades generen las condiciones normativas, administrativas y operativas necesarias, tanto a nivel federal como local, para garantizar su cumplimiento. Asimismo, se reconoce a las maestras y los maestros como agentes fundamentales del proceso educativo, destacando su papel en la transformación social, y se les garantiza el derecho a un sistema integral de formación, capacitación y actualización profesional, respaldado por evaluaciones diagnósticas, que les permita contribuir de manera efectiva al logro de los fines del Sistema Educativo Nacional.

Asimismo Proni se alinea a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, ya que su finalidad es garantizar a todos los jóvenes el derecho a una educación de excelencia, pertinente y relevante en los diferentes tipos y modalidades, asimismo a garantizar que los planes de estudio sean pertinentes a los desafíos actuales y permitan a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes a adquirir habilidades y conocimientos para su desarrollo integral a través de métodos pedagógicos innovadores e inclusivos que fortalezcan los procesos de enseñanza y aprendizaje orientaos a mejorar la calidad de la educación que reciben las niñas, niños, adolescentes y jóvenes.2 De igual manera se vincula al objetivo de educación de calidad de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en donde se establecen como metas que para 2030 se debe de velar para que todas las niñas y niños terminen los ciclos de la enseñanza primaria y secundaria con resultados eficaces, la cual deberá de ser gratuita, equitativa y de calidad y de igual manera se pretende que para ese mismo año se deberá aumentar sustancialmente la oferta de maestros calificados.

Las reformas a la Ley General de Educación (LGE) han establecido que en la educación básica se debe garantizar que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes (NNAJ) sean el eje central del proceso educativo.3 La transición hacia una escuela más abierta a la sociedad prioriza el aprendizaje comunitario y la implementación de una nueva pedagogía, basada en los principios de universalidad, integralidad, equidad y excelencia. Estos fundamentos representan los pilares de la educación pública impartida por el Estado, asegurando su calidad y accesibilidad para todos.

En el documento 100 Compromisos para el Segundo Piso de la Cuarta Transformación , el actual gobierno reafirma su compromiso con el cumplimiento de los artículos 8 y 9 de la Ley General de Educación (LGE), que establecen la obligación del Estado de proporcionar servicios educativos con equidad y excelencia. En este sentido, se establece que se priorizarán acciones orientadas a atender a los grupos y regiones con mayor rezago educativo, así como a personas en situación de vulnerabilidad derivada de condiciones socioeconómicas, físicas, mentales, de identidad cultural o de origen étnico, garantizando las condiciones necesarias para el ejercicio pleno del derecho a la educación. En este marco, la Nueva Escuela Mexicana (NEM) se consolida como el modelo educativo que orienta las políticas públicas hacia la equidad, la excelencia y la mejora continua, colocando en el centro el máximo logro de aprendizajes de niñas, niños, adolescentes y jóvenes (NNAJ).

Como parte de esta estrategia se plantea mantener y ampliar la cobertura en todos los niveles educativos bajo la responsabilidad de este órgano administrativo desconcentrado, con el objetivo de que ninguna persona con el deseo de estudiar se vea limitada por la falta de recursos económicos o por restricciones de cupo. Finalmente, se destaca que la educación es un pilar fundamental para la transformación del país, por lo que resulta indispensable fortalecer el trabajo colaborativo entre autoridades, docentes, directivos, estudiantes, familias y comunidades, con el fin de consolidar la continuidad y evolución de la NEM como un modelo de educación integral, centrado en la calidad, los valores humanistas y la solidaridad.