Gaceta Parlamentaria, año XXVIII, número 6886-II-3, martes 30 de septiembre de 2025

- Que adiciona diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Luis Enrique Miranda Barrera, del Grupo Parlamentario del PVEM

- Que adiciona un artículo 41 Ter a la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado Luis Enrique Miranda Barrera, del Grupo Parlamentario del PVEM

- Que adiciona un artículo 50 Bis a la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, a cargo del diputado Luis Enrique Miranda Barrera, del Grupo Parlamentario del PVEM

- Que adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado Luis Enrique Miranda Barrera, del Grupo Parlamentario del PVEM

- Que adiciona diversas disposiciones a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Luis Enrique Miranda Barrera, del Grupo Parlamentario del PVEM

- Que reforma y adiciona el artículo 272 Bis 1 de la Ley General de Salud, en materia de cirugías estéticas en menores de edad, a cargo de la diputada Hilda Magdalena Licerio Valdés, del Grupo Parlamentario del PVEM

- Que reforma el artículo 201 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Deliamaria González Flandez, del Grupo Parlamentario del PVEM

- Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo de la diputada Claudia Sánchez Juárez, del Grupo Parlamentario del PVEM

- Que deroga el inciso e) del artículo 201 y adiciona un artículo 201 Bis 1 al Código Penal Federal, a cargo del diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del PVEM

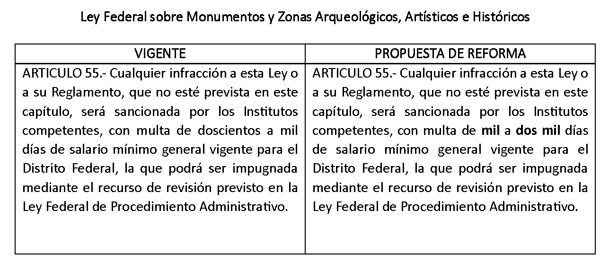

- Que reforma el artículo 55 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, a cargo del diputado Mario Alberto López Hernández, del Grupo Parlamentario del PVEM

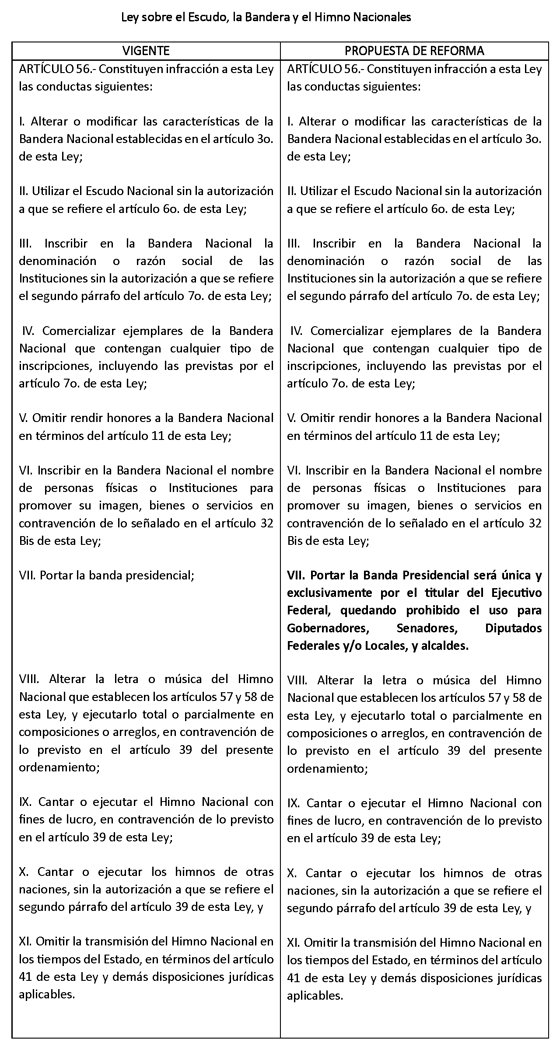

- Que reforma el artículo 56 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, a cargo del diputado Mario Alberto López Hernández, del Grupo Parlamentario del PVEM

- De decreto para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro la leyenda “Escuadrón 201”, a cargo del diputado Mario Alberto López Hernández, del Grupo Parlamentario del PVEM

- De decreto para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre “Ifigenia Martínez”, a cargo del diputado Mario Alberto López Hernández, del Grupo Parlamentario del PVEM

- De decreto para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro los nombres de “Francisco González Bocanegra y Jaime Nunó Roca”, a cargo del diputado Mario Alberto López Hernández, del Grupo Parlamentario del PVEM

- De decreto para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre “Hermila Galindo”, a cargo del diputado Mario Alberto López Hernández, del Grupo Parlamentario del PVEM

- De decreto para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro la leyenda “Octavio Paz”, a cargo del diputado Mario Alberto López Hernández, del Grupo Parlamentario del PVEM

- De decreto para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro la leyenda “Miguel Bravo”, a cargo del diputado Mario Alberto López Hernández, del Grupo Parlamentario del PVEM

- De decreto para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro la leyenda “Heberto Castillo Ramírez”, a cargo del diputado Mario Alberto López Hernández, del Grupo Parlamentario del PVEM

- De decreto para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro la leyenda “Martha Aurora Jiménez de Palacios”, a cargo del diputado Mario Alberto López Hernández, del Grupo Parlamentario del PVEM

- Que adiciona un artículo 32 Bis a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Azucena Huerta Romero, del Grupo Parlamentario del PVEM

Que adiciona diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Luis Enrique Miranda Barrera, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, diputado Luis Enrique Miranda Barrera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 47 Bis, 47 Ter, 47 Quáter y 47 Quinquies a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, al tenor siguiente

Exposición de Motivos

En los últimos años el transporte en autobús ha consolidado su posición como uno de los principales medios de movilidad en México. Según datos de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), en 2024 se transportaron más de 150 millones de pasajeros en rutas nacionales e internacionales, reflejando un crecimiento sostenido en este sector. No obstante, este aumento en la demanda no ha venido acompañado de una difusión adecuada de los derechos de los pasajeros, lo que ha generado una brecha significativa entre los servicios ofrecidos por las líneas de autobuses y el nivel de conocimiento que los usuarios tienen sobre las garantías legales que los protegen.

A pesar de los esfuerzos regulatorios para proteger a los pasajeros, el desconocimiento de sus derechos sigue siendo un problema recurrente. En 2024, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) registró un total de 850 quejas relacionadas con el transporte en autobús en México, siendo las principales causas cobros indebidos, cancelaciones de viajes, cambios de itinerario, falta de reembolsos y demoras significativas. En el estado de Puebla, las rutas 4, 10 y 21 encabezaron la lista de quejas, con 119, 118 y 101 denuncias respectivamente. Las principales quejas reportadas incluyen exceso de velocidad, uso indebido del celular mientras se conduce, paradas no autorizadas y presencia de acompañantes en las unidades. En el Estado de México, municipios como Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán, Atizapán, Naucalpan, Melchor Ocampo, Tlalnepantla y Zumpango concentraron el mayor número de quejas, con un total de 2 mil 735 denuncias en el primer semestre de 2024. Las quejas más comunes fueron por maltrato al usuario, rutas incompletas y cobros excesivos. En Zacatecas, las rutas 17, 14 y Transportes de Guadalupe fueron las más señaladas por los usuarios, acumulando 35 quejas en lo que va del año. Las principales inconformidades incluyeron maltrato al usuario, no esperar al pasajero y sobrecupo de las unidades.

Los pasajeros de autobuses en México cuentan con derechos fundamentales establecidos en la Ley Federal de Protección al Consumidor y el Reglamento de Autotransporte Federal. En caso de cancelación o retraso superior a dos horas imputable a la empresa, los usuarios tienen derecho al reembolso total más una bonificación de 20 por ciento del valor del boleto, así como a alimentos y bebidas cuando la demora exceda cuatro horas. Ante sobreventa, pueden optar por reembolso completo, transporte alternativo o compensación de 25 por ciento. El equipaje (hasta 25 kilogramos sin costo) está protegido contra pérdida o daño, con derecho a reparación o indemnización. Todos los servicios incluyen seguro de viajero que cubre gastos médicos y fallecimiento. Se garantizan descuentos para estudiantes, maestros y adultos mayores, así como acceso sin restricciones para perros guía. Las empresas deben proporcionar información completa en los boletos (incluyendo razón social, horarios y tipo de servicio) y atender oportunamente las quejas. Para hacer valer estos derechos, los usuarios pueden acudir a la Profeco, presentando su boleto como comprobante.

Esta iniciativa propone incluir esta información en el reverso de los boletos y en carteles visibles en terminales, buscando reducir la asimetría informativa y mejorar los estándares de servicio en el autotransporte nacional.

Un estudio de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad (AMTM) revela que sólo 15 por ciento de los pasajeros en México están plenamente conscientes de sus derechos al momento de viajar en autobús. Esto indica que 85 por ciento restante carece de información clara y accesible para tomar decisiones informadas o para exigir el cumplimiento de las disposiciones legales en situaciones adversas. Los pasajeros pueden incurrir en gastos imprevistos, como alojamiento, transporte alternativo o alimentación, que deberían ser cubiertos por las líneas de autobuses en caso de retrasos o cancelaciones. Según la Profeco, los usuarios afectados gastan en promedio 2 mil 500 pesos adicionales en estas situaciones. El estrés, la frustración y la incertidumbre son consecuencias comunes cuando los pasajeros no reciben información oportuna sobre sus derechos.

Esto genera un impacto negativo en su experiencia de viaje. La falta de información debilita la confianza de los usuarios en las líneas de autobuses y en las instituciones encargadas de regularlas. Se propone exigir a las líneas de autobuses que incluyan de manera visible los derechos de los pasajeros en la parte posterior de cada boleto a través de un texto claro y conciso. Lo anterior garantiza que todos los usuarios tengan acceso inmediato a esta información. Lo que facilita el conocimiento de los derechos que permitirá a los pasajeros exigir el cumplimiento de las disposiciones legales sin necesidad de recurrir a instancias adicionales, agilizando la resolución de conflictos.

La visibilidad de los derechos reducirá la incidencia de prácticas arbitrarias por parte de las líneas de autobuses, como negar compensaciones o incumplir con la asistencia en caso de retrasos. Al proporcionar información clara, se espera una disminución significativa en las quejas presentadas ante la Profeco y otras instancias. Estudios previos han demostrado que los usuarios informados son menos propensos a presentar inconformidades debido a una mejor gestión de las expectativas. Esta medida no sólo beneficia a los pasajeros, sino que también fomenta la competitividad en el sector del transporte, al promover mejores prácticas y mayor transparencia en el servicio al cliente.

El transporte en autobús es un pilar esencial para la conectividad en nuestro país, pero su consolidación como un medio eficiente, confiable y accesible depende de garantizar que los pasajeros conozcan y puedan ejercer plenamente sus derechos.

Por las razones expuestas, se propone adicionan diversas disposiciones a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, estableciendo la obligación para las líneas de autobuses de incluir de manera visible en la parte posterior de cada boleto un texto que detalle los derechos de todos los pasajeros. Esta medida, respaldada por evidencia estadística y la experiencia de miles de usuarios, contribuirá a cerrar la brecha informativa y a construir un sistema de transporte en autobús más justo, equitativo y transparente, ya que representa un paso fundamental para fortalecer la protección y empoderamiento de los usuarios del transporte en autobús. Además, esta medida incentivará a las líneas de autobuses a cumplir con sus obligaciones de manera más efectiva, contribuyendo a un sistema de transporte más justo, eficiente y confiable. Con una implementación adecuada, esta reforma no sólo beneficiará a los pasajeros, sino que también reforzará la confianza en el transporte en autobús como un medio seguro y accesible para todos.

En virtud de lo aquí expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adicionan los artículos 47 Bis, 47 Ter, 47 Quáter y 47 Quinquies a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal

Artículo Único. Se adicionan los artículos 47 Bis, 47 Ter, 47 Quáter y 47 Quinquies a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para quedar como sigue:

Artículo 47 Bis. Las empresas de autotransporte federal de pasajeros están obligadas a:

I. Garantizar que en el reverso de cada boleto emitido se incluyan de manera clara y legible los derechos de los pasajeros establecidos en esta Ley;

II. Exhibir en lugar visible de las terminales y módulos de atención al público un cartel con los derechos de los pasajeros;

III. Proporcionar alimentos, bebidas y, en su caso, alojamiento cuando los retrasos superen las cuatro horas;

IV. Asegurar que todo el equipaje registrado (hasta 25 kilogramos) cuente con cobertura por pérdida o daño;

V. Otorgar los descuentos establecidos para estudiantes, maestros y adultos mayores;

VI. Permitir el acceso sin restricciones a personas con discapacidad y sus perros guía.

Artículo 47 Ter. Las compensaciones por incumplimiento serán:

I. Veinte por ciento del valor del boleto por cancelaciones o retrasos mayores a dos horas;

II. Veinticinco por ciento del valor del boleto en casos de sobreventa, y

III. El valor comercial del equipaje en casos de pérdida o daño.

Artículo 47 Quáter. Las empresas contarán con un plazo máximo de 24 horas para responder a las quejas de los pasajeros antes de que éstas puedan ser turnadas a la Procuraduría Federal del Consumidor

Artículo 47 Quinquies. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes diseñará los formatos oficiales para la difusión de estos derechos, los cuales deberán ser implementados de manera uniforme por todas las empresas del sector.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las empresas de autotransporte contarán con un plazo de 180 días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente decreto para:

a) Adaptar sus sistemas de emisión de boletos;

b) Instalar los carteles informativos en todas las terminales, y

c) Capacitar al personal en la aplicación de estas disposiciones.

Tercero. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes emitirá dentro de los 90 días siguientes a la publicación del presente decreto:

a) Las especificaciones técnicas para la implementación;

b) Los lineamientos para la verificación del cumplimiento, y

c) El modelo único de difusión de derechos.

Cuarto. Las sanciones por incumplimiento a lo establecido en este decreto se aplicarán conforme a lo previsto en la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Quinto. Se derogan todas las disposiciones que contravengan lo establecido en el presente decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2025.

Diputado Luis Enrique Miranda Barrera (rúbrica)

Que adiciona un artículo 41 Ter a la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado Luis Enrique Miranda Barrera, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, diputado Luis Enrique Miranda Barrera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 41 Ter a la Ley General de Cultura Física y Deporte, al tenor siguiente

Exposición de Motivos

El deporte es una de las expresiones más puras de alegría, unión y crecimiento humano. Cuando se disfruta en familia, se convierte en una experiencia aún más enriquecedora, fortaleciendo los lazos afectivos y fomentando valores como el respeto y la solidaridad, también promueve la comunicación y la convivencia armónica entre padres, madres, hijos e hijas. Estos momentos compartidos crean recuerdos inolvidables y establecen hábitos saludables que perduran a lo largo del tiempo, contribuyendo al bienestar integral de cada miembro de la familia.

En un contexto donde la violencia ha permeado diversos espacios sociales, es fundamental preservar y promover entornos seguros y positivos. Estos deben ser lugares donde las familias puedan reunirse para disfrutar del juego limpio, la emoción de la competencia y la celebración de los logros colectivos. Garantizar la seguridad y la sana convivencia en estos eventos es esencial para que el deporte continúe siendo un vehículo de unión y desarrollo social.

Por ello, es imperativo implementar medidas que protejan la integridad de los asistentes y fomenten un ambiente de respeto y armonía en los eventos deportivos. Sólo así podremos asegurar que el deporte siga siendo una fuente de inspiración, alegría y cohesión para todas las familias.

En los últimos años, la violencia asociada a eventos deportivos en México ha adquirido una dimensión alarmante, generando una creciente preocupación entre autoridades, organizadores y familias que buscan espacios de esparcimiento seguros. Esta iniciativa tiene por objeto establecer sanciones específicas que prohíban el ingreso a eventos deportivos a toda persona que haya protagonizado actos violentos o altercados dentro de un inmueble deportivo o en las inmediaciones de estos recintos, como medida preventiva y disuasiva para garantizar la seguridad y la convivencia pacífica.

Los estadios y recintos deportivos, tradicionalmente vistos como lugares de unión y celebración, han sido escenario de múltiples incidentes violentos. Por ejemplo, en la jornada 1 del torneo Clausura 2024 de la Liga MX, se reportaron al menos tres conatos de bronca entre aficionados, destacando una riña entre seguidores de Necaxa y Atlas que resultó en cinco detenidos. Asimismo, en abril de 2024, un aficionado del equipo América fue brutalmente agredido a la salida del estadio Azteca tras un partido contra Toluca. Estos eventos no sólo ponen en riesgo la integridad física de los asistentes, sino que también disuaden la participación de familias en actividades recreativas.

La violencia no se limita al futbol profesional. En octubre de 2024, un torneo internacional juvenil de tenis en Irapuato fue cancelado debido al “secuestro virtual” de 10 jugadores menores de edad y un instructor, quienes recibieron amenazas y extorsiones telefónicas. Este incidente subraya cómo la inseguridad afecta incluso a los eventos deportivos de formación y desarrollo juvenil.

Ante este panorama, es imperativo implementar medidas que protejan la seguridad de los asistentes a eventos deportivos y promuevan un ambiente de respeto y convivencia. Una de estas medidas es la prohibición de ingreso a eventos deportivos a personas que hayan protagonizado actos violentos o altercados en dichos eventos. Esta sanción no sólo serviría como un mecanismo disuasorio, sino que también enviaría un mensaje claro de que la violencia no será tolerada en espacios destinados al entretenimiento y la unión social.

La implementación de esta medida podría apoyarse en tecnologías de identificación, como sistemas biométricos o listas negras coordinadas con los organizadores de eventos, así como actualmente lo hace la Liga MX, con el llamado Fan ID.

Además, esta iniciativa se alinea con acciones ya emprendidas por autoridades locales, por ejemplo, el Congreso de la Ciudad de México ha modificado la Ley para Prevenir la Violencia en los Espectáculos Públicos, con el objetivo de prevenir la violencia y discriminación durante eventos deportivos.

Países como el Reino Unido, Italia y Argentina han implementado esquemas similares con resultados positivos: reducción de enfrentamientos, mayor confianza del público y recuperación del ambiente familiar en estadios. En México, algunos clubes y ligas han adoptado medidas aisladas, pero sin una regulación nacional que les dé coherencia y fuerza jurídica.

Es fundamental recordar que el deporte debe ser un vehículo para la promoción de valores como la disciplina, el respeto y la solidaridad. Permitir que la violencia se normalice en estos espacios socava estos principios y afecta negativamente la percepción y participación de la sociedad en actividades deportivas.

Por todo lo anterior, se propone esta iniciativa de ley que busca sancionar con la prohibición de ingreso a eventos deportivos a aquellas personas que incurran en actos de violencia durante dichos eventos. Esta medida contribuirá a garantizar la seguridad de los asistentes, fomentar un ambiente de respeto y preservar la esencia del deporte como un espacio de sana convivencia y desarrollo social.

Esta iniciativa no busca criminalizar la pasión deportiva, sino canalizarla dentro de los márgenes del respeto y la legalidad. Sancionar adecuadamente a quienes perturban la paz permitirá devolverle al deporte su función social como espacio de integración, recreación y formación ciudadana, en un país que necesita, más que nunca, entornos seguros, incluyentes y libres de violencia.

Por último, someto a consideración del honorable Congreso de la Unión esta iniciativa de ley, confiando en que contribuirá a fortalecer la seguridad pública, la convivencia armónica y el disfrute pleno de los eventos deportivos en México.

En virtud de lo aquí expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona un artículo 41 Ter a la Ley General de Cultura Física y Deporte

Artículo Único. Se adiciona un artículo 41 Ter a la Ley General de Cultura Física y Deporte, para quedar como sigue:

Artículo 41 Ter. Las autoridades competentes, en coordinación con las entidades federativas y los organizadores de eventos deportivos, establecerán mecanismos para identificar y sancionar a las personas que incurran en actos de violencia, altercados o disturbios en el contexto de eventos deportivos. Las sanciones podrán incluir, según la gravedad de la conducta: prohibición de asistencia a eventos deportivos por un año. Multa económica equivalente a 100 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

Las autoridades garantizarán el debido proceso para la imposición de estas sanciones, asegurando el derecho de defensa de los infractores.

Para la implementación de esta medida, se podrán utilizar tecnologías de identificación a partir de datos biométricos, en coordinación con los organizadores y las autoridades correspondientes.

Las sanciones aplicadas en virtud de este artículo serán independientes de las responsabilidades penales, civiles o administrativas que correspondan conforme a otras disposiciones legales.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las autoridades competentes contarán con un plazo de 90 días naturales, a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para emitir las disposiciones reglamentarias necesarias para su correcta aplicación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2025.

Diputado Luis Enrique Miranda Barrera (rúbrica)

Que adiciona un artículo 50 Bis a la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, a cargo del diputado Luis Enrique Miranda Barrera, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, diputado Luis Enrique Miranda Barrera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 50 Bis a la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, al tenor siguiente

Exposición de Motivos

En los últimos años, el transporte ferroviario ha consolidado su posición como uno de los principales medios de movilidad en México. Según datos de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), en 2024 se movilizaron en México 51 millones 526 mil personas en trenes, lo que representó un incremento anual de 12 por ciento. Este crecimiento fue impulsado por proyectos como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico y el Tren México-Toluca. No obstante, este aumento en la demanda no ha venido acompañado de una difusión adecuada de los derechos de los pasajeros, lo que ha generado una brecha significativa entre los servicios ofrecidos por las empresas ferroviarias y el nivel de conocimiento que los usuarios tienen sobre las garantías legales que los protegen.

En México, los pasajeros del transporte ferroviario cuentan con derechos fundamentales establecidos en la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario y su Reglamento. Estos derechos incluyen el transporte de al menos tres piezas de equipaje sin cargo adicional, información clara y accesible sobre horarios, tarifas y condiciones del servicio, instalaciones seguras y bien mantenidas, accesibilidad para personas con discapacidad, atención y resolución de quejas, compensaciones por incumplimientos del servicio, así como la difusión de sus derechos y obligaciones por parte de los concesionarios. Estas disposiciones buscan garantizar un servicio de transporte ferroviario seguro, eficiente y respetuoso de los derechos de los usuarios.

Un estudio de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad (AMTM) revela que sólo 15 por ciento de los pasajeros en México están plenamente conscientes de sus derechos al momento de viajar en tren. Esto indica que el 85 por ciento restante carece de información clara y accesible para tomar decisiones informadas o para exigir el cumplimiento de las disposiciones legales en situaciones adversas. Los pasajeros pueden incurrir en gastos imprevistos, como alojamiento, transporte alternativo o alimentación, los cuales deberían ser cubiertos por las empresas ferroviarias en caso de retrasos o cancelaciones.

La falta de información debilita la confianza de los usuarios, lo cual genera un impacto negativo en su experiencia de viaje. Por esta razón, se propone establecer que se incluyan de manera visible los derechos de los pasajeros en la parte posterior de cada boleto, a través de un texto claro y conciso. Lo anterior garantiza que todos los usuarios tengan acceso inmediato a esta información, lo cual facilita el conocimiento de los derechos que permitirá a los pasajeros exigir el cumplimiento de las disposiciones legales sin necesidad de recurrir a instancias adicionales, agilizando la resolución de conflictos.

La visibilidad de los derechos reducirá la incidencia de prácticas arbitrarias por parte de las empresas ferroviarias como negar compensaciones o incumplir con la asistencia en caso de retrasos. Al proporcionar información clara, se espera una disminución significativa en las quejas presentadas ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y otras instancias. Estudios previos han demostrado que los usuarios informados son menos propensos a presentar inconformidades debido a una mejor gestión de las expectativas. Esta medida no sólo beneficia a los pasajeros, sino que también fomenta la competitividad en el sector del transporte ferroviario, al promover mejores prácticas y mayor transparencia en el servicio al cliente.

El transporte en tren es un pilar esencial para la conectividad en nuestro país, pero su consolidación como un medio eficiente, confiable y accesible depende de garantizar que los pasajeros conozcan y puedan ejercer plenamente sus derechos.

En este contexto, se propone adicionar la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, estableciendo la obligación para las empresas ferroviarias de incluir de manera visible, en la parte posterior de cada boleto, un texto que detalle los derechos de todos los pasajeros. Esta medida, respaldada por evidencia estadística y la experiencia de miles de usuarios, contribuirá a cerrar la brecha informativa y a construir un sistema de transporte en tren más justo, equitativo y transparente, lo cual representa un paso fundamental para fortalecer la protección y empoderamiento de los usuarios del transporte ferroviario. Además, esta medida incentivará a las empresas ferroviarias a cumplir con sus obligaciones de manera más efectiva, contribuyendo a un sistema de transporte más justo, eficiente y confiable. Con una implementación adecuada, esta reforma no sólo beneficiará a los pasajeros, sino que también reforzará la confianza en el transporte en tren como un medio seguro y accesible para todos.

En virtud de lo aquí expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona un artículo 50 Bis a la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario

Artículo Único. Se adiciona un artículo 50 Bis a la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, para quedar como sigue:

Artículo 50 Bis. Los concesionarios y permisionarios que presten el servicio público de transporte ferroviario de pasajeros deberán proporcionar información clara y accesible sobre los horarios, tarifas, condiciones del servicio, así como de los derechos y obligaciones de los usuarios.

Asimismo, deberán incluir de forma visible y legible, en la parte posterior del boleto físico o en formato digital, un texto claro y conciso que detalle los derechos fundamentales de los pasajeros, conforme a lo dispuesto por esta Ley y su Reglamento. La Secretaría establecerá, mediante disposiciones de carácter general los lineamientos para el formato, contenido y difusión de dicha información.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor a los 90 días naturales siguientes a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, en coordinación con la Procuraduría Federal del Consumidor, deberá emitir, en un plazo no mayor a 60 días naturales contados a partir de la publicación del presente decreto, las disposiciones de carácter general que establezcan los lineamientos, formato y contenido mínimo que deberán incluir los concesionarios y permisionarios ferroviarios en los boletos respecto a los derechos de los pasajeros.

Tercero. Los concesionarios y permisionarios del servicio público de transporte ferroviario contarán con un plazo de hasta 180 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para realizar las adecuaciones necesarias en sus sistemas de emisión de boletos físicos y digitales.

Cuarto. La Procuraduría Federal del Consumidor y la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado establecerán mecanismos de supervisión y vigilancia para asegurar el cumplimiento de las nuevas disposiciones y promover campañas informativas sobre los derechos de los pasajeros.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2025.

Diputado Luis Enrique Miranda Barrera (rúbrica)

Que adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado Luis Enrique Miranda Barrera, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, diputado Luis Enrique Miranda Barrera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un Capítulo I Bis, denominado Del Impuesto a los Empaques no Reciclables en Productos Alimenticios, al Título I de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, al tenor siguiente

Exposición de Motivos

En México, la generación de residuos sólidos urbanos representa una de las problemáticas ambientales más urgentes. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el país produce más de 120 mil toneladas de basura diariamente, de las cuales una proporción significativa corresponde a envases y empaques, especialmente del sector alimenticio. Lo más preocupante es que una gran parte de estos empaques no es reciclable o no se recicla, ya sea por el tipo de material del que están hechos (como plásticos multicapa, envolturas metalizadas y espumas de poliestireno expandido) o por la falta de infraestructura adecuada para su procesamiento. Estos materiales son altamente contaminantes, no se degradan fácilmente, pueden tardar hasta 500 años en desaparecer, además de que liberan microplásticos que afectan cadenas alimentarias y cuerpos de agua, contribuyendo a la degradación del medio ambiente y la salud pública. En este contexto, se vuelve urgente impulsar una transición hacia una economía circular que incentive la reducción, reutilización y reciclaje de materiales, particularmente en industrias de alto impacto ambiental como la alimentaria.

A pesar de que actualmente no existe en México un impuesto específico a los empaques no reciclables utilizados en productos alimenticios, sí existen antecedentes que reflejan un creciente interés en el tema. Algunas entidades federativas han adoptado medidas como la prohibición de plásticos de un solo uso, por ejemplo, la Ciudad de México, Oaxaca y Baja California Sur, mientras que la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) establece lineamientos para minimizar residuos y fomentar la responsabilidad extendida del productor. Asimismo, diversas normas oficiales mexicanas (NOM) promueven el uso de materiales biodegradables y la separación de residuos. En paralelo, el sector privado ha comenzado a adoptar voluntariamente prácticas más sostenibles, como el uso de empaques compostables o reciclables. No obstante, estas acciones han sido insuficientes para provocar una transformación estructural en los patrones de producción y consumo, por lo que se requiere una medida de carácter fiscal que actúe como desincentivo directo al uso de materiales no reciclables.

Por lo anterior, la presente iniciativa propone la creación de un impuesto de 20 por ciento adicional sobre productos alimenticios que utilicen empaques no reciclables. Este impuesto tiene como finalidad desincentivar el uso de materiales contaminantes en la industria alimentaria, fomentar la innovación en el diseño de empaques sostenibles, promover el consumo responsable entre los ciudadanos y generar ingresos que puedan destinarse a programas de reciclaje, educación ambiental e infraestructura para el manejo adecuado de residuos.

Con esta medida se espera lograr una reducción progresiva en la generación de residuos no reciclables, incentivar a las empresas a migrar hacia soluciones reciclables, compostables o reutilizables y alinear al país con estándares internacionales en materia ambiental.

Es previsible que en una primera etapa algunos costos se trasladen al consumidor; sin embargo, a mediano plazo, la experiencia internacional muestra que este tipo de medidas promueven eficiencia económica mediante la innovación, el rediseño de productos y el desarrollo de nuevos mercados. Además, los recursos recaudados pueden destinarse a financiar centros de reciclaje, apoyar a los municipios en la gestión de residuos sólidos y capacitar a productores y comerciantes en alternativas sostenibles.

Esta propuesta no busca castigar a las empresas ni a los consumidores, sino transformar hábitos y estructuras productivas que, aunque han sido funcionales en el pasado, hoy representan un obstáculo para el desarrollo sostenible del país. México ha firmado compromisos internacionales como el Acuerdo de París, la Agenda 2030 y el Convenio de Basilea, por lo cual esta iniciativa representa una contribución concreta a su cumplimiento.

Es momento de actuar con visión de futuro. Un impuesto a los empaques no reciclables en alimentos es una medida necesaria, responsable y moderna para avanzar hacia un país más limpio, justo y comprometido con el bienestar ambiental y social.

En virtud de lo aquí expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona un Capítulo I Bis, denominado Del Impuesto a los Empaques no Reciclables en Productos Alimenticios, al Título I de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios

Artículo Único. Se adiciona un Capítulo I Bis, denominado Del Impuesto a los Empaques no Reciclables en Productos Alimenticios, que contiene los artículos 6o.-A, 6o.-B, 6o.-C, 6o.-D, 6o.-E y 6o.-F, al Título I de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, para quedar como sigue:

Título I

Capítulo I. ...

Capítulo I Bis

Del Impuesto a los Empaques no

Reciclables en Productos Alimenticios

6o.-A. Están obligados al pago del impuesto establecido en este capítulo los contribuyentes que enajenen productos alimenticios en empaques no reciclables, entendidos como aquellos materiales que no pueden ser recuperados mediante procesos técnicos, económicos y ambientalmente viables para reincorporarse a cadenas de valor o ciclos de producción.

6o.-B. El impuesto se causará al momento de la enajenación del producto alimenticio que utilice empaques no reciclables, en cualquier etapa de la cadena de comercialización.

6o.-C. La tasa del impuesto será de 20 por ciento aplicable sobre el precio de venta al público del producto alimenticio, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado ni otros impuestos federales.

6o.-D. Para efectos de esta ley, se entenderá por empaque no reciclable a todo aquel envase, envoltura o contenedor fabricado con materiales o combinaciones de materiales que, por su composición, no puedan ser clasificados, recolectados, separados, reprocesados y reutilizados de forma eficiente dentro de los sistemas existentes de reciclaje en el país. Entre estos se incluyen, de manera enunciativa pero no limitativa, los siguientes: plásticos multicapa, envolturas metalizadas, espumas de poliestireno expandido (unicel), películas plásticas no clasificables, materiales laminados con aluminio, entre otros.

6o.-E. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con la Secretaría de Economía y el Servicio de Administración Tributaria, publicará anualmente un listado de materiales y empaques considerados no reciclables para efectos de esta disposición, el cual será de observancia obligatoria para los contribuyentes.

6o.-F. El monto recaudado por este impuesto será destinado a financiar programas y acciones de educación ambiental, reciclaje, infraestructura para la gestión de residuos y proyectos de innovación en el diseño de empaques sostenibles.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el 1 de enero del año siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con la Secretaría de Economía y el Servicio de Administración Tributaria, deberá publicar en un plazo no mayor a 90 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, el listado de materiales y empaques considerados no reciclables.

Tercero. El Poder Ejecutivo federal, a través de las dependencias correspondientes, implementará campañas informativas dirigidas a consumidores, productores y comercializadores sobre los alcances, objetivos y aplicación del impuesto previsto en este decreto.

Cuarto. Las empresas que demuestren haber iniciado un proceso de reconversión de sus empaques hacia materiales reciclables o compostables, conforme a los lineamientos que establezca la autoridad competente, podrán acceder a incentivos fiscales y apoyos técnicos en términos de la legislación aplicable.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2025.

Diputado Luis Enrique Miranda Barrera (rúbrica)

Que adiciona diversas disposiciones a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Luis Enrique Miranda Barrera, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, diputado Luis Enrique Miranda Barrera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un capítulo IX, denominado Del Impuesto Ambiental por Contaminación Acústica, al Título Cuarto de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, al tenor siguiente

Exposición de Motivos

La contaminación acústica en México ha escalado a niveles alarmantes que constituyen una amenaza tangible para la salud pública, el bienestar social y la calidad de vida en las zonas urbanas. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), actualmente 87 por ciento de la población que habita en ciudades se encuentra expuesta de forma cotidiana a niveles de ruido superiores a los 65 decibeles (dB), límite establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para proteger la salud humana. En zonas con alta densidad vehicular e industrial, como la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, los niveles pueden alcanzar picos de hasta 95 dB, lo cual representa un entorno acústico perjudicial que se ha normalizado en la vida diaria de millones de personas.

Lejos de ser una molestia menor, el ruido ambiental persistente se ha convertido en un problema estructural, cuyos efectos negativos en la salud están ampliamente documentados. Investigaciones recientes del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) revelan que la exposición prolongada al ruido genera un aumento de 25 por ciento en la incidencia de enfermedades cardiovasculares, incrementa en 40 por ciento los trastornos del sueño, reduce hasta en 20 por ciento el rendimiento académico especialmente en niños y jóvenes que estudian en zonas ruidosas y ocasiona problemas auditivos irreversibles en amplios sectores de la población. Estas afectaciones no sólo deterioran la salud individual, sino que tienen implicaciones colectivas en términos de productividad, desempeño educativo, costos médicos y calidad del entorno urbano.

Las principales fuentes de contaminación acústica han sido identificadas con claridad: en primer lugar, el transporte, que representa una carga sonora significativa, especialmente por el mal estado del parque vehicular. Se estima que 60 por ciento de los vehículos en circulación exceden los límites acústicos permitidos, y dentro de este grupo, las motocicletas con escapes modificados representan un foco crítico de contaminación sonora, siendo responsables de 45 por ciento de las infracciones por ruido. En segundo lugar, están los establecimientos comerciales como bares, salones de eventos, centros de espectáculos, entre otros. Estos constituyen otra fuente importante de ruido excesivo, con 35 por ciento operando fuera de la normativa ambiental vigente y generando 45 por ciento de las quejas registradas por residentes en zonas habitacionales.

Este panorama no sólo revela una falla estructural en la fiscalización del ruido, sino también la urgencia de establecer mecanismos de control más eficaces y sostenibles, que no sólo sancionen, sino que también transformen el comportamiento urbano en favor del derecho al silencio y al descanso.

Ante esta emergencia sanitaria y ambiental, proponemos la implementación de un Impuesto al Ruido, diseñado como un instrumento de política pública con sustento técnico, legal y social, que no busca ser una carga fiscal arbitraria, sino una herramienta redistributiva orientada a mitigar los efectos del ruido en las comunidades más afectadas. La propuesta contempla aplicar un gravamen de 5 por ciento sobre vehículos que superen los 80 dB y de 3 por ciento a establecimientos comerciales reincidentes que operen fuera de norma. Lo recaudado será destinado íntegramente a cuatro ejes estratégicos con metas claras y medibles: primero, 40 por ciento será destinado a la mitigación del ruido en espacios educativos, priorizando el aislamiento acústico de 5 mil planteles escolares ubicados en zonas con altos niveles de ruido; segundo, 30 por ciento se invertirá en tecnología y monitoreo, a través de la creación de una red nacional de estaciones de medición sonora y el desarrollo de una plataforma digital para la denuncia ciudadana y el seguimiento en tiempo real; tercero, 20 por ciento se asignará a campañas de salud pública, programas de prevención, diagnósticos auditivos comunitarios y proyectos de investigación en colaboración con instituciones académicas; y cuarto, 10 por ciento restante se dedicará al fortalecimiento institucional de las autoridades encargadas de la fiscalización ambiental, dotándolas de equipo, capacitación y capacidad operativa.

Esta política, al combinar herramientas fiscales, tecnológicas y sociales, se plantea como una solución integral y escalable con beneficios concretos y verificables. Entre los impactos esperados destacan la reducción de 20 por ciento en los niveles de contaminación acústica en zonas críticas, la prevención estimada de al menos 5 mil casos anuales de enfermedades cardiovasculares atribuibles al ruido, una mejora de 15 por ciento en el rendimiento escolar de más de dos millones de estudiantes que actualmente estudian en entornos ruidosos, así como la creación de aproximadamente 8 mil empleos verdes, asociados a la implementación, monitoreo y mantenimiento de estas acciones.

Esta iniciativa encuentra su fundamento legal y ético en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que garantiza el derecho a un medio ambiente sano, así como en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Norma Oficial Mexicana NOM-081-SEMARNAT-2021 sobre límites máximos permisibles de emisión sonora, y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, en particular los relacionados con salud y bienestar (ODS 3), ciudades sostenibles (ODS 11), y acción por el clima (ODS 13).

En este sentido, el Impuesto al Ruido no debe ser concebido como una medida meramente recaudatoria, sino como una respuesta estratégica a un problema subestimado, pero con impactos profundos, que articula justicia ambiental, protección a la salud, derecho al descanso, equidad territorial y desarrollo tecnológico. Su diseño contempla criterios de progresividad, transparencia y corresponsabilidad, promoviendo un nuevo modelo de convivencia urbana donde el silencio no sea un privilegio, sino un derecho garantizado.

Por todo lo anterior, hacemos un llamado amplio y enfático a todos los sectores de la sociedad autoridades, legisladores, sector privado, academia y ciudadanía a sumarse a este esfuerzo colectivo para construir ciudades más silenciosas, más saludables y más habitables, y con ello honrar el compromiso de heredar a las futuras generaciones un entorno digno, justo y verdaderamente sustentable.

En virtud de lo aquí expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona un Capítulo IX, denominado Del Impuesto Ambiental por Contaminación Acústica, al Título Cuarto de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

Artículo Único. Se adiciona un Capítulo IX, denominado Del Impuesto Ambiental por Contaminación Acústica, que contiene los artículos 156 Bis 1, 156 Bis 2, 156 Bis 3, 156 Bis 4, 156 Bis 5, 156 Bis 6, 156 Bis 7, 156 Bis 8 y 156 Bis 9, al Título Cuarto de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

Título Cuarto

Protección al Ambiente

Capítulo I al Capítulo VIII. ...

Capítulo IX

Del Impuesto Ambiental por Contaminación

Acústica

Artículo 156 Bis 1. Se crea el Impuesto Ambiental por Contaminación Acústica como una contribución de carácter ecológico, cuyo objeto es desincentivar las emisiones sonoras por encima de los límites permisibles establecidos en la normativa ambiental, así como financiar acciones de mitigación, fiscalización, salud pública e innovación tecnológica en materia de contaminación acústica.

Artículo 156 Bis 2. Son sujetos del Impuesto Ambiental por Contaminación Acústica:

I. Las personas físicas o morales propietarias o poseedoras de vehículos automotores que generen emisiones sonoras mayores a 80 decibeles (dB), según dictamen técnico emitido por la autoridad competente o verificación en centros autorizados, y

II. Los establecimientos comerciales, industriales o de servicios que operen con niveles de ruido superiores a los establecidos en la NOM-081-SEMARNAT-2021 o cualquier otra que la sustituya.

Artículo 156 Bis 3. La base gravable del impuesto será determinada conforme al tipo de fuente emisora, su nivel de ruido, reincidencia y giro comercial o uso del vehículo.

Artículo 156 Bis 4. El impuesto se causará conforme a las siguientes tarifas:

I. Vehículos automotores con emisiones sonoras superiores a 80 dB: 5% del valor anual de tenencia o uso, y

II. Establecimientos comerciales que excedan los límites de emisión permitidos: 3% del valor del ingreso mensual declarado.

Artículo 156 Bis 5. El impuesto será recaudado por las entidades federativas o municipios, en coordinación con la Federación, conforme a los convenios de colaboración que se celebren.

Artículo 156 Bis 6. La totalidad de los ingresos recaudados por este impuesto se destinará a un Fondo Especial para la Mitigación de la Contaminación Acústica, con afectación específica a los siguientes rubros:

I. Cuarenta por ciento para aislamiento acústico en escuelas públicas;

II. Treinta por ciento para desarrollo de tecnología y monitoreo ambiental del ruido;

III. Veinte por ciento para campañas de salud pública y proyectos de investigación científica, y

IV. Diez por ciento para el fortalecimiento institucional de autoridades de fiscalización ambiental.

Artículo 156 Bis 7. El Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, expedirá los lineamientos técnicos, operativos y fiscales correspondientes a la aplicación del impuesto.

Artículo 156 Bis 8. El Fondo Especial será evaluado anualmente por un comité técnico ciudadano con participación de instituciones académicas, sociedad civil, sector privado y autoridades federales y locales.

Artículo 156 Bis 9. Lo previsto en este Capítulo no excluye la aplicación de sanciones administrativas, civiles o penales previstas en otros ordenamientos por emisiones acústicas fuera de norma.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor a los 180 días naturales siguientes a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Durante los 90 días naturales posteriores a la publicación del presente decreto, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, emitirá los lineamientos técnicos, fiscales y administrativos para la implementación del Impuesto Ambiental por Contaminación Acústica.

Tercero. En un plazo no mayor a doce meses a partir de la entrada en vigor del presente decreto, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales deberá establecer una Red Nacional de Monitoreo Acústico con al menos una estación por municipio de más de 100 mil habitantes.

Cuarto. Las entidades federativas y municipios deberán adecuar su legislación fiscal y ambiental para incorporar este impuesto en sus leyes de ingresos en un plazo máximo de un año.

Quinto. Los recursos generados por este impuesto deberán integrarse en un fondo especial, con reglas de operación claras y mecanismos de transparencia, que serán publicados en un plazo no mayor a 120 días después de la entrada en vigor del presente decreto.

Sexto. El Comité Técnico Ciudadano para la Evaluación del Fondo será instalado dentro de los 60 días posteriores al inicio del ejercicio fiscal en que entre en vigor el presente decreto.

Séptimo. La Secretaría de Educación Pública y los gobiernos estatales priorizarán el uso de los recursos del fondo para la intervención de escuelas localizadas en zonas con altos niveles de contaminación acústica, conforme al diagnóstico emitido por la Red Nacional de Monitoreo Acústico

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2025.

Diputado Luis Enrique Miranda Barrera (rúbrica)

Que reforma y adiciona el artículo 272 Bis 1 de la Ley General de Salud, en materia de cirugías estéticas en menores de edad, a cargo de la diputada Hilda Magdalena Licerio Valdés, del Grupo Parlamentario del PVEM

Quien suscribe, diputada Hilda Magdalena Licerio Valdés, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 272 Bis 1 de la Ley General de Salud, en materia de cirugías estéticas en menores de edad, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. Que el artículo 4o. de la Constitución reconoce el derecho de toda persona a la protección de la salud. Además, establece que el Estado velará y cumplirá con principio del interés superior de niñas, niños y adolescentes para garantizar sus derechos, por ello, debe prevalecer en todas las decisiones que les afecten.

2. Que la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México, obliga a los estados a proteger a niñas, niños y adolescentes de prácticas que pongan en riesgo su salud física y mental. Reconoce, en su artículo 24 el derecho de las niñas, niños y adolescentes al disfrute del más alto nivel posible de salud y de acceso a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Además de establecer que los estados parte deben adoptar todas las medidas eficaces y apropiadas posibles para abolir las prácticas que sean perjudiciales para su salud.

3. Que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes reconoce su derecho a vivir en un medio ambiente sano y sustentable, así como en condiciones que permitan su desarrollo, bienestar, crecimiento saludable y armonioso, tanto físico como mental, material, espiritual, ético, cultural y social. Por ello, las autoridades deben garantizar su integridad personal, desarrollo pleno y el ejercicio del derecho a la salud.

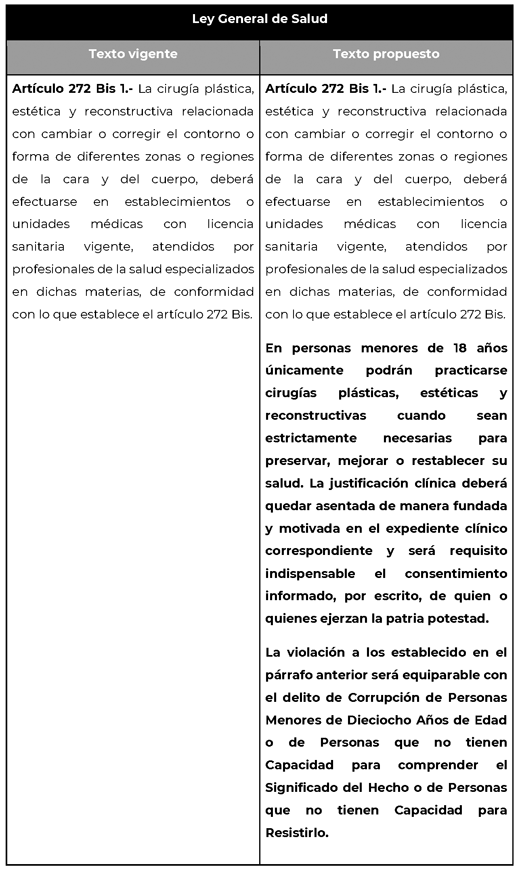

4. Que la Ley General de Salud regula en los artículos 272 Bis y 272 Bis 1 la práctica de la cirugía plástica, estética y reconstructiva, pero actualmente no establece restricciones específicas para proteger a menores de edad frente a procedimientos estéticos que no responden a una necesidad médica.

5. Que es imperante proteger la salud e integridad de niñas, niños y adolescentes, prohibiendo que se les realicen cirugías meramente estéticas, permitiendo únicamente aquellas necesarias para preservar, mejorar o restablecer su salud física o mental, su integridad o desarrollo.

Por lo anterior, se propone modificar el artículo 272 Bis 1 de la Ley General de Salud, de acuerdo con la siguiente

Exposición de Motivos

El día 23 del mes y año en curso, México se estremeció con la noticia del fallecimiento de Paloma Nicole, una adolescente de 14 años. De acuerdo con la denuncia presentada por el padre, la madre le había informado que viajarían a una sierra en Durango debido a que la menor había dado positivo a Covid-19 en la escuela. Sin embargo, días después, el padre fue notificado de que su hija se encontraba hospitalizada en estado grave. Durante su internamiento, la menor sufrió complicaciones severas, incluyendo un paro cardiorrespiratorio, inflamación cerebral y, finalmente, perdió la vida.1

En México, el número de cirugías estéticas ha crecido de manera exponencial en la última década, impulsado por factores culturales, económicos y sociales. Según Andrés Rosales, médico estético mexicano, los tratamientos estéticos se han elevado en 30 por ciento de 2020 a 2025.2

Sin embargo, la expansión antes mencionada ha generado también prácticas riesgosas en clínicas privadas, muchas veces sin los debidos controles de salud y seguridad. Al respecto, el médico estético antes citado alertó que existen muchos “charlatanes” que son promovidos por empresas que se dedican a la distribución sin registros sanitarios, lo que pone en riesgo la salud de las personas.3

La ausencia de una regulación más estricta ha permitido que personas menores de edad sean sometidas a cirugías meramente estéticas, sin necesidad médica, exponiéndolas a riesgos graves e irreversibles, entre los cuales se encuentran: mala cicatrización, dilatación en el tiempo de curación de las heridas, infecciones, fibrosis o hematomas, etcétera, así como expectativas estéticas irreales o erróneas.4

En este contexto, resulta necesario visibilizar la problemática de la violencia estética, que alude a las narrativas, representaciones y prácticas que presionan a las mujeres a cumplir con el canon de belleza impuesto.5 Según Esther Pineda, en su texto La violencia estética es una de las formas de agresión sexista más universal que existe, en nuestra sociedad se concibe a las mujeres como un objeto de consumo, lo que se suma a otras formas de violencia de género que permean en la vida de las mujeres. La presión social por “ser bonita” se da desde el nacimiento; además, la presión por cumplir con el mandato de “juventud eterna” orilla a las mujeres a la realización de tratamientos estéticos que pueden poner en riesgo su salud e incluso su vida.6

Esta problemática debe leerse desde la perspectiva de género, ya que la mayoría de quienes recurren a estos procedimientos, como ya se mencionó, son mujeres que enfrentan mayores presiones sociales y mediáticas vinculadas a estereotipos de belleza que refuerzan desigualdades y afectan directamente su autoestima y desarrollo integral. De esta forma, la expansión de las prácticas estéticas sin control adecuado no sólo constituye un riesgo sanitario, sino también un reflejo de la violencia simbólica que se ejerce sobre niñas y adolescentes, colocándolas en una situación de vulnerabilidad frente a intervenciones invasivas e innecesarias.

La propuesta que pongo a consideración de este Poder Legislativo, en primer lugar, busca darle justicia a las niñas y adolescentes, principalmente a Paloma Nicole. En segundo lugar, pretende reforzar su protección, alineándose con el principio de interés superior de la niñez y con las obligaciones internacionales de México. Además, establece una sanción equiparable a delitos graves, como la corrupción de menores, para desincentivar prácticas irresponsables y garantizar la seguridad médica de todas nuestras niñas y adolescentes.

Es importante destacar que la cirugía plástica incluye, además de las intervenciones estéticas, el manejo de quemados, de trauma facial, reconstrucción y atención de malformaciones congénitas en cara, miembros o genitales.7 Por lo cual, no debe haber una prohibición total de la cirugía plástica, estética y reconstructiva para niñas, niños y adolescentes, pero sí limitar su práctica cuando su fin es meramente cosmético, es decir, cuando no existe una justificación médica que la haga necesaria para preservar, mejorar o restablecer la salud física o mental, la integridad o el desarrollo de la persona.

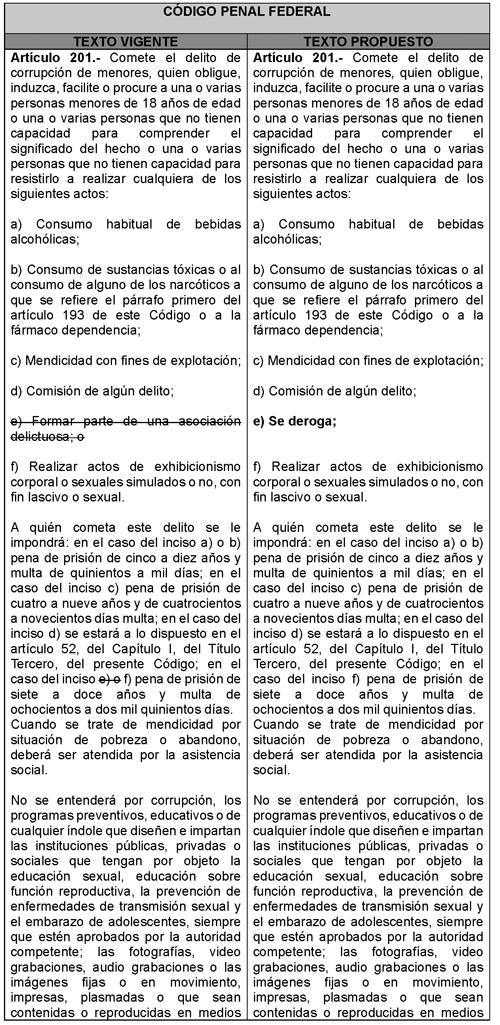

A través del siguiente cuadro comparativo se pueden observar las modificaciones propuestas al texto vigente de la Ley General de Salud:

En virtud de lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 272 Bis 1 de la Ley General de Salud, en materia de cirugías estéticas en menores de edad

Artículo Único. Se reforma y adiciona el artículo 272 Bis 1 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 272 Bis 1. La cirugía plástica, estética y reconstructiva relacionada con cambiar o corregir el contorno o forma de diferentes zonas o regiones de la cara y del cuerpo, deberá efectuarse en establecimientos o unidades médicas con licencia sanitaria vigente, atendidos por profesionales de la salud especializados en dichas materias, de conformidad con lo que establece el artículo 272 Bis.

En personas menores de 18 años únicamente podrán practicarse cirugías plásticas, estéticas y reconstructivas cuando sean estrictamente necesarias para preservar, mejorar o restablecer su salud. La justificación clínica deberá quedar asentada de manera fundada y motivada en el expediente clínico correspondiente, y será requisito indispensable el consentimiento informado, por escrito, de quien o quienes ejerzan la patria potestad.

La violación a lo establecido en el párrafo anterior será equiparable con el delito de Corrupción de Personas Menores de Dieciocho Años de Edad o de Personas que no tienen Capacidad para comprender el Significado del Hecho o de Personas que no tienen Capacidad para Resistirlo.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 ¿Qué sabemos de Paloma Nicole, la joven de 14 años muerta en una cirugía estética de aumento de pecho?, El Financiero, 23 de septiembre de 2025, 14:10, México [en línea] https://www.elfinanciero.com.mx/estados/2025/09/23/que-sabemos-de-palom a-nicole-la-joven-de-14-anos-muerta-en-una-cirugia-estetica-de-aumento- de-pecho/ [consulta: 23 de septiembre de 2024]

2 La demanda de tratamientos estéticos crece un 30 % en México desde 2020, Aristegui Noticias, 25 de febrero de 2025, 12:57, México, [en línea], https://aristeguinoticias.com/2502/kiosko/la-demanda-de-tratamientos-es teticos-crece-un-30-en-mexico-desde-2020/ [consulta: 23 de septiembre de 2024]

3 Ibidem

4 Aurea Clinic, Riesgos y complicaciones de la cirugía plástica, estética y reparadora, 27 de diciembre de 2018, España, [en línea], https://aureaclinic.com/riesgos-y-complicaciones-de-cirugia-plastica-es tetica-reparadora/ [consulta: 23 de septiembre de 2024]

5 Natali Guadalupe, La violencia estética, NIMa, 02 de agosto de 2024, México, [en línea], https://nima.org.mx/2024/08/02/la-violencia-estetica/ [consulta: 23 de septiembre de 2024]

6 Ibidem

7 Leticia Olvera, México, tercer país en cirugías plásticas, Gaceta UNAM, 15 de febrero de 2018, [en línea], https://www.gaceta.unam.mx/mexico-tercer-pais-en-cirugias-plasticas/ [consulta: 23 de septiembre de 2024]

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2025.

Diputada Hilda Magdalena Licerio Valdés (rúbrica)

Que reforma el artículo 201 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Deliamaria González Flandez, del Grupo Parlamentario del PVEM

La que suscribe, diputada Deliamaria González Flandez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 201, primer párrafo, y el inciso e) del Código Penal Federal, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Las niñas, niños y adolescentes constituyen un grupo de la sociedad en condiciones de vulnerabilidad debido a su edad, de entre las múltiples situaciones adversas a las que se pueden enfrentar se encuentra el reclutamiento forzado por parte de la delincuencia organizada, la cual es una problemática grave, compleja, y una violación de derechos humanos que afecta a millones de menores en diversas partes del mundo.

Los grupos delictivos emplean métodos de manipulación, coacción y violencia para arrastrar a los menores a actividades criminales o para que se unan a grupos criminales, privándolos de su infancia y futuro.

Este fenómeno es producto de una combinación de factores socioeconómicos, políticos y culturales que requieren una atención urgente y un enfoque integral para erradicarlo.

Los motivos que llevan al reclutamiento de menores por parte de la delincuencia organizada son diversos, uno de las principales es la pobreza extrema en muchas comunidades marginadas, donde la falta de oportunidades educativas y laborales empuja a los menores a buscar una fuente de ingresos rápida, los grupos criminales al reconocer esta vulnerabilidad utilizan tácticas de manipulación emocional y económica, prometiéndoles poder, dinero y protección, lo que en la mayoría de las ocasiones los convierte en víctimas más que en voluntarios.

Por otro lado, la violencia estructural también juega un papel crucial, en zonas donde la delincuencia organizada se enquista dentro de las comunidades los niños y adolescentes, al no contar con otra forma de protección se ven forzados a unirse a estos grupos para sobrevivir. Los reclutadores que, por lo general, son miembros de la misma comunidad aprovechan el deseo de pertenencia de los jóvenes para engancharlos, usando promesas de éxito y seguridad en un entorno violento.

El proceso de reclutamiento de los menores por parte de estas organizaciones criminales es sofisticado y se adapta a las realidades de cada comunidad. En muchos casos los menores son atraídos con promesas de una vida mejor, como acceso a diversos bienes materiales, dinero fácil o un aparente poder; sin embargo, una vez dentro de la estructura criminal la manipulación se transforma en coerción.

Los grupos delictivos recurren a diversas formas para asegurar la permanencia de los menores dentro de sus filas, algunas de éstas incluyen amenazas de violencia contra ellos o sus familiares, el uso de drogas y sustancias psicotrópicas para someterlos, así como la constante presión psicológica para mantener su lealtad.

En la mayoría de los casos los niños no tienen un espacio para cuestionar o escapar de esta situación debido a las amenazas constantes y la falta de redes de apoyo.

Las consecuencias de este fenómeno son devastadoras para los menores, en primer lugar, la vida de los niños y adolescentes que son reclutados se ve brutalmente truncada, muchos pierden la oportunidad de ejercer su derecho a una educación formal, de una vida familiar saludable y de un futuro con oportunidades. En su lugar, se ven involucrados en actividades criminales como el tráfico de drogas, el sicariato o la extorsión, exponiéndolos a riesgos físicos, emocionales, psicológicos e incluso perder la vida.

A largo plazo los menores utilizados por el crimen organizado comienzan a presentar problemas de salud mental derivados del trauma vivido, como trastornos de estrés postraumático, depresión, y ansiedad. Además, el ciclo de violencia y criminalidad perpetúa una cultura de impunidad y desconfianza en las instituciones, dificultando los esfuerzos para poder reintegrar a estos menores a la sociedad.

Es crucial que el Estado y la sociedad civil trabajen de manera conjunta en la prevención y la intervención. Con la actual Estrategia Nacional de Seguridad, implementada por la Presidenta Claudia Sheinbaun Pardo, que se enfoca en la prevención, atención a las causas, inteligencia, investigación y coordinación con las entidades federativas se da un gran paso para confrontar este mal que afecta en lo más sensible de nuestras familias y del pueblo de México.

Por otro lado, el fortalecimiento de los programas de educación y de integración social, de apoyo psicológico, así como el fortalecimiento del nuevo sistema de justicia, son fundamentales para frenar la expansión de la delincuencia organizada y alejar a los niños y adolescentes de sus intereses criminales.

Las organizaciones no gubernamentales, mejor conocidas como ONG también tienen un papel fundamental en la creación de espacios de apoyo psicológico, legal y social para los menores afectados. Estos esfuerzos se complementan con las políticas públicas del Gobierno federal que brindan apoyos de vida para los jóvenes, garantizando su reintegración a la sociedad y su desarrollo personal.

Sobre este aspecto la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) es el principal instrumento normativo en materia de protección de derechos de las niñas, niños y adolescentes a nivel internacional, en su artículo 3, numeral 2, menciona que los países deben asegurar el cuidado y protección que sean necesarios para su bienestar, tomando las medidas legislativas y administrativas adecuadas. Esta iniciativa busca apoyar al Estado mexicano para cumplir su responsabilidad con nuestras niñas, niños y adolescentes.

De igual manera, la Corte Interamericana de Derechos Humanos destaca que la niñez goza de medidas especiales para su protección y que éstas son fundamentalmente importantes ya que las niñas, niños y adolescentes se encuentran en la etapa de su desarrollo físico, mental, moral, psicológico y social que son los fundamentos que tendrán a lo largo de su vida.

En resumen, el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes por parte de la delincuencia organizada es una violación grave de sus derechos humanos y constituye un riesgo estructural para nuestro país, por lo que requiere una respuesta integral y coordinada por parte de la sociedad y el Estado.

Por otro lado, para que una sociedad y cultura se construya y fortalezca, debe hacerse a través del diálogo y el uso adecuado del leguaje, lo anterior sirve para que exista un equilibrio en los poderes y para evitar los abusos entre sus integrantes.

El referirse a las niñas, niños y adolescentes como menores resulta incorrecto, es un término que se ha empleado para referirse a las personas nacidas en nuestro país que aún no cumplen 18 años, la cual es la edad mínima para considerar a la persona como adulto.

Al respecto, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consideró que, el término “menores” no se debe usar al momento de referirse a las niñas, niños y adolescentes, con el fin de respetar su principio de interés superior y su innegable derecho a la igualdad y a la no discriminación. En su justificación menciona que dicho vocablo implica una relación jerárquica en la que siempre existe una parte mayor que prevalece o se considera superior, esto transmite un mensaje de inferioridad que resulta discriminatorio.

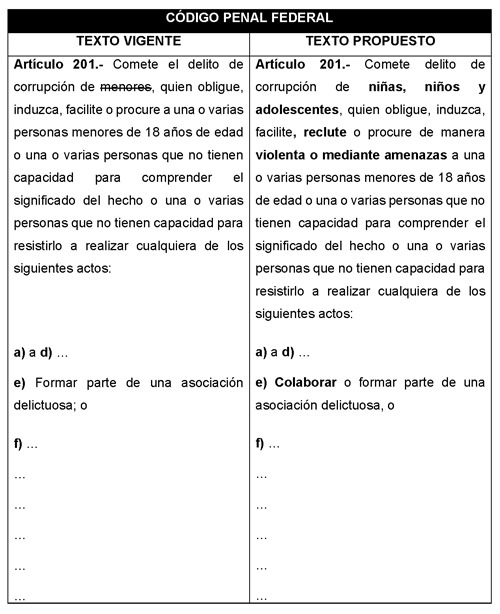

Por lo anterior, es necesario actualizar el primer párrafo del artículo 201 del Código Penal Federal, para que nuestras niñas, niños y adolescentes tengan un mejor trato en nuestro marco jurídico.

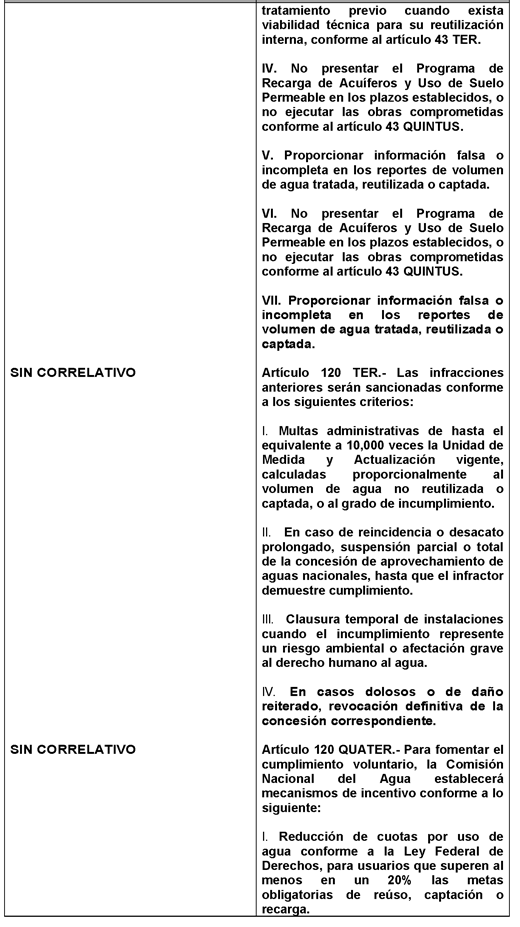

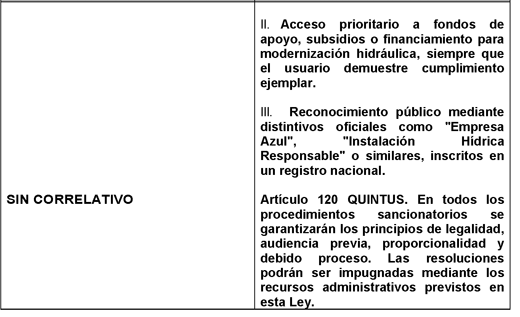

A continuación, se muestra un cuadro comparativo en la que se detalla la propuesta de la presente iniciativa:

Por lo anteriormente expuesto, de forma respetuosa, someto a consideración de las y los integrantes de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 201, primer párrafo, y el inciso e) del Código Penal Federal

Artículo Único. Se reforma el inciso e) del artículo 201 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 201. Comete delito de corrupción de niñas, niños y adolescentes , quien obligue, induzca, facilite, reclute o procure de manera violenta o mediante amenazas a una o varias personas menores de 18 años de edad o una o varias personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o una o varias personas que no tienen capacidad para resistirlo a realizar cualquiera de los siguientes actos:

a) a d) ...

e) Colaborar o formar parte de una asociación delictuosa, o

f) ...

...

...

...

...

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Fuentes

- https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-11/Estudio- ninas-ninos-adolescentes-victimas-crimen.pdf

- https://www.unicef.org/es/convencion-derechos-nino/texto-convencion

- https://www.gaceta.unam.mx/menores-reclutados-por-el-crimen-organizado- deben-ser-atendidos-como-victimas/

- https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/gaceta/documentos/tomos/202 2-06/5_13_MAY.pdf, pág 217.

- https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/sites/default/files/protocolos/archivos/2022-02/

Protocolo%20para%20juzgar%20con%20perspectiva%20de%20Infancia%20y%20Adolescencia.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2025.

Diputada Deliamaria González Flandez (rúbrica)

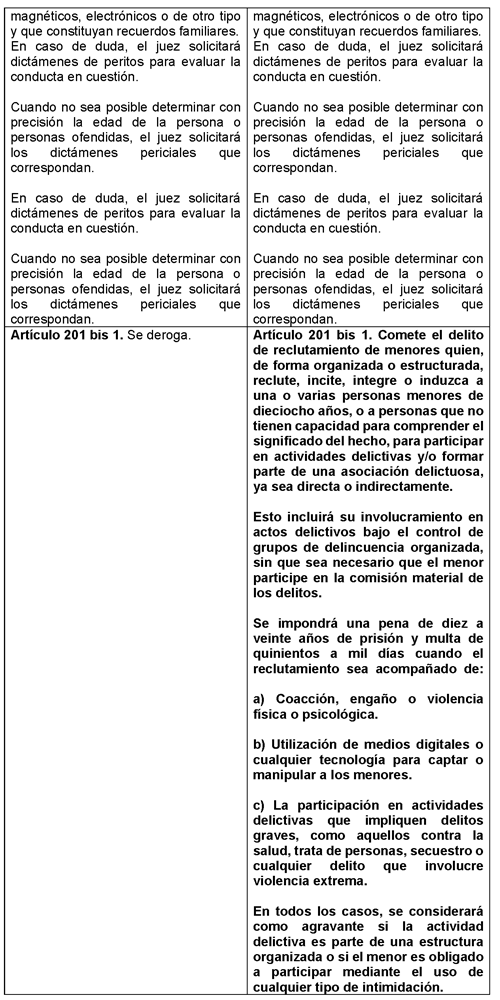

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo de la diputada Claudia Sánchez Juárez, del Grupo Parlamentario del PVEM

La que suscribe, diputada Claudia Sánchez Juárez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración a esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

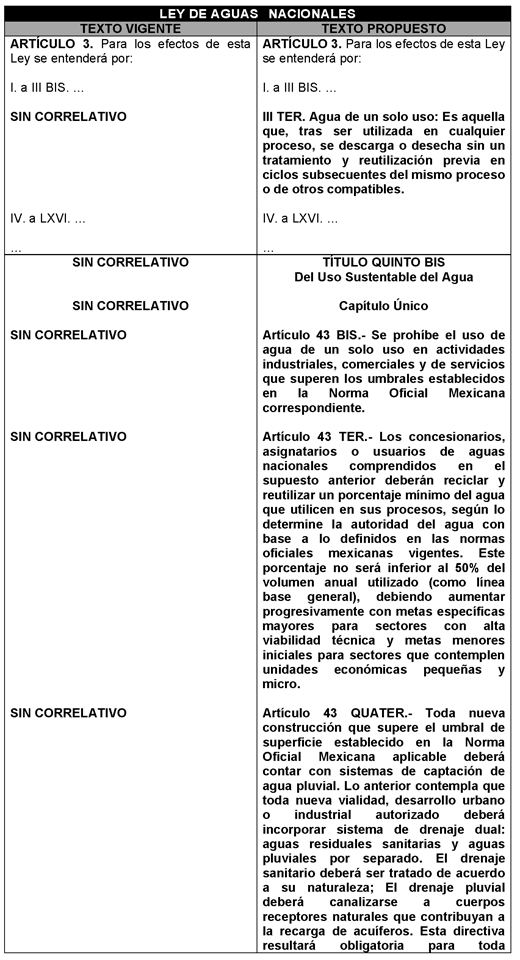

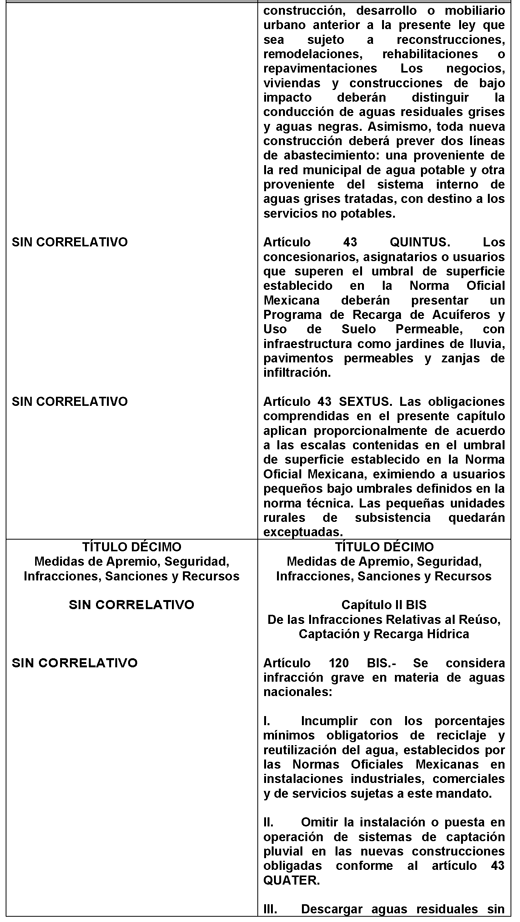

La crisis hídrica en México ha alcanzado un punto crítico. El crecimiento demográfico, la urbanización y el cambio climático han reducido drásticamente la disponibilidad de agua en distintas regiones. Tan sólo en la última década, la población creció sustancialmente mientras las fuentes superficiales y subterráneas de agua se agotaban, anticipando un escenario de más gente, pero menos agua. En el Valle de México, por ejemplo, se utiliza el doble del agua renovable disponible, extrayendo volúmenes que superan la tasa de recarga natural de los acuíferos. La sobreexplotación de acuíferos ha llevado a déficits generalizados: se extrae mucho más de lo que la lluvia repone, comprometiendo el abastecimiento futuro y provocando hundimientos e intrusión salina en los mantos subterráneos.

Paradójicamente, México es un país que sufre tanto de sequías como de inundaciones. En la Ciudad de México caen en promedio mil 70 millones de litros de lluvia al año, pero gran parte de esa agua se desperdicia y acaba inundando las calles. Cada tormenta urbana ilustra esta ironía: agua que podría abastecer a la población se pierde, causando daños, mientras zonas populares enfrentan cortes del servicio. Esto evidencia fallas en la infraestructura tradicional y en la gestión lineal del agua, donde predominan sistemas de “usar y tirar” en lugar de retener, infiltrar o reutilizar el recurso. Más de 60 por ciento del agua residual en México no recibe tratamiento adecuado y en ciudades como la capital menos de 10 por ciento del agua usada se reutiliza –el porcentaje restante se desecha tras un solo uso–. Este modelo de “agua de un solo uso” es insostenible en el contexto actual.

Frente a esta realidad, necesitamos transitar hacia una economía circular del agua, es decir, prohibir el “agua de un solo uso” en grandes instalaciones y procesos, fomentando que cada litro sea aprovechado varias veces antes de devolverse al ambiente. La tecnología e innovación ofrecen soluciones viables: hoy existen procesos industriales capaces de reutilizar hasta 98 por ciento del agua gracias a membranas, ósmosis inversa, ozonificación y otras técnicas. Empresas en México ya demuestran estos avances, por ejemplo, una planta de L’Oréal en la Ciudad de México reutiliza 65 por ciento de sus aguas residuales, reduciendo en 25 por ciento su consumo de la red pública. Danone México, por su parte, implementó sistemas de reciclaje de agua que ahorran 900 metros cúbicos (m3) diarios (equivalentes al consumo de 5 mil personas) al reusar internamente y destinar excedentes tratados a riego e incluso a otras industrias. Estos casos prueban que el reúso no sólo es posible, sino también rentable y beneficioso en términos de ahorro económico y reducción de emisiones de CO3.

Un caso mexicano de liderazgo empresarial en esta materia es Grupo Bimbo , multinacional mexicana que desde hace más de 70 años ha reconocido el valor del agua como recurso estratégico para la vida y el desarrollo sostenible. Bajo tres líneas de acción –reducción de consumo, tratamiento y reúso, así como nuevas tecnologías , la empresa ha implementado procesos de captación pluvial, reciclaje de aguas residuales y optimización de su uso en áreas como sanitarios, riego de áreas verdes y lavado de vehículos. En México, Bimbo cuenta con 37 plantas de tratamiento y más de 220 recicladoras de agua, logrando en 2018 reutilizar 91 por ciento del agua tratada en todas sus operaciones.

Estos resultados demuestran que, cuando existe voluntad, innovación y compromiso , es posible evitar el modelo de “agua de un solo uso” y transitar hacia esquemas de economía circular hídrica, aportando beneficios tanto ambientales como sociales.