Gaceta Parlamentaria, año XXVIII, número 6886-II-2, martes 30 de septiembre de 2025

- Que adiciona el artículo 52 de la Ley de Migración, suscrita por el diputado Diego Ángel Rodríguez Barroso y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

- Que reforma los artículos 2397 del Código Civil Federal y 363 del Código de Comercio, suscrita por el diputado Diego Ángel Rodríguez Barroso y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

- Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, en materia de programas sociales, suscrita por el diputado José Guillermo Anaya Llamas y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

- Que reforma el artículo 27 y adiciona un artículo 27 Bis a la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, en materia de cobertura y atención de salud mental, suscrita por la diputada Liliana Ortiz Pérez y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

- Que reforma el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en materia de deducciones fiscales por el cuidado de adultos mayores, honorarios en materia de fisioterapia y gastos en educación, suscrita por la diputada Silvia Patricia Jiménez Delgado y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

- Que reforma el artículo 10 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la diputada María del Rosario Guzmán Avilés y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

- Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, suscrita por la diputada Tania Palacios Kuri y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

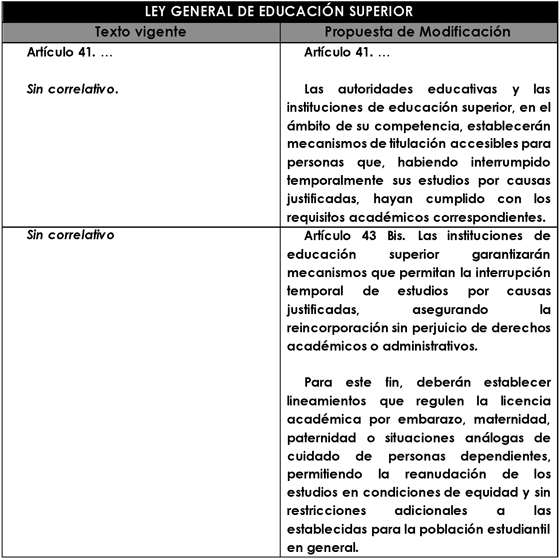

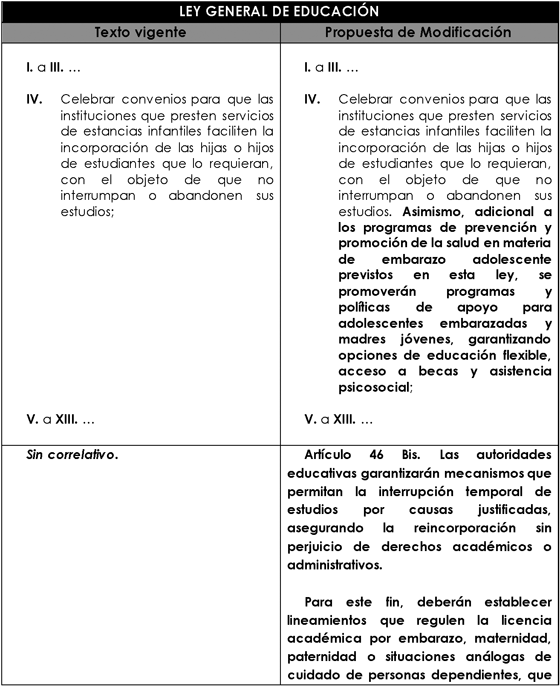

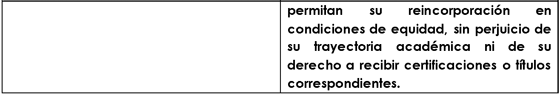

- Que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación Superior y de la Ley General de Educación, en materia de condiciones equitativas de permanencia, continuidad y egreso de los estudios para mujeres, suscrita por la diputada Tania Palacios Kuri y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

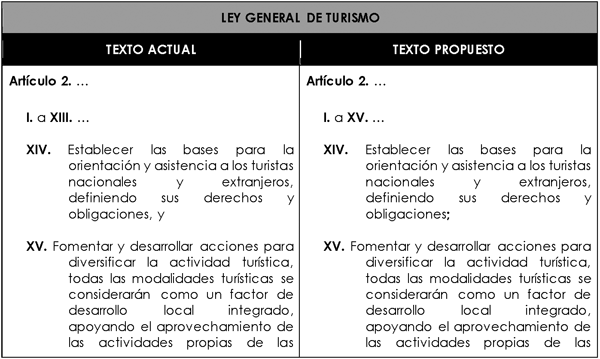

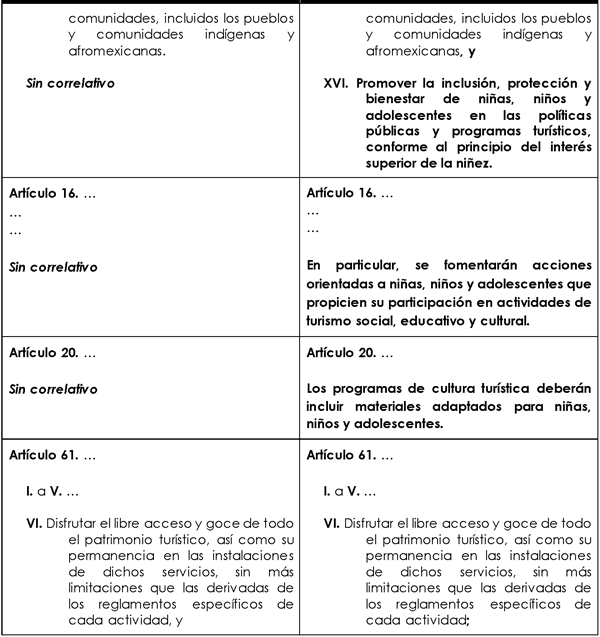

- Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Turismo, en materia de reconocimiento de derechos de niñas, niños y adolescentes, suscrita por la diputada Tania Palacios Kuri y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

- Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, de la Ley de Vivienda y de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, suscrita por el diputado Fidel Daniel Chimal García y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

- Que reforma los artículos 31 y 55 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, suscrita por el diputado Fidel Daniel Chimal García y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

- Que adiciona los artículos 30 y 84 de la Ley General de Educación, suscrita por el diputado Fidel Daniel Chimal García y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

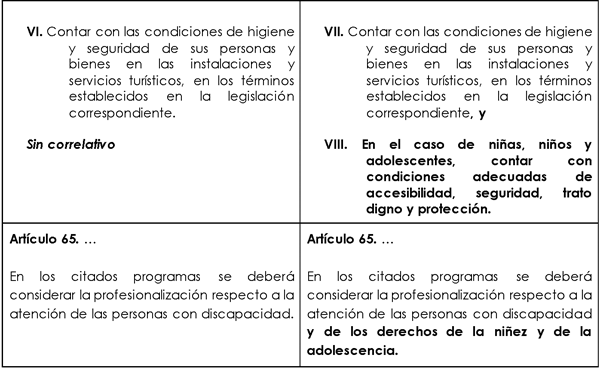

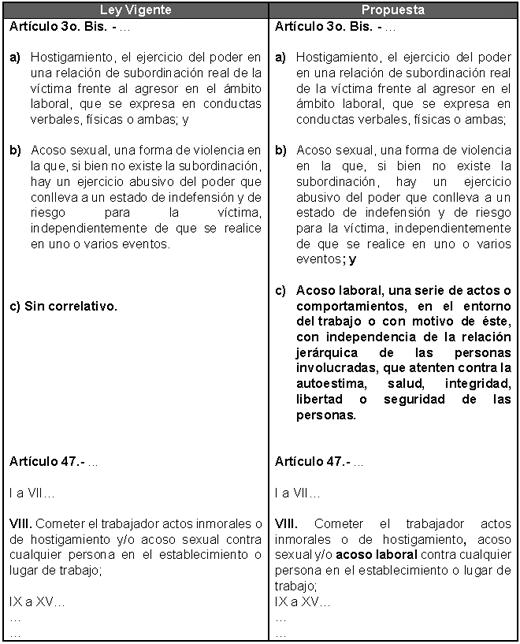

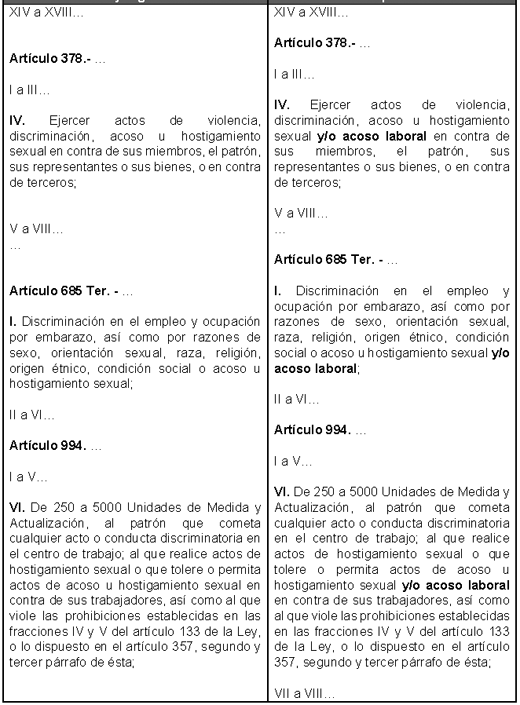

- Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en materia de acoso laboral, suscrita por el diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

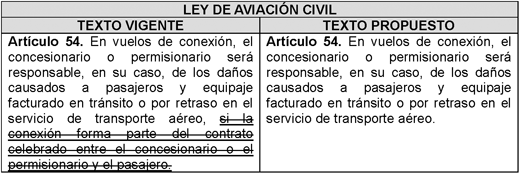

- Que reforma el artículo 54 de la Ley de Aviación Civil, en materia de sobreventa de boletos de avión en conexiones de vuelo, suscrita por la diputada Paulina Rubio Fernández y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

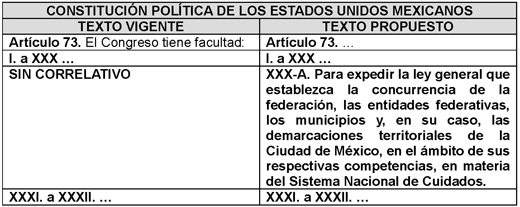

- Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de cuidados, suscrita por la diputada Paulina Rubio Fernández y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

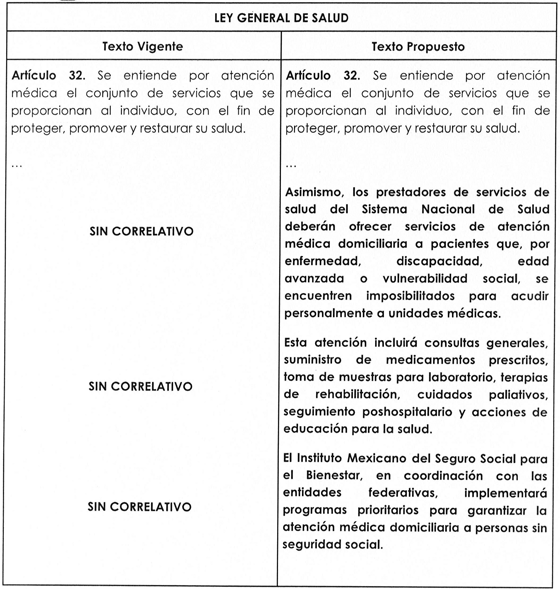

- Que reforma el artículo 32 de la Ley General de Salud, en materia de atención médica domiciliaria, suscrita por el diputado Paulo Gonzalo Martínez López y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

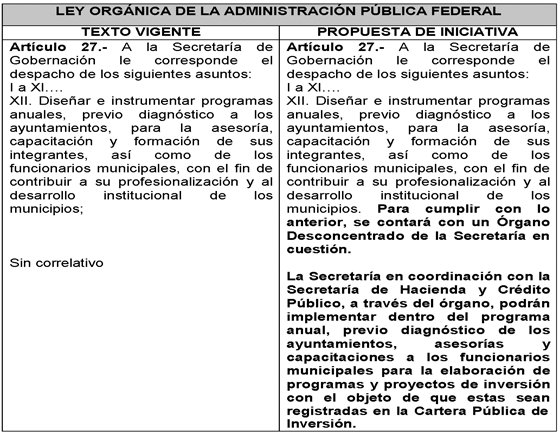

- Que adiciona el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, suscrita por los diputados Carmen Rocío González Alonso, del Grupo Parlamentario del PAN; Olga Lidia Herrera Natividad y José Gloria López, del Grupo Parlamentario de PT, y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Que adiciona el artículo 52 de la Ley de Migración, suscrita por el diputado Diego Ángel Rodríguez Barroso y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Diego Ángel Rodríguez Barroso y diputadas y diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo a la fracción IV del artículo 52 de la Ley de Migración, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Históricamente México ha sido punto de origen, tránsito, destino y retorno de personas migrantes. La posición geográfica que tenemos la cual, comparte frontera con Estados Unidos al norte y con Guatemala y Belice al sur, lo convierte en un país clave en el fenómeno migratorio.

Si bien la mayor atención pública y mediática se concentra en los flujos hacia el norte, la frontera sur enfrenta l complejidad de la migración laboral temporal, este fenómeno se manifiesta con especial fuerza en estados como Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo, donde la actividad económica depende, en gran parte, de la mano de obra proveniente de países vecinos.

Miles de personas guatemaltecas y beliceñas cruzan cotidianamente la frontera sur con el objetivo de integrarse a actividades agrícolas, de la construcción, de servicios o de comercio, muchas veces bajo condiciones de informalidad. Esta situación además de generar riesgos para la seguridad de las personas migrantes limita su acceso a derechos básicos, precariza las condiciones laborales y puede alentar prácticas de explotación por lo que a fin de dar respuesta a esta realidad el Estado mexicano ha buscado implementar mecanismos que reconozcan esta movilidad regional y ofrezcan soluciones prácticas tanto para las personas migrantes como para las instituciones públicas en nuestro país.

Parte de estos mecanismos es la Tarjeta de Visitante Trabajador Fronterizo la cual, se tiene prevista en el artículo 52, fracción IV de la Ley de Migración. Esta tarjeta permite a personas extranjeras originarias de países colindantes con México ingresar al territorio nacional para trabajar de manera regular y formal por un período de hasta un año.

Los requisitos para obtenerla incluyen contar con una oferta laboral en alguna de las entidades autorizadas por la Secretaría de Gobernación (Chiapas, Campeche, Tabasco o Quintana Roo), presentar pasaporte o Documento Personal de Identificación vigente y realizar el pago correspondiente de derechos.

Desde su implementación, ha funcionado como un mecanismo de regularización laboral que ofrece certeza jurídica a empleadores y trabajadores, mejora la planeación institucional del Instituto Nacional de Migración respecto al control migratorio y constituye una herramienta para prevenir la informalidad laboral, el tráfico de personas y la explotación laboral.

Tramitar este permiso no solo ha contribuido a ordenar la presencia de personas extranjeras en el sur del país, sino que ha reducido la necesidad de ingreso por vías irregulares. En términos de control migratorio, la tarjeta permite a las autoridades tener mayor visibilidad sobre quiénes ingresan, por cuánto tiempo, con qué objetivo y en qué entidades federativas se desempeñarán laboralmente. Esto ha fortalecido el diseño de políticas públicas, la colaboración con empleadores y el seguimiento de flujos fronterizos.

Ahora bien, desde una perspectiva de derechos humanos, la tarjeta representa un avance en el acceso a derechos laborales básicos como salario justo, condiciones dignas y seguridad social, al tiempo que promueve la inclusión y el respeto de la dignidad humana de las personas migrantes trabajadoras.

Este tipo de acciones se enmarcan en compromisos internacionales que México ha suscrito en materia de derechos de las personas migrantes entre los que destacan la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, y los compromisos con la Agenda 2030. En todos estos instrumentos, México ha asumido la obligación de promover condiciones que eviten la irregularidad migratoria, faciliten la migración laboral temporal ordenada y garanticen el acceso efectivo a la justicia y la no discriminación.

A nivel nacional, la Ley de Migración establece la posibilidad de expedir esta condición de estancia, pero no contempla mecanismos de renovación ni la posibilidad de anticipar la continuidad del permiso, es decir, que una vez transcurrido el año de vigencia la persona migrante debe volver a presentar la totalidad del procedimiento lo cual, genera una carga innecesaria para las oficinas migratorias, incrementa el número de trámites y deja a muchas personas migrantes en incertidumbre durante el periodo previo a la expiración de su documento.

Por lo anterior, la presente reforma tiene por objeto establecer expresamente el derecho de las personas titulares de la Tarjeta de Visitante Trabajador Fronterizo a solicitar su renovación por un año adicional, siempre que se acredite la continuidad del vínculo laboral y se inicie la solicitud dentro de los 60 días naturales previos al vencimiento del documento.

El impacto de esta reforma sería positivo en múltiples niveles, por ejemplo, para las personas migrantes, implicaría mayor certeza jurídica y estabilidad laboral, para el INM menor carga administrativa y para el estado, de fortalecer su imagen como garante de derechos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración de esta Soberanía, el siguiente:

Decreto

Se reforma la fracción IV del artículo 52 de la Ley de Migración

Único. Se adiciona un párrafo segundo a la fracción IV del artículo 52 de la Ley de Migración, para quedar como sigue:

Artículo 52...

I a III...

IV. Visitante Trabajador Fronterizo.

...

El visitante trabajador fronterizo podrá solicitar la renovación de dicho permiso, siempre que acredite la continuidad de la relación laboral y presente su solicitud dentro de los 60 días naturales previos al vencimiento del documento migratorio vigente, en los términos que establezca el reglamento correspondiente.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2025.

Diputado Diego Ángel Rodríguez Barroso (rúbrica)

Que reforma los artículos 2397 del Código Civil Federal y 363 del Código de Comercio, suscrita por el diputado Diego Ángel Rodríguez Barroso y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Diego Ángel Rodríguez Barroso y diputadas y diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el artículo 2397 del Código Civil Federal y el artículo 363 del Código de Comercio, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En México existen millones de familias que se encuentran con problemas económicos para poder solventar gastos familiares como la alimentación, vestido, escuela, vivienda, entre otros, por lo que, recurrir a préstamos y créditos se ha vuelto una práctica cada vez más recurrente e incluso, para muchos, indispensables para cubrir necesidades básicas, enfrentar emergencias o emprender. Desafortunadamente esta necesidad ha sido aprovechada por muchas instituciones financieras que aplican esquemas de cobro excesivo que perpetúan la desigualdad y socavan la estabilidad financiera de los hogares.

Como ejemplo, es la práctica de capitalizar intereses, es decir, cobrar intereses sobre intereses o, comisiones sobre comisiones lo que comúnmente se conoce como anatocismo.

El anatocismo, es una práctica que por el efecto desproporcionado que maneja convierte una deuda inicialmente manejable para una persona en un retraso temporal, por cualquier circunstancia, en una deuda impagable a largo plazo y, además, las personas terminan pagando más del doble del monto original prestado cubriendo intereses y no reduciendo el capital. Las cifras demuestran que la cartera vencida en tarjetas de crédito se duplicó en 12 meses, situando a cuatro de cada diez familias en una situación de emergencia financiera.?

Esta mala práctica ha sido objeto de pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien ha delimitado sus alcances y ha advertido sobre sus efectos nocivos, además, la Corte ha sostenido que el cobro de intereses sobre intereses atenta contra principios fundamentales del derecho civil y mercantil mexicano, y que solo puede admitirse en casos excepcionales, con acuerdo posterior y expreso de las partes.

En el registro 5231 del Semanario Judicial de la Federación, la Corte afirma que “las partes no pueden, bajo pena de nulidad, convenir de antemano que los intereses se capitalicen y que produzcan intereses”. Esta afirmación deja sin duda que el anatocismo anticipado, es decir, pactado en el momento inicial del contrato o de manera automática ante el impago, está fuera del marco legal permitido.

Por su parte, la tesis aislada con el número 195343 señala que “de acuerdo con el derecho positivo mexicano, no cabe hablar de anatocismo sino de ‘intereses sobre intereses’, prohibido por ambos preceptos...”, en referencia directa al artículo 2397 del Código Civil Federal y al artículo 363 del Código de Comercio. La Corte señala que la figura del anatocismo, aunque no nombrada como tal en la legislación, se encuentra implícitamente prohibida en la medida en que atenta contra el equilibrio contractual y produce un enriquecimiento desproporcionado en favor del acreedor.

En resumen, lo que expresa la Corte es que cualquier forma de capitalización automática o incluida de forma general en el contrato constituye un mecanismo abusivo y contrario a los principios del derecho mexicano.

El artículo 2397 del Código Civil Federal señala que “las partes no pueden, bajo pena de nulidad, convenir de antemano que los intereses se capitalicen y que produzcan intereses.” Es decir, que las partes no pueden acordar desde la firma del contrato que los intereses generen nuevos intereses automáticamente, por tanto, los contratos firmados bajo esta mala práctica deberían ser inválidos.

El artículo 363 del Código de Comercio establece “los intereses vencidos y no pagados, no devengarán intereses. Los contratantes podrán, sin embargo, capitalizarlos.” Es decir, al llegar la fecha que debías pagar intereses vencidos y no los pagaste, esos intereses no generaran nuevos con el fin de que la deuda no crezca desproporcionalmente, pero, las partes podrán acordar que dichos intereses se sumen al capital y, a partir de ese momento, se calculen nuevos intereses sobre ese monto, es decir, pueden pactar su capitalización; esto implica un consentimiento posterior para capitalizar intereses, no un acuerdo anticipado, el cual está prohibido.

Por su parte, la Ley Federal de Protección al Consumidor tiene como objetivo primordial salvaguardar los derechos de las personas consumidoras frente a posibles abusos o prácticas desleales por parte de proveedores de bienes y servicios, incluidos los servicios financieros. Esta ley garantiza que los consumidores tengan acceso a información clara, veraz, suficiente y oportuna sobre las características, condiciones y costos de los productos y servicios que contratan, de manera que puedan tomar decisiones informadas y libres. Además, el cuerpo normativo señala la obligación de los proveedores de no incurrir en prácticas engañosas, abusivas o desproporcionadas que afecten la economía de los consumidores.

El anatocismo se ha naturalizado, sin embargo, es contrario a la ley y por ese motivo resulta necesario adecuar nuestro marco normativo a efecto de establecer una prohibición expresa y clara que limite cobrar intereses sobre intereses o, comisiones sobre comisiones.

Además, el tema se vincula estrechamente con los compromisos que tiene México en la Agenda?2030 puntualmente con el Objetivo?1 (fin de la pobreza) y el Objetivo?10 (reducción de desigualdades) con el que se pretende proteger a los hogares de endeudamientos excesivos que perpetúen ciclos de pobreza. Suprimir el anatocismo fortalece la inclusión financiera y promueve el desarrollo económico sostenible que plantea dicha agenda.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración de esta soberanía, el siguiente:

Decreto

Se reforma el artículo 2397 del Código Civil Federal y el artículo 363 del Código de Comercio

Artículo primero. Se reforma el artículo 2397 del Código Civil Federal, para quedar como sigue:

Artículo 2397. No podrá pactarse ni aplicarse la capitalización anticipada de intereses ni la acumulación de comisiones. Los intereses y comisiones solo podrán capitalizarse, es decir, incorporarse al capital o base para cálculo de nuevos intereses o comisiones, conforme a lo siguiente:

I. Que hayan transcurrido al menos doce meses desde que los intereses o comisiones no hayan sido pagados;

II. Que exista un convenio expreso y por escrito, posterior al vencimiento de los intereses o comisiones, mediante el cual las partes acuerden dicha capitalización y;

III. Que la capitalización no resulte en una carga financiera superior a la inicialmente pactada por el crédito o servicio.

En caso contrario, serán nulos y sin valor legal cualquier pacto o práctica que implique el cobro de intereses sobre intereses o comisiones sobre comisiones.

Artículo segundo. Se reforma el artículo 363 del Código de Comercio, para quedar como sigue:

Artículo 363. Los intereses y comisiones vencidos y no pagados no devengarán nuevos intereses ni comisiones, bajo ninguna circunstancia. Queda expresamente prohibido pactar o aplicar la capitalización de intereses o comisiones, directa o indirectamente, ya sea de forma anticipada, automática o encubierta, en los contratos mercantiles o de apertura de crédito.

Cualquier estipulación contraria a lo establecido en este artículo se tendrá por no puesta y será nula de pleno derecho.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2025.

Diputado Diego Ángel Rodríguez Barroso (rúbrica)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, en materia de programas sociales, suscrita por el diputado José Guillermo Anaya Llamas y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, José Guillermo Anaya Llamas, diputado federal a la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, a nombre propio y de las diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, fracción I, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta al pleno de este órgano legislativo la presente iniciativa con proyecto de decreto, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

La erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones, incluida la pobreza extrema, es el mayor desafío a que se enfrenta el mundo y constituye un requisito indispensable para el desarrollo sostenible.

La pobreza en México sigue siendo un factor de preocupación y aun con el cambio de gobierno esta no ha disminuido. Según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval, 2022), entre 2018 y 2022 el porcentaje de la población en situación de pobreza a nivel nacional pasó de 41.9 a 36.3 por ciento, lo que representó un cambio de 51.9 a 46.8 millones de personas.

Aunque el país ha experimentado un crecimiento económico en las últimas décadas, sus beneficios no se han distribuido de manera equitativa, siendo las mujeres las más afectadas.

Las estadísticas no mienten e indican que la población mexicana sigue viviendo en condiciones precarias. aproximadamente 36 de cada 100 personas en México presentan al menos una carencia social y un ingreso mensual insuficiente para adquirir alimentos, bienes y servicios necesarios (valor de las canastas alimentaria y no alimentaria).

En México las desventajas sociales, están visibles, se ven y se perciben a simple vista en el ámbito social, cultural, política, económica, sin que se tenga un reconocimiento por parte del gobierno del problema tan grave que tenemos y que no contamos con política pública, dirigida a nuestras niñas, niños, a los jóvenes, a los migrantes, a las personas con discapacidad, a los adultos mayores que son los más perjudicados con todo y los programas populistas con los que se cuentan.

Debemos de crear políticas públicas que realmente satisfagan las necesidades básicas o fundamentales humanas, como son:

Las necesidades primarias, también conocidas como biológicas, son aquellas que son esenciales para la sobrevivencia del ser humano.

Estas incluyen:

• Alimentación: Provisión de nutrientes necesarios.

• Agua: Suministro vital para la hidratación y funciones corporales.

• Refugio: Protección contra elementos ambientales.

• Vestimenta: Protección y cobertura del cuerpo.

Entender y satisfacer nuestras necesidades es crucial para el bienestar general.

Cuando las necesidades básicas no se satisfacen, las personas pueden experimentar efectos negativos en su salud física y mental. Además, al abordar las necesidades superiores, se fomenta el crecimiento personal, la autoestima y la creación de relaciones interpersonales más satisfactorias.

La satisfacción de necesidades es un camino fundamental hacia una vida plena y significativa. Las necesidades son una parte integral de la experiencia humana y su comprensión es vital para el desarrollo personal y social.

Cuando las necesidades no se satisfacen de manera igualitaria se da la discriminación y la pobreza que son fenómenos que expresan la desigualdad social.

El primero, en cualquiera de sus manifestaciones, es una trasgresión al derecho a la igualdad de las personas, establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Y la segunda que es la pobreza es, por su parte, la expresión de un cúmulo de desigualdades en la distribución del ingreso y en el acceso a oportunidades, que les impide a las personas tener una participación activa en la vida económica, social, política y cultural, la pobreza debe concebirse como la privación de capacidades básicas y no meramente como la falta de ingresos, que es el criterio habitual con el que se identifica la pobreza.

Las desigualdades hacen más difícil que las personas desarrollen capacidades y accedan o aprovechen las oportunidades, y esto se agrava cuando los programas no se entregan de manera oportuna y efectiva a quien los necesita.

Tristemente en nuestro País la discriminación y la pobreza mantienen una relación estrecha, la desigualdad se da de manera aguda como lo indica la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2023), las personas que viven en la pobreza extrema, en México son más de 55.7 millones de personas, con ingresos por debajo de la línea de pobreza y con al menos una carencia social.

Según el Consejo de Investigación Ciudadana y Empresarial, AC, indica que 10.8 personas están en condiciones de pobreza extrema.

La pobreza afecta a hombres y mujeres, debido a la discriminación de género son las mujeres y las niñas quienes enfrentan mayores dificultades para superarla, ya que tienen menor acceso a ingresos económicos y a oportunidades para adquirirlos.

Además, que suelen tener una sobrecarga de actividades domésticas y de cuidados no remuneradas, un peso que incrementa cuando no se cuenta con infraestructura y equipamiento adecuados en la vivienda, por lo que los programas que el gobierno ofrece deben de entregarse de manera precisa y efectiva, y con una clasificación y evaluación efectiva de la entrega de los mismos.

Las mujeres se ven obligadas a aceptar trabajos de medio tiempo con salarios bajos u optan por no insertarse en el mercado labor al 100 por ciento, por lo que los programas sociales se vuelven en una verdadera opción para poder ayudar a su economia.

Es importante subrayar que cuando se habla de pobreza no solo se hace referencia al ingreso monetario, sino a un cúmulo de dimensiones relacionadas con los derechos sociales que son identificadas en México como carencias sociales; por ejemplo: el rezago educativo, el acceso limitado o inexistente a la salud, a la seguridad social, la entrega no equitativa a los programas sociales, a la vivienda y a la alimentación (Coneval, 2023).

En México, el 28.4 por ciento de las mujeres (19 millones) y 30.5 por ciento (18.9 millones) de hombres viven con algunas de estas carencias o una mezcla de ellas. Se han tenido mínimas mejorías en el acceso a la seguridad social, en la calidad y espacio de la vivienda, así como en el acceso a los alimentos, aún se tiene el reto de trabajar en el rezago educativo, a los beneficios de los programas sociales y el acceso a los servicios de salud.

Tenemos un compromiso desde hace muchas décadas para poner fin a la pobreza, es importante continuar y perfeccionar las políticas y las acciones diseñadas considerando la diversidad de personas que habitan el país con el objetivo central de erradicar la pobreza por el bienestar de toda la sociedad.

Debemos de perfeccionar los candados y transparencia para que los programas realmente se entreguen al sector que lo pide y lo necesita

La iniciativa surge de la necesidad de que el estado genere oportunidades para todas y todas con instrumentos que realmente den la información que se necesita para poder ayudar a los grupos vulnerables, proporcionando herramientas y recursos para mejorar sus condiciones de vida y promover su autonomía.

La reforma es necesaria no solo para ampliar la cobertura, sino también para asegurar quienes piden los programas y tienen derecho realmente los necesiten.

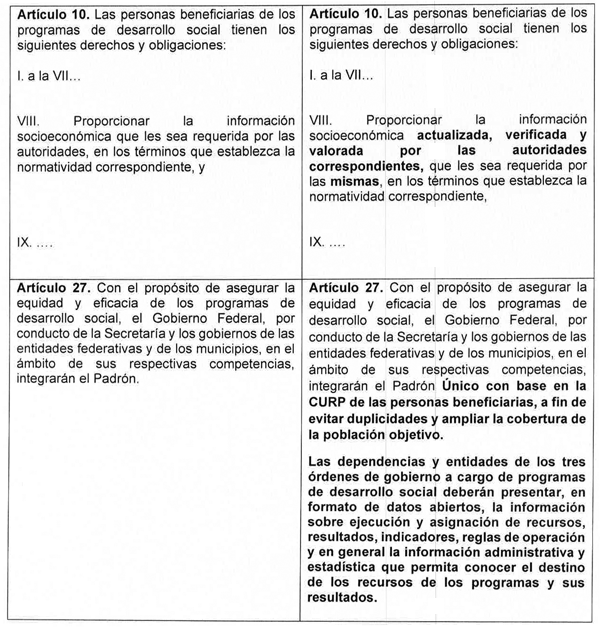

Para una mayor claridad del contenido de la presente propuesta de iniciativa, se presenta el siguiente cuadro comparativo respecto al texto vigente:

Ley General de Desarrollo Social

En atención a lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, en materia de programas sociales

Artículo Único. Se reforma las fracciones I y X del artículo 5, la fracción VIII del artículo 10, se adicionan dos párrafos al artículo 27 todos de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar como sigue:

Artículo 5. Para los efectos de esta Ley se entiende por:

I. Beneficiarias: Aquellas personas que forman parte de la población atendida por los programas de desarrollo social que cumplen con todos los requisitos de la normativa correspondiente;

II. a la IX....

X. Relación oficial de personas beneficiarias que incluye a las personas atendidas por los programas federales, estatales y municipales de desarrollo social con base en la CURP y cuyo perfil socioeconómico verificado se establece en la normativa correspondiente, y

XI....

Artículo 10. Las personas beneficiarias de los programas de desarrollo social tienen los siguientes derechos y obligaciones:

I. a la VII...

VIII. Proporcionar la información socioeconómica actualizada, verificada y valorada por las autoridades correspondientes, que les sea requerida por las mismas , en los términos que establezca la normatividad correspondiente,

IX. ...

Artículo 27. Con el propósito de asegurar la equidad y eficacia de los programas de desarrollo social, el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría y los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, integrarán el Padrón Único con base en la CURP de las personas beneficiarias, a fin de evitar duplicidades y ampliar la cobertura de la población objetivo.

Las dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno a cargo de programas de desarrollo social deberán presentar, en formato de datos abiertos, la información sobre ejecución y asignación de recursos, resultados, indicadores, reglas de operación y en general la información administrativa y estadística que permita conocer el destino de los recursos de los programas y sus resultados.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2025.

Diputado José Guillermo Anaya Llamas (rúbrica)

Que reforma el artículo 27 y adiciona un artículo 27 Bis a la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, en materia de cobertura y atención de salud mental, suscrita por la diputada Liliana Ortiz Pérez y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, diputada Liliana Ortiz Pérez y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional correspondiente a la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III, IV y V del artículo 27 y se adiciona el artículo 27 Bis de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, en materia de cobertura y atención de salud mental, al tenor de los siguientes

Antecedentes legislativos

- El 24 de octubre del 2019 la diputada Dulce Alejandra García Morlán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la iniciativa que reforma el artículo 73 de la Ley General de Salud donde se establece que la Secretaría de Salud, las instituciones de salud y los gobiernos de las entidades federativas, fomentarán la implementación de un sistema integral de control y atención de calidad en los servicios de salud mental, dicha reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de mayo del 2022.

- Durante la LXV legislatura, se presentaron tanto en Cámara de Diputados como en Senadores, 89 iniciativas en materia de salud mental que reforman diversas leyes y todas se quedaron en revisión ya sea en las comisiones de la Cámara de origen o la Cámara revisora.

- Desde el inicio de la LXVI legislatura en septiembre del 2024 y hasta mayo del 2025, se han presentado 48 iniciativas en materia de atención a la salud mental y que reforman diversas leyes y hasta ese momento ninguna propuesta se había dictaminado.

- El 15 de diciembre del 2022 el diputado Pedro Salgado Almaguer, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó una iniciativa que reforma la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas que tiene como objetivo establecer que los seguros de gastos médicos deberán cubrir los gastos enfermedades relacionadas a la salud mental y trastornos del desarrollo neurológico. Para ello propone: 1) considerar que los seguros comprendidos dentro del ramo de gastos médicos deberán cubrir los gastos médicos, hospitalarios y demás que sean necesarios para la recuperación de la salud o vigor vital del asegurado, cuando se hayan afectado por causa de un accidente o enfermedad, considerando enfermedades relacionadas a la salud mental y trastornos del desarrollo neurológico que afecten la conducta o el aprendizaje; y, 2) determinar que con el propósito de fortalecer la cultura del seguro y extender los beneficios de su protección a una mayor parte de la población, las Instituciones de seguros, deberán ofrecer un producto básico estandarizado para la cobertura de gastos médicos, en la operación de accidentes y enfermedades, considerando las enfermedades relacionadas a la salud mental y trastornos del desarrollo neurológico que afecten la conducta o el aprendizaje.

- El 22 de noviembre de 2023, la diputada Mariela López Sosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó una iniciativa que reforma la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas que tiene como objetivo establecer que todas las instituciones de seguros y sociedades mutualistas de seguros que ofrezcan cobertura de salud están obligadas a proporcionar atención en salud mental. Para ello propone determinar que la atención a la salud mental deberá incluir: 1) cobertura para el diagnóstico y tratamiento de todos los trastornos de salud mental reconocidos por la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE); 2) cobertura para consultas con profesionales de salud mental, incluyendo psicólogos y psiquiatras; 3) cobertura para medicamentos prescritos para el tratamiento de trastornos de salud mental; 4) cobertura para hospitalización y tratamientos intensivos en caso de trastornos de salud mental graves; y, 5) cobertura sin ningún tipo de discriminación respecto al historial clínico del solicitante, ni en materia de primas y beneficios; y 6) cobertura de consultas y tratamientos de salud mental con base en servicios de telesalud y servicios sustentados en tecnologías de la información y comunicación.

Exposición de Motivos

Desde la pandemia por Covid-19, los trastornos mentales han empeorado en todo el mundo, tanto en prevalencia como en complejidad. A nivel mundial, en 2019, el 27.2 por ciento de las muertes por suicidio afectan a personas mayores de 60 años. Por otro lado, la OMS determinó que, en jóvenes de 15 a 29 años, los trastornos mentales, como la depresión, son la principal causa de discapacidad.

En México, desde 2006 los intentos de suicidio han aumentado más de 600 % para los jóvenes y de más del 200 por ciento respecto a 2018, antes de la pandemia Las necesidades de salud mental varían según el grupo de edad y es fundamental ajustar la asignación de recursos públicos según estas diferencias. Y según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 3 de cada 10 personas padecen algún trastorno mental a lo largo de su vida y, de ellos, 2 de cada 3 no recibe tratamiento.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud mental no sólo como la ausencia de trastornos mentales, sino como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias habilidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de manera productiva y fructífera, y es capaz de contribuir a su comunidad. Es decir, la salud mental abarca la salud emocional, psicológica y social. Abarca cómo pensamos, cómo nos sentimos y cómo actuamos. También ayuda a determinar cómo manejamos el estrés, nos relacionamos con otros y tomamos decisiones.

Los trastornos de salud mental pueden afectar a cualquier persona, independientemente de su edad, pero los adultos en edad laboral son particularmente susceptibles debido a una combinación de estrés laboral, presiones financieras y responsabilidades personales. Según la OMS, aproximadamente uno de cada cuatro adultos experimentará un trastorno de salud mental en algún momento de su vida. Estos pueden variar desde condiciones moderadamente serias, como el estrés y la ansiedad, hasta enfermedades más graves como la depresión, el trastorno bipolar y la esquizofrenia.

Es vital brindar atención a la salud mental en adultos en edad laboral por varias razones. Los trastornos de salud mental pueden ser debilitantes y, en el peor de los casos, pueden llevar al suicidio. Aproximadamente 75 por ciento de los trastornos de salud mental comienzan antes de los 24 años, lo que significa que una gran proporción de estos trastornos comienza durante la edad laboral temprana. Además, los trastornos de salud mental pueden afectar negativamente la capacidad de una persona para trabajar de manera efectiva, lo que puede tener un impacto significativo en la economía en general.

La OMS también ha señalado la estrecha relación entre la salud mental y la salud física. Las personas con trastornos de salud mental a menudo tienen un mayor riesgo de enfermedades físicas. Esto puede ser debido a una combinación de factores, incluyendo un estilo de vida menos saludable (como el abuso de sustancias, la mala alimentación y la falta de ejercicio), un acceso reducido a la atención de salud y, en algunos casos, los efectos secundarios de los medicamentos utilizados para tratar los trastornos de salud mental.

En el Plan de Acción Integral de la OMS sobre Salud Mental 2013–2030 y la resolución WHA73.10 de la Asamblea Mundial de la Salud sobre «Medidas mundiales contra la epilepsia y otros trastornos neurológicos» hace un llamado a los países para que aborden las considerables deficiencias actuales en la detección temprana, atención, tratamiento y rehabilitación para los trastornos mentales y las alteraciones del desarrollo neurológico, entre los que se incluye el autismo. En la resolución se invita a los países a que aborden las necesidades sociales, económicas, educativas y en materia de inclusión, de las personas con trastornos mentales y otros trastornos neurológicos, así como de sus familias, y a que mejoren la vigilancia y la investigación pertinentes.

Además, algunas condiciones de salud física también pueden aumentar el riesgo de desarrollar un trastorno de salud mental. Por ejemplo, las personas que viven con enfermedades crónicas como el cáncer, la diabetes o enfermedades del corazón tienen un mayor riesgo de desarrollar depresión. Esta interrelación demuestra la necesidad de un enfoque integrado en el cuidado de la salud, donde se atiendan tanto las necesidades físicas como las mentales.

La falta de comprensión y estigmatización de los trastornos de salud mental puede dificultar que las personas busquen ayuda. Los empleadores pueden desempeñar un papel importante en la lucha contra este estigma, proporcionando un ambiente laboral seguro y comprensivo y ofreciendo recursos y apoyo a los empleados que luchan contra los trastornos de salud mental.

Además, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), reporta que tan sólo en 2010, se calculó que el costo mundial de los trastornos de salud mental ascendía a 2.5 billones de dólares, cifra que se proyecta aumente a 6 billones para 2030. La mayor parte de estos costos son indirectos, relacionados con la pérdida de la productividad y la reducción en la participación laboral debido a la discapacidad o muerte temprana de quienes lo padecen. Además, hay costos directos como la atención médica, psicológica o psiquiátrica, en el que los sistemas públicos de salud y el sector privado, a través de los empleadores, juegan un rol crucial.

Experiencias internacionales

En cuanto a los sistemas públicos de salud, en el caso del Reino Unido, el Servicio Nacional de Salud (NHS, por sus siglas en inglés) ofrece una amplia gama de servicios de salud mental, que van desde terapias de conversación y servicios de crisis hasta atención hospitalaria para casos graves. Su estrategia de “no salud sin salud mental”, busca integrar la atención de la salud mental en todos los niveles de atención sanitaria. Aunque la atención es gratuita en el punto de servicio, el sistema a veces se enfrenta a críticas debido a largas listas de espera y falta de camas hospitalarias.

En Australia la atención de la salud mental es parte integral de su sistema de salud universal, Medicare. El Plan de Acción de Salud Mental de Australia 2020-2030 tiene como objetivo mejorar el acceso a la atención de calidad y reducir el estigma asociado con la enfermedad mental. Aunque la atención es gratuita o de bajo costo, a menudo se critica la falta de servicios en áreas rurales y remotas.

En cuanto a los seguros médicos privados, se puede mencionar que, en los Estados Unidos de América (EUA), la Ley de Paridad de Salud Mental y Adicciones de 2008 exige que los seguros de salud privados proporcionen la misma cobertura para la salud mental que para la salud física. Esto significa que los límites de los beneficios, como las visitas al médico y los copagos, deben ser equivalentes para la salud mental y física. Aunque esta ley ha mejorado el acceso a la atención de la salud mental, todavía hay desafíos debido al alto costo de los seguros y al limitado número de proveedores de salud mental en ciertas áreas.

En Canadá muchos seguros privados cubren una variedad de servicios de salud mental, incluyendo psicoterapia, aunque la cantidad de cobertura puede variar. Sin embargo, dado que muchos proveedores de salud mental no están cubiertos por el sistema de salud pública, la atención puede ser costosa y está fuera del alcance de aquellos sin seguro o con seguro insuficiente.

Es importante señalar que, aunque estos sistemas están diseñados para mejorar el acceso a la atención de salud mental, muchos aún enfrentan desafíos, incluyendo largas listas de espera, barreras de costos, escasez de profesionales de la salud mental y estigma social. Sin embargo, el hecho de que la atención de la salud mental se esté convirtiendo cada vez más en una parte integral de los sistemas de salud pública y privada es un paso positivo hacia la mejora de la salud mental a nivel mundial.

El caso de México

En el contexto mexicano, el sistema de salud pública y los seguros médicos privados tienen diferentes enfoques para atender los problemas de salud mental. El sistema de salud pública en México se estructura en tres niveles de atención. El primer nivel es la atención primaria, que se proporciona en los centros de salud y es la primera línea de atención para problemas de salud mental más leves. En este nivel, los médicos generales son responsables de identificar los signos de trastornos mentales y pueden proporcionar tratamientos básicos.

El segundo nivel se encarga de casos más complejos y se brinda en hospitales generales, donde hay especialistas disponibles, como psicólogos y psiquiatras. El tercer nivel de atención se da en hospitales psiquiátricos para los casos más graves y crónicos.

En México, con el cambio de paradigma mundial y regional por el impacto del Covid-19, el 26 de mayo de 2023 se crea la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (CONASAMA) que fusiona las actividades de tres instancias: el Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental, los Servicios de Atención Psiquiátrica y la Comisión Nacional contra las Adicciones. La CONASAMA está alineando sus objetivos con las sugerencias internacionales. Sin embargo, los recursos económicos aún se ubican en un mínimo de inversión, lo cual requiere ser más eficiente en el gasto.

Según la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica, aproximadamente 28 por ciento de los adultos en México han experimentado algún trastorno de salud mental en su vida, siendo la depresión y la ansiedad los más comunes. Sin embargo, sólo alrededor de 20 por ciento de estos individuos reciben algún tipo de tratamiento.

En el contexto laboral mexicano, la salud mental es un tema que ha ganado atención y relevancia en los últimos años. De acuerdo con un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el estrés laboral y los problemas de salud mental asociados están creciendo entre los trabajadores mexicanos, afectando la productividad y la economía del país. La Ley Federal del Trabajo de México no menciona específicamente los problemas de salud mental, pero sí establece que los empleadores deben garantizar un ambiente laboral seguro y saludable.

En cuanto a la relación entre la salud mental y física, en México se ha documentado que las personas con enfermedades crónicas, como la diabetes, que es muy prevalente en el país, tienen un mayor riesgo de presentar trastornos de salud mental, reiterando la interconexión entre la salud mental y física. El modelo de atención de la salud mental se ha centrado en tratar los trastornos mentales en su etapa más avanzada, mediante atención psiquiátrica, psicológica y recursos especializados. Aumentar la inversión en prevención y tratamiento desde el primer nivel es esencial para reducir grandes costos a largo plazo.

La salud mental influye en varios rubros de la economía, como la productividad laboral, el crecimiento económico y la cohesión social. El ausentismo y el presentismo laboral reducen la productividad, lo cual representa una carga financiera importante para el empleador, el individuo, y la economía en general. Además, una buena salud mental es fundamental para la cohesión social, ya que permite establecer y mantener relaciones interpersonales saludables dentro de una comunidad.

Inversión en Salud Mental

Según el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), en México, los recursos destinados a la atención de la salud mental siguen siendo insuficientes para cubrir las necesidades de la población. Actualmente, el presupuesto para este rubro representa el 1.3 por ciento del presupuesto total para salud, mientras que la sugerencia de la OMS para los países de ingresos medios es de 5 por ciento. Además, el monto ejecutado en 2023 equivale a un recorte de 7.9 por ciento respecto a 2016. Al día de hoy la falta de recursos podría limitar no solo la disponibilidad de servicios, sino también su calidad, dejando a muchos centros de salud incapaces de brindar la atención adecuada. Invertir más y de manera más eficiente en salud mental no es solo una cuestión de necesidad, sino una forma de fortalecer a la comunidad.

Según el CIEP, dado el nivel de inversión promedio de la región de América Latina, el cual está en 7.9 usd per cápita, se requeriría destinar 9 mil 998.9 mdp para gasto en salud mental, cifra por encima de los 3 mil 819.4 mdp que se asignaron en el PEF de 2024. México tendría que triplicar su gasto en salud mental para alcanzar los estándares regionales.

Además, en cuanto a recursos humanos, la OMS recomienda que haya al menos un psiquiatra por cada 10,000 habitantes. Sin embargo, en 2024, México cuenta con 0.36 psiquiatras por cada 10,000 habitantes, menos de la mitad de lo recomendando. Este déficit de especialistas es uno de los mayores desafíos que enfrenta el sistema de salud mexicano, ya que provoca una sobrecarga en los servicios de salud mental y, en consecuencia, afecta negativamente la calidad de los tratamientos que los pacientes puedan recibir.

Actualmente, en un contexto en que se reducen los recursos públicos para la atención a la salud en el país, es importante que otros actores del Sistema Nacional de Salud, como son las instituciones de seguros privados, participen en la atención a la salud mental, abriendo la posibilidad de quien tenga la capacidad económica o quiera buscar una seguridad financiera a largo plazo, tenga la opción de que al contratar un seguro de gastos médicos que incluya la atención de trastornos mentales.

Seguros privados y salud mental

Para el caso de los seguros médicos privados en México cubren una algunas variedades de servicios de salud mental. La cobertura específica puede variar dependiendo del plan de seguro, pero generalmente incluye consultas con psicólogos o psiquiatras, medicación y, en algunos casos, hospitalización para trastornos mentales graves.

Algunas compañías de seguros en México, las cuales son contadas, actualmente brindan una atención muy limitada para las personas con problemas de salud mental y trastornos. Sin embargo, la cobertura es efectiva, en tanto la aseguradora considere los eventos dentro de sus condiciones, las cuales son muy específicas y en muchos de los casos lamentablemente los tratamientos de este tipo de enfermedades mentales y trastornos están específicamente excluidos de las pólizas nacionales de seguro de gastos médicos mayores, o se ponen diversas condiciones para brindar el servicio, lo cual ha sido muy criticado, siendo uno de los motivos por los que las familias que buscan coberturas como maternidad terminan eligiendo planes internacionales para que sus hijos tengan coberturas de este tipo.

El costo de estos seguros puede variar significativamente dependiendo del nivel de cobertura, la edad del asegurado, su historial médico y otros factores. En general, los seguros privados en México pueden ofrecer una mayor accesibilidad y menor tiempo de espera en comparación con el sistema público, pero también representan un gasto mayor.

Además, algunos empleadores en México ofrecen programas de asistencia al empleado (EAP, por sus siglas en inglés) que pueden incluir servicios de salud mental, como terapia y asesoramiento. Estos programas suelen ser gratuitos para los empleados y pueden ser una valiosa fuente de apoyo para la salud mental en el lugar de trabajo.

Los sistemas de salud, tanto públicos como privados, están reconociendo y respondiendo a la creciente demanda de servicios de salud mental. En el caso de México, aunque enfrenta desafíos significativos como la disponibilidad de servicios y la estigmatización de los trastornos de salud mental, también ha realizado avances notables en su enfoque y políticas de atención.

Actualmente la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-II), que según la OMS, se utiliza a efectos de reembolso por los seguros de enfermedad, incluye dentro de los trastornos mentales, del comportamiento y del neurodesarrollo, entre otros, los siguientes:

• Trastornos del neurodesarrollo

• Esquizofrenia u otros trastornos psicóticos primarios

• Catatonia

• Trastornos del estado de ánimo

• Trastornos de ansiedad o relacionados con el miedo

• Trastornos obsesivo-compulsivos y otros trastornos relacionados

• Trastornos específicamente asociados con el estrés

• Trastornos disociativos

• Trastornos del comportamiento alimentario

• Trastorno de eliminación

• Trastornos de distrés corporal o de la experiencia corporal

• Trastornos debidos al consumo de sustancias o a comportamientos adictivos

• Trastornos del control de los impulsos

• Trastornos de comportamiento disruptivo y disocial

• Trastornos de la personalidad y rasgos relacionados

• Trastornos parafílicos

• Trastornos facticios

• Trastornos neurocognitivos.

En conclusión, la atención a la salud mental desde la pandemia se ha convertido en un problema de salud pública y el panorama futuro es que se incremente el número de personas que padecen algún trastorno. Y a pesar de que desde 2018 se han presentado diversas iniciativas que buscan atender la problemática, no se ha avanzado debido a la falta de recursos públicos destinados al sector.

Por ello, consideramos necesario que el Sistema Nacional de Salud, que incluye a los entes privados como las aseguradoras, participen en la prevención y atención a la salud mental de la población en base a los principios de solidaridad y no discriminación. Específicamente se propone que los seguros para accidentes, gastos médicos incluyan los trastornos mentales descritos en el CIE-II.

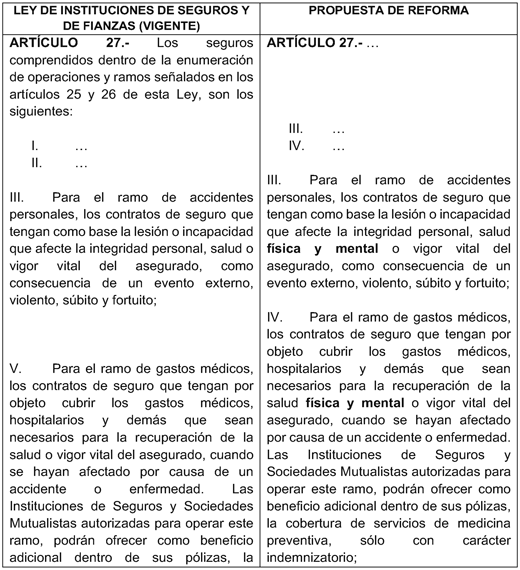

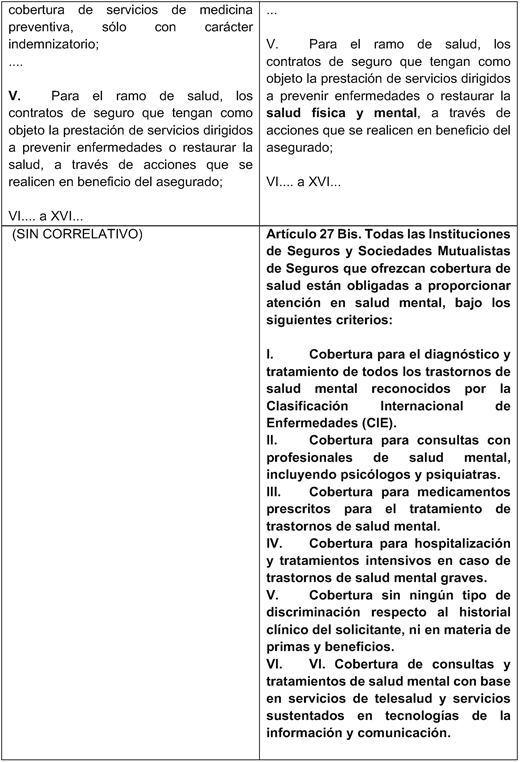

Para una mejor comprensión de la propuesta se presenta el siguiente cuadro comparativo:

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de esta Honorable Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma la fracción III, IV y V del artículo 27 y se adiciona el artículo 27 Bis de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas

Artículo Único . Se reforma la fracción III, IV y V del artículo 27 y se adiciona el artículo el 27 Bis de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para quedar como sigue:

Artículo 27.- ...

I. ...

II. ...

III. Para el ramo de accidentes personales, los contratos de seguro que tengan como base la lesión o incapacidad que afecte la integridad personal, salud física y mental o vigor vital del asegurado, como consecuencia de un evento externo, violento, súbito y fortuito;

IV. Para el ramo de gastos médicos, los contratos de seguro que tengan por objeto cubrir los gastos médicos, hospitalarios y demás que sean necesarios para la recuperación de la salud física y mental o vigor vital del asegurado, cuando se hayan afectado por causa de un accidente o enfermedad. Las Instituciones de Seguros y Sociedades Mutualistas autorizadas para operar este ramo, podrán ofrecer como beneficio adicional dentro de sus pólizas, la cobertura de servicios de medicina preventiva, sólo con carácter indemnizatorio;

...

V. Para el ramo de salud, los contratos de seguro que tengan como objeto la prestación de servicios dirigidos a prevenir enfermedades o restaurar la salud física y mental , a través de acciones que se realicen en beneficio del asegurado;

VI.... a XVI...

Artículo 27 Bis. Todas las Instituciones de Seguros y Sociedades Mutualistas de Seguros que ofrezcan cobertura de salud están obligadas a proporcionar atención en salud mental, bajo los siguientes criterios:

I. Cobertura para el diagnóstico y tratamiento de todos los trastornos de salud mental reconocidos por la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE).

II. Cobertura para consultas con profesionales de salud mental, incluyendo psicólogos y psiquiatras.

III. Cobertura para medicamentos prescritos para el tratamiento de trastornos de salud mental.

IV. Cobertura para hospitalización y tratamientos intensivos en caso de trastornos de salud mental graves.

V. Cobertura sin ningún tipo de discriminación respecto al historial clínico del solicitante, ni en materia de primas y beneficios.

VI. Cobertura de consultas y tratamientos de salud mental con base en servicios de telesalud y servicios sustentados en tecnologías de la información y comunicación .

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2025.

Diputada Liliana Ortiz Pérez (rúbrica)

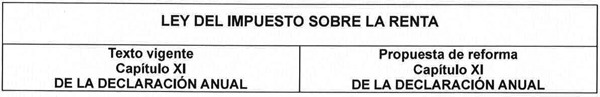

Que reforma el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en materia de deducciones fiscales por el cuidado de adultos mayores, honorarios en materia de fisioterapia y gastos en educación, suscrita por la diputada Silvia Patricia Jiménez Delgado y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

La diputada Silvia Patricia Jiménez Delgado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones I, párrafo primero, y VII del artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en materia de deducciones fiscales por el cuidado de adultos mayores, honorarios en materia de fisioterapia y gastos destinados a la educación, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En México las familias enfrentan una creciente presión económica para cubrir los gastos de cuidado de sus familiares personas adultas mayores, educación en todos los niveles educativos y la rehabilitación de toda persona que ha perdido la movilidad, ya sea derivado de alguna discapacidad congénita, por algún accidente o enfermedad, deteriorando los ingresos de las familias que enfrentan estos gastos.

Además, hoy el país atraviesa claros desafíos en materia de envejecimiento poblacional, en los últimos años se ha caracterizado por un incremento porcentual y absoluto de la población en edades avanzadas, asociado con el descenso de la fecundidad y el aumento en la esperanza de vida, esto está sucediendo a un ritmo acelerado de acuerdo con el INEGI (2020), la población de 60 años o más representó el 12 por ciento del total nacional.i

Por lo que la necesidad de cuidado de las personas adultas mayores se ha vuelto demandante en los hogares de las familias mexicanas lo que ha provocado un detrimento en sus ingresos, obligando a muchas familias a contratar servicios privados.

La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, establece en su artículo 12 que la “persona mayor tiene derecho a un sistema integral de cuidados que provea la protección y promoción de la salud” , sin embargo, el Estado mexicano ha tenido un rol casi inexistente y se limita a unas pocas instancias de cuidado temporal como centros de día, centros gerontológicos o permanentes residencias para personas mayores pertenecientes al Sistema Nacional DIF y al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, dichas instituciones cuentan únicamente con diez establecimientos de residencia permanente para personas mayores en todo el territorio nacional. ii

Lo que provoca una necesidad de contratar servicios privados para el cuidado de las personas adultas mayores, razón por la deducción de los servicios de cuidado son necesarios para apoyar la economía familiar y desde luego, es una medida urgente ante el aumento del envejecimiento en nuestro país para garantizar la protección de la salud y cuidado de las personas adultas mayores que el Estado mexicano tiene como tarea pendiente para esta población etaria.

Por otra parte, las personas con alguna discapacidad parcial o permanente ya sean menores de edad, adultos o adultos mayores requieren rehabilitación constante por lo que los gastos por las terapias que necesitan para recuperar sus funciones y estar en aptitud de evitar una dependencia funcional, contribuyen al gasto de las personas provocando un deterioro en sus ingresos.

La Organización Mundial de la Salud, ha definido a la rehabilitación como el conjunto de intervenciones encaminadas a optimizar el funcionamiento y reducir la discapacidad en personas con afecciones de salud en la interacción en su entorno. iii

Actualmente, la profesión que actúa en la atención para restablecer la salud es la fisioterapia dicha disciplina se encarga de prestar servicios esenciales para fomentar, conservar y restablecer la salud del individuo, familia y comunidad, mediante la prevención, el tratamiento y la rehabilitación de las personas con afectación del movimiento y su funcionalidad. iv

Es necesario que las personas encargadas de restablecer la salud y el movimiento de las personas que tenga alguna afectación en su movimiento funcional puedan prestar sus servicios y que las personas que utilizan dichos servicios puedan realizar deducciones por el gasto afecta sus ingresos a falta de estos servicios por parte del Estado mexicano.

El derecho a la educación se encuentra reconocido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 3o., v dicho derecho también autoriza a los particulares a impartir educación en todos sus tipos y modalidades, lo que ha implicado que las personas que acuden a los servicios educativos particulares en los últimos años después de la pandemia de covid-19 ha aumentado, dicho aumento tiene diferentes aristas por lo que dicho aumento deteriora los ingresos de las familias desde el nivel inicial hasta el nivel de licenciatura, en tal virtud es necesario aliviar el gasto en materia educativa de las familias mexicanas.

El objetivo de la reforma es ampliar el alcance de las deducciones fiscales en el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para incluir:

Gastos en asilos, casas de retiro, casas de día y casas hogar para personas adultas mayores.

Honorarios por servicios profesionales en fisioterapia.

Gastos educativos desde el nivel inicial hasta licenciatura, incluyendo inscripciones, uniformes y colegiaturas

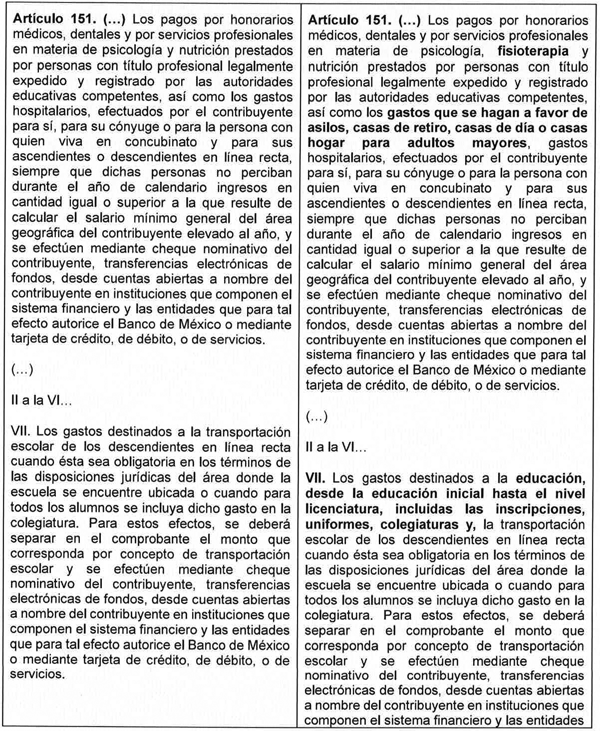

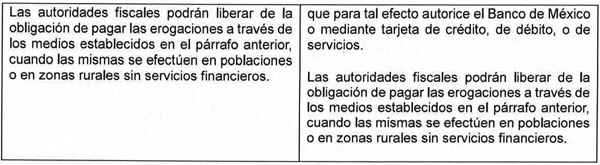

En virtud de lo anterior, se anexa un cuadro comparativo que ilustra de mejor manera la propuesta de reforma de las fracciones I, párrafo primero y VII, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que reforman las fracciones I, párrafo primero, y VII de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en materia de deducciones fiscales por el cuidado de adultos mayores, honorarios en materia de fisioterapia y gastos destinados a la educación

Único. Se reforman las fracciones I, párrafo primero y VII del artículo 151, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para quedar como sigue:

Capítulo XI

De la declaración anual

Artículo 151. (...) Los pagos por honorarios médicos, dentales y por servicios profesionales en materia de psicología, fisioterapia y nutrición prestados por personas con título profesional legalmente expedido y registrado por las autoridades educativas competentes, así como los gastos que se hagan a favor de asilos, casas de retiro, casas de día o casas hogar para adultos mayores , gastos hospitalarios, efectuados por el contribuyente para sí, para su cónyuge o para la persona con quien viva en concubinato y para sus ascendientes o descendientes en línea recta, siempre que dichas personas no perciban durante el año de calendario ingresos en cantidad igual o superior a la que resulte de calcular el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año, y se efectúen mediante cheque nominativo del contribuyente, transferencias electrónicas de fondos, desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente en instituciones que componen el sistema financiero y las entidades que para tal efecto autorice el Banco de México o mediante tarjeta de crédito, de débito, o de servicios.

(...)

II a la VI...

VII. Los gastos destinados a la educación, desde la educación inicial hasta el nivel licenciatura, incluidas las inscripciones, uniformes, colegiaturas y, la transportación escolar de los descendientes en línea recta cuando ésta sea obligatoria en los términos de las disposiciones jurídicas del área donde la escuela se encuentre ubicada o cuando para todos los alumnos se incluya dicho gasto en la colegiatura. Para estos efectos, se deberá separar en el comprobante el monto que corresponda por concepto de transportación escolar y se efectúen mediante cheque nominativo del contribuyente, transferencias electrónicas de fondos, desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente en instituciones que componen el sistema financiero y las entidades que para tal efecto autorice el Banco de México o mediante tarjeta de crédito, de débito, o de servicios.

Las autoridades fiscales podrán liberar de la obligación de pagar las erogaciones a través de los medios establecidos en el párrafo anterior, cuando las mismas se efectúen en poblaciones o en zonas rurales sin servicios financieros.

Transitorios

Primero . El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público ajustará sus previsiones de gasto e ingreso en el ejercicio fiscal posterior a la aprobación de la iniciativa.

Tercero. Se derogan todas las disposiciones que contravengan las disposiciones que se reforman y adicionan.

Notas

i https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/

ii https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/978974/SistemaCuidadosPe rsonasMayores_INGER-2025.pdf

iii https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/rehabilitation

iv https://world.physio/sites/default/files/2021-05/PS-2019-Description-of -PT-Spanish.pdf

v https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2025.

Diputada Silvia Patricia Jiménez Delgado (rúbrica)

Que reforma el artículo 10 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la diputada María del Rosario Guzmán Avilés y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, diputada María del Rosario Guzmán Avilés, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1; 77, numeral I; y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 10 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Secuestro, el tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El secuestro es una de las actividades ilícitas más graves y lacerantes para la sociedad mexicana, debido en gran parte a que no afecta solo a la víctima directa, sino a sus familiares y entorno inmediato.

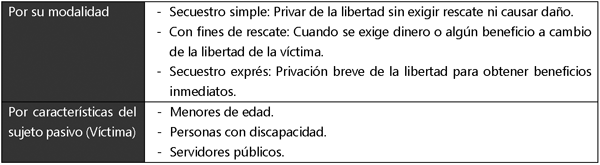

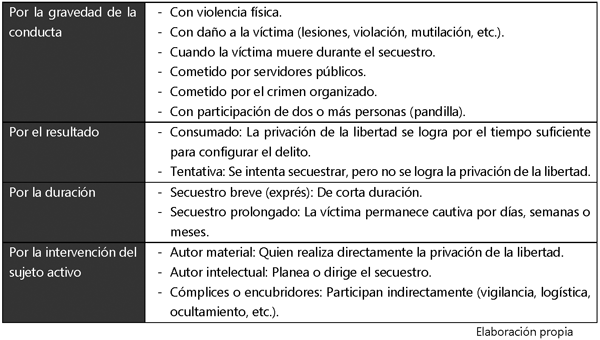

En el ámbito penal, se establece que el secuestro es entendido como el apoderamiento y retención que se hace de una persona con el fin de pedir rescate en dinero o en especie, pero que también se llega a dar con propósitos políticos u otros, y existe una categorización donde se hace patente la motivación de quien lo comete, y en este tenor, se aprecian dos grandes rubros, que a su vez se desagregan en otros elementos. 1

1. Secuestro simple: Figura que se da en caso de arrebatar, sustraer, retener u ocultar a una persona, pero con fines o propósitos diferentes a la exigencia de un rescate.

A) Rapto: Normalmente ejecutado por familiares, sobre todo cuando se trata de menores de edad y son arrebatados por uno de sus padres, abuelos u otro miembro de la familia.

2. Secuestro extorsivo: Consistente en arrebatar, sustraer, retener u ocultar a una persona con el propósito de exigir por su libertad un provecho o cualquier utilidad.

A) Económico: Llevado a cabo por los delincuentes con fines absolutamente de orden pecuniario, es en la actualidad el de mayor comisión por parte de bandas organizadas, grupos delictivos o personas que se unen solamente para ejecutar la acción.

B) Político: Secuestros que son realizados con un propósito exclusivo y con demandas específicas, ya sea para darle publicidad a una acción de carácter político, para exigir la acción u omisión con respecto a políticas o acciones de un gobierno, o en contextos como campañas u otros fines electorales.

3. Secuestro profesional: Ejecutado por grupos entrenados y bien organizados que trabajan con un plan diseñado. La víctima, igualmente, ha sido bien seleccionada por reunir ciertos factores.

Igualmente, es posible encontrar otra categorización con base en una interpretación de la propia normativa en la materia de secuestro. 2

Como ha sido posible apreciar, hay diversos elementos que entran en juego para configurar el delito de secuestro, que una vez judicializado, puede desembocar en aumentos a las sentencias de quienes cometen el acto.

No obstante, existe un tipo de secuestro que resulta aún más riesgoso debido a la extrema indefensión de la víctima, y es el cometido durante la primera infancia, especialmente la etapa comprendida entre los 0 y 3 años de edad, la cual es de crucial importancia en el desarrollo físico y mental de los menores, además de ser un momento de la vida en que necesitan en todo momento la presencia de sus padres.

En este momento de la vida del menor, el apego toma gran relevancia, entendido este como el primer vínculo que establece una niña o niño desde el nacimiento con su madre, padre o persona cuidadora, y que sirve de base para todas las relaciones afectivas que se establecerán durante el resto de su vida. 3

Lo anterior va más allá de una cuestión meramente emocional, ya que en esta etapa del desarrollo del menor existen requerimientos como los cuidados preventivos, revisiones médicas, vacunación o vigilancia nutricional, pero sobre todo la necesidad biológica de la lactancia.

Si al bebé le es retirada bruscamente la leche materna puede acarrear una serie de consecuencias inmediatas, y otras a mediano y largo plazo, haciéndolos más proclives a enfermedades graves, además de impactar negativamente en el crecimiento y desarrollo del infante.4

Aunado a estas necesidades, cuando los menores son sometidos a tratos violentos o hechos traumáticos como un secuestro, suelen experimentar secuelas durante el resto de sus vidas.

Expertos coinciden en que los infantes que han tenido una exposición temprana al trauma y al estrés crónico tienen una mayor probabilidad de padecer trastornos de ansiedad o depresión, así como ser más vulnerables a los resultados de salud relacionados con el estrés, como la diabetes, problemas de salud mental, adicciones y obesidad. 5

Sería ingenuo pensar que un menor de 0 a 3 años víctima de delito de secuestro vaya a recibir un trato medianamente amable o similar al que le pudieran ofrecer sus pardes o cuidadores, o que incluso los delincuentes se preocupen por preservar su vida.

Además, los secuestros de menores suelen realizarse a través de medios violentos, donde un forcejeo o golpe brusco puede dejar lesiones y secuelas físicas permanentes en el menor, e incluso matarlo derivado de su fragilidad.

De acuerdo con las cifras de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante el año pasado 93 niñas, niños y adolescentes fueron víctimas de secuestro en México, recalcando que uno de cada 10 secuestros registrados en México de enero de 2015 a diciembre de 2024 ha tenido como sus víctimas a niñas, niños y adolescentes (10.3%), con un histórico en ese periodo temporal de 1,189 casos registrados. 6

De los casos antes mencionados, 963 fueron secuestros extorsivos, 106 en calidad de rehén, 46 exprés, 44 para causar daño y 30 con otro tipo de clasificación. Y por su parte, las entidades federativas con mayor índice de secuestro de menores de edad son Estado de México (218 víctimas), Veracruz (132), Tamaulipas (97), Tabasco (83), Ciudad de México (81) y Chiapas (73).7

Lamentablemente, las nuevas tecnologías también han contribuido al alza de este delito, a tal grado que recientemente se ha alertado sobre una nueva modalidad del delito enfocado a los niños, niñas y adolescentes, que es el denominado secuestro virtual.

La Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad del Estado de México señaló que han detectado delincuentes que han puesto la mira en menores de edad. Este nuevo modus operandi consiste en captarlos mediante plataformas de redes sociales o videojuegos en línea; posteriormente obtienen su contacto mediante engaños y realizan llamadas para hacerse pasar por algún familiar, fingiendo una emergencia, obligando así al menor a salir de su domicilio, y una vez hecho esto, contactan a los padres para exigir depósitos de dinero, que se ha documentado pueden ir desde los 10 mil hasta los 100 mil pesos.8

Es por ello que quien suscribe considera necesaria la adición propuesta, para que aquellos que cometan tan deleznable acto, tengan una sentencia aún mayor.

La Convención sobre los Derechos del Niño, de la cual el Estado Mexicano es parte, mandata a velar porque ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que no sean privados de la libertad ilegal o arbitrariamente, y que sobre todo los menores no sean sometidos a ningún tipo de acto que pueda resultarle traumático. 9

Distintas teorías sobre la jerarquización normativa nos mandatan a respetar y trabajar en concordancia de los tratados internacionales de los cuales México es parte, razón por la cual se proponen los cambios enunciados a continuación:

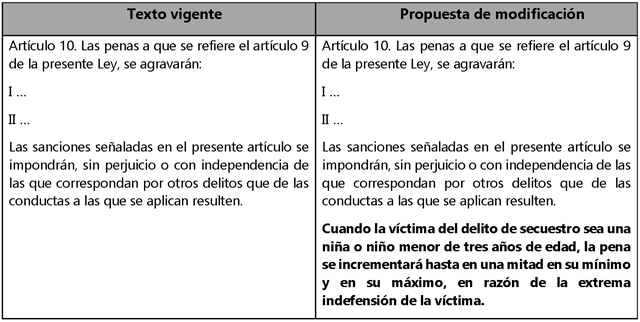

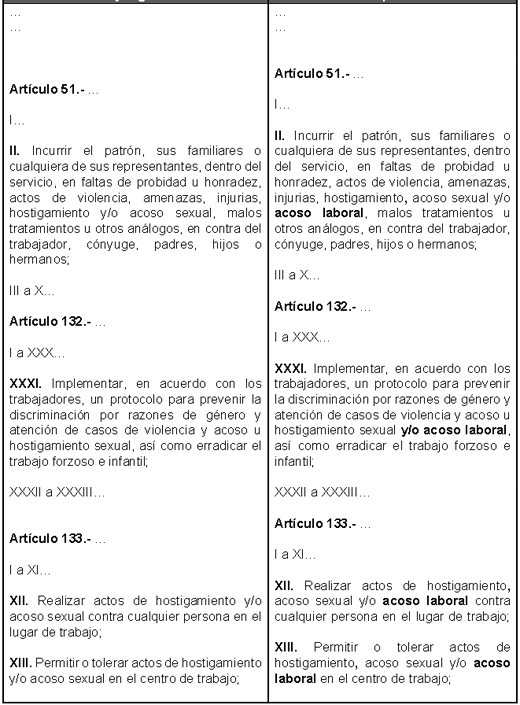

Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Secuestro

Es por lo antes fundamentado y motivado, que se somete a consideración de esta soberanía el siguiente

Decreto

Único. Se reforma el artículo 10 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro.

Artículo 10. Las penas a que se refiere el artículo 9 de la presente ley, se agravarán:

I ...

II ...

Las sanciones señaladas en el presente artículo se impondrán, sin perjuicio o con independencia de las que correspondan por otros delitos que de las conductas a las que se aplican resulten.

Cuando la víctima del delito de secuestro sea una niña o niño menor de tres años de edad, la pena se incrementará hasta en una mitad en su mínimo y en su máximo, en razón de la alta peligrosidad del acto y la extrema indefensión de la víctima.

Transitorio

Único. – El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Centro de Documentación, Información y Análisis, Cámara de Diputados (2008), “Delito de secuestro: (primera parte)” Estudio Teórico Conceptual, Antecedentes Legislativos, Referencia de las Iniciativas presentadas en esta LX Legislatura, consulado en: https://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spi/SPI-ISS-27-08.pdf

2 Íbid.

3 Sistema Nacional de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (2022), La importancia del apego durante los primeros años de vida y la obligación de velar por su cumplimiento en México, consultado en: https://www.gob.mx/sipinna/articulos/la-importancia-del-apego-durante-l os-primeros-anos-de-vida-y-la-obligacion-de-velar-por-su-cumplimiento-e n-mexico?idiom=es

4 Martínez, A. (2022), Riesgos de no amamantar. Unidades de Apoyo para el Aprendizaje. CUAIEED/Facultad de Medicina-UNAM, consultado en: https://repositorio-uapa.cuaed.unam.mx/repositorio/moodle/pluginfile.ph p/2585/mod_resource/content/5/UAPA-Riesgos-No-Amamantar/index.html

5 Infobae (2022), El trauma en los bebés puede tener consecuencias a lo largo de la vida, consultado en: https://www.infobae.com/salud/2022/03/28/el-trauma-en-los-bebes-puede-t ener-consecuencias-a-lo-largo-de-la-vida/#:~:text=Un%20ni%C3%B1o%20pequ e%C3%B1o%20(entre%201,el%20beb%C3%A9%E2%80%9D%2C%20seg%C3%BAn%20Chesher .

6 Blog de datos e incidencia política de Redim (2025), Secuestro de niñas, niños y adolescentes en México (a febrero de 2025), consultado en: https://blog.derechosinfancia.org.mx/2025/03/28/secuestro-de-ninas-nino s-y-adolescentes-en-mexico-a-febrero-de-2025/

7 Milenio (2025), Edomex y Veracruz lideran secuestros de niños en México desde 2015: Redim, consultado en: https://www.milenio.com/estados/edomex-veracruz-lideran-secuestros-nino s-mexico-2015

8 N+ (2025), Nueva forma de secuestro de niños: Autoridades alertan por método para sacarlos de su casa, consultado en: https://www.nmas.com.mx/nacional/seguridad/nueva-forma-de-secuestro-de- ninos-en-mexico-autoridades-alertan-por-modo-para-sacarlos-de-su-casa/

9 UNICEF (2006), Convención sobre los Derechos del Niño, consultado en: https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf

Dado en salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2025.

Diputada María del Rosario Guzmán Avilés (rúbrica)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, suscrita por la diputada Tania Palacios Kuri y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

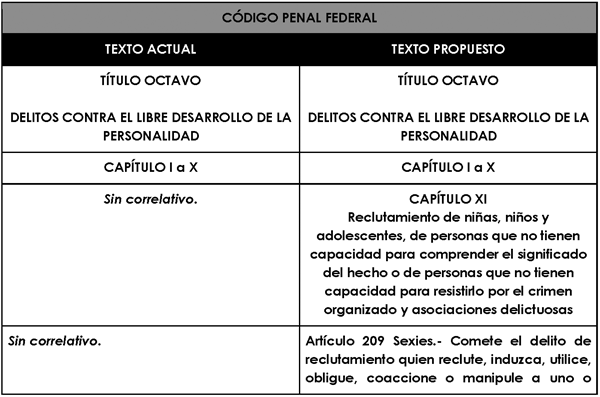

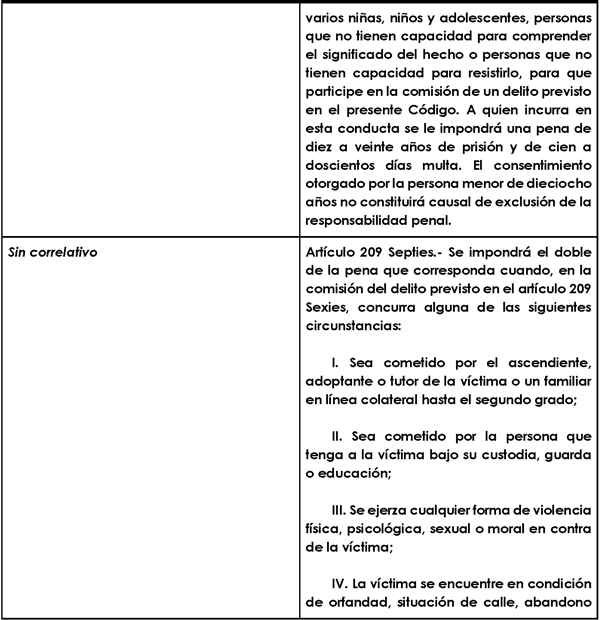

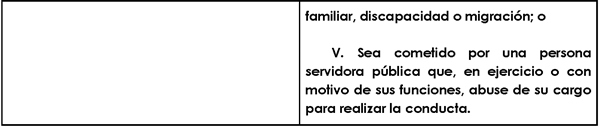

La suscrita, diputada Tania Palacios Kuri, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un Capítulo XI denominado “Reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo por el crimen organizado y asociaciones delictuosas” al Título Octavo, que comprende los artículos 209 Sexies y 209 Septies del Código Penal Federal , al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La problemática del reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte del crimen organizado y de las asociaciones delictuosas en nuestro país se ha convertido en un fenómeno alarmante que requiere atención urgente y acciones legales, política pública eficiente, pero sobre todo acción.

Por increíble que parezca, hoy el reclutamiento no es considerado un delito como tal, lo que confunde y en muchas ocasiones distrae al juzgador con otros delitos que no tienen el impacto debido a lo que requiere como tal el delito de reclutamiento forzado.

Tipificar el reclutamiento es esencial no solo para proteger el interés superior de la niñez, sino también para fortalecer el marco legal del país y combatir de manera efectiva la impunidad que rodea a estos actos.

En los últimos años, el incremento de la violencia y la actividad del crimen organizado en México ha afectado gravemente a la población más vulnerable: niñas, niños y adolescentes, los grupos y asociaciones delictivas han encontrado en ellos una fuente barata, de mano de obra fácil y manipulable, utilizándolos tanto como mensajeros, informantes, como en roles más peligrosos, incluyendo actividades delictivas directas, exponiéndolos primero a ellas y ellos, siendo el primer frente ante cualquier enfrentamiento, redada o como escudos humanos. Esta realidad no solo les roba su infancia, sino que les condena a un ciclo de violencia y criminalidad del que es imposible escapar.