Gaceta Parlamentaria, año XXVIII, número 6886-II-1, martes 30 de septiembre de 2025

- Que reforma los artículos 2o., fracciones I, XVII y XXI, 7o., fracción XI, 12, fracciones V y VII; y se adiciona una fracción al artículo 42 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Sandra Beatriz González Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena

- Que adiciona el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carlos Sánchez Barrios, del Grupo Parlamentario de Morena

- Que reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de prisión preventiva oficiosa para el delito de extracción ilegal de piezas arqueológicas o de valor histórico del territorio nacional, a cargo de la diputada Flor de María Esponda Torres, del Grupo Parlamentario de Morena

- Que reforma el artículo 22, el segundo y tercer párrafos del artículo 23, y adiciona los artículos 176 y 177 de la Ley Federal de Sanidad Animal, a fin de asegurar las buenas prácticas antes y durante el proceso en los rastros y evitar el maltrato a los animales, a cargo de la diputada Giselle Yunueen Arellano Ávila, del Grupo Parlamentario de Morena

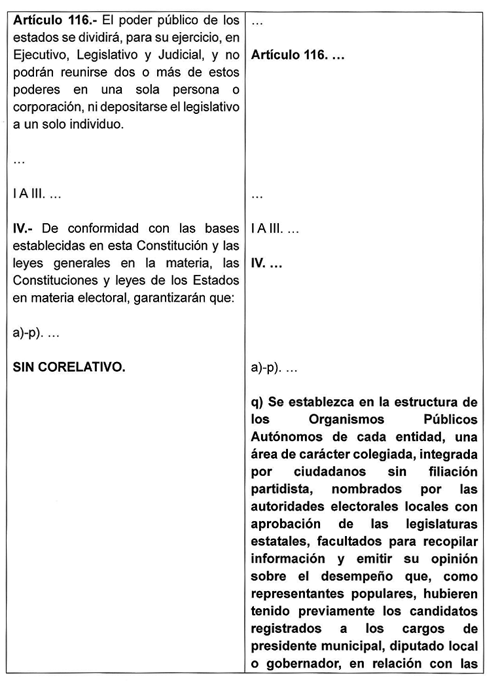

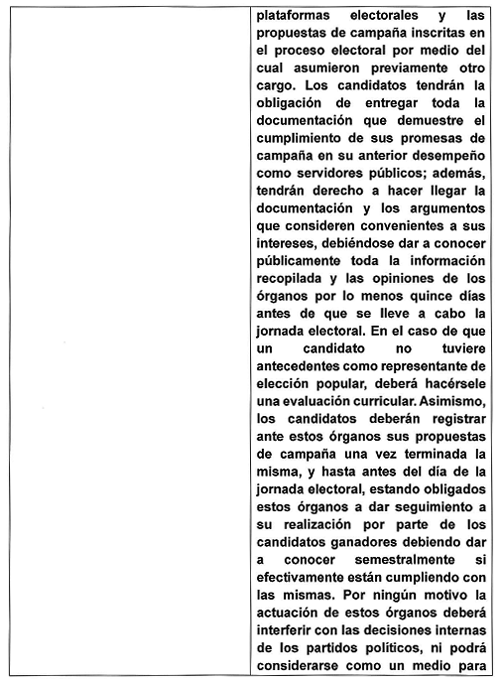

- Que adiciona un apartado E a la fracción III del artículo 41 y adiciona el inciso q) a la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Fernando Jorge Castro Trenti, del Grupo Parlamentario de Morena

- Que adiciona el artículo 272 Bis 7 a la Ley General de Salud, en materia de cirugías estéticas en menores de edad, a cargo de la diputada María Teresa Ealy Díaz, del Grupo Parlamentario de Morena

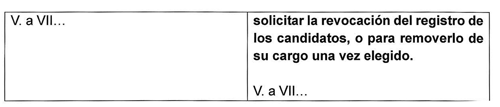

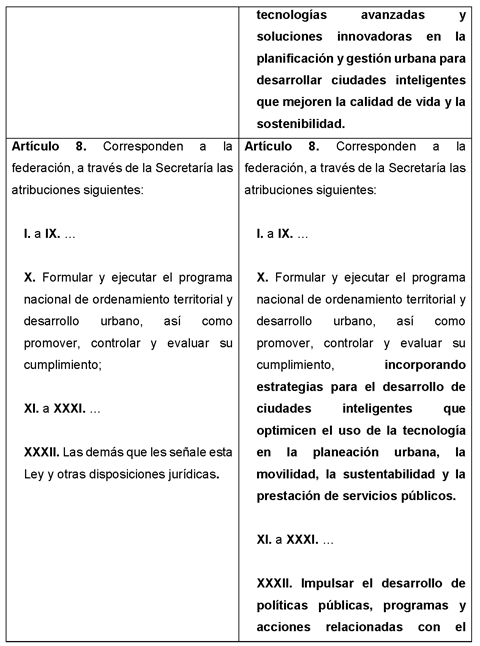

- Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, en materia de ciudades inteligentes, a cargo del diputado Fernando Jorge Castro Trenti, del Grupo Parlamentario de Morena

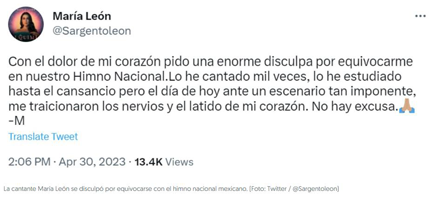

- Que adiciona el artículo 192 Bis al Código Penal Federal, en materia de ultrajes a símbolos patrios, a cargo del diputado Juan Guillermo Rendón Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena

- Que adiciona un artículo 272 Bis 1-A a la Ley General de Salud, a cargo de la diputada María del Carmen Bautista Peláez, del Grupo Parlamentario de Morena

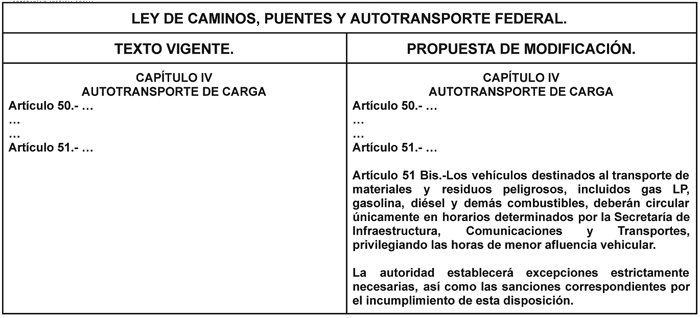

- Que adiciona el artículo 51 Bis a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal; para establecer horarios de circulación seguros en el transporte de combustibles y materiales peligrosos, a cargo del diputado Armando Corona Arvizu, del Grupo Parlamentario de Morena

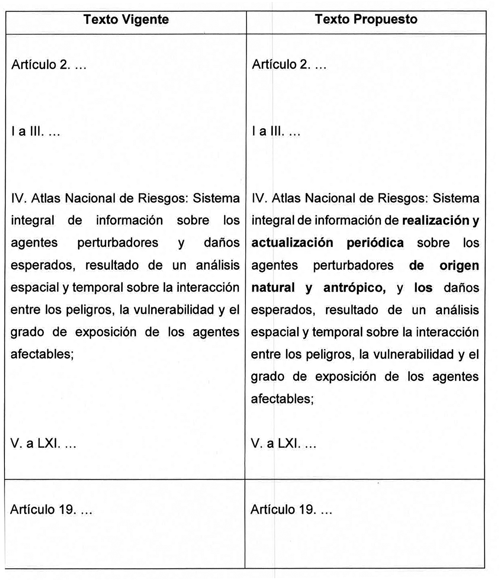

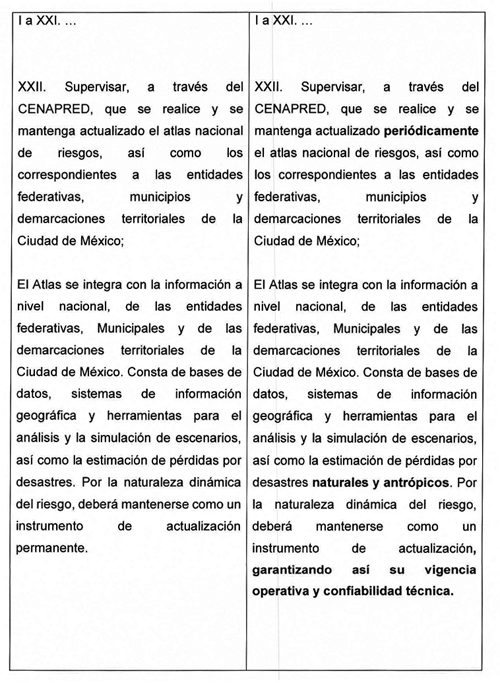

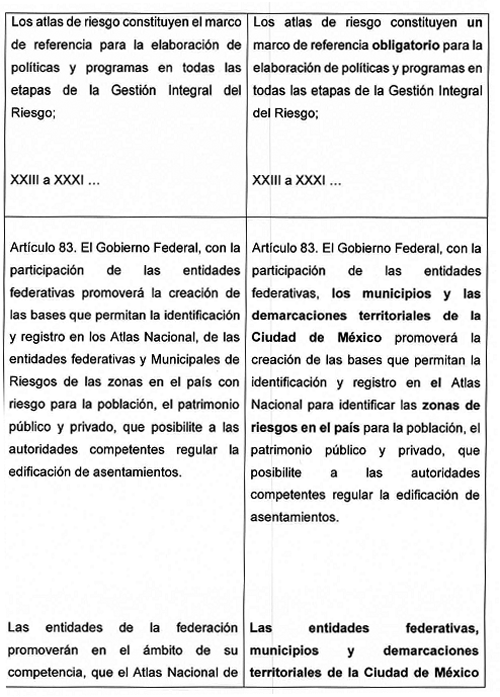

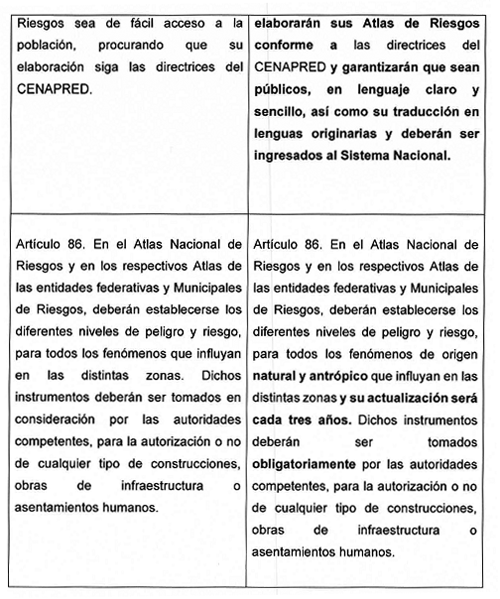

- Que reforma los artículos 2o., fracción IV, 19, fracción XXII, 83 y 86 de la Ley General de Protección Civil, en materia de atlas de riesgos nacional, estatal, municipal y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, a cargo de la diputada Rosa Guadalupe Ortega Tiburcio, del Grupo Parlamentario de Morena

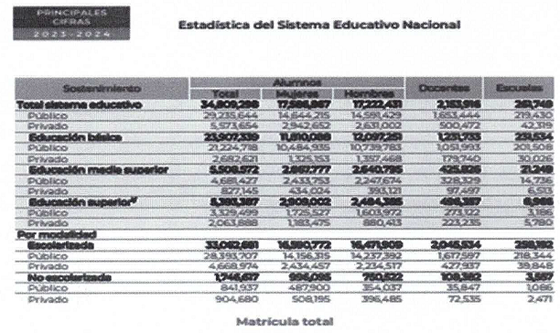

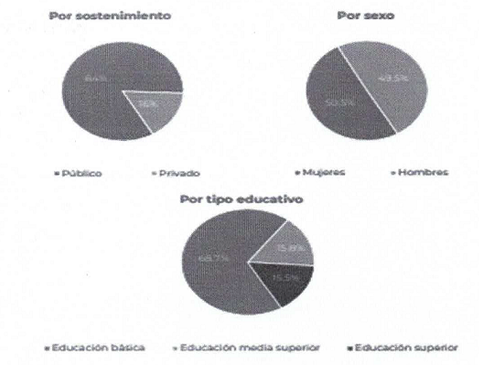

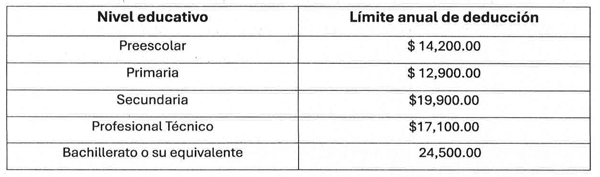

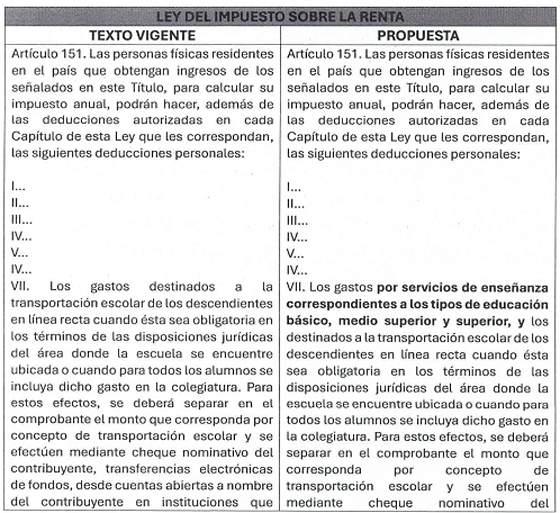

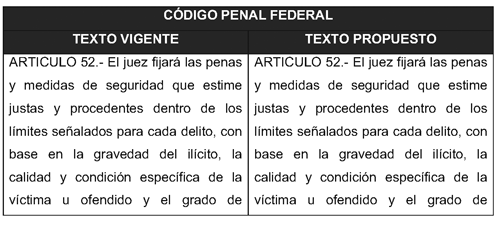

- Que reforma el artículo 151, fracción VII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para que sean deducibles de impuestos las colegiaturas en materia educativa, a cargo de la diputada Olga Leticia Chávez Rojas, del Grupo Parlamentario de Morena

- Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y adiciona un capítulo para crear el impuesto sobre riesgo a terceros (IRT), a cargo del diputado Carlos Ignacio Mier Bañuelos, del Grupo Parlamentario de Morena

- De decreto, por el que se inscribe con letras de oro en el Muro de Honor del salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el nombre “Escuadrón 201 Águilas Aztecas”, a cargo de la diputada Jessica Saiden Quiroz, del Grupo Parlamentario de Morena

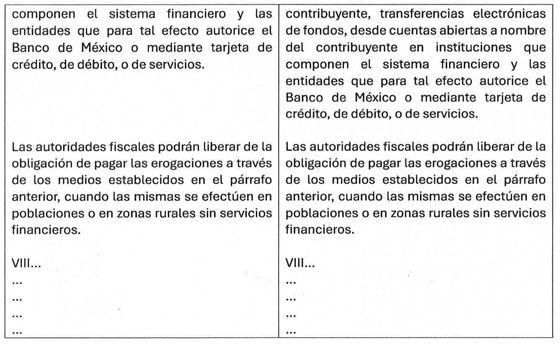

- Que reforma el artículo 150 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Juan Ángel Bautista Bravo, del Grupo Parlamentario de Morena

- Que adiciona un Capítulo IX Bis al Título XII de la Ley General de Salud y adiciona un artículo 123 Bis a la Ley General de Cultura Física y Deporte, en materia de prevención del uso indebido de esteroides anabólico-androgénicos en establecimientos de actividad física, a cargo del diputado Francisco Arturo Federico Ávila Anaya, del Grupo Parlamentario de Morena

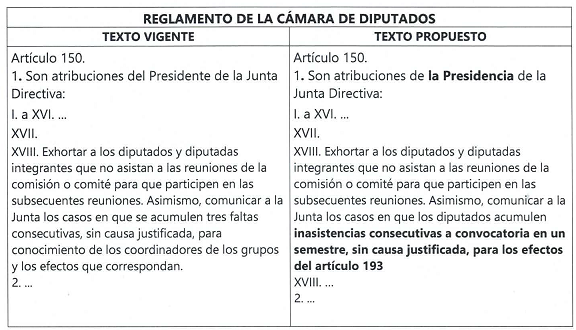

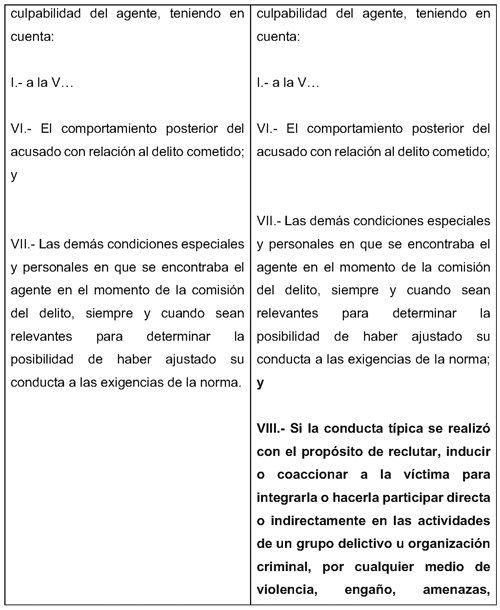

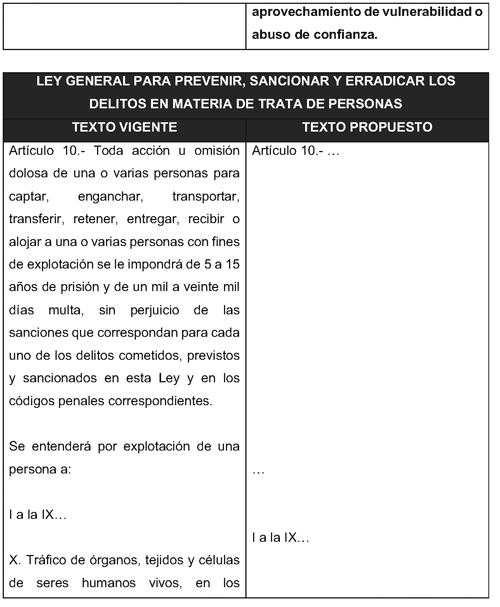

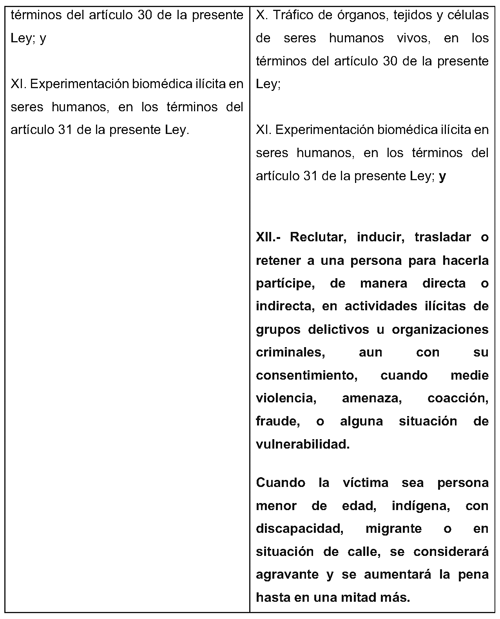

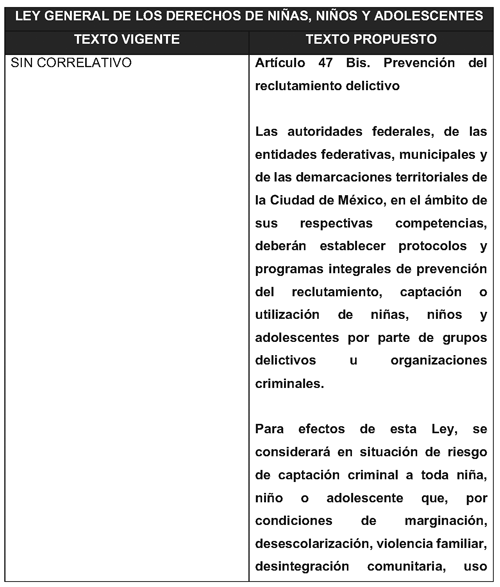

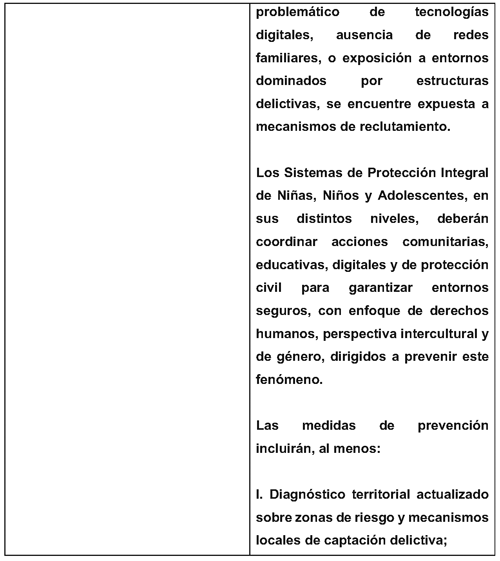

- Que reforma diversas disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, y de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de protección contra la trata de personas, a cargo del diputado Francisco Arturo Federico Ávila Anaya, del Grupo Parlamentario de Morena

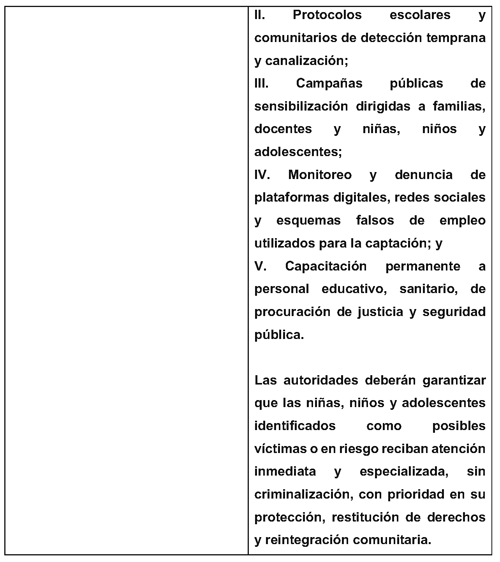

- Que adiciona un párrafo al artículo 304 del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Claudia Alejandra Hernández Sáenz, del Grupo Parlamentario de Morena

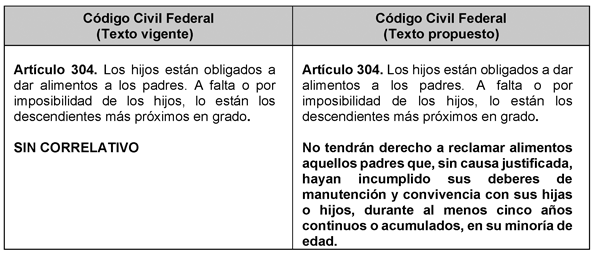

- Que reforma y adiciona la fracción II del artículo 420 Bis del Código Penal Federal, en materia de contaminación de mantos acuíferos, a cargo del diputado Alberto Maldonado Chavarín, del Grupo Parlamentario de Morena

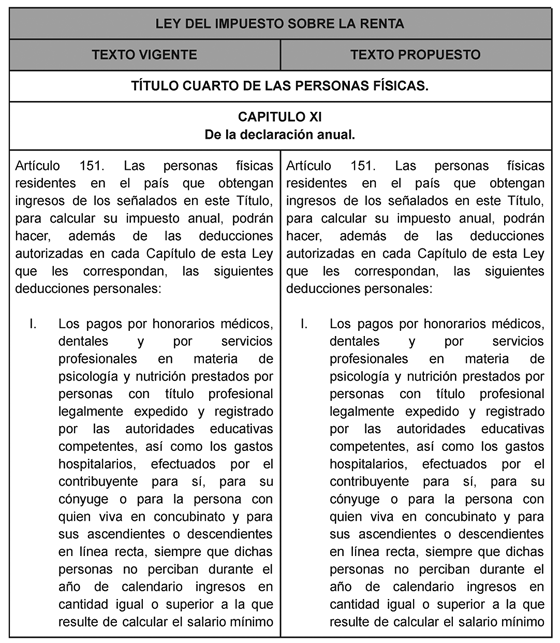

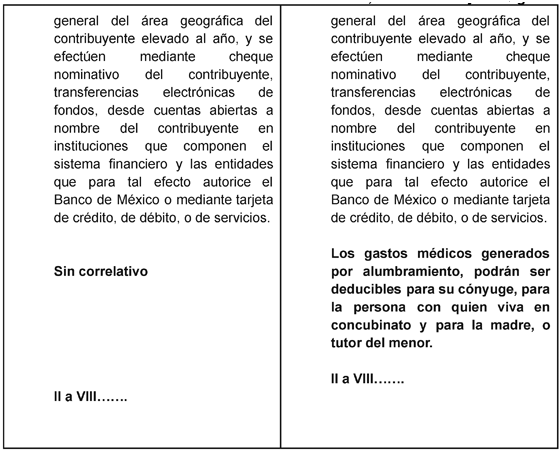

- Que adiciona un párrafo a la fracción I del artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en materia de deducciones fiscales por gastos médicos derivados del alumbramiento del hijo o hija del contribuyente, a cargo del diputado Jorge Luis Sánchez Reyes, del Grupo Parlamentario de Morena

Que reforma los artículos 2o., fracciones I, XVII y XXI, 7o., fracción XI, 12, fracciones V y VII; y se adiciona una fracción al artículo 42 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Sandra Beatriz González Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Sandra Beatriz González Pérez, diputada del Grupo Parlamentario Morena, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la fracción I del numeral 1 del artículo 6; numeral 1 del de los artículos 77 y 78 del reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2, fracciones I, XVII y XXI, 7, fracción XI, 12, fracciones V y VII, y se adiciona una fracción al artículo 42 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La atención de las personas con discapacidad en los últimos años ha tomado, tanto a nivel de instituciones públicas y privadas, la importancia que por décadas no se le concedió. En efecto, en poco más de 30 años, la sociedad y el gobierno mexicanos han visibilizado la situación de las personas con discapacidad y las diversas problemáticas que venían enfrentando en diferentes aspectos de su vida diaria y la convivencia con el resto de la población. Desde aspectos tan lamentables como la discriminación, la inaccesibilidad física, laboral, académica, entre otras, hasta la negación al goce de derechos fundamentales como el acceso a la salud, la educación, los derechos político electorales, situaciones que se han venido superando favorablemente para ese importante sector de la población.

Estimaciones oficiales señalan que en México existen 2,691,338 personas con discapacidad visual y 1,350,802 personas con discapacidad auditiva. 1 Del total de personas con discapacidad auditiva más de 50% son personas mayores de 60 años, poco más de 34% se encuentran entre los 30 y los 59 años y aproximadamente el 2% son niñas y niños; 2 en tanto que la Sociedad Mexicana de Oftalmología estima que en nuestro país existen 415,800 personas con ceguera total.3 Estos datos ayudan a dimensionar la importancia de que estos dos segmentos de población sean objeto de políticas públicas en su favor.

Por ello, tanto el Gobierno Federal como este Congreso de la Unión han implementado acciones administrativas y legislativas (respectivamente) que han buscado garantizar el ejercicio de derechos fundamentales de estas personas. En efecto, desde la implementación de programas gubernamentales, hasta la aprobación de cuerpos normativos y reformas constitucionales y legales, estos Poderes de la Unión han llevado a cabo acciones tendientes a apoyar que las personas con discapacidad visual y auditiva mejoren sus condiciones de vida, accedan a oportunidades de desarrollo personal y profesional, instituciones educativas y atención médica. En este orden de ideas, el Poder Judicial de la Federación ha participado de esta labor a través de su labor jurisdiccional con la emisión de sentencias, Tesis y Jurisprudencias, con las que han materializado la protección de los derechos de las personas con discapacidad auditiva y visual.

En este sentido, resulta importante señalar que los tres Poderes de la Unión han implementado, en sus respectivos ámbitos de actuación, el uso de intérpretes de la lengua de señas mexicana en los contenidos audiovisuales de sus actividades ordinarias, conferencias de prensa, sesiones de sus plenos (en el caso de los poderes Legislativo y Judicial), así como en diversos materiales difundidos a través de campañas de comunicación social.4

Por su parte, tanto la iniciativa privada como diversas instancias gubernamentales de los tres órdenes de gobierno han realizado adecuaciones físicas en sus instalaciones para facilitar la accesibilidad de las personas con debilidad visual tales como la colocación de líneas guía (suelos podotáctiles) y uso de señalización tacto visual (braille) y la colocación de sistemas de audio en semáforos entre otras acciones.

Sin embargo, falta mucho más por hacer, en especial en los ámbitos educativo y de salud. Si bien existe legislación en favor de la educación de personas con discapacidad que reconoce el acceso a la educación a través de escuelas de educación especial, el ejercicio de ese derecho para las personas con discapacidad visual y auditiva es, hoy por hoy, muy limitado, si no es que, inexistente.

En efecto, la enseñanza de la lengua de señas mexicana y el alfabeto braille no se encuentran incorporadas en los planes de estudio en ningún nivel educativo y los docentes en formación, estudiantes de escuelas normales y universidades pedagógicas públicas y privadas, no reciben formación para aprenderlas y enseñarlas.

Aquellas personas interesadas en aprender el uso de ambos sistemas de comunicación deben de acercarse a asociaciones privadas como lo son la Academia de Lengua de Señas mexicana, la Academia Nacional de Lengua de Señas y la Fundación Carlos Slim, en tanto que el alfabeto braille se puede aprender en algunas instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social y fundaciones e instituciones de asistencia privada en la Ciudad de México y algunas ciudades de entidades federativas.

Ambas opciones, sobra decirlo, para quienes no las necesitan, pero están interesados en aprenderlas, son llevadas a cabo a iniciativa personal, en tanto que, las personas con discapacidad, auditiva y visual, que encuentran ante la necesidad de aprenderlas para poder tener acceso a la educación y a la comunicación, igualmente, acceden a ella por iniciativa propia, o de sus familiares, y no así a través de las instituciones del Sistema Educativo Nacional, lo anterior debido, como ya se mencionó, a que ni una ni otra se enseña en las escuelas públicas y privadas de ningún nivel educativo.

Lo anterior explica por qué las cifras de personas que saben Lengua de Señas Mexicana y alfabeto Braille son tan reducidas en comparación al número de personas que padecen discapacidad auditiva y visual. Actualmente se estima que hay entre 87,000 y 100,000 señantes (personas que usan la Lengua de Señas Mexicana como medio de comunicación), 5 en tanto que la población con discapacidad visual (en concreto la ceguera) que no sabe leer Braille alcanza un porcentaje del 85%, esto es, menos de 2 de cada 10 personas ciegas saben leer Braille. 6

Resulta evidente que esas cifras revelan el problema que enfrentan las personas con discapacidad visual y auditiva para acceder al ejercicio de su derecho a la educación, problemática que a la fecha sigue sin ser atendida y que resulta necesario enfrentar y garantizar el derecho a la educación de este segmento de población.

En consecuencia, si queremos fortalecer la posibilidad de desarrollo de las personas con discapacidad visual y auditiva a través del acceso efectivo a la educación, es menester incorporar la enseñanza de la Lengua de Señas Mexicana y del alfabeto Braille a los planes y programas de estudio de todos los niveles educativos (educación básica, media superior y superior), así como en los programas de formación docente. a efecto de que se capacite a las futuras generaciones de docentes en la enseñanza tanto de la Lengua de Señas Mexicana como del Alfabeto Braille.

Por otro lado, resulta importante señalar que, en los últimos años, la legislación en materia de salud ha sido objeto de una serie de importantes y trascendentes reformas legales que han sido realizadas en el ánimo de garantizar el acceso efectivo al derecho a la salud de toda la población de nuestro país. Estas modificaciones normativas han concretado la transformación de las instituciones encargadas de brindar servicios de salud a toda la población y en la actualidad resulta necesaria la adecuación de diferentes cuerpos legales que requieren ser armonizados a efecto de que las diferentes normas legales que componen el Orden Jurídico Nacional sean uniformes.

Por ello, resulta necesario llevar a cabo una constante revisión de los diferentes cuerpos legales vigentes para detectar aquellas porciones normativas que requieren ser actualizadas a efecto de que sean acordes con el resto de las normativas que, en su conjunto, componen el Orden Jurídico Nacional.

Tal es el caso de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en cuyo texto normativo prevalece la referencia al “Seguro Popular”, cuando tal figura desapareció desde el año 2019, por ello resulta evidente la necesidad de adecuar este ordenamiento jurídico a efecto de actualizarlo y armonizarlo con la composición vigente de la Administración Pública Federal en lo que respecta a las instituciones encargadas de brindar servicios de salud a la población en general.

Resulta relevante señalar que, de aceptarse las propuestas de reformas y adición planteadas, no se incurrirá en la creación de contradicciones o antinomias normativas, sino que, por el contrario, se fortalecerá el marco jurídico en favor de los derechos de acceso a la educación y a la salud de las personas con discapacidad visual y auditiva.

Considerandos

Ahora bien, es consideración de quien suscribe esta propuesta legislativa que resulta necesario, como ya ha sido señalado, realizar una serie de modificaciones al texto normativo de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad que darán mayor claridad al cuerpo normativo objeto de modificación, en lo relativo a la promoción de los derechos educativos de las personas con discapacidad visual y auditiva y la garantía del acceso a los servicios de salud de este segmento de población; dichas modificaciones, a continuación, serán detalladas.

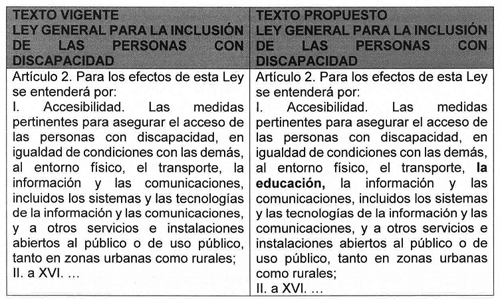

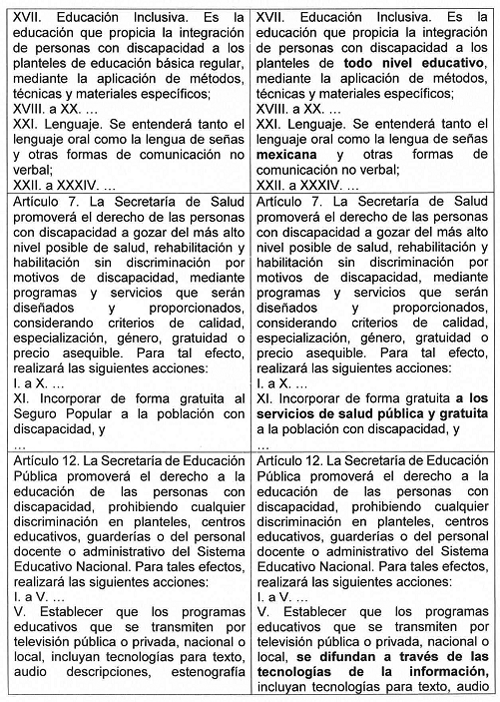

En el artículo 2, fracciones I, XVII y XXI, se propone la incorporación de las palabras “la educación”, “todo nivel educativo”, y “mexicana”, ello con objeto de acotar en el texto normativo que la accesibilidad a la educación también debe ser garantizada; que la educación inclusiva abarca todos los niveles educativos y no solo el nivel de educación básica; y que la lengua de señas que se define como “lenguaje” es la Lengua de Señas Mexicana.

Respecto al artículo 7 fracción XI, se plantea incorporar la mención “a los servicios de salud pública y gratuita” en sustitución de la referencia al “Seguro Popular”, toda vez que dicha institución, actualmente, ha dejado de existir.

Por su parte, en el artículo 12, fracciones V y VII, se propone reformar esas porciones a efecto de incorporar el texto “se difundan a través de las tecnologías de la información”, para que también se consideren los programas educativos difundidos en medios diferentes a la radio y la televisión y se consideren aquellos difundidos en otras plataformas tecnológicas; y que se incluya la formación docente en la Lengua de Señas Mexicana y del Sistema de Escritura Braille,

Finalmente se propone adicionar una fracción al artículo 42 con objeto de que el Consejo coadyuve con la Secretaría de Educación Pública en la elaboración de planes y programas de estudio para la formación de docentes en la enseñanza de la Lengua de Señas Mexicana y del Sistema de Escritura Braille y con ello se materialice una formación integral de las nuevas generaciones de personal docente.

Las modificaciones normativas señaladas se describen en el siguiente cuadro comparativo para facilitar la comprensión de la importancia de los planteamientos que nos ocupan.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de:

Decreto por el que se reforman los artículos 2, fracciones I, XVII y XXI, 7, fracción XI, 12, fracciones V y VII, y se adiciona una fracción al artículo 42 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad

Artículo Único. Se reforman los artículos 2 fracciones I, XVII y XXI, 7 fracción XI, 12 fracciones V y VII y se adiciona una fracción al artículo 42 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para quedar como sigue:

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I. Accesibilidad. Las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la educación, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales;

II. a XVI. ...

XVII. Educación Inclusiva. Es la educación que propicia la integración de personas con discapacidad a los planteles de todo nivel educativo, mediante la aplicación de métodos, técnicas y materiales específicos;

XVIII. a XX. ...

XXI. Lenguaje. Se entenderá tanto el lenguaje oral como la lengua de señas mexicana y otras formas de comunicación no verbal;

XXII. a XXXIV. ...

Artículo 7. La Secretaría de Salud promoverá el derecho de las personas con discapacidad a gozar del más alto nivel posible de salud, rehabilitación y habilitación sin discriminación por motivos de discapacidad, mediante programas y servicios que serán diseñados y proporcionados, considerando criterios de calidad, especialización, género, gratuidad o precio asequible. Para tal efecto, realizará las siguientes acciones:

I. a X. ...

XI. Incorporar de forma gratuita a los servicios de salud pública y gratuita a la población con discapacidad, y

...

Artículo 12. La Secretaría de Educación Pública promoverá el derecho a la educación de las personas con discapacidad, prohibiendo cualquier discriminación en planteles, centros educativos, guarderías o del personal docente o administrativo del Sistema Educativo Nacional. Para tales efectos, realizará las siguientes acciones:

I. a V. ...

V. Establecer que los programas educativos que se transmiten por televisión pública o privada, nacional o local, se difundan a través de las tecnologías de la información, incluyan tecnologías para texto, audio descripciones, estenografía proyectada o intérpretes de Lengua de Señas Mexicana;

VII. Incluir la enseñanza del Sistema de Escritura Braille y la Lengua de Señas Mexicana en la educación pública y privada, en la formación y capacitación de los docentes, fomentando la producción y distribución de libros de texto gratuitos en Sistema de Escritura Braille, macro tipos y textos audibles que complementen los conocimientos de los alumnos con discapacidad;

VIII. a XIV. ...

Artículo 42. Para el cumplimiento de la presente Ley, el Consejo tendrá las siguientes atribuciones:

I. a XVI. ...

XVI Bis. Coadyuvar con la Secretaría de Educación Pública en la elaboración de planes y programas de estudio para la formación de docentes en la enseñanza de la Lengua de Señas Mexicana y del Sistema de Escritura Braille.

XVII. ...

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2025.

La Secretaría de Educación Pública deberá actualizar los planes de estudio correspondientes a efecto de incluir los contenidos relativos a las materias objeto del presente Decreto.

Tercero. La Secretaría de Educación Pública deberá coordinarse con la Secretaría de Salud, para efectos de prestar el asesoramiento necesario en la elaboración de los contenidos de los planes de estudio a efecto de incluir los contenidos relativos a las materias objeto del presente Decreto.

Notas

1 Fuente: https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/interactivos/?pxq=Discapacidad_D iscapacidad_02_2c111b6a-6152-40ce-bd39-6fab2c4908e3&idrt=151&op c=t consultada el 21 de febrero de 2025

2 Fuente: https://www.gob.mx/salud/prensa/530-con-discapacidad-auditiva-2-3-millo nes-de-personas-instituto-nacional-de-rehabilitacion?idiom=es consultada el 21 de febrero de 2025

3 Fuente: http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2020/Octubre/15/

4254-Declaran-el-15-de-octubre-Dia-Nacional-de-las-Personas-Ciegas-y-con-otras-Discapacidades-Visuales#

:~:text=La%20Sociedad%20Mexicana%20de%20Oftalmolog%C3%ADa,la%20discapacidad%20visual%20y%20ceguera.

consultada el 21 de febrero de 2025

4 Fuente: https://www.cjf.gob.mx/documentos/Comunicados%20Prensa/docsComunicadosP rensa/2023/comunicado70.pdf consultada el 22 de febrero de 2025

5 Fuente: https://forbes.com.mx/que-tan-acceible-es-aprender-lengua-de-senas/ consultada el 22 de febrero de 2025

6 Fuente: https://www.gob.mx/conapo/articulos/dia-mundial-del-braille?idiom=es consultada el 22 de febrero de 2025

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2025.

Diputada Sandra Beatriz González Pérez

Que adiciona el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carlos Sánchez Barrios, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, Carlos Sánchez Barrios, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VIII al Apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La verdad es fundamental para la dignidad inherente al ser humano.1

Estoy convencido de ello y en congruencia, presento por quinta ocasión esta iniciativa para reconocer el derecho a la verdad en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ocasiones previas,2 esta reiterada propuesta ha padecido el silencio de la congeladora.

A lo largo de la historia patria, hemos sido testigos de etapas de violencia, en las que incluso, han participado agentes vinculados con el Estado.

El periodo conocido como la guerra sucia, de acuerdo con el investigador Jorge Mendoza García, se caracterizó por el surgimiento de grupos guerrilleros en demanda de tierras o inconformes con el orden político y social imperante. La mayoría fueron violentamente reprimidos por el Estado mexicano, y a la fecha, cientos de personas continúan desaparecidas.

En años anteriores se han registrado eventos que significan violaciones a los derechos humanos por agentes del Estado o personas que actúan con su autorización, apoyo o aquiescencia.

Enumero algunos ejemplos:

1. La masacre de Aguas Blancas, Guerrero, ocurrida el 28 de junio de 1995, donde fueron asesinados 17 campesinos y 23 más resultaron heridos por presuntos policías estatales.

2. El incendio de la Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, donde fallecieron 49 niños por presuntas omisiones de servidores públicos. El caso es emblema de impunidad.

3. Los hechos del 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, donde desaparecieron 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, con la participación de presuntos policías. Más de una década después no se conoce la verdad de lo ocurrido, y las madres y padres de familia aún esperan conocer el paradero de sus hijos.

Ante esta realidad, es imperante reconocer como garantía constitucional el derecho a conocer la verdad. Por ello propongo adicionar una fracción al artículo 20, Apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer que cuando se cometan violaciones a los derechos humanos en las que los perpetradores sean agentes del Estado, o personas que actúen con su autorización, apoyo o aquiescencia, se considerará como víctima a la sociedad en su conjunto, y se le reconocerá y protegerá el derecho a conocer la verdad, para lo cual el Estado dictará todas las medidas para esclarecer los hechos en un plazo razonable y perentorio.

La búsqueda de la verdad no debe abandonarse a la buena voluntad o espontaneidad de nuestras autoridades. Es importante que el quehacer en el tema, sea una obligación institucional derivada del establecimiento del derecho a la verdad, en nuestra Constitución y a la definición de reglas que establezcan los procedimientos para garantizar su cumplimiento.

Con esa consideración, propongo un artículo transitorio para señalar que después de la aprobación de la reforma constitucional, se emita una ley reglamentaria donde se señalen todos los mecanismos para el esclarecimiento de los hechos.

Conocer la verdad contribuye a poner punto final a capítulos de obscuridad y sufrimiento. Es una forma de recuperar la dignidad humana y exigir rendición de cuentas a las autoridades encargadas de la seguridad y protección.

El derecho a la verdad es reconocido en el marco jurídico internacional. Así, en el Estudio sobre el derecho a la verdad del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2006), se establece que la verdad es un derecho fundamental y por consiguiente, no puede estar sujeto a restricciones y debe considerarse como un derecho que no se puede suspender.

Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su estudio Derecho a la Verdad en las Américas (2014), recomienda a los Estados redoblar los esfuerzos para garantizar el derecho a la verdad en casos de violaciones graves a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario. Los insta a revisar su normativa interna; derogar aquellas disposiciones que de manera directa o indirecta impidan cumplir sus obligaciones internacionales; y adoptar legislación que garantice el derecho a la verdad.

Ser indiferente ante la injusticia es el acto más perverso. Es la pérdida del sentido humano.

Ante la crueldad, la solidaridad.

Ante el crimen, la ley.

Ante la incertidumbre, la verdad.

Ése debe ser nuestro camino.

Por los motivos expuestos presento la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona la fracción VIII al Apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se adiciona la fracción VIII al Apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 20. ...

A. a C. ...

I. a VII. ...

VIII. Cuando se cometan violaciones a los derechos humanos en las que los perpetradores sean agentes del Estado, o personas que actúen con su autorización, apoyo o aquiescencia, se considerará como víctima a la sociedad en su conjunto, y se le reconocerá y protegerá el derecho a conocer la verdad, para lo cual el Estado dictará todas las medidas para esclarecer los hechos en un plazo razonable y perentorio. Dichas medidas deberán fijarse en la Ley Reglamentaria correspondiente.

Transitorios

Primero. La presente adición entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se fija como plazo máximo para la expedición de la ley reglamentaria el de un año.

Notas

1 Estudio sobre el derecho a la verdad, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2006).

2 Se presentó en las siguientes fechas: 29 de octubre de 2019, 28 de septiembre de 2021, 3 de octubre de 2023 y 2 de octubre de 2024.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2025.

Diputado Carlos Sánchez Barrios (rúbrica)

Que reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de prisión preventiva oficiosa para el delito de extracción ilegal de piezas arqueológicas o de valor histórico del territorio nacional, a cargo de la diputada Flor de María Esponda Torres, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, Flor de María Esponda Torres, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, inciso h, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de prisión preventiva oficiosa para el delito de extracción ilegal de piezas arqueológicas o de valor histórico del territorio nacional, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El daño al patrimonio arqueológico e histórico del país sucede también con la extracción ilegal de piezas para su posterior subasta en el extranjero. En los últimos años el Gobierno de México, ha externado su inconformidad como lo sucedido con la Galería Artemis, de Louisville, Colorado, Estados Unidos, que subastó 20 piezas arqueológicas de origen prehispánico el 28 de marzo de 2024.

Entre las piezas a subasta se encontraban figurillas zoomorfas, vasijas elaboradas en barro modelado, espejos con incrustaciones de piedra verde, fragmentos de esculturas con una temporalidad que va de los periodos Preclásico (600 antes de nuestra era-200 de nuestra era) al Posclásico mesoamericanos (1200-1500 de nuestra era), y que se ligan a culturas como la maya y teotihuacana.1

A su vez el Gobierno de México, manifestó su rechazo a la subasta “Vente aux enchères de beaux arts et d’antiquités”, ante la falta de certificados de exportación correspondientes, es esa ocasión la Casa Carlo Bonte Auction, en Bélgica, atendió el reclamo de la Embajada Mexicana y decidió suspender la subasta por falta de legalidad.

El problema del saqueo y destrucción de sitios arqueológicos con el fin de obtener piezas de “arte” es un problema de carácter económico, mientras exista el coleccionismo, privado o público, como en el caso de los museos, y haya un mercado negro, en el que los precios de las piezas puedan llegar costar muchos miles de dólares, persistirá esta actividad.2

En este sentido, el tráfico del patrimonio cultural se ha convertido en un negocio lucrativo que genera aproximadamente a nivel mundial 29 billones de pesos al año, esto se debe a que el tráfico de bienes culturales e histórico es una actividad de bajo riesgo y alta rentabilidad para los delincuentes vinculados a la delincuencia organizada.

Se hace también importante mencionar que otro factor que impacta directamente en la extracción ilegal de piezas arqueológicas o históricas, consiste en la falta de identidad y apropiación de los propios habitantes, ocasionando que el saqueo sea visto como una actividad económica consuetudinaria y realizada a lo largo del tiempo por familias completas, quienes ven esta actividad como un modo de vida.

Hay diversos ejemplos de esta actividad desde décadas atrás. En 1983, en Guerrero se registró uno de los saqueos más importante en la región de la montaña, en el alto río Mezcala. Cuando se descubrió la zona arqueológica olmeca de Teopantecuanitlán, días después se en la zona se encontraron cerca de 70 pozos de varias dimensiones. Las excavaciones fueron llevadas a cabo con la comunidad del lugar; los saqueadores contrataron a más de 30 trabajadores locales, a quienes pagaban con dinero y sacos de maíz, durante seis meses.3

En Chiapas, se encuentran vigentes en los municipios de Chilón y Ocosingo, específicamente en las zonas de Bolonkin y Kadankah, espacios que han sido dinamitados por extraer el patrimonio arqueológico de la región.4

Nuestro país enfrenta una lucha persistente en la protección de su legado histórico y cultural. El saqueo y tráfico ilícito de piezas arqueológicas son un delito contra el patrimonio nacional y representan una amenaza a la identidad cultural para todas y todos los mexicanos.

“En torno a todas estas discusiones, se encuentra el concepto restitución cultural, que representa cierto avance en esta problemática, ya que implica el regreso de bienes culturales a individuos, grupos o naciones con el objetivo general de hacer justicia y rectificar males pasados o presentes.

Estableciéndose tres razones fundamentales para la restitución de bienes culturales: la primera, basándose en el principio de territorialidad y el vínculo entre las personas, el territorio y los bienes culturales;

La segunda relacionada con la reparación de agravios históricos e internacionales; y la tercera fundamentada en los principios de autodeterminación y reconciliación.

Cada caso tiene sus propios y únicos contextos, pero en un número considerable los agravios o males se originan o están estrechamente ligados a modelos colonialistas, violencia y represión existentes en el pasado o que aún continúan en nuestros días”.5

Durante el Gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se conformó el programa Mi Patria no se Vende, con el “objetivo de restituir a México su patrimonio cultural que fue sacado ilegalmente del país, logrando recuperar 14 mil piezas arqueológicas, entre ellas, 101 piezas que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia devolvió”.6

Por ello, la presente iniciativa tiene como finalidad reformar el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para incluir el delito de extracción ilegal de piezas arqueológicas o de valor histórico del territorio nacional, dentro de los casos que ameritan prisión preventiva oficiosa.

Esto responde a la grave situación del tráfico ilegal del patrimonio cultural en nuestro país.

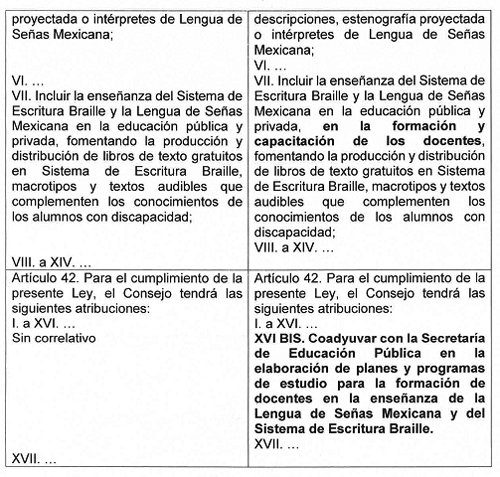

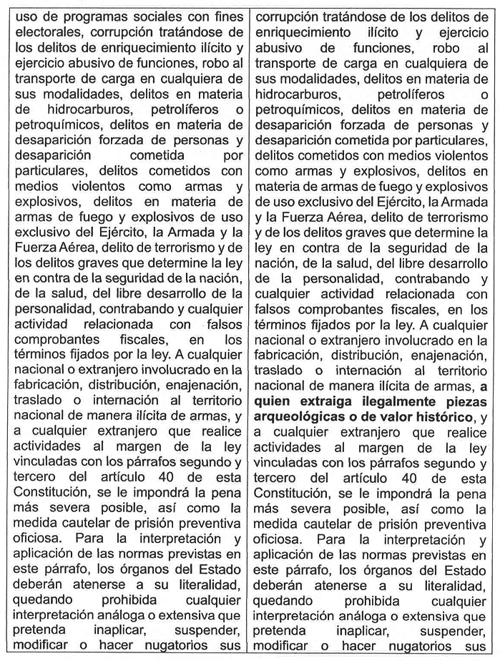

A fin de dar mayor referencia a la iniciativa que se propone, se incorpora el siguiente cuadro comparativo respecto al párrafo segundo del artículo que se reforma:

Por lo fundamentado y motivado me permito someter a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de prisión preventiva oficiosa para el delito de extracción ilegal de piezas arqueológicas o de valor histórico del territorio nacional

Único. Se reforma el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 19. ...

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos y de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, extorsión, delitos previstos en las leyes aplicables cometidos para la ilegal introducción y desvío, producción, preparación, enajenación, adquisición, importación, exportación, transportación, almacenamiento y distribución de precursores químicos y sustancias químicas esenciales, drogas sintéticas, fentanilo y derivados, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, delito de terrorismo y de los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, de la salud, del libre desarrollo de la personalidad, contrabando y cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales, en los términos fijados por la ley. A cualquier nacional o extranjero involucrado en la fabricación, distribución, enajenación, traslado o internación al territorio nacional de manera ilícita de armas, a quien extraiga ilegalmente piezas arqueológicas o de valor histórico , y a cualquier extranjero que realice actividades al margen de la ley vinculadas con los párrafos segundo y tercero del artículo 40 de esta Constitución, se le impondrá la pena más severa posible, así como la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Para la interpretación y aplicación de las normas previstas en este párrafo, los órganos del Estado deberán atenerse a su literalidad, quedando prohibida cualquier interpretación análoga o extensiva que pretenda inaplicar, suspender, modificar o hacer nugatorios sus términos o su vigencia, ya sea de manera total o parcial.

...

...

...

...

...

Transitorios

Primero . El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo . El Congreso de la Unión deberá, en un plazo de ciento ochenta días naturales contados a partir de la entrada en vigor de este decreto, realizar las adecuaciones normativas necesarias para armonizar las leyes en la materia con el contenido del presente decreto.

Tercero. Las legislaturas de las entidades federativas deberán realizar las adecuaciones normativas necesarias para cumplir con lo previsto en el presente decreto, dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a la publicación de este ordenamiento.

Notas

1 Instituto Nacional de Antropología e Historia. La Secretaría de Cultura y el INAH condenan subasta de bienes arqueológicos mexicanos en Estados Unidos. Consultado el 20 de julio de 2025, https://www.inah.gob.mx/boletines/la-secretaria-de-cultura-y-el-inah-co ndenan-subasta-de-bienes-arqueologicos-mexicanos-en-estados-unidos

2 Pérez Martínez, Patricia. Saqueo, robo, tráfico

ilegal y destrucción del patrimonio arqueológico. Universidad

Nacional Autónoma de México, página 119. Consultado el 20 de julio de

2025,

https://tesiunamdocumentos.dgb.unam.mx/ppt2004/0331230/0331230.pdf

3 Martínez Muriel, Alejandro. Arqueología

Mexicana, “El patrimonio arqueológico de México”. Consultado el 20

de julio de 2025, https://arqueologiamexicana.mx/mexico-antiguo/el-patrimonio-arqueologico-de-mexico#

:~:text=Seg%C3%BAn%20se%20sabe%2C%20el%20costo,con%20alg%C3%BAn%20tipo%20de%20radar

4 Meganoticias, “Identifican saqueo en sitios

arqueológicos de Chiapas”. Consultado el 20 de julio de 2025,

https://www.meganoticias.mx/tuxtla-gutierrez/noticia/identifican-saqueo-en-sitios-arqueologicos-dechiapas/389672#

:~:text=En%20Chiapas%2C%20uno%20de%20los%20mayores%20retos,en%20Chiapas%22%2C%20investigadores%

20del%20Centro%20INAH%20en

5 Córdova Salinas, Daniel. “Subastas, denuncias y restituciones. Discusión y percepción pública del coleccionismo y la comercialización de antigüedades arqueológicas en torno al caso mexicano”, Revista Arqueológica Americana, página 218. Consultado el 20 de julio de 2025, https://doi.org/10.35424/rearam.v0i40.1373

6 La Jornada, “‘Se han recuperado 14 mil piezas arqueológicas desde el anterior sexenio’: INAH”. Consultado el 20 de julio de 2025, https://www.jornada.com.mx/noticia/2024/12/20/cultura/se-han-recuperado -14-mil-piezas-arqueologicas-desde-el-anterior-sexenio-inah-9705

Palacio Legislativo, a 30 de septiembre de 2025.

Diputada Flor de María Esponda Torres (rúbrica)

Que reforma el artículo 22, el segundo y tercer párrafos del artículo 23, y adiciona los artículos 176 y 177 de la Ley Federal de Sanidad Animal, a fin de asegurar las buenas prácticas antes y durante el proceso en los rastros y evitar el maltrato a los animales, a cargo de la diputada Giselle Yunueen Arellano Ávila, del Grupo Parlamentario de Morena

La proponente, Giselle Yunueen Arellano Ávila, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, 77 numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, que reforma el artículo 22 y los párrafos segundo y tercero del artículo 23; y adiciona los artículos 176 y 177 de la Ley Federal de Sanidad Animal, para asegurar las buenas prácticas antes y en el transcurso del proceso de los animales en los rastros, con las que se elimina su maltrato, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Primero. La presente iniciativa tiene por objeto asegurar las buenas prácticas antes y durante el proceso de los animales en los rastros donde son sacrificados para el consumo humano, dándoles así un trato digno y eliminando todo tipo de maltrato, aportando así dos cosas fundamentales:

a) Dignificar el trato hacia los animales para consumo humano, asegurando el bienestar animal; y

b) Procurar la calidad de la carne que consume el ser humano, ya que la calidad de la carne depende del manejo del animal, desde su crianza hasta el momento del sacrificio.

Segundo. Los rastros son instalaciones donde se sacrifican animales para el consumo humano y deben cumplir con las normativas de inocuidad, seguridad y calidad.

Los tipos de rastros son los que operan bajo autorización federal, estatal o municipal; diseñados para el sacrificio de especies pecuarias: bovino, porcino, ovino, caprino, equino y ave.1

En México, existen dos tipos diferentes: el rastro TIF (tipo inspección federal) y el TSS (tipo de inspección de la Secretaría de Salud).2

Los rastros TSS, o rastros municipales, cuentan con un equipamiento y servicios que proporcionan atención al público general. La inspección es llevada a cabo por la Secretaría de Salud y consiste en un control sanitario de la carne producida. Las principales actividades que se llevan a cabo en estos rastros son la matanza , el manejo de canales y la comercialización directa de la carne de bovino, porcino, ovino, caprino, aves, entre otros animales.

En cuanto a los rastros TIF , Se trata de instalaciones para el sacrificio de animales para venta, comercialización e industrialización de los productos derivados de la carne de diferentes animales. Reciben una inspección sanitaria permanente para tener una verificación de las instalaciones y que todos los procesos realizados cumplan con las normativas establecidas a nivel federal por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), y cuentan con certificación del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

Su principal objetivo es producir carne de óptima calidad, con el máximo nivel de inocuidad a nivel nacional e internacional. Sus controles regulares reducen el riesgo de contaminación cruzada entre los productos, durante la producción o el almacenamiento. Por esta razón, se minimiza el riesgo de que existan productos contaminados por virus, bacterias o enfermedades diseminadas por los animales. Los rastros que cuentan con esta certificación pueden comercializar con mayor facilidad con los productos cárnicos, tanto a nivel nacional como internacional, ya que los establecimientos TIF son los únicos elegibles para la exportación.

Al respecto observamos que, en México los rastros se clasifican de acuerdo con su tipo de inspección y a las actividades que realizan, y que en ambos se realiza la matanza de animales.

Actualmente, en nuestro país operan 1,155 centros de sacrificio, 3 de los cuales 77 por ciento son municipales, 13 por ciento privados, y el resto TIF.4 Estos últimos operan 471 establecimientos en 30 estados del país, en todos ellos laboran 286 médicos veterinarios oficiales, avalados por el Senasica. La mayoría de plantas están ubicadas en Nuevo León (79), estado de México (60), Ciudad de México (51), Jalisco (39), Guanajuato (22), Sonora, Chihuahua y Puebla, con 20 cada uno, mientras que en Coahuila hay 19.5

Tercero. Mencionando el marco jurídico para el servicio público de los rastros, está respaldado por disposiciones legales que tienen vigencia en los niveles federal, estatal y municipal.6

El artículo 115, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece:

Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes:

I. y II. ...

III. Los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:

a) a e) ...

f) Rastro....

[...]

La Ley General de Salud , también ubicada en este nivel, en el título decimotercero, capítulo primero, faculta a la Secretaría de Salud para llevar el control sanitario del proceso de importación y exportación de alimentos, bebidas, medicinas, tabaco y productos de perfumería, entre otros. En virtud de ello, los rastros como establecimientos donde se procesan alimentos, deben ser supervisados por la Secretaría de Salud y los operadores de éstos requieren contar con una licencia sanitaria.

Adicionalmente encontramos la Ley Federal de Sanidad Animal, 7 en cuyo objetivo establece, fijar las bases para: el diagnóstico, prevención, control y erradicación de las enfermedades y plagas que afectan a los animales; procurar el bienestar animal; regular las buenas prácticas pecuarias aplicables en la producción primaria, en los establecimientos dedicados al procesamiento de bienes de origen animal para consumo humano, tales como rastros y unidades de sacrificio y en los establecimientos Tipo Inspección Federal; fomentar la certificación en establecimientos dedicados al sacrificio de animales y procesamiento de bienes de origen animal para consumo humano, coordinadamente con la Secretaría de Salud de acuerdo al ámbito de competencia de cada secretaría; regular los establecimientos, productos y el desarrollo de actividades de sanidad animal y prestación de servicios veterinarios; regular los productos químicos, farmacéuticos, biológicos y alimenticios para uso en animales o consumo por éstos. Sus disposiciones son de orden público e interés social.

Cuarto. A nivel Estatal, las disposiciones legales que regulan la operación de los rastros a nivel estatal son la Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica Municipal las cuales, en su contenido retoman lo establecido en el artículo 115 Constitucional, señalando al servicio público de rastros como una atribución del municipio.

En este tenor, cada Estado de la República se rigen por sus normas Estatales en la materia, como puede ser la Ley Ganadera, en la que establezca las formas de acreditar la propiedad del ganado que se va a sacrificar. Respecto del sacrificio de ganado, esta ley por lo regular determina que solamente deberá realizarse en los lugares destinados por las autoridades municipales para tal fin, asimismo, señala algunas bases que deberá observarse para la operación de los rastros municipales, ponemos citar algunos ejemplos:

• Ley Ganadera, Apícola y Avícola del Estado de Campeche.

• Ley de Fomento y Desarrollo Pecuario del Estado de Jalisco.

• Ley Ganadera del Estado de Nuevo León.

• Ley de Fomento Ganadero del Estado de México

Por otro lado, la Ley Estatal de Desarrollo Urbano, ubicada también en este nivel, regula la ordenación de los espacios urbanos en cada entidad, entre ellos los destinados a los rastros; también contiene algunas normas para la construcción o ampliación de las instalaciones dedicadas a la prestación de los servicios públicos; en virtud de ello, las autoridades municipales deben observar lo dispuesto en esta ley para la construcción o remodelación de las instalaciones destinadas a los rastros, a efecto de mantener el equilibrio de la infraestructura urbana del municipio.

Aunado a ello, la Ley de Salud Pública del Estado también contiene algunas disposiciones en esta materia; en ella se establece que el control de los rastros en el municipio está a cargo del ayuntamiento, facultándolo para revisar los animales en pie y en canal, y señalando la carne que puede ser destinada a la venta pública. Esta ley prohíbe la matanza de animales en casas o domicilios particulares cuando las carnes sean destinadas al consumo público. Por esta razón es recomendable que las autoridades hagan suya esta disposición y obliguen a los particulares a realizar la matanza en el rastro municipal.

Quinto. En cuanto hace al ámbito municipal,8 los instrumentos jurídicos que normalmente regulan el funcionamiento y operación de los rastros son el Bando de Policía y Buen Gobierno, el Reglamento de rastros Municipales y el Reglamento de Construcción en el Municipio.

El Bando de Policía y Buen Gobierno contiene un conjunto de normas administrativas que regulan el funcionamiento de la administración pública municipal y el de la vida comunitaria. En este ordenamiento se enuncian los servicios públicos a cargo del ayuntamiento, entre ellos al de rastros, reglamentando su organización, funcionamiento, administración, conservación y explotación de éstos, a fin de asegurar que su prestación se realice de manera continua, equitativa y general para toda la población del municipio.

El Reglamento del Rastro Municipal de las Entidades Federativas, regula todo lo relacionado con la operación de este servicio público; norma lo referente a los procedimientos para el sacrificio de ganado; establece los requisitos que deberán cumplir los usuarios del rastro, así como los servicios que se prestan en él; también determina las sanciones a que serán objeto las personas que infrinjan el reglamento.

Por último, el reglamento de construcciones establece las características y especificaciones a observar en la construcción o remodelación de inmuebles destinados a la prestación de servicios públicos, este contiene en su mayoría un esquema básico, el cual contiene

• Disposiciones generales.

• De la administración del rastro.

• De los usuarios del rastro.

• Del servicio de corrales.

• De la introducción de carnes frescas y refrigeradas.

• Del sacrificio del ganado.

• De los mercados de canales y vísceras.

• De la refrigeración de las carnes.

• Del anfiteatro, horno crematorio y pailas.

• Del servicio de vigilancia.

• Del transporte sanitario de carnes.

• Sanciones.

• Transitorios.

Sexto. Lo óptimo sería que en los rastros TIF o TSS,9 sigan con procedimientos específicos y con todo el cuidado necesario para el sacrificio de los animales, esto implicaría la inspección y buenas prácticas antemórtem de los animales desde su traslado para llevarlos a los corrales de reposo, hasta llegar al sacrificio.

Es importante saber que la calidad de la carne depende del manejo del animal, desde su crianza hasta el momento del sacrificio. Tanto las instituciones de gobierno como la industria cárnica, aseguran que durante el proceso se cuentan con buenas prácticas por el que pasa el animal hasta el momento de ser distribuido, siendo estas las siguientes:

• Transporte. EL animal vivo se debe de llevar al rastro, considerando su seguridad, confort y bienestar. Tomando en cuenta revisiones periódicas durante el tiempo de viaje.

• Descarga de animales en corrales de reposo. Es importante y necesario el buen manejo con calidad y amabilidad de los animales, ya que esto minimiza los niveles de estrés del animal. Durante su estancia en este espacio, debe realizarse una inspección, ya que antes de sacrificio es necesario saber la condición del animal y saber qué cambios sufrió durante el traslado. El tiempo recomendado para los porcinos en el área de reposo es de 12 a 24 horas máximo.

• Baño, antemórtem. Esta área debe contar con todos los elementos necesarios como sistema de aspersión, secado, drenaje, etcétera.

• Insensibilización o noqueo. La inconciencia inmediata es importante para evita el sufrimiento del animal.

• Degollado y desangrado, remoción y desollado de cabeza, desprendimiento de esófago, desollado de canal, corte de pecho, eviscerado. Los procesos antes mencionados, deben de tener todo el cuidado y calidad de buenas prácticas para evita contaminación y obtener el mejor producto en canal.

• Inspección postmórtem. Importante paso, para poder descartar enfermedades como la tuberculosis, se realiza cabeza, vísceras, hígado entre otros órganos.

• Corte simétrico de canal e inspección. Es importante hacer cortes anteriormente de partes específicas para evitar dañar toda la canal.

• Lavado de canales. Lavar de la parte superior a la inferior de la canal es lo adecuado con agua caliente y la menor cantidad que se pueda. El objetivo es quitar mugre visible y dejar con mejor apariencia.

• Almacenado de canales. Es importante retardar el crecimiento bacteriano al mismo tiempo que es necesario sacar y distribuir el producto lo más pronto posible.

Séptimo. Para hacer posible las prácticas propias de los rastros podemos mencionar las normas oficiales mexicanas.

La Norma Oficial Mexicana NOM-033-SAG/ZOO-2014,10 “Métodos para dar muerte a los animales domésticos y silvestres”, subsiste desde hace 10años, con última fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación el 26 de agosto de 2015.

En la norma oficial antes mencionada podemos advertir, que estandariza los métodos adecuados que provocan la inconciencia previa a la muerte del animal, que garantiza una muerte rápida, sin sufrimiento, dolor, ansiedad y mínimo de estrés para los animales.

Asimismo, define al animal cómo un ser vivo pluricelular, sensible, consciente , constituido por diferentes tejidos, con un sistema nervioso especializado que le permite moverse y reaccionar de manera coordinada ante los estímulos .

Por otro lado, la Norma Oficial Mexicana NOM-024-ZOO-1995,11 “Especificaciones y características zoosanitarias para el transporte de animales, sus productos y subproductos, productos químicos, farmacéuticos, biológicos y alimenticios para uso en animales o consumo por éstos”, con el apartado

8. Transporte de animales

8.1. Queda prohibido el transporte de animales enfermos, excepto para la aplicación de algún tratamiento médico al animal en alguna clínica especializada, de preferencia cercana al lugar de origen o para su sacrificio en rastros autorizados, bajo la supervisión de un médico veterinario.

8.2. La movilización de las especies animales entre las entidades federativas, se realizará considerando las restricciones impuestas por las campañas nacionales contra las diferentes enfermedades.

8.3. Los vehículos destinados para el transporte de todo tipo de animales, deberá someterse a limpieza y desinfección antes y después de cada traslado.

8.4. El desinfectante por emplear para cada vehículo, dependerá de la especie que se transporte y sólo se aplicarán desinfectantes autorizados por la secretaría, para eliminar la posible presencia de microorganismos y la diseminación de enfermedades.

8.5. Deberá evitarse el escurrimiento de orina, heces, cama o cualquier otra substancia al exterior del vehículo durante el transporte de los animales.

8.6. Los vehículos que transportan animales por periodos mayores de 8 horas, deberán contar con un área para disponer de cadáveres, permitiendo colocar hasta 10 por ciento de los que se transportan.

8.7. Cuando por mortalidad u otra causa mayor durante el transporte sea necesario eviscerar a los animales, las vísceras deberán ser mantenidas en bolsas de plástico hasta el destino final.

8.8. En caso de que ocurran muertes durante el transporte y se rebase el espacio destinado en los vehículos para la disposición de cadáveres, los medios de transporte deberán contar con las herramientas necesarias para que los animales sean enterrados en los lugares que la Secretaría autorice.

Octavo. Lamentablemente, no se lleva a cabo la aplicación de las leyes estatales, los protocolos, o lo establecido por las normas oficiales mexicanas, además que estas últimas no contemplan en su totalidad las buenas prácticas o procedimientos que garanticen el bienestar animal.

Recordemos que la naturaleza jurídica de las normas oficiales es singular, ya que son actos administrativos, pero también normas generales, que tienen una temporalidad de vida de cinco años, por lo que dentro de su aplicación dependemos de la manifestación del Ejecutivo federal por medio de sus secretarías de estado para su vigencia o aplicación.

Las NOM12 son regulaciones técnicas que establecen requisitos, características, especificaciones, y métodos de prueba para productos, servicios, procesos, sistemas, actividades, o métodos de producción. Son obligatorias en todo el territorio nacional y se emiten por dependencias de la administración pública federal.

Pese a lo analizado en lo anterior, los diferentes rastros en la República Mexicana, no lo cumplen.

Noveno. Distintas organizaciones han denunciado la crueldad con la que se trata a los animales en los rastros,13 podemos mencionar lo denunciado por diferentes organizaciones pendientes del bienestar animal, como lo hace Respeto e Igualdad Animal, AC, o Igualdad Animal México, asociación civil sin fines de lucro dedicada a acabar con la crueldad hacia los animales, y que desde el 2016, accedió a 21 rastros municipales en Jalisco, Nuevo León, Aguascalientes, San Luis Potosí, Colima, Zacatecas y Nayarit.

Con cámaras ocultas, obtuvieron imágenes que muestran infracciones a la Ley Federal de Sanidad Animal, mismos que documentaron las siguientes prácticas:

• En algunos mataderos golpean a los cerdos repetidas veces con el mazo de un hacha.

• Los grandes y pesados animales son izados de una pata provocándoles desgarros.

• Los cerdos ven cómo se mata al resto de animales, lo que les causa un gran estrés.

• Los borregos y chivos son violentamente matados, atados de patas, arrastrados por el suelo y degollados.

• Los cerdos son apuñalados sin aturdimiento previo, agonizando durante minutos.

• Los tablajeros aplastan a los cerdos agonizantes para acelerar su desangrado y muerte.

• Matan a más de tres cerdos al mismo tiempo, ocasionando que se pisen entre ellos pasando unos por encima de otros.

• Las ovejas y cabras son degolladas y decapitadas sin aturdimiento previo.

• Las vacas despiertan tras el aturdimiento e intentan levantarse mientras se desangran.

Basta ver documentales en YouTube como Matadero. Lo que la industria cárnica esconde 14 o Tortura en mataderos de México .15

Por otra parte, el transporte de los animales vivos hacia los rastros en México, donde diversas organizaciones sobre el bienestar animal, obtuvieron imágenes entre 2016 y 2018,16 que muestran las condiciones en que cerdos, pollos y vacas son transportados entre granjas o hacia los mataderos donde se les sacrifica para consumo humano.

Entre los hallazgos se documentaron graves incumplimientos a la norma oficial mexicana que regula el transporte de animales con el objetivo de disminuir su sufrimiento: los trabajadores movilizan a los animales con golpes, no siempre se emplea rampa durante el desembarque, y hay sobrecarga de animales en los camiones, entre otros

• Los trabajadores caminan sobre los cuerpos de los animales, los patean y golpean para que se muevan.

• Los animales no cuentan con suficiente espacio y viajan amontonados.

• Los animales viajan entre sus heces y orina.

• En el desembarque, los trabajadores obligan a los animales a saltar del vehículo, pues no hay rampa.

• Al capturar a los pollos, se les toma de las extremidades, pudiendo causarles fracturas.

• El piso de los vehículos es resbaladizo, lo cual puede provocar que los animales se lesionen.

• Transportan animales lesionados o heridos. Es incompatible con su bienestar y con lo dispuesto en la Norma.

• Vehículos sin techo que proteja a los animales del sol, la lluvia o granizo.

Décimo. La normativa de los estados no soluciona el problema.17 Ejemplos:

En Ciudad de México se tiene la Ley de Desarrollo Agropecuario, Rural y Sustentable, en la que no contempla en ningún artículo la regulación de la operatividad de los rastros, además de que en su Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, no hace mención específica sobre los animales de abasto, pero establece de manera general (sin indicar alguna excepción) que el sacrificio de los animales debe ser humanitario y realizarse conforme a lo establecido en las normas oficiales mexicanas (artículos 24 y 50). Sanciona de manera general (sin indicar alguna excepción) la crueldad y el maltrato animal en perjuicio de cualquier animal, provenientes de sus propietarios, poseedores, encargados o de terceros que entren en relación con ellos (artículo 24).

En Chihuahua, cuentan con la Ley de Bienestar Animal para Chihuahua, en la que no hace mención específica sobre los animales destinados para consumo humano; sin embargo, establece de manera general que se prohíbe el sacrificio de animales empleando métodos no autorizados en las normas oficiales mexicanas.

El Código para la Biodiversidad del Estado de México menciona de manera los animales de abasto, pero establece de manera general (sin indicar alguna excepción) que será considerada como crueldad y maltrato doloso o culposo a los propietarios, poseedores, encargados o terceros que realicen el sacrificio de los animales empleando métodos diversos a los establecidos en las normas oficiales mexicanas y en las normas técnicas estatales (artículo 6.23).

En Querétaro, tienen la Ley de Protección Animal del Estado de Querétaro, en donde los animales para consumo humano por razones de comercialización solo podrán ser sacrificados en los rastros legalmente autorizados (artículo 47). También, establece que la matanza de animales en domicilios particulares urbanos esté permitida, únicamente cuando los productos se destinen al consumo familiar (con excepción de las aves y conejos) a través de un permiso expedido por la autoridad municipal. Asimismo, en casos donde el sacrificio resulte urgente para proteger la salud o la integridad física de las personas (artículo 48).

En ese orden de ideas, podemos citar un sinfín de normatividad en todo el país a nivel local en la que no sólo se violan constantemente los procedimientos del tratamiento de los animales antes y durante el proceso de éstos en los rastros para consumo humano, por lo que se ve necesario que se incluya en la Ley Federal de Sanidad Animal, los principios necesarios para el debido tratamiento de los animales para evitar la crueldad y maltrato que sufren todos los días en los rastros.

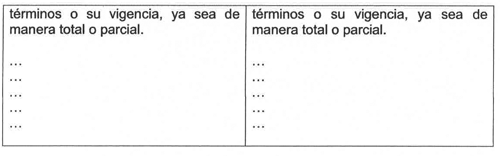

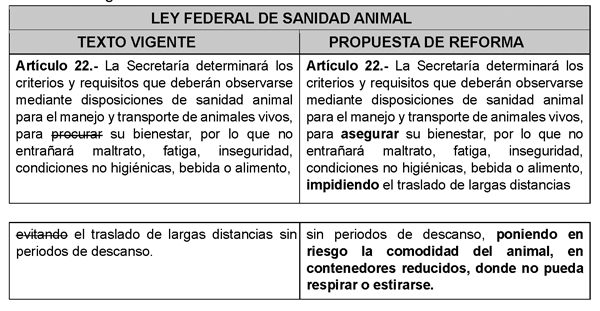

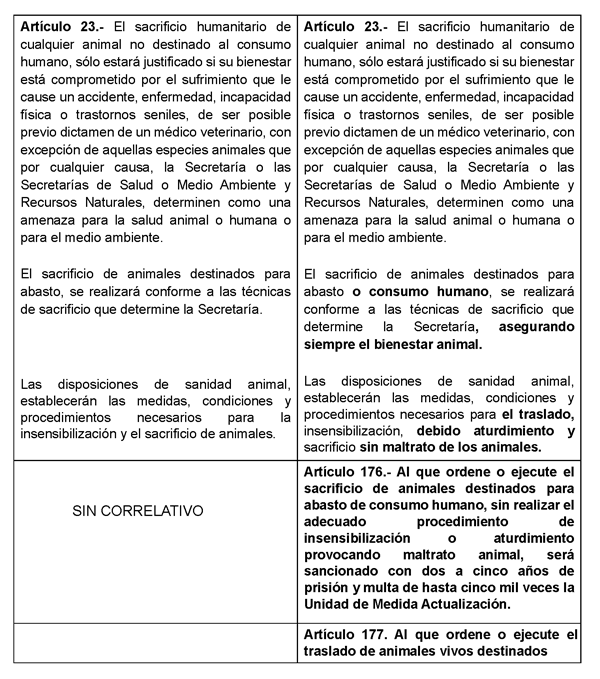

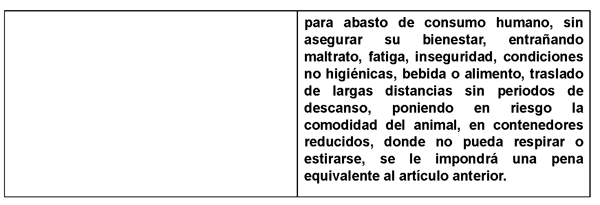

Por ello se propone la reforma de la Ley Federal de Sanidad Animal, como se muestra enseguida:

Por lo expuesto presento y someto a consideración del pleno de la asamblea de la LXVI Legislatura federal la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal

Único. Se reforman el artículo 22 y los párrafos segundo y tercero del artículo 23; y se adicionan los artículos 176 y 177 de la Ley Federal de Sanidad Animal, para quedar como sigue:

Artículo 22. La secretaría determinará los criterios y requisitos que deberán observarse mediante disposiciones de sanidad animal para el manejo y transporte de animales vivos, para asegurar su bienestar, por lo que no entrañará maltrato, fatiga, inseguridad, condiciones no higiénicas, bebida o alimento, impidiendo el traslado de largas distancias sin periodos de descanso, poniendo en riesgo la comodidad del animal, en contenedores reducidos, donde no pueda respirar o estirarse.

Artículo 23. ...

El sacrificio de animales destinados para abasto o consumo humano , se realizará conforme a las técnicas de sacrificio que determine la Secretaría, asegurando siempre el bienestar animal.

Las disposiciones de sanidad animal, establecerán las medidas, condiciones y procedimientos necesarios para el traslado, insensibilización, debido aturdimiento y sacrificio sin maltrato de los animales.

Artículo 176. Al que ordene o ejecute el sacrificio de animales destinados para abasto de consumo humano, sin realizar el adecuado procedimiento de insensibilización o aturdimiento provocando maltrato animal, será sancionado con dos a cinco años de prisión y multa de hasta cinco mil veces la unidad de medida actualización.

Artículo 177. Al que ordene o ejecute el traslado de animales vivos destinados para abasto de consumo humano, sin asegurar su bienestar, entrañando maltrato, fatiga, inseguridad, condiciones no higiénicas, bebida o alimento, traslado de largas distancias sin periodos de descanso, poniendo en riesgo la comodidad del animal, en contenedores reducidos, donde no pueda respirar o estirarse, se le impondrá una pena equivalente al artículo anterior.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 https://www.gob.mx/siap/articulos/capacidad-instalada-parasacrificio?idiom=es#:~:text=Los%20tipos%20de%20rastros

%20son,%2C%20caprino%2C%20equino%20y%20ave

2 https://meprosa.mx/tipos-derastros/#:~:text=Los%20rastros%20est%C3%A1n%20destinados%20para,

de%20la%20Secretar%C3%ADa%20de%20Salud)

3 https://www.inegi.org.mx/app/buscador/default.html?q=rastros

4 https://www.gob.mx/siap/articulos/capacidad-instalada-parasacrificio?idiom=es#:~:text=Actualmente%2C%20en%

20nuestro%20pa%C3%ADs%20operan,privados%2C%20y %20el%20resto%20TIF

4 https://www.gob.mx/agricultura/articulos/establecimientos-tipo-inspeccion-federal-garantia-de-carnicos

-deexcelentecalidad#:~:text=En%20M%C3%A9xico%2C%20actualmente%20operan%20471,oficiales%2C%20avalados

%20por%20el%20Senasica

5 https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/4/1717/2.pdf

6 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFSA.pdf

7 https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/4/1717/2.pdf

8 https://www.gob.mx/firco/articulos/conoces-el-proceso-del-ganado-dentro -de-un-rastro-tif?idiom=es

9 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/869678/oficial.pdf

10 Norma Oficial Mexicana NOM-024-ZOO-1995, “Especificaciones y características zoosanitarias para el transporte de animales, sus productos y subproductos, productos químicos, farmacéuticos, biológicos y alimenticios para uso en animales o consumo por éstos”.

11 https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/%C2%BFque-son-las-normas-oficiales-mexicanas-noms/

13 https://igualdadanimal.mx/campana/rastros-de-mexico/

12 https://www.youtube.com/watch?v=gY0vCambWRA

13 https://www.youtube.com/watch?v=PKcwoKQwWA8

14 https://igualdadanimal.org/noticia/2023/04/12/exponemos-la-crueldad-del -transporte-de-animales-enmexico/

15 https://congresooaxaca.gob.mx/docs65.congresooaxaca.gob.mx/centros_estudios/CESOP/estudiosCESOP/

ANEXOS_Realidad_de_los_rastros_en_Mexico_Caso_Oaxaca.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2025.

Diputada Giselle Yunueen Arellano Ávila (rúbrica)

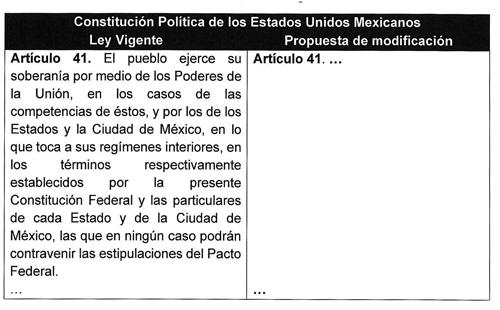

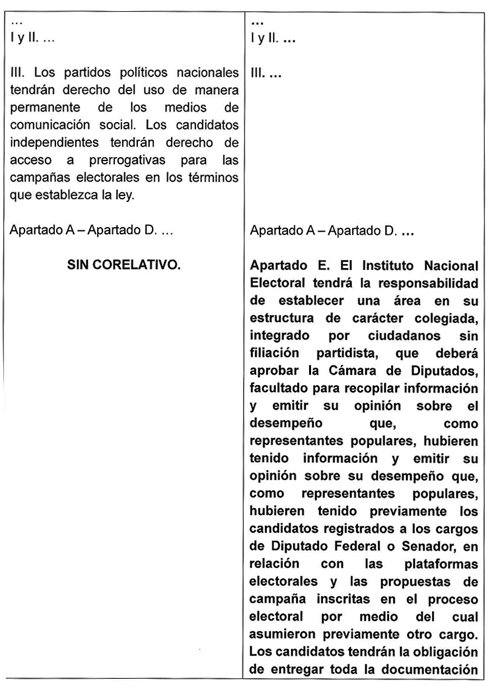

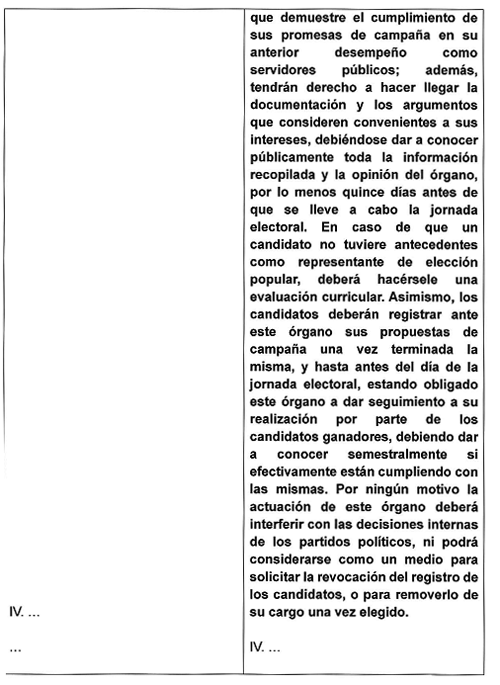

Que adiciona un apartado E a la fracción III del artículo 41 y adiciona el inciso q) a la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Fernando Jorge Castro Trenti, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Fernando Jorge Castro Trenti, Integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adicionan el Apartado E a la fracción III del artículo 41 y el inciso q) a la fracción VI del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Las democracias contemporáneas están atravesando un periodo de transformación profunda en sus estructuras y formas de gobernanza. México no es ajeno a este proceso. La ciudadanía está demandando nuevas vías para incidir en las decisiones políticas, mecanismos que les permitan vigilar el actuar de quienes detentan el poder para garantizar que las políticas públicas respondan realmente a sus intereses.

Esta transformación democrática tiene dos dimensiones esenciales: por un lado, la innovación en los instrumentos de participación directa, y por otro, la mejora en la forma en que opera la representación política. Ambas líneas de acción buscan restablecer el vínculo entre los ciudadanos y sus representantes, reduciendo la brecha que ha impuesto la complejidad de las sociedades actuales entre el gobierno y la población.

Diversos factores han permitido restablecer ese vínculo y fortalecer el régimen democrático. Entre ellos se encuentran: garantizar vías de acceso real a las instituciones de toma de decisiones, además de promover la transparencia para que la ciudadanía comprenda el funcionamiento del gobierno y sus opciones políticas; aunado a establecer mecanismos eficaces de rendición de cuentas, y fomentar el acceso a la información que les permita incidir en los asuntos públicos.

Estos elementos (acceso, transparencia, rendición de cuentas e información) forman una estructura interconectada que sustenta la evolución del sistema democrático frente a las exigencias de la sociedad actual. Además, permiten que los ciudadanos evalúen mejor a quienes desean representarlos y que los gobernantes se conduzcan conforme a los compromisos adquiridos durante las campañas electorales.1

En el sistema electoral mexicano, las promesas de campaña carecen de mecanismos formales de seguimiento y verificación. Esta falta de vinculación entre lo que se promete y lo que se realiza ha llevado a una práctica común: los candidatos formulan propuestas sin comprometerse realmente a cumplirlas, lo que alimenta la desconfianza ciudadana y debilita la rendición de cuentas.2

Como lo expone el doctor Víctor Amaury Simental Franco,3 “las promesas de campaña son declaraciones unilaterales de la voluntad, por tanto, deberían generar obligaciones para quien las emite, al igual que ocurre en el ámbito del derecho civil, donde este tipo de manifestaciones son fuente de deberes jurídicos”. No obstante, en México no existe hasta ahora una regulación que obligue a los candidatos electos a cumplir tales promesas, lo que fomenta la impunidad política y debilita el vínculo entre representantes y representados.

Por ello, la incorporación de mecanismos institucionales en la Constitución para documentar, monitorear y evaluar el grado de cumplimiento de las propuestas de campaña a través de ciudadanos independientes, podría representar una vía eficaz para que las promesas en campaña sean vinculantes a compromisos verificables, lo que además de abonar a la rendición de cuentas podría restablecer la credibilidad del sistema representativo.

Con el propósito de contrarrestar esta situación, han surgido mecanismos enfocados a acercar nuevamente a los funcionarios públicos con la ciudadanía, facilitando la exigencia de resultados concretos y el cumplimiento de compromisos. En muchos casos, estos mecanismos están vinculados a la transparencia, entendida como medio de control, ya que expone ante la opinión pública errores, omisiones o incongruencias del ejercicio del poder.

México ha consolidado avances importantes en materia de transparencia y acceso a la información mediante un marco normativo más robusto y obligaciones específicas para los partidos políticos, conforme a la Ley General de Partidos Políticos.4

En esa legislación se exige publicar sus documentos básicos, estructura orgánica, montos de financiamiento, informes de ingresos y egresos, así como los métodos de selección de candidaturas. Además, en marzo de 2025, el Instituto Nacional Electoral reformó sus reglamentos en esta materia, creando una Comisión de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales,5 con facultades para supervisar el cumplimiento de dichas obligaciones por parte de los institutos políticos y garantizar derechos como el acceso y rectificación de datos personales.

Asimismo, las funciones de Transparencia otorgadas a la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno,6 permiten impulsar mecanismos institucionales para documentar y difundir públicamente el grado de cumplimiento de las promesas de campaña de quienes ocupen cargos de elección popular.

Con base en ello, esta iniciativa propone incorporar reformas a los artículos 41 y 116 de la Constitución para establecer la creación de una instancia administrativa ciudadana que tenga plena autonomía, sin vínculos con partidos, ni gobiernos, encargados de registrar las propuestas de campaña de los candidatos y dar seguimiento a su cumplimiento. Esta área sería la responsable de hacer públicos los datos sobre el desempeño de los aspirantes que hayan ejercido cargos con anterioridad.

Lo que será de gran valor para los ciudadanos conocer, si un aspirante a legislador local cumplió sus compromisos cuando fue alcalde, o en su defecto, conocer las razones por las que no lo hizo.

Una de las principales fortalezas de esta área de nueva creación, sería la capacidad de fomentar una evaluación ciudadana fundamentada, libre de la influencia de campañas mediáticas o partidistas. Así, los votantes contarían con información verificada y objetiva para definir el sentido de su voto.

Un antecedente importante se encuentra en Chiapas,7 cuya Constitución reconoce desde 2004 el derecho de la ciudadanía a exigir el cumplimiento de las promesas formuladas en campaña. En su artículo 10, fracción VII, se establece que esta responsabilidad no solo recae en los candidatos, sino también en los partidos que los postulan. Asimismo, incorpora el principio de veracidad como rector del proceso electoral, equiparándolo a la legalidad y certeza, lo que obliga a formular propuestas viables y verificables.8

Este principio obliga a los candidatos a formular propuestas viables y sujetas a su competencia institucional, evitando así, la demagogia que suele prevalecer en contextos de baja participación y credibilidad política. También establece la corresponsabilidad de los partidos políticos en el cumplimiento de dichas propuestas, lo que fomenta plataformas más responsables y campañas centradas en el debate programático en lugar de la descalificación personal.

Aun cuando se trata de un mecanismo indirecto de control (delegado a una instancia estatal especializada), representa un paso sustantivo hacia la institucionalización de la responsabilidad política frente al electorado.

Esta innovación constituye una referencia valiosa para el ámbito federal al demostrar que es necesario ampliar el catálogo de derechos políticos reconocidos constitucionalmente para fortalecer la rendición de cuentas, profesionalizar la función pública y reducir el descontento entre la ciudadanía y sus representantes, por lo cual, la propuesta de crear áreas ciudadanas que recopilen y evalúen el cumplimiento de compromisos de campaña se alinea con esta tendencia y responde a la necesidad urgente de reconstruir la confianza ciudadana en la política mediante mecanismos verificables y permanentes de control democrático.

Diversos estudios revelan que la desconfianza ciudadana hacia la clase política y los partidos es uno de los principales desafíos para la democracia mexicana. Según Latinobarómetro 2023,9 86 por ciento de los mexicanos considera que los partidos políticos son corruptos, mientras que apenas el 22 por ciento confía en el Congreso de la Unión.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Cultura Cívica, levantada por el Inegi en 2021,10 sólo 2 de cada 10 ciudadanos consideran que los legisladores cumplen con sus funciones y promesas, y más del 70 por ciento cree que las campañas electorales se basan en discursos manipuladores sin mecanismos eficaces de seguimiento ni sanción. Esta desconfianza estructural propicia altos niveles de abstencionismo y favorece la fragmentación del voto, debilitando el mandato democrático.

En el ámbito subnacional, un estudio del Observatorio Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señala que en al menos 70 por ciento de las entidades federativas no existen mecanismos institucionalizados para monitorear, evaluar o sancionar el incumplimiento de plataformas políticas o compromisos de campaña. Esto permite que las personas electas puedan desligarse de sus promesas sin consecuencias jurídicas o políticas tangibles. La falta de instrumentos de seguimiento programático debilita la rendición de cuentas vertical y fortalece la cultura de simulación que persiste en la política local y nacional.11

En el plano internacional, países como Canadá, Suecia y Chile han implementado plataformas oficiales o ciudadanas que permiten dar seguimiento en tiempo real al grado de cumplimiento de las promesas formuladas por los candidatos electos.