Gaceta Parlamentaria, año XXVIII, número 6882-II-4, miércoles 24 de septiembre de 2025

- Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas; del Seguro Social; del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en materia de portabilidad de derechos de seguridad social del personal militar, a cargo del diputado Ramón Ángel Flores Robles, del Grupo Parlamentario del PT

- Que reforma el artículo 207 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de participación ciudadana electoral, a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del PT

- Que adiciona el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derecho a la verdad a favor de las víctimas indirectas en los casos de desaparición forzada de personas, a cargo de la diputada Nora Yessica Merino Escamilla, del Grupo Parlamentario del PT

- Que reforma diversas disposiciones de las Leyes General de Salud, y Federal del Trabajo, en materia de servicio social y trabajo para el personal del área de la salud, a cargo de la diputada Nora Yessica Merino Escamilla, del Grupo Parlamentario del PT

- Que reforma diversas disposiciones de las Leyes de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, y Orgánica de la Administración Pública Federal, en materia de bitácoras de conducción digitales para los conductores del servicio de autotransporte federal y transporte privado, a cargo del diputado Wblester Santiago Pineda, del Grupo Parlamentario del PT

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas; del Seguro Social; del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en materia de portabilidad de derechos de seguridad social del personal militar, a cargo del diputado Ramón Ángel Flores Robles, del Grupo Parlamentario del PT

Quien suscribe, diputado Ramón Ángel Flores Robles, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I; y 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas; la Ley del Seguro Social; la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; y la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en materia de portabilidad de derechos de seguridad social del personal militar, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El artículo 4o. de la Constitución reconoce el derecho de toda persona a la seguridad social, en tanto que el artículo 123, apartado B, impone al Estado la obligación de otorgar a las y los integrantes de las Fuerzas Armadas Mexicanas un régimen especial que cubra riesgos de trabajo, salud, retiro y vivienda. El instrumento que cumple esa función es la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM), vigente desde 2003. Dicha ley asegura haber de retiro, servicios médicos y créditos habitacionales a quienes concluyen la carrera militar con los años mínimos requeridos o con una incapacidad en acto de servicio. Sin embargo, la misma norma prevé que los efectivos que cesan antes de alcanzar esos requisitos reciban únicamente una “compensación” en pago único, perdiendo la afiliación a la sanidad militar y a su fondo de vivienda, así como cualquier reconocimiento de los años servidos para futuros derechos pensionarios.

En la práctica, decenas de miles de soldados, marinos y pilotos que abandonan la vida castrense por reestructura orgánica, motivos familiares o efectos psicológicos derivados de las misiones de seguridad pública, se incorporan posteriormente a la economía civil. Cuando ello ocurre, descubren que los diez o quince años aportados a la nación no se contabilizan como semanas cotizadas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ni el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), ni como ahorro en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) o el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste). Deberán empezar “desde cero” para reunir al menos 750 semanas de cotización (IMSS) o conformar una subcuenta de vivienda, situación que dilata, cuando no imposibilita, el acceso a una pensión digna, a un crédito hipotecario y a la continuidad de la atención médica. La realidad es más grave si se considera que el grueso del personal causa baja a edades cercanas a los 35 años, cuando la reinserción laboral resulta más compleja por la especialización militar de sus competencias.

El problema no es nuevo, pero se ha hecho más visible conforme las Fuerzas Armadas crecieron para atender tareas de seguridad pública: sólo la Secretaría de la Defensa Nacional reportó poco más de 230 mil efectivos de tropa y escala básica en 2024, cifra 18 por ciento mayor que en 2018, mientras que la Armada mantiene unos 76 mil elementos en activo. A mayor contingente, mayor será el número de bajas anuales y, por ende, la población militar que transita a un sistema civil sin reconocimiento de sus derechos.

El costo humano de esta desconexión se suma al financiero. La Auditoría Superior de la Federación advirtió que, pese a inyecciones presupuestarias, el ISSFAM afronta presiones actuariales: en 2021 erogó más de 10 mil 800 millones de pesos en pensiones y servicios, con reservas limitadas para cubrir obligaciones futuras.

En otras palabras, aun cuando el Instituto paga la compensación única al militar que se va, ese recurso no se “convierte” en cotizaciones dentro del sistema civil y, por lo tanto, no alivia la carga que finalmente recaerá en los programas de asistencia social cuando ese ex elemento envejezca sin pensión ni vivienda. Para las Fuerzas Armadas ya se dio un paso en 2017: la adición al artículo 108 de la Ley del ISSFAM autorizó que un militar en activo pudiera mancomunar su crédito de vivienda con el Infonavit o el Fovissste de su cónyuge civil. La lógica es exactamente la misma que hoy proponemos profundizar: si los sistemas pueden sumar ahorros habitacionales, también pueden sumar años de servicio y recursos previsionales.

Desde la perspectiva constitucional y de derechos humanos reforzada tras la reforma de 2011 al artículo 1o., negar la continuidad de la protección social a quienes sirvieron en las misiones más riesgosas resulta injustificable. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha sostenido que el principio pro persona obliga a interpretar las normas de seguridad social en sentido más favorable al trabajador. Si permitimos que un soldado pierda cada año cotizado por retirarse anticipadamente, contravenimos tanto ese principio como la finalidad del artículo 123 B, fracción XIII, que manda otorgar pensiones “en proporción al tiempo de los servicios”, en este sentido, la SCJN se pronunció en la Tesis Aislada 2029420 de la segunda sala que a letra dice:

“Haber de retiro. Al analizar su otorgamiento deben inaplicarse los artículos 35 y 36, fracción II, de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, y en su lugar aplicarse el convenio número 102, de la Organización Internacional del Trabajo.

Hechos: un militar demandó la inconstitucionalidad de los artículos referidos, con motivo de su aplicación en la determinación de su baja del servicio activo por incapacidad contraída en actos fuera de servicio, a quien se le otorgó una compensación única, sin derecho a un haber de retiro ni a atención médica, al no haber cumplido 20 años de servicio.

Criterio jurídico: la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que en los casos de baja del servicio activo por incapacidad contraída en actos fuera de servicio deben inaplicarse los artículos 35 y 36, fracción II, de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, toda vez que condicionan el otorgamiento del haber de retiro a que se cuente con 20 años de servicio y, en su lugar, aplicarse el Convenio Número 102 relativo a la Norma Mínima de la Seguridad Social, de la Organización Internacional del Trabajo.

Justificación: Conforme a la fracción XIII del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales tienen un régimen especial normado por sus propias leyes; sin embargo, dicha condición jurídica especial no puede llegar al extremo de restringir un derecho humano reconocido expresamente por la Constitución o por los tratados internacionales, como es el derecho a la seguridad social. Por ese motivo, deben inaplicarse las normas que sujetan la concesión del haber de retiro a que se computen cuando menos 20 años de servicio y, en su lugar, aplicarse el Convenio mencionado, en respeto al derecho a la seguridad social.

Amparo en revisión 92/2024. Israel Mendoza Juárez. 19 de junio de 2024. Mayoría de tres votos de los ministros Luis María Aguilar Morales, Lenia Batres Guadarrama y Alberto Pérez Dayán. Disidentes: Yasmín Esquivel Mossa y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: María del Carmen Alejandra Hernández Jiménez”.

En suma, integrar al ISSFAM al esquema de totalización ya vigente entre IMSS e ISSSTE no es un privilegio sino la última pieza pendiente para construir un sistema de seguridad social verdaderamente universal y coherente. Es, además, un acto de justicia para quienes, con disciplina y riesgo personal, han protegido la seguridad interior y contribuido a las tareas de auxilio a la población. Reconocer plenamente cada año de su servicio dentro del sistema civil es honrar el espíritu del Constituyente de 1917 y cumplir la promesa constitucional de que nadie quede desprotegido después de servir a México.

Proyecto de decreto

Decreto

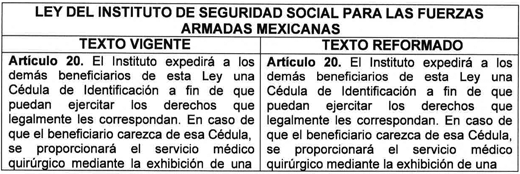

Artículo Primero. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 20; se reforma la fracción VII y se adiciona una fracción VIII al artículo 100, de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, para quedar como sigue:

Artículo 20. El Instituto expedirá a los demás beneficiarios de esta Ley una Cédula de Identificación a fin de que puedan ejercitar los derechos que legalmente les correspondan. En caso de que el beneficiario carezca de esa Cédula, se proporcionará el servicio médico quirúrgico mediante la exhibición de una constancia provisional que expedirá el Instituto o las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, en su caso, con la sola comprobación de la relación familiar, sin perjuicio de atender de inmediato los casos de extrema urgencia, a reserva de probar posteriormente el derecho que les asiste.

El instituto garantizará el derecho a la portabilidad, una vez que el militar pase a por situación diversa, a la parte civil.

Artículo 100. ...

I. al VI. ...

VII. Construir unidades habitacionales en lugares próximos a las instalaciones de la Fuerza Armada Permanente, para ser ocupadas temporalmente mediante cuotas de recuperación, por personal de Generales, Jefes, Oficiales, Tropa y sus equivalentes en la Armada en servicio activo, y

VIII. Expedir las Constancias de Portabilidad, las cuales deberán contener, nombre completo, fechas, grados y sueldos.

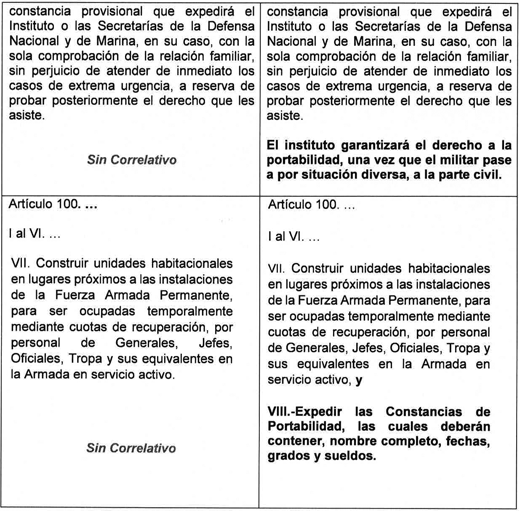

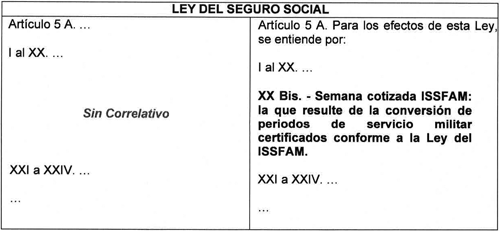

Artículo Segundo. Se adiciona una fracción XX Bis al artículo 5A; se reforman las fracciones I, II, III, IV y se adiciona un último párrafo al artículo 13 de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:

Artículo 5 A. Para los efectos de esta Ley, se entiende por:

I. al XX. ...

XX Bis. Semana cotizada ISSFAM: la que resulte de la conversión de periodos de servicio militar certificados conforme a la Ley del ISSFAM.

XXI a XXIV. ...

...

Artículo 13. Voluntariamente podrán ser sujetos de aseguramiento al régimen obligatorio:

I. Los trabajadores en industrias familiares y los independientes, como profesionales, comerciantes en pequeño, artesanos y demás trabajadores no asalariados;

II. Los trabajadores domésticos;

III. Los ejidatarios, comuneros, colonos y pequeños propietarios;

IV. Los patrones personas físicas con trabajadores asegurados a su servicio, y

V. Los trabajadores al servicio de las administraciones públicas de la Federación, entidades federativas y municipios que estén excluidas o no comprendidas en otras leyes o decretos como sujetos de seguridad social.

Mediante convenio con el Instituto se establecerán las modalidades y fechas de incorporación al régimen obligatorio, de los sujetos de aseguramiento comprendidos en este artículo.

Dichos convenios deberán sujetarse al reglamento que al efecto expida el Ejecutivo Federal.

El Instituto reconocerá como semanas cotizadas las correspondientes a los periodos de servicio militar certificados por el ISSFAM, en los términos del convenio de portabilidad que al efecto se celebre.

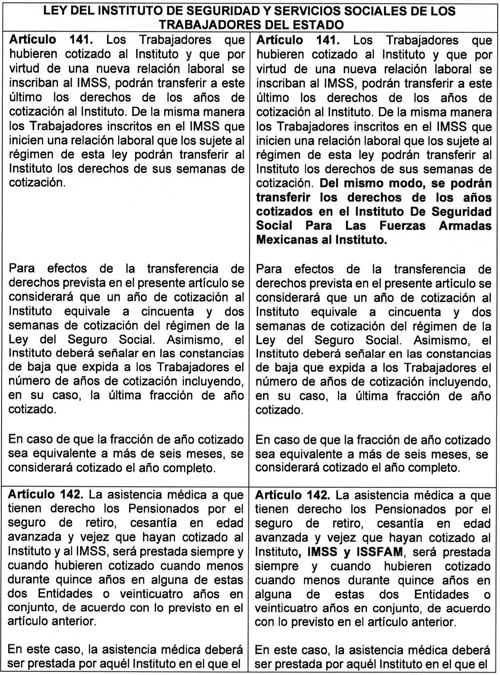

Artículo Tercero. Se reforma el párrafo primero del artículo 141; se reforma el párrafo primero y tercero del artículo 142; se reforma el artículo 146; y se reforma el artículo 147 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para quedar como sigue:

Artículo 141. Los Trabajadores que hubieren cotizado al Instituto y que por virtud de una nueva relación laboral se inscriban al IMSS, podrán transferir a este último los derechos de los años de cotización al Instituto. De la misma manera los Trabajadores inscritos en el IMSS que inicien una relación laboral que los sujete al régimen de esta ley podrán transferir al Instituto los derechos de sus semanas de cotización. Del mismo modo, se podrán transferir los derechos de los años cotizados en el Instituto De Seguridad Social Para Las Fuerzas Armadas Mexicanas al Instituto.

Para efectos de la transferencia de derechos prevista en el presente artículo se considerará que un año de cotización al Instituto equivale a cincuenta y dos semanas de cotización del régimen de la Ley del Seguro Social. Asimismo, el Instituto deberá señalar en las constancias de baja que expida a los Trabajadores el número de años de cotización incluyendo, en su caso, la última fracción de año cotizado.

En caso de que la fracción de año cotizado sea equivalente a más de seis meses, se considerará cotizado el año completo.

Artículo 142. La asistencia médica a que tienen derecho los Pensionados por el seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez que hayan cotizado al Instituto, IMSS y ISSFAM , será prestada siempre y cuando hubieren cotizado cuando menos durante quince años en alguna de estas dos Entidades o veinticuatro años en conjunto, de acuerdo con lo previsto en el artículo anterior.

En este caso, la asistencia médica deberá ser prestada por aquel Instituto en el que el Pensionado hubiere cotizado durante mayor tiempo.

El Instituto donde hubiere cotizado por menor tiempo el Pensionado, deberá transferir las Reservas actuariales correspondientes al seguro de salud, a aquél que prestará el servicio de salud de conformidad con los lineamientos que, al efecto, acuerden el Instituto, IMSS y ISSFAM .

Artículo 146. Los Trabajadores que tengan derecho a pensionarse bajo los supuestos del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez previsto en esta ley y que, a su vez, coticen conforme al régimen de la Ley del Seguro Social y Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas , podrán continuar cotizando bajo este último régimen, y una vez al año, en el mismo mes calendario en el que adquirió el derecho a la Pensión, podrá el Pensionado transferir a la Aseguradora que le estuviera pagando la Renta vitalicia, al PENSIONISSSTE o a la Administradora que estuviere pagando sus Retiros Programados, el saldo acumulado de su Cuenta Individual, conviniendo el incremento en su Pensión, o retirar dicho saldo en una sola exhibición.

Artículo 147. El Pensionado que goce de una Pensión de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez bajo el régimen de la Ley del Seguro Social y Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas no podrá obtener otra Pensión de igual naturaleza bajo el régimen de la presente ley. Asimismo, el Pensionado que goce de una Pensión de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez en los términos del presente ordenamiento no podrá obtener otra Pensión de igual naturaleza bajo el régimen de la Ley del Seguro Social y Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas , en ambos casos el Trabajador tendrá derecho a incrementar el monto de su Pensión de acuerdo con el procedimiento señalado en el artículo anterior.

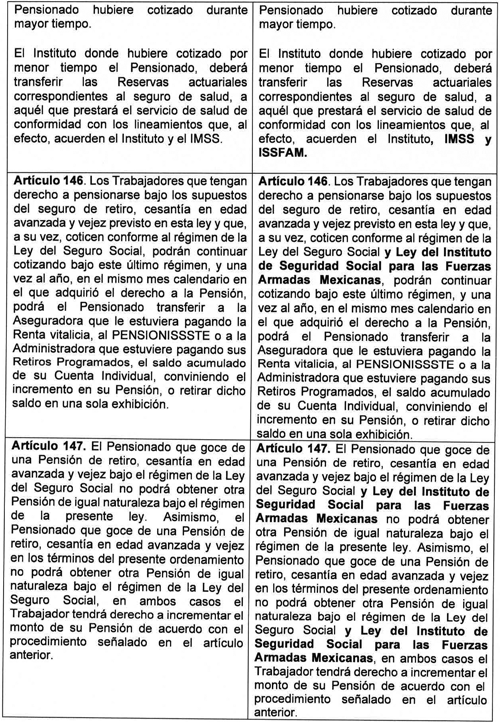

Artículo Cuarto. Se adiciona un artículo 30 bis de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para quedar como sigue:

Artículo 30 Bis. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores reconocerá los recursos transferidos por el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas ISSFAM como subcuenta de vivienda del trabajador, los cuales serán considerados para efectos de precalificación, derechos de crédito y devolución de saldos conforme a esta ley .

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Dentro de los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor, el ISSFAM, IMSS, ISSSTE, Infonavit y Fovissste deberán suscribir el Convenio de Portabilidad de Derechos previsto en esta reforma y emitir las modificaciones necesarias pertinentes a los reglamentos internos de cada institución. Asimismo, realizar las adecuaciones necesarias para tabular el número de semanas que trasferirán de una institución a otra institución.

Tercero. El Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, realizará las adecuaciones presupuestarias necesarias para garantizar las transferencias de recursos derivadas de la portabilidad.

Cuarto. Las y los exmilitares dados de baja en los últimos diez años que no hayan adquirido derecho a haber de retiro podrán solicitar la expedición de la Constancia de Periodos de Servicio Militar y acogerse a la portabilidad dentro de los doce meses posteriores a la publicación del convenio.

Quinto. Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan al presente decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de septiembre de 2025.

Diputado Ramón Ángel Flores Robles (rúbrica)

Que reforma el artículo 207 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de participación ciudadana electoral, a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, Margarita García García, diputada del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, integrante de la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 207 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de participación electoral ciudadana, al tenor de los siguientes

Antecedentes

En México hay más de 99.9 millones de mexicanos mayores de 18 años de acuerdo con la lista nominal de 2025; que de acuerdo con nuestra Carta Magna, en su artículo 35, fracción I, es derecho de las y los mexicanos el votar y ser votado, derecho que tienen a partir de cumplir la mayoría de edad, que en nuestro país es a los 18 años.

Los mexicanos votan cada seis y tres años: por el Poder Ejecutivo y por senadores votan cada seis años, y cada tres por sus diputados; y por primera vez en México se llevaron a cabo votaciones para el Poder Judicial.

Es la primera vez que en el país las y los ciudadanos van a elegir a los ministros, magistrados y jueces de nuestro país a través del sufragio.

Esto a partir de la reforma del 15 de septiembre de 2024, con la que se pretende transformar al Poder Judicial; esta reforma trajo muchos cambios al Poder Judicial.

Los cambios más relevantes que se hicieron con esta reforma fue la disminución de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que pasaron de ser 11 a ser 9 ministros.

El cambio del Consejo de la Judicatura Nacional, por dos órganos administrativos y disciplinarios del Poder Judicial, como lo es el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial.

Cada uno de estos órganos tendrán distintos objetivos, el Tribunal de Disciplina Judicial estará conformado por cinco magistrados electos que tendrán el cargo por seis años; este Tribunal podrá recibir denuncias de cualquier persona u autoridad, e investigará a ministros, magistrados, jueces y personal judicial por actos contrarios a la ley, sus sanciones irán de amonestaciones, multas, suspensiones o destitución (con excepción de los ministros) y podrá dar vista al Ministerio Público en caso de delitos o solicitar juicio político.

El Órgano de Administración estará conformado por cinco personas designadas por un periodo de seis años, uno será nombrado por el Poder Ejecutivo; uno por el Senado y 3 por la SCJN; este órgano estará encargada de funciones administrativas, de carrera judicial y de control interno y será el encargado de elaborar el presupuesto del Poder Judicial.

Los juzgadores tendrán nuevas reglas, tendrán un plazo máximo de seis meses para las resoluciones de asuntos fiscales y en asuntos penales tendrán para resolver un plazo máximo de un año, en caso de rebasar estos plazos, la autoridad deberá informar al Tribunal de Disciplina Judicial, que investigará y sancionará la demora.

Con estas nuevas modificaciones al Poder Judicial se pretende dar a las y los ciudadanos una justicia más pronta y expedita y un Poder Judicial más cercano.

De acuerdo con los estudios y análisis realizados por el Instituto Nacional Electoral (INE) en México la participación ciudadana en las votaciones depende del cargo que se va a elegir; las elecciones más importantes por los mexicanos y donde más se nota una participación por parte de ellos, es en la elección presidencial y en donde por lo menos 61.04 por ciento de la lista nominal sale a votar; en donde se nota una menor participación por parte de los ciudadanos es en las elecciones a diputados federales en donde no participa más de 52.66 por ciento de la lista nominal (cifras de las elecciones de 2024).

En las elecciones del año pasado fue donde más se tuvo participación de las y los ciudadanos, ya que coincidieron las elecciones de diputados, diputadas, senadores, senadoras y el de presidente de la República.

Pero en elecciones pasadas se tuvo una participación ciudadana mucho menor que la del año pasado, de acuerdo con el INE, en el año 2015 sólo votó 47.07 por ciento de los ciudadanos.

La poca participación ciudadana provoca que no exista una verdadera democracia, el abstencionismo por parte de las y los ciudadanos a la hora de salir a votar, es consecuencia de los gobiernos de derecha que por años han hecho fraudes electorales.

Es por lo anterior que las y los ciudadanos ya no confían en que su voto realmente haga un cambio en la transformación de nuestro país.

Son todas estas inconsistencias las que provocan que los ciudadanos ya no confíen en el poder del voto, lo que ocasiona una abstención bastante grande en nuestro país; un claro ejemplo de esto fue la poca participación en las elecciones del Poder Judicial, en las que se realizó un gasto de más 13 mil millones de pesos y en las que 87 por ciento de la lista nominal no salió a votar.

La falta de participación ciudadana no genera una verdadera democracia, no se puede permitir que el destino de todo un país se quede en las manos de solo 13 por ciento de su electorado y pretender que eso es una democracia.

Salir a votar es una obligación de las y los ciudadanos, pero la falta de información y la desconfianza son los principales motivos por lo que los mexicanos se abstienen de salir a votar.

Exposición de Motivos

De acuerdo con el artículo 36, fracción III, los ciudadanos mexicanos tienen la obligación de votar en las elecciones, consultas populares y los procesos de revocación, aunque es una obligación, al no haber una sanción por incumplimiento, esta obligación se deja a libre criterio de los ciudadanos.

Obligación que el pasado 1 de junio de 2025, 87 por ciento de los ciudadanos se abstuvo de cumplir; abstención provocada por la poca información sobre los candidatos y sobre qué es y cómo funciona el Poder Judicial.

Muchos de los ciudadanos que salieron a votar denunciaron que las boletas con las que participaron eran muy confusas, además de no estar adaptadas para que ciudadanos con alguna discapacidad visual pudieran ejercer su derecho al voto.

A pesar de las deficiencias antes mencionadas, otra de las razones por la que los ciudadanos no salieron a votar fue la falta de información sobre los candidatos, además de no saber cómo funciona el Poder Judicial; a pesar de que 13 por ciento de la lista nominal salió a votar, 22 mil votos que se contabilizaron fueron nulos, esto por la confusión a la hora de votar.

El abstencionismo electoral sólo se puede interpretar como una desobediencia, es una forma de protesta o de oposición a la forma de gobierno; es un grito por parte del pueblo para que las autoridades volteen a ver lo que están haciendo mal.

Pero es obligación de los poderes llamar a la votación para que exista una verdadera democracia, no podemos permitir que el destino de nuestro país quede en manos de algunos cuantos y pretender que esta es una verdadera democracia.

Tenemos que buscar maneras para que los ciudadanos vuelvan a confiar en el poder de su voto.

En la Constitución, en el artículo 35, fracción VIII, numeral 2; se establece que las consultas populares serán vinculatorias para los poderes ejecutivos y legislativos cuando la participación en las consultas sea de 40 por ciento de la lista nominal.

Este tipo de tope también debería de existir en las elecciones al Poder Ejecutivo, Legislativo y ahora al Poder Judicial, lo que provocará que tanto los poderes como los partidos políticos llamen a la votación para poder validar sus elecciones. Lo que aumentará la participación ciudadana.

Por los motivos anteriormente expuestos, someto a consideración de este pleno, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Único. Se adiciona un numeral 2 al artículo 207 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

Artículo 207.

1. El proceso electoral es el conjunto de actos ordenados por la Constitución y esta Ley, realizados por las autoridades electorales, los partidos políticos, así como la ciudadanía, que tiene por objeto la renovación periódica de quienes integran los Poderes Legislativo y Ejecutivo tanto federal como de las entidades federativas, de quienes integran los ayuntamientos en los estados de la República y las Alcaldías en la Ciudad de México. En la elección e integración de los Ayuntamientos y Alcaldías existirá la paridad de género tanto vertical como horizontal.

2. Cuando la participación total, corresponda al cincuenta por ciento más uno de los ciudadanos inscritos en la lista nominal, el resultado será vinculatorio para los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Fuentes

- DOF (1917). Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos. Disponible en:

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

- DOF (2014). Ley General de Instituciones y

Procedimientos Electorales. Disponible en:

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPE.pdf

- https://centralelectoral.ine.mx/2025/04/25/99-9-millones-de-personas-podran-votar-en-las-primeras-elecciones-del-poder-judicial/

- https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiY2RlNTkwOWMtM2UzMi00NTI3LWE2ZDQtMjdhMDViYjM4MTcyIiwid

CI6IjhmODRmNmIzLWY4NmUtNDg2MS1iMDZhLTRiNjI3ODNlYjQzZiIsImMiOjR9&pageName=ReportSection77090

afb276ee399e69c

-https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/892010/R EFORMA_AL_PODER_JUDICIAL__2_CS.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de septiembre de 2025.

Diputada Margarita García García (rúbrica)

Que adiciona el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derecho a la verdad a favor de las víctimas indirectas en los casos de desaparición forzada de personas, a cargo de la diputada Nora Yessica Merino Escamilla, del Grupo Parlamentario del PT

La suscrita, diputada Nora Yessica Merino Escamilla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72, inciso h, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 6, numeral 1; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción VIII del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derecho a la verdad a favor de las víctimas indirectas en los casos de desaparición forzada de personas, conforme al siguiente

Planteamiento del problema

Desaparición forzada de personas

La Segunda Guerra Mundial trajo consigo una de las prácticas más atroces, la desaparición forzada de personas (en adelante DFP). Esta práctica fue elaborada durante la Alemania nazi, a raíz del Decreto Noche y Niebla de 1941.

La DFP ha sido un método que históricamente se ha utilizado para desaparecer al enemigo , para eliminar a los personajes que pueden resultar incómodos.

Este método se ha expandido a través de Europa y América Latina a lo largo del tiempo, teniendo a El Salvador y Guatemala como antecedente en Latinoamérica.

En México, existen antecedentes de la DFP tales como la denominada Guerra Sucia , que es un periodo de represión política y militar, entre las décadas de 1960 a 1980, contra los personajes que les resultaran incómodos a los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Sin embargo, la primera DFP de la que se tiene registro es la de Epifanio Avilés Rojas, en el año de 1969.

Ahora bien, el caso más emblemático que ha tenido el Estado mexicano es el caso de Rosendo Radilla Pacheco, el cual el 23 de noviembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó sentencia por su desaparición.

Uno de los casos que ha marcado la historia política reciente en nuestro país, es el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

En este sentido, la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas señala dos tipos de DFP, la que se comete por el Estado y la que ocurre por particulares.

Dicha ley menciona en su artículo 27 que la desaparición forzada de personas ocurre cuando “el servidor público o el particular que, con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público, prive de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la abstención o negativa a reconocer dicha privación de la libertad”.1

En este sentido, la DFP representa la máxima expresión de la represión y el silencio por quien lo comete, afectando no solamente a la víctima directa sino también a las víctimas indirectas, provocando que el dolor y el sufrimiento sea prolongado cuando no se encuentra el paradero de la víctima directa.

El grave problema de la DFP, es que representa no sólo un delito, sino que es una violación constante a derechos humanos. Además, deja una serie de preguntas que se tienen que resolver: ¿qué pasó?, ¿dónde pasó?, ¿quiénes intervinieron?, ¿cómo intervinieron? Y ¿cuál fue el paradero de la víctima directa?

Tomando lo anterior en consideración, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial ocurrieron diferentes eventos en el mundo jurídico, tal como: el nacimiento de la corriente del Neoconstitucionalismo y la aplicación de medidas de Justicia Transicional.

El neoconstitucionalismo incorpora la figura de derechos humanos a la aplicación del derecho, que tiene como objetivo que la dignidad humana sea el eje central de toda decisión estatal, sometiendo a toda autoridad a respetar los derechos humanos de los gobernados incorporando una interpretación apegada a un estándar valorativo de estos.

Asimismo, pasados los eventos de la guerra mundial, los juicios de Tokio y los juicios de Núremberg, existía la necesidad de resarcir la relación entre el Estado y los gobernados. De esta manera, nace la figura de la Justicia Transicional, integrada por derecho como la reparación del daño, la memoria, la justicia y la verdad.

La Justicia Transicional busca caminar de un estado autoritario a un verdadero estado de derecho constitucional.

De esta manera, el derecho a la verdad, como elemento de la justicia transicional en relación con la teoría del neoconstitucionalismo, tiene la convicción de resolver las preguntas que plantea la DFP con la finalidad de salvaguardar los derechos humanos de las personas.

Es entonces que el derecho a la verdad es la manera en que los ciudadanos pueden buscar respuestas sobre el paradero de la víctima de DFP, con la finalidad de poder alcanzar su derecho al duelo.

El derecho a la verdad en la DFP representa también un compromiso internacional por parte de México, siendo que se han firmado y ratificado tratados internacionales en materia de derechos humanos, donde se ha establecido este derecho, tales como:

Protocolo I de los Convenios de Ginebra

“Artículo 32. Principio general

En la aplicación de la presente Sección, las actividades de las Altas Partes contratantes, de las Partes en conflicto y de las organizaciones humanitarias internacionales mencionadas en los Convenios y en el presente Protocolo deberán estar motivadas ante todo por el derecho que asiste a las familias de conocer la suerte de sus miembros”.2

Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra la Desaparición Forzada

“Artículo 24.

...

2. Cada víctima tiene el derecho de conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición forzada, la evolución y resultados de la investigación y la suerte de la persona desaparecida. Cada Estado Parte tomará las medidas adecuadas a este respecto.

...”.3

La DFP representa una violación de derechos humanos contante y continua, derechos tales como: la vida, la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad, la seguridad, la integridad personal y la libertad humana.

Finalmente, el problema que plantea la DFP en México se ve reflejado en las cifras que señala el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO),4 siendo que, para el mes de junio de 2025, se han registrado un total de 365 mil 634 personas desaparecidas, no localizadas y localizadas, cifra que se encuentra aumentando con el correr del tiempo, de las cuales 129 mil 509 personas se encuentran en la categoría de Personas desaparecidas y no localizadas, que equivale a 35.42 por ciento del total.

El derecho a la verdad es una necesidad en la DFP con la finalidad de evitar violaciones de derechos humanos y de dejar a las víctimas en un estado permanente de indefensión.

Exposición de Motivos

Derecho a la verdad

La iniciativa que se presenta es relevante toda vez que se debe reconocer y proteger el derecho a la verdad en los casos de DFP en el artículo 20 apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Lo anterior en concordancia con lo realizado por la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, mientras fue jefa de Gobierno de la Ciudad de México, toda vez que en su periodo fue expedida la Ley de la Memoria de la Ciudad de México, que en su artículo 2 reconoce el derecho a la verdad, el cual se encuentra redactado de la siguiente manera:

“Artículo 2. Las cuestiones relacionadas con el respeto, promoción y protección de los derechos humanos de acceso a la información, protección de datos personales, el derecho a la verdad y el derecho a la memoria en materia de archivos, se regirán de conformidad con lo dispuesto por la legislación y procedimientos de la materia”.5

Asimismo, con fundamento en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los principios constitucionales pro persona e interpretación conforme y en los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que el Estado mexicano forma parte, tales como el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, la Carta de las Naciones Unidas de la Organización de la Naciones Unidas, la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y el Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales, el derecho a la verdad es un compromiso del Estado mexicano.

Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelve la Contradicción de Tesis 293/2011, de la cual se desprenden los criterios jurisprudenciales que tienen los rubros: “Derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, pero cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de aquéllos, se debe estar a lo que establece el texto constitucional”. 6 y “Jurisprudencia emitida por la corte interamericana de derechos humanos. Es vinculante para los jueces mexicanos siempre que sea más favorable a la persona”. 7

De dichos criterios, en relación con los principios constitucionales de progresividad, pro persona e interpretación conforme, y siendo que toda vez que no existe una restricción expresa sobre el derecho a la verdad, es procedente legislar sobre dicho derecho humano, en cumplimiento de las obligaciones del Estado mexicano.

Ahora bien, dentro del marco jurídico constitucional mexicano se contempla en el artículo 20 el principio de esclarecimiento de los hechos, que se asemeja al derecho a la verdad. Sin embargo, existe una diferencia técnica jurídica entre un principio y un derecho.

El principio de esclarecimiento de los hechos opera dentro de un procedimiento, mientras que el derecho a la verdad es un derecho humano.

Es así que, el establecer el derecho a la verdad como un derecho sustantivo constitucional y reconocer la calidad de derecho humano en el orden jurídico nacional, es una manera de materializar el principio de progresividad de los derechos humanos.

Conclusiones

La DFP busca eliminar de un marco jurídico a las personas, abstraerlas de toda protección que se pueda tener.

El derecho a la verdad, como elemento de la justicia transicional, busca averiguar la verdad real de los hechos y encontrar el paradero de la víctima directa de DFP.

De las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 2008, en el modelo de justicia penal, y de 2011, en materia de derechos humanos, se desprenden derechos y principios que las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen que acatar como parte de la jerarquía de la propia Constitución.

En estos principios y derechos humanos se materializa la teoría del neoconstitucionalismo.

Del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se desprende los principios pro persona, que señala que se tiene que atender a la norma que mejor beneficie a la persona en materia de derechos humanos, sea de índole nacional o internacional en los tratados internacionales que el Estado mexicano forma parte, e interpretación conforme, que señala que toda norma debe de interpretarse conforme a la Constitución general.

Por otro lado, del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) se desprenden derechos que resultan elementos de la Justicia Transicional.

En ese sentido, el Estado mexicano debe de ser progresistas en velar por los derechos humanos, lo cual materialmente resulta en la armonización de la legislación nacional con la legislación internacional. Es decir, toda vez que existen instrumentos internacionales en materia de derechos humanos de los que el Estado mexicano forma parte, que contemplan el derecho a la verdad, México debe armonizar la legislación local con la finalidad de proteger derechos humanos.

Esto teniendo en consideración que el neoconstitucionalismo tiene como finalidad el observar que “la Constitución no sólo está integrada por reglas, sino que también contiene principios, y su aplicación e interpretación debe realizare no sólo por subsunción, sino que también mediante la ponderación”.8

Es por lo anteriormente expuesto que existe una necesidad de armonizar la legislación nacional en referencia a los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que México forma parte, en materia de DFP.

Es así como se propone la adición del artículo 20, apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que en los casos de DFP exista el derecho de las víctimas a conocer la verdad.

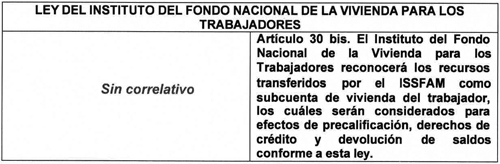

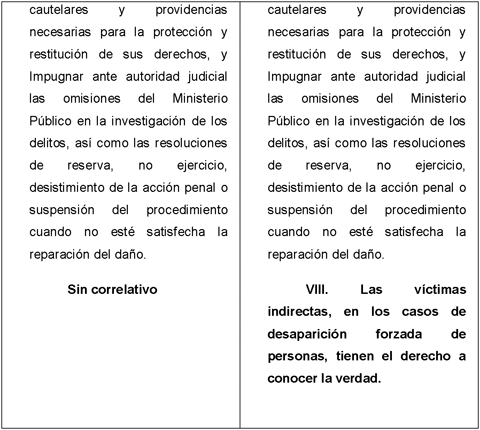

Decreto que adiciona el artículo 20, apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se adiciona una fracción VIII al apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.

A. ...

B. ...

C. De los derechos de la víctima o del ofendido:

I. al VII. ...

VIII. Las víctimas indirectas, en los casos de desaparición forzada de personas cometida por el Estado, tienen el derecho a conocer la verdad.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segund o. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Notas

1 Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, 2017, México, art. 27, consultado el 1 de marzo de 2025 en https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGMDFP.pdf

2 Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales, 1977, Ginebra, art. 32, consultado el 1 de marzo de 2025 en https://www.icrc.org/es/document/protocolo-i-adicional-convenios-ginebr a-1949-proteccion-victimas-conflictos-armados-internacionales-1977#DESA PARECIDOS-FALLECIDOS

3 Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, 2006, Estados Unidos de América, art. 24, consultado el 1 de marzo de 2025 en https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/internation al-convention-protection-all-persons-enforced#article-24

4 (2019) Registro de Personas Desaparecidas y no localizadas, Estadística del RNPDNO por filtros, consultado el 22 de junio de 2025 en https://versionpublicarnpdno.segob.gob.mx/Dashboard/ContextoGeneral

5 Ley de Memoria de la Ciudad de México, 2023, México, art. 2, consultado el 1 de marzo de 2025

6 Tesis: P./J. 20/2014 (10a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. I, Décima Época, abril de 2014, p. 202, consultado el 1 de marzo de 2025 en https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2006224

7 Tesis: P./J. 21/2014 (10a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. I, Décima Época, abril de 2014, p. 204, consultado el 1 de marzo de 2025 en https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2006225

8 Salazar, Rodrigo, “Un acercamiento al paradigma neoconstitucional”, Revista del Instituto de la Judicatura Federal, Escuela Judicial, México, 2014, número especial 2014, p. 335, https://escuelajudicial.cjf.gob.mx/publicaciones/revista/Revistaesp2014 /Rodrigo%20Salazar%20Mu%C3%B1oz.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de septiembre de 2025.

Diputada Nora Yessica Merino Escamilla (rúbrica)

Que reforma diversas disposiciones de las Leyes General de Salud, y Federal del Trabajo, en materia de servicio social y trabajo para el personal del área de la salud, a cargo de la diputada Nora Yessica Merino Escamilla, del Grupo Parlamentario del PT

La suscrita, diputada Nora Yessica Merino Escamilla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, inciso h, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración de esta soberanía, la iniciativa con proyecto de decreto que reforman los artículos 85, 90 y 95 de la Ley General de Salud y los artículos 353-D y 353-E de la Ley Federal del Trabajo, conforme al siguiente:

Planteamiento del problema

El pasado 2 de junio de 2025, el médico residente Luis Abraham Reyes se suicidó a consecuencia del acoso laboral que sufría en el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional 25 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Monterrey, Nuevo León.

En este sentido, los compañeros del médico Abraham Reyes “señalaron que su muerte no es un caso aislado, sino el reflejo de un entorno laboral tóxico que afecta a los médicos residentes”1 .

En México el ambiente laboral en el sector de la salud se ha visto envuelto en una situación muy delicada respecto del trato entre el personal de la salud, entre las humillaciones de los superiores jerárquicos con relación a los inferiores, esto “refleja una crisis en el sistema de salud pública y privada, en la cual los médicos en formación (los que realmente sostienen al sistema) son abusados de manera verbal y física, son humillados, amenazados y explotados sin protección alguna”2 .

Este entorno laboral tóxico no es aislado, toda vez que se ha repetido en diversas ocasiones en distintos lugares del país, lo cual ha derivado en graves situaciones de deterioro de la salud mental y física de los futuros médicos.

El caso de Abraham Reyes abre la puerta a una de las discusiones más importantes que Albert Camus planteó: “no hay más que un problema filosófico verdaderamente serio: el suicidio”3 .

En este sentido, México tiene un gran problema que afrontar respecto del cuidado de la salud mental, siguiendo a Lugo, Medina y Yocupicio señalan que:

“Los reportes en unidades médicas de alta especialidad (UMAE) del IMSS van de 25 a 79.6 por ciento para depresión y 39 por ciento a 69.9 por ciento para ansiedad, con mayor prevalencia de depresión en residentes de segundo año. Otros estudios nacionales e internacionales reportan prevalencias de depresión de 47.5 por ciento y 20 por ciento, respectivamente”4 .

Una de las mayores causas que originan los diversos problemas de salud, son las largas jornadas de trabajo que, los superiores jerárquicos, han asignado al personal de nuevo ingreso en los centros médicos.

Jornadas laborales que exceden el rango máximo permitido, puesto que las jornadas que tienen que soportar son de más de 48 horas de manera continua, donde dormir y comer es casi imposible y prohibido.

Estas conductas que sufre el personal de la salud representan violaciones a sus derechos humanos, derivado de este mal trato el personal de la salud no puede brindar un servicio de calidad para los usuarios del sistema de salud.

Es necesario que el personal del área de la salud se encuentre en óptimas condiciones para poder hacer su trabajo de la mejor manera, siendo que su labor es sumamente importante y delicada, y para llevarla a cabo tienen que gozar de las condiciones necesarias, para poder salvar la vida de alguien más primero tienen que salvar la suya.

Es preciso señalar que en 2005 que el “Instituto Mexicano de Psiquiatría realizó un estudio sobre depresión y adicciones entre médicos residentes de Ciudad de México”5 donde los resultados arrojaron “un alto índice de consumo de alcohol y drogas en ese sector, además que cerca de la mitad de los encuestados padecían depresión. El 15 por ciento resultó con estrés elevado”.

Es por eso por lo que esta Cámara de Diputados tiene la obligación de afrontar los problemas surgen y responder a ellos conforme a derecho corresponde, desde el ámbito de nuestra competencia, protegiendo en todo momento derechos humanos.

En este tenor de ideas, se plantea la siguiente iniciativa de reforma, con la finalidad de proteger los derechos humanos del personal de la salud, conforme a la siguiente:

Exposición de Motivos

El presente caso se tiene que exponer a la luz de los derechos humanos y de la protección constitucional que el Estado tiene que brindar a las personas.

En este sentido, la reforma de 10 de junio de 2011 estableció en nuestro texto constitucional la integración de la figura de derechos humanos.

Con esta reforma, el artículo 1 de la CPEUM señala lo siguiente:

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Párrafo reformado DOF 10-06-2011

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Párrafo adicionado DOF 10-06-2011.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Párrafo adicionado DOF 10-06-2011”6

De este artículo se desprende el reconocimiento de los derechos humanos de todas las personas, a rango constitucional y los contemplados en Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano forme parte.

Este espectro de derechos humanos nace de un principio básico, la dignidad humana, que “es la expresión del valor intrínseco (esencial, que no depende de las circunstancias) e inalienable (que no puede ser revocado o restringido) que tiene cada ser humano”7 .

Asimismo, el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que toda persona tiene derecho a la protección a la salud, que se tiene que relacionar con el derecho al trabajo contemplado en el artículo 123 de la Constitución general.

El artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala lo siguiente:

Artículo 4o. La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de las familias. El Estado garantizará el goce y ejercicio del derecho a la igualdad sustantiva de las mujeres.

...

Para garantizar el derecho de protección a la salud de las personas, la ley sancionará toda actividad relacionada con cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos que señale la ley; así como la producción, distribución y enajenación de sustancias tóxicas, precursores químicos, el uso ilícito del fentanilo y demás drogas sintéticas no autorizadas...”8

En este sentido, el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que el trabajo tiene que ser digno , dicho artículo menciona lo siguiente:

“Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley...”9

Para el caso concreto, es necesario señalar que el personal de la salud debe tener ambientes de trabajo sanos y dignos, donde se respete su salud mental y física y donde no se excedan las horas de trabajo, siendo que repercute en su salud y en el trabajo que tienen que desarrollar para la población en general.

Así mismo, estos derechos se han reconocidos en tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que el Estado mexicano ha firmado y ratificado, tales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Tomando en consideración lo antes mencionado, se plantea la siguiente:

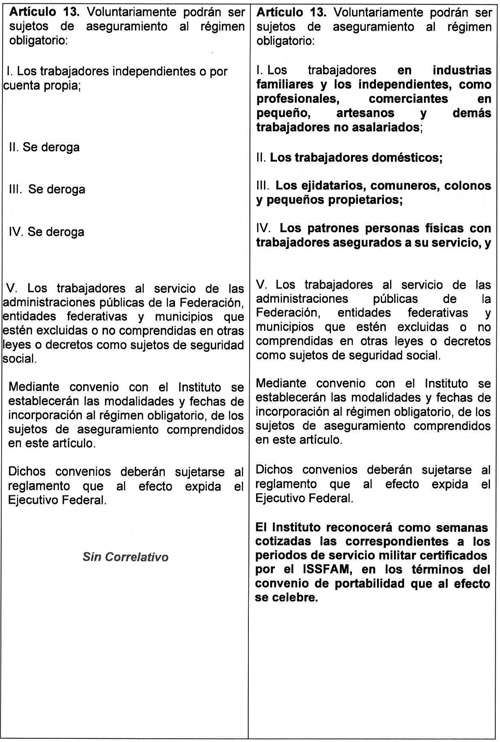

Propuesta de iniciativa

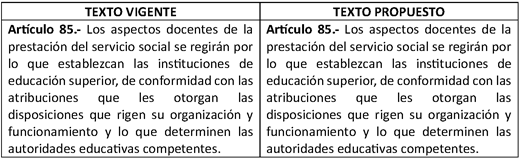

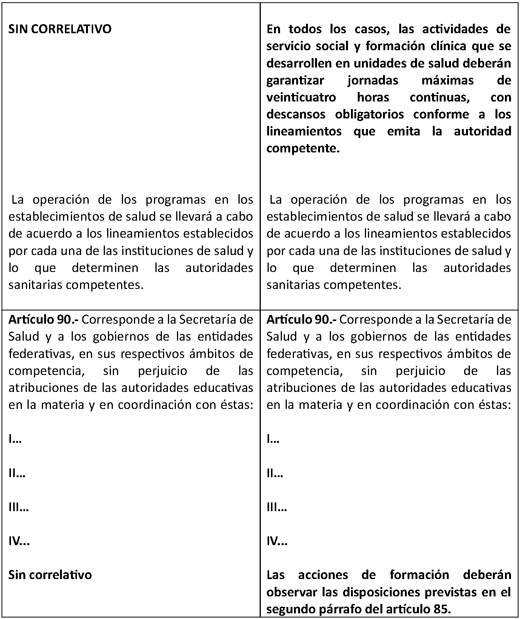

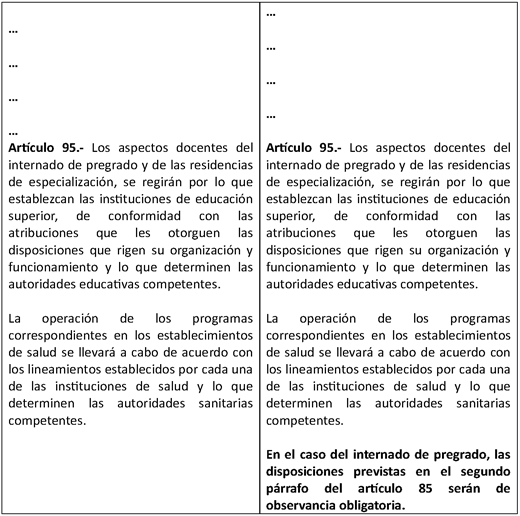

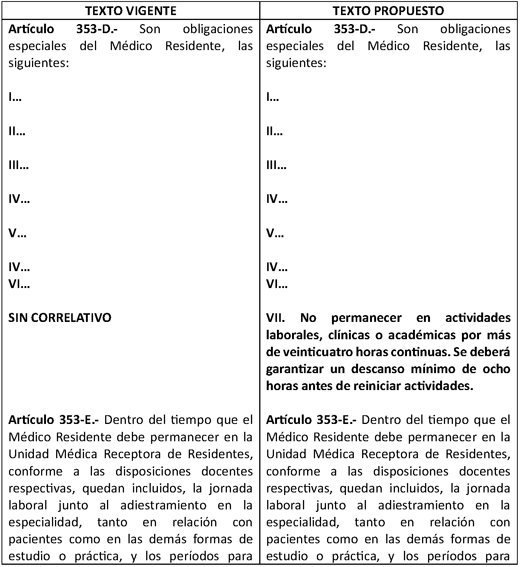

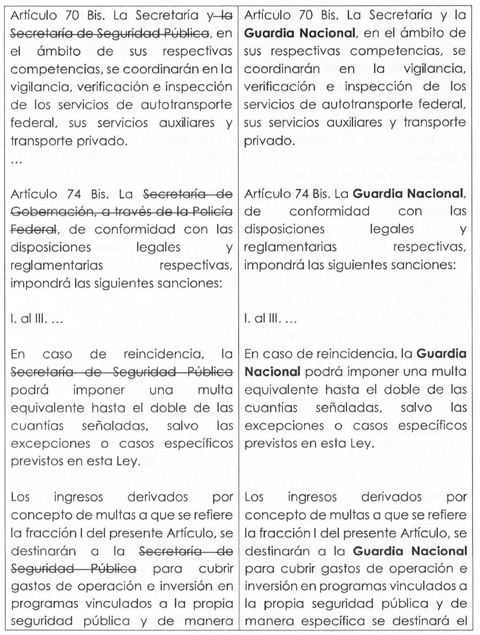

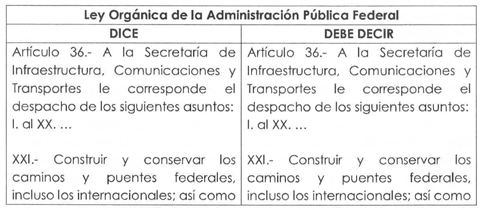

Para mayor claridad a la propuesta, a continuación, se incluye un cuadro comparativo de la propuesta:

Ley General de Salud

Ley Federal del Trabajo

En virtud de lo expuesto, y con base en el compromiso de este Congreso con la justicia y la protección de los derechos humanos de las personas, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona un nuevo párrafo al artículo 85, pasando el segundo a ser párrafo tercero; se adiciona un párrafo segundo a la fracción IV del Artículo 90 y se adiciona párrafo tercero al artículo 95 de la Ley General de Salud; y se adiciona una fracción VII al artículo 353-D y un párrafo segundo al artículo 353-E de la Ley Federal del Trabajo

Artículo Primero. Se adiciona un nuevo párrafo al artículo 85, pasando el segundo a ser párrafo tercero; se adiciona un párrafo segundo a la fracción IV del artículo 90 y se adiciona párrafo tercero al artículo 95 de la Ley General de Salud.

Artículo 85. Los aspectos docentes de la prestación del servicio social se regirán por lo que establezcan las instituciones de educación superior, de conformidad con las atribuciones que les otorgan las disposiciones que rigen su organización y funcionamiento y lo que determinen las autoridades educativas competentes.

En todos los casos, las actividades de servicio social y formación clínica que se desarrollen en unidades de salud deberán garantizar jornadas máximas de veinticuatro horas continuas, con descansos obligatorios conforme a los lineamientos que emita la autoridad competente.

La operación de los programas en los establecimientos de salud se llevará a cabo de acuerdo con los lineamientos establecidos por cada una de las instituciones de salud y lo que determinen las autoridades sanitarias competentes.

Artículo 90. Corresponde a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, sin perjuicio de las atribuciones de las autoridades educativas en la materia y en coordinación con éstas:

I a IV...

Las acciones de formación deberán observar las disposiciones previstas en el segundo párrafo del artículo 85.

...

...

...

...

Artículo 95. Los aspectos docentes del internado de pregrado y de las residencias de especialización, se regirán por lo que establezcan las instituciones de educación superior, de conformidad con las atribuciones que les otorguen las disposiciones que rigen su organización y funcionamiento y lo que determinen las autoridades educativas competentes.

La operación de los programas correspondientes en los establecimientos de salud se llevará a cabo de acuerdo con los lineamientos establecidos por cada una de las instituciones de salud y lo que determinen las autoridades sanitarias competentes.

En el caso del internado de pregrado, las disposiciones previstas en el segundo párrafo del artículo 85 serán de observancia obligatoria.

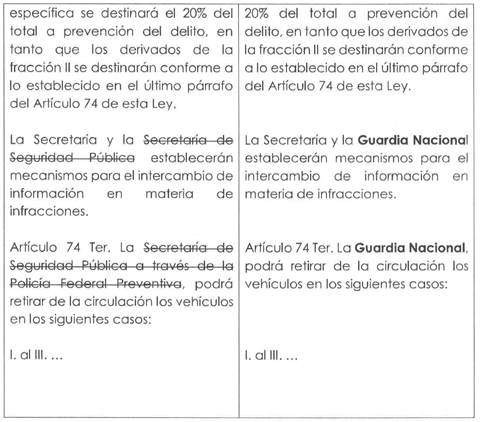

Artículo Segundo. Se adiciona una fracción VII al artículo 353-D y un párrafo segundo al artículo 353-E de la Ley Federal del Trabajo.

Artículo 353-D. Son obligaciones especiales del Médico Residente, las siguientes:

I. a VI. ...

VII. No permanecer en actividades laborales, clínicas o académicas por más de veinticuatro horas continuas. Se deberá garantizar un descanso mínimo de ocho horas antes de reiniciar actividades.

Artículo 353-E. Dentro del tiempo que el médico residente debe permanecer en la Unidad Médica Receptora de Residentes, conforme a las disposiciones docentes respectivas, quedan incluidos, la jornada laboral junto al adiestramiento en la especialidad, tanto en relación con pacientes como en las demás formas de estudio o práctica, y los períodos para disfrutar de reposo e ingerir alimentos.

En ningún caso la jornada continua podrá exceder de veinticuatro horas consecutivas. Se deberá garantizar un periodo de descanso mínimo de ocho horas entre turnos.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segund o. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Notas

1 Tovar, Jesús, “IMSS investiga muerte de médico

residente Abraham Reyes por acoso laboral; llaman a denunciar

violencia”, Infobae, 5 de junio de 2025, consultado el 19 de

agosto de 2025 en https://www.infobae.com/mexico/2025/06/05/

imss-investiga-muerte-de-abraham-reyes-por-acoso-laboral-llaman-a-denunciar-violencia/

2 Naanous, J, “La muerte del doctor Abraham Reyes. Una muerte, millones de historias, conflictos de interés”, Medscape, 28 de julio de 2025, consultado el 24 de agosto de 2025 en https://espanol.medscape.com/verarticulo/5914441

3 Camus, Albert, Le mythe de Sisýphe, Editorial Fallimard, París, 1951, página 1.

4 Lugo, J, Medina, J, y Yocupicio, D, “Salud Mental y Suicidio del Médico en México: Un tema incómodo y poco explorado”, Revista de Medicina Clínica, 14 de mayo de 2021, p. 3, consultado el 24 de agosto de 2025 en https://medicinaclinica.org/index.php/rmc/article/view/252/457

5 Nájar, A., Preocupa a México suicidio de médicos, BBC News Mundo, 19 de marzo de 2010, consultado el 24 de agosto de 2025 en https://www.bbc.com/mundo/cultura_sociedad/2010/03/100318_0325_suicidio _medicos_mexico_mz

6 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2011, México, artículo 1o., consultado el 24 de agosto de 2025 en https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

7 Faro Democrático, Derechos Humanos, Instituto Nacional Electoral, sin fecha, consultado el 24 de agosto de 2025 en https://farodemocratico.ine.mx/la-dignidad/

8 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2011, México, art. 4 consultado el 24 de agosto de 2025 en https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

9 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2011, México, art. 123 consultado el 24 de agosto de 2025 en https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de septiembre de 2025.

Diputada Nora Yessica Merino Escamilla (rúbrica)

Que reforma diversas disposiciones de las Leyes de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, y Orgánica de la Administración Pública Federal, en materia de bitácoras de conducción digitales para los conductores del servicio de autotransporte federal y transporte privado, a cargo del diputado Wblester Santiago Pineda, del Grupo Parlamentario del PT

El que suscribe, diputado Wblester Santiago Pineda, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 39, 70 Bis, 74 Bis y 74 Ter de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y el artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en materia de bitácoras de conducción digitales para los conductores del servicio de autotransporte federal y transporte privado, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El autotransporte federal y privado constituye un pilar fundamental para el desarrollo económico y social de México, al movilizar personas y mercancías a lo largo y ancho del territorio nacional. Sin embargo, la operación de este servicio conlleva riesgos inherentes, siendo la fatiga de los conductores una de las principales causas de accidentes en las vías generales de comunicación. Estos incidentes no solo tienen consecuencias trágicas para la vida humana, sino que también generan significativas pérdidas económicas y afectaciones al flujo del tránsito y la infraestructura vial.

A nivel mundial se considera que, cada año, alrededor de medio millón de personas mueren y de 10 a 15 millones resultan lesionadas en accidentes viales. De todas las personas que fallecen en accidentes viales, alrededor de 60% mueren en accidentes carreteros.

Conducir un camión por Europa, es una enorme responsabilidad. Ignorar las normativas de tránsito no se traduce en solamente en multas, sino en consecuencias graves que pueden poner en riesgo tu libertad. Las multas oscilan entre los 2,600 y 6,000 Euros, no se trata únicamente de los altos costos por exceso de velocidad o de peso, el verdadero peligro reside en el impacto devastador de las vidas humanas, la suspensión de la licencia de conducir y las pérdidas económicas para las empresas.

En Europa según la Red Europea de Cuerpos de Policía de Tráfico (Roadpol), los principales motivos de infracciones y multas a los camioneros son:

• Desprecio de los tiempos de conducción y descanso.

• Errores y fallos en la implementación del tacógrafo

• Estado técnico de los vehículos.

• Ignorar la velocidad máxima

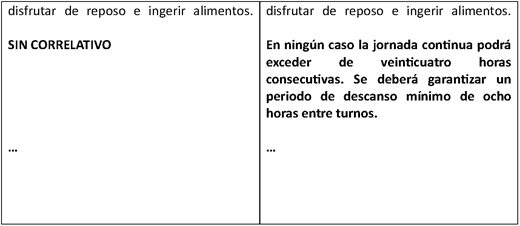

De acuerdo a los datos disponibles del Anuario Estadístico de Accidentes en Carreteras Federales del Instituto Mexicano del Transporte, de los accidentes ocurridos anualmente en carreteras federales, en 36.5 por ciento participa cuando menos un vehículo de carga. En estos accidentes, se genera 40 por ciento de las muertes totales y el 32.5 por ciento de los lesionados. De los vehículos involucrados en esos accidentes: 42 por ciento son automóviles, 34 por ciento son camiones de carga, 4.8 por ciento son autobuses de pasajeros y el resto son otros tipos de vehículos. Por lo tanto, la proporción de vehículos de carga involucrados en accidentes no sólo es elevada, sino que también la severidad de los accidentes en los que se ven involucrados, es mayor.

Los factores más comunes que generan estos accidentes, es la velocidad excesiva es la principal causa reportada en alrededor de 60 por ciento de los accidentes ocurridos en carreteras federales, el alcohol y las drogas provocan accidentes fatales con una frecuencia entre el 10 a 15 por ciento, la fatiga también se reporta frecuentemente como causa de accidentes fatales en un 15 por ciento en carreteras.

Datos del el Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (Stconapra), en nuestro país los accidentes viales cada año cobran 16,500 vidas en promedio y le cuestan al país alrededor de 150 mil millones de pesos, lo cual representa el 1.7 por ciento del Producto Interno Bruto.1

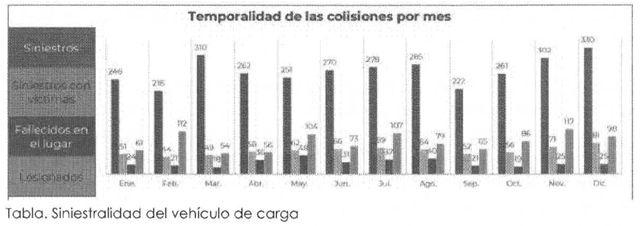

Actualmente, la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal tiene por objeto regular, entre otros aspectos, los servicios de autotransporte federal y el tránsito en los caminos y puentes que constituyen vías generales de comunicación. Además, otorga a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) la facultad de vigilar, verificar e inspeccionar que los servicios de autotransporte cumplan con los aspectos técnicos y normativos correspondientes, así como expedir las normas oficiales mexicanas (NOM) relativas a los vehículos de autotransporte y sus servicios auxiliares. De hecho, existe la Norma Oficial Mexicana NOM-087-SCT-2-2017, la cual establece los tiempos de conducción y pausas para los conductores del servicio de autotransporte federal y transporte privado, evidenciando la conciencia sobre la necesidad de regular estos aspectos para la seguridad vial.

El artículo 39 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal ya establece la obligación de que los vehículos de autotransporte federal y privado cuenten con dispositivos de control gráficos o electrónicos de velocidad máxima. Esta disposición sienta un precedente importante para la incorporación de tecnologías que permitan una supervisión más efectiva y precisa de las condiciones de operación de los vehículos y el desempeño de los conductores.

A pesar de estas regulaciones, la verificación del cumplimiento de las pausas y tiempos máximos de conducción sigue siendo un desafío, especialmente cuando se depende de métodos de registro manuales o fácilmente manipulables. La falta de un registro digital estandarizado y verificable dificulta a la autoridad la inspección efectiva y aumenta la vulnerabilidad a prácticas que comprometen la seguridad en las carreteras.

La Secretaría, en coordinación con la Guardia Nacional, tiene la responsabilidad principal de la vigilancia y seguridad en las carreteras federales de México, así como la verificación e inspección de estos servicios. Anteriormente, estas acciones las realzaba la extinta Policía Federal, que con la publicación de la Ley de la Guardia Nacional en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 2025, está absorbió sus funciones, por lo tanto, para que esta coordinación sea más efectiva y los mecanismos de supervisión alcancen su máximo potencial, es indispensable modernizar las herramientas de control, para que las autoridades desde sus puntos de mando puedan establecer mecanismos comunicación y control con el conductor.

La implementación de bitácoras digitales, dispositivos de control gráficos o electrónicos de velocidad máxima con el apoyo de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones representa un avance significativo en la seguridad vial, la eficiencia operativa y la transparencia. Estas bitácoras, al ser electrónicas, garantizan la inviolabilidad de la información, permitiendo un registro preciso e inalterable de los tiempos de conducción, las pausas realizadas y los periodos de descanso de los operadores. Esto facilitará de manera sustancial la labor de inspección y verificación por parte de la SICT y la Guardia Nacional, asegurando el cumplimiento de la normatividad vigente y, en consecuencia, contribuyendo a la reducción de accidentes causados por la fatiga al volante.

Adoptar la bitácora digital no solo fortalece el marco regulatorio existente, sino que también alinea a México con las mejores prácticas internacionales en materia de seguridad en el autotransporte. La tecnología ofrece las herramientas para salvaguardar la vida de los conductores y de los usuarios de las vías generales de comunicación, mejorar la competitividad del sector y promover un transporte más seguro y eficiente.

Esta iniciativa tiene la finalidad de salvaguardar la vida y la integridad de los ciudadanos, así como de modernizar y eficientar el sector del autotransporte en México.

Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Artículo Primero. Se reforma el primer párrafo y se adiciona un segundo párrafo al artículo 39, se reforma el párrafo primero del artículo 70 Bis, el párrafo primero, segundo, tercero y cuarto del artículo 74 Bis y el primer párrafo del Artículo 74 Ter de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para quedar como sigue:

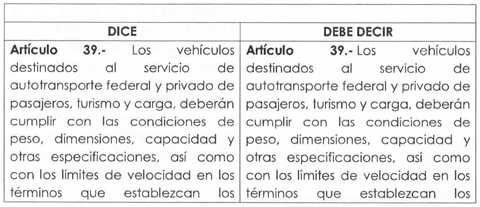

Artículo 39. Los vehículos destinados al servicio de autotransporte federal y privado de pasajeros, turismo y carga, deberán cumplir con las condiciones de peso, dimensiones, capacidad y otras especificaciones, así como con los límites de velocidad en los términos que establezcan los reglamentos respectivos. Asimismo, están obligados a contar con bitácoras digitales, dispositivos de control gráficos o electrónicos de velocidad máxima.

Asimismo, y con el propósito de fortalecer la seguridad en las vías generales de comunicación, y para el estricto cumplimiento de las normas que regulan los tiempos de conducción y descanso de los operadores, los vehículos de autotransporte federal y transporte privado de pasajeros, turismo y carga, deberán contar con bitácoras digitales de registro de tiempos de conducción y pausas, dispositivos de control gráficos o electrónicos de velocidad máxima. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, en coordinación con la Guardia Nacional y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, establecerá las características técnicas, el formato, los mecanismos de inviolabilidad de la información, interoperabilidad, así como los procedimientos para su verificación y el cumplimiento de las disposiciones respectivas en las rutas de jurisdicción federal.

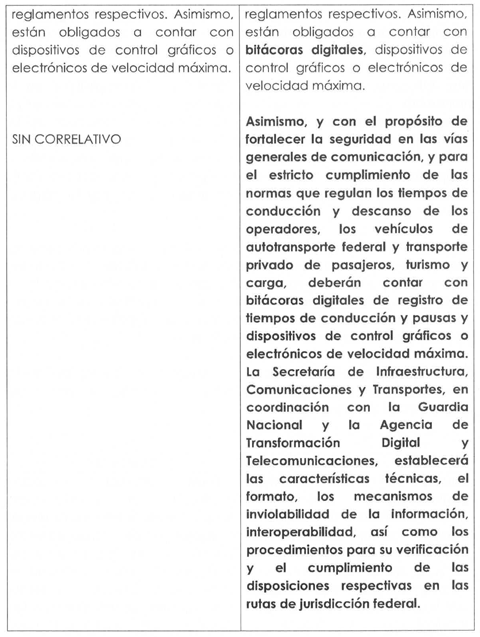

Artículo 70 Bis. La Secretaría y la Guardia Nacional, en el ámbito de sus respectivas competencias, se coordinarán en la vigilancia, verificación e inspección de los servicios de autotransporte federal, sus servicios auxiliares y transporte privado.

Artículo 74 Bis. La Guardia Nacional, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias respectivas, impondrá las siguientes sanciones:

I. a III. ...

En caso de reincidencia, la Guardia Nacional podrá imponer una multa equivalente hasta el doble de las cuantías señaladas, salvo las excepciones o casos específicos previstos en esta Ley.

Los ingresos derivados por concepto de multas a que se refiere la fracción I del presente Artículo, se destinarán a la Guardia Nacional para cubrir gastos de operación e inversión en programas vinculados a la propia seguridad pública y de manera específica se destinará el 20% del total a prevención del delito, en tanto que los derivados de la fracción II se destinarán conforme a lo establecido en el último párrafo del Artículo 74 de esta Ley.

La Secretaría y la Guardia Nacional establecerán mecanismos para el intercambio de información en materia de infracciones.

Artículo 74 Ter. La Guardia Nacional, podrá retirar de la circulación los vehículos en los siguientes casos:

I al III. ...

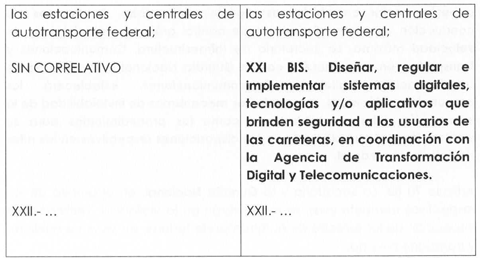

Artículo Segundo. Se adiciona una fracción XXI BIS del artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Artículo 36. A la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes le corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. a XX. ...

XXI. Construir y conservar los caminos y puentes federales, incluso los internacionales; así como las estaciones y centrales de autotransporte federal;

XXI Bis. Diseñar, regular e implementar sistemas digitales, tecnologías y/o aplicativos que brinden seguridad a los usuarios de las carreteras, en coordinación con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

XXII. ...

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en conjunto con la Guardia Nacional, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones expedirá las normas técnicas y disposiciones reglamentarias necesarias para la instrumentación de las bitácoras digitales y dispositivos de control gráficos o electrónicos de velocidad máxima a que se refiere el presente Decreto, incluyendo las especificaciones de funcionamiento, seguridad de la información, interoperabilidad y el procedimiento de verificación, en un plazo no mayor a 180 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Tercero. Los permisionarios del servicio de autotransporte federal y transporte privado dispondrán de un plazo de 365 días naturales, contados a partir de la publicación de las normas técnicas y reglamentarias a las que se refiere el Artículo Transitorio Segundo, para adaptar sus vehículos y sistemas a las bitácoras digitales de registro de tiempos de conducción y pausas y dispositivos de control gráficos o electrónicos de velocidad máxima.

Cuarto. La implementación del presente Decreto se cubrirán con cargo al presupuesto aprobado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, según corresponda, sin que ello implique recursos adicionales no previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal que corresponda.

Nota

1 Disponible en DOF: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5529381&fecha=28/06/ 2018#gsc.tab=0

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de septiembre de 2025.

Diputado Wblester Santiago Pineda (rúbrica)