Gaceta Parlamentaria, año XXVIII, número 6881-II-5, martes 23 de septiembre de 2025

- Que reforma el artículo 77 Bis 29 de la Ley General de Salud, en materia de presupuesto para enfermedades de alto costo, a cargo del diputado César Alejandro Domínguez Domínguez, del Grupo Parlamentario del PRI

- Que adiciona el artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en materia de aplicación de la tasa del 0% a la enajenación de insumos, productos y dispositivos médicos, medicamentos antivirales y antirretrovirales para la prevención, diagnóstico y control del VIH, Sida e infecciones de transmisión sexual, así como a de métodos anticonceptivos no quirúrgicos, a cargo de la diputada Xitlalic Ceja García, del Grupo Parlamentario del PRI

- Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, para la protección de la memoria histórica y del patrimonio cultural inmaterial de México, a cargo del diputado Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, del Grupo Parlamentario del PRI

- Que reforma el artículo 87 Bis 2 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de protección animal, a cargo de la diputada Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel, del Grupo Parlamentario del PRI

- Que adiciona un artículo 56 Bis a la Ley Federal de Protección al Consumidor, en materia de consumo de internet, a cargo del diputado Yerico Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del PRI

- Que reforma el artículo 2o. de la Ley General de Cultura Física y Deporte, en materia de infantes, a cargo de la diputada Ana Isabel González González, del Grupo Parlamentario del PRI

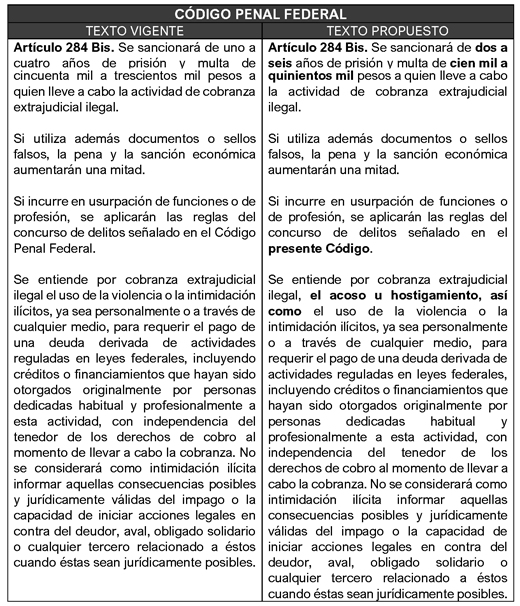

- Que reforma el artículo 284 Bis del Código Penal Federal, en materia de acoso y hostigamiento en actividades de cobranza extrajudicial, a cargo del diputado Israel Betanzos Cortés, del Grupo Parlamentario del PRI

- Que adiciona el artículo 4o. de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, en materia de integración de jóvenes en gestión pública local, a cargo del diputado Juan Moreno de Haro, del Grupo Parlamentario del PRI

Que reforma el artículo 77 Bis 29 de la Ley General de Salud, en materia de presupuesto para enfermedades de alto costo, a cargo del diputado César Alejandro Domínguez Domínguez, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, diputado César Alejandro Domínguez Domínguez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración la presente iniciativa, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Si algo es cierto, es que los gobiernos encabezados por la 4T se han visto débiles ante las exigencias en materia de salud de nuestro país.

Esto es sumamente preocupante, ya que el derecho a la protección de la salud está consagrado en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y exige del Estado no solo la provisión de servicios médicos, sino también la garantía de acceso efectivo y oportuno a tratamientos de alta especialidad que, por su elevado costo, resultan inaccesibles para la mayoría de las familias mexicanas.

El Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos

En este sentido, la creación del Fondo de Salud para la Protección Social en Salud (FSPSS) en 2004, como parte del Seguro Popular, constituyó un avance significativo en la construcción de un sistema de protección social en salud. Dicho fondo tenía 3 objetivos:

1. Atender 66 intervenciones o enfermedades de alto costo o que provocan gastos catastróficos;

2. Impulsar el financiamiento de infraestructura en entidades federativas con mayor marginación social, y

3. Cubrir imprevistos en la demanda de servicios de salud.

Para alcanzar sus metas, el FSPSS recibía cada año al menos el 11 por ciento del presupuesto total del Seguro Popular. Dichos recursos se distribuían en:

• El Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC), al que se destinaba el 8 por ciento del presupuesto, para financiar la atención de enfermedades de alto costo.

• El Fondo de Previsión Presupuestal (FPP), que recibía el 2 por ciento para infraestructura y

• 1 por ciento para gastos imprevistos.

El FPGC se financiaba con una aportación obligatoria del 8 por ciento de las cuotas y aportaciones federales al Seguro Popular, y fue una herramienta clave para garantizar la cobertura de intervenciones de alto costo que ponían en riesgo la vida y el patrimonio de las familias mexicanas. Gracias a este Fondo, se financiaron 66 intervenciones de alta especialidad lo que permitió consolidar una reserva destinada exclusivamente a la atención de enfermedades de alto costo, tales como cáncer infantil, cáncer de mama, cáncer cérvico-uterino, VIH/Sida, trasplantes de órganos y cuidados intensivos neonatales, entre otros.

Con la transición al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), se conservaron los dos primeros objetivos del FPGC—cubrir enfermedades catastróficas y financiar infraestructura—, pero se modificó el tercero. En lugar de destinarse a imprevistos de manera general, los recursos del fideicomiso quedaron enfocados en complementar el abasto y la distribución de medicamentos, así como la realización de exámenes clínicos.

Es entonces cuando el FPGC se transformó en la Subcuenta de Atención de Enfermedades que Causan Gastos Catastróficos, recibiendo de igual manera un 8 por ciento de los recursos del Fonsabi y la cantidad de enfermedades catastróficas a financiar con el fideicomiso (66) se mantuvo. Sin embargo, se introdujeron dos cambios que debilitaron su función original:

• Ampliación de fines: se permitió usar recursos para compra y distribución de medicamentos de manera general, reduciendo la exclusividad para enfermedades catastróficas.

• Mecanismo de reintegros: se habilitó la posibilidad de reintegrar recursos, lo que abrió espacio para simulación de gasto y dispersión de recursos.

El ajuste más significativo ocurrió hacia finales de 2020, mediante la incorporación del artículo 77 Bis 17 de la Ley General de Salud, el cual dispone que:

“...

Cuando el Fondo acumule recursos en un monto superior a dos veces la suma aprobada en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020 como aportaciones al Fideicomiso del Fondo de Salud para el Bienestar, el remanente podrá destinarse a fortalecer acciones en materia de salud a través del reintegro de recursos correspondiente a la Tesorería de la Federación o mediante el Fondo de Salud para el Bienestar.”

Al momento de la eliminación del Insabi y el nacimiento del IMSS – Bienestar en 2022, dentro de los lineamientos de operación de éste último, se establecieron los criterios para la conformación del Fonsabi, que continuaría recibiendo el equivalente al 11 por ciento de los recursos totales de IMSS-Bienestar, de los cuales una parte proviene de la aportación solidaria de las entidades federativas. De ese monto, el 8 por ciento se destinaría a la atención de enfermedades de alto costo; el 2 por ciento a infraestructura, preferentemente en las entidades federativas con mayor marginación social; y el 1 por ciento restante se empleará para complementar los recursos destinados al abasto y distribución de medicamentos, adquisición de equipos y realización de exámenes clínicos.

Si bien, esta modificación buscaba acotar el uso de los recursos, en la práctica éstos continúan ejerciéndose en rubros distintos a los previstos en la ley, descuidando el enfoque de la creación del fondo: contar con recursos asignados para cuidar el bolsillo de las familias mexicanas, en caso de verse en la necesidad de enfrentar gastos médicos altos por enfermedades de alta especialidad

El resultado fue inmediato: los pagos para atender gastos catastróficos iniciaron su decaída en 2019, afectando gravemente la atención de estas enfermedades.

Debilitación del financiamiento para enfermedades de alta especialidad

El Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC) nunca fue un mecanismo perfecto. Entre 2012 y 2019, el catálogo de intervenciones apenas se amplió de 61 a 66 padecimientos cubiertos. Además, en muchos casos los tabuladores de pago para tratamientos no se actualizaron conforme a la inflación, lo que generó una merma sistemática en los beneficios otorgados a los pacientes.

El Programa Sectorial derivado del Plan Nacional de Desarrollo 2019–2024 reconoció estas limitaciones: la falta de crecimiento en recursos, la escasa ampliación del catálogo de intervenciones y las restricciones de edad para recibir atención gratuita. Estos argumentos se usaron para justificar la desaparición del FPGC y la creación del Fondo de Salud para el Bienestar (Fonsabi). Sin embargo, las promesas de solución quedaron en el discurso, y las deficiencias no sólo no se corrigieron, sino que se agravaron.

Con la transición al Insabi en 2019, los recursos destinados a gastos catastróficos se desplomaron. Ese año, el gasto fue de 6 mil millones de pesos (mmdp), lo que significó una caída del 31 por ciento (2.6 mmdp) respecto de 2018, y el nivel más bajo de todo el sexenio anterior. En paralelo, el número de casos atendidos pasó de 129 mil en 2018 a 107 mil en 2019, el nivel más bajo desde 2012.

En 2020, ya bajo la operación plena del Insabi, el gasto destinado a enfermedades catastróficas fue de 5.9 mmdp, es decir, 32 por ciento menos que en 2018 (2.7 mmdp) y 44 por ciento menos que en 2016 (4.7 mmdp), año en que se alcanzó el mayor nivel histórico de erogaciones. A esto se sumó un grave retroceso en transparencia: desde 2020 ya no se reportó el número de intervenciones atendidas, y para 2021 incluso se dejó de publicar el gasto destinado a este rubro.

Impacto por padecimientos específicos

• Cáncer de mama.

– Gasto en 2020: 1.16 mmdp, lo que implica una caída de 40 por ciento (788 mdp) respecto a 2018 y de 60 por ciento (1.7 mmdp) frente a 2016, su mejor año.

– En 2016 se atendieron cerca de 10 mil casos, con un gasto de 3,331.9 mdp (39.2 por ciento del total del fondo).

– En 2018 los casos bajaron a 14,017, con un gasto de 2,587.8 mdp (33.5 por ciento).

– Para 2021, el número de casos atendidos se redujo a una cuarta parte de los reportados en 2016.

– Este retroceso es crítico, ya que el cáncer de mama es la principal causa de muerte por tumor maligno en mujeres; se estima que en 2023 fallecieron más de 8 mil mujeres por esta enfermedad.

• Cáncer cérvico uterino.

– Gasto en 2020: 65.8 mdp, una caída de 39 por ciento (42.8 mdp) respecto a 2018.

– Es la segunda causa de muerte por cáncer en mujeres, con una incidencia anual de 13,900 casos y una tasa de 23.3 por cada 100 mil mujeres, según el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR).

• Cáncer de próstata.

– Gasto en 2020: 103 mdp, una reducción de 34 por ciento (53 mdp) frente a 2018.

– Este cáncer es la principal causa de muerte por tumor maligno en hombres, con una incidencia de 11.3 casos por cada 100 mil habitantes.

– En 2015 el fondo financió la atención de 1,500 casos, pero para 2018 apenas se cubrieron 889.

• Cuidados intensivos neonatales.

– Gasto en 2020: 219 mdp, equivalente a 60 por ciento menos (334 mdp) que en 2018 y seis veces menos que en 2014.

– Estos recursos se destinan a recién nacidos con enfermedades que ponen en riesgo su vida. La caída en su financiamiento coincide con un retroceso en la tasa de mortalidad neonatal, que pasó de 8.3 muertes por cada mil nacidos vivos en 2014 (mínimo histórico) a 8.7 en 2018.

• VIH/Sida.

– Gasto en 2020: 3.09 mmdp, una reducción de 16 por ciento (590 mdp) frente a 2018 y de 20 por ciento (792 mdp) respecto al máximo alcanzado en 2017.

– El VIH/Sida ha sido históricamente el padecimiento con mayor cobertura del fondo, con 94 mil intervenciones en 2018 (73 por ciento del total de casos).

– A partir de 2019, dejó de reportarse información sobre las personas atendidas.

El cambio de modelo no resolvió las limitaciones del antiguo FPGC. Por el contrario, la transición al Fonsabi derivó en menos recursos, menos casos atendidos, recortes en padecimientos clave y pérdida de transparencia. Enfermedades de alta mortalidad como los cánceres de mama, cérvico uterino y de próstata, así como los cuidados neonatales y el VIH/Sida, se encuentran hoy en sus peores niveles de atención desde 2012.

Falta de transparencia y simulación del gasto

Un problema central en la operación del Fondo de Salud para el Bienestar (Fonsabi) ha sido la opacidad en el manejo de sus recursos, lo que ha derivado en esquemas de simulación del gasto.

En 2021, el gasto total del Insabi fue de 112 mil millones de pesos (mmdp), pero casi la mitad (47 por ciento) correspondió a transferencias a fideicomisos, realizadas principalmente en diciembre. El gasto realmente operativo fue mucho menor durante todo el año. Si se descuentan dichas transferencias al Fonsabi, el gasto efectivo del Insabi habría sido de 59.1 mmdp, es decir, 33.9 por ciento (30.2 mmdp) por debajo del presupuesto aprobado para ese ejercicio.

Además, desde finales de 2020 se estableció en la Ley General de Salud un mecanismo que permite al Gobierno regresar recursos del Fonsabi a la Tesorería de la Federación (Tesofe) cuando el saldo del fondo supera los 32 mmdp. La justificación oficial fue que esos recursos se destinarían a otros gastos en salud. Sin embargo, en la práctica, este esquema se convirtió en una barrera adicional a la transparencia, pues los recursos pierden trazabilidad una vez transferidos a la Tesofe.

Los efectos de este diseño fueron inmediatos. En 2021, las entradas y salidas de recursos del Fonsabi se dispararon:

• Los ingresos alcanzaron 99 mmdp, lo que representó un aumento de 92 por ciento (47.4 mmdp) respecto a 2020 y de 458 por ciento (81 mmdp) frente a 2019.

• Los egresos sumaron 114 mmdp, equivalentes a un crecimiento de 81 por ciento (51 mmdp) frente a 2020 y de 830 por ciento (102 mmdp) respecto a 2019.

Pese a estos movimientos extraordinarios, no hubo un aumento paralelo en los recursos destinados a enfermedades catastróficas ni en infraestructura, que son los objetivos tradicionales del fondo.

La situación empeoró hacia el final del sexenio pasado: el Fonsabi cerró 2024 con un saldo de apenas 32.3 mmdp, lo que representa una caída del 74 por ciento respecto a 2018. Es decir, la actual administración heredó un fondo de salud gravemente disminuido.

Según la Cuenta Pública, entre 2019 y 2024 el Fonsabi erogó 381 mmdp. Sin embargo, de ese monto, 256 mmdp (67.2 por ciento) fueron devueltos a la Tesofe, sin que exista información pública sobre su destino final. Esto significa que, aunque el Gobierno registró esas transferencias como gasto en salud, gran parte de los recursos regresó a la Tesorería, donde se perdió toda trazabilidad.

En términos simples, se configuró un esquema de simulación del gasto y posible desvío de recursos, ya que el dinero salió del fondo, pero nunca se demostró que llegara a servicios de salud. La magnitud del problema es grave: los recursos sin rastro equivalen al 13 por ciento del gasto total en salud destinado a la población sin seguridad social durante el sexenio pasado.

Incluso al revisar los informes oficiales, los números no cuadran. Entre vacunas contra la covid-19, medicamentos, servicios médicos y ambulancias, la Secretaría de Salud apenas justifica gastos del Fonsabi por 18.1 mmdp. Esto deja en completa opacidad el destino de al menos 95 mmdp adicionales, sin que exista certeza de si fueron ejercidos o simplemente retornaron a la Tesofe.

Justificación

Desde la creación del Seguro Popular, la lógica principal de contar con un fideicomiso para salud fue acumular ahorros y garantizar la solvencia de recursos con el fin de atender enfermedades altamente costosas como el cáncer, el VIH/Sida o los cuidados intensivos neonatales. El propósito era claro: brindar protección financiera a las personas sin seguridad social que enfrentan padecimientos que pueden arruinar no sólo su economía personal, sino también la de sus familias durante varias generaciones. Sin este respaldo, muchas personas deben recurrir a vender su patrimonio, endeudarse o incluso sacar a sus hijos de la escuela para solventar tratamientos, lo cual genera un círculo de pobreza difícil de romper.

Con el paso del tiempo, esta visión se desvirtuó. La transición del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC) al Fondo de Salud para el Bienestar (Fonsabi) amplió los usos posibles de los recursos, permitiendo que se destinaran a fines distintos a la atención de enfermedades catastróficas. Además, se habilitaron mecanismos de reintegro que favorecen la simulación del gasto y debilitan la trazabilidad de los recursos. Como consecuencia, el dinero que debía proteger a quienes enfrentan enfermedades graves se dispersó en otros rubros, generando opacidad y pérdida de confianza pública.

La evidencia es contundente: a partir de 2019, los pagos para atender enfermedades de alto costo se redujeron drásticamente, el número de casos cubiertos cayó a niveles no vistos desde 2012 y se perdió la transparencia en la publicación de datos básicos como las intervenciones financiadas o los montos ejercidos. El resultado fue un retroceso en la protección financiera de las familias frente a las enfermedades más graves.

Ante este escenario, se vuelve indispensable blindar en la ley que el 8 por ciento de los recursos del Fonsabi se destine de manera exclusiva a la atención de enfermedades de alto costo, sin posibilidad de ser utilizado para otros fines. Este porcentaje, establecido desde el diseño original del fondo, debe respetarse plenamente y ejercerse con transparencia, de modo que los recursos cumplan con su propósito: financiar intervenciones que de otro modo arruinarían la economía de los hogares.

Con esta reforma, se busca:

• Asegurar que el 8 por ciento del Fonsabi se use únicamente para enfermedades de alto costo, como cáncer, VIH/Sida, cuidados intensivos neonatales y otras incluidas en el catálogo.

• Restituir la finalidad original del fideicomiso, garantizando solvencia financiera para atender casos catastróficos.

• Evitar desvíos y simulación del gasto, mediante candados legales que impidan usar esos recursos en rubros ajenos a su objetivo.

• Recuperar la transparencia, obligando a que exista información pública y verificable sobre el uso de estos recursos.

En suma, esta iniciativa busca rescatar el espíritu original del fondo, garantizando que los recursos destinados a enfermedades de alto costo no se diluyan en otros fines, sino que cumplan cabalmente con su objetivo de salvar vidas y proteger patrimonios.

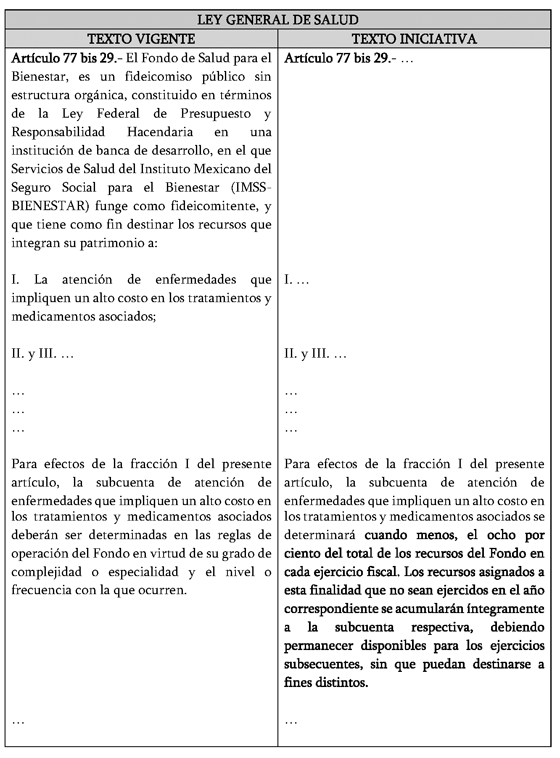

Bajo este orden de ideas, la presente iniciativa propone reformar el artículo 77 Bis 29 de la Ley General de Salud para quedar en los términos siguientes:

En razón de lo anteriormente expuesto, pongo a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de:

Decreto por el que se reforma el artículo 77 Bis 29 de la Ley General de Salud

Único. Se reforma el párrafo quinto del artículo 77 bis 29 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 77 Bis 29. ...

I. a III. ...

...

...

...

Para efectos de la fracción I del presente artículo, la subcuenta de atención de enfermedades que impliquen un alto costo en los tratamientos y medicamentos asociados se determinará cuando menos, el ocho por ciento del total de los recursos del Fondo en cada ejercicio fiscal. Los recursos asignados a esta finalidad que no sean ejercidos en el año correspondiente se acumularán íntegramente a la subcuenta respectiva, debiendo permanecer disponibles para los ejercicios subsecuentes, sin que puedan destinarse a fines distintos.

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto por el presente Decreto.

Fuentes

• IMSS-Bienestar. (2025). Lineamientos U013/2025.

https://imssbienestar.gob.mx/assets/doc/juridico/01_normatividad/normatividad_interna/LINEAMIENTOS_U013_2025.pdf

• México Evalúa. (2021, diciembre 14). El caso Fonsabi o cómo disimular la catástrofe. https://www.mexicoevalua.org/el-caso-fonsabi-o-como-disimular-la-catast rofe/#_ftn5

• Instituto Nacional de Salud Pública (INSP). (2020, noviembre 16). Cáncer de próstata en México. https://www.insp.mx/avisos/4189-cancer-prostata-mx.html

• Banco Mundial. (2023). Tasa de mortalidad neonatal

(por cada 1,000 nacidos vivos) – México.

https://datos.bancomundial.org/indicador/

SH.DYN.NMRT?end=2023&locations=MX&name_desc=false&start=1960&view=map

• Secretaría de Salud. (2019). Hoja de datos 2019:

Cáncer cérvico uterino.

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/487307/Hoja_de_Datos_2019_CACU.pdf

• México Evalúa. (2024, mayo 17). Inicia IMSS-Bienestar con menores recursos y transparencia: 1T 2024. https://numerosdeerario.mexicoevalua.org/2024/05/17/inicia-imss-bienest ar-con-menores-recursos-y-transparencia-1t-2024/

• Secretaría de Bienestar. (2020). Programa Sectorial

de Bienestar 2020–2024.

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/575834/Programa_Sectorial_de_Bienestar.pdf

• México Evalúa. (2025, mayo 15). Sin rastro: 256 mil

millones para la salud durante el sexenio de AMLO.

https://numerosdeerario.mexicoevalua.org/2025/05/15/sin-rastro-256-mil-millones-para-la-salud-durante-el-sexenio-de-amlo/

#:~:text=Con%20peras%

20y%20manzanas%E2%80%A6,Nieto%20(313%20mil%20millones).

• Centro de Investigación Económica y Presupuestaria

(CIEP). (2023, junio 21). Presupuesto para cáncer: insuficiencia,

desigualdad y subejercicio en el gasto.

https://ciep.mx/presupuesto-para-cancer-insuficiencia-desigualdad-y-subejercicio-en-el-gasto/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de septiembre de 2025.

Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez (rúbrica)

Que adiciona el artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en materia de aplicación de la tasa del 0% a la enajenación de insumos, productos y dispositivos médicos, medicamentos antivirales y antirretrovirales para la prevención, diagnóstico y control del VIH, Sida e infecciones de transmisión sexual, así como a de métodos anticonceptivos no quirúrgicos, a cargo de la diputada Xitlalic Ceja García, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita Xitlalic Ceja García, integrante del Grupo Parlamentario de Partido Revolucionario Institucional en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el inciso k) a la fracción I del artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en materia de aplicación de la tasa del 0 por ciento a la enajenación de insumos, productos y dispositivos médicos, así como de medicamentos antivirales y antirretrovirales, para la prevención, diagnóstico y control del VIH, Sida e infecciones de transmisión sexual, así como a la enajenación de métodos anticonceptivos no quirúrgicos.

Exposición de Motivos

El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) es un retrovirus que infecta y va debilitando de manera progresiva los linfocitos CD4, pieza central de la respuesta inmunitaria; sin tratamiento, esa merma de defensas favorece infecciones oportunistas.i Por su parte, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (Sida) corresponde a la fase clínica avanzada del VIH, definida por inmunosupresión profunda y un mayor riesgo de complicaciones graves.ii Derivado de lo anterior la transmisión ocurre por sangre, semen y otros fluidos sexuales, secreciones vaginales y leche materna, incluida la vía perinatal durante el embarazo, el parto o la lactancia; no se transmite por abrazos, besos, compartir alimentos ni por contacto casual.iii A su vez, con tratamiento antirretroviral sostenido, la carga viral puede suprimirse hasta volverse indetectable, lo que reduce prácticamente a cero la posibilidad de transmisión sexual (indetectable = intransmisible).iv En este sentido, la detección oportuna y el acceso a insumos preventivos resultan determinantes para cortar cadenas de contagio y enlazar el diagnóstico con tratamiento efectivo.

Es necesario mencionar que ONUSIDAv presenta en un informe estadísticas del 2024 donde se confirma un panorama alarmante, ya que 40.8 millones de personas vivían con VIH en el mundo de los cuales 39.4 millones son adultas y 1.4 millones infantes; de modo que el 53 por ciento del total son mujeres y niñas, así como 1.3 millones de personas adquirieron la infección durante este año. De manera semejante y sumamente lamentable, en ese mismo periodo se registraron 630 mil muertes vinculadas al Sida, lo que evidencia que, pese a los avances, la epidemia sigue cobrando vidas en todos los continentes. A ello se suma que, desde el inicio de la epidemia 1983, 91.4 millones de personas se han infectado por VIH y 44.1 millones han fallecido por causas relacionadas con el Sida, cifras que dimensionan la urgencia de intervenir con herramientas eficaces y asequibles.

Por su parte, el acceso a tratamiento antirretroviral muestra avances importantes, pero aún insuficientes a diciembre de 2024, 31.6 millones de personas recibían terapia (77 por ciento del total de quienes viven con VIH), con brechas persistentes entre adultos (78 por ciento) y niñas y niños (55 por ciento), y entre mujeres (83 por ciento) y hombres (73 por ciento). En paralelo, la cascada 95–95–95 se ubica en 87–89–94, a nivel global 87 por ciento conoce su diagnóstico, 89 por ciento de quienes lo conocen recibe tratamiento y 94 por ciento de quienes se tratan logra supresión viral, pero todavía 5.3 millones de personas ignoran su condición, lo que retrasa el inicio oportuno de la terapia.

Luego entonces la carga desproporcionada en poblaciones clave exige respuestas específicas ya que la prevalencia media asciende a 7.6 por ciento en personas homosexuales, 7.1 por ciento en personas que se inyectan drogas, 8.5 por ciento en personas trans, 2.7 por ciento en trabajadoras sexuales y 1.4 por ciento en personas en prisión. De manera semejante, el 45 por ciento de las nuevas infecciones en 2024 ocurrió en mujeres y niñas, con marcada concentración geográfica y social.

Para el caso de México se reconoce oficialmente la epidemia desde 1983 y, desde entonces, se han acumulado aprox. 370 mil contagios a nivel nacional; a la vez, la carga ha sido predominantemente masculina 81– 84 por ciento frente a 16 – 19 por ciento en mujeres, patrón que se ha mantenido en el tiempo.vi Por su parte, estimaciones periodizadas sugieren que en torno a un tercio de los casos acumulados derivó en defunciones asociadas al Sida, mientras alrededor de 230 mil personas diagnosticadas viven con VIH gracias al acceso a terapia antirretroviral.vii Asimismo, la mortalidad anual sigue siendo relevante, ya que en 2021 se registraron 4,662 fallecimientos por causas relacionadas con VIH, de los cuales 83.6 por ciento correspondió a hombres.viii En esa misma línea, el registro histórico consolidado por Censida y la Secretaría de Salud permite dimensionar la magnitud de la epidemia con base en cifras comparables y actualizadas.

Por otra parte, la distribución por edad confirma la concentración en adultos jóvenes: el grupo de 20 –29 años aporta 40 por ciento de los contagios acumulados, mientras que adolescentes de 15 – 19 años representan 4 por ciento y menores de 15 años <1.5 por ciento, de modo que >95 por ciento de los casos corresponden a población adulta.ix En esa dirección, y sumamente preocupante los reportes recientes señalan que en 2024 se notificaron >15 mil nuevos diagnósticos y 3 mil defunciones por Sida, cifras ligeramente superiores a las del año previo.x

Recordemos que, en nuestro país, el tratamiento del VIH y del Sida se sustenta en terapias antirretrovirales (ARV) que inhiben la replicación viral y preservan la salud de las personas; su indicación es individualizada por criterio clínico y conforme a la normativa vigente.xi En cuanto a Inhibidores de la Transcriptasa Inversa Análogos de Nucleósidos (ITIN), se incluyen los siguientes fármacos: Abacavir (Ziagen), Emtricitabina (Emtriva), Lamivudina (Epivir), Tenofovir Disoproxil Fumarato (Viread) y Zidovudina (Retrovir). Respecto de los Inhibidores de la Transcriptasa Inversa No Análogos de Nucleósidos (ITINN), figuran Doravirina (Pifeltro), Efavirenz (Sustiva), Etravirina (Intelence), Nevirapina (Viramune) y Rilpivirina (Edurant). Asimismo, entre los Inhibidores de la Proteasa (IP) se cuentan Atazanavir (Reyataz), Darunavir (Prezista), Ritonavir (Norvir) y Tipranavir (Aptivus); mientras que en Inhibidores de la Integrasa destacan Bictegravir (en Biktarvy), Dolutegravir (Tivicay) y Raltegravir (Isentress), y de forma complementaria Enfuvirtida (Fuzeon) como inhibidor de fusión y Maraviroc (Selzentry) como antagonista de CCR5. De manera que, el éxito clínico se potencia cuando el diagnóstico es temprano y la prevención se sostiene en el tiempo tal y como lo menciona la OMS.xii

De igual manera las infecciones de transmisión sexual (ITS) comprenden patologías de origen bacteriano, viral y parasitario entre ellas sífilis, gonorrea, clamidia, virus de papiloma humano, herpes simple, hepatitis B y tricomoniasis que se transmiten principalmente por contacto sexual vaginal, anal u oral y, en determinados supuestos, por contacto piel con piel con lesiones o mucosas; asimismo, pueden presentarse por transmisión perinatal durante el embarazo, el parto o la lactancia.xiii A la vez, una proporción relevante cursa asintomática, lo que retrasa el diagnóstico y facilita la propagación; sin tratamiento oportuno, pueden derivar en enfermedad pélvica inflamatoria, infertilidad, cáncer cervicouterino asociado a VPH y diversas complicaciones obstétricas y neonatales.xiv Asimismo, en los últimos años preocupa el repunte de la sífilis y la resistencia antimicrobiana, de modo que resulta imprescindible ampliar el tamizaje y alinear la terapéutica con guías actualizadas, reforzando la vigilancia de sensibilidad.xv En ese sentido, la prevención combinada educación sexual basada en evidencia, preservativo externo e interno, vacunación contra VPH y hepatitis B, y tamizaje periódico mediante pruebas rápidas y confirmatorias se mantiene como la estrategia recomendada para reducir el riesgo individual y colectivo.xvi

Es sumamente importante mencionar que, con base en la vigilancia epidemiológica de las enfermedades de transmisión sexual (ETS) en México a cargo de la Dirección General de Epidemiología mediante el Boletín Epidemiológico muestra un repunte sostenido en la última década y, particularmente, un incremento interanual al cierre de 2023 en siete de diez padecimientos reportados.xvii Respecto de 2022, se registraron más casos de sífilis adquirida (18,288), gonorrea (7,409), herpes genital (9,407), chancro blando (1,062), linfogranuloma venéreo (409) y sífilis congénita (839), además de elevaciones en infecciones urogenitales asociadas como vulvovaginitis (516,213) y candidiasis urogenital (118,770).xviii En esa misma línea, los boletines de 2024 confirman la continuidad de la tendencia al alza observada en 2023 y conservan el desglose por sexo y edad como insumo para focalizar acciones.xix A partir de ello, el sistema de vigilancia nacional aporta una base empírica robusta para priorizar tamizaje, tratamiento oportuno y prevención combinada en población general y grupos de mayor riesgo.xx

Por otra parte, los perfiles demográficos de las ETS en el país muestran predominio masculino en entidades clínicas como sífilis y gonorrea, con concentración de casos en adultos jóvenes (20–39 años), mientras que procesos como vulvovaginitis y candidiasis urogenital afectan principalmente a mujeres en edad reproductiva.xxi Además, preocupa el aumento de la sífilis congénita documentado entre 2019 y 2023, lo que refuerza la necesidad de tamizaje prenatal, tratamiento a tiempo y seguimiento para cortar la transmisión vertical.xxii

Es necesario argumentar que la detección oportuna es la puerta de entrada al tratamiento y al control epidemiológico; de ahí que resulta prioritario ampliar pruebas rápidas y pruebas de laboratorio para VIH e ITS en todo el territorio. Aunado a ello, la incorporación de autopruebas autorizadas por la autoridad regulatoria, junto con tiras reactivas, insumos de toma de muestra y materiales para confirmación serológica, extiende el alcance hacia comunidades con barreras geográficas, laborales o de estigma.xxiii En consecuencia, aplicar la tasa del 0 por ciento a la enajenación de estos dispositivos diagnósticos reduce el costo para la ciudadanía y para las organizaciones comunitarias que acercan el tamizaje a poblaciones clave. Luego entonces, cada resultado oportuno abre la puerta a la terapia y contribuye a romper cadenas de transmisión en línea con las metas internacionales.xxiv Además, la prevención primaria mediante preservativos externo e interno y soluciones espermicidas conserva un papel central para disminuir la transmisión sexual del VIH y de otras ITS. En términos prácticos, el preservativo externo es el método de barrera de mayor uso; a su vez, el preservativo interno aporta autonomía y cobertura adicional de la zona vulvar, útil frente a infecciones transmitidas por contacto piel a piel, además de ser una opción para personas alérgicas al látex por su composición en poliuretano.xxv Con todo, su utilización permanece limitada por precio, disponibilidad y falta de información; por ende, reducir el precio final e incorporar explícitamente estos insumos en la ley favorece su adopción sostenida, especialmente entre jóvenes y población con menor ingreso disponible.

De manera complementaria, los métodos anticonceptivos no quirúrgicos hormonales orales, inyectables, implantes, parches y anillos, junto con dispositivos intrauterinos (DIU), métodos de barrera y anticoncepción de emergencia permiten evitar embarazos no planeados y articular la prevención dual con el uso de condón. En particular, la evidencia reciente muestra avances en adopción anticonceptiva y uso de anticoncepción de emergencia entre mujeres jóvenes, lo que conviene consolidar con disponibilidad y precios accesibles.xxvi Por ende, al disminuir el costo por la vía fiscal se amplía la canasta real de opciones y se mejora la continuidad de uso en contextos de desigualdad regional. En ese sentido, los estándares internacionales recomiendan retirar impedimentos económicos a métodos modernos y de larga duración dentro de una oferta diversa y culturalmente pertinente.xxvii

Conviene precisar que la técnica planteada se ajusta a la estructura de la Ley del IVA, la fracción I del artículo 2o.A regula bienes sujetos a tasa 0 por ciento, de modo que la adición del inciso k) incorpora claramente productos y dispositivos para prevención, diagnóstico y control del VIH/ITS, así como métodos anticonceptivos no quirúrgicos. En paralelo, los procedimientos permanentes de planificación familiar al tratarse de servicios se atienden en la fracción II, preservando la coherencia normativa y la separación entre bienes y servicios. El ajuste fiscal propuesto integra evidencia clínica y de salud pública con una solución legislativa proporcionada, orientada a ampliar el acceso efectivo a insumos críticos y a reforzar las metas nacionales e internacionales en control del VIH y de las ITS.xxviii

De suerte que el IVA es un impuesto indirecto que grava el consumo de bienes y servicios, afectando desproporcionadamente a las personas con menores ingresos. En el caso de los medicamentos contra el VIH y sida, el IVA se traduce en un encarecimiento significativo del tratamiento, lo que puede representar un obstáculo insuperable para quienes deben adquirir estos productos de forma particular.

Se debe señalar que el costo de forma privada sigue siendo un obstáculo tangible, mientras en el sistema público los antirretrovirales se proporcionan de manera gratuita y que suelen ser insuficientes por el desabasto, en farmacias los esquemas pueden oscilar entre $5,000 y $15,000 pesos mensuales, según combinaciones y presentaciones; si a ello se suman gravámenes de la tasa general sobre insumos asociados pruebas diagnósticas, preservativos, dispositivos y consumibles, la carga económica para los hogares se intensifica, con efectos directos sobre la adherencia terapéutica y, por ende, sobre los resultados en salud.

Por otra parte, el tratamiento antirretroviral es personalizado y se define por carga viral, recuento de CD4, resistencias y comorbilidades, de modo que los esquemas y sus insumos de apoyo deben mantenerse disponibles y oportunos tanto en el sector público como en el privado. A la vez, la comunicación continua entre personas que viven con VIH y su equipo clínico es clave para ajustar dosis, manejar eventos adversos y sostener la supresión viral en el tiempo; de ahí que remover barreras económicas a pruebas, insumos preventivos y dispositivos contribuya a que la indicación médica se traduzca en uso efectivo y sostenido. Además, cuando la adherencia se interrumpe, aumenta el riesgo de resistencia y se requieren esquemas más complejos y costosos, con impacto financiero para familias y para el sistema de salud; así, prevenir ese escalamiento mediante accesibilidad fiscal es una medida costo-efectiva que opera aguas arriba.

En esa misma ruta, la política tributaria con perspectiva de derechos encuentra sustento en los compromisos que México ha suscrito en materia de salud y no discriminación, facilitar el acceso a medicamentos esenciales y a insumos críticos de prevención y diagnóstico es consistente con el principio de progresividad, que obliga a ampliar y no restringir el disfrute efectivo del derecho a la salud, particularmente para poblaciones en situación de vulnerabilidad. De igual forma, abaratar estos bienes contribuye a abatir estigma y discriminación, al enviar un mensaje nítido de igualdad e inclusión desde la norma fiscal hacia la práctica clínica y comunitaria.

Se reitera nuevamente la necesidad de una respuesta nacional contundente frente al VIH y al Sida, es urgente e importante contar con políticas públicas que retiren barreras económicas a los insumos de prevención, diagnóstico y control, junto con los métodos anticonceptivos no quirúrgicos. En esa misma línea y parte del objetivo de la presente iniciativa, consiste en la aplicación de la tasa del 0 por ciento del IVA a la enajenación de productos y dispositivos médicos vinculados con la prevención y el control del VIH/ITS se alinea con el interés público y con el principio de progresividad de derechos.xxix Por tanto, cuando pruebas, preservativos y dispositivos son accesibles, aumenta el diagnóstico temprano y disminuye la transmisión en poblaciones clave. A partir de ello, el inciso k) propuesto en este documento vincula la herramienta fiscal con las metas sanitarias, para reforzar la ruta de prevención combinada.

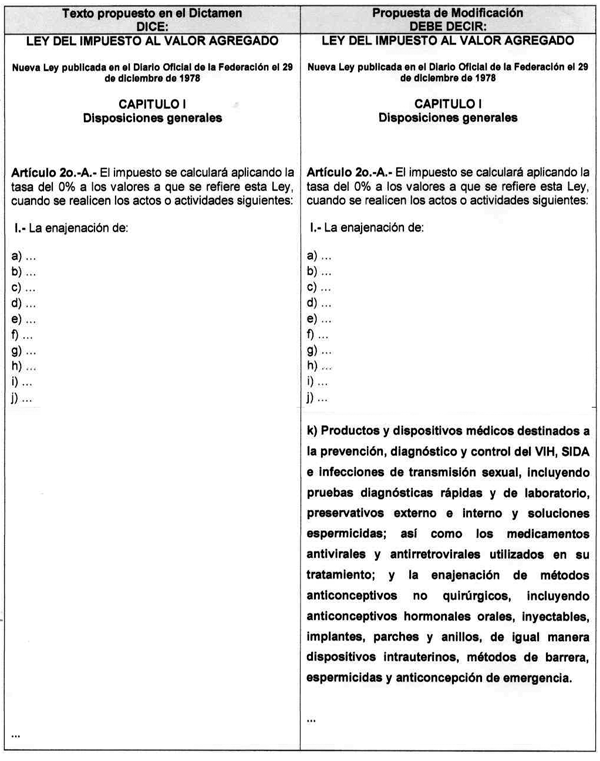

Para efectos de una mejor apreciación de la propuesta, a continuación, se presenta un cuadro comparativo entre el texto vigente y el texto propuesto:

A la luz de lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona el inciso k) a la fracción I del artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado

Artículo Único: Se adiciona el inciso k a la fracción I del artículo 2o.A. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue:

Artículo 2o.A. ...

I. ...

a) a j) ...

k) Productos y dispositivos médicos destinados a la prevención, diagnóstico y control del VIH, Sida e infecciones de transmisión sexual, incluyendo pruebas diagnósticas rápidas y de laboratorio, preservativos externo e interno y soluciones espermicidas; así como los medicamentos antivirales y antirretrovirales utilizados en su tratamiento; y la enajenación de métodos anticonceptivos no quirúrgicos, incluyendo anticonceptivos hormonales orales, inyectables, implantes, parches y anillos, de igual manera dispositivos intrauterinos, métodos de barrera, espermicidas y anticoncepción de emergencia.

...

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

i Organización Mundial de la Salud (OMS). (2024, 30 de julio). Preguntas y respuestas sobre el VIH y el sida. Organización Mundial de la Salud. Consultado en: https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/hiv-aids

ii National Institutes of Health (NIH). (2025, 28 de mayo). HIV and AIDS: The Basics. HIVinfo | NIH. Consultado en: https://hivinfo.nih.gov/understanding-hiv/fact-sheets/hiv-and-aids-basi cs

iii Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2024, 19 de agosto). Undetectable = Untransmittable (U=U). Centers for Disease Control and Prevention. Consultado en: https://www.cdc.gov/hiv/causes/index.html

iv Rodger, A. J., Cambiano, V., Bruun, T., Vernazza, P., Collins, S., van Lunzen, J., ... PARTNER Study Group. (2019). Risk of HIV transmission through condomless sex in serodifferent gay couples with the HIV-positive partner taking suppressive antiretroviral therapy (PARTNER2): Final results of a prospective, observational study. The Lancet, 393(10189), 2428–2438. Consultado en: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(19)3041 8-0/fulltext

v Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA). (2025). Hoja informativa — Últimas estadísticas sobre el estado de la epidemia de sida. Consultado en: https://www.unaids.org/en/resources/fact-sheet

vi Secretaría de Salud. (2025). Sistema de Vigilancia Epidemiológica de VIH: Informe histórico de VIH (4º trim. 2024). Consultado en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/996298/InformeHistorico_ VIH_4toTRIMESTREVIH_2024.pdf?utm

vii Valadez, B. (2023, 21 de noviembre). En México, más 361 mil personas se han diagnosticado con VIH: SSA. Milenio. Consultado en: https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/mexico-361-mil-personas-diagnos ticado-con-vih-ssa

viii Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2022). Estadísticas a propósito del Día Mundial de la Lucha contra el VIH/SIDA (1 de diciembre). Consultado en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2022/EAP_VI H_Nal22.pdf?utm

ix Cruz Martínez, A. (2025, 27 de junio). Subió 70% transmisión del sida en México en 10 años. La Jornada. Consultado en: https://www.jornada.com.mx/2025/06/27/politica/008n2pol

x Escandón, P. (2025, 18 de junio). VIH en México: cifras actuales, retos y avances a 44 años del inicio de la epidemia. Excélsior. Consultado en: https://www.excelsior.com.mx/trending/vih-mexico-2025-panorama-general/ 1722311?utm

xi Ibídem

xii Organización Mundial de la Salud (OMS). (2024, 30 de julio). Preguntas y respuestas sobre el VIH y el Sida. Consultado en: https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/hiv-aids

xiii Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2024, 25 de marzo). About Sexually Transmitted Infections (STIs). Consultado en: https://www.cdc.gov/sti/about/index.html

xiv Organización Mundial de la Salud (OMS). (2024, 21 de mayo). New report flags major increase in sexually transmitted infections—amidst challenges in HIV and hepatitis. Consultado en: https://www.who.int/news/item/21-05-2024-new-report-flags-major-increas e-in-sexually-transmitted-infections—-amidst-challenges-in-hiv-and-hepa titis

xv Organización Panamericana de la Salud (OPS). (2024, 22 de mayo). Syphilis cases increase in the Americas. Consultado en: https://www.paho.org/en/news/22-5-2024-syphilis-cases-increase-americas

xvi Organización Mundial de la Salud (OMS). (2024, 4 de julio). Gonorrhoea (Neisseria gonorrhoeae infection) — Fact sheet. Consultado en: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/gonorrhoea-%28neisseri a-gonorrhoeae-infection%29

xvii Secretaría de Salud (Dirección General de Epidemiología). (2023, 30 de diciembre). Boletín Epidemiológico — Semana 52, 2023. Consultado en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/879365/sem52.pdf

xviii Toche, N. (2024, 19 de febrero). Últimos datos sobre las enfermedades de transmisión sexual y necesidades para su atención en México. Medscape en español. Consultado en: https://espanol.medscape.com/verarticulo/5912038

xix Secretaría de Salud (Dirección General de Epidemiología). (2024, 28 de diciembre). Boletín Epidemiológico — Semana 52, 2024. Consultado en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/964745/sem52.pdf

xx Secretaría de Salud (Dirección General de Epidemiología). (2024). BoletínEpidemiológico — Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SUIVE), 2024. Consultado en: https://www.gob.mx/salud/documentos/boletinepidemiologico-sistema-nacio nal-de-vigilancia-epidemiologica-sistema-unico-de-informacion-355523

xxi Gaceta UNAM. (2024, 28 de noviembre). Notorio incremento en infecciones de transmisión sexual en jóvenes. Consultado en: https://www.gaceta.unam.mx/notorio-incremento-en-infecciones-de-transmi sion-sexual-en-jovenes/

xxii Vásquez-Jiménez, P., Rojas-Martínez, A., & Cols. (2024). Estimation of the Incidence of Congenital Syphilis in Mexico and Associated Risk Factors, 2019–2023. Consultado en: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11298237/

xxiii Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. (2024, 31 de enero). Cofepris expide autorización a autoprueba para diagnóstico de VIH. Consultado en: https://www.gob.mx/cofepris/articulos/cofepris-expide-autorizacion-a-au toprueba-para-diagnostico-de-vih

xxiv Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA). (2024, 22 de julio). Global AIDS Update 2024: The Urgency of Now. Consultado en: https://www.unaids.org/en/resources/documents/2024/global-aids-update-2 024

xxv AHF México. (2024). El “condón femenino” tiene un nuevo nombre. Consultado en: https://ahfmexico.org.mx/el-condon-femenino-tiene-un-nuevo-nombre/

xxvi Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2024, 22 de mayo). Enadid 2023 — Comunicado de prensa 305/24. Consultado en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2024/ENADID/ ENADID2023.pdf

xxvii Organización Mundial de la Salud (OMS). (2024, 30 de julio). Preguntas y respuestas sobre el VIH y el SIDA. Consultado en: https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/hiv-aids

xxviii Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA). (2024, 22 de julio). Global AIDS Update 2024: The Urgency of Now. Consultado en: https://www.unaids.org/en/resources/documents/2024/global-aids-update-2 024

xxix Secretaría de Salud. (2023, 2 de junio). NORMA Oficial Mexicana NOM-010-SSA-2023, Para la prevención y el control de la infección por VIH. Diario Oficial de la Federación. Consultado en: https://sidof.segob.gob.mx/notas/5690938

Diputada Xitlalic Ceja García (rúbrica)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, para la protección de la memoria histórica y del patrimonio cultural inmaterial de México, a cargo del diputado Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, del Grupo Parlamentario del PRI

Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, numeral 1, fracción I, 77, 78 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman los artículos 6, 9 y 32, y se adiciona la fracción XII del artículo 56 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, para la protección de la memoria histórica y del patrimonio cultural inmaterial de México.

Exposición de Motivos

El respeto a los símbolos patrios constituye uno de los pilares fundamentales de la identidad nacional. La Bandera de México no es únicamente un emblema decorativo, sino un símbolo que representa la historia, la lucha y la soberanía de nuestro pueblo. En ella se sintetiza la memoria colectiva de generaciones que han entregado su vida por la libertad y la justicia, y su uso está regulado por disposiciones jurídicas que buscan preservar su integridad y solemnidad. Sin embargo, en fechas recientes hemos sido testigos de actos que han puesto en evidencia la necesidad de reforzar la protección normativa de este símbolo, particularmente en lo relativo a su utilización en ceremonias públicas.

El pasado 15 de septiembre, en Reforma, Chiapas, durante los festejos con motivo del Grito de Independencia, se presentó un espectáculo en el que una bailarina apareció con vestimenta no acorde con la solemnidad del acto cívico: portaba la Bandera Nacional como parte de su coreografía. El hecho, difundido ampliamente a través de medios de comunicación y redes sociales, generó un clima de indignación social al considerarse una afrenta a la solemnidad que merece nuestro lábaro patrio. La exhibición se realizó en un evento organizado por autoridades municipales, al que asistieron familias completas y menores de edad, lo que evidenció aún más la inadecuación del acto y la ausencia de un marco normativo claro que sancione de manera específica estas conductas.

Es cierto que nuestra legislación ya contempla sanciones por el ultraje y el uso indebido de los símbolos patrios. No obstante, la normativa vigente adolece de ambigüedades, particularmente en lo relativo a la forma en que se porta la Bandera durante eventos oficiales y al tipo de indumentaria considerada impropia para su uso en actos públicos. Esta falta de precisión dificulta la aplicación efectiva de sanciones y deja en la indefinición actos que, aunque socialmente repudiados, escapan a la tipificación concreta, como se demostró en el caso ocurrido en Chiapas.

La gravedad del asunto no radica únicamente en la vestimenta trabajadora, sino en el contexto en que se dio la acción. Las ceremonias públicas de carácter cívico, especialmente aquellas vinculadas con la conmemoración de la independencia nacional, deben desarrollarse bajo un marco de respeto, solemnidad y decoro. Estos eventos tienen un valor formativo, en particular para los niños y jóvenes que asisten y que reciben en ellos un mensaje sobre la importancia de los símbolos de la nación. Cuando dichos actos se desvirtúan mediante el uso de vestimenta indecorosa mientras se porta la Bandera, se envía un mensaje contrario al respeto y a la unidad nacional que este símbolo encarna.

Por ello, resulta indispensable promover un cambio legislativo que sancione de manera expresa a las personas que porten la Bandera nacional en ceremonias públicas mientras se encuentren vestidas de forma indecorosa. Esta propuesta no pretende restringir la libertad de expresión ni la manifestación artística, sino establecer límites claros y razonables para garantizar que, en los actos oficiales donde se exalta el sentimiento patriótico, se mantenga el respeto que la Bandera merece. Se trata de fortalecer los mecanismos legales que resguarden la dignidad del símbolo patrio y que brinden certeza jurídica tanto a los ciudadanos como a las autoridades responsables de organizar y supervisar los eventos cívicos.

Con ello, se pretende no solo evitar la repetición de episodios como el ocurrido en Chiapas, sino también reafirmar que la Bandera de México, como máxima representación de nuestra patria, merece siempre ser tratada con la dignidad y el honor que simbolizan la historia, la independencia y la unidad de todos los mexicanos.

Legislar sobre el respeto debido a nuestros símbolos patrios no es una cuestión menor, sino un deber histórico y moral frente a la memoria de quienes nos dieron patria. La Bandera de México no puede reducirse a un accesorio escénico ni a un objeto descontextualizado: es el estandarte que une a la nación y que debe ser protegido con firmeza y claridad. Porque una patria que no respeta sus símbolos, corre el riesgo de olvidar su historia; y un pueblo que olvida su historia, pone en riesgo su futuro.

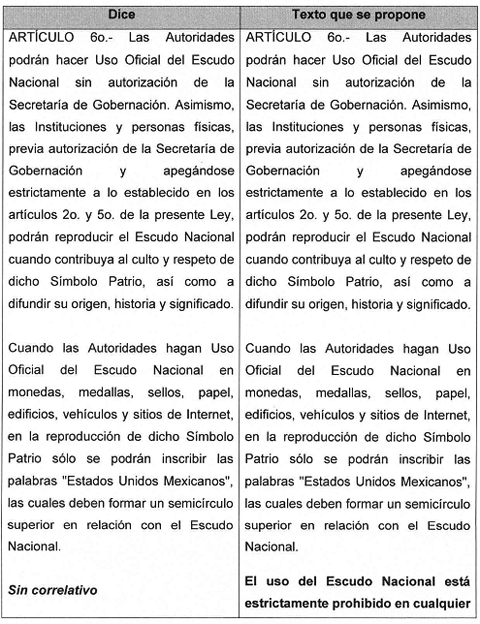

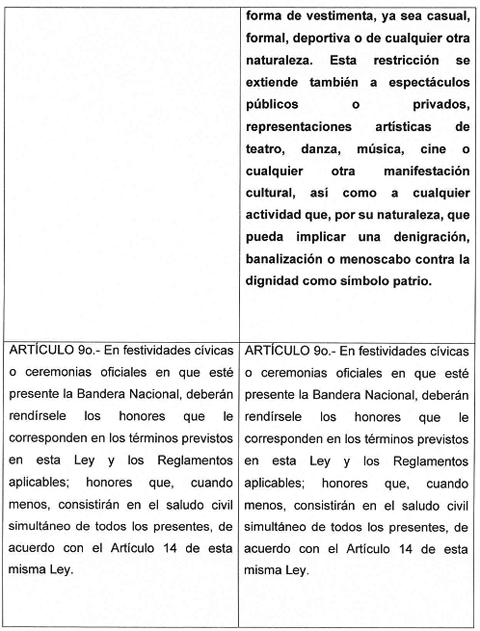

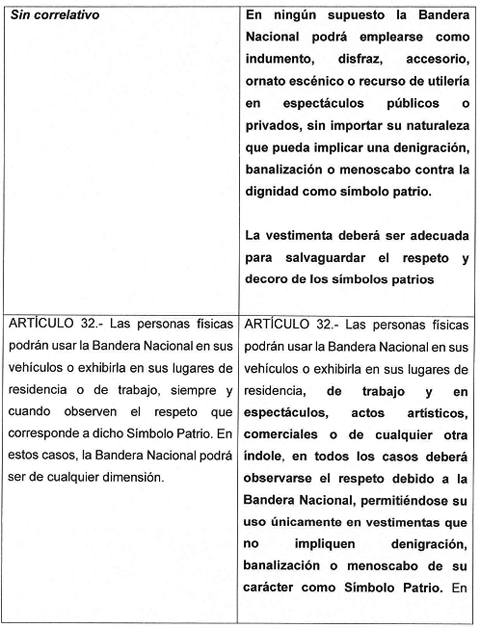

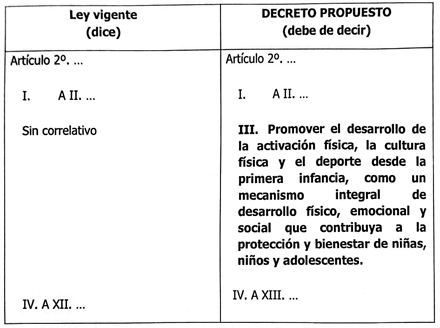

A continuación se muestra un cuadro comparativo, en donde se puede apreciar de manera concreta la ley propuesta:

Por lo expuesto, fundado y motivado, someto a consideración de esta asamblea el siguiente

Decreto por el que se adicionan los párrafo tercero al artículo 6 y segundo y tercero al artículo 9; se reforma el artículo 32 y se le adiciona un segundo párrafo; y se adiciona la fracción XII del artículo 56 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, para la protección de la memoria histórica y del patrimonio cultural inmaterial de México

Primero. Se adiciona un tercer párrafo al artículo 6o. de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, para quedar como sigue:

Artículo 6o. Las autoridades podrán hacer uso oficial del Escudo Nacional sin autorización de la Secretaría de Gobernación. Asimismo, las Instituciones y personas físicas, previa autorización de la Secretaría de Gobernación y apegándose estrictamente a lo establecido en los artículos 2o. y 5o. de la presente ley, podrán reproducir el Escudo Nacional cuando contribuya al culto y respeto de dicho símbolo patrio, así como a difundir su origen, historia y significado.

Cuando las autoridades hagan uso oficial del Escudo Nacional en monedas, medallas, sellos, papel, edificios, vehículos y sitios de Internet, en la reproducción de dicho Símbolo Patrio sólo se podrán inscribir las palabras “Estados Unidos Mexicanos”, las cuales deben formar un semicírculo superior en relación con el Escudo Nacional.

El uso del Escudo Nacional está estrictamente prohibido en cualquier forma de vestimenta, ya sea casual, formal, deportiva o de cualquier otra naturaleza. Esta restricción se extiende también a espectáculos públicos o privados, representaciones artísticas de teatro, danza, música, cine o cualquier otra manifestación cultural, así como a cualquier actividad que, por su naturaleza, que pueda implicar una denigración, banalización o menoscabo contra la dignidad como símbolo patrio.

Segundo. Se adicionan los párrafos segundo y tercero al artículo 9 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, para quedar como sigue:

Artículo 9o. En festividades cívicas o ceremonias oficiales en que esté presente la Bandera Nacional, deberán rendírsele los honores que le corresponden en los términos previstos en esta ley y los reglamentos aplicables; honores que, cuando menos, consistirán en el saludo civil simultáneo de todos los presentes, de acuerdo con el artículo 14 de esta misma ley.

En ningún supuesto la Bandera Nacional podrá emplearse como indumento, disfraz, accesorio, ornato escénico o recurso de utilería en espectáculos públicos o privados, sin importar su naturaleza que pueda implicar una denigración, banalización o menoscabo contra la dignidad como símbolo patrio.

La vestimenta deberá ser adecuada para salvaguardar el respeto y decoro de los símbolos patrios.

Tercero. Se reforma y se adiciona un segundo párrafo al artículo 32 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, para quedar como sigue:

Artículo 32. Las personas físicas podrán usar la Bandera Nacional en sus vehículos o exhibirla en sus lugares de residencia, de trabajo y su utilización en espectáculos, actos artísticos, comerciales o de cualquier otra índole, permitiéndose su uso únicamente en vestimentas que no impliquen denigración, banalización o menoscabo de su carácter como símbolo patrio. En estos casos, la Bandera Nacional podrá ser de cualquier dimensión.

Se entenderá contrario al respeto que corresponde al símbolo patrio, entre otros, su uso como parte integral de un vestuario, atuendo, disfraz o prenda de vestir, accesorio, ornamento en espectáculos, actos artísticos, comerciales o de cualquier otra índole que, por su naturaleza, la traten como un objeto accesorio, la expongan a un trato indecoroso, denigrar o menoscabar su dignidad como símbolo patrio.

Cuarto. Se adiciona la fracción XII al artículo 56 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, para quedar como sigue:

Artículo 56. Constituyen infracción a esta ley las conductas siguientes:

I. a XI. (...)

XII. Utilizar la Bandera Nacional contraviniendo el respeto que le corresponde como símbolo patrio, en los términos del artículo 32 de esta ley.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones del Congreso de la Unión, a 23 de septiembre de 2025.

Diputado Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla (rúbrica)

Que reforma el artículo 87 Bis 2 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de protección animal, a cargo de la diputada Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel, del Grupo Parlamentario del PRI

Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto: “que se reforma el artículo 87 Bis 2 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de protección animal”, considerando la siguiente

Exposición de Motivos

En México, el andamiaje federal en bienestar animal es hoy fragmentario. La LGEEPA establece principios y competencias generales y, desde el artículo 87 Bis 2 , mandata a los tres órdenes de gobierno a regular el trato digno y respetuoso de los animales e incluso prohíbe prácticas crueles como las peleas de perros.

Sin embargo, no existe una prohibición federal expresa respecto de la exhibición comercial de animales de compañía (perros, gatos y otros domésticos) en vitrinas o espacios de venta, una práctica asociada a estrés, sufrimiento, compras impulsivas y riesgos sanitarios (zoonosis y resistencia antimicrobiana), que contraviene estándares modernos de bienestar animal y de enfoque “Una Sola Salud” (One Health).

La presente iniciativa propone incorporar al artículo 87 Bis 2 la prohibición de exhibición pública de animales domésticos con fines de venta , alineando la ley mexicana con tendencias regulatorias internacionales y con el derecho constitucional a un medio ambiente sano (Art. 4º de la CPEUM).

El artículo 4o. constitucional reconoce el derecho de toda persona a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar , imponiendo al Estado la obligación de garantizarlo. El deterioro ambiental y los riesgos a la salud derivados de prácticas comerciales con animales forman parte del ámbito de protección de este derecho.

La propia LGEEPA (artículos 1o. y 3o.) fija los principios de política ambiental y las bases para la prevención y control de la contaminación , la protección de la biodiversidad y la participación social .

En su artículo 87 Bis 2 ordena regular el “trato digno y respetuoso” a los animales sobre principios como nutrición, salud, ambiente adecuado y expresión de comportamiento natural . La exhibición en vitrinas y jaulas de venta es incompatible con estos principios.

Al respecto, la Declaración de Río (Principio 15) avala la adopción de medidas eficaces aún ante incertidumbre científica , cuando hay riesgo de daño grave o irreversible. La evidencia de zoonosis asociadas a cadenas comerciales de mascotas y los impactos de bienestar justifican una medida de cautela como la prohibición de exhibición.1

Además, organismos como OMS/OPS y WOAH recomiendan políticas integradas que equilibren salud humana, animal y ecosistemas , por los riesgos compartidos (p. ej. bacterias multirresistentes). La venta y exhibición de crías en tiendas ha estado epidemiológicamente asociada a brotes de Campylobacter jejuni multirresistente, con transmisión a personas.2

La exhibición en escaparates incentiva adquisiciones no informadas , con subsecuente abandono o problemas de bienestar.

El legislador comparado (v. infra España y Reino Unido) ha identificado esta relación y ha optado por vetar la exhibición/tercerización y promover adopción responsable y venta directa por criador registrado .

Desde 2024 está prohibida la venta de perros, gatos y hurones en tiendas , limitando su adquisición a criadores registrados y adopción ; adicionalmente, se prohíbe la exhibición en escaparates para evitar compras impulsivas. Las sanciones alcanzan hasta 200,000 €. 3

Desde abril 2020 se prohíbe la venta de cachorros y gatitos por terceros : el comprador debe acudir directamente a criadores o centros de rescate . La finalidad es elevar estándares de bienestar y combatir la cría intensiva . Escocia y Gales siguieron la misma línea.4

Y, además de estos casos, en EEUU existen prohibiciones similares como se muestra en estos ejemplos:

• California (AB 485) : pionera (2019) al exigir que los animales en tiendas provengan de refugios o rescates (en los hechos, eliminar la venta de “criaderos comerciales”).

• Nueva York (Puppy Mill Pipeline Act): desde diciembre 2024 prohíbe la venta de perros, gatos y conejos en tiendas.

Por tal motivo, la tendencia regulatoria moderna desincentiva la venta minorista directa y prohíbe exhibiciones que comprometen bienestar, promoviendo adopción o venta directa regulada por criadores registrados , con trazabilidad y controles sanitarios .

La LGEEPA ya enuncia principios de trato digno (agua, alimento, salud, ambiente adecuado, comportamiento natural). La literatura y organismos técnicos amplían estos mínimos hacia el estándar de “Cinco Dominios” (nutrición, entorno, salud, comportamiento y estado mental ), superando la visión meramente negativa de las “Cinco Libertades”.

La exhibición con fines de venta —por sus condiciones de confinamiento, exposición continua a estímulos, interrupción del descanso, rotación y manipulación — no permite satisfacer estos dominios, especialmente el de conducta natural y estado afectivo .

Bajo un enfoque One Health , la medida protege salud pública (zoonosis, resistencia antimicrobiana), bienestar animal (reducción de estrés y sufrimiento), y derechos de los consumidores (adquisiciones informadas y responsables), alineando la política mexicana con buenas prácticas internacionales.

De aprobarse esta reforma, lo que se busca es:

• Reducción de compras impulsivas y, por ende, de abandono .

• Mejora de trazabilidad : transición hacia adopción o venta directa con criadores registrados , contratos y controles veterinarios.

• Menos riesgo epidemiológico en espacios comerciales (ejemplo Campylobacter multirresistente).

• Alineación con el artículo 4o. constitucional y con el principio precautorio .

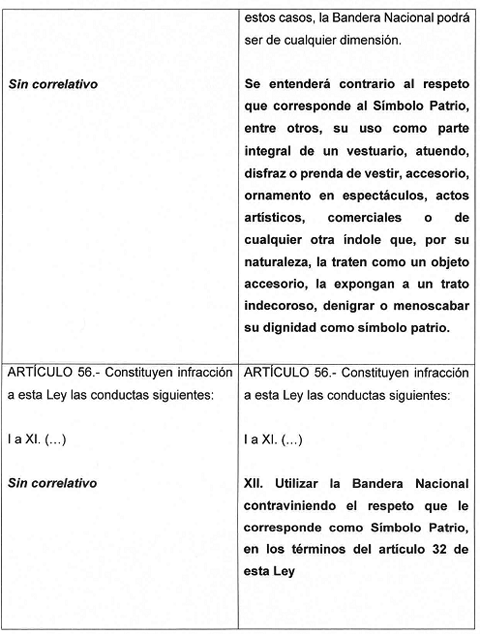

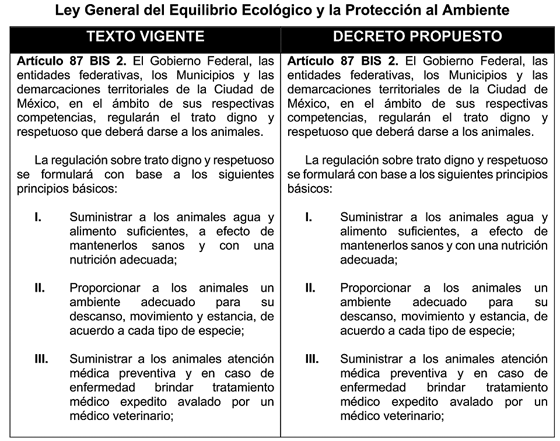

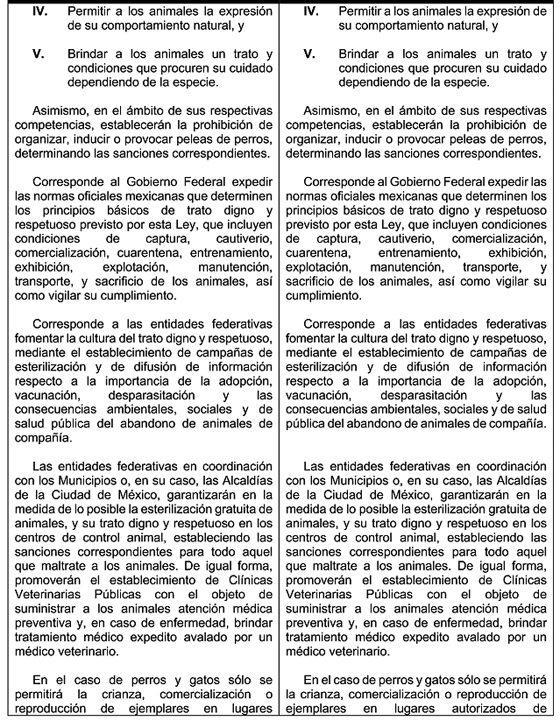

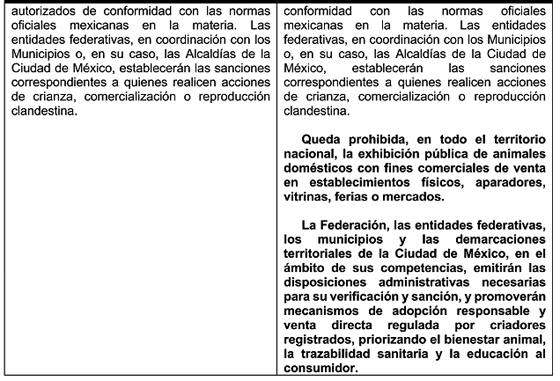

Por lo anteriormente expuesto, y con el objeto de mostrar de manera más clara las modificaciones que se pretende llevar a cabo en la referida ley general, se presenta el siguiente cuadro:

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta soberanía el siguiente

Decreto por el que se reforma el artículo 87 Bis 2 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de protección animal

Único. - Se reforma el artículo 87 Bis 2 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

Artículo 87 Bis 2: El Gobierno Federal, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, regularán el trato digno y respetuoso que deberá darse a los animales.

La regulación sobre trato digno y respetuoso se formulará con base a los siguientes principios básicos:

I. Suministrar a los animales agua y alimento suficientes, a efecto de mantenerlos sanos y con una nutrición adecuada;

II. Proporcionar a los animales un ambiente adecuado para su descanso, movimiento y estancia, de acuerdo a cada tipo de especie;

III. Suministrar a los animales atención médica preventiva y en caso de enfermedad brindar tratamiento médico expedito avalado por un médico veterinario;

IV. Permitir a los animales la expresión de su comportamiento natural, y

V. Brindar a los animales un trato y condiciones que procuren su cuidado dependiendo de la especie.

Asimismo, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán la prohibición de organizar, inducir o provocar peleas de perros, determinando las sanciones correspondientes.

Corresponde al Gobierno Federal expedir las normas oficiales mexicanas que determinen los principios básicos de trato digno y respetuoso previsto por esta Ley, que incluyen condiciones de captura, cautiverio, comercialización, cuarentena, entrenamiento, exhibición, explotación, manutención, transporte, y sacrificio de los animales, así como vigilar su cumplimiento.

Corresponde a las entidades federativas fomentar la cultura del trato digno y respetuoso, mediante el establecimiento de campañas de esterilización y de difusión de información respecto a la importancia de la adopción, vacunación, desparasitación y las consecuencias ambientales, sociales y de salud pública del abandono de animales de compañía.

Las entidades federativas en coordinación con los municipios o, en su caso, las alcaldías de la Ciudad de México garantizarán en la medida de lo posible la esterilización gratuita de animales, y su trato digno y respetuoso en los centros de control animal, estableciendo las sanciones correspondientes para todo aquel que maltrate a los animales. De igual forma, promoverán el establecimiento de clínicas veterinarias públicas con el objeto de suministrar a los animales atención médica preventiva y, en caso de enfermedad, brindar tratamiento médico expedito avalado por un médico veterinario.

En el caso de perros y gatos sólo se permitirá la crianza, comercialización o reproducción de ejemplares en lugares autorizados de conformidad con las normas oficiales mexicanas en la materia. Las entidades federativas, en coordinación con los Municipios o, en su caso, las Alcaldías de la Ciudad de México, establecerán las sanciones correspondientes a quienes realicen acciones de crianza, comercialización o reproducción clandestina.

Queda prohibida, en todo el territorio nacional, la exhibición pública de animales domésticos con fines comerciales de venta en establecimientos físicos, aparadores, vitrinas, ferias o mercados.

La Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus competencias, emitirán las disposiciones administrativas necesarias para su verificación y sanción, y promoverán mecanismos de adopción responsable y venta directa regulada por criadores registrados, priorizando el bienestar animal, la trazabilidad sanitaria y la educación al consumidor.

Transitorios

Primero. - El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. – Las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México tendrán un plazo de 90 días naturales, contados a partir de la entada en vigor del presente decreto, para realizar y publicar las modificaciones normativas relacionadas con el presente decreto.

Notas

1 https://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/riodeclaration.htm?utm_ source=chatgpt.com

2 https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/one-health?utm_source= chatgpt.com

3

https://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/

750127-ley-7-2023-de-28-mar-proteccion-de-los-derechos-y-el-bienestar-de-los-animales.html?utm_source=chatgpt.com

4 https://www.gov.uk/government/news/

lucys-law-spells-the-beginning-of-the-end-for-puppy-farming?utm_source=chatgpt.com

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de septiembre de 2025.

Diputada Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel (rúbrica)

Que adiciona un artículo 56 Bis a la Ley Federal de Protección al Consumidor, en materia de consumo de internet, a cargo del diputado Yerico Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del PRI

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, el que suscribe, Yericó Abramo Masso, diputado federal de la LXVI Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario institucional, presenta iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 56 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En México el consumo de servicios por internet en los últimos años ha ido en aumento, hoy en día se ha vuelto algo cotidiano el consumo de plataformas de streaming y cada vez más surgen estas plataformas como situación de la demanda de las personas. En 2024, 38.1 por ciento de los hogares en el ámbito urbano contó con servicio de streaming , lo que representa un incremento de 2.4 puntos porcentuales con respecto al año anterior.1

Es un sector importante de la población mexicana que contrata estos servicios digitales, que implican un gasto significativo en la economía familiar. No obstante, subsiste la problemática de que, en múltiples ocasiones, dichos servicios no son utilizados por el consumidor, lo que genera un desequilibrio entre el pago realizado y el beneficio efectivamente recibido.

Esta situación no solo afecta la economía personal del consumidor, sino que supone un enriquecimiento injusto e indebido por parte de las empresas proveedoras, que obtienen ingresos por un servicio no consumido. Algunas compañías han reconocido este problema; por ejemplo, Netflix anunció que cancelaría las cuentas inactivas para evitar cobrar a la gente por algo que no usa: “la última cosa que queremos es que la gente pague por algo que no está usando”. 2 Sin embargo, tales gestos dependen de la voluntad de la empresa y no constituyen aún una obligación legal en la mayoría de las jurisdicciones.

Otro aspecto clave para analizar el impacto de los servicios digitales es el tiempo que los usuarios dedican a ellos. En México, el tiempo promedio diario de uso de internet por persona ha aumentado de forma importante. En 2017, un usuario mexicano dedicaba en promedio unas 3.2 horas diarias; para 2021, el uso promedio subió a 4.8 horas diarias.3

Este incremento de 1.6 horas en cuatro años refleja cómo internet se ha incorporado más en las rutinas cotidianas (para trabajar, estudiar, entretenimiento y comunicación). Durante los confinamientos de 2020, el uso promedio llegó a 4.7 horas diarias, y en 2021 marcó un máximo de 4.8 horas. En 2022, con la “nueva normalidad”, el promedio se ajustó ligeramente a 4.5 horas diarias por usuario, nivel que sigue siendo superior al de cualquier año prepandemia.4 Es decir, el mexicano típico pasa casi cuatro horas y media al día utilizando servicios digitales (ya sea en computadora o dispositivos móviles), evidenciando la fuerte dependencia e integración de internet en las actividades diarias.

Una manera clara de medir este crecimiento es a través de su participación en el Producto Interno Bruto (PIB). Según cifras preliminares del INEGI, el comercio electrónico de bienes y servicios (como proxy de la economía digital) alcanzó en 2022 un valor equivalente al 5.9 por ciento del PIB nacional, creciendo significativamente en los últimos años.5

En términos absolutos, este crecimiento se traduce en miles de millones de pesos. Dado el tamaño de la economía mexicana, consolidando a México como uno de los mercados digitales más dinámicos de América Latina. Diversos segmentos contribuyen a esta expansión, incluyendo servicios de entretenimiento digital (p. ej. suscripciones a video y música en streaming ), servicios en la nube empresarial, comercio electrónico minorista, servicios financieros digitales (fintech) y otros.

Actualmente, si un usuario voluntariamente no utiliza un servicio digital por el que pagó, sus derechos de reembolso son muy limitados . A diferencia de cuando hay un fallo del servicio (donde podría haber compensaciones), en la falta de uso voluntaria el proveedor normalmente no está obligado a devolver el dinero, argumentando que el acceso al servicio estuvo disponible. El consumidor, por tanto, queda atado al contrato, aunque no haya obtenido beneficio alguno.

No obstante, existen mecanismos de protección al consumidor en algunos entornos legales que sientan precedentes importantes. Uno de ellos es el derecho al desistimiento en compras a distancia, en el cual permiten al usuario cancelar el contrato de cierto plazo determinado, sin necesidad de dar motivos específicos y sin ninguna penalización. Es el caso de la Unión Europea el consumidor tiene 14 días para dejar sin efecto un contrato celebrado por internet, simplemente por cambiar de opinión.6 Este derecho de desistimiento otorga al usuario un período de gracia en el cual, si decide no usar el servicio o producto adquirido, puede pedir la devolución de su dinero. De igual forma, en países como Colombia se reconoce el retracto en ventas a distancia: el plazo máximo para ejercerlo es de 5 días hábiles desde la celebración del contrato (en servicios) o la entrega del bien, y el proveedor debe reintegrar todo el dinero pagado, sin descuento.7

Cabe resaltar que este derecho de desistimiento tiene ciertas condiciones para evitar abusos. Tanto en la normativa europea y la colombiana menciona la excepción en casos de que el servicio ya hizo uso efectivo del servicio. Pero si este no se ha utilizado aún conserva dicho derecho, dentro del plazo estipulado.

Fuera del período corto de desistimiento, en la situación actual el consumidor que no usa un servicio digital suele quedar sujeto a las políticas del proveedor. Muchas empresas no ofrecen reembolsos prorrateados por tiempo no usado y se limitan a cancelar la renovación futura. Así, si un usuario paga un mes o un año por adelantado y decide no usar nada de ese servicio, generalmente no recibe compensación por la porción no utilizada. Esto evidencia un vacío en la protección de los “no usuarios”, que esta iniciativa busca subsanar.

A través de la directiva 2011/83/UE y normas posteriores el articulo 13 menciona: “El comerciante reembolsará todo pago recibido del consumidor, incluidos, en su caso, los costes de entrega, sin demoras indebidas y, en cualquier caso, antes de que hayan transcurrido 14 días desde la fecha en que haya sido informado de la decisión de desistimiento del contrato del consumidor de conformidad con el artículo 11.” 8 Y en su caso la legislación colombiana como antes se mencionó en su estatuto del consumidor “Ley 1480 de 2011”. 9

Esta iniciativa busca justificar e incorporar en la legislación nacional las medidas necesarias centradas en los servicios digitales, para que se garantice un rembolso justo por un uso no voluntario. Esto quiere decir que, si un usuario al contratar el servicio decide no utilizarlo en lo absoluto dentro de cierto plazo o periodo, tenga el derecho de que se le reintegre su dinero, (o la parte proporcional consumida), sin presentar trabas ni penalizaciones. El derecho comparado nos muestra que esto es viable y benéfico: en Europa ha fortalecido la confianza en el comercio electrónico al saber el consumidor que no quedará “atrapado” en un pago inútil. Por estas razones, se estima necesaria y oportuna la presente iniciativa, en beneficio de millones de consumidores que podrán contratar servicios digitales con la tranquilidad de que su dinero está protegido si deciden finalmente no hacer uso de éstos.

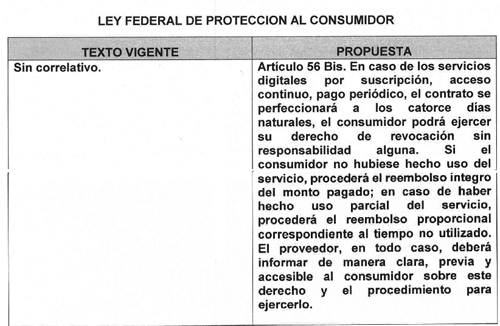

En atención a lo anteriormente expuesto es que propongo la adición de un artículo 56 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor y para una mejor identificación de la propuesta, se presenta el siguiente cuadro comparativo.

En virtud de lo anteriormente expuesto, acudo a esta tribuna para someter a la consideración de este pleno y solicitar su respaldo a la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona un artículo 56 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor

Artículo Único. Se adiciona el artículo 56 Bis a la Ley Federal de Protección al Consumidor, para quedar como sigue:

Artículo 56 Bis. En caso de los servicios digitales por suscripción, acceso continuo, pago periódico, el contrato se perfeccionará a los catorce días naturales, el consumidor podrá ejercer su derecho de revocación sin responsabilidad alguna. Si el consumidor no hubiese hecho uso del servicio, procederá el reembolso íntegro del monto pagado; en caso de haber hecho uso parcial del servicio, procederá el reembolso proporcional correspondiente al tiempo no utilizado. El proveedor, en todo caso, deberá informar de manera clara, previa y accesible al consumidor sobre este derecho y el procedimiento para ejercerlo.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Procuraduría Federal del Consumidor contará con un plazo de 90 días naturales, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para emitir y difundir lineamientos que faciliten el ejercicio del derecho de revocación y reembolso proporcional en servicios digitales contratados por suscripción, acceso continuo o pago periódico.

Tercero. Los proveedores de servicios digitales dispondrán de un plazo de 120 días naturales, contados a partir de la publicación de los lineamientos de la Procuraduría Federal del Consumidor, para adecuar sus términos y condiciones, sistemas de facturación y avisos a consumidores conforme a lo dispuesto en este decreto.

Notas