Gaceta Parlamentaria, año XXVIII, número 6881-II-2, martes 23 de septiembre de 2025

- Que reforma la fracción II del artículo 43 de la Ley General de Protección Civil, suscrita por el diputado Alonso de Jesús Vázquez Jiménez y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

- Que reforma la fracción VI del artículo 43 de la Ley General de Protección Civil, suscrita por el diputado Alonso de Jesús Vázquez Jiménez y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

- Que adiciona un artículo 33 Bis a la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, en materia de financiamiento autónomo para la investigación, suscrita por la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

- Que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de medicina de precisión, suscrita por el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

- Que reforma y adiciona el artículo 71 de la Ley General de Educación, en materia de servicio social, suscrita por la diputada Silvia Patricia Jiménez Delgado y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

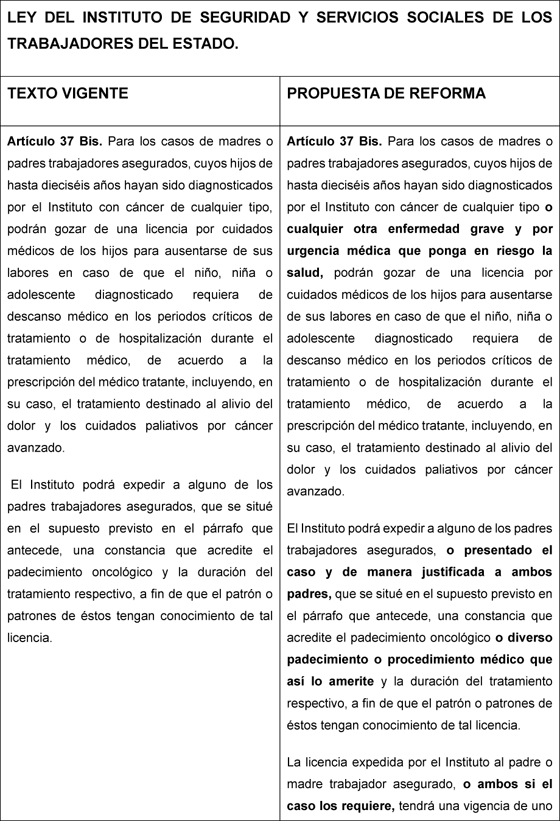

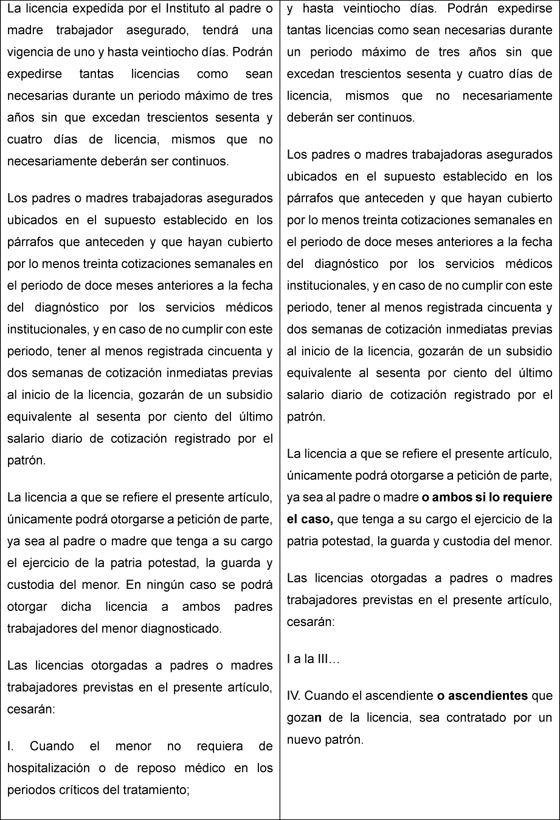

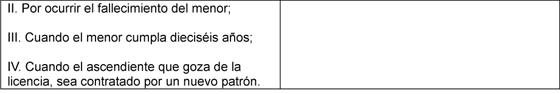

- Que reforma los artículos 140 Bis de la Ley del Seguro Social y 37 Bis de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en materia de licencia por cuidados médicos, suscrita por la diputada Silvia Patricia Jiménez Delgado y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

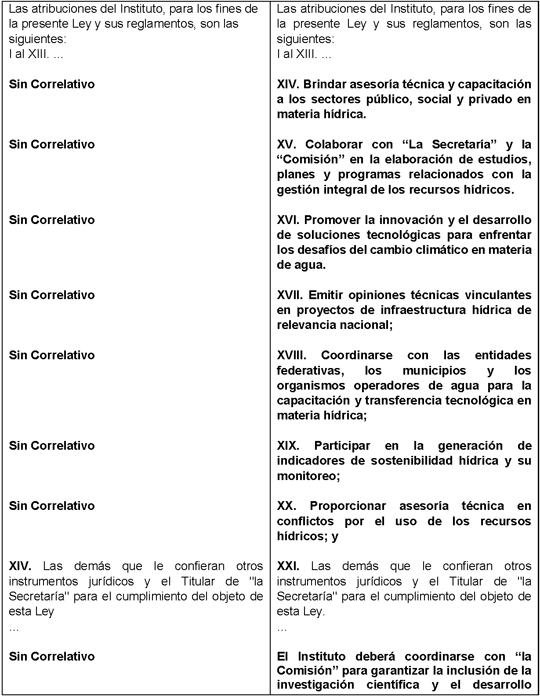

- Que reforma y adiciona el artículo 14 Bis 3 de la Ley de Aguas Nacionales, suscrita por el diputado Víctor Adrián Martínez Terrazas y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

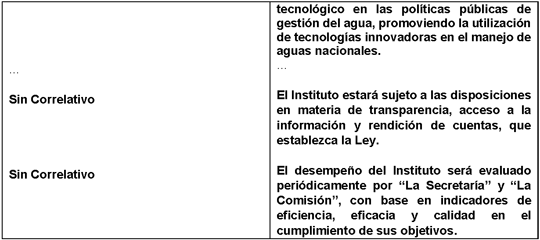

- Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, suscrita por el diputado Víctor Adrián Martínez Terrazas y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

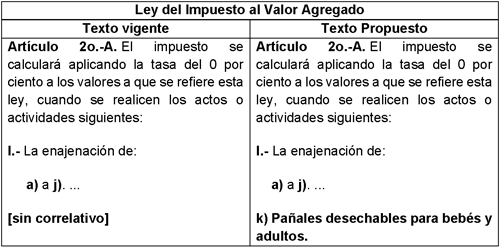

- Que adiciona el artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, suscrita por la diputada Diana Estefanía Gutiérrez Valtierra y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

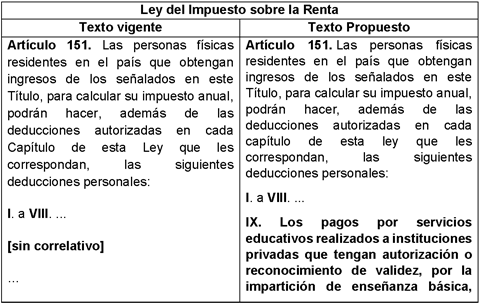

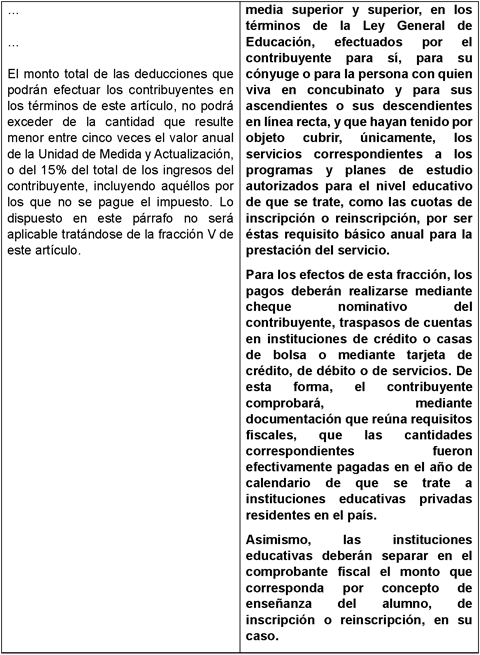

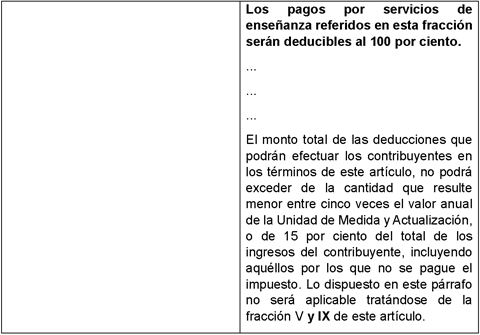

- Que reforma y adiciona el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en materia de deducción de colegiaturas, suscrita por la diputada Diana Estefanía Gutiérrez Valtierra y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

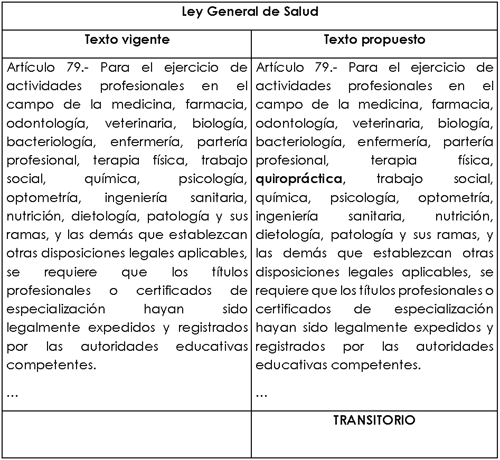

- Que reforma el artículo 79 de la Ley General de Salud, para que la quiropráctica sea considerada dentro de las actividades profesionales en el campo de la salud, suscrita por la diputada Liliana Ortiz Pérez y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

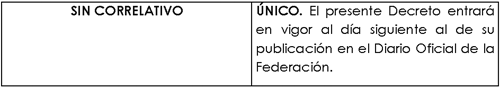

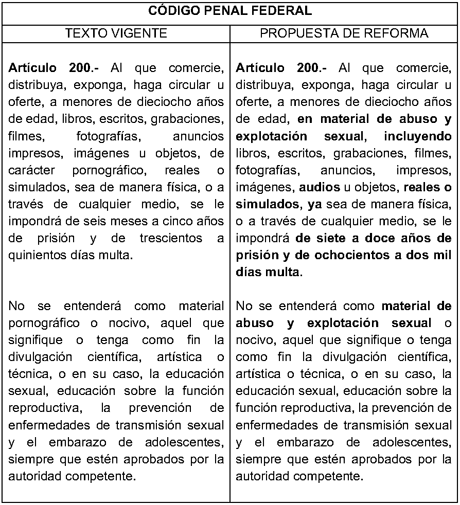

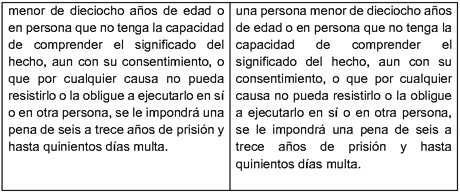

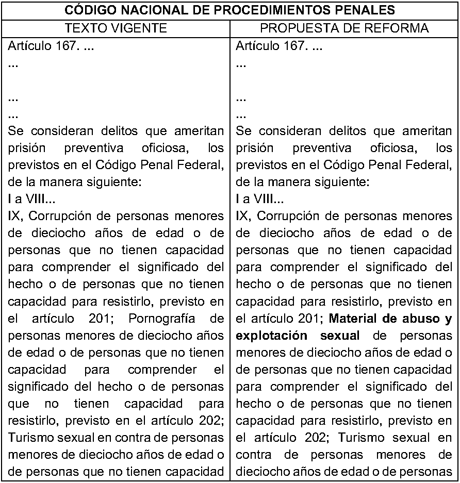

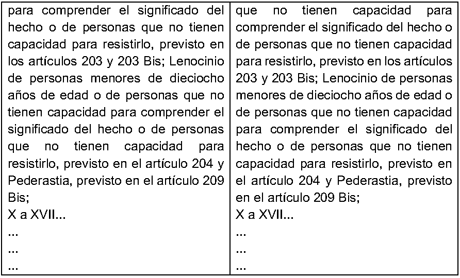

- Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Nacional de Procedimientos Penales y de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, respecto al material de abuso y explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, suscrita por la diputada Liliana Ortiz Pérez y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

- Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para tipificar y sancionar la apología del crimen organizado en medios digitales, suscrita por el diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

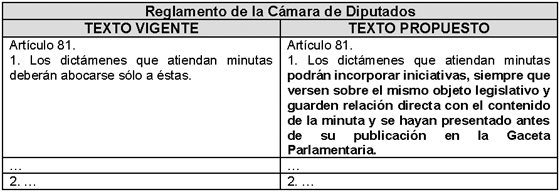

- Que reforma el artículo 81 del Reglamento de la Cámara de Diputados, suscrita por la diputada Paulina Rubio Fernández y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

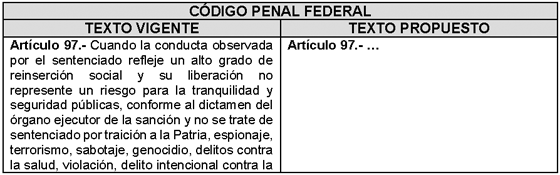

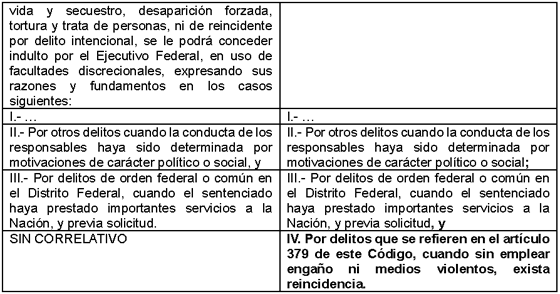

- Que reforma al artículo 97 del Código Penal Federal, en materia de indulto, suscrita por la diputada Paulina Rubio Fernández y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

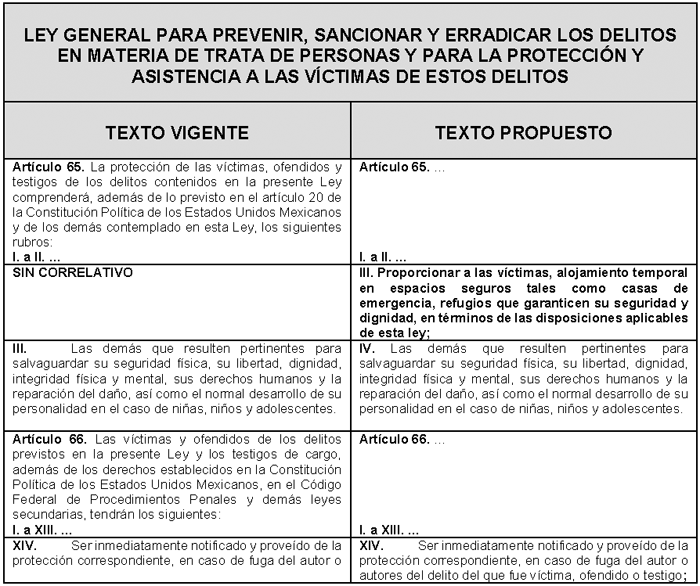

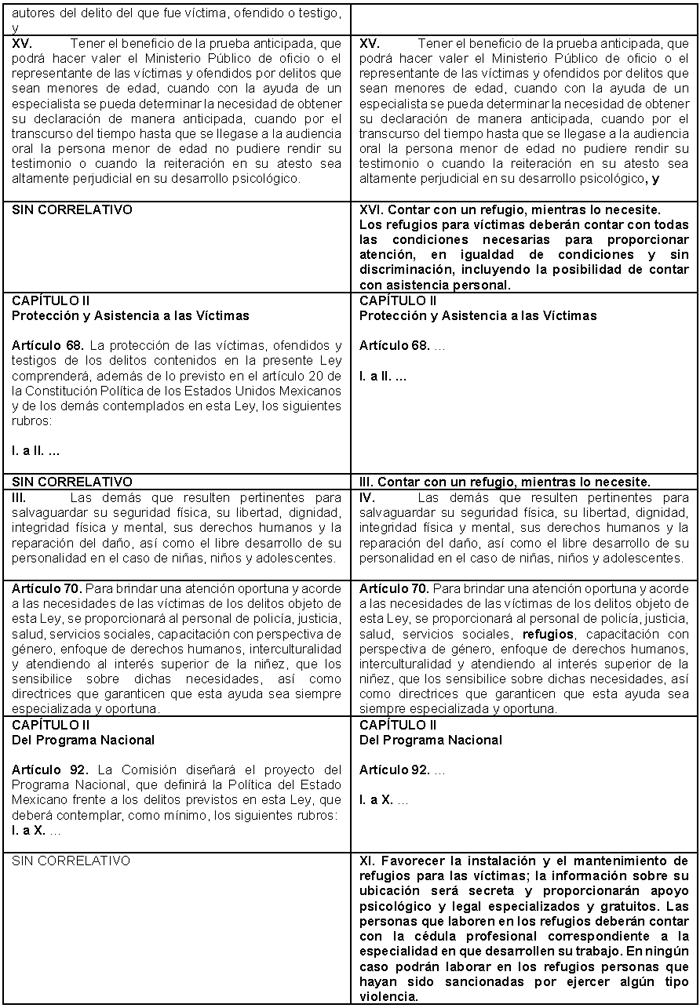

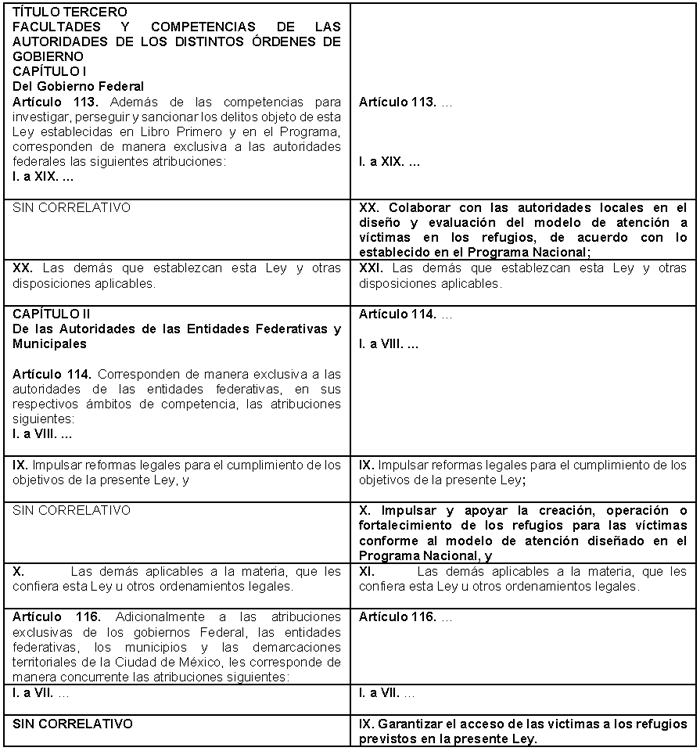

- Que reforma diversas disposiciones de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, en materia de refugios, suscrita por la diputada Paulina Rubio Fernández y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Que reforma la fracción II del artículo 43 de la Ley General de Protección Civil, suscrita por el diputado Alonso de Jesús Vázquez Jiménez y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Alonso de Jesús Vázquez Jiménez , diputado del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, correspondiente a la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados, en ejercicio y con arreglo a las facultades y atribuciones conferidas en los artículos: 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77, 78 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 43 de la Ley General de Protección Civil , de conformidad con la siguiente:

Exposición de Motivos

Cuando escuchamos el término protección civil, nuestra mente suele asociarlo de inmediato con desastres, emergencias y las instituciones que intervienen en esas situaciones. Sin embargo, a menudo, también evoca imágenes de burocracia ineficiente o, en el peor de los casos, actos de corrupción que cuestan vidas, lamentablemente, pensamos que se trata de un tema ajeno a nuestra vida cotidiana, reservado únicamente para momentos extremos.

Este es un error de percepción grave, pues no se trata solo de cumplir un trámite burocrático, oneroso y poco comprensible. La gestión de riesgos debe ser entendida como una herramienta vital para proteger la vida, la integridad y el patrimonio de la población y para lograrlo, es indispensable comenzar por la formación de quienes educan.

La construcción de una sociedad resiliente comienza en las aulas, la preparación adecuada del personal docente y administrativo en materia de protección civil permite que este conocimiento se traduzca en acciones prácticas y cotidianas dentro de las escuelas. A su vez, estas acciones se trasladan al entorno familiar, promoviendo una cultura de prevención que se multiplica de manera orgánica y transversal, pues educar en la prevención es sembrar seguridad para las futuras generaciones.

Los centros escolares son más que espacios de enseñanza: son comunidades vivas donde convergen infancias, juventudes, docentes, personal administrativo y, en muchos casos, las propias familias. Su vulnerabilidad ante fenómenos como sismos, incendios, inundaciones o explosiones ha quedado documentada en diversas tragedias que han marcado la memoria colectiva del país, no obstante, la respuesta institucional sigue siendo desigual, improvisada y muchas veces insuficiente.

Actualmente, la Ley General de Protección Civil alude de forma general a la promoción de la cultura de la prevención en el ámbito escolar, sin embargo, no establece de manera específica ni obligatoria que los planteles públicos de educación básica, media superior y superior cuenten con personal acreditado como responsable en protección civil. Esta figura resulta indispensable para coordinar acciones preventivas, identificar riesgos, organizar simulacros y establecer un primer canal de comunicación con las autoridades en caso de emergencia, es por esto, que propongo la siguiente reforma:

En muchos casos, la existencia de brigadas escolares o de programas internos depende únicamente de la voluntad de las y los directivos, sin que existan lineamientos claros, formación adecuada o mecanismos de seguimiento, el resultado son protocolos simbólicos, documentos desactualizados y una preparación que, en la práctica, no salva vidas.

Por todo lo anterior, es urgente elevar el estándar de seguridad en las escuelas mediante la institucionalización de esta figura responsable y acreditada en protección civil. Solo así podremos garantizar que cada comunidad escolar esté verdaderamente preparada para actuar, prevenir y salvar vidas ante cualquier emergencia, por lo que se propone iniciativa con proyecto:

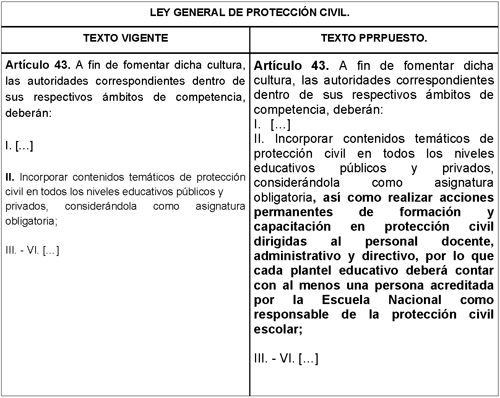

Decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 43 de la Ley General de Protección Civil

Artículo Único. Se reforma la fracción II del artículo 43 de la Ley General de Protección Civil, para quedar como sigue:

Artículo 43. A fin de fomentar dicha cultura, las autoridades correspondientes dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, deberán:

I. [...]

II. Incorporar contenidos temáticos de protección civil en todos los niveles educativos públicos y privados, considerándola como asignatura obligatoria, así como realizar acciones permanentes de formación y capacitación en protección civil dirigidas al personal docente, administrativo y directivo, por lo que cada plantel educativo deberá contar con al menos una persona acreditada por la Escuela Nacional como responsable de la protección civil escolar;

III. - VI. [...]

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Coordinación Nacional de Protección Civil, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, deberá emitir en un plazo no mayor a 120 días naturales los lineamientos para la acreditación del personal responsable de protección civil escolar, conforme a lo dispuesto en el presente Decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de septiembre de 2025.

Diputado Alonso de Jesús Vázquez Jiménez (rúbrica)

Que reforma la fracción VI del artículo 43 de la Ley General de Protección Civil, suscrita por el diputado Alonso de Jesús Vázquez Jiménez y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Alonso de Jesús Vázquez Jiménez , diputado del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, correspondiente a la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados, en ejercicio y con arreglo a las facultades y atribuciones conferidas en los artículos: 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77, 78 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 43, fracción VI, de la Ley General de Protección Civil , de conformidad con la siguiente;

Exposición de Motivos

La protección civil no debe concebirse únicamente como una respuesta inmediata ante fenómenos naturales o riesgos de origen humano, sino como un proceso integral y permanente de preparación social orientado a prevenir y reducir los efectos de los desastres, pues impulsar una verdadera cultura de la prevención requiere acciones continuas, estructuradas y accesibles para todos los sectores de la sociedad.

Como pilar fundamental de las sociedades modernas y resilientes, la protección civil comprende un conjunto de políticas públicas, medidas preventivas, protocolos de respuesta y esquemas de coordinación interinstitucional cuyo objetivo principal es salvaguardar la vida, la integridad física y el patrimonio de la población frente a amenazas naturales, emergencias tecnológicas, accidentes y fenómenos socio-organizativos.

Su valor estratégico radica no solo en la capacidad de actuar ante una contingencia, sino, sobre todo, en la anticipación de riesgos y la preparación previa. Una política eficaz de protección civil permite mapear vulnerabilidades, diseñar planes de emergencia, establecer mecanismos de actuación y, de manera fundamental, capacitar continuamente a ciudadanos, instituciones y actores clave.

En un país como México, con alta exposición a sismos, huracanes, inundaciones, erupciones volcánicas y también a riesgos urbanos e industriales, fortalecer la cultura de la prevención es una responsabilidad ineludible del Estado y una tarea colectiva de toda la sociedad.

Herramientas como la planeación de emergencias, la capacitación de brigadas, la realización periódica de simulacros y la articulación entre los sectores público, social, privado y académico, integran un sistema nacional de protección civil que, cuando se aplica de manera adecuada, reduce significativamente la pérdida de vidas, mitiga daños materiales, facilita la recuperación y refuerza la cohesión comunitaria.

Fomentar esta cultura no puede reducirse a acciones esporádicas o simbólicas, se trata de un proceso sistemático que exige voluntad institucional, participación social y políticas públicas sostenidas que garanticen la preparación permanente ante cualquier eventualidad.

Actualmente, el artículo 43 de la Ley General de Protección Civil faculta a las autoridades competentes a promover convenios con diversos sectores para difundir la cultura de protección civil. No obstante, dicha disposición no establece una periodicidad mínima ni mecanismos que aseguren la continuidad de las acciones de capacitación, lo que puede traducirse en ejercicios aislados sin efectos duraderos ni generalizados.

La experiencia nacional e internacional ha demostrado que la repetición periódica y la actualización constante en temas de protección civil, a través de simulacros, talleres, cursos y protocolos son esenciales para generar una verdadera cultura preventiva, especialmente en zonas vulnerables o en instituciones que prestan servicios públicos esenciales.

Por ello, la presente iniciativa propone reformar la fracción IX del artículo 43 de la Ley General de Protección Civil para establecer que las acciones de capacitación derivadas de los convenios en la materia se realicen, como mínimo, dos veces al año, de la siguiente manera:

Esta reforma contribuye directamente al fortalecimiento de la resiliencia comunitaria, al cumplimiento de estándares internacionales en gestión del riesgo y a la consolidación de una sociedad más preparada y menos reactiva.

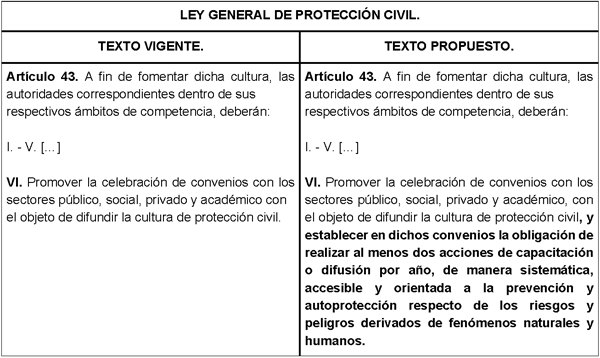

Decreto por el que se reforma el artículo 43, fracción VI, de la Ley General de Protección Civil

Artículo Único. Se reforma el artículo 43, fracción VI, de la Ley General de Protección Civil, para quedar como sigue:

Artículo 43. A fin de fomentar dicha cultura, las autoridades correspondientes dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, deberán:

I. a V. [...]

VI. Promover la celebración de convenios con los sectores público, social, privado y académico, con el objeto de difundir la cultura de protección civil, y establecer en dichos convenios la obligación de realizar al menos dos acciones de capacitación o difusión por año, de manera sistemática, accesible y orientada a la prevención y autoprotección respecto de los riesgos y peligros derivados de fenómenos naturales y humanos.

Transitorio

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las autoridades competentes deberán ajustar, en un plazo no mayor a 180 días naturales, los convenios vigentes en materia de protección civil, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en este Decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de septiembre de 2025.

Diputado Alonso de Jesús Vázquez Jiménez (rúbrica)

Que adiciona un artículo 33 Bis a la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, en materia de financiamiento autónomo para la investigación, suscrita por la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, diputada Laura Cristina Márquez Alcalá , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXVI legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos: 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, fracción I, y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento al pleno de este órgano legislativo la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 33 Bis a la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, en materia de financiamiento autónomo para la investigación , conforme a lo siguiente:

Exposición de Motivos

La Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (LGMHCTI) , publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de mayo de 2023, sustituyó a la Ley de Ciencia y Tecnología de 2002.1 Su diseño se orienta a consolidar el derecho humano a la ciencia y aumentar la rectoría del Estado en el sector. Sin embargo, la ley presenta vacíos relevantes respecto al reconocimiento normativo de la autonomía financiera de las instituciones públicas de educación superior y los centros públicos de investigación.

En la práctica, los recursos que estas instituciones generan mediante proyectos de investigación, desarrollo tecnológico o vinculación con el sector productivo, con frecuencia son clasificados por las autoridades hacendarias como “ingresos excedentes” . Al estar sujetos a reglas de reintegro o disposición presupuestaria, estos recursos pierden su potencial para fortalecer capacidades científicas locales, renovar laboratorios, contratar personal técnico o sostener redes de colaboración internacional.

La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) establece en su artículo 19 que los excedentes de ingresos deben destinarse a los mismos fines autorizados en el Presupuesto de Egresos, pero no reconoce una excepción aplicable a los recursos autogenerados por instituciones educativas o científicas. 2

En este contexto, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha advertido que uno de los obstáculos estructurales del sistema mexicano de ciencia e innovación es la falta de flexibilidad financiera en las universidades. En su informe Education in Mexico (2022), recomienda explícitamente fortalecer la autonomía de las instituciones para diversificar y administrar sus recursos , así como permitir el uso directo de ingresos derivados de cooperación, contratos y actividades de vinculación tecnológica.3

La experiencia internacional es clara: modelos descentralizados de gestión financiera permiten que las universidades públicas administren directamente los fondos generados por sus proyectos , sin que estos sean considerados ingresos excedentes. En Estados Unidos, por ejemplo, el marco jurídico federal —a través del Bayh-Dole Act de 1980— permite que las universidades conserven los derechos de propiedad intelectual y los ingresos derivados de licencias, incentivando la innovación institucional y la transferencia tecnológica.4

En México, instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) , el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) han demostrado una capacidad comprobada para generar ingresos por proyectos y desarrollos tecnológicos. Aun así, enfrentan barreras administrativas para ejercer libremente estos recursos, lo que ha sido motivo de pronunciamiento por parte de organizaciones académicas como la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de México (Anuies) y el desaparecido Foro Consultivo Científico y Tecnológico, AC. 5

Ante este escenario, resulta necesario incorporar en la LGMHCTI una disposición expresa que reconozca la capacidad de gestión autónoma sobre recursos autogenerados , asegurando que no se consideren excedentes presupuestarios ni se sujeten a disposición gubernamental, siempre en apego a criterios de transparencia, rendición de cuentas y uso eficiente.

Problemática a Resolver

En México, las instituciones públicas de educación superior y los centros públicos de investigación generan una proporción significativa del conocimiento científico y tecnológico nacional. No obstante, enfrentan múltiples restricciones para gestionar libremente los recursos que obtienen a través de convenios, proyectos de investigación aplicada, prestación de servicios técnicos o vinculación con el sector productivo. Esta situación ha generado un entorno normativo que debilita su capacidad operativa, obstaculiza la innovación y afecta la sostenibilidad institucional.

1. Ausencia de Reconocimiento Normativo de Ingresos Autogenerados

Actualmente, la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (LGMHCTI) no contiene disposiciones que reconozcan de forma expresa la facultad de las instituciones científicas públicas para administrar de manera autónoma los recursos obtenidos mediante sus propias actividades. En consecuencia, estos ingresos suelen ser clasificados por las autoridades hacendarias como “ingresos excedentes” y están sujetos a las reglas de reintegro o disposición conforme a lo previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH).

Esto crea un entorno restrictivo que impide a las instituciones reinvertir los fondos en actividades prioritarias como el mantenimiento de laboratorios, adquisición de equipamiento, contratación de personal técnico, renovación de infraestructura científica o participación en redes internacionales de investigación.

2. Desincentivo a la Innovación y la Colaboración con el Sector Privado

La falta de certeza jurídica respecto al uso y control de recursos propios desincentiva la participación activa de universidades y centros públicos en esquemas de transferencia tecnológica o colaboración con empresas. Esto impacta negativamente en la competitividad del país. De acuerdo con datos del Inegi, apenas el 2.3 por ciento de las empresas mexicanas innovadoras colaboran con instituciones de educación superior , lo cual evidencia una desconexión estructural entre el conocimiento y su aprovechamiento económico.6

Además, las restricciones presupuestarias han sido señaladas como un factor que limita la generación de patentes, el escalamiento de prototipos y la creación de startups basadas en ciencia, particularmente en universidades fuera de los grandes centros urbanos.

3. Debilitamiento de la Autonomía Institucional

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce en su artículo 3º, fracción VII, el principio de autonomía universitaria. Este principio implica no solo libertad académica, sino también la capacidad de autogobierno administrativo y presupuestario , especialmente en lo que respecta a recursos generados por la propia institución.

No obstante, en la práctica, esta autonomía se ve restringida por disposiciones fiscales o presupuestarias que subordinan la disposición de ingresos propios a la autorización de autoridades externas. Esto vulnera la sostenibilidad operativa de instituciones públicas de investigación e impide la planeación multianual de inversiones estratégicas.

4. Inconsistencias con Buenas Prácticas Internacionales

Diversos países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) cuentan con marcos normativos que garantizan a las universidades públicas la administración directa de los fondos que generan. Tal es el caso de Estados Unidos (Bayh-Dole Act), Canadá, Alemania y Corea del Sur. Estas legislaciones reconocen que la autonomía financiera estimula la innovación institucional, mejora los incentivos a investigadores y fortalece el ecosistema de transferencia tecnológica .7

En contraste, México carece de un marco legal que permita a las universidades reinvertir directamente los ingresos provenientes de servicios científicos, consultorías o convenios, lo cual limita su desarrollo competitivo.

Argumentos que la Sustentan

La adición de un artículo 33 Bis a la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (LGMHCTI) responde a la necesidad urgente de dotar de certidumbre jurídica y operativa a las instituciones públicas de educación superior y centros de investigación para que puedan gestionar de forma autónoma los recursos que generan a través de sus actividades sustantivas. A continuación, se exponen los principales argumentos que justifican esta reforma:

1. Fortalecimiento de la Autonomía Universitaria

El artículo 3o., fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el principio de autonomía universitaria, que implica no solo la libertad académica, sino también la capacidad de gestión administrativa y financiera . Esta autonomía debe incluir el derecho de las instituciones a administrar los recursos que obtienen como resultado de sus funciones de investigación, vinculación y prestación de servicios tecnológicos.8

Negar esta posibilidad mediante restricciones presupuestarias viola el espíritu del mandato constitucional, debilitando las capacidades institucionales y limitando su planeación estratégica.

2. Instrumento para Estimular la Investigación Aplicada y la Innovación Institucional

La posibilidad de gestionar recursos propios de forma directa genera incentivos para que las universidades y centros de investigación fortalezcan sus vínculos con el sector social y productivo. Las instituciones que pueden reinvertir ingresos derivados de servicios científicos, licencias tecnológicas o consultorías están en mejores condiciones para:

-Contratar talento altamente especializado.

-Renovar sus laboratorios e infraestructura.

-Participar en convocatorias internacionales con aportaciones propias.

Según la OECD , los sistemas más exitosos de transferencia tecnológica a nivel mundial han sido impulsados por modelos descentralizados donde las instituciones son responsables de la administración de sus propios ingresos.

3. Impulso a la Sostenibilidad Financiera Institucional

Los fondos autogenerados constituyen una fuente complementaria clave para las universidades públicas, sobre todo ante la rigidez del gasto público y las restricciones presupuestales anuales. Permitir su uso autónomo fortalece la resiliencia financiera , especialmente en instituciones ubicadas en regiones con menor inversión estatal o federal.

Datos de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) muestran que más del 32 por ciento del gasto operativo de algunas universidades tecnológicas proviene de recursos autogenerados, los cuales han sido clave para mantener proyectos de desarrollo regional, atención a comunidades rurales y educación continua.9

4. Armonización con Estándares Internacionales y Tratados

El artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales , suscrito por México, establece el derecho de toda persona a gozar de los beneficios del progreso científico. Este principio exige no solo acceso al conocimiento, sino también la existencia de un entorno jurídico que permita su aprovechamiento social y económico por parte de las instituciones que lo generan.10

Adicionalmente, organismos multilaterales como la Unesco y la OCDE han promovido marcos que permiten la reinversión institucional de ingresos obtenidos mediante actividades de ciencia y tecnología, como condición para alcanzar un sistema nacional de innovación más robusto y equitativo.11

5. Transparencia y Rendición de Cuentas sin afectar la Autonomía

Reconocer la gestión autónoma de recursos autogenerados no implica eliminar los controles fiscales. La propuesta de reforma prevé que estos recursos queden sujetos a las leyes en materia de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas. Lo que se busca es eliminar la incertidumbre normativa sobre su naturaleza y evitar que sean absorbidos por la Hacienda pública bajo el concepto de ingresos excedentes.

Este equilibrio entre autonomía y control legal ha sido implementado exitosamente en países como Alemania, Francia y Chile, donde las universidades cuentan con mecanismos internos de control presupuestario supervisados por auditorías externas , sin que ello signifique subordinación financiera al Ejecutivo.

Justificación

La adición de un artículo 33 Bis a la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (LGMHCTI) tiene como objetivo resolver una omisión estructural del actual marco jurídico en materia de financiamiento de la ciencia y la educación superior pública: la ausencia de un reconocimiento claro del derecho de las instituciones públicas a gestionar y ejercer de forma autónoma los recursos que generan a través de sus propias actividades de investigación, desarrollo tecnológico, innovación o vinculación con el sector social y productivo.

Actualmente, la normatividad presupuestaria y administrativa en México no distingue entre los recursos que las instituciones científicas generan por sí mismas —a través de convenios, prestación de servicios o transferencias tecnológicas— y aquellos que provienen del subsidio federal. Esto ha derivado en que los recursos autogenerados sean tratados como ingresos excedentes , sujetos a reintegros o a la autorización de autoridades hacendarias para su uso, lo que restringe su aprovechamiento institucional y desincentiva la productividad académica.

Esta situación no solo contradice el espíritu de autonomía universitaria reconocido en el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que también afecta negativamente la capacidad de las instituciones para participar en procesos de innovación, atender necesidades regionales, fortalecer su infraestructura científica y establecer redes de cooperación con el sector productivo. Las restricciones presupuestarias impiden, por ejemplo, reinvertir los ingresos obtenidos mediante la prestación de servicios científicos o tecnológicos en proyectos estratégicos, contratación de personal técnico o adquisición de equipamiento especializado.

El contexto actual de financiamiento público en educación superior es complejo. De acuerdo con la Anuies, muchas instituciones dependen en gran medida del presupuesto federal y enfrentan limitaciones estructurales para diversificar sus fuentes de ingreso. Si bien algunas universidades públicas han logrado generar ingresos propios mediante convenios de colaboración o prestación de servicios técnicos, el marco legal vigente no otorga certeza jurídica ni operativa sobre su uso y destino. 12 Esto representa una desventaja competitiva frente a los modelos implementados en países de la OCDE, donde las universidades tienen mayor flexibilidad para administrar los recursos que derivan de su propia actividad investigadora.

En este sentido, la reforma propuesta no solo atiende un vacío legal, sino que fortalece el principio constitucional de progresividad del derecho a la ciencia , consagrado en el artículo 3o., fracción V, al permitir que los beneficios del conocimiento generado por las instituciones públicas se reinviertan en su mejora continua y en el bienestar colectivo.

Además, la reforma armoniza con compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales , que en su artículo 15 reconoce el derecho de toda persona a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.13 Esto implica la existencia de marcos normativos que faciliten el acceso equitativo al conocimiento, así como la posibilidad de que las instituciones públicas sean agentes activos en su aprovechamiento económico, social y tecnológico.

Finalmente, es importante señalar que la propuesta no exime del cumplimiento de la legislación en materia de transparencia, fiscalización y rendición de cuentas , ni excluye a las autoridades competentes del seguimiento del gasto público. Por el contrario, establece un marco de certeza que permitirá a las instituciones generar y administrar sus recursos bajo reglas claras, eficientes y auditables, promoviendo una gestión responsable y orientada al beneficio público.

Beneficios Esperados

La adición del artículo 33 Bis a la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (LGMHCTI) permitirá dotar de certidumbre jurídica a las instituciones públicas de educación superior y centros públicos de investigación para administrar de forma autónoma los recursos económicos que generan. Esta reforma contribuirá a fortalecer el sistema nacional de ciencia y tecnología, así como a ampliar el impacto social de la innovación. A continuación, se detallan los principales beneficios esperados:

1. Fortalecimiento de la Autonomía Financiera Institucional

Reconocer la facultad de las instituciones para gestionar los ingresos derivados de sus actividades sustantivas permitirá consolidar su autonomía operativa, técnica y presupuestaria. Esto se traducirá en una mayor capacidad para responder a desafíos científicos y tecnológicos, atender necesidades regionales y planificar inversiones de mediano y largo plazo.

Según un documento publicado por la Anuies, uno de los principales factores de vulnerabilidad en el sistema de educación superior mexicano es la alta dependencia del subsidio público y la falta de esquemas normativos que permitan consolidar ingresos propios como fuente regular de financiamiento.14

2. Fomento a la Innovación Aplicada y al Desarrollo Regional

La reforma propuesta creará condiciones favorables para que las universidades y centros públicos establezcan alianzas con el sector productivo, participen en convocatorias internacionales, licencien tecnologías y emprendan proyectos de innovación social. Esto beneficiará particularmente a regiones que carecen de inversión privada significativa, pero que cuentan con instituciones académicas capaces de generar conocimiento con valor social y económico.

Experiencias internacionales han demostrado que los entornos institucionales con autonomía financiera son más propensos a participar en procesos de transferencia tecnológica y creación de empresas derivadas. En países como Alemania y Corea del Sur, las universidades públicas gestionan directamente sus recursos derivados de investigación, lo cual ha sido clave para la formación de clústeres científicos y polos de innovación regional.

3. Impulso a la Eficiencia en el Uso de recursos Públicos

Cuando las instituciones pueden administrar sus propios ingresos, se favorece una lógica de eficiencia, planeación estratégica y rendición de cuentas orientada a resultados. Además, se reduce la carga administrativa del gobierno federal al permitir que sean las propias universidades y centros quienes asuman la responsabilidad operativa y legal sobre estos recursos.

Este modelo ha sido exitoso en varios países miembros de la OCDE, donde las universidades públicas generan ingresos complementarios y los reinvierten en formación académica, fortalecimiento institucional y extensión universitaria, sin requerir autorización previa del gobierno central.

4. Certeza Jurídica para Investigadores y Contratantes

Establecer en la ley que los ingresos generados por actividades de investigación y vinculación no serán considerados ingresos excedentes elimina la incertidumbre jurídica para las instituciones, investigadores y las entidades con las que colaboran. Esto facilitará la firma de convenios, el establecimiento de licencias tecnológicas y la constitución de empresas de base científica.

Además, al permitir que estos recursos se apliquen directamente al fortalecimiento institucional, se generan mejores condiciones para la atracción y retención de talento, particularmente en universidades públicas fuera de las grandes capitales.

5. Cumplimiento con Principios Constitucionales e Internacionales

La reforma también asegura el cumplimiento de principios reconocidos en el artículo 3º constitucional, como el derecho a la ciencia y la autonomía universitaria, y armoniza con el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales , que reconoce el derecho de las personas a participar en el progreso científico y beneficiarse de sus resultados.

La incorporación de un nuevo artículo 33 Bis a la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (LGMHCTI) constituye una reforma necesaria, oportuna y jurídicamente viable para fortalecer la autonomía financiera de las instituciones públicas de educación superior y centros públicos de investigación .

El marco normativo vigente ha demostrado ser insuficiente para garantizar el uso libre, transparente y eficiente de los recursos generados por las propias instituciones a través de actividades de investigación, desarrollo tecnológico y vinculación con diversos sectores. La omisión de un reconocimiento claro sobre el carácter no excedente de estos ingresos limita su aplicación en fines estratégicos, genera incertidumbre jurídica e inhibe la capacidad de respuesta institucional frente a desafíos científicos, sociales y económicos.

La reforma propuesta no implica un gasto adicional para el erario , ni modifica el régimen presupuestario de subsidios públicos; simplemente reconoce el derecho de las instituciones a administrar con autonomía los recursos que ellas mismas generan , siempre en apego a las leyes de fiscalización, rendición de cuentas y transparencia.

Este reconocimiento permitirá:

Promover la innovación institucional y la transferencia de tecnología;

-Aumentar la colaboración entre academia, industria y sociedad;

Estimular el registro de patentes y el desarrollo de soluciones aplicadas;

Garantizar mayor estabilidad presupuestaria y planificación a mediano plazo;

-Honrar los principios constitucionales de autonomía universitaria, progresividad del derecho a la ciencia y participación social en los beneficios del conocimiento.

La propuesta está en armonía con las mejores prácticas internacionales, los compromisos multilaterales suscritos por México y las recomendaciones de organismos como la Anuies, la OCDE y la Unesco, que han señalado la importancia de construir entornos normativos flexibles, descentralizados y eficaces para el financiamiento de la educación superior y la ciencia pública .

En consecuencia, la presente iniciativa no solo responde a una necesidad técnica, sino también a un compromiso político con la construcción de un país donde la generación de conocimiento cuente con las condiciones institucionales para crecer, transferirse y traducirse en prosperidad social .

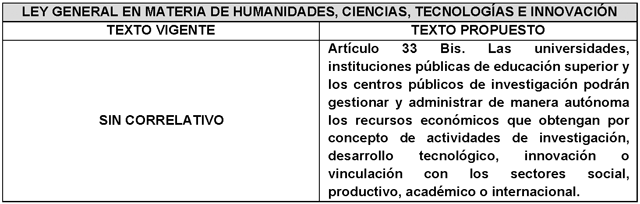

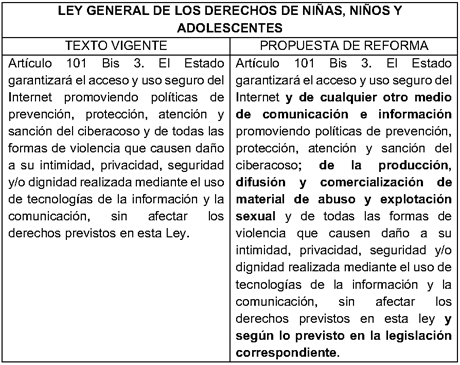

Para mayor referencia, se compara el texto vigente, con el texto que se propone adicionar y modificar:

En mérito de lo anterior, se somete a consideración de ese honorable pleno de la Cámara de Diputados el siguiente proyecto de:

Decreto por el que se adiciona un artículo 33 Bis a la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, en materia de financiamiento autónomo para la investigación

Artículo Único. Se adiciona un artículo 33 Bis a la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, para quedar como sigue:

Artículo 33 Bis. Las universidades, instituciones públicas de educación superior y los centros públicos de investigación podrán gestionar y administrar de manera autónoma los recursos económicos que obtengan por concepto de actividades de investigación, desarrollo tecnológico, innovación o vinculación con los sectores social, productivo, académico o internacional.

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las universidades, instituciones públicas de educación superior y los centros públicos de investigación que generen recursos en los términos previstos en este Decreto, deberán adecuar sus normativas internas, manuales de operación y mecanismos de control presupuestal, en un plazo no mayor a noventa días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, a fin de garantizar el ejercicio transparente y eficiente de dichos recursos conforme a la legislación aplicable.

Tercero. El Congreso de la Unión tendrá noventa días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para realizar las reformas legales necesarias a efecto de armonizar la legislación aplicable con lo establecido en este.

Cuarto. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, emitirá en un plazo de hasta noventa días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, los lineamientos generales para la correcta interpretación y aplicación de lo establecido en este.

Quinto. Los recursos generados con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto que no hayan sido ejercidos podrán regularizarse conforme al nuevo régimen, previa adecuación normativa de la institución correspondiente y sin perjuicio de las disposiciones aplicables en materia de transparencia y control presupuestario.

Notas

1 [1]Diario Oficial de la Federación (2023). Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. DOF 08-05-2023. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5688048&fecha=08/05/ 2023#gsc.tab=0

2 [1] Secretaría de Hacienda y Crédito Público (2022). Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 18. Disponible en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH.pdf

3 [1] OECD (2022). Education in Mexico: Highlights and policy recommendations. Disponible en: https://gpseducation.oecd.org/CountryProfile?primaryCountry=MEX&tre shold=10&topic=EO

4 [1] United States Government (1980). Bayh-Dole Act (35 U.S.C. §200-212). Texto completo disponible en: https://www.law.cornell.edu/uscode/text/35/200

5 [1] ANUIES (2021). Pronunciamiento sobre la LGMHCTI y el financiamiento institucional. Disponible en: https://www.anuies.mx/noticias/inician-anuies-sep-y-conacyt-foros-regio nales-de-consulta-sobre-la

6 [1] INEGI (2014). Encuesta sobre Investigación y Desarrollo Tecnológico en las Empresas (ESIDET). Disponible en: https://www.inegi.org.mx/programas/esidet/2014/

7 [1] OECD (2021). University Technology Transfer and Commercialisation. Disponible en: https://www.oecd.org/en/publications/oecd-science-technology-and-innova tion-outlook-2023_0b55736e-en.html

8 [1] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 3º, fracción VII. Disponible en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

9 [1] ANUIES (2018). Visión y acción 2030 Propuesta de la ANUIES para renovar la educación superior en México Disponible en: https://www.anuies.mx/media/docs/avisos/pdf/VISION_Y_ACCION_2030.pdf

10 [1] Naciones Unidas (1966). Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Disponible en: https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/internation al-covenant-economic-social-and-cultural-rights

11 [1] UNESCO (2021). Recomendación sobre la ciencia y los investigadores científicos. Disponible en: https://www.unesco.org/es/recommendation-science#:~:text=La%20ciencia%2 0puede%20contribuir%20a,angular%20de%20los%20ecosistemas%20cient%C3%ADf icos.

12 [1] ANUIES (2016). Diseño y concertación de políticas públicas para impulsar el cambio institucional Disponible en: https://www.anuies.mx/media/docs/avisos/pdf/VISION_Y_ACCION_2030.pdf

13 [1] Naciones Unidas (1966). Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Disponible en: https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/internation al-covenant-economic-social-and-cultural-rights

14 [1] ANUIES (2020). Contribución de las instituciones de educación superior en México al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible https://www.anuies.mx/media/docs/avisos/pdf/Contribuci%C3%B3n_de_las_IE S_a_los_ODS.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de septiembre de 2025.

Diputada Laura Cristina Márquez Alcalá (rúbrica)

Que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de medicina de precisión, suscrita por el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscriben, Éctor Jaime Ramírez Barba , Verónica Pérez Herrera , José Manuel Hinojosa Pérez , Mónica Becerra Moreno y Liliana Ortiz Pérez , diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6 numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Salud, en materia de medicina de precisión , al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el derecho de toda persona a la protección de la salud. Para garantizar lo anterior, la Ley debe definir las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud, estableciendo la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. De igual forma, debe definir un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa, cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social.

Nuestro país enfrenta aún diversos retos para garantizar el ejercicio pleno de este derecho. Uno de ellos consiste en abrir paso a nuevas estrategias y al desarrollo de investigación científica y tecnológica que contribuya a diagnosticar, tratar y prevenir enfermedades de manera más oportuna, traduciéndose en más y mejores opciones para mejorar la salud y la calidad de vida de las personas.

Con el fin de contribuir a lo anterior, diversos países han optado por el uso de la medicina de precisión para fortalecer la identificación y control de factores de riesgo, así como la detección oportuna de padecimientos, que aseguren un seguimiento adecuado y un tratamiento oportuno.

¿Qué es la Medicina de Precisión?

La medicina de precisión es una herramienta científica que utiliza el perfil genético de un individuo para ofrecer decisiones médicas con base en la prevención, diagnóstico, y en su caso, tratamiento de la o las enfermedades que padece. La medicina de precisión considera la diversidad de los factores genéticos, sociales, moleculares y ambientales, para brindar un diagnóstico y tratamiento preciso, el cual esté basado en información clínica, análisis de laboratorio, genética, biomarcadores y estilos de vida de la persona. De esta forma, la toma de decisión clínica se vuelve proactiva, preventiva y anticipatoria.

Dentro de las muchas aplicaciones de la medicina de precisión se encuentra el uso de tecnologías avanzadas para identificar y detectar biomarcadores y mutaciones, especialmente en ciertas patologías como el cáncer. Los biomarcadores permiten conocer las características genómicas y moleculares de los tumores, y en consecuencia escoger el tratamiento más adecuado, consiguiendo una mayor eficacia y menor toxicidad de las y los pacientes.

Antecedentes de la Medicina de Precisión

La medicina de precisión tiene su inicio en el proyecto Genoma Humano que se realizó en 1990, aunque fue hasta el año 2002 cuando se publicó el primer esbozo de un mapa genético humano. Contar con la información sobre la secuencia de ADN es una herramienta que puede ayudar a obtener soluciones a enfermedades, tener un diagnóstico efectivo, diseñar una mejor terapia y/o combinar medicamentos de manera segura y eficaz.

¿La Prevención en la Medicina de Precisión?

Si bien, la medicina de precisión se concentra en identificar tratamientos personalizados de acuerdo con las especificidades del paciente, la prevención tiene un papel sumamente valioso porque a través del uso de biomarcadores e identificación de factores, se pueden identificar grupos con más susceptibilidad a ciertas enfermedades.

¿Relevancia de la Medicina de Precisión?

La medicina de precisión es sumamente importante porque es una herramienta clínica que analiza y considera las características particulares del individuo para llegar a un diagnóstico preciso e identificar el tratamiento idóneo según sus necesidades y particularidades, más aún porque los fármacos y terapias para las mismas enfermedades suelen ser más o menos seguros y/o efectivos para cada paciente.

El impacto que esta herramienta ha logrado es que los pacientes responden de forma adecuada a los tratamientos que reciben, además de transformar la manera en que se atienden eficazmente diversas enfermedades crónico-degenerativas e inclusive las consideradas como raras. Por otro lado, la medicina de precisión es una ciencia que permite que sea aplicada en cada especialidad médica.

Así pues, desde otra perspectiva, la medicina de precisión puede contribuir a reducir el número de muertes por enfermedades prevenibles y/o diagnosticadas.

¿Beneficios de la Medicina de Precisión?

La aplicación de la medicina de precisión proporciona una gran variedad de beneficios, puede ofrecer diagnósticos oportunos y precisos; reducir los riesgos a los que puede estar sometido un paciente tan solo con predecir el posible comportamiento de la enfermedad; conocer los factores de riesgos hereditarios; contar con información actualizada y puntual; se otorga un tratamiento idóneo en el momento adecuado; y se ayuda a reducir los eventos adversos y los costos por los tratamientos.

Problemas de Salud y la Medicina de Precisión

La Organización Mundial de la Salud (OMS) emite una clasificación estadística internacional de enfermedades y problemas de salud, cuyo objetivo es proporcionar información sobre el alcance, causas y consecuencias de las enfermedades humanas y las muertes en diferentes regiones, países y momentos. Esta información se notifica y codifica para ser la base principal del registro de salud, así como desarrollar estadísticas sobre enfermedades en atención primaria, secundaria y terciaria, lo que a su vez permite la planificación de servicios de salud, asegurando su calidad y seguridad.

La OMS comunicó que, a nivel mundial, 7 de las 10 causas principales de defunción en 2019 fueron por enfermedades no transmisibles; estas 7 causas representaron el 44 por ciento de todas las defunciones, o el 80 por ciento del total de las 10 causas principales.

En México, de acuerdo con Estadísticas de defunciones registradas enero a marzo de 2022 (Preliminar), realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se detectó que en dicho período fallecieron 255 mil 448 personas.

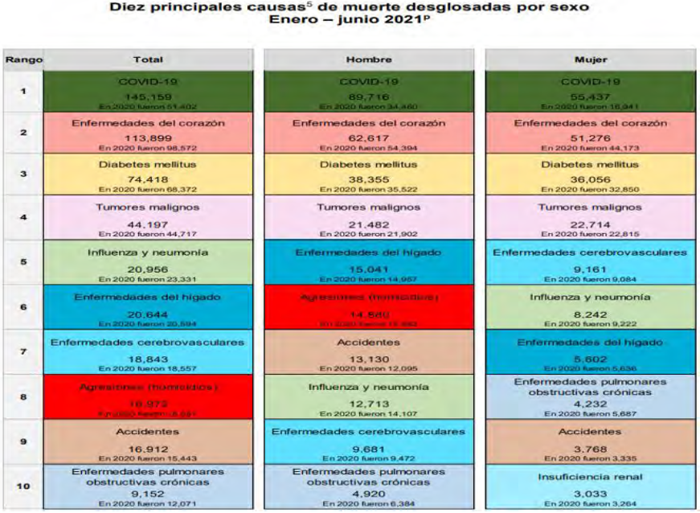

Las estadísticas del período de enero a junio de 2021, indicaron que entre las principales causas de muerte se encuentran las siguientes: covid-19, enfermedades del corazón, diabetes mellitus, tumores malignos, influenza y neumonía, enfermedades del hígado, enfermedades cardiovasculares, agresiones, accidentes y enfermedades pulmonares.

En ese contexto, conocer las razones por las que mueren las personas ayuda a determinar la eficacia y prontitud en la atención médica que proporcionan los sistemas de salud, así como contar con la capacidad de desarrollar e implementar políticas públicas que aminoren estas cifras a través de diagnósticos y tratamientos idóneos y oportunos, así como redirigir recursos a donde sean más necesarios.

Para la continuación y fortalecimiento de la medicina de precisión se requiere de información eficaz, que incluya datos genómicos, las características clínicas, los diagnósticos y estado de salud de las y los pacientes, así como los tratamientos ofrecidos y la respuesta del cuerpo ante ellos.

Adicionalmente, se necesita que las diferentes instituciones de salud compartan entre sí la información obtenida para ser utilizados y empleados en un correcto diagnóstico, tratamiento y seguimiento a la o las enfermedades detectadas. Esto tomando en consideración los lineamientos internacionales que existen en la materia, como la Guía de muestreo y manejo genómico de datos genómicos publicada por la Conferencia Internacional sobre armonización de requisitos técnicos para el registro de productos farmacéuticos para uso humano (ICH) de la cual es parte México.

Cabe resaltar que los factores fisiológicos del paciente como la edad, sexo y etnia, influyen en el progreso de la enfermedad y su respuesta al tratamiento, dado que la absorción, distribución, metabolismo y eliminación de los fármacos en el organismo es distinta en cada cuerpo, razón por la que se reconoce la necesidad de implementar la medicina de precisión, principalmente en aquellas enfermedades que más aquejan a la población mexicana como es el cáncer.

Medicina de precisión en América Latina

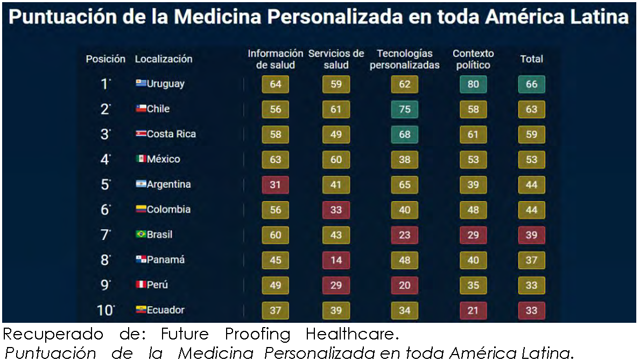

Con base en datos publicados por Future Proofing Healthcare , en América Latina se compararon distintos indicadores clave para determinar cuál es el índice de medicina de precisión en esta parte del mundo.

En este análisis, se ponderaron cuatro pilares: el primero sobre información de salud, que contiene datos, infraestructura y conocimiento técnico para impulsar la atención médica de precisión; el segundo sobre los servicios de salud que abarca la planificación, organización y entrega de servicios; el tercero son las tecnologías personalizadas, que comprenden los dispositivos, aplicaciones, plataformas y estructuras; y el cuarto, el contexto político donde los sistemas gubernamentales, los marcos regulatorios y las personas interesadas impulsan una atención médica de precisión.

De esta manera, se determinó que Chile y Costa Rica cuentan con los índices más altos en tecnologías personalizadas, no obstante, en cuestión de los servicios de salud, en el caso de Costa Rica, se concluyó que se tienen niveles bajos.

Cabe señalar que México recibió una puntuación de 53 puntos, colocando al país en la cuarta posición de diez lugares. Respecto a la información de salud, el país se encuentra en la segunda posición, en tanto que, en el pilar de las tecnologías, el territorio mexicano alcanzó el séptimo lugar. Si bien, México cuenta con elementos clave para implementar un sistema de salud personalizado exitoso, todavía requiere estimular la innovación y brindar mejores coberturas de atención de salud.

Australia implementa la medicina de precisión

En 2020, en Australia se dio a conocer el programa llamado “Zero”, que tiene por finalidad realizar un análisis genómico en el análisis de ARN y en el perfil de mutación, para prevenir el cáncer infantil, así como reconfirmar el diagnóstico o proporcionar un diagnóstico distinto, pero más preciso, colocándose como uno de los programas de medicina de precisión más sofisticado.

El estudio se hizo sobre un total de 250 niños con distintos tipos de cánceres agresivos. Con los análisis de todos los pacientes, fueron capaces de identificar 968 mutaciones. Dicho programa sirvió también para ayudar en el diagnóstico y prevención del cáncer, ya que fue competente en reconocer 16,2 por ciento variantes con que predisponen a padecer cáncer. El hecho de que este programa sea tan exacto, hace que pueda ser utilizado como forma sistemática para establecer las causas moleculares del cáncer infantil y dirigir así el tratamiento hacia uno más personalizado.

La Medicina de Precisión en México

Como se mencionó previamente, cabe enfatizar que el objetivo de la medicina de precisión es tener la posibilidad de brindar a las y los pacientes una atención integral más personalizada, que ayude a prevenir, diagnosticar y ofrecer tratamientos de acuerdo a las necesidades del paciente, que aseguren mejorar su salud y alcanzar una calidad de vida óptima.

La medicina de precisión, por lo tanto, supone un cambio de paradigma en los sistemas de salud, favoreciendo intervenciones de salud preventivas, diagnósticos precisos y tratamientos adecuados más seguros y eficaces.

De acuerdo con el Instituto de Medicina Genómica (Inmegen), la medicina de precisión usa la información sobre genes, proteínas y otras características de la patología de una persona, a fin de determinar el diagnóstico o el tratamiento de la enfermedad. La información acerca del estilo de vida, el género o el origen étnico, entre otros factores, completan lo que sería el retrato de mayor resolución con el que podría contar la práctica médica de un futuro no muy lejano.

Si bien, precisa el Instituto, este nuevo enfoque tiene un mayor campo de uso en la oncología, lo cierto es que su aplicación tiende a globalizarse. La diabetes, la obesidad y la depresión, así como los aproximadamente 350 millones de personas en el mundo que padecen alguna de las enfermedades clasificadas como raras, de las cuales al menos un 80 por ciento tienen un origen genético, forman parte de la lista de áreas de interés en la medicina de precisión.

La tendencia mundial para el uso de la información genómica está cambiando. La expectativa es que se empiecen a incorporar en las grandes bases de datos que tienen la información genómica de muchos individuos, variables clínicas, demográficas, culturales y también ambientales, que permitan algoritmos de análisis que sean más precisos.

Actualmente, de acuerdo con los análisis de Inmegen, el número de pacientes que se ven beneficiados con el uso de las tecnologías genómicas sobre todo en el área de cáncer y enfermedades raras, sigue siendo muy bajo. Lo que muestran los estudios es que son del 10 al 12 por ciento.

En ese escenario, destacan los esfuerzos de Inmegen para comenzar el desarrollo de la medicina de precisión en nuestro país; al respecto, la institución diseñó en el 2022 la Estrategia de Vigilancia Anticipada (EVA) , un programa permanente de detección de variantes genéticas en la población mexicana para la evaluación del riesgo de padecer cáncer hereditario.

EVA es una estrategia integral de medicina de precisión que contempla la asesoría genética y el uso de tecnologías avanzadas para la detección de variantes en los genes causantes de predisposición a nivel molecular para saber si se tiene riesgo a nivel molecular a desarrollar cáncer de ovario y mama. A través de eVA, Inmegen, brinda una opción de vigilancia preventiva, de detección temprana y de tratamiento personalizado a las necesidades particulares de cada persona.

Inmegen destaca que, con esta herramienta de vigilancia anticipada se busca identificar aquellas personas que tienen un riesgo genético de padecer estas enfermedades. Aunque, actualmente, está enfocado a cáncer de mama y ovario, se prevé también incluya enfermedades metabólicas, cardiovasculares y psiquiátricas.

Así, Inmegen destaca que, EVA es una herramienta necesaria y de gran utilidad para las mujeres de este país y para las comunidades indígenas, en tanto permite la atención de las enfermedades que aquejan a los grupos más vulnerables de la sociedad desde una perspectiva intercultural.

Por lo anteriormente señalado, en la presente iniciativa se considera que la medicina de precisión debe estar reconocida en la ley como una herramienta fundamental para la prevención, diagnóstico preciso e identificación de tratamientos adecuados en los esquemas de atención de la salud en el país.

Mediante la aplicación de la medicina de precisión, se incentiva el desarrollo de la investigación científica en salud con el gran beneficio de poder diseñar las medidas preventivas, diagnósticas y terapéuticas innovadoras que nos permitan brindar a las y los mexicanos una protección para su salud, un tratamiento correcto y mejores posibilidades de calidad de vida.

Incorporar la medicina de precisión como materia de salubridad general, dota a la Federación de competencia directa, asegurando uniformidad y evitando disparidades estatales. Actualmente la LGS sólo alude tangencialmente a “material genético” en los artículos 103 Bis 5 a 103 Bis 6, sin otorgar facultades explícitas a la autoridad sanitaria para planificar, coordinar e inspeccionar servicios basados en genómica.

Las nuevas disposiciones que plantea la iniciativa permitirán la coordinación vertical entre la Secretaría de Salud y las Entidades federativas y horizontal entre el Inmegen, Cofepris, IMSS e Issste para establecer normas oficiales, protocolos y estándares de calidad en esta materia.

Respecto de la propuesta de creación de la Comisión Nacional de Medicina de Precisión, ésta permitirá superar la fragmentación institucional de nuestro Sistema Nacional de Salud que opera mediante múltiples subsistemas; ya que la falta de un órgano de coordinación ha derivado en duplicidades y compras dispersas de pruebas genómicas, entre otras.

La Comisión Nacional de Medicina de Precisión tendrá la rectoría técnica, con base experiencias de modelos internacionales (Reino Unido/Genomics England, Suiza/SPHN) que demuestran que una entidad rectora facilita interoperabilidad de biobancos, fijación de estándares y de compras consolidadas.

La Comisión tendrá un carácter colegiado y estará presidido por la Secretaría de Salud, con miembros permanentes (Inmegen, Cofepris, Conacyt e instituciones públicas de salud), además de la participación de expertos en bioética y protección de datos para asegurar legitimidad democrática y deliberación informada.

Tendrá como funciones clave elaborar la Estrategia Nacional de Medicina de Precisión, autorizar lineamientos de interoperabilidad de datos, recomendar la expedición de la NOM y dictaminar su actualización quinquenal, y evaluar la efectividad clínica de nuevas tecnologías (en sintonía con las guías del Instituto Nacional para la Excelencia en la Salud y la Atención NICE y de la Agencia Europea de Medicamentos EMA).

Con la coordinación que se logrará a través de la Comisión se mejorará la eficiencia de las acciones públicas tales como las compras consolidadas de reactivos genéticos podrían generar ahorros de hasta 25 por ciento, según la experiencia española en oncología genómica y se avanza en la equidad dada la priorización basada en análisis costo-efectividad que evitará que los recursos públicos financien pruebas sin valor clínico.

Por otro lado, se establecen las disposiciones para proteger los datos genómicos cuando éstos se almacenan y comparten digitalmente, con alto riesgo de reidentificación; se imponen salvaguardias específicas de confidencialidad, consentimiento y derecho al olvido.

Se establecen principios de licitud, lealtad, transparencia, minimización, exactitud, limitación de finalidad y seguridad reforzada; así como derechos del titular como revocación de consentimiento, portabilidad y supresión de datos. Medidas de seguridad tales como seudonimización, cifrado y auditorías periódicas y se establece la prohibición de discriminación genética, alineada con precedentes Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre derecho a la privacidad genética y filiación.

La Secretaria de Salud, en coordinación con la Unidad de Protección de Datos Personales, emitirá normas y verificará adopción de estándares para resguardo y transmisión segura de datos sensibles.

Se remite a las sanciones que establece la legislación vigente, establecidas en la propia LGS y en Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, evitando contradicciones y asegurando jerarquía normativa.

Las adiciones propuestas cumplen con los criterios de obligatoriedad, generalidad y permanencia; armonizan la LGS con estándares internacionales y resuelven vacíos que actualmente obstaculizan la integración segura, equitativa y eficaz de la medicina de precisión en México.

Su aprobación permitirá una rectoría federal clara y homogénea, una coordinación interinstitucional efectiva y el establecimiento de salvaguardas robustas para la privacidad y no discriminación genética.

Esta propuesta posiciona a México como pionero regional en regulación de medicina de precisión, estableciendo un marco normativo integral que equilibra innovación científica con protección de derechos fundamentales, respondiendo a las necesidades del sistema nacional de salud fragmentado y complejo. Con ello se fortalece el derecho a la protección de la salud y se impulsa la innovación biomédica responsable en beneficio de la población mexicana.

En virtud de lo antes expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía, el siguiente proyecto de:

Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Salud en Materia de Medicina de Precisión

Único. Se adicionan una fracción IX Bis 1 al artículo 3; y los artículos 33 Bis, 33 Ter, 103 Bis 8 y 103 Bis 9; todos a la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 3o.. En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general:

I. a IX Bis. ...

IX Bis 1. La regulación, control, fomento y desarrollo de la medicina de precisión, medicina personalizada y medicina genómica;

X. a XXVIII. ...

Artículo 33 Bis. Asimismo, los prestadores de servicios de salud podrán hacer uso de la medicina de precisión, entendiendo por medicina de precisión el enfoque médico que utiliza información genómica, biomarcadores, factores ambientales, sociales y de estilo de vida para personalizar la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades, incluyendo:

I. Tecnologías genómicas, transcriptómicas, proteómicas y metabolómicas;

II. Biomarcadores y técnicas de secuenciación de nueva generación;

III. Inteligencia artificial y algoritmos predictivos aplicados a la salud;

IV. Medicina predictiva, preventiva y participativa, y

V. Farmacogenómica y medicina de sistemas.

Artículo 33 Ter. Se crea la Comisión Nacional de Medicina de Precisión como órgano colegiado de coordinación intersectorial, a cargo de la Secretaría de Salud, que tendrá por objeto:

I. Formular, conducir y evaluar la política nacional en materia de medicina de precisión;

II. Coordinar las acciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como de las entidades federativas, en materia de medicina de precisión;

III. Establecer las bases para la integración y funcionamiento del Sistema Nacional de Información en Medicina de Precisión;

IV. Proponer a la Secretaría de Salud la expedición de normas oficiales mexicanas en la materia;

V. Evaluar tecnologías y tratamientos de medicina de precisión para su incorporación al sistema nacional de salud;

VI. Promover la investigación, desarrollo e innovación en medicina de precisión;

VII. Fomentar la cooperación nacional e internacional en la materia, y

VIII. Las demás que establezcan esta Ley y otros ordenamientos aplicables.

La Comisión Nacional de Medicina de Precisión estará integrada por los titulares de: la Secretaría de Salud, quien la presidirá; el Instituto Nacional de Medicina Genómica; la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Además, por un representante de las instituciones públicas de seguridad social, un representante los gobiernos de las entidades federativas, dos representantes expertos de la Comisión Nacional de Bioética y dos representantes expertos en protección de datos personales de la Unidad de Protección de Datos Personales.

La integración y el funcionamiento de la Comisión se regirá por las disposiciones reglamentarias que al efecto expida el Ejecutivo Federal.

Artículo 103 Bis 8. Los datos genómicos constituyen una categoría especial de datos personales sensibles, cuyo tratamiento se regirá por los principios siguientes:

I. Licitud, lealtad, transparencia y minimización en la recolección y procesamiento;

II. Limitación de la finalidad conforme al propósito específico declarado;

III. Exactitud y actualización de la información;

IV. Limitación del plazo de conservación;

V. Integridad, confidencialidad y medidas de seguridad reforzadas.

El titular de los datos genómicos tendrá derecho al consentimiento informado específico y revocable; acceso a información clara sobre el uso y destino de sus datos; acceso, rectificación y cancelación de sus datos; a la portabilidad de los datos cuando sea técnicamente factible y a no ser objeto de discriminación por razones genéticas.

Artículo 103 Bis 9. Para efectos de investigación científica y salud pública, el tratamiento de datos genómicos podrá realizarse sin consentimiento del titular cuando:

I. Sea imposible obtenerlo por circunstancias técnicas o prácticas;

II. Los datos hayan sido debidamente anonimizados mediante técnicas certificadas;

III. Exista dictamen favorable del comité de ética en investigación correspondiente, y

IV. Se garantice el interés público prevalente.

La Secretaría de Salud, en coordinación con la Unidad de Protección de Datos Personales, establecerá los lineamientos técnicos para el tratamiento seguro de datos genómicos, los procedimientos de anonimización y seudonimización certificados; las medidas de seguridad específicas aplicables y el régimen de infracciones y sanciones por incumplimiento.

Las infracciones a lo dispuesto en este artículo se sancionarán conforme a lo establecido en la legislación correspondiente, considerando como agravantes la naturaleza sensible de los datos genómicos y el riesgo potencial de discriminación.

Transitorios

Primero. El presente Decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Salud expedirá, en un plazo no mayor de ciento ochenta días hábiles contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el Reglamento de la Comisión Nacional de Medicina de Precisión.

Tercero. La Secretaría de Salud, en coordinación con la Unidad de Protección de Datos Personales, expedirá en un plazo no mayor de ciento ochenta días hábiles contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, los lineamientos técnicos para la protección de datos genómicos.

Cuarto. Las normas oficiales mexicanas en materia de medicina de precisión deberán expedirse en un plazo no mayor de un año, contado a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

Quinto. La Comisión Nacional de Medicina de Precisión deberá instalarse dentro de los noventa días hábiles siguientes a la expedición de su Reglamento.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de septiembre de 2025.

Diputados: Éctor Jaime Ramírez Barba (rúbrica), Verónica Pérez Herrera, José Manuel Hinojosa Pérez, Mónica Becerra Moreno y Liliana Ortiz Pérez

Que reforma y adiciona el artículo 71 de la Ley General de Educación, en materia de servicio social, suscrita por la diputada Silvia Patricia Jiménez Delgado y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

La diputada Silvia Patricia Jiménez Delgado , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo establecido por los artículos: 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a su consideración de esta honorable asamblea, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 71, párrafo cuarto, de la Ley General de Educación , al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El derecho a la educación para las personas adultas se encuentra reconocido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 3o., fracción II, inciso e), párrafo tercero,1 dicho derecho es un punto clave para su desarrollo, por lo que la educación y la capacitación de personas adultas en México son vitales para el desarrollo socioeconómico tanto personal como del país.

No solo proporcionan herramientas para mejorar la calidad de vida individual, sino que también contribuyen de manera significativa al progreso de la comunidad y de la nación en su conjunto.

En un mercado laboral en constante evolución, la educación y capacitación de las personas adultas se vuelven esenciales.

Todos entendemos que la educación es una de las herramientas más poderosas para combatir la pobreza. Al proporcionar a los adultos las habilidades necesarias para conseguir empleos mejor remunerados, se rompen los ciclos de pobreza que muchas familias enfrentan.

Una persona adulta educada y preparada, tiene más posibilidades de sacar a su familia de la pobreza y proporcionar un futuro mejor para las siguientes generaciones.

El informe mundial sobre el aprendizaje y la educación de adultos de la Unesco proporciona información para la formulación de políticas que los Estados miembros asumieron el compromiso en la sexta Conferencia Internacional sobre Educación de Adultos de 2009 para ayudar a supervisar la implementación del marco de Acción de Belém, mismo que el Estado mexicano asumió.2

En ese sentido, existen beneficios comunitarios, pues la capacitación y educación de personas adultas tienen un impacto positivo en la comunidad. Personas adultas mejor educadas pueden participar más activamente empoderándose para involucrarse en el desarrollo de sus comunidades, en proyectos locales, decisiones de gobierno y actividades comunitarias. Esto fortalece el tejido social y promueve una sociedad más cohesionada y resiliente.

Las cifras que el Inegi ha proporcionado respecto a las personas analfabetas mayores de 15 años en el país es preocupante,3 si bien la brecha ha disminuido también lo es que existen alrededor de cuatro millones cuatrocientos cincuenta y seis mil cuatrocientos treinta y uno (4, 456, 431) en condición de analfabetas, por lo que el Estado mexicano debe combatir dicha desigualdad para poder generar mejores condiciones de vida en las personas adultas que se encuentran en dicha condición.

En ese orden de ideas, el servicio social es una herramienta invaluable con el potencial de consolidar la formación profesional y fomenta en los estudiantes una conciencia de solidaridad con la comunidad, la sociedad y el país

Además, es una oportunidad para los estudiantes, considerado como una extensión de la educación superior, porque les brinda la posibilidad única para retribuir a la comunidad y aplicar sus conocimientos de forma práctica. Para las personas adultas, participar en estos programas puede resultar en un cambio de vida, ya que les ofrece nuevas habilidades y conocimientos que pueden mejorar y ampliar sus perspectivas laborales.

Coadyuva al desarrollo integral de los alumnos al involucrarse en la educación de personas adultas, permite a los estudiantes en servicio social desarrollar habilidades blandas como empatía, comunicación efectiva y liderazgo, entre otras.

Estas experiencias prácticas, enriquecen su formación académica y los prepara para el mundo laboral.

Aunado a que los estudiantes tienen la oportunidad de compartir conocimientos actualizados y habilidades tecnológicas, lo que puede ser extremadamente beneficioso para las personas adultas, especialmente en un mundo cada vez más digitalizado, esto puede abrir nuevas áreas de oportunidad para ellos en todos los ámbitos de su vida.

La experiencia directa de los estudiantes en el servicio social puede ofrecer datos y perspectivas valiosas para el desarrollo de políticas educativas más efectivas y adaptadas a las necesidades de la población adulta.

Al participar en la educación de personas adultas, los estudiantes demuestran un compromiso con el desarrollo y progreso de la sociedad de la que son parte.

Por otro lado, la remuneración en dinero para los estudiantes que prestan servicio social en México es una medida justa y beneficiosa para todos los involucrados.

Valorar el trabajo y el esfuerzo de los estudiantes que realizan servicio social es valorar tiempo, labor y habilidades que merecen ser compensados. Este trabajo no es diferente de cualquier otro en el que se invierte tiempo y recursos personales.

Al remunerar a quienes realizan un servicio social, se reconoce su labor y se les motiva a continuar contribuyendo positivamente a la sociedad.

No todos los estudiantes cuentan con los mismos recursos económicos, por lo que, para muchos, dedicar tiempo al servicio social sin recibir remuneración puede representar una carga financiera significativa.

Por ello, ofrecer una compensación económica permite que más estudiantes participen en el servicio social sin preocuparse por su sostenibilidad económica, fomentando así una mayor equidad y accesibilidad.

Cuando los estudiantes son remunerados, es más probable que se comprometan plenamente con la labor a realizar. La remuneración incentiva a cualquiera a realizar sus tareas con mayor responsabilidad y dedicación, lo cual beneficia a las comunidades que reciben el servicio.

Además de que una remuneración por el servicio social puede servir como una introducción al mundo laboral para muchos estudiantes. Proporciona una experiencia de trabajo real y pagada que pueden incluir en sus historiales personales o currículums.

Percibir un pago por su servicio, les ayuda a valorar la importancia del esfuerzo y la profesionalidad, preparándolos mejor para su futura carrera. Al ofrecer una compensación económica, se disminuye la necesidad de que los estudiantes busquen trabajos adicionales para mantenerse mientras realizan su servicio social. Esto puede contribuir a reducir el abandono estudiantil, ya que los estudiantes pueden concentrarse más en sus estudios y en su servicio social, sin la carga añadida de buscar ingresos adicionales.

La remuneración por el servicio social inyecta dinero en la economía local, ya que los estudiantes gastarían sus ingresos en bienes y servicios. Este flujo económico puede tener efectos multiplicadores en las comunidades, beneficiando no solo a los estudiantes, sino también a la economía local en general.

Remunerar a los estudiantes por su servicio social ayuda a cambiar la percepción de este programa, pasando de ser visto como una mera obligación académica a ser reconocido como un trabajo valioso y digno. Esto puede elevar el estatus del servicio social y promover una mayor participación y compromiso.

El reconocimiento económico también tiene efectos positivos en la autoestima de los estudiantes, lo que a su vez puede motivarlos a seguir contribuyendo y esforzándose en su desarrollo personal y profesional.

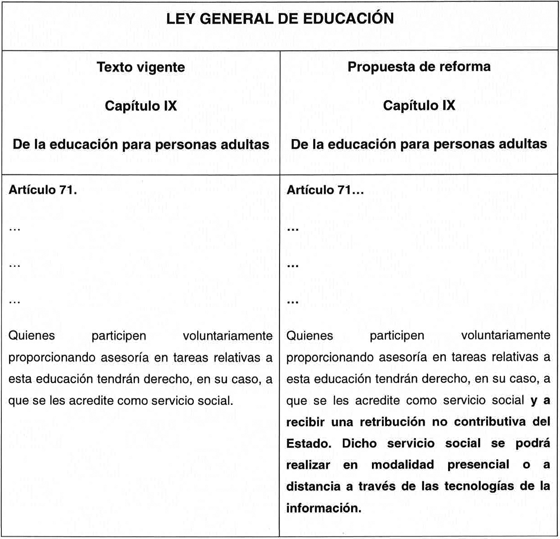

En virtud de lo anterior, se anexa un cuadro comparativo que ilustra de mejor manera la propuesta de reforma y adición al artículo 71, párrafo cuarto, de la Ley General de Educación.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto

Único. Se reforma el artículo 71, párrafo cuarto, de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Capítulo IX

De la Educación para Personas Adultas

Artículo 71. ...

...

...