Gaceta Parlamentaria, año XXVIII, número 6881-II-1, martes 23 de septiembre de 2025

- Que reforma la fracción VIII, párrafo segundo, del artículo 5o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado César Agustín Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena

- Que reforma y adiciona el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado Aciel Sibaja Mendoza, del Grupo Parlamentario de Morena

- Que reforma y adiciona las fracciones I y II del artículo 74 y el artículo 113-E de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en materia de cálculo de impuestos y facilidades administrativas para productores agrícolas, ganaderos, silvícolas y pesqueros, a cargo de la diputada Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, del Grupo Parlamentario de Morena

- Que reforma el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo de la diputada Eunice Abigail Mendoza Ramírez, del Grupo Parlamentario de Morena

- Que reforma y adiciona el numeral 5 del artículo 227 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, con el objeto de garantizar la equidad en los procesos electorales, a cargo de la diputada Bertha Osorio Ferral, del Grupo Parlamentario de Morena

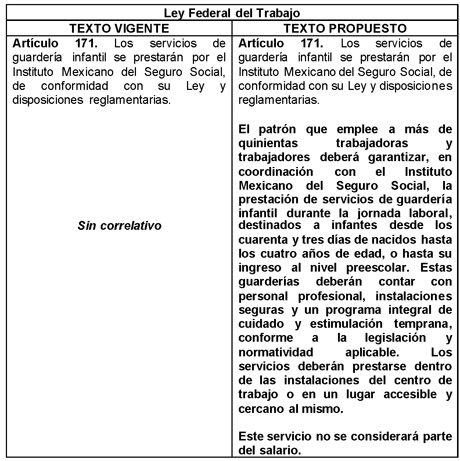

- Que adiciona un segundo párrafo al artículo 171 de la Ley Federal del Trabajo, en materia del derecho a guardería para trabajadoras y trabajadores a cargo de infantes desde los 43 días de nacidos hasta los 4 años, o hasta su ingreso al nivel preescolar, a cargo de la diputada Lucero Higareda Segura, del Grupo Parlamentario de Morena

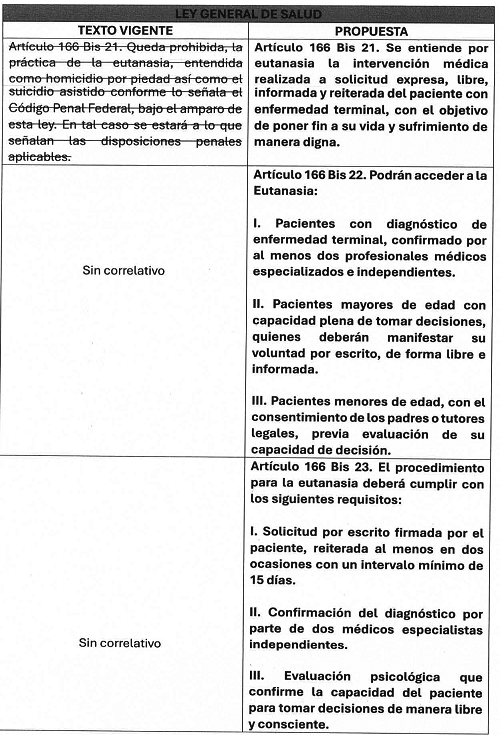

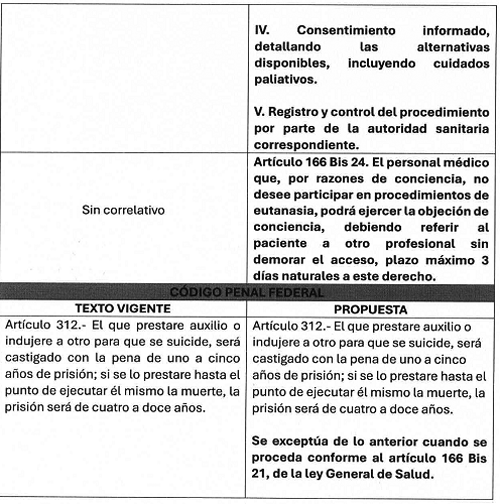

- Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, para reconocer el derecho a la eutanasia en pacientes oncológicos y con enfermedades terminales, a cargo de la diputada Olga Leticia Chávez Rojas, del Grupo Parlamentario de Morena

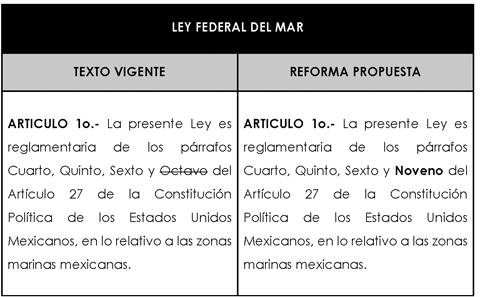

- Que reforma el artículo 1o. de la Ley Federal del Mar, en materia de actualización de las disposiciones constitucionales reglamentadas, a cargo del diputado Humberto Coss y León Zúñiga, del Grupo Parlamentario de Morena

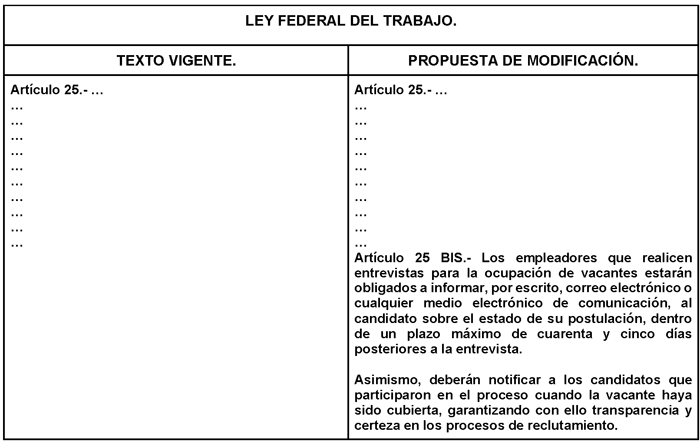

- Que adiciona el artículo 25 Bis de la Ley Federal del Trabajo, para dignificar la búsqueda de empleo en México, a cargo del diputado Armando Corona Arvizu, del Grupo Parlamentario de Morena

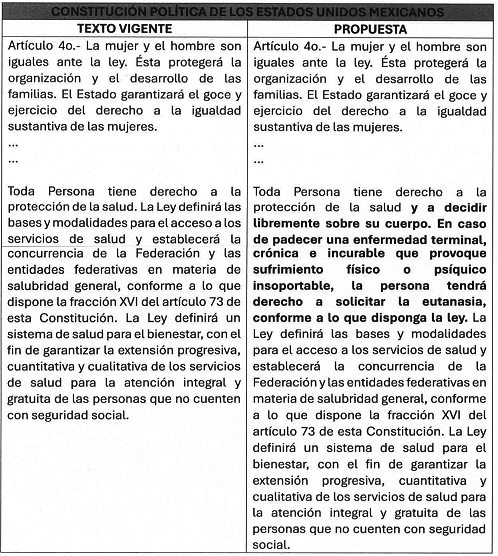

- Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para reconocer el derecho a la eutanasia en pacientes oncológicos y con enfermedades terminales, a cargo de la diputada Olga Leticia Chávez Rojas, del Grupo Parlamentario de Morena

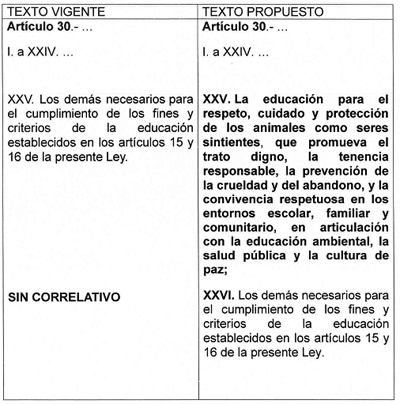

- Que adiciona una fracción XXVI al artículo 30 de la Ley General de Educación, en materia de respeto, cuidado y protección de los animales, a cargo de la diputada Mirna María de la Luz Rubio Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena

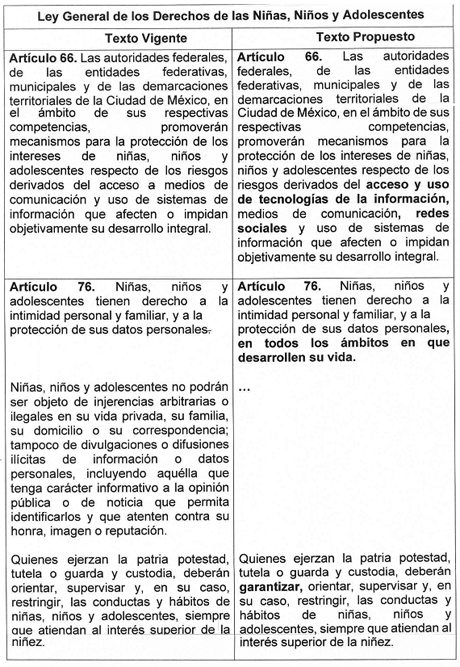

- Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Alejandra Chedraui Peralta, del Grupo Parlamentario de Morena

- Que adiciona al Capítulo IV Ter, “De la Violencia Digital y Mediática”, el artículo 20 Septies a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de protección de la imagen de mujeres con discapacidad, a cargo de la diputada Mónica Herrera Villavicencio, del Grupo Parlamentario de Morena

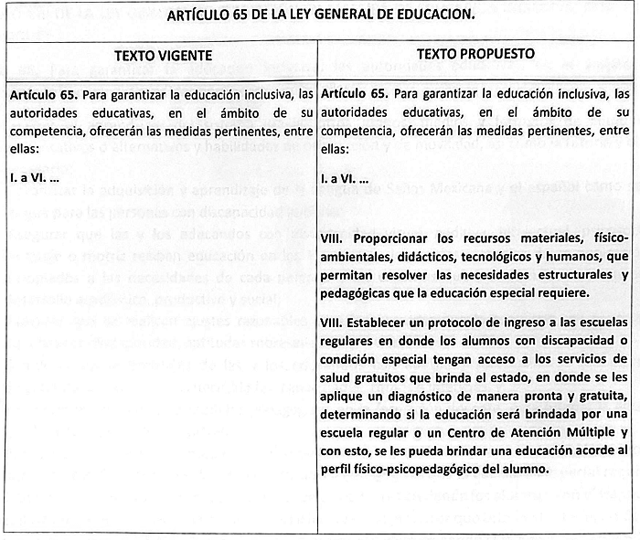

- Que adiciona las fracciones VII y VIII al artículo 65 del Capítulo VIII de la Ley General de Educación, en materia de educación inclusiva, a cargo de la diputada Bertha Osorio Ferral, del Grupo Parlamentario de Morena

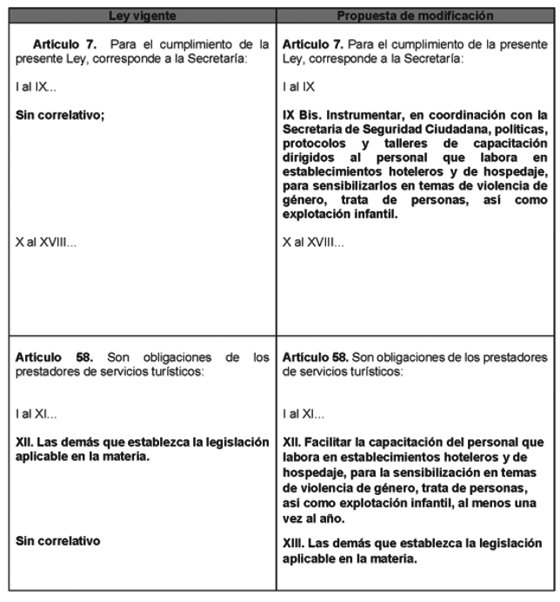

- Que adiciona la fracción IX Bis al artículo 7o. y reforma la fracción XII del artículo 58 de la Ley General de Turismo, en materia de prevención de incidentes delictivos en establecimientos hoteleros y de hospedaje, a cargo de la diputada Merilyn Gómez Pozos, del Grupo Parlamentario de Morena

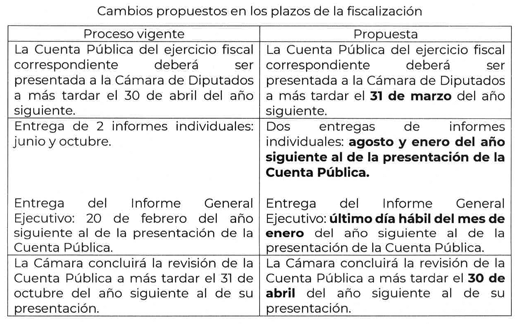

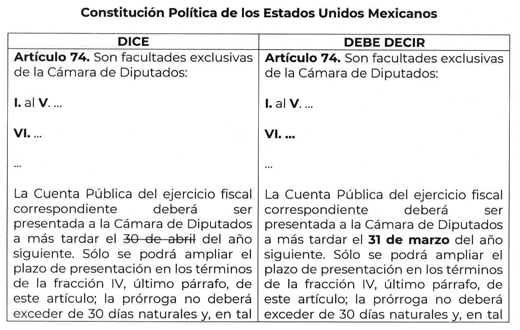

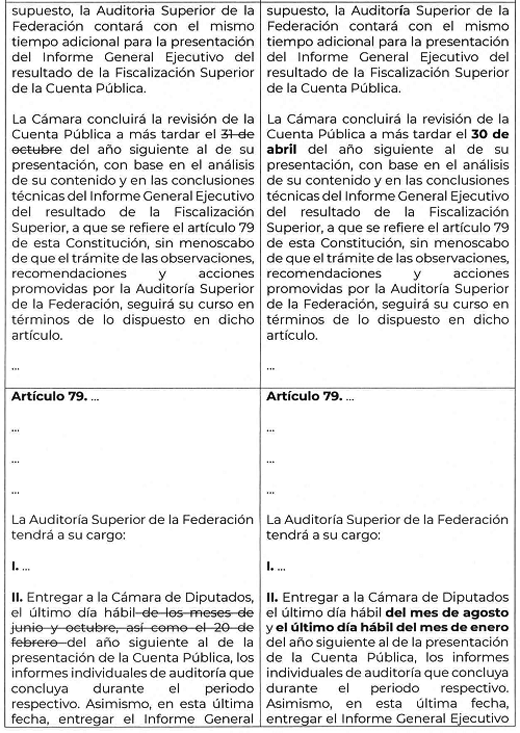

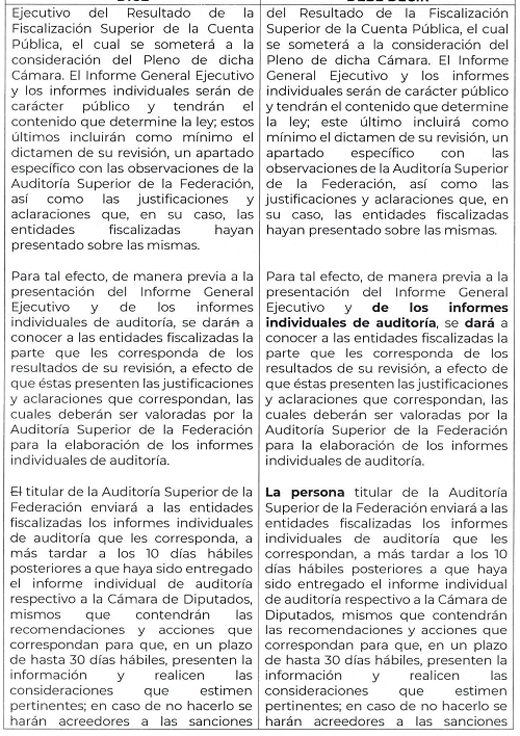

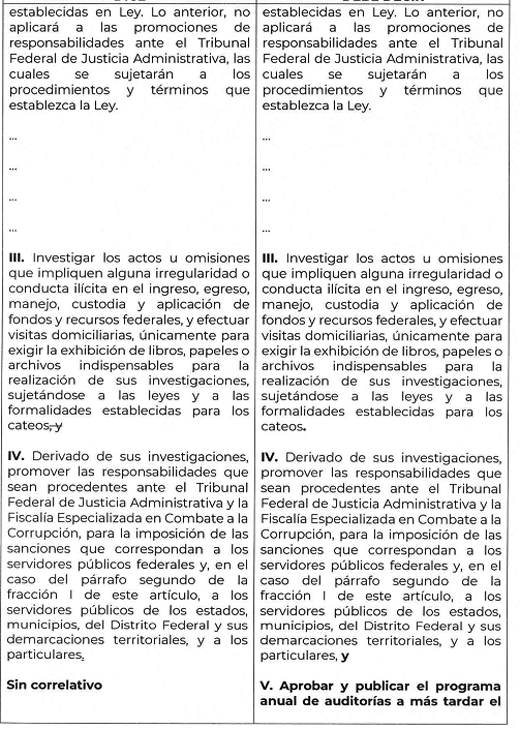

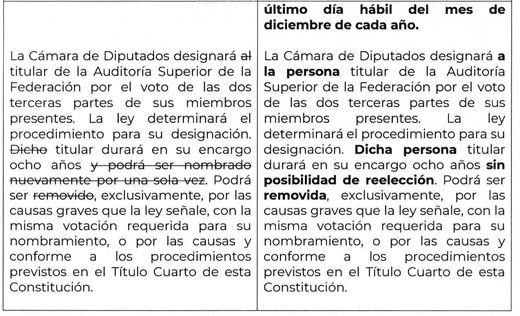

- Que reforma los artículos 74 y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de fiscalización superior, a cargo del diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, del Grupo Parlamentario de Morena

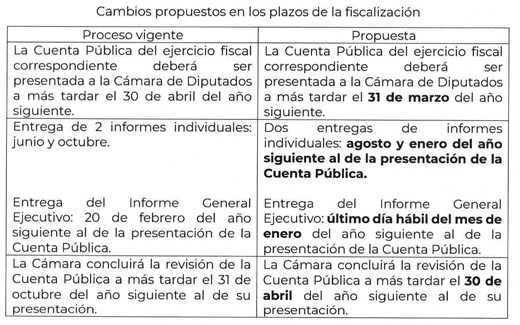

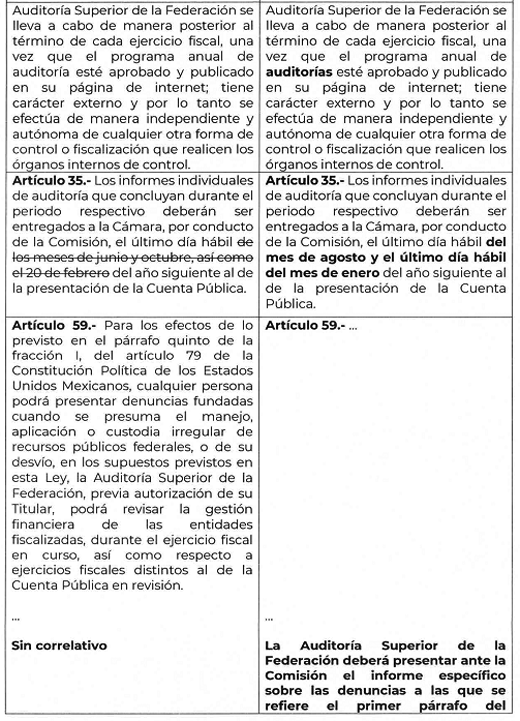

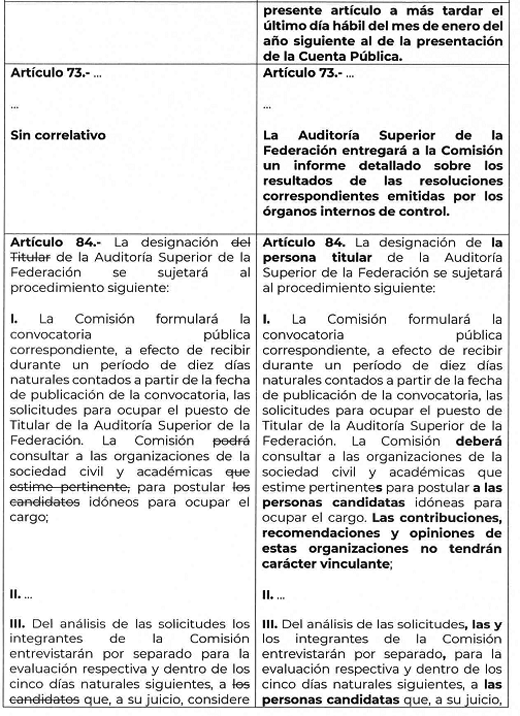

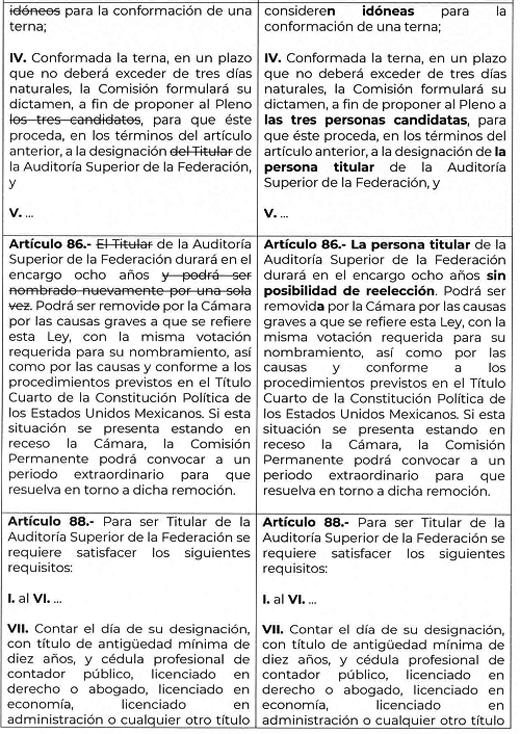

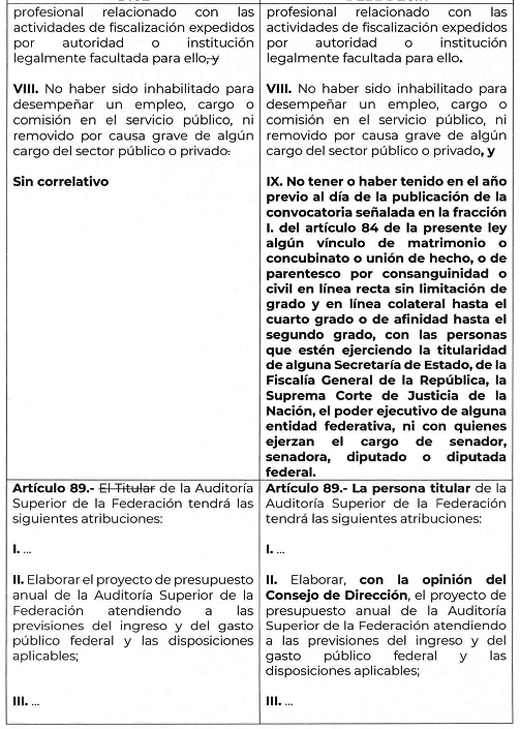

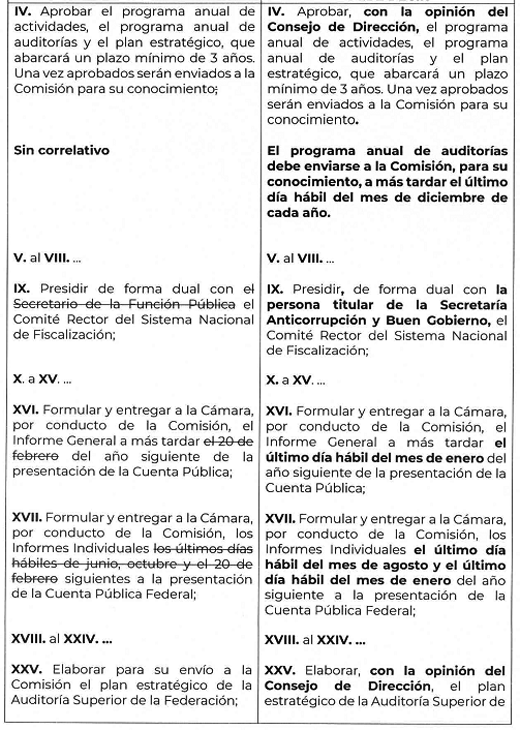

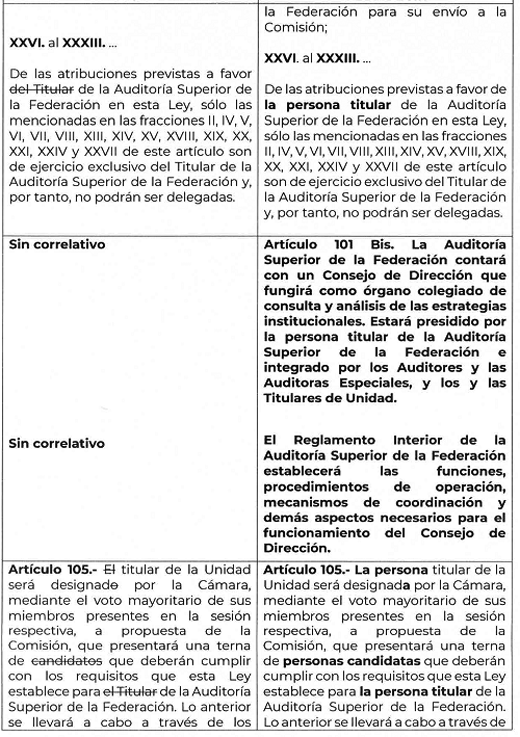

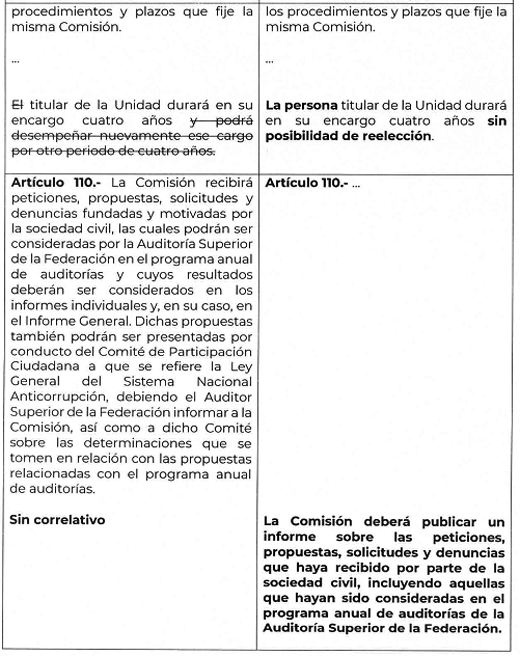

- Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, a cargo del diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, del Grupo Parlamentario de Morena

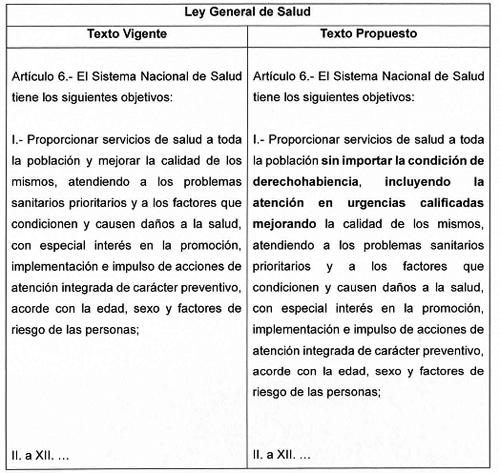

- Que reforma la fracción I del artículo 6o. de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Rosa Guadalupe Ortega Tiburcio, del Grupo Parlamentario de Morena

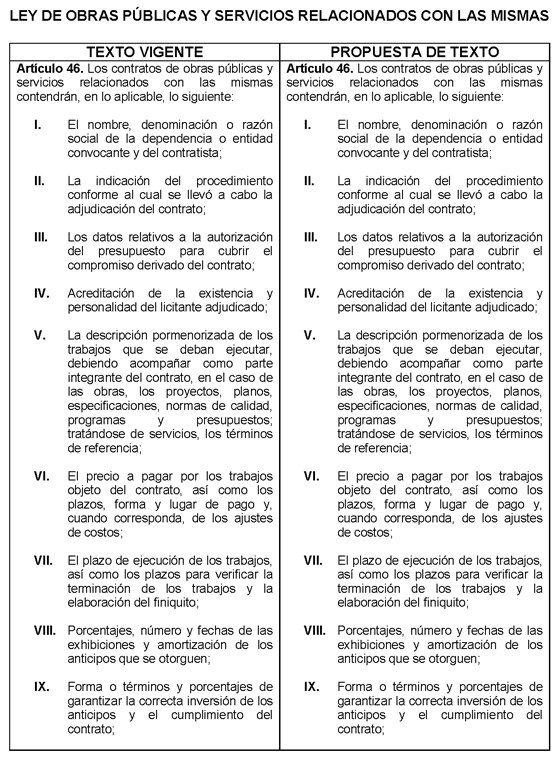

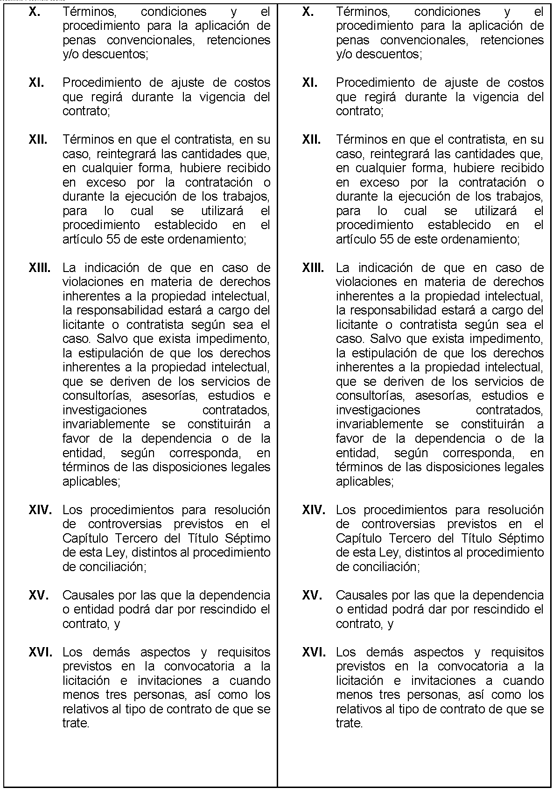

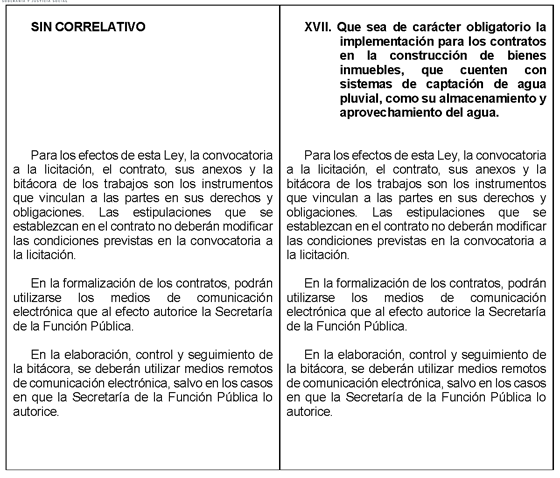

- Que adiciona el artículo 46 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a cargo del diputado Francisco Adrián Castillo Morales, del Grupo Parlamentario de Morena

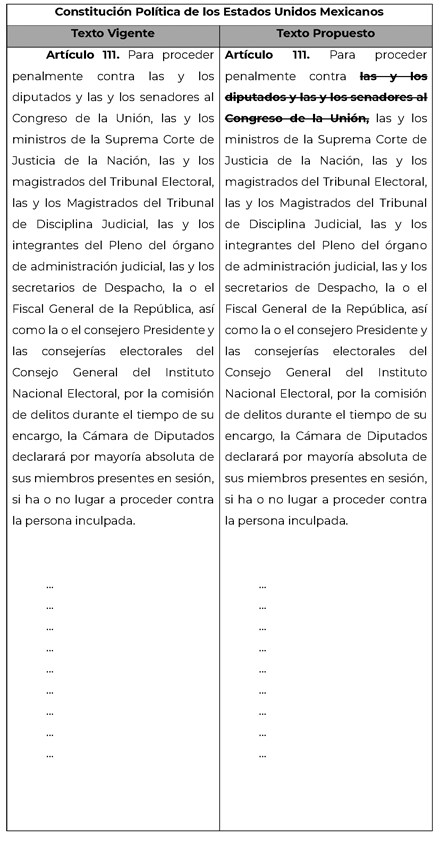

- Que reforma el artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Antares Vázquez Alatorre, del Grupo Parlamentario de Morena

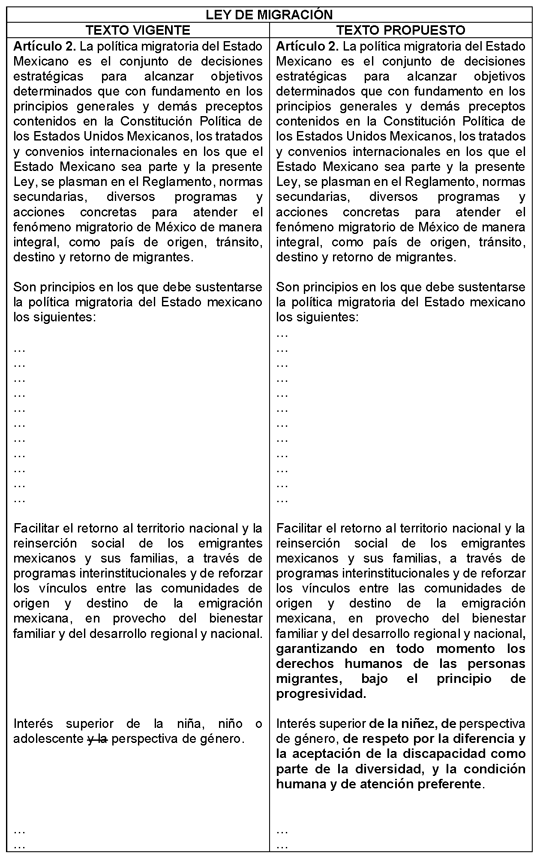

- Que reforma los párrafos décimo cuarto y décimo quinto del artículo 2o. de la Ley de Migración, en materia de principios de la política migratoria, a cargo de la diputada María Damaris Silva Santiago, del Grupo Parlamentario de Morena

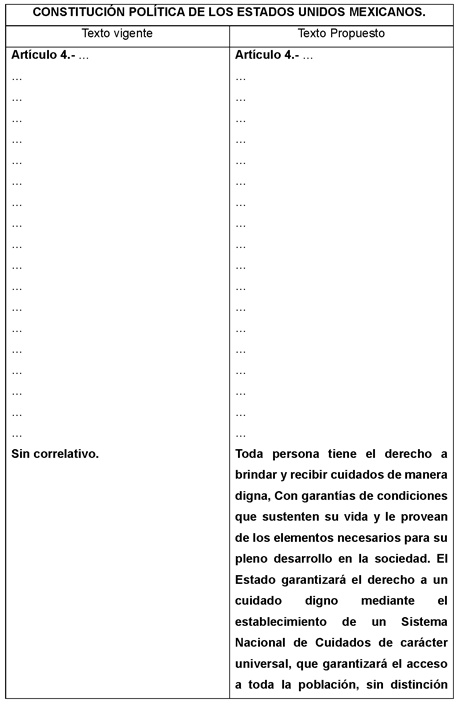

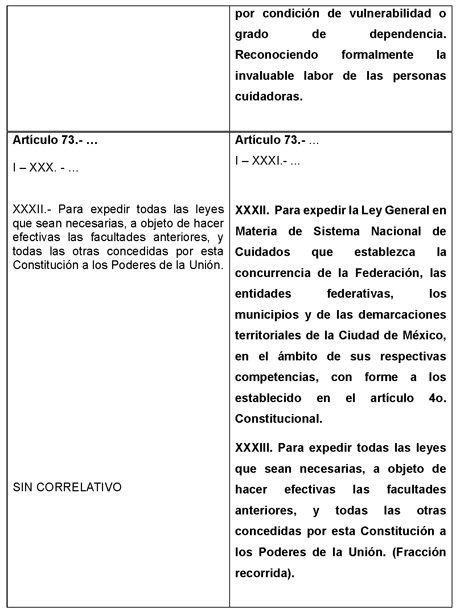

- Que reforma y adiciona diversas disposiciones a los artículos 4o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de sistema nacional de cuidados, a cargo de la diputada Flor de María Esponda Torres, del Grupo Parlamentario de Morena

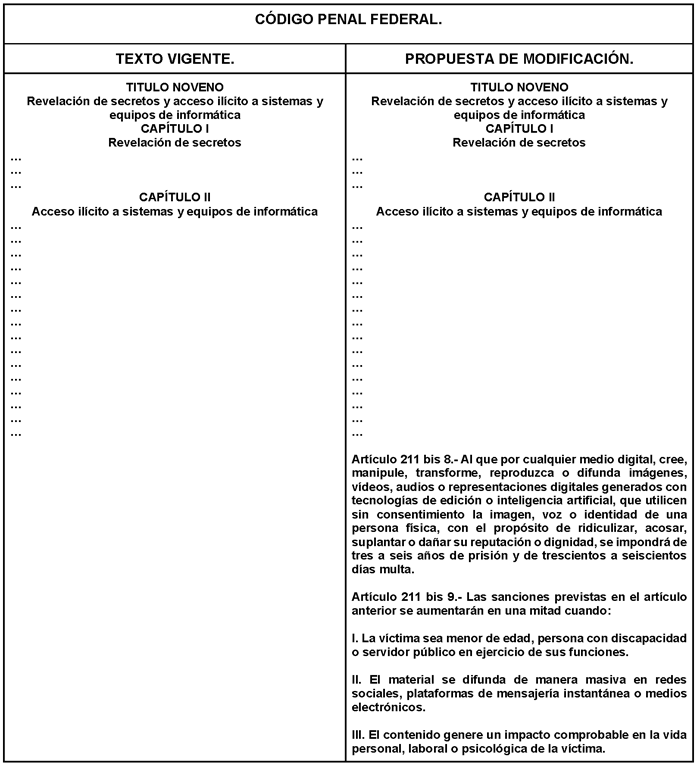

- Que adiciona los artículos 211 Bis 8 y 211 Bis 9 al Código Penal Federal, para sancionar la creación y difusión no autorizada de imágenes, vídeos, audios o representaciones digitales generados con tecnologías de edición o inteligencia artificial que vulneren la identidad e imagen personal, a cargo del diputado Armando Corona Arvizu, del Grupo Parlamentario de Morena

Que reforma la fracción VIII, párrafo segundo, del artículo 5o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado César Agustín Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, diputado César Agustín Hernández Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 76, numeral 1, fracción II, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma la fracción VIII, párrafo segundo, del artículo 5 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Desde el siglo XIX, la motocicleta ha sido utilizada en todo el mundo transformando la forma en que nos desplazamos y conectamos, ya que, debido a su ligereza permite maniobrarla con facilidad para moverse entre los caminos y espacios de las grandes ciudades, lo que las ha colocado como uno de los medios de transporte principales.

Este vehículo motorizado de dos ruedas es utilizado para diversos fines como: el traslado de personas, para el trabajo e incluso, como medio de esparcimiento, además de desempeñar un papel significativo en la cultura popular, al aparecer en películas icónicas y ser la imagen en clubes.

Con el paso de los años su utilización se ha venido incrementando, basta mencionar que durante la contingencia sanitaria provocada por el Covid-19, se impulsó el uso de la motocicleta para atender la demanda del servicio que se ofrece por las empresas o comercios para hacer las entregas a domicilio, así como, de los productos que los clientes compran vía online o por medios telefónicos.

Por otro lado, el crecimiento de la población y del parque vehicular también nos está orillando a enfrentar retos de movilidad, que bien pueden afrontarse con una motocicleta que trae consigo muchas ventajas, como: el ahorro en el mantenimiento, el combustible y el tiempo, convirtiéndose en una alternativa eficiente al transporte convencional, debido a su capacidad para sortear el tráfico y su menor requerimiento de espacio de estacionamiento.

De igual manera, el uso de este vehículo motorizado ha ayudado a desempeñar un papel importante en la reducción de la huella de carbono en entornos urbanos, ya que su uso ayuda a disminuir la congestión de vehículos en las calles, convirtiéndola en una opción atractiva para quienes buscan moverse rápidamente.

Es razonable que en los últimos tiempos el empleo de la motocicleta ha aumentado, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, a 2023 se tiene un registro de 7,784,486 motocicletas.1 Además, el mismo Instituto refiere que 12 por ciento de las viviendas particulares habitadas disponen de motocicleta o motoneta.2

La motocicleta es definida como un “vehículo automotor de dos, tres o cuatro ruedas, cuyo peso no excede 400 kilogramos”,3 en tanto que el automóvil puede pesar más de tres veces lo mencionado, lo cual, por lógica ocasionará un mayor deterioro de los caminos.

Ahora bien, el tránsito en caminos y puentes se rige por la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, la cual, tiene por objeto regular la construcción, operación, explotación, conservación y mantenimiento de éstos, así como los servicios de autotransporte federal que en ellos operan, sus servicios auxiliares y el tránsito en dichas vías.

Además, de conformidad con la fracción VIII del artículo 5 de dicha Ley, le corresponde a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, establecer las bases generales de regulación tarifaria, las cuales, deben ser justas y equitativas, atendiendo a factores como el peso de los vehículos y el desgaste de las carreteras; en este sentido, particularmente, en el párrafo segundo del citado artículo de manera categórica señala: “las motocicletas deberán pagar el 50 por ciento del peaje que paguen los automóviles”. Al respecto, me permito señalar que sí bien, reconocemos que el cobro del peaje es fundamental para sostener una parte importante de la infraestructura vial, también; consideramos que en el caso de las motocicletas dicha condonación debería ser mayor, ya que el desgate que estos vehículos ocasionan a la red carretera, es mucho menor que la de los automóviles, camiones para pasajeros o para carga.

La Norma Oficial Mexicana, NOM-012-SCT-2-2017, “Sobre el peso y dimensiones máximas con los que pueden circular los vehículos de autotransporte que transitan en las vías generales de comunicación de jurisdicción federal”, arroja información importante para determinar el cobro del peaje y es utilizada para determinar el desgaste de las carreteras y puentes.

El tema que nos ocupa no es nuevo: en 2011 fue abordado por el diputado Alejandro del Mazo Maza, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, mediante una iniciativa,4 que formo parte de la reforma al segundo párrafo de la fracción VIII del numeral 5 de la Ley de Caminos y Puentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de mayo del 2012.

En dicha iniciativa se explica:

Las motocicletas circulan en dos ruedas, lo que reduce 70 por ciento el área de contacto contra el pavimento, el peso promedio de una motocicleta es de 300 kilogramos mientras que el de un automóvil promedio es de mil 500 kilogramos.

Hay un factor de equivalencia de cargas en ejes sencillos, factor ESAL por sus siglas en inglés (Equivalent Single Axel Loads), este factor de uso internacional permite comparar el efecto que tiene la carga y rodaje sobre el desgaste del asfalto entre diferentes tipos de vehículos:

• En un autobús de 18.3 metros de longitud, con pasajeros, el factor ESAL es de 5.11

• En un autobús de 12.2 metros de longitud, con pasajeros, el factor ESAL es de 1.85

• En un camión de 18 ruedas, cargado el factor ESAL es de 1.35

• En un camión de entregas, el factor ESAL es de 0.10

• En un automóvil el factor ESAL es de .0007

• En una motocicleta el factor ESAL es de .000175

Si bien, reconocemos que, en ese entonces, se logró un gran avance, también es cierto que, el automóvil genera un factor de desgaste aproximadamente tres veces más que el de una motocicleta, por lo cual, al haberle reducido a los usuarios de motocicletas solo la mitad del peaje, aún existe una desproporcionalidad en el costo de las tarifas, ocasionando con ello, un perjuicio en los bolsillos de los usuarios de estos vehículos automotores.

El principio de proporcionalidad es un criterio fundamental en materia jurídica que busca garantizar que las medidas o cargas impuestas a las personas sean justas, razonables y equitativas en relación con su situación específica que busca proteger. En el contexto del pago de peajes, este principio cobra especial relevancia al analizar la diferencia entre los vehículos automotores, particularmente entre motocicletas y automóviles, que, aunque comparten el uso de las carreteras, presentan características significativamente distintas en cuanto a su peso, ocupación del espacio, impacto ambiental y desgaste de la infraestructura vial, no hay duda, que, estamos hablando de medios de transporte desiguales, que deben ser valorados conforme a sus características particulares.

Por lo expuesto se insiste en que, desde una perspectiva de justicia distributiva, es indispensable que los sistemas de cobro de peaje consideren las diferencias materiales que existen entre los tipos de vehículos. El principio de proporcionalidad no solo exige una adecuación entre la medida impuesta y el fin que se persigue –en este caso, el mantenimiento de las carreteras–, sino también una evaluación del costo-beneficio que cada tipo de vehículo representa para la infraestructura.

Lo que se busca con esta adecuación a las tarifas, es que el derecho al libre tránsito consagrado en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sea ejercido de forma equitativa, proporcional y justa para todas y todos los mexicanos, por lo cual, tomando en cuenta las razones expuestas, es que, consideramos que lo justo sería que las motocicletas pagaran el 30 por ciento del costo del peaje establecido para los automóviles.

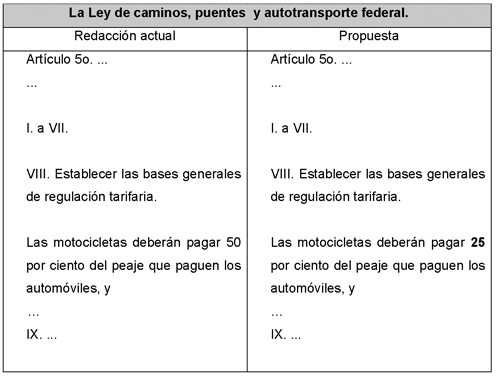

Para una mejor comprensión, se adiciona el siguiente cuadro comparativo:

En conclusión, la actual disposición en el párrafo segundo, de la fracción VIII, del artículo 5 de La Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal es inequitativa y desproporcional para los ciudadanos usuarios de motocicletas, tomando en consideración las particularidades que éstas tienen, respecto de un automóvil, por ello, modificar esta ley hará que los motociclistas paguen un peaje justo y proporcional al desgaste que causan en los caminos y puentes, además que establecer tarifas diferenciadas y proporcionales según las características del vehículo es una medida no solo justa, sino también legal y técnica, que promovería una política vial más inclusiva, equitativa y sustentable, repercutiendo en el mercado y en la economía de las y los mexicanos que las utilizan como medio de transporte.

Por lo anterior se somete a consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma la fracción VIII del artículo 5 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal

Único. Se reforma la fracción VIII del artículo 5 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para quedar como sigue:

Artículo 5o. ...

...

I. a VII. ...

VIII. ...

Las motocicletas deberán pagar el 25 por ciento del peaje que paguen los automóviles, y

...

IX. ...

Transitorio

Único. La presente reforma entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Vehículos de motor registrados en circulación.

Inegi (2023),

https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos.asp?#Regreso&c=13158

2 Banco de indicadores (2020),

https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/?ind=6207129636&tm=6#D6207129636_56#D6207129636_56#D6207129636_56

3 Vehículos de motor registrados en circulación. Inegi, junio de 2025, Glosario.

4 Sistema de Información Legislativa, asun_2776497_20110525_1306335093.pdf

5 Ídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de septiembre de 2025.

Diputado César Agustín Hernández Pérez (rúbrica)

Que reforma y adiciona el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado Aciel Sibaja Mendoza, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, diputado Aciel Sibaja Mendoza, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona un párrafo al inciso A) de la fracción I del artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El mezcal, bebida que data de hace miles de años, es un destilado ancestral, enraizado en nuestra cultura prehispánica. Hoy es una bebida icono de la identidad mexicana.

México cuenta con cerca de 200 especies de agave, de las cuales, actualmente sólo unos 12 a 15 son magueyes mezcaleros. Es una bebida alcohólica que se obtiene por destilación y rectificación de los mostos (o jugos) preparados directamente con los azúcares extraídos de las cabezas maduras de los agaves, mismas que son previamente cocidas y sometidas a fermentación alcohólica.1

Oaxaca es el principal productor de esta bebida a nivel nacional con el 90.51 por ciento.2

Según datos del Consejo Mexicano Regulador de la Calidad del Mezcal, AC, en su informe estadístico de 2024, la categoría de mezcal artesanal es la más producida, con 93.71 por ciento.3

El 28 de noviembre de 1994 se le otorgó la denominación de origen al mezcal, comprendiendo los estados de Oaxaca, Guerrero, San Luis Potosí, Zacatecas y Durango, además de 2 municipios de Guanajuato, 11 municipios de Tamaulipas, 29 municipios de Michoacán y 116 municipios de Puebla.4

La Ley de la Propiedad Industrial define así el concepto denominación de origen:

Se entiende por denominación de origen, el nombre de una región geográfica del país, que sirva para designar un producto originario de la misma, y cuya calidad o característica se deban exclusivamente al medio geográfico, comprendiendo en éste los factores naturales y los humanos.

Esta bebida ancestral es regulada por la Norma Oficial Mexicana NOM-070-SCFI-2016, Bebidas alcohólicas-Mezcal-Especificaciones, lo que garantiza su autenticidad y cumplimiento.

El origen del mezcal se remonta desde la época precolombina, en la que los agaves eran considerados sagrados. Los aztecas lo llamaban mexcalli, que significa “pencas de maguey cocidas,” y lo utilizaban en ceremonias religiosas y rituales de purificación. Hoy, las técnicas de producción artesanal se mantienen vivas, honrando esta herencia ancestral.5

Oaxaca, es un estado que sigue manteniendo vivas estas técnicas, ya que sus productores utilizan herramientas propias y procesos únicos que hacen a esta bebida tan especial, ello también se debe a la selección cuidadosa de los agaves, por su tiempo de vida después de su plantación, sin dejar de lado los tipos de horno donde se lleva a cabo la cocción de las piñas de estos y de los tiempos de fermentación que son esmeradamente supervisados. En esto radica la clasificación de los mezcales, misma que la Norma Oficial Mexicana NOM-070-SCFI-2016, Bebidas alcohólicas-Mezcal-Especificaciones, define:

4.4.2. Mezcal artesanal.

Su elaboración debe cumplir con al menos las siguientes cuatro etapas y equipo:

a) Cocción: cocimiento de cabezas de maguey o agave en hornos de pozo o elevados de mampostería.

b) Molienda: con mazo, tahona, molino chileno o egipcio, trapiche o desgarradora.

c) Fermentación: oquedades en piedra, suelo o tronco, piletas de mampostería, recipientes de madera o barro, pieles de animal, cuyo proceso puede incluir la fibra del maguey o agave (bagazo).

d) Destilación: con fuego directo en alambiques de caldera de cobre u olla de barro y montera de barro, madera, cobre o acero inoxidable; cuyo proceso puede incluir la fibra del maguey o agave (bagazo).

4.4.3. Mezcal ancestral.

Su elaboración debe cumplir con al menos las siguientes cuatro etapas y equipo:

c) Cocción: cocimiento de cabezas de maguey o agave en hornos de pozo.

b) Molienda: con mazo, tahona, molino chileno o egipcio.

c) Fermentación: oquedades en piedra, suelo o tronco, piletas de mampostería, recipientes de madera o barro, pieles de animal, cuyo proceso puede incluir la fibra del maguey o agave (bagazo).

d) Destilación: con fuego directo en olla de barro y montera de barro o madera; cuyo proceso puede incluir la fibra del maguey o agave (bagazo).

La realidad de los productores de esta bebida tradicional del país es adversa: tienen altos costos en impuestos. Ejemplo de ello es lo que señala la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en el artículo 2o., fracción I, inciso a), numeral 3:

Artículo 2o. Al valor de los actos o actividades que a continuación se señalan se aplicarán las tasas y cuotas siguientes:

I. En la enajenación o, en su caso, en la importación de los siguientes bienes:

A) ...

1. y 2. ...

3. Con una graduación alcohólica de más de 20° G.L 53 por ciento

Es decir, el mezcal, por su naturaleza, contiene como mínimo 35 y máximo 55 volúmenes alcohol, por lo que la tasa de 53 por ciento aplica para esta bebida, a pesar de que, los grados de alcohol que contiene el mezcal son parte de la naturaleza propia de este agave y de sus procesos de elaboración.

La Norma Oficial Mexicana NOM-070-SCFI-2016, “Bebidas alcohólicas-Mezcal-Especificaciones”, señala que el mezcal debe cumplir la especificación de alcohol por volumen mayor de 20 por ciento: quedan el mínimo de 35 y el máximo de 55, por lo que estos productores quedan obligados a cumplir con el pago de un Impuesto Especial sobre producción y Servicios (IEPS), que como se señala en párrafos anteriores, es del 53 por ciento, siendo esta medida, un gravamen que atenta contra la economía de quienes desarrollan esta actividad que es parte de nuestra cultura, tradiciones e identidad.

A todas luces, los productores de mezcal artesanal y ancestral están bajo una condición desigual frente a otros productores de mezcal industrializado, ya que experimentan una dinámica de cobros, que no les permite desarrollarse, es decir, de ampliar su mercado, ya que, además del pago del IEPS se le suma el 16 por ciento del IVA, situación injusta que los condena a disminuir su producción, con el objetivo de pagar menos impuestos, escenario que también termina afectándoles, mermando sus ingresos y menoscabando su economía.

Uno de los propósitos de esta iniciativa es visibilizar la situación que enfrentan los pequeños productores de mezcal que habitan en zonas altamente marginadas, ya que estos no cuentan con apoyos fiscales para la producción y que, para obtener su producto final, invierten en materiales para envasado y etiquetado que consume su economía, afectando de manera directa tanto la producción de esta bebida, como su comercialización, siendo un panorama desalentador al que se suma, como se ha señalado, el cobro del IEPS.

Es de observarse también, la desventaja que existe entre los pequeños productores de mezcal al lado de aquellos que cuentan con una fuerte economía, misma que permite a diversas empresas, producir en serie y comercializar a mayor volumen, circunstancia que afecta la producción artesanal y ancestral del mezcal y que orilla a los pequeños productores a comercializar su producto elaborado mediante procesos más cuidadosos y de técnicas que forman parte de la cultura de nuestros pueblos originarios y con materias primas de origen agrícola a precios injustos que no corresponden con el valor que realmente merece.

Debe comprenderse que la elaboración tanto de mezcal artesanal, como ancestral, va más allá de lo que a simple vista podemos ver o escuchar, en esta actividad existen relaciones socioeconómicas y productivas hacia diversas direcciones que contribuyen a obtener un producto final, razón por la cual, es fundamental promover estrategias para exentar a los pequeños productores de programas de tributación fiscal, beneficiando con ello, a todo este conjunto de personas que buscan crecimiento y justicia productiva.

La producción de mezcal tiene un impacto social que repercute en las familias, pues genera empleos, crea oportunidades laborales, fortalece la economía local y atrae el turismo, beneficiando así a nuestros agricultores y productores que día con día se esmeran por realizar un producto de calidad, sobre todo, en aquellas poblaciones más vulnerables, con su producción no solo se preservan nuestras tradiciones, sino que también se promueve la diversidad cultural de nuestra nación.

Por lo expuesto se somete a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto:

Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios

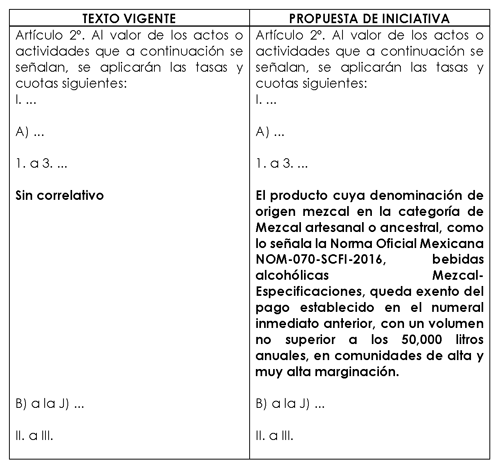

Único. Se adiciona un párrafo al inciso A) de la fracción I del artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, para quedar como sigue:

Artículo 2o. Al valor de los actos o actividades que a continuación se señalan se aplicarán las tasas y cuotas siguientes:

I. En la enajenación o, en su caso, en la importación de los siguientes bienes:

A) ...

1. a 3. ...

El producto cuya denominación de origen mezcal en la categoría de Mezcal artesanal o ancestral, como lo señala la Norma Oficial Mexicana NOM-070-SCFI-2016, bebidas alcohólicas Mezcal-Especificaciones, queda exento del pago establecido en el numeral inmediato anterior, con un volumen no superior a los 50,000 litros anuales, en comunidades de alta y muy alta marginación.

B) a J) ...

II. y III. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Economía y el Consejo Regulador del Mezcal establecerán los lineamientos para la exención del impuesto a la bebida con contenido alcohólico cuya denominación de origen corresponda a la categoría de mezcal artesanal y mezcal ancestral.

Notas

1 https://embamex.sre.gob.mx/belice/images/stories/docs/mezcal.pdf

2 https://comercam-dom.org.mx/wp-content/uploads/2024/04/PUBLICO_INFORME_ 2024.pdf

3 Ibídem

4 https://comercam-dom.org.mx/denominacion-de-origen/

5 https://www.gob.mx/agricultura/articulos/el-mezcal-el-elixir-nacional-d e-mexico?idiom=es

Salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de septiembre de 2025.

Diputado Aciel Sibaja Mendoza (rúbrica)

Que reforma y adiciona las fracciones I y II del artículo 74 y el artículo 113-E de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en materia de cálculo de impuestos y facilidades administrativas para productores agrícolas, ganaderos, silvícolas y pesqueros, a cargo de la diputada Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, y con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6 numeral 1, fracción I, 77, numerales 1 y 2, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que reforman y adicionan las fracciones I y II del artículo 74 y el artículo 113-E de la Ley del Impuesto sobre la Renta, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Sociedades cooperativas de producción pesquera y silvícola

Las sociedades cooperativas de producción pesquera y silvícola en México tienen una historia y un valor similares a las sociedades cooperativas en otros sectores, pero se centran específicamente en la pesca y la silvicultura.

Las sociedades cooperativas de producción pesquera y silvícola en México tienen sus raíces en el movimiento cooperativo que comenzó a tomar forma en el país en la primera mitad del siglo XX. La cooperativa es una forma de organización que permite a los trabajadores o productores unirse para alcanzar objetivos comunes y superar desafíos compartidos.

A lo largo del tiempo, estas cooperativas se han desarrollado en las zonas costeras y en las regiones forestales de México en respuesta a la necesidad de gestionar de manera sostenible los recursos pesqueros y forestales, así como para mejorar las condiciones de vida de las comunidades locales que dependen de estas actividades económicas.

De acuerdo con el portal de la Sader, las cooperativas pesqueras, forman parte de la base para la seguridad alimentaria del país, y en mayor medida son de pequeña escala, sin embargo, esta forma de organización permite maximizar los beneficios comunitarios y sobre todo atender las dificultades relativas a la mala gestión del sector pesquero y la pobreza.

Según información de la propia Sader y la Conapesca, en México se tiene actualmente el registro de 10 mil 217 organismos pesqueros, las cuales en su mayoría son sociedades cooperativas pesqueras, las cuales en 40.95 por ciento se encuentran en la zona noroeste del país.

De forma particular, las principales sociedades cooperativas se encuentran en los siguientes estados (unidades):

- Sinaloa con mil 919;

- Sonora con mil 149;

- Baja California Sur con 664;

- Baja California, con 452;

- Guerrero, son 736;

- Veracruz, 593;

- Campeche, 559, y

- Tabasco, con 506.

Las principales especies que se aprovechan por tonelaje de peso vivo en las sociedades pesqueras son las siguientes:

- Sardina, con 387 mil 416;

- Anchoveta, con 143 mil 467;

- Atún, con 54 mil 308;

- Macarela, con 36 mil 600;

- Mojarra, con 36 mil 326;

- Camarón, con 15 mil 157;

- Tiburón, con 11 mil 995;

- Jaiba, con 9 mil 934;

- Corvina, con 7 mil 642; y

- Jurel, con 6 mil 537.

Por lo anterior, vale la pena destacar que, las sociedades cooperativas de producción pesquera y silvícola en México aportan una serie de beneficios y valores importantes:

1. Sostenibilidad ambiental: Estas cooperativas suelen enfocarse en prácticas de manejo sostenible de los recursos pesqueros y forestales. Contribuyen a la conservación de los ecosistemas y a la preservación de la biodiversidad, lo que es esencial para la salud a largo plazo de los recursos naturales.

2. Mejora de las condiciones de vida: Las cooperativas brindan a los trabajadores y productores locales la oportunidad de tener un mayor control sobre sus actividades y recursos. Esto puede ayudar a elevar los ingresos y mejorar las condiciones de vida de las comunidades que dependen de la pesca y la silvicultura.

3. Acceso a mercados: Trabajar en cooperativas puede proporcionar a los miembros acceso a mercados más amplios y a mejores precios para sus productos. La cooperativa puede actuar como intermediaria y mejorar la capacidad de negociación de los productores.

4. Capacitación y desarrollo: Muchas cooperativas ofrecen programas de capacitación y desarrollo para sus miembros, lo que les permite mejorar sus habilidades y conocimientos en sus respectivas industrias. Esto contribuye a la profesionalización y la eficiencia de las operaciones.

5. Solidaridad: El principio de solidaridad es fundamental en las cooperativas, lo que significa que los miembros se apoyan mutuamente en tiempos de dificultad, como caídas en la producción o crisis económicas.

En concreto, las sociedades cooperativas de producción pesquera y silvícola en México desempeñan un papel importante en la gestión sostenible de los recursos naturales, la mejora de las condiciones de vida de las comunidades locales y la promoción de la solidaridad y la cooperación entre sus miembros.

Sociedades cooperativas de producción ganadera

Las sociedades cooperativas ganaderas desempeñan un papel fundamental en la economía y el desarrollo sostenible de México. Su importancia radica en varios aspectos clave:

1. Fomento del desarrollo rural: Las cooperativas ganaderas están presentes en muchas zonas rurales de México, contribuyendo significativamente al desarrollo de estas comunidades. Ayudan a generar empleo local y a impulsar la actividad económica en áreas rurales, lo que a su vez reduce la migración hacia las ciudades.

2. Mejora de la producción y calidad: Estas cooperativas brindan a los ganaderos la oportunidad de unirse para mejorar la producción de carne y productos lácteos. Comparten conocimientos, tecnología y recursos para aumentar la productividad y elevar la calidad de los productos, lo que beneficia tanto a los miembros como a los consumidores.

3. Negociación colectiva: Las cooperativas permiten a los ganaderos negociar colectivamente con intermediarios y compradores, lo que les da más poder de negociación y les ayuda a obtener mejores precios por sus productos y servicios.

4. Acceso a crédito y recursos: Al unirse en cooperativas, los ganaderos pueden acceder más fácilmente a financiamiento y recursos, lo que les permite invertir en tecnología, infraestructura y mejoras en la producción ganadera.

5. Fomento de la Sustentabilidad: Las cooperativas ganaderas a menudo promueven prácticas agrícolas y ganaderas sustentables. Esto incluye la adopción de prácticas amigables con el medio ambiente, la gestión adecuada de los recursos naturales y la promoción de la conservación de la biodiversidad.

6. Educación y formación: Las cooperativas brindan oportunidades de educación y formación a sus miembros, lo que ayuda a mejorar sus habilidades y conocimientos en la gestión de sus operaciones, la salud animal, la seguridad alimentaria y otros aspectos críticos de la ganadería.

7. Fortalecimiento de la comunidad: Las cooperativas ganaderas fortalecen los lazos comunitarios y fomentan la colaboración entre los productores. Esto puede conducir a un sentido de pertenencia y solidaridad en las comunidades rurales.

8. Cumplimiento de normativas: Las cooperativas suelen estar bien informadas sobre las regulaciones y normativas gubernamentales relacionadas con la ganadería y la producción de alimentos. Esto ayuda a garantizar que los miembros cumplan con las leyes y regulaciones pertinentes.

9. Promoción de productos locales: Al trabajar juntas, las cooperativas ganaderas pueden promover productos locales y regionales, lo que puede generar un mayor interés por parte de los consumidores y apoyar la economía local.

Las sociedades cooperativas ganaderas son una parte vital de la agricultura y la economía rurales en México. Su capacidad para unir a los ganaderos, mejorar la producción, negociar colectivamente y promover prácticas sustentables las convierte en actores importantes en la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible del país.

Para contextualizar, de acuerdo con el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), México destina un total de 109.9 millones de hectáreas a la ganadería, en la que participan activamente 841 mil productores encargados del cuidado y la alimentación del ganado.

El sector ganadero se caracteriza por ser uno de los más sólidos y competitivos de la economía mexicana.

En los últimos años ha demostrado su alta productividad, como lo indica el impresionante crecimiento de 17.6 por ciento en las exportaciones de ganado bovino a Estados Unidos durante el ciclo 2018-2019 en comparación con el periodo anterior.

Este logro coloca a México en el séptimo lugar a nivel mundial en términos de exportación y en el undécimo lugar en la producción global de ganadería primaria.

Actualmente se crían

- 553 millones de aves,

- 33.8 millones de bovinos,

- 16.7 millones de porcinos,

- 8.8 millones de caprinos,

- 8.8 millones de ovinos, así como

- 1.9 millones de colmenas.

Se debe entender que la ganadería adopta diversas modalidades, incluyendo la extensiva, la intensiva y la orientada al autoconsumo. Varios factores entran en juego para promover el crecimiento saludable del ganado, como las características topográficas del terreno, la disponibilidad de fuentes de agua, un clima propicio en términos de humedad y temperatura, así como la calidad de la vegetación y forrajes utilizados para su alimentación.

Reforma fiscal para el ejercicio de 2022 y la problemática anual

Antes de la reforma fiscal de 2022, las actividades agropecuarias y de pesca recaudaron más de 17.4 mil millones de pesos en ISR sólo en 2021, lo cual representó un aumento de 21 por ciento respecto a 2020.

De lo anterior, 15.2 mil millones de pesos provinieron de personas morales, mientras que los restantes 2.2 mil millones de pesos fueron recaudados de personas físicas que se dedican a alguna de las actividades primarias del campo y el mar.

Sin embargo, a raíz de la reforma del Régimen Simplificado de Confianza (Resico), en la que se señala que si una persona física forma parte como socio o accionista de una persona moral, no podría tributar bajo este nuevo régimen, además de reducir el monto para que sea beneficiada una persona con una exención del pago de ISR, toda vez que el monto bajó de 1.3 millones de pesos anuales a 900 mil pesos.

De forma específica, el 1 de enero de 2022 entró en vigencia el Resico. Fue diseñado para simplificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y ofrece una serie de beneficios a los contribuyentes que participan en él.

Los beneficios incluyeron tasas mínimas de Impuesto Sobre la Renta (ISR) que varían del 1 al 2.5 por ciento, con procesos de pago sencillos, rápidos y eficientes. Además, se realiza un cálculo automático de impuestos y se simplifica la precarga de información. En este régimen, los ingresos y gastos se consideran hasta que se perciben y se pagan, con lo que se pretende facilitar la gestión financiera.

Adicionalmente, con la incorporación de este régimen los contribuyentes que se dedican a 100 por ciento de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras (Agapes) obtendrían el beneficio de la exención del pago de ISR si sus ingresos anuales no superan los 900 mil pesos y están debidamente facturados y cobrados.

Sin embargo, para mantener estos beneficios, el SAT requiere que los contribuyentes tengan una situación fiscal regularizada. Es decir, desde la autoridad tributaria se ha solicitado que las Organizaciones que quieran “aprovechar” estos beneficios tendrían como límite hasta el 2 de octubre de 2023 según las disposiciones fiscales vigentes, para garantizar lo siguiente:

1. Tener habilitado el buzón tributario.

2. Mantener sus medios de contacto actualizados.

3. Contar con una e.firma vigente.

4. Cumplir la presentación puntual de sus declaraciones fiscales.

Es importante destacar que el SAT en varios momentos ha ofrecido facilidades específicas para las personas físicas que se encuentran dentro del régimen Resico. Una de estas facilidades es la opción de obtener o renovar su e.firma a través del nuevo sistema disponible en citas.sat.gob.mx. Asimismo, los contribuyentes que no cuentan con una e.firma y un buzón tributario actualizado al finalizar el plazo establecido, el SAT los asignaría al régimen fiscal correspondiente a su actividad, lo que resultará en la pérdida de los beneficios proporcionados por Resico.

De lo anterior, es importante destacar que la eliminación del Agapes y con la incorporación del Resico, se dejó a pequeños productores sin distintas facilidades en materia fiscal, como la posibilidad de tener gastos sin CFDI o retenciones de nómina con un porcentaje ajustado al de otros regímenes.

Adicionalmente, con las modificaciones de 2022, donde se impusieron mayores obligaciones de registro y contabilidad, esto representa una carga adicional para los pequeños productores quienes en mayor medida no cuentan con los recursos para cumplir con estas demandas, lo que podría llevar a sanciones fiscales.

En este sentido es de destacar que la obtención del CFDI se ha vuelto en un calvario para miles de productores, dado que se vuelve en una acción que para muchos es una tarea compleja debido a que existen comunidades que no cuenten con servicios básicos de comunicación o son en muchas ocasiones limitados, lo que complica la obtención de esta documentación para cumplir con las obligaciones fiscales que establece el nuevo régimen.

Ahora bien, tomando en consideración al sector pesquero y acuícola el Resico generó la pérdida de exención de ingresos por cálculo de ISR lo equivalente a 40 veces la unidad de medida y actualización, que en términos de 2022 sería un total de 1.4 millones de pesos con relación a la eliminación de las personas físicas del capítulo VIII del Título II de la Ley del ISR de 2021.

Adicionalmente, en este régimen se ha provocado la desintegración de varias Sociedades Cooperativas de producción pesquera, esto debido al trato fiscal inequitativo y desproporcional a la que las y los socios debían sujetarse. Por consecuencia, varios pescadores tendrán la tendencia a ir renunciando a las sociedades cooperativas para dedicarse de forma unilateral e individual a su actividad pesquera y con ello tener que sujetarse al Resico.

Tomando en cuenta el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece que es obligación de las y los mexicanos contribuir a los gastos públicos a los 3 nivelen que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. De dicho precepto constitucional se desprenden los denominados principios de justicia fiscal o tributaria a los cuales se deben ceñir todas las contribuciones, tales como los de generalidad, obligatoriedad, destino al gasto público, proporcionalidad, equidad y legalidad tributaria.

El principio jurídico de igualdad se traduce para la autoridad legislativa en la obligación de tratar idénticamente situaciones análogas y solo hacerlo de forma diferente cuando no se asimilen; como ampliamente se sabe, lo expresa el apotegma “tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales”. Sin embargo, este principio jurídico que no se está aplicando en el trato diferenciado que se da a los integrantes de las sociedades cooperativas de producción pesquera, al excluirlos de utilizar las tablas del impuesto del régimen simplificado de confianza.

Respecto a las cooperativas y con relación al artículo 113-E el cual refiere a Las personas físicas que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, cuyos ingresos en el ejercicio anterior no excedan de 900 mil pesos efectivamente cobrados, no pagarán el impuesto sobre la renta por los ingresos provenientes de dichas actividades.

En caso de que los referidos ingresos excedan dicho monto, a partir de la declaración mensual correspondiente deberá pagar el impuesto conforme al Título IV, Capítulo II, Sección IV, de esta Ley, en los términos que se determine mediante reglas de carácter general que al efecto emita el Servicio de Administración Tributaria.

Para efectos del párrafo anterior, se considera que los contribuyentes se dedican exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, cuando el total de sus ingresos representan el 100 por ciento por estas actividades.

Con la actual reforma el productor se ve afectado ya que dicha medida no toma en cuenta los efectos de la inflación, tipo de cambio y cambios climáticos, ya que el precio de venta de los productos del sector primario se han visto incrementados y sin embargo el monto de la exención permanece sin cambios en 900 mil pesos anuales, provocando que el productor exento rebase dicho límite y tenga que migrar del Régimen Simplificado de Confianza al Régimen General de Actividades Profesionales y Empresariales.

Para lograr atender esta situación es necesario ajustar los importes anuales para que se establece en la propia Ley al ISR, para que las y los productores que se encuentran este supuesto alcancen un nuevo umbral de protección y recuperen los beneficios que tenían hasta hace un par de años.

En ningún caso se trata de reducir la tasa de recaudación, por el contrario, se trata de que, las y los productores que ya están organizados continúen trabajando, tomando en cuenta sus posibilidades y sus capacidades.

Contenido de la iniciativa

La iniciativa tiene por objeto reformar los artículos 74 y 113-E de la Ley de Impuesto sobre la Renta, en materia de facilidades administrativas y fiscales en beneficio de las y los productores que se encuentran organizados en sociedades cooperativas tengan un régimen especial por el cual puedan mantenerse al corriente con sus responsabilidades fiscales.

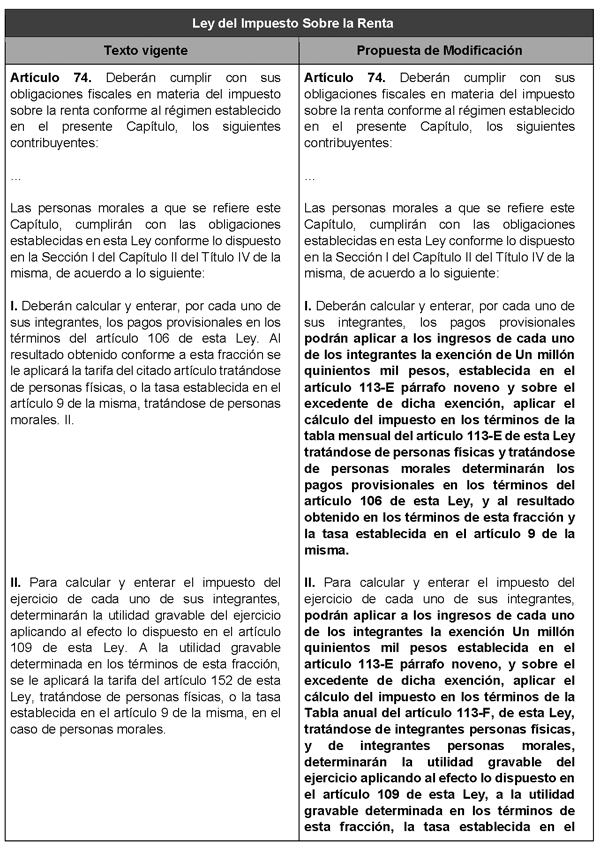

Respecto al artículo 74, relativo a régimen de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras, se contemplan dos reformas que establecen reglas claras para que las personas morales a las que se refiere este capítulo puedan tener acceso a un régimen de exención al límite señalado y para aquel excedente entonces se apliquen las reglas correspondientes.

Con esta modificación se pretende ayudar a que las y los productores que se encuentran en esta condición tengan una facilidad administrativa que les ayude a relajar la responsabilidad tributaria y cuenten con un umbral suficiente de operación que evite en todo caso sanciones o multas por no cumplir con las acciones que actualmente se establecen en este ordenamiento.

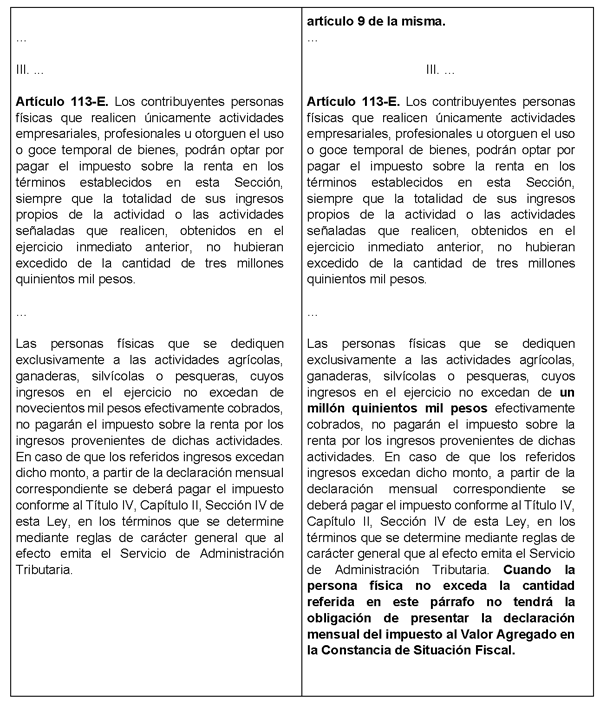

En los artículos 74 y 113-E se propone ampliar el margen de operación, de 900 mil pesos a 1 millón 500 mil, con la intención de que, las y los productores que se encuentren en este supuesto tengan un espectro de operación más amplio considerando la afectación y la volatilidad de los precios de venta del productor de acuerdo con la alta volatilidad en la inflación que actualmente se presenta.

En ambos casos, la modificación de los artículos 74 y 113-E busca en todo momento proteger a las y los productores y sobre todo crear las condiciones para que de acuerdo la forma de organización que mejor les convenga puedan cumplir con sus responsabilidades tributarias, pero siempre considerando las condiciones y limitaciones en las que se encuentran muchos de ellos.

Para comprender mejor la modificación se presenta a continuación el siguiente cuadro comparativo:

Por lo expuesto se somete a consideración es esta asamblea el siguiente proyecto de

Decreto

Único. Se reforman la fracción I y el párrafo primero de la fracción II del párrafo séptimo del artículo 74, y se reforma el párrafo noveno del artículo 113 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 74. Deberán cumplir con sus obligaciones fiscales en materia del impuesto sobre la renta conforme al régimen establecido en el presente capítulo, los siguientes contribuyentes:

...

Las personas morales a que se refiere este capítulo cumplirán las obligaciones establecidas en esta ley conforme lo dispuesto en la sección I del capítulo II del título IV de la misma, de acuerdo con lo siguiente:

I. Deberán calcular y enterar, por cada uno de sus integrantes, los pagos provisionales podrán aplicar a los ingresos de cada uno de los integrantes la exención de Un millón quinientos mil pesos, establecida en el artículo 113-E párrafo noveno y sobre el excedente de dicha exención, aplicar el cálculo del impuesto en los términos de la tabla mensual del artículo 113-E de esta Ley tratándose de personas físicas y personas morales determinarán los pagos provisionales en los términos del artículo 106 de esta ley, y al resultado obtenido en los términos de esta fracción y la tasa establecida en el artículo 9 de la misma.

II. Para calcular y enterar el impuesto del ejercicio de cada uno de sus integrantes, podrán aplicar a los ingresos de cada uno de los integrantes la exención Un millón quinientos mil pesos establecida en el artículo 113-E, párrafo noveno, y sobre el excedente de dicha exención, aplicar el cálculo del impuesto en los términos de la tabla anual del artículo 113-F, de esta ley, tratándose de integrantes personas físicas, y de integrantes personas morales, determinarán la utilidad gravable del ejercicio aplicando al efecto lo dispuesto en el artículo 109 de esta ley, a la utilidad gravable determinada en los términos de esta fracción, la tasa establecida en el artículo 9 de la misma.

...

III. ...

...

Artículo 113-E. Los contribuyentes personas físicas que realicen únicamente actividades empresariales, profesionales u otorguen el uso o goce temporal de bienes, podrán optar por pagar el impuesto sobre la renta en los términos establecidos en esta Sección, siempre que la totalidad de sus ingresos propios de la actividad o las actividades señaladas que realicen, obtenidos en el ejercicio inmediato anterior, no hubieran excedido de la cantidad de tres millones quinientos mil pesos.

...

Las personas físicas que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, cuyos ingresos en el ejercicio no excedan de un millón quinientos mil pesos efectivamente cobrados, no pagarán el impuesto sobre la renta por los ingresos provenientes de dichas actividades. En caso de que los referidos ingresos excedan dicho monto, a partir de la declaración mensual correspondiente se deberá pagar el impuesto conforme al título IV, capítulo II, sección IV de esta ley, en los términos que se determine mediante reglas de carácter general que al efecto emita el Servicio de Administración Tributaria. Cuando la persona física no exceda la cantidad referida en este párrafo no tendrá la obligación de presentar la declaración mensual del impuesto al Valor Agregado en la constancia de situación fiscal.

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de septiembre de 2025.

Diputada Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo (rúbrica)

Que reforma el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo de la diputada Eunice Abigail Mendoza Ramírez, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputado Eunice Abigaíl Mendoza Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal, en materia de Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun), conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

Primero. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 21 que la seguridad pública es una función del Estado a cargo de la federación, las entidades federativas y los municipios.1 El inciso h, fracción III, del Artículo 115 señala que los municipios tendrán a su cargo funciones y servicios públicos de seguridad pública, policía preventiva y tránsito.2

Sin embargo, en la práctica, los municipios han sido históricamente relegados a un segundo plano en términos de recursos y capacidad operativa. A pesar de que son la autoridad más cercana a la ciudadanía, sus policías municipales enfrentan condiciones alarmantes: falta de equipo, bajos salarios, insuficiente capacitación y una carencia estructural de recursos que les impide hacer frente al crimen con eficacia.

El problema no radica en la ausencia de financiamiento, sino en la falta de un esquema claro que garantice que los recursos se destinen de manera prioritaria a la seguridad pública. Desde 1998, con la creación del Fortamun, se estableció que los gobiernos locales recibirían un porcentaje del presupuesto nacional para atender diversas necesidades prioritarias.3 Sin embargo, la distribución de estos recursos ha sido difusa y poco efectiva, ya que no existe un porcentaje mínimo obligatorio que garantice que una parte significativa del fondo se destine a la seguridad pública.4

Este vacío legal ha permitido que muchos municipios utilicen el Fortamun para cubrir otras obligaciones, dejando desprotegidas a sus policías y, por ende, a la ciudadanía.5 El resultado es una grave crisis en la seguridad municipal: corporaciones policiales con recursos limitados, personal insuficiente, equipos deteriorados y una falta de profesionalización que las vuelve vulnerables ante el crimen organizado.

Segundo. La seguridad pública es el pilar sobre el cual descansa la tranquilidad y el desarrollo de cualquier sociedad. No es un favor ni un privilegio, es un derecho fundamental que el Estado tiene la obligación de garantizar. En México, la realidad es clara: la inseguridad sigue siendo uno de los problemas que más lastima a la población, y los municipios, que son la primera línea de defensa, han sido históricamente relegados a la precariedad presupuestaria. No podemos seguir postergando la urgencia de fortalecer a los gobiernos locales en su capacidad de garantizar la seguridad de sus habitantes. La paz no se construye con discursos ni con promesas sin sustento; se construye con recursos, con decisiones firmes y con un modelo de seguridad que priorice la protección del pueblo.

A lo largo de los años, el Fondo de Fortalecimiento para los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fortamun) ha experimentado un incremento constante en su presupuesto asignado. Desde los 39 mil 251 millones de pesos aprobados en 2008, el fondo ha crecido de manera sostenida, alcanzando los 50 mil 732 millones en 2012 y los 68 mil 297 millones en 2017. En años recientes, el fondo ha superado 80 mil millones de pesos, llegando a cifras como 86 mil 970 millones en 2020, 95 mil 547 millones en 2022 y alcanzando su máximo histórico de 116 mil 967 millones en 2024. Este aumento refleja la importancia creciente de este fondo en el fortalecimiento de las capacidades financieras de los municipios en México.6

Actualmente, mediante el acuerdo 09/L/2024, se destina 20 por ciento de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun) a temas de seguridad pública.7 Sin embargo, este porcentaje ha demostrado ser insuficiente para enfrentar los retos actuales de inseguridad y violencia en los municipios.

Tercero. Para corregir esta omisión estructural, la presente iniciativa propone modificar el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal, con el objetivo de establecer que hasta 50 por ciento de los recursos del Fortamun sean destinados de manera obligatoria a fortalecer la seguridad pública municipal lo cual podría traducirse en la mejora de salarios, ya que actualmente muchos policías municipales perciben sueldos indignos que no reflejan la importancia de su labor. Con esta reforma, se aseguraría que los elementos de seguridad cuenten con condiciones laborales justas, evitando con ello la corrupción dentro de las corporaciones por necesidad económica.

Así también, permitiría la capacitación y profesionalización de los cuerpos policiales. La seguridad no puede estar en manos de personal sin la formación adecuada. La iniciativa posibilitaría que se inviertan más recursos en cursos de actualización, certificaciones y entrenamientos tácticos, con lo cual se fortalecería la estrategia de prevención y combate a la delincuencia desde lo local.

Además, se garantizaría el equipamiento y uso de tecnología para la seguridad pública. Patrullas en mal estado, uniformes desgastados, armamento insuficiente y carencia de herramientas tecnológicas han sido una constante en los cuerpos policiales municipales. Con una asignación presupuestal clara, las corporaciones podrán modernizar su infraestructura y optimizar su capacidad operativa.

No menos importante es el fortalecimiento de los programas de prevención del delito. La seguridad no solo se garantiza con patrullas y operativos, sino con estrategias focalizadas en la comunidad para reducir los índices delictivos de manera estructural. Con esta reforma, se podrán desarrollar políticas de prevención en coordinación con la sociedad y se atenderán las causas sociales que originan la violencia.

Este cambio no sólo garantiza un marco legal obligatorio (en lugar de uno sujeto a acuerdos), sino que también fortalece la capacidad de los municipios para responder a las necesidades urgentes de seguridad de sus habitantes, contribuyendo a reducir la delincuencia y mejorar la calidad de vida.

Cuarto, De acuerdo con datos recientes, en diciembre de 2024, la percepción de inseguridad en las principales ciudades de México aumentó significativamente. De los adultos mayores de 18 años, residentes en 91 áreas urbanas, 61.7 por ciento manifestó sentirse inseguro en su ciudad. Este incremento representa un cambio estadísticamente relevante en comparación con los datos de septiembre de 2024 (58.6 por ciento) y diciembre de 2023 (59.1 por ciento). Adicionalmente, se observaron variaciones significativas en 22 áreas urbanas específicas, con 18 de ellas experimentando un aumento en la percepción de inseguridad y 4 mostrando una disminución.8

A decir del Inegi, la percepción de la población sobre la efectividad de las autoridades de seguridad pública revela una brecha significativa en la confianza hacia las instituciones. Mientras que organismos como la Marina (87.6 por ciento), el Ejército (83.4) y la Fuerza Aérea Mexicana (83.3) son percibidos como muy o algo efectivos en la prevención y combate de la delincuencia, la policía preventiva municipal alcanza sólo 47.5 por ciento de aprobación.9 Esta cifra, considerablemente más baja que la de otras instituciones, refleja una falta de confianza en la capacidad de las policías municipales para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Esta percepción negativa subraya la urgente necesidad de fortalecer a las policías locales mediante mayores recursos, mejor capacitación y equipamiento, con el fin de mejorar su desempeño y recuperar la confianza de la población.

De los mismos datos del Inegi se deduce que la inseguridad afecta de manera desproporcionada a las mujeres, quienes a menudo enfrentan mayores riesgos de violencia y acoso en los espacios públicos. Para el último semestre de 2024 67.8 por ciento de las mujeres manifestó sentirse insegura en su ciudad, en contraste con 54.4 de los hombres. Estos datos resaltan la necesidad de abordar la seguridad desde una perspectiva de género, implementando políticas y estrategias que consideren las experiencias y necesidades específicas de las mujeres.

Si bien esta iniciativa pretende hacer explicita la posibilidad de un porcentaje de presupuesto destinado a temas de seguridad pública, esta iniciativa también considera que los municipios deben de mantener la atención de otras necesidades prioritarias, como la modernización de infraestructura, el pago de servicios básicos y la mejora en la recaudación fiscal. Por ello, el restante 50 por ciento del Fortamun podrá seguir destinándose a estas áreas, permitiendo que los gobiernos locales cuenten con flexibilidad para responder a sus compromisos administrativos. Este equilibrio garantiza que, mientras se refuerza la seguridad pública, no se descuide el desarrollo integral de los municipios. No se trata de quitar recursos a otros rubros, sino de asegurar que la seguridad sea realmente una prioridad en la gestión municipal.

Quinto. La inseguridad persiste como uno de los desafíos más apremiantes en México, impactando de manera profunda la vida cotidiana de sus ciudadanos. La reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), ofrece datos reveladores sobre la percepción de inseguridad durante el cuarto trimestre de 2024. Entre los hallazgos más destacados se encuentra la identificación de los municipios que los ciudadanos perciben como los más inseguros, los cuales, en muchos casos, coinciden con aquellos que registran las tasas de criminalidad más elevadas. La ENSU también detalla los lugares específicos dentro de las ciudades donde los ciudadanos perciben una mayor incidencia delictiva, ofreciendo una visión precisa de las áreas más afectadas por la delincuencia.

Los municipios que encabezan la lista de percepción de inseguridad son Villahermosa, Tabasco, con 95.3 por ciento de la población que manifiesta sentirse insegura en las calles; Uruapan, Michoacán, con 92.5 de percepción de inseguridad; Fresnillo, Zacatecas, con 90.9; Culiacán Rosales, Sinaloa, con 90.6; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con 90.6; y Tapachula, Chiapas, con 90.1.10

Esta situación tiene graves consecuencias para el país. A nivel individual, genera miedo y estrés, limitando la libertad de movimiento. A nivel social, erosiona la confianza y la cohesión comunitaria. En lo económico, la inseguridad obstaculiza el desarrollo, aumentando los costos para las empresas y afectando sectores clave como el turismo. Prueba de ello es que en diciembre de 2024, la inseguridad percibida por la población adulta en áreas urbanas de México llevó a cambios significativos en sus hábitos cotidianos. Un 42.5 por ciento de los residentes adoptó medidas para proteger sus pertenencias valiosas, como joyas o tarjetas de crédito, ante el temor de ser víctimas de delitos. Además, 38.4 por ciento modificó sus rutinas relacionadas con la seguridad de los menores del hogar, limitando su autonomía al salir solos. El miedo también afectó la movilidad nocturna, con 38.1 por ciento de los ciudadanos evitando caminar por las inmediaciones de sus viviendas durante la noche. Finalmente, un 23.4 por ciento redujo las visitas a familiares y amigos, reflejando el impacto de la inseguridad en las relaciones sociales.11

No hay transformación sin seguridad. No hay justicia si la gente sigue viviendo con miedo en sus comunidades. No podemos hablar de desarrollo mientras la delincuencia siga arrebatando la tranquilidad de las familias. Esta reforma no es una opción, es una necesidad impostergable para garantizar que los municipios cuenten con los recursos suficientes para proteger a sus habitantes.

No podemos seguir permitiendo que la seguridad municipal dependa de presupuestos inciertos o de decisiones políticas circunstanciales. Es momento de establecer una regla clara, de garantizar que los recursos del FORTAMUN sean utilizados para lo que realmente importa: la protección y bienestar del pueblo. Quienes defendemos la cuarta transformación sabemos que la seguridad no puede ser un privilegio de unos cuantos, sino un derecho garantizado para todas y todos. La paz se construye con decisiones valientes y con la convicción de que el Estado debe estar al servicio del pueblo, no de la corrupción ni del abandono.

La aprobación de esta reforma tendrá un impacto positivo en distintos niveles. En primer lugar, contribuirá a la reducción de la violencia y el crimen, ya que, con policías mejor capacitados, equipados y remunerados, los municipios tendrán una capacidad de respuesta más eficiente frente a la delincuencia. En segundo lugar, fortalecerá la gobernabilidad local, pues los municipios con cuerpos de seguridad fortalecidos generan mayor confianza entre la ciudadanía y reducen la percepción de impunidad.

Por ello reafirmo: esta iniciativa es un paso firme en la consolidación de un país más justo, seguro y comprometido con el bienestar de su gente. Es momento de legislar con responsabilidad, de transformar la realidad con hechos y no con palabras vacías. Es momento de demostrar que la seguridad pública sí es una prioridad en la agenda nacional. Porque la paz del pueblo no se negocia, se garantiza.

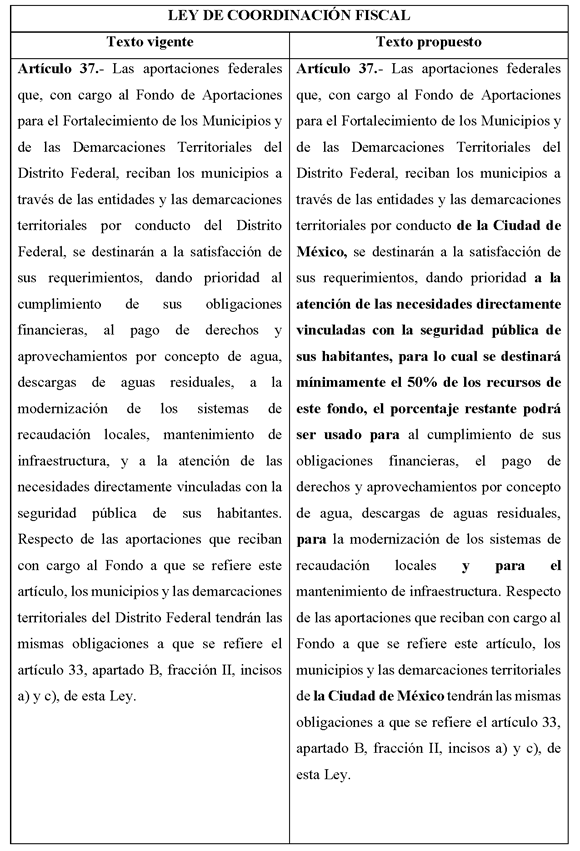

Por todo lo expuesto, para tener un mejor panorama de la reforma que se propone, se acompaña el siguiente cuadro comparativo:

Por todo lo expuesto y fundado, la suscrita legisladora propone a esta soberanía el siguiente proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 37 de Ley de Coordinación Fiscal.

Único. Se reforma el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:

Artículo 37. Las aportaciones federales que, con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, reciban los municipios a través de las entidades y las demarcaciones territoriales por conducto de la Ciudad de México, se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes, para lo cual se destinará mínimamente 50 por ciento de los recursos de este fondo, el porcentaje restante podrá ser usado para al cumplimiento de sus obligaciones financieras, el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, para la modernización de los sistemas de recaudación locales y para el mantenimiento de infraestructura. Respecto de las aportaciones que reciban con cargo al fondo a que se refiere este artículo, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México tendrán las mismas obligaciones a que se refiere el artículo 33, Apartado B, fracción II, incisos a) y c), de esta ley.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se deroga toda disposición que se contraponga al presente decreto.

Tercero. En un plazo de 180 días, a partir de la entrada en vigor, se deberán realizar las adecuaciones legislativas y administrativas necesarias en las entidades federativas.

Notas

1 “La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la federación, las entidades federativas y los municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4o. de esta Constitución que garantiza los deberes reforzados de protección del Estado con las mujeres, adolescentes, niñas y niños; así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo y honradez, así como por la perspectiva de género y el respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.” Párrafo noveno del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Párrafo reformado DOF 29 de enero de 2016, 26 de marzo de 2019, 15 de noviembre de 2024.

2 Inciso reformado DOF 23 de diciembre de 1999.

Disponible en

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

3 El Fondo de Fortalecimiento para los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, integrado en el ramo general 33, que se refiere a las “Aportaciones federales para entidades federativas y municipios”, es supervisado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Creado en 1998 por iniciativa del Poder Legislativo, su objetivo es robustecer las finanzas de los municipios, facilitando el cumplimiento de sus responsabilidades. A pesar de su relevancia, no se identifica un programa o entidad específica que haya servido como antecedente directo para su establecimiento.

4 En 2001 se modificaron el nombre y el alcance del fondo; pasó a “Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal”. Esta modificación, establecida en el artículo 36 de la Ley de Coordinación Fiscal, estableció que tanto el Distrito Federal como sus demarcaciones territoriales recibirían los fondos de la misma manera que el resto de los estados y municipios del país. Desde entonces, el fondo ha continuado destinándose a los municipios y las demarcaciones territoriales de la ahora Ciudad de México.

5 Las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal de 2007 y 2013 ampliaron los usos del Fondo de Fortalecimiento para los Municipios. En 2007 se añadió el pago de derechos de agua y se permitió usar el fondo como garantía para estos pagos. En 2013, se incluyeron gastos en descargas de aguas residuales, modernización de recaudación y mantenimiento de infraestructura, ampliando así el alcance del fondo.

6 Secretaría de Hacienda. Fondo de Aportaciones para

el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones

Territoriales del Distrito Federal. Transparencia Presupuestaria,

página 5,

https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/documentos/fondos/33I005.pdf

7 Gobierno de México. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN). Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Acciones y Programas. Consultar https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/fondo-de-aportaciones-pa ra-el-fortalecimiento-de-los-municipios-y-de-las-demarcaciones-territor iales-del-distrito-federal-fortamun?state=published

8 Inegi. Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU). Comunicado de prensa 4/25.,23 de enero de 2025, página 1/4, https://en.www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/ensu /ENSU20205_01.pdf

9 Ibídem.

10 Ibídem.

11 Ibídem.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de septiembre de 2025.

Diputada Eunice Abigaíl Mendoza Ramírez (rúbrica)

Que reforma y adiciona el numeral 5 del artículo 227 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, con el objeto de garantizar la equidad en los procesos electorales, a cargo de la diputada Bertha Osorio Ferral, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, diputada Bertha Osorio Ferral, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, numeral 1, fracción I, 77 numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el numeral 5 del artículo 227 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, con objeto de garantizar la equidad en los procesos electorales.

Exposición de Motivos

La ideología, principios y valores partidistas, son fundamentales para la construcción de un mejor país, puesto que determinan la manera en que un Partido Político entiende a la sociedad, economía, justicia, educación, es decir, el papel del estado y sus políticas públicas. Por ello, el ciudadano que aspira a ser postulado por determinado Partido Político, requiere principalmente identidad y arraigo ideológico partidista, lo que permitirá al electorado identificar y analizar la forma en que orientara sus políticas públicas o decisiones legislativas y así elegir al aspirante o candidato que mejor se alinea con sus valores, con el tipo de sociedad que le gustaría construir. Por ello, es necesario evitar que los aspirantes a una postulación partidista y candidatos, realmente lo hagan por su identidad ideológica con el Partido en el que han decidido participar dentro de un proceso electoral y no solamente por llegar al cargo público por el que pretenden su postulación, traicionando con ello al electorado, quienes en ocasiones se sienten defraudados ideológicamente, tachándolos popularmente como “chapulines”.

En consecuencia, en aras de garantizar la equidad en la contienda electoral con normas jurídicas que abonen y den claridad al electorado sobre la oferta existente en las postulaciones partidistas, principalmente a la hora de decidir en el libre ejercicio del derecho al voto; es indispensable que los ciudadanos que hayan participado como aspirantes a una candidatura de algún partido político dentro de un proceso interno, no puedan ser postulados por un partido político distinto, salvo que exista coalición entre ellos, o se trate de un proceso electoral subsecuente.

Desde hace varios años la percepción pública de los Partidos Políticos y quienes fueron postulados por estos accediendo a un cargo en nuestro país, de acuerdo a la encuesta nacional de opinión pública “Representación Política y Participación Electoral que realizó el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP)” de la Cámara de Diputados, tres de cada cuatro habitantes consideran que a los partidos políticos, a los diputados federales y a los senadores, les interesa poco o nada lo que piensa la gente, además, un porcentaje significativo de ciudadanos se siente mínimamente identificado con sus representantes de elección popular.1

Las cifras del abstencionismo en México son persistentes y variables según el tipo de elección, de acuerdo al Instituto Nacional Electoral en elecciones presidenciales y de Diputados Federales se han registrado de la siguiente manera: en 2018, el porcentaje de abstencionismo en las elecciones fue de 36.571 por ciento; en cambio, en 2019, en los estados con elecciones locales el abstencionismo alcanzó el 67 por ciento; para las elecciones de 2015, se observó que las y los jóvenes (20 a 29 años) fueron quienes menos participaron, pues su voto únicamente alcanzó 35.66 por ciento, nivel que se encontró 11.4 puntos debajo de la media nacional (47.07 por ciento) . Y en el caso de las elecciones de 2018, resulta interesante conocer que el 51 por ciento de las y los jóvenes votantes no se sentía identificado con ningún partido político.2

Si bien es cierto esta iniciativa no genera un impacto presupuestal, de aprobarse contribuirá de manera significativa a contrarrestar los factores que influyen en el abstencionismo, como lo es el déficit en la credibilidad de los aspirantes y candidatos postulados, su arraigo a fin a los principios, valores y su coincidencia ideológica con el partido político en el que participa, logrando con ello una mayor participación en el ejercicio del sufragio en el país.

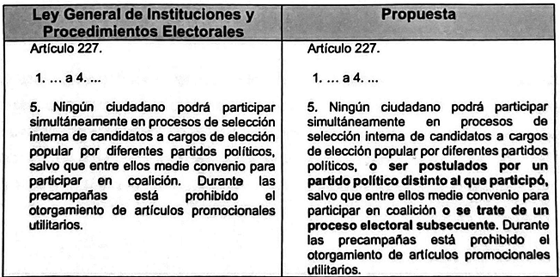

Desde el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el artículo 212, numeral 5, se estableció que: “5. Ningún ciudadano podrá participar simultáneamente en procesos de selección interna de candidatos a cargos de elección popular por diferentes partidos políticos, salvo que entre ellos medie convenio para participar en coalición”, 3 prohibición que ha subsistido hasta la actualidad, tal y como lo prevé el numeral 5 del artículo 227 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que expresa: “5. Ningún ciudadano podrá participar simultáneamente en procesos de selección interna de candidatos a cargos de elección popular por diferentes partidos políticos, salvo que entre ellos medie convenio para participar en coalición. Durante las precampañas está prohibido el otorgamiento de artículos promocionales utilitarios”.3

Lo que se buscó, fue primordialmente asegurar que los partidos políticos tuvieran procesos de selección más limpios y justos, y que los aspirantes fueran coherentes con la ideología partidista, evitando el oportunismo político. Antes del surgimiento de estas normas, los aspirantes a participar como candidatos dentro de un proceso electoral, podían registrarse simultáneamente en varios partidos, con la esperanza de que al menos uno los eligiera como candidatos, generándose una competencia desleal, debido a que solían negociar su postulación con distintos Partidos Políticos sin comprometerse con ninguno, sin importar los principios, valores e ideología partidista, privilegiando más sus ambiciones personales y no los proyectos colectivos en beneficio de la sociedad.

No obstante, de acuerdo con los criterios y casos prácticos resueltos por Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, esta problemática se sigue presentado por quienes pretenden llegar al cargo por intereses personales, y no con una oferta clara al electorado acorde a la ideología político partidista con la que se identifica determinado grupo de electores. Es así, como la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, encargada de impartir justicia y resolver los casos en los que se ven involucrados los derechos político electorales, como es el caso del derecho a ser votado, se ha visto en la necesidad de emitir la jurisprudencia 24/2011,4 en la que estableció después de una interpretación sistemática de los artículos 35, fracción II, y 116, párrafo segundo, fracción IV, incisos e) y j), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 41, fracción II, 49, fracción III, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; 12, 32, fracción II, 103, 109, fracción II, 268, 269 y 274 de la Ley Electoral de Quintana Roo, que el derecho a ser votado no comprende la participación simultánea en procesos internos de selección de candidatos de diferentes partidos políticos, salvo que exista un convenio de coalición entre ellos.5

Ahora bien, ponderando los alcances del artículo 227, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, si bien este ha tratado de salvaguardar la equidad en la contienda electoral, no ha sido del todo entendible, pues hay quienes piensan que el hecho de que un partido político no realice actos de precampaña, o bien realice designaciones directas de candidatos, sin que antes tengan que pasar por un proceso interno electivo, les permite postularlos, es decir, consideran que solo se prohíbe la participación simultánea en dos procesos internos, como si ese fuera el fin de la restricción que originalmente pensó el legislador, terminando por postular a candidatos que participaron en un proceso interno de un partido político que no está coaligado con el finalmente lo postula, permitiendo el oportunismo político en detrimento de la salvaguarda al principio de equidad.