Gaceta Parlamentaria, año XXVIII, número 6877-II-2, miércoles 17 de septiembre de 2025

- Que reforma el artículo 2o. de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, suscrita por la diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

- Que reforma y adiciona el artículo 12 Bis de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, suscrita por la diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

- Que reforma el artículo 101 de la Ley del Seguro Social, suscrita por la diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

- Que reforma el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, suscrita por la diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

- Que adiciona el artículo 144 de la Ley General de Salud, suscrita por la diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

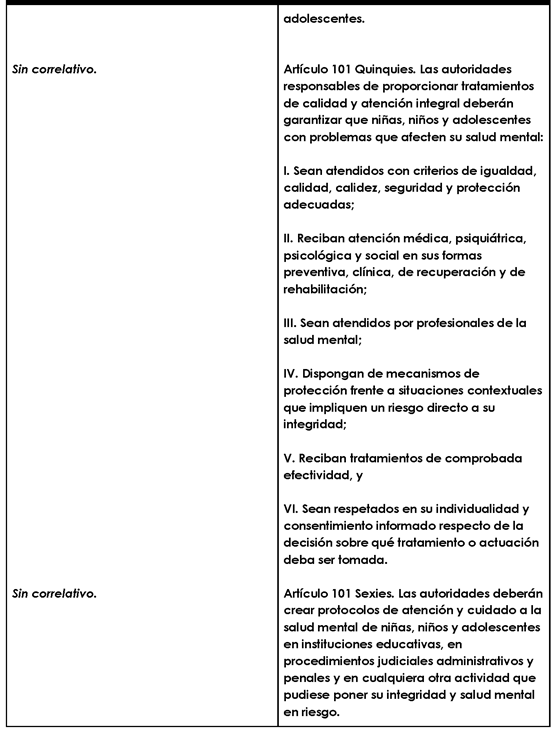

- Que reforma los artículos 14 Bis 5 y 20 de la Ley de Aguas Nacionales, suscrita por el diputado Asael Hernández Cerón y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

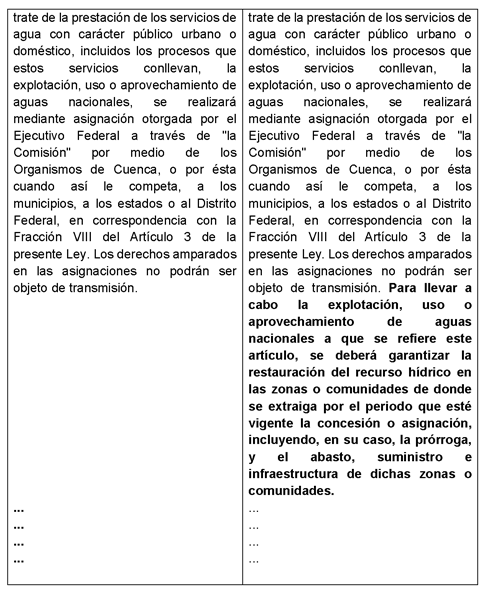

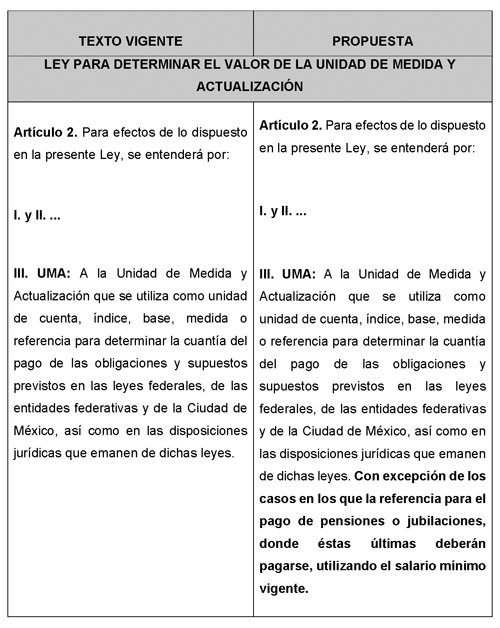

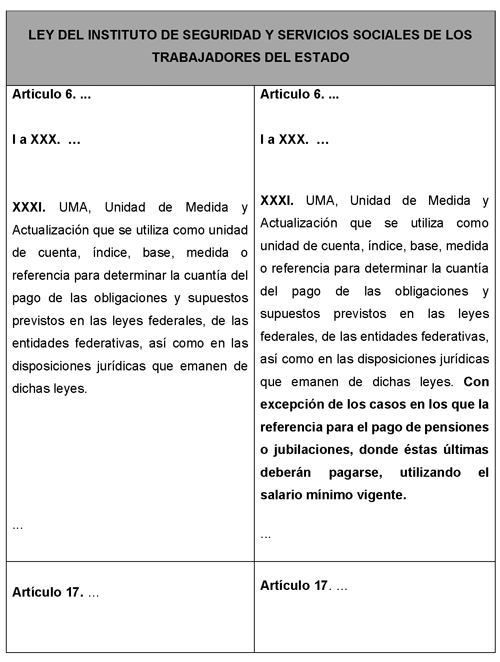

- Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización; del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; del Seguro Social, y Federal del Trabajo, suscrita por los diputados Asael Hernández Cerón, Héctor Saúl Téllez Hernández y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

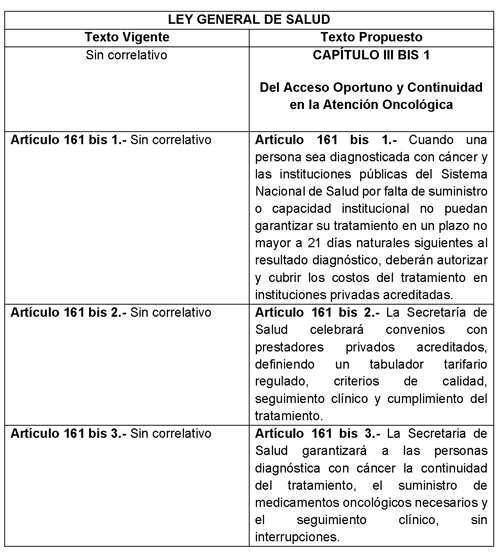

- Que adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Salud, a fin de garantizar atención oncológica, suscrita por la diputada Claudia Quiñones Garrido y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

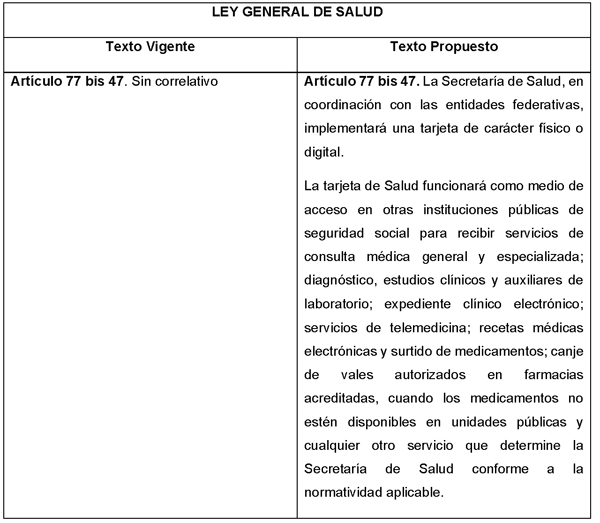

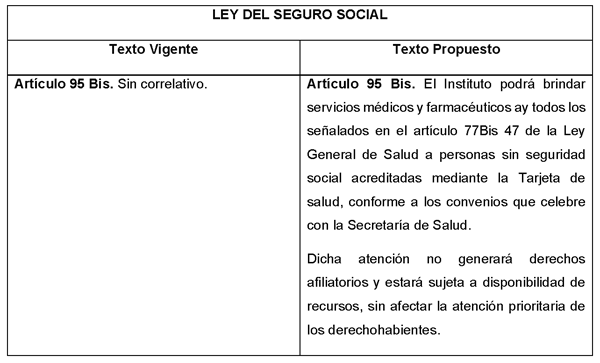

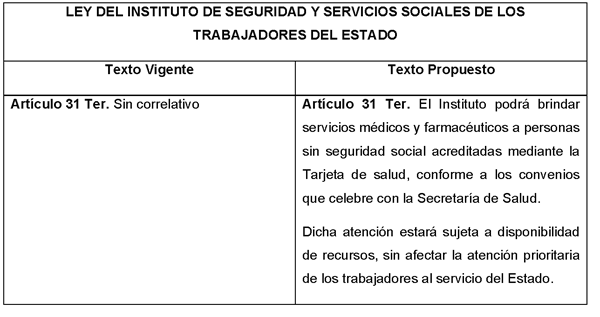

- Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes General de Salud; del Seguro Social, y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a fin de implementar una tarjeta para la prestación de servicios de salud, suscrita por la diputada Claudia Quiñones Garrido y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

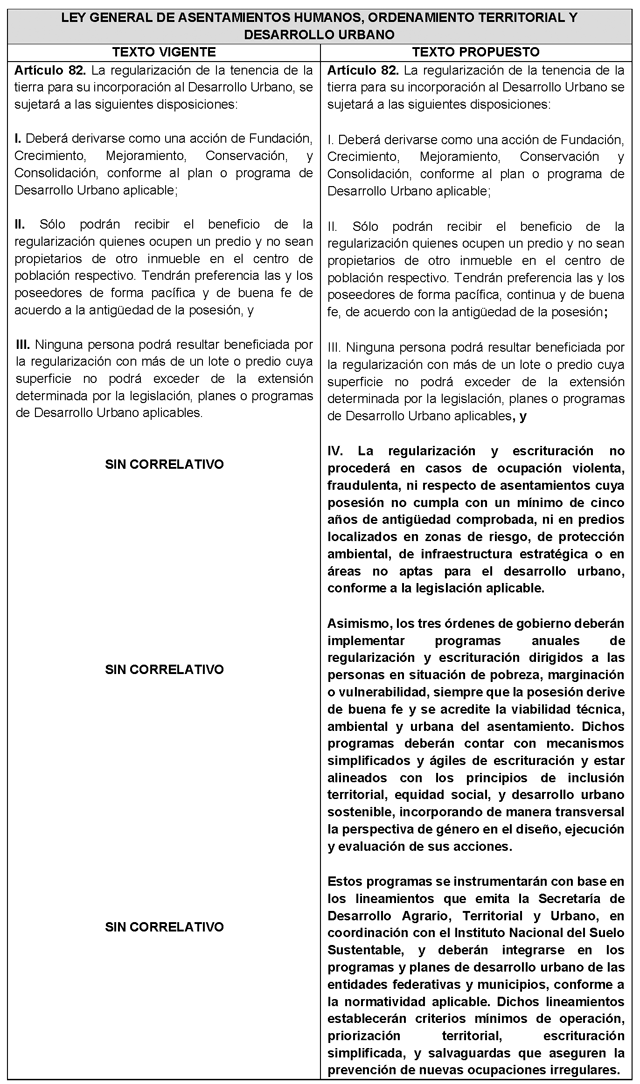

- Que reforma el artículo 82 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, en materia de garantía del derecho a la seguridad patrimonial mediante la escrituración de asentamientos humanos irregulares, suscrita por la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

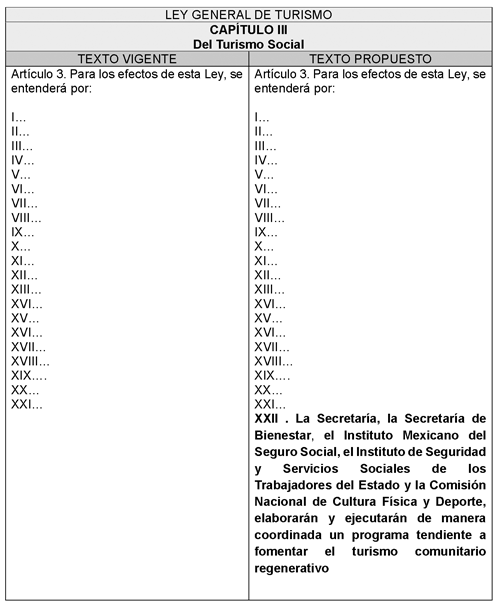

- Que reforma el artículo 3o. de la Ley General de Turismo, en materia de fomento del turismo comunitario regenerativo, a fin de visibilizar esta actividad como estrategia de impulso a la restauración y conservación de los ecosistemas y fortalecimiento de la economía de las comunidades, suscrita por el diputado Miguel Ángel Guevara Rodríguez y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

- Que reforma y adiciona los artículos 7o. y 60 de la Ley General de Cambio Climático y 4o. de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, para promover y coordinar un sistema nacional de jóvenes por el clima, y que participen en educación, monitoreo, ciencia ciudadana, formulación de políticas y acción climática, suscrita por el diputado Miguel Ángel Guevara Rodríguez y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

- Que reforma el artículo 12 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para fortalecer la participación ciudadana en la toma de decisiones y mejorar las políticas públicas en la materia, suscrita por el diputado Miguel Ángel Guevara Rodríguez y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

- Que adiciona el artículo 115 de la Ley General de Educación, para promover y coordinar un programa nacional que garantice el acceso gratuito al transporte público para estudiantes del sistema educativo nacional, en especial aquellos en situación de vulnerabilidad social, económica o geográfica, suscrita por el diputado Miguel Ángel Guevara Rodríguez y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

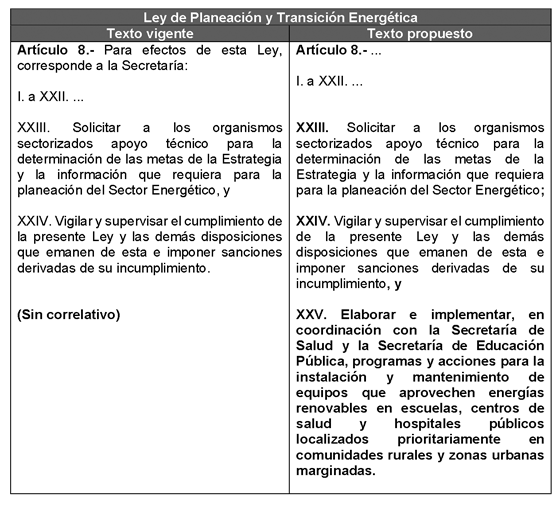

- Que reforma y adiciona el artículo 8o. de la Ley de Planeación y Transición Energética, suscrita por el diputado Omar Antonio Borboa Becerra y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

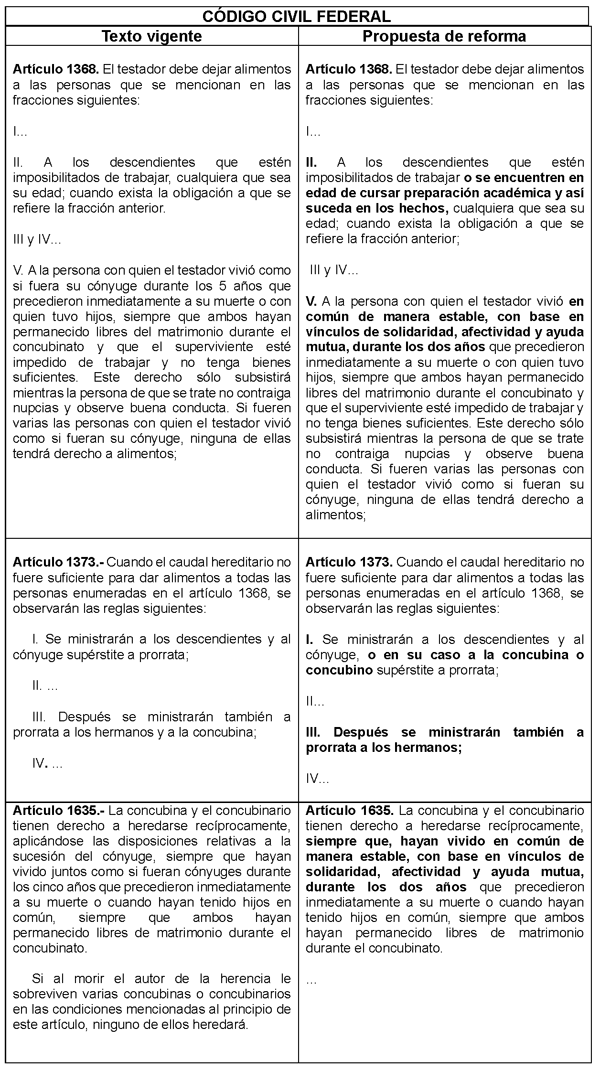

- Que reforma y adiciona los artículos 1368, 1373 y 1635 del Código Civil Federal, suscrita por la diputada Silvia Patricia Jiménez Delgado y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

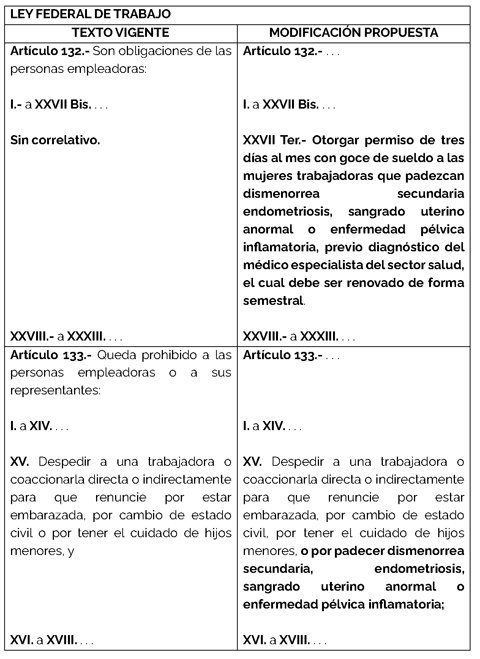

- Que reforma y adiciona los artículos 132 y 133 de la Ley Federal del Trabajo, en materia de permisos laborales para la menstruación digna, suscrita por el diputado Roberto Sosa Pichardo y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

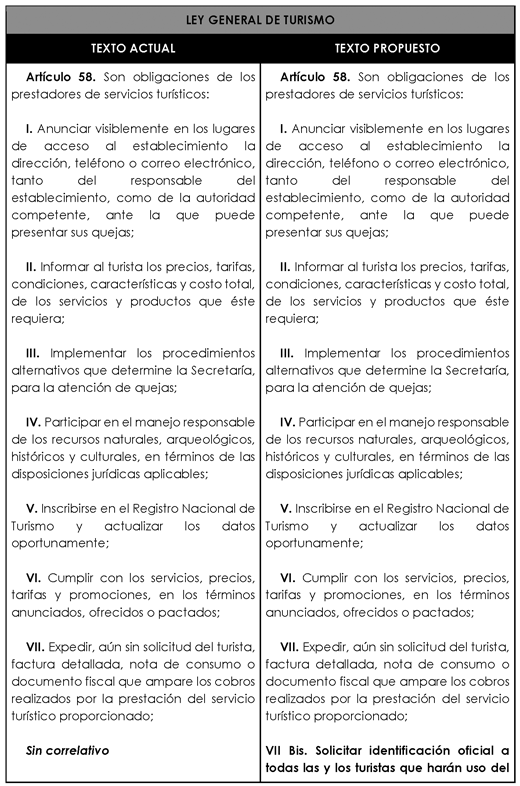

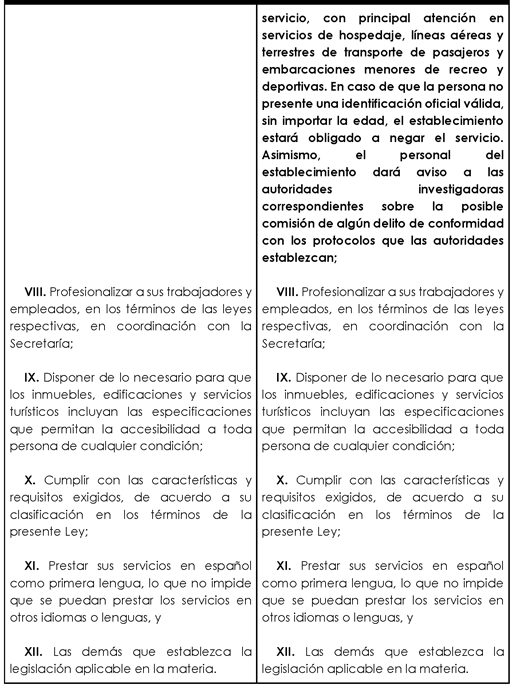

- Que adiciona el artículo 58 de la Ley General de Turismo, en materia de prevención de trata de personas, suscrita por la diputada Tania Palacios Kuri y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

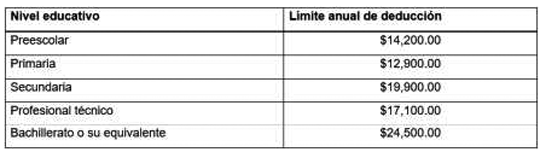

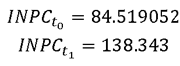

- Que adiciona el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en materia de deductibilidad de colegiaturas, suscrita por la diputada Tania Palacios Kuri y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

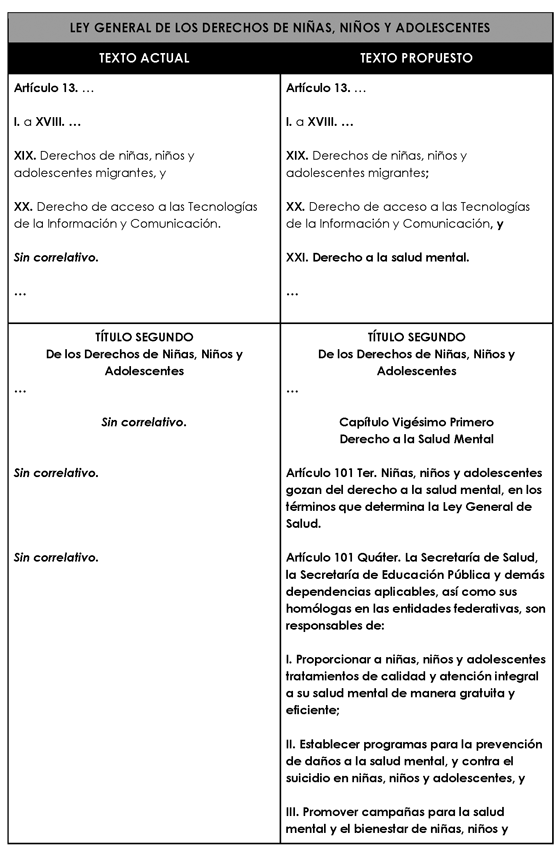

- Que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de salud mental y prevención del suicidio, suscrita por la diputada Tania Palacios Kuri y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

- Que reforma y adiciona el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, suscrita por el diputado Héctor Saúl Téllez Hernández y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

- Que reforma el artículo 2-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, suscrita por el diputado Héctor Saúl Téllez Hernández y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

- Que reforma y adiciona el artículo 14 Bis 5 de la Ley de Aguas Nacionales, suscrita por la diputada Ma. Lorena García Jimeno Alcocer y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

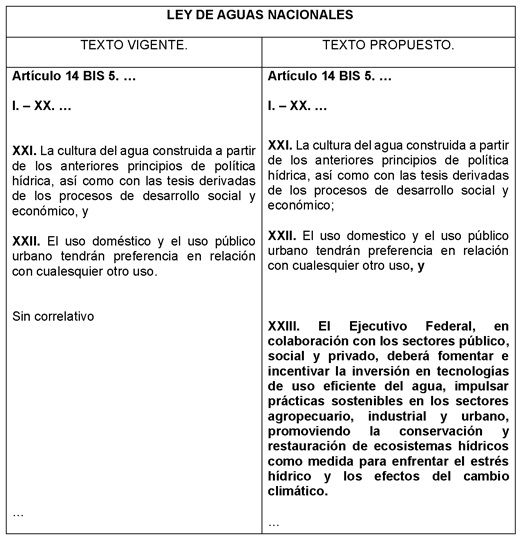

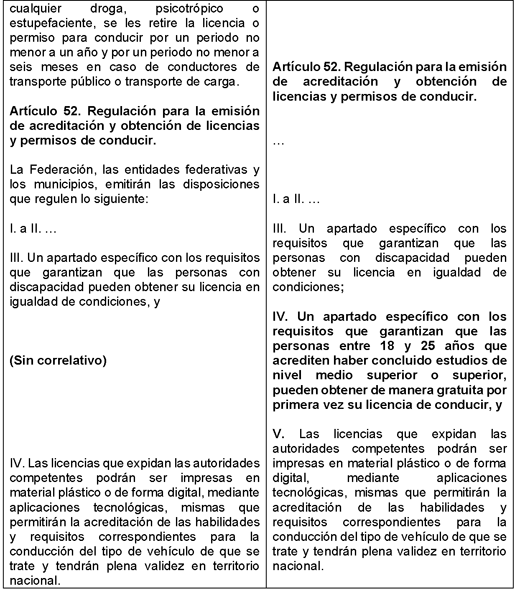

- Que reforma y adiciona los artículos 51 y 52 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, para otorgar la primera licencia de conducir gratuita a las y los jóvenes estudiantes, suscrita por el diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

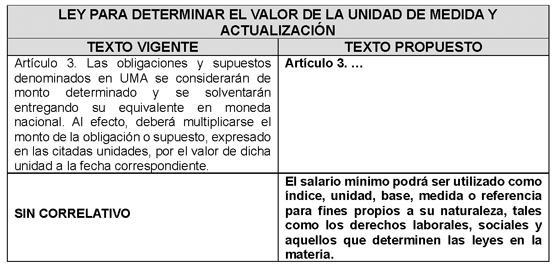

- Que adiciona el artículo 3o. de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, suscrita por la diputada Paulina Rubio Fernández y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

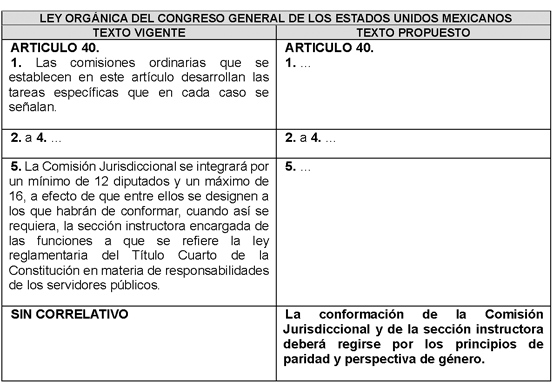

- Que adiciona el artículo 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la diputada Paulina Rubio Fernández y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Que reforma el artículo 2o. de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, suscrita por la diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 2 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El derecho a habitar espacios urbanos dignos, equitativos y accesibles para todas las personas representa uno de los principales retos contemporáneos frente a la creciente complejidad social, ambiental y cultural de las ciudades. La experiencia cotidiana en los entornos urbanos refleja, con frecuencia, barreras materiales y simbólicas que dificultan la plena inclusión y participación de ciertos sectores de la población. Estas desigualdades no siempre derivan de políticas discriminatorias explícitas, sino también de omisiones normativas que impiden reconocer la diversidad de condiciones personales, sociales y culturales que configuran la realidad de quienes habitan el territorio.

El derecho a la ciudad es mucho más que la libertad individual de acceder a los recursos urbanos: se trata del derecho a cambiarnos a nosotros mismos cambiando la ciudad. Es, además, un derecho común antes que individual, ya que esta transformación depende inevitablemente del ejercicio de un poder colectivo para remodelar los procesos de urbanización. La libertad de hacer y rehacer nuestras ciudades y a nosotros mismos es, como quiero demostrar, uno de nuestros derechos humanos más preciosos, pero también uno de los más descuidados.1

En este contexto, el lenguaje legal adquiere un papel fundamental, no solo como herramienta de regulación, sino también como vehículo para garantizar el reconocimiento y la visibilidad de las personas y grupos históricamente excluidos.

El lenguaje de la inclusión no solo representa una forma actualizada de expresión jurídica, sino que actúa como un vínculo que humaniza las leyes y las acerca a la realidad de las personas, ocupándose de la colectividad como sujeto de derechos. A través de un lenguaje respetuoso, amplio y consciente de la diversidad social, el ordenamiento jurídico deja de ser una estructura abstracta para convertirse en una herramienta viva, capaz de reconocer la dignidad de todas las personas y reflejar sus múltiples formas de habitar el territorio. En este sentido, las palabras importan no solo por su función normativa, sino porque tienen el poder de reconocer, incluir y construir comunidad desde lo legal, los derechos humanos más que una doctrina expresada en palabras son un llamado a la acción para proteger la humanidad en cada individuo.

Los derechos demandan obligaciones y actuación estatal, así como mecanismos de exigibilidad y cumplimiento. Es decir, los derechos humanos son pensados en la actualidad como un programa que debe guiar u orientar las políticas públicas de los Estados en materia de inclusión social y desarrollo. Así, las políticas deberían ser acordes a principios de universalidad, igualdad y no discriminación, progresividad y no regresividad, acceso a la justicia, producción y acceso a la información pública, respetuosas de contenidos mínimos de derechos, e involucrar la participación de los propios afectados, entre otros elementos.2

La evolución de los marcos jurídicos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos ha demostrado que el uso de categorías cerradas o insuficientemente actualizadas puede derivar en exclusiones indirectas, aun cuando la intención normativa intente ser incluyente. La precisión y amplitud en la formulación de derechos es, por tanto, una condición necesaria para su exigibilidad y efectividad.

Diversos instrumentos internacionales, han promovido un enfoque transversal de no discriminación, inclusión y accesibilidad, basado en el reconocimiento de todas las formas de diversidad humana. Esta perspectiva también ha sido retomada para evitar que la enumeración de grupos protegidos se vuelva limitativa o excluyente por omisión.

El principio de igualdad ante la ley constituye un eje rector del sistema interamericano de derechos humanos. Todas las personas tienen derecho, sin discriminación, a igual protección legal. Esta disposición refuerza la obligación de los Estados de adoptar medidas normativas que eviten exclusiones, tanto directas como indirectas, y garantiza que los marcos legales reflejen el compromiso con una protección equitativa y sin distinciones arbitrarias, de acuerdo con el artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que a la letra dice:

Convención Americana sobre Derechos Humanos

Pacto de San José

Artículo 24. Igualdad ante la ley

Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.3

El enfoque de igualdad sustantiva exige reconocer las barreras específicas que enfrentan ciertos grupos de población para ejercer plenamente sus derechos. En este sentido, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece la obligación de los Estados de garantizar una protección legal efectiva y de adoptar medidas para eliminar la discriminación por motivos de discapacidad, tal y como lo podemos leer a continuación:

La reducción de las desigualdades es un compromiso global que implica garantizar que ninguna persona quede excluida del desarrollo por motivos de origen, condición o identidad. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, establece metas concretas para promover la inclusión plena en todos los ámbitos. En particular, el Objetivo 10.2 establece lo siguiente:

Una ciudad accesible es aquella que garantiza a todas las personas, sin distinción, la posibilidad real de desplazarse, utilizar y disfrutar de sus espacios, servicios, infraestructura y oportunidades en condiciones de igualdad. La accesibilidad no se limita a eliminar barreras físicas; también implica adecuar el entorno urbano, la información, la comunicación y los sistemas de transporte para que puedan ser comprendidos, utilizados y aprovechados por personas con distintas capacidades, condiciones de salud o situaciones sociales. Este principio no solo mejora la calidad de vida de quienes históricamente han sido excluidos, sino que fortalece la cohesión social y la justicia territorial al construir ciudades más humanas, equitativas y funcionales para todas y todos.

Desde esta lógica, resulta necesario actualizar el lenguaje normativo con una visión más abierta, respetuosa y acorde con los principios contemporáneos de inclusión. La incorporación de términos que engloben las condiciones de salud para reforzar el de “limitación física”, así como la ampliación del catálogo de condiciones personales, sociales o culturales que no deben ser causa de discriminación o exclusión, comprometernos a construir una ciudad o ciudades accesibles para todas y todos constituye un avance técnico y ético para garantizar que los derechos urbanos no se restrinjan a modelos sociales homogéneos.

Al reconocer explícitamente la diversidad de condiciones que configuran la identidad y situación de las personas en el espacio urbano, se fortalece la dimensión sustantiva del derecho a la ciudad. Esta reforma no solo actualiza el lenguaje, sino que reafirma el compromiso del Estado con un modelo de desarrollo territorial más justo, inclusivo y alineado con los estándares internacionales de derechos humanos.

Objetivo: Actualizar y fortalecer el lenguaje de la normatividad en cuestión, con el fin de ampliar el reconocimiento legal de la diversidad humana e incorporar de manera explícita a grupos que históricamente han enfrentado barreras para el ejercicio pleno de su derecho a la ciudad. La reforma busca garantizar que el marco normativo promueva entornos urbanos más justos, equitativos y accesibles, al tiempo que armoniza el contenido de la ley con los principios establecidos en los instrumentos nacionales e internacionales en materia de igualdad, no discriminación y accesibilidad.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se propone el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 2 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano

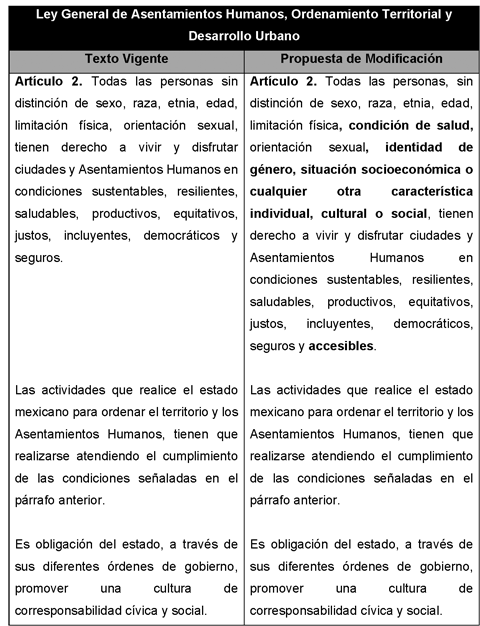

Único. Se reforma el párrafo primero del artículo 2 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, para quedar como sigue:

Artículo 2. Todas las personas, sin distinción de sexo, raza, etnia, edad, limitación física, condición de salud, orientación sexual, identidad de género, situación socioeconómica o cualquier otra característica individual, cultural o social , tienen derecho a vivir y disfrutar ciudades y Asentamientos Humanos en condiciones sustentables, resilientes, saludables, productivos, equitativos, justos, incluyentes, democráticos, seguros y accesibles .

Las actividades que realice el estado mexicano para ordenar el territorio y los Asentamientos Humanos, tienen que realizarse atendiendo el cumplimiento de las condiciones señaladas en el párrafo anterior.

Es obligación del estado, a través de sus diferentes órdenes de gobierno, promover una cultura de corresponsabilidad cívica y social.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Harvey, D. (2008) “El derecho a la ciudad”, en

New Left Review (53), página 23,

http://repositorio.ucsh.cl/xmlui/bitstream/handle/ucsh/3654/David%20Harvey,%20El%20derecho%20a%20la%20ciudad,

%20NLR%2053.pdf?sequence=1

2 Arcidiácono, P. (2011) “Inclusión social, enfoque de derechos y políticas de transferencias de ingresos en Argentina, ¿una combinación posible?”, en Revista Electrónica del Instituto de Investigaciones Ambrosio L. Gioja, 5, páginas 264-265, http://www.derecho.uba.ar/revistagioja/articulos/R000E01A005_0030_p-d-d er-humanos.pdf

3 Organización de los Estados Americanos (1969). Convención Americana sobre Derechos Humanos: Pacto de San José, https://www.oas.org/dil/esp/1969_Convenci%C3%B3n_Americana_sobre_Derech os_Humanos.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de septiembre de 2025.

Diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas (rúbrica)

Que reforma y adiciona el artículo 12 Bis de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, suscrita por la diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona y reforma el artículo 12 Bis de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La protección de los derechos humanos y el acceso a la justicia son pilares fundamentales en un Estado democrático de derecho. En este sentido, las asociaciones religiosas y sus integrantes tienen un papel relevante en la sociedad, no solo en el ámbito espiritual, sino también en la convivencia comunitaria. Sin embargo, la confianza depositada en estas figuras puede, en ciertos casos, ser vulnerada por individuos que abusan de su posición dentro de dichas instituciones para cometer actos que la ley señala como delitos.

El Estado mexicano reconoce y garantiza el derecho de todas las personas a profesar o no una fe, según su propia convicción y voluntad. La libertad de creencias es un principio fundamental en nuestra Constitución, y el Estado, desde su carácter laico, no solo respeta sino que abraza la diversidad de expresiones religiosas que existen en nuestro territorio. Desde una mirada sociológica, las estructuras religiosas han sido resultado de esta búsqueda, funcionando como espacios de cohesión social, transmisión de valores y acompañamiento en distintos momentos de la vida.

La religión ocupa, entonces, un lugar privilegiado para la conformación del lazo social. Permite el intercambio regular de los sentimientos colectivos de los cuales se origina.1

La antropología dice: “Las creencias y prácticas religiosas producen y fortalecen las relaciones sociales, y mediante ellas se da el orden social. La naturaleza de las creencias, sean del tipo que sean, hay que buscarlas siempre en relación con el sistema social en compañía de las formas de cohesión y orden social que se requieren”.2

Es natural que las personas desarrollen confianza en sus instituciones, particularmente en aquellas que han sido creadas con fines positivos, que promueven valores compartidos y que ofrecen identidad, sentido de pertenencia y acompañamiento. Las asociaciones religiosas, como muchas otras formas de organización humana, cumplen un papel fundamental en este entramado social, y es precisamente por ello que deben ser espacios seguros y confiables.

“...los miembros de la asociación son considerados por el individuo como una muestra representativa de la sociedad. Es decir, el miembro de una asociación se forma expectativas acerca del comportamiento futuro de otros miembros utilizando la información que ha adquirido de experiencias pasadas con ellos. Entonces, estas expectativas son extrapoladas a la gente en general. Por ejemplo, si alguien ha tenido buenas experiencias con otros participantes en una asociación, es más probable que asigne a los no miembros una mayor expectativa de que son dignos de confianza. La idea de que los miembros de una asociación son una muestra representativa de la sociedad se ve acrecentada, igualmente, si el grado de heterogeneidad en la asociación es alto, digamos en términos de ideologías, de gustos o de origen étnico”3

Sin embargo, en una sociedad democrática, el Estado tiene la responsabilidad de regular el comportamiento externo del ser humano en sociedad, sin interferir en la vida privada ni en la conciencia individual, pero sí asegurando que la vida colectiva se rija por normas que garanticen la sana convivencia, protejan la dignidad, y los derechos de todas las personas.

Por esta razón, es deber del Estado prever, identificar y sancionar aquellas conductas que, aunque se den en instituciones u organizaciones legítimas, resulten ilícitas y atenten contra el tejido social. Esta responsabilidad es universal y no admite excepciones, pues los principios de justicia, legalidad y protección de los derechos humanos deben prevalecer en cualquier tipo de asociación, institución u organización humana.

En México, la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público establece normas para regular el actuar de ministros de culto, asociados y representantes de las asociaciones religiosas. El artículo 12 Bis de dicha ley dispone la obligación de informar a la autoridad competente sobre la probable comisión de delitos en el ejercicio del culto o dentro de sus instalaciones, como a la letra dice:

Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público

Artículo 12 Bis. Los ministros de culto, los asociados y los representantes de las asociaciones religiosas, incluyendo al personal que labore, apoye o auxilie, de manera remunerada o voluntaria, en las actividades religiosas de dichas asociaciones, deberán informar en forma inmediata a la autoridad correspondiente la probable comisión de delitos, cometidos en ejercicio de su culto o en sus instalaciones. Cuando se cometa un delito en contra de niñas, niños o adolescentes, las personas a que se refiere el párrafo anterior deberán informar esos mismos hechos en forma inmediata a los tutores o a quienes ejerzan la patria potestad de aquellos.

Sin embargo, esta disposición resulta limitada, ya que deja fuera los casos en los que estos actos ilícitos ocurren en otros contextos, pero en los que igualmente una personas hace uso de su cargo o posición dentro de la asociación y abusa de la confianza que la comunidad deposita en estas figuras.

Casos documentados tanto a nivel nacional como internacional han demostrado que la posición de confianza y liderazgo de ministros y representantes religiosos puede ser utilizada para cometer delitos fuera del ámbito estrictamente religioso, incluyendo agresiones sexuales, fraudes y actos de violencia.

Diversas instituciones religiosas han reconocido en sus normativas internas la gravedad de los delitos cometidos contra menores de edad por parte de sus ministros o miembros. Un ejemplo de ello se encuentra en las

Normas sobre los Delitos más Graves Reservados a la Congregación para la Doctrina de la Fe

Primera parte

Artículos 1. a 5. ...

Artículo 6

§ 1. Los delitos más graves contra las costumbres reservados al juicio de la Congregación para la Doctrina de la Fe son

1o. El delito contra el sexto mandamiento del Decálogo cometido por un clérigo con un menor de 18 años o con una persona que habitualmente tiene uso imperfecto de la razón. La ignorancia o el error de parte del clérigo sobre la edad del menor no constituye una circunstancia atenuante o eximente;

2o. La adquisición, retención, exhibición o divulgación, con fin libidinoso o de lucro, de imágenes pornográficas de menores de 18 años por parte de un clérigo en cualquier forma y con cualquier instrumento.

2. El clérigo que comete los delitos de los que se trata en el § 1 debe ser castigado según la gravedad del crimen, sin excluir la dimisión o la deposición.4

Artículos 7. a 29. ...

Este tipo de disposiciones internas evidencia que existe un reconocimiento institucional por parte de estas asociaciones de la necesidad de actuar ante estos delitos, incluso desde el ámbito eclesiástico. Por tanto, la presente propuesta de reforma no constituye una imposición arbitraria, sino un esfuerzo por armonizar la legislación nacional con estándares éticos y disciplinarios que ya existen en algunas comunidades religiosas, reforzando la protección a las víctimas y la obligación de denuncia.

La inclusión de estos parámetros en la ley no vulnera la libertad religiosa ni interfiere con las convicciones de fe, sino que refuerza el compromiso común por erradicar los abusos y proteger la dignidad de niñas, niños y adolescentes, esto es materia de derechos humanos.

En todo estado democrático y de derecho, la máxima prioridad debe ser la protección de los derechos humanos de todas las personas. Esta obligación se vuelve aún más exigente cuando se trata de niñas, niños y adolescentes, cuya condición de desarrollo impone al Estado un deber reforzado de protección. Este mandato no solo emana de nuestra Constitución, sino que ha sido ratificado por diversos instrumentos internacionales que México ha suscrito, convirtiéndose así en un compromiso jurídico y ético ineludible, como lo encontramos en la Convención de los Derechos del Niño:

Convención sobre los Derechos del Niño

Artículo 19

1. Los Estados parte adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.

2. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial.5

Tal y como la Constitución Política consagra en el artículo 4o. el interés superior de la niñez como uno de los principios rectores en las decisiones del Estado, el cual a la letra dice:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 4o.

Párrafos 1. a 10. ...

Párrafo 11. En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Párrafos 12. a 24. ...

Al no considerarse explícitamente una modernización de supuestos en la legislación actual, se genera un vacío normativo que podría dificultar la denuncia oportuna de estos delitos y, por ende, comprometer la protección efectiva de las víctimas, especialmente cuando los hechos ocurren fuera de las instalaciones religiosas o en contextos donde el victimario haga uso de su cargo o posición dentro de la asociación religiosa para facilitar o llevar a cabo delitos. Esta omisión puede dar lugar a interpretaciones restrictivas que inhiban la obligación de denunciar, limitando la actuación de las autoridades y perpetuando contextos de impunidad, particularmente en casos que involucran a personas menores de edad. Por ello es indispensable establecer con claridad los supuestos en que hay dicha obligación, cerrando cualquier espacio de ambigüedad legal que pueda obstaculizar la justicia.

Esta reforma no busca en ningún momento criminalizar a los ministros de culto, a las estructuras de las asociaciones religiosas ni a las comunidades de fe. Por el contrario, esta iniciativa representa un esfuerzo por fortalecer la colaboración entre las asociaciones religiosas y el Estado, con el fin de garantizar que todas las personas puedan ejercer su derecho a la libertad de culto en un entorno seguro y libre de abusos.

En un mundo cada vez más globalizado, a la vez que fragmentado, se hace evidente la tendencia a la colaboración, de la que no debiera excluirse la Iglesia.6

Por otro lado, esta iniciativa también tiene dentro de sus objetivos el armonizarse con otras legislaciones en materia de denuncias y querellas, tenemos por ejemplo al Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual a la letra dice:

Código Nacional de Procedimientos Penales

Artículo 221

Formas de inicio

La investigación de los hechos que revistan características de un delito podrá iniciarse por denuncia, por querella o por su equivalente cuando la ley lo exija. El Ministerio Público y la Policía están obligados a proceder sin mayores requisitos a la investigación de los hechos de los que tengan noticia.

Tratándose de delitos que deban perseguirse de oficio, bastará para el inicio de la investigación la comunicación que haga cualquier persona, en la que se haga del conocimiento de la autoridad investigadora los hechos que pudieran ser constitutivos de un delito.

Párrafos 3. a 6. ...

Artículo 222

Deber de denunciar

Toda persona a quien le conste que se ha cometido un hecho probablemente constitutivo de un delito está obligada a denunciarlo ante el Ministerio Público y en caso de urgencia ante cualquier agente de la Policía.

Párrafos 2. a 4. ...

La iniciativa de reforma busca principalmente, armonizar la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público con lo dispuesto en el Código Nacional de Procedimientos Penales , particularmente en lo relativo a la protección de niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos, el cual en materia a la letra dice:

Artículo 226

Querella de personas menores de edad o que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho

Tratándose de personas menores de dieciocho años, o de personas que no tengan la capacidad de comprender el significado del hecho, la querella podrá ser presentada por quienes ejerzan la patria potestad o la tutela o sus representantes legales, sin perjuicio de que puedan hacerlo por sí mismos, por sus hermanos o un tercero, cuando se trate de delitos cometidos en su contra por quienes ejerzan la patria potestad, la tutela o sus propios representantes.

Tratándose de personas menores de dieciocho años o de personas que no tengan la capacidad de comprender el significado del hecho, la querella puede ser presentada por quienes ejerzan la patria potestad o tutela, o por sus representantes legales. No obstante, en los casos en que estos mismos sean los probables responsables del delito, la ley prevé que la querella puede ser formulada por el propio menor, por sus hermanos o incluso por un tercero. Esta disposición reconoce la necesidad de habilitar otras vías para la protección de las víctimas, especialmente en situaciones donde quienes deberían velar por su bienestar son parte del agravio. La reforma propuesta busca alinearse con este principio procesal y garantizar que las asociaciones religiosas no se conviertan en espacios de silencio o encubrimiento cuando se presenten casos similares.

Las asociaciones religiosas han sido, históricamente, pilares fundamentales en la formación de valores, en el apoyo a las comunidades y en la promoción del bienestar social. Su papel es invaluable en la vida de millones de personas que encuentran en ellas un espacio de confianza y acompañamiento. Es precisamente por ello que esta iniciativa tiene dentro de sus objetivos reforzar esa confianza, asegurando que ninguna persona pueda hacer uso indebido de su posición dentro de una comunidad religiosa para vulnerar los derechos de otros.

Con esta propuesta, buscamos que todas las personas, sin importar su edad, género o condición, gocen de la mejor protección posible de sus derechos, dentro y fuera de cualquier espacio o contexto. Queremos que las asociaciones, los grupos comunitarios y las estructuras de fe sean entornos en los que la confianza sea sinónimo de seguridad y no de riesgo. Es un compromiso con la dignidad humana y con la certeza de que las comunidades de fe y la justicia no deben estar en conflicto, sino caminar juntas en favor del bien común.

Objetivo: El objetivo de la presente iniciativa es fortalecer el marco legal aplicable a las asociaciones religiosas mediante la incorporación de disposiciones que garanticen la denuncia oportuna de delitos, particularmente los cometidos contra niñas, niños y adolescentes, ya sea en el ejercicio del culto, dentro de sus instalaciones o en cualquier otro contexto en el que se haga uso de una posición de confianza para llevar a cabo tales ilícitos, más aún si esto involucra a niñas, niños o adolescentes. Con ello se busca cerrar vacíos normativos, armonizar la legislación vigente con el Código Nacional de Procedimientos Penales y con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos asumidos por el Estado mexicano, asegurando que todas las instituciones sean espacios seguros y que se respete el derecho de las víctimas al acceso a la justicia y a la protección integral.

Por lo expuesto y fundado se propone el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona y reforma el artículo 12 Bis de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público

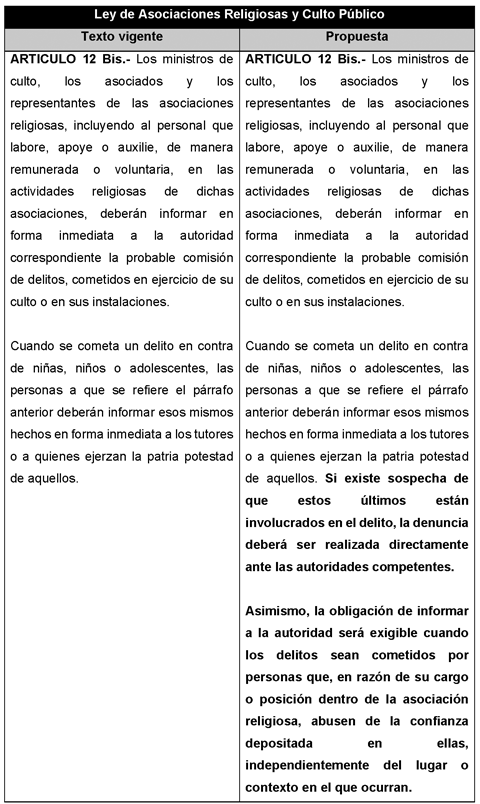

Único. Se reforma el segundo párrafo y se adiciona uno tercero al artículo 12 Bis de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, para quedar como sigue:

Artículo 12 Bis. ...

Cuando se cometa un delito en contra de niñas, niños o adolescentes, las personas a que se refiere el párrafo anterior deberán informar esos mismos hechos en forma inmediata a los tutores o a quienes ejerzan la patria potestad de aquellos. Si existe sospecha de que estos últimos están involucrados en el delito, la denuncia deberá ser realizada directamente ante las autoridades competentes.

Asimismo, la obligación de informar a la autoridad será exigible cuando los delitos sean cometidos por personas que, en razón de su cargo o posición dentro de la asociación religiosa, abusen de la confianza depositada en ellas, independientemente del lugar o contexto en el que ocurran.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Maioli, R. (2011). “La religión como objeto de estudio sociológico. Una revisión de la teoría sociológica de Emile Durkheim, Max Weber y Niklas Luhmann sobre la religión”, novenas Jornadas de sociología, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, https://cdsa.aacademica.org/000-034/774.pdf

2 Vázquez Palacios, F. R. (2013) Antropólogos y creyentes, en Cuicuilco, 20(57), página 234, https://www.scielo.org.mx/pdf/cuicui/v20n57/v20n57a12.pdf

3 Herreros Vázquez, F. (2004). “¿Por qué confiar? Formas de creación de confianza social”, en Revista Mexicana de Sociología, 66(4). página 613, https://www.scielo.org.mx/pdf/rms/v66n4/v66n4a1.pdf

4 Congregación para la Doctrina de la Fe. Normas sobre los delitos más graves reservados a la Congregación para la Doctrina de la Fe. Ciudad del Vaticano.

5 Organización de las Naciones Unidas, Asamblea General (1989). Convención sobre los Derechos del Niño, https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf

6 Rojo, J. G. (2014) “El hombre, ser creyente. Antropología de la fe”, Universidad Pontificia de Salamanca, Revista de Espiritualidad, (73), página 36, https://www.revistadeespiritualidad.com/upload/pdf/2236articulo.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de septiembre de 2025.

Diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas (rúbrica)

Que reforma el artículo 101 de la Ley del Seguro Social, suscrita por la diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 101 de la Ley del Seguro Social, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

1. La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala:

La mala nutrición durante las primeras etapas del ciclo de vida puede conducir a daños extensos e irreversibles en el crecimiento físico y el desarrollo del cerebro. En cambio, la buena nutrición tiene un efecto positivo. La lactancia materna es la forma óptima de alimentar a los bebés, ofreciéndoles los nutrientes que necesitan en el equilibrio adecuado, así como ofreciendo protección contra las enfermedades.

La OMS recomienda que los bebés sean amamantados exclusivamente durante los primeros seis meses de vida, y después introducir alimentos complementarios nutricionalmente adecuados y seguros, mientras se continúa con la lactancia materna hasta los dos años o más.

En 2012, la Asamblea Mundial de la Salud aprobó el objetivo global de nutrición de aumentar la tasa de lactancia materna exclusiva en los primeros 6 meses de edad al menos al 50 por ciento para el año 2025.

la propia OMS expone que “alrededor de 52 por ciento de los bebés son amamantados dentro de la primera hora después de nacer, en América Latina y el Caribe. 43 por ciento de los niños menores de 6 meses son amamantados exclusivamente en promedio en América Latina y el Caribe. (Datos correspondientes al periodo 2017-2023), 37 por ciento de los niños menores de 6 meses son amamantados exclusivamente en promedio en la Región de las Américas. (Datos correspondientes al periodo 2017-2023)”

Respecto al apoyo a la lactancia materna, “65 por ciento de los países tiene menos de 14 semanas de licencia por maternidad, 35 por ciento de los países tiene 14 semanas o más de licencia por maternidad 19 de 35 países en la región de las Américas cuentan con medidas legales para implantar parcial o totalmente el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna.

2. La doctora Sonia Hernández Cordero, coordinadora del área de salud del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad de la Universidad Iberoamericana, menciona a este respecto: “Desde hace mucho, estamos impulsando la modificación de la legislación para que el tiempo de licencia de maternidad esté acorde a las recomendaciones de la OMS y el UNICEF, que es de 24 semanas, sabemos que nos tomará tiempo; sin embargo, algo a más corto plazo que hemos hecho, son iniciativas para modificar la licencia de 12 a 14 semanas para que al menos coincida con lo que indica la Organización Internacional del Trabajo”.

La doctora Sonia agrega: “Hablamos de una situación de salud pública, que puede cambiar el futuro de una persona porque “la lactancia materna tiene muchos beneficios, tanto en términos de salud como en términos de desarrollo ; por ejemplo, protege a las y los bebés de enfermedades infecciosas, mejora su salud en el corto plazo porque se enferman menos y también reduce el riesgo de mortalidad durante los primeros años, a largo plazo (es decir, durante la infancia y la vida adulta), previene el desarrollo de enfermedades crónicas, así como de sobrepeso y obesidad”.

Se han impulsado algunos esfuerzos por reformar la legislación y ampliar el periodo de lactancia materna como lo expone la Dra. Sonia, sin embargo, no han tenido una buena recepción esas propuestas y la voluntad política no se ha construido. Recientemente, en el octavo Foro nacional de lactancia materna, la doctora Anabelle Bonvecchio Arenasse “propuso la ampliación de licencias de maternidad de 12 a 24 semanas, instalación de salas de lactancia adecuadas, políticas y programas para proteger la maternidad en el sector informal, así como talleres de sensibilización en los lugares de trabajo”. Como se aprecia, hay la intención y la propuesta por reformar la legislación en esta materia.

3. El Instituto Nacional de la Salud Pública señala respecto a la lactancia materna: La lactancia materna es un tema de justicia social y contribuye a la equidad desde el inicio de la vida, por ello es importante realizar esfuerzos multisectoriales para garantizar que todas las mujeres embarazadas, madres lactantes y familias puedan ejercer este derecho, destacó el 9o. Foro Nacional de Lactancia Materna 2024 (9FNLM). En la misma publicación se expone que para lograr un crecimiento, desarrollo y salud óptimos, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que los bebés reciban lactancia materna dentro de la primera hora después del parto; y que sean alimentados exclusivamente con leche materna durante los primeros 6 meses de vida, sin ningún otro alimento o líquido, ni agua. Después de los 6 meses de edad su alimentación se debe complementar con alimentos nutricionalmente adecuados, mientras continúan la lactancia hasta, al menos, los 2 años, si la madre y el bebé lo desean.

Aunque las metas de Desarrollo Sostenible 2030 buscan que 70 por ciento de los recién nacidos reciban lactancia materna exclusiva, en México los datos están muy lejos: sólo 34.2 por ciento; es decir, 3 de cada 10 bebés la reciben. La meta para la leche materna en la primera hora de vida es de 70 por ciento y en el país se cumple sólo en 55.

La problemática que aborda esta iniciativa es multifactorial porque para ser atendida se requiere de la voluntad no sólo política sino también del sector empresarial para permitir que este cambio pueda ser una realidad y permitir que muchas mujeres, niñas y niños puedan tener acceso a la lactancia materna.

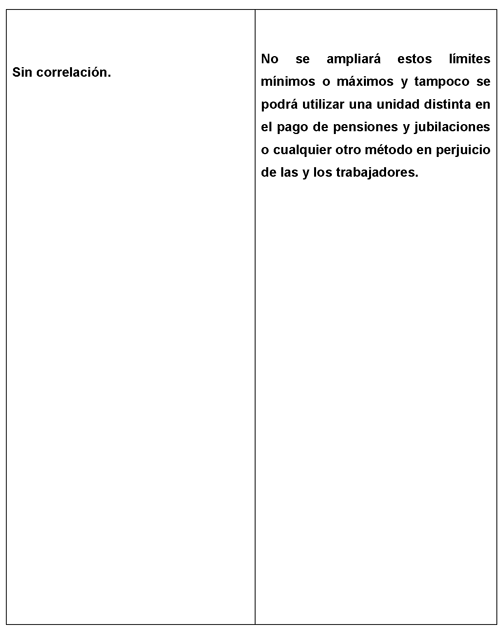

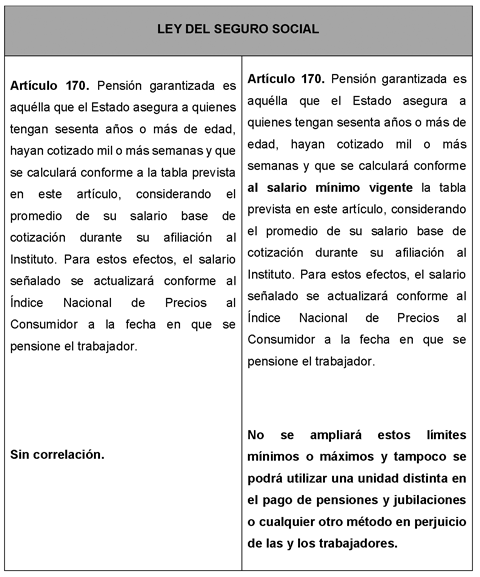

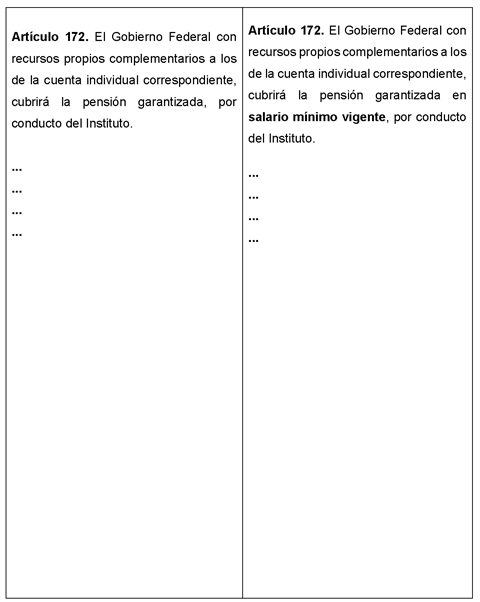

Para explicar de manera detallada la iniciativa propuesta, expongo a continuación el siguiente cuadro comparativo:

Por lo expuesto propongo a esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 101 de la Ley del Seguro Social

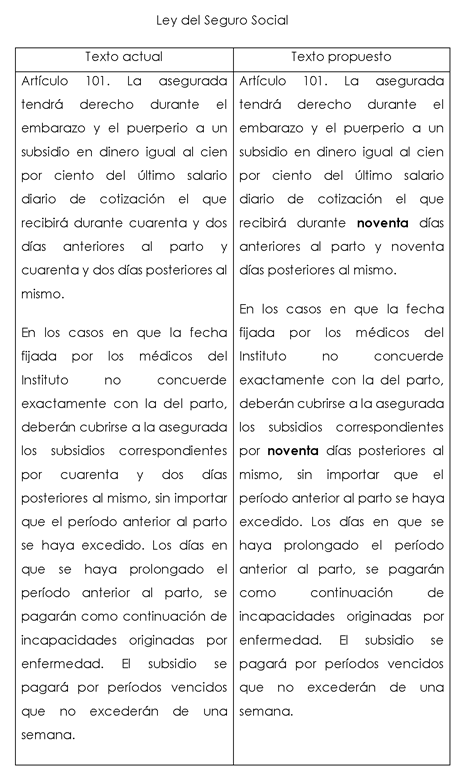

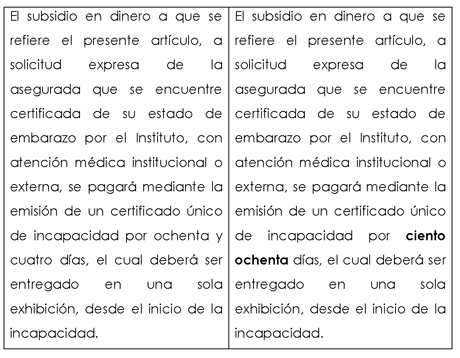

Único. Se reforma el artículo 101 de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:

Artículo 101. La asegurada tendrá derecho durante el embarazo y el puerperio a un subsidio en dinero igual al cien por ciento del último salario diario de cotización el que recibirá durante noventa días anteriores al parto y noventa días posteriores al mismo.

En los casos en que la fecha fijada por los médicos del Instituto no concuerde exactamente con la del parto, deberán cubrirse a la asegurada los subsidios correspondientes por noventa días posteriores al mismo, sin importar que el periodo anterior al parto se haya excedido. Los días en que se haya prolongado el periodo anterior al parto, se pagarán como continuación de incapacidades originadas por enfermedad. El subsidio se pagará por periodos vencidos que no excederán de una semana.

El subsidio en dinero a que se refiere el presente artículo, a solicitud expresa de la asegurada que se encuentre certificada de su estado de embarazo por el Instituto, con atención médica institucional o externa, se pagará mediante la emisión de un certificado único de incapacidad por ciento ochenta días, el cual deberá ser entregado en una sola exhibición, desde el inicio de la incapacidad.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Instituto Mexicano del Seguro Social tendrá noventa días naturales, a partir de la entrada en vigor de este decreto, para realizar las adecuaciones reglamentarias correspondientes con base en lo previsto en éste.

Tercero. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Instituto Mexicano del Seguro Social realizarán, en el ámbito de sus respectivas competencias, las gestiones y los ajustes de gasto necesarios para cumplir lo establecido en el presente decreto, dentro de los 120 días naturales siguientes a la entrada en vigor de éste.

Ciudad de México, a 17 de septiembre de 2025.

Diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas (rúbrica)

Que reforma el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, suscrita por la diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXVII Bis del artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

1. Las licencias de paternidad remuneradas son un derecho, pero también representan una oportunidad para mejorar la vida y la salud de toda la infancia. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) señala en Licencia parental remunerada y políticas orientadas a la familia un informe de evidencias:

La licencia parental remunerada puede mejorar los resultados nutricionales que son esenciales para un desarrollo saludable, tanto apoyando la lactancia materna prolongada, como proporcionando los ingresos necesarios. Un estudio longitudinal de casi 1 millón de nacimientos ocurridos durante un período de 18 años (de 1996 a 2014) en 40 países de ingreso bajos y medios encontró que el aumento de un mes en la duración de la licencia por maternidad remunerada se asoció a una reducción del 35 por ciento del riesgo de diarrea con sangre.

Varios estudios de países de ingresos altos han encontrado que una licencia materna remunerada más generosa se asocia a tasas de inmunización más altas; 20 aunque un estudio encontró que en países donde las tasas de inmunización ya eran relativamente altas y se dio un cambio limitado en las políticas sobre licencias, no se registró ningún efecto. Más recientemente, un estudio global en 185 países mostró que incluso después de controlar los ingresos del país y los gastos en servicios médicos, las licencias maternas remuneradas más generosas (medidas en semanas equivalentes a tiempo completo) se asociaron a mayores tasas de inmunización infantil. Igualmente, estudios recientes que examinan países de ingreso bajo y medio han evidenciado que la de vacunas, determinan la fuerza de sus efectos (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, en Licencia parental remunerada y políticas orientadas a la familia un informe de evidencias, https://www.unicef.org/media/95126/file/parental-leave-es.pdf revisión hecha el 10 de septiembre de 2025.)

En el mismo informe, el UNICEF señala: “Hay evidencia que indica que la licencia parental remunerada beneficia el bienestar económico de las familias. Por ejemplo, un estudio de 21 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) encontró que en los donde se ofrecen más de 24 semanas de licencia remunerada, las mujeres contribuyeron en mayor proporción al ingreso familiar. Para algunas familias, la licencia parental remunerada ayuda a prevenir una caída en los ingresos que puede llevar a una familia a la pobreza. Estudios comparativos transnacionales de países de la OCDE muestran que las políticas de licencias parentales más generosas se asocian a un menor riesgo de pobreza entre las familias con los dos progenitores y en madres solteras.

Estos hallazgos sugieren otra vía a través de la cual la licencia parental remunerada puede apoyar la salud y el desarrollo de los niños. Al reducir el riesgo de pobreza, la licencia parental remunerada contribuye a reducir el riesgo de exposición de un niño a condiciones que, si se experimentan durante un periodo prolongado, pueden ser perjudiciales para el desarrollo físico, cognitivo y emocional. éstas incluyen mala calidad del aire, acceso limitado a alimentos saludables y exposición a la violencia.”

Muchos países han incorporado a su legislación el derecho a la licencia por maternidad remunerada. El UNICEF refiere al respecto:

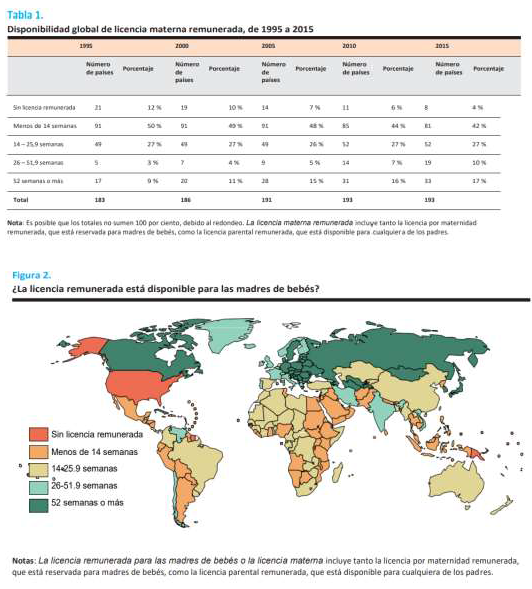

Entre 1995 y 2015, un total de 9 países promulgaron la licencia materna y 55 aumentaron la duración de la licencia materna remunerada. Aunque se necesitan más progresos, más de la mitad de todos los países (54 por ciento), ya cumplen el estándar de la OIT de al menos 14 semanas de licencia materna remunerada, en comparación con el 38 por ciento de 1995 (véase la tabla 1), y 30 por ciento ya cumple la duración de 18 semanas recomendada por la OIT. A partir de 2015, 27 por ciento proporciona a las madres de bebés licencia remunerada de seis meses o más, en comparación con el 12 por ciento de 1995 (véanse la tabla 1 y la figura 2).

Si bien, en general, la duración de la licencia materna garantizada en la legislación nacional ha aumentado en las últimas dos décadas, existen diferencias importantes por nivel de ingresos (ver Figura 3). En 1995, un porcentaje considerablemente mayor de países de ingresos altos garantizaba al menos 14 semanas, en comparación con los países de ingresos bajos: 56 por ciento frente al 28 por ciento. Para 2015, la brecha había crecido en magnitud: 44 por ciento frente a 77 por ciento.

Como se aprecia, México se encuentra entre los países que cuenta con licencias remuneradas para las madres de los bebes, sin embargo, en el caso de las licencias remuneradas para los padres es completamente diferente pues se da en menor proporción y en muchos países no existe.

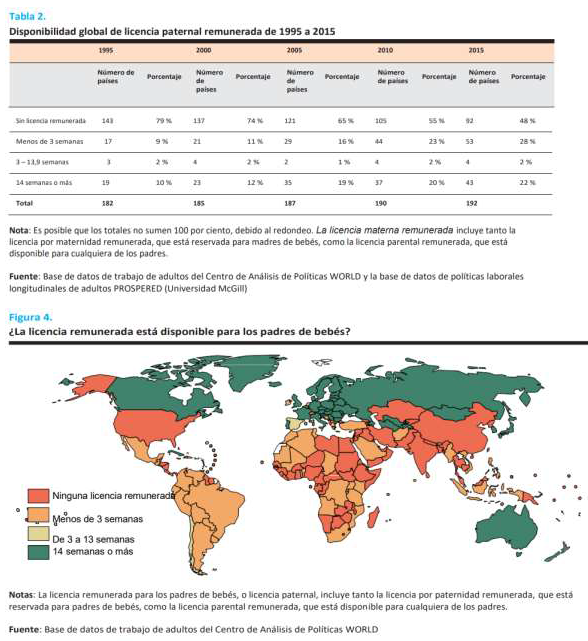

“Aproximadamente la mitad de los países que ofrecieron alguna licencia remunerada a los padres proporcionaron menos de 3 semanas durante el período de 1995 a 2015 (véase la tabla 2). Sin embargo, el porcentaje de países con licencia paternal remunerada que proporcionaron 14 semanas o más aumentó de 10 por ciento en 1995 a 22 en 2015 (véase la figura 4). Es importante tener en cuenta que los países con licencias más largas son aquellos con licencias parentales disponibles tanto para las madres como para los padres. Al examinar la licencia por paternidad, licencia disponible solo para los padres, y excluyendo la licencia parental, ningún país ofrece más de 14 semanas, y la mayoría (92 por ciento) ofrece menos de 3 semanas.

Pese al marcado aumento en el número de países que garantizan la licencia parental remunerada para los padres, persisten importantes brechas. Hasta 2015, solo el 52 por ciento de todos los países ofrecían derecho a licencia parental remunerada tanto a las madres como a los padres.

2. El 12 de mayo del año en curso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó disposiciones de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado Municipios del Estado de Baja California Sur, la Corte analizó el derecho a la igualdad en las oportunidades laborales en relación con las responsabilidades familiares. Las ministras y ministros invalidaron la porción normativa “10 días hábiles” del párrafo tercero del referido artículo 29, relacionada con la licencia de paternidad y por adopción. Respecto de la prórroga de la licencia por 3 meses adicionales, el Pleno resolvió que la norma debe permanecer vigente, pero entendiendo que dicha prórroga a la licencia inicial de maternidad o paternidad debe ser para ambos padres. Lo anterior se puede ver en la Acción de inconstitucionalidad 181/2023, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos demandando la invalidez del artículo 29 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California Sur, reformado mediante Decreto 2933, publicado el 21 de julio de 2023 en el Boletín Oficial estatal. Resuelto en sesión de pleno el 12 de mayo de 2025.

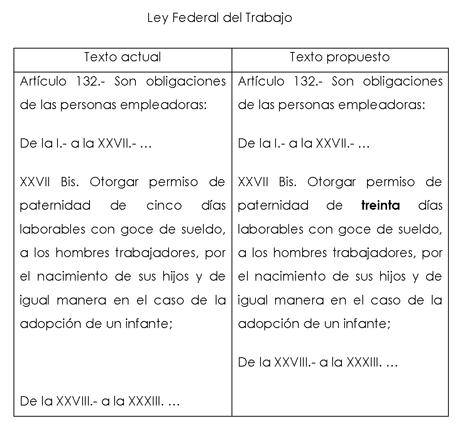

Como se aprecia, es importante ajustar la legislación para que tanto la madre como el padre puedan contar con el mismo periodo, de acuerdo con el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, en cuya fracción XXVII Bis se establece que son obligaciones de las personas empleadoras

Otorgar permiso de paternidad de cinco días laborables con goce de sueldo, a los hombres trabajadores, por el nacimiento de sus hijos y de igual manera en el caso de la adopción de un infante;

Los días de permitidos en la ley son cinco días laborables, mientras que a la mujer se le otorgan un aproximado de 84 días. Considerando la legislación actual y el impacto económico que tendría para las empresas y lo complejo que es realizar un cambio normativo de estas características propongo que al menos se permitan 30 días para la licencia remunerada de paternidad.

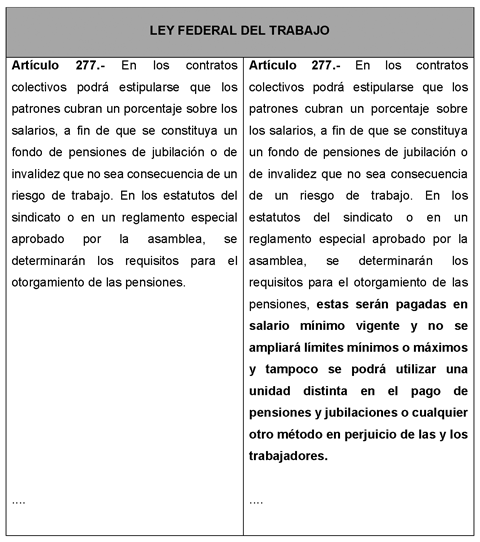

Para explicar de manera detallada la iniciativa propuesta, a continuación expongo el siguiente cuadro comparativo:

Por lo expuesto propongo a esta soberanía la siguiente: iniciativa con proyecto e

Decreto por el que se reforma la fracción XXVII Bis del artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo

Único. Se reforma la fracción XXVII Bis del artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 132. Son obligaciones de las personas empleadoras

I. a XXVII. ...

XXVII Bis. Otorgar permiso de paternidad de treinta días laborables con goce de sueldo, a los hombres trabajadores, por el nacimiento de sus hijos y de igual manera en el caso de la adopción de un infante;

XXVIII. a XXXIII. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Ciudad de México, a 17 de septiembre de 2025.

Diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas (rúbrica)

Que adiciona el artículo 144 de la Ley General de Salud, suscrita por la diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, que adiciona un segundo párrafo al artículo 144 de la Ley General de Salud, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Las enfermedades de transmisión sexual constituyen un problema de salud pública de gran relevancia en México y el mundo. Entre ellas, el virus del papiloma humano (VPH) es una de las infecciones más frecuentes y, a su vez, una de las más preocupantes debido a sus formas de contagio y relación con complicaciones posteriores por su asociación con diversas enfermedades oncológicas (comúnmente conocidas como cáncer).

El comportamiento de esta enfermedad es algo que llama la atención por diversas particularidades, si bien el uso del condón es una estrategia fundamental en la prevención de diversas enfermedades de transmisión sexual, su eficacia en la protección contra el VPH es limitada. A diferencia de infecciones como el VIH, que se transmiten principalmente a través de relaciones sexuales sin barreras de protección, el VPH se propaga por contacto directo piel con piel en las áreas genitales, anales y orales, incluyendo aquellas que no están cubiertas por el condón.

“La mayoría de las infecciones por el virus del papiloma son transmitidas por un contacto cercano, bien sea de piel a piel o mucosa a mucosa. Estudios epidemiológicos claramente indican que la relación sexual es la ruta primaria para las infecciones por VPH anogenitales”1

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el VPH es responsable de aproximadamente el 90 por ciento de los casos de cáncer cervicouterino a nivel global.2

El cáncer de cuello uterino asociado al VPH representa un fenómeno sanitario de gran impacto, desde hace años se ha estudiado su alta incidencia. En México, esta enfermedad es la segunda causa de muerte por cáncer en mujeres, con miles de fallecimientos cada año.

“En México desde 2006 el cáncer de cuello uterino es la segunda causa de muerte por cáncer en la mujer. Anualmente se estima una ocurrencia de 13 mil 960 casos en mujeres, con una incidencia de 23.3 casos por 100 mil mujeres. En 2013 se registraron 3 mil 784 defunciones en mujeres con una tasa cruda de 7.0 defunciones por 100,000 mujeres.”3

Como hemos visto, el Virus del Papiloma Humano (VPH) es ampliamente reconocido como la principal causa del cáncer de cuello uterino en mujeres, pero también representa un riesgo significativo para la salud de los hombres. Diversas investigaciones han demostrado que este virus está asociado con el desarrollo de cáncer de pene, ano y orofaringe, afectando de manera particular a poblaciones con factores de riesgo como inmunosupresión.

“La orofaringe abarca el paladar blando (parte posterior muscular del techo de la boca), las amígdalas, el tercio posterior de la lengua y las paredes de la garganta (laterales y posterior)”.4

De hecho, se ha observado que la incidencia de cáncer orofaríngeo relacionado con el VPH es un fenómeno que afecta principalmente a hombres, lo que subraya la urgencia de fortalecer estrategias de prevención universales, incluyendo la vacunación en ambos sexos.

En la cabeza y el cuello, el tejido más susceptible a la carcinogénesis (proceso por el cual las células sanas se transforman en células cancerosas) por VPH es el epitelio delgado de las criptas profundas del paladar y las amígdalas. La infección por VPH se encuentra asociada al 70 por ciento de los casos de cáncer orofaríngeo. Pese a la gran cantidad de linfocitos en las amígdalas, el virus tiene la capacidad de evadir su eliminación durante la progresión de la enfermedad. Nuevamente es el VPH16 el que se asocia con mayor frecuencia con el cáncer orofaríngeo, y los hombres son más afectados que las mujeres.6

La falta de programas dirigidos a la inmunización masculina ha perpetuado la idea inexacta de que el VPH es un problema exclusivamente femenino, cuando en realidad su impacto en la salud pública es generalizado, esto también debe (porque es un derecho) poner la mirada en la diversidad sexual de las personas.

“La cisheterosexualización de la biomedicina se hace presente al no tomarlos en cuenta en programas sanitarios, lo que mantiene dos efectos paradójicos: por un lado, les otorga una dispensa de su involucramiento en la transmisión y atención del virus; por el otro, al no ser considerados, los estragos de este virus en ellos no son atendidos...”6

No se trata de un problema de salud exclusivamente de un género, de una identidad o preferencia sexual, es un fenómeno sanitario que atañe a todas las personas y que merece ser observado desde una nueva óptica, la de los derechos humanos, en concreto el derecho humano a la salud:

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

Artículo 12

1. Los Estados parte en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.

2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados parte en el pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para:

a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños;

b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente;

c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas;

d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia y servicios médicos en caso de enfermedad.”7

Mucho se ha hablado sobre las estrategias de prevención y aunque el uso constante y correcto del condón puede reducir el riesgo de transmisión, no lo elimina por completo. Por esta razón, organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS)8 y la Organización Panamericana de la Salud (OPS)9 recomiendan la vacunación como la estrategia más efectiva para prevenir la infección por VPH y sus consecuencias, complementando pero no sustituyendo el uso del condón en la protección integral contra enfermedades de transmisión sexual.

A pesar de que la vacunación contra el VPH ha demostrado ser una de las estrategias más eficaces para reducir la incidencia de esta infección y sus consecuencias, su aplicación en el país ha estado mayormente enfocada en niñas en edad escolar:

“... la vacuna contra el VPH se aplica en una sola dosis a: niñas de 5º año de primaria, de 6º año que no la hayan recibido, y de 11 a 16 años no escolarizadas, para así prevenir el cáncer cervicouterino.”10

Sin embargo, en los últimos años, las recomendaciones de organismos internacionales han impulsado un cambio en la percepción sobre la inmunización, destacando la necesidad de incluir también a los niños en estos programas.

El Plan de Acción sobre la Prevención y el Control del Cáncer Cervicouterino 2018-2030 de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce la importancia de incluir a los niños (varones) dentro de las estrategias de prevención y educación sobre el Virus del Papiloma Humano (VPH). Este enfoque busca ampliar la cobertura de inmunización y concientización, promoviendo una protección equitativa y efectiva.

“Elaborar o fortalecer y ejecutar iniciativas de educación y concientización sobre la prevención de la infección por el VPH y el cáncer cervicouterino para informar a la población en particular, las niñas, los niños y las poblaciones prioritarias...”11

El Virus del Papiloma Humano es una enfermedad con múltiples particularidades y consecuencias en la salud pública, por lo que no podemos postergar la implementación de estrategias de prevención más efectivas, modernas e inclusivas. La salud es un derecho humano fundamental que debe evolucionar conforme al principio de progresividad, garantizando las mejores condiciones para su ejercicio pleno. Incluir a los hombres desde la infancia en los programas de prevención y atención del VPH no es un acto de condescendencia, sino una acción necesaria para asegurar el acceso equitativo a la salud y el bienestar. Las enfermedades derivadas del VPH en hombres son una realidad, y su incorporación en estas estrategias no debe verse como una prueba piloto, sino como la respuesta correcta del Estado ante un problema sanitario generalizado que exige una intervención inmediata y eficaz.

Dado que es una infección de alta transmisibilidad, cuya propagación no se limita exclusivamente al contacto sexual con penetración, sino que puede ocurrir a través del contacto piel con piel en la zona genital.

“... la protección completa es imposible (del VPH), ya que el contagio puede ocurrir por contacto entre las superficies epiteliales no cubiertas por el preservativo o por fómites”12

Tejido epitelial: “El tejido epitelial recubre todas las superficies externas e internas del cuerpo, creando una barrera entre el organismo y su entorno”.13

Fómite: “Objeto inanimado que, por estar contaminado por agentes infecciosos, puede transmitir infecciones”.14

Resulta fundamental diferenciar su enfoque preventivo del de otras enfermedades transmisibles o de transmisión sexual como el VIH, cuya principal vía de transmisión es el intercambio de fluidos corporales específicos:

Se transmite (el VIH) a través de los líquidos corporales de las personas infectadas, como sangre, leche materna, semen y secreciones vaginales. No se transmite por besos o abrazos ni por compartir alimentos. También puede transmitirse de madre a hijo durante el embarazo y el parto.15

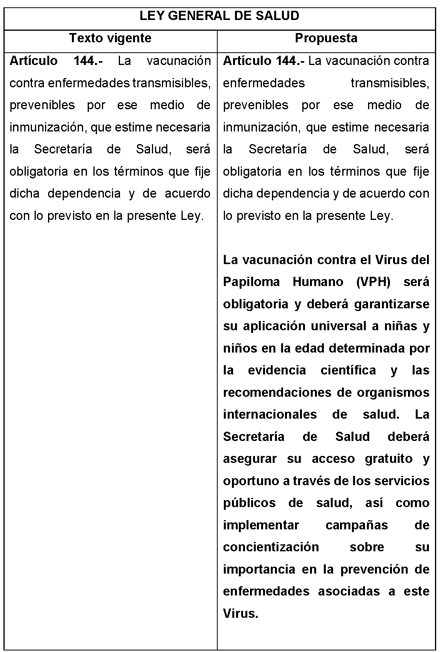

En contraste con el VPH que como hemos abordado, puede transmitirse incluso cuando se usa correctamente el condón, ya que este no cubre completamente las áreas expuestas o portadoras del virus. Por ello, su prevención no puede depender exclusivamente de medidas de protección como el uso del preservativo, sino que requiere estrategias adicionales, siendo la inmunización la herramienta más efectiva y segura, por lo que amerita según lo proponemos, un párrafo específico dentro del Artículo 144, garantizando su inclusión obligatoria en las políticas de vacunación del país, basándonos en lo que le texto vigente trata en materia, que a la letra dice:

Ley General de Salud

Artículo 144.- La vacunación contra enfermedades transmisibles, prevenibles por ese medio de inmunización, que estime necesaria la Secretaría de Salud, será obligatoria en los términos que fije dicha dependencia y de acuerdo con lo previsto en la presente ley.

Esta particularidad abordada justifica que su regulación no se agregue al artículo 157 Bis (de la misma ley), orientado a la promoción del condón especialmente dirigida como estrategia de prevención contra el VIH, cuyo texto vigente a la letra dice:

Artículo 157 Bis. La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se coordinarán para la promoción del uso del condón, priorizando a las poblaciones de mayor vulnerabilidad y riesgo de contraer la infección del VIH/sida y demás enfermedades de transmisión sexual.

Objetivo: reforzar el marco jurídico en materia de salud pública, estableciendo de manera expresa y obligatoria la inmunización contra el virus del papiloma humano (VPH) como parte esencial de las políticas preventivas del Estado mexicano. Garantizar que dicha inmunización sea accesible, gratuita y universal, dirigida tanto a niñas como a niños en la edad recomendada por la evidencia científica, a fin de reducir la incidencia de infecciones, complicaciones y muertes asociadas al VPH. Asegurar la responsabilidad el Estado en la prevención de esta enfermedad, bajo un enfoque de derechos humanos, progresividad y equidad, eliminando brechas de género y asegurando que la protección de la salud se extienda de manera efectiva a toda la población.

Por lo expuesto y fundado se propone el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 144 de la Ley General de Salud

Único. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 144, de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 144. La vacunación contra enfermedades transmisibles, prevenibles por ese medio de inmunización, que estime necesaria la Secretaría de Salud, será obligatoria en los términos que fije dicha dependencia y de acuerdo con lo previsto en la presente Ley.

La vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH) será obligatoria y deberá garantizarse su aplicación universal a niñas y niños en la edad determinada por la evidencia científica y las recomendaciones de organismos internacionales de salud. La Secretaría de Salud deberá asegurar su acceso gratuito y oportuno a través de los servicios públicos de salud, así como implementar campañas de concientización sobre su importancia en la prevención de enfermedades asociadas a este virus.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 González Martínez, G.; y Núñez Troconis, J. (2014) “Historia natural de la infección por el virus del papiloma humano: una actualización”, en Investigación Clínica, 55(1), página 83, https://ve.scielo.org/pdf/ic/v55n1/art09.pdf

2 Organización Mundial de la Salud (2024, 5 de marzo). Papilomavirus humano y cáncer, https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/human-papilloma-vir us-and-cancer

3 Secretaría de Salud (2015, 8 de septiembre).

Cáncer de cuello uterino,

https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/cancer-de-cuello-uterino#:~:text=En%20M%C3%A9xico%20desde%

202006%20el,23.3%20casos%20por%20100%2C000%20mujeres

4 Instituto Nacional (Estados Unidos) del Cáncer

(2024, 14 de junio). Cáncer de orofaringe,

https://www.cancer.gov/espanol/publicaciones/diccionarios/diccionario-cancer/def/cancer-de-orofaringe

5 Toro-Montoya, A. I.; y Tapia-Vela, L. J. (2021) “Virus del papiloma humano y cáncer”, en Medicina & laboratorio, 25(2), página 474. https://www.medigraphic.com/pdfs/medlab/myl-2021/myl212b.pdf

6 Torres Cruz, C. (2023) “La cisheterosexualización

de la atención biomédica al virus del papiloma humano y el cáncer

cervicouterino en México”, en Debate Feminista, 67, página 109,

https://debatefeminista.cieg.unam.mx/index.php/debate_feminista/article/view/2448/2183

7 ONU: Asamblea General, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en la resolución 2200 A (XXI), del 16 de diciembre de 1966.

8 Organización Mundial de la Salud (2022, 20 de diciembre). La OMS actualiza las recomendaciones sobre el calendario de vacunación contra el VPH, https://www.who.int/es/news/item/20-12-2022-WHO-updates-recommendations -on-HPV-vaccination-schedule

9 Organización Panamericana de la Salud. Vacuna contra el virus del papiloma humano, https://www.paho.org/es/vacuna-contra-virus-papiloma-humano-vph

10 Organización Panamericana de la Salud (2024, 27 de

septiembre). México lanza campaña de vacunación contra el virus del

papiloma humano. https://www.paho.org/es/noticias/27-9-2024-mexico-lanza-campana-vacunacion-contra-virus

-papiloma-humano#:~:text=Durante%20el%20evento%20protocolario%20de,as%C3%AD%20prevenir%20el%20c%C3%

A1ncer%20cervicouterino

11 Organización Panamericana de la Salud y

Organización Mundial de la Salud (2018). Plan de Acción sobre la

Prevención y el Control del Cáncer Cervicouterino 2018-2030.

https://www.paho.org/es/documentos/plan-accion-sobre-prevencion-control-cancer-cervicou-terino-2018-2030

12 Vera, E. G.; Orozco, H. H.; Soto, S. S.; y Aburto,

E. L. (2008). “Efectividad del preservativo para prevenir el contagio

de infecciones de trasmisión sexual”, Ginecología y Obstetricia de

México, 76(02), página 91.

https://www.medigraphic.com/pdfs/ginobsmex/gom-2008/gom082d.pdf

13 Clínica Universidad de Navarra. ¿Qué es el

tejido epitelial?.

https://www.cun.es/diccionario-medico/terminos/tejido-epitelial

14 Real Academia Nacional de Medicina de España. Fómite, https://dtme.ranm.es/terminos/fomite.html?id=233

15 Organización Mundial de la Salud (2023, 13 de

julio). VIH y sida,

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/hiv-aids

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de septiembre de 2025.

Diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas (rúbrica)

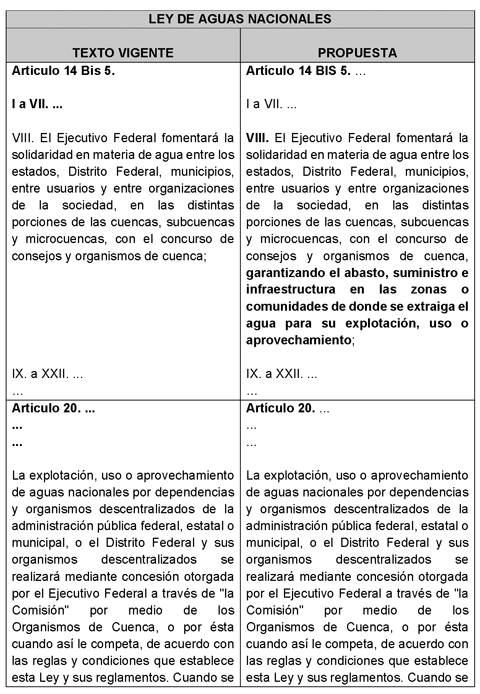

Que reforma los artículos 14 Bis 5 y 20 de la Ley de Aguas Nacionales, suscrita por el diputado Asael Hernández Cerón y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos, Asael Hernández Cerón y los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman la fracción VIII del artículo 14 Bis 5 y el cuarto párrafo del artículo 20 de la Ley de Aguas Nacionales, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El agua es un recurso natural que todos los seres humanos debemos tener derecho al acceso, uso, goce y disfrute; aunque el planeta está conformado con el setenta por ciento del agua, lamentablemente no toda es apta para consumo humano.

El 28 de julio de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una resolución histórica que reconoce “el derecho al agua potable y al saneamiento como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos” (A/RES/64/292). Además, desde 2015, la Asamblea General y el Consejo de Derechos Humanos han reconocido tanto el derecho al agua potable como el derecho al saneamiento como derechos humanos estrechamente relacionados pero distintos.1

En este orden de ideas, tenemos un problema de abastecimiento y saneamiento del recurso hídrico a pesar de los grandes esfuerzos internacionales y aplicación de políticas públicas a escala mundial.

De acuerdo con las Naciones Unidas, en todo el mundo, alrededor de 3 de cada 10 personas, o 2100 millones de personas, carecen de acceso a agua potable y disponible en el hogar, y 6 de cada 10, o 4500 millones, carecen de un saneamiento seguro, según el nuevo informe del Programa Conjunto de Monitoreo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del UNICEF... La conclusión fundamental es que todavía hay demasiadas personas que no tienen acceso, sobre todo en las zonas rurales.

El agua potable, el saneamiento y la higiene en el hogar no deben ser un privilegio exclusivo de quienes son ricos o viven en centros urbanos, dice el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS. Se trata de servicios fundamentales para la salud humana, y todos los países tienen la responsabilidad de garantizar que todo el mundo pueda acceder a ellos.

En 90 países, el progreso hacia el saneamiento básico es demasiado lento, lo que significa que sus habitantes no alcanzarán la cobertura universal para 2030.

De los 4500 millones de personas que no cuentan con un saneamiento seguro, 2 mil 300 millones aún no disponen de servicios básicos de saneamiento. Esto incluye a 600 millones de personas que comparten un inodoro o letrina con otros hogares, y 892 millones de personas –la mayoría en zonas rurales– que defecan al aire libre.2

El anterior informe de la OMS es un claro ejemplo que, aunque estemos en pleno siglo XXI tenemos una enorme brecha de desigualdad y carencia en el tema del agua potable en el mundo a pesar de la tecnología tan avanzada y desarrollo de investigación y exploraciones en tema de agua, muchos seres humanos no tienen acceso a ella y mucho menos acceso al servicio básico de saneamiento incluyendo México.

Pese a los objetivos de la Agenda 2030 encabezados por la ONU y de los que el Estado mexicano es parte, aun no se ha cumplido el objetivo 6: “Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos”, que establece:

El acceso al agua potable, el saneamiento y la higiene representan la necesidad humana más básica para el cuidado de la salud y el bienestar. Miles de millones de personas no tendrán acceso a estos servicios básicos en 2030 a menos que se cuadrupliquen los avances.

Entre las medidas necesarias para garantizar el acceso universal al agua potable segura y asequible de aquí a 2030 se encuentran las inversiones en infraestructuras e instalaciones de saneamiento, la protección y el restablecimiento de los ecosistemas relacionados con el agua, así como la educación en materia de higiene. Además, la mejora del uso eficiente de los recursos hídricos es una de las claves para reducir el estrés hídrico.

Se ha producido una evolución positiva. Entre 2015 y 2022, la proporción de la población mundial con acceso a servicios de agua potable gestionados de manera segura aumentó de 69 a 73 por ciento.3

De manera que, como podemos constatar, existen diferentes metas para los estados miembros a estos objetivos de la Agenda 2030, para el tema del agua, como lo son las siguientes:

6.1 De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos.

6.2 De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones de vulnerabilidad.

6.3 De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial.

6.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir considerablemente el número de personas que sufren falta de agua.

6.5 De aquí a 2030, implementar la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los niveles, incluso mediante la cooperación transfronteriza, según proceda.

6.6 De aquí a 2020, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos.

6.a De aquí a 2030, ampliar la cooperación internacional y el apoyo prestado a los países en desarrollo para la creación de capacidad en actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales, reciclado y tecnologías de reutilización.

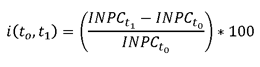

6.b Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento.