Gaceta Parlamentaria, año XXVIII, número 6877-II-1, miércoles 17 de septiembre de 2025

- Que adiciona un párrafo del artículo 2o. y un párrafo a la fracción XV del artículo 115 de la Ley General de Educación, para reconocer la salud menstrual como derecho de las alumnas en el sistema educativo, a cargo de la diputada Rosario del Carmen Moreno Villatoro, del Grupo Parlamentario de Morena

- Que adiciona la fracción IX del artículo 108 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de técnica jurídica, a cargo de la diputada Rosario del Carmen Moreno Villatoro, del Grupo Parlamentario de Morena

- Que expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Extorsión, suscrita por la diputada Carina Piceno y diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena

- Que adiciona un párrafo a la fracción XLI del artículo 4o. de la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, con el objeto de reconocer legalmente la casa del niño indígena y denominarla casa para la niñez, adolescencia y juventud indígena y afromexicana, a cargo de la diputada Bertha Osorio Ferral, del Grupo Parlamentario de Morena

- Que adiciona la fracción XVII al artículo 111 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de contaminación auditiva generada por la alteración de sistemas de escape en vehículos motorizados, a cargo del diputado Armando Corona Arvizu, del Grupo Parlamentario de Morena

- Que reforma la fracción III del artículo 18 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Cintia Cuevas Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena

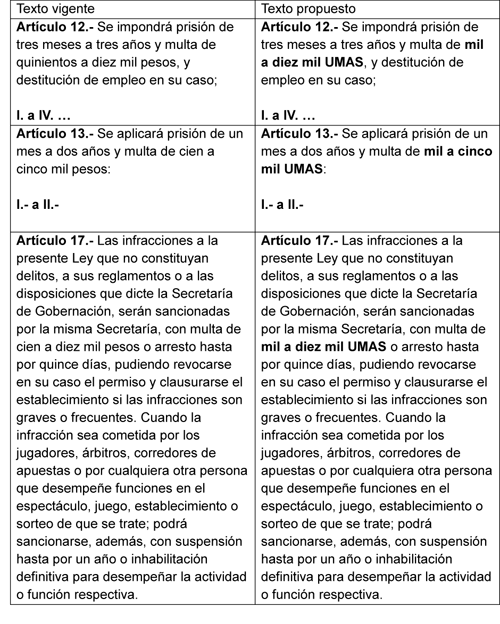

- Que reforma el párrafo primero del artículo 12, el párrafo primero del artículo 13 y el artículo 17 de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, a cargo de la diputada Cintia Cuevas Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena

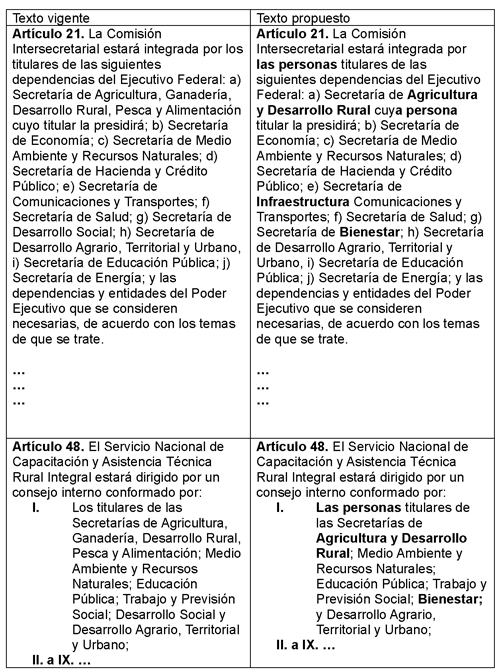

- Que reforma el párrafo primero del artículo 21 y la fracción I del artículo 48 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo de la diputada Cintia Cuevas Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena

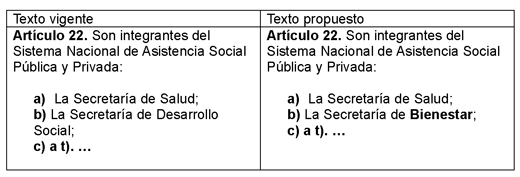

- Que reforma el inciso b) del artículo 22 de la Ley de Asistencia Social, a cargo de la diputada Cintia Cuevas Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena

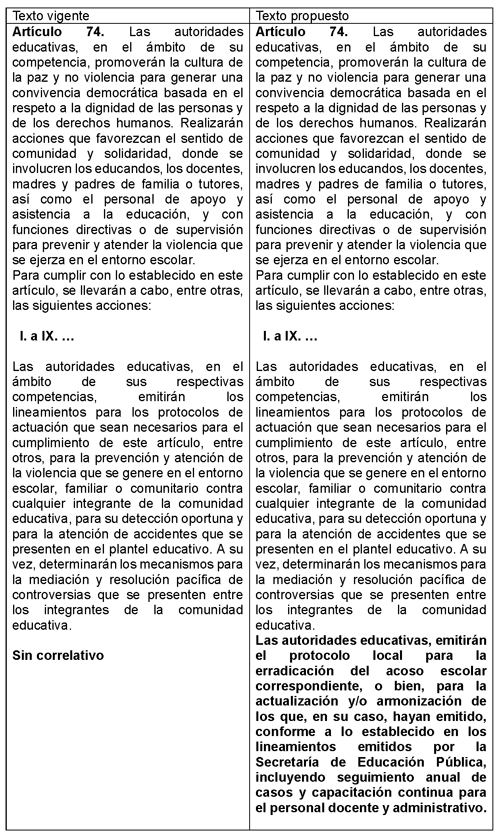

- Que adiciona un párrafo cuarto al artículo 74 de la Ley General de Educación, en materia de acoso escolar, a cargo de la diputada Cintia Cuevas Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena

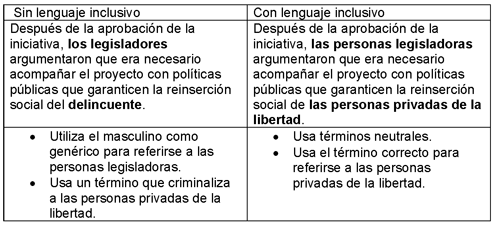

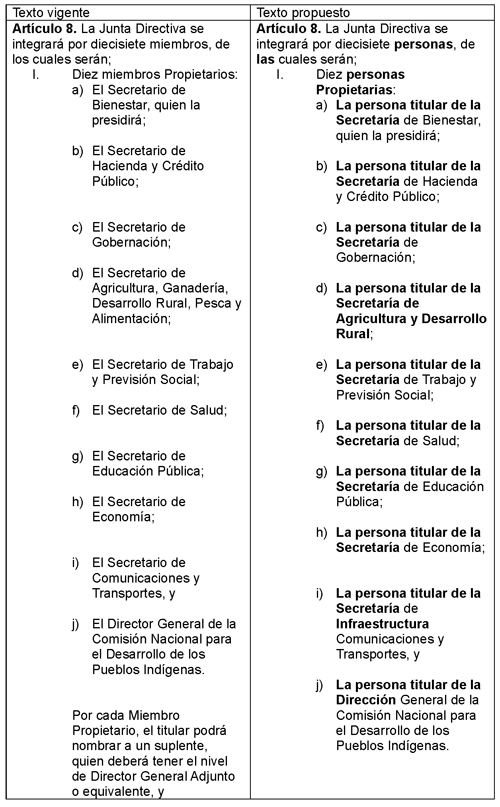

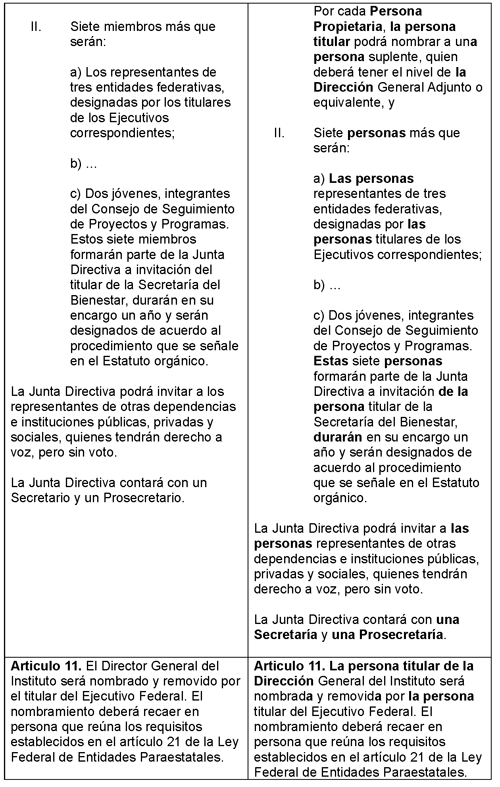

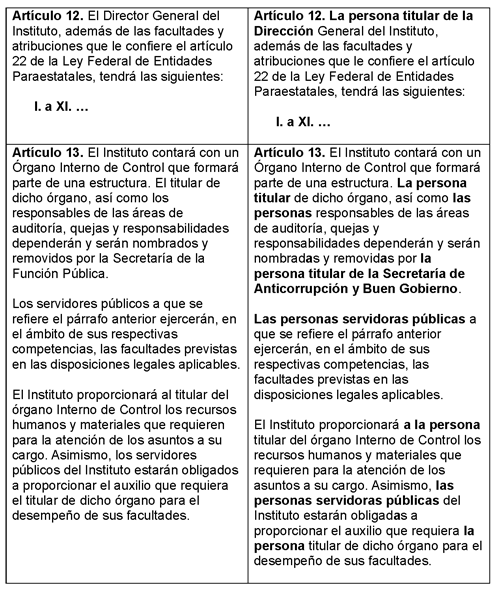

- Que reforma los artículos 8o., 11, 12, párrafo primero, y 13 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, en materia de lenguaje no sexista y armonización legislativa, a cargo de la diputada Cintia Cuevas Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena

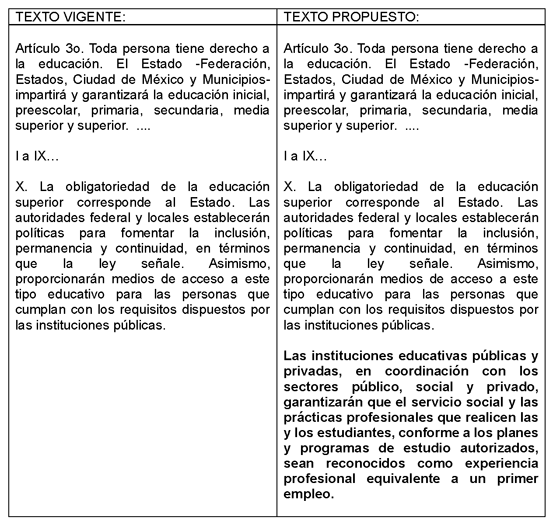

- Que adiciona un párrafo al artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reconocimiento del servicio social y las prácticas profesionales como experiencia profesional, a cargo del diputado Eduardo Castillo López, del Grupo Parlamentario de Morena

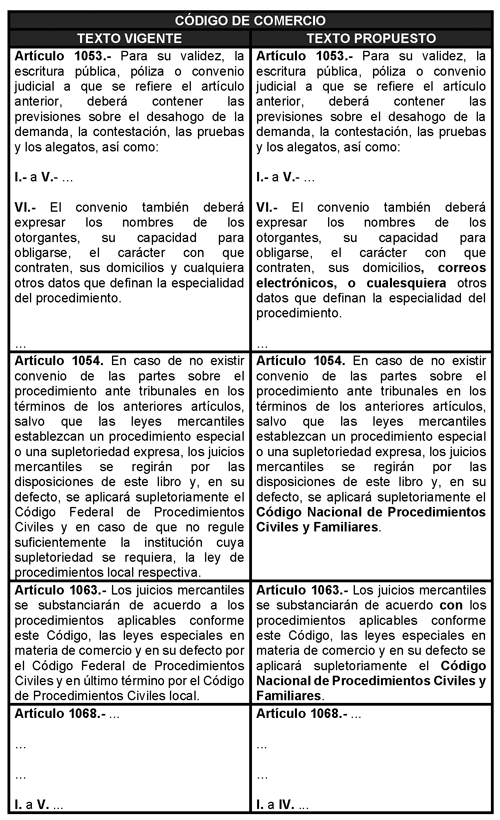

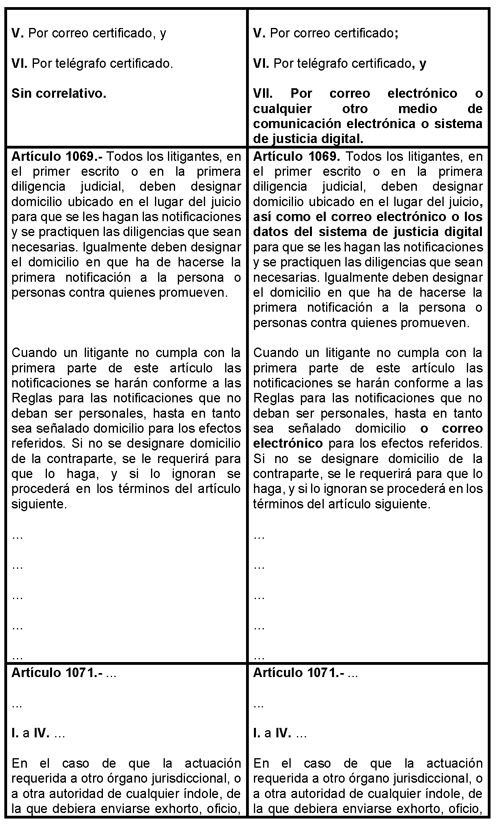

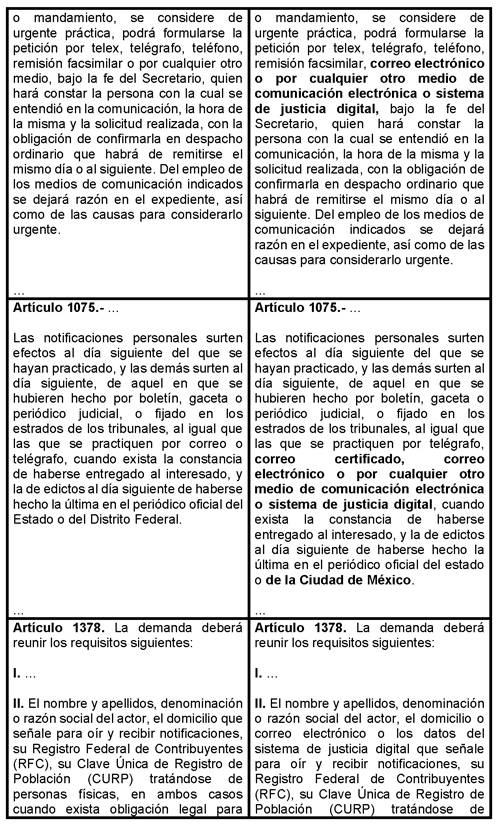

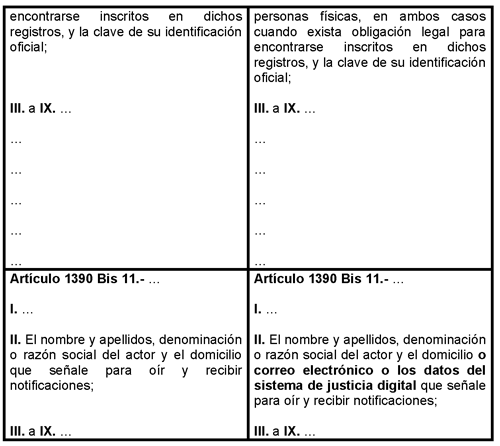

- Que reforma la fracción VI del artículo 1053, el artículo 1054, el 1063, las fracciones V y VI del 1068, los párrafos primero y segundo del 1069, el párrafo tercero del 1071, el párrafo segundo del 1075, la fracción II del 1378 y la fracción II del 1390 Bis 11; y se adiciona una fracción VII al artículo 1068, del Código de Comercio, en materia de notificaciones electrónicas y sistemas de justicia digital, a cargo del diputado Jesús Valdés Peña, del Grupo Parlamentario de Morena

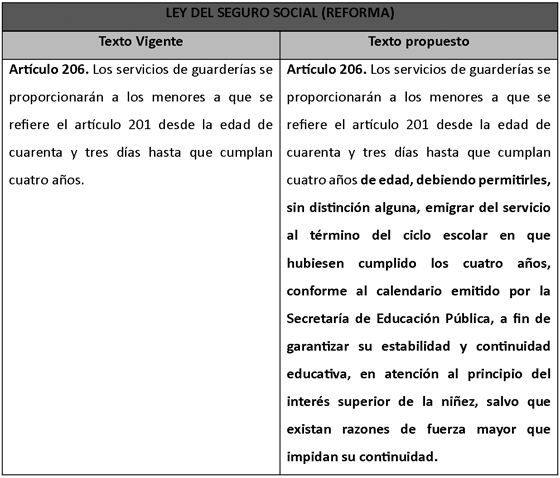

- Que reforma el artículo 206 de la Ley del Seguro Social, en materia de seguridad social de la niñez, para homologar su permanencia en guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social hasta la conclusión del ciclo escolar correspondiente, a cargo del diputado Jesús Alfonso Ibarra Ramos, del Grupo Parlamentario de Morena

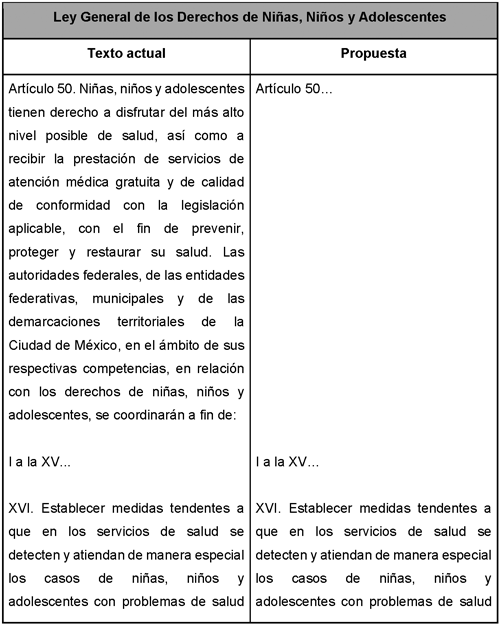

- Que reforma la fracción XVI del artículo 50 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo del diputado César Agustín Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena

- De decreto por el que se emite una moneda conmemorativa con motivo del Centenario de la Fundación de la Asociación de Bancos de México, a cargo de la diputada Merilyn Gómez Pozos, del Grupo Parlamentario de Morena

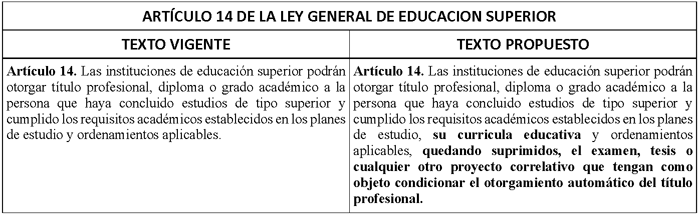

- Que reforma el artículo 14 de la Ley General de Educación Superior, en materia de otorgamiento de títulos profesionales, a cargo de la diputada Bertha Osorio Ferral, del Grupo Parlamentario de Morena

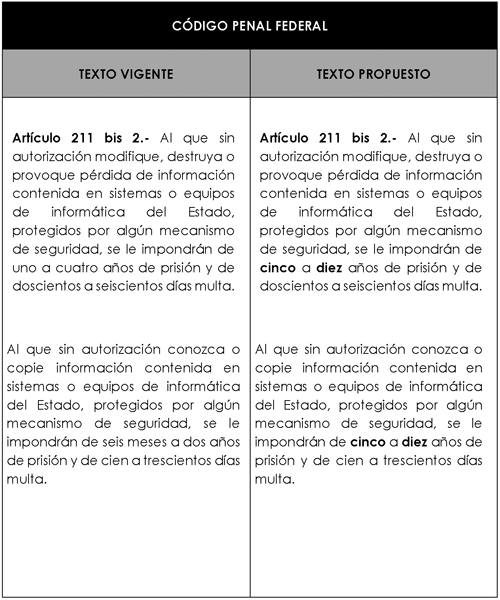

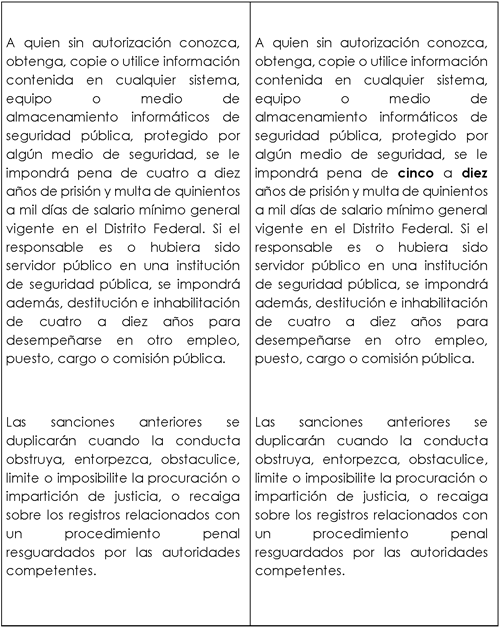

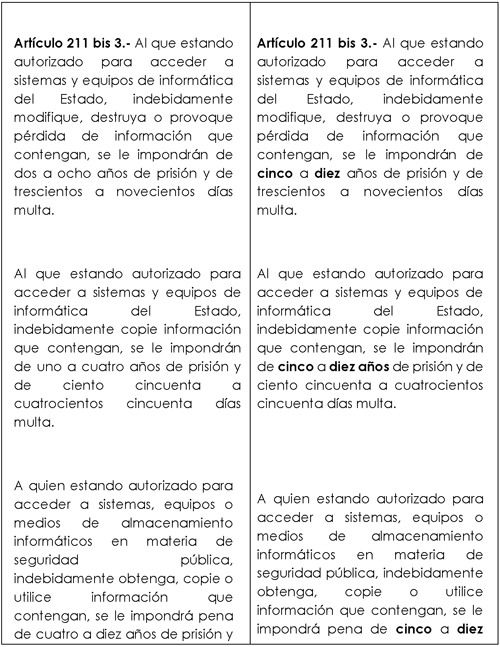

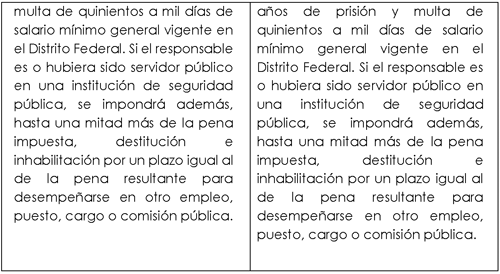

- Que reforma los artículos 211 Bis 2 y 211 Bis 3 del Código Penal Federal, en materia de delitos informáticos en contra del Estado, a cargo del diputado Humberto Coss y León Zúñiga, del Grupo Parlamentario de Morena

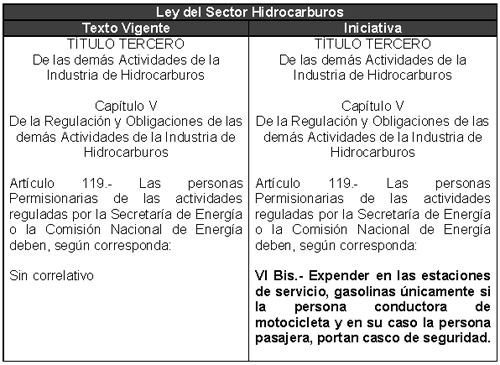

- Que adiciona el artículo 119 de la Ley del Sector Hidrocarburos, en materia de venta de gasolinas para personas motociclistas que portan casco de seguridad, a cargo del diputado Daniel Andrade Zurutuza, del Grupo Parlamentario de Morena

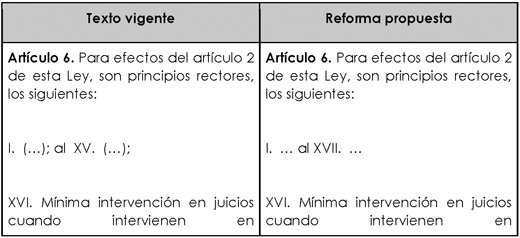

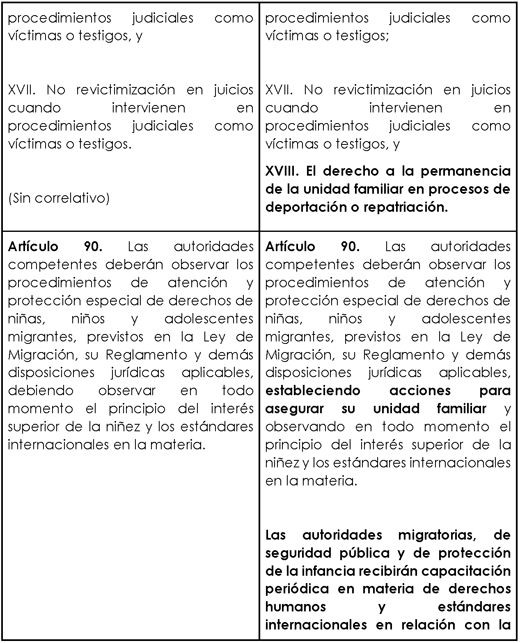

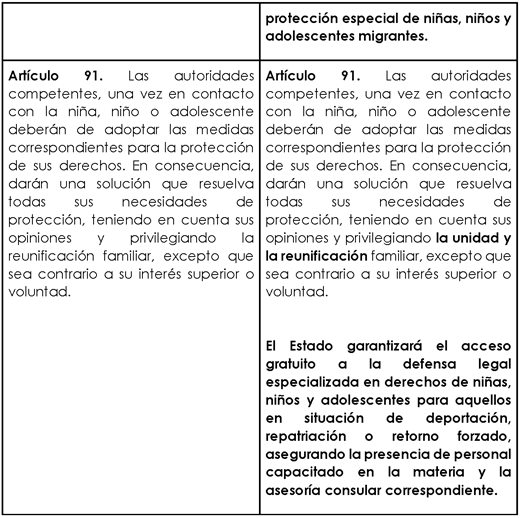

- Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de protección y derechos de las infancias migrantes deportadas y repatriadas, a cargo de la diputada Gissel Santander Soto, del Grupo Parlamentario de Morena

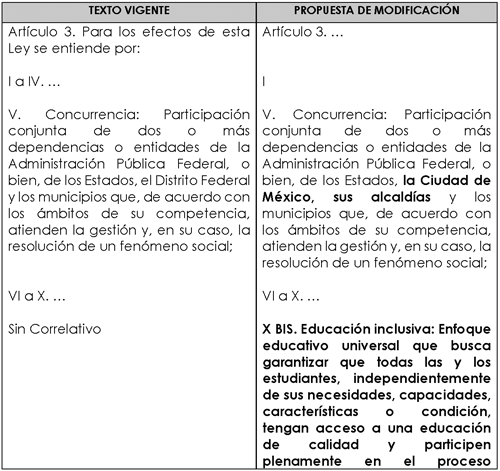

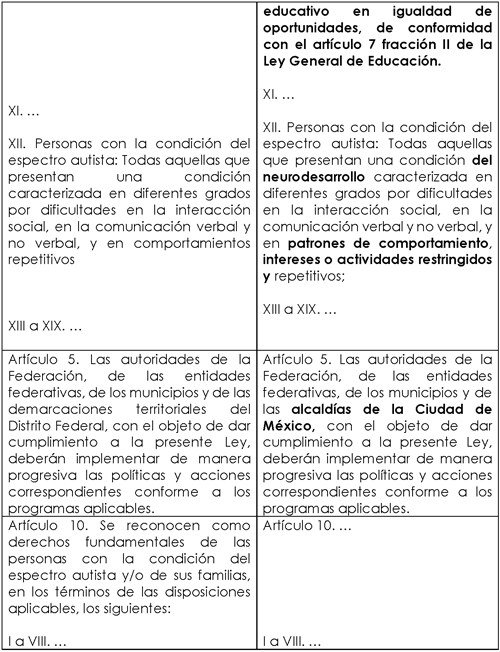

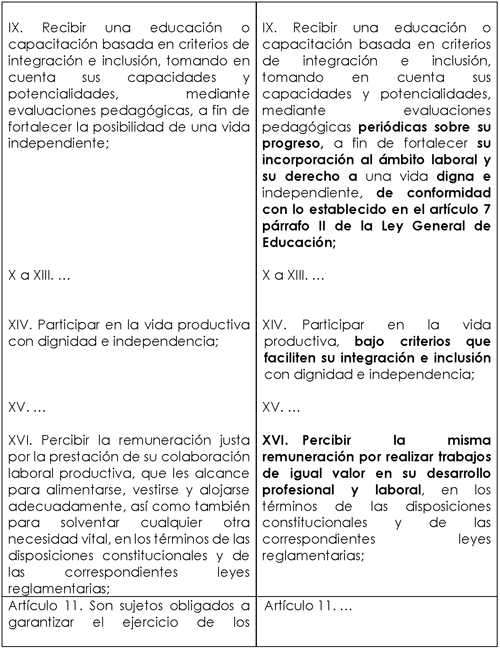

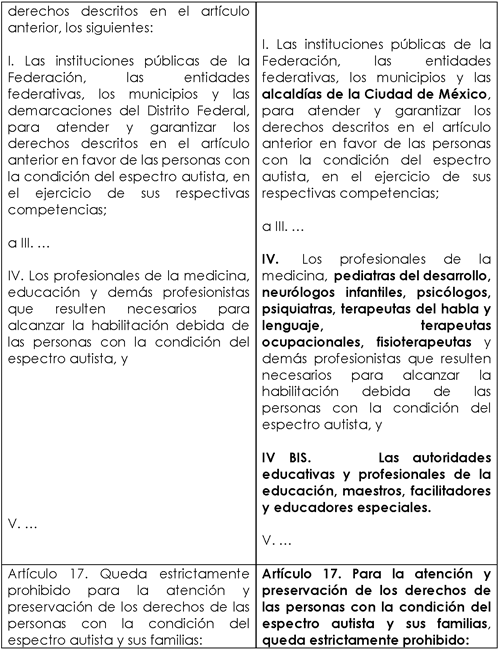

- Que adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, en materia de inclusión laboral y educativa, a cargo de la diputada Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado, del Grupo Parlamentario de Morena

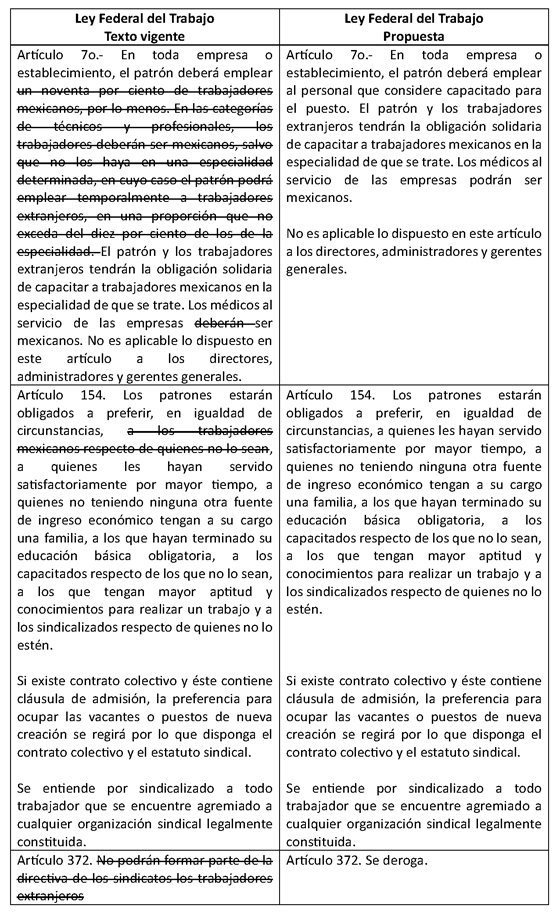

- Que reforma los artículos 7o. y 154, y deroga el artículo 372 de la Ley Federal del Trabajo, en materia de discriminación laboral, a cargo de la diputada Olga Leticia Chávez Rojas, del Grupo Parlamentario de Morena

- De decreto para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del salón de sesiones de la Cámara de Diputados, el nombre de Instituto Mexicano del Seguro Social, suscrita por los diputados Fernando Mendoza Arce, Arturo Olivares Cerda y Gilberto Daniel Castillo García, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena

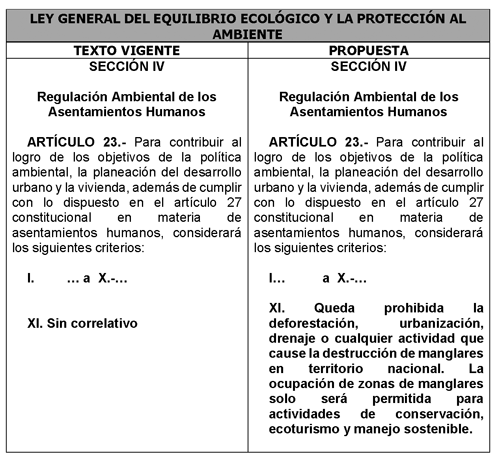

- Que adiciona la fracción XI al artículo 23 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo de la diputada Rosa Margarita Graniel Zenteno, del Grupo Parlamentario de Morena

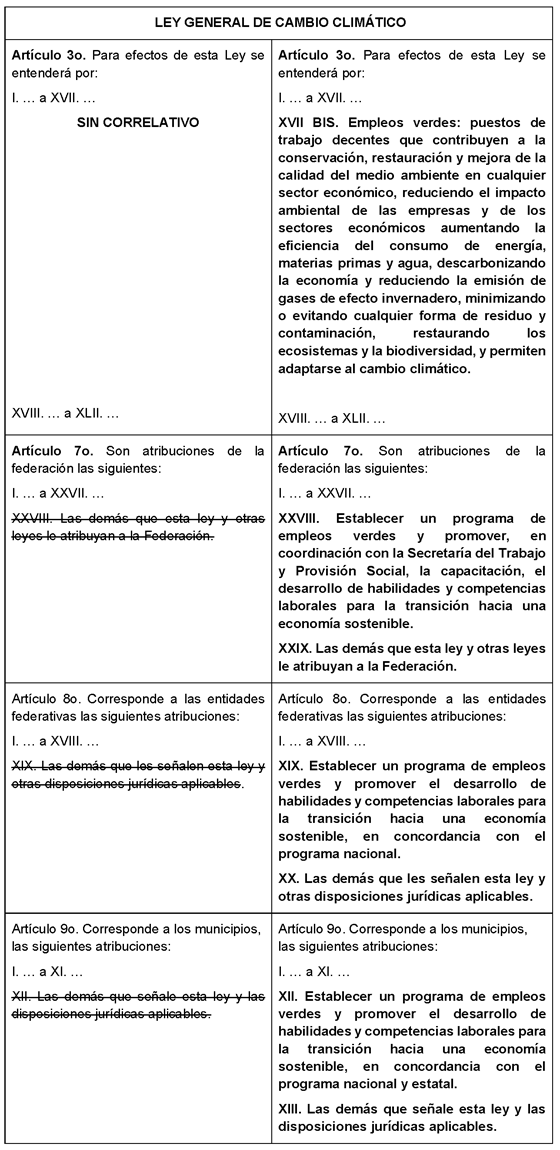

- Que adiciona una fracción XVII Bis al artículo 3o., una fracción XIX al artículo 7o., una fracción XX al artículo 8o. y una fracción XIII al artículo 9o.; modifica la fracción XVIII del artículo 7o., una fracción XIX al artículo 8o. y una fracción XII al artículo 9o. de la Ley General de Cambio Climático, en materia de empleos verdes, a cargo del diputado Armando Corona Arvizu, del Grupo Parlamentario de Morena

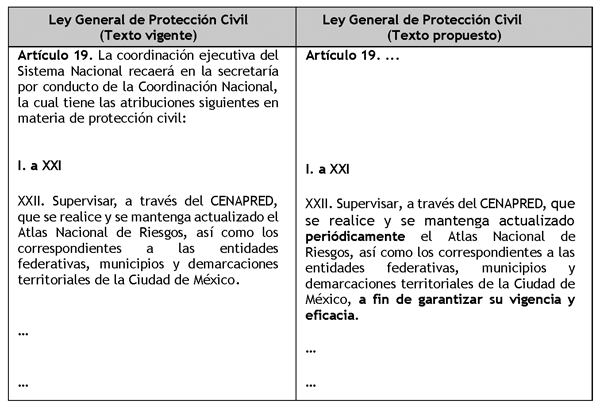

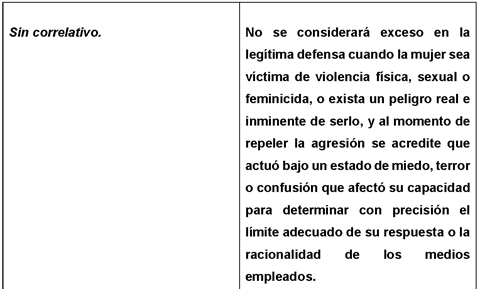

- Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil, a cargo de la diputada Claudia Alejandra Hernández Sáenz, del Grupo Parlamentario de Morena

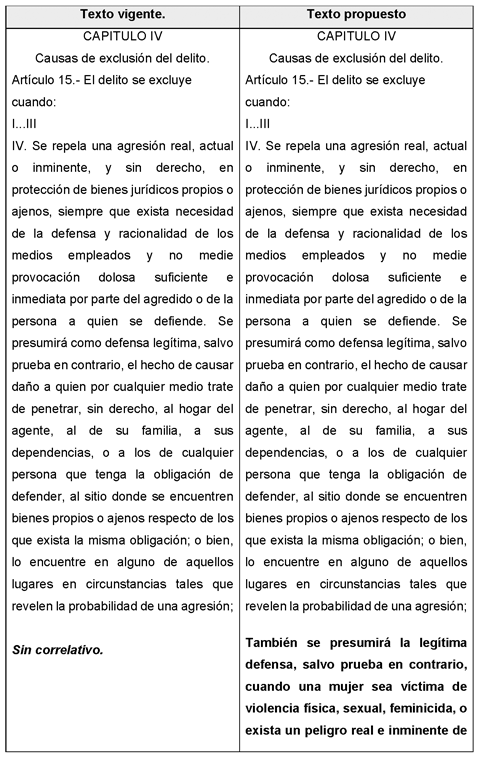

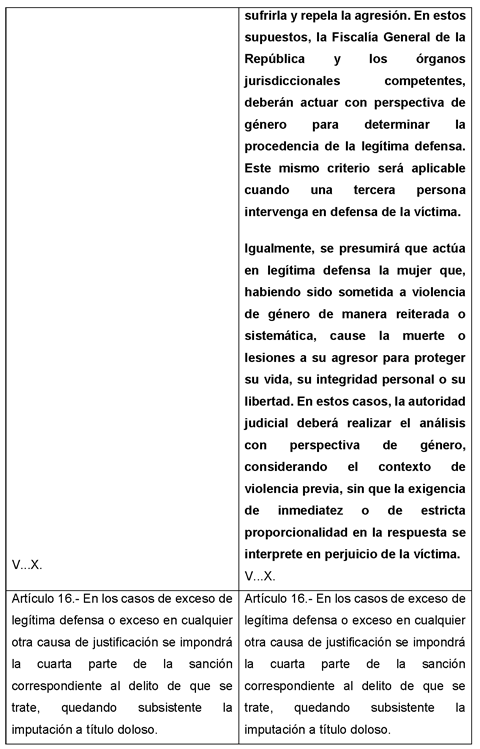

- Que adiciona diversas disposiciones al Código Penal Federal, en materia de legítima defensa en contextos de violencia de género, suscrita por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena

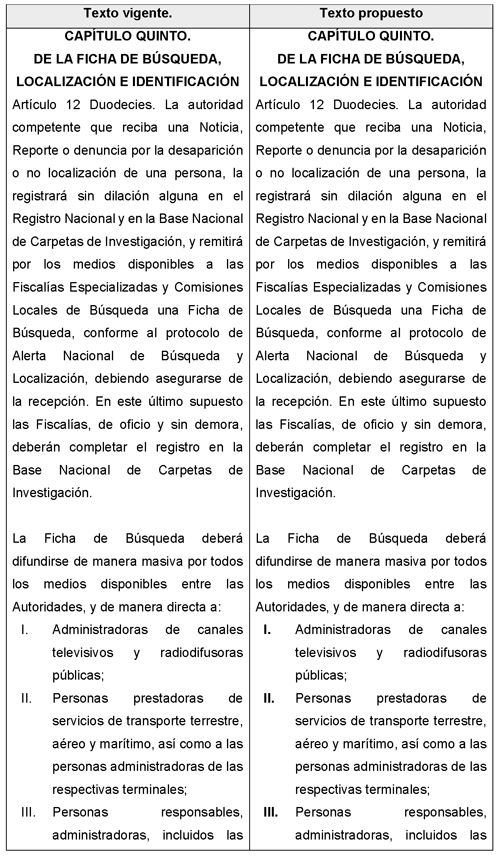

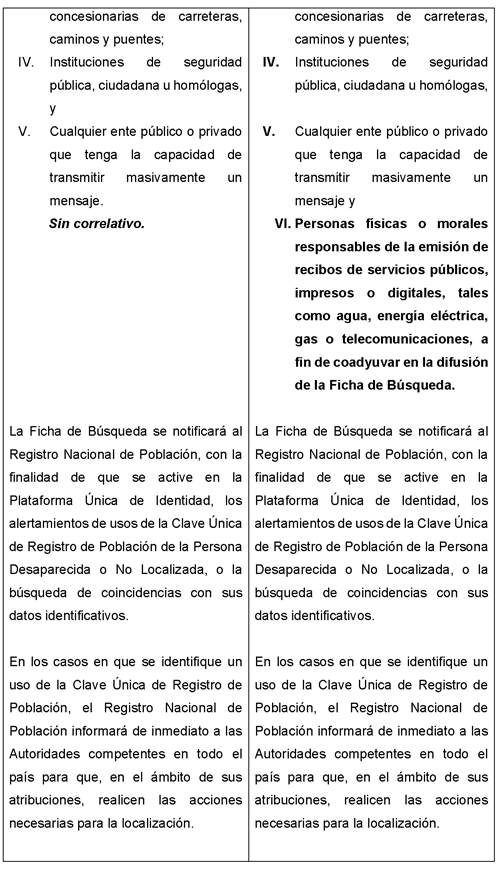

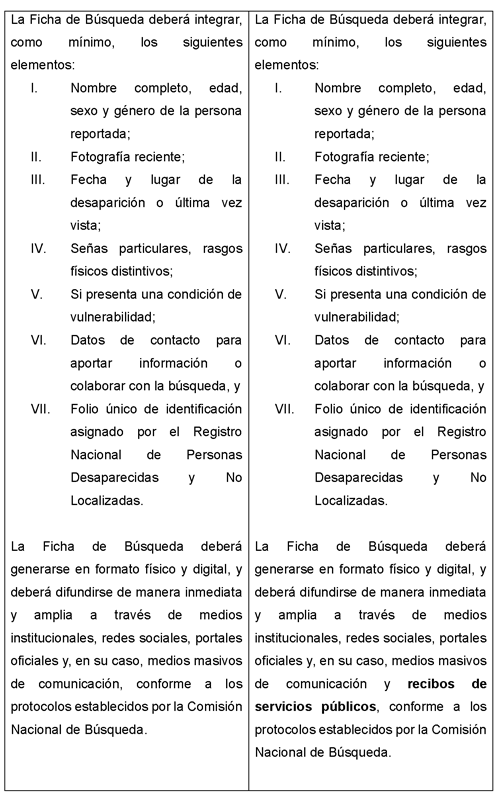

- Que adiciona la fracción VI al párrafo segundo y reforma el párrafo quinto del artículo 12 Duodecies de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, en materia de ficha de búsqueda, suscrita por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena

- Que adiciona una fracción XXXIV al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, en materia de licencia menstrual, a cargo de la diputada María Teresa Ealy Díaz, del Grupo Parlamentario de Morena

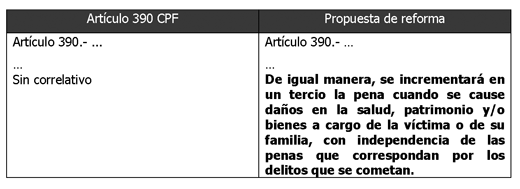

- Que reforma el artículo 390 del Código Penal Federal, en materia de extorsión, a cargo del diputado Francisco Javier Sánchez Cervantes, del Grupo Parlamentario de Morena

- Que reforma y adiciona un párrafo tercero, recorriéndose el subsecuente del artículo 74 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, a cargo de la diputada María de los Ángeles Ballesteros García, del Grupo Parlamentario de Morena

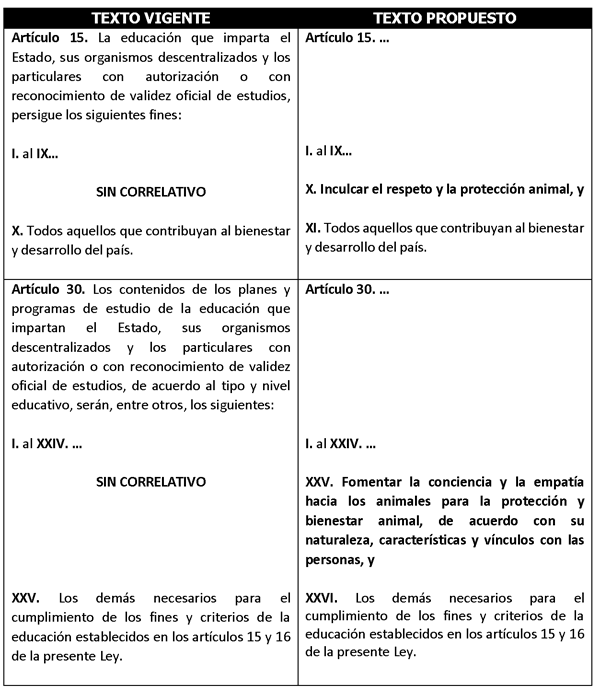

- Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de protección y bienestar animal, a cargo de la diputada Adasa Saray Vázquez, del Grupo Parlamentario de Morena

- Que expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Extorsión, suscrita por la diputada Dolores Padierna Luna y diversos diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena

- Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor, del Código Penal Federal, del Código Civil Federal, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, en materia de identidad digital frente a tecnologías de inteligencia artificial, suscrita por la diputada Dolores Padierna Luna y diversos diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena

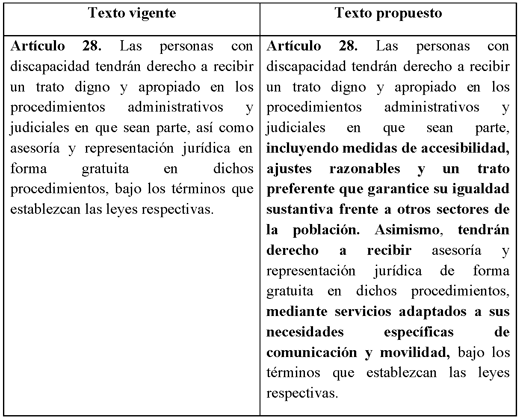

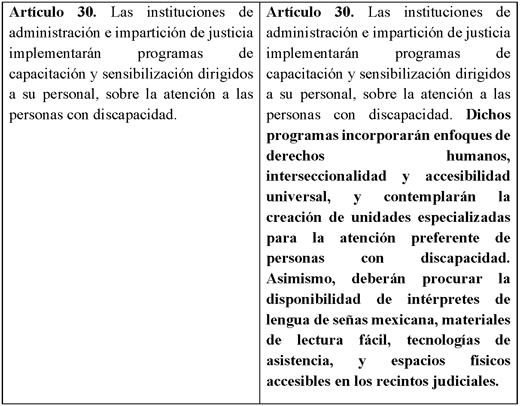

- Que reforma los artículos 28 y 30 de la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad, a cargo del diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena

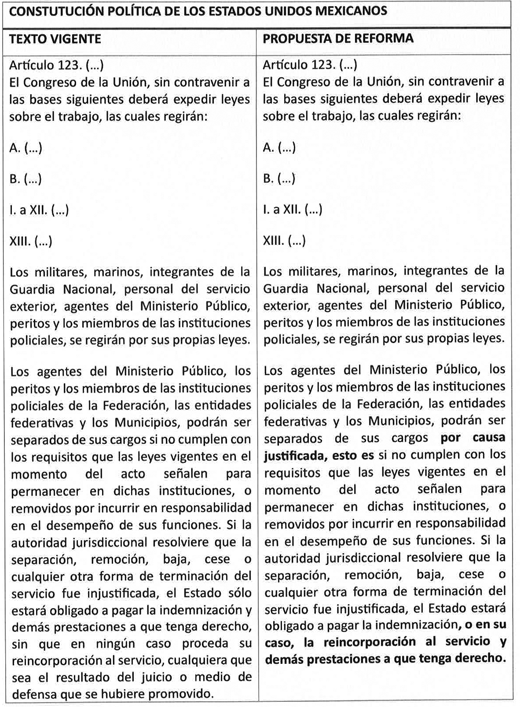

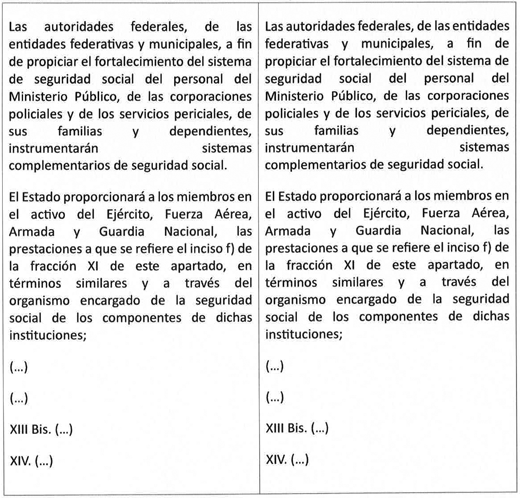

- Que reforma el segundo párrafo de la fracción XIII del Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reinstalación de personal de procuración de justicia y seguridad pública, a cargo de la diputada Haidyd Arreola López, del Grupo Parlamentario de Morena

- De decreto para inscribir en letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la frase “A las Comunidades y Pueblos Indígenas y Afromexicanos”, a cargo de la diputada Marcela Velázquez Vázquez, del Grupo Parlamentario de Morena

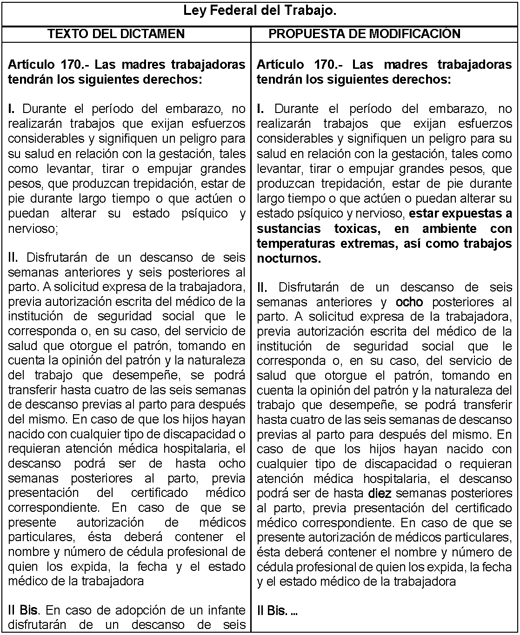

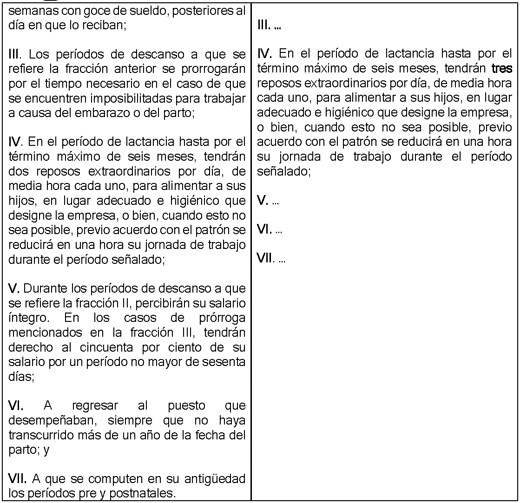

- Que reforma el artículo 170, fracciones I, III y IV de la Ley Federal del Trabajo; en materia de descanso laboral postparto, a cargo de la diputada Marcela Velázquez Vázquez, del Grupo Parlamentario de Morena

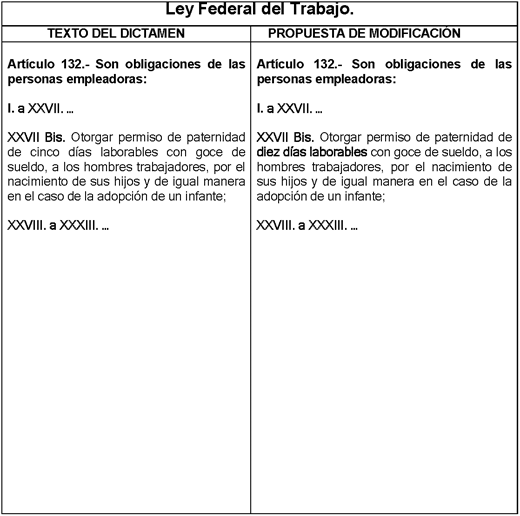

- Que reforma el artículo 132, fracción XXVII Bis, de la Ley Federal del Trabajo, en materia de descanso laboral por paternidad, a cargo de la diputada Marcela Velázquez Vázquez, del Grupo Parlamentario de Morena

- Que adiciona diversas disposiciones de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, en materia de reinscripción de información crediticia vencida, a cargo de la diputada Merary Villegas Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena

Que adiciona un párrafo del artículo 2o. y un párrafo a la fracción XV del artículo 115 de la Ley General de Educación, para reconocer la salud menstrual como derecho de las alumnas en el sistema educativo, a cargo de la diputada Rosario del Carmen Moreno Villatoro, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Rosario del Carmen Moreno Villatoro, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, inciso h, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se permite someter a la consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan un párrafo al artículo 2 y un párrafo a la fracción XV del artículo 115 de la Ley General de Educación, para reconocer la salud menstrual como derecho de las alumnas en el sistema educativo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En México, el acceso a los servicios de salud es un derecho constitucionalmente reconocido. El artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “toda persona tiene derecho a la protección de la salud”. Este principio obliga al Estado no solo a brindar atención médica a través de sus instituciones, sino también a remover los obstáculos que impidan o limiten el ejercicio efectivo de ese derecho.

En este país millones de niñas y adolescentes enfrentan obstáculos en el ejercicio pleno de su derecho a la educación debido a una causa natural e inherente a su desarrollo: la menstruación. Pese a ser un proceso fisiológico normal, los estigmas sociales, la falta de infraestructura escolar adecuada, la escasez de productos de gestión menstrual y, sobre todo, la ausencia de un marco legal que reconozca explícitamente este derecho, ocasionan que la menstruación se convierta en una barrera estructural para la igualdad educativa.

La “pobreza menstrual” es una problemática tangible en México: 43 por ciento de las estudiantes prefieren no ir a clases durante su periodo menstrual, 20 por ciento se ha ausentado al menos una vez y 30 por ciento ha improvisado con papel de baño por falta de productos adecuados.

Datos recientes muestran que el 43 por ciento de adolescentes en México prefieren no ir a clases durante su periodo menstrual , el 20 por ciento se ha ausentado al menos una vez , y el 30 por ciento ha tenido que improvisar con papel de baño o materiales inadecuados ante la falta de productos menstruales (UNICEF y Essity, 2025). Estas cifras se agudizan en contextos rurales e indígenas, donde las carencias de infraestructura escolar son más graves: el 23 por ciento de las escuelas no tienen acceso a agua potable y el 2.5 por ciento carece de baños (SEP, Diagnóstico de Infraestructura Educativa, 2024).

El resultado de esta combinación de factores es un incremento del rezago académico, el ausentismo y la deserción escolar entre las alumnas, lo cual perpetúa desigualdades de género que la Constitución y la Ley General de Educación se han comprometido a eliminar.

La menstruación ha sido históricamente un tema rodeado de estigmas, mitos y silencios. Esta realidad genera discriminación, vergüenza y aislamiento social de niñas y adolescentes, especialmente en los espacios educativos.

En el contexto escolar, los malestares menstruales –como dismenorrea, dolor abdominal, cefaleas o fatiga– pueden ser incapacitantes. Sin embargo, la legislación educativa vigente no contempla la salud menstrual como un derecho , ni prevé que las inasistencias por esta causa sean justificadas. Ello deriva en que muchas alumnas reciban sanciones académicas, pierdan evaluaciones o acumulen faltas que afectan su trayectoria escolar.

La ONU ha reconocido que la injusticia en la gestión menstrual compromete derechos fundamentales como el derecho a la educación y el derecho a la salud. En 2025, el Congreso de la Ciudad de México discutió una reforma a la Ley de Educación local, añadiendo la fracción XIII-Bis al artículo 111, que reconoce el derecho de las alumnas a justificar inasistencias por dolor menstrual incapacitante y a solicitar la reprogramación de evaluaciones sin afectación académicas.

Iniciativas como el Festival Ciclo M 2025 , organizado por UNICEF, Essity y Menstruación Digna, posicionan la salud menstrual como un tema de justicia social y derechos en el entorno educativo.

Incorporar la salud menstrual en la Ley General de Educación permite una interpretación con perspectiva de género, fortaleciendo los principios de equidad y no discriminación que ya contiene la ley.

El marco constitucional y los tratados internacionales que México ha ratificado (como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer) obligan a garantizar condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación.

Justificar las inasistencias por malestares menstruales evita que las alumnas sean sancionadas académicamente o acumulen faltas que las acerquen a la deserción.

Reconocer la salud menstrual en la Ley General de Educación es un paso para construir un sistema más inclusivo y equitativo.

La presente reforma promueve condiciones de respeto y acompañamiento, eliminando estigmas y fortaleciendo la autoestima y participación activa de las alumnas.

Justificar las inasistencias por malestares menstruales evita que las alumnas sean sancionadas académicamente o acumulen faltas que las acerquen a la deserción.

Reconocer la salud menstrual en la Ley General de Educación es un paso para construir un sistema más inclusivo y equitativo.

La reforma promueve condiciones de respeto y acompañamiento, eliminando estigmas y fortaleciendo la autoestima y participación de las alumnas.

Incorporar la salud menstrual en la Ley General de Educación no solo responde a una urgencia educativa, sino que también suma a las obligaciones del Estado mexicano en materia de derechos humanos, perspectiva de género y equidad educativa. Fortaleciendo la igualdad real en todos los niveles educativos.

En mérito de lo expuesto se somete a consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de

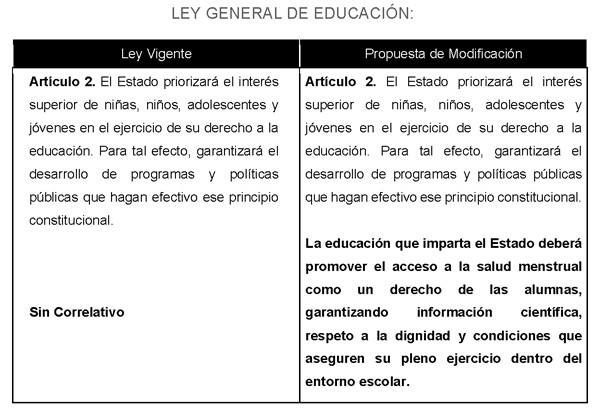

Decreto por el que se adiciona el segundo párrafo al artículo 2 y un párrafo a la fracción XV del artículo 115 de la Ley de Educación, para reconocer la salud menstrual como derecho de las alumnas en el sistema educativo

Único. Se adicionan un párrafo al artículo 2 y un párrafo a la fracción XV del artículo 115 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 2. El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el ejercicio de su derecho a la educación. Para tal efecto, garantizará el desarrollo de programas y políticas públicas que hagan efectivo ese principio constitucional.

La educación que imparta el Estado deberá promover el acceso a la salud menstrual como un derecho de las alumnas, garantizando información científica, respeto a la dignidad y condiciones que aseguren su pleno ejercicio dentro del entorno escolar.

Artículo 115. Adicionalmente a las atribuciones exclusivas a las que se refieren los artículos 113 y 114, corresponde a las autoridades educativas federales, de los Estados y Ciudad de México, de manera concurrente, las atribuciones siguientes:

I. a XIV. ...

XV. Promover entornos escolares saludables, a través de acciones que permitan a los educandos disponibilidad y acceso a una alimentación nutritiva, hidratación adecuada, así como a la actividad física, educación física y la práctica del deporte;

Toda alumna cuenta con derecho a solicitar la justificación de inasistencias por salud menstrual, permitiendo que las ausencias derivadas de síntomas incapacitantes puedan ser validadas sin afectar el desempeño académico ni generar sanciones disciplinarias. En caso de que la inasistencia coincida con un evento de evaluación o desempeño, se tendrá derecho a solicitar su reprogramación conforme a los lineamientos establecidos por la institución.

XI. a XXIII. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de septiembre de 2025.

Diputado Rosario del Carmen Moreno Villatoro (rúbrica)

Que adiciona la fracción IX del artículo 108 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de técnica jurídica, a cargo de la diputada Rosario del Carmen Moreno Villatoro, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Rosario del Carmen Moreno Villatoro, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, me permito someter a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción IX del artículo 108 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de técnica jurídica, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En su diseño actual, la ley de amparo establece diversos supuestos para la procedencia del juicio de amparo, dichos supuestos se encuentran regulados en el artículo 108 y están principalmente orientados a los elementos que debe contener una demanda de amparo indirecto así como el acto reclamado, los hechos que dan lugar a dicha demanda, la autoridad o autoridades responsables, los antecedentes y los actos de violación, sin embargo estos únicos elementos no son suficientes para el juzgador al momento de emitir una resolución.

El juicio de amparo, como sabemos, es el mecanismo constitucional por excelencia para proteger a las personas frente a actos de autoridad que vulneren su esfera jurídica, sobre todo busca la protección de los derechos humanos.

Sin embargo, en la práctica judicial se han identificado situaciones en las que, aun cuando se concede el amparo, las resoluciones omiten pronunciarse de manera adecuada o completa sobre lo que verdaderamente solicita la parte quejosa.

Las pretensiones del quejoso, es decir, lo que una persona solicita expresamente como reparación o restitución en su demanda no siempre recibe un análisis a fondo, ni son considerados como criterio suficiente para impugnar una resolución o para determinar la importancia jurídica de un caso.

Se ha identificado una laguna normativa en esta estructura, al no reconocer expresamente la pretensión de la persona quejosa como un elemento autónomo y relevante para la determinación del juzgador.

La pretensión de la persona quejosa constituye la razón de ser el juicio de amparo. Esa manifestación clara de lo que el promovente solicita a la autoridad jurisdiccional, frente al acto que considera violatorio a sus derechos fundamentales. A pesar de ello, la ley de amparo no contempla de forma expresa la necesidad de que los tribunales valoren dicha pretensión como factor para admitir el juicio de amparo ni como criterio para determinar el interés y trascendencia del caso.

Esta omisión puede tener efectos negativos en el acceso efectivo a la justicia, en tanto permite que el análisis del recurso se limite a aspectos formales o estructurales, sin atender el fondo de inconformidad de la persona quejosa y la posible generación de criterios novedosos sobre derechos humanos.

Esta iniciativa no solo tiene sentido jurídico, sino sentido de justicia. Porque quien acude al juicio de amparo no lo hace para obtener una respuesta general, sino para obtener una respuesta congruente con su realidad, con su afectación y con su necesidad de protección efectiva.

Adicionando esta fracción al artículo 108 de la ley de amparo, ponemos a la persona en el centro del proceso. Fortaleciendo el derecho de acceso a la justicia, reforzando el principio pro persona y armonizamos nuestra ley con estándares del derecho internacional de los derechos humanos.

En este sentido, se propone adicionar la fracción IX al artículo 108 a la ley de amparo, para que la parte quejosa mencione y en ese mismo sentido exprese sus pretensiones en caso de obtener la protección y el amparo que este procedimiento ofrece.

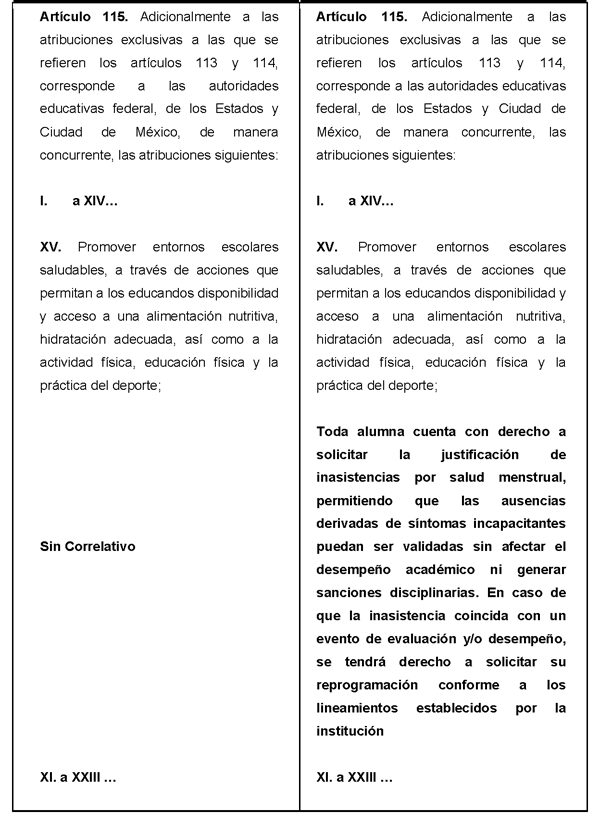

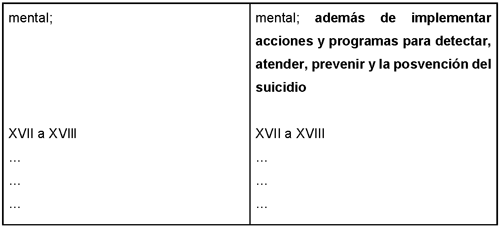

Para ilustrar de mejor manera la propuesta, se presenta el siguiente cuadro comparativo

Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

En mérito de lo expuesto se somete a consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona la fracción IX del artículo 108 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexcicanos, en materia técnica jurídica

Único

Se adiciona la fracción IX del artículo 108 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia técnica jurídica para quedar como sigue:

Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en casos que la ley autorice, en la que se expresa:

I. a VIII. ...

IX. Pretensiones

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de septiembre de 2025.

Diputada Rosario del Carmen Moreno Villatoro (rúbrica)

Que expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Extorsión, suscrita por la diputada Carina Piceno y diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena

Quienes suscriben, Carina Piceno Navarro, Dolores Padierna Luna, Pedro Miguel Haces Barba, Julio César Moreno Rivera, Mónica Fernández César, María Guadalupe Morales Rubio, Víctor Hugo Lobo Román, Jesús Emiliano Álvarez López, Daniel Asaf Manjarrez, Cuauhtémoc Blanco Bravo, Gabriela Georgina Jiménez Godoy, María Teresa Ealy Díaz, Jesús Irugami Perea Cruz, Daniel Campos Plancarte, Juan Guillermo Rendón Gómez, Carlos Alonso Castillo Pérez, Edén Garcés Medina, Gabriel García Hernández, Carlos Hernández Mirón, Jaime Genaro López Vela, Sergio Mayer Bretón, Roberto Mejía Méndez, Arturo Olivares Cerda, María Rosete, Maribel Solache González, Elena Edith Segura Trejo, Jesús Valdés Peña, Marisela Zúñiga Zeron, Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila y Francisco Javier Sánchez Cervantes, diputados de Ciudad de México integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de MORENA de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, 72, inciso H, y 73, fracción XXI, inciso b, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, y 77, numeral 1, 78 y 102, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto, por el que se expide la Ley General para prevenir, investigar y sancionar el Delito de Extorsión, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El Poder Constituyente modificó el artículo 73, fracción XXI, inciso a) de la Carta Magna. Allí se ordenó la creación de una Ley General para combatir la Extorsión. Así las cosas, este Congreso de la Unión está obligado a obedecer la voluntad del Poder Constituyente y generar las mejores herramientas jurídicas, de política pública y coordinación entre autoridades para hacerle frente a uno de los delitos más nocivos que ha visto el México contemporáneo.

En este orden de ideas, se presenta la iniciativa de Ley General para prevenir, investigar y sancionar el delito de extorsión. En primer término, se hace una exposición de la arquitectura de la presente iniciativa, para que la Cámara de Diputados tenga claridad de la propuesta. Veamos:

La presente propuesta contiene un apartado de disposiciones generales, donde se exponen los propósitos y fines principales de la presente ley. Allí se señala un elemento fundamental, a saber: sólo el Congreso de la Unión podrá establecer el delito de extorsión y sus márgenes de punibilidad, esto es lo que mandató el Constituyente y ahora se cristaliza en la presente propuesta. En igualdad de circunstancias en este apartado se mencionan las leyes supletorias y se establece que el delito de extorsión es de prisión preventiva oficiosa conforme al artículo 19 constitucional.

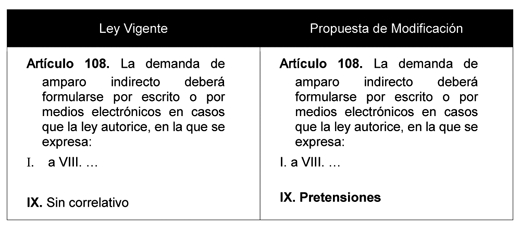

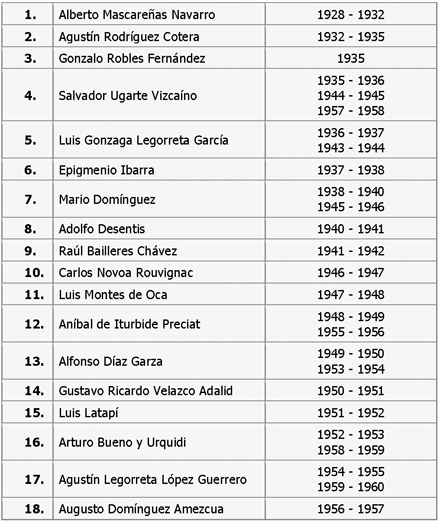

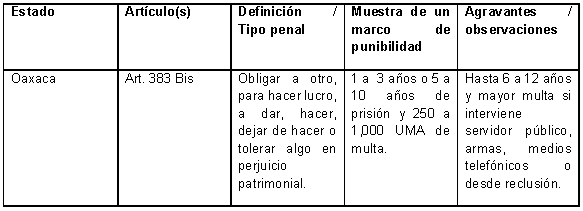

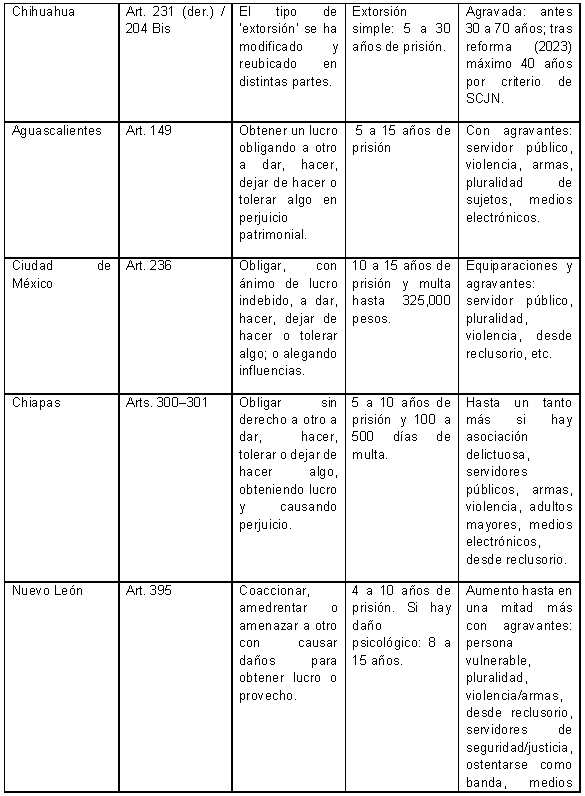

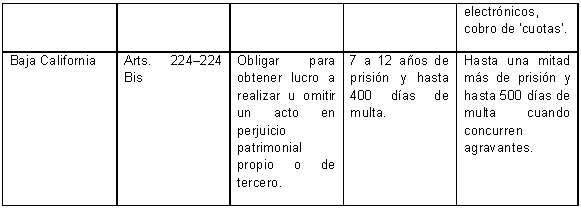

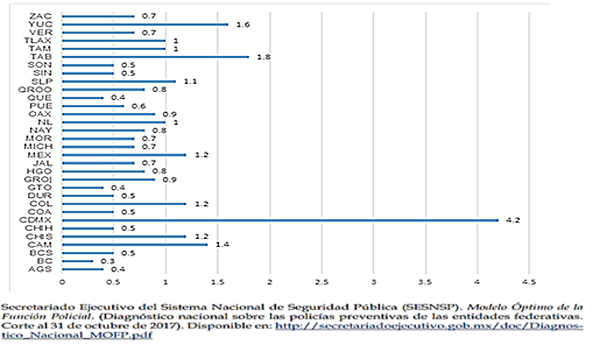

En el capítulo II, la propuesta se hace cargo de establecer el tipo penal de extorsión. Esto es el corazón del mandato del Constituyente para evitar la dispersión normativa, las lagunas legales y la disparidad en el combate a ese injusto penal. La presente propuesta retoma el tipo penal que existe en la Ciudad de México. Esto por ser el tipo penal más amplio y que da mayor protección a las víctimas. Las víctimas siempre estarán al centro. No se debe permitir que mexicanas y mexicanos sufran más de este cáncer. Ahora bien, en lo que toca a las penas, hay que hacer una pausa para mostrar lo dispar de las mismas en las distintas entidades federativas. A disposición de esta soberanía queda este cuadro por razón de claridad.

Asimismo, es necesario señalar que los textos refieren que el promedio de pena mínima es de 4 años con seis meses y la máxima es de 12 años con 2 meses, si se toma en consideración todos los Códigos Penales de la República. Así las cosas, se toma el promedio nacional para establecer la punibilidad en el presente proyecto. Además, y para que el presente proyecto de ley general sea respetuoso con el federalismo se propone una punibilidad de 5 años como pena mínima y de 10 años como pena máxima en el tipo básico. Ahora bien, en el debate que se dé al interior de esta Soberanía se puede elevar o disminuir el margen de punibilidad con un diálogo respetuoso de los derechos humanos de víctimas e imputados. La tendencia general es el aumento de penas para ensanchar lo que se llama en la teoría la “Prevención General de la Ley Penal”, sin embargo, cuando hablamos de leyes generales tenemos que plantearnos el estudio comparado de todos los códigos penales de las entidades y establecer bases respetuosas del federalismo.

Este Congreso va encontrar en el capítulo III el ámbito de aplicación del presente proyecto de Ley. Allí se verá su aplicación en toda la República y la excepción de que conozca del delito la Fiscalía General de la República. El capítulo IV es de los concesionarios de telecomunicaciones y sus obligaciones. El capítulo central es el V, allí se coloca la protección de las personas, como se ha dicho en el presente proyecto: las víctimas siempre deben de estar al centro de este tipo de leyes.

En el capítulo VI se podrá ver la obligación del Ministerio Público de restituir a las víctimas en sus derechos, para así llegar al capítulo VII que establece las bases para la organización entre la federación y las entidades federativas. En el capítulo VIII y IX se observarán cuestiones que dan cuenta de la estructura de una ley general y que nos llevan a la parte de transitorios para respetar el principio de exacta aplicación de la ley penal.

Ahora veamos las razones sustantivas que llevaron al constituyente a intervenir en lo que toca al delito de extorsión.

La extorsión es un cáncer para la sociedad. En principio, restringe de manera indebida la actividad económica, vulnera el sentido mismo de seguridad personal, comunitario y social. Este delito afecta un componente de los derechos humanos, a saber: la dignidad de las personas. Se manifiesta en prácticas como el cobro de piso, la intimidación a través de cualquier medio tecnológico, la intimidación telefónica o la simulación de accidentes para obtener lucros indebidos a través de amenazas o de la violencia misma. Este injusto penal, además de afectar el patrimonio en su sentido más estricto en términos económicos, ofende la viabilidad de las nuevas empresas—especialmente micro, pequeñas y medianas. Además que los grandes consorcios pueden dejar de hacerlo con base en la existencia de este terrible fenómeno.

La extorsión –que adopta modalidades como “cobro de piso”, llamadas telefónicas, secuestro virtual y exigencias vía mensajería digital– se ha consolidado como uno de los delitos de mayor impacto para personas y negocios. Su dinámica combina violencia, control territorial y sofisticación financiera, y se caracteriza por una altísima cifra negra (no denuncia), lo que distorsiona su medición y complica el diseño de políticas públicas.

En 2023, la extorsión fue el tercer delito más frecuente a escala nacional, con una tasa de 5 mil 213 hechos por cada 100 mil habitantes, detrás de fraude y robo/asalto en calle o transporte.1 La cifra negra de la extorsión alcanzó 96.7 por ciento en 2023 (es decir, sólo alrededor de 3 de cada 100 casos derivan en investigación formal). En conjunto, en 2023 se estimaron 31.3 millones de delitos y 92.9 por ciento no se investigó (cifra negra general), lo que ilustra el subregistro estructural delictivo.2 Con base en carpetas de investigación del SESNSP, la tasa nacional de extorsión creció entre 2018 y 2024, mostrando una tendencia al alza sostenida.3

El presente proyecto de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el delito de Extorsión responde a la necesidad de un marco nacional homogéneo que, respetando el federalismo, concentre los esfuerzos del Estado en un solo tipo penal de “extorsión”. El presente proyecto de Ley General evita una dispersión de hipótesis normativas que den paso la impunidad. En cambio, se privilegia la claridad y la eficacia en la persecución penal. La estructura del presente proyecto de ley general prioriza la protección integral de víctimas, la coordinación interinstitucional y el uso responsable de herramientas tecnológicas para investigar y desarticular redes delictivas.

El proyecto de Ley General para prevenir, investigar y sancionar el Delito de Extorsión incorpora medidas de protección de las personas, promueve la cooperación con el sistema financiero, concesionarios de telecomunicaciones y plataformas digitales; y establece estándares de atención, protección y no revictimización. Asimismo, como señaló la presidenta de la República se perseguirá de oficio pues se entiende que es un delito que afecta diversos bienes jurídicos, donde uno de los bienes jurídicos tutelados le pertenece al Estado, el cual, tiene el deber de prevenir, investigar y sancionar este cáncer social.

Este proyecto de Ley General coloca a las víctimas en el centro, fortalece la capacidad de investigación y persecución de este delito, y homologa los esfuerzos preventivos del Estado.

Su propósito último es reducir la incidencia delictiva, recuperar la confianza ciudadana y garantizar el ejercicio efectivo de los derechos.

Por lo anterior, ante este Congreso de la Unión someto a su consideración el siguiente:

Decreto

Único. Se expide la Ley General para prevenir, investigar y sancionar el Delito de Extorsión, en los términos siguientes:

Capítulo I

Disposiciones Generales

Artículo 1.

La presente ley es reglamentaria del artículo 73, fracción XXI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de extorsión. Es de orden público, interés social y observancia general en toda la República Mexicana. Tiene por objeto establecer los tipos penales, sus sanciones, las medidas de protección, atención y asistencia a ofendidos y víctimas, la distribución de competencias y formas de coordinación entre los órdenes de gobierno. Para tal efecto, la Federación y las Entidades Federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, estarán obligadas a coordinarse en el cumplimiento del objeto de esta ley.

Artículo 2. Esta Ley establece los tipos penales y punibilidades en materia de extorsión. Para la investigación, persecución y sanción de los delitos previstos en la presente ley se aplicará en lo conducente el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, la Ley Nacional de Extinción de Dominio, la Ley General de Víctimas y la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Artículo 3. Los delitos previstos en esta ley se perseguirán de oficio, y las personas imputadas por este injusto penal durante el proceso penal estarán sujetos a prisión preventiva oficiosa. Lo anterior, conforme a la disposición expresa del artículo 19 constitucional.

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entenderá por

I. Consejo Nacional: Consejo Nacional de Seguridad Pública;

II. Instituciones de Seguridad Pública: A las instituciones policiales, de procuración de justicia, del sistema penitenciario y dependencias encargadas de la seguridad pública a nivel federal, local y municipios;

III. Ley: Ley General para prevenir, investigar y sancionar el Delito de Extorsión;

IV. Secretario Ejecutivo: El Titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública;

V. Sistema: Sistema Nacional de Seguridad Pública;

VI. Programa Nacional: Programa Nacional para la Prevención, Persecución y Sanción del Delito de Extorsión;

VII. Víctima u ofendido: para los efectos de esta ley se atenderá a lo previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley General de Víctimas; y

VIII. Código Nacional: Código Nacional de Procedimientos Penales.

Artículo 5. El delito de extorsión prescribirá conforme a las reglas comunes que señala el Código Penal Federal.

Artículo 6. En el caso del delito de extorsión no procederá el archivo temporal de la investigación, aun cuando de las diligencias practicadas no resulten elementos suficientes para el ejercicio de la acción penal. La policía, bajo la conducción y mando del Ministerio Público, estará obligada en todo momento a realizar las investigaciones tendientes a lograr el esclarecimiento de los hechos, lo cuales, podrán resultar en el ejercicio de la acción penal, el no ejercicio de la acción penal o el sobreseimiento.

Artículo 7. En todos los casos, la sentencia condenatoria que se dicte por el delito de extorsión previsto en esta Ley deberá contemplar la reparación del daño a las víctimas, cuyo monto fijará la persona juzgadora de la causa con los elementos que las partes le aporten.

Artículo 8. La información que permita identificar a víctimas, ofendidos y testigos será reservada cuando su divulgación implique un riesgo que esté fundado y motivado en la carpeta de investigación. El acceso a la carpeta de investigación se hará conforme a las reglas del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Toda persona imputada ante una persona juzgadora tendrá acceso a los datos, salvo que se trate de casos relacionados a delincuencia organizada, en donde, se aplicarán las reglas que contienen las leyes ordinarias o la Constitución General para la República para delincuencia organizada.

Capítulo II

Del Delito de Extorsión

Artículo 9. Tipo penal de extorsión

Comete el delito de extorsión al que, sin derecho, por sí o por interpósita persona, ejerciendo algún tipo de violencia física o moral pretenda obligar u obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar cualquier acción u omisión con el propósito de obtener un beneficio de cualquier clase, para sí o para un tercero, se le aplicarán de cinco a diez años de prisión y multa de dos mil a tres mil unidades de medida y actualización.

Artículo 10. Circunstancias de aumento de pena

Las penas previstas para el delito de extorsión se aumentarán al doble, cuando en la comisión del hecho descrito en el artículo 9 concurran las siguientes circunstancias:

I. Participen tres o más personas;

II. Se empleen armas, explosivos o sustancias peligrosas;

III. Se causen lesiones o daños;

IV. La víctima sea persona menor de edad, mayor, con discapacidad o se encuentre en situación de vulnerabilidad;

V. El hecho se realice desde centros penitenciarios o plataformas digitales;

VI. Se exija o se obtenga una cuota periódica de índole económico;

VII. Exista reiteración de víctimas o afectación a bienes o servicios públicos;

VIII. Se cometa empleando imágenes, mensajes escritos, audios o videos de contenido sexual íntimo, ya sean reales o editados; y

IX. La persona sea servidora pública, en cualquiera, de los tres ámbitos de gobierno.

Artículo 11. Servidores públicos

Cuando el responsable sea servidor público y se valga de esa calidad para cometer la extorsión, se impondrá, además de la pena correspondiente, inhabilitación de cinco a veinte años para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos, sin perjuicio de otras responsabilidades administrativas o penales.

Artículo 12. Atenuación por desistimiento, colaboración y reparación

La persona juzgadora podrá reducir hasta en una tercera parte las penas cuando, antes del auto de apertura a juicio oral, la persona imputada:

I. Colabore eficazmente para identificar a coautores o partícipes o para desarticular la red criminal;

II. La persona reciba el perdón de la víctima, repare cualquier daño causado, haga el pago de una multa de mil unidades de medida y actualización; y lo autorice una persona juzgadora.

Artículo 13. Sanciones accesorias

Además de la pena privativa de libertad y la multa, procederá el decomiso de instrumentos, objetos y productos del delito, y la publicación de la sentencia, de ser un caso con impacto regional o nacional.

Capítulo III

Ámbito de Aplicación

Artículo 14. El delito de extorsión previsto en esta Ley se prevendrá, investigará, perseguirá y sancionará por la federación cuando se trate de los casos previstos en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y cuando se apliquen las reglas de competencia previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y del Código Nacional; o cuando el Ministerio Público de la Federación solicite a la autoridad competente de la entidad federativa le remita la investigación correspondiente, atendiendo a las características propias del hecho, así como a las circunstancias de ejecución o a la relevancia social del mismo.

En los casos no contemplados en el párrafo anterior, serán competentes las autoridades del fuero común.

Si de las diligencias practicadas en la investigación de un delito se desprende la comisión de alguno de los contemplados en esta Ley, el Ministerio Público del fuero común deberá, remitir al Ministerio Público de la Federación los registros de investigación correspondientes.

Si de las diligencias practicadas en la investigación del delito de extorsión contemplados en esta Ley se desprende la comisión de alguno diferente del fuero común, el Ministerio Público de la Federación deberá, remitir al Ministerio Público del fuero local los registros de investigación correspondientes. Lo anterior, para que el Ministerio Público de la Federación siga la investigación por el delito de extorsión y la autoridad del fuero local persiga los otros delitos que estén dentro de su ámbito de competencia.

Capítulo IV

Obligaciones de los Concesionarios de

Redes Públicas de Telecomunicaciones

Artículo 15. Los concesionarios de telecomunicaciones, los autorizados o proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos, de conformidad con las disposiciones aplicables, tratándose de la investigación del delito de extorsión previsto en esta ley, están obligados a atender todo mandamiento por escrito, fundado y motivado, en los términos que establezca el Código Nacional de Procedimientos Penales y la legislación aplicable. La omisión de respuesta, en el plazo concedido, de los concesionarios de telecomunicaciones generará una multa de 200 a 500 días de unidades de medida y actualización.

Capítulo V

Protección de Personas

Artículo 16. En el ámbito de sus respectivas competencias, los titulares del Ministerio Público de la Federación y de las entidades federativas expedirán los correspondientes programas para la protección de personas.

El Ministerio Público incorporará a dichos programas a las personas cuya vida o integridad corporal pueda estar en peligro por su intervención en un procedimiento penal seguido por las conductas previstas en la presente ley.

Artículo 17. La información y la documentación relacionada con las personas protegidas se mantendrán en estricta reserva en términos de las disposiciones aplicables.

Artículo 18. Los programas serán reservados y, en su caso, confidenciales, de conformidad con las disposiciones aplicables; tales programas deberán comprender, además de lo dispuesto en este Capítulo, lo relativo a los requisitos de ingreso, niveles de protección, tiempo de duración de la protección, obligaciones de la persona protegida, causas de revocación y demás características y condiciones necesarias para cumplir eficazmente con dicha protección.

El cumplimiento del Programa Federal de Protección a Personas quedará a cargo de la unidad especializada que determine el titular del Ministerio Público de la Federación y demás autoridades cuya intervención sea necesaria de conformidad con lo dispuesto en este capítulo, otras disposiciones aplicables y las disponibilidades presupuestarias.

El cumplimiento de los programas de protección a personas de las entidades federativas quedará a cargo del titular del Ministerio Público de los estados de la república y la Ciudad de México o el servidor público inferior en quien éste delegue esta responsabilidad, en coordinación con las autoridades cuya intervención sea necesaria de conformidad con lo dispuesto en este capítulo, otras disposiciones aplicables y las disponibilidades presupuestarias.

Artículo 19. La incorporación al Programa Federal de Protección a Personas, durante el procedimiento penal será autorizada por el Fiscal General de la República o el Servidor Público inmediato inferior en quien éste delegue la facultad. En el caso de las entidades federativas, la autorización se hará por la persona titular de la Fiscalía General de cada entidad y de la Ciudad de México y, en su caso, por la persona designada por la persona titular.

Para tal efecto, se deberán analizar las condiciones de cada persona, si éstas se encuentran en el supuesto que señala el artículo 16 de esta Ley y si cumplen con los requisitos que señale el programa.

El Titular del Ministerio Público o el servidor público que se designe para tal efecto, determinará la duración de ésta, tomando en cuenta, como mínimo:

a) La persistencia del riesgo;

b) La necesidad de la protección;

c) La petición de la persona protegida; y

d) Otras circunstancias que a su criterio justifiquen la medida.

La revocación de la protección deberá ser resuelta por el Ministerio Público previo acuerdo con el Titular de la institución de procuración de justicia que corresponda o el servidor público inmediato inferior en quien éste delegue la facultad. Para lo que se deberá tomar en cuenta, en su caso, lo subsecuente:

I. La extinción de los supuestos que señala el segundo párrafo del artículo 16 de esta ley;

II. Que el protegido no cumpla con las medidas de seguridad correspondientes; o

III. Que las personas que fueron datos de prueba, a través de su testimonio, en la carpeta de investigación no testifiquen en sede de juicio oral.

En tanto se autoriza la incorporación de una persona al Programa, el agente del Ministerio Público responsable de la investigación, con el auxilio de la policía que actúe bajo su conducción y mando, tomará medidas de protección, dadas las características y condiciones personales del sujeto, para salvaguardar su vida e integridad corporal.

Artículo 20. Los programas establecerán, cuando menos, los requisitos de ingreso, protección física o electrónica para la víctima o testigo; apoyos para solventar sus necesidades personales básicas, cuando por su intervención en el procedimiento penal así se requiera. En casos necesarios, las medidas se podrán extender a familiares o personas cercanas.

Las erogaciones por concepto de otorgamiento de apoyo estarán a los presupuestos autorizados de las dependencias que los proporcionen.

Artículo 21. Las entidades federativas y la federación celebrarán convenios de colaboración para establecer los mecanismos para incorporar a los programas a personas que deban ser sujetas de protección.

Capítulo VI

Restitución Inmediata de Derechos y

Reparación

Artículo 22. El Ministerio Público de la Federación o de las entidades federativas deberán restituir a las víctimas de las conductas previstas en la presente Ley en el goce de sus derechos en cuanto sea posible y solicitará la reparación del daño.

En su caso, la restitución de derechos y la reparación se harán con cargo a los recursos obtenidos en los procedimientos de extinción de dominio, en términos de la legislación correspondiente, sin perjuicio de ejercer las acciones que correspondan en contra del sentenciado.

Dentro de la reparación a las víctimas de las conductas previstas en la presente ley se incluirán los gastos alimentarios y de transporte y hospedaje a cargo de ésta, con motivo del procedimiento penal. En todo caso, el Ministerio Público privilegiará la medida contemplada en el artículo 111 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Capítulo VII

Organización de la Federación y de las

Entidades Federativas

Artículo 23. Conforme a lo dispuesto por el artículo 73, fracción XXI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y las disposiciones de esta Ley, las instituciones de Seguridad Pública de los distintos órdenes de gobierno y las Fiscalías o Procuradurías de Justicia de la Federación, de las entidades federativas, en el ámbito de su competencia y de acuerdo a los lineamientos que establezca el Consejo Nacional de Seguridad Pública, deberán coordinarse para

I. Cumplir los objetivos y fines de esta ley;

II. Diseñar, proponer e impulsar políticas de apoyo, protección y respaldo a las víctimas y sus familiares;

III. Elaborar y realizar políticas de prevención social, de conformidad con las disposiciones establecidas en la presente ley;

IV. Formular políticas integrales sistemáticas, continuas y evaluables, así como programas y estrategias para el combate de las conductas previstas en la presente ley;

V. Ejecutar, dar seguimiento y evaluar las políticas, estrategias y acciones contra las conductas previstas en la presente ley;

VI. Distribuir, a los integrantes del Sistema, actividades específicas para el cumplimiento de los fines de la seguridad pública y prevención, investigación y persecución de las conductas previstas en la presente ley;

VII. Determinar criterios uniformes para la organización, operación y modernización tecnológica para el combate de las conductas previstas en la presente ley;

VIII. Realizar acciones y operativos conjuntos de las instituciones policiales y de procuración de justicia para dar cumplimiento a lo previsto en esta ley;

IX. Crear órganos especializados para el combate de las conductas previstas en la presente ley, compuestos por diferentes áreas institucionales y que puedan interactuar entre sí, de conformidad con los protocolos que al efecto apruebe el Consejo Nacional de Seguridad Pública;

X. Regular la participación de la comunidad y de instituciones académicas que coadyuven en los procesos de evaluación de las políticas de prevención de las conductas previstas en la presente Ley, así como de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia;

XI. Realizar, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, las demás acciones que sean necesarias para incrementar la eficacia en el cumplimiento de los fines de la seguridad pública y de procuración de justicia de las conductas previstas en la presente ley;

XIII. Promover convenios de colaboración interinstitucional y suscribir acuerdos de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y los municipios con la finalidad de prevenir, perseguir y sancionar las conductas previstas en la presente Ley, en términos de lo establecido en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública;

XIV. Dar seguimiento y evaluación de los resultados que se obtengan por la ejecución de los convenios y acuerdos a que se refiere la fracción anterior. Los convenios y acuerdos deberán ajustarse, en lo conducente, a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública;

XV. Recopilar, con la ayuda del Sistema Nacional de Seguridad Pública y demás instituciones y organismos pertinentes, los datos estadísticos relativos a la incidencia delictiva de las conductas previstas en la presente Ley con la finalidad de publicarlos periódicamente;

XVI. Colaborar en la prevención, persecución y sanción de las conductas previstas en la presente ley;

XVII. Participar en la formulación de un programa nacional para prevenir, perseguir y sancionar las conductas previstas en la presente ley, el cual deberá incluir, cuando menos, las políticas públicas en materia de prevención, persecución y sanción del delito, así como la protección y atención a ofendidos, víctimas y familiares;

XVIII. Establecer mecanismos de cooperación destinados al intercambio de información y adiestramiento continuo de servidores públicos especializados en extorsión de las instituciones de seguridad pública;

XIX. Realizar las acciones y gestiones necesarias para restringir de manera permanente todo tipo de comunicación, ya sea transmisión de voz, datos, o imagen en los centros penitenciarios, cualquiera que sea su denominación.

Artículo 24. Las procuradurías o fiscalías deberán crear y operar unidades o fiscalías especializadas para la investigación de las conductas previstas en esta Ley, que contarán con Ministerios Públicos y policías especializados, recursos humanos, financieros y materiales que requieran para su efectiva operación. Estas unidades se integrarán con servicios periciales y técnicos especializados para el ejercicio de su función.

La Fiscalía General de la República y las fiscalías de las entidades federativas capacitarán a su personal en materia de planeación de investigación.

Artículo 25. Las unidades especiales de investigación tendrán las siguientes facultades:

I. Solicitar que se le brinde atención médica, psicológica y jurídica a las víctimas de las conductas previstas en esta ley;

II. Decretar las medidas de protección para el resguardo de la vida o integridad de las víctimas o sus familiares, así como solicitar al juez las providencias precautorias para garantizar la reparación del daño;

III. Asesorar a las personas que sean víctimas del delito de extorsión;

IV. Recibir, por cualquier medio, las denuncias sobre los delitos e iniciar la investigación;

V. Utilizar las técnicas de investigación previstas en esta Ley y en los demás ordenamientos aplicables;

VI. Investigar, con absoluto respeto a los derechos constitucionales, a las personas respecto de las cuales se tenga indicios de que se encuentran involucradas en el delito de extorsión previsto en esta ley;

VII. Sistematizar la información obtenida para lograr la detención de los probables responsables;

VIII. Solicitar a personas físicas o morales la entrega inmediata de información que pueda ser relevante para la investigación del delito;

IX. Proponer políticas para la prevención e investigación de las conductas previstas en esta ley;

X. Proponer al Fiscal General de la República o a los fiscales de las entidades federativas, en su caso, la celebración de convenios con las empresas de telecomunicaciones para la obtención de datos adicionales contenidos en la base de datos prevista en la Ley Federal de Telecomunicaciones y sobre el uso de las mismas;

XI. Utilizar cualquier medio de investigación que les permita identificar y ubicar a los presuntos responsables, y cumplir con los fines de la presente Ley, siempre y cuando dichas técnicas de investigación sean legales y con pleno respeto a los derechos humanos; y

XII. Las demás que disponga la ley.

Capítulo VIII

Colaboración entre Autoridades

Artículo 26. Las autoridades de los distintos órdenes de gobierno deberán prestar el auxilio requerido por la autoridad competente conforme a lo dispuesto por esta Ley y las demás disposiciones aplicables.

Artículo 27. Las autoridades de los gobiernos federal y de las entidades federativas deberán establecer mecanismos de cooperación destinados al intercambio de formación y adiestramiento continuo de agentes del Ministerio Público, policías y peritos especializados en el delito de extorsión previsto en esta ley.

Capítulo IX

De la Prisión Preventiva y de la

Ejecución de Sentencias

Artículo 28. A los imputados y sentenciados por las conductas previstas por esta Ley, se les podrán aplicar las medidas de vigilancia especiales previstas en la legislación aplicable.

Las entidades federativas conforme a las disposiciones legales o los convenios al efecto celebrados, podrán remitir a los centros penitenciarios, de otros estados o la Ciudad de México a los procesados o sentenciados, para cumplir la determinación judicial, siempre y cuando, exista determinación fundada y motivada de dicha determinación en función de la seguridad de la víctima y el ofendido.

Las diligencias que deban realizarse por los delitos que considera esta ley se llevarán a cabo siempre en las áreas que al efecto existan dentro de los propios centros penitenciarios, sin que pueda justificarse para estos efectos traslado alguno, salvo petición del titular del Ministerio Público o en quien éste delegue dicha atribución.

Artículo 29. Durante su estancia en los centros penitenciarios, los imputados y sentenciados por las conductas previstas en esta Ley, sólo podrán tener los objetos que les sean entregados por conducto de las autoridades competentes y sus familiares con aprobación de las autoridades de los centros penitenciarios.

Artículo 30. Los imputados o sentenciados por las conductas previstas en esta Ley, que proporcionen datos fehacientes o suficientes elementos de convicción para la detención de los demás participantes, podrán beneficiarse con medidas de protección durante el tiempo y bajo las modalidades que se estime necesario. Además, se asegurará que la prisión preventiva y ejecución de sentencia, se llevarán a cabo en establecimientos distintos a aquél en donde compurguen su sentencia los miembros del mismo grupo delictivo.

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor a los noventa días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo . Los procedimientos penales iniciados antes de la entrada en vigor del presente Decreto en materia de delito de extorsión previsto en el mismo se seguirán tramitando hasta su conclusión conforme a las disposiciones vigentes al momento de la comisión de los hechos que les dieron origen. Lo mismo se observará respecto de la ejecución de las penas correspondientes.

Tercero. Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al presente decreto.

Cuarto . La implantación del presente decreto será con cargo a los respectivos presupuestos aprobados a las instancias de los tres órdenes de gobierno obligados a cumplir con lo establecido en el presente.

Quinto. Las disposiciones relativas a los delitos de extorsión previstas tanto en el Código Penal Federal como en los Códigos Penales locales vigentes hasta la entrada en vigor del presente Decreto seguirán aplicándose por los hechos realizados durante su vigencia. Asimismo, dichos preceptos seguirán aplicándose a las personas procesadas o sentenciadas por los delitos previstos y sancionados por los mismos artículos.

Sexto. La persona titular de la Fiscalía General de la República y las personas titulares de las Fiscalías Generales de Justicia de los Estados y de la Ciudad de México, tendrán un año contado a partir de la publicación de este Decreto en el Diario Oficial de la Federación, para expedir las disposiciones administrativas correspondientes en materia de protección de personas en los términos que señala la presente Ley, sin menoscabo de las medidas de protección que otorguen previamente.

Séptimo. Para el establecimiento y organización de las unidades especializadas contra la extorsión a que se refiere esta Ley, las entidades federativas dispondrán de los recursos del Fondo de Apoyo a la Seguridad Pública que respectivamente hayan recibido.

Octavo. En un plazo de ciento ochenta días contados a partir de la entrada en vigor de esta Ley se realizarán las adecuaciones necesarias a las disposiciones aplicables para que los recursos que correspondan sean destinados al Fondo a que se refiere el artículo 23 de la Ley General para Prevenir y Sancionar el Delito de Extorsión.

Notas

1 Inegi, https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2024/ENVIPE/ ENVIPE_24.pdf

2 Ídem.

3 17FEB25_Reporte-anual_Delitos-2024_VF.pdf

Salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de septiembre de 2025.

Diputada Carina Piceno Navarro (rúbrica)

Que adiciona un párrafo a la fracción XLI del artículo 4o. de la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, con el objeto de reconocer legalmente la casa del niño indígena y denominarla casa para la niñez, adolescencia y juventud indígena y afromexicana, a cargo de la diputada Bertha Osorio Ferral, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita diputada Bertha Osorio Ferral, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo a la fracción XLI del artículo 4 de la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, con objeto de reconocer legalmente la casa del niño indígena y denominarla casa para la niñez, adolescencia y juventud indígena y afromexicana, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La mayoría de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las comunidades indígenas y afromexicanas, para ejercer su derecho humano a la educación, se ven en la necesidad de trasladarse durante varias horas en caminos de terracería a sus escuelas o centros educativos, el traslado muchas veces es a pie debido a las condiciones geográficas de donde residen, poniendo en riesgo su salud, seguridad, e integridad física, viendo mermada su capacidad para aprender debido al desgaste que el traslado les ocasiona.

Por ello, desde la década de 1960 se establecieron los primeros albergues escolares indígenas, con el objetivo de brindar atención a la población de 5 a 29 años de edad de regiones alejadas que no cuentan con servicios educativos; actualmente, las casas del niño indígena operan en 23 entidades federativas en las que se proporcionan servicios de hospedaje y alimentación, en algunas acceso a la salud, fortalecimiento de la identidad cultural y el fomento a actividades de recreación y esparcimiento.1

Si bien estas casas se encuentran en operación, no han sido reconocidas dentro la ley, pues se encuentran consideradas como un “programa social” implantado por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, programa que no se ha interrumpido desde su implementación, pero que tampoco se ha hecho lo posible legislativamente para elevarlo a la categoría de norma jurídica, la que por concordancia jurídica y operativa, debe establecerse en la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, lo que permitirá garantizar que estas casas y los servicios que ahí se brindan no se suspendan, interrumpan o dejen de existir, puesto que se traducirán en un deber legal que las autoridades deben cumplir en beneficio de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes indígenas y afromexicanos.

El derecho humano a la educación se encuentra reconocido en los artículos: 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 2 del Protocolo número 1 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.2 De lo anterior se colige, que todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes indígenas y afromexicanos tienen derecho al acceso a la educación en condiciones y circunstancias de igualdad, correspondiendo al estado facilitar este acceso libre de obstáculos o barreras, particularmente a quienes enfrentan situaciones de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, físico, mental, de identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria o bien, relacionadas con prácticas culturales, para el buen desempeño de la tarea docente y el aprendizaje de los alumnos.

Incluir la casa del niño indígena dentro de la ley, contribuye en promover la enseñanza y respeto de las lenguas y culturas indígenas, permitiendo que los niños jóvenes y adolescentes crezcan con un sentido de identidad fuerte y positivo. Las casas del niño indígena se enfocan en preservar la cultura y las tradiciones de las comunidades indígenas, al tiempo que buscan mejorar las condiciones de vida y bienestar de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, brindándoles atención, educación y asistencia social, pues están diseñadas para ofrecer un espacio seguro donde pueden recibir educación bilingüe y bicultural, así como apoyo emocional y social.

Tan solo durante el ciclo escolar 2024-2025 las casas del Niño Indígena han tenido una cobertura de 80,162 estudiantes indígenas y afromexicanos beneficiarios, de los cuales 40,129 son mujeres y 40,033 son hombres, sumando? 1,390 casas y comedores Escolares en todo el país.3 Por cuanto a su cobertura por entidad, estas se encuentran distribuidas de la siguiente manera: Oaxaca 277 espacios operativos (154 casas y 123 comedores) con 14 mil 672 beneficiarios, Chiapas 141 espacios operativos (116 casas y 25 comedores) con 8 mil370 beneficiarios, Chihuahua 108 espacios operativos (92 casas y 16 comedores) con 7 mil 121 beneficiarios, Guerrero 96 espacios operativos (81 casas y 15 comedores) con 4 mil 675 beneficiarios, Veracruz 73 espacios operativos (55 casas y 18 comedores) con 4 mil 147 beneficiarios, Puebla 83 espacios operativos (50 casas y 33 comedores) con 3 mil 783 beneficiarios, Nayarit 38 espacios operativos (33 casas y 5 comedores) con mil 984 beneficiarios, Sonora 26 espacios operativos (13 casas y 13 comedores) con mil 819 beneficiarios, San Luis Potosí 34 espacios operativos (24 casas y 10 comedores) con 1,476 beneficiarios, Yucatán 35 espacios operativos (31 casas y 4 comedores) con mil 644 beneficiarios, Tabasco 12 espacios operativos (2 casas y 10 comedores) con 616 beneficiarios, Quintana Roo 6 espacios operativos (6 comedores) con 305 beneficiarios, Durango 23 espacios operativos (22 casas y 1 comedor) con mil 487 beneficiarios, Hidalgo 70 espacios operativos (60 casas y 10 comedores) con 3 mil 748 beneficiarios, Jalisco 17 espacios operativos (16 casas y 1 comedor) con mil 830 beneficiarios, Guanajuato 2 espacios operativos (2 comedores) con 285 beneficiarios, Querétaro 5 espacios operativos (1 casa y 4 comedores) con 440 beneficiarios, Baja California 7 espacios operativos (2 casas y 5 comedores) con 323 beneficiarios, Campeche 8 espacios operativos (8 casas) con 404 beneficiarios, estado de México 8 espacios operativos (2 casas y 6 comedores) con 396 beneficiarios, Ciudad de México 8 espacios operativos (2 casas y 6 comedores) con 396 beneficiarios, Sinaloa 8 espacios operativos (1 casa y 7 comedores) con 390 beneficiarios, Michoacán 13 espacios operativos (13 casas) con 588 beneficiarios.4

Por otro lado, continuar denominándolas “Casa del Niño Indígena”, no es acorde a un leguaje incluyente con perspectiva de infancia, el lenguaje incluyente es una forma de expresarse que evita la discriminación y promueve la igualdad de todas las personas, sin importar su edad o género; al uniformizar el género femenino estamos invisibilizando a las mujeres y a las niñas en toda su diversidad. Por el contrario, la utilización de sustantivos como infancia, niñez, niña o niño, supone no limitar la identidad a una categoría legal o referente a su edad respecto a una tercera persona, sino reconocer su identidad global y completa.5

En consecuencia, y en virtud de que estas casas actualmente atienden a personas de la infancia, adolescencia y jóvenes pertenecientes a las comunidades indígenas y afromexicanas, inscritos en escuelas públicas y comunitarias, desde los 5 hasta los 29 años de edad, de todos los tipos y niveles, por medio de servicios de alimentación, hospedaje, apoyos y actividades complementarias es pertinente denominar a la hasta hoy casa del Niño Indígena como “Casa para la Niñez, Adolescencia y Juventud Indígena y Afromexicana”.6

Por lo anterior, a través de esta iniciativa se busca elevar a rango normativo la casa para la Niñez, Adolescencia y Juventud Indígena y Afromexicana, a cargo del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, garantizando el acceso a la educación en condiciones y circunstancias de igualdad, libres de barreras y obstáculos, contribuyendo así con la permanencia y conclusión de su formación educativa.

Fundamentación

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, numeral 1, fracción I, 77 numeral 1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados , someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa.

Denominación del proyecto

Decreto por el que se adiciona un párrafo a la fracción XLI del artículo 4 de la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas

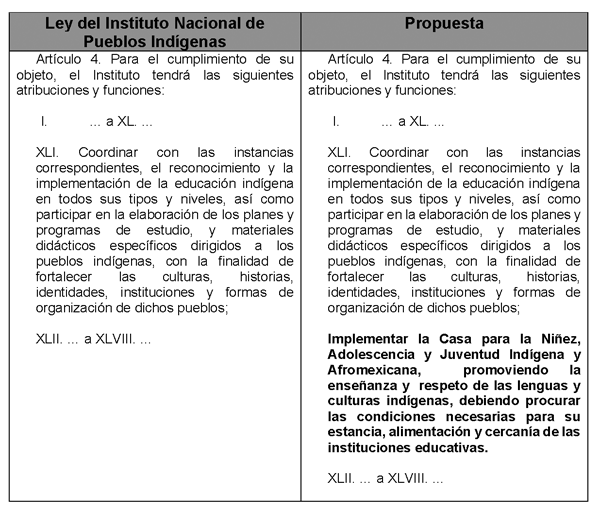

Único. Se adiciona la fracción XLI al artículo 4 de la Ley del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, para quedar como sigue:

Artículo 4. ...

I. a XL. ...

XLI. ...

...

Implementar la casa para la Niñez, Adolescencia y Juventud Indígena y Afromexicana, promoviendo la enseñanza y respeto de las lenguas y culturas indígenas, debiendo procurar las condiciones necesarias para su estancia, alimentación y cercanía de las instituciones educativas.

XLII. a XLVIII. ...

...

Transitorio

Único. La presente reforma entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Consultado en

https://www.gob.mx/inpi/articulos/conoces-las-casas-del- nino-indigena Fecha de consulta 9 de septiembre de 2025.

2 Consultado en https://www.ohchr.org/es/special-procedures/sr-education/international-standards#

:~:text=Declaraci%C3%B3n%20Universal%20de%20Derechos%20Humanos,de%20darse%20a%20sus%20hijos%E2%80%9D Fecha de consulta 9 de

septiembre de 2025.

3 Consultado en https://www.sinembargo.mx/4544358/mas-de-80-mil-ninxs-y-jovenes-indigen as-regresan-a-1390-casas-y-comedores-del-inpi/ Fecha de consulta 9 de septiembre de 2025.

4 Consultado en INPI Fecha de consulta 9 de septiembre de 2025.

5 Consultado en https://www.plataformadeinfancia.org/wp-content/uploads/2024/06/GUIA-LENGUAJE-INCLUSIVO-interactivo_POI.pdf Fecha de consulta 9 de septiembre de 2025.

6 Consultado en https://www.inpi.gob.mx/focalizada/2024/paei/index.html Fecha de consulta 9 de septiembre de 2025.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de septiembre de 2025.

Diputada Bertha Osorio Ferral (rúbrica)

Que adiciona la fracción XVII al artículo 111 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de contaminación auditiva generada por la alteración de sistemas de escape en vehículos motorizados, a cargo del diputado Armando Corona Arvizu, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado Armando Corona Arvizu, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona la fracción XVII al artículo 111 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de contaminación auditiva generada por la alteración de sistemas de escape en vehículos motorizados, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La contaminación auditiva es una de las formas de contaminación más invisibles, pero también más persistentes y perjudiciales en las zonas urbanas. En México, millones de personas están expuestas diariamente a niveles de ruido que exceden lo recomendado por organismos internacionales, afectando su salud física, emocional y su calidad de vida. Pese a su relevancia, este tipo de contaminación ha sido históricamente minimizada o normalizada, lo que ha retrasado la implementación de medidas contundentes para mitigarla. Esta iniciativa busca llenar ese vacío normativo mediante la prohibición explícita de la alteración de sistemas de escape en vehículos motorizados que incrementan deliberadamente el ruido en el entorno.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), los niveles de ruido superiores a 55 decibeles durante el día y 40 decibeles por la noche pueden causar daños a la salud humana, incluyendo trastornos del sueño, problemas cardiovasculares, deterioro cognitivo en niños y aumento del estrés (OMS, 2018). En ciudades como la Ciudad de México, los niveles promedio de ruido superan regularmente los 68 decibeles en zonas residenciales y los 80 decibeles en zonas de alto tráfico, como lo ha documentado el Instituto de Geografía de la UNAM (Igg-UNAM, 2021).

Una de las principales fuentes de este ruido es el tránsito vehicular, particularmente motocicletas y automóviles con sistemas de escape modificados. Estas modificaciones, que muchas veces se hacen de forma intencional para generar un mayor ruido, tienen fines estéticos o de “rendimiento sonoro”, pero en realidad representan una agresión directa al entorno. Estos sistemas, al eliminar los silenciadores o catalizadores originales, pueden elevar el nivel de ruido emitido por un vehículo hasta en 20 decibeles más (Semarnat, 2020).

La falta de una regulación específica en la legislación ambiental federal ha propiciado un vacío legal que permite que este tipo de alteraciones proliferen. Si bien existen algunas normas oficiales mexicanas como la NOM-079-SEMARNAT-1994, que establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido de los vehículos automotores nuevos, no hay un marco normativo eficaz que atienda los vehículos ya en circulación y mucho menos que sancione las alteraciones mecánicas voluntarias orientadas a generar más ruido.

Esta omisión legislativa ha generado un entorno donde la ciudadanía se ve constantemente expuesta a ruidos ensordecedores, sin posibilidad de exigir una intervención por parte de las autoridades. En colonias urbanas de alto tránsito, el paso de motocicletas con escapes modificados es una constante que interrumpe el sueño, altera la convivencia vecinal y provoca ansiedad, especialmente entre niños, personas mayores y personas con condiciones de salud mental sensibles al ruido.

El efecto no es sólo en la salud. La contaminación auditiva también afecta el rendimiento escolar y laboral. Un estudio realizado por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) en 2022 reveló que los niños expuestos a altos niveles de ruido ambiental tienen un rendimiento cognitivo 25 por ciento menor que aquellos que viven en entornos más silenciosos. Además, se ha documentado una correlación directa entre altos niveles de ruido y el ausentismo laboral por afecciones relacionadas con el estrés y la fatiga (INECC, 2022).

En el contexto internacional, muchos países han avanzado en legislar sobre esta materia. En España, por ejemplo, la Ley 37/2003 del Ruido establece medidas específicas para el control de vehículos que sobrepasen los límites sonoros permitidos, incluyendo la posibilidad de inmovilización del vehículo. En Estados Unidos, ciudades como Nueva York han implementado programas como Operation Silent Night, a fin de sancionar severamente a quienes modifican sus sistemas de escape para hacer más ruido.

Es hora de que México avance en la misma dirección. Esta reforma a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente tiene como objetivo principal cerrar esa brecha legal, empoderar a las autoridades para actuar de manera preventiva y sancionadora, y garantizar a las y los ciudadanos su derecho a un entorno sano, silencioso y respetuoso.

Además de su utilidad ambiental, esta reforma tiene una profunda carga social y humanista. Vivir en paz también implica poder descansar, estudiar y convivir sin el estrés que genera el ruido excesivo. No se trata sólo de regular máquinas, sino de proteger la salud mental, emocional y física de millones de personas. Esta iniciativa representa un paso firme hacia ciudades más habitables, más humanas y justas.

Por estas razones someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa, convencido de que el silencio también es un derecho que debe protegerse por ley.

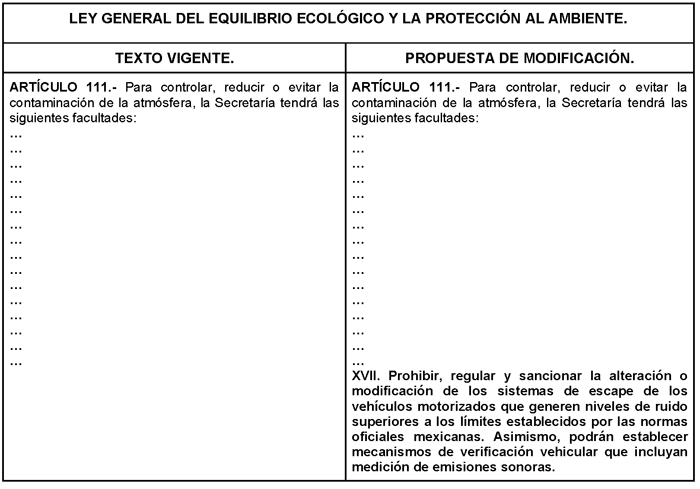

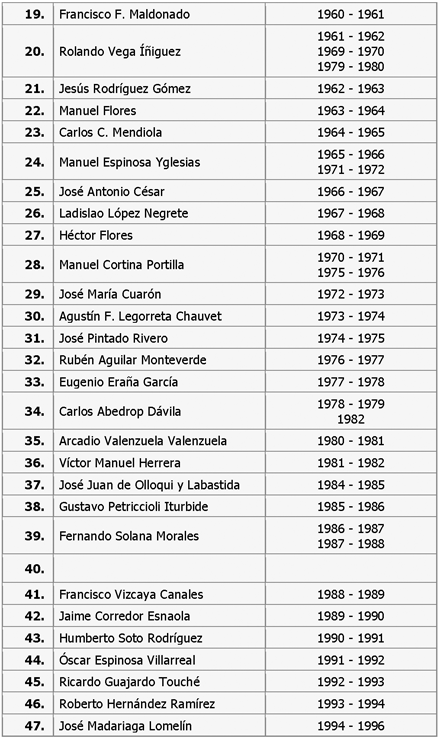

Para mayor claridad se presenta el siguiente cuadro comparativo de la propuesta decreto por el que se adiciona la fracción XVII al artículo 111 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente:

Con esta reforma se busca reducir la contaminación auditiva en las zonas urbanas, protegiendo así la salud y el bienestar de la población, mediante la prohibición y sanción de la alteración de sistemas de escape en vehículos motorizados, que generan niveles de ruido excesivos y afectan la calidad de vida de las personas.

Decreto

Único. Se adiciona la fracción XVII al artículo 111 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 111. Para controlar, reducir o evitar la contaminación de la atmósfera, la secretaría tendrá las siguientes facultades:

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

XVII. Prohibir, regular y sancionar la alteración o modificación de los sistemas de escape de los vehículos motorizados que generen niveles de ruido superiores a los límites establecidos por las normas oficiales mexicanas. Asimismo, podrán establecer mecanismos de verificación vehicular que incluyan medición de emisiones sonoras.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales deberá actualizar las normas oficiales mexicanas relacionadas con los niveles máximos de emisión sonora para vehículos motorizados en un plazo no mayor de 180 días naturales.

Tercero. Las entidades federativas y los municipios deberán armonizar su legislación secundaria conforme al presente decreto en un plazo no mayor a 180 días naturales.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de septiembre de 2025.

Diputado Armando Corona Arvizu (rúbrica)

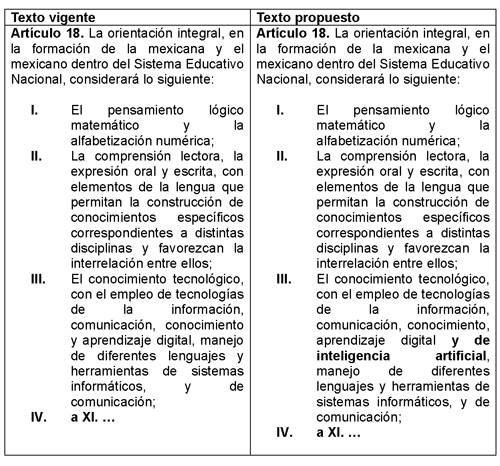

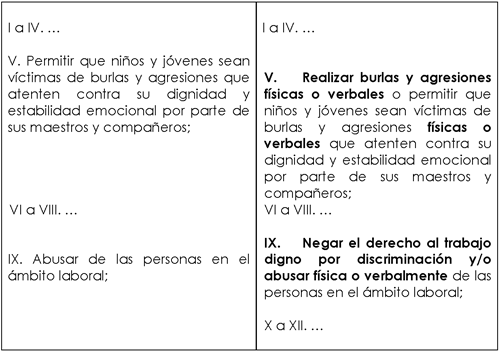

Que reforma la fracción III del artículo 18 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Cintia Cuevas Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena