Gaceta Parlamentaria, año XXVIII, número 6873-II-6, miércoles 10 de septiembre de 2025

- Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, en materia de agilización de los mecanismos alternativos de solución de controversias, a cargo del diputado Juan Ignacio Zavala Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

- Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en materia de uso de lenguaje sencillo, a cargo del diputado Juan Ignacio Zavala Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

- Que reforma los artículos 3o. y 73 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Eduardo Gaona Domínguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

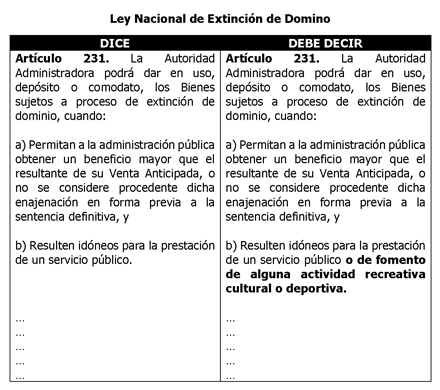

- Que reforma y adiciona el artículo 231 a la Ley Nacional de Extinción de Dominio, en materia de depósito o comodato de bienes muebles e inmuebles a cargo de la diputada Paola Michell Longoria López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

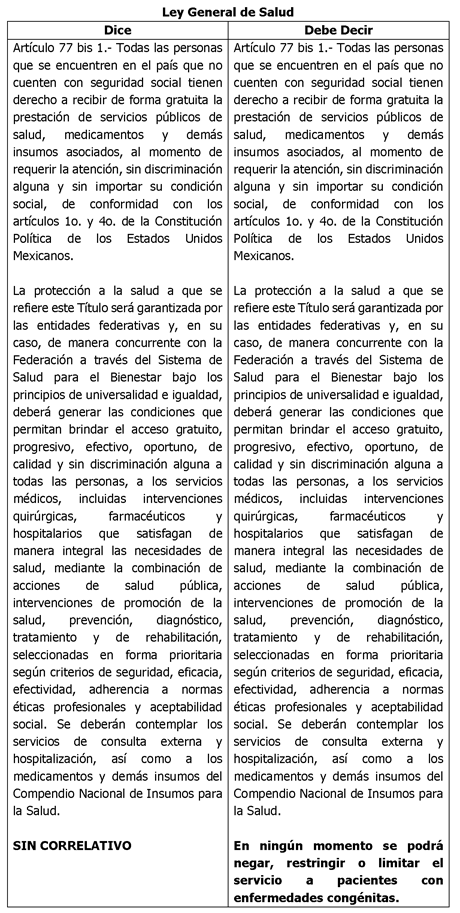

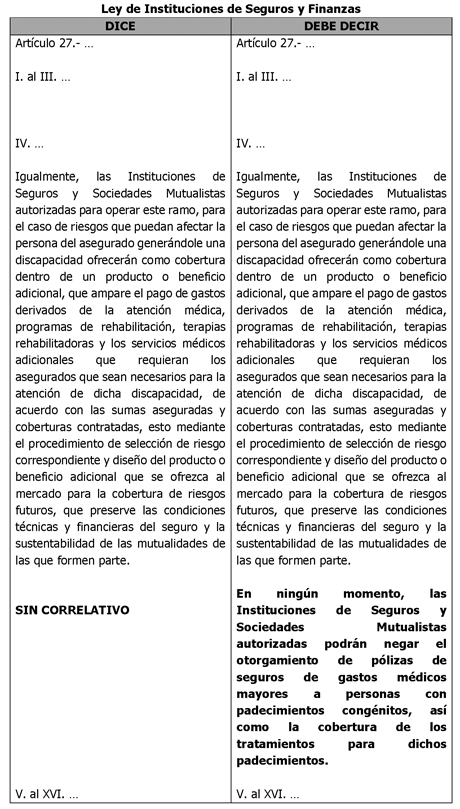

- Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes General de Salud, y de Instituciones de Seguros y de Fianzas, en materia de enfermedades congénitas, a cargo de la diputada Paola Michell Longoria López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, en materia de agilización de los mecanismos alternativos de solución de controversias, a cargo del diputado Juan Ignacio Zavala Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Quien suscribe, diputado Juan Ignacio Zavala Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, en materia de agilización de los mecanismos alternativos de solución de controversias, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Los medios alternativos de solución de controversias (MASC) son aquellos procedimientos distintos a los jurisdiccionales que tienen como finalidad resolver conflictos entre partes.1 Entre los MASC más comunes se encuentran la mediación, la negociación, la conciliación y el arbitraje. Sus diferencias radican, esencialmente, en la participación o no de una persona tercera imparcial y su grado de participación en el proceso (ya sea como mera facilitadora de la comunicación, que formule propuestas para llegar a un convenio, o que dicte la solución a un problema).2

En México, los MASC se introdujeron en la Constitución mexicana a través de una reforma en el 2008, distinguiendo su aplicación en la rama penal y en el resto de las materias jurisdiccionales.3 Posteriormente, en el marco de las reformas constitucionales en materia de justicia cotidiana, se facultó al Congreso de la Unión para regular, mediante una ley general, los procedimientos, las materias y los actores necesarios para que los MASC pudieran ser materializados en el país. En el régimen transitorio de esta reforma, se obligó al Congreso de la Unión para emitir la mencionada ley en un plazo no mayor a 180 días naturales.4

Sin embargo, concluyó el término que dio la reforma constitucional para que el Congreso de la Unión emitiera la ley correspondiente sin que éste la hubiera expedido. Así, el asunto llegó hasta la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que determinó que el Congreso de la Unión había vulnerado sus obligaciones constitucionales y le ordenó discutir y aprobar la mencionada ley.5

Fue así como, en 2024, se publicó la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (LGMASC), que tiene como finalidad establecer las bases, principios generales y distribución de competencia entre los niveles de gobierno en materia de MASC;6 y, de esta manera, otorgar una vía distinta a la jurisdiccional para la solución de conflictos. Así, la LGMASC crea los centros de medios alternos de solución de controversias, que pueden ser tanto públicos como privados, desde donde se ofrecerán los servicios de MASC.7

De acuerdo con el Censo Nacional de Impartición de Justicia a nivel estatal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), para el cierre de 2023, los poderes judiciales estatales de todas las entidades federativas ya cuentan con personas titulares para los órganos de MASC. Este mismo censo da cuenta de que, desde 2014, hubo un aumento casi constante del uso de los MASC, llegando al 2023 a tener 247 mil asuntos abiertos, 234 mil asuntos concluidos y 10 mil pendientes.8 Sin embargo, es evidente que el empleo de los MASC todavía está lejos de representar una medida que reduzca la saturación en los órganos jurisdiccionales tradicionales. A manera de ejemplo, de acuerdo con el mismo Inegi, para el cierre de 2023, los asuntos ingresados sólo a nivel federal fueron 2.19 millones,9 que representa un número considerablemente mayor que el que reportaron los MASC en el mismo periodo.

Una de las probables razones del poco empleo MASC frente a los procesos jurisdiccionales ordinarios es la falta de promoción de los mismos entre la ciudadanía. Otro motivo puede consistir en que la LGMASC, a pesar de dotar de una arquitectura institucional, compleja y con miras a fortalecer el federalismo, estableció una regulación tan detallada que pudo haber formalizado excesivamente procedimientos que, por su naturaleza, debían de ser más abiertos.10 Parte de esta burocratización se manifiesta, por ejemplo, en el hecho de que los convenios deban, bajo ciertos supuestos, contar con fe pública para su validez;11 o que las personas facilitadoras –nombre que la LGMASC otorga a las personas terceras imparciales que forman parte de los MASC– tengan que presentar una garantía cuando obtengan la certificación correspondiente.

Así, la burocratización presente en la LGMASC desincentiva, por un lado, que las personas privadas quieran ofrecer servicios de MASC y, por el otro lado, que la población acuda a estas herramientas para resolver sus problemas. De ahí que esta iniciativa tenga como propósito reducir la burocratización en los procesos de MASC de la ley. De manera particular, pretende: i) agregar el principio de “economía”, como característica que deben cumplir los convenios para su validez; ii) permitir que los centros privados de mecanismos alternativos de solución de controversias puedan tener voz y voto en el órgano de toma de decisiones para la política de los MASC; iii) eliminar la posibilidad de que a las personas facilitadoras se les requiera presentar una garantía para ejercer sus funciones; y iv) eliminar la obligación de dotar de fe pública a los convenios para que éstos tengan validez.

A un año de la entrada en vigor de la LGMASC, resulta necesario que este Congreso de la Unión haga un ejercicio reflexivo sobre la operatividad de los MASC. Así, esta iniciativa pretende hacer de los MASC una verdadera herramienta alternativa para que la población pueda acceder a la justicia de una manera menos burocrática y más ágil. Lo anterior, con la finalidad de que el sistema de justicia mexicano se profesionalice, especialice y se acerque más a la población.

Por lo anteriormente expuesto sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias

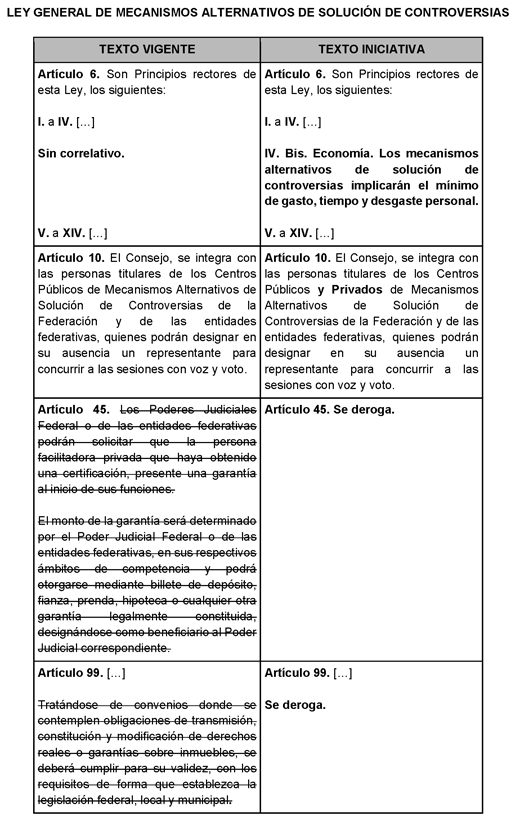

Único. Se reforma el primer párrafo del artículo 10; se adiciona la fracción IV Bis al artículo 6; y se derogan los artículos 45 y 99 de la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, para quedar como sigue:

Artículo 6. Son Principios rectores de esta Ley, los siguientes:

I. a IV. [...]

IV. Bis. Economía. Los mecanismos alternativos de solución de controversias implicarán el mínimo de gasto, tiempo y desgaste personal.

V. a XIV. [...]

Artículo 10. El Consejo, se integra con las personas titulares de los Centros Públicos y Privados de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias de la Federación y de las entidades federativas, quienes podrán designar en su ausencia un representante para concurrir a las sesiones con voz y voto.

Artículo 45. Se deroga.

Artículo 99. [...]

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Todos los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto serán concluidos conforme a las disposiciones vigentes con anterioridad a dicho acto.

Notas

1 María Guadalupe Márquez Algara y José Carlos de Villa Cortés, 2013, “Medios alternos de solución de conflictos”, en Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poissot, José Luis Caballero Ochoa y Christian Steiner (coords.), Derechos humanos en la Constitución: Comentarios de jurisprudencia constitucional e interamericana, pág. 1587. México, UNAM, SCJN. Consultado el 1 de septiembre de 2025 en: https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/pagina/documentos/2016-11/D h%20en%20la%20Constitucion%20comentarios%20TOMO%201.pdf

2 Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 2024, Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, art. 4. Consultado el 1 de julio de 2025 en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGMASC.pdf

3 Diario Oficial de la Federación, 2008, “Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. Consultado el 1 de septiembre de 2025 en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5046978&fecha=18/06/ 2008#gsc.tab=0

4 Diario Oficial de la Federación, 2017, “Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, Mejora Regulatoria, Justicia Cívica e Itinerante y Registros Civiles”. Consultado el 1 de septiembre de 2025 en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5470987&fecha=05/02/ 2017#gsc.tab=0

5 Sentencia recaída al amparo en revisión 651/2022, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 9 de agosto de 2023. Ponente: ministro Luis María Aguilar Morales. Consultado el 1 de septiembre de 2025 en: https://www2.scjn.gob.mx/juridica/engroses/2/2022/2/2_305901_6527_firma do.pdf

6 Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 2024, Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, art. 1. Consultado el 1 de julio de 2025 en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGMASC.pdf

7 Ibid, art. 5.

8 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2024, “Censo nacional de impartición de justicia federal y estatal 2024”, pág. 94. Consultado el 1 de septiembre de 2025 en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/cnije/2024/doc/cnije_2024 _resultados.pdf

9 Ibid, pág. 59.

10 Sergio López Ayllón, 2024, “La justicia alternativa”, Milenio. Consultado el 1 de septiembre de 2025 en: https://www.milenio.com/opinion/sergio-lopez-ayllon/entresijos-del-dere cho/la-justicia-alternativa

11 Pascual Hernández Mergoldd, 2024, “La Cultura de

la Paz, Expedición de la Ley General de Mecanismos Alternativos de

Solución de Controversias”, El Financiero. Consultado el 1 de

septiembre de 2025 en:

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-Cultura-de-la-Paz-Expedicion-de-la-Ley-General-de-Mecanismos-Alternativos

-de-Solucion-de-Controversias-20240130-0025.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de septiembre de 2025.

Diputado Juan Ignacio Zavala Gutiérrez (rúbrica)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en materia de uso de lenguaje sencillo, a cargo del diputado Juan Ignacio Zavala Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Quien suscribe, diputado Juan Ignacio Zavala Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en materia de uso de lenguaje sencillo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Uno de los problemas más señalados sobre el sistema de justicia es la falta de un lenguaje incluyente en los procesos judiciales, mismo que suele ser solemne, técnico y poco claro para la población en México.1 Es común que las personas del gremio jurídico, incluyendo aquellas adscritas a los poderes judiciales, ocupen un lenguaje que, por sus tecnicismos muchas veces innecesarios, representa una barrera para las personas no abogadas al acceso del conocimiento jurídico.2 De ahí que, para poder entender el contenido de los actos procesales, de las sentencias, o de cualquier escrito judicial, sea necesario contar con el apoyo de una persona experta en derecho para comprender el alcance de las decisiones jurisdiccionales.3

A pesar de que esta situación forma parte de un statu quo en la práctica judicial y que los actores que participan en el procedimiento de resolución de controversias no se esfuerzan en utilizar un lenguaje sencillo;4 lo cierto es que romper la barrera del lenguaje jurídico es una cuestión de derechos. Hacer del contenido jurídico accesible para todas las personas es una forma de garantizar el derecho de acceso a la justicia.5 Además, imponer en los procesos de solución de controversias un lenguaje incomprensible para las personas usuarias de estos procesos puede constituir un acto discriminatorio.6

A partir de lo anterior es que esta iniciativa pretende acercar el derecho a la población a través del uso más simple del lenguaje en los procesos judiciales. Para ello, se propone hacer obligatorio que los órganos jurisdiccionales, en primer lugar, redacten resoluciones y demás acuerdos a partir de parámetros que permitan la mejor comprensión posible de personas no abogadas y, en segundo lugar, empleen las sentencias en formato de lectura fácil.

En cuanto a la primera adición, se propone que los órganos jurisdiccionales emitan sus acuerdos y demás escritos con una extensión razonable, un uso claro y sencillo del lenguaje y el empleo de una estructura para que la población pueda entender de mejor manera el contenido de estos escritos. Con estos cambios, sería posible que las personas se empoderen más en la exigencia de sus derechos, tengan la posibilidad de identificar e incluso resolver problemas legales, y mejore su percepción de confianza hacia las instituciones de justicia.7

Por su parte, las sentencias de lectura fácil surgieron como mecanismo para que las personas con discapacidad pudieran comprender un texto jurídico en igualdad de condiciones.8 En el caso mexicano, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) utilizó por primera vez este formato de sentencias en 2013 y, a partir de entonces, ha emprendido una serie de acciones para promover el uso de estas sentencias y ampliar el rango de su aplicación. De este cúmulo de acciones, destaca la publicación de una tesis aislada en donde se señala que las y los jueces de un asunto en donde una persona con discapacidad sea parte, deben dictar resoluciones complementarias bajo el formato de lectura fácil;9 y la publicación de una guía para la elaboración de sentencias de lectura fácil.10

A falta de una obligación expresa de las personas juzgadoras de ocupar un lenguaje más sencillo en la elaboración de sus escritos, así como de ampliar el uso de sentencias de lectura fácil, es que esta iniciativa pretende facultar al Órgano de Administración Judicial, para el caso de los órganos del Poder Judicial de la Federación, y a la SCJN, para el caso de su propia actividad judicial, de establecer lineamientos para hacer vinculantes estas dos herramientas. Con ello, se busca impulsar la creación de estándares homologados para una implementación más eficiente de estas medidas que, como ha sido expresado previamente, resultan necesarios para un mayor acercamiento de la población al derecho y a la justicia.

En ese sentido, la presente reforma se plantea conforme a la siguiente propuesta:

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación

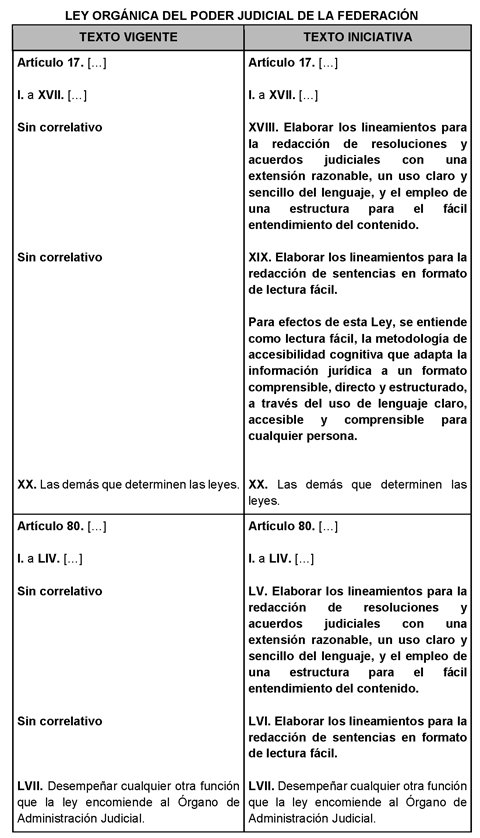

Único. Se reforman y adicionan las fracciones XVIII y XIX del artículo 17, y las fracciones LV y LVI del artículo 80, en ambos artículos recorriéndose las subsecuentes de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para quedar como sigue:

Artículo 17. [...]

I. a XVII. [...]

XVIII. Elaborar los lineamientos para la redacción de resoluciones y acuerdos judiciales con una extensión razonable, un uso claro y sencillo del lenguaje, y el empleo de una estructura para el fácil entendimiento del contenido.

XIX. Elaborar los lineamientos para la redacción de sentencias en formato de lectura fácil.

Para efectos de esta Ley, se entiende como lectura fácil, la metodología de accesibilidad cognitiva que adapta la información jurídica a un formato comprensible, directo y estructurado, a través del uso de lenguaje claro, accesible y comprensible para cualquier persona.

XX. Las demás que determinen las leyes.

Artículo 80. [...]

I. a LIV. [...]

LV. Elaborar los lineamientos para la redacción de resoluciones y acuerdos judiciales con una extensión razonable, un uso claro y sencillo del lenguaje, y el empleo de una estructura para el fácil entendimiento del contenido.

LVI. Elaborar los lineamientos para la redacción de sentencias en formato de lectura fácil.

LVII. Desempeñar cualquier otra función que la ley encomiende al Órgano de Administración Judicial.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Todos los juicios iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto serán concluidos conforme a las disposiciones vigentes con anterioridad a dicho acto.

Notas

1 Gobierno de México, 2015, Diálogos por la justicia cotidiana, México, Gobierno de México, pág. 20. Consultado el 1 de septiembre de 2025 en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/79028/Di_logos_Justicia_ Cotidiana.pdf

2 Julieta Martin del Campo Núñez, 2022, Del privilegio de hablar abogañol a la accesibilidad del derecho, CEEAD. Consultado el 1 de septiembre de 2025 en: https://www.ceead.org.mx/blog/del-privilegio-de-hablar-aboganol-a-la-ac cesibilidad-del-derecho

3 Sandra Escamilla y Laurence Pantin, 2021, Lenguaje claro: la próxima revolución en la justicia, México Evalúa. Consultado el 1 de septiembre de 2025 en: https://www.mexicoevalua.org/lenguaje-claro-la-proxima-revolucion-en-la -justicia/

4 México Evalúa y Friedrich Naumann Fountation, 2025, Calidad de la Justicia 2023. Observatorios de audiencias y resoluciones judiciales: Fuero federal, México, México Evalúa, Friedrich Naumann Fountation, págs. 18-19. Consultado el 1 de septiembre de 2025: https://www.mexicoevalua.org/wp-content/uploads/2025/04/calidad-justici a2023.pdf

5 Impunidad Cero, 2021, Cinco años de Impunidad Cero: cinco lecciones para combatir la impunidad, Animal Político, Consultado el 1 de septiembre de 2025 en: https://animalpolitico.com/analisis/organizaciones/agenda-icero-impunid ad-en-la-mira/cinco-anos-de-impunidad-cero-cinco-lecciones-para-combati r-la-impunidad

6 Gobierno de México, 2015, Diálogos por la justicia cotidiana, México, Gobierno de México, pág. 20. Consultado el 1 de septiembre de 2025 en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/79028/Di_logos_Justicia_ Cotidiana.pdf

7 Sandra Escamilla y Laurence Pantin, 2021, Lenguaje claro: la próxima revolución en la justicia, México Evalúa. Consultado el 1 de septiembre de 2025 en: https://www.mexicoevalua.org/lenguaje-claro-la-proxima-revolucion-en-la -justicia/

8 Sentencia recaída al amparo en revisión 159/2013. Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 16 de octubre de 2013. Ponente: Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, pág. 1-3, Disponible en: https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?As untoID=150598

9 Tesis 1a. CCCXXXIX/2013 (10a.), de rubro: SENTENCIA CON FORMATO DE LECTURA FÁCIL. EL JUEZ QUE CONOZCA DE UN ASUNTO SOBRE UNA PERSONA CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL, DEBERÁ DICTAR UNA RESOLUCIÓN COMPLEMENTARIA BAJO DICHO FORMATO. Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 536, Décima Época. Registro digital: 2005141. Consultado el 1 de septiembre de 2025 en: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2005141

10 Daniela del Carmen Suárez de los Santos (coord.),

2022, Guía para elaborar sentencias en formato de lectura fácil

dirigidas a personas con discapacidad intelectual, México, SCJN.

Consultado el 1 de septiembre de 2025 en:

https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/sites/default/files/Publicaciones/archivos/2022-12/Gu%C3%ADa%20para%20

elaborar%20sentencias%20en%20formato%20de%20lectura%20f%C3%A1cil%20para%20pcd%20intelectual.pdf.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de septiembre de 2025.

Diputado Juan Ignacio Zavala Gutiérrez (rúbrica)

Que reforma los artículos 3o. y 73 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Eduardo Gaona Domínguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, diputado Eduardo Gaona Domínguez, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6, numeral I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, somete a consideración de esta honorable asamblea, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI al artículo 3 y se reforma el párrafo primero del artículo 73 de la Ley General de Salud, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Año con año, miles de personas se quitan la vida como resultado de múltiples factores tales como la depresión, las adicciones, las deudas financieras, entre otros, que las orillan a tomar decisiones irreversibles. Esta es una realidad que no podemos ignorar y que afecta a naciones en todo el mundo. Incluso los países con los más altos índices de calidad de vida e ingresos económicos enfrentan este panorama alarmante, desalentador y complejo.

Cada año, alrededor de 727 mil personas se suicidan y muchas más lo intentan. Cada caso representa una tragedia para las familias, su entorno y para la sociedad en general, dejando efectos duraderos en sus allegados. El suicidio puede presentarse a cualquier edad y, de acuerdo con cifras globales de 20211 , fue la tercera causa de muerte entre personas de 15 a 29 años.

A nivel regional, se registró un promedio de 98 mil muertes por suicidio anuales entre 2015 y 2019. En particular, la tasa de suicidio en América del Norte y el Caribe no hispano fue superior al promedio regional. Además, se estima que alrededor de 79 por ciento de los suicidios corresponden a hombres, cuya tasa es más de tres veces mayor en comparación con la de las mujeres. Esta problemática representa, en las Américas, la tercera causa de muerte entre jóvenes de 20 a 24 años2 .

Tras la pandemia de covid-19, estas preocupantes estadísticas han empeorado, con un aumento notable en la conducta suicida, especialmente entre poblaciones vulnerables como jóvenes, personas mayores y grupos socioeconómicamente desfavorecidos3 , convirtiendo al suicidio en un problema de salud pública que no distingue condición social, sexo ni edad.

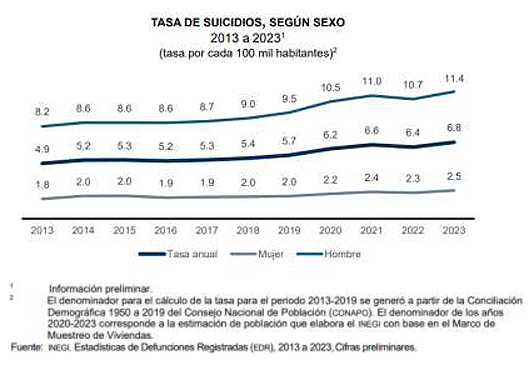

A nivel nacional, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), entre 2013 y 2023 la tasa de suicidios mostró una tendencia creciente: pasó de 4.9 a 6.8 por cada 100 mil habitantes. Además, se observan diferencias significativas entre hombres y mujeres4 .

En el caso particular de Nuevo León, se registró la décima tasa más baja de suicidios a nivel nacional, con 6 casos por cada 100 mil habitantes. Esta cifra contrasta de manera significativa con la de otras entidades federativas como Chihuahua (15.0), Yucatán (14.3), Campeche (10.5) y Aguascalientes (10.5), que reportaron tasas considerablemente más altas. Estos datos reflejan que, si bien el problema del suicidio es una realidad presente en todo el país, existen diferencias regionales importantes que deben ser consideradas al momento de diseñar políticas públicas focalizadas en la prevención del suicidio y la atención integral de la salud mental5 .

Estos resultados se han logrado gracias a que la actual administración ha destinado recursos crecientes a la prevención y atención de la salud mental y las adicciones, con el objetivo de reducir la incidencia de estos casos6 .

Si bien desde la Presidencia de la República se ha impulsado la Campaña Nacional de Prevención del Suicidio “Dale color a tu vida”, con el propósito de generar conciencia sobre el suicidio como un problema de salud pública prevenible, reducir el estigma asociado a la salud mental, fomentar la búsqueda de ayuda profesional y fortalecer las redes de apoyo comunitarias, la realidad es que aún queda mucho por hacer. Los esfuerzos institucionales han sido valiosos, pero insuficientes frente a la magnitud y complejidad del fenómeno, lo que hace indispensable reforzar el marco normativo y las acciones gubernamentales desde todos los niveles del Estado7 .

En ese sentido, el pasado 3 de junio, la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama), informó que México mantiene un firme compromiso para avanzar en la implementación de protocolos de urgencia en salud mental, en consonancia con las emergencias de salud pública y las contingencias sanitarias8 .

La prevención es posible si se reconoce y atiende el problema con una visión integral que involucre a todos los niveles de gobierno, enfocando los esfuerzos en niñas, niños y adolescentes, difundiendo información adecuada y combatiendo prejuicios que dificultan el acceso a ayuda profesional o psicológica. Solo así se cumplirá con lo establecido en el párrafo cuarto del artículo 4o. Constitucional, que señala:

Artículo 4o.

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social9 .

Asimismo, resulta aplicable la Tesis 1a. LXV/2008, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro Registro digital: 169316, titulada:

“Derecho a la salud. Su regulación en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su complementariedad con los tratados internacionales en materia de derechos humanos,”10 .

En dicha tesis, el máximo tribunal del país establece que el derecho a la salud, consagrado en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no debe entenderse de forma restringida o meramente formal, sino como un derecho humano fundamental de naturaleza prestacional, que impone al Estado la obligación de garantizar el acceso efectivo, equitativo, oportuno y de calidad a los servicios de salud.

La Corte precisa que este derecho incluye no solo la atención médica, sino también la ejecución de acciones orientadas a proteger, promover, prevenir y restaurar la salud, tanto a nivel individual como colectivo. Este enfoque amplio la responsabilidad del Estado más allá de la atención curativa, hacia la prevención integral de riesgos y daños a la salud, como es el caso del suicidio.

Además, este derecho debe interpretarse conforme al principio de interpretación conforme y pro persona, en armonía con los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por México11 , en especial el:

• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), que en su artículo 12 reconoce el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.

En ese sentido, la prevención del suicidio debe entenderse como parte de las obligaciones positivas del Estado mexicano, que debe adoptar medidas legislativas, administrativas y presupuestarias para garantizar este derecho en condiciones de igualdad, inclusión y no discriminación.

Por lo expuesto y fundado, es esencial la atención de los legisladores de todas las bancadas para visualizar el problema, reforzar el marco normativo y buscar que las dependencias de salud dependientes del Ejecutivo Federal creen las políticas públicas necesarias para disminuir el problema lo más posible, considerando que el problema se ha centrado cada vez más en la población joven, derivado de lo precedente someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente:

Propuesta

Derivado de lo anterior, se somete a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de

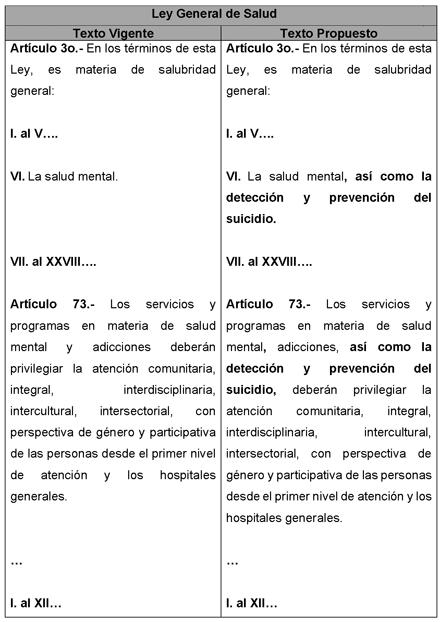

Decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 3 y se reforma el párrafo primero del artículo 73 de la Ley General de Salud

Único. Se reforma la fracción VI del artículo 3 y se reforma el párrafo primero del artículo 73 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 3. En los términos de esta ley, es materia de salubridad general:

I. a V. ...

VI. La salud mental, así como la detección y prevención del suicidio.

VII. a XXVIII. ...

Artículo 73. Los servicios y programas en materia de salud mental, adicciones, así como la detección y prevención del suicidio, deberán privilegiar la atención comunitaria, integral, interdisciplinaria, intercultural, intersectorial, con perspectiva de género y participativa de las personas desde el primer nivel de atención y los hospitales generales.

...

I. a XII. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Salud deberá, en un plazo no mayor a 180 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, deberá adecuar los programas, lineamientos y protocolos correspondientes para dar cumplimiento a las reformas aquí establecidas.

Notas

1 Organización Mundial de la Salud, disponible en: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/suicide

2 Organización Panamericana de la Salud, disponible en: https://www.paho.org/es/temas/prevencion-suicidio

3 PubMed Central, disponible en: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12109368/

4 Instituto Nacional de Estadística y Geografía,

disponible en:

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2024/EAP_Suicidio24.pdf

5 Milenio, disponible en: https://www.milenio.com/estados/nuevo-leon-lugar-diez-tasa-sucidio-ineg i-2024.

6 Gobierno de Nuevo León, disponible en: https://www.nl.gob.mx/es/publicaciones/el-suicidio-en-nuevo-leon-perfil -y-estudio-psicosocial

7 Gobierno de México, disponible en:

https://www.gob.mx/conasama/articulos/

conasama-lanzara-la-campana-nacional-sobre-la-prevencion-del-suicidio-dale-color-a-tu-vida?idiom=es#:~:text=Ciudad

%20de%20M%C3%A9xico%2C%2018%20de,Mental%20y%20Adicciones%20(Conasama).

8 Naciones Unidas México, disponible en: https://mexico.un.org/es/295704-m%C3%A9xico-fortalece-sus-capacidades-e n-salud-mental-en-situaciones-de-emergencia-junto-ops-y

9 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

10 Suprema Corte de Justicia de la Nación, disponible en: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/169316

11 Disponible en el sitio del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos: https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/internation al-covenant-economic-social-and-cultural-rights

México, Ciudad de México, a 10 de septiembre de 2025.

Diputado Eduardo Gaona Domínguez (rúbrica)

Que reforma y adiciona el artículo 231 a la Ley Nacional de Extinción de Dominio, en materia de depósito o comodato de bienes muebles e inmuebles a cargo de la diputada Paola Michell Longoria López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Quien suscribe, diputada Paola Michell Longoria López, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión y, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que adiciona un párrafo al inciso B) del artículo 231 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La reforma constitucional en materia de procuración y administración de justicia de 2008 permitió que México integrara un sistema acusatorio adversarial que introdujo diversas novedades en el marco de la persecución del delito. Estas modificaciones no sólo se centraron en la introducción de los juicios orales, sino que marcaron un cambio de paradigma en la forma en cómo se concebía la persecución delictiva. Así, al principio de oficialidad (que establece que todos los delitos deben perseguirse) se introdujo uno de oportunidad (en el que se genera la posibilidad de que algunos delitos puedan ser resueltos por vías alternas al juicio oral).

Además de las nuevas figuras procesales, la reforma también incorporó la extinción de dominio una medida administrativa novedosa –similar al decomiso– que permite al Estado extinguir el dominio de bienes muebles e inmuebles que son generados con ingresos producto de actividades ilícitas. Esta medida puede definirse de la siguiente forma: “La acción de extinción de dominio, es la pérdida definitiva a favor del Estado, de aquellos bienes, objetos, instrumentos o ganancias, producto de actividades ilícitas o que, sin ser ilícitos, han sido destinados para la comisión de actividades ilícitas, sin indemnización o contraprestación alguna a favor de los titulares de dichos bienes”.1

Históricamente esta medida tiene sus antecedentes en la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefaciente y Sustancias Psicotrópicas de 1988,2 donde se planteó como un medio eficaz para hacer frente al crimen organizado, pues en lugar de limitarse únicamente al desarrollo de un procedimiento penal, se busca debilitar a la institución delictiva a través del uso y usufructo de sus bienes.

En México esta medida quedó consagrada en el artículo 22 de la Constitución que la letra dice:

“Artículo 22. ...

...

La acción de extinción de dominio se ejercitará por el Ministerio Público a través de un procedimiento jurisdiccional de naturaleza civil y autónomo del penal. Las autoridades competentes de los distintos órdenes de gobierno le prestarán auxilio en el cumplimiento de esta función. La ley establecerá los mecanismos para que las autoridades administren los bienes sujetos al proceso de extinción de dominio, incluidos sus productos, rendimientos, frutos y accesorios, para que la autoridad lleve a cabo su disposición, uso, usufructo, enajenación y monetización, atendiendo al interés público, y defina con criterios de oportunidad el destino y, en su caso, la destrucción de los mismos”.3

Posteriormente, el 9 de agosto de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Nacional de Extinción de Dominio, misma que estableció el procedimiento y los mecanismos que se deben realizar para que esta figura funcione.4

De acuerdo con la ley, cuando una persona es detenida y no tiene los medios para probar que sus bienes son producto de una actividad legal, se procede a un juicio civil en el que el juez se encuentra facultado para enajenar la propiedad de los bienes y otorgarla en favor del Estado. Así, de 2019 a 2024, en la Ciudad de México se han registrado 240 juicios civiles por delitos de narcomenudeo, robo, secuestro, trata de personas y corrupción.5 Por su parte, a nivel federal la Fiscalía General de la República ha ganado 114 juicios entre 2019 y 2024, lo que implica un monto recuperado de 456 millones de pesos.6

Si bien es cierto que la mayoría de los bienes recuperados son subastados para que los ingresos puedan integrarse a la Tesorería de la Federación, esto no siempre es así. De hecho, el artículo 231 de la ley de la materia prevé la posibilidad de que los bienes que no sean subastados o que puedan servir para el desarrollo de un bien público puedan ser entregados en depósito o comodato para ello se genera un contrato por tiempo determinado. Es importante advertir que la extinción de dominio es un procedimiento administrativo alterno e independiente del penal.

Esto último se considera importante porque permite darle un uso al bien en favor de la comunidad. Sin embargo, se considera que los supuestos en los que pueden ser utilizados son muy limitados, pues sólo será posible cuando el uso tenga un beneficio mayor a la venta anticipada o resulten idóneos para la prestación de un servicio público. En torno a ello, la presente iniciativa busca ampliar el segundo supuesto a fin de que no sólo se trate de un servicio público, sino de la conformación de espacios recreativos que permitan el desarrollo cultural, social y deportivo de alguna comunidad.

Así, la reforma se plantea de la siguiente forma:

Por lo anteriormente expuesto se presenta la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Único. Se reforma el inciso b) del artículo 231 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio para quedar como sigue:

Artículo 231. La Autoridad Administradora podrá dar en uso, depósito o comodato, los Bienes sujetos a proceso de extinción de dominio, cuando:

a) Permitan a la administración pública obtener un beneficio mayor que el resultante de su Venta Anticipada, o no se considere procedente dicha enajenación en forma previa a la sentencia definitiva, y

b) Resulten idóneos para la prestación de un servicio público o de fomento de alguna actividad recreativa cultural o deportiva.

...

...

...

...

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Villeda Sandoval, Marco Antonio. “La extinción de dominio”. Vol. 2. No. 1. ISSN 2709-989X (En línea) ISSN 2709-9903 (Impreso). UMH Sapientiae, p.51

2 Ibidem, p. 52.

3 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 5 de febrero de 1917. Última reforma publicada el 15 de abril de 2025.

4 Decreto por el que se expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio, y se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, de la Ley de Concursos Mercantiles y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 9 de agosto del 2025.

5 Ruiz Kevin “Solicitó el gobierno 240 juicios de extinción de dominio de 2019 a 2024” Periódico La Jornada Lunes 11 de agosto de 2025, p. 32

6 Latinos. “FGR ha obtenido más de 456 mdp por procesos de extinción de dominio desde 2019” Publicado el 7 de enero del 2024 [en línea en] https://latinus.us/mexico/2024/1/7/fgr-ha-obtenido-mas-de-456-mdp-por-p rocesos-de-extincion-de-dominio-desde-2019-104942.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de septiembre de 2025.

Diputada Paola Michell Longoria López (rúbrica)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes General de Salud, y de Instituciones de Seguros y de Fianzas, en materia de enfermedades congénitas, a cargo de la diputada Paola Michell Longoria López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Quien suscribe, diputada Paola Michell Longoria López, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de la LXVI Legislatura del honrable Congreso de la Unión y, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, en materia de enfermedades congénitas.

Exposición de Motivos

Como ya lo he expresado en otra de mis iniciativas que he presentado1 , cuando hablamos de enfermedades congénitas nos referimos a aquellas que se presentan desde el nacimiento y que aparecen desde la etapa de gestación, pues se desarrollan como una alteración genética que afecta el desarrollo de las personas. Algunas de estas enfermedades se presentan al nacer y en algunos casos se desarrollan con posterioridad a lo largo de la vida. Estas enfermedades son muy graves porque no pueden prevenirse y afectan el desarrollo y los derechos de las personas que lo padecen.

De acuerdo con datos de Organización Mundial de la Salud, en el mundo mueren anualmente 240 mil recién nacidos en sus primeros 28 días de vida por estos trastornos. Asimismo, provoca la muerte de 170 mil niños de entre los 1 y 5 años.2

Además de su alta tasa de mortalidad, también pueden ocasionar discapacidad permanente, lo que obliga a las personas que las enfrentan y a sus familias a destinar grandes cantidades de recursos económicos para acceder a tratamiento y procurar una vida digna para las y los pacientes.

Actualmente, existen más de cuatro mil tipos documentados de enfermedades congénitas, lo que representa un enorme desafío para los sistemas de salud. En la mayoría de los casos, las personas menores de edad que las padecen no reciben el tratamiento adecuado, ya que las instituciones de seguros de gastos médicos mayores generalmente no cubren estas enfermedades y, de igual manera, los seguros de salud del Estado suelen tener limitaciones para atenderlas de forma integral.

Una de las enfermedades congénitas más complejas y difíciles de tratar es la distrofia muscular, un conjunto de más de 30 padecimientos genéticos que provocan debilidad progresiva y deterioro del tejido muscular, debilitando el cuerpo, reduciendo la masa muscular y, eventualmente, causando la muerte.3

Otro elemento problemático es que la distrofia muscular no siempre se diagnostica al nacimiento, en algunos casos, los síntomas aparecen años después o incluso en la edad adulta, lo que complica un diagnóstico temprano.4

Además, si bien es cierto que la salud es un derecho y que todas las personas deben tener la posibilidad de acceder a los servicios de salud, la realidad es que muchas aseguradoras privadas no cubren los gastos de las enfermedades congénitas e incluso las instituciones de salud Pública como el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado también cuentan con restricciones para el tratamiento de este tipo de enfermedades.

Lo anterior constituye una grave violación al derecho a la salud porque las personas que padecen esta enfermedad no cuentan con los suficientes apoyos para poder sobrellevarla y muchas veces se enfrentan a graves dificultades económicas para poder acceder a un servicio de salud digno.

Es precisamente por lo anterior que la presente iniciativa busca reformar la Ley General de Salud a fin de garantizar que las personas con enfermedades congénitas puedan acceder a un servicio de salud de calidad y gratuito.

De forma complementaria, se plantea modificar la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas con el propósito de obligar a las compañías aseguradoras a otorgar pólizas de cobertura médica y reconocer como exigibles los tratamientos para estos padecimientos.

Estas reformas se proponen porque la salud es un derecho humano que no puede limitarse ni condicionarse. Así lo establece la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 25, que reconoce expresamente el derecho de todas las personas a un nivel de vida adecuado que garantice salud, bienestar y acceso a la asistencia médica, así como el derecho a seguros:

Artículo 25

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar (...) la asistencia médica (...) asimismo, derecho a los seguros (...)5

Igualmente, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, obligando a los Estados a generar condiciones que garanticen asistencia médica universal, tal y como se observar a continuación:

1. Los Estados partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.

2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para:

a) a c)...

d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad.6

En México el derecho a la salud se encuentra consagrado en el artículo 4 de la Constitución, el cual establece la obligación de brindar un servicio gratuito y de calidad, de ahí que el Estado tenga también la obligación de atender este tipo de enfermedades.

Por lo que se refiere a las instituciones de seguro privados, si bien es cierto que estas son instituciones privadas, es una realidad que la negativa de otorgarle una póliza a una persona con alguna enfermedad congénita constituye un acto de discriminación, pues se está negando un servicio porque la persona padece una enfermedad que no pudo prevenir y que estaba marcada desde el nacimiento. Así ya lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el recurso de queja 40/2020.

En el proyecto de resolución la ministra Ana María Ríos Farjat, determinó, entre otras cosas que:

...la libertad de contratación de las empresas aseguradoras (...) si bien está sujeta a una evaluación razonable del riesgo por parte de la compañía aseguradora (...) lo cierto es que no debe incluir como aspecto relevante para su calificación la existencia de una condición de diversidad funcional de contratante.

Como se advierte del párrafo descrito, la Corte resolvió que las condiciones genéticas y preexistentes de una persona no pueden ser centro de la valoración de riesgo toda vez que se trata de un acto de discriminación.

Por lo anterior se presenta el siguiente proyecto:

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se reforma la Ley General de Salud y la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en materia de enfermedades congénitas

Primero. Se adiciona un tercer párrafo al artículo 77 bis 1 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 77 Bis 1. ...

...

En ningún momento se podrá negar, restringir o limitar el servicio a pacientes con enfermedades congénitas.

Segundo. Se adiciona un párrafo tercero a la fracción IV, del artículo 27 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Finanzas, para quedar como sigue:

Artículo 27. ...

I. a III. ...

IV. ...

Igualmente, las Instituciones de Seguros y Sociedades Mutualistas autorizadas para operar este ramo, para el caso de riesgos que puedan afectar la persona del asegurado generándole una discapacidad ofrecerán como cobertura dentro de un producto o beneficio adicional, que ampare el pago de gastos derivados de la atención médica, programas de rehabilitación, terapias rehabilitadoras y los servicios médicos adicionales que requieran los asegurados que sean necesarios para la atención de dicha discapacidad, de acuerdo con las sumas aseguradas y coberturas contratadas, esto mediante el procedimiento de selección de riesgo correspondiente y diseño del producto o beneficio adicional que se ofrezca al mercado para la cobertura de riesgos futuros, que preserve las condiciones técnicas y financieras del seguro y la sustentabilidad de las mutualidades de las que formen parte.

En ningún momento, las instituciones de seguros y sociedades mutualistas autorizadas podrán negar el otorgamiento de pólizas de seguros de gastos médicos mayores a personas con padecimientos congénitos, así como la cobertura de los tratamientos para dichos padecimientos.

V. a XVI. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en la Diario Oficial de la Federación.

Segundo . La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas contará con un año a partir de la entrada en vigor del presente decreto para emitir los lineamientos y disposiciones pertinentes que las aseguradoras deberán observar a efecto de garantizar el acceso al seguro de gastos médicos en personas con enfermedades congénitas.

Notas

1 Que reforma y adiciona el artículo 27 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, a fin de proteger y garantizar el derecho a la salud y a la adquisición de seguros de gastos médicos mayores, sin discriminación, de las personas con alguna enfermedad congénita, como es el caso de la distrofia muscular. Publicada en la Gaceta Parlamentaria el día jueves 24 de abril del 2025, turnada a la comisión de Hacienda. En línea, disponible en: https://gaceta.diputados.gob.mx/

2 Organización Mundial de la Salud Trastornos congénitos, OMS, en línea, disponible en: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/birth-defects

3 ¿Qué es la distrofia muscular?, Secretaría de

Salud, publicado en línea en:

https://www.gob.mx/salud/articulos/que-es-la-distrofia-muscular#:~:text=Se%20denomina%20distrofia%20muscular%20a,

y%20degeneraci%C3%B3n%20del%20tejido%20muscular.&text=Para%20diagnosticar%20esta%

20enfermedad%20es,de%20sangre%20hasta%20estudios%20gen%C3%A9ticos.

4 ¿Cómo se diagnostica la distrofia muscular (DM)?, National Institute of Child Health and Human Development, en: https://espanol.nichd.nih.gov/salud/temas/musculardys/informacion/diagn ostica

5 Declaración Universal de Derechos Humanos, CNDH, en

línea en:

https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Programas/Discapacidad/Declaracion_U_DH.pdf

6 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, OHCHR, en: https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/internation al-covenant-economic-social-and-cultural-rights

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, el 10 de septiembre de 2025.

Diputada Paola Michell Longoria López (rúbrica)