Gaceta Parlamentaria, año XXVIII, número 6872-II-6, martes 9 de septiembre de 2025

- Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia legislación penal única, a cargo de la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

- Que reforma el artículo 8o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, en materia de acceso a internet, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

- Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de licencia de maternidad, a cargo de la diputada Anayeli Muñoz Moreno, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

- Que reforma los artículos 170 de la Ley Federal del Trabajo y 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, a cargo de la diputada Anayeli Muñoz Moreno, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

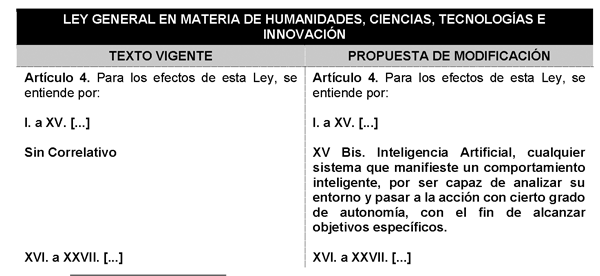

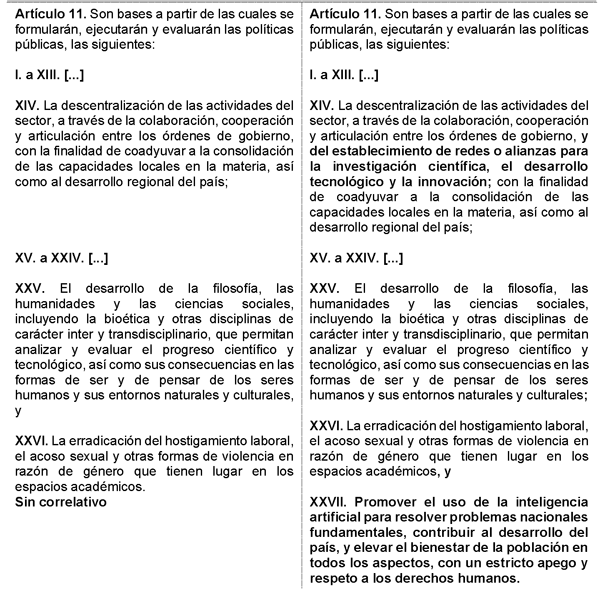

- Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, en materia de inteligencia artificial, a cargo de la diputada Anayeli Muñoz Moreno, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

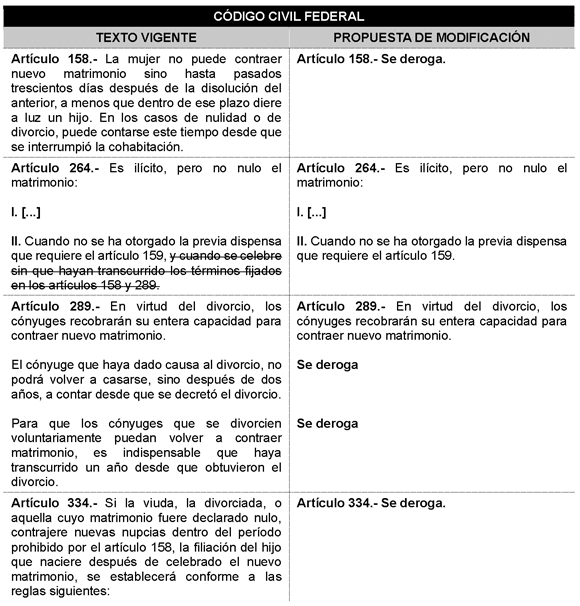

- Que reforma y deroga diversas disposiciones del Código Civil Federal, en materia de autonomía matrimonial de las mujeres, a cargo de la diputada Anayeli Muñoz Moreno, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

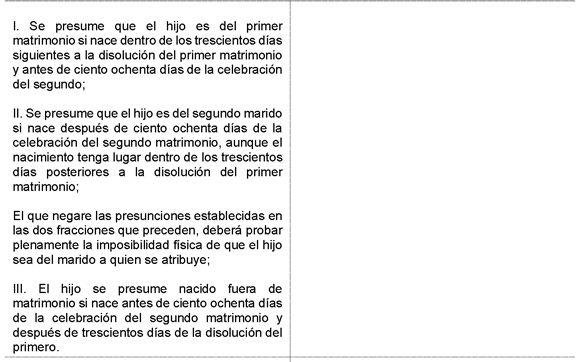

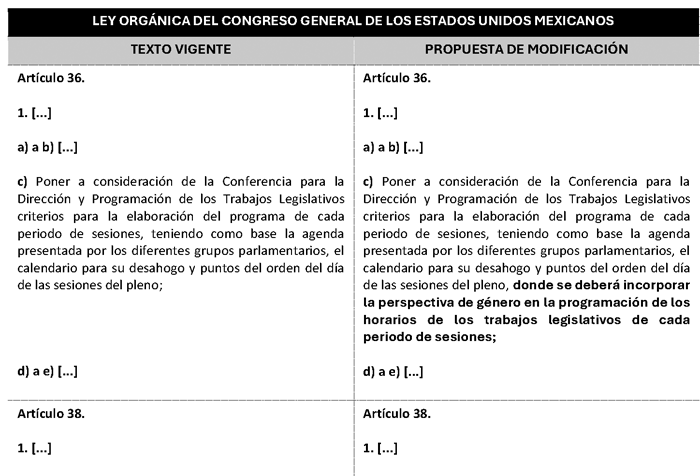

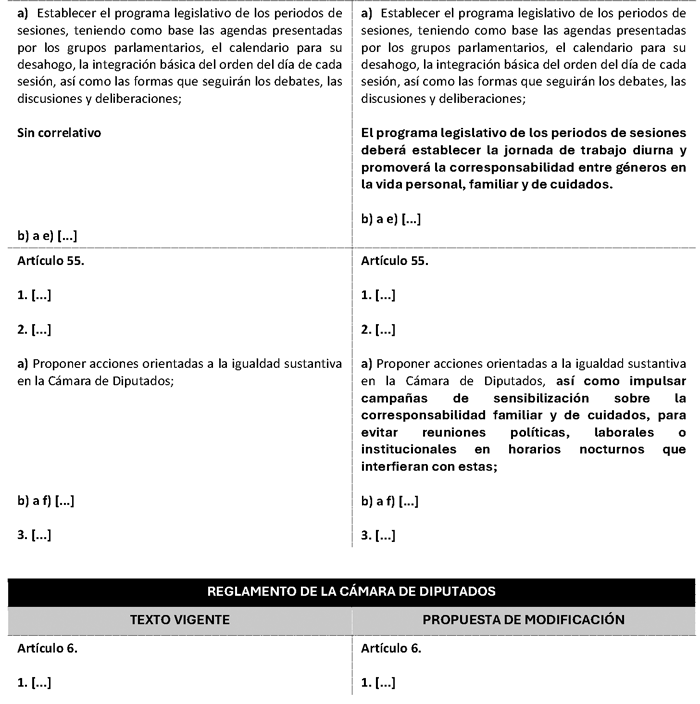

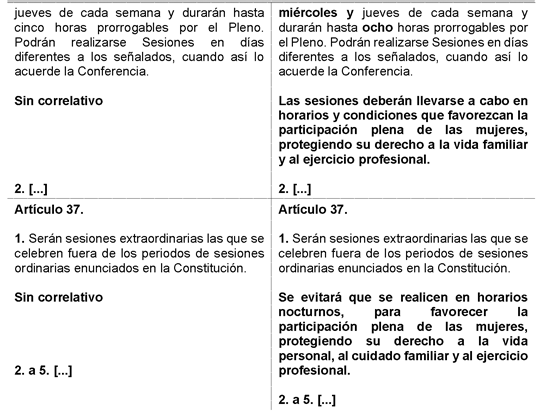

- Que reforma y adiciona diversas disposiciones de Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de conciliación de la vida familiar y profesional, a cargo de la diputada Anayeli Muñoz Moreno, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

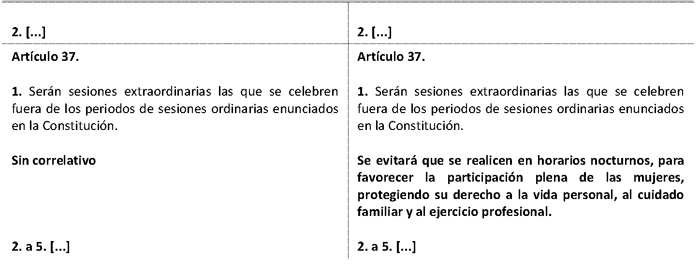

- Que reforma el artículo 101 Bis 3 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de protección de datos de niñas, niños y adolescentes, a cargo del diputado Eduardo Gaona Domínguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

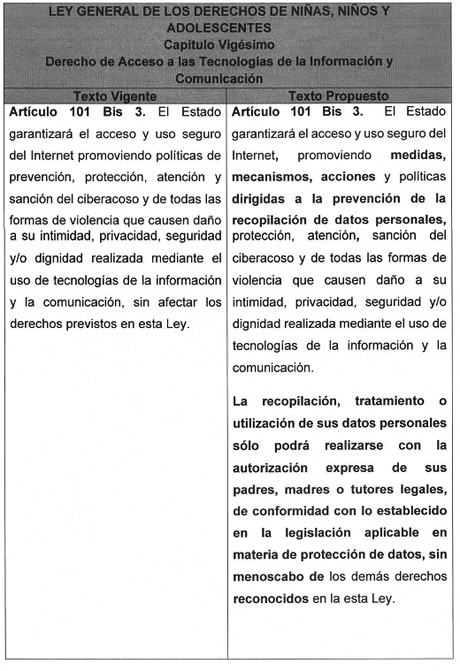

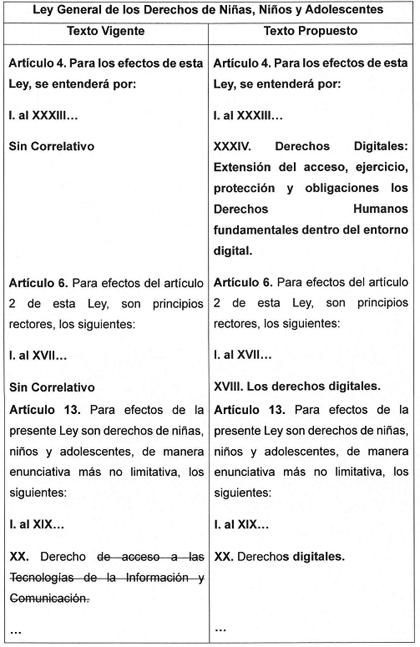

- Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de derechos digitales, a cargo del diputado Eduardo Gaona Domínguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

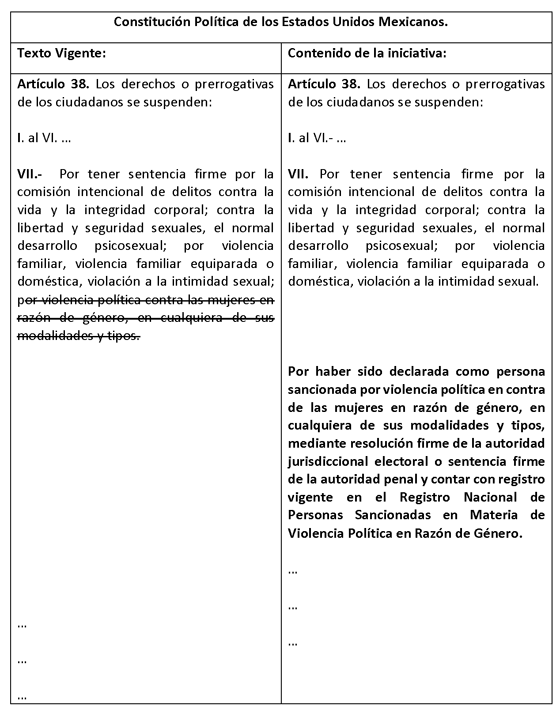

- Que reforma y adiciona el artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, a cargo de la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

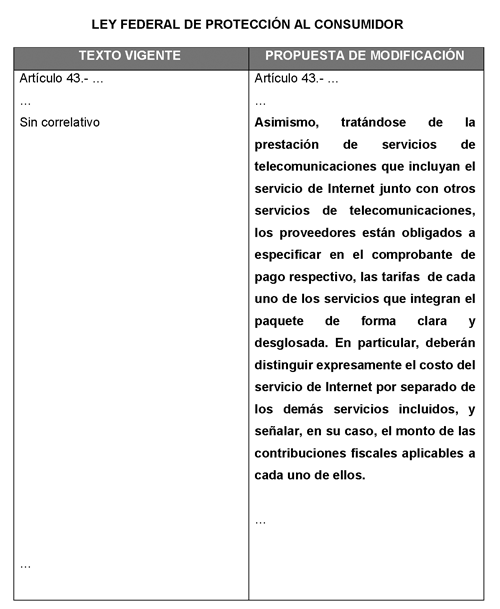

- Que adiciona el artículo 43 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en materia de protección a personas usuarias de internet, suscrita por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

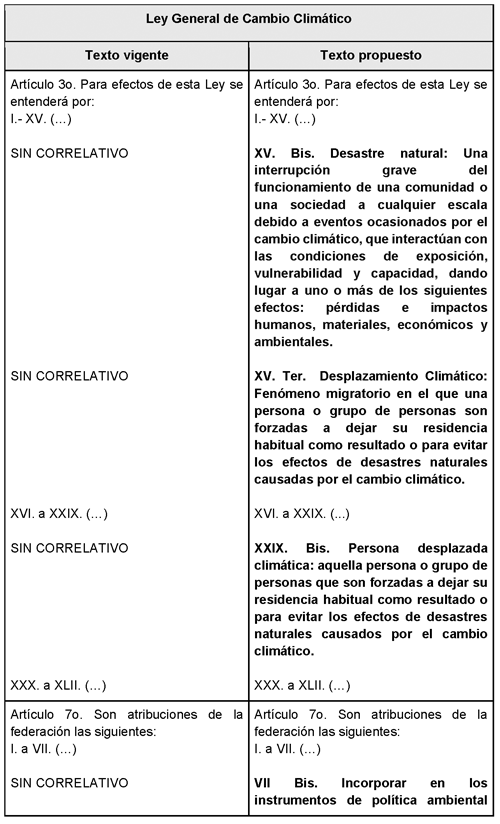

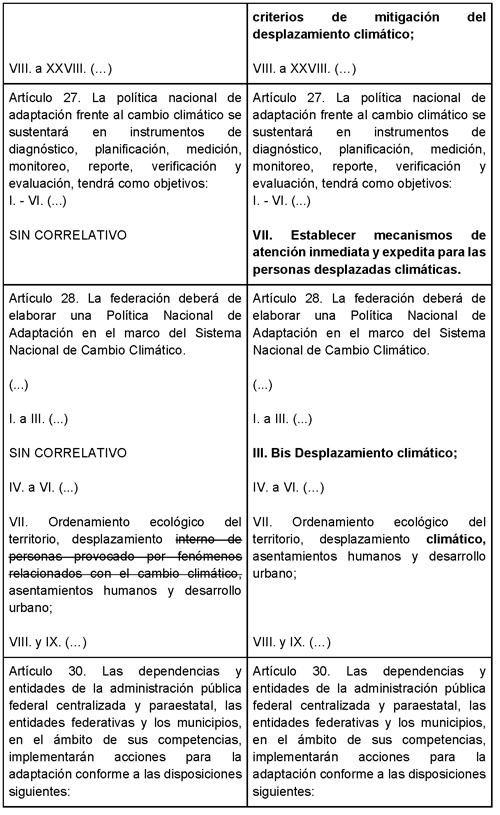

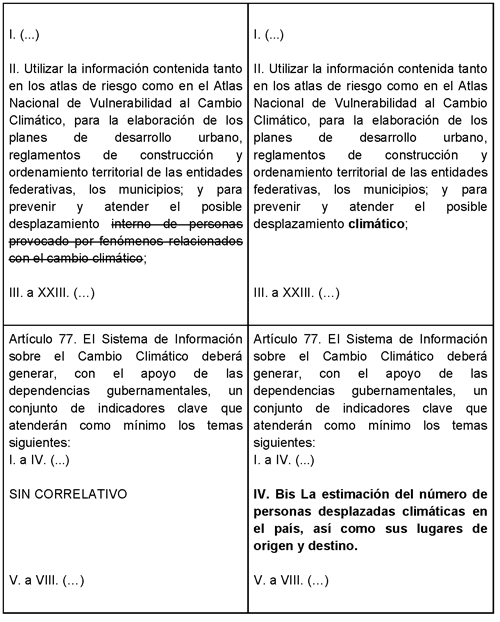

- Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático y de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, en materia de desplazamiento climático, suscrita por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

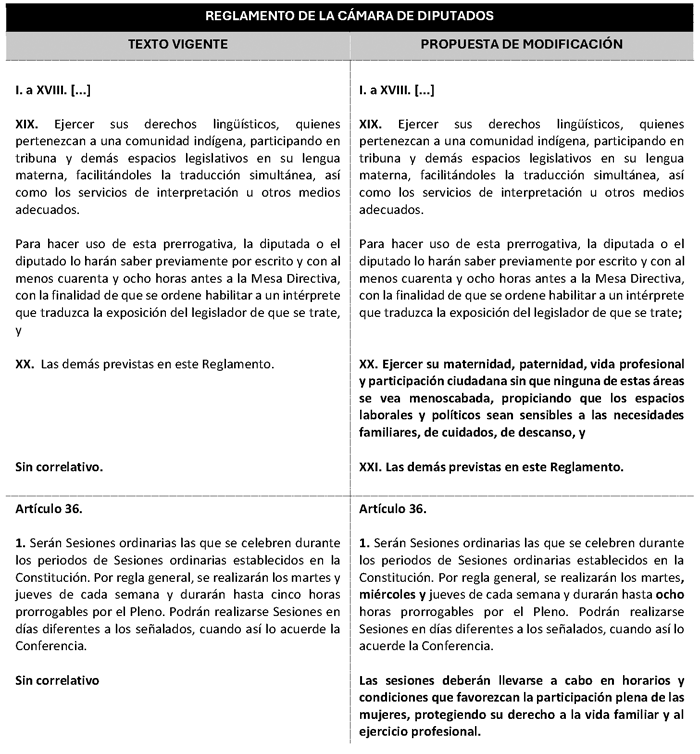

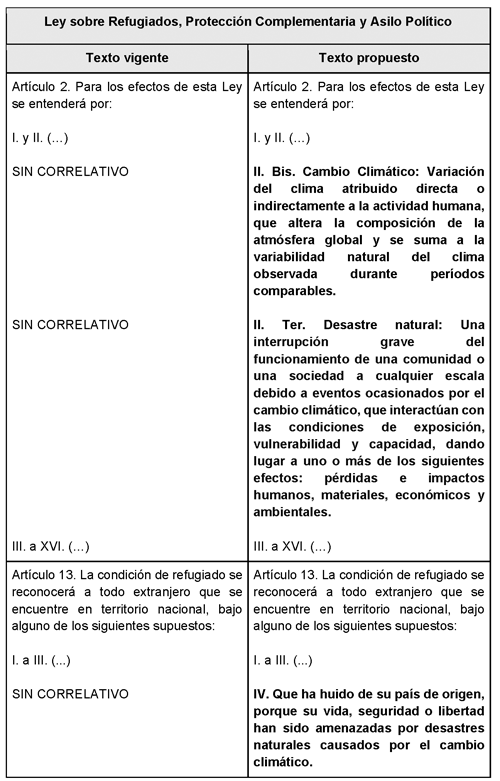

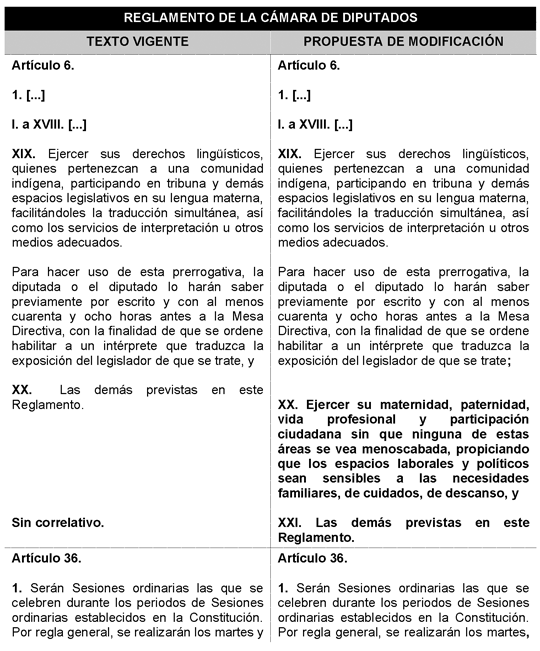

- Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, en materia de conciliación de la vida familiar y profesional, a cargo de la diputada Anayeli Muñoz Moreno, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

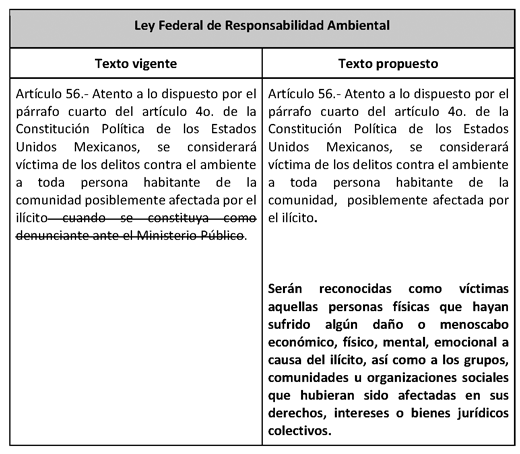

- Que reforma y adiciona el artículo 56 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, en materia de víctimas de delitos medio ambientales, a cargo de la diputada Laura Irais Ballesteros Mancilla, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia legislación penal única, a cargo de la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Quien suscribe, Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXVI Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de legislación penal única, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El derecho penal es la rama del derecho público encargada de definir los delitos, establecer las penas correspondientes a éstos y los procedimientos para sancionar a quienes los cometen.

En México y en cualquier país esta materia es fundamental para preservar el orden público, garantizar la paz y sobre todo el respeto a los derechos humanos dentro de una sociedad.

La necesidad de reglas claras que sancionen determinadas conductas es vital para sostener las bases y establecer los límites de las conductas de las personas, sobre todo es una pieza clave para el mantenimiento del orden social, la protección de bienes jurídicos fundamentales y la garantía de justicia adecuada.

Por consiguiente, el derecho penal sustantivo constituye la columna vertebral que equilibra seguridad pública, justicia y derechos humanos. Es responsable del equilibrio entre orden y libertad, fortaleciendo la convivencia y la confianza en las instituciones. Sin esa base, se extenderían la impunidad, el abuso tanto del Estado como de los particulares. Al garantizar procesos justos y derechos eficaces, se previene el autoritarismo y se protege la dignidad humana tanto de la víctima como del acusado.

En cuanto al derecho objetivo en derecho penal, se entiende como el conjunto normativo de leyes y reglas que tipifica las conductas punibles, establece las sanciones, y determina los criterios de aplicación de esas consecuencias. Su función es brindar certeza jurídica, al definir claramente qué acciones están prohibidas y qué sanciones conllevan, en México el marco normativo en materia penal federal es denominado el “Código Penal Federal”, el cual, a su vez representa el conjunto de normas jurídicas en un solo documento que:

1. Tipifican las conductas delictivas.

2. Determinan las penas, sanciones y medidas de seguridad aplicables a quienes las cometen.

El Código Federal en esta materia, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación en agosto de 1931,1 y ha tenido numerosas reformas a lo largo de su historia, que han fortalecido el andamiaje jurídico respecto de sanciones, protección a derechos humanos, prescripción y tipificación de delitos.

La normatividad penal, tanto en su estudio como en su aplicación, es vital para la democracia: este cuerpo legal define con precisión los hechos que constituyen delitos, establece las penas correspondientes y regula los procedimientos que garantizan un ejercicio justo del poder punitivo.

Aunque en México existe un Código Penal Federal, que se aplica en toda la República para los delitos del orden federal, lo que incluye delitos cometidos en los consulados mexicanos, embajadas, altamar, buques, etc.; cada estado de la República tiene su propio Código o Ley en materia Penal.

Cada Entidad Federativa es autónoma, y por esta razón tienen su propio Código Penal y se rige por él, a pesar de ello es sustancial mencionar que no todos los tipos penales están concentrados en leyes de esta materia, existen los denominados como delitos especiales, que se encuentran en leyes que no son de naturaleza penal, pero que establecen sanciones para ciertas conductas que afectan bienes jurídicos específicos; algunos ejemplos son, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que contiene delitos ambientales, el Código Fiscal de la Federación, que establece delitos relacionados con la materia fiscal, o en leyes especiales como Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, Ley Federal para Prevención y Sanción de Delitos en Materia de Hidrocarburo y leyes generales como la Ley General en Materia de Trata de Personas y la Ley General de Salud.

En consecuencia, no solo en 36 leyes están contemplados los tipos penales, sino en más marcos jurídicos están estos.

Como se ha mencionado y con datos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se contempla que hay conductas antijurídicas en 58 ordenamientos.2

Esta diversidad de “Códigos Penales tiene su origen en la Constitución de 1824, que al no reservarse la Federación la facultad de legislar en materia penal facultó a cada entidad federativa a emitir sus propios códigos penales, precipitando al caos el sistema penal mexicano”.3

Si bien parecía que tener tantas leyes fortalece al sistema penal, es inevitable afirmar lo contrario. El exceso de leyes y sobre todo de tipos penales repartidos en diferentes ordenamientos genera confusión en el derecho objetivo y en el subjetivo, tener diferentes sanciones en cada entidad federativa por el mismo hecho delictivo se ha considerado injusto y sobre todo ha generado desorientación en la aplicación de la justicia penal; incluso lo más grave ha sido en los casos en donde en una Entidad una conducta es considerada “delito” y en la otra que en muchos casos puede ser colindante está totalmente permitido el hecho.

La falta de armonización en materia penal ha ocasionado incoherencias y confusión, sobre todo al determinar la legislación aplicable para un hecho ilícito, para saber cuáles son las actividades permitidas dentro de una entidad o incluso para establecer la jurisdicción y el lugar de los hechos.

La contradicción que se da en ocasiones entre normas jurídicas de entidades vecinas ha hecho que las personas que cometen hechos delictivos sepan cómo evadir la justicia, o, en el caso contrario se deban mover a otro estado para realizar una actividad legal, que es considerada punible en otro.

Uno de los de los ejemplos más claros es el caso del aborto. La Ciudad de México desde 24 de abril de 2007, se convirtió en la primera entidad en México en legalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación, despenalización que se enmarcó en el Código Penal para el antes “Distrito Federal”. En el caso contrario tenemos al estado de Guanajuato que, si bien ha hecho esfuerzos por despenalizarlo, sigue siendo un delito por el que se impone a la mujer “de seis meses a tres años de prisión y de cinco a treinta días multa”. (Se muestra a continuación el texto de la ley para mayor entendimiento)

Código Penal del estado de Guanajuato 4

Artículo 158. Aborto es la muerte provocada del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez.

Artículo 159. A la mujer que provoque o consienta su aborto, se le impondrá de seis meses a tres años de prisión y de cinco a treinta días multa.

Código Penal para el Distrito Federal 5

Artículo 144. Aborto es la interrupción del embarazo después de la décima segunda semana de gestación.

...

Artículo 145. Se impondrá de tres a seis meses de prisión o de 100 a 300 días de trabajo a favor de la comunidad, a la mujer que voluntariamente practique su aborto o consienta en que otro la haga abortar, después de las doce semanas de embarazo. En este caso, el delito de aborto sólo se sancionará cuando se haya consumado.

...

En consecuencia, como la propia redacción lo indica, es evidente la diferencia entre ambas leyes, resaltando que, si bien no son estados vecinos, la cercanía entre uno y otro es inminente, por lo que podría resultar confuso el hecho delictivo.

En este ejemplo en específico, las consecuencias han sido claras: la solución para muchas personas es trasladarse a una entidad donde la conducta no sea punible, para así quedar exentas de la persecución penal por esa razón. Si bien este sería el recurso más “fácil”, no todas las personas gestantes tienen la posibilidad económica para hacerlo, por lo que en su caso recurren a lugares clandestinos y, además de correr riesgo su vida, quedan expuestas a una sanción penal.

Esta enorme diferencia en las conductas penales entre entidades ha trascendido en la vida de la sociedad en general, y también en el propio sistema de aplicación de justicia, complicando el derecho subjetivo e, incluso en el caso anteriormente ejemplificado ha generado incertidumbre y conflicto.

Si bien el aborto es un ejemplo claro, no es el único, hacer un comparativo entre hechos punibles y penas de cada estado sería evidenciaría la falta de coherencia y coordinación entre el sistema de justicia penal.

Otro claro ejemplo se da cuando los Códigos Penales de los estados de la República se quedan “retrasados”, al grado de que, en muchas ocasiones, tienen tipos penales en su ley actual que se consideran obsoletos en la legislación federal, como es el caso de las “Injurias, Calumnias y Difamación”.

A nivel Federal, desde 2007 estos tipos penales se derogaron del Código procedente, argumentando que vulneraban la libertad de expresión, incluyendo el derecho a opinar y a informar, en consecuencia, se realizaron diversos esfuerzos legislativos sobre la materia, entre ellos un punto de acuerdo que exhortó a las legislaturas locales a despenalizar la figura de la difamación.

Este ejemplo es solo uno entre los muchos delitos en los que existen contradicciones entre las legislaciones estatales, dado que, pese a ello, aún hay códigos como los de Yucatán y Nuevo León en los que estas conductas permanecen tipificadas.

Código Penal Federal 6

Título Vigésimo

Delitos Contra el Honor.

Capítulo II

Injurias y difamación.

Artículo 248 a 355 (Derogados).

Capítulo III

Calumnia.

Artículo 256 a 359 (Derogadas).

Código Penal para el Estado de Nuevo León 7

Articulo 344. La difamación consiste en comunicar dolosamente a una o más personas, la imputación que se le hace a otra persona física o persona moral, en los casos previstos por la ley, de un hecho cierto o falso, determinado o indeterminado, que pueda causarle deshonra, descredito, perjuicio, o exponerlo al desprecio de alguien.

Artículo 345. El delito de difamación se castigará con prisión de seis meses a tres años, o multa de diez a quinientas cuotas, o ambas sanciones, a criterio del juez.

...

Artículo 342. Injuria es toda expresión proferida a toda acción ejecutada para manifestar desprecio a otro, o con el fin de hacerle una ofensa.

Articulo 343. El delito de injurias se sancionará con tres días a un año de prisión, o multa de una a diez cuotas, o ambas, a juicio del juez. si las injurias fueran reciprocas, el juez podrá declararlas exentas de sanción.

...

Artículo 344. La difamación consiste en comunicar dolosamente a una o más personas, la imputación que se le hace a otra persona física o persona moral, en los casos previstos por la ley, de un hecho cierto o falso, determinado o indeterminado, que pueda causarle deshonra, descredito, perjuicio, o exponerlo al desprecio de alguien.

Artículo 345. El delito de difamación se castigará con prisión de seis meses a tres años, o multa de diez a quinientas cuotas, o ambas sanciones, a criterio del juez.

Código Penal del Estado de Yucatán 8

Artículo 294.- Injuria es toda expresión proferida o toda acción ejecutada para manifestar desprecio a otro con el fin de hacerle una ofensa. Este delito se sancionará con prisión de tres días a dos años o de dos a veinte días-multa.

...

Artículo 295.- La difamación consiste en comunicar dolosamente a una o más personas, la imputación que se hace a otra persona física o moral, de un hecho cierto o falso, determinado o indeterminado, que pueda causarle deshonra o afecte su reputación.

El delito de difamación se sancionará con prisión de tres días a dos años o de veinte a doscientos días-multa.

Artículo 299. Se impondrá prisión de seis meses a dos años o de veinte a doscientos días-multa, a quien:

I. Impute a otro un hecho determinado y calificado como delito por la Ley, si este hecho es falso o es inocente del mismo la persona a quien se le impute;

II. Presente denuncias o querellas calumniosas, entendiéndose por tales, aquéllas en que su autor imputa un delito a persona determinada sabiendo que ésta es inocente o que aquél no ha sido cometido, y

III.- Para hacer que un inocente aparezca como imputado de un delito, ponga sobre la persona del calumniado, en su casa o en otro lugar adecuado para ese fin, una cosa que pueda dar indicios o presunciones de responsabilidad.

...

...

Con estos casos, queda claro que la homologación de los códigos penales debe considerarse como un asunto necesario para otorgar certeza jurídica a las personas. Esta homologación es el propósito de la iniciativa, que pretende en un principio otorgar facultades al Congreso de la Unión para poder expedir una legislación única en materia penal, apuntando a un sistema más justo, coordinado y eficiente, alineado con estándares internacionales y federales exitosos. Previendo así las herramientas jurídicas necesarias para el combate eficaz de los delitos y crear una política criminal efectiva.

Esta unificación penal es una realidad en varios países que buscan homogeneidad normativa bajo un único cuerpo legal aplicado en todo el territorio, lo que permite establecer la definición de conductas delictivas y sanciones.

Delegar al Congreso de la Unión la facultad de legislar en materia penal garantizaría una concurrencia coordinada con los estados y municipios, quienes seguirían encargándose de la aplicación, ejecución y prevención del delito.

Uno de los ejemplos internacionales es Suiza, que, en un inicio al constituirse la Confederación Helvética en 1848, cada cantón legislaba en materia penal cada uno inspirado en diferentes sistemas penales éxitos internacionales,9 esto se convirtió en un escenario caótico para la sociedad y la impartición de justicia, ya que dispersaba en temas esenciales “Por supuesto que una misma conducta delictiva, según se cometiera en uno u otro cantón suizo, podía ser penada con reclusión, con prisión, multa o no estar prevista ni penada”.10 Problema que se solucionó con la unificación del Derecho Penal, para 1893 apareció la parte general del Anteproyecto, que posteriormente fue aprobado por el Parlamento federal en 1937 y entró en vigor en 1942 el “Schweizerisches Strafgesetzbuch”.11

En México, esta podría ser una realidad. No se trata de un panorama nuevo ni de una propuesta sin sustento; por el contrario, los esfuerzos legislativos han sido significativos y se ha incluido en la agenda pública. Esta unificación representaría una unión a nivel nacional, como reflejo de acuerdos entre los distintos niveles de gobierno.

Desde 2008, la transición del sistema inquisitivo y mixto heredado de la Colonia evolucionó hacia un modelo acusatorio, oral y homologado en toda la República, lo cual ha representado un acierto para avanzar en el acceso a la justicia y, sobre todo, en el respeto de los derechos humanos de víctimas e imputados, así como en la consagración de principios como la publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Esta reforma aprobada en 2008 buscó contrastar las bondades del sistema “acusatorio” frente a las deficiencias del sistema “inquisitivo”.12

El sistema acusatorio se convirtió en una realidad en nuestro país que trajo consigo críticas y a la vez avances significativos. Por un lado, se señaló la ineficacia en la investigación y la impunidad, con reportes de que alrededor del 90?% de los homicidios no son esclarecidos,13 evidenciando serias deficiencias en recursos, coordinación y profesionalización de las fiscales.

La transición al sistema penal acusatorio requería mucho más que una simple reforma constitucional. Se necesitaba una reforma integral de todo el sistema penal: en su momento, se planteó la revisión completa de todos los Códigos Penales, con el fin de homologar el régimen en todas las entidades federativas dentro de una ley uniforme que garantizara el respeto a los derechos humanos de todas las partes. Lamentablemente, debido a la complejidad inherente al cambio estructural, el proyecto quedó como un pendiente legislativo.

Como consecuencia directa, en octubre de 2013 se reformó el artículo 73 fracción XXI inciso c) de la Constitución, dando al Congreso la facultad exclusiva para promulgar un Código Nacional Único de Procedimientos Penales.14 Esta marcó un hito constitucional: a partir del día siguiente las legislaturas estatales dejaron de tener potestad para legislar sobre procedimientos penales, mecanismos alternativos y ejecución de penas, con el propósito central de homogeneizar la legislación penal-adjetiva en todo el país, eliminando las disparidades jurisdiccionales que dificultaban la eficacia y coherencia del nuevo modelo acusatorio.

En respuesta a esta reforma, el 5 de marzo de 2014 se publicó en el Diario Oficial el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), con el mandato de entrar en vigor de manera gradual, pero a más tardar el 18 de junio de 2016 tanto en la Federación como en todas las entidades federativas.15 Dotando a México de un marco institucional uniforme que fortaleció la certeza jurídica y facilitó la coordinación entre niveles de gobierno.

El Código Nacional de Procedimientos Penales es un ejemplo claro de que la homologación puede ser favorable para la impartición de justicia y, sobre todo, para la sociedad, al promover la seguridad jurídica.

Por ello, el objetivo de la presente iniciativa es reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en lo relativo a las facultades del Congreso, a fin de que este tenga la atribución de expedir una legislación única en materia penal.

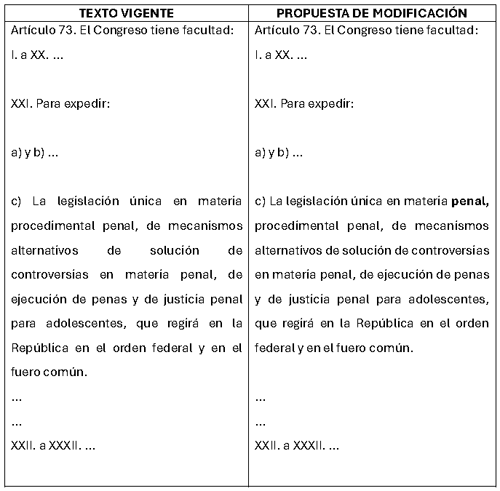

Por lo antes expuesto, para mayor claridad presento en el siguiente cuadro comparativo se expone la reforma propuesta:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de legislación penal única

Único. Se reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

I. a XX. ...

XXI. Para expedir:

a) y b) ...

c) La legislación única en materia penal, procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal, de ejecución de penas y de justicia penal para adolescentes, que regirá en la República en el orden federal y en el fuero común.

...

...

XXII. a XXXII. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. En un plazo no mayor a 360 días a partir de la entrada en vigor del presente decreto, el Congreso de la Unión deberá expedir la legislación única en materia penal sustantiva.

Notas

1 Código Penal Federal, Cámara de Diputados, Texto vigente Últimas reformas publicadas DOF 07-06-2024 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPF.pdf

2 Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes, Suprema Corte De Justicia de la Nación, Información Disponible en: https://www.internet2.scjn.gob.mx/red/delitos/np.html

3 Calderón Martínez, Universidad Nacional Autónoma de México, Archivos Jurídicos, Código Penal Único para México, Información Disponible en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3104/10.pdf

4 Código Penal del Estado de Guanajuato, Información

Disponible en: https://www.poderjudicial-gto.gob.mx/pdfs/

codigo%20penal%20del%20estado%20de%20guanajuato%2024%20de%20sep%202018.pdf

5 Código Penal para el Distrito Federal, Información

Disponible en:

https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/bca05c40c269916daddf0b19d151d64aafb6b188.pdf

6 Código Penal Federal, Titulo Vigésimo, Capítulo II https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPF.pdf

7 Código Penal para el Estado de Nuevo León, https://www.hcnl.gob.mx/trabajo_legislativo/leyes/pdf/

CODIGO%20PENAL%20PARA%20EL%20ESTADO%20DE%20%20NUEVO%20LEON.pdf?2025-05-19

8 Código Penal del Estado de Yucatán, Capítulo II,

https://www.poderjudicialyucatan.gob.mx/digestum/marcoLegal/03/2012/DIGESTUM03002.pdf

9 Swiss Criminal Code, Información Disponible en https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/20007

10 Calderón Martínez, Universidad Nacional Autónoma de México, Archivos Jurídicos, Código Penal Único para México, Información Disponible en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3104/10.pdf

11 Schweizerisches Strafgesetzbuch (StGB), HYPERLINK

“C:\\Users\\asesores.mc\\Downloads\\Internationale Rechtshilfe RHF,

Información Disponible en:

https:\\www.rhf.admin.ch\\rhf\\de\\home\\strafrecht\\rechtsgrundlagen\\national\\sr-311-0.html”Internationale Rechtshilfe RHF, Información

Disponible en: https://www.rhf.admin.ch/rhf/de/home/strafrecht/rechtsgrundlagen/national/sr-311-0.html

12 XIV Cumbre Judicial Iberoamericana, Brasilia, 4 a 6 de marzo de 2008. La oralidad procesal en Iberoamérica, p. 2.

13 Human Rights Watch alerta de que nueve de cada 10 homicidios en México no son castigados, El país, Información Disponible en:Elpais.com/mexico/2025-02-19/human-rights-watch-alerta-de-que-nueve- de-cada-10-homicidios-en-mexico-no-son-castigados.htm

14 Carreón Perea, Reflexión sobre la abrogación del nuevo Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, con motivo de la promulgación del Código Nacional de Procedimientos Penales, Información Disponible en: https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/hechos-y-derechos/article/ download/6958/8894

15 Ibídem.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 septiembre de 2025.

Diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco (rúbrica)

Que reforma el artículo 8o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, en materia de acceso a internet, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Quienes suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el artículo 6, numeral 1, fracción I, y los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, en materia de acceso a internet, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

La evolución de los derechos humanos ha sido de forma progresiva y es reflejo del desarrollo social. Primeramente fueron reconocidas aquellas libertades fundamentales que hoy conocemos como derechos civiles y políticos, con el tiempo, esta visión se expandió hasta incluir a los derechos económicos, sociales y culturales, posteriormente surgieron los derechos denominados de solidaridad o de los pueblos que, reconocen derechos colectivos sustanciales para la coexistencia global. Actualmente, con la vertiginosa revolución tecnológica, ha emergido una nueva generación de derechos humanos, los derechos digitales.

Estos derechos digitales “corresponden a los mismos derechos humanos pero en el ámbito digital”,1 refiriéndose “a cuestiones relativas a cómo se ejercen y protegen los mismos derechos que siempre han sido fundamentales para todos los seres humanos”,2 lo que incluye “el derecho a la privacidad, la seguridad de nuestros datos personales, el acceso igualitario a internet, la libertad de expresión en línea y la protección frente a la discriminación digital”,3 además “buscan asegurar que todos puedan participar en la sociedad digital de manera ética, segura y equitativa”.4

Así pues, en los últimos 30 años el sector de telecomunicaciones ha evolucionado de forma radical, se ha convertido en un eje troncal para el gobierno a fin de seguir intercambiando información, conectividad y comunicación. Se ha pasado de servicios de voz y datos, a una infraestructura digital que satisface todos los aspectos de la vida moderna. Por ejemplo, anteriormente la telefonía ofrecía llamadas y mensajes de texto, hoy el uso de la banda ancha ha dado un cambio incluso en la forma de entretenimiento, dando entrada a servicios de streaming y redes sociales.

Además, este sector es un motor en el desarrollo de la economía. En 2024, mientras la economía desaceleró, las telecomunicaciones crecieron a un ritmo de 3.2 veces superior y terminaron generando 643 mil millones de pesos, lo que significa un aumento de 0.98 por ciento en comparación con 2023.5

El espectro de las telecomunicaciones es muy amplio, para efectos de la presente iniciativa se puntualizará en el internet, el cual pasó de ser una red experimental de origen militar, a ser una red que conecta a millones de personas a través de dispositivos en todo el mundo y, a pesar de no contar con un instrumento internacional sobre su naturaleza como derecho humano al acceso, sí es reconocido como pieza clave para el ejercicio de otros derechos.

Por ejemplo, la resolución aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) A/RES/68/167 del 18 de diciembre de 2013, en donde entre otras cosas se reconoció la importancia del internet y solicitó a los estados parte a proteger el derecho a la privacidad dentro de las comunicaciones digitales6 :

“1. ...

2. Reconoce la naturaleza global y abierta de la internet y el rápido avance de las tecnologías de la información y las comunicaciones como fuerza impulsora de la aceleración de los progresos hacia el desarrollo en sus distintas formas;

3. Afirma que los derechos de las personas también deben estar protegidos en internet, incluido el derecho a la privacidad;

4. Exhorta a todos los Estados a que:

a) Respeten y protejan el derecho a la privacidad, incluso en el contexto de las comunicaciones digitales;

b) Adopten medidas para poner fin a las violaciones de esos derechos y creen las condiciones necesarias para impedirlas, como cerciorarse de que la legislación nacional pertinente se ajuste a sus obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos;

c) Examinen sus procedimientos, prácticas y legislación relativos a la vigilancia y la intercepción de las comunicaciones y la recopilación de datos personales, incluidas la vigilancia, intercepción y recopilación a gran escala, con miras a afianzar el derecho a la privacidad, velando porque se dé cumplimiento pleno y efectivo de todas sus obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos;

d) Establezcan o mantengan mecanismos nacionales de supervisión independientes y efectivos capaces de asegurar la transparencia, cuando proceda, y la rendición de cuentas por las actividades de vigilancia de las comunicaciones y la interceptación y recopilación de datos personales que realice el Estado;

5. y 6. ...”.

Asimismo, con fecha del 4 de julio de 2018, la Asamblea General de Naciones Unidas, nuevamente emitió una resolución con folio A/HRC/38/L.10, en la que además de seguir exhortando a los estados parte a proteger el derecho a la privacidad y la libertad de expresión de las personas usuarias del internet, también los alienta a cerrar las brechas digitales7 :

“1. y 2. ...

3. Exhorta a los estados a promover y facilitar la cooperación internacional destinada a desarrollar los medios de comunicación y los servicios y tecnologías de la información y las comunicaciones en todos los países;

4. ...

5. Exhorta a los estados a cerrar las brechas digitales, especialmente la existente entre los géneros, y a aumentar el uso de la tecnología de la información y las comunicaciones, para promover el pleno disfrute de los derechos humanos para todos, en particular:

a) Fomentando un entorno en línea propicio, seguro y favorable a la participación de todos, sin discriminación y teniendo en consideración a las personas que enfrentan desigualdades sistémicas;

b) a d) ...

6. a 17. ...”.

No obstante, en nuestro país, en el tercer párrafo del artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala de forma clara que el acceso al internet es un derecho8 :

El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el Ejecutivo federal, a través de la dependencia encargada de elaborar y conducir las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión, establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de sus servicios.

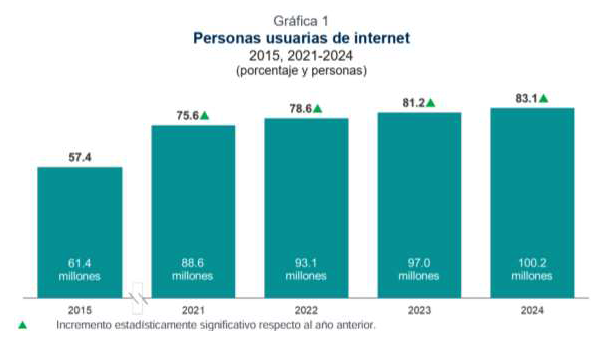

Así, desde la incorporación del internet al desenvolvimiento de la vida de las sociedades, el número de personas usuarias no ha dejado de crecer. De acuerdo con Statista –plataforma global de datos e inteligencia empresarial–, hasta febrero de 2025 había cerca de 5 mil 560 millones de personas usuarias de internet, lo que representa 67.9 por ciento de la población mundial y un crecimiento de 2.5 por ciento con respecto al número de personas usuarias en 2024.9

En nuestro país, datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 2022 que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), cerca de 93.1 millones de personas mayores de 6 años son usuarias de internet, es decir, 78.6 por ciento de la población. Estos datos apuntan a un avance de 3 por ciento en cuanto al cierre de brechas digitales con respecto a 2021 donde el porcentaje de la población como personas usuarias era de 75.6 por ciento.10

Lo anterior deja a relucir la importancia que le damos al internet y en general a las telecomunicaciones en nuestro día a día, no obstante, en 2008 el mundo enfrentó una grave crisis financiera que causó el desplome de la actividad económica en México, hecho por el cual la administración del entonces presidente de la República, licenciado Felipe Calderón Hinojosa, tomó la decisión de crear nuevos impuestos en diversas materias a fin de que el Estado pudiera generar ingresos adicionales y reducir la vulnerabilidad de las finanzas públicas, entre estas medidas, se optó por establecer un impuesto de 3 por ciento a los servicios prestados a través de redes públicas, mismo que hasta el momento sigue vigente en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios11 :

“Artículo 2o. Al valor de los actos o actividades que a continuación se señalan, se aplicarán las tasas y cuotas siguientes:

I. ...

II. En la prestación de los siguientes servicios:

A) y B) ...

C) Los que proporcionen en territorio nacional a través de una o más redes públicas de telecomunicaciones.............................................. 3 por ciento”.

De acuerdo con datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), desde 2010 –año en que entró en vigor el IEPS a las telecomunicaciones–, hasta junio de 2025, el gobierno ha recaudado cerca de 103 mil 773 millones de pesos por este concepto.12

No obstante, es importante señalar que dicho gravamen a las telecomunicaciones tiene excepciones a la telefonía pública, telefonía rural, de interconexión y al internet. Sin embargo, el inciso d) de la fracción IV del artículo 8 de la misma Ley, establece restricciones que dificultan su aplicación real+ 13 :

“Artículo 8o. No se pagará el impuesto establecido en esta Ley:

I. a III. ...

IV. ...

a) a c) ...

d) De acceso a internet, a través de una red fija o móvil, consistente en todos los servicios, aplicaciones y contenidos que mediante dicho acceso a Internet se presten a través de una red de telecomunicaciones”.

Cuando los servicios a que se refiere el párrafo anterior se ofrezcan de manera conjunta con otros servicios que se presten a través de una red pública de telecomunicaciones, la exención a que se refiere este inciso será procedente siempre que en el comprobante fiscal respectivo, se determine la contraprestación correspondiente al servicio de acceso a internet de manera separada a los demás servicios de telecomunicaciones que se presten a través de una red pública y que dicha contraprestación se determine de acuerdo con los precios y montos de las contraprestaciones que se hubieran cobrado de no haberse proporcionado el servicio en forma conjunta con otros servicios de telecomunicaciones gravados por esta ley. En este caso los servicios de internet exentos no podrán exceder de 30 por ciento del total de las contraprestaciones antes referidas que se facturen en forma conjunta.

Como puede observarse, el problema surge cuando el servicio de internet se vende en un mismo paquete con otros servicios que sí están gravados –impuesto de 3 por ciento–, como lo son la televisión de paga o la telefonía. La redacción vigente de esta disposición supone dos condiciones que resultan ser controversiales para que la exención se aplique, por un lado, dicha exención es válida sólo si el servicio de internet se factura por separado de los otros servicios que ofrece el paquete, y por el otro, que el valor del servicio de internet exento, no puede exceder 30 por ciento del costo total del paquete.

Durante diversas legislaturas, se ha propuesto derogar dicho inciso, sin embargo, al hacerlo supondría que no sólo el acceso a internet quede exento, sino también los demás servicios del paquete, lo que resulta en un efecto no deseado dado que el propósito final de la iniciativa es reducir la brecha digital y evitar que la redacción de la ley cree una barrera artificial que además de encarecer la contratación de servicios de telecomunicaciones, no se cumpla con el derecho de acceso a internet que se establece en nuestra Carta Magna.

Por ello, en la iniciativa que se presenta, propone mejorar la redacción de dicha disposición, especificando que quedará exento del impuesto el servicio de internet, independientemente de que se contrate en paquete con otros servicios y, que la exención se aplicará a la parte proporcional al acceso a internet, eliminando la cláusula de 30 por ciento, dado que en la práctica, si el servicio de internet cuesta más de este porcentaje, se pierde la exención completa y no se garantiza ni la exención ni el derecho a su acceso.

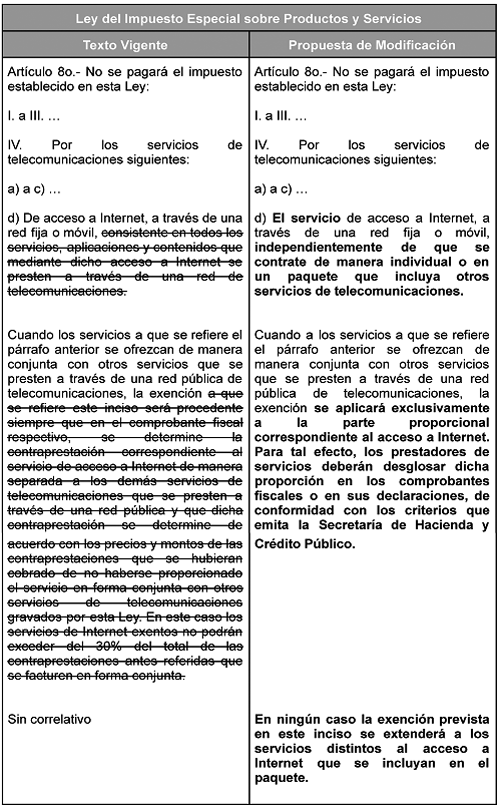

Para una mayor comprensión de la propuesta, se integra el siguiente cuadro comparativo:

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 8 de la Ley del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios

Único. Se reforman los párrafos primero y segundo del inciso d) de la fracción IV del artículo 8 y se adiciona un tercer párrafo al mismo inciso, todos de la Ley del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios, para quedar como sigue:

Artículo 8o. No se pagará el impuesto establecido en esta Ley:

I. a III. ...

IV. Por los servicios de telecomunicaciones siguientes:

a) a c) ...

d) El servicio de acceso a internet, a través de una red fija o móvil, independientemente de que se contrate de manera individual o en un paquete que incluya otros servicios de telecomunicaciones.

Cuando a los servicios a que se refiere el párrafo anterior se ofrezcan de manera conjunta con otros servicios que se presten a través de una red pública de telecomunicaciones, la exención se aplicará exclusivamente a la parte proporcional correspondiente al acceso a internet. Para tal efecto, los prestadores de servicios deberán desglosar dicha proporción en los comprobantes fiscales o en sus declaraciones, de conformidad con los criterios generales que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En ningún caso la exención prevista en este inciso se extenderá a los servicios distintos al acceso a internet que se incluyan en el paquete.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá expedir en un lapso no mayor a 90 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del decreto, los criterios generales para la aplicación prevista en el decreto.

Notas

1 Media Defence y Konrad Adenauer Stiftung,

Introducción a los Derechos Digitales, disponible en

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/15/7214/1.pdf

2 Ibidem.

3 Gobierno de España, Qué son los derechos digitales, disponible en https://www.derechosdigitales.gob.es/es/derechos-digitales

4 Ibidem.

5 El Economista , Telecomunicaciones en México: dinamismo en 2024, desafíos para 2025, disponible en https://www.eleconomista.com.mx/opinion/telecomunicaciones-mexico-dinam ismo-2024-desafios-20250312-750329.html

6 ONU, Resolución aprobada por la Asamblea General el

18 de diciembre de 2013, disponible en

https://docs.un.org/es/A/RES/68/167

7 ONU, Resolución A/HRC/38/L.10/Rev.1, disponible en https://docs.un.org/es/A/HRC/38/L.10/Rev.1

8 Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, Artículo 6, disponible en

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

9 Statista, Número de usuarios de internet y redes

sociales en todo el mundo en febrero de 2025, disponible en

https://www.statista.com/statistics/617136/digital-population-worldwide/

10 INEGI, Estadísticas a propósito del Día Mundial

del Internet, disponible en

https://inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2024/EAP_DMInternet.pdf

11 Ley del Impuesto Especial sobre Producción y

Servicios, Artículo 2, disponible en

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LIEPS.pdf

12 Digital Policy & Law, Impuesto Especial a las

Telecomunicaciones en México junio de 2025, disponible en

https://dplnews.com/digital-metrics-impuesto-especial-a-las-telecomunicaciones-en-mexico-junio-de-2025/

#:~:text=Este%20impuesto%20grava%20con%203,un%20crecimiento%20constante%20desde%202018.

13 Op. Cit., Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, Artículo 8.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2025.

Diputados: Ivonne Aracelly Ortega Pacheco (rúbrica), Laura Ballesteros Mancilla, Tecutli Gómez Villalobos, Patricia Mercado Castro, Eduardo Gaona Domínguez, Claudia Salas Rodríguez, Gustavo de Hoyos Walther, Patricia Flores Elizondo, Jorge Alfredo Lozoya Santillán, Gloria Núñez Sánchez, Pablo Vázquez Ahued, Iraís Virginia Reyes de la Torre, Miguel Ángel Sánchez Rivera, Paola Longoria López, Hugo Luna Vázquez, Anayeli Muñoz Moreno, Sergio Gil Rullán, María de Fátima García León, Francisco Javier Farías Bailón, Claudia Ruiz Massieu, Juan Ignacio Zavala Gutiérrez, Amancay González Franco, Gibrán Ramírez Reyes, Laura Hernández García, Gildardo Pérez Gabino, Juan Armando Ruiz Hernández, Juan Ignacio Samperio Montaño.

Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de licencia de maternidad, a cargo de la diputada Anayeli Muñoz Moreno, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, diputada Anayeli Muñoz Moreno, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXVI Legislatura, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta honorable asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V de la literal A, así como el inciso c) de la fracción XI de la literal B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El marco legal internacional reconoce la igualdad de las mujeres como un derecho fundamental . La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 1, señala que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos [...]”.1 Por su parte, el artículo 3 de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) impone a los estados el deber de adoptar medidas apropiadas, incluidas medidas legislativas, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de las mujeres en igualdad de condiciones con los hombres .2

En este sentido, el ámbito del trabajo remunerado representa uno de los espacios donde la igualdad entre mujeres y hombres cobra mayor relevancia , ya que ambos deben ejercer su derecho al empleo en condiciones de igualdad. Al respecto, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 23, establece que toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias, así como a una remuneración sin discriminación por igual trabajo.3

Garantizar que las mujeres no sean discriminadas en su carrera laboral es uno de los principales retos de los estados; sumado a lo anterior, cuando las interseccionalidades de las mujeres incluyen el rol reproductivo, el panorama requiere de acciones inmediatas para asegurar condiciones de trabajo dignas e igualitarias . En esta lógica, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha desarrollado instrumentos clave para dar respuesta a esta problemática:

• Convenio 111 (1958): Prohíbe la discriminación en el empleo por motivos tales como el sexo, la raza, la religión o el origen social, y obliga a los estados miembros a promover la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres.4

• Convenio 103 (1952): Establece una licencia de maternidad mínima de 12 semanas , con protección contra el despido, con prestaciones económicas y descansos para lactancia para las mujeres trabajadoras.5

• Convenio 183 (2000): Refuerza la protección de la maternidad al elevar la licencia mínima a 14 semanas , asegurando prestaciones equivalentes a dos tercios del salario y garantizando el regreso al trabajo en condiciones seguras.6

• Convenio 156 (1981): Reconoce el derecho a la igualdad de trato para trabajadores con responsabilidades familiares, promoviendo políticas de conciliación entre la vida laboral y la familiar .7

• Recomendación 191 (2000): Sugiere ampliar la licencia de maternidad a 18 semanas y extender la protección a todas las trabajadoras, incluidas las del sector informal.8

Estos instrumentos dan cuenta de que la protección de la maternidad en el entorno laboral es vista por la OIT como un derecho indispensable asociado con la salud, el desarrollo infantil y la estabilidad laboral y económica de las mujeres. Estos instrumentos buscan promover políticas que beneficien a las mujeres y a sus hijos e hijas, asegurando licencias de maternidad temporalmente adecuadas, protección contra el despido, horarios laborales flexibles y acceso a servicios de salud durante el embarazo y el puerperio (también conocido como postparto o periodo de cuarentena).

Asimismo, dichas prerrogativas buscan que las mujeres desempeñen su rol reproductivo y productivo de manera óptima, reduciendo la vulnerabilidad económica durante el periodo de embarazo y puerperio ; y a nivel cultural, promueven un cambio en el rol históricamente establecido para las mujeres.

Pese a lo anterior, según datos recientes de la OIT, sólo 34 por ciento de los 185 países analizados cumplía completamente con los estándares establecidos en el Convenio 183 y la Recomendación 191 sobre la protección de la maternidad .9 Estos estándares incluyen tres condiciones clave, tales como una licencia de maternidad de al menos 14 semanas, el pago de al menos dos tercios del salario previo y que dicha prestación sea financiada mediante el seguro social o fondos públicos. México, con una licencia de sólo 12 semanas para las licencias de maternidad y sin cumplir integralmente con estos criterios, se encuentra fuera de los estándares internacionales.

Las licencias de maternidad son definidas como “un periodo de ausencia del trabajo remunerado al que tienen derecho las trabajadoras durante el embarazo, el parto y el puerperio . Proporciona un periodo de descanso de las exigencias fisiológicas del embarazo, el parto y la lactancia, que sólo las mujeres soportan. De esta manera, contribuye a promover la salud materna y neonatal, de acuerdo con los ODM 4 y 5”.10

En América Latina y el Caribe, la mayoría de los países otorgan entre 12 y 13 semanas de licencia de maternidad , sólo cuatro países ofrecen 14 semanas, y tres han alcanzado las 18 semanas, mientras que el resto aún mantienen licencias inferiores a las 12 semanas. En 31 países de la región se calculan las prestaciones por maternidad como un porcentaje de los ingresos previos, y sólo uno combina una tasa fija con dicho porcentaje. Solo 22 por ciento de estos países cumple plenamente con los estándares del Convenio 183 de la OIT, que exige al menos 14 semanas de licencia pagadas con al menos dos tercios del salario anterior .11

En México , 45.9 por ciento de las mujeres participa en el mercado laboral, lo que equivale a más de 23 millones de mujeres, y de ellas, más de 72 por ciento son madres. Sin embargo, 56 por ciento trabaja en la economía informal, donde no existe el derecho a una licencia de maternidad, mientras que sólo 44 por ciento cuenta con empleo formal y tiene acceso a una licencia de 12 semanas , según lo establecido en el artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo. Esta cobertura limitada representa una barrera estructural para la protección de la maternidad y la promoción de la lactancia.12

De acuerdo con Bilo y Tebaldi13 invertir en la promoción de la lactancia materna, durante el periodo de licencia por maternidad es una estrategia clave para mejorar la salud pública y promover el desarrollo infantil . Numerosos estudios han demostrado que amamantar reduce la incidencia de enfermedades en las infancias, lo cual podría contribuir a disminuir la mortalidad infantil. Además, se ha documentado que la lactancia aporta beneficios a la salud de las madres, reduciendo el riesgo de enfermedades como cáncer de mama, cáncer de ovario y diabetes tipo 2.

Adicionalmente, estas autoras sostienen que las licencias de maternidad aumentan las probabilidades de amamantar, reducen el estrés de las madres luego del nacimiento de las o los hijos, tienen impactos significativos en términos de desarrollo cognitivo infantil, contribuyen a la igualdad de género y mejoran el bienestar económico de las familias .

A nivel nacional, la Ley Federal del Trabajo establece disposiciones específicas sobre la protección de la maternidad en el artículo 170 , fracción II. Esta ley contempla un permiso de doce semanas pagadas para las mujeres trabajadoras en el sector formal.

“Artículo 170. Las madres trabajadoras tendrán los siguientes derechos: II. Disfrutarán de un descanso de seis semanas anteriores y seis posteriores al parto. A solicitud expresa de la trabajadora, previa autorización escrita del médico de la institución de seguridad social que le corresponda o, en su caso, del servicio de salud que otorgue el patrón, tomando en cuenta la opinión del patrón y la naturaleza del trabajo que desempeñe, se podrá transferir hasta cuatro de las seis semanas de descanso previas al parto para después del mismo”.14

Sin embargo, diversos estudios coinciden en que esta legislación resulta insuficiente para garantizar que las mujeres trabajen en condiciones de igualdad , especialmente al momento de conciliar la vida laboral y familiar. Como afirma Verónica Martínez, en México, el cuidado de las niñas y los niños continúa siendo percibido socialmente como una responsabilidad asignada principalmente a las mujeres, lo que refuerza desigualdades estructurales y vulnera los derechos humanos.15

Por ello, es indispensable replantear el papel de los sistemas de seguridad social desde una perspectiva de derechos, reconociendo el cuidado como una necesidad colectiva . En este sentido, aunque la maternidad ha sido históricamente protegida en las leyes de seguridad social y en tratados internacionales ratificados por México, muchos de estos instrumentos fueron concebidos en contextos sociales que ya no corresponden con las necesidades y retos que presenta la realidad actual .

“En México la legislación a pesar de que ha tenido avances al respecto, en algunas ocasiones puede no ser suficiente para permitir el crecimiento adecuado de la mujer en el contexto laboral y a la vez su realización como madre [...]”.16

En tanto, es necesario comprender que la licencia por maternidad cumple funciones esenciales que van más allá de un periodo de descanso laboral ; representa un tiempo fundamental para cuidar la salud física y emocional de la madre, atender las necesidades del recién nacido y establecer adecuadamente la lactancia materna.

Diversas fuentes, incluidos estudios académicos y recomendaciones provenientes de diversos organismos nacionales como la OIT, coinciden en que una ampliación de la licencia de maternidad a 24 semanas tendría beneficios múltiples . Sin embargo, dadas las condiciones socioestructurales del país, el mínimo deseable sería adherirse a las recomendaciones más recientes de la OIT, que establecen dicho periodo en 18 semanas.

México requiere urgentemente políticas laborales que reconozcan la importancia del trabajo de cuidado, que faciliten la conciliación de la vida laboral y familiar, y que garanticen a las mujeres condiciones laborales de las mujeres en igualdad de derechos . La ampliación de la licencia de maternidad a 18 semanas, acompañada de otras medidas tales las licencias de paternidad, el trabajo flexible y apoyo a la lactancia materna, deben formar parte de una agenda integral por los derechos de las mujeres en el ámbito laboral y los derechos de las infancias a un pleno desarrollo integral.

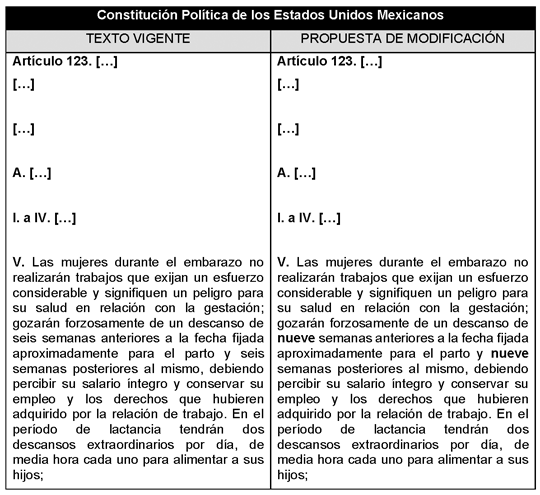

Para lograr lo anterior, es necesario generar reformas clave a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por ello, para mejor entendimiento de la iniciativa con proyecto de decreto, se presenta, el siguiente cuadro comparativo:

La presente propuesta es de vital importancia para ampliar, asegurar y fortalecer las condiciones de igualdad de las mujeres trabajadoras, considerando su rol reproductivo y su rol productivo. Asimismo, promueve la salud de las madres y el bienestar integral de las infancias.

Las licencias de maternidad son un derecho fundamental que garantiza la protección de las personas trabajadoras durante el periodo de embarazo y posparto, promoviendo el bienestar tanto de la persona gestante como del recién nacido, ampliar la licencia de maternidad a 18 semanas no sólo contribuiría al bienestar individual y familiar, sino que también fortalecería la cohesión social y la productividad económica del país. Como sociedad, es esencial reconocer que invertir en políticas de maternidad robustas no es solo una cuestión de justicia, sino también una estrategia para construir un futuro más saludable y equitativo.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma la fracción V de la literal A, así como el inciso c) de la fracción XI, de la literal B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único: Se reforma la fracción V de la literal A, así como el inciso c) de la fracción XI, de la literal B, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 123. [...]

[...]

[...]

A. [...]

I. a IV. [...]

V. Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de un descanso de nueve semanas anteriores a la fecha fijada aproximadamente para el parto y nueve semanas posteriores al mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. En el período de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno para alimentar a sus hijos;

I. a XXXI. [...]

B. [...]

I. a X. [...]

XI. [...]

a) a b) [...]

c) Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de nueve semanas de descanso antes de la fecha fijada aproximadamente para el parto y de otras nueve semanas después del mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. En el período de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos. Además, disfrutarán de asistencia médica y obstétrica, de medicinas, de ayudas para la lactancia y del servicio de guarderías infantiles.

d) a f) [...]

XII. a XIV. [...]

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Tercero. A la entrada en vigor del presente decreto, los congresos de las entidades federativas contarán con un plazo de 180 días naturales para realizar las adecuaciones a su normatividad correspondiente.

Notas

1 Naciones Unidas. La Declaración Universal de

Derechos Humanos. Disponible en: HYPERLINK

“https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights” https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights

2 Naciones Unidas. Convención sobre la eliminación de

todas las formas de discriminación contra la mujer. Disponible en:

HYPERLINK “https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/convention-elimination-all-forms

-discrimination-against-women”https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/convention-elimination

-all-forms-discrimination-against-women

3 Naciones Unidas. Op.Cit.

4 Organización Internacional del Trabajo. C111 -

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111).

Disponible en: https://normlex.ilo.org/dyn/nrmlx_en/

f?p=1000:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID,P12100_LANG_CODE:312256,es:NO

5 Organización Internacional del Trabajo. C103 -

Maternity Protection Convention (Revised), 1952 (No. 103). Disponible

en: HYPERLINK “https://normlex.ilo.org/dyn/nrmlx_en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT

_ID%2CP12100_LANG_CODE:312248%2Ces”https://normlex.ilo.org/dyn/nrmlx_en/

f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID%2CP12100_LANG_CODE:312248%2Ces

6 Organización Internacional del Trabajo. C183 -

Maternity Protection Convention, 2000 (No. 183). Disponible en:

HYPERLINK “https://normlex.ilo.org/dyn/nrmlx_en/f?p=1000:12100:0::NO:12100:P12100INSTRUMENT

_ID:312328”https://normlex.ilo.org/dyn/nrmlx_en/f?p=1000:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312328

7 Organización Internacional del Trabajo. C156 -

Workers with Family Responsibilities Convention, 1981 (No. 156).

Disponible en: HYPERLINK “https://normlex.ilo.org/dyn/nrmlx_en/f?p=1000:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT

_ID:312301”https://normlex.ilo.org/dyn/nrmlx_en/f?p=1000:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312301

8 Organización Internacional del Trabajo. R191 -

Maternity Protection Recommendation, 2000 (No. 191). Disponible en:

HYPERLINK “https://normlex.ilo.org/dyn/nrmlx_en/f?p=1000:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT

_ID:312529”https://normlex.ilo.org/dyn/nrmlx_en/f?p=1000:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312529

9 Organización Internacional del Trabajo. (s.f.).

Protección de la maternidad. Plataforma de Protección Social.

Disponible en: HYPERLINK “https://www.social-protection.org/gimi/gess/ShowWiki.action?wiki.wikiId=80”

https://www.social-protection.org/gimi/gess/ShowWiki.action?wiki.wikiId=80

10 Ídem.

11 Ídem.

12 Unar Munguía, Mishel. Estudio sobre el costo beneficio de la ampliación de las licencias de maternidad. Disponible en: https://www.pactoprimerainfancia.org.mx/wp-content/uploads/2023/08/Pane l-3.-2.-PPT-Mishel-Unar_compressed.pdf

13 Bilo, Charlotte; Tebaldi, Raquel (2020) : Maternidad y paternidad en el lugar de trabajo en América Latina y el Caribe: Políticas para la licencia de maternidad y paternidad y apoyo a la lactancia materna, Research Report, No. 40, International Policy Centre for Inclusive Growth (IPC-IG), Brasilia 114 pp

14 Ley Federal del Trabajo. Disponible en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFT.pdf

15 Martínez Martínez, Verónica Lidia. «La Maternidad Y Paternidad En Los Sistemas De Seguros Sociales En México». BIOLEX REVISTA JURIDICA DEL DEPARTAMENTO DE DERECHO, vol. 16, n.º 27, enero de 2024, doi:10.36796/biolex.v16i27.371.

16 Llanes Castillo, Arturo, Miriam Janet Cervantes López, Alma Alicia Peña Maldonado, y Jaime Cruz Casados. 2020. “Maternidad en legislación mexicana: Una visión desde los derechos laborales de la mujer.” Revista de Ciencias Sociales (Ve) 26 (1): 51–60. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28063104007.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2025.

Diputada Anayeli Muñoz Moreno (rúbrica)

Que reforma los artículos 170 de la Ley Federal del Trabajo y 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, a cargo de la diputada Anayeli Muñoz Moreno, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, diputada Anayeli Muñoz Moreno, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXVI Legislatura, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta honorable asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 170, de la Ley Federal del Trabajo y el primer párrafo del artículo 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional.

Exposición de Motivos

El marco legal internacional reconoce la igualdad de las mujeres como un derecho fundamental . La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 1, señala que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos [...]”.1 Por su parte, el artículo 3 de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) impone a los estados el deber de adoptar medidas apropiadas, incluidas medidas legislativas, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de las mujeres en igualdad de condiciones con los hombres .2

En este sentido, el ámbito del trabajo remunerado representa uno de los espacios donde la igualdad entre mujeres y hombres cobra mayor relevancia , ya que ambos deben ejercer su derecho al empleo en condiciones de igualdad. Al respecto, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 23, establece que toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias, así como a una remuneración sin discriminación por igual trabajo.3

Garantizar que las mujeres no sean discriminadas en su carrera laboral es uno de los principales retos de los estados; sumado a lo anterior, cuando las interseccionalidades de las mujeres incluyen el rol reproductivo, el panorama requiere de acciones inmediatas para asegurar condiciones de trabajo dignas e igualitarias . En esta lógica, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha desarrollado instrumentos clave para dar respuesta a esta problemática:

• Convenio 111 (1958): Prohíbe la discriminación en el empleo por motivos tales como el sexo, la raza, la religión o el origen social, y obliga a los estados miembros a promover la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres.4

• Convenio 103 (1952): Establece una licencia de maternidad mínima de 12 semanas , con protección contra el despido, con prestaciones económicas y descansos para lactancia para las mujeres trabajadoras.5

• Convenio 183 (2000): Refuerza la protección de la maternidad al elevar la licencia mínima a 14 semanas , asegurando prestaciones equivalentes a dos tercios del salario y garantizando el regreso al trabajo en condiciones seguras.6

• Convenio 156 (1981): Reconoce el derecho a la igualdad de trato para trabajadores con responsabilidades familiares, promoviendo políticas de conciliación entre la vida laboral y la familiar .7

• Recomendación 191 (2000): Sugiere ampliar la licencia de maternidad a 18 semanas y extender la protección a todas las trabajadoras, incluidas las del sector informal.8

Estos instrumentos dan cuenta de que la protección de la maternidad en el entorno laboral es vista por la OIT como un derecho indispensable asociado con la salud, el desarrollo infantil y la estabilidad laboral y económica de las mujeres. Estos instrumentos buscan promover políticas que beneficien a las mujeres y a sus hijos e hijas, asegurando licencias de maternidad temporalmente adecuadas, protección contra el despido, horarios laborales flexibles y acceso a servicios de salud durante el embarazo y el puerperio (también conocido como postparto o periodo de cuarentena).

Asimismo, dichas prerrogativas buscan que las mujeres desempeñen su rol reproductivo y productivo de manera óptima, reduciendo la vulnerabilidad económica durante el periodo de embarazo y puerperio ; y a nivel cultural, promueven un cambio en el rol históricamente establecido para las mujeres.

Pese a lo anterior, según datos recientes de la OIT, solo 34 por ciento de los 185 países analizados cumplía completamente con los estándares establecidos en el Convenio 183 y la Recomendación 191 sobre la protección de la maternidad .9 Estos estándares incluyen tres condiciones clave, tales como una licencia de maternidad de al menos 14 semanas, el pago de al menos dos tercios del salario previo y que dicha prestación sea financiada mediante el seguro social o fondos públicos. México, con una licencia de sólo 12 semanas para las licencias de maternidad y sin cumplir integralmente con estos criterios, se encuentra fuera de los estándares internacionales.

Las licencias de maternidad son definidas como “un periodo de ausencia del trabajo remunerado al que tienen derecho las trabajadoras durante el embarazo, el parto y el puerperio . Proporciona un periodo de descanso de las exigencias fisiológicas del embarazo, el parto y la lactancia, que sólo las mujeres soportan. De esta manera, contribuye a promover la salud materna y neonatal, de acuerdo con los ODM 4 y 5”.10

En América Latina y el Caribe, la mayoría de los países otorgan entre 12 y 13 semanas de licencia de maternidad , sólo cuatro países ofrecen 14 semanas, y tres han alcanzado las 18 semanas, mientras que el resto aún mantienen licencias inferiores a las 12 semanas. En 31 países de la región se calculan las prestaciones por maternidad como un porcentaje de los ingresos previos, y sólo uno combina una tasa fija con dicho porcentaje. Solo 22 por ciento de estos países cumple plenamente con los estándares del Convenio 183 de la OIT, que exige al menos 14 semanas de licencia pagadas con al menos dos tercios del salario anterior .11

En México , 45.9 por ciento de las mujeres participa en el mercado laboral, lo que equivale a más de 23 millones de mujeres, y de ellas, más de 72 por ciento son madres. Sin embargo, 56 por ciento trabaja en la economía informal, donde no existe el derecho a una licencia de maternidad, mientras que solo 44 por ciento cuenta con empleo formal y tiene acceso a una licencia de 12 semanas , según lo establecido en el artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo. Esta cobertura limitada representa una barrera estructural para la protección de la maternidad y la promoción de la lactancia.12

De acuerdo con Bilo y Tebaldi13 invertir en la promoción de la lactancia materna, durante el periodo de licencia por maternidad es una estrategia clave para mejorar la salud pública y promover el desarrollo infantil . Numerosos estudios han demostrado que amamantar reduce la incidencia de enfermedades en las infancias, lo cual podría contribuir a disminuir la mortalidad infantil. Además, se ha documentado que la lactancia aporta beneficios a la salud de las madres, reduciendo el riesgo de enfermedades como cáncer de mama, cáncer de ovario y diabetes tipo 2.

Adicionalmente, estas autoras sostienen que las licencias de maternidad aumentan las probabilidades de amamantar, reducen el estrés de las madres luego del nacimiento de las o los hijos, tienen impactos significativos en términos de desarrollo cognitivo infantil, contribuyen a la igualdad de género y mejoran el bienestar económico de las familias .

A nivel nacional, la Ley Federal del Trabajo establece disposiciones específicas sobre la protección de la maternidad en el artículo 170 , fracción II. Esta ley contempla un permiso de doce semanas pagadas para las mujeres trabajadoras en el sector formal.

“Artículo 170. Las madres trabajadoras tendrán los siguientes derechos: II. Disfrutarán de un descanso de seis semanas anteriores y seis posteriores al parto. A solicitud expresa de la trabajadora, previa autorización escrita del médico de la institución de seguridad social que le corresponda o, en su caso, del servicio de salud que otorgue el patrón, tomando en cuenta la opinión del patrón y la naturaleza del trabajo que desempeñe, se podrá transferir hasta cuatro de las seis semanas de descanso previas al parto para después del mismo”.14

Sin embargo, diversos estudios coinciden en que esta legislación resulta insuficiente para garantizar que las mujeres trabajen en condiciones de igualdad , especialmente al momento de conciliar la vida laboral y familiar. Como afirma Verónica Martínez, en México, el cuidado de las niñas y los niños continúa siendo percibido socialmente como una responsabilidad asignada principalmente a las mujeres, lo que refuerza desigualdades estructurales y vulnera los derechos humanos.15

Por ello, es indispensable replantear el papel de los sistemas de seguridad social desde una perspectiva de derechos, reconociendo el cuidado como una necesidad colectiva . En este sentido, aunque la maternidad ha sido históricamente protegida en las leyes de seguridad social y en tratados internacionales ratificados por México, muchos de estos instrumentos fueron concebidos en contextos sociales que ya no corresponden con las necesidades y retos que presenta la realidad actual .

“En México la legislación a pesar de que ha tenido avances al respecto, en algunas ocasiones puede no ser suficiente para permitir el crecimiento adecuado de la mujer en el contexto laboral y a la vez su realización como madre [...]”.16

En tanto, es necesario comprender que la licencia por maternidad cumple funciones esenciales que van más allá de un periodo de descanso laboral ; representa un tiempo fundamental para cuidar la salud física y emocional de la madre, atender las necesidades del recién nacido y establecer adecuadamente la lactancia materna.

Diversas fuentes, incluidos estudios académicos y recomendaciones provenientes de diversos organismos nacionales como la OIT, coinciden en que una ampliación de la licencia de maternidad a 24 semanas tendría beneficios múltiples . Sin embargo, dadas las condiciones socioestructurales del país, el mínimo deseable sería adherirse a las recomendaciones más recientes de la OIT, que establecen dicho periodo en 18 semanas.

México requiere urgentemente políticas laborales que reconozcan la importancia del trabajo de cuidado, que faciliten la conciliación de la vida laboral y familiar, y que garanticen a las mujeres condiciones laborales de las mujeres en igualdad de derechos . La ampliación de la licencia de maternidad a 18 semanas, acompañada de otras medidas tales las licencias de paternidad, el trabajo flexible y apoyo a la lactancia materna, deben formar parte de una agenda integral por los derechos de las mujeres en el ámbito laboral y los derechos de las infancias a un pleno desarrollo integral.

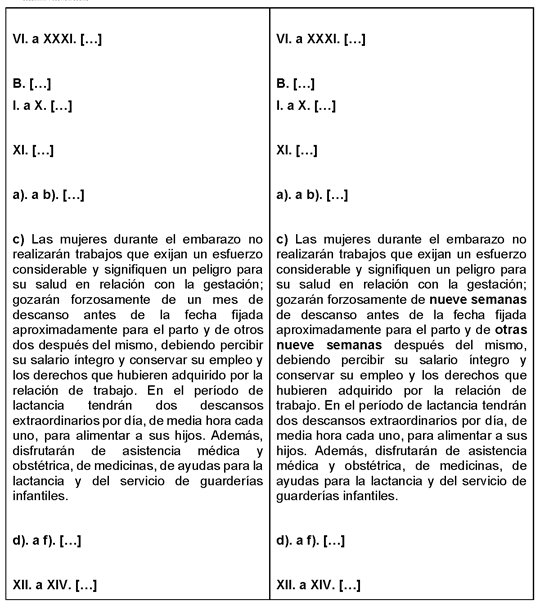

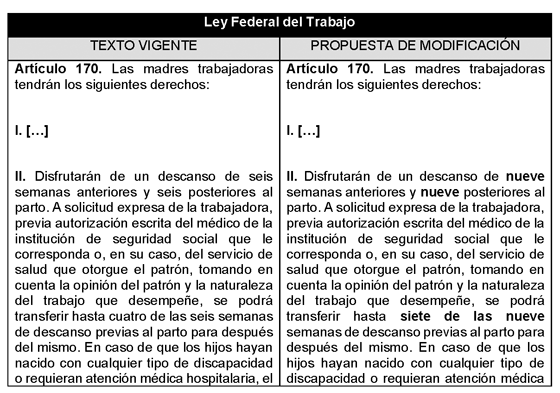

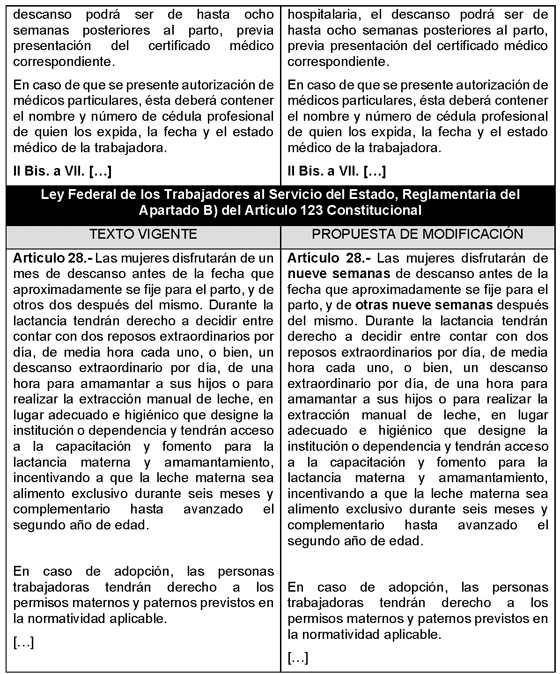

Para lograr lo anterior, es necesario generar reformas clave a la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional. Por ello, para mejor entendimiento de la iniciativa con proyecto de decreto, se presenta, el siguiente cuadro comparativo:

La presente propuesta es de vital importancia para ampliar, asegurar y fortalecer las condiciones de igualdad de las mujeres trabajadoras, considerando su rol reproductivo y su rol productivo. Asimismo, promueve la salud de las madres y el bienestar integral de las infancias.

Las licencias de maternidad son un derecho fundamental que garantiza la protección de las personas trabajadoras durante el periodo de embarazo y posparto, promoviendo el bienestar tanto de la persona gestante como del recién nacido, ampliar la licencia de maternidad a 18 semanas no sólo contribuiría al bienestar individual y familiar, sino que también fortalecería la cohesión social y la productividad económica del país. Como sociedad, es esencial reconocer que invertir en políticas de maternidad robustas no es sólo una cuestión de justicia, sino también una estrategia para construir un futuro más saludable y equitativo.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo y el primer párrafo del artículo 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional

Artículo Primero. Se reforma la fracción II del artículo 170, de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 170 . Las madres trabajadoras tendrán los siguientes derechos:

I. [...]

II. Disfrutarán de un descanso de nueve semanas anteriores y nueve posteriores al parto. A solicitud expresa de la trabajadora, previa autorización escrita del médico de la institución de seguridad social que le corresponda o, en su caso, del servicio de salud que otorgue el patrón, tomando en cuenta la opinión del patrón y la naturaleza del trabajo que desempeñe, se podrá transferir hasta siete de las nueve semanas de descanso previas al parto para después del mismo. En caso de que los hijos hayan nacido con cualquier tipo de discapacidad o requieran atención médica hospitalaria, el descanso podrá ser de hasta ocho semanas posteriores al parto, previa presentación del certificado médico correspondiente.

En caso de que se presente autorización de médicos particulares, ésta deberá contener el nombre y número de cédula profesional de quien los expida, la fecha y el estado médico de la trabajadora.

II Bis. a VII. [...]

Artículo Segundo. Se reforma el primer párrafo del artículo 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, para quedar como sigue:

Artículo 28. Las mujeres disfrutarán de nueve semanas de descanso antes de la fecha que aproximadamente se fije para el parto, y de otras nueve semanas después del mismo. Durante la lactancia tendrán derecho a decidir entre contar con dos reposos extraordinarios por día, de media hora cada uno, o bien, un descanso extraordinario por día, de una hora para amamantar a sus hijos o para realizar la extracción manual de leche, en lugar adecuado e higiénico que designe la institución o dependencia y tendrán acceso a la capacitación y fomento para la lactancia materna y amamantamiento, incentivando a que la leche materna sea alimento exclusivo durante seis meses y complementario hasta avanzado el segundo año de edad.

En caso de adopción, las personas trabajadoras tendrán derecho a los permisos maternos y paternos previstos en la normatividad aplicable.

[...]

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Notas

1 Naciones Unidas. La Declaración Universal de Derechos Humanos. Disponible en: https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights

2 Naciones Unidas. Convención sobre la eliminación de

todas las formas de discriminación contra la mujer. Disponible en:

https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/convention-elimination-all-forms-discrimination-against-women

3 Naciones Unidas. Op.Cit.

4 Organización Internacional del Trabajo. C111 -

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111).

Disponible en: https://normlex.ilo.org/dyn/nrmlx_en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID,

P12100_LANG_CODE:312256,es:NO

5 Organización Internacional del Trabajo. C103 -

Maternity Protection Convention (Revised), 1952 (No. 103).

Disponible en: https://normlex.ilo.org/dyn/nrmlx_en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT

_ID%2CP12100_LANG_CODE:312248%2Ces

6 Organización Internacional del Trabajo. C183 - Maternity Protection Convention, 2000 (No. 183). Disponible en: https://normlex.ilo.org/dyn/nrmlx_en/f?p=1000:12100:0::NO:12100:P12100_ INSTRUMENT_ID:312328

7 Organización Internacional del Trabajo. C156 - Workers with Family Responsibilities Convention, 1981 (No. 156). Disponible en: https://normlex.ilo.org/dyn/nrmlx_en/f?p=1000:12100:0::NO:12100:P12100_ INSTRUMENT_ID:312301

8 Organización Internacional del Trabajo. R191 - Maternity Protection Recommendation, 2000 (No. 191). Disponible en: https://normlex.ilo.org/dyn/nrmlx_en/f?p=1000:12100:0::NO:12100:P12100_ INSTRUMENT_ID:312529

9 Organización Internacional del Trabajo. (s.f.). Protección de la maternidad. Plataforma de Protección Social. Disponible en: https://www.social-protection.org/gimi/gess/ShowWiki.action?wiki.wikiId =80

10 Ídem.

11 Ídem.

12 Unar Munguía, Mishel. Estudio sobre el costo beneficio de la ampliación de las licencias de maternidad. Disponible en: https://www.pactoprimerainfancia.org.mx/wp-content/uploads/2023/08/Pane l-3.-2.-PPT-Mishel-Unar_compressed.pdf