Gaceta Parlamentaria, año XXVIII, número 6872-II-5, martes 9 de septiembre de 2025

- Que reforma el artículo 126 Bis de la Ley General de Educación, a fin de instaurar el protocolo nacional de prevención, atención y resolución de situaciones de riesgo, violencia o conflicto escolar, a cargo del diputado César Alejandro Domínguez Domínguez, del Grupo Parlamentario del PRI

- Que adiciona un artículo 28-C a la Ley Federal del Trabajo, en materia de reintegración laboral de los mexicanos repatriados, a cargo de la diputada Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del PRI

- Que adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Salud, en materia de geriatría, a cargo de la diputada Ofelia Socorro Jasso Nieto, del Grupo Parlamentario del PRI

- Que reforma los artículos 230 del Código Penal Federal y 469 de la Ley General de Salud, en materia de atención en casos de urgencia médica, a cargo del diputado Israel Betanzos Cortés, del Grupo Parlamentario del PRI

- Que adiciona el artículo 314 Bis 2 de la Ley General de Salud, en materia de presupuesto progresivo para donación y trasplantes de órganos, a cargo de la diputada Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del PRI

- Que adiciona un artículo 397 Bis al Código Penal Federal, para tipificar los daños ocasionados o la sustracción indebida de bienes muebles, mobiliario, equipos informáticos, materiales de trabajo y aseo a bibliotecas, escuelas y edificios públicos, a cargo de la diputada Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del PRI

- Que adiciona el artículo 563 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, para garantizar pensión a acreedores alimentarios, a cargo de la diputada Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del PRI

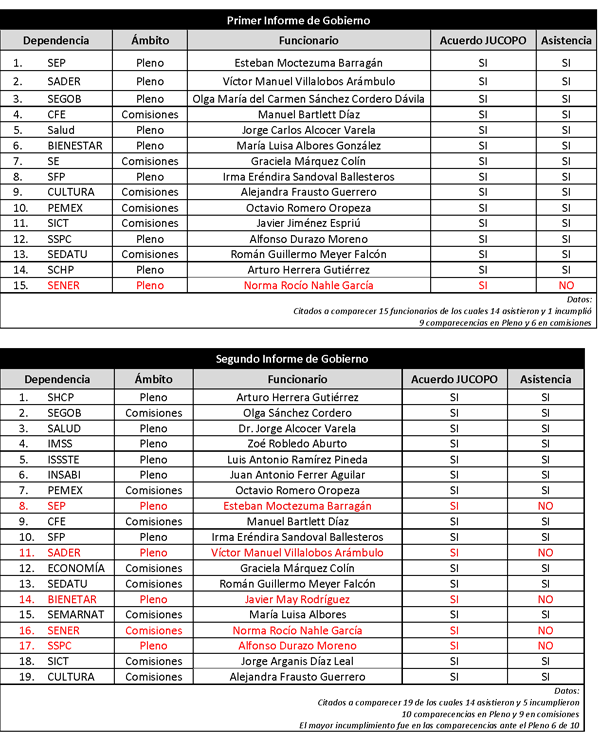

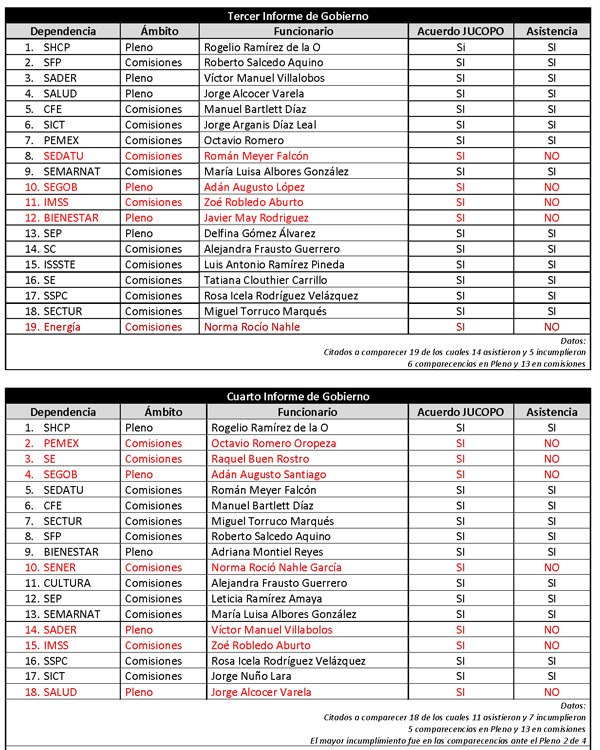

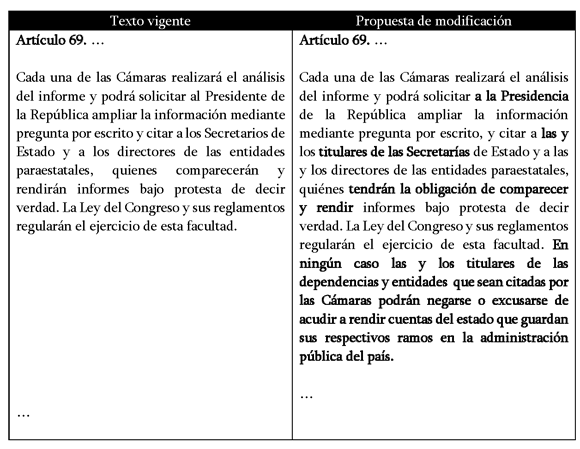

- Que reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de comparecencias obligatorias de las y los titulares de las secretarías de estado en el Congreso, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

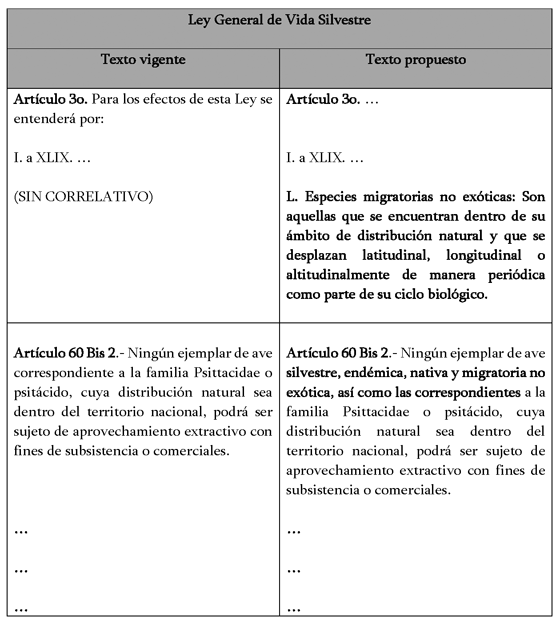

- Que reforma y adiciona los artículos 3o. y 60 Bis 2 de la Ley General de Vida Silvestre, en materia de aprovechamiento extractivo de especies aviares silvestres, nativas, endémicas y migratorias no exóticas, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

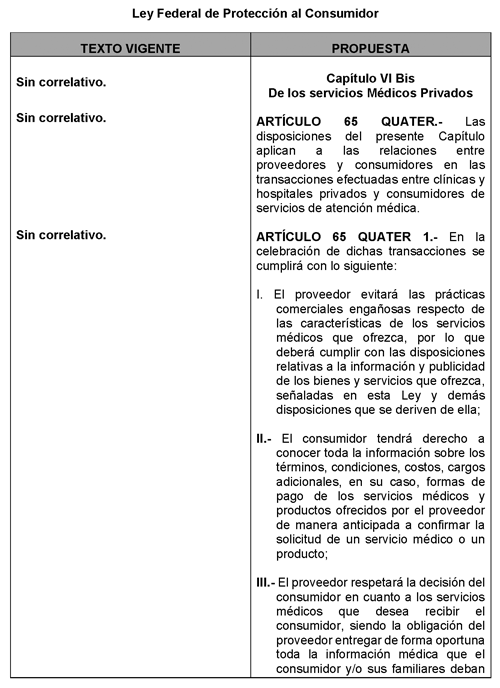

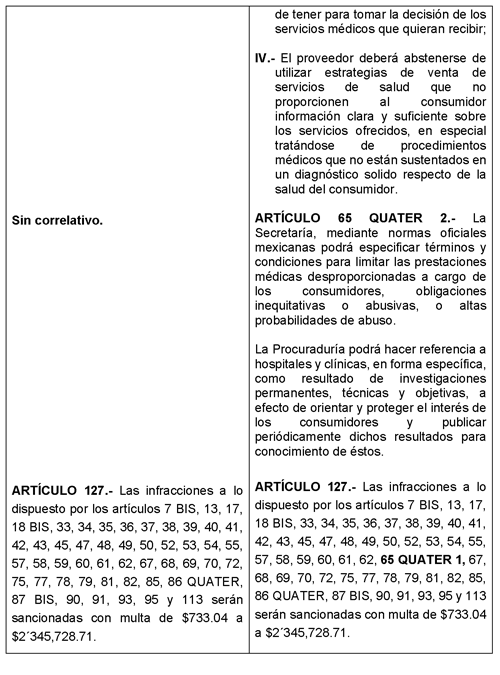

- Que adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor, en materia de garantizar la correcta protección a los derechos de los consumidores, a cargo del diputado Yerico Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del PRI

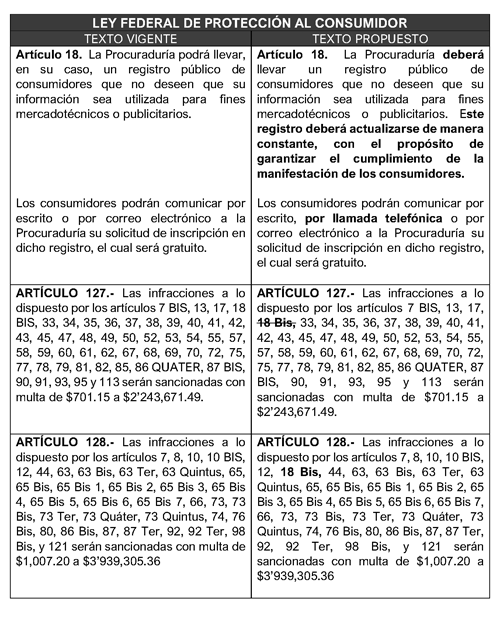

- Que reforma los artículos 18, 127 y 128 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en materia de garantizar la correcta protección a los derechos de los consumidores, a cargo del diputado Israel Betanzos Cortés, del Grupo Parlamentario del PRI

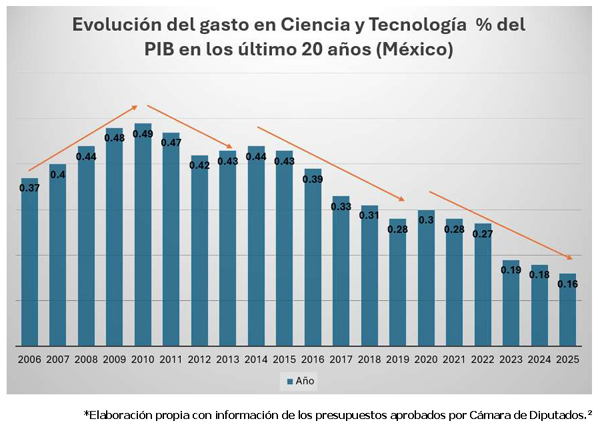

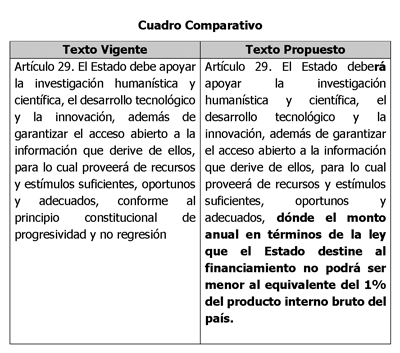

- Que reforma el artículo 29 de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, a cargo del diputado Humberto Ambriz Delgadillo, del Grupo Parlamentario del PRI

Que reforma el artículo 126 Bis de la Ley General de Educación, a fin de instaurar el protocolo nacional de prevención, atención y resolución de situaciones de riesgo, violencia o conflicto escolar, a cargo del diputado César Alejandro Domínguez Domínguez, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, diputado César Alejandro Domínguez Domínguez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración la presente iniciativa, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El Estado mexicano tiene la obligación constitucional de garantizar una educación inclusiva, segura, libre de violencia y con respeto irrestricto a los derechos humanos de todas las personas que integran la comunidad escolar. Esta obligación, sin embargo, no puede asumirse de manera parcial ni excluyente. En los últimos años, se ha documentado un fenómeno creciente y preocupante: la afectación sistemática a los derechos laborales, humanos y al prestigio profesional de miles de trabajadoras y trabajadores de la educación que han sido señalados de forma anticipada o sin sustento ante presuntos actos de violencia, accidentes o conductas indebidas dentro del entorno escolar.

Estas situaciones, muchas veces derivadas de denuncias infundadas o maliciosas, han provocado afectaciones personales, familiares, administrativas, jurídicas y sociales de gran calado, sin que existan protocolos claros que brinden garantías mínimas al personal señalado, ni medidas de protección que les permitan enfrentar estas circunstancias con apego al debido proceso y al principio de presunción de inocencia.

La Ley General de Educación establece la obligación de proteger a niñas, niños y adolescentes en el entorno escolar, sin embargo, no contempla de manera explícita medidas de protección para el personal educativo en situaciones de riesgo, conflicto o acusación. Esto ha dado lugar a prácticas discrecionales por parte de autoridades escolares, como suspensiones preventivas automáticas, difusión pública de acusaciones, procesos sin derecho a defensa, despidos injustificados, y presión mediática, así como la imposibilidad de los canales de comunicación para la activación de los protocolos de prevención y actuación en casos de riesgo para estudiantes, adjudicando la responsabilidad total del docente y trabajadores de la educación.

Esta situación ha generado miedo, desmotivación y desprotección entre el personal educativo, especialmente en zonas marginadas donde el acceso a representación legal es limitado.

Una educación de calidad no puede construirse sobre la base de la criminalización preventiva de las y los docentes, personal administrativo, de apoyo y asistencia a la educación La protección de la infancia y juventud no debe ser sinónimo de persecución o vulneración de los derechos del magisterio.

La presente iniciativa busca corregir esa omisión mediante la creación de un Protocolo Nacional de Prevención, Atención y Resolución de Situaciones de Riesgo, Violencia o Conflicto Escolar. Este protocolo debe garantizar procesos justos, respetuosos del debido proceso y con asesoría jurídica adecuada para el personal educativo involucrado.

Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sustenta esta iniciativa, particularmente en los artículos 1o., 3o., 14, 16 y 123, alineándose con tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y convenios de la Organización Internacional del Trabajo.

Esta iniciativa se promueve a raíz de que un grupo de trabajadores de la educación se acercaron con un servidor para manifestar su preocupación por no contar con protocolos y mecanismos de protección adecuados que les permitan salvaguardar de manera digna su integridad física, emocional y laboral. Ante este escenario, resulta pertinente y urgente atender esta situación mediante una reforma que brinde certeza jurídica a las y los trabajadores de la educación, fortaleciendo su protección y garantizando su derecho a un trato justo en contextos de conflicto, riesgo o acusaciones.

Me permito además agregar diferentes testimonios de trabajadores de la educación con el propósito visibilizar algunas de las experiencias que maestras, maestros y personal de apoyo han compartido en su momento. Estos reflejan las consecuencias reales de la falta de protocolos claros para actuar en situaciones de conflicto o denuncia dentro de los centros escolares:

“Fui separado de mi cargo durante más de cuatro meses luego de que un padre de familia me acusara de haberle gritado a su hijo. Aunque jamás se probó nada y no hubo sanción, quedé señalado ante mis compañeros, alumnos y la comunidad. Nadie me ofreció acompañamiento ni asesoría. Solo recibí una llamada donde me dijeron que debía dejar de dar clases hasta nuevo aviso.”

– Docente de secundaria

“Un alumno sufrió una caída en una cancha sin mantenimiento, pero la dirección quiso responsabilizarme a mí como responsable de grupo. Me citaron en la supervisión sin abogado ni defensor, y estuve a punto de recibir un acta administrativa. Nadie investigó las condiciones del plantel.”

– Maestra de primaria

“Una madre de familia me acusó falsamente de tocamientos a su hija porque no le permití usar el celular en clase. Después confesó que se había equivocado, pero para entonces ya me habían separado y la noticia se había filtrado. Perdí el respeto de mis alumnos, el apoyo de mis compañeros y el año completo de trabajo.”

– Profesor de telesecundaria

“En mi escuela hay miedo de interactuar con los estudiantes. No tenemos guía sobre cómo actuar si hay una pelea, si una madre acusa, o si ocurre un accidente. Todo se maneja a criterio del director o de la supervisión. Vivimos bajo la incertidumbre constante.”

– Trabajadora manual

Estos casos no son aislados. Representan una realidad sistemática que afecta la dignidad, la integridad emocional y la estabilidad laboral de miles de trabajadoras y trabajadores de la educación en el país. La ausencia de un marco legal que regule con claridad la actuación institucional ante este tipo de incidentes, con enfoque garantista para todas las partes, ha permitido que se vulneren los derechos fundamentales del personal educativo.

Es por ello que proponemos esta reforma, para que con ella se recupere la confianza del magisterio en las instituciones, evitar la criminalización preventiva del personal educativo, fortalecer la cultura de la denuncia responsable, y crear un entorno escolar donde se respeten los derechos de todas las personas.

Para la elaboración del protocolo propuesto, resulta indispensable que la autoridad educativa convoque a foros de consulta, mesas de diálogo y mecanismos de participación directa de los involucrados, a fin de tomar en consideración la voz de las y los trabajadores de la educación. La construcción de dicho instrumento no puede realizarse de forma unilateral, sin contemplar las experiencias, necesidades, derechos e integridad del personal educativo. Su participación activa garantizará que el protocolo sea legítimo, eficaz y respetuoso del marco jurídico y de los principios fundamentales de justicia y equidad laboral.

De la misma manera, será responsabilidad de las autoridades educativas locales en cada una de las entidades federativas armonizar su legislación y reglamentación conforme a los principios establecidos en esta reforma. Asimismo, deberán elaborar y aplicar protocolos estatales específicos que aseguren el respeto irrestricto de los derechos humanos de todas las personas que integran la comunidad educativa, incluidos estudiantes, madres y padres de familia, personal docente, administrativo y de apoyo. Esta labor de armonización permitirá consolidar un marco de actuación común a nivel nacional, con pertinencia local y plena eficacia jurídica.

El respeto y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes no puede lograrse a costa de vulnerar los derechos fundamentales de quienes les educan. Es momento de construir un equilibrio legal justo, que reconozca que la comunidad educativa es un tejido complejo en el que todas las personas, sin excepción, deben estar protegidas por la ley.

Por lo tanto, se presenta esta iniciativa de reforma a la Ley General de Educación con el fin de establecer la obligación de contar con un protocolo nacional que prevenga, atienda y resuelva, de forma justa y respetuosa de la dignidad humana, las situaciones de violencia, riesgo o conflicto en las escuelas de México.

Es por lo anteriormente expuesto y con el propósito de salvaguardar los derechos de las niñas, niños, adolescentes, así como del personal que integra las comunidades escolares pongo a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona el artículo 126 Bis de la Ley General de Educación

Único.- Se adiciona el artículo 126 Bis de la Ley General Educación, para quedar como sigue:

Artículo 126 Bis. Las autoridades educativas, en el ámbito de sus competencias, deberán establecer un Protocolo Nacional de Prevención, Atención y Resolución de Situaciones de Riesgo, Violencia o Conflicto Escolar, que tenga por objeto:

I. Garantizar la seguridad e integridad de niñas, niños, adolescentes y personal que integra las comunidades escolares.

I. Establecer medidas inmediatas y proporcionales para atender hechos de violencia, accidentes, agresiones sexuales u otras situaciones de riesgo, dentro o fuera del entorno escolar, que involucren a miembros de la comunidad educativa.

III. Establecer mecanismos de actuación que respeten en todo momento el debido proceso, la presunción de inocencia, los derechos humanos y laborales del personal educativo, ante la posible existencia de denuncias infundadas, maliciosas o sin sustento.

IV. Garantizar la atención legal, psicológica y administrativa adecuada e inmediata tanto a las presuntas víctimas como a los trabajadores señalados, con enfoque diferenciado y perspectiva de derechos humanos.

V. Crear una instancia formal dentro de la autoridad educativa federal y local que brinde a las y los trabajadores de la educación asesoría, acompañamiento y un mecanismo seguro y confiable para interponer quejas o denuncias anónimas relacionadas con la vulnerabilidad de sus derechos humanos y laborales con un enfoque integral, imparcial y con seguimiento pertinente.

VI. Promover la capacitación periódica de las autoridades escolares sobre el manejo de conflictos, actuación ante denuncias, canales institucionales y garantías laborales.

El protocolo deberá ser elaborado y publicado por la Secretaría de Educación Pública con la participación de los trabajadores de la educación, sindicatos magisteriales, organismos de derechos humanos y organizaciones especializadas.

Transitorios

Primero.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- El Poder Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Educación Pública, deberá emitir el Protocolo Nacional de Prevención, Atención y Resolución de Situaciones de Riesgo, Violencia o Conflicto Escolar en un plazo no mayor a ciento ochenta días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2025.

Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez (rúbrica)

Que adiciona un artículo 28-C a la Ley Federal del Trabajo, en materia de reintegración laboral de los mexicanos repatriados, a cargo de la diputada Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del PRI

La diputada Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 28-C de la Ley Federal del Trabajo, en materia de reintegración laboral de los mexicanos repatriados, considerando la siguiente

Exposición de Motivos

La migración de mexicanos hacia Estados Unidos surge como consecuencia de una búsqueda por mejores oportunidades ante las condiciones de desigualdad, crisis económicas, desempleo, pobreza, inflación y rezago social en nuestro país, obligando a una gran cantidad de mexicanos a buscar oportunidades de progreso en el país del norte; este éxodo de mexicanos se ha extendido a todas las entidades del país.

Existe un proceso en el que personas que han migrado regresan a su país de origen o lugar de residencia habitual anterior, este proceso puede ser voluntario o forzoso y puede implicar tanto retornos permanentes como temporales. En el contexto de los migrantes repatriados a México, se entiende que son personas en búsqueda de mejores condiciones de vida, que migraron a otros países (principalmente a Estados Unidos), y han regresado a su país de origen, ya sea de forma voluntaria o por deportación; este fenómeno ha aumentado en los últimos años debido a diversos factores, tales como el endurecimiento de las políticas migratorias en países receptores.

El retorno por causas relacionadas con las leyes “antimigrantes”, emitidas por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, generan un difícil proceso de reinserción laboral de migrantes en retorno a nuestro país, provocando un fenómeno de reintegración social y económica complejo, ya que los efectos de retorno tienen mayor presencia en lugares más urbanos que rurales, es decir, más industriales y de servicios que agrícolas, con actividades más ligadas a los flujos de la globalización que al mercado local.

Las entidades federativas que registraron mayor origen de mexicanos repatriados en 2024 fueron las siguientes:1

1. Chiapas , con 18 mil 332 casos

2. Guerrero ; con 16 mil 658 casos

3. Oaxaca , con 16 mil 658 casos;

4. Puebla , con 14 mil 412;

5. Michoacán , con 14 mil 37, y

6. Guanajuato , con 13 mil 837.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha implementado proyectos en ciudades fronterizas como Matamoros, Nuevo Laredo, Mexicali y Tijuana, brindando apoyo como alimentación, boletos de autobús y tarjetas telefónicas para facilitar el retorno de miles de migrantes a sus comunidades de origen, con lo que se estima que alrededor de 72 mil migrantes mexicanos se beneficiarán de esta ayuda en los próximos meses.2

Para apoyar a nuestros mexicanos repatriados, el gobierno federal implementó el programa “México Te Abraza ”, que ha recibido a más de 38 mil personas repatriadas, de los cuales 14 mil 300 decidieron acudir a los centros de atención, a quienes les han brindado más de 129 mil servicios, ofreciendo alimentación, atención médica, apoyo psicológico y asistencia para la obtención de documentos oficiales .3

Es importante destacar que, aunque las cifras de repatriación han disminuido ligeramente en comparación con años anteriores, el número de migrantes retornados sigue siendo significativo, reflejando las dinámicas migratorias y las políticas implementadas en ambos países. Sin embargo, se ha detectado que laboralmente, los migrantes repatriados a México, encuentran múltiples dificultades para insertarse al mercado laboral , por situaciones que tienen que ver con la falta de documentación que avale sus conocimientos y habilidades o bien, por la falta de documentación actualizada ,4 tal como actas de nacimiento, cédulas profesionales o identificaciones oficiales, dificultando la integración de los migrantes al sistema laboral formal, las cuales varían según su perfil, el contexto socioeconómico y las políticas públicas disponibles.

Por esas situaciones, diversos mexicanos en retorno se ven obligados a aceptar empleos en el sector informal, caracterizados por bajos salarios, falta de prestaciones sociales y condiciones laborales inestables, siendo un gran contraste con las condiciones que experimentaron en el extranjero. El principal reto de los migrantes en retorno es su reincorporación al entorno económico, lo cual implica principalmente su reinserción laboral, a través de la cual, se pretende aplicar sus conocimientos adquiridos en su experiencia migratoria, para una mejor reinserción social en general.5

Otro factor importante es que, la mayoría de retornados regresa con aprendizajes de la cultura del lugar de destino, así como con conocimientos, habilidades, actitudes y expectativas animadas por la sociedad en que convivió, con capital humano y social, por lo que, regresan a sus comunidades y al país donde las condiciones económicas y sociales no han mejorado lo suficiente y en muchos lugares, han empeorado.

El programa México te abraza, recibe al retornado mexicano voluntario o forzado, con el objetivo que se le permita construir o reconstruir una base para poder vivir con dignidad y en armonía con su comunidad, mediante un proceso de reintegración familiar, social, cultural y económica, disminuyendo el arduo proceso de reinserción laboral de los retornados en la periferia globalizada.

Desde el sexenio anterior, se implementó un programa de certificación de competencias laborales ; “México reconoce tu experiencia” para mexicanos repatriados, iniciativa presentada por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (Conocer), el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) y el Instituto Nacional de Migración (INM), en el que se indica que se instalaron 11 Módulos del Programa de Repatriación Humana del Instituto Nacional de Migración (INM), así como con la colaboración de los consulados de México en Estados Unidos.

Al analizar la Ley Federal del Trabajo,6 en el Titulo Once “Autoridades del Trabajo y Servicios Sociales ”, Capítulo IV, “del Servicio Nacional de Empleo ”, se puede apreciar que el artículo 537 establece los objetivos del Servicio Nacional de Empleo, entre los que se encuentra lo señalado en la fracción VI, “Diseñar, conducir y evaluar programas específicos para generar oportunidades de empleo para jóvenes y grupos en situación vulnerable” ; asimismo, en la fracción VI, se indica que el Servicio Nacional de Empleo debe “coordinar con las autoridades competentes el régimen de normalización y certificación de competencia laboral ”; por otra parte, en el artículo 539, se establece que, de conformidad con lo que dispone el 538 y para los efectos del 537, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social le corresponden las siguientes actividades:

“II. En materia de colocación de trabajadores:

a) Orientar a los buscadores de empleo hacia las vacantes ofertadas por los empleadores con base a su formación y aptitudes;

b) Autorizar y registrar, en su caso, el funcionamiento de agencias privadas que se dediquen a la colocación de personas;

c) Vigilar que las entidades privadas a que alude el inciso anterior cumplan las obligaciones que les impongan esta ley, sus reglamentos y las disposiciones administrativas de las autoridades laborales;

d) Intervenir, en coordinación con las Secretarías de Gobernación, de Economía y de Relaciones Exteriores, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, en la contratación de los nacionales que vayan a prestar sus servicios al extranjero;

e) Proponer la celebración de convenios en materia de colocación de trabajadores, entre la Federación y las entidades federativas; y

f) En general, realizar todas las que las Leyes y reglamentos encomienden a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en esta materia .”

Adicionalmente, en la fracción VI, se señala que también le corresponden las siguientes actividades:

“VI. En materia de normalización y certificación de competencia laboral, conjuntamente con la Secretaría de Educación Pública y demás autoridades federales competentes:

a) Determinar los lineamientos generales aplicables en toda la República para la definición de aquellos conocimientos, habilidades o destrezas susceptibles de certificación, así como de los procedimientos de evaluación correspondientes. Para la fijación de dichos lineamientos, se establecerán procedimientos que permitan considerar las necesidades, propuestas y opiniones de los diversos sectores productivos; y

b) Establecer un régimen de certificación, aplicable a toda la República, conforme al cual sea posible acreditar conocimientos, habilidades o destrezas, intermedios o terminales, de manera parcial y acumulativa, que requiere un individuo para la ejecución de una actividad productiva, independientemente de la forma en que hayan sido adquiridos .”

Finalmente, el artículo 539-D, señala que “el servicio para la colocación de los trabajadores será invariablemente gratuito para ellos y será proporcionado, según el régimen de aplicación de esta Ley, por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social o por los órganos competentes de las entidades federativas, de conformidad con lo establecido por la fracción II del artículo 539, en ambos casos ”.

Por otro lado, al revisar las Reglas de Operación del Programa de Apoyo al Empleo (PAE) 2023,7 el cual tiene como objetivo general el facilitar la inserción laboral de personas buscadoras de empleo mediante acciones de intermediación y movilidad laboral, con especial atención a grupos que enfrentan barreras de acceso al empleo, se puede observar que los componentes del (PAE) son:

1.Subprogramas :

• Intermediación Laboral

• Movilidad Laboral

2.Servicios Auxiliares:

• Servicio Nacional de Empleo por Teléfono (SNETEL)

• Observatorio Laboral

• Talleres para Buscadores de Empleo

• Talleres para Empleadores

3.Estrategia Transversal:

• Abriendo Espacios para la inclusión laboral de personas con discapacidad y adultos mayores, incluyendo mujeres, jóvenes, personas mayores de 45 años, jornaleros, víctimas de delito o violación de derechos humanos, personas preliberadas, migrantes solicitantes de la condición de refugiado, refugiados y beneficiarios de protección complementaria, así como personas mexicanas retornadas o repatriadas.

Las personas interesadas pueden registrarse en el portal del empleo o acudir a una Oficina del Servicio Nacional de Empleo (OSNE). Además, se reconoce la Constancia Temporal de la Clave Única de Registro de Población (CURP) para personas mexicanas repatriadas, expedida por el Registro Nacional de Población, como documento válido para su registro en el programa.

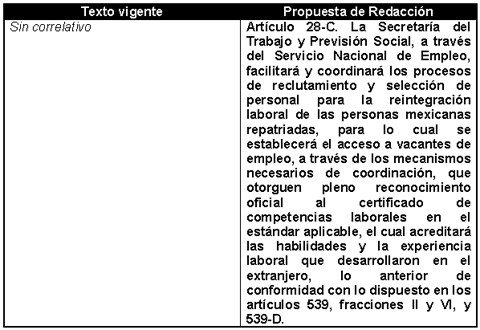

Tomando en cuenta lo anterior, al adicionar el artículo 28C a la Ley Federal del Trabajo , se requiere una respuesta integral que incluya políticas públicas efectivas, programas de capacitación y certificación de habilidades , así como un enfoque que promueva la inclusión social y laboral de los migrantes repatriados, que genere empleo para grupos en situación vulnerable; así como, coordinar con las autoridades competentes el régimen de normalización y certificación de competencia laboral , por lo que se debe de adicionar esta norma legal en la que se establezca la reintegración laboral de los mexicanos repatriados, tal y como se muestra a continuación:

Ley Federal del Trabajo

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona el artículo 28-C de la Ley Federal del Trabajo

Artículo Único. Se adiciona el artículo 28-C de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Art. 28-C. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a través del Servicio Nacional de Empleo, facilitará y coordinará los procesos de reclutamiento y selección de personal para la reintegración laboral de las personas mexicanas repatriadas, para lo cual se establecerá el acceso a vacantes de empleo, a través de los mecanismos necesarios de coordinación que otorguen pleno reconocimiento oficial al certificado de competencias laborales en el estándar aplicable, el cual acreditará las habilidades y la experiencia laboral que desarrollaron en el extranjero, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 539, fracciones II y VI, y 539-D.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Ruiz, J. (2024, 31 diciembre). Veracruz siguió en el top 10 de migrantes repatriados desde EU en 2024. Imagen del Golfo. Recuperado: https://acortar.link/UwOFag

2 International Organization for Migration. (2014, 8 julio). La OIM apoya los esfuerzos de México de ayuda a los migrantes repatriados de Estados Unidos. International Organization For Migration. Recuperado: https://acortar.link/u21rCQ

3 López, D. M. (2025, 9 mayo). “México Te Abraza” ha recibido más de 38 mil mexicanos repatriados de EE.UU. sin problema alguno. Recuperado: https://acortar.link/I747Ni

4 Ídem.

5 Corona, M. El arduo proceso de reinserción laboral de los retornados en la periferia globalizada. Econ. soc. territ [online]. 2018, volumen 18, número 57 citado 2025-05-28], páginas 455-486. Recuperado de: https://doi.org/10.22136/est20181180

6 Ley Federal del Trabajo, [L.F.T.], reformada, artículo 132, Diario Oficial de la Federación [D.O.F.], 21 de febrero de 2025, (México). Recuperado de: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFT.pdf

7 Secretaría del Trabajo y Previsión Social. (2024, 4 de junio). Reglas de Operación del Programa Apoyo al Empleo para el Ejercicio Fiscal de 2024. Diario Oficial de la Federación. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5712752&fecha=28/12/ 2023#gsc.tab=0

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 2 de septiembre de 2025.

Diputada Marcela Guerra Castillo (rúbrica)

Que adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Salud, en materia de geriatría, a cargo de la diputada Ofelia Socorro Jasso Nieto, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Ofelia Socorro Jasso Nieto, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXVI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción IV Ter al artículo 6o; y un Capítulo III Bis denominado “De La Atención Geriátrica” al Título Tercero con los artículos 49 Bis, 49 Ter, 49 Quáter, 49 Quintus, 49 Sextus, 49 Séptimus y 49 Octies de la Ley General de Salud, en materia de geriatría, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

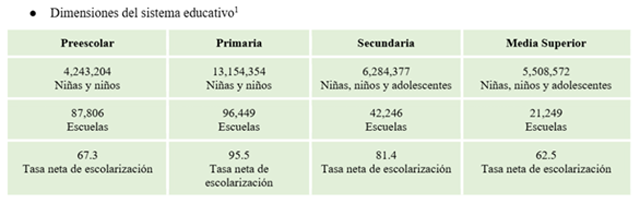

En México, el envejecimiento poblacional representa uno de los mayores desafíos para la política social y de salud pública. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), a través de las Estadísticas a Propósito del Día Internacional de las Personas Adultas Mayores para el segundo trimestre de 2022, residían en el país 17,958,707 personas de 60 años o más, lo que representa el 14 por ciento de la población total.1

Por su parte, el Diagnóstico de las Personas Adultas Mayores en México elaborado por el INAPAM señala que existen 15.2 millones de personas de 60 años o más, es decir, alrededor del 12 por ciento de la población total; y proyecta que para el año 2030 esta cifra ascenderá a 20.6 millones (15 por ciento), y para 2050 alcanzará los 35.4 millones (24 por ciento).2

Este cambio demográfico demanda acciones inmediatas y estructurales para garantizar los derechos y la calidad de vida de los adultos mayores. Sin embargo, la realidad refleja que nuestro país enfrenta una grave insuficiencia en atención geriátrica.

Actualmente, México cuenta con alrededor de 841 médicos geriatras certificados, cifra que resulta claramente insuficiente para atender las necesidades de más de 17 millones de personas adultas mayores.2

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4o., establece la obligación del Estado de garantizar el derecho a la salud. Asimismo, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores dispone la necesidad de impulsar servicios adecuados de asistencia, integración social y atención médica.

De igual forma, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, ratificada por México, obliga a los Estados parte a garantizar servicios especializados y mecanismos de supervisión eficaces.

Pese a este marco normativo, la oferta de servicios públicos sigue siendo insuficiente. La mayoría de los centros geriátricos existentes son de carácter privado, lo que excluye a quienes no cuentan con recursos económicos para acceder a ellos.

Además, en muchos casos no existen mecanismos sólidos de supervisión que aseguren el respeto a la dignidad y a los derechos de los adultos mayores, derivando incluso en casos de negligencia y maltrato.

Por lo anterior, se propone que la Secretaría de Salud, en coordinación con los gobiernos estatales y municipales, implemente un programa nacional para la creación de centros geriátricos públicos. Estos centros deberán garantizar una atención integral como:

• Médica, con especialistas en geriatría y personal de enfermería capacitado.

• Psicológica, para atender la salud mental y emocional.

• De rehabilitación, para favorecer la movilidad y la autonomía.

• De desarrollo social, a través de actividades que fomenten la inclusión, la convivencia y la participación activa.

Asimismo, resulta indispensable la creación de un sistema de supervisión gubernamental permanente, encargado de vigilar que los centros, tanto públicos como privados, que cumplan con estándares de calidad y respeto a los derechos humanos.

La insuficiencia en la atención geriátrica no puede atenderse únicamente con esfuerzos asistenciales aislados, sino que requiere de una estrategia nacional articulada en el marco del Sistema Nacional de Salud.

En este sentido, resulta necesario establecer de manera expresa la obligación del Estado de garantizar la atención integral y especializada de las personas adultas mayores a través de programas, unidades médicas y profesionales con formación en geriatría y gerontología.

Igualmente, para asegurar que los servicios ofrecidos por el sector privado se brinden con calidad y respeto a los derechos humanos, se plantea la creación de un Permiso Sanitario de Atención Geriátrica y de una certificación obligatoria renovable cada cinco años, que avale el cumplimiento de estándares en infraestructura, protocolos de atención, capacitación del personal y mecanismos de coordinación con instituciones públicas.

De igual forma, se propone la integración de un Registro Nacional de Prestadores Privados de Servicios Geriátricos, mediante el cual se dará seguimiento y supervisión permanente a las instituciones autorizadas, estableciendo sanciones en caso de incumplimiento. Con ello, se busca cerrar la brecha de desigualdad entre quienes pueden pagar atención privada y quienes dependen exclusivamente del sistema público.

Un aspecto innovador de la propuesta es la obligación de que aseguradoras y prestadores privados incorporen en sus planes al menos una modalidad de atención geriátrica integral, garantizando consultas preventivas, manejo de enfermedades crónico-degenerativas y servicios de rehabilitación.

Además, se prevé que la Secretaría de Salud desarrolle mecanismos de coordinación con instituciones privadas, a fin de asegurar que las personas mayores en situación de vulnerabilidad puedan acceder a estos servicios mediante subsidios, convenios o esquemas de colaboración público-privada.

Con esta reforma, el Estado mexicano no solo cumpliría con su mandato constitucional e internacional, sino que avanzaría hacia la construcción de un sistema robusto de atención geriátrica integral y supervisada, que reconozca la dignidad y los derechos de las personas mayores, y garantice su inclusión plena en la vida social, económica y cultural de nuestro país.

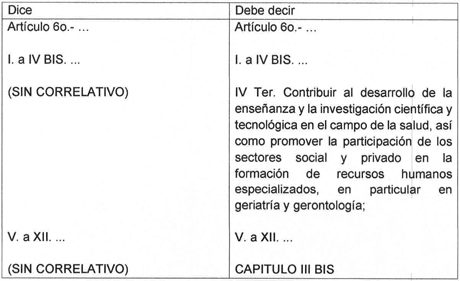

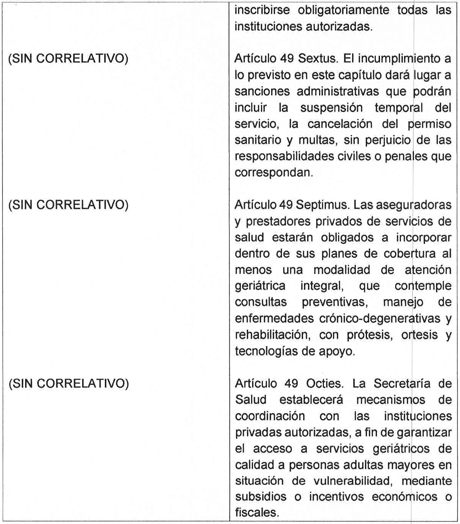

A fin de ejemplificar la modificación se presenta el siguiente cuadro comparativo a la Ley de Salud:

En virtud de lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona la fracción IV Ter al artículo 60; y un Capítulo III Bis denominado “De la Atención Geriátrica” al Título Tercero con los artículos 49 Bis, 49 Ter, 49 Quáter, 49 Quintus, 49 Sextus, 49 Séptimus y 49 Octies de la Ley General de Salud, en materia de geriatría

Artículo Único . Se adiciona la fracción IV Ter al artículo 6o; y un Capítulo III BIS denominado “De La Atención Geriátrica” al Título Tercero con los artículos 49 Bis, 49 Ter, 49 Quáter, 49 Quintus, 49 Sextus, 49 Séptimus y 49 Octies de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 6o.- ...

I. a IV Bis ...

IV Ter. Contribuir al desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y tecnológica en el campo de la salud, así como promover la participación de los sectores social y privado en la formación de recursos humanos especializados, en particular en geriatría y gerontología;

V. a XII. ...

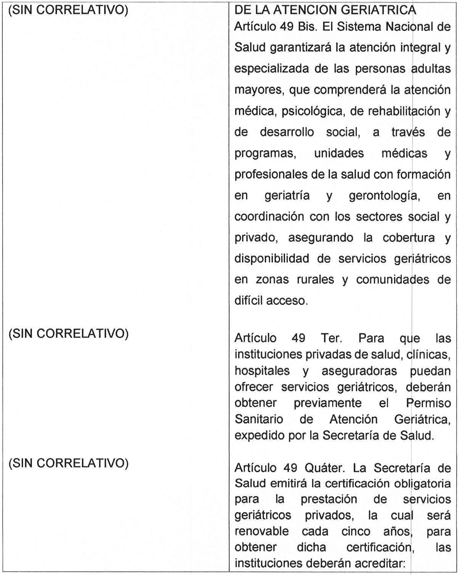

Capítulo III BIS

De la Atención Geriátrica

Artículo 49 Bis. El Sistema Nacional de Salud garantizará la atención integral y especializada de las personas adultas mayores, que comprenderá la atención médica, psicológica, de rehabilitación y de desarrollo social, a través de programas, unidades médicas y profesionales de la salud con formación en geriatría y gerontología, en coordinación con los sectores social y privado, asegurando la cobertura y disponibilidad de servicios geriátricos en zonas rurales y comunidades de difícil acceso.

Artículo 49 Ter. Para que las instituciones privadas de salud, clínicas, hospitales y aseguradoras puedan ofrecer servicios geriátricos, deberán obtener previamente el Permiso Sanitario de Atención Geriátrica, expedido por la Secretaría de Salud.

Artículo 49 Quáter. La Secretaría de Salud emitirá la certificación obligatoria para la prestación de servicios geriátricos privados, la cual será renovable cada cinco años, para obtener dicha certificación, las instituciones deberán acreditar:

I. Contar con al menos un médico especialista en geriatría certificado por el Consejo Nacional correspondiente;

II. Disponer de infraestructura adecuada y accesible para la atención de personas adultas mayores, conforme a las normas oficiales mexicanas en la materia;

III. Implementar protocolos de atención geriátrica integral que incluyan prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, apoyo psicológico y actividades de inclusión y desarrollo social;

IV. Presentar un programa de capacitación continua para el personal médico y de enfermería en geriatría y gerontología;

V. Contar con mecanismos de referencia y contrarreferencia con instituciones públicas de salud; y,

VI. Acreditar el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas y lineamientos emitidos por la Secretaría de Salud.

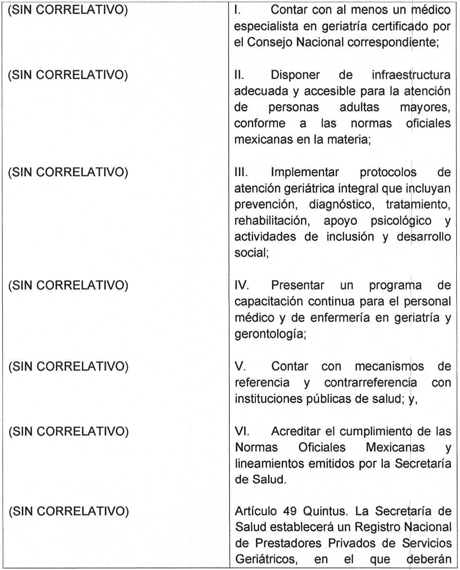

Artículo 49 Quintus. La Secretaría de Salud establecerá un Registro Nacional de Prestadores Privados de Servicios Geriátricos, en el que deberán inscribirse obligatoriamente todas las instituciones autorizadas.

Artículo 49 Sextus. El incumplimiento a lo previsto en este capítulo dará lugar a sanciones administrativas que podrán incluir la suspensión temporal del servicio, la cancelación del permiso sanitario y multas, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales que correspondan.

Artículo 49 Séptimus. Las aseguradoras y prestadores privados de servicios de salud estarán obligados a incorporar dentro de sus planes de cobertura al menos una modalidad de atención geriátrica integral, que contemple consultas preventivas, manejo de enfermedades crónico-degenerativas y rehabilitación, con prótesis, ortesis y tecnologías de apoyo.

Artículo 49 Octies. La Secretaría de Salud establecerá mecanismos de coordinación con las instituciones privadas autorizadas, a fin de garantizar el acceso a servicios geriátricos de calidad a personas adultas mayores en situación de vulnerabilidad, mediante subsidios o incentivos económicos o fiscales.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Salud contará con un plazo máximo de 180 días para expedir la Norma Oficial Mexicana que regule los requisitos de certificación y permisos en materia de atención geriátrica.

Tercero . Las instituciones privadas de salud que actualmente presten servicios a personas adultas mayores tendrán un plazo de un año para obtener la certificación correspondiente.

Notas

1 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2022/EAP_AD ULMAY2022.pdf

2 https://www.bienestar.gob.mx/pb/images/INAPAM/transparencia/PlanesProIn f/DiagnsticoPAMMxicoIV.pdf

3 https://ibero.mx/prensa/mexico-tiene-mas-de-15-millones-de-adultos-mayo res-y-solo-841-geriatras-certificados

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de septiembre de 2025.

Diputada Ofelia Socorro Jasso Nieto (rúbrica)

Que reforma los artículos 230 del Código Penal Federal y 469 de la Ley General de Salud, en materia de atención en casos de urgencia médica, a cargo del diputado Israel Betanzos Cortés, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, diputado Israel Betanzos Cortés, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6 numeral 1, fracción I; 77 numeral 1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del Congreso de la Unión la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 230 del Código Penal Federal, así como el artículo 469 la Ley General de Salud, al tenor del siguiente

Planteamiento del problema

La atención médica engloba el conjunto de servicios de salud destinados a proteger, promover y restaurar el bienestar físico y mental de las personas. Estos servicios incluyen la prevención de enfermedades, el diagnóstico, el tratamiento, la atención de urgencias, la rehabilitación y la promoción de estilos de vida saludables.

En el mismo sentido, la atención médica es esencial para el bienestar de las personas. A través de una amplia gama de servicios, desde la prevención, la atención de urgencias, hasta la rehabilitación, los profesionales de la salud trabajan continuamente para mejorar la calidad y accesibilidad de los cuidados, adaptándose a los avances científicos y las necesidades cambiantes de la población.”

En otro orden de ideas, una urgencia médica es cualquier situación que requiere atención médica inmediata, por lo que, ante este tipo de situaciones, la respuesta rápida y coordinada del personal sanitario, conocida como cadena de supervivencia, resulta fundamental para aumentar las posibilidades de supervivencia del paciente. Bajo este contexto, esta cadena implica el reconocimiento temprano de la urgencia, la activación de los servicios de emergencia, la reanimación cardiopulmonar, la desfibrilación y los cuidados avanzados.

Las urgencias médicas pueden surgir por diversas causas, como accidentes, enfermedades crónicas, traumatismos, intoxicaciones, problemas cardíacos o accidentes cerebrovasculares, y entre las más comunes, se encuentran las siguientes:

• Heridas y efectos adversos

• Signos, síntomas y estados mal definidos

• Enfermedades del aparato digestivo

• Enfermedades infecciosas

• Enfermedades del aparato respiratorio

• Enfermedades cardiocirculatorias

• Enfermedades nerviosas y de los sentidos

• Enfermedades del aparato genitourinario

• Enfermedades mentales

La Organización Mundial de la Salud (OMS), ha planteado diversos objetivos en materia de salud, los cuales se enlistan a continuación:

• Mejorar las condiciones de salud de los ciudadanos.

• Abatir las desigualdades en salud.

• Garantizar un trato adecuado en los servicios públicos y privados de salud.

• Asegurar la justicia en el financiamiento en materia de salud.

• Fortalecer el Sistema Nacional de Salud.

Con relación al párrafo que antecede, es de suma importancia señalar que nuestro País, tuvo a bien adoptar los objetivos antes mencionados, con la finalidad de promover el desarrollo social y humano. De igual manera, es menester señalar que los multicitados objetivos, buscan construir un futuro más justo y sostenible al abordar desafíos clave como la equidad, la calidad de vida y la protección financiera, es por ello que nuestro País, los adoptó con el objeto de mejorar las condiciones de vida de toda la población, así como de fortalecer el bienestar social.

Bajo este orden de ideas, la correcta atención a una urgencia médica forma parte de los multicitados objetivos, por lo que, en nuestra Nación, es esencial garantizar que todo ciudadano, sea atendido en esos casos. Lo anterior cobra relevancia toda vez que, en nuestro País, de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, aproximadamente el 20% de la atención prestada a pacientes, es relativo a alguna urgencia médica.

A pesar de lo vertido en párrafos anteriores, en los cuales se advierte que la atención médica en situaciones de urgencias es un derecho fundamental, es lamentable que, en cualquier entidad federativa de nuestro País sea común que, personal de salud niegue el servicio a quienes lo requieren.

Resulta necesario destacar que, los ejemplos expuestos con anterioridad son únicamente una muestra de esta gran problemática que se extiende en todo el territorio nacional, motivo por el cual, la presente Iniciativa tiene como objeto tipificarla, con el propósito de crear conciencia y con ello, evitar que continúe siendo un hecho común en nuestro País. Lo anterior, toda vez que la negación de servicios médicos en situaciones de urgencia es una práctica lamentable y generalizada, que actualmente afecta a personas de todas las edades y en cualquier entidad federativa.

Por lo anteriormente señalado en el presente planteamiento del problema, se puede observar que es de suma importancia tipificar en el Código Penal Federal, la omisión de no brindar atención médica a cualquier persona que la requiera, derivada de alguna urgencia médica.

Base Constitucional

La presente Iniciativa de Ley en materia de atención en casos de urgencia médica, se fundamenta en el imperativo constitucional establecido en el párrafo cuarto del artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual consagra el derecho de toda persona a la protección de la salud. A continuación, se presenta el precepto legal citado:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 4. (...)

Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social.

(...)

En este sentido, cabe destacar que el precepto señalado no solo reconoce la salud como un Derecho Humano fundamental, sino que impone al Estado la obligación de garantizar su efectivo ejercicio mediante la adopción de medidas legislativas, administrativas y judiciales que aseguren el acceso oportuno y equitativo a servicios médicos de calidad. La negativa de atención en situaciones de urgencia por parte de instituciones hospitalarias representa una vulneración directa al mencionado derecho, ya que pone en riesgo la vida e integridad de los ciudadanos, contraviniendo los principios de universalidad, igualdad y no discriminación, inherentes al marco constitucional.

Asimismo, la importancia de la presente iniciativa radica en su capacidad para operacionalizar el Derecho a la Salud en escenarios críticos, donde el tiempo y la intervención inmediata son determinantes para la preservación de la vida. De lo anteriormente señalado y derivado del artículo 4° constitucional, que mandata al Estado a regular las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud, la presente propuesta legislativa busca establecer mecanismos coercitivos y sancionatorios que impidan el rechazo arbitrario de pacientes en situaciones de urgencia. De esta manera, se fortalece el sistema nacional de salud al promover una atención inclusiva y eficiente, reduciendo las brechas de desigualdad que afectan particularmente a sectores vulnerables de la población.

Adicionalmente, esta Iniciativa contribuye a la consolidación de un Estado de Derecho en el ámbito sanitario al incorporar disposiciones que garanticen la responsabilidad de las instituciones médicas en el cumplimiento de obligaciones constitucionales. De igual manera, al vincular directamente la atención de urgencias médicas con el artículo 4° de nuestra Carta Magna, se promueve una interpretación progresiva del derecho a la salud, que no se limita a la mera prestación de servicios, sino que abarca la prevención de omisiones que puedan derivar en daños irreparables. La presente propuesta no solo eleva los estándares éticos y profesionales en el sector salud, sino que también fomenta la confianza ciudadana en las instituciones, contribuyendo a la cohesión social y al desarrollo humano integral.

Finalmente, es menester señalar que la aprobación de la presente Iniciativa representaría un avance significativo en la materialización del principio de supremacía Constitucional, asegurando con ello que el derecho a la protección de la salud sea efectivo y no meramente declarativo. Bajo este contexto, en la perspectiva donde las emergencias médicas pueden afectar a cualquier ciudadano sin distinción, la presente iniciativa refuerza el compromiso del Poder Legislativo con la dignidad humana, alineándose con los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, particularmente en el objetivo de salud y bienestar. De esta manera, la propuesta que hoy presento se posiciona como un instrumento jurídico indispensable para mitigar riesgos vitales y promover una sociedad más justa, motivo por el cual, a continuación, se presenta la siguiente

Exposición de Motivos

La falta de atención en situaciones de urgencia médica representa una grave amenaza para la salud y la vida de los pacientes. En este sentido, y como ya se señaló en el Planteamiento del Problema, lamentablemente este tipo de hechos han sido denunciados en múltiples ocasiones en nuestro País, siendo una realidad alarmante, que no solo pone en riesgo la vida de los pacientes, sino que también revela las fallas sistémicas en materia de salud, poniendo en evidencia la necesidad urgente de tomar medidas determinantes que garanticen una correcta atención en situaciones de urgencia médica para todos los ciudadanos.

Ahora bien, la ética médica es un marco de referencia esencial para la práctica clínica. Sus principios son guiados por las decisiones tomadas por los profesionales de la salud en situaciones complejas y diversas, en el mismo sentido, la ética médica es fundamental para garantizar la calidad y la seguridad de la atención médica, así como para proteger los derechos de los pacientes.

En relación a lo expuesto en el párrafo que antecede, la ética médica resulta fundamental para garantizar el derecho a la salud de los pacientes, de igual manera, el incumplimiento de los principios éticos por parte de los profesionales de la salud, puede conducir a situaciones de negligencia médica, poniendo en riesgo el bienestar de los pacientes y erosionando la confianza en el sistema de salud de nuestro País.

En ese sentido, es menester señalar que, en situaciones de urgencia médica, la evaluación y atención de todos los pacientes sin importar si se encuentra o no afiliado a la institución de salud, resulta un imperativo tanto ético como legal toda vez que es un derecho fundamental. Asimismo, resulta importante señalar que la acción de negar esta atención en situaciones de urgencia no solo es una violación de los derechos humanos, sino que también constituye una negligencia médica.

Aunado a lo anterior, es destacable señalar que el artículo 4 de nuestra Carta Magna señala que “toda persona tiene derecho a la protección de la salud” , de igual manera, el artículo mencionado determina que “La ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social” .

Del mismo modo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó el pasado 15 de noviembre de 2024 la Tesis Aislada de Rubro “Servicios médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Debe continuar su prestación en caso de urgencia o necesidad, aun cuando la persona deje de ser derechohabiente o no se encuentre dentro del periodo de conservación de derechos” , la cual expresa que, como garantía de protección al derecho humano a la salud, a fin de salvaguardar la dignidad y mínimo vital, se debe suministrar al paciente en caso de urgencia todos los medicamentos y tratamientos que le permitan tener una mejor calidad de vida ante la enfermedad que padece.

Reiterando lo expuesto en el planteamiento del problema de la presente iniciativa, la frecuente negación de atención médica en situaciones de urgencia, se ha convertido en un problema grave en nuestro país, esto debido a la falta de sanciones legales específicas para estos casos, generando que esta práctica se perpetúe. Es por ello, la urgente necesidad de tipificar este tipo de conductas, a efecto de garantizar el derecho a la salud de todos los ciudadanos.

En relación con el párrafo previo, es importante señalar que este tipo de conductas se encuentran tipificadas en otros países como España y Perú. En el caso de España, en los artículos 195 y 196 de su Código Penal Federal se determina una sanción a quien omitiere socorro hacia una persona que se encuentre desamparada, es decir, sin posibilidad de obtener ayuda o a quien se encuentre en peligro manifiesto y grave, es decir, un peligro evidente y de especial importancia para la vida o integridad física de quien ha de ser socorrido. A continuación, se anexan los artículos mencionados:

Código Penal Federal de España

Título IX

De la omisión del deber de socorro

Artículo 195.

1. El que no socorriere a una persona que se halle desamparada y en peligro manifiesto y grave, cuando pudiere hacerlo sin riesgo propio ni de terceros, será castigado con la pena de multa de tres a doce meses.

2. En las mismas penas incurrirá el que, impedido de prestar socorro, no demande con urgencia auxilio ajeno.

3. Si la víctima lo fuere por accidente ocasionado fortuitamente por el que omitió el auxilio, la pena será de prisión de seis meses a 18 meses, y si el accidente se debiere a imprudencia, la de prisión de seis meses a cuatro años.

Artículo 196.

El profesional que, estando obligado a ello, denegare asistencia sanitaria o abandonare los servicios sanitarios, cuando de la denegación o abandono se derive riesgo grave para la salud de las personas, será castigado con las penas del artículo precedente en su mitad superior y con la de inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio, por tiempo de seis meses a tres años.

Por otro lado, en Perú la Ley 27604 obliga a cualquier establecimiento médico, público o privado, a atender de manera inmediata y oportuna los casos de emergencia, asimismo, el Reglamento de la Ley 29414, que establece los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud, señala que toda persona que necesite atención de emergencia médica, quirúrgica y psiquiátrica, tiene derecho a recibirla.

Es importante destacar que nuestro País es signatario de diversos instrumentos internacionales, los cuales, reconocen a la salud como un derecho humano. En este sentido, se debe destacar este reconocimiento desde la Carta Constitutiva de la Organización Mundial de la Salud, asimismo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, en su artículo 25.1, reconoce que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y la asistencia médica, entre otros servicios.

Aunado a lo anterior, el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, reconoce el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental y en esa medida, obliga al Estado Mexicano como parte de tal instrumento internacional, a asegurar a las personas un nivel esencial del derecho a la salud. En ese sentido, la Observación general número 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), apunta que el derecho a la salud comprende la disponibilidad, accesibilidad, no discriminación, aceptabilidad y calidad de los servicios de salud.

De lo anterior se desprende que, nuestro País debe de dar cumplimiento a la obligación de prestar atención médica a cualquier ciudadano sin distinción, tal y como lo establecen los instrumentos internacionales de los cuales forma parte. En relación con ello, de forma general, nuestra Carta Magna en su artículo 4o. determina el derecho a la salud, mientras que el artículo 77 Bis 1 de la Ley General de Salud determina el derecho de las personas a recibir atención médica, aunque no cuenten con seguridad social. Con la finalidad de ejemplificar lo anteriormente señalado, a continuación, se expone el precepto legal anteriormente citado:

Ley General de Salud

Título Tercero Bis

De la prestación gratuita de

servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para las

personas sin seguridad social

Capítulo I

Disposiciones Generales

Artículo 77 Bis 1.- Todas las personas que se encuentren en el país que no cuenten con seguridad social tienen derecho a recibir de forma gratuita la prestación de servicios públicos de salud, medicamentos y demás insumos asociados, al momento de requerir la atención, sin discriminación alguna y sin importar su condición social, de conformidad con los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La protección a la salud a que se refiere este Título será garantizada por las entidades federativas y, en su caso, de manera concurrente con la Federación a través del Sistema de Salud para el Bienestar bajo los principios de universalidad e igualdad, deberá generar las condiciones que permitan brindar el acceso gratuito, progresivo, efectivo, oportuno, de calidad y sin discriminación alguna a todas las personas, a los servicios médicos, incluidas intervenciones quirúrgicas, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud, mediante la combinación de acciones de salud pública, intervenciones de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación, seleccionadas en forma prioritaria según criterios de seguridad, eficacia, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad social. Se deberán contemplar los servicios de consulta externa y hospitalización, así como a los medicamentos y demás insumos del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.

En relación a lo anterior, es importante señalar que, si bien nuestro País cuenta con un marco legal que reconoce el derecho a la salud, la práctica muestra una preocupante realidad: la negación de atención médica en situaciones de urgencia. Esta situación vulnera los derechos de millones de mexicanos y pone en riesgo sus vidas. Por lo anterior, es imperativo garantizar el acceso a servicios de salud oportunos y de calidad, es por ello que, la reforma que se plantea realizar al Código Penal Federal, así como a la Ley General de Salud, tiene por objeto tipificar este tipo de hechos, con la finalidad de contrarrestar la situación que actualmente padecen las familias de nuestro México.

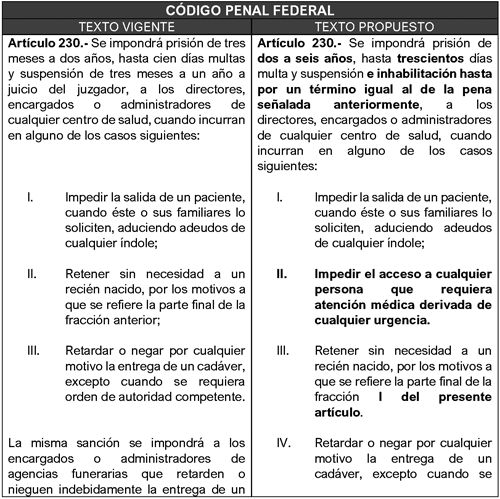

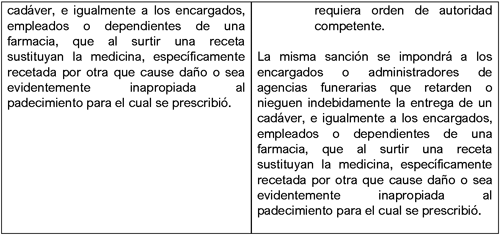

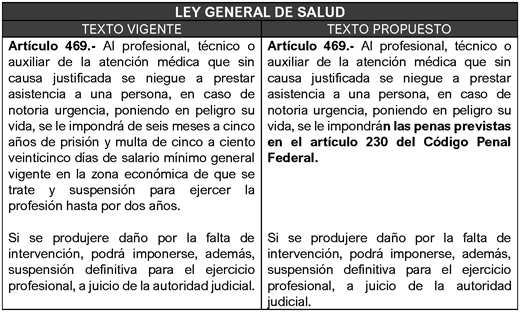

Por lo anteriormente expuesto, y con el fin de que se comprenda mejor la propuesta de la presente Iniciativa, a continuación, se exponen los siguientes cuadros comparativos de la propuesta de modificación al Código Penal Federal, así como a la Ley General de Salud:

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de este honorable Congreso, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 230 del Código Penal Federal, así como el artículo 469 de la Ley General de Salud

Primero. Se reforma el artículo 230 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 230.- Se impondrá prisión de dos a seis años , hasta trescientos días multa y suspensión e inhabilitación hasta por un término igual al de la pena señalada anteriormente , a los directores, encargados o administradores de cualquier centro de salud, cuando incurran en alguno de los casos siguientes:

I. (...)

II. Impedir el acceso a cualquier persona que requiera atención médica derivada de cualquier urgencia.

III. Retener sin necesidad a un recién nacido, por los motivos a que se refiere la parte final de la fracción I del presente artículo .

IV. (...)

(...)

Segundo. Se reforma el artículo 469 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 469.- Al profesional, técnico o auxiliar de la atención médica que sin causa justificada se niegue a prestar asistencia a una persona, en caso de notoria urgencia, poniendo en peligro su vida, se le impondrán las penas previstas en el artículo 230 del Código Penal Federal.

(...)

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2025.

Diputado Israel Betanzos Cortés (rúbrica)

Que adiciona el artículo 314 Bis 2 de la Ley General de Salud, en materia de presupuesto progresivo para donación y trasplantes de órganos, a cargo de la diputada Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada federal Verónica Martínez García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, ejerciendo la facultad consagrada en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por la fracción I del artículo 6 y el artículo 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 314 Bis 2 de la Ley General de Salud, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

El cuarto párrafo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente:

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución...”

La salud es un derecho humano tutelado desde la Constitución y diversos instrumentos internacionales ratificados por nuestro país, lo que representa un beneficio para las y los individuos, independientemente de su edad, género, credo, posición económica, nacionalidad, ideología política, por lo que en todo momento las instituciones públicas de salud deben tener la capacidad para brindar los insumos, procedimientos y tratamientos necesarios en todos los niveles de atención médica para salvaguardar el óptimo estado de salud, e incluso la vida de las y los pacientes.

En la actualidad, debido a factores orgánicos, malos hábitos, accidentes, adicciones, enfermedades no transmisibles, o predisposición genética a ciertas enfermedades, se pueden ocasionar padecimientos crónico-degenerativos entre la población a mediano y largo plazo, que dañan el funcionamiento de su organismo, comprometiendo su salud y en algún momento su vida misma.

Las opciones para atender tales afecciones son diversas, sólo que, dependiendo de la gravedad del caso en particular, se podrá elegir entre los diferentes tratamientos que mitiguen, controlen o diluyan los efectos del cuadro patológico, pudiendo recurrir a las cirugías e incluso a los trasplantes de órganos, tejidos o células, entre personas vivas o de un fallecido a persona en vida, cuando el bienestar del paciente que lo requiera se encuentre disminuida y bajo riesgo.

Uno de los avances terapéuticos más notables en la medicina a lo largo de los años, son los trasplantes de órganos, tejidos y células, siendo un proceso por el cual una persona cede generosa y libremente los órganos o tejidos de su cuerpo para que sean trasplantados a una persona enferma con padecimientos crónicos degenerativos que conducen a una falla orgánica y que a la larga resulta en discapacidad física o la muerte.

Este procedimiento ha evolucionado, lo que puede ser visto como un acto de solidaridad social que permite elevar la calidad de vida de los pacientes.

En la actualidad los órganos que pueden ser donados son el corazón, riñones, hígado, páncreas y pulmón, mientras que en el grupo de los tejidos puede ser médula ósea, córneas, piel, hueso, válvulas cardíacas, cartílago, tendones, arterias y venas. Por tanto, un solo donante puede salvar la vida directamente de más de 6 personas (con sus órganos) y mejorar la calidad de vida de decenas de individuos mediante la donación de tejidos.

Es un tema de gran importancia el trasplante de órganos, por lo que en 2003 México declaró al 26 de septiembre como el Día Nacional de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos, con el objetivo de que la población tome conciencia que el proceso de donar es una labor altruista, que otorga vida y esperanza a otro ser humano, cuando alguien cercano ha perdido la vida, o se puede donar algún órgano a alguien cercano, sin que esto afecte la calidad de vida del donante, sin embargo, es un aspecto que aún no ha causado el impacto esperado en la sociedad en lo que hace a la posibilidad de donar órganos y su trasplante debido a diversos factores sociales que lo han impedido.

En el caso de los trasplantes de órganos, tejidos o células, el organismo encargado de la procuración, de trasplante y de banco, es el Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra), órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, que ejecuta la política y directrices delineadas por dicha dependencia en materia de trasplantes.

De acuerdo con datos del Cenatra, durante el primer semestre de 2025, alrededor de 19,408 personas están en espera de recibir algún trasplante de órgano que les permita tener una esperanza de vida y/o mejorar su calidad, desafortunadamente esta cifra va en aumento día a día y tal espera se va alargando.1

En lo que va de esta anualidad, se tiene registrada la realización de 3,943 trasplantes, sin embargo, el índice es muy bajo respecto de la demanda que advertimos anteriormente, según datos oficiales.2

El factor que ha generado complicaciones en la operación del Cenatra, es la insuficiencia de recursos que anualmente le son etiquetados del Presupuesto de Egresos de la Federación, lo que puede explicarse debido a la desinformación y a la ausencia de una cultura solida respecto de la donación de órganos entre la población.

Esto ha ocasionado que haya obstáculos que impiden el ejercicio de sus atribuciones legales y reglamentarias, además de la ausencia de una infraestructura y de un equipamiento por parte de dicho organismo, además de la falta de capacitación de sus médicos especialistas, por lo que su funcionamiento es deficiente y se carece de una capacidad de respuesta para el resguardo de los órganos, tejidos y células, así como para la realización de los trasplantes.

La insuficiencia presupuestal del Cenatra ha provocado que exista una incapacidad operativa y diversas limitantes en su infraestructura, lo que le impide almacenar adecuadamente los tejidos, células y órganos donados, y repercute en la posibilidad de realizar trasplantes frecuentemente.

Ante la imposibilidad que tiene el Cenatra para cumplir con sus objetivos, provoca que las y los pacientes que requieren de algún trasplante vayan perdiendo poco a poco su calidad de vida, pues al prolongarse de manera obligada los tratamientos brindados por las instituciones públicas de salud llega el momento en que los padecimientos avanzan de tal forma que vencen a los organismos en virtud de su debilitamiento o afectación de otros órganos vitales, ocasionando su deceso.

Aunque la prioridad siempre será atender los problemas de salud de las y los pacientes, y por consecuencia, salvaguardar su vida, debe considerarse que hay tratamientos que por sí solos son muy costosos, pero al prolongarlos en demasía, además de que hay padecimientos que al avanzar pueden comprometer su integridad y su vida, también afectan financieramente a las instituciones de salud, tal como sucede en los casos de deficiencia renal, donde al no realizarse de forma oportuna el trasplante requerido al paciente, se le deberá brindar hemodiálisis durante 5 años, en promedio, mientras su vida siga siendo viable.

Al respecto, la afectación financiera es alta, sobre todo si se multiplica por el número de pacientes a los que se les brinda este tratamiento, lo que resulta más cuantioso que etiquetarle al Cenatra los recursos necesarios para la procuración, trasplante y la operación de banco de órganos, tejidos y células para darle la atención adecuada a los cientos de pacientes que requieren de un trasplante para salvar su vida.

Es importante resaltar que también se ha advertido el desabasto de medicamentos de· inmunosupresión, cuya ministración es indispensable para las y los pacientes que han recibido el trasplante de un órgano, pues sin esas dosis, su organismo podría rechazarlo, lo que ha propiciado que tengan que adquirirlo por su cuenta a costos sumamente elevados, circunstancia que compromete no solo su patrimonio, sino también su vida.

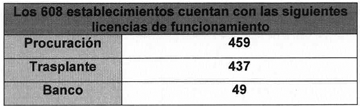

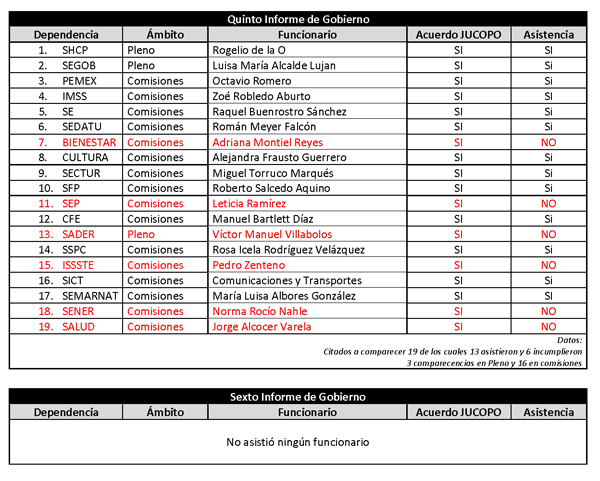

Aunado a lo anterior también se advierte la insuficiencia de establecimientos con licencia sanitaria emitida por la Comisión Federal para la Protección contras Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), para llevar a cabo las funciones de procuración, trasplante y banco de órganos, tejidos y células, por lo que de acuerdo con el Informe del Primer Semestre de 2025 de Cenatra, a nivel nacional dicho organismo cuenta con 608 establecimientos, de los cuales no todos cuentan con la autorización y la capacidad para desarrollar las funciones referidas, ni para ejecutar programas permanentemente,3 tal situación es la siguiente:

A pesar de las limitaciones presupuestales, la Secretaría de Salud y Cenatra se han esforzado por llevar a cabo tal función, capacitar a sus médicos, así como incentivar una cultura de la donación de órganos entre la ciudadanía, por lo que los resultados logrados no son los esperados, reflejándose en el bajo índice de personas que tienen la voluntad de donar sus órganos, así como la desinformación que existe sobre el particular debido a ideas religiosas o culturales que permean negativamente entre la sociedad y no permiten que se visualice que la verdadera finalidad de los trasplantes es dar una esperanza de vida a quien verdaderamente lo necesita.

Otro aspecto en el que se debe trabajar y que resulta muy importante, es la información que debe difundirse entre la población sobre la conveniencia y oportunidad de vida que se genera con la donación y los trasplantes de órganos.

Sobre el particular es importante resaltar que existen 2 tipos de donantes, por un lado, están quienes deciden donar expresamente sus órganos, en forma verbal o escrita, a su fallecimiento o en vida, siempre que esto último no represente algún daño a su salud, además de un tejido, la sangre, la médula ósea y el cordón umbilical.

Desafortunadamente es común que, aunque exista alguna manifestación de voluntad a través de la “tarjeta de donación” o del “formato oficial para manifestar el consentimiento expreso de donar órganos” expresada por el occiso en vida para donar sus órganos, en los hechos tal decisión suele ser no respetada por sus familiares.

Por otro lado, se observa a los donantes tácitos, circunstancia que tiene lugar cuando el posible donador no expreso en algún documento su voluntad para que sus órganos sean utilizados para trasplante después de su muerte, por lo que el consentimiento para donar sus órganos lo expresaran sus familiares presentes como son el o la cónyuge, el concubinario, la concubina, los descendientes, los ascendientes, los hermanos, el adoptado o el adoptante.

De acuerdo con cifras del Informe del Primer Semestre de 2025 de Cenatra, en 2025 se logró la donación de 1500 personas fallecidas, lo cual es un elemento muy importante para tratar esta problemática, por lo que se estima necesario que las autoridades competentes implementen una campaña nacional permanente en la que se difunda la importancia de la donación de órganos, tejidos y células hoy en día, creando una cultura de la donación que propicie una mayor participación de los mexicanos para brindar una esperanza de vida y/o mejorar su calidad.4

En ese sentido, la fracción V del artículo 313 de la Ley General de Salud, establece que es facultad de la Secretaría de Salud promover la cultura de donación de órganos, tejidos y células, en los siguientes términos:

“Artículo 313. Compete a la Secretaría de Salud:

I a IV. ...

V. Elaborar y llevar a cabo , en coordinación con las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud y con los gobiernos de las entidades federativas, campañas permanentes de concientización sobre la importancia de la donación de órganos, tejidos y células para fines de trasplantes , así como de sangre y sus componentes para efectos de transfusiones y otros usos terapéuticos.”

Sin embargo, la falta de recursos impide que las políticas públicas de la Secretaría de Salud en materia de donación de órganos tengan el alcance y cobertura para informar e impulsar una cultura de donación de órganos, tejidos y células entre un número mayor de mexicanas y mexicanos, pues al aprobarse anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, los recursos otorgados al Cenatra no corresponden con la importancia de las funciones que realiza por ley.

Para tener un dato preciso sobre tal circunstancia, para el ejercicio fiscal de 2018, al Cenatra le fueron otorgados para su funcionamiento $23, 965, 788.00 (veintitrés millones novecientos sesenta y cinco mil setecientos ochenta y ocho pesos 00/100 m.n), cantidad que se subdividió en el rubro de “Servicios Personales”, que es lo referente a la nómina de los especialistas y todo el personal que presta sus servicios en tal organismo, por la cantidad de $18, 849, 228. 00 (dieciocho millones ochocientos cuarenta nueve mil doscientos veintiocho pesos 00/100 m.n); el segundo rubro señalado, es el de “Gasto de Operación”, del cual depende el gasto corriente del organismo y se le destina la ínfima cantidad de $ 5,116, 560.00 (cinco millones ciento dieciséis mil quinientos sesenta mil pesos 00/100 m.n), solo por mencionar lo acontecido durante un año.

Para el ejercicio fiscal 2019 sucedió algo similar, ya que al Cenatra le fueron asignados para su operación $23, 995, 576.00 (veintitrés millones novecientos noventa y cinco mil quinientos setenta y seis pesos 00/100 m.n), solo que en el rubro de “Servicios Personales” se aplicaron $18, 513, 017. 00 (dieciocho millones quinientos trece mil diecisiete pesos 00/100 m.n), quedando solo para “Gasto de Operación” $ 5, 482, 559.00 (cinco millones cuatrocientos ochenta y dos mil quinientos cincuenta y nueve mil pesos 00/100 m.n).

Para 2021 solo se etiquetaron $25,716,921.00 (veinticinco millones setecientos dieciséis mil novecientos veintiún pesos 00/100 m.n) al Cenatra, y si bien tanto el Instituto Mexicanos del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), así como los organismos de salud estatales, cuentan con presupuestos que les permiten realizar algunos trasplantes, es una realidad que no son suficientes, por lo que es indispensable que el Cenatra cuente con mayor presupuesto y este no les sea reducido eventualmente.5

Lo que nos deja observa como la asignación de recursos es muy limitada y hace que la operación del Cenatra sea deficiente.

Para tener una idea de cómo funciona la donación y trasplantes de órganos, es importante conocer la forma en que España ha mantenido su liderazgo en Europa al ocupar el primer lugar en trasplantes de órganos, con 102,4 por millón de habitantes en 2021, mientras que Estados Unidos de América cuenta con 126,8 trasplantes por millón de habitantes, según el último informe del Observatorio Mundial de Donación y Trasplante.6

En nuestro país, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizó 1,791 trasplantes de órganos y tejidos en 2021, un 42 por ciento de todos los realizados en el sector salud, de ese total, 815 fueron de riñón, 674 de córnea, 234 de médula ósea o células progenitoras hematopoyéticas, 49 de hígado y 19 de corazón, así como 629 procuraciones de órganos y tejidos, lo que significó una productividad de 212 por ciento al compararse con los 850 procedimientos que se efectuaron en 2020. Datos del Estado Actual de Receptores, Donación y Trasplantes en México de Cenatra reflejan que, para el primer semestre de 2022, las instituciones de seguridad social (IMSS, ISSSTE, Semar, Sedena y Pemex) efectuaron 594 trasplantes de córnea, 646 de riñón, 39 de hígado y 13 de corazón.7

Los números nos muestran que aún estamos lejos de cubrir la demanda, puesto que según las estadísticas sobre donación y trasplantes de Cenatra, al 3 de julio de 2025 existían alrededor de 19,408 personas que requieren algún tipo de trasplante, siendo el de riñón el más solicitado, por lo que urge el rediseño y la instrumentación de políticas, estrategias y acciones para alinear y conjuntar esfuerzos de todos los actores institucionales y sectoriales, tanto públicos, como privados y de la sociedad civil para incrementar el número de donaciones, sobre todo de origen cadavérico, que permitan realizar más trasplantes efectivos para la recuperación de la salud de las y los pacientes.

Debido a la importancia que tiene este tema, es necesario que se visibilice la insuficiencia presupuestaria, de infraestructura y de capacidad que actualmente enfrenta el Cenatra en perjuicio de los pacientes que requieren del trasplante de algún órgano, debido a que los recursos que actualmente recibe tal organismo son muy limitados.