Gaceta Parlamentaria, año XXVIII, número 6872-II-4, martes 9 de septiembre de 2025

- Que reforma los artículos 6o., 8o. y 12 de la Ley de Vivienda, en materia de vivienda abandonada, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del PT

- Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, en materia de delitos contra la paz y seguridad de las personas, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del PT

- Que reforma y adiciona los artículos 132 y 133 de la Ley Federal del Trabajo, en materia de derechos de las personas menstruantes, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del PT

- Que reforma y adiciona el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Alejandro Aguilar López, del Grupo Parlamentario del PT

- Que adiciona el artículo 130 de la Ley General de Víctimas, a cargo de la diputada María Isidra de la Luz Rivas, del Grupo Parlamentario del PT

- Que reforma y adiciona los artículos 45 y 73 de la Ley General de Turismo, a cargo del diputado José Alejandro Aguilar López, del Grupo Parlamentario del PT

- Que reforma el artículo 7o. de la Ley que crea la Agencia Espacial Mexicana, a cargo del diputado José Alejandro Aguilar López, del Grupo Parlamentario del PT

- Que reforma el artículo 36 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo del diputado José Alejandro Aguilar López, del Grupo Parlamentario del PT

- Que reforma los artículos 17 y 18 de la Ley de Planeación, a cargo del diputado José Alejandro Aguilar López, del Grupo Parlamentario del PT

- Que reforma el artículo 145 de la Ley General de Educación, con el propósito de fomentar acciones para estimular la certificación de conocimientos adquiridos en forma autodidacta, por experiencia laboral o a través de otros procesos educativos, a cargo del diputado Jesús Fernando García Hernández, del Grupo Parlamentario del PT

- De decreto por el que se declara el día 1 del mes de julio de cada año “Día Nacional de la Banda de Música Sinaloense de Tambora”, a cargo del diputado Jesús Fernando García Hernández, del Grupo Parlamentario del PT

- Que reforma los artículos 109 de la Ley del Seguro Social y 43 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo del diputado Jesús Fernando García Hernández, del Grupo Parlamentario del PT

- Que reforma el artículo 5o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo del diputado Jesús Fernando García Hernández, del Grupo Parlamentario del PT

- Que reforma el artículo 17 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a cargo del diputado Jesús Fernando García Hernández, del Grupo Parlamentario del PT

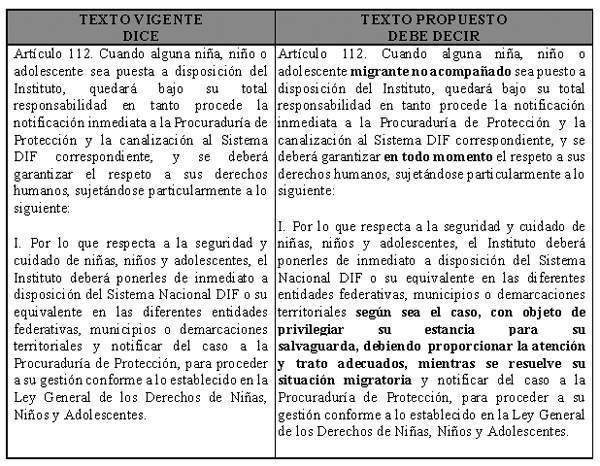

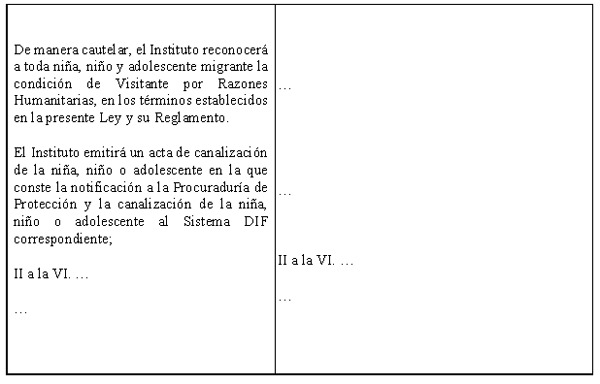

- Que reforma el artículo 112 de la Ley de Migración, en materia de protección de niñas y niños migrantes no acompañados, a cargo de la diputada Diana Castillo Gabino, del Grupo Parlamentario del PT

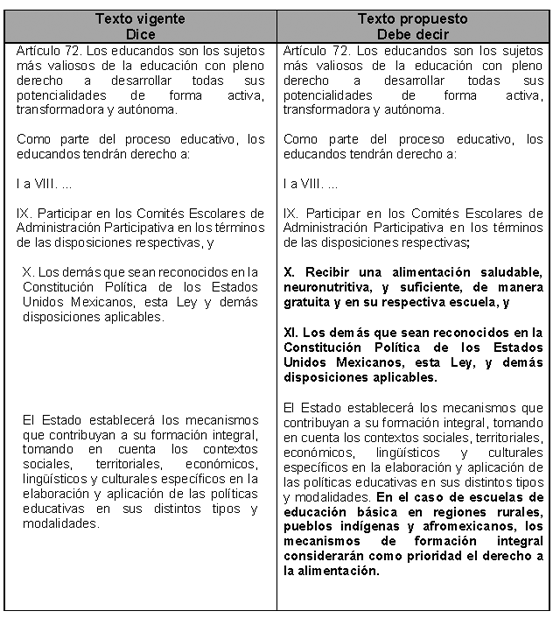

- Que reforma y adiciona el artículo 72 de la Ley General de Educación, en materia de alimentación en comunidades rurales, pueblos indígenas y afromexicanos, a cargo de la diputada Diana Castillo Gabino, del Grupo Parlamentario del PT

- Que reforma y adiciona el artículo 10 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, a cargo de la diputada Patricia Galindo Alarcón, del Grupo Parlamentario del PT

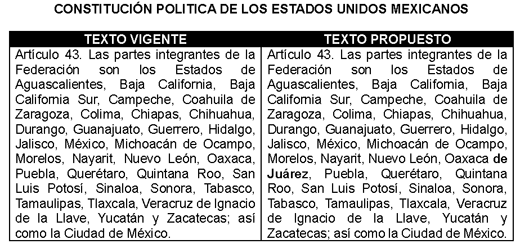

- Que reforma el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de cambio de nombre del estado de Oaxaca por el de Oaxaca de Juárez, a cargo del diputado José Alejandro López Sánchez, del Grupo Parlamentario del PT

- Que reforma los artículos 11 y 15 de la Ley Reglamentaria de la Fracción V del Artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del PT

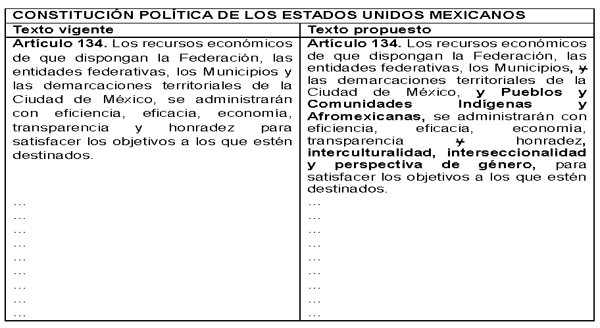

- Que reforma el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Martha Aracely Cruz Jiménez, del Grupo Parlamentario del PT

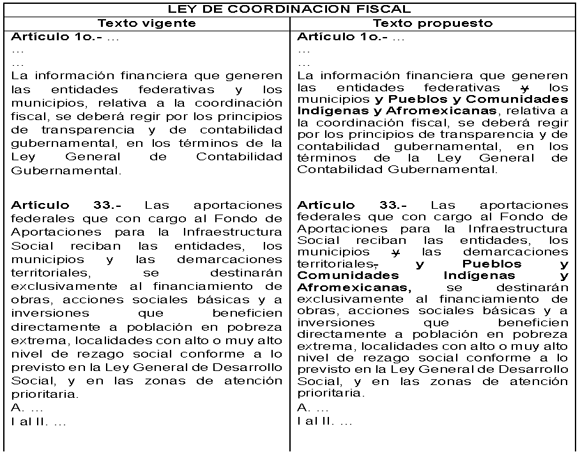

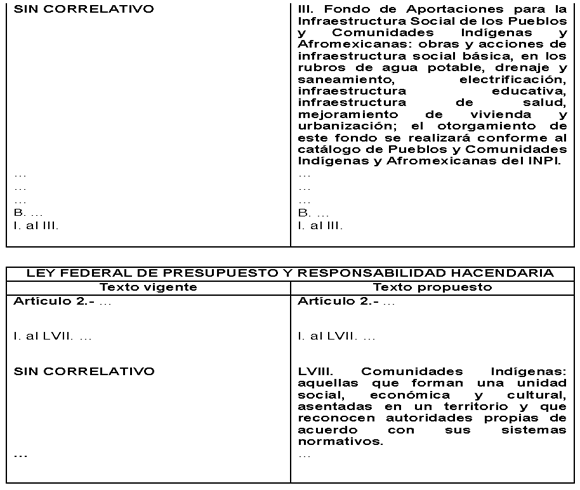

- Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Martha Aracely Cruz Jiménez, del Grupo Parlamentario del PT

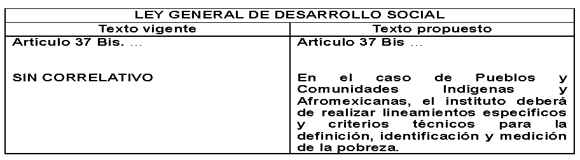

- Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del PT

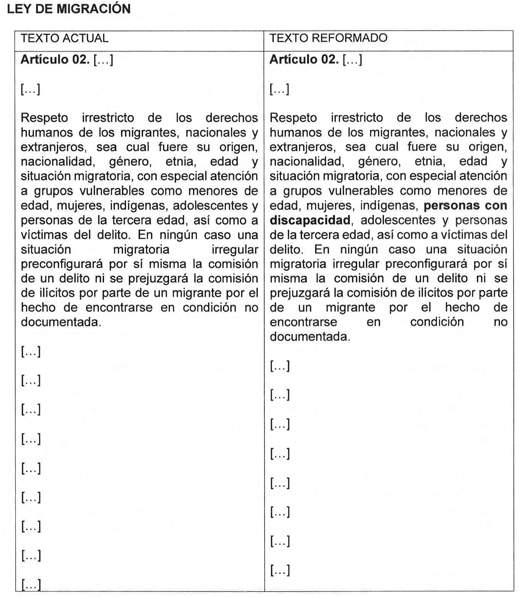

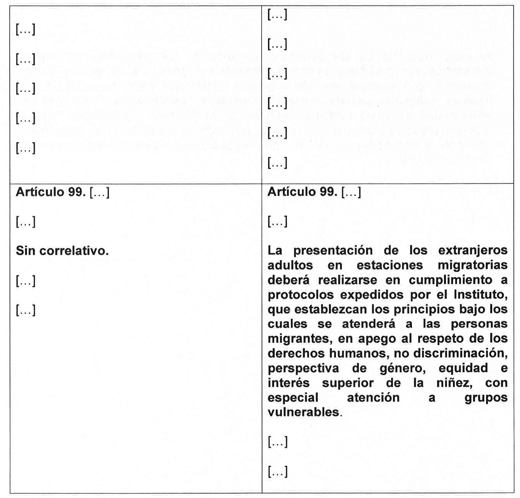

- Que reforma y adiciona los artículos 2o. y 99 de la Ley de Migración, a cargo de la diputada María Isidra de la Luz Rivas, del Grupo Parlamentario del PT

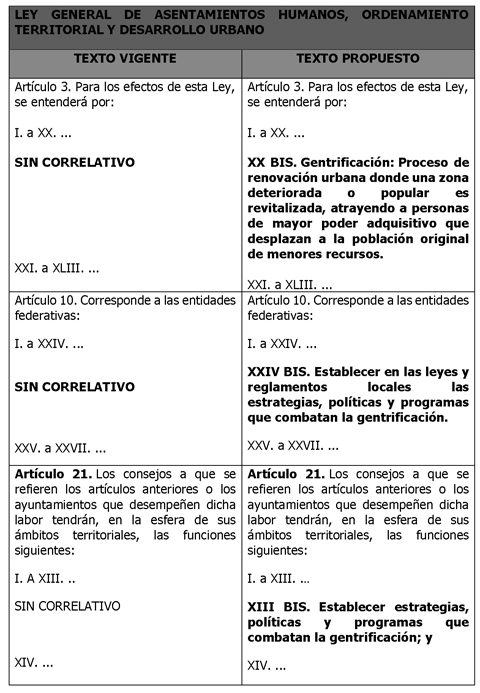

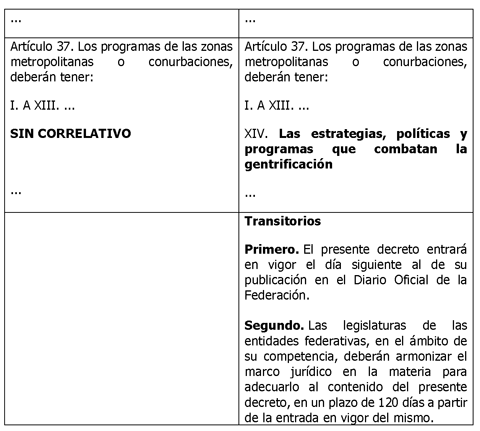

- Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, en materia de gentrificación, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del PT

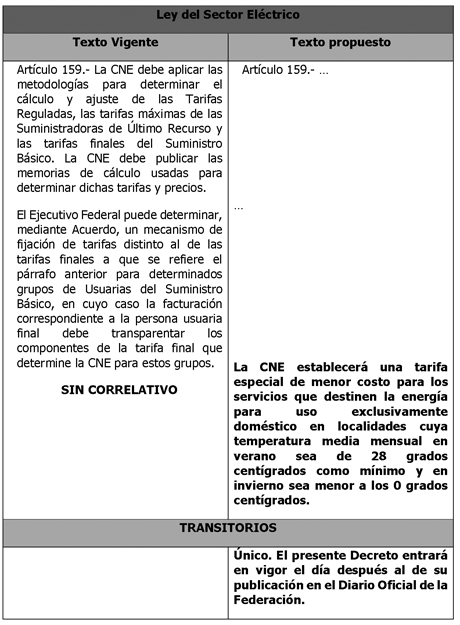

- Que adiciona el artículo 159 de la Ley del Sector Eléctrico, en materia de tarifas especiales para servicios de uso doméstico, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del PT

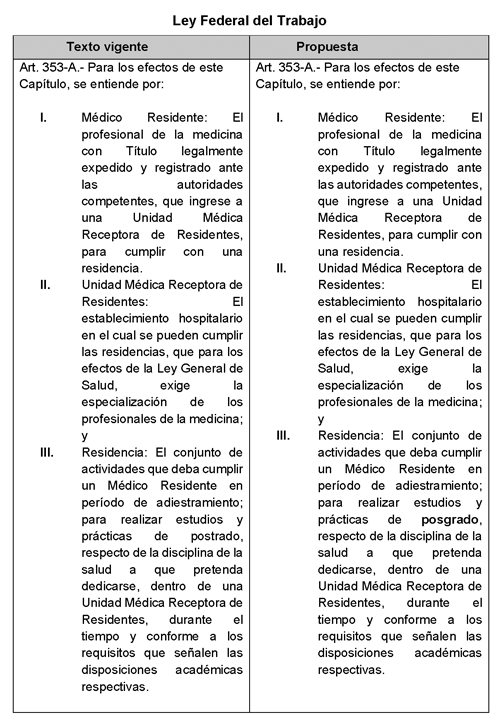

- Que reforma el artículo 353-A de la Ley Federal del Trabajo, en materia de corrección ortográfica, a cargo de la diputada María Isidra de la Luz Rivas, del Grupo Parlamentario del PT

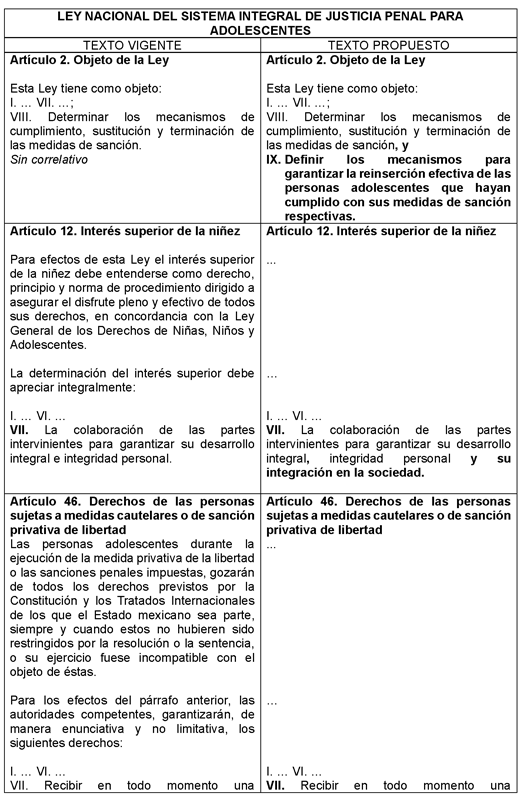

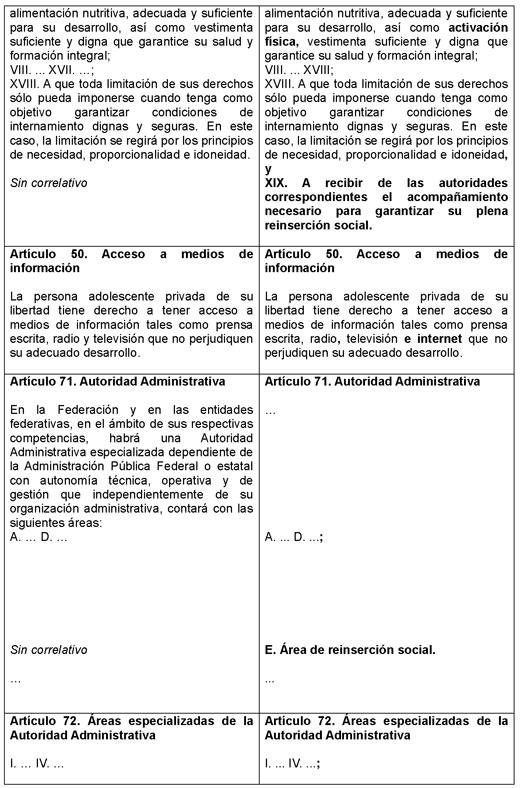

- Que reforma diversas disposiciones de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, en materia de reinserción social efectiva, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PT

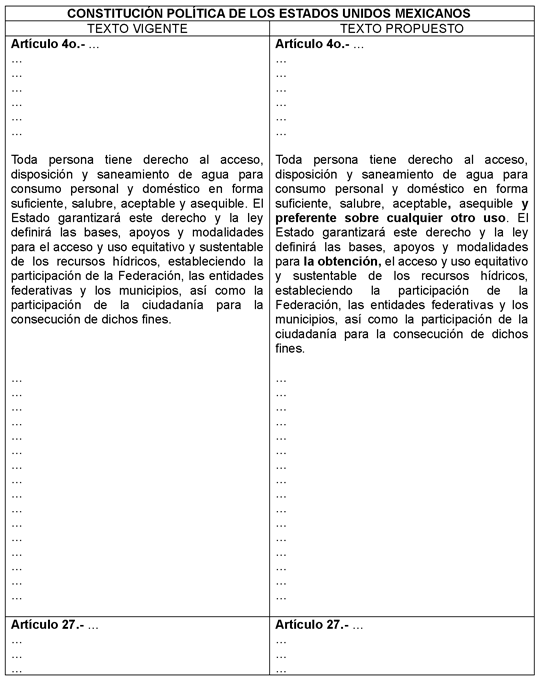

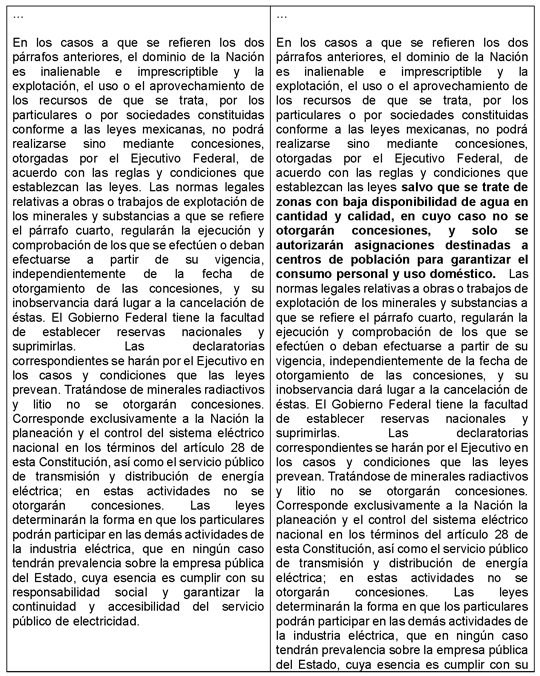

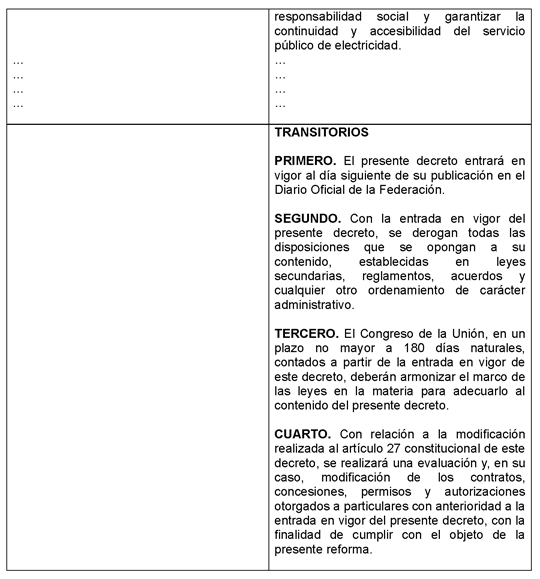

- Que reforma y adiciona los artículos 4o. y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derecho al agua, suscrita por los diputados Mary Carmen Bernal Martínez, Reginaldo Sandoval Flores y José Luis Téllez Marín, del Grupo Parlamentario del PT

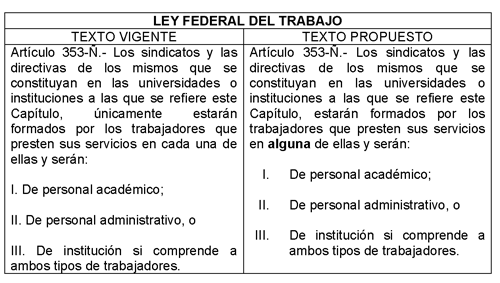

- Que reforma el artículo 353-Ñ de la Ley Federal del Trabajo, en materia de libertad sindical en universidades, a cargo del diputado Reginaldo Sandoval Flores, del Grupo Parlamentario del PT

Que reforma los artículos 6o., 8o. y 12 de la Ley de Vivienda, en materia de vivienda abandonada, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, Lilia Aguilar Gil, en su carácter de diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del honorable Congreso de la Unión la presente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 6, 8 y 12 de la Ley de Vivienda, en materia de vivienda abandonada, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La idea de vivienda adecuada es lo primero que viene a la mente en el momento en que se pretende contar con un espacio para habitar en condiciones de bienestar, es la sensación más cercana de satisfacción del ser humano para sentirse en situación de progreso, cuando se puede adquirir y mantener una propia.

Por ello, resulta lamentable que personas que han logrado la adquisición de una vivienda la abandonen. La acción de abandonar una vivienda se ha vuelto cada vez más recurrente en una sociedad que tiene una enorme carencia habitacional.

El Censo de Población y Vivienda 2020 muestra un rezago habitacional de 26.5 por ciento de la población total. Esto es, requerimos viviendas para 33 millones 284 mil 723 de personas que no cuentan con una y, si se quiere lograr un adecuado desarrollo de nuestra nación, debemos garantizar el derecho a una vivienda que, además, acorde a los compromisos internacionales signados por el Estado mexicano, sea adecuada.

El estudio denominado: “La problemática del abandono de la vivienda de interés social en las ciudades globales, una mirada desde sus habitantes” de Dulce Alejandra Cabrera Granillo y Manuela Guillén Lúgigo, describen desde una perspectiva local, cómo la producción masiva de fraccionamientos en franja periurbana, resultado de una política de vivienda cuya pretensión es satisfacer necesidades habitacionales, ha dado lugar a una problemática de segregación urbana, abandono de vivienda y la precarización en invasión de inmuebles.1

El estudio referido muestra la interacción de dos formas de organización, la de los propietarios que adquirieron la vivienda de manera legal y legítima, y la de ocupantes de viviendas en condiciones de abandono. Sugiere también que esta situación podría estarse replicando en diversos lugares dando lugar a conflictos sociales que derivan en problemas de seguridad pública, tenencia de la propiedad y división social que afecta la convivencia entre las personas.

La búsqueda de oportunidades de mejora económica, laboral y de servicios, dio lugar a la migración de población rural hacia las ciudades generando desarrollo periurbano desde la mitad del siglo pasado, acentuándose en los años ochenta. Esta necesidad de crecimiento de las ciudades se manifestó en la construcción de complejos habitacionales de forma desmedida y sin una planeación urbana, aprovechando el bajo costo que representa la urbanización en terrenos periféricos, sin una valoración objetiva de su aptitud, condición y de la existencia de una adecuada infraestructura y/o equipamiento, y dejando de lado una zonificación de suelo que atiende a las necesidades de una ciudad debidamente ordenada.

En este sentido, de acuerdo con la oferta de vivienda reportada a abril de 2021, los incrementos en perímetros de contención urbana se localizan en zonas de crecimiento contiguas al área urbana consolidada y zonas fuera de contorno, con una variación de 6.3 y 9.6 por ciento, respectivamente, lo que indica que para febrero de 2021 la localización de las viviendas se ha realizado en las periferias. El resto de las zonas registran disminución: zona que contiene servicios e infraestructura con -10.7 por ciento y ubicación que contiene las fuentes de empleo con -8.8 por ciento. Lo anterior, indica que las viviendas se están localizando fuera de las áreas mejor equipadas de empleo y servicios.2

Lo anterior refuerza los resultados arrojados por la Encuesta Nacional de Vivienda de 2020 en los siguientes rubros:

• Ubicación. La vivienda debe ubicarse en zonas conectadas y seguras. Entre 2014 y 2017 los Organismos Nacionales de Vivienda (Onavi) financiaron la construcción de más de 2.2 millones de unidades, pero solo 8.0 por ciento se localizó en zonas urbanas plenamente consolidadas.

De las viviendas construidas en 2017 para el segmento económico, únicamente 2.9 por ciento se situó en áreas consolidadas, mientras que 73.0 por ciento se ubicó en zonas periurbanas desconectadas de fuentes de empleo, equipamiento, servicios urbanos y redes de transporte.

Además, proyectando el desarrollo futuro de la vivienda, sólo el 14.7 por ciento de las reservas territoriales en el país cumplen con una ubicación adecuada en términos de acceso a infraestructura y cercanía a fuentes de empleo.

• Disponibilidad de servicios e infraestructura. En México, una de cada cinco viviendas presenta carencias en el acceso a uno de los servicios básicos, con acceso deficiente a transporte. Estas deficiencias son mayores en la periferia urbana, en las zonas rurales y del sur del país.

Sobre este escenario, es importante considerar la habitabilidad como marco de referencia para todo proyecto de vivienda, pues ésta debe ser criterio fundamental para su planeación, diseño y construcción. La habitabilidad, entonces, debe siempre ser valorada como la aptitud que tiene el espacio como satisfactor de necesidades y aspiraciones del ser humano: el espacio debe permitir el desarrollo individual y colectivo de las personas, si ello no ocurre, entonces las expectativas relativas a una mejor calidad de vida se ven frustradas.

La carencia de habitabilidad de las viviendas ha llevado a personas y familias a buscar solucionar su necesidad de habitación más cercana a sus centros de trabajo, con el resultado evidente de abandono y su implicación más inmediata: la falta de pago de los créditos respectivos.

Las personas no abandonan una vivienda por gusto, pues éstas representan lo más significativo de sus aspiraciones patrimoniales. Sin embargo, no encontrar una vivienda habitable y cercana a los centros urbanos genera la existencia de viviendas deshabitadas, en algunos casos incluso, sin encontrarse en cartera vencida o con créditos liquidados. Lo anterior, además, puede dar lugar a actos ilegales como el despojo, con un costo económico para los afectados y un costo social en materia de seguridad pública y de sostenimiento de los servicios públicos.

Podemos afirmar entonces que el proceso de abandono de viviendas es resultado de una política errática que debemos afrontar con objetividad, considerando el derecho de las personas que, hasta el momento, no cuentan con elementos suficientes para desarrollarse ante la cantidad de tiempo invertido en los recorridos diarios y que impacta negativamente en su bienestar, sus relaciones familiares y personales.

Por otra parte, el fenómeno de vivienda abandonada genera pérdidas en la recuperación de recursos de las instituciones encargadas de proveer vivienda a la población que así lo solicita. Los organismos de vivienda son los más afectados, pues los desarrolladores inmobiliarios recuperan su inversión mediante los créditos otorgados al momento de la asignación; no obstante, existen casos de quiebra de desarrolladores que han fallado en el cumplimiento de obras de infraestructura urbana, viviendas inconclusas y de sus obligaciones financieras, debido precisamente a la política errática en materia de vivienda y del crecimiento desordenado en las periferias.

Resulta claro que las expectativas que han llevado a miles de familias a adquirir un inmueble que finalmente tienen que abandonar, nunca fueron consideradas para la implementación de una política de vivienda ordenada, permitiendo una opción de mercado para empresas privadas, como resultado de las políticas “recomendadas” por el Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo, (Banco Mundial) basadas en la “rentabilidad” y en la “eficacia financiera”.

Esta política aplicada en las últimas décadas también ha dado lugar a la generación de cartera vencida que afecta a las instituciones responsables de la implementación de la política de vivienda. Así tenemos que el Índice de la Cartera Vencida (ICV) del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) mostró para septiembre del año pasado una tasa de 17.2 por ciento, siendo la mayor, comparada con el Fovissste y la Banca Comercial del 7.1 y 3.5 por ciento respectivamente.3

Al respecto deben establecerse una serie de conceptos que se vinculan al problema en estudio. El Infonavit ha publicado el: “Compendio de términos de uso común”4 elaborado por la Subdirección General de Gestión de Cartera en enero de 2022, de donde retomamos los siguientes conceptos.

Cartera vencida: Son aquellos créditos que tienen más de 91 días sin pago.

• Vivienda: Se entiende por vivienda lo que constituye la edificación material con sus mejoras y adaptaciones (crecimiento o ampliación de la vivienda conforme al diseño del proyecto ejecutivo), la infraestructura urbana, definida esta última como la composición de alumbrado público, electrificación, vialidades, redes de drenaje y agua potable, pavimentos y muros de contención, tal como se aprobó en los proyectos para este tipo de crédito; equipamiento, entendiéndose por este último concepto a: tanques elevados de agua potable, plantas de tratamiento de aguas negras, incluyendo sus equipos electromecánicos, equipos de bombeo y líneas de conducción, más lo descrito en la definición de infraestructura urbana aquí mencionada, incluyendo las áreas comunes como son, escaleras, pasillos, indivisos en general y que correspondan al interés asegurable del Infonavit.

• Vivienda invadida: Toda aquella propiedad que esté habitada por un tercero sin relación familiar directa o sin algún contrato privado de sesión de derechos realizado con el acreditado.

Cabe destacar que los vocablos “vivienda abandonada” y “vivienda recuperada” no están definidos, por lo que la reforma que planteo a la Ley de Vivienda, son necesarios y oportunos para revisar las características de la vivienda y ser considerada con esas condiciones.

En el Atlas del Abandono de Vivienda5 elaborado en 2015 por el Infonavit, se registra una diferenciación entre vivienda deshabitada que utiliza el Inegi y vivienda abandonada que ocupa el Instituto. La primera es la que, según resultados del Censo de Población y Vivienda, tiene evidencia por apariencia y confirmación de vecinos de que nadie vive en ella; mientras que la vivienda abandonada tiene un método de estimación y determinación más preciso, iniciando con el registro de la vivienda en cartera vencida, dando pie a que el instituto verifique si la vivienda está o no ocupada.

De lo anterior se desprende que la definición que el Instituto da a la Vivienda Abandonada se compone por su universo de la cartera vencida de Infonavit que, tras un proceso de verificación y dictamen, se considera desocupada y que incluso, está deteriorada o dañada físicamente.

En estas condiciones, puede establecerse la posibilidad de que una vivienda pueda ser susceptible de incorporarse en un programa de recuperación para su posterior reasignación a personas que demanden el derecho a una vivienda.

Actualmente se consideran en estado de abandono unas 650 mil viviendas aproximadamente, según el Programa Nacional de Vivienda 2021-2024.

Por otra parte, el “Atlas del Abandono de Vivienda” analiza 378 municipios que representan el 84 por ciento de la vivienda abandonada nacional, con 244,847 unidades. La suma total del saldo a pagar en esos municipios es de 70 mil millones de pesos, con promedio de 283 mil pesos por vivienda para el año en que se realiza el Atlas (2015).

El estudio relaciona los siguientes municipios con mayor cantidad de vivienda abandonada:

1. Juárez, Chihuahua

2. Tijuana, Baja California

3. Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco

4. Zumpango, Estado de México

5. Reynosa, Tamaulipas

6. Torreón, Coahuila

7. León, Guanajuato

8. Mexicali, Baja California

9. Altamira, Tamaulipas

10. Juárez, Nuevo León

Estos municipios acumulan el 33 por ciento de vivienda abandonada y 32 por ciento del saldo total de los 378 que forman parte del estudio, con lo que este instrumento muestra un comportamiento uniforme en ambos datos.

El Infonavit en su Informe Anual de Actividades 20206 sostiene que, como parte de la Estrategia de Atención a Vivienda Abandonada, en ese año se desarrollaron e implementaron tres programas de desplazamiento de vivienda, los cuales permitirán el desarrollo de centros urbanos ordenados, sostenibles, con infraestructura y servicios suficientes, un mayor cuidado del medio ambiente y una mejor calidad en las viviendas. Además, se cuenta con una estrategia de desplazamiento de vivienda recuperada combinada con los tres programas.

1. Regeneración Comunitaria Infonavit. Tiene por objetivo implementar proyectos integrales para atender las causas del abandono de vivienda en polígonos con alta incidencia de vivienda irregular y rezago urbano. Cuenta con la colaboración de la Sedatu en 7 municipios prioritarios donde existe la mayor concentración de vivienda recuperada. En 2020, el programa inició la fase 3 (de 5) en la que se realizarían concursos para seleccionar los proyectos multidisciplinarios de intervención socio espacial que se llevarán a cabo mediante una asociación estratégica con “socios desarrolladores”. Para este programa, se tiene un plan maestro de gestión urbana y comercial que servirá de base para el desarrollo del proyecto, así como diagnósticos que permitirán establecer las acciones prioritarias.

Al cierre de 2020, se contó con diagnósticos de 6 polígonos y planes maestros en 2 de ellos.

2. Aliados por la Vivienda. Busca comercializar la vivienda a entidades de gobierno y organizaciones civiles, a fin de brindar soluciones a personas en situación de vulnerabilidad, incluyendo acciones de rehabilitación urbana adecuadas y sostenibles. Al cierre de 2020, se formalizaron convenios de colaboración con 10 entidades, 2 convenios de compraventa que involucran 622 viviendas y 2 proyectos de mejoramiento urbano y social. Se estima que, en una primera etapa, se desplazarán un total de 3 mil viviendas en caso de contar con el inventario.

3. Renovación a tu Medida. Permite solucionar las problemáticas, tanto particulares como sociales, que causan el incumplimiento de pago y el posible abandono de la vivienda en polígonos con altas tasas de vivienda irregular. El programa cuenta con 3 mil viviendas que se ofrecen a nuestros derechohabientes, quienes tendrán la oportunidad de adquirir una vivienda recuperada, con nuevos estándares de calidad, a precios competitivos. Además de que se brinda la posibilidad al trabajador de elegir las mejoras de su vivienda de acuerdo con sus gustos y necesidades.

Para cumplir con la estrategia de regeneración de vivienda abandonada, se realizó un análisis de todo el portafolio, compuesto por 178 mil 896 viviendas, a fin de determinar de acuerdo a sus condiciones, el entorno y su situación legal, el canal de desplazamiento más adecuado.

Lo anterior permitió identificar los municipios donde existe mayor concentración de vivienda abandonada y así poder definir los municipios prioritarios, atendiendo las problemáticas estructurales que inciden en la vivienda abandonada a través de proyectos multidisciplinarios de intervención socio espacial.

Sobre esta base, el propio Infonavit en su Plan Estratégico y Financiero 2021-2025 enfatiza que, además de identificarse las variables que detonan el abandono de las viviendas, debe procurarse la regeneración socio espacial de las zonas urbanas con concentración de vivienda abandonada, deshabitada o invadida e implementarse mecanismos para la reincorporación de la vivienda a precios accesibles. En todo caso, la vivienda reinsertada debe cumplir con los objetivos del Programa Nacional de Vivienda.

Como ha podido observarse, el tema de la vivienda en México es un problema de largo plazo que puede abordarse desde la unidad espacial con sus características materiales, hacinamiento, infraestructura, etcétera, y a partir de su entorno, localización relativa respecto a bienes, servicios y fuentes de empleo. Independientemente del punto de vista que se analice, es necesario que el Estado recupere la rectoría en la materia y atienda la problemática de manera integral y multidisciplinaria, pues este fenómeno es una manifestación de la incapacidad de los tres niveles de gobierno de encauzar y planificar el desarrollo urbano que afecta a quienes siguen viviendo en los conjuntos habitacionales debido a la pérdida de valor del espacio y la degradación de las actividades económicas.

Todo lo anteriormente expuesto, lleva a considerar la importancia de aprovechar las viviendas en condición de abandono, tomando en cuenta las causas que motivan el fenómeno, pues de poco serviría socialmente recuperar viviendas y reasignarlas, sin tener claridad de lo que se requiere para evitar la repetición del fenómeno.

Para ello, considero la necesidad de una política integral en donde la recuperación de vivienda en términos legales y legítimos sea parte para lograr una posterior reasignación que contribuya a reencauzar las acciones de vivienda hacia el objetivo de un aprovechamiento óptimo de lo preexistente.

El gobierno federal lleva ya a cabo la recuperación de vivienda. En el tercer informe de labores de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano,7 se alude al tema de “intervenciones para recuperar vivienda abandonada”, como una de las actividades implementadas por la Dirección General de Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda. Aun cuando no se da cuenta de manera específica, las acciones realizadas en atención de cartera vencida, se puede observar la implementación de proyectos de cooperación internacional para recuperación de vivienda abandonada.

Sin duda, la recuperación de vivienda se ha dado desde hace ya varios años, y la reasignación se ha llevado a cabo a través de subastas. En 2017 se subastaron mil 501 viviendas obteniendo 235 millones 399 mil pesos;8 en 2018, se subastaron 20 mil 687 viviendas, por un valor de 2 mil 700 millones de pesos,9 con la participación de 34 empresas inmobiliarias. Por la información vertida podemos deducir la recuperación de 156,828 en 2017, disminuyendo a 130,516 pesos en 2018 por vivienda, cifra bastante menor a la que destina un derechohabiente para su adquisición.

Lo anterior, nos lleva a considerar que es imprescindible que los organismos de vivienda tengan una relación directa con los derechohabientes solicitantes, pues las subastas traducidas en intermediación no muestran elementos de certeza para combatir de manera objetiva el problema que nos ocupa.

Destaco la posición de la Administración Pública Federal actual, que en voz del titular de Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) y del titular de Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, (Infonavit), reconoce lo infructuoso de las subastas, pues no solo no recuperan recursos para el Estado, sino que tampoco atienden la problemática de abandono que las origina.

El titular de Infonavit anunció la finalización de las subastas10 por la siguientes razones:

• No brindaban beneficios a la infraestructura ni al ahorro de los trabajadores.

• No tenía visión urbana sino de negocios, pues tiempo después podían ser nuevamente abandonadas.

• La estructuración de los procesos salía cara en relación con los montos recuperados.

En la información publicada se anuncia la pretensión de recuperar 650 mil viviendas susceptibles de reintegrarse al mercado de entre un universo de 6.1 millones.

Anuncia, además, cuatro programas para el plan de recuperación.

• Regeneración comunitaria Infonavit.

• Aliados por la vivienda.

• Renovación a tu medida Infonavit.

• Programa de Acompañamiento.

El titular de Sedatu, manifestó la implementación de un trabajo conjunto con organismos de vivienda, Fovissste e Infonavit, pues los datos de vivienda en condición de abandono no se encuentran determinados con precisión, haciendo hincapié en que no todas las viviendas abandonadas son susceptibles de recuperación.11

Cobra relevancia entonces establecer criterios claros y viables, que brinden certeza al proceso de recuperación y reasignación, en donde sean las necesidades de las personas las que sean consideradas para la aplicación de programas, proyectos y acciones que atiendan la problemática.

Es importante que se contemplen mecanismos para el logro del objetivo que se plantea, por ello también considero que se deben tomar acciones legislativas que acompañen la recuperación de las viviendas y fortalezcan una reasignación apegada a los principios que la Ley de Vivienda establece en su artículo 3.

Por ello, se debe reformar la Ley de Vivienda para que la Política Nacional de Vivienda y el Programa Nacional de Vivienda establezcan esquemas y mecanismos institucionales para la recuperación de vivienda abandonada, con respeto al principio de legalidad y con criterios de habitabilidad, accesibilidad y ubicación.

El propósito es lograr que todo el proceso de recuperación de vivienda se lleve a cabo con el mayor respeto a la legalidad, con respeto irrestricto al derecho de las personas que, por razones ligadas a condición de pobreza, marginación o vulnerabilidad se encuentren en cartera vencida, mismas que deben ser consideradas bajo los índices que emita el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, garantizando su derecho a una vivienda adecuada, a la que se ha comprometido al Estado mexicano cumplir.

Por tanto, esta iniciativa busca el aprovechamiento de viviendas en condición de abandono, cuyo incumplimiento en el pago de los créditos dé certeza para que el Estado pueda recuperarlas sin afectación constitucional y convencional a los anteriores poseedores, y que su reasignación ocurra con objetividad y transparencia.

Es de enorme interés social la recuperación de vivienda y esta debe hacerse con la seguridad de que el Estado no habrá de encontrarse con obstáculos litigiosos que pudieran distraer y descuidar las acciones más importantes para la consecución de los objetivos de la política de vivienda.

Por ello, planteo una recuperación de vivienda con la mayor transparencia y dar certeza en la asignación a personas solicitantes, que en su derecho se encuentra el acceso a una vivienda adecuada, y que requieren la certeza de la propiedad para vivir con tranquilidad, seguras de que han adquirido un patrimonio real al amparo del Estado y a un precio razonable.

Así mismo, considero de vital importancia que se establezcan candados para evitar que el problema subsista, pues la política de vivienda debe cambiar para lograr que las personas beneficiadas tengan la certeza de que han encontrado el bien preciado que los brindará todos los derechos que señalamos al comienzo de esta iniciativa.

Por ello, incluyo en la presente iniciativa como criterio de evaluación al trabajo de las dependencias relacionadas con el rubro y al de los objetivos del Programa Nacional de Vivienda, el porcentaje de viviendas abandonadas, posibilitando que el Ejecutivo, en sus facultades reglamentarias, establezca los márgenes porcentuales que garanticen el cumplimiento de la Política Nacional de Vivienda conforme a lo establecido en el artículo 1 y 6 de la propia Ley de Vivienda.

Propongo que el porcentaje de viviendas abandonadas sea considerado en la evaluación de la política en la materia, ya que es urgente cambiar el enfoque de actuación del Estado.

Con la aprobación de este proyecto legislativo, estamos contribuyendo al abatimiento del abandono de la vivienda, y confío que habrá de redundar en un futuro próximo, en la inexistencia de viviendas susceptibles de reasignar.

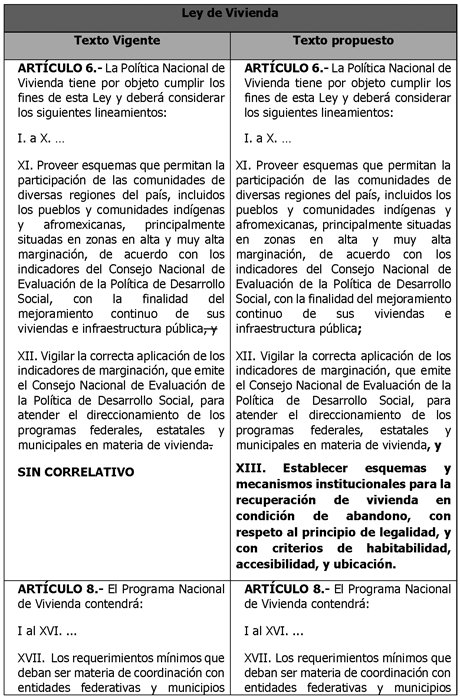

A efecto de lograr una mejor comprensión de la propuesta se inserta el siguiente cuadro comparativo.

Por lo anteriormente expuesto, acudo a esta soberanía a presentar, iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que reforman diversas disposiciones de la Ley de Vivienda en materia de vivienda abandonada

Único. Se adiciona la fracción XIII al artículo 6; la fracción XVII al artículo 8 recorriéndose la última, y un último párrafo al artículo 12, todos de la Ley de Vivienda, para quedar como sigue:

Artículo 6. ...

I. al X. ...

XI. Proveer esquemas que permitan la participación de las comunidades de diversas regiones del país, incluidos los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, principalmente situadas en zonas en alta y muy alta marginación, de acuerdo con los indicadores del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, con la finalidad del mejoramiento continuo de sus viviendas e infraestructura pública;

XII. Vigilar la correcta aplicación de los indicadores de marginación, que emite el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, para atender el direccionamiento de los programas federales, estatales y municipales en materia de vivienda, y

XIII. Establecer esquemas y mecanismos institucionales para la recuperación de vivienda en condición de abandono, con respeto al principio de legalidad, y con criterios de habitabilidad, accesibilidad, y ubicación.

Artículo 8. ...

I al XVI. ...

XVII. Los requerimientos mínimos que deban ser materia de coordinación con entidades federativas y municipios para la regulación de las construcciones para asegurar calidad, seguridad y habitabilidad de la vivienda,

XVIII. Estrategias y líneas de acción para la recuperación de vivienda en condición de abandono y para su reasignación a la población solicitante, y

XIX. Los demás que señale el Plan Nacional de Desarrollo y otros ordenamientos legales.

Artículo 12. ...

...

...

...

...

El porcentaje de viviendas en condición de abandono será criterio de evaluación de los objetivos del Programa Nacional de Vivienda, y del cumplimiento de las labores de las dependencias encargadas de su instrumentación.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día después al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 file:///C:/Users/Usuario/Downloads/2236-Texto%20del%20art%C3%ADculo-723-1-10-20190213.pdf

2 Reporte Mensual de Sector Vivienda. Junio 2021. https://sistemas.sedatu.gob.mx/repositorio/proxy/alfresco-noauth/api/in_ternal/shared/node/zxiUddDpTz-cWQDThe-dJg/content/202106.pdf

3 https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2021/12/05/cartera-vencida-del-infonavit-baja-en-septiembre-pero-es-mas-alta-que-la-de-fovissste-y-banca/

4 https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/wcm/connect/0533bafd-b0b6-4f10-a9a6-937c86fabbfc/Glosario_de_terminos.pdf?MOD=AJPERES&CVID=mXMsKN7

5 https://infonavit.janium.net/janium/Documentos/67994.pdf

6 Informe Anual de Actividades 2020. Infonavit. http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/65/2021/oct/Inf_Infonavit-20211026.p df8

7 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/665843/3IL-Sedatu.pdf

8 https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/finanzas/por-primera-vez-infonavit-realiza-subasta-en-linea-de-vivienda

-recuperada-311744.html

9 https://www.eluniversal.com.mx/cartera/negocios/infonavit-realiza-su-ul tima-subasta-de-vivienda-recuperada

10 https://elceo.com/bienes-raices/el-plan-para-la-recuperacion-de-viviend a-abandonada/

11 https://centrourbano.com/vivienda/prepara-sedatu-programa-nacional-recu _peracion-vivienda/amp/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2025.

Diputada Lilia Aguilar Gil (rúbrica)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, en materia de delitos contra la paz y seguridad de las personas, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, Lilia Aguilar Gil, en su carácter de diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del honorable Congreso de la Unión la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un Capítulo III, denominado “Ciberacoso”, que comprende los artículos 259 Ter y 259 Quáter, al Título Decimoctavo, “Delitos Contra la Paz y Seguridad de las Personas”, del Código Penal Federal, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En México en el año 2021 se aprobó la “Ley Olimpia”, por la que se reformó el Código Penal Federal y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para reconocer la ciber violencia y sancionar la violación de la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales.

Con la Ley Olimpia se define a la violencia digital como:

Artículo 20 Quáter. Violencia digital es toda acción dolosa realizada mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación, por la que se exponga, distribuya, difunda, exhiba, transmita, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento, sin su aprobación o sin su autorización y que le cause daño psicológico, emocional, en cualquier ámbito de su vida privada o en su imagen propia.

Así como aquellos actos dolosos que causen daño a la intimidad, privacidad y/o dignidad de las mujeres, que se cometan por medio de las tecnologías de la información y la comunicación.

Al revisar la legislación a nivel estatal, Ciudad de México, Morelos, Nuevo León, Tlaxcala y Zacatecas han incluido la modalidad digital en sus leyes de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Por su parte, la Ciudad de México incluyó la posibilidad de solicitar medidas de protección específicas en casos de violencia digital.

Asimismo, se ha reconocido e incorporado sanciones para actos de sextorsión en la Ciudad de México, Aguascalientes y Yucatán; amenazas por vías digitales en la Ciudad de México; hostigamiento sexual en Guanajuato; ciber acoso en Puebla y Yucatán y acceso no autorizado a imágenes de desnudez y doxeo en Aguascalientes.

Este gran avance se debe a Olimpia Coral Melo, que fue víctima de violencia digital al difundirse un video no autorizado suyo. Sin embargo, a pesar de esta reforma el ciberacoso es una problemática que sigue aumentando.

Acorde al Inegi, el ciberacoso es un acto intencionado, ya sea por parte de un individuo o un grupo, teniendo como fin el dañar o molestar a una persona mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación (TIC), en específico el internet.

De ahí, tenemos que en el país 79.5 por ciento de la población de 12 años y más utilizó internet en 2022, esto es, 84.1 millones de personas. De esta cifra el 20.8 por ciento, es decir, 17.4 millones de personas, fueron víctimas de ciberacoso; siendo en su mayoría mujeres con 9.8 millones de afectadas. Al revisar los rangos de edad, el 29.3 por ciento de mujeres entre 12 y 19 años fueron víctimas de ciberacoso en 2022, de 20 a 29 años en un 29.3 por ciento, de 30 a 39 años en un 23.7 por ciento.

El 34.8 por ciento fue víctima de insinuaciones o propuestas sexuales, 33.6 por ciento de las mujeres recibieron contenido sexual y 4.3 por ciento fueron amenazadas con publicar o vender imágenes o videos de contenido sexual.1

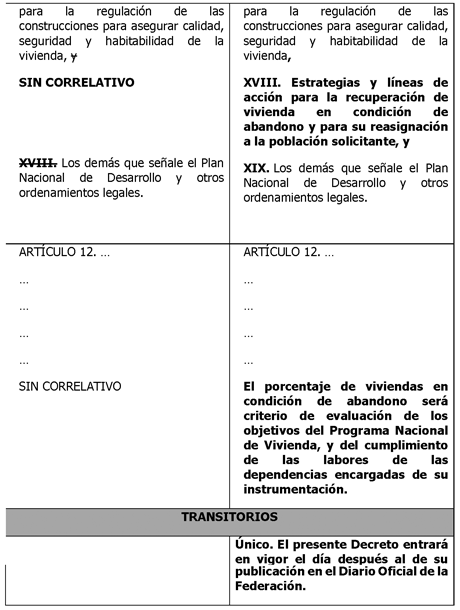

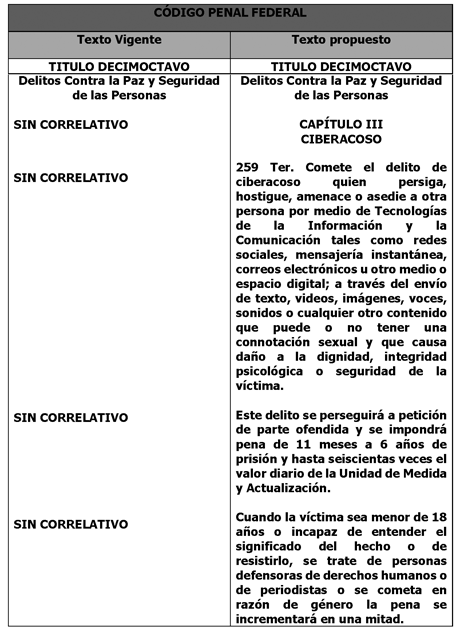

A efecto de lograr una mejor comprensión de la propuesta se inserta el siguiente cuadro comparativo.

Por lo anteriormente expuesto, acudo a esta soberanía a presentar, iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona un Capítulo III, denominado “Ciberacoso”, que comprende los artículos 259 Ter y 259 Quáter, al Título Decimoctavo, “Delitos Contra la Paz y Seguridad de las Personas”, del Código Penal Federal

Único. Se adiciona un Capítulo III, denominado “Ciberacoso”, que comprende los artículos 259 Ter y 259 Quáter, al Título Decimoctavo, “Delitos Contra la Paz y Seguridad de las Personas”, del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Título Decimoctavo

Delitos Contra la Paz y Seguridad de las

Personas

Capítulo III

Ciberacoso

259 Ter. Comete el delito de ciberacoso quien persiga, hostigue, amenace o asedie a otra persona por medio de Tecnologías de la Información y la Comunicación tales como redes sociales, mensajería instantánea, correos electrónicos u otro medio o espacio digital; a través del envío de texto, videos, imágenes, voces, sonidos o cualquier otro contenido que puede o no tener una connotación sexual y que causa daño a la dignidad, integridad psicológica o seguridad de la víctima.

Este delito se perseguirá a petición de parte ofendida y se impondrá pena de 11 meses a 6 años de prisión y hasta seiscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

Cuando la víctima sea menor de 18 años o incapaz de entender el significado del hecho o de resistirlo, se trate de personas defensoras de derechos humanos o de periodistas o se cometa en razón de género la pena se incrementará en una mitad.

259 Quáter. Para garantizar la integridad de la víctima, el Ministerio Público o Juez de Control, según corresponda, dictarán de inmediato las medidas de protección y cautelares pertinentes a fin de prevenir la repetición de la conducta. Dichas medidas podrán incluir la suspensión temporal de cuentas y accesos a plataformas. Los permisionarios, concesionarios y prestadores de servicios de telecomunicaciones, redes sociales, almacenamiento y hospedaje de datos y páginas de internet colaborarán con la autoridad competente a fin de adjudicar la participación y ejecutar las medidas cautelares y de protección que procedan.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día después del de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota

1 Inegi, Módulo sobre Ciberacoso, 2022. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/mociba/2022/doc/mociba202 2_resultados.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro a 2 de septiembre de 2025.

Diputada Lilia Aguilar Gil (rúbrica)

Que reforma y adiciona los artículos 132 y 133 de la Ley Federal del Trabajo, en materia de derechos de las personas menstruantes, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, Lilia Aguilar Gil, en su carácter de diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del honorable Congreso de la Unión la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en materia de derechos de las personas menstruantes, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La menstruación es un proceso biológico natural que ocurre durante la edad reproductiva generalmente entre los 12 y 49 años. Según el Censo de Población y Vivienda 2020, el 51.2 por ciento de la población en México son mujeres, de las cuales 15 millones están en edad reproductiva y menstrúan.

Sin embargo, hay diversas condiciones que pueden afectar el ciclo menstrual, perjudicando su regularidad, duración e intensidad impactando en la calidad de vida de las mujeres y personas menstruantes. En ocasiones estas afecciones impiden realizar actividades ordinarias como ir a la escuela o asistir a trabajar.

A pesar de los avances en materia de género, muchas mujeres y personas menstruantes enfrentan barreras para acceder a condiciones laborales dignas debido a trastornos menstruales incapacitantes como la dismenorrea y la endometriosis.

La dismenorrea es el dolor durante la menstruación de tipo cólico en la porción inferior del abdomen; cuya evolución clínica varía entre 4 horas hasta 4 días. Esta es una afección ginecológica de las más comunes que puede afectar significativamente la calidad de vida.

La dismenorrea se clasifica en primaria que es el dolor menstrual sin patología pélvica con un inicio en los primeros 6 meses después de la menarca. Y la dismenorrea secundaria que es el dolor menstrual asociado a una patología subyacente como endometriosis o miomas y su inicio puede ser años después de la menarca.

En la mayoría de los casos el dolor puede acompañarse de cefaleas, dolor de espalda, náusea, vómito y diarrea. En las formas más severas el dolor puede presentarse como un episodio abdominal agudo e intenso que imita a un abdomen agudo (dismenorrea incapacitante).1 Además, este dolor puede aparecer con las menstruaciones, precederlas de 1 a 3 días o continuar por 2 a 3 días después de la menstruación.

Diversos síntomas de la dismenorrea secundaria puede que no cedan sólo con analgésicos o antiespasmódicos, sino que necesitan de anticonceptivos orales. Incluso, en ocasiones si persiste la dismenorrea a pesar de los tratamientos médicos, es necesario considerar tratamientos quirúrgicos.

En aproximadamente el 5 al 15 por ciento de las mujeres y personas menstruantes con dismenorrea primaria, los calambres son lo suficientemente graves como para interferir con las actividades diarias, ocasionando ausencias frecuentes en la escuela o el trabajo.2 De hecho, la dismenorrea es una de las principales causas de ausentismo laboral, y se estima que el 50 por ciento de las mujeres han presentado dismenorrea en algún momento de sus vidas.3

Otro problema derivado de la menstruación es la endometriosis, que es una enfermedad ginecológica crónica caracterizada por la presencia de tejido similar al endometrio fuera del útero. Esto puede provocar una respuesta inflamatoria crónica y puede ocasionar dolor pélvico, dismenorrea, infertilidad y otros síntomas debilitantes.

Su gravedad varía desde lesiones peritoneales leves hasta afectaciones profundas que pueden invadir el intestino, vejiga o uréter, e incluso en zonas extrapélvicas como la piel o el tórax.

Para detectarla la laparoscopía ha sido el mejor método. Sin embargo, el tratamiento sigue representando un desafío por la variabilidad clínica de sus manifestaciones y la ausencia de biomarcadores específicos. A menudo, los síntomas son similares a los de otras afecciones, lo que puede hacer que se retrase el diagnóstico.

Los tratamientos existentes no curan la endometriosis, solo alivian el dolor, tratan la infertilidad y previenen complicaciones futuras como fibrosis, adherencias o transformaciones malignas.4 Además, algunos tratamientos causan efectos secundarios que al interrumpirse puede que los síntomas vuelvan a aparecer.

Esta patología sin cura definitiva, además de tener repercusiones en la salud deteriora la calidad de vida y representa una carga socioeconómica. Puede disminuir la calidad de vida por el dolor intenso, la fatiga, la depresión, la ansiedad y la infecundidad que puede causar. A veces, el dolor es tan debilitante que impide salir a realizar las actividades cotidianas.

La población en general, profesionales de la salud de primera línea, jefes, o compañeros de trabajo no son conscientes de que sufrir un dolor pélvico angustiante y que altera la vida de la paciente no es normal, y ello conlleva a una normalización y estigmatización de los síntomas.

La endometriosis afecta aproximadamente a 190 millones de mujeres y niñas en edad reproductiva en todo el mundo, es decir, al menos al 10 por ciento.5 En México una de cada 10 mujeres en edad reproductiva padece endometriosis en algún momento de su vida; la mitad de quienes desarrollan esta enfermedad tiene problemas de infertilidad y hasta 80 por ciento padece dolor crónico en el área de la pelvis al menstruar o al sostener relaciones sexuales.6

Estas solo son 2 de las principales alteraciones menstruales que intervienen en el desarrollo de las actividades del día a día y que afectan significativamente en la calidad de vida. Al revisar el ámbito laboral, acorde a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2024, 46.3 por ciento de las mujeres de 15 años y más pertenecía a la categoría económicamente activa; de ellas 97 por ciento se encontraba ocupada.7 De esta cantidad muchas mujeres y personas menstruantes padecen de dolores fuertes que lamentablemente no reportan por ser un tema tabú o que se normaliza y para evitar ser juzgadas o desvinculadas de sus empleos.

De acuerdo con la Primera Encuesta Nacional de Gestión Menstrual, el 21 por ciento de las trabajadoras que tienen menstruación dolorosa o dismenorrea han tenido que faltar al trabajo o a dejar de realizar tareas laborales importantes.

Ante ello, la licencia menstrual se ha presentado como una propuesta para garantizar los derechos laborales de las mujeres y personas menstruantes y permitirles ausentarse de sus centros de trabajo en caso de padecer dolores severos que resulten incapacitantes.

A nivel internacional algunos países han implementado licencias menstruales para garantizar condiciones laborales digas, como el caso de España, primer país europeo en regular bajas laborales por menstruación dolorosa. La Ley Orgánica 1/2023 en su artículo 5 ter reconoce el derecho a una situación especial de incapacidad temporal para las mujeres con menstruaciones incapacitantes secundarias.8

Otro ejemplo es Taiwan que en su Ley de Igualdad de Género en el Empleo reconoce el permiso menstrual para las mujeres. En el artículo 14 se establece que la empleada que tenga dificultades para realizar su trabajo durante el período de menstruación puede solicitar un día de licencia menstrual cada mes y, siempre que las licencias menstruales acumuladas no excedan los tres días en un año no se incluirá en el cómputo de la licencia por enfermedad.9

Por su parte, en México ha habido avances en la materia, Colima fue el primer Estado que legisló a favor de la licencia menstrual. Estableciendo que las mujeres o personas menstruantes trabajadoras con dismenorrea podrán contar un permiso con goce de sueldo durante los días que se determinen presentando un certificado médico expedido por una institución pública de salud.

Otra Entidad es Hidalgo que otorga a mujeres y personas menstruantes trabajadoras diagnosticadas con dismenorrea primaria o secundaria en grado incapacitante permiso con goce de sueldo para ausentarse de su centro de trabajo por dos días cada mes.

Así como Nuevo León, que permiten a las trabajadoras con diagnóstico de endometriosis severa o dismenorrea incapacitante ausentarse del trabajo hasta por dos días al mes. Aunque estos avances son significativos, aún falta garantizar licencias menstruales en todo el país.

El Estado tienen un papel fundamental para evitar que la menstruación y los problemas de la salud menstrual sigan representando un factor de desigualdad que limite las oportunidades de empleo y por consiguiente de la autonomía económica de las mujeres y personas menstruantes.

Por ello esta iniciativa busca implementar licencias menstruales con goce de sueldo para mujeres y personas menstruantes que padecen dolores incapacitantes por dismenorrea de segundo grado y endometriosis.

Estos desordenes ginecológicos asociados con la menstruación son un problema recurrente para las mujeres y personas menstruantes en edad fértil. A pesar de ser patologías comunes que representan limitaciones y vulneran la calidad de vida, no hay a nivel federal regulación alguna respecto a permisos laborales.

Otorgar licencias menstruales remuneradas a mujeres y personas menstruantes que padecen endometriosis y dismenorrea incapacitante es fundamental para garantizar su derecho a la salud y promover la equidad de género en el ámbito laboral.

Con medidas como esta se reducirán las ausencias no planificadas, mejorara la retención de las personas empleadas reconociendo necesidades específicas derivadas de la salud de las mujeres y personas menstruantes, traduciéndose en una mayor satisfacción laboral.

Esta propuesta es un paso fundamental para visibilizar las necesidades específicas de salud de las mujeres y personas menstruantes, promoviendo un entorno laboral más justo, equitativo e inclusivo.

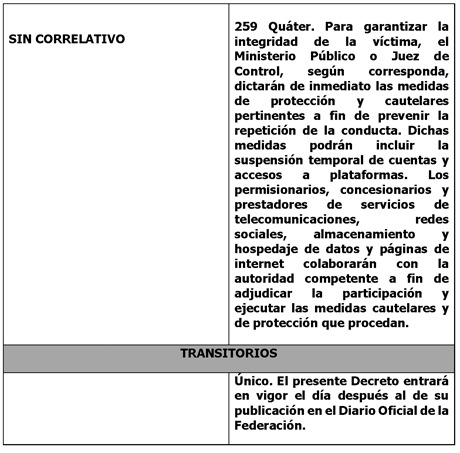

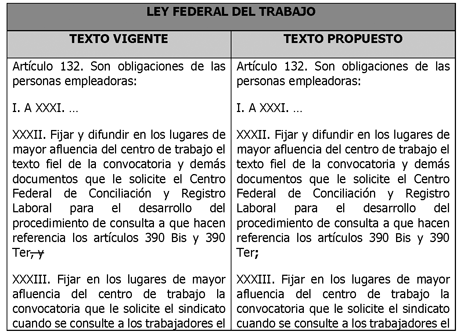

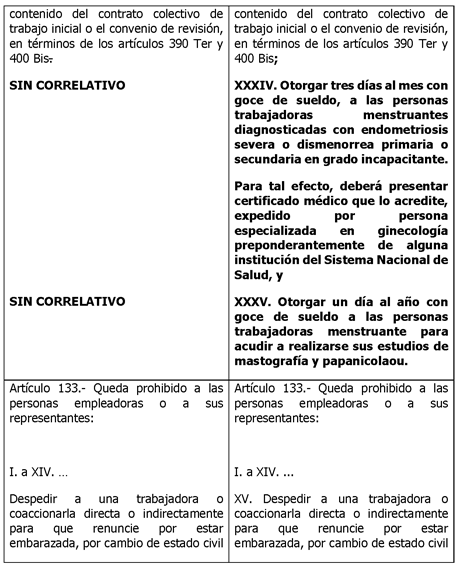

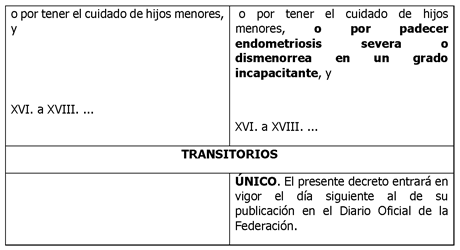

A efecto de lograr una mejor comprensión de la propuesta se inserta el siguiente cuadro comparativo.

Por lo anteriormente expuesto, acudo a esta soberanía a presentar, iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en materia de derechos de las personas menstruantes

Único. Se reforma la fracción XV del artículo 133 y se adiciona la fracción XXXIV y XXXV del artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 132. Son obligaciones de las personas empleadoras:

I. A XXXI. ...

XXXII. Fijar y difundir en los lugares de mayor afluencia del centro de trabajo el texto fiel de la convocatoria y demás documentos que le solicite el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral para el desarrollo del procedimiento de consulta a que hacen referencia los artículos 390 Bis y 390 Ter;

XXXIII. Fijar en los lugares de mayor afluencia del centro de trabajo la convocatoria que le solicite el sindicato cuando se consulte a los trabajadores el contenido del contrato colectivo de trabajo inicial o el convenio de revisión, en términos de los artículos 390 Ter y 400 Bis;

XXXIV. Otorgar tres días al mes con goce de sueldo, a las personas trabajadoras menstruantes diagnosticadas con endometriosis severa o dismenorrea primaria o secundaria en grado incapacitante.

Para tal efecto, deberá presentar certificado médico que lo acredite, expedido por persona especializada en ginecología preponderantemente de alguna institución del Sistema Nacional de Salud, y

XXXV. Otorgar un día al año con goce de sueldo a las personas trabajadoras menstruante para acudir a realizarse sus estudios de mastografía y papanicolaou.

Artículo 133. Queda prohibido a las personas empleadoras o a sus representantes:

I. a XIV. ...

XV. Despedir a una trabajadora o coaccionarla directa o indirectamente para que renuncie por estar embarazada, por cambio de estado civil o por tener el cuidado de hijos menores, o por padecer endometriosis severa o dismenorrea en un grado incapacitante, y

XVI. a XVIII. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Diagnóstico y Tratamiento de Dismenorrea en el Primer, Segundo y Tercer Nivel de Atención, Instituto Mexicano del Seguro Social, https://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/guiasclinicas/183GRR.pdf

2 Dismenorrea, Manual Merck, https://www.merckmanuals.com/es-us/professional/ginecolog%C3%ADa-y-obst etricia/anomal%C3%ADas-menstruales/dismenorrea?utm_source=chatgpt.com

3 ¿Qué es la dismenorrea?, Secretaría de Salud, https://www.gob.mx/salud/articulos/

que-es-la-dismenorrea#:~:text=Subsecretar%C3%ADa%20de%20Prevenci%C3%B3n%20y%20Promoci%C3%B3n%20

de%20la%20Salud&text=actividades%20diarias%20normales.-,Se%20estima%20que%20el%2050%25%20de%20las

%20mujeres%20han%20presentado,alg%C3%BAn%20momento%20de%20sus%20vidas.

4 Diagnóstico y manejo actual de la endometriosis: revisión narrativa, Florence: : Interdisciplinary Journal of Health and Sustainability, V.3, N.1, https://florence.sapienzaeditorial.com/index.php/home/article/view/32/3 3

5 Endometriosis, Organización Mundial de la Salud,

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/endometriosis#:~:text=La%20endometriosis%20es%20una%20

enfermedad,menstruaci%C3%B3n%20y%20hasta%20la%20menopausia

6 En México, una de cada 10 mujeres en edad

reproductiva puede padecer endometriosis, Secretaría de Salud,

https://www.gob.mx/salud/prensa/068-en-mexico-una-de-cada-10-mujeres-en-edad-reproductiva-puede-padecer

-endometriosis#:~:text=puede%20ocasionar%20infertilidad-,En%20M%C3%A9xico%2C%20una%20de%20

cada%2010%20mujeres%20en%20edad%20reproductiva,o%20al%20sostener%20relaciones%20sexuales.

7 Estadísticas a propósito del Día Internacional de

la Mujer, INEGI,

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2025/EAP_DiaIntMujer.pdf

8 Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2023-5364

9 Act of Gender Equality in Employment, Ministry of Labor, https://law.moj.gov.tw/ENG/LawClass/LawAll.aspx?pcode=N0030014#:~:text= The%20Act%20is%20enact-ed%20to,the%20Act%20shall%20be%20respected

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2025.

Diputada Lilia Aguilar Gil (rúbrica)

Que reforma y adiciona el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Alejandro Aguilar López, del Grupo Parlamentario del PT

El suscrito, José Alejandro Aguilar López, diputado federal a la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo que se establece en el artículo 71, fracción II, y el artículo 6, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de este honorable pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

La Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 39, fracción II, el total de las comisiones ordinarias del dictamen legislativo, señalando en el numeral III del mismo artículo que la competencia de dichas comisiones “...se corresponde en lo general con las otorgadas a las dependencias y entidades de la administración pública federal.”

El pasado 28 de noviembre del año en curso se publicó en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. En particular, y para los fines de la presente iniciativa, se destaca la reforma al artículo 26, en donde la fracción XIII establece la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, la cual sustituye la denominación de la anterior Secretaría de la Función Pública. De igual forma, se destaca en la fracción XV la creación de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación; en la fracción XXI, la creación de la Secretaría de las Mujeres; y en la fracción XXII, la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

En consecuencia, y para que haya concordancia entre la denominación de las comisiones ordinarias del dictamen legislativo y la nueva denominación de las dependencias reformadas de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, propongo la reforma del artículo 39, numeral 2, fracción VII, para cambiar la denominación de la actual Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación por la de Comisión de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, que es la que corresponde conforme al contenido del artículo 26, fracción décima quinta XV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Para el caso del artículo 39, numeral 2, fracción LV V de nuestra Ley Orgánica, que prevé la existencia de la Comisión de Igualdad de Género, propongo que su nueva denominación sea la de Comisión de las Mujeres, ya que en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se dispone en su artículo 26, fracción XXI, la existencia de la Secretaría de las Mujeres y las competencias que a dicha Secretaría corresponden, las cuales se establecen en el artículo 42 Bis de la misma ley orgánica.

Es necesario destacar que, por primera vez en la historia del país, se crea una Secretaría de Despacho con esta denominación. Las mujeres representan poco más del 52 por ciento de la población del país, y este porcentaje se ve reflejado en la integración del padrón electoral federal. Además, a dicha Secretaría el poder legislativo le otorgó la facultad de atender y resolver de manera urgente los múltiples problemas que las mujeres enfrentan en nuestro país. También destacó que las competencias de la Comisión de Igualdad de Género en la aprobación de dictámenes sobre iniciativas de leyes corresponden a las reformas a la Ley General...

En el caso de la actual fracción XLV del artículo 39, numeral 2, que prevé la existencia de la Comisión de Transparencia y Corrupción, propongo el cambio de denominación por el de Comisión Anticorrupción y Buen Gobierno, misma que está prevista en el artículo 26, fracción décima tercera de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y cuyas atribuciones se encuentran previstas en el artículo 37 del mismo ordenamiento.

Adicionalmente, propongo la adición de una fracción del artículo 39, fracción 2, de la Ley Orgánica del Congreso para crear la Comisión de Transformación Digital y Telecomunicaciones, agencia que fue creada mediante la reforma al artículo 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y cuyas atribuciones se encuentran previstas en el artículo 42 ter de dicho ordenamiento.

Compañeras y compañeros legisladores, la presente iniciativa tiene la intención de armonizar la denominación de las dependencias del Ejecutivo Federal previstas en su correspondiente ley con la denominación de las comisiones ordinarias del dictamen legislativo contenidas en nuestra Ley Orgánica.

Por las consideraciones antes expuestas, someto a su consideración la presente iniciativa de

Decreto por el que se reforman las fracciones VII, XXV, XLV, y se adiciona la fracción XLIX al artículo 39, numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único: Se reforman las fracciones VII, XXV, XLV y se adiciona la fracción XLIX al artículo 39, numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 39

1. ...

2. ...

Las comisiones ordinarias serán:

I. a VI. ...

VII. Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación

VIII a XXIV...

XXV. De Las Mujeres

XXVI a XLIV...

XLV. Anticorrupción y Buen Gobierno

XLVI a XLVIII...

XLIX. Transformación Digital y Telecomunicaciones

Transitorios

Artículo I. el presente decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Articulo II. Se derogan todas las disposiciones que se oponga al presente decreto.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de septiembre de 2025.

Diputado José Alejandro Aguilar López (rúbrica)

Que adiciona el artículo 130 de la Ley General de Víctimas, a cargo de la diputada María Isidra de la Luz Rivas, del Grupo Parlamentario del PT

La suscrita diputada María Isidra de la Luz Rivas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXVI Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, por el que se somete a consideración de este H. Congreso, la siguiente Iniciativa al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

En México los casos de desaparición forzada de personas han aumentado desde hace décadas y se han convertido en un problema de urgente resolución que necesita del trabajo en conjunto de todos los órdenes de gobierno e instituciones, para garantizar la seguridad de las y los mexicanos y, proteger, defender y cuidar a las familias mexicanas.

La desaparición forzada de personas constituye un delito y, en determinadas circunstancias definidas por el derecho internacional, un crimen de lesa humanidad.

El artículo 2 de la Convención contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) indica que: “se trata del arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado, o de personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”.1

Sin duda, las desapariciones forzadas de personas en México han representado un grave problema para la ciudadanía, sobre todo para las familias, que como base de la sociedad, se han visto afectadas al ser víctimas directas e indirectas de este delito cometido contra alguno de sus miembros y que trae consigo no sólo el dolor de la posible pérdida sino la incertidumbre, el miedo y también las dificultades y límitaciones económicas que esto conlleva.

Muchos de los familiares de personas desaparecidas, son madres y/o padres de estos últimos, los cuales quedan como responsables de los hijos del desaparecido o desaparecida, algunos otros son tutores legales de la persona desaparecida. En algunos casos, adultos mayores se quedan al frente de la familia, sustentando no sólo las necesidades es esta, sino la búsqueda de sus desaparecidos y los gastos que esta representa.

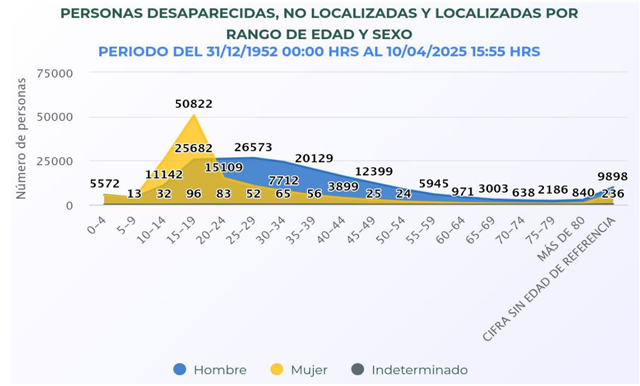

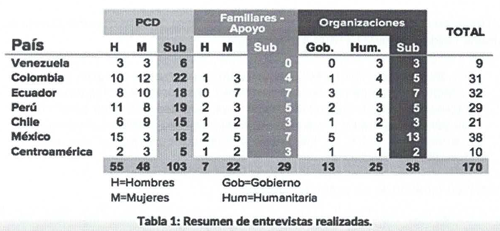

De acuerdo al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, entre el periodo del 31 de diciembre de 1952 al 10 de abril de 2025; hay un total de 356,834 personas desaparecidas, no localizadas y localizadas. De las cuales 127,022 son personas desaparecidas y no localizadas.

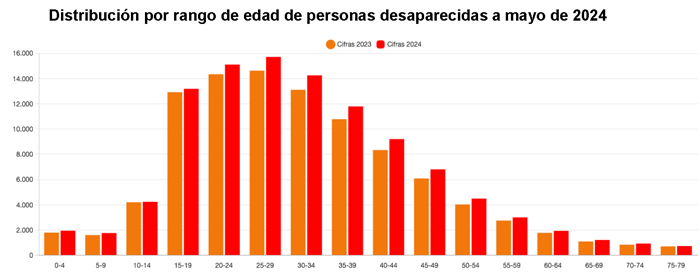

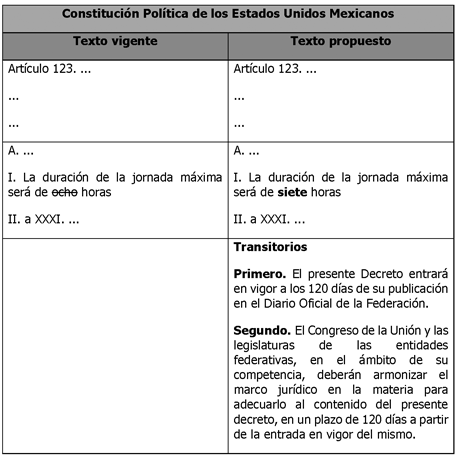

En este mismo sentido y conforme a cifras del mismo Registro, existe un total de 132,411 personas desaparecidas, no localizadas y localizadas en un rango de 0 a 19 años de edad; es decir, menores de edad y de 19 años entre el periodo del 31 de diciembre de 1952 al 10 de abril de 2025 (como se muestra en la siguiente gráfica).2

Estos datos, nos hacen ver que, son muchas las niñas, niños, adolescentes y jóvenes que se encuentran desaparecidos o no localizados. Y que las mayores cifras se encuentran en los rangos de edad entre 10 a 19 años de edad.

Es por ello que, muchos de los colectivos de madres buscadoras y personas en la búsqueda de sus familiares desaparecidos, han hecho la denuncia de sus necesidades y la solicitud de apoyos o asistencias por parte del gobierno y de diversos organismos tanto nacionales como internacionales, para sustentar sus labores de búsqueda y actividades relacionadas o derivadas de esta.

Uno de los Organismos que ha intentado responder a esta solicitud, es la Organización de las Naciones Unidas, a través de la iniciativa “Spotlight”; que trata de acompañar a las madres buscadoras por medio de apoyos económicos para sustentar sus gastos tanto de búsqueda, como otros que se derivan de la desaparición de sus familiares, ya que muchas de ellas (las personas desaparecidas), dejaron a sus hijas e hijos al cuidado de sus abuelos u otros parientes de manera forzada al ser arrebatadas y separadas de sus familias.3

Lamentablemente, en algunos casos, derivado de la desaparición de una persona, sus familiares dependientes, como hijos o cónyuges, se quedaron en la vulnerabilidad, generando que estos se dividan entre las labores de búsqueda, el trabajo, el cuidado de los hijos, las actividades extras que deben cubrir por la desaparición de sus familiares, etcétera.

Por lo tanto, como parte de una respuesta a esta situación; considerar a los familiares directos de las personas desaparecidas (sean dependientes económicos o no de estas últimas); como víctimas sujetas a recibir los recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparacio?n Integral creado en La Ley General de Víctimas, el cuál otorga apoyos de cara?cter econo?mico, es algo indispensable.

De acuerdo con la definición de grupos vulnerables ofrecida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH): “Los grupos en situacio?n de vulnerabilidad son aquellos que debido al menosprecio generalizado de alguna condicio?n especi?fica que comparten, a un prejuicio social erigido en torno a ellos o por una situacio?n histo?rica de opresio?n o injusticia, se ven afectados sistema?ticamente en el disfrute y ejercicio de sus derechos fundamentales”.4

Reconoce que; “Entre las causas que colocan a una persona, grupo o comunidad en situacio?n de vulnerabilidad esta? el desamparo ocasionado por no contar con medios para satisfacer sus necesidades ba?sicas”.5

La CNDH señala que; “la vulnerabilidad no es una condicio?n personal, es decir, no se trata de la caracteri?stica de un ser humano. Las personas no son por si? mismas “vulnerables”, “de?biles” o “indefensas”, sino que, por una condicio?n particular, se enfrentan a un entorno que, injustamente, restringe o impide el desarrollo de uno o varios aspectos de su vida”.6

Es decir, se trata de una condicio?n que situ?a a quien la vive en desventaja para ejercer sus derechos y libertades, las cuales se convierten en un mero reconocimiento formal.

En el documento antes mencionado, la CNDH señala que existen sectores de la sociedad, que debido a determinadas condiciones o características son más vulnerables a que sus derechos humanos sean violados y considera a los siguientes:

-Personas migrantes.

-Víctimas del delito.

-Personas desaparecidas.

-Niñez y familia.

-Sexualidad, salud y Vih.

-Igualdad entre mujeres y hombres.

-Periodistas y defensores civiles.

-Contra la trata de personas.

-Pueblos y comunidades indígenas.

-Personas con discapacidad.7

El Plan Nacional de Desarrollo (PND 2003) definio? la vulnerabilidad como: “La consecuencia de desventajas y una mayor posibilidad vulneracio?n de derechos, provocadas por un conjunto de causas sociales y de algunas caracteri?sticas personales y/o culturales. Se consideran como grupos en situacio?n de vulnerabilidad a grupos poblacionales como las nin?as, los nin?os y jo?venes en situacio?n de calle, los migrantes, las personas con discapacidad, los adultos mayores y la poblacio?n indi?gena, etcétera”.

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) concibe a la vulnerabilidad como: “Un feno?meno de desajustes sociales que ha crecido y se ha arraigado en nuestras sociedades. La acumulacio?n de desventajas, es multicausal y adquiere varias dimensiones. Denota carencia o ausencia de elementos esenciales para la subsistencia y el desarrollo personal, e insuficiencia de las herramientas necesarias para abandonar situaciones en desventaja, estructurales o coyunturales”.8

Las cifras ofrecidas por el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, indican que los desaparecidos en México no son solo personas en el rango de edad laboral o mayores de edad cuya posible responsabilidad en su núcleo familiar sea la de sustentar los gastos, ser jefe o jefa de familia o responsable de un familiar a su cargo.

Con relación a este tema, el Informe Nacional de personas desaparecidas 2024 de la Asociación Civil “Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia” y que recaba datos sobre personas desaparecidas en México, entre las cuales también se encuentran cifras de personas desaparecidas por rango de edad, que indicarían que en 2024 desaparecieron un total de 21,128 niñas, niños, adolescentes y jóvenes entre 0 y 19 años de edad.9

Lo cual representaría que muchas de las personas desaparecidas en México son niñas, niños y adolescentes quiénes son en realidad los dependientes económicos de sus familiares que se han dado a la tarea de buscarlos. Así mismo, entre las personas desaparecidas en México, están aquellas en un rango de edad no mayor a 19 años, lo cuál representa que son jóvenes en edad escolar entre la educación media y media superior, la mayoría de ellos, ni quiera con la mayoría de edad para tener personas o familiares dependientes de sí.

Es por ello que, como la Ley General de Víctimas en su artículo 4º, párrafo segundo señala:

“Los familiares o personas a cargo que tengan relacio?n inmediata con la vi?ctima directa y toda persona que de alguna forma sufra dan?o o peligre en su esfera de derechos por auxiliar a una vi?ctima son vi?ctimas indirectas”.10

En consecuencia, los familiares de los desaparecidos son también víctimas y se debe tomar en cuenta que también son afectados en todos los sentidos al igual que la víctima directa (en este caso, la persona desaparecida).

Sin embargo, encontramos ejemplos de enunciados limitativos y quizá hasta violatorios de los derechos de los familiares de las personas desaparecidas en México y quienes llevan a cabo la labor de buscarlos, tales como el de la Ley de Asistencia Social, que en su artículo 4, fracción VII, enlista a aquellas personas que son sujetos de la asistencia social, preferentemente:

“Dependientes de personas privadas de su libertad, de desaparecidos, de enfermos terminales, de alcohólicos o de fármaco dependientes”.11

En muchos de los casos no son sólo los dependientes económicos de la persona desaparecida quiénes enfrentan la difícil responsabilidad de continuar con sus vidas y con las actividades y responsabilidades del familiar víctima de desaparición forzada, sino que como ya se ha mencionado anteriormente, de manera paralela, realizan las labores de búsqueda tanto de justicia como de la localización de sus familiares.

Lamentablemente son muchas las personas desaparecidas en México. Se trata de un problema de décadas que representa una de las más grandes problemáticas sociales. Detrás de cada una de estas personas víctimas de desaparición forzada hay una madre, una hermana, hermano o amigo buscándole.

“En la medida que trabajemos y unamos esfuerzos para fortalecer a las familias mexicanas tendremos comunidades fuertes y como consecuencia un México próspero. Este núcleo de la sociedad es el lugar por excelencia donde se definen las relaciones interpersonales que contribuyen a construir una sociedad sana”.12

Por lo tanto, los familiares de las personas desaparecidas, al ser víctimas indirectas; debe ser contempladas en la Ley que mediante la presente, se busca reformar. Para así, poder tener acceso al fondo que se destina a las víctimas para su asesoramiento, acompañamiento, ayuda durante todo el proceso, así como procurar la reparación del daño. Recursos como viáticos, alimentación, sustento y hospedaje para que puedan ocuparse en realizar las labores de búsqueda o para sustentar los gastos que derivaron de la desaparición de su familiar.

Justificación

Con base en el tercer párrafo del artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que reconoce:

“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”.

La Ley General en nateria de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas señala en su artículo 4, fracción IX, que para efectos de dicha Ley se entiende por:

“familiares: a las personas que, en términos de la legislación aplicable, tengan parentesco con la Persona Desaparecida o No Localizada por consanguinidad o afinidad, en línea recta ascendente y descendente sin limitación de grado; en línea transversal hasta el cuarto grado; él o la cónyuge, la concubina o concubinario o, en su caso, quienes estén sujetos al régimen de sociedad en convivencia u otras figuras jurídicas análogas. Asimismo, las personas que dependan económicamente de la Persona Desaparecida o No Localizada, que así lo acrediten ante las autoridades competentes”.

La Ley General de víctimas índica en su artículo 149:

“Los recursos del Fondo se aplicarán para otorgar apoyos de carácter económico a la víctima, las cuales podrán ser de ayuda, asistencia o reparación integral, en los términos de esta Ley y conforme al Reglamento respectivo”.

De acuerdo con el artículo 24 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, ratificada por el Estado mexicano:

“1. A los efectos de la presente Convención, se entenderá por “víctima” la persona desaparecida y toda persona física que haya sufrido un perjuicio directo como consecuencia de una desaparición forzada.

2. Cada víctima tiene el derecho de conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición forzada, la evolución y resultados de la investigación y la suerte de la persona desaparecida. Cada Estado parte tomará las medidas adecuadas a este respecto.

3. Cada Estado parte adoptará todas las medidas apropiadas para la búsqueda, localización y liberación de las personas desaparecidas y, en caso de fallecimiento, para la búsqueda, el respeto y la restitución de sus restos.

4. Los Estados parte velarán por que su sistema legal garantice a la víctima de una desaparición forzada el derecho a la reparación y a una indemnización rápida, justa y adecuada”

[...]

6. Sin perjuicio de la obligación de continuar con la investigación hasta establecer la suerte de la persona desaparecida, cada Estado parte adoptará las disposiciones apropiadas en relación con la situación legal de las personas desaparecidas cuya suerte no haya sido esclarecida y de sus allegados, en ámbitos tales como la protección social, las cuestiones económicas, el derecho de familia y los derechos de propiedad.

7. Cada Estado parte garantizará el derecho a formar y participar libremente en organizaciones y asociaciones que tengan por objeto contribuir a establecer las circunstancias de desapariciones forzadas y la suerte corrida por las personas desaparecidas, así como la asistencia a las víctimas de desapariciones forzadas”.

Ley General de Víctimas

Título Octavo

De los recursos de ayuda,

asistencia y reparación integral

Artículo 130.

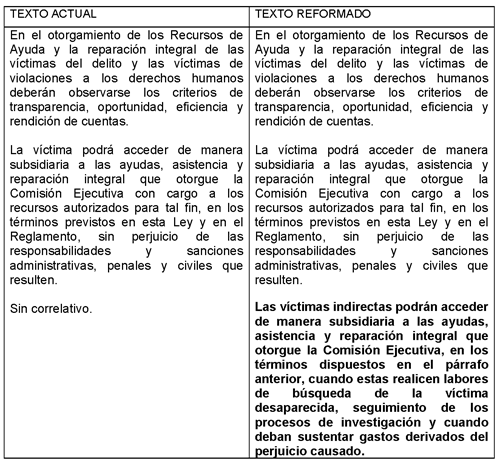

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto

Único. Se adiciona un párrafo tercero al artículo 130 de La Ley General de Víctimas, para quedar como sigue:

Artículo 130. [...]

[...]

Las víctimas indirectas podrán acceder de manera subsidiaria a las ayudas, asistencia y reparación integral que otorgue la Comisión Ejecutiva, en los términos dispuestos en el párrafo anterior, cuando estas realicen labores de búsqueda de la víctima desaparecida, seguimiento de los procesos de investigación y cuando deban sustentar gastos derivados del perjuicio causado.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La implementación de lo dispuesto en el presente decreto se realizará con cargo al presupuesto aprobado al fondo de ayuda, asistencia y reparación integral en cada entidad federativa.

Tercero. En un término de 180 días, la Secretaría emitirá los lineamientos para la ejecución el presente decreto.

Notas:

1 ¿Qué es la desaparición forzada?, Secretaría de Gobernación, en línea, https://www.gob.mx/segob/articulos/que-es-la-desaparicion-forzada?idiom =es, consulta el 10 de abril de 2025.

2 Total de personas desaparecidas, no localizadas y localizadas, Versión Estadística RNPDNO, en línea, https://versionpublicarnpdno.segob.gob.mx/Dashboard/ContextoGeneral, consulta el 10 de abril de 2025.

3 CFR, Las madres buscadoras en México no están solas, cuentan con varios aliados, ONU, en línea, https://news.un.org/es/story/2023/07/1523057, consulta el 10 de abril de 2025.

4 GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y OTROS TEMAS, CNDH, en línea, https://informe.cndh.org.mx/menu.aspx?id=23, http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/fas_CTDH_GruposVulne rabilidad1aReimpr.pdf, consulta el 10 de abril de 2025.

5 Ibídem.

6 Ibídem.

7 Ibídem