Gaceta Parlamentaria, año XXVIII, número 6872-II-2, martes 9 de septiembre de 2025

- De decreto por el que se declara el 14 de octubre “Día Nacional de la Lengua Tének”, a cargo de la diputada Ma. Leonor Noyola Cervantes, del Grupo Parlamentario del PVEM

- Que reforma el artículo 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en materia de derechos de las personas con discapacidad, a cargo de la diputada Ma. Leonor Noyola Cervantes, del Grupo Parlamentario del PVEM

- Que reforma el artículo 7o. de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Ma. Leonor Noyola Cervantes, del Grupo Parlamentario del PVEM

- Que reforma y adiciona el artículo 21 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a cargo de la diputada Ma. Leonor Noyola Cervantes, del Grupo Parlamentario del PVEM

- Que adiciona los artículos 2o. y 19 Bis de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, suscrita por los diputados Casandra Prisilla de los Santos Flores y José Luis Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario del PVEM

- Que adiciona un artículo 46 Ter a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, a cargo del diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del PVEM

- De decreto para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la leyenda “Bandera Sierra de Zongolica”, a cargo del diputado Jonathan Puertos Chimalhua, del Grupo Parlamentario del PVEM

- Que adiciona al artículo 45 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, a cargo del diputado Luis Orlando Quiroga Treviño, del Grupo Parlamentario del PVEM

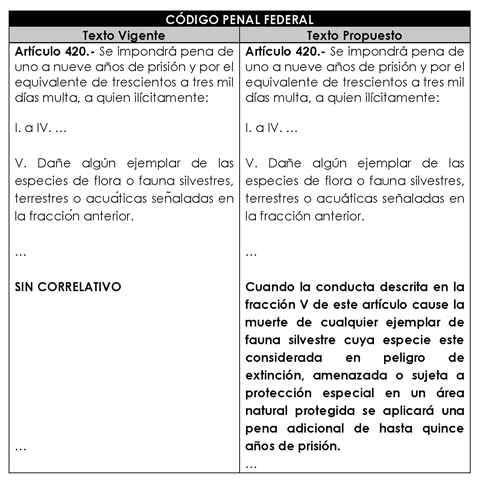

- Que adiciona el artículo 420 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Gabriela Benavides Cobos, del Grupo Parlamentario del PVEM

- De decreto por el que se establecen las características de una Moneda Conmemorativa con motivo del Año de la Mujer Indígena en México, a cargo de la diputada Ruth Maricela Silva Andraca, del Grupo Parlamentario del PVEM

De decreto por el que se declara el 14 de octubre “Día Nacional de la Lengua Tének”, a cargo de la diputada Ma. Leonor Noyola Cervantes, del Grupo Parlamentario del PVEM

Quien suscribe, diputada María Leonor Noyola Cervantes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el 14 de octubre como “Día Nacional de la Lengua Tének”, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El tének o huasteco es una de las lenguas originarias que constituyen un pilar fundamental dentro de la diversidad cultural y del patrimonio intangible de la humanidad.

En nuestro país el reconocimiento y la preservación de las lenguas indígenas son acciones esenciales para garantizar los derechos de los pueblos originarios y fortalecer su identidad.

El pueblo tének es una de las civilizaciones más antiguas de México. Se estima que su presencia en la región de la huasteca data desde hace más de 3 mil años. Su identidad encuentra su eje articulador en la lengua, como delimitación de un campo de comunicación que se comparte, que permite la autoidentificación y la auto adscripción.

A lo largo de la historia, el pueblo huasteco o tének ha sobrevivido y resistido múltiples procesos de colonización y asimilación, preservando sus tradiciones, su idioma, su esencia y su cosmovisión, transmitiendo su lengua generación tras generación. La lengua tének refleja la forma de comunicación y la importancia de la naturaleza de la cultura.

A pesar de la belleza de la lengua, ésta se encuentra en peligro de perderse. Según el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali), el número de hablantes de tének ha disminuido drásticamente en las últimas décadas, afectado por la discriminación, la migración y la falta de incentivos para su enseñanza y práctica en espacios formales.

Actualmente, los tének de San Luis Potosí viven en la región de la huasteca, al oriente del estado, localizada dentro de la cuenca del río Pánuco, distribuida en 18 municipios, los cuales están llenos de colorido y de tradiciones que hacen de estos pueblos un orgullo potosino. Hablar de la huasteca potosina y de la lengua tének también conocida como huasteca es llenarnos de satisfacción por una antigua civilización que sigue viva.

La selección del 14 de octubre como “Día Nacional de la Lengua Tének” responde a la necesidad de establecer una fecha conmemorativa que motive las acciones de preservación, difusión y enseñanza del idioma, octubre es un mes en el que se llevan a cabo las celebraciones y conmemoraciones en la huasteca potosina, incluyendo festividades indígenas y transición entre ciclos naturales. El asignar esta fecha permitirá integrar el día señalado en un contexto cultural significativo para el pueblo tének, dándole reconocimiento y visibilidad, a fin de fortalecer su estatus y promover el respeto hacia quienes la hablan.

Más que sólo conmemorar el día es hacer un llamado a las instituciones educativas y gubernamentales a implantar programas de enseñanza y difusión de esta lengua como impulso de las políticas de preservación y fomento del orgullo lingüístico, el cual motivará a la comunidad tének a continuar hablando y enseñando su lengua a nuevas generaciones, reforzando el valor cultural de la huasteca y generando oportunidades para el desarrollo sostenible de las comunidades indígenas de nuestro país. Además de ser el tének una lengua materna sobre la que se funda la identidad del huasteco.

Honrar y preservar la lengua tének es un acto de justicia histórica y un compromiso con la diversidad cultural de México; al declarar el 14 de octubre como su día oficial, se refuerza la identidad de un pueblo que ha resistido siglos de discriminación, reconociendo la lengua tének no solo como acto o deber moral, sino también como un paso fundamental para garantizar el derecho de los pueblos indígenas de fortalecer y preservar su herencia cultural.

Por lo aquí expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se declara el 14 de octubre como “Día Nacional de la Lengua Tének”

Artículo Único. El honorable Congreso de la Unión declara el 14 de octubre de cada año como Día Nacional de la Lengua Tének.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. (sin fecha). Etnografía del pueblo huasteco de San Luis Potosí (tének) . Gobierno de México. Disponible en: https://www.gob.mx/inpi/articulos/etnografia-del-pueblo-huasteco-de-san -%20luis-potosi-teenek

2 SIL International. (sin fecha). Vocabulario tének de la Huasteca Potosina (Segunda edición). https://www.sil.org/system/files/reapdata/11/65/98/11659885283480167647 2395955997297339533/hus_vocabulario_ed2.pdf

3 Nahmad Sitton, S. (sin fecha). El pueblo indígena tének (huasteco) de San Luis Potosí y la defensa de su territorio. https://www.aacademica.org/salomon.nahmad.sitton/50.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de septiembre de 2025.

Diputada María Leonor Noyola Cervantes (rúbrica)

Que reforma el artículo 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en materia de derechos de las personas con discapacidad, a cargo de la diputada Ma. Leonor Noyola Cervantes, del Grupo Parlamentario del PVEM

Quien suscribe, diputada María Leonor Noyola Cervantes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XII del artículo 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la Discapacidad como: cualquier restricción o impedimento de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para el ser humano.

Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) clasifica las causas que ocasionan la discapacidad en cuatro grupos principales, al nacimiento, por enfermedad, por accidente y por edad avanzada, mientras que los tipos de discapacidad serían: sensorial visual, sensorial auditiva, discapacidad motriz, intelectual y mental o psicosocial.

En ese sentido, las personas con discapacidad requieren un refuerzo para romper las barreras que enfrentan tanto en el día a día como en el ámbito legislativo. Es importante legislar a fin de implementar acciones en beneficio de este grupo vulnerable, tomando en cuenta otros apoyos que necesitan como el lenguaje inclusivo, la rehabilitación y las ayudas técnicas con dispositivos tecnológicos.

En el contexto actual de las personas con discapacidad en México, se estima que más de 7 millones de personas viven con algún tipo de discapacidad, según los datos del Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI. Teniendo en cuenta lo anterior, no se puede pasar por alto la situación existente en el ámbito judicial, donde se registran casos de exclusión hacia las personas con discapacidad.

El sistema de justicia penal mexicano ha realizado esfuerzos para corregir deficiencias en la atención de las personas con discapacidad, en específico, al asegurarles su derecho a una defensa adecuada, un proceso equitativo y el acceso a la información en los procedimientos legales, englobando lo anterior una defensa técnica adecuada con un sentido humano ante las dificultades que, en virtud de su discapacidad, enfrenta una parte de la población mexicana, Sin embargo, lo anterior no ha resultado suficiente.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha señalado que las personas con discapacidad en México enfrentan obstáculos en el acceso a la justicia, que van desde la carencia de intérpretes, como la falta de adaptaciones en las audiencias, es decir, no cuentan con el sistema braille cuando se requiere y los servicios de apoyo, lo cual conlleva a una discriminación estructural y una desventaja social.

El sistema de justicia penal en México no está diseñado con un enfoque de accesibilidad plena para las personas con discapacidad, dentro de los obstáculos que enfrentan se encuentra la falta de formatos accesibles ya que los documentos no vienen en braille o con lectura fácil para personas con discapacidad visual o intelectual, dentro de estos obstáculos podemos ver también la duración inadecuada de las audiencias, que afectan a las personas con discapacidad psicosociales o neurodivergencias, así como también dentro del proceso judicial existe una violencia institucional, donde la victimas con discapacidad son revictimizadas por la falta de capacitación de los operadores de justicia.

La reforma propuesta al artículo 109, fracción XII, del Código Nacional de Procedimientos Penales es un paso fundamental para garantizar que las personas con discapacidad tengan acceso a un juicio justo y equitativo que garantice sus derechos. Es necesario que el sistema de justicia penal se adapte a las necesidades de las personas con discapacidad, con el fin de garantizar su participación plena y efectiva en todas las etapas del proceso, respetando su dignidad y sus derechos fundamentales.

Perspectiva de género

Igualmente, resulta necesario señalar que la falta de acuerdos idóneos en los procedimientos penales para personas con discapacidad no solo representa un cerco de acceso a la justicia, sino que tiene un impacto agravado en mujeres y niñas con discapacidad , debido a las diversas formas de discriminación y violencia que enfrentan.

Las mujeres con discapacidad son víctimas de violencia de género en mayor proporción que las mujeres sin discapacidad. Según la CNDH, las mujeres con discapacidad experimentan violencia sexual, física y psicológica con mayor frecuencia, principalmente, en el entorno familiar o en instituciones que deberían protegerlas. La carencia de accesibilidad en los procedimientos penales impide que denuncien o participen de manera efectiva en los procesos judiciales , lo que las deja en un estado de desamparo.

Además, la falta de arreglos sensatos en los procesos penales contribuye a la impunidad. De acuerdo con Human Rights Watch (2020), las mujeres con discapacidad que denuncian violencia sexual o doméstica enfrentan altos índices de incredulidad y desestimación de sus testimonios , especialmente, si tienen discapacidad intelectual o psicosocial. Esto robustece la percepción de que su voz “no tiene valor” dentro del sistema de justicia.

La falta de acceso a la justicia genera un mensaje de permisividad que fomenta la repetición de la violencia . Si los agresores saben que las denuncias de mujeres con discapacidad no avanzan, se sienten protegidos por la impunidad . Además, la desprotección institucional deja a las víctimas en una situación de vulnerabilidad extrema, sin acceso a refugios, medidas de protección o asistencia especializada.

Por ello se propone modificar el artículo 109, fracción XII del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo cual permitirá eliminar estas barreras y garantizar que las mujeres con discapacidad puedan denunciar y participar plenamente en los procesos judiciales sin ser discriminadas ni revictimizadas. Esto no solo robustecerá el acceso a la justicia, sino que reducirá la impunidad y abonará a la prevención de la violencia.

Argumentos que la sustentan

México es Estado parte de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual establece en el artículo 13 que los Estados deben asegurar ajustes de procedimiento para garantizar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con los demás.

Además, México es parte de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, convención que exhorta a los países a tomar medidas efectivas para garantizar que el sistema de justicia no sea discriminatorio y sea accesible.

Dentro de las experiencias internacionales vemos varios países que han implementado reformas similares con resultados positivos para el fortalecimiento del acceso a la justica para personas con discapacidad, por ejemplo, Reino Unido, Canadá y España.

Reino Unido cuenta con el programa Witness Intermediaries , en el cual especialistas facilitan la comunicación entre personas con discapacidad y el sistema judicial, estos intermediarios ayudan a que las víctimas y testigos comprendan las preguntas y expresen su testimonio de manera clara, este mecanismo que se implementó en Reino Unido ha incrementado la tasa de condena en casos donde las víctimas o testigos tienen discapacidad, ya que su participación se ha hecho efectiva sin barreras comunicativas o cognitivas.

El enfoque de justicia inclusiva en Canadá ha llevado a las cortes a establecer principios de ajustes razonables obligatorios en todos los niveles judiciales, en donde han desarrollado formatos accesibles para documentos legales y los tribunales se han capacitado para reconocer testimonios de personas con discapacidad intelectual sin prejuicios, estas prácticas demuestran que se puede garantizar accesibilidad fortaleciendo el debido proceso y evitar impunidad en crímenes cometidas contra las personas con discapacidad.

Por lo aquí expuesto y fundado, someto a la consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma la fracción XII del artículo 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en materia de derechos de las personas con discapacidad

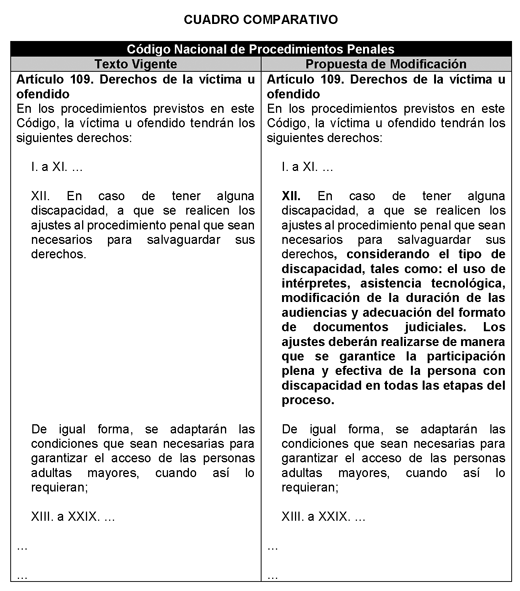

Artículo Único. Se reforma el primer párrafo de la fracción XII del artículo 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido

En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos:

I. a XI. ...

XII. En caso de tener alguna discapacidad, a que se realicen los ajustes al procedimiento penal que sean necesarios para salvaguardar sus derechos, considerando el tipo de discapacidad, tales como: el uso de intérpretes, asistencia tecnológica, modificación de la duración de las audiencias y adecuación del formato de documentos judiciales. Los ajustes deberán realizarse de manera que se garantice la participación plena y efectiva de la persona con discapacidad en todas las etapas del proceso.

De igual forma, se adaptarán las condiciones que sean necesarias para garantizar el acceso de las personas adultas mayores, cuando así lo requieran;

XIII. a XXIX. ...

...

...

Transitorios

Primero . El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las autoridades encargadas de la procuración y administración de justicia en el ámbito federal y local contarán con un plazo máximo de 180 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente decreto para implementar los ajustes necesarios en los procedimientos penales, garantizando la accesibilidad y participación plena de las personas con discapacidad.

Tercero . La Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales deberán adecuar sus protocolos de atención en un plazo no mayor a 120 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, asegurando la disponibilidad de intérpretes, asistencia tecnológica y formatos accesibles para personas con discapacidad.

Cuarto . El órgano de administración judicial del Poder Judicial de la federación y los Poderes Judiciales locales deberán capacitar al personal jurisdiccional y administrativo en materia de ajustes razonables y derechos de las personas con discapacidad en un plazo máximo de 6 meses a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Quinto . La Secretaría de Gobernación, en coordinación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad deberá emitir los lineamientos específicos para la implementación de los ajustes razonables en un plazo no mayor a 90 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Sexto. Las legislaturas de los estados deberán armonizar su legislación local con lo dispuesto en el presente decreto en un plazo máximo de 12 meses a partir de su entrada en vigor.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de septiembre de 2025

Diputada María Leonor Noyola Cervantes (rúbrica)

Que reforma el artículo 7o. de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Ma. Leonor Noyola Cervantes, del Grupo Parlamentario del PVEM

Quien suscribe, diputada María Leonor Noyola Cervantes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VII del artículo 7 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La atención médica es un derecho fundamental consagrado en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta debe garantizarse sin importar la condición o discapacidad de las personas, sin embargo, la realidad es que la población con discapacidad enfrenta barreras significativas para acceder a una atención médica adecuada. En 2023, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México 8.8 millones de personas tenían discapacidad, lo que representó 7.2 por ciento de la población de 5 años o más; estas cifras reflejan la importancia de reforzar las acciones que aseguren una atención médica inclusiva. La falta de capacitación entre el personal de salud y la ausencia de intérpretes de lenguaje de señas en los centros de atención representan retos críticos que deben ser abordados para reducir la inequidad en el acceso a los servicios de salud.

La presente iniciativa de reforma a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad tiene como finalidad garantizar el ejercicio pleno del derecho a la salud de la población con discapacidad, con especial énfasis en la comunidad sorda, dado que existe una problemática en la manera en la cual se comunican las personas con discapacidad auditiva. Ejemplo de lo anterior es el caso concreto ocurrido en un centro hospitalario de la Ciudad de México, donde la ausencia de un intérprete durante una emergencia médica provocó que un paciente sordo no comprendiera adecuadamente las indicaciones del personal de salud, ocasionando complicaciones y un perjuicio en su salud.

Asimismo, encuestas aplicadas a la comunidad sorda han revelado que más de 40 por ciento de los pacientes se sienten, desatendidos y mal informados durante sus consultas médicas, lo que evidencia una brecha alarmante entre la atención que se ofrece y las necesidades reales que tiene este grupo.

Perspectiva de género

Resulta imperioso señalar la necesidad de reformar el sistema de atención a la salud en México, adoptando una perspectiva de inclusión en la que también se reconozcan y atiendan las necesidades específicas de las mujeres con discapacidad, quienes enfrentan una doble barrera para el ejercicio pleno de sus derechos, la de la discapacidad misma y la de la discriminación de género. La evidencia muestra que las mujeres con discapacidad y en particular las mujeres sordas son más vulnerables a la exclusión y a la atención inadecuada en el ámbito sanitario.

Estudios realizados por el Instituto Nacional de las Mujeres en 2019 evidencian que hasta el 60 por ciento de la población femenina con discapacidad ha experimentado situaciones de discriminación en entornos de atención a la salud, lo cual agrava las desigualdades que ya existen y afecta directamente la calidad en los diagnósticos y tratamientos médicos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló en 2022 que las barreras en la comunicación elevan en 25 por ciento la probabilidad de diagnósticos tardíos en poblaciones con discapacidad sensorial, este riesgo se magnifica para las mujeres. Frente a esta realidad, resulta urgente implementar una reforma que integre la capacitación obligatoria en Lengua de Señas Mexicana (LSM) para todo el personal médico y administrativo, así como la capacitación para el trato adecuado a personas con discapacidad.

Argumentos que la sustentan

La capacitación en LSM para el personal médico es esencial para garantizar que las personas sordas ejerzan plenamente su derecho constitucional a la salud. La OMS estima que para 2050 habrá casi 2 mil 500 millones de personas con algún grado de pérdida de audición y más de 700 millones requerirán rehabilitación. Esta proyección resalta la importancia de eliminar barreras comunicativas en el sector salud mediante una correcta capacitación en LSM.

La falta de comunicación efectiva puede llevar a diagnósticos erróneos y tratamientos inadecuados, los cuales pueden ser graves para el paciente. Capacitar al personal médico en LSM mejora la precisión en los diagnósticos y mejora la calidad de los servicios de salud, disminuyendo las negligencias médicas y aumentando la seguridad social de la población sorda.

En México, 76 por ciento de las personas con discapacidad se encuentran afiliadas a servicios de salud, sin embargo, la falta de personal médico capacitado en la atención y trato a personas con discapacidad puede constituir una barrera de acceso efectiva a estos servicios de salud, resultando en una forma de discriminación.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) insta a los Estados a reconocer y promover la lengua de señas, destacando que 13 Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) ya la han reconocido como lengua oficial. Implementar programas de capacitación en LSM alinea a México con estos compromisos internacionales, atendiendo las recomendaciones en materia de derechos humanos.

Países como Chile y Paraguay han avanzado en este ámbito, fortaleciendo la profesionalización institucional y generando un impacto social positivo. En Chile la Cámara de Diputados solicitó al Ministerio de Salud que los centros de salud cuenten con intérpretes de lengua de señas para beneficiar a la comunidad sorda, mientras que en Paraguay se implementó un curso de seis meses en lengua de señas para funcionarios de salud, estos datos y ejemplos internacionales refuerzan la necesidad y pertinencia de la reforma propuesta, orientada a garantizar una atención médica de calidad, inclusiva y accesible para las personas con discapacidad en México.

Por lo aquí expuesto y fundado, someto a la consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma la fracción VII del artículo 7 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad

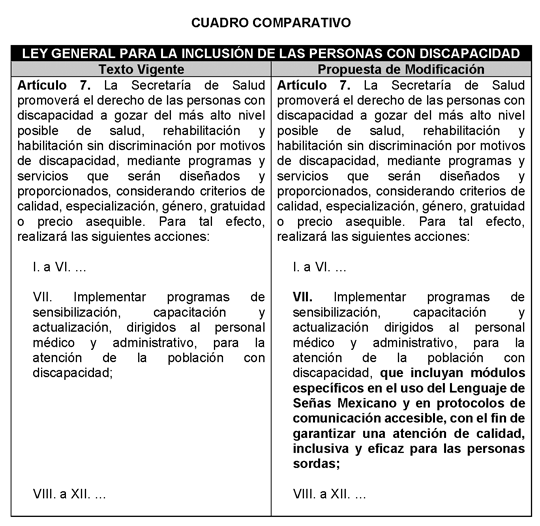

Artículo Único. Se reforma la fracción VII del artículo 7 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para quedar como sigue:

Artículo 7. La Secretaría de Salud promoverá el derecho de las personas con discapacidad a gozar del más alto nivel posible de salud, rehabilitación y habilitación sin discriminación por motivos de discapacidad, mediante programas y servicios que serán diseñados y proporcionados, considerando criterios de calidad, especialización, género, gratuidad o precio asequible. Para tal efecto, realizará las siguientes acciones:

I. a VI. ...

VII. Implementar programas de sensibilización, capacitación y actualización dirigidos al personal médico y administrativo, para la atención de la población con discapacidad, que incluyan módulos específicos en el uso del Lenguaje de Señas Mexicano y en protocolos de comunicación accesible, con el fin de garantizar una atención de calidad, inclusiva y eficaz para las personas sordas;

VIII. a XII. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor 90 días naturales después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las Legislaturas de los estados deberán armonizar su legislación local con el presente decreto en un plazo máximo de 12 meses a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de septiembre de 2025.

Diputada María Leonor Noyola Cervantes (rúbrica)

Que reforma y adiciona el artículo 21 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a cargo de la diputada Ma. Leonor Noyola Cervantes, del Grupo Parlamentario del PVEM

Quien suscribe, diputada Ma. Leonor Noyola Cervantes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 21 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En México, el trabajo de periodistas y personas defensoras de derechos humanos constituye un elemento fundamental para el fortalecimiento de una sociedad democrática, justa y plural. Estas personas y colectivos visibilizan violaciones a derechos fundamentales, siendo la voz de aquellos que son ignorados, lo cual es de importancia para el respeto a los derechos humanos. A pesar de todo, el ejercicio de estas actividades enfrenta hoy en día un panorama de agresiones y violencia. La localización de riesgo para quienes defienden los derechos humanos ha empeorado de manera significativa, siendo punto de amenazas e intimidaciones, en diversos casos, llegando, lamentablemente, a la violencia letal.

El Estado mexicano, preocupado por esta problemática y como parte del cumplimiento de sus compromisos internacionales, promulgó la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, estableciendo la figura del Mecanismo de Protección, la cual tiene como finalidad garantizar la seguridad de quienes ejercen estos roles fundamentales. Dentro de este mecanismo, la Unidad de Evaluación de Riesgos cobra notoria importancia, ya que tiene la responsabilidad de analizar los riesgos a los que se enfrentan las personas defensoras de derechos humanos y periodistas y de establecer e implementar las medidas de protección necesarias para proteger y salvaguardar su integridad, siendo dicha unidad, en resumen, la que valora y estima el riesgo que puede evitar un da6ntilde;o.

El derecho a la libertad de expresión, así como lucha por el respeto y defensa de los derechos humanos son esenciales en cualquier país y México no es la excepción pues es parte de tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y algunos más, derivado de lo cual está comprometido con garantizar la seguridad de quienes realizan estas actividades. Sin embargo, aun y con la existencia de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, los avances en materia de protección han resultado insuficientes pues el número de agresiones y amenazas contra periodistas, defensores y colectivos ha aumentado de manera desproporcional.

Particularmente alarmante es la situación de las madres buscadoras, quienes enfrentan una doble vulnerabilidad: por un lado, luchan por la justicia y la verdad para sus seres queridos desaparecidos y, por otro, se enfrentan a la violencia que implica esta labor de búsqueda en un contexto de impunidad y falta de justicia. Las madres buscadoras son un ejemplo de valentía y perseverancia, pero también de un riesgo constante, lo que hace urgente la implementación de medidas de protección que respondan a sus necesidades específicas.

Por lo anterior resulta imprescindible modificar el artículo 21 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, con el fin de fortalecer el Mecanismo de Protección y hacer más efectiva la labor de la Unidad de Evaluación de Riesgos. Esta modificación busca priorizar la evaluación de los riesgos que enfrentan tanto los periodistas como los defensores de los derechos humanos, así como establecer un enfoque diferenciado en las medidas de protección que les permita hacer frente de manera más eficaz a los riesgos que enfrentan en su labor diaria.

Esta reforma no solo responde a una necesidad urgente de protección, sino que también está en correlación con los compromisos internacionales que México aceptó en materia de derechos humanos, donde se establece la obligación de proteger de manera efectiva a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

Argumentos que la sustentan

Los defensores de derechos humanos y los periodistas se encargan de vigilar la acción del gobierno y de luchar por los derechos fundamentales de las personas. Sin embargo, con todo el trabajo que realizan, esta labor se ha convertido en una de las más peligrosas en nuestro país. Según el informe de Artículo 19, organización internacional que defiende la libertad de expresión, en 2022 México fue el país más letal para los periodistas en América Latina, con 13 periodistas asesinados ese a6ntilde;o, un número alarmante que pone en evidencia la poca eficacia en la protección de periodistas. Esta situación también afecta a los defensores de derechos humanos, quienes constantemente enfrentan amenazas y violencia por su trabajo.

Uno de los colectivos más vulnerables entre quienes luchan por los derechos humanos es el de las madres buscadoras de personas desaparecidas, quienes se han convertido en un símbolo de resistencia ante la impunidad y de lucha por la defensa de los derechos humanos en nuestro país. Según estadísticas del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, más de 100,000 personas siguen desaparecidas en el país1 , lo cual representa una crisis humanitaria, que ha impulsado a madres y familiares a salir a la calle en busca de respuestas. Sin embargo, su lucha por la justicia para sus seres queridos las ha puesto en riesgo de agresiones, intimidaciones e incluso desapariciones forzadas. A pesar de ser víctimas de esta violencia, las madres buscadoras no reciben la protección necesaria para llevar a cabo su labor con seguridad. De acuerdo con el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 2021, más del 50% de las organizaciones de defensa de derechos humanos en México han denunciado amenazas graves contra sus integrantes, muchas de ellas dirigidas a personas que buscan a sus familiares desaparecidos.

El Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas ha sido un avance importante en la legislación mexicana para salvaguardar a estos colectivos, sin embargo, los resultados siguen siendo limitados. Un informe de la Red de Periodistas de a Pie (2021) reportó que, a pesar de existir un mecanismo de protección, el 60% de los periodistas que reciben medidas de protección continúan siendo blanco de agresiones. Esto evidencia que las medidas de protección no son suficientemente efectivas ni adecuadas a la magnitud de los riesgos que enfrentan.

En este contexto, la reforma al artículo 21 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que propone la presente iniciativa se vuelve una necesidad urgente. La propuesta plantea fortalecer a la Unidad de Evaluación de Riesgos para que ésta se enfoque de manera prioritaria en los grupos más vulnerables, como las madres buscadoras y los periodistas, adaptando las medidas de protección a sus necesidades específicas. Es fundamental que las políticas públicas en materia de seguridad reconozcan las particularidades de estos grupos pues enfrentan tipos de violencia diferenciados que requieren de un enfoque específico.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2020 más de 5,000 agresiones fueron dirigidas a defensores de derechos humanos en México, de éstas, el 30% se dirigió específicamente a quienes realizan labores de búsqueda de desaparecidos2 , lo cual indica una clara tendencia a criminalizar y atacar la labor de quienes intentan hacer justicia en casos de desaparición forzada. Además, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro han reportado que las medidas de protección existentes no están siendo implementadas de manera efectiva, lo que aumenta la vulnerabilidad de quienes se encuentran bajo amenaza.3

La propuesta de reforma no solo busca una mejora en la efectividad del Mecanismo de Protección, sino que también responde a los compromisos internacionales que México ha adquirido en defensa de los derechos humanos. A través de tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración de las Naciones Unidas sobre Defensores de Derechos Humanos México está obligado a garantizar la seguridad de quienes ejercen la defensa de derechos humanos y la libertad de expresión. En este sentido, la reforma es un paso necesario para cumplir con esos compromisos y fortalecer el sistema de protección, adaptándolo a los riesgos reales y actuales que enfrentan los periodistas y las madres buscadoras.

Asimismo, la reforma introduce el concepto de seguimiento periódico a las medidas de protección, lo cual asegura que las personas bajo riesgo reciban protección continua y que las medidas sean ajustadas a sus necesidades cambiantes. Esto representa un avance significativo frente a las medidas de protección actuales, que en ocasiones se quedan estáticas y no responden a amenazas cada vez más complejas.

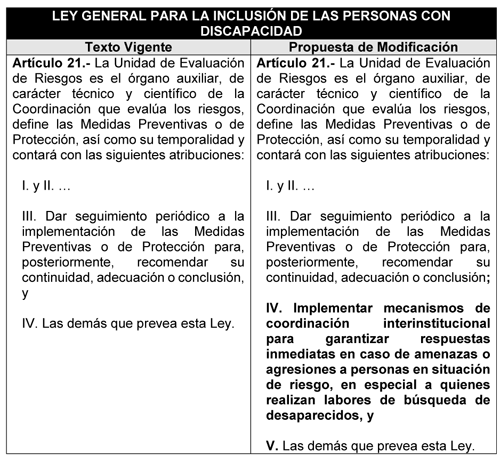

Cuadro comparativo

Por lo aquí expuesto y fundado, someto a la consideración de esta asamblea el siguiente

Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 21 de Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas

Artículo Único. Se reforma la fracción III y se adiciona una nueva fracción IV al artículo 21 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, recorriéndose la actual en el orden subsecuente, para quedar como sigue:

Artículo 21.- La Unidad de Evaluación de Riesgos es el órgano auxiliar, de carácter técnico y científico de la Coordinación que evalúa los riesgos, define las Medidas Preventivas o de Protección, así como su temporalidad y contará con las siguientes atribuciones:

I. y II. ...

III. Dar seguimiento periódico a la implementación de las Medidas Preventivas o de Protección para, posteriormente, recomendar su continuidad, adecuación o conclusión;

IV. Implementar mecanismos de coordinación interinstitucional para garantizar respuestas inmediatas en caso de amenazas o agresiones a personas en situación de riesgo, en especial a quienes realizan labores de búsqueda de desaparecidos, y

V. Las demás que prevea esta Ley.

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Unidad de Evaluación de Riesgos establecerá los procedimientos y lineamientos para la implementación de las nuevas medidas de protección contempladas en el presente Decreto en un plazo no mayor a 90 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del mismo.

Tercero. El Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas deberán coordinarse con la Unidad de Evaluación de Riesgos para garantizar la protección de las personas que participan en la búsqueda de personas desaparecidas en un plazo no mayor a tres meses contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

Notas

1 Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México. (2022, noviembre 8). México supera las 100,000 personas desaparecidas. Recuperado de: https://movndmx.org/mexico-supera-las-100-mil-personas-desaparecidas

2 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2020). Censo Nacional de Derechos Humanos Estatal 2020. Resultados. Recuperado de: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/cndhe/2020/doc/cndhe_2020 _resultados.pdf

3 Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. (2023). Los derechos humanos en 2023. Recuperado de https://centroprodh.org.mx/2023/12/15/los-derechos-humanos-en-2023/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de septiembre de 2025

Diputada Ma. Leonor Noyola Cervantes (rúbrica)

Que adiciona los artículos 2o. y 19 Bis de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, suscrita por los diputados Casandra Prisilla de los Santos Flores y José Luis Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, Casandra Prisilla de los Santos Flores y José Luis Hernández Pérez, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos; así como 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XVIII Bis al artículo 2 y se adiciona un artículo 19 Bis a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

En México, la infraestructura aún es insuficiente e inaccesible para las todas las personas, principalmente para quienes presentan alguna discapacidad, de tal manera que las oportunidades de desarrollo y autonomía se ven limitadas para este sector de la población.

A pesar del impulso económico que encontramos en las ciudades, nodos de concentración económica, esto no garantiza accesibilidad e inclusión para las personas en condiciones de discapacidad, pues es frecuente encontrar el asfalto y las banquetas de las calles en pésimas condiciones y sin los espacios libres para que las personas con alguna discapacidad puedan transitarlas.

La falta de accesibilidad impide el desarrollo y uso de las carreteras con los descansos convenientes para una vida autónoma de las personas con alguna discapacidad.

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, del total de población en el país, 5.7 por ciento presenta alguna condición de discapacidad y/o algún problema o condición mental, ante ello, es importante señalar que, dependiendo de las condiciones que afronta cada persona, es como se va a dificultar el que puedan realizar sus actividades de manera cotidiana.

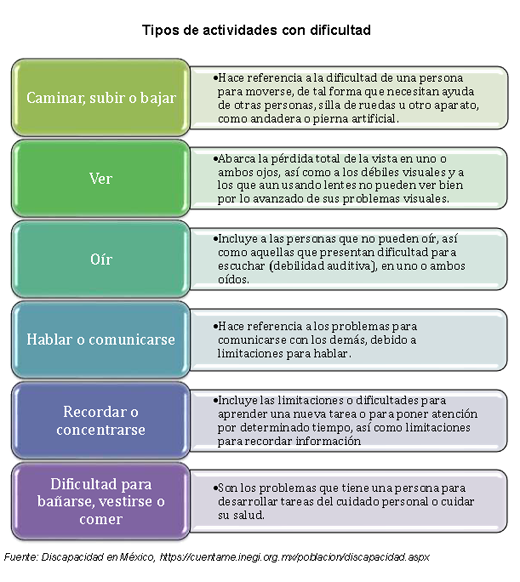

Ante las dificultades que enfrenta cada persona al realizar alguna actividad, el INEGI informó en 2020 que la actividad con dificultad más reportada entre las personas con discapacidad y/o condición mental es caminar, subir o bajar, alcanzando 41 por ciento.

El Día Internacional de las Personas con Discapacidad fue declarado en 1992, esto con el firme propósito de promover los derechos y el bienestar de las personas en alguna condición de discapacidad, teniendo en cuenta que para un desarrollo óptimo de la sociedad es necesario ser inclusivos.

Para levantar el Censo de Población y Vivienda 2020 el Inegi usó la metodología del Grupo de Washington, misma que define a la persona con discapacidad como;

“aquella que tiene mucha dificultad o no puede realizar alguna de las siguientes actividades de la vida cotidiana: caminar, subir o bajar; ver, aun usando lentes; oír, aun usando aparato auditivo; bañarse, vestirse o comer; recordar o concentrarse y hablar o comunicarse; además, incluye a las personas que tienen algún problema o condición mental.”1

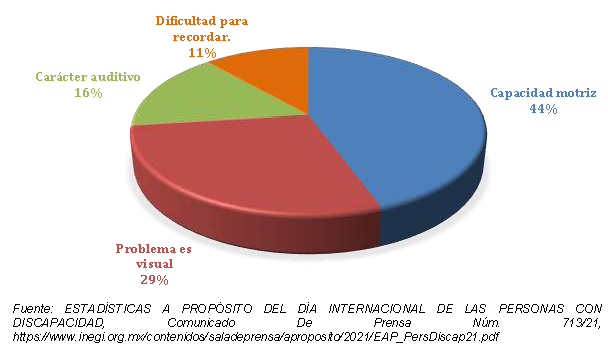

Fuente: Estadísticas a propósito del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, Comunicado de Prensa número 713/21, https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021/EAP_Pe rsDiscap21.pdf

De acuerdo con los datos del Inegi 2020, tan solo en la Ciudad de México, del cien por ciento de las personas que presentan alguna discapacidad, 41 por ciento tiene que ver con su capacidad motriz, mientras que el 26.4 por ciento presenta una problemática visual, 14.3 por ciento presenta una condición de carácter auditivo y 10.6 por ciento está relacionado con dificultad para recordar. Sin embargo, los avances en la ciencia, tecnología e innovación han promovido mejores condiciones y mecanismos que les van permitiendo mejorar el nivel de vida a las personas que presentan alguna condición de discapacidad.

Ahora bien, conocer el tipo de población que presenta alguna discapacidad y, desde luego, su atención, también permite ver las posibilidades de ser independiente si se cuenta con accesos, estacionamientos y la infraestructura adecuada para sus vehículos y sillas de ruedas.

Por otro lado, y tomando en cuenta que la infraestructura adecuada es apenas el primer paso para que las personas con discapacidad puedan trasladarse, también es importante considerar que los traslados, carreteras, tanto estatales como locales, y descansos en las mismas cuenten con toda la infraestructura inclusiva que permita hacer las paradas necesarias para las personas con algún tipo de discapacidad.

De tal manera que debe garantizarse la accesibilidad para personas vulnerables, no solo en sus hogares, sino en las instalaciones, en los medios de transporte, también las calles y carreteras, en los descansos carreteros y donde se contemplen espacios para comer, así como los baños públicos. No garantizar la accesibilidad de las personas vulnerables es orillarlas al uso de medios privados a los que no todos tienen acceso, dejándolos en condiciones de discriminación, lo cual contraviene lo estipulado en el artículo 17 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, el cual obliga a tener infraestructura básica y equipamiento del entorno urbano con un carácter universal, obligatorio y adaptado para todas las personas”. 2

En este contexto, esta iniciativa tiene como principales objetivos:

- Promover la accesibilidad en la infraestructura física carretera con las medidas pertinentes para asegurar el traslado y acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, contando con los servicios, ayudas técnicas e instalaciones de uso público.

- Promover avances en materia de infraestructura accesible e inclusión en el transporte y desplazamiento seguro para todas las personas usuarias.

Considero que es deber del Estado garantizar que la movilidad esté al alcance de todas las personas sin distinción por razones de género, discapacidad o movilidad limitada de la población. Contar con carreteras federales accesibles permitirá que existan espacios de descanso con diversos elementos, por ejemplo:

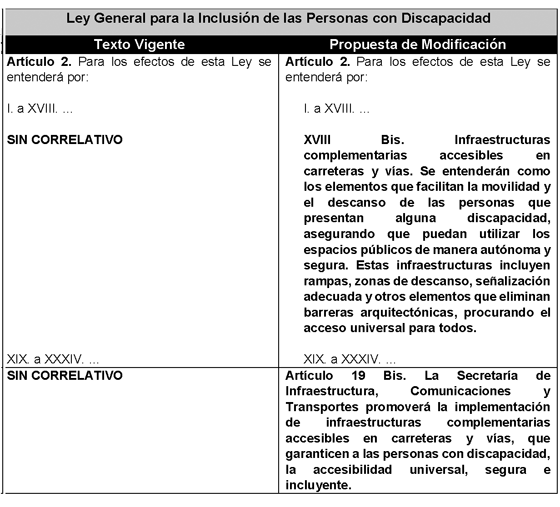

Por lo anterior, es importante realizar adecuaciones a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, las cuales se ilustran en el siguiente cuadro comparativo:

Por lo expuesto y fundamentado, se somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona una fracción XVIII Bis al artículo 2 y se adiciona un artículo 19 Bis a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad

Artículo Único. Se adiciona una fracción XVIII Bis al artículo 2 y se adiciona un artículo 19 Bis a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I. a XVIII. ...

XVIII Bis. Infraestructuras complementarias accesibles en carreteras y vías. Se entenderán como los elementos que facilitan la movilidad y el descanso de las personas que presentan alguna discapacidad, asegurando que puedan utilizar los espacios públicos de manera autónoma y segura. Estas infraestructuras incluyen rampas, zonas de descanso, señalización adecuada y otros elementos que eliminan barreras arquitectónicas, procurando el acceso universal para todos.

XIX. a XXXIV. ...

Artículo 19 Bis. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes promoverá la implementación de infraestructuras complementarias accesibles en carreteras y vías que garanticen a las personas con discapacidad, la accesibilidad universal, segura e incluyente.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las obligaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto se sujetarán a la disponibilidad presupuestaria de los ejecutores de gasto responsables para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes, por lo que no se autorizarán recursos adicionales para tales efectos.

Tercero. La construcción de rampas en áreas de infraestructura complementaria avanzará acorde a lo establecido en la norma oficial mexicana en materia de accesibilidad de las personas con discapacidad a espacios construidos de servicio al público.

Notas

1 Estadísticas a propósito del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, Comunicado de Prensa Número 713/21, https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021/EAP_Pe rsDiscap21.pdf

2 Ley General para la Inclusión de las Personas con

Discapacidad,

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPD.pdf

Dado en el Palacio Legislativo, el 9 de septiembre de 2025.

Diputados: Casandra Prisila de los Santos Flores y José Luis Hernández Pérez (rúbricas)

Que adiciona un artículo 46 Ter a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, a cargo del diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa que adiciona un artículo 46 Ter a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, al tenor de lo siguiente

Exposición de Motivos

Aunque las políticas e iniciativas en favor de las mujeres han logrado cambios históricos en beneficio de la sociedad, existen prácticas desiguales en el mercado laboral y el desarrollo humano que impiden que toda persona crezca, se desarrolle y potencialice sus capacidades. En el caso de las madres solteras este piso dispar es más notorio, pues no sólo se enfrentan a un techo de cristal que les impide seguir escalando laboralmente, sino que en muchas ocasiones tienen que elegir entre la maternidad y su crecimiento profesional.

De acuerdo con el Inegi, excluyendo a las mujeres separadas, divorciadas o viudas, aproximadamente 14 millones de mujeres solteras mayores de 12 años en México son madres, es decir, hoy en México la estructura social y la forma de entender la relación entre el individuo y el entorno no es adecuada para las mujeres porque la realidad es arbitraria e irracionalmente excluyente. Es importante recalcar que esta no es la razón de la falta de voluntad o capacidad personal, sino que la incapacidad de adaptación significa que el individuo (en este caso las madres solteras) está relacionado con los requerimientos laborales.1

Esta arbitrariedad no es exclusiva de las empresas o los sectores ajenos al gobierno, sino que en la misma administración pública existen omisiones respecto a estas prácticas discriminatorias a las madres solteras. A pesar de que la Secretaría del Bienestar ha desarrollado políticas para ayudar a este sector poblacional, no se puede dejar de lado que en nuestro marco legal existe una omisión, al dejar el campo abierto para que, de manera arbitraria y sin pruebas contundentes, se pueda despedir a una madre soltera, bajo argumentos de no cumplimiento con el deber, el cual muchas veces no toma en cuenta la realidad que estas mujeres deben padecer.

Y no se trata sólo de mujeres solteras, en la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, no se contempla un impedimento para que las mujeres embarazadas sean despedidas. Aunque no se ha documentado que existan este tipo de prácticas en el actual gobierno, es importante dejar este impedimento en el marco legal correspondiente, pues evitará que en un futuro una administración ejecute estas prácticas que no solo implica un hecho discriminatorio hacia la mujer, sino que representa una violación flagrante a los derechos humanos de la trabajadora.

Por ende, la presente iniciativa tiene como objetivo establecer en la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, el impedimento para que madres solteras y mujeres embarazadas sean despedidas, como una manera de eliminar la discriminación que prevalece en nuestra sociedad hacia el género femenino.

La propia Carta Magna de nuestro país establece la protección de la organización y el desarrollo familiar, reconociendo la igualdad entre el hombre y la mujer:

Artículo 4o. La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia .2

Aunque este argumento constitucional por sí mismo implicaría una perfecta justificación para determinar la validez de esta modificación, es necesario rescatar las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas, que, con el objetivo de disminuir la discriminación hacia las mujeres en un entorno familiar cambiante, propone lo siguiente:

1. Instaurar leyes de familia basadas en la diversidad, la igualdad y la no discriminación.

2. Garantizar servicios públicos accesibles y de calidad para apoyar a las familias y promover la igualdad de género.

3. Garantizar el acceso de las mujeres a ingresos propios adecuados.

4. Proveer tiempo, dinero y servicios para cuidar dentro y fuera de la familia.

5. Prevenir y responder a la violencia contra las mujeres en el entorno familiar.

6. Implementar políticas y normativas migratorias orientadas a las familias y a los derechos de las mujeres.

7. Mejorar las estadísticas sobre familias y hogares con enfoque de género.

8. Garantizar los recursos necesarios para políticas orientadas a las familias.3

Aunado a lo anterior, ONU-Mujeres advirtió que, aunque haya avances en la prevención de la discriminación de las mujeres, aún no se adopta el enfoque de “no dejar a nadie atrás”, ignorándose en las políticas públicas y los avances legislativos, la necesidad de blindar jurídicamente a grupos de mujeres socialmente vulnerables. Y dada la realidad nacional, donde a una mujer se le discrimina si es madre soltera, se deben adaptar las recomendaciones, aceptando que mientras no cambie socialmente el entorno de este sector poblacional, se deben establecer programas, políticas y proyectos que beneficien a las madres solteras y las mujeres embarazadas.

Adicionalmente, la iniciativa en cuestión servirá para avanzar en el cumplimiento en los siguientes objetivos y metas del desarrollo sostenible de la Agenda 2030:

Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas

5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo.

...

5.5 Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública.

...

5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles.

Objetivo 8: Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos

...

8.8. Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios.

Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países

...De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición.

10.2. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.

10.3. Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de protección social, y lograr progresivamente una mayor igualdad4

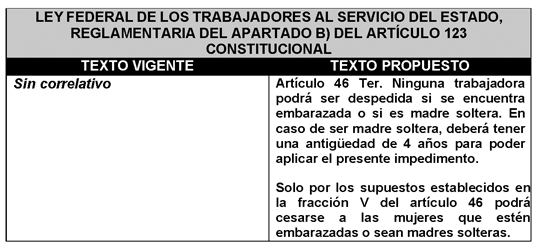

El siguiente cuadro comparativo expone los alcances del proyecto:

Por lo expuesto y fundado, y en virtud de las facultades que me confiere el marco constitucional vigente, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se adiciona un artículo 46 Ter a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional

Único . Se adiciona un artículo 46 ter a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, para quedar como sigue:

Artículo 46 Ter. Ninguna trabajadora podrá ser despedida si se encuentra embarazada o si es madre soltera. En caso de ser madre soltera, deberá tener una antigüedad de 4 años para poder aplicar el presente impedimento.

Sólo por los supuestos establecidos en la fracción V del artículo 46 podrá cesarse a las mujeres que estén embarazadas o sean madres solteras.

Transitorio

Único . El siguiente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Ricardo Bucio Mújica. “La apuesta obligada de las madres solteras en México”. Fecha de publicación: SD. Disponible en: http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=noticias&id=515& id_opcion=412&op=448 [Fecha de consulta: 1 de marzo de 2022).

2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Disponible en:

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf (Fecha de consulta: 6 de marzo de 2022).

3 ONU-Mujeres. “El Progreso de las Mujeres en el Mundo 2019-2020”. Fecha de publicación: 2021. Disponible en: https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Se ctions/Library/Publications/2019/Pro gress-of-the-worlds-women-2019-2020-es.pdf [Fecha de consulta: 6 de marzo de 2022].

4 PNUD “Objetivos del Desarrollo Sostenible de la

Agenda 2030”. Disponible en:

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/inequality/ (Fecha de

consulta: 5 de marzo de 2022).

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de septiembre de 2025.

Diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo (rúbrica)

De decreto para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la leyenda “Bandera Sierra de Zongolica”, a cargo del diputado Jonathan Puertos Chimalhua, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, diputado Jonathan Puertos Chimalhua, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto para inscribir con Letras de Oro en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la leyenda “Bandera Siera de Zongolica”, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La Bandera Siera de Zongolica es un símbolo histórico de gran relevancia que remonta sus orígenes a la etapa inicial de la Guerra de Independencia de México. Esta bandera fue adoptada y utilizada por las comunidades indígenas nahuas de la Sierra de Zongolica, en Veracruz, que participaron activamente en el movimiento insurgente contra el dominio colonial español. En particular, su uso se vincula con los levantamientos insurgentes de la región y con la figura de los líderes locales insurgentes Nicolás Bravo , así como también el cura Juan Moctezuma Cortés , quienes comandaron fuerzas indígenas durante 1812 hasta 1817 en la zona1 . También colaboraron junto a José María Morelos en acciones como la toma de Orizaba. Ambos contribuyeron a despertar y canalizar el sentimiento independentista de aquella región.

La participación de los pueblos serranos dejó una profunda huella que se materializa en esta bandera. Fue adoptada como la insignia de Zongolica y presenta los mismos colores y disposición que la actual bandera nacional. Sin embargo, en la franja central se distingue un escudo que muestra un carcaj con flechas cruzado por una espada y un arco, símbolos vinculados a la resistencia, la lucha por la libertad y la herencia ancestral. Esta bandera permaneció en custodia de la familia Cruz durante generaciones. En 1918, el diputado Samuel Tello decidió donarla al Museo Nacional de Historia, situado en el Castillo de Chapultepec. Este acontecimiento es conmemorado anualmente cada 27 de octubre en la Sierra de Zongolica2 .

Se considera que la Bandera Siera es uno de los antecedentes más antiguos de la actual bandera nacional. El escudo que aparece en ella guarda una notable similitud con el que se encontraba en las monedas acuñadas en Zongolica por el movimiento insurgente en esa misma época3 .

Esta bandera incluye un escudo con un arco, un carcaj, un machete y una rama de olivo, figuras profundamente vinculadas a la vida comunitaria y a la defensa de los pueblos serranos. El machete, además, representa la labor agrícola y la lucha popular; la rama de olivo, el anhelo de paz; y el carcaj con flechas representan la continuidad de la herencia ancestral. Estos elementos evidencian la cosmovisión indígena integrada al movimiento insurgente4 .

Según investigaciones y testimonios documentados en la región y analizados por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, los colores de esta bandera están asociados al plumaje del ave sagrada de la región cuautotol (Trogon collaris ). Así, el verde representa los bosques y la vida en la sierra, el blanco está asociado con la niebla y la espiritualidad, mientras que el rojo representa la sangre derramada en defensa de su territorio5 .

A diferencia de otros emblemas de la lucha independentista, la Bandera Siera no ha sido lo suficientemente reconocida en la narrativa nacional, a pesar de su riqueza simbólica, su antigüedad y su origen colectivo. Su reivindicación no es un acto de nostalgia regionalista, sino una exigencia de justicia histórica hacia los pueblos indígenas que no han sido visibilizados sistemáticamente en los procesos de formación del Estado mexicano.

Por ello, la importancia de la Bandera Siera es reconocer la pluralidad de símbolos y relatos que dieron origen a la Nación. La inscripción de la leyenda “Bandera Siera de Zongolica” en el Muro de Honor de esta Cámara de Diputados no sólo honra una bandera, sino que visibiliza la participación indígena en la Independencia, fortalece la memoria histórica comunitaria y reafirma el compromiso constitucional y legislativo con el reconocimiento y respeto a la diversidad cultural, conforme al artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Se trata, pues, de un acto simbólico profundamente transformador. Inscribir con letras de oro esta leyenda será un paso decisivo para consolidar una narrativa nacional incluyente, donde las banderas que se alzaron desde la montaña tengan el mismo brillo y reconocimiento que las que ondearon desde las capitales. Esta propuesta no pretende sustituir ni desplazar a nuestro lábaro patrio, sino reconocer y visibilizar una de las manifestaciones más tempranas y valientes del ideal independentista, nacida desde el corazón de los pueblos originarios. Honrar la Bandera Siera es, en esencia, rendir homenaje a los orígenes populares, indígenas y pluriculturales del México que hoy somos. Es momento de que la historia oficial abrace también a las banderas que, desde la Sierra, marcaron el inicio de una lucha por la libertad que aún nos define.

Por lo expuesto y fundamentado, se somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto para inscribir con Letras de Oro en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la leyenda: “Bandera Siera de Zongolica”

Artículo Único. Inscríbase con Letras de Oro en el Muro de Honor del salón de sesiones de la Cámara de Diputados la leyenda “Bandera Siera de Zongolica”.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La inscripción de la leyenda “Bandera Siera de Zongolica” en el Muro de Honor del salón de sesiones se deberá materializar antes de la conclusión del primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio de la LXVI Legislatura.

Notas

1 Morales, C., (2014) Las voces de la montaña: Diálogos a través del ritual entre los nahuas de Zongolica, Veracruz. Universidad Autónoma de México, México.

2 Ídem.

3 Ídem.

4 Morales, C., y Casas, C.A (2019) Intelectuales Indígenas y memoria histórica: el caso de la bandera siera de Zongolica, Veracruz.

5 Ídem.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de septiembre de 2025.

Diputado Jonahtan Puertos Chimalhua (rúbrica)

Que adiciona al artículo 45 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, a cargo del diputado Luis Orlando Quiroga Treviño, del Grupo Parlamentario del PVEM

Quien suscribe, diputado Luis Orlando Quiroga Treviño, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona un tercer párrafo el artículo 45 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano , al tenor de las siguientes:

Consideraciones

1. Que el artículo 4o. de la Constitución reconoce el derecho de las personas a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Además, establece que el daño o el deterioro ambiental genera responsabilidades para la persona que provoque dicho deterioro.

2. Que los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 establecen compromisos relevantes para los Estados, entre ellos: el Objetivo 3, orientado a garantizar una vida sana y promover el bienestar para todas las personas en todas las edades; el Objetivo 11, que busca lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles; y el Objetivo 15, enfocado en gestionar de manera sostenible los bosques, combatir la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras, así como frenar la pérdida de biodiversidad.

3. Que la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable reconoce, en su artículo 7, que el cambio de uso de suelo en terrenos forestales y la deforestación representan una de las principales amenazas para los ecosistemas y la biodiversidad del país. Por ello, prevé mecanismos de compensación ambiental, consistentes en acciones de restauración, reforestación y protección, con el propósito de mitigar los impactos ocasionados por dichas actividades y garantizar la recuperación de los ecosistemas forestales.

4. Que la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, publicada el 28 de noviembre de 2016, constituye el marco normativo que regula el uso del territorio nacional y la organización de los asentamientos humanos, bajo principios de sostenibilidad, equidad y protección de los derechos humanos.

Su finalidad es establecer normas básicas e instrumentos de gestión que orienten la planeación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, garantizando en todo momento la protección de los espacios públicos y la participación corresponsable de la ciudadanía y las autoridades en la definición de las políticas territoriales.

5. Que, en congruencia con el objeto de la Ley, resulta necesario incorporar de manera expresa la obligación de que todo proyecto de urbanización contemple un plan de compensación ambiental por cambio de uso de suelo en terrenos forestales, a fin de asegurar que el desarrollo urbano se realice garantizando un equilibrio con el medio ambiente y de esta manera mitigar los impactos de la deforestación y contribuir a la preservación de los ecosistemas.

Por lo anterior, se propone adicionar un tercer párrafo el artículo 45 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, de acuerdo con la siguiente:

Exposición de Motivos

El crecimiento urbano en México ha avanzado de manera acelerada en las últimas décadas, dando lugar a una presión constante sobre los recursos naturales y los ecosistemas forestales. De acuerdo con el Sistema Satelital de Monitoreo Forestal, del 2001 a 2021, en promedio cada año se perdieron 208 mil 850 hectáreas, lo que representó un total de 66.65 millones de hectáreas1 . Esta realidad genera graves consecuencias ambientales, entre ellas la reducción de la biodiversidad, la pérdida de servicios ecosistémicos y el incremento de la vulnerabilidad de las ciudades frente al cambio climático.

Según datos de Greenpeace las principales causas de la deforestación en México son, en este orden, el incremento de la frontera agrícola y ganadera; la tala ilegal junto a los incendios forestales; la expansión de áreas urbanas e industriales; las plagas y enfermedades de los árboles.2 Esta situación no solo afecta a los ecosistemas, sino también a la calidad del aire, la regulación hídrica y la disponibilidad de espacios verdes en las ciudades.

La pérdida de árboles y áreas verdes tiene efectos negativos directos en la población. Las comunidades urbanas enfrentan un aumento de las temperaturas locales, fenómeno conocido como isla de calor urbano, es decir, que las grandes ciudades, donde la urbanización, la sobrepoblación humana, el asfalto, la densidad de automóviles y los crecientes edificios crean un microambiente que se calienta.3

Lo anterior expone a las ciudades a inundaciones por falta de absorción de agua pluvial y un deterioro en la calidad de vida al reducirse los espacios recreativos y de convivencia social. Desde una perspectiva política, la ausencia de medidas obligatorias de compensación ambiental genera una brecha entre los compromisos internacionales de México en materia de cambio climático y biodiversidad y la normativa nacional aplicable al desarrollo urbano.

Si bien la legislación vigente contempla mecanismos de ordenamiento territorial y procedimientos de impacto ambiental, en la práctica, los proyectos de urbanización continúan generando desmontes y deforestación sin que exista una obligación clara y sistemática de compensar con acciones de reforestación o restauración ecológica. Este vacío normativo limita la capacidad del Estado para garantizar que el crecimiento urbano se realice en equilibrio con el medio ambiente y en condiciones de sustentabilidad.

La presente iniciativa busca subsanar este vacío legal mediante la incorporación, en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, de la obligación de que todo proyecto de urbanización contemple un plan de compensación ambiental cuando implique cambio de uso de suelo en terrenos forestales.

Esta medida permitirá alinear la planeación urbana con los principios de sostenibilidad previstos en la ley y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, en particular los relacionados con ciudades sostenibles y la gestión responsable de los ecosistemas terrestres.

Con la implementación de esta reforma se espera, en primer lugar, incrementar la plantación y cuidado de árboles como acción compensatoria por la deforestación causada por proyectos urbanos, ya que los árboles producen oxígeno, purifican el aire, forman suelos fértiles, evitan erosión, mantienen ríos limpios, captan agua para los acuíferos, sirven como refugios para la fauna, reducen la temperatura del suelo, propician el establecimiento de otras especies, regeneran los nutrientes del suelo y mejoran el paisaje4 .

Lo anterior contribuiría a la recuperación de los ecosistemas forestales y a la preservación de la biodiversidad, mejoraría la calidad de vida en las ciudades, especialmente en grandes urbes como Monterrey, al aumentar la disponibilidad de áreas verdes y reducir los efectos del cambio climático. Al reforzar la responsabilidad ambiental de los desarrolladores urbanos se garantiza que el crecimiento urbano se lleve a cabo en armonía con el entorno. Además se cumpliría con los compromisos internacionales asumidos por México en materia de cambio climático, biodiversidad y desarrollo sostenible.

En suma, esta iniciativa busca establecer un equilibrio entre el desarrollo urbano y la conservación de los recursos naturales, asegurando que el progreso de las ciudades no se traduzca en un costo irreversible para el medio ambiente ni para las generaciones futuras.

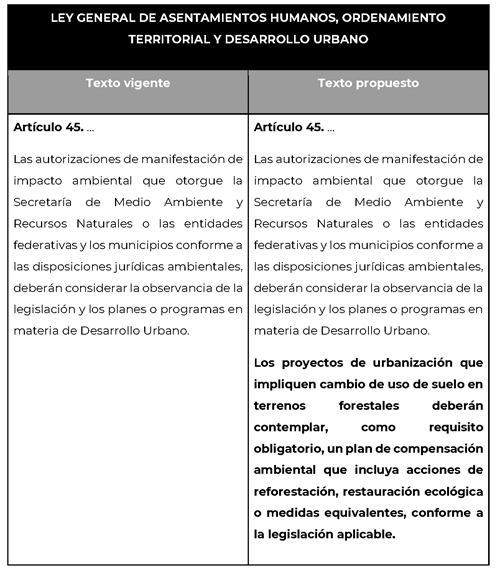

A través del siguiente cuadro comparativo se pueden observar las modificaciones propuestas al texto vigente del artículo 45 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano:

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable soberanía el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 45 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano

Artículo Único. Se adiciona un tercer párrafo el artículo 45 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para quedar como sigue:

Artículo 45. ...

...

Los proyectos de urbanización que impliquen cambio de uso de suelo en terrenos forestales deberán contemplar, como requisito obligatorio, un plan de compensación ambiental que incluya acciones de reforestación, restauración ecológica o medidas equivalentes, conforme a la legislación aplicable.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Comisión Nacional Forestal, Se reduce en 26 por ciento la tasa anual de deforestación , 30 de diciembre de 2022, [en línea] https://www.gob.mx/conafor/prensa/se-reduce-en-26-la-tasa-anual-de-defo restacion (consulta: 25 de agosto de 2025).

2 Soto, Jocelyn, 5 datos sobre la deforestación en México, 29 de junio de 2021 , Greenpeace, (en línea) https://www.greenpeace.org/mexico/blog/10540/5-datos-sobre-la-deforesta cion-en-mexico/ (consulta: 29 de agosto de 2025).

3 Estrada, Francisco, Las islas de calor aumentan la temperatura en CdMx: PINCC , 26 de octubre de 2023, Gaceta UNAM, [en línea] https://www.pincc.unam.mx/las-islas-de-calor-aumentan-la-temperatura-en -cdmx-pincc/ (consulta: 28 de agosto de 2025).

4 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Principales beneficios de plantar árboles , 11 de octubre de 2018, (en línea) https://www.gob.mx/semarnat/articulos/principales-beneficios-de-plantar -arboles (consulta: 28 de agosto de 2025).

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de septiembre de 2025.

Diputado Luis Orlando Quiroga Treviño (rúbrica)

Que adiciona el artículo 420 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Gabriela Benavides Cobos, del Grupo Parlamentario del PVEM

Quien suscribe, diputada Gabriela Benavides Cobos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en la LXVI Legislatura la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 420 del Código Penal Federal, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

De acuerdo con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la vida silvestre comprende a todos aquellos organismos que se desarrollan de manera natural y libre en su hábitat. En este contexto, las especies de vida silvestre constituyen un componente esencial para el equilibrio ecológico ya que cada una de ellas cumple funciones específicas dentro de los ecosistemas.

La pérdida o disminución de ejemplares de vida silvestre puede generar desequilibrios ecológicos significativos que, a su vez, impactan de forma directa la disponibilidad y calidad de otros recursos naturales, además de alterar la regulación de procesos naturales fundamentales como los ciclos del agua, del carbono o la polinización. Por ello, su conservación no solo representa una obligación ética y legal, sino también una necesidad urgente para garantizar la sostenibilidad ambiental y el bienestar de las generaciones presentes y futuras.

Además, es importante resaltar que las especies silvestres aportan beneficios directos e indirectos a las sociedades humanas ya que no únicamente forman parte del patrimonio natural y cultural de un país, sino que también sostienen actividades económicas como el ecoturismo, la medicina tradicional y la investigación científica.

En este contexto, es fundamental comprender que la protección de las especies de fauna silvestre no es solo una cuestión ambiental, sino una necesidad vital para la supervivencia misma de la humanidad. Estas especies cumplen funciones ecológicas esenciales que garantizan el equilibrio y la estabilidad de los ecosistemas de los que dependemos para obtener alimentos, agua, aire limpio y otros recursos naturales imprescindibles para la vida.

La desaparición de especies silvestres altera profundamente las cadenas alimenticias, desequilibra los hábitats y reduce la capacidad de los ecosistemas para adaptarse y recuperarse frente a fenómenos como el cambio climático y los desastres naturales, mismos que son cada vez frecuentes e intensos.

La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) clasifica a las especies de vida silvestre en cuatro categorías: endémicas, nativas, exóticas y exóticas invasoras, mismas que se describen a continuación:1

• Endémicas: son aquellas que se encuentran distribuidas en una región específica, ya sea un estado, una montaña, un lago, una isla, un continente, etcétera.