Gaceta Parlamentaria, año XXVIII, número 6872-II-2, martes 9 de septiembre de 2025

- Que adiciona el artículo 74 de la Ley General de Educación, en materia de prevención de adicciones, suscrita por los diputados Luis Agustín Rodríguez Torres y Kenia López Rabadán y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

- Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, suscrita por el diputado Luis Agustín Rodríguez Torres y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

- Que adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, suscrita por el diputado Luis Agustín Rodríguez Torres y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

- Que adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, en materia de robo de identidad, suscrita por el diputado Alan Sahir Márquez Becerra y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

- Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, de la Ley General de Educación y de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, para la incorporación obligatoria de la inteligencia artificial como materia escolar, en materia de educación inclusiva y de calidad, suscrita por el diputado Alan Sahir Márquez Becerra y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

- Que reforma el artículo 20 Bis de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, suscrita por la diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

- Que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

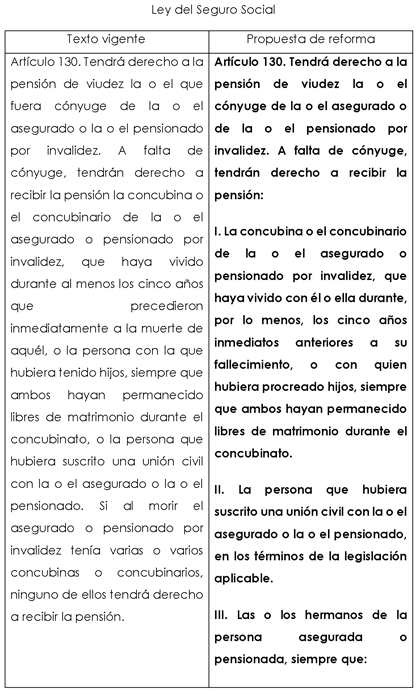

- Que reforma y adiciona el artículo 130 de la Ley del Seguro Social, suscrita por la diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

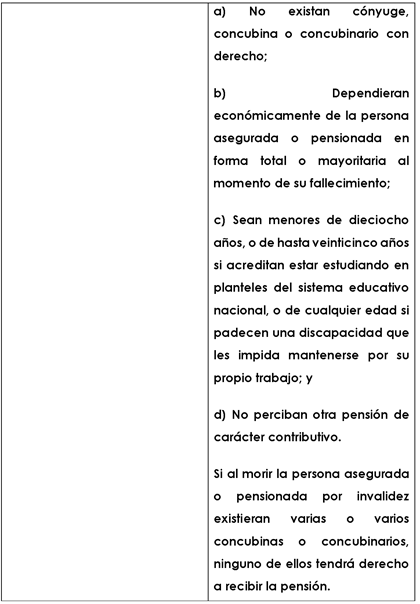

- Que adiciona un artículo 10 Bis a la Ley General de Desarrollo Social, en materia de acceso a programas sociales para personas que habitan en asentamientos humanos en proceso de regularización, suscrita por la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

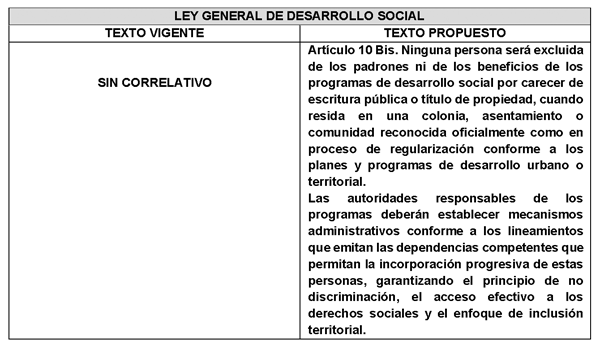

- Que adiciona un artículo 67 Bis a la Ley Agraria, en materia de regularización de asentamientos humanos irregulares sobre tierras ejidales o comunales, suscrita por la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

- Que reforma los artículos 9o., 13 y 16 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en materia de protección de datos personales de los consumidores, suscrita por el diputado Francisco Pelayo Covarrubias y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

- De decreto por el que se declara el 5 de agosto “Día Nacional del Montañismo y Senderismo”, suscrita por el diputado José Guillermo Anaya Llamas y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

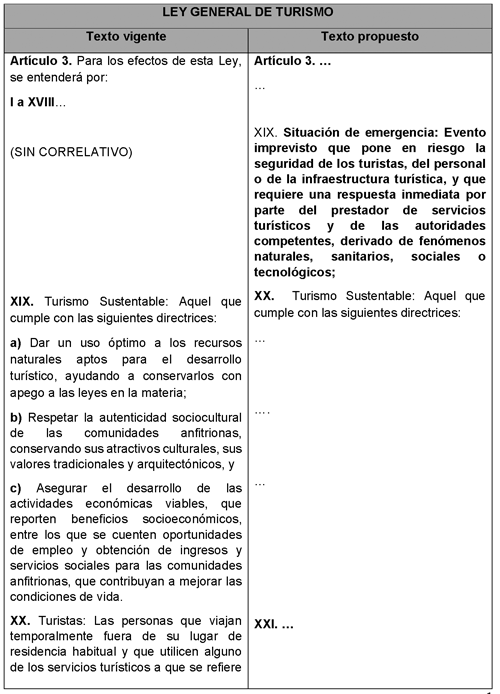

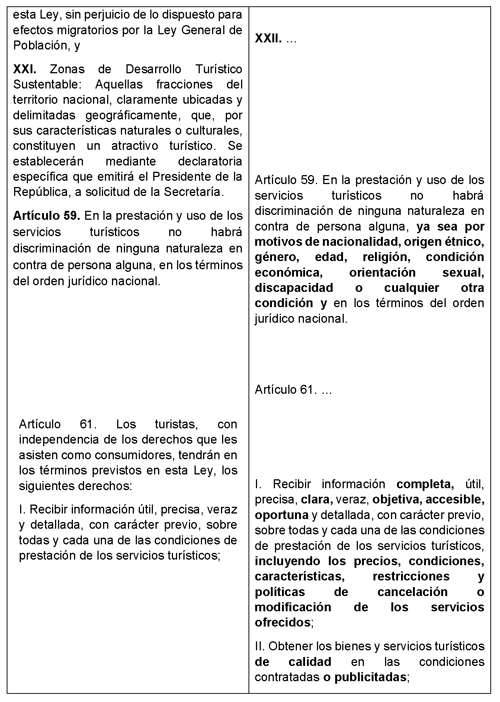

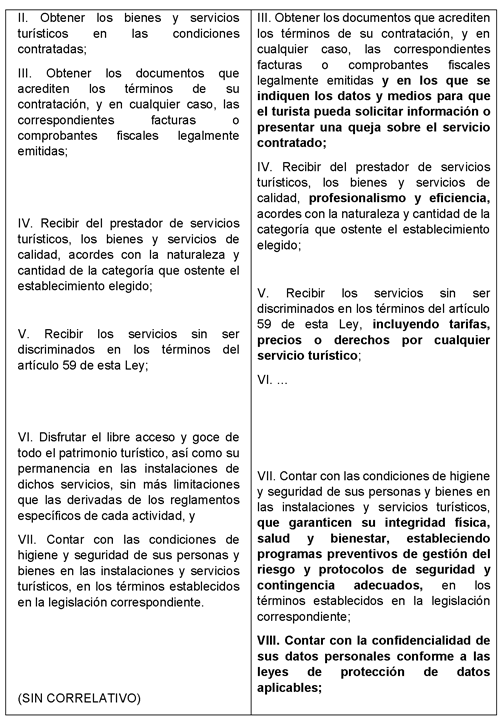

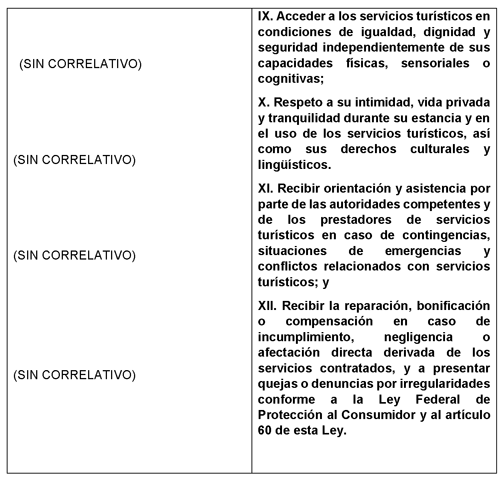

- Que reforma los artículos 3o., 59 y 61 de la Ley General de Turismo, en materia de los derechos de los turistas, suscrita por la diputada Julia Licet Jiménez Angulo y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

- Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la diputada María Elena Pérez-Jaén Zermeño y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

- Que adiciona los artículos 108 y 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 92 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, suscrita por la diputada María Elena Pérez-Jaén Zermeño y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

- Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, en materia de módulos públicos de servicios integrales para jóvenes, suscrita por el diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

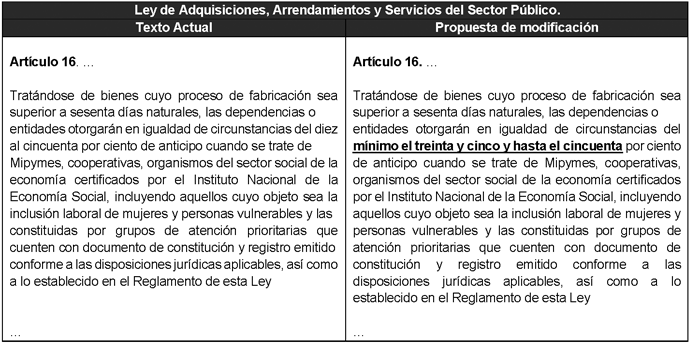

- Que reforma el artículo 16 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, suscrita por la diputada Noemí Berenice Luna Ayala y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

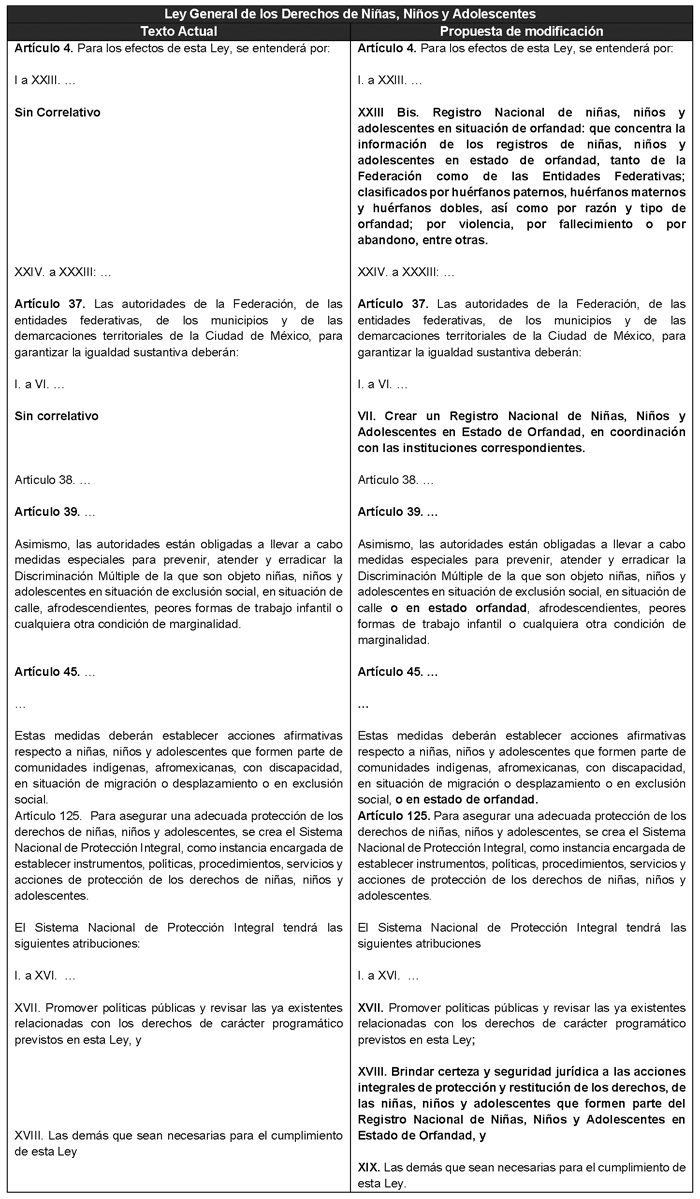

- Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, suscrita por la diputada Noemí Berenice Luna Ayala y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

- De decreto por el que se declara el 12 de mayo de cada año “Día Nacional del Comunicólogo”, suscrita por la diputada Paulina Rubio Fernández y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

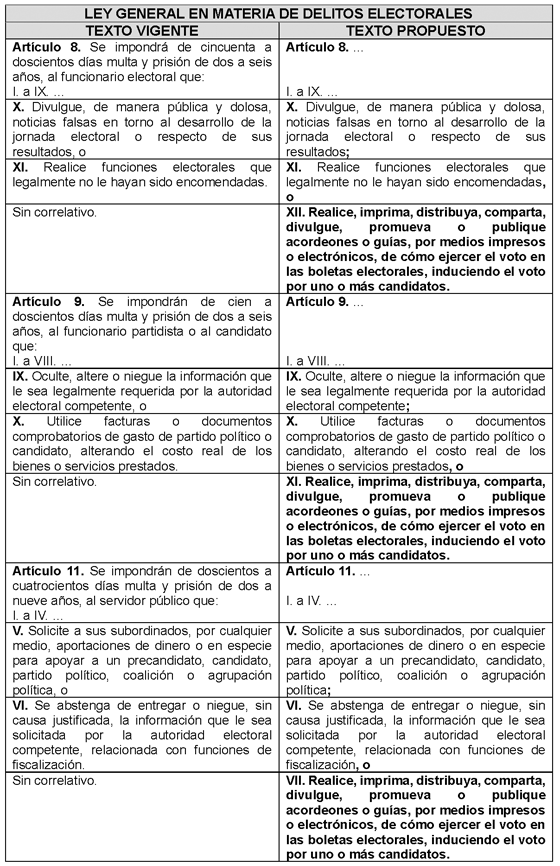

- Que reforma los artículos 8o., 9o. y 11 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, en materia de acordeones o guías electorales, suscrita por la diputada Paulina Rubio Fernández y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

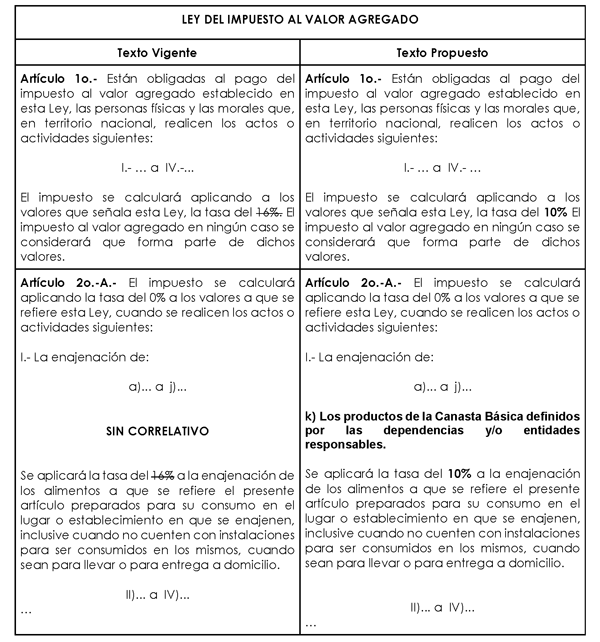

- Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, suscrita por el diputado Paulo Gonzalo Martínez López y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

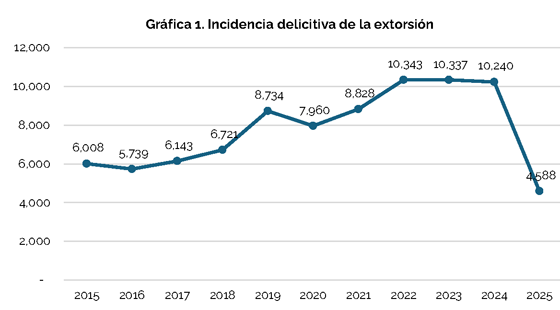

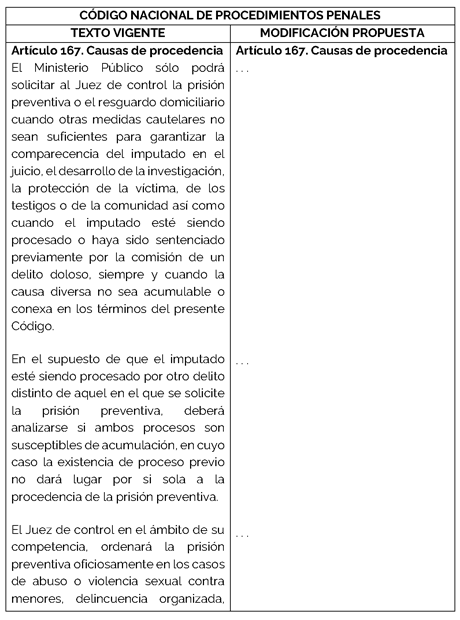

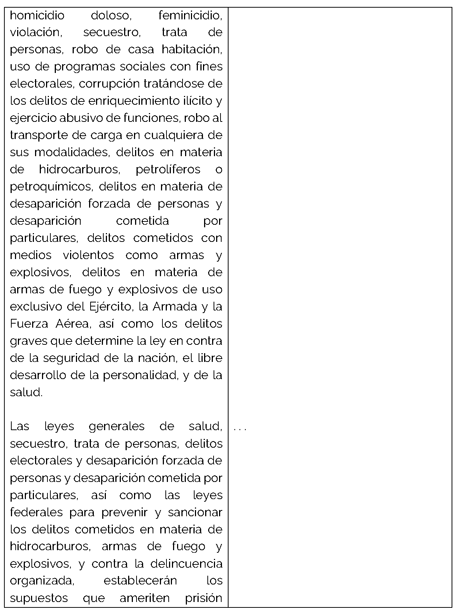

- Que adiciona al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en materia de extorsión, suscrita por el diputado Roberto Sosa Pichardo y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

- De secreto por el que se declara el 30 de octubre de cada año “Día Nacional del Tianguis y el Tianguista”, suscrita por el diputado Roberto Sosa Pichardo y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

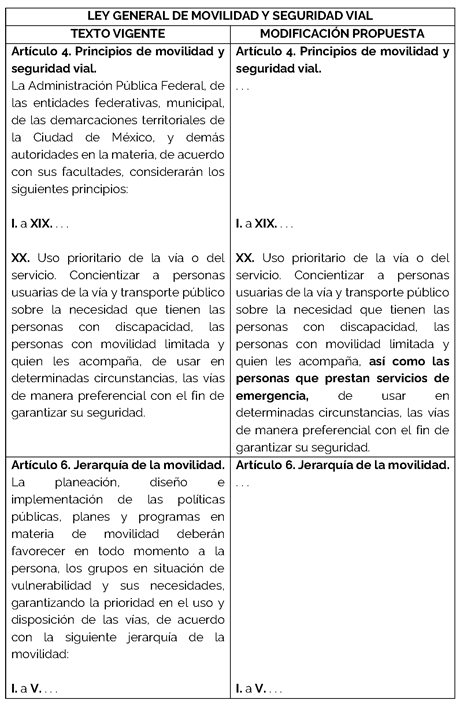

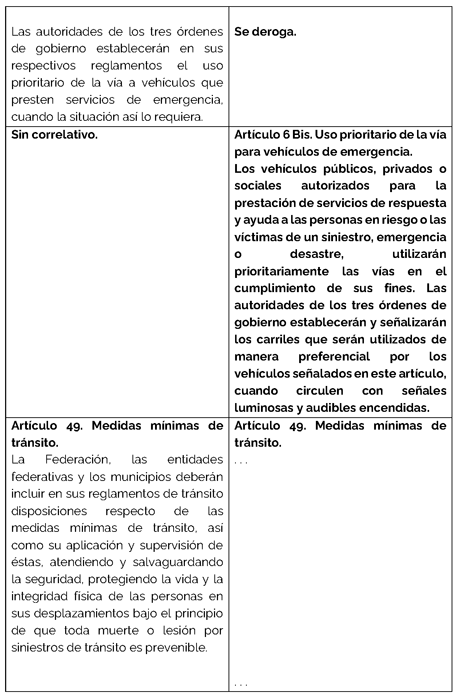

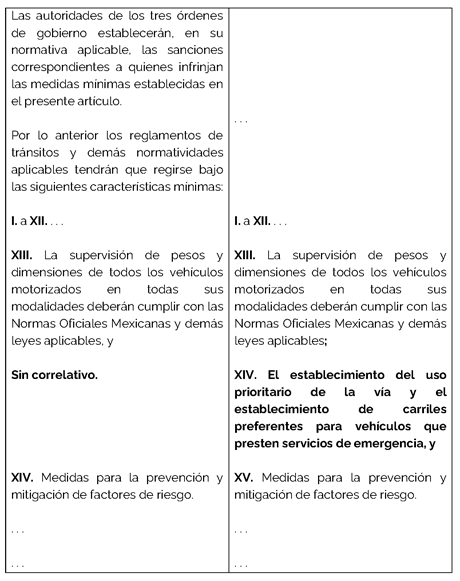

- Que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, en materia de carriles preferentes para servicios de emergencia, suscrita por el diputado Roberto Sosa Pichardo y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

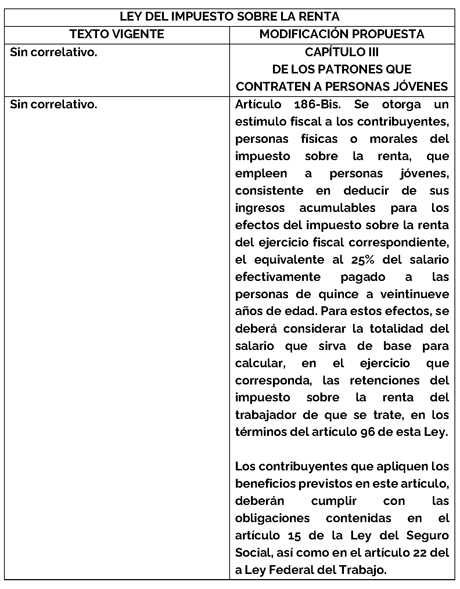

- Que adiciona diversas disposiciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta, en materia de estímulos fiscales para el empleo juvenil, suscrita por el diputado Roberto Sosa Pichardo y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

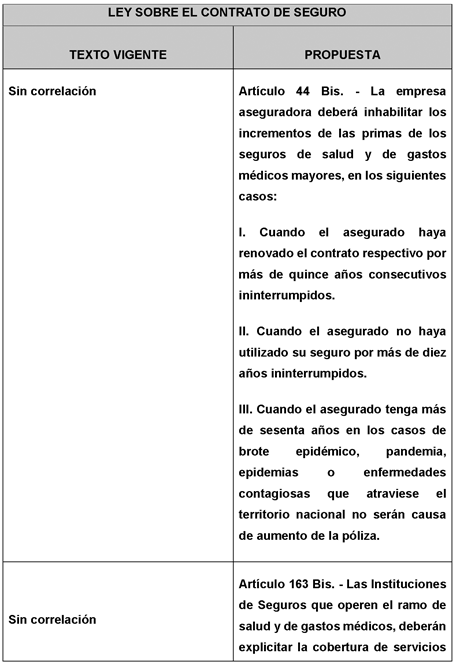

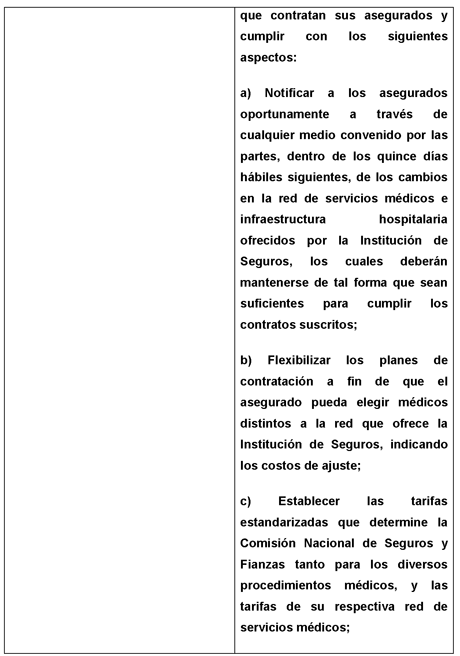

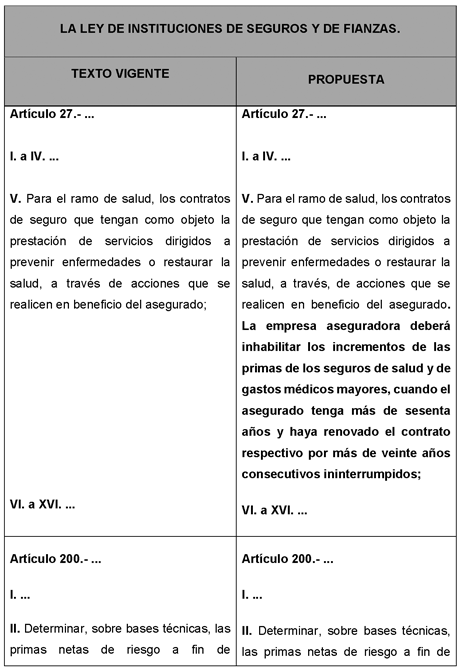

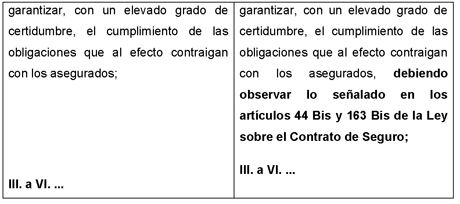

- Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Sobre el Contrato de Seguro y de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, suscrita por el diputado Fernando Torres Graciano y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Que adiciona el artículo 74 de la Ley General de Educación, en materia de prevención de adicciones, suscrita por los diputados Luis Agustín Rodríguez Torres y Kenia López Rabadán y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscriben, Luis Agustín Rodríguez Torres y Kenia López Rabadán, integrantes del Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 73, fracción XXI, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción X al artículo 74 de la Ley General de Educación, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El derecho al más alto nivel posible de salud física y mental está consagrado en varios instrumentos jurídicos internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que abarca libertades y derechos.

La salud es un derecho humano fundamental consagrado en el artículo 4o. de la Constitución, el cual establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y define que el Estado debe garantizar la protección de ésta a través de un sistema que atienda las necesidades de la población.

Luego entonces, se crea el Sistema Nacional de Salud (SNS) en México, siendo un sistema mixto que incluye entidades públicas y privadas para brindar servicios de salud a la población. Abarca desde la Secretaría de Salud a instituciones de seguridad social como el IMSS y el ISSSTE, así como servicios privados y cuyo objetivo principal, es garantizar el derecho a la salud de todos los ciudadanos, como lo establece la Constitución y tratados internacionales.

La Ley General de Salud señala en su artículo 13, que la competencia entre la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general quedará distribuida conforme a lo siguiente:

...

C. Corresponde a la Federación y a las entidades federativas la prevención del consumo de narcóticos, atención a las adicciones y persecución de los delitos contra la salud , en los términos del artículo 474 de esta ley.

*Énfasis añadido

Ya que atendimos a la obligación del Estado respecto a la salud que debe ofrecer a sus habitantes, es menester señalar que una parte de relevante importancia en la población mexicana son los niños, niñas y adolescentes, y que sus derechos prioritarios, entre otros, son la salud y la educación, así como una vida libre de consumo de narcóticos y sustancias dañinas para su salud y sano desarrollo.

Es importante saber que la edad de menores en México según Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, corresponde a que; son niñas y niños los menores de doce años, y son adolescentes las personas de entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años.

El aumento en el consumo de narcóticos y estupefacientes por parte de nuestros niños, niñas y adolescentes ha ido en aumento ya que la vulnerabilidad al acceso a dichas sustancias ilícitas es cada vez más común.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) es la entidad gubernamental encargada de la educación pública a nivel federal. Su facultad principal es garantizar el derecho a una educación equitativa, inclusiva, intercultural e integral para todos los mexicanos, desde la educación inicial hasta la superior.

El Estado, por medio del SNS y la SEP, a través de las escuelas públicas y privadas, así como con los padres y madres de familia y tutores y tutoras de niños, niñas y adolescentes, deben conjuntar esfuerzos para ejercer acciones dirigidas a identificar, evitar, reducir, regular o eliminar el consumo no terapéutico de sustancias psicoactivas, como riesgo sanitario, así como sus consecuencias físicas, psíquicas, económicas, familiares y sociales.

Por lo anterior resulta imperioso que se faculte a las instituciones educativas, en el ámbito de sus facultades y competencias, para realizar revisiones continuas a las posesiones de menores, tales como; mochilas, loncheras, bolsas de mano y cualquier objeto de almacenaje o que sirva para guardar artículos, a efecto de cerciorarse que menores de edad no posean o consuman sustancias que afecten en su salud, persona, cuerpo, mente, desarrollo y convivencia, de tal suerte que se forme la cultura de prevención escolar mediante dicha “revisión mochila”.

Al respecto, es importante destacar que se desea retomar esta acción de detección oportuna de narcóticos, para lo cual es menester señalar que con fecha 04 de agosto de 2019, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)1 determinó que la aplicación del entonces implementado “Operativo Mochila Segura”, violentó los derechos humanos a la educación, a la intimidad y a la participación, así como al principio del interés superior de la niñez de los alumnos que asisten a escuelas públicas y privadas de educación básica en la Ciudad de México, por lo cual dirigió la recomendación número 48/2019 al entonces secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán.

La primera recomendación es en el siguiente sentido:

Primera. Se atiendan las observaciones y recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, y de la presente Recomendación, para el efecto de que se determine si es procedente la continuación de “El Operativo Mochila Segura” y, en su caso, se aplique como una medida de protección y de cuidado a favor de niñas, niños y adolescentes, con un enfoque de derechos humanos, que privilegie el interés superior de la niñez, enviando a este organismo nacional las constancias que acrediten su cumplimiento.

Luego, el 4 de febrero de 2022, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió la tesis número 1a. VI/2022 (10a.),2 donde señala: “El programa Mochila Segura es inconstitucional en tanto opere sin un marco legal que sustente la revisión obligatoria de las pertenencias de los educandos; no obstante, ante el deber de cuidado que tienen las autoridades escolares, docentes y demás educadores que tienen bajo su responsabilidad a niñas, niños y adolescentes durante su estancia en los centros educativos, es viable que dichas revisiones existan a partir de esquemas consensuales en los que educandos y padres de familia manifiesten de forma expresa, libre e informada su consentimiento para que dichas acciones tengan lugar como parte de un esquema de convivencia escolar. Esto es así, con base en los artículos 1o., 3o., 4o., 16 y 21 de la Constitución General, de los que se desprende la posibilidad de una actuación frontal de las autoridades educativas en las tareas de prevención que permitan mitigar los riesgos a la seguridad en los planteles escolares”.

En esta tesis, el criterio jurídico fue el siguiente: “La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la inconstitucionalidad del programa Mochila Segura no impide que las comunidades escolares que así lo decidan, lleven a cabo programas de seguridad escolar de diseño consensual y no obligatorios, que incluyan la revisión de las pertenencias de los educandos, siempre y cuando dichos esquemas respeten la oposición de quienes no acepten sujetarse a dichas medidas”.

Así, con la presente propuesta de iniciativa se pretende lograr la legalidad de las revisiones en escuelas de educación básica y nivel medio superior, y dichas acciones de prevención con las que se pretende facultar a las autoridades educativas, consisten en revisión de mochilas, y en la facultad para la realización aleatoria de pruebas rápidas de antidoping, que se refiere a los exámenes de orina, sangre o saliva que se efectúan con el objetivo de detectar el uso y abuso de drogas.

Así las cosas, las autoridades educativas, los padres de familia, el alumnado e instancias del Sistema de Salud harán un frente para controlar y prevenir la portación y el consumo de narcóticos, sustancias tóxicas e ilícitas, con ello, se contribuirá a la prevención de utilización de armas, prevención de drogadicción y afectación directa de nuestros niños, niñas y adolescentes y se garantizará la sana convivencia entre personas que acuden a las instancias educativas, su digno desarrollo y sobre todo, se estaría cuidando y protegiendo el interés superior de la niñez.

Es fundamental en el pleno desarrollo de cualquier individuo, pero siendo el interés del menor nuestro tema central, el eje de la prevención de adicciones juega un papel importante en su crecimiento físico e intelectual, es por ello que facultando a personal educativo, para que puedan revisar mochilas o pertenencias de alumnos de educación básica y nivel medio superior, y a que puedan realizar pruebas rápidas de antidoping a alumnos que cursen nivel secundaria y nivel medio superior, se podrá asegurar un ambiente menos hostil y de mayor tranquilidad y paz para todos, pero sobre todo, se cuidaría la salud, bienestar y tranquilidad de este grupo etario.

Por lo expuesto, motivado y fundamentado, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona la fracción X al artículo 74 de la Ley General de Educación

Único. Se adiciona la fracción X al artículo 74 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Ley General de Educación

...

Artículo 74. Las autoridades educativas, en el ámbito de su competencia, promoverán la cultura de la paz y no violencia para generar una convivencia democrática basada en el respeto a la dignidad de las personas y de los derechos humanos. Realizarán acciones que favorezcan el sentido de comunidad y solidaridad, donde se involucren los educandos, los docentes, madres y padres de familia o tutores, así como el personal de apoyo y asistencia a la educación, y con funciones directivas o de supervisión para prevenir y atender la violencia que se ejerza en el entorno escolar.

Para cumplir lo establecido en este artículo se llevarán a cabo, entre otras, las siguientes acciones:

I. a IX. ...

X. Diseñar y aplicar estrategias de prevención de ingreso y detección de objetos y uso de sustancias prohibidas en los centros educativos con el consentimiento y participación de los educandos, padres de familia y tutores. Estas estrategias deberán aplicarse como medidas de protección y de cuidado a favor de niñas, niños y adolescentes, con un enfoque de derechos humanos y privilegiando el interés superior de la niñez.

Las autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, emitirán los lineamientos para los protocolos de actuación que sean necesarios para el cumplimiento de este artículo, entre otros, para la prevención y atención de la violencia que se genere en el entorno escolar, familiar o comunitario contra cualquier integrante de la comunidad educativa, para su detección oportuna y para la atención de accidentes que se presenten en el plantel educativo. A su vez, determinarán los mecanismos para la mediación y resolución pacífica de controversias que se presenten entre los integrantes de la comunidad educativa.

Artículo 75. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-07/REC_2019 _048.pdf

2 https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2024148

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de septiembre de 2025.

Diputados Luis Agustín Rodríguez Torres, Kenia López Rabadán (rúbricas)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, suscrita por el diputado Luis Agustín Rodríguez Torres y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Luis Agustín Rodríguez Torres, integrante del Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1 fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3, 6, 7, 32, 232 y 233 y se adiciona el 234 Bis a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

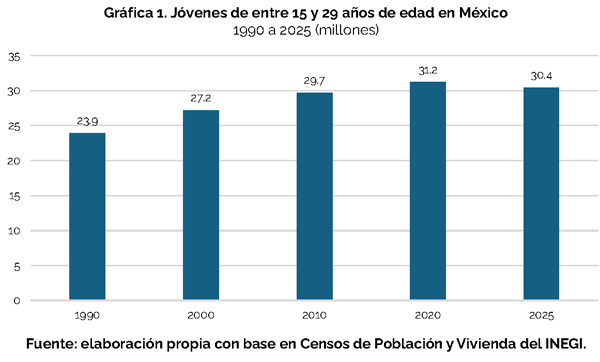

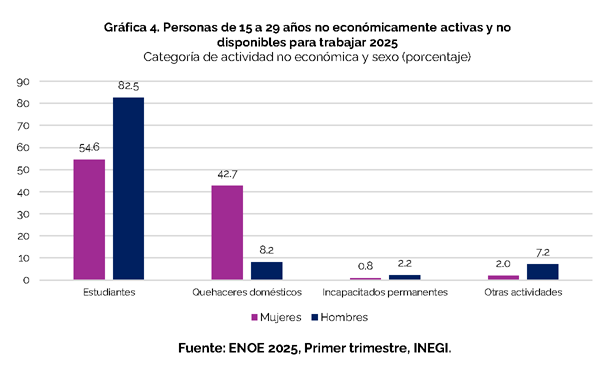

México es una nación predominantemente joven. La Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, define a los jóvenes como personas entre los 12 y 29 años, definiendo así a la juventud como una etapa de la vida que se encuentra entre la infancia y la adultez. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 23.8 por ciento de la población en el país tiene entre 15 y 29 años. Únicamente el rango de gente “legalmente joven”, es decir, las personas que tienen entre 18 y 29 años y tienen derecho a votar y ser votados, representa más de 15 por ciento de los habitantes del país de acuerdo con el último censo poblacional. Asimismo, cifras del Instituto Nacional Electoral revelan que 26.06 por ciento del padrón electoral en territorio nacional y el extranjero para el 2025 tiene entre 18 y 29 años, teniendo así la fuerza electoral joven más grande en la historia moderna de México. A pesar de ello, la representación de los jóvenes en los espacios legislativos y de toma de decisiones sigue siendo marginal, y su participación electoral ha sido tradicionalmente baja.

Durante las elecciones intermedias de 2021, el grupo etario de 18 y 29 años, o el grupo legalmente joven, registró los niveles más bajos de participación electoral, con menos de 42 por ciento de asistencia en las urnas. Esta cifra refleja no solo una falta de interés en este grupo de personas, sino también una percepción de desconexión con la clase política, la cual históricamente ha sido dominada por generaciones mayores. Esta desconexión refleja una ausencia de políticas públicas enfocada en temas que afecten directamente a las juventudes; esta desconexión refleja que hoy los jóvenes no se sienten representados por sus legisladores. La juventud no solo es mayoría en las calles, universidades y en el sector laboral informal; también lo son en las plataformas digitales. La juventud domina en temas de innovación y movimientos sociales, pero no cuentan con las plataformas que permitan alzar sus voces y proponer en la agenda nacional enfocada en las presentes y futuras generaciones de tomadores de decisiones.

En las últimas seis legislaturas de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, los representantes populares menores a 30 años han obtenido 183 asientos, un promedio de 30 diputados federales por cada legislatura. En términos relativos, los diputados jóvenes concentraron, en promedio, 6.1 por ciento de las curules que forman la Cámara de Diputados. En la LXIV Legislatura, la edad promedio de los diputados era de 49 años. La edad promedio de la actual LXVI Legislatura es de 48.4. Esto refleja una clara desconexión generacional entre quienes toman las decisiones y quienes vivirán sus consecuencias por más tiempo.

En 2014 se incorporó el principio de paridad a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableciendo como obligación de los partidos políticos postular paritariamente sus candidaturas en los ayuntamientos, estados, y congresos Federal y locales. Este histórico logro permitió integrar a un grupo históricamente excluido de la toma de decisiones, las mujeres, en la vida pública del país. Hoy, el principio de paridad representa una oportunidad importante para fortalecer la democracia mexicana, pues permite la integración en el marco normativo de las elecciones la implantación de un nuevo principio: el de la paridad generacional.

Con esta reforma se busca establecer un porcentaje mínimo obligatorio de personas jóvenes (entre 18 y 29 años) en las listas de candidaturas a cargos legislativos federales y locales, manteniéndose a la par con el principio de paridad de género. Idealmente, se busca generar los mecanismos legales para que a los jóvenes se les garantice voz y voto en los congresos, para que, junto con la experiencia y trayectoria de adultos mayores, aporten ideas innovadoras y disruptivas que beneficien a los ciudadanos en el mediano y largo plazos.

Esta reforma no busca excluir a otros sectores de la población mexicana, sino garantizar que esta franja generacional esté debidamente representada, en proporción a su peso poblacional y su potencial transformador. Al incluir a las juventudes en espacios legislativos se enriquecerá el debate público con nuevas visiones y perspectivas. De la misma manera, se revitalizará la democracia al generar mayor interés electoral entre los votantes jóvenes, fortaleciendo así el tejido institucional con ideas frescas e innovadoras. Es hora de que los jóvenes formen parte de la toma de decisiones. Es hora de que los jóvenes sean quienes tomen las decisiones sobre su futuro. Por un México justo, por una democracia real y por el futuro del país, es hora de que los jóvenes tengan no solo voz, sino voto y poder de decisión en los espacios públicos.

Por lo expuesto, motivado y fundamentado, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 3, 6, 7, 32, 232, 233 y se adiciona el 234 Bis a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

Único. Se adiciona la fracción m) al artículo 3o., y se reforman los numerales 2 del artículo 6 y 1 del artículo 7, la fracción IX del inciso b) del numeral 1, del artículo 32, los numerales 3 y 4 del artículo 232, el numeral 1 del artículo 233; y se adicionan el inciso m) del numeral 1, del artículo 3, la fracción X, recorriéndose la subsecuente, del inciso b) del numeral 1, del artículo 32, y el artículo 234 Bis con los numerales 1 y 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 3.

1. ...

a) a l) ...

m) Paridad generacional: Principio por el cual los partidos políticos y coaliciones deberán garantizar la inclusión de personas jóvenes, comprendidas entre los 18 y 29 años al día de la elección, en las candidaturas a cargos de elección popular en acorde al peso demográfico que este rango de edad comprende.

Artículo 6.

1. ...

2. El Instituto, los Organismos Públicos Locales, los partidos políticos, personas precandidatas y candidatas, deberán garantizar el principio de paridad de género y paridad generacional en el ejercicio de los derechos políticos y electorales, así como el respeto a los derechos humanos de las mujeres.

3. ...

Artículo 7.

1. Votar en las elecciones constituye un derecho y una obligación que se ejerce para integrar órganos del Estado de elección popular. También es derecho de los Ciudadanos y obligación para los partidos políticos la igualdad de oportunidades y la paridad entre hombres y mujeres, así como la paridad generacional, para tener acceso a cargos de elección popular.

2. a [6. Suprimido]

Artículo 32.

1. [...

a) ...

I. a VI. ...

b) ...

I. a VIII ...

IX. Garantizar el cumplimiento del principio de paridad de género, así como el respeto de los derechos políticos y electorales de las mujeres;

X. Garantizar el cumplimiento del principio de paridad generacional, así como la participación de representantes jóvenes en espacios legislativos; y

XI. Las demás que le señale esta ley y demás disposiciones aplicables.]

Artículo 232.

1. y 2. ...

3. Los partidos políticos promoverán y garantizarán la paridad entre los géneros y la paridad generacional en proporción al peso demográfico del rango de edad joven en la postulación de candidaturas a los cargos de elección popular para la integración del Congreso de la Unión, los congresos de las entidades federativas, las planillas de ayuntamientos y de las alcaldías.

4. El instituto y los organismos públicos locales, en el ámbito de sus competencias, deberán rechazar el registro del número de candidaturas de un género que no garantice el principio de paridad, fijando al partido un plazo improrrogable para la sustitución de las mismas. Así mismo, se deben rechazar los registros del número de candidaturas donde no se garantice el principio de paridad generacional. En caso de que no sean sustituidas no se aceptarán dichos registros.

5. ...

Artículo 233.

1. De la totalidad de solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a diputaciones locales y federales, senadurías, así como a las planillas a Ayuntamientos y Alcaldías que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el Instituto y organismos públicos locales, según corresponda, deberán integrarse salvaguardando la paridad entre los géneros mandatada en la Constitución, así como la paridad generacional establecida en la presente ley .

Artículo 234 Bis.

1. Las listas de representación proporcional deberán integrar en sus primeros cuatro lugares al menos una fórmula compuesta por candidatos o candidatas jóvenes, garantizando así el principio de paridad generacional.

2. La representación de jóvenes en cumplimiento con la paridad generacional será conforme al peso demográfico del rango de edad entre 18 y 29 años publicado por el Censo Poblacional más reciente.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de septiembre de 2025.

Diputado Luis Agustín Rodríguez Torres (rúbrica)

Que adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, suscrita por el diputado Luis Agustín Rodríguez Torres y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe Luis Agustín Rodríguez Torres, integrante del Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1 fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el capítulo sexto, “Del ecocidio”, que comprende los artículos 423 Bis a 423 Quáter, al título vigésimo quinto, del Código Penal Federal, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El ecocidio, entendido como la destrucción masiva, sistemática o generalizada del medio ambiente, representa una amenaza para la vida en el planeta y el bienestar de las generaciones presentes y futuras. A pesar de su gravedad, el ordenamiento jurídico mexicano no contempla de forma específica este delito, lo que impide su adecuada prevención y sanción.

La comunidad internacional ha comenzado a reconocer el ecocidio como crimen contra la paz y los derechos humanos. En línea con este enfoque, México debe actualizar su legislación para proteger efectivamente los ecosistemas y sancionar conductas que causen daños ambientales irreparables.

El ambiente enfrenta una crisis global sin precedentes. La contaminación, la destrucción masiva de ecosistemas y la pérdida acelerada de biodiversidad amenazan no solo al planeta, sino a las presentes y futuras generaciones. México, como país megadiverso, tiene la responsabilidad de proteger sus recursos naturales con medidas efectivas.

Constantemente en México se autorizan y realizan obras de infraestructura que conllevan a un cambio de uso de suelo y que no cuentan con un manifiesto de impacto ambiental, como la misma ley indica, lo que provoca que la flora y fauna se vean afectadas, ya sea por sacar adelante proyectos políticos o desarrollos turísticos y empresariales.1

Tal es el caso de la destrucción masiva de ecosistemas que trajo consigo la construcción del Tren Maya, en el que mil 554 kilómetros fueron afectados y cinco estados que fueron dañados en impacto ambiental; Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Aunado a esto, siendo un gasto inviable, no funcional, y que dejó daños importantes e irreparables en la flora y fauna de esa extensa región.

Se supo de la inviabilidad de dicha obra y sus efectos negativos en el ambiente, y se construyó a capricho de unos cuantos, y que además, tuvo un costo de miles de millones de pesos. Incluso, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos rechazó la consulta ciudadana que organizó el gobierno federal sobre el Tren Maya, debido a que no cumplió los estándares internacionales en la materia.2

La construcción del tren maya supuso la deforestación de una franja continua de 60 metros de ancho: un total de 2.2 millones de árboles “talados o desplazados”, según las autoridades. Greenpeace señaló que la construcción del tramo 5 “violó diversas leyes ambientales mexicanas y tratados internacionales”.3 El trazado de la vía se modificó varias veces para tener en cuenta las demandas de los ecologistas. Antes de iniciar las obras, la Secretaría de Medio Ambiente realizó un inventario de flora y fauna y reubicó a los animales en zonas protegidas.4

En estas líneas se pretende resaltar la importancia de implementar en México, no sólo penalizaciones por daños ambientales -las cuales existen-, sino categorizar en un rubro de atención toda aquella actividad que lleve a un desastre ecológico y cuyas repercusiones sean causadas por el hombre, en pocas palabras, el Ecocidio.

La carente falta de sensibilidad de los gobiernos y sus actores hacia el daño ambiental y una escasa cultura en materia jurídica sobre estos tópicos, son temas que deben plantearse en la modernidad y que deben estar, coercitivamente, dentro de las agendas ambientales y dentro de los temas de relevante importancia ya que sirven en el establecimiento de un nuevo mecanismo jurídico, normativo y legal para resguardar al planeta y lo que en él habita, mediante la revisión y planteamiento de este nuevo delito llamado ecocidio.

Actualmente, el marco jurídico penal mexicano no contempla con claridad ni contundencia una figura que castigue las acciones más graves contra el medio ambiente. Si bien existen disposiciones dispersas sobre delitos ambientales, no se reconoce el ecocidio como crimen autónomo y de alta gravedad.

La incorporación del delito de ecocidio en el Código Penal Federal es una medida urgente y necesaria. Esta figura ya ha sido impulsada por organismos internacionales como la Corte Penal Internacional, que analiza su inclusión como crimen internacional.

El presente proyecto busca tipificar el ecocidio como delito grave, sancionar a quienes lo cometan con penas proporcionales al daño, e incluir mecanismos para la reparación del daño ecológico.

Esta iniciativa busca llenar un vacío en la legislación ambiental mexicana, reconociendo el ecocidio como delito tipificado en el Código Penal Federal. Así, México estaría a la vanguardia en temas ambientales.

La aprobación de esta iniciativa permitirá a México dar un paso decisivo en la protección del medio ambiente, en cumplimiento de sus obligaciones nacionales e internacionales.

Legislar el ecocidio no es solo un acto de justicia ecológica, sino un imperativo moral y político ante la crisis ambiental, y México se lo debe a su gente, a su flora y a su fauna.

Por lo expuesto, motivado y fundamentado, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona el capítulo sexto, “Del ecocidio”, que comprende los artículos 423 Bis a 423 Quáter, al título vigésimo quinto del Código Penal Federal

Único. Se adiciona el capítulo sexto, “Del ecocidio”, que comprende los artículos 423 Bis a 423 Quáter, al título vigésimo quinto del Código Penal Federal, recorriéndose los capítulos subsecuentes, para quedar como sigue:

Capítulo Sexto

Del Ecocidio

Artículo 423 Bis. Comete el delito de ecocidio quien, con conocimiento de las consecuencias, cause daño grave, extenso o duradero al medio ambiente, afectando significativamente ecosistemas, especies, recursos naturales, o poniendo en peligro la salud humana o la supervivencia de comunidades o que no repare el perjuicio en la misma magnitud como fue dañado.

Se considerará daño grave, extenso o duradero el que

I. Afecte un área amplia o un ecosistema entero;

II. Tenga efectos nocivos persistentes por más de diez años; o

III. Cause pérdida irreversible de biodiversidad o agotamiento de recursos vitales.

Artículo 423 Ter. A quien cometa el delito de ecocidio se le impondrán las siguientes penas:

I. Prisión de diez a veinte años;

II. Multa de siete mil y hasta veinte mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente;

III. Inhabilitación para ejercer cargos públicos, actividades industriales o comerciales relacionadas por hasta diez años;

IV. Reparación integral del daño ecológico.

Si el delito se comete por servidor público o en el ejercicio de funciones de responsabilidad ambiental, las penas se aumentarán hasta en una mitad.

Artículo 423 Quáter. - Las personas morales que cometan o participen en el delito de ecocidio serán sancionadas conforme al Título Décimo Cuarto del presente Código, incluyendo la disolución de la sociedad, clausura de instalaciones o suspensión de actividades.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión, los congresos estatales y las autoridades competentes deberán armonizar las leyes secundarias y las disposiciones reglamentarias, conforme a lo previsto en este Decreto en un plazo no mayor a 180 días contados a partir de su entrada en vigor.

Tercero. La Fiscalía General de la República, a través de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales, conocerá del delito de ecocidio.

Notas

1 https://www.redalyc.org/journal/5636/563662985014/html/#:~:text=De%20tal%20forma%20la%20propuesta,

sino%20en%20el%20%C3%A1mbito%20mundial

2 https://www.eluniversal.com.mx/nacion/rechaza-onu-consulta-sobre-el-tren-maya/

3 https://www.greenpeace.org/mexico/noticia/51248/la-mia-r-del-tren-maya-tramo-5-norte-debe-ser-negada-por-presentar

-informacion-falsa-riesgo-para-especies-en-la-nom-59-y-violar-la-ley/#:~:text=La%20MIA%2DR%

20del%20Tren%20Maya%20tramo%205,en%20la%20NOM%2D59%20y%20violar%20la%20ley.&text=Adem%C3%A1s

%2C%20incurre%20en%20incumplimiento%20al%20Convenio%20sobre,no%20se%20cumple%20con%20el%20principio

%20precautorio

4 Luis Alberto Reygada (enero de 2024). “Un tren llamado Maya”.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de septiembre de 2025.

Diputado Luis Agustín Rodríguez Torres (rúbrica)

Que adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, en materia de robo de identidad, suscrita por el diputado Alan Sahir Márquez Becerra y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Alan Sahir Márquez Becerra, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77, 78 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan la fracción XVII al artículo 11 Bis y el capítulo I Bis, “Robo de identidad”, con los artículos 381 Quinquies y 381 Sexties, al Código Penal Federal, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En la actualidad, el desarrollo de la inteligencia artificial (IA), permite la generación de imágenes y videos hiperrealistas sin precedentes, con un alto nivel de precisión de las imágenes o videos; estas innovaciones tecnológicas tienen aplicaciones positivas en la vida diaria de las personas, en actividades como el entretenimiento, la educación y el marketing. Sin embargo, esta tecnología también es utilizada de manera indebida, ya sea para fines ilícitos o para la creación de contenido que vulnera los derechos de identidad de las personas, incluyendo la generación y manipulación de imágenes sin consentimiento, robo de identidad y la difusión de desinformación, así como el derecho a la privacidad, generando violaciones a la propiedad intelectual.

En materia internacional se encuentra el Convenio de Budapest elaborado en 2001 por el Consejo de Europa, que tiene como fin combatir los delitos informáticos, el cual establece la tipificación de delitos en materia de confidencialidad, integridad, datos informáticos, así como la ciberdelincuencia y la importancia de la coordinación y cooperación internacional en materia penal, el cual puede constituir un modelo a seguir en la materia. Sin embargo, México no es parte del convenio, aunque solicitó su adhesión en 2006, por lo que es el único tratado internacional vinculante en la materia. El capítulo II, Medidas que deberán adoptarse a nivel internacional, del convenio establece cuatro categorías de delitos:

1. Contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos y los sistemas informáticos (acceso ilícito, intercepción ilícita, ataques a la integridad de los datos o del sistema, abuso de los dispositivos).

2. Informáticos (falsificación y fraude informático).

3. Relacionados con el contenido (pornografía infantil).

4. Relacionados con infracciones a la propiedad intelectual.

En el mismo sentido, de acuerdo con la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Objetivo de Desarrollo Sostenible, en su meta 17.8 busca implementar mecanismos de apoyo en materia de ciencia, tecnología e innovación para los países menos adelantados y aumentar la utilización de tecnologías instrumentales, en particular la tecnología de la información y las comunicaciones. Por ello, la cooperación y el intercambio de conocimientos entre países resulta fundamental para promover mecanismos que deriven en la reducción de ataques a los derechos de identidad a través de la inteligencia artificial.

Sumado a los anterior, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos desarrolló recomendaciones sobre la inteligencia artificial, en el punto 1.4. Solidez, seguridad y protección menciona, que los sistemas de IA deben ser seguros, robustos y estar protegidos ante cualquier riesgo; y que deben existir mecanismos cuando la IA provoque daños indebidos o muestren un comportamiento indeseado, estos puedan ser invalidados, corregidos y/o desmantelados de forma segura, según sea necesario; garantizando la integridad de la información.

La International Business Machines lanzó el X-Force Threat Intelligence Index 2024, un informe que analiza las tendencias de ciberamenazas, con el objetivo de ayudar a las empresas a tomar medidas de seguridad proactivas, resaltando en su informe una crisis emergente respecto a las identidades robadas por ciberdelincuentes, hacia empresas en todo el mundo. Sin embargo los ataques no se llevan a cabo solo a empresas, sino también a particulares. El informe menciona que hubo un incremento de 71 por ciento en los ciberataques causados por la explotación de la identidad a nivel mundial.

En 2017 se presentó la Estrategia Nacional de Ciberseguridad con el objetivo de identificar y establecer acciones de seguridad cibernética aplicables a las áreas social, económica y política para permitir a la población y las organizaciones públicas y privadas el uso de las tecnologías de información, de manera responsable para el desarrollo sostenible del Estado mexicano, sin embargo, no hay una actualización y aún existen lagunas jurídicas y retos por atender en la materia.

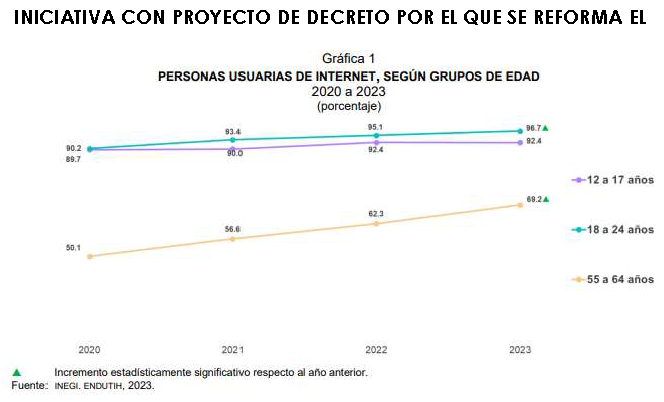

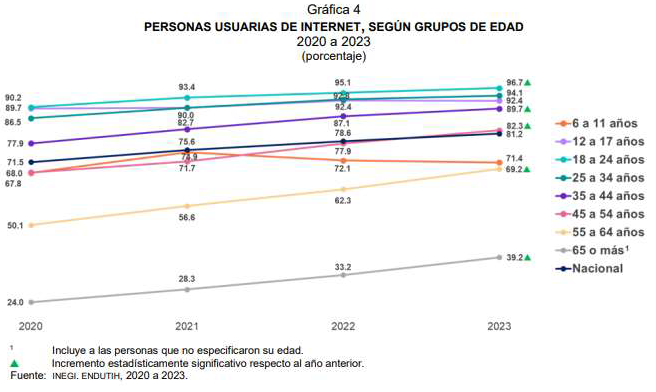

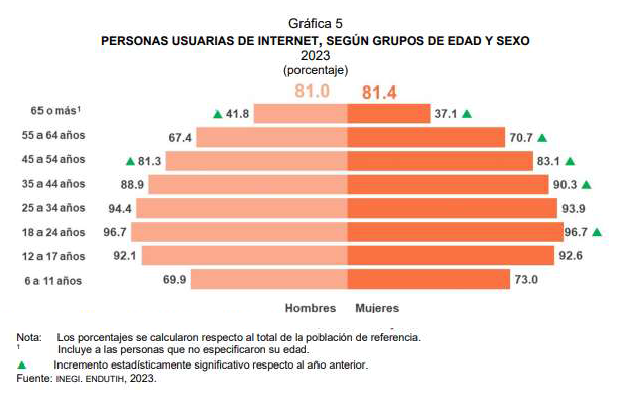

La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares de 2020, publicada por el Inegi y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, menciona que en el país hay 84.1 millones de usuarios de internet (72.0 por ciento de la población de 6 años o más), y 88.2 millones de usuarios de teléfonos celulares (75.5 por ciento de la población de 6 años o más). Comprueba que la mayoría de la población podría enfrentar un riesgo de robo de información.

De igual manera, 9 de cada 10 usuarios de teléfono celular disponen de un celular inteligente (smartphone). Entre 2019 y 2020, los usuarios que sólo dispusieron de celular inteligente registraron un crecimiento de 3.5 puntos porcentuales (88.1 a 91.6 por ciento). La encuesta estima que, en 2020, de los usuarios que se conectaron a internet mediante su celular inteligente (Smartphone), se observó un aumento de quienes se conectaron sólo por wifi, que pasaron de 9.4 por ciento en 2019 a 13.7 en 2020. Por lo anterior, las encuestas muestran que cualquier individuo puede experimentar vulneraciones cibernéticas como el robo de identidad.

El Estado mexicano carece de una ley en materia de ciberseguridad, por lo que es urgente disminuir riesgos que vulneren la identidad e información de los mexicanos, mediante las TIC. La ausencia de un marco normativo, que establezca como delito la generación y divulgación de imágenes y videos, sin el consentimiento del propietario, pone en peligro la seguridad de los datos personales y la protección de los derechos fundamentales de las personas.

También el derecho a la protección de datos personales se encuentra reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecido en el artículo 6o., inciso A, fracción II, que a la letra menciona:

A). ...

...

La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. Para tal efecto, los sujetos obligados contarán con las facultades suficientes para su atención.

Además, en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, reglamentaria de los artículos 6o., Base A, y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece las bases, principios y procedimientos, en materia de protección y datos personales en posesión de sujetos obligados, tanto físicos como electrónicos.

Aunado a lo anterior, con la reforma publicada en junio de 2014, al artículo 4° constitucional, en su párrafo decimo, se establece que Toda persona tiene derecho a la identidad [...], por lo que es un derecho humano universal, reconocido en diversos instrumentos internacionales y en la Carta Magna.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) define robo de identidad: “cuando una persona obtiene, transfiere, utiliza o se apropia de manera indebida, de los datos personales de otra sin la autorización de esta última, usualmente para cometer un fraude o un delito”.

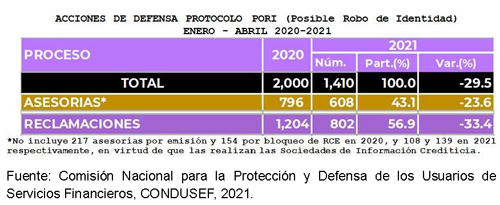

Con datos de la Condusef, se atendieron 802 reclamaciones por posible robo de identidad en los primeros cuatro meses de 2021. A abril, las acciones de defensa para atender un posible robo de identidad ascendieron a mil 410, de las cuales 608 fueron asesorías y 802 se concretaron como reclamaciones (57 por ciento del total). En los primeros cuatro meses de 2021, las reclamaciones por un posible robo de identidad mostraron una reducción de 33.4 por ciento respecto a igual periodo de 2020.

Ante ello la Condusef emitió algunas recomendaciones como el no proporcionar información de las cuentas bancarias, cambiar contraseñas con frecuencia y en caso de robo de identificaciones, acudir al Ministerio Público, entre otras. Si bien estos elementos son de relevancia, la tecnología sigue in crescendo, por lo que las recomendaciones se tienen que actualizar con cierta periodicidad.

Existen diversas modalidades de robo de datos personales denominados como fraudes cibernéticos, como el smishing , que es el envío de un mensaje de texto al teléfono móvil, a finde visitar un página web fraudulenta para obtener tu información personal; igualmente se encuentra el phishing , también conocido como suplantación de identidad en materia financiera de tu cuenta bancaria para hacerse pasar por institución financiera y obtener información confidencial como contraseñas, números de tarjetas, claves, etcétera. También existe el vishing, donde los ciberdelincuentes simulan ser empleados de una institución bancaria, solicitando información personal para el robo de esta. Igualmente se encuentra el pharming, que consiste en redirigirte a una página de internet falsa mediante ventanas emergentes para el robo de información.

Si bien el Estado mexicano cuenta con algunos ordenamientos jurídicos para hacer frente a ataques y amenazas a través de las TIC, así como instrumentos vinculantes para el Estado, en los que se regulan algunos elementos; el robo de identidad o también llamada suplantación de identidad, no se encuentra tipificado como delito.

Derivado de lo anterior, la finalidad de la presente iniciativa es tipificar el robo de identidad, ya que este delito en el pasado, solo se limitaba a la falsificación de documentos, sin embargo con el avance tecnológico, se comete a través de la IA. La inteligencia artificial ha revolucionado diversos aspectos de la vida actual, nos ha permitido mejorar la comunicación, el acceso a la información y la automatización de tareas en varios sectores. Sin embargo, también ha abierto la puerta a nuevas formas de fraude y manipulación digital. Hoy, mediante algoritmos avanzados, es posible crear imágenes, videos y audios que replican con precisión la voz y el rostro de una persona, sin su conocimiento, ni consentimiento. Esto pone en riesgo no solo la reputación de los ciudadanos, sino su integridad financiera y su seguridad personal.

Por lo anterior, regular el uso de inteligencia artificial en la generación de imágenes y videos con el fin de prevenir la creación y difusión de contenido, que trasgreda los derechos de los propietarios de la imagen o video de su identidad, garantizaría el respeto a la privacidad, la identidad y la integridad de las personas.

El avance tecnológico debe ir acompañado de normativas que protejan los derechos individuales y colectivos. Esta iniciativa busca equilibrar la innovación con la responsabilidad social, asegurando que el uso de la inteligencia artificial de manera indebida sea penado, por lo que generaría menor incidencia en el uso no autorizado de IA, en la generación de contenido digital, estableciendo sanciones para quienes infrinjan los derechos de terceros. Por lo que es necesario:

- Actualizar el Código Penal para tipificar el uso de IA en el robo de identidad como un delito grave.

- Implantar sanciones para quienes manipulen contenido digital con fines ilícitos.

- Establecer la obligación para las plataformas digitales, a identificar y eliminar contenido generado por IA que viole los derechos de las personas.

La tecnología debe ser una herramienta de progreso y no un instrumento de vulneración de derechos.

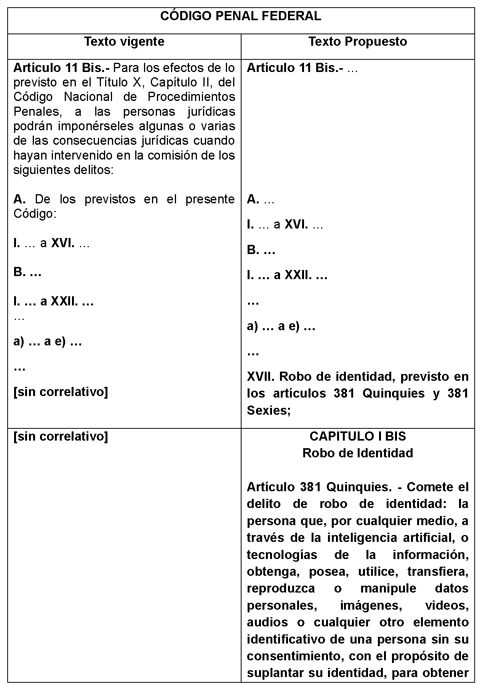

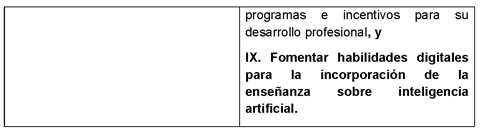

El cuadro que a continuación se presenta sintetiza en qué consiste la adición de la fracción XVII del artículo 11 Bis; y el capítulo I Bis, “Robo de identidad”, con los artículos 381 Quinquies y 381 Sexties, al Código Penal Federal, propuesta:

Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adicionan la fracción XVII al artículo 11 Bis y el capítulo I Bis, “Robo de identidad”, con los artículos 381 Quinquies y 381 Sexties, al Código Penal Federal, en materia de robo de identidad

Único. Se adicionan la fracción XVII al artículo 11 Bis y el capítulo I Bis, “Robo de identidad”, con los artículos 381 Quinquies y 381 Sexties, al Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 11 Bis. ...

A. ...

I. a XVI. ...

B. ...

I. a XXII. ...

...

a) a e) ...

...

XVII. Robo de identidad, previsto en los artículos 381 Quinquies y 381 Sexties;

Capítulo I Bis

Robo de Identidad

Artículo 381 Quinquies. - Comete el delito de robo de identidad: la persona que, por cualquier medio, a través de la inteligencia artificial, o tecnologías de la información, obtenga, posea, utilice, transfiera, reproduzca o manipule datos personales, imágenes, videos, audios o cualquier otro elemento identificativo de una persona sin su consentimiento, con el propósito de suplantar su identidad, para obtener un beneficio indebido o causar un daño.

Artículo 381 Sexties. Se sancionará con pena de 4 a 10 años de prisión y hasta mil días de multa a quien cometa el delito de robo de identidad en términos del artículo anterior.

La pena se aumentará en una mitad de lo previsto en el párrafo anterior cuando se utilice la identidad robada para cometer fraudes, generar desinformación o desprestigio, mediante la clonación digital del aspecto físico o la voz;

Las sanciones pecuniarias previstas en el presente artículo se aplicarán sin perjuicio de la reparación del daño, cuya multa será de 400 a 600 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, y la eliminación del contenido suplantado de manera inmediata.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las plataformas digitales y redes sociales contarán con un plazo de 90 días naturales, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para establecer mecanismos que permitan la detección y eliminación de contenido que vulnere la identidad de las personas conforme a lo establecido en este.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de septiembre de 2025.

Diputado Alan Sahir Márquez Becerra (rúbrica)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, de la Ley General de Educación y de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, para la incorporación obligatoria de la inteligencia artificial como materia escolar, en materia de educación inclusiva y de calidad, suscrita por el diputado Alan Sahir Márquez Becerra y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Alan Sahir Márquez Becerra, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77, 78 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de las Leyes Generales en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación; de Educación; y de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, para la incorporación obligatoria de la inteligencia artificial como asignatura escolar, en materia de educación incluyente y de calidad, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La inteligencia artificial (IA) ha emergido como una de las tecnologías más transformadoras del siglo XXI, impactando diversos sectores como la economía, la salud, la educación y la vida cotidiana. Ante este panorama, es imperativo que el sistema educativo mexicano prepare a las nuevas generaciones para comprender y utilizar la IA de manera ética y efectiva.

El término inteligencia artificial se utilizó por primera vez en 1956 en una conferencia en el Dartmouth College, por el informático John McCarthy, en la que se definía “la ciencia y la ingeniería de la creación de máquinas inteligentes, especialmente de programas informáticos inteligentes”.

La IA es una tecnología que permite a las computadoras y máquinas simular el aprendizaje humano, la comprensión, la resolución de problemas, la toma de decisiones, la creatividad y la autonomía. Por ello, el uso de tecnologías de la información se ha intensificado a lo largo de los años, como por ejemplo el uso de internet. La IA tiene la capacidad de hacer frente en materia educativa, desarrollar prácticas de enseñanza y aprendizaje garantizando su uso ético, inclusivo y equitativo.

En la Agenda 2030, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en el objetivo 4, “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”, el objetivo es lograr el acceso universal a una educación superior de calidad. Por eso implementar la IA estaría contribuyendo a este objetivo.

Hay un marco normativo sobre ética de la IA, el primer instrumento normativo global en su tipo: Recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial, realizado por la UNESCO, el cual fue adoptado por los 193 Estados miembros en noviembre de 2021. México es miembro, y la UNESCO ha colaborado activamente con él en la evaluación de su preparación en inteligencia artificial, destacando la importancia de alinear las políticas nacionales con los principios éticos establecidos en la recomendación.

Esta recomendación aborda un marco integral global y multicultural que puede guiar a las sociedades a la hora de afrontar las tecnologías de la IA; su objetivo es guiar el desarrollo y uso de la inteligencia artificial de manera ética, inclusiva y respetuosa de los derechos humanos. Entre sus principales principios se encuentran

• Respeto a los derechos humanos, la dignidad y el bienestar: La IA debe desarrollarse y utilizarse respetando los derechos fundamentales y promoviendo el bienestar humano.

• Inclusión y equidad: Las tecnologías de IA deben beneficiar a todas las personas, evitando reproducir desigualdades o generar nuevas formas de discriminación.

• Responsabilidad y rendición de cuentas: Los desarrolladores, proveedores y usuarios de IA deben asumir responsabilidad por los impactos de su uso.

Por lo que la UNESCO hace un llamado a los Estados miembros para adoptar políticas públicas, marcos regulatorios y acciones educativas que garanticen una implementación ética y centrada en el ser humano de la inteligencia artificial, especialmente en los ámbitos de educación, salud, medio ambiente y cultura.

Por otra parte, al implantar los sistemas de IA se puede romper con las brechas de desigualdad en materia de acceso al conocimiento e investigación; al mismo tiempo se estaría ampliando la brecha tecnológica.

Normativa internacional

En el ámbito internacional, diversos países han comenzado a integrar de manera obligatoria la enseñanza de la IA en sus sistemas educativos, por ejemplo:

China

En 2017 lanzó el Plan de Desarrollo de la Inteligencia Artificial de Nueva Generación, estableciendo un plan de diseño de alto nivel que describe el enfoque del país para el desarrollo de la tecnología y las aplicaciones de IA, estableciendo objetivos generales hasta el 2030. En concreto, el plan implica usar la IA para el aprendizaje cognitivo impulsado por big data, el procesamiento colaborativo entre medios y la colaboración hombre-máquina: inteligencia fortalecida, inteligencia de enjambre integrada y sistemas inteligentes autónomos; y su uso generalizado será en ámbitos de educación, atención médica, pensiones, protección ambiental, operaciones urbanas, servicios judiciales mejorará la calidad de vida de la población.

China, en el campo educativo, ha publicado un primer libro de texto sobre la IA, Fundamentos de la inteligencia artificial, para los estudiantes de secundaria. De igual manera, introduce este estudio en 40 escuelas como asignatura en los institutos, pues las autoridades quieren que el país sea uno de los líderes mundiales en IA.

Estados Unidos

Con datos del New York Times, en sus distritos escolares bloquearon chatbots; sin embargo ahora intentan adoptar el acceso como ChatGPT en los dispositivos escolares de los alumnos de nivel bachillerato.

Se implantó el National Artificial Intelligence Research and Development Strategic Plan 2023, elaborado por el Comité Especial sobre Inteligencia Artificial del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del país, para guiar la inversión federal en investigación y desarrollo (I+D) de IA; en la que establece una serie de objetivos y actualiza ocho estrategias previas y añade una novena, enfocada en la colaboración internacional. Su objetivo es producir nuevos conocimientos y tecnologías de IA que proporcionen una serie de beneficios positivos a la sociedad, minimizando al mismo tiempo los impactos negativos.

Sus estrategias reconocen el impacto de la IA en la sociedad y su aumento, incluyendo el empleo, la educación, la seguridad pública y la seguridad nacional, así como el impacto en el crecimiento económico de Estados Unidos. Esto incluye I+D para mejorar la comprensión de los límites y posibilidades de la IA y el trabajo relacionado con la IA, y la educación y fluidez necesarias para interactuar eficazmente con los sistemas de IA.

Reino Unido

Gran Bretaña es el tercer mercado de IA más grande del mundo. Cuenta con el Plan de Acción de Oportunidades de AI, el cual impulsa la adopción de IA en todo el Reino Unido para impulsar el crecimiento económico, generar empleos para el futuro y mejorar la vida cotidiana de las personas.

Aprovecha el potencial de la inteligencia artificial para impulsar el crecimiento económico, mejorar los servicios públicos y posicionar al Reino Unido como líder mundial en IA. Mencionan que la IA beneficia directamente a los trabajadores al mejorar la atención sanitaria y la educación y la forma en que los ciudadanos interactúan con su gobierno; y la creciente prevalencia de la IA en la vida laboral de las personas abre nuevas oportunidades en lugar de simplemente amenazar los patrones tradicionales de trabajo. Sus principales estrategias son

- Inversión en infraestructura de IA;

- Adopción de IA en la economía;

- Fomento del talento local; y

- Enfoque regulatorio.

Definen que si se utiliza de forma segura, eficaz y con la infraestructura adecuada, la IA puede garantizar que todos los niños y jóvenes, independientemente de sus antecedentes, puedan tener éxito en la escuela o la universidad y desarrollar los conocimientos y las habilidades que necesitan para la vida.

La IA tiene el poder de transformar la educación al ayudar a los docentes a centrarse en lo que mejor saben hacer: enseñar. Esto marca un cambio en cómo usamos la tecnología para mejorar vidas y aprovechar el enorme potencial de la IA en nuestras aulas.

México

En la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos señala en el párrafo doceavo del artículo 3o.:

[...] Los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral, por lo que se incluirá el conocimiento de las ciencias y humanidades: la enseñanza de las matemáticas, la lectoescritura, la literacidad, la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología, la innovación, las lenguas indígenas de nuestro país, las lenguas extranjeras, la educación física, el deporte, las artes, en especial la música, la promoción de estilos de vida saludables, la educación sexual y reproductiva, el cuidado al medio ambiente, la protección de los animales, entre otras.

En consecuencia, la Real Academia Española define innovación como “cambio, mejora, novedad, originalidad, invención, perfeccionamiento. Creación o modificación de un producto”. Siendo el concepto más alegado a la IA; sin embargo, es de gran relevancia crear un concepto único sobre la IA.

Por lo anterior, la innovación educativa encuentra en la inteligencia artificial (IA) un aliado estratégico para transformar y mejorar la forma en que se enseña y se aprende. A través de algoritmos que adaptan los contenidos dependiendo del nivel escolar que se encuentra cada estudiante, la IA permite una educación más personalizada, inclusiva y efectiva, respondiendo a los desafíos actuales con soluciones tecnológicas de vanguardia.

La IA fomenta la innovación en la educación, no solo incorporando tecnología, sino también formar estudiantes críticos, éticos y creativos, capaces de comprender cómo funciona esta herramienta y cuáles son sus implicaciones sociales y culturales, preparando a las nuevas generaciones para un futuro donde la tecnología será protagonista en todos los ámbitos.

En otras palabras, se presentó la conferencia La IA y la transformación educativa en México, convocada por la UNESCO como parte de la conmemoración del Día Internacional de la Educación 2025. Ahí la Secretaria de Educación Pública mencionó que se apoyará en la IA para el fortalecimiento del Sistema Educativo, destacando que las habilidades técnicas como el dominio de la IA, y la alfabetización tecnológica, serán esenciales en un futuro cercano. Asimismo que esta herramienta ofrece la posibilidad de optimizar el tiempo de las maestras y maestros, para el diseño de mejores estrategias pedagógicas y enfocarse en el factor humano y socioemocional.

La Asociación Mexicana de Internet realizó en 2021 un estudio sobre los hábitos de los usuarios en Internet, hasta el año 2020 existían 84.1 millones de internautas en nuestro país, lo que representa 72 por ciento de la población de 6 años o más. Por ello, la población mexicana cuenta en su mayoría con servicio de internet.

En 2022, según la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares, 78.6 por ciento (93.1 millones de personas) de la población mexicana de 6 años o más, usó internet. Ese año, 68.5 por ciento de los hogares en México contó con acceso a internet (25.8 millones de hogares) y 97.0 por ciento de las personas usuarias utilizó un smartphone como medio más frecuente para conectarse a la red.

Derivado de lo anterior, el uso de internet y la IA transforman los ámbitos de la vida humana, al establecerse como una herramienta que potencializa la capacidad humana para procesar información, automatizar procesos y tomar decisiones informadas. La educación, no es la excepción, ya que a través de la IA se puede convertir en una herramienta poderosa para el aprendizaje, facilitar la labor docente, y ampliar conocimientos a las y los estudiantes, preparando a las futuras generaciones para los retos digitales. En este contexto, resulta imperativo no solo permitir la inclusión de la IA en la educación, sino establecer como obligatoria su enseñanza como asignatura en todos los niveles de educación básica y media superior, pública y privada.

La alfabetización en inteligencia artificial debe formar parte de los conocimientos básicos de las y los estudiantes, de la misma manera que otras materias. Al entender el funcionamiento de la IA, los estudiantes podrán interactuar con la tecnología, desarrollando herramientas de aprendizaje.

Derivado de lo anterior, es fundamental que la educación no esté limitada a aspectos técnicos, sino que también contemple los impactos éticos, sociales y legales de la IA. La formación integral permitirá a las y los estudiantes no solo ser consumidores pasivos de tecnología, sino ciudadanos digitales responsables y creadores activos de soluciones tecnológicas para los desafíos de sus comunidades.

En consecuencia, el objetivo de esta iniciativa es establecer el concepto de la inteligencia artificial, así como su obligatoriedad de la enseñanza de la IA, como materia en todos los niveles de la educación del sistema educativo mexicano, de forma progresiva, equitativa, ética e inclusiva. Orientada a mejorar el aprendizaje de todos los estudiantes, capacitar a los docentes, reforzando los sistemas de gestión del aprendizaje. De igual manera, los sistemas educativos, deberán proporcionar a todas las personas conocimientos esenciales sobre inteligencia artificial. Esto incluye comprender cómo se recopilan y procesan los datos mediante estas tecnologías, así como desarrollar habilidades que les permitan proteger su información personal y garantizar su seguridad digital. Por lo que la IA estaría orientada al estudiante, diseñadas para apoyar el aprendizaje y la IA orientada al docente, diseñada para apoyar la enseñanza. Principio del formulario

Final del formulario

Derivado de lo anterior, la presente iniciativa representa un paso firme hacia una educación moderna, crítica e inclusiva que prepare a las nuevas generaciones para un mundo regido por la inteligencia artificial. Hacer obligatoria la enseñanza de IA como materia no es una opción, sino una necesidad urgente para garantizar el derecho a una educación pertinente y de calidad para todas y todos.

La educación obligatoria en IA también contribuirá a cerrar la brecha digital y tecnológica, ofreciendo a todos los estudiantes herramientas para el desarrollo. Asimismo, fomentará el desarrollo de talento nacional en inteligencia artificial, el cual permitirá a México avanzar hacia una soberanía tecnológica que fortalezca su competitividad internacional.

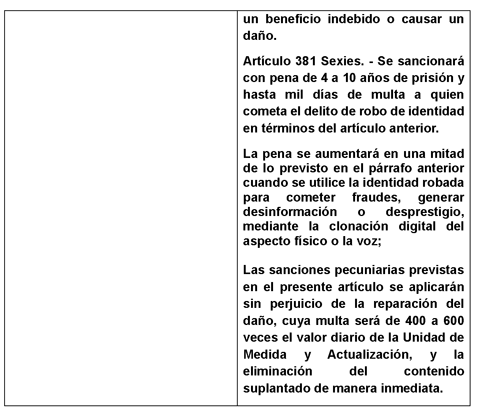

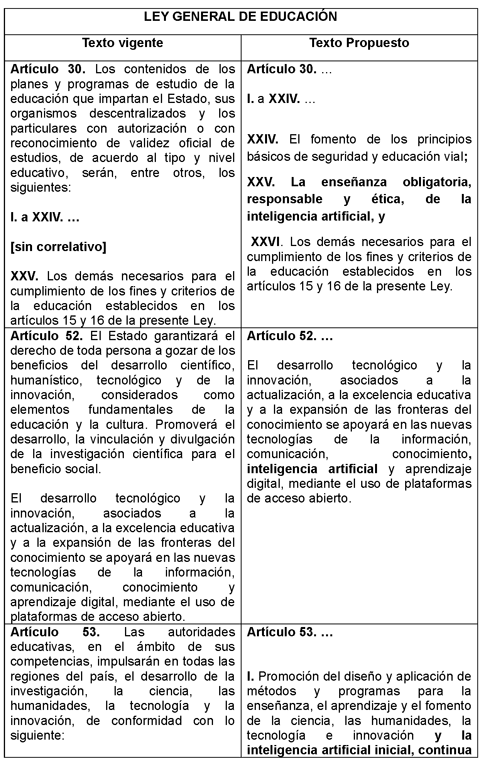

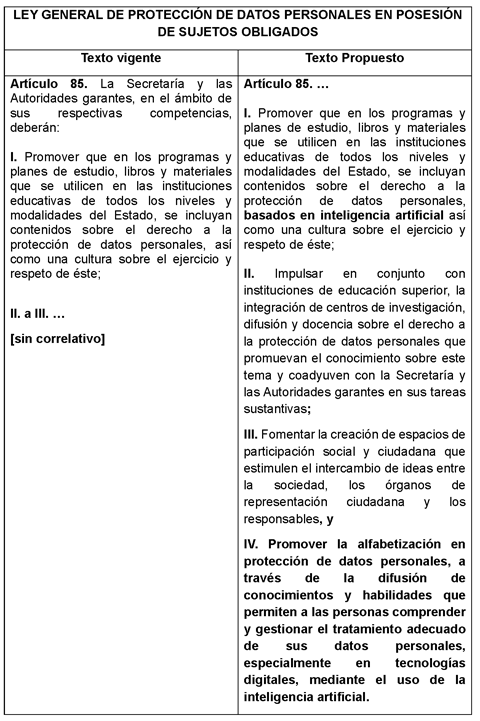

El cuadro que a continuación se presenta sintetiza en qué consiste la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de las Leyes Generales en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación; de Educación; y de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, para la incorporación obligatoria de la inteligencia artificial como materia escolar, en materia de educación incluyente y de calidad, propuesta:

Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de las Leyes Generales en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación; de Educación; y de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, para la incorporación obligatoria de la inteligencia artificial como materia escolar, en materia de educación incluyente y de calidad

Primero. Se adiciona la fracción XVI, recorriéndose las subsecuentes en su orden, al artículo 4 de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, para quedar como sigue:

Artículo 4. ...

I. a XV. ...

XVI. Inteligencia artificial: Conjunto de sistemas tecnológicos que permiten realizar tareas que requieren inteligencia humana, como el aprendizaje, la interpretación de datos, la toma de decisiones o la comprensión del lenguaje natural, desarrollada con base en principios de ética, inclusión, sostenibilidad y respeto a los derechos humanos;

XVII. Investigación en ciencia básica y de frontera: Investigación realizada en todas las áreas del saber y la que busca incrementar el conocimiento, respectivamente;

XVIII. a XXVI. ...

XXVII. Sistema Nacional: Sistema Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación a que se refiere el artículo 73, fracción XXIX-F, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y

XXVIII. Sistema Nacional de Información: Sistema Nacional de Información en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.

Segundo. Se reforman la fracción XIV del artículo 30, el párrafo segundo del artículo 52, la fracción I del artículo 53, los párrafos primero y segundo del artículo 84 y las fracciones VII y VIII del artículo 95; y se adicionan las fracciones XXV, recorriéndose la subsecuente, al artículo 30, y IX del artículo 95 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 30. ...

I. a XXIV. ...

XXIV. El fomento de los principios básicos de seguridad y educación vial;

XXV. La enseñanza obligatoria, responsable y ética, de la inteligencia artificial; y

XXVI . Los demás necesarios para el cumplimiento de los fines y criterios de la educación establecidos en los artículos 15 y 16 de la presente ley.

Artículo 52. ...

El desarrollo tecnológico y la innovación, asociados a la actualización, a la excelencia educativa y a la expansión de las fronteras del conocimiento se apoyará en las nuevas tecnologías de la información, comunicación, conocimiento, inteligencia artificial y aprendizaje digital, mediante el uso de plataformas de acceso abierto.

Artículo 53. ...

I. Promoción del diseño y aplicación de métodos y programas para la enseñanza, el aprendizaje y el fomento de la ciencia, las humanidades, la tecnología e innovación y la inteligencia artificial inicial, continua y obligatoria, en todos los niveles de la educación;

II. a IV. ...

Artículo 84. La educación que imparta el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, utilizará el avance de las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento, aprendizaje digital, e inteligencia artificial con la finalidad de fortalecer los modelos pedagógicos de enseñanza aprendizaje, la innovación educativa, el desarrollo de habilidades y saberes digitales de los educandos, además del establecimiento de programas de educación a distancia y semi presencial para cerrar la brecha digital y las desigualdades en la población.

Las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento, aprendizaje digital e inteligencia artificial, serán utilizadas como un complemento de los demás materiales educativos, incluidos los libros de texto gratuitos.

Artículo 95. ...

I. a VII. ...

VII. Promover la investigación educativa y su financiamiento, a través de programas permanentes y de la vinculación con instituciones de educación superior y centros de investigación;

VIII. Garantizar la actualización permanente, a través de la capacitación, la formación, así como programas e incentivos para su desarrollo profesional; y

IX. Fomentar habilidades digitales para la incorporación de la enseñanza sobre inteligencia artificial.

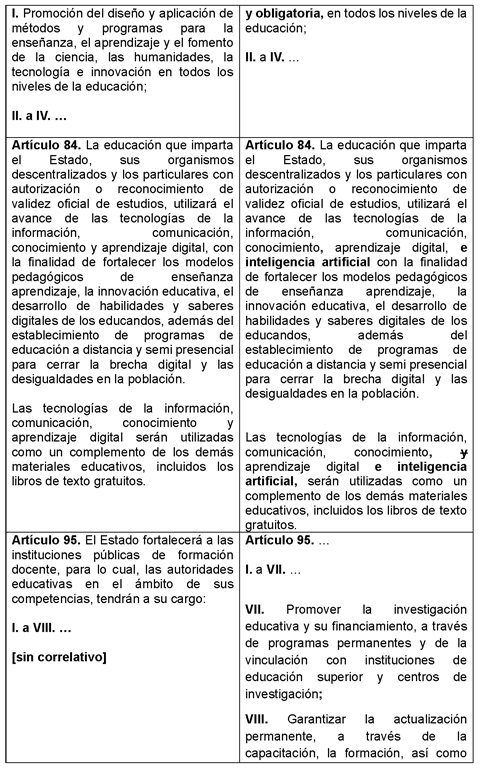

Tercero. Se reforman las fracciones I a III y se adiciona la IV al artículo 85 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, para quedar como sigue:

Artículo 85. ...

I. Promover que en los programas y planes de estudio, libros y materiales que se utilicen en las instituciones educativas de todos los niveles y modalidades del Estado, se incluyan contenidos sobre el derecho a la protección de datos personales, basados en inteligencia artificial, así como una cultura sobre el ejercicio y respeto de éste;

II. Impulsar en conjunto con instituciones de educación superior, la integración de centros de investigación, difusión y docencia sobre el derecho a la protección de datos personales que promuevan el conocimiento sobre este tema y coadyuven con la Secretaría y las Autoridades garantes en sus tareas sustantivas;

III. Fomentar la creación de espacios de participación social y ciudadana que estimulen el intercambio de ideas entre la sociedad, los órganos de representación ciudadana y los responsables: y

IV. Promover la alfabetización en protección de datos personales, a través de la difusión de conocimientos y habilidades que permiten a las personas comprender y gestionar el tratamiento adecuado de sus datos personales, especialmente en tecnologías digitales, mediante el uso de la inteligencia artificial.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Ejecutivo federal, en un plazo no mayor de 90 días naturales, contados a partir de la vigencia del presente decreto, realizará las adecuaciones reglamentarias correspondientes con base en lo previsto en este.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de septiembre de 2025.

Diputado Alan Sahir Márquez Becerra (rúbrica)

Que reforma el artículo 20 Bis de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, suscrita por la diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Annia Sarahí Gómez Cárdenas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 20 Bis de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

1. La libertad de expresión es un derecho fundamental en las sociedades democráticas, diversos instrumentos jurídicos establecen que este derecho no se limita solo a permitir expresar ideas u opiniones a través de diferentes medios, se traducen en el derecho a no ser molestado a causa de expresar sus opiniones. Por otro lado, también se refiere a investigar y recibir informaciones y opiniones y a difundir ideas sin limitación de fronteras. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, documento que marca un hito en la historia de los derechos humanos, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948 en la resolución 217 A (III) como un ideal común para todos los pueblos y las naciones, señala en el artículo 19:

“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.”

Mientras, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. aprobado el 16 diciembre 1966. establece en el artículo 19:

1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.

2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para

a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;

b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

Sumado a lo anteriormente expuesto, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) establece en el artículo 13 Libertad de Pensamiento y de Expresión:

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:

a) El respeto a los derechos o a la reputación de los demás; o

b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.

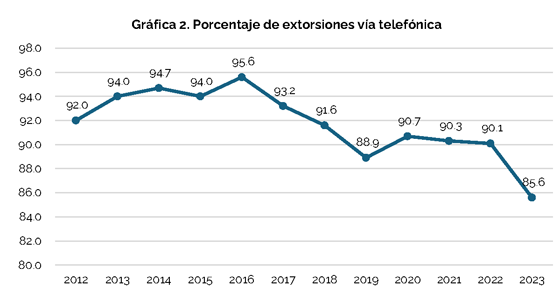

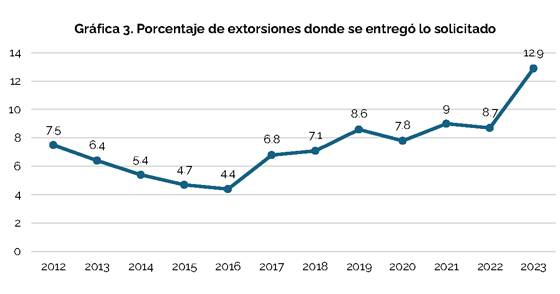

3. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso.