Gaceta Parlamentaria, año XXVIII, número 6872-II-1-2, martes 9 de septiembre de 2025

- De decreto para que se inscriba en letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados la leyenda: “A los Pueblos Indígenas y Afromexicanos”, a cargo de la diputada Naty Poob Pijy Jiménez Vásquez, del Grupo Parlamentario de Morena

- Que reforma y adiciona los artículos 4o. y 7o. de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, a cargo de la diputada Naty Poob Pijy Jiménez Vásquez, del Grupo Parlamentario de Morena

- Que reforma diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, en materia de vivienda adecuada, a cargo de la diputada María del Rosario Orozco Caballero, del Grupo Parlamentario de Morena

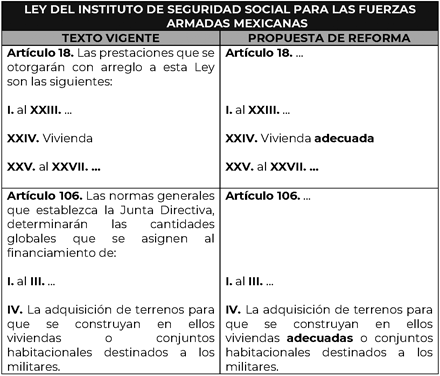

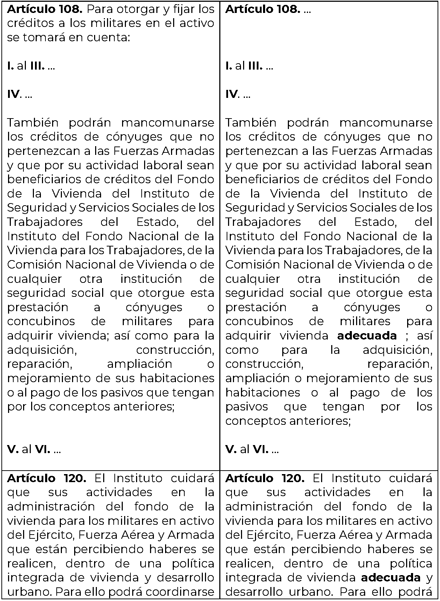

- Que reforma diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, en materia de vivienda adecuada, a cargo de la diputada María del Rosario Orozco Caballero, del Grupo Parlamentario de Morena

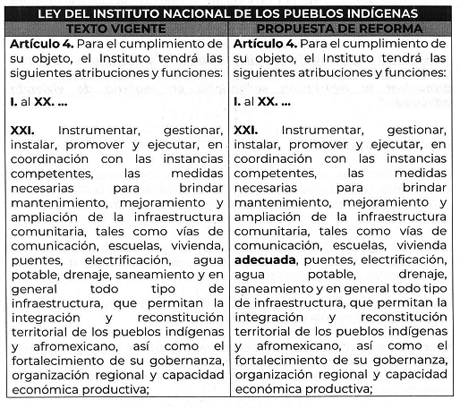

- Que reforma la fracción XXI del artículo 4o. de la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, en materia de vivienda adecuada, a cargo de la diputada María del Rosario Orozco Caballero, del Grupo Parlamentario de Morena

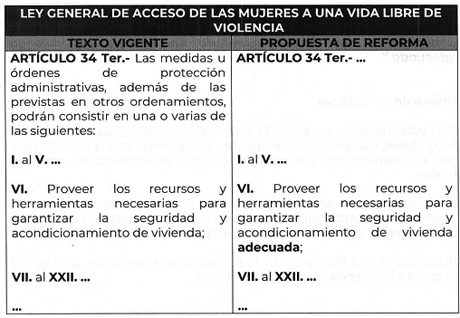

- Que reforma la fracción VI del artículo 34 Ter de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de vivienda adecuada, a cargo de la diputada María del Rosario Orozco Caballero, del Grupo Parlamentario de Morena

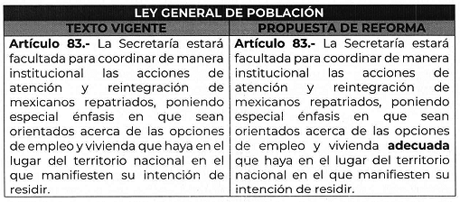

- Que reforma el artículo 83 de la Ley General de Población, en materia de vivienda adecuada, a cargo de la diputada María del Rosario Orozco Caballero, del Grupo Parlamentario de Morena

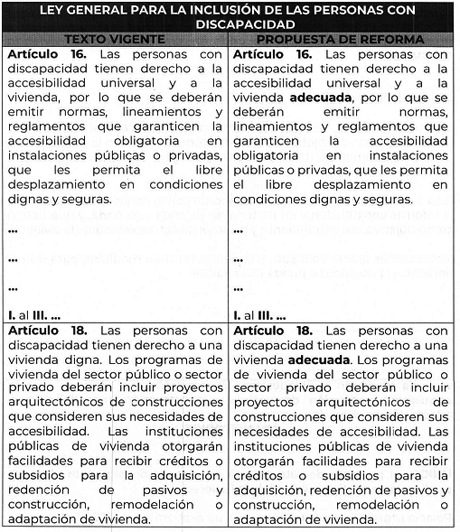

- Que reforma diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en materia de vivienda adecuada, a cargo de la diputada María del Rosario Orozco Caballero, del Grupo Parlamentario de Morena

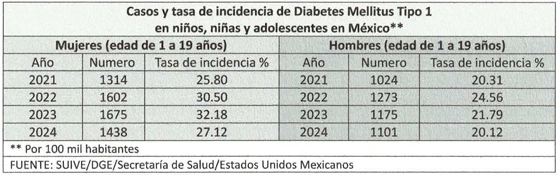

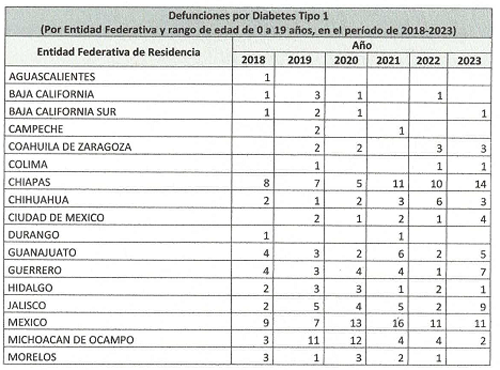

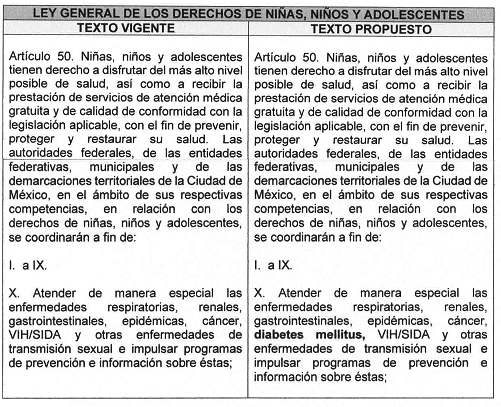

- Que reforma el artículo 50, fracción X, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Rosalinda Savala Díaz, del Grupo Parlamentario de Morena

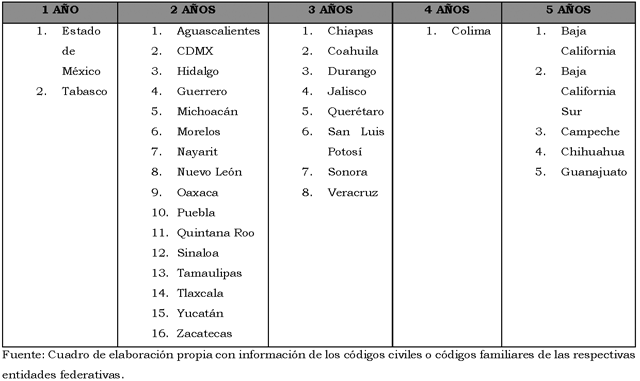

- Que reforma diversas disposiciones del Código Civil Federal, y de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y adiciona el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, en materia de plazos de adopción, a cargo de la diputada Rosalinda Savala Díaz, del Grupo Parlamentario de Morena

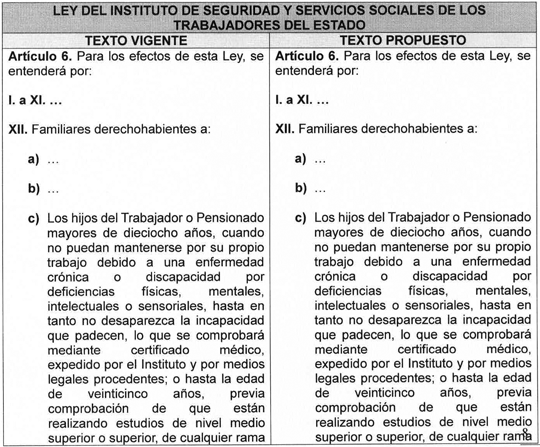

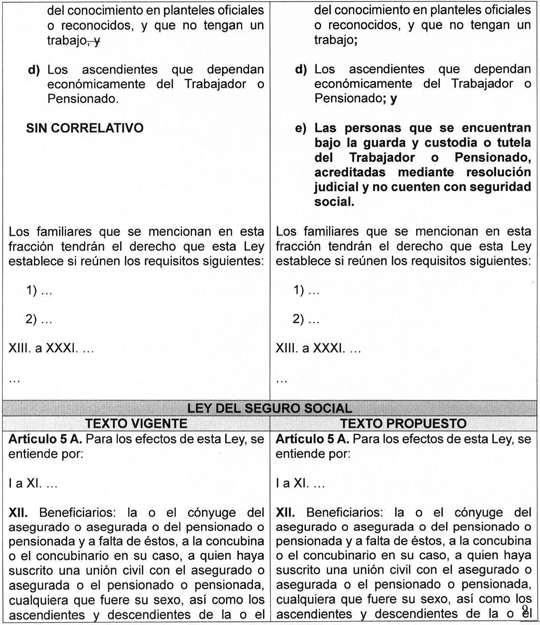

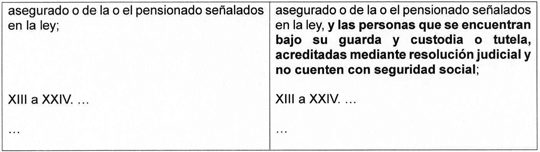

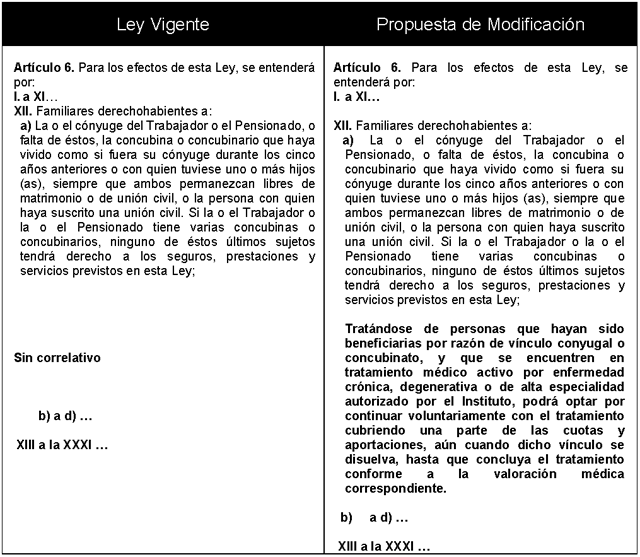

- Que reforma y adiciona la fracción XII del artículo 6o. de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y reforma la fracción XII del artículo 5 A de la Ley del Seguro Social, en materia de familiares y beneficiarios derechohabientes, a cargo de la diputada Sonia Rincón Chanona, del Grupo Parlamentario de Morena

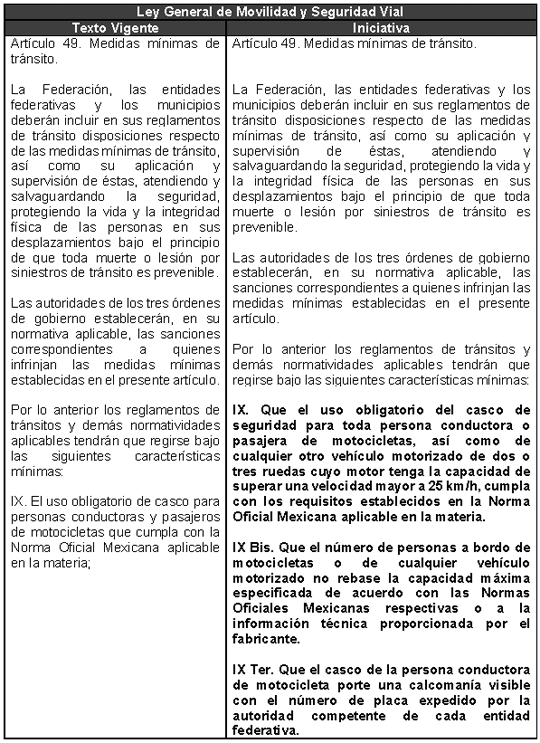

- Que reforma el artículo 49 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, en materia de seguridad para personas motociclistas, a cargo del diputado Daniel Andrade Zurutuza, del Grupo Parlamentario de Morena

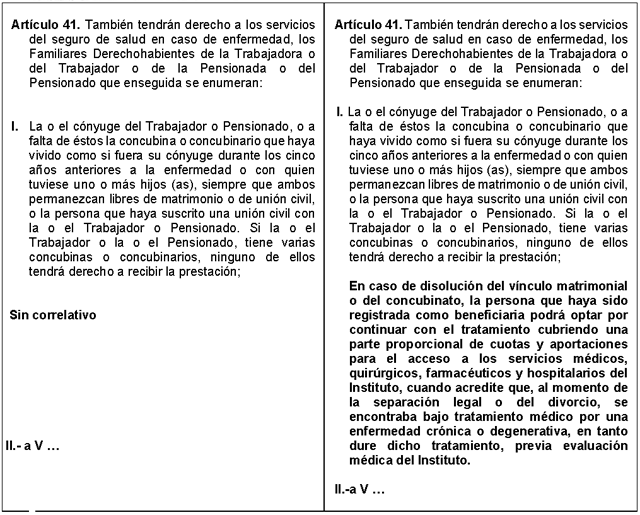

- Que adiciona un párrafo al inciso A), fracción XII, del artículo 6o. y a la fracción I del artículo 41 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para garantizar el derecho a la salud de las personas con enfermedades crónicas que se encuentran en tratamiento médico, a cargo de la diputada Rosario del Carmen Moreno Villatoro, del Grupo Parlamentario de Morena

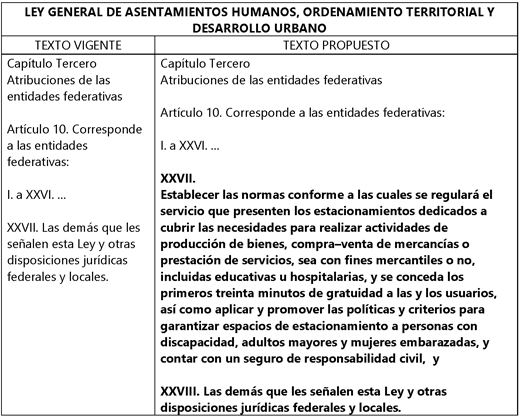

- Que reforma el artículo 10 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, a cargo del diputado Juan Ángel Bautista Bravo, del Grupo Parlamentario de Morena

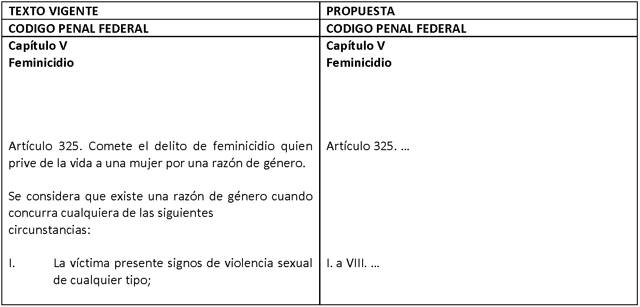

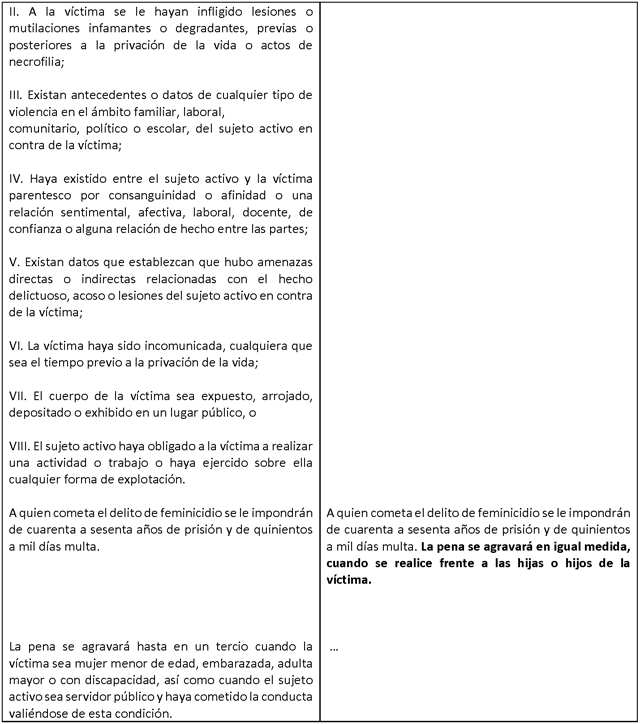

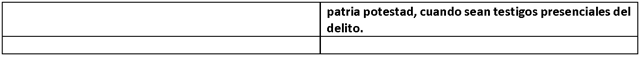

- Que reforma los párrafos tercero y quinto del artículo 325, adiciona un párrafo séptimo al artículo 325 del Código Penal Federal, y adiciona una fracción I Bis al artículo 444 y una fracción IV al artículo 447 del Código Civil Federal, en materia de patria potestad, a cargo de la diputada Anais Miriam Burgos Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena

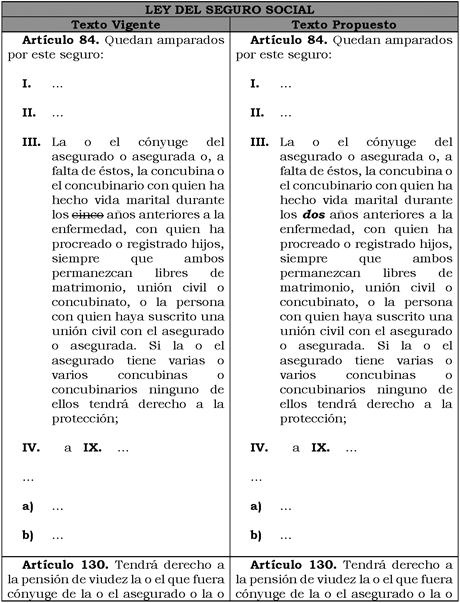

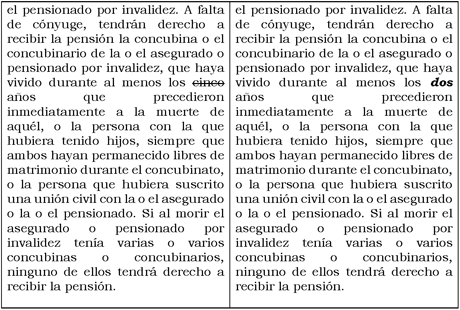

- Que reforma la fracción III del artículo 84 y el artículo 130 de la Ley del Seguro Social, en materia de derechos de personas concubinas, a cargo de la diputada Olga María Sánchez Cordero Dávila, del Grupo Parlamentario de Morena

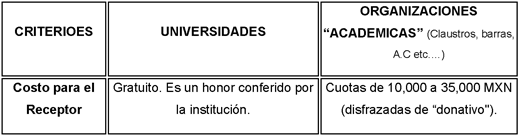

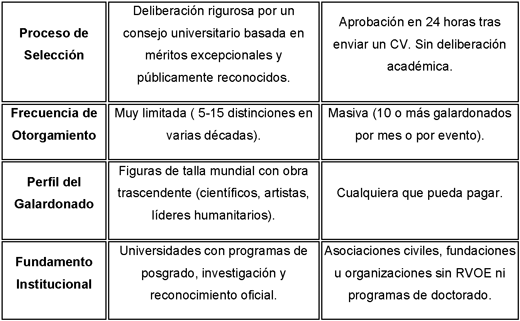

- Que adiciona el Título Octavo, “De las Distinciones Honoríficas”, a la Ley General de Educación Superior, a cargo del diputado Antonio Lorenzo Castro Villarreal, del Grupo Parlamentario de Morena

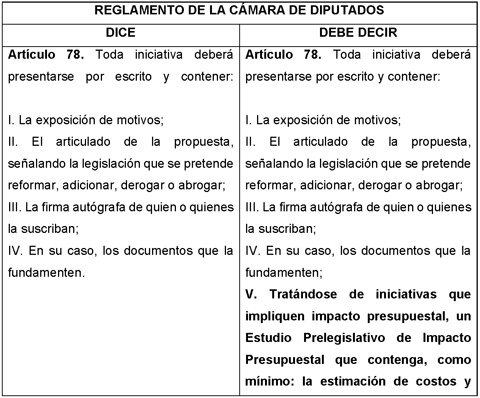

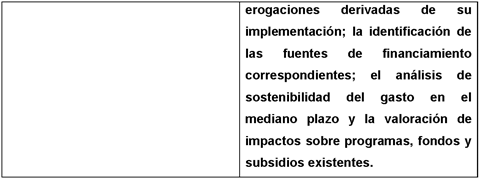

- Que adiciona el artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Antonio Lorenzo Castro Villarreal, del Grupo Parlamentario de Morena

- Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en materia de transparencia salarial en las vacantes laborales, a cargo del diputado Antonio Lorenzo Castro Villarreal, del Grupo Parlamentario de Morena

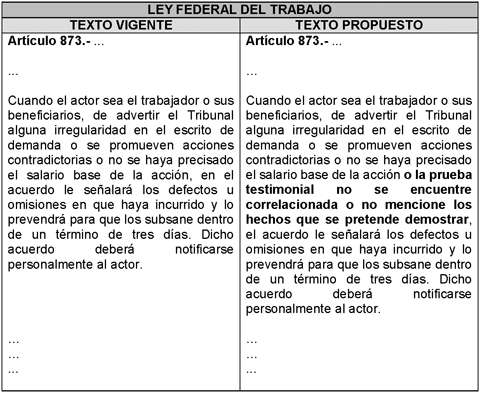

- Que reforma el tercer párrafo del artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Blanca Araceli Narro Panameño, del Grupo Parlamentario de Morena

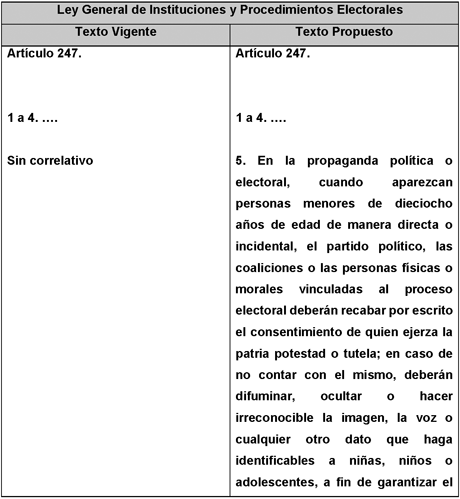

- Que adiciona un numeral 5 al artículo 247 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de protección a niñas, niños y adolescentes que participen de manera directa o incidental en propaganda política y electoral, a cargo de la diputada Blanca Araceli Narro Panameño, del Grupo Parlamentario de Morena

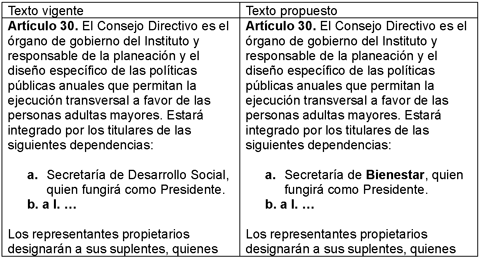

- Que reforma el inciso a) del artículo 30 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo de la diputada Cintia Cuevas Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena

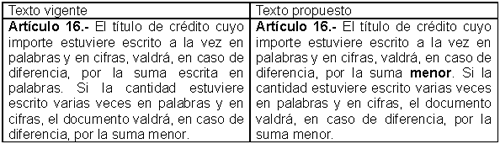

- Que reforma el artículo 16 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en materia de títulos de crédito, a cargo de la diputada Cintia Cuevas Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena

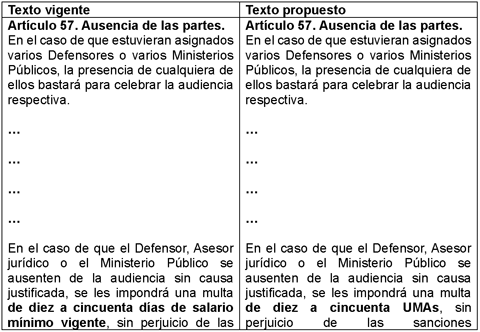

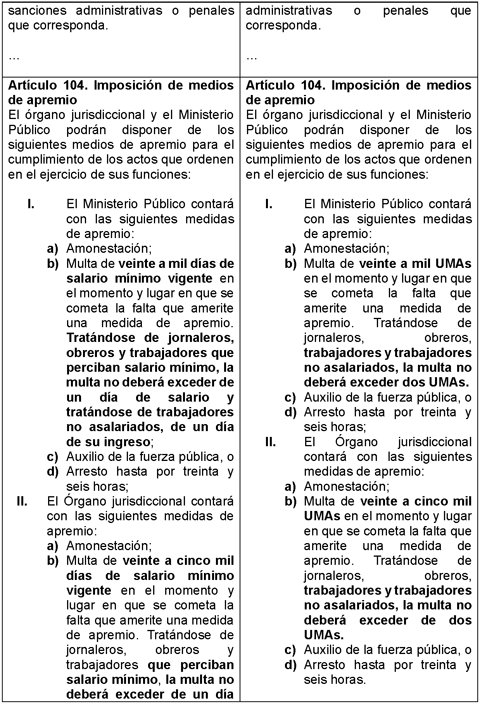

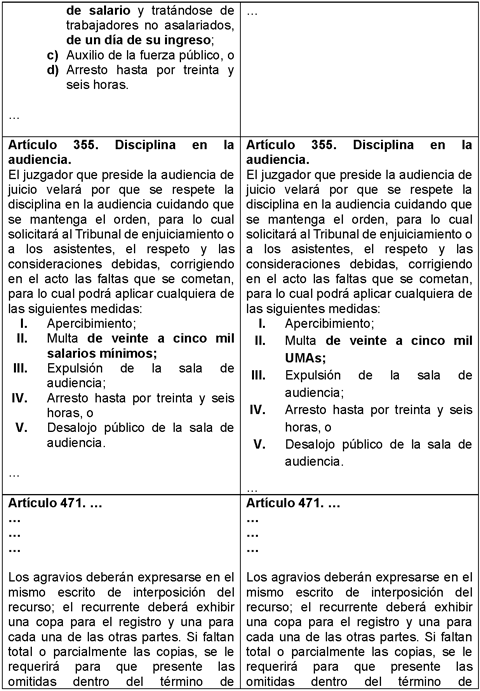

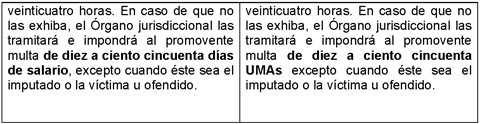

- Que reforma el párrafo sexto del artículo 57, el inciso b) de la fracción I y el inciso b) de la fracción II del artículo 104, la fracción II del artículo 355 y el párrafo cuarto del artículo 471 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en materia de desindexación del salario mínimo, a cargo de la diputada Cintia Cuevas Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena

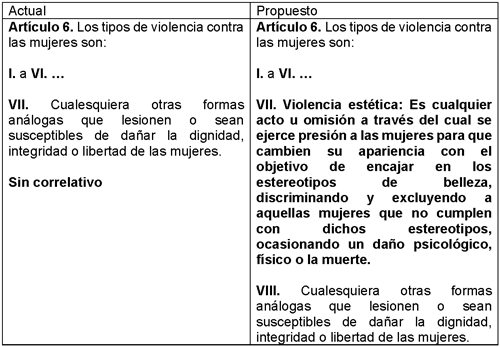

- Que reforma el artículo 6o. fracción VII, se recorre, y adiciona una fracción VIII de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de violencia estética, a cargo de la diputada Cintia Cuevas Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena

De decreto para que se inscriba en letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados la leyenda: “A los Pueblos Indígenas y Afromexicanos”, a cargo de la diputada Naty Poob Pijy Jiménez Vásquez, del Grupo Parlamentario de Morena

Naty Poob Pijy Jiménez Vásquez, diputada de la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea, la iniciativa con proyecto de decreto para que se inscriba en letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados la leyenda: “A los Pueblos Indígenas y Afromexicanos”, esto para reconocer la resistencia histórica, la invaluable contribución cultural y el papel fundamental en la construcción de la nación mexicana, así como para reafirmar el compromiso del Estado con sus derechos colectivos y la justicia social, bajo la siguiente:

Exposición de Motivos

El Estado mexicano se ha configurado como un sistema social, cultural y normativamente pluricultural. En las últimas décadas se han gestado grandes avances en el ámbito normativo mediante los cuales se han integrado, en el derecho positivo, tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en diversas disposiciones jurídicas, a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas del país, pero vale la pena realizar una remembranza sobre la importancia y las valiosas aportaciones de las cuales nuestros pueblos han sido actores y protagonistas principales.

Los pueblos indígenas y afromexicanos han sido fundamentales en la construcción histórica, cultural y social de México. Desde la época prehispánica, las civilizaciones originarias desarrollaron conocimientos avanzados en astronomía, agricultura, medicina y arquitectura, legando aportes esenciales como el sistema de cultivo milpa, el calendario maya y la herbolaria tradicional, entre otros más aportes.

Durante la Conquista y la Colonia, resistieron activamente la opresión, preservando sus lenguas, tradiciones y formas de organización comunitaria. Figuras como Tzilacatzin, guerrero otomí que defendió Tenochtitlán, o Gaspar Yanga, líder afromexicano que fundó el primer pueblo libre de América, encarnan esta resistencia que sentó las bases para la lucha independentista y la posterior formación de la nación mexicana.

Su participación fue decisiva en los movimientos que definieron el México moderno. Durante la Independencia, líderes como José María Morelos –de ascendencia afromestiza– incluyeron demandas indígenas en sus documentos fundacionales, como los “Sentimientos de la Nación”1 .

En la Revolución Mexicana, comunidades enteras se unieron a las tropas de Emiliano Zapata, cuyo Plan de Ayala2 (1911) recuperó exigencias ancestrales sobre la tierra y la autonomía. Esta lucha permitió el reconocimiento de la propiedad ejidal en la Constitución de 1917, un logro que transformó la estructura agraria del país. Sin embargo, como documenta Bonfil Batalla (1987) en “México Profundo”3 , el Estado postrevolucionario marginó sus contribuciones al imponer un proyecto homogeneizador.

En el siglo XXI, nuestros pueblos siguen defendiendo los derechos colectivos y ambientales frente a nuevos desafíos. La resistencia contra megaproyectos –como las comunidades yaquis que protegen el agua o los pueblos mayas que litigan contra las empresas transnacionales– demuestra su papel como guardianes del territorio y la biodiversidad.

Según la Cepal (2019), 70 por ciento de los bosques y selvas en México son custodiados por comunidades indígenas4 , lo que las convierte en actores clave contra la crisis climática y el cuidado de la madre Tierra.

Por todo lo comentado, es válido reconocer su valentía y aportes, porque continua la deuda histórica, pese a representar las y los indígenas 23.2 millones de personas5 (Inegi, 2020) y enriquecer la identidad nacional con 68 lenguas originarias y tradiciones vivas –desde la danza de los parachicos hasta la música de son jarocho–, aún enfrentan pobreza (69.5 por ciento según Coneval, 2022) y discriminación.

El Censo de Población y Vivienda de 2020, levantado por el Inegi, señala que en el país habitan al menos 2 millones 576 mil 213 personas, que se reconocen como afromexicanas, es menester mencionar que los pueblos afromexicanos constituyen un pilar fundamental en la construcción histórica y cultural de México, contribuyendo significativamente no solo a la diversidad étnica que caracteriza a la nación, sino también al desarrollo económico de diversas regiones mediante sus sistemas productivos y prácticas laborales ancestrales.

Su invaluable legado cultural, manifestado en expresiones artísticas únicas, conocimientos tradicionales, celebraciones comunitarias y formas particulares de organización social, enriquece el patrimonio cultural intangible del país. Más allá de su reconocimiento como grupo étnico, su inclusión efectiva en el proyecto nacional representa un imperativo ético para construir una sociedad verdaderamente plural que valore equitativamente todas las contribuciones a la mexicanidad.

Honrar su legado de los pueblos indígenas y afromexicanos en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados, no solo repararía siglos de invisibilización, sino que reafirmaría el compromiso con un México pluricultural, como lo establece el artículo 2o. constitucional. Su historia de resistencia y creatividad es el corazón del México profundo y con raíces que crecen cada día haciendo una patria prospera y fuerte.

Asimismo, la inscripción de la leyenda: “A los Pueblos Indígenas y Afromexicanos”, representa un acto de justicia histórica y reconocimiento constitucional. México ha transitado de políticas de asimilación y discriminación en el siglo XX –como la prohibición de lenguas indígenas en escuelas6 (Heath, 1972) y la negación de derechos colectivos– hacia un marco jurídico que, desde 2001, reconoce en el artículo 2o. constitucional la composición pluricultural de la nación sustentada en sus pueblos originarios (DOF, 2001) y la reforma costitucional del artículo 2o. en 2024 para considerar a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho púbico (DOF, 30/09/2024), obligando al Estado a garantizar sus derechos colectivos, lo que justifica su conmemoración en un espacio simbólico e histórico como el Muro de Honor de la Honorable Cámara de Diputados.

Esta propuesta representa un avance fundamental en la protección de nuestra diversidad, ya que no solo preserva la riqueza cultural, étnica y lingüística al revalorizar las tradiciones y saberes ancestrales que forjaron nuestra identidad, sino que además promueve la inclusión social mediante políticas públicas interculturales y pluriculturales.

Al reconocer las contribuciones históricas de los pueblos indígenas y afromexicanos, se sientan las bases para erradicar la discriminación estructural y construir una sociedad más equitativa, donde la diferencia no sea motivo de exclusión, sino un pilar para el desarrollo colectivo.

Por lo expuesto someto a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se ordena inscribir con letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados la leyenda “A los Pueblos Indígenas y Afromexicanos”

Único. Inscríbase con letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados la leyenda “A los Pueblos Indígenas y Afromexicanos”.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/

https://museodelasconstituciones.unam.mx/wp-content/uploads/2023/03/1813-Sentimientos-de-la-Nacion.pdf

2 chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://www.ordenjur idico.gob.mx/Constitucion/CH8.pdf

3 Bonfil Batalla, Guillermo. México profundo: Una civilización negada. México: Grijalbo, 1994

4 Cepal, Cambio climático y derechos humanos: contribuciones desde y para América Latina y el Caribe: 2019

5 chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2022/EAP_PueblosInd22.pdf

6 Shirley Brice Heath, La política del lenguaje en México: de la colonia a la nación . SEP-INI, México, 1972.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de septiembre de 2025.

Diputada Naty Poob Pijy Jiménez Vásquez (rúbrica)

Que reforma y adiciona los artículos 4o. y 7o. de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, a cargo de la diputada Naty Poob Pijy Jiménez Vásquez, del Grupo Parlamentario de Morena

Naty Poob Pijy Jiménez Vásquez, diputada a la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman los artículos 4o. y 7o. de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, para incluir y garantizar el pluralismo jurídico en los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal que conduzcan a las soluciones alternas previstas en la legislación procedimental aplicable, bajo la siguiente:

Exposición de Motivos

Los mecanismos de solución de controversias son herramientas extrajudiciales que, desarrolladas por órganos independientes o incluso por instancias de justicia, buscan resolver conflictos fuera de los tribunales. Estos mecanismos –basados en prácticas como la mediación y la negociación– permiten soluciones más ágiles, económicas y colaborativas, evitando la saturación del sistema judicial. Además, fomentan la prevención de conflictos futuros y garantizan una tutela judicial efectiva al descongestionar los procesos formales.

Los mecanismos alternativos de solución de conflictos, establecidos tras la reforma penal de 2008 en cumplimiento del artículo 17 constitucional, ofrecen una vía distinta a la justicia tradicional. Su objetivo es facilitar el diálogo entre las partes para alcanzar acuerdos voluntarios, ya sea directamente o mediante un tercero imparcial, garantizando la reparación del daño. Entre estas figuras destacan la suspensión condicional del proceso y el acuerdo reparatorio, que permiten resolver controversias sin necesidad de un juicio formal.

Estos mecanismos tienen su fundamento desde el 26 de enero de 2024, cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias1 (LGMASC), la cual es de orden público, interés social y observancia general en todo el territorio nacional. El producto legislativo tiene como antecedente el decreto2 por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, por medio del cual se incorpora un tercer párrafo en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos3 para señalar que “Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias”4 .

Esta reforma representa un avance histórico al modernizar el sistema de justicia en México. La norma se fundamenta en principios como la voluntad, la confidencialidad, la cooperación y el diálogo, priorizando procedimientos sencillos y accesibles. Su objetivo es homologar los métodos no jurisdiccionales, facilitando que las partes resuelvan sus conflictos de manera directa o con apoyo de un facilitador neutral.

Con esta ley, se promueve la participación ciudadana en la justicia extrajudicial, ofreciendo soluciones prácticas y eficaces sin necesidad de acudir a instancias formales. Al empoderar a las personas para gestionar sus disputas mediante el consenso, no solo se fortalece la cultura de la paz, sino que se reduce la carga procesal del Poder Judicial, cumpliendo así con una deuda pendiente en materia de acceso a la justicia para todos los sectores de la sociedad en pro de la justicia en todas sus formas y acepciones que se vean reflejadas en la vida diaria.

Ahora bien, es de tomar en consideración que según el Censo de Población y Vivienda 20205 , en México más de 7 millones de personas hablan alguna lengua indígena –medio millón más que en 2010– concentrándose principalmente en Oaxaca (31.2 por ciento), Chiapas (28.2 por ciento), Yucatán (23.7 por ciento), Guerrero (15.5 por ciento) e Hidalgo (12.3 por ciento) y se estima que 23.2 millones de personas de 3 años en adelante se identificaban como indígenas en México, lo que equivalió a 19 por ciento de la población en el país.

Este dato refuerza la relevancia del reconocimiento constitucional de su carácter como sujetos de derecho público (artículo 2o. constitucional)6 y del pluralismo jurídico en los procesos normativos, marcando un punto de inflexión en la construcción de un Estado pluricultural que garantice la justicia distributiva. Para materializar este marco jurídico, se requieren mecanismos institucionales innovadores que aseguren su libre determinación y reflejen plenamente su carácter colectivo en la práctica, como es el caso que nos ocupa.

Lo que se propone en esta iniciativa, no es un acto aislado, sino la culminación de un proceso histórico de reivindicaciones, porque el marco constitucional mexicano establece bases sólidas para el pluralismo jurídico y su plena aplicación, como lo mandata el artículo 2o., de la Carta Magna, que reconoce los derechos fundamentales de las personas indígenas y afromexicanas, al garantizar el pleno acceso de la jurisdicción del Estado, garantizando ese derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, tomando en cuenta sus sistemas normativos y especificidades culturales con respeto a los preceptos de la Constitución, además se mandata que las personas indígenas tienen, en todo tiempo, el derecho a ser asistidas y asesoradas por personas intérpretes, traductoras, defensoras y peritas especializadas en derechos indígenas, pluralismo jurídico, perspectiva de género, y diversidad cultural y lingüística.

La presente reforma plantea incorporar el pluralismo jurídico como un principio fundamental en la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal para promover la justicia restaurativa y el diálogo como pilares para resolver conflictos penales, lo cual es especialmente relevante para los pueblos indígenas y afromexicanos, cuyos sistemas normativos tradicionales priorizan la conciliación y la reparación del daño sobre el castigo.

Al establecer mecanismos alternativos de solución de controversias con base en el pluralismo jurídico, la ley reconoce formas no adversariales de justicia que pueden ser más afines a las prácticas comunitarias de nuestros pueblos, respetando su autonomía y cosmovisión. Esto no solo fortalece el acceso a la justicia, sino que también evita la criminalización de prácticas culturales y reduce la marginación histórica que han enfrentado.

Además, la oralidad, la economía procesal y la confidencialidad que caracterizan a estos mecanismos son coherentes con las tradiciones jurídicas indígenas y afromexicanas, donde el consenso y la palabra tienen un valor central. Para muchas comunidades, los procesos formales del sistema penal ordinario resultan ajenos y excluyentes, mientras que los mecanismos alternativos de solución de controversias ofrecen un espacio donde sus voces pueden ser escuchadas en condiciones más equitativas.

Esto es crucial para garantizar que los derechos colectivos e individuales de nuestros pueblos sean protegidos sin imponer modelos occidentales que desconozcan su identidad y organización social, por ello, esta reforma adquiere una dimensión de justicia social al incluir a los pueblos indígenas y afromexicanos en un marco legal que valora la diversidad cultural.

Sin embargo, para que su implementación sea efectiva, debe asegurarse la participación de estas comunidades en el diseño y aplicación de los mecanismos alternativos de solución de controversias, garantizando intérpretes, facilitadores capacitados en interculturalidad y el respeto a sus sistemas normativos internos. Sólo así se logrará una verdadera inclusión y se evitará que la ley sea una herramienta más de asimilación, en lugar de un puente hacia la justicia plural.

Por lo mencionado en el párrafo anterior, con el absoluto y cabal cumplimiento con el derecho a la consulta en los procedimientos administrativos y legislativos que tengan como materia la afectación de los pueblos indígenas y afromexicanos, en concordancia con el derecho convencional internacional establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales7 , de la consulta indígena que garantiza el consentimiento previo, libre e informado ante programas, proyectos, reformas legislativas, acciones estatales o afectaciones a tierras, territorios y prácticas socioculturales, se menciona que se llevó a cabo este proceso de consulta previa, libre e informada, realizado por la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas de 2019 a 2021, por medio del cual se acopiaron y sistematizaron opiniones, ideas y propuestas de los pueblos indígenas y afromexicanos, para impulsar reformas constitucionales y legales, sustentando plenamente este proceso de consulta la presente iniciativa.

El proceso de consulta se realizó con la participación integral de todos los pueblos indígenas y del pueblo afromexicano. Se llevaron a cabo 52 foros regionales en 27 entidades federativas, incluyendo un foro específico para la comunidad afromexicana en Copala, Guerrero, y un foro con migrantes indígenas en Los Ángeles, California. Adicionalmente, se organizaron mesas de trabajo en Villa Hidalgo Yalalag (Oaxaca), Monterrey (Nuevo León) y Las Margaritas (Chiapas). La participación total superó las 27 mil personas, de las cuales 14 mil 349 fueron autoridades indígenas. Cabe destacar que 35.6 por ciento de los participantes fueron mujeres.8

La Consulta verso sobre temas transversales que abarcan las aspiraciones, derechos y solicitudes históricas de los pueblos indígenas entre los temas que se consultaron y analizaron son: Pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público; libre determinación y autonomía en sus distintos niveles y ámbitos; derechos de las mujeres indígenas; derechos de la niñez, adolescencia y juventud indígenas; pueblo afromexicano y reconocimiento de sus derechos fundamentales; tierras, territorios, recursos, biodiversidad y medio ambiente de los pueblos indígenas; sistemas normativos indígenas, coordinación con el sistema jurídico nacional y acceso efectivo a la jurisdicción del Estado; participación y representación de los pueblos indígenas en las instancias de decisión nacional, de las entidades federativas y municipales; consulta libre, previa e informada; patrimonio cultural, conocimientos tradicionales y la propiedad intelectual colectiva, el cual incluye a las lenguas indígenas; educación comunitaria, indígena e intercultural; salud y medicina tradicional; comunicación indígena, comunitaria e intercultural; desarrollo integral, intercultural y sostenible, soberanía y autosuficiencia alimentaria; migración indígena, jornaleros agrícolas y población indígena en contextos urbanos y transfronterizos, y nueva relación del Estado con los pueblos indígenas y reforma institucional.9

En agosto de 2019 se llevó a cabo un Foro Nacional cuyo objetivo fue presentar los resultados de los Foros Regionales de Consulta y establecer consensos sobre los contenidos fundamentales de cada eje temático de la reforma.10

Se muestran parte de la redacción de los resultados de esta Consulta, que conciernen al tema de la presente iniciativa:

Mesa 7. Sistemas normativos indígenas, coordinación con el sistema jurídico nacional y acceso efectivo a la jurisdicción del estado.

• Se consolida el derecho a aplicar y desarrollar sus sistemas normativos para la regulación de sus formas de gobierno, organización, propiedad, impartición de justicia y solución de conflictos, entre otros. Asimismo, se desarrollan principios para el ejercicio de la jurisdicción indígena, las reglas de coordinación con el sistema jurídico mexicano y medios de impugnación en el marco del pluralismo jurídico.

- Se garantiza acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Que sean tomadas en cuenta no sólo sus especificidades culturales sino también sus sistemas normativos. Ser asistidos por intérpretes, traductores, defensores y peritos, con conocimiento sobre derechos indígenas, perspectiva de género y diversidad cultural y lingüística.

• El derecho a procedimientos idóneos, justos, equitativos y accesibles.

• La obligación de todas las autoridades en especial del Ministerio Público, las policías y el Poder Judicial tanto de la Federación como en la Entidades Federativas de actuar y funcionar conforme a los principios de pluriculturalidad, interculturalidad y pluralismo jurídico.

• El Poder Judicial de la Federación y el de las entidades federativas, deberán establecer mecanismos de coordinación con la jurisdicción indígena para el respeto y ejercicio de la jurisdicción indígena.11

Asimismo, como sustento del proceso de Consulta de la presente iniciativa, el día 19 de enero de 2025, se llevó acabo el Foro Nacional de Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas para integrar el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2025-2030, en Michoacán de Ocampo, Michoacán; contando con 2 mil 657 asistentes de 64 pueblos: Akateko, Amuzgo, Apache, Chatino, Chichimeco (Jonaz, Guachichil), Chinanteco, Chocholteco, Ch’ol, Chontal de Oaxaca, Chontal de Tabasco, Chuj, Cochimí, Cora, Cucapá, Cuicateco, Guarijío, Huasteco, Huave, Huichol, lxil, Jakalteko, Kaqchikel, K’iche’, Kiliwa, Kumiai, Lacandón, Mam, Matlatzinca, Maya, Mayo, Mazahua, Mazateco, Mexikan, Mixe, Mixteco, Nahua, Otomí, Paipai, Pame, Pápago, Pima, Pirinda, Popoloca, Q’anjob’al, Qato’k, Q’eqchi’, Tacuate, Tarahumara, Tarasco, Tepehua, Tepehuano del Norte, Tepehuano del Sur, Texistepequeño, Tlahuica, Tlapaneco, Tojolabal, Totonaco, Triqui, Tseltal, Tsotsil, Yaqui, Zapoteco, Zoque y Afromexicano, desarrollando 12 Mesas Temáticas por cada directriz o eje temático del PND.1

Los primordiales resultados que sustentan y fundamentan la presente iniciativa son los siguientes:

Este plan marca un hecho sin precedentes, ya que, por primera vez, se reconoce plenamente a los pueblos y comunidades indígenas y Afromexicanas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, en el marco de la reforma constitucional en materia de derechos de los pueblos.

De esta manera, en el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 se afirma que:

El respeto a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas es un compromiso histórico y una deuda que debe saldarse con justicia. La reforma constitucional en la materia marca un hito en el reconocimiento de sus derechos como sujetos de derecho público, con plena autonomía para ejercer su libre determinación.

Además, la implantación de los Planes de Justicia y Desarrollo Regional será clave para garantizar el acceso a recursos y la consolidación de políticas públicas diseñadas desde y para los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. El fortalecimiento de su patrimonio cultural, lingüístico y territorial será una prioridad en esta administración.

Es importante señalar que las propuestas y aspiraciones legítimas de vida de los pueblos y comunidades indígenas estuvieron centrados en temas como: Pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público y su reconstitución integral; libre determinación, autonomía y autogobierno; pueblos y comunidades afromexicanas; sistemas normativos y jurisdicción indígena; patrimonio cultural, educación indígena, salud, medicina tradicional y comunicación indígena; y participación, representación, formas de elección de autoridades de los pueblos indígenas y consulta.

Asimismo: Tierras, territorios, recursos naturales, biodiversidad y medio ambiente; desarrollo integral, intercultural y sostenible; infraestructura indígena; reforma institucional, políticas públicas y asignación presupuestal; mujeres, niñez, adolescencia y juventud indígena y afromexicana y comunidades y personas migrantes y residentes indígenas y afromexicanas.

Cabe destacar que el PND establece los grandes objetivos nacionales y las estrategias prioritarias, a partir de los cuales se elaboran los programas presupuestarios y sectoriales, se orientan los recursos públicos y se definen los indicadores con los que se dará seguimiento y se evaluarán los resultados.

El plan se estructuró en cuatro ejes generales: Gobernanza con justicia y participación ciudadana; Desarrollo con bienestar y humanismo; Economía moral y trabajo y Desarrollo sustentable.

Y en tres ejes transversales: Igualdad sustantiva y derechos de las mujeres; Innovación pública para el desarrollo tecnológico nacional y Derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.13

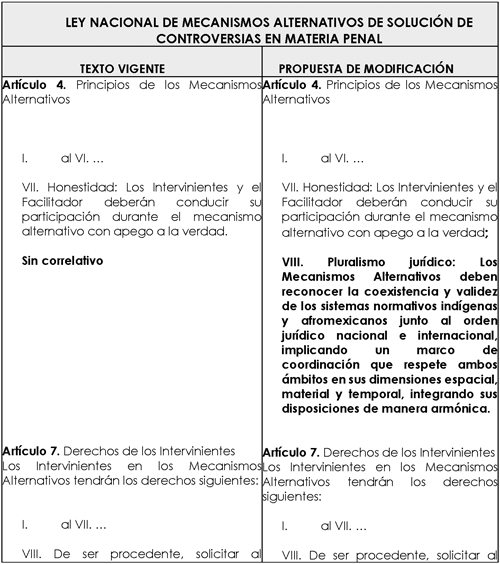

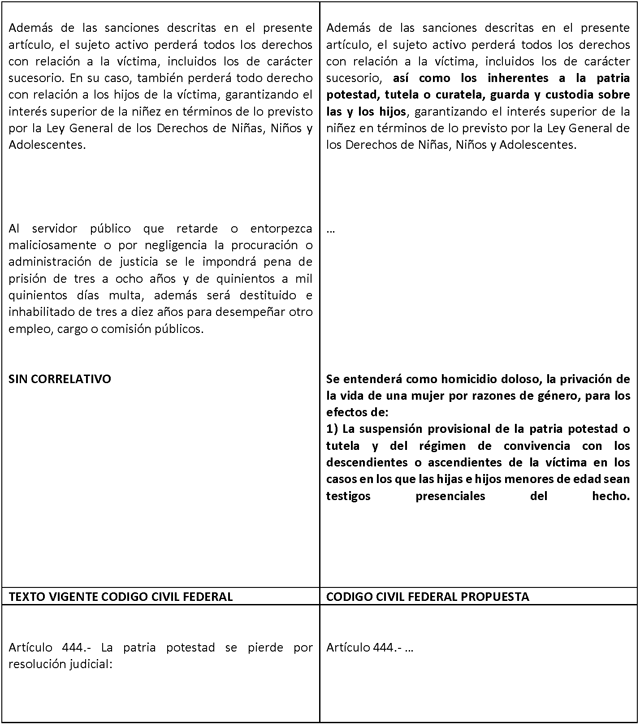

En coherencia con todo lo expuesto, se añade un cuadro comparativo de las adiciones y reformas planteadas a la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, para facilitar la visión de lo propuesto:

La inclusión del pluralismo jurídico en la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos representa un avance fundamental para el reconocimiento de la diversidad cultural en el sistema de justicia penal. Estas reformas en los artículos citados garantizan que los pueblos indígenas y afromexicanos puedan acceder a mecanismos alternativos respetando sus sistemas normativos internos, lo que no solo fortalece su autonomía, sino que también promueve soluciones más efectivas y culturalmente pertinentes.

Al integrar este principio, se asegura que las soluciones alternas no sean impuestas desde una perspectiva eurocentrista hegemónica, sino que surjan del diálogo intercultural, respetando principios como la libre determinación y la reparación del daño conforme a sus cosmovisiones.

Además, esta disposición contribuye a reducir la exclusión histórica que han enfrentado estos grupos en el sistema penal tradicional. Al establecer marcos procedimentales que incorporan prácticas comunitarias de mediación y conciliación, se facilita el acceso a la justicia para poblaciones que, por barreras lingüísticas o culturales, han sido marginadas. Esto no sólo descongestiona el sistema judicial, sino que también fomenta la cohesión social al validar formas alternativas de resolver conflictos, alineadas con los estándares internacionales de derechos humanos y con el carácter pluricultural del Estado mexicano reconocido en la Constitución.

Por lo expuesto someto a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adicionan y reforman los artículos 4o. y 7o. de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, para incluir y garantizar el pluralismo jurídico en los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal que conduzcan a las soluciones alternas previstas en la legislación procedimental penal aplicable

Único. Se adicionan y reforman los artículos 4o. y 7o. de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, para incluir y garantizar el pluralismo jurídico en los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal que conduzcan a las Soluciones Alternas previstas en la legislación procedimental penal aplicable, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 4. Principios de los mecanismos alternativos

I. a VI. ...

VII. Honestidad: Los Intervinientes y el facilitador deberán conducir su participación durante el mecanismo alternativo con apego a la verdad;

VIII. Pluralismo jurídico: Los mecanismos alternativos deben reconocer la coexistencia y validez de los sistemas normativos indígenas y afromexicanos junto al orden jurídico nacional e internacional, implicando un marco de coordinación que respete ambos ámbitos en sus dimensiones espacial, material y temporal, integrando sus disposiciones de manera armónica.

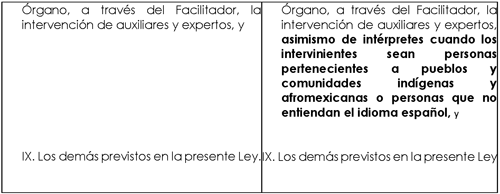

Artículo 7. Derechos de los intervinientes

Los intervinientes en los mecanismos alternativos tendrán los derechos siguientes:

I. a VII. ...

VIII. De ser procedente, solicitar al Órgano, a través del Facilitador, la intervención de auxiliares y expertos, asimismo de intérpretes cuando los intervinientes sean personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas o personas que no entiendan el idioma español, y

IX. Los demás previstos en la presente ley.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Decreto por el que se expide la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias y se reforma y adiciona la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5715307&fecha=26/01/ 2024#gsc.tab=0

2 Decreto “La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 constitucional y previa la aprobación de las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como la mayoría de las legislaturas de los estados, decreta: se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Único. Se reforman los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115 y la fracción XIII del apartado B del artículo 123, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5046978&fecha=18/06/ 2008#gsc.tab=0

3 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el

5 de febrero de 1917.

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm

4 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5046978&fecha=18/06/2008#gsc.tab=0

5 Instituto Nacional de Estadística y Geografía

(Inegi). (2020). Pueblos indígenas. Inegi.

https://cuentame.inegi.org.mx/explora/poblacion/pueblos_indigenas/

6 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). (5 de febrero de 1917, última reforma publicada en el DOF el 20 de diciembre de 2024). Diario Oficial de la Federación. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_201223.pdf

7 Organización Internacional del Trabajo. (2012). Boletín de la cooperación técnica: Programa de promoción de la reforma de la justicia laboral en América Latina (PDF). https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@americas/ @ro-lima/documents/publication/wcms_345065.pdf

8 Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. (2021). Propuesta de Iniciativa de Reforma Constitucional sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicano. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/680625/Propuesta-Iniciat iva-Reforma-Constitucional-Derechos-Pueblos-Indigenas-Af romexicano.pdf.

9 Ídem.

10 Ídem.

11 Ídem.

12 Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. (2025, enero 19). Relatoría General Foro Nacional PCIA Morelia PDF. INPI. file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Relatori%CC%81a%20General%20Foro%20N acional%20PCIA%20Morelia%2019ene2025.pdf

13 Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas

(INPI). (2024, enero 16). El Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030

reconoce a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de

derecho público*. Gobierno de México.

https://www.gob.mx/inpi/articulos/el-plan-nacional-de-desarrollo-2025-2030-reconoce-a-los-pueblos-indigenas-y

-afromexicanos-como-sujetos-de-derecho-publico?idiom=es

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 9 de septiembre de 2025.

Diputada Naty Poob Pijy Jiménez Vásquez (rúbrica)

Que reforma diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, en materia de vivienda adecuada, a cargo de la diputada María del Rosario Orozco Caballero, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, María del Rosario Orozco Caballero, diputada en la LXVI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 6, numeral 1, fracción primera, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, en materia de vivienda adecuada al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Introducción

Si nos remontamos a 1983, cuando el Constituyente consagró el derecho a una “vivienda digna y decorosa” en el artículo 4o. de la Carta Magna, nos percatamos de que esta redacción tuvo su origen en el más genuino deseo de satisfacer una necesidad colectiva y una aspiración sensible ligada a la dignidad humana.

Desde 1983, la Carta Magna en su artículo 4o. séptimo párrafo prevé el término “vivienda”, estableciendo que “toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa.”

El término “digna”, es definido por el Diccionario de la Lengua Española, como un adjetivo que se refiere a ser correspondiente, proporcionado al mérito y condición de alguien, pudiendo observarse la generalidad del término y lo complejo que resulta establecer los límites de la dignidad en consonancia con los derechos humanos.1

El término “decorosa” se refiere al nivel mínimo de cálida de vida para que la dignidad de alguien no sufra menoscabo.

Durante la LXIV Legislatura, la Comisión de Puntos Constitucionales de esta Cámara de Diputados se dio la discusión sobre el término adecuado para poder expresar el contenido del derecho humano existente en nuestro país acerca de la vivienda, precisamente para realizar la modificación al vocablo “digna y decorosa” para sustituirlo por “adecuada”.

La vivienda adecuada como derecho humano

En la Tesis Jurisprudencial 1a. CXLVIII/2014 (10a.) publicada en el Semanario Judicial de la Federación el 11 de abril de 2014, intitulada: “Derecho fundamental a una vivienda digna y decorosa. Su contenido a la luz de los tratados internacionales”, el Poder Judicial de la Federación realizó las siguientes consideraciones:

“El artículo 11, numeral 1, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales2 , publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de 1981, establece el derecho de toda persona a una vivienda adecuada, así como la obligación de los Estados Parte de tomar las medidas apropiadas para asegurar su efectividad. Ahora bien, de la interpretación realizada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas en la Observación General Número 4 (1991) (E/1992/23)3 , a dicho numeral, así como de los Lineamientos en Aspectos Prácticos respecto del Derecho Humano a la Vivienda Adecuada, elaborados por el Comité de Asentamientos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, y los Principios de Higiene de la Vivienda, emitidos por la Organización Mundial de la Salud, en Ginebra en 1990, se concluye que el derecho fundamental a una vivienda digna y decorosa, tiene las siguientes características: (a) debe garantizarse a todas las personas; (b) no debe interpretarse en un sentido restrictivo; (c) para que una vivienda se considere “adecuada” requiere contar con los elementos que garanticen un nivel mínimo de bienestar a quien la habite, esencialmente, una infraestructura básica adecuada, que proteja de la humedad, la lluvia, el viento, así como riesgos estructurales, con instalaciones sanitarias y de aseo, un espacio especial para preparar e ingerir los alimentos, espacio adecuado para el descanso, iluminación y ventilación adecuadas, acceso al agua potable, electricidad, y drenaje; y, (d) los Estados deben adoptar una estrategia nacional de vivienda para alcanzar el objetivo establecido en el pacto internacional de referencia, así como tomar e implementar las medidas legislativas, administrativas, presupuestarias y judiciales adecuadas para la realización plena de dicho derecho, dentro de las cuales está asegurar a la población recursos jurídicos y mecanismos judiciales para que los gobernados puedan reclamar su incumplimiento, cuando las condiciones de las viviendas no sean adecuadas o sean insalubres. Así, dichos aspectos constituyen los elementos básicos del derecho a una vivienda digna y decorosa reconocido por el artículo 4o., párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en que todas las personas cuenten con una vivienda que tenga los elementos mínimos necesarios para ser considerada como tal.4 ”

De igual forma, la Primera Sala de la Suprema Corte de la Nación, en asunto diverso al que originó el criterio jurisprudencial citado con anterioridad, entró nuevamente al estudio del tema de vivienda como derecho humano, en resolución judicial, que en la parte que nos interesa y que es útil al presente estudio textualmente estableció:

“Ahora bien, esta Primera Sala estima que dichos aspectos constituyen los elementos básicos del derecho a una “vivienda digna y decorosa” a que refiere el artículo 4o. de la Constitución federal, ya que no se puede negar que el objetivo del constituyente permanente fue precisamente que todas las personas cuenten con una vivienda que tenga los elementos mínimos necesarios para ser considerada como tal, así como, vincular a los órganos del Estado a tomar las medidas necesarias para cumplir con dicho objetivo, en cuanto se señala: “La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”.

Lo que nos permite empezar a contestar las interrogantes que fueron planteadas al inicio de este considerando, como sigue:

El derecho fundamental a una vivienda digna y decorosa, consagrado en el artículo 4o. de la Constitución federal, si bien tuvo como origen el deseo de satisfacer una necesidad colectiva, no puede limitarse a ser un derecho exclusivo de quienes son titulares de una vivienda popular, o incluso carecen de ella.

Sin lugar a duda, los grupos más vulnerables requieren una protección constitucional reforzada, y en ese tenor, es constitucionalmente válido que el Estado dedique mayores recursos y programas a atender el problema de vivienda que aqueja a las clases más necesitadas. Sin embargo, ello no conlleva a hacer excluyente el derecho a la vivienda adecuada.

En consecuencia, una segunda conclusión, es que el derecho fundamental a la vivienda adecuada, o a una vivienda digna y decorosa, protege a todas las personas, y por lo tanto, no debe ser excluyente.

Lo anterior fue reconocido por esta Primera Sala, al resolver la Contradicción de Tesis 32/2013, el pasado veintidós de mayo de dos mil trece, en que se sostuvo que el derecho a tener una vivienda digna y decorosa corresponde en principio a todo ser humano en lo individual, por ser una condición inherente a su dignidad, sin desconocerse que es también una necesidad familiar básica.

En adición a lo anterior, se estima que, más que limitar el derecho fundamental a una vivienda adecuada, y hacer una interpretación restrictiva del mismo, lo que delimita su alcance es su contenido.

En efecto, el contenido del derecho a una vivienda digna y decorosa es muy importante, pues lo que dicho derecho fundamental persigue, es que los ciudadanos obtengan lo que debe entenderse por una vivienda adecuada, lo cual no se satisface con el mero hecho de que las personas tengan un lugar para habitar, cualquiera que éste sea; sino que para que ese lugar pueda ser considerado una vivienda adecuada, es necesario que cumpla con el estándar mínimo, es decir, con los requisitos mínimos indispensables para ser considerado como tal, ya que en caso contrario no se daría efectividad al objetivo perseguido por el constituyente permanente.

Lo que nos permite establecer una tercera conclusión: lo que dispone el artículo 4o. de la Constitución federal es un derecho mínimo: el derecho fundamental de los mexicanos a una vivienda que cumpla con los requisitos elementales para poder ser considerada como tal, los cuales comprenden las características de habitabilidad que han sido descritas a lo largo de este considerando, y que no son exclusivamente aplicables a la vivienda popular, sino a todo tipo de vivienda.

En otras palabras, los requisitos elementales a los que se ha hecho referencia fijan un estándar mínimo con el que debe cumplir toda vivienda para poder ser considerada adecuada.

Ahora bien, conviene precisar que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, si bien impone a los Estados Parte la obligación de implementar las medidas necesarias para hacer efectivo el derecho fundamental a una vivienda adecuada, les deja libertad de configuración para que sea cada Estado quien determine cuáles son las medidas que más se adaptan a las condiciones sociales, económicas, culturales, y climatológicas de cada país.

En este tenor, corresponde a cada Estado emitir la legislación y normatividad que regule la política nacional en torno al derecho a la vivienda adecuada, así como determinar sus características; en el entendido de que, dicha normatividad deberá respetar los elementos que constituyen el estándar mínimo de una vivienda adecuada, y que una vez emitida la normatividad correspondiente, su cumplimiento no debe quedar al arbitrio de los órganos del Estado ni de los particulares- según se verá más adelante-, sino que corresponde al Estado implementar las medidas adecuadas para que sus órganos y los sectores social y privado den debido cumplimiento a los compromisos adquiridos.5 ”

Como puede observarse, el criterio sostenido por nuestra Suprema Corte de Justicia se encuentra acorde con el artículo 1o. constitucional, en el sentido de maximizar y aplicar el principio de progresividad sobre los derechos humanos de nuestros ciudadanos, máxime cuando estos son básicos para el sano desarrollo y desenvolvimiento de las personas y familias mexicanas.

En ese sentido, con lo transcrito ha quedado claro que aunque en nuestro país constitucionalmente se encuentre reconocido de forma textual el derecho a una vivienda digna y decorosa, no menos cierto es que, dicho derecho no puede ser limitativo al contenido o significado de los adjetivos que componen el derecho citado, sino que estos deben ser desarrollados y maximizados en las legislaciones que correspondan, siendo la norma constitucional un límite inferior, pero nunca un límite superior que suponga un respeto a medias de un derecho humano tan importante como lo es el de la vivienda adecuada.

Por ello, quedo claro que el criterio de nuestro máximo Tribunal es, que, si bien existe el derecho a una vivienda digna y decorosa, este no se agota con dicho cumplimiento por parte del Estado, sino que, debe enriquecerse con los aditamentos legales que acompañan el término de vivienda adecuada, siendo necesario para ello que dicho término se encuentre presente en las legislaciones que norman y reglamentan el derecho humano a la vivienda.

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la vivienda adecuada

En 1981, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Un tratado internacional ratificado por México que establece, en su artículo 11, la obligación de los Estados parte de tomar las medidas necesarias para hacer efectivo el derecho de toda persona a una vivienda adecuada. Por lo que debe entenderse que se incluye el de una vivienda adecuada, como una de las condiciones de existencia, para adquirir este nivel de vida.

Ese tratado, nos obliga a los legisladores, a producir normas que respeten los elementos que constituyen el estándar mínimo de la vivienda.

Los principales elementos de la vivienda adecuada conforme a ONU-Hábitat

El Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat)6 es una agencia de las Naciones Unidas, con sede en Nairobi, que tiene el objetivo de promover ciudades y pueblos social y ecológicamente sostenibles, bajo el enfoque de promover el cambio transformador en las ciudades y los asentamientos humanos a través del conocimiento, el asesoramiento sobre políticas públicas, la asistencia técnica y la acción de colaboración, para no dejar a nadie ni a ningún lugar atrás. Para ONU Hábitat es indispensable:

• Reducir la desigualdad espacial y la pobreza en las comunidades urbanas y rurales.

• Aumentar la prosperidad compartida en ciudades y regiones.

• Actuar por la acción climática y mejora del entorno urbano.

• Promover la prevención y respuesta efectiva ante las crisis urbanas.

“El Comité de las Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha subrayado que el derecho a una vivienda adecuada no se debe interpretar en un sentido estricto o restrictivo. Debe considerarse más bien como el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte. Las características del derecho a una vivienda adecuada están definidas principalmente en la Observación general Número 4 del Comité? (1991) sobre el derecho a una vivienda adecuada y en la Observación general Número 7 (1997) sobre desalojos forzosos.7

1. El derecho a una vivienda adecuada abarca libertades. Estas libertades incluyen en particular:

- La protección contra el desalojo forzoso y la destrucción y demolición arbitrarias del hogar;

- El derecho de ser libre de injerencias arbitrarias en el hogar, la privacidad y la familia; y

- El derecho de elegir la residencia y determinar dónde vivir y el derecho a la libertad de circulación.

2. El derecho a una vivienda adecuada contiene otros derechos. Entre ellos figuran:

- La seguridad de la tenencia;

- La restitución de la vivienda, la tierra y el patrimonio;

- El acceso no discriminatorio y en igualdad de condiciones a una vivienda adecuada;

- La participación en la adopción de decisiones vinculadas con la vivienda en el plano nacional y en la comunidad.

Una vivienda adecuada debe brindar más que cuatro paredes y un techo. Deben satisfacerse varias condiciones para que una forma particular de vivienda pueda considerarse que constituye “vivienda adecuada”. Estos elementos son tan fundamentales como la oferta y disponibilidad básicas de vivienda. Para que la vivienda sea adecuada, debe reunir como mínimo los siguientes criterios:

• La seguridad de la tenencia: la vivienda no es adecuada si sus ocupantes no cuentan con cierta medida de seguridad de la tenencia que les garantice protección jurídica contra el desalojo forzoso, el hostigamiento y otras amenazas.

• Disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura: la vivienda no es adecuada si sus ocupantes no tienen agua potable, instalaciones sanitarias adecuadas, energía para la cocción, la calefacción y el alumbrado, y conservación de alimentos o eliminación de residuos.

• Asequibilidad: la vivienda no es adecuada si su costo pone en peligro o dificulta el disfrute de otros derechos humanos por sus ocupantes.

• Habitabilidad: la vivienda no es adecuada si no garantiza seguridad física o no proporciona espacio suficiente, así? como protección contra el frio, la humedad, el calor, la lluvia, el viento u otros riesgos para la salud y peligros estructurales.

• Accesibilidad: la vivienda no es adecuada si no se toman en consideración las necesidades especificas de los grupos desfavorecidos y marginados.

• Ubicación: la vivienda no es adecuada si no ofrece acceso a oportunidades de empleo, servicios de salud, escuelas, guarderías y otros servicios e instalaciones sociales, o si esta? ubicada en zonas contaminadas o peligrosas.

• Adecuación cultural: la vivienda no es adecuada si no toma en cuenta y respeta la expresión de la identidad cultural.”8

Como puede observarse de la transcripción de las fuentes expertas citadas en el tema, de ninguna forma puede considerarse que una vivienda es adecuada, aun cuando esta se considerará digna y decorosa, si está no garantiza la posibilidad de un sano desenvolvimiento de sus moradores, esto es, si no brinda una adecuada protección contra las inclemencias del clima del espacio geográfico que se encuentre, además, de poder garantizar la salud y el alejamiento del riesgo a quienes habitan la vivienda.

Tampoco podrá considerarse adecuada si no cuenta con accesibilidad y si no se toman en consideración las necesidades específicas de los grupos desfavorecidos y marginados.

La ubicación también resulta relevante, ya que, si no ofrece acceso a oportunidades de empleo, servicios de salud, escuelas, guarderías y otros servicios e instalaciones sociales, o si está ubicada en zonas contaminadas o peligrosas no podremos estar hablando de una vivienda adecuada.

En conclusión, el derecho a la vivienda adecuada debe entenderse como una evolución necesaria al derecho humano de vivienda digna y decorosa y en base a esto debe considerarse que implica que los ciudadanos de todos los perfiles económicos y socioculturales tengan la posibilidad de acceder a una vivienda de calidad, bien ubicada, con servicios básicos, con seguridad en su tenencia y que, como asentamiento, atienda estándares éticos de calidad.

Antecedentes legislativos

1. Durante la LXV Legislatura, la diputada Flor Ivone Morales Miranda, del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Vivienda y de la Ley General de Desarrollo Social, en materia de vivienda adecuada, que fue publicada el 4 de noviembre de 2021, en la Gaceta Parlamentaria número 5900-II, año XXIV, esta iniciativa fue turnada a la Comisión de Vivienda con opinión para la Comisión de Grupos Vulnerables, esta iniciativa tiene como objeto reformar la Ley de Vivienda y la Ley General de Desarrollo Social, para sustituir en ambos cuerpos legales el término de “vivienda digna y decorosa” por “vivienda adecuada”, sin embargo, dicha iniciativa no fue dictaminada en razón de que se encontraba en proceso la reforma constitucional en materia de vivienda adecuada.9

3. El pasado 22 de octubre de 2024, como parte del paquete de iniciativas enviadas por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador presentadas el 5 de febrero del mismo año, la Cámara de Diputados aprobó las reformas al Dictamen que reforma los artículos 4o. y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de bienestar, es preciso señalar que durante la discusión en lo particular del dictamen, se aprobó una reserva para sustituir el término de “vivienda digna y decorosa” por “vivienda adecuada”, en consonancia con los 7 elementos con los que debe contar la vivienda, el dictamen fue turnado al Senado de la República con las modificaciones aceptadas por la asamblea.

4. El 30 de octubre de 2024, el pleno del Senado de la República aprobó el dictamen a la minuta que reforma los artículos 4o. y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el cual se incluye la sustitución del término de “vivienda digna y decorosa” por “vivienda adecuada, posteriormente el proyecto de decreto fue turnado a las Legislaturas de los Congresos de los Estados y de la Ciudad de México para efectos de lo dispuesto en el artículo 135 Constitucional.10

5. Con fecha 26 de noviembre de 2024 se le dio declaratoria de reforma constitucional al proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 4o. y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de bienestar, con la aprobación de 22 congresos de los estados.11

6. Para concluir el proceso legislativo de la reforma constitucional, en materia de bienestar, el 02 de diciembre de 2024, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 4o. y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de bienestar12 , en la cual se mandata en su Sexto Transitorio, lo siguiente:

“Sexto. El Congreso de la Unión dispondrá de un plazo de ciento ochenta días a partir de la publicación del presente decreto para armonizar la legislación secundaria en materia de vivienda adecuada.”

Objeto de la iniciativa

Con esta iniciativa, se busca la armonización conceptual de las leyes secundarias, con el objetivo de guardar congruencia con la Constitución, con los instrumentos internacionales, y con las acciones del gobierno federal.

Esta homologación del lenguaje es acorde con la reciente aprobación de la reforma constitucional en materia de vivienda adecuada, y que tienen como objetivo, dar seguimiento y puntual de las necesidades de vivienda.

Necesitamos que el concepto y la definición sean medibles, para que el derecho a la vivienda se pueda materializar.

Necesitamos pasar, de un vocablo abstracto y sujeto a interpretaciones subjetivas, a una terminología que nos permita definir con mayor precisión, cuáles son los elementos mínimos con los que debe cumplir una vivienda adecuada.

Por lo antes expuesto, considero necesario que para que legalmente respetemos el derecho humano de acceso a una vivienda adecuada, se debe hacer efectivo el principio de progresividad respecto al derecho de contar con una vivienda digna y decorosa, dando cumplimiento a la obligación de nuestro país pactado en los tratados internacionales de los cuales forma parte respetando e irrestrictamente el derecho de la ciudadanía a una vivienda adecuada.

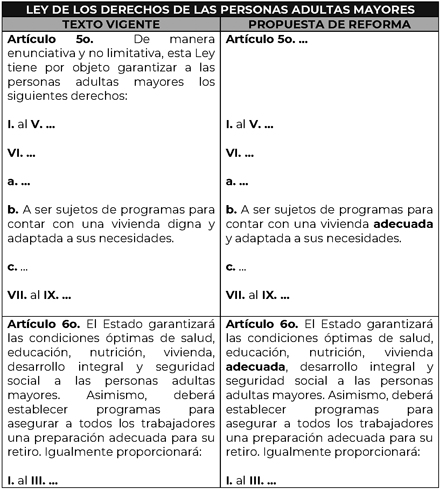

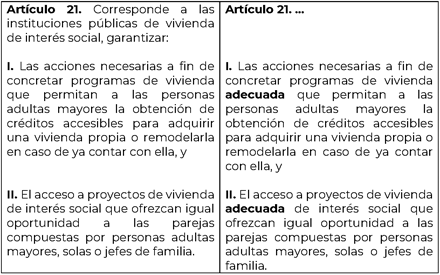

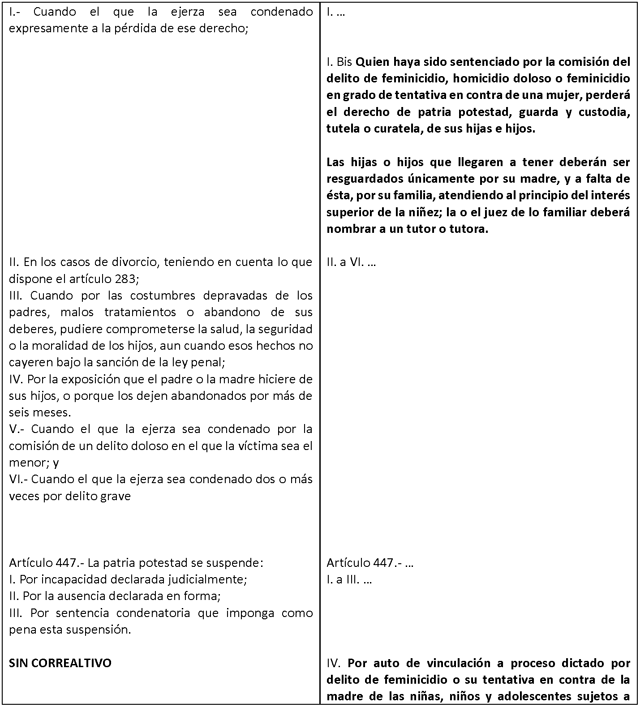

A continuación, se presenta un cuadro comparativo en el que se pueden apreciar las distinciones entre el texto vigente y el texto propuesto:

Por lo expuesto y fundado, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de:

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores

Artículo Único. Se reforma el inciso b fracción VI del artículo 5; el párrafo primero del artículo 6 y las fracciones I y II del artículo 21 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para quedar como sigue:

Artículo 5o. ...

I. al V. ...

VI. ...

a. ...

b. A ser sujetos de programas para contar con una vivienda adecuada y adaptada a sus necesidades.

c. ...

VII. a IX. ...

Artículo 6o. El Estado garantizará las condiciones óptimas de salud, educación, nutrición, vivienda adecuada , desarrollo integral y seguridad social a las personas adultas mayores. Asimismo, deberá establecer programas para asegurar a todos los trabajadores una preparación adecuada para su retiro. Igualmente proporcionará:

I. a III. ...

Artículo 21. ...

I. Las acciones necesarias a fin de concretar programas de vivienda adecuada que permitan a las personas adultas mayores la obtención de créditos accesibles para adquirir una vivienda propia o remodelarla en caso de ya contar con ella, y

II. El acceso a proyectos de vivienda adecuada de interés social que ofrezcan igual oportunidad a las parejas compuestas por personas adultas mayores, solas o jefes de familia.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Digno, Real Academia Española, 2023

2 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 11, numeral 1.

3 Observación General Número 4 (1991) (E/1992/23), Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas.

4 Derecho fundamental a una vivienda digna y decorosa. Su contenido a la luz de los tratados internacionales, Registro digital: 2006171, Instancia: Primera Sala, Décima Época, Materia, Constitucional, Tesis: 1a. CXLVIII/2014 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 801, Tipo Aislada.

5 Sentencia recaída al amparo en revisión 3516/2013, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ponente Jorge Mario Pardo Rebolledo, 22 de enero del año 2014.

6 ONU-Hábitat-El Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos.

7 El derecho a una vivienda adecuada (Artículo 11, párrafo 1): 13/12/91, CESCR Observación general Nº 4 (General Comments), sexto período de sesiones (1991).

8 Oficina para el Alto Comisionado de los Derechos Humanos, abril 2020, El derecho a una vivienda adecuada, Folleto Informativo Número 21,1,3-51.

9 Gaceta Parlamentaria número 5900-II, año XXIV, de fecha 04 de noviembre de 2021, LXV Legislatura.

10 Dictamen a la Minuta que reforma los artículos 4o. y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

11 Declaratoria de reforma constitucional del proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 4o. y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de bienestar.

12 Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 4o. y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de bienestar.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de septiembre de 2025.

Diputada María del Rosario Orozco Caballero (rúbrica)

Que reforma diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, en materia de vivienda adecuada, a cargo de la diputada María del Rosario Orozco Caballero, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, María del Rosario Orozco Caballero, diputada en la LXVI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 6, numeral 1, fracción primera, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, en materia de vivienda adecuada al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Introducción

Si nos remontamos a 1983, cuando el Constituyente consagró el derecho a una “vivienda digna y decorosa” en el artículo 4o. de la Carta Magna, nos percatamos de que esta redacción tuvo su origen en el más genuino deseo de satisfacer una necesidad colectiva y una aspiración sensible ligada a la dignidad humana.

Desde 1983, la Carta Magna en su artículo 4o. séptimo párrafo prevé el término “vivienda”, estableciendo que “toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa.”

El término “digna”, es definido por el Diccionario de la Lengua Española, como un adjetivo que se refiere a ser correspondiente, proporcionado al mérito y condición de alguien, pudiendo observarse la generalidad del término y lo complejo que resulta establecer los límites de la dignidad en consonancia con los derechos humanos.1

El término “decorosa” se refiere al nivel mínimo de cálida de vida para que la dignidad de alguien no sufra menoscabo.

Durante la LXIV Legislatura, la Comisión de Puntos Constitucionales de esta Cámara de Diputados se dio la discusión sobre el término adecuado para poder expresar el contenido del derecho humano existente en nuestro país acerca de la vivienda, precisamente para realizar la modificación al vocablo “digna y decorosa” para sustituirlo por “adecuada”.

La vivienda adecuada como derecho humano

En la Tesis Jurisprudencial 1a. CXLVIII/2014 (10a.) publicada en el Semanario Judicial de la Federación el 11 de abril de 2014, intitulada: “Derecho fundamental a una vivienda digna y decorosa. Su contenido a la luz de los tratados internacionales”, el Poder Judicial de la Federación realizó las siguientes consideraciones:

“El artículo 11, numeral 1, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales2 , publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de 1981, establece el derecho de toda persona a una vivienda adecuada, así como la obligación de los Estados Parte de tomar las medidas apropiadas para asegurar su efectividad. Ahora bien, de la interpretación realizada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas en la Observación General Número 4 (1991) (E/1992/23)3 , a dicho numeral, así como de los Lineamientos en Aspectos Prácticos respecto del Derecho Humano a la Vivienda Adecuada, elaborados por el Comité de Asentamientos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, y los Principios de Higiene de la Vivienda, emitidos por la Organización Mundial de la Salud, en Ginebra en 1990, se concluye que el derecho fundamental a una vivienda digna y decorosa, tiene las siguientes características: (a) debe garantizarse a todas las personas; (b) no debe interpretarse en un sentido restrictivo; (c) para que una vivienda se considere “adecuada” requiere contar con los elementos que garanticen un nivel mínimo de bienestar a quien la habite, esencialmente, una infraestructura básica adecuada, que proteja de la humedad, la lluvia, el viento, así como riesgos estructurales, con instalaciones sanitarias y de aseo, un espacio especial para preparar e ingerir los alimentos, espacio adecuado para el descanso, iluminación y ventilación adecuadas, acceso al agua potable, electricidad, y drenaje; y, (d) los Estados deben adoptar una estrategia nacional de vivienda para alcanzar el objetivo establecido en el pacto internacional de referencia, así como tomar e implementar las medidas legislativas, administrativas, presupuestarias y judiciales adecuadas para la realización plena de dicho derecho, dentro de las cuales está asegurar a la población recursos jurídicos y mecanismos judiciales para que los gobernados puedan reclamar su incumplimiento, cuando las condiciones de las viviendas no sean adecuadas o sean insalubres. Así, dichos aspectos constituyen los elementos básicos del derecho a una vivienda digna y decorosa reconocido por el artículo 4o., párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en que todas las personas cuenten con una vivienda que tenga los elementos mínimos necesarios para ser considerada como tal.4 ”

De igual forma, la Primera Sala de la Suprema Corte de la Nación, en asunto diverso al que originó el criterio jurisprudencial citado con anterioridad, entró nuevamente al estudio del tema de vivienda como derecho humano, en resolución judicial, que en la parte que nos interesa y que es útil al presente estudio textualmente estableció:

“Ahora bien, esta Primera Sala estima que dichos aspectos constituyen los elementos básicos del derecho a una “vivienda digna y decorosa” a que refiere el artículo 4o. de la Constitución federal, ya que no se puede negar que el objetivo del constituyente permanente fue precisamente que todas las personas cuenten con una vivienda que tenga los elementos mínimos necesarios para ser considerada como tal, así como, vincular a los órganos del Estado a tomar las medidas necesarias para cumplir con dicho objetivo, en cuanto se señala: “La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”.

Lo que nos permite empezar a contestar las interrogantes que fueron planteadas al inicio de este considerando, como sigue:

El derecho fundamental a una vivienda digna y decorosa, consagrado en el artículo 4o. de la Constitución federal, si bien tuvo como origen el deseo de satisfacer una necesidad colectiva, no puede limitarse a ser un derecho exclusivo de quienes son titulares de una vivienda popular, o incluso carecen de ella.

Sin lugar a duda, los grupos más vulnerables requieren una protección constitucional reforzada, y en ese tenor, es constitucionalmente válido que el Estado dedique mayores recursos y programas a atender el problema de vivienda que aqueja a las clases más necesitadas. Sin embargo, ello no conlleva a hacer excluyente el derecho a la vivienda adecuada.

En consecuencia, una segunda conclusión, es que el derecho fundamental a la vivienda adecuada, o a una vivienda digna y decorosa, protege a todas las personas, y por lo tanto, no debe ser excluyente.

Lo anterior fue reconocido por esta Primera Sala, al resolver la Contradicción de Tesis 32/2013, el pasado veintidós de mayo de dos mil trece, en que se sostuvo que el derecho a tener una vivienda digna y decorosa corresponde en principio a todo ser humano en lo individual, por ser una condición inherente a su dignidad, sin desconocerse que es también una necesidad familiar básica.

En adición a lo anterior, se estima que, más que limitar el derecho fundamental a una vivienda adecuada, y hacer una interpretación restrictiva del mismo, lo que delimita su alcance es su contenido.

En efecto, el contenido del derecho a una vivienda digna y decorosa es muy importante, pues lo que dicho derecho fundamental persigue, es que los ciudadanos obtengan lo que debe entenderse por una vivienda adecuada, lo cual no se satisface con el mero hecho de que las personas tengan un lugar para habitar, cualquiera que éste sea; sino que para que ese lugar pueda ser considerado una vivienda adecuada, es necesario que cumpla con el estándar mínimo, es decir, con los requisitos mínimos indispensables para ser considerado como tal, ya que en caso contrario no se daría efectividad al objetivo perseguido por el constituyente permanente.

Lo que nos permite establecer una tercera conclusión: lo que dispone el artículo 4o. de la Constitución federal es un derecho mínimo: el derecho fundamental de los mexicanos a una vivienda que cumpla con los requisitos elementales para poder ser considerada como tal, los cuales comprenden las características de habitabilidad que han sido descritas a lo largo de este considerando, y que no son exclusivamente aplicables a la vivienda popular, sino a todo tipo de vivienda.

En otras palabras, los requisitos elementales a los que se ha hecho referencia fijan un estándar mínimo con el que debe cumplir toda vivienda para poder ser considerada adecuada.

Ahora bien, conviene precisar que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, si bien impone a los Estados parte la obligación de implementar las medidas necesarias para hacer efectivo el derecho fundamental a una vivienda adecuada, les deja libertad de configuración para que sea cada Estado quien determine cuáles son las medidas que más se adaptan a las condiciones sociales, económicas, culturales, y climatológicas de cada país.

En este tenor, corresponde a cada Estado emitir la legislación y normatividad que regule la política nacional en torno al derecho a la vivienda adecuada, así como determinar sus características; en el entendido de que, dicha normatividad deberá respetar los elementos que constituyen el estándar mínimo de una vivienda adecuada, y que una vez emitida la normatividad correspondiente, su cumplimiento no debe quedar al arbitrio de los órganos del Estado ni de los particulares- según se verá más adelante-, sino que corresponde al Estado implementar las medidas adecuadas para que sus órganos y los sectores social y privado den debido cumplimiento a los compromisos adquiridos.5 ”

Como puede observarse, el criterio sostenido por nuestra Suprema Corte de Justicia se encuentra acorde con el artículo 1o. constitucional, en el sentido de maximizar y aplicar el principio de progresividad sobre los derechos humanos de nuestros ciudadanos, máxime cuando estos son básicos para el sano desarrollo y desenvolvimiento de las personas y familias mexicanas.

En ese sentido, con lo transcrito ha quedado claro que aunque en nuestro país constitucionalmente se encuentre reconocido de forma textual el derecho a una vivienda digna y decorosa, no menos cierto es que, dicho derecho no puede ser limitativo al contenido o significado de los adjetivos que componen el derecho citado, sino que estos deben ser desarrollados y maximizados en las legislaciones que correspondan, siendo la norma constitucional un límite inferior, pero nunca un límite superior que suponga un respeto a medias de un derecho humano tan importante como lo es el de la vivienda adecuada.

Por ello, quedo claro que el criterio de nuestro máximo Tribunal es, que, si bien existe el derecho a una vivienda digna y decorosa, este no se agota con dicho cumplimiento por parte del Estado, sino que, debe enriquecerse con los aditamentos legales que acompañan el término de vivienda adecuada, siendo necesario para ello que dicho término se encuentre presente en las legislaciones que norman y reglamentan el derecho humano a la vivienda.

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la vivienda adecuada

En 1981, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Un tratado internacional ratificado por México que establece, en su artículo 11, la obligación de los Estados parte de tomar las medidas necesarias para hacer efectivo el derecho de toda persona a una vivienda adecuada. Por lo que debe entenderse que se incluye el de una vivienda adecuada, como una de las condiciones de existencia, para adquirir este nivel de vida.

Ese tratado, nos obliga a los legisladores, a producir normas que respeten los elementos que constituyen el estándar mínimo de la vivienda.

Los principales elementos de la vivienda adecuada conforme a ONU-Hábitat

El Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat)6 es una agencia de las Naciones Unidas, con sede en Nairobi, que tiene el objetivo de promover ciudades y pueblos social y ecológicamente sostenibles, bajo el enfoque de promover el cambio transformador en las ciudades y los asentamientos humanos a través del conocimiento, el asesoramiento sobre políticas públicas, la asistencia técnica y la acción de colaboración, para no dejar a nadie ni a ningún lugar atrás. Para ONU Hábitat es indispensable:

• Reducir la desigualdad espacial y la pobreza en las comunidades urbanas y rurales.

• Aumentar la prosperidad compartida en ciudades y regiones.

• Actuar por la acción climática y mejora del entorno urbano.

• Promover la prevención y respuesta efectiva ante las crisis urbanas.

“El Comité de las Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha subrayado que el derecho a una vivienda adecuada no se debe interpretar en un sentido estricto o restrictivo. Debe considerarse más bien como el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte. Las características del derecho a una vivienda adecuada están definidas principalmente en la Observación general Número 4 del Comité? (1991) sobre el derecho a una vivienda adecuada y en la Observación general Número 7 (1997) sobre desalojos forzosos.7

1. El derecho a una vivienda adecuada abarca libertades. Estas libertades incluyen en particular:

- La protección contra el desalojo forzoso y la destrucción y demolición arbitrarias del hogar;

- El derecho de ser libre de injerencias arbitrarias en el hogar, la privacidad y la familia; y

- El derecho de elegir la residencia y determinar donde vivir y el derecho a la libertad de circulación.

2. El derecho a una vivienda adecuada contiene otros derechos. Entre ellos figuran:

- La seguridad de la tenencia;

- La restitución de la vivienda, la tierra y el patrimonio;

- El acceso no discriminatorio y en igualdad de condiciones a una vivienda adecuada;

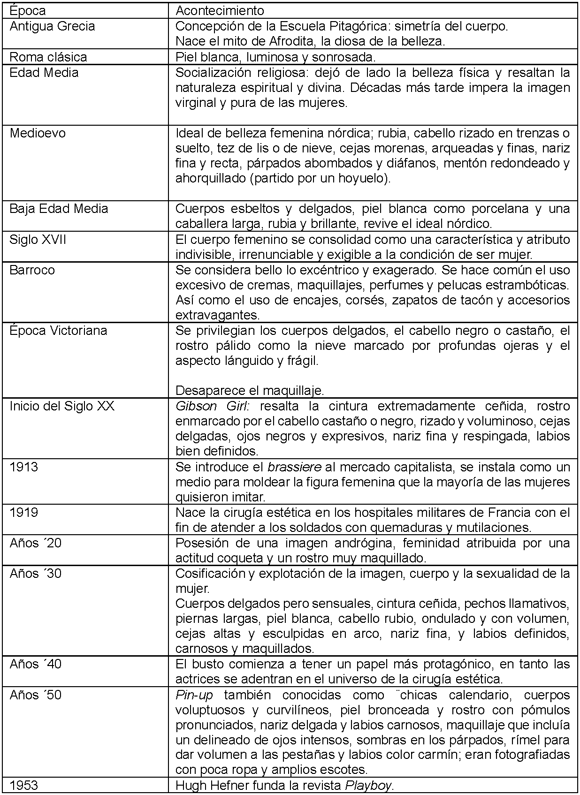

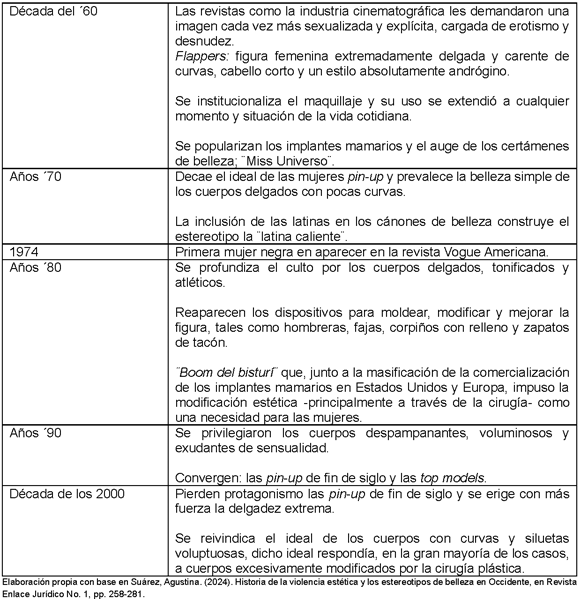

- La participación en la adopción de decisiones vinculadas con la vivienda en el plano nacional y en la comunidad.