Gaceta Parlamentaria, año XXVIII, número 6872-II-1-1, martes 9 de septiembre de 2025

- De decreto para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del salón de sesiones de la Cámara de Diputados la frase “Mujer Indígena”, a cargo de la diputada Karen Yaiti Calcaneo Constantino, del Grupo Parlamentario de Morena

- Que reforma los artículos 1o., tercer párrafo, 4o., fracción VIII, 18, 19, primer párrafo, 44, fracciones I, II y IV, y 63, fracción VI, de la Ley General de Turismo, en materia de urbanismo inclusivo y sustentable, a cargo de la diputada Melva Carrasco Godínez, del Grupo Parlamentario de Morena

- Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del derecho al cuidado materno-infantil correspondiente a la licencia de maternidad, a cargo de la diputada María Magdalena Rosales Cruz, del Grupo Parlamentario de Morena

- Que reforma la fracción III del artículo 27 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada María Magdalena Rosales Cruz, del Grupo Parlamentario de Morena

- Que reforma el artículo 39, numeral 2, fracción VII, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de comisiones en la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Juan Antonio González Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena

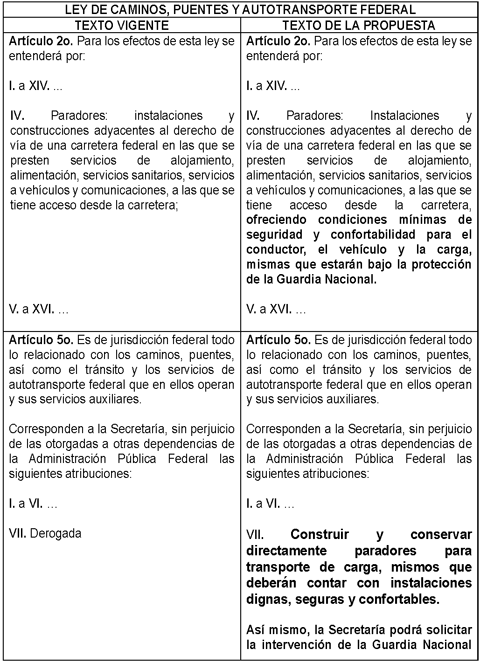

- Que reforma y adiciona los artículos 2o. y 5o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Carmelo Cruz Mendoza, del Grupo Parlamentario de Morena

- Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado Carmelo Cruz Mendoza, del Grupo Parlamentario de Morena

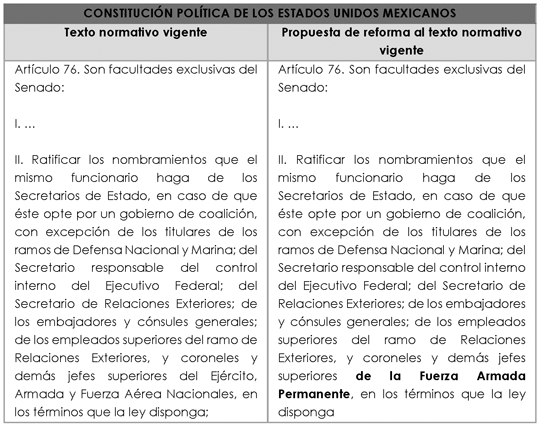

- Que reforma las fracciones II del artículo 76, y VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de ratificación de nombramientos del personal de la Fuerza Armada Permanente, a cargo del diputado Luis Arturo Oliver Cen, del Grupo Parlamentario de Morena

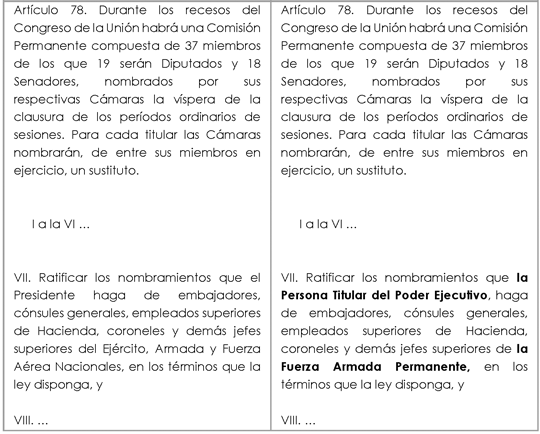

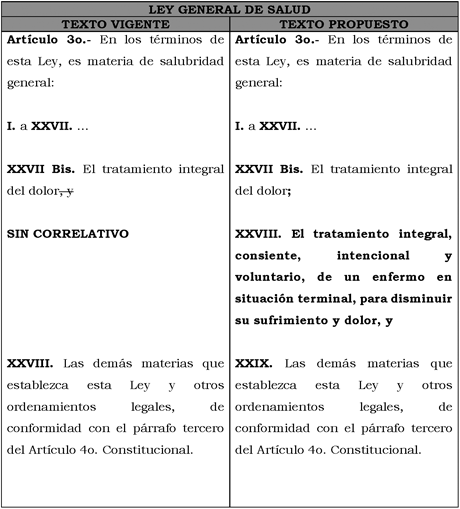

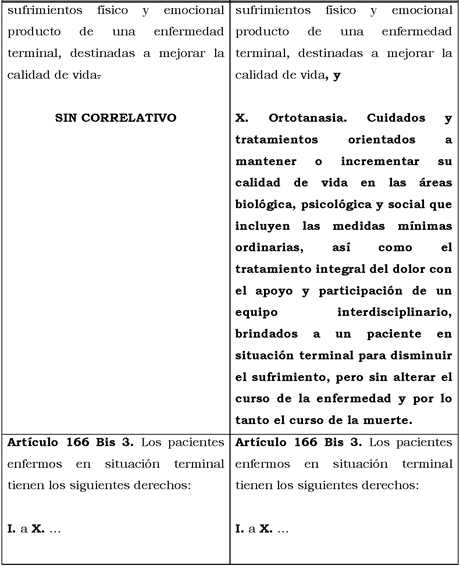

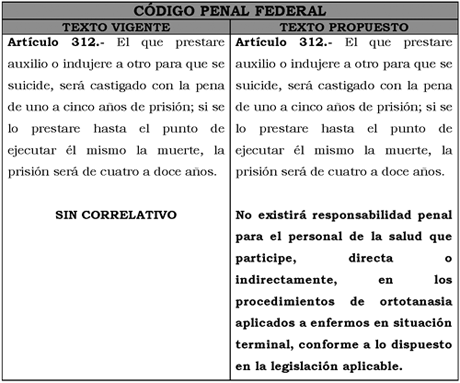

- Que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 3o., 166 Bis, 166 Bis 1 y 166 Bis 3 de la Ley General de Salud, así como del artículo 312 del Código Penal Federal, en materia de ortotanasia o muerte en condiciones dignas, a cargo de la diputada Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila, del Grupo Parlamentario de Morena

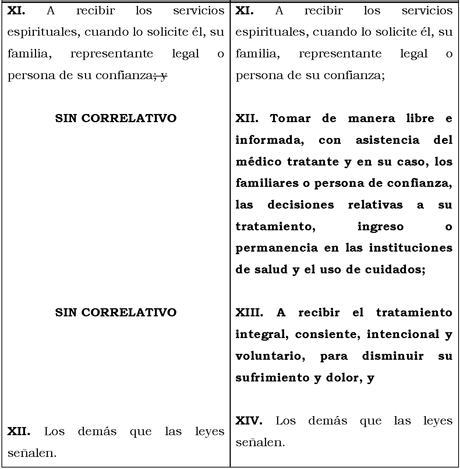

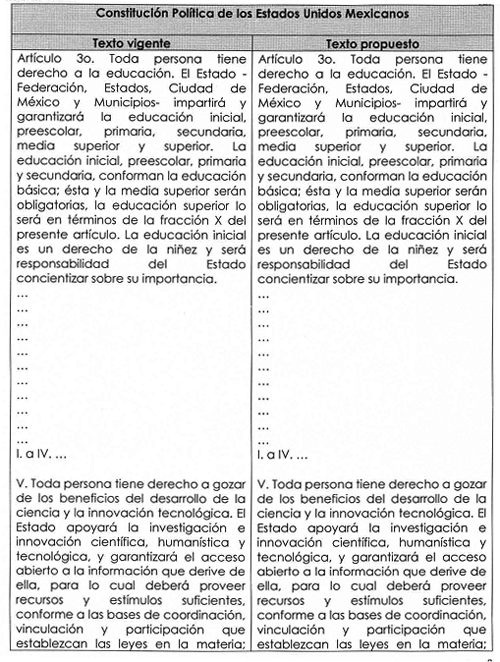

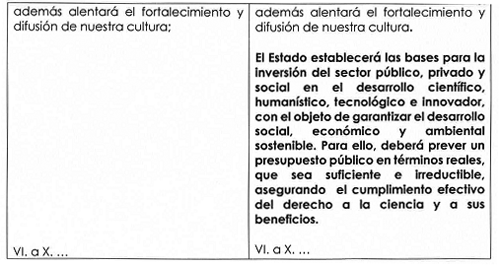

- Que adiciona un segundo párrafo a la fracción V del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de presupuesto para el sector de ciencia, humanidades, tecnología e innovación, a cargo del diputado Gilberto Herrera Ruiz, del Grupo Parlamentario de Morena

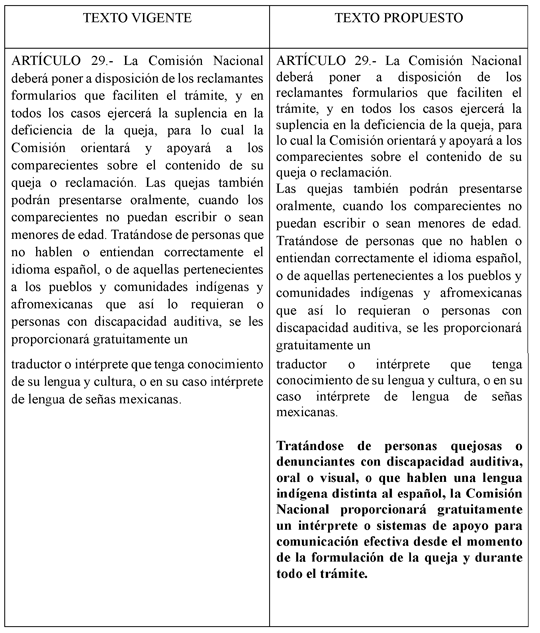

- Que adiciona el artículo 29 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para garantizar el acceso a intérpretes certificados en quejas de personas con discapacidad y hablantes de lenguas indígenas, a cargo del diputado Francisco Arturo Federico Ávila Anaya, del Grupo Parlamentario de Morena

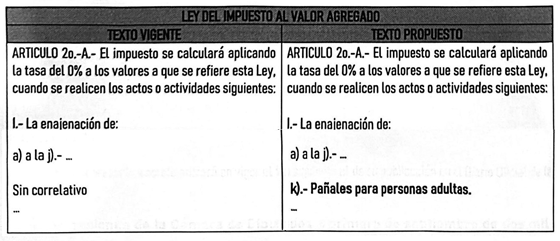

- Que adiciona el inciso k) a la fracción I del artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del diputado Francisco Arturo Federico Ávila Anaya, del Grupo Parlamentario de Morena

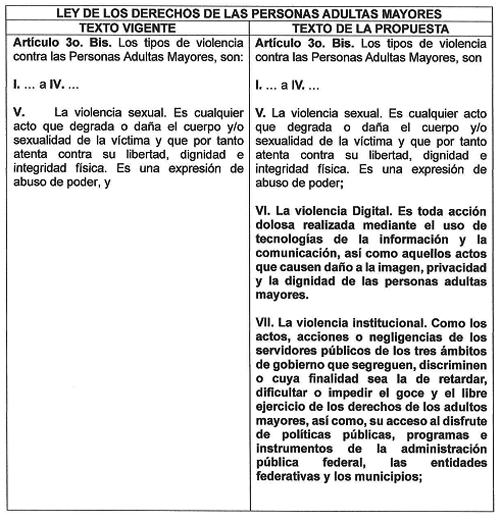

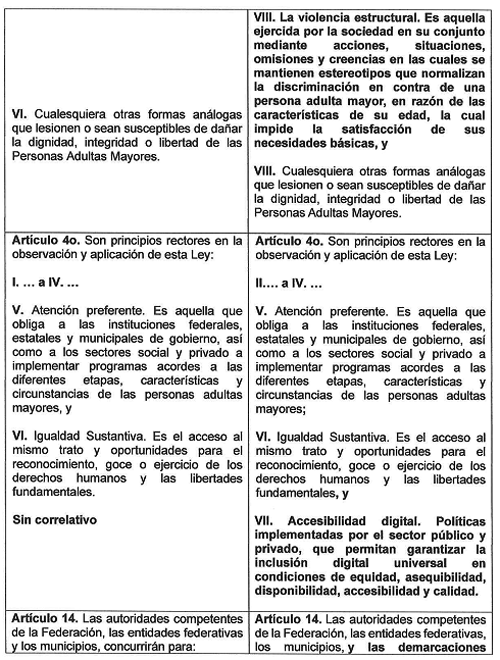

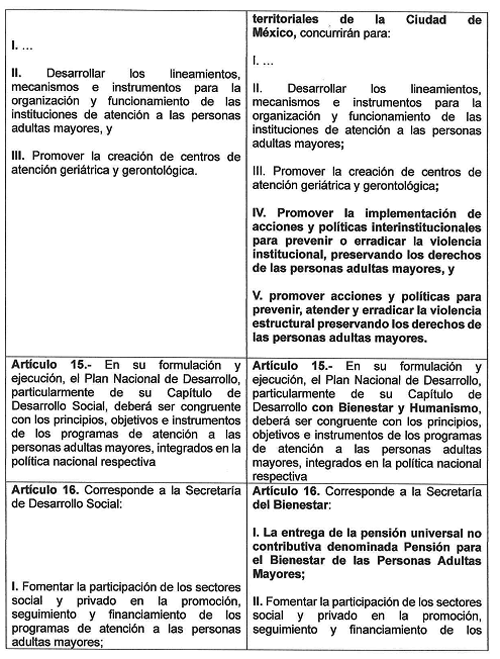

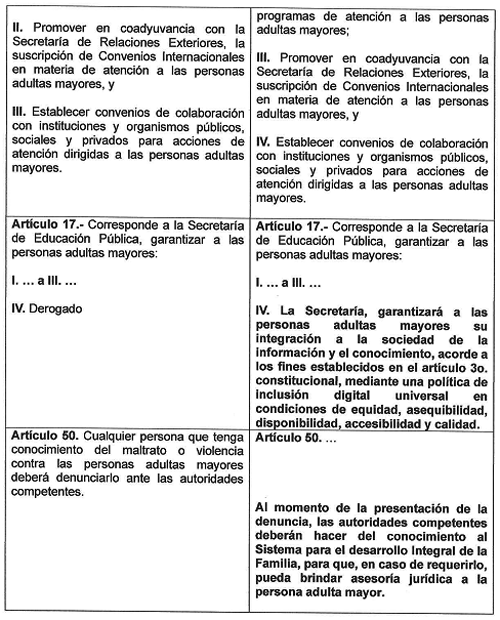

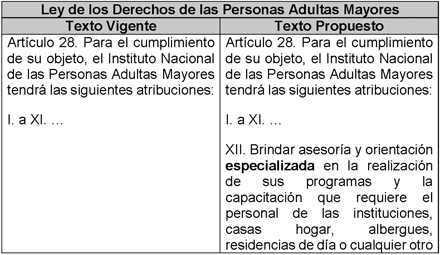

- Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo del diputado Carmelo Cruz Mendoza, del Grupo Parlamentario de Morena

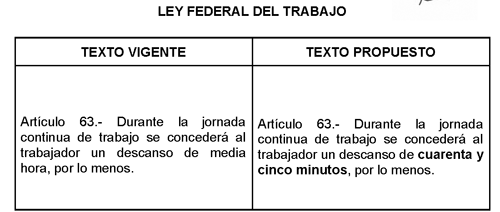

- Que reforma el artículo 63 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Petra Romero Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena

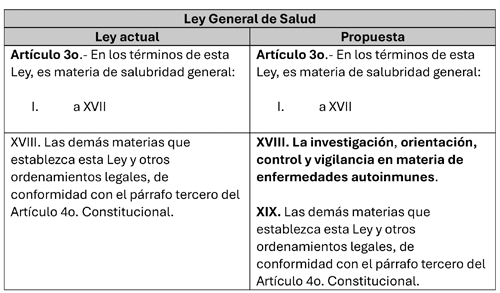

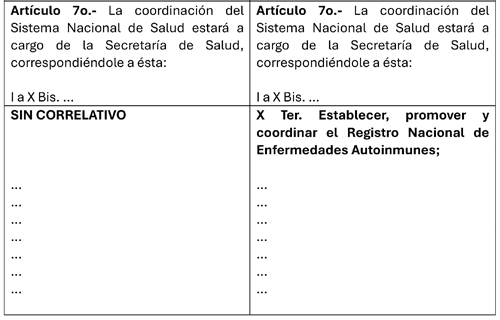

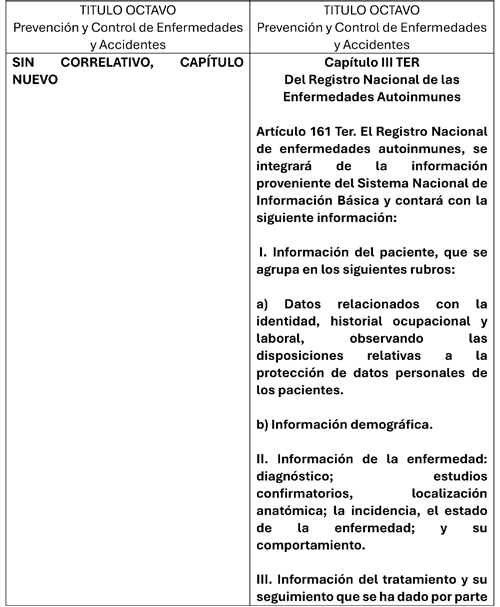

- Que reforma la fracción XVIII del artículo 3o., recorriéndose la subsecuente; se adiciona una fracción X Ter al artículo 7o.; un Capítulo III Ter, y el artículo 161 Ter de la Ley General de Salud, en materia de enfermedades autoinmunes, a cargo de la diputada Alma Marina Vitela Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena

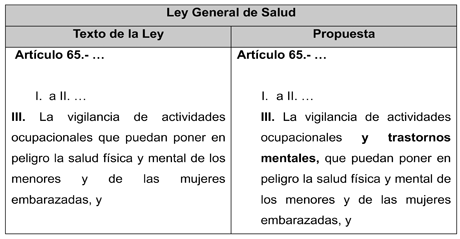

- Que reforma la fracción III del artículo 65 y la fracción XI del artículo 73, ambos de la Ley General de Salud, y la fracción XVI del artículo 50 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de salud mental, a cargo de la diputada Alma Marina Vitela Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena

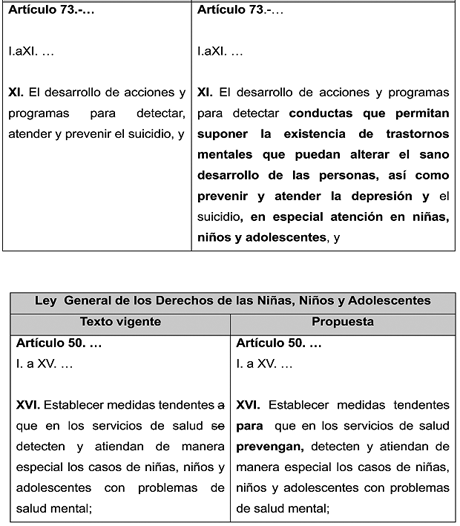

- Que reforma el artículo 338 de la Ley de Concursos Mercantiles, a cargo del diputado Julio César Moreno Rivera, del Grupo Parlamentario de Morena

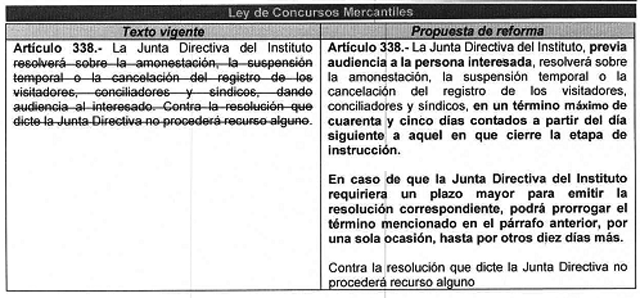

- Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, en materia de quebrantamiento de sellos, a cargo del diputado Julio César Moreno Rivera, del Grupo Parlamentario de Morena

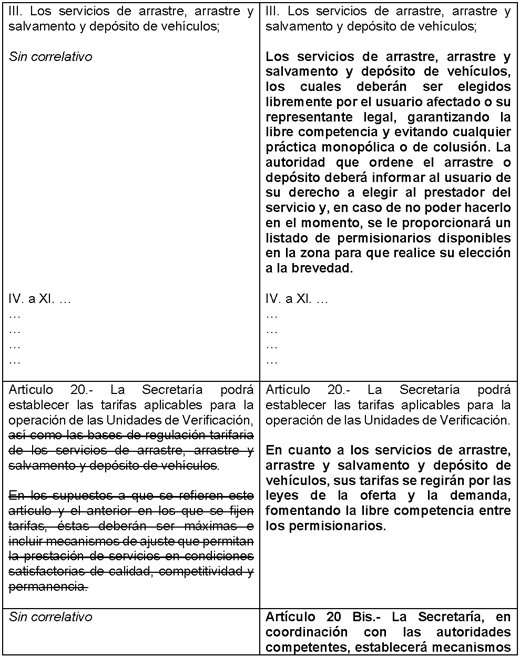

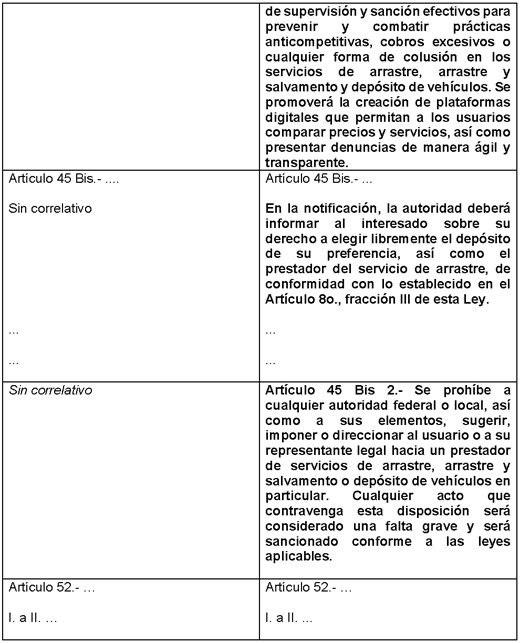

- Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, en materia de prestación de servicios de arrastre, salvamento y depósito de vehículos, a cargo del diputado Francisco Javier Borrego Adame, del Grupo Parlamentario de Morena

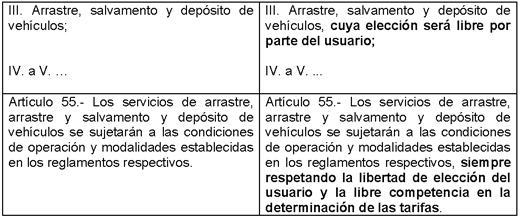

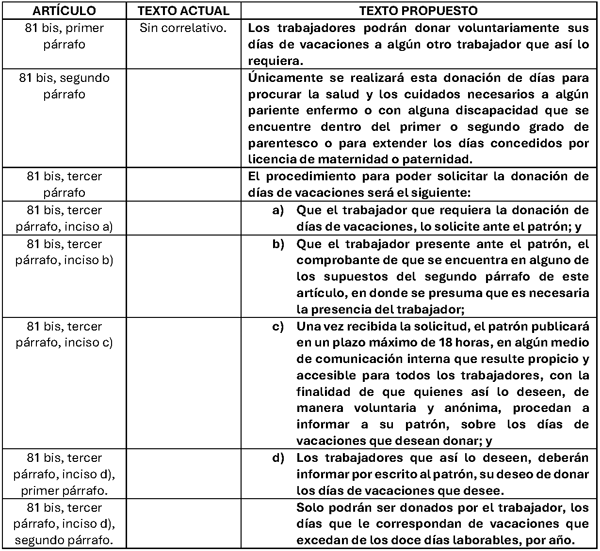

- Que adiciona un artículo 81 Bis a la Ley Federal del Trabajo, en materia libre disposición de días de vacaciones, a cargo de la diputada Estela Carina Piceno Navarro, del Grupo Parlamentario de Morena

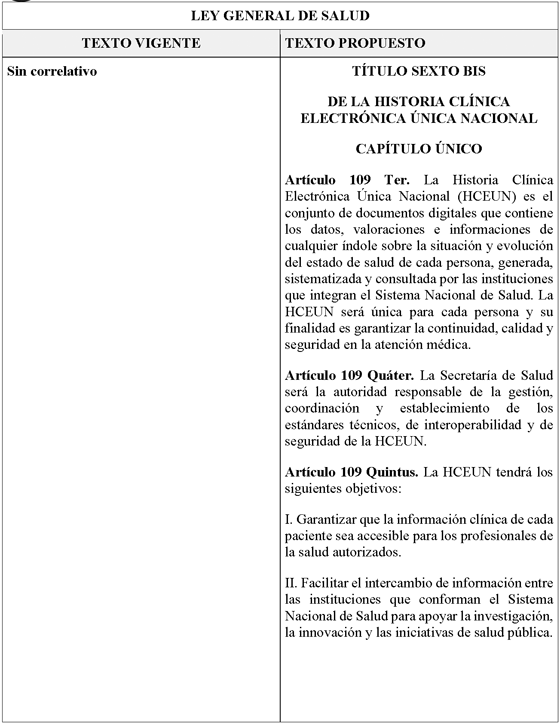

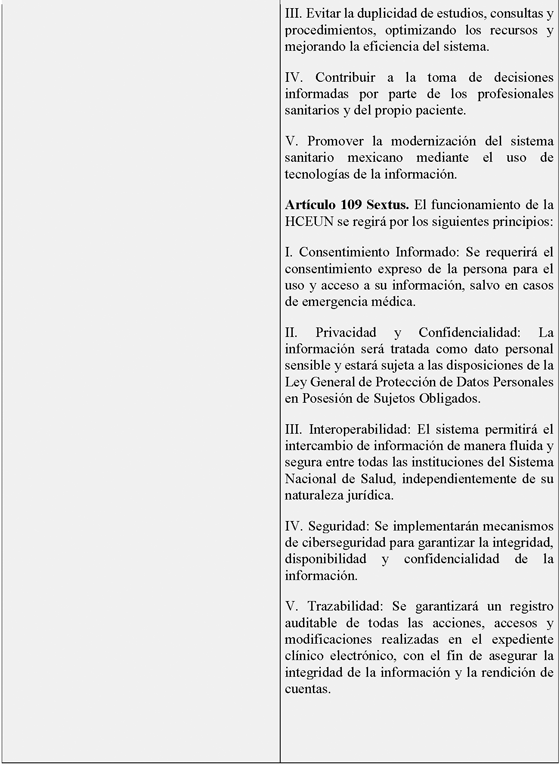

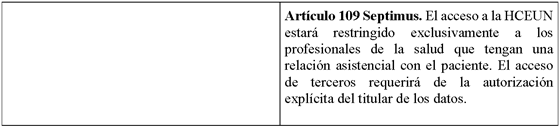

- Que adiciona el Título Sexto Bis de la Ley General de Salud y se adiciona la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con el objetivo de la creación de la historia clínica electrónica única nacional (HCEUN), a cargo de la diputada Miriam de los Ángeles Vázquez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Morena

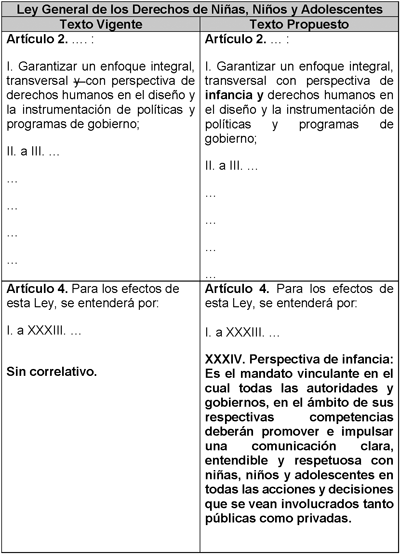

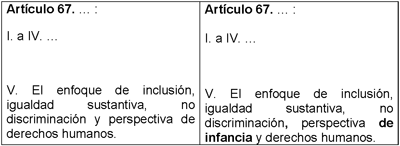

- Que reforma los artículos 2o. y 67, y adiciona una fracción XXXIV al artículo 4o. de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Sandra Anaya Villegas, del Grupo Parlamentario de Morena

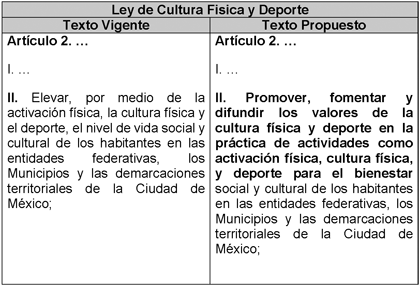

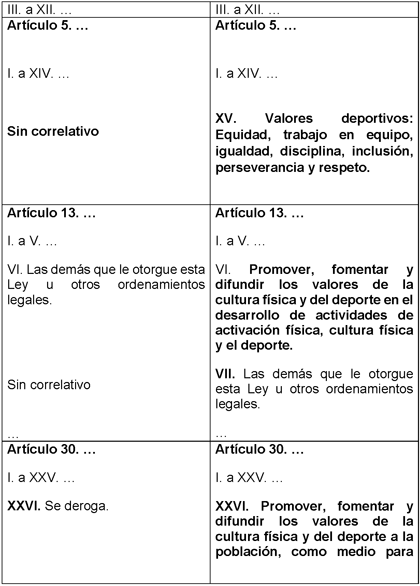

- Que reforma la fracción II del artículo 2o., adiciona una fracción XV al artículo 5o., adiciona una fracción al artículo 13 y reforma la fracción XVI al artículo 30 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo de la diputada Sandra Anaya Villegas, del Grupo Parlamentario de Morena

- Que reforma la fracción XII del artículo 28 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo de la diputada Sandra Anaya Villegas, del Grupo Parlamentario de Morena

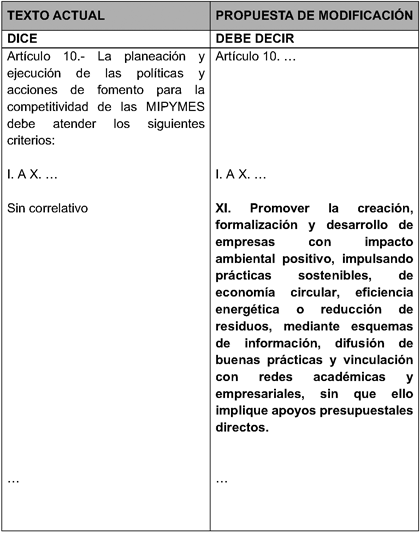

- Que adiciona la fracción XI del artículo 10 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, en materia de empresas con impacto ambiental positivo, a cargo del diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena

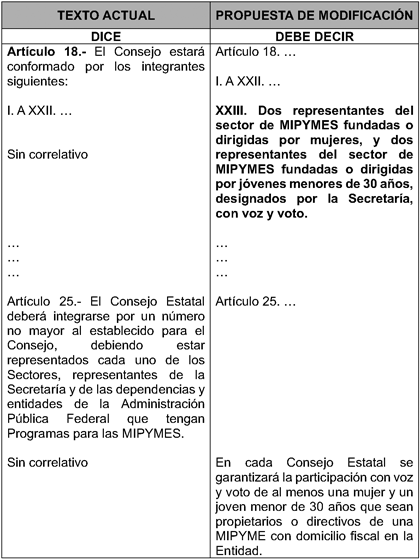

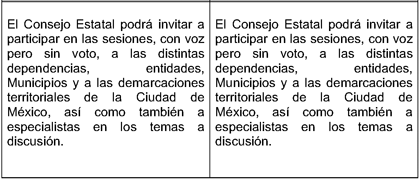

- Que adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, en materia de incorporación de jóvenes y mujeres al consejo nacional y a los consejos estatales, a cargo del diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena

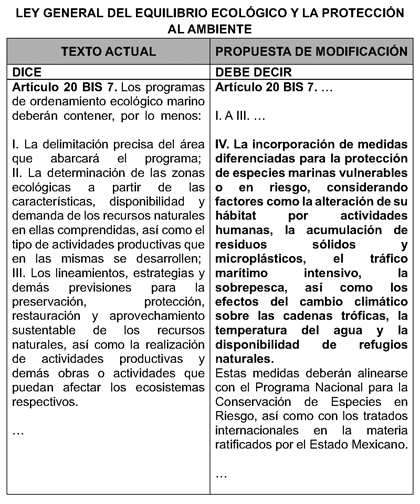

- Que adiciona la fracción IV del artículo 20 Bis 7 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de protección de las especies marinas, a cargo del diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena

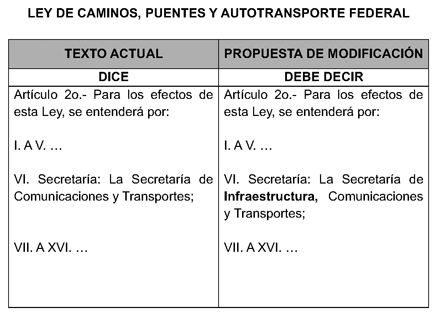

- Que reforma la fracción VI del artículo 2o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, en materia de actualización de terminología, a cargo del diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena

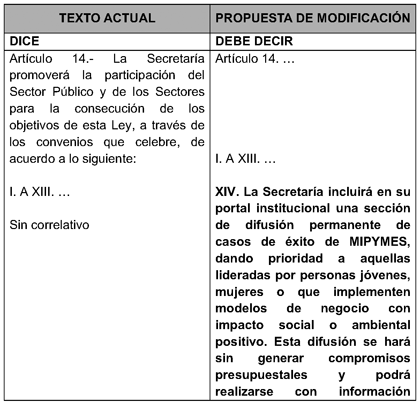

- Que adiciona la fracción XIV del artículo 14 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, en materia de difusión de casos de éxito de empresas de mujeres y jóvenes, a cargo del diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena

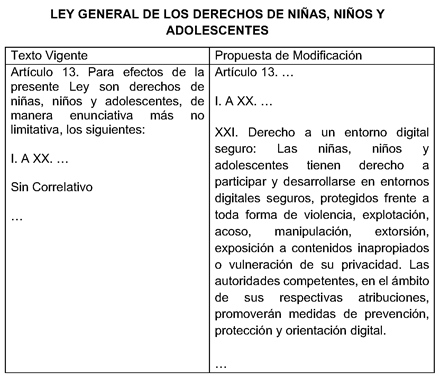

- Que adiciona la fracción XXI del artículo 13 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de un entorno digital seguro, a cargo del diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena

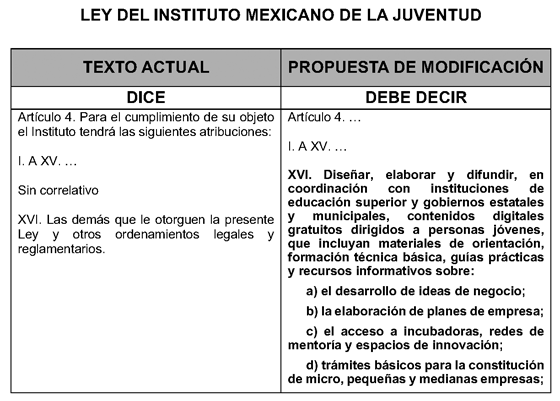

- Que adiciona la fracción XVI del artículo 4o. recorriéndose la subsecuente de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, en materia de promoción del autoempleo y capacitación digital juvenil, a cargo del diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena

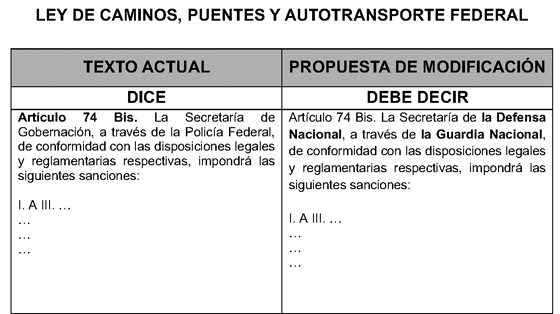

- Que reforma el artículo 74 Bis de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, en materia de actualización de terminología, a cargo del diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena

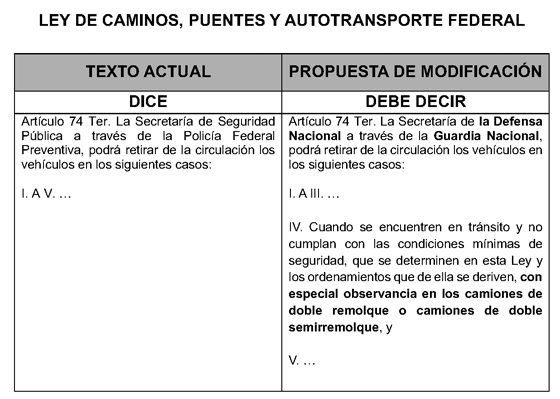

- Que reforma el artículo 74 Ter de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, en materia de actualización de terminología y condiciones mínimas de seguridad, a cargo del diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena

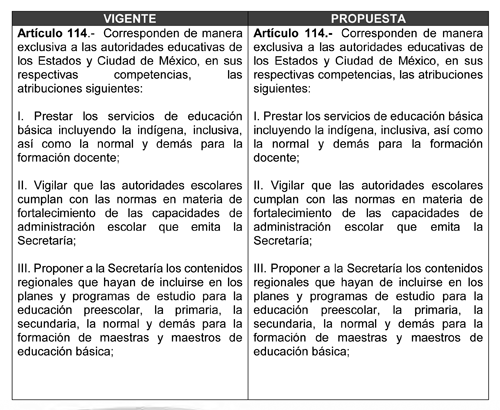

- Que reforma la fracción XIV del artículo 114 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Alejandra del Valle Ramírez, del Grupo Parlamentario de Morena

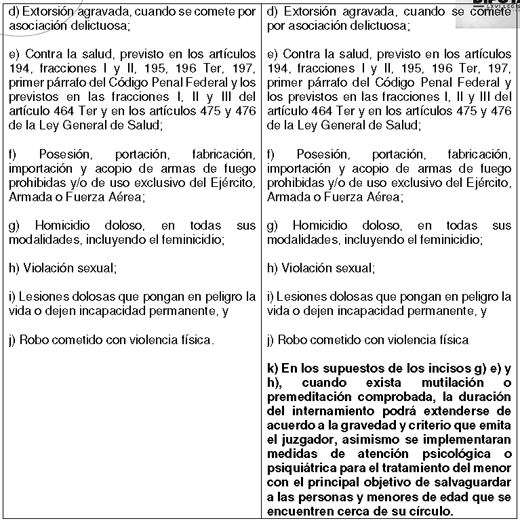

- Que adiciona un inciso k) al artículo 164 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, a cargo de la diputada Alejandra del Valle Ramírez, del Grupo Parlamentario de Morena

De decreto para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del salón de sesiones de la Cámara de Diputados la frase “Mujer Indígena”, a cargo de la diputada Karen Yaiti Calcaneo Constantino, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, Diputada Karen Yaití Calcáneo Constantino, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción I, 77, 78 y 82, numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta asamblea la presente iniciativa de decreto, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Primero. Desde la llegada de los conquistadores españoles, los pueblos indígenas de México fueron despojados de sus tierras y sometidos a un sistema colonial que buscaba explotarlos. A pesar de esto, resistieron y lucharon por preservar sus tradiciones y su autonomía.

La conquista de los pueblos mesoamericanos, entendida como un proceso de constante sometimiento/diplomacia, culturización y expansión de la jurisdicción española implicó una permanente pugna por las tierras y su asignación, tanto para españoles como para para indígenas. En el trascurso del siglo XVI al XVIII fueron comunes los conflictos jurisdiccionales, entre los pobladores indígenas y españoles , entre los que destacan los pleitos por tierras usurpadas, venta de pueblos, exceso en el cobro de tributos, abuso de las mujeres indígenas entre otros abusos y castigos.

La lucha por la tierra que quedó documentada en estos fondos del Archivo General de la Nación dan cuenta de la historia de negociación y resistencia por parte de los pueblos originarios hacia la colonización . A través de los fondos documentales, el AGN ofrece una mirada al proceso de configuración del territorio de la Nueva España y la definición de jurisdicciones tras el sometimiento de los pueblos originarios.

La caída de Tenochtitlan se dio el 13 de agosto de 1521, y es en este evento donde comenzó como una relación diplomática entre el emperador Moctezuma y el expedicionario Hernán Cortés, se convirtió en una serie de enfrentamientos entre el pueblo mexica y tropas españolas, estas últimas apoyadas por mujeres y hombres de los pueblos originarios que se aliaron como los tlaxcaltecas, huexotzincas, cholulas, totonacos, mixtecos, otomíes, tlahuicos, coluixcos y matlatzincas, quienes, como se relata en este documento fechado 1809, se habían disculpado de sus hostilidades y establecieron una confederación que fue tan útil a los españoles como desfavorable para los mexicas.

A partir de esta fecha inicia el periodo de la historia de México conocida como la colonia que duró tres siglos de 1521 a 1821, 300 años en los que los españoles extendieron su dominio en la América septentrional y sometieron a su jurisdicción, civil y religiosa, a los habitantes originales. 1

Segundo. Los pueblos y comunidades indígenas de México constituyen un conjunto social pluriétnico y multicultural, son portadores de identidades, culturas y cosmovisiones que han desarrollado históricamente, gracias a la herencia y enseñanzas a través del tiempo histórico de las mujeres indígenas.

En las últimas décadas, los derechos indígenas principalmente el derecho de la mujer indígena, han exigido una defensa y protección basada en esa diversidad y pluralidad cultural, pero al mismo tiempo, han reclamado que se tome en cuenta la especificidad histórica de cada pueblo y comunidad, con la finalidad de hacer visibles situaciones que les permitan participar y tomar decisiones sobre el rumbo que desean seguir para el buen vivir y la satisfacción plena de sus derechos como personas, pueblos y comunidades indígenas.

A partir de las reformas al artículo 2° Constitucional de 2001 , se sentaron las bases para una nueva relación del Estado con la diversidad cultural , la cual parte del reconocimiento jurídico de su existencia y de la necesidad ineludible de fomentar relaciones respetuosas, en un plano de igualdad entre las distintas culturas que conviven en México. No obstante, lo anterior, las mujeres de los pueblos indígenas han enfrentado situaciones de discriminación y despojo, frente a las cuales han defendido sus tierras y territorios, sus recursos naturales, su autonomía y su identidad cultural durante siglos de colonialismo.

A escala internacional, existen instrumentos como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas . Al ratificar este Convenio, el gobierno mexicano se comprometió a promover la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de los pueblos indígenas bajo el pleno respeto a su cultura, tradiciones e instituciones. Sobre todo, a considerar la conciencia de la identidad social, gastronómica y cultural de la mujer indígena como criterio fundamental para determinar la pertenencia de esos pueblos frente al resto de la sociedad y frente al propio Estado a que pertenezcan.

La Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas , aprobada por la Asamblea General de la ONU el 13 de septiembre de 2007 y la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas aprobada por la Asamblea General de la OEA el 17 de junio de 2016, ambas suscritas por nuestro país, son instrumentos conocidos en el ámbito internacional como soft law; es decir, no se trata de documentos jurídicamente vinculantes, sino de declaraciones de principios donde se establecen las normas mínimas para la supervivencia, dignidad y bienestar de las mujeres de los pueblos indígenas, y se consideran una gran fuerza moral para avanzar en el reconocimiento de estos derechos. 2

Tercero. Las poblaciones indígenas tienen usos y costumbres propias. Poseen formas particulares de comprender el mundo y de interactuar con él. Visten, comen, celebran sus festividades, conviven y nombran a sus propias autoridades, de acuerdo con esa concepción que tienen de la vida.

Un elemento muy importante que los distingue y les da identidad, es la lengua con la que se comunican. En el Censo de Población y Vivienda 2020 se identificó que en México 7,364,645 personas de 3 años y más de edad hablan alguna lengua indígena, lo que representa lo equivalente a 6.1 por ciento de la población de ese rango de edad. De ésta, 51.4 por ciento (3 millones 783 mil 447) correspondía a mujeres; y 48.6 (3 millones 581 mil 198), a hombres. Las más habladas son náhuatl, maya y tseltal, en total son 70 pueblos indígenas y el pueblo afromexicano lo cual, prevalece más la existencia de mujeres . Actualmente 23 millones de personas se reconocen como indígenas y 2.5 millones personas se auto adscriben como afromexicanas.3

A escala nacional, hay 68 lenguas indígenas con 364 variantes de los cuales 7.3 millones son hablantes. Eso significa que 6 de cada 100 habitantes de 3 años y más de edad hablan alguna lengua indígena, los estados con mayor porcentaje de hablantes de lengua indígena son: Chiapas, Oaxaca, Yucatán, Guerrero, Hidalgo, Quintana Roo y Campeche.

4

Cuarto. Actualmente, en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados se encuentran inscritas 76 frases y nombres, como se muestra en la siguiente imagen:

Sin embargo, en los muros de esta soberanía no existe ninguna referencia del contexto histórico de las mujeres indígenas, a pesar de las grandes aportaciones multiculturales que le ha dado a México.

Quinto . El martes 23 de abril de 2024 se sometió a discusión y votación ante el pleno de la Cámara de Diputados el dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos Y Prácticas Parlamentarios, con proyecto de decreto por el que se expide el Reglamento para las Inscripciones de Honor en el recinto de la Cámara de Diputados, y se reforma el artículo 262 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentadas por integrantes del Grupo Parlamentario de Morena,5 el cual fue aprobado por 380 votos en pro, 0 en contra, 0 abstenciones y 102 ausencias,6 el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de mayo del 2024.7

El dictamen hace mención que las inscripciones de nombres tendrán como objetivo rendir homenaje a un personaje, valorando su trascendencia, que sus aportaciones tengan impacto en la vida pública, el desarrollo nacional y en beneficio de las mexicanas y los mexicanos.

Las inscripciones de leyendas o apotegmas tendrán como objetivo rendir homenaje a alguna institución o suceso histórico de trascendencia para el país, así como dar visibilidad y permanencia a los valores y principios que deben guiar la acción legislativa.

De igual manera, señala que la Comisión resolverá sobre las propuestas presentadas de inscripción de nombres de ciudadanos mexicanos o mexicanas, valorando los méritos, aportaciones y servicios a la patria o a la humanidad, considerando las virtudes, grado de eminencias, trascendencia histórica y perdurabilidad de su legado, en beneficio de los mexicanos y mexicanas, sujetándose a los principios de imparcialidad, objetividad y transparencia, atendiendo a criterios de validez universal.

Además, resolverá sobre las propuestas de inscripción de instituciones, leyendas o apotegmas presentadas, valorando, en el caso de las instituciones, la eminencia, la trascendencia histórica, su doctrina y legado de servicio a la nación.

Para determinar la viabilidad de los hitos históricos, será estudiada la magnitud de su influencia en la vida nacional, la herencia a través del tiempo y la enseñanza que nos ha dejado el suceso, así como su valor histórico de una tragedia o perdida, cuya huella recuerde la importancia de los valores nacionales y de la ciudadanía. Menciona que la comisión, a través de un dictamen, podrá atender todas las iniciativas pendientes de resolución en materia de inscripciones de honor, que no alcancen el consenso de sus integrantes para ser aprobadas, o bien las propuestas recurrentes de cada legislatura y solicitar opinión a instancias específicas, cuyo punto de vista se considere relevante.

Relata que cuando se proponga la inscripción del nombre o nombres de ciudadanas mexicanas o ciudadanos mexicanos deberá haber transcurrido, cuando menos, un periodo no menos a 50 años, desde su fallecimiento. En caso de leyendas o apotegmas deberá haber transcurrido, un periodo no menor de 50 años, desde el hecho transcurrido.

La inscripción se hará en el espacio físico adecuado; la plaza central del Recinto Legislativo, Eduardo Neri Reynoso, edificios, o bien en los salones o auditorios y espacios, que habitualmente se utilizan para las reuniones de las comisiones ordinarias.

El decreto señala entre otros aspectos:

Artículo 2

1. ...

2. Las inscripciones de leyendas o apotegmas tendrán como objetivo rendir homenaje a alguna institución o suceso histórico de trascendencia para nuestro país. Así como dar visibilidad y permanencia a los valores y principios que deben guiar la acción legislativa.

Artículo 3

1. ...

Artículo 5.

1. ...

2. La Comisión resolverá sobre las propuestas de inscripción de instituciones, leyendas o apotegmas presentadas, valorando, en el caso de las instituciones, la eminencia, la trascendencia histórica, su doctrina y legado de servicio a la Nación. En el caso de los apotegmas, deberán considerarse en la valoración los criterios de validez universal para todos los ciudadanos, así como su aplicación en todos los ámbitos de la vida nacional, su rango de preeminencia en la preservación y superación de la Patria, la humanidad y la ciudadanía. Y para determinar la viabilidad de los hitos históricos, será estudiada la magnitud de su influencia en la vida nacional, la herencia a través del tiempo y la enseñanza que nos ha dejado el suceso; así como el valor histórico de una tragedia o pérdida, cuya huella recuerde la importancia de los valores nacionales y de la ciudadanía.

Sexto. La historia de los derechos de la mujer indígenas en México está marcada por una constante lucha y resistencia . Desde la conquista española hasta la actualidad, las mujeres de los pueblos originarios han defendido su territorio, gastronomía, cultura, tradiciones y derechos frente a gobiernos y políticas que muchas veces los han marginado.

Desde la llegada de los conquistadores españoles, las familias de los pueblos originarios indígenas de México fueron despojados de sus tierras y sometidos a un sistema colonial que buscaba explotarlos. Pese a esto, las mujeres indígenas resistieron y lucharon por preservar sus tradiciones y su autonomía. 8

Son más de 500 años de lucha, principalmente la de la mujer indígena por preservar, conservar y mantener la multiculturalidad de las comunidades y pueblos originarios indígenas, lo que ha llevado a luchar principalmente por la no discriminación y el multiculturalismo ante la sociedad-gobierno.

Hablar de multiculturalidad significa hablar de la presencia de múltiples grupos culturales dentro de un mismo entorno o sociedad. Se trata de un contexto en el que personas de diferentes orígenes culturales coexisten, manteniendo sus propias tradiciones, idiomas y costumbres. 9 Mientras que hablar de multiculturalismo se refiere a hablar de un enfoque político que promueve acciones destinadas a crear un entorno incluyente y equitativo para todos los grupos culturales.10

Conclusión

Es crucial 2025 para reflexionar la memoria histórica y cultural de nuestro país, conmemorar nuestra lucha política y social de las mujeres de los pueblos originarios indígenas es conmemorar nuestro legado ancestral, es no dejar en el olvido todo lo sucedido desde aquel 13 de agosto de 1521 , es no dejar atrás los más de 500 años de lucha y reconocimiento , porque la resistencia de las comunidades y pueblos indígenas al igual que la lucha y la defensa de los derechos de las mujeres indígenas por conservar las gastronomía, costumbres y tradiciones sagradas ancestrales, aún sigue siendo una realidad.

Por las consideraciones arriba vertidas someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del salón de sesiones de la Cámara de Diputados la frase “Mujer indígena”, como un homenaje a su historia y luchas

Único. Inscríbase con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la leyenda “Mujer indígena”.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 La resistencia indígena y defensa de la tierra tras

la caída de México-Tenochtitlan,

https://artsandculture.google.com/story/XwUR0UuyFptcjA

2 CNDH México, https://informe.cndh.org.mx/menu.aspx?id=40067#_ftn2

3 EAP_PueblosInd22.pdf, https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2022/EAP_Pu eblosInd22.pdf

4 EAP_PueblosInd22.pdf, https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2022/EAP_Pu eblosInd22.pdf

5 23 de abril, anexo IV.qxd, https://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/65/2024/abr/20240423-IV.pdf#page=2

6 Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados,

https://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/65/tabla3or2-128.php3

7 Diario Oficial de la Federación, https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5725310&fecha=02/05/ 2024#gsc.tab=0

8 “Los derechos indígenas en México: historia de

resistencia y conflictos”, La Verdad Noticias,

https://laverdadnoticias.com/mexico/Los-derechos-indigenas-en-Mexico-Historia-de-resistencia-y-conflictos-20240927-0111.html

9 https://www.significados.com/multiculturalidad/

10 Obra citada.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de septiembre de 2025.

Diputada Karen Yaití Calcáneo Constantino (rúbrica)

Que reforma los artículos 1o., tercer párrafo, 4o., fracción VIII, 18, 19, primer párrafo, 44, fracciones I, II y IV, y 63, fracción VI, de la Ley General de Turismo, en materia de urbanismo inclusivo y sustentable, a cargo de la diputada Melva Carrasco Godínez, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Melva Carrasco Godínez, integrante del Grupo Parlamentario del Morena en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Turismo, en materia de urbanismo incluyente y sustentable, considerando la siguiente

Exposición de Motivos

El turismo, además de ser una de las actividades económicas más relevantes a nivel global, constituye un fenómeno socio-espacial complejo y dinámico, propio del mundo contemporáneo (Fratucci, 2009, cit. en Rodríguez; y otros, 2015).2 En el contexto latinoamericano, y específicamente en México, esta actividad representa una herramienta de transformación territorial y social, al incidir directamente en las dinámicas urbanas, regionales y ambientales.

Como señalan Bejar, Madrigal y Madrigal (2024),2 el turismo tiene el potencial de contribuir significativamente al desarrollo urbano y regional, al mejorar las economías locales y elevar la calidad de vida en comunidades receptoras. Esta contribución, sin embargo, sólo es sostenible en la medida en que se promueve bajo principios de equilibrio, sustentabilidad e integración de los recursos naturales, culturales y sociales (Wang y Chen, 2015; Alam y Paramati, 2016).3

Históricamente, en México, la planeación y el desarrollo urbano del turismo estuvieron orientados principalmente por criterios económicos y de infraestructura, con el objetivo principal de atraer inversión, incrementar en el número de visitantes y expandir zonas turísticas de forma acelerada y, aunque ello ha generado beneficios económicos también han provocado desequilibrios sociales y afectaciones4 a la calidad de vida de las comunidades locales y a su medio ambiente natural.

Por ello, para que el turismo cumpla los fines señalados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) “como un importante motor de desarrollo y una poderosa herramienta para mejorar el desarrollo local y regional; para proporcionar una mejor calidad de vida de las comunidades receptoras; y para garantizar la preservación del capital natural y cultural”,5 es indispensable que su avance conlleve, cuando sea inherente, un desarrollo urbano sustentable e incluyente.6

Actualmente, la Ley General de Turismo no considera de modo explícito un marco que priorice el desarrollo de infraestructuras turísticas con diseño universal7 que ponga en el centro a las personas en los procesos de planeación y desarrollo territorial vinculados al turismo. Esta omisión facilita que los modelos de desarrollo y diseño urbano muchas veces ignoren las necesidades reales de los pobladores de los destinos turísticos, lo cual puede generar fenómenos negativos como la especulación inmobiliaria, la saturación de servicios públicos, la exclusión, y la pérdida del tejido social y cultural.

Resulta necesario modificar la Ley General de Turismo para incorporar de manera precisa la importancia del urbanismo incluyente y sustentable8 como instrumento fundamental para el desarrollo del turismo. A través de la planificación y desarrollo territorial con enfoque de diseño universal, se busca alinear la actividad turística con los estándares internacionales9 en materia de derechos humanos, desarrollo sostenible y participación ciudadana. El objetivo es garantizar a todas las personas –habitantes y visitantes– el derecho a disfrutar y habitar dignamente los lugares, reduciendo las desigualdades en los territorios en los que se llevan a cabo actividades turísticas.

La importancia de estos argumentos se apoyan en lo que señalan Sobrino; y otros, respecto a que “la forma urbana influye directamente en la generación/inhibición de interacciones sociales, a través de la densidad de población, mezcla de usos de suelo o provisión de espacios comunes ... (especialmente áreas verdes...) [...y también considerar que] el entorno construido y la forma de la ciudad también juegan un papel importante en el tema fundamental de la seguridad”10 (2015,11 56 y 59), condiciones que influyen en el bienestar de la población.

El urbanismo incluyente y sustentable adquiere un rol esencial para los destinos turísticos, ya que contribuye significativamente a mejorar, las condiciones de vida así como la calidad de la experiencia de los visitantes, mediante la generación de entornos urbanos más accesibles,12 funcionales, incluyentes13 y seguros, sin distinción de edad, género, condición física, o nivel socioeconómico. La creación de entornos accesibles y multifuncionales mejora la calidad de vida de la población residente, fomenta el retorno del visitante y la recomendación del destino, reforzando la identidad local y la competitividad del lugar.

Este enfoque incrementará la atracción turística, y también responde a una tendencia internacional, señalada por Echeverría14 y Osuna (2024),15 referente a la valoración y la demanda de prácticas sostenibles por parte de los turistas. Los destinos diseñados bajo principios16 incluyentes y sustentables se convierten en motores clave para el desarrollo, permitiendo:

• Atraer mayor diversidad de visitantes.

• Crecimiento económico y generación de empleo.

• Mejorar su competitividad.

• Optimizar el entorno urbano y la calidad de vida de los residentes.

• Fomentar y reforzar17 la identidad local.

• Promover la movilidad sustentable y accesibilidad18 urbana.

Sin embargo, de acuerdo con la Secretaría de Turismo,19 “el sector turístico de México está regulado por un marco normativo fragmentado y disperso, como resultado de la falta de homologación la legislación federal, estatal y municipal (...) algunas de las leyes y reglamentos de ámbitos tan diversos como el ambiental (...), ordenamiento y uso del suelo (...), no siempre logran conciliar la legítima tutela del interés público, (...) con la necesidad de generar un entorno favorable para la inversión y el desarrollo del turismo, en un contexto global altamente competitivo”.

Por ello, la incorporación puntual del urbanismo incluyente y sustentable responde a la necesidad de implementar una visión integral del desarrollo territorial desde el turismo, mitigando los factores negativos como la exclusión o fragmentación urbana, y convirtiéndose en un medio de desarrollo equilibrado y de bienestar general.

Fundamento legal de la propuesta

La reforma que se plantea, encuentra su respaldo en los siguientes artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se reconoce el derecho de todas las personas a un desarrollo urbano ordenado, justo y participativo:

• Artículo 4: Reconoce el derecho a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar.

• Artículo 25: Establece que el desarrollo nacional debe ser integral y sustentable, permitiendo una distribución equitativa de la riqueza y el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos.

Así como en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (LGAHOTDU) que establece los principios rectores del desarrollo urbano con enfoque social y de derechos en sus artículos:

• Artículo 4, fracción I: Reconoce el derecho a la ciudad.

• Artículo 5: observancia de los principios de política pública en el orden territorial.

• Artículos 27, 74 y 93: Reconoce la participación social como componente fundamental del ordenamiento territorial.

Y el artículo17 de la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad que habla sobre asegurar la accesibilidad en el entorno urbano.

Justificación

Con las modificaciones propuestas sobre la Ley General de Turismo se pretende principalmente que

• La planificación y desarrollo urbano turístico se haga priorizando un diseño universal y sustentable en beneficio de todos los habitantes y visitantes de los destinos turísticos.

• Armonizarla con la LGAHOTDU, garantizando coherencia normativa en el desarrollo urbano turístico.

• Cumplir la Constitución.

• Fortalecer un desarrollo turístico más sustentable y equitativo.

Esta iniciativa es una acción que, además, contribuye a cumplir con los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano alineados a los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) como el ODS 1121 de la Agenda 2030 de la ONU22 y contribuir con el combate del cambio climático.

La incorporación del urbanismo sustentable en el marco normativo del desarrollo turístico en nuestro país se vuelve una herramienta clave en el avance hacia un turismo transformador haciendo que los destinos sean más competitivos y atractivos, garantizando que éste sea un motor de desarrollo más equitativo socialmente y respetuoso con el entorno natural.

Los centros turísticos no pueden seguir creciendo a costa del bienestar de sus comunidades o de la exclusión de sus habitantes. Con la presente propuesta se pretende fortalecer y promover destinos turísticos más accesibles, habitables, incluyentes y más justos.

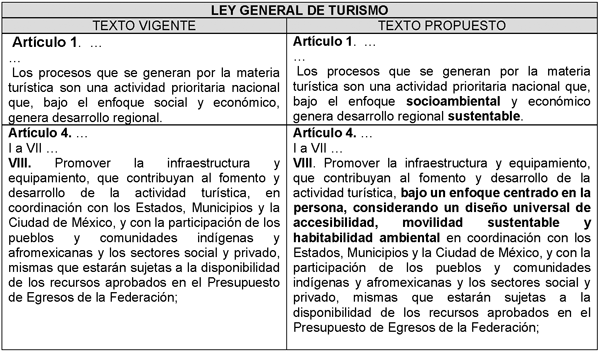

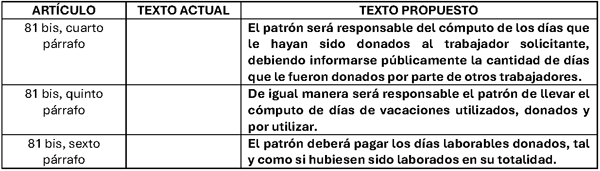

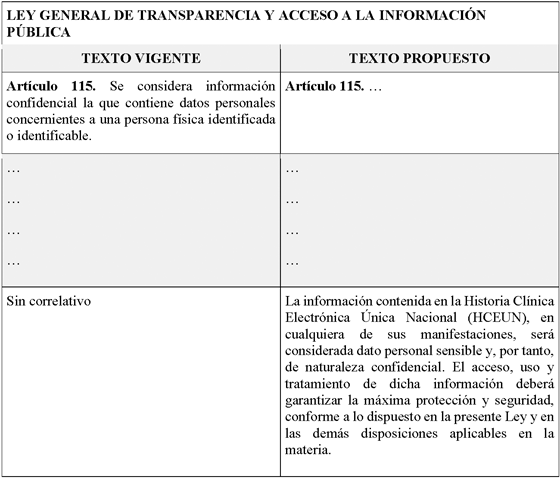

A efecto de ilustrar de mejor manera la reforma que se propone, se presenta la siguiente tabla:

Por lo expuesto someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente Iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Turismo.

Único. Se reforman los artículos 1, tercer párrafo; 4, fracción VIII; 18; 19, primer párrafo; 44, fracciones I, II y IV; y 63, fracción VI, de la Ley General de Turismo para quedar como sigue:

Artículo 1. ...

...

Los procesos que se generan por la materia turística son una actividad prioritaria nacional que, bajo el enfoque socioambiental y económico genera desarrollo regional sustentable.

Artículo 4. ...

I. a VII. ...

VIII. Promover la infraestructura y equipamiento, que contribuyan al fomento y desarrollo de la actividad turística, bajo un enfoque centrado en la persona, considerando un diseño universal de accesibilidad, movilidad sustentable y habitabilidad ambiental en coordinación con los Estados, Municipios y la Ciudad de México, y con la participación de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas y los sectores social y privado, mismas que estarán sujetas a la disponibilidad de los recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación;

Artículo 18. La secretaría, con el apoyo y en coordinación de las dependencias y entidades competentes, promoverá que, en la prestación de servicios turísticos, se implemente el diseño universal, garantizando que todas las personas, independientemente de su condición, puedan acceder plenamente a dichos servicios.

Artículo 19. Los prestadores de servicios turísticos deberán asegurar las condiciones necesarias para implementar el diseño universal de manera que todas las personas, incluidas aquéllas con discapacidad, cuenten con accesibilidad a los servicios en condiciones adecuadas.

Artículo 44. ...

I. Elaborar estudios y proyectos que permitan identificar las zonas y áreas territoriales y de servicios susceptibles de ser aprovechadas en proyectos productivos y de inversión en materia turística adoptando un enfoque de responsabilidad social y sustentabilidad que los haga viables a largo plazo.

II. Crear y consolidar desarrollos turísticos conforme a los planes maestros de desarrollo, en los que habrán de considerarse los diseños urbanos y arquitectónicos del lugar con enfoque sustentable y universal, preservando el equilibrio ecológico y garantizando la comercialización de los servicios turísticos, en congruencia con el desarrollo económico y social de la región;

III. ...

IV. Ejecutar obras de infraestructura y urbanización sustentable, y realizar edificaciones e instalaciones en centros de desarrollo turístico que permitan la oferta de servicios turísticos; para dicho fin el Fondo deberá tomar en cuenta en la ejecución de dichas obras las necesidades de las personas con discapacidad;

Artículo 63. ...

I. a V. ...

VI. La realización de acciones para favorecer las inversiones y proyectos turísticos sustentables de alto impacto en el sector, así como agilizar los mecanismos y procedimientos administrativos que faciliten su desarrollo y conclusión.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Ejecutivo federal, en un plazo no mayor de 180 días, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, deberá adecuar el reglamento de la Ley General de Turismo y demás disposiciones normativas aplicables, conforme a lo previsto en esta reforma.

Tercero. Las dependencias y entidades del gobierno federal involucradas en la planeación turística urbana deberán desarrollar lineamientos para la evaluación de impacto social y urbano en coordinación con las Secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; y de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Notas

1 Citado en Bejar, V.; Madrigal, F.; y Madrigal, S. (2024). “Importancia de las estrategias en el turismo sostenible en México”, en Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades 5 (2), páginas198-212, https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9540995

2 En Bejar; y otros (2024).

3 En Bejar; y otros (2024).

4 La expansión de la infraestructura turística a menudo implica la deforestación, la erosión del suelo y la alteración de los ecosistemas. La construcción de carreteras y otras infraestructuras para acceder a las áreas turísticas provoca la fragmentación de los hábitats y la pérdida de la conectividad ecológica. https://mimundoporelmundo.com.ar/impactos-ambientales-en-base-al-turism o-en-mesxico/undo

5 https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgeia/compendio_2021/dgeiawf.semarnat.gob.mx_8080/approot/dgeia_mce/html/

RECUADROS_INT_GLOS/D2_TURISMO/D2_R_TURISMO02_05.htm

6 El objetivo principal del urbanismo inclusivo es

que busca repensar un urbanismo a escala de las personas y de la

ciudadanía para que exista una vida sin discriminaciones. Santos.2014.

en

https://polired.upm.es/index.php/territoriosenformacion/article/view/2989/3051

7 Diseño de productos, entornos, programas y servicios en materia de movilidad y seguridad vial, que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. El diseño universal no excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares de personas con discapacidad o movilidad limitada, cuando se necesiten. Secretaría de Desarrollo Agrario y Territorial, 2023. Norma Oficial Mexicana NOM-004-SEDATU-2023, Estructura y diseño para vías urbanas. Especificaciones y aplicación. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5723137

8 Implica según Navarrete-Peñuela: “construcción de ciudades resilientes, incluyentes (conexión espacial y cohesión social) y equitativas, con una representativa participación ciudadana en la toma de decisiones, con patrones sustentables de producción, consumo, uso de la energía, uso del territorio y manejo de las zonas de riesgo” (2017.145). En https://www.redalyc.org/pdf/3217/321753629008.pdf

9 Objetivos de Desarrollo Sostenible 11, punto 11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países. En https://ods.cr/es/objetivo/objetivo-11

10 La zonificación de usos del suelo, el mantenimiento en buen estado del entorno, las instalaciones y el equipamiento, la construcción de espacios agradables de encuentro, la posibilidad de caminar por la ciudad, las actividades colectivas en espacios abiertos o la apropiación social de la calle tienen efectos positivos en la seguridad y en la percepción de la seguridad (Worpole,2003 citado en Sobrino et al,2015), elementos que se relacionan con el urbanismo sustentable.

11 Sobrino, J.; Garrocho, C.; Graizbord, B.;

Brambila, C.; y Aguilar, A. (2015). Ciudades sostenibles en México: una

propuesta conceptual y operativa. En

http://ladupo.igg.unam.mx/portal/Publicaciones/Libros/Ciudades_Sostenibles_Mx_esp.pdf

12 La accesibilidad [está] directamente vinculado al entorno urbano construido (v.g. regulación de los usos del suelo y las densidades, localización de servicios e instalaciones públicas y privadas esenciales, diseño de rutas de transporte público, provisión de infraestructura diversa) ... [e influye en la] cohesión e inclusión social se refieren a un entorno social y a un espacio cotidiano que incentiva las interacciones significativas entre las personas. Sobrino; y otros (2015).

13 Muestra datos relativos al diseño del entorno físico que desfavorece la inclusión. Comisión Nacional de los Derechos Humanos (2019). Informe Especial sobre el Derecho a la Accesibilidad de las personas con discapacidad. En https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-08/IE-Acces ibilidad.pdf

14 Echeverría, M. (Abril,2025). Sectur impulsa 13

polígonos de turismo comunitario para atraer a viajeros. Expansión. En

https://expansion.mx/empresas/2025/04/28/sectur-impulsa-13-poligonos-de-turismo-comunitario-para-atraer-viajeros-locales

15 Osuna, I. (2024). “Situación actual del turismo sustentable en México”, en Revista Científica Arbitrada de la Fundación MenteClara, volumen 9 (373). DOI: https://doi.org/10.32351/rca.v9.373

16 Del Urbanismo sustentable según Hernández (2008): Peatonalización de las ciudades, Conectividad urbana, Diversidad en uso del suelo, Diversidad en materia de vivienda, Calidad en arquitectura y diseño urbano, Estructura tradicional de barrios y colonias, Incremento en la densidad urbana, Transporte inteligente, Sustentabilidad urbana-arquitectónica, Calidad de vida. En https://www.redalyc.org/pdf/676/67611217015.pdf

17 El apego al lugar de los residentes se relaciona con el entorno físico (por ejemplo, tangible) en el que viven (Sobrino; y otros, 2015).

18 La Suprema Corte de Justicia de la Nación derecho humano a la accesibilidad desde la perspectiva de la discapacidad, se centra en aquellos aspectos externos a la persona con discapacidad, esto es, el entorno físico. en https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-08/IE-Acces ibilidad.pdf

19 https://www.datatur.sectur.gob.mx/Documentos%20compartidos/politicaturi sticanacional.pdf

20 Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. En https://ods.cr/es/objetivo/objetivo-11

21 El turismo sostenible tiene la capacidad de mejorar las infraestructuras urbanas y la accesibilidad universal, de promover la regeneración de áreas en decadencia y de preservar el patrimonio cultural y natural. En https://www.unwto.org/es/turismo-agenda-2030

En el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de septiembre de 2025.

Diputada Melva Carrasco Godínez (rúbrica)

Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del derecho al cuidado materno-infantil correspondiente a la licencia de maternidad, a cargo de la diputada María Magdalena Rosales Cruz, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, María Magdalena Rosales Cruz, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto para reformar el artículo 123, Apartados A, fracción V, y B, fracción XI, inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El cuidado de las niñas y los niños durante sus primeros años juegan un papel trascendental en sus posibilidades de salud y bienestar a largo plazo. El oportuno planteamiento de los 100 Compromisos, del Proyecto de Nación, de nuestra presidenta de la república, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, en donde se compromete a fortalecer la salud preventiva con República Sana, que incluye el Programa de Cuidados desde los Primero 1000 días de Vida, contenido en el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, pone en la mesa el cuidado en materia del binomio materno-infantil, en el cual se reconoce el cuidado del recién nacido como una acción fundamental para proyectar el bienestar de los 0 a 3 años de edad. Existe evidencia científica que respalda el cuidado en esta etapa, periodo esencial que favorece sustancialmente al desarrollo de sus habilidades físicas y cognitivas cuando recibe cuidado, con estimulación positiva y el afecto.

De acuerdo con la información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de su Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados,1 80 por ciento de la labor del acto del cuidado recae en la mujer, por lo que es fundamental garantizar los derechos de las madres, que representa el reconocimiento del cuidado como un derecho fundamental. El 3 de octubre de 2023, el Inegi presentó un estudio sobre la cobertura de cuidados en México e identificó que el grupo con mayor cobertura de estos cuidados lo reciben los infantes de hasta 5 años.

La Secretaria de Salud ha impulsado y fortalecido el programa Los primeros 1000 días de vida , que tiene como principio el bienestar materno-infantil, en el mes de abril del presente año, los Protocolos Nacionales de Atención Médica se reconoció el Protocolo Nacional de Atención Medica en materia de “los primero 1000 días de vida”, documentos que pronuncian directrices basadas en evidencia científica, para la prevención, diagnóstico y tratamiento que determina el Consejo de Salubridad General, de forma estandarizada en todo el sector salud. El concepto de “los primeros mil días” es el resultado a partir de una serie de artículos publicados en la revista médica The Lancet en 2008, que se centraban en la desnutrición materno-infantil. La evidencia científica, sugiere que en las primeras etapas de la vida se establece la base para la salud a lo largo de la misma; el desarrollo de un individuo esta? determinado no sólo por la herencia genética, sino también por la interacción de sus genes con el medio ambiente.

Los primeros mil días abarca los 270 días del embarazo y 730 días de los primeros 2 años, periodo crucial para el desarrollo humano. Diversos estudios científicos han demostrado que la inversión en salud y nutrición durante esta etapa tiene un impacto significativo y duradero en la vida de un individuo. Los beneficios en materia de cuidado materno-infantil incluye una disminución de complicaciones en el parto, anemia materna, parto prematuro, defectos de tubo neural, muerte fetal o durante los primeros 30 días, bajo peso al nacer y mortalidad durante los primeros 6 meses.

El trastorno mental perinatal representa un grave problema de salud pública en todo el mundo y México no escapa de este padecimiento, principalmente en las mujeres más pobres y con antecedentes psiquiátricos. De acuerdo con lo establecido por la OMS, la salud mental perinatal corresponde al grado de adaptación de la mujer a su condición de gestante, al funcionamiento armónico de su actividad mental psíquica y su correspondiente integración tanto individual como social, lo que lleva a un estado de bienestar personal y capacita para la futura maternidad. Se considera que hasta el 21.7 por ciento de las mujeres sufren depresión durante el embarazo, con una duración media de 7 meses posparto. Uno de los factores asociados a la depresión, es la disminución de las horas efectivas de sueño o de la calidad de este. En cuanto a los trastornos de ansiedad, se presentan hasta en el 15 por ciento de las mujeres en algún momento del embarazo y el puerperio. La depresión en el embarazo es uno de los predictores más importantes de la depresión postparto la cual también se presenta con frecuencia. La depresión durante la gestación incrementa el estrés normal que acompaña el proceso del embarazo, derivado de los cambios y transformaciones biológicas y psicológicas que conlleva el nacimiento de una persona. Asimismo, es causa probable de que la madre descuide su salud y no asista a revisiones prenatales, lo cual afecta el desarrollo del feto. El retraso en la atención de los diversos trastornos mentales perinatales puede llevar al infanticidio o al suicidio, siendo este último la principal causa de muerte materna durante el primer año posparto. Cuando no se cumplen las expectativas de felicidad se sufre inadaptación al embarazo o a la lactancia.

Ante esta serie de justificaciones queda claro que las madres necesitan mayor tiempo para el cuidado de sí y del recién nacido, acceso a recursos y servicios de apoyo para poder brindar un cuidado acogedor durante la primera infancia, puesto que la infancia es un período particularmente vulnerable. La licencia por maternidad con goce de sueldo brinda a las madres que trabajan, afiliadas a un sistema de seguridad social público, el derecho al tiempo para el cuidado materno-infantil fuera del empleo.

Sí se replantean las políticas públicas adecuadas para la prevención, cuidado y tratamiento durante esta etapa se pueden reducir las complicaciones materno-infantil durante el embarazo y lograr un impacto positivo en el desarrollo neurológico, que se ve reflejado en mayores habilidades del pensamiento del recién nacido hasta las etapas tempranas de su niñez, logrando adquirir destrezas motoras, de lenguaje y funciones ejecutivas cerebrales que le permitan igualdad de condiciones en su desarrollo tanto escolar, como cognitivo. Es importante señalar que también es posible considerarlo como un mecanismo positivo en materia de medicina preventiva y por lo tanto, mejorar sus condiciones futuras de vida.

Actualmente México vive un momento histórico con la Cuarta Transformación, esta es la oportunidad precisa para continuar acumulando prioridades sustanciales a favor del pueblo, la modificación en sentido positivo al derecho que tiene la madre de 12 semanas (84 días)2 para el cuidado del recién nacido complementa una serie de reformas y legislaciones a favor del bienestar, relacionado con la propuesta de la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo; el derecho universal de un Sistema de Cuidados, en el mes de marzo del año en curso se conformó un grupo de trabajo en la Cámara de Diputados para impulsar la agenda legislativa en materia de cuidados. Sin embargo, de las 11 iniciativas presentadas en la presente legislatura (LXVI) con fecha previa del 14 de marzo del presente año, ninguna en materia para modificar el periodo de la licencia por maternidad , importante su consideración para así garantizar el derecho al bienestar madre-hijo, derecho constitucional adicionado el 5 de diciembre de 1960, 3 garantía que no ha tenido modificación significativa en la ley desde hace 65 años , urge su actualización para garantizar un estado de bienestar en materia del cuidado materno-infantil, derecho rezagado debido a los intereses privados de los gobiernos neoliberales que se enfocaron en favorecer al sector corporativo privado.

Garantizar la seguridad social del pueblo es uno de los ejes centrales de los 100 Compromisos del Proyecto de Nación promovido por nuestra presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo. El cuidado como un derecho fundamental se reconoce en la Carta Magna de la Ciudad de México desde 2017: “Toda persona tiene derecho al cuidado que sustente su vida y le otorgue los elementos naturales y simbólicos para vivir en sociedad a lo largo de toda su vida”.4

Un estudio realizado por el Banco de Desarrollo de América Latina en el 2021 en cuatro países: Chile, México, Perú y Uruguay; reveló que las tasas de empleo de las mujeres decrecen entre 17 y 20 por ciento después del nacimiento de su hijo.5 Esta reducción de la participación de las mujeres en el mercado laboral formal se produce por cubrir las labores del cuidado que le demandan, la ampliación de semanas otorgadas por este derecho revertiría esta tasa, en mayor medida a favor de garantizar el goce de su salario y dignificar el desempeño de la crianza y el autocuidado.

La Ley Federal de Trabajo obliga a las empresas mexicanas a proveer licencias de maternidad, otorgar un periodo de lactancia, y garantiza un lugar adecuado e higiénico para realizar esta actividad, sin embargo, es necesaria una revisión exhaustiva para garantizar el bienestar y el desarrollo integral materno-infantil.

Los cuidados maternos se refieren a la salud de las mujeres durante y posterior del embarazo, el parto y el puerperio. La licencia de maternidad fue una propuesta de la Organización Internacional del Trabajo como la primera norma universal en materia de cuidado materno-infantil, revisado por primera vez en 1952 por medio del Convenio 183 sobre la protección de la maternidad destinado a proteger a las trabajadoras, durante el embarazo y después del parto.

El Convenio 183 de la OIT, que tuvo su última modificación en 2000, es la conclusión de la recomendación sobre la protección de la maternidad a fin de seguir promoviendo, cada vez más, la igualdad de todas las mujeres integrantes de la fuerza de trabajo que garantiza su acceso a la salud y la seguridad materno-infantil, a fin de reconocer el desarrollo social y bienestar de los Estados Miembros de la OIT. Representa el resultado de las disposiciones de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (1979), la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (1989), la Declaración de Beijing y Plataforma de Acción (1995), la Declaración de la Conferencia Internacional del Trabajo sobre la igualdad de oportunidades y de trato para las trabajadoras (1975), la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento (1998), así? como los convenios y recomendaciones internacionales del trabajo destinados a garantizar la igualdad de oportunidades y de trato para las trabajadoras, en particular el Convenio 183 establece la garantía del cuidado materno-infantil, la necesidad de brindar protección al embarazo, como una responsabilidad compartida de gobierno y sociedad.

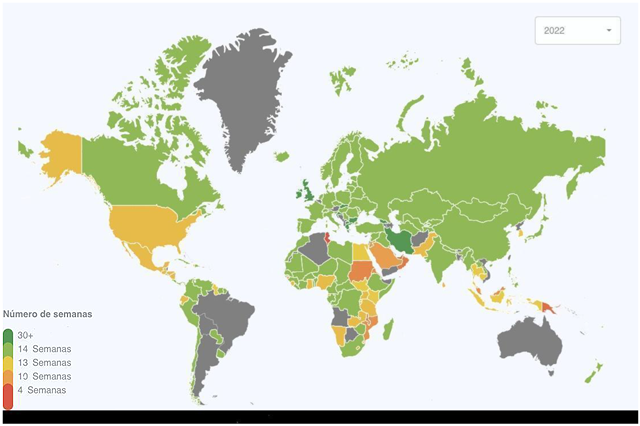

El Convenio 183 de la OIT, también reconocido como Recomendación 191 de la Organización Internacional del Trabajo en su artículo 4 sugiere se deberá procurar al menos catorce semanas de licencia de maternidad. 6 Este informe es una revelación sólida a favor de una licencia prolongada que contribuye a la nutrición adecuada, el impacto positivo en la reducción de los índices de trastorno de depresión posparto, el seguimiento oportuno a la aplicación de vacunas para la salud infantil y lactancia materna; estudios demuestran que los recién nacidos alimentados de forma exclusiva con leche materna durante los primeros seis meses, tienen mejores pronósticos de salud a lo largo de toda su vida , la Organización Mundial de la Salud (OMS) fijó la meta de 70 por ciento de lactancia materna exclusiva; la lactancia materna también brinda beneficios: las protege de enfermedades crónicas como diabetes tipo 2, de cáncer, sobre todo de mama y de ovario. Factores que se verían directamente favorecidos con el incremento de semanas otorgadas con la Licencia de maternidad garantizada por nuestra Constitución Política Mexicana, incrementar de 12 semanas (84 días) a 16 semanas concedidas (112 días). Estos requisitos normativos caen muy por debajo del promedio promovido por el Banco Mundial, 190 días concedidos de 190 países analizadas.7 La Organización Mundial de la Salud y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia recomiendan un mínimo de 24 semanas para cubrir las necesidades en materia de salud materno-infantil.

La modificación positiva del número de semanas otorgadas por la Licencia de maternidad es una tendencia mundial de los gobiernos que su prioridad es la seguridad social y el bienestar de la población. Esto arrojaría en México como consecuencia un alza de la tasa de bienestar materno-infantil , que se vería reflejado en el desarrollo saludable de la primera infancia y la implementación de un mecanismo efectivo en materia de medicina preventiva, iniciativa central en materia de salud pública que es la atención de las causas.

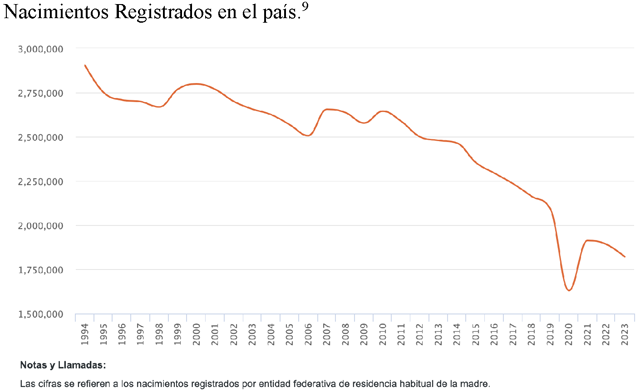

El permiso postnatal otorgado a la madre se aprovecha en el fortalecimiento de vínculos con su bebé, establecer rutinas para la alimentación y el cuidado, atender sus necesidades de cuidado médico; a la vez, proporciona a las madres que han pasado por el parto, tiempo para recuperarse física y emocionalmente. Existe evidencia científica y estadística de que entre las estrategias más efectivas para apoyar el desarrollo saludable del recién nacido en materia de medicina preventiva está el aumento de la lactancia materna exclusiva, la ingesta nutricional adecuada y la inmunización oportuna durante la infancia, factores que influyen positivamente en la tasa demográfica, la cual ha venido en decremento los últimos años en México según los datos del Inegi.

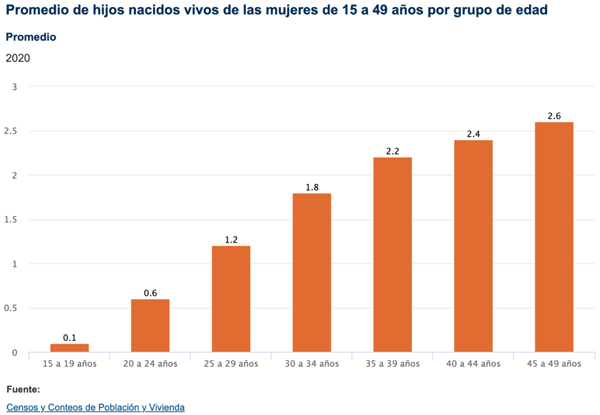

De acuerdo con el Inegi,8 la tasa bruta de natalidad en México en 2025 será de 21.0 nacimientos por cada mil habitantes, el año pasado se registró una tasa bruta de natalidad de 15.45 nacimientos por cada 1,000 habitantes, la cifra más baja registrada hasta la fecha. En los últimos años la natalidad en México ha disminuido. Por ejemplo, en 2012 se registraron 2.5 millones de nacimientos; en 2022 la cifra es de 1.9 millones.

Nacimientos Registrados en el país9

Según la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica de 2023,10 la tasa global de fecundidad (TGF) fue de 1.60 hijas o hijos, en promedio, por mujer. La fecundidad adolescente disminuyó de 70.6 a 45.2 nacimientos por cada mil mujeres entre 2018 y 2023. Esta serie de datos estadísticos son un elemento sólido importante para tomar en cuenta con relación al impacto demográfico que repercute directamente en México en materia de seguridad social sí se garantizará una licencia por maternidad extendida que posibilite el bienestar materno-infantil.

La seguridad social de México debe garantizar a las madres derechohabientes una crianza a favor del bienestar del recién nacido y la madre, con la licencia de maternidad, actualmente las mujeres tienen derecho a un descanso de 12 semanas; 6 antes y 6 después del parto. La licencia de maternidad es parte de los esfuerzos para hacer efectivo el derecho de todas las mujeres trabajadoras a un empleo digno, representa el derecho de la conservación del empleo, las prestaciones de seguridad médica y la atención sanitaria materno-infantil, que son características de la salud pública que debe garantizar el empleador en México.

México se encuentra rezagado en esta materia a nivel mundial, ya que no ha ratificado el Convenio 183 sobre la protección de la maternidad de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el que se establece un estándar mínimo del derecho a una licencia de maternidad de al menos catorce semanas, y recomienda que vaya en aumento hasta 18 semanas, para asegurar que el descanso y la recuperación materno-infantil sean adecuados.

Entre los 185 países y territorios analizados por la OIT, el 64 por ciento (120 países) cumplen con la norma de la OIT de la licencia de 14 semanas como mínimo; y 28 por ciento (52 países) cumplen o superan la licencia propuesta de 18 semanas.

La OCDE afirma que México promedia 4.8 semanas de licencia de maternidad con goce de sueldo, debajo de Cuba, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Paraguay. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 25.1. establece que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar.11

La Constitución Política Mexicana en su artículo 1, establece que, “en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozaran de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así? como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece”.12

La última reforma al artículo 123 constitucional en materia del cuidado materno-infantil se realizó en 1960, producto de una lucha por los derechos de las mujeres en el país, como lo fue el derecho al voto, la igualdad de salarios, la educación y la participación en la vida política. Sin embargo, a más de 60 años sin modificación significativa el derecho de la licencia de maternidad, nos exige actualización; debido a que el contexto político y laboral en México ya no es el mismo, ahora la prioridad es el pueblo de México.

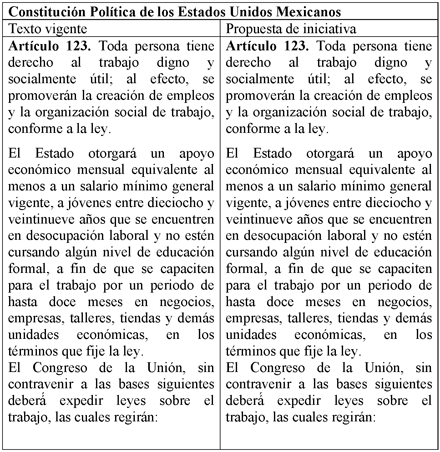

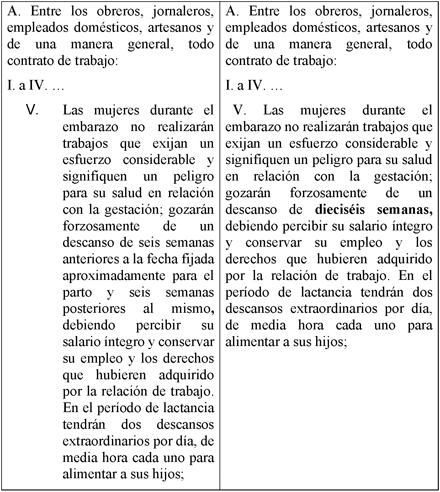

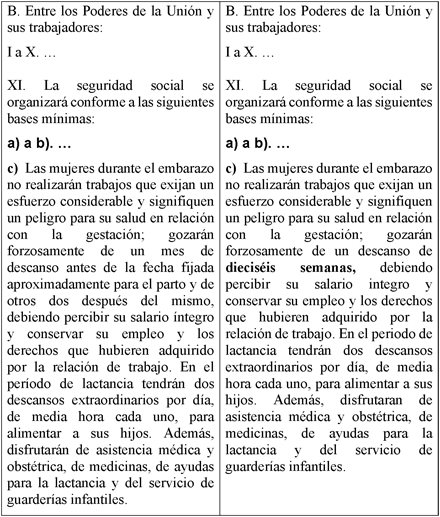

Con arreglo a lo expuesto, y con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a consideración del Congreso de la Unión el siguiente cuadro comparativo:

Decreto mediante el cual se reforman los Apartados A de la fracción V y B de la fracción XI, inciso c), del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de cuidado materno-infantil

Único. Se reforman los Apartado A de la fracción V y B de la fracción XI, inciso c), del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de cuidado materno-infantil, para quedar como sigue:

Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.

El Estado otorgara? un apoyo económico mensual equivalente al menos a un salario mínimo general vigente, a jóvenes entre dieciocho y veintinueve años que se encuentren en desocupación laboral y no estén cursando algún nivel de educación formal, a fin de que se capaciten para el trabajo por un periodo de hasta doce meses en negocios, empresas, talleres, tiendas y demás unidades económicas, en los términos que fije la ley.

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá? expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:

A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo:

I. a IV. ...

V. Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de un descanso de dieciséis semanas, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. En el período de lactancia tendrán dos descansos

VI. a XXXI. ...

B. Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores:

I. a X. ...

XI. La seguridad social se organizara? conforme a las siguientes bases mínimas:

a) y b) ...

c) Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de un descanso de dieciséis semanas, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. En el periodo de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos. Además, disfrutarán de asistencia médica y obstétrica, de medicinas, de ayudas para la lactancia y del servicio de guarderías infantiles.

d) a f) ...

XII. a XIV. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrara? en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los congresos de las entidades federativas tendrán 60 días para adecuar sus legislaciones a la entrada en vigor del presente decreto.

Notas

1 Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados de 2022, Inegi. Comunicado de prensa número 578/23, 3 de octubre de 2023.

2 Manual de incapacidad por maternidad IMSS.

3 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_055_05dic60_ ima.pdf

4 Artículo 9o., Apartado B, de la Constitución Política de Ciudad de México.

5 CAF, Banco de Desarrollo de América Latina 2021.

6 Recomendación 191 de 2000 OIT, Organización

Internacional del Trabajo,

https://www.redjurista.com/Documents/recomendacion_191_de_2000_oit_-_organizacion_internacional_del_trabajo.aspx#/

7 Banco Mundial. (2022a). La mujer, la empresa y el derecho, 2022, https://wbl.worldbank.org/es/wbl

8 https://www.inegi.org.mx/temas/natalidad/

9 https://www.inegi.org.mx/programas/natalidad/

10 https://www.inegi.org.mx/programas/enadid/2023/

11 La Declaración Universal de los Derechos Humanos,

Naciones Unidas, 1948,

https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights

12 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2025

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de septiembre de 2025.

Diputada María Magdalena Rosales Cruz (rubrica)

Que reforma la fracción III del artículo 27 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada María Magdalena Rosales Cruz, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, María Magdalena Rosales Cruz, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6 numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto para reformar la fracción III del artículo 27 de la Ley General de Salud.

Exposición de Motivos

El campo de la atención médica hospitalaria en estado de gravedad, que precisa de atención inmediata, se ha desarrollado gradualmente, pero aún es insuficiente para disminuir los índices de morbilidad y mortalidad en aquellas personas lesionadas o enfermas que requieren ser atendidas, tratadas con oportunidad y eficacia a fin de limitar el daño con las menores secuelas posibles.

La atención médica hospitalaria se deberá ofrecer con carácter profesional, que garantice y asegure el mejor tratamiento en aquellas personas lesionadas o enfermas, debiendo ser oportuna, eficaz y eficiente, mediante la normalización y protocolización de estrategias, mecanismos, programas, y disposiciones sanitarias para hacer efectivo el derecho a la protección de la salud.

Actualmente existen en México alrededor de 832 Guías de Práctica Clínica; dentro de estas están consideradas las características que determinan una atención médica eficiente la cual se pueden dividir en: atención, calidad, accesibilidad y tiempo de espera para los servicios de salud. En México el tiempo de espera para la atención médica en el servicio de urgencias no está regulado en la Ley General de Salud ni en el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica, tampoco en las normas oficiales mexicanas en materia del servicio de urgencias médicas, la implementación de un protocolo oficial de selección de urgencias médicas mediante el método Triage es fundamental para garantizar una atención médica que garantice eficiencia en el servicio de urgencias.

La Norma Oficial Mexicana NOM-027-SSA3-2013 especifica que se trata de urgencia a todo problema médico-quirúrgico agudo, que ponga en peligro la vida, un órgano o una función y que requiere atención inmediata, y para la clasificación de pacientes en la atención en el servicio de urgencias el Triage es el método validado por instituciones internacionales de salud, como: la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Federación Internacional de Medicina de Emergencia (IFEM), el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), el Manchester Triage System (MTS) y el Emergency Severity Index (ESI) entre otros. Estas organizaciones promueven el uso de sistemas de triage estandarizados para optimizar la atención en situaciones de emergencia.

El Triage es la herramienta de selección de pacientes en el servicio de urgencias según la gravedad, representa el primer contacto de atención hospitalaria en el servicio de urgencias implementada desde 1990 como un método clínico protocolizado, que se basa en la evaluacio?n de signos vitales, condiciones de vida, intervenciones terapéuticas y evaluación dinámica, con antecedente en el territorio de guerra. Lo respalda la evidencia científica, aporta beneficios inmediatos y directos a los responsables de la gestión del servicio médico.

En las generalidades de la Norma citada con anterioridad en el numeral 6.2.1. se establece: “Determinar las necesidades de atención de los pacientes, con base en protocolos de clasificación de prioridades para la atención de urgencias médicas”. Sin embargo, no especifica los protocolos de clasificación al que hace referencia . El cual representa un hueco con la posibilidad de implementar en el Reglamento de Atención Médica un método clínico protocolizado, el cual contribuiría en la eficiencia y calidad al derecho de la salud.

Desde el punto de vista asistencial la importancia de la disponibilidad de un sistema triage estructurado en las clínicas de segundo y tercer nivel, manifiesta su eficiencia cuando la sobresaturación de los servicios aumenta y los recursos disponibles disminuyen, ya que es cuando más necesario se exige controlar el riesgo de los pacientes. Por otra parte, el análisis de los tiempos de espera según el parámetro triage, es una herramienta clara y comparable para definir el nivel de saturación.

Con arreglo al Procedimiento para la Atención en el Servicio de Urgencias en Unidades Médicas de Segundo Nivel de Atención IMSS , actualizado por última vez el año 2020, reconoce la utilización del método, establece en su numeral: 4.3 Área de Triage , es el espacio físico del área de primer contacto, donde se clasifica y selecciona la prioridad de atención del paciente. El cual se debe ubicar a la entrada del Servicio de Urgencias y tener señalamientos para la rápida identificación y acceso, así como visibilidad permanente de la sala de espera. Por otro lado el ISSSTE en su servicio de salud se realiza el método de selección de pacientes para la atención prioritaria por emergencias hace uso de él, el cual lo expone en su página oficial: https://www.gob.mx/issste/es/articulos/triage?idiom=es. Lo que deja claro, que los dos principales institutos de seguridad social en México en su servicio de salud hacen uso del protocolo clínico de selección de pacientes de manera indiscriminada, es por eso necesario reconocerlo en la Ley General de Salud.

Hay un consenso generalizado, en que la calidad en la atención médica en el servicio de urgencias, el paciente se beneficia de la implementación del Triage protocolizado mediante la clasificación de la urgencia según los lineamientos del método de selección de pacientes que demandan atención inmediata.

Por la falta de la protocolización del método de selección en el servicio de urgencias se corre el riesgo de cometer negligencia e incertidumbre en la prioridad de atención según la urgencia, el reconocimiento en el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica implementaría un mecanismo objetivo delimitando las especulaciones en el derecho a la salud.

En seguimiento de los lineamientos establecidos en el Procedimiento para la Atención en el Servicio de Urgencias del IMSS, el Triage es el sistema que clasifica y selecciona a los pacientes que acuden al servicio de urgencias, su objetivo es priorizar la atención médica con base al nivel de gravedad; el IMSS utiliza la siguiente escala de cinco niveles, en donde los tiempos promedios de espera fueron adecuaciones según el método para clasificar a los pacientes en los servicios de urgencias emitido por el Manchester Triage System (tabla 1.) Se utiliza un algoritmo con 52 flujos de presentación predefinidos para determinar el nivel de prioridad, que se representa con un color:

Rojo: Inmediato (emergencia absoluta).

Naranja: Muy urgente (atención en menos de 10 minutos).

Amarillo: Urgente (atención en menos de 60 minutos).

Verde: Normal (atención en menos de 120 minutos).

Azul: No urgente (atención en menos de 240 minutos).

En la Norma Oficial Mexicana NOM-027-SSA3-2013 ; se describen las características y requerimientos de la infraestructura física, el equipamiento mínimo, los criterios de atención, organización y funcionamiento del servicio de urgencias, asimismo, establece la regulación de los servicios de salud, que rige los criterios de funcionamiento y atención en los servicios de urgencias de los establecimientos para la atención médica. Sin embargo, no especifica un método de selección de pacientes para su priorización según la urgencia médica, el cual es indispensable especificarlo para garantizar la calidad y eficiencia de la atención médica inmediata.

El único referente en materia es la Guía Práctica Clínica Triage Hospitalario de Primer Contacto en los Servicios de Urgencias Adultos para el Segundo y Tercer nivel. Sin embargo, es sólo una recomendación que no obliga a la institución médica a adoptar un mecanismo que contribuya a la selección de pacientes en el servicio de urgencias. Esta brecha por la falta la tipificación de un protocolo de atención médica pone en evidencia la oportunidad que hay para implantarlo en la ley para garantizar la certeza jurídica del personal médico y del paciente que espera ser atendido.

La norma vigente de servicio médico en materia del Servicio de urgencias no especifica la estrategia que se debe emplear para seleccionar la atención medica en el servicio de urgencias, ni el mecanismo normativo que garantiza la prioridad, según la selección de pacientes en el servicio de urgencias. El método Triage cuenta con el marco jurídico vigente que hace posible su implementación y regulación en la Ley General de Salud.

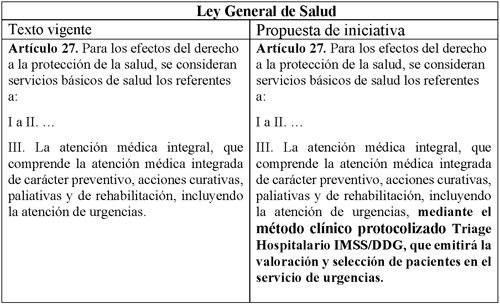

Conforme a lo expuesto, y con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a consideración del Congreso de la Unión el siguiente cuadro comparativo:

Decreto mediante el cual se reforma la fracción III del artículo 27 de la Ley General de Salud, en materia de selección y clasificación de pacientes en el servicio de urgencias médicas

Único. Se reforma la fracción III del artículo 27 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 27. Para los efectos del derecho a la protección de la salud, se consideran servicios básicos de salud los referentes a

I. y II. ...

III. La atención medica integral, que comprende la atención medica integrada de carácter preventivo, acciones curativas, paliativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias mediante el método clínico protocolizado Triage Hospitalario IMSS/DDG, que emitirá la valoración y selección de pacientes en el servicio de urgencias.

IV. a XI. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los congresos de las entidades federativas tendrán 60 días para adecuar sus legislaciones a la entrada en vigor del presente decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 septiembre de 2025.

Diputada María Magdalena Rosales Cruz (rubrica)

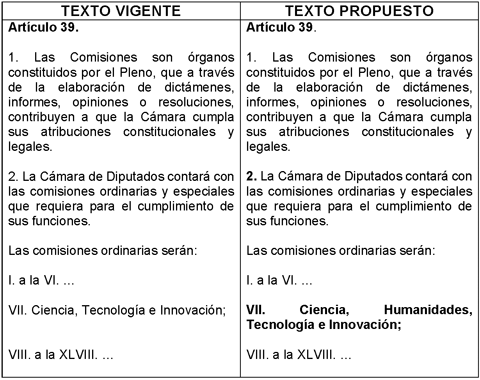

Que reforma el artículo 39, numeral 2, fracción VII, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de comisiones en la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Juan Antonio González Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Juan Antonio González Hernández, integrante del Grupo Parlamentario Morena en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 39, numeral 2, fracción VII, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La tecnología nace con el primer instrumento que el hombre primitivo utilizó y adquiere tal importancia que las distintas tecnologías de los materiales dan nombre a diferentes épocas en la historia del hombre: Edad de Piedra, Neolítico, Edad de los Metales. Más tarde aparece el periodo griego, el imperio romano, la Edad Media en Europa, los ingenieros del Renacimiento, la revolución industrial, el siglo del optimismo científico y la tecnología del siglo XX y, lo último la biotecnología y la nanotecnología. Tras la revolución industrial se fueron diversificando los diferentes usos de las fuentes de energía y aparecen: las centrales hidroeléctricas, térmicas, energía solar, nuclear, geotérmica, biomasa y eólica.

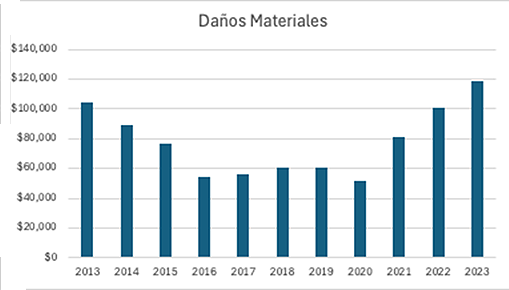

Actualmente, la ciencia y tecnología son áreas de mucha importancia para cualquier actividad de la vida cotidiana y un progreso a la sociedad, ambos conceptos mantienen una gran relación que se podrían considerar como uno solo, constituyen un poderoso pilar para el desarrollo cultural, social, económico y, en general en la sociedad moderna como una gran fuerza productiva que ejerce una creciente influencia no solo de los elementos materiales sino también en todos los núcleos de la actividad humana.