Gaceta Parlamentaria, año XXVIII, número 6906-II-1, martes 28 de octubre de 2025

- Que expide la Ley Nacional de Facilitadores Restaurativos, a cargo del diputado Arturo Federico Ávila Anaya, del Grupo Parlamentario de Morena

- Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Turismo, en materia de ordenamiento turístico territorial, a cargo del diputado Ricardo Crespo Arroyo, del Grupo Parlamentario de Morena

- Que adiciona la fracción XXII, al artículo 387, del Código Penal Federal, en materia de delito de fraude, para incorporar como conducta punible fraudes cometidos mediante esquemas piramidales o conexos, a cargo del diputado Jesús Alfonso Ibarra Ramos, del Grupo Parlamentario de Morena

- Que adiciona una fracción V al artículo 111 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, a cargo de la diputada Herminia López Santiago, del Grupo Parlamentario de Morena

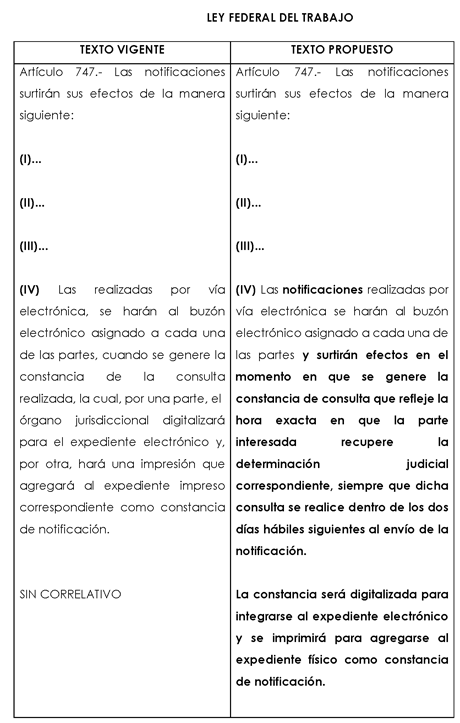

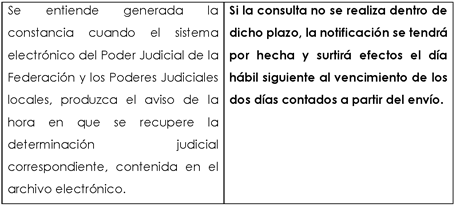

- Que reforma la fracción IV del artículo 747 de la Ley Federal del Trabajo, para precisar el momento en que surten efectos las notificaciones electrónicas realizadas a través del buzón electrónico en los juicios laborales, a cargo de la diputada Herminia López Santiago, del Grupo Parlamentario de Morena

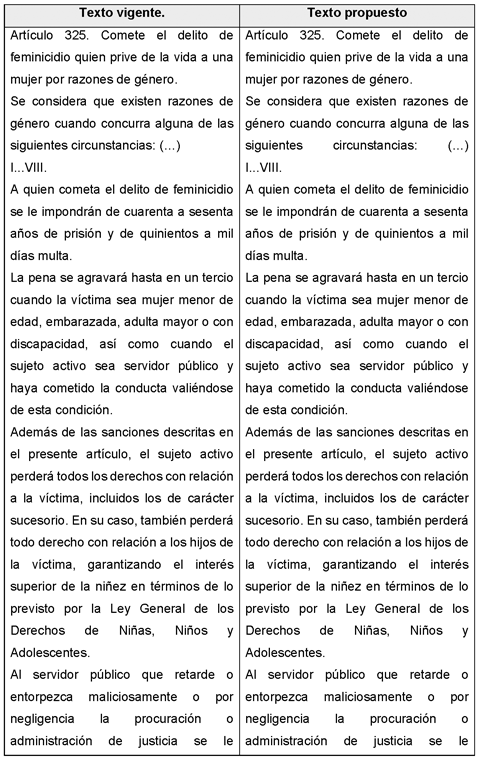

- Que adiciona un párrafo al artículo 325 del Código Penal Federal, relativo al delito de feminicidio, para incorporar la sentencia de Mariana Lima Buendía, sobre la obligación de investigar accidentes y suicidios de mujeres como feminicidios, suscrita por las diputadas Mildred Concepción Ávila Vera, Anais Miriam Burgos Hernández, Saray Vázquez Adasa y el diputado Luis Humberto Aldana Navarro, del Grupo Parlamentario de Morena

- Que adiciona al artículo 390 Bis al Código Penal Federal, en materia de extorsión mediante préstamos abusivos (‘gota a gota’), a cargo del diputado Carlos Ignacio Mier Bañuelos, del Grupo Parlamentario de Morena

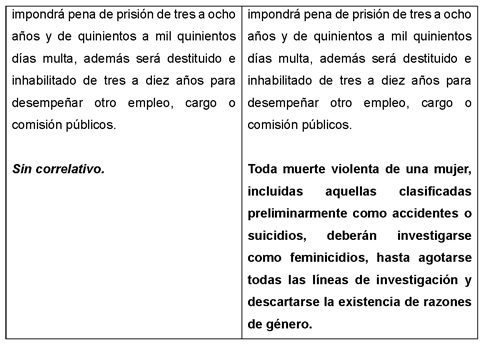

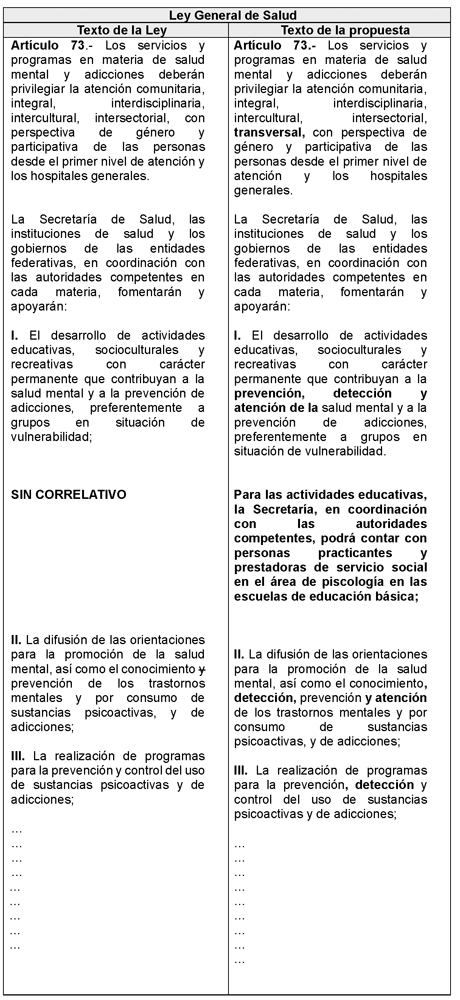

- Que reforma el primer párrafo, los numerales I, II y III del artículo 73, el primer párrafo del artículo 113; se adiciona un párrafo al numeral I del artículo 73 y al segundo párrafo del artículo 113, recorriéndose el subsecuente, de la Ley General de Salud, en materia de atención a la salud mental, a cargo de la diputada Alma Marina Vitela Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena

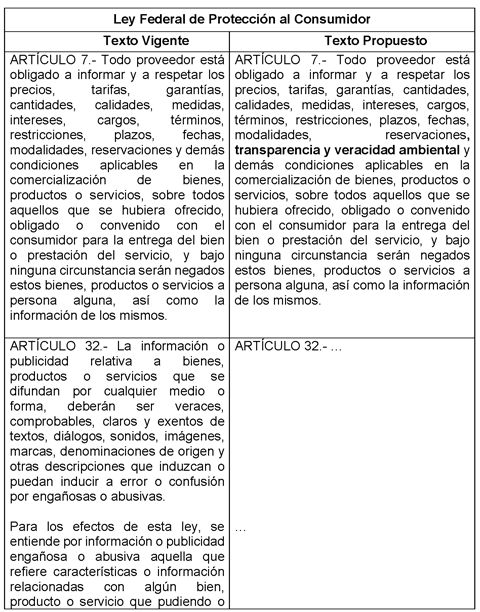

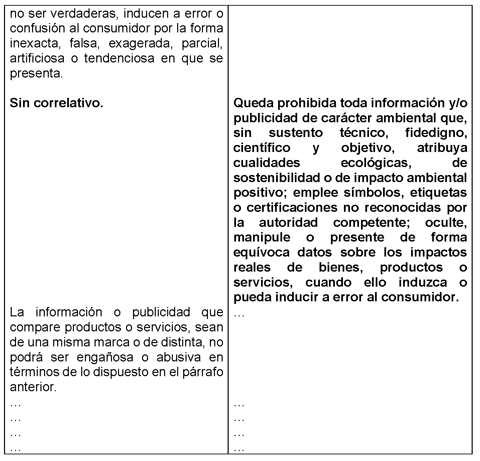

- Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en materia de publicidad engañosa ambiental, a cargo de la diputada Alejandra Chedraui Peralta, del Grupo Parlamentario de Morena

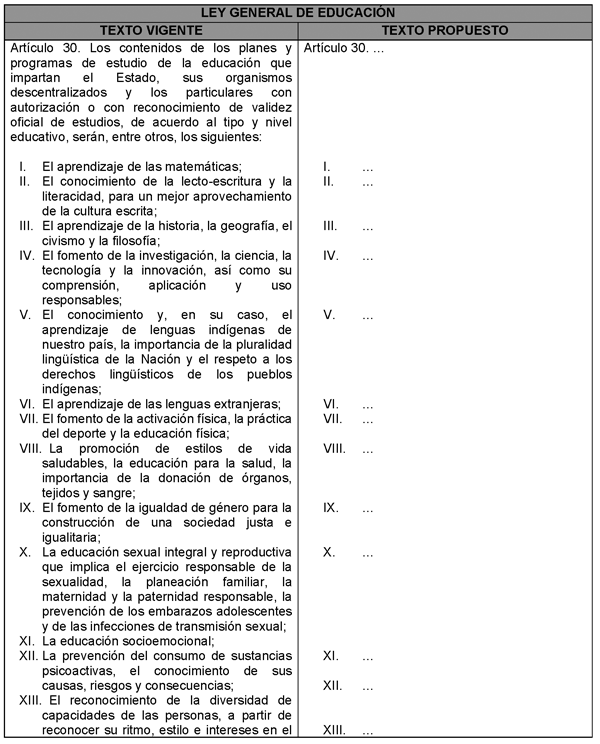

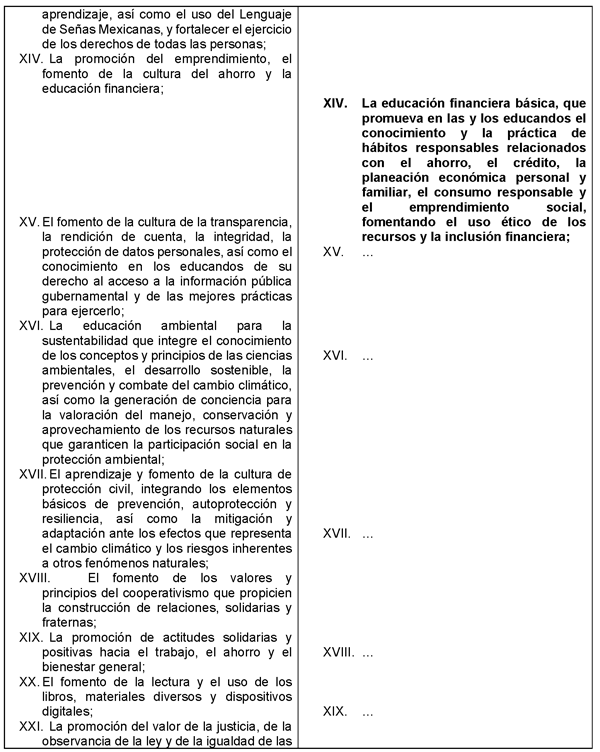

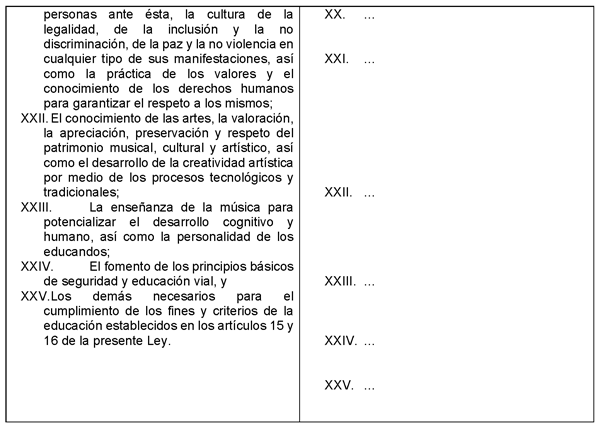

- Que reforma la Ley General de Educación, para incorporar la educación financiera básica en los planes y programas de estudio de la educación secundaria, media superior y superior, a cargo del diputado Arturo Federico Ávila Anaya, del Grupo Parlamentario de Morena

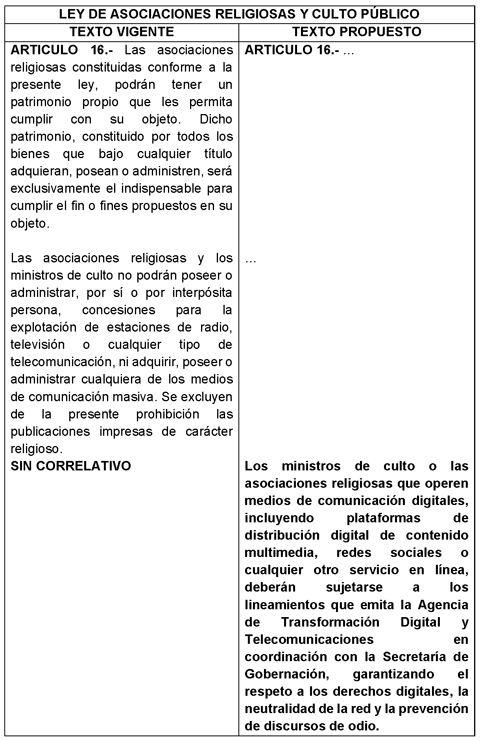

- Que adiciona el párrafo tercero al artículo 16 de Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, en materia de neutralidad de la red digital y prevención de discursos de odio, a cargo del diputado Arturo Federico Ávila Anaya, del Grupo Parlamentario de Morena

- Que adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del derecho a la muerte digna, suscrita por los diputados Carina Piceno, Carlos Alonso Castillo Pérez, Manuel Vázquez Arellano, del Grupo Parlamentario de Morena, Patricia Mercado Castro y Laura Ballesteros Mancilla, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

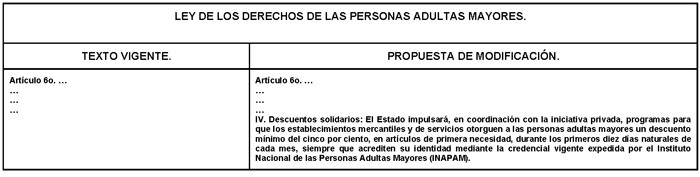

- Que adiciona la fracción IV al artículo 6o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, en materia de descuentos solidarios para artículos de primera necesidad para adultos mayores, a cargo del diputado Armando Corona Arvizu, del Grupo Parlamentario de Morena

- Que adiciona una fracción XI al artículo 2o. y reforma la fracción I del artículo 2-A de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Fernando Jorge Castro Trenti, del Grupo Parlamentario de Morena

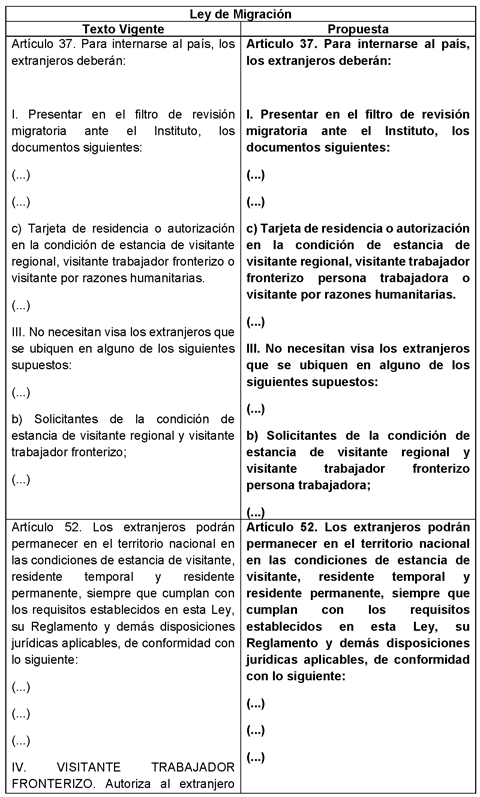

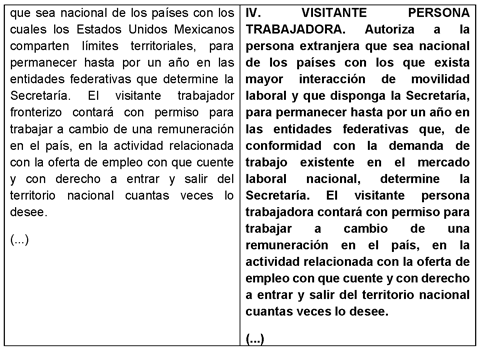

- Que reforma los artículos 37 y 52, fracción IV, de la Ley de Migración, para modificar la condición de estancia de visitante trabajador fronterizo y adecuarla al contexto de movilidad humana y laboral del país, convirtiéndose en la condición de estancia de “visitante persona trabajadora”, a cargo de la diputada Rosa Irene Urbina Castañeda, del Grupo Parlamentario de Morena

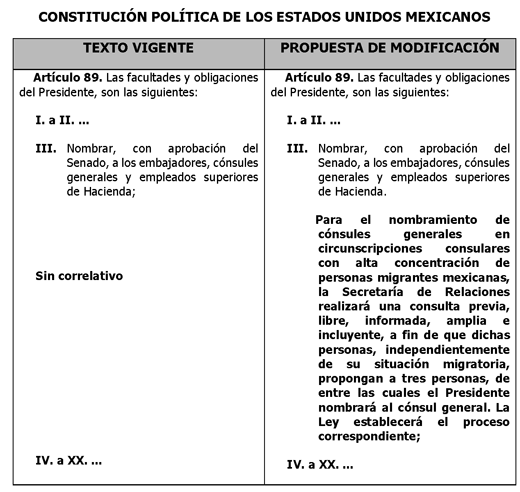

- Que reforma el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de nombramiento de Cónsules Generales, a cargo de la diputada Roselia Suárez Montes de Oca, del Grupo Parlamentario de Morena

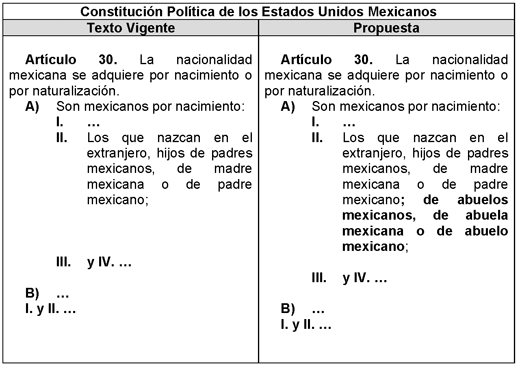

- Que reforma el artículo 30, apartado A), fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transmisión de la nacionalidad mexicana de abuelas y abuelos a nietos y nietas residentes en el exterior, a cargo de la diputada Roselia Suárez Montes de Oca, del Grupo Parlamentario de Morena

Que expide la Ley Nacional de Facilitadores Restaurativos, a cargo del diputado Arturo Federico Ávila Anaya, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Arturo Ávila Anaya, integrante del Grupo Parlamentario de Morena ante la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 6, numeral 1, 77, numeral 1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito someter a la consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Nacional de Facilitadores Restaurativos, al tenor de la siguiente:

Exposición de motivos

La Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 2024, constituye el marco jurídico rector que regula los mecanismos alternativos de solución de controversias en México. Dicha ley reconoce formalmente la figura de las personas facilitadoras y establece las bases para la implementación de procesos de justicia restaurativa, colocando a la mediación, la conciliación y otros métodos autocompositivos en el centro de un nuevo paradigma de acceso a la justicia.

Uno de los aportes más relevantes de la citada ley es la profesionalización de las personas facilitadoras, al exigir que cuenten con una certificación especializada que comprende al menos ciento veinte horas de capacitación general y sesenta horas adicionales de formación específica en procesos restaurativos. Esta disposición busca garantizar que quienes intervienen en la conducción de los procesos alternativos lo hagan con conocimientos sólidos, técnicas adecuadas y una formación ética que respalde su actuación.

Asimismo, la LGMASC regula de manera detallada las obligaciones y deberes de las personas facilitadoras, estableciendo supuestos de suspensión y revocación de la certificación en caso de incumplimiento. Para fines de control, transparencia y confianza institucional, se prevé la creación de un Registro Nacional de Personas Facilitadoras y de una Plataforma Nacional mediante los cuales se llevará un padrón público que permita verificar la habilitación y el estatus de cada profesional certificado.

Con estos avances normativos, el Estado mexicano busca no solo consolidar un marco jurídico moderno y coherente, sino también institucionalizar la confianza social en los mecanismos alternativos de solución de controversias, fortaleciendo el mandato constitucional de garantizar el derecho de acceso a la justicia en condiciones de equidad, prontitud y efectividad.

No obstante, la experiencia práctica ha demostrado que persiste un vacío normativo en torno a la regulación uniforme de las personas facilitadoras restaurativas, en especial respecto de su certificación, evaluación, supervisión, derechos y obligaciones. Esta ausencia ha generado una fragmentación en los criterios de formación y desempeño profesional, lo que ha derivado en una falta de homogeneidad en los estándares nacionales, afectando la calidad, la transparencia y la profesionalización de quienes intervienen en los procesos restaurativos.

En consecuencia, se vuelve indispensable elevar a rango de ley nacional los lineamientos que permitan establecer criterios claros y uniformes para la profesionalización, certificación, evaluación periódica, registro y supervisión de las personas facilitadoras. La presente propuesta de Ley Nacional de Facilitadores Restaurativos busca dotar al país de un instrumento jurídico integral, que articule y consolide las disposiciones necesarias para la formación, reconocimiento y ejercicio profesional de quienes intervienen en los mecanismos alternativos de solución de controversias.

Esta ley se concibe como un desarrollo complementario de la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, y se sustenta en los principios constitucionales de seguridad jurídica, acceso efectivo a la justicia, igualdad, no discriminación y respeto irrestricto a los derechos humanos, previstos en los artículos 1° y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En el plano internacional, la iniciativa encuentra respaldo en diversos instrumentos jurídicos vinculantes para el Estado mexicano. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en sus artículos 8 y 25, reconoce el derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial efectiva; la Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 40, promueve la utilización de medidas alternativas a los procesos judiciales tradicionales, especialmente en el caso de personas menores de edad; y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su artículo 13, obliga a los Estados a asegurar un acceso efectivo a la justicia en condiciones de igualdad.

La expedición de la Ley Nacional de Facilitadores Restaurativos permitirá fortalecer el sistema de justicia mexicana desde una perspectiva restaurativa, profesionalizar el desempeño de las personas facilitadoras, generar confianza pública en los mecanismos alternativos y consolidar una cultura de paz y diálogo social, en consonancia con los compromisos internacionales asumidos por México y con los objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030, particularmente el Objetivo 16 relativo a la promoción de sociedades pacíficas e inclusivas.

En este orden de ideas, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con:

Proyecto de Decreto por la que se expide la Ley Nacional de Facilitadores Restaurativos.

Artículo Único. Se expide la Ley Nacional de Facilitadores Restaurativos.

Ley Nacional de Facilitadores Restaurativos.

Título Primero - Disposiciones Generales

Artículo 1. La presente ley tiene por objeto establecer las disposiciones aplicables a la certificación, registro, evaluación, suspensión y revocación de las personas facilitadoras y personas abogadas colaborativas en los mecanismos alternativos de solución de controversias, en términos de la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias.

Artículo 2. Sus disposiciones son de observancia general en todo el territorio nacional y resulta obligatorio para las autoridades federales, de las entidades federativas, de la Ciudad de México y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como para las personas facilitadoras restaurativas y demás actores vinculados a los mecanismos alternativos de solución de controversias, en los términos previstos por la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias.

Artículo 3. La aplicación de esta Ley deberá garantizar en todo momento el respeto irrestricto a los derechos humanos, el acceso a la justicia y la tutela efectiva de los principios que rigen los mecanismos alternativos de solución de controversias, privilegiando la cultura de paz y el diálogo colaborativo como medios para la solución de conflictos.

Artículo 4. La actuación de las autoridades y de las personas facilitadoras se regirá por los principios de voluntariedad, imparcialidad, confidencialidad, equidad, perspectiva de derechos humanos, igualdad de género, interculturalidad y accesibilidad.

Artículo 5. La Secretaría de Gobernación, en coordinación con el Poder Judicial de la Federación, los Poderes Judiciales de las entidades federativas y los Tribunales de Justicia Administrativa, establecerá lineamientos generales para garantizar la homologación de criterios en la certificación, evaluación y actualización de las personas facilitadoras restaurativas, promoviendo la profesionalización y el reconocimiento nacional de su labor mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 6. Para efectos de esta Ley se entenderá por

I. Ley: la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias;

II. facilitador: la persona certificada para conducir procesos de mediación, conciliación o justicia restaurativa;

III. abogado colaborativo: la persona certificada para intervenir en procedimientos colaborativos;

IV. Plataforma Nacional: el sistema electrónico interoperable que concentra la información del Registro Nacional;

V autoridades competentes: las señaladas en el artículo 2 de esta Ley.

VI. Órganos de aplicación: los previstos en esta Ley para la certificación, supervisión y control de las personas facilitadoras.

Título Segundo. De la Certificación y Profesionalización de las Personas Facilitadoras

Capítulo I

Requisitos de Certificación

Artículo 7. Para efectos de la presente Ley se entenderá por:

I. Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias: aquellos previstos en la Ley General en la materia, que comprenden la mediación, la conciliación y la justicia restaurativa.

II. Justicia restaurativa: proceso en el cual la persona facilitadora propicia, mediante el diálogo, la reparación del daño, la responsabilización de las partes y la reconstrucción del tejido social.

III. Personas facilitadoras certificadas: quienes, además de cumplir con los requisitos previstos en el artículo 40 de la LGMASC, deberán:

a) Acreditar formación académica mínima de nivel licenciatura.

b) Contar con capacitación general mínima de 120 horas.

c) Acreditar capacitación adicional de 60 horas para procesos restaurativos.

d) Contar con experiencia profesional o comunitaria vinculada a la mediación, conciliación o justicia restaurativa.

Artículo 8. Para obtener la certificación será requisito aprobar los procesos de evaluación teórica y práctica que establezcan las autoridades competentes, presentar carta de no antecedentes penales, firmar el código de ética y comprometerse a participar en programas de actualización anual.

Artículo 9. La certificación tendrá una vigencia de tres años, renovable mediante procesos de recertificación.

Artículo 10. Las convocatorias para la certificación serán emitidas anualmente por los Poderes Judiciales de la Federación, de las entidades federativas y por los Tribunales de Justicia Administrativa, quienes deberán publicarlas con la debida anticipación y difusión. Dichas convocatorias establecerán los requisitos, etapas, sedes, modalidades y mecanismos de inscripción, garantizando en todo momento la igualdad, la no discriminación, la accesibilidad a personas con discapacidad, la disponibilidad de formatos digitales y los mecanismos de apoyo necesarios para postulantes, a fin de asegurar condiciones equitativas de participación.

Artículo 11. Dichas convocatorias deberán prever medidas de inclusión y accesibilidad para personas con discapacidad, acciones afirmativas para grupos en situación de vulnerabilidad, sedes accesibles, formatos digitales y mecanismos de apoyo a postulantes, garantizando siempre la igualdad, la no discriminación, la perspectiva de género, el enfoque diferenciado y la cultura de paz.

Capítulo II

Evaluación y Recertificación

Artículo 12. Los procesos de evaluación comprenderán exámenes teóricos, prácticos y entrevistas.

Artículo 13. La recertificación será obligatoria cada tres años e implicará comprobar experiencia práctica, cumplimiento de horas de actualización y evaluación periódica de competencias.

Artículo 14. Los órganos de aplicación podrán emitir constancias parciales de avance para quienes aún no acrediten todos los requisitos, otorgándoles un plazo razonable para su cumplimiento que no exceda de 6 meses.

Artículo 15. El incumplimiento en el proceso de recertificación dará lugar a la suspensión automática de la certificación hasta que se acredite la actualización correspondiente.

Artículo 16. Los criterios de evaluación deberán ser públicos, objetivos, verificables y uniformes en todo el país.

Título Tercero

Del Registro Nacional y la Plataforma

Nacional

Capítulo I

Registro Nacional

Artículo 17. El Registro Nacional constituye la base de datos oficial de las personas facilitadoras certificadas en el país.

Artículo 18. La información mínima del Registro incluirá:

I. Nombre.

II. Clave Única de Registro de Población.

III. Datos de contacto y localización.

IV Clave o número de certificación.

V. Especificación si se trata de persona facilitadora pública o privada.

VI. Especialidad.

VII. Vigencia de la certificación.

VIII. Ámbito de competencia y,

IX. Situación administrativa.

Artículo 19. Los datos sensibles se protegerán conforme a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

Artículo 20. El Registro deberá actualizarse en tiempo real por las autoridades competentes.

Artículo 21. La inclusión en el Registro será obligatoria para el ejercicio de funciones como facilitador.

Capítulo II

Plataforma Nacional

Artículo 22. La Plataforma Nacional es el sistema digital de consulta y verificación del Registro.

Artículo 23. El Poder Judicial de la Federación, los Poderes Judiciales de las entidades federativas y los Tribunales de Justicia Administrativa deberán coordinarse para la integración, actualización y funcionamiento del Registro y la Plataforma Nacional de Facilitadores. El Órgano de Administración Judicial Federal y de las entidades federativas garantizará la interoperabilidad tecnológica de la Plataforma con los sistemas de los Poderes Judiciales y Tribunales de Justicia Administrativa, asegurando su correcto funcionamiento y compatibilidad a nivel nacional conforme a las disposiciones aplicables en materia de interoperabilidad de datos gubernamentales.

Artículo 24. La Plataforma deberá ser accesible al público, gratuita y transparente, permitiendo la verificación inmediata de la certificación.

Artículo 25. La Plataforma contará con mecanismos de búsqueda, filtros por entidad federativa, especialidad y vigencia.

Artículo 26. La operación de la Plataforma será auditada anualmente para garantizar seguridad, confiabilidad y transparencia por parte del Tribunal de Disciplina Judicial Federal y de las entidades federativas.

Título Cuarto

De los Derechos y Obligaciones

Artículo 27. Las personas facilitadoras tienen derecho a ser incluidas en el Registro y Plataforma Nacional, a recibir constancia oficial de certificación, acceder a programas de capacitación continua y contar con respaldo institucional para el ejercicio de sus funciones en términos de los lineamientos que emita la autoridad competente.

Artículo 28. Son obligaciones de las personas facilitadoras: conducirse con imparcialidad, independencia, confidencialidad, respeto a los derechos humanos, igualdad y no discriminación.

Artículo 29. Las personas facilitadoras deberán abstenerse de intervenir en casos donde exista conflicto de interés.

Artículo 30. Se deberá acreditar al menos veinte horas anuales de actualización en temas vinculados a los mecanismos alternativos de solución de controversias.

Artículo 31. Las personas facilitadoras deberán presentar informes anuales de actividades cuando así lo soliciten los órganos de aplicación.

Título Quinto

De la Supervisión, Sanciones y

Responsabilidad

Artículo 32. La supervisión del desempeño estará a cargo de los órganos de aplicación mediante evaluaciones periódicas, auditorías y encuestas de satisfacción a usuarios.

Artículo 33. Procederá la suspensión de la certificación cuando se incumpla con la actualización, exista queja fundada o se violen principios del código de ética.

Artículo 34. Procederá la revocación en casos de reincidencia en faltas graves, inhabilitación judicial o pérdida de requisitos.

Artículo 35. Las sanciones aplicables podrán ser amonestación, suspensión temporal, revocación, inhabilitación o reparación del daño.

Artículo 36. Las resoluciones de suspensión o revocación deberán estar fundadas y motivadas, garantizando derecho de audiencia y recurso.

Artículo 37. El incumplimiento de las obligaciones previstas en esta Ley dará lugar a responsabilidad administrativa.

Artículo 38. Las sanciones se aplicarán conforme al principio de proporcionalidad y considerando reincidencia y gravedad de la falta; el recurso se sustanciará conforme al procedimiento previsto por la legislación administrativa aplicable.

Artículo 39. El recurso contra las sanciones será resuelto por la autoridad superior en un plazo no mayor a treinta días hábiles.

Artículo 40. Las sanciones firmes deberán ser inscritas en el Registro Nacional.

Artículo 41. Las sanciones serán publicadas en versión pública en la Plataforma Nacional que resguarde los datos personales sensibles.

Título Sexto

Coordinación y Cooperación

Interinstitucional

Artículo 42. El Consejo Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias podrá emitir lineamientos técnicos e interpretativos.

Artículo 43. El Órgano de Administración Judicial federal o de las entidades federativas establecerá indicadores de desempeño y publicará informes estadísticos anuales.

Artículo 44. Las autoridades competentes deberán garantizar accesibilidad y ajustes razonables para personas con discapacidad.

Artículo 45. Se fomentará la participación de instituciones académicas y organizaciones sociales en la formación de facilitadores.

Artículo 46. El Estado promoverá convenios de colaboración internacional en materia de justicia restaurativa.

Artículo 47. Los programas de capacitación y actualización dirigidos a las personas facilitadoras deberán revisarse y evaluarse de manera periódica, a fin de garantizar su pertinencia, calidad académica y adecuación a los cambios normativos, sociales y tecnológicos. Para tal efecto, los Poderes Judiciales y Tribunales de Justicia Administrativa podrán celebrar convenios con instituciones académicas, organismos especializados y organizaciones de la sociedad civil.

Artículo 48. Los Poderes Judiciales de la Federación, de las entidades federativas y los Tribunales de Justicia Administrativa deberán publicar en sus portales oficiales los resultados de las convocatorias de certificación, señalando de manera transparente las calificaciones obtenidas, criterios de evaluación aplicados y, en su caso, los medios de impugnación o aclaración disponibles para las personas aspirantes.

Artículo 49. Las disposiciones de esta Ley se interpretarán conforme a la Constitución y a los tratados internacionales de derechos humanos de los que el Estado sea parte.

Artículo 50. Los casos no previstos en esta Ley serán resueltos por las autoridades competentes conforme a la LGMASC.

Artículo 51. Ninguna disposición de la presente Ley podrá interpretarse en forma restrictiva de derechos humanos.

Artículo 52. Se fijarán como criterios de imparcialidad y recusación los siguientes:

I. Las personas facilitadoras deberán conducirse con absoluta imparcialidad en la conducción de los mecanismos alternativos, garantizando igualdad de trato y respeto a las partes involucradas.

II. Toda persona facilitadora deberá excusarse de conocer un asunto cuando:

a) Existan vínculos de parentesco, amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las partes.

b) Mantenga relación profesional, laboral o de negocios con alguna de las partes.

c) Exista cualquier otro interés personal, directo o indirecto, que pueda afectar su objetividad.

III. Las partes podrán solicitar la recusación de la persona facilitadora cuando consideren que concurre alguna de las causas previstas en la fracción anterior.

IV. En caso de excusa o recusación, el órgano de aplicación designará a otra persona facilitadora para continuar con el procedimiento, a fin de salvaguardar los principios de neutralidad, objetividad y confianza.

Artículo 53. Se fijarán como Mecanismos de supervisión externa los siguientes:

I. Además de las evaluaciones periódicas, auditorías y encuestas de satisfacción que realicen los órganos de aplicación, los procesos de capacitación, certificación y desempeño de las personas facilitadoras podrán ser objeto de supervisión por parte de órganos externos competentes.

II. Para efectos de la presente Ley, se reconoce la facultad de supervisión de los Órganos Internos de Control, así como de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y demás instancias que, en el ámbito de sus atribuciones, determinen lineamientos de observancia nacional.

III. Las observaciones y recomendaciones emitidas por dichos órganos deberán ser atendidas por las autoridades competentes, quienes informarán oportunamente de las acciones implementadas para garantizar la transparencia, imparcialidad y mejora continua en el servicio.

Artículo 54. Durante la tramitación de un procedimiento de suspensión o revocación de certificación, el órgano de aplicación podrá decretar medidas cautelares cuando existan elementos suficientes que pongan en riesgo la imparcialidad, la integridad del procedimiento o los derechos de las partes usuarias. Estas medidas podrán consistir en la suspensión provisional del ejercicio de funciones, restricciones parciales al desempeño o cualquier otra que resulte proporcional y razonable para garantizar la adecuada prestación del servicio previa notificación a la persona interesada.

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los Poderes Judiciales de la Federación y de las entidades federativas, así como los Tribunales de Justicia Administrativa federal y de las entidades federativas deberán emitir en un plazo de ciento ochenta días los criterios técnicos complementarios.

Tercero. El Órgano de Administración Judicial federal y de las entidades federativas deberá garantizar la plena operación de la Plataforma Nacional y del Registro Nacional en un plazo máximo de un año conforme a la disponibilidad presupuestaria.

Cuarto. Las certificaciones emitidas con anterioridad conservarán su validez hasta el término de su vigencia.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados a veintiuno de de octubre de dos mil veinticinco.

Diputado Arturo Ávila Anaya

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Turismo, en materia de ordenamiento turístico territorial, a cargo del diputado Ricardo Crespo Arroyo, del Grupo Parlamentario de Morena

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, el suscrito, Ricardo Crespo Arroyo, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura, presenta a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 1-4, 23, 29 y 58, de la Ley General de Turismo, en materia de ordenamiento turístico territorial, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La importancia de los derechos humanos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, radica en su papel fundamental como base para la protección de la dignidad y libertades de todas las personas, establece el marco legal para su ejercicio y garantiza la igualdad ante la ley.

Establece el marco jurídico fundamental donde el Estado y los particulares tienen la responsabilidad de proteger el ambiente para las presentes y futuras generaciones. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce, establece y garantiza en su artículo 4o., párrafo quinto, el derecho humano al medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar, disposición jurídica que a la letra señala lo siguiente:

“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley”.

La Constitución mexicana reconoce y protege los derechos humanos, tanto los contemplados en su texto como los establecidos en tratados internacionales, y asigna a las autoridades la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar su cumplimiento.

El objetivo de esta iniciativa de reforma es impulsar, de manera concurrente y armonizada con el marco legal para reforzar el cumplimiento normativo nacional, más detallado en lo que refiere el Ordenamiento Ecológico Territorial, como política pública en materia ambiental, así como dar cumplimiento a los compromisos e instrumentos internacionales suscritos por México para garantizar el equilibrio ecológico, la protección del ambiente, los recursos naturales y la biodiversidad, en el contexto de los derechos humanos inscritos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La nueva Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 aprobada por la Organización de las Naciones Unidas en 2015, se basa en la idea de que el desarrollo sostenible debe integrar las dimensiones social, económica y ambiental. Incluye 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas, y se organiza en torno a cinco esferas de acción: personas, planeta, prosperidad, paz y alianzas. Al reconocer el sentido holístico de los ODS, para efecto del presente planteamiento es de resaltar los Objetivos números:

11. Ciudades y comunidades sostenibles: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

13. Acción por el clima: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.

15. Vida de ecosistemas terrestres: Proteger, restaurar y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres.

17. Alianzas para lograr los objetivos: Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.

El Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados reafirma que Plan Nacional de Desarrollo (PND 2025-2030), es la guía de los objetivos y acciones del Gobierno de México en los próximos años, para consolidar la transformación del país bajo un modelo de desarrollo con bienestar, justicia social y sostenibilidad. Enriquecido con el diálogo y la consulta ciudadana libre y democrática.

En la Presentación del Plan, los diversos subtítulos manifiestan la importancia medio ambiental se establece:

“El desarrollo y el bienestar del pueblo sólo pueden fortalecerse con el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales; que la felicidad y la esperanza se fundan en el amor al prójimo, a la familia, a la naturaleza y a la patria”.

“La preservación del medio ambiente, la protección de los recursos naturales y la lucha contra el cambio climático requieren un compromiso de todos los sectores, incluyendo el uso racional del agua y la protección de los ecosistemas estratégicos. Se reforestarán bosques y selvas”.

Eje General 1. En este título, el plan establece: “... México debe defender sus intereses y soberanía, a la par de consolidar su compromiso con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Durante décadas, la democracia se restringió a los procesos electorales, mientras que el diseño de las políticas públicas se realizaba sin la opinión del pueblo. Para revertir esta exclusión, desde el sexenio pasado se han consolidado nuevos mecanismos de democracia participativa, promoviendo el diálogo ciudadano como herramienta fundamental para la transformación de la vida pública”.

Objetivo 1.1: Promover y fortalecer el desarrollo de una sociedad democrática, participativa, transparente y justa.

Estrategia 1.1.1 Impulsar los espacios y mecanismos de participación social a fin de involucrar a la población en los asuntos públicos para mejorar sus comunidades y su entorno.

Objetivo 1.2: Dirigir una política de Estado que promueva los derechos humanos, las libertades, el acceso universal a la justicia y la no discriminación.

Estrategia 1.2.1 : Promover y garantizar la protección de los derechos humanos mediante políticas públicas focalizadas.

Objetivo 3.11: Fomentar el desarrollo turístico para promover un crecimiento regional y comunitario sostenible, garantizando una distribución equitativa de sus beneficios.

Estrategia 3.11.3: Fomentar un desarrollo turístico sostenible que garantice el uso responsable del territorio y los recursos naturales.

Estrategia 3.11.4: Mejorar el marco normativo para atraer inversiones turísticas e impulsar proyectos estratégicos mediante alianzas público-privadas, enfocadas en el desarrollo de infraestructura en estados y municipios.

Eje General 4. Desarrollo Sustentable: ... El proyecto de nación de la cuarta transformación tiene como base el impulso de un desarrollo sustentable, es decir, lograr un equilibrio entre desarrollo económico, social y ambiental que preserve el medio ambiente y evite un daño irreversible, al tiempo que busca evitar que se agoten los recursos naturales y permitir su disfrute a las generaciones futuras. La justicia social debe ir acompañada de una justicia ambiental, de un modelo de sociedad que disminuya su huella ecológica y respete los ciclos naturales de reproducción de la vida. El desarrollo sustentable requiere un enfoque integral en la protección y el uso responsable de los recursos naturales. Es prioritario implantar políticas para reducir y revertir el daño ambiental, proteger los ecosistemas estratégicos del país –como bosques, selvas y cuerpos de agua– y fomentar el aprovechamiento de residuos mediante la economía circular.

... El cumplimiento de la normatividad ambiental debe fortalecerse mediante una supervisión más estricta, la aplicación efectiva de sanciones y la reparación de daños a ecosistemas y comunidades. Finalmente, el diseño y ejecución de la política ambiental requieren una participación de la sociedad.

Objetivo 4.3: Reducir las emisiones contaminantes y fortalecer la resiliencia climática mediante la prevención, control y mitigación de los impactos ambientales en la salud y los ecosistemas. Estrategia 4.5.2 : Fortalecer y ampliar la protección de los ecosistemas naturales mediante la consolidación y gestión efectiva de áreas naturales protegidas y otros esquemas de conservación, con especial atención a territorios indígenas.

Estrategia 4.5.6: Fortalecer el ordenamiento ecológico y otros instrumentos de ordenamiento del territorio como medio de planeación que regule el uso del suelo de acuerdo con sus características inherentes.

En resumen, “el Proyecto de Nación de la Cuarta Transformación tiene como base el impulso de un desarrollo sustentable, es decir, lograr un equilibrio entre desarrollo económico, social y ambiental que preserve el medio ambiente y evite un daño irreversible, al tiempo que busca evitar que se agoten los recursos naturales y permitir su disfrute a las generaciones futuras. La justicia social debe ir acompañada de una justicia ambiental, de un modelo de sociedad que disminuya su huella ecológica y respete los ciclos naturales de reproducción de la vida. El desarrollo sustentable requiere un enfoque integral en la protección y el uso responsable de los recursos naturales. Es prioritario implementar políticas para reducir y revertir el daño ambiental, proteger los ecosistemas estratégicos del país -–como bosques, selvas y cuerpos de agua– y fomentar el aprovechamiento de residuos mediante la economía circular”.

La relación entre gentrificación y desastre, otras formas de extractivismo y exclusión

De acuerdo con Harvey (2007), en la época neoliberal actual la gentrificación implica la articulación de las políticas de Estado y el capital privado. En ese sentido, entre 1980 y 1990 se desarrolla un modelo de gentrificación en América Latina a partir de las políticas neoliberales impuestas por los gobiernos, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y diferentes agentes inmobiliarios privados (Casgrain y Janoschka, 2013).

Por ejemplo, algunos autores mencionan que el proceso de gentrificación en México se asocia con la implementación de las políticas neoliberales y destacan que fue en el sexenio del presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) cuando dichas políticas se enfocaron en la dinamización del mercado del uso de suelo, la eliminación de políticas proteccionistas sobre los alquileres de las tierras comunales y ejidales, así como en la promoción de grandes capitales inmobiliarios en los centros de las ciudades capital (Delgadillo, Díaz y Salinas, 2015).

El proceso de gentrificación en esos lugares se ha centrado en la planeación de megaproyectos dedicados a la reestructuración de edificios viejos, la construcción de centros comerciales, edificios para vivienda y oficinas destinados a clases medias y altas, al igual que a la recuperación de inmuebles para la promoción e inversión en turismo (Janoschka, Sequera y Salinas, 2014).

Las consecuencias de la gentrificación son varias. Entre ellas destacamos el desplazamiento de las clases populares hacia la periferia urbana, la fragmentación del tejido social y espacial, los desalojos de la población pobre, el incremento de las rentas del suelo, la tugurización, la emergencia de movimientos sociales, entre otras (Carrión, 2005; Olivera y Delgadillo, 2014).

El proceso histórico de urbanización y gentrificación también ha contribuido a crear condiciones de vulnerabilidad socioambiental que, aunado a las amenazas naturales (por ejemplo, los sismos), posibilitan el riesgo y el desastre, tal como sucedió el pasado 19 de septiembre de 2017. De ese modo, el desastre no es un simple evento natural, sino un proceso socioambiental producto de las formas como los grupos de poder urbanizan la naturaleza (Castillo y De Alba, 2017).

Datos estadísticos

El turismo ofrece grandes oportunidades para las economías emergentes y los países en desarrollo. Crea empleo, fortalece la economía local, contribuye al desarrollo de la infraestructura local y puede ayudar a conservar el entorno natural, los bienes culturales y las tradiciones, así como a reducir la pobreza y la desigualdad.

Sólo teniendo en cuenta el transporte de pasajeros, la huella de carbono del sector turístico sobrepasa los 1.000 millones de toneladas métricas anualmente y las previsiones para 2030 no son mucho más alentadoras. Así lo estipuló el informe de la Organización Mundial del Turismo (OMT) de las Naciones Unidas publicado hace unos años. Los datos de perturbación de ecosistemas terrestres y acuáticos no se han cuantificado.

Así, el sector cerró 2023 con un tamaño de mercado superior a los 196 mil millones de dólares estadounidenses y se estima que este valor prácticamente se triplique en los próximos nueve años. Pero esto no sorprende si se considera que ya son cerca del 85 por ciento de los viajeros globales los que perciben el también llamado turismo sostenible, ecológico o verde como una cuestión importante para ellos hasta el punto de estar dispuestos a adoptar prácticas más sostenibles en sus viajes (Statista 2024).

El ordenamiento del territorio en destinos turísticos metropolitanos y no metropolitanos, es un proceso complejo y multifacético que requiere una planeación y gestión del uso del suelo para equilibrar el desarrollo turístico con la sostenibilidad ambiental, económica y social.

La justificación de la ordenación territorial radica en la incapacidad de los mecanismos de mercado para corregir los desequilibrios territoriales y las externalidades asociadas al crecimiento. Esto se ha evidenciado en los destinos turísticos, que han adoptado un modelo de desarrollo poco sostenible, sin consenso y con escasa participación de las partes involucradas y de la ciudadanía.

En los territorios turísticos la planeación ha sido superada por el crecimiento exponencial, espontáneo y desordenado, caracterizado por la intensa ocupación del espacio costero y un desarrollo inmobiliario desmedido. Este fenómeno ha dado lugar a un desarrollo turístico depredador atentando contra los principios de sostenibilidad establecidos en la Nueva Agenda Urbana y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Recuperación y desarrollo del sector turismo

Inegi (2023): En z023, el PIB turístico ascendió a 2 billones 582 mil millones de pesos, lo que significó el 8.6 por ciento del PIB nacional, de acuerdo con el Inegi.

La aportación del sector turístico al PIB en 2024 fue de 274.4 mil millones de dólares, lo que representa 14.9 por ciento del PIB nacional, según el World Travel & Tourism Council (WTTC).

En 2024, los ingresos por turismo internacional en México superaron 32 mil 9556.3 millones de dólares, (7.4 por ciento más que 2023); 45 millones de turistas internacionales ingresaron al país; mientras que el turismo nacional experimentó un crecimiento de 1 por ciento en el consumo interno. La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, dio a conocer que, de enero a mayo de 2025, ingresaron a México 39.4 millones de visitantes internacionales, lo que representa un incremento de 14.2 por ciento respecto a 2024. Informó que, durante los primeros cinco meses del año, el ingreso de divisas por visitantes internacionales alcanzó 15 mil 929.5 millones de dólares, lo que representa un aumento de 6.4 por ciento respecto al mismo periodo de 2024. [Encuesta de Viajeros Internacionales publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)]. El Inegi igualmente informó que, en 2023, se generaron 2.8 millones de puestos de trabajo en el sector turismo, con lo cual la cifra refleja un crecimiento de 3.1 por ciento, en comparación a un periodo anterior (https://www.milenio.com/negocios/participacion-turismo-pib-nacional-re cupero-niveles-pre-pandemia).

La mayor contribución se registró en el rubro restaurantes, bares y centros nocturnos, con 24.7 por ciento; siguieron transporte de pasajeros, con 22; y alojamiento para visitantes, con 13.7 por ciento (Inegi). “Es de destacar que el mercado interno sigue siendo el más relevante” [(Centro de Investigación Avanzada en Turismo Sostenible de la Universidad Anáhuac (Starc)].

En diversas partes del mundo, particularmente en los países considerados emergentes, en las últimas décadas se ha buscado promover proyectos turísticos bajo el argumento de propiciar el “desarrollo del nivel y la calidad de vida de quienes viven en zonas receptoras de turistas y, a su vez, en el disfrute de estos últimos” (Álvarez, 2005, página 58). Las diversas experiencias conocidas en el ámbito de la investigación social indican que esta actividad no siempre involucra desarrollo, y que los impactos debido a su incremento pueden resultar desfavorables para ciertos sectores de la población o para el ambiente.

De este modo, la relación entre turismo y desarrollo resulta compleja, por lo cual es necesario analizarlo teniendo en cuenta la dimensión de conflicto social que supone, ya que existen muchos tipos de conflictos asociados al turismo: por el acceso y uso de los recursos (lo cual comporta una reestructuración en la asignación de estos), por la distribución de los beneficios, por las condiciones laborales o por quien controla su crecimiento (Cañada y Gascón, 2006).

La relación entre turismo y desarrollo resulta compleja, por lo cual es necesario analizarlo teniendo en cuenta la dimensión de conflicto social que supone, ya que existen muchos tipos de conflictos asociados al turismo: por el acceso y uso de los recursos (lo cual comporta una reestructuración en la asignación de estos), por la distribución de los beneficios, por las condiciones laborales o por quien controla su crecimiento (Cañada y Gascón, 2006).

Es evidente que la derrama que generan actividades de Turismo Alternativo, pues este tipo de turista, contrario a lo que se piensa, no excluye el confort, el lujo y la seguridad, incluso paga un precio alto por servicio de calidad: agencias especializadas, tour operadores y guías profesionales (Sectur, 2000).

El turismo y particularmente el llamado de naturaleza, para las comunidades y pueblos Indígenas, representó una oportunidad inesperada para mejorar sus condiciones de vida y aspirar al desarrollo aprovechando que la mayoría de los nuevos destinos se encuentran en sus territorios. En México, la población indígena se ubica en todas las entidades federativas, pero se calcula que el 90% de ella vive en las regiones biogeográficas más ricas del país como lo son el trópico húmedo, el trópico seco y las zonas templadas (CDI-PNUD, 2002).

La instauración del turismo alternativo (turismo de naturaleza o ecoturismo) entre los pueblos y las comunidades indígenas, muchos grupos, organizaciones y comunidades indígenas vieron en la actividad turística una oportunidad de recuperar el uso y usufructo de sus territorios que fueron decretados en Áreas Naturales Protegidas (ANP) pero también como un instrumento para fortalecer su empoderamiento local e incidir en la conformación de capital social comunitario (López y Palomino, 2014a).

“La capacidad de carga turística, pone de manifiesto algunos de los mayores problemas de nuestra era: la masificación y la sobreexplotación de los recursos turísticos y del patrimonio cultural.”

En realidad, el concepto que nos ocupa es una derivación de la llamada capacidad de carga ambiental. Por tal entendemos la cantidad máxima de visitantes que admite un ecosistema sin comprometer el bienestar de su flora y fauna.

Es comúnmente aceptada la definición de la capacidad de carga turística (CCT) como el número máximo de turistas que un espacio puede albergar sin llegar a deteriorarse por ello. Es decir, este concepto cuantifica de manera exacta cuántas personas caben en un destino turístico: más allá de dicho límite, tanto los recursos como la propia experiencia turística resultarán perjudicados. Existen al menos 5 Dimensiones para calcular la Carga Turística: Ecológica, Física, Económica, Psicológica y Política (Instituto de Gestión Cultural y Artística. España 2023).

Adicionalmente a ésta, hay otras metodologías complementarias para la toma de decisiones colegiadas y de participación social tal como la MML, Metodología del Marco Lógico, así como los instrumentos de Ordenamiento Ecológico del Territorio contenidos, por citar la normativa principal mexicana, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como las diversas Normas Oficiales Mexicanas en Aire, Agua, Gestión Integral de Residuos, Protección a la Biodiversidad, entre otras.

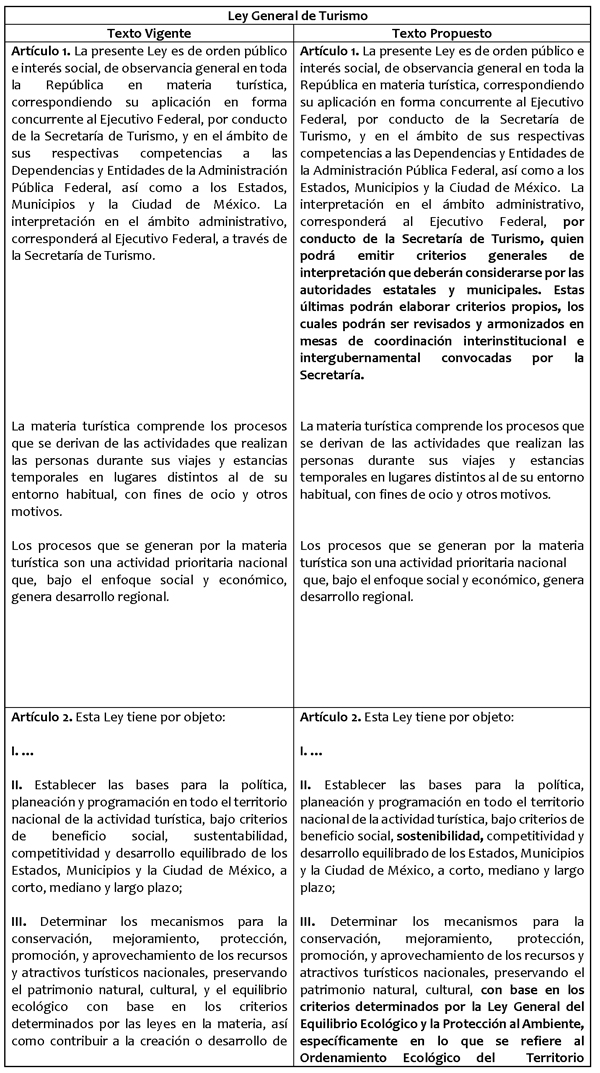

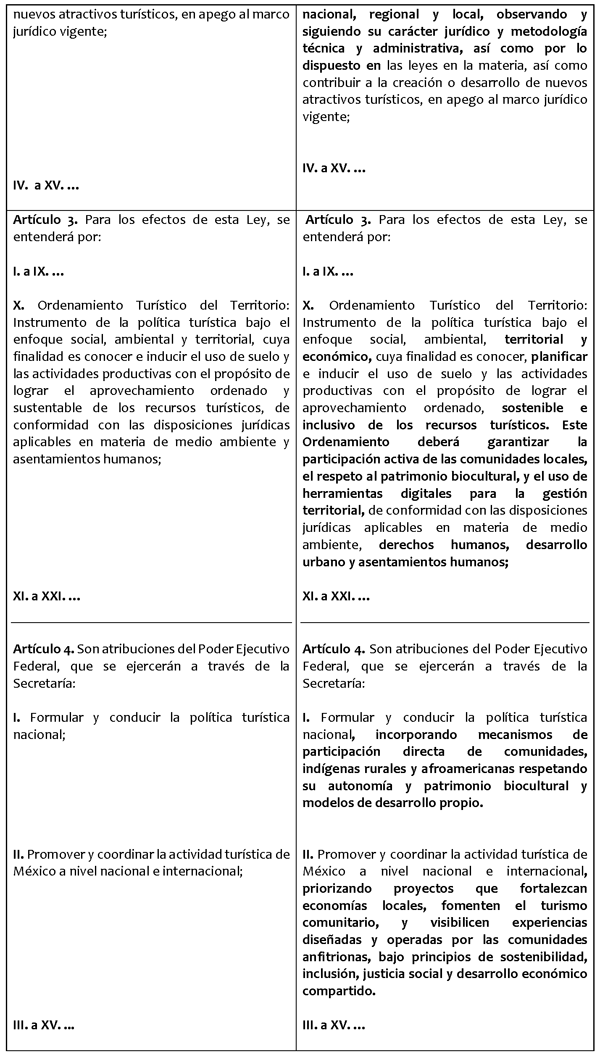

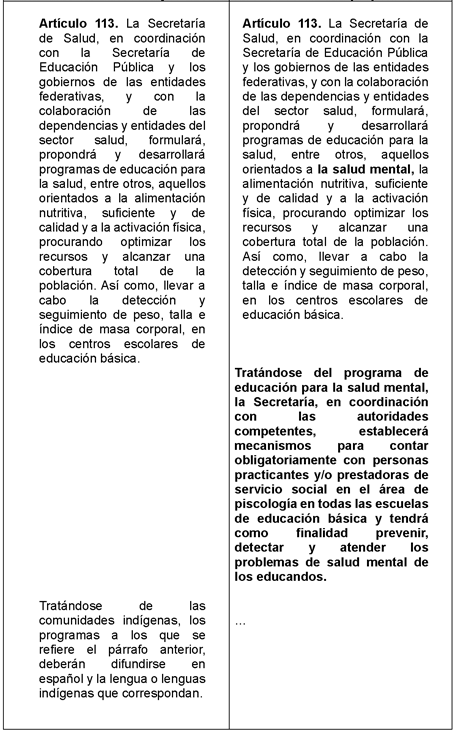

Para mayor claridad del contenido de la presente propuesta de iniciativa de modificación y reforma en materia de ordenamiento ecológico turístico territorial, se presenta el siguiente cuadro comparativo respecto al texto vigente:

Por lo expuesto y fundado acudo a esta tribuna para someter a la consideración de este pleno, y solicitar su respaldo, a la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Turismo, en materia de ordenamiento turístico del territorio

Único. Se reforman los artículos 1-4, 23, 29 y 58 de la Ley General de Turismo, en materia de ordenamiento turístico del territorio, para quedar como sigue:

Artículo 1. La presente ley es de orden público e interés social, de observancia general en toda la república en materia turística, correspondiendo su aplicación en forma concurrente al Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Turismo, y en el ámbito de sus respectivas competencias a las dependencias y entidades de la administración pública federal, así como a los estados, municipios y la Ciudad de México. La interpretación en el ámbito administrativo, corresponderá al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Turismo, quien podrá emitir criterios generales de interpretación que deberán considerarse por las autoridades estatales y municipales. Estas últimas podrán elaborar criterios propios, los cuales podrán ser revisados y armonizados en mesas de coordinación interinstitucional e intergubernamental convocadas por la secretaría.

La materia turística comprende los procesos que se derivan de las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias temporales en lugares distintos al de su entorno habitual, con fines de ocio y otros motivos.

Los procesos que se generan por la materia turística son una actividad prioritaria nacional que, bajo el enfoque social y económico, genera desarrollo regional.

Artículo 2. Esta ley tiene por objeto

I. ...

II. Establecer las bases para la política, planeación y programación en todo el territorio nacional de la actividad turística, bajo criterios de beneficio social, sostenibilidad, competitividad y desarrollo equilibrado de los Estados, Municipios y la Ciudad de México, a corto, mediano y largo plazo;

III. Determinar los mecanismos para la conservación, mejoramiento, protección, promoción, y aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos nacionales, preservando el patrimonio natural, cultural, con base en los criterios determinados por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, específicamente por lo que se refiere al ordenamiento ecológico del territorio nacional, regional y local, observando y siguiendo su carácter jurídico y metodología técnica y administrativa, así como por lo dispuesto en las leyes en la materia, así como contribuir a la creación o desarrollo de nuevos atractivos turísticos, en apego al marco jurídico vigente;

IV. a XV. ...

Artículo 3. Para los efectos de esta ley se entenderá por

I. a IX. ...

X. Ordenamiento turístico del territorio: Instrumento de la política turística bajo el enfoque social, ambiental, territorial y económico, cuya finalidad es conocer, planificar e inducir el uso de suelo y las actividades productivas con el propósito de lograr el aprovechamiento ordenado, sostenible e inclusivo de los recursos turísticos. Este Ordenamiento deberá garantizar la participación de las comunidades locales, el respeto al patrimonio biocultural, y el uso de herramientas digitales para la gestión territorial, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de medio ambiente, derechos humanos, desarrollo urbano y asentamientos humanos.

XI. a XXI. ...

Artículo 4. Son atribuciones del Poder Ejecutivo federal, que se ejercerán a través de la secretaría

I. Formular y conducir la política turística nacional, incorporando mecanismos de participación directa de comunidades, indígenas rurales y afroamericanas respetando su autonomía y patrimonio biocultural y modelos de desarrollo propio.

II. Promover y coordinar la actividad turística de México a nivel nacional e internacional, priorizando proyectos que fortalezcan economías locales, fomenten el turismo comunitario, y visibilicen experiencias diseñadas y operadas por las comunidades anfitrionas, bajo principios de sostenibilidad, inclusión, justicia social y desarrollo económico compartido.

III. a XV. ...

Artículo 23. En la formulación del ordenamiento turístico del territorio deberán considerarse los siguientes criterios:

I. a VIII. ...

IX. La planeación participativa e integración de los diferentes sectores, para impulsar la intersectorialidad y concurrencia de los representantes académicos, sociales, empresariales e institucionales de las tres esferas de gobierno, en la formulación, evaluación y actualización del programa de ordenamiento ecológico local, base de la sostenibilidad del ordenamiento turístico del territorio.

...

Artículo 29. Los procedimientos bajo los cuales serán formulados, aprobados, expedidos, evaluados y modificados los programas de ordenamiento turístico local, serán determinados por las leyes de los estados y de Ciudad de México en la materia, conforme a las siguientes bases:

I. II. ...

II Bis. Los Ordenamientos Turísticos del Territorio, así como los planes y programas mencionados, dando especial énfasis al capítulo “Gestión integral de riesgos y protección civil del territorio”, serán sujetos de evaluación y actualización cada tres años, por las autoridades locales y con la supervisión y asesoría técnico metodológica normativa de las autoridades federales y estatales correspondientes. Los representantes de los sectores social, empresarial, académico y de investigación podrán participar en los mencionados trabajos, para aportar las opiniones pertinentes y coadyuvantes con el sentido de preservación, protección ambiental y equilibrio ecológico que configuren el modelo de ordenamiento ecológico territorial.

III. a IV. ...

...

Artículo 58. Son obligaciones de los prestadores de servicios turísticos:

I. a IV. ...

IV Bis. Observar, practicar, divulgar y apoyar el cumplimiento de las recomendaciones derivadas de los programas nacional, regional y local de ordenamiento ecológico territorial en el desarrollo de la actividad turística, así como establecer criterios de sostenibilidad obligatorios en los procesos de planeación participativa y cooperativa.

V. a XII. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Bibliografía consultada

Para la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Turismo, en materia de ordenamiento turístico territorial, a cargo del diputado Ricardo Crespo Arroyo, del Grupo Parlamentario de Morena.

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión (2023). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Consultado en https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf y legislación secundaria.

Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, www.gob.mx

https://www.gob.mx › presidencia › documentos › plan

Turismo, sociedad y territorio: una lectura crítica. Universidad Autónoma de Querétaro. Colección Academia.

Bauman, Z. (2007), Vida de consumo, México: Fondo de Cultura Económica.

El derecho humano al ambiente sano para el desarrollo y bienestar, Comisión Nacional de los Derechos Humanos. México.

Datatur, https://datatur.sectur.gob.mx SitePages

mxicosostenible2030@gmail.com http://bit.ly/MxSostenible2030

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre de 2025.

Diputado Ricardo Crespo Arroyo (rúbrica)

Que adiciona la fracción XXII, al artículo 387, del Código Penal Federal, en materia de delito de fraude, para incorporar como conducta punible fraudes cometidos mediante esquemas piramidales o conexos, a cargo del diputado Jesús Alfonso Ibarra Ramos, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, Jesús Alfonso Ibarra Ramos, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, que adiciona la fracción XXII al artículo 387 del Código Penal Federal, en materia de delito de fraude, para incorporar como conducta punible fraudes cometidos mediante esquemas piramidales o conexos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La justificación, también llamada exposición de motivos, la dividiré, para una mejor didáctica en dos esquemas, a saber: 1) La importancia de propender a mayor seguridad jurídica para garantizar la protección de los bienes de las y los mexicanos a través del Código Penal Federal, y, 2) la importancia de combatir, mediante sanción penal, a personas o empresas que utilicen fraudulentamente esquemas piramidales o similares de inversión en valores en redes sociales o establecimientos. Procedo a desarrollar la exposición de motivos, en el orden metodológico propuesto:

1. La importancia de propender a mayor seguridad jurídica para garantizar la protección de los bienes de las y los mexicanos a través del código penal federal

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce los derechos humanos, su progresividad y salvaguarda del debido proceso y sujeción a la ley,1 por todas las autoridades.

En ese sentido, la progresividad en la revisión de las garantías y tutela efectiva de derechos para inhibir o sancionar conductas contrarias a la ley debe ser correspondido en base a esos principios constitucionales dotando de mayor seguridad jurídica a las y los mexicanos, sobre todo por conductas sociales qué, puedan escapar o ser imprecisas, al momento de verificar si son compatibles o no con algún delito del Código Penal Federal, dado la evolución social propia de la época y costumbres -indebidas- que se van adoptando.

Conforme la línea de argumentos antes trazada, tenemos, por ejemplo, el delito de Fraude, previsto en el artículo 386 del Código Penal Federal en referencia, no ha sufrido reforma reciente.

Así es, la más reciente es la publicada en el Diario Oficial de la Federación en 30 de diciembre de 1991, que fijó la pena mínima a imponer, de 3 días a 6 meses o de 30 a 180 días multa, cuando el valor de lo defraudado no exceda de diez veces el salario mínimo.2

Por su parte, el artículo 387 del Código en comento, que prescribe que las penas señaladas en el artículo anterior (386), se impondrán también a quienes cometan conductas determinadas, de fraudes específicos, no ha sido reformado para contextualizar conductas que suceden a época actual, compatibles con el delito de fraude. Por el contrario, el último dato de reforma es la contenida en el Diario Oficial de la Federación de 24 de diciembre de 1996 que tuvo a bien derogar la fracción XVI, del citado artículo 387.

Por tanto, existen conductas, como los esquemas piramidales o universalmente también conocidos como sistema Ponzi, que son contrarios a derecho, los cuales, por no tener un respaldo de contenido penal, es complejo y contrario a la seguridad jurídica y al principio de legalidad, en su vertiente de taxatividad, incrustarlas en alguna conducta específica del actual artículo 387 del Código Penal Federal. Esto genera que las y los mexicanos sufran métodos de interpretación por partes de las autoridades de investigación del delito y jurisdiccionales para emitir sentencias, que les son contrarios a sus intereses, dado que la base normativa es endeble y permite que el investigador de posibles delitos y el juez respectivo, batallen para fincar responsabilidad del tipo penal a las personas físicas y morales que han engañado a las personas, captando sus recursos mediante esquemas piramidales o conexos.

Apoyados por ejecutorias en acciones de inconstitucionalidad que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), las y los mexicanos hemos ido perdiendo seguridad jurídica,3 por no tener la precaución y cuidado necesario para redactar y hacer punible algunas conductas mediante el Código Penal, para inhibir conductas como la dolosa y de mala fe conducta de atraer ahorradores o inversores a través de esquemas maliciosos, con la intención de pagar intereses superiores a la ley, utilizando esquemas piramidales o análogos o conexos, no cumpla con su compromiso, constituido o no, en documento legal, que deben constituir una forma de fraude para su sanción penal.

En efecto, siguiendo lo ponderado por la SCJN, en la ejecutoria antes citada, de la cual nos auxiliamos, el principio de legalidad es el principal límite impuesto por las exigencias del estado de derecho al ejercicio de la potestad punitiva e incluye una serie de derechos para la ciudadanía que se traducen en la imposibilidad de que el Estado intervenga penalmente más allá de lo que le permite la ley. De acuerdo con dicho principio, sólo se puede castigar un hecho si su punibilidad se encuentra prevista en una ley antes de su comisión. La tipicidad es un presupuesto indispensable del acreditamiento del injusto penal y constituye la base fundamental del principio de legalidad.

El citado principio se encuentra reconocido como derecho fundamental en los artículos 14, párrafo tercero, de la Constitución Federal y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y consagra el derecho fundamental de exacta aplicación de la ley penal, que deriva de los principios nullum crimen sine lege (no existe un delito sin una ley que lo establezca) y nullapoena sine lege (no existe una pena sin una ley que la establezca) que implican que el Estado sólo puede sancionar penalmente las conductas debidamente descritas en la legislación correspondiente como ilícitas y aplicar las penas preestablecidas en la ley para sancionarlas, con el fin de salvaguardar la seguridad jurídica de las personases contraria al derecho de seguridad jurídica y al principio de legalidad, en su vertiente de taxatividad, reconocidos, entre otros, en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya que contiene una redacción inexacta.

De ahí, dijo la SCJN, “deriva la importancia que la dogmática jurídico-penal asigna al elemento del delito llamado tipicidad o taxatividad, que alude a la necesidad de que la ley consagre plenamente los componentes de una hipótesis delictiva, de forma que, una vez acontecidos los hechos presuntamente constitutivos de delito, exista una correspondencia exacta entre lo dicho por la legislación y un hecho concreto acontecido y probado en el mundo fáctico”.

Por consiguiente, este Poder Legislativo debe ocuparse de legislar en el Código Penal Federal observando los principios de legalidad y taxatividad para minimizar cualquier riesgo de interpretación que hagan los tribunales judiciales, para que, en aquellos casos de conductas cometidas por acción u omisión o sus derivados, por personas físicas o morales, en llamar o captar ahorros o inversores, con promesas de otorgar rendimientos superiores a la ley, conocidos por métodos piramidales (también universalmente reconocidos como sistema Ponzi) o análogos, y que no cumplan sabiendo existe obscuridad o vaguedad en la ley, no evadan su responsabilidad penal al tenerles ahora por tipificada su conducta como fraude.

2. La importancia de combatir, mediante sanción penal, a personas o empresas (personas morales) que utilicen fraudulentamente esquemas piramidales o similares de inversión en valores en redes sociales o establecimientos

Conforme lo justificado en el primer apartado, pasamos a ver el estado actual de algunas conductas sociales que han pasado, en los hechos, a ser antisociales, pero como dijimos, que, por no estar positivizado en la ley, sus autores y coautores eluden responsabilidad penal.

Los esquemas de ahorro no deben estar fuera del control normativo de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef). Actualmente, por buscar opciones alternas, el pueblo de México, muchas veces pertenecientes a grupos vulnerables, ha sido seducido y enclaustrado por personas físicas o morales de dudosa procedencia quienes ofertan métodos de ahorro, en el sector privado, con supuesto intereses a favor del ahorrador, a veces superior al de ley o con porcentajes redituables difíciles de comprobar su legalidad, cayendo en desfalcos o estafas al no cumplirles las pseudo promesas.

En ese sentido, el gobierno de los Estados Unidos Mexicano a través de la Condusef continuamente está llamando a la población a evitar mecanismos de ahorro e inversión, como tandas, guardar dinero en efectivo o participar en esquemas pirámides o análogos, que lo único que ocasionan es poner en riesgo el dinero y activos de las y los mexicanos.

De conformidad con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2018, el 47 por ciento de las y los mexicanos tenemos un producto de ahorro formal, de los cuales 51 por ciento son mujeres y 49 por ciento son hombres. En cuanto a la inversión solo en 1 por ciento cuenta con algún fondo de inversión, de este porcentaje, 72 por ciento hombres y 28 por ciento mujeres.

En redes sociales, como internet, es conocida la constante invitación a la población para participar en esquemas, por ejemplo, el universalmente denominado sistema Ponzi. Este mecanismo, es un instrumento de captación difusa de ahorradores, a los cuales no se les ministra la información debida que muchas de las veces terminan lesionando el patrimonio de las personas que se integraron en ese tipo de sistemas. En efecto, se tratan de mecanismos en los cuales las ganancias que obtienen los primeros inversionistas provienen de los recursos que son aportados por nuevos clientes. Para que un entramado de esa naturaleza se sostenga es necesario captar flujos crecientes de dinero provenientes de nuevos inversionistas.

Por tanto, con información de la propia Condusef,4 el esquema piramidal (también conocido como sistema Ponzi), comenzó en 1920 en los Estados Unidos de América. Se ofrecía invertir en un negocio con rendimientos considerables, con rendimientos promedios alrededor de 50 por ciento en tan solo 90 días; en esa época (1920) el tipo de interés anual de las cuentas bancarias, en esa nación de América, rondaban 5 por ciento.

El esquema piramidal, en consecuencia, es un mecanismo engañoso, que contiene mala fe, promueve que cada persona participante invite a un grupo de al menos 2 personas a invertir determinada cantidad de dinero o activos y cada uno de ellos a su vez involucre a más personas, así sucesivamente.

Estas estafas financieras basadas en esquemas piramidales o conexos prometen ganancias exageradas en dinero sean pesos, dólares u otra divisa o algún otro activo, se aprovechan de la deficiente o nula regulación existente en una nación o aprovechando la oscuridad de la ley porque muchas de estas conductas se comenten a través de redes sociales. Asimismo, se aprovechan del estado de necesidad de la gente o de su expectativa a incrementar su economía.

Las características de estos sistemas son compatibles con el delito de fraude, toda vez que, tenemos, ya sea una persona física o moral ofreciendo gran rentabilidad a inversores, sin informar o sin tener aprobación legal del mecanismo que sustenta su rentabilidad. Se convence fácilmente, engañosa y maliciosamente (mala fe y dolo penal) sobre todo a grupos vulnerables, para que ingresen y aporten capital para ser invertido. Los intereses sobre el dinero depositado o prestado son pagados con el dinero que invierten los nuevos clientes; el negocio fraudulento funciona hasta que deja de entrar dinero, es hasta cuando las y los inversionistas que han entregado sus ahorros se percatan que han sido engañados por personas sin escrúpulos que ofrecieron rendimientos o ganancias aparentemente lícitas o prometieron maximizar el rendimiento del dinero sin volver a saber de ellos o dejándolos en la calle sin sus recursos económicos.

En la república mexicana existen estados integrantes de la federación que han realizado, en lo posible, esfuerzos legislativos para incorporar en sus códigos penales el fraude cometido por las personas físicas o morales, que a través del sistema piramidal o similar o análogo efectúan estas estafas. Los estados son Sinaloa, Durango y Sonora.

Por lo cual, se torna de imperiosa necesidad dotar de seguridad jurídica a las y los mexicanos para que puedan combatir estas conductas contrarias a derecho, mediante la competencia del Código Penal de la Federación.

No podemos soslayar que en México todas las personas físicas y morales que realizan o deseen realizar, captación de fondos deben ser entidades financieras reguladas, supervisadas y controladas por la comisión bancaria de valores y la Condusef, toda vez que realizarán operaciones de captación de dinero o activos, por tanto, se debe contar con licencia para prestar servicio de banca y crédito de conformidad con el artículo 2o. de la Ley de Instituciones de Crédito que prescribe:

Artículo 2o. El servicio de banca y crédito sólo podrá prestarse por instituciones de crédito, que podrán ser:

I. Instituciones de banca múltiple; y

II. Instituciones de banca de desarrollo.

Para efectos de lo dispuesto en la presente ley, se considera servicio de banca y crédito la captación de recursos del público en el mercado nacional para su colocación en el público, mediante actos causantes de pasivo directo o contingente, quedando el intermediario obligado a cubrir el principal y, en su caso, los accesorios financieros de los recursos captados.

No se consideran operaciones de banca y crédito aquellas que, en el ejercicio de las actividades que les sean propias, celebren intermediarios financieros distintos a instituciones de crédito que se encuentren debidamente autorizados conforme a los ordenamientos legales aplicables. Dichos intermediarios en ningún caso podrán recibir depósitos irregulares de dinero en cuenta de cheques.

Tampoco se considerarán operaciones de banca y crédito la captación de recursos del público mediante la emisión de instrumentos inscritos en el Registro Nacional de Valores, colocados mediante oferta pública incluso cuando dichos recursos se utilicen para el otorgamiento de financiamientos de cualquier naturaleza.

Para efectos de este artículo y del artículo 103 se entenderá que existe captación de recursos del público cuando: a) se solicite, ofrezca o promueva la obtención de fondos o recursos de persona indeterminada o mediante medios de comunicación, o b) se obtengan o soliciten fondos o recursos de forma habitual o profesional.

Dicha disposición a su vez está relacionada con el artículo 103, párrafo primero, fracción I, de esa legislación (Ley de Instituciones de Crédito), que textual prescribe:

Artículo 103. Ninguna persona física o moral, podrá captar directa o indirectamente recursos del público en territorio nacional, mediante la celebración de operaciones de depósito, préstamo, crédito, mutuo o cualquier otro acto causante de pasivo directo o contingente, quedando obligado a cubrir el principal y, en su caso, los accesorios financieros de los recursos captados.

Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo anterior a

I. Las instituciones de crédito reguladas en la presente Ley, así como a los demás intermediarios financieros debidamente autorizados conforme a los ordenamientos legales aplicables...

Consecuentemente, el fortalecimiento del marco normativo, en este caso mediante la creación de una conducta de tipo penal, y la supervisión de las actividades financieras permitirá, con mayores herramientas jurídicas, combatir los esquemas -ilegales- piramidales en México. Con todos estos esfuerzos, tendemos, como cuerpo legislativo, a sumar en la protección del patrimonio de las y los ciudadanos mexicanos y habitantes en el territorio nacional, y por arco reflejo, induciríamos en el fomento de una mejor e informada cultura financiera.

Así es, actualmente en el Código Penal Federal se prescribe el delito de fraude en los artículos 386 y 387 sin que a la fecha el legislador se hubiese ocupado y preocupado de eliminar cualquier vaguedad o generar las condiciones para adoptar y sancionar penalmente las conductas maliciosas por personas que llevan a cabo sistemas piramidales, similares o análogos.

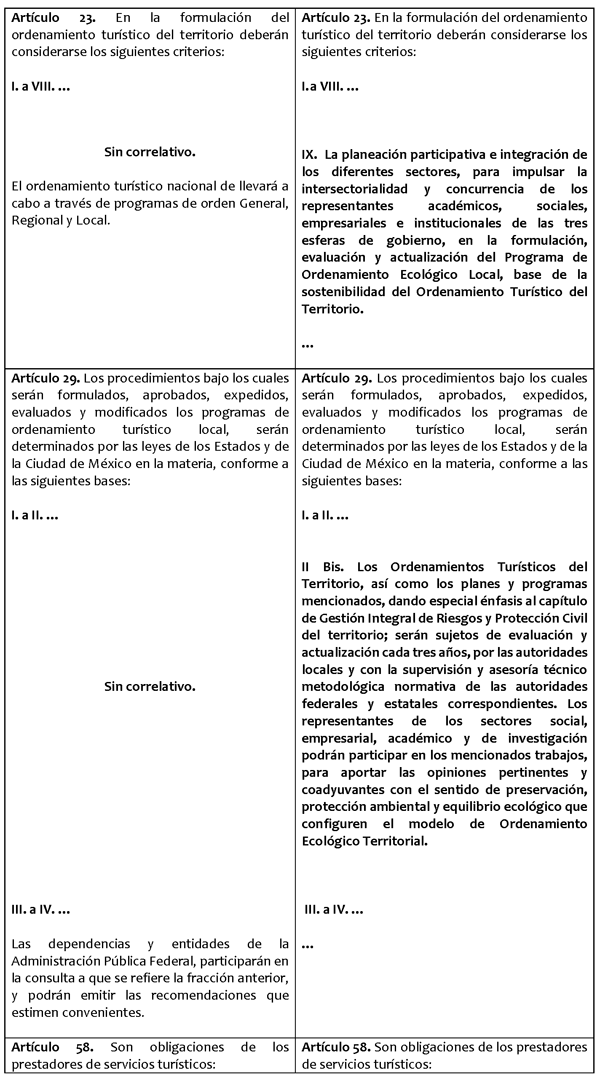

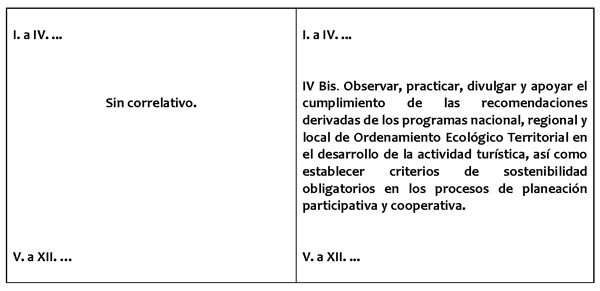

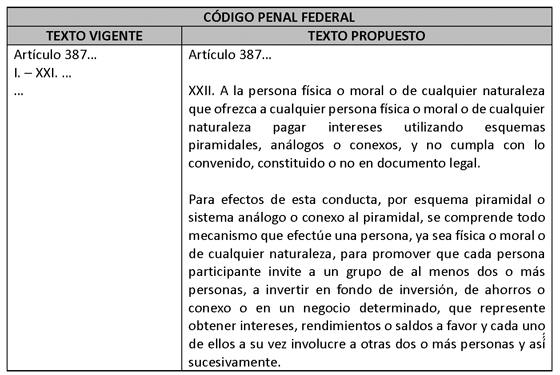

Por lo expuesto se propone reformar el Código Penal Federal para adicionar la fracción XXII, al artículo 387 y establecer una conducta sancionable para aquellas personas que ofrezcan, mediante el esquema piramidal, al público -en general- pagar intereses, logrando mediante la celebración de cualquier acto jurídico o de cualquier naturaleza que una, dos o más personas entreguen dinero o activos y no cumplan lo convenido en los plazos estipulados. A continuación, se muestra cuadro comparativo:

Por lo expuesto y fundado, someto en consideración del Pleno de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona la fracción XXII al artículo 387 del Código Penal Federal, en materia de delito de fraude, para incorporar como conducta punible fraudes cometidos mediante esquemas piramidales o conexos

Único . Se adiciona la fracción XXII al artículo 387 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 387. ...

I. a XXI. ...

...

XXII. A la persona física o moral o de cualquier naturaleza que ofrezca a cualquier persona física o moral o de cualquier naturaleza pagar intereses utilizando esquemas piramidales, análogos o conexos, y no cumpla con lo convenido, constituido o no en documento legal.

Para efectos de esta conducta, por esquema piramidal o sistema análogo o conexo al piramidal, se comprende todo mecanismo que efectúe una persona, ya sea física o moral o de cualquier naturaleza, para promover que cada persona participante invite a un grupo de al menos dos o más personas, a invertir en fondo de inversión, de ahorros o conexo o en un negocio determinado, que represente obtener intereses, rendimientos o saldos a favor y cada uno de ellos a su vez involucre a otras dos o más personas y así sucesivamente.

Transitorio

Único . El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Los artículos 1o., 14 y 16 constitucionales reconocen el derecho humano al debido proceso y sujeción a la ley.

2 Artículo 386. Comete el delito de fraude el que engañando a uno o aprovechándose del error en que éste se halla se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido.

El delito de fraude se castigará con las penas siguientes:

I. Con prisión de 3 días a 6 meses o de 30 a 180 días multa, cuando el valor de lo defraudado no exceda de diez veces el salario;

Fracción reformada DOF 30 de diciembre de 1991.

II. Con prisión de 6 meses a 3 años y multa de 10 a 100 veces el salario, cuando el valor de lo defraudado excediera de 10, pero no de 500 veces el salario;

Fe de erratas a la fracción DOF 13 de enero de 1982, 15n de enero de 1982

III. Con prisión de tres a doce años y multa hasta de ciento veinte veces el salario, si el valor de lo defraudado fuere mayor de quinientas veces el salario.

Fe de erratas del artículo DOF 31 de agosto de 1931. Reformado DOF 9 de marzo de 1946. Fe de erratas DOF 16 de julio de 1946. Reformado DOF 30 de diciembre de 1975, 29 de diciembre de 1981.

3 Acción de inconstitucionalidad 302/2020 resuelta por el pleno de la Corte el 4 de noviembre de 2021, que declaró la invalidez del artículo 291, párrafo último, del Código Penal de Coahuila de Zaragoza, adicionado mediante el decreto 780, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el 27 de octubre de 2020, que permitía imponer sanciones por fraude cuando para cometer la conducta típica se utilicen esquemas de reclutamiento de dos o más personas, o bien utilicen un esquema piramidal para realizar los hechos. Dado que no se previó una redacción que protegiera el principio de taxatividad aplicable a materia penal.

4 Información consultada en la fecha en https://www.gob.mx/condusef/articulos/esquemas-ponzi-o-piramides-financ ieras

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre de 2025.

Diputado Jesús Alfonso Ibarra Ramos (rúbrica)

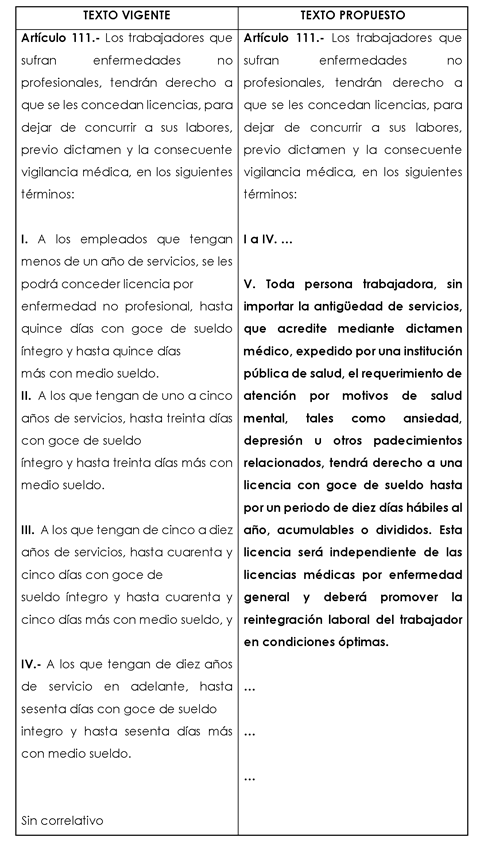

Que adiciona una fracción V al artículo 111 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, a cargo de la diputada Herminia López Santiago, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Herminia López Santiago, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea iniciativa por la cual se adiciona la fracción V al artículo 111 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La cuarta transformación de la vida pública de México tiene como eje central la justicia social, la dignidad humana y la construcción de un país más equitativo, donde el bienestar de las personas se coloque en el centro de toda acción gubernamental. Bajo este compromiso histórico, resulta impostergable atender uno de los problemas más invisibilizados y, al mismo tiempo, más graves de nuestro tiempo: el estrés laboral y sus consecuencias en la salud mental de las y los trabajadores mexicanos.

La Organización Mundial de la Salud ha reconocido que la salud no se limita a la ausencia de enfermedad, sino que implica un estado integral de bienestar físico, mental y social. Sin embargo, en nuestro país millones de trabajadores enfrentan diariamente presiones laborales excesivas, cargas de trabajo desproporcionadas y condiciones que deterioran su estabilidad emocional, con efectos que trascienden lo individual y alcanzan lo familiar, lo comunitario y lo productivo.1

Los datos son contundentes. Según cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social, aproximadamente 75 por ciento de los trabajadores presenta niveles de estrés derivados de su empleo, y cerca de 35 por ciento desarrolla cuadros de ansiedad o depresión. En 2023, más de 1 millón de jornadas laborales se perdieron por trastornos vinculados a la salud mental. Esta realidad no solo compromete la calidad de vida de las y los trabajadores, sino que representa un costo económico y social creciente para las empresas y para el sistema de salud pública.2

La Segunda Transformación nos enseñó que el trabajo digno no es una dádiva, sino un derecho humano. Hoy, a la luz de esa enseñanza histórica, debemos avanzar un paso más: reconocer que la salud mental es inseparable de la justicia laboral. La explotación y la sobrecarga han sido durante siglos cadenas invisibles que limitan el desarrollo de los pueblos. Nuestra responsabilidad es romperlas mediante políticas públicas que promuevan la libertad, la igualdad y la posibilidad de que cada persona despliegue plenamente su potencial.