Gaceta Parlamentaria, año XXVIII, número 6902-II-1, miércoles 22 de octubre de 2025

- De decreto por el que se propone inscribir en letras de oro en el Muro de Honor del salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo del diputado Jesús Emiliano Álvarez López, del Grupo Parlamentario de Morena

- De decreto por el que se declara el 27 de noviembre de cada año “Día Nacional de las Cocineras y Cocineros Tradicionales”, a cargo del diputado Jesús Emiliano Álvarez López, del Grupo Parlamentario de Morena

- De decreto por el que se declara el día 2 de agosto de cada año “Día Nacional del Atleta Paralímpico”, a cargo de la diputada Mónica Herrera Villavicencio, del Grupo Parlamentario de Morena

- Que reforma el artículo 30, fracción XII, y el 114, adicionándose la fracción IV, recorriéndose las fracciones subsecuentes de la Ley General de Educación, en materia de prevención de adicciones, a cargo de la diputada Alma Laura Ruiz López, del Grupo Parlamentario de Morena

- Que reforma el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Rufina Benítez Estrada, del Grupo Parlamentario de Morena

De decreto por el que se propone inscribir en letras de oro en el Muro de Honor del salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo del diputado Jesús Emiliano Álvarez López, del Grupo Parlamentario de Morena

El que subscribe, diputado Jesús Emiliano Álvarez López, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

Hablar del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado es hablar de la historia viva de las luchas sociales de México, de las conquistas obreras y magisteriales que forjaron el Estado social de derecho que hoy nos rige. El ISSSTE no nació de la nada; nació del esfuerzo, del sacrificio y de la perseverancia de generaciones enteras de servidores públicos que exigieron justicia, seguridad y dignidad laboral.

Desde la época posrevolucionaria, los trabajadores al servicio del Estado carecían de un régimen integral de protección. Sus pensiones dependían de fondos parciales o de la voluntad administrativa. Ya desde 1925 existía la Ley General de Pensiones Civiles, pero su cobertura era limitada y no contemplaba salud, vivienda ni prestaciones sociales integrales (Centro de Estudios de Finanzas Públicas, CEFP, 2009).

En los años cuarenta, la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social representó un avance histórico para los trabajadores del sector privado. Pero los trabajadores del Estado —maestros, enfermeras, médicos, policías, administrativos— seguían desprotegidos. Fue el magisterio, con su voz organizada y su firmeza moral, el que encabezó la exigencia de un régimen propio. Como señalan estudios del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP), las organizaciones de maestros y empleados públicos fueron la vanguardia de esta lucha, demandando estabilidad, salud y jubilaciones justas (CESOP, 2017).

Entre 1958 y 1959, México fue testigo de un ciclo de huelgas obreras y magisteriales. Los maestros nacionales, los trabajadores ferrocarrileros, los médicos y otros servidores públicos levantaron la voz frente a los bajos salarios y la falta de prestaciones. Aquellas movilizaciones marcaron la antesala de la creación del ISSSTE, decretado el 30 de diciembre de 1959 durante el gobierno de Adolfo López Mateos. Como afirmó el propio presidente, el ISSSTE fue “una conquista social de los maestros y de los trabajadores del Estado mexicano” (Gaceta Oficial, 1960).

El ISSSTE integró en un solo organismo lo que antes eran derechos dispersos: la atención médica, los seguros de invalidez y vida, la jubilación, la vivienda y el acceso a créditos sociales. Se convirtió en pilar del bienestar público y en un símbolo de la justicia social alcanzada por la vía de la organización colectiva.

A lo largo de su historia, el ISSSTE ha sido sostén de millones de familias mexicanas. Su red de hospitales, clínicas, estancias infantiles y programas de vivienda son testimonio de que la seguridad social no es una dádiva: es un derecho ganado con esfuerzo y con lucha. La creación del Centro Médico Nacional 20 de noviembre en 1961 fue el emblema material de ese logro, ejemplo de modernidad y compromiso con la salud de los trabajadores (UNAM, Revista Jurídica Libre, 2018).

Por ello, inscribir el nombre del ISSSTE en letras de oro en este recinto parlamentario no es un gesto ornamental; es un acto de justicia histórica. Es reconocer a los millones de maestras, enfermeros, médicos, policías, administrativos y servidores públicos que sostienen con su trabajo cotidiano la estructura del Estado mexicano.

El Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro es el espejo donde se reflejan las más altas gestas de nuestra nación. Allí están inscritos los héroes, las instituciones y las causas que dieron forma a nuestra República. Hoy, inscribir al ISSSTE es rendir homenaje a la lucha colectiva, a la solidaridad y a la dignidad laboral.

El ISSSTE es, y seguirá siendo, la herencia viva de las luchas sociales del siglo XX, el fruto de la Revolución hecho institución, y el símbolo de que la justicia social es posible cuando el Estado escucha a su pueblo.

Compañeras y compañeros legisladores, honremos con letras de oro a quienes han escrito con su vida el bienestar de México.

¡Por los trabajadores del Estado, por el magisterio nacional, por la justicia social y por la memoria de la lucha colectiva: inscribamos al ISSSTE en el Muro de Honor!

Proyecto de decreto

Artículo Único. Inscríbase en letras de oro en el Muro de Honor del salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro la leyenda: “Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)”.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dispondrá lo necesario para su ejecución material.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de octubre de 2025.

Diputado Jesús Emiliano Álvarez López (rúbrica)

De decreto por el que se declara el 27 de noviembre de cada año “Día Nacional de las Cocineras y Cocineros Tradicionales”, a cargo del diputado Jesús Emiliano Álvarez López, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, Jesús Emiliano Álvarez López, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados; y 55 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el 27 de noviembre como el “Día Nacional de las Cocineras y Cocineros Tradicionales”.

Exposición de Motivos

La cocina tradicional mexicana es mucho más que una práctica culinaria: es una manifestación viva de nuestra identidad nacional, un patrimonio transmitido de generación en generación que entrelaza historia, cultura, economía, comunidad y memoria. Cada platillo típico —desde los moles, tamales y atoles, hasta las tortillas hechas a mano y los guisos regionales— representa siglos de saberes acumulados por las cocineras y cocineros tradicionales, verdaderos guardianes del alma gastronómica de México.

La UNESCO reconoció en 2010 a la “Cocina tradicional mexicana, cultura comunitaria, ancestral y viva – el paradigma de Michoacán” como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Este reconocimiento internacional dio visibilidad al valor universal de nuestras prácticas culinarias, pero dejó pendiente el justo homenaje a quienes, con su trabajo diario, las preservan y transmiten. Ellas y ellos son depositarios de conocimientos que dan sentido a nuestra identidad, a la biodiversidad que sustenta nuestros alimentos y al entramado comunitario que nos define como nación.

La labor de las cocineras tradicionales va más allá del ámbito gastronómico: simboliza resistencia, sostenibilidad y cohesión social. Sin embargo, su labor enfrenta condiciones precarias, carencia de reconocimiento legal y limitaciones para acceder a seguridad social, educación o apoyos económicos. Esta situación exige políticas públicas que garanticen su dignificación, protección y fortalecimiento, pues son pilares de nuestro patrimonio vivo.

Reconocer un Día Nacional de las Cocineras y Cocineros Tradicionales implica un acto de justicia y gratitud hacia quienes mantienen encendida la llama de nuestra cultura alimentaria. Instituirlo el 27 de noviembre permite además vincularlo con el Día Nacional de la Conservación, destacando la relación inseparable entre la biodiversidad y la cocina tradicional: sin ecosistemas diversos no habría ingredientes ni sabores que nos identifiquen, y sin las manos sabias que los transforman, nuestra biodiversidad carecería de voz cultural.

Por tanto, esta iniciativa busca rendir homenaje, promover la preservación de las cocinas regionales, impulsar programas de capacitación y fortalecer la inclusión de las cocineras y cocineros tradicionales en los planes educativos, turísticos y culturales del país. El objetivo es proyectar a México como nación pionera en la protección de su patrimonio culinario.

La cocina tradicional mexicana constituye un pilar de nuestra identidad y una de las expresiones más genuinas de nuestro patrimonio inmaterial. Reconocer a las cocineras y cocineros tradicionales significa salvaguardar las raíces que nos unen y fortalecer la diversidad cultural del país.

La gastronomía es un espacio de encuentro intergeneracional que fomenta cohesión y sentido de pertenencia. Apoyar a quienes la preservan fortalece el tejido social y las economías locales.

Esta iniciativa busca dignificar a un grupo históricamente invisibilizado, garantizando su acceso a derechos laborales, seguridad social, educación y reconocimiento cultural.

La cocina tradicional es motor de desarrollo local y nacional. Su reconocimiento impulsa cadenas productivas, turismo cultural y economías sostenibles basadas en la equidad y el comercio justo.

El Día Nacional permitirá fomentar programas de enseñanza que integren la cocina tradicional en los planes de estudio, reconociendo a las cocineras y cocineros como portadores de saberes y formadores culturales.

Reconocer oficialmente a las cocineras y cocineros tradicionales es comprometer al Estado mexicano con la conservación activa del patrimonio gastronómico y de la biodiversidad que lo sustenta.

Con base en lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Proyecto de decreto

Artículo Primero . El honorable Congreso de la Unión declara el 27 de noviembre de cada año como el “Día Nacional de las Cocineras y Cocineros Tradicionales”.

Artículo Segundo. El Poder Ejecutivo Federal, a través de las Secretarías de Cultura, Turismo y Educación Pública, promoverá campañas, programas y actividades destinadas a la preservación, difusión y reconocimiento de la cocina tradicional mexicana.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de octubre de 2025.

Diputado Jesús Emiliano Álvarez López (rúbrica)

De decreto por el que se declara el día 2 de agosto de cada año “Día Nacional del Atleta Paralímpico”, a cargo de la diputada Mónica Herrera Villavicencio, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputada Mónica Herrera Villavicencio, integrante de la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 70 y 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 6, párrafo 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno iniciativa con proyecto de decreto, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En México, el deporte ha sido un pilar de bienestar, salud y transformación social. Sin embargo, durante décadas, la historia y aportaciones de las y los atletas paralímpicos han sido invisibilizadas. A pesar de su esfuerzo, disciplina y logros, aún no existe un reconocimiento oficial que pone en alto su papel como ejemplo de superación y orgullo nacional.

El deporte adaptado constituye un derecho humano fundamental, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en instrumentos internacionales, siendo una herramienta esencial para la promoción de la salud, la inclusión social y el desarrollo integral de la ciudadanía. En particular, las personas con discapacidad encuentran en la práctica deportiva una vía de superación, empoderamiento y visibilización, al tiempo que fortalecen valores de disciplina, resiliencia y compromiso con la sociedad; además, su participación contribuye a derribar estigmas, fomentar la inclusión y consolidar el respeto a las personas con discapacidad.

Las y los atletas paralímpicos mexicanos han llevado en alto el nombre de nuestra nación en competencias regionales, nacionales e internacionales, dejando huella con una trayectoria marcada por la superación, la disciplina, el ejemplo y la grandeza. Su esfuerzo ha demostrado que el deporte no solo rompe récords, sino también barreras sociales y culturales.

Históricamente México hizo historia al participar por primera vez en los Juegos Paralímpicos de Heidelberg, Alemania, en el año 1972,1 con una delegación integrada por siete atletas que compitieron en atletismo, natación, levantamiento de pesas, entre otras disciplinas. A partir de ese momento y a lo largo de 53 años transcurridos, la participación y representación del deporte adaptado en México ha sido ininterrumpida, las y los deportistas paralímpicos mexicanos han acumulado logros históricos que nos llenan de orgullo, sin que hasta el día de hoy exista un reconocimiento oficial que ponga en alto de manera justa su entrega y su invaluable contribución al deporte y a la inclusión en nuestro país.

La fecha propuesta, el 2 de agosto, tiene un profundo valor simbólico, en tenor que fue en ese día de 1972 cuando México debutó en los Juegos Paralímpicos, marcando un nuevo comienzo en la historia del deporte adaptado y enviando al mundo un mensaje claro de inclusión y respeto a la dignidad humana.

Instituir esta fecha como el Día del Atleta Paralímpico permitirá que, año con año, honremos a quienes han construido este legado, visibilicemos sus triunfos, generemos conciencia en la sociedad y promovamos actividades culturales, educativas y deportivas que fortalezcan una cultura verdaderamente inclusiva, solidaria y transformadora. Reconocer y celebrar a las y los atletas paralímpicos no es solo conmemorar una fecha, sino de determinar el significado de justicia social, concientización y transformación cultural, afirmando que en México valoramos, honramos y avanzamos con todas y todos los deportistas, sin excepción.

Marco jurídico

El reconocimiento oficial del 2 de agosto como Día Nacional del Atleta Paralímpico se sustenta en los principios de igualdad, inclusión y respeto a los derechos humanos, en cumplimiento con el mandato constitucional, legislación nacional y tratados internacionales ratificados por México.

Fundamento constitucional

En el plano constitucional, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos2 establece que todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, prohibiendo toda forma de discriminación, incluidas aquellas motivadas por discapacidad. Por otra parte, el artículo 4° constitucional reconoce el derecho de toda persona a la cultura física y a la práctica del deporte, mandato que obliga al Estado a garantizar el acceso a estos derechos en condiciones de igualdad. Este precepto cobra especial relevancia en el caso de las y los atletas paralímpicos, quienes han demostrado con sus logros deportivos que el deporte es también una vía para fortalecer la inclusión, la igualdad de oportunidades y la cohesión social.

Legislación nacional

La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad3 fortalece este mandato en el ámbito normativo, en virtud de que el artículo 24 autoriza a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) a promover el derecho al deporte de las personas con discapacidad y en el mismo tenor, el artículo 25 encomienda a la Secretaría de Cultura a la promoción del derecho a la cultura de las personas con discapacidad, fomentando su desarrollo artístico, acceso a servicios culturales y su participación activa en la vida cultural del país.

En concordancia con el marco constitucional, el artículo 2 de la Ley General de Cultura Física y Deporte4 establece que las autoridades de los tres órdenes de gobierno, en coordinación con los sectores social y privado, deben garantizar la igualdad de oportunidades en los programas de cultura física y deporte, sin distinción alguna por motivos de género, edad, discapacidad, condición social, religión, opiniones, preferencias o estado civil. De manera expresa, la Ley señala que las y los deportistas con discapacidad no podrán ser objeto de discriminación en ningún ámbito, reconociendo así su derecho a participar en condiciones de equidad dentro del desarrollo deportivo nacional.

Tratados internacionales

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD)5 constituye un instrumento jurídico pionero que reafirma que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que cualquier otra persona y deben disfrutar de ellos en igualdad de condiciones. Entre sus previsiones clave, el artículo 30 reconoce explícitamente el derecho de las personas con discapacidad a participar en la vida cultural, el ocio, la recreación y el deporte, estableciendo la obligación de los Estados, garantizar este derecho de forma efectiva. La garantía de este derecho implica adoptar medidas positivas, políticas e institucionales que permitan su ejercicio real, superando barreras físicas, sociales y culturales.

Para la comunidad paralímpica, este mandato internacional respalda la necesidad de otorgar un reconocimiento simbólico y tangible al deportista con discapacidad. En este sentido, declarar el 2 de agosto como el “Día del Atleta Paralímpico” no solo honra su trayectoria, sino que también cumple con los compromisos internacionales de igualdad, inclusión, dignidad y acceso al deporte. Esto implica, además, la necesidad de visibilizar y reconocer las aportaciones de las y los atletas paralímpicos, resaltando su papel como agentes de cambio social, inspiración colectiva y ejemplo de superación, lo cual contribuye a fortalecer una cultura nacional más inclusiva y transformadora.

Por lo anteriormente expuesto, se somete para la consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto

Por el que se declara el día 2 de agosto de cada año como el Día Nacional del Atleta Paralímpico

Articulo único . - El honorable Congreso de la Unión declara el 2 de agosto de cada año como el Día Nacional del Atleta Paralímpico.

Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. La Secretaría de Gobernación, en coordinación con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) y las entidades federativas, promoverá actividades alusivas al “Día Nacional del Atleta Paralímpico” en el territorio nacional mexicano.

Artículo Tercero. Se instruye a las dependencias competentes para realizar las acciones necesarias que garanticen la difusión, reconocimiento y celebración de este día en los ámbitos federal, estatal y municipal.

Notas

1 Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis). (s. f.). Participación de México en los Juegos Paralímpicos. Gobierno de México. https://www.gob.mx/conadis/articulos/participacion-de-mexico-en-los-jue gos-paralimpicos

2 Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. (2025). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos [Texto vigente]. Secretaría General, Secretaría de Servicios Parlamentarios. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

3 Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. (2024). Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad [Texto vigente]. Secretaría General, Secretaría de Servicios Parlamentarios. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPD.pdf

4 Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. (2023). Ley General de Cultura Física y Deporte [Texto vigente]. Secretaría General, Secretaría de Servicios Parlamentarios. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCFD.pdf

5 Naciones Unidas. (200G). Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 22 de octubre de 2025.

Diputada Mónica Herrera Villavicencio (rúbrica)

Que reforma el artículo 30, fracción XII, y el 114, adicionándose la fracción IV, recorriéndose las fracciones subsecuentes de la Ley General de Educación, en materia de prevención de adicciones, a cargo de la diputada Alma Laura Ruiz López, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Alma Laura Ruiz López, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículos 30 fracción XII y el artículo 114 adicionándose la fracción IV recorriéndose las fracciones subsecuentes de la Ley General de Educación, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En México, las adicciones representan una de las problemáticas sociales y de salud pública más graves de las últimas décadas. Según la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (Encodat 2016-2017) del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, Conadic e INEGI, el 10.3 por ciento de los adolescentes de entre 12 y 17 años ha consumido alguna droga ilícita al menos una vez en su vida, y el 17.2 por ciento ha consumido alcohol antes de los 18 años.

El INEGI ha señalado en la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado 2023 que el consumo de sustancias está estrechamente vinculado con niveles elevados de estrés, ansiedad y violencia familiar. Además, el Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones (Cenadic) documenta que el inicio en el consumo de sustancias se da en promedio a los 13.7 años, lo que coincide con la etapa de educación secundaria.

Estos datos evidencian que la escuela es un espacio clave para la prevención. Sin embargo, la Ley General de Educación —reformada por última vez el 7 de junio de 2024— no incluye de manera expresa la prevención de adicciones como un componente curricular, ni establece la obligación de promover una cultura preventiva en los centros escolares. La Ley General de Educación obliga al Estado a procurar el bienestar de los educados, formar íntegramente, fortalecer al maestro, atención al interés superior del menor etc.

La omisión en la Ley General de Educación

La Ley General de Educación (LGE), en su artículo 30, establece los contenidos de los planes y programas de estudio de la educación que imparten los Estados, entre ellos la promoción de estilo de vida saludable, la formación en valores y la promoción del bienestar. Sin embargo, no contempla la prevención de adicciones como un objetivo formativo o contenido esencial.

Por el contrario, la Ley General de Salud, en sus artículos 112 y 113, sí contempla la educación para la salud y la prevención de enfermedades y adicciones como objetivos del Estado. También la NOM-028-SSA2-2009 establece lineamientos específicos para la prevención, tratamiento y control de las adicciones.

Esta falta de articulación entre el ámbito educativo y el de salud pública limita la efectividad de las políticas nacionales, pues las escuelas, los docentes y los programas educativos carecen de un marco jurídico claro que les permita integrar la prevención de adicciones en los planes y programas de estudio.

De acuerdo con el Informe sobre la Situación de la Salud Mental y las Adicciones en México 2023 (CONADIC y Secretaría de Salud), en los últimos cinco años se ha registrado un incremento del 25 por ciento en el consumo de drogas sintéticas entre jóvenes de 15 a 24 años. La disponibilidad de sustancias, los entornos violentos y la falta de orientación preventiva en escuelas agravan el problema.

Asimismo, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) identificó que el 40 por ciento de las escuelas secundarias públicas no cuentan con personal especializado en orientación o tutoría, lo que dificulta atender de manera temprana señales de riesgo.

Todo esto demuestra la urgente necesidad de incorporar legalmente la prevención de adicciones dentro de los objetivos educativos nacionales, con enfoque transversal y perspectiva de salud mental.

La presente iniciativa propone reformar la fracción XII del artículo 30 y adicionar una fracción al artículo 114 de la Ley General de Educación, con el propósito de establecer la obligación del Estado y de las autoridades educativas de promover, en todos los niveles escolares, programas, contenidos y estrategias permanentes de prevención de adicciones, que fomenten estilos de vida saludables; Fortalecer la coordinación entre las secretarías de Educación y de Salud, para que la prevención de adicciones sea una política pública integral y sostenida; Y dar base legal a las estrategias que ya se aplican, como la campaña “Si te drogas, te dañas ” impulsada por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Salud, dicha estrategia se lanzó en abril del 2023, dirigida a 11.5 millones de estudiantes de secundaria y bachillerato, en escuelas públicas y privadas, se mencionó que la estrategia abarcaría 62 mil escuelas, realizando intervención en el aula con sesiones de 10 a 15 minutos, al menos tres días por semana, distribuyendo materiales para docentes y estudiantes, guías, carteles, infografía, videos y spots de difusión. Sin embargo, no se encuentran informes oficiales o estudios académicos publicados que muestren mediciones del impacto (por ejemplo, reducción del consumo de sustancias, cambios en actitudes, conocimiento, etc.) de esta estrategia, después de su implementación. Aunque se anunció que la estrategia alcanzaría a 62 mil escuelas y a más de 11 millones de alumnos, no se encuentran datos verificados que indiquen que todas las escuelas de secundaria y bachillerato ya están ejecutándola, ni reportes que den porcentajes de cobertura efectiva. No hay hasta ahora reportes recientes que detallen los resultados durante los ciclos escolares posteriores al lanzamiento en 2023-2024 o el 2024-2025, ni comparativos antes/durante/después. En los informes de avance/órdenes de labores 2023–2024 y en el sexto informe de labores (sep/planeación) aparecen actividades y números de insumos entregados (guías, orientaciones, acciones de difusión) como indicadores de ejecución. Sin embargo, esos documentos son mayormente de actividad/producción. Hasta ahora no se encuentran informes oficiales de evaluación de impacto (es decir, estudios o métricas que muestren cambios en prevalencia de consumo, en comportamientos, actitudes o conocimiento medido antes/después a escala nacional) publicados por la SEP, la Secretaría de Salud o un instituto independiente que cubran claramente los últimos dos años . Los reportes públicos disponibles muestran despliegue y productos, pero no un resultado de impacto cuantificado y validado a nivel nacional. Si bien mencionamos en el anuncio de lanzamiento se habló de una meta amplia (por ejemplo, llegar a 62,000 escuelas y a más de 11 millones de estudiantes), y muchos estados publicaron que se sumaron secundarias y bachilleratos al programa. Sin embargo, no existe un padrón o registro público que confirme que todas las escuelas de secundaria y bachillerato del país ya lo estén implementando ni un porcentaje nacional verificado de cumplimiento. Los documentos oficiales reportan alcance y distribución de materiales, pero no una medición de implementación efectiva por escuela.

Esto significa que hay evidencia des despliegue (guías, materiales, campañas y acciones locales), pero falta evidencia pública y transparente de evaluación de impacto y de un padrón verificable de implementación en todas las escuelas; por tanto, no es posible afirmar con respaldo documental que todas las secundarias y bachilleratos hayan aplicado la estrategia ni conocer su efectividad nacional en los últimos dos años.

Esto refleja nuevamente que, si bien pueden existir programas y estrategias impulsadas por la Secretaría de Educación Pública o la Secretaría de Salud para la prevención de adicciones, mientras no exista un sustento normativo en la Ley General de Educación, el Estado no cuenta con una obligación jurídica clara y permanente para garantizar su continuidad, financiamiento y aplicación uniforme en todo el territorio nacional.

En consecuencia, dichas acciones quedan sujetas a la voluntad administrativa del momento, a la disponibilidad presupuestal o a la prioridad que les otorgue cada administración, lo que limita su eficacia y sostenibilidad a largo plazo.

Por ello, resulta indispensable incorporar en la Ley General de Educación la prevención de adicciones como un componente estructural de la formación integral de los educandos, de modo que la política pública en la materia trascienda los programas temporales y se convierta en una obligación del Estado mexicano, asegurando la coordinación interinstitucional y la participación activa de las comunidades escolares en la promoción de estilos de vida saludables y libres de consumo de sustancias.

El interés superior de la niñez, reconocido en el artículo 4o. constitucional y en tratados internacionales ratificados por México, impone a las autoridades la obligación de adoptar todas las medidas posibles para prevenir daños a su salud física y mental.

La prevención de adicciones en el ámbito escolar no solo reduce riesgos sanitarios y sociales, sino que fortalece la convivencia escolar, la permanencia educativa y el bienestar de los estudiantes. Incluir expresamente la prevención de adicciones en la LGE permitirá, crear contenidos curriculares adecuados a

cada nivel educativo sobre salud mental, autocuidado y prevención de riesgos, promover capacitación docente continua para detectar y atender factores de riesgo, fortalecer la vinculación con padres de familia y comunidad escolar para fomentar entornos protectores y disminuir la incidencia del consumo de sustancias en edad escolar y sus efectos en deserción, violencia y salud pública.

México enfrenta una crisis silenciosa en materia de adicciones que afecta directamente a niñas, niños y adolescentes. Las escuelas son el primer espacio de formación de valores y hábitos, y por tanto, deben ser también el primer frente de prevención.

Incorporar este principio en la Ley General de Educación no solo responde a la realidad social, sino que garantiza un marco jurídico sólido para proteger el derecho a la salud, al bienestar y a una educación integral.

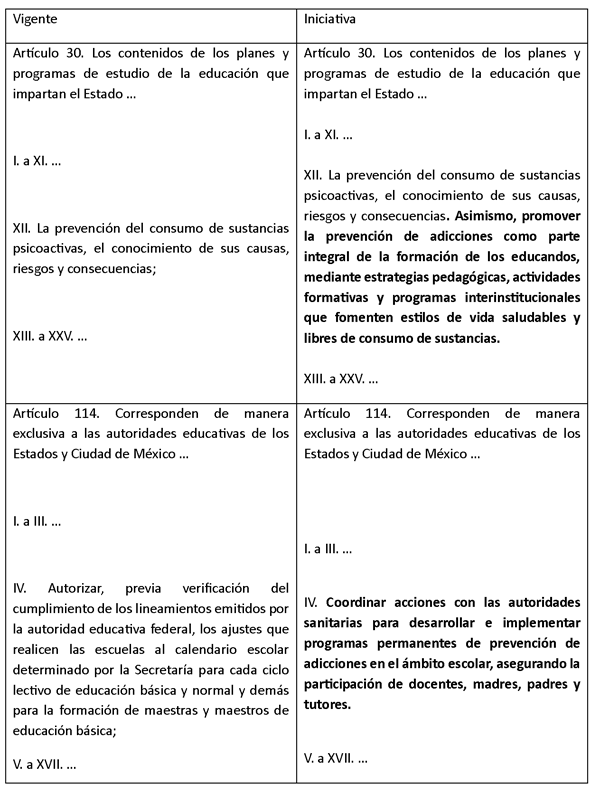

Para una mayor claridad y comprensión, se expone un cuadro comparativo que detalla la propuesta de reforma al artículo 30 Fracción XII y al artículo 114 fracción IV de la Ley General de Educación:

Por todo lo anterior, me permito someter a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 30 fracción XII y el artículo 114 adicionándose la fracción IV recorriéndose las fracciones subsecuentes de la Ley General de Educación

Proyecto de decreto

Único. Se reforma el artículo 30 fracción XII y el artículo 114 adicionándose la fracción IV recorriéndose las fracciones subsecuentes de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 30. Los contenidos de los planes y programas de estudio de la educación que impartan el Estado. ...

I. a XI. ...

XII. La prevención del consumo de sustancias psicoactivas, el conocimiento de sus causas, riesgos y consecuencias. Asimismo, promover la prevención de adicciones como parte integral de la formación de los educandos, mediante estrategias pedagógicas, actividades formativas y programas interinstitucionales que fomenten estilos de vida saludables y libres de consumo de sustancias.

XIII. a XXV. ...

Artículo 114. Corresponden de manera exclusiva a las autoridades educativas de los Estados y Ciudad de México ...

I. a III. ...

IV. Coordinar acciones con las autoridades sanitarias para desarrollar e implementar programas permanentes de prevención de adicciones en el ámbito escolar, asegurando la participación de docentes, madres, padres y tutores.

V. a XVII. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Educación Pública, en coordinación con la Secretaría de Salud, dispondrá en un plazo no mayor a 180 días las acciones necesarias para la incorporación de contenidos de prevención de adicciones en los planes y programas de estudio vigentes.

Notas

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

Ley General de Educación

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGE.pdf

Instituto Nacional de Estadística y Geografía

https://www.inegi.org.mx/

https://www.gob.mx/conafe/acciones-y-programas/estrategi a-en-el-aula-prevencion-de-adicciones-332144

https://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/informes/labores/2 024-2030/1er_informe_de_labores.pdf

https://estrategiaenelaula.sep.gob.mx/storage/recursos/2 023/04/xSeNdoG78A-Guia_docentes_170423.pdf

https://desarrolloprofesionaldocente.sems.gob.mx/convoca torias%202025/docs/Referentes%20convocatoria/Guia_tematica_promocionvid asaludableEMS.pdf

https://www.conasama.salud.gob.mx/Transparencia/PDFs/Inf orme_Consolidado_SERC_folio_414709.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de octubre de 2025.

Diputada Alma Laura Ruiz López (rúbrica)

Que reforma el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Rufina Benítez Estrada, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Rufina Benítez Estrada, del Grupo Parlamentario de Morena, correspondiente a la LXVI Legislatura, con fundamento en la fracción II del artículo 71, fracción X del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 77, 78 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo.

Exposición de Motivos

La LXVI Legislatura, en nuestro país, busca la consolidación de un pleno Estado de derecho, cumpliendo con la actualización y armonización de la legislación mexicana, garantizando la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Aplicando lo anterior al contexto del desempeño de las mujeres y personas menstruantes en el ámbito laboral, es indispensable reconocer las condiciones fisiológicas propias que pueden intervenir, modificar o afectar su desempeño en diversos ámbitos de la vida. La licencia menstrual busca atender una realidad biológica que, históricamente, ha sido invisibilizada.

En el año 2011 la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue reformada de manera fundamental, esto con la finalidad de incorporar el reconocimiento a los derechos humanos en nuestra Carta Magna.

Además de lo anterior, con las recientes reformas en materia de igualdad sustantiva, resulta evidente la importancia de continuar el trabajo para seguir consolidando este principio no solo en el papel, sino en la realidad, buscando el ejercicio y garantía de los mismos derechos, oportunidades y condiciones para el pleno desarrollo. Con esto se busca contribuir para hacer efectiva la igualdad en la vida cotidiana.

De acuerdo con datos oficiales, nuestro país presenta una población total de 126,014,024 personas, de las cuales 61,473,390 son hombres y 64,540,634 son mujeres, lo que equivale al 51.2% de la población total (Censo de Población y Vivienda, INEGI 2020).

Resulta importante precisar la distinción entre la población de hombres y la de mujeres, ya que la iniciativa que se presenta en este acto va enfocada a ese 51.2% de la población de mujeres y personas menstruantes, ya que las mujeres, en determinada etapa de la vida experimentan el ciclo menstrual.

Este proceso fisiológico que viven las mujeres y personas menstruantes puede explicarse a como sigue: “El sistema reproductor femenino, a diferencia del masculino, experimenta cambios cíclicos regulares conocidos como ciclo menstrual, que sirve como preparación periódica del cuerpo para la ovulación y un posible embarazo. El aspecto más notable del sistema reproductor femenino es la menstruación, o sangrado vaginal cíclico, que ocurre junto con una serie de cambios hormonales coordinados. La menstruación, suele comenzar alrededor de la pubertad y cesa con la menopausia (Fisiología, ciclo menstrual, 2024).

En México, millones de mujeres y personas menstruantes presentan día a día dolores que llegan a ser incapacitantes en muchos de los casos, ello derivado de la menstruación, lo que medicamente se ha conceptualizado como, dismenorrea. De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, particularmente de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, la dismenorrea provoca dificultad en el desempeño de las actividades diarias normales. Se estima que el 50 por ciento de las mujeres han presentado dismenorrea en algún momento de sus vidas. Aunado a lo anterior, diversos estudios científicos señalan que entre el 50 por ciento y 80 por ciento de la población menstruante presenta molestias que llegan a ser significativas e influyen de cierta manera en el desarrollo de sus actividades cotidianas, mientras que al menos un 10 por ciento padece dolores intensos que limitan su capacidad para el desarrollo normal de sus actividades cotidianas, lo que incluye el desempeño escolar y laboral.

De conformidad con el informe presentado a partir de la Primera Encuesta Nacional de Gestión Menstrual en México en 2022, el 20 por ciento de las adolescentes, mujeres y/o personas menstruantes que estudian o trabajan no cuentan con la infraestructura necesaria para la gestión menstrual en escuelas, oficinas u hogares; 9 de cada 10 adolescentes, mujeres y/o personas menstruantes encuestadas considera muy importante para su vida cotidiana el implementar diferentes tipos de iniciativas (eliminar el 16 por ciento de impuesto, favorecer/otorgar permisos menstruales y aumentar la disponibilidad de mayores recursos públicos para acceder a productos menstruales). Se señala que, sin distinción por escenario evaluado, la ignorancia y la desinformación son las principales razones mencionadas como explicación a las malas situaciones vividas, como lo son: los comentarios inapropiados en la calle, las frases molestas de familiares y las burlas de colegas o compañeros son las situaciones desagradables que han tenido que vivir las adolescentes, mujeres y/o personas menstruantes durante sus ciclos. La intensidad de los dolores y el miedo a manchar la ropa son las dos principales razones que explican por qué dejan de realizar diferentes actividades.

La incorporación del reconocimiento de una licencia menstrual en el marco normativo puede señalarse como una medida de acción afirmativa que materializa los principios de igualdad y no discriminación previstos en el artículo 1o. constitucional. Al tiempo que, fortalece el derecho a la salud y al trabajo digno, previstos en los artículos 4o. y 123, respectivamente.

En otros países la licencia menstrual se ha aprobado y lleva ya en operación algunos años, como ejemplo tomamos el caso de España que, en diciembre de 2022, aprobó el proyecto de Ley de Salud Sexual y Reproductiva la que contempla una baja menstrual retribuida para las mujeres que sufren fuertes cólicos menstruales.

En la actualidad, en nuestro país 6 entidades federativas (Colima, Hidalgo, Tamaulipas, Quintana Roo, Campeche y Nuevo León) han modificado ya el marco legal a fin de otorgar licencia menstrual, pero únicamente para las mujeres que trabajan en el sector público, presentando un certificado médico expedido por instituciones de salud pública (Licencia menstrual en México: Avances y Retos, UNAM Global, 2025).

El objetivo general de la presente iniciativa es contribuir en el reconocimiento de los derechos de las mujeres y personas menstruantes a fin de solicitar una licencia laboral justificada y remunerada durante los días de incapacidad derivada del ciclo menstrual doloroso, sin que esto le implique afectación alguna en sus derechos laborales o alguna forma de discriminación.

Se busca que esta medida contribuya para la creación efectiva de un entorno laboral inclusivo al reconocer de forma explícita las necesidades biológicas que afectan la vida laboral de las mujeres y personas menstruantes.

Dentro de las facultades establecidas para el Congreso de la Unión, se encuentra la de expedir las leyes del trabajo según lo establecido en la fracción X del artículo 73 Constitucional. El Congreso de la Unión emitió la Ley Federal del Trabajo, publicada mediante decreto en el DOF con fecha 01 de abril de 1970, ley reglamentaria del artículo 123 de la Constitución.

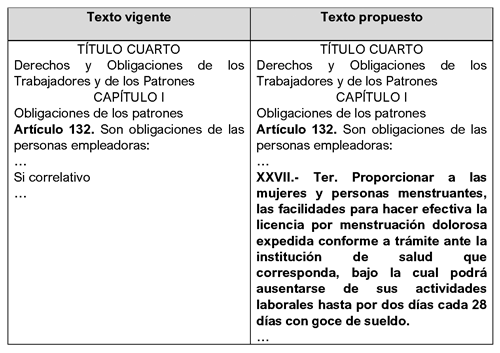

En la siguiente tabla se presenta, de manera sintetizada el contenido del proyecto de reforma a la ley:

Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo

Artículo Único: La reforma el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo que se propone quedará conforme a lo siguiente:

Título Cuarto

Derechos y Obligaciones de los

Trabajadores y de los Patrones

Capítulo I

Obligaciones de los patrones

Artículo 132. Son obligaciones de las personas empleadoras:

...

XXVII.- Ter. Proporcionar a las mujeres y personas menstruantes, las facilidades para hacer efectiva la licencia por menstruación dolorosa expedida conforme a trámite ante la institución de salud que corresponda, bajo la cual podrá ausentarse de sus actividades laborales hasta por dos días cada 28 días con goce de sueldo.

...

Transitorios

Primero: La presente ley entrara en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo: Se exhortará a las autoridades de salud a fin de expedir los lineamientos y disposiciones necesarias para el certificado de diagnóstico de menstruación dolorosa, dismenorrea.

Referencias bibliográficas

1.- Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México. Censo de Población y Vivienda, 2020.

2.- Secretaría de Salud. Qué es la dismenorrea, 2015. https://www.gob.mx/salud/articulos/que-es-la-dismenorrea

3.- Primera Encuesta Nacional de Gestión Menstrual,

2020.

https://www.essity.mx/Images/Reporte%20Resultados%20Encuesta%20Essity%20MD%20y%20UNICEF_tcm347-146768.pdf

4.- National Library of Medicine. Fisiología, ciclo menstrual, Dhanalakshmi K. Thiyagarajan; Hajira Basit; Rebeca Jeanmonod. 2024.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK500020/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de octubre de 2025.

Diputada Rufina Benítez Estrada (rúbrica)