Gaceta Parlamentaria, año XXVIII, número 6901-II-6, martes 21 de octubre de 2025

- Que reforma el artículo 47 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, en materia de no discriminación hacia hijas e hijos adoptivos, a cargo de la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

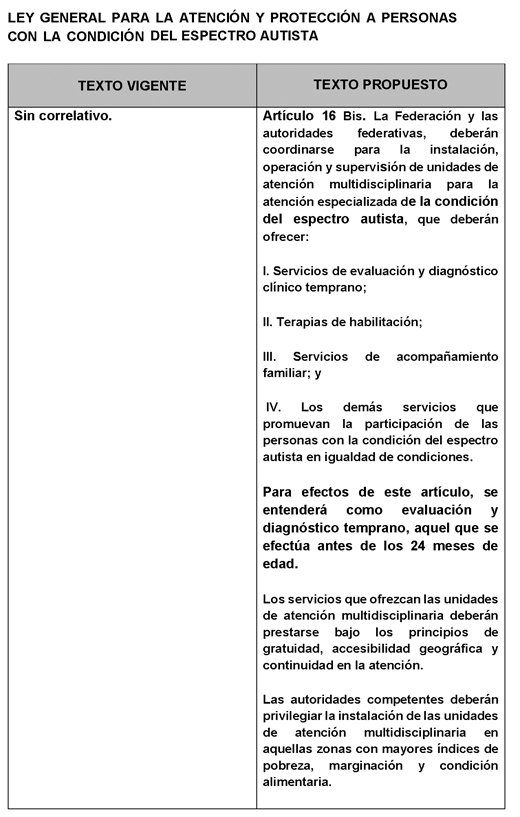

- Que adiciona un artículo 16 Bis a la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, en materia de atención multidisciplinaria y diagnóstico temprano del trastorno del espectro autista, a cargo del diputado Juan Ignacio Zavala Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

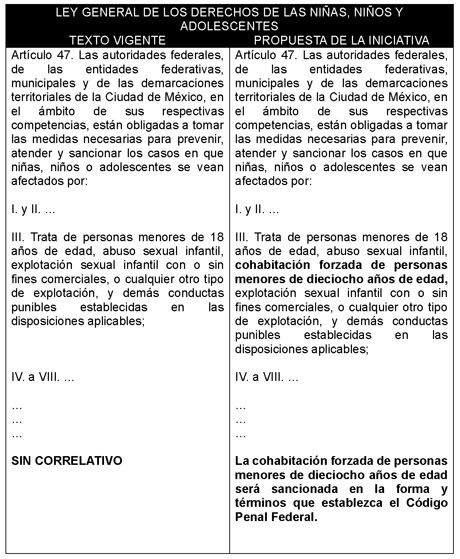

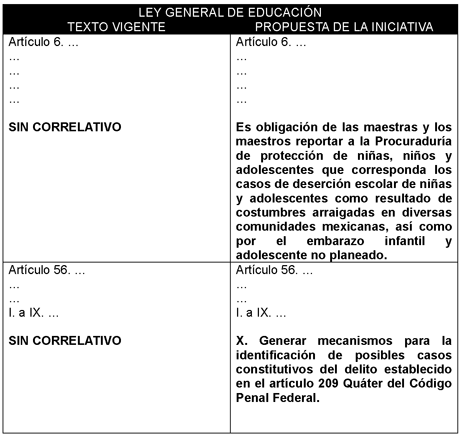

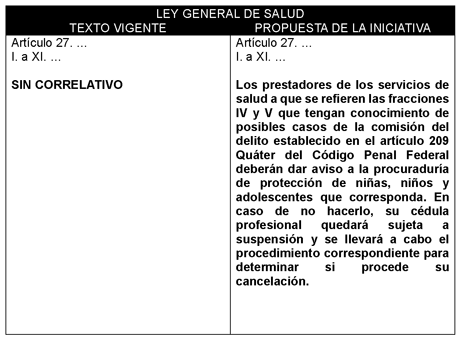

- Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; General de Educación; General de Salud, y del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, en materia de erradicación del matrimonio infantil, a cargo de la diputada Amancay González Franco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

- Que reforma el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo y adiciona el 28 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, en materia de permiso de paternidad, a cargo del diputado Eduardo Gaona Domínguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

- Que reforma los artículos 6o. y 49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en materia de garantía del derecho a la no discriminación por parte de las personas servidoras públicas, a cargo de la diputada Laura Hernández García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

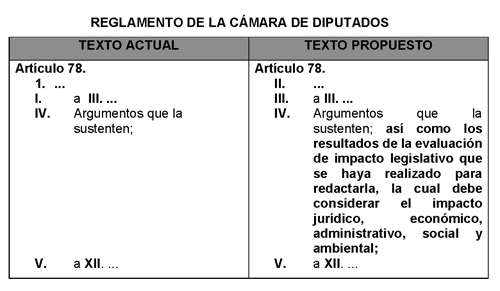

- Que reforma el artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, en materia de evaluación de impacto legislativo, a cargo de la diputada Laura Hernández García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Que reforma el artículo 47 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, en materia de no discriminación hacia hijas e hijos adoptivos, a cargo de la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Quien suscribe, Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXVI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, en materia de no discriminación hacia hijas e hijos adoptivos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La discriminación, entendida de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) es “cualquier distinción, exclusión, restricción o preferencia u otro trato diferencial que se base directa o indirectamente por motivos prohibidos de discriminación y que tenga la intención o el efecto de anular o perjudicar el reconocimiento, el disfrute o el ejercicio, en igualdad de condiciones, de derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural o de cualquier otro campo de la vida pública”,1 se ha formado a lo largo de la historia por diversos factores que terminaron por construir jerarquías entre los seres humanos, además quienes se enfrentan a la discriminación terminan siendo víctimas de la violencia, la intolerancia, la exclusión y la marginación, representando un obstáculo para el disfrute de los derechos humanos.2

Para erradicar la discriminación, se han creado diversos instrumentos jurídicos a escala internacional. Los más destacados son los siguientes:

Declaración Universal de los Derechos Humanos 3

Artículo 1

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.

Artículo 2

Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía.

Artículo 7

Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 4

Artículo 2

1. Cada uno de los Estados parte en el presente pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

Artículo 3

Los Estados parte en el presente pacto se comprometen a garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados en el presente pacto.

Artículo 26

Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional, social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 5

Artículo 2

1. ...

2. Los Estados parte en el presente pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión políticos o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

3. ...

Artículo 3

Los Estados parte en el presente pacto se comprometen a asegurar a los hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos, sociales culturales enunciados en el presente Pacto.

La discriminación no solo afecta a los mayores de edad, por ello también existen marcos jurídicos para salvaguardar el interés superior de la niñez, siendo el más importante el siguiente:

Convención sobre los Derechos del Niño 6

Artículo 1

1. ...

2. Los Estados parte tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares.

Derivado de los compromisos internacionales asumidos por México, es que se han realizado diversas modificaciones en nuestro marco jurídico a fin de encaminar las políticas públicas para erradicar las conductas discriminatorias, destacan:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 7

Artículo 1. ...

...

...

...

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación 8

Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de interés social. El objeto de la misma es prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona en los términos del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis) de 2022 que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) “a nivel nacional, 23.7 por ciento de la población de 18 años y más manifestó haber sido discriminada entre julio de 2021 y septiembre de 2022”.9 Las entidades con mayor porcentaje de discriminación son Yucatán, Puebla, Querétaro, Ciudad de México y Jalisco.10

La Enadis de 2022 revela también que las y los niños son mayoritariamente discriminados por su forma de vestir, por su nombre, por expresarse, por su tono de piel y por ser niñas o niños. Además, el 17.7 por ciento de las niñas y niños de 9 a 11 años creen que su opinión se valora pocas veces o nunca.11

Particularmente la niñez es discriminada porque las personas adultas los ven con indiferencia, colocándolos en situaciones de desventaja y desprotección. Lastimosamente, mucho de este desconocimiento se traslada a las normas jurídicas que deberían ser el andamiaje para su protección.

Tal es el caso de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas donde se hace una distinción para el derecho de beneficios de hijas e hijos biológicos e hijas e hijos adoptivos, tal y como se muestra a continuación:

Artículo 47. Los hijos adoptivos sólo tendrán derecho a los beneficios que establece esta Ley cuando la adopción se haya hecho por el militar antes de haber cumplido 45 años.

Lo anterior resulta contrario a lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales antes descritos, además, el Código Civil Federal señala la equiparación jurídica entre hijas e hijos biológicos con hijas e hijos adoptivos, lo cual significa que bajo cualquier circunstancia, gozan de los mismos derechos:12

Artículo 396. El adoptado tendrá para con la persona o personas que lo adopten los mismos derechos y obligaciones que tiene un hijo.

En el citado código se puntualiza también que en la adopción plena, las y los hijos adoptivos comparten la igualdad absoluta con las hijas e hijos consanguíneos, lo que significa que a partir de que se decreta la adopción de un menor, éste adquiere en la familia los mismos derechos y obligaciones que tienen las hijas e hijos biológicos, abarcando incluso los derechos sucesorios. Además, se elimina la filiación previa con los progenitores biológicos –a excepción de aquella en materia de impedimentos de matrimonio–, reforzando la idea de que el vínculo jurídico pasa a ser con la familia adoptiva:13

Artículo 410-A. El adoptado bajo la forma de adopción plena se equipara al hijo consanguíneo para todos los efectos legales, incluyendo los impedimentos de matrimonio. El adoptado tiene en la familia del o los adoptantes los mismos derechos, deberes y obligaciones del hijo consanguíneo y debe llevar los apellidos del adoptante o adoptantes.

La adopción plena extingue la filiación preexistente entre el adoptado y sus progenitores y el parentesco con las familias de éstos, salvo para los impedimentos de matrimonio. En el supuesto de que el adoptante esté casado con alguno de los progenitores del adoptado no se extinguirán los derechos, obligaciones y demás consecuencias jurídicas que resultan de la filiación consanguínea.

La adopción plena es irrevocable.

Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha sostenido en diversas ocasiones que los derechos de las infancias y adolescencias deben garantizarse bajos los principios de igualdad y no discriminación, sin imponer requisitos arbitrarios que limiten su acceso.

Así, el máximo tribunal ha referido también que las hijas e hijos adoptivos forman parte del núcleo familiar, y por tanto, gozan de los mismos derechos que las hijas e hijos biológicos, por lo que cualquier restricción contraviene el principio de igualdad como lo es el interés superior de la niñez.

Y es que el interés superior de la niñez además de ser un derecho que tiene todas las niñas, niños y adolescentes, también es una obligación que todas las autoridades deben tomar en cuenta para acciones o medidas que adopten y que pueden llevar a impactar a este sector.14 Éste se encuentra protegido en el onceavo párrafo del artículo cuarto de nuestra Carta Magna:15

Artículo 4.

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Conforma esta narrativa, la Corte ha emitido diversos criterios judiciales en la materia, afirmando que “la adopción debe ser concebida siempre en beneficio de la niñez, a fin de lograr identificar la familia adecuada que permita el desarrollo integral de los niños, además de materializar el deseo de formar familia de los adoptantes”16 y, en el caso específico que nos ocupa señala que “no existe distinción alguna entre ambas figuras –refiriéndose a hijas e hijos biológicos e hijas e hijos adoptivos–, pues tanto los efectos jurídicos como los derechos y obligaciones entre adoptante y adoptado y entre padre e hijo consanguíneo, son los mismos”.17

Por tanto, la redacción del artículo 47 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas conlleva la restricción no solo por la figura de la adopción, sino por el límite de edad que el personal militar debe cumplir para que se activen los beneficios, esto resulta violatorio al principio de igualdad filial previsto en los citados artículos 396 y 410-A del Código Civil Federal, pues introduce una diferencia de trato basada en circunstancias ajenas a la voluntad de quien es adoptado.

Por lo expuesto, la iniciativa propone un cambio en la redacción del artículo 47 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas a fin de garantizar que ninguna niña, niña o adolescente adoptado por el personal militar, sea limitados sus derechos por un criterio arbitrario, estableciendo que éstos tendrán derecho a los mismos beneficios que señala la ley respecto de las hijas e hijos biológicos.

Por lo expuesto y para mayor claridad se integra el siguiente cuadro comparativo de la propuesta:

En tal virtud, someto a la consideración de esta la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 47 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, en materia de no discriminación hacia hijas e hijos adoptivos

Único. Se reforma el artículo 47 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, para quedar como sigue:

Artículo 47. Las hijas e hijos adoptivos del personal militar , tendrán derecho a los mismos beneficios que establece esta Ley respecto de las hijas e hijos biológicos.

Transitorios

Primero . El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y demás autoridades competentes, contarán con un plazo de 60 días naturales a partir de la entrada en vigor del Decreto para llevar a cabo los ajustes administrativos que deriven de la reforma.

Notas

1 ONU, Discriminación, https://www.oacnudh.org/areas-de-trabajo/discriminacion/

2 ONU, Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículos 1, 2 y 7, https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights

3 ONU, Pacto Internacional de Derechos Económicos,

Sociales y Culturales, artículos 2 y 3,

https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights

4 ONU, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Artículos 2, 3 y 26, https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/internation al-covenant-civil-and-political-rights

5 Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, artículo 1o.,

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

6 Ley Federal para prevenir y eliminar la

Discriminación, artículo 1,

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPED.pdf

7 Ibídem.

8 Inegi, comunicado de prensa número 275/23, https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2023/ENADIS/ ENADIS_Nal22.pdf

9 Ibídem.

10 Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 1, https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf

11 Código Civil Federal, artículo 396, https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CCF.pdf

12 Ibídem, artículo 410-A.

13 Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, 5 claves para entender qué es el #InterésSuperior de la niñez, https://www.gob.mx/sipinna/articulos/5-claves-para-entender-que-es-el-i nteressuperior-de-la-ninez-108474

14 Obra citada, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 4o.

15 SCJN, Cuadernos de Jurisprudencia número 3,

Adopción,

https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/sites/default/files/publication/documents/2023-07/CUADERNO%20DF_03_ADOPCIO

%CC%81N_ELECTRO%CC%81NICO.pdf?utm_source=chatgpt.com

16 Ibídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre de 2025.

Diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco (rúbrica)

Que adiciona un artículo 16 Bis a la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, en materia de atención multidisciplinaria y diagnóstico temprano del trastorno del espectro autista, a cargo del diputado Juan Ignacio Zavala Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Quien suscribe, diputado Juan Ignacio Zavala Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el cual se adiciona el artículo 16 Bis de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El abordar el tema de las personas con trastorno del espectro autista (TEA) no debe ser algo de moda o pasajero. Al contrario, es necesario visibilizar e informar de manera correcta, eliminar estereotipos que han surgido en medios televisivos y en redes sociales, y abordar las necesidades de las personas que viven con TEA.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) manifiesta la gran necesidad de que los países promuevan la salud y el bienestar de las personas con TEA. Lo anterior, en virtud de que sigue habiendo una omisión de políticas públicas, programas y planes de gobierno enfocados en lograr una plena inclusión en la vida social para las personas con TEA, teniendo presente que estas personas también requieren servicios de salud, transporte público, acceso a entornos acorde a sus necesidades en materia de ruido, lugares de entrenamiento y recreación.1

Así, una de las prácticas más relevantes para atender, de manera eficiente, a las personas con TEA es el diagnóstico oportuno. Esto se debe a que mientras más pronto se identifique, mejor podrá atenderse su desarrollo psicomotor, el lenguaje y las actividades de la vida diaria.2 Así, la detección es particularmente relevante en niñas y niños. Por ende, una correcta detección debería darse entre los 18 y los 24 meses de edad.3

Existen pruebas de diagnóstico que están clasificadas en niveles 1 y 2, en donde el primero se aplica para la población en general y el segundo para las y los menores que presentan un riesgo elevado. Estas herramientas de diagnóstico son llamadas de screening y se subdividen en:

1. M-Chat, que es de nivel 1 y para intervenciones tempranas.

2. SCQ, que es de nivel 2 y se aplica en niños y niñas mayores de 4 años para detectar aspectos o deficiencias en comunicación, interacción social y lenguaje.

3. ITC, la cual se aplica a niñas y niños de 6 meses a 24 meses y atienden cuestiones de desarrollo de la comunicación social.

4. STAT, que es de nivel 2 y se aplica durante actividades del juego en niñas y niños de 24 meses a 35 meses para observar comportamientos tempranos de comunicación social.4

Cada una de estas pruebas arroja un diagnóstico que, en conjunto, permiten tener una mayor certeza de cómo abordar y tratar a la persona con espectro autista.

En el contexto mexicano, se estima que hay alrededor de 3.8 millones de personas con TEA.5 A su vez, se ha reportado un aumento en la identificación de esta condición, pasando de un diagnóstico cada 166 nacimientos, a uno de cada 54 en 2020.6 Pero, como cualquier otro servicio de salud, su identificación y atención puede variar a partir de las condiciones socioeconómicas, geográficas e incluso de desinformación. De aquí la importancia de legislar al respecto, ya que una omisión en el diagnóstico y atención del TEA vulnera una gran cantidad de los derechos humanos de las personas que viven con esta condición, como su derecho a la no discriminación, al libre desarrollo de la personalidad, entre otros.

El costo que tiene un diagnóstico temprano oscila entre 1,500 pesos y 4,000 pesos,7 lo que puede representar un impacto considerable economía familiar. De ahí que cientos de niñas y niños corren el riesgo de quedar fuera de cualquier tipo de tratamiento o terapia de apoyo. Entonces, la falta de atención puede alterar el desarrollo en su edad adulta y, en consecuencia, en su calidad de vida en el ámbito escolar, familiar, laboral, y personal.

A partir de todo lo anterior, la presente iniciativa propone la adición de un artículo 16 Bis de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista. Esto, con la finalidad de garantizar que la Federación y las entidades federativas se coordinen para la instalación, operación y supervisión de unidades de atención multidisciplinaria especializadas en el TEA.

Lo anterior es trascendental para las personas con TEA y sus familias, toda vez que con estas unidades se busca evitar que existan centros de atención que no cuenten con el personal capacitado, atiendan bajo métodos sin comprobación científica, e incluso realicen prácticas médicas sin tener un sustento psicológico. Por ende, se busca que las personas con TEA puedan tener la certeza que estas unidades cumplen con los requisitos de espacio, material, personal especializado y demás elementos que realmente conlleven a un tratamiento y terapias adecuadas.

A su vez, esta iniciativa busca que estas unidades funcionen bajo los principios de gratuidad, continuidad en la atención y accesibilidad geográfica. Con ello, se busca que la TEA no represente una carga económica para las familias, y que puedan tener la certeza de que los servicios de atención se van a prestar de manera continua, sin interrupciones.

Además, se pretende que eliminar que las personas con TEA y sus familias tengan que recorrer distancias considerables, partiendo de poblaciones rurales a ciudades más grandes para llevar a las y los niños a sus terapias; así como con todo lo que eso implica en términos de transporte, gastos en alimentación, pago de los servicios, entre otros. Esta iniciativa fomenta que cada vez se generen más unidades de manera progresiva, que tengan la proximidad oportuna para que se pueda garantizar el tratamiento a las personas con TEA.

Se propone que, en estas unidades, se proporcione servicios de evaluación y diagnóstico temprano. Esto constituye el punto central de la presente iniciativa, ya que es urgente que se generen estos esquemas de detección que permitan tener una certeza del TEA y de las atenciones a las cuales se deben enfocar. Lo anterior, tomando como base las distintas necesidades de cada caso. Mientras que una persona con TEA requiere mayor atención en lenguaje, otra lo tendrá en comunicación e interacción y otro en regular sus crisis emocionales. Cada niño y niña es diferente y debe ser atendido en el mismo sentido.

A su vez, se pretende proporcionar intervención terapéutica y acompañamiento familiar. Estos servicios buscarán impedir que, una vez diagnosticados, las y los niños con TEA puedan desarrollarse social, familiar y escolarmente. Esto, por ende, requiere de un apoyo y un respaldo profesional.

También evita que, durante la adolescencia y posteriormente en la adultez, las personas con TEA no le den un seguimiento a sus tratamientos y posteriores valoraciones. Tener una continuidad en la atención a través de terapias, así como un acompañamiento familiar, es de vital importancia, porque también ellas tienen que conocer la sintomatología y tener apoyo psicológico en el proceso.

Así, ante una población objetivo de más de 3.8 millones de personas diagnosticadas con TEA, las cuales significativamente pueden aumentar, contar con la certeza jurídica del acceso y garantía a sus derechos es primordial. Existen miles de personas, sobre todo menores de edad, que siguen preguntándose qué tienen, qué les pasa, por qué no son como las y los niños de su entorno, por qué son rechazados, no incluidos en las dinámicas escolares, por qué no pueden controlar o regular sus emociones. Siguen sin saber que son personas cuyo cerebro procesa la información de manera diferente. Pero eso no implica que no tengan los mismos derechos y que el Estado tiene la obligación de proporcionar las condiciones para que estas personas puedan desarrollarse en la sociedad en condiciones de igualdad.

Es necesario erradicar cualquier estigma y cualquier criterio discriminatorio sobre el TEA, que puede ser vista como una discapacidad invisible, ya que no suele apreciarse a simple vista como otras. Más allá de eso, el Estado debe generar los entornos donde las personas con TEA sean aceptadas tal y como son, donde puedan desarrollar sus talentos y donde no sean juzgadas con calificativos despectivos o, por el contrario, que se les atribuyan de manera automática dones, grados de genialidad o de superdotados, los cuales no dejan de ser estereotipos que impiden vislumbrar la pluralidad en la experiencia de vida con TEA.

Esta iniciativa invita a la sociedad a sumarse a este color azul, que representa a las personas con TEA. Invita a generar espacios de empatía, mismos que inician desde generar espacios donde su diagnóstico y atención pueda ofrecerse en un contexto de garantía a todos sus derechos.

En ese sentido, la presente reforma se plantea conforme a la siguiente propuesta:

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de este pleno la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Por el que se adiciona el artículo 16 Bis de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista

Único. - Se adiciona el artículo 16 Bis de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, para quedar como sigue:

Artículo 16 Bis. La Federación y las autoridades federativas, deberán coordinarse para la instalación, operación y supervisión de unidades de atención multidisciplinaria para la atención especializada de la condición del espectro autista, que deberán ofrecer:

I. Servicios de evaluación y diagnóstico clínico temprano;

II. Terapias de habilitación;

III. Servicios de acompañamiento familiar; y

IV. Los demás servicios que promuevan la participación de las personas con la condición del espectro autista en igualdad de condiciones.

Para efectos de este artículo, se entenderá como evaluación y diagnóstico temprano, aquel que se efectúa antes de los 24 meses de edad.

Los servicios que ofrezcan las unidades de atención multidisciplinaria deberán prestarse bajo los principios de gratuidad, accesibilidad geográfica y continuidad en la atención.

Las autoridades competentes deberán privilegiar la instalación de las unidades de atención multidisciplinaria en aquellas zonas con mayores índices de pobreza, marginación y condición alimentaria.

Transitorios

Primero.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo .- La Secretaría de Salud, en coordinación con las entidades federativas, deberán adecuar las disposiciones reglamentarias y administrativas necesarias para la aplicación del presente decreto, en un plazo de ciento ochenta días naturales contado a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Notas

1 Organización Mundial de la Salud (2023, noviembre, 15) Autismo. Recuperado https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-dis orders

2 UNAM, 2020, “En México, uno de cada 115 niños padece autismo”, Boletín UNAM-DGCS-291. Consultado el 26 de agosto de 2025 en: https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2020_291.html

3 Consejo General de Psicología de España (2023, noviembre, 08) La importancia de la detección temprana del TEA. Recuperado de https://www.infocop.es/la-importancia-de-la-deteccion-temprana-del-tea/

4 INFOCOP, 2023, “La importancia de la detección temprana del TEA”, Consejo General de la Psicología de España. Consultado el 29 de agosto de 2025 en: https://www.infocop.es/la-importancia-de-la-deteccion-temprana-del-tea/ ?cn-reloaded=1

5 Carolina Gómez Mena, 2025, “En México se calcula que 3.8 millones de personas viven con autismo”, La Jornada. Consultado el 29 de agosto de 2025 en: https://www.jornada.com.mx/noticia/2025/04/02/sociedad/en-mexico-se-cal cula-que-38-millones-de-personas-viven-con-autismo

6 El Colegio Nacional, 2024, “El trastorno del espectro autista ha ido en aumento desde el año 2000: Violeta Gisselle López”, El Colegio Nacional. Consultado el 26 de agosto de 2025: https://colnal.mx/noticias/el-trastorno-del-espectro-autista-ha-ido-en- aumento-desde-el-ano-2000-violeta-gisselle-lopez/

7 Autismo.org.mx, “Diagnóstico presencial y en línea de trastorno del espectro del autismo”. Consultado el 26 de agosto de 2025 en: https://autismo.org.mx/Asesor-a-y-Terapia-presencial/mobile/

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 21 de octubre de 2025.

Diputado Juan Ignacio Zavala Gutiérrez (rúbrica)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; General de Educación; General de Salud, y del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, en materia de erradicación del matrimonio infantil, a cargo de la diputada Amancay González Franco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Quien suscribe, diputada Amancay González Franco , integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos: 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del Pleno la siguiente la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, a la Ley General de Educación, a la Ley General de Salud y a la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, en materia de erradicación del matrimonio infantil , de acuerdo con la siguiente:

Exposición de Motivos

Planteamiento del Problema

De acuerdo con el informe del Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), al ritmo actual, harán falta otros 300 años para acabar con el matrimonio infantil.1 Esto significa que miles de millones de personas en el futuro vivirán una vida marcada por la desigualdad de oportunidades y de sometimiento simplemente por haber nacido.

La Agencia de las Naciones Unidas para la salud sexual y reproductiva, (Unfpa) define al matrimonio infantil como aquel en el que uno o ambos cónyuges son menores de 18 años.2

Si bien, el matrimonio infantil está prohibido a nivel nacional, y los esfuerzos por evitarlo han ido en aumento, lo cierto es que hay mucho trabajo por hacer todavía; porque el tema no es una cuestión de derecho, si no de hecho. Los violentadores de las niñas y adolescentes pueden someterlas a una relación de pareja no deseada ni debida, sin formalizar la relación ante las autoridades civiles y eclesiásticas, forzándolas a vivir una vida que no desean ni les corresponde. Por eso, la intervención de las autoridades debe ir más allá de la simple prohibición del acto jurídico formal en el que se establecen derechos y obligaciones entre cónyuges cuando uno o ambos sean menores de 18 años.

Cabe recordar que en 2020 más de 300 mil niñas, niños y adolescentes de entre 12 y 17 años en México había contraído matrimonio infantil, de los cuales el 76 por ciento eran mujeres.3 Los estados con mayor incidencia son el estado de México, Chiapas, Veracruz, Puebla, Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Guerrero, Oaxaca y Nuevo León. Tan solo en estado de México 30 mil niñas, niños y adolescentes se encuentran en esta situación.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (Conapo), una de cada cinco mujeres mexicanas se casó o unió antes de los 18 años, en entidades como Chiapas, Guerrero y Michoacán las cifras superan el 30 por ciento.4

Las consecuencias son visibles en la realidad cotidiana: en 2022 nacieron más de 9 mil bebés de madres menores de 15 años, la mayoría de entre 13 y 14, lo que demuestra la estrecha relación entre matrimonio infantil, violencia sexual y embarazo forzado.5

Esto tiene un impacto profundo en la vida de las mujeres debido a que contribuyen a la deserción escolar, reducen la participación en el mercado laboral, incrementan el riesgo de violencia doméstica y restringen la autonomía femenina.6 Lo que a su vez refuerza los roles de género tradicionales y aumenta la dependencia económica de las mujeres hacia sus parejas.

Este tipo de relaciones, sean o no reconocidas bajo la figura del matrimonio civil o religioso, en nuestro país, tiene mayor incidencia y afecta principalmente a las niñas, y con mayor énfasis a las que viven en pobreza, tienen un menor nivel educativo, y ocurre principalmente en comunidades rurales e indígenas.7

Algunos de los factores que contribuyen a la práctica de unir a niñas y adolescentes a una vida en pareja forzada son el embarazo adolescente, especialmente cuando la sexualidad fuera del matrimonio es un tabú, se tiene un acceso limitado a métodos anticonceptivos o interrupción del embarazo y existen prejuicios relativos a la pureza y el honor de la familia de la niña o adolescente en cuestión.8

En otras palabras, el matrimonio infantil o las uniones forzosas de niñas y adolescentes son resultado de la desigualdad de género, y se ve exacerbado en la población con mayor índice de pobreza, las normas sociales perjudiciales, la inseguridad, las barreras de la educación y prácticas tradicionales o religiosas.

A esto debe añadirse la complejidad de que la persona violentada no tiene capacidad de ejercicio cuya tutela se encuentra a cargo de personas que muy probablemente participaron o estuvieron de acuerdo en someterla a una relación de pareja forzada e indebida; es decir, es un problema multifactorial que incide negativamente en la vida de las niñas, adolescentes y mujeres en más de un aspecto y para poder abordar su solución debemos adoptar un enfoque integral que armonice el actuar de las diversas autoridades encargadas de la protección de los derechos de las mexicanas y los mexicanos para lograr un resultado más positivo.

Con respecto a la problemática como un tema de desigualdad de género, las implicaciones sociales que se encuentran arraigadas a las decisiones sobre el destino de las mujeres refuerzan y mantienen los estereotipos de género.

Estereotipos de Género

La Corte Interamericana de Derechos Humanos definió, en el caso González y otras (Campo Algodonero) vs México, los estereotipos de género como una preconcepción sobre los atributos o características poseídas o papeles que son o deberían ser ejecutados por hombres y mujeres respectivamente.9

En esa misma sentencia, se establece que la subordinación de la mujer se asocia a prácticas basadas en estereotipos de género socialmente dominantes y persistentes, además argumenta que la creación y uso de estereotipos es causa y consecuencia de la violencia de género contra la mujer.10

Los estereotipos de género resultan discriminatorios y adquieren relevancia jurídica cuando, con base en ellos se impone una carga, se niega un beneficio, o se margina a una persona vulnerando su dignidad.11 Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos concluye que el efecto nocivo de estos estereotipos se agrava cuando se reflejan, implícita o explícitamente, en el razonamiento y el lenguaje de las autoridades.12

Asimismo, los estereotipos de género causan que se considere la idea de que la mujer consiente lo que le ocurre, incorporan la concepción de que ellas son objetos o propiedades que se encuentran bajo el control de los hombres, validando de alguna manera la violencia en su contra.13

Al respecto, diversas instancias internacionales, como el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belem do Pará (Mesecvi) han puesto énfasis en la importancia de erradicar los estereotipos de género, ya que esto afecta negativamente el ejercicio de sus derechos, más si se trata de niñas y adolescentes.14

En resumen, los estereotipos son causa y consecuencia de la violencia contra la mujer, la cosifican, justifican y normalizan las agresiones en su contra, les transfieren la responsabilidad por lo que padecen, tienen relevancia jurídica por implicar la pérdida de derechos fundamentales y encima se replican y perpetúan de manera permanente.

En este caso, la reproducción de estereotipo que justifica estas prácticas violentas en contra de niñas y mujeres perpetúa la vulneración del derecho al libre desarrollo de la personalidad, el acceso a la educación, al derecho a la familia, al principio del interés superior de las niñas y adolescentes, la igualdad ante la ley sin importar el género y el acceso a la salud.

Interés Superior del Menor

De acuerdo con la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte “Interés superior de los menores de edad. necesidad de un escrutinio estricto cuando se afecten sus interes”, “el interés superior de los niños, niñas y adolescentes implica que el desarrollo de éstos y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a su vida. Así, todas las autoridades deben asegurar y garantizar que en todos los asuntos, decisiones y políticas públicas en las que se les involucre, todos los niños, niñas y adolescentes tengan el disfrute y goce de todos sus derechos humanos, especialmente de aquellos que permiten su óptimo desarrollo, esto es, los que aseguran la satisfacción de sus necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud física y emocional, el vivir en familia con lazos afectivos, la educación y el sano esparcimiento, elementos -todos- esenciales para su desarrollo integral. En ese sentido, el principio del interés superior del menor de edad implica que la protección de sus derechos debe realizarse por parte de las autoridades a través de medidas reforzadas o agravadas en todos los ámbitos que estén relacionados directa o indirectamente con los niños, niñas y adolescentes, ya que sus intereses deben protegerse siempre con una mayor intensidad . En esa lógica, cuando los juzgadores tienen que analizar la constitucionalidad de normas, o bien, aplicarlas, y éstas inciden sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, es necesario realizar un escrutinio más estricto en relación con la necesidad y proporcionalidad de la medida de modo que se permita vislumbrar los grados de afectación a los intereses de los menores y la forma en que deben armonizarse para que dicha medida sea una herramienta útil para garantizar el bienestar integral del menor en todo momento.”15

Esto quiere decir que cuando los derechos de un niño, una niña o un adolescente están potencialmente sufriendo una vulneración, cualquier autoridad sea del ámbito que fuere, debe llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar su protección.

En el caso particular de las niñas y adolescentes, por obligación deben estar inscritas en el sistema educativo, en el que se encuentran en constante contacto con autoridades educativas, lo que implica que estas últimas tienen la obligación de responder ante las situaciones que pongan en peligro cualquiera de los derechos de ellas.

Lo mismo ocurre con las parteras y las y los médicos que realizan servicios de salud materno infantiles, quienes, al tener acceso a una persona gestante y conocer su edad, si es menor de edad, deben estar conscientes que están ante un escenario de potencial violación de derechos de niñas, niños y adolescentes, a la vez que ante un posible hecho delictivo.

Reconocimiento a Usos y Costumbres

Si bien la Constitución reconoce los mecanismos normativos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como fuentes de derecho válido que puede compeler a las personas que se rijan por ellos para establecer derechos y obligaciones, así como declarar o crear estados jurídicos, lo cierto es que no puede, en ningún caso implicar la vulneración del derecho humano establecido en la propia Constitución o en algún tratado en materia de derechos humanos, en virtud del artículo 1o., el 133 y el propio 2o. que en su apartado D, párrafo tercero, a la letra dice:

“Para garantizar una vida libre de exclusión, discriminación y violencia, en especial de violencia sexual y de género, y para establecer políticas dirigidas a prevenir y atender las adicciones, con visión de respeto a sus identidades culturales”.16

De lo anterior se infiere que, siendo el apartado D, que habla del reconocimiento constitucional y la garantía estatal relativas al desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, tanto la Constitución reconoce, como el Estado garantiza el derecho a una vida libre de exclusión, discriminación y violencia, en especial de violencia sexual y de género. En los pueblos y comunidades indígenas, se deben llevar a cabo acciones para resguardar y proteger a las niñas y adolescentes que estén en potencial de sufrir o estén padeciendo estas vulneraciones a sus derechos.

En otras palabras, ningún uso ni costumbre puede estar por encima o en contra de lo establecido por el marco constitucional ni por los tratados internacionales, máxime que el Estado mexicano ha ponderado el reconocimiento de los derechos humanos inherentes a todo individuo; en este caso en particular.

Objeto de la Iniciativa

Por ello, y para combatir el coloquialmente denominado “matrimonio infantil”, con esta iniciativa se propone lo siguiente:

1. Unificar las leyes en todos los estados, eliminando cualquier excepción que permita matrimonios con menores de 18 años bajo el argumento de usos y costumbres o autorización judicial.

2. Implementar programas de prevención en las comunidades, con enfoque de género e intercultural, que impulsen campañas educativas y de sensibilización para transformar prácticas culturales que normalizan estas uniones.

3. Brindar atención integral a niñas en riesgo y víctimas, asegurando acceso a refugios, apoyo psicológico, acompañamiento jurídico, justicia y continuidad educativa.

4. Involucrar a maestros, médicos y personal de salud como aliados estratégicos para detectar señales de riesgo o situaciones inusuales y canalizar de inmediato los casos a las autoridades competentes.

Objetivo de la Iniciativa

Con lo anterior se busca:

-Reducir las tasas de embarazo adolescente.

-Asegurar la permanencia escolar de niñas y adolescentes.

-Disminuir los niveles de violencia de género.

-Cumplir con los compromisos internacionales de México en materia de derechos de la infancia.

-Promover la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.

De no hacerlo, México seguirá ocupando un lugar entre los países de América Latina con mayores índices de matrimonio infantil. Esto significará perpetuar la desigualdad, el rezago educativo y la violencia de género, limitando el desarrollo nacional y poniendo en riesgo el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.

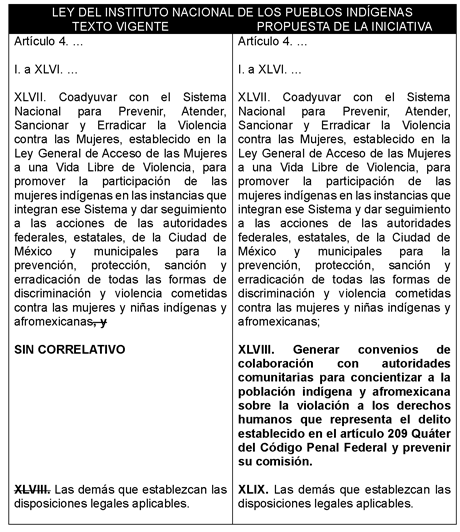

Para mayor claridad, se presenta el siguiente cuadro comparativo:

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, a la Ley General de Educación, a la Ley General de Salud y a la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas

Primero. Se reforma la fracción III y se adiciona y un cuarto párrafo del artículo 47 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:

Artículo 47. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean afectados por:

I. y II. ...

III. Trata de personas menores de 18 años de edad, abuso sexual infantil, cohabitación forzada de personas menores de dieciocho años de edad, explotación sexual infantil con o sin fines comerciales, o cualquier otro tipo de explotación, y demás conductas punibles establecidas en las disposiciones aplicables;

IV. a VIII. ...

...

...

...

La cohabitación forzada de personas menores de dieciocho años de edad será sancionada en la forma y términos que establezca el Código Penal Federal.

Segundo. Se adiciona un sexto párrafo al artículo 6 y se adiciona una fracción X al artículo 56 a la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 6. ...

...

...

...

...

Es obligación de las maestras y los maestros reportar a la Procuraduría de protección de niñas, niños y adolescentes que corresponda los casos de deserción escolar de niñas y adolescentes como resultado de costumbres arraigadas en diversas comunidades mexicanas, así como por el embarazo infantil y adolescente no planeado.

Artículo 56 . ...

...

...

I. a IX. ...

X. Generar mecanismos para la identificación de posibles casos constitutivos del delito establecido en el artículo 209 Quáter del Código Penal Federal.

Tercero. Se adiciona un párrafo al artículo 27 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 27 . ...

I. a XI. ...

Los prestadores de los servicios de salud a que se refieren las fracciones IV y V que tengan conocimiento de posibles casos de la comisión del delito establecido en el artículo 209 Quáter del Código Penal Federal deberán dar aviso a la procuraduría de protección de niñas, niños y adolescentes que corresponda. En caso de no hacerlo, su cédula profesional quedará sujeta a suspensión y se llevará a cabo el procedimiento correspondiente para determinar si procede su cancelación.

Cuarto. Se adiciona la fracción XLVIII y se recorren las subsecuentes del artículo 4 de la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, para quedar como sigue:

Artículo 4 . ...

I. a XLVI. ...

XLVII. Coadyuvar con el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para promover la participación de las mujeres indígenas en las instancias que integran ese Sistema y dar seguimiento a las acciones de las autoridades federales, estatales, de la Ciudad de México y municipales para la prevención, protección, sanción y erradicación de todas las formas de discriminación y violencia cometidas contra las mujeres y niñas indígenas y afromexicanas;

XLVIII. Generar convenios de colaboración con autoridades comunitarias para concientizar a la población indígena y afromexicana sobre la violación a los derechos humanos que representa el delito establecido en el artículo 209 Quáter del Código Penal Federal y prevenir su comisión.

XLIX. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.

Transitorio

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 [1] La cuestión del matrimonio infantil, precoz y forzado, Asamblea General de Naciones Unidas. Disponible en: https://docs.un.org/es/A/79/308

2 [1] Preguntas frecuentes sobre el matrimonio infantil. UNFPA. Febrero, 2022. Disponible en: https://www.unfpa.org/es/resources/preguntas-frecuentes-sobre-el-matrim onio-infantil#%C2%BFEs%20muy%20frecuente%20el%20matrimonio%20infantil?

3 [1] Matrimonio y divorcio de mujeres adolescentes en México. REDIM. Agosto 27, 2024. Disponible en: https://blog.derechosinfancia.org.mx/2024/08/27/matrimonio-y-divorcio-d e-mujeres-adolescentes-en-mexico-2000-2022/

4 [1] El título de la nota no coincide con lo que se

publica en internet, al igual que las otras citas. El título es

Matrimonio y unión temprana en niñas y mujeres adolescentes de México.

Situación de casamiento en mujeres menores de edad en entidades como

Chiapas, Guerrero y Michoacan, disponible en:

https://blog.derechosinfancia.org.mx/2022/01/28/matrimonio-y-union-temprana-en-ninas-y-mujeres-adolescentes-de-mexico/

5 [1] Conapo, Subsecretaría de Derechos Humanos,

Población y Migración, Secretaría de Gobernación, Niñez interrumpida,

matrimonio infantil y adolescente en México. Abril de 2023. Disponible

en:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/821703/Niniez_completo_Final_WEB.pdf

6 [1] Tafoya Corona, Andrea. El matrimonio infantil en México. Disponible en: https://www.eld.edu.mx/Boletin-Juridico-Practico/Boletin-Juridico-8/Cap itulos/10-El-matrimonio-infantil-en-Mexico.pdf

7 Idem

8 Idem

9 [1] Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso González y otras (Campo algodonero) vs. México, 2009. Disponible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_205_esp.pdf

10 Idem

11 [1] Semanario Judicial de la Federación. Perspectiva de género interseccional en casos que involucren a mujeres trabajadoras del hogar. El órgano jurisdiccional debe considerar la discriminación diferenciada que ambos factores producen y evitar incurrir en estereotipos de género o desconfianza sobre la labor doméstica. Libro 52, agosto de 2025. Disponible en: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/ejecutoria/33453

12 [1] Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso González y otras (Campo algodonero) vs. México, 2009. Disponible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_205_esp.pdf

13 [1] Organización de Estados Americanos-MESECVI.

Recomendación General del Comité de Expertas del MESECVI (No. 1)

Legítima defensa y violencia contra las mujeres. 2018. Disponible en:

https://www.oas.org/es/mesecvi/docs/RecomendacionLegitimaDefensa-ES.pdf

14 Idem

15 [1] Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Interés superior de los menores de edad. Necesidad de un escrutinio estricto cuando se afecten sus intereses. Libro 34. Septiembre de 2016, Tomo I, página 10. Disponible en: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2012592

16 [1] Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos. Disponible en:

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre de 2025.

Diputada Amancay González Franco (rúbrica)

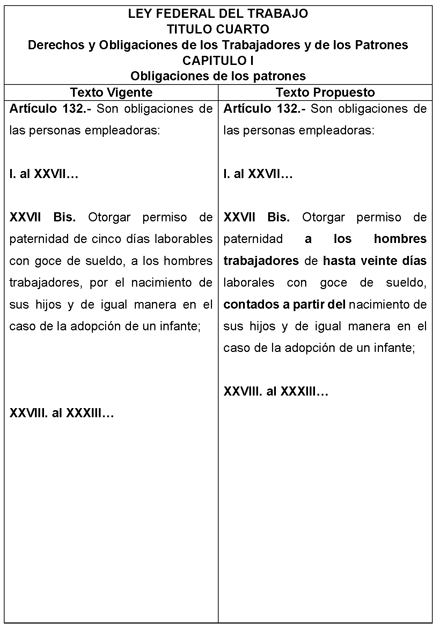

Que reforma el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo y adiciona el 28 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, en materia de permiso de paternidad, a cargo del diputado Eduardo Gaona Domínguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, diputado Eduardo Gaona Domínguez, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXVII Bis del artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo y se adiciona un artículo 28 Bis a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado b) del Artículo 123 Constitucional, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La protección de la familia sigue siendo uno de los valores más altos y nobles que debemos fortalecer como sociedad. La familia es la primera comunidad natural donde las personas se desarrollan en el ámbito afectivo, ético y social. Es en el seno familiar donde se transmiten valores, se generan vínculos de cuidado y se forja el sentido de pertenencia que sustenta la cohesión social. Una sociedad fuerte, equitativa y solidaria requiere familias sólidas apoyadas por políticas públicas que favorezcan su bienestar integral.

En este contexto, la crianza y el cuidado de los hijos no deben entenderse como una responsabilidad exclusiva de la madre. La corresponsabilidad parental es un principio esencial para garantizar el desarrollo pleno de las niñas y niños, así como para fomentar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. La evidencia científica ha demostrado que la presencia activa de ambos padres durante los primeros meses de vida de un bebé tiene efectos positivos en su desarrollo cognitivo, emocional y físico, fortaleciendo el apego y la seguridad afectiva.

La licencia de paternidad es un logro fundamental en el ámbito de la igualdad, refleja la evolución de la paternidad y ayuda a cerrar las brechas de género, pues se deja de lado la idea errónea de que la crianza de los hijos es una actividad meramente de la mujer, incluyendo a los padres de una manera presente en el desarrollo de los hijos y no sólo de forma económica, sin embargo, este avance ha sido muy pequeño, especialmente en países que aún se encuentran en vías de desarrollo por diversos factores que van desde lo cultural hasta las políticas empresariales y de gobierno.

Esta es definida como un periodo breve de tiempo que se concede al padre inmediatamente después del nacimiento, para atender al/a la recién nacido/a y a la madre, esta licencia puede tener efectos positivos sobre la igualdad de género en el hogar y en el trabajo, y ser indicio de cambios en las relaciones y en la percepción de los roles de los progenitores, así como en los estereotipos predominantes1 .

A pesar de ser un derecho de los trabajadores, este al momento de su aplicación es muy variado en las diversas regiones del mundo, por citar a la Unión Europea se establece que, todas las personas trabajadoras tienen derecho a disfrutar de un permiso parental en caso de nacimiento o adopción de un hijo, con independencia de su tipo de contrato, ambos progenitores tienen derecho a beneficiarse de un permiso de un mínimo de 4 meses cada uno, de los cuales al menos 2 meses deben estar remunerados (de conformidad con las normas nacionales) y ser intransferibles2 .

En el caso de América Latina sólo once países tienen licencias de paternidad remuneradas de menos de 10 días, y sólo seis países –Uruguay, Paraguay, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela– otorgan una licencia de entre 10 y 15 días3 .

Por su parte, en México, las licencias de paternidad constituyen acciones afirmativas que contribuyen a eliminar la discriminación por razones de género y refuerzan la protección de los derechos fundamentales de la familia, conforme al artículo 4 constitucional, el cual expresa:

Artículo 4o. La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de las familias.

De la misma manera, la reforma a la Ley Federal del Trabajo del 30 de noviembre de 2012 (fecha en que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación) en el que se incluye formalmente este derecho. Actualmente, en la fracción XXVII Bis del artículo 132 señala que se otorga el permiso de paternidad, de cinco días laborables con goce de sueldo a los hombres trabajadores por el nacimiento de sus hijos y de igual manera en el caso de la adopción de un infante.

Adicional a esto, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en el artículo 40, fracción XI, establece:

Artículo 40

XI. Contribuir a un reparto más equilibrado de las responsabilidades familiares reconociendo a los padres biológicos y por adopción el derecho a un permiso y a una prestación por paternidad, en términos de la Ley Federal del Trabajo.

A pesar de ello, hoy nos encontramos muy por debajo de otros países de la región y de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, de la cual somos miembros, donde el promedio de duración del permiso de paternidad es de siete semanas4 , alejando a los padres mexicanos de sus responsabilidades de crianza, impactando negativamente en sus hogares, cuando la percepción de los hombres mexicanos ante la paternidad está cambiando, eliminando los roles tradicionales de género, favoreciendo un mejor clima familiar.

No podemos negar, que se han implementado diversas estrategias para eliminar la brecha existente entre hombres y mujeres, en busca de una igualdad, sin embargo, estos avances han sido muy lentos contradiciendo los ideales de igualdad impulsados por el Ejecutivo federal.

Es por lo anterior que, entidades como Nuevo León que cuenta con población económicamente activa masculina de 1 millón 806 mil 157 de acuerdo a la información de la encuesta nacional de ocupación y empleo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía5 , han aprobado una modificación en la que, la Ley de Servicio Civil del Estado para ampliar la licencia de paternidad, a los burócratas del Estado, hasta por 60 días, que se implementarán de manera gradual desde 2020 hasta 20256 , para realmente cumplir con ese deseo de igualdad.

En el ámbito judicial, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Al analizar el derecho a la igualdad de oportunidades laborales entre hombres y mujeres en relación con las responsabilidades de cuidado, el pasado 12 de mayo, determinó principalmente tres puntos para Baja California Sur en favor de la igualdad: i) avanzar hacia las licencias de maternidad y paternidad equiparables, ii) extender las licencias en casos especiales para ambos padres, como nacimientos con cualquier tipo de discapacidad o que requieran atención médica hospitalaria, y iii) proteger el derecho a la lactancia7 .

Resulta evidente que el marco legal actual no responde a la transformación cultural y social que vive la paternidad en México. Por ello, se propone ampliar el permiso de paternidad de cinco, hasta doce días laborables con goce de sueldo para los trabajadores del sector público y privado, fortaleciendo la equidad, la corresponsabilidad familiar y el bienestar e interés superior de niñas y niños desde sus primeros días de vida o al momento de una adopción.

Por lo expuesto y fundado, es necesario actuar desde el legislativo federal para actualizar nuestro entramado legal con las necesidades reales de mujeres y hombres, que les permitan desarrollarse en armonía como familia a través del apoyo en pareja.

A continuación, se agrega un cuadro comparativo de la propuesta de reforma:

Propuesta

Derivado de lo anterior, se somete a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se reforma la fracción XXVII Bis del artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo y se adiciona un artículo 28 Bis a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado b) del Artículo 123 Constitucional

Primero. Se reforma la fracción XXVII Bis al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo para quedar como sigue:

Artículo 132. Son obligaciones de las personas empleadoras:

I. a XXVII. ...

XXVII Bis. Otorgar permiso de paternidad a los hombres trabajadores de hasta veinte días laborales con goce de sueldo, contados a partir del nacimiento de sus hijos y de igual manera en el caso de la adopción de un infante;

XXVIII. a XXXIII. ...

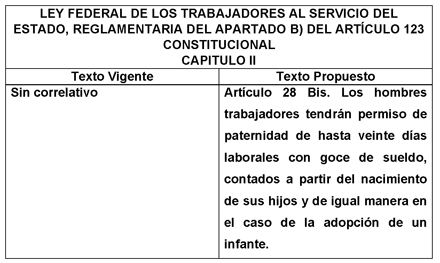

Segundo. Se adiciona un artículo 28 Bis a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado b) del Artículo 123 Constitucional, para quedar como sigue:

Artículo 28 Bis. Los hombres trabajadores tendrán permiso de paternidad de hasta veinte días laborales con goce de sueldo, contados a partir del nacimiento de sus hijos y de igual manera en el caso de la adopción de un infante.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las autoridades competentes deberán emitir las disposiciones administrativas y lineamientos necesarios para la correcta aplicación de las modificaciones contenidas en el presente decreto.

Tercero. El aumento será gradual una vez entrado en vigor el presente decreto, aumentando en 2 días por año hasta alcanzar los 20 días de la presente reforma.

Cuarto. Las obligaciones que se generen para el sector público con motivo de la entrada en vigor del presente decreto se sujetarán a la disponibilidad presupuestaria aprobada por a honorable Cámara de Diputados.

Notas

1 Organización Internacional del Trabajo, disponible

en:

https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/%40dgreports/%40dcomm/documents/publication/wcms_242618.pdf

2 Unión Europea, disponible en: https://europa.eu/youreurope/business/human-resources/general-employmen t-terms-conditions/leave-flexible-working/index_es.htm

3 Organización de las Naciones Unidas, disponible en: https://news.un.org/es/story/2025/03/1537006

4 El Economista, disponible en: https://www.eleconomista.com.mx/capital-humano/ampliacion-permisos-pate rnidad-retorna-agenda-legislativa-20250219-746966.html

5 Instituto Nacional de Estadística y Geografía,

disponible en:

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2024/ENOE/ENOE2024_12_NL.pdf

6 Congreso de Nuevo León, disponible en: https://www.hcnl.gob.mx/sala_de_prensa/2019/09/aprueban_licencia_de_pat ernidad_hasta_por_60_dias.php#:~:text=H.,PATERNIDAD%20HASTA%20POR%2060% 20D%C3%8DAS

7 Animal Político, disponible en: https://animalpolitico.com/analisis/organizaciones/de-cronicas-y-datos/ mexico-da-un-pasito-hacia-la-igualdad

México, Ciudad de México, a 21 de octubre de 2025.

Diputado Eduardo Gaona Domínguez (rúbrica)

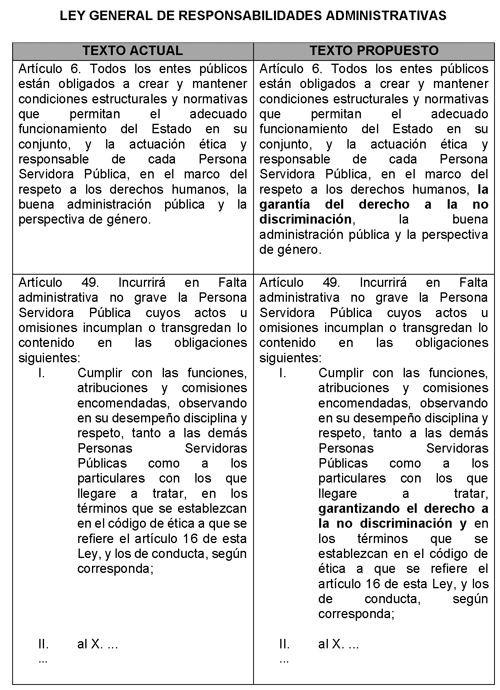

Que reforma los artículos 6o. y 49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en materia de garantía del derecho a la no discriminación por parte de las personas servidoras públicas, a cargo de la diputada Laura Hernández García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Quien suscribe, diputada Laura Hernández García integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXVI Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 6 y 49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en materia de garantía del derecho a la no discriminación por parte de las personas servidoras públicas, con base a lo siguiente:

Exposición de Motivos

I. La discriminación: fenómeno social y problema público persistente

La discriminación es un fenómeno social y político que persiste en México, a pesar de una larga e histórica lucha por reconocer la igualdad de todas las personas ante la ley y de desmontar estructuras sociales y culturales que han profundizado las brechas de desigualdad entre diversos grupos sociales, ya sea por cuestiones socioeconómicas, de género, origen étnico, orientación sexual, identidad de género, edad o discapacidad.

Se puede definir a la discriminación como “una conducta, culturalmente fundada, y sistemática y socialmente extendida, de desprecio contra una persona o grupo de personas sobre la base de un prejuicio negativo o un estigma relacionado con una

desventaja inmerecida, y que tiene por efecto (intencional o no) dañar sus derechos y libertades fundamentales.”1

O, “un trato diferenciado que carece de una finalidad legítima, idoneidad o proporcionalidad, es decir, que no supera el juicio de igualdad (también llamado de razonabilidad, en cuanto que la distinción sería en tal caso irrazonable), pero también distinciones que se basan en un prejuicio o actitud odiosa frente a las personas que pertenecen a ciertos colectivos”.2

Es decir, la discriminación se expresa a través de prácticas, conductas y actitudes como los prejuicios, estigmas y estereotipos, que asientan relaciones desiguales de poder. Estas prácticas pueden presentarse en distintos ámbitos de la vida de las personas, como lo son la escuela, el trabajo, las instituciones públicas, los servicios privados, entre otros.

Las prácticas discriminatorias no sólo limitan en lo individual, el ejercicio de los derechos de las personas y tienen efectos amplios en su desarrollo personal, sino que también tienen consecuencias en lo colectivo, en el desarrollo de las comunidades y en el desarrollo del país, puesto que contribuye a reforzar problemas tales como baja productividad, escasa competitividad, rezago educativo, baja movilidad social y débil cohesión social, entre otros3 .

El hecho de que la discriminación sea recurrente, es una muestra de que, desafortunadamente, se ha institucionalizado y forma parte de las normas y conductas de la sociedad, al grado de normalizarlas y trasmitirlas como algo aceptable, mediante las conductas y actitudes que ya se han mencionado. La institucionalización de la discriminación se refuerza con la pobreza, la desigualdad y exclusión que también se hacen presentes y persisten en diversos grupos sociales.

Esto es precisamente lo que ha vuelto a la discriminación no sólo un fenómeno social sino un problema público que debe ser atendido a través de la intervención del Estado, para tratar de revertir estas prácticas perjudiciales que vulneran los derechos humanos de las personas.

En 2023, el Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Conapred) brindó 8 mil 386 orientaciones; elaboró 519 reportes de queja, 375 contra personas particulares y 144 contra personas servidoras públicas de carácter federal, y emitió 187 oficios de canalización y dictado de medidas precautorias que se enviaron a las entidades federativas4 .

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis) 20225 , realizada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), a nivel nacional el 23.7 por ciento de la población de 18 años y más manifestó? haber sido discriminada entre julio de 2021 y septiembre de 2022, siendo Yucatán (32.1 por ciento), Puebla (30.6 por ciento), Querétaro (30.5 por ciento), Ciudad de México (29.6 por ciento) y Jalisco (27.1 por ciento)6 los estados de la República con mayor porcentaje de población que manifestó haber sido discriminada.

Asimismo, la Enadis nos permite conocer las experiencias discriminatorias a las que se enfrentan diversos grupos de población y en qué porcentaje persiste dentro de los mismos: en el caso de la población indígena, 28 por ciento manifestó haber sido discriminada, mientras que en la población afrodescendiente la discriminación persiste en 35.6 por ciento. Por otro lado, 33.8 por ciento de personas con discapacidad manifiestan haber sido discriminadas; las personas adultas mayores de 60 años, expresan que han padecido actos de discriminación en 17.9 por ciento; 28.8 por ciento de las personas migrantes la ha experimentado.7

De la población de la diversidad sexual y de género, 37.3 por ciento refirió haber vivido alguna experiencia de discriminación en los últimos 12 meses8 . Un 24.5 por ciento de las mujeres y 22.8 por ciento de los hombres de 18 años y más declararon haber tenido alguna experiencia de discriminación.

Podemos apreciar que “la magnitud de la discriminación en la vida nacional no sólo impide cumplir los niveles de bienestar a que tiene derecho la población, sino que, en el caso de los grupos históricamente discriminados, incluso es casi imposible alcanzar estándares mínimos de calidad de vida.”9

La medición de la discriminación nos ha permitido reconocerla como un problema público, además de generar datos que permitan atender puntualmente, a través de políticas públicas a aquellos grupos que padecen la discriminación y sus efectos, así como implementar las acciones que permitan prevenirla, erradicarla y sancionarla. Dimensionar la discriminación en términos cuantitativos da cuenta del por qué persiste dentro de la agenda pública y por qué merece atención a través de reformas legislativas que fortalezcan el diseño institucional vigente para erradicar la discriminación.

II. El derecho a la igualdad y no discriminación

La igualdad es un principio fundamental que constituye la base de los derechos humanos, reconoce que las personas son iguales entre sí y, por lo tanto, tienen los mismos derechos y deben ser tratadas como iguales.

Esta noción apela al “igual derecho de toda persona a gozar de las libertades fundamentales de una ciudadanía democrática y de las protecciones del estado de derecho”10 .

La discriminación es entonces la manifestación más concreta y explícita de la negación del principio de igualdad. En ese sentido, el derecho a la no discriminación protege a las personas de ser discriminadas por cualquier motivo; su fundamento es la dignidad humana.11

Debido a que su objetivo es que “toda persona sea tratada de manera homogéneas, sin exclusión, distinción o restricción arbitraria, con el fin de que sea capaz de aprovechar plenamente el resto de sus derechos y libertades fundamentales y el libre acceso a las oportunidades socialmente disponibles, siempre y cuando un tratamiento preferencial temporal hacia ella o hacia su grupo de adscripción no sea necesario para compensar el daño histórico y la situación de debilidad y vulnerabilidad causados a su grupo por prácticas discriminatorias previas”12 .

El derecho internacional ha construido un sólido esquema en torno al derecho a la igualdad y la no discriminación a través de una serie de Tratados Internacionales y Convenciones que lo tutelan tanto en el ámbito universal como regional de los derechos humanos; “se le considera un derecho que va más allá? de lo jurídico, cuya función es que todas las personas puedan gozar de todos sus derechos humanos en condiciones de igualdad, pues cada vez que un derecho se vulnera se acompaña de la violación de al menos otro derecho humano.”13

En primer lugar, el artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece lo siguiente:

“Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía.”14

Por su parte, tanto el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establecen el compromiso de los Estados Partes a garantizar los derechos para todos los individuos que se encuentren en su territorio y su ejercicio sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

En el marco del Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos, uno de los instrumentos jurídicos fundamentales en la materia es la Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia, la cual permite una comprensión integral del fenómeno de la discriminación.

Considera un amplio listado de condiciones que pueden ser motivo de discriminación, como lo son: la nacionalidad, edad, sexo, orientación sexual, identidad y expresión de género, idioma, religión, identidad cultural, opiniones políticas o de cualquier otra naturaleza, origen social, posición socioeconómica, nivel de educación, condición migratoria, de refugiado, repatriado, apátrida o desplazado interno, discapacidad, característica genética, condición de salud mental o física, incluyendo infectocontagiosa, psíquica incapacitante o cualquier otra.15

Por otro lado, define a la intolerancia como el “acto o conjunto de actos o manifestaciones que expresan el irrespeto, rechazo o desprecio de la dignidad, características, convicciones u opiniones de los seres humanos por ser diferentes o contrarias. Puede manifestarse como marginación y exclusión de la participación en cualquier ámbito de la vida pu?blica o privada de grupos en condiciones de vulnerabilidad o como violencia contra ellos.”16

Esta Convención es fundamental porque reconoce que los Estados parte deben comprometerse con las víctimas de discriminación e intolerancia, haciendo énfasis en que los Estados Partes deben asegurar el acceso a la justicia, procesos eficaces y una justa reparación en el ámbito civil o penal, segu?n corresponda.17

Esto nos debe llevar a reformar la Ley vigente en la materia, porque es pertinente la adecuación legislativa con una Convención signada por el Estado mexicano, sino principalmente porque ante las conductas discriminatorias debe haber justicia para las víctimas, son éstas las que deben ponerse al centro de las acciones para erradicar la discriminación. Es precisamente la sanción, una de las formas en las que las víctimas pueden acceder a la justicia.

El marco jurídico internacional que se ha señalado en párrafos previos, ha trazado directrices para que las sociedades democráticas incluyan como uno de sus pilares a la lucha por erradicar la discriminación y construir instituciones que permitan garantizar la igualdad y el derecho a la no discriminación para todas las personas.

En el caso de México, el marco jurídico en esta materia apela a la construcción de una sociedad más igualitaria y democrática en la que imperen los valores del respeto a la pluralidad y la tolerancia. Asimismo, acorde con los compromisos adquiridos por el Estado mexicano en diversas Convenciones internacionales, el marco jurídico se ha reformado y actualizado.

Entre estos se encuentran la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid y la Convención Internacional contra el Apartheid en los Deportes.

La Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, en el artículo 1o. establece:

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozaran de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece18

Dentro del mismo artículo, se estipula una cláusula antidiscriminatoria que se ha vuelto un imperativo para las instituciones del Estado mexicano, a partir de su inclusión en el texto constitucional en 2001:

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.19

De esta forma queda reconocido que la no discriminación es un derecho de todas las personas en México, el cual debe ser tutelado con mayor cautela para proteger a aquellos grupos de la población que se encuentran más vulnerables. Como se aprecia, somos iguales ante la ley, pero la igualdad no se hace efectiva de la misma forma en la cotidianeidad de todas las personas o grupos sociales.

Por su parte, la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación, reglamentaria del párrafo quinto del artículo primero constitucional, define en su artículo 1o fracción III, que la discriminación es:

...toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud física o mental, jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo;