Gaceta Parlamentaria, año XXVIII, número 6901-II-5, martes 21 de octubre de 2025

- Que reforma el artículo 72 de la Ley General de Educación, en materia de educación financiera, a cargo de la diputada Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel, del Grupo Parlamentario del PRI

- Que adiciona el artículo 2o. y un artículo 18 Bis a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en relación con la tutela del derecho a la vivienda adecuada de las personas con discapacidad que requieren contar con animales de compañía en la casa habitación que ocupan con motivo de un contrato de arrendamiento, a cargo de la diputada Paloma Domínguez Ugarte, del Grupo Parlamentario del PRI

- Que adiciona el artículo 30 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Abigail Arredondo Ramos, del Grupo Parlamentario del PRI

- Que reforma y adiciona el artículo 11 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, en materia de creación de espacios públicos bajo los principios de sustentabilidad, a cargo de la diputada Mónica Elizabeth Sandoval Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI

- Que reforma y adiciona los artículos 6o., 14 y 36 de la Ley General de Desarrollo Social, en materia de seguridad ciudadana, a cargo de la diputada Ana Isabel González González, del Grupo Parlamentario del PRI

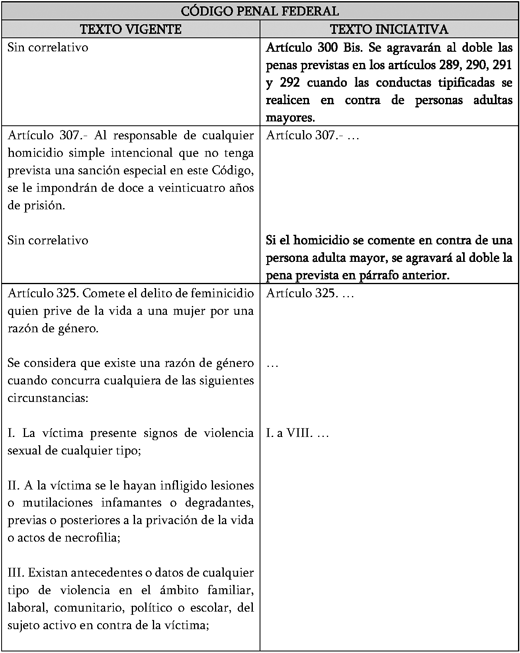

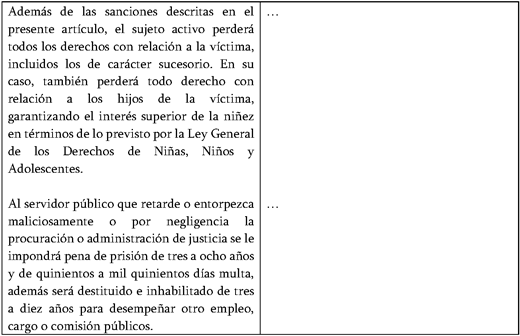

- Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, en materia de incremento de penas en delitos de violencia en contra de personas adultas mayores, a cargo del diputado César Alejandro Domínguez Domínguez, del Grupo Parlamentario del PRI

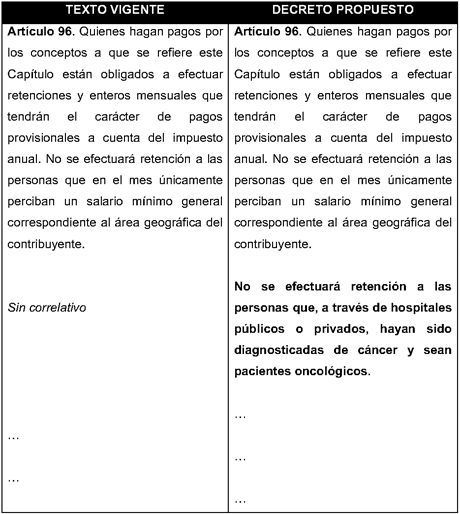

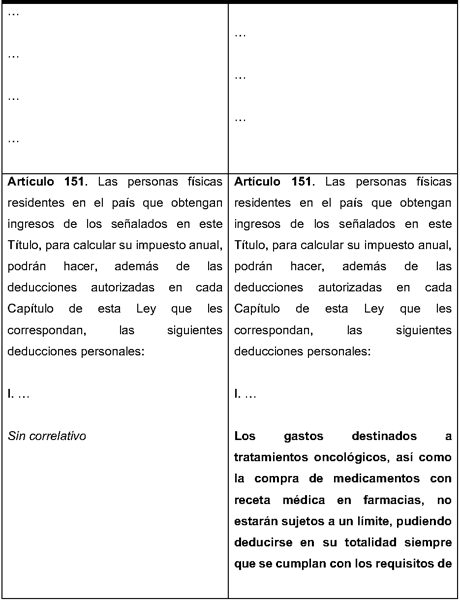

- Que reforma los artículos 96 y 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en materia de deducibilidad por tratamientos oncológicos, a cargo de la diputada Ariana del Rocío Rejón Lara, del Grupo Parlamentario del PRI

Que reforma el artículo 72 de la Ley General de Educación, en materia de educación financiera, a cargo de la diputada Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel, del Grupo Parlamentario del PRI

Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel , diputada del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXVI Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración del pleno de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto; “Que reforma el artículo 72 de la Ley General de Educación, en materia de educación financiera”, considerando la siguiente

Exposición de Motivos

La presente iniciativa responde a una necesidad urgente y estructural que México enfrenta en materia de bienestar económico de su población: el índice de bienestar financiero en México alcanza únicamente 52.8%1 , una cifra que, si bien supera a países como Perú y Portugal, nos coloca considerablemente por debajo de economías como Alemania y Corea del Sur.

Más preocupante aún resulta que el puntaje de alfabetización financiera del país se sitúa en 58.2%, con una calificación particularmente baja en comportamientos financieros de apenas 48.2%2 , lo que evidencia que las y los mexicanos conocemos lo que deberíamos hacer con nuestro dinero, pero carecemos de las herramientas y hábitos necesarios para ejecutarlo.

Esta problemática adquiere dimensiones especialmente críticas cuando observamos a nuestras juventudes. El 54% de las y los jóvenes mexicanos no lleva ningún registro de su manejo financiero3 , mientras que solo el 8% ha recibido educación financiera desde algún sistema escolar4 .

La ausencia de formación financiera estructurada en el proceso educativo no es un vacío menor: se traduce en que el 65% de los mexicanos gastan más de lo que ganan por falta de educación financiera5 , perpetuando ciclos de endeudamiento, exclusión financiera y vulnerabilidad económica que trascienden generaciones.

Los datos más recientes nos ofrecen un panorama dual. Por un lado, en 2024, el 76.5% de las personas de 18 a 70 años tenía al menos un producto financiero6 , lo que representa un avance en inclusión financiera. Sin embargo, tener acceso a productos financieros no equivale a saber usarlos correctamente.

Investigaciones recientes señalan que el tener un producto financiero no necesariamente incide en tener un mayor bienestar financiero, si dicho producto no se adapta a las necesidades del usuario y no es utilizado de forma adecuada7 . Este desfase entre acceso y comprensión subraya la imperiosa necesidad de integrar la educación financiera como un componente transversal en la formación básica de nuestras niñas, niños y adolescentes.

La comunidad internacional ha reconocido esta urgencia desde hace años. La OCDE estableció en 2020, en sus “Recomendaciones del Consejo sobre educación financiera”, la importancia de desarrollar la alfabetización financiera desde la edad más temprana posible8 .

Más aún, según la OCDE, una mayor cultura financiera se asocia con comportamientos financieros más responsables, como tener un enfoque a más largo plazo y más proactivo con respecto al dinero, y los estudiantes con conocimientos financieros son más propensos a ahorrar, menos propensos a gastar más de la cuenta y menos propensos a decir que compraron algo porque sus amigos lo hicieron9 .

El prestigioso informe PISA ha evaluado las competencias de educación financiera de jóvenes de quince años en múltiples ocasiones. Sin embargo, México nunca ha sido evaluado en educación financiera, a diferencia de Brasil y Perú10 .

Esta ausencia no es accidental sino sintomática de un sistema educativo que históricamente ha relegado la formación financiera a un segundo plano, considerándola un tema accesorio cuando, en realidad, constituye una competencia fundamental para el ejercicio pleno de la ciudadanía en el siglo XXI.

El informe plantea cinco medidas que deberían poner en marcha los gobiernos, entre ellas ofrecer igualdad de oportunidades para adquirir conocimientos financieros en la escuela a todos los estudiantes, independientemente de su origen socioeconómico, y reforzar las actitudes financieras de los estudiantes, además de sus conocimientos y habilidades, para aumentar su interés por los asuntos monetarios11 . Estas recomendaciones no son meras aspiraciones académicas sino imperativos de política pública, respaldados por evidencia contundente.

La educación financiera no es únicamente una herramienta para gestionar dinero; es un instrumento de emancipación social y reducción de desigualdades. La falta de educación financiera se convierte en un agravante de problemas sociales, como es el caso de las mujeres violentadas, en donde el 41% de las mujeres violentadas no se separan por dependencia económica12 .

Una sociedad financieramente alfabetizada es una sociedad con mayores capacidades de autodeterminación, con ciudadanas y ciudadanos que pueden planificar su futuro, protegerse de abusos y tomar decisiones informadas sobre su patrimonio.

La reforma que se propone mediante la modificación de la fracción III del artículo 72 de la Ley General de Educación reconoce que la orientación integral del educando debe incluir, de manera expresa y obligatoria, la educación financiera como un componente transdisciplinario.

No se trata de añadir una materia aislada al currículo, sino de permear todas las áreas del conocimiento con competencias financieras que preparen a las y los estudiantes para enfrentar decisiones económicas cotidianas con criterio, responsabilidad y conciencia.

La educación financiera es crucial para mejorar la inclusión financiera, ya que proporciona a los individuos las herramientas necesarias para evaluar los productos financieros y tomar decisiones informadas13 .

Al incorporar estos saberes desde la educación básica, garantizamos que las futuras generaciones no solo tengan acceso al sistema financiero, sino que puedan navegarlo con inteligencia, evitando el sobreendeudamiento, construyendo patrimonio y contribuyendo al desarrollo económico del país.

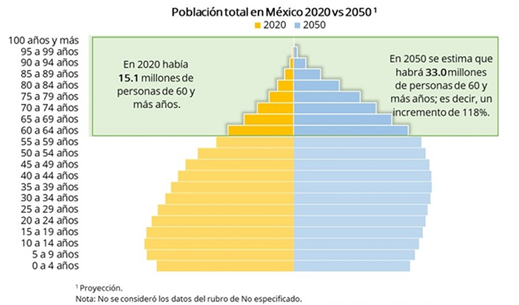

El momento es propicio. El Censo de Educación Financiera y Previsional 2024 reporta un total de 2,388 acciones educativas sustantivas, lo que representa un crecimiento de 118% con respecto al año anterior14 , demostrando que existe un ecosistema en expansión comprometido con esta causa.

Sin embargo, los esfuerzos dispersos y voluntarios no sustituyen la necesidad de una política educativa clara, sistemática y universal que garantice el derecho de todas las niñas, niños y adolescentes a recibir formación financiera de calidad.

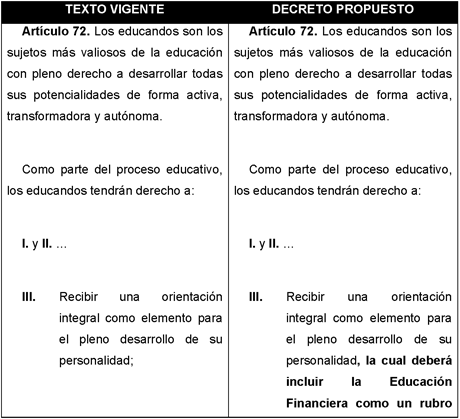

Por lo anteriormente expuesto, y con el objeto de mostrar de manera más clara las modificaciones que se pretende llevar a cabo en la referida Ley General de Educación, se presenta el siguiente cuadro:

Ley General de Educación

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta soberanía el siguiente

Decreto por el que se reforma el artículo 72 de la Ley General de Educación, en materia de educación financiera.

Único .- Se reforma la fracción III del Artículo 72 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 72. Los educandos son los sujetos más valiosos de la educación con pleno derecho a desarrollar todas sus potencialidades de forma activa, transformadora y autónoma.

Como parte del proceso educativo, los educandos tendrán derecho a:

I. y II. ...

III. Recibir una orientación integral como elemento para el pleno desarrollo de su personalidad, la cual deberá incluir la Educación financiera como un rubro transdisciplinario con el resto de las materias que considere el Plan de Estudios;

IV. a X. ...

...

Transitorio

Único.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1. https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2024/ENSAFI/ ENSAFI.pdf

2. https://www.gob.mx/cnbv/articulos/cnbv-presenta-el-indice-de-alfabetiza cion-financiera-en-mexico?idiom=es

3. https://www.metlife.com.mx/blog/bienestar-financiero/semana-nacional-de -educacion-financiera-2024/

4. https://www.anahuac.mx/generacion-anahuac/la-educacion-financiera-en-me xico

5. Ibid.

6. https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/enif/EN IF2024_RR.pdf

7. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enif/2024/doc/88946392312 1.pdf

8. https://www.funcas.es/articulos/las-competencias-financieras-en-el-sist ema-educativo-espanol-avances-y-retos-de-futuro/

9. https://www.inese.es/la-ocde-insta-a-mejorar-la-educacion-financiera-de -los-estudiantes/

10. https://blog.bmv.com.mx/ponencia-imef-2025-educacion-financiera-para-ni nos-y-jovenes/

11. https://www.inese.es/la-ocde-insta-a-mejorar-la-educacion-financiera-de -los-estudiantes/

12. https://www.anahuac.mx/generacion-anahuac/la-educacion-financiera-en-me xico

13. https://www.deloitte.com/latam/es/industries/financial-services/analysi s/inclusion-financiera-en-mexico.html

14. https://www.gob.mx/consar/articulos/la-consar-presenta-los-resultados-d el-censo-de-educacion-financiera-y-previsional-2024-398131?idiom=es

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre de 2025.

Diputada Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel (rúbrica)

Que adiciona el artículo 2o. y un artículo 18 Bis a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en relación con la tutela del derecho a la vivienda adecuada de las personas con discapacidad que requieren contar con animales de compañía en la casa habitación que ocupan con motivo de un contrato de arrendamiento, a cargo de la diputada Paloma Domínguez Ugarte, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, diputada Paloma Domínguez Ugarte , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXVI Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración la presente iniciativa al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

1. La articulación de derechos humanos como función y mandato constitucional

El quehacer legislativo exige tomar en cuenta la importancia de lograr la eficacia de todos los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), lo que conlleva atender a los principios de interdependencia1 e indivisibilidad que los rigen y de los cuales deriva la necesidad de que cualquier conducta que se lleve a cabo por particulares o por órganos del Estado sea respetuosa de esas prerrogativas.

En ese contexto, resulta fundamental el papel que corresponde a los órganos legislativos para emitir la regulación en la que se establezcan las medidas para que las personas gocen y ejerzan sus derechos humanos sin violentar los derechos de los demás, lo que implica comenzar por reconocer que la eficacia de los derechos de cada persona está determinada por la circunstancia de que las demás personas cumplan con su obligación constitucional de respetar las prerrogativas de los demás.

A pesar de lo anterior, la complejidad que conlleva armonizar el ejercicio de los derechos de las personas hace necesario que el legislador emita la regulación que logre delimitar las múltiples prerrogativas que confiere cada derecho humano; finalidad que, además, debe realizarse con el objeto de generar las condiciones para que todas las personas puedan gozar de sus derechos, lo que permite el desarrollo armónico de la sociedad.

Lo anterior, sin menoscabo de recordar que cualquier intervención del Estado en el ejercicio de los derechos humanos exige, en primer lugar, una detenida valoración del contexto fáctico en el que interactúan las personas cuya conducta ordinaria puede estar desconociendo la eficacia de alguno de sus derechos y, en segundo lugar, la adopción de medidas proporcionales a las circunstancias que se presentan, premisas fundamentales para que cualquier actuación estatal logre su fin último, el bien común sustentado en la eficacia de los derechos humanos de todas y todos.

En esa lógica, como integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional hemos iniciado una revisión minuciosa de diversos ámbitos de la vida cotidiana de las mexicanas y de los mexicanos, con el objetivo de ubicar los principales fenómenos económicos, sociales y políticos en los que es posible advertir un desequilibrio en la posición en la que actualmente se ubican algunas personas, lo que permitirá impulsar diversas reformas constitucionales y legales que coadyuven al desarrollo de nuevas relaciones humanas que recuperen la esencia y la fortaleza de la sociedad mexicana, en un contexto de unidad y suma de esfuerzos de todas las personas que durante décadas han mantenido la esperanza de construir una Nación sustentada en la dignidad humana.

2. El derecho de las personas arrendatarias con discapacidad a convivir con animales de acompañamiento como expresión del derecho a disfrutar de vivienda adecuada

En esta ocasión, se ha estimado conveniente acudir a un aspecto relevante en el ámbito de las relaciones contractuales que tienen lugar entre los propietarios de inmuebles destinados a casa-habitación, que en ejercicio de su derecho humano a la propiedad privada tienen la posibilidad de otorgar su uso y goce temporal, es decir de arrendarlos, y las personas que por cualquier circunstancia satisfacen su derecho constitucional a la vivienda, garantizado en el artículo 4o, párrafo séptimo2 , de la CPEUM, mediante la celebración de contratos de arrendamiento.

Si bien el legislador ordinario de cada Estado de la República en ejercicio de la potestad legislativa que le confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de su competencia para regular las relaciones de carácter civil ha establecido en su respectivo Código Civil las principales reglas que rigen ese tipo de relaciones contractuales, es decir los contratos de arrendamiento,3 ello no obsta para reconocer la competencia transversal que corresponde al Congreso de la Unión para que al reglamentar el artículo 1o constitucional, establezca las medidas que resulten necesarias para eliminar la discriminación que puede presentarse en cualquiera de sus facetas, especialmente la que tiene su origen por algún motivo de discapacidad, respecto de las personas arrendatarias que se ubiquen en una situación de desigualdad material derivada de algún tipo de discapacidad que justifique la necesidad de cohabitar con un animal de acompañamiento.

Al respecto, resulta relevante tomar en cuenta que el Senado de la República ratificó el 27 de septiembre de 2007 la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en la cual se establecen, entre otras obligaciones de los Estados parte, adoptar todas las medidas legislativas y de otra índole para hacer efectivos los derechos reconocidos en esa Convención; tomar todas las medidas pertinentes para que ninguna persona, organización o empresa privada discriminen por motivos de discapacidad; evitar que se discrimine a las personas con discapacidad, adoptar acciones para que disfruten sus derechos de manera progresiva, garantizar su protección contra cualquier acto de discriminación así como la realización de los ajustes razonables para promover la igualdad entre todas las personas.

Además, conviene recordar las definiciones legales establecidas en las fracciones IX, X, XI, XII, XIII, XIV y XXVII, del artículo 2o de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, las cuales disponen:

“IX. Discapacidad. Es la consecuencia de la presencia de una deficiencia o limitación en una persona, que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás;

X. Discapacidad Física. Es la secuela o malformación que deriva de una afección en el sistema neuromuscular a nivel central o periférico, dando como resultado alteraciones en el control del movimiento y la postura, y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás;

XI. Discapacidad Mental. A la alteración o deficiencia en el sistema neuronal de una persona, que aunado a una sucesión de hechos que no puede manejar, detona un cambio en su comportamiento que dificulta su pleno desarrollo y convivencia social, y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás;

XII. Discapacidad Intelectual. Se caracteriza por limitaciones significativas tanto en la estructura del pensamiento razonado, como en la conducta adaptativa de la persona, y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás;

XIII. Discapacidad Sensorial. Es la deficiencia estructural o funcional de los órganos de la visión, audición, tacto, olfato y gusto, así como de las estructuras y funciones asociadas a cada uno de ellos, y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.

XIV. Discriminación por motivos de discapacidad. Se entenderá cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar, menoscabar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas, la denegación de ajustes razonables;

XXVII. Persona con Discapacidad. Toda persona que por razón congénita o adquirida presenta una o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea permanente o temporal y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva, en igualdad de condiciones con los demás”;

En ese contexto, debe recordarse que la discriminación por motivos de discapacidad también se actualiza ante la omisión de adoptar las medidas necesarias para que las personas que presentan cualquier expresión de aquélla, sea física, mental, intelectual o sensorial, incluso de carácter temporal, puedan ejercer a plenitud la totalidad de sus derechos, como se ha reconocido en diversa jurisprudencia de la SCJN, entre otras, en las plasmadas en las tesis que llevan por rubro, hechos, criterio jurídico, justificación y datos de identificación los siguientes:

“PERSONAS CON DISCAPACIDAD. METODOLOGÍA QUE DEBEN SEGUIR LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA ESTABLECER AJUSTES RAZONABLES Y MEDIDAS DE APOYO PARA SU PLENA INCLUSIÓN EFECTIVA EN CUALQUIER ÁMBITO.

Hechos: Los padres de un niño diagnosticado con trisomía 21 (síndrome de Down) solicitaron a una institución deportiva que su hijo fuera inscrito en las clases ordinarias de natación porque el niño así lo deseaba. Sin embargo, la institución negó dicha solicitud al considerar que el niño debía permanecer en el grupo de clases adaptadas, en donde tendría como opción la participación en las “olimpiadas especiales”. Ante esta respuesta, sus progenitores promovieron un juicio de amparo indirecto. El Juez de Distrito negó el amparo al considerar que la institución no estaba negando el acceso a las actividades deportivas, por el contrario, al ofrecer las clases adaptadas, estaba atendiendo a los ajustes razonables para que el niño ejerciera su derecho al deporte. Ante esa negativa, la parte quejosa interpuso un recurso de revisión que fue atraído por este Alto Tribunal.

Criterio jurídico: Para garantizar la inclusión efectiva de las personas con discapacidad en cualquier ámbito, las instituciones públicas y privadas deben realizar los ajustes razonables necesarios e implementar las medidas de apoyo que se requieran. Para tal efecto, deben seguir una metodología en la que, en principio, deberán detectar y eliminar los obstáculos que repercutan en el goce de los derechos humanos y de las libertades fundamentales de las personas con discapacidad, mediante el diálogo con ellas. Además, deberán evaluar si es posible realizar el ajuste desde el punto de vista jurídico o material y examinar si el ajuste es pertinente (necesario y adecuado) o eficaz para garantizar el ejercicio del derecho de que se trate. Por otro lado, deberán analizar si la modificación impone una carga desproporcionada o indebida, para lo cual deberá estudiarse la proporcionalidad que exista entre los medios empleados y la finalidad, es decir, el disfrute del derecho en cuestión. Asimismo, deberán vigilar que el ajuste razonable sea adecuado para lograr el objetivo esencial de promover la igualdad y eliminar la discriminación en contra de las personas con discapacidad y que los costos no sean sufragados por las personas con discapacidad. Y, finalmente, deberán cuidar que la carga de la prueba recaiga sobre el sujeto obligado cuando aduzca que el ajuste es desproporcionado o indebido.

Justificación: El derecho humano a vivir de forma independiente, contemplado en el inciso c), del artículo 19 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, implica que deben garantizarse aquellas medidas dirigidas a facilitar el acceso de las personas al entorno físico en el que se desenvuelven.

Es por esa razón que en los artículos 2, párrafo penúltimo, de la Convención mencionada y 2, fracción II, de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, se prevén los ajustes razonables como aquellas modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida y que se requieran para garantizar a las personas con discapacidad el ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Es decir, por su alcance individual, esta medida es posterior a la constatación de la situación especial de una persona con discapacidad y complementaria a la obligación en materia de accesibilidad.

Por lo tanto, a fin de garantizar la plena inclusión de las personas con discapacidad en cualquier ámbito, debe seguirse una metodología para establecer ajustes razonables y medidas de apoyo que parta de distintos principios derivados del modelo social y de derechos humanos de la discapacidad. El primer principio es la dignidad, consistente en el pleno respeto a las personas por el solo hecho de serlo, sin que una diversidad funcional pueda mermar o disminuir tal reconocimiento. El segundo es la accesibilidad universal, que se refiere a la posibilidad de que las personas con discapacidad puedan participar en igualdad de condiciones que las personas sin discapacidad en todos los ámbitos y servicios de su entorno social. El tercero es la transversalidad, entendida en el sentido de que el entendimiento de la discapacidad debe permear en todos los ámbitos de una sociedad, por lo que la discapacidad no debe ser vista como un aspecto aislado dentro de un contexto, sino que debe ser concebido en íntima relación con todas las facetas de su entorno. El cuarto es el diseño para todas las personas, que implica que las políticas se conciban de una manera incluyente para que puedan ser utilizadas por el mayor número posible de personas usuarias. El quinto es el respeto a la diversidad, consistente en que las medidas en materia de discapacidad no pretenden negar las diferencias funcionales de las personas, sino precisamente reconocerlas como fundamento de una sociedad plural. Finalmente, el sexto consiste en la eficacia horizontal, en el sentido de que las cuestiones atinentes al respeto de las personas con discapacidad se encuentran dirigidas tanto a las autoridades como al resto de la población.

Lo anterior resulta fundamental ya que la meta, cuya consecución se busca con el establecimiento de los ajustes razonables, es lograr la igualdad y la no discriminación, a fin de permitir la plena inclusión de las personas con discapacidad en el entorno social” (Registro digital: 2027395, Primera Sala, Undécima Época, Tesis: 1a./J. 140/2023 (11a.)).

“ACCESIBILIDAD EN LOS SISTEMAS DE MOVILIDAD. SU AUSENCIA NO SÓLO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS A LA ACCESIBILIDAD Y A LA MOVILIDAD, SINO ADEMÁS UNA DISCRIMINACIÓN POR MOTIVOS DE DISCAPACIDAD.

Hechos: Un grupo de personas con discapacidad visual promovieron un juicio de amparo indirecto, en el cual argumentaron que diversas autoridades federales y locales incumplieron con su obligación de garantizar los derechos a la accesibilidad y movilidad de las personas con discapacidad en el Metro de la Ciudad de México. Correspondió a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocer del amparo en revisión.

Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la falta de accesibilidad en los sistemas de movilidad tiene el efecto de excluir a las personas con discapacidad del uso de dichos sistemas, por lo cual no solamente constituye una violación a los derechos a la accesibilidad y a la movilidad, sino además una discriminación por motivos de discapacidad. Las autoridades competentes tienen la obligación de adoptar medidas encaminadas a asegurar que las personas con discapacidad puedan hacer uso de todo el sistema de movilidad, y que lo puedan hacer con la mayor independencia posible.

Justificación: Las personas con discapacidad y los demás usuarios deben tener la posibilidad de desplazarse por las calles sin barreras, entrar en vehículos accesibles de piso bajo, acceder a la información y a la comunicación, y entrar en edificios de diseño universal y desplazarse dentro de ellos. Sin accesibilidad en los sistemas de movilidad, las personas con discapacidad no pueden hacer uso de dichos sistemas en igualdad de condiciones con el resto de las personas usuarias. Ahora bien, de conformidad con el artículo 2 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, “discriminación por motivos de discapacidad” se entiende, entre otras cosas, como la exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o efecto de obstaculizar el goce o ejercicio de derechos, en igualdad de condiciones. Por ello, un sistema de movilidad que no garantiza que las personas con discapacidad puedan hacer uso de los diversos medios de transporte disponibles, no solamente constituye una violación a los derechos a la accesibilidad y a la movilidad, sino además una discriminación por motivos de discapacidad. Ello se traduce, además, en que las autoridades tienen la obligación de adoptar medidas encaminadas a asegurar que las personas con discapacidad puedan hacer uso de todo el sistema de movilidad y lo hagan con la mayor independencia posible (Registro digital: 2027600, Segunda Sala, Undécima Época, Tesis: 2a./J. 72/2023 (11a.)).

Ante ello, en el caso de las personas con alguna especie de discapacidad, debe reconocerse que cuando ejercen su derecho a disfrutar de una vivienda adecuada mediante la celebración de un contrato de arrendamiento ello puede exigir la necesidad de convivir con un animal de acompañamiento de apoyo emocional.

Cabe destacar que en cuanto a la definición de animal de acompañamiento y de apoyo emocional destaca lo previsto en el artículo 4, fracciones IV bis y IV bis 2, de la Ley de Protección y Bienestar de los Animales de la Ciudad de México, las cuales disponen:

“IV BIS. Animal de apoyo emocional: animal de compañía que brinda apoyo emocional o terapéutico a una persona con una condición de salud mental o trastorno emocional por el simple hecho de estar presente.

VI Bis 2. Animal de compañía: Aquel que convive con los seres humanos, vive bajo sus cuidados, preferentemente establece una relación afectiva en la que ambos resultan beneficiados, sin interés lucrativo o utilitario y que, debido a la naturaleza de su especie, no representa un riesgo para los seres humanos u otros animales;

Los animales de compañía de especies de fauna silvestre estarán sujetos a lo establecido por la Ley General de Vida Silvestre y por las Normas Oficiales Mexicanas que emita la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales”.

Por lo que se refiere a la relevancia de la compañía de los animales de apoyo emocional destacan diversas publicaciones4 en las cuales se brindan elementos para sustentar los beneficios terapéuticos que aportan al bienestar integral de sus dueños, entre los que destacan: 1. Alivio de la ansiedad y el estrés; 2. Fortalecimiento de la autoestima; 3. Prevención y apoyo en la depresión, así como 4. Estimulo de la interacción social.

Aún más, se refiere al impacto que la compañía de los animales de apoyo emocional tiene en trastornos específicos, entre otros: 1. Trastorno de ansiedad generalizada; 2. Trastorno de estrés postraumático y Trastorno depresivo mayor.

Incluso se sostiene la existencia de evidencia científica sobre beneficios fisiológicos concretos, con impactos físicos medibles en cuanto a: 1. Disminución de la presión arterial sistólica y diastólica; 2. Reducción del colesterol y triglicéridos en sangre; 3. Liberación de endorfinas, promoviendo sensación natural de bienestar y 4. Regulación de patrones de sueño gracias la reducción del estrés.

Por tanto, al existir evidencia sobre las ventajas que representan para la salud en general, pero sobre todo para el bienestar de las personas que en cualquier momento podemos enfrentar, incluso temporalmente, alguna discapacidad, resulta relevante para la eficacia del derecho humano a disfrutar de una vivienda digna, reconocer que este implica la prerrogativa de las personas arrendatarias que presenten cualquier tipo de discapacidad, temporal o permanente, a vivir en compañía de un animal de apoyo emocional, lo que no obsta para que resulte necesario adoptar, en su caso, las medidas que resulten necesarias para articular adecuadamente esta prerrogativa con el derecho de propiedad privada del propietario del inmueble respectivo.

3. La situación en los Estados Unidos de América y en otras naciones

El reconocimiento del derecho a vivir con animales de apoyo emocional se ha desarrollado especialmente en los Estados Unidos de América5 en donde destaca la legislación federal conocida como “Fair Housing act ” establecida en el año de 1968 para eliminar la discriminación en la renta de inmuebles, especialmente cuando el trato desigual obedece a criterios de raza, religión, género y discapacidad.

En cuanto a la discriminación por razones de discapacidad, la referida legislación protege a los individuos con animales de apoyo emocional en el sentido de que válidamente no puede negarse a un arrendatario cohabitar con un animal de esta especie, siempre y cuando su presencia sea prescrita por un médico profesional, salvo en el supuesto de que aquél sea demasiado grande para el espacio del inmueble respectivo.

La protección conferida por dicha legislación implica que al arrendatario con un animal de apoyo emocional no es posible exigirle:

1. Un pago adicional de renta o de depósito,

2. Solicitar al arrendatario información innecesaria sobre su discapacidad,

3. Exigir el registro del animal de apoyo emocional o el acreditamiento de que éste ha sido sometido a entrenamientos específicos.

Cabe señalar que se tiene noticia de que en otras naciones como Canadá y Reino Unido se ha desarrollado legislación encaminada a proteger a las personas con discapacidad evitando su discriminación ante el establecimiento de obstáculos para que cohabiten con animales de apoyo emocional en casas habitación arrendadas; sin embargo, lo cierto es que en el caso de Canadá la regulación tiene una gran diversidad en cada provincia6 y en el caso del Reino Unido, si bien existe la Equality Act 2010 , lo cierto es que en su sección 173, la protección que confiere es exclusivamente para animales de servicio.7

4. Propuesta de adiciones a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad

Como se advierte de lo expuesto, en cumplimiento a las obligaciones adoptadas por el Estado Mexicano con motivo de la ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, resulta conveniente incrementar el grado de tutela de los derechos de las personas con discapacidad que requieran cohabitar con un animal de apoyo emocional, mediante el establecimiento en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, por su impacto tanto en el orden federal como en el de las entidades federativas del Estado Mexicano, de las bases para que se reconozca como expresión de su derecho a disfrutar de una vivienda adecuada, la prerrogativa a cohabitar en su carácter de arrendatarios con un animal de apoyo emocional, siempre y cuando se presente la prescripción médica que así lo justifique, sin que ello pueda ser motivo de negativa a la celebración del contrato respectivo o a su rescisión, menos aún al incremento de la renta a la que se ofrece al público el inmueble correspondiente.

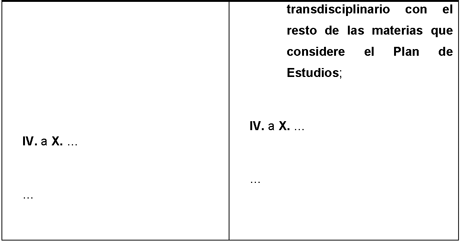

Para tal fin, se propone adicionar una fracción II bis al artículo 2o de esa Ley General, con la finalidad de brindar una definición amplia del animal de apoyo emocional y, por otro lado, en el título segundo de ese ordenamiento, denominado “Derechos de las personas con discapacidad”, en su capítulo IV titulado “Accesibilidad y Vivienda”, se propone incorporar un artículo 18 bis, que precise los alcances de la referida prerrogativa como expresión del derecho humano a disfrutar de una vivienda adecuada.

Bajo este orden de ideas, la presente iniciativa propone adicionar una fracción al artículo 2o y un artículo 18 bis a la General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad para quedar en los términos siguientes:

En razón de lo anteriormente expuesto, pongo a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adicionan una fracción II Bis al artículo 2o y un artículo 18 bis a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad

Único.- Se adicionan una fracción II bis al artículo 2o y un artículo 18 bis a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad para quedar como sigue:

Artículo 2o. ....

I. ...

II. ...

II bis. Animal de apoyo emocional. Animal que convive con los seres humanos, bajo sus cuidados, que brinda apoyo emocional o terapéutico a una Persona con Discapacidad por el simple hecho de estar presente;

III. a XXXIV. ...

Artículo 18 bis. El derecho a la disfrutar de una vivienda adecuada de las Personas con Discapacidad les confiere la prerrogativa como arrendatarias de un inmueble a cohabitar con un Animal de apoyo emocional siempre y cuando cuente con prescripción médica expedida conforme a la legislación sanitaria. Queda prohibido a las personas arrendadoras, con motivo del ejercicio de ese derecho, negarse a celebrar el contrato respectivo, incrementar el monto de la renta o rescindir la relación contractual.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1. Un ejemplo relevante de regulación que atendió al principio de interdependencia de los derechos humanos se puede encontrar en el acto legislativo del Congreso de la Unión mediante el cual se eliminó la ausencia de plazo para impugnar en el juicio de amparo directo las sentencias condenatorias que impusieran pena privativa de la libertad, para lo cual se estableció en el artículo 17, fracción II, de la Ley de Amparo el plazo de 8 años para promover ese juicio en contra de esas sentencias, con el objeto de articular los derechos de los sentenciados y de las víctimas u ofendidos. La validez constitucional de esta delimitación de derechos se reconoció por el Pleno de la SCJN en la sentencia dictada en la contradicción de tesis 366/2013 que dio lugar, entre otras, a la tesis jurisprudencial que lleva por rubro y datos de identificación: “PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD. LA APLICACIÓN DEL PLAZO DE OCHO AÑOS PARA IMPUGNAR EN AMPARO DIRECTO SENTENCIAS CONDENATORIAS QUE IMPONEN PENA DE PRISIÓN, DICTADAS ANTES DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE NO VULNERA AQUÉL, TOMANDO EN CUENTA EL PRINCIPIO DE INTERDEPENDENCIA, ESPECÍFICAMENTE LA QUE SE DA ENTRE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS SENTENCIADOS Y DE LAS VÍCTIMAS U OFENDIDOS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE)” (Registro digital: 2006591, Décima Época, Tesis: P./J. 42/2014 (10a.).

2. Dicho párrafo establece: “Toda persona tiene derecho a disfrutar de vivienda adecuada. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios para alcanzar ese objetivo”

3. Es importante tomar en cuenta que, incluso, la regulación de los contratos de arrendamiento puede corresponder al legislador federal cuando se realizan con el propósito de especulación comercial y, por ende, pudieran regularse en diversos aspectos por el legislador federal en el Código de Comercio, supuesto en el cual la regulación respectiva corresponde al Congreso de la Unión, conforme a lo previsto en el artículo 73, fracción X, de la CPEUM. Al respecto es ilustrativa la tesis de la entonces Primera Sala de la SCJN que llevar por rubro y datos de identificación: “ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES. PARA DETERMINAR SI PROCEDE LA VÍA MERCANTIL PARA RESOLVER LAS CONTROVERSIAS DERIVADAS DE DICHO ACTO, EL JUZGADOR DEBE DEFINIR SI CONSTITUYE O NO UN ACTO DE COMERCIO AL REALIZARSE CON EL PROPÓSITO DE ESPECULACIÓN COMERCIAL, PUES EL CATÁLOGO DEL ARTÍCULO 75 DEL CÓDIGO DE COMERCIO DEBE INTERPRETARSE DE MANERA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 63/98) (Registro digital: 2027554, Undécima Época, Tesis: 1a./J. 170/2023 (11a.)).

4. Vid.

https://www.psicologiacapia.com/animales-de-apoyo-emocional/

(consultada el 5/X/2025);

https://repositorio.unbosque.edu.co/server/api/core/bitstreams/79fd5255-1a08-45f1-84c8-5e0bde8a56d5/content (consultada el 3/X/2025);

https://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0719-448x2012000200002 (consultada el 2/X/2025);

https://repositorio.uflo.edu.ar/server/api/core/bitstreams/6ddeed1e-29e5-44f6-9ca3-b8b3aec73f6a/content (consultada el 4/X/2025)

5. Vid. https://usserviceanimals.org/blog/emotional-support-animals-the-fair-housing-act/

?srsltid=AfmBOorZlXBV7t7S_sJR0lcHsluVWAqr-Gb7-s83TMMrDKGZQOJQwkR5 (consultada el 3/10/25)

6. Para conocer la regulación respectiva es necesario analizar las cartas de derechos humanos de cada provincia. Vid. https://www.certapet.com/emotional-support-animal-canada/ (consultada el 4/10/2025)

7. https://www.cia-landlords.co.uk/advice/support-animals-and-renting/#:~:text=ESAs%20are%20not%20protected

%20under,ESA%20when%20renting%20from%20you. (consultada el 4/10/2025)

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre de 2025.

Diputada Paloma Domínguez Ugarte (rúbrica)

Que adiciona el artículo 30 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Abigail Arredondo Ramos, del Grupo Parlamentario del PRI

Quién suscribe, diputada Abigail Arredondo Ramos , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esa soberanía, iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo a la fracción XXV del artículo 30 de la Ley General de Educación, al tenor de lo siguiente

Planteamiento del problema: La donación de órganos, tejidos y células es una práctica positiva que debe ser impulsada de manera constante en la interacción de nuestra sociedad. Sin embargo, la demanda por trasplantes está por encima de la ofertad nacional, lo que provoca poca disponibilidad y las largas listas de espera. Una de las razones principales que impiden la labor altruista de donar órganos es la falta de información y los mecanismos para hacerlo. Por ello, se propone incluir en la Ley General de Educación que la Secretaría de Educación Pública, en colaboración con la Secretaría de Salud; realizarán campañas que impulsen la concientización en la donación de órganos, tejidos y células. Dichas campañas promoverán los valores de solidaridad, respeto a la dignidad humana y cultura de la donación altruista.

Exposición de Motivos

El artículo 3o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que la educación en México se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva.

Asimismo, refiere que ésta tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de paz y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia; promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza aprendizaje.

Por su parte, el artículo 321 de la Ley General de Salud, establece que la donación de órganos consiste en el consentimiento tácito o expreso de la persona para que, en vida o después de su muerte, su cuerpo o cualquiera de sus componentes se utilicen para trasplantes. Asimismo, el numeral 112 fracción III de la misma Ley, prevé que La educación para la salud tiene por objeto, entre otros, orientar y capacitar a la población en materia de donación de órganos.

En este contexto, la donación de órganos en nuestro país constituye una práctica que debe ser prioritaria para atender de la mejor manera la salud y dignidad humana.

En México, la demanda por trasplantes de órganos, tejidos y células está por encima de la ofertad nacional. La consecuencia: situaciones de angustia y desesperación entre pacientes y sus familias. La poca disponibilidad y las largas listas de espera, son el reflejo de la falta o ausencia de donadores, así como de la urgente necesidad de impulsar una cultura integral de donación desde edades tempranas.

De acuerdo con estadísticas del 2024, en México más de 19 mil personas estaban a la espera de un trasplante; mientras que, en contraste, solo 2 mil 823 personas se han dado de alta como donadores de tejidos y órganos1 ; es decir, no existe una cultura proactiva de donación de órganos en nuestro país.

Asimismo, de acuerdo con un estudio de la facultad de psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, dentro de los principales motivos por los cuales existe duda en cuanto a donar órganos, están la falta de confianza en las instituciones y la ausencia de información para llevar a cabo el proceso.2

Además, es tal la importancia de impulsar esta cultura, que en febrero de 2025, el Consejo Universitario de dicha casa de estudios, determinó crear el Plan y Programas de Estudio de la Especialización en Trasplante Renal, así como el grado académico correspondiente, el cual tiene por objetivo formar médicas y médicos capaces de desarrollar una práctica profesional de alta calidad científica en esa materia.3

Por eso, es indispensable que promovamos la donación de órganos como un acto de voluntad altruista generalizada, donde eso sea visto como un acto positivo y regla general. Lo cual no solo salvará vidas, sino también crea conciencia social y solidaridad.

El impacto que cada persona donadora puede generar es significativo, brindando una segunda oportunidad de vida a quienes, por diversas razones, ven mermada su salud. El acto de donar trasciende lo individual, teje vínculos de esperanza y reciprocidad social.

En todo esto, la educación es fundamental, pues permite que desde edades muy tempranas, la cultura de la donación sea vista como algo natural. Ello impulsa valores como el altruismo, el respeto, la generosidad y la solidaridad. Al sensibilizar a las personas jóvenes sobre la importancia de donar, se contribuye a derribar mitos y temores infundados, facilitando así la toma de decisiones informadas y conscientes. Asimismo, se fortalece la formación ciudadana y el compromiso con los derechos humanos, garantizando que el respeto por la vida y la salud sea una prioridad en el entorno educativo.

Por todo ello, es que la donación de órganos en México es un imperativo ético y social que demanda acciones conjuntas entre gobierno, instituciones educativas y ciudadanía. Fortalecer la cultura de donación, no solo combate el sufrimiento y la desigualdad, también reafirma el compromiso de construir una sociedad más justa, solidaria y humana.

Por esa razón, es que resulta conveniente incluir en la Ley General de Educación que la Secretaría de Educación Pública, en colaboración con la Secretaría de Salud, realizarán campañas que impulsen la concientización en la donación de órganos, tejidos y células. Dichas campañas promoverán los valores de solidaridad, respeto a la dignidad humana y cultura de la donación altruista.

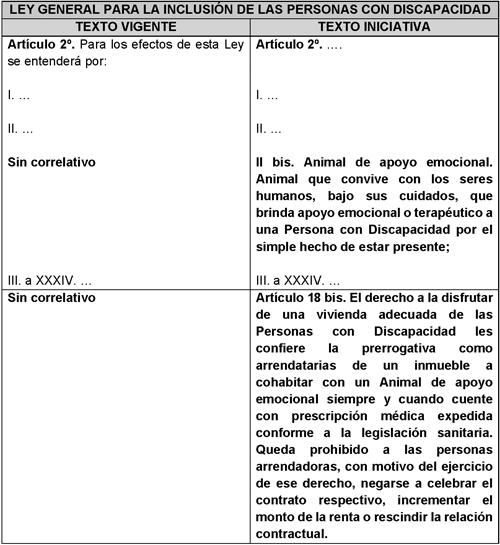

Por lo que la propuesta de iniciativa quedaría como se muestra a continuación:

En atención de lo expuesto se somete a consideración de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona un párrafo a la fracción XXV del artículo 30 de la Ley General de Educación.

Único: Se adiciona un párrafo a la fracción XXV del artículo 30, de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 30. Los contenidos de los planes y programas de estudio de la educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, de acuerdo al tipo y nivel educativo, serán, entre otros, los siguientes:

I. a la XXV. ...

La Secretaría de Educación Pública, en colaboración con la Secretaría de Salud, realizarán campañas que impulsen la concientización en la donación de órganos, tejidos y células. Dichas campañas promoverán los valores de solidaridad, respeto a la dignidad humana y cultura de la donación altruista.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1. Véase: https://es.wired.com/articulos/la-donacion-de-organos-en-mexico-crece-3 0-pero-aun-es-insuficiente-para-cubrir-la-demanda

2. Véase: https://www.gaceta.unam.mx/desinformacion-y-desconfianza-frenan-la-dona cion-de-organos/

3. Véase: https://www.gaceta.unam.mx/aprueba-el-consejo-universitario-crear-la-es pecializacion-en-trasplante-renal/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre de 2025.

Diputada Abigail Arredondo Ramos (rúbrica)

Que reforma y adiciona el artículo 11 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, en materia de creación de espacios públicos bajo los principios de sustentabilidad, a cargo de la diputada Mónica Elizabeth Sandoval Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Mónica Elizabeth Sandoval Hernández . diputada, a la LXVI Legislatura del Honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de la Honorable Cámara de Diputados el siguiente proyecto de Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 11 y se adiciona una fracción XXVII al mismo, recorriendo las subsecuentes, de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, en materia de creación de espacios públicos bajo los principios de sustentabilidad , de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

El 5 de febrero de 2024 el expresidente López Obrador envió al Congreso de la Unión una serie de iniciativas en su mayoría de reforma Constitucional, entre las que se encontraba, la iniciativa con proyecto de Decreto que propone la modificación del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de vivienda para trabajadores. El 8 de febrero de 2024, la Mesa Directiva de la LXV Legislatura, turnó la iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales para su análisis y dictaminación.

En el dictamen elaborado la Comisión refiere como parte importante de la argumentación de la iniciativa que toda persona debe disfrutar de una vivienda digna y decorosa, derecho establecido en el artículo 4o constitucional; así mismo refiere que dicho derecho deriva del artículo 123 de la CPEUM que instituyó el derecho de los trabajadores para satisfacer la demanda de vivienda1 .

Durante el contexto de la discusión de la reforma mencionada diversos especialistas señalaron algunas preocupaciones frente a la propuesta tales como la “viabilidad financiera”, la garantía de “la seguridad jurídica de la tenencia de la vivienda”, el riesgo de la “precarización sobre la precarización”2 . En este mismo contexto investigaciones de la UNAM la realizada por Rodrigo Gutiérrez, platean que la reforma, dejo de lado la posibilidad de incluir mediante la discusión y construcción colectiva, propuestas dejando pasar la oportunidad de ampliar los horizontes de las políticas habitacionales, construyendo la posibilidad de no reflexionar sobre algo importante “la vivienda no tiene mucho sentido si no es parte de un tejido urbano donde sus moradores puedan hacer sus vidas más allá del lugar donde pasan la noche”3 , es decir construir más vivienda para renta, pero también más vivienda asequible para compra, ubicada en las áreas centrales de las ciudades, sustentable, bien provistas de servicios y transporte.

La iniciativa de ley en comento fue discutida y aprobada en sus términos en el mes de octubre de 2024. A la par de la aprobación de esta iniciativa y como parte del Plan Nacional de Desarrollo, dentro de este se incluyó dentro de los Cien Compromisos para el segundo piso de la transformación un apartado denominado “República con acceso a la vivienda en el que integran los programas de Construcción de un millón de casas con programa de vivienda popular, el Programa masivo de escrituración de casas. Y un Programa de mejora urbana en el Estado de México y Vivienda 2025”4 los cuales, según el documento buscan garantizar el derecho a una vivienda digna, atender el rezago habitacional, y mejorar o construir nuevas viviendas para familias de bajos ingresos.

El reconocimiento del derecho a la vivienda y la implementación de programas de vivienda nos obliga a poner atención a las posibles problemáticas, antes señaladas y se deben priorizar en un contexto de globalidad y de sustentabilidad. En nuestro país, los fenómenos naturales recientes, como las inundaciones, que son el reflejo del cambio climático representan uno de los retos más grandes que amenazan la sustentabilidad de nuestro planeta en el mediano y largo plazo, fenómenos que derivan fundamentalmente de prácticas ineficientes y contaminantes en la vida cotidiana de la humanidad, prácticas como pueden ser los desarrollos inmobiliarios sin planeación.

Las experiencias de la implementación de políticas públicas o programas en el pasado refieren que las consecuencias pueden ser no benéficas e incluso perjudiciales para la población. En una época en la que la salud mental es reconocida como como una prioridad, resulta indispensable revalorar la importancia del derecho al acceso a un patrimonio natural adecuado, pues es importante considerar lo que la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad (COUS UNAM) a establecido en referencia a que la percepción de calidad de vida es mejor entre la gente que vive cerca de áreas verdes y que los espacios verdes urbanos contribuyen a la sustentabilidad al ser portadores de la biodiversidad local y proveer múltiples beneficios5 .

En palabras de Delgado Baruch y Bernal María “nuestra constitución reconoce el derecho que todo ser humano tiene a que se le garanticen las medidas y programas para el cuidado del medio ambiente que le permitan disponer de un patrimonio natural adecuado, se encuentra respaldado en el artículo cuarto constitucional, y además responsabiliza a los diversos niveles de gobierno de garantizarlo”6 . A través de políticas, públicas y o acciones de gobierno, cuya finalidad sea preservar el medio ambiente para así garantizar un desarrollo sano y bienestar, así como la preservación y restauración del equilibrio ecológico.

En este orden de ideas es importante reflexionar los postulados de la Organización Mundial de la Salud quien ha establecido que es necesario contar con nueve metros cuadrados de áreas verdes por habitante, y que éstas tendrían que estar a 15 minutos de distancia de la zona que habitamos; pues en México “no tenemos ese privilegio”7 , pues así lo afirmó Gabriela de la Mora, del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM) al referirse a los casos de Monterrey y Guadalajara en los que sólo hay 3.91 y 3.5 metros cuadrados, respectivamente. Dichas afirmaciones cobran relevancia en el contexto de la implementación de los programas referidos en los párrafos anteriores y contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo y nos obligan a generar condiciones en las que se garantice el acceso a un medio ambiente sano fundamentalmente en un entorno urbano.

El espacio público tiene un papel fundamental en el andamiaje urbano, por las dimensiones que abarca y por la influencia en las relaciones humanas. Diversas investigaciones recientes han demostrado la importancia del espacio público en diferentes ámbitos de la vida social. El Estado a través de intervenciones que buscan convertirlo en el eje de la convivencia, puede fomentar comportamientos y acciones de la sociedad cuyo objetivo pueda ser el de resarcir el daño al tejido social que se observa en contextos urbanos específicos, esencialmente, frente al crecimiento de la mancha urbana.

En la actualidad de nuestro país como en gran parte del mundo, la población como consecuencia de diversas dinámicas sociales y fundamentalmente económicas se concentra en las ciudades, creando a su vez un avance desmedido en materia de urbanización de estas. En México Secretaría del Medio Ambiente y Recursos ha afirmado que existen ciudades de 50 mil o más habitantes, cuya área urbana, funciones y actividades rebasan el límite del municipio o demarcación que originalmente la contenía, incorporando como parte de sí misma o de su área de influencia directa a municipios vecinos, predominantemente urbanos, con los que mantiene un alto grado de integración socioeconómica, en nuestro país se concibe a estas concentraciones como Zonas Metropolitanas y clasificando a estas en 48 zonas metropolitanas, 22 metrópolis municipales y 22 zonas conurbadas8 , la importancia de estas centra también en el hecho de que en ellas habita más de 60% de la población nacional.

La concentración poblacional en el ámbito urbano en nuestro país es muy alta, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) aproximadamente 99 millones de personas radican en municipios urbanizados frente a 26 millones que conviven en asentamientos rurales9 . Dicha concentración tiene diversas consecuencias como: pobreza en barrios periféricos, congestionamientos vehiculares, distribución desigual del ingreso, desempleo y subempleo que orillan a la economía informal, problemas sobre el control del uso de suelo y la expansión territorial, que en definitiva ponen en riesgo a las áreas rurales circundantes y a zonas naturales, que sumado una alta demanda de recursos y servicios, provoca la destrucción del medio natural, transformando el entorno de manera drástica.

Un grave problema no sólo de México, sino de metrópolis que presentan graves conflictos de crecimiento, es la ilegalidad en los procesos de construcción, ejemplo de ello es que más del 50% del crecimiento urbano en México es informal e ilegal10 . Lo anterior se refleja en ocupaciones que muchas veces violentan las normas de construcción de edificios en las zonas que están destinadas a la conservación del medio ambiente.

La conservación de los espacios verdes urbanos debe ser considerada como primera prioridad pues se ha comprobado que estos contribuyen al bienestar humano al permitir una mayor exposición al sol, aumentando la síntesis de vitamina D, además de facilitar la actividad física, mejorando la salud general. En términos de salud mental, el acceso a espacios naturales ayuda a disminuir los trastornos de atención e hiperactividad, la depresión y el estrés mejorando la productividad. Estos espacios favorecen oportunidades de socialización y fortalecen el sentido de apego la comunidad¹¹.

La corrupción y los intereses en múltiples ocasiones evitan que se cumpla un adecuado urbanismo, las inmobiliarias, aprovechándose de la ausencia de mecanismos legales que direccionen de manera adecuada y con sustento en los principios de sustentabilidad, conjugado con actos de corrupción, como los documentados en días recientes en Ecatepec en el Estado de México y Manzanillo Colima.

En el caso del Municipio de Ecatepec con la presunta colusión del Gobierno municipal del exalcalde morenista de Ecatepec, Fernando Vilchis, diversas notas periodísticas refieren que existe una invasión de 30 hectáreas del Parque Ecológico Lago de Texcoco, contiguo al cancelado Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM). Lo anterior con la finalidad de apropiarse del área natural. Actualmente, hay aproximadamente mil casas irregulares construidas en la zona, así lo ha declarado el secretario del Ayuntamiento, Faustino de la Cruz ha afirmado que el problema “creció también por la permisividad de funcionarios ministeriales”12 . Por su parte diversos medios locales y nacionales han referido en días pasados como un logro en favor de los derechos la suspensión definitiva al proyecto de vivienda Bahía del Bienestar en Manzanillo, bajo el argumento del derecho de acceso a espacios verdes y de esparcimiento, que a estos forma parte de los estándares de derechos humanos Internacionales y no puede ser revertido13 .

Los anteriores casos son ejemplos de las problemáticas que se pueden generar en el contexto de la implementación de la reforma Constitucional del 2024 y de la implementación de programas de gobierno sin un marco regulatorio especifico de protección de todos los derechos. El lograr consolidar proyectos cada vez más ambiciosos en materia de vivienda principalmente a través de construcciones con un impacto ambiental negativo, al transformar y desaparecer grandes extensiones de áreas naturales, que son necesarias para la absorción de contaminantes, además de desaparecer los espacios de captación de agua, que es la forma natural de recargar los mantos freáticos, sin lugar a duda pondrá en riesgo el derecho humano que “Toda persona tiene a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar”14 .

Si bien la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano en su Título segundo Capítulo cuarto describe la concurrencia del ámbito municipal en materia de desarrollo urbano, y al ser el municipio el ámbito de gobierno que concentra al mayor número de zonas metropolitanas en nuestro país y considerando que estas son aquellas que mayor concentración poblacional y por ende mayor demanda y problemáticas causadas al medio ambiente producto del crecimiento desordenado y del ampliación desmedido de los desarrollos inmobiliarios y ahora de los propios esfuerzos del Gobierno federal se considera necesario realizar una modificación a la ley, para garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano.

La posibilidad de recuperar y preservar como primera prioridad espacios de esparcimiento y áreas verdes, representa una necesidad para nuestro país, como medida para la atención de dos problemáticas muy comunes; tales como la salud mental, pues está comprobado que estas ayudan a disminuir los trastornos de atención e hiperactividad, la depresión y el estrés. Así como la existencia de las mismas ayuda la disminución de las consecuencias del calentamiento global y de la emisión de gases de efecto invernadero resultan innegables, como ejemplo tenemos los estragos realizados por las recientes lluvias, que han azotada a varias ciudades del país.

La importancia y valor de esta propuesta se centra en que en la actualidad resulta imperativo resaltar que el concepto de medio ambiente sano es considerado un derecho de tercera generación, ya que este tiene un carácter colectivo y se encuentra ligado con los derechos al bienestar y al desarrollo integral, y porqué fundamentalmente preserva derechos de las generaciones presentes y futuras. Desde el punto de vista de la UNAM, este derecho tiene dimensiones individuales y colectivas, con una protección que abarca el bienestar de los seres vivos y la naturaleza15 .

En resumen, para atender la demanda de vivienda y combatir la emergencia es indispensable cumplir con los principios de desarrollo urbano con una perspectiva de sostenibilidad, en concordancia con un avance social para vivir una vida más sana y respetuosa con el planeta, y por ende presentamos una modificación a la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, en materia de creación de espacios públicos bajo los principios de sustentabilidad.

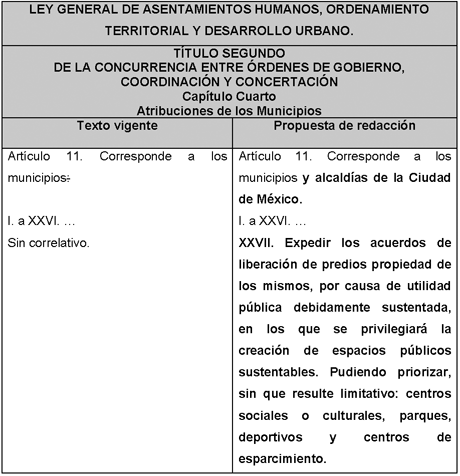

En este sentido de la iniciativa de reforma se elaboró cuadro comparativo del texto actual y la propuesta que sustenta esta exposición de motivos, como a continuación se muestra:

Por las consideraciones antes expuestas, someto a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto por el que se modifica el artículo 11 y se adiciona una fracción XXVII al mismo, recorriendo las subsecuentes, de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. En materia de creación de espacios públicos bajo los principios de sustentabilidad, para quedar como sigue:

Único. Se modifica el artículo 11 y se adiciona una fracción XXVII con lo que se recorre el orden las subsecuentes, de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para quedar como sigue:

Artículo 11. Corresponde a los municipios y alcaldías de la Ciudad de México .

I. a XXVI. ...

XXVII. Expedir los acuerdos de liberación de predios propiedad de los mismos, por causa de utilidad pública debidamente sustentada, en los que se privilegiará la creación de espacios públicos sustentables. Pudiendo priorizar, sin que resulte limitativo: centros sociales o culturales, parques, deportivos y centros de esparcimiento.

Transitorios

Único: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1. Gaceta Parlamentaria. Proyecto de decreto, por el que se reforma y adiciona la fracción XII del Apartado A del segundo párrafo del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de crear un sistema de vivienda para todas las personas trabajadoras, 5 de febrero de 2024.

2. Díaz P. Alejandro. (2024) Problemas fundamentales de la iniciativa de reforma constitucional del oficialismo en materia de vivienda. Hechos y Derechos. vol. 15, núm. 80. https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/hechos-y-derechos/article/ view/19003

3. Azuela Antonio (2024). Abrir una puerta y cerrar las ventanas. La reforma al artículo 123 en materia de vivienda. En López Sergio, Orozco José. Salazar Pedro, Valadés Diego. Coordinadores. Análisis técnico de las 20 iniciativas de reformas constitucionales y legales presentadas por el presidente de la República (febrero 5, 2024) (pp.527-539). IIJ / Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM.

4. Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030. Disponible

en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/981072/

PND_2025-2030_v250226_14.pdf#:~:text=El%20Plan%20Nacional%20de%20Desarrollo%20(PND)%20es,

desarrollo%20con%20bienestar%2C%20justicia%20social%20y%20sustentabilidad.

5. UNAM Global. (31 de octubre de 2022) Áreas verdes en las ciudades mejoran la calidad de vida y la biodiversidad Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad (COUS UNAM)

6. Delgado Baruch, Bernal María, Coor. (2016). Catalogo para la Clasificación de violaciones a los Derechos Humanos. Comisión Estatal de Derechos Humanos. https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/10/4974/1.pdf

7. Romero M. Laura. Desatendidas, las áreas naturales protegidas urbanas. Gaceta UNAM. (jun. 27, 2022).

8. Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (19 de octubre de 2023). Reclasifican metrópolis en México, se establecen 92 nuevas delimitaciones. Comunicado. (Consultado el 11/10/2025). https://www.gob.mx/sedatu/prensa/reclasifican-metropolis-en-mexico-se-e stablecen-92-nuevas-delimitaciones

9. INEGI. Población rural y urbana. https://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/habitantes.aspx?tema=P. (Consultado el 15/01/2023).

10. Machorro, J. Más del 50% de crecimiento urbano en

México es informal e ilegal. Mi Ambiente.

http://www.miambiente.com.mx/sustentabilidad1/mas-del50-de-crecimiento-urbano-en-mexico-es-informal-e-ilegal (consultado el

16/01/2023).

11. Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad (COUS UNAM). octubre 30, 2022. Áreas verdes en las ciudades mejoran la calidad de vida y la biodiversidad. https://unamglobal.unam.mx/areas-verdes-en-las-ciudades-mejoran-la-cali dad-de-vida-y-la-biodiversidad/.

12. león Alejandro. (07 de octubre de 2025). Culpan a morenista por invasión en lago de Texcoco. Reforma. Disponible en: https://www.reforma.com/culpan-a-morenista-por-invasion-en-lago-de-texc oco/ar3084792

13. Zamora Pedro. (09 de septiembre de 2025). Juez otorga suspensión definitiva al proyecto de vivienda Bahía del Bienestar en Manzanillo. Proceso. Disponible en: https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2025/9/9/juez-otorga-suspen sion-definitiva-al-proyecto-de-vivienda-bahia-del-bienestar-en-manzanil lo-358491.html

14. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos [CPEUM]. Art. 4. 5 de febrero de 1917 (México). Recuperado de: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf.

15.Vivas William. (diciembre de 20202) El derecho al medio ambiente sano como Derecho Humano de carácter fundamental. Revista de la Facultad de Derecho de México Tomo LXX, Número 278, Septiembre-Diciembre 2020 DOI: http://dx.doi.org/22201/fder.24488933e.2020.278-2.7749

Palacio Legislativo de San Lázaro, 21 de octubre de 2025.

Diputada Mónica Elizabeth Sandoval Hernández (rúbrica)

Que reforma y adiciona los artículos 6o., 14 y 36 de la Ley General de Desarrollo Social, en materia de seguridad ciudadana, a cargo de la diputada Ana Isabel González González, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Ana Isabel Gonzalez Gonzalez, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por el que adiciona diversas disposiciones conforme a lo siguiente

Exposición de Motivos

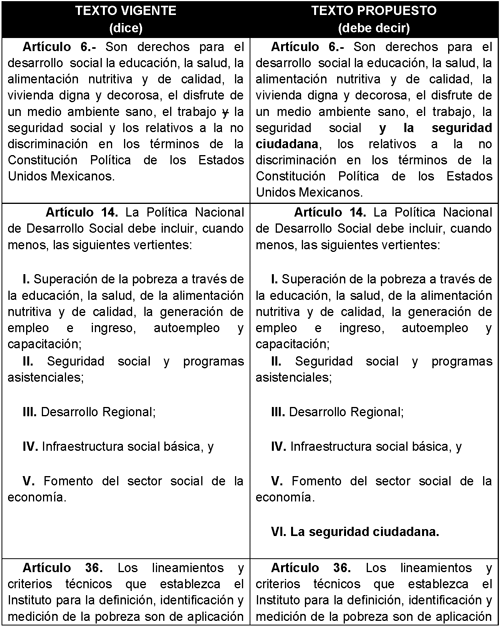

La política social en México ha logrado avances significativos al integrar criterios técnicos como la pobreza, el rezago educativo y la marginación territorial en su enfoque. No obstante, hay un aspecto crucial que sigue siendo desatendido: la violencia. En entornos donde la inseguridad se ha convertido en un obstáculo estructural que limita el ejercicio de derechos fundamentales, es esencial reconocer la violencia como un indicador técnico. Este reconocimiento debería guiar la planificación, ejecución y evaluación de los programas sociales, asegurando que se aborden las realidades complejas que enfrentan muchas comunidades.

La Constitución mexicana, en los artículos 1o., 3o. y 4o., establece de manera clara el derecho a la vida, la integridad, la educación y el bienestar de todos los ciudadanos. Sin embargo, la violencia socava estos derechos, afectando de manera desproporcionada a las comunidades indígenas, rurales, fronterizas y a aquellas que se encuentran en situaciones de marginación urbana. Al omitir la violencia en el diseño de políticas sociales, se corre el riesgo de invisibilizar a los territorios que más requieren atención y apoyo, perpetuando así un ciclo de vulnerabilidad y desprotección.

Incorporar la violencia como un factor clave en la política social representa una decisión que va más allá de lo técnico; es un acto ético y estratégico que redefine el paradigma tradicional del desarrollo. Es crucial que las políticas sociales no solo identifiquen la violencia como un fenómeno que afecta la calidad de vida, sino que también establezcan medidas concretas para reducir sus repercusiones. Este enfoque debe ser integral, considerando la seguridad como un elemento fundamental del bienestar social. Al adoptar esta perspectiva, se puede avanzar hacia la creación de comunidades más resilientes y justas, donde cada persona tenga la posibilidad de ejercer plenamente sus derechos y vivir en un entorno seguro que favorezca su desarrollo.

La situación en México refleja una crisis de cohesión social y seguridad humana que no puede ser ignorada. De acuerdo con datos del Inegi y Coneval, más de la mitad de la población se siente insegura en su entorno inmediato 1:

• 23.1 millones de personas de 18 años y más fueron víctimas de algún delito. La tasa de prevalencia delictiva fue de 24 mil 135 víctimas por cada 100 mil habitantes.

• Los delitos más frecuentes fueron fraude, robo o asalto en calle o transporte público y extorsión.

• 93.2 por ciento de los 33.5 millones de delitos que ocurrieron no se denunció o la autoridad no inició una carpeta de investigación. Este subregistro se conoce como cifra oculta.

• Muchas colonias enfrentan simultáneamente problemas de rezago social y alta criminalidad. Además, la deserción escolar en áreas afectadas por la violencia es hasta tres veces mayor que en aquellas consideradas seguras. Estos indicadores subrayan que la violencia no es únicamente un asunto de seguridad pública, sino que se ha convertido en una variable estructural que impacta el desarrollo social en su conjunto.

• La violencia tiene un efecto profundo y duradero en los grupos más vulnerables que las políticas sociales intentan proteger. No solo exacerba las condiciones de pobreza y exclusión, sino que también obstaculiza el ejercicio efectivo de derechos fundamentales 2. La salud mental de las comunidades se ve gravemente afectada por el estrés crónico, el miedo y la desconfianza hacia las autoridades e instituciones.

La violencia tiene un impacto devastador en los grupos más vulnerables, especialmente en niñas, niños y adolescentes3 . La deserción escolar se convierte en una realidad alarmante debido a la violencia en las escuelas, en las comunidades o como resultado del desplazamiento forzado. Este contexto de inseguridad no solo interrumpe su educación, sino que también genera un trauma psicosocial que puede afectar profundamente su desarrollo cognitivo y emocional. En muchas zonas donde la presencia del Estado es escasa, los jóvenes son susceptibles al reclutamiento forzado por parte de grupos delictivos, lo que agrava aún más su situación. Además, la violencia intrafamiliar se convierte en un factor que vulnera el interés superior de la niñez, dejando cicatrices que pueden perdurar toda la vida.

Las mujeres, por su parte, enfrentan una realidad igualmente alarmante, marcada por la violencia de género que se manifiesta en el hogar, en el trabajo y en el espacio público. Este tipo de violencia no solo afecta su bienestar físico y emocional, sino que también limita su movilidad, generando un miedo constante que restringe su acceso a servicios de salud, oportunidades laborales y su participación en la vida social. La situación se torna aún más crítica con los feminicidios y desapariciones, que representan la expresión más extrema de una exclusión estructural que perpetúa la desigualdad. Además, muchas mujeres que buscan justicia o protección se enfrentan a la revictimización institucional, lo que dificulta aún más su proceso de sanación y empoderamiento.

Las personas con discapacidad son otro grupo que sufre de manera desproporcionada las consecuencias de la violencia. A menudo, se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, expuestas a la violencia institucional y a la negligencia. Los obstáculos que enfrentan para acceder a refugios, justicia o servicios de protección son significativos, lo que limita su capacidad para escapar de situaciones de abuso. Además, su invisibilización en estadísticas y programas de prevención agrava su situación, ya que se les excluye de las políticas públicas que podrían ofrecerles apoyo y protección. Es fundamental reconocer y abordar estas realidades para construir una sociedad más justa e inclusiva.

La población indígena y rural enfrenta una serie de desafíos significativos que afectan su bienestar y seguridad, lo que a menudo está relacionada con el despojo de tierras, el crimen organizado y los conflictos agrarios, se ha convertido en una realidad alarmante para estas comunidades. Esta situación no solo pone en riesgo su integridad física, sino que también amenaza su forma de vida y su conexión con la tierra. Además, la falta de acceso a un sistema de justicia intercultural y a servicios de protección adecuados agrava aún más su vulnerabilidad, dejando a estas poblaciones sin los recursos necesarios para defender sus derechos y su cultura.

Por otro lado, las personas en situación de calle o en movilidad humana se encuentran en una situación de extrema precariedad. La exposición a la violencia, ya sea física, sexual o simbólica, es alarmantemente alta, lo que las coloca en un estado constante de riesgo y desprotección. Esta realidad se ve intensificada por la ausencia de redes de protección institucional que podrían ofrecerles apoyo y asistencia. Sin un sistema de respaldo, estas personas se ven obligadas a enfrentar solas los peligros de su entorno, lo que limita aún más sus posibilidades de encontrar un camino hacia la estabilidad y la seguridad.

La dificultad para acceder a refugios, servicios de salud, educación y empleo es otro obstáculo significativo que enfrentan tanto las comunidades indígenas como las personas en situación de calle. La falta de recursos y oportunidades crea un ciclo de exclusión que perpetúa la desigualdad y la marginación. Es fundamental que se implementen políticas inclusivas y efectivas que reconozcan y aborden las necesidades específicas de estos grupos, garantizando así su dignidad y derechos. Solo a través de un enfoque comprensivo y empático se podrá construir un futuro más justo y equitativo para todos.

• La Encuesta Nacional sobre la Violencia en los Hogares (Envipe)4 , realizada por el Inegi, revela una alarmante realidad: más de 60 por ciento de las mujeres mayores de 15 años han experimentado algún tipo de violencia a lo largo de sus vidas. Este dato no solo refleja la magnitud del problema, sino que también pone de manifiesto la necesidad urgente de abordar la violencia de género desde múltiples frentes, incluyendo la educación, la sensibilización y la implementación de políticas efectivas que protejan a las mujeres y promuevan su bien.

• La violencia intrafamiliar se erige como una de las principales causas de ingreso a albergues infantiles y refugios para mujeres, evidenciando la necesidad de espacios seguros donde las víctimas puedan encontrar apoyo y protección. Además, en las comunidades indígenas, la impunidad en los casos de violencia supera 90 por ciento, lo que agrava aún más la situación y desincentiva a las víctimas a buscar justicia. Es fundamental que se implementen medidas que no sólo aborden la violencia de manera reactiva, sino que también promuevan la prevención y la justicia, garantizando que todas las personas, independientemente de su origen, tengan acceso a un entorno seguro y equitativo.