Gaceta Parlamentaria, año XXVIII, número 6901-II-3, martes 21 de octubre de 2025

- Que reforma diversas disposiciones de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, en materia de impuestos a la importación de carne bovina, suscrita por diversos diputados de los Grupos Parlamentarios de PVEM, de Morena, del PAN y de Movimiento Ciudadano

- Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes General de Desarrollo Social, y General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, a cargo del diputado Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del PVEM

- Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en materia de acceso gratuito a servicios sanitarios, a cargo del diputado Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del PVEM

- Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Turismo y de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, en materia de turismo sostenible, a cargo del diputado Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del PVEM

- Que adiciona un artículo 13 Bis a la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, en materia de incorporación de instrumentos de gestión del suelo, a cargo del diputado Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del PVEM

- Que adiciona el artículo 103 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada María Graciela Gaitán Díaz, del Grupo Parlamentario del PVEM

- Que reforma y adiciona el artículo 24 de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo de la diputada Ciria Yamile Salomón Durán, del Grupo Parlamentario del PVEM

- Que reforma y adiciona el artículo 22 de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Iván Marín Rangel, del Grupo Parlamentario del PVEM

Que reforma diversas disposiciones de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, en materia de impuestos a la importación de carne bovina, suscrita por diversos diputados de los Grupos Parlamentarios de PVEM, de Morena, del PAN y de Movimiento Ciudadano

Quienes suscriben, diputados Alejandro Pérez Cuéllar, Mario Alberto López Hernández y Héctor Alfonso de la Garza Villarreal, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Evangelina Moreno Guerra, Roselia Suárez Montes de Oca, Maribel Solache González y Gilberto Herrera Solorzano, del Grupo Parlamentario de Morena, María Angélica Granados Trespalacios, Luis Agustín Rodríguez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y el diputado Eduardo Gaona Domínguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido por los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican las cuotas correspondientes a diversas fracciones arancelarias de la tarifa contenida en el artículo 1o., Sección I, Capítulo 02 de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, en materia de impuestos a la importación de carne bovina, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Tradicionalmente, el consumo de carne de res en México ha estado ligado a la capacidad económica de los hogares. De conformidad con el Consejo Mexicano de la Carne (Comecarne)1 existe una correlación positiva entre el nivel de ingresos y el consumo de proteínas de mayor valor, durante años, amplios sectores de la población enfrentaban restricciones presupuestarias que limitaban su acceso a este bien.

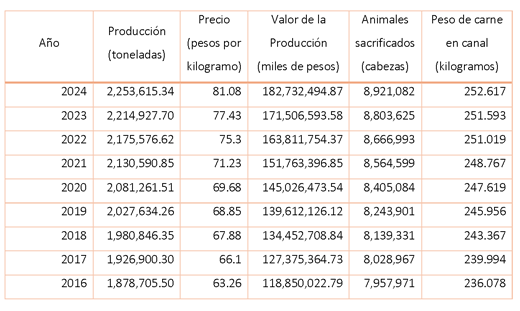

La mejora continua en el fortalecimiento del ingreso de las familias mexicanas ha tenido un impacto positivo en el consumo de carne de res. Durante 2024, se alcanzó un volumen total de 2 millones 239 mil toneladas, lo que representa un incremento anual de 5.7 por ciento. En el último año, México registró el mayor crecimiento porcentual en el consumo per cápita de carne de res entre los países con los niveles más altos de ingesta, pasando de 16.3 a 17 kilogramos por persona.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) ha documentado el impacto de la política económica y social de los gobiernos de la 4T. En su informe de 2022, el organismo reportó una reducción significativa en los niveles de pobreza por ingresos y una mejora en la capacidad adquisitiva de los hogares beneficiados, la Encuesta de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH) 2022 mostró que los programas sociales contribuyeron a un aumento del ingreso promedio trimestral de los adultos mayores en comparación con 2018. El aumento en el ingreso familia incluye, de manera prominente, la incorporación de proteínas cárnicas como la bovina, que deja de ser un producto de lujo esporádico para convertirse en un componente más regular de la dieta.

Además, la política de incrementos sostenidos al salario mínimo, que pasó de 88.36 pesos diarios en 2018 a 248.93 en 2024, un aumento real histórico, ha fortalecido el poder de compra de la base de la pirámide laboral. Este incremento salarial directo permite a las familias reasignar parte de su presupuesto a bienes de mayor valor, dentro de los cuales la carne de res ocupa un lugar preferente.

Un sector ganadero fuerte es un pilar para la soberanía alimentaria, el fortalecimiento de la producción interna es un objetivo de seguridad nacional. La industria pecuaria en México, particularmente la producción de carne bovina, porcina, avícola y ovina representa una actividad económica clave que genera empleo directo e indirecto en zonas rurales, contribuye al abastecimiento alimentario del país y mantiene cadenas productivas regionales vivas. Sin embargo, en los últimos años, esta actividad ha enfrentado una creciente presión derivada de las importaciones masivas de carne proveniente de otros países, muchas veces subsidiada o comercializada por debajo de su costo de producción, lo que distorsiona el mercado y afecta gravemente la viabilidad de los ganaderos mexicanos.

Estas prácticas comerciales desleales no sólo ponen en riesgo la estabilidad del sector ganadero nacional, sino que también debilitan la seguridad alimentaria del país, aumentan la dependencia externa y erosionan el tejido económico local. Frente a este escenario, resulta imperativo que el Estado utilice todos los instrumentos a su alcance para nivelar las condiciones de competencia y proteger a los productores nacionales.

Es en este contexto que la presente iniciativa propone reformar diversas fracciones arancelarias de la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (LIGIE), específicamente aquellas relacionadas con la importación de carnes, con el fin de establecer aranceles adecuados que regulen su entrada al territorio nacional. Esta medida no busca cerrar el mercado exterior, sino garantizar que las importaciones se realicen bajo condiciones justas, transparentes y compatibles con el desarrollo sostenible de la ganadería mexicana.

Las modificaciones propuestas están alineadas con los principios del derecho internacional y respetan los tratados comerciales vigentes. Las mercancías originarias de países con los que México tiene acuerdos comerciales seguirán gozando de los beneficios arancelarios previstos, siempre que cumplan con las reglas de origen establecidas. El objetivo no es limitar el comercio, sino regularlo estratégicamente para proteger un sector vital para la soberanía alimentaria y el desarrollo rural del país.

Con esta reforma, se protege a los productores nacionales frente a importaciones que distorsionan el mercado por prácticas desleales, como subsidios o dumping, se fortalece la cadena productiva de la carne en México, incentivando la inversión, la modernización tecnológica y la mejora en la calidad y trazabilidad de los productos nacionales, a la par de reconocer el trabajo de los ganaderos mexicanos y fortalecer la economía en las zonas rurales.

Como ya lo ha expresado nuestra presidenta, los aranceles, lejos de ser meramente una herramienta recaudatoria, deben entenderse como un instrumento de política económica estratégica, capaz de orientar el desarrollo productivo, proteger sectores vulnerables y promover una industrialización agroalimentaria con valor agregado nacional.

La atribución para imponer contribuciones al comercio exterior es una facultad concurrente del Congreso de la Unión y de la persona titular del Poder Ejecutivo, el artículo 73 de la Constitución, faculta al Congreso, a efecto de imponer contribuciones al comercio exterior y el artículo 131 de la norma suprema, preceptúa que el Congreso de la Unión puede facultar a la persona titular del Poder Ejecutivo, a efecto de para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación e importación, expedidas por el propio Congreso, y para crear otras; así como para restringir y para prohibir las importaciones, las exportaciones y el tránsito de productos, artículos y efectos, cuando lo estime urgente, a fin de regular el comercio exterior, la economía del país, la estabilidad de la producción nacional, o de realizar cualquiera otro propósito, en beneficio del país.

De la misma manera los tratados internacionales pueden acordar aranceles preferentes en el caso de tratados en materia comercial, como por ejemplo el T-MEC, lo cual permite dar un trato reciproco y preferencial a nuestros socios comerciales y mantener la soberanía en las relaciones económicas, pero no se tienen incentivos para firmar tratados.

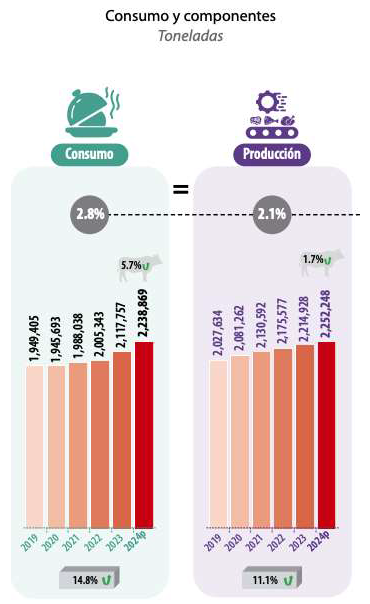

En atención con la facultad establecida en el artículo 73 de la Constitución, el Congreso expidió la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (LIGIE), cuyo artículo 1 establece la tarifa aplicable a todas las fracciones arancelarias en la que se incluyó en el código relativo a carne de animales de la especie, bobina, fresca o refrigerada y congelada, una cuota de importación de 20.25 por ciento, respectivamente, cómo se puede apreciar en su publicación original en el Diario Oficial de la Federación del 7 de junio de 2022:

Si bien el arancel general previsto era de 20 por ciento ad valorem , diversos decretos presidenciales emitidos han eximido temporalmente el pago de dicho arancel. El Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), dio a conocer el Paquete contra la inflación y la carestía (Pacic), con el propósito de reducir la inflación y la caída en el consumo de los hogares mexicanos, a través de diversas medidas, entre las que se encuentra exentar el pago de arancel de importación a 21 productos de la canasta básica y 5 insumos estratégicos, que forman parte de la canasta básica o que corresponden a productos de insumo estratégico: aceite de maíz, arroz, atún, carne de cerdo, carne de pollo, carne de res, cebolla, chile jalapeño, frijol, harina de maíz, harina de trigo, huevo, jabón de tocador, jitomate, leche, limón, maíz blanco, manzana, naranja, pan de caja, papa, pasta para sopa, sardina, sorgo, trigo y zanahoria, y de otras fracciones arancelarias que clasifican los productos que forman parte del consumo básico de las familias mexicanas, con la finalidad de contrarrestar los efectos sobre los precios derivados de la tendencia inflacionaria.2

Sin embargo, la justificación original de tales medidas ha perdido vigencia frente a la realidad productiva nacional. De acuerdo con información oficial del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), México es autosuficiente en producción de carne bovina e incluso superavitario en términos netos.

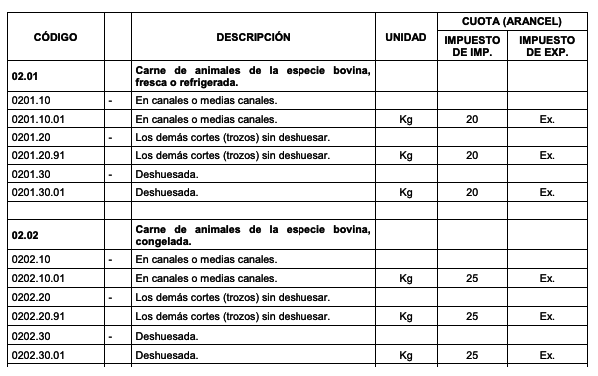

La producción de carne bovina ha evolucionado de la siguiente manera3 :

Como se puede apreciar ha sido una evolución constante de la producción nacional hasta que actualmente el país es superavitario en producción de carne de bovino4 :

La persistencia de exenciones arancelarias sobre productos en los que México es superavitario genera distorsiones de mercado. Por un lado, abarata la entrada de carne importada, que compite de manera desigual con la producción nacional, sin que exista una condición estructural de déficit. Por otro lado, afecta a los productores nacionales al presionar sus precios a la baja, a pesar de que cumplen con normatividad zoosanitaria, estándares de calidad y costos de producción más elevados. En este sentido, mantener la exención arancelaria contradice el principio de protección de la planta productiva nacional, consagrado en la práctica constitucional y en la política comercial histórica del país.

En comparación internacional, países miembros de la Unión Europea aplican aranceles consolidados a la carne bovina importada,5 México, en contraste, ha liberalizado innecesariamente un mercado en el que no enfrenta riesgos de abasto.

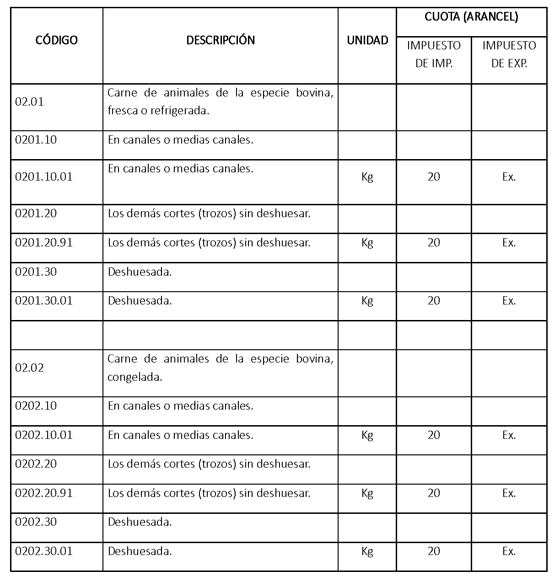

Por ello, resulta necesario modificar el artículo 1o. de la LIGIE, en lo relativo a los códigos 02.01 y 02.02, para eliminar la vigencia de las exenciones arancelarias decretadas de forma reiterada y asegurar que las importaciones de carne bovina, en todas sus variantes, paguen la cuota general prevista en la tarifa. Ello fortalece la soberanía alimentaria y protege al sector pecuario nacional.

Es importante mencionar que Brasil ha aumentado de forma exponencial su participación como exportador de carne de bovino, en 2023 importó por concepto de carne bovina 520 millones de dólares y para 2024 sus importaciones fueron de 909 millones de dólares,6 gracias a un programa de explotación intensivo, que incluso deforesta la Amazonia, y es precisamente en este año que el gobierno de los Estados Unidos de América (EUA) considera implementar un arancel de 50 por ciento a la importación de carne proveniente de Brasil,7 existe un riesgo de que la producción que no logre ingresar a EUA, termine en México, generando una competencia desleal para los productores nacionales, situación que se suman a una producción superavitaria de carne por parte de los productores nacionales.

Es importante precisar qué en el año 2002 se estableció un acuerdo de complementación económica número 53, entre México y la República Federal de Brasil,8 en el que de manera expresa nos incluyó dentro de las preferencias arancelarias la carne, de ganado bovino correspondiente a la fracción arancelaria 20130 y 20230 en tal sentido, las cuales ahora tienen tarifa cero en virtud del programa en contra de la carestía.

La medida propuesta se enmarca en el deber constitucional de esta soberanía de preservar la producción nacional, proteger el ingreso de los productores pecuarios mexicanos y salvaguardar el interés general de la economía. Asimismo, se alinea con las políticas públicas de fortalecimiento de la autosuficiencia alimentaria y desarrollo rural sustentable, establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

En virtud de lo expuesto, someto a consideración de esa honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se modifican las cuotas correspondientes a diversas fracciones arancelarias de la tarifa contenida en el artículo 1o., Sección I, Capítulo 02 de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, en materia de impuestos a la importación de carne bovina

Artículo Único. Se modifican las cuotas correspondientes a diversas fracciones arancelarias de la tarifa contenida en el artículo 1o., Sección I, Capítulo 02 de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, para quedar como sigue:

Artículo 1o. Se establecen las cuotas que, atendiendo a la clasificación de la mercancía, servirán para determinar los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, de conformidad con la siguiente:

Tarifa

Sección I

Animales Vivos y Productos del Reino

Animal

Capítulo 02

Carne y despojos comestibles

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor a los treinta días naturales posteriores al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y concluirá su vigencia el 31 de diciembre de 2026. El Ejecutivo federal, durante la vigencia del presente decreto, podrá llevar a cabo las modificaciones que considere necesarias a las fracciones arancelarias de la tarifa materia del presente decreto, en ejercicio de las atribuciones contenidas en el artículo 4o. de la Ley de Comercio Exterior.

Segundo. Las fracciones arancelarias de la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación y sus modificaciones, no previstas en el presente decreto, seguirán vigentes en los términos en que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación.

Tercero. Se dejan sin efecto todas las disposiciones que se contrapongan a lo establecido en el presente decreto.

Notas

1 https://comecarne.org/compendio-estadistico-2024/v

2 DOF - Diario Oficial de la Federación

3 https://nube.agricultura.gob.mx/cierre_pecuario/

4 https://comecarne.org/compendio-estadistico-2024/

5 https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/es/results?product=0201100 094&origin=MX&destination=DE

6 https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDa tos.asp?c=

7 https://spanish.news.cn/20250713/1d1fb24853034959a1f6c19b6ee38e3a/c.htm l

8 https://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/tlcs/tlcs_americal atina/2002-12-31_ACE53_Mexico-Brasil.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre de 2025.

Diputados: Maribel Solache González, Gilberto Herrera Solórzano, Roselia Suárez Montes de Oca, Héctor Alfonso de la Garza Villarreal, Eduardo Gaona Domínguez, Alejandro Pérez Cuéllar, Agustín Rodríguez Torres, María Angélica Granados Trespalacios, Evangelina Moreno Guerra, Mario Alberto López Hernández (rúbricas).

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes General de Desarrollo Social, y General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, a cargo del diputado Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, diputado Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable representación popular iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social y de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

1. En México se desechan más de 800 mil toneladas de ropa al año, muchas en buen estado.

2. La industria de la moda es responsable de 20 por ciento del desperdicio global de agua y más emisiones que el transporte marítimo y aéreo combinado.

3. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), más de 10 millones de personas viven en pobreza extrema, muchas sin acceso a ropa adecuada para clima, trabajo o escuela.

4. La reutilización y redistribución de ropa es una estrategia doblemente virtuosa: reduce el impacto ambiental y atiende necesidades humanas urgentes.

5. Vestirse dignamente no es un lujo, es una necesidad básica. En México, millones de personas enfrentan condiciones de pobreza que les impiden acceder a ropa adecuada para el clima, el trabajo, la escuela o la vida cotidiana.

6. Esta carencia no sólo vulnera la dignidad, sino que limita el ejercicio de otros derechos fundamentales como la educación, la salud y la movilidad.

7. Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en 2022 había 46.8 millones de personas en situación de pobreza, de las cuales 8.9 millones vivían en pobreza extrema, es decir, sin ingresos suficientes para cubrir alimentación, vivienda y, por supuesto, vestimenta.

8. La infraestructura ya existe: centros comerciales, almacenes, transporte público, redes comunitarias. Lo que falta es una coordinación normativa que convierta el gesto individual en política pública.

9. Un impacto ambiental severo: la moda rápida es responsable de 20 por ciento del desperdicio global de agua y más emisiones que el transporte marítimo y aéreo combinado.

10. Aunque el derecho a la alimentación y la vivienda está reconocido en leyes como la Ley General de Desarrollo Social, el acceso a ropa digna aún no se contempla como parte del bienestar básico.

Por lo expuesto y señalado anteriormente, se somete a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social y de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos

Artículo Primero. Se reforma el artículo 6 y se adiciona una fracción X al artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar como sigue:

Artículo 6. Son derechos para el desarrollo social la educación, la salud, la alimentación nutritiva y de calidad, la vivienda digna y decorosa, el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo, el vestir con dignidad y la seguridad social y los relativos a la no discriminación en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 36. Los lineamientos y criterios técnicos que establezca el Instituto para la definición, identificación y medición de la pobreza son de aplicación obligatoria para las entidades y dependencias públicas que participen en la ejecución de los programas de desarrollo social. Asimismo, el Instituto debe procurar la generación de información de al menos los siguientes indicadores:

I. a IX. ...

X. Acceso a ropa adecuada.

Artículo Segundo. Se adiciona una fracción XXX al artículo 7 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, para quedar como sigue:

Artículo 7. Son facultades de la Federación:

I. a XXIX. ...

XXX. Formular, coordinar y promover políticas públicas para la recolección, clasificación, reutilización y redistribución de ropa en buen estado como residuo aprovechable de valor social, ambiental y comunitario, en coordinación con gobiernos estatales, municipales, centros comerciales, empresas textiles y organizaciones de la sociedad civil.

La Secretaría establecerá criterios técnicos para garantizar la higiene, trazabilidad y destino final de las prendas recolectadas, priorizando su entrega a personas en situación de pobreza, vulnerabilidad o emergencia.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre de 2025.

Diputado Ricardo Astudillo Suárez (rúbrica)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en materia de acceso gratuito a servicios sanitarios, a cargo del diputado Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, diputado Ricardo Astudillo Suárez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable representación popular iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en materia de acceso gratuito a servicios sanitarios, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

1. Según la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco): de las gasolineras que cuentan con baños públicos 22 por ciento cobra por el uso de baño; 78 por ciento ofrece entrada libre. Además de ello, 90 por ciento están limpios, mientras que 10 por ciento presentan condiciones insalubres.

2. Dentro de las encuestas nacionales de necesidades específicas, 67 por ciento de los consumidores señaló que el acceso a baños limpios y gratuitos es el segundo aspecto más importante al visitar una gasolinera, sólo después del precio del combustible.

3. De acuerdo con los datos presentados se esclarece que el uso del baño no es un lujo ni un servicio accesorio: es una necesidad básica que debe ser garantizada por ley.

4. El acceso a baños es esencial para personas, más aún cuando se trata de aquellos con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas, niños, adultos mayores y personas con discapacidad.

5. Cobrar por el uso de baños en espacios concesionados al público profundiza la desigualdad territorial, especialmente en zonas rurales o de tránsito prolongado.

6. La falta de baños gratuitos y limpios aumenta riesgos sanitarios, fomenta prácticas insalubres y vulnera el derecho a la salud.

7. La falta de acceso a baños limpios y gratuitos en carretera obliga a muchas personas a recurrir a prácticas insalubres, lo que puede generar infecciones urinarias, gastrointestinales y problemas de higiene comunitaria.

8. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el acceso a servicios sanitarios seguros es uno de los pilares de la salud pública. Negarlo en espacios concesionados al público vulnera este principio.

9. En zonas rurales o de tránsito prolongado, las gasolineras son a menudo los únicos espacios semipúblicos disponibles. Cobrar por el baño en estos lugares profundiza la desigualdad entre quienes pueden pagar y quienes no.

10. Transportistas, jornaleros, mujeres embarazadas y personas con discapacidad enfrentan barreras constantes para acceder a un servicio básico en ruta.

11. Las gasolineras operan bajo concesiones públicas y están reguladas por normas federales. El consumidor tiene derecho a servicios mínimos sin condicionamientos abusivos.

12. La Ley Federal de Protección al Consumidor ya prohíbe prácticas que afecten la dignidad del usuario. Cobrar por el baño en un espacio concesionado es una forma de exclusión.

13. Las mujeres, personas cuidadoras y quienes viajan con niños requieren acceso frecuente y urgente a baños. Cobrar por este servicio penaliza el cuidado y la maternidad.

14. En encuestas de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), las mujeres reportan mayor incomodidad y riesgo al no encontrar baños gratuitos en carretera.

15. El baño no es un lujo, es una necesidad fisiológica. Negarlo o cobrar por él en espacios públicos es una forma de violencia simbólica que degrada la experiencia ciudadana.

16. Las estaciones de servicio ya están obligadas por norma a mantener baños limpios. El costo de ofrecer acceso gratuito es marginal frente al volumen de ingresos por combustible.

17. México tiene más de 400 mil kilómetros de carreteras. Para millones de personas que viajan por trabajo, salud o familia, las gasolineras son los únicos puntos de parada disponibles.

18. Cobrar por el baño penaliza a quienes menos tienen. En comunidades con alta movilidad laboral o migrante, el acceso gratuito es una cuestión de equidad.

19. La falta de baños gratuitos fomenta prácticas insalubres como orinar en espacios abiertos, lo que puede generar infecciones, contaminación y riesgos sanitarios.

20. Según la OMS, el acceso a servicios sanitarios seguros es uno de los pilares de la salud pública. Negarlo en espacios concesionados vulnera este principio.

21. Las estaciones de servicio operan bajo concesiones públicas. Tienen la obligación de ofrecer servicios mínimos al consumidor, incluyendo baños.

Por lo expuesto y señalado anteriormente, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en materia de acceso gratuito a servicios sanitarios

Artículo Único. Se adiciona una fracción XII al artículo 1; se adiciona un párrafo segundo al artículo 7; se adiciona un párrafo tercero al artículo 10; se adiciona un párrafo tercero al artículo 25 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para quedar como sigue:

Artículo 1. ...

...

Son principios básicos en las relaciones de consumo:

I. a XI. ...

XII. El acceso gratuito, higiénico, seguro y no condicionado a servicios sanitarios en establecimientos abiertos al público, incluyendo estaciones de servicio, como parte de los derechos mínimos del consumidor y del viajero.

...

Artículo 7. Todo proveedor está obligado a informar y a respetar los precios, tarifas, garantías, cantidades, calidades, medidas, intereses, cargos, términos, restricciones, plazos, fechas, modalidades, reservaciones y demás condiciones aplicables en la comercialización de bienes, productos o servicios, sobre todos aquellos que se hubiera ofrecido, obligado o convenido con el consumidor para la entrega del bien o prestación del servicio, y bajo ninguna circunstancia serán negados estos bienes, productos o servicios a persona alguna, así como la información de los mismos.

De la misma manera, se deberá proporcionar servicios sanitarios gratuitos, accesibles y en condiciones higiénicas adecuadas en establecimientos abiertos al público, especialmente en estaciones de servicio, sin condicionar su uso al consumo de productos o servicios.

Artículo 10. ...

Los proveedores no podrán aplicar métodos o prácticas comerciales coercitivas y desleales, ni cláusulas o condiciones abusivas o impuestas en el abastecimiento de productos o servicios. Asimismo, tampoco podrán prestar servicios adicionales a los originalmente contratados que no hubieren sido solicitados o aceptados expresamente, por escrito o por vía electrónica, por el consumidor, ni podrán aplicar cargos sin previo consentimiento del consumidor o que no se deriven del contrato correspondiente.

Se considerará práctica abusiva condicionar el acceso a servicios sanitarios al consumo de productos o servicios, así como cobrar por su uso en establecimientos abiertos al público, incluyendo estaciones de servicio.

Artículo 25. ...

I. a IV. ...

Las medidas de apremio se aplicarán en función de la gravedad de la conducta u omisión en que hubiera incurrido el proveedor, sin existir alguna prelación específica en cuanto a su imposición.

Las medidas de apremio previstas en este artículo podrán aplicarse a los proveedores que incumplan con la obligación de ofrecer servicios sanitarios gratuitos, accesibles y en condiciones higiénicas adecuadas en establecimientos abiertos al público, incluyendo estaciones de servicio. El cobro por el uso de baños, la negativa de acceso o el mantenimiento deficiente de los mismos se considerarán prácticas abusivas sujetas a sanción.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Dentro de los 180 días posteriores a la entrada en vigor del presente decreto, las autoridades competentes deberán expedir las disposiciones reglamentarias conducentes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre de 2025.

Diputado Ricardo Astudillo Suárez (rúbrica)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Turismo y de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, en materia de turismo sostenible, a cargo del diputado Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, diputado Ricardo Astudillo Suárez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable representación popular iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Turismo y de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, en materia de turismo sostenible, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

1. El turismo representa una de las principales actividades económicas de México, generando empleo, inversión y movilidad cultural. Sin embargo, el modelo turístico dominante ha producido también impactos negativos: sobrecarga ambiental, desplazamiento comunitario, precarización laboral y pérdida de identidad territorial.

2. Frente a estos desafíos, el turismo sostenible emerge no como una alternativa, sino como una necesidad estructural. Este enfoque promueve el equilibrio entre el desarrollo económico, la conservación ambiental y el bienestar social, reconociendo a las comunidades locales como protagonistas y guardianas de sus territorios.

3. Aunque México ha adoptado estrategias como la Estrategia de Turismo Sostenible 2030 , su implementación depende de voluntades administrativas y no de obligaciones legales. Esta reforma busca convertir el turismo sostenible en un principio rector de la Ley General de Turismo, con mecanismos claros de planeación, certificación, financiamiento y participación ciudadana.

4. México recibió 47.4 millones de visitantes internacionales en el primer semestre de 2025, un incremento de 13.8 por ciento respecto al mismo periodo de 2024.

5. El gasto turístico alcanzó un récord de 18 mil 681 millones de dólares, con un aumento de 6.3 por ciento, lo que refleja una mayor permanencia y consumo consciente.

6. Más de 5 mil 695 mujeres accedieron a programas de desarrollo turístico sostenible, marcando un avance de 1.8 por ciento en inclusión laboral femenina.

7. El Distintivo de Turismo Comunitario, pionero a nivel mundial, ya evalúa mil 358 experiencias en nueve estados, fortaleciendo cadenas productivas locales.

8. El producto interno bruto (PIB) turístico creció 0.3 por ciento en el primer trimestre de 2025, mientras el consumo turístico interior aumentó 0.6 por ciento, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

9. El turismo receptivo (visitantes extranjeros) tuvo un crecimiento anual de 18.8 por ciento, lo que confirma el atractivo internacional de México como destino sostenible.

10. México recibió 47.4 millones de visitantes internacionales en el primer semestre de 2025, un incremento de 13.8 por ciento respecto al mismo periodo de 2024.

11. El gasto turístico alcanzó un récord de 18 mil 681 millones de dólares, con un aumento de 6.3 por ciento, lo que refleja mayor permanencia y consumo consciente.

12. 23.4 millones de turistas prolongaron sus estancias, lo que indica una tendencia hacia experiencias más profundas y sostenibles.

Por lo expuesto y señalado anteriormente, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Turismo y de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, en materia de turismo sostenible

Artículo Primero. Se adiciona una fracción VIII Bis al artículo 10; se reforma y adiciona el artículo 20 de la Ley General de Turismo, para quedar como sigue:

Artículo 10. Corresponde a los municipios, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y las leyes locales en la materia, las siguientes atribuciones:

I. a VIII. ...

VIII Bis. Elaborar y actualizar planes de ordenamiento turístico sustentable, articulados con sus programas de desarrollo urbano, protección ambiental y fortalecimiento cultural, garantizando la participación vinculante de comunidades locales, pueblos indígenas y prestadores de servicios turísticos.

IX. a XVII. ...

Artículo 20. La Secretaría, en coordinación con los estados, los municipios, la Ciudad de México y las dependencias de la administración pública federal, promoverán y fomentarán entre la población aquellos programas y actividades que difundan la cultura, con el fin de crear el conocimiento de los beneficios de la actividad turística, adicional a ello promoverá programas, planes y acciones que fortalezcan el desarrollo turístico sostenible, la participación ciudadana y la protección del patrimonio biocultural.

Esta coordinación deberá garantizar:

I. La elaboración y actualización de planes de ordenamiento turístico sustentable, articulados con los instrumentos de planeación urbana, ambiental y cultural, con enfoque de equidad territorial y resiliencia climática.

II. La participación vinculante de comunidades locales, pueblos indígenas, cooperativas, prestadores de servicios turísticos y organizaciones civiles en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de proyectos turísticos.

III. La consulta previa, libre e informada en proyectos turísticos que afecten territorios, recursos naturales, formas de vida o patrimonio cultural de comunidades anfitrionas.

IV. La creación de consejos consultivos comunitarios, con representación plural, que supervisen el cumplimiento de criterios de sostenibilidad, inclusión y transparencia en los destinos turísticos.

V. La articulación intersectorial con las Secretarías de Medio Ambiente, Cultura, Desarrollo Agrario, Educación y Economía, para garantizar que el turismo se desarrolle en armonía con los derechos sociales, ambientales y culturales.

Artículo Segundo. Se reforma y adiciona el artículo 19 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

Artículo 19. En la formulación del ordenamiento ecológico se deberán considerar los siguientes criterios:

I. ...

II. La vocación de cada zona o región, en función de sus recursos naturales, la distribución de la población y las actividades económicas predominantes, incluyendo el turismo en todas sus modalidades.

III. Los desequilibrios existentes en los ecosistemas por efecto de los asentamientos humanos, de las actividades económicas, del turismo masivo o de otras actividades humanas o fenómenos naturales.

IV. El equilibrio que debe existir entre los asentamientos humanos, las actividades turísticas y sus condiciones ambientales, considerando la capacidad de carga ecológica y social de los destinos.

V. El impacto ambiental de nuevos asentamientos humanos, vías de comunicación y demás obras o actividades, infraestructura hotelera y demás obras relacionadas con el turismo.

VI. Las modalidades que, de conformidad con la presente Ley, establezcan los decretos por los que se constituyan las áreas naturales protegidas, así como las demás disposiciones previstas en el programa de manejo respectivo y los programas de manejo respectivos, incluyendo criterios para el ecoturismo, el turismo comunitario y el turismo educativo.

VII. ...

VIII . La participación vinculante de comunidades locales, pueblos indígenas, cooperativas turísticas y organizaciones civiles en la definición de usos del suelo y criterios de sostenibilidad turística.

IX. La articulación con los planes de ordenamiento territorial, desarrollo urbano, conservación ambiental y turismo sostenible emitidos por autoridades federales, estatales y municipales.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre de 2025.

Diputado Ricardo Astudillo Suárez (rúbrica)

Que adiciona un artículo 13 Bis a la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, en materia de incorporación de instrumentos de gestión del suelo, a cargo del diputado Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, diputado Ricardo Astudillo Suárez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable representación popular iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 13 Bis a la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, en materia de incorporación de instrumentos de gestión del suelo, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

1. El suelo urbano es un bien colectivo, finito y estratégico. Sin embargo, en México, su gestión ha estado marcada por procesos de especulación inmobiliaria, concentración de beneficios y expansión desordenada, lo que ha generado desigualdad territorial, exclusión social y deterioro ambiental.

2. La ausencia de instrumentos normativos eficaces para regular la valorización del suelo y redistribuir las plusvalías generadas por la inversión pública ha debilitado la capacidad del Estado para garantizar el derecho a la ciudad, el acceso equitativo a servicios urbanos y la protección del patrimonio territorial.

3. Esta iniciativa busca reformar la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para incorporar instrumentos de gestión del suelo que permitan recuperar valor público, frenar la especulación, y orientar el desarrollo urbano hacia la equidad, la sostenibilidad y la resiliencia.

4. Más de 80 por ciento de la población mexicana vive en zonas urbanas. Sin embargo, 1 de cada 3 personas habita en condiciones de rezago urbano, con acceso limitado a servicios básicos, espacio público y vivienda adecuada.

5. Entre 2019 y 2024, se realizaron más de 366 mil acciones de vivienda, incluyendo 71 mil mejoramientos y 5 mil 725 viviendas nuevas, con inversión pública significativa.

6. A pesar de ello, la recuperación de plusvalías urbanas es prácticamente inexistente, lo que permite que desarrolladores privados capitalicen el valor generado por obras públicas sin redistribuir beneficios.

7. Se reconstruyeron 62 mil 865 viviendas afectadas por desastres naturales entre 2017 y 2024.

8. En el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, se realizaron 12 mil 720 acciones de reubicación y mejoramiento de vivienda, lo que muestra la escala de intervención territorial.

9. Esta reforma permitirá que los beneficios generados por obras públicas, infraestructura urbana y servicios colectivos no se concentren en manos privadas, sino que se reinviertan en vivienda digna, movilidad sostenible, espacio público y resiliencia climática.

10. Además, fortalecerá la capacidad de los gobiernos locales para planificar con visión territorial, proteger el patrimonio ecológico y cultural, y garantizar el acceso equitativo al suelo urbano como derecho, no como mercancía.

Por lo expuesto y señalado anteriormente, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona un artículo 13 Bis a la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, en materia de incorporación de instrumentos de gestión del suelo

Artículo Único. Se adiciona un artículo 13 Bis a la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, para quedar como sigue:

Artículo 13 Bis. Las autoridades federales, estatales y municipales deberán incorporar instrumentos de gestión del suelo en sus planes y programas de desarrollo urbano, con el fin de garantizar el uso socialmente justo, ambientalmente sostenible y económicamente equilibrado del territorio.

Los instrumentos de gestión del suelo deberán permitir:

I. La recuperación de plusvalías generadas por inversiones públicas, mediante mecanismos como contribución por mejoras, captación de valor y reinversión territorial.

II. La regulación de la especulación inmobiliaria, a través de bancos de suelo, reservas estratégicas, fiscalidad progresiva sobre predios ociosos y límites a la desocupación prolongada.

III. La promoción de proyectos de desarrollo urbano integrales, que articulen vivienda digna, movilidad sostenible, espacio público, infraestructura verde y equipamiento social.

IV. La creación de zonas de gestión especial, donde se apliquen criterios de equidad territorial, protección ambiental, resiliencia climática y participación comunitaria vinculante.

V. La articulación con la Estrategia Nacional de Gestión de Suelo, los programas de ordenamiento ecológico, los planes de desarrollo metropolitano y los instrumentos de planeación urbana.

VI. La transparencia en la asignación de predios, el uso del suelo público y la inversión en infraestructura urbana, garantizando mecanismos de rendición de cuentas.

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) deberá emitir lineamientos técnicos para la aplicación de estos instrumentos, y coordinar su implementación con las entidades federativas y municipios, en colaboración con organizaciones civiles, académicas y comunitarias.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre de 2025.

Diputado Ricardo Astudillo Suárez (rúbrica)

Que adiciona el artículo 103 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada María Graciela Gaitán Díaz, del Grupo Parlamentario del PVEM

Quien suscribe, diputada María Graciela Gaitán Díaz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VIII al artículo 103 de la Ley General de Educación, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

Las escuelas representan el segundo espacio de mayor convivencia para niños, niñas y adolescentes después del hogar, por lo que es imperativo garantizar entornos seguros que protejan su integridad académica, física y psicológica. Esto se alinea con el estudio de la Subsecretaría de Educación Básica, Entornos escolares seguros en escuelas de educación básica (Secretaría de Educación Pública –SEP– 2023), que enfatiza la creación de ambientes saludables para el desarrollo integral.

La Nueva Escuela Mexicana, sustentada en el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), busca contribuir al desarrollo permanente de los educandos mediante espacios libres de violencia, promoviendo el ejercicio pleno de sus capacidades.

Las instituciones educativas deben salvaguardar derechos fundamentales como la seguridad personal y la protección contra abuso o violencia, conforme al artículo 4o. CPEUM, que prioriza el interés superior del niño. Aunque el foco principal de las escuelas es la adquisición de conocimientos, la realidad actual exige garantizar espacios propicios para el desarrollo integral, especialmente ante la alarmante prevalencia de violencia escolar.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) posiciona a México en el primer lugar mundial en acoso escolar en educación básica, con 65.9 por ciento de estudiantes reportando exposición a bullying (PISA 2018, actualizado 2023). La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) indica que 7 de cada 10 niños han sido víctimas de violencia escolar (Informe especial sobre violencia escolar , 2023). La violencia escolar abarca agresiones verbales, físicas, psicológicas y sexuales, involucrando a estudiantes, docentes, padres y personal administrativo.

En México, investigaciones como las de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) destacan que, pese a esfuerzos como protocolos preventivos (detección de objetos prohibidos, manejo de crisis), persisten miles de casos anuales debido a supervisión insuficiente. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) advierte que la violencia escolar se ha extendido más allá del ámbito familiar, afectando gravemente la salud mental y el rendimiento académico. La CNDH reporta que 35 por ciento de estudiantes experimentan violencia, con abusos en baños como foco crítico (Informe Anual 2024).

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) revelan que la deserción escolar, impulsada por violencia, alcanza 11.2 por ciento en media superior (ciclo 2022-2023) y 7.2 por ciento en superior (2023, bajando de 8.1 por ciento en 2022). En secundaria, 45 por ciento de casos de acoso ocurre allí, seguido de primaria (27 por ciento) y superior (17 por ciento), con formas predominantes: física (29 por ciento), verbal (26 por ciento) y psicológica (14 por ciento) (Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares - ENDIREH, 2024).

Sucesos recientes agravan esta crisis: en septiembre 2025, un estudiante de 19 años fue asesinado con navaja en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), generando amenazas y clima de inseguridad. Otro ejemplo crítico del que se tiene registro es el estado de Hidalgo, que hasta agosto 2025 reportó 310 casos de acoso escolar. REDIM (septiembre 2025) indica que 3 de cada 10 adolescentes (12-17 años) han sufrido acoso, con un aumento de 205 por ciento en reportes de bullying en 2025.

La violencia escolar deriva de factores como imitación ambiental, falta de mecanismos resolutivos de conflictos, políticas insuficientes y ausencia de normatividad específica. Esto genera bajo rendimiento, deserción y replicación de ciclos violentos. Espacios como patios y baños, identificados como zonas de alto riesgo (CNDH, 2024), carecen de supervisión efectiva, exacerbando abusos. La Ley General de Educación (LGE) obliga al Estado a velar por la seguridad (artículo 7o.), existen esfuerzos para crear un ambiente seguro que se han dado con planteamientos básicos que se plasman en lineamientos de observancia general y nacional, como un marco general para que las autoridades educativas de los estados y de la Ciudad de México, que establecen protocolos locales de acuerdo a su contexto, pero no se detallan herramientas como videovigilancia en áreas vulnerables, limitando la prevención.

Hay constancia de esfuerzos para la construcción de entornos escolares seguros, que van desde la parte formativa dirigida a los integrantes de la comunidad docente, incluyendo a las madres y/o padres de familia o tutores, así como acciones preventivas que versan en protocolos como son:

• Prevenir el ingreso y detección de objetos y sustancias prohibidas en la escuela.

• Actuar ante la presencia de objetos y sustancias prohibidas en la escuela.

• Actuar ante una situación de riesgo en la cercanía de la escuela.

• Salvaguardar la integridad de las y los estudiantes durante el ingreso y salida de la escuela.

• Manejo de crisis y buen trato para la recuperación emocional en contextos de emergencia.

• Mecanismo permanente de escucha, detección, atención, canalización y denuncia en casos de violencias.

Se han dado cursos para el uso y navegación de la red o internet de manera segura y responsable para proteger a niñas, niños y adolescentes ante cualquier situación que se considere un riesgo para su integridad.

Pero aun con todos los esfuerzos según los datos presentados, se siguen presentando miles de casos de violencia escolar, dentro de las instituciones que, carecen de la supervisión adecuada.

Es una realidad que la violencia en esta época se da en las instituciones escolares y que esto va al alza, ya no sólo es en el entorno familiar desgraciadamente, en las escuelas donde deberían de sentirse seguros ahora también deben de ser protegidos.

Tenemos muchos puntos que reforzar en las instituciones educativas y aunque la idea central es que en los procesos de aprendizaje se espera que los educandos desarrollen capacidades para responder a desafíos personales y sociales, esto implica que cada estudiante se suma como un agente social y activo en la construcción de su aprendizaje y en la transformación de su entorno a favor del bienestar colectivo, evitando en todo momento la violencia.

Educar a los niños en una cultura de paz implica practicar con ellos habilidades y valores que los ayuden a enfrentar el conflicto como una situación de aprendizaje, para así buscar soluciones pacíficas y no actos de violencia.

Las principales expresiones de violencia escolar se dan de forma verbal, física y psicológica. En muchos casos, la violencia en el ambiente escolar deriva de un entorno que acepta y legitima las conductas violentas debido a la cultura arraigada de agresiones que se tiene en la sociedad, aunado a la falta de una cultura de respeto a los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes.

Algunas de las causas asociadas con la violencia escolar son: el predominio de la violencia entre iguales ante el desconocimiento de formas eficaces para resolver conflictos, insuficiencia de información sobre los tipos y los efectos de la violencia en la escuela, la ausencia de mecanismos eficaces para prevenirla y erradicarla, políticas criminalizantes, falta de vinculación de la violencia escolar con el entorno personal y social, así como la inexistencia de una configuración normativa adecuada.

Debemos entender que la violencia en edades tempranas es por imitación de lo que se vive en su entorno más cercano, que se replica en las escuelas que es el segundo lugar donde más conviven los niños, niñas y adolescentes, por lo que tiene un grave impacto y las escuelas tenemos que velar por el cumplimiento de los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes, evitando que se genere un bajo rendimiento académico y evitar la deserción escolar.

La violencia en las escuelas debe de ser cien por ciento prevenible y efectiva. Por ello, y al no existir una prevención, ni soluciones que atiendan la problemática a las distintas formas de violencia escolar es nuestra obligación la prevención para evitar que en los lugares que ya están localizados se siga generando violencia.

Velar por la seguridad con la instalación de cámaras de videovigilancia en estos espacios, junto con la implementación de bitácoras que registren el ingreso y salida del personal, se presenta como una solución integral que equilibra la privacidad con la seguridad.

Es por lo que hoy presento esta iniciativa con la finalidad de prevenir que no se tenga más inseguridad para los alumnos con la implementación de sistemas de videovigilancia, como una medida de prevención efectiva.

Estableciendo siempre protocolos de actuación y la privacidad de los alumnos al implementar este sistema de seguridad las cámaras se ubicarán en zonas estratégicas que no vulneren la intimidad de los estudiantes, garantizando así el respeto a su privacidad.

Esta medida permitirá, que, en caso de incidentes, se podrá identificar rápidamente a las personas que estuvieron presentes y tomar las acciones correspondientes.

La presente reforma a la Ley General de Educación pretende alinearse con estas recomendaciones, colocando a la seguridad infantil como una prioridad ineludible en las políticas públicas educativas de México. Es fundamental que estas medidas de vigilancia se implementen bajo estrictos lineamientos que respeten los derechos humanos y la privacidad de los menores.

Para una mayor comprensión de la iniciativa que pongo en consideración de esta soberanía, presento ante ustedes el siguiente cuadro comparativo:

Ley General de Educación

La propuesta se fundamenta en el artículo 3o. CPEUM, que exige educación integral en entornos democráticos y seguros, libre de discriminación y violencia. El artículo 4o. de la CPEUM que prioriza la protección integral de la infancia, obligando al Estado a prevenir todo daño. El artículo 16o. de la CPEUM que equilibra seguridad con privacidad, permitiendo medidas proporcionales como circuitos cerrados de televisión (CCTV) bajo protocolos (Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 2017). Estas disposiciones exigen que las escuelas sean espacios de formación pacífica, alineados con la Convención sobre los Derechos del Niño (artículo 19: protección contra violencia).

De conformidad con el principio de control de convencionalidad, establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en su Tesis P./J. 53/2011 (Registro 2000469), las normas nacionales deben interpretarse y aplicarse en armonía con los tratados internacionales en materia de derechos humanos, que tienen jerarquía constitucional conforme al artículo 133 CPEUM. Esto obliga a las autoridades educativas a adoptar medidas preventivas contra la violencia escolar, asegurando que la legislación interna se ajuste a los estándares internacionales para proteger el interés superior del niño.

La propuesta se sustenta en los siguientes tratados ratificados por México, que forman parte del bloque de constitucionalidad:

1. Convención sobre los Derechos del Niño (CDN, ONU 1989, ratificada por México en 1990) : El artículo 19 obliga a los estados a proteger a los niños contra toda forma de violencia, perjuicio o abuso, incluyendo en entornos educativos. El artículo 28 garantiza el derecho a la educación en un ambiente seguro y disciplinado, compatible con la dignidad humana. El Comité de los Derechos del Niño (observación general número 8, 2006) enfatiza medidas preventivas como vigilancia en escuelas para erradicar el castigo corporal y el acoso.

2. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC, ONU 1966, ratificado por México en 1981) : El artículo 13 reconoce el derecho a la educación, exigiendo que los estados adopten medidas para asegurar entornos educativos libres de violencia y propicios para el desarrollo integral. El Comité DESC (observación general número 13, 1999) destaca la obligación de prevenir discriminación y violencia en escuelas.

3. Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José, OEA 1969, ratificada por México en 1981) : El artículo 19 establece medidas especiales de protección para la infancia, incluyendo contra violencia en contextos educativos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha interpretado esto en casos como “Gonzales Lluy vs. Ecuador” (2015), obligando a estados a implementar protocolos de seguridad en escuelas para prevenir abusos.

Estos instrumentos internacionales imponen al Estado mexicano la obligación de adoptar medidas concretas, como son los sistemas de videovigilancia proporcionales, para garantizar el derecho a una educación segura y libre de violencia, bajo el control de convencionalidad. La SCJN ha aplicado este principio en resoluciones como el amparo en revisión 135/2022, donde exige armonizar normas educativas con tratados para proteger a menores vulnerables.

Existen ejemplos de la aplicación de estos instrumentos internacionales:

Estados Unidos: Bajo la Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA, 1974), las escuelas usan CCTV en áreas comunes (patios, pasillos) para prevenir violencia, con redacción de videos para proteger privacidad. En California, redujo incidentes en 30 por ciento (Departamento de Educación, 2023).

Reino Unido: La Data Protection Act 2018 (GDPR-aligned) permite CCTV en escuelas para prevención de bullying , conectado a centros de control, con límites en baños (sólo accesos). Redujo violencia en 25 por ciento en secundarias (Ofsted Report, 2024).

España: La Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos permite videovigilancia en patios y accesos escolares, priorizando seguridad infantil. En Andalucía, disminuyó acoso en 20 por ciento (Ministerio de Educación, 2024).

Asimismo, la SCJN ha reforzado la obligación de entornos educativos libres de violencia en:

• Tesis: 2010221 (Registro 2010221, SJF 2015) Título: Derecho a la educación. Implica el deber de impartirla en un ambiente libre de violencia . La Corte establece que el artículo 3o. CPEUM obliga a escuelas a prevenir violencia, incluyendo medidas proactivas como vigilancia.

• Tesis: 2004202 (Registro 2004202, SJF 2004) Título: Derecho a la educación. Prohíbe violencia física, sexual o psicológica en escuelas . Protege dignidad infantil, permitiendo herramientas de seguridad proporcionales.

• Tesis: 2010142 (Registro 2010142, SJF 2015) Título: Acoso o bullying escolar. Atenta contra la dignidad humana . Exige intervención estatal para erradicarlo, sustentando videovigilancia en zonas de riesgo.

• Amparo en revisión 359/2020. La SCJN ordenó respeto a dignidad en escuelas, enfatizando prevención de violencia como deber estatal (SJF 2021).

La LGE (DOF 30-09-2019, reformas 07-06-2024), artículo 103, regula lineamientos para infraestructura educativa (seguridad, higiene), pero sus fracciones I-VII no incluyen CCTV; sólo criterios generales (supervisión estructural). Otras referencias que derivan en acciones normativas como el artículo 7o. LGE (seguridad integral) y lineamientos SEP (protocolos anti-violencia) son complementarios, pero insuficientes para áreas específicas.

Objetivo de la iniciativa

Reformar el artículo 103 de la Ley General de Educación (LGE) para adicionar la fracción VIII, obligando a CCTV en patios y accesos a baños, conectado a centros de comando y C5, con protocolos de privacidad, para prevenir violencia y garantizar entornos seguros.

Impacto esperado

Reducir incidentes en 20-30 por ciento (basado en comparados), reducir la deserción (Inegi 2023) y fortalecerá confianza escolar, alineado con ODS 4 y 16 (Unesco).

En virtud de lo anterior, se somete a consideración del pleno la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona una fracción VIII al artículo 103 de la Ley General de Educación

Artículo Único. Se adiciona una fracción VIII al artículo 103 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 103. La Secretaría, a través de la instancia que determine para efecto de ejercer sus atribuciones referidas en este Capítulo, emitirá los lineamientos para establecer las obligaciones que deben cumplirse para los procesos de construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, certificación, reconstrucción o habilitación de inmuebles destinados a la prestación del servicio público de educación.

Dichos lineamientos deberán contener los criterios necesarios relativos a la seguridad, higiene, asesoría técnica, supervisión estructural en obras mayores, transparencia, rendición de cuentas y eficiencia de los recursos asignados a la construcción y mantenimiento de las escuelas, los cuales serán, entre otros:

I. a VII. ...

VIII. La instalación de sistemas de videovigilancia (cámaras de circuito cerrado o en tiempo real) en patios, accesos a baños y áreas de tránsito común, conectados al centro de comando escolar y al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), que corresponda como parte del programa. Este sistema garantizará la seguridad de los estudiantes, docentes y personal administrativo, y operarán bajo los lineamientos establecidos por las autoridades competentes en materia de privacidad y protección de datos personales.

...

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Educación Pública, en coordinación con las autoridades de seguridad pública federales y locales, deberá expedir los lineamientos específicos para la operación, conexión, almacenamiento y protocolos de uso de los sistemas de videovigilancia, garantizando la protección de la privacidad y los datos personales, en un plazo no mayor a 180 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Tercero. Los ejecutivos federales y locales, en el ámbito de sus respectivas competencias y con sujeción a las disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y leyes locales aplicables, deberán prever las asignaciones presupuestales necesarias para la implementación gradual de los sistemas de videovigilancia y su conexión a los Centros de Comando (C5) correspondientes.

Referencias

1 SEP (2023). Entornos Escolares Seguros en Escuelas

de Educación Básica. Disponible en:

https://educacionbasica.sep.gob.mx/multimedia/RSC/BASICA/Documento/2023/entornos-seguros.pdf.

2 CPEUM (última reforma DOF 15-05-2019). Arts. 3°, 4°

y 16°. Disponible en:

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf.

3 OCDE (2023). PISA 2018 Results (Volume III): What School Life Means for Students’ Lives. Disponible en: https://www.oecd.org/pisa/publications/PISA2018_CN_MEX.pdf.

4 CNDH (2023). Informe Especial sobre Violencia

Escolar. Disponible en:

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Informes/Especiales/2023_Violencia_Escolar.pdf.

5 REDIM (2025). Violencia Escolar en México

2010-2024. Disponible en:

https://blog.derechosinfancia.org.mx/2025/08/14/violencia-escolar-en-mexico-2010-2024/.

6 UNICEF (2024). Violencia contra Niños en Escuelas. Disponible en: https://www.unicef.org/mexico/temas/violencia-contra-los-ni%C3%B1os-y-l as-ni%C3%B1as.

7 INEGI (2024). Tasa de Abandono Escolar por Nivel,

2023/2024. Disponible en:

https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/interactivos/?pxq=Educacion_Educacion_11_c6aa7c65-4d89-4eaf-972e-431727fc686d.

8 SEP (2024). Boletín 100: Tasa Abandono Superior 7.2% 2023. Disponible en: https://www.gob.mx/sep/articulos/boletin-100-desciende-8-1-tasa-de-aban dono-escolar-en-educacion-superior-sep.

9 INEGI (2024). ENDIREH 2024: Violencia en Entornos

Escolares. Disponible en:

https://www.inegi.org.mx/programas/endireh/2024/.

10 Infobae (2025). Asesinato en CCH Sur, Septiembre

2025. Disponible en: https://www.infobae.com/mexico/2025/09/23/

estudiante-de-cch-sur-denuncia-amenazas-y-clima-de-inseguridad-tras-reciente-asesinato-el-plantel-video/.

11 OEM (2025). Acoso Hidalgo Agosto 2025. Disponible en: https://oem.com.mx/elsoldehidalgo/local/acoso-escolar-en-hidalgo-al-men os-300-casos-hasta-primeros-dias-de-agosto-2025-25476762.

12 ADN40 (2025). 3/10 Adolescentes Acoso, REDIM. Disponible en: https://www.adn40.mx/mexico/2025-09-24/violencia-en-las-escuelas-3-cada -10-adolescentes-han-sufrido-acoso.

13 LFPDPPP (DOF 05-07-2010). Disponible en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPDPPP.pdf.

14 Convención Derechos Niño (ONU, 1989). Ratificada

México 1990. Disponible en:

https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child.

15 FERPA (EE.UU., 1974). U.S. Dept. Education Guide 2023. Disponible en: https://studentprivacy.ed.gov/ferpa.

16 Data Protection Act 2018 (UK). Ofsted Report 2024.

Disponible en:

https://www.gov.uk/government/publications/school-inspections-cctv-use.

17 LOPDGDD (España, 2018). Ministerio Educación

Andalucía 2024. Disponible en:

https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:.../ley-organica-3-2018.pdf.

18 SCJN (2015). Tesis 2010221. Disponible en: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2010221.

19 SCJN (2004). Tesis 2004202. Disponible en: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2004202.

20 SCJN (2015). Tesis 2010142. Disponible en: http://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2010142.

21 SCJN (2021). Amparo Revisión 359/2020. Disponible

en:

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/listas/documento_dos/2021-01/AR-359-2020-280121.pdf.

22 LGE (DOF 30-09-2019, ref. 07-06-2024). Art. 103.

Disponible en:

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGE.pdf.

23 UNESCO (2015). ODS 4 y 16. Disponible en: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245656.

24 SCJN (2011). Tesis P./J. 53/2011 (Registro 2000469). Control de Convencionalidad. Disponible en: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2000469.

25 Convención sobre los Derechos del Niño (CDN, ONU 1989). Arts. 19 y 28. Ratificada México 1990. Disponible en: https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/convention- rights-child.

26 Comité Derechos del Niño (2006). Observación General No. 8: Protección contra Castigo Corporal y Violencia. Disponible en: https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/HRBodies/CRC/GC8_sp .pdf.

27 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC, ONU 1966). Art. 13. Ratificado México 1981. Disponible en: https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/internation al-covenant-economic-social-and-cultural-rights.

28 Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto

de San José, OEA 1969). Art. 19. Ratificada México 1981. Disponible en:

https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_de

rechos_humanos.htm. Caso Gonzales Lluy vs. Ecuador (CIDH, 2015).

Disponible en:

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_298_esp.pdf.

29 SCJN (2022). Amparo en Revisión 135/2022. Disponible en: https://www.scjn.gob.mx/.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre de 2025.

Diputada María Graciela Gaitán Díaz (rúbrica)

Que reforma y adiciona el artículo 24 de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo de la diputada Ciria Yamile Salomón Durán, del Grupo Parlamentario del PVEM

Quien suscribe, Ciria Yamile Salomón Durán, diputada por el distrito 02 del estado de Hidalgo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 24 de la Ley de Aguas Nacionales, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

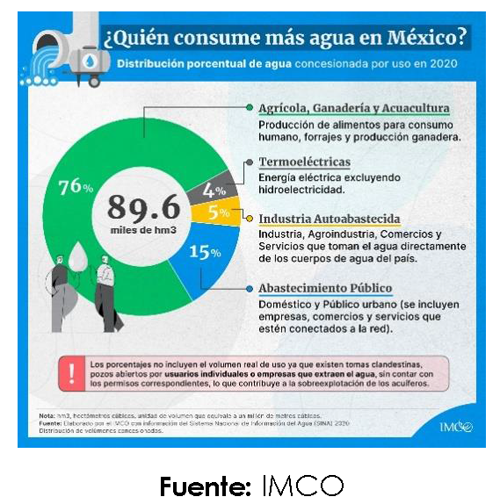

A consecuencia de fenómenos antropogénicos como el crecimiento demográfico y la concentración excesiva de población en los centros urbanos; la contaminación atmosférica y de ríos y, en general, el cambio climático cuyos efectos cada vez son más severos y palpables aún para los más escépticos, hoy en día, México enfrenta una alarmante crisis del agua que exige nuevos mecanismos de gestión integral del recurso más vital, pues es un hecho incontrovertible que esta problemática no sólo amenaza la sostenibilidad del agua en sí misma, sino la existencia humana en sí misma, todo lo cual nos obliga a plantear nuevos derroteros en el plano jurídico para lograr un adecuado reordenamiento del uso y gestión del agua a nivel nacional.1

Luego de más de tres décadas de existencia, en los planos académico y legislativo se ha planteado la necesidad de expedir una nueva Ley de Aguas Nacionales en más de una ocasión. A decir verdad, una empresa tan importante implica un amplio y profundo diálogo de carácter nacional en el que más allá de intereses de grupos ambientalistas, políticos y hasta privados, se abogue por un marco normativo que promueva un uso más equitativo y responsable del agua. Nadie puede negar que, a la luz de la crisis que se vive actualmente, es necesaria una nueva ley que “ordene y eficiente los usos del agua y que elimine la discrecionalidad en las decisiones sobre obras”.2 Aunque por años han existido intentos loables por lograr ese objetivo, aún no es una realidad.

Por esta razón, desde la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión las y los legisladores debemos abordar el reto de gestionar la crisis del agua, considerando la urgencia de concretar reformas legislativas de impacto inmediato que ayuden a atajar y resolver los retos gubernamentales que por años se han gestionado a través de acciones ejecutivas, cuyo impacto positivo no ha sido suficiente para poder lograr una adecuada regulación del uso y explotación del agua, particularmente en lo que se refiere a las concesiones o asignaciones de derechos de uso del vital líquido.

Al final, es un hecho que la concesión o asignación de derechos de uso del agua está sujeta a procesos administrativos de renovación de vigencia, que en el marco en el que actualmente está la Ley de Aguas Nacionales para este efecto provoca que en muchas ocasiones los usuarios de aguas nacionales presenten sus trámites de prórroga de forma extemporánea, lo cual ocasiona la pérdida de sus derechos concesionados o asignados, quedando en completa vulnerabilidad ante la autoridad del agua.

De allí que el objetivo central de esta iniciativa sea plantear, más allá de una nueva Ley de Aguas Nacionales, una reforma a la ya existente que permita que los usuarios de aguas nacionales no queden en desamparo en el periodo que actualmente contempla la citada ley para la presentación de las solicitudes de prórroga a la vigencia de títulos de concesión y asignación.

De manera específica esta propuesta plantea reformar el artículo 24 de la Ley de Aguas Nacionales, que establece la obligación que tienen los usuarios de concesiones y asignaciones de solicitar su prórroga “al menos seis meses antes de su vencimiento” y que puedan solicitarla hasta el último día de vigencia del título.

Lo anterior permitirá que los usuarios tengan menos posibilidad de perder sus derechos sobre los títulos de concesión o asignación de aguas nacionales; sobre todo, tomando en cuenta que, en gran parte del país, existen cuencas y acuíferos con veda y sin disponibilidad de aguas para el otorgamiento de nuevas concesiones y asignaciones.

Asimismo, esta iniciativa propone establecer disposiciones que den mayor claridad y certeza a todos aquellos que se encuentran en el actual supuesto jurídico, es decir, fuera de los tiempos de renovación o prórroga de las concesiones o asignaciones de aguas nacionales para que normalicen su situación ante la “Autoridad del Agua”.

Si bien el acceso al agua y su saneamiento ha sido reconocido como un derecho humano esencial por la Organización de las Naciones Unidas (ONU),3 lo que implica que los estados deben garantizar su acceso y calidad para toda la población, y aunque en México este derecho está consagrado en el párrafo sexto del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cierto es que esto no es del todo una realidad, debido en buena medida a la falta de mecanismos efectivos para la defensa de este derecho, lo cual ha dejado a millones de personas en una situación de vulnerabilidad.

El acceso desigual al agua es uno de los problemas sociales más graves de la crisis hídrica en México. Mientras que en las zonas urbanas y de mayor poder adquisitivo el agua suele estar disponible, aunque a menudo con cortes y restricciones; en las comunidades rurales y marginadas el acceso al agua es limitado o inexistente. Esta desigualdad se traduce en un círculo vicioso de pobreza y falta de oportunidades, ya que el agua es esencial no sólo para el consumo humano, sino también para la agricultura y otras actividades económicas básicas.

Es lamentable, pero la falta de agua para la agricultura y el consumo humano ha llevado a comunidades enteras a abandonar sus hogares en busca de mejores condiciones de vida. Este fenómeno agrava los problemas sociales y económicos en las áreas urbanas, que ya enfrentan desafíos significativos en términos de infraestructura y servicios públicos.

Por lo anterior, desde nuestra perspectiva, es preciso que, sobre el actual marco normativo, demos pasos firmes en torno a que los usuarios de aguas nacionales conserven sus concesiones y asignaciones; lo cual nos obliga a abordar esta desigualdad y asegurar que todos los usuarios de aguas nacionales, independientemente de su ubicación o nivel socioeconómico, tengan acceso al agua a partir de la renovación gradual y paulatina de sus concesiones y asignaciones.

Al final, la crisis hídrica en México representa un desafío multidimensional que exige respuestas urgentes y coordinadas. Los problemas políticos, sociales, jurídicos y humanos que derivan de ella no pueden ser abordados de manera aislada, requieren una visión integral que combine reformas legislativas, inversión en infraestructura y una gobernanza más equitativa.

Sin embargo, desde hace más de veinte años la autoridad del agua enfrenta problemas de gestión de las concesiones y asignaciones, derivado de una reforma al artículo 24 de la Ley de Aguas Nacionales. En efecto:

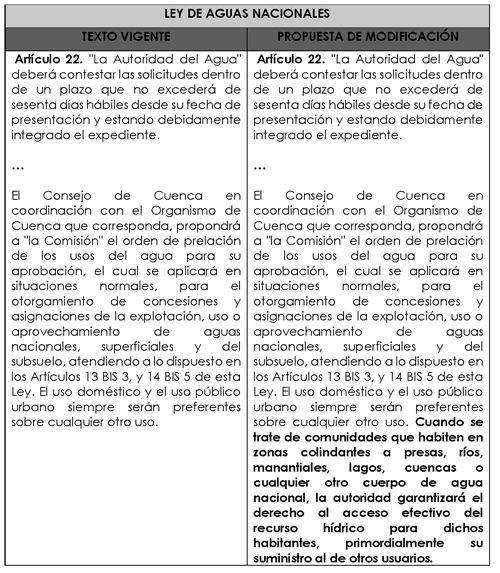

“El 29 de abril de 2004 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, mediante el cual se modificó, entre otros, el artículo 24 de la referida ley, a fin de establecer un nuevo periodo para la presentación de solicitudes de prórroga de los títulos de concesión y asignación, lo cual generó confusión entre los usuarios del recurso hídrico que ya contaban con un título autorizado hasta esa fecha”.4

Esta reforma:

“...estableció que los usuarios que requirieran la prórroga de su título de concesión o asignación podrían solicitarla dentro de los últimos cinco años previos al término de su vigencia, al menos seis meses antes de su vencimiento, y que en caso de que los concesionarios y asignatarios no realizaran el trámite de prórroga dentro del plazo antes referido, se consideraría como renuncia al derecho de solicitarla, lo que ocasionaría el vencimiento del título correspondiente”.

Ante esta situación, que ha generado confusión a los usuarios de aguas nacionales para solicitar en tiempo y forma la prórroga a la vigencia de sus títulos de concesión y asignación de aguas nacionales y que ha provocado la pérdida de sus títulos, el Ejecutivo federal ha tenido la necesidad de publicar diversos decretos de facilidades administrativas que permitan la recuperación de los derechos de los concesionarios y asignatarios.