Gaceta Parlamentaria, año XXVIII, número 6901-II-2, martes 21 de octubre de 2025

- Que adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, para garantizar el destino específico de los recursos provenientes de impuestos saludables al gasto en salud pública, a cargo del diputado Éctor Jaime Ramírez Barba y las y los legisladores del Grupo Parlamentario del PAN

- Que adiciona el artículo 199 Octies del Código Penal Federal, a cargo del diputado Víctor Manuel Pérez Díaz y las y los legisladores del Grupo Parlamentario del PAN

- Que reforma el artículo 20 de la Ley de la Fiscalía General de la República, suscrita por la diputada Genoveva Huerta Villegas y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

- Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en materia de igualdad de salario, suscrita por la diputada Mónica Becerra Moreno y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

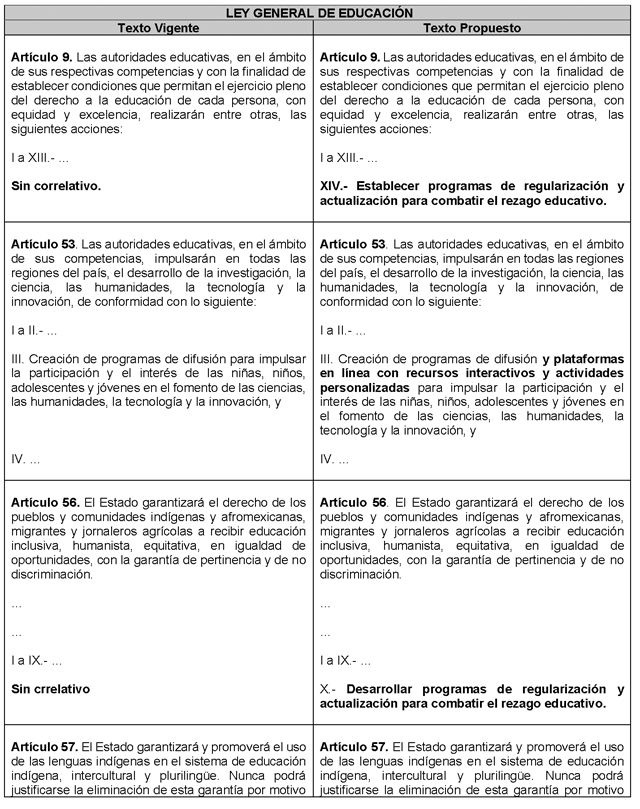

- Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Educación, suscrita por la diputada Noemí Berenice Luna Ayala y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

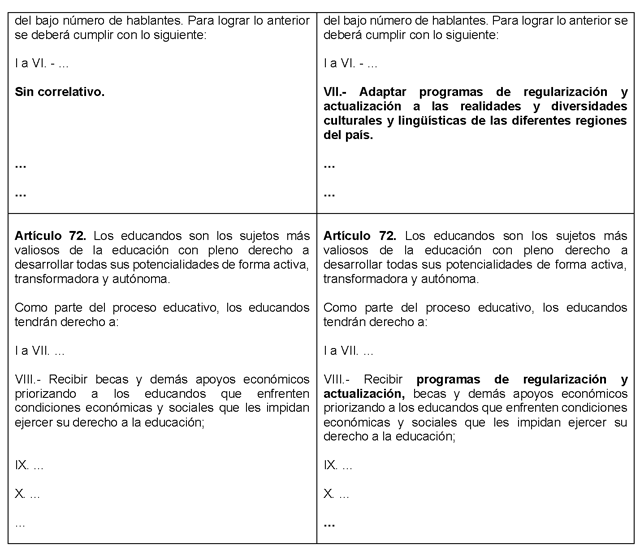

- Que reforma el artículo 11 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, en materia de créditos para los jóvenes emprendedores, suscrita por el diputado Paulo Gonzalo Martínez López y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

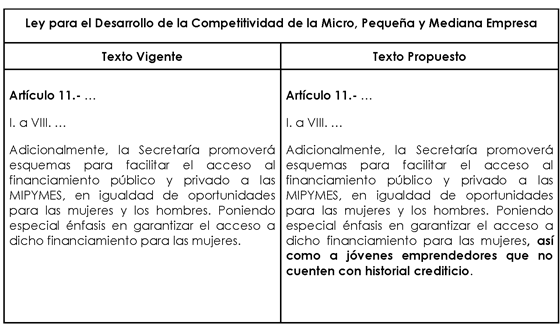

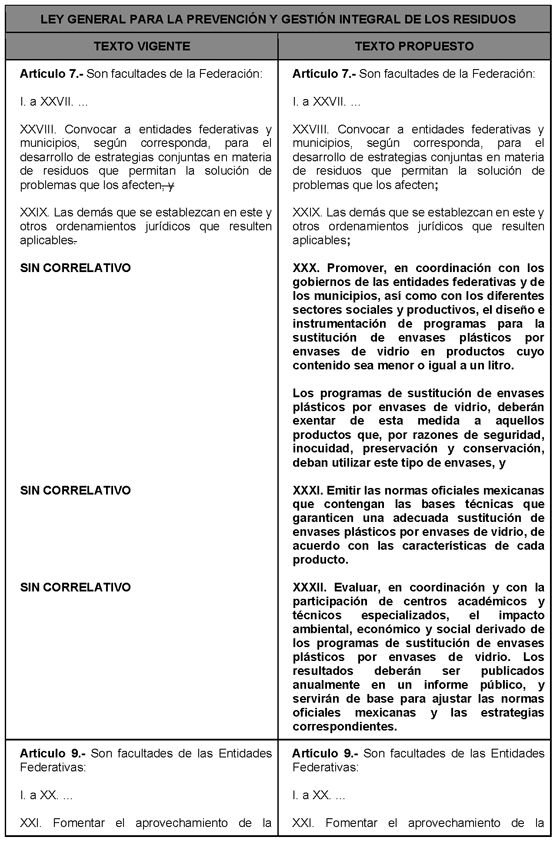

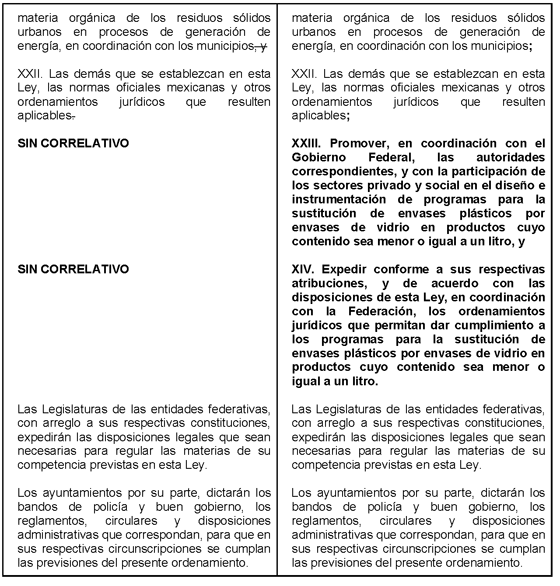

- Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de sustitución de envases plásticos por envases de vidrio, suscrita por los diputados César Israel Damián Retes, Fidel Daniel Chimal García y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

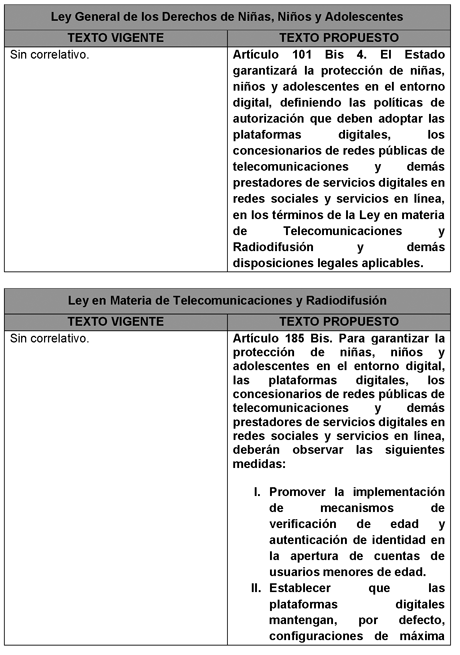

- Que adiciona un artículo 101 Bis 4 a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de alfabetización y protección digital, a fin de apoyar a niñas, niños y adolescentes, suscrita por el diputado Miguel Ángel Guevara Rodríguez y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

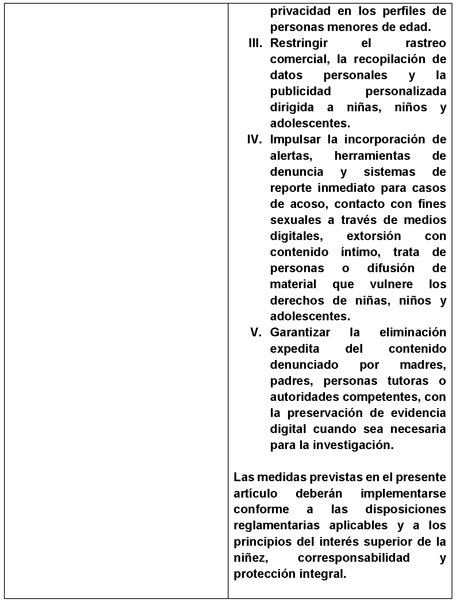

- Que adiciona los artículos 101 Bis 4 a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y 185 Bis a la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, suscrita por el diputado Víctor Manuel Pérez Díaz y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Que adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, para garantizar el destino específico de los recursos provenientes de impuestos saludables al gasto en salud pública, a cargo del diputado Éctor Jaime Ramírez Barba y las y los legisladores del Grupo Parlamentario del PAN

El que subscribe, Éctor Jaime Ramírez Barba, en nombre de las y los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en ejercicio de la facultad conferida en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley de Coordinación Fiscal, para garantizar el destino específico de los recursos provenientes de impuestos saludables al gasto en salud pública, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En 2011, el Estado mexicano, a través de la reforma constitucional en materia de derechos humanos generó un marco de reconocimiento y protección de los mismos; sobre esta base se justifica la gestión institucional pública en favor de la persona y sus derechos; como parte de este conjunto de derechos humanos, se encuentra el derecho a la salud, el cual es elemento fundamental para acceder a un nivel de vida digno y adecuado.

El derecho a la protección de la salud1 se considera un derecho humano y fundamental, derivado de la importancia que representa asegurar el correcto desarrollo individual y social de las personas, por tanto, su acceso debe ser sin discriminación de ningún tipo. Nuestra Constitución señala que la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de los ámbitos de gobierno.

Diversos tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte reconocen como derecho humano la protección y el acceso a la salud, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo artículo 252 establece como derecho humano el acceso a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y, en especial, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece en el artículo XI3 como derecho de toda persona a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de la comunidad.

El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el artículo 12,4 reconoce el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, además, el Estado a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, debe establecer las condiciones que aseguren a las personas asistencia y servicios médicos en caso de enfermedad.

Así como la Observación general número 14,5 sobre el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, que reconoce que la salud es un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos. Señala que todo ser humano tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud que le permita vivir dignamente; la efectividad del derecho a la salud se puede alcanzar mediante numerosos procedimientos complementarios, como la formulación de políticas en materia de salud o la adopción de instrumentos jurídicos concretos.

La Ley General de Salud reglamenta el derecho a la protección de la salud que tiene toda persona, pero para poder ejercer este derecho y su contenido, el Estado debe asumir sus responsabilidades en materia de salud, para lo que éste debe contar con los recursos públicos necesarios para financiar el contenido de las acciones en materia de salud pública.

Los impuestos saludables, también conocidos como impuestos correctivos, constituyen un instrumento de política fiscal diseñado para desincentivar el consumo de productos nocivos para la salud mediante el incremento de sus precios, al tiempo que generan recursos públicos destinados idealmente al fortalecimiento del sistema de salud. En México, la implementación de estos gravámenes ha sido gradual y ha enfrentado múltiples desafíos tanto en su diseño normativo como en su operación.

Los impuestos correctivos se fundamentan en la teoría económica de las externalidades negativas, donde el consumo de ciertos productos genera costos sociales que no son internalizados por los consumidores individuales. En el caso de productos como el tabaco y las bebidas azucaradas, estos costos se manifiestan principalmente en el incremento del gasto público en salud para tratar enfermedades asociadas a su consumo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha respaldado consistentemente el uso de impuestos sobre productos nocivos para la salud como una medida costo-efectiva para reducir su consumo. En el caso específico de México, la implementación de estos impuestos respondió a una crisis epidemiológica caracterizada por altos índices de obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares, posicionando al país como líder mundial en consumo de bebidas azucaradas con 166 litros per cápita anuales. Esta persistencia sugiere que los impuestos, aunque efectivos, requieren complementarse con políticas integrales de salud pública.

En América Latina, 21 de 33 países aplican impuestos selectivos al consumo de bebidas azucaradas, posicionando a México como pionero regional. La experiencia mexicana ha servido como modelo para otros países que buscan implementar políticas similares.

En México, los impuestos saludables encuentran su fundamento constitucional en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece el derecho a la protección de la salud, así como en el artículo 73, fracción XXIX, que faculta al Congreso para establecer contribuciones especiales sobre diversos productos. La Organización Panamericana de la Salud ha reconocido estos instrumentos como medidas efectivas para abordar la epidemia de enfermedades no transmisibles.6

Aunque este tipo de impuestos representan un ejemplo de legislación con finalidad extrafiscal, donde el objetivo primario no es únicamente recaudatorio sino regulatorio del comportamiento social y de sus efectos sobre la salud; alcanzar esta característica plantea desafíos particulares en términos de coherencia normativa y efectividad de la política pública.

México implantó por primera vez impuestos específicos al tabaco en la década de 1980,7 estableciendo un gravamen que ha evolucionado hasta convertirse en el impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) aplicable a tabacos labrados. La medida se sustentó en evidencia científica sólida sobre los efectos nocivos del tabaquismo y contó con amplio respaldo de organismos internacionales de salud. Entre 2007 y 2010, y nuevamente en 2019, se realizaron ajustes a los impuestos al tabaco, logrando reducir las tasas de tabaquismo en un 31 por ciento y evitando 10 mil 800 muertes en 2015.

En una segunda etapa se introdujeron los impuestos a bebidas azucaradas, el 1o. de enero de 2014 entró en vigor el impuesto a las bebidas saborizadas con azúcares añadidos, estableciendo una tasa de un peso por litro. Esta medida representó un hito en la política fiscal mexicana, posicionando al país como pionero en América Latina en la implementación de este tipo de gravámenes.

Con la implantación de

1. Impuesto a bebidas azucaradas: Un peso por litro de bebidas no alcohólicas con azúcar añadida.

2. Impuesto a alimentos no básicos con alta densidad energética: 8 por ciento ad valorem sobre productos con más de 275 kcal/100g.

3. Fortalecimiento del IEPS al tabaco: Incrementos en las tasas existentes.

La reforma se fundó en el creciente problema de obesidad y diabetes en la población mexicana,8 se enfrentaba una emergencia sanitaria derivada del sobrepeso y la obesidad, con el 76.2 por ciento de los adultos padeciendo alguno de estos problemas; los costos asociados a la atención de enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco ascendían a más de 79 mil millones de pesos anuales, mientras que solo se recaudaban 39 mil millones de pesos por concepto de IEPS al tabaco, evidenciando un déficit fiscal significativo en la relación costo-beneficio de estos productos.

Una tercera etapa entre 2014-2025 implicó su ampliación y ajuste, paralelamente al impuesto a bebidas azucaradas, se incrementó el IEPS a alimentos con alta densidad calórica, estableciendo una tasa de 8 por ciento sobre productos como botanas, dulces y otros alimentos procesados con alto contenido de azúcares, grasas saturadas o sodio.

Durante este periodo, el impuesto a bebidas azucaradas se mantuvo en 1 peso por litro, mientras que el impuesto al tabaco experimentó ajustes menores. Los resultados iniciales mostraron: una reducción de 6 por ciento en las compras de bebidas azucaradas en el primer año y de 9.7 por ciento en el segundo año; el mayor impacto fue en hogares de bajos ingresos, demostrando el carácter progresivo de la política.

A partir de 2020 se implantó un esquema de actualización anual de las cuotas específicas basado en la inflación, garantizando que los impuestos no perdieran efectividad por efectos inflacionarios; durante este período, la recaudación del IEPS experimentó un crecimiento sostenido en 2023 de 445 mil millones de pesos y en 2024 de 628,364 millones de pesos (incremento del 34.8 por ciento real).

Los datos del SAT9 para 2024 muestran que en el IEPS no petrolero, los principales contribuyentes fueron en primer lugar los combustibles automotrices como el factor principal del incremento, en segundo lugar, las cervezas y bebidas refrescantes, en tercer lugar, los tabacos labrados y en el cuarto lugar las bebidas alcohólicas.

El paquete económico de 202610 propone los incrementos más significativos en la historia de los impuestos saludables en México, para bebidas azucaradas un incremento de 87 por ciento en el IEPS, de 1.64 a 3.08 pesos por litro; para tabaco un aumento de la tasa ad valorem de 160 a 200 por ciento; y para productos de tabaco artesanales un incremento de 30.4 a 32 por ciento. Además, se incluyen nuevos productos: videojuegos con contenido violento (8 por ciento) y productos con nicotina.

Las proyecciones de recaudación para 2026, según las estimaciones oficiales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), los incrementos propuestos para 2026 generarán aproximadamente 41 mil millones de pesos adicionales, los cuales según el discurso oficial serán destinados al sector salud. Contrario a otros impuestos generales, los recursos provenientes de los impuestos saludables han mostrado una vinculación directa con el gasto en salud.

La OMS recomienda que los impuestos al tabaco representen al menos 70 por ciento del precio de venta, mientras que para bebidas azucaradas sugiere un mínimo de 20 por ciento. Los incrementos propuestos para 2026 acercan significativamente a México a estos estándares internacionales.

Según datos oficiales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,11 la recaudación por impuestos saludables ha tenido el siguiente comportamiento:

Impuesto a bebidas azucaradas:

• 2014: 18 mil 127 millones de pesos

• 2015: 19 mil 484 millones de pesos

• 2019: 21 mil 32 millones de pesos

• 2020: 18 mil 965 millones de pesos (disminución por pandemia)

• 2021: 20 mil 847 millones de pesos

Por IEPS en tabaco:

• 2014: 45 mil 231 millones de pesos

• 2019: 52 mil 187 millones de pesos

• 2021: 48 mil 932 millones de pesos

Por IEPS en alimentos de alta densidad calórica:

• 2014: 7 mil 894 millones de pesos

• 2019: 9 mil 247 millones de pesos

• 2021: 8 mil 651 millones de pesos

Es evidente la cantidad de recursos recaudados por estos impuestos, sin que se tenga evidencia de que éstos hayan repercutido positivamente en la salud pública. A diferencia de otros países que han implementado impuestos saludables con destino específico, en México estos ingresos se integran a la recaudación general, diluyendo su potencial impacto en el fortalecimiento del sistema de salud.

Por otro lado, la evidencia disponible indica que los impuestos saludables han tenido efectos mixtos en el consumo: en el caso de las bebidas azucaradas se tuvo una reducción de 10 por ciento en el consumo durante el primer año de implantación, con un efecto más pronunciado en hogares de menores ingresos y logrando una sustitución parcial hacia bebidas no gravadas, incluyendo agua.

En el caso del tabaco se ha tenido una disminución gradual en el consumo, aunque también influenciada por otras medidas regulatorias, teniendo su mayor impacto en la población joven. Respecto a los alimentos de alta densidad calórica sus efectos están menos documentados y aparentemente han sido menores, por lo que es necesario realizar estudios longitudinales más extensos.

Los impuestos saludables se integran adecuadamente al sistema tributario mexicano a través del IEPS, instrumento consolidado en la práctica fiscal nacional. Sin embargo, existe una desarticulación con los objetivos y las políticas de salud pública, evidenciada en la falta de coordinación entre la política fiscal y las estrategias sanitarias; la ausencia de mecanismos específicos de destino y la falta de coordinación interinstitucional limitan significativamente su potencial efecto.

Los impuestos saludables en México representan un avance significativo en la aplicación de instrumentos fiscales para objetivos de salud pública. Sin embargo, su implementación presenta deficiencias estructurales que limitan considerablemente su impacto potencial.

Para maximizar su potencial, México requiere una segunda generación de reformas que fortalezcan la gobernanza, mejoren el destino de recursos y establezcan sistemas robustos de evaluación y ajuste. Solo así estos instrumentos podrán contribuir efectivamente al fortalecimiento del derecho a la protección de la salud consagrada constitucionalmente.

Con las reformas adecuadas, los impuestos saludables pueden convertirse en un componente fundamental de una estrategia integral de salud pública que contribuye significativamente a reducir la carga de enfermedades no transmisibles en México.

El sistema de salud mexicano enfrenta una crisis multidimensional que se manifiesta en la insuficiencia del financiamiento público, la fragmentación organizacional y la inequidad en el acceso a los servicios de salud. El gasto público en salud representa únicamente el 2.6 por ciento del PIB, significativamente por debajo del promedio de países de la OCDE y del mínimo del 6 por ciento recomendado por la OMS para generar un impacto significativo en la salud pública.12

Esta insuficiencia presupuestaria se agrava por la crisis epidemiológica que atraviesa México, donde el consumo de productos nocivos genera costos fiscales desproporcionados respecto a la recaudación obtenida por los impuestos que los gravan.

Específicamente respecto al consumo de tabaco, el costo fiscal representa el 0,8 por ciento del PIB anual, mientras que la recaudación actual apenas alcanza 0.16 por ciento del PIB, generando una brecha de financiamiento de 0.64 por ciento del PIB (aproximadamente 190 mil millones de pesos).

En el caso de bebidas azucaradas, éstas se asocian con más de 40,000 muertes anuales de adultos y representan la principal fuente de azúcares añadidos en la dieta mexicana, donde cada persona consume en promedio 166 litros de refresco anuales.

Como ya se señaló, el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el derecho fundamental a la protección de la salud, que incluye la obligación del Estado de garantizar el acceso universal a servicios de salud de calidad; este mandato constitucional se complementa con el principio de proporcionalidad fiscal, por el cual los ingresos tributarios deben destinarse a remediar los daños que los propios impuestos buscan desincentivar.

La Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial han documentado que más de 80 países implementan esquemas de etiquetado específicos de recursos provenientes de impuestos saludables.13 Las mejores prácticas internacionales incluyen

a) Reino Unido: El Soft Drinks Industry Levy ha logrado una reducción de 44 por ciento en el contenido de azúcar de las bebidas y 23.5 por ciento menos consumo en niños, generando además recursos específicos para programas de salud pública.

b) Filipinas: El esquema de etiquetado de impuestos saludables ha triplicado el presupuesto de salud en cinco años, ampliando la cobertura universal de 75 a 88 por ciento de la población.

c) Tailandia: La Thai Health Promotion Foundation opera con recursos específicos de 2 por ciento de impuestos a tabaco y alcohol, destinando 90 por ciento a programas de prevención y control de factores de riesgo.

México requiere un incremento sustantivo en el gasto total de la función salud para lograr una cobertura universal efectiva y los impuestos saludables constituyen la fuente de financiamiento más viable para cubrir esta brecha, considerando que un esquema optimizado podría generar 41 mil millones de pesos anuales adicionales con los incrementos propuestos en el IEPS 2026.

Sin embargo, el principal obstáculo radica en la ausencia de candados legales para garantizar el destino específico de los recursos recaudados; para ello se propone crear un marco jurídico integral que establezca el destino específico y permanente de los recursos provenientes de impuestos saludables mediante:

Para ello se propone modificar la Ley de Coordinación Fiscal para

1. Etiquetar recursos provenientes de los impuestos para tabacos labrados, bebidas saborizadas y alimentos no básicos con una densidad calórica de 275 kilocalorías o mayor por cada 100 gramos, establecidos en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios exclusivamente para el gasto en salud pública.

2. Crear el Fondo de Aportaciones de Impuestos Saludables con recursos provenientes de los impuestos a tabacos labrados, bebidas saborizadas y alimentos no básicos con una densidad calórica de 275 kilocalorías o mayor por cada 100 gramos, destinado exclusivamente a programas de salud relacionados con el consumo de los productos gravados.

3. Establecer que los recursos del Fondo de Aportaciones de Impuestos Saludables se destinarán exclusivamente al financiamiento de programas de prevención, control y tratamiento de enfermedades asociadas al consumo de tabaco, al consumo de bebidas saborizadas y al consumo de alimentos no básicos con una densidad calórica de 275 kilocalorías o mayor por cada 100 gramos.

4. Destinar los recursos del Fondo exclusivamente a programas de prevención y tratamiento de enfermedades crónicas no transmisibles, con énfasis en diabetes, obesidad, enfermedades cardiovasculares y cáncer; el fortalecimiento de servicios atención de primaria a la salud; la infraestructura hospitalaria y equipamiento médico especializado para la atención de enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco y bebidas saborizadas; la adquisición de medicamentos y tratamientos para enfermedades asociadas al consumo de productos gravados, y la investigación científica en salud pública sobre factores de riesgo nutricionales y del tabaquismo, entre otros.

5. Establecer mecanismos de transparencia mediante la implementación de sistemas de monitoreo, evaluación y rendición de cuentas que garantizan el uso efectivo de los recursos.

6. Distribuir 85 por ciento de los recursos del Fondo de Aportaciones de Impuestos Saludables a las entidades federativas, con criterios demográficos; indicadores de incidencia de enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco, bebidas saborizadas y alimentos no básicos con una densidad calórica de 275 kilocalorías o mayor por cada 100 gramos, y conforme a indicadores de marginación social y vulnerabilidad.

7. Distribuir 10 por ciento de los recursos del fondo se destinará a la investigación científica en salud pública, y 5 por ciento para gastos de administración, evaluación y su seguimiento. Finalmente se establece que las entidades federativas deberán destinar al menos 25 por ciento de los recursos que reciban a sus municipios, aplicando criterios de equidad y necesidades de salud locales.

La propuesta sigue el modelo de gradualidad al comenzar con paquetes básicos de servicios financiados con impuestos saludables, avanzar hacia la complementariedad financiera y culminar en la integración sistemática del financiamiento sanitario.

La eventual aprobación de esta iniciativa implica que, para el ejercicio fiscal de 2026, el Fondo de Aportaciones de Impuestos Saludables contaría con alrededor de 175 mil 285 millones de pesos, recursos similares al presupuesto que para 2026 tendrá el organismo Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-Bienestar).

Disponer de esos recursos para destinarlos a programas de prevención y tratamiento de enfermedades crónicas no transmisibles, con énfasis en diabetes, obesidad, enfermedades cardiovasculares y cáncer; así como al fortalecimiento de servicios atención de primaria a la salud y de la infraestructura hospitalaria y equipamiento médico especializado para la atención de enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco y bebidas saborizadas; mejorará el accesos y la calidad de los servicios públicos que se demandan en el sistema público de salud.

Además, permitirá la adquisición de medicamentos y tratamientos para enfermedades asociadas al consumo de productos gravados; el fortalecimiento de los programas de promoción de estilos de vida saludables y educación nutricional y el fortalecimiento de la investigación científica en salud pública sobre factores de riesgo nutricionales y del tabaquismo.

La iniciativa también propone fortalecer los programas de acceso a agua potable y las campañas de comunicación y concientización sobre los riesgos del consumo de tabaco y bebidas saborizadas; así como la mejora de los sistemas de vigilancia epidemiológica y monitoreo de factores de riesgo.

La propuesta representa un avance sustancial hacia la sostenibilidad fiscal del sistema de salud mexicano, estableciendo un mecanismo permanente, transparente y eficiente para garantizar que los recursos provenientes de productos nocivos para la salud se destinen efectivamente a proteger y promover la salud de la población mexicana.

Por todo lo expuesto me permito presentar a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley de Coordinación Fiscal, para garantizar el destino específico de los recursos provenientes de impuestos saludables al gasto en salud pública

Único. Se adicionan un último párrafo al artículo 3-A, una fracción IX al artículo 25 y los artículos 53 a 57 a la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:

Artículo 3-A. ...

I. ...

II. ...

...

...

El remanente no participable correspondiente a tabacos labrados señalados en la fracción II de este artículo se destinará al Fondo de Aportaciones de Impuestos Saludables establecido en el artículo 53 de esta ley.

Artículo 25. ...

I. a VII. ...

VIII. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas; y

IX. Fondo de Aportaciones de Impuestos Saludables.

...

...

...

...

Artículo 53.- El Fondo de Aportaciones de Impuestos Saludables se constituirá con cargo a recursos federales provenientes del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a los bienes señalados en las fracciones siguientes:

I. La totalidad de los recursos remanentes de los participables señalados en el artículo 3-A de esta ley, y provenientes de la recaudación del impuesto especial sobre producción y servicios por concepto de tabacos labrados, establecida en el artículo 2o., fracción I, inciso c), de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios;

II. La totalidad de los recursos provenientes de la recaudación del impuesto especial sobre producción y servicios por concepto de bebidas saborizadas, establecida en el artículo 2o., fracción I, inciso G), de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios;

III. La totalidad de los recursos provenientes de la recaudación del impuesto especial sobre producción y servicios por concepto de alimentos no básicos con una densidad calórica de 275 kilocalorías o mayor por cada 100, establecida en el artículo 2o., fracción I, inciso J) de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios;

IV. Los rendimientos financieros que generen los recursos del fondo; y

V. Las demás aportaciones, donaciones o recursos que se destinen al fondo conforme a las disposiciones aplicables.

Estos recursos no podrán ser objeto de reasignación presupuestaria a fines distintos de los establecidos en este artículo y deberán destinarse exclusivamente al gasto en salud pública.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con la Secretaría de Salud y el organismo Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-Bienestar), establecerá mecanismos de coordinación explícitos con el FASSA y definirá criterios de complementariedad para evitar duplicidad de funciones y asegurar que los recursos sean adicionales, no sustitutos del gasto regular en salud.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con la Secretaría de Salud, establecerá los lineamientos para la operación, administración y evaluación de estos recursos, garantizando su trazabilidad desde la recaudación hasta su aplicación final.

Dichos lineamientos deberán contener los procedimientos de transferencia de recursos, los criterios técnicos para la evaluación de programas, los mecanismos de supervisión y control y los indicadores de desempeño obligatorio.

Artículo 54. Los recursos del Fondo de Aportaciones de Impuestos Saludables señalados en el artículo anterior, se destinarán exclusivamente al financiamiento de programas de prevención, control y tratamiento de enfermedades asociadas al consumo de tabaco, al consumo de bebidas saborizadas y al consumo de alimentos no básicos con una densidad calórica de 275 kilocalorías o mayor por cada 100 gramos, entre otras se considerará lo siguiente:

I. Programas de prevención y tratamiento de enfermedades crónicas no transmisibles, con énfasis en diabetes, obesidad, enfermedades cardiovasculares y cáncer;

II. Fortalecimiento de servicios atención de primaria a la salud;

III. Infraestructura hospitalaria y equipamiento médico especializado para la atención de enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco y bebidas saborizadas;

IV. Adquisición de medicamentos y tratamientos para enfermedades asociadas al consumo de productos gravados;

V. Programas de promoción de estilos de vida saludables y educación nutricional;

VI. Investigación científica en salud pública sobre factores de riesgo nutricionales y del tabaquismo;

VII. Programas de acceso a agua potable;

VIII. Campañas de comunicación y concientización sobre los riesgos del consumo de tabaco y bebidas saborizadas; y

IX. Sistemas de vigilancia epidemiológica y monitoreo de factores de riesgo.

Artículo 55. La administración de los recursos del Fondo de Aportaciones de Impuestos Saludables estará a cargo de un Consejo Técnico presidido por la persona titular de la Secretaría de Salud e integrado por

I. Una persona representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

II. Una persona representante de Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-Bienestar);

III. Una persona representante del Instituto Mexicano del Seguro Social;

IV. Una persona representante del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; y

V. Una persona representante de la comunidad académica especializada en salud pública, designado por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación.

Artículo 56. El Consejo Técnico sesionará trimestralmente y tendrá las siguientes atribuciones:

I. Aprobar el programa anual de aplicación de recursos del fondo;

II. Establecer los criterios técnicos para la asignación de recursos;

III. Supervisar el ejercicio y aplicación de los recursos;

IV. Evaluar el impacto de los programas financiados con recursos del Fondo; y

V. Presentar informes trimestrales públicos sobre el ejercicio de los recursos.

El Consejo Técnico presentará al Congreso de la Unión, a más tardar el 30 de abril de cada año, un informe anual que incluirá el ejercicio detallado de los recursos del Fondo; los resultados e impactos de los programas financiados con indicadores cuantificables; y las proyecciones de estimación y gasto para el ejercicio siguiente con recomendaciones para optimizar el uso de los recursos.

El Consejo Técnico establecerá los indicadores cuantificables de impacto en la salud y metodologías de evaluación del retorno de inversión en salud pública de los impuestos saludables.

Artículo 57. El Consejo Técnico distribuirá los recursos del Fondo de Aportaciones de Impuestos Saludables de la siguiente manera:

I. El 85 por ciento se asignará a las entidades federativas, de acuerdo con una fórmula que considera:

a) 40 por ciento con base en criterios demográficos;

b) 30 por ciento según indicadores de incidencia de enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco, bebidas saborizadas y alimentos no básicos con una densidad calórica de 275 kilocalorías o mayor por cada 100 gramos; y

c) 30 por ciento conforme a indicadores de marginación social y vulnerabilidad;

II. 10 por ciento para investigación científica en salud pública; y

III. 5 por ciento para gastos de administración, evaluación y seguimiento del fondo.

Las entidades federativas deberán destinar al menos 25 por ciento de los recursos que reciban a sus municipios, aplicando criterios de equidad y necesidades de salud locales.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2026.

Segundo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con la Secretaría de Salud, expedirá los lineamientos para la operación del Fondo de Aportaciones de Impuestos Saludables a más tardar el 31 de marzo de 2026.

Tercero. El Consejo Técnico del Fondo de Aportaciones de Impuestos Saludables deberá instalarse a más tardar el 30 de abril de 2026.

Cuarto. Los recursos del IEPS que se recauden entre el 1o. de enero de 2026 y la instalación del Consejo Técnico el 30 de abril por concepto de los impuestos especiales sobre tabacos labrados, bebidas saborizadas y alimentos no básicos con una densidad calórica de 275 kilocalorías o mayor por cada 100 gramos, se mantendrán en una cuenta específica administrada por la SHCP hasta la operación plena del fondo.

Quinto. Las entidades federativas tendrán un plazo de 90 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto para adecuar sus marcos normativos locales y establecer los mecanismos necesarios para el ejercicio transparente y eficiente de los recursos del Fondo.

Sexto. La Auditoría Superior de la Federación incluirá en su programa anual de auditorías la revisión específica del ejercicio de los recursos del Fondo de Aportaciones de Impuestos Saludables, informando sus resultados al Congreso de la Unión.

Séptimo. El Consejo Técnico deberá presentar al Congreso de la Unión, a más tardar el 30 de abril de 2029, una evaluación integral del impacto del fondo en indicadores de salud pública, con recomendaciones para su optimización.

Notas

1 Véase párrafo cuarto del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, “toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud...”

2 Para más información véase https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/

3 Para más información véase http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/declaracion.asp

4 Para más información véase https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cescr.aspx

5 Para más información véase https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/1451.pdf

6 https://revistas.uniatlantico.edu.co/index.php/legin/article/view/4269

7 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lieps.htm

8 Ídem.

9 https://wwwmat.sat.gob.mx/cs/Satellite?c=SATDeclaracion&childpagename=SatTyR%2FSATDeclaracion%2FSAT

_LandingDeclaracion&cid=1462228600509&packedargs=d%3DTouch&pagename=TySWrapper

10 https://www.ppef.hacienda.gob.mx/es/PPEF2026

11 http://presto.hacienda.gob.mx/EstoporLayout/Layout.jsp

12 https://ciep.mx/wp-content/uploads/2024/04/Analis-de-presupuesto-en-sal ud-rumbo-a-2030.pdf

13 https://www.paho.org/es/temas/impuestos-saludables

Referencias

Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (2023). Análisis del gasto en salud primer semestre 2023, https://ciep.mx/

Charvel, S.; y Cobo, F. (1 de noviembre de 2021). “El responsable es el Estado”, Nexos, https://www.nexos.com.mx/?p=56789

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (11 de mayo de 2021). Diario Oficial de la Federación, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_280521.pdf

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2022). Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares de 2020. Inegi.

Instituto Nacional de Salud Pública (2021). Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2020 sobre Covid-19. INSP.

Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (30 de diciembre de 1980). Diario Oficial de la Federación, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/78_120419.pdf

Ley General de Salud (7 de febrero de 1984). Diario

Oficial de la Federación,

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/142_190221.pdf

México Evalúa. (2023). ¿Cuál es la función real del Fonsabi? https://www.mexicoevalua.org/

Organización Panamericana de la Salud (2015). Estrategia sobre legislación relacionada con la salud [documento CD54/14, Rev. 1]. OPS, https://www.paho.org/

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (2023). Estadísticas oportunas de finanzas públicas y deuda pública, SHCP. https://www.gob.mx/shcp/

Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Jurídicas (2018). El derecho a la salud en México [tesis doctoral]. UNAM.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre de 2025.

Diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (rúbrica)

Que adiciona el artículo 199 Octies del Código Penal Federal, a cargo del diputado Víctor Manuel Pérez Díaz y las y los legisladores del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Víctor Manuel Pérez Díaz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, así como demás disposiciones aplicables, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 199 Octies del Código Penal Federal, al tenor de lo siguiente

Exposición de Motivos

El vertiginoso desarrollo de las tecnologías de la información, la expansión de las redes sociales y, más recientemente, el uso de herramientas de inteligencia artificial, han modificado de manera sustancial la forma en que las personas se comunican, se expresan y proyectan su identidad en el espacio digital. Sin embargo, esta evolución también ha generado escenarios inéditos de vulneración a los derechos fundamentales, particularmente a la intimidad, la vida privada, el honor y la propia imagen, derechos que el Estado mexicano tiene la obligación de proteger conforme a los artículos 1o., 6o. y 16 de la Constitución y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos ratificados por el país.

La inteligencia artificial y las técnicas de edición digital, conocidas como deepfakes o modelos generativos, permiten manipular o recrear de forma hiperrealista imágenes, voces y cuerpos humanos, produciendo contenidos falsos con apariencia verosímil. Si bien estas herramientas pueden tener aplicaciones legítimas, también han sido utilizadas con fines ilícitos, en particular para generar material íntimo o sexual sin consentimiento, lesionando gravemente la integridad moral, la reputación y la dignidad de las personas afectadas. Este fenómeno, cada vez más frecuente, ha puesto en evidencia la insuficiencia del marco jurídico penal vigente para sancionar de manera específica este tipo de conductas.

En nuestro ordenamiento, la Ley Olimpia constituyó un avance significativo al reconocer y tipificar la difusión no consentida de contenido íntimo, incorporando la violencia digital como una forma de agresión que debe ser perseguida y sancionada. Sin embargo, la realidad tecnológica ha superado los supuestos previstos originalmente: el uso de inteligencia artificial para producir o alterar contenido íntimo no se encuentra expresamente contemplado en la norma penal federal, lo que genera un vacío legal que dificulta la protección efectiva de las víctimas.

La necesidad de subsanar este vacío ha sido reconocida también por el Poder Judicial de la Federación. En abril de 2023, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la tesis aislada I.3o.C.469 C (10a.),1 sostuvo que, frente a casos de violencia digital o vinculada con el uso de tecnologías de la información, las y los juzgadores tienen la obligación de salvaguardar los derechos a la intimidad, a la vida privada, al honor y a la propia imagen de las mujeres.

El tribunal enfatizó que el entorno digital debe entenderse como un espacio en el que los derechos fundamentales gozan de la misma protección que en el ámbito físico, y que la divulgación o manipulación de material íntimo sin consentimiento constituye una forma de violencia real y persistente, cuyas consecuencias se agravan por la facilidad con la que el contenido puede ser replicado y difundido de manera indefinida. Este criterio confirma que el Estado debe adoptar medidas legislativas y judiciales que respondan eficazmente a la violencia digital y a sus nuevas manifestaciones tecnológicas.

Casos recientes difundidos por medios nacionales han evidenciado la urgencia de esta adecuación normativa. En particular, el caso de un estudiante del Instituto Politécnico Nacional que generó y comercializó material sexual falso mediante inteligencia artificial reveló la falta de una figura penal adecuada para sancionar la manipulación digital de contenido íntimo, aun cuando el acto vulnera de manera directa derechos fundamentales. La falta de un tipo penal específico impidió que la autoridad pudiera encuadrar con precisión la conducta, lo que reafirma la necesidad de tipificar expresamente este comportamiento en el Código Penal Federal.

Resulta ilustrativo el precedente de Sinaloa, cuyo Congreso reformó en 2024 el Código Penal local para sancionar con penas de tres a seis años de prisión la manipulación de imágenes, audios o videos íntimos mediante inteligencia artificial. Dicha norma fue impugnada en una acción de inconstitucionalidad, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión del 20 de febrero de 2025, declaró su validez constitucional.2

En su resolución, el pleno de la Corte consideró que el legislador local actuó dentro de su margen de configuración normativa al incorporar una figura que responde a los desafíos tecnológicos contemporáneos, precisando que la referencia a la inteligencia artificial no vulnera el principio de legalidad penal, siempre que su descripción permita identificar con claridad la conducta prohibida.

El máximo tribunal también destacó que la regulación no pretende definir exhaustivamente la inteligencia artificial, sino situarla como un medio comisivo dentro del delito de violación a la intimidad sexual, delimitando su uso con el objetivo de proteger la dignidad y privacidad de las personas.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos3 ha elaborado una clasificación de los riesgos que la inteligencia artificial genera sobre los derechos humanos, identificando entre los principales las afectaciones a la privacidad, la reputación, la igualdad y la libertad de expresión. En sus informes recientes, este organismo ha recomendado la adopción de medidas regulatorias que permitan prevenir y reparar los daños ocasionados por el uso de modelos generativos que produzcan contenidos falsos o manipulados con apariencia real. La misma oficina de Naciones Unidas4 ha difundido una guía para que las plataformas digitales realicen evaluaciones de impacto en derechos humanos, incluyendo mecanismos de detección y mitigación de contenidos sintéticos o alterados, con el fin de garantizar la seguridad de las personas en el entorno digital.

ONU Mujeres5 ha definido la violencia de género facilitada por la tecnología como una extensión de la violencia estructural contra las mujeres, e incluye dentro de esta categoría el acoso digital, el uso no consentido de imágenes íntimas y la creación de contenidos falsos mediante inteligencia artificial. Este organismo ha documentado que este tipo de agresiones tiene consecuencias reales y graves en la vida de las víctimas, afectando su bienestar psicológico, su reputación, su vida profesional y sus redes de apoyo.

El Consejo de Europa,6 a través de su informe temático sobre la dimensión digital de la violencia contra las mujeres, ha reconocido que el entorno digital forma parte del continuo de la violencia de género, ya que las tecnologías permiten la reproducción, el almacenamiento y la difusión permanente de los contenidos íntimos, lo cual amplifica el daño y multiplica la revictimización. Dicho organismo ha recomendado a los Estados adoptar marcos legales específicos para atender esta problemática, subrayando la necesidad de garantizar medidas efectivas de prevención, persecución y reparación del daño.

Estos referentes internacionales confirman la pertinencia de que México actualice su legislación penal para sancionar la manipulación o generación de material íntimo mediante inteligencia artificial o técnicas digitales avanzadas, asegurando la remoción expedita del contenido y la preservación de las evidencias necesarias para la investigación y la sanción correspondiente.

La presente iniciativa tiene por objeto adicionar un tercer párrafo al artículo 199 Octies del Código Penal Federal, a fin de sancionar a quien manipule, altere, simule o genere, mediante inteligencia artificial u otras técnicas de edición digital, imágenes, videos o audios de contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento, así como a quien los distribuya, publique o comercialice por cualquier medio físico o digital. Además, se propone un agravante cuando la conducta se realice con fines de lucro o con la intención de causar daño reputacional, o cuando se utilicen modelos generativos para recrear el rostro, la voz o el cuerpo de la víctima. Se prevé también la obligación de las autoridades competentes de ordenar la remoción expedita del contenido y la preservación de la evidencia digital para asegurar la investigación y sanción efectiva del delito.

Esta reforma busca fortalecer la tutela penal de los derechos a la intimidad, la vida privada y la propia imagen frente a las nuevas formas de violencia digital. No pretende sustituir las disposiciones existentes en materia de difusión no consentida de contenido íntimo, sino complementarlas con una regulación específica para los casos en que se empleen herramientas de inteligencia artificial o edición sintética. Se trata de una medida congruente con la jurisprudencia nacional y con los compromisos internacionales asumidos por México en materia de derechos humanos y erradicación de la violencia de género.

En suma, el Congreso de la Unión tiene el deber de responder al desafío tecnológico con un marco penal actualizado, claro y eficaz. La adición que se propone al Código Penal Federal representa un paso necesario para garantizar que los avances digitales no se conviertan en instrumentos de vulneración a la dignidad humana, sino en herramientas al servicio de la libertad, la justicia y la igualdad sustantiva.

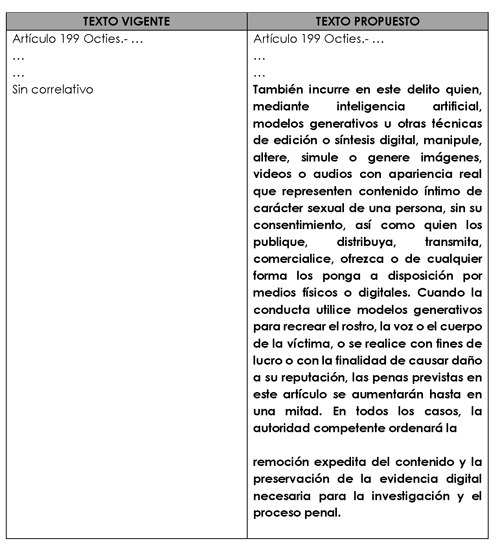

Para una mayor comprensión presentamos el siguiente cuadro comparativo de la propuesta:

Por lo expuesto y fundado pongo a consideración de la Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 199 Octies del Código Penal Federal

Único. Se adiciona un tercer párrafo al artículo 199 Octies del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 199 Octies. ...

...

...

También incurre en este delito quien, mediante inteligencia artificial, modelos generativos u otras técnicas de edición o síntesis digital, manipule, altere, simule o genere imágenes, videos o audios con apariencia real que representen contenido íntimo de carácter sexual de una persona, sin su consentimiento, así como quien los publique, distribuya, transmita, comercialice, ofrezca o de cualquier forma los ponga a disposición por medios físicos o digitales. Cuando la conducta utilice modelos generativos para recrear el rostro, la voz o el cuerpo de la víctima, o se realice con fines de lucro o con la finalidad de causar daño a su reputación, las penas previstas en este artículo se aumentarán hasta en una mitad. En todos los casos, la autoridad competente ordenará la remoción expedita del contenido y la preservación de la evidencia digital necesaria para la investigación y el proceso penal.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2026347

2 https://www.jornada.com.mx/noticia/2025/02/20/estados/scjn-avala-penas-por-manipulacion-de-contenido-sexual-en

-sinaloa-6334

3 https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/issues/business/b-tech/taxonomy-GenAI-Human-Rights-Harms.pdf

4 https://www.ohchr.org/sites/default/files/2025-06/protecting-critical-voices-guidance-for-impact-assessment-on

-digital-platforms.pdf

5 https://www.unwomen.org/es/articles/preguntas-frecuentes/preguntas-frec uentes-troleo-ciberacoso-doxing-y-otras-formas-de-violencia-contra-las- mujeres-en-la-era-digital

6 https://rm.coe.int/la-dimension-digital-de-la-violencia-contra-la-mujer -abordada-por-los-/1680a933ad

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre de 2025.

Diputado Víctor Manuel Pérez Díaz (rúbrica)

Que reforma el artículo 20 de la Ley de la Fiscalía General de la República, suscrita por la diputada Genoveva Huerta Villegas y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Genoveva Huerta Villegas , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos: 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete respetuosamente a consideración de esta soberanía, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo cuarto de la fracción III de la Ley de la Fiscalía General de la República .

Exposición de Motivos

El actual sistema penal es producto de la evolución institucional que provocó el reconocimiento de los derechos humanos en nuestro sistema jurídico.

Anteriormente, la cosmovisión que imperaba a la hora de impartir justicia era de naturaleza netamente inquisidora, es decir, un modelo que practicaba la presunción de culpabilidad sobre cualquier razonamiento que ofertara un atisbo de oportunidad al señalado por la comisión de cualquier delito.

En ese sentido, los mecanismos de control interno y/o jurisdiccionales para corregir los vicios de las investigaciones fueron producto de una profunda transformación, que actualmente encuentra sustento en el Código Nacional de Procedimientos Penales, concretamente en sus artículos 258 y 459:

Artículo 258. Notificaciones y control judicial

Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación.

(énfasis añadido)

Artículo 459. Recurso de la víctima u ofendido

La víctima u ofendido, aunque no se haya constituido como coadyuvante, podrá impugnar por sí o a través del Ministerio Público, las siguientes resoluciones:

I. Las que versen sobre la reparación del daño causado por el delito, cuando estime que hubiere resultado perjudicado por la misma;

II. Las que pongan fin al proceso, y

III. Las que se produzcan en la audiencia de juicio, sólo si en este último caso hubiere participado en ella.

Cuando la víctima u ofendido solicite al Ministerio Público que interponga los recursos que sean pertinentes y éste no presente la impugnación, explicará por escrito al solicitante la razón de su proceder a la mayor brevedad.”

Artículo 467. Resoluciones del Juez de control apelables

Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el Juez de control:

I. Las que nieguen el anticipo de prueba;

II. Las que nieguen la posibilidad de celebrar acuerdos reparatorios o no los ratifiquen;

III. La negativa o cancelación de orden de aprehensión;

IV. La negativa a autorizar actos y técnicas de investigación que requieran control judicial previo;

V. Las que se pronuncien sobre las providencias precautorias o medidas cautelares;

VI. Las que pongan término al procedimiento o lo suspendan;

VII. El auto que resuelve la vinculación y la no vinculación del imputado a proceso;

VIII. Las que concedan, nieguen o revoquen la suspensión condicional del proceso;

XIX. La negativa de abrir el procedimiento abreviado;

X. La sentencia definitiva dictada en el procedimiento abreviado;

XI. Las que excluyan algún medio de prueba o lo admitan cuando no cumpla con los requisitos legales, o sean ofrecidas fuera del término procesal correspondiente y no tengan el carácter de supervenientes y estén debidamente justificadas;

XII. La que determine la legalidad o ilegalidad de la detención;

XIII. Las que determinen la incompetencia del órgano jurisdiccional;

XIV. La negativa a autorizar la prórroga del plazo en la investigación complementaria;

XV. La que resuelva la solicitud de la orden de comparecencia;

XVI. Las que se pronuncien sobre la restitución de bienes, objetos, instrumentos o productos del delito, o

XVII. La que se pronuncie sobre el no ejercicio de la acción penal.

Anteriormente, era impensable que cualquier actuación del Ministerio Público, y/o policía judicial fuera susceptible de impugnaciones, toda vez que los encargados de operar e interpretar ipso facto las normas penales eran los titulares de los poderes ejecutivos.

No obstante, a pesar de la evolución normativa, el paradigma no consiguió cristalizar los principios constitucionales que nuestra norma suprema promete: legalidad, debido proceso, publicidad, e imparcialidad, pues siguen siendo metas inaccesibles para la inmensa mayoría de la población.

En ese orden de ideas, la realidad nos demuestra que si bien el Poder Judicial de la Federación (PJF) es un componente fundamental en la consecución de la punibilidad, lo cierto es que tanto las policías - de los tres niveles de gobierno - como las fiscalías son las instituciones que más le adeudan a la sociedad la consecución de sus fines.

Pues la frontera entre quienes tienen recursos para incentivar, reactivar, o impulsar sus carpetas de investigación y quienes solamente aspiran a la buena voluntad de un funcionario público, inicia ahí.

Según datos de Impunidad Cero, en México de cada 100 delitos que se cometen, solo 6.4 se denuncian; de cada 100 delitos que se denuncian, solo 14 se resuelven. Esto quiere decir que la probabilidad de que un delito cometido sea resuelto en nuestro país es tan solo de 0.9 por ciento. De este tamaño es la impunidad en México. A estas cifras responde la baja confianza que reportan los ciudadanos hacia los ministerios públicos y fiscalías estatales, pues solo el 10.3 por ciento de las personas dice confiar mucho en estas instituciones.

En ese orden de ideas, es indispensable que la Fiscalía General de la República informe sobre la cantidad de impugnaciones que promuevan los ciudadanos contra omisiones o negligencia que cometa el ministerio público, a efecto de tener un indicador que nos permita identificar áreas de oportunidad en la procuración de justicia.

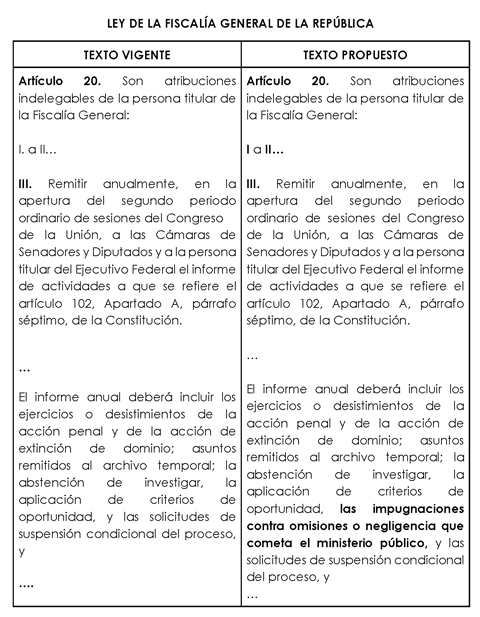

Es por lo anterior que me permito presentar a esta soberanía el siguiente proyecto de:

Decreto por el que se reforma el párrafo cuarto de la fracción III de la Ley de la Fiscalía General de la República

Artículo Único. Se reforma el párrafo cuarto de la fracción III de la Ley de la Fiscalía General de la República, para quedar como sigue:

Ley de la Fiscalía General de la República

Artículo 20. Son atribuciones indelegables de la persona titular de la Fiscalía General:

I. a II. ...

III. Remitir anualmente, en la apertura del segundo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, a las Cámaras de Senadores y Diputados y a la persona titular del Ejecutivo Federal el informe de actividades a que se refiere el artículo 102, Apartado A, párrafo séptimo, de la Constitución.

...

El informe anual deberá incluir los ejercicios o desistimientos de la acción penal y de la acción de extinción de dominio; asuntos remitidos al archivo temporal; la abstención de investigar, la aplicación de criterios de oportunidad, las impugnaciones contra omisiones o negligencia que cometa el ministerio público, y las solicitudes de suspensión condicional del proceso, y

...

Transitorio

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre de 2025.

Diputada Genoveva Huerta Villegas (rúbrica)

Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en materia de igualdad de salario, suscrita por la diputada Mónica Becerra Moreno y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Mónica Becerra Moreno , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura correspondiente a la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 71, fracción II, y 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo , en materia de igualdad de salario, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La Asamblea General de las Naciones Unidades declaró el 18 de septiembre como el Día Internacional de la Igualdad Salarial con el propósito de visibilizar y conmemorar los esfuerzos que realizan los Estados para garantizar la igualdad en la remuneración por trabajo de igual valor, así como para recordar que la lucha por los derechos humanos debe cumplirse de manera amplia y efectiva.

En México, la brecha salarial es una de las más amplias entre los países miembros de la OCDE. Las mujeres perciben salarios menores que los hombres aun desempeñando las mismas funciones y responsabilidades. El Índice Global de Brecha de Género 2024 colocó a nuestro país en la posición 33 de 146 países evaluados, señalando que el progreso ha sido lento y que, de mantenerse el ritmo actual, podrían transcurrir aproximadamente 134 años antes de eliminar estas prácticas discriminatorias en los centros de trabajo.

Los subíndices tomados en consideración para logar esta evaluación son: la participación y oportunidades económicas, los logros educativos, la salud y supervivencia y el empoderamiento político; sin embargo, eso nos hace notar las áreas de oportunidad donde debemos trabajar y legislar para logar mejorar esas cifras y con ello lograr la verdadera igualdad que necesitamos en el país.

En materia de paridad política, se han logrado avances significativos tanto en el Poder Legislativo como en el Ejecutivo, lo que ha permitido mejorar leyes y programas destinados a garantizar el empoderamiento de las mujeres en los distintos ámbitos del país. Sin embargo, estos progresos no se han visto reflejados en el terreno laboral, donde la brecha salarial continúa afectando de manera desproporcionada a mujeres, jóvenes y personas en situación de vulnerabilidad.

Nuestra Constitución, el artículo 123 de la Constitución estable que “A trabajo igual corresponderá salario igual, sin tener en cuenta el sexo ni género. Las leyes establecerán los mecanismos tendientes a reducir y erradicar la brecha salarial de género ”, en ese mismo sentido, México también forma parte de diversos tratados internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que también le solicitan al Estado miembro de garantizar la igualdad en las remuneraciones.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación también ha sostenido que la igualdad salarial busca eliminar la discriminación de género, si bien es cierto, establece que podría existir una diferencia salarial en las áreas de trabajo, pero solamente deben de considerarse las tareas, las aptitudes necesarias y el perfil del puesto, no enfocarse respecto al sexo o género de la persona que lo realiza.

En este contexto, la propuesta busca reconocer el valor real del trabajo de cada persona y garantizar una economía equitativa, en la que las y los trabajadores reciban un salario justo y las empresas se beneficien de mayor productividad, competitividad y certeza jurídica.

En temas internacionales, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible también establece compromisos que México debe cumplir.

El Objetivo 5 enfocado a la Igualdad de Género, en su meta 5.5 recomienda a los Estados que aseguren la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles tanto en temas políticas, económicas y públicas.1

De manera conjunta, el objetivo 8 sobre el Trabajo decente y crecimiento económico en su menta 8.5 también refiere que el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor.2

Con estos dos objetivos y con las metas previamente mencionadas podríamos mejorar la redacción que se encuentra actualmente en la ley y con ello lograr una congruencia en el marco legal de la Constitución y sobre todo con los compromisos internacionales en México.

A nivel nacional, la Comisión Nacional de Derechos humanos a través del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres (PAMIMH) anualmente realiza el “Análisis de Resultados de la primera parte de la Encuesta Nacional de Opinión en Vivienda 2024 (ENO)” y parte de los resultados en listados establece que el Derecho a un trabajo remunerado el 50 por ciento de la población considera que es poco respetado, mientras que el 29.2 por ciento dice que es muy respetado.

En cuanto a la brecha salarial, la ENO 2024 revela que más del 50 por ciento de las personas consideró que los hombres tienen mejores salarios. En este sentido, el Inegi ha informado que las mujeres en contextos de pobreza ganan “71.7 pesos por cada 100 pesos retribuidos a los hombres.

En el mismo sentido, las personas se enfocaron en tres aspectos importantes para alcanzar una igualdad en el país, los mismos son promoción de igualdad en las escuelas, el fortalecimiento para el acceso de las mujeres a un empleo bien remunerado y, por último, impulsar que ellas ocupen puestos en las tomas de decisiones.

Estos datos reflejan una realidad inaceptable: la igualdad salarial no solo corrige desigualdades estructurales, sino que también fortalece la economía nacional, fomenta un entorno laboral productivo y competitivo y consolida la cohesión social. Reconocer la igualdad salarial como principio rector de la Ley Federal del Trabajo es un acto de justicia inaplazable, que atiende a nuestra Constitución, a los compromisos internacionales y a la dignidad de las personas trabajadoras.

El trabajo digno no admite discriminación ni exclusión bajo ninguna forma. Reconocer la igualdad salarial como principio rector de nuestra legislación no es únicamente un acto de justicia para las generaciones presentes, sino también un compromiso con las generaciones futuras.

Significa construir un país en el que las niñas y los niños crezcan sabiendo que su esfuerzo será valorado en igualdad de condiciones, sin importar su género, origen o situación social.

La igualdad salarial constituye un pilar fundamental para consolidar una sociedad más justa, democrática y solidaria, en la que el mérito, la capacidad y el compromiso sean los factores que determinen la remuneración y no solamente un tema de género.

Con esta reforma, reafirmamos que la dignidad humana y el derecho al trabajo digno están por encima de cualquier práctica discriminatoria. Esta medida no solo atiende una exigencia de justicia social, sino que también alinea a México con las mejores prácticas internacionales, impulsando la confianza en nuestras instituciones y fortaleciendo la cohesión social.

La igualdad salarial no es una meta opcional ni postergable: es un imperativo ético, jurídico y político que debe hacerse realidad ahora.

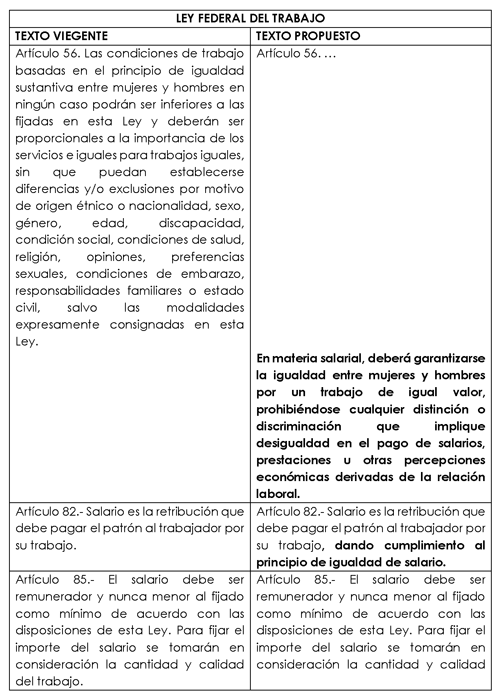

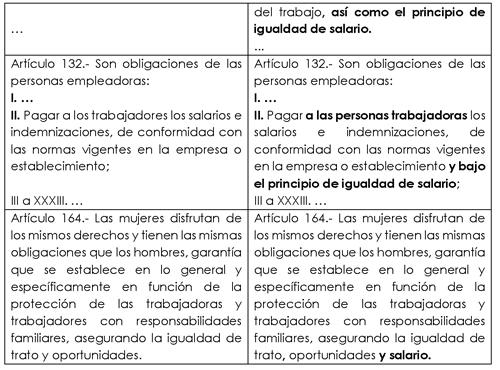

Para un mayor entendimiento se presenta el siguiente cuadro comparativo con el texto propuesto:

Por todo lo anterior, es que es necesaria propuesta, a fin de establecer de manera expresa el principio de igualdad salarial como un derecho inalienable de todas y todos los trabajadores.

Con ello se busca garantizar un marco jurídico coherente con nuestra Constitución y con los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano. Esta reforma representa un paso decisivo para erradicar prácticas discriminatorias, fortalecer la cohesión social y consolidar a México como un país que reconoce en la equidad y en la justicia social los fundamentos de su desarrollo.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de:

Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo en materia de igualdad salarial.

Artículo Único. Se reforman los artículos 56, 82, 85, 132 y 164 de la Ley Federal del Trabajo para quedar como sigue:

Artículo 56. ...

En materia salarial, deberá garantizarse la igualdad entre mujeres y hombres por un trabajo de igual valor, prohibiéndose cualquier distinción o discriminación que implique desigualdad en el pago de salarios, prestaciones u otras percepciones económicas derivadas de la relación laboral.

Artículo 82. Salario es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo, dando cumplimiento al principio de igualdad de salario.

Artículo 85. El salario debe ser remunerador y nunca menor al fijado como mínimo de acuerdo con las disposiciones de esta Ley. Para fijar el importe del salario se tomarán en consideración la cantidad y calidad del trabajo, así como el principio de igualdad de salario.

...

Artículo 132. Son obligaciones de las personas empleadoras:

I. ...

II. Pagar a las personas trabajadoras los salarios e indemnizaciones, de conformidad con las normas vigentes en la empresa o establecimiento y bajo el principio de igualdad de salario ;

III a XXXIII. ...

Artículo 164. Las mujeres disfrutan de los mismos derechos y tienen las mismas obligaciones que los hombres, garantía que se establece en lo general y específicamente en función de la protección de las trabajadoras y trabajadores con responsabilidades familiares, asegurando la igualdad de trato, oportunidades y salario.

Transitorio

Único . El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 [1] https://agenda2030.mx/ODSGoalSelected.html?ti=T&cveArb=ODS0050& goal=0&lang=es#/ind

2 [1]https://agenda2030.mx/ODSGoalSelected.html?ti=T&cveArb=ODS0080&goal=0&lang=es#/ind

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre de 2025.

Diputada Mónica Becerra Moreno (rúbrica)

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Educación, suscrita por la diputada Noemí Berenice Luna Ayala y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada federal Noemí Berenice Luna Ayala , y las y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, y 77; 78 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Durante muchos años, México ha carecido de políticas públicas enfocadas en promover el desarrollo educativo que garantice el bienestar de niñas, niños y adolescentes. El rezago educativo en el país es notorio y persiste la falta de un sistema integral que asegure una educación de calidad y acompañamiento académico oportuno.

El principal desafío de las administraciones gubernamentales es optimizar la calidad educativa, lo que implica implementar estrategias efectivas desde los niveles de educación básica, orientadas a fomentar la permanencia de los estudiantes en el sistema escolar y reducir el rezago y la deserción. Dichas acciones buscan asegurar que las y los alumnos culminen sus trayectorias académicas y adquieran las competencias necesarias para enfrentar un entorno global cada vez más cambiante.

El Observatorio de la Educación de la organización Educación con Rumbo estimó que, durante el ciclo escolar 2024-2025, 994,219 estudiantes abandonaron la escuela entre la educación básica y el inicio de la educación superior, lo que significaría 3.3 por ciento de la matrícula en esos niveles que, de acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP), ascendió a 29 millones 415 mil 911 alumnos en dicho ciclo. Las cifras compartidas y analizadas por la organización mostraron que esta cantidad de alumnos representó un aumento del 19.98 por ciento de alumnos que abandonaron las aulas, con respecto a los 828 mil 618 que se registraron a lo largo del curso 2023-2024. El nivel medio superior se mantiene como el más afectado por la deserción escolar, con una tasa nacional del 30.9 por ciento de abandono.

El rezago y la deserción escolar representan uno de los mayores desafíos para el sistema educativo mexicano. En este contexto, la regularización escolar emerge como una herramienta fundamental para mitigar estas problemáticas, permitiendo a los estudiantes nivelar sus conocimientos y continuar su trayectoria académica.

A través de la regularización, hacemos referencia a un conjunto de acciones que se realizan para apoyar a los estudiantes que presentan rezago o dificultades en su aprendizaje, con el fin de que puedan avanzar en sus estudios y cumplir con los planes y programas de la educación básica, media superior y superior.

La importancia de la regularización en México se evidencia en varios niveles. En primer lugar, aborda una de las principales causas de abandono escolar, la reprobación. Los programas de regularización ofrecen una segunda oportunidad para comprender los conceptos esenciales, rompiendo este círculo vicioso.

Garantizar la regularización en la educación para niñas, niños y jóvenes en México es una tarea primordial de la sociedad moderna, por ello resulta urgente dar un paso enorme al implementarlo en todos los sectores, no radica únicamente en ser conscientes de los problemas que nos asolan en la actualidad, sino que también es ser conscientes de que hay que promover esta regularización educativa a través de mecanismos innovadores, infraestructura adecuada, contenidos esenciales y prácticos, entre otros factores.

En México, 6.4 millones de niños y jóvenes, que representan el 18 por ciento de la población entre tres y 18 años, no asisten a la escuela, según datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). Este fenómeno está acentuado entre los grupos desfavorecidos como las comunidades indígenas, personas con discapacidad y la población rural.

En el marco del Día Internacional de la Educación establecido por la Unesco —24 de enero—, el IMCO presentó el panorama general obstáculos educativos para los estudiantes en México, destacando que la desigualdad educativa en México rebasó el promedio de Latinoamérica y del mundo en 2023, de acuerdo con estadísticas del Foro Económico Mundial.

Una de las principales barreras para el desarrollo económico y social de México es la desigualdad educativa, entendida como las diferencias en el acceso, recursos didácticos disponibles, la infraestructura y la calidad educativa a la que accede la comunidad en etapa escolar, de acuerdo con el instituto.

En México, implementar una regularización escolar de manera efectiva es crucial para combatir el abandono y el rezago educativo. Más que un simple examen, una política de este tipo debe ser un proceso continuo y sistémico que involucre a todos los actores de la comunidad educativa. En cuanto al financiamiento este programa no serán regularizables, si no adicionales y complementarios a los que proporcionan los programas federales, locales y municipales vigentes destinados a la operación de las escuelas públicas de educación básica.

En esencia, la regularización escolar no se trata solo de aprobar materias, sino de garantizar el derecho a la educación y crear un sistema que acompañe y apoye a los estudiantes a lo largo de su trayectoria escolar, evitando que las barreras socioeconómicas y personales se conviertan en un obstáculo insalvable para su desarrollo.

En este contexto, podemos considerar que la regularización escolar en México no es un simple trámite administrativo, sino un pilar estratégico para construir un sistema educativo más equitativo y de calidad. Al invertir en la regularización, no solo se rescata la trayectoria académica de un estudiante, sino que se le dota de las herramientas necesarias para afrontar un futuro profesional más competitivo, contribuyendo al desarrollo de capital humano en el país.

El derecho a la educación está reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es únicamente un servicio público, sino un derecho humano esencial, indispensable para el desarrollo pleno de la persona y el ejercicio de los demás derechos. El Estado mexicano tiene la obligación de respetar, proteger, promover y garantizar este derecho sin discriminación alguna, asegurando condiciones de acceso, permanencia, equidad y calidad para todas las personas.

La educación, al ser un derecho humano, constituye el medio más eficaz para romper los ciclos de pobreza, reducir desigualdades y fortalecer la democracia. Su cumplimiento efectivo no solo transforma vidas individuales, sino que impulsa el desarrollo social y económico del país.

En este sentido, el artículo 3o. constitucional establece que toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser universal, inclusiva, pública, gratuita y de calidad, orientada al respeto de la dignidad humana y a la promoción de los derechos humanos, la cultura de paz, la solidaridad y la igualdad sustantiva.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios- impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias, la educación superior lo será en términos de la fracción X del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia.

Reconocer la educación como un derecho humano implica entenderla como un deber compartido del Estado y la sociedad. Garantizarla no se limita a ofrecer acceso a las aulas, sino a crear las condiciones necesarias para que las y los estudiantes permanezcan, aprendan y se desarrollen plenamente a lo largo de su trayectoria educativa.

Por ello, toda acción legislativa y política pública en materia educativa debe concebirse desde la perspectiva de derechos humanos, colocando en el centro a la persona y su potencial transformador dentro de la comunidad.

El derecho a la educación ha sido reconocido de manera reiterada en los principales instrumentos internacionales de derechos humanos, lo que refuerza su carácter vinculante y su protección jurídica más allá del ámbito nacional.

La Declaración Universal de Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a la educación, la cual deberá orientarse al pleno desarrollo de la personalidad humana y al fortalecimiento del respeto a los derechos y libertades fundamentales.

Declaración Universal de los Derechos Humanos

Artículo 26

1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.

3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.

De igual forma, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce el derecho de toda persona a la educación y dispone que la enseñanza debe ser asequible, accesible, aceptable y adaptable, principios que orientan su cumplimiento progresivo.

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

Artículo 13