Gaceta Parlamentaria, año XXVIII, número 6901-II-1, martes 21 de octubre de 2025

- Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en materia de seguridad y mantenimiento de vehículos automotores como herramientas de trabajo, a cargo del diputado Alejandro Carvajal Hidalgo, del Grupo Parlamentario de Morena

- Que reforma la fracción VIII y adiciona un párrafo al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado, del Grupo Parlamentario de Morena

- De decreto por el que se declara el 24 de julio de cada año “Día Nacional del Venado Cola Blanca”, a cargo de la diputada Briceyda García Antonio, del Grupo Parlamentario de Morena

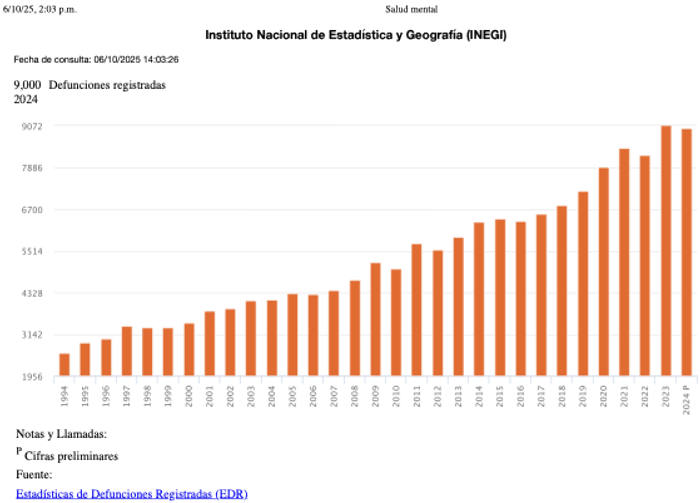

- Que adiciona un párrafo al artículo 36 de la Ley General de Educación, a fin de facultar al Consejo Nacional de Fomento Educativo para impartir educación a niñas, niños y adolescentes migrantes extranjeros en campos agrícolas y albergues, a cargo de la diputada Nadia Yadira Sepúlveda García, del Grupo Parlamentario de Morena

- Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en materia de inclusión de las personas con discapacidad, a cargo del diputado Óscar Iván Brito Zapata, del Grupo Parlamentario de Morena

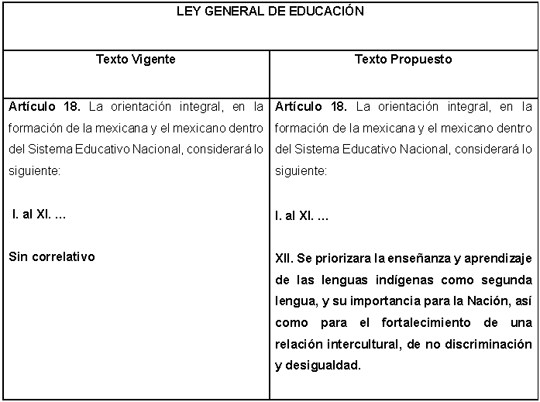

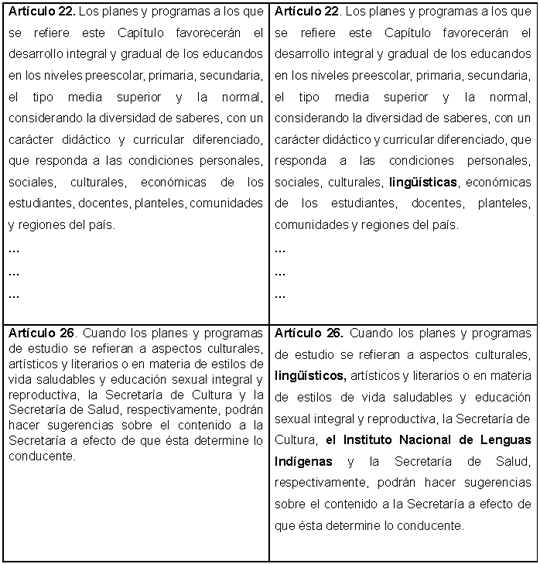

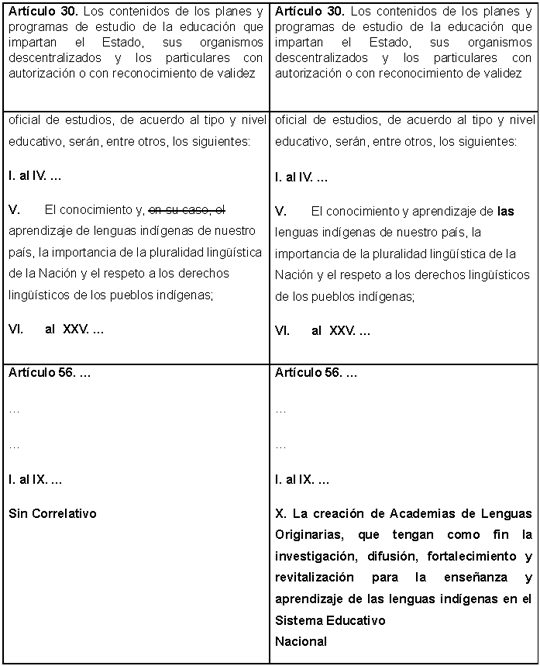

- Que adiciona la fracción XII del artículo 18, reforma el párrafo primero del 22 y el 26 y la fracción V del 30 y adiciona la fracción X al 56 de la Ley General de Educación, en materia de enseñanza y aprendizaje de las lenguas indígenas en el sistema educativo nacional, a cargo de la diputada Karina Margarita del Río Zenteno, del Grupo Parlamentario de Morena

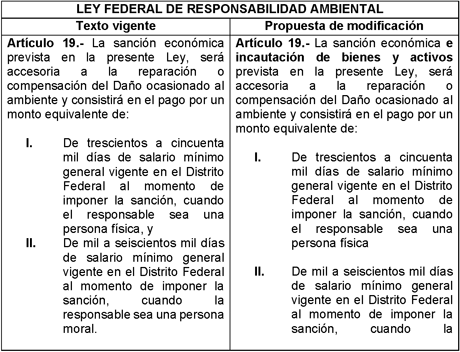

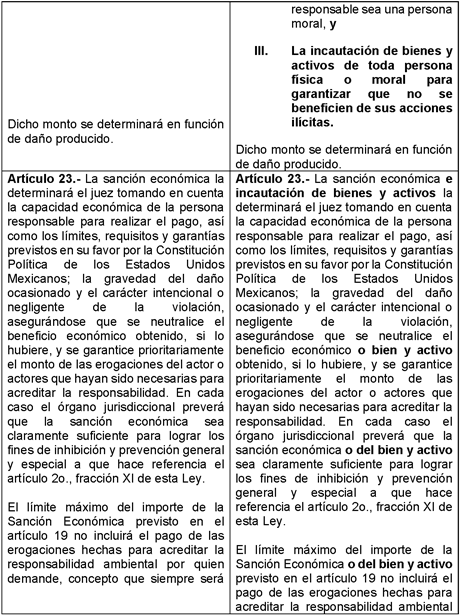

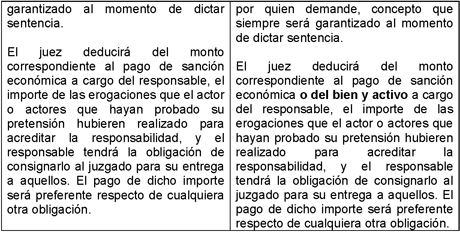

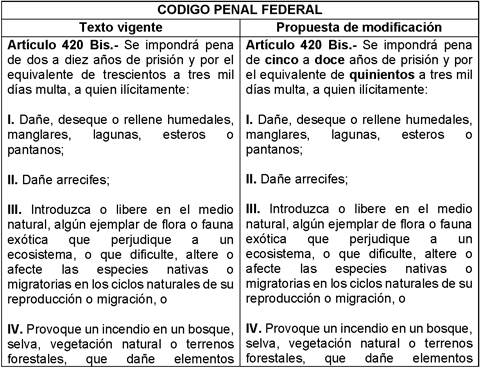

- Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y del Código Penal Federal, en materia de tipificación del ecocidio para protección del medio ambiente, así como minimizar los daños, a cargo del diputado Juan Antonio González Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena

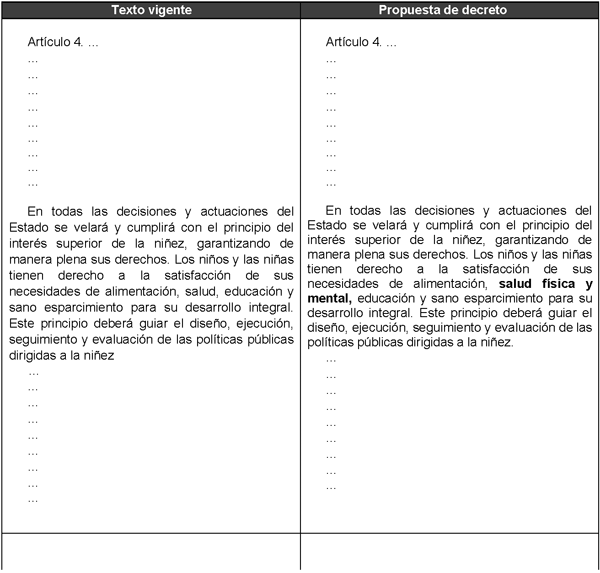

- Que reforma y adiciona el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de salud mental en favor de las niñas, niños y adolescentes, a cargo del diputado Jesús Irugami Perea Cruz, del Grupo Parlamentario de Morena

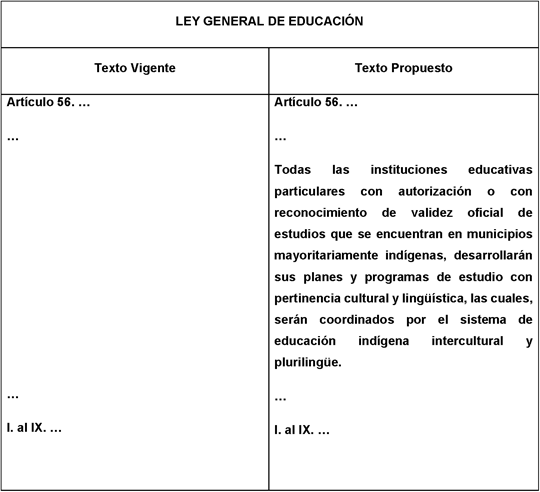

- Que adiciona un tercer párrafo al artículo 56 de la Ley General de Educación, para fortalecer la educación intercultural y plurilingüe en instituciones con reconocimiento de validez oficial de estudios que se encuentren en municipios mayoritariamente indígenas, suscrita por las diputadas Karina Margarita del Río Zenteno y Flor de María Esponda Torres, del Grupo Parlamentario de Morena

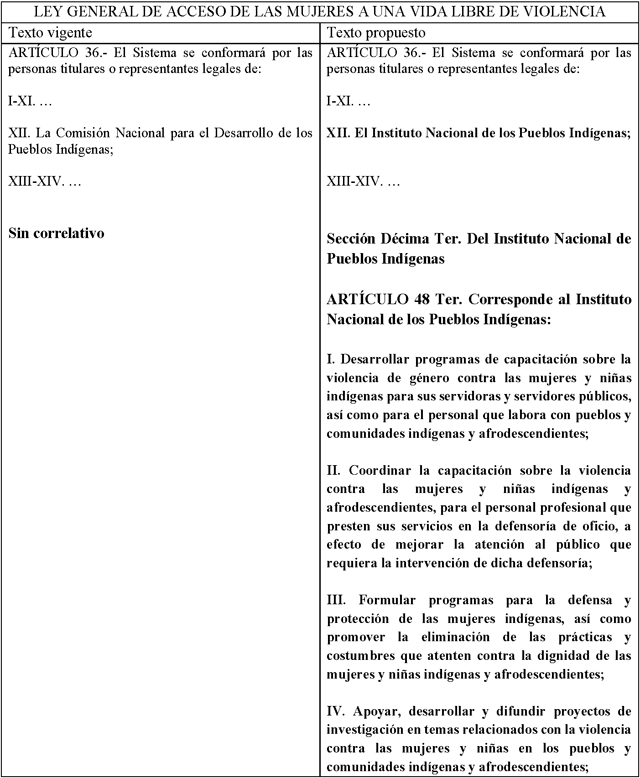

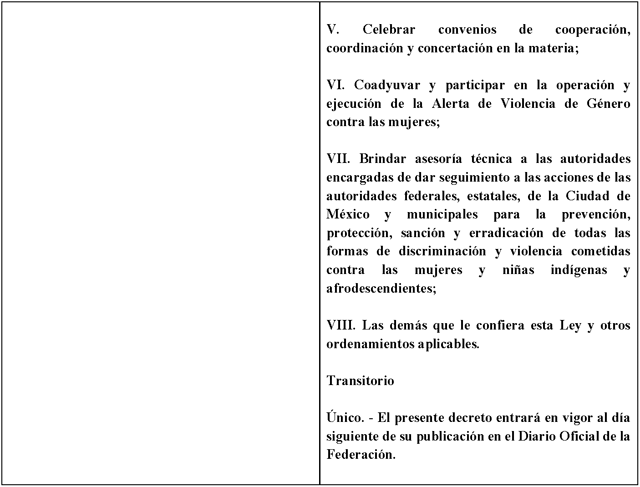

- Que adiciona y reforma diversas disposiciones a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Evangelina Moreno Guerra, del Grupo Parlamentario de Morena

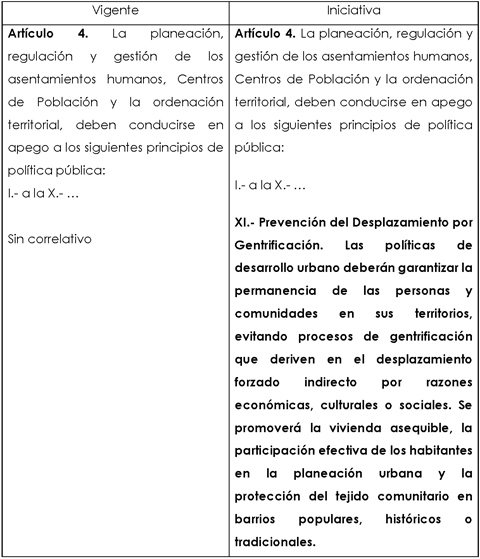

- Que adiciona una fracción XI al artículo 4o. de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, a cargo de la diputada Herminia López Santiago, del Grupo Parlamentario de Morena

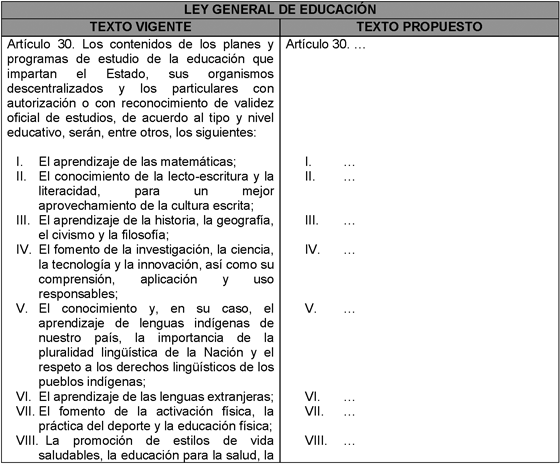

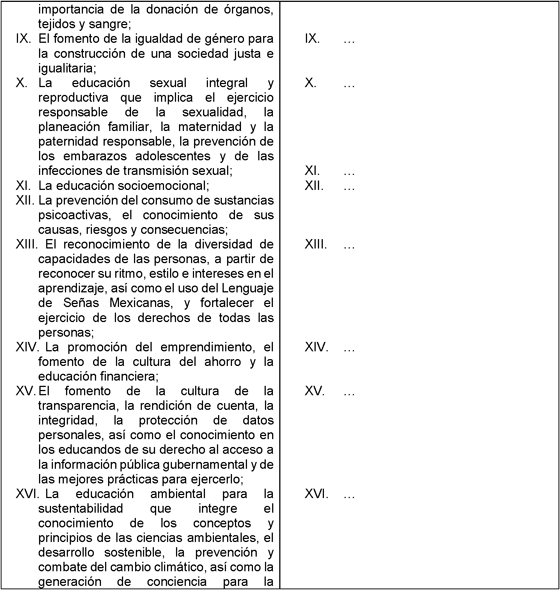

- Que adiciona la fracción XXVI al artículo 30 de la Ley General de Educación, para fortalecer la educación intercultural mediante el reconocimiento del pluralismo jurídico y cultural de México, a cargo del diputado Arturo Ávila Anaya, del Grupo Parlamentario de Morena

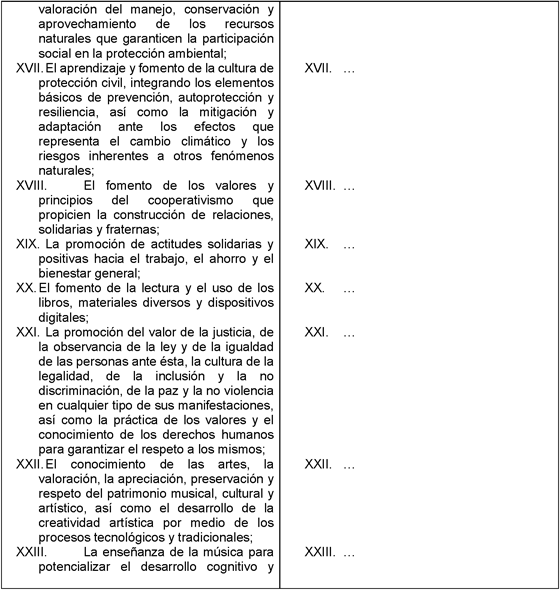

- Que reforma el artículo 63 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en materia de cumplimiento efectivo de garantías y derechos del consumidor, a cargo del diputado Arturo Ávila Anaya, del Grupo Parlamentario de Morena

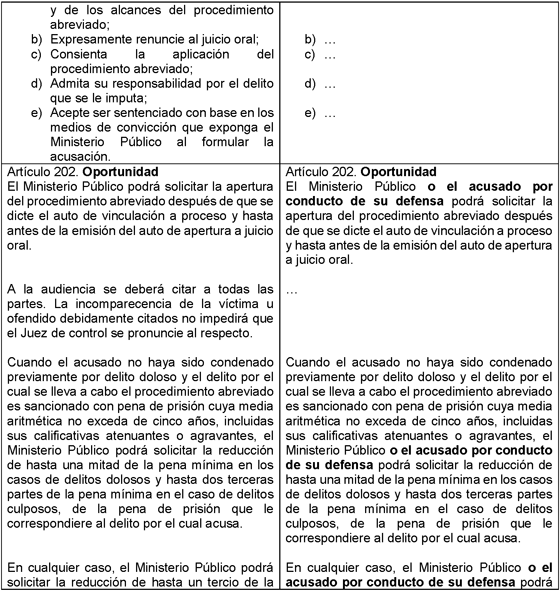

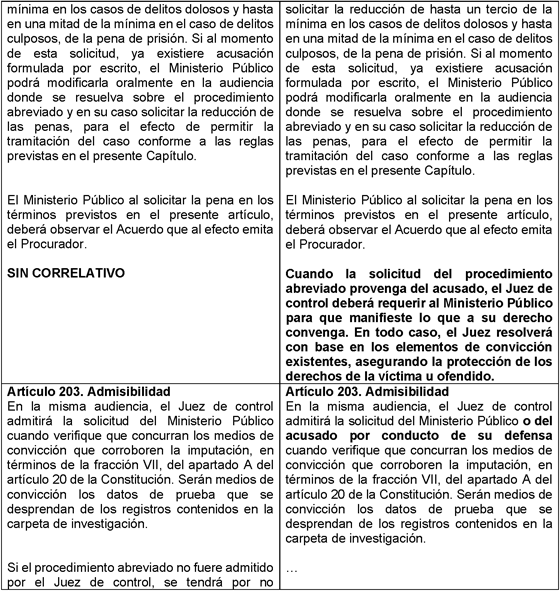

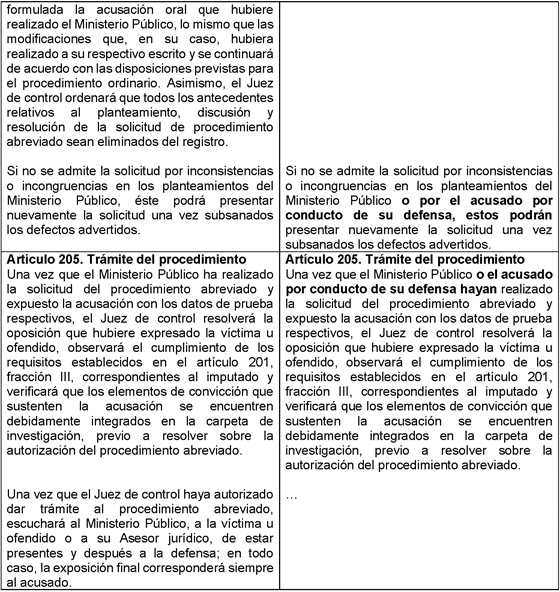

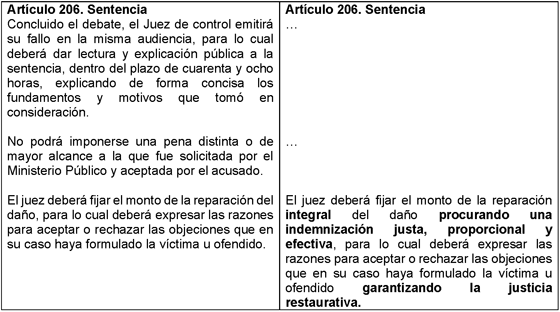

- Que reforma diversos artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales, en materia de solicitud del procedimiento abreviado por parte del acusado, a cargo del diputado Arturo Ávila Anaya, del Grupo Parlamentario de Morena

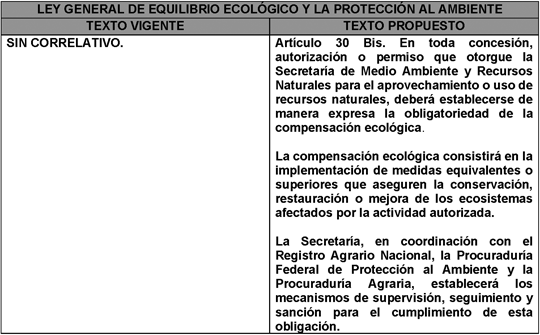

- Que adiciona el artículo 30 Bis a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de compensación ecológica, a cargo del diputado Arturo Ávila Anaya, del Grupo Parlamentario de Morena

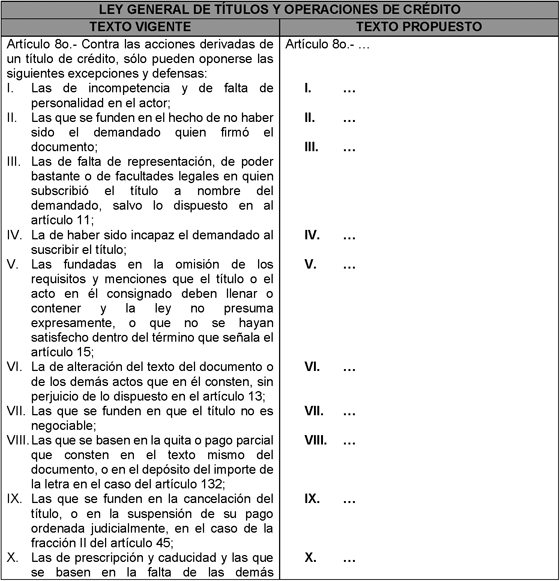

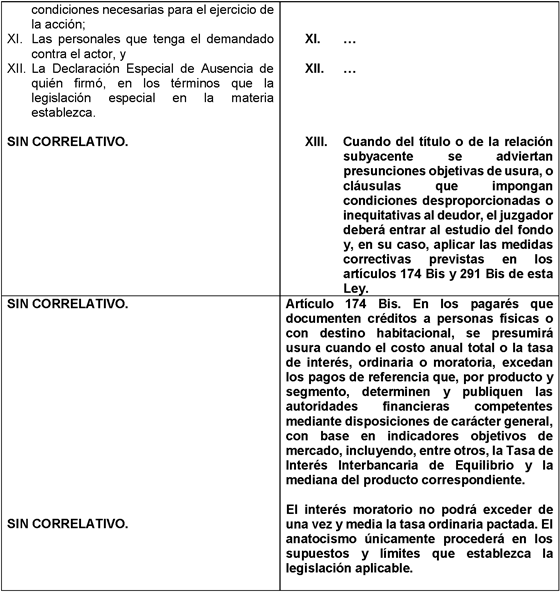

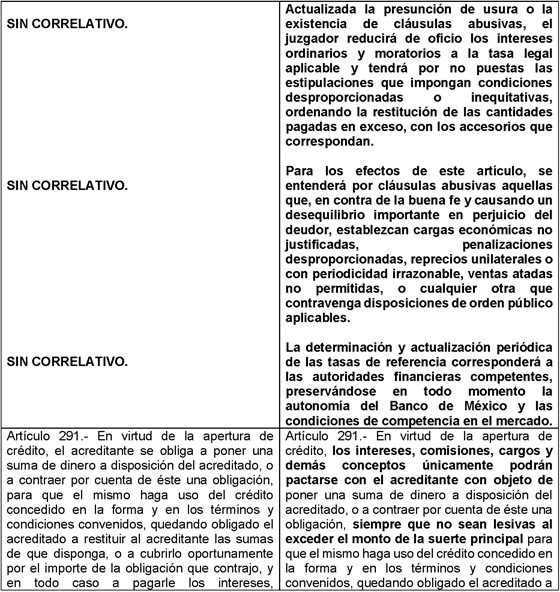

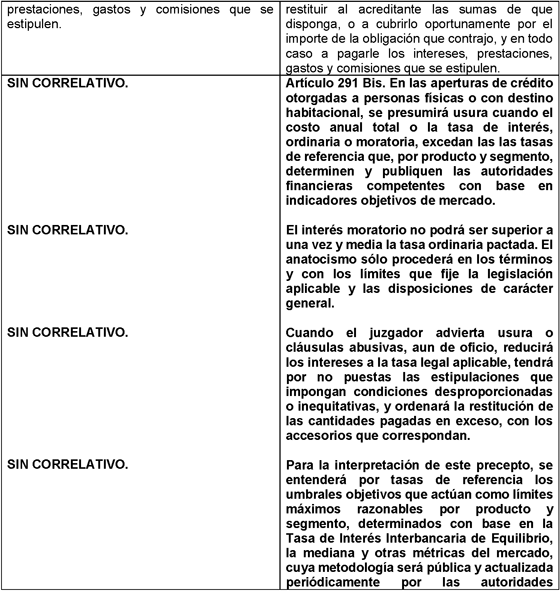

- Que adiciona los artículos 174 Bis y 291 Bis y reforma los artículos 8o. y 291 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en materia de presunciones de usura, nulidad de cláusulas abusivas y reducción judicial de intereses, a cargo del diputado Arturo Ávila Anaya, del Grupo Parlamentario de Morena

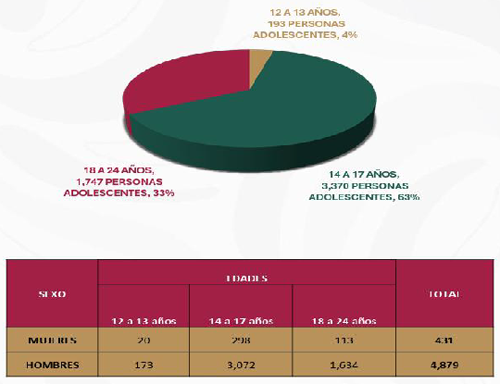

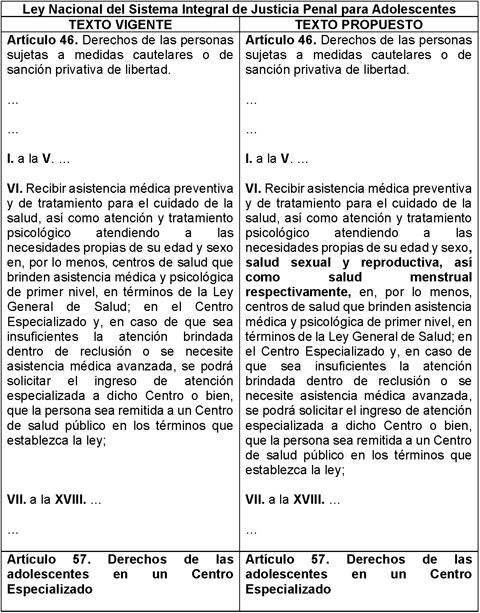

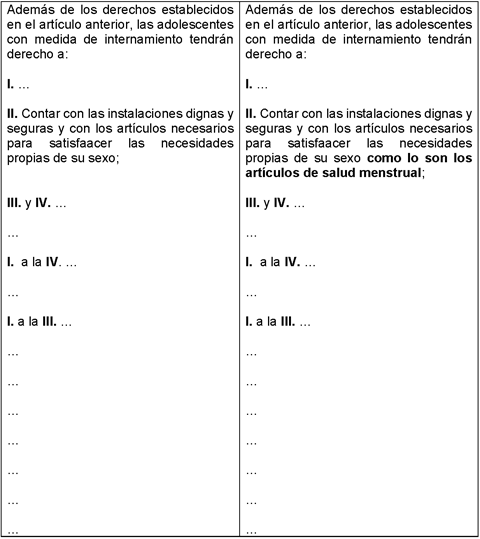

- Que reforma la fracción IV del artículo 46 y la fracción II del párrafo primero del artículo 57, todos de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, en materia de menstruación digna, a cargo de la diputada Marisela Zúñiga Cerón, del Grupo Parlamentario de Morena

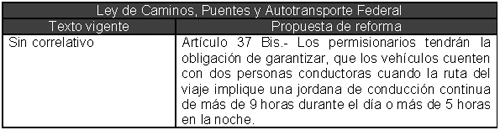

- Que adiciona el artículo 37 Bis a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, en materia de personas conductoras, a cargo del diputado Daniel Andrade Zurutuza, del Grupo Parlamentario de Morena

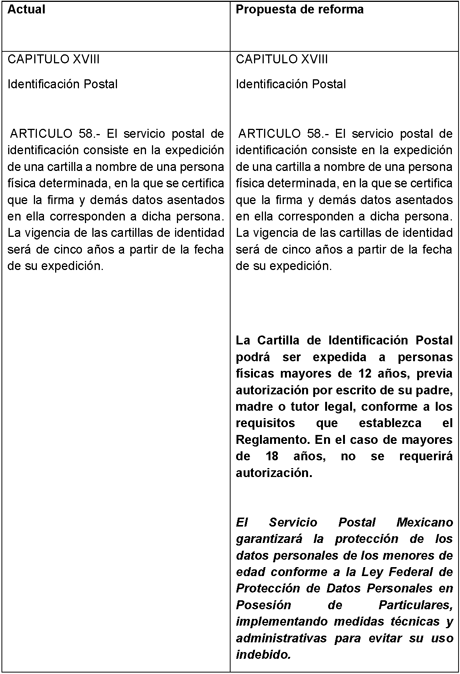

- Que adiciona los párrafos segundo y tercero al artículo 58 de la Ley del Servicio Postal Mexicano, a fin de permitir el acceso de menores de edad a la cartilla de identificación postal y fomentar el envío de remesas por parte de migrantes, a cargo de la diputada Nadia Yadira Sepúlveda García, del Grupo Parlamentario de Morena

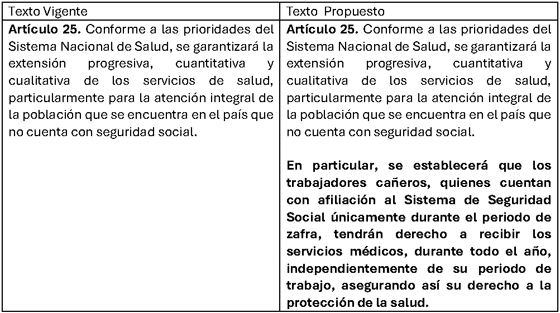

- Que adiciona un párrafo al artículo 25 de la Ley General de Salud, para garantizar atención médica permanente a los trabajadores de la industria cañera, a cargo del diputado Eduardo Castillo López, del Grupo Parlamentario de Morena

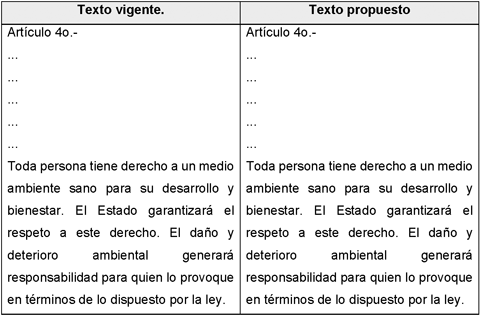

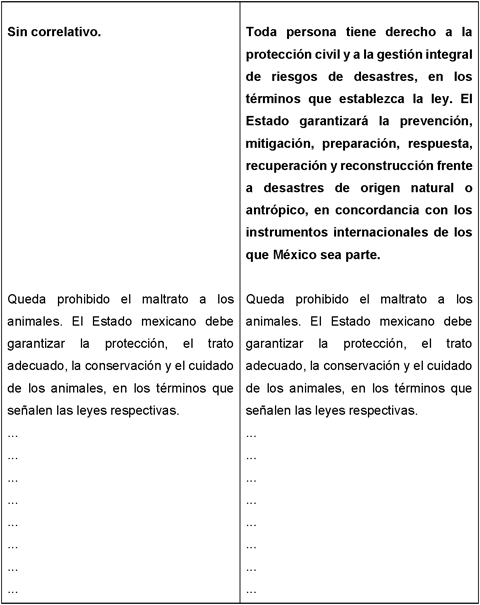

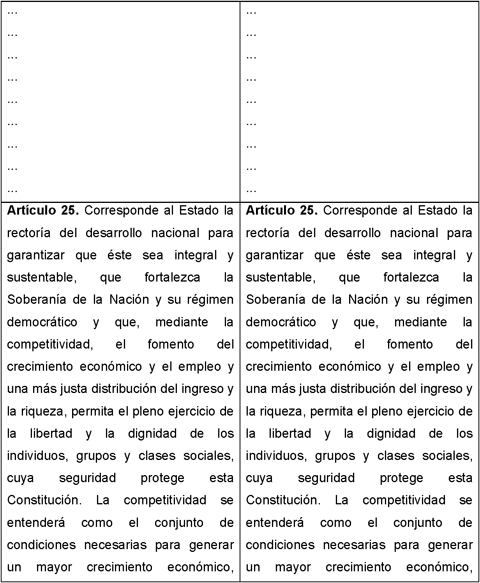

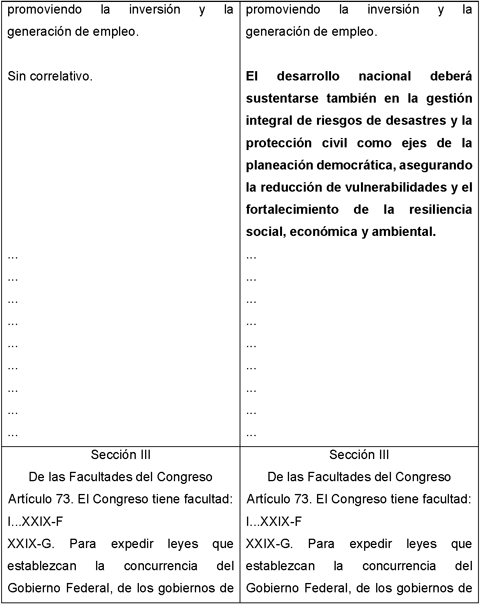

- Que adiciona un párrafo al artículo 4o., un párrafo al artículo 25 y un párrafo a la fracción XXIX-g del artículo 73, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Mildred Concepción Ávila Vera, Anaís Miriam Burgos Hernández, Saray Adasa Vázquez y Luis Humberto Aldana Navarro, del Grupo Parlamentario de Morena

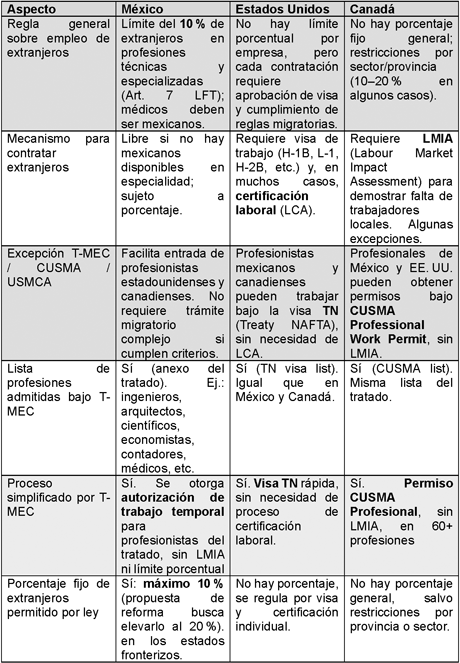

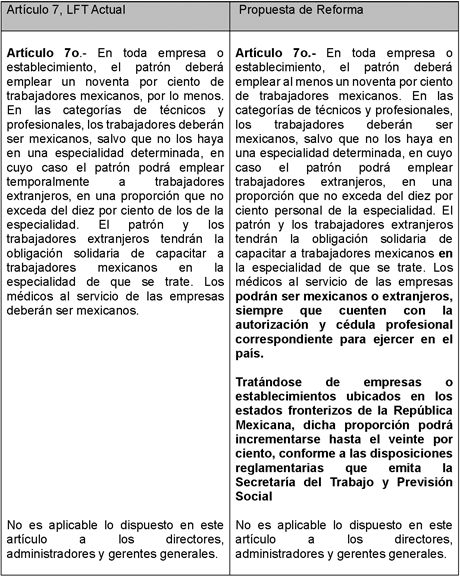

- Que reforma y adiciona el artículo 7o. de la Ley Federal del Trabajo, con el propósito de actualizar y armonizar nuestra legislación laboral con la realidad del mercado global, a cargo de la diputada Nadia Yadira Sepúlveda García, del Grupo Parlamentario de Morena

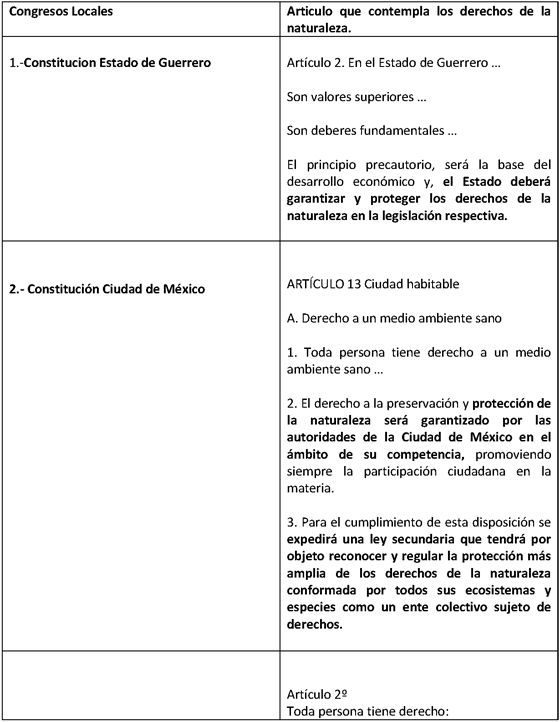

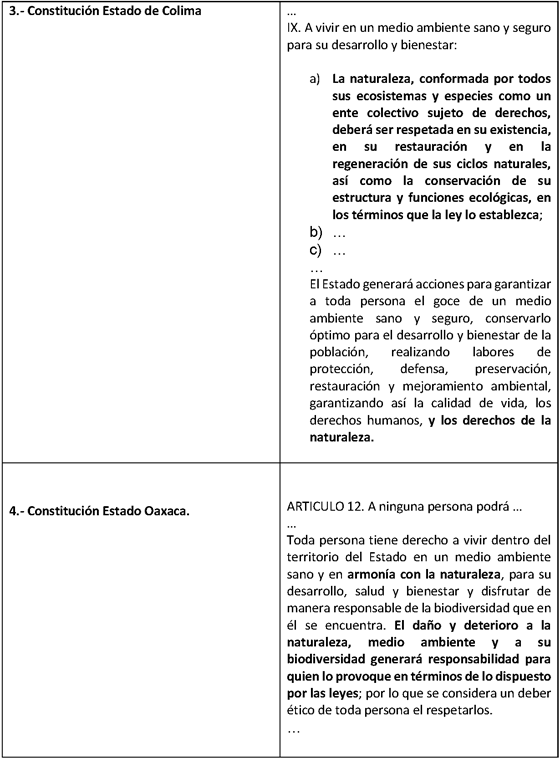

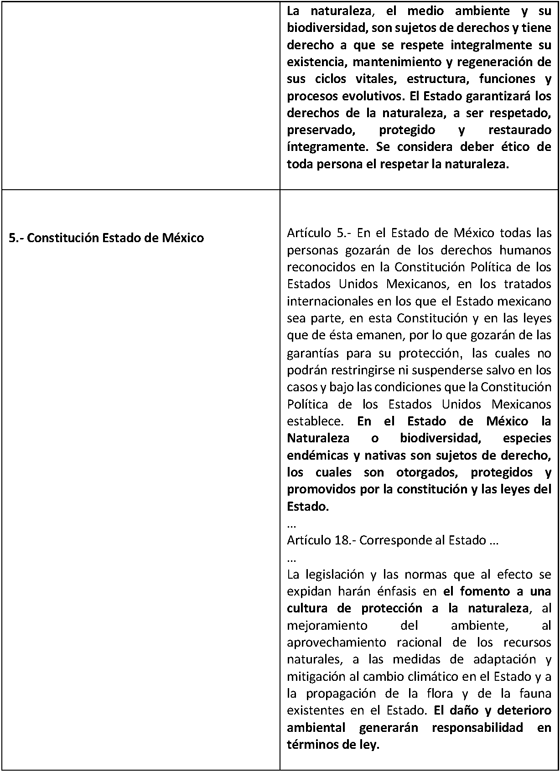

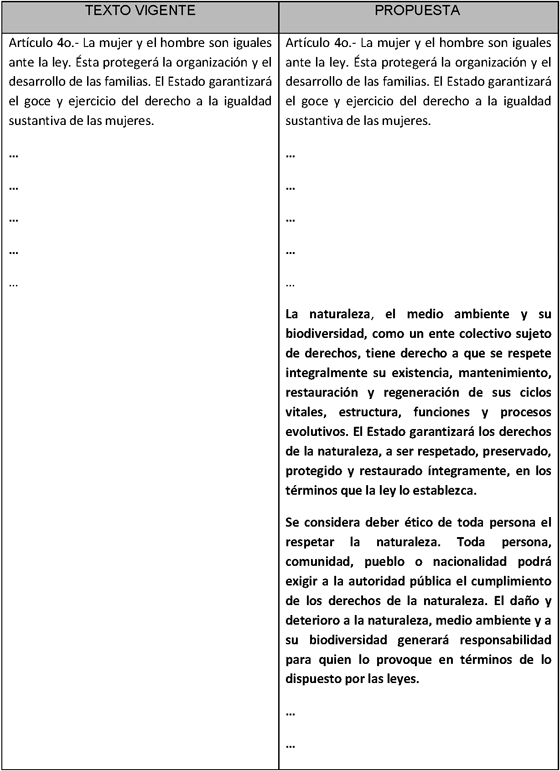

- Que adiciona un párrafo séptimo y un octavo al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la naturaleza como sujeto de derechos y su inclusión en la Carta Magna, a cargo del diputado Arturo Roberto Hernández Tapia, del Grupo Parlamentario de Morena

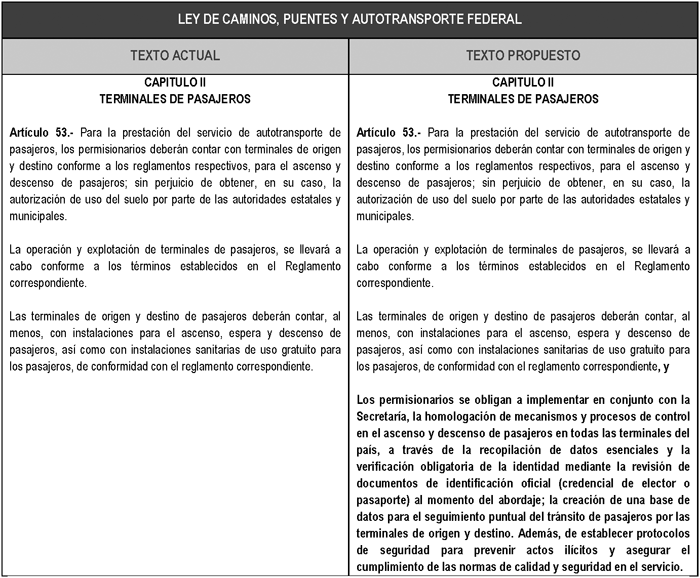

- Que adiciona un párrafo al artículo 53 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para que los traslados de pasajeros de origen y destino sean más seguros y confiables en las terminales del país, a cargo del diputado Alberto Maldonado Chavarín, del Grupo Parlamentario de Morena

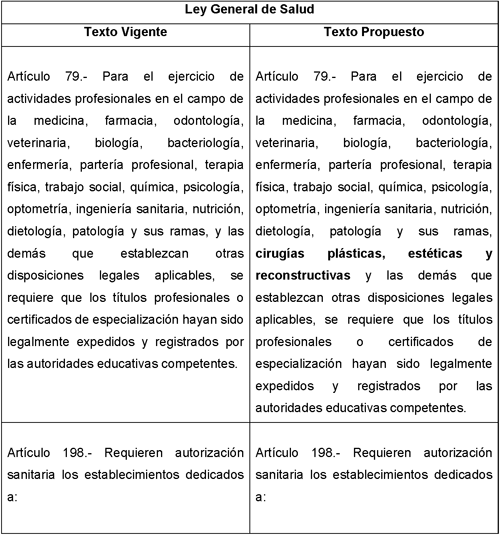

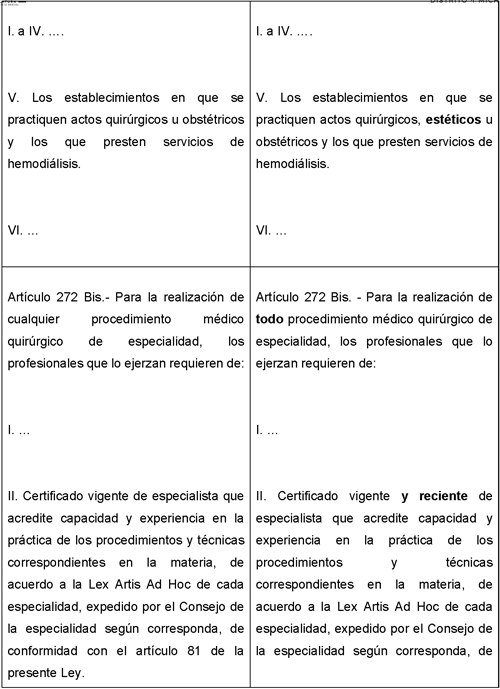

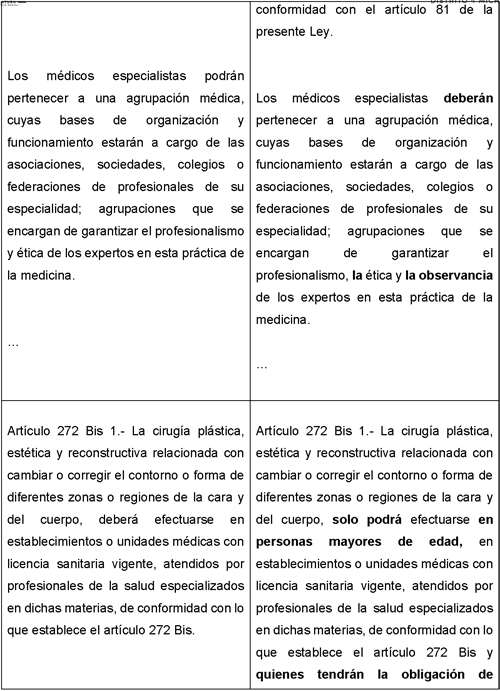

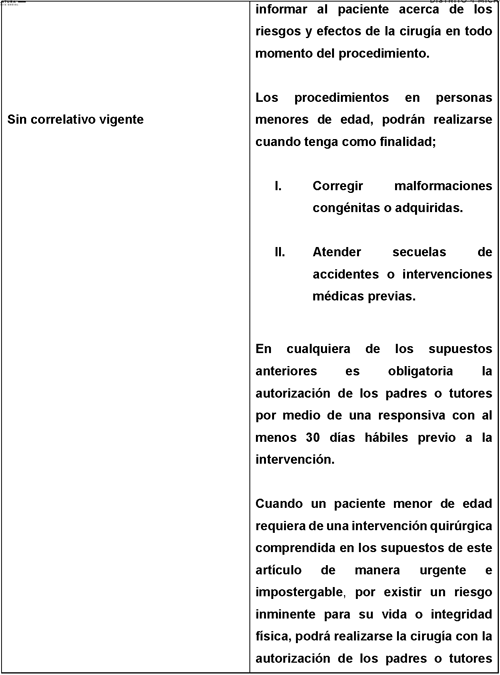

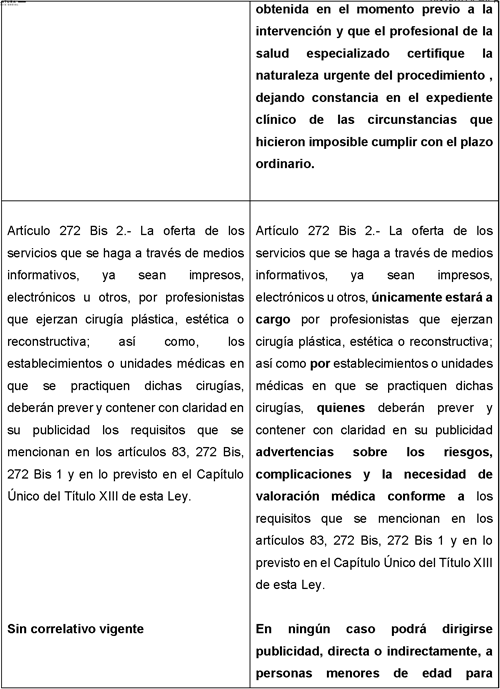

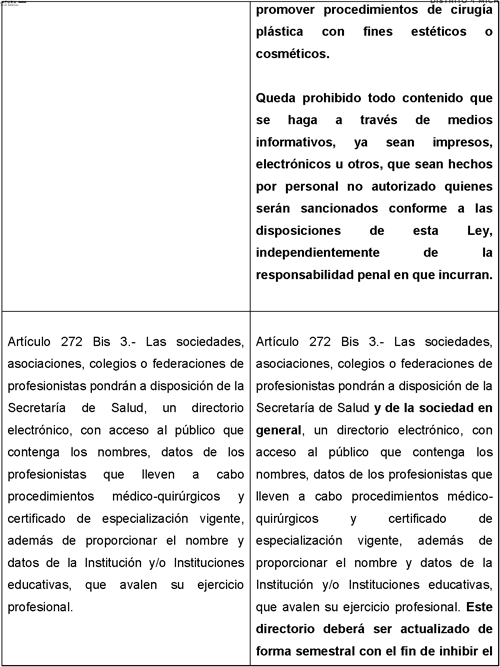

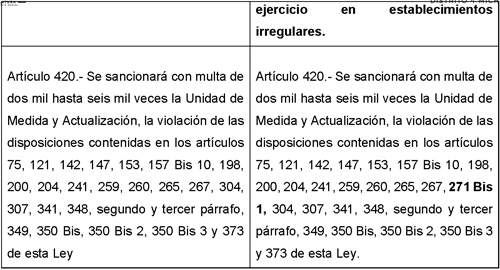

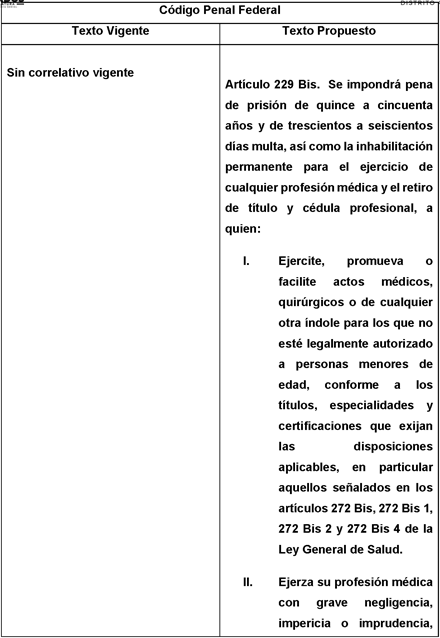

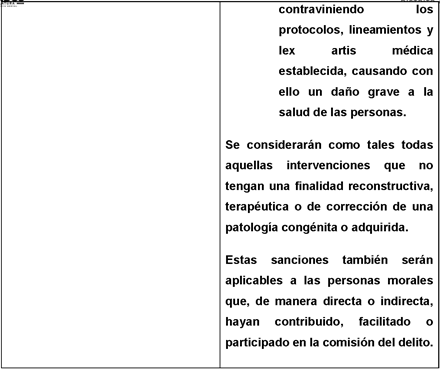

- Que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Salud, en materia de cirugías plásticas, estéticas y reconstructivas, a cargo de la diputada Rosa Guadalupe Ortega Tiburcio, del Grupo Parlamentario de Morena

- Que adiciona el artículo 229 Bis al Código Penal Federal, en materia de responsabilidad médica, a cargo de la diputada Rosa Guadalupe Ortega Tiburcio, del Grupo Parlamentario de Morena

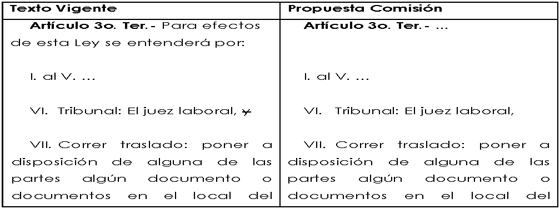

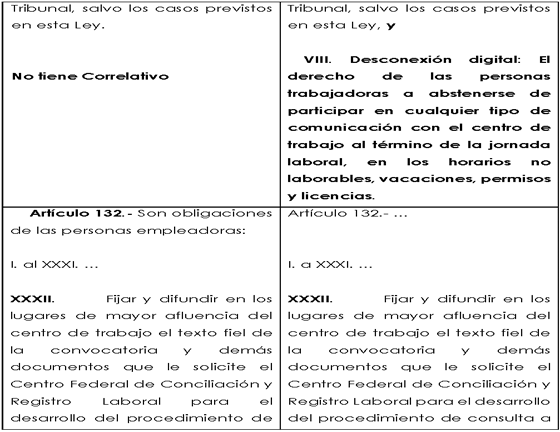

- Que reforma y adiciona los artículos 3o. Ter y 132 de la Ley Federal del Trabajo, en materia de desconexión digital, a cargo de la diputada Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado, del Grupo Parlamentario de Morena

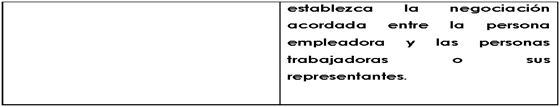

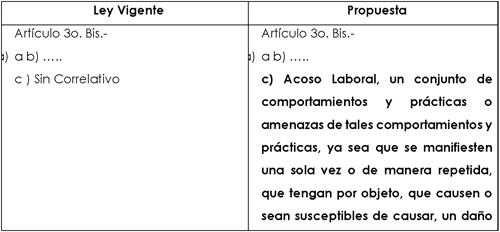

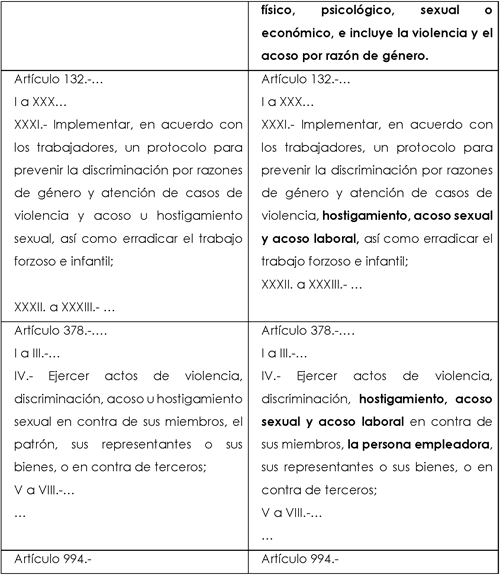

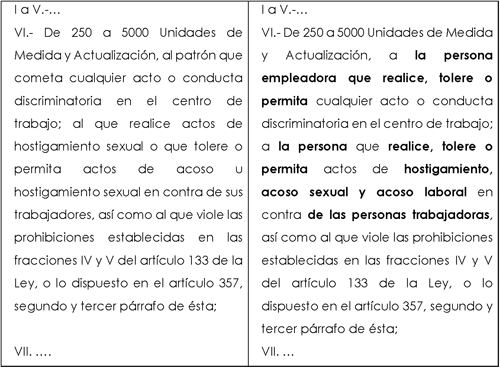

- Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en materia de acoso laboral, a cargo de la diputada Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado, del Grupo Parlamentario de Morena

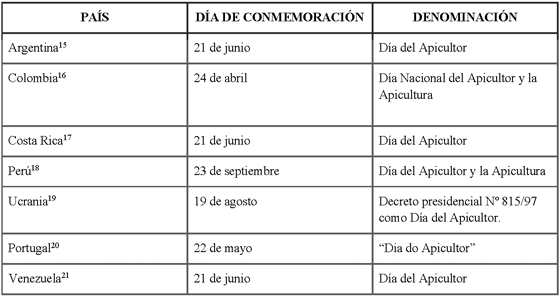

- De decreto por el que se declara el 21 de junio “Día Nacional del Apicultor”, a cargo del diputado Jorge Luis Sánchez Reyes, del Grupo Parlamentario de Morena

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en materia de seguridad y mantenimiento de vehículos automotores como herramientas de trabajo, a cargo del diputado Alejandro Carvajal Hidalgo, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Alejandro Carvajal Hidalgo, diputado perteneciente a la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Una de las obligaciones patronales enmarcadas en la Ley Federal del Trabajo (LFT) es proporcionar a las y los trabajadores las herramientas necesarias para que puedan desempeñar sus funciones de manera eficiente y segura, evitando poner en riesgo su integridad física y la de terceros.

Dentro de estas obligaciones, destacan dos esenciales:

- Capacitar a los trabajadores en el uso de dichas herramientas.

- Dar mantenimiento preventivo y correctivo a las mismas.

La importancia de mantener en condiciones óptimas las herramientas de trabajo no se limita al beneficio de las trabajadoras y los trabajadores. También los patrones se benefician directamente al preservar el valor de sus activos, mejorar la eficiencia productiva y evitar gastos excesivos por reposición de equipo, indemnizaciones o reparaciones derivadas de accidentes.

Un aspecto crítico en esta materia es que los vehículos automotores utilizados como herramientas de trabajo camiones de carga, autobuses de pasajeros, automóviles utilitarios, motocicletas de reparto entre otros; en la actualidad no cuentan con una supervisión obligatoria por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), ya que no existe una norma oficial mexicana (NOM) que regule su revisión mecánica periódica.

Esto provoca que, en la práctica, millones de trabajadores que dependen de dichas herramientas realicen sus labores con vehículos en mal estado, lo que pone en riesgo su vida y la de las personas que circulan en la vía pública.

La LFT establece en su artículo 132, fracción III, la obligación de los patrones de proporcionar útiles de trabajo en buen estado; sin embargo, resulta necesario especificar expresamente que los vehículos automotores están incluidos dentro de este concepto y que, por lo tanto, requieren revisiones mecánicas periódicas.

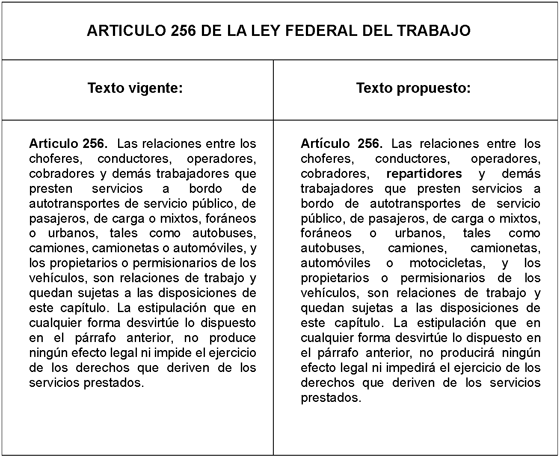

Asimismo, es indispensable actualizar el artículo 256 de esta ley, para incluir a los repartidores como sujetos regulados en el capítulo relativo al trabajo de autotransporte, dado el crecimiento exponencial de esta actividad en los últimos años y la falta de un marco jurídico que garantice seguridad laboral y acceso a la seguridad social.

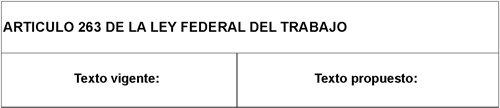

De igual forma, el artículo 263 del mismo marco, debe establecer como obligación patronal la realización de revisiones de mantenimiento preventivo y correctivo, a fin de que los vehículos se encuentren siempre en condiciones óptimas para la seguridad de trabajadores, usuarios y del público en general.

Adicionalmente, se propone que la STPS emita una norma oficial mexicana que determine las revisiones mínimas que deberán realizarse cada seis meses.

Con base en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2022), en México circulan más de 53 millones de vehículos automotores, de los cuales:

- Automóviles: 36 millones 862 mil 881

- Autobuses de pasajeros: 845 mil 862

- Camiones de carga: 11 millones 509 mil 416

Si se estableciera una cuota promedio de 300 pesos por revisión semestral, los ingresos estimados serían cercanos a 29 mil millones de pesos anuales. Estos recursos, además de cubrir los costos de operación, fortalecerían las arcas de la federación y dinamizarían la actividad de los centros automotrices autorizados.

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, sólo en 2022 el sector autotransporte registró 13 mil 277 accidentes de trabajo y 796 defunciones, ubicándolo entre los oficios más peligrosos del país (eleconomista.com.mx) En 2024, alrededor de 1.5 millones de personas trabajadoras dejaron de laborar por accidentes laborales, lo que implicó un costo en subsidios por 10,700 millones de pesos sin contar gastos médicos (imss.gob.mx). A ello se suma el crecimiento del trabajo en plataformas digitales, donde cerca de 2.5 millones de personas generan ingresos como repartidores o conductores, muchos de ellos utilizando vehículos sin supervisión mecánica regular (elpais.com). Esta realidad evidencia la urgencia de establecer revisiones preventivas obligatorias a los vehículos usados como herramientas de trabajo, para proteger la seguridad laboral, reducir la siniestralidad y fortalecer la seguridad pública.

Como ejemplo reciente y contundente de los riesgos derivados del uso vehicular sin supervisión adecuada, el 10 de septiembre de 2025 ocurrió una explosión de una pipa de gas LP en el puente de La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, que dejó al menos 31 personas muertas hasta el último reporte informativo y 94 lesionadas, 22 de ellas en estado crítico. El tanque transportaba más de 49 mil litros del combustible, y las llamas alcanzaron más de 30 metros de altura, además de daños a varios vehículos y edificaciones cercanas. Las primeras investigaciones apuntan al exceso de velocidad, así como al mal estado estructural de partes del vehículo o del contenedor, y la ausencia de medidas de control sobre condiciones mecánicas y de seguridad preventiva, recalcando la importancia de acciones preventivas como la reparación y revisiones de los vehículos.1

Este suceso ilustra la necesidad urgente de normas claras que regulen el mantenimiento, revisiones periódicas y supervisión técnica de los vehículos automotores usados como herramientas de trabajo, de manera de evitar tragedias similares en el ámbito laboral, vial y comunitario. (elpais.com) (infobae.com), sin embargo, después de este accidente han pasado otros por falta de mantenimiento.

Con ello, se busca generar un triple beneficio: seguridad laboral, seguridad vial y fortalecimiento económico del Estado mexicano.

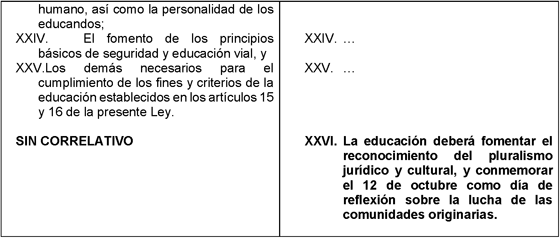

Es así, como se proponen las siguientes modificaciones presentadas a continuación en la siguiente tabla para su mejor comprensión:

Sin lugar a duda, la aprobación de esta iniciativa no se tiene que ver como un gasto, si no como una inversión muy necesaria para nuestro país, la cual, de aprobarse va a apoyar sin lugar a duda a ya no ocurran accidentes de este tipo.

Por lo expuesto y fundado, sometos a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de:

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo en materia de seguridad y mantenimiento de vehículos automotores como herramientas de trabajo

Artículo Primero. Se reforma el artículo 256 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 256. Las relaciones entre los choferes, conductores, operadores, cobradores, repartidores y demás trabajadores que presten servicios a bordo de autotransportes de servicio público, de pasajeros, de carga o mixtos, foráneos o urbanos, tales como autobuses, camiones, camionetas, automóviles o motocicletas, y los propietarios o permisionarios de los vehículos, son relaciones de trabajo y quedan sujetas a las disposiciones de este capítulo. La estipulación que en cualquier forma desvirtúe lo dispuesto en el párrafo anterior, no producirá ningún efecto legal ni impedirá el ejercicio de los derechos que deriven de los servicios prestados.

Artículo Segundo. Se reforma la fracción II del artículo 263 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 263.

I. ...

II. Hacer las reparaciones para garantizar el buen funcionamiento del vehículo y la seguridad de los trabajadores, usuarios y público en general; Asimismo, en el caso de los vehículos automotores utilizados como herramientas de trabajo, los patrones estarán obligados a realizar de manera periódica revisiones de mantenimiento preventivo y las reparaciones necesarias para garantizar el buen funcionamiento de los vehículos automotores, garantizando que se encuentren en óptimas condiciones y previendo la seguridad de los trabajadores, usuarios y público en general.

Transitorios

Primero . El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en coordinación con la Secretaría de Economía y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, deberá expedir en un plazo no mayor a 180 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, la norma oficial mexicana (NOM) que establezca los lineamientos técnicos para la revisión y mantenimiento de los vehículos automotores utilizados como herramientas de trabajo, determinando los requisitos para los centros autorizados y las inspecciones semestrales obligatorias.

Tercero . Los patrones dispondrán de un plazo máximo de un año contado a partir de la publicación de la NOM referida para dar cumplimiento a lo establecido en este decreto.

Nota

1 https://www.ambito.com/mexico/informacion-general/por-que-exploto-la-pi pa-gas-lp-puente-la-concordia-la-verdad-la-tragedia-iztapalapa-n6189223 ?utm.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre de 2025.

Diputado Alejandro Carvajal Hidalgo (rúbrica)

Que reforma la fracción VIII y adiciona un párrafo al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en ejercicio de la facultad que me otorga los artículos 71, fracción ll; 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 6, numeral 1, fracción I, 77, 78 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la presente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VIII y se adiciona un párrafo, al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El derecho de toda persona trabajadora a contar con una constancia laboral expedida por su empleador es un elemento esencial para garantizar certeza en su historial de empleo, así como para acceder a nuevas oportunidades laborales, programas sociales, créditos y otros derechos vinculados a la vida productiva.

La constancia laboral es un documento emitido por la empresa que acredita la relación laboral vigente o pasada, garantiza la seguridad jurídica del trabajador y la transparencia en las relaciones laborales. Este instrumento permite acreditar de manera formal los datos generales, el puesto desempeñado y el tiempo laborado, elementos indispensables tanto para la defensa de los derechos laborales como para múltiples trámites personales y profesionales. Su expedición oportuna y en formato oficial contribuye a fortalecer la certeza jurídica, reducir conflictos y fomentar la confianza entre trabajadores y empleadores.

Las problemáticas principales en México del tema expuesto incluyen:

La negativa de entrega por parte de los empleadores

A pesar de que la Ley Federal del Trabajo obliga a los patrones a entregar la constancia, muchos se niegan a hacerlo, dificultando que los trabajadores demuestren su experiencia laboral.

La informalidad laboral 1

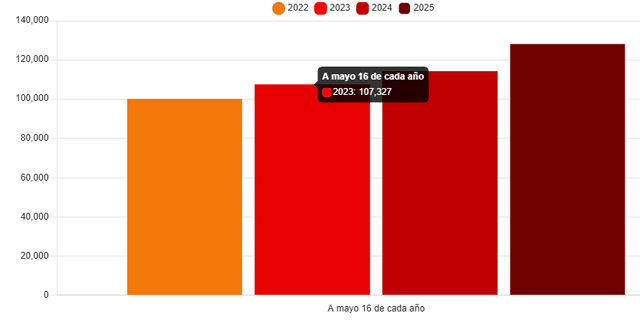

En el segundo trimestre de 2025 la población económicamente activa (PEA) del país fue de 61 millones 065 mil personas, 111 mil más que en el segundo trimestre de 2024. Este incremento, reportado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se debe a un aumento de 113 mil 599 personas en la población ocupada y una reducción de 2 mil 204 personas en la población desocupada.

La tasa de informalidad laboral fue de 54.8 por ciento, un incremento de 0.6 por ciento respecto a la tasa observada un año atrás.

La tasa de ocupación en el sector informal fue de 29 por ciento, un incremento de 0.9 por ciento en su comparación anual.

Falta de un formato estandarizado

Aunque la constancia laboral parece un documento sencillo, la realidad es que al momento de solicitarla o hacerla suelen surgir muchas dudas. La ausencia de un formato único para las constancias puede generar que algunos documentos, a pesar de tener validez, no sean aceptados por todas las instituciones, como bancos o instituciones educativas.

Errores o información incompleta

Las constancias pueden presentar errores en la información o carecer de datos importantes, lo que las invalida, haciendo que el trabajador deba volver a solicitarlas.

Asimismo, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo recomienda expresamente conservar o solicitar constancias de trabajo, dado que constituyen un medio de prueba que permite respaldar la existencia de la relación laboral, la antigüedad y las funciones desempeñadas. No obstante, el marco jurídico vigente no establece requisitos mínimos para su expedición ni un formato uniforme, lo que genera incertidumbre, retrasos y desigualdades en el acceso a este derecho.

La carencia o entrega tardía de constancias laborales no solo afecta la posibilidad del trabajador de acreditar su trayectoria y antigüedad, sino que también impacta su acceso a nuevos empleos, créditos o servicios. Además, al no existir una regulación clara en cuanto a formatos o contenido mínimo, se propicia que muchos trabajadores y trabajadoras enfrenten obstáculos para hacer valer sus derechos ante la autoridad, incrementando la carga de los tribunales laborales y los costos judiciales derivados de controversias que podrían prevenirse.

Por ello, establecer la obligación de expedir la constancia laboral dentro de un plazo máximo de tres días hábiles y en un formato oficial emitido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social permitirá garantizar un trato igualitario, eficiente y transparente. Esta medida representa un avance significativo en la protección de los derechos laborales, en el fortalecimiento del acceso a la justicia y en la promoción de relaciones laborales más justas y documentadas de la mano con la Agenda 2030.

Por todo lo anterior expuesto, la obligatoriedad de expedir una constancia laboral que sea clara, estandarizada, con datos mínimos esenciales, dentro de un plazo definido, no es solo una mejora administrativa: es una medida necesaria para asegurar el derecho al trabajo digno, a la justicia laboral, al reconocimiento pleno de la actividad productiva de las personas trabajadoras.

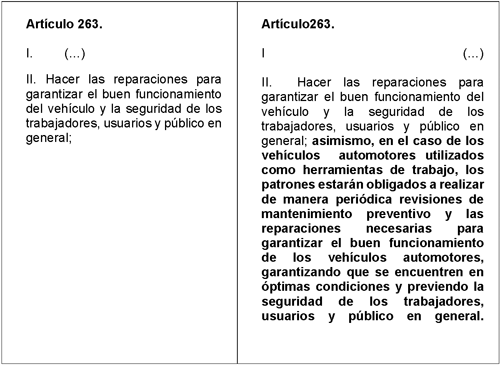

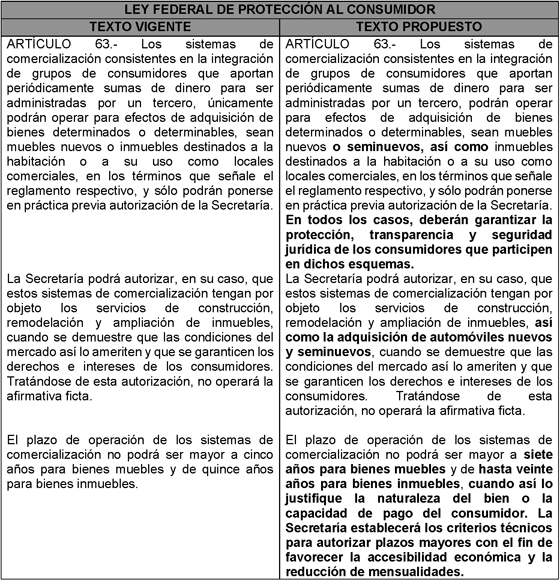

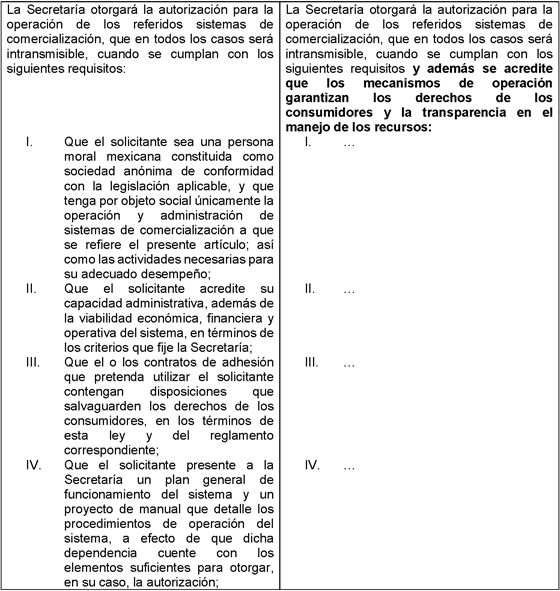

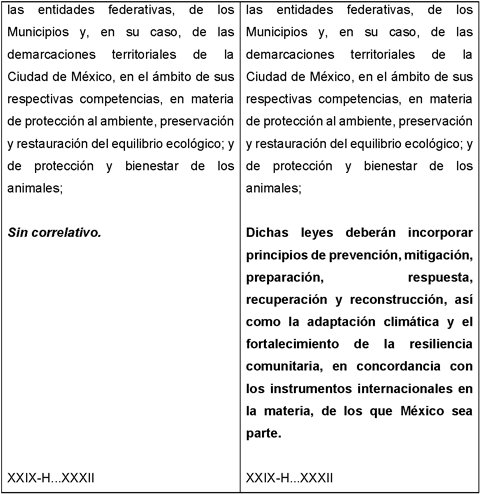

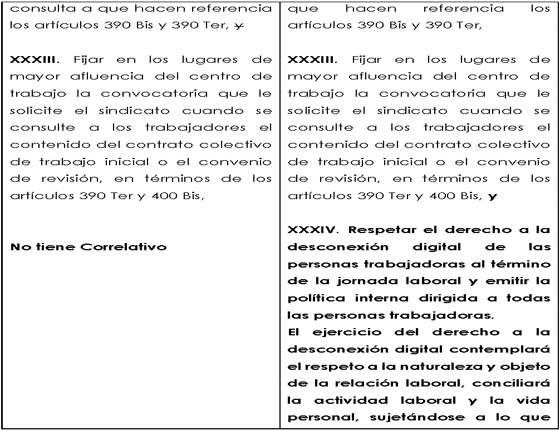

A continuación, se muestra un cuadro comparativo que ilustra el planteamiento de la propuesta de modificación mencionada en la presente Exposición de Motivos, en perspectiva con la Ley Federal de Trabajo vigente:

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de este pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la presenta iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se reforma la fracción VIII y se adiciona un parrafo al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo

Único. Se reforma la fracción VIII del articulo 132 de la Ley Federal del Trabajo para quedar como sigue:

Artículo 132. Son obligaciones de las personas empleadoras:

l. a VII ...

VIII. Expedir al trabajador que lo solicite o se separe de la empresa, en un término de cinco días hábiles, constancia laboral en el formato oficial que para tal efecto emita la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que deberá contener como mínimo los datos generales del trabajador, puestos desempeñados y tiempo laborado.

La falta de expedición en tiempo y forma será sancionada conforme a lo dispuesto en la presente ley.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Trabajo y Previsión Social deberá emitir en un plazo no mayor a 90 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, el formato oficial de constancia laboral a que se refiere el artículo 132, fracción VIII.

Nota

1 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/enoe/en oe2025_08.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre de 2025.

Diputada Maiella Gómez Maldonado (rúbrica)

De decreto por el que se declara el 24 de julio de cada año “Día Nacional del Venado Cola Blanca”, a cargo de la diputada Briceyda García Antonio, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Briceyda García Antonio, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II y 72, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77, 78 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el 24 de julio de cada año como “Día Nacional del Venado Cola Blanca”, al tenor de lo siguiente:

Exposición de Motivos

Se ha documentado la importancia de la relación intrínseca, entre el ser humano y el venado desde los primeros tiempos de Mesoamérica. Retana-Guiascón y Lorenzo Monterrubio1 estudiaron el papel histórico y actual del venado cola blanca (Odocoileus virginianus) en México, tanto como recurso cinegético como símbolo cultural. A partir de evidencias arqueo zoológicas, etnológicas y estudios de campo, los autores dividen su análisis en tres grandes etapas temporales: lítica, prehispánica y contemporánea.

En la etapa lítica, que comenzó hace alrededor de 10 mil-7 mil años, el venado fue esencial para la supervivencia de los grupos cazadores-recolectores, y ya aparecía en manifestaciones simbólicas, como pinturas rupestres vinculadas a deidades solares.2 En el periodo prehispánico, se observan diferencias culturales entre Mesoamérica y Aridoamérica: en ambos territorios el venado no sólo era fuente de alimento y materiales (piel, huesos), sino también parte de rituales, simbolismos totémicos y festividades vinculadas al ciclo agrícola (por ejemplo, en Mesoamérica, asociado a la milpa y a la regeneración anual).3

En la etapa contemporánea, en comunidades indígenas –especialmente mayas en Campeche– el venado cola blanca sigue siendo una especie de alto valor estratégico. Su carne se consume con métodos tradicionales y sus productos derivados (piel, astas, partes ornamentales) mantienen usos culturales, simbólicos y prácticos. Además, la cacería se practica bajo modalidades tanto planificadas como oportunistas, y el vínculo cultural con el venado empieza desde edades tempranas en estas comunidades.4

Se descubre que el valor del venado no es solamente utilitario, sino que forma parte de la identidad cultural de varios pueblos indígenas. Esto implica que cualquier estrategia de conservación del venado cola blanca debe considerar sus dimensiones simbólica y cultural, además de las ecológicas y económicas.5

En su estudio, Varela Scherrer6 analiza los restos faunísticos recuperados en el sitio arqueológico de Chinikihá, Chiapas, con el objetivo de comprender las prácticas de consumo y el simbolismo asociado al venado cola blanca (Odocoileus virginianus) dentro de la sociedad maya clásica. La autora identifica que esta especie tuvo un papel central tanto en la alimentación como en las expresiones rituales de la comunidad.

El venado no sólo representó una fuente importante de proteínas y materias primas –como huesos y pieles para herramientas o vestimenta–, sino que también estuvo ligado a aspectos de estatus social y prácticas ceremoniales.7 Su presencia recurrente en contextos domésticos y rituales sugiere que el acceso y consumo del venado pudieron estar regulados por jerarquías sociales, siendo un recurso distintivo de las élites.

Asimismo, el estudio resalta la relación simbólica entre los mayas y el venado, evidenciada en la iconografía y los mitos mesoamericanos, donde este animal se asocia con la fertilidad, la caza y el mundo sobrenatural. De esta manera, el análisis de Chinikihá aporta una perspectiva integral sobre cómo los antiguos mayas gestionaron sus recursos faunísticos, combinando uso práctico, económico y ritual8 .

El venado, es un animal presente en gran parte del territorio nacional, es un símbolo de equilibrio ecológico, diversidad biológica y patrimonio cultural de múltiples pueblos originarios de México. Es una especie clave para la salud de ecosistemas como selvas, bosques y matorrales, además de tener un profundo significado en cosmovisiones indígenas (desde el venado azul en la tradición Wixárika hasta su relevancia en danzas rituales del norte y sur del país).9

Por ejemplo, en lo que respecta al pueblo Wixárika (o huichol), Guzmán Mejía y Anaya Corona10 realizan un estudio antropológico, explorando cómo la sostenibilidad de su cultura está entrelazada con su cosmovisión, sus prácticas rituales, sus mitos, y su medio ambiente. El título “Maíz-Peyote-Venado ”11 resume tres elementos centrales de su cosmovisión: el maíz (como alimento y base agrícola), el peyote (hikuri, como planta sagrada y puente espiritual) y el venado (maxa, como animal espiritual, mito, guía, vínculo entre lo humano, lo natural y lo divino). Estos tres elementos no son independientes, sino que forman una tríada simbólica, ritual y práctica que estructura significados, identidad, modos de vida, territorialidad, y prácticas sustentables en el sentido amplio del término.

No obstante, pese a su importancia, las poblaciones de venado han enfrentado presiones crecientes derivadas de la pérdida de hábitat, caza furtiva y cambios en el uso del suelo. Por lo expuesto, reconocer un día nacional dedicado a esta especie busca generar conciencia ciudadana y fortalecer las políticas públicas para su conservación, manejo sustentable y valoración cultural.

Con base en lo anterior, y considerando que el 24 de julio coincide con diversos festivales y fechas conmemorativas en comunidades donde el venado es central en la cosmovisión y cultura indígena, se propone que esta fecha sea designada oficialmente como “Día Nacional del Venado”.

La presente iniciativa propone declarar el 24 de julio de cada año como “Día Nacional del Venado” en México, por las siguientes razones:

1. Reconocimiento cultural: El venado es un símbolo ancestral presente en los códices, rituales, danzas y mitologías de numerosos pueblos originarios del país. Destacan la Danza del Venado de los pueblos yaqui y mayo-yoreme y el venado azul de los wixárikas, ambos patrimonios culturales de México.

2. Conservación ambiental: El venado cola blanca y otras especies son fundamentales para el equilibrio ecológico. Un día nacional dedicado a este animal contribuirá a sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de su conservación y del manejo sustentable de la fauna silvestre.

3. Difusión de usos y costumbres sostenibles: Las comunidades indígenas han aprovechado tradicionalmente al venado bajo principios de respeto y equilibrio. La conmemoración permitirá visibilizar y difundir estas prácticas como ejemplo de aprovechamiento responsable.

4. Simbolismo de la fecha: El 24 de julio coincide con el periodo del calendario prehispánico asociado al signo Mazatl (venado) y con el ciclo reproductivo de la especie en diversas regiones del país, reforzando su simbolismo de fertilidad y renovación.

En consecuencia, la declaratoria del 24 de julio como “Día Nacional del Venado Cola Blanca” fortalecerá la identidad cultural, promoverá la educación ambiental y apoyará las políticas de conservación y manejo responsable de esta especie en México.

Asimismo, contribuye al cumplimiento de los compromisos de México en materia de conservación de biodiversidad (Convenio sobre la Diversidad Biológica, Ley General de Vida Silvestre, Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente). Con el objetivo de reconocer su importancia ecológica, cultural y social, promover su conservación y fortalecer la identidad nacional

Decreto por el que se declara al 24 de julio de cada año como “Día Nacional del Venado Cola Blanca”

Artículo Único . El Congreso de la Unión declara al 24 de julio de cada año como “Día Nacional del Venado Cola Blanca”

Transitorio

Único . El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Referencias

• Guzmán Mejía, R., & Anaya Corona, María del Carmen (2007). Cultura de maíz-peyote-venado: sustentabilidad del pueblo wixárika. Guadalajara: Universidad de Guadalajara.

• Retana Guiascón, ÓG. (2016). Valor cinegético y cultural del venado cola blanca en México. Etnobiología.

• Varela Scherrer, CM. (2022). La fauna arqueológica de Chinikihá, Chiapas: Estatus y consumo animal, el caso del venado cola blanca (Odocoileus virginianus). Lakamha. Boletín de la Misión Arqueológica y Ecológica en Palenque.

Notas

1 Retana Guiascón, ÓG. (2016). Valor cinegético y cultural del venado cola blanca en México. Etnobiología.

2 Ídem.

3 Retana Guiascón, ÓG. (2016). Valor cinegético y cultural del venado cola blanca en México. Etnobiología.

4 Ídem.

5 Ídem.

6 Varela Scherrer, CM. (2022). La fauna arqueológica de Chinikihá, Chiapas: Estatus y consumo animal, el caso del venado cola blanca (Odocoileus virginianus). Lakamha. Boletín de la Misión Arqueológica y Ecológica en Palenque.

7 Varela Scherrer, C. M. (2022). La fauna arqueológica de Chinikihá, Chiapas: Estatus y consumo animal, el caso del venado cola blanca (Odocoileus virginianus). Lakamha. Boletín de la Misión Arqueológica y Ecológica en Palenque.

8 Ídem.

9 Ídem.

10 Guzmán Mejía, R., & Anaya Corona, M del C (2007). Cultura de maíz–peyote–venado: sustentabilidad del pueblo wixárika. Guadalajara: Universidad de Guadalajara.

11 Ídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre de 2025.

Diputada Briceyda García Antonio (rúbrica)

Que adiciona un párrafo al artículo 36 de la Ley General de Educación, a fin de facultar al Consejo Nacional de Fomento Educativo para impartir educación a niñas, niños y adolescentes migrantes extranjeros en campos agrícolas y albergues, a cargo de la diputada Nadia Yadira Sepúlveda García, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Nadia Sepúlveda García, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decretoa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación (LGE), con el objeto de garantizar el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes migrantes extranjeros en campos agrícolas y albergues, mediante la intervención del Consejo Nacional de Fomento Educativo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

1. Educación sin fronteras

México ha asumido, a nivel nacional e internacional, el compromiso de garantizar el derecho a la educación sin distinción de nacionalidad, estatus migratorio o situación jurídica. Sin embargo, en el último lustro, miles de niñas, niños y adolescentes migrantes extranjeros que transitan o residen temporalmente en el país se encuentran excluidos del sistema educativo, en especial aquellos alojados en campos agrícolas, albergues, refugios y estaciones migratorias.

Estos migrantes han llegado, en gran medida, a través de las caravanas migratorias, fenómeno que ha tenido diversos impactos en México:

• Económicos: La llegada de miles de migrantes puede generar presión sobre los recursos y servicios locales, particularmente en ciudades fronterizas y de tránsito. No obstante, también representan un aporte a la economía mediante el consumo de bienes y servicios.

• Sociales: Las caravanas pueden incrementar tensiones en algunas comunidades, pero también han impulsado la solidaridad y la cooperación entre la población y las organizaciones que brindan apoyo a los migrantes.

• Políticos: Este fenómeno ha influido en las políticas migratorias del país, llevando al gobierno a implementar medidas más estrictas de control fronterizo y a establecer acuerdos internacionales para una mejor gestión del flujo migratorio.

• Humanitarios: Los migrantes enfrentan graves riesgos durante su tránsito por México, como violencia, explotación y condiciones de vida precarias, lo que ha incrementado la necesidad de asistencia humanitaria y protección de sus derechos fundamentales.

Finalidad de la iniciativa

Esta iniciativa busca establecer en la ley la responsabilidad del Consejo Nacional de Fomento Educativo 1 (Conafe) de brindar atención educativa a esta población menor de edad mediante esquemas móviles, comunitarios o alternativos.

El Conafe, con su modelo de educación comunitaria, ha demostrado capacidad para llegar a poblaciones marginadas y zonas rurales. Sin embargo, su marco legal actual no le faculta expresamente para operar en campos de jornaleros agrícolas migrantes o albergues, donde se concentra esta población vulnerable.

2. Fundamentos para la reforma

Marco jurídico aplicable:

• Derecho a la educación (artículo 3o. constitucional): Garantiza la educación obligatoria para todos los menores en México, sin distinción alguna, incluido el estatus migratorio.

• Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA): Establece el principio del interés superior de la niñez y prohíbe expresamente cualquier forma de discriminación por motivos de nacionalidad.

• Ley de Migración (artículo 9o.): Reconoce el derecho a la educación de los menores migrantes, independientemente de su situación migratoria en el país.

• Convención sobre los Derechos del Niño (ONU): Impone al Estado mexicano la obligación de proteger integralmente a niñas, niños y adolescentes en contextos de movilidad humana.

Contexto migratorio actual:

La creciente presencia de población infantil migrante extranjera en México proviene principalmente de regiones afectadas por condiciones críticas de pobreza, violencia estructural y los efectos adversos del cambio climático. Menores originarios de países como Guatemala, Honduras, El Salvador, Haití y Venezuela transitan por el territorio nacional, ya sea de manera individual o acompañada, enfrentando situaciones de alto riesgo y condiciones de extrema vulnerabilidad.

La creciente presencia de población infantil migrante extranjera en México constituye un fenómeno demográfico y humanitario irreversible, cuya magnitud está destinada a incrementarse sustancialmente en los próximos años. Este flujo migratorio encuentra su origen en causas estructurales profundas e inalterables a corto plazo, entre las que destacan la pobreza crónica en el Triángulo Norte centroamericano, la violencia estructural generalizada, los efectos acumulativos del cambio climático y las crisis humanitarias recurrentes en países como Haití y Venezuela.

Las proyecciones demográficas confirman la irreversibilidad de esta tendencia: 87 por ciento de esta población proviene de países con altas tasas de fecundidad, mientras que el Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR2 , estima un aumento de 40 por ciento en desplazamientos forzados infantiles hacia México para 2025. Esta realidad se ve reforzada por el posicionamiento geopolítico de México como país de tránsito y destino ante el endurecimiento de políticas migratorias en Estados Unidos y la consolidación de nuevas rutas migratorias permanentes.

Un dato particularmente alarmante revela que 38 por ciento de estos menores viaja sin acompañamiento adulto, según UNICEF (2023)3 , situación que los expone a graves riesgos como redes de trata de personas, reclutamiento forzado y explotación laboral en campos agrícolas. Las estadísticas oficiales muestran un aumento del 215 por ciento en la niñez migrante entre 2018 y 2023 (Segob), mientras que apenas el 12 por ciento accede actualmente a servicios educativos (Redim, 2024).

Esta realidad no sólo persistirá, sino que se intensificará en el mediano plazo, haciendo absolutamente necesario e ineludible el desarrollo de políticas públicas educativas con perspectiva intergeneracional, enfoque de derechos humanos y presupuestos multianuales garantizados. Como ha señalado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (2024),4 “la movilidad humana infantil ya no es excepcional, es una constante histórica que demanda respuestas institucionales permanentes y adecuadas a su carácter estructural”.

Barreras identificadas para el acceso educativo:

Esta población enfrenta obstáculos multifactoriales que limitan su derecho a la educación, entre los que destacan:

• Ausencia de documentación académica o migratoria;

• Insuficiencia de infraestructura educativa adaptada;

• Discriminación por diferencias lingüísticas y culturales;

• Inseguridad en corredores migratorios y zonas de tránsito;

• Déficit de personal docente capacitado para atender contextos migratorios; y

• Rigidez estructural en los diseños curriculares del sistema educativo, perpetuada por inercias administrativas y falta de mecanismos ágiles de actualización.

3. Niñez migrante en México

En 2024, la Unidad de Política Migratoria reportó la presencia de más de 80 mil niñas, niños y adolescentes migrantes extranjeros en territorio nacional, ya sea en situación regular o irregular, en tránsito o en espera de resolución de su estatus migratorio. “...De estos, al menos 40 por ciento son menores no acompañados, y la mayoría provienen de Honduras, Guatemala, El Salvador, Venezuela y Haití...5 ”

La Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes ha evidenciado en sus informes la carencia de datos precisos sobre la población menor migrante en México, así como las barreras estructurales que enfrentan para acceder a servicios esenciales, entre ellos la educación. Como ejemplo, en un estudio reciente se documentó que durante 2024 se registró un incremento sustancial en el número de niñas, niños y adolescentes en situación migratoria irregular, lo que ha impactado negativamente en su desarrollo integral y vulnerado el principio constitucional del interés superior de la niñez.6

Esta reforma legal resulta imperativa para dar cumplimiento a los principios de inclusión, equidad y no discriminación que rigen el sistema educativo nacional, así como a los compromisos internacionales adquiridos por México en instrumentos como la Convención sobre los Derechos del Niño, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular. Reconocer jurídicamente el derecho a la educación de esta población implica asumir que no puede existir niñez invisible ante el ordenamiento legal y que la condición migratoria no debe constituir nunca un impedimento para el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales.

El Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), a través de su modelo de educación comunitaria, ha demostrado capacidad efectiva para atender poblaciones en contextos de marginación y zonas rurales. No obstante, su marco normativo vigente no contempla facultades expresas para operar en campos agrícolas con población jornalera migrante ni en albergues temporales, espacios donde se concentra precisamente este sector de la población en situación de mayor vulnerabilidad.

4. Marco jurídico comparado

Los sistemas jurídicos de países como Colombia y Brasil reconocen de manera expresa la obligación del Estado de adecuar sus servicios educativos a las condiciones de movilidad humana, tanto interna como transfronteriza. A continuación, se presenta un análisis comparado del acceso educativo para la niñez migrante en Iberoamérica:

Argentina 7

La Ley de Educación Nacional (Ley 26.206, artículos 2 y 7) establece:

• Reconocimiento del derecho a la educación para todas las personas, sin discriminación por nacionalidad o estatus migratorio.

• Garantía de inscripción y permanencia escolar en cualquier momento del ciclo lectivo, sin requisitos de documentación migratoria.

• Complementariamente, la Resolución 286/2011 del Ministerio de Educación refuerza el principio de escolarización inmediata, con independencia de la situación legal del estudiante.

Colombia 8

El marco normativo integrado por la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) y el Decreto 1288 de 2018 dispone:

• Reconocimiento explícito del derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes en condición de migración o refugio.

• Lineamientos para la flexibilización curricular y adaptaciones pedagógicas dirigidas a población en contextos de movilidad.

• Implementación de protocolos específicos por parte del Ministerio de Educación para la inclusión educativa de la población migrante venezolana.

Brasil 9

La Lei de Migração (Ley 13.445/2017, artículo 4) y el Estatuto da Criança e do Adolescente garantizan:

• Acceso a la educación básica obligatoria y gratuita para toda la población infantil, incluyendo migrantes y refugiados.

• Mecanismos de inclusión que contemplan: revalidación simplificada de estudios, enfoque intercultural y enseñanza del portugués como lengua de acogida.

España 10

La Ley Orgánica de Educación establece la obligatoriedad de escolarizar a todos los menores presentes en el territorio nacional, con independencia de su situación migratoria.

Este análisis comparativo demuestra que México puede fortalecer su marco jurídico para la protección del derecho a la educación de la niñez migrante, incorporando disposiciones explícitas que:

1. Reconozcan la responsabilidad estatal de garantizar el acceso escolar inmediato;

2. Establezcan mecanismos de flexibilidad curricular y administrativa; y

3. Eliminen barreras documentales para la inscripción.

La experiencia iberoamericana evidencia que la precisión normativa es fundamental para asegurar la inclusión educativa efectiva de esta población en situación de vulnerabilidad.

Este marco comparado muestra que México puede avanzar en la protección de derechos educativos para población migrante al incluir explícitamente en su legislación la responsabilidad de garantizar el acceso escolar de niñas y niños extranjeros en situación de movilidad.

5. Consideraciones presupuestales y operativas

La implementación de la presente reforma exigirá asignaciones presupuestarias adicionales destinadas a:

1. La realización de diagnósticos integrales en zonas agrícolas y corredores migratorios prioritarios;

2. La capacitación especializada de figuras educativas en contextos de movilidad humana;

3. El establecimiento de mecanismos de coordinación interinstitucional con autoridades migratorias, de protección internacional y entidades federativas;

4. La elaboración de materiales didácticos multilingües y culturalmente pertinentes.

En este sentido, la Secretaría de Educación Pública deberá incorporar en su proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación una partida específica para la atención educativa en contextos de movilidad humana, con asignación plurianual que garantice la sostenibilidad de las acciones.

Cabe destacar que esta reforma consolida el marco jurídico para que el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) opere con precisión normativa en la atención educativa de la población infantil migrante extranjera, optimizando sus estructuras existentes y capitalizando su amplia experiencia en la atención de poblaciones en contextos de marginación y vulnerabilidad.

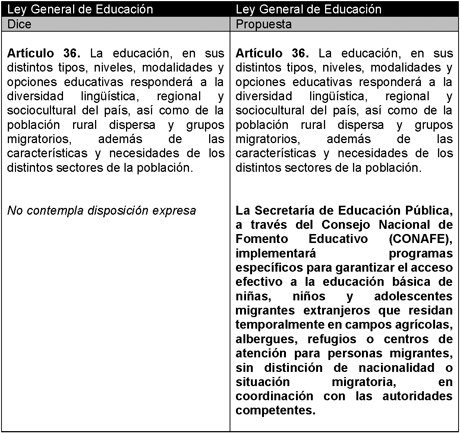

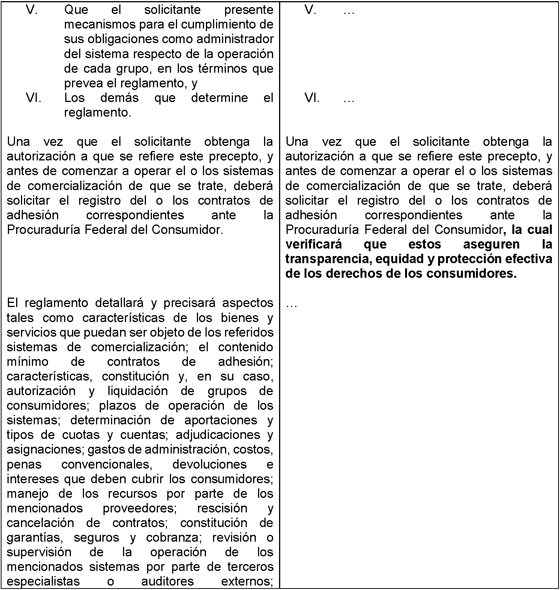

Se presenta el siguiente cuadro comparativo.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 36 de la Ley General de Educación

Artículo Único. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 36 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 36. La educación, en sus distintos tipos, niveles, modalidades y opciones educativas, responderá a la diversidad lingüística, regional y sociocultural del país, así como a las necesidades de la población rural dispersa y grupos migratorios, además de las características particulares de los distintos sectores de la población.

La Secretaría de Educación Pública, a través del Consejo Nacional de Fomento Educativo, implementará programas específicos para garantizar el acceso efectivo a la educación básica de niñas, niños y adolescentes migrantes extranjeros que residan temporalmente en campos agrícolas, albergues, refugios o centros de atención para personas migrantes, sin distinción de nacionalidad o situación migratoria, en coordinación con las autoridades competentes.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Educación Pública, en coordinación con el Consejo Nacional de Fomento Educativo y el Instituto Nacional de Migración, deberá emitir dentro de los noventa días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto:

I. Los lineamientos operativos para la atención educativa en contextos de movilidad;

II. Los protocolos pedagógicos especializados para población migrante; y

III. Los criterios presupuestales para la implementación progresiva de esta reforma.

Tercero. El Consejo Nacional de Fomento Educativo, en el ámbito de sus atribuciones y en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y el Instituto Nacional de Migración, diseñará e implementará programas educativos con las siguientes características:

a) Flexibilidad curricular adaptada a contextos migratorios temporales;

b) Enfoque intercultural con pertinencia lingüística, incluyendo modalidades bilingües cuando sea necesario;

c) Mecanismos de evaluación continua que garanticen el interés superior de la niñez; y

d) Estrategias de articulación interinstitucional para la atención integral.

Estos programas deberán priorizar la atención en campos agrícolas, albergues temporales y espacios de concentración migratoria, garantizando el acceso educativo sin discriminación por condición migratoria o nacionalidad.

Cuarto. Las dependencias y entidades mencionadas deberán reportar anualmente a las Comisiones de Educación y de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados los avances en la implementación de lo dispuesto en este decreto.

Notas

1 El Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) es un organismo público descentralizado de la Secretaría de Educación Pública (SEP), encargado de brindar servicios de educación comunitaria a niñas, niños y adolescentes en zonas de alta y muy alta marginación en México. Su misión fundamental es garantizar el acceso a una educación básica de calidad en comunidades rurales e indígenas donde no existen servicios educativos regulares, mediante modelos pedagógicos flexibles y adaptados a contextos de vulnerabilidad. Como eje estratégico de la política Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas. educativa nacional, el Conafe desempeña un papel determinante en la reducción de brechas educativas, la inclusión social y la promoción de equidad de oportunidades para los sectores más desfavorecidos del país.”

2 ACNUR, Tendencias globales de desplazamiento forzado (2023), acceso (puede verse en https://www.acnur.org/estadisticas).

3 UNICEF, Child Alert: Niños en tránsito (2023), puede verse en, https://www.unicef.org/lac/informes/child-alert-ninos-en-transito.

4 CNDH, Informe Especial sobre Niñez Migrante (2024), puede verse en, https://www.cndh.org.mx

5 Niñas, niños y adolescentes migrantes, 2024, Unidad de Unidad de Política Migratoria puede verse https://portales.segob.gob.mx/work/models/PoliticaMigratoria/CEM/Estadi stica/NNA/NNYA_S%C3%ADntesis_ene-jun_2024.pdf.

6 Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (Redodem), Niñez migrante en México: barreras para el acceso a derechos (Ciudad de México: Redodem, 2024), puede verse en , https://www.redodem.org/informes/2024/ninez-migrante.

7 Argentina, Ley de Educación Nacional, Ley 26.206, arts. 2 y 7, Boletín Oficial de la República Argentina, 28 de diciembre de 2006, puede verse en https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-26206-1285.

8 Colombia. Ley General de Educación . Ley 115 de 1994. Diario Oficial 41.214, 8 de febrero de 1994. Puede verse en https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-85906_archivo_pdf.pdf.

9 Brasil, Lei de Migração , Lei número 13.445, artículo 4, Diário Oficial da União , puede verse en http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13445.htm.

10 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Boletín Oficial del Estado , número 106, 4 de mayo de 2006. Puede verse en https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-7899

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre de 2025.

Diputada Nadia Sepúlveda García (rúbrica)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en materia de inclusión de las personas con discapacidad, a cargo del diputado Óscar Iván Brito Zapata, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Óscar Iván Brito Zapata, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la fracción XVI Bis del artículo 132; se reforman las fracciones VIII y X del artículo 134; se adiciona el artículo 153-C Bis; y se reforman los artículos 472, 481, 504, 509 y 511 de la Ley Federal del Trabajo.

Exposición de Motivos

Hoy por hoy, millones de mexicanas y mexicanos con discapacidad enfrentan barreras culturales, estructurales y laborales que limitan su libre desarrollo y su participación plena en la vida social, económica y comunitaria. Estas barreras vulneran no sólo su derecho humano al trabajo digno y socialmente útil, consagrado en el artículo 123 de nuestra Constitución, sino también derechos íntimamente ligados, como el derecho a la igualdad y la no discriminación, el derecho a la seguridad social y el derecho a un nivel de vida adecuado para ellos y sus familias.

Por ello, esta iniciativa tiene como objetivo brindar certeza jurídica y oportunidades reales de empleo a las personas con discapacidad, garantizando que cuenten con espacios de trabajo accesibles, seguros y respetuosos de su dignidad. Fieles a los principios de la Cuarta Transformación, apostamos por una inclusión auténtica para aquellos grupos que históricamente han sido marginados.

El compromiso de nuestro país con la igualdad de oportunidades no es sólo un deber moral, sino una obligación jurídica derivada de los instrumentos internacionales de los que México es parte. En este tenor, se destaca de manera especial la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006.

En este sentido, México firmó y ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo el 30 de marzo de 2007,1 con el objetivo de sumarse a la aplicación de este instrumento jurídico internacional y adoptar políticas de no discriminación y medidas concretas en favor de las personas con discapacidad. Al tenor de dicho tratado, se destaca el contenido del artículo 27, en el cual se establece que los estados parte reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar en igualdad de condiciones con las demás, en un entorno laboral abierto, inclusivo y accesible, en donde se deberá salvaguardar y promover el ejercicio de este derecho mediante medidas pertinentes, incluida la promulgación de legislación específica.

En cumplimiento de dicho mandato, la presente iniciativa coadyuva a las obligaciones asumidas por el Estado mexicano, buscando promover las condiciones necesarias para que, en un futuro próximo, las y los mexicanos con discapacidad no se enfrenten a las barreras que han limitado el acceso al trabajo y a la autonomía económica.

Asimismo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 27 de la Convención, no sólo se señala la importancia de legislar para promover la inclusión, sino también radica la esencia de impulsar el reconocimiento del trabajo como un medio de autonomía, dignificación y participación social. Porque trabajar no debe ser entendido como un privilegio, sino como una oportunidad real para todas y todos. Por ello, esta iniciativa se orienta a cumplir con dicho principio, garantizando que las personas con discapacidad puedan acceder a empleos que fortalezcan su independencia económica, su desarrollo personal y su plena integración a la vida comunitaria.

Desde esta visión, el empleo se convierte en una herramienta de libertad y no en un espacio de exclusión. Promover su inclusión laboral no sólo significa abrir una vacante, sino derribar las barreras que históricamente han limitado su participación. Esta propuesta, en congruencia con los compromisos asumidos por el Estado mexicano, busca que la legislación nacional asegure a las personas con discapacidad condiciones equitativas, accesibles y dignas para ejercer su derecho al trabajo, en un entorno donde la igualdad deje de ser una aspiración y se convierta en una realidad cotidiana.

México, encaminado a coadyuvar en los trabajos globales que impulsan la visibilización de las personas con discapacidad; ha adquirido mayores herramientas de recopilación y análisis de información estadística que permita diseñar políticas basadas en evidencia.

Bajo este contexto, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en su último censo económico realizado en 2020, asignó por primera vez un apartado especializado en medir la inclusión laboral de las personas con discapacidad, a través de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID). Si bien estos resultados muestran avances importantes en materia de diagnóstico y reconocimiento de este sector poblacional, también evidencian que el primer paso para romper las barreras estructurales comienza con la medición, pues como se ha dicho con acierto: “lo que no se mide, no se puede mejorar”.

De acuerdo al Inegi (2024), la tasa de participación económica de las personas con discapacidad fue de apenas 40.6 por ciento, frente a 68.0 por ciento registrado por la población sin discapacidad. Aunado a ello, el Inegi también identificó una amplia brecha por género, pues mientras los hombres con discapacidad representan 51.5 por ciento de participación en el mercado laboral, las mujeres apenas alcanzan 31.3 por ciento.

Estas cifras, lamentablemente muestran que, pese a los avances normativos y las acciones encaminadas hacia la inclusión laboral de las personas con discapacidad, aun no se ha logrado una inserción laboral que represente un verdadero avance, siendo esta situación una deuda pendiente. Es evidente que la desigualdad estructural continúa vigente, y por ello requerimos de mecanismos legales más efectivos que garanticen la búsqueda y acceso a un trabajo digno y socialmente útil.

Para entender de manera más completa el panorama laboral en el país, es preciso señalar que la gran mayoría de las empresas mexicanas pertenecen al sector de micro, pequeñas y medianas empresas, esto de acuerdo al comunicado de prensa 71/25 emitido por el Inegi; las Mipymes representan alrededor de 95.5 por ciento del total a las unidades económicas del país. Este contexto evidencia que para muchas de ellas es complejo sostener plantillas laborales amplias, por lo que la presente iniciativa propone que el porcentaje de contratación sea proporcional al tamaño de cada centro de trabajo, atendiendo a sus capacidades operativas.

Uno de los objetivos centrales de esta propuesta es que las 32 entidades federativas del país avancen de manera equitativa hacia la construcción de condiciones más incluyentes para las personas con discapacidad que desean incorporarse al ámbito laboral, tanto en el sector público como en el privado. El censo poblacional 2020 del Inegi indicó que sólo alrededor de diez estados concentran los mayores porcentajes de contratación de personas con discapacidad, mientras que el resto presenta un rezago importante que evidencia la ausencia de acciones y regulación normativa.

Por ello, esta reforma busca modificar la Ley Federal del Trabajo para que, a partir de su aplicación, las y los mexicanos con discapacidad cuenten con un piso parejo que les permita acceder a mejores condiciones laborales, independientemente de la entidad federativa donde residan. Los gobiernos de la Cuarta Transformación han demostrado que todas y todos tenemos un compromiso con los grupos vulnerables que históricamente han sido olvidados. En ese sentido, la presente iniciativa no representa un acto de caridad, sino el cumplimiento de una deuda histórica con quienes continúan siendo subrepresentados en el mundo laboral.

En congruencia con lo anterior, el artículo 4o. constitucional establece que “el Estado garantizará la rehabilitación y habilitación de las personas con discapacidad permanente”. Este mandato no se limita a la atención médica, sino que implica generar condiciones que permitan a las personas con discapacidad desarrollarse de manera integral y autónoma, lo que incluye su acceso a la educación, la capacitación y, por supuesto, a un empleo digno.

De esta manera, la viabilidad de la presente iniciativa encuentra sustento en los principios establecidos en los artículos 1o., 4o. y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo 1o. establece que “queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades , la condición social, las condiciones de salud , la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Mientras que el artículo 123 constitucional, por su parte, reconoce que “toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil ; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley”.

Ambos artículos, interpretados de manera armónica, configuran la obligación del Estado mexicano de garantizar que ninguna persona sea excluida del derecho al trabajo por razones de discapacidad. En este sentido, corresponde al legislador diseñar los mecanismos que permitan materializar ese mandato constitucional, asegurando la inclusión plena y efectiva en el ámbito laboral.

Las reformas propuestas actualizan y mejoran diversas disposiciones que tendrán un impacto directo en la vida laboral de las personas con discapacidad. Así, se propone que los centros de trabajo con más de cien empleados contraten al menos al dos por ciento de su plantilla con personas con discapacidad, mientras que aquellos con una plantilla superior a veinte y menor a cien deberán emplear, por lo menos, a una persona con discapacidad.

Asimismo, las personas empleadoras deberán garantizar que las instalaciones del centro de trabajo sean adecuadas para el acceso, permanencia y desplazamiento seguro de las personas con discapacidad, y contar con material de curación y capacitación básica para auxiliar en caso de emergencia. En cuanto a las obligaciones de las personas trabajadoras, se prevé la atención y auxilio a sus compañeras y compañeros con discapacidad en casos de siniestro o riesgo, reforzando así la solidaridad laboral y la protección integral.

Finalmente, se actualiza el uso del lenguaje jurídico conforme a las denominaciones establecidas en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, armonizando los términos y conceptos con el marco normativo vigente para evitar ambigüedades o interpretaciones que vulneren derechos.

Por todo lo anterior, el propósito de esta iniciativa es lograr la incorporación efectiva de las personas con discapacidad al mercado laboral, fundada en los principios de justicia social que inspiran nuestro movimiento. Porque garantizar que nadie se quede atrás y que nadie se quede afuera es también luchar por empleos dignos que permitan avanzar hacia un México más equitativo, competitivo e incluyente, donde el trabajo siga siendo el medio fundamental de dignificación y participación social.

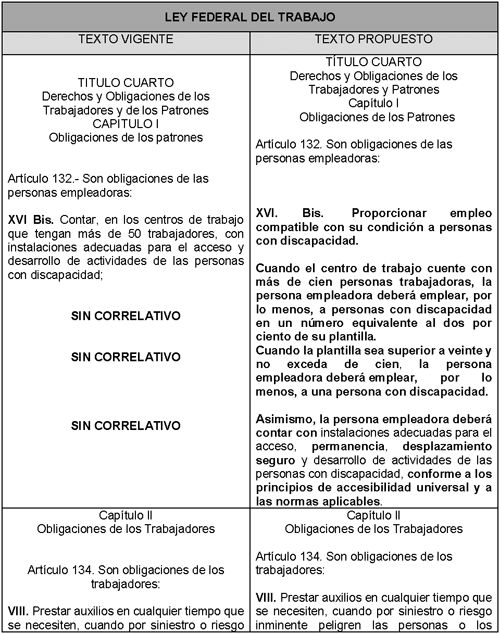

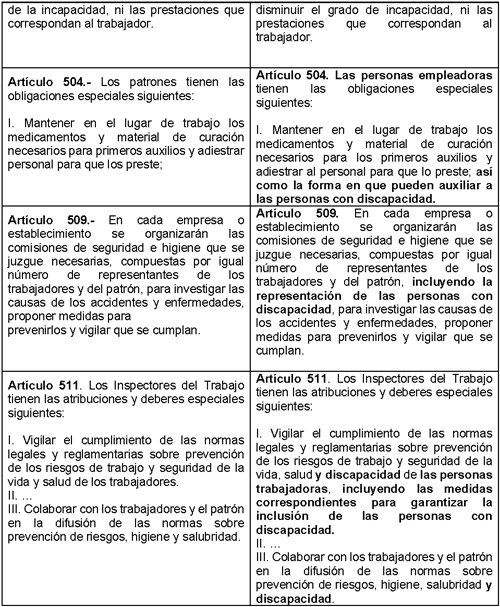

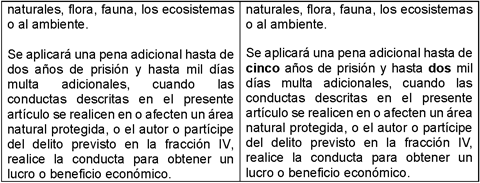

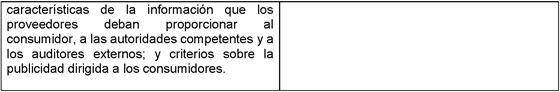

A efecto de lograr una mejor comprensión, se expone el cuadro comparativo del texto vigente y las adiciones correspondientes:

Por las consideraciones expuestas y fundadas, en mi carácter de integrante del Grupo Parlamentario de Morena, se somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Único. Se reforma y adiciona la fracción XVI Bis del artículo 132; se reforman las fracciones VIII y X del artículo 134; se adiciona el artículo 153-C Bis; y se reforman los artículos 472, 481, 504, 509 y 511 de la Ley Federal del Trabajo.

Ley Federal del Trabajo

Título Cuarto

Derechos y Obligaciones de los

Trabajadores y Patrones

Capítulo I

Obligaciones de los Patrones

Artículo 132. Son obligaciones de las personas empleadoras:

XVI. Bis. Proporcionar empleo compatible con su condición a personas con discapacidad.

Cuando el centro de trabajo cuente con más de cien personas trabajadoras, la persona empleadora deberá emplear, por lo menos, a personas con discapacidad en un número equivalente al dos por ciento de su plantilla.

Cuando la plantilla sea superior a veinte y no exceda de cien , la persona empleadora deberá emplear, por lo menos, a una persona con discapacidad.

Asimismo, la persona empleadora deberá contar con instalaciones adecuadas para el acceso, permanencia , desplazamiento seguro y desarrollo de actividades de las personas con discapacidad, conforme a los principios de accesibilidad universal y a las normas aplicables.

Capítulo II

Obligaciones de los Trabajadores

Artículo 134. Son obligaciones de los trabajadores:

VIII. Prestar auxilios en cualquier tiempo que se necesiten, cuando por siniestro o riesgo inminente peligren las personas o los intereses del patrón o de sus compañeros de trabajo dando preferencia en su caso, a las personas trabajadoras con discapacidad.

X. Someterse a los reconocimientos médicos previstos en el reglamento interior y demás normas vigentes en la empresa o establecimiento, para comprobar que no padecen ninguna incapacidad o enfermedad de trabajo, contagiosa o incurable, quedando exceptuadas la discapacidad y aquellas conocidas por la persona empleadora, en el momento de la contratación.

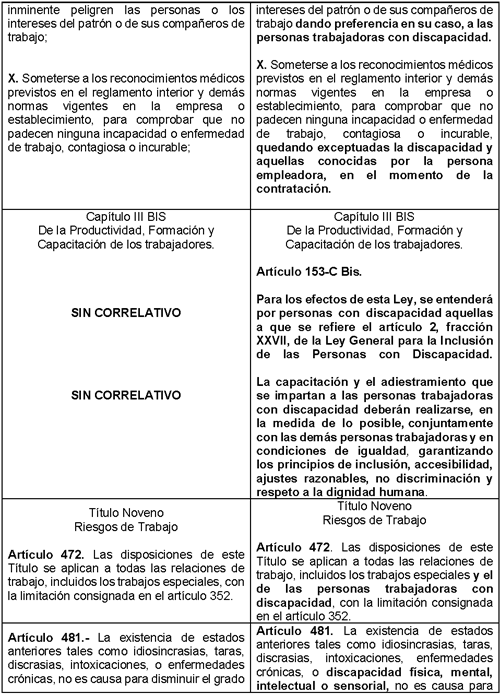

Capítulo III Bis

De la Productividad, Formación

y Capacitación de los Trabajadores

Artículo 153-C Bis.

Para los efectos de esta Ley, se entenderá por personas con discapacidad aquellas a que se refiere el artículo 2, fracción XXVII, de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

La capacitación y el adiestramiento que se impartan a las personas trabajadoras con discapacidad deberán realizarse, en la medida de lo posible, conjuntamente con las demás personas trabajadoras y en condiciones de igualdad , garantizando los principios de inclusión, accesibilidad, ajustes razonables, no discriminación y respeto a la dignidad humana.

Título Noveno

Riesgos de Trabajo

Artículo 472 . Las disposiciones de este Título se aplican a todas las relaciones de trabajo, incluidos los trabajos especiales y el de las personas trabajadoras con discapacidad , con la limitación consignada en el artículo 352.

Artículo 481. La existencia de estados anteriores tales como idiosincrasias, taras, discrasias, intoxicaciones, enfermedades crónicas, o discapacidad física, mental, intelectual o sensorial, no es causa para disminuir el grado de incapacidad, ni las prestaciones que correspondan al trabajador.

Artículo 504. Las personas empleadoras tienen las obligaciones especiales siguientes:

I. Mantener en el lugar de trabajo los medicamentos y material de curación necesarios para los primeros auxilios y adiestrar al personal para que lo preste; así como la forma en que pueden auxiliar a las personas con discapacidad.

Artículo 509. En cada empresa o establecimiento se organizarán las comisiones de seguridad e higiene que se juzgue necesarias, compuestas por igual número de representantes de los trabajadores y del patrón, incluyendo la representación de las personas con discapacidad , para investigar las causas de los accidentes y enfermedades, proponer medidas para prevenirlos y vigilar que se cumplan.

Artículo 511 . Los Inspectores del Trabajo tienen las atribuciones y deberes especiales siguientes:

I. Vigilar el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias sobre prevención de los riesgos de trabajo y seguridad de la vida, salud y discapacidad de las personas trabajadoras , incluyendo las medidas correspondientes para garantizar la inclusión de las personas con discapacidad.

II. ...

III. Colaborar con los trabajadores y el patrón en la difusión de las normas sobre prevención de riesgos, higiene, salubridad y discapacidad.

Transitorios

Primero . El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo . Los patrones contarán con un plazo de doce meses a partir de la entrada en vigor del presente decreto para cumplir con la obligación prevista en la fracción XVI Bis del artículo 132 de esta Ley.

Nota

1 Secretaría de Bienestar (CONADIS), “10 aniversario de la entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”.

Fuentes

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (última reforma 15 de abril de 2025) [PDF]. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

- Comisión Nacional de los Derechos Humanos. (2019). Protocolo facultativo: Discapacidad [PDF]. Recuperado de https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-05/Discapac idad-Protocolo-Facultativo%5B1%5D.pdf

- Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2025). Estadísticas a propósito: MiPyMEs 2025 [Comunicado de prensa]. https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2025/EAP_MI PYMES_25.pdf

- Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2024). Estadísticas a propósito del Día Internacional de las Personas con Discapacidad 2024 [Comunicado de prensa núm. 684/24].

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/apropos ito/2024/EAP_PCD24.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre de 2025.

Diputado Óscar Iván Brito Zapata (rúbrica)

Que adiciona la fracción XII del artículo 18, reforma el párrafo primero del 22 y el 26 y la fracción V del 30 y adiciona la fracción X al 56 de la Ley General de Educación, en materia de enseñanza y aprendizaje de las lenguas indígenas en el sistema educativo nacional, a cargo de la diputada Karina Margarita del Río Zenteno, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, diputada Karina Margarita del Río Zenteno, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72, inciso h, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XII del artículo 18, se reforma el párrafo primero del artículo 22 y 26, se reforma la fracción V del artículo 30 y se adiciona la fracción X al artículo 56 de la Ley General de Educación, en materia de enseñanza y aprendizaje de las lenguas indígenas en el sistema educativo nacional, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

México es un país pluricultural y plurilingüe, con 68 lenguas indígenas reconocidas y más de 7 millones de hablantes de estas lenguas, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi, 2020). Sin embargo, a pesar de este rico patrimonio lingüístico, las lenguas indígenas enfrentan un grave riesgo de desaparición debido a la falta de políticas educativas que fomenten su preservación y enseñanza. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, 2019) ha señalado que 60 por ciento de las lenguas indígenas en México están en peligro de extinción, lo que representa una pérdida irreparable de conocimientos ancestrales, identidad cultural y diversidad lingüística.

El sistema educativo nacional no ha logrado integrar de manera efectiva la enseñanza de las lenguas indígenas como parte fundamental del currículo escolar. Aunque la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas (2003) reconoce el derecho de los pueblos originarios a recibir educación en su lengua materna, su implementación ha sido insuficiente y desigual. Esto ha generado una brecha educativa que afecta principalmente a las comunidades indígenas, perpetuando la exclusión y la discriminación.

El Estado ha sostenido que nuestra nación tiene una composición pluricultural y multiétnica, como se estipula en el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos “La nación tiene una composición pluricultural y multiétnica sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellas colectividades con una continuidad histórica de las sociedades precoloniales establecidas en el territorio nacional; y que conservan, desarrollan y transmiten sus instituciones sociales, normativas, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.” Además, el artículo 4o. sostiene que los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral, por lo que se incluirá el conocimiento de las lenguas indígenas de nuestro país y las lenguas extranjeras.

Desde esta perspectiva la visión oficial del Estado es que la revitalización y enseñanza de las lenguas indígenas es sólo obligación de la Dirección General de Educación Indígena, Intercultural y Bilingüe, que es la institución encargada de normar la atención educativa dirigida a la población indígena, afromexicana, migrante y jornaleros agrícolas de todos los niveles y modalidades de la educación básica , y que se rige en la Ley General de Educación, abarcando tan sólo cuatro artículos, dicha reivindicación de las lenguas por parte del Estado había sido concebida como una suerte de licencia o concesión a favor de los pueblos originarios y no como parte medular e integral de todas y todos los mexicanos en nuestro aprendizaje como segunda lengua.

Por ello sostenemos que aun cuando reconocemos a México como un país pluricultural y plurilingüístico desde el ámbito educativo se sigue sosteniendo una sola cultura para la enseñanza (monolingüe) y las demás culturas y lenguas originarias se siguen dejando en un segundo plano, la enseñanza de las lenguas nacionales debería de integrarse en todas las instituciones educativas de los distintitos niveles (públicas y privadas); con ello ayudaríamos a revertir desaparición de las lenguas, con el objetivo de devolver su vitalidad y asegurar su continuidad en los pueblos y comunidades indígenas, además de fomentar la identidad nacional, al reconocer nuestra pluralidad como país.

Cuando hablamos de la educación indígena, hacemos referencia a los que históricamente han sido oprimidos, discriminados y olvidados, y que desde la perspectiva educativa son ellos los que durante su formación están encaminados u obligados a adquirir una segunda lengua, en este caso el español, pero desde la perspectiva del Estado en la educación monolingüe (español) a las niñas y niños se les enseña una segunda lengua que generalmente es el inglés, restando valor a las lenguas originarias. A nivel nacional la Secretaría de Educación Pública no tiene como prioridad la enseñanza de las lenguas nacionales en el Sistema Educativo Nacional, a excepción de las escuelas que forman parte de la Dirección General de Educación Indígena, Intercultural y Bilingüe, si deseamos reducir verdaderamente la brecha entre mestizos e indígenas y unificar nuestro país, debemos iniciar enseñando las lenguas de los que históricamente han sido relegados, debemos honrar la lucha, dignidad y resistencia de los pueblos del México profundo, a 533 años de la llegada de los europeos a América, las lenguas indígenas aún se niegan a desaparecer, con esta propuesta buscamos que un día alcancemos plena igualdad y reduzcamos la discriminación lingüística y cultural que existe en nuestro país.

La enseñanza y el aprendizaje de las lenguas indígenas en el sistema educativo nacional no sólo son un derecho humano reconocido en instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, sino también una herramienta fundamental para preservar la diversidad cultural y promover la inclusión social. Estudios recientes, como el de López (2021) en Educación intercultural bilingüe en América Latina , demuestran que la educación en la lengua materna mejora el rendimiento académico, fortalece la identidad cultural y reduce la deserción escolar en las comunidades indígenas.

Además, la incorporación de las lenguas indígenas en el sistema educativo nacional contribuye a la revitalización lingüística y al fortalecimiento de la autoestima de los hablantes. Según Hamel (2018) en su investigación Políticas lingüísticas y educación indígena en México , la falta de valoración de las lenguas indígenas en las escuelas ha generado un proceso de desplazamiento lingüístico, donde las nuevas generaciones prefieren el español en detrimento de sus lenguas originarias. Esto no sólo afecta la transmisión intergeneracional de conocimientos, sino también la cohesión social y cultural de las comunidades.

La presente iniciativa busca reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de Educación con el fin de:

1. Garantizar el derecho a la educación en lengua materna para los niños, niñas y adolescentes indígenas, asegurando que el sistema educativo nacional incorpore la enseñanza de las lenguas indígenas como parte del currículo básico.