Gaceta Parlamentaria, año XXVIII, número 6896-II-4, martes 14 de octubre de 2025

- De decreto por el que se declara el día 13 de noviembre de cada año “Día Nacional del Bienestar”, a cargo del diputado Ana Karina Rojo Pimentel, del Grupo Parlamentario del PT

- Que reforma los artículos 17 y 18 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de equidad de género y alternancia, a cargo de la diputada Olga Juliana Elizondo Guerra, del Grupo Parlamentario del PT

- Que reforma y adiciona los artículos 29 Bis y 29 Bis 3 de la Ley de Aguas Nacionales, y el 368 Sexies del Código Penal Federal, en materia de sanciones al incumplimiento por parte de las empresas y particulares que especulen con los títulos de concesiones de agua, a cargo del diputado Jesús Roberto Corral Ordoñez, del Grupo Parlamentario del PT

- Que reforma y adiciona los artículos 6o. y 7o. del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Olga Juliana Elizondo Guerra, del Grupo Parlamentario del PT

- Que reforma el artículo 46 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a cargo del diputado Jose Alberto Benavides Castañeda, del Grupo Parlamentario del PT

- Que adiciona un artículo 336 Ter al Código Penal Federal, a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del PT

- Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en materia de armonización de la ley, a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del PT

De decreto por el que se declara el día 13 de noviembre de cada año “Día Nacional del Bienestar”, a cargo del diputado Ana Karina Rojo Pimentel, del Grupo Parlamentario del PT

La suscrita, diputada Ana Karina Rojo Pimentel, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXVI Legislatura de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en uso de las facultades le confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 6, numeral 1, fracción I, y en los términos de los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el 13 de noviembre de cada año como Día Nacional del Bienestar, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El bienestar no es un lujo ni una aspiración lejana: es una necesidad básica, un derecho humano y la base de una vida con dignidad. Hablar de bienestar es hablar de personas, de sus anhelos más profundos, de su salud, su educación, su seguridad y su posibilidad real de vivir una vida plena. No se trata únicamente de contar con ingresos o bienes materiales, sino de construir condiciones que permitan a cada individuo desarrollarse en libertad, con igualdad de oportunidades y en un entorno de respeto, paz y justicia social.

Desde distintas disciplinas, el bienestar ha sido reconocido como el núcleo del desarrollo humano. La Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ha sostenido con firmeza que el crecimiento económico, por sí solo, no es suficiente.1

El verdadero desarrollo se mide en la capacidad de las personas para vivir vidas largas, saludables y creativas. En este marco, el bienestar no es sólo una meta, es el fin último de toda política pública que aspire a transformar vidas.

En México, los últimos años han marcado un cambio de rumbo. El Estado ha comenzado a reorientar su actuación hacia un modelo que sitúa a las personas y su bienestar en el centro. Ya no se concibe como un favor o un privilegio reservado a unos cuantos, sino como un derecho que debe ser garantizado con justicia y equidad. Superar los rezagos históricos y combatir las desigualdades estructurales es una tarea pendiente, pero inaplazable. Garantizar el bienestar, en este contexto, no es una opción, es un deber irrenunciable del Estado con quienes habitan esta nación.

El reconocimiento del bienestar como eje rector del desarrollo nacional no sólo responde a una convicción ética o social, sino que encuentra pleno respaldo en el marco constitucional que rige nuestro país. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en distintos artículos, principios y derechos que en su conjunto conforman una base sólida para impulsar políticas públicas orientadas a la dignidad humana y a la mejora de la calidad de vida de todas las personas.

Para comenzar, resulta fundamental referirnos al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece con claridad que:

“[...] en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte [...]”.

Asimismo, en el mismo artículo se dispone que:

“[...] las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos [...]”.

Esta disposición no deja lugar a dudas, el bienestar, al estar entrelazado con múltiples derechos fundamentales, es una responsabilidad activa y permanente del Estado.

Bajo esa misma perspectiva, el artículo 4o. reconoce una serie de derechos sociales esenciales que conforman el núcleo del bienestar integral:

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud”; “toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar”; “toda persona tiene derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad”; y “Toda persona tiene derecho a disfrutar de vivienda adecuada”.

Estos derechos están estrechamente relacionados entre sí y forman una base común que permite a las personas vivir con dignidad. No pueden entenderse por separado, ya que juntos hacen posible un desarrollo humano pleno.

En complemento a estas disposiciones, resulta especialmente relevante la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de mayo de 2020, mediante la cual se adicionaron los párrafos decimocuarto, decimoquinto y decimosexto al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.2 Esta reforma marcó un parteaguas en la evolución del marco jurídico nacional, al incorporar de forma explícita diversos mecanismos institucionales orientados a garantizar derechos sociales fundamentales.

A través de esta modificación, se establecieron principios rectores para la creación de un sistema de salud centrado en el bienestar de las personas sin seguridad social, así como para la implementación de un sistema de becas que prioriza a estudiantes en situación de pobreza y el reconocimiento de apoyos económicos para personas adultas mayores. Estos avances reflejan una visión integral del bienestar, entendida no como una aspiración abstracta, sino como una obligación concreta del Estado mexicano para reducir desigualdades, proteger a los sectores más vulnerables y asegurar condiciones mínimas para una vida digna.

En este sentido, la reforma de 2020 refuerza el compromiso constitucional con un modelo de desarrollo social incluyente, en el que el bienestar no es un complemento ni una meta secundaria, sino un principio rector que guía la acción pública.

La elección del 13 de noviembre como fecha para conmemorar el Día Nacional del Bienestar no es arbitraria ni fortuita. Al contrario, responde a una serie de consideraciones de carácter simbólico, estratégico y social que permiten dotar a esta fecha de un profundo sentido nacional.

En primer lugar, el 13 de noviembre no interfiere con ninguna conmemoración cívica, histórica o cultural de carácter nacional establecida oficialmente en nuestro país, lo que permite destacar esta jornada con identidad propia dentro del calendario cívico y facilitar su institucionalización sin superposición con otros eventos de relevancia pública. Esto garantiza la viabilidad de su implementación y su apropiación social sin competir con otras narrativas institucionales.

En segundo término, el mes de noviembre representa un periodo de cierre de ciclo anual, en el que tanto instituciones como comunidades comienzan a hacer balances, evaluar progresos y proyectar metas para el siguiente año. En ese contexto, instituir una fecha dedicada al bienestar cobra particular relevancia, pues permite consolidar un espacio de reflexión colectiva sobre el desarrollo humano, la justicia social, la equidad y la construcción de un país más solidario y próspero.

Además, es preciso señalar que el 13 de noviembre coincide con el Día Mundial de la Bondad (World Kindness Day), una conmemoración internacional que promueve actos de compasión, empatía, generosidad y respeto. Lejos de representar una duplicidad temática, esta coincidencia es profundamente pertinente: la bondad es un componente esencial del bienestar. No puede haber bienestar sin relaciones humanas basadas en el respeto, la solidaridad y el reconocimiento del otro. De ahí que esta convergencia con el Día Mundial de la Bondad no sólo refuerce el mensaje, sino que enriquezca la conmemoración nacional desde una perspectiva ética y universal.3

Esta sinergia entre la bondad y el bienestar proyecta a México en el escenario internacional como una nación comprometida con la promoción de valores humanistas, y al mismo tiempo le permite construir una narrativa propia que articule los logros sociales, los derechos humanos y las políticas públicas orientadas al bien común.

Por todo ello, el 13 de noviembre reúne las condiciones idóneas para convertirse en una fecha emblemática, al ser un día libre de conflictos con otras conmemoraciones, un mes simbólicamente propicio para la introspección social y además un momento estratégico para alinear agendas nacionales con valores universales.

En este marco, la creación del Día Nacional del Bienestar, a celebrarse el 13 de noviembre, adquiere una importancia trascendental que va más allá de su mera conmemoración. Este día no sólo debe ser visto como un símbolo, sino como una herramienta estratégica para fortalecer el tejido social, visibilizando los avances alcanzados y los retos que aún debemos afrontar para garantizar una vida digna para todos los mexicanos. Al institucionalizar esta fecha, se ofrece una plataforma de reflexión colectiva y acción concertada, donde el Estado, las instituciones y la sociedad civil se unan en un compromiso renovado hacia la justicia social, la igualdad y el bienestar de la población.

Este día tiene la capacidad de transformar la conciencia nacional, poniendo en el centro los derechos humanos, la equidad y la dignidad humana, y posicionando el bienestar como el fundamento de nuestra democracia y el eje rector de las políticas públicas. No es sólo una fecha de celebración, sino un recordatorio constante de que el bienestar es un derecho constitucional irrenunciable que debe ser promovido, protegido y garantizado, hacia una nación más humana, justa y solidaria.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se declara el 13 de noviembre de cada año como Día Nacional del Bienestar

Artículo Único. Se declara el 13 de noviembre de cada año como el Día Nacional del Bienestar.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 https://www.undp.org/es

2 https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5593045&fecha=08/05/2020 #gsc.tab=0

3 https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-mundial-bondad

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de octubre de 2025.

Diputada Ana Karina Rojo Pimentel (rúbrica)

Que reforma los artículos 17 y 18 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de equidad de género y alternancia, a cargo de la diputada Olga Juliana Elizondo Guerra, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, Olga Juliana Elizondo Guerra, diputada a la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 17 y 18 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de equidad de género y alternancia, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

A lo largo de mucho tiempo, en todas las etapas de la historia de la humanidad, nuestro género, las mujeres, hemos tenido muchos obstáculos para participar en actos de la vida pública y en los temas del Estado.

Un ejemplo claro es que, en México, fue hasta el 17 de octubre de 1953 que se otorgó a la mujer el derecho de voto, con lo que se dio un paso importante para su inclusión en la vida democrática del país.

No obstante, este gran paso que se dio no impidió que en otros sectores se nos restringiera la participación, tal es el caso que, en las estructuras del sector público hasta el día de hoy vemos conductas que detienen y obstaculizan el acceso a cargos, ya sea vía voto popular o por designación.

Un estado democrático, en sus políticas públicas, debe privilegiar y promover acciones que consideren la participación de todos los sectores, en este caso en particular, que hombres y mujeres aporten su experiencia y capacidad en un entorno de equilibrio de oportunidades, en el cual no se distinga el género para la designación.

Ahora bien, los avances que se han dado para que la mujer participe en cargos de elección popular y por designación, no llegaron por sí solos, ha sido una lucha constante de nuestro género en el ámbito judicial y en el ámbito legislativo, para que nuestros derechos, capacidades y profesionalismo sean reconocidos.

Esta exigencia de espacios en cargos del Estado, derivó de un reclamo, no sólo de mujeres reconocidas, surgió de un reclamo de origen ciudadano, el cual encontró eco en los espacios legislativos y, en consecuencia, algunas de esas exigencias aterrizaron en reformas que marcaron un parteaguas para garantizar los derechos de las mujeres en diversas leyes.

El principio constitucional de paridad de género tiene como objetivo, junto con otras normas del ordenamiento jurídico, garantizar la plena participación política de las mujeres en México. El proceso electoral 2020-2021 fue el primero, después de la entrada en vigor de la reforma constitucional, que amplió el concepto de paridad en las candidaturas a paridad en los demás poderes y órganos constitucionales autónomos, conocido también como paridad en todo. Los derechos políticos de las mujeres en México se han ido garantizando en igualdad de condiciones gracias a la lucha de los movimientos y las organizaciones de mujeres, así como a la labor de las autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales.1

Es de mencionar que la presente legislatura de la honorable Cámara de Diputados, al día de hoy se encuentra integrado por 252 mujeres y 248 hombres, lo que da cuenta del avance de la mujer en la representación en la Cámara de Diputados, porcentaje que se debe mantener en la integración de las subsecuentes legislaturas, y en particular la integración de la Mesa Directiva, por lo que tenemos que garantizar que así sea.

En ese tenor, no basta con cumplir con la cuota de género en la integración del pleno de la honorable Cámara de Diputados, existe la imperiosa necesidad de legislar sobre paridad en los órganos legislativos, un antecedente claro fue lo resuelto en la sentencia SUP-JE-93/2022, en la que se impugnó la integración de la Comisión Permanente, dado que ésta estaba integrada por 15 diputados y sólo 4 diputadas.

En la sentencia de mérito señala:

“Por lo que respecta al fondo de la controversia, en el fallo aprobado por la mayoría de integrantes de la Sala Superior, se consideró que el reclamo de la actora, consistente en la vulneración al principio de paridad en la integración de la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados, resultaba fundado en atención a que el principio de paridad no se debe agotar en la integración de la Cámara, sino que se debe extender a la integración de la Comisión Permanente, por ser un órgano sustantivo que ejerce facultades del Congreso de la Unión en pleno.

Así, señalaron que si la Cámara de Diputados está conformada con la mitad de mujeres y la mitad de hombres del total de sus integrantes, entonces esa misma proporción debe tener la Comisión Permanente respecto de las diputaciones que la integrarán.

Con base en lo anterior, se concluyó que, al acreditarse la vulneración al principio de paridad, lo procedente era ordenar a la Cámara de Diputados que emitiera reglas en las que prevea el cumplimiento al principio de paridad a partir de la próxima integración de la Comisión Permanente, así como en las subsecuentes”.2

Por lo que respecta a la alternancia, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha considerado que la misma es un medio para potenciar la participación política de las mujeres y, por tanto, que contribuye a lograr los objetivos de una política paritaria. Por otro lado, la regla de la alternancia del género también ha sido utilizada para garantizar el acceso de las mujeres a los cargos unipersonales, o bien, a los cargos de dirección de los órganos. En el caso de los cargos unipersonales, y dado que existe una imposibilidad física de cumplir con la paridad de género en un mismo periodo, se ha considerado que ésta se puede observar si se alterna el género de la persona que ocupa el cargo, en cada periodo lectivo o bien, en cada periodo de designación. Respecto de los cargos de dirección de los órganos, este tribunal electoral también ha utilizado el método de la alternancia del género, para garantizar que las mujeres también accedan a los máximos cargos de dirección y de toma de decisión.3

En ese tenor, resulta necesario incorporar e integrar la equidad de género para la integración de la Mesa Directiva y la alternancia en la designación de la titularidad de quien encabezará la Presidencia de la misma, con lo que se garantizará la igualdad de género en el órgano de dirección legislativo y el criterio de alternancia para la conducción de los trabajos parlamentarios, con lo cual se da respuesta a la exigencia de la participación equilibrada de las mujeres y hombres, que está plasmada en instrumentos internacionales, en consensos y en la agenda global general.

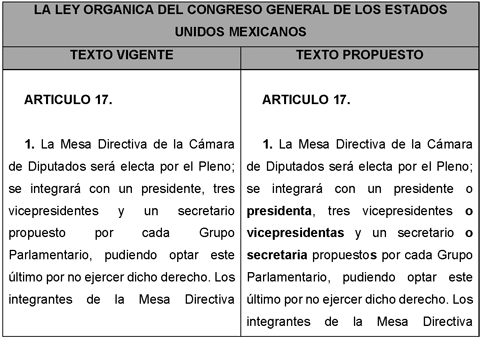

En este sentido, y con el propósito de tener mayor claridad de la reforma propuesta, se presenta el siguiente cuadro comparativo:

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración de esta Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 17 y 18 de la Ley Orgánica del Congreso General De Los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se reforman los artículos 17 y 18 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 17.

1. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados será electa por el pleno; se integrará con un presidente o presidenta , tres vicepresidentes o vicepresidentas y un secretario o secretaria propuestos por cada Grupo Parlamentario, pudiendo optar este último por no ejercer dicho derecho. Los integrantes de la Mesa Directiva durarán en sus funciones un año y podrán ser reelectos.

El nombramiento de la Presidencia se realizará bajo el principio de alternancia paritaria para cada periodo y la integración de la Mesa Directiva deberá de garantizar la paridad de género.

2. ...

Artículo 18.

1. En la formulación de la lista para la elección de los integrantes de la Mesa Directiva los grupos parlamentarios cuidarán que las o candidatos cuenten con una trayectoria y comportamiento que acrediten prudencia, tolerancia y respeto en la convivencia, así como experiencia en la conducción de asambleas, además de garantizar la paridad y alternancia de género.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Véase. Paridad de género en órganos legislativos.

Alcance de la SUP-REC-1414/2021. Consultable en.-

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.te.gob.mx/editorial_service/media/pdf/

070420241251597170.pdf

2 Véase. Sentencia recaída al expediente

SUP-JE-93/2022. Consultable en.-

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/

sentencias_salas_tepjf/documento/2022-06/SUP-JE-93-2022.pdf

3 Véase. Sentencia recaída al expediente

SUP-JDC-74/2023 Y ACUMULADOS. Consultable en:

https://www.te.gob.mx/sentenciasHTML/convertir/expediente/SUP-JDC-0074-2023#_ftnref32

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de octubre de 2025.

Diputada Olga Juliana Elizondo Guerra (rúbrica)

Que reforma y adiciona los artículos 29 Bis y 29 Bis 3 de la Ley de Aguas Nacionales, y el 368 Sexies del Código Penal Federal, en materia de sanciones al incumplimiento por parte de las empresas y particulares que especulen con los títulos de concesiones de agua, a cargo del diputado Jesús Roberto Corral Ordoñez, del Grupo Parlamentario del PT

El que suscribe, Jesús Roberto Corral Ordóñez, diputado a la LXVI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones IV, V y VI del artículo 29 Bis; se reforma el artículo 29 Bis 3, inciso a), y se adiciona un inciso f), todos ellos de la Ley de Aguas Nacionales y se adiciona un artículo 368 Sexies del Código Penal Federal, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

Introducción y contexto de la crisis hídrica en Chihuahua

Durante la última década Chihuahua ha experimentado una de las sequías más severas de su historia reciente. En noviembre de 2024 el Gobierno estatal tuvo que declarar emergencia por sequía en los 67 municipios del estado por segundo año consecutivo. La gobernadora Maru Campos reconoció que, pese a los esfuerzos de 2023, la disponibilidad de agua sigue siendo precaria y que el calentamiento global ha reducido las lluvias en torno a 40 por ciento.1

Y hoy en día, en el año 2025 se continúa con un severo problema de estrés hídrico en la región que, aunado a la sobreexplotación de los acuíferos subterráneos y la contaminación del agua por actividades industriales y mineras, ha aumentado el riesgo de una crisis hídrica a largo plazo en la región, es por ello que el estado ha sido declarado en estrés hídrico.

Esta emergencia no es un caso aislado. Estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) recuerdan que el agua disponible en el planeta es limitada: aproximadamente 96.5 por ciento está en los océanos y sólo 2,5 por ciento es dulce.2

Además, México utiliza cerca de 76 por ciento del agua disponible en actividades agropecuarias, mientras que únicamente 15 por ciento se destina al abastecimiento público.3 Estas proporciones explican por qué cada vez más regiones enfrentan agotamiento de los manantiales y acuíferos, Chihuahua no es la excepción.

Marco constitucional y relevancia del agua

En los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 27 de la Carta Magna establece que la propiedad de las tierras y aguas del país le corresponde a la nación. La nación a su vez puede transmitir el dominio de éstas a particulares, lo que constituye la propiedad privada, sin embargo, en estos últimos años el agua, líquido vital para el sustento y desarrollo del ser humano y de toda la vida en la tierra, se ha visto afectado considerablemente, por lo que el día de hoy enfrentamos en varias partes del país crisis hídricas como nunca antes.

El mismo artículo 27, establece que la explotación de los recursos naturales sólo puede realizarse por particulares mediante concesión otorgada por el Ejecutivo federal y que el Estado está facultado para imponer modalidades de utilidad pública. En otras palabras, el agua no es una mercancía: es un bien de la nación que puede concederse para usos específicos y que debe administrarse de manera racional para garantizar el derecho humano al agua de las generaciones presentes y futuras.

No es menor la importancia del agua subterránea que se extrae de pozos, pues su uso idóneo debería ser el doméstico, agrícola y pecuario, sin embargo, dadas las últimas décadas de corrupción de los gobiernos neoliberales se han suscitado casos de corrupción sin precedentes sobre el uso y explotación de las concesiones de agua a lo largo de todo el país y principalmente en el estado de Chihuahua.

Sobreexplotación de acuíferos y desorden en las concesiones

En Chihuahua la gestión de las aguas subterráneas muestra un grave desequilibrio. De acuerdo con un análisis del periódico La Jornada , los 19 acuíferos de la región tienen una recarga anual de mil 101 hectómetros cúbicos (hm³), pero el volumen autorizado para extracción mediante concesiones asciende a mil 420 hm³, es decir, un sobre registro de 319 hm.4

En nuestro país la Comisión Nacional del Agua (Conagua) es el organismo público responsable de la administración y regulación de las aguas nacionales, entre las que se incluyen las aguas superficiales y subterráneas. Asimismo, es la entidad encargada de la entrega de concesiones de agua para uso doméstico, sin embargo, en la práctica esto se ha vuelto un grave problema debido al estrés hídrico que sufre la región.

Estimaciones de la propia Conagua indican que la extracción real podría llegar a 2 mil 776 hm³ al año5 lo que implica que 18 de los 19 acuíferos tienen disponibilidad deficitaria. El estudio añade que 87 por ciento del volumen concesionado se destina a uso agrícola, superando con creces el promedio nacional. Este desorden en el otorgamiento y supervisión de concesiones ha propiciado la proliferación de un mercado negro del agua.

Tras la emisión de ocho decretos federales en 2013 que restringieron el libre alumbramiento en 333 acuíferos, la Conagua recibió miles de solicitudes para registrar pozos. Investigaciones periodísticas revelan que entre 2013 y 2014 se expidieron 2 mil 140 constancias de registro y entre 2015 y 2018 otras 2 mil 194, de las cuales al menos 482 se otorgaron en zonas con veda donde no debía permitirse el alumbramiento.6 Estos documentos se utilizaron posteriormente para obtener concesiones de extracción en acuíferos sobreexplotados7 La situación dio pie a un negocio clandestino: quienes controlan las concesiones revenden el agua o los permisos .

Se han documentado casos en los que gestores ofrecen concesiones por entre 2 y 3 millones de pesos, fabricando documentos o utilizando amparos.8 Al menos cuatro despachos de abogados, dirigidos por exfuncionarios de Conagua, tramitan alrededor de 200 juicios cada uno para obtener títulos de concesión, y muchos de estos litigios son exitosos.9 Paralelamente, se estima que existen alrededor de 500 pozos ilegales en la región del río del Carmen,10 además de 310 pozos clausurados en los últimos tres años, 70 por ciento de ellos ubicados en el acuífero Cuauhtémoc.11 Estas cifras muestran que la corrupción y la impunidad han capturado la gestión del agua en Chihuahua.

Impactos sociales y ambientales

El acaparamiento y la sobreexplotación afectan de manera directa a las comunidades. En la Sierra Tarahumara y otras zonas rurales, la falta de agua obliga a las familias a recorrer largas distancias para abastecerse o a depender de pipas. Las sequías prolongadas han provocado la pérdida de cosechas y ganado; incluso los ríos que alguna vez abastecieron a las comunidades se están secando.12 Durante la pandemia de Covid-19 se acentuó la crisis porque las medidas de higiene incrementaron el consumo doméstico mientras disminuía la disponibilidad en las comunidades vulnerables.

El sector agrícola, pieza clave de la economía regional, también contribuye al agotamiento. Además, la reventa de concesiones ha generado un mercado especulativo: agricultores señalan que comprar un documento que autoriza extraer 150 mil metros cúbicos (m³) de agua por siete pesos el metro cúbico y venderlo dos años después a diez pesos genera ganancias de 450 mil pesos.13

Plan Nacional Hídrico 2024-2030 y recuperación del agua como derecho humano

Ante este panorama, el Gobierno federal presentó en noviembre de 2024 el Plan Nacional Hídrico 2024-2030, el cual reconoce el agua como un derecho humano y un bien de la nación.14

El plan establece cuatro ejes los cuales transcribimos a continuación15 :

1. Política hídrica y soberanía para recuperar el agua concesionada no utilizada y garantizar su distribución equitativa;

2. Justicia y acceso, que busca reducir las desigualdades en la distribución.

3. Mitigación del impacto ambiental, orientada a restaurar ecosistemas y adaptarse al cambio climático y

4. Gestión integral y transparente, mediante la creación de un Registro Nacional de Agua y la simplificación de trámites para erradicar la corrupción.

Con una inversión inicial de 20 mil millones de pesos en 2025, el plan contempla modernizar más de 200 mil hectáreas de riego, sanear ríos contaminados y recuperar hasta 2 mil 500 millones de metros cúbicos de agua concesionada mediante un acuerdo nacional.16 Este enfoque replantea la administración de las concesiones y limita su uso a fines de interés público.

Objetivo de la iniciativa

Como legislador y representante de las comunidades chihuahuenses considero indispensable reformar el marco normativo para frenar el desorden que hoy existe en el otorgamiento y uso de las concesiones de agua. Mi propuesta se basa en los siguientes ejes:

• Sanciones más severas

Quienes simulen, transfieran o especulen con concesiones deberán enfrentar penas administrativas y penales. Las multas deben ser proporcionales al daño causado y repetirse en caso de reincidencia. La reforma también debe tipificar como delito el uso de concesiones para fines distintos a los autorizados, como la reventa clandestina de agua.

• Revocación de concesiones

Cuando se detecten actos de corrupción, extracción ilegal o incumplimiento de las condiciones de uso, la autoridad debe revocar la concesión sin derecho a indemnización. La Ley de Aguas Nacionales ya prevé la caducidad por falta de uso; proponemos ampliar esta figura para combatir la especulación y el huachicoleo de agua.

Conclusión

El agua es un recurso limitado y su gestión responsable es un imperativo ético, social y constitucional. La crisis hídrica que vive Chihuahua es resultado de la sobreexplotación de los acuíferos, de la corrupción en el otorgamiento de permisos y de la falta de infraestructura adecuada.

En la actualidad, el volumen extraído supera con creces la recarga natural lo que amenaza el suministro futuro. Al mismo tiempo, el comercio ilícito de concesiones ha convertido al agua en una mercancía, ignorando su carácter de bien público y derecho humano.

Es nuestra responsabilidad como legisladores actuar con firmeza para recuperar el control del agua, priorizar el consumo humano y asegurar que el líquido vital vuelva a ser patrimonio de todos. La adopción del Plan Nacional Hídrico 2024-203017 y la reforma a la Ley de Aguas, son pasos indispensables para transformar la política hídrica y garantizar que las futuras generaciones no tengan que enfrentar una crisis peor a la que hoy padecemos.

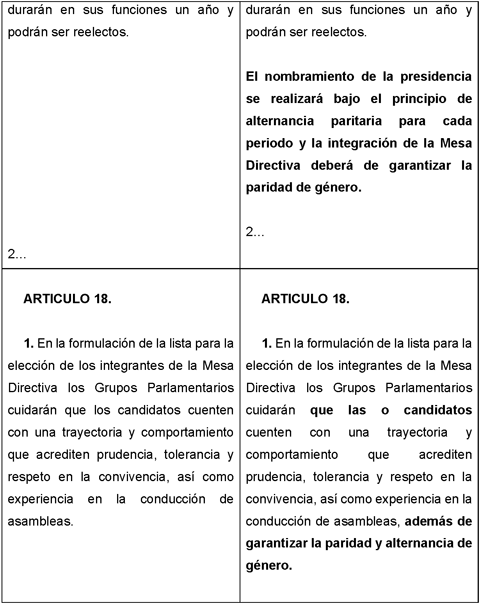

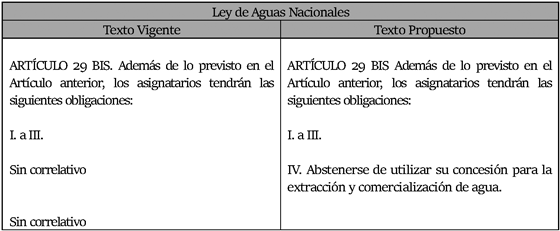

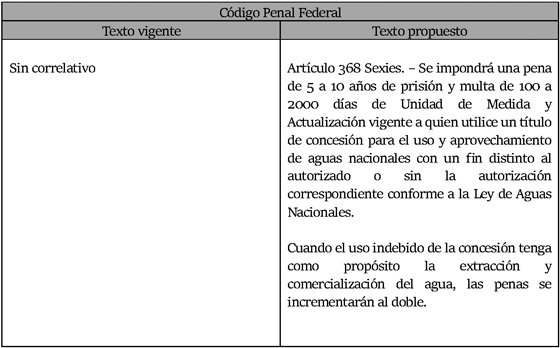

Para un mejor entendimiento de nuestra propuesta se presenta un cuadro comparativo con los cambios planteados:

Denominación del proyecto

Proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones IV, V y VI del artículo 29 Bis; se reforma el artículo 29 Bis 3, inciso a), y se adiciona un inciso f), todos ellos de la Ley de Aguas Nacionales y se adiciona un artículo 368 Sexies del Código Penal Federal

Ordenamientos a modificar

Por lo anteriormente expuesto, los ordenamientos a modificar son la Ley de Aguas Nacionales y el Código Penal Federal

Texto normativo propuesto

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este pleno la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adicionan las fracciones IV, V y VI del artículo 29 Bis; se reforma el artículo 29 Bis 3, inciso a), y se adiciona un inciso f), todos ellos de la Ley de Aguas Nacionales, y se adiciona un artículo 368 Sexies del Código Penal Federal

Primero. Se adicionan las fracciones IV, V y VI del artículo 29 Bis; se reforma el artículo 29 Bis 3, inciso a), y se adiciona un inciso f), todos ellos de la Ley de Aguas Nacionales, y se adiciona un artículo 368 Sexies del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Ley de Aguas Nacionales

Artículo 29 Bis. Además de lo previsto en el artículo anterior, los asignatarios tendrán las siguientes obligaciones:

I. a III.

IV. Abstenerse de utilizar su concesión para la extracción y comercialización de agua.

V. Se prohíbe expresamente el uso de concesiones de aguas nacionales para su extracción y comercialización.

VI. En caso de incumplimiento, la concesión podrá ser revocada conforme al procedimiento establecido en esta Ley.

Artículo 29 Bis 3. La concesión o asignación para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales sólo podrá extinguirse por:

I. a V. ...

a) Cuando se haya proporcionado información o documentación falsa para la obtención del título o cuando en la expedición del mismo haya mediado error o dolo atribuible al concesionario o asignatario;

b) a e) ...

f) Se realice cualquier acto de especulación con los derechos de uso del agua en perjuicio del interés público.

VI. a IX. ...

Segundo. Se adiciona un artículo 368 Sexies del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Código Penal Federal

Artículo 368 Sexies. Se impondrá una pena de 5 a 10 años de prisión y multa de 100 a 2000 días de Unidad de Medida y Actualización vigente a quien utilice un título de concesión para el uso y aprovechamiento de aguas nacionales con un fin distinto al autorizado o sin la autorización correspondiente conforme a la Ley de Aguas Nacionales.

Cuando el uso indebido de la concesión tenga como propósito la extracción y comercialización del agua, las penas se incrementarán al doble.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Asimismo, las acciones tomadas por la Presidenta, al respecto de esta problemática se pueden concretar con las siguientes acciones:

a. Ordenamiento de las concesiones. Para evitar la venta del agua concesionada no utilizada se incentivará la devolución voluntaria del recurso a la nación para uso, principalmente, de consumo humano.

b. Eficiencia del riego agrícola a través de su tecnificación, permitiendo mayor productividad en el campo y más disponibilidad de agua.

c. Implementación de un Plan Maestro, entre Gobierno de México, estados y municipios, para desarrollo de infraestructura de agua potable.

d. Proyectos estratégicos que atiendan regiones y destinen el recurso hídrico donde hay mayor necesidad de acceso al derecho humano al agua.

e. Saneamiento, de diversos cuerpos de agua, y en particular de los ríos Lerma-Santiago, Atoyac y Tula.

2 Mundo Rocío Cuál es el estado de México donde se declaró emergencia por sequía;

infobae.com; consultado en: https://www.infobae.com/mexico/2024/11/06/cual-es-el-estado-de-mexico-d onde-se-declaro-emergencia-por-sequia/#:~:text=A%20pesar%20de%20las%20l luvias,de%20sequ%C3%ADa%20en%2067%20municipios

3 Carla Martell; El agua es un recurso finito, por lo

que urgen estrategias de accesibilidad: UNAM, febrero 8, 2024;

https://www.yoinfluyo.com/mexico/medio-ambiente/el-agua-es-un-recurso-finito-por-lo-que-urgen-estrategias-de-accesibilidad-unam/#:~:text=%E2%80%9CEl%20agua%20no%20es%20tanta,sin%20embargo%2C%20no%20es%20tan

4 Idem

5 Angélica Enciso L. Concesión de agua en Chihuahua,

muy superior a recarga de acuíferos Periódico La Jornada (Estudio de

Víctor Quintana y Martín Solís) Lunes 24 de junio de 2024, p. 13;

Consultado en:

https://www.jornada.com.mx/2024/06/24/politica/013n1pol#:~:text=Un%20ejemplo%20de%20la%20entrega,

ha%20sobreconcesionado%20319%20hect%C3%B3metros

6 Idem

7 Thelma Gómez Durán y Patricia Mayorga ; El desierto donde se trafica agua; RAICHALI Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad; 21 enero, 2020 Consultado en; https://raichali.com/2020/01/21/el-desierto-donde-se-trafica-agua/#:~:t ext=Entre%202013%20y%202014%2C%20en,registraron%20otras%202%20mil%20194

8 Idem

9 Gómez Durán, T., & Mayorga, P. (2019). El desierto donde se trafica agua. Proyecto Los explotadores del agua, Contra la Corrupción y la Impunidad. Recuperado el 6 de octubre de 2025, de https://contralacorrupcion.mx/explotadores-agua-mexico/trafico-de-agua- desierto-chihuahua.html

10 Thelma Gómez Durán y Patricia Mayorga ; El desierto donde se trafica agua; RAICHALI Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad; 21 enero, 2020 Consultado en; https://raichali.com/2020/01/21/el-desierto-donde-se-trafica-agua/#:~:t ext=Entre%202013%20y%202014%2C%20en,registraron%20otras%202%20mil%20194

11 Idem

12 Gómez Durán, T., & Mayorga, P. (2019). El desierto donde se trafica agua. Proyecto Los explotadores del agua, Contra la Corrupción y la Impunidad. Recuperado el 6 de octubre de 2025, de https://contralacorrupcion.mx/explotadores-agua-mexico/trafico-de-agua- desierto-chihuahua.html

13 Redacción, Ensegundos.com.pa; Sequía extrema deja

ganado muerto y comunidades sin agua en el norte de México 28 junio,

2025 consultado en: https://ensegundos.com.pa/2025/06/28/

sequia-extrema-deja-ganado-muerto-y-comunidades-sin-agua-en-el-norte-de-mexico/#:~:text=Esta%20crisis%20h

%C3%ADdrica%20se%20ha,las%20consecuencias%20acumulativas%20sean%20devastadoras

14 Gómez Durán, T., & Mayorga, P. (2019). El desierto donde se trafica agua. Proyecto Los explotadores del agua, Contra la Corrupción y la Impunidad. Recuperado el 6 de octubre de 2025, de https://contralacorrupcion.mx/explotadores-agua-mexico/trafico-de-agua- desierto-chihuahua.html

15 Lagos, A. (2024, 21 de noviembre). Claudia Sheinbaum presenta el Plan Nacional Hídrico: “agua como derecho humano y prioridad nacional”. Wired en Español. Recuperado el 6 de octubre de 2025, de https://es.wired.com/articulos/claudia-sheinbaum-presenta-el-plan-nacio nal-hidrico-agua-como-derecho-humano-y-prioridad-nacional es.wired.com.

16 Idem

17 Presidenta Claudia Sheinbaum presenta Plan Nacional Hídrico que concibe al agua como un derecho y un bien de la nación; Presidencia de la República | 21 de noviembre de 2024 | Comunicado; consultado en fecha 02/03/2025

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de octubre de 2025.

Diputado Jesús Roberto Corral Ordóñez (rúbrica)

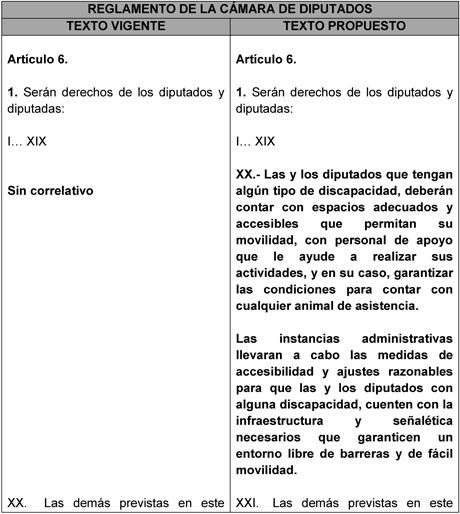

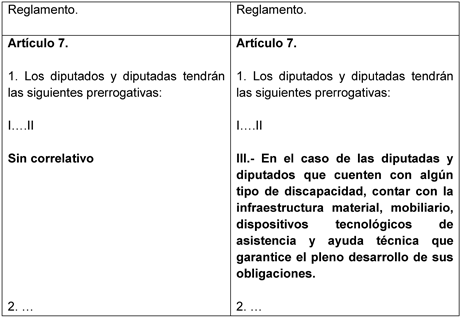

Que reforma y adiciona los artículos 6o. y 7o. del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Olga Juliana Elizondo Guerra, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, Olga Juliana Elizondo Guerra, diputada a la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 6, adicionándole una fracción XX, pasando la subsecuente a ser fracción XXI y 7, adicionándole un fracción III al numeral 1, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El artículo 9 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece:

“Accesibilidad

1. A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a:

a) Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e interiores como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo;

b) Los servicios de información, comunicaciones y de otro tipo, incluidos los servicios electrónicos y de emergencia.

2. Los estados parte también adoptarán las medidas pertinentes para:

a) Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas mínimas y directrices sobre la accesibilidad de las instalaciones y los servicios abiertos al público o de uso público;

b) Asegurar que las entidades privadas que proporcionan instalaciones y servicios abiertos al público o de uso público tengan en cuenta todos los aspectos de su accesibilidad para las personas con discapacidad;

c) Ofrecer formación a todas las personas involucradas en los problemas de accesibilidad a que se enfrentan las personas con discapacidad;

d) Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al público de señalización en Braille y en formatos de fácil lectura y comprensión;

e) Ofrecer formas de asistencia humana o animal e intermediarios, incluidos guías, lectores e intérpretes profesionales de la lengua de señas, para facilitar el acceso a edificios y otras instalaciones abiertas al público;

f) Promover otras formas adecuadas de asistencia y apoyo a las personas con discapacidad para asegurar su acceso a la información;

g) Promover el acceso de las personas con discapacidad a los nuevos sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones, incluida Internet;

h) Promover el diseño, el desarrollo, la producción y la distribución de sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones accesibles en una etapa temprana, a fin de que estos sistemas y tecnologías sean accesibles al menor costo”.1

Bajo ese catálogo de medidas establecidas en el artículo 9, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha establecido en el amparo en revisión 686/2022,2 que existe la obligación de los estados parte de la convención, para garantizar el derecho a la accesibilidad conforme a:

Identificación de barreras. La obligación de accesibilidad, en primer lugar, a la identificación de obstáculos y barreras para su posterior eliminación. En específico, se refiere de manera enunciativa a que los estados deben identificar barreras en los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e interiores como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo.

Adaptación, modificación o creación. Una vez identificadas las barreras, los estados deben tomar acciones para eliminarlas progresivamente y para no reproducir esas barreras en los nuevos objetos, infraestructuras, bienes, servicios, tecnologías, etcétera. En el caso de las cosas preexistentes, el Comité señala que “debe cumplirse gradualmente” con la obligación de accesibilidad, que no significa que los estados lo podrán hacer en un futuro incierto, sino que se deben fijar plazos y asignar recursos para eliminar las barreras existentes.

Concientización y sensibilización. Muchas veces la falta de accesibilidad se debe a la falta de consciencia tanto de quienes tienen a su cargo cumplir con las obligaciones de accesibilidad, como de la población en general. Por ello “el artículo 9 obliga a los estados parte a ofrecer formación a todas las personas involucradas en los problemas de accesibilidad”.

Supervisión de las medidas. Una vez que los estados han implementado las medidas de accesibilidad, resulta fundamental que existan “mecanismos de supervisión efectivos que garanticen la accesibilidad”. Es decir, no resulta suficiente que los estados parte eliminen las barreras y hagan las adaptaciones necesarias para garantizar la accesibilidad, sino que se requiere una participación posterior que asegure que esas medidas están siendo efectivamente aplicadas.

Desarrollo, promulgación y supervisión de normas. Los estados deben revisar su legislación sobre accesibilidad o emitir una para asegurar que las entidades públicas y privadas tomen en cuenta y respeten el derecho a la accesibilidad de las personas con discapacidad. Esas reformas o creaciones normativas requieren de participación estrecha y consulta con las personas con discapacidad. Asimismo, es necesario que se prevean y apliquen sanciones contra quienes incumplan las normas de accesibilidad.

Derivado de todo lo anterior, es necesario señalar que por parte de las instituciones y poderes del estado existe la obligación de adoptar las medidas necesarias que garanticen la accesibilidad y movilidad de las personas con alguna discapacidad, lo que de manera irreductibles es un deber continuo, es decir, dicha obligación no se termina en la implementación de políticas o la adopción de medidas una vez que las autoridades identifican barreras para las personas con discapacidad. Por el contrario, una de las notas distintivas del derecho es que éste impone la obligación a cargo de las autoridades de supervisar, de manera continua, que las medias de accesibilidad implementadas continúen funcionando adecuadamente, pues la idoneidad de las medidas de accesibilidad y su efectividad son condiciones que verifican el cumplimiento de la obligación del estado.3

Con lo anterior se puede afirmar que resulta necesario la implementación de medidas que garanticen la movilidad, accesibilidad, el pleno desenvolvimiento y desarrollo de las actividades que tiene encomendado cada diputado y diputada que cuentan con algún tipo de discapacidad, aunado a la implementación de acciones que vayan encaminadas a la vigilancia y la implementación de ajustes razonables de manera periódica de acuerdo a las necesidades que vayan surgiendo, a fin de evitar una violación a los derechos a la accesibilidad, la movilidad y la igualdad y no discriminación de las personas con alguna discapacidad.

En este sentido, y con el propósito de tener mayor claridad de la reforma propuesta, se presenta el siguiente cuadro comparativo:

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración de esta Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 6 y 7, adicionándoles una fracción, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados

Único. Se reforman los artículos 6, adicionándole una fracción XX, pasando la subsecuente a ser fracción XXI y 7, adicionándole una fracción III al numeral 1, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, para quedar como sigue:

Artículo 6.

1. Serán derechos de los diputados y diputadas:

I. a XIX. ...

XX. Las y los diputados que cuenten con algún tipo de discapacidad, deberán contar con espacios adecuados y accesibles que permitan su movilidad, con personal de apoyo que le ayude a realizar sus actividades y, en su caso, garantizar las condiciones para contar con cualquier animal de asistencia.

Las instancias administrativas llevarán a cabo las medidas de accesibilidad y ajustes razonables para que las y los diputados con alguna discapacidad, cuenten con la infraestructura y señalética necesarios que garanticen un entorno libre de barreras y de fácil movilidad.

XXI. Las demás previstas en este Reglamento.

Artículo 7.

1. Los diputados y diputadas tendrán las siguientes prerrogativas:

I. y II. ...

III. En el caso de las diputadas y diputados que cuenten con algún tipo de discapacidad, contar con la infraestructura material, mobiliario, dispositivos tecnológicos de asistencia y ayuda técnica que garantice el pleno desarrollo de sus obligaciones.

2. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Véase. CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. Consultable en.- chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.un.org/ esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf

2 Véase. Amparo en Revisión 686/2022. Consultable

en.- chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/

https://www2.scjn.gob.mx/juridica/engroses/2/2022/2/3_306582_6500_firmado.pdf

3 Véase. Amparo en Revisión 686/2022. Consultable

en.- chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/

https://www2.scjn.gob.mx/juridica/engroses/2/2022/2/3_306582_6500_firmado.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de octubre de 2025.

Diputada Olga Juliana Elizondo Guerra (rúbrica)

Que reforma el artículo 46 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a cargo del diputado Jose Alberto Benavides Castañeda, del Grupo Parlamentario del PT

El que suscribe, diputado José Alberto Benavides Castañeda, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 3, numeral 1, fracción IX; 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 46 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Es de conocimiento público que la percepción sobre la efectividad de las resoluciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) es generalmente mixta, ya que sus recomendaciones no son legalmente vinculantes para las autoridades responsables, sumado a que, establece un mecanismo complejo para tratar de hacerlas válidas.

En los hechos, la falta de obligatoriedad afecta la percepción del impacto de las recomendaciones, por ello, es necesario dar fuerza a la publicidad de sus resoluciones que generen aceptación y seguridad para los quejosos.

Es mandato constitucional que las recomendaciones de la CNDH no son obligatorias, pero debe existir respuesta de las autoridades a las mismas, aunque también pueden negarse a acatarlas, siempre y cuando justifiquen y hagan pública su negativa.

Aún con el carácter no vinculante de las recomendaciones, tienen un peso moral y político. La fortaleza de la publicidad de cada caso y el señalamiento de autoridades y servidores públicos como infractores de derechos humanos podrán generar mayor presión pública y moral para que se tomen medidas de cumplimiento.

La falta de publicidad y difusión efectiva de las resoluciones de la CNDH, impide que la ciudadanía conozca sus derechos, las formas de prevención, los casos relevantes y el impacto del trabajo positivo de la institución.

Se debe garantizar la transparencia, accesibilidad y difusión efectiva de las resoluciones de la Comisión de los Derechos Humanos para fortalecer la cultura de los derechos humanos en México y fomentar la rendición de cuentas.

La exigencia de publicar versiones ciudadanas de las recomendaciones, es válida, para que sean accesibles, con lenguaje claro y puedan ser acompañadas de videos breves, infografías o podcasts explicativos, además de lanzar campañas informativas periódicas en las diferentes redes sociales y radio comunitaria para la información a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, más acceso a la televisión pública, prensa nacional y local sobre las recomendaciones más relevantes.

También, se puede aprovechar la coordinación con el sector educativo para incluir los casos más emblemáticos, en colaboración con universidades, preparatorias y centros comunitarios, mediante el impulso de conferencias, simulacros de resolución, foros o diversas actividades académicas.

Igualmente, se deben publicar todas las resoluciones en un plazo determinado para dar certeza de la información a los ciudadanos y difundirlas en forma accesible a las personas con discapacidad (lengua de señas, sistema braille, entre otros).

Con mayor conocimiento de los derechos humanos por parte de la ciudadanía, se hará presión pública y social para que las autoridades cumplan con las recomendaciones, lo que fortalece el prestigio de la CNDH como órgano autónomo de defensa de los derechos humanos.

El mandato normativo actual tiene falta de especificación en la forma, los medios y formatos de publicación de las recomendaciones y no se exige que se adapten los contenidos a formatos accesibles para personas con discapacidad, pueblos indígenas o población en situación de vulnerabilidad.

Se suma que la ley no indica cuándo debe hacerse pública la recomendación, lo que puede permitir retrasos en la difusión, por lo que es factible establecer un plazo perentorio para su publicación oficial.

Incluso, debe existir una estrategia activa de comunicación para realizar campañas de difusión de las recomendaciones en medios digitales, tradicionales y comunitarios, especialmente cuando se trate de casos relevantes o de interés general.

Fundamentos legales

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 6o. (...)

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.

(...)

Artículo 102.

A. (...)

B. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán organismos de protección de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos.

(...)

El organismo que establezca el Congreso de la Unión se denominará Comisión Nacional de los Derechos Humanos; contará con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios.

(...)

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia y acceso a la información pública y sus disposiciones son de orden público, de interés social y de observancia general en todo el territorio nacional, con el fin de garantizar el derecho humano al acceso a la información y promover la transparencia y rendición de cuentas.

Artículo 2. Esta Ley tiene por objeto:

I. Establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información pública en posesión de cualquier autoridad, agencia, comisión, comité, corporación, ente, entidad, institución, órgano, organismo o equivalente de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de los tres niveles de gobierno, órganos constitucionalmente autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios o demarcaciones territoriales de Ciudad de México;

(...)

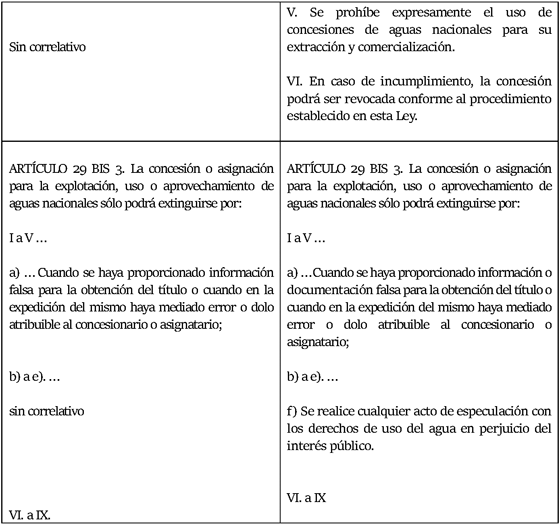

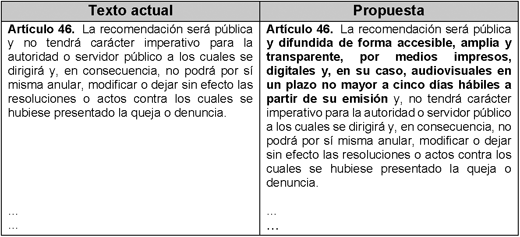

En ese sentido, es necesario actualizar la Ley para dotar de herramientas jurídicas que permitan a la Comisión ser eficaz y cumplir con los criterios de máxima publicidad. Para mejor compresión, se plasma el cuadro comparativo del artículo sujeto a la reforma con proyecto de decreto.

Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable soberanía iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 46 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Artículo Único. Se reforma el primer párrafo del artículo 46 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Artículo 46. La recomendación será pública y difundida de forma accesible, amplia y transparente, por medios impresos, digitales y, en su caso, audiovisuales en un plazo no mayor a cinco días hábiles a partir de su emisión y, no tendrá carácter imperativo para la autoridad o servidor público a los cuales se dirigirá y, en consecuencia, no podrá por sí misma anular, modificar o dejar sin efecto las resoluciones o actos contra los cuales se hubiese presentado la queja o denuncia.

...

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las obligaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente decreto se cubrirán con cargo al presupuesto autorizado para los ejecutores de gasto correspondientes, para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes.

Tercero. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos dispone de un plazo de ciento ochenta días naturales a partir de la entrada en vigor del presente decreto para realizar las adecuaciones reglamentarias o lineamientos que correspondan para dar cumplimiento al mismo.

Cuarto . Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al presente decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de octubre de 2025.

Diputado José Alberto Benavides Castañeda (rúbrica)

Que adiciona un artículo 336 Ter al Código Penal Federal, a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del PT

Quien suscribe, diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 336 Ter al Código Penal Federal, al tenor de los siguientes

Antecedentes

La Declaración sobre los Derechos del Niño de 1959 tiene como objetivo el que las infancias sean felices, que gocen de derechos y libertades, hace mención que los niños deben de ser protegidos de cualquier forma de abandono, crueldad y explotación como se menciona en el artículo 9o.

En ese mismo sentido, el artículo 39 de la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989, menciona que los estados miembros deben tener medidas para promover la recuperación física, psicológica y de reintegración social a todo niño víctima de abandono, explotación, abuso, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes.

México, como parte de la Organización de la Naciones Unidas (ONU) al haber suscrito dichos convenios y declaraciones se han tomado medidas, tal es el caso de la promulgación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, promulgada en 2014, en donde se reconocen derechos, capacidades, principios y responsabilidad del Estado de que cumplan con la responsabilidad de garantizar la protección, prevención y restitución de sus derechos.

Para este caso, en el Código Penal Federal se han establecido penas contra aquellas personas que vulneren los derechos de los menores, sin embargo, existen situaciones que aún no se han considerado y que siguen poniendo en riesgo su integridad y pleno desarrollo, esto no sólo aplica para los menores, sino también para personas interdictas así como las de grupos vulnerables que tiene que estar a resguardo de alguna otra persona.

Exposición de Motivos

La patria potestad es el vínculo que nace de la relación jurídica entre los padres y sus menores hijos, con ello surgen derechos y obligaciones, así como su relación con sus bienes, en consecuencia, los padres tendrán la representación legal y protección de los aspectos físico, psicológico, moral, social, de guarda y custodia, y derecho de corrección, de sus menores hijos.

En el ejercicio de la patria potestad se reconocen y se debe salvaguardar el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como sus derechos humanos contemplados en tratados internacionales, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por las legislaturas de los estados de la República Mexicana.

En la práctica jurisdiccional, el interés supremo del menor es un criterio orientador para interpretar cualquier norma que tenga que aplicarse a un menor o que pueda afectar sus intereses, debiendo proteger al menor y sus derechos previstos en la Constitución, tratados internacionales y leyes de protección de la niñez.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido diferentes criterios en cuanto a la supremacía del interés de los menores, que obliga al estado a generar un marco legal protector y garante de los derechos contemplado en tratados internacionales y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tal y como se demuestra los criterios de las diferentes tesis donde deja en claro que:

“El interés superior de los niños, niñas y adolescentes implica que el desarrollo de éstos y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a su vida. Así, todas las autoridades deben asegurar y garantizar que en todos los asuntos, decisiones y políticas públicas en las que se les involucre, todos los niños, niñas y adolescentes tengan el disfrute y goce de todos sus derechos humanos, especialmente de aquellos que permiten su óptimo desarrollo, esto es, los que aseguran la satisfacción de sus necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud física y emocional, el vivir en familia con lazos afectivos, la educación y el sano esparcimiento, elementos -todos- esenciales para su desarrollo integral”.

En ese sentido, el principio del interés superior del menor de edad implica que la protección de sus derechos debe realizarse por parte de las autoridades a través de medidas reforzadas o agravadas en todos los ámbitos que estén relacionados directa o indirectamente con los niños, niñas y adolescentes, ya que sus intereses deben protegerse siempre con una mayor intensidad. En esa lógica, cuando los juzgadores tienen que analizar la constitucionalidad de normas, o bien, aplicarlas, y éstas inciden sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, es necesario realizar un escrutinio más estricto en relación con la necesidad y proporcionalidad de la medida de modo que se permita vislumbrar los grados de afectación a los intereses de los menores y la forma en que deben armonizarse para que dicha medida sea una herramienta útil para garantizar el bienestar integral del menor en todo momento.

En el ámbito jurisdiccional, el interés superior del niño es un principio orientador de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que tenga que aplicarse a un niño en un caso concreto o que pueda afectar los intereses de algún menor. Este principio ordena la realización de una interpretación sistemática que, para darle sentido a la norma en cuestión, tome en cuenta los deberes de protección de los menores y los derechos especiales de éstos previstos en la Constitución, tratados internacionales y leyes de protección de la niñez. Cuando se trata de medidas legislativas o administrativas que afecten derechos de los menores, el interés superior del niño demanda de los órganos jurisdiccionales la realización de un escrutinio mucho más estricto en relación con la necesidad y proporcionalidad de la medida en cuestión.

En términos de los artículos 4o., párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3o. de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991; y 3o., 4o., 6o. y 7o. de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los tribunales, en todas las medidas que tomen relacionadas con los menores, deben atender primordialmente al interés superior del niño; concepto que interpretó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cuya competencia contenciosa aceptó el Estado mexicano el 16 de diciembre de 1998) de la siguiente manera:

“la expresión interés superior del niño ... implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño”.

Lo que esta iniciativa pretende es incorporar en el Código Penal Federal que en los casos en donde la persona que esté ejerciendo la patria potestad que sea la responsable de administrar lo correspondiente a pensión alimenticia y no la esté ocupando en el menor o la persona interdicta, y sí en cosas personales, sea sancionada con una multa, la reparación del daño y la privación de los derechos de familia.

Por los motivos anteriormente expuestos someto a consideración de este pleno, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Único. Se adiciona un artículo 336 Ter al Código Penal Federal para quedar como sigue:

Código Penal Federal

Artículo 336 Ter. Al que sin motivo justificado y/o de forma dolosa, abandone a sus menores hijos o personas interdictos; abuse o ponga en riesgo el patrimonio de sus hijos, ponga en riesgo la salud psicológica y física de sus hijos provocado por la acción u omisión dolosas, en el cumplimiento de sus obligaciones que emanan de la Patria Potestad, la Guarda y Custodia y, demás que se deriven incluso de la sentencia favorable del pago de pensión alimenticia condenado por una autoridad jurisdiccional; se le aplicará de un año a cinco años de prisión, o de 250 a 450 unidades de medida y actualización de multa; privación de los derechos de familia, y el pago de la reparación del daño en caso de afectación patrimonial.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Bibliografía

- ONU (1959) Declaración de los Derechos del Niño. Disponible en:

https://www.oas.org/dil/esp/Declaraci%C3%B3n%20de%20los% 20Derechos%20del%20Ni%C3%B1o%20Republica%20Dominicana.pdf

- UNICEF (1989) Convención sobre los Derechos del

Niño. Disponible en:

https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf

- DOF (2014) Ley general de los Derechos de las

Niñas, Niños y Adolescentes. Disponible en:

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA.pdf

- Tesis de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 23 de septiembre de 2016 (Tesis núm. P./J. 7/2016 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 23-09-2016 (Acción de Inconstitucionalidad)) disponible en: https://vlex.com.mx/vid/acciones-inconstitucionalidad-650318337

- Tesis Registro digital: 2006011 Instancia: Primera Sala Décima Época Materia(s): Constitucional Tesis: 1a./J. 18/2014 (10a.) disponible en: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2006011

- Tesis de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 1 de diciembre de 2012 (Tesis núm. 1a./J. 25/2012 (9a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 01-12-2012 (Reiteración)) disponible en: https://vlex.com.mx/vid/471657590

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de octubre de 2025.

Diputada Margarita García García (rúbrica)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en materia de armonización de la ley, a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del PT

Quien suscribe, diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2o.-A, 3o.,5o.-F, 15, 41 y 42 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en materia de armonización de la ley.

Antecedentes

El 29 de diciembre de 1978 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley al Valor Agregado, en el sexenio del expresidente José López Portillo.

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) en México entró en vigor en 1980, como sustituto al Impuesto sobre Ingresos Mercantiles.

El IVA es un impuesto general e indirecto que se cobra a los contribuyentes por el consumo final de productos y servicios. Están obligados al pago de este impuesto las personas físicas y morales que realicen las siguientes actividades:

• Enajenación de bienes.

• Prestación de servicios independientes.

• Arrendamiento de bienes.

• Importación de bienes y servicios.

La tasa para el cálculo del IVA será de 16 por ciento, pero hay excepciones en los que se aplicará una tasa de 0 por ciento del IVA.

Esta ley es parte del paquete presupuestal que año con año envía el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados para su discusión y aprobación.

Exposición de Motivos

Lo que se pretende con esta iniciativa es armonizar y actualizar la Ley del Impuesto al Valor Agregado, buscando asegurar una coherencia y consistencia en las leyes federales y estatales, así como los tratados internacionales, así como evitar contradicciones y lagunas legales que puedan llegar afectar la aplicación de las leyes que no se encuentren armonizadas con las disposiciones actuales.

Recordemos que el 29 de febrero de 2016 se publicó una reforma en el Diario Oficial de la Federación en la que se cambiaba la denominación del entonces Distrito Federal a Ciudad de México, este cambio se dio por las demandas de los capitalinos que querían la misma autonomía que las entidades federativas; autonomía que les permite a las entidades federativas a elegir a través del voto a sus gobernadores, además de establecer los impuestos que crean necesarios para el manejo de sus entidades.

Fue el 5 de febrero de 2017 que se expidió la Constitución de la Ciudad de México, en la que se le dota de autonomía para todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa con todos los derechos y obligaciones.

La ley es parte del paquete presupuestal que año con año envía el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados para su discusión y aprobación, sin embargo, desde el cambio de nombre de la Ciudad de México no se han hecho estas adecuaciones en la ley.

La propuesta de reforma al inciso g del artículo 2o.-A obedece a que la ley actual presenta una falta ortográfica, en donde aparece como invernaderos hiropónicos, cuya palabra no existe y lo correcto es hidropónicos, que se refiere a una estructura usada para el cultivo que no se encuentra en el suelo, sino en un medio elevado, que consta de grava, arena o fibras de coco para la obtención de nutrientes para las plantas y disolución del agua.

Es indispensable armonizar las leyes, para que las y los mexicanos no se encuentren en estado de indefensión y también que éstas puedan ser aplicadas de la mejor manera.

Como Poder Legislativo tenemos la obligación de armonizar las leyes que expedimos, esto con el fin de evitar contradicciones y asegurar la coherencia de las leyes.

Por los motivos anteriormente expuestos someto a consideración de este pleno, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Único. Se reforman los artículos 2o.-A inciso g); 3o.; 5o.-F; 15, fracciones IV, XIII y XV; 41, último párrafo, y 42, todos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado para quedar de la siguiente manera:

Ley del Impuesto al Valor Agregado

Artículo 2o.- A. El impuesto se calculará aplicando la tasa de 0 por ciento a los valores a que se refiere esta Ley, cuando se realicen los actos o actividades siguientes:

I. ...

a) a f) ...

g). Invernaderos hidropónicos y equipos integrados a ellos para producir temperatura y humedad controladas o para proteger los cultivos de elementos naturales, así como equipos de irrigación.

h) a j) ...

II. ...

...

Artículo 3o. La federación, la Ciudad de México, los estados, los municipios, los organismos descentralizados, las instituciones y asociaciones de beneficencia privada, las sociedades cooperativas o cualquiera otra persona, aunque conforme a otras leyes o decretos no causen impuestos federales o estén exentos de ellos, deberán aceptar la traslación a que se refiere el artículo primero y, en su caso, pagar el impuesto al valor agregado y trasladarlo, de acuerdo con los preceptos de esta Ley.

La federación, la Ciudad de México, los estados, los municipios, así como sus organismos descentralizados y las instituciones públicas de seguridad social, tendrán la obligación de pagar el impuesto únicamente por los actos que realicen que no den lugar al pago de derechos o aprovechamientos, y sólo podrán acreditar el impuesto al valor agregado que les haya sido trasladado en las erogaciones o el pagado en la importación, que se identifique exclusivamente con las actividades por las que estén obligados al pago del impuesto establecido en esta Ley o les sea aplicable la tasa de 0 por ciento. Para el acreditamiento de referencia se deberán cumplir con los requisitos previstos en esta Ley.

La Federación y sus organismos descentralizados efectuarán igualmente la retención en los términos del artículo 1o.-A de esta Ley cuando adquieran bienes, los usen o gocen temporalmente o reciban servicios, de personas físicas, o de residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país en el supuesto previsto en la fracción III del mismo artículo. También se efectuará la retención en los términos del artículo 1o.-A de esta Ley, en los casos en los que la Federación y sus organismos descentralizados reciban servicios de autotransporte terrestre de bienes prestados por personas morales. Los Estados, la Ciudad de México y los Municipios, así como sus organismos descentralizados no efectuarán la retención a que se refiere este párrafo.

...

Artículo 5o.-F. Los contribuyentes personas físicas que únicamente obtengan ingresos por el otorgamiento del uso o goce temporal de inmuebles, cuyo monto mensual no exceda de diez salarios mínimos generales del área geográfica de la Ciudad de México , elevados al mes, que ejerzan la opción a que se refiere el artículo 116 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de efectuar los pagos provisionales de forma trimestral para efectos de dicho impuesto, en lugar de presentar mensualmente la declaración a que se refiere el artículo 5o.-D de esta Ley, deberán calcular el impuesto al valor agregado de forma trimestral por los periodos comprendidos de enero, febrero y marzo; abril, mayo y junio; julio, agosto y septiembre, y octubre, noviembre y diciembre, de cada año, y efectuar el pago del impuesto mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas a más tardar el día 17 del mes siguiente al trimestre al que corresponda el pago. Los pagos trimestrales tendrán el carácter de definitivos.

...

...

Artículo 15. No se pagará el impuesto por la prestación de los siguientes servicios:

I. a III. ...

IV. Los de enseñanza que preste la federación, la Ciudad de México, los estados, los municipios y sus organismos descentralizados, y los establecimientos de particulares que tengan autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, en los términos de la Ley General de Educación, así como los servicios educativos de nivel preescolar.

V. al XII. ...

XIII . Los de espectáculos públicos por el boleto de entrada, salvo los de teatro y circo, cuando el convenio con el Estado o Acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de México, donde se presente el espectáculo no se ajuste a lo previsto en la fracción VI del artículo 41 de esta Ley. La exención prevista en esta fracción no será aplicable a las funciones de cine, por el boleto de entrada.

XIV. ...

XV. Los servicios profesionales de medicina, hospitalarios, de radiología, de laboratorios y estudios clínicos, que presten los organismos descentralizados de la administración pública federal o de la Ciudad de México, o de los gobiernos estatales o municipales.

XVI. ...

Artículo 41. ...

I. a VII. ...

...

La Ciudad de México no establecerá ni mantendrá en vigor los gravámenes a que se refiere este artículo.

Artículo 42. Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior los impuestos que los estados o la Ciudad de México tengan establecidos o establezcan sobre enajenación de construcciones por las que deba pagarse el impuesto al valor agregado.

En ningún caso lo dispuesto en el artículo anterior, se entenderá limitativo de la facultad de los Estados y de la Ciudad de México para gravar con impuestos locales o municipales la propiedad o posesión del suelo o construcciones, o la trasmisión de propiedad de los mismos o sobre plusvalía o mejoría específica, siempre que no se discrimine en contra de los contribuyentes del impuesto al valor agregado.

...

...

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación

Bibliografía

- DOF (1978) Ley del Impuesto al Valor Agregado. Disponible en: www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LIVA.pdf

- El establecimiento del IVA en México: un problema político-económico, 1968-1980. Disponible en: https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-2 2532020000100007

- La razón por la que se cambió el nombre de Distrito Federal a Ciudad de México. Disponible en: https://www.tvazteca.com/aztecanoticias/por-que-se-cambio-el-nombre-dis trito-federal-a-ciudad-mexico-en-2016