Gaceta Parlamentaria, año XXVIII, número 6892-II-1, miércoles 8 de octubre de 2025

- Que adiciona un artículo 115 Bis a la Ley General de Educación, en materia de presunción de inocencia, a cargo de la diputada Mirna Rubio Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena

- Que reforma diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de abuso sexual, a cargo del diputado Ulises Mejía Haro, del Grupo Parlamentario de Morena

- Que reforma y adiciona el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Alberto Maldonado Chavarín, del Grupo Parlamentario de Morena

- Que reforma el párrafo primero del artículo 12, el párrafo primero del artículo 13 y el artículo 17 de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, a cargo de la diputada Cintia Cuevas Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena

Que adiciona un artículo 115 Bis a la Ley General de Educación, en materia de presunción de inocencia, a cargo de la diputada Mirna Rubio Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Mirna Rubio Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y numeral 1, fracción 1, 7 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente iniciativa con proyecto decreto por el que se adiciona el artículo 115 Bis a la Ley General de Educación, en materia de presunción de inocencia.

Exposición de Motivos

La educación pública constituye uno de los pilares fundamentales del Estado mexicano y un medio indispensable para la realización efectiva de los derechos humanos, la igualdad sustantiva, la justicia social y la consolidación democrática. En el centro de esta misión se encuentran las maestras, los maestros y el personal administrativo que integran el Sistema Educativo Nacional, reconocidos expresamente por el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos1 como agentes fundamentales del proceso educativo, cuya revalorización constituye un mandato prioritario del Estado. Revalorizar implica la construcción de un marco jurídico sólido que proteja su dignidad profesional, garantice sus derechos fundamentales y asegure condiciones de certeza y justicia en el ejercicio de su función pública. Entre tales derechos, destaca el derecho humano a la presunción de inocencia, piedra angular del debido proceso y de la seguridad jurídica, que debe ser observado en toda actuación de la autoridad educativa que pueda derivar en la afectación de derechos, incluso fuera del ámbito penal.

A pesar de la relevancia del magisterio y del mandato constitucional de su revalorización, la Ley General de Educación carece de una disposición expresa que imponga a las autoridades educativas la obligación de respetar y garantizar la presunción de inocencia del personal docente y administrativo en las actuaciones administrativas que se desarrollen en su contra. Esta ausencia no constituye una mera omisión técnica,

sino una deficiencia estructural que genera consecuencias profundas en la práctica institucional, pues permite que decisiones adoptadas al amparo de actuaciones administrativas afecten derechos fundamentales, reputaciones profesionales y trayectorias laborales sin que exista previamente una determinación legal de responsabilidad. En la realidad cotidiana de las escuelas, las y los docentes y personal administrativo pueden ser separados de sus funciones, señalados públicamente y estigmatizados social y profesionalmente con base en denuncias no corroboradas, y aunque eventualmente sean absueltos, el daño causado suele ser irreparable.

Es cierto que la Ley General de Responsabilidades Administrativas 2 reconoce de forma expresa el principio de presunción de inocencia, al establecer que toda persona señalada por una falta administrativa tiene derecho a ser considerada inocente hasta que se demuestre su culpabilidad y que la carga de la prueba recae exclusivamente en la autoridad. Sin embargo, su ámbito de aplicación se circunscribe fundamentalmente a faltas vinculadas con la corrupción o el ejercicio indebido de funciones, mientras que la mayoría de los procedimientos que enfrentan las maestras, los maestros y el personal administrativo están relacionados con denuncias por presunto maltrato escolar, incumplimiento de funciones docentes, conflictos con padres de familia o situaciones internas de los centros educativos que no necesariamente configuran responsabilidades administrativas en el sentido previsto por dicha ley.

Es de resaltar que, en diversas entidades federativas existen protocolos administrativos de actuación orientados a prevenir, detectar y atender casos de abuso sexual infantil, acoso escolar o maltrato en el ámbito escolar. Estos instrumentos establecen medidas preventivas, mecanismos de denuncia y actuación inmediata, así como la coordinación con autoridades ministeriales y de protección de derechos. Entre sus disposiciones más comunes se incluye la separación temporal del presunto responsable de sus funciones, con el argumento de salvaguardar la integridad del alumnado mientras se desarrollan las investigaciones, y la obligación de dar vista a las instancias competentes. Sin embargo, la gran mayoría de estos protocolos carece de una referencia expresa al principio de presunción de inocencia como derecho del personal docente o administrativo sujeto a tales actuaciones, y no establecen obligaciones concretas para que las autoridades educativas garanticen un trato conforme a este principio desde el inicio del procedimiento. Esta omisión tiene consecuencias directas: la sola existencia de una denuncia puede derivar en medidas que, aunque calificadas como precautorias, producen efectos sancionadores de facto, dañan irreversiblemente la reputación profesional del personal involucrado y afectan su estabilidad laboral, aun cuando al final no se acrediten los hechos imputados.

Esta situación refleja un desequilibrio estructural: los protocolos priorizan la protección del interés superior de la niñez, conforme al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero no articulan mecanismos adecuados para salvaguardar simultáneamente los derechos fundamentales del personal educativo, especialmente la presunción de inocencia. En ausencia de un mandato legal claro, las autoridades educativas pueden ordenar separaciones automáticas sin valorar la verosimilitud de los hechos denunciados, emitir comunicaciones institucionales que prejuzguen sobre la responsabilidad y conducir investigaciones carentes de objetividad e imparcialidad. Tales prácticas, aunque surgen de un legítimo deber de protección, generan un escenario de vulnerabilidad jurídica que desincentiva la labor docente, erosiona la confianza del magisterio en las instituciones y deteriora el clima escolar.

El caso emblemático de la maestra Tere, ocurrido en el estado de Querétaro, es una muestra contundente de las consecuencias que puede tener esta omisión. A partir de denuncias no corroboradas, Tere fue separada de su cargo, señalada públicamente e incluso privada de su libertad sin que existieran pruebas suficientes en su contra. Aunque fue finalmente exonerada, el daño a su reputación y a su carrera resultó irreversible. Este caso evidenció las deficiencias del marco normativo vigente y la necesidad urgente de establecer salvaguardas legales que obliguen a las autoridades educativas a actuar con objetividad y a garantizar la presunción de inocencia desde el inicio de cualquier actuación administrativa. En respuesta a este y otros casos similares, surgieron propuestas legislativas relevantes, entre las que destaca la Ley para la Protección de la Integridad y Derechos de las y los Trabajadores de la Educación en el Estado de Morelos (Ley PROTEM), aprobada el 11 de julio de 2025 3 e impulsada por la diputada Ruth Cleotilde Rodríguez López, esta ley consagra la presunción de inocencia, el debido proceso y la no criminalización sin pruebas, establece protocolos objetivos de actuación, prevé sanciones para denuncias dolosas y garantiza medidas de apoyo integral al personal docente acusado injustamente. Su aprobación, además, contó con el respaldo unánime de todas las fuerzas políticas y se reconoce como un parteaguas en la protección de los derechos del magisterio.

La experiencia legislativa en Morelos y el surgimiento de iniciativas en entidades como Querétaro y Guerrero demuestran que no existe contradicción entre proteger a niñas, niños y adolescentes y garantizar los derechos fundamentales del personal docente. Por el contrario, ambos objetivos se refuerzan mutuamente cuando el marco jurídico establece reglas claras que aseguren que toda denuncia sea investigada con seriedad, imparcialidad y respeto a los derechos humanos. Incorporar en la Ley General de Educación una disposición expresa mediante la adición de un artículo 115 Bis que imponga a las autoridades educativas el deber de respetar y garantizar la presunción de inocencia del personal docente y administrativo en toda actuación administrativa permitiría fortalecer los protocolos existentes, dotándolos de un sustento legal superior y obligando a las autoridades a ajustar sus decisiones a los principios de legalidad, proporcionalidad, objetividad, imparcialidad y respeto a los derechos fundamentales.

La inclusión de este principio corregiría múltiples retos estructurales: impediría separaciones automáticas sin valoración mínima de los hechos; obligaría a emplear un lenguaje institucional que no prejuzgue sobre la responsabilidad; reforzaría la objetividad en las investigaciones; facilitaría la reparación de daños reputacionales en casos de exoneración; reduciría las desigualdades normativas entre entidades federativas; y generaría un entorno laboral más seguro y confiable para el magisterio. La reforma propuesta no duplica el contenido de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, sino que lo complementa en el ámbito sectorial educativo, donde el problema no radica en la inexistencia del principio en abstracto, sino en su inaplicación sistemática en el actuar cotidiano de las autoridades educativas.

La educación de calidad requiere no solo aulas seguras para niñas, niños y adolescentes, sino también instituciones justas para quienes hacen posible el derecho a la educación. Incorporar de manera expresa el principio de presunción de inocencia en la Ley General de Educación, mediante la adición de un artículo 115 Bis, representa un paso imprescindible para construir ese equilibrio constitucionalmente exigido. Con ello, el Estado mexicano avanzaría en la consolidación de un sistema educativo más justo, equitativo y humano, donde la protección de la infancia y el respeto a la dignidad del magisterio no sean objetivos contrapuestos, sino fines complementarios de un mismo mandato constitucional.

El fundamento constitucional de la presente iniciativa se encuentra, en primer término, en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 el cual establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y que todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar dichos derechos, bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Este mandato implica no solo la prohibición de actos que los vulneren, sino también la

adopción de medidas legislativas que permitan su plena efectividad. Asimismo, el principio pro-persona obliga a que, en toda interpretación jurídica, se elija la que más favorezca a la persona, lo que exige fortalecer las garantías procesales del personal docente y administrativo en el ámbito educativo mediante la incorporación expresa del derecho a la presunción de inocencia en la Ley General de Educación.

En segundo término, el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la educación impartida por el Estado debe ser inclusiva, equitativa, integral y de excelencia, y dispone que las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo, cuya revalorización constituye un objetivo prioritario del Estado. Revalorizar al magisterio no puede reducirse a un reconocimiento simbólico o discursivo; exige dotar al personal educativo de garantías jurídicas efectivas que aseguren el ejercicio digno de su función y protejan su integridad profesional. Este mandato se conecta directamente con la propuesta de incorporar un artículo 115 Bis en la Ley General de Educación, pues garantizar la presunción de inocencia del personal docente y administrativo en toda actuación administrativa representa una condición indispensable para hacer efectiva su revalorización y asegurar el desarrollo pleno del sistema educativo nacional.

Otros preceptos constitucionales refuerzan esta obligación. El artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 5 prohíbe la aplicación retroactiva de la ley en perjuicio de persona alguna y dispone que nadie puede ser privado de sus derechos sin que se siga un proceso conforme a las leyes expedidas con anterioridad, lo que implica que toda actuación estatal que afecte derechos debe realizarse con apego al debido proceso. Por su parte, el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos6 establece que todo acto de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado, principio que obliga a las autoridades educativas a justificar sus decisiones de manera objetiva y con base en pruebas, evitando actuaciones arbitrarias que puedan prejuzgar sobre la responsabilidad del personal. Asimismo, el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos7 garantiza el derecho a la tutela judicial efectiva, lo que incluye que las actuaciones administrativas se desarrollen bajo estándares de imparcialidad, objetividad y respeto a la dignidad humana.

En este mismo sentido, el artículo 20, apartado B, fracción I,8 reconoce de manera expresa el principio de presunción de inocencia en el ámbito penal, pero su contenido trasciende dicho ámbito. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la presunción de inocencia es un principio general del derecho sancionador del Estado, aplicable no solo a los procesos penales, sino también a los procedimientos administrativos sancionadores, con las modulaciones propias de este ámbito, y que implica dos dimensiones esenciales: la regla de trato procesal, que prohíbe tratar a una persona como culpable antes de que exista una resolución firme, y la regla probatoria, que impone a la autoridad la carga de demostrar la responsabilidad. Si bien estas garantías se encuentran reconocidas de manera general en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la ausencia de su consagración expresa en la Ley General de Educación impide que operen en el ámbito sectorial específico en que se desarrollan las actuaciones administrativas contra el personal docente. Por ello, la reforma propuesta no duplica lo dispuesto por la legislación general, sino que la complementa en un ámbito especializado que exige tutela reforzada.

Otros preceptos constitucionales también resultan aplicables. El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el principio del interés superior de la niñez, que obliga a las autoridades a adoptar todas las medidas necesarias para proteger a niñas, niños y adolescentes frente a cualquier forma de violencia. Sin embargo, este mandato no puede interpretarse de manera aislada ni justificar la vulneración de otros derechos fundamentales. Por el contrario, exige un equilibrio entre la protección de la niñez y el respeto a los derechos del personal educativo, equilibrio que solo puede alcanzarse mediante un marco normativo que incorpore expresamente la presunción de inocencia en el ámbito educativo.

Junto a la Constitución, los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado mexicano refuerzan y amplían el sustento jurídico de la presente iniciativa. El artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 9 y el artículo 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 10 establecen que toda persona acusada tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Estos preceptos no se limitan al ámbito penal, sino que, conforme a la jurisprudencia interamericana, se aplican a cualquier procedimiento estatal que pueda derivar en una sanción o afectar derechos fundamentales. Asimismo, la Convención sobre los Derechos del Niño, en sus artículos 3 y 19, 11 impone a los Estados la obligación de proteger a la niñez contra toda forma de violencia, pero también de garantizar que las medidas

adoptadas en su favor respeten el debido proceso y los derechos de todas las personas involucradas. El artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos,12 al consagrar el derecho a la educación, vincula su garantía con un entorno institucional regido por la legalidad y el respeto a la dignidad de quienes la imparten.

De estos mandatos constitucionales y convencionales se derivan principios esenciales que deben regir la actuación estatal y que constituyen el eje de la reforma propuesta: la dignidad humana como núcleo del orden constitucional; el principio pro-persona y de progresividad, que obligan a maximizar la protección de los derechos en todos los ámbitos; la legalidad y la seguridad jurídica, que exigen actos fundados, motivados y respetuosos del debido proceso; la presunción de inocencia como garantía fundamental de trato y carga probatoria; la objetividad e imparcialidad administrativa, que impiden decisiones arbitrarias; la igualdad y la no discriminación, que exigen estándares uniformes de protección para todo el magisterio sin importar la entidad federativa; y la proporcionalidad, que obliga a que las medidas preventivas sean estrictamente necesarias y no constituyan sanciones anticipadas. Todos estos principios deben armonizarse con el interés superior de la niñez, de modo que la protección de la infancia y la tutela de los derechos del magisterio no se conciban como objetivos opuestos, sino como fines complementarios del mismo mandato constitucional.

En este contexto, la incorporación de un artículo 115 Bis a la Ley General de Educación encuentra un fundamento sólido en la Constitución y en los tratados internacionales. Dicha disposición no pretende sustituir el marco general de responsabilidades administrativas ni los protocolos de actuación estatales, sino dotarlos de un soporte normativo superior que los obligue a operar bajo parámetros de derechos humanos, cerrando así el vacío legal existente y garantizando que toda actuación administrativa en el ámbito educativo respete el derecho a la presunción de inocencia. Con ello, se fortalecerá el mandato constitucional de revalorizar al magisterio, se promoverá un equilibrio adecuado entre la protección de la niñez y los derechos del personal educativo, y se consolidará un sistema educativo más justo, seguro y acorde con los más altos estándares constitucionales y convencionales.

Así mismo la iniciativa tiene sustento en criterios relevantes que respaldan la expansión del principio de presunción de inocencia al ámbito administrativo sancionador, criterios que resultan muy pertinentes para nuestra iniciativa de incorporar un artículo 115 Bis en la Ley General de Educación. Entre los más significativos se encuentran la Tesis 2003348, la Tesis 2006590 y el Amparo Directo en Revisión 7922/2019.

La Tesis 2003348 13 establece que la presunción de inocencia, en sus distintas vertientes, es aplicable a los procedimientos administrativos sancionadores, reconociéndose que, aunque requieren modulaciones derivadas de la naturaleza administrativa, este derecho fundamental no puede ser omitido por completo en esos ámbitos. A su vez, la Tesis 2006590 14 refuerza esta idea al señalar que el principio debe operar con modulaciones, pero que su aplicación no puede quedar condicionada a la existencia de sanción penal: debe observarse cuando el procedimiento administrativo comporte un riesgo jurídico grave para la persona acusada. En el Amparo Directo en Revisión 7922/2019, 15 la Corte señaló que no es admisible que una normativa establezca que el silencio del inculpado se tenga por cierto como prueba de la acusación, pues ello vulneraría la presunción de inocencia y trasladaría indebidamente la carga de la prueba hacia la persona acusada.

Estos precedentes configuran un panorama jurisprudencial relevante: reconocen que el principio de presunción de inocencia no es exclusivo del ámbito penal, sino que debe proyectarse al derecho administrativo sancionador con adaptaciones apropiadas al contexto. Al referirse a estas tesis con su número, podemos argumentar que la reforma propuesta no es una especulación teórica, sino que está plenamente respaldada por criterios vigentes del máximo tribunal.

La resonancia de estos criterios en el caso del personal educativo es directa: si los estándares de la Corte estiman que no se puede invocar el silencio del acusado como admisión de culpabilidad ni imponer efectos probatorios adversos automáticos, resulta incongruente que en los protocolos escolares o en las decisiones inmediatas de autoridades educativas se haga precisamente eso.

Así, la iniciativa presentada se conecta con estos criterios: obligaría a las autoridades educativas a incorporar en sus actuaciones los estándares de trato y de carga probatoria que la Suprema Corte ha considerado obligatorios en procedimientos sancionadores, adaptados al contexto sectorial. En suma, la jurisprudencia ya señala que la presunción de inocencia debe existir también en el ámbito administrativo, y nuestra iniciativa lo traduce al terreno educativo: para que ningún docente sea tratado como culpable antes de agotarse el proceso ni obligado a probar su inocencia.

Por su parte el derecho comparado confirma esta tendencia y refuerza la necesidad de incorporar el principio de presunción de inocencia en la legislación sectorial educativa. En España, el Estatuto Básico del Empleado Público consagra expresamente la presunción de inocencia como principio rector de los procedimientos disciplinarios, y el Tribunal Constitucional ha sostenido que este principio rige sin excepciones en el ámbito sancionador. 16 En Argentina, la normativa educativa de la Provincia de Buenos Aires 17 reconoce la presunción de inocencia en los sumarios docentes, estableciendo que el docente investigado se presume inocente hasta que la administración pruebe lo contrario con evidencia suficiente. En Francia, el Estatuto General de la Función Pública y el Código de Educación imponen a la administración la obligación de respetar este principio en todas las investigaciones disciplinarias y prohíben cualquier pronunciamiento oficial que prejuzgue sobre la culpabilidad antes de una resolución definitiva. 18 En Italia, el Decreto Legislativo n.º 165/2001 incorpora la presunción de inocencia en el régimen disciplinario y la jurisprudencia del Consejo de Estado ha establecido que incluso las medidas cautelares deben adoptarse sin vulnerarlo. 19 Estos modelos comparados muestran que la protección de los derechos del personal educativo mediante la inclusión explícita de este principio no solo es jurídicamente posible, sino una práctica consolidada en los sistemas democráticos avanzados.

En consecuencia, la adición del artículo 115 Bis a la Ley General de Educación no representa una duplicación normativa ni una invasión competencial, sino una adecuación necesaria del marco sectorial educativo al parámetro constitucional y convencional de derechos humanos. Su incorporación permitirá llenar un vacío legal que hoy deja en situación de vulnerabilidad a maestras, maestros y personal administrativo, garantizará que las actuaciones administrativas de las autoridades educativas respeten el principio de presunción de inocencia y hará efectivo el mandato constitucional de revalorizar al magisterio. Así, la reforma propuesta no solo armoniza la legislación nacional con los estándares internacionales y con la doctrina constitucional más avanzada, sino que refuerza la calidad y legitimidad del sistema educativo al asegurar que los derechos de todos sus actores sean plenamente respetados en un Estado democrático de derecho.

La propuesta de adicionar un artículo 115 Bis a la Ley General de Educación encuentra una justificación normativa sólida y una finalidad legislativa clara y legítima que la hacen no solo procedente, sino necesaria para fortalecer el sistema jurídico educativo mexicano. En primer lugar, su incorporación responde a la necesidad de armonizar el marco legal sectorial con los principios constitucionales y convencionales, asegurando que la función educativa se ejerza en un entorno que respete plenamente las garantías fundamentales de quienes lo hacen posible: maestras, maestros y personal administrativo. El artículo 3 constitucional impone al Estado el deber de garantizar el derecho a la educación bajo principios de equidad, inclusión y excelencia, y mandata la revalorización del magisterio como agente fundamental del proceso educativo, este mandato exige dotar a los trabajadores de la educación de condiciones jurídicas que salvaguarden su dignidad profesional y su seguridad jurídica frente a actuaciones arbitrarias o desproporcionadas por parte de las autoridades.

En este sentido, la presunción de inocencia constituye un elemento indispensable de esa revalorización. Sin embargo, el marco jurídico educativo vigente presenta un vacío relevante: la Ley General de Educación no contiene disposición alguna que imponga expresamente a las autoridades educativas la obligación de respetar este principio en las actuaciones administrativas que realicen contra el personal docente o administrativo. Este vacío resulta problemático porque, en la práctica, un número considerable de procedimientos y actuaciones que afectan directamente la trayectoria profesional y los derechos laborales del magisterio no se tramitan conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas ni ante tribunales administrativos, sino en el ámbito interno de la Secretaría de Educación Pública y sus homólogas estatales, a través de procedimientos administrativos sectoriales o protocolos de actuación. Al no estar sujetos estos procedimientos a un marco legal que contemple expresamente la presunción de inocencia, se abre la puerta a decisiones precipitadas, medidas preventivas desproporcionadas y actos de autoridad que pueden vulnerar derechos fundamentales incluso antes de que se determine responsabilidad alguna.

La propuesta legislativa no pretende duplicar ni invadir el ámbito regulado por la Ley General de Responsabilidades Administrativas, por el contrario, lo complementa desde una perspectiva sectorial especializada. Mientras que la Ley General de Responsabilidades Administrativas regula el régimen sancionador de los servidores públicos en general, la Ley General de Educación tiene por objeto establecer las bases de la educación en el país y, en ese contexto, regular las obligaciones, derechos y condiciones de quienes participan en la prestación de este servicio público esencial, incorporar en ella un precepto que reconozca el derecho a la presunción de inocencia en las actuaciones administrativas de las autoridades educativas implica elevar este principio a un rango sectorial específico, adecuado a las particularidades del ámbito educativo y a las dinámicas institucionales propias de la Secretaría de Educación Pública y las autoridades locales. Esta precisión normativa permitirá cerrar un vacío que hoy deja a maestras y maestros y personal administrativo en una situación de vulnerabilidad jurídica, sin menoscabar el ámbito de aplicación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas ni crear conflictos competenciales.

La necesidad de esta reforma se hace aún más evidente si se consideran los efectos que las actuaciones administrativas pueden tener sobre el magisterio. Medidas aparentemente preventivas, como la separación temporal del cargo o la difusión pública de una acusación pueden generar daños irreparables en la reputación, la estabilidad económica y la salud emocional de un docente, aun cuando posteriormente sea exonerado. Esta situación contradice el principio constitucional de presunción de inocencia y vacía de contenido la obligación estatal de revalorizar al magisterio. Por ello, incorporar este principio en la Ley General de Educación no solo tiene sentido desde una perspectiva técnica, sino que representa un paso necesario para garantizar que el mandato constitucional del artículo 3 se cumpla en toda su dimensión, al ofrecer al personal educativo un piso mínimo de protección jurídica en el marco de su función.

La finalidad legislativa de la reforma trasciende la simple adición normativa. Su objetivo es fortalecer el derecho a la educación al proteger a quienes lo materializan, consolidar la confianza del magisterio en las instituciones educativas, mejorar el clima institucional en las escuelas y equilibrar adecuadamente la protección de los derechos de la niñez con la salvaguarda de los derechos del personal docente. En este sentido, la incorporación del artículo 115 Bis permitirá a las autoridades educativas contar con un marco jurídico claro que las obligue a actuar con objetividad, imparcialidad y respeto al debido proceso desde el inicio de cualquier actuación administrativa. Asimismo, contribuirá a prevenir abusos derivados del uso indebido de protocolos que, si bien buscan proteger a niñas, niños y adolescentes, en ocasiones terminan afectando derechos fundamentales del personal educativo al no establecer salvaguardas explícitas en su favor.

En suma, la adición del artículo 115 Bis a la Ley General de Educación tiene una justificación normativa incuestionable: armoniza la legislación sectorial con la Constitución y los tratados internacionales, complementa el sistema de responsabilidades administrativas sin duplicarlo, llena un vacío normativo que hoy deja en vulnerabilidad al magisterio y fortalece el mandato constitucional de revalorizar a maestras y maestros. Su finalidad legislativa es igualmente clara: proteger la dignidad profesional del personal educativo, asegurar su seguridad jurídica frente a actuaciones administrativas, mejorar el ambiente institucional en las escuelas, fortalecer la confianza en las autoridades educativas y, en última instancia, garantizar el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes. Incorporar expresamente el principio de presunción de inocencia en la Ley General de Educación no es solo una cuestión de técnica legislativa; es un acto de justicia, coherencia y responsabilidad democrática que consolida el Estado de derecho en el corazón mismo del sistema educativo mexicano

La viabilidad de la incorporación del artículo 115 Bis a la Ley General de Educación se sostiene plenamente desde una perspectiva jurídica y operativa, al tratarse de una reforma que armoniza con el marco constitucional y legal vigente, respeta el sistema de distribución de competencias y puede implementarse sin generar impactos presupuestales. Desde el punto de vista jurídico, la propuesta encuentra sustento directo en los artículos 1 y 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El primero impone a todas las autoridades la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, lo que incluye el derecho a la presunción de inocencia reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales ratificados por México. El segundo, por su parte, ordena al Estado garantizar el derecho a la educación bajo los principios de equidad, inclusión y excelencia, y mandata expresamente la revalorización del magisterio. La incorporación del artículo 115 Bis se alinea con estos mandatos, pues al garantizar la presunción de inocencia del personal docente y administrativo en las actuaciones administrativas que se lleven a cabo en su contra, fortalece su seguridad jurídica, protege su dignidad profesional y da contenido sustantivo al mandato constitucional de revalorizar a las maestras y los maestros.

La reforma propuesta no invade ámbitos regulados por otras leyes ni genera conflictos competenciales con la Ley General de Responsabilidades Administrativas ni con las leyes estatales en materia de responsabilidades. Antes bien, las complementa y refuerza desde la perspectiva sectorial. Mientras que la Ley General de Responsabilidades Administrativas regula el régimen sancionador de los servidores públicos en general, la Ley General de Educación tiene como objeto establecer las bases del Sistema Educativo Nacional y regular los derechos y obligaciones de quienes participan en él. La incorporación de un artículo que imponga expresamente a las autoridades educativas la obligación de respetar la presunción de inocencia en sus actuaciones no implica duplicar disposiciones existentes, sino extender la aplicación del principio a ámbitos que actualmente quedan fuera de la cobertura de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, como los procedimientos administrativos sectoriales o las medidas preventivas derivadas de protocolos internos. Esta precisión normativa evita lagunas en la protección de derechos y asegura que el estándar constitucional de presunción de inocencia sea exigible también en las actuaciones administrativas que no se tramitan ante tribunales o instancias de control tradicionales, sino en el seno de las autoridades educativas.

En cuanto a la distribución de competencias, la reforma es plenamente compatible con el carácter concurrente de la educación. La Ley General de Educación establece las bases para que la Federación y las entidades federativas organicen, presten y supervisen el servicio educativo. La adición del artículo 115 Bis no invade competencias estatales ni limita la potestad de los congresos locales para expedir sus propias leyes de educación; por el contrario, fija un piso mínimo de derechos que debe observarse en todo el país y que las legislaturas locales pueden desarrollar en el ámbito de sus atribuciones. Al tratarse de un derecho humano reconocido por la Constitución y los tratados internacionales, su inclusión en la legislación general es no solo viable, sino necesaria para garantizar un estándar uniforme de protección jurídica a nivel nacional.

Desde la perspectiva operativa, la implementación de esta reforma no plantea dificultades insalvables ni requiere de recursos extraordinarios. En primer lugar, el respeto a la presunción de inocencia no exige la creación de nuevas estructuras administrativas ni implica cargas presupuestales. Su materialización puede lograrse mediante la emisión o actualización de protocolos de actuación administrativa que incorporen expresamente este principio y definan procedimientos claros para su observancia. Estos protocolos deberán establecer, entre otros aspectos, que ninguna autoridad educativa podrá emitir comunicados o adoptar decisiones que impliquen un juicio anticipado sobre la responsabilidad del personal investigado; que la carga de la prueba recaerá exclusivamente en la autoridad; y que las medidas preventivas deberán aplicarse con criterios de proporcionalidad y necesidad, evitando que produzcan efectos irreversibles sobre la vida profesional y personal del docente.

Asimismo, la implementación puede fortalecerse mediante programas de capacitación y sensibilización dirigidos al personal directivo, jurídico y administrativo de las autoridades educativas federales y estatales, con el fin de asegurar la correcta aplicación del principio en las actuaciones cotidianas. Dichas capacitaciones pueden realizarse aprovechando estructuras existentes, como las unidades jurídicas y los órganos internos de control, sin necesidad de crear nuevas dependencias.

La reforma también se beneficiará de la experiencia acumulada por las entidades federativas que ya han legislado en la materia. El caso de Morelos, con la aprobación de la Ley para la Protección de la Integridad y Derechos de las y los Trabajadores de la Educación (Ley PROTEM), demuestra que es posible establecer protocolos objetivos, mecanismos de apoyo y medidas de protección sin generar cargas financieras desproporcionadas.

En conclusión, la reforma propuesta es jurídicamente viable porque se alinea con el marco constitucional y convencional, complementa el sistema normativo existente sin duplicarlo, respeta la distribución de competencias y se ubica correctamente dentro del objeto de la Ley General de Educación. Es también operativamente factible porque puede implementarse mediante la actualización de protocolos, la capacitación del personal y el fortalecimiento de mecanismos de acompañamiento jurídico, sin requerir la creación de nuevas estructuras ni recursos. Con esta reforma, el Estado mexicano avanzará en la consolidación de un marco educativo más justo, equilibrado y respetuoso de los derechos fundamentales, fortaleciendo tanto la revalorización del magisterio como el derecho a la educación de las niñas, niños y adolescentes

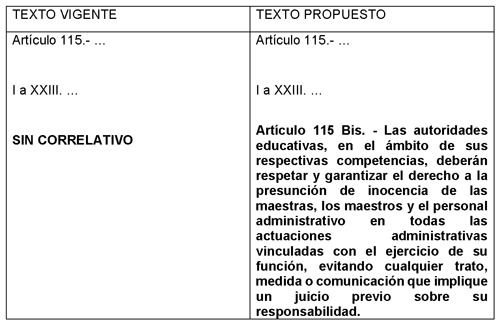

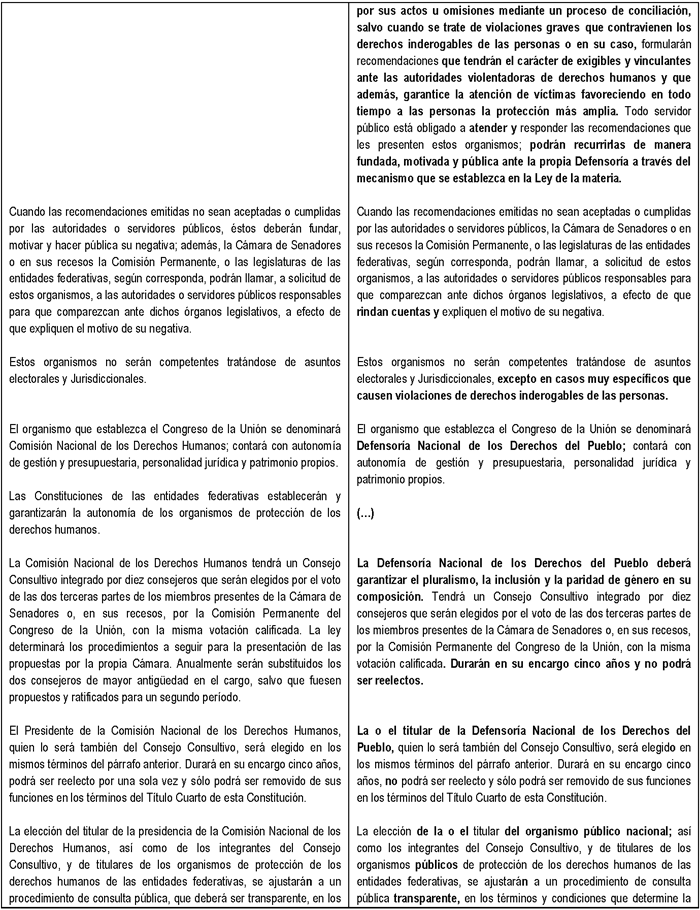

Con el propósito de apreciar de manera más analítica la propuesta, se presenta el siguiente cuadro comparativo:

En razón de lo anteriormente expuesto es que somete a consideración de esta soberanía el siguiente

Decreto

Único. - Se adiciona el artículo 115 Bis a la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 115.- ...

I a XXIII. ...

Artículo 115 Bis. - Las autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán respetar y garantizar el derecho a la presunción de inocencia de las maestras, los maestros y el personal administrativo en todas las actuaciones administrativas vinculadas con el ejercicio de su función, evitando cualquier trato, medida o comunicación que implique un juicio previo sobre su responsabilidad.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Congreso de la Unión. (2024). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 3o. Cámara de Diputados. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

2 Congreso de la Unión. (2016). Ley General de Responsabilidades Administrativas. Cámara de Diputados. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGRA.pdf

3 La Jornada Morelos. (2025, 11 de julio). Quedan protegidos los maestros de Morelos. La Jornada Morelos. https://www.lajornadamorelos.mx/wp-content/uploads/2025/07/LJM-No-00946 -07-11-2025.pdf

4 Congreso de la Unión. (2024). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1o. Cámara de Diputados. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

5 Congreso de la Unión. (2024). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 14. Cámara de Diputados. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

6 Congreso de la Unión. (2024). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 16. Cámara de Diputados. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

7 Congreso de la Unión. (2024). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 17. Cámara de Diputados. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

8 Congreso de la Unión. (2024). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 20, apartado B, fracción I. Cámara de Diputados. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

9 Organización de los Estados Americanos. (1969). Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), artículo 8.2. https://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/conven_americanos.asp

10 Naciones Unidas. (1966). Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 14.2. https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/internation al-covenant-civil-and-political-rights

11 Naciones Unidas. (1989). Convención sobre los Derechos del Niño, artículos 3 y 19. https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/convention- rights-child

12 Naciones Unidas. (1948). Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 26. https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights

13 Suprema Corte de Justicia de la Nación. (s.f.). Tesis 2003348: Presunción de inocencia aplicable a procedimientos administrativos sancionadores [Tesis aislada]. https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2003348

14 Suprema Corte de Justicia de la Nación. (s.f.). Tesis 2006590: Aplicación del principio de presunción de inocencia en procedimientos administrativos sancionadores [Tesis aislada]. https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2006590

15 Suprema Corte de Justicia de la Nación. (2019). Amparo Directo en Revisión 7922/2019 [Resolución]. https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/listas/documento_dos/2020-0 5/ADR-7922-2019-200518.pdf

16 Tribunal Constitucional de España. (2004). Sentencia 74/2004. https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/5079

17 Provincia de Buenos Aires. (1992/2000). Estatuto del Docente, Ley 10.579; Decreto Reglamentario 2485/92; Ley 10.430. https://normas.gba.gob.ar/documentos/xkdoDUAB.html

18 France. (2024). Statut général de la fonction publique; Code de l’éducation, article L952-9. https://www.legifrance.gouv.fr

19 Italia. (2001). Decreto Legislativo número 65/2001, Estatuto del personal de las administraciones públicas. https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativ o:2001-03-30;165

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de octubre de 2025.

Diputada Mirna Rubio Sánchez (rúbrica)

Que reforma diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de abuso sexual, a cargo del diputado Ulises Mejía Haro, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Ulises Mejía Haro, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción I, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el Código Penal Federal y la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El abuso sexual infantil constituye una de las más graves violaciones a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, con secuelas profundas en su desarrollo físico, psicológico y emocional. Estos delitos marcan el curso natural de la vida de las víctimas enfrentándolos a efectos como depresión, ansiedad, estrés, culpa, autoaversión, afectaciones en la capacidad para relacionarse con otros, comportamientos autodestructivos, entre muchos otros más.

En algunos casos menores abusados que no son tratados, perpetúan el ciclo del abuso replicando patrones en sus relaciones o familias en la edad adulta. 1

Las violencias sexuales en agravio de las infancias son todo acto que afecte o daño su desarrollo psicosexual en esa etapa vital, porque atentan contra el plan o proyecto natural, personal y progresivo de la sexualidad.2

De acuerdo con información del documento Ambiente Escolar Protegido, México es el primer lugar mundial de abuso sexual infantil. La Organización Mundial de la Salud señala que 5 de cada 10 mujeres y 1 de cada 10 hombres han declarado haber sufrido de abuso sexual en la infancia. 8 de cada 10 víctimas conocen a su agresor.

En México, la magnitud de este problema ha quedado evidenciada por datos recientes: tan solo en 2023, los hospitales del país atendieron a 9,802 menores de 1 a 17 años por violencia sexual, cifra que duplica el promedio anual observado desde 2010 Estas estadísticas reflejan un incremento alarmante (un 1,139 por ciento más casos que en 2010) y ponen de manifiesto la urgencia de fortalecer el marco legal para la prevención, sanción y erradicación del abuso sexual infantil. Desde una perspectiva de género, los datos muestran que la violencia sexual infantil afecta desproporcionadamente a las niñas. En 2023, 92.3 por ciento de las víctimas de entre 1 y 17 años fueron de sexo femenino, mientras que los niños representaron el 7.7 por ciento.3

Los menores de edad están expuestos a ser víctimas de abuso sexual en diversos ámbitos en los que se desenvuelven, lamentablemente incluidos sus hogares y sus escuelas que debieran ser sitios seguros para ellos.

Un informe de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), titulado Es un secreto, la explotación sexual infantil en escuelas pone a México como el primer lugar con mayor incidencia de abuso sexual entre los miembros de esa organización. Este reporte detalla patrones de abuso perpetrados por maestros, directivos, personal administrativo e incluso trabajadores de intendencia. 4

Es fundamental enmarcar las reformas planteadas en los compromisos internacionales que México ha asumido para proteger los derechos de la niñez, particularmente en virtud de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) de las Naciones Unidas, de la cual nuestro país es Estado Parte desde 1990. La CDN establece un marco jurídico vinculante que debe guiar la actuación legislativa y administrativa en esta materia, y varias de sus disposiciones resultan directamente pertinentes al tema del abuso sexual infantil:

El artículo 3 (Interés superior del niño): Señala que “en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño” . Este principio rector obliga a que las reformas legales propuestas –y en general cualquier política– se evalúen anteponiendo el bienestar y protección de niñas y niños. La prisión preventiva oficiosa a imputados de abuso sexual y la exigencia de certificados a personal con menores se inscriben claramente en medidas que privilegian la seguridad de los niños por encima de consideraciones como la libertad provisional del acusado o la facilidad de contratación de personal. En caso de tensión entre derechos, el interés superior de la niñez debe prevalecer, como lo ha reiterado el Comité de los Derechos del Niño en su Observación General No. 14. Así, cualquier eventual restricción que tales medidas supongan (p. ej., limitar la contratación de ex-convictos sexuales) se justifica plenamente al perseguir la protección de los menores como bien superior.

En lo que respecta al artículo 19 (Protección contra toda forma de violencia): Dispone que los Estados Partes “adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de sus padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo” . Este artículo es un mandato expreso de prevención y respuesta integral frente a la violencia en entornos familiares o de cuidado.

Por ello esta iniciativa es precisamente una medida legislativa apropiada para prevenir y combatir el abuso sexual: por un lado, garantizar mediante la ley que el presunto agresor no continúe libre (y potencialmente agrediendo o amenazando) mientras está “a cargo” o cerca del niño; por otro lado, asegurar mediante la ley administrativa que ninguna persona con antecedentes de abuso pueda situarse en posición de cuidador de niños. Adicionalmente, el artículo 19.2 de la CDN enfatiza que los Estados deben establecer mecanismos eficaces de denuncia, investigación y sanción de la violencia. La prisión preventiva oficiosa coadyuva a la efectividad de la sanción (evitando fugas o entorpecimientos), y la certificación de antecedentes coadyuva a la prevención y detección temprana (impidiendo que situaciones de riesgo se materialicen). La Observación General No. 13 (2011) del Comité de los Derechos del Niño, relativa al derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia, refuerza esta interpretación: insta a los Estados a crear entornos protectores, a obligar la denuncia por profesionales y a mantener a los perpetradores conocidos alejados de la niñez En consecuencia, la iniciativa propuesta se alinea con la letra y espíritu del artículo 19 de la CDN.

Por su parte el artículo 34 (Protección contra la explotación y el abuso sexual): Establece que “los Estados Parte se comprometen a proteger al niño contra todas las formas de explotación y abuso sexual” , y detalla que con tal fin deberán tomar medidas en particular para impedir: (a) la incitación o coacción para que un niño participe en actividades sexuales ilícitas; (b) la explotación del niño en prostitución u otras prácticas sexuales ilegales; (c) la explotación del niño en pornografía. Este artículo, si bien se centra en la explotación sexual comercial, abarca también el abuso sexual en general, obligando a los Estados a actuar de forma proactiva para prevenir que los niños sean víctimas de cualquier acto de naturaleza sexual delictiva.

En ese sentido, las reformas que se proponen cumplen directamente este mandato: la verificación de antecedentes es una medida preventiva que busca impedir la coacción o inducción de un niño a actos sexuales ilícitos, al evitar que posibles agresores se sitúen en posición de cometer esos actos (por ejemplo, un pederasta infiltrado como maestro tendría mayores facilidades para incitar o coaccionar a un menor; la ley impediría tal escenario). A su vez, la prisión preventiva oficiosa desincentiva la comisión del delito (al asegurar consecuencias inmediatas) y protege a otros niños de eventuales reincidencias durante el proceso, previniendo así nuevos abusos.

Por la magnitud del problema es necesario reforzar el marco jurídico nacional en materia de protección a niñas, niños y adolescentes frente a delitos sexuales, mediante la reforma al artículo 261 del Código Penal Federal y la adición del artículo 49 Bis a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

La propuesta parte del reconocimiento de la gravedad del delito de abuso sexual infantil y de la urgente necesidad de establecer medidas más estrictas que garanticen una respuesta penal proporcional y eficaz. En este sentido, se plantea que las personas imputadas por este delito no puedan llevar su proceso en libertad, imponiéndose prisión preventiva oficiosa, dado el daño profundo e irreparable que dichas conductas generan en las víctimas, en atención al principio del interés superior de la niñez.

Asimismo, se propone la obligación, por parte de instituciones y empleadores que trabajan con menores de edad, de establecer protocolos de detención oportuna de conductas que pudieran derivar en abuso sexual, lo que contribuye a establecer entornos seguros y libres de violencia.

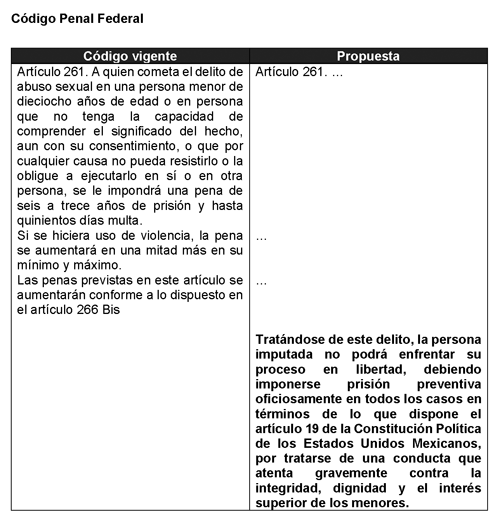

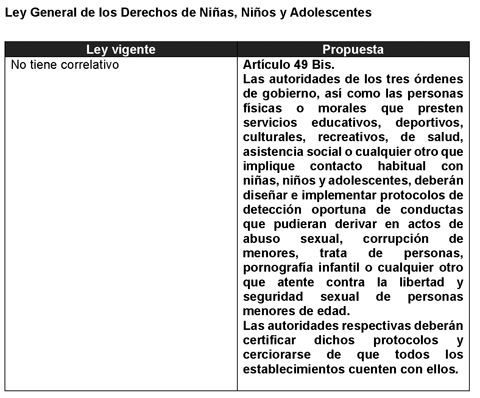

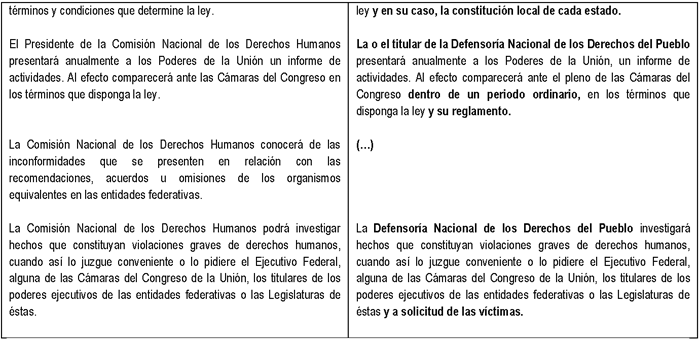

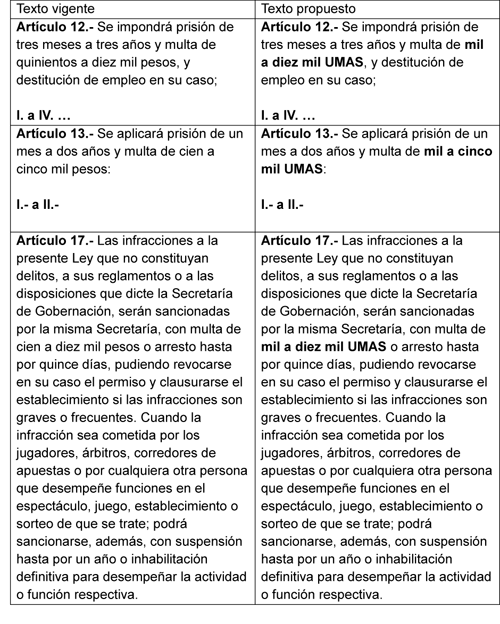

Con la finalidad de identificar a plenitud los cambios propuestos se elaboraron los siguientes cuadros comparativos:

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto

Primero. Se adiciona un cuarto párrafo al artículo 261 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 261. ...

...

...

Tratándose de este delito, la persona imputada no podrá enfrentar su proceso en libertad, debiendo imponerse prisión preventiva oficiosamente en todos los casos en términos de lo que dispone el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por tratarse de una conducta que atenta gravemente contra la integridad, dignidad y el interés superior de los menores. Una vez dictada la sentencia condenatoria, la persona sentenciada deberá cumplir la pena de prisión impuesta, sin que pueda gozar de libertad durante la sustanciación del proceso o la ejecución de la sentencia.

Segundo. Se adiciona el artículo 49 bis a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:

Artículo 49 Bis.

Las autoridades de los tres órdenes de gobierno, así como las personas físicas o morales que presten servicios educativos, deportivos, culturales, recreativos, de salud, de asistencia social o cualquier otro que implique contacto habitual con niñas, niños y adolescentes, deberán diseñar, implementar y aplicar protocolos para la detección oportuna de conductas que puedan derivar en actos de abuso sexual, corrupción de personas menores de edad, trata de personas, pornografía infantil o en cualquier otra conducta que atente contra su libertad, integridad o seguridad sexual.

Las autoridades competentes deberán certificar dichos protocolos y verificar que todos los establecimientos obligados cuenten con ellos y los apliquen de manera permanente y efectiva.

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Aldeas Infantiles SOS. https://www.aldeasinfantiles.org.co/noticias/noticias-2023/efectos-del- abuso-sexual-infantil

2 Rosalba Cruz Martínez, en Violencia sexual infantil, problema de salud pública. Gaceta UNAM. Disponible en: https://www.gaceta.unam.mx/violencia-sexual-infantil-problema-de-salud- publica/

3 https://blog.derechosinfancia.org.mx/2024/06/27/violencia-sexual-contra -la-ninez-y-la-adolescencia-en-mexico-2010-2023/

4 https://www.infobae.com/mexico/2024/12/29/mexico-lidera-cifras-de-abuso -sexual-infantil-revela-reporte-de-la-ocde/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de octubre de 2025.

Diputado Ulises Mejía Haro (rúbrica)

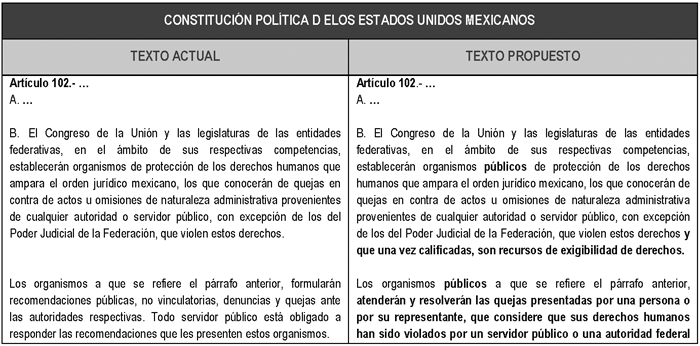

Que reforma y adiciona el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Alberto Maldonado Chavarín, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito Alberto Maldonado Chavarín, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, párrafo 1, fracción I, y 77, 78 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Primera. Los derechos humanos representan derechos y libertades elementales que las personas gozan por el sólo hecho de ser humanos, sin distinción alguna de sexo, raza, color, lengua, religión, nacionalidad, lugar de residencia o cualquier otra condición. Por lo tanto, los Derechos Humanos representan un conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Estos comprenden desde los más elementales, como el derecho a la vida, a la alimentación, hasta los que enriquecen la vida, como el acceso a la educación, el trabajo, la salud y la libertad.

“Los derechos humanos son el conjunto de bienes indispensables que posibilitan la elección y materialización de los planes de vida que se proponen las personas; aquellos que, en esencia, nos permiten vivir con dignidad y desarrollarnos integralmente. Son reconocidos y protegidos por el derecho y todas las personas, por el hecho mismo de existir, contamos con ellos. Su garantía está a cargo del Estado, que es a quien se debe exigir su cumplimiento”.1

Estas prerrogativas se encuentran reconocidas dentro de nuestro orden jurídico nacional, en nuestra Constitución Política, tratados internacionales y en las leyes que garantizan la vida digna, la no discriminación y el desarrollo integral de las personas, y su cumplimiento es obligación del Estado, que debe garantizar su protección y efectividad.

El 10 de junio de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma más importante del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Derechos Humanos, que establece:

“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.2

“De acuerdo con el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto vigente a partir del once de junio de dos mil once, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos establecidos en aquélla y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, interpretando las normas relativas a esos derechos de conformidad con dichos ordenamientos (principio de interpretación conforme) favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia (principio pro homine). Lo anterior, acorde con los principios de interdependencia, indivisibilidad, universalidad y progresividad, de los cuales se advierte que los derechos humanos se interrelacionan y dependen recíprocamente unos de otros y tienen como origen común la dignidad humana, por lo cual no es procedente relegar algunos para conceder prioridad a otros ni puede existir jerarquía entre ellos, lo que significa que todos los derechos humanos deben ser objeto de protección sin distinción alguna”.3

Por lo anterior, los derechos humanos son normas que protegen y reconocen la dignidad de todos los seres humanos. Estos derechos rigen la manera en que los individuos viven en sociedad y se relacionan entre sí, al igual que sus relaciones con el Estado y las obligaciones del Estado hacia ellos.

Las leyes relativas a los derechos humanos exigen que los gobiernos hagan determinadas cosas y les impide hacer otras. Las personas también tienen responsabilidades; así como hacen valer sus derechos, deben respetar los derechos de los demás. Ningún gobierno, grupo o persona individual tiene derecho a llevar a cabo ningún acto que vulnere los derechos de los demás.

Segunda. En México el organismo encargado de proteger y vigilar los derechos humanos es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Este organismo público constitucional autónomo tiene como principal objetivo la velar porque todas las instituciones del Estado garanticen un recurso efectivo a las víctimas de abusos y para ello realiza actividades de observación, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos.

La Ley de la CNDH establece en el artículo 2o.: “La Comisión Nacional de los Derechos Humanos es un organismo que cuenta con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios, y tiene por objeto esencial la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano”.4

La citada ley establece en el artículo 3o. que “la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tendrá competencia en todo el territorio nacional, para conocer de quejas relacionadas con presuntas violaciones a los derechos humanos cuando éstas fueren imputadas a autoridades y servidores públicos de carácter federal, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación.

Cuando en un mismo hecho, estuvieren involucrados tanto autoridades o servidores públicos de la federación, como de las entidades federativas o municipios, la competencia se surtirá en favor de la comisión nacional.

Tratándose de presuntas violaciones de los derechos humanos en que los hechos se imputen exclusivamente a autoridades o servidores públicos de las entidades federativas o municipios, en principio conocerán los organismos de protección de los derechos humanos de la entidad de que se trate, salvo lo dispuesto por el artículo 60 de esta ley.

Asimismo, corresponderá conocer a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de las inconformidades que se presenten en relación con las recomendaciones, acuerdos u omisiones de los organismos equivalentes en las entidades federativas, a que se refiere el artículo 102, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por la no aceptación de sus recomendaciones por parte de las autoridades, o por el deficiente cumplimiento de las mismas”.5

“El primer gran antecedente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se encuentra en el siglo XIX, cuando el abogado constituyente Ponciano Arriaga, diputado de San Luis Potosí, impulsó la promulgación de la Ley de Procuraduría de Pobres en 1847. Dicha institución tuvo como objetivo “la defensa de las personas desvalidas, denunciando ante las autoridades respectivas, y pidiendo pronta e inmediata reparación sobre cualquiera exceso, agravio, vejación, maltratamiento o tropelía que contra aquellas se cometieren, ya en el orden judicial, ya en el político o militar del Estado, o bien de cualquiera otro funcionario o agente público. Sin embargo, no fue sino hasta la segunda mitad del siglo XX, gracias a una enfática demanda social en el ámbito nacional y de las transformaciones en la esfera internacional, que comenzaron a surgir diversos órganos públicos con la finalidad proteger los derechos de las personas frente al Estado.

Otros de estos órganos que fueron surgiendo son la Procuraduría Federal del Consumidor, en 1975, teniendo como finalidad la defensa de los derechos de las y los individuos, pero no necesariamente frente al poder público. Posteriormente, en 1983, el ayuntamiento de la ciudad de Colima fundó la Procuraduría de Vecinos, que dio pauta al establecimiento de dicha figura en la Ley Orgánica Municipal de Colima del 8 de diciembre de 1984, siendo optativa su creación para los municipios de dicha entidad.

Por su parte, el 29 de mayo de 1985 la Universidad Nacional Autónoma de México estableció la Defensoría de los Derechos Universitarios, y en 1986 y 1987 se fundaron la Procuraduría para la Defensa del Indígena en Oaxaca y la Procuraduría Social de la Montaña en Guerrero, respectivamente. Más adelante, el 14 de agosto de 1988, se creó la Procuraduría de Protección Ciudadana del estado de Aguascalientes, figura prevista dentro de la Ley de Responsabilidades para Servidores Públicos. Meses después, el 22 de diciembre, se configuró la Defensoría de los Derechos de los Vecinos en el Municipio de Querétaro. Además, en la capital de la República el entonces Departamento del Distrito Federal estableció la Procuraduría Social el 25 de enero de 1989.

A nivel federal, 13 de febrero de 1989 se creó, dentro de la Secretaría de Gobernación, la Dirección General de Derechos Humanos. El año siguiente, el 6 de junio de 1990, por decreto presidencial se fundó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), constituyéndose como un organismo desconcentrado de dicha secretaría.

La protección y defensa de los derechos humanos en México fue elevada a rango constitucional el 28 de enero de 1992, con la publicación del Decreto que adicionó el apartado B al artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Posteriormente, el 13 de septiembre de 1999, por medio de otra reforma constitucional, se le otorgó a la CNDH autonomía de gestión y presupuesto, así como personalidad jurídica y patrimonio propios”.6

“Esta disposición facultó al Congreso de la Unión y a las legislaturas de los estados para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecieran organismos especializados para atender las quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa violatorios de Derechos Humanos, por parte de cualquier autoridad o persona servidora pública, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, así como para formular recomendaciones públicas autónomas, no vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades correspondientes.

Con fecha 13 de septiembre de 1999 se reformó el artículo 102, apartado B constitucional, en el cual se señala que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es un organismo que cuenta con autonomía de gestión y presupuestaria, así como personalidad jurídica y patrimonio propios. El objetivo esencial de este organismo es la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los Derechos Humanos previstos por el orden jurídico mexicano”.7

Como Defensoría del Pueblo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene las siguientes funciones y obligaciones:

• Recibir quejas de presuntas violaciones a derechos humanos.

• Conocer e investigar, a petición de parte, o de oficio, presuntas violaciones de derechos humanos.

• Formular recomendaciones públicas no vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades respectivas.

• Conocer y decidir en última instancia las inconformidades que se presenten respecto de las recomendaciones y acuerdos de los organismos de derechos humanos de las entidades federativas.

• Procurar la conciliación entre los quejosos y las autoridades señaladas como responsables.

• Impulsar la observancia de los derechos humanos en el país.

• Proponer a las diversas autoridades del país que, en el exclusivo ámbito de su competencia, promuevan los cambios y modificaciones de disposiciones legislativas y reglamentarias.

• Promover el estudio, la enseñanza y divulgación de los derechos humanos en el ámbito nacional e internacional.

• Elaborar y ejecutar programas preventivos en materia de derechos humanos.

• Supervisar el respeto a los derechos humanos en el sistema penitenciario y de readaptación social del país.

• Formular programas y proponer acciones en coordinación con las dependencias competentes que impulsen el cumplimiento dentro del territorio nacional de los tratados, convenciones y acuerdos internacionales firmados y ratificados por México en materia de derechos humanos.

• Proponer al Ejecutivo Federal, en los términos de la legislación aplicable, la suscripción de convenios o acuerdos internacionales en materia de derechos humanos.

• La observancia del seguimiento, evaluación y monitoreo en materia de igualdad de género.

• Investigar hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos, cuando así lo juzgue conveniente o necesario el Ejecutivo Federal, alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, el Gobernador de un Estado o las legislaturas de las entidades federativas.8

Las instituciones nacionales de derechos humanos tienen un papel central en las democracias contemporáneas. Por una parte, dichas entidades funcionan como una forma de control del poder, al desplegar competencias cuasi-jurisdiccionales que tienen como finalidad la investigación de violaciones a los derechos humanos que comenten las diversas autoridades del Estado; y por otra, por motivo de su mandato ejercen facultades de promoción de los derechos, así como la generación de mecanismos de acercamiento entre las normas de derechos humanos y su aplicación a nivel interno.

En México, por la peculiar arquitectura institucional, además de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, órgano de competencia federal y en ciertos supuestos nacional, existen 32 institucionales estatales de derechos humanos (una por cada entidad federativa), lo que complejiza la posibilidad de un funcionamiento óptimo y una interacción armónica que brinde el suficiente nivel de protección para quienes recurren a ellas. En vista de esa configuración reticular, es indispensable repensar los procesos que estos órganos de derechos humanos han llevado a cabo con énfasis en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en cuanto órgano principal.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos enfrenta ciertas limitaciones en su actuar debido a que no es competente para intervenir en asuntos como actos y resoluciones de autoridades electorales o jurisdiccionales (sentencias), consultas sobre interpretación de leyes y conflictos entre particulares.

Actualmente, los organismos defensores de derechos humanos, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), no son competentes para conocer de asuntos electorales o resoluciones de carácter jurisdiccional, según lo establecido en el artículo 102, apartado B, de la Constitución Mexicana. Sin embargo, esta regla tiene excepciones muy específicas, pues pueden intervenir en casos que involucren violaciones a derechos humanos fundamentales, incluso si estos se presentan en un contexto electoral o han sido objeto de una decisión judicial previa.

Por lo que CNDH sólo se enfoca en la protección contra actos u omisiones de la autoridad o servidores públicos que violen derechos humanos.

Otra limitación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos son sus resoluciones o recomendaciones que emite no son jurídicamente vinculantes, lo que significa que no obligan legalmente a las autoridades a cumplir lo que la solicita o sugiere la comisión.

La no vinculatoriedad de las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es una característica fundamental de su actual diseño, que sólo actúe como una institución que coordina y no sustituye, los mecanismos jurisdiccionales de protección de los derechos humanos.

En lugar de una sanción jurídica, el diseño busca que con la presión social, moral y política que ejerza la Comisión, sea la herramienta de dicho organismo público para que las autoridades puedan cumplir sus recomendaciones. Si una autoridad se niega a aceptar o cumplir una recomendación, está obligada a fundamentar y motivar su negativa por escrito y hacerla pública.

En caso de que alguna autoridad no cumpla con las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, esta podrá solicitar que comparezcan ante el Congreso para explicar los motivos de su negativa o incumplimiento. Si la negativa persiste, la CNDH puede interponer una denuncia ante el Ministerio Público o la autoridad administrativa competente.

Sin embargo, la no vinculación de sus recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es interpretadas por algunos órganos jurisdiccionales, que “no adquieren valor probatorio pleno en un procedimiento de responsabilidad administrativa de los servidores públicos”, como se establece en la tesis aislada: I.10o.A.39 A (11a.), emitida por un Tribunal Colegiado de Distrito y publicado en el seminario Judicial de la Federación el 6 de octubre de 2023.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Sus recomendaciones no adquieren valor probatorio pleno en el procedimiento de responsabilidad administrativa de los servidores públicos.

Hechos: El Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Migración inició una investigación por presunta responsabilidad administrativa de diversos servidores públicos, en atención a la aceptación de una recomendación emitida por la CNDH en la que se estimaron cometidas violaciones graves a derechos humanos. En la etapa resolutora el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), al emitir la sentencia que constituye el acto reclamado en el juicio de amparo directo, consideró que la recomendación resultaba idónea para justificar el motivo por el cual la investigadora sustentó las probables faltas administrativas y, en esa medida, una probanza pertinente y suficiente para sustentar la conducta atribuida a los servidores públicos involucrados.

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el valor probatorio de una recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dentro de un procedimiento de responsabilidad administrativa de los servidores públicos, no es pleno.

Justificación: Lo anterior, porque es un acto no vinculatorio en sí mismo que no crea, modifica, ni extingue situaciones jurídicas. No obstante, en atención al carácter complementario de la garantía constitucional no jurisdiccional del que emanan dichas recomendaciones, debe considerarse que ese acto adquirirá valor vinculante cuando la autoridad a la que fue dirigida la acepte. Sin embargo, a pesar de haber sido aceptada como base de la denuncia de probable responsabilidad administrativa sólo constituye un elemento de convicción más que las autoridades tanto investigadoras como resolutoras tienen a su alcance para establecer si el servidor público incurrió en la conducta que se le imputa y, por tanto, es administrativamente responsable. Esto último implica que la eventual determinación de existencia de responsabilidad administrativa no puede basarse exclusivamente en que la comisión haya tenido por acreditada la violación a derechos humanos, sino que el pronunciamiento respectivo, en estricta observancia al derecho fundamental de legalidad, debe fundamentarse y motivarse adecuadamente; lo que significa que las autoridades tienen el deber de analizar las características del caso y valorar las conclusiones de la recomendación en conjunto con el acervo probatorio que se hubiera allegado al procedimiento de responsabilidad administrativa y, en su caso, determinar, conforme al cúmulo de sus facultades legales, si el servidor público incurrió en alguna falta a la prestación del servicio.

Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Amparo directo 699/2022. 29 de junio de 2023. Unanimidad de votos. Ponente: Alfredo Enrique Báez López. Secretario: Carlos David Bautista Lozano.9

Por lo anterior, el inconveniente central es que las recomendaciones emitidas por la CNDH, no son jurídicamente obligatorias para las autoridades que se les requiere. Esto significa que, aunque el organismo público detecta una violación de derechos humanos y emite una recomendación para repararla, la autoridad señalada no está legalmente obligada a acatarla y puede negarse a hacerlo.

Esta situación crea un obstáculo para la defensa de los derechos humanos, ya que la falta de obligatoriedad abre la puerta a la impunidad debido a que facilita que los responsables de violaciones a los derechos humanos evadan sus responsabilidades y dificulta que las víctimas obtengan la reparación de los daños sufridos. Además, dificulta el acceso a la justicia. Es decir, si bien una recomendación implica que se accedió a la tutela de los derechos humanos, la falta de vinculatoriedad limita la efectividad de esa tutela.

Por lo que algunos representantes de organismos públicos y defensores de derechos humanos han propuesto reformas legales principalmente de carácter constitucional para hacer que las recomendaciones sean vinculantes con el objetivo de fortalecer la protección de los derechos humanos al obligar a las autoridades a cumplir con ellas, reduciendo así la impunidad y aumentando la confianza en el sistema de defensa de derechos humanos.

Tercera. Defensores y representantes de algunos organismos públicos han expresado su inquietud de proponer una Defensoría Nacional de Derechos Pueblo que sustituya a la Comisión Nacional de Derechos Humanos con el propósito de fortalecer la protección de las personas frente a violaciones de derechos humanos, combatir la impunidad, la desigualdad y asegurar que la institución tenga mayores facultades para defender efectivamente los derechos del pueblo, un modelo más proactivo y efectivo que la actual CNDH. Es decir, se busca que el nuevo organismo público nacional cuente amplias facultades que busquen garantizar la protección, defensa, observancia, supervisión, el ejercicio y respeto pleno de los derechos humanos en México.

Desde 2019, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha iniciado diversas acciones con el propósito de llevar a cabo una profunda transformación, tanto de manera interna como externa, buscando un nuevo diseño que permita establecer un organismo público de derechos humanos capaz de defender verdaderamente al pueblo y facilitar la justicia a las víctimas de las violaciones a derechos humanos por parte del Estado mexicano en los niveles de gobierno federal, estatal y municipal.

Para lograr esto, “la CNDH ha hecho hincapié en que su gestión es realmente autónoma, y, sobre todo, en un hecho clave para comprender diferencias con las administraciones previas el haber dejado a un lado la simulación, aunque esto aún requiere mayor consolidación. En este sentido, a principios de 2023 la CNDH presentó su iniciativa de ley para establecer la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo, tomando como base un antecedente propio y peculiar de nuestro país: la Procuraduría de Pobres, la cual fue promovida por Ponciano Arriaga en San Luis Potosí y expedida el 5 de marzo de 1847. Su objetivo fue defender al pueblo ante los abusos, excesos, agravios, vejaciones y maltratos cometidos por el gobierno, además de contar con facultades –hoy necesarias– para denunciar y solicitar la reparación del daño correspondiente. Era una institución de defensa del pueblo, avanzada para su tiempo y contexto.