Gaceta Parlamentaria, año XXVIII, número 6891-II-2, martes 7 de octubre de 2025

- Que adiciona los artículos 13 y 76 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de protección digital, suscrita por el diputado Alan Sahir Márquez Becerra y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

- Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, suscrita por el diputado Asael Hernández Cerón, y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

- Que adiciona los artículos 21 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y 4o. de la Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal, suscrita por el diputado Asael Hernández Cerón, y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

- Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, suscrita por el diputado Asael Hernández Cerón, y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

- Que adiciona al artículo 10 de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, a fin de establecer el acceso a la conectividad digital como condición indispensable para el ejercicio del derecho a la ciencia, suscrita por la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

- Que reforma el artículo 41 de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, para reconocer a las dependencias estatales registradas en la Red ECOES nacional como entidades aptas para otorgar adscripción institucional en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, suscrita por la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

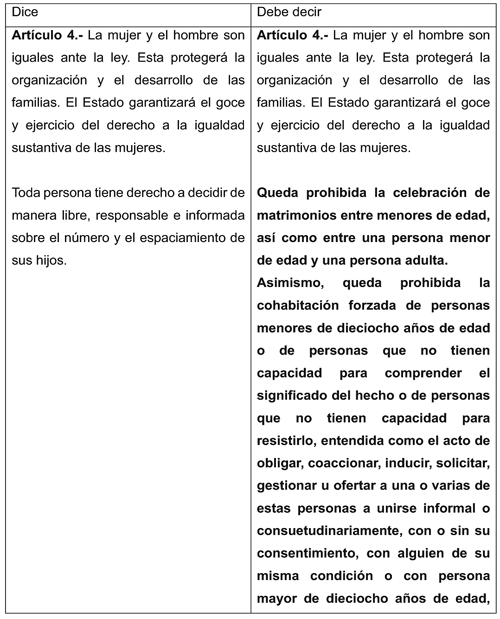

- Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de prohibición del matrimonio infantil y cohabitación forzada, suscrita por la diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

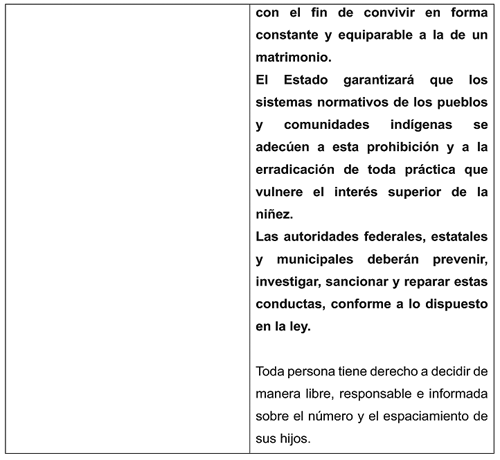

- Que reforma y adiciona el artículo 5o., de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, en materia de descuento para personas adultas mayores, suscrita por la diputada Silvia Patricia Jiménez Delgado y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

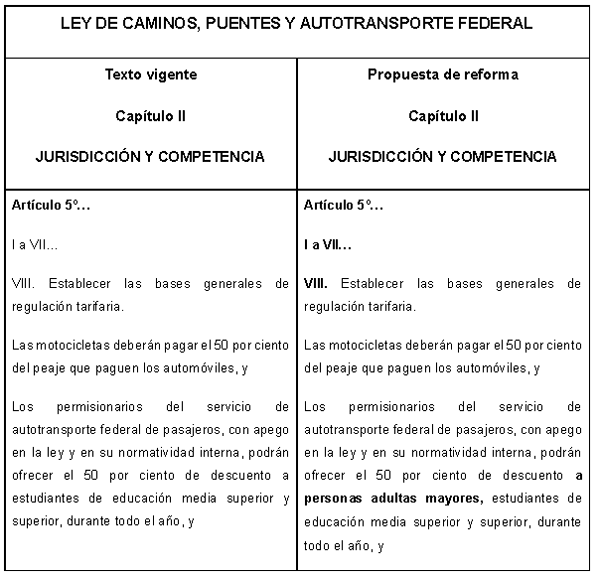

- Que reforma y adiciona los artículos 11 y 12 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud y 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, suscrita por el diputado David Alejandro Cortés Mendoza y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

- Que adiciona un artículo 11 Bis a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, suscrita por el diputado David Alejandro Cortés Mendoza y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

- Que adiciona el artículo 13 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, suscrita por el diputado David Alejandro Cortés Mendoza y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

- Que adiciona los artículos 78 y 122 de la Ley General de Vida Silvestre, suscrita por el diputado David Alejandro Cortés Mendoza y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

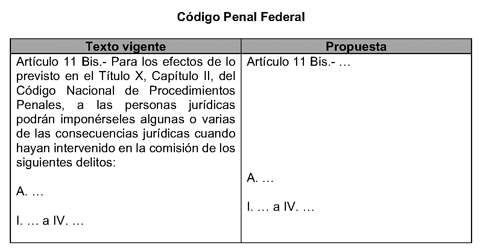

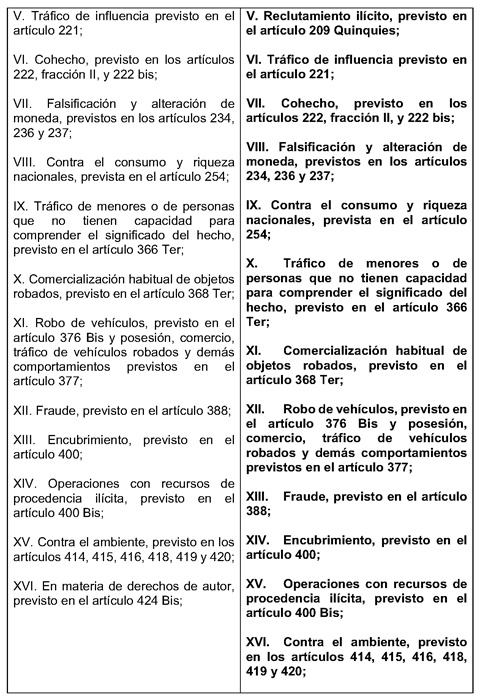

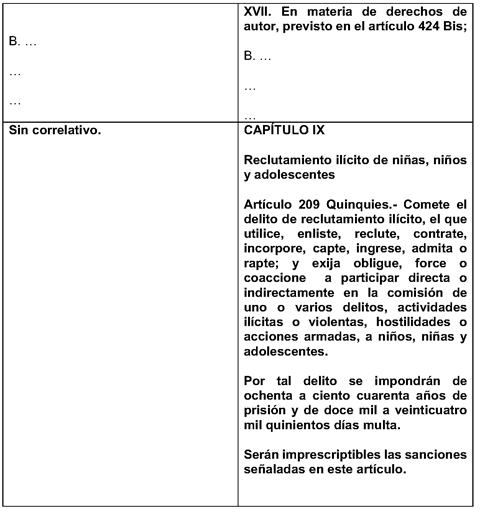

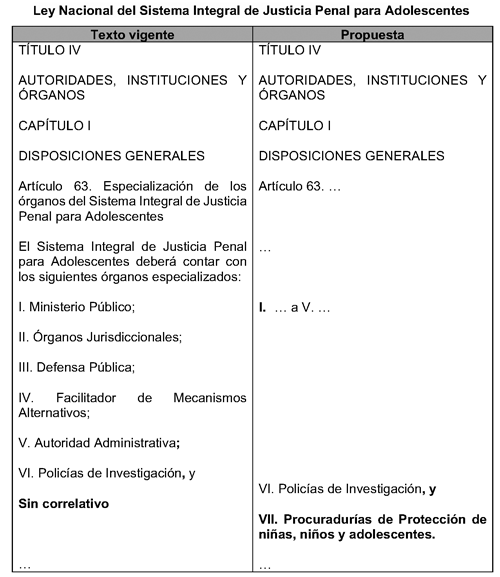

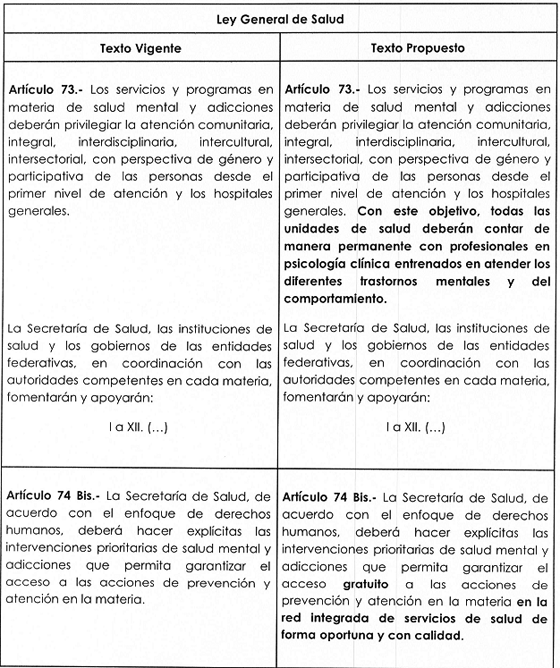

- Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal y de las Leyes Federal contra la Delincuencia Organizada; Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, y General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, suscrita por el diputado Héctor Saúl Téllez Hernández y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

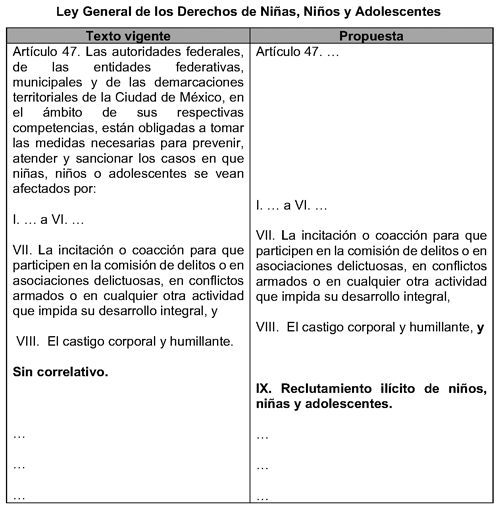

- Que reforma los artículos 10 y 25 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en materia de perspectiva de género en el juicio político y en el procedimiento para la declaración de procedencia, suscrita por la diputada Paulina Rubio Fernández y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

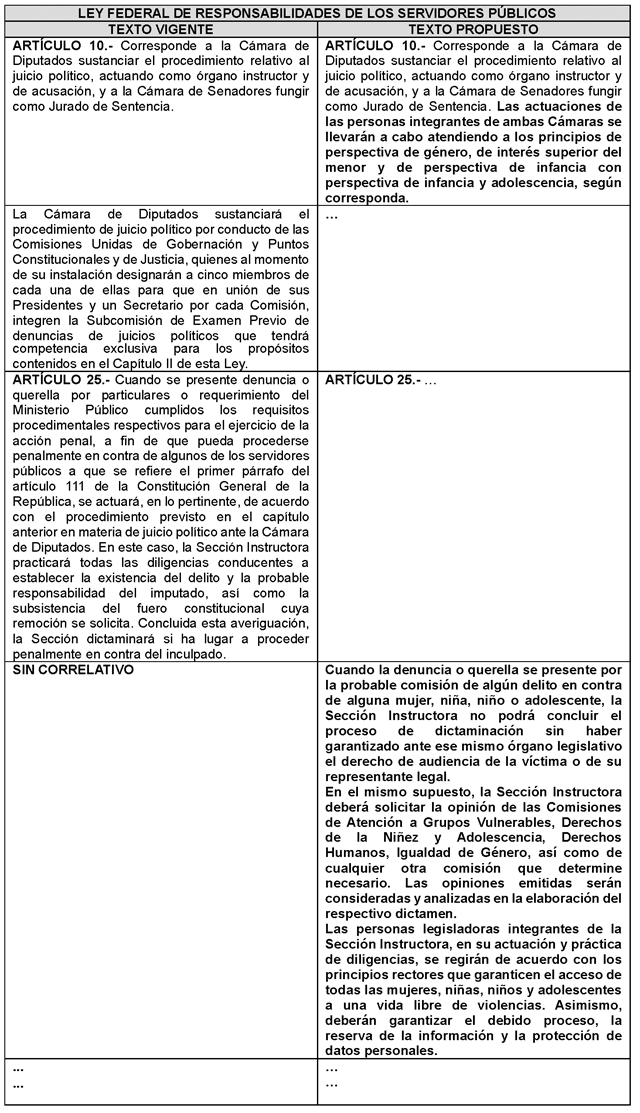

- Que reforma los artículos 73 y 74 Bis de la Ley General de Salud, en materia de salud mental, suscrita por el diputado Paulo Gonzalo Martínez López y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

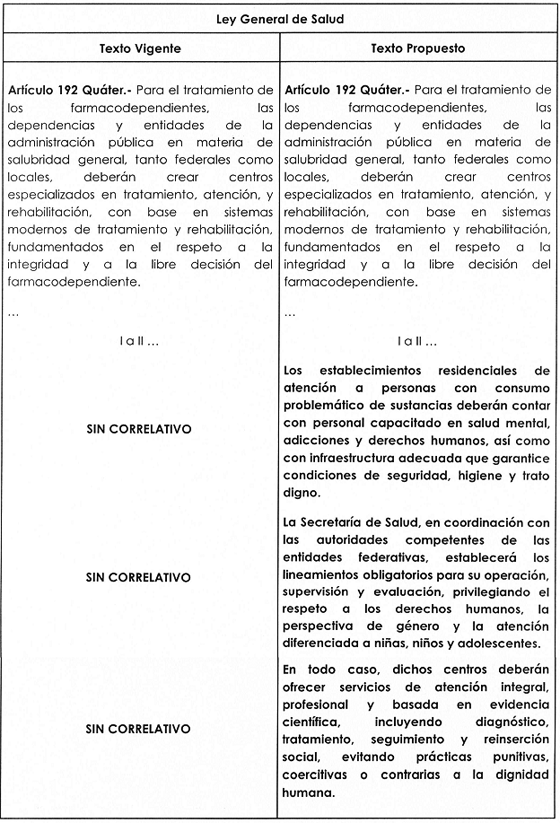

- Que reforma el artículo 192 Quáter de la Ley General de Salud, en materia de centros de rehabilitación, suscrita por el diputado Paulo Gonzalo Martínez López y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

- Que reforma el artículo 47 Bis de la Ley de Aviación Civil, suscrita por el diputado Víctor Manuel Pérez Díaz y legisladoras y legisladores integrantes de los Grupos Parlamentarios del PAN, de Movimiento Ciudadano, de Morena y del PVEM

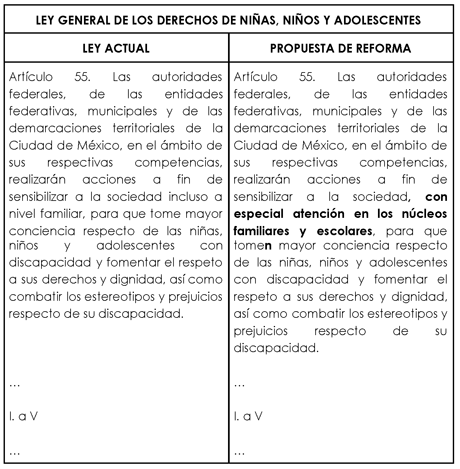

- Que reforma el artículo 55 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de sensibilización e inclusión en entornos familiares y escolares de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, suscrita por la diputada Verónica Pérez Herrera y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Que adiciona los artículos 13 y 76 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de protección digital, suscrita por el diputado Alan Sahir Márquez Becerra y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Alan Sahir Márquez Becerra, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan la fracción XXI del artículo 13 y un párrafo al artículo 76 a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de protección digital, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En la actualidad, el uso de redes sociales y plataformas digitales se ha convertido en parte fundamental de la vida cotidiana. Sin embargo, prácticas como el sharenting, término proveniente de las palabras inglesas share (“compartir”) y parenting (“crianza”), se integró al Diccionario Collins en 2016, y se define como la exposición reiterada de imágenes, datos personales y aspectos de la vida privada de niñas, niños y adolescentes por parte de sus madres, padres o tutores, como cumpleaños, actividades, momentos, etc. Lo que representa un riesgo creciente para su seguridad, integridad y derecho a la privacidad. Esta práctica puede provocar que niñas, niños y adolescentes sufran de bullying o ciberacoso en escuelas.

De acuerdo con organismos internacionales como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la sobreexposición digital puede consistir, por ejemplo, en subir una foto a las redes sociales, publicar una entrada de blog sobre el niño o la niña, o enviar un video a través de una aplicación de mensajería. Las cuales generan riesgos que van desde la suplantación de identidad y el acoso en línea, hasta la explotación sexual y la trata de personas. Por lo que algunas recomendaciones es que los progenitores o tutores no compartan demasiada información personal sobre sus hijos, ya sea en fotos o información.

Aunque en muchos casos esta práctica parte de la intención de preservar recuerdos o mostrar logros familiares, la sobreexposición de la infancia en entornos digitales conlleva múltiples riesgos como la vulneración del derecho a la intimidad y la privacidad, la posible explotación de imágenes con fines ilícitos como la suplantación de identidad, creación de perfiles falsos, y efectos psicológicos en niñas, niños y adolescentes al no haber consentido la exposición de su vida privada.

De acuerdo con el Informe del Comité de los Derechos del Niño de la ONU (2022), en su 86º período de sesiones, el Comité aprobó la observación general número 25 (2021), relativa a los derechos de los niños en relación con el entorno digital. En el que se menciona el incesante aumento del uso de la tecnología digital por parte de los niños, desencadenado por la pandemia de Covid-19, pone de relieve la necesidad de que los Estados fomenten la colaboración entre todas las partes interesadas, para mejorar la protección de los niños frente a muchos peligros en línea, como las prácticas comerciales perjudiciales, al tiempo que se promueven las valiosas oportunidades que ofrece el entorno digital para hacer efectivos los derechos de los niños, como los derechos a la educación, de acceso a la información adecuada y a la libertad de expresión.

En un mundo cada vez más conectado, el Comité considera que el acceso imparcial y equitativo a los servicios digitales, para todos los niños, sus progenitores y los profesionales que trabajan con y para los niños son cuestiones prioritarias. Por lo que el Comité alienta a los Estados a establecer mecanismos reguladores nacionales e internacionales de sentido común que garanticen que no se vulneren los derechos de los niños.

En el mismo sentido, la Convención sobre los Derechos del Niño (ONU, 1989), establece en el artículo 3, numeral 2, que los Estados parte se comprometan a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él o ella ante la ley. Así mismo, en el artículo 16 en los que el niño no será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, familia, ni ataques a su honra y a su reputación.

En materia internacional, el Reino Unido realizó un estudio sobre influencers británicas populares que infringían la privacidad de sus hijos e hijas al publicar imágenes de ellos en línea, determinando que los niños aparecieron en más de 75 por ciento de las publicaciones, versus la proporción de publicaciones que contenían contenido embarazoso, intimo o relevador fue de 11.5 por ciento; concluyendo que existe una paradoja de la privacidad, que se define como una dicotomía en como una persona pretende proteger su privacidad en línea contrario a cómo se comportan en línea. Además datos del órgano regulador de comunicaciones Office of Comunications de Reino Unidos revelan que 1 de cada 3 niños de entre 5 y 7 años usa las redes sociales sin supervisión.

En Estados Unidos, la Universidad de Michigan (2018), realizó un estudio de 2016, donde Alexis Hiniker, Sarita Schoenebeck y Julie Kientz encuestaron a padres e hijos sobre las normas familiares y las percepciones respecto al uso de la tecnología. Descubrieron que a muchos niños les preocupaba que sus padres compartieran demasiado contenido en redes sociales sin su permiso. Reportaron sentirse avergonzados y frustrados porque sus padres tomaban decisiones sobre su presencia en línea sin consultarles. No hay control; una vez que publicas algo en redes sociales, pertenece al mundo. No puedes controlar quién tiene acceso ni cómo alguien podría usarlo. Incluso cuando tus perfiles se mantienen privados o bloqueados, no tienes control sobre lo que alguien a quien le diste acceso pueda hacer con ellos. Muchos padres se han enfrentado al secuestro digital, cuando alguien en internet “roba” una foto de su hijo y la usa en redes sociales para afirmar que es su propio hijo.

El 19 de febrero de 2014, Francia aprobó la Ley número 2024-120, donde establece el derecho a la imagen de la infancia en el Código Civil francés, al ampliar las responsabilidades derivadas de la autoridad parental e incorporarlo en el marco legal del derecho a la vida privada. También, establece que ambos padres deben actuar conjuntamente en la difusión de imágenes de sus hijos en medios digitales o redes sociales, considerando la opinión del menor según su edad y grado de madurez. En caso de desacuerdo entre los progenitores sobre la publicación de fotografías o videos, la ley faculta al juez para prohibir a uno de los padres publicar sin el consentimiento del otro. La ley francesa permite al juez, en situaciones extremas, delegar la patria potestad a fin de proteger la integridad moral y la dignidad del niño, si su imagen se ve seriamente comprometida.

En México, la Constitución reconoce en el artículo 4o. el interés superior de la niñez como principio rector en todas las decisiones del Estado. No obstante, actualmente no existe una regulación específica respecto al sharenting. Además, en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes considera el derecho a la intimidad, a la protección de datos personales y a la propia imagen. No obstante, aún no contempla de manera expresa la problemática del uso excesivo de sus datos e imágenes en entornos digitales por parte de sus propios padre, madres o tutores, ni medidas preventivas para ellos.

Empero, el sharenting es una puerta para los fraudes en internet, suplantación de identidad y robo de datos, que los infantes aparezcan en sitios web inapropiados, que sus imágenes sean usadas para fines no deseados, incluso podrían ser localizados y sustraídos para diversos delitos.

La Secretaría de Protección Ciudadana (2019) formuló cuatro recomendaciones para evitar que niñas y niños estén en riesgo:

- Comparte información solo con personas de confianza.

- Verifica la privacidad de las redes sociales que utilices, lee detenidamente las políticas del sitio web.

- Publica fotografías que no dañen su autoestima.

- Considera que al subir fotos íntimas del menor, éstas podrían ser utilizadas para fines desagradables.

- Considera que compartir ubicaciones o imágenes que ayuden a obtenerla, puede ser un alto riesgo.

La exposición de información e imágenes puede ser vulnerada por ciberdelicuentes, por lo que es importante reflexionar sobre el fenómeno conocido como sharenting y las implicaciones que tiene sobre el consentimiento de niñas, niños y adolescentes, sobre sus derechos y su desarrollo.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2024), en México

- 20.9 por ciento de la población usuaria de internet (18.4 millones de personas de 12 años y más) vivió alguna situación de ciberacoso.

- El mismo año, 22.0 por ciento de las mujeres y 19.6 de los hombres que usaron internet fueron víctimas de ciberacoso.

- El ciberacoso más frecuente que experimentaron ambos sexos fue el contacto mediante identidades falsas.

- Las 3 entidades federativas con mayor porcentaje de población de 12 años y más que experimentaron alguna situación de ciberacoso fueron Durango (28.8 por ciento), Oaxaca (25.5) y Puebla (25.0).

- En 2023, a escala nacional, 20.9 por ciento de la población usuaria de internet vivió alguna situación de acoso cibernético. El porcentaje representa 18.4 millones de personas de 12 años y más.

- A escala nacional, 35.9 por ciento de la población de 12 años y más que vivió ciberacoso durante los últimos 12 meses manifestó haber sido contactada mediante identidades falsas. Así también, 33.3 por ciento recibió mensajes ofensivos y 26.0 por ciento recibió contenido sexual.

- Durante 2023, 61.7 por ciento de la población de 12 años y más víctima de ciberacoso desconocía a la persona acosadora; 23.4 por ciento identificó solo a personas conocidas y 14.8 por ciento señaló haber sufrido ciberacoso tanto de personas conocidas como desconocidas.

Por ello, con estos datos podemos deducir que el fenómeno del sharenting se vincula de manera preocupante con el aumento del ciberacoso, pues la información, imágenes y videos que madres, padres o tutores publican en redes sociales sobre sus hijas e hijos, pueden ser utilizados por terceros para ridiculizarlos, hostigarlos o incluso extorsionarlos. Diversos estudios señalan que la exposición temprana y masiva de datos personales facilita que niñas, niños y adolescentes sean blanco de burlas, comentarios ofensivos o prácticas de acoso escolar trasladadas al entorno digital. El sharenting no sólo compromete la privacidad de la infancia, sino que incrementa los riesgos de sufrir violencia digital, generando consecuencias emocionales y psicológicas de largo plazo que afectan su autoestima, seguridad y bienestar.

El sharenting no sólo expone a la niñez a delitos, también genera riesgo de “dataficación”, es decir, la recopilación masiva de información personal por parte de empresas tecnológicas para fines de publicidad o mercadotecnia dirigida.

Respecto a el principio de interés superior del menor, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ha emitido diversas tesis jurisprudenciales que tienen por objeto su interpretación. Una de ellas es la tesis: 1a./J. 18/2014 (10a.) de la primera Sala, donde toma en cuenta los deberes de protección de los menores y los derechos especiales de éstos previstos en la Constitución, tratados internacionales y leyes de protección de la niñez. En el mismo sentido, se encuentra la tesis: 2a/J. 113/2019 (10a.) de la Segunda Sala, en donde los derechos de las niñas, niños y adolescentes sobre el interés superior del menor, se erige como la consideración primordial que debe de atenderse en cualquier decisión que les afecte. Por lo anterior, la aplicación del principio del interés superior del menor implica, que se deban considerar los derechos y deberes de protección de los menores y los derechos especiales de éstos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales y las leyes de protección de la niñez.

La práctica del compartir puede llevar una serie de preocupaciones graves para los niños, infringiendo la privacidad de los menores. Tomando en cuenta que existen distintas tipologías:

- Datos proporcionados: Datos proporcionados por individuos sobre ellos mismos o sobre otros.

- Rastreo de datos: Datos que generalmente se quedan en línea sin conocimiento del usuario y capturados a través de tecnologías de seguimiento como cookies, navegadores, huellas dactilares, metadatos, entre otros.

- Datos inferidos: Datos derivados de algoritmos (perfiles).

Por lo que la tipología reconoce que los datos pueden estar bajo riesgos de privacidad interpersonales, institucionales o comerciales. Por ello, resulta necesario legislar de manera clara para garantizar que madres, padres y tutores actúen con responsabilidad digital, respetando la privacidad de niñas, niños y adolescentes, y que el Estado establezca mecanismos de orientación, prevención, para proteger sus derechos, bajo el principio del interés superior de la niñez.

Por lo fundado y motivado me permito someter a consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de

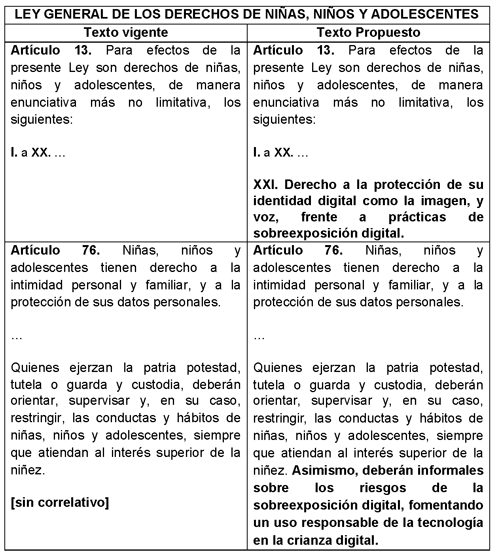

Decreto por el que se adicionan la fracción XXI del artículo 13 y un párrafo al artículo 76 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Único. Se adicionan la fracción XXI del artículo 13 y un párrafo al artículo 76 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:

Artículo 13. Para efectos de la presente Ley son derechos de niñas, niños y adolescentes, de manera enunciativa más no limitativa, los siguientes:

I. a XX. ...

XXI. Derecho a la protección de su identidad digital como la imagen, y voz, frente a prácticas de sobreexposición digital.

Artículo 76. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la intimidad personal y familiar, y a la protección de sus datos personales.

...

Quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, deberán orientar, supervisar y, en su caso, restringir, las conductas y hábitos de niñas, niños y adolescentes, siempre que atiendan al interés superior de la niñez. Asimismo, deberán informales sobre los riesgos de la sobreexposición digital, fomentando un uso responsable de la tecnología en la crianza digital.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las autoridades competentes contaran con 180 días laborales para emitir lineamientos, protocolos y difusión en materia de protección digital de niños, niñas y adolescentes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de octubre de 2025.

Diputado Alan Sahir Márquez Becerra (rúbrica)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, suscrita por el diputado Asael Hernández Cerón, y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Asael Hernández Cerón, y los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6 numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones VI al artículo 2 y XXXV al 5, y se reforman las fracciones XVII del artículo 5 y I del 11 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La juventud es estandarte del presente y futuro de las naciones en cuanto a la economía, productividad y el avance de las naciones; de acuerdo con Naciones Unidas, la juventud es

El grupo de edad que comprende el concepto de juventud. Sin embargo, con fines estadísticos, las Naciones Unidas, sin perjuicio de cualquier otra definición hecha por los Estados miembros, definen a los jóvenes como aquellas personas de entre 15 y 24 años. Esta definición, que surgió en el contexto de los preparativos para el Año Internacional de la Juventud (1985), fue respaldada por la Asamblea General en su resolución 36/28 de 1981. Todas las estadísticas de la ONU sobre la juventud se basan en esta definición, como se refleja en los anuarios estadísticos sobre demografía, educación, empleo y salud publicados por todo el sistema de las Naciones Unidas.

En la actualidad, hay 1.200 millones de jóvenes de 15 a 24 años, el 16 por ciento de la población mundial. Para 2030, fecha límite para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), se estima que la cantidad de jóvenes habrá aumentado en un 7 por ciento, llegando así a casi mil 300 millones.1

A medida que los jóvenes exigen más oportunidades y soluciones más justas, equitativas y progresivas en sus sociedades, se necesita abordar con urgencia los desafíos a los que este sector poblacional se enfrenta: el acceso a la educación, la salud, el empleo, la competitividad, la igualdad de género, la inclusión y acceso a una economía que les permita vivir con bienestar.

De acuerdo con los objetivos de desarrollo sostenible en materia de la juventud 8: Trabajo decente y crecimiento económico.

El Objetivo 8 de Desarrollo Sostenible incide en la necesidad de trabajo decente. Para los jóvenes, las cuestiones del desempleo, el subempleo y la mala calidad del empleo han demostrado ser persistentes y desalentadoras. Los jóvenes tienen tres veces más probabilidades de estar desempleados que los adultos, con una tasa global de desempleo juvenil del 13 por ciento en 2017. Muchos jóvenes se dedican a un trabajo poco remunerado, precario o informal. Los desafíos de asegurar y conservar un trabajo decente son aún más serios y complejos para aquellos vulnerables y marginados, como mujeres jóvenes, aquellos que viven en zonas que precisan de asistencia humanitaria, jóvenes con discapacidades y los jóvenes migrantes.2

En México, de acuerdo con cifras del Inegi, las características generales de la población joven son las siguientes:

En el primer trimestre de 2024, en México había 31 millones de personas jóvenes (15 a 29 años). La cifra representó 23.8 por ciento del total de la población (129.7 millones): 51.1 por ciento correspondió a mujeres y 48.9 por ciento, a hombres. Según edad, 35.8 por ciento tenía de 15 a 19 años, 33.9 por ciento, de 20 a 24 años y 30.4 por ciento, de 25 a 29 años.

En cuanto a escolaridad, 60 de cada 100 personas jóvenes contaban con educación media superior; 37 tenían educación básica; 2, superior y la o el restante carecía de escolaridad. De las personas jóvenes, 72.9 por ciento reportó estar soltera o soltero; 16.9 por ciento, en unión libre; 8.3 por ciento dijo estar casada o casado; 1.6 por ciento, separada o separado; 0.2 por ciento ya se había divorciado y 0.1 por ciento era viuda o viudo. Según sexo, 79 de cada 100 hombres estaban solteros, 14 vivían en unión libre y 7 estaban casados.

En el caso de las mujeres, el porcentaje fue de 68, 20 y 10, respectivamente.3

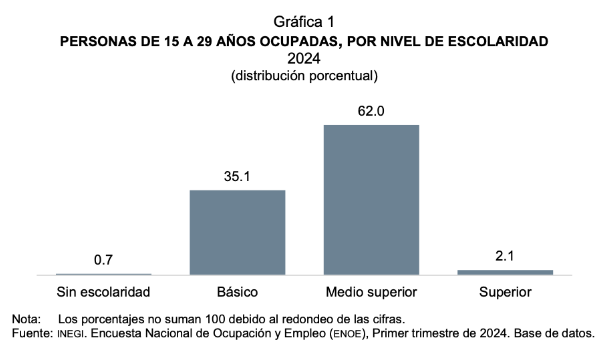

Las características que el anterior estudio arrojó respecto de la población joven ocupada son

De los 31 millones de personas jóvenes, 16.7 millones (54.1 por ciento) formaban parte de la población económicamente activa del país. De esta cantidad, 15.9 millones (95.2 por ciento) estaban ocupadas y 810 mil (4.8 por ciento), desocupadas. La población no económicamente activa se formaba por 14.2 millones. De éstos, 86.1 por ciento no estaba disponible para realizar una actividad económica. De cada 100 jóvenes con esta condición, 64 no trabajaban por estudiar (82.1 por ciento de hombres, 53.9 por ciento de mujeres) y 31, por realizar quehaceres domésticos (8.2 por ciento de hombres, 43.3 por ciento de mujeres), principalmente. De los 15.9 millones de personas jóvenes ocupadas, 60.3 por ciento eran hombres y 39.7 por ciento, mujeres. Su edad promedio fue de 23.3 años. Con base en la edad, 19.5 por ciento tenía entre 15 y 19 años; 37.7 por ciento, entre 20 y 24 años y 42.8 por ciento, entre 25 y 29 años.4

5

De acuerdo con los datos antes expuestos, los jóvenes de nivel medio y superior, tomando en cuenta los avances tecnológicos, están optando por empezar algún negocio, ya sea físico o virtual, generando un emprendimiento con los avances tecnológicos y el poder de las redes sociales. Ellos ven un campo de emprendimiento en realizar aplicaciones, trabajos virtuales, entre otros, donde la intención es generar una marca única o logo de identificación del negocio.

Los jóvenes emprendedores crean fuentes de trabajo y aportan al PIB nacional. En México, 81 por ciento de los empleos se genera por las Pyme, además de que contribuyen a 52 por ciento del PIB en el país.

Aunado a esto, es importante apoyar a la juventud mexicana y no ponerles límites a su creatividad, emprendimiento y trámites de registro de marcas. Por ello, para ayudar a la juventud, es necesario implementar campañas de promoción con bajo costo para personas jóvenes emprendedoras para registrar sus marcas y otros derechos de propiedad industrial, con el propósito de fomentar la innovación, el emprendimiento y el crecimiento económico en México.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio y con la autoridad legal para administrar el sistema de propiedad industrial en nuestro país.

El objetivo del IMPI es acercar y proteger eficientemente la propiedad industrial y promover su respeto para impulsar el desarrollo y bienestar en México, con lo que se protege la propiedad industrial y se logra que la población en México cuente con una cultura de respeto hacia ella para contribuir a su desarrollo y bienestar.

De enero a noviembre de 2024, el IMPI otorgó 157 mil 848 registros, lo que se traduce en un incremento de 17 mil 654 registros marcarios si se compara con lo que se alcanzó en el mismo periodo del 2023, cuando se concedieron 140 mil 194.

En este periodo el Instituto recibió 206 mil 909 solicitudes, frente a las 202 mil 674 del año pasado. A través del sistema de Marca en Línea se presentaron 170 mil 846 solicitudes, y en 2023, 161 mil 096.

Marca en Línea tiene como objetivo ofrecer al usuario una vía moderna, cómoda y segura para realizar el llenado, pago, envío y seguimiento de la solicitud de registro de un signo distintivo a través de su plataforma en internet.

En cuanto al sistema internacional de marcas, el IMPI recibió, de enero a noviembre de este año, 25 mil 348 solicitudes presentadas conforme al Protocolo de Madrid, siendo México oficina designada, y 133 ubicando a México como oficina de origen.

Cabe destacar que, en el mismo periodo del año pasado, las solicitudes de registro presentadas vía este Protocolo fueron 29 mil 603 siendo México oficina designada y 113 como oficina de origen.

México se adhirió a este Sistema Internacional de Marcas, conocido como Protocolo de Madrid el 25 de abril de 2012.

Respecto de los actos emitidos en conservación de derechos, la Dirección Divisional de Marcas procesó de enero a noviembre de este año 239 mil 448, frente a los 271 mil 760 logrados en el mismo periodo del año anterior.

Estos actos de conservación de derechos se refieren a inscripciones de licencias de uso, transmisión de derechos, franquicias, renovaciones, tomas de nota, cambios de nombre del titular, acreditación de apoderado, gravámenes y cancelaciones voluntarias.6

Por lo antes expuesto, la importancia de apoyar a la juventud en su inicio a la autosuficiencia económica: el grueso de la población joven en el país aún no tiene un ingreso, apoyo familiar o herencias que puedan impulsar sus proyectos; incluso realizarán un esfuerzo doble al generar recursos para que ellos puedan constituir sus negocios desde la compra de los materiales, maquinarias, renta del local, permisos locales y el registro de sus ideas ante el IMPI, que genera un impacto presupuestal a la juventud emprendedora y con todos estos gastos traban el ánimo de los jóvenes en emprender.

En la página oficial del IMPI se menciona:

¿Qué costo tiene la solicitud de mi registro de patente, modelo de utilidad o diseño industrial y cuál es su vigencia?

Patente

El costo por la solicitud es 5 mil 278 pesos (IVA incluido) y tiene una vigencia de 20 años a partir de la fecha de presentación de tu solicitud.

Modelo de utilidad

El costo por la solicitud es 2 mil 320 pesos (IVA incluido) y tiene una vigencia de 15 años a partir de la fecha de presentación de tu solicitud.

Diseño industrial

El costo por la solicitud es 2 mil 320 pesos MN (IVA incluido) y tiene una vigencia de 5 años renovables por periodos iguales hasta 25.

Si eres inventor independiente, micro o pequeña empresa, institución de educación superior, o centro de investigación público, el costo de la solicitud tiene 50 por ciento de descuento. Cuando llenes la solicitud en línea, selecciona la opción correspondiente para que el descuento sea aplicado automáticamente.

El costo aumenta en función del número de hojas que tenga tu memoria técnica o del número de diseños industriales que tenga tu solicitud.7

Por lo expuesto, el objeto de esta iniciativa es eliminar estos obstáculos económicos a los jóvenes emprendedores y que ellos puedan tener un estímulo para registrar su creatividad y su modelo de negocio en cuanto a su patente, modelos de utilidad y diseños industriales, por ello planteo esta pieza legislativa.

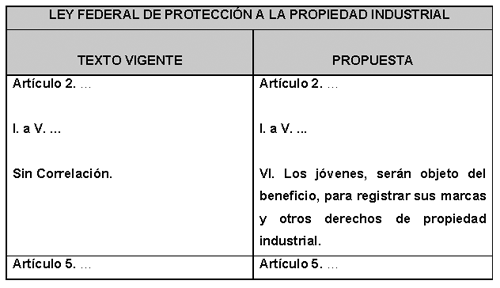

Para mayor claridad de la propuesta de la iniciativa que presento y que tiene por objeto adicionar las fracciones VI al artículo 2 y XXXV al artículo 5, así como reformar las fracciones XVII del artículo 5 y I del 11 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, me permito ilustrarla con el siguiente cuadro comparativo:

La juventud es el parteaguas de la economía mexicana, entre más jóvenes tengan oportunidades para emprender un negocio pequeño, mediano o grande, harán que la economía mexicana vaya en aumento, aunado a la tecnología y verdaderos apoyos económicos, no asistencialistas, forjarán el futuro de la juventud para que esta sea más productiva, resiliencia y autosuficiente.

Por las consideraciones expuestas y fundadas, en nuestro carácter de legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adicionan las fracciones VI al artículo 2 y XXXV al 5; y se reforman las fracciones XVII del artículo 5 y I del 11 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial

Único. Se adicionan las fracciones VI al artículo 2 y XXXV al 5; y se reforman las fracciones XVII del artículo 5 y I del 11 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 2. Esta ley tiene por objeto

I. a V. ...

VI. Los jóvenes, serán objeto del beneficio, para registrar sus marcas y otros derechos de propiedad industrial.

Artículo 5. ...

I. a XVI. ...

XVII. Establecer las reglas para la gestión y simplificación de todos los trámites a su cargo a través de medios de comunicación electrónica;

XVIII. a XXXIV. ...

XXXV. Promover campañas de promoción, otorgamiento de estímulos y apoyos con bajos costos para personas jóvenes emprendedoras, tal como lo establece la fracción XXI de este mismo artículo, con el fin de reducir costos en el registro de marcas, patentes y otros derechos relacionados con la propiedad industrial .

Artículo 11. ...

I. Los costos en los que incurre el Instituto para la prestación de los servicios, incluyendo sus gastos de operación y el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Los montos de las tarifas deberán permitir la recuperación de los costos por lo menos, así como ofrecer tarifas preferenciales en los servicios que preste el Instituto a los jóvenes; y

II. y III. ...

Transitorios

Primero. La presente reforma entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. En un plazo no mayor a 90 días naturales el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial dará a conocer a través de su página de internet y medios de comunicación oficiales las formas y montos de los descuentos que se realizarán a las y los jóvenes emprendedores, así como la forma de acceder a ellos.

Tercero. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial contará con un plazo de 180 días naturales a partir de la entrada en vigor de la presente reforma para implantar el sistema de registro digital simplificado a que se refiere la fracción XVII del artículo 5.

Notas

1 Naciones Unidas, 1985, Paz, dignidad e igualdad en un planeta sano “juventud”, quienes son los jóvenes, https://www.un.org/es/global-issues/youth

2 Obra citada.

3 Inegi. 2024, Comunicado de prensa núm. 481/24 9 de agosto de 2024 Página 1/5, estadísticas a propósito del día internacional de la juventud, consultado en https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2024/EAP_JU V24.pdf

4 Obra citada, páginas 1 y 2.

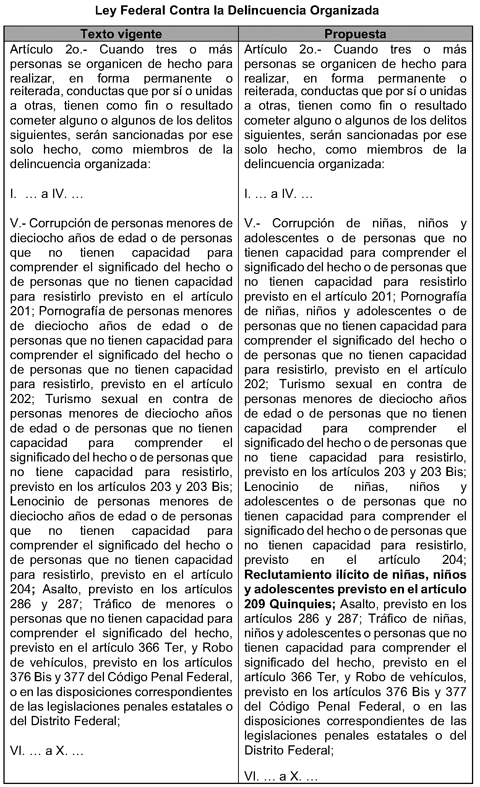

5 Inegi. 2024, Comunicado de prensa núm. 481/24 9 de agosto de 2024 Página 1/5, estadísticas a propósito del día internacional de la juventud, consultado en https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2024/EAP_JU V24.pdf Los porcentajes no suman 100 debido al redondeo de las cifras. Fuente: Inegi. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, primer trimestre de 2024. Base de datos.

6 IMOPI 2024, Otorgó IMPI 157 mil 848 registros de

marcas de enero a noviembre de este año, consultado en

https://www.gob.mx/impi/prensa/otorgo-impi-157-mil-848-registros-de-marcas-de-enero-a-noviembre-de-este-ano?idiom=es

7 IMPI, 2021, Invenciones (patentes, modelos de

utilidad y diseños industriales, preguntas frecuentes de patentes,

consultado en https://www.gob.mx/impi/acciones-y-programas/temas-de-interes-preguntas-frecuentes-patentes#:~:text=El%

20costo%20por%20la%20solicitud%20es%20$2%2C320.00%20MN%20(IVA%20incluido,Dise%C3%B1o%20industrial

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de octubre de 2025.

Diputado Asael Hernández Cerón (rúbrica)

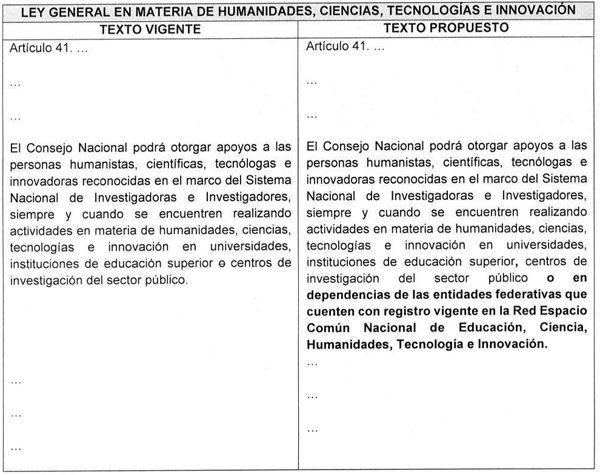

Que adiciona los artículos 21 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y 4o. de la Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal, suscrita por el diputado Asael Hernández Cerón, y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Asael Hernández Cerón, y los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional Diputados en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía iniciativa que adiciona las fracciones III al artículo 21 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y XI Bis del artículo 4 de la Ley Orgánica de la Sociedad Hipotecaria Federal, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Los principios éticos de las Naciones Unidas para personas mayores, establecidos en 1992, buscan garantizar que las personas mayores puedan vivir con dignidad, seguridad y autonomía; y establecen lo siguiente:

Se reconoce... su determinación de reafirmar su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas, y de promover el progreso social y elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad.

Asimismo, el Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento y los convenios, recomendaciones y resoluciones de la Organización Internacional del Trabajo, de la Organización Mundial de la Salud y de otras entidades de Naciones Unidas, alienta a los gobiernos a que introduzcan lo antes posible los siguientes principios en sus programas nacionales:

Las personas de edad deberán poder disfrutar de los cuidados y la protección de la familia y la comunidad de conformidad con el sistema de valores culturales de cada sociedad.

Las personas de edad deberán tener acceso a servicios de atención de salud que les ayuden a mantener o recuperar un nivel óptimo de bienestar físico, mental y emocional, así como a prevenir o retrasar la aparición de la enfermedad.

Las personas de edad deberán tener acceso a servicios sociales y jurídicos que les aseguren mayores niveles de autonomía, protección y cuidado.

Las personas de edad deberán tener acceso a medios apropiados de atención institucional que les proporcionen protección, rehabilitación y estímulo social y mental en un entorno humano y seguro.

Las personas de edad deberán poder disfrutar de sus derechos humanos y libertades fundamentales cuando residan en hogares o instituciones donde se les brinden cuidados o tratamiento, con pleno respeto de su dignidad, creencias, necesidades e intimidad, así como de su derecho a adoptar decisiones sobre su cuidado y sobre la calidad de su vida.1

México, Estado miembro de la ONU, está homologando sus leyes conforme a las pautas que establecen el derecho y los tratados internacionales.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos menciona que las personas de 60 años y más son titulares de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los ordenamientos jurídicos que de ella se derivan.

El Estado mexicano, como autoridad garante de los derechos humanos, debe generar mecanismos que garanticen que planes, programas, políticas públicas y cualquier trabajo que se realice para el pleno ejercicio de los derechos humanos de las personas adultas mayores atiendan a los principios rectores que, de manera enunciativa y no limitativa.

Por lo anterior, los adultos mayores son base fundamental para toda sociedad, ya que ellos aportaron a la economía, al desarrollo y tienen una riqueza histórica de su nación. Lamentablemente, el grosor de los ellos está en estado de vulneración; algunos pudieron generar riqueza y tener una estabilidad como la pensión laboral con la que pueden subsistir durante su vida, pero algunos no tuvieron su pensión, pero generaron patrimonio y adquirieron alguna propiedad con la que pueden mantenerse modestamente con lo necesario.

Datos del Censo de Población y Vivienda 2020, en México se contabilizaron 10.3 millones de adultos mayores de 65 años, equivalentes a 8.2 por ciento de la población, de los cuales 54 por ciento son mujeres y 46 por ciento son hombres. Es relevante poder identificar el sexo de las personas adultas mayores ya que tradicionalmente, las mujeres cuentan con menos pensiones, debido a que en edad laboral se dedicaron a labores de cuidado o del hogar, los cuales no fueron remuneradas (Ferreira, Tamez y Zamarripa, 2017).

Las personas adultas mayores en el país pueden tener dos tipos de pensión: contributiva o no contributiva. En 2019, aproximadamente 41 por ciento de los adultos mayores recibían una pensión contributiva a través de algún sistema de seguridad social (Villarreal y Macías, 2020), mientras que el 59 por ciento restante no era elegible para tener una pensión contributiva . Esta composición no ha cambiado desde entonces, así como tampoco se ha modificado los montos desiguales de las pensiones contributivas y no contributivas. En 2023, el gasto promedio por pensionado de las pensiones contributivas sería de 17 mil pesos mensuales, comparado con 2 mil 400 pesos mensuales de la pensión no contributiva.

La configuración del sistema de pensiones, así como las características propias del mercado laboral mexicano, provocan que los adultos mayores de 65 años deban continuar trabajando para poder enfrentar sus gastos en la vejez. Esto implica que no puedan retirarse a la edad típica de jubilación, y que sean vulnerables a la pérdida de empleo (CIEP, 2020). A nivel nacional, hay una tendencia estable en el porcentaje de personas adultas mayores que, a pesar de estar en edad de jubilación, decide o se ve obligado a continuar trabajando. Tomando la información correspondiente al primer trimestre de la ENOE de 2010 a 2021, el porcentaje de hombres que continuaron trabajando y que recibieron una remuneración económica a cambio no fue menor de 45 por ciento durante todo el periodo.2

Por lo anterior, el objetivo de este proyecto legislativo es visibilizar este sector con un instrumento jurídico mercantil llamado hipoteca inversa, con el fin de que los adultos mayores puedan echar mano de sus propiedades.

Pero ¿qué es la hipoteca inversa?

Es uno de los instrumentos de acumulación más importantes, la hipoteca inversa o vitalicia, que tuvo su origen en Gran Bretaña en 1965. La hipoteca inversa es un préstamo de interés capitalizado, es decir, una institución financiera concede un préstamo a una persona (en este caso adultos mayores) y abona el monto otorgado en una sola exhibición o en parcialidades. El monto aumenta con la edad, además, se suelen otorgar con un tipo de interés fijo y el crédito se paga una vez que el beneficiario fallece. La condición para poder acceder a este tipo de instrumentos es que la persona sea dueña de un bien inmueble para poder convertir su capital inmobiliario en liquidez.

La experiencia internacional sobre la hipoteca inversa, la transición demográfica acelerada que experimenta el país y las condiciones económicas de los adultos mayores, motivaron la discusión para poder adoptar este instrumento en México. Inspirado por el modelo español, la primera entidad federativa que incluyó la hipoteca inversa en su legislación fue el estado de México en 2013. Cinco años más tarde, la Ciudad de México integró la figura de la hipoteca inversa en su Código Civil. Pese a la experiencia internacional y a las legislaciones estatales, así como a estudios previos académicos y de la banca, hoy ninguna institución financiera ofrece la hipoteca inversa en su catálogo de servicios. La principal razón, es que no existe normatividad federal, por lo que no se podría poner en práctica en las entidades federativas donde existe la figura jurídica.

Otras posibles razones para que la hipoteca inversa no sea ya un instrumento en el mercado financiero mexicano son la proporción de adultos mayores que son dueños de sus viviendas y la demanda por este tipo de productos, ya que de acuerdo con Mason y Lee los adultos mayores en México transfieren sus activos e ingresos a sus hijos y nietos.3

El fin es que los adultos mayores que tengan una propiedad puedan hipotecarla con el respaldo de los instrumentos jurídicos supervisados por el gobierno y los entes bancarios, con el fin de que el banco le dé una pensión vitalicia al adulto mayor o adultos mayores, quedando en garantía la propiedad, a fin de que ellos puedan apoyarse con ese recurso para alimentos, medicamentos, asistencia médica, mantenimiento de la propia propiedad, pagos de servicios, entre otros, para que los adultos mayores puedan gozar de uso y disfrute de la propiedad y que les genere un ingreso y no un gasto.

Al término de la vida de los adultos mayores, se realizará un ajuste donde el banco recupera lo invertido por la pensión dada a los adultos y el sobrante, si hay herederos, se reparte.

De acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda de 2020 del Inegi, hay 1.3 millones de personas mayores de 65 años, lo que representaba 7.4 por ciento de la población en la entidad en 2020 y la mayor cantidad de adultos mayores en la república. En la Envi de 2020 se identificaron 618 mil viviendas cuya propiedad recaía en adultos mayores de 65 años, lo que resulta en que, aproximadamente, 47.5 por ciento de los adultos mayores en el estado de México eran elegibles para solicitar una hipoteca inversa.

En el caso de Ciudad de México, se reportaron 1.03 millones de adultos mayores de 65 años que representan 11.2 por ciento de la población en la entidad; lo que la convierte en la entidad del país con el mayor porcentaje de adultos mayores. En 2020, se identificaron 447 mil viviendas propiedad de personas de 65 años y más, por tanto, 44 por ciento de los adultos mayores en Ciudad de México serían elegibles para solicitar una hipoteca inversa (Inegi, 2021).4

Por ello, la viabilidad de la hipoteca inversa es adecuada para los adultos mayores, fortaleciendo y reactivando la economía de este sector, ya que los adultos mayores no tendrán limitante o preocupación de no tener dinero para sus gastos más básicos.

Estados como Ciudad y estado de México ya aplican la figura de hipoteca inversa, donde han determinado lo siguiente:

• El valor de la vivienda depende del tamaño de la propiedad, la ubicación, la construcción, entre otros factores (Aldama et al. 2016; Estrada 2017). Se considera el valor promedio de la vivienda, tanto para la Ciudad de México como para el Estado de México, estimado por la SHF en el Índice de Precios de la Vivienda en México.

• Tasa de interés Es la tasa de interés hipotecaria ordinaria promedio de once instituciones crediticias en México que potencialmente podrían ofrecer estos servicios. Entre mayor sea la tasa de interés, las personas recibirán menores recursos en su hipoteca inversa.

• Edad y el sexo del contratante para calcular el periodo probable que la institución financiera entregará recursos por hipoteca inversa. Se otorgarán más recursos a personas con mayor edad y menos recursos a mujeres porque tienen mayor esperanza de vida. Estos datos provienen de las tablas de vida específicas para México en 2020 (Cepal, 2017).

• Costo de seguros y contribuciones Los seguros son requisitos estándar de las hipotecas, pues el bien inmueble funge como colateral en la contratación. Los datos de este componente son el promedio de requisitos de diez instituciones financieras en México para el seguro de daños. Por último, las contribuciones se refieren a los impuestos relacionados con la tenencia de la vivienda.5

En el derecho comparado, la hipoteca inversa también se aplica en países como España, Reino Unido, Estados Unidos y Canadá:

España es uno de los países de la Unión Europea con mayor número de consumidores potenciales de hipoteca inversa, por delante de Reino Unido y solo por detrás de Italia: tenemos más de 8 millones de personas mayores de 65 años con vivienda en propiedad, frente a 7,7 millones de británicos o a 1, 4 millones de suecos.

España el que está a la vanguardia de Europa a nivel regulatorio, dentro de los países con un sistema jurídico codificado, como son Italia, Francia y Portugal.

... esta hipoteca, está diseñada para que los mayores financien con su vivienda la última etapa de vida y la contraten siguiendo un proceso seguro, transparente y responsable, configurándola en la Disposición Adicional primera de la Ley 41/2007 como:

• Un préstamo o crédito hipotecario para personas mayores de 65 años, con vivienda habitual en propiedad;

• Por el cual una entidad financiera pone a disposición del cliente unas cantidades;

• En el que el cliente no tiene que devolver ni capital ni intereses hasta su fallecimiento;

• El cual debe ser comercializado por entidades financieras o aseguradoras supervisadas españolas o extranjeras autorizadas para operar...; y,

• Que debe contratarse con la intervención de un asesor independiente, dentro del marco de transparencia establecido en la Orden EHA 2899/2011.6

En Canadá y Estados Unidos también manejan la modalidad de hipoteca inversa para apoyo de sus adultos mayores.

• Estados Unidos o Canadá por más de 30 años. En general, las hipotecas inversas son iguales independientemente de su ubicación. Sin embargo, existen diferencias sutiles, como los requisitos de préstamo, los requisitos de elegibilidad y el monto que puede solicitar.

• Las hipotecas inversas están disponibles tanto en Estados Unidos como en Canadá, con algunas pequeñas diferencias en cómo funcionan en los dos países.

• El límite de edad en Canadá para una hipoteca inversa es de 55 años, mientras que en Estados Unidos es de 62 años.

• Canadá le permite pedir prestado hasta el 55 por ciento del valor de su casa, mientras que en Estados Unidos el monto máximo que puede pedir prestado depende de la edad del prestatario más joven y de las tasas de interés.

• Si bien puede vender su casa actual, pagar su hipoteca inversa y obtener otra en Canadá (o viceversa), puede perder dinero en costos.7

De ahí la importancia y necesidad de regular este instrumento jurídico mercantil para darle mayor certeza a los interesados en contratar esta hipoteca inversa con los entes bancarios autorizados por el Estado.

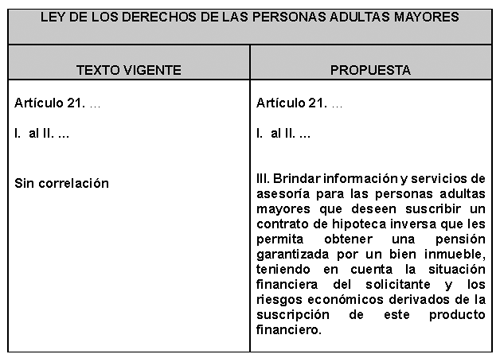

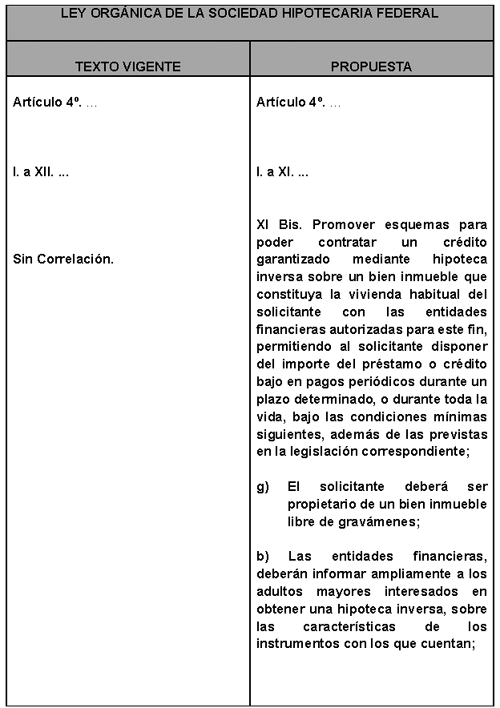

Para mayor claridad a la propuesta de la Iniciativa que presento, inserto cuadro comparativo con el texto vigente y la propuesta que adiciona una fracción III al artículo 21 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y una fracción XI Bis del artículo 4 de la Ley Orgánica de la Sociedad Hipotecaria Federal; me permito ilustrarla con el siguiente cuadro comparativo:

Por las consideraciones expuestas y fundadas, en nuestro carácter de legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adicionan las fracciones III al artículo 21 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y XI Bis del artículo 4 de la Ley Orgánica de la Sociedad Hipotecaria Federal

Primero. Se adiciona la fracción III al artículo 21 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para quedar como sigue:

Artículo 21. ...

I. y II. ...

III. Brindar información y servicios de asesoría para las personas adultas mayores que deseen suscribir un contrato de hipoteca inversa que les permita obtener una pensión garantizada por un bien inmueble, teniendo en cuenta la situación financiera del solicitante y los riesgos económicos derivados de la suscripción de este producto financiero.

Segundo. Se adiciona la fracción XI Bis del artículo 4 de la Ley Orgánica de la Sociedad Hipotecaria Federal, para quedar como sigue:

Artículo 4. ...

I. a XI. ...

XI Bis. Promover esquemas para poder contratar un crédito garantizado mediante hipoteca inversa sobre un bien inmueble que constituya la vivienda habitual del solicitante con las entidades financieras autorizadas para este fin, permitiendo al solicitante disponer del importe del préstamo o crédito bajo en pagos periódicos durante un plazo determinado, o durante toda la vida, bajo las condiciones mínimas siguientes, además de las previstas en la legislación correspondiente;

a) El solicitante deberá ser propietario de un bien inmueble libre de gravámenes;

b) Las entidades financieras, deberán informar ampliamente a los adultos mayores interesados en obtener una hipoteca inversa, sobre las características de los instrumentos con los que cuentan;

c) La vivienda, deberá ser tasada a valor comercial al inicio y al término de la operación;

d) En caso de contratar la hipoteca inversa de manera vitalicia, al fallecimiento del deudor hipotecario o del último de los beneficiarios, los herederos podrán cancelar el préstamo en el plazo estipulado, abonando al acreedor hipotecario la totalidad de los débitos vencidos, con sus intereses, y si los herederos del deudor hipotecario deciden no reembolsar los débitos vencidos, con sus intereses, el acreedor solo podrá obtener recobro hasta donde alcance el bien hipotecado;

e) El acreedor no podrá embargar ni rematar otros bienes del deudor, ni de sus herederos;

f) El deudor estará obligado, a conservar la vivienda totalmente habitable y en las mejores condiciones posibles. Para esto, deberá considerarse un porcentaje de los recursos pactados, para el pago de mantenimiento del inmueble; y

g) También podrán instrumentarse hipotecas inversas sobre cualquier otro bien inmueble, distinto del de la vivienda habitual del solicitante.

XII. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se establece un plazo de 180 días naturales para crear el esquema de hipoteca inversa por parte de la Sociedad Hipotecaria Federal.

Notas

1 Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de

diciembre de 991 - Resolución 46/91, principios de las naciones unidas

en favor de las personas de edad, consultado en

https://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/PI119BIS.pdf.

2 Alejandra Macías 2023, Hipoteca inversa en México, consultado en https://ciep.mx/hipoteca-inversa-en-mexico/

3 Obra citada.

4 INEGI 2021, Comunicado De Prensa Núm 24/21 25 de enero De 2021, consultado en https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/EstSoci odemo/ResultCenso2020_Nal.pdf

5 Alejandra Macías 2023, hipoteca inversa en México, consultado en https://ciep.mx/hipoteca-inversa-en-mexico/

6 Fernando Escardo 2019, La hipoteca inversa en Europa: en qué se parece y diferencia el modelo de España del resto de países, https://www.idealista.com/news/finanzas/hipotecas/2019/07/17/776729-la-hipoteca-inversa-en-europa-en-que-se-parece-y-diferencia-el-modelo-de-espana-del

7 Matt Ryan 2025, Hipotecas inversas: Canadá vs. EUU, https://www.investopedia.com/reverse-mortgages-canada-vs-usa-5223723

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de octubre de 2025.

Diputado Asael Hernández Cerón (rúbrica)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, suscrita por el diputado Asael Hernández Cerón, y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscribimos, Asael Hernández Cerón y los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan la fracción X al artículo 15, un párrafo cuarto al artículo 62 y la fracción VI al artículo 66; además, se reforman la fracción VII del artículo 17, el primer párrafo del artículo 62 y el segundo párrafo del artículo 64 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La Organización Panamericana de la Salud menciona que la seguridad vial se refiere a las medidas adoptadas para reducir el riesgo de lesiones y muertes causadas por el tránsito.

A través de la coordinación y colaboración intersectorial, los países de la Región de las Américas pueden mejorar la legislación sobre seguridad vial, creando un entorno más seguro, accesible y sostenible para los sistemas de transporte y para todos los usuarios. Es fundamental que los países implementen medidas que hagan que las calles y carreteras sean más seguras no solo para los ocupantes de coches, sino también para los usuarios más vulnerables, como los peatones, los ciclistas y los motociclistas.

Los usuarios vulnerables responden por la mayor proporción de muertes y lesiones en los países de bajo y mediano ingreso en la Región. 1

La seguridad vial en México ha sido uno de los grandes retos para el país. Aunque en el 2022 se creó la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial y la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, sigue siendo insuficiente la normatividad, ya que existen algunas lagunas jurídicas para fortalecer el tema de seguridad vial en México.

Lograr avances en materia de seguridad vial es uno de los objetivos centrales de la transformación global que se requiere en los sistemas de movilidad. Los hechos viales causan cerca de 1.3 millones de fallecimientos en todo el mundo y dejan un saldo de 50 millones de personas heridas cada año; en muchos casos, las lesiones provocan alguna discapacidad.

Para el segmento poblacional de cinco a 29 años -niños y jóvenes- los accidentes viales son la principal causa de muerte y la quinta entre la población en general. Por ello, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha promovido la meta común de reducir los fallecimientos y las lesiones graves por accidentes viales en 50 por ciento.

Las cifras revelan que actuar para promover un cambio real en la seguridad vial es un reto apremiante para México. Nuestro país ocupa el segundo lugar en América Latina -solo detrás de Brasil- en mortalidad por accidentes de tránsito y el séptimo lugar a nivel global, con más de 16 mil muertes al año.

Asimismo, se registran 1.29 millones de personas con lesiones no fatales y dos de cada 10 de quienes sobreviven a un accidente reportan tener consecuencias permanentes en su estado de salud, como alguna discapacidad. Si estas tendencias continúan, para 2030 habrán fallecido 10.4 millones de personas más a causa de accidentes viales.

Para lograr cambios efectivos a nivel sistémico en el largo plazo, a través de la nueva Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, el ecosistema de movilidad en México ha adoptado una Visión Cero, bajo la cual se considera que todos los fallecimientos por hechos de tránsito pueden y deben ser evitados (llegando a cero en 2050) a través de un compromiso común. Inclusive, cerca del 71 por ciento de los accidentes viales en México suceden por causas relacionadas con el factor humano.

En este sentido, los esfuerzos de los sectores público y privado deben estar guiados por el Sistema Seguro, el cual incluye acciones concretas en tres ámbitos: el comportamiento de los usuarios, las medidas a nivel desarrollo y mantenimiento de vehículos, así como el diseño de infraestructura que contribuya a la reducción de riesgos.2

Por lo anterior, la seguridad vial es fundamental en la movilidad en México de las carreteras, caminos y puentes que están concesionados a un particular por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, los que cobran por el uso del derecho a la vía mediante casetas de cobro, el que al pagar estas, se está pagando un derecho de uso de vía y, aunado ello, un seguro de usuario con responsabilidad civil.

Este seguro ampara los daños que por condiciones imputables a la autopista (caída de barrera de paso, baches, semovientes [animales], objetos sobre el camino, derrumbes, entre otros.) se causen a las personas usuarias mientras se encuentran en puentes y demás instalaciones propias de la autopista.

Para estos casos, el seguro de usuario ampara

• Gastos por los daños causados al vehículo a causa del siniestro.

• Gastos médicos de quienes viajan en el vehículo.

• Gastos funerarios.

• Cristales; aplicará un deducible del 25 por ciento del valor en tramos de reparación del cristal dañado, con un límite, máximo de 116 UMA.3

Más del doble de los siniestros reportados por Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) se deben a imperfecciones en la carpeta asfáltica u objetos atravesados en la vía, según los datos presentados por este organismo descentralizado para el tercer trimestre de 2024.

Capufe dio cuenta de 473 siniestros presentados en diversas carreteras del país, donde el 68 por ciento son a consecuencia de una responsabilidad del organismo, es decir, que fueron percances ocasionados por baches, objetos, cristales o animales encontrados en la vía.

En el periodo julio-septiembre de 2024, la mayoría de los siniestros responsabilidad de Capufe se debieron a baches en las autopistas seguido de objetos encontrados en la carretera.

Lo anterior queda cubierto en el cobro de casetas y la adherencia del seguro que ofrece la concesión de la carretera, pero al momento en que el usuario reclama al seguro que ofrece la carretera, en la mayoría de las ocasiones solamente es un accesorio, ya que la aseguradora no cumple con la indemnización de los daños; en especial, las trabas o negación del pago de indemnización son para los transportistas de carga.

El delegado de la zona centro de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transporte, AC, Valentín Romero Trujillo, dijo que una queja recurrente del sector transporte es el abuso de Capufe en los cobros por accidentes, solicitando el pago por medio de sus seguros ya que no se los hacen efectivos.

Otra inquietud que expuso es que al momento de subir a una autopista cuentan con seguro en esta carretera, “¿por qué por ser transporte público el seguro no me asiste?, solo nos dicen que el seguro asiste hasta 3.5 toneladas (sólo a particulares), para el servicio público federal no aplica el seguro de la autopista.4

La Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar) menciona también:

Hasta tres accidentes al día se registran en carreteras de cuota del país debido al mal estado en que se encuentran, pese a que hay un seguro de daños que los conductores pueden hacer efectivo ante Caminos y Puentes Federales (Capufe) no recurren a él debido a que lo consideran una pérdida de tiempo señaló Enrique Rustrian Villanueva, consejero de la Canacar y coincide el presidente de la Federación Mexicoamericana de Transporte, Lauro Rincón Hernández.

Rustrian Villanueva indicó que se requiere que Capufe revise toda la infraestructura carretera porque además de que ya es insuficiente la red, el mantenimiento es muy lento pues puede pasar mucho tiempo para que se repare un bache.

“Y hasta las aseguradoras que cubren las autopistas se tardan mucho en darte una respuesta cuando sufres algún accidente para reponer una llanta o un rin, que no esperen a eso, que trabajen en mejorar la infraestructura y que no haya reclamos en ese tema”.

Mencionan que se paga un ticket de caseta ahí ya se hace acreedor a un seguro que te respalda en caso de accidente por algún bache, te debe cubrir los daños.

Es un procedimiento de muchas horas, si te accidentes debes regresar a la caseta a reportarlo, ahí le hablan al ajustador, llega y te hace el reporte, se trasladan al lugar de los hechos para verificar que está ahí, toman fotografías y analizan si se hace o no efectivo, todo el trámite lleva 5 o 6 horas.

“Por todo lo anterior y que se considera pérdida de tiempo, mejor prefieres seguir tu camino, ojalá fuera más rápido, pero no es así y la realidad es que de nada sirve pagar y no se tienen beneficios”. Expuso que siempre han batallado con Capufe, pues incluso en daños a terceros, aunque pagues peaje, se debe hacer efectivo el seguro y no cubren nada o te piden que tu seguro se aplique y si te falta algo ellos a completan, por eso mejor deciden no ir a hacer el trámite y esta dependencia siempre evita su responsabilidad.5

Ahora bien, con el tema de inseguridad en carreteras y la modalidad que usa la delincuencia haciendo baches o dejando piedras grandes en el camino u otros objetos con el fin de ponchar las llantas y dañar el vehículo para poder asaltarlos a los usuarios, la autoridad aún no ha podido contener la delincuencia que está incrementando cada año en carreteras mexicanas y, al ver esto, los seguros no quieren ya cubrir la indemnización de los daños del vehículo o lo robado a los usuarios y transportistas de carga. En ocasiones, la delincuencia es más cruel, pues llegan a lesionar incluso con armas de fuego a los conductores o a asesinarlos para robar la carga que transportan.

De acuerdo con el medio informativo Latinus, se dio a conocer lo siguiente:

Los robos a transportistas en tramos carreteros o en ciudades del país aumentaron durante 2024 un 9 por ciento comparado con el año anterior, llegando 15 mil 937 casos hasta el último día del pasado 31 diciembre, siendo la autopista México-Querétaro, que conecta a al menos cuatro estados, en la que más conductores de transporte de carga fueron asaltados.

De acuerdo con un comunicado emitido por la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (Amesis), el Estado de México, Puebla y Guanajuato encabezaron la lista de las entidades que más denuncias por robo de mercancías en tránsito se presentaron ante las autoridades.

La cifra de robos totales a transportistas que da Amesis contabilizó 6 mil 638 más casos respecto a los de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que en su registro reporta 9 mil 299 denuncias en el mismo periodo.

La asociación asegura que dicha diferencia “refleja un subregistro significativo de delitos porque no se denunciaron o porque las cifras oficiales no incluyen la totalidad de los incidentes. Las cifras oficiales siempre difieren de las que obtenemos en la iniciativa privada”. Asimismo, consideran que este “delito es un reto para toda la cadena de suministro y su logística”.

Las pérdidas económicas pueden variar según la carga robada, pero en algunos casos el asalto puede valuares en millones de pesos, impactando en el aumento de precios para los consumidores y de costos para productores y distribuidores.

Además, se precisa que durante el año pasado los abarrotes y alimentos fueron los productos más robados por la delincuencia en las principales carreteras del país.6

Es por lo antes expuesto que la iniciativa que presento tiene como objeto atender todas aquellas demandas de los usuarios de las carreteras de cuota que pagan para tener un camino más seguro; y, sin embargo, pasa todo lo contrario, porque los ciudadanos tienen que pelear para que se les pague la indemnización del seguro que se adquiere al pagar la cuota de uso de las carreteras, lo que es lamentable, porque los usuarios están desprotegidos en las carreteras de cuota y, además, tienen que lidiar con el incumplimiento de la indemnización del seguro de las carreteras de cuota.

De acuerdo con Capufe, la operación de las aseguradoras que operan las plazas de cobro en las carreteras de cuota define de la siguiente manera al asegurado y a la aseguradora:

Aseguradora: Persona moral autorizada por la SHCP, registrada ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, que, mediante la formalización de un contrato de seguros, asume la consecuencia a resarcir o pagar un daño a consecuencia de un siniestro.

Asegurado: Persona física o moral que en sí misma, en sus bienes o intereses está expuesto a un riesgo al transitar por caminos y puentes operados por el Organismo, que contrata el seguro y tiene derecho a exigir el cumplimiento del contrato de seguro.7

Por lo anterior, para ilustrar más ampliamente esta situación, presento en esta iniciativa un ejemplo de incumplimiento del seguro de las pistas de cuota:

Juan de Dios Loya Lazcano, Delegado de la Confederación de Transportistas Mexicanos informó que se ha platicado con Juan Blanco Saldívar, administrador de las carreteras de Cuota en Chihuahua para abordar el tema de los seguros en rúas de cuota.

El delegado de la Conatram señaló que se han registrado accidentes por las condiciones de las carreteras federales, motivo por el cual, se debe de garantizar que las aseguradoras cubran esos gastos.

Se solicita la intervención del gobierno del estado que administra las carreteras federales en Chihuahua, intervenga para que la empresa que brinda los seguros se haga responsable de los percances que pueden ocurrir.

Loya Lazcano indicó que solo por la vía judicial se ha logrado obligar a las empresas aseguradoras a que cubran o reembolsen los daños subsanados por el mismo del gremio de operadores en Chihuahua.

En este sentido, se solicita la intervención del Gobierno del Estado que administra las carreteras federales en Chihuahua, se intervenga para que la empresa que brinda los seguros se haga responsable de los percances que pueden ocurrir.

Loya Lazcano indicó que solo por la vía judicial se ha logrado obligar a las empresas aseguradoras a que cubran o reembolsen los daños subsanados por el mismo del gremio de operadores en Chihuahua.8

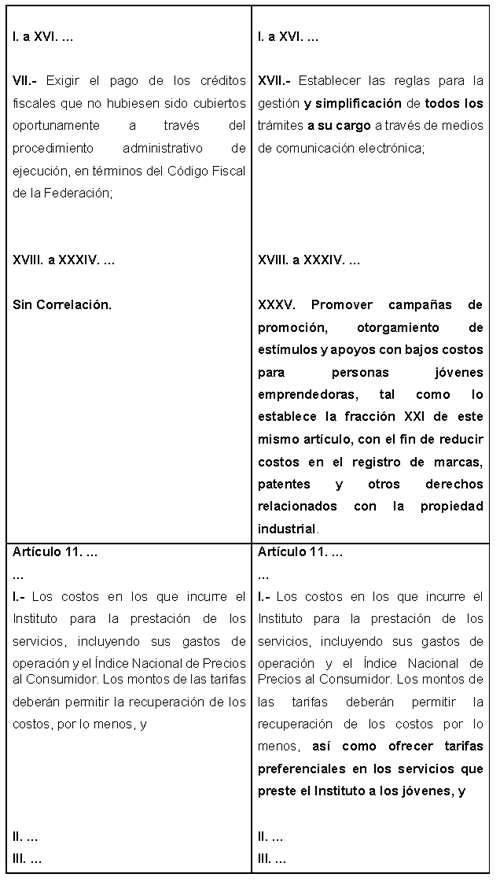

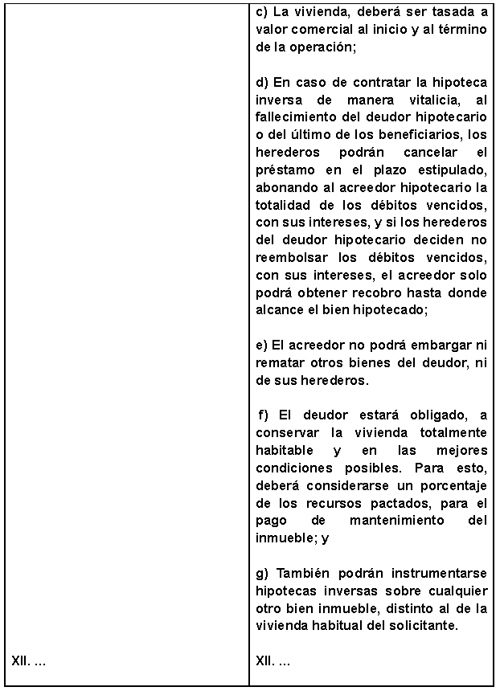

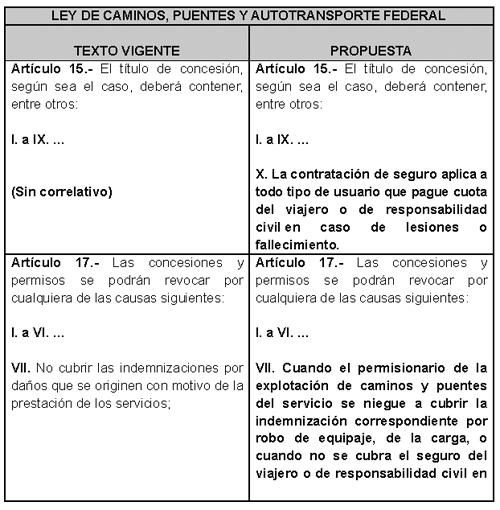

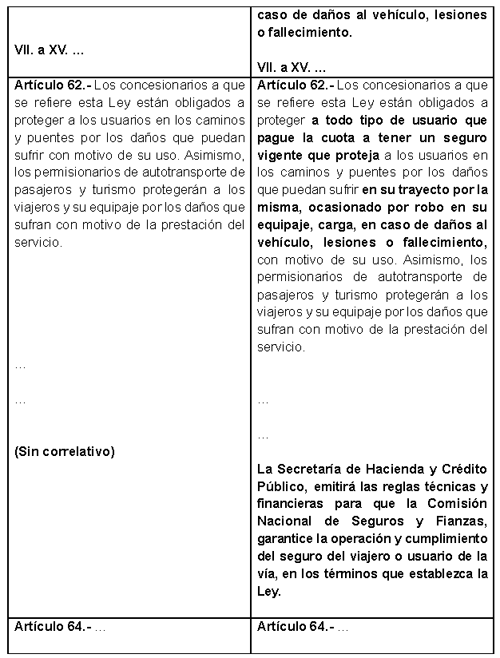

En ese sentido, para mayor claridad a la propuesta de Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción X, al artículo 15, un párrafo cuarto al artículo 62 y una fracción VI al artículo 66; además, se reforma la fracción VII del artículo 17, el primer párrafo del artículo 62 y el segundo párrafo del artículo 64, todos de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, me permito ilustrarla con el siguiente cuadro comparativo:

Por las consideraciones expuestas y fundadas, en nuestro carácter de legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adicionan la fracción X al artículo 15, un párrafo cuarto al artículo 62 y la fracción VI al artículo 66; y se reforman la fracción VII del artículo 17, el primer párrafo del artículo 62 y el segundo párrafo del artículo 64 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal

Único. Se adicionan la fracción X al artículo 15, un párrafo cuarto al artículo 62 y la fracción VI al artículo 66; y se reforman la fracción VII del artículo 17, el primer párrafo del artículo 62 y el segundo párrafo del artículo 64 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para quedar como sigue:

Artículo 15. El título de concesión, según sea el caso, deberá contener, entre otros

I. a IX. ...

X. La contratación de seguro aplica a todo tipo de usuario que pague cuota del viajero o de responsabilidad civil en caso de lesiones o fallecimiento.

Artículo 17. Las concesiones y permisos se podrán revocar por cualquiera de las causas siguientes:

I. a VI. ...

VII. Cuando el permisionario de la explotación de caminos y puentes del servicio se niegue a cubrir la indemnización correspondiente por robo de equipaje, de la carga, o cuando no se cubra el seguro del viajero o de responsabilidad civil en caso de daños al vehículo, lesiones o fallecimiento.

VII. a XV. ...

...

Artículo 62. Los concesionarios a que se refiere esta Ley están obligados a proteger a todo tipo de usuario que pague la cuota a tener un seguro vigente que proteja a los usuarios en los caminos y puentes por los daños que puedan sufrir en su trayecto por la misma, ocasionado por robo en su equipaje, carga, en caso de daños al vehículo, lesiones o fallecimiento, con motivo de su uso. Asimismo, los permisionarios de autotransporte de pasajeros y turismo protegerán a los viajeros y su equipaje por los daños que sufran con motivo de la prestación del servicio.

...

...

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, emitirá las reglas técnicas y financieras para que la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, garantice la operación y cumplimiento del seguro del viajero o usuario de la vía, en los términos que establezca la ley.

Artículo 64. ...

La Secretaría resolverá, pronta y expeditamente a un plazo no mayor de 15 días hábiles, las controversias que se originen en relación con el seguro del viajero o usuario de la vía, sin perjuicio de que las partes sometan la controversia a los tribunales judiciales competentes.

La propia Secretaría establecerá los mecanismos de respuesta inmediata cuando el trámite se haga por medios electrónicos, con obligación de emitir en 72 horas una respuesta de trámite y ordenar la intervención inmediata de la aseguradora.

Artículo 66.- Los permisionarios de servicios de autotransporte de carga son responsables de las pérdidas y daños que sufran los bienes o productos que transporten, desde el momento en que reciban la carga hasta que la entreguen a su destinatario, excepto en los siguientes casos:

I. a V. ...

VI. La responsabilidad de indemnizar recae en la aseguradora de la autopista cuando se usan los caminos y puentes concesionados y los usuarios sufren daños en su trayecto ocasionados por condiciones imputables a la autopista, como caída de barrera de paso, baches, semovientes, objetos sobre el camino, derrumbes o robo en su carga, y esto ocasiona lesiones o fallecimiento.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Organización Panamericana de la Salud 2011, Seguridad vial, https://www.paho.org/es/temas/seguridad-vial

2 Aleatica, 2023, Seguridad Vial: retos y soluciones para México, https://www.aleatica.com/seguridad-vial-retos-y-soluciones-para-mexico/

3 SICT, 2023, Seguro de usuario, https://pot.capufe.mx/gobmx/transparencia/SeguroUsuario.html

4 Mayra Figueroa 2023, El Sol de Orizaba, “Tras Transportistas presenta queja contra Capufe por abusos en zona de Chiapas”, https://oem.com.mx/elsoldeorizaba/local/por-que-presentan-queja-contra- capufe-los-transportistas-14973682

5 Trasporte.mx 2024, Es una farsa que las aseguradoras cubran siniestros por las condiciones de las autopistas, https://transporte.mx/es-una-farsa-que-las-aseguradoras-cubran-siniestr os-por-las-condiciones-de-las-autopistas/

6 Latinus, 2025, Robos a transportistas aumentaron más de 9 por ciento el año pasado; la ruta México-Querétaro fue la más golpeada, https://latinus.us/mexico/2025/2/18/robos-transportistas-aumentaron-mas -de-9-el-anio-pasado-la-ruta-mexico-queretaro-fue-la-mas-golpeada-13532 2.html

7 Capufe, 2024, Compendio operativo para plazas de

cobro,

https://normateca.capufe.gob.mx/Secciones/NIS/DO/Compendio_Plazas_Cobro/Normativo.pdf

8 Luis Murillo 2024, El Sol de Parral,

“Solicitan transportistas se haga valer el derecho de seguro en

carreteras de cuota”,

https://oem.com.mx/elsoldeparral/local/solicitan-transportistas-se-haga-valer-el-derecho-de-seguro-en-carreteras-de-cuota-13375340.app.json

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de octubre de 2025.

Diputado Asael Hernández Cerón (rúbrica)

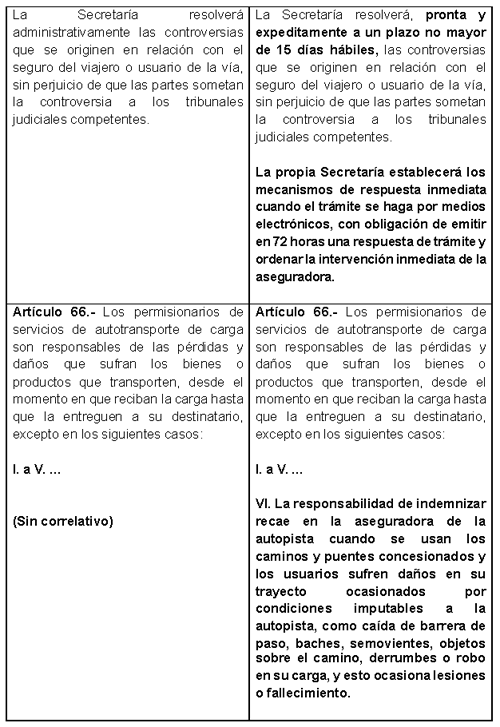

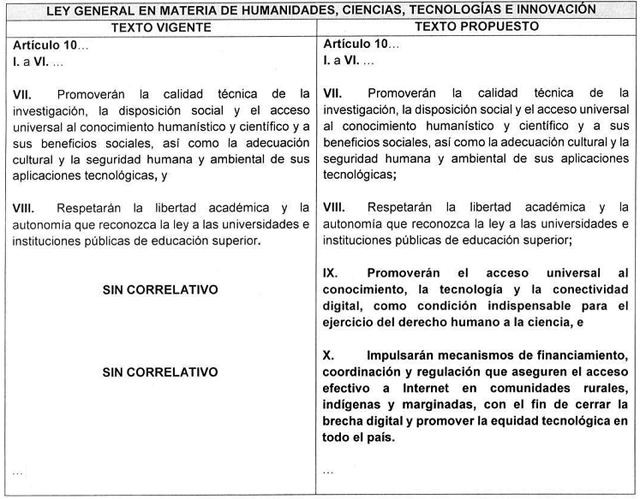

Que adiciona al artículo 10 de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, a fin de establecer el acceso a la conectividad digital como condición indispensable para el ejercicio del derecho a la ciencia, suscrita por la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, Laura Cristina Márquez Alcalá, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción I, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presente al pleno de este órgano legislativo iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 10 de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, respecto al acceso a la conectividad digital como condición indispensable para el ejercicio del derecho a la ciencia, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, y particularmente a internet, se ha consolidado como una condición indispensable para el ejercicio efectivo del derecho humano a la ciencia, reconocido en el artículo 3o., fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en diversos tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. Pese a los avances en materia de conectividad, persisten importantes brechas de acceso que afectan especialmente a comunidades rurales, indígenas y marginadas, lo cual genera desigualdades estructurales en el acceso al conocimiento, la educación, la innovación y los beneficios del desarrollo tecnológico.

Según datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones, al cierre de 2023, 78.6 por ciento de la población nacional contaba con acceso a internet, mientras que en localidades rurales esta cifra se reduce al 56.5 por ciento. La brecha digital territorial y socioeconómica sigue siendo un desafío para la inclusión digital efectiva y equitativa en México.1

Además, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) estima que 72.8 por ciento de los hogares del país tiene conexión a internet; sin embargo, en entidades como Oaxaca, Chiapas y Guerrero, la proporción es inferior a 60 por ciento.2 Este rezago tecnológico impide la materialización plena de otros derechos, como la educación en línea, la participación democrática y el acceso a servicios de salud digitales.

Por su parte, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada por México, establece como parte del Objetivo 9 la necesidad de “aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por proporcionar acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados”.3 La reforma propuesta a la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación responde directamente a esta meta internacional, buscando integrar el acceso a la conectividad digital como elemento normativo esencial para cerrar las brechas tecnológicas en el país.