Gaceta Parlamentaria, año XXVIII, número 6891-II-1, martes 7 de octubre de 2025

- Que reforma y adiciona la fracción III del artículo 131 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en materia de otorgamiento de pensión por ascendencia, a cargo del diputado Alejandro Carvajal Hidalgo, del Grupo Parlamentario de Morena

- Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con objeto de suspender cobros e intereses a derechohabientes en situación de desempleo, a cargo de la diputada Bertha Osorio Ferral, del Grupo Parlamentario de Morena

- Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en materia de licencia parental, a cargo del diputado Jorge Luis Sánchez Reyes, del Grupo Parlamentario de Morena

- Que adiciona un párrafo tercero al artículo 20 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, en materia de vigilancia de cobro del servicio de arrastre en carreteras federales, a cargo del diputado Iván Millán Contreras, del Grupo Parlamentario de Morena

- Que reforma el artículo 49 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, a cargo de la diputada Eunice Abigail Mendoza Ramírez, del Grupo Parlamentario de Morena

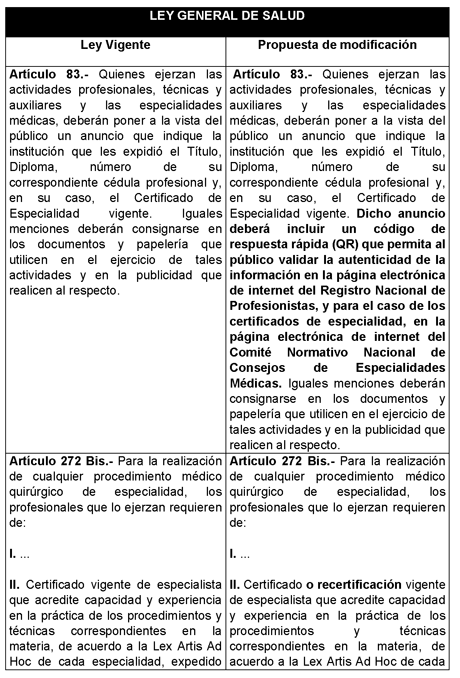

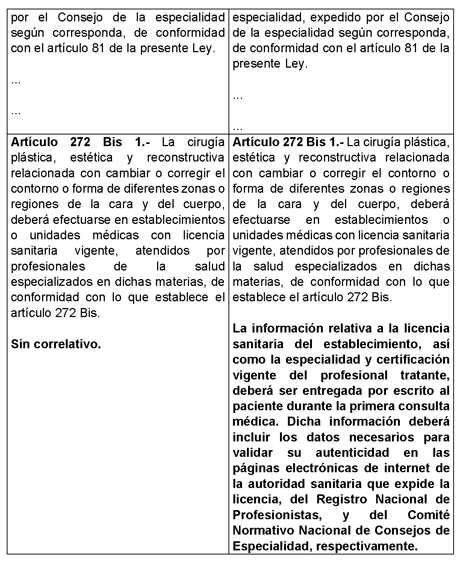

- Que reforma el artículo 83 y la fracción II del artículo 272 Bis y adiciona a un párrafo segundo al artículo 272 Bis 1 de la Ley General de Salud, en materia de mecanismos públicos para autentificar títulos profesionales o certificados de especialización en servicios de cirugía estética, a cargo del diputado Fernando Jorge Castro Trenti, del Grupo Parlamentario de Morena

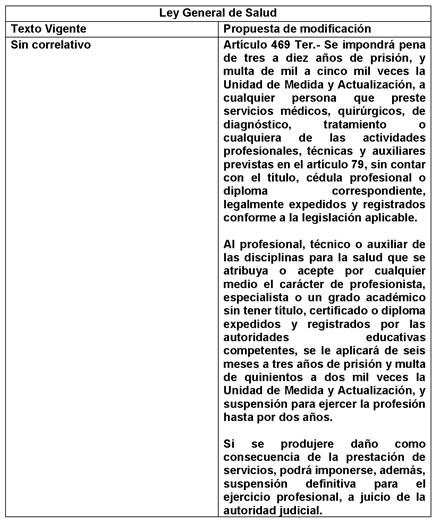

- Que adiciona el artículo 469 Ter a la Ley General de Salud, en materia de usurpación de profesiones en el sector salud, a cargo del diputado Fernando Jorge Castro Trenti, del Grupo Parlamentario de Morena

- Que reforma el párrafo tercero del artículo 51 del Código Penal Federal, y reforma el artículo 45 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, para establecer como agravante penal los delitos dolosos cometidos contra defensores de derechos humanos, a cargo del diputado Fernando Jorge Castro Trenti, del Grupo Parlamentario de Morena

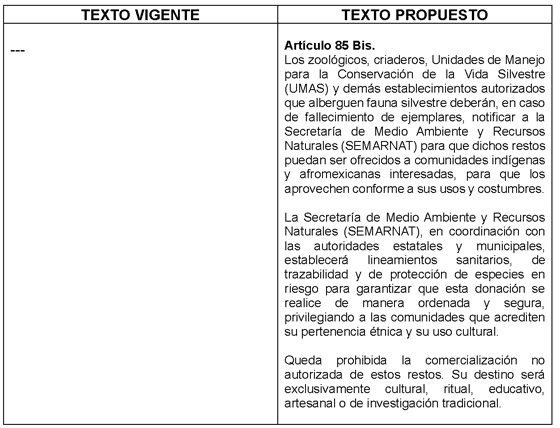

- Que adiciona un artículo a la Ley General de Vida Silvestre, para establecer la donación de los restos de animales silvestres de zoológicos a comunidades indígenas y afromexicanas, a cargo de la diputada Briceyda García Antonio, del Grupo Parlamentario de Morena

- Que adiciona el Capítulo III Bis, “Programa Contra los Cigarrillos Electrónicos, Vapeadores y Otros Dispositivos Análogos”, que contiene los artículos 190 Bis y 190 Bis 1, al Título Décimo Primero de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, del Grupo Parlamentario de Morena

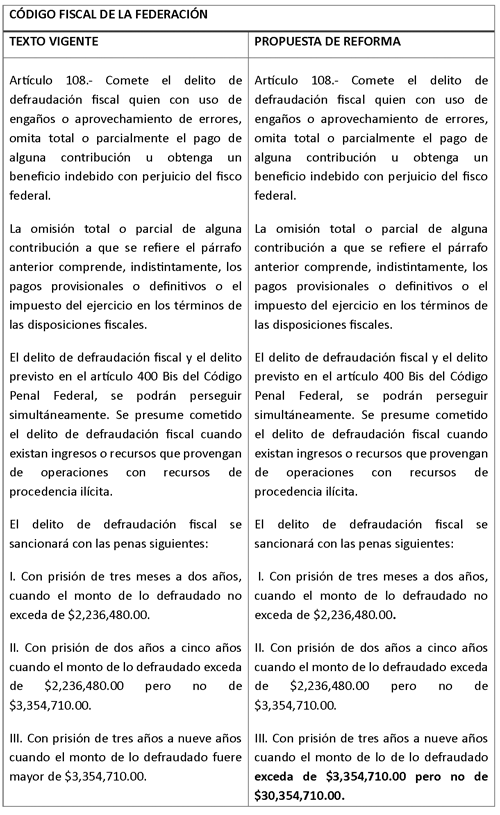

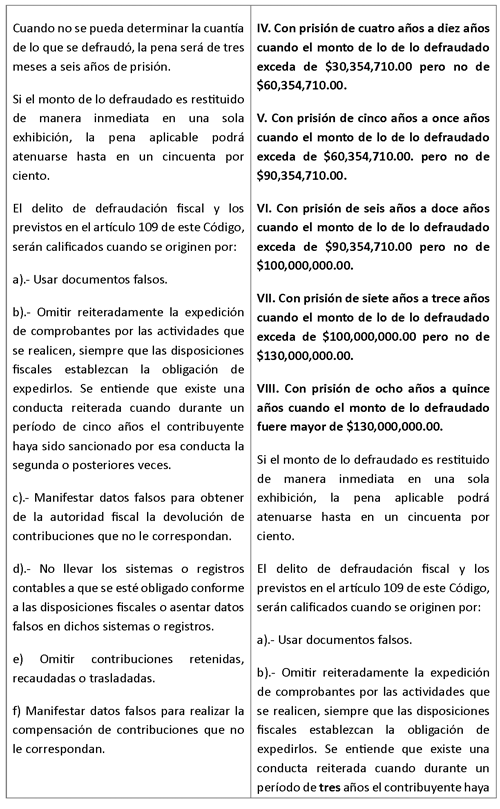

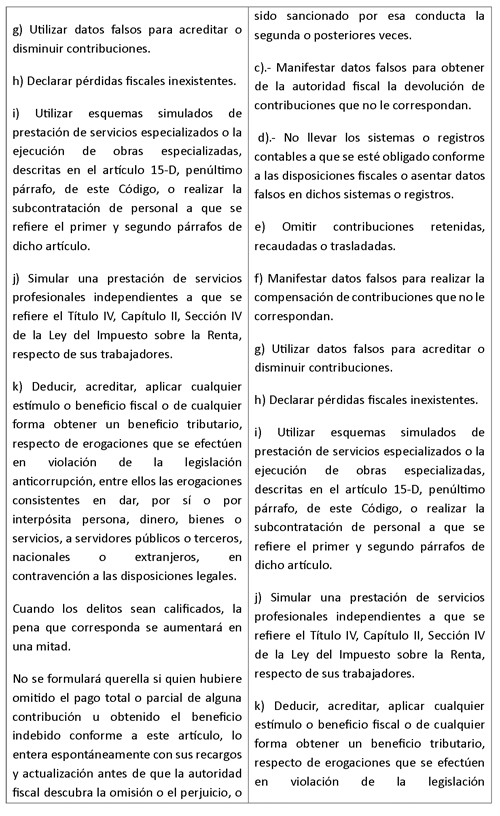

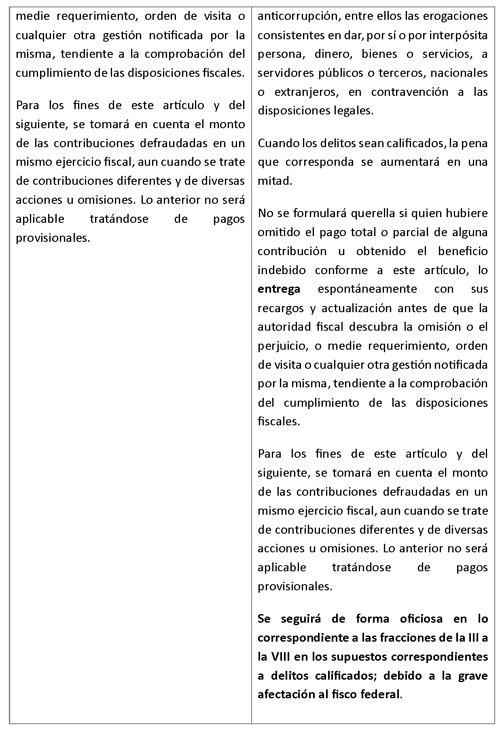

- Que reforma y adiciona el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, en materia de defraudación fiscal, a cargo de la diputada Haidyd Arreola López, del Grupo Parlamentario de Morena

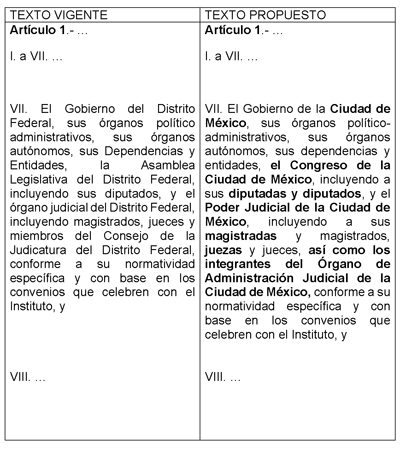

- Que reforma la fracción VII del artículo 1o. de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a fin de sustituir la denominación de “Distrito Federal” por “Ciudad de México”, a cargo de la diputada Mirna Rubio Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena

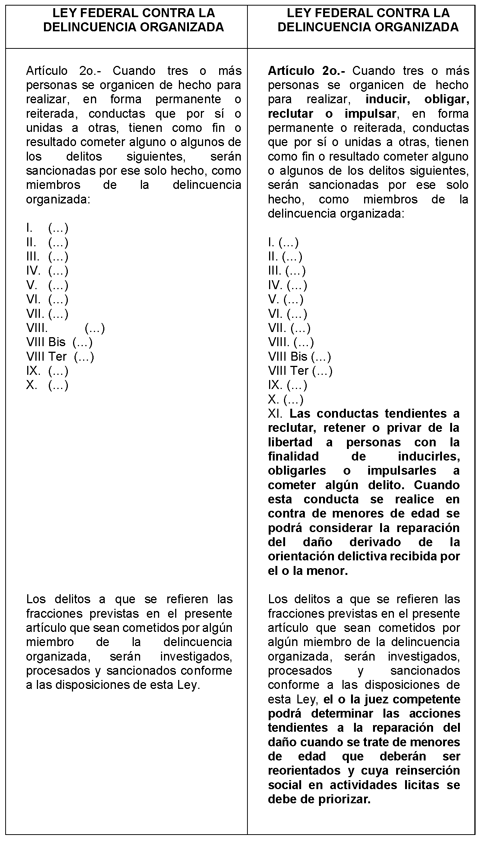

- Que reforma el artículo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a cargo de la diputada Karina Isabel Martínez Montaño, del Grupo Parlamentario de Morena

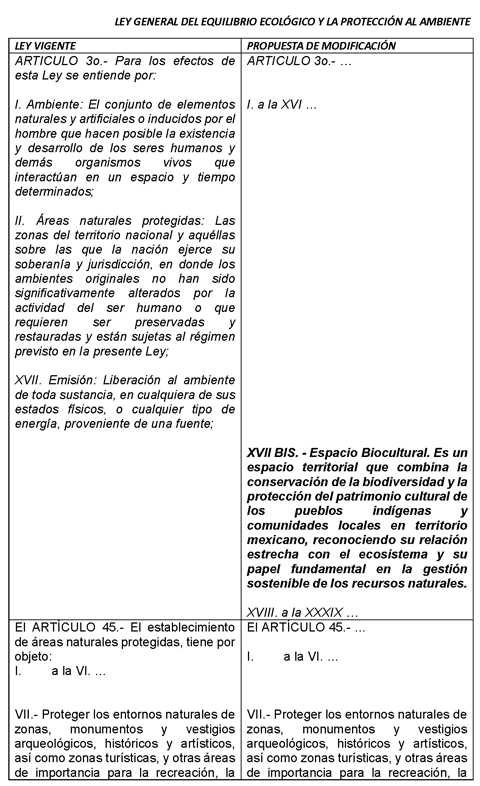

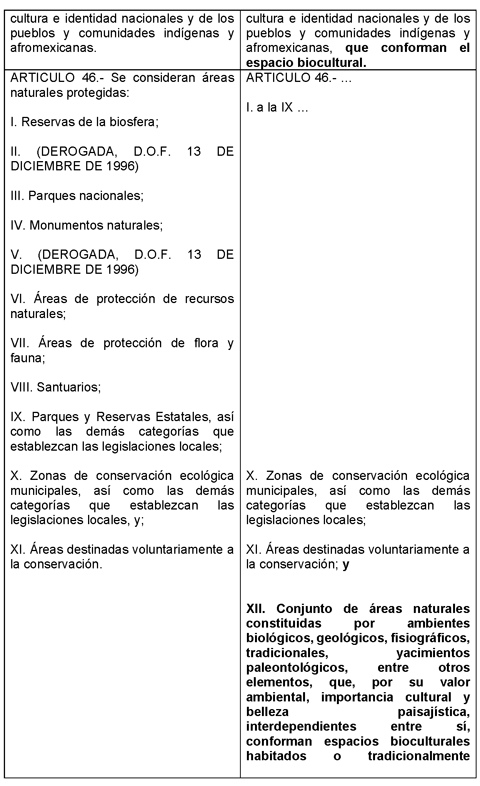

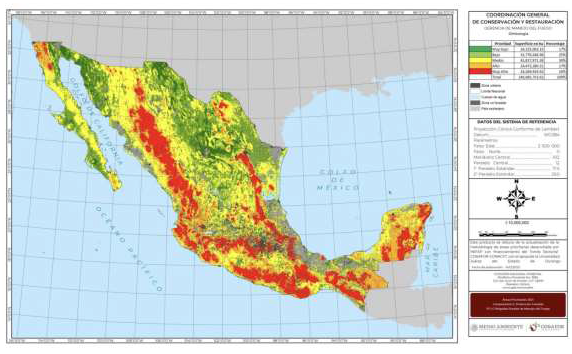

- Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de áreas naturales protegidas, a cargo de la diputada Claudia García Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena

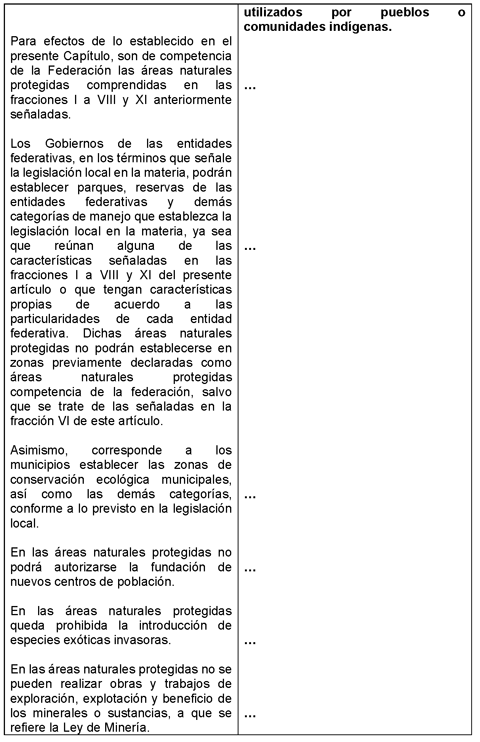

- Que reforma el artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de designación de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y armonización normativa, a cargo del diputado Arturo Ávila Anaya, del Grupo Parlamentario de Morena

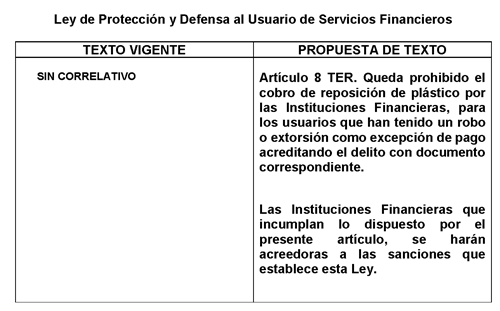

- Que adiciona el artículo 8 Ter de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, a cargo del diputado Francisco Adrián Castillo Morales, del Grupo Parlamentario de Morena

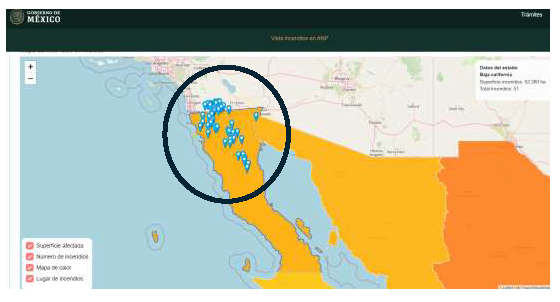

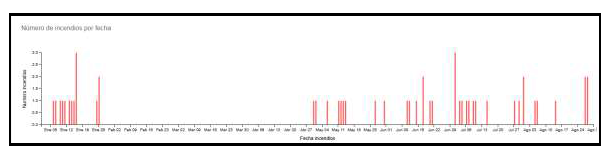

- Que reforma el artículo 420 Bis del Código Penal Federal, en materia de incendios forestales, a cargo de la diputada Rocío López Gorosave, del Grupo Parlamentario de Morena

- Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en materia de salud, higiene menstrual y atención médica con enfoque de género para mujeres privadas de la libertad, a cargo de la diputada Merary Villegas Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena

- Que adiciona la fracción XXXIV del artículo 4o. de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de violencia institucional y omisión de denuncia por parte de los servidores públicos, a cargo de la diputada Jazmín Yaneli Villanueva Moo, del Grupo Parlamentario de Morena

- Que adiciona el artículo 100 Bis a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, a cargo del diputado Armando Corona Arvizu, del Grupo Parlamentario de Morena

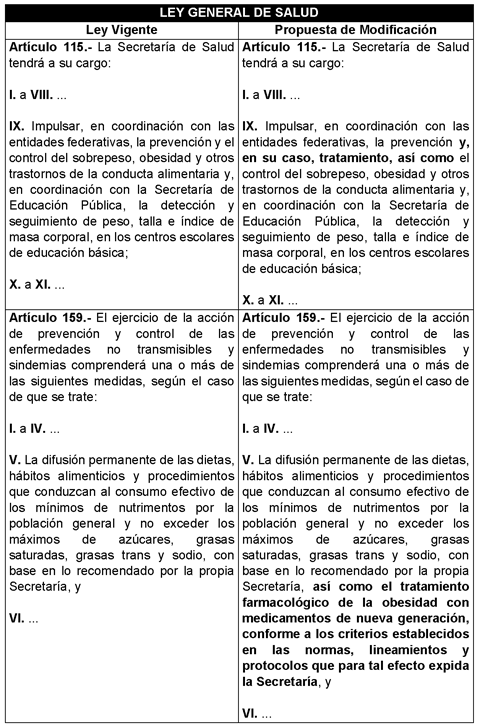

- Que reforma la fracción IX del artículo 115 y la fracción V del artículo 159 de la Ley General de Salud, en materia de tratamiento farmacológico de la obesidad, a cargo del diputado Fernando Jorge Castro Trenti, del Grupo Parlamentario de Morena

Que reforma y adiciona la fracción III del artículo 131 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en materia de otorgamiento de pensión por ascendencia, a cargo del diputado Alejandro Carvajal Hidalgo, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Alejandro Carvajal Hidalgo, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la fracción III del artículo 131 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Exposición de Motivos

La presente iniciativa tiene como propósito garantizar el principio de igualdad y no discriminación en el acceso a las pensiones por causa de muerte de los trabajadores al servicio del Estado, al permitir que los ascendientes en primer grado (madre o padre) que directamente dependían de manera economica del trabajador o pensionado fallecido, puedan acceder a la pensión en concurrencia con otros beneficiarios como el cónyuge, concubina o concubinario, o hijos.

El artículo 131, fracción III, de la Ley del ISSSTE establece un orden de prelación que excluye injustificadamente a los padres que dependían económicamente del trabajador fallecido cuando existen otros beneficiarios con derecho preferente. Esta disposición ha sido declarada inconstitucional por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que viola el principio de igualdad y no discriminación.

En la jurisprudencia 11/2025 (11a.), derivada del amparo en revisión 1282/2017, la Segunda Sala determinó que, la exclusión de los ascendientes en primer grado que dependían económicamente del trabajador es discriminatoria, pues los priva del acceso a la seguridad social en condiciones de igualdad, pese a que dicha garantía también les es aplicable constitucional y convencionalmente.

El derecho a la seguridad social no sólo protege al trabajador, sino también a sus familiares y dependientes económicos. Restringir este derecho por un orden de preferencia legislativa que no considera el criterio de dependencia económica vulnera el mandato de protección del Estado frente a situaciones de desamparo derivadas de la muerte del sostén económico familiar.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 1o. que todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Además, prohíbe toda forma de discriminación motivada por cualquier condición que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas.

El artículo 4o. constitucional reconoce el derecho de toda persona a la protección de la salud y a la seguridad social. Este derecho debe entenderse en su dimensión más amplia, lo que implica que también protege a los familiares y dependientes económicos del trabajador fallecido, en condiciones de igualdad.

La reforma propuesta busca hacer efectivo el derecho de igualdad ante la ley (artículo 1o.) y garantizar el acceso equitativo a las prestaciones derivadas de la seguridad social (artículo 4o.), tal como lo mandatan la Constitución y los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano, incluido el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Por lo anterior se propone reformar el artículo 131, fracción III, de la Ley del ISSSTE para permitir que los ascendientes en primer grado que acrediten dependencia económica con el trabajador fallecido puedan acceder a la pensión en concurrencia con otros beneficiarios

A continuación y con la finalidad de robustecer la presente, se adjunta la Jurisprudencia en Materia Constitucional emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; con fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 48, Abril de 2025, Tomo II, Volumen 1, página 557 y Tesis: 2a./J. 11/2025 (11a.)

Pensión por ascendencia. El artículo 131, fracción III, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado viola el principio de igualdad y no discriminación.

“Hechos: Una persona promovió amparo indirecto contra el oficio mediante el cual el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado le informó que no procedía su solicitud de pensión por ascendencia con motivo del fallecimiento de su hijo. También impugnó el artículo referido, mismo que establece que a falta de cónyuge, hijos, concubina o concubinario, la pensión se entregará a la madre o al padre conjunta o separadamente, y a falta de éstos a los demás ascendientes en caso de que hubiesen dependido económicamente del trabajador o pensionado. El Juzgado de Distrito concedió el amparo contra el precepto al considerar que el orden de prelación de beneficiarios contraviene los fines del derecho a la seguridad social y viola el principio de igualdad y no discriminación. Las autoridades responsables interpusieron recurso de revisión.

Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el artículo 131, fracción III, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado viola el principio de igualdad y no discriminación.

Justificación: Al resolver el amparo en revisión 1282/2017, esta Segunda Sala consideró que la distinción prevista en el artículo mencionado, en relación con el derecho de los ascendientes de acceder a una pensión por causa de muerte, no contravenía el principio de igualdad. Ello, porque sólo se establece un orden de preferencia cuyo origen se debe a las circunstancias de hecho en las que se ubica cada uno de los beneficiarios, lo que se justifica si se considera que una pensión originada por causa de muerte tiene como propósito cubrir la parte que el trabajador aportaba a la subsistencia del núcleo familiar conformado por el cónyuge, concubina o concubinario e hijos. Una nueva reflexión permite concluir que existen elementos para declarar la inconstitucionalidad de la distinción legislativa, ya que aun cuando se basa en una especial protección al núcleo familiar, lo cierto es que es discriminatoria al excluir a los ascendientes en primer grado que dependían económicamente del trabajador o pensionado fallecido de la posibilidad de disfrutar de la pensión en concurrencia con otros beneficiarios. La seguridad social para los trabajadores al servicio del Estado, como garantía social constitucional y convencionalmente reconocida, también está dirigida a sus familiares y dependientes, por lo que a éstos tampoco se les puede reducir o restringir dicha garantía. La distinción contenida en la norma contraviene los fines del derecho a la seguridad social y es discriminatoria por excluir a los ascendientes en primer grado que dependían económicamente del trabajador o pensionado fallecido de la posibilidad de disfrutar de la pensión en concurrencia con otros beneficiarios (cónyuge, concubina o concubinario, o hijos). Conforme al marco constitucional y convencional, el Estado está obligado a garantizar a los dependientes económicos del trabajador o pensionado las prestaciones de seguridad social que sean aplicables en caso de que fallezca, en condiciones de igualdad, deber que opera bajo la lógica de la pérdida de obtención de recursos por la muerte del sostén de la familia.

Cabe destacar lo siguiente, lo que pretende la presente iniciativa es proteger a los padres de familia que dependían económicamente del trabajador fallecido, para que estos no queden en estado de vulnerabilidad y no queden insolventes, ya que también de acuerdo con sus características como por ejemplo la edad, es muy difícil encontrar empleo para subsistir, aunado a que la corte ya se pronunció en dicho precepto y confirmo que era discriminatoria.

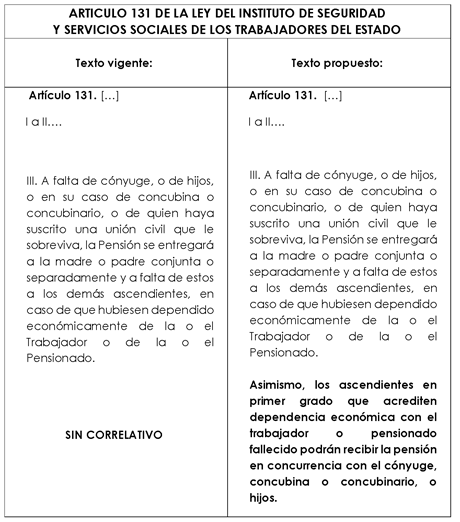

Así, se proponen las siguientes modificaciones presentadas a continuación en la siguiente tabla para su mejor comprensión:

Por lo expuesto y fundado se somete a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 131 de la Ley del Instituto de Seguridad Social y Servicios de los Trabajadores del Estado

Único. Se reforma la fracción III del artículo 131 de la Ley del Instituto de Seguridad Social y Servicios de los Trabajadores del Estado, para quedar como sigue:

Artículo 131:

El orden para gozar de las pensiones a que se refiere este artículo por los familiares derechohabientes será? el siguiente:

I. y II. ...

III. A falta de cónyuge, o de hijos, o en su caso de concubina o concubinario, o de quien haya suscrito una unión civil que le sobreviva, la pensión se entregará a la madre o padre conjunta o separadamente y a falta de estos a los demás ascendientes, en caso de que hubiesen dependido económicamente de la o el trabajador o de la o el pensionado.

Asimismo, los ascendientes en primer grado que acrediten dependencia económica con el trabajador o pensionado fallecido podrán recibir la pensión en concurrencia con el cónyuge, concubina o concubinario, o hijos.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de octubre de 2025.

Diputado Alejandro Carvajal Hidalgo (rúbrica)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con objeto de suspender cobros e intereses a derechohabientes en situación de desempleo, a cargo de la diputada Bertha Osorio Ferral, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita Bertha Osorio Ferral, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, numeral 1, fracción I, 77 numeral 1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con objeto de establecer la suspensión de cobros e intereses a derechohabientes en situación de desempleo.

Exposición de Motivos

Desde 1972, el Instituto Nacional del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) contribuye garantizando el derecho a disfrutar de una vivienda adecuada, por medio de un fondo de vivienda para el otorgamiento de créditos accesibles destinado a los derechohabientes. Sin embargo, la fluctuación entre derechohabientes formalmente empleados y desempleados, ha generado el incremento de cuentahabientes con créditos en mora, quienes entre otros factores, debido al tiempo que transcurre entre el desempleo y la obtención de nuevos ingresos, además del crecimiento de la deuda y los intereses moratorios, se les hace cada vez más difícil dar cumplimiento al pago del adeudo generado y continuar cubriendo los pagos periódicamente establecidos, incrementándose cada vez más la deuda, hasta entrar en cartera vencida con la categoría de riesgo grave.

En suma a lo anterior, por la agravada situación económica de los cuentahabientes en estado de desempleo, estos se ven imposibilitados para pagar puntualmente su crédito, lo que ocasiona que terminen pagando cantidades mayores a los del valor de la vivienda y el monto del crédito originalmente otorgado. Por lo anterior, es necesario un esquema de protección que contribuya al desarrollo de las familias mexicanas, atendiendo a la situación económica del derechohabiente, retomando así la esencia del Infonavit, que en entre otras cosas es, la de garantizar condiciones de acceso fácil a una vivienda adecuada en apoyo al trabajador y no para convertirse en verdugo de éste.

La vivienda digna es un derecho de los trabajadores, tal y como lo establece el artículo 4.o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual refiere: “Toda persona tiene derecho a disfrutar de vivienda adecuada. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo...” El artículo 123 constitucional, Apartado A, fracción XII, protege el derecho de los trabajadores a la vivienda.1

En la década de los sesentas México enfrentaba una crisis habitacional, derivado del crecimiento urbano, el déficit de vivienda y la falta de condiciones económicas que dieran garantía del derecho a la vivienda, pues no había créditos para vivienda, ante esta situación y la necesidad de que los trabajadores tuvieran acceso a una vivienda digna, el 21 de abril de 1972, se fundó el Infonavit, a fin de que este Instituto cuente con un fondo económico para la vivienda y con ello los trabajadores tuvieran la oportunidad de obtener un crédito accesible, en mejores condiciones que el que otorgan las instituciones financieras, pues el objeto es precisamente facilitar el acceso una vivienda digna en apoyo a las condiciones económicas de los trabajadores.

El Infonavit desde su fundación, entre otras funciones tuvo por objeto, otorgar créditos hipotecarios a los trabajadores, canalizar las aportaciones patronales al fondo de vivienda, dar apoyo a los trabajadores en la construcción y adquisición de viviendas dignas, promover el desarrollo urbano ordenado dotado de servicios básicos.

Actualmente de acuerdo con el Infonavit, hasta marzo de 2024, había 77 millones 41 mil 590 subcuentas de vivienda activa, y uno de cada 6 créditos están en mora, de éstos 14 por ciento está en riesgo grave, por lo que la cartera vencida está al alza, volviéndose en muchos de los casos impagable para los derechohabientes.2

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, se considera desempleado, a quien teniendo 15 años o más, no trabajó siquiera una hora en la semana de referencia y estuvo buscando empleo activamente, por otra parte, se entiende como ocupados o inactivos, a todos los que realizan trabajo informal, ayudan en casa o han dejado de buscar trabajo, no son contados como desempleados.3 Para el Infonavit, la pérdida del empleo formal, donde el trabajador ha sido dado de baja de la seguridad social, es considerado pérdida de la relación laboral, lo cual ocasiona que el patrón no aporte al pago del crédito de vivienda.

Acorde con lo anterior, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, al 27 de mayo de 2025, México logró sumar 60.5 millones de personas la población económicamente activa, en el primer trimestre de 2025; lo que significan 172 mil personas menos respecto al mismo trimestre de un año antes.4

Ante los riesgos de desempleo formal, es necesario un esquema de protección que contribuya al desarrollo de las familias mexicanas atendiendo a la situación económica del acreditado, no agobiando su situación económica con intereses moratorios y el pago de montos excesivos sino, más bien, potenciando su estabilidad financiera, familiar y emocional, contribuyendo con el desarrollo de México y su calidad de vida. Por lo anterior, es primordial que ante una situación de desempleo, se suspenderá el cobro del crédito de vivienda, así como la generación de intereses moratorios, intereses ordinarios o cualquier otro tipo de cargos adicionales durante un periodo de tiempo razonable.

Con relación al impacto presupuestal para la implementación de esta iniciativa, el costo de su implementación para el Infonavit será operativo, no patrimonial, puesto que no se eliminan las obligaciones de pago de los créditos, solo se suspenden temporalmente por causa justificada, siendo necesaria la notificación y comprobación del desempleo para evitar caer en abusos que eludan el cumplimiento de pago de los créditos, permitiendo recuperar a largo plazo los pagos sin sacrificar la estabilidad del fondo de vivienda.

La operación de este sistema de protección tiene un impacto completamente positivo, al mitigar el riesgo de pérdida de patrimonio por causas ajenas al trabajador, proteger el historial crediticio de los derechohabientes afectados, fortalecer la confianza social en el Infonavit, como en el estado mexicano garante de derechos económicos y sociales, lo que evita la pérdida del hogar y la erosión de la capacidad financiera futura del acreditado. Reafirmando ante todo el carácter social y no bancario del Infonavit, acorde a la agenda legislativa de derechos sociales, vivienda digna y protección laboral.

Por lo anterior, a través de esta iniciativa se busca garantizar el derecho de acceso a la vivienda adecuada, acorde a las condiciones sociales y económicas actuales, particularmente de los acreditados, y que cuando el derechohabiente pierda su relación laboral, y lo notifique al instituto, se suspenderá el cobro del crédito de vivienda, así como la generación de intereses moratorios, intereses ordinarios o cualquier otro tipo de cargos adicionales durante el periodo de desempleo, por un máximo de doce meses consecutivos, prorrogables hasta por un máximo de 24 meses.

Fundamentación

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa.

Denominación del proyecto

Decreto por el que se reforma y adicionan un párrafo a los artículos 39 y 41, y se adiciona el artículo 41 Ter de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

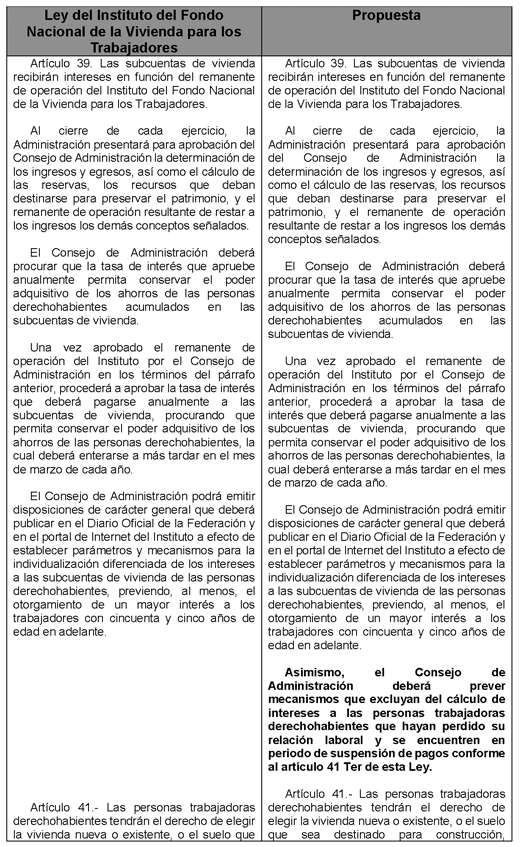

Único. Se reforman y adicionan un párrafo a los artículos 39 y 41, y se adiciona el artículo 41 Ter de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para quedar como sigue:

Artículo 39. Las subcuentas de vivienda recibirán intereses en función del remanente de operación del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Al cierre de cada ejercicio, la administración presentará para aprobación del Consejo de Administración la determinación de los ingresos y egresos, así como el cálculo de las reservas, los recursos que deban destinarse para preservar el patrimonio, y el remanente de operación resultante de restar a los ingresos los demás conceptos señalados.

El Consejo de Administración deberá procurar que la tasa de interés que apruebe anualmente permita conservar el poder adquisitivo de los ahorros de las personas derechohabientes acumulados en las subcuentas de vivienda.

Una vez aprobado el remanente de operación del Instituto por el Consejo de Administración en los términos del párrafo anterior, procederá a aprobar la tasa de interés que deberá pagarse anualmente a las subcuentas de vivienda, procurando que permita conservar el poder adquisitivo de los ahorros de las personas derechohabientes, la cual deberá enterarse a más tardar en el mes de marzo de cada año.

El Consejo de Administración podrá emitir disposiciones de carácter general que deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación y en el portal de Internet del Instituto a efecto de establecer parámetros y mecanismos para la individualización diferenciada de los intereses a las subcuentas de vivienda de las personas derechohabientes, previendo, al menos, el otorgamiento de un mayor interés a los trabajadores con cincuenta y cinco años en adelante.

Asimismo, el Consejo de Administración deberá prever mecanismos que excluyan del cálculo de intereses a las personas trabajadoras derechohabientes que hayan perdido su relación laboral y se encuentren en periodo de suspensión de pagos conforme al artículo 41 Ter de esta ley.

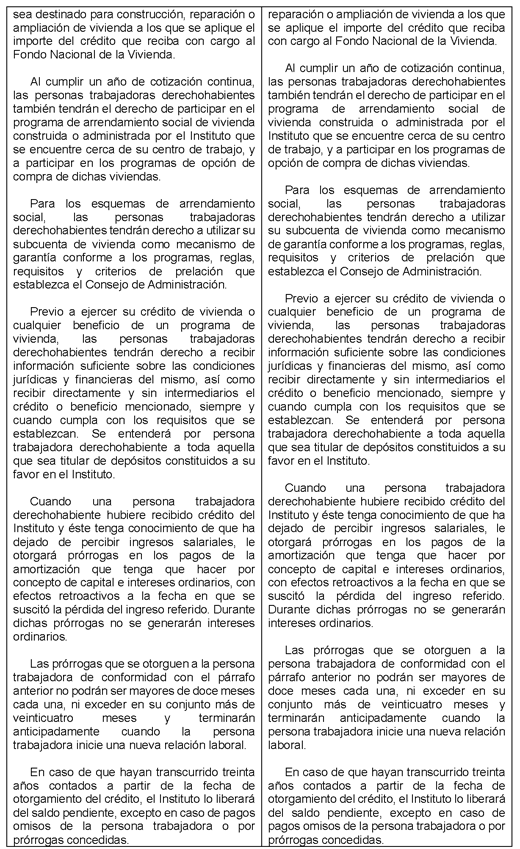

Artículo 41. Las personas trabajadoras derechohabientes tendrán el derecho de elegir la vivienda nueva o existente, o el suelo que sea destinado para construcción, reparación o ampliación de vivienda a los que se aplique el importe del crédito que reciba con cargo al Fondo Nacional de la Vivienda.

Al cumplir un año de cotización continua, las personas trabajadoras derechohabientes también tendrán el derecho de participar en el programa de arrendamiento social de vivienda construida o administrada por el Instituto que se encuentre cerca de su centro de trabajo, y a participar en los programas de opción de compra de dichas viviendas.

Para los esquemas de arrendamiento social, las personas trabajadoras derechohabientes tendrán derecho a utilizar su subcuenta de vivienda como mecanismo de garantía conforme a los programas, reglas, requisitos y criterios de prelación que establezca el Consejo de Administración.

Previo a ejercer su crédito de vivienda o cualquier beneficio de un programa de vivienda, las personas trabajadoras derechohabientes tendrán derecho a recibir información suficiente sobre las condiciones jurídicas y financieras del mismo, así como recibir directamente y sin intermediarios el crédito o beneficio mencionado, siempre y cuando cumpla con los requisitos que se establezcan. Se entenderá por persona trabajadora derechohabiente a toda aquella que sea titular de depósitos constituidos a su favor en el Instituto.

Cuando una persona trabajadora derechohabiente hubiere recibido crédito del Instituto y éste tenga conocimiento de que ha dejado de percibir ingresos salariales, le otorgará prórrogas en los pagos de la amortización que tenga que hacer por concepto de capital e intereses ordinarios, con efectos retroactivos a la fecha en que se suscitó la pérdida del ingreso referido. Durante dichas prórrogas no se generarán intereses ordinarios.

Las prórrogas que se otorguen a la persona trabajadora de conformidad con el párrafo anterior no podrán ser mayores de doce meses cada una, ni exceder en su conjunto más de veinticuatro meses y terminarán anticipadamente cuando la persona trabajadora inicie una nueva relación laboral.

En caso de que hayan transcurrido treinta años contados a partir de la fecha de otorgamiento del crédito, el Instituto lo liberará del saldo pendiente, excepto en caso de pagos omisos de la persona trabajadora o por prórrogas concedidas.

Las personas trabajadoras también tendrán derecho a la suspensión del cobro del crédito y de los intereses derivados del mismo en los términos previstos por esta Ley en caso de pérdida de su relación laboral.

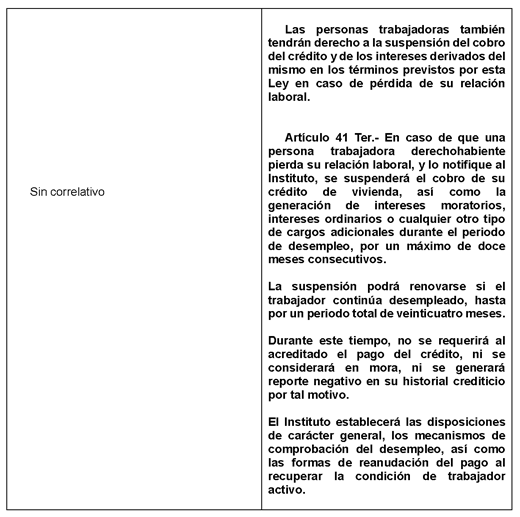

Artículo 41 Ter. En caso de que una persona trabajadora derechohabiente pierda su relación laboral, y lo notifique al Instituto, se suspenderá el cobro de su crédito de vivienda, así como la generación de intereses moratorios, intereses ordinarios o cualquier otro tipo de cargos adicionales durante el periodo de desempleo, por un máximo de doce meses consecutivos.

La suspensión podrá renovarse si el trabajador continúa desempleado, hasta por un periodo total de veinticuatro meses.

Durante este tiempo, no se requerirá al acreditado el pago del crédito, ni se considerará en mora, ni se generará reporte negativo en su historial crediticio por tal motivo.

El Instituto establecerá las disposiciones de carácter general, los mecanismos de comprobación del desempleo, así como las formas de reanudación del pago al recuperar la condición de trabajador activo.

Transitorios

Primero. La presente reforma entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores deberá emitir las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 41 Ter, dentro de los noventa días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto.

Notas

1 Consultado en https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm Fecha de consulta: 30 de septiembre de 2025.

2 Consultado en https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/wcm/connect/b07b04e8-2a91-4f0d-b9ab-bfac2cbb218c/

Estados%2Bfinancieros%2Bmarzo%2B2024%2B%28Preliminares%29.pdf?CACHE=NONE&CVID=oYNDcD9&

ContentCache=NONE&MOD=AJPERES&utm_source.com Fecha de consulta: 30 de septiembre de 2025.

3 Consultado en https://www.insee.fr/en/metadonnees/definition/c1129#:~:text=Seg%C3%BAn%20la%20definici%C3%

B3n%20de%20la%20OIT%2C%20una%20persona%20desempleada%20es,%C3%BAltimas%20cuatro%20semanas%20

o%20haber Fecha de consulta: 30 de septiembre de 2025.

4 Consultado en https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/enoe/enoe2025_05.pdf Fecha de consulta: 30 de septiembre de 2025.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de octubre de 2025.

Diputada Bertha Osorio Ferral (rúbrica)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en materia de licencia parental, a cargo del diputado Jorge Luis Sánchez Reyes, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Jorge Luis Sánchez Reyes, diputado integrante del Grupo Parlamentario Morena, de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo en materia de licencia parental.

Exposición de Motivos

En México, cada año nacen más de 1.6 millones de niñas y niños, y alrededor de 4 millones de hogares reportan la ausencia paterna, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)1 . El nacimiento de un hijo constituye un acontecimiento trascendental para las familias, pero también implica retos importantes en materia de salud, cuidado y organización del hogar. No obstante, la limitada participación de muchos padres durante el embarazo y en los primeros meses de vida de sus hijos debilita la corresponsabilidad familiar y perpetúa la idea de que las mujeres deben asumir de manera casi exclusiva las labores de cuidado.

Estudios en salud perinatal demuestran que la presencia activa del padre durante el embarazo y el posparto contribuye a reducir complicaciones médicas y fortalece la estabilidad emocional del hogar.

En este contexto, la presente iniciativa tiene como propósito reducir la brecha de desigualdad en el ámbito laboral entre las personas gestantes y las figuras parentales no gestantes, equiparando los derechos en torno al cuidado y la crianza de las infancias. Para ello, se propone la ampliación del periodo de incapacidad laboral con goce de sueldo para ambos padres, reconociendo la corresponsabilidad desde el nacimiento.

Esta medida responde al principio constitucional de igualdad establecido en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que garantiza tanto la protección a la salud como la organización y desarrollo de la familia. La igualdad entre hombres y mujeres no puede alcanzarse sin reconocer y fomentar la participación equitativa de ambos en el cuidado de los hijos.

Al mismo tiempo, esta propuesta fortalece el vínculo afectivo entre padres e hijos desde los primeros días de vida. Está comprobado que cuando los padres participan activamente en la crianza temprana, los niños desarrollan mayores habilidades sociales, emocionales y cognitivas, además de una mayor seguridad afectiva, lo cual favorece su bienestar integral.

Asimismo, la iniciativa contempla un mecanismo de verificación mediante el cual la persona gestante podrá expedir un documento que acredite el acompañamiento activo del padre o figura parental. Este instrumento garantiza que el permiso otorgado cumpla con su propósito y que se ejerza en beneficio de la madre, del recién nacido y de la familia en su conjunto.

El impacto esperado de esta reforma es múltiple: contribuye a una distribución más equitativa de las responsabilidades familiares, protege la salud física y mental de la madre, mejora el desarrollo de la niñez y promueve una cultura de corresponsabilidad en la vida familiar. Con ello, se avanza hacia un sistema laboral más justo, sensible y acorde a la realidad social de nuestro país.

Finalmente, la ampliación de las licencias parentales no sólo responde a un mandato constitucional, sino también a los compromisos internacionales de México, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención sobre los Derechos del Niño, que establecen el derecho de las mujeres a recibir apoyo durante la maternidad y el derecho de las niñas y niños a contar con el acompañamiento equitativo de ambos padres. En suma, se trata de una propuesta que integra justicia social, salud pública y derechos humanos, consolidando un modelo más humano y responsable de relaciones familiares y laborales.

Contexto y justificación

La licencia parental constituye un derecho laboral que busca garantizar que madres y padres puedan ausentarse temporalmente de sus labores para atender el embarazo, el parto y los primeros cuidados de sus hijas e hijos, sin perjuicio de su salario ni de sus prestaciones2 . No obstante, en México persiste una brecha significativa entre el permiso otorgado a mujeres y el que corresponde a los hombres: mientras la Ley Federal del Trabajo reconoce a las madres un total de 84 días de incapacidad, los padres únicamente cuentan con cinco días posteriores al nacimiento.

Esta desigualdad no sólo perpetúa estereotipos de género en la crianza y sobrecarga a las mujeres con la mayor parte de las responsabilidades familiares, sino que también genera una disparidad que contraviene con el principio de igualdad y no discriminación, establecido en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone lo siguiente:

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular...

Asimismo, vulnera el artículo 4o. constitucional:

“El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia” (1917).

De igual forma, se opone al artículo 56 de la Ley Federal del Trabajo, que establece el principio de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y prohíbe cualquier diferencia en las condiciones laborales con base en el sexo, estado civil o responsabilidades familiares.3

Por lo que la actual disparidad en licencias parentales representa una forma de discriminación que fomenta estereotipos de género, así como la limitación de la responsabilidad de los padres o tutores para con su pareja y el recién nacido, además de la falta de equidad en el ámbito laboral y familiar.

En México, el marco laboral reconoce en el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo el derecho de las personas trabajadoras a permisos vinculados con la maternidad y la paternidad, con el propósito de proteger la salud de la madre, garantizar el bienestar del recién nacido y promover la corresponsabilidad en la familia.

La maternidad se entiende jurídicamente como el proceso biológico y social que comprende embarazo, parto y puerperio, reconocido por la Ley General de Salud como una etapa prioritaria de atención materno-infantil4 . Por su parte, la paternidad no solo se refiere a la filiación biológica, sino también al ejercicio de derechos y responsabilidades frente a los hijos, incluyendo la obligación de velar por su cuidado, protección y desarrollo integral5 . En este sentido, la noción de paternidad activa hace referencia a la participación consciente, afectiva y corresponsable del padre en todas las etapas del embarazo y la crianza temprana, lo cual ha demostrado reducir el estrés materno, fortalecer los vínculos afectivos y favorecer el desarrollo cognitivo y emocional de los niños y niñas6 .

De acuerdo con la revista Electrónica de Psicología Iztacala de la UNAM, en el caso de paternidad varios autores lo relacionan por un lado como una responsabilidad y todo lo que ello implica y, por otro lado, mencionan a la paternidad como una situación placentera, de convivencia, de recreación y ternura corporal por decir algunas.7

Por su parte en medicina la maternidad es la función reproductiva de la mujer que comprende la gestación y el embarazo. La Ley General de Salud considera la maternidad como el embarazo, parto y puerperio.8 Y es precisamente que, durante todo este proceso, la madre requerirá de ciertos cuidados que requieren de una atención especial.

La primera etapa de este proceso es el embarazo, el cual es un proceso complejo en el que una nueva vida se va desarrollando dentro del cuerpo de la madre. Desde la concepción hasta el nacimiento, el embarazo se divide en tres trimestres, cada uno con cambios físicos y emocionales para la madre y el desarrollo progresivo del bebé.

Durante este periodo, el cuerpo experimenta una serie de cambios que pueden manifestarse en diferentes síntomas, por ejemplo:

• Primeras semanas: fatiga, náuseas, cambios de humor.

• Segundo trimestre: disminución de energía, crecimiento del abdomen, dolor de espalda.

• Tercer trimestre: hinchazón, dificultad para dormir, acidez estomacal, contracciones.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, los cambios que experimenta la mujer durante el embarazo forman parte de un proceso natural; sin embargo, cuando no existe un control prenatal adecuado, pueden derivar en complicaciones como hipertensión gestacional, diabetes mellitus gestacional o anemia, que se encuentran entre los principales problemas de salud materna en México9 . Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que aproximadamente uno de cada cinco embarazos es considerado de alto riesgo, y de estos, hasta 80 por ciento puede presentar resultados perinatales adversos, es decir, complicaciones que afectan tanto a la madre como al recién nacido durante el embarazo, el parto o el puerperio inmediato, tales como parto prematuro, bajo peso al nacer o preeclampsia.10

Lo anterior es resultado de no tener las precauciones y cuidados necesarios para el buen proceso y desarrollo durante y después del embarazo, trayendo consigo complicaciones que impactan de manera negativa a la madre o al bebé. El no contar con cuidados adecuados en este periodo puede derivar en problemas mayores, incrementando el riesgo de condiciones graves que ponen en peligro la vida de ambos. A ello se suma que la falta de apoyo del padre o figura parental durante el embarazo y después de este, agrava la vulnerabilidad de la madre, pues incrementa los niveles de estrés, limita su recuperación física y emocional y reduce la atención integral que requiere el recién nacido, generando un círculo de riesgo tanto para la salud materna como para el bienestar del bebé.

Estos factores, cuando se combinan con la falta de acceso oportuno a servicios médicos, contribuyen al aumento tanto de morbilidad, así como de mortalidad materna, situación que, aunque ha disminuido en México en los últimos años, sigue siendo un desafío de salud pública que refleja desigualdad y carencia de acompañamiento adecuado.

La morbilidad materna, es toda aquella complicación que ponga en riesgo la vida de la mujer durante la gestación, parto o dentro de los 42 días posteriores al nacimiento, relacionada con el mal manejo y la falta de las precauciones y cuidados necesarios. La OMS define a la morbilidad materna como un estado en el cual la mujer tuvo riesgo de fallecer.11

En México, la razón de la Morbilidad Materna Extremadamente Grave Calculada es de 7.7 por cada 100 nacimientos estimados con un total de 27 mil 135 casos. Un dato que si lo vemos con humanidad, más que un número son personas, son las vidas de miles de mujeres que estuvieron en peligro de fallecer.

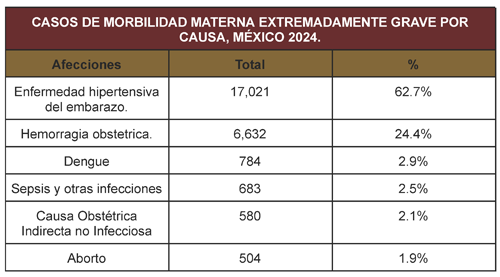

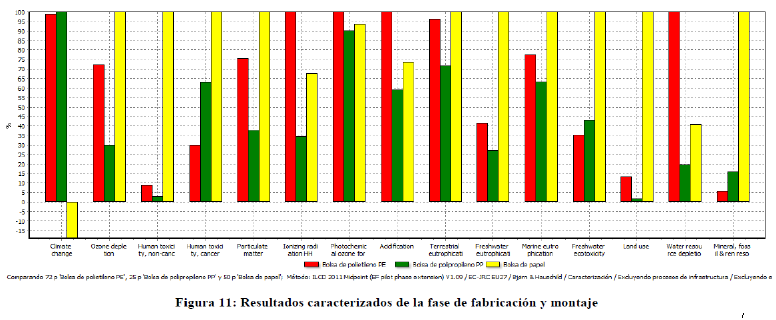

Las principales afecciones que contribuyen a la morbilidad materna son:

La tabla anterior nos muestra como durante la etapa del embarazo se pueden presentar múltiples enfermedades que ponen en riesgo la vida de la mujer, siendo la enfermedad hipertensiva la causa número uno de morbilidad materna extremadamente grave con un total de 17 mil 21 casos (62.7 por ciento), seguida de la hemorragia obstétrica con un total de 6 mil 632 (24.4 por ciento). Además, cabe mencionar que los estados con mayor porcentaje de morbilidad materna son Yucatán (30.2), Jalisco (20.2) y Guerrero (14.29), esto de acuerdo a una estimación de 7.7 x 100 NV.12

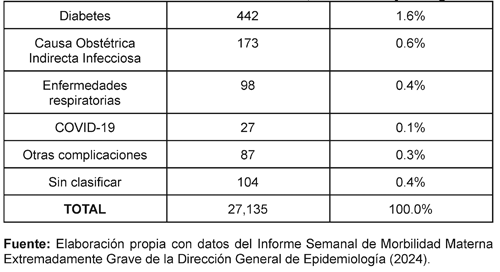

Sin embargo, existen casos que llegan al punto más extremo, como lo es la mortalidad materna, entendida como la defunción de una mujer durante el embarazo, parto o puerperio. En nuestro país, la razón de mortalidad materna ha ido en aumento pues actualmente llega a 26.1 defunciones por cada 100 mil nacimientos estimados. Los estados con mayor número de defunciones maternas fueron estado de México, Chiapas, Jalisco, Veracruz y Ciudad de México que en conjunto representan 41.2 por ciento de los casos.13

A continuación, se muestra una tabla con algunas de las principales causas de mortalidad materna:

Como podemos observar en la tabla anterior, las principales causas de mortalidad materna es el edema y trastornos hipertensivos siendo este el primer lugar con un 15.1 por ciento, seguido por la hemorragia obstétrica con 13.2 por ciento y el aborto con el 12.6 por ciento.

También la falta de cuidados y precauciones necesarias no sólo pone en riesgo a la madre como ya lo vimos con anterioridad, sino también al bebé, el cual puede contraer algunos problemas al nacer, por ejemplo:

• Parto prematuro.

• Bajo peso al nacer.

• Preeclampsia. Diabetes gestacional.

• Problemas respiratorios.

Es por eso que el apoyo del padre o acompañante de la mujer durante este proceso, puede otorgarle mayor tranquilidad, brindando un mejor descanso, lo cual es fundamental para la salud de la madre y el desarrollo del bebé. La falta de descanso puede aumentar el riesgo de parto prematuro y afectar la capacidad de la madre para manejar el estrés y el dolor durante el parto.

La OMS ha recomendado de manera constante la participación activa del padre o figura parental durante el embarazo, el parto o puerperio, por los beneficios en la salud física y emocional de la madre, del niño o niña, y en la consolidación de un entorno familiar saludable, además de promover un enfoque integral de la atención prenatal que reconoce la importancia del apoyo familiar. En ese sentido, alentar la participación del padre o de la persona que actúe como su acompañante de confianza, es clave para generar entornos de cuidado que favorezcan tanto el bienestar físico como emocional de la mujer embarazada, así como del bebe. Entre los beneficios se encuentran:

• Mejora en la experiencia prenatal.

• Reducción de la ansiedad y el estrés.

• Fomento de una atención personalizada y de calidad.

• Preparación para el parto y el posparto.

Esta recomendación se encuentra en armonía con el plan de la Organización Mundial de la Salud, que va orientado y dirigido a mejorar la calidad de atención prenatal y a garantizar que las mujeres reciban el apoyo integral durante todo el proceso, donde la figura del padre es esencial para consolidar la atención y el bienestar familiar.14

La participación de la figura parental puede reducir el riesgo de depresión prenatal y posparto en la madre. Un estudio realizado por la Universidad de Michigan indicó que las mujeres que recibían el apoyo de sus parejas mostraron una menor probabilidad de sufrir depresión postparto.15

Diversas investigaciones han demostrado que la participación temprana de los padres en el cuidado del recién nacido genera beneficios significativos tanto en el desarrollo infantil como en la dinámica familiar. Cuando los padres se involucran desde los primeros días de vida, los niños desarrollan con mayor solidez sus habilidades sociales, emocionales y cognitivas, al tiempo que se fortalece el vínculo afectivo entre padres e hijos. Este acompañamiento inicial también contribuye a disminuir la sobrecarga en las madres, promoviendo un entorno más equilibrado y responsable dentro del hogar. En el ámbito jurídico y de política pública, esta evidencia refuerza la importancia de diseñar medidas que fomenten la corresponsabilidad parental, en cumplimiento del mandato constitucional de proteger el interés superior de la niñez y garantizar la igualdad sustantiva en la vida familiar.

Por su parte, el padre o figura parental de la misma manera que la madre, juega un papel fundamental en el proceso de embarazo, parto y crianza temprana del bebé. Su apoyo emocional y físico durante estos primeros momentos tiene un impacto significativo en la salud mental y emocional de la madre, lo que, a su vez, favorece el bienestar del bebé.

Sin embargo, el artículo 132, fracción XXVII Bis de la Ley Federal del Trabajo establece el derecho de los padres trabajadores a un permiso de paternidad de cinco días laborables con goce de sueldo. Este permiso aplica tanto para el nacimiento de un hijo como para la adopción de un menor. Dado los múltiples riesgos que presenta una mujer durante todo su proceso, es necesario que tenga los cuidados necesarios, y sobre todo la protección del cónyuge para que pueda salir de una mejor manera del proceso. Por lo que esos cinco días son insuficientes para que él pueda brindarle todo el apoyo y cuidados necesarios tanto a su mujer como al hijo o hijos que están en camino.

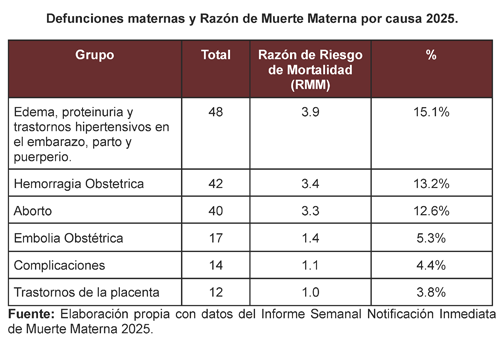

Algunas consecuencias del riesgo que implica no otorgar el permiso justo y necesario son las siguientes:

Por lo que la presente iniciativa busca aumentar la licencia de paternidad, permitiendo que los padres se involucren más con el cuidado de sus hijos recién nacidos y compartan responsabilidades con las madres. Esto también ayuda a equilibrar las cargas familiares y promueve una mayor equidad de género en el hogar.

Objetivos de la iniciativa

• Ampliar y equiparar la licencia parental en México, estableciendo un periodo justo y proporcional para madres y padres trabajadores, a fin de garantizar condiciones de igualdad en el cuidado y atención de hijas e hijos durante los primeros meses de vida.

• Promover la corresponsabilidad familiar mediante la participación activa del padre o figura parental desde el embarazo, el parto y el puerperio, reconociendo que la crianza es una responsabilidad compartida que fortalece la unidad familiar y reduce las brechas de género en el ámbito laboral y doméstico.

• Proteger la salud materna asegurando que las mujeres cuenten con el acompañamiento y apoyo necesario durante la gestación y el posparto, reduciendo los factores de riesgo que incrementan la morbilidad y mortalidad materna, como hipertensión gestacional, hemorragias obstétricas o partos prematuros.

• Garantizar el interés superior de la niñez, asegurando que los recién nacidos reciban atención, cuidado y acompañamiento de ambos padres desde los primeros días de vida, lo cual favorece su desarrollo físico, cognitivo y emocional.

• Fortalecer el cumplimiento del marco constitucional e internacional en materia de igualdad, no discriminación y protección a la familia, en congruencia con lo dispuesto en los artículos 1o., 4o. y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como con los compromisos asumidos en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención sobre los Derechos del Niño.

• Impulsar un modelo laboral más justo y equitativo, en el que las licencias parentales dejen de ser una concesión mínima y se conviertan en un instrumento de justicia social, salud pública y bienestar familiar.

Beneficios esperados

La implementación de esta reforma se pretende que tenga los siguientes beneficios:

Fortalecimiento de la corresponsabilidad familiar: La ampliación de la licencia parental permitirá que padres y madres compartan de manera equitativa las responsabilidades de cuidado desde el nacimiento, reduciendo la sobrecarga que históricamente ha recaído en las mujeres.

Mejor salud materna e infantil: La presencia activa del padre durante el embarazo y el puerperio contribuye a disminuir los niveles de estrés en la madre, lo que reduce complicaciones como hipertensión gestacional, depresión posparto y partos prematuros. El recién nacido recibe mayor atención y cuidados, lo que favorece un desarrollo físico y emocional más saludable.

Protección del interés superior de la niñez: La participación de ambos padres fortalece el vínculo afectivo temprano, asociado con mayor seguridad emocional, mejores habilidades sociales y un desarrollo cognitivo más sólido. Se garantiza que las niñas y niños crezcan en un entorno de cuidado integral, tal como lo reconocen la Constitución y la Convención sobre los Derechos del Niño.

Reducción de desigualdades laborales y de género: Equiparar la licencia parental evitará que el costo de la maternidad recaiga únicamente sobre las mujeres, lo que se traduce en mayor equidad en la contratación, permanencia y promoción laboral. Se combate la discriminación por embarazo, uno de los principales motivos de despido injustificado en México.

Mayor productividad y bienestar en el trabajo: Estudios internacionales demuestran que trabajadores con permisos de paternidad amplios reportan mayor compromiso laboral, menor rotación y menos ausentismo no planificado.

A largo plazo, se generan ahorros en salud pública y asistencia social, al prevenir complicaciones médicas y fortalecer la cohesión familiar.

Armonización con estándares internacionales: La reforma alinea a México con buenas prácticas de países de la OCDE y con compromisos internacionales como la CEDAW y la Convención sobre los Derechos del Niño, consolidando una legislación moderna, equitativa y protectora de la familia.

Marco jurídico y comparativo internacional

La regulación de las licencias parentales no sólo responde a un mandato de justicia social y de equidad de género en el ámbito laboral, sino también a un compromiso constitucional e internacional del Estado mexicano. En el plano nacional, los artículos 1o., 4o. y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen los principios de igualdad, no discriminación, protección a la familia y derecho a la salud, los cuales fundamentan la necesidad de garantizar condiciones laborales que permitan a madres y padres ejercer plenamente sus responsabilidades de cuidado.

La Ley General de Salud en su artículo 3, fracción IV, define la atención materno-infantil, como materia de salubridad general, y el artículo 61 de esta, reconoce su carácter prioritario mediante acciones específicas para la atención de la mujer durante su embarazo, parto y puerperio, así como de la persona recién nacida y etapas posteriores, vigilando su crecimiento y desarrollo.

Además, se cuenta con una norma oficial mexicana NOM-007-SSA2-2016, para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y de la persona recién nacida.

La Ley Federal del Trabajo en México establece que las trabajadoras tienen derecho a un descanso por maternidad de 12 semanas, distribuidas en seis semanas antes y seis semanas después del parto. Durante este periodo, la trabajadora tiene derecho a recibir su salario completo, y su empleo está protegido para que pueda regresar a su puesto después del descanso.

Así como en el artículo 132 de la misma, señala el derecho de los trabajadores de no acudir a su empleo durante cinco días laborables con goce de sueldo. El permiso de paternidad es un derecho para los padres trabajadores que cotizan en el Instituto Mexicano del Seguro Social, les permite ausentarse de su empleo por el nacimiento de sus hijos o en el caso de adopción de un niño.

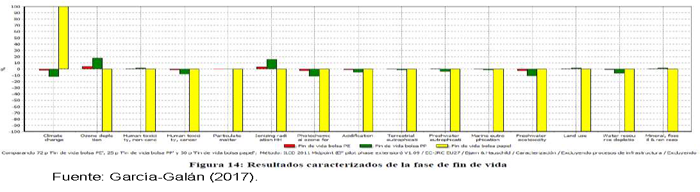

En otros países existen marcos legales en donde el permiso por paternidad es similar al de la madre. Algunos casos son los siguientes:

Fuente: Elaboración propia con datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Como se observa en la tabla anterior, México se encuentra rezagado en comparación con varias naciones. Incluso con la reforma a 20 días (4 semanas) discutida en 2023, México seguiría lejos del promedio de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), donde el permiso de paternidad es de alrededor de 7 semanas.16 Al equiparar a 12 semanas, México se pondría a la vanguardia en Latinoamérica (superando los 14 días de Colombia) y alineado con estándares de algunos países europeos moderados. Los ejemplos de España, Islandia, etcétera, muestran que es factible y beneficioso implementar permisos igualitarios, generando cambios culturales hacia mayor corresponsabilidad. Cabe resaltar qué en América Latina, ningún país ha igualado completamente ambos permisos aún, por lo que México tendría la oportunidad de ser líder regional en esta materia, estableciendo un referente positivo.

México tiene una oportunidad histórica de colocarse a la vanguardia en América Latina al establecer permisos laborales igualitarios por nacimiento y adopción. La experiencia internacional demuestra que esto fortalece el desarrollo infantil, promueve la salud mental, mejora el rendimiento laboral y reduce el ausentismo y la rotación.

Por otro lado, existen leyes que defienden los derechos del menor.

• Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes:

1. Reconoce el derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir en familia.

2. Establece el principio del interés superior de la niñez como rector de toda decisión que les involucre.

• Tratados internacionales:

1. Convención sobre los Derechos del Niño (ONU): derecho del menor a vivir con una familia que le brinde amor, seguridad y cuidado.

2. Convención de La Haya sobre Adopción Internacional: protección integral y apoyo a los procesos de adopción.

Extender la licencia parental, equiparando los derechos de paternidad a los de maternidad, no es un privilegio, sino una medida prioritaria de política pública orientada a la salud, el desarrollo infantil y la equidad social. La evidencia científica demuestra que los primeros meses de vida son determinantes, y que la presencia activa de ambos progenitores genera beneficios inmediatos y de largo plazo: menos complicaciones médicas, mejor recuperación materna, vínculos afectivos más sólidos y niños con mayores bases para su bienestar emocional y educativo.

México tiene la oportunidad histórica de colocarse a la vanguardia en América Latina al garantizar licencias laborales igualitarias, lo que no sólo fortalecería a las familias, sino también la productividad y la cohesión social. Este cambio normativo constituye una necesidad ética, jurídica y social, que reconoce que toda infancia merece cuidado, presencia y acompañamiento, sin importar su origen.

La ampliación de la licencia parental es, en suma, un paso decisivo hacia la justicia de género y la corresponsabilidad real. No se trata únicamente de mejorar condiciones laborales, sino de transformar la cultura en torno a la crianza, derribando estereotipos que relegan a la mujer y abriendo camino a un modelo donde maternidad y paternidad sean igualmente valoradas en lo social, lo familiar y lo laboral. Con ello, se reafirma el compromiso de avanzar en la construcción de un país más igualitario y humano, en congruencia con los principios de la Cuarta Transformación, que coloca en el centro a las personas, a la familia y al interés superior de la niñez.

Asimismo, esta reforma permitirá que el Estado mexicano dé un paso firme hacia el cumplimiento de sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos, particularmente los derivados de la CEDAW y la Convención sobre los Derechos del Niño, fortaleciendo su posición en la región como un país que no solo promueve la igualdad en el discurso, sino que la materializa en políticas públicas concretas.

Finalmente, garantizar licencias parentales equitativas no es solo legislar sobre un beneficio laboral: es sembrar las bases de una sociedad más justa, empática y corresponsable. Cada día de cuidado compartido se traduce en una familia más fuerte, una niñez más protegida y un futuro más prometedor para México. Este es el espíritu de transformación que debe guiar a nuestra nación: poner en el centro la vida, la dignidad y el bienestar de quienes representan su presente y su porvenir.

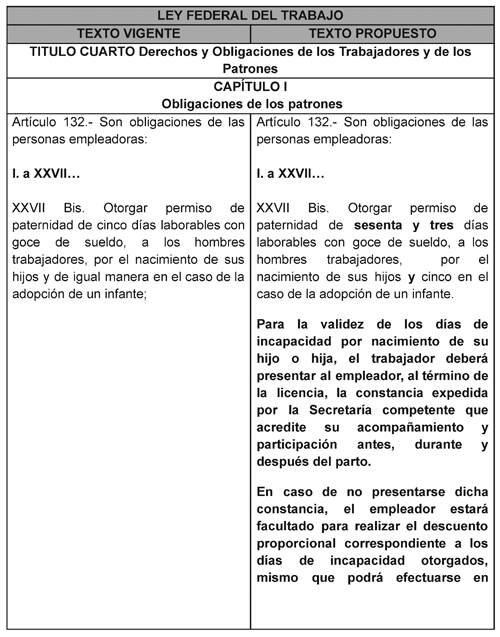

A efecto de ilustrar el alcance de la iniciativa, se incluye un cuadro comparativo que contiene la normatividad vigente y la propuesta de modificación del suscrito:

Por lo expuesto, se presenta ante esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en materia de licencia parental

Artículo Único. Se reforman los artículos 132, fracción XXVII Bis y 170, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 132. Son obligaciones de las personas empleadoras:

I. a XXVII. ...

XXVII Bis. Otorgar permiso de paternidad de sesenta y tres días laborables con goce de sueldo, a los hombres trabajadores, por el nacimiento de sus hijos y cinco en el caso de la adopción de un infante.

Para la validez de los días de incapacidad por nacimiento de su hijo o hija, el trabajador deberá presentar al empleador, al término de la licencia, la constancia expedida por la Secretaría competente que acredite su acompañamiento y participación antes, durante y después del parto.

En caso de no presentarse dicha constancia, el empleador estará facultado para realizar el descuento proporcional correspondiente a los días de incapacidad otorgados, mismo que podrá efectuarse en parcialidades dentro de un plazo de doce meses.

XXVII. a XXXIII. ...

Artículo 170. Las madres trabajadoras tendrán los siguientes derechos:

I. ...

II. Disfrutarán de un descanso de nueve semanas anteriores y nueve posteriores al parto. A solicitud expresa de la trabajadora, previa autorización escrita del médico de la institución de seguridad social que le corresponda o, en su caso, del servicio de salud que otorgue el patrón, tomando en cuenta la opinión del patrón y la naturaleza del trabajo que desempeñe, se podrá transferir hasta siete de las nueve semanas de descanso previas al parto para después del mismo. En caso de que los hijos hayan nacido con cualquier tipo de discapacidad o requieran atención médica hospitalaria, el descanso podrá ser de hasta ocho semanas posteriores al parto, previa presentación del certificado médico correspondiente.

En caso de que se presente autorización de médicos particulares, ésta deberá contener el nombre y número de cédula profesional de quien los expida, la fecha y el estado médico de la trabajadora.

II Bis a V. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor 180 días naturales después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría, publicará en el Diario Oficial de la Federación, dentro de los 5 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, la constancia de licencia parental mencionada en la fracción XXVII Bis del artículo 132 de la presente ley.

Tercero. Las personas empleadoras o empresas contarán con un plazo de 180 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente decreto para adecuar su normativa interna para dar cumplimiento a lo establecido en la los artículos 132, fracción XXVII Bis. y 170, fracción II de la Ley Federal del Trabajo.

Notas

1 Instituto Nacional de Estadística y

Geografía (Inegi). (2023). Nacimientos registrados . Inegi.

https://www.inegi.org.mx/temas/natalidad/

2 Licencia de maternidad, paternidad y de cuidados

parentales. Disponible en:

https://www.conciliacionlaboral.org.mx/informacion/licencia-de-maternidad-y-paternidad

3 Ley Federal del Trabajo. (1970, 1 de abril). Última reforma publicada el 21 de febrero de 2025. Diario Oficial de la Federación. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFT.pdf

4 Cámara de Diputados. (2024). Ley General de

Salud . México. Recuperado de:

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGS.pdf

5 Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

(2022). Salud mental en el embarazo . Ciencia UNAM.

https://ciencia.unam.mx/leer/1258/-buscas-informacion-sobre-la-salud-mental-en-el-embarazo-

6 UNICEF. (2017). Paternidad activa: guía para promover la participación de los padres en la crianza . Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. https://www.unicef.org/lac/media/2716/file/Paternidad_activa.pdf

7 La paternidad en un entorno diferente. Disponible

en:

https://www.iztacala.unam.mx/carreras/psicologia/psiclin/vol15num2/Vol15No2Art18.pdf

8 Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

Disponible en:

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/3/1363/11.pdf

9 Secretaría de Salud. (2021). Mortalidad materna

y morbilidad obstétrica en México . Gobierno de México.

https://www.gob.mx/salud

10 Organización Mundial de la Salud (OMS). (2016).

Embarazo de alto riesgo: atención materna y neonatal . OMS.

https://www.who.int

11 Gobierno de México, Manual de procedimientos

estandarizados para la vigilancia epidemiologica de la morbilidad

materna extremadamente grave, disponible en:

https://epidemiologia.salud.gob.mx/gobmx/salud/documentos/manuales/19_Manual_VE_SIVEMorbilidadMaternaSevera.pdf

12 Informe Semanal de Morbilidad Materna Extremadamente Grave, semana epidemiológica 52. Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/965044/MMEG_2024_SE52.pd f

13 Gobierno de México, Informe semanal de notificación inmediata de muerte materna 2025. Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1014820/MM_2025_SE32.pdf

14 Organización Mundial de la Salud, Capacitar a padres y madres, favorecer la lactancia materna. Disponible en: https://www.who.int/es/news-room/commentaries/detail/world-breastfeedin g-week-2019-message

15 National Library of Medicine.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

16 El Universal. Ampliación de permisos de

paternidad retorna a la agenda legislativa. Disponible en:

https://www.eleconomista.com.mx/capital-humano/ampliacion-permisos-paternidad-retorna-agenda-legislativa-20250219-746966.html#:~:text=igualdad%20salarial

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de octubre de 2025.

Diputado Jorge Luis Sánchez Reyes (rúbrica)

Que adiciona un párrafo tercero al artículo 20 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, en materia de vigilancia de cobro del servicio de arrastre en carreteras federales, a cargo del diputado Iván Millán Contreras, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, Iván Millán Contreras, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos; y 6, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 20 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

Las carreteras son las vías de comunicación indispensables para la economía del país, esto debido a que por los 179,536 km de carreteras pavimentadas1 circulan diariamente transportes de carga, transporte de pasajeros y vehículos particulares.

La Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal refiere que los caminos, carreteras y puentes federales contarán con servicios auxiliares, los cuales la propia ley define en el artículo 2, fracción VII, como “los que sin formar parte del autotransporte federal de pasajeros, turismo o carga, complementan su operación y explotación.

El artículo 52, fracción III, de la ley en cita refiere que el arrastre, salvamento y depósito de vehículos son parte de los servicios con los que contará el autotransporte federal y los cuales requieren permiso otorgado por la secretaría de Comunicaciones y Transportes para su funcionamiento. Dicho servicio consiste en llevar a cabo las maniobras necesarias para enganchar a una grúa, vehículos que, estando sobre sus propias ruedas, deban ser trasladados por caminos y puentes de jurisdicción federal.2

Este servicio es indispensable para el autotransporte y automovilistas toda vez que si sufren algún percance o alguna avería en su auto el servicio de arrastre los auxilia, sin embargo esto se vuelve un mal cuando los servicios de grúas hacen cobros excesivos por arrastres, aun y cuando la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes, regula un máximo de tarifas.

Son diversos los reclamos que hace la población en todo el país, a través de denuncias y manifestaciones, tal es el caso de los integrantes de la Asociación de Microempresarios, Talleres y Transportistas de Ecatepec, quienes se manifestaron frente a las oficinas de la Secretaría de Movilidad del Estado de México, para pedir a las autoridades acciones que acaben con los cobros excesivos en el servicio de grúas y corralón.3 La Secretaria de Movilidad y Transporte de Hidalgo, informó el inicio de procedimientos administrativos, derivados igualmente del cobro excesivo en el servicio de grúa.4 En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, de igual forma los usuarios denuncian cobros excesivos que rebasan con facilidad los montos estipulados por la autoridad.5

De lo anterior se colige que esta situación se repite a lo largo y ancho del país, aun y cuando el 03 de mayo de 2023 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento de los Servicios Auxiliares al Autotransporte Federal de Arrastre, de Arrastre y Salvamento y de Deposito de Vehículos,6 el cual tiene por objeto regular la operación y el otorgamiento a personas físicas o morales mexicanas debidamente registradas y previo cumplimiento de los requisitos que establece el presente reglamento, el permiso y las placas metálicas que correspondan al tipo de servicios que preste según las modalidades y servicios auxiliares que preste.

Aunado a que el artículo 62 del reglamento en cita, establece los tabuladores de las tarifas autorizadas correspondientes a cada uno de los servicios auxiliares que las personas permisionarias prestan.

Pese a lo anterior, las personas que prestan los servicios auxiliares cobran cifras sumamente elevadas por el arrastre de cualquier tipo de vehículo, dichas cifras pueden llegar a ser de hasta miles de pesos, volviéndose impagables para los usuarios.

Lo anterior, se presume, es así debido a que no hay una regulación adecuada de las empresas que brindan el servicio de grúas, aunado a que no hay una buena difusión de los tabuladores emitidos por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, además de que no existe un órgano o comisión de vigilancia que se encargue exclusivamente de verificar que sean aplicadas las tarifas de conformidad con el reglamento citado.

La presente iniciativa tiene como objeto la creación de una comisión que se encargue de vigilar y verificar que se apliquen las tarifas publicada, con el fin de que las personas que en algún momento hagan uso del servicio de arrastre, tengan la certeza que no se les cobrará en exceso y en caso que así fuese, exista un órgano dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en donde puedan denunciar y en realidad obtengan un resultado favorable y no los deje en estado de indefensión.

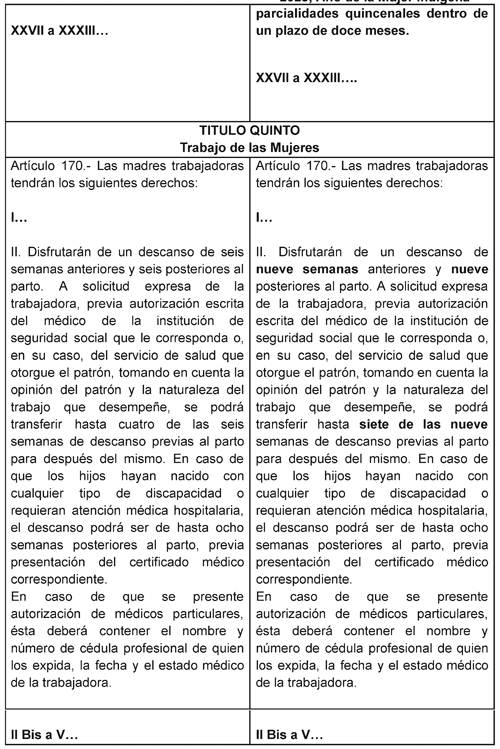

Por ello se propone adicionar un párrafo tercero al artículo 20 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransportes Federales, a continuación, se detalla se detalla la propuesta de modificación para una mejor apreciación:

Por ello, de conformidad con lo expuesto, se propone para discusión y, en su caso aprobación la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Único. Se adiciona un párrafo tercero al artículo 20 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para quedar como sigue:

Artículo 20. La secretaría podrá establecer las tarifas aplicables para la operación de las Unidades de Verificación, así como las bases de regulación tarifaria de los servicios de arrastre, arrastre y salvamento y depósito de vehículos.

En los supuestos a que se refiere este artículo y el anterior en los que se fijen tarifas, éstas deberán ser máximas e incluir mecanismos de ajuste que permitan la prestación de servicios en condiciones satisfactorias de calidad, competitividad y permanencia.

La secretaría vigilará y ,en su caso, sancionará la inaplicación de las tarifas a las que se refiere el párrafo anterior.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La secretaría deberá crear una comisión encargada de la vigilancia de la aplicación de las tarifas para el servicio de arrastre, arrastre y salvamento y depósito de vehículos.

Tercero. La comisión a que se refiere el artículo anterior operará con recursos ya asignados a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sin posibilidad de aumentar su presupuesto asignado.

Notas

1 https://www.gob.mx/imt/acciones-y-programas/red-nacional-de-caminos Consultado 07/07/2025

2 https://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAF/GRUAS/BT_Arrast re.pdf

3 https://latinus.us/mexico/2024/11/15/transportistas-protestan-por-cobros-excesivos-de-gruas-crrupcion-de-personal

-de-transito-en-edomex-128460.html

4 https://www.eluniversalhidalgo.com.mx/estado/senalan-cobros-excesivos-d e-servicios-de-grua-y-depositos-vehiculares/

5 https://oem.com.mx/elheraldodechiapas/local/cuanto-cuesta-una-grua-en-tuxtla-gutierrez-denuncian-cobros-ilegales

-24129728

6 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5687752&fecha=03/05/ 2023#gsc.tab=0

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de octubre de 2025.

Diputado Iván Millán Contreras (rúbrica)

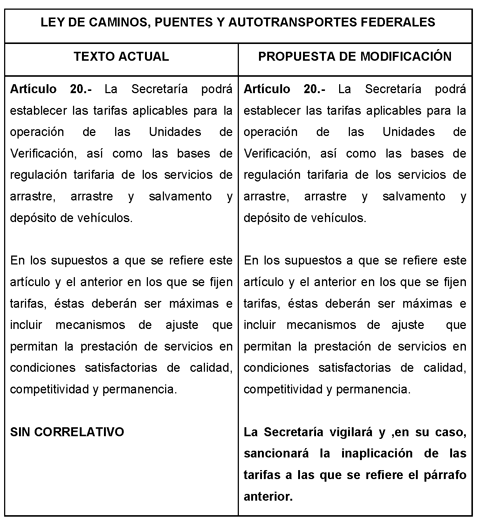

Que reforma el artículo 49 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, a cargo de la diputada Eunice Abigail Mendoza Ramírez, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, Eunice Abigaíl Mendoza Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 49 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, en materia de fortalecimiento de la seguridad de las personas motociclistas, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

El uso de la motocicleta como medio de transporte y herramienta de trabajo se ha incrementado de manera sustancial en México durante los últimos años. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el parque vehicular de motocicletas ha experimentado un crecimiento exponencial.1 Este fenómeno es particularmente visible en zonas metropolitanas y semiurbanas, donde se ha consolidado como una alternativa de movilidad económicamente accesible para amplios sectores de la población trabajadora, quienes la eligen para enfrentar la crisis de movilidad urbana, la congestión vehicular y los altos costos de otros medios de transporte.

No obstante, este crecimiento esencialmente popular y masivo tiene que ir acompañado por políticas públicas integrales que garanticen condiciones de seguridad vial acordes a la vulnerabilidad inherente de las personas que utilizan este medio. Cuando existe esta omisión estatal, se tiene como consecuencia directa y previsible un aumento paralelo en la siniestralidad vial, la cual recae con mayor crudeza en quienes dependen de este medio de transporte por razones de subsistencia y acceso laboral. Por lo tanto, resulta imperativo y urgente que el Estado asuma su rol de garante principal y asegure de manera efectiva y prioritaria el derecho a la movilidad segura como un derecho humano fundamental, cerrando las brechas de desigualdad que hoy ponen en riesgo la vida y la integridad de las y los motociclistas.

Planteamiento del problema

En apenas una década, el parque vehicular de motocicletas se ha cuadruplicado, pasando de 2.2 millones de unidades en 2014 a casi 9 millones en 2024. Este crecimiento exponencial no es casual; responde directamente a su adopción como una herramienta de trabajo vital para millones de personas, particularmente en el contexto del auge del comercio electrónico y la persistencia de un mercado laboral con oportunidades limitadas y salarios precarios.

El uso de la motocicleta que ha crecido de forma sostenida en México ha ido acompañado de la participación de este modo de transporte en la siniestralidad vial. Informes oficiales y estudios recientes muestran que los siniestros viales siguen siendo una fuente importante de mortalidad y lesiones en el país y que, en los últimos años, las muertes entre motociclistas han aumentado de manera notable, situando a este colectivo entre los más afectados por los hechos viales. Sólo en la Ciudad de México, las muertes de motociclistas se incrementaron en un 220 por ciento entre 2019 y 2023, con 204 personas fallecidas y 14 mil 831 lesionadas solo en el último año.2

Desde la perspectiva de la salud pública, los siniestros que involucran motocicletas producen una carga de morbilidad y mortalidad mayor que la observada en choques entre vehículos motorizados cerrados. Los registros oficiales de defunciones y lesiones por siniestros viales muestran un volumen importante de egresos hospitalarios y atenciones por trauma relacionadas con motocicletas;3 muchos de esos episodios requieren tratamiento hospitalario, cirugías, periodos de rehabilitación y, en un porcentaje significativo, generan consecuencias permanentes o muerte prematura.4 Este patrón epidemiológico sitúa a las lesiones por tránsito, y en particular las relacionadas con motocicletas, como un problema de salud pública con consecuencias para la demanda de servicios sanitarios y la capacidad de respuesta del sistema de salud.

De acuerdo con la Encuesta de Percepción en Seguridad Vial, de la Fundación Aleatica, SIMO Consulting y el Instituto Universitario de Investigación en Tráfico y Seguridad Vial (Intras) de la Universidad de Valencia, en México, los resultados revelan una percepción ciudadana crítica hacia la seguridad vial de las motocicletas, identificando la conducta imprudente de sus usuarios como uno de los factores de riesgo más significativos (78 por ciento lo considera causa importante de siniestros).5

Las causas que explican la gravedad y frecuencia de estos siniestros son múltiples y acumulativas. En primer lugar, la protección personal insuficiente: si bien existe un uso extendido de casco en algunos contextos, la evidencia científica muestra que el casco homologado reduce significativamente la probabilidad de lesión craneoencefálica y de muerte; sin embargo, persisten problemas de calidad, ajuste y uso correcto, así como la circulación de cascos no certificados o mal colocados, lo que disminuye la eficacia esperable de esta medida. Además del casco, la protección complementaria (guantes, chaquetas con protecciones, calzado adecuado) contribuye a mitigar lesiones en extremidades y abrasiones; su ausencia o uso inadecuado incrementa la gravedad de las lesiones en colisiones.

En segundo lugar, existen factores de conducta y de contexto que elevan el riesgo: la sobrecarga de pasajeros en motocicletas (más personas de las autorizadas o transportar menores que no pueden sujetarse ni alcanzar posapiés), la circulación entre carriles (práctica conocida como lane-splitting , o filtering) y la falta de visibilidad (ausencia de luces encendidas, placas o elementos reflectantes) son determinantes frecuentes en la secuencia causal de muchos incidentes.

La literatura internacional sobre lane-splitting muestra hallazgos heterogéneos: en ciertos estudios y condiciones (tránsito detenido o muy lento, baja diferencia de velocidad) no se asocia a un aumento claro del riesgo,6 mientras que en otros contextos y a altas diferencias de velocidad la práctica incrementa la probabilidad de lesiones; por tanto, la regulación y la definición de condiciones seguras son esenciales para convertir un comportamiento de supervivencia en una práctica controlada y menos peligrosa. Estas complejidades justifican que la norma federal precise los límites y condiciones en que ciertas maniobras pueden permitirse o deben prohibirse.