Gaceta Parlamentaria, año XXVIII, número 6887-II-2, miércoles 1 de octubre de 2025

- Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de lactancia materna exclusiva, suscrita por la diputada Teresa Ginez Serrano y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

- Que reforma y adiciona los artículos 6 Bis y 47 Bis de la Ley de Aviación Civil, en materia de lactancia materna exclusiva, suscrita por la diputada Teresa Ginez Serrano y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

- Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en materia de colusión de servidores públicos con miembros del crimen organizado, suscrita por las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

- Que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de soberanía popular, respeto a las instituciones democráticas y la división de poderes, y sanciones por traición a la patria, suscrita por las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

- Que adiciona el artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, suscrita por las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

- Que adiciona un artículo 12 Bis a la Ley Federal del Trabajo, suscrita por la diputada Amparo Lilia Olivares Castañeda y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

- Que adiciona los artículos 3° y 46 Bis de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, suscrita por la diputada Amparo Lilia Olivares Castañeda y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

- Que reforma y adiciona el artículo 204 Bis de la Ley del Impuesto sobre la Renta, suscrita por la diputada Amparo Lilia Olivares Castañeda y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

- Que adiciona los artículos 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 15 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, suscrita por la diputada Amparo Lilia Olivares Castañeda y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

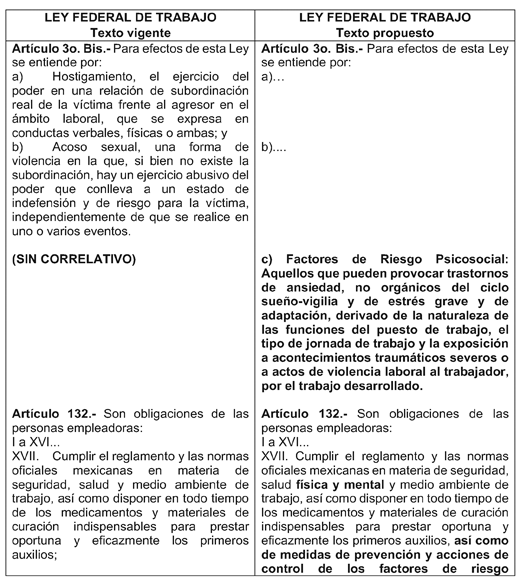

- Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en materia de salud mental y riesgo psicosocial en el trabajo, suscrita por la diputada Liliana Ortiz Pérez y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

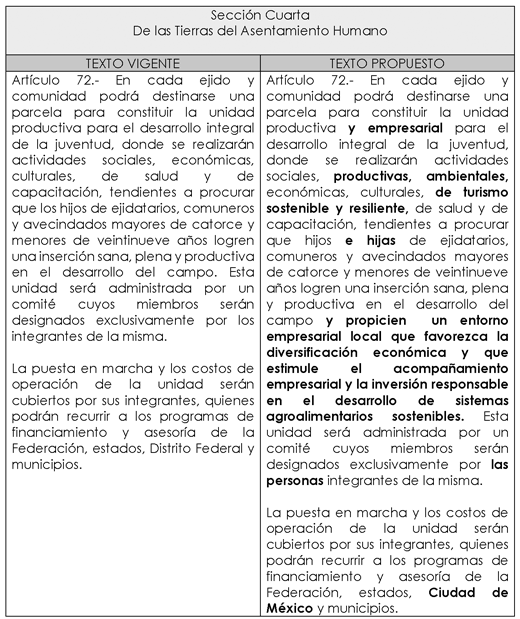

- Que reforma el artículo 72 de la Ley Agraria, para fortalecer las capacidades productivas empresariales de las y los jóvenes de los núcleos agrarios, con la finalidad de mejorar sus oportunidades de empleo, a través de su participación, empoderamiento, inclusión y colaboración en el desarrollo comunitario, suscrita por el diputado Miguel Ángel Guevara Rodríguez y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

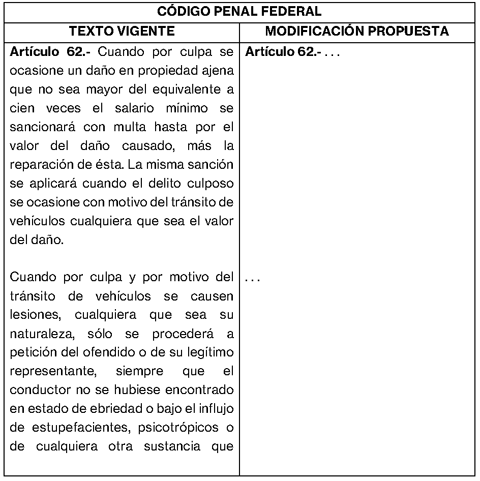

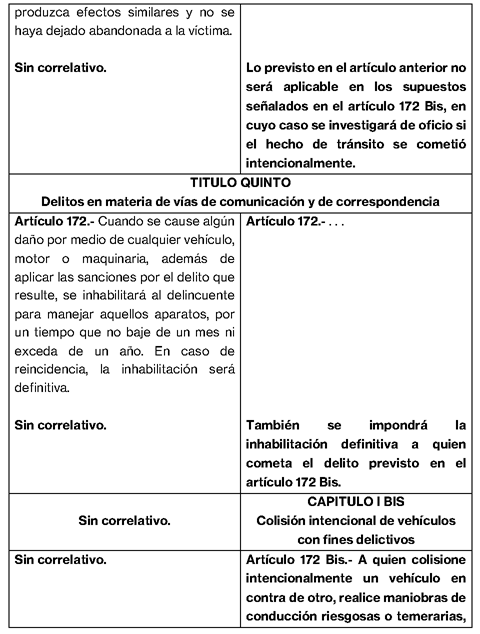

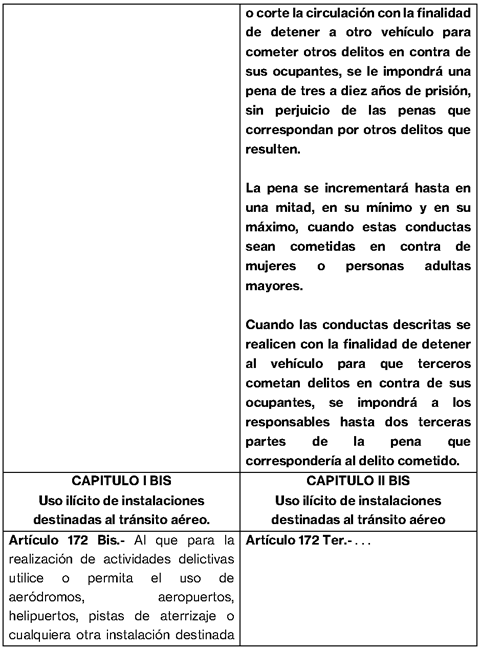

- Que reforma y adiciona los artículos 62 y 172 del Código Penal Federal, en materia de sanción de los “montachoques”, suscrita por la diputada Teresa Ginez Serrano y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de lactancia materna exclusiva, suscrita por la diputada Teresa Ginez Serrano y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Teresa Ginez Serrano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, apartado H, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77, numeral 1, y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la “iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3o., 6o., y 64, y se adicionan los artículos 7o., 61 y 65 de la Ley General de Salud, en materia de lactancia materna exclusiva”, la cual plantea la problemática y los argumentos establecidos en la siguiente

Exposición de Motivos

Primero. Planteamiento del problema

La lactancia materna es un proceso biológico mediante el cual la madre alimenta a su hija o hijo, con lo cual le proporciona nutrientes esenciales para su desarrollo y otros componentes bioactivos que fortalecen su sistema inmune, que resultan cruciales durante los primeros seis meses de vida para preservar su salud y protección. Por sus características, la lactancia ocupa un lugar fundamental para el desarrollo humano y es reconocida como un derecho humano. Sin embargo, el marco normativo en materia de salud lo protege de forma insuficiente, por lo cual se propone reformar la Ley General de Salud para establecer mecanismos para el fomento, asistencia y protección de la lactancia materna.

Segundo. Problemática desde la perspectiva de género

La perspectiva de género es la metodología y el conjunto de mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que se justifica generalmente con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres. En consecuencia, es una herramienta que permite determinar los roles, responsabilidades y formas de participación establecidos para mujeres y hombres por estructuras sociales, culturales, económicas y políticas.

En el ámbito de las políticas públicas la perspectiva de género permite definir las acciones que deben emprenderse para resolver factores de desigualdad existentes basados en el género y crear condiciones para lograr igualdad sustantiva. Estas acciones involucran también las adoptadas en el ámbito legislativo, bajo la consideración que las normas generalmente reproducen y continúan actos discriminatorios contra la mujer.

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), de la cual México forma parte desde 1981, establece en su artículo 2), inciso f), que todos los Estados parte tienen el compromiso de adoptar todas las medidas para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer.1 En ese sentido, actualmente la Ley General de Salud no establece normas discriminatorias; sin embargo, son insuficientes para garantizar un derecho cuyo ejercicio es fundamental para la inclusión y la igualdad.

El marco normativo de salud vigente contempla la lactancia únicamente como una parte de todos los conceptos que integran la atención materno-infantil. La reforma que estableció el fomento de la lactancia y la instalación de lactarios en centros de trabajo tiene más de 10 años de haber sido aprobada, tiempo durante el cual se han realizado diversos avances científicos y normativos que permiten replantear el papel de la lactancia hacia un rol central del proceso post-parto que requiere atención médica y condiciones sanitarias especializadas.

Desde esta perspectiva, la presente iniciativa plantea la necesidad de establecer diversos mecanismos que favorezcan y faciliten la realización de la lactancia materna, lo cual permitirá que las mujeres puedan desarrollar su maternidad en circunstancias óptimas. A su vez, esto permitirá eliminar las condiciones adversas que actualmente pueden hacer que la lactancia se traduzca en un obstáculo o motivo de desigualdad para las mujeres.

Tercero. Contexto

La lactancia materna se define como “el estándar normativo para la alimentación y nutrición del lactante” 2 y es un proceso que proporciona tales ventajas médicas y para el desarrollo neurológico, que debe considerarse un asunto de salud pública más que un estilo de vida. De acuerdo con la definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Academia Americana de Pediatría (AAP), la lactancia materna exclusiva implica que el lactante recibe “únicamente leche humana, sin otros líquidos o sólidos, excepto medicamentos, vitaminas o minerales” 3 durante los primeros seis meses de vida.

Al respecto, la AAP recomienda que la lactancia materna exclusiva se realice durante los primeros 6 meses después del nacimiento, así como la lactancia continuada en conjunto con la introducción complementaria de alimentos 4 a partir del sexto mes y hasta los 2 años o más, de acuerdo como lo deseen tanto la madre como el hijo. Sin embargo, las tasas de lactancia materna a nivel mundial se encuentran muy lejos de los estándares establecidos por esta recomendación pues, de acuerdo con la UNICEF, a nivel mundial menos de la mitad de los lactantes comienzan su vida con una lactancia materna adecuada, 5 lo cual trae consigo consecuencias económicas desfavorables.

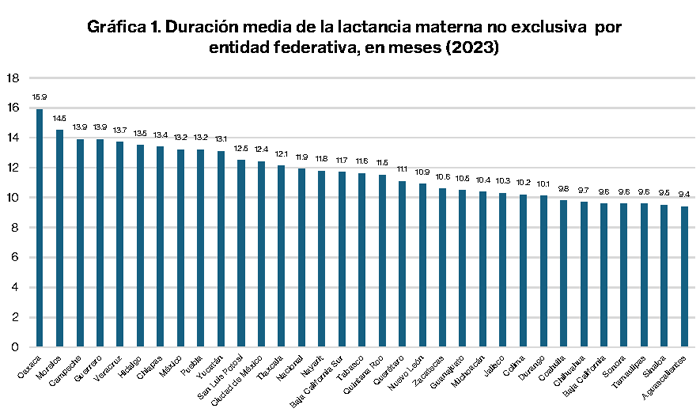

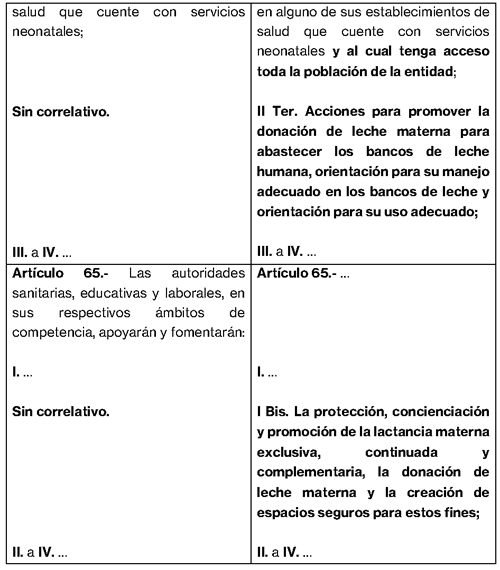

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2023 del INEGI, sólo en el 30.6 por ciento de los nacimientos ocurridos entre 2018 y 2023 se realizó lactancia materna exclusiva. 6 Por otra parte, la duración promedio de la lactancia materna no exclusiva a nivel nacional es de 11.9 meses; la duración más alta corresponde a Oaxaca con 15.9 y la más corta a Aguascalientes con 9.4 meses, como lo muestra la siguiente gráfica:

Estos datos reflejan que México se encuentra dentro de los países que no cumplen con los estándares internacionales recomendados para realizar la lactancia materna exclusiva. Además, en los casos en que se realiza lactancia, que corresponden a menos de un tercio de la población, su duración no corresponde con el margen de 2 años recomendado ni siquiera en el caso de la entidad federativa donde la lactancia tiene una duración mayor.

La escasez de lactancia materna exclusiva se traduce en diversas desventajas para la población, principalmente en materia de salud. La evidencia científica demuestra que la leche materna disminuye significativamente la morbilidad y mortalidad infantiles, pues de acuerdo con la AAP “la lactancia materna está asociada con disminución de infecciones respiratorias, otitis media, gastroenteritis, enterocolitis necrosante, síndrome de muerte súbita del lactante, y enfermedades alérgicas”. 7

Estos beneficios perduran a lo largo de la vida, pero sus beneficios son particularmente perceptibles durante los primeros años. De acuerdo con un meta análisis de la AAP, “los lactantes alimentados con leche humana tienen menores tasas de hospitalización por infecciones y menor mortalidad por todas las causas”. 8 En países con circunstancias sociales similares a las de México, como Brasil, se han realizado estudios de cohorte que demuestran cómo sus beneficios se extienden a cuestiones como el comportamiento en test de inteligencia, la realización académica y hasta los ingresos a la edad de 30 años. 9

Por otra parte, el amamantamiento también tiene consecuencias positivas en la salud de la madre. La AAP afirma que “el amamantamiento está asociado con una reducción del riesgo de cáncer de mama y ovario, hipertensión, diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares”. 10 De acuerdo con dicho estudio, la experiencia de lactancia es acumulativa a lo largo de la vida reproductiva de la mujer y proporcional con la reducción del riesgo de sufrir alguno de estos padecimientos. Otro estudio demostró hace algunos años que las pérdidas globales de vidas humanas atribuibles a una lactancia subóptima fue de aproximadamente 823 mil lactantes y 20 mil muertes maternas. 11 A su vez, esto se tradujo en pérdidas económicas estimadas en 302 billones de dólares anuales. 12

En ese orden de ideas, la AAP también estima que si el 90 por ciento de las madres de Estados Unidos realizaran lactancia exclusiva por 6 meses se salvarían más de 900 vidas de lactantes cada año. 13 También afirma que si la práctica y la estimación se extendieran a los 42 países en desarrollo en donde ocurre el 90 por ciento de las muertes infantiles de todo el mundo, se podrían prevenir hasta 1 millón de muertes infantiles al año, lo cual representa cerca del 13 por ciento de la tasa de mortalidad infantil mundial. 14

Los datos hasta aquí expuestos demuestran que la lactancia materna exclusiva no sólo es un factor fundamental para la nutrición y el desarrollo de los recién nacidos, sino una cuestión de salud pública que podría ayudar a resolver un problema tan grave como la mortalidad infantil. Esto justifica la importancia y la urgencia de legislar para mejorar las circunstancias en las que se desarrolla la lactancia materna exclusiva.

Cuarto. Argumentos de la Iniciativa

La presente iniciativa pretende abordar los problemas que se suscitan frecuentemente en los hospitales y que son contrarios a los “Diez pasos para una lactancia materna exitosa” 15 establecidos por la OMS y la UNICEF a través de la “Iniciativa Hospital Amigo del Niño”, presentada en 1991. Estos pasos describen un conjunto de políticas y procedimientos a seguir por parte de los centros que ofrecen servicios de maternidad y neonatología, para apoyar la lactancia materna, y se transcriben a continuación:

“Procedimientos de gestión críticos:

1a. Cumplir plenamente el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna y las resoluciones pertinentes de la Asamblea Mundial de la Salud.

1b. Contar con una política escrita de alimentación infantil que se comunique periódicamente al personal y a los padres.

1c. Establecer sistemas continuos de seguimiento y gestión de datos.

2. Asegurarse de que el personal tenga suficientes conocimientos, competencias y habilidades para apoyar la lactancia materna.

Prácticas clínicas clave:

3. Discutir la importancia y el manejo de la lactancia materna con las mujeres embarazadas y sus familias.

4. Facilitar el contacto piel con piel inmediato e ininterrumpido y apoyar a las madres para que inicien la lactancia materna lo antes posible después del parto.

5. Apoyar a las madres para iniciar y mantener la lactancia materna y gestionar las dificultades comunes.

6. No proporcionar a los recién nacidos amamantados ningún alimento ni líquido que no sea leche materna, a menos que exista una indicación médica.

7. Permitir que las madres y sus bebés permanezcan juntos y practiquen el alojamiento conjunto las 24 horas del día.

8. Apoyar a las madres para que reconozcan y respondan a las señales de alimentación de sus bebés.

9. Asesorar a las madres sobre el uso y los riesgos de los biberones, tetinas y chupetes.

10. Coordinar el alta para que los padres y sus bebés tengan acceso oportuno a apoyo y atención continuos.”

El cumplimiento de lo establecido en estos 10 pasos durante las primeras horas y días posteriores al nacimiento garantiza el inicio exitoso de la lactancia. De acuerdo con la AAP, la implementación de los 10 pasos en las rutinas hospitalarias aumentan las tasas de iniciación, duración y exclusividad de la lactancia materna. 16 Sin embargo, el grado de implementación es bajo; tan sólo en Estados Unidos se estima que únicamente el 65 por ciento de los hospitales aplican satisfactoriamente estos pasos. 17

La evidencia internacional demuestra que las principales barreras estructurales que debilitan el entorno para la lactancia materna son: 18

• Las desigualdades de género,

• Las normas socioculturales perjudiciales sobre la alimentación infantil,

• El crecimiento económico y la urbanización,

• Las prácticas de mercadotecnia corporativa y las actividades políticas que debilitan las políticas de protección de la lactancia materna,

• Los mercados laborales que apenas consideran los derechos reproductivos de las mujeres y el trabajo de cuidados, reflejando profundas desigualdades de género, y

• La deficiente atención sanitaria que socava la lactancia, incluyendo la medicalización del parto y del cuidado infantil.

En relación con esta última, los sistemas de salud que no siguen los 10 pasos de la OMS socavan profundamente la lactancia materna, pues estas prácticas médicas tienen un papel crucial tanto en la preparación como en el mantenimiento de la lactancia exclusiva. 19 Los sistemas de salud que no cuentan con recursos ni capacitación adecuados, reducen significativamente la probabilidad de comenzar la lactancia debido a que el personal no está preparado para actuar en estos casos y a que, en otros, realizan prácticas de mercadotecnia contrarias al “Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna” de la OMS.

La evidencia disponible señala que, entre las prácticas hospitalarias inadecuadas, las más frecuentes son las siguientes: 20

• Administración de alimentos pre lactantes : se calcula que alrededor de 1 de cada 3 recién nacidos en países de ingresos bajos y medios recibe alimentación pre lactante, lo cual está asociado con el retraso en el inicio de la lactancia.

• Separación madre-hijo y retraso en el contacto piel con piel : esta práctica dificulta el establecimiento de cercanía con sus cuidadores y su regulación psicológica, lo cual dificulta la lactancia y retrasa la producción temprana de leche.

• Distribución de muestras gratuitas de fórmulas y recomendaciones injustificadas para introducir leche de fórmula y otros sucedáneos lácteos.

• Interpretación errónea de conductas normales del bebé , tales como “falta de leche”, fomentada por mensajes de mercadotecnia de la industria de fórmulas y sucedáneos lácteos.

Algunos de estas prácticas inadecuadas se explican por la falta de información para las madres o por la escasa capacitación del personal de salud a cargo. 21 Sin embargo, en su mayoría estas fallas están asociadas con la inversión insuficiente en los sistemas de salud y la incapacidad gubernamental y de los sistemas económicos para la protección de la maternidad. Se estima que, aproximadamente medio billón de mujeres en todo el mundo carece de protección adecuada para la maternidad, la mayoría de las cuales trabajan en circunstancias de precariedad. 22

Por otra parte, está demostrado que factores estructurales tales como: la existencia de sistemas de poder de carácter biomédico con sesgo de género, factores ideológicos que aceptan y fomentan la influencia corporativa dentro de los sistemas de salud y políticas económicas que limitan los presupuestos públicos, mantienen los sistemas de salud en un estado de insuficiencia generalizada de promoción, protección y apoyo a la lactancia materna. 23 Esto explica que las fallas hospitalarias no sean incidentales, sino la expresión de un sistema diseñado para inhibir la lactancia exclusiva desde el nacimiento.

Por ello, se propone realizar las siguientes reformas a la Ley General de Salud, con el objetivo de fortalecer las atribuciones y obligaciones de la Secretaría de Salud para garantizar la lactancia materna exclusiva:

• Se propone definir la lactancia materna exclusiva y amamantamiento como materia de salubridad general, dentro de la atención materno-infantil y el programa de nutrición materno-infantil,

• Establecer dentro de los objetivos del Sistema Nacional de Salud proporcionar orientación y diseñar y ejecutar políticas públicas sobre la lactancia materna exclusiva de los cero a seis meses y de la lactancia materna continuada y complementaria hasta los dos años de vida o más,

• Establecer que le corresponde a la Secretaría de Salud, en ejercicio de la coordinación del Sistema Nacional de Salud, promover e impulsar programas y campañas de información sobre la lactancia materna exclusiva, continuada y complementaria,

• Reconocer dentro de la atención materno-infantil la atención, fomento, promoción y vigilancia de la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida del producto y la lactancia continuada y complementaria hasta el segundo año o más de vida,

• Establecer entre las acciones para la organización y operación de los servicios de salud destinados a la atención materno-infantil, las destinadas a promover la donación de leche materna para abastecer los bancos de leche humana, orientación para su manejo adecuado en los bancos de leche y orientación para su uso adecuado, y

• Establecer que las autoridades sanitarias, educativas y laborales, en sus respectivos ámbitos de competencia, apoyarán y fomentarán la protección, concienciación y promoción de la lactancia materna exclusiva, continuada y complementaria, la donación de leche materna y la creación de espacios seguros para estos fines.

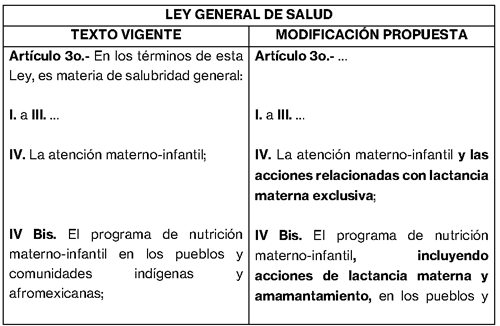

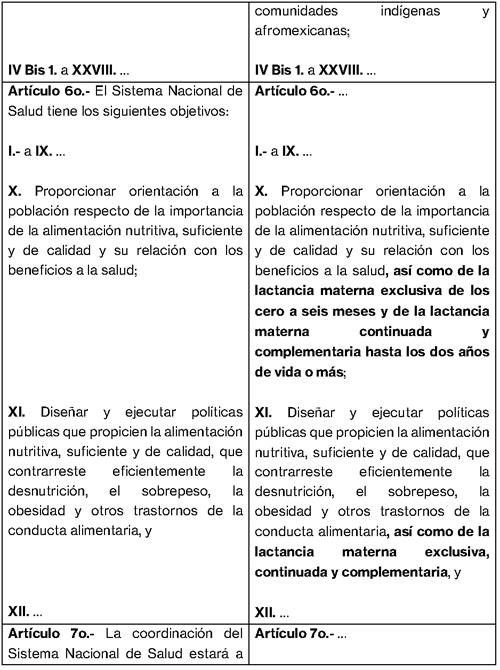

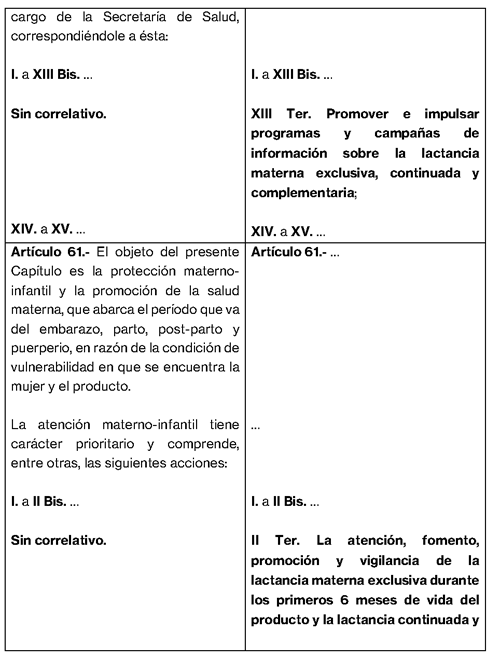

Quinto. Cuadro comparativo

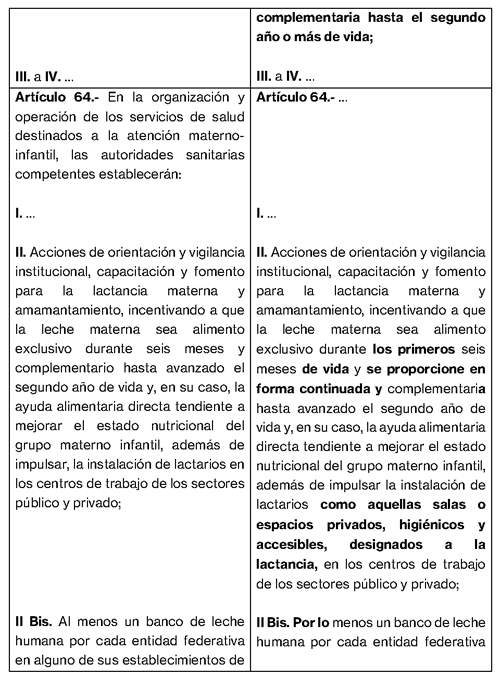

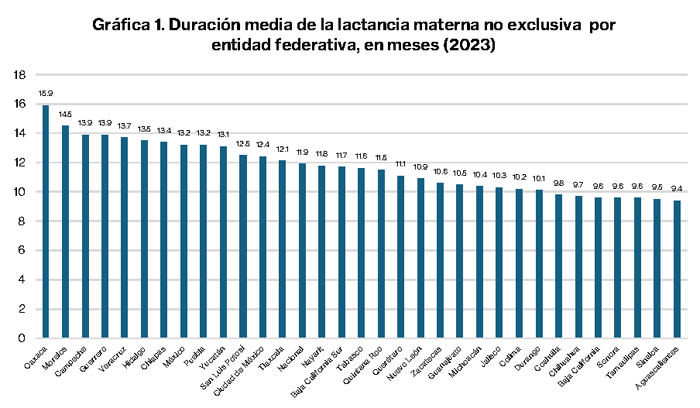

Para exponer con claridad la propuesta de modificación normativa, se presenta en el siguiente cuadro comparativo:

Sexto. Denominación del proyecto de decreto

La presente Iniciativa propone la siguiente denominación al proyecto de decreto: “proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3o., 6o., y 64, y se adicionan los artículos 7o., 61 y 65 de la Ley General de Salud, en materia de lactancia materna exclusiva.”

Séptimo. Ordenamientos por modificarse

A partir de lo aquí expuesto, el ordenamiento a modificar que considera esta propuesta es la Ley General de Salud .

Octavo. Texto Normativo Propuesto

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente:

Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3o., 6o., y 64, y se adicionan los artículos 7o., 61 y 65 de la Ley General de Salud, en materia de lactancia materna exclusiva

Artículo Único. Se reforman las fracciones IV y IV Bis del artículo 3o., las fracciones X y XI del artículo 6o., las fracciones II y II Bis del artículo 64, y se adicionan una fracción XIII Ter al artículo 7o., una fracción II Ter al artículo 61, una fracción II Ter al artículo 64 y una fracción I Bis al artículo 65 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 3o.- ...

I. a III. ...

IV. La atención materno-infantil y las acciones relacionadas con lactancia materna exclusiva ;

IV Bis. El programa de nutrición materno-infantil, incluyendo acciones de lactancia materna y amamantamiento, en los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas;

IV Bis 1. a XXVIII. ...

Artículo 6o.- ...

I.- a IX. ...

X. Proporcionar orientación a la población respecto de la importancia de la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad y su relación con los beneficios a la salud, así como de la lactancia materna exclusiva de los cero a seis meses y de la lactancia materna continuada y complementaria hasta los dos años de vida o más ;

XI. Diseñar y ejecutar políticas públicas que propicien la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, que contrarreste eficientemente la desnutrición, el sobrepeso, la obesidad y otros trastornos de la conducta alimentaria, así como de la lactancia materna exclusiva, continuada y complementaria , y

XII. ...

Artículo 7o.- ...

I. a XIII Bis. ...

XIII Ter. Promover e impulsar programas y campañas de información sobre la lactancia materna exclusiva, continuada y complementaria ;

XIV. a XV. ...

Artículo 61.- ...

...

I. a II Bis. ...

II Ter. La atención, fomento, promoción y vigilancia de la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida del producto y la lactancia continuada y complementaria hasta el segundo año o más de vida;

III. a IV. ...

Artículo 64.- ...

I. ...

II. Acciones de orientación y vigilancia institucional, capacitación y fomento para la lactancia materna y amamantamiento, incentivando a que la leche materna sea alimento exclusivo durante los primeros seis meses de vida y se proporcione en forma continuada y complementaria hasta avanzado el segundo año de vida y, en su caso, la ayuda alimentaria directa tendiente a mejorar el estado nutricional del grupo materno infantil, además de impulsar la instalación de lactarios como aquellas salas o espacios privados, higiénicos y accesibles, designados a la lactancia, en los centros de trabajo de los sectores público y privado;

II Bis. Por lo menos un banco de leche humana por cada entidad federativa en alguno de sus establecimientos de salud que cuente con servicios neonatales y al cual tenga acceso toda la población de la entidad ;

II Ter. Acciones para promover la donación de leche materna para abastecer los bancos de leche humana, orientación para su manejo adecuado en los bancos de leche y orientación para su uso adecuado;

III. a IV. ...

Artículo 65.- ...

I. ...

I Bis. La protección, concienciación y promoción de la lactancia materna exclusiva, continuada y complementaria, la donación de leche materna y la creación de espacios seguros para estos fines;

II. a IV. ...

Noveno. Artículos transitorios

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Tercero. Dentro de los ciento veinte días posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, las autoridades deberán emitir y efectuar las adecuaciones normativas y reglamentarias correspondientes para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el presente Decreto.

Notas

1 “Artículo 2. Los Estados parte condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen a:[...]f) Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer; [...]”. Énfasis añadido.

2 Arthur I. Eidelman, Richard J. Schanler, Margreete Johnston, Susan Landers, Larry Noble, Kinga Szucs, Laura Viehmann, “Breastfeeding and the Use of Human Milk”, Pediatrics. Official Journal of the American Academy of Pediatrics 129, número 3 (marzo 2012): e827–e841, https://doi.org/10.1542/peds.2022-057988 (Fecha de consulta: 11 de agosto de 2025).

3 Ibid, e831.

4 Joan Y. Meek & Lawrence Noble, “Policy Statement: Breastfeeding and the Use of Human Milk”, Pediatrics. Official Journal of the American Academy of Pediatrics 150, número 1 (julio 2022): 1-15, https://doi.org/10.1542/peds.2022-057988 (Fecha de consulta: 11 de agosto de 2025).

5 Briana J. Jegier, Julie P. Smith, Melissa C. Bartick, “The economic cost consequences of suboptimal infant and young child feeding practices: a scoping review”, Health Policy and Planning, volumen 39, número 9 (noviembre 2024), 916-945. https://doi.org/10.1093/heapol/czae069 (Fecha de consulta: 11 de agosto de 2025).

6 INEGI, “Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid) 2023. Nota Técnica”, INEGI, Programas de Información (mayo 2024). https://www.inegi.org.mx/programas/enadid/2023/ (Fecha de consulta: 11 de agosto de 2025).

7 Arthur I. Eidelman, et al. Op. Cit., páginas e828-e830.

8 Joan Y. Meek, et al. Op. Cit., páginas 3-6.

9 Cesar G. Victora, Bernardo L. Horta, Christian L. de Mola, Luciana Quevedo, Ricardo Tavares Pinheiro, Denise P. Gigante, Helen Gonçalves, Fernando C Barros, “Association between breastfeeding and intelligence, educational attainment, and income at 30 years of age: a prospective birth cohort study from Brazil”, The Lancet Global Health, volúmen 3, número 4 (abril 2015), e199-e205. https://doi.org/10.1016/s2214-109x(15)70002-1 (Fecha de consulta: 11 de agosto de 2025).

10 Arthur I. Eidelman, et al. Op. Cit., página e832.

11 Briana J. Jegier, et al., Op. Cit., página 916-917.

12 Ibídem.

13 Arthur I. Eidelman, et al. Op. Cit., página e829.

14 Ibídem.

15 World Health Organization, “Ten steps to successful breastfeeding”, WHO Nutrition and Food Safety, https://www.who.int/teams/nutrition-and-food-safety/food-and-nutrition- actions-in-health-systems/ten-steps-to-successful-breastfeeding (Fecha de consulta: 11 de agosto de 2025). Traducción propia.

16 Arthur I. Eidelman, et al. Op. Cit., página e834.

17 Ibídem.

18 Rafael Pérez-Escamilla, Cecilia Tomori, Sonia Hernández-Cordero, Phillip Baker, Aluisio J. D. Barros, France Bégin, et al., “Breastfeeding: crucially important, but increasingly challenged in a market-driven world”, The Lancet, volumen 401, núm. 10375 (febrero 2023), páginas 472-485. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(22)01932-8 (Fecha de consulta: 11 de agosto de 2025).

19 Ibid, página 472.

20 Ibid, páginas 474-476.

21 Phillip Baker, Julie P. Smith, Amandine Garde, Laurence M. Grummer-Strawn, Benjamin Wood, Gita Sen, et al., “The political economy of infant and young child feeding: confronting corporate power, overcoming structural barriers, and accelerating progress”, The Lancet, volúmen 401, número 10375 (febrero 2023), página 503-524. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(22)01933-X (Fecha de consulta: 11 de agosto de 2025).

22 Ibid, página 504.

23 Ibídem.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de octubre de 2025.

Diputada Teresa Ginez Serrano (rúbrica)

Que reforma y adiciona los artículos 6 Bis y 47 Bis de la Ley de Aviación Civil, en materia de lactancia materna exclusiva, suscrita por la diputada Teresa Ginez Serrano y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Teresa Ginez Serrano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, apartado H, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77, numeral 1, y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la “iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 6 Bis y se adiciona el artículo 47 Bis de la Ley de Aviación Civil, en materia de lactancia materna exclusiva”, la cual plantea la problemática y los argumentos establecidos en la siguiente

Exposición de Motivos

Primero. Planteamiento del problema

La lactancia materna es un proceso biológico mediante el cual la madre alimenta a su hija o hijo, con lo cual le proporciona nutrientes esenciales para su desarrollo y otros componentes bioactivos que fortalecen su sistema inmune, que resultan cruciales durante los primeros seis meses de vida para preservar su salud y protección. Por sus características, la lactancia ocupa un lugar fundamental para el desarrollo humano y es reconocida como un derecho humano. Sin embargo, las políticas vigentes de las aerolíneas que operan en México dificultan el proceso de lactancia para las madres al no permitir el traslado de leche materna en aeronaves y no prever políticas especiales para su tripulación en lactancia. Por ello, se propone reformar la Ley de Aviación Civil para establecer obligaciones para que las aerolíneas faciliten el proceso de lactancia materna exclusiva.

Segundo. Problemática desde la perspectiva de género

La perspectiva de género es la metodología y el conjunto de mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que se justifica generalmente con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres. En consecuencia, es una herramienta que permite determinar los roles, responsabilidades y formas de participación establecidos para mujeres y hombres por estructuras sociales, culturales, económicas y políticas.

En el ámbito de las políticas públicas la perspectiva de género permite definir las acciones que deben emprenderse para resolver factores de desigualdad existentes basados en el género y crear condiciones para lograr igualdad sustantiva. Estas acciones involucran también las adoptadas en el ámbito legislativo, bajo la consideración que las normas generalmente reproducen y continúan actos discriminatorios contra la mujer.

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), de la cual México forma parte desde 1981, establece en su artículo 2), inciso f), que todos los Estados parte tienen el compromiso de adoptar todas las medidas para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer. 1 En ese sentido, la Ley de Aviación Civil vigente no establece normas discriminatorias; sin embargo, es omisa al no prever vías para garantizar un derecho cuyo ejercicio es fundamental para la inclusión y la igualdad.

Desde esa perspectiva, la presente Iniciativa propone considerar los casos en los cuales las madres que se encuentran en lactancia viajan sin su hija o hijo pero deciden realizar extracción y conservación de leche materna para poder alimentar al infante al término de su viaje. Al permitir que las madres puedan viajar con la cantidad de leche materna que hayan conservado, la Ley de Aviación considerará un supuesto normativo que afecta exclusivamente a las mujeres y, por lo tanto, contendrá un criterio con perspectiva de género.

Por otra parte, se propone que las aerolíneas también consideren políticas para facilitar el proceso de lactancia y de transportación de leche materna para las madres integrantes de su tripulación. Con ello, esta iniciativa se presenta en complemento a la propuesta de mejorar las políticas laborales relativas al proceso de lactancia materna exclusiva y, de esta forma, incorporar criterios con perspectiva de género a la regulación de la aviación civil.

Tercero. Contexto

La lactancia materna se define como “el estándar normativo para la alimentación y nutrición del lactante” 2 y es un proceso que proporciona tales ventajas médicas y para el desarrollo neurológico, que debe considerarse un asunto de salud pública más que un estilo de vida. De acuerdo con la definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Academia Americana de Pediatría (AAP), la lactancia materna exclusiva implica que el lactante recibe “únicamente leche humana, sin otros líquidos o sólidos, excepto medicamentos, vitaminas o minerales” 3 durante los primeros seis meses de vida.

Al respecto, la AAP recomienda que la lactancia materna exclusiva se realice durante los primeros 6 meses después del nacimiento, así como la lactancia continuada en conjunto con la introducción complementaria de alimentos 4 a partir del sexto mes y hasta los 2 años o más, de acuerdo como lo deseen tanto la madre como el hijo. Sin embargo, las tasas de lactancia materna a nivel mundial se encuentran muy lejos de los estándares establecidos por esta recomendación pues, de acuerdo con la UNICEF, a nivel mundial menos de la mitad de los lactantes comienzan su vida con una lactancia materna adecuada, 5 lo cual trae consigo consecuencias económicas desfavorables.

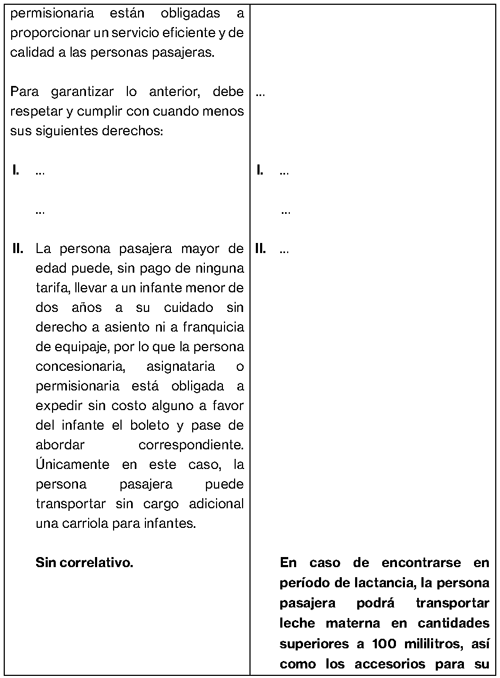

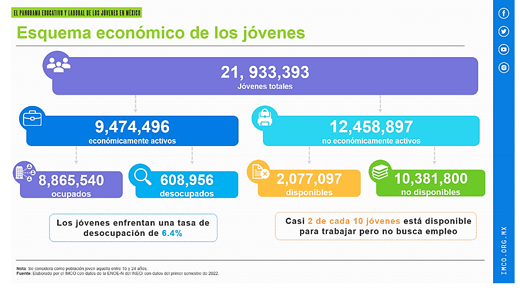

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2023 del INEGI, sólo en el 30.6 por ciento de los nacimientos ocurridos entre 2018 y 2023 se realizó lactancia materna exclusiva.6 Por otra parte, la duración promedio de la lactancia materna no exclusiva a nivel nacional es de 11.9 meses; la duración más alta corresponde a Oaxaca con 15.9 y la más corta a Aguascalientes con 9.4 meses, como lo muestra la siguiente gráfica:

Estos datos reflejan que México se encuentra dentro de los países que no cumplen con los estándares internacionales recomendados para realizar la lactancia materna exclusiva. Además, en los casos en que se realiza lactancia, que corresponden a menos de un tercio de la población, su duración no corresponde con el margen de 2 años recomendado ni siquiera en el caso de la entidad federativa donde la lactancia tiene una duración mayor.

La escasez de lactancia materna exclusiva se traduce en diversas desventajas para la población, principalmente en materia de salud. La evidencia científica demuestra que la leche materna disminuye significativamente la morbilidad y mortalidad infantiles, pues de acuerdo con la AAP “la lactancia materna está asociada con disminución de infecciones respiratorias, otitis media, gastroenteritis, enterocolitis necrosante, síndrome de muerte súbita del lactante, y enfermedades alérgicas”. 7

Estos beneficios perduran a lo largo de la vida, pero sus beneficios son particularmente perceptibles durante los primeros años. De acuerdo con un meta análisis de la AAP, “los lactantes alimentados con leche humana tienen menores tasas de hospitalización por infecciones y menor mortalidad por todas las causas”. 8 En países con circunstancias sociales similares a las de México, como Brasil, se han realizado estudios de cohorte que demuestran cómo sus beneficios se extienden a cuestiones como el comportamiento en test de inteligencia, la realización académica y hasta los ingresos a la edad de 30 años. 9

Por otra parte, el amamantamiento también tiene consecuencias positivas en la salud de la madre. La AAP afirma que “el amamantamiento está asociado con una reducción del riesgo de cáncer de mama y ovario, hipertensión, diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares”.10 De acuerdo con dicho estudio, la experiencia de lactancia es acumulativa a lo largo de la vida reproductiva de la mujer y proporcional con la reducción del riesgo de sufrir alguno de estos padecimientos. Otro estudio demostró hace algunos años que las pérdidas globales de vidas humanas atribuibles a una lactancia subóptima fue de aproximadamente 823 mil lactantes y 20 mil muertes maternas. 11 A su vez, esto se tradujo en pérdidas económicas estimadas en 302 billones de dólares anuales. 12

En ese orden de ideas, la AAP también estima que si el 90 por ciento de las madres de Estados Unidos realizaran lactancia exclusiva por 6 meses se salvarían más de 900 vidas de lactantes cada año. 13 También afirma que si la práctica y la estimación se extendieran a los 42 países en desarrollo en donde ocurre el 90 por ciento de las muertes infantiles de todo el mundo, se podrían prevenir hasta 1 millón de muertes infantiles al año, lo cual representa cerca del 13 por ciento de la tasa de mortalidad infantil mundial. 14

Los datos hasta aquí expuestos demuestran que la lactancia materna exclusiva no sólo es un factor fundamental para la nutrición y el desarrollo de los recién nacidos, sino una cuestión de salud pública que podría ayudar a resolver un problema tan grave como la mortalidad infantil. Esto justifica la importancia y la urgencia de legislar para mejorar las circunstancias en las que se realiza la lactancia materna exclusiva.

Cuarto. Argumentos de la Iniciativa

En 2024 se registraron 61 millones 547 mil pasajeros transportados en vuelos nacionales y 57 millones 917 mil pasajeros transportados en vuelos internacionales, dando un total de 119 millones 464 mil pasajeros transportados en el espacio aéreo mexicano, de acuerdo con la Secretaría de Turismo. 15 A pesar de que no existen datos oficiales de cuántas de estas personas son mujeres, se puede realizar una aproximación considerando que representan el 51.7 por ciento de la población. De esta manera, se arribaría a la estimación de 61 millones 762 mil mujeres pasajeras en vuelos nacionales e internacionales, por lo que el universo de población a la cual beneficiaría esta reforma es considerablemente amplio.

Ahora bien, debe considerarse que la lactancia materna exclusiva no sólo comprende la alimentación directa de los hijos, sino que también existen diversas circunstancias que pueden influir en que las madres se realicen extracción de leche materna y conservarla para que posteriormente la pueda consumir el lactante. De hecho, la falta de condiciones para la extracción y conservación de la leche materna es una de las barreras generales que se han detectado para la lactancia materna exclusiva, particularmente en centros de trabajo. 16

A pesar de que no existen estudios específicos del caso de México, diversos estudios académicos relativos a Estados Unidos pueden aportar elementos para esbozar las circunstancias actuales del ejercicio de la lactancia materna en aeronaves y aeropuertos. En 2014 se realizó un estudio de 100 aeropuertos de Estados Unidos y, a pesar de que el 62 por ciento de ellos afirmaba ser amigable con la lactancia materna, sólo el 8 por ciento cumplió con las condiciones necesarias para ello, que incluyen: el establecimiento de un espacio privado diferente a un baño, con mesa, silla y contacto eléctrico. 17

La carencia de infraestructura en aeropuertos que permita a las mujeres extraer la leche materna antes o después de un viaje tiene consecuencias graves. De acuerdo con el estudio en referencia, cuando una madre en lactancia no tiene las condiciones necesarias para extraerse y conservar la leche materna, incrementa el riesgo de sufrir ingurgitación mamaria o mastitis. 18 Esto ocurre particularmente cuando la madre no viaja con su hija o hijo lactante.

Además del primer obstáculo para la lactancia que representa la falta de infraestructura aeroportuaria adecuada, el más importante es la falta de previsión regulatoria para los casos en los cuales la madre no viaja con la hija o hijo lactante y pretende transportar la leche materna extraída. Actualmente el criterio 9.8 de la “Circular Obligatoria CO SA-17.2/10 R3, emitida por la Dirección General de Aeronáutica Civil” establece lo siguiente:

“9.8 Está prohibida la introducción de envases conteniendo LAG (Líquidos, aerosoles y geles), a las zonas estériles de los aeródromos o a través de los puntos de inspección de pasajeros, a menos que se conserven en envases individuales de una capacidad no superior a los 100 ml (o su equivalente), sin importar si están llenos o no, todos los envases deben caber sin dificultad en una bolsa de plástico resellable completamente cerrada, de una capacidad no superior a 1 litro (aproximadamente de 20 x 20 cm o su equivalente). Sólo se permite llevar una bolsa por pasajero, salvo lo indicado en el punto 7.3 de la presente circular.

Se permite el transporte de LAG en cantidades superiores a las señaladas en el párrafo anterior cuando se trate de pasajeros con necesidades dietéticas especiales, tales como alimentos y bebidas para bebé o personas bajo tratamiento médico. Asimismo se permite que miembros de tripulación de vuelo o de cabina que porten uniforme e identificación vigente de la empresa para la cual laboran, el transporte de cantidades extraordinarias de LAG. Los empleados del aeropuerto podrán introducir cantidades extraordinarias de alimentos y bebidas, que se consideren LAG, para consumo propio dentro de las zonas estériles pero no a las aeronaves.” 19

Sin embargo, a pesar de que la circular obligatoria establece una exención al transporte de alimentos y bebidas para bebé frente al límite establecido para LAG (Líquidos, aerosoles y geles), la disposición es genérica e incluso podría generar confusión, ya que el término “alimentos y bebidas para bebé” puede aludir a sucedáneos de leche materna y no a esta última, lo cual inhibe la lactancia materna exclusiva. Por ello, en su lugar podría considerarse lo que actualmente prevé la regulación estadounidense al respecto.

El “Yellow Book 2026” de los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades –CDC, por sus siglas en inglés– de Estados Unidos, que establece los estándares sanitarios para viajeros, prevé que la leche extraída y los artículos para su extracción están exentos de la limitación de LAG. Esta exención incluye:

“leche materna extraída, bolsas de hielo, bolsas de gel (congeladas o descongeladas), bombas y kits de extractores, y otros accesorios necesarios para transportar leche extraída, a través de los puntos de control de seguridad del aeropuerto y vuelos a bordo, independientemente de si el niño que amamante también está viajando” 20

Como se advierte de la lectura del párrafo anterior, la regulación estadounidense es más clara en cuanto a la permisión del traslado de leche materna y los accesorios para su extracción y conservación, por lo cual garantiza en mayor medida el derecho a la lactancia. En ese orden de ideas, la presente propuesta recupera la permisión expresa del traslado de cantidades superiores a los 100 ml. de leche materna, así como los accesorios para su extracción y conservación, reservando para el ámbito reglamentario la definición de los objetos que serán considerados dentro de tal fin.

Ahora bien, con respecto al personal de tripulación aeronáutica que se encuentra en período de lactancia, un informe reciente rendido a los Comités del Congreso de los Estados Unidos identificó las principales barreras para que las integrantes de la tripulación aeronáutica puedan llevar a cabo la extracción de leche materna,21 entre las cuales destacan:

• Limitación de tiempo y de personal , que es muy breve entre y durante los vuelos,

• Falta de espacio y privacidad , ya que los aviones carecen de espacios apropiados para que las madres tripulantes puedan realizar la extracción de leche,

• Dificultad para almacenar y transportar leche materna , la cual requiere una refrigeración o temperatura particular, y

• Estigmas asociados con la lactancia , ya que las madres tripulantes podrían sentirse no apoyadas o juzgadas por pasajeros o por otros miembros de la tripulación.

De acuerdo con un estudio realizado específicamente sobre la tripulación aeronáutica naval, el 88 por ciento de las mujeres en lactancia aseguró haber tenido alguna dificultad o complicación asociada con el ambiente operacional de vuelos, lo cual las orilló a utilizar lactancia sustituta mediante sucedáneos, sin que eso redujera problemas de salud provocados por la no extracción de leche materna.22 Esto ejemplifica cómo las condiciones laborales de la tripulación aeronáutica siguen una regulación particular que crea condiciones para desincentivar la práctica de la lactancia materna exclusiva.

Mención particular merece el hecho de que una reforma de 2022 que protege los derechos de lactancia de las madres en Estados Unidos, la “PUMP for Nursing Mothers Act”, explícitamente excluye al personal de tripulación aeronáutica de sus beneficios. Considerando que un gran número de vuelos mexicanos proceden o tienen como destino aquel país vecino, resulta importante garantizar que la tripulación mexicana tenga garantizado el derecho a la lactancia materna en condiciones dignas.

Quinto. Cuadro comparativo

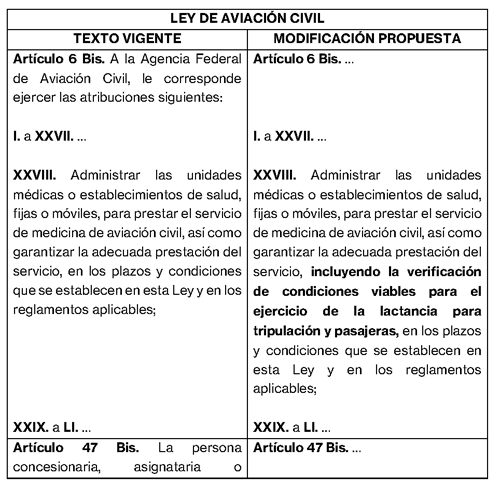

Para exponer con claridad la propuesta de modificación normativa, se presenta en el siguiente cuadro comparativo:

Sexto. Denominación del proyecto de decreto

La presente iniciativa propone la siguiente denominación al proyecto de decreto:

“Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 6 Bis y se adiciona el artículo 47 Bis de la Ley de Aviación Civil, en materia de lactancia materna exclusiva”.

Séptimo. Ordenamientos por modificarse

A partir de lo aquí expuesto, el ordenamiento a modificar que considera esta propuesta es la Ley de Aviación Civil .

Octavo. Texto normativo propuesto

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 6 Bis y se adiciona el artículo 47 Bis de la Ley de Aviación Civil, en materia de lactancia materna exclusiva.

Artículo Único. Se reforma la fracción XXVII del artículo 6 Bis y se adiciona un párrafo segundo a la fracción II del párrafo segundo del artículo 47 Bis de la Ley de Aviación Civil, para quedar como sigue:

Artículo 6 Bis. ...

I. a XXVII. ...

XXVIII. Administrar las unidades médicas o establecimientos de salud, fijas o móviles, para prestar el servicio de medicina de aviación civil, así como garantizar la adecuada prestación del servicio, incluyendo la verificación de condiciones viables para el ejercicio de la lactancia para tripulación y pasajeras, en los plazos y condiciones que se establecen en esta Ley y en los reglamentos aplicables;

XXIX. a LI. ...

Artículo 47 Bis. ...

...

I. ...

...

II. ...

En caso de encontrarse en período de lactancia, la persona pasajera podrá transportar leche materna en cantidades superiores a 100 mililitros, así como los accesorios para su extracción y conservación sin cargo adicional, independientemente de llevar o no consigo al infante menor de dos años.

III. a X. ...

Noveno. Artículos transitorios

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Tercero. La autoridad correspondiente deberá adecuar las disposiciones reglamentarias a más tardar dentro de los ciento veinte días siguientes a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto.

Las disposiciones reglamentarias y administrativas vigentes a la entrada en vigor del presente Decreto, que no se opongan a este, continuarán aplicándose hasta en tanto se emitan aquellas que las sustituyan.

Notas

1 “Artículo 2

Los Estados Parte condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen a:[...]f) Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer; [...]”. Énfasis añadido.

2 Arthur I. Eidelman, Richard J. Schanler, Margreete Johnston, Susan Landers, Larry Noble, Kinga Szucs, Laura Viehmann, “Breastfeeding and the Use of Human Milk”, Pediatrics. Official Journal of the American Academy of Pediatrics 129, número 3 (marzo 2012): e827–e841, https://doi.org/10.1542/peds.2022-057988 (Fecha de consulta: 11 de agosto de 2025).

3 Ibid, e831.

4 Joan Y. Meek & Lawrence Noble, “Policy Statement: Breastfeeding and the Use of Human Milk”, Pediatrics. Official Journal of the American Academy of Pediatrics 150, número 1 (julio 2022): 1-15, https://doi.org/10.1542/peds.2022-057988 (Fecha de consulta: 11 de agosto de 2025).

5 Briana J. Jegier, Julie P. Smith, Melissa C. Bartick, “The economic cost consequences of suboptimal infant and young child feeding practices: a scoping review”, Health Policy and Planning, volumen 39, número 9 (noviembre 2024), 916-945. https://doi.org/10.1093/heapol/czae069 (Fecha de consulta: 11 de agosto de 2025).

6 INEGI, “Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid) 2023. Nota Técnica”, INEGI, Programas de Información (mayo 2024). https://www.inegi.org.mx/programas/enadid/2023/ (Fecha de consulta: 11 de agosto de 2025).

7 Arthur I. Eidelman, et al. Op. Cit., página e828-e830.

8 Joan Y. Meek, et al. Op. Cit., página 3-6.

9 Cesar G. Victora, Bernardo L. Horta, Christian L. de Mola, Luciana Quevedo, Ricardo Tavares Pinheiro, Denise P. Gigante, Helen Gonçalves, Fernando C Barros, “Association between breastfeeding and intelligence, educational attainment, and income at 30 years of age: a prospective birth cohort study from Brazil”, The Lancet Global Health, volumen 3, número 4 (abril 2015), e199-e205. https://doi.org/10.1016/s2214-109x(15)70002-1 (Fecha de consulta: 11 de agosto de 2025).

10 Arthur I. Eidelman, et al. Op. Cit., página e832.

11 Briana J. Jegier, et al., Op. Cit., página 916-917.

12 Ibídem.

13 Arthur I. Eidelman, et al. Op. Cit., página e829.

14 Ibídem.

15 Secretaría de Turismo. Blog. “Más de 119 millones de pasajeros se transportaron en vuelos nacionales e internacionales, en 2024”. Gobierno de México. https://www.gob.mx/sectur/articulos/mas-de-119-millones-de-pasajeros-se -transportaron-en-vuelos-nacionales-e-internacionales-en-2024 (Fecha de consulta: 11 de agosto de 2025).

16 Rafael Pérez-Escamilla, Cecilia Tomori, Sonia Hernández-Cordero, Phillip Baker, Aluisio J. D. Barros, France Bégin, et al., “Breastfeeding: crucially important, but increasingly challenged in a market-driven world”, The Lancet, volumen 401, número 10375 (febrero 2023), páginas 477-78. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(22)01932-8 (Fecha de consulta: 11 de agosto de 2025).

17 Michael Haight y Joan Ortiz, “Airports in the United States: Are They Really Breastfeeding Friendly?”, Breastfeeding Medicine, volumen 9, número 10 (diciembre 2014), páginas 515, 518. https://doi.org/10.1089/bfm.2014.0112 (Fecha de consulta: 11 de agosto de 2025).

18 Ibid., página 517.

19 Dirección General de Aeronáutica Civil, “Circular Obligatoria que establece la regulación de artículos prohibidos a introducir a las aeronaves de servicio al público, y su posesión en las zonas estériles de los aeródromos civiles de servicio al público para la prevención de actos de interferencia ilícita”. Secretaría de Comunicaciones y Transportes, México, 1 de mayo de 2014. https://www.aicm.com.mx/informacionalpasajero/archivos/cosa-17_2-10r3.p df (Fecha de consulta: 11 de agosto de 2025). Énfasis añadido.

20 Lauren O’Connor & Erica Anstey, “Travel and Breastfeeding”, en Yellow Book: Health Information for International Travel, (USA: CDC, 2025). https://www.cdc.gov/yellow-book/hcp/family-travel/travel-and-breastfeed ing.html (Fecha de consulta: 11 de agosto de 2025).

21 Government Accountability Office, “Women in Aviation: Options Available to Lactating Crewmembers and Barriers to Expressing Breast Milk on the Job”. GAO-25-107525, 15 de mayo de 2025. https://www.gao.gov/products/gao-25-107525 (Fecha de consulta: 11 de agosto de 2025).

22 Stephanie Ajuzie, “Evaluating the Challenges and Potential Complications of Breastfeeding in Naval Aviation”, Military Medicine, volumen 188, núm 7-8 (julio-agosto 2023), páginas e2543–e254. https://doi.org/10.1093/milmed/usac396 (Fecha de consulta: 11 de agosto de 2025).

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de octubre de 2025.

Diputada Teresa Ginez Serrano (rúbrica)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en materia de colusión de servidores públicos con miembros del crimen organizado, suscrita por las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Quienes suscriben, las y los diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del PAN en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 6o., numeral 1, fracción I, y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan al pleno de este órgano legislativo la presente iniciativa con proyecto decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de Código Penal Federal y de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, en materia de colusión de servidores públicos con miembros del crimen organizado, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

Durante los últimos años, en México se implementó una política de “abrazos no balazos” que abordó el combate a la violencia desde las diversas causas sociales que lo originan, pero en lugar de abatir los índices de delincuencia, éstos se incrementaron y dejaron al descubierto una presunta red de amiguismo, complicidad e impunidad con políticos ligados al Partido Político Morena.

Recuérdese cómo en procesos electorales recientes, tanto locales como federales, en diversas regiones del país hubo influencia de organizaciones delincuenciales para que los candidatos ganadores fuesen aquellos que les generasen un beneficio; 1 o bien, servidores públicos electos democráticamente que, al llegar al cargo, pactan con el crimen organizado para que el gobierno les permita llevar a cabo su actividades delincuenciales; o incluso militantes o simpatizantes de partidos políticos que han colaborado de distintas formas con estas organizaciones criminales.

Es lamentable que las actividades delictivas generen un serio impacto en el modelo republicano y democrático de división de poderes, pues ponen en riesgo los fundamentos que dan soporte al Estado mexicano a través de sus instituciones y la elección democrática de sus titulares.

Lamentablemente, ha sido la presión ejercida por gobiernos extranjeros la que ha generado un incentivo para ejercer acciones más contundentes en el combate al crimen organizado, pero el gobierno de México no podrá combatirlo mientras se mantengan estas alianzas perversas con los capos de la droga. Es urgente eliminar de raíz esta relación de complicidad de forma inmediata y presentar ante la justicia a los autores responsables de esta alianza con el crimen.

Que servidores públicos se vuelvan cómplices de la delincuencia organizada y sus cadenas productivas que generan exportación de narcóticos, o que militantes y simpatizantes de partidos políticos coadyuven con el crimen organizado, es atentar contra el Estado democrático de Derecho. La presente iniciativa tiene como propósito los siguientes objetivos:

1. Que este tipo de alianzas con el crimen organizado sean sancionadas como delito, equiparables al delito de “traición a la patria”.

2. Establecer la imprescriptibilidad y la pena más alta posible, de 80 a 140 años de prisión, a quienes cometan este delito. En términos prácticos es una pena que resulta en cadena perpetua y es equiparable a la establecida por el delito de secuestro.

3. Aplicar dicha pena a miembros del Crimen Organizado que atenten contra las instituciones democráticas, mediante cualquier acto que busque influir en la toma de decisiones de los Poderes del Estado o pretenda incidir en los resultados de una elección popular.

4. Imponer esta pena a las y los titulares del Ejecutivo Federal o Estatales, de las Secretarías federales ó estatales, de la Fiscalía General de la República o fiscalías locales, así como al del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que participen o colaboren con los integrantes del crimen organizado.

5. Investigar y sancionar la conducta tipificada como delito de colusión de acuerdo con lo establecido en la presente iniciativa, y en los términos de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en los casos previstos en el primer párrafo del artículo 2 de dicho ordenamiento.

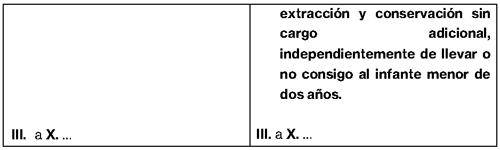

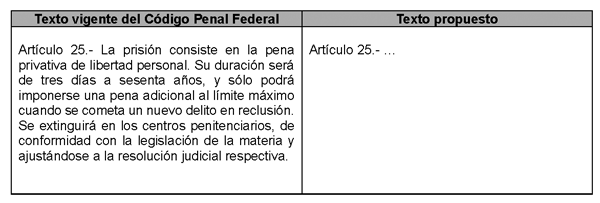

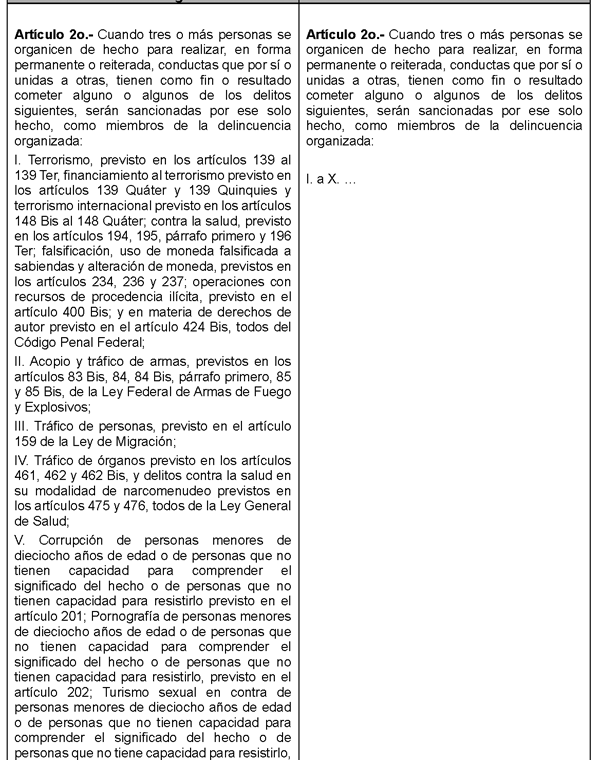

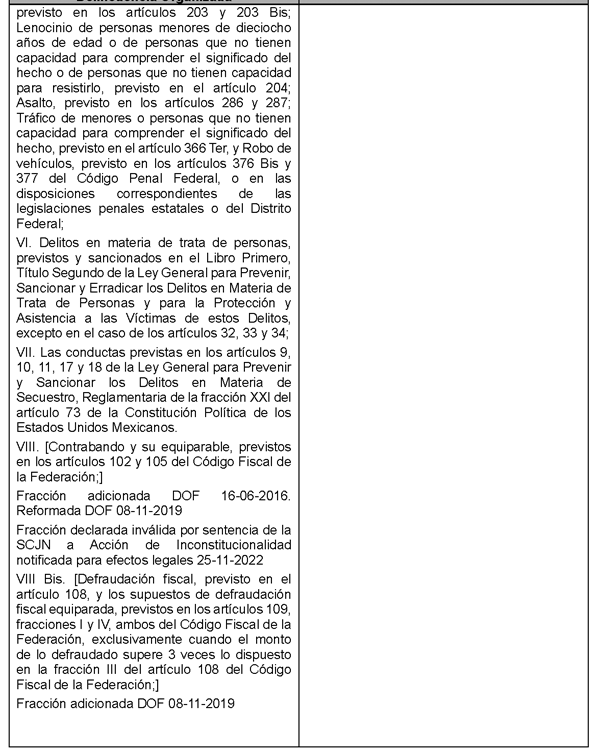

A fin de conocer con mayor claridad las modificaciones que se proponen al texto legal, se presenta a continuación el siguiente cuadro comparativo:

En el Partido Acción Nacional tenemos la plena convicción de que para que exista un verdadero estado de Derecho, resulta indispensable generar las condiciones que permitan ejercer legítimamente el uso de la fuerza en el combate al crimen organizado.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de este órgano legislativo la presente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma el tercer párrafo del artículo 25 y adiciona un artículo 123 Bis al Código Penal Federal; y adiciona una fracción XI al artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

Artículo Primero. Se reforma el tercer párrafo del artículo 25; y se adiciona un artículo 123 Bis, ambos al Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 25.- ...

...

El límite máximo de la duración de la pena de privación de la libertad hasta por 60 años contemplada en el presente artículo no es aplicable para el delito previsto en el artículo 123 Bis de este ordenamiento, ni para los delitos que se sancionen de conformidad con lo estipulado en otras leyes.

Artículo 123 Bis. Se impondrá la pena de ochenta a ciento cuarenta años de prisión y de doce mil a veinticuatro mil días multa, al mexicano que:

I. Siendo miembro de la delincuencia organizada en los términos señalados en el artículo 2 de la de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, atente contra las instituciones democráticas y la división de poderes, mediante cualquier tipo de actuación que tenga por objeto que la organización criminal influya en las decisiones de cualquier autoridad del Estado, o en los procesos electorales federales o locales.

II. A la persona titular del Ejecutivo federal o de las entidades federativas, de las Secretarías de Estado federales o de las entidades federativas, de la Fiscalía General de la República o de las Fiscalías en las entidades federativas, o del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que participe, colabore o facilite la realización de la conducta prevista en la fracción anterior, o decida incumplir con sus atribuciones legales para evitar la consecución de dicha conducta.

Serán imprescriptibles las sanciones señaladas en este artículo.

Artículo Segundo. Se adiciona una fracción XI al artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para quedar como sigue:

Artículo 2o.- ...

I. a X. ...

XI. Las conductas previstas en el artículo 123 Bis del Código Penal Federal.

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota

1 https://www.mexicoevalua.org/como-vulnera-el-crimen-organizado-las-elec ciones-y-los-gobiernos-municipales/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de octubre de 2025.

Las y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional

Que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de soberanía popular, respeto a las instituciones democráticas y la división de poderes, y sanciones por traición a la patria, suscrita por las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Quienes suscriben, las y los diputados federales de la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 6o., fracción I, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan al pleno de este órgano legislativo la presente iniciativa con proyecto decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de soberanía popular, respeto a las instituciones democráticas y la división de poderes, y sanciones por traición a la patria, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, establecía en dos artículos el delito de traición a la patria: el 108, como uno de los delitos por los que puede ser acusada la persona titular del Ejecutivo Federal –disposición que continúa vigente–; y el 22, como uno de los delitos por los cuales se podía imponer como sanción la pena de muerte, sanción que, desde luego, al ser violatoria de derechos humanos, a propuesta de Acción Nacional fue eliminada del sistema jurídico mexicano mediante reforma de 2005.

Posterior a la reforma en materia de derechos humanos, en el texto constitucional el delito de traición a la patria sólo quedó establecido en el artículo 108, como conducta tipificada que sólo pudiere ser cometida por la persona titular del Ejecutivo. No obstante, debe señalarse que, en la legislación secundaria, el Código Penal dispone otros varios supuestos cuya comisión sí se considera como traición a la patria.

La presente propuesta consiste en modificar los artículos 22, 40 y 108. La propuesta de reforma al artículo 22 tiene por objeto volver a establecer, como ya se estipulaba en el texto original de 1917, el delito de traición a la patria (desde luego, sin considerar la sanción que disponía el texto original de 1917). De tal modo que, con la reforma a ambos artículos, quedaría establecido en la norma suprema del Estado mexicano que este delito no sólo puede ser cometido por la persona titular del Ejecutivo, sino por cualquier individuo, como actualmente ya se estipula en la legislación secundaria en materia penal.

Pero lo sustantivo en la presente iniciativa, consiste en la adición de un segundo párrafo al artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este artículo, desde 1917, solamente ha sido modificado en dos ocasiones. La primera, en 2012, adicionó la laicidad como una característica definitoria del Estado Republicano Mexicano; y la segunda, en 2016, para referir a la Ciudad de México como una entidad integrante de la Federación. No es un artículo más de la Constitución, por el contrario, es uno de los artículos fundamentales para la comprensión de la naturaleza jurídica del Estado mexicano. El texto vigente dispone lo siguiente:

Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.

La propuesta consiste en adicionar un segundo párrafo, el cual establecería lo siguiente:

Esta Constitución reconoce, como principio fundamental de la soberanía popular, el respeto irrestricto a las instituciones democráticas y la división de poderes, por lo que será sancionado como traición a la patria, en los términos de la legislación penal, cualquier acto que atente contra estas instituciones, efectuado por organizaciones de la delincuencia organizada, incluyendo cualquier tipo de actuación que tenga por objeto que estas organizaciones influyan en las decisiones de cualquier autoridad del Estado, o en los procesos electorales.

En efecto, son distintos los actos ilícitos, perpetrados por la delincuencia organizada, cuya consecuencia jurídica debiera considerarse traición a la patria, y por lo tanto violatoria de los principios que dan sustento al Estado mexicano como una república representativa, democrática, laica y federal.

En efecto, que la delincuencia organizada atente contra las instituciones democráticas del Estado mexicano debe considerarse traición a la patria. Recuérdese cómo en procesos electorales recientes, tanto locales como federales, en diversas regiones del país hubo influencia de organizaciones delincuenciales con el objetivo de que los candidatos ganadores fuesen aquellos que les generasen un beneficio; 1 o bien, servidores públicos electos democráticamente que, al llegar al cargo, pactan con el crimen organizado para que el gobierno les permita llevar a cabo su actividades delincuenciales; o incluso militantes o simpatizantes de partidos políticos que ha colaborado de distintas formas con estas organizaciones criminales. Aquí sólo algunos ejemplos:

Rubén Rocha Moya, actual gobernador de Sinaloa, durante su campaña, y en entrevista con Carlos Loret de Mola, el entonces candidato aseguró que, de ganar la elección, buscaría la forma de coordinarse con el crimen organizado. “Hay que buscar una forma de hacerlo. Los gobiernos en general niegan cualquier acercamiento o plática con los delincuentes, sin embargo, los contactos se hacen de personeros del gobierno con el narcotráfico, con los delincuentes. En ese sentido de coordinarse hay que diseñar una política de estado que no sean los personeros del gobierno, sino una política de estado que se respete y que se refleje en las leyes”, respondió al preguntarle si él buscaría coordinarse con el narco. 2

El actual gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, también ha sido relacionado, en diversas notas periodísticas, con grupos del narcotráfico. Recientemente, el diputado local de Morena, Elifa Gómez, presentó una iniciativa para proteger con fuero al titular de la Oficina del Gobernador, Norberto Barrón. Al respecto, el medio de comunicación “Código Magenta”, publicó lo siguiente: “se trata de un actor clave en la trama de complicidad entre la clase política de Tamaulipas y el crimen organizado. Ex funcionarios electorales de Morena, medios de comunicación locales y fuentes de inteligencia señalan a Barrón como el enlace de Américo Villarreal con el cártel del ‘Chapo Isidro’, con la Columna Armada Pedro J. Méndez, con las facciones criminales que operan en Tamaulipas y con los operadores de una industria multimillonaria de huachicol fiscal en las aduanas de Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros”. 3

Y más recientemente, el caso de los abogados de Ismael ‘el Mayo’ Zambada: Juan Pablo Penilla (los medios de comunicación han dado cuenta de decenas de fotografías en las que este personaje aparece con servidores públicos de Morena) y Juan Manuel Delgado González, así como Sergio Arturo Ramírez Muñoz, quien es socio de Penilla, además de ser director general del despacho que asesora a “El Mayo” Zambada, militante de Morena e incluso candidato a una diputación suplente por ese partido. 4

Lo anterior son solamente algunos ejemplos de la forma tan grave y lamentable en que ciertas actividades delictivas tienen un serio impacto en el modelo republicano y democrático de división de poderes, pues ponen en riesgo los fundamentos que dan soporte al Estado mexicano a través de sus instituciones y la elección democrática de sus titulares.

El debilitamiento del Estado mexicano y sus instituciones tiene como consecuencia el debilitamiento de la soberanía nacional, y en consecuencia del titular de tal soberanía: el pueblo de México. En suma, que servidores públicos se vuelvan cómplices de la delincuencia organizada, en particular del narco y sus cadenas productivas que generan exportación de narcóticos, o que militantes y simpatizantes de partidos políticos coadyuven con el crimen organizado, es atentar contra el Estado democrático de derecho, y por lo tanto, debe ser considerado como traición a la patria.

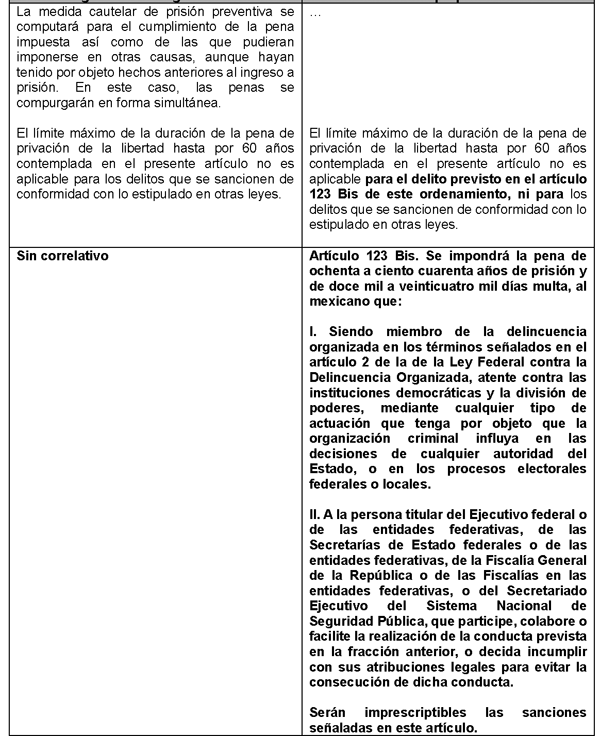

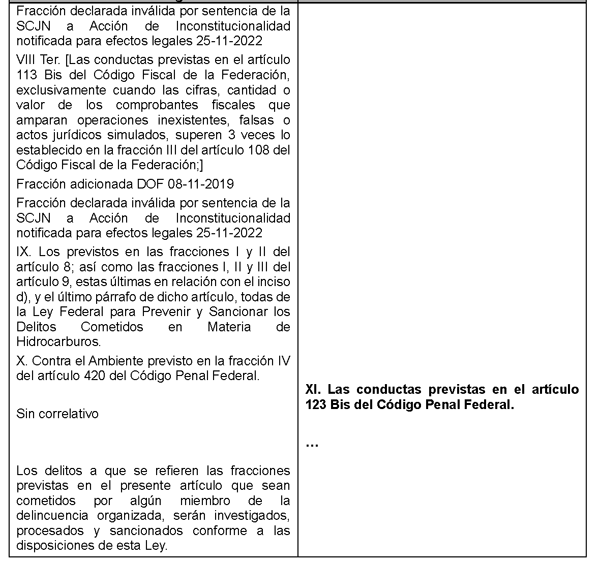

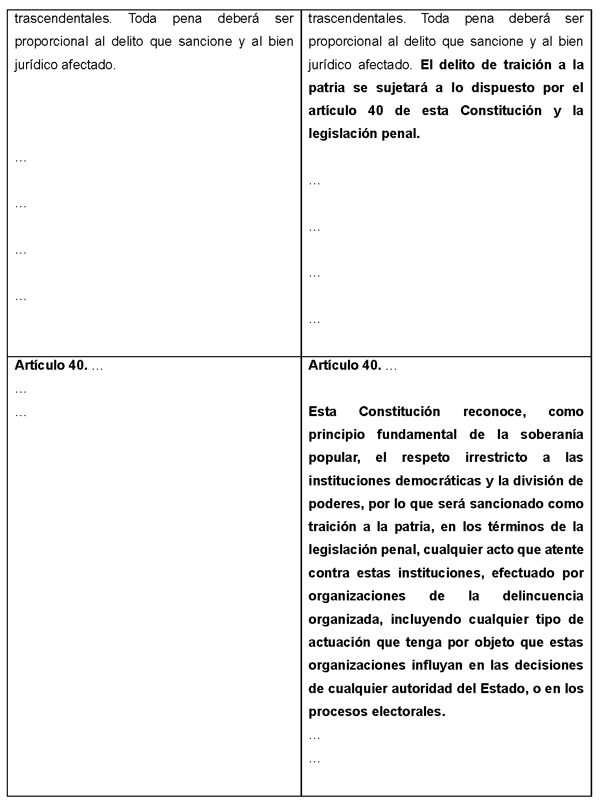

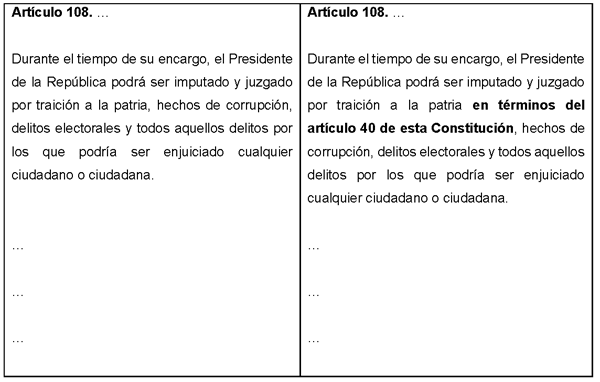

A fin de conocer con mayor claridad las modificaciones que se proponen al texto constitucional, se presenta a continuación el siguiente cuadro comparativo:

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de este órgano legislativo la presente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma el artículo 22, primer párrafo; y el artículo 108, segundo párrafo; y se adiciona un segundo párrafo al artículo 40, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se reforma el artículo 22, primer párrafo; y 108, segundo párrafo; y se adiciona un segundo párrafo al artículo 40, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado. El delito de traición a la patria se sujetará a lo dispuesto por el artículo 40 de esta Constitución y la legislación penal.

...

...

...

...

Artículo 40. ...

Esta Constitución reconoce, como principio fundamental de la soberanía popular, el respeto irrestricto a las instituciones democráticas y la división de poderes, por lo que será sancionado como traición a la patria, en los términos de la legislación penal, cualquier acto que atente contra estas instituciones, efectuado por organizaciones de la delincuencia organizada, incluyendo cualquier tipo de actuación que tenga por objeto que estas organizaciones influyan en las decisiones de cualquier autoridad del Estado, o en los procesos electorales.

...

...

Artículo 108. ...

Durante el tiempo de su encargo, el presidente de la República podrá ser imputado y juzgado por traición a la patria en términos del artículo 40 de esta Constitución , hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano o ciudadana.

...

...

...

Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. El Congreso de la Unión deberá aprobar las modificaciones a la legislación secundaria, en materia penal y de responsabilidades de los servidores públicos, en los siguientes noventa días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente decreto.

Notas

1 https://www.mexicoevalua.org/como-vulnera-el-crimen-organizado-las-elec ciones-y-los-gobiernos-municipales/

2 https://animalpolitico.com/seguridad/ruben-rocha-moya-presuntos-vinculo s-narco

3 https://codigomagenta.com.mx/la-confesion-de-americo/

4 https://www.eluniversal.com.mx/nacion/el-es-sergio-ramirez-munoz-afilia do-a-morena-suplente-de-sergio-mayer-y-socio-del-abogado-de-el-mayo/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de octubre de 2025.

Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional

Que adiciona el artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, suscrita por las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Quienes suscriben, las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1; 77 y 78, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un inciso k), a la fracción I del artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

De acuerdo con la CNDH, los derechos humanos deben considerarse como el conjunto de garantías sustentadas en la dignidad humana y que resultan indispensables para el desarrollo integral de la persona. Estas prerrogativas son inherentes a todos los seres humanos y están contempladas en el marco internacional y nacional.

Los derechos humanos se rigen por los principios de:

- Universalidad, pues estos corresponden a todas las personas por igual, sin discriminación ni distinción alguna.

- Interdependencia e indivisibilidad, lo que significa que cada una de las garantías están vinculadas con otras y no pueden separarse o fragmentarse.

- Progresividad, que se refiere a la obligación de los Estados de avanzar constantemente, proteger y garantizar el ejercicio efectivo de los derechos, sin retrocesos injustificados.

En México, los derechos humanos se encuentran consagrados en el artículo 1 de la Constitución, la cual señala:

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 1

En este tenor, los derechos humanos han sido categorizados según su naturaleza, origen, contenido y materia a la que se refieren. Dentro de estos podremos encontrar derechos políticos y civiles (primera generación); económicos, sociales y culturales (segunda generación), y de los pueblos o de solidaridad (tercera generación).

Los derechos de segunda generación son considerados como derechos de igualdad material, pues su objetivo es alcanzar la satisfacción de las necesidades básicas de las personas y procurar el máximo nivel de vida digna posible.

La educación es uno de los derechos enmarcados dentro de esta categoría y en México se consagra en el artículo 3o.: 2

“Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -federación, estados, Ciudad de México y municipios- impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias, la educación superior lo será en términos de la fracción X del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia.”

La Tesis Aislada en materia Constitucional 1a. CLXVIII/2015 (10a.) señala que la educación es la prerrogativa que tiene todo ser humano para recibir la formación, instrucción, dirección o enseñanza necesaria para el desarrollo integral de sus capacidades. La UNESCO señala que toda persona tiene derecho a una educación de calidad y al acceso a oportunidades de aprendizaje durante toda su vida.

La educación es tan importante para la vida de las personas, que es considerada como un derecho emancipador y una de las herramientas más potentes para la lucha contra la pobreza, además de que permite superar las brechas de desigualdad, participar plenamente en la sociedad y funge como catalizador para el correcto funcionamiento de otros derechos.

El acceso a este derecho implica que se garanticen las condiciones mínimas necesarias para que se promueva el aprendizaje, por ejemplo, infraestructura suficiente y accesible, plenes y programas de estudio actualizados, y docentes capacitados. Pero también, es indispensable que las niñas, niños y adolescentes puedan acceder a los insumos necesarios para su desarrollo académico, como lo son los útiles escolares, uniformes, calzado, etcétera.

Lo anterior debería traducirse en el derecho mínimo vital, que se refiere a la cantidad mínima de recursos que las personas requieren para la satisfacción de sus necesidades.

En México se estima que hay cerca de 33 millones 062 mil 447 alumnas y alumnos, que van desde la educación inicial hasta la educación superior. De este total, el 59 por ciento se encuentra cursando la educación básica, el 13.5 por ciento la educación inicial y preescolar, el 15.4 por ciento está en educación medio superior y el 12.3 por ciento se encuentra en nivel superior.

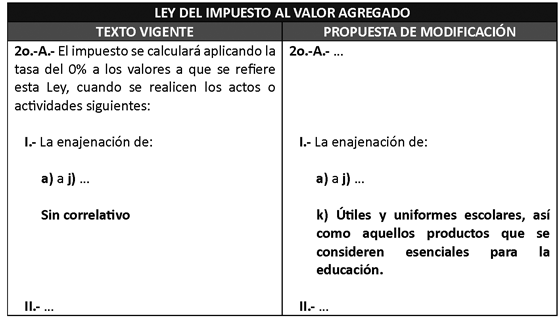

Anualmente, la Secretaría de Educación Pública emite la lista de útiles mínimos básicos que se requieren para cada uno de los grados académicos desde la educación preescolar hasta la educación secundaria. Con ello, el 25 de agosto de 2025 la Procuraduría Federal del Consumidor dio a conocer los precios mínimos y máximos de los productos que componen la lista sugerida de útiles, para la educación básica el precio promedio va de los 240.81 pesos hasta los 491.56 pesos.

La misma SEP reconoce que la lista de útiles recomendada puede ser complementada por los docentes en función de los planes de trabajo, de la necesidad de los alumnos y el contexto que se inserta en cada escuela, y señala que en ningún caso estos materiales deben repercutir en la canasta básica de las familias.

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) ha señalado que la lista recomendada por la SEP es básica y no representa la totalidad de útiles escolares que son solicitados a los alumnos, de hecho, el precio promedio de este concepto por alumno puede ascender hasta los 3 mil 386 pesos.