Gaceta Parlamentaria, año XXVIII, número 6887-II-1, miércoles 1 de octubre de 2025

- Que reforma el inciso j) de la fracción I del artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en materia de productos de gestión menstrual, a cargo de la diputada Anaís Miriam Burgos Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena

- Que reforma el artículo 16 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en materia de titularidad de la Secretaría de la Defensa Nacional, a cargo de la diputada Naty Poob Pijy Jiménez Vásquez, del Grupo Parlamentario de Morena

- Que deroga la fracción III del artículo 22 de la Ley de la Comisión Nacional de Energía, en materia de discriminación y pena excesiva, a cargo del diputado José Alejandro Peña Villa, del Grupo Parlamentario de Morena

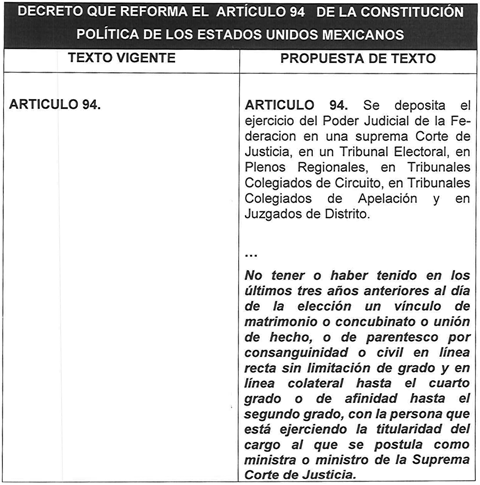

- Que reforma el artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Mario Miguel Carrillo Cubillas, del Grupo Parlamentario de Morena

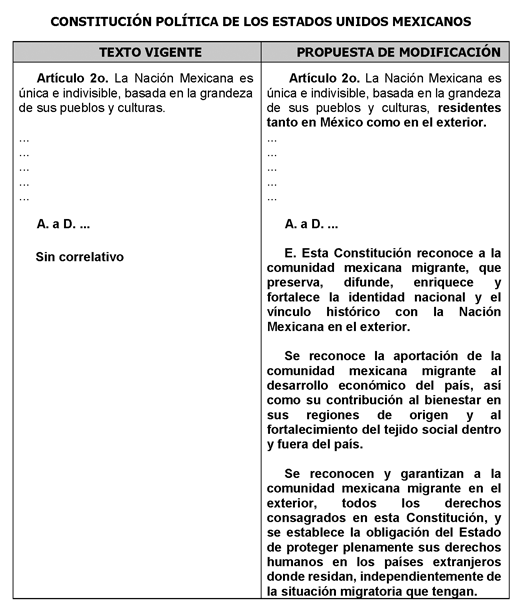

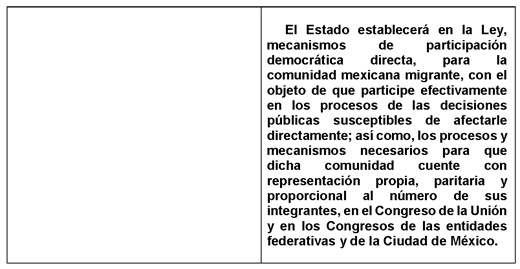

- Que reforma el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para reconocer a la comunidad mexicana migrante en el exterior, a cargo de la diputada Roselia Suárez Montes de Oca, del Grupo Parlamentario de Morena

- Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en materia de garantía del derecho a una vivienda adecuada en zonas urbanas, a cargo del diputado Alejandro Carvajal Hidalgo, del Grupo Parlamentario de Morena

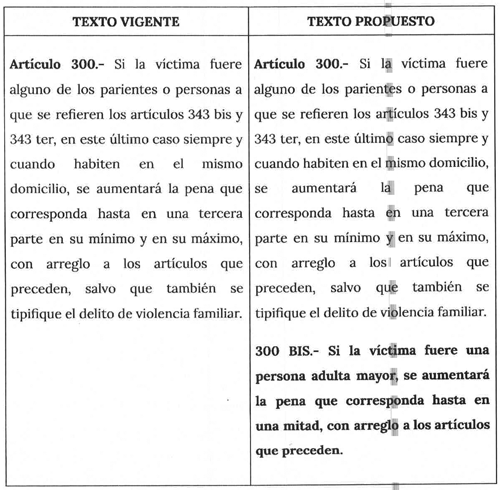

- Que adiciona un artículo 300 Bis al Código Penal Federal, a cargo del diputado José Armando Fernández Samaniego, del Grupo Parlamentario de Morena

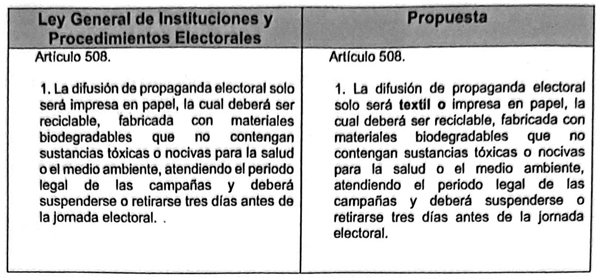

- Que reforma el numeral 1 al artículo 508 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de propaganda para la elección de personas juzgadoras del poder judicial, a cargo de la diputada Bertha Osorio Ferral, del Grupo Parlamentario de Morena

- Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, suscrita por los diputados Joaquín Zebadúa Alva, José Armando Fernández Samaniego y Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez, del Grupo Parlamentario de Morena

Que reforma el inciso j) de la fracción I del artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en materia de productos de gestión menstrual, a cargo de la diputada Anaís Miriam Burgos Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, Anaís Míriam Burgos Hernández, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el inciso j) de la fracción I del artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en materia de productos de gestión menstrual.

Exposición de Motivos

La presente iniciativa tiene como finalidad reformar el artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado para ampliar la tasa del 0 por ciento a todos los productos necesarios para una gestión menstrual digna, diversa y saludable. Aunque en 2022 se logró un avance significativo al eliminar el IVA de toallas sanitarias, tampones y copas menstruales, persisten omisiones importantes que generan un trato inequitativo y discriminatorio hacia millones de personas que menstrúan en México.

La menstruación es un proceso biológico natural que acompaña a las mujeres y a otras personas menstruantes durante gran parte de su vida, en promedio alrededor de cuatro décadas. Pese a ello, ha sido relegada e invisibilizada en el diseño de las políticas públicas y en el sistema tributario, lo que ha dado lugar a barreras económicas, sociales y culturales para su gestión digna. Esta omisión no es menor: la falta de acceso a productos menstruales adecuados impacta no solo en la salud física, sino también en el bienestar emocional y en la posibilidad de participar plenamente en la educación, el trabajo y la vida social.

De acuerdo con la primera Encuesta Nacional sobre Gestión Menstrual (realizada por Menstruación Digna México, UNICEF y Essity en 2022),1 90 por ciento de las personas encuestadas considera importante la eliminación el IVA de todos los productos menstruales para su vida cotidiana.

Actualmente, productos como pantiprotectores, calzones menstruales reutilizables y desechables, toallas sanitarias reutilizables y el disco menstrual reutilizable y desechable siguen gravados con una tasa del 16 por ciento. Esta exclusión no tiene una justificación técnica ni sanitaria; por el contrario, responde a una lógica normativa que invisibiliza la diversidad de cuerpos, contextos y condiciones que influyen en el cuidado menstrual cotidiano.

Limitar el beneficio fiscal a tres productos implica reconocer sólo ciertas formas de menstruar como legítimas, dejando fuera alternativas que muchas personas utilizan por razones médicas, culturales, de accesibilidad o sostenibilidad. Por ejemplo, las personas con alergias al látex o sensibilidad a productos con fragancias requieren opciones distintas a los tampones o toallas comerciales.

Además, hay contextos en los que el uso de tampones o copas no es viable, como sucede con niñas y adolescentes, personas con discapacidad, mujeres en reclusión, personas en situación de calle o quienes carecen de acceso a agua potable. Para ellas, productos como los pantiprotectores, calzones menstruales o toallitas húmedas son esenciales.

Negar el tratamiento fiscal preferencial a estos productos reproduce desigualdades estructurales que afectan de forma desproporcionada a quienes se encuentran en condiciones de pobreza, informalidad laboral o marginación social. Más de 42 por ciento de las mujeres en México viven en situación de pobreza. Esto implica no solo la falta de acceso a productos, sino también la carencia de servicios básicos como agua potable, privacidad e infraestructura sanitaria. No se puede hablar de igualdad sin atender esta dimensión. Por ejemplo, según la Engeme, 30 por ciento de las personas menstruantes en México han tenido dificultad para comprar productos de gestión menstrual y de ellas 54 por ciento de las personas menstruantes ha tenido que renunciar a comprar alimentos, medicinas o servicios para adquirir productos menstruales. El uso inadecuado de productos menstruales puede provocar infecciones vaginales y urinarias, que son una de las principales causas de consulta médica en México. En 2023, las infecciones urinarias fueron la segunda causa de consulta en mujeres y la vulvovaginitis la sexta, lo que evidencia el impacto de la salud menstrual en el sistema de salud. 2

Adicionalmente, el sistema tributario mexicano tiene un carácter regresivo. El impuesto al valor agregado repercute más en quienes menos tienen. El decil más pobre del país destina más de 50 por ciento de sus ingresos a necesidades básicas como alimentos, mientras que los hogares de mayores ingresos destinan sólo 28 por ciento. Gravar productos indispensables para la salud menstrual con un impuesto del 16 por ciento profundiza las brechas de género y clase.

La equidad tributaria, consagrada en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución, exige que los impuestos sean proporcionales y equitativos. Aplicar un trato fiscal diferenciado a productos que cumplen la misma función, como gestionar el sangrado menstrual, carece de justificación objetiva y vulnera dicho principio.

El artículo 1o. constitucional prohíbe toda forma de discriminación. Excluir productos menstruales del régimen de tasa cero implica una forma de discriminación indirecta, al impactar negativamente a un grupo históricamente excluido: las mujeres y personas menstruantes.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que existe discriminación indirecta cuando normas aparentemente neutras generan efectos adversos para grupos vulnerables. Este tipo de discriminación, aunque no tenga una intención explícita, perpetúa desigualdades de género, clase y diversidad corporal.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el proyecto de sentencia del amparo en revisión 551/2024, propone declarar inconstitucional la exclusión de ciertos productos menstruales de la tasa del 0 por ciento. El argumento es claro: la norma fiscal actual transgrede el principio de equidad tributaria al favorecer solo algunos productos sin justificación técnica.

La misma sentencia reconoce que este trato desigual se basa en un criterio arbitrario, ya que no existe evidencia que explique por qué se eligieron solo tres productos. La exclusión no responde a criterios de salud, eficiencia ni impacto económico, sino a una visión reduccionista de la menstruación.

Además, el efecto de esta discriminación es no sólo económico sino, también, simbólico y cultural. La menstruación ha sido históricamente excluida de los presupuestos públicos, la investigación científica y las prioridades normativas. Esta omisión reproduce estigmas y transmite el mensaje de que gestionar la menstruación es una responsabilidad individual y privada, no un asunto de salud pública.

Incluir todos los productos necesarios en la tasa de 0 por ciento es no sólo es una medida fiscal justa sino, también, una acción transformadora que reconoce la menstruación como una dimensión legítima de la vida humana. Su gestión digna es condición para el ejercicio de otros derechos, como la educación, la salud, el trabajo y la participación social.

En la actualidad, la falta de acceso a la variedad de productos está siendo una condicionante para ejercer derechos tan básicos como la salud, la educación y el trabajo. En México según datos de la Engeme, 2 de cada 10 mujeres han dejado de asistir al trabajo a causa de la menstruación. Según datos del UNICEF México, de las niñas y adolescentes en México 43 por ciento prefiere quedarse en casa durante su periodo menstrual por falta de condiciones adecuadas. Esta situación limita su derecho a la educación y afecta su participación plena en la sociedad.

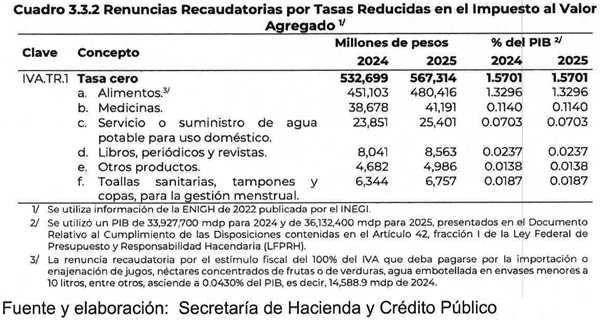

En cuanto al efecto recaudatorio, en el documento publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Renuncias recaudatorias de 2024 3 se estimó que para 2025 dejarían de recaudarse 6 mil 757 mdp por la aplicación de la tasa cero a, los tres productos de gestión menstrual, es decir, las toallas menstruales, tampones y copas menstruales. Dicha pérdida representa el 0.0187 por ciento del producto interno bruto de 2025.

Los productos ya exentos de IVA corresponden a los que utiliza la gran mayoría de la población menstruante. De acuerdo con datos de la Engeme, 80 por ciento usa toallas desechables, 8 tampones, 7 toallas de tela, 2 copa menstrual, 2 calzones menstruales y apenas 1 por ciento sangrado libre. Es decir, la actual exención fiscal ya cubre a alrededor de 90 por ciento de quienes menstrúan, mientras que sólo 10 por ciento utiliza los productos que aún están pendientes de ser incluidos.

Por este motivo, la extensión de la tasa cero en el IVA a los productos de gestión menstrual anteriormente mencionados tendría un impacto presupuestario de aproximadamente 433 mdp.

Ampliar esta exención no representaría una pérdida significativa para la recaudación pública; en cambio, sí significaría consolidar un sistema tributario más justo, progresivo y con perspectiva de género . Además, enviaría un mensaje contundente de compromiso con los derechos humanos y la equidad social.

Países como Canadá, Reino Unido y Maldivas ya han eliminado el impuesto a todos los productos menstruales, reconociéndolos como bienes de primera necesidad. México, sería el primer país en Latinoamérica en extender esta tasa 0. México debe avanzar en esa misma dirección para cumplir con sus compromisos nacionales e internacionales en materia de igualdad sustantiva y salud pública.

Desde la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó el 12 de julio de 2021 la resolución por el Consejo de Derechos Humanos (47/4)4 que habla exclusivamente de la gestión menstrual, derechos humanos e igualdad de género. En esta resolución exhortan a los estados a diferentes acciones como por ejemplo:

• Acceso a instalaciones, información y productos adecuados para una gestión menstrual.

• Eliminar o reducir los impuestos sobre los productos de gestión menstrual para democratizar el acceso a ellos.

• Organizar campañas de publicidad y concientización para hacer frente al estigma, estereotipos y normas sociales negativas en torno a la gestión menstrual.

• Integrar la gestión menstrual en políticas nacionales pertinentes.

• Incluir la información de los progresos realizados en este tema en los informes periódicos que se presentan a Naciones Unidas.

Por último, la Cartilla de Derechos de las Mujeres del Gobierno de México reconoce el derecho a una salud menstrual digna. Esta reforma sería coherente con ese principio y con el eje transversal de igualdad sustantiva del Programa Nacional de Desarrollo. Además que desde 2019, organizaciones como Menstruación Digna México han demostrado que la reforma fiscal es viable, urgente y ampliamente respaldada por la ciudadanía.

Por todo lo anterior se propone reformar el artículo 2o.-A de la Ley del IVA, para incluir explícitamente pantiprotectores, calzones menstruales reutilizables y desechables, toallas sanitarias reutilizables y disco menstrual reutilizable y desechable o cualquier otro bien para la gestión menstrual en el régimen de tasa cero.

Los productos de gestión menstrual no son un lujo ni una elección: son tan esenciales como los alimentos o las medicinas. Menstruar no es opcional, y durante unos 40 años de vida, las personas menstruantes atraviesan esta experiencia cada mes. Restringir su derecho a elegir cómo gestionarla por razones económicas es profundamente injusto y discriminatorio. Ampliar la tasa 0 a todos los productos de gestión menstrual sería un paso decisivo para reconocer la menstruación como una realidad legítima de la vida humana, que debe atenderse sin estigmas ni barreras. Esta medida de justicia fiscal y de género, representa una política pública con perspectiva de derechos humanos y un paso firme hacia un país más igualitario, inclusivo y digno para todas las personas que menstrúan.

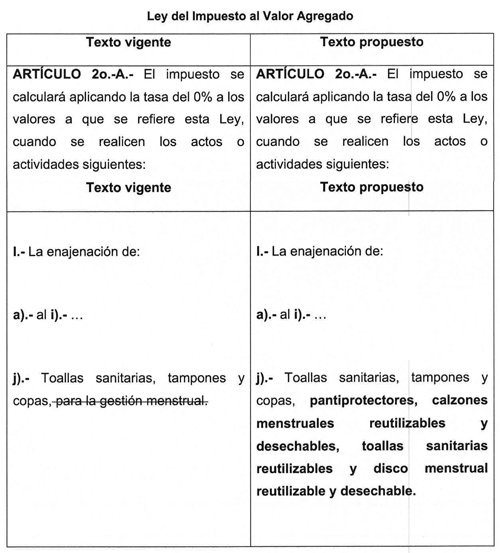

Para dar mayor referencia sobre la iniciativa que se propone, se incorpora el siguiente cuadro comparativo:

Por los argumentos expuestos me permito someter a consideración de esta asamblea el presente proyecto de

Decreto por el que se reforma el inciso j) de la fracción I del artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado

Único. Se reforma el inciso j) de la fracción I del artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue:

Artículo 2o.-A. El impuesto se calculará aplicando la tasa de 0 por ciento a los valores a que se refiere esta ley, cuando se realicen los actos o actividades siguientes:

I. La enajenación de

a) a i) ...

j) Toallas sanitarias, tampones y copas, pantiprotectores, calzones menstruales reutilizables y desechables, toallas sanitarias reutilizables y disco menstrual reutilizable y desechable.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2026.

Notas

1 https://www.essity.mx/medios-de-comunicacion/boletines-de-prensa-latam/primera-encuesta-nacional-de

-gestion-menstrual/

2 https://epidemiologia.salud.gob.mx/anuario/20230/principales/nacional/g rupo_edad.pdf

3 Renuncias recaudatorias 2024, https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/924335/DRR_2024.pdf

4 https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g21/199/50/pdf/g2119950.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de octubre de 2025.

Diputada Anaís Miriam Burgos Hernández (rúbrica)

Que reforma el artículo 16 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en materia de titularidad de la Secretaría de la Defensa Nacional, a cargo de la diputada Naty Poob Pijy Jiménez Vásquez, del Grupo Parlamentario de Morena

Naty Poob Pijy Jiménez Vásquez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos y aplicables, somete a su consideración la presente iniciativa con proyecto de decreto, que reforma el artículo 16 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en materia de titularidad de la Secretaría de la Defensa Nacional, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El Ejército y Fuerza Aérea Mexicana son instituciones legalmente constituidas con la finalidad de defender la integridad, la independencia y la soberanía Nacional, dar seguridad y protección a la Ciudadanía Mexicana, auxiliar a la población civil en caso de ser necesario, dar auxilio en casos de desastres naturales, siempre concebidas como una unidad, una fuerza militar que garantice y proteja al pueblo de México.

En 1914, don Venustiano Carranza, entonces jefe del Ejército Constitucionalista, formó una unidad aérea a la que llamo “Flotilla Aérea Constitucionalista”, con el fin de llevar a cabo misiones en contra del Ejército Federal dirigido por Victoriano Huerta.

Ante los excelentes resultados obtenidos por dicha flotilla, determinante en el triunfo del Ejército de Constitucionalista en los campos de batalla de la Revolución Mexicana, quedó establecida la gran importancia de contar con una aviación militar. Es en estas circunstancias que, el 5 de febrero de 1915 en el edificio de Faros, Veracruz, el Presidente de la República, Venustiano Carranza, acuerda lo siguiente:

... Líbrense las órdenes necesarias a efecto de que desde esta fecha, sea creada el Arma de Aviación Militar, dentro del Ejército Constitucionalista designándose Jefe de dicha Arma al C. Mayor de Estado Mayor de la Primera Jefatura, Alberto Salinas; quien, al mismo tiempo, deja de pertenecer al Arma de Caballería para causar alta en el escalafón del Ejército Constitucionalista, como Piloto Aviador Militar... (Los orígenes de la Fuerza Aérea Mexicana,

https://www.gob.mx/defensa/documentos/los-origenes-fuer za-aerea-mexicana)

A partir de entonces, se inició el proceso de profesionalización de la Fuerza Aérea como parte del proyecto de defensa nacional, sofocando rebeliones de origen territorial, militar y religioso.

Años más tarde, en el periodo postrevolución, se consolidó la Fuerza Aérea, pues tuvo una importante participación para sofocar la rebelión Delahuertista (1923-1924), Escobarista (1929) y Cedillista (1938-1939). Eso hechos impulsaron al gobierno de México a modernizar su flota con la adquisición de nuevas aeronaves.

El 10 de febrero de 1944, el presidente Manuel Ávila Camacho promulgó una reforma constitucional para ascender al Arma de Aviación Militar, obteniendo así el carácter de “Fuerza Aérea Mexicana”, consolidando dicho nombramiento al enviar a la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana a los Estados Unidos de América para adiestrarse y participar activamente en la segunda Guerra Mundial.

La Fuerza Aérea se ha distinguido por sus destacadas incursiones y observaciones aéreas, por ello, desde su creación ha contribuido a mantener la estabilidad territorial, así como a dar seguridad ante cualquier agresión o rebelión independientemente del origen que ésta tenga; tal y como lo demostró con su destacada participación en la Segunda Guerra Mundial con el histórico Escuadrón Aéreo de Pelea 201, combatiendo a los japoneses en Filipinas y Formosa, siendo la única unidad militar mexicana en actuar hasta nuestros días en una Guerra, fuera del territorio nacional.

Actualmente conocemos la importancia y el poder que ha brindado la Fuerza Aérea Mexicana, en el apoyo y seguridad al Estado mexicano en las atribuciones legalmente conferidas; incluso, ha apoyado en la lucha contra el narcotráfico, contándose con un importante poder aéreo al integrarse con una flota aérea militar de combate, táctica, carga, reconocimiento, guerra electrónica, logrando con ello que el propio pueblo mexicano reconozca a esta institución, todo su esfuerzo en pro de la seguridad nacional, así como de la soberanía del Estado mexicano.

Por lo anterior, desde su origen el Ejército y Fuerza Aérea Mexicana se han establecido siguiendo los mismos fines, manteniéndose en igualdad de condiciones en sus derechos, obligaciones y condiciones y requisitos de ingreso para formar parte de estas honorables Instituciones Militares. De ahí que, en la fracción I del artículo 4/o de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos se determine que el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos están integrados por “los mexicanos por nacimiento que no adquieran otra nacionalidad y que prestan sus servicios en las Instituciones Armadas de tierra y aire, sujetos a las Leyes y Reglamentos Militares”.

El Estado mexicano ha realizado una continua lucha en búsqueda de una igualdad entre todas y todos los ciudadanos en sus derechos y obligaciones, tal como lo establece el primer párrafo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, “la mujer y el hombre son iguales ante la ley...”

En la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos se reafirma la igualdad de condiciones para las y los integrantes del Ejército y Fuerza Aérea, al establecer en su numeral 10:

Artículo 10. El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos forman una organización que realiza sus operaciones mediante una estructura jerárquica que comprende los siguientes niveles de mando:

I. Mando Supremo;

II. Alto Mando;

III. Mandos Superiores; y

IV. Mandos de Unidades.

Sin distinción de género, los miembros del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos podrán acceder a todos los niveles de mando, incluyendo a los órganos del Alto Mando del Ejército y la Fuerza Aérea.

Dejando de manifiesto que, sin distinción alguna, todos los miembros tanto del Ejército como de la Fuerza Aérea Mexicana, pueden acceder a todos los niveles de mando.

De lo anterior se advierte la igualdad de circunstancias que la legislación previó para las instituciones en comento; sin embargo, esta igualdad de condiciones no se encuentra establecida en lo dispuesto en el numeral 16 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos al establecer de manera literal lo siguiente:

Artículo 16. El Alto Mando del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, lo ejercerá la persona titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, la cual será una persona con la jerarquía de general de división del Ejército, hijo de padres mexicanos y que, con objeto de establecer distinción respecto del resto de militares del mismo grado, se le denominará solamente general.

De conformidad a lo dispuesto por el numeral que antecede, se advierte que el Secretario de la Defensa Nacional será un General de División del Ejército, dejando de lado la posibilidad de que el Secretario de la Defensa Nacional pueda ser una persona con la jerarquía de General de División de la Fuerza Aérea Mexicana, siendo éste el planeamiento del problema, que con la presente iniciativa se pretende resolver.

Con esta problemática, no sólo se realiza una distinción en perjuicio de las y los integrantes de la Fuerza Aérea Mexicana, sino que se violenta su derecho de igualdad y no discriminación y el derecho al trabajo, al privarlos de la oportunidad de ocupar el cargo como titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, el cual debería ser un derecho que este sustentado en la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

En efecto, el derecho a la igualdad y no discriminación está reconocido en nuestra Carta Magna, constituyendo la disposición normativa que nos ocupa una clara violación al texto constitucional, al establecer un trato desigual a los ciudadanos mexicanos.

Ello es así pues el hecho de no establecer la posibilidad de que el Secretario de la Defensa Nacional pueda ser un integrante de la Fuerza Aérea Mexicana, constituye una clara discriminación en perjuicio de los integrantes de esta Fuerza Armada, situación que está prohibida por nuestro marco constitucional.

Lo anterior se fundamenta en el quinto párrafo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que prohíbe todo tipo de “discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.

La Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación concibe ésta en la fracción III del artículo 1 como “toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud física o mental, jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo”.

La referida ley prohíbe categóricamente la discriminación con el objeto de impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades. Constituyéndose como una discriminación directa el establecer en la ley un trato diferenciado ilegítimo entre los miembros del Ejército y la Fuerza Aérea.

Por otro lado, la dignidad es un atributo de toda persona, condición previa para el reconocimiento de los derechos humanos, ya que son inherentes a la naturaleza humana, en efecto, el hombre nace con ello, de donde se deriva que la persona es valiosa, con honor, que alguien es merecedor de algo.

En el caso que nos ocupa también se violenta la dignidad de las y los integrantes de la Fuerza Aérea Mexicana, al no verse reconocidos sus derechos humanos y sus capacidades intelectuales para organizar y administrar a las Fuerzas Armadas de tierra y aire, impidiendo por Ley su acceso a la titularidad de la Secretaría de la Defensa Nacional, aun cuando el inciso A, fracción I, del artículo 129 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos reconoce que dentro de la Fuerza Área existen militares con el grado de “general de división”, el cual es un requisito que el artículo 16 de la misma Ley solicita para ejercer el cargo de titular de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Aunado a lo anterior una de las premisas que el Ejército solicita a sus integrantes para llegar al grado de general de división es ser “militares de arma”, en virtud de que los militares de esta clase tal como lo previene el artículo 134 de la Ley en mención, son “los que técnicamente se educan para el mando, adiestramiento y conducción de Unidades de Combate; su carrera es profesional y permanente...” En el mismo párrafo se hace la aclaración siguiente “... Para los efectos de esta ley, en la Fuerza Aérea, los pilotos aviadores pertenecen a esta clase”, siendo así que las y los generales de división de la Fuerza Aérea Mexicana deben tener igualdad de oportunidades para ejercer el cargo como alto mando del Ejército y Fuerza Aérea.

Cabe señalar que, tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como los Tratados Internacionales, han referido que los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos, sin ningún tipo de distinción, de los que gozamos todas las personas en igualdad de condiciones.

En este sentido, el Estado mexicano ha pasado por una trayectoria histórica en beneficio de los derechos humanos, en donde ha buscado que cada día, en cada momento, se sigan protegiendo en mayor manera y bajo los principios de progresividad y universalidad los derechos de las personas, en igualdad de condiciones y oportunidades, buscando el mayor beneficio en pro de las y los ciudadanos.

Uno de los objetivos del Estado mexicano ha sido buscar la máxima protección de los derechos humanos, buscando un efectivo desarrollo integral de las personas, apoyándose no solo en las disposiciones nacionales Constitucionales, sino también, en aquellas disposiciones internacionales con la finalidad de maximizar la protección de los derechos humanos.

Por ello encontramos en los ordenamientos, desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos hasta los tratados internacionales, la concepción de los derechos, los principios generales y la forma de garantizarlos y es en este tenor que el estado mexicano ha tomado medidas contenidas en las propias normativas a fin de promover, proteger y garantizar el acceso a estos derechos.

Todas las autoridades, de acuerdo con el ámbito de su competencia, tienen la obligación de cumplir, de hacer cumplir y respetar todos y cada uno de los derechos de los mexicanos, sin distinción.

Sin embargo, aún existe trabajo que realizar pues, disposiciones normativas como la que hoy analizamos, violentan los derechos humanos garantizados en nuestro sistema jurídico y convencionalmente reconocidos, de ahí la importancia de buscar y hacer efectivo el medio por el cual el estado mexicano ha dispuesto, para efecto de hacer cesar las violaciones identificadas.

Ejemplo de ello, el texto actual del artículo 16 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, toda vez que contiene una discriminación que atenta contra los derechos de las y los integrantes de la Fuerza Aérea Mexicana, al anular el reconocimiento y ejercicio de sus derechos, así como al anular el derecho de poder ser titular de la Secretaría de la Defensa Nacional.

En todo momento, se ha contemplado al Ejército y Fuerza Aérea Mexicana sin distinción alguna, ambas son Instituciones Armadas que han trabajado conjuntamente por garantizar la seguridad del pueblo mexicano, protegiendo la Soberanía del Estado, como dicta el artículo 56 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos: “El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos desarrollan sus acciones de Defensa Nacional en forma conjunta y se mantienen unidas en una sola dependencia”. Entonces, la pregunta es ¿por qué la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos hace en el artículo 16 una diferencia entre el Ejército y Fuerza Aérea Mexicana?, ¿por qué priva de un derecho a las y los integrantes de la Fuerza Aérea Mexicana?

De acuerdo con los derechos considerados en el presente, ello, constituye una violación Constitucional a los derechos de las y los integrantes de la Fuerza Aérea Mexicana al ejercer un trato desigual y al discriminarlos frente a los militares que integran el Ejército Mexicano.

De ahí que sea necesaria su modificación, con la finalidad de que se deje de violentar los derechos de igualdad y no discriminación entre las y los integrantes tanto del Ejército Mexicano como de la Fuerza Aérea Mexicana, otorgando derechos y condiciones en un estado de igualdad para ambas Instituciones.

Consecuentemente, debe modificarse el artículo 16 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos para efecto de que las y los integrantes de la Fuerza Aérea Mexicana también puedan tener la posibilidad de ser la o el secretario de la Defensa Nacional. A efecto de llevar a cabo estas modificaciones, se proponen los siguientes cambios y adiciones específicos al artículo mencionado.

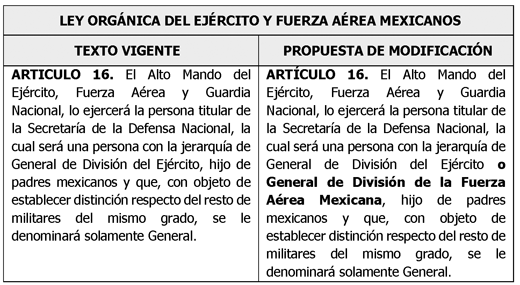

Con lo anteriormente expuesto se anexa, para mejor comprensión de la propuesta, un cuadro comparativo de la reforma planteada:

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución de la Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a su consideración la siguiente Iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma al artículo 16 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en materia de titularidad de la Secretaría de la Defensa Nacional

Único. Se reforma el artículo 16 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 16. El Alto Mando del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, lo ejercerá la persona titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, la cual será una persona con la jerarquía de general de División del Ejército o general de División de la Fuerza Aérea Mexicana , hijo de padres mexicanos y que, con objeto de establecer distinción respecto del resto de militares del mismo grado, se le denominará solamente General.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de octubre de 2025.

Diputada Naty Poob Pijy Jiménez Vásquez (rúbrica)

Que deroga la fracción III del artículo 22 de la Ley de la Comisión Nacional de Energía, en materia de discriminación y pena excesiva, a cargo del diputado José Alejandro Peña Villa, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, José Alejandro Peña Villa, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 22 de la Ley de la Comisión Nacional de Energía, en materia de discriminación y pena excesiva, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El 18 de marzo de 2025 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expide la Ley de la Comisión Nacional de Energía, el objeto de esta ley es crear a la Comisión Nacional de Energía, regular su organización y funcionamiento, así como establecer sus competencias, facultades y atribuciones.

Como órgano de carácter técnico, la Comisión Nacional de Energía cuenta con un órgano colegiado denominado “comité técnico”, el cual tiene como objeto conocer, opinar, analizar, evaluar, dictaminar y aprobar los actos jurídicos o administrativos que emita la Comisión en el ámbito de su competencia.1

El comité técnico está integrado por las personas titulares de la Secretaría de Energía; la Subsecretaría de Electricidad de la Secretaría; la Subsecretaría de Hidrocarburos de la Secretaría; la Unidad de Electricidad de la Comisión Nacional de Energía; la Unidad de Hidrocarburos de la Comisión, y tres personas expertas técnicas del sector energético. 2

Por ser el objeto centrar de la presente iniciativa, especial atención requieren las personas expertas técnicas del sector energético integrantes del Comité Técnico de la Comisión. Estas personas son designadas por la persona titular del Ejecutivo federal, por periodos de cuatro años, de forma escalonada y de sucesión anual.

Las personas expertas técnicas a lo largo de su encargo, sólo pueden ser removidas por las causas siguientes:3

• Haber perdido o suspendido sus derechos ciudadanos;

• Ser sentenciada por la comisión de algún delito doloso;

• Haber sido declarada en estado de interdicción;

• Incumplir alguna de las obligaciones a que se refieren las fracciones IX, X y XIII, del artículo 7, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, cuando dicho incumplimiento se determine por resolución definitiva;

• No asistir a tres o más de tres sesiones ordinarias o extraordinarias del Comité Técnico al año, sin motivo o causa justificada;

• Desempeñar cualquier otro tipo de empleo, trabajo, cargo o comisión públicos o privados no permitidos, salvo las actividades académicas;

• Aprovechar o explotar la información a la que tengan acceso en virtud de su encargo, en beneficio propio o de terceras personas;

• Usar, sustraer, destruir, ocultar, inutilizar, divulgar, transferir o alterar, total o parcialmente y de manera indebida, información que se encuentre bajo su custodia, a la cual tenga acceso o conocimientos con motivo de su encargo; y

• Emitir su voto mediante conflicto de interés o incumplir con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de la Comisión Nacional de Energía.

Llama especial atención, para el que suscribe la causa de remoción relativa a la declaración de estado de interdicción; toda vez que actualmente no hay en el territorio nacional norma adjetiva por la cual se pueda declarar a una persona en estado de interdicción, lo que se traduce en una norma que no puede ser aplicada.

En cuanto a la naturaleza de la institución jurídica de la declaración del estado interdicción, que ésta tuvo sustento en el derecho civil, y se refiere al estado jurídico en que se encuentra una persona que careciendo de las aptitudes generales (habitualmente incapacidades mentales o para gobernarse y administrar sus bienes por sí misma), es declarada incapaz por sentencia judicial y sometida a la guarda de un tutor o tutriz, quien cuidará de la persona incapaz mayor de edad, administrará sus bienes y la representará en todos los actos jurídicos.

Entre las características y consecuencias más importantes que se generaban al llevarse a cabo la declaración del estado de interdicción, se destacan las siguientes:

1 . El estado de interdicción necesariamente era declarado por un juez de lo familiar y para ello era preciso iniciar un juicio especial, en el cual se debía acreditar y probar a través de los certificados emitidos por los peritos en medicina autorizados la condición, limitaciones y estado médico del afectado y en su caso nombrar a un tutor interino.

2. La persona que era declarada en estado de interdicción o “interdicta,” no cuenta con capacidad para realizar actos jurídicos por sí misma, como por ejemplo firmar contratos o administrar sus propios bienes.

3. Llegado el momento procesal oportuno, se nombra a un tutor legal que representa a la “persona interdicta” en los asuntos legales y administra sus bienes.

Es decir, el efecto más importante de la declaración del estado de interdicción, radica en la restricción radical y absoluta de la capacidad de jurídica de una persona.

Ahora bien, en el sistema jurídico mexicano existe un modelo social de la discapacidad, esto es así desde la entrada en vigor en el año 2008 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, conforme al cual la declaración de estado de interdicción constituye una especie de “muerte civil” absolutamente contradictoria con el respeto a los derechos humanos.

Esta aseveración se fundamenta en el último párrafo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

Artículo 1o. ...

...

...

...

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

En el ámbito internacional, el estado de interdicción es contradictorio, como se mencionó párrafos arriba, con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, específicamente con lo previsto en los artículos 5 y 12, donde se establece el derecho de igualdad ante la ley y no discriminación.

Artículo 5

Igualdad y no discriminación

1. Los Estados parte reconocen que todas las personas son iguales ante la ley y en virtud de ella, y que tienen derecho a igual protección legal y a beneficiarse de la ley en igual medida sin discriminación alguna.

2. Los Estados parte prohibirán toda discriminación por motivos de discapacidad y garantizarán a todas las personas con discapacidad protección legal igual y efectiva contra la discriminación por cualquier motivo.

3. A fin de promover la igualdad y eliminar la discriminación, los Estados parte adoptarán todas las medidas pertinentes para asegurar la realización de ajustes razonables.

4. No se considerarán discriminatorias, en virtud de la presente Convención, las medidas específicas que sean necesarias para acelerar o lograr la igualdad de hecho de las personas con discapacidad.

Artículo 12

Igual reconocimiento como persona ante la ley

1. Los Estados parte reafirman que las personas con discapacidad tienen derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica.

2. Los Estados parte reconocerán que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida.

3. a 5. ...

En este mismo tenor, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido una tesis en la que sostiene en su literalidad lo siguiente:

Estado de interdicción. El sistema normativo que lo regula en los artículos 15, 476, 509, 554 y 1147 del Código Familiar para el Estado de Michoacán de Ocampo, al constituir una restricción desproporcionada al derecho a la capacidad jurídica, es inconstitucional e inconvencional.

... el sistema de interdicción previsto en las normas de distintas entidades federativas no es acorde con la dignidad humana como principio y fin prioritario de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ni resulta compatible con el modelo social y de derechos humanos que sobre la discapacidad acoge ese instrumento convencional, particularmente, para el reconocimiento de la personalidad y capacidad jurídica plena de las personas con discapacidad; por tanto, la figura del estado de interdicción no es acorde con la Convención citada y no admite interpretación conforme, al ser violatoria del derecho a la igualdad y no discriminación, entre otros derechos, ya que la capacidad jurídica plena de las personas debe ser la regla general y la restricción a la capacidad debe ser la excepción. Esto es, la declaración de interdicción no puede ser interpretada como una institución en la cual el tutor sustituye la voluntad de la persona con discapacidad puesto que, en su caso, deberá asistirla para que ésta tome sus propias decisiones y asuma las consecuencias respectivas mediante un sistema de ajustes razonables y apoyos con salvaguardias que son una obligación del Estado derivada de la referida Convención... 4

Una vez analizada la institución del estado de interdicción y la connotación jurídica y de derechos humanos que implicaba , es importante reiterar que actualmente esta figura ya no existe en nuestro sistema jurídico adjetivo, ya que el 7 de junio de 2023 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, en el que ya no se contempla el estado de interdicción, y en su lugar rige una modalidad denominada “Designación de Apoyos Extraordinarios”, también conocida como apoyo judicial, la cual es acorde con los derechos humanos y el marco convencional en la materia. Para mayor abundamiento se cita esta nueva figura integrada al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares:

Artículo 445. Todas las personas mayores de edad tienen capacidad jurídica plena. El código civil respectivo regulará las modalidades en que las personas puedan recibir apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica, que son formas de apoyo que se prestan a la persona para facilitar el ejercicio de sus derechos, incluyendo el apoyo en la comunicación, la comprensión de los actos jurídicos y sus consecuencias, y la manifestación de la voluntad.

Puede ser objeto de apoyo cualquier acto jurídico, incluidos aquellos para los que la ley exige la intervención personal del interesado. Nadie puede ser obligado a ejercer su capacidad jurídica mediante apoyos, salvo lo señalado en el artículo siguiente.

Objeto de la iniciativa

El objeto de esta iniciativa es lograr armonizar el sistema normativo vigente en la materia, derogando la fracción III, del artículo 22 de la Ley de la Comisión Nacional de Energía con el propósito de erradicar disposiciones discriminatorias que distingan y establezcan criterios de desigualdad en el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad.

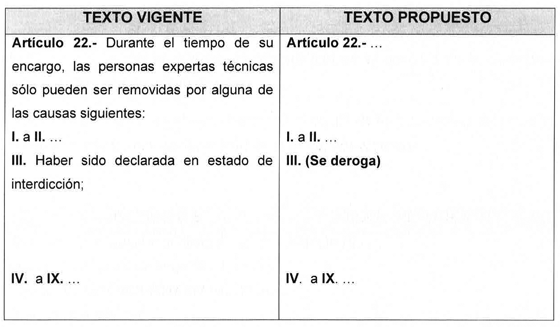

Expuestos los motivos que hacen necesaria la modificación propuestas, se presenta el siguiente cuadro comparativo a fin de clarificar sus alcances:

Por lo expuesto se somete a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 22 de la Ley de la Comisión Nacional de Energía, en materia de discriminación y pena excesiva

Único. Se deroga la fracción III del artículo 22 de la Ley de la Comisión de Energía, para quedar como sigue:

Artículo 22. ...

I. y II. ...

III. (Se deroga)

IV. a IX. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Ley de la Comisión Nacional de Energía, artículo 17, https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LCNE.pdf

2 Ley de la Comisión Nacional de Energía, artículo 18, https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LCNE.pdf

3 Ley de la Comisión Nacional de Energía, artículo 22, https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LCNE.pdf

4 Tesis Estado de interdicción. el sistema normativo

que lo regula en los artículos 15, 476, 509, 554 y 1147 del Código

Familiar para el Estado de Michoacán de Ocampo, al constituir una

restricción desproporcionada al derecho a la capacidad jurídica, es

inconstitucional e inconvencional. Consultado el 10 de junio de /2025,

https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2026640

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de octubre de 2025.

Diputado José Alejandro Peña Villa (rúbrica)

Que reforma el artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Mario Miguel Carrillo Cubillas, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, Mario Miguel Carrillo Cubillas, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, que reforma el artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En la Cámara de Diputados debemos hacer el estudio de fenómenos que se presentan en la sociedad y legislar para erradicar; el nepotismo es una práctica que consiste en favorecer a familiares y amigos en cualquier ámbito, como un acto de discriminación y favoritismo que resulta injusto para el resto de las personas. Desde la antigüedad, incluso en el Imperio Romano, se ha ejercido el nepotismo, tal como lo muestran evidencias históricas. Además, existen diversas causas que propician su surgimiento, de forma tanto accidental como intencionada.

Definición

El nepotismo, término que procede del latín nepos, neptis, “sobrino”. Es una problemática social, económica y política.1 Refiere al fenómeno por el cual los cuadros directivos o superiores de una organización, cualesquiera de ellas, por medios ajenos a los de la idoneidad y capacidad profesional, ascienden a familiares y amigos a empleos, configurándolos, dentro de una estructura, en detrimento de las posibilidades de eficacia y progreso de aquellos que objetivamente serían merecedores de dichos empleos.

El nepotismo en la historia

En la práctica del nepotismo ha sido el común denominador de muchas dinastías reinantes y en la actualidad, mineraliza los fundamentos de probidad para el concurso de tareas tan diversas como ostentar un cargo en una institución de educación superior, ocupar un lugar en la planta estable de cualquier empresa ligada al sector público o ser parte de una fuerza de seguridad.

Los papas eran conocidos por mantener secretamente numerosas relaciones extraconyugales las que, en más de alguna ocasión, derivaron en la llegada de los sobrinos de estos a los puestos en la lista de beneficiados y en los obispos a sus lugares de origen. La situación por la que se pasaba fue observada por el protestantismo, ejemplificándola como corrupción desenfrenada y tolerancia personal.

Otro ejemplo histórico del uso del nepotismo corresponde al arzobispo francés Charles de Bourge quien, en el siglo XIV, heredó de su tío-amigo, el obispo Guillermo de Aigrefeuille, el cargo de cardenal. En 1318 Bourges fue nombrado arzobispo de Rouen, reemplazando al soborno. Política extendida en el sur y en parte del norte de Francia, los beneficios de esta fueron repartidos entre Browne y el otro ubicado en él.2 El papado que se encontraba en Aviñón, capital papal de un reino semiindependiente, hacía difícil para cualquier papa gobernar Aviñón o las provincias vecinas, el control de estas delegaciones dio inmenso poder a los condes de Aviñón. Sobre el papado que contaba con un total de siete cardenales, solo uno era excluido, todos los demás nacieron de familias relacionadas con los condes de Laudan.

Entre las exigencias de una Administración pública moderna de un Estado inteligente, se encuentra que aquella “debe actuar de modo leal y ajena a un uso selectivo o exclusivo de sectores o amigos”, y que ha de velar por el interés general y no individual o de los partidos políticos allegados al poder.3

No son pocos quienes consideran que son las estructuras totalitarias de las sociedades, y no las democráticas perfeccionadas, las que pecan más intensamente de este mal, por cuanto las muy cerradas y herméticas estructuras totalitarias alientan mayor predisposición para la conducta nepotista, así como tendencias paternalistas en el comportamiento de los dirigentes en los aspectos de la administración.

En las sociedades democráticas se dice que el ciudadano tiene garantías para realizar sus comportamientos a partir de sus decisiones personales, y no necesariamente en virtud de la fatalidad, del destino, de la herencia, de manera que para los valores propios de este tipo de sociedad es visto, no con buenos ojos, ni mucho menos, que una persona obtenga un puesto por su propia valía y, en consecuencia, meramente ocasionalmente, el nepotismo, lo que supone un descrédito para la persona ingresada a través de tal procedimiento que en franca desigualdad según las consideraciones del esquema ideal.

Impacto del nepotismo

Una de las principales consecuencias del nepotismo es la corrupción. Nepotismo es lo mismo que amiguismo (consiste en darle a un amigo de la infancia privilegios en el trabajo que no le darías a ningún otro) y no sé exactamente si es igual, pero se parece mucho a espurio (acto deshonesto como soborno).

Cuando una ubicación en el ámbito laboral no es ocupada por una persona capacitada, sino por un familiar o amigo, simplemente porque compartan relación sanguínea o de amistad, va en detrimento de la eficiencia que debe ser imprimida con un alto grado de compromiso por parte del empleado. La pérdida de la motivación laboral es inmediata; no tiene sentido trabajar arduamente ni participar de los distintos procedimientos de la empresa, puesto que de antemano ya se sabe quién va a ocupar ese puesto.

Otro perjuicio es que el empleador pierde la fe y la confianza en el supervisor o persona a cargo del personal, el cual en sus evaluaciones manifiesta una carencia en encontrar a quien ocupe el puesto; no es a causa de la falta de postulantes, sino a que los postulantes ajenos a la familia o amigos de familia no calzan con los gustos y preferencias de la familia con “poder”.

El patrocinio y privilegio hacia un familiar puede considerarse como irracional al considerar que no se protegen los intereses de la colectividad: se asume, al igual que en el caso de la recomendación del médico, abogado o el representante de una marca comercial, que el servidor será leal tanto a su superior jerárquico como leal al colectivo de dependientes. En este sentido, los desatinos de las líneas familiares alcanzan, en determinados casos, niveles tan absurdos que conllevan a situaciones extremas, como aquellas que vivieron en la antigua Roma con emperadores.

Las prácticas nepotistas en los ámbitos gubernamental, empresarial y organizacional suelen ser comunes en muchas partes del mundo, siendo México un país altamente afectado por éstas. El nepotismo es un factor de importancia en diversas dinámicas sociales, laborales, económicas y políticas de cualquier país, principalmente en México; sin embargo, la percepción social del mismo no ha encontrado la solución debido a que en muchos sectores es considerado como algo natural.

Distintas investigaciones coincidieron en que el nepotismo es una práctica negativa para –entre otros ámbitos– la administración pública. Porque provoca que las plazas y cargos administrativos -desde oficinas administrativas y licitaciones, hasta empleos gubernamentales, entre otros– se otorguen a familiares de funcionarios públicos, y no a las personas más preparadas para realizar las tareas. Entonces la comunidad terminará “sufriendo un mal proceso administrativo, una mala ejecución de la obra pública, o un mal trámite gubernamental”.

Por éstas y otras razones, se concluye que el nepotismo favorece la corrupción, debilita instituciones, mina la confianza de la sociedad, desmotiva a los trabajadores y provoca gastos innecesarios dentro de la administración pública.

Sin embargo, hoy con la globalización y la progresiva competencia mundial, han surgido diversos enfoques e investigaciones que vinculan a la administración con los sistemas políticos y económicos, los cuales se interconectan según el interés y el grado de inserción mutua, demostrando que las características culturales y organizacionales originales no son electrónicamente trasladadas a las sociedades de distintos sistemas, lo cual motiva el interés sobre los mecanismos de control interno, la influencia de los sistemas de gobierno institucionales y la relación de la administración de recursos humanos en este sentido.

El nepotismo continuo vigente debido a la falta de legislación, a que poco importa el reconocimiento individual y al temor a ciertos cargos, ya sea por su permanencia o porque se presentan como una obligación social o laboral. Asimismo, esta práctica genera numerosas consecuencias en la sociedad, ya que crea un ambiente injusto para quienes sí merecen acceder a determinadas oportunidades debido a su esfuerzo y dedicación. Por ello, el nepotismo debe eliminarse de cualquier organismo.

El proyecto de la cuarta transformación está comprometido en combatir la práctica del nepotismo de ahí que se aprobó ya las reformas constitucionales para algunos cargos de elección popular buscando la igualdad para todos los ciudadanos, sin duda para ampliar el objetivo de nuestro proyecto deseo fortalecer este principio y llevar esta prohibición a las juzgadoras y juzgadores que serán electos por el pueblo.

Presento el siguiente cuadro comparativo, que busca ilustrar la iniciativa:

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de este Honorable Congreso, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma el artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se reforma el artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 94. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una suprema corte de justicia, en un tribunal electoral, en plenos regionales, en tribunales colegiados de circuito, en tribunales colegiados de apelación y en juzgados de distrito.

...

No tener o haber tenido en los últimos tres años anteriores al día de la elección un vínculo de matrimonio o concubinato o unión de hecho, o de parentesco por consanguinidad o civil en línea recta sin limitación de grado y en línea colateral hasta el cuarto grado o de afinidad hasta el segundo grado, con la persona que está ejerciendo la titularidad del cargo al que se postula como ministra o ministro de la Suprema Corte de Justicia.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Real Academia Española. Diccionario de la lengua española (vigésima tercera edición).

2 http://www.elmirador.edu.co:8081/wikipedia_es_all_maxi_2023-05/A/Anexo% 3AObispos_y_arzobispos_de_Ruan

3 Rodríguez-Blanco y Díez Machín, 2023, página 108.

Ciudad de México, a 1 de octubre de 2025.

Diputado Mario Miguel Carrillo Cubillas (rúbrica)

Que reforma el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para reconocer a la comunidad mexicana migrante en el exterior, a cargo de la diputada Roselia Suárez Montes de Oca, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Roselia Suárez Montes de Oca, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona el Apartado E al artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La comunidad mexicana migrante, que radica en el exterior, principalmente en los Estados Unidos, constituye una parte fundamental de la nación. Las mexicanas y los mexicanos que desde el siglo XIX han emigrado al país vecino del norte, son la expresión más profunda del pueblo de México en su determinación de buscar oportunidades en el extranjero, con la voluntad inquebrantable de preservar la identidad, la cultura y la pertenencia a la nación mexicana. La historia y el espíritu de México, no podrían entenderse sin reconocer que la comunidad migrante mexicana es un componente sustancial de la grandeza nacional.

Las estimaciones más aceptadas, establecen que son 38.8 millones de personas de origen mexicano las que radican en Estados Unidos, principal destino de nuestros paisanos desde hace más de un siglo.1 También hay mexicanos radicados en Canadá, Sudamérica, Europa y Asia, que, sumando a los que viven en EU, podrían rondar los 40 millones de personas. Si consideramos que en 2025 la población mexicana viviendo en México asciende a 133.4 millones de personas, se puede deducir que la comunidad mexicana migrante en el exterior equivale a 30 por ciento de la población mexicana residente en México.2 En otras palabras, la suma total de mexicanos dentro y fuera del país asciende a 173.4 millones de personas, por lo tanto, se puede decir que uno de cada cuatro mexicanos vive en el extranjero.

La dimensión de la diáspora mexicana, es decir los 40 millones de mexicanas y mexicanos que viven en el extranjero, incluye a aquellos que nacieron en México o declararon tener ascendencia u origen mexicano. La mayor parte de las personas que integran esta diáspora en Estados Unidos tienen la nacionalidad estadounidense porque ya nacieron en ese país, pero son y se sienten mexicanos de primera o segunda generación, o cuentan con doble nacionalidad; sin embargo, se siguen considerando mexicanos por historia, cultura y vínculos familiares y comunitarios con México.

La comunidad mexicana migrante en el extranjero, cuyos integrantes tienen la nacionalidad mexicana, asciende a 12.3 millones de personas, de las que 97 por ciento residen en Estados Unidos. Por lo tanto, en Estados Unidos residen aproximadamente 12 millones de mexicanas y mexicanos migrantes, de los cuales 4.1 millones experimentan una situación irregular o no documentada. Nuestros paisanos en situación migratoria irregular, históricamente han sido objeto de diversas formas de discriminación y violencia, sin embargo, siempre han obtenido la solidaridad y el acompañamiento de la comunidad mexicana que lleva años y décadas residiendo en el país vecino del norte.3

Este esbozo demográfico de la diáspora mexicana en el mundo, permite establecer la idea de que esa parte del pueblo mexicano es un componente sustancial, profundo y entrañable de la Nación Mexicana. La comunidad mexicana migrante, forma parte inalienable de la historia y la identidad mexicanas que nos definen poderosamente en el mundo. Sin embargo, la cuestión demográfica no es el único factor que proyecta la trascendencia de estos 40 millones de mexicanos, pues existen, al menos, otras dos dimensiones de gran relevancia, como son la cuestión de su aportación al desarrollo económico y la cuestión de la potencia cultural que fortalece la mexicanidad.

La comunidad mexicana migrante, es decir, las mexicanas y mexicanos nacidos en México que residen y trabajan en Estados Unidos, sea de forma regular o irregular, mantienen fuertes vínculos económicos y sociales con sus familias y sus comunidades de origen. Pero también los mexicanos de ascendencia y auto adscripción, que llevan más tiempo radicando en EU, que nacieron allá, en su mayoría también sostienen una intensa relación económica y social con sus familias, sus comunidades y sus regiones en territorio mexicano. La forma más recurrente del vínculo socioeconómico entre la comunidad mexicana migrante en el exterior y sus familias y comunidades en México, es el de la transferencia de dinero a través de las remesas.

En este contexto, las remesas que envían los miembros de la comunidad mexicana migrante en Estados Unidos, constituyen “una fuente importante de ingresos a México. Las remesas son un flujo monetario directamente vinculado con el fenómeno migratorio. En general, las remesas son transferencias unilaterales enviadas por personas migrantes o de ascendencia mexicana a sus familiares o conocidos en las comunidades de origen en México. Entre 2019 y 2023, las remesas se incrementaron en 70 por ciento al pasar de 37 mil 300 a 63 mil 300 millones de dólares. Así, desde 2021, México ascendió a la segunda posición mundial como receptor de remesas, desplazando a China. En 2024 las remesas al país podrían alcanzar un monto cercano a 66 mil 500 millones de dólares, equivalente 3.7 por ciento del producto interno bruto (PIB)”.4

El volumen de recursos económicos que envían a sus familias en México, a través de las remesas, los mexicanos residentes en Estados Unidos, es de dimensiones colosales, pues, como ya se dijo, representa casi cuatro puntos porcentuales del PIB. Con el objeto de poner en perspectiva la relevancia de las remesas, al tipo de cambio del día 24 de septiembre de 2025, que es de 18.3 pesos por dólar, los 66 mil 500 millones de dólares por concepto de remesas que llegaron a México en 2024, equivalen a 1.2 billones de pesos. Este monto de 1.2 billones de pesos equivale al 13 por ciento del gasto neto total del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2025, que ascendió a 9.3 billones de pesos.5

En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2026 (PPEF), asigna un monto de 4.9 billones de pesos a la función de desarrollo social, que abarca rubros como educación, salud, y programas de protección social.6 En cuanto a los programas sociales prioritarios, el PPEF de 2026 asigna casi 1 billón de pesos, y este dato es importante porque nos hace ver que el monto de las remesas que envía la comunidad mexicana migrante es superior al conjunto de programas sociales estelares del gobierno de la república. Tengamos presente que los Programas Sociales Prioritarios, son la columna vertebral de la política social, pues tienen la misión de “seguir fortaleciendo los ingresos monetarios de los hogares, lo que ha contribuido a la reducción de los índices de pobreza y desigualdad por ingresos”.7

Puede apreciarse así, la enorme relevancia de las remesas que llegan a las familias y a las comunidades de origen, enviadas por nuestros paisanos desde Estados Unidos, y cómo juegan un papel determinante en el combate a la pobreza, la promoción del bienestar y la reactivación de los circuitos económicos en las comunidades y regiones receptoras de remesas. Se calcula que en 2022, más de 1.7 millones de hogares en México recibieron remesas, beneficiando a 6.1 millones de personas. Como se señaló, esta solidaridad económica de los mexicanos en el exterior para con sus familias y comunidades en México, ayuda considerablemente a generar bienestar, a reconstruir el tejido social y a mantener la estabilidad política y social en las regiones azotadas por la pobreza y la inseguridad.8

La cuestión que aborda la presente Iniciativa, es que la comunidad mexicana migrante tiene una relevancia sustancial en la conformación de la demografía, la economía, el desarrollo social y la fortaleza de la identidad nacional, de tal forma, que el Estado mexicano está obligado a realizar un fuerte reconocimiento a esas aportaciones fundamentales que nuestros paisanos radicados en el extranjero hacen al país.

Por esa razón, la presente iniciativa propone que se incluya en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos un potente reconocimiento a la existencia, la relevancia y la aportación de la comunidad mexicana migrante a la grandeza de la Nación Mexicana, así como una declaración inequívoca del compromiso del Estado mexicano con los derechos fundamentales de las y los mexicanos que integran esa comunidad.

Se reitera que nuestros paisanos, que históricamente han decidido emigrar a Estados Unidos, también han decidido preservar los rasgos de la identidad nacional mexicana, así como las culturas y lenguas propias de las regiones del territorio nacional de origen, sobre todo en el caso de los migrantes que salieron de comunidades indígenas. En una primera mirada, podría parecer obvio que los mexicanos que se van a vivir a otro país obligados por necesidades económicas o sociales, busquen aglutinarse en torno a los rasgos identitarios y culturales que les son comunes, pero no necesariamente ocurre así, pues en el caso de otras comunidades o diásporas extranjeras en Estados Unidos, se impone una tendencia a la integración predominante con la cultura estadounidense.

La comunidad mexicana migrante en Estados Unidos, desde luego, ha establecido a lo largo de la historia una interrelación intensa con la cultura estadounidense, dando lugar a una fusión interesante que sustenta lo que se ha denominado cultura chicana. Sin embargo, aún en esa relación de simbiosis, es más potente la cultura mexicana en las grandes comunidades de nuestros paisanos en EU, en un fenómeno realmente llamativo donde también se preserva la diversidad cultural que a su vez caracteriza a la Nación Mexicana: es decir, se expresan en Estados Unidos, en el seno de las comunidades mexicanas, las particularidades de las regiones, de los estados y de las comunidades indígenas de origen.

La migración mexicana hacia EU desde su origen ha tenido la particularidad de ser especialmente conflictiva. Por ello, es necesario destacar que, por ese grado de dificultad que se agudiza por un racismo y una actitud discriminatoria hacia los mexicanos, el asentamiento de la comunidad mexicana migrante ha sido también, desde el principio, un acto de resistencia y persistencia.

“Los mexicanos asentados en el suroeste de Estados Unidos después de la guerra con México, por ejemplo, fueron forzados a adoptar identidades racializadas y extranjerizadas durante el largo periodo 1848-1965. A partir de los años 1940s, durante la Segunda Guerra Mundial y subsecuentemente, pasaron de la invisibilidad y marginación social extrema a adoptar una identidad étnica asimilacionista que denotaron “Mexican American”, distanciándose de la identidad “mexicana” racializada y la que exhibían los migrantes braceros e indocumentados de la época. Pero el arraigado racismo institucional contra las comunidades mexicoestadounidenses del suroeste continuó, lo que provocó a finales del decenio de 1960 y durante el de 1970 el surgimiento de una identidad étnica rebelde autodenominada Chicana. Sin embargo, a partir de la década de 1980 la radical identidad chicana fue paulatinamente absorbida a la panetnicidad progresista “latina” o más conservadora “hispana”. Pero los flujos migratorios mexicanos, que se creían superados a finales de los años 60, se volvieron a incrementar, tanto legales como irregulares, y la identidad mexicana resurge entre los nuevos migrantes como una robusta y orgullosa identidad mexicana diaspórica, de la mano con la identidad latina en las comunidades donde conviven.9

En la actualidad, la comunidad mexicana migrante en Estados Unidos enfrenta la agresiva política migratoria del gobierno del presidente Donald Trump, caracterizada por drásticas medidas de persecución, estigmatización y deportación de migrantes, sobre todo de migrantes no documentados. La coyuntura que se vive en Estados Unidos en el segundo mandato de Trump, desde enero de 2025, tiene un elemento adicional que recrudece las adversidades de los migrantes: se trata de un discurso cargado de racismo, discriminación y criminalización de las personas migrantes, sobre todo de aquellas personas mexicanas y latinas que entran y residen al territorio estadounidense de forma irregular sin la documentación requerida.

El primer enunciado del artículo 1o. constitucional señala: “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte...”. Es decir, la Constitución protege a los mexicanos y a las personas que se encuentren en el territorio nacional, por lo que, la comunidad mexicana migrante, al encontrarse fuera del país, no goza de la protección del Estado mexicano, razón por la cual el reconocimiento que en la presente Iniciativa se propone, además de reivindicar a este grupo de población, es fundamental para integrarlos y que gocen de los derechos humanos en igualdad de condiciones que cualquier persona ya sea mexicana o extranjera que se encuentre en el territorio nacional.

Además, el artículo 2o. constitucional, Apartado A, fracción III, en la parte que interesa menciona que “la Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular para los que hayan sido electos o designados, en un marco que respete el pacto federal, la soberanía de los Estados y la autonomía de la Ciudad de México.”, por ello, si en la reforma que se propone se está reconociendo a un nuevo colectivo de población, entonces, es importante considerar también los derechos político de las personas mexicanas residentes en el exterior, quienes deberán contar con representación propia, paritaria, proporcional al número de sus integrantes, en el Congreso de la Unión y en los Congresos de las entidades federativas y de Ciudad de México.

El 29 de abril de 2025 se adicionó una leyenda al Muro de Honor de la Cámara de Diputados “A la comunidad mexicana migrante”.

Este Muro es la memoria de la Patria, ahí, con letras de oro, están inscritos los nombres de los personajes e instituciones más importantes de nuestra nación, y la Cámara de Diputados “se llena de orgullo y de gloria con la inscripción dorada de la comunidad mexicana migrante. Debe ser el punto de partida para que el Estado reconozca, retribuya a esos héroes que luchamos y resistimos, que somos trabajadores esenciales, soñadores anónimos y desde allá somos constructores para nuestras familias desde el país que estemos”.10 Así lo expresé en la máxima Tribuna de la Nación, como proponente de dicha inscripción, por lo cual, utilizando la misma frase, la presente Iniciativa es la continuación del reconocimiento de los paisanos residentes en el exterior, ahora, en el texto de la constitucional.

Las razones y méritos para reconocer y reivindicar a la comunidad mexicana migrante en el exterior son abundantes, aquí solo hemos expuesto una breve referencia a los motivos que fundamentan la propuesta que se plantea en la presente iniciativa.

Se propone que se eleve a rango constitucional un reconocimiento a la existencia y los derechos de nuestros paisanos residentes en el exterior. Se propone, para esos efectos, una adición en el artículo 2o. constitucional en los términos que se ilustran en el siguiente cuadro:

Se propone que el reconocimiento constitucional a la comunidad migrante mexicana se establezca en el artículo 2o. de la CPEUM, porque en dicho artículo se incluyen dos reconocimientos similares a los que plantea la presente Iniciativa. Desde la reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígenas de 2001, en el artículo 2o. de nuestra Carta Magna se incluye un reconocimiento a los pueblos originarios como una de las partes esenciales que conforman la base de la Nación Mexicana, y como sustento originario de su composición pluricultural y multiétnica. En reformas posteriores, el artículo 2o. constitucional fue el precepto idóneo para establecer un reconocimiento similar a los pueblos y comunidades afromexicanas, así como a las mujeres indígenas y afromexicanas.

Los derechos reconocidos en el artículo 2o. constitucional revisten carácter colectivo, pues sus titulares reconocidos son pueblos y comunidades que, a lo largo de la historia, han expresado y ratificado su voluntad de preservar sus culturas, sus lenguas, sus formas de organización y cosmovisiones, mismas que contribuyen a perfilar y enriquecer a la nación mexicana, enriqueciendo así la identidad y la cultura nacionales que nos proyecta como una gran potencia cultural en la comunidad internacional.

El artículo 2o. de la CPEUM es un apartado de reivindicación histórica de grupos sociales y, por lo tanto, es el indicado para establecer el reconocimiento a ese sujeto colectivo histórico que constituye la comunidad mexicana migrante en el exterior. Se trata de un reconocimiento a su existencia histórica y a la trascendencia que tienen su presencia, sus aportaciones y sus vínculos con la nación mexicana. Como se asentó en el cuadro anterior, también se propone una justa reivindicación de sus derechos colectivos en materia de protección integral en el exterior, del ejercicio pleno de sus derechos sociales sin que el hecho de estar fuera de territorio nacional lo impida, como en los hechos sucede, dado que, como ya se dijo, el primer enunciado del artículo 1o. de la CPEUM requiere una ampliación expresa en el 2o. constitucional, así como el establecimiento de derechos políticos específicos en materia de representación y participación efectiva en los espacios públicos donde se procesan decisiones de alcance nacional.

Como se dijo antes, la comunidad mexicana migrante, sobre todo la que radica en Estados Unidos, es un ejemplo mundial de resistencia y solidaridad con sus familias, sus comunidades de origen y su país. Su decisión de seguir siendo mexicanos se ha sobrepuesto a múltiples adversidades a lo largo de su historia, teniendo que abrirse a la fusión inevitable con la cultura estadounidense, pero haciendo patente siempre su voluntad de mantener y enriquecer sus vínculos con México. La propia presidenta de México, la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que las y los migrantes mexicanos en Estados Unidos son verdaderos héroes y heroínas nacionales.11

Reconocer a la comunidad mexicana migrante, será una decisión de Estado que llenará de aliento y energía a sus integrantes, sobre todo en la actual coyuntura llena de adversidades en Estados Unidos. También, contribuirá a que el Estado, el gobierno y la sociedad, en México, tomen plena conciencia de la trascendencia y la deuda histórica que tenemos con nuestros paisanos que radican en el exterior, y que esa concientización se traduzca en un compromiso activo de reconocerles más derechos, dedicarles más atención y asignar recursos suficientes a la protección plena e integral de su dignidad y sus derechos humanos en el exterior.

Finalmente, la historia muestra de forma fehaciente que las mexicanas y mexicanos en Estados Unidos tienen una voluntad férrea para resistir y preservar su mexicanidad. En distintas fases históricas de su migración han padecido discriminación y violencia extremas, pero no se han intimidado porque tienen una gran autoestima que deriva de la potencia cultural de la identidad nacional mexicana. A veces se han sentido solos, pero no inferiores. Dijo Octavio Paz:

La existencia de un sentimiento de real o supuesta inferioridad frente al mundo podría explicar, parcialmente al menos, la reserva con que el mexicano se presenta ante los demás... Pero más vasta y profunda que el sentimiento de inferioridad, yace la soledad. Es imposible identificar ambas actitudes: sentirse solo no es sentirse inferior, sino distinto. El sentimiento de soledad, por otra parte, no es una ilusión –como a veces lo es el de inferioridad– sino la expresión de un hecho real: somos, de verdad, distintos.12

Aun estando transitoriamente solos en el exterior, los mexicanos nunca se sienten inferiores, sino distintos y plenos de dignidad y resistencia. Elevar a rango constitucional a la comunidad mexicana migrante, es incluirlos de una vez por todas en el Proyecto de Nación que se plasmó de forma poderosa en nuestra Carta Magna en 1917, es saldar una deuda histórica y, como diría nuestro Nobel de Literatura, sería un abrazo fraternal largamente aplazado entre los mexicanos de aquí y los de allá, porque “cambiaron de lugar, no de bandera”.13

Por lo fundado y expuesto, someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona el Apartado E al artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único . Se adiciona el Apartado E al artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 2o. La nación mexicana es única e indivisible, basada en la grandeza de sus pueblos y culturas, residentes tanto en México como en el exterior.

...

...

...

...

...

A. a D. ...

E. Esta Constitución reconoce a la comunidad mexicana migrante, que preserva, difunde, enriquece y fortalece la identidad nacional y el vínculo histórico con la Nación Mexicana en el exterior.