Gaceta Parlamentaria, año XXIX, número 6926-II-6, miércoles 26 de noviembre de 2025

- Que reforma y adiciona el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, en materia de aumento de aguinaldo para las personas trabajadoras, suscrita por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

- Que reforma el artículo 132 de la Ley General de Víctimas, en materia de garantía presupuestaria para medidas de reparación integral del daño y de ayuda, asistencia y atención, a cargo del diputado Juan Ignacio Zavala Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

- De decreto para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión la leyenda “Tlaxcala, 500 Años”, suscrita por los diputados Gibrán Ramírez Reyes y Mariana Guadalupe Jiménez Zamora, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

- De decreto por el que se establecen las características de una moneda conmemorativa alusiva al Bicentenario de la Consolidación de la Independencia en el Mar, a cargo del diputado Sergio Gil Rullán, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Que reforma y adiciona el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, en materia de aumento de aguinaldo para las personas trabajadoras, suscrita por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Quienes suscriben, diputadas y diputados, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXVI Legislatura, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 6, fracción I y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, en materia de aumento de aguinaldo para las personas trabajadoras, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

En México, más de 50 millones de personas cuentan con un empleo,1 lo que hace indispensable actualizar las condiciones para garantizar un marco laboral digno que refleje la realidad del país, esto en consecuencia de los cambios sociales y económicos que continuamente tiene el país; en la actualidad, las condiciones laborales han evolucionado de manera significativa respecto a las que existían cuando se diseñó el marco legal que hoy nos rige. Aunque la Ley Federal del Trabajo ha tenido ajustes, varias de sus prestaciones fundamentales, como el aguinaldo, permanecen prácticamente sin cambios desde hace décadas. Este desfase hace necesario revisar y actualizar la normativa para que responda a las realidades laborales del siglo XXI y a las demandas económicas actuales.; los tiempos actuales exigen nuevas condiciones laborales y su revisión periódica para evitar rezagos que afecten la estabilidad de las personas trabajadoras, así como asegurar que realmente respondan a las necesidades del mercado laboral.

Es en la Ley Federal del Trabajo Reglamentaria del Artículo 123 Constitucional, el ordenamiento mediante el cual se dispone el salario y las prestaciones laborales cuya finalidad son asegurar condiciones justas, estables y suficientes para el desarrollo de todas las personas trabajadoras, las cuales no se tratan únicamente de compensaciones económicas sino de herramientas, que permiten a cada persona sostener su vida diaria con dignidad.

En ese mismo sentido, los derechos laborales son respaldados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y son reconocidos por el artículo 123, que a la letra dice:

“Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley...” 2

En cuanto a la ley secundaria, la Ley Federal del Trabajo (LFT) desarrolla este mandato constitucional y establece las bases mínimas que deben garantizarse a todas las personas trabajadoras, incluyendo jornadas máximas, descansos obligatorios, salario, vacaciones y aguinaldo. A lo largo de este ordenamiento se establecen las prestaciones como derechos de las personas trabajadoras y obligaciones de las personas empleadoras.3 Entre los apartados más relevantes están los relativos: a la jornada de trabajo, días de descanso, vacaciones y prima vacacional, salario y aguinaldo, así como los capítulos sobre seguridad social, licencias y protección de derechos en situaciones específicas. Cada una de estas secciones establece obligaciones mínimas que los empleadores deben cumplir, de esta forma, la ley no solo contempla los derechos, sino también los mecanismos para garantizar que las prestaciones se otorguen de manera obligatoria en todo el país.

Particularmente las prestaciones laborales son derechos de todas las personas trabajadoras establecidas en la LFT, estos son particularmente incentivos fundamentales para el trabajador que refrendan derechos fundamentales como el descanso, salud, dignidad y consideraciones económicas.4

Dentro de este conjunto, las prestaciones de carácter económico adquieren un peso especial, representan un apoyo directo que impacta en la estabilidad financiera de las personas trabajadoras y de sus familias. Elementos como el aguinaldo, la prima vacacional o los distintos incentivos previstos en la ley no sólo funcionan como compensaciones adicionales al salario, sino que se han convertido en herramientas indispensables para enfrentar gastos a lo largo del año. Por ello, fortalecer estas prestaciones económicas y actualizarlas conforme a la realidad del país es esencial para garantizar condiciones laborales justas.

En este contexto, el aguinaldo destaca como una de las prestaciones más significativas, pues constituye un ingreso adicional esperado cada año y que tiene un impacto real en la economía de millones de familias. Su función no se limita a ser un apoyo estacional; representa un reconocimiento al trabajo realizado durante todo el año y un recurso que permite afrontar gastos indispensables al cierre del año laboral.

El aguinaldo es un derecho anual que reciben las personas trabajadoras en el marco de la ley laboral, ya sean de base, de confianza, de planta, sindicalizados, contratados por obra o tiempo determinado, eventuales, comisionistas, agentes de comercio, de seguros, vendedores y otros semejantes son acreedores a esta remuneración económica.5

Esta prestación tiene origen en Roma, y se encuentra establecido en nuestra legislación laboral desde 19706 cuando se incorporó a la Ley Federal del Trabajo como un derecho obligatorio para todas las personas trabajadoras. Desde entonces, el aguinaldo ha sido un componente esencial del ingreso anual, diseñado para brindar un apoyo económico al finalizar el año y fortalecer la estabilidad de quienes dependen de su salario para cubrir necesidades básicas y compromisos familiares,7 actualmente está establecida en la LFT en el artículo 87, que a la letra dice:

“Artículo 87.- Los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del día veinte de diciembre, equivalente a quince días de salario, por lo menos. Los que no hayan cumplido el año de servicios, independientemente de que se encuentren laborando o no en la fecha de liquidación del aguinaldo, tendrán derecho a que se les pague la parte proporcional del mismo, conforme al tiempo que hubieren trabajado, cualquiera que fuere éste.”

A pesar de su importancia y de que el aguinaldo ha sido una prestación obligatoria por más de cinco décadas, su monto mínimo legal se ha mantenido prácticamente sin cambios desde su incorporación a la legislación. Durante este tiempo, las dinámicas económicas, los costos de vida y las exigencias del entorno laboral han evolucionado significativamente.

El aguinaldo no es exclusivo de nuestro país en otras partes del mundo también es una obligación países como Argentina, Puerto Rico, Chile, Nicaragua, Colombia, Brasil, Italia, Portugal, España, Francia, Grecia, Austria, Bélgica, Chipre, Finlandia, Suecia, Turquía, Dinamarca, Alemania, Suiza, India, Indonesia, Filipinas, Singapur, Taiwán, China, Malasia y Hong Kong,8 también lo contemplan y se calcula en diferentes términos cada uno de estos, por ejemplo:

“El aguinaldo en Bolivia, establecido en 1944, abarca un salario completo pagado en el último mes del año, con fecha límite de pago el 20 de diciembre.

En Colombia la “prima”, como se le conoce al aguinaldo en este país, se divide en dos pagos y equivale a un mes de salario. La primera mitad se paga antes del 30 de junio, mientras que la segunda parte antes del 20 de diciembre de cada año.

En España, los trabajadores tienen derecho a un mínimo dividido en dos pagos extraordinarias, que funcionan como ingresos adicionales programados a lo largo del año, este es equivalente a un mes de salario.

En China y Hong Kong, es obligatorio el aguinaldo de 30 días, aunque, las fechas de entrega son distintas, ya que se paga con el inicio del año nuevo chino.”9

Como puede observarse, en numerosos países esta prestación no solo existe, sino que ha sido fortalecida y adaptada a las condiciones económicas actuales, ya sea mediante el pago de un salario completo, la distribución en dos periodos al año o la ampliación de sus componentes. Estas experiencias internacionales muestran que el aguinaldo puede funcionar como un verdadero complemento al ingreso anual y como un mecanismo efectivo para aliviar cargas económicas estacionales. En contraste, México mantiene un esquema mínimo que ha permanecido estático durante décadas, lo que evidencia la necesidad de revisar su alcance para garantizar que siga cumpliendo su propósito en un contexto económico cada vez más exigente.

En este panorama, es claro que el monto mínimo del aguinaldo se ha quedado corto frente a los cambios económicos de las últimas décadas. El costo de vida ha aumentado de manera constante tan solo entre 2000 y 2024 la inflación acumulada supera el 150%, según datos del INEGI10 y muchas familias resienten con mayor intensidad la carga financiera del cierre de año.

Además, la urgencia de incrementar el aguinaldo se sustenta también en un desequilibrio real entre ingresos y costos de vida. Por ejemplo, la canasta básica de 24 productos, según la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), promedia alrededor de 810 pesos actualmente.11 Por su parte, datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) muestran que la llamada “canasta alimentaria” es decir, los productos necesarios para cubrir requerimientos nutricionales han experimentado un aumento significativo, al cierre de 2018 costaban aproximadamente 1,586 pesos mensuales en zonas urbanas, y para principios de 2024 llegó a 2,293 pesos, lo cual implica un incremento del 44 %.12 Estos incrementos evidencian que la capacidad de compra de las personas trabajadoras se ha reducido, y que un aguinaldo congelado en quince días desde hace décadas ya no corresponde con las necesidades económicas actuales.

Por ello, resulta necesario revisar y actualizar esta prestación para que realmente cumpla su función que es apoyar a las personas trabajadoras en un momento económicamente exigente y reconocer el esfuerzo realizado durante todo el año.

Esta prestación tiene una función esencial en la sociedad mexicana, para las personas trabajadores, el aguinaldo les brinda los siguientes beneficios:

Alivio financiero : proporciona un ingreso adicional que ayuda a los colaboradores a cubrir gastos importantes, especialmente en épocas festivas.

Impulso del ahorro : muchos trabajadores utilizan el aguinaldo como una oportunidad para ahorrar o invertir en sus metas personales y familiares.

Aumento de la motivación : recibir un pago adicional eleva la moral de los empleados, lo que puede mejorar su rendimiento y compromiso con la empresa.

Bienestar emocional : el aguinaldo puede reducir el estrés financiero, mejorando el bienestar emocional de los trabajadores al tener mayor estabilidad económica.

Capacidad de pago de deudas : facilita el pago de deudas o compromisos financieros adquiridos durante el año, ayudando a los colaboradores a comenzar el próximo año con menos carga económica.

Reconocimiento del esfuerzo : los colaboradores lo perciben como un reconocimiento tangible por su esfuerzo y dedicación a lo largo del año.

Fomento de la lealtad : la entrega de aguinaldo refuerza la relación laboral y puede fomentar la fidelidad y el compromiso hacia la empresa, al sentirse valorados y recompensados.13

En este contexto, la actualización del aguinaldo no solo implica ajustar una cifra, sino reconocer la transformación de las relaciones laborales y las nuevas dinámicas económicas del país, fortalece la relación laboral entre persona trabajadora y empleadores, reconoce el fuerzo laboral y funciona como una motivación para mantener o mejorar el nivel de trabajo.

Un ajuste adecuado no solo reconoce el esfuerzo que cada persona aporta a su centro de trabajo, sino que también envía un mensaje claro de que su contribución es tomada en serio.

En este sentido, la presente iniciativa plantea una reforma al artículo 87 de la Ley Federal del trabajo, el cual establece en las condiciones mínimas de pago sobre el aguinaldo a las personas trabajadoras. La propuesta busca actualizar los quince días mínimos de aguinaldo que establece la ley, para que este derecho aumente de manera progresiva conforme a la antigüedad de cada persona trabajadora. De esta forma, se garantiza que el monto realmente refleje el tiempo de servicio y las condiciones actuales. Este ajuste no solo moderniza una prestación que prácticamente no ha cambiado en décadas, sino que también pretende que el reconocimiento económico sea más justo y proporcional al esfuerzo que cada persona aporta durante el año.

Elevar el mínimo legal progresivamente no representa una carga desproporcionada para los centros de trabajo, pero sí marca una diferencia significativa para quienes dependen de este ingreso. Por ello, la reforma propuesta se presenta como una medida viable y necesaria para fortalecer la justicia laboral y actualizar una prestación que, por muchos años, se ha quedado corta frente a las condiciones actuales de México.

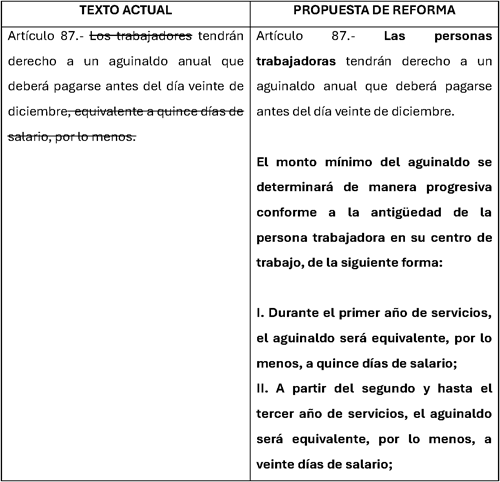

Por lo antes expuesto, para mayor claridad presentamos el siguiente cuadro comparativo con la reforma propuesta:

Ley Federal del Trabajo

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Por el que se reforma y se adicionan un párrafo, así como las fracciones I, II Y III al artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, en materia de aumento de aguinaldo para las personas trabajadoras

Único. Se reforma y se adiciona un párrafo, así como las fracciones I, II y III al artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 87.- Las personas trabajadoras tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del día veinte de diciembre.

El monto mínimo del aguinaldo se determinará de manera progresiva conforme a la antigüedad de la persona trabajadora en su centro de trabajo, de la siguiente forma:

I. Durante el primer año de servicios, el aguinaldo será equivalente, por lo menos, a quince días de salario;

II. A partir del segundo y hasta el tercer año de servicios, el aguinaldo será equivalente, por lo menos, a veinte días de salario;

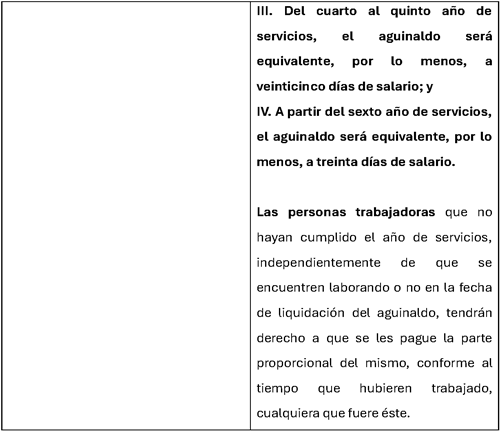

III. Del cuarto al quinto año de servicios, el aguinaldo será equivalente, por lo menos, a veinticinco días de salario; y

IV. A partir del sexto año de servicios, el aguinaldo será equivalente, por lo menos, a treinta días de salario.

Las personas trabajadoras que no hayan cumplido el año de servicios, independientemente de que se encuentren laborando o no en la fecha de liquidación del aguinaldo, tendrán derecho a que se les pague la parte proporcional del mismo, conforme al tiempo que hubieren trabajado, cualquiera que fuere éste.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Gobierno de México, Data México, Información

disponible en:

https://www.economia.gob.mx/datamexico/es/profile/geo/mexico

2 Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, disponible en

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

3 Ley Federal del Trabajo, disponible en:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/156203/1044_Ley_Federal_del_Trabajo.pdf

4 ¿Qué tan importantes son las prestaciones?,

información disponible en:

https://venturessoft.com/blog/desarrollo-organizacional/que-tan-importantes-son-las-prestaciones/

5 Secretaría del Trabajo y Previsión Social,

información disponible en:

https://www.profedet.gob.mx/profedet/archivos/Preguntas_frecuentes_AGUINALDO_2020.pdf

6 Ídem,

7 Iniciativa bancada de Movimiento Ciudadano “con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XIV del artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en materia de exención total del aguinaldo, presentada por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano”.

8 El Universal, Aguinaldo en otros países, disponible en: https://www.eluniversal.com.mx/cartera/tu-cartera/que-paises-tienen-agu inaldo-y-cuanto-equivale/

9 Conoce cuáles son los países donde reciben mejor aguinaldo que en México; éstas son las cifras, disponible en: https://www.milenio.com/negocios/estos-son-paises-reciben-mejor-aguinal do-que-mexico-cifras

10 Índice Nacional de Precios al Consumidor,

Disponible en:

https://www.inegi.org.mx/app/indicesdeprecios/calculadorainflacion.aspx

11 Gobierno de México, Reporta Profeco precio promedio de canasta básica de 810 pesos, información disponible en: https://www.gob.mx/profeco/prensa/reporta-profeco-precio-promedio-de-ca nasta-basica-de-810-pesos

12 Reporta Profeco precio promedio de canasta básica de 810 pesos, Líder empresarial, disponible en: https://www.liderempresarial.com/cuanto-cuesta-la-canasta-alimentaria-b asica-en-mexico-en-2025/

13 El rol del aguinaldo y los beneficios en el bienestar de los empleados, disponible en:https://www.rankmi.com/blog/el-rol-del-aguinaldo-y-los-beneficios-en -el-bienestar-de-los-empleados

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre de 2025.

Diputados: Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, Juan Ignacio Zavala Gutiérrez, Pablo Vázquez Ahued, Patricia Mercado Castro, Laura Ballesteros Mancilla, Claudia Salas Rodríguez, Gustavo De Hoyos Walther, Patricia Flores Elizondo, Jorge Alfredo Lozoya Santillán, Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, Tecutli Gómez Villalobos, Iraís Virginia Reyes De la Torre, Miguel Ángel Sánchez Rivera, Paola Longoria López, Hugo Luna Vázquez, Anayeli Muñoz Moreno, Sergio Gil Rullán, María de Fátima García León, Francisco Javier Farías Bailón, Claudia Ruiz Massieu, Eduardo Gaona Domínguez, Amancay González Franco, Gibran Ramírez Reyes, Laura Hernández García, Gildardo Pérez Gabino, Mariana Guadalupe Jiménez Zamora, Juan Ignacio Samperio Montaño, Juan Armando Ruiz Hernández (rúbricas).

Que reforma el artículo 132 de la Ley General de Víctimas, en materia de garantía presupuestaria para medidas de reparación integral del daño y de ayuda, asistencia y atención, a cargo del diputado Juan Ignacio Zavala Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Quien suscribe, diputado Juan Ignacio Zavala Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este honorable pleno iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 132 de la Ley General de Víctimas, en materia de garantía presupuestaria para medidas de reparación integral del daño y de ayuda, asistencia y atención, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El Estado mexicano tiene una deuda histórica con las víctimas del país. Desde hace décadas, varios actores de la sociedad civil lucharon para exigir que el Estado las volteara a ver, se hiciera responsable por su situación, las escuchara y las atendiera en sus necesidades. En ese contexto, uno de los puntos de inflexión fue cuando surgió el Movimiento por la Paz, con Justicia y Dignidad, articulado a partir de múltiples colectivos y organizaciones que irrumpieron en el espacio público a causa de la crisis de violencia que atravesaba el país.1 El propósito de este movimiento fue el visibilizar a las víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos en el contexto de la Guerra contra el Narcotráfico, en donde miles de personas fueron asesinadas, desplazadas, desaparecidas y, quienes en su mayoría, no eran más que civiles cuyas vidas fueron atravesadas por una coyuntura territorial y social específica.2

Posteriormente, en enero de 2013, múltiples sectores de la sociedad civil consiguieron uno de sus principales logros frente a la crisis de víctimas en el país: que el Gobierno federal expidiera la Ley General de Víctimas (LGV),3 en donde se expresarían las facultades y obligaciones de los tres órdenes de gobierno para atender a las víctimas en todo el territorio.

Esta Ley, desde su promulgación, categorizó dos clases de víctimas. Posteriormente, en una reforma en 2013,4 se agregó una tercera. Así, entre las tres clasificaciones actuales de víctimas se encuentran: directas, indirectas y potenciales.

En cuanto a las víctimas directas, éstas son aquellas personas que hayan sufrido cualquier tipo de daño, puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos. También pueden ser víctimas, los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hubieran sido afectadas en sus derechos, intereses o bienes jurídicos colectivos como consecuencia de un delito o violación a derechos humanos.5 Por su parte, las víctimas indirectas son los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa que tengan una relación inmediata con ella.6 Finalmente, las víctimas potenciales son las personas físicas cuya integridad física o derechos peligren por prestar asistencia a la víctima, ya sea por impedir o detener la violación de derechos o la comisión de un delito.7

La actual LGV otorga facultades a diversas autoridades para poder acreditar que una persona o un grupo tiene la calidad de víctima: autoridades jurisdiccionales, organismos públicos de protección de los derechos humanos, organismos internacionales de protección de derechos humanos a los que México les reconozca competencia, la autoridad responsable de la violación a los derechos humanos, las Comisiones de Atención a Víctimas –en donde la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) funge, además, como el órgano operativo del Sistema Nacional de Atención a Víctimas–8 y el Ministerio Púbico.9

Una vez que una persona o grupo es acreditado como víctima, se le reconoce su acceso a los derechos, garantías, acciones, mecanismos y procedimientos que la ley establece para ellas.10 Entre la gama de los derechos reconocidos, se encuentran dos que son relevantes para fines de esta iniciativa: a ser reparadas por el Estado de manera integral adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva,1v así como a solicitar y recibir medios de ayuda, asistencia y atención en forma oportuna, rápida, equitativa, gratuita y efectiva, a través de “Recursos de ayuda”.12

Por un lado, el derecho al acceso a las medidas de ayuda, asistencia y atención consiste en que toda víctima pueda obtener “un conjunto integrado de mecanismos, procedimientos, programas, medidas y recursos de orden político, económico, social, cultural, entre otros, a cargo del Estado, tendentes a restablecer la vigencia efectiva de los derechos de las víctimas, así como brindarles las condiciones necesarias para llevar una vida digna y garantizar su incorporación a la vida social, económica y política”.13 Entre las medidas de ayuda se encuentran, por ejemplo: gastos funerarios, asistencia médica y psicológica, servicios de emergencia médica, medidas de traslado, transporte, hospedaje, alimentación, asesoría jurídica, entre otros.14

Por su parte, las medidas de atención y asistencia están encaminadas a facilitar, entre otras cosas, el acceso y la permanencia de las víctimas dentro de programas educativos.15 Estas medidas también funcionan para garantizar el disfrute de otros derechos, como a la alimentación, a la vivienda, a un medio ambiente sano, al trabajo;16 así como los medios necesarios para la atención y asistencia en materia de procuración y administración de justicia.17

Por el otro lado, la reparación integral del daño es un derecho humano con el que cuentan las personas, grupos o comunidades cuando sus derechos son violados o vulnerados por la generación de un daño,18 y que tiene como finalidad restablecer la dignidad de las personas.19 Para tal fin, la LGV prevé distintas clases de medidas, cada una atendiendo a finalidades específicas: la restitución, compensación, satisfacción y no repetición.20

Desde la expedición de la LGV en 2013, el mencionado ordenamiento reconoció la existencia del Fondo del Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI).21 Cuyo nombre lo indicaba, de ese fondo se obtenían los recursos mediante los cuales la CEAV garantizaba las medidas de ayuda, asistencia y reparación integral a las víctimas. De acuerdo con la LGV, los recursos del FAARI estaban administrados y operados por medio de un fideicomiso público sin estructura orgánica y sin que fuera considerada entidad paraestatal.22 En su redacción original, el artículo 140, fracción I, establecía que los recursos del FAARI se obtendrían, entre otras fuentes, del Presupuesto de Egresos de la Federación, obligando al Congreso de la Unión a destinar los recursos necesarios para la atención a las víctimas.23

En ese mismo año hubo una reforma sustancial de la LGV, en la que se modificó, entre otras cuestiones, las fuentes de financiamiento del FAARI. A partir de ese momento, el artículo 132 establecería de dónde se obtendrían los fondos, en la que se estableció que los recursos provenientes del Presupuesto de Egresos de la Federación tendrían que ser 0.014 por ciento del gasto programable anual.24

La mencionada fracción sufrió un cambio en otra reforma a la LGV en 2017. A partir de entonces, se estableció que las aportaciones provenientes del Presupuesto de Egresos de la Federación se realizarían siempre y cuando el patrimonio total del Fondo fuera inferior a 0.014 por ciento del gasto programable del año inmediato anterior.25 Por lo tanto, a partir de esta reforma, la aportación no sería automática, sino que estaría condicionada a la cantidad de recursos que estuvieran en el Fondo al momento de la aprobación del Presupuesto de Egresos federal. Pero esta reforma no quitó el hecho de que la LGV reconociera una garantía presupuestaria para garantizar los derechos de acceso a medidas de ayuda, asistencia y atención, así como a la reparación integral del daño.

No obstante, en 2020, bajo la justificación de eliminar la opacidad y discrecionalidad en el uso de recursos públicos, y para obtener más ingresos para hacer frente a la pandemia del Covid-19, el Gobierno federal buscó hacer las modificaciones legislativas necesarias para eliminar diversos fondos y fideicomisos.26 Así, de esas reformas legales, se eliminó de la LGV toda referencia del FAARI y, por consiguiente, de su fideicomiso. A partir de entonces, la fracción I del artículo 132 establece lo siguiente:

“Artículo 132. En términos de las disposiciones aplicables la Comisión Ejecutiva recibirá:

I) El producto de la enajenación de los bienes que sean decomisados en los procedimientos penales, en la proporción que corresponda, una vez que se haya cubierto la compensación, en los términos establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales o en la legislación respectiva, y

[...]”.27

La reforma a la LGV en el 2020 derivó en que la CEAV administre directamente los recursos en materia de ayuda, asistencia y reparación integra. Pero, más allá de la eliminación del FAARI como herramienta para la administración de los recursos, la reforma en cuestión eliminó la garantía presupuestaria consistente en que, siempre que los recursos del Fondo fueran inferiores a 0.014 por ciento del gasto programable en el Presupuesto de Egresos del año inmediato anterior, correspondía a la Cámara de Diputados asignar recursos para equipararlos al mencionado porcentaje y, así satisfacer sus objetivos.

Tras de la eliminación de la garantía presupuestaria, los recursos asignados a la CEAV para garantizar el acceso a los derechos mencionados previamente se vieron afectados. A manera de ejemplo, en el 2020, la CEAV emitió la circular CEAV/AJF/DG/DAVD/DA2/000575/2020. En ella, el organismo reconoció que no era posible autorizar el pago de resoluciones de concepto de ayuda, asistencia, reparación integral y compensaciones por temas presupuestarios.28 Dicha situación dejó en un estado de indefensión a las víctimas, quienes se enfrentaron a una falta de recursos por la que el Estado mexicano terminó siendo omiso en garantizar sus derechos humanos. Asimismo, organizaciones de la sociedad civil como Causa en Común han señalado los problemas que conlleva que la CEAV sea la encargada de la administración de los recursos de ayuda, asistencia y reparación integral. Por ejemplo, a vista de las víctimas, los lineamientos que se han publicado para su asignación se han vuelto revictimazantes hacia las ellas en tanto que se les exigen cumplir con procesos burocráticos y fiscales que, en medio de la situación de vulnerabilidad en la que atraviesan, resultan poco realistas.29

Por las razones anteriores, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), AC, con apoyo de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, AC (Fundar), presentó una demanda de amparo indirecto en la que reclamó la inconstitucionalidad de la reforma a la fracción I del artículo 132 de la LGV por la que se eliminó la garantía presupuestal previamente expuesta.30 El juicio llegó a su etapa de revisión y terminó recayendo en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) bajo el número de expediente 675/2022. Finalmente, en marzo de 2023, declaró por unanimidad de votos la inconstitucionalidad del mencionado artículo por ser contraria al principio de progresividad de los derechos humanos en relación con el derecho humano a la reparación integral del daño.31

Dentro de sus consideraciones, la Primera Sala estableció que el principio de progresividad de los derechos humanos se encuentra reconocido en el artículo primero de la Constitución política. De su desarrollo jurisprudencial, señaló que este principio refiere, por un lado, a que todas las autoridades estatales tienen la obligación de incrementar gradualmente, en el ámbito de sus competencias, el grado de protección, respecto, protección y garantía de los derechos humanos. Por el otro lado, este principio prohíbe que el Estado adopte medidas que, sin justificación alguna, disminuya el nivel de protección de los derechos humanos.32

En cuanto a las autoridades legislativas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) recordó que, en virtud del principio de progresividad de los derechos humanos, éstas tienen prohibido “emitir actos legislativos que limiten, restrinjan, eliminen o desconozcan el alcance y tutela que, en determinado momento, ya se reconocía a los derechos humanos”.33

De manera excepcional, la SCJN también reconoció que una medida regresiva sobre garantías presupuestales que hacen efectivo un derecho humano puede ser constitucional siempre y cuando se actualicen tres supuestos:

a) Se acredite una falta de recursos;

b) Se demuestre que las autoridades realizaron, aunque sin éxito, todos los esfuerzos necesarios para obtener los recursos faltantes;

c) Se demuestra que se aplicó el máximo de los recursos disponibles para su garantía; o que, en su caso, los recursos de los que se disponía tuvieron que ser aplicados para la tutela de otro derecho humano de importancia mayor o prioritaria.34

En el caso en concreto, la Primera Sala reconoció que, con independencia de que los recursos del FAARI fueran administrados por un fideicomiso, la reforma referida suprimió una garantía presupuestaria que se reconocía en beneficio de la esfera jurídica de las víctimas. Su eliminación constituyó una medida regresiva para que éstas pudieran satisfacer su derecho de acceder a recursos públicos para la aplicación medidas de ayuda, asistencia y rehabilitación, así como para la implementación de medidas por concepto de reparación integral del daño.35

Por consiguiente, al tratarse de una medida regresiva sobre garantías presupuestarias, la SCJN sostuvo que el Congreso de la Unión debió de haber justificado su eliminación, de conformidad con las tres gradas del test mencionado previamente.

En ese sentido, la Primera Sala identificó que el Congreso de la Unión sostuvo dos justificaciones por las que optó por implementar dicha medida regresiva: hacer frente a la pandemia del Covid-19 y combatir la opacidad y la discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos. Sin embargo, estimó que con ninguna de las dos justificaciones se superó el test. La SCJN refirió que el Poder Legislativo federal omitió argumentar la eliminación de la garantía presupuestaria frente a la falta de recursos económicos para hacer posible la efectividad del derecho humano a la reparación integral del daño reconocida en la LGV. Asimismo, estimó que no se demostró que realizaron todos los esfuerzos necesarios para obtener los recursos faltantes. Finalmente, sostuvo que el Congreso de la Unión fue omiso en justificar que los recursos que se obtuvieron se utilizaron para combatir la emergencia del Covid ni para garantizar la transparencia de los recursos en el servicio público y/o evitar la discrecionalidad en su ejercicio.36

Por las consideraciones previas, la SCJN determinó conceder la protección constitucional al Centro Prodh en contra de la reforma al artículo 132, fracción I, de la Ley General de Víctimas.37 Además, de las consideraciones que dieron origen a su fallo, se emitió la siguiente jurisprudencia:

Fondo de ayuda, asistencia y reparación integral. El artículo 132, fracción I, de la Ley General de Víctimas, que suprime la garantía presupuestaria del 0.014 por ciento viola el principio de progresividad en relación con el derecho humano a una reparación integral del daño.

Hechos: Una persona moral, cuyo objeto social consiste en la promoción y defensa de los derechos humanos, promovió amparo indirecto contra el artículo referido, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de noviembre de dos mil veinte, al considerar que viola el principio de progresividad, ya que esa reforma suprimió la garantía presupuestaria para la protección del derecho humano a una reparación integral del daño, pues el texto previo a la reforma garantizaba al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral cierta asignación en el Presupuesto de Egresos de la Federación. El Juzgado de Distrito sobreseyó el juicio, por lo que la quejosa interpuso recurso de revisión. El Tribunal Colegiado de Circuito reservó jurisdicción a este Alto Tribunal por subsistir el problema de constitucionalidad.

Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el artículo 132, fracción I, de la Ley General de Víctimas, reformado mediante el decreto mencionado, que suprime la garantía presupuestaria para la satisfacción de los derechos inherentes a la reparación integral del daño de las víctimas de hechos ilícitos, contiene una medida legislativa regresiva injustificada, violatoria del principio de progresividad de los derechos humanos, en relación con el derecho humano a una reparación integral del daño.

Justificación: Si bien la reforma al indicado precepto tuvo como finalidad enfrentar la crisis sobre la salud pública y la economía nacional provocada por la pandemia derivada del virus SARS-CoV-2 (Covid-19), dicha acción extraordinaria fue declarada formalmente concluida por decreto publicado el nueve de mayo de dos mil veintitrés. Si bien tuvo por objeto implementar medidas estatales para promover la transparencia en el ejercicio de la administración pública federal y evitar la discrecionalidad en el ejercicio y la aplicación de los recursos públicos, el Congreso de la Unión no la justificó razonablemente frente a la falta de recursos económicos para hacer posible la efectividad del derecho humano a una reparación integral del daño. Tampoco realizó los esfuerzos necesarios para obtener los recursos faltantes, no aplicó el máximo de los disponibles para lograr esa efectividad, ni demostró que, en efecto, los recursos sacrificados en perjuicio de la garantía presupuestaria previamente establecida, consistente en el 0.014 % del gasto programable del Presupuesto de Egresos de la Federación del año inmediato anterior, fueron efectivamente destinados a la garantía del derecho humano a la salud pública y/o para la promoción de la transparencia en el ejercicio de la administración pública federal.38

Como fue mencionado previamente, el derecho humano que la Primera Sala de la SCJN estableció como vulnerado fue el de la reparación integral del daño. Este derecho se incorporó por primera vez al sistema jurídico mexicano cuando el Estado ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) en 1981. La Convención, en el artículo 63.1, establece que, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) determine que hubo una violación a los derechos humanos reconocidos en la CADH, ésta “dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá, asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización de la parte lesionada”.39

Con el desarrollo jurisprudencial de la Corte IDH, se empezó a dotar de contenido a este derecho, bajo la premisa de que toda violación de una obligación internacional implica el deber de reparar de manera adecuada. Y, por cuanto hace a la reparación integral del daño, llegó a reconocer las diversas medidas la integran: restitución, indemnización, satisfacción, no repetición, entre otras.40 Así, en los casos en los que la Corte IDH ha condenado al Estado mexicano, se le ha obligado a otorgar una reparación integral a favor de la víctima.41

Posteriormente, con diversas reformas constitucionales –como la de 2008 en materia penal, y particularmente la de 2011 en materia de derechos humanos–42 el derecho a la reparación integral del daño se terminó por incorporar de manera formal en el artículo primero constitucional.43

Así, es innegable que la decisión de la Primera Sala de la SCJN constituye un logro para salvaguardar el derecho humano a la reparación integral del daño. Sin embargo, lo cierto es que este derecho todavía está lejos de estar garantizado para todas las víctimas.

En primer lugar, es de recordar que, con base en el principio de relatividad en el juicio de amparo, la Primera Sala concedió el amparo para el efecto de que las autoridades responsables inapliquen la reforma declarada inconstitucional en su porción normativa, sobre la esfera jurídica de las víctimas que sean acompañadas o defendidas jurídicamente por el Centro Prodh. Dichos efectos, si bien son coherentes con la naturaleza del juicio de amparo, dejaron en un estado de desventaja a todas las personas víctimas que no sean acompañadas o asesoradas por el Centro Prodh. Para que aquellas personas puedan solicitar que se le inaplique la reforma al artículo 132, fracción I, de la LGV, deben de promover un juicio de amparo por su cuenta. Esta situación, por lo tanto, genera que estas personas –muchas veces en situación de vulnerabilidad– empleen recursos económicos y materiales, y sean susceptibles de desgaste físico y emocional, con tal de superar barreras que el actual sistema normativo mantiene para que puedan acceder a sus derechos como víctimas.

En segundo lugar, el presupuesto destinado a la CEAV sigue constituyendo uno de los principales problemas que enfrentan las víctimas para que se les pueda garantizar su derecho a la reparación integral del daño. A manera de ejemplo, al analizar el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2025, la organización civil Fundar encontró que el presupuesto destinado a la CEAV para el pago por concepto de apoyo a víctimas vulneraría la garantía presupuestaria de destinar al menos el 0.014 por ciento del presupuesto del gasto corriente.44 De acuerdo con su investigación, el presupuesto para la atención a víctimas otorgado a la CEAV para el 2025 es de 658 millones de pesos. En ese sentido, para cumplir con la garantía presupuestaria, el Congreso de la Unión hubiera tenido que asignar un aproximado de 909 millones de pesos,45 lo que representa una diferencia de alrededor de 251 millones de pesos.

En el contexto mencionado, esta iniciativa busca restablecer la garantía presupuestaría en la LGV. Así, se propone agregar una fracción III al artículo 132, en la que se establezca, como otra fuente de financiamiento de recursos destinados para el pago de las ayudas, asistencia y reparación integral a víctimas, lo asignado por el Congreso de la Unión en los Presupuestos de Egresos correspondientes.

Si bien la decisión de la Primera Sala de la SCJN no es vinculante para este Congreso de la Unión, el restablecimiento de la garantía presupuestaria multirreferida responde a la obligación de este Congreso de la Unión para que, en el ámbito de sus competencias, promueva, respete, promueva y garantice todos los derechos humanos, favoreciendo la protección más amplia a las personas. En ese sentido, a partir de los párrafos anteriores resulta evidente que la falta de recursos con los que cuenta la CEAV para reparar a las víctimas son insuficientes para garantizar el derecho a una reparación integral del daño. Por lo tanto, dentro del ámbito de las competencias de este Congreso de la Unión, está el desarrollo de un diseño normativo para garantizar el presupuesto necesario para garantizar el derecho mencionado.

Además, en un ejercicio de deferencia hacia la SCJN –como máximo intérprete y guardián de la Constitución–, esta iniciativa hace suyas las consideraciones de la Primera Sala por las cuales se considera que la reforma a la LGV por la que se eliminó la garantía presupuestaria a favor de la CEAV resultó en una violación al principio de progresividad de los derechos humanos. De ahí que resulta inadmisible que este Congreso de la Unión permita que siga vigente una reforma a la LGV que significa una regresión a derechos humanos. Todo, siempre, velando por la protección máxima a los mismos.

Resulta relevante mencionar que esta iniciativa no pretende restablecer FAARI, ni mucho menos su fideicomiso. Lo que se busca, esencialmente, es hacer explícita la obligación de la Cámara de Diputados de asignar recursos exclusivos para que la CEAV pueda otorgar las medidas de reparación integral y de ayuda, asistencia y atención, siempre y cuando los recursos con los que cuente el organismo sean menores a 0.014 por ciento del gasto programable en el Presupuesto de Egresos del año inmediato anterior. Por ende, se propone agregar una fracción III al artículo 132, en la que se establezca otra fuente de financiamiento de recursos destinados para el pago de las ayudas, asistencia y reparación integral a víctimas.

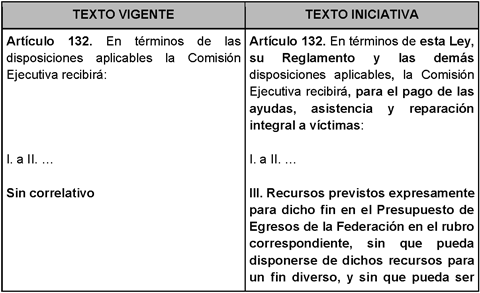

En ese sentido, la presente reforma se plantea conforme a la siguiente propuesta:

Ley General de Víctimas

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 132 de la Ley General de Víctimas, en materia de garantía presupuestaria para medidas de reparación integral del daño y de ayuda, asistencia y atención

Único. Se reforma el primer párrafo, se adiciona una fracción III, se elimina el segundo párrafo y se recorren los subsecuentes, del artículo 132 de la Ley General de Víctimas, para quedar como sigue:

Artículo 132. En términos de esta Ley, su Reglamento y las demás disposiciones aplicables, la Comisión Ejecutiva recibirá, para el pago de las ayudas, asistencia y reparación integral a víctimas :

I. a II. ...

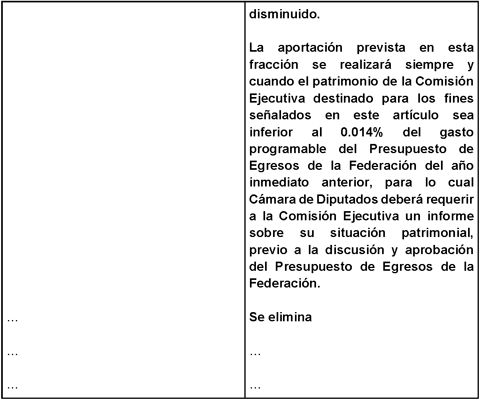

III. Recursos previstos expresamente para dicho fin en el Presupuesto de Egresos de la Federación en el rubro correspondiente, sin que pueda disponerse de dichos recursos para un fin diverso, y sin que pueda ser disminuido.

La aportación prevista en esta fracción se realizará siempre y cuando el patrimonio de la Comisión Ejecutiva destinado para los fines señalados en este artículo sea inferior al 0.014 por ciento del gasto programable del Presupuesto de Egresos de la Federación del año inmediato anterior, para lo cual Cámara de Diputados deberá requerir a la Comisión Ejecutiva un informe sobre su situación patrimonial, previo a la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación.

...

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrara? en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. A la entrada en vigor del presente decreto, la federación contará con un plazo de 90 días naturales para garantizar que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas cuente con, al menos, el recurso equivalente al 0.014 por ciento del gasto programable aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2026 para el pago de las ayudas, asistencia y reparación integral a víctimas.

Notas

1 Alejandro Vázquez y, Fernando Escobar, 2023, La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas: una década de simulación, México, Causa en Común, pág. 4. Consultado el Consultado el 7 de abril de 2025 en: https://causaencomun.org.mx/beta/wp-content/uploads/2023/10/CEAV_una-d% C3%A9cada-de-simulaci%C3%B3nVFweb.pdf

2 Pietro Ameglio, 2016, “Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad: construir paz en la guerra de México”, Revista Latinoamericana, número 43, pág. 11-113. Consultado el 7 de abril de 2025 en : https://www.scielo.cl/pdf/polis/v15n43/art_06.pdf

3 Ximena Antillón, 2014, “La Ley de Víctimas a un año de su publicación”, Fundar. Centro de Análisis e Investigación. Consultado el 7 de abril de 2025 en: https://fundar.org.mx/la-ley-de-victimas-un-ano-de-su-publicacion/

4 Diario Oficial de la Federación, 3 de mayo de 2014, “DECRETO por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas; y se reforma el primer párrafo del artículo 182-R del Código Federal de Procedimientos Penales.” Consultado el 7 de abril de 2025 en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5297901&fecha=03/05/ 2013#gsc.tab=0

5 Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, Ley General de Víctimas, 2024, art. 4. Consultado el 7 de abril de 2025 en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGV.pdf

6 Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, Ley General de Víctimas, 2024, art. 4. Consultado el 7 de abril de 2025 en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGV.pdf

7 Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, Ley General de Víctimas, 2024, art. 4. Consultado el 7 de abril de 2025 en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGV.pdf

8 Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,

Ley General de Víctimas, 2024, art. 84. Consultado el 7 de abril de

2025 en:

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGV.pdf

9 Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, Ley General de Víctimas, 2024, art. 110. Consultado el 7 de abril de 2025 en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGV.pdf

10 Sin que pase por alto que la propia LGV establece el requisito de las víctimas de acceder al Registro Nacional de Víctimas para que la CEAV les garantice sus derechos.

11 Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, Ley General de Víctimas, 2024, art. 7, fr. II. Consultado el 7 de abril de 2025 en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGV.pdf

12 Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, Ley General de Víctimas, 2024, art. 7, fr. VI y XXXIX. Consultado el 7 de abril de 2025 en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGV.pdf

13 Sentencia recaída al amparo en revisión 675/2022, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ponente: Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, 13 de marzo de 2024, pág. 27. Consultado el 7 de abril de 2025 en: https://bj.scjn.gob.mx/documento/sentencias_pub/224921

14 Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, Ley General de Víctimas, 2024, art. 28-43. Consultado el 7 de abril de 2025 en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGV.pdf

15 Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, Ley General de Víctimas, 2024, art. 44-54. Consultado el 7 de abril de 2025 en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGV.pdf

16 Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, Ley General de Víctimas, 2024, art. 54-55. Consultado el 7 de abril de 2025 en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGV.pdf

17 Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, Ley General de Víctimas, 2024, art. 4. Consultado el 7 de abril de 2025 en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGV.pdf 60.

18 Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C., 2019, Guía para el litigio de reparaciones por violaciones a Derechos Humanos. Mecanismos Disponibles, México, Centro Prodh, pág. 9. Consultado el 7 de abril de 2025 en: https://centroprodh.org.mx/wp-content/uploads/2020/01/GuiaLitRepVdh.pdf ; Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, Ley General de Víctimas, 2024, arts. 54-55. Consultado el 7 de abril de 2025 en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGV.pdf

19 Jurisprudencia 2a./J. 112/2017 (10a.), de rubro “COMPENSACIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS. LA MANIFESTACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA VÍCTIMA AL OBTENER EL MONTO DE UNA REPARACIÓN A TRAVÉS DE OTROS MECANISMOS, NO IMPIDE EL ACCESO AL FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL PREVISTO EN LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS.” Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 45, Agosto de 2017, Tomo II, página 748, Décima Época, Registro Digital: 2014863. Consultado el 7 de abril de 2025 en: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2014863

20 Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, Ley General de Víctimas, 2024, art. 26. Consultado el 7 de abril de 2025 en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGV.pdf

21 Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, Ley General de Víctimas, 2024, art. 139. Consultado el 7 de abril de 2025 en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGV.pdf

22 Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, Ley General de Víctimas, 2024, art. 146. Consultado el 7 de abril de 2025 en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgv/LGV_orig_09ene13.pdf

23 Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, Ley General de Víctimas, 2013, art. 140, fr. I. Consultado el 7 de abril de 2025 en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgv/LGV_orig_09ene13.pdf

24 Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, Ley General de Víctimas, 2013, art. 132, fr. I. Consultado el 7 de abril de 2025 en:https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgv/LGV_ref01_03may13.p df 3

25 Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, Ley General de Víctimas, 2013, art. 132, fr. I. Consultado el 7 de abril de 2025 en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgv/LGV_ref02_03ene17.pdf

26 Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Cámara de Diputados, 2020, “Dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas; ley de cooperación internacional para el desarrollo; la ley de hidrocarburos; la ley de la industria eléctrica; la ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria; la ley general de protección civil; la ley orgánica de la financiera nacional de desarrollo agropecuario, rural, forestal y pesquero; la ley de ciencia y tecnología; la ley aduanera, la ley reglamentaria del servicio ferroviario, la ley general de cultura física y deporte; la ley federal de cinematografía; la ley federal de derechos; la ley del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo; la ley de bioseguridad de organismos genéticamente modificados; la ley general de cambio climático; la ley general de víctimas y abroga la ley que crea el fideicomiso que administrará el fondo de apoyo social para ex trabajadores migratorios mexicanos y la ley que crea el fideicomiso que administrará el fondo para el fortalecimiento de sociedades y cooperativas de ahorro y préstamo y de apoyo a sus ahorradores.”, pág. 5-53. Consultado el 7 de abril de 2020 en: https://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2020/oct/20201001-V.pdf

27 Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, Ley General de Víctimas, 2024, art. 132, fr. I. Consultado el 7 de abril de 2025 en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGV.pdf

28 Sentencia recaída al amparo en revisión 675/2022, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ponente: Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, 13 de marzo de 2024, pág. 44. Consultado el 7 de abril de 2025 en: https://bj.scjn.gob.mx/documento/sentencias_pub/224921

29 Alejandro Vázquez y, Fernando Escobar, 2023, La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas: una década de simulación, México, Causa en Común, pág. 14. Consultado el 5 de abril de 2025 en: https://causaencomun.org.mx/beta/wp-content/uploads/2023/10/CEAV_una-d% C3%A9cada-de-simulaci%C3%B3nVFweb.pdf

30 Sentencia recaída al amparo en revisión 675/2022, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ponente: Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, 13 de marzo de 2024, pág. 2-5. Consultado el 7 de abril de 2025 en: https://bj.scjn.gob.mx/documento/sentencias_pub/224921

31 Sentencia recaída al amparo en revisión 675/2022, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ponente: Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, 13 de marzo de 2024, pág. 45-50. Consultado el 7 de abril de 2025 en: https://bj.scjn.gob.mx/documento/sentencias_pub/224921

32 Sentencia recaída al amparo en revisión 675/2022, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ponente: Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, 13 de marzo de 2024, pág. 30-32. Consultado el 7 de abril de 2025 en: https://bj.scjn.gob.mx/documento/sentencias_pub/224921

33 Tesis 1a. CCXCI/2016 (10a.), de rubro: “PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. SU CONCEPTO Y EXIGENCIAS POSITIVAS Y NEGATIVAS.”, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 37, Diciembre de 2016, Tomo I, página 378, Décima Época, Registro Digital: 2013216. Consultado el 7 de abril de 2025 en: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2013216

34 Sentencia recaída al amparo en revisión 675/2022, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ponente: Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, 13 de marzo de 2024, pág. 34-35. Consultado el 7 de abril de 2025 en: https://bj.scjn.gob.mx/documento/sentencias_pub/224921

35 Sentencia recaída al amparo en revisión 675/2022, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ponente: Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, 13 de marzo de 2024, pág. 39. Consultado el 7 de abril de 2025 en: https://bj.scjn.gob.mx/documento/sentencias_pub/224921

36 Sentencia recaída al amparo en revisión 675/2022, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ponente: Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, 13 de marzo de 2024, pág. 41-43. Consultado el 7 de abril de 2025 en: https://bj.scjn.gob.mx/documento/sentencias_pub/224921

37 Sentencia recaída al amparo en revisión 675/2022, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ponente: Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, 13 de marzo de 2024, pág. 45. Consultado el 7 de abril de 2025 en: https://bj.scjn.gob.mx/documento/sentencias_pub/224921

38 Jurisprudencia 1a./J. 132/2024 (11a.), de rubro: “FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL. EL ARTÍCULO 132, FRACCIÓN I, DE LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS QUE SUPRIME LA GARANTÍA PRESUPUESTARIA DEL 0.014 % VIOLA EL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD EN RELACIÓN CON EL DERECHO HUMANO A UNA REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO.”, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 40, Agosto de 2024, Tomo IV, Volumen 1, página 333, Undécima Época, Registro digutal: 2029319. Consultado el 7 de abril de 2025 en: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2029319

39 Organización de los Estados Americanos, 1978, artículo 63.1

40 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso

Loayza Tamayo vs. Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de

noviembre de 1998. Serie C No. 42, párr. 85. Consultado el 7 de abril

de 2025 en:

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_42_esp.pdf

41 Véase, por ejemplo: Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso González y otras (“Campo Algodonero”). Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205, párr. 446-601. Consultado el 7 de abril de 2025 en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_205_esp.pdf

42 Rebeca Saucedo López, (coord.), 2023, Reparación con perspectiva de género y derechos humanos. México, SCJN, pág. 16. Consultado el 7 de abril de 2025 en: https://www.cjf.gob.mx/micrositios/DGDHIGyAI/resources/publicaciones/re paracionesPerspectivaGeneroDerechosHumanos.pdf

43 Tesis: 1a. CXCIV/2012 (10a.), de rubro: “REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO O JUSTA INDEMNIZACIÓN. ESTE DERECHO FUNDAMENTAL QUEDÓ INCORPORADO AL ORDENAMIENTO JURÍDICO MEXICANO A RAÍZ DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. CONSTITUCIONAL, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011”. Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 1, página 522. Décima Época, Registro digital: 2001744. Consultado el 7 de abril de 2025 en: https://sjf2.scjn.gob.mx/listado-resultado-tesis

44 Fundar, 2024, “Paquete Económico 2025 presenta disminución de recursos para atención a víctimas”. Consultado el 7 de abril de 2025 en: https://fundar.org.mx/paquete-economico-2025-presenta-disminucion-de-recursos-para-atencion-a-victimas/

45 Fundar, 2024, “Paquete Económico 2025 presenta disminución de recursos para atención a víctimas”. Consultado el 7 de abril de 2025 en: https://fundar.org.mx/paquete-economico-2025-presenta-disminucion-de-recursos-para-atencion-a-victimas/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre de 2025.

Diputado Juan Ignacio Zavala Gutiérrez (rúbrica)

De decreto para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión la leyenda “Tlaxcala, 500 Años”, suscrita por los diputados Gibrán Ramírez Reyes y Mariana Guadalupe Jiménez Zamora, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Quien presenta, Gibrán Ramírez Reyes, y quien suscribe, Mariana Guadalupe Jiménez Zamora, diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXVI Legislatura, con fundamento en lo señalado por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno de la Cámara de Diputados iniciativa con proyecto de decreto para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la leyenda Tlaxcala, 500 años, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La madurez política de la sociedad mexicana permite reivindicar la historia de Tlaxcala que, durante siglos, los relatos hegemónicos redujeron a este pueblo al papel simplista de “aliado del conquistador”. Lejos de esa lectura, el proceso histórico tlaxcalteca revela una compleja trama de resistencia, negociación y construcción política que lo convierte en un actor clave para comprender el origen mismo de la mexicanidad.

Contrario al mito, los habitantes de Tlaxcala combatieron al ejército de Hernán Cortés durante varios días,1 enfrentándose a una fuerza militar superior en armamento. Tras esa dura confrontación, comenzaron –como ya había ocurrido con muchas otras fuerzas locales– las negociaciones de paz y los primeros diálogos a través de Malintzin. En esas conversaciones se fraguó una alianza compleja, resultado de la mediación entre distintas concepciones culturales, políticas y de guerra. Conviene recordar que el altépetl de Tlaxcala estaba formado por cuatro señoríos –Tepeticpac, Quiahuiztlán, Tizatlán y Ocotelulco–, lo que añadía al proceso una notable diversidad de intereses y voces.

Finalmente, la alianza militar se formalizó y se consolidó tras la caída de Tenochtitlan. Los tlaxcaltecas participaron de manera decisiva en campañas posteriores, de conquista en el Pánuco, Centroamérica –particularmente la actual Guatemala–, Perú, Chile y Filipinas. Particularmente, es ampliamente conocida su participación en el conflicto en la Gran Chichimeca (en los actuales Guanajuato y San Luis Potosí) que duró casi medio siglo. La participación de tlaxcaltecas varió: entre la propia actuación en las batallas, como mediadores, estrategas y también fueron parte de la migración a esos lugares: “desde el mes de mayo de 1591 se dio a conocer en cada domingo la cédula expedida, comprometiéndose cuatrocientas familias procedentes de los antiguos señoríos de Tepeticpac, Ocotelulco, Tizatlán y Quiahuitlán a colonizar dichas regiones y a fundar centros de población entre los chichimecas bárbaros”.2

Tlaxcala es la cuna de la mexicanidad, pues a la par que mantenían sus tradiciones y cultura, también fue notoria su habilidad para utilizar, de manera temprana, los recursos políticos, jurídicos y sociales castellanos con el fin de preservar su autonomía, convirtiéndose en un referente político para propios y para la Corona española. “Tlaxcala se convirtió en el primer altépetl que intentaba construir con los españoles una relación permanente y funcional, una relación que permitiera aplacar a los recién llegados sin hacer pedazos la visión del mundo y las costumbres del pueblo”.3

En 1525, el papa Clemente VII ordenó la fundación de la ciudad novohispana de Tlaxcala bajo el siguiente decreto: “que se erige en ciudad la de Tlaxcala para la Nueva España y su iglesia en catedral para un obispo que gobierne y administre”.4

En 1530 se creó el cargo de gobernador nativo y gobernador español cuya autoridad se complementaba con el cabildo. Poco después, las autoridades tlaxcaltecas gestionaron ante la Corona el reconocimiento del título de “ciudad”, reivindicando sus derechos y privilegios mediante un notable dominio de las estrategias legales y del lenguaje político. Paralelamente, Tlaxcala se consolidó como un centro urbano con estructura administrativa propia, plazas, templos y espacios de gobierno.

En este nuevo orden social, dice Jovita Baber, Tlaxcala se convirtió en un modelo de municipio indígena autónomo –tanto para la Corona como para otras comunidades indígenas– influyendo en la configuración del sistema político novohispano.5

La sensibilidad colectiva no era de derrota ni sometimiento: “la élite tlaxcalteca adoptó las instituciones y la organización espacial castellanas para afirmar su autonomía dentro del sistema político emergente”.6 Conforme avanzaba la colonización, dice Camilla Townsend que los señores de Tlaxcala dedicaron sus esfuerzos a “defender el estatuto particular que Cortés les había otorgado en la década de 1520 y que la Corona les había confirmado en 1535: en recompensa por sus servicios durante la Conquista, no debían obediencia a nadie más que al monarca directamente, y no estarían sometidos a la autoridad de ningún otro español”.7

Sin embargo, también es preciso anotar que durante esta defensa jurídica y a través de embajadas a España, –de las cuales surgió el célebre Lienzo de Tlaxcala– las crónicas tlaxcaltecas comenzaron a omitir las referencias a la resistencia inicial en 1519, las cuales, con el tiempo, se fueron difuminando aún más de la historia nacional.

Tlaxcala destacaba por sus guerreros, pero también por sus actividades artesanales. Por su confección de hermosos tejidos de pluma, de algodón y fibra de maguey, elaboraban magníficas esteras y hacían grabados en piedras y metales. Tallaban con facilidad las canteras, y como dominaban la pintura, dejaron sus memorias en los muros de los teocallis y de los palacios, en lienzos de algodón, de ixtle.8 Tlaxcala también fue cuna de grandes guerreros y poetas “que cantaron las ternuras del corazón, los amores del alma y los hechos heroicos de sus antepasados”,9 como Cuacuahtzin o Tecayehuatzin.

En la actualidad, Tlaxcala sigue siendo uno de los núcleos más persistentes de la cultura náhuatl. Ahí se preserva una continuidad cultural que desafía cinco siglos de transformación en sus comunidades, en su lengua y en sus costumbres. El propio nombre “Tlaxcall?n” –“lugar del pan de maíz” o “tierra de tortillas”– subraya la centralidad simbólica del maíz en la identidad tlaxcalteca: alimento, origen y memoria.

Esta herencia se manifiesta hoy en la práctica comunitaria de la milpa y en la conservación de variedades nativas de maíz –rojo, azul, blanco, pinto–, resultado de siglos de conocimiento y selección cultural. Los rituales agrícolas y las fiestas patronales reafirman ese vínculo espiritual con la tierra, expresión de una resistencia silenciosa frente a la homogeneización cultural.

En Tlaxcala, la historia no es un vestigio del pasado, sino una práctica viva: la lengua, la tierra y el arte siguen produciendo identidad. Su ejemplo recuerda que la mexicanidad no se forjó en la homogeneidad, sino en la diversidad y en la memoria compartida.

Frente a las simplificaciones de la historia nacional, la sociedad tlaxcalteca, la academia y los artistas han buscado complejizar su papel histórico. Destaca entre ellos el legado del pintor Desiderio Hernández Xochitiotzin (1922–2007), figura fundamental del arte mexicano contemporáneo. A él se le encomendó la tarea –a la que dedicó más de cuatro décadas– de plasmar en los muros del palacio de Gobierno La historia de Tlaxcala y su contribución a lo mexicano.10 Con más de 450 metros cuadrados, su ciclo mural es uno de los más extensos del país y constituye un relato pictórico donde se entrelazan la memoria indígena, la experiencia colonial y la identidad moderna.

A diferencia de los muralistas posrevolucionarios, Xochitiotzin no busca exaltar un proyecto político nacional, sino dar voz a una región marginada de los discursos oficiales. En su obra, la conquista no aparece como una derrota ni como una victoria absoluta, sino como un proceso de encuentro y mestizaje. Con una mirada humanista, el artista rescata la dignidad del pueblo tlaxcalteca y reivindica su papel en la construcción del México pluricultural.

Es necesario una relectura de la memoria colectiva. Por ello, a 500 años de la fundación de Tlaxcala, esta iniciativa sintetiza una doble intención: rescatar la memoria local y reclamar para Tlaxcala un lugar central en la historia de México.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de

Decreto para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la leyenda Tlaxcala, 500 años

Artículo Único. Inscríbase con letras de oro en el Muro de Honor del salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la leyenda Tlaxcala, 500 años.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al momento de su aprobación en el pleno de la Cámara de Diputados. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en coordinación con la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias definirán la fecha, el orden del día y el protocolo de la sesión solemne que debe llevarse a cabo para cumplir con lo señalado en el artículo único del presente decreto.

Notas

1 Véase Ezequiel M. Gracia, Breve Reseña Histórica de Tlaxcala. Alma Inés Zamora Gracia, Coordinadora Académica y Compiladora. 1965, pp.33 - 36

2 Ibídem. P. 55

3 Camilia Townsend, Malintzin Una mujer indígena en la Conquista de México. Biblioteca Era, 2015. P. 102.

4 Gobierno de Tlaxcala, “Historia”. Disponible en: https://www.tlaxcala.gob.mx/index.php/component/content/article?id=805

5 Jovita R. Barber. “Empire, Indians, and the Negotiation for the Status of City in Tlaxcala, 1521-1550”. En Negotiation within Domination: New Spain’s Indian pueblos confront the Spanish State, editado por Ethelia Ruiz Medrano y Susan Kellogg, Boulder, University Press of Colorado, 2010. P. 20

6 Ibidem. P. 21

7 Op. Cit. Camlia Townsend, p. 107.

8 Op. Cit. Ezequiel M. Gracia, p. 23

9 Ibidem. P.23

10 Gobierno de México “Los códices modernos de la historia tlaxcalteca de Xochitiotzin”. Secretaría de Cultura, 2020. Disponible en: https://www.gob.mx/cultura/articulos/murales-del-palacio-de-gobierno-de -tlaxcala-codices-modernos-de-la-historia-tlaxcalteca?idiom=es

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre de 2025.

Diputados: Gibrán Ramírez Reyes, Mariana Jiménez Zamora (rúbricas).

De decreto por el que se establecen las características de una moneda conmemorativa alusiva al Bicentenario de la Consolidación de la Independencia en el Mar, a cargo del diputado Sergio Gil Rullán, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El que suscribe, Sergio Gil Rullán, diputado federal de la LXVI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se establecen las características de una moneda conmemorativa alusiva al Bicentenario de la Consolidación de la Independencia en el Mar, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La entrada triunfal del Ejército Trigarante a la Ciudad de México, el 27 de septiembre de 1821 a pesar de la proclamación formal de independencia, no significó la consecución real de ésta última, porque España mantuvo posiciones militares estratégicas en el país, siendo la más significativa la ocupación del Castillo de San Juan de Ulúa, en el puerto de Veracruz. Este hecho no sólo significó una afrenta a la soberanía nacional, sino que también representó una amenaza militar real, al naciente Estado mexicano.

Ante esta situación, y con la persistente negativa de la Corona Española a reconocer la independencia de México, nuestra nación declaró formalmente el estado de guerra en contra de España en 1823, lo que impulsó la creación de una fuerza naval capaz de enfrentar esta nueva etapa del conflicto en el mar.1

Es en este contexto que nace la Armada de México. Su origen formal se remonta a 1821, año de la consumación de la independencia, sin embargo, su consolidación operativa se logra en 1823, con la conformación de la primera escuadra naval organizada y equipada para enfrentar los restos de la presencia colonial en el país.2

La Armada fue formada casi desde cero, con recursos escasos y con elementos nacionales y extranjeros, muchos de ellos veteranos de otras guerras, como la de independencia de Estados Unidos. Desde su origen, la Armada tuvo una misión clara: defender la soberanía marítima nacional y expulsar a los últimos bastiones coloniales.3

Entre las primeras acciones relevantes de la Armada destacan la organización de la primera escuadra naval mexicana, integrada por las goletas Iguala y Anáhuac, así como otros buques adquiridos y armados con premura. Estas unidades participaron en el sitio naval de San Juan de Ulúa que en acción conjunta con el ejército culminó el 23 de noviembre de 1825 con la rendición de la guarnición española, marcando el final del dominio militar español en México.4

En ese sentido, la presente iniciativa tiene por objeto visibilizar y conmemorar este momento histórico mediante la emisión de una moneda conmemorativa alusiva al Bicentenario de la Consolidación de la Independencia en el Mar ocurrida el 23 de noviembre de 1985, en el marco de lo dispuesto por el artículo 2o, inciso c), de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, que faculta al Ejecutivo Federal, por conducto del Banco de México, a emitir monedas conmemorativas.

La emisión de monedas conmemorativas ha sido una práctica recurrente del Estado mexicano para preservar la memoria histórica y fortalecer la identidad nacional. A lo largo de los años, el Banco de México ha autorizado numerosas emisiones que reconocen hechos históricos, personajes destacados y elementos culturales relevantes. Entre los antecedentes más recientes y relevantes se encuentran:

• Las monedas emitidas en el año 2010 para conmemorar el Bicentenario de la Independencia de México y el Centenario de la Revolución Mexicana.

• La moneda de 2019 por los 500 años de la Fundación de Veracruz.

• Las monedas de 2021 por los 700 años de la fundación lunar de México-Tenochtitlán.

• La moneda conmemorativa del año 2022 alusiva al Bicentenario de la Armada de México .

• La moneda de 2023 por los 200 años del Heroico Colegio Militar.

Todos estos casos demuestran que la acuñación de monedas conmemorativas permite visibilizar episodios fundacionales, destacar instituciones emblemáticas y rendir homenaje a las luchas que han definido la conformación de nuestro Estado.

En este contexto, es pertinente reconocer a través de una moneda conmemorativa, el Bicentenario de la Consolidación de la Independencia en el Mar, pues este episodio histórico representa el cierre efectivo de la dominación colonial y la consolidación de la independencia de la nación.

“...la Independencia, como movimiento social iniciado en 1810, si bien se consumó en 1821 con argumentos políticamente opacos, no se alcanzó en tanto la soberanía y la propiedad territorial como necesaria condición jurídica, fue resuelta en un conflicto militar que se disputó en la mar y en la mar se consiguió. En otras palabras, podemos afirmar que nuestra Independencia se consolidó en el mar.” 5

Como veracruzano, me siento profundamente orgulloso de las gestas heroicas que, a lo largo de nuestra historia, han protagonizado hombres y mujeres que, con valor y coraje, han defendido la soberanía de nuestro país y de nuestro Estado.

Estas hazañas han dado al puerto de Veracruz el honor de ser reconocido como Cuatro Veces Heroico. Entre esos episodios gloriosos destaca, sin lugar a duda, la defensa de San Juan de Ulúa, donde se libró uno de los combates más significativos en el proceso de consolidación de nuestra independencia.

Veracruz fue el epicentro naval de la lucha por la soberanía, escenario estratégico donde la naciente Armada de México enfrentó los últimos intentos del poder colonial español por conservar su presencia militar en nuestro territorio. Gracias al sacrificio y firmeza de aquellos marinos y soldados, se logró finalmente expulsar a las fuerzas realistas y consolidar, desde el mar, la independencia de la nación.

Por ello, propongo conmemorar el bicentenario de la Consolidación de la Independencia en el Mar con la emisión de una moneda conmemorativa. Este reconocimiento permitirá visibilizar la hazaña conseguida hace 200 años por la Armada de México. De igual forma, representa un recordatorio constante de que la independencia de México se reafirma y se defiende con las acciones que las y los mexicanos llevamos cada día a favor de nuestro país.

Por lo expuesto y fundado presento a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se establecen las características de una moneda conmemorativa alusiva al Bicentenario de la Consolidación de la Independencia en el Mar

Único. Se establecen las características de una moneda conmemorativa alusiva al Bicentenario de la Consolidación de la Independencia en el Mar, de conformidad con lo dispuesto en el inciso c) del artículo 2o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, con las características que a continuación se señalan:

Valor nominal: $20.00 (Veinte pesos 00/100 M.N.).

Forma: Circular.

Diámetro: 30 mm (Treinta milímetros).

Composición: La moneda será bimetálica y estará constituida por dos aleaciones, una para su parte central y una otra para su anillo perimétrico, que serán como sigue:

1. Parte central de la moneda

Aleación de cuproníquel, que estará compuesta en los siguientes términos:

a) Contenido: 75 por ciento (setenta y cinco por ciento) de cobre y 25 por ciento (veinticinco por ciento) de níquel.

b) Tolerancia en contenido: 2 por ciento (dos por ciento) por elemento, en más o en menos.

c) Peso: 7.355 gramos. (siete gramos, trescientos cincuenta y cinco miligramos).

d) Tolerancia en peso por pieza: 0.294 gramos, (doscientos noventa y cuatro miligramos), en más o en menos.

2. Anillo perimétrico de la moneda

Aleación de bronce-aluminio, que estará integrado como sigue:

a) Contenido: 92 por ciento (noventa y dos por ciento) de cobre; 6 por ciento (seis por ciento) de aluminio y 2 por ciento (dos por ciento) de níquel.

b) Tolerancia en contenido: 1.5 por ciento (uno. cinco décimos por ciento) por elemento, en más o en menos.

c) Peso: 8.590 g. (ocho gramos, quinientos noventa miligramos).

d) Tolerancia en peso por pieza: 0.344 g. (trescientos cuarenta y cuatro miligramos), en más o en menos.