Gaceta Parlamentaria, año XXIX, número 6925-II-5, martes 25 de noviembre de 2025

- Que adiciona el artículo 17 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de establecer políticas públicas específicas para atender las necesidades de embarazos en adolescentes, cuando éstos no pudieron ser evitados, a cargo de la diputada Ana Isabel González González, del Grupo Parlamentario del PRI

- Que reforma el artículo 84 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a fin de reconocer los caminos artesanales y promover su desarrollo en todo el territorio nacional, incorporando la participación comunitaria como elemento fundamental de los mismos, a cargo del diputado Juan Francisco Espinoza Eguía, del Grupo Parlamentario del PRI

- Que adiciona diversas disposiciones al Código Penal Federal, en materia de obstrucción al control, supervisión, manejo, resguardo, distribución, redistribución, almacenamiento o logística de medicamentos e insumos para la salud en instituciones públicas, a cargo de la diputada Ofelia Socorro Jasso Nieto, del Grupo Parlamentario del PRI

- Que reforma el artículo 37 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Ana Isabel González González, del Grupo Parlamentario del PRI

- Que adiciona diversas disposiciones de Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de reclutamiento de menores, a cargo de la diputada Mónica Elizabeth Sandoval Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI

- Que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte, en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia a través del deporte, a cargo de la diputada Ana Isabel González González, del Grupo Parlamentario del PRI

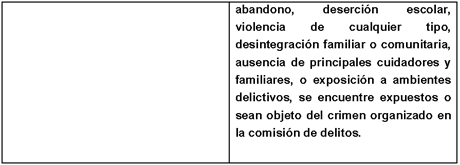

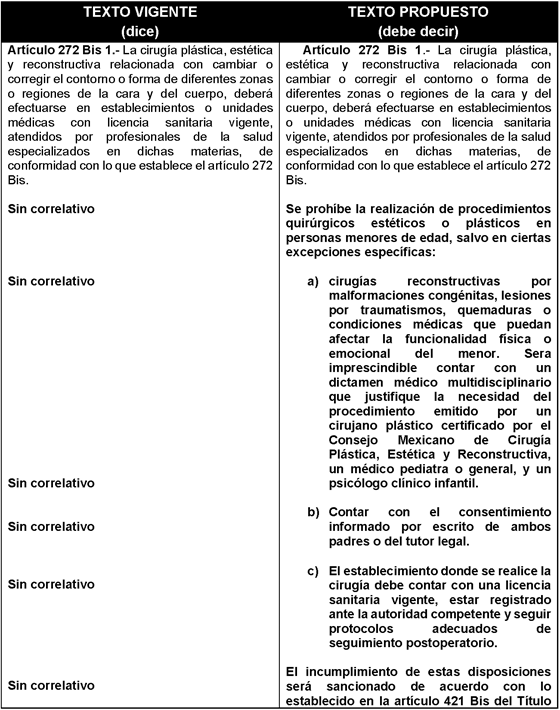

- Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de restricción a cirugías plásticas en menores de edad, a cargo de la diputada Ana Isabel González González, del Grupo Parlamentario del PRI

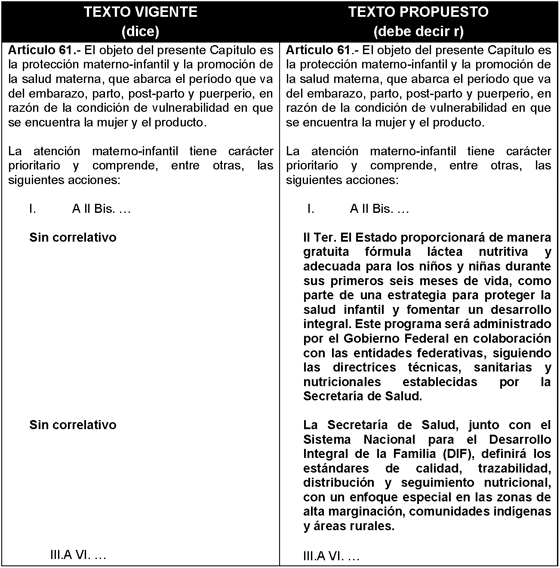

- Que adiciona el artículo 61 de la Ley General de Salud, en materia alimento durante los primeros seis meses de vida, a cargo de la diputada Ana Isabel González González, del Grupo Parlamentario del PRI

Que adiciona el artículo 17 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de establecer políticas públicas específicas para atender las necesidades de embarazos en adolescentes, cuando éstos no pudieron ser evitados, a cargo de la diputada Ana Isabel González González, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Ana Isabel González González, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

Cada día hay mil partos de madres adolescentes menores de 19 años (370 mil anuales) y cada año se registran 8 mil 765 nacimientos de niñas menores de 14 años, con alto riesgo de mortalidad materna en 2024. Hablamos de una de las más importantes barreras para el crecimiento y la movilidad social femenina (capacidad que tienen las mujeres para cambiar de posición socioeconómica dentro de la estructura social),1 80 por ciento de las niñas que son madres se dedican al trabajo no remunerado de cuidados (de hijas/hijos y familiares), sólo 13.4 por ciento de ellas continúa estudiando; 14.7 por ciento de ellas refiere que su primera relación sexual fue por convencimiento, coerción o violación.2

De acuerdo al Consejo Nacional de Población (Conapo) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), hubo un registro de 101 mil 147 nacimientos de madres de entre 10 y 17 años, publicado en 2023.

Es importante diferenciar entre los grupos de edad, para conocer la esencia el problema y diseñar políticas más precisas, así como los riesgos específicos y adaptar intervenciones según sea el nivel y grado de vulnerabilidad, es respuesta, las estadísticas lo dividen de la siguiente manera:

• Madres de 15 a 19 años : el grupo con el mayor número de nacimientos.

• Madres menores de 15 años : este es un grupo distinto, y los nacimientos en niñas de 10 a 14 años se han mantenido en cifras mucho menores (3 mil 19 en 2021).3

En México, esta situación sigue siendo alarmante, ya que el país registra una de las tasas más altas de embarazo adolescente en América Latina. Según el Inegi, cada año nacen aproximadamente 340 mil bebés de madres menores de 19 años.4

Es importante recordar que el embarazo en adolescentes, especialmente en el grupo etario de 15 a 19 años, constituye una problemática compleja que impacta de manera significativa en la salud, el desarrollo personal, la educación y las perspectivas de vida de los jóvenes. Aunque algunos de estos embarazos pueden surgir en el contexto de relaciones consensuadas, es importante señalar que la mayoría se relaciona con situaciones de desinformación, desigualdad social, violencia y la falta de acceso a servicios de salud adecuados. En este sentido, México se posiciona entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con las tasas más altas de embarazo adolescente, lo que demanda una respuesta legislativa integral que contemple un enfoque intersectorial y que respete los derechos humanos, así como la perspectiva de género e interculturalidad.

Las causas estructurales que subyacen al embarazo adolescente son diversas y requieren atención urgente. En primer lugar, la carencia de una educación sexual integral, científica y laica impide que los jóvenes tomen decisiones informadas sobre su cuerpo, el consentimiento y los métodos anticonceptivos. Además, el acceso restringido a servicios de salud sexual y reproductiva, particularmente en áreas rurales, indígenas o marginadas, perpetúa barreras físicas y culturales que dificultan la atención. La violencia sexual y las dinámicas de poder desiguales también juegan un papel crucial, donde el consentimiento se ve comprometido por factores como la coerción o la dependencia económica. Asimismo, las normas culturales y los estereotipos de género que idealizan la maternidad temprana, junto con la desigualdad socioeconómica que limita las oportunidades educativas y laborales, contribuyen a esta problemática. Por último, es fundamental reconocer la falta de corresponsabilidad tanto a nivel institucional como familiar, donde se ignora el papel de los hombres, tanto adolescentes como adultos, en la prevención de embarazos no deseados.

La maternidad en la adolescencia constituye uno de los principales desafíos sociales y de salud pública en México. Este fenómeno no sólo afecta la salud y el desarrollo personal de las adolescentes, sino también sus oportunidades de educación, empleo. Actualmente las madres adolescentes enfrentan múltiples obstáculos:

• Abandono escolar , que limita sus oportunidades laborales y de desarrollo.

• Estigmatización social , que las aísla de espacios de apoyo y crecimiento.

• Vulnerabilidad económica , al carecer de ingresos o redes de apoyo.

• Riesgos para la salud , tanto física como emocional, derivados del embarazo temprano.

• Falta de acceso a servicios de salud y educación sexual integral.

La maternidad en la adolescencia representa un problema, social y de salud, ya que impacta directamente en el desarrollo personal, educativo y económico de las jóvenes. En México, el embarazo adolescente continúa siendo un fenómeno de alta incidencia, reflejando la necesidad de fortalecer las políticas públicas orientadas a la prevención y atención integral. Este tipo de embarazo no sólo pone en riesgo la vida y la integridad de las y los adolescentes, sino que también implica consecuencias psicológicas significativas que pueden afectar su bienestar y su proyecto de vida.

Para revertir esta situación y a fin de ampliar las oportunidades de las y los adolescentes, el Gobierno de la República diseñó la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (Enapea), respuesta multisectorial de gran alcance, que reúne a las dependencias e instituciones estratégicas en el Grupo Interinstitucional para la Prevención de Embarazo Adolescente (Gipea). La meta establecida para el año 2030 es erradicar los nacimientos en niñas de 10 a 14 años y reducir en 50 por ciento la tasa específica de fecundidad de las adolescentes de 15 a 19 años.

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece principios fundamentales de protección y desarrollo integral, pero no contempla de manera explícita medidas específicas para las madres adolescentes, promoviendo la inclusión, la equidad y la autonomía de las madres adolescentes como parte del sistema de protección integral.

Para que estos apoyos sean efectivos, deben atenderse tanto las necesidades materiales como emocionales, educativas y sociales de las madres adolescentes, con un enfoque de equidad y de derechos humanos.

Con todo lo anterior la presente iniciativa propone abordar el tema de asegurar el bienestar integral de las niñas y adolescentes que se encuentren en gestación y establecer políticas públicas específicas para atender las necesidades derivadas de embarazos en adolescentes, cuando éstos no pudieron ser evitados, resulta indispensable diseñar e implementar acciones integrales que garanticen su bienestar físico, emocional y social. Dichas políticas deberán contemplar mecanismos de acceso oportuno a servicios de salud, apoyo psicosocial, continuidad educativa, así como medidas de protección y desarrollo que aseguren el interés superior de las adolescentes y de sus hijas e hijos. Asimismo, deberán coordinarse esfuerzos interinstitucionales que permitan brindar acompañamiento integral y prevenir la reproducción de ciclos de vulnerabilidad.

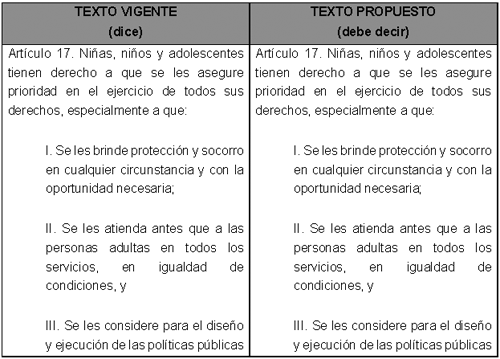

Por lo tanto, se observa la necesidad de reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en su siguiente ordenamiento.

Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

En atención de lo expuesto se somete a consideración de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Único. Se adiciona la fracción IV al artículo 17, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de establecer políticas públicas específicas para atender las necesidades de embarazos en adolescentes, cuando éstos no pudieron ser evitados, para quedar como sigue:

Artículo 17. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se les asegure prioridad en el ejercicio de todos sus derechos, especialmente a que:

I. Se les brinde protección y socorro en cualquier circunstancia y con la oportunidad necesaria;

II. Se les atienda antes que, a las personas adultas en todos los servicios, en igualdad de condiciones, y

III. Se les considere para el diseño y ejecución de las políticas públicas necesarias para la protección de sus derechos.

IV. Diseñar y ejecutar políticas públicas específicas para niñas y adolescentes en situación de gestación, con enfoque de derechos, equidad y protección integral, que garanticen su acceso efectivo a la educación, la salud, la alimentación y el acompañamiento psicosocial. Estas acciones deberán asegurar, en todo momento, el interés superior de sus hijas e hijos, así como la no discriminación, la continuidad educativa y la corresponsabilidad institucional.

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 ¿Qué es la movilidad social y cómo afecta a las mujeres? - La Cadera de Eva

2 https://www.gob.mx/conapo/articulos/por-el-bien-de-todas-primero-las-ni nas

3 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2023/EAP_Em bNoPlanificado23.pdf

4 https://www.topdoctors.mx/articulos-medicos/embarazo-adolescente-un-des afio-para-la-salud-publica-y-el-futuro-de-mexico/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de noviembre de 2025.

Diputada Ana Isabel González González (rúbrica)

Que reforma el artículo 84 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a fin de reconocer los caminos artesanales y promover su desarrollo en todo el territorio nacional, incorporando la participación comunitaria como elemento fundamental de los mismos, a cargo del diputado Juan Francisco Espinoza Eguía, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Juan Francisco Espinoza Eguía, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 84 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La conectividad rural constituye uno de los pilares del desarrollo equilibrado del país. De ella dependen el acceso a servicios básicos, la movilidad de las personas, la integración productiva del territorio y la competitividad de las economías locales. Sin embargo, en México persisten amplias zonas rurales con carencias severas en materia de caminos, lo que mantiene a miles de comunidades en condiciones de aislamiento y rezago.

La infraestructura de caminos rurales en el país no se encuentra en condiciones adecuadas: gran parte de su red presenta deterioro, falta de mantenimiento y deficiencias técnicas que dificultan el tránsito seguro y continuo de personas, productos e insumos.

A pesar de su importancia estratégica para la producción agropecuaria y la integración territorial, este rubro ha recibido una inversión insuficiente y desigual entre regiones. Por ello, es indispensable fortalecerla, garantizar su mantenimiento y ampliar su cobertura a todo el territorio nacional, de manera que llegue a las comunidades rurales de cada entidad federativa.

En el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2026 que envió el Poder Ejecutivo federal a esta Cámara de Diputados dentro del Ramo 09: Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la Estrategia Programática señala que, en materia de infraestructura de caminos rurales, se atenderá la construcción, modernización, conservación y reconstrucción, así como la realización de estudios técnicos y la mejora de la conectividad municipal mediante caminos rurales y carreteras alimentadoras, a través de trabajos de mano de obra local, los cuales brindarán conectividad a las cabeceras municipales en el marco del Programa de Caminos Artesanales.

Es así como, en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2026, ya aprobado por esta Cámara, el Anexo 11 Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC) sólo contempló el programa U004 “Caminos Artesanales”, eliminando el Programa Mantenimiento de Caminos Rurales, que operó hasta este año.

Lo anterior implica que el esfuerzo federal en infraestructura de caminos rurales se concentrará sólo en el Programa de Caminos Artesanales, el cual tiene como característica principal la participación comunitaria a través de la mano de obra local. Por ello, es fundamental promover en la ley su reconocimiento y una cobertura equitativa para todo el país.

De mantenerse esta política pública sin considerar un enfoque nacional, la red de caminos rurales de muchas entidades que no están siendo consideradas en el Programa de Caminos Artesanales podría quedar prácticamente sin atención ni mantenimiento durante todo el periodo de cinco años de la actual administración, lo que agravará el deterioro de la infraestructura existente y profundizará las desigualdades regionales en materia de conectividad rural.

El primer Informe de Gobierno de la Presidenta de la República (2025) informa que el Programa de Caminos Artesanales opera en once entidades –Guerrero, Oaxaca, Durango, Chiapas, Nayarit, Sonora, Jalisco, Veracruz, Puebla, Colima y Zacatecas–, donde se construyen 135 caminos equivalentes a 432 kilómetros.

El informe confirma que la cobertura actual está dejando fuera amplias zonas rurales del norte, centro y noreste del país, como Nuevo León, Tamaulipas o San Luis Potosí, donde la conectividad local sigue siendo un desafío estructural.

Por ello, es necesario avanzar hacia su fortalecimiento y hacia un enfoque nacional de infraestructura rural, que asegure su desarrollo en todo el país con base en criterios de equidad y participación comunitaria.

Los caminos artesanales tienen como característica principal la participación comunitaria, a través del empleo de mano de obra local en su construcción y conservación.

Se trata de un modelo que busca fomentar el arraigo, impulsar el empleo local y fortalecer la cohesión social, al tiempo que promueve una mayor apropiación de las obras por parte de las comunidades beneficiarias.

En ese sentido, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable requiere ser actualizada para incorporar este enfoque y dotar de base jurídica en esta ley a una política que ya se aplica.

La presente iniciativa propone reformar el artículo 84 de dicho ordenamiento para establecer expresamente que –al igual que los caminos rurales– los caminos artesanales deben promoverse en todo el territorio nacional, pero éstos con una característica indispensable de participación social para contribuir al desarrollo regional, al empleo local y bienestar rural.

La reforma propuesta añade el siguiente párrafo:

“Los caminos artesanales se promoverán en todo el territorio nacional y se caracterizan por incorporar la participación comunitaria en su construcción y conservación, contribuyendo al desarrollo regional, al empleo local y al bienestar rural”.

Su inclusión en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable permitirá fortalecer la planeación y coordinación entre la federación, los estados y los municipios, asegurando que los programas de infraestructura rural se desarrollen con alcance nacional, continuidad y equidad regional.

La iniciativa no implica impacto presupuestal adicional, toda vez que los recursos ya se encuentran previstos en el Ramo 09 del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Con esta reforma, el Congreso de la Unión reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la infraestructura rural, la generación de empleo local y la mejora del bienestar en las comunidades campesinas, garantizando que los caminos artesanales se consoliden como instrumentos de integración, desarrollo y justicia territorial para todo el país.

En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 84 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable

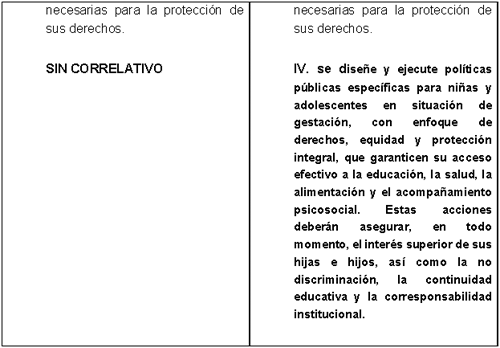

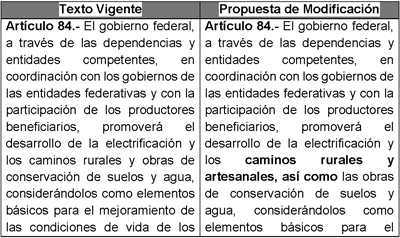

Artículo Único . Se reforma el artículo 84 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para quedar como sigue:

Artículo 84. El Gobierno federal, a través de las dependencias y entidades competentes, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y con la participación de los productores beneficiarios, promoverá el desarrollo de la electrificación y los caminos rurales y artesanales, así como las obras de conservación de suelos y agua, considerándolos como elementos básicos para el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes del medio rural y de la infraestructura productiva del campo.

La infraestructura de comunicación rural buscará abatir los rezagos de aislamiento, incomunicación y deficiencias que las regiones rurales tienen en relación con el resto del país. Para ello, se impulsarán la construcción, rehabilitación y conservación de caminos rurales y artesanales , de sistemas de telecomunicaciones y telefonía rural, y de sistemas rurales de transporte de personas y de productos.

Los caminos artesanales se promoverán en todo el territorio nacional y se caracterizan por incorporar la participación comunitaria en su construcción y conservación, contribuyendo al desarrollo regional, al empleo local y al bienestar rural.

La infraestructura de comunicación rural deberá ser la adecuada a las condiciones geográficas y climatológicas de la zona, así como con la calidad requerida para ser usada por transporte de personas, productos, insumos y maquinaria necesarios para las tareas agrícolas y pecuarias, incidiendo en la producción y en las condiciones de bienestar de la población rural.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de noviembre de 2025.

Diputado Juan Francisco Espinoza Eguía (rúbrica)

Que adiciona diversas disposiciones al Código Penal Federal, en materia de obstrucción al control, supervisión, manejo, resguardo, distribución, redistribución, almacenamiento o logística de medicamentos e insumos para la salud en instituciones públicas, a cargo de la diputada Ofelia Socorro Jasso Nieto, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, diputada Ofelia Socorro Jasso Nieto, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea iniciativa con proyecto de decreto al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El derecho a la protección de la salud representa uno de los pilares fundamentales del estado de derecho consagrado en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y que la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud, así como la concurrencia de la federación, las entidades federativas, y los municipios en materia de salubridad general, dicho precepto constitucional no sólo impone al Estado la obligación de garantizar el acceso oportuno y equitativo a los servicios médicos y farmacéuticos, sino que también implica la necesidad de establecer mecanismos sancionadores eficaces para prevenir y castigar conductas que atenten contra la salud pública, particularmente en el ámbito de la distribución y suministro de medicamentos.1

En este contexto, la problemática del desabasto de medicamentos en México ha alcanzado dimensiones críticas en los últimos años, exacerbada por fallas en la cadena de suministro que incluyen la retención indebida en bodegas, lo cual pone en riesgo la vida de millones de ciudadanos, la realidad actual revela una crisis persistente en el abasto de medicamentos esenciales donde la retención en almacenes por periodos prolongados superiores a 30 días generan desabastos crónicos que afectan principalmente a pacientes con enfermedades crónicas como cáncer, diabetes y VIH.2

Las negociaciones truncadas con distribuidores, vetos a empresas y fallas logísticas han sido factores clave en el desabastecimiento heredado por la administración actual, desmontando el discurso oficial de que el problema está superado, de manera similar se destaca que el desabasto se debe a fallas en contratos, procesos burocráticos y falta de transparencia, lo que impide una distribución eficiente, estos elementos no sólo violan los principios de eficiencia y oportunidad en la administración pública sino que también constituyen una negligencia que impacta directamente en la salud pública.3

Datos específicos ilustran la magnitud del problema, como en agosto de 2025, donde se reportó un problema de distribución que ha causado desabastos con anomalías en órdenes de suministro e inconsistencias en la información sobre unidades médicas, lo que sugiere retenciones intencionales o negligentes en bodegas, más alarmantemente, en noviembre de 2025 se reveló que fármacos para cáncer y diabetes se vencen en almacenes de la Ciudad de México mientras pacientes no pueden completar sus terapias, evidenciando una gestión disfuncional que incluye retención prolongada.4

Desde una perspectiva técnica el plazo de 30 días se basa en estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que recomiendan ciclos de distribución no superiores a un mes para evitar caducidades y desabastos, desde una perspectiva jurídica se fundamenta en jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como la XXII.P.A.9 A (10a.)5 y la 1a./J. 152/2023 (11a.),6 que reconoce el derecho a la salud como exigible y sancionable por omisiones.

La presente iniciativa fortalece la agenda de combate a la corrupción en salud del Plan Nacional de Desarrollo, permitiendo a fracciones parlamentarias posicionar un discurso protector de derechos humanos, la reforma armoniza con tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) que obliga a prevenir epidemias y garantizar acceso a medicamentos, al plantear sanciones sobre el acaparamiento de medicamentos se estima reducir el desabasto en México.

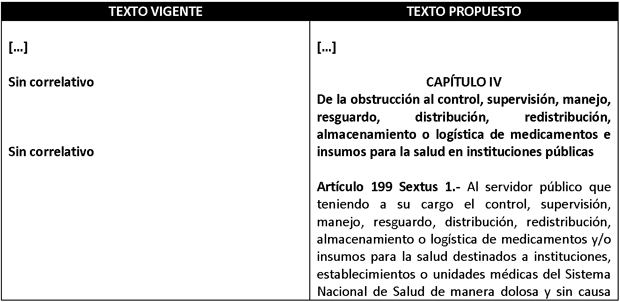

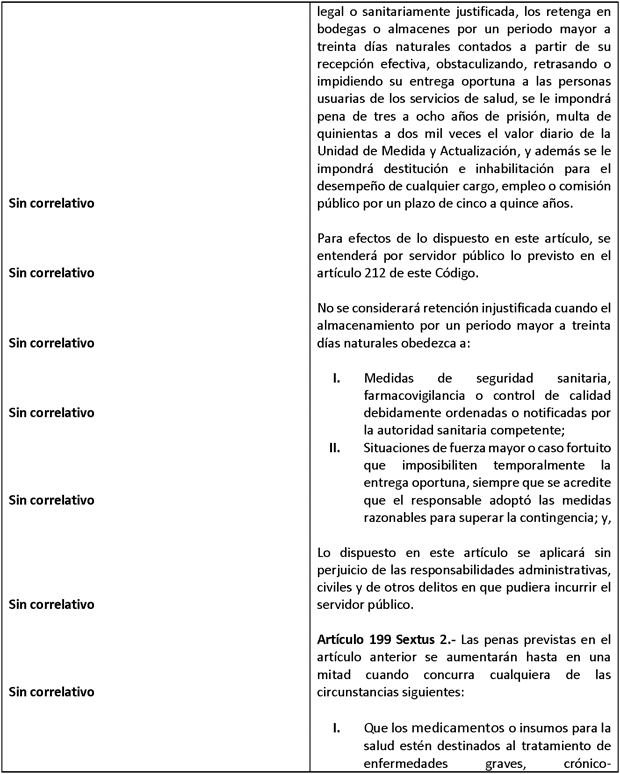

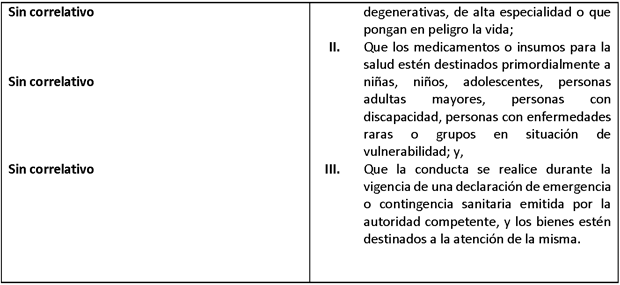

Al efecto, en el cuadro siguiente se presenta la propuesta comparando el texto vigente con el texto propuesto del Código Penal Federal:

Por lo anteriormente expuesto, propongo a esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona el Capítulo IV al Título Séptimo del Libro Segundo del Código Penal Federal, en materia de obstrucción al control, supervisión, manejo, resguardo, distribución, redistribución, almacenamiento o logística de medicamentos e insumos para la salud en instituciones públicas

Artículo Único. Se adiciona el Capítulo IV al Título Séptimo del Libro Segundo, así como los Artículos 199 Sextus 1, y 199 Sextus 2 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Capítulo IV

De la obstrucción al control,

supervisión, manejo, resguardo, distribución, redistribución,

almacenamiento o logística de medicamentos e insumos para la salud en

instituciones públicas

Artículo 199 Sextus 1. Al servidor público que teniendo a su cargo el control, supervisión, manejo, resguardo, distribución, redistribución, almacenamiento o logística de medicamentos y/o insumos para la salud destinados a instituciones, establecimientos o unidades médicas del Sistema Nacional de Salud de manera dolosa y sin causa legal o sanitariamente justificada, los retenga en bodegas o almacenes por un periodo mayor a treinta días naturales contados a partir de su recepción efectiva, obstaculizando, retrasando o impidiendo su entrega oportuna a las personas usuarias de los servicios de salud, se le impondrá pena de tres a ocho años de prisión, multa de quinientas a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, y además se le impondrá destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión público por un plazo de cinco a quince años.

Para efectos de lo dispuesto en este artículo, se entenderá por servidor público lo previsto en el artículo 212 de este Código.

No se considerará retención injustificada cuando el almacenamiento por un periodo mayor a treinta días naturales obedezca a:

I. Medidas de seguridad sanitaria, farmacovigilancia o control de calidad debidamente ordenadas o notificadas por la autoridad sanitaria competente;

II. Situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que imposibiliten temporalmente la entrega oportuna, siempre que se acredite que el responsable adoptó las medidas razonables para superar la contingencia; y,

Lo dispuesto en este artículo se aplicará sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles y de otros delitos en que pudiera incurrir el servidor público.

Artículo 199 Sextus 2. Las penas previstas en el artículo anterior se aumentarán hasta en una mitad cuando concurra cualquiera de las circunstancias siguientes:

I. Que los medicamentos o insumos para la salud estén destinados al tratamiento de enfermedades graves, crónico-degenerativas, de alta especialidad o que pongan en peligro la vida;

II. Que los medicamentos o insumos para la salud estén destinados primordialmente a niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas con enfermedades raras o grupos en situación de vulnerabilidad; y,

III. Que la conducta se realice durante la vigencia de una declaración de emergencia o contingencia sanitaria emitida por la autoridad competente, y los bienes estén destinados a la atención de la misma.

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las autoridades competentes, en el ámbito de sus atribuciones, deberán ajustar y armonizar su normativa interna, protocolos de supervisión y mecanismos de coordinación, dentro de los ciento ochenta días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto a fin de garantizar la efectiva prevención, investigación y sanción del delito previsto en el Capítulo IV al Título Séptimo del Libro Segundo del Código Penal Federal.

Notas

1 Véase Barba, É. J. R. (s. f.-b). La crisis del

desabasto de medicamentos. La Silla Rota.

https://lasillarota.com/opinion/columnas/2025/9/28/la-crisis-del-desabasto-de-medicamentos-558881.html

2 Véase Garrido, V. M., Suárez, K., Garrido, V. M., Suárez, K., Garrido, V. M., & Suárez, K. (2025, 29 septiembre). El desabasto de medicamentos que heredó Sheinbaum desmonta el discurso oficial de que es un problema superado. El País México. https://elpais.com/mexico/2025-09-29/el-desabasto-de-medicamentos-que-h eredo-sheinbaum-desmonta-el-discurso-oficial-de-que-es-un-problema-supe rado.html

3 Véase Spitalier, A. (2025, 2 octubre). Desabasto de medicamentos: ¿contratos fallidos o soluciones pendientes? El Financiero. https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejandra-spitalier/2025/10/02/ desabasto-de-medicamentos-contratos-fallidos-o-soluciones-pendientes/

4 Véase Méndez, O. (2025, 4 noviembre). Fármacos vencidos y desabasto de medicamentos: El calvario de pacientes que no pueden completar sus terapias. Azteca Noticias. https://www.tvazteca.com/aztecanoticias/farmacos-vencidos-y-desabasto-m edicamentos-el-calvario-pacientes-que-no-pueden-completar-terapias

5 RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO. EN ATENCIÓN AL DERECHO HUMANO DE NO DISCRIMINACIÓN POR CONDICIÓN DE SALUD Y A LOS PRINCIPIOS DE PROXIMIDAD Y FACILIDAD PROBATORIA, LA CARGA DE LA PRUEBA DE LA ACTUACIÓN DILIGENTE RECAE EN LA INSTITUCIÓN DEMANDADA. De acuerdo con el artículo 1o., párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es obligación de todas las autoridades proteger y respetar los derechos humanos, como lo es el relativo a no ser discriminado por condición de salud; de ahí que conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-168-SSA1-1998, relativa al expediente clínico, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre de 1999, las instituciones sanitarias deben documentar el procedimiento médico y, en esa medida, las pruebas relevantes para establecer que el servicio se prestó con sujeción a las normas relativas están en posesión de los propios médicos, o bien, de las instituciones de salud. Así, lo ordinario es que la documentación y el registro de la actuación médica permanecen en los archivos del nosocomio por el tiempo que marca la ley, así como que, el paciente, preocupado por recuperar su salud, no pida ni almacene bajo su resguardo ni, por ende, tenga a su alcance los registros respectivos. Por tanto, en atención al derecho humano indicado y a los principios de proximidad y facilidad probatoria, la carga de la prueba de la actuación diligente en el juicio contencioso administrativo sobre responsabilidad patrimonial del Estado no recae en el paciente, pues corresponde a la institución sanitaria demostrarla en cada una de las etapas del procedimiento médico. Lo anterior, con independencia de que el usuario hubiese signado una “carta de consentimiento bajo información” para determinado procedimiento, ya que esta circunstancia no releva a la institución demandada de prestar el servicio médico conforme a los estándares exigidos por la normativa aplicable, ni de probarlo.

6 DERECHO HUMANO A LA SALUD. LAS AUTORIDADES DE SALUD DEL ESTADO INCUMPLEN CON SU OBLIGACIÓN DE IMPLANTAR ACCIONES PARA MEDIR Y FAVORECER ESE DERECHO, CUANDO NO ENTREGAN OPORTUNAMENTE EL MEDICAMENTO REQUERIDO POR EL PACIENTE. Hechos: Una persona promovió juicio de amparo indirecto contra la omisión de un Hospital Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social de entregarle oportunamente el medicamento que se le prescribió para el control de la enfermedad que padece. Ante la urgencia por la falta de suministro del medicamento prescrito y para no poner en riesgo su salud, el paciente lo adquirió por cuenta propia. Por ello, solicitó el reembolso de los gastos generados por la compra del medicamento, lo cual hizo del conocimiento de las autoridades responsables y del Juez de Distrito, quien sobreseyó en el juicio por estimar actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado. Contra esta determinación, el quejoso interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, con la omisión por parte de las autoridades de salud del Estado de entregar oportunamente el medicamento requerido por el paciente, se incumple con la obligación de implantar acciones encaminadas a medir y favorecer, con apego al tratamiento respectivo, el derecho a la salud. Justificación: En términos del artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se impone a los Estados, por una parte, la obligación inmediata de asegurar a las personas, al menos, un nivel esencial del derecho a la salud y, por otra, una obligación de cumplimiento progresivo para lograr su pleno ejercicio por todos los medios apropiados. De no concretarse con el nivel mínimo de procuración y atención a los pacientes en un sentido reforzado, se actualiza la omisión del actuar diligente por parte del Estado. Así, tratándose de situaciones en las que los pacientes requieren de la toma periódica de medicamentos, sobre todo, derivadas de enfermedades crónicas, y ante el desabasto, la falta del suministro diario potencializa y agrava su condición de salud, lo cual no sólo atiende a una entrega tardía de la dosis, sino que, ante la imperiosa necesidad por no contar con el medicamento, se menoscaba su salud.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de noviembre de 2025.

Diputada Ofelia Socorro Jasso Nieto (rúbrica)

Que reforma el artículo 37 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Ana Isabel González González, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Ana Isabel González González, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Desarrollo Social, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

La evaluación de la pobreza y el rezago social constituye un elemento fundamental en la estructura técnica de las políticas de desarrollo social. No obstante, la frecuencia con la que se realizan estas mediciones resulta insuficiente para adaptarse de manera efectiva a los cambios económicos, sociales y territoriales que impactan a millones de personas en el país. Esta falta de actualización oportuna de los indicadores puede llevar a una comprensión errónea de la realidad social, lo que a su vez afecta la formulación de políticas adecuadas.

La inadecuada periodicidad en la recolección de datos genera distorsiones significativas en la planificación de programas sociales, así como en la asignación de recursos presupuestarios . Sin información actualizada, las decisiones tomadas por los responsables de la política pública pueden no reflejar las verdaderas necesidades de las comunidades más vulnerables. Esto puede resultar en una distribución ineficiente de los recursos, donde las áreas que realmente requieren atención no reciben el apoyo necesario.

Por su parte, la identificación de zonas prioritarias para la intervención social se ve comprometida por la falta de datos recientes . Sin un análisis preciso y actualizado, es difícil establecer estrategias efectivas que aborden las problemáticas específicas de cada región. Por lo tanto, es crucial que se implementen mecanismos que permitan una actualización más frecuente de los indicadores de pobreza y rezago social, garantizando así una respuesta más ágil y efectiva ante las dinámicas cambiantes de la realidad social.

La Constitución política, en sus artículos 1o., 26 y 134, establece una serie de principios fundamentales que guían la gestión pública, tales como la progresividad, la planeación democrática y la eficiencia en la utilización de los recursos públicos. Estos principios son esenciales para garantizar que las políticas y programas implementados por el Estado respondan a las necesidades de la población de manera efectiva y equitativa. La progresividad implica un avance constante hacia la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos, mientras que la planeación democrática asegura que las decisiones se tomen de manera participativa, involucrando a la sociedad en el proceso.

Para poder llevar a cabo la implementación de estos principios de manera efectiva, es crucial contar con información que sea no sólo actualizada, sino también desagregada y territorialmente precisa. La información desagregada permite identificar las necesidades específicas de diferentes grupos poblacionales y regiones, lo que facilita la formulación de políticas públicas que respondan a la diversidad de realidades que existen en el país. Asimismo, la precisión territorial de los datos es fundamental para que las intervenciones se realicen en los lugares donde realmente se requieren, optimizando así el uso de los recursos disponibles.

En este contexto, la recopilación y análisis de datos se convierten en herramientas indispensables para la toma de decisiones informadas. La transparencia en la gestión de la información también juega un papel crucial, ya que fomenta la rendición de cuentas y la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Por lo tanto, el compromiso con la actualización y la calidad de la información no sólo es un requisito legal, sino una responsabilidad ética que debe ser asumida por todos los actores involucrados en la administración pública.

La medición oficial de la pobreza en México, llevada a cabo por el Instituto, se realiza cada dos años a nivel nacional. Sin embargo, este proceso presenta limitaciones significativas en cuanto a la desagregación de datos a nivel estatal y municipal. Esta falta de precisión en la información genera un desfase considerable entre el diagnóstico de la pobreza y la realidad que se vive en los territorios, especialmente en aquellos municipios que enfrentan altos niveles de movilidad, violencia o que han sido afectados por desastres naturales. Esta desconexión puede llevar a una comprensión errónea de las necesidades locales y a la implementación de políticas inadecuadas.

Además, la inequidad en la asignación de recursos se ve acentuada por el uso de datos obsoletos o agregados, lo que dificulta la identificación de las áreas que realmente requieren atención urgente. Esta situación no sólo afecta la distribución de los recursos, sino que también perpetúa un ciclo de desigualdad, ya que los fondos se destinan a lugares que pueden no reflejar la realidad actual de la pobreza. La falta de información actualizada impide que las decisiones presupuestarias se basen en un análisis preciso de las condiciones locales, lo que a su vez limita la efectividad de las intervenciones.

Y, por último, la debilidad en la focalización de los programas sociales es otra consecuencia de esta falta de datos desagregados. Los programas no logran adaptarse a los cambios recientes en las dinámicas de pobreza, migración o exclusión social, lo que resulta en una respuesta inadecuada a las necesidades de la población. Asimismo, las limitaciones para evaluar el impacto de estas iniciativas se hacen evidentes, ya que no es posible comparar el avance de los programas con datos actualizados que reflejen la situación específica de cada territorio. Esto subraya la necesidad urgente de mejorar los mecanismos de recolección y análisis de datos para garantizar una respuesta más efectiva y equitativa a los desafíos de la pobreza en México.

Establecer una periodicidad obligatoria de dos años para cada entidad federativa resulta fundamental para adaptar la política social a las dinámicas específicas de cada región. Esta frecuencia permite una respuesta ágil y efectiva ante situaciones cambiantes como la inflación, la migración, la violencia o las crisis económicas que pueden afectar de manera particular a diferentes áreas del país. Al realizar ajustes periódicos, se garantiza que las políticas implementadas sean pertinentes y se alineen con las necesidades actuales de la población, promoviendo así un desarrollo más equitativo y sostenible.

Por otro lado, la implementación de un ciclo de tres años a nivel municipal asegura la recopilación de información suficiente para la focalización de programas sociales. Esta estrategia es crucial para identificar y declarar zonas prioritarias que requieren atención inmediata y recursos específicos. Al contar con datos actualizados y relevantes, se facilita la toma de decisiones informadas que pueden maximizar el impacto de las intervenciones sociales, optimizando el uso de recursos y mejorando la calidad de vida de los ciudadanos en las áreas más vulnerables.

La combinación de estas dos periodicidades no sólo fortalece la capacidad de respuesta ante desafíos sociales, sino que también promueve una cultura de evaluación continua. Al establecer un marco temporal claro para la revisión y ajuste de políticas, se fomenta la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión pública. Esto, a su vez, genera confianza en la ciudadanía, que puede observar cómo sus necesidades son atendidas de manera efectiva y oportuna, contribuyendo así a un entorno social más cohesionado y resiliente.

La implementación de estas medidas permitirá una planeación territorial más precisa, ya que se contará con datos actualizados que reflejan la realidad de cada estado y municipio. Esta información será fundamental para la toma de decisiones informadas, facilitando la identificación de necesidades específicas y la priorización de recursos. Además, se logrará una asignación presupuestaria más equitativa, fundamentada en evidencia reciente que garantice una distribución justa de los recursos, atendiendo así a las demandas de las comunidades de manera efectiva.

Asimismo, el diseño de programas se volverá más pertinente y adaptado a los cambios sociales y económicos que se presentan en el entorno. La capacidad de respuesta ante estas transformaciones será crucial para el desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de vida de la población. Por otro lado, el cumplimiento de compromisos internacionales, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), se verá fortalecido, ya que estos requieren datos desagregados y actualizados que permitan evaluar el progreso y la efectividad de las políticas implementadas. Esto no sólo contribuirá al desarrollo local, sino que también alineará los esfuerzos nacionales con las metas globales.

La aprobación de esta iniciativa conllevaría una serie de beneficios significativos en la gestión de programas sociales. En primer lugar, se lograría una mejora notable en la focalización de estos programas, lo que permitiría que los recursos se dirijan de manera más efectiva a las poblaciones que realmente los necesitan. Además, se fortalecería la justicia territorial y presupuestaria, asegurando que las decisiones sobre la asignación de recursos sean equitativas y reflejen las realidades locales. Esto, a su vez, contribuiría a una mayor eficacia en la evaluación de impacto, facilitando la medición de los resultados de las políticas implementadas y su efectividad en la reducción de la pobreza.

La dinámica de la pobreza es compleja y está en constante evolución, lo que hace indispensable contar con herramientas precisas para su medición. Establecer una periodicidad obligatoria para la evaluación de la pobreza a nivel estatal y municipal no sólo es un acto de justicia social, sino que también garantiza que las políticas públicas se ajusten a la realidad actual y no se basen en datos obsoletos. La transparencia y la rendición de cuentas ante la ciudadanía y los organismos internacionales se convierten en pilares fundamentales de este proceso, asegurando que las acciones del gobierno sean visibles y responsables, lo que a su vez fomenta la confianza en las instituciones y en la efectividad de las políticas sociales.

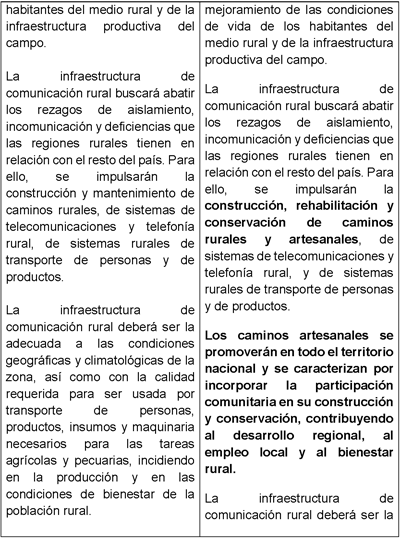

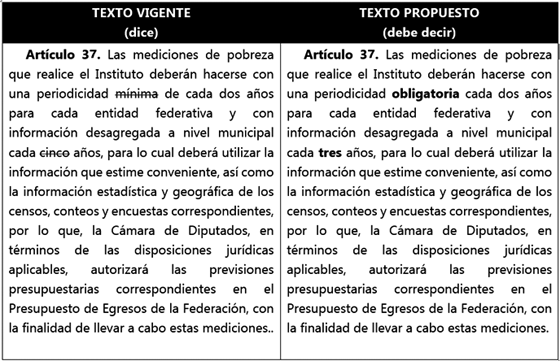

La propuesta de la iniciativa quedaría como se muestra a continuación:

Ley General de Desarrollo Social

En atención de lo expuesto se somete a consideración de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 37 de la Ley General de Desarrollo Social, en materia de la medición de la pobreza

Único. Se reforma el artículo 37 de la Ley General de Desarrollo Social, en materia de la medición de la pobreza, para quedar como sigue:

Ley General de Desarrollo Social

Artículo 37. Las mediciones de pobreza que realice el Instituto deberán hacerse con una periodicidad obligatoria cada dos años para cada entidad federativa y con información desagregada a nivel municipal cada tres años, para lo cual deberá utilizar la información que estime conveniente, así como la información estadística y geográfica de los censos, conteos y encuestas correspondientes, por lo que, la Cámara de Diputados, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, autorizará las previsiones presupuestarias correspondientes en el Presupuesto de Egresos de la Federación, con la finalidad de llevar a cabo estas mediciones.

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de noviembre de 2025.

Diputada Ana Isabel González González (rúbrica)

Que adiciona diversas disposiciones de Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de reclutamiento de menores, a cargo de la diputada Mónica Elizabeth Sandoval Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Mónica Elizabeth Sandoval Hernández, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

A lo largo de la evolución histórica de la humanidad, los individuos han buscado garantizar su seguridad dado que los seres humanos somos vulnerables a sufrir daños tanto físicos como emocionales.1 La urgencia de la seguridad representa uno de los fundamentos y causas del nacimiento del Estado, al punto de que se le considera una herramienta destinada a salvaguardar la seguridad de las personas; es decir, la protección de la vida.

El impulso de proteger la propia existencia ha sido el origen de múltiples reflexiones y análisis en la historia de la humanidad. Dando origen a teorías consideradas fundamentales como los planteamientos referentes al pacto, analizado entre otros por Thomas Hobbes.

Hobbes argumentó que la realidad está compuesta por el movimiento de los cuerpos y las reacciones que esto genera, especialmente a través de lo que él llamó “movimiento vital”. Esta teoría sugiere que, dependiendo de si un movimiento es beneficioso o desfavorable, se desencadenan en los seres humanos dos tipos básicos de sentimientos: el deseo y la aversión. El deseo se asocia con acciones orientadas hacia lo que favorece la preservación de la vida, mientras que la aversión se relaciona con lo opuesto. La preservación de la vida se convierte en un elemento fundamental en el desarrollo de la sociedad, lo que impulsa a la humanidad a anticipar la cooperación mutua con el objetivo final de establecer un acuerdo entre las personas, por el cual todos deciden renunciar a actuar como jueces en sus propias causas y se someten a un soberano que asegura la seguridad como principio básico.2

En su obra más reconocida Leviatán , Thomas Hobbes, define su noción de seguridad haciendo referencia a la condición obtenida por diferentes medios de estar libre de sufrir opresión, daño físico o muerte a través de actos violentos cometidos por otros. Lo anterior a través de un pacto cuya forma se expresa en la siguiente referencia:

“Autorizo y transfiero a este hombre o asamblea de hombres mi derecho a gobernarme a mí mismo con la condición de que vosotros trasferiréis a él el vuestro derecho y autorizaréis todos sus actos de la misma manera... al objeto de que pueda utilizar la fortaleza y medios de todos, como lo juzgue oportuno, para asegurar la paz y defensa común”.3

La anterior cita representa el surgimiento de la concepción del Estado y lo que comúnmente se denomina o entiende por el pacto social, en la concepción hobbesiana, cuando la humanidad vive sin un poder común reconocido generalmente esta se encuentra en constante peligro de perecer por muerte violenta, el ser humano impulsado por: “la condición natural del hombre tendiente al deseo constante de poder y el derecho que tiene por naturaleza a poseer todas las cosas; junto a la concepción de igualdad natural de poder”4 se ve obligado a realizar un pacto que genera el Gran Leviatán hoy conocido o definido como Estado.

El principio de la protección y seguridad, en la visión de los estados modernos, continúa siendo uno de los pilares fundamentales de la naturaleza y razón de estos. Lo anterior con una nueva perspectiva, que surge a raíz de la firma y adhesión a diversos tratados internacionales que reconocen la seguridad como un derecho humano universal, el artículo tercero de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) de 1948, sustenta y reconoce que “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”.5

En la actualidad, el concepto de seguridad ha evolucionado de la simple y sencilla concepción basada en la definición de su raíz etimológica que proviene del latín seguritas , que se puede traducir como un estado sin “sin temor”, “despreocupado” o “sin temor a preocuparse”, ligado a los múltiples conceptos prevalecientes e interrelacionados como la seguridad nacional, pública, integral, humana, ciudadana, jurídica. Resaltando a su vez la importancia existente de la relación entre la noción de “seguridad” con los de derechos humanos, libertad, democracia, criminalidad, orden público, etcétera, considerando que una de las amenazas más visibles a la seguridad pública es la delincuencia y que el objetivo final es la garantía de la seguridad humana.6

El concepto de seguridad humana aparece en 1993, como una propuesta del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en dicho documento se establece que la seguridad humana consiste en un estado en el que las personas puedan ejercer diversas opciones de forma libre y segura, con una relativa confianza en que las oportunidades de hoy no desaparecerán mañana, “Implica que todas las personas tengan la capacidad de ganarse la vida y satisfacer sus necesidades básicas, de estar en condiciones de valerse por sí mismas y de participar en la comunidad. En otras palabras, es la seguridad de las personas en sus vidas cotidianas, que se alcanza mediante el desarrollo humano”.7

Nuestro país como firmante de la Carta de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales como el Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 31 de diciembre de 2009, en el que se define que los actuales índices de violencia y criminalidad en el hemisferio han posicionado a la seguridad ciudadana como una de las principales demandas de la sociedad hacia las autoridades estatales, se encuentra obligado a reconocer en sus leyes y en su actuar medidas que salvaguarden la seguridad de las personas poniendo énfasis en los grupos con mayor vulnerabilidad.

Datos referidos por organizaciones internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) refieren que la violencia en México es un problema multifacético, por su parte organizaciones como Human Rights Watch, organización internacional dedicada a investigar los abusos contra los derechos en los países que firmaron los Acuerdos de Helsinki, señala que existen cifras extremadamente altas de delitos violentos, incluyendo homicidios, en muchas partes de México, las cifras señalan que para 2023 la tasa de homicidios rondó los 24.9 por cada 100 mil habitantes y para 2024 se registraron 25.6 por cada 100 mil habitantes.8

Las cifras de asesinatos en México también afectan a niñas y niños, quienes son víctimas de homicidios y feminicidios, además de sufrir otras consecuencias de la violencia como el maltrato físico y emocional, el descuido, así como la explotación y el abuso sexual, desplazamientos forzados, reclutamiento por grupos armados y trata de personas los niños que experimentan daño en lo psicológico, físico y social muestran señales como un pobre desempeño en la escuela, dificultad para manejar la frustración, irritabilidad, y pueden agredir a otros niños o a figuras de autoridad.9 La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y la Oficina de la Representante Especial del Secretario General sobre Violencia contra la Niñez ha alertado por estimaciones recientes que calculan una prevalencia de 55 por ciento de agresión física y 48 por ciento de agresión psicológica en la crianza en América Latina y el Caribe.10

Al respecto, es preciso señalar que la Convención sobre los Derechos del Niño reconoce que las niñas y los niños son individuos con derecho al goce pleno del desarrollo físico, mental y social, y con derecho a expresar libremente sus opiniones. Asimismo, la Convención, como primera ley internacional sobre los derechos de los niños y niñas, es de carácter obligatorio para los estados firmantes. Dicho ordenamiento, en su artículo 19, establece que los estados firmantes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, dichas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él.11

En México, el artículo 4o. constitucional, en correspondencia con los tratados internacionales y planteamientos referentes a garantizar de manera plena la satisfacción de los derechos de los niños y las niñas a través de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 12 de octubre de 2011, incluyo el principio del interés superior de la niñez. Con lo anterior se hizo explícito el principio del interés superior de la niñez, principio que establece que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio, garantizando de manera plena sus derechos. Derechos como la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Dicho principio debe ser la guía de diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.12

En México, el aumento en las problemáticas relacionadas a la violencia y narcotráfico ha alcanzado niveles preocupantes. Estudios recientes revelan la proliferación de fenómenos de violencia en estados donde la inseguridad, la extrema violencia y las actividades de los grupos delincuenciales son cotidianas, incrementándose actividades y procesos relacionados al reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, por grupos de la delincuencia organizada, circunstancia que profundiza y agudiza otra problemática.

El sexenio pasado dejó cifras alarmantes, durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, de diciembre de 2018 a septiembre de 2024, según datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), más 12 mil niños, niñas y adolescentes fueron asesinados en México.13

Sin duda, la situación de inseguridad que estamos enfrentando en México ha tenido un impacto en los niños y adolescentes del país, ya que pueden ser tanto víctimas como agresores. Se piensa que esta situación ha surgido a partir del reclutamiento y/o uso de personas menores de 18 años por grupos en el país. Esta se define como: “una situación que ocurre cuando una persona lleva a cabo un delito con al menos otra persona que ya forma parte de un grupo criminal y que generalmente es quien inicia el acto ilícito, lo que implica que esta acción incluye: el reclutamiento, transporte, transferencia, albergue o recepción de personas, usando la amenaza o la fuerza u otros tipos de coerción, secuestro, engaño, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o dar y recibir pagos o beneficios para obtener el consentimiento de alguien que tiene control sobre otras personas con el objetivo de explotarlas”.14 La explotación abarcará, como mínimo, la explotación sexual de otros, trabajo o servicios forzados, esclavitud o prácticas parecidas a la esclavitud, servidumbre o la extracción de órganos.

Existen datos que calculan que el número de niños, niñas y adolescentes que son reclutados bajo la promesa de que tendrán dinero, mejores condiciones de vida y cierto poder, pero también bajo amenazas y violencia física y/o psicológica oscila entre 35 mil y 460 mil. En días pasados la Redim y el Centro de Estudios Sociales Antonio Montesinos (CAM), con el apoyo de la Universidad del Claustro de Sor Juana y la Unión Europea (UE) presentaron el estudio Análisis de contexto infancia cuenta. Informe sobre trata de personas y reclutamiento por grupos de la delincuencia organizada de niñas, niños y adolescentes en la Ciudad de México ,15 en el que se identificó a las alcaldías y municipios conurbados donde niñas, niños y adolescentes enfrentan mayores vulnerabilidades, como Iztapalapa, Tláhuac, Ecatepec y Nezahualcóyotl, zonas donde existen la desigualdad y la violencia. De igual forma, revela que 47 por ciento de las víctimas de trata en México son niñas, niños y adolescentes y que tres (3) de cada cuatro (4) son mujeres adolescentes.

El fenómeno de violencia y reclutamiento de jóvenes en nuestro país, a pesar de las incalculables cifras de gasto bajo el eslogan “Becarios sí, sicarios no”, que la pasada administración y esta llevan gastados en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, sigue siendo una deuda por subsanar, pues no se está logrando el objetivo de proteger a la niñez y a la juventud de la violencia. Sólo en los tres primeros años de este sexenio se contabilizaron casi 40 mil jóvenes menores de 29 años asesinados, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi); esto representa hasta 146 por ciento más que en la primera mitad de la administración de Calderón (15 mil 898), un 73 por ciento al alza en relación con los tres primeros años de Peña Nieto (22 mil 764) y 14 por ciento más si se compara con los tres últimos del priismo (34 mil 654).16 En el caso de particular de la Ciudad de México, en 2023 las personas adolescentes que fueron privadas de la libertad en Ciudad de México por delitos en los que se suele involucrar la delincuencia organizada habían sido sentenciadas por seis de 23 delitos tipificados en la Convención de Palermo contra la delincuencia organizada y sus Protocolos: feminicidio y homicidio (25 casos), secuestro (13 casos), lesiones y lesiones dolosas (5 casos), extorsión (3 casos), tráfico de estupefacientes (2 casos) y robo de vehículo (1 caso).17

Los anteriores datos que revelan una alta incurrencia de adolescentes y menores en la participación en delitos que involucran a la delincuencia organizada tema que también toma relevancia después del asesinato del alcalde Uruapan, Carlos Manzo, quien habría sido abatido por un joven de 17 años, quien de inmediato fue ejecutado, así como el hallazgo del cadáver de otro menor de 16 años que habría participado en el atentado contra el edil. La utilización de adolescentes y personas menores de edad en la comisión de delitos tiene diversos factores como lo son su entorno económico, el núcleo familiar, el abuso de sustancias y trastornos de la personalidad18 y principalmente la falta de atención por el Estado mexicano.

De acuerdo con el informe Reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos en México de la Redim y el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC): “En México, actualmente, no existe una tipificación específica para el delito de reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes”. Sin embargo, el mismo reporte provee las siguientes citas de tratados internacionales que el Estado mexicano ha suscrito:

“Los estados parte adoptarán todas las medidas posibles para asegurar que las personas que aún no hayan cumplido los 15 años de edad no participen directamente en las hostilidades (CDN, artículo 38, 1989).

Los grupos armados distintos de las fuerzas armadas de un Estado no deben en ninguna circunstancia reclutar o utilizar en hostilidades a menores de 18 años” (Protocolo Facultativo OPAC, art, 4.1, 2000).

A los efectos del presente Convenio, la expresión “las peores formas de trabajo infantil” abarca: [ ...] el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados (Convenio 182 OIT, Art.3 a), 1999)”. 19

Lo anterior, a través del reconocimiento de la responsabilidad del estado de cumplir con el objetivo primigenio de la seguridad humana y el pacto social, además de garantizar el interés superior de la niñez, obliga al Estado mexicano a construir una respuesta en materia de atención, en la que la persecución de un delito, lamentablemente hoy tan común, es necesaria, por lo que, al no existir una tipificación específica para este delito en la normativa nacional, se considera indispensable la reforma a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

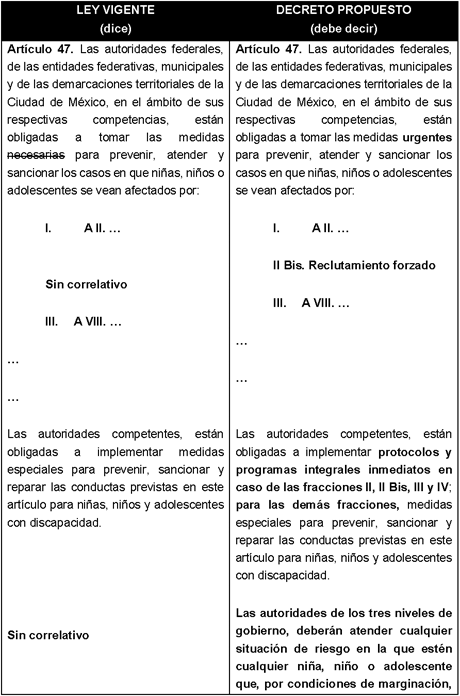

En este sentido de la iniciativa de reforma se elaboró cuadro comparativo del texto actual y la propuesta que sustenta esta exposición de motivos, como a continuación se muestra:

Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

En atención de lo expuesto, se somete a consideración de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma los párrafos primero y cuarto y se adicionan una fracción II Bis y un párrafo quinto al artículo 47 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de reclutamiento de menores

Primero. Se reforman los párrafos primero y cuarto y se adicionan una fracción II Bis y un párrafo quinto al artículo 47 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de reclutamiento de menores, para quedar como sigue

Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Artículo 47. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a tomar las medidas urgentes para prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean afectados por:

I. a II. ...

II Bis. Reclutamiento forzado

III. a VIII. ...

...

...

Las autoridades competentes, están obligadas a implementar protocolos y programas integrales inmediatos en caso de las fracciones II, II Bis, III y IV ; para las demás fracciones, medidas especiales para prevenir, sancionar y reparar las conductas previstas en este artículo para niñas, niños y adolescentes con discapacidad.

Las autoridades de los tres niveles de gobierno deberán atender cualquier situación de riesgo en la que estén cualquier niña, niño o adolescente que, por condiciones de marginación, abandono, deserción escolar, violencia de cualquier tipo, desintegración familiar o comunitaria, ausencia de principales cuidadores y familiares, o exposición a ambientes delictivos, se encuentre expuestos o sean objeto del crimen organizado en la comisión de delitos.

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1. Cartagena Santos, I.L. (2010). Seguridad ciudadana un derecho humano. Revista Regional de Derechos Humanos, (2) ,3-14. http://biblioteca.corteidh.or.cr/tablas/r26029.pdf

2. Sabine, G. (1994). Historia de la teoría política. México: Fondo de Cultura Económica.

3. Arbeláez Herrera, Ángela. (2009). La Noción de Seguridad en Thomas Hobbes. Revista De La Facultad De Derecho Y Ciencias Políticas, 39(110), 97–124. Disponible en: https://www.redalyc.org/pdf/1514/151412842005.pdf.

4. Arbeláez Herrera, Ángela. (2009). La Noción de Seguridad en Thomas Hobbes. Revista De La Facultad De Derecho Y Ciencias Políticas, 39(110), 97–124. Disponible en: https://www.redalyc.org/pdf/1514/151412842005.pdf

5. ONU: Asamblea General, Declaración Universal de Derechos Humanos, 10 diciembre 1948, 217 A (III), disponible en: https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights, [recuperado el 23 de noviembre de 2023].

6. Valencia G. (2002) La Seguridad Pública como un Derecho Humano. Anexo VII: Trabajos ganadores del Quinto Certamen de ensayo sobre Derechos Humanos. H. LIV Legislatura Local y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Disponible en:

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/5/2297 /16.pdf. [recuperado el 23 de noviembre de 2023].

7. Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para la Seguridad Humana. ¿QUÉ ES LA SEGURIDAD HUMANA? Disponible en: https://www.un.org/humansecurity/es/what-is-human-security/ [recuperado el 23 de noviembre de 2025].

8. https://www.hrw.org/es/world-report/2025/country-chapters/mexico

9. Pérez Isabel, Gutiérrez Beatrix (22-01-2018). Violencia hacia los niños y niñas. Recuperado el 8 de octubre de 2023. Ciencia UNAM, DGDC. Disponible en: https://ciencia.unam.mx/contenido/infografia/23/infografia-violencia-ha cia-los-ninos-y-ninas-#:~:text=El%20maltrato%20a%20la%20ni%C3%B1ez,a%C3 %B1os%2C%20son%20considerados%20violencia%20infantil

10. Naciones Unidas advierte sobre aumento del riesgo de violencia en el hogar contra niñas, niños y adolescentes en tiempos de COVID-19 y emite recomendaciones para su abordaje 15 de diciembre de 2020.

11. CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO 20 DE

NOVIEMBRE DE 1989

efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf

12. El interés superior de niñas, niños y

adolescentes, una consideración primordial.

https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/programas/ninez_familia/material/cuadri_interes_superior_nna.pdf

13. Díaz Gloria. (jueves, 23 de mayo de 2024). Más de 12 mil niños han sido asesinados en el sexenio de AMLO: Tejiendo Redes. Proceso. Disponible en: https://www.proceso.com.mx/nacional/2024/5/23/mas-de-12-mil-ninos-han-s ido-asesinados-en-el-sexenio-de-amlo-tejiendo-redes-329554.html

14. Vélez D., Vélez M., Salas A., Geremia V.,

Cristóbal D., Sánchez E., Sánchez F., Salas., Ventura F., Acosta K.,

Pérez L., De la Peña J., Quintero N., Canizalez E., Moillic b., Eva

Reyes E. (2021) RED POR LOS DERECHOS DE LA INFANCIA EN MÉXICO.

Reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por grupos

delictivos en México. Acercamientos a un problema complejo. Ciudad de

México. Disponible en:

https://onc.org.mx/public/rednacionaldeobservatorios/public/onc_site/uploads/doc-reclutamiento.pdf

15. REDIM y CAM presentan informe sobre la trata y el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en la Ciudad de México

21 / noviembre / 2025. Disponible en: https://derechosinfancia.org.mx/v1/redim-y-cam-presentan-informe-sobre- la-trata-y-el-reclutamiento-de-ninas-ninos-y-adolescentes-en-la-ciudad- de-mexico/

16. México destruyendo el futuro: en seis años, más de 480 mil niños y jóvenes son víctimas de la violencia en México https://panel.animalpolitico.com/mexico-destruyendo-el-futuro/violencia -en-jovenes.html

17. REDIM. Septiembre 30 de 2025. Reclutamiento y

utilización de niñas, niños y adolescentes por agrupaciones delictivas

en México (2010-2023). Disponible en: https://blog.derechosinfancia.org.mx/2025/09/30/

reclutamiento-y-utilizacion-de-ninas-ninos-y-adolescentes-por-agrupaciones-delictivas-en-mexico-2010-2023/

18. García Saucedo, C. (2025). Causas relevantes para el reclutamiento de menores por organizaciones delictivas. Revista Mexicana De Ciencias Penales, 8(26), 165–180. https://doi.org/10.57042/rmcp.v9i26.842

19. REDIM. Octubre 14, 2025. Reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por agrupaciones delictivas en Ciudad de México (2010-2023) https://blog.derechosinfancia.org.mx/2025/10/14/reclutamiento-y-utiliza cion-de-ninas-ninos-y-adolescentes-por-agrupaciones-delictivas-en-ciuda d-de-mexico-2010-2023/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de noviembre de 2025.

Diputada Mónica Elizabeth Sandoval Hernández (rúbrica)

Que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte, en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia a través del deporte, a cargo de la diputada Ana Isabel González González, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Ana Isabel González González, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Cultura Física y Deporte, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

La juventud constituye un grupo con alta vulnerabilidad frente a factores que pueden conducir a la delincuencia, tales como la falta de oportunidades educativas o laborales, entornos con escasa supervisión comunitaria, y la carencia de espacios de recreación. En ese sentido, el deporte se presenta como una estrategia prometedora para prevenir que jóvenes se involucren en actividades delictivas, al ofrecerles un espacio de desarrollo personal, pertenencia comunitaria y canalización de su energía de manera constructiva.

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) revela consistentemente que la población joven es uno de los grupos más vulnerables tanto a ser víctimas como a ser partícipes de actividades delictivas. Este fenómeno no es una coincidencia, sino la consecuencia de un tejido social debilitado donde faltan espacios seguros, modelos positivos y alternativas constructivas para el uso del tiempo libre. Cuando el Estado y la sociedad no ofrecen un camino de desarrollo, las economías ilícitas ofrecen una ruta de supervivencia.

En México, durante 2023 fueron imputados por la presunta comisión de delitos un total de 32 mil 852 adolescentes , cifra que representa un aumento de 17.7 por ciento respecto al año anterior. De ese total, aproximadamente 77.5 por ciento eran varones. Las seis entidades que concentran más de la mitad de los casos son Nuevo León, Estado de México, Guanajuato, Sonora, Jalisco y Chihuahua. Los delitos más frecuentes entre adolescentes fueron lesiones (24.8 por ciento) y robo (15.2 por ciento). Este panorama exige incorporar herramientas eficaces que generen vínculos protectores y reduzcan la exposición al riesgo.

Ante este panorama, la presente iniciativa no propone una solución paliativa, sino una inversión estratégica en la herramienta de prevención más eficaz y costo-efectiva que poseemos: el deporte. La práctica deportiva, más allá de sus beneficios para la salud física, es una escuela de vida. Fomenta la disciplina , la resiliencia , el trabajo en equipo y el respeto a las reglas . Genera un sentido de pertenencia y fortalece la autoestima , elementos fundamentales para que un joven pueda construir un proyecto de vida alejado de la violencia y las adicciones.

El deporte canaliza la energía juvenil hacia metas positivas, construye lazos comunitarios y recupera el espacio público. Cada cancha rehabilitada, cada torneo organizado y cada entrenador comprometido es un acto de construcción de paz y un muro de contención contra la delincuencia.

Es fundamental subrayar que la presente iniciativa abona de manera constructiva a la Ley General de Cultura Física y Deporte. La propuesta, Sección II De la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia a través del Deporte de política social cuyo objeto es la prevención de la violencia y la delincuencia . Aquí, el deporte es la herramienta estratégica para alcanzar un objetivo de seguridad y bienestar. Esta ley no crea nuevas regulaciones deportivas; crea un sistema de coordinación interinstitucional que hoy no existe, obligando a los sectores de seguridad pública, bienestar, salud, educación y deporte a trabajar bajo una misma estrategia. Se trata de atender un problema concreto que aún no está reformado en su totalidad, construyendo un puente indispensable entre la política deportiva y la política de seguridad ciudadana.

Por ello, Sección II De la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia a través del Deporte al Capítulo VIII Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia para Jóvenes a Través del Deporte, contemplado en la Ley General de Cultura Física y Deporte, propone la creación de un Sistema Nacional de Prevención Social a través del Deporte , cuyos componentes centrales son:

1. Centros de Desarrollo Juvenil y Deportivo: espacios físicos ubicados estratégicamente en polígonos de alta vulnerabilidad. No serán simples canchas, sino centros integrales que ofrecerán entrenamiento en diversas disciplinas, apoyo psicológico, orientación nutricional y talleres para el desarrollo de habilidades para la vida. Serán semilleros de talento y, sobre todo, de ciudadanía.

2. Padrón Nacional de Talentos Deportivos en Comunidades Vulnerables: un mecanismo para identificar, registrar y dar seguimiento a jóvenes con aptitudes sobresalientes. Este padrón será la plataforma para vincularlos con becas, programas de alto rendimiento y oportunidades educativas, asegurando que la falta de recursos no sea un impedimento para su desarrollo.

3. Incentivos fiscales para la corresponsabilidad social: un esquema claro y atractivo para que las empresas puedan deducir de impuestos sus inversiones en la construcción, equipamiento o patrocinio de los centros de desarrollo o de los atletas inscritos en el Padrón. Se trata de construir un pacto donde el sector privado se convierte en un aliado activo en la reconstrucción del tejido social.

El deporte se erige como una herramienta fundamental en la lucha contra la violencia y la delincuencia, ya que fomenta la inclusión social, desarrolla habilidades interpersonales, canaliza emociones y contribuye a la reconstrucción del tejido comunitario. Al ofrecer alternativas constructivas al ocio desestructurado, el deporte se convierte en un refugio para niños, niñas y jóvenes, alejándolos de actividades delictivas y del consumo de sustancias. En contextos de alta vulnerabilidad, su práctica se traduce en una disminución significativa de la probabilidad de que estos jóvenes se vean envueltos en conductas violentas, proporcionando un entorno seguro y positivo que les permite crecer y desarrollarse.

Además, la práctica deportiva es un vehículo para el desarrollo de habilidades psicosociales esenciales. A través del deporte, se cultivan valores como la disciplina, el autocontrol, la empatía y la capacidad de resolver conflictos de manera pacífica. Estas competencias son cruciales para romper ciclos de violencia que pueden manifestarse en el ámbito familiar, escolar y comunitario. Al aprender a trabajar en equipo y a gestionar sus emociones, los jóvenes no sólo se convierten en mejores deportistas, sino también en ciudadanos más responsables y comprometidos con su entorno.