Gaceta Parlamentaria, año XXIX, número 6925-II-2, martes 25 de noviembre de 2025

- Que reforma el artículo 77 Bis y adiciona un artículo 77 Bis 7 a la Ley General de Salud, en materia de reembolso de medicamentos por desabasto en el sector salud, suscrita por la diputada María Angélica Granados Trespalacios y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

- Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, suscrita por la diputada María Angélica Granados Trespalacios y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

- Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, suscrita por la diputada María Angélica Granados Trespalacios y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

- Que reforma los artículos 2o. y 12 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, suscrita por la diputada María Angélica Granados Trespalacios y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

- Que reforma el artículo 31 y adiciona un artículo 31 Bis a la Ley General de Salud, en materia de reembolso de medicamentos por desabasto en el sector salud, suscrita por la diputada María Angélica Granados Trespalacios y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

- Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes del Seguro Social; del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y Federal del Trabajo, suscrita por la diputada María Angélica Granados Trespalacios y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

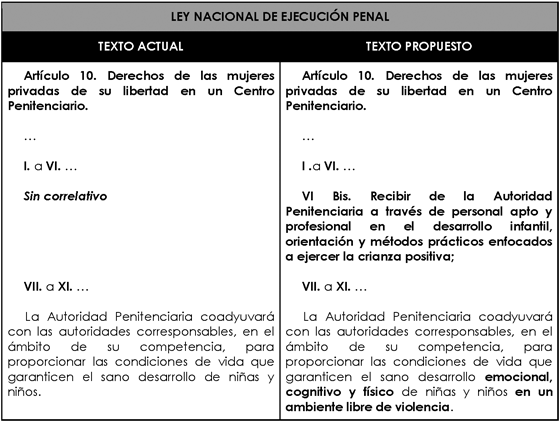

- Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en materia de crianza positiva, suscrita por la diputada Tania Palacios Kuri y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

- Que adiciona el artículo 61 de la Ley General de Vida Silvestre, en materia de especies sombrilla, suscrita por el diputado Fidel Daniel Chimal García y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

- Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, en materia de robo y suplantación de identidad digital, violencia digital extorsiva y cobranza digital abusiva, suscrita por el diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

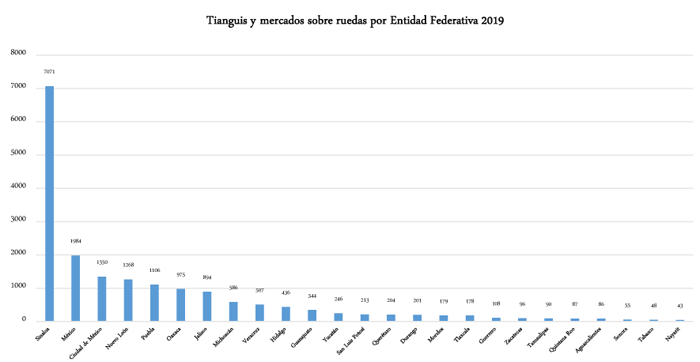

- Con proyecto de decreto por el que se declara el 30 de octubre de cada año como "Día Nacional del Tianguis y el tianguista", suscrita por el diputado Roberto Sosa Pichardo, integrante del Grupo Parlamentario del PAN

Que reforma el artículo 77 Bis y adiciona un artículo 77 Bis 7 a la Ley General de Salud, en materia de reembolso de medicamentos por desabasto en el sector salud, suscrita por la diputada María Angélica Granados Trespalacios y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada federal María Angélica Granados Trespalacios, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura, en ejercicio de la facultad conferida en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo establecido en los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

La salud es un derecho humano fundamental y un componente esencial para el desarrollo integral de las personas y el bienestar de las familias mexicanas. El artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “toda persona tiene derecho a la protección de la salud ”, lo que implica que el Estado mexicano debe garantizar un sistema de salud accesible, eficiente y de calidad para todos los ciudadanos. Sin embargo, en la práctica, el sistema de salud pública en México ha enfrentado serias deficiencias estructurales que limitan el ejercicio efectivo de este derecho, especialmente en el acceso a medicamentos y tratamientos esenciales.

La falta de medicamentos en hospitales y clínicas públicas ha generado un problema de salud pública que impacta de manera desproporcionada a las familias de bajos ingresos, obligándolas a asumir costos adicionales para poder acceder a tratamientos básicos y especializados. Esta situación afecta el bienestar físico de los pacientes, y profundiza las desigualdades sociales y económicas en el país.

La crisis de desabasto de medicamentos en México es una problemática que se ha agravado en los últimos años. La eliminación del Seguro Popular en 2019 y la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), que posteriormente desapareció, generaron un vacío institucional que afectó directamente la distribución y el suministro de medicamentos en el sistema público de salud. Según datos del colectivo Cero Desabasto , entre enero de 2019 y diciembre de 2023, se reportaron más de 24 millones de recetas no surtidas en hospitales públicos, lo que representa un incremento del 40 por ciento en comparación con el periodo previo a la desaparición del Seguro Popular. Esta falta de acceso oportuno a medicamentos esenciales ha afectado gravemente a pacientes con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, cáncer y enfermedades autoinmunes, generando interrupciones en los tratamientos y un deterioro progresivo en la salud de los pacientes.

El impacto del desabasto de medicamentos en la mortalidad de los mexicanos es alarmante. La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que alrededor del 30 por ciento de las muertes por enfermedades no transmisibles en países de ingresos medios y bajos están directamente relacionadas con la falta de acceso a medicamentos y tratamientos oportunos.

En México, esta situación se ha traducido en un aumento significativo de las tasas de mortalidad por enfermedades prevenibles y tratables. Por ejemplo, entre 2019 y 2023, las muertes por diabetes aumentaron en un 15 por ciento , mientras que las muertes por cáncer se incrementaron en un 12 por ciento , según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). La falta de insulina, medicamentos para el control de la presión arterial y tratamientos oncológicos ha sido identificada como una de las principales causas de este incremento en la mortalidad. El acceso tardío o la interrupción de estos tratamientos condena a los pacientes a un deterioro progresivo de su salud, reduciendo su esperanza y calidad de vida.

El impacto económico de esta crisis sanitaria sobre las familias mexicanas es igualmente preocupante. El gasto de bolsillo en salud —es decir, el gasto directo que hacen las familias para cubrir necesidades médicas y farmacéuticas— ha aumentado de manera constante en los últimos años debido a la incapacidad del sistema público para garantizar el acceso a medicamentos esenciales. De acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en 2023, el gasto en salud representó el 41.5 por ciento del gasto total en salud en México, muy por encima del promedio de la OCDE, que es del 20 por ciento . Esta cifra refleja que las familias mexicanas están asumiendo una carga financiera desproporcionada para cubrir medicamentos y tratamientos que deberían ser proporcionados por el sistema público de salud.

Para una familia mexicana promedio, este gasto en salud tiene consecuencias devastadoras en sus finanzas. Según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) de 2022, el ingreso trimestral promedio de una familia mexicana fue de aproximadamente 53,000 pesos (17,666 pesos mensuales). Sin embargo, el gasto en salud ha aumentado de manera desproporcionada en relación con el crecimiento de los ingresos. En promedio, las familias mexicanas destinan alrededor de 22,618 pesos anuales a la compra de medicamentos y tratamientos médicos, lo que equivale al 42.6 por ciento del gasto en salud de los hogares. Para los hogares en el decil de ingreso más bajo, este porcentaje se eleva a más del 50 por ciento de sus ingresos disponibles, lo que implica que las familias de menores recursos están destinando más de la mitad de sus ingresos a la compra de medicamentos que deberían estar disponibles de manera gratuita en el sistema público de salud.

Este impacto económico limita la capacidad de las familias para cubrir otras necesidades básicas como alimentación, vivienda y educación, y genera un efecto negativo en la economía familiar y nacional. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha advertido que el aumento en el gasto de bolsillo en salud en países de ingresos medios, como México, contribuye a la pobreza multidimensional, ya que las familias enfrentan un deterioro en su calidad de vida al destinar una parte significativa de sus ingresos a gastos médicos no previstos.

Esta dinámica también perpetúa las desigualdades sociales y económicas, ya que las familias de bajos ingresos enfrentan mayores obstáculos para acceder a tratamientos médicos adecuados, lo que a su vez afecta su capacidad para integrarse plenamente en la vida económica y social del país.

Además, la falta de acceso a medicamentos genera un impacto negativo en la productividad y el desarrollo económico del país. Las enfermedades crónicas no controladas, derivadas de la falta de tratamiento oportuno, son una de las principales causas de ausentismo laboral y reducción de la productividad. Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), las enfermedades crónicas y las complicaciones médicas relacionadas con la falta de acceso a tratamientos adecuados generan una pérdida de productividad equivalente a aproximadamente 2.3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) anual. Esta cifra incluye tanto los costos asociados al ausentismo laboral como los costos indirectos derivados de la atención médica de emergencia y las complicaciones médicas prevenibles.

La falta de un sistema de reembolso agrava esta situación, ya que obliga a las familias a buscar soluciones en el mercado privado, donde los costos de los medicamentos y tratamientos son considerablemente más altos que en el sector público. Un tratamiento mensual de insulina para un paciente con diabetes tipo 1 puede costar entre 2,000 y 3,500 pesos , mientras que un ciclo completo de quimioterapia para un paciente con cáncer puede superar los 50,000 pesos mensuales. Estas cifras están muy por encima de la capacidad de pago de una familia promedio, especialmente en un contexto de inflación y estancamiento económico. La falta de acceso a tratamientos médicos esenciales deteriora la salud física y mental de los pacientes, y agrava las condiciones de pobreza y exclusión social en el país.

Frente a esta crisis, es evidente que el Estado mexicano tiene la responsabilidad constitucional de garantizar el acceso efectivo a la salud y de corregir las deficiencias estructurales que impiden el ejercicio de este derecho. La implementación de un mecanismo de reembolso por la compra de medicamentos ante situaciones de desabasto representa una solución viable y necesaria para garantizar que las familias mexicanas puedan acceder a los tratamientos médicos que necesitan sin poner en riesgo su estabilidad económica.

Este mecanismo permitiría que los pacientes que no reciban los medicamentos prescritos en el sistema público de salud puedan adquirirlos en el mercado privado y solicitar el reembolso de estos gastos, siempre y cuando los medicamentos estén incluidos en el cuadro básico de medicamentos del sector público. De esta manera, se garantizaría la continuidad en los tratamientos médicos y se aliviaría la carga financiera que actualmente enfrentan las familias mexicanas.

La falta de acceso a medicamentos y tratamientos médicos es una violación directa al derecho a la salud, consagrado en la Constitución. El desabasto de medicamentos en las instituciones públicas de salud refleja una deficiencia en la gestión y distribución de insumos médicos, y constituye una falla estructural en el sistema de salud pública que requiere una solución urgente.

La propuesta de establecer un mecanismo de reembolso para los pacientes que enfrenten esta situación representa una medida justa y necesaria para corregir esta deficiencia, proteger el derecho a la salud y garantizar que ningún mexicano se quede sin tratamiento médico debido a problemas administrativos o presupuestales en el sistema de salud pública.

El establecimiento de un mecanismo de reembolso para los medicamentos adquiridos ante situaciones de desabasto en las instituciones públicas de salud es una medida que responde a una necesidad urgente de justicia social y acceso equitativo a los servicios de salud. Actualmente, la falta de disponibilidad de medicamentos en los hospitales y clínicas públicas obliga a los pacientes a buscar alternativas en el sector privado, lo que genera una carga económica adicional para las familias. Este problema afecta de manera desproporcionada a los sectores más vulnerables de la sociedad, quienes no solo enfrentan limitaciones económicas para costear medicamentos, sino que además sufren las consecuencias de una salud deteriorada por la falta de acceso a tratamientos oportunos. Al implementar un mecanismo de reembolso, el Estado estaría reconociendo su responsabilidad en garantizar el acceso efectivo a la salud y corrigiendo una deficiencia estructural que ha persistido durante años en el sistema de salud pública.

En términos fiscales, el mecanismo de reembolso propuesto tendría un impacto presupuestario moderado pero sostenible. De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, el gasto en adquisición de medicamentos en el sector público fue de aproximadamente 90,000 millones de pesos en 2023. Si se destinara un 5 por ciento de este presupuesto (alrededor de 4,500 millones de pesos ) a la implementación de un programa de reembolso, se podría cubrir una parte significativa de las necesidades de los pacientes afectados por el desabasto. Este costo es marginal en comparación con los beneficios económicos y sociales que se generarían al garantizar un acceso oportuno y efectivo a los medicamentos. Además, el ahorro derivado de la reducción en hospitalizaciones y complicaciones médicas por falta de tratamiento compensaría en gran parte este gasto adicional.

El mecanismo de reembolso también tendría un impacto positivo en la economía de los hogares mexicanos. Al eliminar la carga financiera derivada de la compra de medicamentos en el mercado privado, las familias podrían redirigir esos recursos hacia otras necesidades esenciales como alimentación, educación y vivienda. Esto fortalecería el poder adquisitivo de los hogares y contribuiría a mejorar la calidad de vida de millones de mexicanos. Además, al garantizar el acceso a medicamentos esenciales, se reduciría el número de días de incapacidad laboral y las complicaciones médicas asociadas a la falta de tratamiento, lo que incrementaría la productividad y la participación económica de la población activa.

La experiencia internacional respalda la eficacia de los sistemas de reembolso para garantizar el acceso a medicamentos. Países como Alemania, Francia y Canadá han implementado mecanismos similares, donde el Estado reembolsa parcial o totalmente el costo de los medicamentos adquiridos por los ciudadanos cuando existe una falla en el suministro público.

En Alemania , por ejemplo, el sistema de reembolso de medicamentos cubre hasta el 80 por ciento de los costos asociados a la compra de medicamentos esenciales fuera del sistema público, lo que ha permitido garantizar la continuidad en los tratamientos médicos y reducir la mortalidad por enfermedades crónicas. En Francia , el sistema de reembolso está vinculado a un sistema de salud universal que cubre hasta el 70 por ciento de los gastos médicos de los ciudadanos, incluyendo medicamentos y tratamientos especializados.

El acceso oportuno a medicamentos es una cuestión de justicia social y de derechos humanos. La falta de tratamiento médico adecuado afecta la salud física de los pacientes, y profundiza las desigualdades económicas y sociales. Las familias de menores ingresos son las más afectadas por el desabasto de medicamentos, ya que enfrentan barreras adicionales para acceder a los servicios de salud y carecen de la capacidad financiera para costear tratamientos en el sector privado.

El mecanismo de reembolso propuesto busca corregir esta desigualdad estructural y garantizar que ningún mexicano se quede sin tratamiento médico por razones económicas o administrativas. La implementación de esta medida contribuiría a reducir las desigualdades en salud y promover una mayor equidad en el acceso a los servicios médicos y farmacéuticos en el país.

La implementación de un mecanismo de reembolso por la adquisición de medicamentos ante el desabasto en el sector salud es una medida viable, justa y necesaria para garantizar el acceso efectivo al derecho a la salud en México.

Esta reforma aliviaría la carga financiera de millones de familias mexicanas, y también incentivaría una mejor gestión en la cadena de suministro de medicamentos y fortalecería la legitimidad y eficacia del sistema de salud pública.

El acceso oportuno a medicamentos es un componente esencial para garantizar el bienestar de la población y reducir las desigualdades en salud. El Estado mexicano tiene la responsabilidad de garantizar este derecho y de corregir las deficiencias estructurales que impiden su ejercicio efectivo. La aprobación de esta reforma representaría un paso decisivo hacia la construcción de un sistema de salud más justo, equitativo y accesible para todos los mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto, se presenta ante esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con

Proyecto de Decreto

Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de reembolso de medicamentos por desabasto en el sector salud

Artículo Único. Se reforma el artículo 77 bis 2 y se adiciona un artículo 77 bis 7 A a la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 77 Bis 2.- ...Cuando las dependencias y entidades que conforman el Sistema de Salud para el Bienestar no cuenten con los medicamentos demandados por las personas sin seguridad social, la Secretaría de Salud en coordinación con dichas dependencias y entidades, implementará mecanismos para garantizar la adquisición directa de los medicamentos faltantes o, en su caso, compensar a los pacientes por los costos derivados de su compra, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 bis 7 A de esta Ley. ...

Artículo 77 bis 7 A.- En caso de desabasto de medicamentos en las dependencias y entidades que conforman el Sistema de Salud para el Bienestar, las personas tendrán derecho a solicitar el reembolso de los gastos efectuados por la adquisición de los medicamentos necesarios para su tratamiento, bajo las siguientes condiciones:

I. El paciente deberá presentar la receta médica expedida por una institución de salud pública, en la que se señale el nombre del medicamento y la dosis prescrita.

II. El medicamento adquirido deberá ser idéntico al prescrito en la receta médica y contar con registro sanitario emitido por la autoridad competente.

III. El reembolso se efectuará mediante la presentación de la factura o comprobante fiscal correspondiente que contenga el nombre del paciente, el medicamento adquirido, el precio y la fecha de compra.

IV. El monto del reembolso será equivalente al costo del medicamento, sin exceder el precio máximo de venta al público determinado por la autoridad competente.

V. El reembolso deberá realizarse en un plazo máximo de treinta días naturales, contados a partir de la recepción de la solicitud y la documentación completa.

VI. La Secretaría de Salud establecerá los lineamientos para la operación y supervisión del mecanismo de reembolso, así como los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas correspondientes.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Salud deberá emitir los lineamientos y disposiciones reglamentarias para la implementación del mecanismo de reembolso a que se refiere el presente decreto, en un plazo no mayor a 90 días naturales contados a partir de la entrada en vigor de este.

Tercero. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público en coordinación con la Secretaría de Salud, tendrá 120 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor de este Decreto, para realizar el ajuste de ingresos y gastos durante el ejercicio, a efecto de darle cumplimiento a lo previsto en este.

Dado en el salón de sesiones del pleno de la Cámara de Diputados, a 25 de noviembre de 2025.

Diputada María Angélica Granados Trespalacios (rúbrica)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, suscrita por la diputada María Angélica Granados Trespalacios y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada federal María Angélica Granados Trespalacios, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura, en ejercicio de la facultad conferida en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo establecido en los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, así como de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

I.-Las Mipymes hasta antes de la pandemia por el virus SARS-CoV2 (en adelante “Covid-19”).

Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (en adelante las “Mipymes”) son un pilar fundamental para el desarrollo económico de cualquier país. En México, hasta antes de la pandemia de COVID-19, las Mipymes representaban el 99.8 por ciento del total de las unidades económicas, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (en adelante el “INEGI”). Este sector se clasificaba en microempresas (hasta 10 empleados y un rango de ventas de 4 millones de pesos), pequeñas empresas (11 a 50 empleados y un rango de ventas de 100 millones de pesos) y medianas empresas (51 a 250 empleados y un tope de ingresos de 250 millones de pesos), de acuerdo con los criterios establecidos por la Secretaría de Economía.

Según el último censo del INEGI, las Mipymes en México representan el 99.8 por ciento de todos los tipos de compañías que hay en el país; de éstas, el 95.4 por ciento son microempresas, el 3.6 por ciento son comercios pequeños empresas y el 0.8 por ciento son negocios medianos.

En cuanto a su contribución económica, las Mipymes generaban alrededor del 72 por ciento de los empleos formales del país y aportaban aproximadamente el 52 por ciento del Producto Interno Bruto (en adelante el “PIB”). Estas cifras reflejan la importancia de este sector en la dinamización de la economía nacional, no solo por la generación de empleo, sino también por su contribución a la cadena de valor y al desarrollo regional.

Previo a la crisis sanitaria, las Mipymes enfrentaban retos significativos, como la baja productividad, el acceso limitado a tecnologías modernas, la falta de capacitación empresarial y, especialmente, el acceso al financiamiento. Aunque existieron programas de apoyo, como los otorgados por el Instituto Nacional del Emprendedor (en adelante el “INADEM”) hasta su desintegración en 2019, estos esfuerzos fueron insuficientes para cubrir la totalidad de las necesidades del sector.

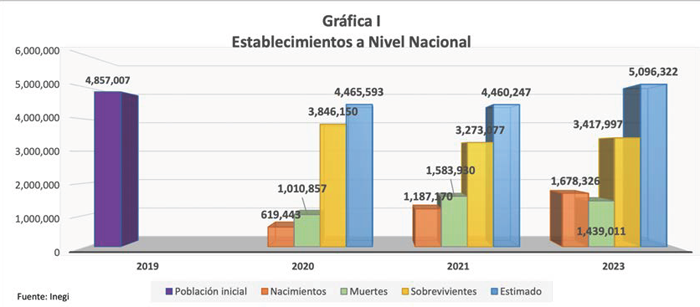

II.- Impacto de la pandemia por Covid-19 en las Mipymes

La llegada de la pandemia por Covid-19 en 2020 significó un cambio radical en el panorama para las Mipymes. De acuerdo con el INEGI, más de un millón de microempresas cerraron sus puertas durante los primeros meses de la crisis, representando una caída del 20.8 por ciento del total de establecimientos. Las principales razones para estos cierres fueron la disminución de ingresos, la reducción en la demanda de bienes y servicios, y la falta de liquidez para cubrir gastos operativos.

La crisis sanitaria también puso de manifiesto la fragilidad de las Mipymes en cuanto a su digitalización y adaptabilidad. Muchas empresas no lograron implementar estrategias de comercio electrónico o modelos de negocio alternativos, lo que limitó su capacidad de mantenerse operativas durante los confinamientos.

Otro problema que enfrentaron las Mipymes fue el acceso a financiamiento, el cual se vio aún más restringido, y los apoyos gubernamentales, como los créditos a la palabra, fueron insuficientes, tanto en cantidad como en cobertura que terminaron a su suerte.

En ese sentido, de acuerdo a datos oficiales, las Mipymes se convirtió en uno de los sectores más afectados por la pandemia. De acuerdo con datos de la Encuesta sobre el Impacto Económico Generado por Covid-19 en las Empresas (Ecovid-IE) el 60 por ciento de las microempresas se vio forzada a realizar paros técnicos o cierres temporales ante la contingencia sanitaria durante el primer cuatrimestre del año 2020. En total, el 46 por ciento de las microempresas incurrió en un paro de actividades de más de 21 días durante ese mismo periodo. Adicionalmente, el 93 por ciento de las microempresas reportó haber tenido algún tipo de afectación a causa de la contingencia sanitaria durante el primer cuatrimestre del año.

Para el segundo cuatrimestre del año 2020, el 87 por ciento de las microempresas se mantenían en esta situación. En particular, el 15 por ciento de las microempresas tuvieron que realizar recortes del personal para el mes de abril y, para el mes de agosto, este porcentaje incrementó al 18 por ciento. En términos de pérdidas del ingreso, el 86 por ciento de las microempresas vieron sus ingresos reducidos durante el primer cuatrimestre del año y el 80 por ciento se mantuvieron en esa situación durante el segundo. Ante esta situación, con datos de la Ecovid-IE, se estima que únicamente el 8 por ciento de las microempresas habían recibido algún tipo de apoyo, ya sea de gobierno o de alguna organización particular, ante las afectaciones de la pandemia para el mes de abril, situación que no mejoraría para el mes de agosto con un porcentaje de apenas 6 por ciento.

III.- Principales problemas y desafíos posteriores a la pandemia por Covid-19 para las Mipymes

Entre 2019 y 2023, aunque nacieron 1.7 millones de Mipymes, también murieron 1.4 millones, lo que muestra una inestabilidad significativa en el sector. Las tasas de mortalidad, especialmente en sectores como el manufacturero, superaron a los nacimientos, indicando una vulnerabilidad estructural persistente, especialmente frente a eventos disruptivos como la pandemia o posibles crisis económicas.

A pesar de los intentos por implementar nuevas estrategias operativas, tales como el uso de redes sociales y servicios de entrega a domicilio, más del 50 por ciento de las Mipymes no realizaron modificaciones en sus modelos de negocio. Esto evidenció una carencia en la capacidad de adaptación, atribuida a recursos limitados y a una insuficiente formación empresarial que les impidió perdurar.

El sector manufacturero, en particular, continúa enfrentando una elevada tasa de mortalidad y no logra compensar las pérdidas con la creación de nuevas empresas. Aunque los sectores de servicios y comercio mostraron cierta recuperación en 2023, la cantidad de cierres es un asunto preocupante, ya que refleja problemas estructurales en términos de sostenibilidad y competitividad.

Si bien, algunas Mipymes utilizaron mínimamente el apoyo financiero para la adquisición de insumos, otras áreas críticas como la expansión, la remodelación o la compra de tecnología recibieron una asignación considerablemente menor. Esto sugiere que muchas empresas están más centradas en satisfacer necesidades inmediatas para sobrevivir que en invertir en su crecimiento a largo plazo, debido a la escasez de recursos.

Tras la pandemia, las Mipymes enfrentaron una serie de desafíos estructurales:

• Falta de financiamiento: Según datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ( en adelante la “CNBV”), solo el 23 por ciento de las Mipymes tuvieron acceso a algún tipo de crédito formal en 2021. La alta percepción de riesgo por parte de las instituciones financieras y las elevadas tasas de interés han limitado las posibilidades de acceder a recursos.

• Digitalización insuficiente: Aunque muchas empresas incursionaron en el comercio electrónico, solo un 10 por ciento logró integrar plenamente herramientas digitales en sus operaciones, según la Asociación de Internet MX.

• Incremento en Costos: La inflación global, los problemas en las cadenas de suministro y el aumento en los precios de las materias primas han afectado directamente los costos operativos de las Mipymes, impactando su rentabilidad.

• Falta de Capacitación: Existe una brecha importante en términos de formación empresarial y gestión administrativa, lo que limita la capacidad de las empresas para adaptarse a un entorno cambiante.

En este sentido, a fin de obtener un diagnóstico preciso del desarrollo digital de las Mipymes, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), realizó el “Estudio Digitalización Pymes 2024”, el cual indicó que sólo el 15 por ciento de estos negocios cuentan con una estrategia digital efectiva. Lo anterior pone en evidencia la brecha digital que existe entre las Mipymes mexicanas y la de otros países, por lo que resulta necesario impulsar políticas públicas, como la que aquí se plantea, que, junto con la capacitación, financiamiento y una adecuada estrategia de negocios le permitirán al empresario mexicano ser más competitivo, acceder a nuevos mercados y crecer con su negocio.

La realidad es que las Mipymes enfrentan dificultades para acceder al crédito, como su tamaño, sus recursos limitados y su estrecha base productiva, Cuando el acceso al financiamiento es limitado, la capacidad productiva y la posibilidad de crecimiento se ven restringidas, ya que deben financiar sus operaciones a través de sus propios fondos.

Para las Mipymes los costos de producción, el nivel de riesgo y el costo financiero son más elevados en comparación con las grandes empresas. Las Mipymes principalmente utilizan el sistema financiero principalmente para depósitos y como medio de pago y, en menor medida la utilización de productos de crédito ante las existentes barreras para obtener financiamiento.

Las Mipymes operan principalmente en los sectores de servicios tradicionales, con altos niveles de informalidad y una importante brecha en la productividad lo que las imposibilita a lograr un crecimiento sostenido y potenciar su desarrollo.

IV.- Situación de las Mipymes en 2023 y 2024

En 2023 y 2024, el panorama para las Mipymes continúa siendo complicado. De acuerdo a cifras del INEGI, estás unidades económicas representan aproximadamente el 99.8 por ciento del total de las unidades económicas en México, generando cerca del 68 por ciento de los empleos formales y aportando alrededor del 50 por ciento del PIB. Sin embargo, la recuperación económica ha sido lenta, y muchas empresas aún no logran alcanzar los niveles de actividad previos a la pandemia.

Los principales problemas que enfrentan las Mipymes incluyen:

• Falta de apoyos económicos del gobierno: Con la desaparición del Instituto Nacional del Emprendedor (en adelante el “INADEM”) y la limitada implementación de programas de apoyo gubernamental han dejado un vacío en el acompañamiento financiero y técnico aspecto que deja a su suerte a las Mipymes. Los créditos disponibles no han sido suficientes para cubrir las necesidades del sector.

• Dificultad de acceso al financiamiento: La falta de capital y financiamiento es uno de los problemas más comunes a los que enfrentan las Pymes. Muchas veces, estas empresas no tienen acceso a préstamos bancarios o a inversores, lo que limita su capacidad para acrecentar el negocio y expandirse. Solo un pequeño porcentaje puede acceder al crédito.

• Problemas de digitalización: Aunque la adopción de herramientas digitales ha aumentado, una proporción significativa de Mipymes aún carece de la infraestructura y conocimientos necesarios para aprovechar plenamente estas tecnologías.

• Inflación y costos operativos: El incremento en los precios de las materias primas, la energía y otros insumos ha afectado gravemente la rentabilidad de las empresas, especialmente las más pequeñas.

• Falta de recursos tecnológicos: Las Pymes pueden no tener el presupuesto o los recursos para invertir en tecnología avanzada para mejorar sus operaciones y aumentar su eficiencia.

• Cambios en el mercado: La competencia global y la transformación de los hábitos de consumo exigen una mayor adaptabilidad que muchas empresas no han logrado alcanzar.

Un aspecto relevante es la informalidad en la que se encuentran el mayor universo de las Mipymes del país, que es un factor que prevalece como una de las principales barreras para que tengan acceso al crédito bancario, y con ello lograr un mayor desarrollo.

De acuerdo con la Asociación de Bancos de México, de las Mipymes formales, 1.1 millones son sujetas a crédito, pero de éstas, apenas 432,000 tienen la posibilidad de tener acceso a créditos bancarios.

V.- La Informalidad en las Mipymes

En México, aproximadamente el 65 por ciento de las Mipymes operan en el sector informal. Este fenómeno afecta principalmente a las microempresas, que constituyen el 95.4 por ciento del total de las empresas en el país. La informalidad implica que estas empresas no están registradas ante las autoridades fiscales, ni cumplen con las normativas laborales, lo que genera barreras entre las que destacan:

• Acceso limitado al financiamiento: Al no contar con historial crediticio ni documentación formal, estas empresas no pueden acceder a préstamos bancarios o programas de apoyo.

• Inseguridad jurídica: La falta de formalización dificulta su protección frente a problemas legales, fiscales o laborales.

• Baja productividad: Las empresas informales suelen operar con recursos limitados, tecnología obsoleta y personal no capacitado, lo que reduce su competitividad.

Si más Mipymes dejaran la informalidad, el potencial de acceso al crédito bancario, sería mayor. De acuerdo a la Asociación de Bancos de México (ABM) estima que si hubiera un aumento de entre 2.7 por ciento y 6.5 por ciento en la formalidad y educación financiera de las Mipymes, ello mejoraría su percepción hacia el financiamiento, y el crédito bancario podría incrementarse entre 21,000 millones y 49,000 millones de pesos.

VI.- La falta de financiamiento a las Mipymes

El acceso al financiamiento es uno de los principales retos para las Mipymes en México. Según datos de la ABM:

• Solo el 15 por ciento de las Mipymes tienen acceso a financiamiento formal.

• La mayoría de las empresas dependen de recursos propios o de préstamos informales, que tienen altos costos y riesgos.

• Las tasas de interés para las Mipymes suelen ser más altas en comparación con las grandes empresas debido al mayor riesgo crediticio percibido.

Los principales factores que limitan el financiamiento son:

• Falta de garantías: Muchas Mipymes no cuentan con activos suficientes para ofrecer como respaldo en caso de solicitar un crédito.

• Burocracia: Los procesos para obtener financiamiento son complejos y requieren documentos que muchas empresas informales no poseen.

• Desconfianza: Las instituciones financieras perciben a las Mipymes como de alto riesgo debido a su falta de formalización y registros financieros.

VII.- Pérdida de oportunidades de crecimiento

La falta de financiamiento y formalización genera barreras para que las Mipymes mexicanas aprovechen oportunidades de crecimiento. Entre los principales efectos están:

• Baja adopción tecnológica: Solo un 15 por ciento de las Mipymes invierte en tecnologías digitales, lo que las deja en desventaja frente a la competencia.

• Acceso limitado a mercados internacionales: Menos del 1 por ciento de las Mipymes participan en actividades de exportación debido a la falta de recursos y conocimientos.

• Limitaciones en capacitación: La falta de ingresos suficientes impide que estas empresas inviertan en la formación de su personal, lo que perpetúa bajos niveles de productividad.

En este contexto, se destaca la importancia de generar un marco normativo integral, especialmente, creado para las Mipymes, a fin de que se transformen en unidades de negocio para un mercado global competitivo, resiliente y de continua transformación tecnológica. De manera que las Mipymes, con una adecuada capacitación y financiamiento oportuno, con estándares de eficiencia y calidad, puedan participación en la cadena de suministro y, contribuyan de manera significativa, en un mayor crecimiento económico para el país.

VIII.- La falta de apoyos económicos y financieros del gobierno a las Mipymes

A pesar de la importancia que representan las Mipymes a la economía mexicana, los apoyos gubernamentales son insuficientes para promover su desarrollo. Entre los problemas principales destacan:

• Recortes presupuestales: Los programas de apoyo a las Mipymes han sufrido recortes significativos en los últimos años. Por ejemplo, el Programa de Apoyo Financiero a Microempresas Familiares, implementado durante la pandemia, fue limitado en alcance y recursos, por lo que no resolvió los problemas de las unidades económicas, aun cuando se estaba en un escenario adverso por la pandemia y sus efectos negativos.

• Incentivos insuficientes para la formalización: No existen suficientes beneficios fiscales o programas que motiven a las empresas a registrarse formalmente.

• Falta de inclusión financiera: Según la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), más del 50 por ciento de las Mipymes no están bancarizadas, lo que limita su acceso a instrumentos financieros básicos.

IX.- Propuesta para crear el Instituto Nacional Para el Fomento del Emprendimiento de México y el Fondo Nacional de Emprendimiento y Sostenibilidad

La desaparición del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) en 2019 dejó un vacío en el apoyo institucional al emprendimiento en México, al transferir sus funciones a la Unidad de Desarrollo Productivo, cuyas funciones del organismo resultan insuficientes para cubrir las necesidades de las Mipymes, razón por lo cual se requiere de un robusto y actualizado marco normativo que fomente el desarrollo de nuevos negocios y fortalezca los sectores productivos estratégicos del país.

En ese orden de ideas, la presente Iniciativa propone la creación del Instituto Nacional Para el Fomento del Emprendimiento de México (en adelante el “INFEM”), como un organismo descentralizado de la Secretaría de Economía, encargado de:

1. Financiar proyectos de emprendimiento mediante fondos concursables.

2. Brindar capacitación y asistencia técnica a emprendedores en los sectores productivos estratégicos.

3. Promover la digitalización y la innovación en pequeñas empresas emergentes.

4. Fungir como órgano de consulta especializado y de apoyo para la implementación, evaluación y monitoreo de las políticas para las Mipymes

Objetivos del INFEM:

1. Promover la creación y consolidación de empresas en los sectores productivos clave para el desarrollo económico del país.

2. Desarrollar programas de financiamiento accesibles y capacitación gratuita para emprendedores, impulsando la innovación.

3. Fungir como órgano de consulta especializado y apoyo para la implementación, evaluación y monitoreo de las políticas para las Mipymes.

4. Implementar estrategias integrales de reforma normativa y de mejora continua en la simplificación administrativa y cumplimiento legal para las Mipymes.

5. Reforzar las estrategias y el desarrollo de programas educativos y de capacitación para las Mipymes.

6. Fungir como órgano de apoyo en la evaluación de políticas públicas que tengan que ver con la reducción de la informalidad laboral y empresarial.

7. Alinear las políticas de apoyo a las Mipymes con los objetivos nacionales de descarbonización y economía verde.

8. Aprovechar las ventajas de la integración regional y apoyar a las Mipymes para que se inserten en las cadenas de proveeduría y en los procesos del comercio internacional para ampliar el mercado.

9. Desarrollar acciones para acercar los esquemas y servicios de financiamiento a la actividad productiva de las Mipymes, así como las condiciones y oportunidades necesarias para su desarrollo y crecimiento.

10. Fomentar e impulsar la cultura emprendedora en el país, social, verde y de alto impacto.

X.- EL INFEM y el Fondo Nacional de Emprendimiento y Sostenibilidad

El INFEM será la instancia encargada de coordinar las acciones del Sistema Nacional en materia de emprendimiento, garantizando la integración de las Mipymes en las estrategias de desarrollo económico nacional y regional.

El Instituto será un organismo especializado que garantizará que los recursos se destinen de manera eficiente al desarrollo de nuevos negocios en sectores estratégicos y prioritarios.

Los recursos del Instituto se integrarán mediante una partida presupuestal específica y contribuciones de organismos internacionales para dar apoyo al emprendimiento.

Asimismo, se crea el Fondo Nacional de Emprendimiento y Sostenibilidad (en adelante el “FONAS”) como un instrumento financiero público administrado por el INFEM, destinado a apoyar a emprendedores y Mipymes mediante recursos específicos para proyectos productivos, sostenibles e innovadores.

Los recursos del FONAS se integrarán de la siguiente manera:

1. Ingresos por excedentes

2. Aportaciones del presupuesto de egresos de la federación.

3. Contribuciones de organismos internacionales, empresas privadas y entidades federativas.

4. Recursos obtenidos por la operación de programas y proyectos administrados por el INFEM.

Los apoyos otorgados por el FONAS podrán ser en forma de:

1. Subsidios no reembolsables para proyectos en sectores estratégicos definidos por la Secretaría de Economía.

2. Créditos blandos con tasas preferenciales para Mipymes y emprendedores.

3. Garantías crediticias para facilitar el acceso al financiamiento en instituciones bancarias.

El FONAS será el mecanismo financiero principal para canalizar recursos de manera eficiente y transparente hacia el emprendimiento y las Mipymes, con énfasis en proyectos sostenibles e innovadores

Los recursos para el INFEM y el FONAS implican que se le destinen de los ingresos por excedentes 4,000 mil millones de pesos. Se consideran 1,000 millones de pesos para el Instituto y 3,000 millones de pesos para el FONAS, que operará como un fondo que genere dividendos y se constituya como una verdadera oportunidad de apoyo y de fomento al crecimiento para las Mipymes, no olvidemos que son la columna vertebral de la actividad económica de México.

Para dar cumplimiento a esta propuesta, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizará los ajustes correspondientes en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2025, a efecto de instrumentar los recursos y medidas que posibiliten la creación del FONAS y del INFEM para su operación. Asimismo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público considerará una partida presupuestal para impulsar y fortalecer el Fondo y el Instituto a fin de impulsar el sector MIPYME en México.

XI.- El Plan México y su relación con las Mipymes

La propuesta de crear el INFEM y el FONAS están alineadas con el Plan México que anunció la presidenta Claudia Sheinbaum. El Plan México propone en uno de sus puntos que el 30 por ciento de Pymes cuenten con acceso a financiamiento, tanto de la banca comercial como de la banca privada. Sin embargo, no precisa a cuánto asciende la inversión pública a este sector económico. Debido a que México es uno de los países que menos financiamiento público otorga a las Pymes.

La estrategia del Plan México señala que se garantiza un fondo mínimo de 1,000 millones de pesos para las Pymes, esta cantidad representa solo el 3.33 por ciento del monto total de los estímulos fiscales. Dado que las Mipymes constituyen el 99 por ciento de las unidades económicas en México y generan una proporción significativa del empleo, por lo que este porcentaje es claramente insuficiente para atender sus necesidades.

Otro aspecto a mencionar es que el Plan México sólo favorece a las empresas grandes y no garantiza que las Mipymes puedan competir en igualdad de condiciones en materia de estímulos fiscales. Tal es el caso de los requisitos de inscripción, cumplimiento fiscal y presentación de proyectos de inversión pueden ser demasiado complicados para pequeñas empresas que no cuentan con recursos administrativos, ni capacitación profesional para poder competir.

En cuanto a los trámites para acceder a los estímulos fiscales, como la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, la obtención de constancias de cumplimiento fiscal y la presentación de proyectos de inversión validados por el Comité de Evaluación, representan una carga administrativa significativa para las Mipymes. No perdamos de vista que las Mipymes suelen tener recursos limitados para cumplir con requisitos burocráticos complejos.

En sectores especializados como: telecomunicaciones, manufactura de alta tecnología y energía, tienden a ser dominados por las grandes empresas, dejando a las Mipymes sin posibilidad de competir. Además, las Mipymes que operan en sectores como comercio, servicios o pequeñas manufacturas quedan en desventaja, ya que no están directamente contempladas como beneficiarias principales.

Es una realidad que las Mipymes presentan problemas críticos de liquidez y de acceso a capital de trabajo, por lo que el Plan México no incluye incentivos fiscales directos para cubrir estos problemas, con un esquema de deducciones adicionales para gastos operativos esenciales o subsidios fiscales para enfrentar costos crecientes o la creación de fondos de apoyos. Un punto a destacar es que la aplicación de los estímulos está limitada a inversiones realizadas entre 2025 y 2030, pero las Mipymes podrían necesitar plazos más amplios y flexibles para planificar sus inversiones, considerando sus restricciones o limitantes económicas y financieras.

El Plan México contempla la creación de un Comité de Evaluación que garantice la transparencia y una adecuada aplicación de los estímulos, pero no incluye disposiciones específicas para monitorear que los beneficios lleguen efectivamente a las Mipymes.

Aunque los estímulos incluyen beneficios para innovación y educación dual, estas áreas suelen ser inaccesibles para las Mipymes debido a su limitada capacidad financiera y técnica. La implementación de convenios con la Secretaría de Educación Pública o la inversión en desarrollo de patentes son objetivos poco alcanzables para pequeños negocios que se encuentran en sectores tradicionales o con márgenes ajustados.

Por lo que la iniciativa que se presenta cobra relevancia para atender el problema que presentan las Mipymes, toda vez que en el corto y mediano plazo puedan ser impulsadas y consolidadas en aras de buscar el crecimiento económico que tanto necesita el país. No perdamos de vista que México en el sexenio que terminó sólo pudo crecer 0.9 por ciento, cifra raquítica comparada con la del sexenio de Enrique Peña Nieto que fue de 2.5 por ciento y el de Felipe Calderón con el 2.1 por ciento.

Por lo anteriormente expuesto, se presenta ante esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Articulo Primero. Se reforma el artículo 3 en su fracción XVIII y se adicionan las fracciones XIX y XX; se adicionan los artículos 7 Bis, 7 Ter, 7 Quater, 7 Quinquies, 7 Sexies, 15 Bis y 23 Bis de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, para quedar como sigue:

Artículo 3

...

XVIII. Instituto: Instituto Nacional para el Fomento al Emprendimiento.

XIX. Fondo: Fondo Nacional de Emprendimiento y Sostenibilidad.

XX. Padrón Mipymes: Padrón Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

Artículo 7 Bis. Las disposiciones contenidas en la presente ley son de orden público, interés general y observancia obligatoria en todo el territorio nacional, por virtud del cual se crea el Organismo Público Descentralizado denominado Instituto Nacional para el Fomento al Emprendimiento, sectorizado a la Secretaría de Economía, el cual cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía operativa, técnica, presupuestal, administrativa y de gestión, regulado en términos de su propia ley orgánica.

Artículo 7 Ter. El Instituto tendrá la atribución de diseñar, coordinar y ejecutar políticas públicas, programas y acciones dirigidas al fomento del emprendimiento y al fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas en todo el territorio nacional.

El patrimonio del Instituto estará integrado por:

1. Recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

2. Aportaciones de organismos internacionales.

3. Donaciones de instituciones privadas y públicas.

4. Ingresos generados por los servicios que preste el Instituto, conforme a los lineamientos aplicables.

El Instituto contará con:

1. Un Consejo Directivo, integrado por:

1) El titular de la Secretaría de Economía, quien fungirá como presidente.

2) Representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Educación Pública, y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

3) Representantes del sector privado, academia y organizaciones de Mipymes.

2. Un director general, nombrado por el titular de la Secretaría de Economía, quien será responsable de la operación del Instituto.

1) Direcciones operativas para:

2) Coordinación de financiamiento.

3) Desarrollo de capacidades y capacitación empresarial.

4) Innovación y digitalización.

5) Seguimiento y evaluación de programas.

Artículo 7 Quater. Se crea el Fondo Nacional de Emprendimiento y Sostenibilidad, administrado por el Instituto, para financiar proyectos de emprendimiento en sectores estratégicos e innovadores, con recursos provenientes del Presupuesto de Egresos de la Federación, organismos internacionales y aportaciones privadas.

Artículo 7 Quinquies. El Instituto implementará un Padrón Nacional de Mipymes, que incluirá a todas las micro, pequeñas y medianas empresas sujetas de apoyo. Este registro será un instrumento público y gratuito, administrado por el Instituto, en colaboración con los gobiernos estatales y municipales.

Requisitos para el registro en el Padrón Mipymes:

1.- Las empresas deberán:

a) Estar formalmente constituidas y registradas ante el Sistema de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

b) Contar con evidencia de su actividad productiva o comercial.

c) Presentar información financiera básica y actualizada.

2.- Beneficios del registro:

a) Acceso prioritario a programas del Instituto.

b) Participación en esquemas de financiamiento del Fondo.

c) Acceso a capacitaciones y asesorías técnicas.

Artículo 7 Sexies. El Instituto y el Fondo estarán sujetos a mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que garanticen el uso adecuado de los recursos públicos asignados. Por lo que deberán publicar en su página electrónica oficial y enviar al Congreso de Unión en sus informes trimestrales a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un informe integral de los recursos ejercidos y los resultados obtenidos.

El Instituto deberá implementar un portal de transparencia donde se publiquen:

1) Padrón de beneficiarios de apoyos y financiamientos.

2) Mecanismos de selección y asignación de recursos.

3) Auditorías realizadas y sus resultados.

Artículo 15 Bis. El Instituto y el Fondo estarán coordinados dentro del Sistema Nacional para el Desarrollo de la Competitividad.

El Instituto será la instancia encargada de coordinar las acciones del Sistema Nacional en materia de emprendimiento, garantizando la integración de las Mipymes en las estrategias de desarrollo económico nacional y regional.

Artículo 23 Bis. Los Consejos Estatales para la Competitividad de las Mipymes deberán coordinarse con el Instituto para garantizar la implementación efectiva de los programas de emprendimiento y financiamiento en cada región.

Artículo Segundo . Se adiciona al artículo 19 la fracción VI, así como el artículo 19 Quinquies de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:

Artículo 19. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, podrá autorizar erogaciones adicionales a las aprobadas en el Presupuesto de Egresos, con cargo a los excedentes que, en su caso, resulten de los ingresos autorizados en la Ley de Ingresos o de excedentes de ingresos propios de las entidades, conforme a lo siguiente:

I. a V. ...

VI. Los ingresos excedentes que se generen en términos de esta Ley podrán destinarse a la creación y operación del Fondo Nacional de Emprendimiento y Sostenibilidad, cuyo objetivo será fomentar el desarrollo y consolidación de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas mediante apoyos financieros, capacitación técnica, acceso a tecnología y estímulos para la innovación y sostenibilidad.

...

...

Artículo 19 Quinquies. El Fondo Nacional de Emprendimiento y Sostenibilidad se crea como un mecanismo de apoyo financiero y técnico para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, estará integrado por recursos públicos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, ingresos excedentes y aportaciones de organismos nacionales e internacionales. Se constituirá como un fideicomiso público sin estructura orgánica, conforme a lo establecido en los artículos 9 y 19 de esta Ley.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. A su publicación en el Diario Oficial de la Federación el presente decreto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizará los ajustes correspondientes en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2025 que correspondan, a efecto de instrumentar los recursos y medidas que posibiliten la creación del Fondo y el Instituto Nacional para el Fomento al Emprendimiento para su ministración. Para el presupuesto de egresos del siguiente ejercicio se deberá considerar una partida presupuestal para el Fondo Nacional de Emprendimiento y Sostenibilidad y al Instituto Nacional para el Fomento al Emprendimiento.

Tercero. Dentro de los 180 días posteriores a la entrada en vigor de esta reforma, la Secretaría de Economía en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberán crear y poner en operación el Instituto Nacional para el Fomento al Emprendimiento y el Fondo Nacional de Emprendimiento y Sostenibilidad. Para lo cual deberán diseñar e implementar el Padrón Nacional de Mipymes.

Cuarto. La Secretaría de Economía en conjunto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberán publicar los lineamientos y reglamentos necesarios para la operación del Instituto Nacional para el Fomento al Emprendimiento y el Fondo Nacional de Emprendimiento y Sostenibilidad.

Quinto. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Dado en el salón de sesiones del pleno de la Cámara de Diputados, a 25 de noviembre de 2025.

Diputada María Angélica Granados Trespalacios (rúbrica)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, suscrita por la diputada María Angélica Granados Trespalacios y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada federal María Angélica Granados Trespalacios, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura, en ejercicio de la facultad conferida en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo establecido en los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

El fortalecimiento de las finanzas públicas y de los mecanismos de asignación de recursos constituye un desafío central para la democracia mexicana. La ciudadanía demanda que los recursos se ejerzan con transparencia y eficiencia, y que se garantice la continuidad de las obras y proyectos que inciden directamente en su bienestar cotidiano.

En un contexto de creciente exigencia social, de brechas regionales profundas y de limitaciones estructurales en materia de inversión pública, resulta indispensable revisar y actualizar el marco jurídico que regula el presupuesto federal, de modo que se asegure la estabilidad de los proyectos prioritarios en los estados y municipios, evitando retrocesos que comprometan el desarrollo local y la confianza en las instituciones.

El sistema presupuestario mexicano constituye uno de los pilares fundamentales para garantizar la continuidad de las políticas públicas y el funcionamiento de la administración pública en todos sus niveles. A través de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se establecen los principios que rigen la planeación, programación y control del gasto público.

Sin embargo, la práctica recurrente de reasignar o reducir recursos federales destinados a proyectos estatales y municipales ha generado discontinuidad en la ejecución de obras, retrasos significativos en su conclusión y, en consecuencia, un impacto negativo en la calidad de los servicios públicos que recibe la ciudadanía. La falta de certidumbre presupuestaria debilita la planeación a mediano y largo plazo, limita la eficiencia del gasto y erosiona la confianza de la población en las instituciones encargadas de materializar las políticas de desarrollo.

El pacto fiscal mexicano, cimentado a partir de la Ley de Coordinación Fiscal de 1980, fue concebido como un instrumento para redistribuir de manera equitativa los recursos entre la Federación y las entidades federativas, garantizando un mínimo de financiamiento para las funciones básicas de los gobiernos locales. A través de este esquema, se consolidó la recaudación centralizada de impuestos federales y se establecieron mecanismos de participaciones y aportaciones que han permitido dar estabilidad financiera a los estados y municipios.

Su importancia radica en que más del 80 por ciento de los ingresos públicos de las entidades federativas provienen del gasto federalizado, lo que hace de este marco jurídico un elemento indispensable para sostener el federalismo mexicano y evitar disparidades extremas entre regiones con distintos niveles de desarrollo económico y capacidad recaudatoria.

No obstante, la efectividad del pacto fiscal ha sido objeto de debate en las últimas décadas. Si bien su diseño inicial buscó dar certidumbre a los gobiernos locales, en la práctica se ha visto limitado por criterios de distribución que muchas veces no reflejan las necesidades reales de infraestructura o el crecimiento poblacional de cada entidad.

Además, las transferencias federales han estado sujetas a recortes discrecionales o reasignaciones durante coyunturas económicas adversas, lo que debilita la planeación local y genera desigualdad en la provisión de servicios públicos. Es por ello que la ausencia de un blindaje normativo que proteja la continuidad de los recursos asignados a proyectos de inversión ha convertido al pacto fiscal en un esquema incompleto, que si bien asegura la llegada de recursos, no garantiza que estos se mantengan en el tiempo ni que logren los objetivos de desarrollo integral planteados en la Constitución.

Es por ello que resulta indispensable analizar cómo estas debilidades del pacto fiscal se traducen en consecuencias concretas para entidades como Chihuahua. La falta de certidumbre presupuestal limita la planeación estratégica de largo plazo, y coloca al estado en desventaja frente a otros competidores nacionales e internacionales al frenar inversiones clave en educación, salud, infraestructura y desarrollo productivo.

Esta vulnerabilidad se refleja año con año en los montos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, donde los incrementos resultan marginales o, en muchos casos, se registran reducciones significativas que comprometen directamente la competitividad regional y el bienestar social.

Las cifras más recientes confirman que Chihuahua enfrenta un trato presupuestal desigual que compromete áreas estratégicas de su desarrollo. En educación superior, por ejemplo, el estado recibirá apenas 2,558.7 millones de pesos en subsidios a organismos descentralizados, principalmente universidades, lo que representa un aumento marginal de apenas 0.65 por ciento respecto a 2025. Este incremento está por debajo de la inflación proyectada y, en términos reales, significa un estancamiento que limita la capacidad de las instituciones para responder a la creciente demanda de formación de técnicos y profesionistas que sostienen al sector industrial de la entidad.

El panorama es aún más preocupante en materia agroalimentaria y de recursos hídricos. El presupuesto para sanidad e inocuidad agroalimentaria en Chihuahua cae de 129.2 millones de pesos en 2025 a solo 81.1 millones en 2026, un recorte del 37 por ciento que impacta directamente a la agricultura y ganadería, sectores clave para el dinamismo exportador del estado. De manera paralela, los recursos para agua e infraestructura hídrica bajan de 71.6 millones a 48.8 millones de pesos, lo que equivale a una reducción del 32 por ciento. Se trata de una disminución crítica para un estado fronterizo y árido que enfrenta un estrés hídrico creciente y que requiere inversiones constantes en abastecimiento, riego y manejo sustentable del agua.

La disparidad es evidente si se comparan estas cifras con las de otros estados agrícolas competidores. Sinaloa recibe 241.4 millones de pesos en sanidad agroalimentaria, tres veces más que Chihuahua, a pesar de que ambos son pilares agroexportadores. En subsidios hidráulicos, Chihuahua apenas alcanza 48.8 millones, muy por debajo de los 213.8 millones destinados a Sinaloa o los 111 millones que recibe el Estado de México, aunque el norte del país concentra mayores problemas de sequía.

La situación también se reproduce en el ámbito del gasto federalizado del Ramo 33. Chihuahua recibe aproximadamente 30.8 mil millones de pesos en transferencias, cifra muy inferior a la del Estado de México (99 mil millones) o Chiapas (93 mil millones). Los criterios actuales privilegian población y rezago social, lo que incrementa las transferencias a entidades como Chiapas o Guerrero, pero no consideran los altos costos que asume Chihuahua en seguridad, migración e infraestructura por ser un estado fronterizo.

Como podemos ver, el diseño actual no contempla una garantía de continuidad en la asignación de recursos para proyectos multianuales, lo que coloca a las entidades federativas y municipios en una posición de vulnerabilidad frente a decisiones discrecionales del Ejecutivo o a ajustes derivados de coyunturas macroeconómicas. El marco conceptual vigente reconoce la importancia de la disciplina financiera, pero no asegura la progresividad ni la permanencia de las inversiones públicas en curso, generando un vacío normativo que compromete la planeación estratégica y los beneficios sociales de los proyectos.

Las limitaciones actuales se evidencian en la falta de un “piso presupuestal real” que proteja la ejecución de obras ya aprobadas. Si bien el artículo 34 de la LFPRH regula la programación de proyectos de inversión y el artículo 58 establece restricciones a las adecuaciones presupuestarias, en la práctica ambos preceptos han resultado insuficientes para impedir recortes discrecionales.

La ausencia de mecanismos vinculantes ha ocasionado que proyectos de hospitales, escuelas y obras hidráulicas queden inconclusos durante años, afectando directamente derechos constitucionales como el acceso a la salud, la educación y el agua. A ello se suma que los informes trimestrales no siempre transparentan con detalle el grado de avance financiero y físico de las obras, dificultando la rendición de cuentas y la supervisión legislativa.

Es por ello que esta propuesta plantea introducir una disposición expresa en la LFPRH que establezca la obligación de mantener, en términos reales, las asignaciones presupuestarias de los proyectos federales en curso que se transfieren a estados y municipios, garantizando que no sufran reducciones respecto al ejercicio anterior, salvo en casos justificados de conclusión de obra, cancelación formal o fuerza mayor.

Este piso presupuestal se ajustaría cada año conforme a la inflación y al crecimiento poblacional, y estaría sujeto a revisión y aval legislativo en caso de proponerse excepciones. Asimismo, se propone que los informes trimestrales incluyan un apartado específico sobre la continuidad de estos proyectos, con indicadores financieros y físicos, y que la Auditoría Superior de la Federación supervise de manera prioritaria el cumplimiento de esta obligación.

El comparativo internacional refuerza la pertinencia de esta medida. En Brasil, la Ley de Responsabilidad Fiscal establece techos y reglas para garantizar la continuidad de proyectos de inversión en curso, lo que ha permitido mejorar la tasa de conclusión de obras públicas. En Chile, la Ley de Presupuestos exige una programación plurianual para proyectos estratégicos de infraestructura, evitando recortes que comprometan su ejecución. En España, el sistema de presupuestos plurianuales vincula las asignaciones de inversión a compromisos contractuales, lo que otorga certidumbre tanto a gobiernos locales como a contratistas. México, en contraste, carece de un blindaje normativo similar, lo que explica la frecuencia con que se observan obras abandonadas, sobrecostos y litigios con empresas contratistas.

Los impactos económicos y sociales de esta reforma serían significativos. Garantizar la continuidad presupuestal permitiría reducir los sobrecostos de obra, estimados en más de 70,000 millones de pesos acumulados entre 2018 y 2023 por retrasos y reprogramaciones. A nivel social, asegurar la finalización de hospitales y escuelas impactaría directamente en el acceso a servicios básicos: de acuerdo con el INEGI, más de 4.5 millones de personas en zonas rurales carecen de acceso cercano a servicios hospitalarios, y más de 2 millones de niñas y niños asisten a escuelas con infraestructura inconclusa o deficiente. En términos macroeconómicos, elevar la inversión pública constante en al menos 0.5 puntos porcentuales del PIB podría generar hasta 200,000 empleos adicionales por año, de acuerdo con estimaciones de la CEPAL.

Desde la perspectiva jurídica, la propuesta encuentra sustento en los artículos 25, 26 y 134 de la Constitución, que obligan al Estado a garantizar el desarrollo nacional, la planeación democrática y la eficiencia en la administración de los recursos públicos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en diversas resoluciones que la planeación del gasto debe observar los principios de racionalidad, eficiencia y progresividad, lo que implica no retroceder en la garantía de derechos fundamentales vinculados a la infraestructura social.

El fortalecimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria mediante la incorporación de un piso presupuestal real para proyectos estatales y municipales constituye una medida indispensable para blindar la inversión pública, garantizar la continuidad de los servicios esenciales y dar certidumbre a las comunidades beneficiarias.

La evidencia, los comparativos internacionales y el marco constitucional convergen en un mismo mensaje, que resulta urgente legislar para que cada peso aprobado para proyectos de infraestructura llegue efectivamente a su destino, que se traduzca en beneficios tangibles para la ciudadanía, y en un compromiso con el desarrollo equitativo, la justicia social y la credibilidad de nuestras instituciones democráticas.

Por lo anteriormente expuesto, se presenta ante esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de

Proyecto de Decreto

Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Artículo Único.- Se reforman los artículos 34, 41, 58 y 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:

Artículo 34.- Para la programación de los recursos destinados a programas y proyectos de inversión, las dependencias y entidades deberán observar el siguiente procedimiento, sujetándose a lo establecido en el Reglamento:

I a IV. ...

V. Para los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera y en ejecución que involucren recursos federales transferidos a entidades federativas o municipios mediante convenios, subsidios u otros instrumentos, la Secretaría y los ejecutores de gasto deberán programar asignaciones anuales que garanticen la continuidad física y financiera del proyecto, por un monto no menor en términos reales al aprobado en el ejercicio inmediato anterior, salvo conclusión formal del proyecto, cancelación dictaminada o causas de fuerza mayor debidamente acreditadas; en su caso, deberán presentarse al Congreso las justificaciones y reprogramaciones correspondientes.

Artículo 41.- El proyecto de Presupuesto de Egresos contendrá:

I a III. ...

...

El Proyecto de Presupuesto de Egresos incluirá un Anexo de Continuidad de Proyectos Estatales y Municipales, que identificará los proyectos de inversión en ejecución con destino geográfico específico, el calendario y el piso de recursos en términos reales respecto del ejercicio inmediato anterior, así como, en su caso, las excepciones debidamente justificadas.

Artículo 58.- Las adecuaciones presupuestarias se realizarán siempre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo de las dependencias y entidades, y comprenderán:

I a III. ...

...

...

...

...

Tampoco podrán realizarse reducciones a los recursos federalizados destinados a proyectos de inversión en ejecución registrados en la Cartera y convenidos con entidades federativas o municipios, en un nivel inferior en términos reales al del ejercicio inmediato anterior, salvo los supuestos previstos en esta Ley y con la opinión de la Cámara de Diputados; en todo caso deberá asegurarse la no afectación de metas físicas y la continuidad operativa del proyecto.

Artículo 85.- Los recursos federales aprobados en el Presupuesto de Egresos para ser transferidos a las entidades federativas y, por conducto de éstas, a los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal se sujetarán a lo siguiente:

I a II. ...

III. Los recursos federales aprobados para ser transferidos a las entidades federativas y, por su conducto, a los municipios, destinados a proyectos de inversión en ejecución, no podrán ser inferiores en términos reales a los del ejercicio inmediato anterior. Las excepciones procederán únicamente por conclusión del proyecto, cancelación dictaminada por la instancia competente, reprogramación aprobada por la Cámara de Diputados o fuerza mayor. La Secretaría publicará la calendarización y, en su caso, las justificaciones de excepción en los informes trimestrales y en el portal de transparencia

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. En un plazo no mayor a 90 días naturales, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitirá los lineamientos para: a) el Anexo de Continuidad de Proyectos Estatales y Municipales; b) la metodología de actualización en términos reales (índice inflacionario oficial); y c) la identificación de proyectos exceptuados por conclusión, cancelación dictaminada o fuerza mayor.

Referencias

• Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP). (2023). Gasto federalizado 2020–2023: evolución y perspectivas. Cámara de Diputados. http://www.cefp.gob.mx/publicaciones/documento/2023/gasto-federalizado. pdf

• Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). (2024). Informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública. Gobierno de México. https://www.gob.mx/shcp/documentos/informe-trimestral-de-las-finanzas-p ublicas

• Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2024). Producto Interno Bruto (PIB) trimestral de México. https://www.inegi.org.mx/temas/pib/

• Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2023). Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2023. Naciones Unidas. https://www.cepal.org/es/publicaciones/48557-panorama-fiscal-america-la tina-caribe-2023

• Banco Mundial. (2023). Gasto en inversión pública como porcentaje del PIB (México y comparativos internacionales) [DataBank]. https://data.worldbank.org/indicator/NE.GDI.FTOT.ZS

• Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). (2023). Government at a Glance 2023: Public investment. OECD Publishing. https://www.oecd.org/governance/government-at-a-glance-22214399.htm

• Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). (2023). Infraestructura y competitividad regional en México. https://imco.org.mx/infraestructura-y-competitividad/

Dado en el salón de sesiones del pleno de la Cámara de Diputados, a 25 de noviembre de 2025.

Diputada María Angélica Granados Trespalacios (rúbrica)

Que reforma los artículos 2o. y 12 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, suscrita por la diputada María Angélica Granados Trespalacios y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada federal María Angélica Granados Trespalacios, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura, en ejercicio de la facultad conferida en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo establecido en los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, de conformidad con la siguiente:

Exposición de Motivos

El derecho a la educación, consagrado en la Constitución y en diversos tratados internacionales suscritos por México, exige que el sistema educativo garantice el acceso formal y las condiciones materiales y pedagógicas que permitan a todas las personas aprender en igualdad de circunstancias.

En particular, la educación inclusiva se ha convertido en un eje fundamental de las políticas públicas contemporáneas, al reconocer que la diversidad no debe ser motivo de exclusión, sino de enriquecimiento social y cultural. Sin embargo, las brechas en infraestructura, recursos humanos y uso de tecnologías accesibles revelan que aún persisten barreras estructurales que limitan el pleno goce de este derecho para millones de personas con discapacidad.

La inclusión educativa constituye uno de los mayores desafíos para la construcción de una sociedad justa, democrática y plenamente desarrollada. En México, más del 16.5 por ciento de la población vive con alguna discapacidad, lo que representa aproximadamente 20 millones de personas, de las cuales al menos 2.1 millones son niñas, niños y adolescentes en edad escolar, según la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2022 del INEGI.

Sin embargo, la cobertura del sistema educativo para este sector continúa siendo limitada, ya que apenas 46 por ciento de los menores con discapacidad asisten a la escuela, frente al 95 por ciento de la población sin discapacidad, lo que evidencia una brecha inaceptable en el ejercicio del derecho fundamental a la educación. El diagnóstico general señala que, si bien se han registrado avances normativos en materia de inclusión, la realidad cotidiana en los planteles, las aulas y los entornos educativos muestra obstáculos persistentes de accesibilidad, falta de materiales y ausencia de tecnologías de apoyo que impiden a miles de niñas y niños con discapacidad aprender en condiciones de igualdad.

La problemática se refleja en cifras preocupantes. Datos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) señalan que menos del 30 por ciento de las escuelas de educación básica cuentan con infraestructura accesible, y solo 8 por ciento dispone de tecnologías adaptadas para estudiantes con discapacidad visual o auditiva. Asimismo, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) documenta que alrededor del 65 por ciento de los reportes de discriminación escolar corresponden a niñas y niños con discapacidad.

Este rezago limita el desarrollo académico y se traduce en exclusión social y laboral a lo largo de la vida, debido a que la tasa de participación laboral de personas con discapacidad en México es de apenas 39 por ciento, frente al 70 por ciento de la población general, lo que reproduce ciclos de pobreza y vulnerabilidad. De mantenerse estas tendencias, México continuará incumpliendo compromisos internacionales como la Agenda 2030 y el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, relativo a educación inclusiva y de calidad.