Gaceta Parlamentaria, año XXIX, número 6925-II-1, martes 25 de noviembre de 2025

- Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reconocimiento de los derechos de las personas cuidadoras, a cargo del diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena

- Que abroga la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y expide la Ley Nacional de Responsabilidad Penal y Protección de Derechos de las Adolescencias, a cargo de la diputada María Teresa Ealy Díaz, del Grupo Parlamentario de Morena

- Que reforma la fracción VIII del artículo 41 y adiciona un segundo párrafo, recorriéndose el subsecuente, al artículo 98 Bis, ambos de la Ley General de Cultura Física y Deporte, en materia de seguridad en los estadios, a cargo de la diputada Marina Vitela Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena

- De decreto por el que se declara el 7 de marzo de cada año “Día Nacional de la Mujer Transportista”, a cargo de la diputada Claudia Leticia Garfias Alcántara, del Grupo Parlamentario de Morena

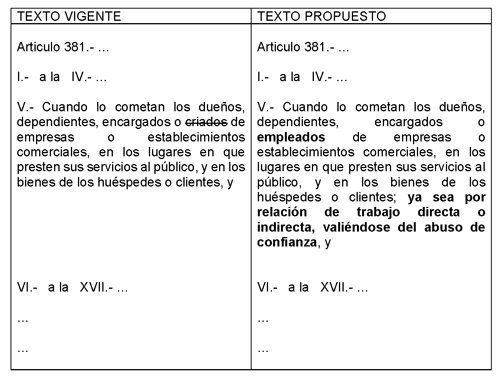

- Que reforma la fracción V del artículo 381 del Código Penal Federal, en materia de robo, cuando éste se comete aprovechando relación de trabajo directa o indirecta, a cargo de la diputada Astrit Viridiana Cornejo Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena

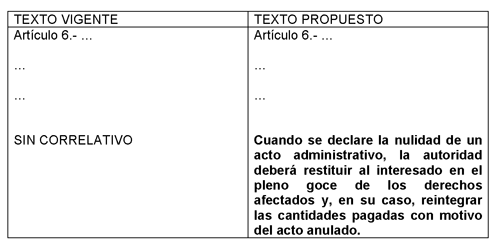

- Que adiciona un párrafo al artículo 6o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, para establecer la obligación de la autoridad de restituir al interesado en el goce de sus derechos y devolver las cantidades pagadas con motivo del acto anulado, a cargo de la diputada Astrit Viridiana Cornejo Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena

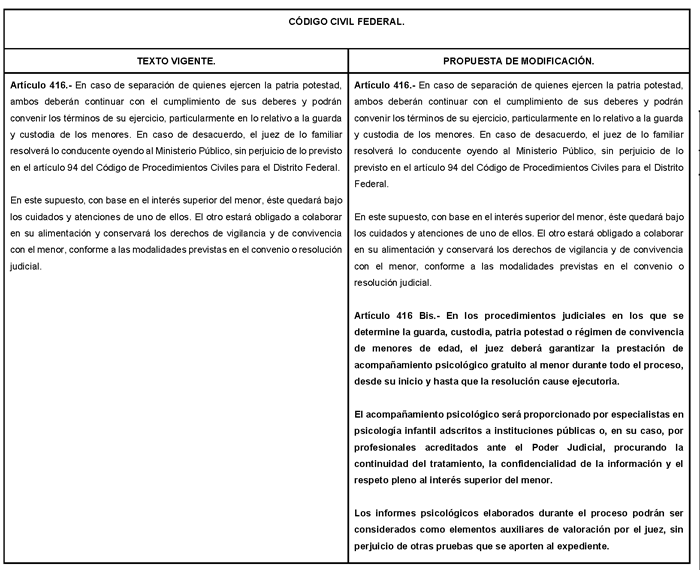

- Que adiciona el artículo 416 Bis al Código Civil Federal, en materia de acompañamiento psicológico a menores durante los procesos de custodia y patria potestad, a cargo del diputado Roberto Ángel Domínguez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena

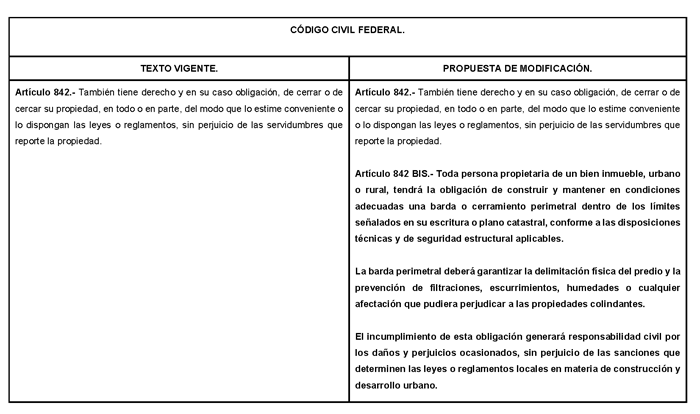

- Que adiciona el artículo 842 Bis al Código Civil Federal, a fin de establecer la obligación de construir bardas perimetrales entre predios colindantes para garantizar la seguridad estructural y la buena vecindad, a cargo del diputado Roberto Ángel Domínguez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena

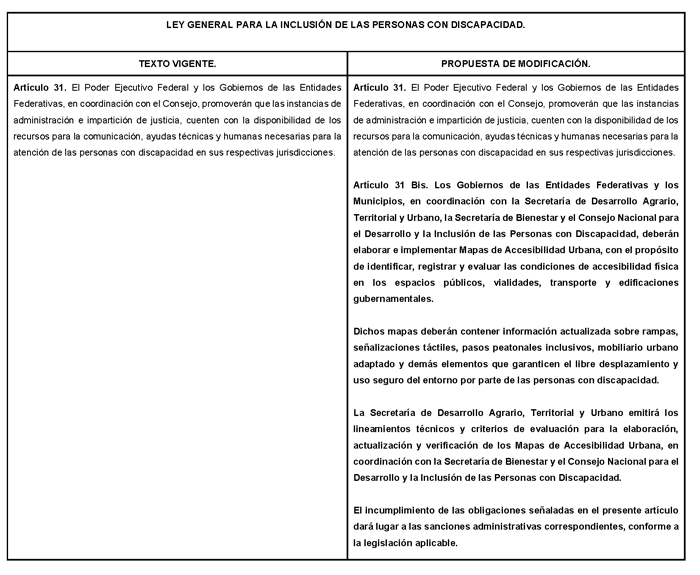

- Que adiciona el artículo 31 Bis a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para establecer la obligación de los municipios y entidades federativas de implementar mapas de accesibilidad urbana, a cargo del diputado Roberto Ángel Domínguez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena

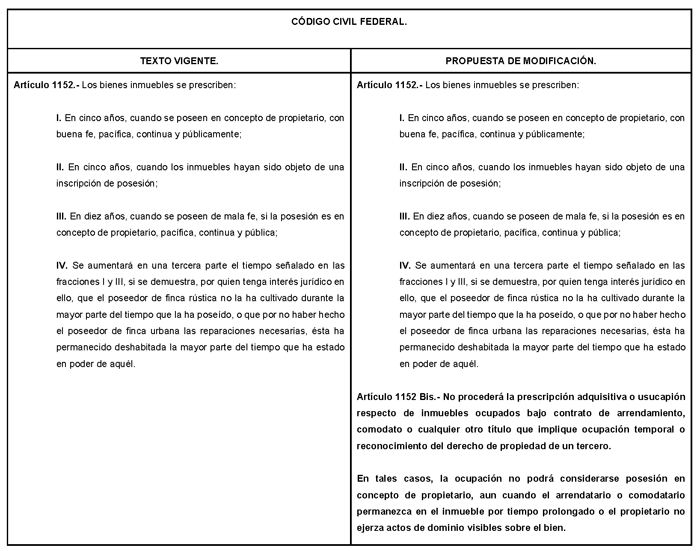

- Que adiciona el artículo 1152 Bis al Código Civil Federal, para establecer la improcedencia de la prescripción adquisitiva o usucapión respecto de inmuebles ocupados bajo contrato de arrendamiento, a cargo del diputado Roberto Ángel Domínguez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena

- De decreto por el que se declara al 3 de enero como el Día Nacional de los Ejidos y las Comunidades Agrarias, a cargo de la diputada Zoraya Villacis Palacios, del Grupo Parlamentario de Morena

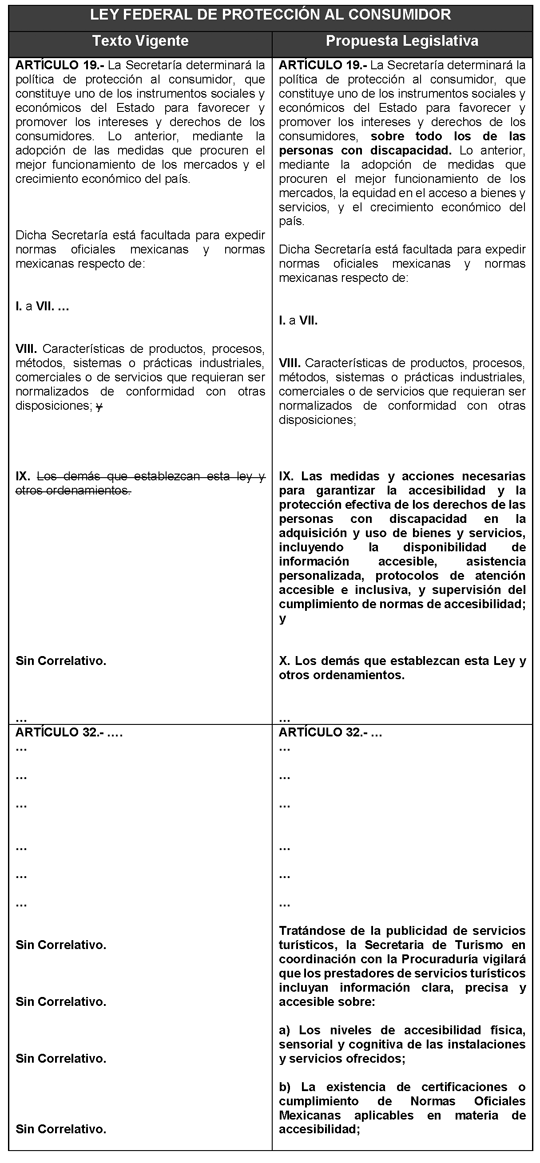

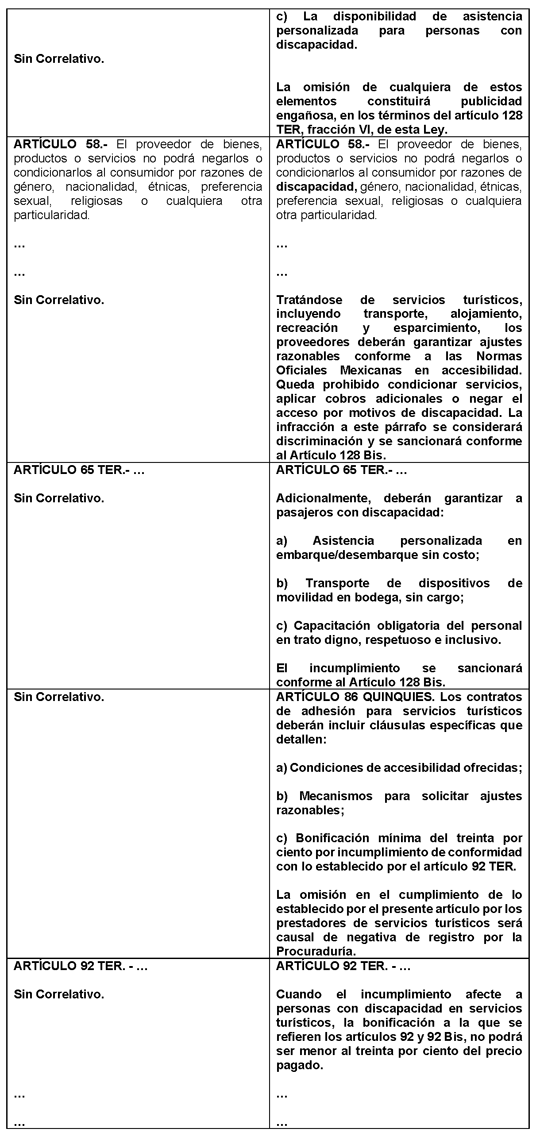

- Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en materia de derechos del consumidor de las personas con discapacidad, a cargo de la diputada Kenia Gisell Muñiz Cabrera, del Grupo Parlamentario de Morena

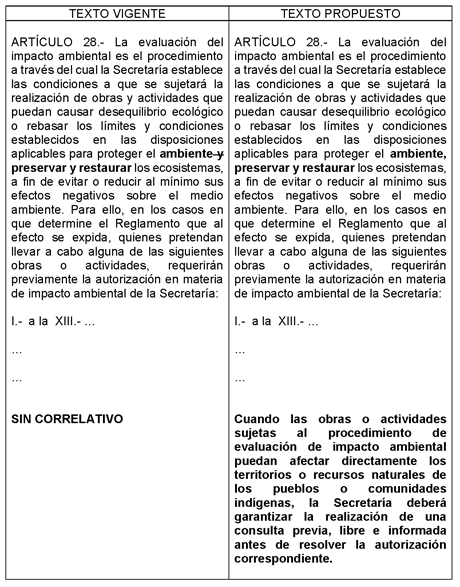

- Que reforma el primer párrafo y adiciona un último párrafo al artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de consulta previa a pueblos y comunidades indígenas en obras o actividades sujetas a evaluación de impacto ambiental, a cargo de la diputada Astrit Viridiana Cornejo Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena

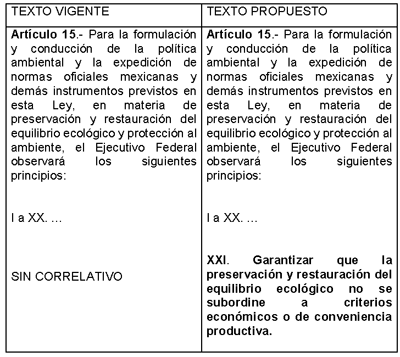

- Que adiciona una fracción XXI al artículo 15 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para garantizar que la preservación del equilibrio ecológico no se subordine a criterios económicos, a cargo de la diputada Mirna Rubio Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena

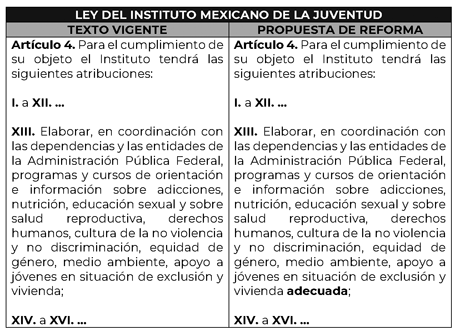

- Que reforma la fracción XIII del artículo 4o. de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, en materia de vivienda adecuada, a cargo de la diputada María del Rosario Orozco Caballero, del Grupo Parlamentario de Morena

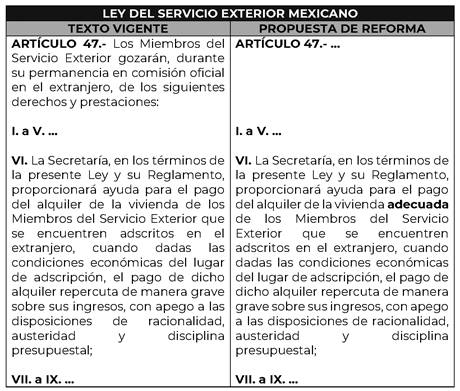

- Que reforma la fracción VI del artículo 47 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, en materia de vivienda adecuada, a cargo de la diputada María del Rosario Orozco Caballero, del Grupo Parlamentario de Morena

- Que reforma el primer párrafo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de bienestar y fortalecimiento de la familia, a cargo del diputado César Agustín Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena

- Que expide la Ley para el Fomento y Restablecimiento de los Valores Éticos en la Vida Pública, Social y Económica de México, a cargo del diputado Raymundo Vázquez Conchas, del Grupo Parlamentario de Morena

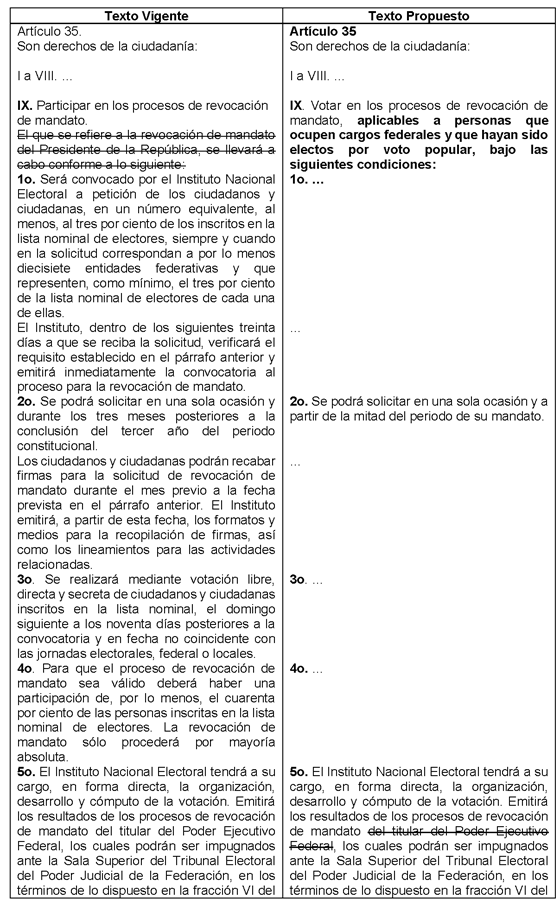

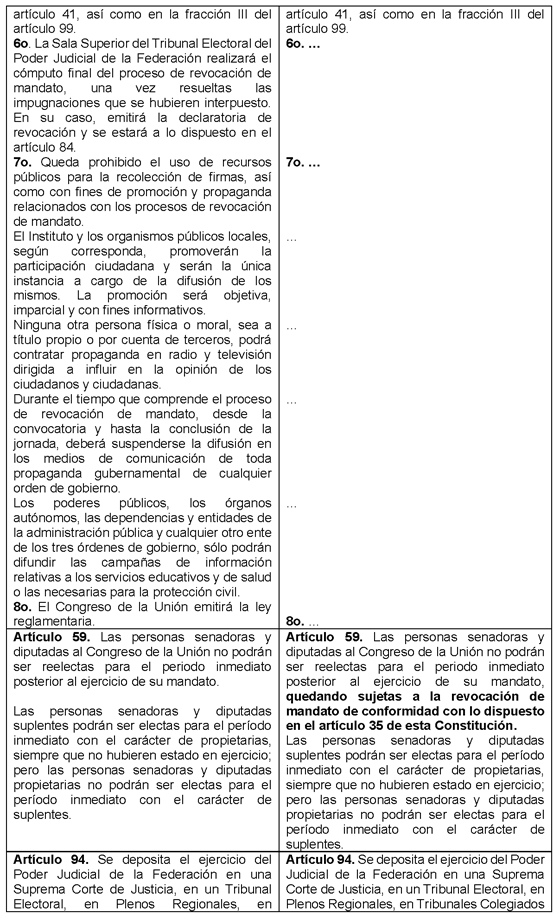

- Que reforma los artículos 35, 59, 94 y 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de revocación de mandato judicial y rendición de cuentas del Poder Judicial, a cargo de la diputada Rosario del Carmen Moreno Villatoro, del Grupo Parlamentario de Morena

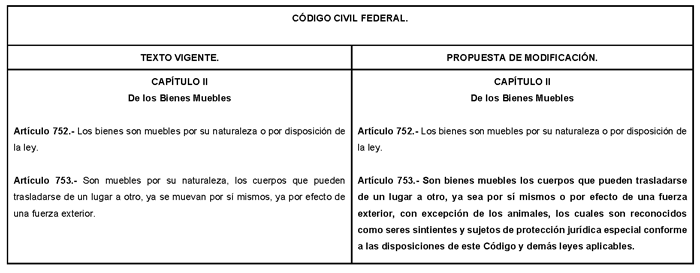

- Que reforma el artículo 753 del Código Civil Federal, para reconocer a los animales como seres sintientes y sujetos de protección jurídica, a cargo del diputado Armando Corona Arvizu, del Grupo Parlamentario de Morena

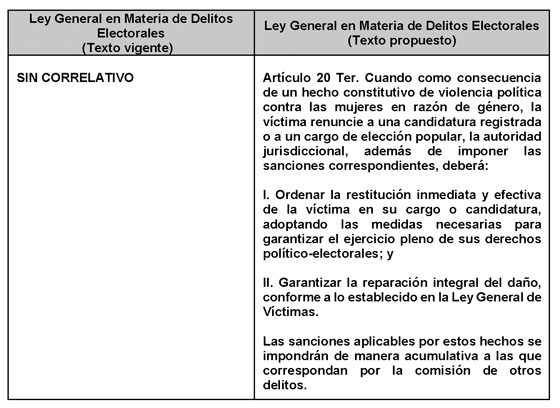

- Que adiciona el artículo 20 Ter a la Ley General en Materia de Delitos Electorales, en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, a cargo de la diputada Claudia Alejandra Hernández Sáenz, del Grupo Parlamentario de Morena

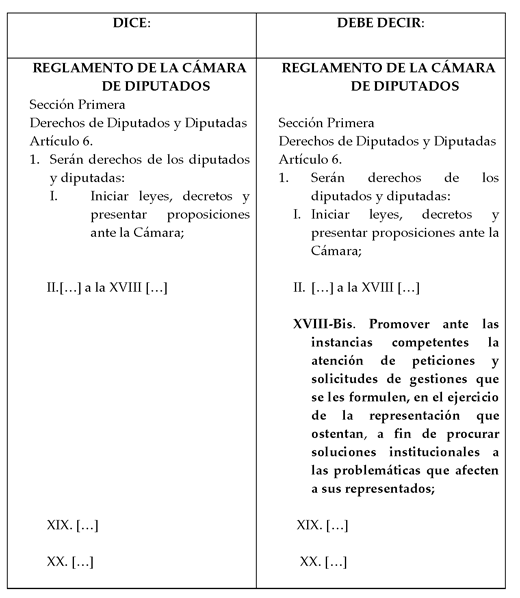

- Que adiciona la fracción XVIII-Bis al artículo 6o. del Reglamento de la Cámara de Diputados, a fin de otorgar facultades explícitas a las diputadas y diputados para promover gestiones ante instancias competentes en atención a su carácter de representantes populares, a cargo del diputado Juan Ángel Flores Bustamante, del Grupo Parlamentario de Morena

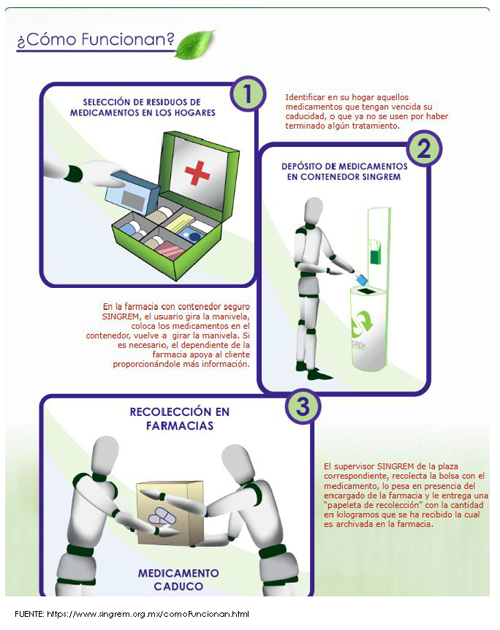

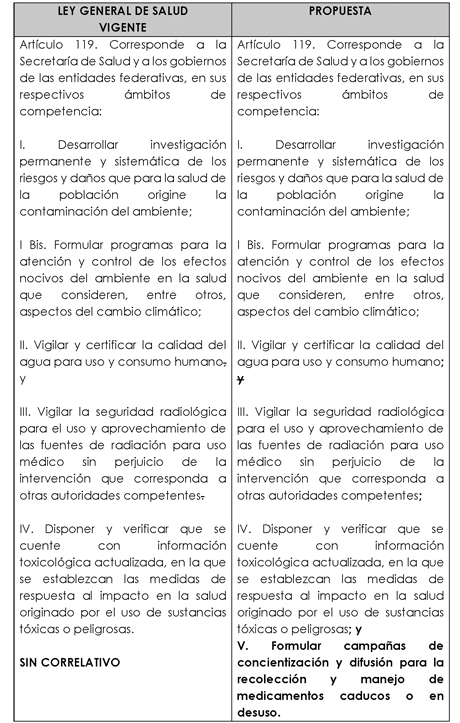

- Que adiciona la fracción V al artículo 119 de la Ley General de Salud, en materia de campañas de concientización y difusión para la recolección y manejo de medicamentos caducos o en desuso, a cargo de la diputada Mónica Fernández César, del Grupo Parlamentario de Morena

Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reconocimiento de los derechos de las personas cuidadoras, a cargo del diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, el suscrito, Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario Morena en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, somete a consideración la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reconocimiento de los derechos de las personas cuidadoras.

Exposición de Motivos

En México, el cuidado de personas adultas mayores, personas con discapacidad o en situación de dependencia, así como de niñas, niños y adolescentes, se ha convertido en una actividad de enorme magnitud. De acuerdo con la Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados (Enasic) de 2022,1 casi la mitad de la población, 58.3 millones de personas (45.2 por ciento), es susceptible de recibir cuidados. Entre ellas, 17 millones de personas de 60 años y más y 5.6 millones de personas con discapacidad o en situación de dependencia. Al mismo tiempo, 31.7 millones de personas de 15 años y más realizan tareas de cuidado, siendo que cerca de tres cuartas partes de las personas cuidadoras son mujeres. Esta realidad confirma que el trabajo de cuidados crece aceleradamente y suele realizarse en condiciones de desprotección, con una fuerte sobrecarga física y emocional para las personas cuidadoras, sobre todo cuando no cuentan con apoyos económicos suficientes.

Debemos prestarle más atención al tema de cuidados, pues de no hacerlo puede convertirse en un problema de salud pública, particularmente, pero no de forma exclusiva, en materia de salud mental. Las personas cuidadoras sin remuneración a menudo pueden sentir frustración por la falta de apoyos para realizar esta actividad –ya sea del gobierno o de los familiares–. Por ello debemos solidarizarnos y respaldar esta actividad tan importante en la vida diaria de muchas mexicanas y mexicanos.

En México, la creciente demanda de personas que se dedican al cuidado de personas de la tercera edad es una constante en la cual se debe poner atención para procurar mantener una calidad de vida de los y las mexicanas en este sector de la población, es importante no olvidarnos de las personas que ejercen esta actividad quienes, en su mayoría, son mujeres y no reciben una remuneración. Si bien es cierto que principalmente cuidan de sus familiares es necesario precisar que se debe crear conciencia que ellas también deben ser cuidadas.

Como parte de los gobiernos estatales progresistas de la cuarta transformación se ha creado programas en Ciudad de México, como “Ciudad que cuida a quien cuida”, y aunque significan un avance significativo hacia un país en el que los Cuidados tomen el centro de la atención pública, aún no son suficientes. En su mayoría, estas personas carecen de la solvencia económica para sobrellevar esta y otras actividades; debemos salvaguardar su integridad física y psicológica y apoyarles con una remuneración o su equivalente, ya sea mediante un apoyo social o por medio de los mismos familiares, que les permita cubrir sus necesidades personales.

En el marco internacional encontramos el caso de Colombia, donde las cuidadoras y cuidadores, familiares o no, brindan apoyo constante a personas con algún tipo de discapacidad y adultos mayores en actividades básicas como la alimentación, la movilidad, la higiene o el acompañamiento emocional. Su labor, muchas veces silenciosa, es fundamental para garantizar la autonomía, la dignidad y los derechos de quienes requieren asistencia.

La Ley 2297 de 2023, conocida como la Ley del Cuidador, establece un marco de protección para las personas cuidadoras, promoviendo su visibilización y dignificación. Esta norma reconoce el cuidado como un trabajo con impacto económico y social, e incorpora medidas como la flexibilización laboral, el acceso a programas de formación y el acompañamiento psicosocial. Además, propone la creación de un registro oficial de cuidadores y establece el 24 de julio como el Día Nacional de la Cuidadora y el Cuidador.

Esta norma se articula con el Consejo Nacional de Política Económica y Social de Colombia, una política nacional para la garantía del ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad, que reconoce el rol fundamental de los cuidadores en la inclusión y participación plena de esta población. En este marco, se establecen acciones para apoyar su labor, facilitar el acceso a servicios y promover entornos accesibles y seguros.

Asimismo, en el caso mexicano el porcentaje tendría que ser mayor, considerando que nuestra población representa poco más del doble de la colombiana. Por ello debemos dimensionar el impacto que esta política tendría en nuestra sociedad. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México hay alrededor de 12.4 millones personas de 60 años o más.

De acuerdo con la Enasic, en México hay 20 millones de personas de 60 años y más. Por edad avanzada, enfermedad u otras circunstancias, una proporción importante presenta discapacidad o dependencia de terceros. Por ello, es indispensable desarrollar mecanismos de apoyo, incluida ayuda alimentaria, para las personas cuidadoras, cuya ardua labor ha sido minimizada y olvidada: dedican muchas horas de trabajo sin recibir remuneración, lo que vulnera su derecho a una vida digna.

En 2022, a nivel nacional, se estimaron 2.9 millones de personas de 60 años y más con discapacidad o situación de dependencia. De este grupo, el 65.2 por ciento recibió cuidados por parte de una persona del mismo hogar o de otro hogar, mientras que el 34.8 por ciento (equivalente a un millón de personas) no recibió ningún tipo de cuidado. En contraste, entre los 17 millones de personas adultas mayores sin discapacidad ni dependencia, sólo el 22.4 por ciento recibió cuidados, frente al 77.6 por ciento, que no los tuvo. Así, en conjunto, del total de personas de 60 y más años (20 millones), únicamente el 28.8 por ciento recibió cuidado, mientras que el 71.2 por ciento no los recibió. Entre quienes sí contaron con cuidados, las principales personas cuidadoras fueron, en el caso de adultos mayores con discapacidad o dependencia, hija o nieta (44.3 por ciento), cónyuge o pareja (29.4 por ciento) e hijo o nieto (13.8 por ciento). Para quienes no presentaban discapacidad ni dependencia, la persona cuidadora principal fue el cónyuge o pareja (49.2 por ciento) seguida por hija o nieta con un 32.4 por ciento de participación, e hijo o nieto con 11.3 por ciento.2

Debemos tomar en cuenta que este trabajo de cuidados, históricamente invisibilizado y no remunerado, recae en su mayoría en mujeres. Esta distribución refleja una profunda desigualdad estructural, donde el rol de cuidadora ha sido culturalmente asignado a las mujeres, reforzado por estigmas sociales y una visión machista que aún persiste en nuestra sociedad.

Este escenario también evidencia una forma de violencia económica y, de manera aún más significativa, una violencia de género. Es indispensable reconocer y dignificar la labor de las personas cuidadoras, quienes suelen enfrentar condiciones de sobrecarga, invisibilidad y falta de apoyo institucional. Muchas de ellas, particularmente mujeres, padecen consecuencias graves para su salud física y mental, como depresión, ansiedad y agotamiento extremo.

Conforme al artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos bajo los principios de universalidad, interdependencia y progresividad. Asimismo, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia reconoce la violencia económica y la violencia simbólica como formas de violencia de género, las cuales se manifiestan claramente en la distribución desigual de las tareas de cuidado. Asimismo, tratados internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales obligan al Estado mexicano a adoptar medidas que garanticen la igualdad sustantiva y el reconocimiento del trabajo de cuidados, particularmente cuando recae desproporcionadamente en las mujeres.

Por ello, resulta urgente avanzar hacia un modelo social que respete la integridad de las personas cuidadoras, y que promueva condiciones para que puedan ejercer esta labor de forma más eficiente, segura y con mayor corresponsabilidad social y estatal. El reconocimiento en el texto constitucional que propone la presente iniciativa de reforma, no sólo responde a una cuestión de justicia social –que sí lo es– sino también al cumplimiento del marco normativo nacional e internacional en materia de derechos humanos y de igualdad sustantiva, en total concordancia con la reciente reforma constitucional aprobada por la LXVI legislatura del Congreso de la Unión, por la cual se reformaron y adicionaron los artículos 4o., 21, 41, 73, 116, 122 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a presentada e impulsada por nuestra Presidenta de la República, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo como parte esencial de la consolidación de la Cuarta Transformación de la vida pública de México.

Para dimensionar con mayor precisión el impacto de la presente propuesta de reforma, resulta pertinente destacar que varios estudios han documentado externalidades negativas que conlleva la labor de cuidado en la salud física y mental de quienes atienden a personas adultas mayores, con enfermedades crónicas, alguna discapacidad o menores de edad. Estas afectaciones se agrupan bajo el término de “carga de cuidado”, el cual alude al conjunto de exigencias físicas, emocionales, sociales y económicas asociadas a las distintas actividades de cuidado, así como al estrés que estas conllevan.3 Como se mencionó previamente, asimismo, dicha carga recae predominantemente sobre las mujeres, en concordancia con patrones socioculturales que, en muchas partes del mundo, asignan a las mujeres la mayor responsabilidad en el cuidado de familiares, así como el mayor número de horas dedicadas a estas tareas.

La intensidad de la carga de cuidado está determinada por diversos factores. Esta puede manifestarse como una carga física, vinculada al nivel de dependencia motriz de la persona que requiere cuidados, o bien como una carga emocional, relacionada con el grado de responsabilidad que asume la persona cuidadora respecto al bienestar de quien atiende. Como resultado de este trabajo, es común que las personas cuidadoras descuiden su propia salud, lo que puede derivar en un deterioro progresivo de la misma. Por ello, la procuración de las condiciones en que se desempeñan las personas cuidadoras resulta fundamental para identificar de forma precisa los factores de riesgo que afectan su salud física y mental, con el objetivo de prevenirlos y mitigar el impacto que el impacto de la labor de cuidado puede tener tanto en su calidad de vida como en la de las personas bajo su responsabilidad.

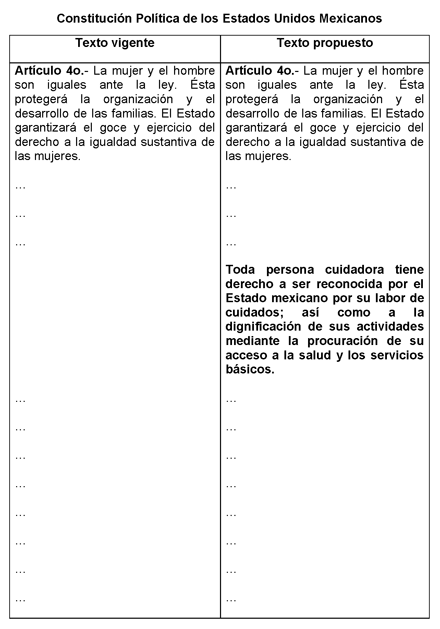

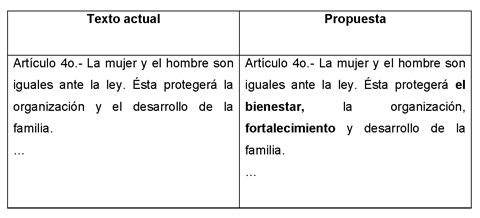

A continuación, el cuadro comparativo mediante el que se permite identificar fácilmente la propuesta de reforma al texto constitucional en materia de derechos de las personas cuidadoras.

Cuadro comparativo

Esta propuesta de reforma al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos constituye un avance sustantivo para el reconocimiento de los derechos de las personas que brindan cuidados pero, sobre todo, es un reconocimiento que también contribuye a la mejora de las condiciones de vida las personas cuidadas. Durante décadas, esta labor esencial para la sociedad, ha sido invisibilizada, marginada, subestimada, particularmente en el contexto de políticas neoliberales que relegaron a los sectores más vulnerables de la sociedad. Hoy, bajo los principios de la Cuarta Transformación, es momento de saldar esa deuda histórica con quienes han sostenido, muchas veces en el silencio, el bienestar de millones de familias mexicanas.

Esta propuesta de iniciativa se enmarca en un enfoque humanista, cercano al pueblo, lejos de las prácticas individualistas, de exclusión y discriminación tan naturales del neoliberalismo que imperó en nuestro país durante tantas décadas en el pasado. Esta reforma busca responder a las legítimas demandas de quienes han visto vulnerados sus derechos a lo largo del tiempo, y reconoce que el cuidado no puede seguir siendo una responsabilidad asumida en solitario. Reconocer su labor en el texto constitucional no es sólo una consecuencia natural de un estado que ha decidido virar hacia la ampliación de los derechos sociales de conformidad con los principios del humanismo mexicano, sino que además es un acto de justicia y de coherencia con los mismos principios constitucionales que rigen nuestra vida democrática.

Por último, esta reforma permitirá actualizar el marco normativo para fortalecer las políticas públicas dirigidas a las personas cuidadoras, promoviendo su bienestar, su desarrollo personal y su reconocimiento social. Garantizar sus derechos es, en última instancia, garantizar los derechos de toda la población, porque cuidar a quienes cuidan también es cuidar de México.

A tenor de las valoraciones anteriores, se pone a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reconocimiento de los derechos de las personas cuidadoras

Único. Se adiciona el párrafo V del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con lo que se recorre el orden de los subsecuentes, para quedar como sigue:

Artículo 4o. La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de las familias. El Estado garantizará el goce y ejercicio del derecho a la igualdad sustantiva de las mujeres.

...

...

...

Toda persona cuidadora tiene derecho a ser reconocida por el Estado mexicano por su labor de cuidados; así como a la dignificación de sus actividades mediante la procuración de su acceso a la salud y los servicios básicos.

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Inegi, Encuesta Nacional para el Sistema de

Cuidados de 2022,

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2023/ENASIC/ENASIC_23.pdf

2 Inegi. Encuesta Nacional para el Sistema de

Cuidados de 2022,

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enasic/2022/doc/enasic_2022_nota_tecnica.pdf

3 Riesgos a la salud mental de las personas cuidadoras durante la pandemia por Covid-19 en México, https://www.psicologia.unam.mx/documentos/pdf/actas_ip/2022/diciembre/2 _riesgos_f_copy.pdf

Referencias

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (2025), https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf.

Inegi, Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados

de 2022. Principales resultados, boletín de prensa número 578/23,

México, 3 de octubre de 2023 (archivo actualizado el 19 de febrero de

2025),

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2023/ENASIC/ENASIC_23.pdf

Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados (2022),

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enasic/2022/doc/enasic_2022_nota_

Ministerio TIC y la Ley de los Cuidadores, https://ticsinbarreras.mintic.gov.co/791/

w3-propertyvalue-965784.html#:~:text=Su%20labor%2C%20muchas%20veces%20silenciosa,promoviendo%20su%20visibilizaci%C3%B3n

%20y%20dignificaci%C3%B3n

Riesgos a la salud mental de las personas cuidadoras durante la pandemia por Covid-19 en México, https://www.psicologia.unam.mx/documentos/pdf/actas_ip/2022/diciembre/2 _riesgos_f_copy.pdf

Palacio Legislativo San Lázaro, a 25 de noviembre de 2025.

Diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez (rúbrica)

Que abroga la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y expide la Ley Nacional de Responsabilidad Penal y Protección de Derechos de las Adolescencias, a cargo de la diputada María Teresa Ealy Díaz, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, María Teresa Ealy Díaz, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se abroga la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y se expide la Ley Nacional de Responsabilidad Penal y Protección de Derechos de las Adolescencias, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

I. Contexto general y diagnóstico actual

México enfrenta un problema grave: un número creciente de adolescentes es reclutado, utilizado o cooptado por organizaciones delictivas, convirtiéndose en víctimas y perpetradores de conductas delictivas antes de alcanzar la adultez.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reporta que más del 30% de los delitos cometidos por menores están vinculados con estructuras criminales organizadas. Estos datos muestran que la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes no ha logrado prevenir eficazmente la participación juvenil en el crimen, ni articular mecanismos integrales de protección y reinserción.

Como señala Fix-Zamudio (2002), “el Estado de derecho no puede fundarse únicamente en la protección del infractor, sino en la realización equilibrada de justicia para todos los sujetos del proceso”. En ese sentido, mantener un sistema que ofrece respuestas simbólicas ante delitos atroces cometidos por adolescentes distorsiona el objetivo mismo del derecho penal especializado.

En los últimos años, se ha incrementado el uso instrumental de adolescentes por parte de grupos delictivos, quienes aprovechan las limitaciones del actual sistema de justicia para menores a fin de reducir sus propias responsabilidades penales. Esta realidad ha generado un fenómeno preocupante: los jóvenes son reclutados, manipulados y/o utilizados como herramientas del crimen, bajo la lógica perversa de que su edad garantiza sanciones más leves. Por ello, resulta indispensable revisar y reformar el marco legal aplicable a los delitos cometidos por adolescentes, a fin de equilibrar el principio de reinserción con la necesidad de proteger a las adolescencias de la cooptación criminal y garantizar una verdadera justicia que no incentive la impunidad ni el abuso de su condición etaria.

II. Fallas de la ley vigente

Aunque la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes establece medidas socioeducativas y principios de especialización, no contempla:

• Prevención primaria de la participación juvenil en delitos.

• Estrategias claras de desvinculación del crimen organizado.

• Coordinación interinstitucional eficiente entre seguridad, educación, salud y desarrollo social.

• Protección integral de adolescentes en contextos de vulnerabilidad.

Estas limitaciones han evidenciado que castigar sin prevenir ni reintegrar no reduce la incidencia delictiva , y que los adolescentes se convierten en instrumentos del crimen organizado sin oportunidades de recuperación y desarrollo.

III. Justificación.

a) Perspectiva criminológica y política criminal.

Diversos estudios en criminología juvenil demuestran que la madurez cognitiva y moral de los adolescentes entre 14 y 17 años permite comprender plenamente la ilicitud de sus actos, especialmente en delitos violentos (Garrido, Stangeland y Redondo, 2016). Por tanto, el argumento de inmadurez absoluta no puede sostenerse en todos los casos.

En México, el Inegi (2023) reportó más de 1,200 adolescentes involucrados en delitos de alto impacto; 40 por ciento correspondía a homicidio doloso o violación . Muchos de ellos reincidieron al alcanzar la mayoría de edad.

La evidencia empírica muestra que la ausencia de consecuencias penales proporcionales fomenta la reincidencia , debilita la prevención general y erosiona la confianza social en la justicia.

El principio de proporcionalidad , derivado del artículo 22 constitucional y del test de ponderación del Tribunal Constitucional Español (STC 136/1999) , obliga al Estado a que las sanciones sean adecuadas y necesarias para proteger bienes jurídicos fundamentales como la vida y la integridad sexual.

Por tanto, esta reforma no persigue criminalizar la adolescencia , sino establecer un régimen diferenciado y proporcionado para casos de extrema gravedad , garantizando el debido proceso y el trato especializado.

b) Perspectiva de derechos humanos y convencionalidad.

La Convención sobre los Derechos del Niño (ONU, 1989) establece en el artículo 40 que los Estados deben fijar una edad mínima de responsabilidad penal, pero no prohíbe establecer sanciones severas siempre que se respeten las garantías judiciales y la finalidad de reintegración social.

Asimismo, las Reglas de Beijing (Regla 17.1.b) permiten medidas privativas de libertad cuando se trate de delitos graves y el interés de la justicia lo exija. En consecuencia, la presente iniciativa no contradice el bloque de constitucionalidad, sino que lo complementa con un enfoque equilibrado entre protección y responsabilidad.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación , en la Contradicción de Tesis 293/2011 , ha sostenido que los derechos humanos deben interpretarse de manera armónica y no absoluta, atendiendo a su función dentro del sistema constitucional.

Desde esa óptica, la impunidad derivada de un modelo excesivamente benigno constituye también una forma de violación a los derechos de las víctimas.

c) Perspectiva comparada internacional

El derecho comparado confirma la viabilidad de regímenes penales diferenciados para adolescentes en delitos graves:

• España: Responsabilidad penal desde los 14 años. Las penas pueden alcanzar hasta 10 años de internamiento para homicidio o violación (Ley Orgánica 5/2000).

• Chile: Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (Ley 20.084), que permite sanciones de hasta 20 años de internamiento en delitos gravísimos.

• Colombia: Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098/2006), con sanciones diferenciadas de hasta 15 años.

• Argentina: el artículo 4o. de la Ley 22.278 establece sanciones penales plenas a partir de los 16 años en delitos con pena de prisión perpetua.

México, en contraste, mantiene el umbral de 18 años como límite absoluto de responsabilidad penal plena, lo que ha generado vacíos de punibilidad en delitos atroces.

IV. Objetivos específicos

La nueva Ley busca transformar la aproximación del Estado mexicano hacia las adolescencias, priorizando:

• Prevención integral del delito.

• Justicia restaurativa y rehabilitación.

• Reinserción educativa, laboral y social.

• Coordinación federal y local con instituciones clave: SIPINNA, SSPC, FGR, SEP, STPS y DIF.

• Garantizar proporcionalidad y justicia frente a delitos de alta lesividad, sin vulnerar los derechos humanos del adolescente infractor.

• Preservar la diferenciación del sistema penitenciario, mediante centros especializados y programas de reinserción individualizada.

• Fortalecer la política criminal mexicana, integrando criterios de responsabilidad, prevención y reparación.

• Armonizar el derecho nacional con los tratados internacionales, equilibrando los derechos de las víctimas y los infractores.

V. Efectos esperados de la reforma.

La adopción de este régimen penal especial permitirá:

• Desincentivar la utilización de menores por parte del crimen organizado como instrumentos de impunidad.

• Reducir el reclutamiento de menores por organizaciones delictivas.

• Reconstruir la confianza de la sociedad en el sistema de justicia juvenil.

VI. Casos recientes

• Carlos Alberto Manzo Rodríguez (ex presidente municipal de Uruapan, Michoacán): El 1º de noviembre de 2025, en la plaza pública de Uruapan durante las celebraciones del Día de Muertos, Carlos Manzo fue asesinado a balazos. La Fiscalía de Michoacán identificó al autor material como un menor de edad: un joven de 17 años originario de Paracho, Michoacán, identificado como Víctor Manuel Ubaldo Vidales, quien habría participado ligado al crimen organizado. La investigación señaló que el arma usada ya había sido utilizada en otros homicidios, y que el menor había sido reclutado, o al menos cooptado, por el crimen organizado.

• David Cohen Sacal (abogado en Ciudad de México): El 13 de octubre de 2025, el abogado David Cohen fue atacado a balazos afuera del edificio de la Ciudad Judicial. En la investigación se detuvieron jóvenes entre 18 y 20 años; uno de los implicados, Héctor “N”, dijo tener 17 años en un inicio, lo que reveló la participación de muy jóvenes en la organización del crimen. Los autores se conocían desde la secundaria y que uno de ellos operaba como “sicario contratado” mediante promesa de dinero. Este caso muestra juveniles usándose como ejecutores de homicidios en contextos de contratos criminales, lo cual también ilustra una vulnerabilidad clave para la presente propuesta de ley: adolescentes sin supervisión que pueden ser cooptados por redes delictivas.

• En Ciudad Juárez, un adolescente de 16 años fue vinculado a proceso por homicidio y robo: el hecho ocurrió el 27 de enero de 2025 en la colonia Jardines del Aeropuerto.

• En Tianguistenco, México, un adolescente de 17 años fue vinculado a proceso por homicidio de otro menor de 17 años, ocurrido el 28 de marzo de 2025.

• En Aguascalientes, un adolescente de 15 años fue vinculado a proceso por homicidio doloso agravado y lesiones dolosas calificadas con premeditación, ventaja y alevosía, hechos registrados el 11 de agosto de 2025.

Estos casos muestran diferentes perfiles: menores autores de homicidios, homicidios entre adolescentes, y reclutamiento o participación de jóvenes en delitos graves, lo que confirma la necesidad de regular intervenciones tempranas, protección de adolescentes vulnerables, y mecanismos de justicia penal juvenil adaptados.

El reclutamiento por crimen organizado o por redes informales (amigos desde la secundaria) es una constante: demuestra que la “vía del delito” para jóvenes es una realidad y requiere políticas específicas.

En México, los adolescentes están siendo utilizados para cometer homicidios graves, en contexto de crimen organizado, lo que refuerza la necesidad de esta legislación para abordar la justicia penal juvenil desde la prevención, la protección y la desarticulación del reclutamiento. Las implicaciones para la presente ley son claras: prever no solo el castigo sino la prevención, la rehabilitación, la reinserción y la protección de quienes podrían ser víctimas o ejecutores.

Por lo expuesto y fundado someto a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Único. Se abroga la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y se expide la Ley Nacional de Responsabilidad Penal y Protección de Derechos de las Adolescencias, conforme a los siguientes artículos:

Título Primero

Disposiciones Generales y

Derechos de las Personas Adolescentes

Artículo 1. La Ley tiene por objeto prevenir la incidencia delictiva en adolescentes, protegerles frente al reclutamiento por organizaciones criminales y garantizar su reinserción social, educativa y comunitaria.

Artículo 2. La ley es de observancia federal y se aplicará en coordinación con las entidades federativas.

Artículo 3. Se entenderá por adolescente a toda persona de 15 a menos de 18 años.

Artículo 4. Toda acción de esta ley se sujetará a los principios de

• Interés superior de la niñez y adolescencia.

• Protección integral y no discriminación.

• Prevención del delito y reinserción social.

• Coordinación interinstitucional.

• Evaluación y transparencia.

Título Segundo

Políticas de Prevención,

Atención y Justicia Restaurativa

Capítulo I

Prevención y Protección Integral

Artículo 5. Las autoridades federales y locales deberán implementar programas de prevención primaria y secundaria, incluyendo:

• Educación formal y no formal.

• Capacitación laboral y cultural.

• Fortalecimiento de familias y comunidades.

• Identificación de factores de riesgo individuales, familiares, sociales y estructurales.

Artículo 6. Se crean Centros Federales de Atención Integral para Adolescentes en Riesgo, con protocolos de detección temprana y acompañamiento psicosocial.

Artículo 7. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en coordinación con SIPINNA y FGR, establecerá protocolos de protección para adolescentes utilizados por organizaciones criminales.

Capítulo II

Justicia Penal con Enfoque

Restaurativo

Artículo 8. Los adolescentes en conflicto con la ley recibirán medidas socioeducativas y restaurativas, supervisadas por autoridades especializadas y coordinadas con la SEP y el DIF.

Artículo 9. Las medidas contemplarán:

• Educación y reinserción escolar.

• Capacitación laboral.

• Tratamiento psicológico y social.

• Trabajo comunitario supervisado.

Artículo 10. Se establecerán mecanismos para sancionar proporcionalmente a adolescentes reincidentes, siempre con enfoque de protección y reinserción.

Capítulo III

Reinserción Social y Comunitaria

Artículo 11. La Ley garantiza que los adolescentes desvinculados de conductas delictivas reciban acompañamiento integral para su reintegración educativa, laboral y social.

Artículo 12. Los programas incluirán:

• Tutoría y mentoría individualizada.

• Acompañamiento psicológico familiar.

• Participación comunitaria en proyectos sociales y culturales.

Capítulo IV

Coordinación Interinstitucional y

Evaluación

Artículo 13. Se crea el Consejo Nacional para un Futuro Libre de Violencia para la Adolescencia, integrado por

• Sipinna, SSPC, FGR, SEP, STPS, DIF, Injuve.

• Representantes de la sociedad civil y academia.

Artículo 14. El Consejo definirá políticas públicas, indicadores de seguimiento y evaluación de impacto.

Artículo 15. Se establecerá un Registro Nacional de Adolescentes en Riesgo o Conflicto con la Ley, garantizando confidencialidad y seguimiento.

Título Tercero

Régimen Penal Especial para

Adolescentes en Delitos Graves

Capítulo I

Disposiciones Generales

Artículo 16. Ámbito de aplicación.

El presente Título se aplicará a las personas adolescentes mayores de catorce y menores de dieciocho años que sean imputadas por la comisión de delitos dolosos graves contra la vida, la integridad corporal o la libertad sexual, de conformidad con el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 17. Principios rectores.

El régimen penal especial se regirá por los principios de

I. Responsabilidad diferenciada y proporcional;

II. Finalidad educativa, social y resocializadora;

III. Control judicial permanente;

IV. Proporcionalidad entre la gravedad del delito y la madurez del infractor; y

V. No impunidad ni trato cruel o degradante.

Artículo 18. Autoridades competentes.

El conocimiento de los asuntos regulados en este Título corresponderá a los jueces especializados en justicia penal juvenil, con intervención del Ministerio Público, defensoría pública y las autoridades penitenciarias especializadas.

Capítulo II

Sanciones y Medidas de Internamiento

Artículo 19. Tipos de sanciones.

Las sanciones aplicables en el régimen penal especial serán

I. Internamiento especializado;

II. Libertad asistida con control judicial;

III. Programas intensivos de reinserción educativa o laboral; y

IV. Medidas de reparación integral a las víctimas.

Artículo 20. Internamiento especializado.

El internamiento especializado se cumplirá en centros diferenciados, que formen parte del sistema penitenciario federal o estatal, garantizando condiciones adecuadas de educación, salud mental, deporte y desarrollo integral.

Al cumplir dieciocho años, la persona sentenciada será trasladada a un centro de reinserción social para adultos, bajo régimen diferenciado y separado del resto de la población penitenciaria.

Artículo 21. Duración máxima.

Las sanciones de internamiento no podrán exceder de quince años, salvo que las leyes penales ordinarias establezcan penas menores, en cuyo caso se aplicará la más favorable.

Artículo 22. Tentativa y complicidad.

En los casos de tentativa o participación secundaria, el Juez podrá reducir la sanción hasta en una tercera parte, considerando el grado de madurez, el daño causado y la intervención en el hecho.

Capítulo III

Procedimiento Penal Diferenciado

Artículo 23. Procedimiento.

El proceso penal aplicable será el acusatorio y oral previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, observando las garantías especiales de las personas adolescentes y la intervención obligatoria de personal especializado en psicología, pedagogía y trabajo social.

Artículo 24. Defensa técnica y acompañamiento.

Toda persona adolescente sujeta a este régimen tendrá derecho a una defensa técnica especializada, así como a un acompañamiento psicosocial permanente durante todo el proceso.

Artículo 25. Prescripción.

Los plazos de prescripción de la acción penal y de la pena se regirán por el Código Penal Federal para los delitos graves previstos en este Título.

Capítulo IV

Reinserción y Seguimiento Posterior

Artículo 26. Reinserción progresiva.

Durante la ejecución de la sanción, se implementarán programas individualizados de educación, capacitación y apoyo psicológico, destinados a promover la reintegración social, laboral y comunitaria de la persona adolescente.

Artículo 27. Supervisión judicial.

El juez de ejecución revisará cada doce meses la evolución del proceso de reinserción, pudiendo modificar o sustituir las medidas de internamiento por otras menos gravosas, conforme a los informes técnicos interdisciplinarios.

Artículo 28. Participación familiar y comunitaria.

Las autoridades promoverán la participación de las familias, comunidades y organizaciones civiles en el acompañamiento, formación y reinserción de las personas adolescentes sentenciadas.

Capítulo V

Prevención del Reclutamiento Criminal

Artículo 29. Estrategias nacionales de prevención.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en coordinación con SIPINNA, FGR, SEP y STPS, implementará programas de prevención, vigilancia comunitaria y oportunidades educativas para adolescentes en contextos de alto riesgo.

Artículo 30. Responsabilidad institucional.

El incumplimiento de las obligaciones de prevención o la omisión de medidas de protección a adolescentes en riesgo de reclutamiento constituirá responsabilidad administrativa y penal para las autoridades competentes.

Título Cuarto

Disposiciones Finales y

Transitorias

Artículo 31. Armonización legislativa.

Las entidades federativas deberán reformar sus leyes locales en materia penal y de justicia juvenil para armonizarlas con lo dispuesto en la presente Ley, en un plazo máximo de doce meses.

Transitorios

Primero. Se abroga la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

Segundo. Los procesos en curso conforme a la ley abrogada continuarán bajo su vigencia, salvo que la persona imputada solicite acogerse al nuevo régimen penal especial previsto en esta Ley.

Tercero. Los centros especializados de internamiento para adolescentes se integrarán progresivamente al sistema penitenciario federal o estatal como centros especializados de reinserción juvenil.

Cuarto. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Educación Pública, el Sistema Nacional DIF y las entidades federativas deberán emitir los reglamentos y protocolos operativos en un plazo de seis meses a partir de la publicación de esta Ley.

Quinto. La presente ley entrará en vigor a los noventa días siguientes a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Referencias

Carbonell, M. (2018). Derechos humanos y Constitución mexicana . Tirant lo Blanch.

Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2009). Caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México. Sentencia del 16 de noviembre de 2009.

Ferrajoli, L. (2011). Derecho y razón. Teoría del garantismo penal . Trotta.

Fix-Zamudio, H. (2002). Ensayos sobre el derecho de amparo . UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas.

Garrido, V., Stangeland, P.; y Redondo, S. (2016). Principios de criminología . Tirant lo Blanch.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2023). Estadísticas sobre adolescentes en conflicto con la ley penal, 2023 .

Naciones Unidas (1989). Convención sobre los Derechos del Niño.

Naciones Unidas (1985). Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing).

Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2024). Informe anual sobre incidencia delictiva juvenil.

Tribunal Constitucional Español (1999). Sentencia número 136/1999, del 20 de julio.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 2024.)

Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores (España).

Ley 20.084, sobre responsabilidad penal adolescente (Chile).

Ley 1098 de 2006, Código de Infancia y Adolescencia (Colombia).

Ley 22.278, Régimen Penal de la Minoridad (Argentina).

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de noviembre de 2025.

Diputada María Teresa Ealy Díaz (rúbrica)

Que reforma la fracción VIII del artículo 41 y adiciona un segundo párrafo, recorriéndose el subsecuente, al artículo 98 Bis, ambos de la Ley General de Cultura Física y Deporte, en materia de seguridad en los estadios, a cargo de la diputada Marina Vitela Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Marina Vitela Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, en ejercicio de la facultad consagrada en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la fracción I del artículo 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma a la fracción VIII del artículo 41 y se adiciona un segundo párrafo, con lo que se recorre el subsecuente, al artículo 98 Bis de la Ley General de Cultura Física y Deporte, en materia de seguridad en los estadios, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La presente iniciativa tiene como finalidad reformar la Ley General de Cultura Física y Deporte para garantizar la seguridad de las personas que asisten a los estadios, ante alguna eventualidad.

Actualmente, de acuerdo con cifras del sitio web ESPN,1 el país cuenta con alrededor de 101 estadios de futbol y otros deportes distribuidos en la república, divididos entre la Liga Mx, Ascenso Mx, Liga Premier y otros torneos de desarrollo para jugadores.

En todos estos estadios se concentra un número importante de personas, que fluctúa entre 43 mil a 25 mil asistentes. El más grande de México es el estadio Azteca, con capacidad para recibir a más de 80 mil personas.2 Para 2026, en el marco de la Copa del Mundo de 2026, albergará más de 90 mil personas.

De manera general, los datos revelan la magnitud de la afluencia en estadios de futbol en el país. De acuerdo con la Federación Mexicana de Futbol, para 2024 se logró un promedio total de asistencia de 22,893 espectadores por partido. La Liga Mx es la sexta a escala mundial, con un importante número de aficionados.1

Alrededor del futbol como deporte y entretenimiento hay una gran industria de trascendencia cultural impresionante.4 Sin embargo, esta cualidad se ve desdibujada cuando ocurren hechos de violencia durante los eventos, mismo que quedan registrados en redes sociales particulares y por las noticias; actos de violencia que afectan a los aficionados y desdibuja la finalidad de los encuentros de futbol.

La Ley General de Cultura Física y Deporte establece en el artículo 96 la necesaria seguridad de los asistentes y participantes en encuentros o espectáculos deportivos:

Artículo 96. Las instalaciones destinadas a la activación física, la cultura física, el deporte y en las que se celebren eventos o espectáculos deportivos deberán proyectarse, construirse, operarse y administrarse en el marco de la normatividad aplicable, a fin de procurar la integridad y seguridad de los asistentes y participantes, privilegiando la sana y pacífica convivencia, de manera que impidan o limiten al máximo las posibles manifestaciones de violencia y discriminación y cualquier otra conducta antisocial.5

Debido a las peleas dentro de los estadios, muchas veces en las gradas y las afectaciones a personas asistentes, se considera importante colocar cámaras y sistema de vigilancia que ayuden a prevenir, sancionar y erradicar cualquier acto de violencia y que a su vez sirvan de prueba para castigar los delitos cometidos.

Para ilustrar lo dicho presento varios casos.

En marzo de 2022, en el estadio Corregidora, durante un partido de la Liga Mx entre los equipos Querétaro y Atlas,6 se produjo un motín violento entre los seguidores de ambos clubes, fueron las grabaciones que se difundieron en redes sociales de particulares, las que evidenciaron los hechos: grupos de hombres agrediendo brutalmente a otras personas: golpeándolas, pateándolas, arrastrándolas e incluso despojándolas de su ropa, exponiendo a familias, mujeres, niños.

El 6 de diciembre de 2024, en el estadio Ciudad de los Deportes, donde competían el Cruz Azul y América.7 Su empate se trasladó a las gradas, donde se mostró caos en el área de aficionados, que terminó en pelea primero entre aficionados de ambos equipos y después también entre asistentes.

El 30 de septiembre de 2024 se conoció otro caso desafortunado de violencia en las gradas del estadio, a través de un video compartido en redes sociales particulares, se ve a una mujer que, acompañada de un hombre, insulta a unas personas con el jersey de los universitarios, esas mismas personas, ya en las afueras del estadio vuelven a pelear. Ante este hecho, la Liga Mx, emitió un comunicado en el que informó que 18 personas fueron desalojadas; por su parte, la Liga Mx utilizará el Fan Id para identificar a las personas involucradas y evitará que accedan a otros estadios de futbol.8

En este sentido, hay que recalcar que los sistemas de video vigilancia son necesarios para poder tomar acciones pertinentes para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en los estadios. Qué mejor si estos sistemas de videovigilancia son colocados obligatoriamente en los estadios, que cubran el mayor espacio público.

Las y los aficionados tienen el derecho de acudir a un estadio sin violencia, en este sentido, la video vigilancia es una herramienta de clave para garantizar la seguridad y el desarrollo de eventos masivos, por posibilitar la identificación, arresto y condena de personas que cometan algún delito o una conducta que deba sancionarse.

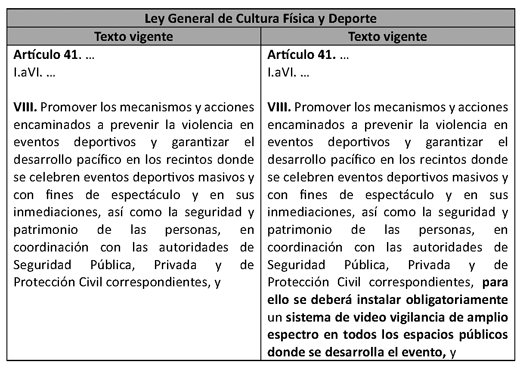

La presente iniciativa propone reformar la fracción VIII al artículo 41 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, con objeto de especificar la instalación obligatoria de sistemas de video vigilancia como mecanismos y acciones encaminadas a prevenir la violencia en eventos deportivos y garantizar su desarrollo pacífico.

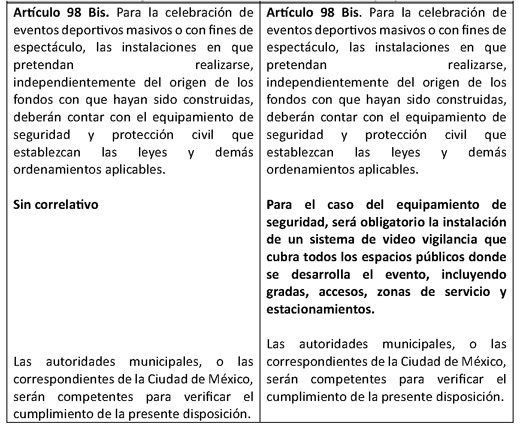

Finalmente adicionar un párrafo segundo, recorriéndose el subsecuente, al artículo 98 Bis, de la Ley General de Cultura Física y Deporte, con el objetivo de especificar que, en el caso del equipamiento de seguridad, será obligatorio la instalación de un sistema de video vigilancia que cubra ampliamente los espacios públicos del recinto, incluyendo gradas, accesos, zonas de servicio y estacionamientos, considerando que son zonas en las que es posible que las interacciones masivas pueden tener algún roce.

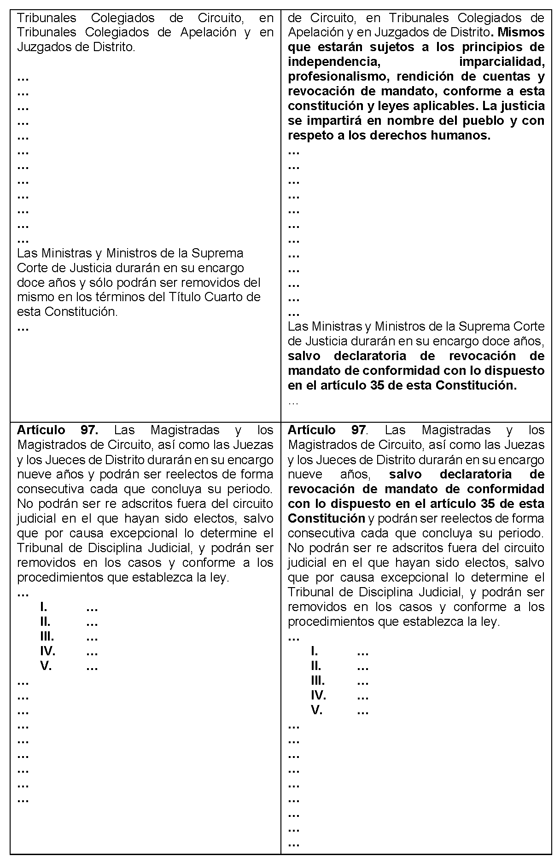

Para mayor entendimiento de la propuesta se presentan los siguientes cuadros comparativos:

Por lo expuesto me permito someter a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma la fracción VIII del artículo 41 y se adiciona un segundo párrafo, con lo que se recorre el subsecuente, al artículo 98 Bis de la Ley General de Cultura Física y Deporte, en materia de seguridad en los estadios

Único . Se reforma la fracción VIII del artículo 41 y se adiciona un segundo párrafo, con lo que se recorre el subsecuente, al artículo 98 Bis de la Ley General de Cultura Física y Deporte, para quedar como sigue:

Artículo 41. ...

I. a VI. ...

VIII. Promover los mecanismos y acciones encaminados a prevenir la violencia en eventos deportivos y garantizar el desarrollo pacífico en los recintos donde se celebren eventos deportivos masivos y con fines de espectáculo y en sus inmediaciones, así como la seguridad y patrimonio de las personas, en coordinación con las autoridades de Seguridad Pública, Privada y de Protección Civil correspondientes, para ello se deberá instalar obligatoriamente un sistema de video vigilancia de amplio espectro en todos los espacios públicos donde se desarrolla el evento.

Artículo 98 Bis . Para la celebración de eventos deportivos masivos o con fines de espectáculo, las instalaciones en que pretendan realizarse, independientemente del origen de los fondos con que hayan sido construidas, deberán contar con el equipamiento de seguridad y protección civil que establezcan las leyes y demás ordenamientos aplicables.

Para el caso del equipamiento de seguridad, será obligatorio la instalación de un sistema de video vigilancia que cubra todos los espacios públicos donde se desarrolla el evento, incluyendo gradas, accesos, zonas de servicio y estacionamientos.

Las autoridades municipales, o las correspondientes de Ciudad de México, serán competentes para verificar el cumplimiento de la presente disposición.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 https://www.espn.com.mx/futbol/mexico/nota/_/id/6919532/estadios-futbol -mexico-google-maps-olvidados-por-aficion-lista

2 https://estadiobanorte.com.mx/ficha-tecnica/

3 https://mexico.as.com/futbol/futbol-mexicano/liga-mx-la-sexta-con-asist encia-a-nivel-mundial-cuanta-gente-ve-el-futbol-mexicano-n/

4 https://www.eleconomista.com.mx/deportes/Cual-es-el-valor-cultural-economico-y-social-del-futbol-en-Mexico

-20240719-0064.html#:~:text=Impacto%20econ%C3%B3mico,de%20la%20Copa%20Mundial%202018

5 https://portalhcd.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Ley_General_de_C ultura_Fisica_y_Deporte.pdf

6 https://es.wikipedia.org/wiki/Tragedia_del_Estadio_Corregidora

7 https://www.infobae.com/mexico/deportes/2024/12/06/aficionado-de-cruz-a zul-se-lanza-desde-las-gradas-y-desata-pelea-con-seguidores-del-america -en-ciudad-de-los-deportes-asi-fue-el-momento/

8 https://www.record.com.mx/futbol-liga-mx-america-pumas/liga-mx-revela-detalles-sobre-las-peleas-durante-y-despues-del-clasico

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de noviembre de 2025.

Diputada Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica)

De decreto por el que se declara el 7 de marzo de cada año “Día Nacional de la Mujer Transportista”, a cargo de la diputada Claudia Leticia Garfias Alcántara, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, Claudia Leticia Garfias Alcántara, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados, representante del XIV distrito electoral del estado de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, numeral 1, fracción 1 77, 78 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, para que se declare Día Nacional de la Mujer Transportista el 7 de marzo, a fin de reconocer la noble y loable actividad que realizan las mujeres en la actividad de transporte de personas y mercancías en el país, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En una sociedad moderna el transporte es fundamental para respaldar el crecimiento económico, la creación de empleo y conectar a las personas con servicios esenciales, como la atención de salud o la educación. Sin embargo, en nuestro país y en muchos países en desarrollo, estos beneficios no se materializan. A nivel mundial, todavía mil millones de personas viven a más de 2 kilómetros de un camino transitable todo el año, y la falta de acceso está inextricablemente vinculada a la pobreza.

En el área del transporte, los países enfrentan, además, un doble desafío: garantizar que todos tengan acceso a una movilidad eficiente, segura y asequible, y alcanzar este objetivo con una huella climática mucho menor.

Las inversiones ambiciosas y sustentables en rubros como el transporte público de alta calidad, las ciudades bien conectadas, las opciones de transporte no motorizado y las tecnologías menos contaminantes pueden ayudar a lograr simultáneamente avances en el desarrollo y las metas climáticas.

“Con el fin de encaminar el sector hacia la sostenibilidad climática, el Banco Mundial está trabajando con los países para implementar enfoques que permitan

• evitar el traslado motorizado innecesario de personas y bienes;

• adoptar soluciones de transporte menos contaminantes;

• hacer más eficientes la infraestructura y los servicios de transporte, y

• fortalecer los sistemas de transporte para incrementar la resiliencia.

Ampliar las alternativas de transporte sostenible, especialmente en comunidades vulnerables o de bajos ingresos, es una forma efectiva de la que disponen los países para impulsar el desarrollo humano y la inclusión social.

Esto se refiere no solo a la movilidad de los pasajeros, sino también al transporte de carga y la logística: a partir de las enseñanzas extraídas de la reciente crisis de las cadenas de suministro, aumentar la eficiencia y la resiliencia de la logística mundial será esencial para fomentar el crecimiento económico sostenible y mejorar la seguridad alimentaria.1

Por las acciones que se impulsan en organismos internacionales para fomentar la eficiencia en el transporte y la seguridad sería conveniente impulsar la participación de la mujer en la actividad aprovechando la inercia propiciada por los entes internacionales vía recursos financieros.

Respecto al país, el sector transporte durante 2024 ha mostrado un dinamismo con tendencias de crecimiento en la movilidad de carga, aunque también enfrenta desafíos como la seguridad y la necesidad de adoptar tecnologías sostenibles. El transporte de carga por carretera proyecta en nuestro país un valor de 43.13 mil millones de dólares para 2024 y un crecimiento de 20 por ciento en 2025, mientras que el sector en su conjunto aportó 9.9 por ciento del PIB hasta junio de 2024.

Tendencias y cifras relevantes en 2024:

• Transporte de Carga: Se movieron 22.61 millones de toneladas en enero y febrero de 2024, un aumento del 2.68 por ciento respecto a 2023. Las ventas de vehículos pesados en el mercado interno mostraron incrementos significativos, de 15.8 por ciento en menudeo y 22 en mayoreo. Ferromex y KCSM reportaron aumentos en sus operaciones de toneladas-kilómetro.

• Transporte de pasajeros: En 2024, se movilizaron 17.1 millones de pasajeras y pasajeros, superando en 5.6 por ciento la cifra de diciembre de 2023.

• Empleo y salarios: La población ocupada en transportes, correos y almacenamiento fue de 437 mil personas en el tercer trimestre de 2024, con salarios promedio mensuales de 9.07k mx para hombres y 9.56k mx para mujeres.

• Desafíos y oportunidades:

- Seguridad: El robo de carga sigue siendo un reto significativo, con el 31 por ciento de las mercancías robadas siendo alimentos y bebidas, y el 84 por ciento de los robos involucrando violencia. Se destaca la importancia de tecnologías de rastreo GPS.

- Sostenibilidad: La electrificación y el uso de combustibles como el gas natural son tendencias clave para la movilidad sostenible y la reducción de costos operativos y emisiones.

- Cambio Climático y Geopolítica: Estos factores son una amenaza para el suministro y las rutas de transporte, lo que impulsa la necesidad de agilidad y flexibilidad en las cadenas de suministro.

Con respecto al comportamiento del mercado laboral en México, se observa que la población económicamente activa ascendía a 60,1 millones de personas durante el segundo trimestre de 2023, según los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, levantada por el Inegi. Eso sí, pese a que 51 por ciento de la población se compone por mujeres, el género femenino representaba apenas el 40,6 por ciento de la fuerza de trabajo en el tercer trimestre de 2023. Ante valores como este, no es de extrañar que la inclusión de las mujeres en el mercado de trabajo se haya convertido en una de las agendas sociales más importantes del país.

Actualmente existe una fuerte división laboral en México. Durante el tercer trimestre de 2023, el sector terciario acaparó el mayor porcentaje de fuerza laboral femenina, concretamente 50.28 por ciento. Este hecho ayuda a explicar, también, el comportamiento heterogéneo del mercado laboral femenino en los estados y por qué en estados como Chiapas, Veracruz y Tabasco, donde los sectores primario y secundario dominan la actividad económica, se encuentren entre aquellos con menor porcentaje de mujeres económicamente activas.

Resulta importante enfatizar que hay estados que han hecho un mejor trabajo en el área de la inclusión laboral. Por ejemplo, Colima, Baja California Sur, Nayarit y Ciudad de México (enfocados principalmente en actividades relacionadas con los servicios), fueron los únicos que registraron más de un 50 por ciento de mujeres en puestos de trabajo.

Otra de las claves para comprender la desigualdad en el país azteca se relaciona con la informalidad, que en el tercer trimestre de 2023 aún mantiene a un 28 por ciento de las mujeres en situaciones de trabajo irregular. Esta realidad, combinada con la disparidad en las tareas domésticas no remuneradas, tiene un impacto directo en la capacidad de incorporar y retener talento femenino en la esfera económica formal.

La participación y el rol de la mujer en el mercado laboral no ha terminado de afianzarse y la desigualdad de género aún está presente en diferentes áreas de la vida de las mexicanas. Según los últimos datos disponibles, la brecha salarial en el país es de 13.15 por ciento: si un hombre gana 100 pesos, una mujer ganaría aproximadamente 86.85 pesos por el mismo trabajo. Situaciones similares han llevado al país a las últimas posiciones de los rankings e índices internacionales de igualdad.2

En el contexto del incremento de la actividad en el transporte y de los requerimiento de una sociedad en crecimiento y demandante de los satisfactores de una vida moderna, aunado a las ineficiencias del mercado laboral, que son distorsiones perniciosas, que afectan mucho más a la mujer, es por ello prioritario buscar y encontrar nuevas herramienta que, por un lado, ayuden a aminorar los defectos de un mercado laboral ineficiente y, al mismo tiempo, impulsen el crecimiento de la actividad en el transporte, tanto de mercancías como de personas, por ello deberíamos encontrar mecanismos que permitan incrementar la participación de la mujer en la actividad de transporte.

De acuerdo con el más reciente reporte de la Dirección General del Autotransporte Federal de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, al cierre de 2024, había 6 mil 738 mujeres con licencia federal vigente, un crecimiento de 23.6 por ciento frente a lo registrado en 2023. A pesar de este avance en la participación de las mujeres al volante, datos de la dependencia revelan que las mujeres representan apenas 0.9 por ciento de las 785 mil 441 licencias de choferes activas en el autotransporte federal, por lo que aún falta un largo camino por recorrer.

De acuerdo con el sitio Data México, el salario promedio de un conductor de tráiler es de 7 mil 840 pesos mensuales, trabajando alrededor de 48 horas a la semana. Sin embargo, el sueldo depende de las rutas que tome y el tiempo que maneje, por lo que podría llegar a ganar más de 40 mil pesos mensuales, además en ocasiones reciben remuneraciones adicionales.

Además, el sitio refiere que mientras que los choferes hombres tienen un salario promedio de 7 mil 860 pesos, las choferes mujeres ganan 5 mil 930 pesos.

Esas son razones más que suficientes para proponer que el 7 de marzo se declare Día Nacional de la Mujer Transportista, cuya labor tiene un significado fundamental para la actividad del transporte tanto de personas como de mercancías, pero eso no es lo único: la presencia de las mujeres dedicadas al transporte tiene un significado potencial que expresa su capacidad de romper estereotipos machistas de la conducción de vehículos, además, abonan a la generación de la imagen de independencia y compromiso para asumir su papel activo, como factor de empleo, ingreso y aportación a la economía, también como imagen de la fortaleza de las mujeres, se merecen ese reconocimiento por esta actividad.

Proponemos el 7 de marzo como Día de la Mujer Transportista, a fin de, en primer lugar, enaltecer y reconocer a las mujeres que se dedican a esta labor; en segundo lugar, para honrar a las féminas que realizan esta noble labor en beneficio de la sociedad; en tercer lugar, para impulsar la apertura de todos los entes que intervienen en la actividad, como empresas dispuestas a contratar e invertir, autoridades que faciliten el otorgamiento de licencias de conducir con los exámenes previos y mujeres conductoras dispuestas y conscientes que vean el ello una fuente de trabajo e ingreso en apoyo a la incremento de su nivel de vida y de sus familiares, y; por último, al saber que 8 de marzo es el Día Mundial de la Mujer, conmemoración que en el país ha adquirido una relevancia que, con toda justicia, ha permeado a que casi todo el mes de marzo se hace referencia a la lucha e impulso de la mujer en la defensa y reconocimiento de sus derechos, el 7 de marzo quedaría perfecto en ese marco de conmemoración.

Según la Encuesta Anual de Transportes, del Inegi, la presencia femenina en el sector ha mostrado un crecimiento significativo en los últimos años. En 2020, las mujeres representaban el 13.9 por ciento del total de personal ocupado en el sector transporte, mientras que en 2022 esta cifra aumentó al 22.7 por ciento , de acuerdo con el reporte más reciente.3

Este avance representa una gran oportunidad para las mujeres que buscan consolidarse en una industria que no solo debe fomentar su participación, sino que también la necesita con urgencia.

De acuerdo con un informe de la Organización Mundial de Transporte por Carretera de 2023, “en México hay actualmente 56 mil vacantes de conductores de camión sin cubrir , lo que equivale al 9 por ciento del total de puestos en el sector”.4

Asimismo, de acuerdo con datos de la Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y según comentó recientemente Paola Moncada, fundadora de la Asociación de Mujeres Operadoras de Carga, las cifras indican que las licencias otorgadas a mujeres para operar vehículos de autotransporte crecieron más de 20 por ciento, alcanzando 6 mil 738 licencias.

Las mujeres al volante no sólo conducen camiones, también abren caminos para muchas más. En un sector históricamente dominado por hombres, cada vez más mujeres mexicanas están tomando el control de vehículos de carga pesada, redefiniendo los estereotipos y demostrando que la capacidad para conducir un camión de 18 ruedas no tiene género.

No obstante, para garantizar que este crecimiento sea sostenible, es esencial implementar medidas que faciliten la inclusión femenina en el transporte y la logística. Políticas de contratación equitativas, programas de capacitación especializados y condiciones laborales seguras son aspectos clave para que más mujeres se integren a la fuerza laboral del sector. Mientras que en Europa ya se han implantado estrategias específicas para atraer talento femenino, en México este proceso aún está en una fase inicial.

“En este contexto, diversas asociaciones han asumido un rol proactivo en la promoción y sensibilización sobre la participación de las mujeres en la industria. Tal es el caso de la Asociación de Mujeres Operadoras de Vehículos de Carga, fundada en mayo de 2021 en Tijuana por Paola Moncada, con el propósito de reconocer la labor de las mujeres en el sector y atraer a más conductoras al autotransporte pesado.

Otra iniciativa destacada es la Red MujerEs Autotransporte, impulsada por la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, que busca promover la igualdad de género en la cadena de valor del autotransporte. Estas iniciativas son fundamentales para fomentar la inclusión de la mujer en la industria y generar el cambio necesario.

La participación femenina en el transporte y la logística no solo ayuda a mitigar la escasez de operadores, sino que también aporta diversidad y modernización al sector. Promover su inclusión es una tarea urgente y necesaria para construir un futuro más equitativo y eficiente en la industria”.5

La escasez de operadores calificados de transporte de carga en México y América Latina ha obligado a la industria a buscar nuevos talentos como una solución al déficit de 60 mil operadores en la industria del autotransporte en México, atrayendo y propiciando la incorporación de las mujeres.

“Hay mucho trabajo que tenemos que hacer ahí también para hacer atractiva esta profesión para ellas y que estén las condiciones óptimas también para que puedan laborar dignamente”, dijo Ramos durante un encuentro realizado por la Organización Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas.

“La participación de mujeres en este sector sigue en aumento impulsada principalmente por armadoras y organismos que han buscado promover la equidad de género, han surgido programas específicos para promover la participación femenina. La iniciativa Mujeres al Volante, impulsada por Canacar en colaboración con la SICT, esquema que ofrece becas para la capacitación de nuevas operadoras y promueve la adaptación de espacios seguros en las principales rutas del país.6

Otro de los proyectos destacados es el impulsado por la Asociación de Mujeres Operadoras de Vehículos de Carga (AMO) y la armadora Scania con la iniciativa “Conductoras Scania” en Tijuana, Baja California. A lo largo de tres años, han graduado a tres generaciones de mujeres, y el 95 por ciento de ellas ya se ha incorporado a empresas transportistas que confían en esta iniciativa.

Un factor que ha facilitado la incorporación de más mujeres al sector es la modernización de las unidades de transporte los nuevos tractocamiones cuentan con sistemas de dirección asistida y transmisiones automatizadas que reducen el esfuerzo físico necesario para su operación.

Sin embargo, a pesar de los avances, las mujeres transportistas enfrentan retos adicionales, como la seguridad, que sigue siendo una preocupación fundamental, especialmente en rutas que atraviesan zonas con altos índices de delincuencia.

Las mujeres transportistas de México no sólo están conduciendo vehículos de carga sino impulsando un cambio significativo en uno de los sectores más tradicionales y estratégicos para la economía nacional.

Decreto por el que se declara el 7 de marzo Día Nacional de la Mujer Transportista

Único. El Congreso de la Unión declara el 7 de marzo Día de la Mujer Transportista.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Referencias

1 https://www.bancomundial.org/es/topic/transport/overview

2 https://es.statista.com/temas/9390/la-mujer-en-el-mercado-laboral-en-me xico/#topicOverview

3 Encuesta Anual de Transportes del Inegi, 2020.

4 https://www.iru.org/news-resources/newsroom/global-truck-driver-shortag e-double-2028-says-new-iru-report

5 Krystel Villalvazo actualmente es senior partner account manager para México, Centroamérica y el Caribe, en Geotab, https://t21.com.mx/los-espacios-de-la-mujer-en-la-industria-del-transpo rte-y-logistica/

6 https://latitudex.com.mx/mujeres-al-volante-transformando-el-transporte -de-carga-en-mexico/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de noviembre de 2025.

Diputada Claudia Leticia Garfias Alcántara (rúbrica)

Que reforma la fracción V del artículo 381 del Código Penal Federal, en materia de robo, cuando éste se comete aprovechando relación de trabajo directa o indirecta, a cargo de la diputada Astrit Viridiana Cornejo Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Astrit Viridiana Cornejo Gómez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el numeral 1, fracción 1, 7 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma la fracción V del artículo 381 del Código Penal Federal, en materia de robo, cuando éste se cometa aprovechando relación de trabajo directa o indirecta.

Exposición de Motivos

El artículo 3811 del Código Penal Federal, establece las circunstancias en las que se agrava la penalidad del delito de robo, cuando éste se comete bajo determinadas condiciones que revelan una mayor traición a la confianza social, o una mayor peligrosidad del agente, es así, que esta iniciativa busca contemplar la responsabilidad en la que incurre la persona que aproveche una relación de trabajo directa o indirecta, pues resulta de importancia el depósito de confianza que se le concede a esa persona por dicha relación laboral.

Con base en ello, podemos evidenciar que la evolución de las relaciones laborales en México ha transformado profundamente la forma en que se estructuran los vínculos de trabajo y la gestión de bienes en el ámbito productivo; en las últimas décadas, el modelo tradicional de relación laboral directa entre empleador y trabajador ha coexistido con esquemas de subcontratación o relaciones laborales indirectas, que se regulan actualmente por los artículos 13, 14 y 15 de la Ley Federal del Trabajo,2 los cuales reconocen la figura de la prestación de servicios especializados.

Estos esquemas, implican que el trabajador subcontratado, aunque formalmente no dependa del titular de los bienes, si actúa dentro de su esfera de confianza funcional teniendo acceso legítimo a bienes ajenos, y en caso de traicionar esa confianza, pueda incurrir en la misma deslealtad que el trabajador directo, no obstante, en el texto vigente del artículo 381 del Código Penal Federal, no se incluye expresamente la agravante en la comisión del delito de robo cuando se comete aprovechando la relación indirecta laboral, lo que genera un vacío normativo y criterios judiciales dispares en la aplicación, o no aplicación, de la agravante.

En diversas causas penales, la ausencia de previsión expresa ha provocado que los tribunales federales y locales adopten interpretaciones divergentes, sobre si el robo cometido por un trabajador subcontratado o por personal externo de servicios especializados, constituye o no una agravante, esta falta de uniformidad debilita la seguridad jurídica, obstaculiza la función de los Ministerios Públicos en la integración de carpetas y dificulta la adecuada administración de justicia.

Así, la necesidad de reforma, responde a una exigencia de armonización normativa entre la legislación penal y la legislación laboral vigente, que dote al ordenamiento legal de certeza jurídica, principio que se consagra en el artículo 14 de La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;3 la falta de precisión en la norma actual, genera espacios de impunidad, pues impide sancionar adecuadamente al sujeto que, aprovechando la confianza derivada de una relación laboral indirecta, sustrae bienes ajenos, bajo el mismo principio de deslealtad que el legislador ya reconoce para los dependientes, encargados o empleados directos.

En consecuencia, esta iniciativa propone reformar la fracción V del artículo 381 del Código Penal Federal, para incorporar expresamente la hipótesis del robo cometido aprovechando una relación de trabajo directa o indirecta, valiéndose del abuso de confianza; así mismo, esta iniciativa busca reformular el término criados, previsto en la fracción V del Código Penal Federal, al no ajustarse ni definir una relación laboral, siendo un término jurídicamente inexistente y obsoleto, que no se rige por el respeto pleno de derechos humanos, mismo que se cambia por término “empleados”, el cual, si constituye el termino idóneo para obtener el reconocimiento como sujeto de derecho, dentro de una relación laboral protegida por la ley; esta reforma, sigue el propósito de fortalecer la coherencia sistemática del tipo penal, eliminar ambigüedades interpretativas y garantizar la correcta persecución y sanción de esta conducta, que lesionan tanto la propiedad, como la confianza en las relaciones laborales contemporáneas.

La presente iniciativa encuentra sustento en los artículos 14, 16, 17, 73, fracción XXI, y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,4 los cuales establecen los principios rectores del estado de derecho, la legalidad penal y la competencia del Congreso de la Unión para legislar en materia de delitos y sus sanciones; en primer término, el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagra el principio de taxatividad penal, conforme al cual nadie puede ser privado de la libertad o de sus bienes, sino, mediante juicio seguido conforme a leyes que describan con claridad las conductas sancionadas, este principio exige que el legislador formule los tipos penales de manera precisa, evitando ambigüedades o lagunas interpretativas que puedan comprometer la seguridad jurídica, en ese sentido, la reforma propuesta no crea una figura delictiva nueva, sino que precisa un supuesto ya reconocido en el artículo 381 del Código Penal Federal, extendiendo su alcance a las relaciones de trabajo indirectas, en las que el agente al aprovechar la confianza derivada de su vínculo laboral, comete el delito de robo.

Por su parte, el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, refuerza el principio de legalidad y el deber de fundamentar toda restricción a la libertad personal en una disposición legal, cierta y accesible; en el ámbito penal, la claridad normativa es condición indispensable para garantizar que el ejercicio del poder punitivo se realice con apego estricto a la ley, la inclusión expresa de la hipótesis de relación laboral directa o indirecta en la fracción V del artículo 381, asegura que las autoridades ministeriales y judiciales cuenten con un parámetro normativo unívoco, para determinar cuándo una conducta se ubica en el supuesto agravado, evitando criterios dispares y resoluciones contradictorias.