Gaceta Parlamentaria, año XXVIII, número 6917-II-3, miércoles 12 de noviembre de 2025

- Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; de Aguas Nacionales; General de Desarrollo Forestal Sustentable; General de Vida Silvestre; General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos; General de Cambio Climático; y Federal de Responsabilidad Ambiental, a cargo del diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del PVEM

- Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes de Desarrollo Rural Sustentable; de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados; y de Productos Orgánicos, para incluir el principio de equidad intergeneracional en materia de desarrollo sostenible, a cargo del diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del PVEM

- Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para incluir el principio de equidad intergeneracional en materia de desarrollo sostenible, a cargo del diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del PVEM

- Que adiciona el artículo 7 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en materia de prácticas abusivas, a cargo del diputado Luis Orlando Quiroga Treviño, del Grupo Parlamentario del PVEM

- Que adiciona el artículo 272 de la Ley General de Salud, en materia de etiquetado referente a la caducidad y vida útil de productos cosméticos, a cargo de la diputada Hilda Magdalena Licerio Valdés, del Grupo Parlamentario del PVEM

- Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, en materia de protección a la pesca ribereña, a cargo del diputado Manuel Alejandro Cota Cárdenas, del Grupo Parlamentario del PVEM

- Que reforma diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, en materia de emprendimiento juvenil, a cargo del diputado Manuel Alejandro Cota Cárdenas, del Grupo Parlamentario del PVEM

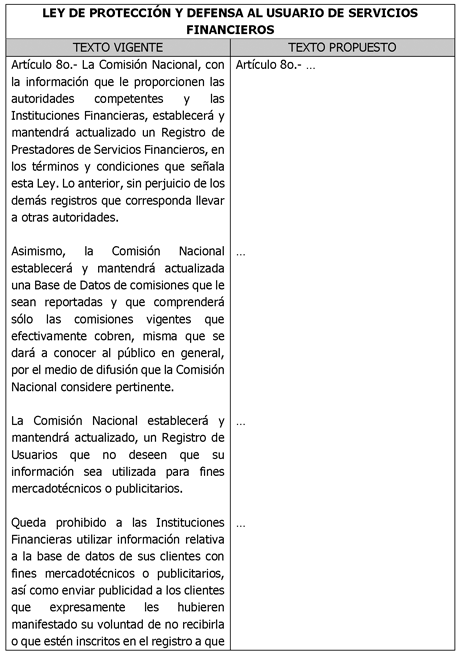

- Que reforma el artículo 8o. de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, a cargo del diputado Antonio de Jesús Ramírez Ramos, del Grupo Parlamentario del PVEM

- Que reforma y adiciona el artículo 119 Octies al Código Penal Federal, en materia de control parental, prevención y sanción de delitos de violación a la intimidad sexual mediante el uso de programas o plataformas de inteligencia artificial, a cargo del diputado Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del PVEM

- Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en lo relacionado con el control parental, prevención y sanción de delitos de violación a la intimidad sexual mediante el uso de programas o plataformas de inteligencia artificial, a cargo del diputado Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del PVEM

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; de Aguas Nacionales; General de Desarrollo Forestal Sustentable; General de Vida Silvestre; General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos; General de Cambio Climático; y Federal de Responsabilidad Ambiental, a cargo del diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, de la Ley de Aguas Nacionales, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, de la Ley General de Vida Silvestre, de la Ley General Para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, de la Ley General de Cambio Climático, de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, para incluir el principio de equidad intergeneracional en materia de desarrollo sostenible, al tenor de lo siguiente:

Exposición de Motivos

La presente iniciativa tiene como finalidad incorporar el Principio de Equidad Intergeneracional en múltiples disposiciones de la legislación ambiental mexicana, con el propósito de garantizar que las decisiones adoptadas en el presente no comprometan la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades.

Este principio, ampliamente reconocido en foros internacionales y consagrado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, resulta esencial para la consolidación de un desarrollo genuinamente sostenible y debe, por tanto, integrarse plenamente en nuestro marco normativo. Solo así podremos asegurar una gestión del medio ambiente que responda tanto a los retos inmediatos como a las necesidades a largo plazo.

México, como nación rica en biodiversidad y recursos naturales, enfrenta desafíos considerables en la protección de su patrimonio natural, así como en la mitigación y adaptación frente al cambio climático. El país se encuentra en una encrucijada crítica donde, por un lado, debe responder a las crecientes demandas de desarrollo y bienestar social, y por otro, a las presiones derivadas de la degradación ambiental y el agotamiento de recursos.

En este contexto, es imperativo que el Estado asuma una responsabilidad clara y contundente frente a las generaciones venideras. Esta iniciativa, promovida desde el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el marco de la agenda legislativa de la LXVI Legislatura, responde precisamente a esta necesidad apremiante de reforzar nuestra responsabilidad ambiental intergeneracional.

El impulso de esta reforma está en sintonía con la visión de transformación integral que promueve la presidenta Claudia Sheinbaum, cuya trayectoria como científica ambiental y servidora pública ha estado marcada por su firme compromiso con la sostenibilidad. Bajo su liderazgo, se ha consolidado una agenda pública orientada a la protección del medio ambiente y la transición hacia una economía más verde y resiliente. Durante su gestión como jefa de gobierno de la Ciudad de México, Sheinbaum implementó iniciativas clave como la electrificación del transporte público y la instalación de paneles solares en edificios gubernamentales, acciones que no solo contribuyeron a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, sino que también establecieron precedentes en la adopción de tecnologías limpias y el fomento de una infraestructura urbana sostenible.

Estos logros no son meras acciones aisladas, sino parte de una visión de largo plazo que sitúa el bienestar de las generaciones futuras en el centro de la toma de decisiones políticas y económicas. Sheinbaum ha defendido con consistencia la necesidad de integrar el enfoque intergeneracional en todas las políticas públicas relacionadas con el medio ambiente, entendiendo que la justicia ambiental no puede desvincularse de la justicia social. Así, el Principio de Equidad Intergeneracional se erige como un componente indispensable para asegurar un equilibrio entre el desarrollo humano y la preservación de los ecosistemas que lo sostienen.

En este marco, la inclusión de dicho principio en la legislación ambiental mexicana no solo responde a los compromisos internacionales adquiridos por el país en materia de desarrollo sostenible, sino que también refuerza una visión de transformación que prioriza la justicia social, el respeto por la naturaleza y la equidad entre generaciones.

Esta reforma legislativa constituye un avance fundamental hacia un futuro más justo y sostenible, en el que las decisiones presentes sean reconocidas como un legado positivo para quienes nos sucedan. Asimismo, reafirma el compromiso de México con una agenda global que reconoce la interdependencia entre el bienestar humano y la salud del planeta, consolidando al país como un actor responsable en la lucha contra el cambio climático y la protección de la biodiversidad.

Así, el Principio de Equidad Intergeneracional no es solo un ideal aspiracional, sino una necesidad práctica y urgente para asegurar un desarrollo armónico que trascienda los límites del presente y garantice un porvenir digno para todas las generaciones. Con su integración en la legislación mexicana, estamos no solo cumpliendo con nuestras obligaciones internacionales, sino también construyendo una nación que se proyecta hacia el futuro con responsabilidad, visión y respeto por el entorno que compartimos.

Fundamento teórico

El Principio de Equidad Intergeneracional se sostiene en la premisa de que las generaciones actuales tienen la obligación ineludible de salvaguardar los recursos y condiciones necesarias para garantizar el bienestar de las generaciones futuras. Este compromiso no se limita únicamente a la conservación de los recursos naturales, sino que requiere la construcción de un marco ético y legal que permita evaluar y prever los impactos a largo plazo de las decisiones políticas, económicas y ambientales.

En la base de este principio se encuentra el concepto de desarrollo sostenible, que busca conciliar tres dimensiones fundamentales: el crecimiento económico, la equidad social y la protección ambiental. Esta triada, sin embargo, sólo se alcanza si se respeta la capacidad de las generaciones venideras para satisfacer sus propias necesidades.

En la práctica, la equidad intergeneracional implica que las políticas públicas deben orientarse hacia la preservación de los ecosistemas, la gestión racional de los recursos naturales y la reducción de los daños ambientales, bajo la premisa de que las acciones del presente repercutirán de manera directa sobre las futuras generaciones.

Este enfoque resulta crucial en la lucha contra desafíos globales como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la sobreexplotación de los recursos. No reconocer la importancia de este principio es perpetuar un modelo de desarrollo cortoplacista e insostenible que distribuye los beneficios de manera inmediata, pero traslada los costos y las consecuencias negativas a quienes aún no han nacido.

Asimismo, el Principio de Equidad Intergeneracional se vincula estrechamente con el concepto de justicia ambiental. Este sostiene que las generaciones actuales no solo deben aprovechar los recursos y servicios que ofrece la naturaleza, sino que también tienen el deber de conservarlos en condiciones óptimas para que las generaciones futuras puedan disfrutar de un entorno saludable y productivo.

Las decisiones que hoy se toman en torno a la explotación de los recursos y la gestión ambiental pueden tener consecuencias graves y duraderas si no son gestionadas de manera responsable. Un ejemplo evidente de ello es el aumento de la temperatura global debido al uso intensivo de combustibles fósiles. Los efectos de esta crisis climática, que se prolongarán durante siglos, afectarán a las generaciones venideras de formas que apenas estamos comenzando a vislumbrar.

Por lo tanto, es fundamental que las políticas y proyectos de desarrollo integren mecanismos de evaluación que incluyan el análisis de sus impactos a largo plazo, más allá de los beneficios inmediatos o meramente económicos. Instituciones internacionales como la UNESCO han subrayado reiteradamente la importancia de que los derechos de las generaciones futuras sean protegidos mediante políticas públicas que promuevan la conservación del medio ambiente y la equidad social. Sin embargo, como se destaca en múltiples informes, los marcos legislativos nacionales aún no han garantizado plenamente estos derechos, lo que refuerza la necesidad de reformar y adaptar nuestras normativas a las exigencias del futuro.

Cabe destacar que el Principio de Equidad Intergeneracional no se limita exclusivamente al ámbito de la protección medioambiental. También implica la búsqueda de una equidad social y económica que asegure que las generaciones futuras tengan acceso no solo a los recursos naturales, sino también a niveles adecuados de bienestar, educación, tecnología y salud. La sostenibilidad no debe entenderse únicamente en términos de preservar el medio ambiente, sino que debe orientarse también hacia la creación de condiciones que permitan un desarrollo humano integral y justo, tanto para las generaciones presentes como para las futuras.

Adicionalmente, este principio nos invita a adoptar una visión a largo plazo en la que se reconozcan las limitaciones de los recursos disponibles y se priorice el bienestar colectivo sobre los intereses inmediatos y particulares. Esta perspectiva ética demanda una reconfiguración de los modelos de crecimiento económico que, tradicionalmente, han estado fundamentados en el consumo desmedido y la explotación ilimitada de los recursos naturales, en favor de sistemas más sostenibles y respetuosos con el equilibrio ecológico.

La implementación del Principio de Equidad Intergeneracional no solo representa un desafío técnico o económico, sino también una cuestión de compromiso moral y ético. La humanidad no tiene el derecho de consumir los recursos del planeta o degradar el entorno a tal punto que las generaciones futuras se vean privadas de disfrutar de un medio ambiente saludable y productivo.

Fundamento jurídico

El Principio de Equidad Intergeneracional encuentra su sustento en el derecho fundamental a un medio ambiente sano, consagrado tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en diversos tratados internacionales. En el marco jurídico mexicano, el artículo 4° constitucional establece que todas las personas tienen el derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, y que esta protección debe ser extendida tanto a las generaciones presentes como a las futuras. Este mandato no es solo una declaración de intenciones, sino una obligación concreta que se traduce en la implementación de políticas públicas y normativas destinadas a preservar los ecosistemas y asegurar el acceso equitativo a los recursos naturales.

A nivel internacional, el principio se ve respaldado por importantes instrumentos como la Declaración de Estocolmo de 1972 y la Declaración de Río de 1992, documentos que subrayan la importancia de salvaguardar el medio ambiente para las generaciones venideras. Estos acuerdos establecen la responsabilidad compartida de los Estados para evitar la explotación desmedida de los recursos naturales, promoviendo un enfoque de desarrollo que contemple la sostenibilidad como eje central.

En el ámbito nacional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha interpretado el derecho a un medio ambiente sano con una clara perspectiva intergeneracional. En diversas sentencias, la SCJN ha subrayado que el disfrute de los recursos naturales por parte de las generaciones actuales no debe comprometer la posibilidad de las futuras generaciones de acceder a esos mismos recursos. Este enfoque impone a las autoridades una obligación de conservar los ecosistemas y prevenir el deterioro ambiental, integrando la equidad intergeneracional como un pilar esencial en la protección del medio ambiente.

Además, la jurisprudencia internacional también ha contribuido al fortalecimiento de este principio. El Protocolo de San Salvador, que forma parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y el Acuerdo de Escazú, ratificado por México, han sido fundamentales en el desarrollo de una interpretación más robusta del derecho a un medio ambiente sano. Estos instrumentos destacan la necesidad de adoptar una visión de largo plazo en la toma de decisiones ambientales, asegurando que los impactos futuros sean considerados en la planificación presente. En particular, el Acuerdo de Escazú ha consolidado el principio de equidad intergeneracional al promover el acceso a la información pública, la participación ciudadana y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, elementos esenciales para garantizar que las decisiones sean inclusivas y transparentes.

El papel de la SCJN ha sido igualmente relevante en el avance de este principio. En numerosas resoluciones, la Corte ha hecho uso del principio de no regresión, que impide que las normativas ambientales retrocedan o se flexibilicen, comprometiendo la calidad de vida de las generaciones futuras. Este principio se complementa con el principio precautorio, que dicta que, ante la falta de certeza científica sobre los efectos potenciales de una actividad en el medio ambiente, las autoridades deben optar por medidas preventivas. De este modo, se evitan daños irreversibles que podrían poner en peligro los derechos de las generaciones por venir.

Otro aspecto fundamental del Principio de Equidad Intergeneracional es la corresponsabilidad que implica entre los sectores público y privado. La Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y otras normativas mexicanas imponen la obligación de reparar los daños ambientales, un enfoque que no solo busca mitigar los efectos inmediatos, sino también restaurar los ecosistemas para garantizar su funcionalidad en el largo plazo. La SCJN ha ratificado este principio en diversas sentencias que ordenan la restauración de áreas naturales afectadas, destacando que el deterioro de los ecosistemas tiene repercusiones directas no solo en el presente, sino también para las generaciones futuras.

Un elemento clave adicional en la aplicación de este principio es la transversalidad de la protección ambiental en todas las decisiones de política pública. La SCJN ha dejado claro que la sostenibilidad debe ser considerada en todos los sectores, desde la planificación económica hasta los proyectos de infraestructura, asegurando que el desarrollo no se logre a expensas del entorno natural. Este enfoque integral es vital para que las decisiones no se tomen de manera fragmentada, sino que contemplen su impacto acumulativo y duradero en el medio ambiente.

El Acuerdo de Escazú, junto con la jurisprudencia mexicana, ha sido instrumental en fortalecer el papel de las acciones colectivas y los mecanismos procesales para la defensa del medio ambiente. La posibilidad de que ciudadanos y comunidades participen activamente en la toma de decisiones y presenten demandas colectivas en casos de daño ambiental es fundamental para la realización efectiva de la equidad intergeneracional, al brindar una voz a aquellos que aún no pueden alzarla: las generaciones futuras.

Finalmente, es crucial entender que la equidad intergeneracional no se limita a la dimensión ambiental, sino que también representa un principio de justicia social. Este principio busca evitar que las generaciones futuras sufran las consecuencias de decisiones irresponsables o cortoplacistas tomadas en el presente. Así, la equidad intergeneracional, como parte integral del derecho a un medio ambiente sano, exige un compromiso ético y legal para preservar y restaurar los recursos naturales y la calidad del entorno. Solo a través de esta visión a largo plazo se puede garantizar un desarrollo sostenible que respete los derechos de todos, tanto de quienes vivimos hoy como de quienes heredaran el mundo mañana.

En virtud de lo anterior, se somete a consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, de la Ley de Aguas Nacionales, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, de la Ley General de Vida Silvestre, de la Ley General Para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, de la Ley General de Cambio Climático, de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, para incluir el principio de equidad intergeneracional en materia de desarrollo sostenible

Artículo Primero. Se adiciona una fracción XXI al artículo 15 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

Artículo 15. (...)

I. a XX. (...)

XXI. El Principio de Equidad Intergeneracional debe ser promovido en todas las acciones de preservación y restauración del equilibrio ecológico, garantizando que las decisiones ambientales actuales no comprometan la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus necesidades.

Artículo Segundo. Se adiciona una fracción XII al artículo 7 Bis de la Ley de Aguas Nacionales, para quedar como sigue:

Artículo 7 Bis. (...)

I. a XI. (...)

XII. El Principio de Equidad Intergeneracional, el cual busca garantizar que la gestión, conservación y uso de los recursos hídricos se realice de manera sostenible, asegurando que las decisiones actuales no comprometan la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus necesidades de agua.

Artículo Tercero. Se adiciona una fracción XLIII al artículo 3 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, para quedar como sigue:

Artículo 3 (...)

I. a XLII. ...

XLIII. Promover el Principio de Equidad Intergeneracional, asegurando que el manejo forestal sustentable y la protección de los ecosistemas no comprometan los recursos naturales y la biodiversidad necesarios para las generaciones futuras.

Artículo Cuarto. Se adiciona una fracción X al artículo 5o. de la Ley General de Vida Silvestre, para quedar como sigue:

Artículo 5o. (...)

(...)

I. a IX. (...)

X. Garantizar el Principio de Equidad Intergeneracional, asegurando que las decisiones presentes sobre la conservación y el aprovechamiento sustentable de la vida silvestre no comprometan los derechos de las generaciones futuras.

Artículo Quinto. Se adiciona una fracción XIII al artículo 2 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, para quedar como sigue:

Artículo 2. (...)

I. a XII. (...)

XIII. Considerar el Principio de Equidad Intergeneracional en la gestión integral de los residuos, asegurando que las políticas, programas y acciones no comprometan el bienestar de las generaciones futuras en términos ambientales, sociales y económicos.

(...)

Artículo Sexto. Se adiciona una fracción IX al artículo 2o. de la Ley General de Cambio Climático, para quedar como sigue:

Artículo 2o. (...)

I. a VIII. (...)

IX. Asegurar la equidad Intergeneracional, garantizando que las políticas y acciones en materia de cambio climático no comprometan los recursos y condiciones ambientales necesarios para las generaciones futuras, preservando su derecho a un medio ambiente sano.

Artículo Séptimo. Se adiciona un párrafo al artículo 1o. de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, para quedar como sigue:

Artículo 1o. (...)

(...)

La presente Ley también promoverá la equidad Intergeneracional, asegurando que las decisiones tomadas hoy no afecten negativamente a las generaciones futuras en términos de acceso y preservación de los recursos naturales.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Referencias

1. Donati, Pierpaolo. “La equidad generacional: Un problema educativo y de política social.” Revista Española de Pedagogía, vol. LI, no. 196, 1993. Universidad de Bolonia, Italia.

2. Expansión Política. “Atender agua y contaminación, las propuestas de Sheinbaum en medioambiente.” Expansión Política, 10 de junio de 2024.

3. Naciones Unidas. Objetivos de Desarrollo Sostenible. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-so stenible/

4. Padilla, Emilio. Equidad Intergeneracional y Sostenibilidad. Las Generaciones Futuras en la Evaluación de Políticas y Proyectos. Instituto de Estudios Fiscales, 2002.

5. Rabasa Salinas, Alejandra, y otros. Contenido y Alcance del Derecho Humano a un Medio Ambiente Sano. Suprema Corte de Justicia de la Nación, Centro de Estudios Constitucionales, 2022.

6. Sengupta, Somini. “El reto ambiental de Claudia Sheinbaum como próxima presidenta de México.” The New York Times. 4 de junio de 2024. https://www.nytimes.com/es

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 12 días del mes de noviembre de 2025.

Diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo (rúbrica)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes de Desarrollo Rural Sustentable; de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados; y de Productos Orgánicos, para incluir el principio de equidad intergeneracional en materia de desarrollo sostenible, a cargo del diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, de la Ley de Productos Orgánicos, para incluir el principio de equidad intergeneracional en materia de desarrollo sostenible, al tenor de lo siguiente:

Exposición de Motivos

La presente iniciativa tiene como finalidad incorporar el principio de equidad intergeneracional en múltiples disposiciones de la legislación ambiental mexicana, con el propósito de garantizar que las decisiones adoptadas en el presente no comprometan la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades.

Este principio, ampliamente reconocido en foros internacionales y consagrado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, resulta esencial para la consolidación de un desarrollo genuinamente sostenible y debe, por tanto, integrarse plenamente en nuestro marco normativo. Solo así podremos asegurar una gestión del medio ambiente que responda tanto a los retos inmediatos como a las necesidades a largo plazo.

México, como nación rica en biodiversidad y recursos naturales, enfrenta desafíos considerables en la protección de su patrimonio natural, así como en la mitigación y adaptación frente al cambio climático. El país se encuentra en una encrucijada crítica donde, por un lado, debe responder a las crecientes demandas de desarrollo y bienestar social, y por otro, a las presiones derivadas de la degradación ambiental y el agotamiento de recursos.

En este contexto, es imperativo que el Estado asuma una responsabilidad clara y contundente frente a las generaciones venideras. Esta iniciativa, promovida desde el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el marco de la agenda legislativa de la LXVI Legislatura, responde precisamente a esta necesidad apremiante de reforzar nuestra responsabilidad ambiental intergeneracional.

El impulso de esta reforma está en sintonía con la visión de transformación integral que promueve la presidenta Claudia Sheinbaum, cuya trayectoria como científica ambiental y servidora pública ha estado marcada por su firme compromiso con la sostenibilidad. Bajo su liderazgo, se ha consolidado una agenda pública orientada a la protección del medio ambiente y la transición hacia una economía más verde y resiliente. Durante su gestión como jefa de gobierno de la Ciudad de México, Sheinbaum implementó iniciativas clave como la electrificación del transporte público y la instalación de paneles solares en edificios gubernamentales, acciones que no solo contribuyeron a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, sino que también establecieron precedentes en la adopción de tecnologías limpias y el fomento de una infraestructura urbana sostenible.

Estos logros no son meras acciones aisladas, sino parte de una visión de largo plazo que sitúa el bienestar de las generaciones futuras en el centro de la toma de decisiones políticas y económicas. Sheinbaum ha defendido con consistencia la necesidad de integrar el enfoque intergeneracional en todas las políticas públicas relacionadas con el medio ambiente, entendiendo que la justicia ambiental no puede desvincularse de la justicia social. Así, el principio de equidad intergeneracional se erige como un componente indispensable para asegurar un equilibrio entre el desarrollo humano y la preservación de los ecosistemas que lo sostienen.

En este marco, la inclusión de dicho principio en la legislación ambiental mexicana no solo responde a los compromisos internacionales adquiridos por el país en materia de desarrollo sostenible, sino que también refuerza una visión de transformación que prioriza la justicia social, el respeto por la naturaleza y la equidad entre generaciones.

Esta reforma legislativa constituye un avance fundamental hacia un futuro más justo y sostenible, en el que las decisiones presentes sean reconocidas como un legado positivo para quienes nos sucedan. Asimismo, reafirma el compromiso de México con una agenda global que reconoce la interdependencia entre el bienestar humano y la salud del planeta, consolidando al país como un actor responsable en la lucha contra el cambio climático y la protección de la biodiversidad.

Así, el principio de equidad intergeneracional no es solo un ideal aspiracional, sino una necesidad práctica y urgente para asegurar un desarrollo armónico que trascienda los límites del presente y garantice un porvenir digno para todas las generaciones. Con su integración en la legislación mexicana, estamos no solo cumpliendo con nuestras obligaciones internacionales, sino también construyendo una nación que se proyecta hacia el futuro con responsabilidad, visión y respeto por el entorno que compartimos.

Fundamento teórico

El principio de equidad intergeneracional se sostiene en la premisa de que las generaciones actuales tienen la obligación ineludible de salvaguardar los recursos y condiciones necesarias para garantizar el bienestar de las generaciones futuras. Este compromiso no se limita únicamente a la conservación de los recursos naturales, sino que requiere la construcción de un marco ético y legal que permita evaluar y prever los impactos a largo plazo de las decisiones políticas, económicas y ambientales.

En la base de este principio se encuentra el concepto de desarrollo sostenible, que busca conciliar tres dimensiones fundamentales: el crecimiento económico, la equidad social y la protección ambiental. Esta triada, sin embargo, sólo se alcanza si se respeta la capacidad de las generaciones venideras para satisfacer sus propias necesidades.

En la práctica, la equidad intergeneracional implica que las políticas públicas deben orientarse hacia la preservación de los ecosistemas, la gestión racional de los recursos naturales y la reducción de los daños ambientales, bajo la premisa de que las acciones del presente repercutirán de manera directa sobre las futuras generaciones.

Este enfoque resulta crucial en la lucha contra desafíos globales como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la sobreexplotación de los recursos. No reconocer la importancia de este principio es perpetuar un modelo de desarrollo cortoplacista e insostenible que distribuye los beneficios de manera inmediata, pero traslada los costos y las consecuencias negativas a quienes aún no han nacido.

Asimismo, el principio de equidad intergeneracional se vincula estrechamente con el concepto de justicia ambiental. Este sostiene que las generaciones actuales no solo deben aprovechar los recursos y servicios que ofrece la naturaleza, sino que también tienen el deber de conservarlos en condiciones óptimas para que las generaciones futuras puedan disfrutar de un entorno saludable y productivo.

Las decisiones que hoy se toman en torno a la explotación de los recursos y la gestión ambiental pueden tener consecuencias graves y duraderas si no son gestionadas de manera responsable. Un ejemplo evidente de ello es el aumento de la temperatura global debido al uso intensivo de combustibles fósiles. Los efectos de esta crisis climática, que se prolongarán durante siglos, afectarán a las generaciones venideras de formas que apenas estamos comenzando a vislumbrar.

Por lo tanto, es fundamental que las políticas y proyectos de desarrollo integren mecanismos de evaluación que incluyan el análisis de sus impactos a largo plazo, más allá de los beneficios inmediatos o meramente económicos. Instituciones internacionales como la UNESCO han subrayado reiteradamente la importancia de que los derechos de las generaciones futuras sean protegidos mediante políticas públicas que promuevan la conservación del medio ambiente y la equidad social. Sin embargo, como se destaca en múltiples informes, los marcos legislativos nacionales aún no han garantizado plenamente estos derechos, lo que refuerza la necesidad de reformar y adaptar nuestras normativas a las exigencias del futuro.

Cabe destacar que el principio de equidad intergeneracional no se limita exclusivamente al ámbito de la protección medioambiental. También implica la búsqueda de una equidad social y económica que asegure que las generaciones futuras tengan acceso no solo a los recursos naturales, sino también a niveles adecuados de bienestar, educación, tecnología y salud. La sostenibilidad no debe entenderse únicamente en términos de preservar el medio ambiente, sino que debe orientarse también hacia la creación de condiciones que permitan un desarrollo humano integral y justo, tanto para las generaciones presentes como para las futuras.

Adicionalmente, este principio nos invita a adoptar una visión a largo plazo en la que se reconozcan las limitaciones de los recursos disponibles y se priorice el bienestar colectivo sobre los intereses inmediatos y particulares. Esta perspectiva ética demanda una reconfiguración de los modelos de crecimiento económico que, tradicionalmente, han estado fundamentados en el consumo desmedido y la explotación ilimitada de los recursos naturales, en favor de sistemas más sostenibles y respetuosos con el equilibrio ecológico.

La implementación del principio de equidad intergeneracional no solo representa un desafío técnico o económico, sino también una cuestión de compromiso moral y ético. La humanidad no tiene el derecho de consumir los recursos del planeta o degradar el entorno a tal punto que las generaciones futuras se vean privadas de disfrutar de un medio ambiente saludable y productivo.

Fundamento jurídico

El principio de equidad intergeneracional encuentra su sustento en el derecho fundamental a un medio ambiente sano, consagrado tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en diversos tratados internacionales. En el marco jurídico mexicano, el artículo 4° constitucional establece que todas las personas tienen el derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, y que esta protección debe ser extendida tanto a las generaciones presentes como a las futuras. Este mandato no es solo una declaración de intenciones, sino una obligación concreta que se traduce en la implementación de políticas públicas y normativas destinadas a preservar los ecosistemas y asegurar el acceso equitativo a los recursos naturales.

A nivel internacional, el principio se ve respaldado por importantes instrumentos como la Declaración de Estocolmo de 1972 y la Declaración de Río de 1992, documentos que subrayan la importancia de salvaguardar el medio ambiente para las generaciones venideras. Estos acuerdos establecen la responsabilidad compartida de los Estados para evitar la explotación desmedida de los recursos naturales, promoviendo un enfoque de desarrollo que contemple la sostenibilidad como eje central.

En el ámbito nacional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha interpretado el derecho a un medio ambiente sano con una clara perspectiva intergeneracional. En diversas sentencias, la SCJN ha subrayado que el disfrute de los recursos naturales por parte de las generaciones actuales no debe comprometer la posibilidad de las futuras generaciones de acceder a esos mismos recursos. Este enfoque impone a las autoridades una obligación de conservar los ecosistemas y prevenir el deterioro ambiental, integrando la equidad intergeneracional como un pilar esencial en la protección del medio ambiente.

Además, la jurisprudencia internacional también ha contribuido al fortalecimiento de este principio. El Protocolo de San Salvador, que forma parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y el Acuerdo de Escazú, ratificado por México, han sido fundamentales en el desarrollo de una interpretación más robusta del derecho a un medio ambiente sano. Estos instrumentos destacan la necesidad de adoptar una visión de largo plazo en la toma de decisiones ambientales, asegurando que los impactos futuros sean considerados en la planificación presente. En particular, el Acuerdo de Escazú ha consolidado el principio de equidad intergeneracional al promover el acceso a la información pública, la participación ciudadana y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, elementos esenciales para garantizar que las decisiones sean inclusivas y transparentes.

El papel de la SCJN ha sido igualmente relevante en el avance de este principio. En numerosas resoluciones, la Corte ha hecho uso del principio de no regresión, que impide que las normativas ambientales retrocedan o se flexibilicen, comprometiendo la calidad de vida de las generaciones futuras. Este principio se complementa con el principio precautorio, que dicta que, ante la falta de certeza científica sobre los efectos potenciales de una actividad en el medio ambiente, las autoridades deben optar por medidas preventivas. De este modo, se evitan daños irreversibles que podrían poner en peligro los derechos de las generaciones por venir.

Otro aspecto fundamental del principio de equidad intergeneracional es la corresponsabilidad que implica entre los sectores público y privado. La Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y otras normativas mexicanas imponen la obligación de reparar los daños ambientales, un enfoque que no solo busca mitigar los efectos inmediatos, sino también restaurar los ecosistemas para garantizar su funcionalidad en el largo plazo. La SCJN ha ratificado este principio en diversas sentencias que ordenan la restauración de áreas naturales afectadas, destacando que el deterioro de los ecosistemas tiene repercusiones directas no solo en el presente, sino también para las generaciones futuras.

Un elemento clave adicional en la aplicación de este principio es la transversalidad de la protección ambiental en todas las decisiones de política pública. La SCJN ha dejado claro que la sostenibilidad debe ser considerada en todos los sectores, desde la planificación económica hasta los proyectos de infraestructura, asegurando que el desarrollo no se logre a expensas del entorno natural. Este enfoque integral es vital para que las decisiones no se tomen de manera fragmentada, sino que contemplen su impacto acumulativo y duradero en el medio ambiente.

El Acuerdo de Escazú, junto con la jurisprudencia mexicana, ha sido instrumental en fortalecer el papel de las acciones colectivas y los mecanismos procesales para la defensa del medio ambiente. La posibilidad de que ciudadanos y comunidades participen activamente en la toma de decisiones y presenten demandas colectivas en casos de daño ambiental es fundamental para la realización efectiva de la equidad intergeneracional, al brindar una voz a aquellos que aún no pueden alzarla: las generaciones futuras.

Finalmente, es crucial entender que la equidad intergeneracional no se limita a la dimensión ambiental, sino que también representa un principio de justicia social. Este principio busca evitar que las generaciones futuras sufran las consecuencias de decisiones irresponsables o cortoplacistas tomadas en el presente. Así, la equidad intergeneracional, como parte integral del derecho a un medio ambiente sano, exige un compromiso ético y legal para preservar y restaurar los recursos naturales y la calidad del entorno. Solo a través de esta visión a largo plazo se puede garantizar un desarrollo sostenible que respete los derechos de todos, tanto de quienes vivimos hoy como de quienes heredaran el mundo mañana.

En virtud de lo anterior, se somete a consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, de la Ley de Productos Orgánicos, para incluir el principio de equidad intergeneracional en materia de desarrollo sostenible

Artículo Primero. Se adiciona un párrafo al artículo 11 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para quedar como sigue:

Artículo 11. (...)

Las acciones para el desarrollo rural sustentable deberán también contemplar el principio de equidad intergeneracional, asegurando que las decisiones presentes en la conservación y el aprovechamiento de los recursos naturales no comprometan el bienestar de las futuras generaciones, en concordancia con los tratados internacionales y el desarrollo sostenible.

Artículo Segundo. Se adiciona una fracción XVI al artículo 2 de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, para quedar como sigue:

Artículo 2. (...)

I. a XV. (...)

XVI. Promover el principio de equidad intergeneracional, asegurando que las decisiones en materia de bioseguridad se tomen considerando los derechos de las generaciones futuras para garantizar un ambiente sano y libre de riesgos.

Artículo Tercero. Se adiciona una fracción IX al artículo 1 de la Ley de Productos Orgánicos, para quedar como sigue

Artículo 1. (...)

I. a VIII. (...)

IX. Promover la Equidad Intergeneracional en la producción orgánica, asegurando que las prácticas adoptadas no comprometan los recursos naturales ni la sostenibilidad a largo plazo, preservando el bienestar de las generaciones futuras.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Referencias

1. Donati, Pierpaolo. “La equidad generacional: Un problema educativo y de política social.” Revista Española de Pedagogía, vol. LI, no. 196, 1993. Universidad de Bolonia, Italia.

2. Expansión Política. “Atender agua y contaminación, las propuestas de Sheinbaum en medioambiente.” Expansión Política, 10 de junio de 2024.

3. Naciones Unidas. Objetivos de Desarrollo Sostenible. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-so stenible/

4. Padilla, Emilio. Equidad Intergeneracional y Sostenibilidad. Las Generaciones Futuras en la Evaluación de Políticas y Proyectos. Instituto de Estudios Fiscales, 2002.

5. Rabasa Salinas, Alejandra, y otros. Contenido y Alcance del Derecho Humano a un Medio Ambiente Sano. Suprema Corte de Justicia de la Nación, Centro de Estudios Constitucionales, 2022.

6. Sengupta, Somini. “El reto ambiental de Claudia Sheinbaum como próxima presidenta de México.” The New York Times. 4 de junio de 2024. https://www.nytimes.com/es

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 12 días del mes de noviembre de 2025.

Diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo (rúbrica)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para incluir el principio de equidad intergeneracional en materia de desarrollo sostenible, a cargo del diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para incluir el principio de equidad intergeneracional en materia de desarrollo sostenible, al tenor de lo siguiente:

Exposición de Motivos

La presente iniciativa tiene como finalidad incorporar el principio de equidad intergeneracional con el propósito de garantizar que las decisiones adoptadas en el presente no comprometan la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades.

Este principio, ampliamente reconocido en foros internacionales y consagrado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, resulta esencial para la consolidación de un desarrollo genuinamente sostenible y debe, por tanto, integrarse plenamente en nuestro marco normativo. Solo así podremos asegurar una gestión del medio ambiente que responda tanto a los retos inmediatos como a las necesidades a largo plazo.

México, como nación rica en biodiversidad y recursos naturales, enfrenta desafíos considerables en la protección de su patrimonio natural, así como en la mitigación y adaptación frente al cambio climático. El país se encuentra en una encrucijada crítica donde, por un lado, debe responder a las crecientes demandas de desarrollo y bienestar social, y por otro, a las presiones derivadas de la degradación ambiental y el agotamiento de recursos.

En este contexto, es imperativo que el Estado asuma una responsabilidad clara y contundente frente a las generaciones venideras. Esta iniciativa, promovida desde el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el marco de la agenda legislativa de la LXVI Legislatura, responde precisamente a esta necesidad apremiante de reforzar nuestra responsabilidad ambiental intergeneracional.

El impulso de esta reforma está en sintonía con la visión de transformación integral que promueve la presidenta Claudia Sheinbaum, cuya trayectoria como científica ambiental y servidora pública ha estado marcada por su firme compromiso con la sostenibilidad. Bajo su liderazgo, se ha consolidado una agenda pública orientada a la protección del medio ambiente y la transición hacia una economía más verde y resiliente. Durante su gestión como jefa de gobierno de la Ciudad de México, Sheinbaum implementó iniciativas clave como la electrificación del transporte público y la instalación de paneles solares en edificios gubernamentales, acciones que no solo contribuyeron a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, sino que también establecieron precedentes en la adopción de tecnologías limpias y el fomento de una infraestructura urbana sostenible.

Estos logros no son meras acciones aisladas, sino parte de una visión de largo plazo que sitúa el bienestar de las generaciones futuras en el centro de la toma de decisiones políticas y económicas. Sheinbaum ha defendido con consistencia la necesidad de integrar el enfoque intergeneracional en todas las políticas públicas relacionadas con el medio ambiente, entendiendo que la justicia ambiental no puede desvincularse de la justicia social. Así, el principio de equidad intergeneracional se erige como un componente indispensable para asegurar un equilibrio entre el desarrollo humano y la preservación de los ecosistemas que lo sostienen.

En este marco, la inclusión de dicho principio en la legislación ambiental mexicana no solo responde a los compromisos internacionales adquiridos por el país en materia de desarrollo sostenible, sino que también refuerza una visión de transformación que prioriza la justicia social, el respeto por la naturaleza y la equidad entre generaciones.

Esta reforma legislativa constituye un avance fundamental hacia un futuro más justo y sostenible, en el que las decisiones presentes sean reconocidas como un legado positivo para quienes nos sucedan. Asimismo, reafirma el compromiso de México con una agenda global que reconoce la interdependencia entre el bienestar humano y la salud del planeta, consolidando al país como un actor responsable en la lucha contra el cambio climático y la protección de la biodiversidad.

Así, el principio de equidad intergeneracional no es solo un ideal aspiracional, sino una necesidad práctica y urgente para asegurar un desarrollo armónico que trascienda los límites del presente y garantice un porvenir digno para todas las generaciones. Con su integración en la legislación mexicana, estamos no solo cumpliendo con nuestras obligaciones internacionales, sino también construyendo una nación que se proyecta hacia el futuro con responsabilidad, visión y respeto por el entorno que compartimos.

Fundamento teórico

El principio de equidad intergeneracional se sostiene en la premisa de que las generaciones actuales tienen la obligación ineludible de salvaguardar los recursos y condiciones necesarias para garantizar el bienestar de las generaciones futuras. Este compromiso no se limita únicamente a la conservación de los recursos naturales, sino que requiere la construcción de un marco ético y legal que permita evaluar y prever los impactos a largo plazo de las decisiones políticas, económicas y ambientales.

En la base de este principio se encuentra el concepto de desarrollo sostenible, que busca conciliar tres dimensiones fundamentales: el crecimiento económico, la equidad social y la protección ambiental. Esta triada, sin embargo, sólo se alcanza si se respeta la capacidad de las generaciones venideras para satisfacer sus propias necesidades.

En la práctica, la equidad intergeneracional implica que las políticas públicas deben orientarse hacia la preservación de los ecosistemas, la gestión racional de los recursos naturales y la reducción de los daños ambientales, bajo la premisa de que las acciones del presente repercutirán de manera directa sobre las futuras generaciones.

Este enfoque resulta crucial en la lucha contra desafíos globales como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la sobreexplotación de los recursos. No reconocer la importancia de este principio es perpetuar un modelo de desarrollo cortoplacista e insostenible que distribuye los beneficios de manera inmediata, pero traslada los costos y las consecuencias negativas a quienes aún no han nacido.

Asimismo, el principio de equidad intergeneracional se vincula estrechamente con el concepto de justicia ambiental. Este sostiene que las generaciones actuales no solo deben aprovechar los recursos y servicios que ofrece la naturaleza, sino que también tienen el deber de conservarlos en condiciones óptimas para que las generaciones futuras puedan disfrutar de un entorno saludable y productivo.

Las decisiones que hoy se toman en torno a la explotación de los recursos y la gestión ambiental pueden tener consecuencias graves y duraderas si no son gestionadas de manera responsable. Un ejemplo evidente de ello es el aumento de la temperatura global debido al uso intensivo de combustibles fósiles. Los efectos de esta crisis climática, que se prolongarán durante siglos, afectarán a las generaciones venideras de formas que apenas estamos comenzando a vislumbrar.

Por lo tanto, es fundamental que las políticas y proyectos de desarrollo integren mecanismos de evaluación que incluyan el análisis de sus impactos a largo plazo, más allá de los beneficios inmediatos o meramente económicos. Instituciones internacionales como la UNESCO han subrayado reiteradamente la importancia de que los derechos de las generaciones futuras sean protegidos mediante políticas públicas que promuevan la conservación del medio ambiente y la equidad social. Sin embargo, como se destaca en múltiples informes, los marcos legislativos nacionales aún no han garantizado plenamente estos derechos, lo que refuerza la necesidad de reformar y adaptar nuestras normativas a las exigencias del futuro.

Cabe destacar que el principio de equidad intergeneracional no se limita exclusivamente al ámbito de la protección medioambiental. También implica la búsqueda de una equidad social y económica que asegure que las generaciones futuras tengan acceso no solo a los recursos naturales, sino también a niveles adecuados de bienestar, educación, tecnología y salud. La sostenibilidad no debe entenderse únicamente en términos de preservar el medio ambiente, sino que debe orientarse también hacia la creación de condiciones que permitan un desarrollo humano integral y justo, tanto para las generaciones presentes como para las futuras.

Adicionalmente, este principio nos invita a adoptar una visión a largo plazo en la que se reconozcan las limitaciones de los recursos disponibles y se priorice el bienestar colectivo sobre los intereses inmediatos y particulares. Esta perspectiva ética demanda una reconfiguración de los modelos de crecimiento económico que, tradicionalmente, han estado fundamentados en el consumo desmedido y la explotación ilimitada de los recursos naturales, en favor de sistemas más sostenibles y respetuosos con el equilibrio ecológico.

La implementación del principio de equidad intergeneracional no solo representa un desafío técnico o económico, sino también una cuestión de compromiso moral y ético. La humanidad no tiene el derecho de consumir los recursos del planeta o degradar el entorno a tal punto que las generaciones futuras se vean privadas de disfrutar de un medio ambiente saludable y productivo.

Fundamento jurídico

El principio de equidad intergeneracional encuentra su sustento en el derecho fundamental a un medio ambiente sano, consagrado tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en diversos tratados internacionales. En el marco jurídico mexicano, el artículo 4° constitucional establece que todas las personas tienen el derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, y que esta protección debe ser extendida tanto a las generaciones presentes como a las futuras. Este mandato no es solo una declaración de intenciones, sino una obligación concreta que se traduce en la implementación de políticas públicas y normativas destinadas a preservar los ecosistemas y asegurar el acceso equitativo a los recursos naturales.

A nivel internacional, el principio se ve respaldado por importantes instrumentos como la Declaración de Estocolmo de 1972 y la Declaración de Río de 1992, documentos que subrayan la importancia de salvaguardar el medio ambiente para las generaciones venideras. Estos acuerdos establecen la responsabilidad compartida de los Estados para evitar la explotación desmedida de los recursos naturales, promoviendo un enfoque de desarrollo que contemple la sostenibilidad como eje central.

En el ámbito nacional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha interpretado el derecho a un medio ambiente sano con una clara perspectiva intergeneracional. En diversas sentencias, la SCJN ha subrayado que el disfrute de los recursos naturales por parte de las generaciones actuales no debe comprometer la posibilidad de las futuras generaciones de acceder a esos mismos recursos. Este enfoque impone a las autoridades una obligación de conservar los ecosistemas y prevenir el deterioro ambiental, integrando la equidad intergeneracional como un pilar esencial en la protección del medio ambiente.

Además, la jurisprudencia internacional también ha contribuido al fortalecimiento de este principio. El Protocolo de San Salvador, que forma parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y el Acuerdo de Escazú, ratificado por México, han sido fundamentales en el desarrollo de una interpretación más robusta del derecho a un medio ambiente sano. Estos instrumentos destacan la necesidad de adoptar una visión de largo plazo en la toma de decisiones ambientales, asegurando que los impactos futuros sean considerados en la planificación presente. En particular, el Acuerdo de Escazú ha consolidado el principio de equidad intergeneracional al promover el acceso a la información pública, la participación ciudadana y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, elementos esenciales para garantizar que las decisiones sean inclusivas y transparentes.

El papel de la SCJN ha sido igualmente relevante en el avance de este principio. En numerosas resoluciones, la Corte ha hecho uso del principio de no regresión, que impide que las normativas ambientales retrocedan o se flexibilicen, comprometiendo la calidad de vida de las generaciones futuras. Este principio se complementa con el principio precautorio, que dicta que, ante la falta de certeza científica sobre los efectos potenciales de una actividad en el medio ambiente, las autoridades deben optar por medidas preventivas. De este modo, se evitan daños irreversibles que podrían poner en peligro los derechos de las generaciones por venir.

Otro aspecto fundamental del principio de equidad intergeneracional es la corresponsabilidad que implica entre los sectores público y privado. La Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y otras normativas mexicanas imponen la obligación de reparar los daños ambientales, un enfoque que no solo busca mitigar los efectos inmediatos, sino también restaurar los ecosistemas para garantizar su funcionalidad en el largo plazo. La SCJN ha ratificado este principio en diversas sentencias que ordenan la restauración de áreas naturales afectadas, destacando que el deterioro de los ecosistemas tiene repercusiones directas no solo en el presente, sino también para las generaciones futuras.

Un elemento clave adicional en la aplicación de este principio es la transversalidad de la protección ambiental en todas las decisiones de política pública. La SCJN ha dejado claro que la sostenibilidad debe ser considerada en todos los sectores, desde la planificación económica hasta los proyectos de infraestructura, asegurando que el desarrollo no se logre a expensas del entorno natural. Este enfoque integral es vital para que las decisiones no se tomen de manera fragmentada, sino que contemplen su impacto acumulativo y duradero en el medio ambiente.

El Acuerdo de Escazú, junto con la jurisprudencia mexicana, ha sido instrumental en fortalecer el papel de las acciones colectivas y los mecanismos procesales para la defensa del medio ambiente. La posibilidad de que ciudadanos y comunidades participen activamente en la toma de decisiones y presenten demandas colectivas en casos de daño ambiental es fundamental para la realización efectiva de la equidad intergeneracional, al brindar una voz a aquellos que aún no pueden alzarla: las generaciones futuras.

Finalmente, es crucial entender que la equidad intergeneracional no se limita a la dimensión ambiental, sino que también representa un principio de justicia social. Este principio busca evitar que las generaciones futuras sufran las consecuencias de decisiones irresponsables o cortoplacistas tomadas en el presente. Así, la equidad intergeneracional, como parte integral del derecho a un medio ambiente sano, exige un compromiso ético y legal para preservar y restaurar los recursos naturales y la calidad del entorno. Solo a través de esta visión a largo plazo se puede garantizar un desarrollo sostenible que respete los derechos de todos, tanto de quienes vivimos hoy como de quienes heredaran el mundo mañana.

En virtud de lo anterior, se somete a consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para incluir el principio de equidad intergeneracional en materia de desarrollo sostenible

Artículo Único. Se adiciona una fracción XVII al artículo 17 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para quedar como sigue:

Artículo 17. (...)

I. a XVI. (...)

XVII. Asegurar el principio de equidad intergeneracional en la gestión de los recursos pesqueros y acuícolas, garantizando que las decisiones actuales no comprometan la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus necesidades de acceso a los recursos y la sostenibilidad ambiental.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Referencias

1. Donati, Pierpaolo. “La equidad generacional: Un problema educativo y de política social.” Revista Española de Pedagogía, vol. LI, no. 196, 1993. Universidad de Bolonia, Italia.

2. Expansión Política. “Atender agua y contaminación, las propuestas de Sheinbaum en medioambiente.” Expansión Política, 10 de junio de 2024.

3. Naciones Unidas. Objetivos de Desarrollo Sostenible. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-so stenible/

4. Padilla, Emilio. Equidad Intergeneracional y Sostenibilidad. Las Generaciones Futuras en la Evaluación de Políticas y Proyectos. Instituto de Estudios Fiscales, 2002.

5. Rabasa Salinas, Alejandra, y otros. Contenido y Alcance del Derecho Humano a un Medio Ambiente Sano. Suprema Corte de Justicia de la Nación, Centro de Estudios Constitucionales, 2022.

6. Sengupta, Somini. “El reto ambiental de Claudia Sheinbaum como próxima presidenta de México.” The New York Times. 4 de junio de 2024. https://www.nytimes.com/es

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 12 días del mes de marzo de 2025.

Diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo (rúbrica)

Que adiciona el artículo 7 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en materia de prácticas abusivas, a cargo del diputado Luis Orlando Quiroga Treviño, del Grupo Parlamentario del PVEM

Quien suscribe, diputado Luis Orlando Quiroga Treviño, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 7 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en materia de prácticas abusivas, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

1. En las plazas comerciales los estacionamientos son un medio necesario para acceder a bienes y servicios de consumo ofrecidos en dichos espacios.

2. De acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Plazas Comerciales, AMPC por sus siglas, en el país existen más de 900 centros comerciales.

3. Que en la mayoría de los centros comerciales el estacionamiento se cobra como un servicio adicional aparte.

4. Que la regla de independencia del servicio del estacionamiento se encuentra establecida sin considerar el consumo de la mayoría de los usuarios quienes, para consumir, utilizan de manera accesoria los estacionamientos.

5. Que, en algunos estados se ha identificado que existen diversas irregularidades en plazas comerciales y supermercados, donde las máquinas y relojes son alterados para obtener un cobro superior a los usuarios.

6. Que el espíritu de la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) tiene como eje evitar las prácticas que perjudiquen a los consumidores en su relación con los proveedores.

Por lo anterior, se propone modificar la Ley Federal de Protección al Consumidor de acuerdo con la siguiente

Exposición de Motivos

En las plazas comerciales el consumidor busca acceder a bienes y servicios que se encuentran ofertados en un mismo espacio, de manera que su consumo puede ser más eficiente pues se aprovecha el acceso a varias tiendas.

Para favorecer la posibilidad de que el usuario consumidor pueda permanecer durante largo tiempo, durante su estancia en las plazas, estas cuentan con un estacionamiento, sin embargo, como se mencionó en el apartado anterior, el estacionamiento se encuentra contemplado como un servicio independiente, aunque en la práctica forme parte de la experiencia de consumo, e incluso lo promueva de manera indirecta al ofrecer la tranquilidad de poder resguardar el vehículo durante varias horas.

Sin embargo, lo anterior se ha vuelto una práctica desproporcionada, pues los usuarios pagan un derecho de estacionamiento que muchas veces resulta excesivo. El usuario se encuentra pues, en una situación en que se le obliga a pagar un cargo extra que no corresponde a un servicio autónomo, sino a una condición que permite que ejerza su derecho al consumo.

En el marco jurídico mexicano, además de la LFPC, la Constitución de la República contempla el cuidado del consumidor por prácticas abusivas. Sin duda, el cobro por estacionamiento es un ejemplo del aprovechamiento que, desde una posición dominante, realizan las plazas comerciales, pues no existe alternativa real para acceder al consumo.

La iniciativa que presenta el suscrito busca garantizar que las personas consumidoras no enfrenten esta carga que es desproporcionada. En este sentido, el suscrito considera que, en una perspectiva amplia, el estacionamiento de plazas comerciales debe considerarse como un servicio accesorio del derecho al consumo. Por lo cual, cobrarlo constituye una práctica abusiva de cargos indebidos.

Si bien prohibir su cobro totalmente puede significar una carga excesiva también para los proveedores, una forma de protección al consumidor es otorgar horas obligatorias de acceso gratuito al estacionamiento siempre que el usuario haga un consumo en algún establecimiento de la plaza comercial.

Como se ha argumentado en los párrafos que anteceden, la protección de los derechos de los consumidores es primordial para el sistema jurídico mexicano, no obstante, en la práctica, la falta de regulación en ciertos sectores conlleva una falacia en la garantía de los derechos. En lugar de garantizar sus derechos, el marco actual coloca al ciudadano frente a una asimetría estructural en el pago de estacionamientos. Por un lado, el consumidor no tiene un marco legal que le proteja en este caso pues, el marco jurídico, institucional y económico favorecen sistemáticamente al proveedor.

La asimetría también se refleja en la falta de información general sobre los estacionamientos. Los usuarios constantemente están a expensas de los cobros desregulados y condiciones de los estacionamientos de las plazas comerciales.

La presente iniciativa tiene como propósito establecer un marco jurídico que garantice una protección efectiva y equilibrada para las personas consumidoras, sin desconocer los derechos e intereses legítimos de los proveedores. Se reconoce, en particular, que personas con movilidad reducida, adultos mayores y otros grupos en situación de vulnerabilidad dependen del uso de automóviles para acceder a bienes y servicios básicos.

Bajo esta consideración, resulta indispensable subrayar que los derechos humanos son interdependientes e indivisibles: fortalecer el derecho de las y los consumidores mediante esta reforma implica, al mismo tiempo, favorecer el ejercicio de otros derechos fundamentales, como la movilidad, el acceso a la alimentación y el acceso equitativo a bienes y servicios de primera necesidad.

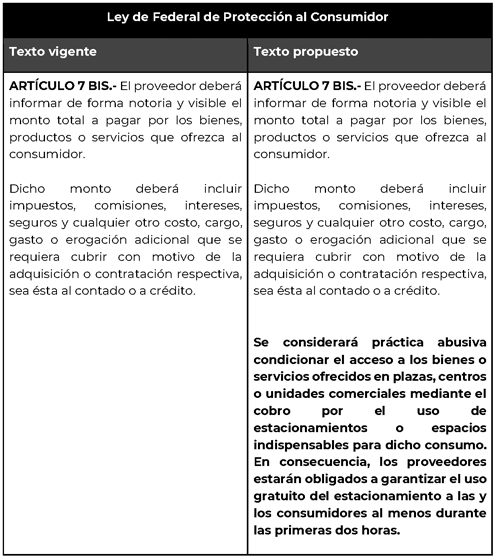

Para mayor claridad, a través del siguiente cuadro comparativo, se podrán observar el texto vigente y la propuesta hecha en esta iniciativa:

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 7 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en materia de prácticas abusivas

Artículo Único. Se adiciona un párrafo al artículo 7 bis de la Ley Federal de Protección al consumidor, en materia de prácticas abusivas, para quedar como sigue:

Artículo 7 Bis. El proveedor deberá informar de forma notoria y visible el monto total a pagar por los bienes, productos o servicios que ofrezca al consumidor.

Dicho monto deberá incluir impuestos, comisiones, intereses, seguros y cualquier otro costo, cargo, gasto o erogación adicional que se requiera cubrir con motivo de la adquisición o contratación respectiva, sea ésta al contado o a crédito.

Se considerará práctica abusiva condicionar el acceso a los bienes o servicios ofrecidos en plazas, centros o unidades comerciales mediante el cobro por el uso de estacionamientos o espacios indispensables para dicho consumo. En consecuencia, los proveedores estarán obligados a garantizar el uso gratuito del estacionamiento a las y los consumidores al menos durante las primeras dos horas.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Procuraduría Federal del Consumidor emitirá, en un plazo no mayor a 90 días, las disposiciones administrativas necesarias para la implementación de lo dispuesto en este Decreto.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 12 de noviembre de 2025.

Diputado Luis Orlando Quiroga Treviño (rúbrica)

Que adiciona el artículo 272 de la Ley General de Salud, en materia de etiquetado referente a la caducidad y vida útil de productos cosméticos, a cargo de la diputada Hilda Magdalena Licerio Valdés, del Grupo Parlamentario del PVEM

Quien suscribe, diputada Hilda Magdalena Licerio Valdés, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo artículo 272 de la Ley General de Salud, en materia de etiquetado referente a la caducidad y vida útil de productos cosméticos, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. Que el artículo 4 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos reconoce que toda persona tiene derecho a la protección de la salud.

2. Que con fundamento en la fracción XVI del artículo 73 de la Constitución, le corresponde al Congreso de la Unión expedir las leyes en la materia salubridad general de la República y definirá las obligaciones que cada autoridad tendrá en la materia, entre ellas, la Ley General de Salud, que regula la producción, comercialización y etiquetado de productos que puedan incidir en la salud humana.

3. Que el artículo 28 de nuestra ley fundamental dispone que las leyes protegerán a los consumidores y propiciará su organización para el mejor cuidado de sus intereses.

4. Que conforme a las Directrices de las Naciones Unidas para la Protección del Consumidor, que son un conjunto valioso de principios que establecen las principales características que deben tener las leyes de protección del consumidor, los Estados, para la protección de la salud de las personas consumidoras deben adoptarse o mantenerse políticas para asegurar el control de calidad de los productos, medios de distribución adecuados y seguros, sistemas internacionales normalizados de etiquetado e información, y programas de educación e investigación en estos ámbitos.

5. Que el Título Décimo Segundo de la Ley General de Salud, denominado Control Sanitario de Productos y Servicios y de su Importación y Exportación, establece las disposiciones aplicables al control sanitario que ejerce la Secretaría de Salud sobre los bienes y actividades que pueden influir en la salud humana.

Para efectos de dicho título, el control sanitario se entiende como el conjunto de acciones de orientación, educación, muestreo, verificación y, en su caso, la aplicación de medidas de seguridad y sanciones, que la autoridad sanitaria lleva a cabo con la participación de productores, comercializadores y consumidores, conforme a las Normas Oficiales Mexicanas y demás disposiciones aplicables.

Dentro de este marco normativo, el Capítulo IX, titulado Productos Cosméticos, del título antes citado regula de manera específica la fabricación, importación, distribución y etiquetado de estos productos. El artículo 269 de la Ley define los productos cosméticos como aquellas sustancias o formulaciones destinadas a ser puestas en contacto con las partes superficiales del cuerpo humano, como la epidermis, el sistema piloso y capilar, las uñas, los labios, los órganos genitales externos, así como los dientes y las mucosas bucales, con el fin exclusivo o principal de limpiarlos, perfumarlos, modificar su aspecto, protegerlos, mantenerlos en buen estado o corregir olores corporales, o bien atenuar o prevenir deficiencias o alteraciones en el funcionamiento de la piel sana.

Este marco jurídico reconoce que los cosméticos, aunque no tienen una finalidad terapéutica, mantienen contacto directo y frecuente con el cuerpo humano, por lo que su control sanitario y correcto etiquetado resultan esenciales para proteger la salud de las personas consumidoras.

6. Que la Ley Federal de Protección al Consumidor establece, en su artículo primero, los principios básicos de las relaciones de consumo y el primero de ellos es la protección de la vida, la salud y la seguridad de las personas consumidoras ante cualquier riesgo provocado por los productos.

En cuanto al artículo 19, de la misma ley, prevé que los productos que deban expresar los elementos, substancias o ingredientes de que estén elaborados o integrados, así como sus propiedades, características, fecha de caducidad, contenido neto y peso o masa drenados, y demás datos relevantes en los envases, empaques, envolturas, etiquetas o publicidad, que incluyan los términos y condiciones de los instructivos y advertencias para su uso ordinario y conservación.

7. Que, en concordancia con la Ley de Infraestructura de la Calidad, las disposiciones sobre normalización y etiquetado resultan fundamentales para la protección del derecho a la información y la seguridad de las personas consumidoras.

El artículo 4 de dicha Ley define, entre otros conceptos relevantes, a la Secretaría de Economía como autoridad competente en la materia y a la Norma Oficial Mexicana (NOM) como la regulación técnica de observancia obligatoria expedida por las autoridades normalizadoras. Estas normas tienen como finalidad fomentar la calidad para el desarrollo económico y proteger objetivos legítimos de interés público, mediante el establecimiento de reglas, especificaciones o características aplicables a bienes, productos, procesos o servicios, incluyendo las relativas a terminología, marcado o etiquetado e información.

Por su parte, el artículo 11 establece que el Reglamento de la Ley deberá desarrollar los elementos complementarios de las regulaciones aplicables en diversos sectores, incluyendo aquellos relativos a la protección del derecho a la información. En esta materia, se dispone que el Reglamento debe considerar los sellos, declaraciones y contraseñas oficiales, así como la información comercial, sanitaria o de otro tipo que deba integrarse en el etiquetado de bienes y productos, con el propósito de proteger los intereses de las personas consumidoras.

Finalmente, el artículo 34 determina que las propuestas de Normas Oficiales Mexicanas deben contener, como mínimo, la identificación, especificaciones, características y disposiciones técnicas, así como los datos e información relativos al marcado o etiquetado del bien o producto al que serán aplicables.

En este contexto, las disposiciones de la Ley de Infraestructura de la Calidad refuerzan la necesidad de armonizar la Ley General de Salud con la normativa técnica sobre etiquetado, a fin de garantizar que los productos cosméticos incluyan información clara, veraz y suficiente respecto a su fecha de caducidad, periodo de vida útil después de abierto y condiciones de uso, en protección de la salud y el derecho a la información de las personas consumidoras.

8. Que la Norma Oficial Mexicana NOM-141-SSA1/SCFI-2012, Etiquetado para productos cosméticos preenvasados. Etiquetado sanitario y comercial, establece los requisitos sanitarios y comerciales que deben observar los productos cosméticos que se comercializan en territorio nacional.

En su numeral 3.10, la Norma define la fecha de duración mínima, caducidad, consumo preferente, vencimiento, validez o expiración como la fecha límite en la cual un producto, conservado en condiciones adecuadas, mantiene su calidad sanitaria, de modo que no representa un riesgo a la salud humana, y después de la cual no podrá ser comercializado.

Asimismo, en su apartado 5.3.6, la NOM dispone que los productos con una duración menor o igual a 24 meses deben incluir en su envase primario o secundario la fecha hasta la cual el producto es seguro para la salud del consumidor, indicando al menos el mes y el año, o bien el día, mes y año. Este dato podrá ir precedido por leyendas como Caducidad, Consumo preferente, Vencimiento, Duración mínima, Validez o Expiración, o sus abreviaturas.

Sin embargo, la misma disposición exceptúa de esta obligación a determinados productos, como aceites, jabones sólidos, perfumes, desodorantes no emulsión, tintes, shampoo, acondicionadores, productos para uñas, entre otros, por considerar que su composición o rotación comercial no permite el crecimiento microbiano o implica un riesgo mínimo para la salud.

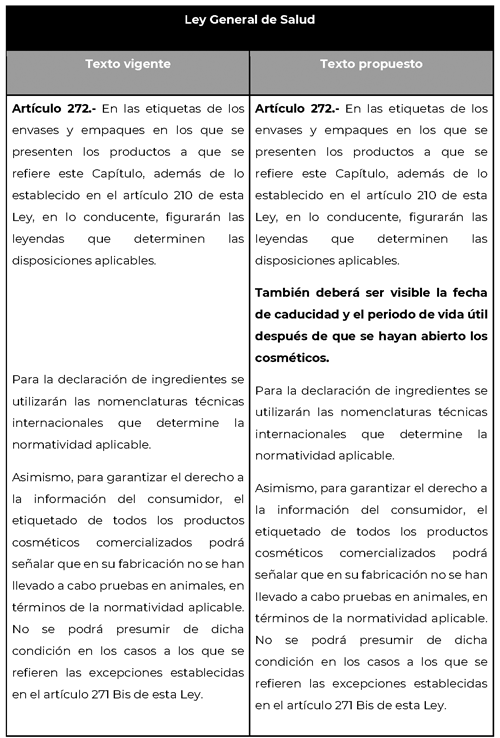

Por lo anterior, se propone modificar el artículo 272 de la Ley General de Salud, de acuerdo con la siguiente

Exposición de Motivos

El maquillaje y los productos cosméticos forman parte de la vida cotidiana de millones de personas en México. Su uso no solo responde a fines estéticos, sino también a prácticas de cuidado personal y bienestar. Sin embargo, la falta de información visible sobre su fecha de caducidad y vida útil después de abiertos puede representar un riesgo para la salud pública y una omisión en el derecho a la información de las personas consumidoras.

A pesar de que existen normas técnicas que regulan el etiquetado de estos productos, la legislación vigente no establece una obligación expresa y generalizada de incluir de forma visible esta información en todos los productos cosméticos. Esta situación genera vacíos normativos que impiden garantizar que los consumidores conozcan los límites de uso seguro de los productos que aplican directamente sobre su piel.