Gaceta Parlamentaria, año XXVIII, número 6916-II-6, martes 11 de noviembre de 2025

- Que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de prevención y atención al suicidio, a cargo del diputado Eduardo Gaona Domínguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

- Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de la alerta de violencia de género, a cargo de la diputada Anayeli Muñoz Moreno, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

- Que deroga las fracciones I y II del artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, en materia de secreto bancario, a cargo del diputado Juan Ignacio Zavala Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

- Que adiciona un artículo 7 Bis a la Ley General de Educación, en materia de uniformes neutros, suscrita por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

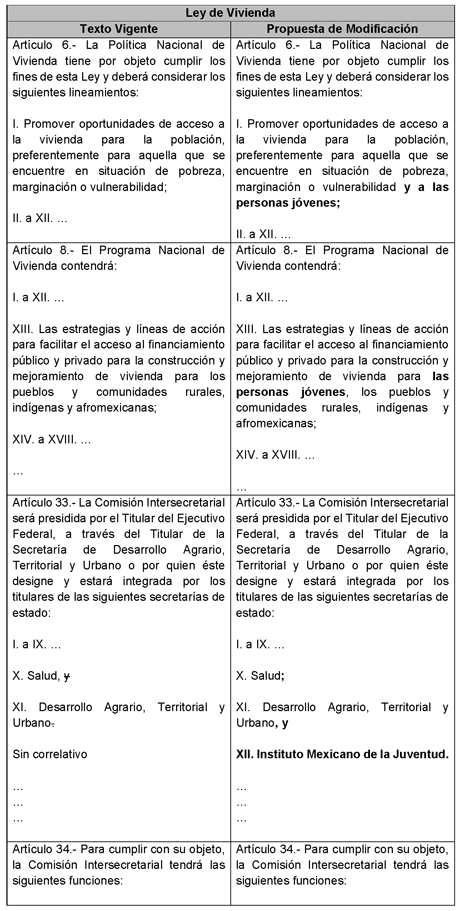

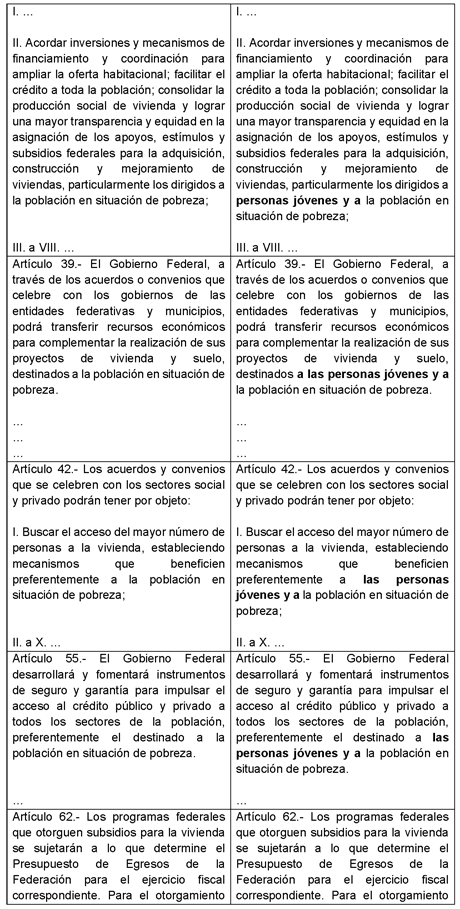

- Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, en materia de vivienda para jóvenes, a cargo de la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

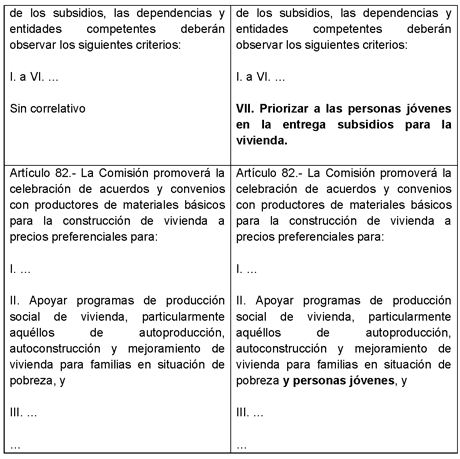

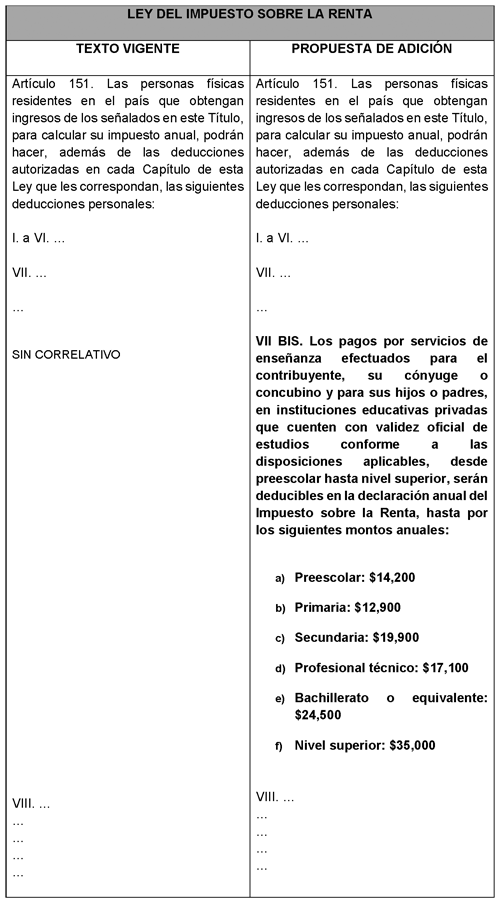

- Que adiciona el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en materia de deducción de colegiaturas, a cargo de la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

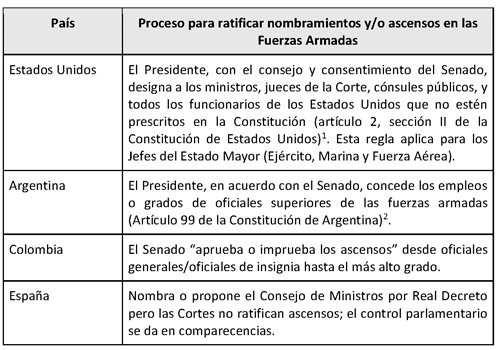

- Que adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Pablo Vázquez Ahued, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

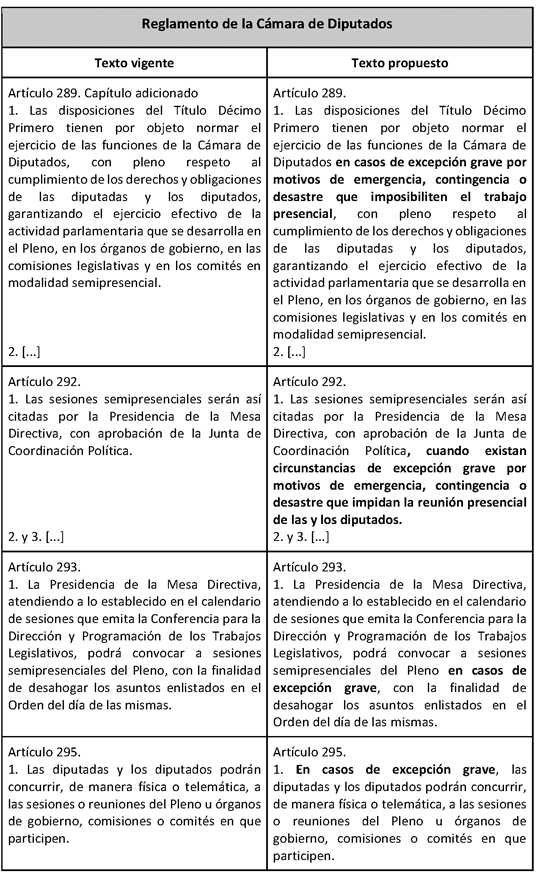

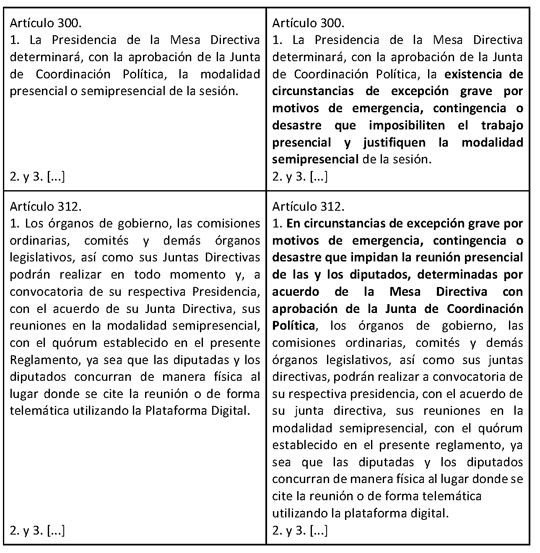

- Que adiciona diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Laura Irais Ballesteros Mancilla, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de prevención y atención al suicidio, a cargo del diputado Eduardo Gaona Domínguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, diputado Eduardo Gaona Domínguez, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo establecido por los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6, numeral I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, somete a consideración de esta honorable asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la denominación del Capítulo VII y se adicionan los artículos 73 Bis 1, 73 Bis 2, 73 Bis 3, 73 Bis 4, 73 Bis 5, 73 Bis 6, 73 Bis 7, 73 Bis 8, 73 Bis 9, 73 Bis 10, 73 Bis 11, 73 Bis 12, 73 Bis 13 y 73 Bis 14 a Ley General de Salud, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El suicidio es una problemática de salud pública que representa un desafío complejo y urgente para México y el mundo. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año aproximadamente 720 mil personas fallecen por suicidio a nivel mundial, y se estima que por cada muerte existen muchas más personas que intentan quitarse la vida o presentan ideación suicida.1 En México, las cifras oficiales de las estadísticas a propósito del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), muestran un aumento progresivo de la incidencia, afectando a personas de todas las edades y contextos sociales.2

El artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el derecho a la protección de la salud como un derecho fundamental, por lo que el Estado está obligado a garantizar políticas públicas integrales que permitan atender los determinantes sociales y psicológicos que conducen al suicidio.3

En materia jurídica, la Ley General de Salud, en su artículo 73, fracción XI, establece que:

“Artículo 73. ...

XI. El desarrollo de acciones y programas para detectar, atender y prevenir el suicidio, y...”.

Por lo anterior es que esta iniciativa surge para desarrollar de manera específica y detallada el marco normativo que permita atender con mayor eficacia y especialización la prevención y atención del suicidio en el país.

Jurisprudencialmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha reafirmado en diversas tesis y resoluciones la obligación del Estado de garantizar el derecho a la salud mental y la protección de la vida, incluyendo acciones preventivas y de tratamiento para personas en riesgo suicida, dentro de un marco de respeto a los derechos y la dignidad humanos (jurisprudencia relacionada con el derecho a la salud y la protección de grupos vulnerables).

La presente iniciativa se encuentra armonizada con el marco jurídico federal aplicable, particularmente con la Ley General de Salud , en sus artículos 73 y 74 Bis, que regulan la coordinación entre la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, y con el Título Tercero , que aborda de manera integral la salud mental y las adicciones, estableciendo principios rectores, servicios especializados y acciones concretas. Asimismo, se considera la aplicación de la Norma Oficial Mexicana NOM-035-SSA2-2012 , que establece criterios para la prevención del suicidio y es fundamental en la elaboración de protocolos, la capacitación del personal y la atención en casos de emergencia.

En congruencia con el enfoque de derechos humanos, también se observan las disposiciones contenidas en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes , en particular los artículos 14 y 15, que garantizan el acceso a servicios de salud mental para menores de edad. De igual forma, se consideran las obligaciones derivadas de la Ley General de Educación y la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad , especialmente en lo relativo a la atención en contextos escolares y la protección de poblaciones vulnerables, como se contempla en las acciones del Capítulo III de esta iniciativa. Esta armonización refuerza el carácter de ley secundaria de la propuesta, dotándola de sustento legal y coherencia normativa con el sistema jurídico nacional.

En el derecho comparado, países como Canadá,4 Australia,5 España6 y Reino Unido7 han desarrollado leyes y políticas integrales que combinan la prevención del suicidio con estrategias intersectoriales, basadas en evidencia científica y con un enfoque comunitario y de derechos humanos. Estas experiencias internacionales muestran que la coordinación entre sectores de salud, educación, seguridad y asistencia social es clave para la reducción efectiva de suicidios y para garantizar la atención continua a quienes sobreviven a intentos suicidas y a sus familias.

Además, la posvención es entendida como aquellas actividades que sirven para reducir los efectos de un impacto traumático sobre la vida de los supervivientes.8

Dado que el suicidio es un fenómeno multidimensional que requiere un abordaje integral, esta Ley General para la Prevención del Suicidio y Acciones de Posvención en México se propone establecer un marco legal claro, homogéneo y específico, que fortalezca las competencias de las autoridades sanitarias, educativas y sociales, y promueva la colaboración entre los sectores involucrados, con el fin de garantizar la protección efectiva de la salud mental y la vida de todas las personas.

Por lo anterior, es indispensable que el Congreso de la Unión legisle de manera específica en esta materia, desarrollando el mandato general contenido en la Ley General de Salud, para lograr políticas públicas adecuadas, eficientes y humanizadas, que respondan a la creciente necesidad de prevención y atención del suicidio en México mediante la siguiente:

Propuesta

Derivado de lo anterior, se somete a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma la denominación del Capítulo VII del Título Tercero y se adicionan los artículos 73 Bis 1, 73 Bis 2, 73 Bis 3, 73 Bis 4, 73 Bis 5, 73 Bis 6, 73 Bis 7, 73 Bis 8, 73 Bis 9, 73 Bis 10, 73 Bis 11, 73 Bis 12, 73 Bis 13 y 73 Bis 14 a la Ley General de Salud.

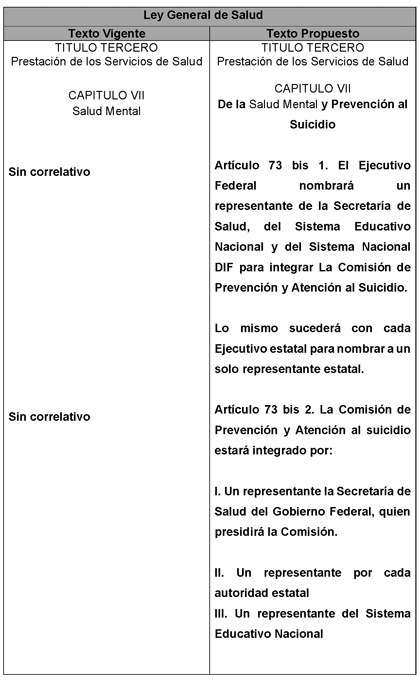

Único. Se reforma la denominación del Capítulo VII del Título Tercero y se adicionan los artículos 73 Bis 1, 73 Bis 2, 73 Bis 3, 73 Bis 4, 73 Bis 5, 73 Bis 6, 73 Bis 7, 73 Bis 8, 73 Bis 9, 73 Bis 10, 73 Bis 11, 73 Bis 12, 73 Bis 13 y 73 Bis 14 a la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Ley General de Salud

Título Tercero

Capítulo VII De la Salud Mental y Prevención al Suicidio

Artículo 73 Bis 1. El Ejecutivo federal nombrará un representante de la Secretaría de Salud, del Sistema Educativo Nacional y del Sistema Nacional DIF para integrar la Comisión de Prevención y Atención al Suicidio.

Lo mismo sucederá con cada Ejecutivo estatal, donde se nombrará un representante estatal por entidad.

Artículo 73 Bis 2. La Comisión de Prevención y Atención al suicidio estará integrado por:

I. Un representante la Secretaría de Salud del Gobierno federal, quien presidirá la Comisión.

II. Un representante por cada autoridad estatal

III. Un representante del Sistema Educativo Nacional

IV. Un representante del Sistema Nacional DIF

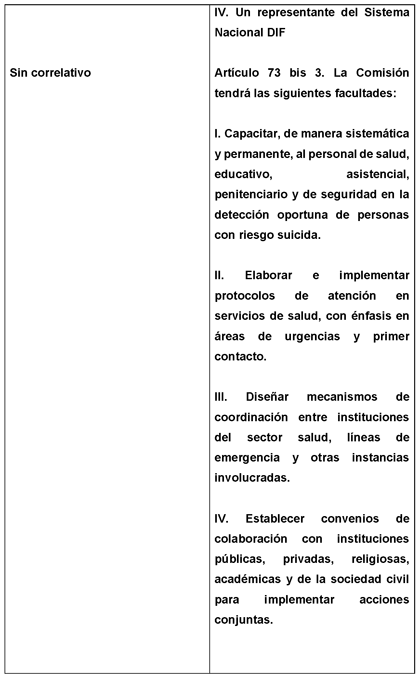

Artículo 73 Bis 3. La Comisión tendrá las siguientes atribuciones:

I. Capacitar, de manera sistemática y permanente, al personal de salud, educativo, asistencial, penitenciario y de seguridad en la detección oportuna de personas con riesgo suicida.

II. Elaborar e implementar protocolos de atención en servicios de salud, con énfasis en áreas de urgencias y primer contacto.

III. Diseñar mecanismos de coordinación entre instituciones del sector salud, líneas de emergencia y otras instancias involucradas.

IV. Establecer convenios de colaboración con instituciones públicas, privadas, religiosas, académicas y de la sociedad civil para implementar acciones conjuntas.

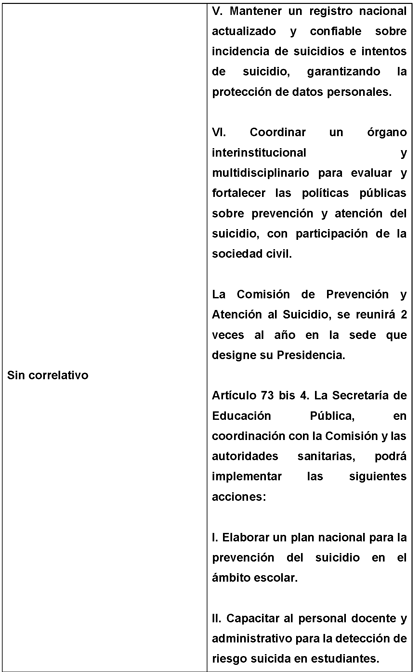

V. Mantener un registro nacional actualizado y confiable sobre incidencia de suicidios e intentos de suicidio, garantizando la protección de datos personales.

VI. Coordinar un órgano interinstitucional y multidisciplinario para evaluar y fortalecer las políticas públicas sobre prevención y atención del suicidio, con participación de la sociedad civil.

La Comisión de Prevención y Atención al Suicidio, se reunirá 2 veces al año en la sede que designe su Presidencia.

Artículo 73 Bis 4. La Secretaría de Educación Pública, en coordinación con la Comisión y las autoridades sanitarias, podrá implementar las siguientes acciones:

I. Elaborar un plan nacional para la prevención del suicidio en el ámbito escolar.

II. Capacitar al personal docente y administrativo para la detección de riesgo suicida en estudiantes.

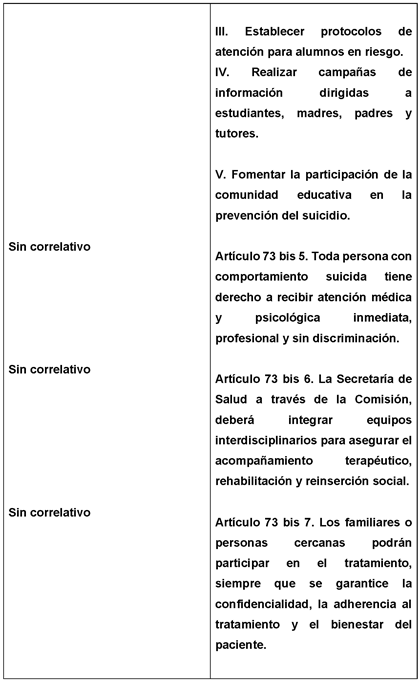

III. Establecer protocolos de atención para alumnos en riesgo.

IV. Realizar campañas de información dirigidas a estudiantes, madres, padres y tutores.

V. Fomentar la participación de la comunidad educativa en la prevención del suicidio.

Artículo 73 Bis 5. Toda persona con comportamiento suicida tiene derecho a recibir atención médica y psicológica inmediata, profesional y sin discriminación.

Artículo 73 Bis 6. La Secretaría de Salud a través de la Comisión, deberá integrar equipos interdisciplinarios para asegurar el acompañamiento terapéutico, rehabilitación y reinserción social.

Artículo 73 Bis 7. Los familiares o personas cercanas podrán participar en el tratamiento, siempre que se garantice la confidencialidad, la adherencia al tratamiento y el bienestar del paciente.

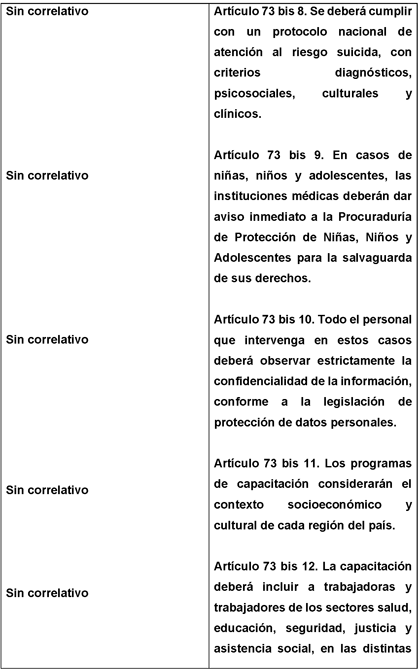

Artículo 73 Bis 8. Se deberá cumplir con un protocolo nacional de atención al riesgo suicida, con criterios diagnósticos, psicosociales, culturales y clínicos.

Artículo 73 Bis 9. En casos de niñas, niños y adolescentes, las instituciones médicas deberán dar aviso inmediato a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para la salvaguarda de sus derechos.

Artículo 73 Bis 10. Todo el personal que intervenga en estos casos deberá observar estrictamente la confidencialidad de la información, conforme a la legislación de protección de datos personales.

Artículo 73 Bis 11. Los programas de capacitación considerarán el contexto socioeconómico y cultural de cada región del país.

Artículo 73 Bis 12. La capacitación deberá incluir a trabajadoras y trabajadores de los sectores salud, educación, seguridad, justicia y asistencia social, en las distintas etapas de prevención y tratamiento.

Artículo 73 Bis 13. Todas las instituciones públicas y privadas que brinden servicios de salud están obligadas a garantizar atención de emergencia a personas con intento suicida y a familiares de víctimas de suicidio, sin menoscabo de su situación económica o afiliación institucional.

Artículo 73 Bis 14. La Secretaría de Salud a través de la Comisión promoverá convenios con gobiernos estatales y municipales para garantizar la implementación coordinada de esta Ley, incluyendo cooperación técnica, financiera y administrativa.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las acciones que se deban emprender con motivo de la entrada en vigor del presente decreto deberán cubrirse con cargo al presupuesto aprobado por las dependencias y entidades de la administración pública federal en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente, por lo que no se requerirán mayores transferencias presupuestarias.

Tercero. Los Ejecutivos federal y estatales deberán emitir los protocolos de selección necesarios en un plazo no mayor a 90 días naturales a partir de la entrada en vigor de esta ley, para nombrar a los integrantes de la Comisión de Prevención y Atención al suicidio.

Cuarto. Todo lo no previsto en esta ley se regirá por lo establecido en la Ley General de Salud, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley General de Educación y demás disposiciones federales aplicables.

Notas

1 Organización Mundial de la Salud, disponible en: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/suicide

2 Instituto Nacional de Geografía y Estadística, disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2024/EAP_Su icidio24.pdf

3 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

4 Government of Canada. National Suicide Prevention Action Plan 2024-2027. Public Health Agency of Canada. Disponible en: https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/diseases-c onditions/national-suicide-prevention-action-plan-2024-2027.html

5 National Suicide Prevention Office (Australia). National Suicide Prevention Strategy 2025-2035. National Mental Health Commission. Disponible en: https://www.mentalhealthcommission.gov.au/national-suicide-prevention-s trategy

6 Ministerio de Sanidad (España). Plan de Acción de Prevención del Suicidio 2025-2027. Sistema Nacional de Salud. Disponible en: https://www.plataformanacionalsuicidio.es/national-and-regional-initiat ives

7 UK Government. Suicide Prevention Strategy for England: 2023 to 2028. Department of Health and Social Care. Disponible en: https://www.gov.uk/government/publications/suicide-prevention-strategy- for-england-2023-to-2028

8 Instituto Tecnológico de Monterrey, disponible en: https://conecta.tec.mx/es/noticias/monterrey/salud/especialista-explica -la-postvencion-del-suicidio

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de noviembre de 2025.

Diputado Eduardo Gaona Domínguez (rúbrica)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de la alerta de violencia de género, a cargo de la diputada Anayeli Muñoz Moreno, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, diputada Anayeli Muñoz Moreno, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXVI Legislatura, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta honorable asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

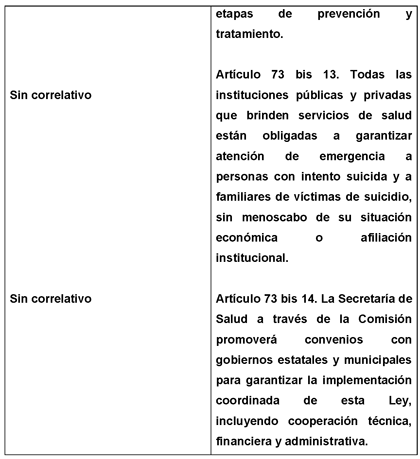

De acuerdo con el Instituto Nacional de las Mujeres actualmente “se han declarado 25 alertas de violencia de género contra las mujeres [AVGM] en 22 entidades del país que incluyen 643 municipios”.1 Lo anterior debido a que Estado de México, Guerrero y Veracruz cuentan con una doble alerta, tanto por violencia feminicida, como por agravio comparado. A continuación, se muestra un cuadro con la información el estado y la fecha en el cual se emitió la AVGM.

Es importante destacar que en algunas entidades la AVGM ha sido solicitada, sin embargo, no ha sido declarada. Estos casos son, Guanajuato (30 de junio de 2015), Baja California (19 de mayo de 2016), Querétaro (9 de febrero de 2017), Puebla (7 de julio de 2017), Sonora (4 de agosto de 2017), Tabasco (4 de agosto de 2017), Tlaxcala (4 de agosto de 2017), Yucatán (9 de agosto de 2018), Coahuila (29 de noviembre de 2018) y Ciudad de México (7 de junio de 2019).2

De acuerdo con el Instituto Nacional de las Mujeres, la AVGM es un mecanismo de protección único en el mundo, mismo que se establece en el artículo 22 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV). Conforme a lo dicho en esta misma Ley, la AVGM consiste en un “conjunto de acciones gubernamentales coordinadas, integrales, de emergencia y temporales realizadas entre las autoridades de los tres órdenes y niveles de gobierno, para enfrentar y erradicar la violencia feminicida” en un territorio determinado.

Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos señala que la AVGM es “[...] el instrumento de protección de derechos humanos de las mujeres previsto por el Estado mexicano para hacer frente a la violencia feminicida [que] es la forma extrema de violencia contra las mujeres por el solo hecho de ser mujeres, ocasionada por la violación de sus derechos humanos, en los espacios público y privado [...]”.3

Según lo estipulado en la LGAMVLV, la AVGM se emite para asegurar la vida, la integridad, la libertad y la seguridad, así como para garantizar el acceso a la justicia de las mujeres, adolescentes y niñas en los casos donde se busca erradicar la violencia feminicida y/o para eliminar el agravio comparado 4 en una entidad federativa específica.

La AVGM se emite cuando existe un contexto de violencia feminicida; se observan omisiones por parte de las autoridades gubernamentales en el cumplimiento de sus obligaciones, o bien, cuando se detecta un agravio comparado que impida el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, adolescentes y niñas en un territorio específico.

De acuerdo con el artículo 24 Bis de la LGAMVLV, la AVGM se tramita a solicitud de organismos públicos autónomos, organizaciones de la sociedad civil legalmente constituidas, por colectivos o grupos de familiares de víctimas o por parte de la Comisión Nacional para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim). Posterior, al trámite de solicitud un grupo de trabajo constituido5 tiene como objetivo analizar, valorar y emitir el contenido de dicha solicitud (artículo 24 Quáter de la LGAMVLV).

Después de 30 días naturales, tras el análisis de este Grupo, se declarará mediante un dictamen la procedencia o improcedencia de la AVGM, elaborando –en caso de que proceda– conclusiones que incluyan propuestas de acciones y medidas preventivas (artículo 24 Quinquies LGAMVLV). Una vez notificada la AVGM a las autoridades correspondientes, éstas deberán, de manera coordinada, con el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario, 6 implementar el Programa de Acciones Estratégicas.

En términos generales, el Programa de Acciones Estratégicas, además de estar alineado a la política integral, contendrá las acciones para afrontar la violencia feminicida o al agravio comparado, los plazos para su ejecución, la asignación de responsabilidades, los recursos presupuestales destinados para dichas actividades, los indicadores de evaluación, seguimiento y cumplimiento de las acciones y/o la estrategia de difusión en la entidad federativa de los resultados alcanzados (artículo 25 de la LGAMVLV).

Relacionado con las AVGM que se han declarado, se ha detectado una acumulación de 552 medidas recomendadas a gobiernos y órganos autónomos locales , de las cuales 208 son de prevención, 190 son orientadas a la justicia y reparación del daño y 154 corresponden a medidas de seguridad. Asimismo, hasta 2021 se habían evaluado a 18 de 22 estados mostrando que 9 por ciento de las medidas habían sido cumplidas a cabalidad, 5 por ciento no habían sido cumplidas y 86 por ciento se encontraban en proceso de cumplimiento .7

De acuerdo con Lucas y Roth,8 por el tipo de acciones y recomendaciones emitidas, la AVGM se ha constituido como un mecanismo de alerta pública y de emergencia, para generar políticas públicas, armonizar la legislación y como un instrumento de protección de los derechos humanos de las mujeres. A pesar de esto, la AVGM se ha enfrentado a varios retos de implementación, por ejemplo, para algunas personas integrantes de las instituciones responsables de implementar las recomendaciones se ha visto como un instrumento de presión política y mediática , un mecanismo sancionador e incluso, como una intromisión a la jurisdicción de las entidades federativas. Lo cual ha ocasionado diversas resistencias en su implementación. Asimismo, otros retos identificados, a nivel operativo, se han relacionado con:

• La ausencia de un sistema de monitoreo y evaluación de las acciones o recomendaciones emitidas.

• El presupuesto necesario para ejercer las acciones o recomendaciones emitidas.

El primer reto está relacionado con la falta de un sistema de monitoreo y evaluación, así como de indicadores que permitan, de manera homologada, identificar los avances en las recomendaciones, ausencia que proviene de la Ley y el Reglamento de la Ley; pues si bien en ambos instrumentos se señala el proceso de emisión, no se establece cómo se determinará el impacto del cumplimiento del Programa de Acciones Estratégicas implementado en cada entidad.

Asimismo, de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos CNDH,9 aunque el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario de cada estado no tiene la facultad de darle seguimiento a la declaratoria , estos se han conformado como mecanismos acompañamiento y evaluación sobre la implementación de las medidas solicitadas. Aunado a lo anterior, si bien, cada una de las entidades y municipios alertados cuentan con, informes y otros documentos asociados al cumplimiento de la AVGM, estos no son comparables entre sí.

Lo anterior significa que, aunque existen acciones o recomendaciones similares en las declaratorias de AVGM relacionadas con diseñar o mejorar protocolos; diseñar campañas de difusión, generar modelos de atención de la violencia contra las mujeres; llevar a cabo programas de capacitación a personas servidoras públicas encargadas de la procuración e impartición de justicia, reformar sus leyes, entre otras, cada estado determina cómo dará cumplimiento a cada una de ellas.

Por ejemplo, en su Informe de Cumplimiento 2017-2018, el estado de Guerrero, dando cumplimiento a la medida de seguridad “Publicar y divulgar en medios de comunicación la naturaleza y alcance de la AVGM” mencionó haber diseñado la página web “Zona Violeta”, firmó un convenio entre el gobierno del estado de Guerrero a través de la Secretaría General del Estado, la Dirección General de Comunicación Social y la Comisión Nacional para los Pueblos Indígenas, para difundir información en las radios comunitarias; celebró el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres; realizó una publicación sobre acciones que el gobierno efectúa para prevenir y erradicar la violencia, en el periódico El Sur , además de acciones específicas en los municipios alertados.10

Por su parte, en su Informe de Implementación de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Violencia Feminicida en el Estado de Veracruz 2019-2020, dando cumplimiento a la medida de seguridad “Implementar y evaluar una campaña de comunicación estatal sobre la AVGM” mencionó haber implementado la Campaña de Prevención de la Violencia contra las Mujeres, publicada en medios escritos, redes sociales y espectaculares, así como la Campaña sobre los derechos humanos de las mujeres y las niñas con énfasis en derecho a una vida libre de violencia, en el portal oficial del Sistema DIF estatal.11

Si bien, en ambos ejemplos se muestran respuestas diferentes para medidas similares , en ninguno de ellos se identifican estadísticas que permitan ubicar a la población beneficiaria, los alcances de cada campaña, la duración de estas, el impacto obtenido, entre otros elementos objetivos. Esto no es exclusivo de estas entidades, ni tampoco se debe a un problema sobre cómo responden a las recomendaciones de la AVGM, sino que es una problemática derivada de la falta de indicadores homologados para todas las entidades (independiente de cómo quieran dar respuesta a la medida).

De la misma forma, derivado de que las entidades federativas emiten informes anuales que son cargados en micrositios de la propia entidad o bien, en documentos separados presentados por la Conavim, 12 no sólo evidencia la falta de homologación al rendir sus informes, sino la ausencia de rankings, comparativos y otros análisis de seguimiento, así como de un sistema o banco de datos que permitan evaluar las acciones de manera condensada , donde las personas usuarias puedan acceder a la información de manera veraz, confiable, oportuna, gratuita, accesible, comprensible y verificable.

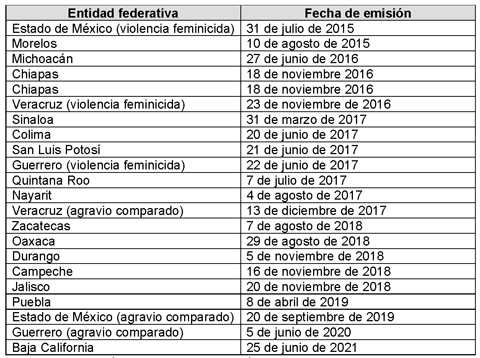

Adicional a esto, es importante destacar el factor de la temporalidad . Dado que no existe un plazo determinado para dar cumplimiento, ni indicadores de que la entidad ha cumplido a cabalidad las recomendaciones, cada año las entidades federativas utilizan recursos públicos para atender la AVGM, tal como se muestra en la siguiente tabla, donde se identifica la fecha y el estado al cual se otorgaron recursos para proyectos relacionados con la AVGM, a través de Convenios de Coordinación y Adhesión celebrados con la Secretaría de Gobernación durante 2024, para implementar proyectos específicos (en algunos casos más de uno).13

Cuadro de elaboración propia con información obtenida del Diario Oficial de la Federación (2024).

Aunque en la mayoría de los convenios de coordinación y adhesión que celebran la Secretaría de Gobernación con las entidades se señalan los indicadores y los medios de verificación que se utilizarán para comprobar el cumplimiento de las actividades por cada uno de los proyectos financiados, así como la población beneficiada, un cronograma de cumplimiento y el tipo de personal que se requerirá para implementar el proyecto, aún no existe una base de datos condesada donde se pueda acceder de manera sencilla para darle seguimiento a cada proyecto.

En este sentido, además de los fondos proporcionados por la federación, tal como lo señalan Lucas y Roth “[...] el financiamiento de las medidas propuestas en el marco de la AVGM debe provenir de los fondos propios de las entidades federativas y de los municipios, suponiendo una restructuración y redistribución de sus presupuestos”,14 lo cual deriva en inversiones costosas, sin resultados medibles y observables.

Contar con un sistema de monitoreo y evaluación para la AVGM es fundamental para asegurar el éxito de cualquier acción, programa o política pública orientada al cumplimiento de las recomendaciones. En primer lugar, permite medir el rendimiento y el progreso de las actividades, asegurando que los objetivos establecidos se estén alcanzando. Asimismo, un sistema de monitoreo y evaluación es clave para identificar áreas de mejora y realizar ajustes en las estrategias, optimizando los resultados y el uso de los recursos públicos.

Además, proporciona datos y evidencia que facilitan la toma de decisiones informada . Mediante la recopilación continua de información, los responsables pueden hacer ajustes en el enfoque o en la asignación de recursos , lo que incrementa la efectividad de las acciones emprendidas. Otro beneficio importante del monitoreo y la evaluación es que aumenta la responsabilidad y la transparencia , fortaleciendo la confianza y el compromiso de las autoridades involucradas.

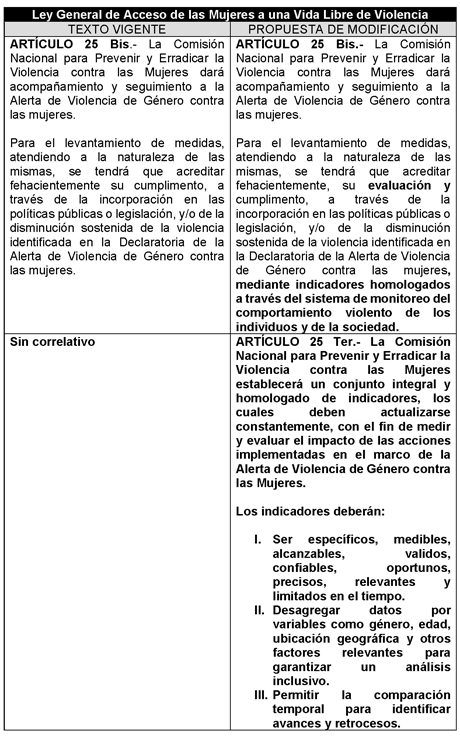

Para lograr lo anterior, es necesario generar reformas y adiciones clave a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Por ello, para mejor entendimiento de la iniciativa con proyecto de decreto, se presenta, el siguiente cuadro comparativo:

Para establecer el objetivo de promoción a datos y evidencia que facilitan la toma de decisiones informada respecto a las AVGM, es necesario apoyarnos de un sistema que pueda monitorear y evaluar los resultados, atendiendo a lo establecido en la LGAMVLV, el sistema de monitoreo del comportamiento violento de los individuos y de la sociedad contra las mujeres (artículo 17), el cual tienen por objeto generar instrumentos que permitan evaluar el avance en la erradicación de la violencia contra las mujeres y las posibles acciones que puedan implementarse para lograr dicha erradicación (artículo 29 del Reglamento de la LGAMVLV). Sera un instrumento que coadyuvará con los fines de esta propuesta a dotarlo de nuevas atribuciones en materia de las AVGM.

Finalmente, se agrega un párrafo para otorgar la facultad a la Conavim de cubrir toda la información que ya se estipula en materia de las alertas, con la finalidad de integrarlas al Sistema para hacer efectiva la publicación de la misma y la corresponsabilidad de ambos entes.

Por lo anteriormente expuesto, se observa una ausencia institucional por homologar criterios de cumplimiento en cada una de las entidades que tienen o han solicitado una Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres. Desde 2015 más de la mitad del país tienen activa una AVGM, evidenciando una problemática respecto a las violencias ejercidas hacia las mujeres y, desafortunadamente, en diez años no se ha podido dar una respuesta sobre la disminución de estas. Por ello, es necesario establecer indicadores homologados para atender las acciones que se emitan, pues estoy convencida de que lo que no se mide no se puede evaluar, y lo que no se evalúa no se puede cambiar.

Esta propuesta es de vital importancia para ampliar los derechos y la protección de mujeres, niñas y adolescentes en todo el país, así como para garantizar el acceso a la información pública y asegurar el uso eficiente de los recursos públicos en materia de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Único. Se reforma el artículo 25 Bis y se adicionan los artículos 25 Ter, 25 Quáter y 25 Quinquies de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia, para quedar como sigue:

Artículo 25 Bis. La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres dará acompañamiento y seguimiento a la Alerta de Violencia de Género contra las mujeres.

Para el levantamiento de medidas, atendiendo a la naturaleza de las mismas, se tendrá que acreditar fehacientemente, su evaluación y cumplimento, a través de la incorporación en las políticas públicas o legislación, y/o de la disminución sostenida de la violencia identificada en la Declaratoria de la Alerta de Violencia de Género contra las mujeres, mediante indicadores homologados a través del sistema de monitoreo del comportamiento violento de los individuos y de la sociedad.

Artículo 25 Ter. La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres establecerá un conjunto integral y homologado de indicadores, los cuales deben actualizarse constantemente, con el fin de medir y evaluar el impacto de las acciones implementadas en el marco de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres.

Los indicadores deberán:

I. Ser específicos, medibles, alcanzables, válidos, confiables, oportunos, precisos, relevantes y limitados en el tiempo.

II. Desagregar datos por variables como género, edad, ubicación geográfica y otros factores relevantes para garantizar un análisis inclusivo.

III. Permitir la comparación temporal para identificar avances y retrocesos.

IV. Alinear los objetivos de las acciones con las recomendaciones emitidas.

La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres compartirá toda la información, indicadores de evaluación, seguimiento, cumplimiento, resultados e informes de las acciones implementadas en lo referente a las Alertas de Violencia de Género contra las mujeres con el sistema de monitoreo del comportamiento violento de los individuos y de la sociedad.

Artículo 25 Quáter. El sistema de monitoreo del comportamiento violento de los individuos y de la sociedad, en lo referente a la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres será de acceso público, con el objetivo de que la ciudadanía pueda consultar de manera transparente e inmediata, los avances y resultados relacionados con las acciones emprendidas.

El sistema deberá garantizar:

I. La recopilación, análisis y reporte periódico de los datos generados por los indicadores.

II. La accesibilidad de los datos para las entidades involucradas y la ciudadanía en general, respetando los principios de confidencialidad y protección de datos personales.

III. La implementación de mecanismos de retroalimentación para ajustar y mejorar las estrategias con base en los resultados obtenidos.

IV. La integración de herramientas tecnológicas para la sistematización y análisis de la información.

Artículo 25 Quinquies. La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, en colaboración con el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario, realizará una evaluación anual del cumplimiento de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en cada una de las entidades alertadas, con el fin de determinar el grado de su implementación, o en su caso su cumplimiento.

En función de los resultados, se podrán ajustar las recomendaciones emitidas, de ser necesario, o en su caso su conclusión.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Tercero. Las entidades federativas contarán con 180 días a partir de que entre en vigor el presente decreto para armonizar sus leyes locales a la presente disposición; quedando sin efecto las disposiciones locales que contravengan al presente decreto.

Cuarto. La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres contará con 365 días para integrar, homologar los criterios y compartir la información correspondiente al sistema de monitoreo del comportamiento violento de los individuos y de la sociedad.

Notas

1 Instituto Nacional de las Mujeres (2021). Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres. Gobierno de México. Disponible en: https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/alerta-de-violencia-d e-genero-contra-las-mujeres-80739#:~:text=A%20la%20fecha%20se%20han,a%2 0reducir%20la%20violencia%20feminicida.

2 Idem

3 Comisión Nacional de Derechos Humanos (2021). Reporte de análisis de los procedimientos de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM). Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres, Cuarta Visitaduría. 47pp.

4 El agravio comparado se presenta cuando un ordenamiento jurídico o una política pública contiene distinciones en detrimento de las mujeres.

5 El grupo de trabajo se conformará por una persona representante del Instituto Nacional de las Mujeres, quien coordinará el grupo; una persona representante de la Comisión Nacional; una persona representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; dos personas representantes de una institución académica o de investigación especializada en Violencia contra las Mujeres ubicada en el territorio donde se señala la violencia feminicida o agravio comparado; dos personas representantes de una institución académica o de investigación de carácter nacional especializada en Violencia contra las Mujeres, y una persona representante del Mecanismo para el adelanto de las mujeres de la entidad de que se trate (artículo 36 del Reglamento de la LGAMVLV).

6 Una vez declarada de la AVGM el Grupo de Trabajo se convierte en el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (CNDH, 2021).

7 Ibidem. Instituto Nacional de la Mujeres, 2021.

8 Lucas, Bénédicte y Roth, Francoise (2018). Informe de Evaluación del funcionamiento del Mecanismo. Inmujeres y CONAVIM. 96pp.

9 Ibidem. Comisión Nacional de Derechos Humanos (2018).

10 Gobierno de Guerrero. Informe Anual. Alerta de Violencia de Género contra Mujeres en el Estado de Guerrero. Gobierno del Estado de Gerrero. Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/767582/25._Informe_de_cu mplimiento_2017-2018_CompressPdf.pdf

11 Gobierno del Estado de Veracruz. Informe de la implementación de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Violencia Feminicida en el Estado de Veracruz. Gobierno de Veracruz. Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/747590/20._Informe_AVGM_ V.F._Nov_2019-Junio2020.pdf

12 Véase, por ejemplo, “Solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado de México” disponible en: https://www.gob.mx/conavim/documentos/solicitud-de-alerta-de-violencia- de-genero-contra-las-mujeres-en-el-estado-de-mexico, o bien “Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el estado de Veracruz”, disponible en: https://www.gob.mx/conavim/documentos/alerta-de-violencia-de-genero-con tra-las-mujeres-en-el-estado-de-veracruz

13 Cuadro ilustrativo, resaltando algunos ejemplos clave.

14 Ibidem. Lucas y Roth (2018).

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de noviembre de 2025.

Diputada Anayeli Muñoz Moreno (rúbrica)

Que deroga las fracciones I y II del artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, en materia de secreto bancario, a cargo del diputado Juan Ignacio Zavala Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Quien suscribe, diputado Juan Ignacio Zavala Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno iniciativa con proyecto de decreto por el cual se derogan las fracciones I y II del artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, en materia de interés bancario, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El secreto bancario (también conocido como secreto financiero) es el deber que tienen las instituciones crediticias de no proporcionar información sobre las operaciones que las personas realizan a través de su infraestructura financiera.1 Esta práctica, al igual que el secreto profesional, ha ido evolucionando hasta el momento en el que su exigencia se plasmó en el marco jurídico que regula el sistema financiero mexicano.2

Así, el secreto bancario está reconocido, esencialmente, en el artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito de la siguiente manera:

“Artículo 142. La información y documentación relativa a las operaciones y servicios a que se refiere el artículo 46 de la presente Ley, tendrá carácter confidencial, por lo que las instituciones de crédito, en protección del derecho a la privacidad de sus clientes y usuarios que en este artículo se establece, en ningún caso podrán dar noticias o información de los depósitos, operaciones o servicios, incluyendo los previstos en la fracción XV del citado artículo 46, sino al depositante, deudor, titular, beneficiario, fideicomitente, fideicomisario, comitente o mandante, a sus representantes legales o a quienes tengan otorgado poder para disponer de la cuenta o para intervenir en la operación o servicio.

...”.

Así, de conformidad con el artículo citado, las instituciones de crédito tienen prohibido dar noticia o información sobre las operaciones reconocidas en el artículo 46 de la misma Ley, a saber: el recibo de depósitos bancarios de dinero; la celebración de préstamos y créditos, la práctica de operaciones de fideicomisos, la práctica de operaciones con oro, plata y divisas; entre otros.3 Lo anterior, con excepción de las propias personas que intervienen o tienen facultad para conocer de las operaciones, como depositantes, titulares, personas beneficiarias, representantes o quienes tengan otorgado poder para disponer de la cuenta o para intervenir en la operación o servicio.

La importancia de este secreto no es menor. Forma parte de la protección de la privacidad e intimidad de las personas cuyas operaciones dentro del sistema financiero contiene información y datos sensible. En esa misma línea, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), desde la octava época, ha reconocido que el secreto bancario es parte del derecho a la vida privada.4 Este derecho implica que la vida privada de las personas está exento e inmune a las invasiones, agresiones, vulneraciones o cualquier clase de injerencia abusiva o arbitraria por parte de terceros o de la autoridad pública. En ese sentido, el Estado tiene la obligación de adoptar las medidas para garantizar este derecho.5 Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha sostenido que la protección a la vida privada comprende: tomar decisiones con diversas áreas de la propia vida de manera libre, tener un espacio de tranquilidad persona, mantener discreción y reserva sobre ciertos aspectos de la vida, así como controlar la difusión de la información personal hacia el público.6

Entonces, el derecho bancario, así como todas las demás figuras que forman parte del ejercicio pleno de este derecho, está protegido por los principios reconocidos en el artículo 16 constitucional de legalidad y seguridad jurídica.7 Y, también, por lo establecido en el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que expresa:

“Artículo 11. Protección de la Honra y de la Dignidad

...

2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación.

3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques”.

Ahora bien, como sucede con el resto de los derechos humano, la vida privada no es un derecho humano absoluto, sino que puede ser objeto de restricciones o limitaciones. El mismo artículo 16 constitucional reconoce que los actos de molestia son legales en tanto estén fundados y motivados por la autoridad correspondiente. Por su parte, la Corte IDH ha reconocido que la posibilidad de restringir este derecho mientras la medida restrictiva no sea abusiva o arbitraria.8 Asimismo, la Primera Sala de la SCJN ha señalado que el derecho a la privacidad puede ser objeto de limitaciones cuando sea necesario proteger otros derechos o intereses legítimos.9

Para el tema del secreto bancario, el mismo artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito reconoce ciertas excepciones a la prohibición de compartir datos sobre las operaciones financieras. Entre esas excepciones, se encuentra el requerimiento por parte de autoridad judicial. Sin embargo, el artículo 142 también establece excepciones al secreto bancario que no necesitan autorización judicial. Estas excepciones, a la letra del mencionado numeral, se actualizan cuando el requerimiento viene de las siguientes autoridades:

“I. El fiscal general de la República o el servidor público en quien delegue facultades para requerir información, para la comprobación del hecho que la ley señale como delito y de la probable responsabilidad del imputado;

II. Los procuradores generales de justicia de los Estados de la Federación y del Distrito Federal o subprocuradores, para la comprobación del hecho que la ley señale como delito y de la probable responsabilidad del imputado;

III. El Procurador General de Justicia Militar, para la comprobación del hecho que la ley señale como delito y de la probable responsabilidad del imputado;

IV. Las autoridades hacendarias federales, para fines fiscales;

V. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para efectos de lo dispuesto por el artículo 115 de la presente Ley;

VI. El Tesorero de la Federación, cuando el acto de vigilancia lo amerite, para solicitar los estados de cuenta y cualquier otra información relativa a las cuentas personales de los servidores públicos, auxiliares y, en su caso, particulares relacionados con la investigación de que se trate;

VII. La Auditoría Superior de la Federación, en ejercicio de sus facultades de revisión y fiscalización de la Cuenta Pública Federal y respecto a cuentas o contratos a través de los cuáles se administren o ejerzan recursos públicos federales;

VIII. El titular y los subsecretarios de la Secretaría de la Función Pública, en ejercicio de sus facultades de investigación o auditoría para verificar la evolución del patrimonio de los servidores públicos federales.

La solicitud de información y documentación a que se refiere el párrafo anterior, deberá formularse en todo caso, dentro del procedimiento de verificación a que se refieren los artículos 41 y 42 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y

IX. La Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, órgano técnico del Consejo General del Instituto Federal Electoral, para el ejercicio de sus atribuciones legales, en los términos establecidos en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Las autoridades electorales de las entidades federativas solicitarán y obtendrán la información que resulte necesaria también para el ejercicio de sus atribuciones legales a través de la unidad primeramente mencionada”.

Por cuanto hace a las excepciones I y II, éstas se circunscriben al ámbito penal, tanto federal como local. A partir de ellas, el Ministerio Público puede, derivada de una investigación en curso, hacerse de datos sensibles de personas investigadas sin su consentimiento y sin que exista una autoridad judicial que pondere la procedencia de ese acto de investigación.

Sin embargo, estas facultades representan una afectación desproporcionada al derecho de la privacidad de personas que, siendo inocentes y en la etapa inicial del proceso penal, puedan sufrir injerencias en su esfera personal por parte de autoridades ministeriales sin que exista un control que revise la procedencia de esa actuación. Esta situación crea condiciones que facilitan la vigilancia, el abuso y el uso ilegal de la información financiera requerida. Al respecto, varias organizaciones de la sociedad civil se han manifestado en contra cuando el Poder Legislativo aprueba sistemas normativos que permite a las autoridades acceder a información privada sin control judicial, por permitir y legalizar un estado de vigilancia.10

Además, esta facultad es inconsistente con lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde el artículo 252 establece que todo acto de investigación que implique una afectación a derechos reconocidos en la Constitución requieren de control judicial previo. Y dado que el secreto bancario está protegido por el derecho a la vida privada, como ha sido mencionado previamente, sus excepciones para fines penales deberían de requerir dicho control.

Estas consideraciones se retoman en la sentencia recaída al amparo en revisión 58/2021, en donde la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió declarar la inconstitucionalidad de la fracción I del artículo 142, en donde una persona se amparó en contra de dicha disposición por considerar que era contraria al derecho a la privacidad e intimidad.11 En este asunto, la SCJN estableció que, derivado de las reformas constitucionales en materia penal, las personas juzgadoras de control juega un papel central en el sistema penal acusatorio, colocándose como garantes, durante las etapas del proceso en las que interviene, del respeto de los derechos humanos de todas las partes.12 De ahí que el requisito de su autorización judicial ante actos de investigación debe constituirse como la regla y no la excepción.13 Así, para el caso de la excepción del secreto bancario que se establece en el artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, por ser una medida que vulnera el derecho a la privacidad, debe de requerirse control judicial previo.14

Las consideraciones de este artículo generaron jurisprudencia, por lo que el criterio de la inconstitucionalidad del mencionado artículo es obligatorio ahora para todas las autoridades jurisdiccionales del país.15 Además, las mismas fueron retomadas por la SCJN en el amparo directo en revisión 119/2025, en donde declaró la inconstitucionalidad del artículo 142, fracción II.16

A partir de todo lo anterior, esta iniciativa busca reformar la Ley de Instituciones de Crédito para eliminar las excepciones al secreto bancario por requerimiento de autoridad ministerial durante la investigación de un posible delito. Con ello, se busca garantizar el derecho a la vida privada de las personas, salvaguardando la posibilidad de que, en caso de requerir esta información para fines de la investigación penal, sea la autoridad jurisdiccional la que determine la procedencia o no de esta medida. Con ello, a su vez, se busca evitar que las personas que son objetos de estos actos de molestia tengan que destinar recursos y tiempo para presentar un amparo en contra de estos actos.

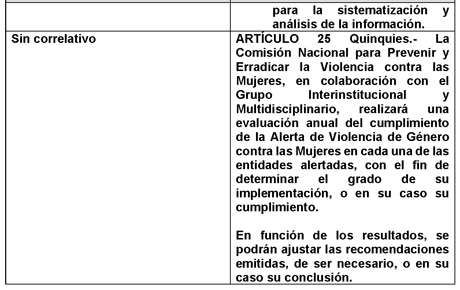

En ese sentido, la presente reforma se plantea conforme a la siguiente propuesta:

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de este pleno, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que deroga las fracciones I y II del artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito

Único. Se derogan las fracciones I y II del artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, para quedar como sigue:

Artículo 142. ...

...

Las instituciones de crédito también estarán exceptuadas de la prohibición prevista en el primer párrafo de este artículo y, por tanto, obligadas a dar las noticias o información mencionadas, en los casos en que sean solicitadas por las siguientes autoridades:

I. Se deroga.

II. Se deroga.

III. a IX. ...

...

...

...

...

...

...

...

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Luis David Coaña Be, 2021, “La Suprema Corte y la protección del secreto bancario”, Abogacía. Consultado el 29 de octubre de 2025 en: https://www.revistaabogacia.com/la-suprema-corte-y-la-proteccion-del-se creto-bancario/

2 Mario Simón Canto, 2006, “El secreto bancario: entre la ilegitimidad y la eficacia”, Revista de Investigaciones Jurídicas, 31, pág. 794. Consultado el 29 de octubre de 2025 en: https://www.eld.edu.mx/Revista-de-Investigaciones-Juridicas/RIJ-31/Capi tulos/23-El-secreto-bancario-entre-la-ilegitimidad-y-la-eficacia.pdf

3 Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 2024, Ley de Instituciones de Crédito, artículo 46.

4 Tesis 2a. LXIV/2008, de rubro: “SECRETO FINANCIERO O BANCARIO. ES PARTE DEL DERECHO A LA VIDA PRIVADA DEL CLIENTE O DEUDOR Y, POR TANTO, ESTÁ PROTEGIDO POR LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA EN SU VERTIENTE DE DERECHO A LA PRIVACIDAD O INTIMIDAD.”, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVII, Mayo de 2008, página 234, Novena Época, Registro digital 169607. Consultado el 29 de octubre de 2025 en: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/169607

5 Tesis 1a. XLIX/2014 (10a.), de rubro: “DERECHO A LA VIDA PRIVADA. ALCANCE DE SU PROTECCIÓN POR EL ESTADO.”, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, página 641, Décima Época, Registro digital 2005525. Consultado el 29 de octubre de 2025: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2005525

6 Corte IDH. Caso Fontevecchia y D`Amico Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2011. Serie C No. 238, párr. 48. Consultado el 29 de octubre de 2025 en: https://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_238_esp.pdf

7 Tesis 2a. LXIV/2008, de rubro: “SECRETO FINANCIERO O BANCARIO. ES PARTE DEL DERECHO A LA VIDA PRIVADA DEL CLIENTE O DEUDOR Y, POR TANTO, ESTÁ PROTEGIDO POR LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA EN SU VERTIENTE DE DERECHO A LA PRIVACIDAD O INTIMIDAD.”, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVII, Mayo de 2008, página 234, Novena Época, Registro digital 169607. Consultado el 29 de octubre de 2025 en: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/169607

8 Corte IDH, Caso Tristán Donoso vs. Panamá. Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 27 de enero de 2009. Serie C No. 193, párr. 56 y 76. Consultado el 29 de octubre de 2025 en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_193_esp.pdf

9 Sentencia recaída al amparo directo en revisión 502/2017, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ponente: Ministro José Ramón Cossío Díaz. 22 de noviembre de 2017 Párr. 57

10 R3D, “Organizaciones rechazamos el paquete legislativo que avanza para legalizar la vigilancia por parte del Estado”, R3D. Consultado el 29 de octubre de 2025 en: https://r3d.mx/2025/06/26/organizaciones-rechazamos-el-paquete-legislat ivo-que-avanza-para-legalizar-la-vigilancia-por-parte-del-estado/

11 Sentencia recaída al amparo en revisión 58/2021, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ponente: Ministra Margarita Ríos Farjat, 25 de enero de 2023, párr. 49.

12 Sentencia recaída al amparo directo en revisión 502/2017, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ponente: Ministro José Ramón Cossío Díaz. 22 de noviembre de 2017, párr. 120.

13 Sentencia recaída al amparo en revisión 58/2021, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ponente: Ministra Margarita Ríos Farjat, 25 de enero de 2023, párr. 144.

14 Ibid. párr. 152.

15 Jurisprudencia 1a./J. 150/2023 (11a.), de rubro: “SECRETO BANCARIO. EL ARTÍCULO 142, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO VULNERA EL DERECHO A LA VIDA PRIVADA.”, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 30, octubre de 2023, Tomo II, página 2433, Décima Época, Registro digital 2027468. Consultado el 30 de octubre de 2025 en: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027468

16 Sentencia recaída al amparo directo en revisión 119/2025, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ponente: ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, 21 de mayo de 2025, párr. 102-110.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de noviembre de 2025.

Diputado Juan Ignacio Zavala Gutiérrez (rúbrica)

Que adiciona un artículo 7 Bis a la Ley General de Educación, en materia de uniformes neutros, suscrita por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Las suscritas, diputadas Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, Anayeli Muñoz Moreno, Iraís Virginia Reyes de la Torre, Laura Hernández García, Laura Iraís Ballesteros Mancilla, María de Fátima García León, y Patricia Mercado Castro, y los diputados Gibrán Ramírez Reyes, Juan Ignacio Zavala Gutiérrez, Miguel Ángel Sánchez Rivera, y Pablo Vázquez Ahued, coordinadora e integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y lo previsto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 7 Bis a la Ley General de Educación, en materia de uniformes neutros, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

I. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a través del amparo directo 6/2008 advirtió que, aunque el derecho al libre desarrollo de la personalidad no se encuentra consagrado expresamente en la Constitución, este derecho deriva del reconocimiento de una dignidad humana.

Para la Corte, este derecho es personalísimo, y se ejerce en la disposición de la libertad de cada persona, mientras que, constituye una obligación de los demás de respeto a este derecho y, por lo tanto, se configura como un derecho de defensa y garantía esencial para la condición humana, en tanto pueden reclamarse.1

En ese sentido, de acuerdo con la SCJN “resulta contrario a tales derechos fundamentales –libre desarrollo de la personalidad e identidad sexual– mantener legalmente a una persona en su sexo que no siente como propio, o que le ha llevado a adecuar su físico a su psique, ya sea en sus hábitos, vestimenta e, incluso, recurriendo a los avances médicos que le permitan aproximarse a los caracteres morfológicos típicos del sexo con el que psicológicamente y emocionalmente se identifica y que sí vive como propio, en los distintos ámbitos de su vida social y privada, pues sólo a partir del respeto a su identidad sexual, es que podrá realizar su propio proyecto vital que, en forma autónoma, tiene derecho de decidir”.2

En materia internacional, la Declaración Universal de Derechos Humanos,3 en su artículo uno, establece que:

“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”.

En ese sentido, el Estado mexicano demuestra un claro compromiso con el respeto a la dignidad humana y la libertad individual, incluyendo el derecho de cada persona de expresar su género conforme a su identidad. El derecho al libre desarrollo de la personalidad y a la dignidad humana se encuentra garantizado a cada individuo, reconociéndole el derecho a decidir sobre su identidad, expresión y apariencia, sin imposiciones ni discriminación.

II. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), un estereotipo de género es una visión generalizada o una idea preconcebida sobre los atributos o las características, o los papeles que poseen o deberían poseer o desempeñar las mujeres y los hombres. Un estereotipo de género es perjudicial cuando limita la capacidad de las mujeres y los hombres para desarrollar sus capacidades personales, seguir sus carreras profesionales y/o tomar decisiones sobre sus vidas.4

En el caso concreto, precisamente demuestra como una idea preconcebida sobre la forma en la que se deberían vestir los hombres o las mujeres en las escuelas, limita la capacidad de quienes opten por otra decisión su derecho a la educación.

Otro concepto importante a explicar, es la expresión de género, la cual se entiende como la manifestación externa de los rasgos culturales que permiten identificar a una persona como masculina o femenina conforme a los patrones considerados propios de cada género por una determinada sociedad en un momento histórico determinado.5

Si bien el uso de un uniforme distinto al asignado tradicionalmente según el género no implica necesariamente una identidad dentro de la población LGBT+, es un hecho que este grupo es el más vulnerable ante la imposición de estereotipos de género y, por tanto, uno de los grupos que más se beneficiaría de esta propuesta.

Esta propuesta beneficia también a las niñas, facilitando su integración en actividades físicas y deportivas en condiciones de mayor comodidad y libertad de movimiento, eliminando barreras prácticas que históricamente han limitado su participación. Además, contribuye a la prevención del acoso escolar y del hostigamiento sexual, al reducir la exposición involuntaria del cuerpo. Este tipo de medidas también fortalece su autonomía sobre la propia imagen y cuerpo.

III. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y Género (ENDISEG) 2021, en suma, 28.7 por ciento de la población LGBTI+ reportaron alguna vez haber pensado en suicidarse o haberlo intentado, lo que representa 1.4 millones de personas. 20.3 por ciento de estas personas, reportaron que la causa principal de la idea o intento fueron problemas en la escuela.6

En ese sentido, para más de 280 mil personas el acoso escolar o la discriminación en la escuela fue la razón para pensar en suicidarse o haberlo intentado. Una cifra que lastima y refleja la realidad que viven las personas LGBT+ en sus centros educativos.

Por su parte, la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2022 (Enadis), refleja que 37.3 por ciento de la población de 18 años y más de la diversidad sexual y de género declaró haber sido discriminada en los últimos doce meses. De este, 41.8 por ciento declaró haberlo sido por su forma de vestir o arreglo personal, siendo la razón más común de discriminación.17

IV. En 2023 en el municipio de Villa de Tututepec, en Oaxaca, una estudiante de 12 años solicitó apoyo para que la dejaran ingresar al colegio con uniforme neutro, motivo por el cual durante una reunión entre autoridades estatales y municipales con padres de familia de la escuela telesecundaria de la comunidad San José Malinaltepec, se determinó que la menor no podía acudir al centro educativo por negarse a utilizar falda como uniforme.18

Esta decisión de los padres de familia demuestra la profunda discriminación sistemática que viven las niñas, niños y adolescentes en sus escuelas por no ajustarse al estereotipo de género en la forma de vestir. Este tipo de determinaciones no pueden estar por encima de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, reconocidos tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en tratados internacionales firmados por el Estado mexicano.

Impedir a una menor asistir a clases por su forma de vestir constituye una forma de violencia institucional que no debe tolerarse ni repetirse. Por ello, resulta urgente establecer en la legislación criterios claros que garanticen la libertad de elección sobre los uniformes escolares desde una perspectiva de derechos, sin que ello implique sanciones, exclusiones o represalias.

V. En 2019, la entonces jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a través de una circular, implementó los uniformes neutros en la Ciudad de México, la cual consistía que las niñas y niños elegirían libremente si desean usar pantalón o falda para asistir a clases.19

Años más tarde, el Congreso de la Ciudad de México aprobó reformas a la Ley de Educación de la Ciudad de México para garantizar este derecho de las niñas, niños y adolescentes al uniforme neutro en la ley.

El antecedente establecido en la Ciudad de México demuestra un compromiso claro con la construcción de nuevas realidades, con la inclusión y los derechos de la infancia. Ahora como titular del Poder Ejecutivo federal, tiene la oportunidad y la responsabilidad de extender esa visión progresista a todo el país. Impulsar esta medida a nivel nacional no sólo daría coherencia a una política pública ya probada, sino que representaría un paso firme hacia la construcción de entornos escolares libres de estereotipos.

VI. Es imprescindible que las instituciones educativas, lejos de replicar prejuicios, se conviertan en espacios seguros, incluyentes y respetuosos de la diversidad. El reconocimiento de los uniformes neutros en la legislación es un paso fundamental para garantizar entornos escolares inclusivos, respetuosos y libres de discriminación.

Esta medida no sólo protege el derecho de niñas, niños y adolescentes a expresar su identidad y ejercer su libertad personal, sino que también combate la imposición de estereotipos de género que históricamente han limitado su desarrollo pleno. Incorporar en la norma el derecho a elegir un uniforme neutro es reconocer la diversidad que existe en nuestras comunidades y reafirmar el compromiso del Estado con la igualdad sustantiva, la no discriminación y el interés superior de la niñez y la adolescencia. Una educación verdaderamente transformadora no sólo transmite conocimientos, sino que enseña a vivir en libertad, con dignidad y respeto hacia todas las personas.

VI. En Movimiento Ciudadano basado en nuestros documentos básicos, buscamos construir una agenda de derechos de niñas, niños y adolescentes interseccional, que atienda a la diversidad existente entre personas menores de edad. Proponemos que las políticas para menores de edad estén enfocadas también en promover la igualdad y la inclusión en los centros educativos.

Es así que se propone adicionar un artículo en el Capítulo II del ejercicio al derecho a la educación de la Ley General de Educación, el cual establezca que toda niña, niño y adolescente tiene derecho al libre desarrollo de su personalidad, y que en los centros escolares tanto públicos como privados, se permita el uso de uniforme neutro. Dando el derecho a elegir libremente entre pantalón o falda para asistir a clase. De igual manera, incluir que las instituciones educativas deberán abstenerse de imponer reglas que impliquen restricciones a los derechos del alumnado, motivadas por su apariencia física.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona el artículo 7 Bis a la Ley General de Educación

Único. Se adiciona el artículo 7 Bis a la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 7 Bis. En los centros escolares públicos y privados se permitirá el uso de uniforme neutro. Toda niña, niño y adolescente podrá elegir libremente el uso de pantalón o falda para asistir a clases.

Ninguna autoridad educativa, docente o administrativa podrá condicionar la asistencia a los centros escolares, ni aplicar cualquier restricción al ejercicio del derecho a la educación en razón del tipo de uniforme y/o apariencia física que libremente decida el alumnado.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Educación Pública contará con un plazo de ciento ochenta días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para capacitar a las instituciones educativas públicas y privadas, a fin de que éstas instruyan a su personal docente, administrativo y de apoyo respecto a los alcances y aplicación de lo establecido en el artículo 7 Bis de esta ley.

Notas

1 Cuadernos de Jurisprudencia: Libre Desarrollo de la Personalidad. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Recuperado de: https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/sites/default/files/publication/docu ments/2023-01/CUADERNO%20NUM%2016%20DH_LIBRE%20DESARROLLO_FINAL%20DIGIT AL.pdf

2 Ibidem.

3 Declaración Universal de los Derechos Humanos. Naciones Unidas. Recuperado de: https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights

4 Estereotipos de género. Naciones Unidas. Recuperado de: https://www.ohchr.org/es/women/gender-stereotyping

5 Principios de Yogyakarta. Principios sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género. Recuperado de: https://yogyakartaprinciples.org/wp-content/uploads/2016/08/principles_ sp.pdf

6 Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG) 2021. INEGI. Recuperado de: https://www.inegi.org.mx/programas/endiseg/2021/

7 Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2022. INEGI. Recupero de: https://www.inegi.org.mx/programas/enadis/2022/

8 Niña No Volverá a Escuela en Oaxaca por Usar Pantalón. N más. Recuperado de: https://www.nmas.com.mx/estados/nina-discriminada-en-oaxaca-por-usar-pa ntalon-no-volvera-a-la-escuela/

9 Anuncian autoridades locales y federales el “Uniforme Neutro” en las escuelas de nivel básico en la Ciudad de México. Recuperado de: https://jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/anuncian-autor idades-locales-y-federales-el-uniforme-neutro-en-las-escuelas-de-nivel- basico-en-la-ciudad-de-mexico

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de noviembre de 2025.

Diputados: Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, Juan Ignacio Zavala Gutiérrez, Pablo Vázquez Ahued, Gibrán Ramírez Reyes, Anayeli Muñoz Moreno, Iraís Virginia Reyes de la Torre, Laura Hernández García, Laura Irais Ballesteros Mancilla, María de Fátima García León, Miguel Ángel Sánchez Rivera, Patricia Mercado Castro (rúbricas).

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, en materia de vivienda para jóvenes, a cargo de la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Quien suscribe, diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en términos de lo establecido en los artículos 6, párrafo 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Vivienda en materia de vivienda para jóvenes, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El derecho a la vivienda es sin mayores tecnicismos, el derecho a vivir en un hogar con las condiciones mínimas adecuadas para la subsistencia de otros derechos básicos. Su protección ha sido reconocida en diferentes instrumentos internacionales, de los cuales se destacan los siguientes:

Declaración Universal de los Derechos Humanos 1

Artículo 25

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

2. ...

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 2

Artículo 11

1. Los Estados parte en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Parte tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento.

2. ...

Convenio Número 117 sobre política social, normas y objetivos básicos 3

Artículo 5

1. Se deberán adoptar medidas para asegurar a los productores independientes y los asalariados condiciones que les permitan mejorar su nivel de vida por sus propios esfuerzos y que les garanticen el mantenimiento de un nivel mínimo de vida realizadas por medio de investigaciones oficiales sobre las condiciones de ida, determinado por medio de investigaciones oficiales sobre las condiciones de vida, realizadas de acuerdo con las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores.

2. Al fijar el nivel mínimo de vida, deberán tomarse en cuenta necesidades familiares de los trabajadores, de carácter esencial, tales como alimentos y su valor nutritivo, la vivienda, el vestido, la asistencia médica y la educación.

Por su parte, el marco jurídico nacional también busca proteger y garantizar este derecho, ejemplo de ello es en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el noveno párrafo del artículo 4o.4 :

Toda persona tiene derecho a disfrutar de vivienda adecuada. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.

Ante esto, la Ley de Vivienda establece en su artículo 1 lo siguiente5 :

Artículo 1. La presente ley es reglamentaria del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de vivienda. Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto establecer y regular la política nacional, los programas, los instrumentos y apoyos para que toda familia pueda disfrutar de vivienda digna y decorosa.

La vivienda es un área prioritaria para el desarrollo nacional. El Estado impulsará y organizará las actividades inherentes a la materia, por sí y con la participación de los sectores social y privado, de acuerdo con las disposiciones de esta ley.

La política nacional y los programas, así como el conjunto de instrumentos y apoyos que señala este ordenamiento, conducirán el desarrollo y promoción de las actividades de las dependencias y entidades de la administración pública federal en materia de vivienda, su coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y municipios, y la concertación con los sectores social y privado, a fin de sentar las bases para aspirar a un desarrollo nacional más equitativo, que integre entre sí a los centros de población más desarrollados con los centros de desarrollo productivo, considerando también a los de menor desarrollo, para corregir las disparidades regionales y las inequidades sociales derivadas de un desordenado crecimiento de las zonas urbanas.

En México, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Vivienda 2020 que llevó a cabo el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), existen cerca de 35.3 millones de vivienda particulares habitadas. No obstante, la antigüedad de las mismas oscila en promedio entre 11 a 20 años con 28.7 por ciento, seguida de 24.6 por ciento con más de 31 años y sólo 9 por ciento de las viviendas fueron adquiridas hace 5 años y menos.6

Esto no es una casualidad, el que haya menos viviendas adquiridas durante los últimos 5 años, se debe en gran medida a las condiciones que permitieron en su momento a las personas que, en ese entonces, se hicieron de un hogar propio. En 2000, el costo de una vivienda era en promedio de 500 mil pesos, para 2025, el precio es de 1 millón 724 mil pesos, esto sin contar los factores de ubicación, tamaño y servicios.7

Aunado a lo anterior, el acceso a la vivienda para las personas jóvenes se vuelve aún más desafiante, puesto que “es complicado ingresar a alguna ocupación que les permita generar ingresos suficientes para adquirir independencia económica, así como para acceder a soluciones habitacionales que den respuesta a sus necesidades de vivienda. Para una persona joven, enfrentar alguna de estas problemáticas condiciona su probabilidad de emanciparse y con ellos de continuar su transición hacia su vida adulta en condiciones adecuadas.”8

De acuerdo con el Inegi, en nuestro país hay 16.7 millones de personas jóvenes entre 15 y 29 años que son económicamente activas, de este total, cerca de 25.3 por ciento desempeñan ocupaciones elementales o de apoyo (ayudantes en la preparación de alimentos, conductores de transporte, personal de vigilancia, operadores de maquinaria industrial, repartidores, etcétera), mientras que 16.5 por ciento se desarrolla en actividades profesionales o técnicas (ingeniería, medicina, arquitectura, abogacía, contaduría, etcétera).9

Asimismo, se reportó que durante 2024 el sueldo promedio de las personas jóvenes fue de $33.8 pesos por hora trabajada. En cuanto a las prestaciones, sólo 48 por ciento que trabaja de manera subordinada y remunerada tuvo acceso a servicios de salud, 59 por ciento a vacaciones y aguinaldo y 48 por ciento a un contrato por escrito.10 Esto sin duda deja entrever que las condiciones laborales y económicas de las personas jóvenes no son las óptimas para hacerse de una vivienda propia.

Así, en un ejercicio dinámico, para poder comprar una casa de 1 millón 500 mil pesos, una persona joven debe adquirir un crédito hipotecario que le garantice como mínimo, 10 mil pesos por cada millón de pesos del valor de la propiedad, es decir, para su adquisición, una persona joven debe ganar por encima de 15 mil pesos mensuales. Esto sin tener en cuenta el enganche, que en su mayoría debe ser equivalente a 20 por ciento del valor de la propiedad, en este caso, el enganche asciende a 300 mil pesos.11

Además, es importante mencionar que, a esto, se le deben agregar gastos adicionales como lo son el mantenimiento de la propiedad y los impuestos. Sin embargo, el principal motivo para que no se otorgue un crédito hipotecario es que las personas jóvenes no cuentan con una comprobación de ingresos flexibles, pues como se mencionó anteriormente, más de 50 por ciento no cuenta con un contrato por escrito.12

A su vez, es necesario recalcar que el tiempo que se tardará una persona joven en pagar una casa con un valor de 1 millón 500 mil pesos, va a depender de diversos factores, entre ellos, el monto del préstamo, la tasa de interés, el plazo del préstamo y el pago mensual. Sin embargo, basándose en el ejercicio y asumiendo que los pagos se llevan a cabo puntualmente y sin cambios en la tasa de interés, se terminaría de pagar en 20 años si el pago mensual es de 15 mil pesos.

Por lo anterior, es importante que el Estado genere acciones para que las personas jóvenes puedan adquirir vivienda, pues de esa manera contribuye a proporcionarles estabilidad y planificar su futuro, así como a reducir la pobreza y la desigualdad y que por ende mejore su calidad de vida.

Actualmente la Ley de Vivienda no contempla a las personas jóvenes como parte de una población preferente en el acceso a la vivienda, ni dentro de la Política Nacional o como objetivo, por lo que resulta el momento idóneo para hacerlo una realidad.

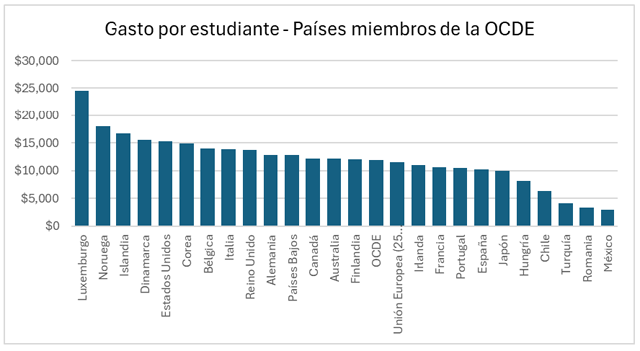

Finalmente, cabe mencionar que, la presente iniciativa fue presentada ante el Pleno de la Comisión Permanente el 30 de julio de 2025; fue turnada por la Mesa Directiva a la Comisión de Vivienda para su dictamen el 11 de junio de 2025.