Gaceta Parlamentaria, año XXVIII, número 6916-II-4, martes 11 de noviembre de 2025

- Que reforma el artículo 13 Bis 3 de la Ley de Aguas Nacionales, en materia cuidado y sobreexplotación del agua, suscrita por los diputados Vanessa López Carrillo y Reginaldo Sandoval Flores, del Grupo Parlamentario del PT

- Que reforma el artículo 4o. de la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, en materia de protección a los jornaleros agrícolas indígenas, a cargo del diputado Gerardo Olivares Mejía, del Grupo Parlamentario del PT

- Que adiciona un artículo 7 Ter a la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario del PT

- Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal, en materia de responsabilidad penal de quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda respecto de delitos cometidos por personas menores de edad, a cargo del diputado Emilio Manzanilla Téllez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo PT

Que reforma el artículo 13 Bis 3 de la Ley de Aguas Nacionales, en materia cuidado y sobreexplotación del agua, suscrita por los diputados Vanessa López Carrillo y Reginaldo Sandoval Flores, del Grupo Parlamentario del PT

Los que suscriben, diputada Vanessa López Carrillo y diputado Reginaldo Sandoval Flores, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXVI Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta honorable asamblea, iniciativa con proyecto de decreto para reformar el artículo 13 Bis 3 fracciones XVII y XX de la Ley de Aguas Nacionales materia cuidado y sobreexplotación del agua, conforme a la siguiente:

Exposición de Motivos

En México, el crecimiento poblacional y económico ha ejercido mayor presión sobre las reservas de agua, lo que ocasiona conflictos entre poblaciones por problemas de baja distribución. El informe de la Objetivos para el Desarrollo Sostenible señala que aproximadamente dos mil millones de personas en el mundo no tiene acceso a agua potable y es probable que las cifras aumenten debido a la aceleración del cambio climático.

La escasez de agua, junto a un acceso desigual a los abastecimientos disponibles, incide negativamente sobre la dignidad de las personas, el desarrollo sostenible y la disminución de la pobreza. A estas desigualdades de acceso y uso del agua hay que agregarle la falta de cultura del cuidado del agua, la destrucción de los manglares, sobreexplotación de los posos y la grave contaminación por el vertido de desechos industriales y desechos municipales en nuestros ríos, lagos y humedales.

En Michoacán existe una crisis severa den materia de agua debido al cambio climático, lo que conlleva a que la escasez de agua potable se agudice en al menos 15 comunidades indígenas, en las distintas regiones purépechas, así como en la zona mazahua del municipio de Hidalgo o la parte sur de la ciudad de Pátzcuaro, los municipio de Charapan; Aranza y Ahuiran, de Paracho; Sevina y la cabecera municipal de Nahuatzen; Corupo, del municipio de Uruapan, y Turian, de la demarcación de Salvador Escalante1 . La escasez del vital líquido en el estado es aguda a pesar de contar con cerca de 118 presas y varios lagos.

A pesar de los esfuerzos del gobierno federal los efectos del cambio climático han venido agudizando el problema de escasez de agua en todo el territorio mexicano.

Por ello la preservación del medio ambiente, la protección de los recursos naturales y la lucha contra el cambio climático requieren un compromiso de todos los sectores, incluyendo el uso racional del agua y la protección de los ecosistemas estratégicos.

De acuerdo al artículo 27 de la Carta Magna: La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la nación...”, este es un texto que ha quedado inalterable después 100 años de haberse expedido nuestro Código fundamental en 1917.

Un poco más de una década se reformó la Constitución donde se reconoce el derecho humano al agua en el artículo cuarto, párrafo sexto, donde dice “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”.

En ese sentido el Estado mexicano se obliga a garantizar el derecho humano de acceso al agua para consumo personal y uso doméstico, por encima de la explotación o sobreexplotación de uso de agua para el riego. Además, que la Ley de Aguas Nacionales ya establece que todas las personas concesionarias de aguas nacionales para uso industrial en minería (Fracking) tienen la obligación de medir el volumen de agua explotada, usada o aprovechada que se extraiga de las cuencas y acuíferos, así como las aguas provenientes de laboreo de las minas para uso industrial o de servicios.

Los derechos humanos serán progresivos, es un principio que deben cumplirse gradualmente, de manera creciente y nunca deberán reducirse. en 1993, en la Convención Mundial de Derechos Humanos, aprobó la Declaración y Programa de Viena, que en su numeral 5 precisó “Todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí”, con ello resaltamos que el derecho al agua es un derecho inalienable, indivisible, universal y absoluto.

El Plan Nacional de Desarrollo tiene el objetivo de garantizar el derecho humano al agua, así como la sostenibilidad de los recursos hídricos. El agua es indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos humanos. Es por eso que el agua debe tratarse fundamentalmente como un bien social y cultural, y no sólo como un bien económico.

Al establecer objetivos para erradicar la pobreza y reducirla al máximo, hablamos del agua dentro de estas metas, pero al no asumir un marco de derechos, el acceso al agua limpia no está garantizado. En esta línea, lo que se está consiguiendo son programas de acceso al agua y saneamiento, pero no a un agua suficiente para todos y asequible de forma continuada.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), México tiene un volumen medio anual de agua de mil 492 mil millones de metros cúbicos. ¡Esto equivale a llenar cerca de 600 millones de piscinas olímpicas! Este volumen se divide en aguas superficiales y subterráneas.2 Datos adicionales sobre el agua en México: Disponibilidad natural media total del agua que se precipita en México (agua disponible); 476 km³. Ríos principales en México: 37. Superficie cubierta por los cerca de 70 lagos que hay en México: 370 mil 891 hectáreas. Es importante destacar que, a pesar de esta cantidad aparentemente abundante, la gestión sostenible del agua sigue siendo un desafío crucial para garantizar la seguridad hídrica en el país.

El agua subterránea se recarga a través de la infiltración de la lluvia y se descarga naturalmente en ríos, lagos y océanos. En resumen, el agua dulce subterránea es una valiosa fuente de suministro de agua, pero su uso sostenible y la protección contra la contaminación son esenciales para mantenerla disponible para las generaciones futuras.

La cantidad de agua dulce subterránea es significativa y desempeña un papel crucial en el suministro de agua potable y la agricultura. Aproximadamente, 30.1 por ciento del agua dulce disponible en la Tierra se encuentra bajo tierra en acuíferos. Estos acuíferos son como reservas naturales de agua almacenadas en las capas porosas del suelo y las rocas. Estos acuíferos son como reservas naturales de agua almacenadas en las capas porosas del suelo y las rocas. Algunos datos adicionales sobre el agua dulce subterránea incluyen: Acuíferos confinados: Están atrapados entre capas impermeables y pueden contener grandes cantidades de agua dulce. Acuíferos no confinados: No están atrapados entre capas impermeables y son más vulnerables a la contaminación. Recarga y descarga.

La Constitución establece en el artículo 27 que “la propiedad de las aguas corresponde originalmente a la nación” mencionando tres cuerpos de agua y las condiciones para que las aguas sean consideradas como federales; fuera de estos casos, podrán ser de jurisdicción estatal o privadas. Adicionalmente el artículo 115 refiere a los municipios la gestión del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento.3

Establece las características de las aguas del subsuelo, donde señala que son “Aquellas aguas nacionales existentes debajo de la superficie terrestre”, en ese sentido, el agua de los acuíferos guarda una importante relación con el agua de los cuerpos superficiales. Por un lado, puede descargar en manantiales, cursos de agua superficiales, humedales y zonas costeras, y por el otro, puede depender de los aportes de ríos o arroyos para su recarga.4

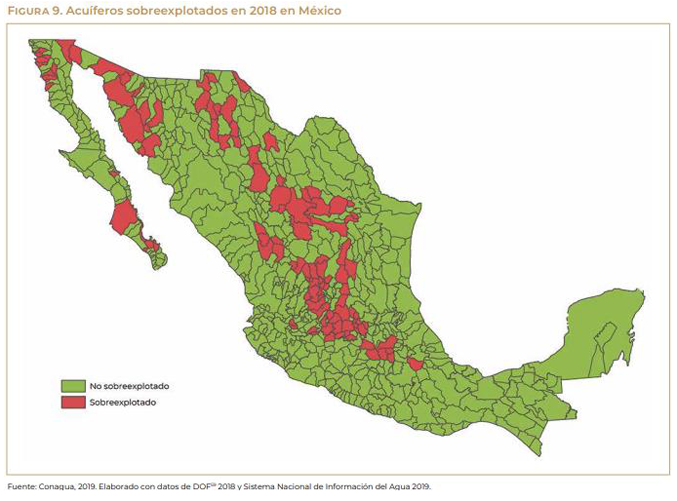

El cuidado del agua del subsuelo es una tarea necesaria para enfrentar la actual crisis, en México se tienen definidos 653 acuíferos, donde 38.7 por ciento del agua utilizada en el país, estas son formaciones geológicas hidráulicamente conectadas entre sí, por las que circula o se almacenan las aguas subterráneas, que luego de ser extraídas para su utilización, requieren de un periodo necesario para renovar por completo un depósito, sin embargo, este proceso resulta ser muy largo, y otros no son renovables porque están a gran profundidad y, si se explotan sin control, pueden agotarse definitivamente.

De acuerdo la Ley de Aguas Nacionales, la autoridad y administración de este recurso natural y de sus bienes públicos inherentes corresponde al Ejecutivo Federal, quien la ejercerá directamente o a través de la Comisión Nacional del Agua, además de contará con órganos colegiados de integración mixta a fin de mejorar la administración del agua.

En este orden de ideas, corresponde al Estado mexicano y sus autoridades garantizar el acceso al agua potable y a servicios de saneamiento adecuados, como un derecho humano fundamental de la dignidad humana y la vida, protegiendo el medio ambiente, la cantidad y calidad de los suministros, debiendo ser5 :

I. Suficiente,

II. Saludable,

III. Aceptable,

IV. Físicamente accesible, y

V. Asequible.

Para ello será necesario impulsar las políticas de cuidado y uso del agua, a fin de garantizar que eviten la sobreexplotación y el mal uso del recurso natural, tanto en los concesionarios como a las personas físicas o morales.

Por lo expuesto y fundado, sometemos a la consideración del pleno de este órgano legislativo la presente iniciativa con proyecto

Decreto por el que se reforman las fracciones XVII y XX del artículo 13 Bis 3 de la Ley de Aguas Nacionales

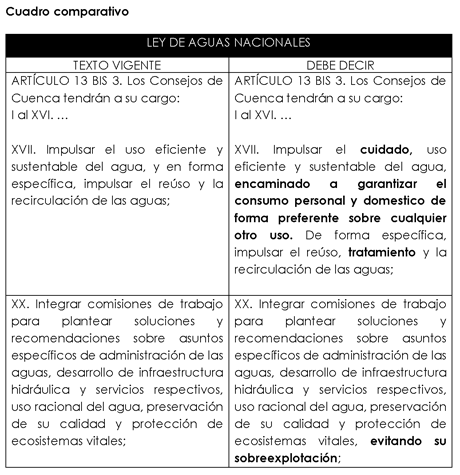

Artículo Único . Se reforman las fracciones XVII y XX, del artículo 13 bis 3, fracciones de la Ley de Aguas Nacionales, para quedar como sigue:

Artículo 13 Bis 3 . Los Consejos de Cuenca tendrán a su cargo:

I al XVI. ...

XVII. Impulsar el cuidado, uso eficiente y sustentable del agua, encaminado a garantizar el consumo personal y domestico de forma preferente sobre cualquier otro uso. De forma específica, impulsar el reúso, tratamiento y la recirculación de las aguas;

XVII al IXX. ...

XX. XX. Integrar comisiones de trabajo para plantear soluciones y recomendaciones sobre asuntos específicos de administración de las aguas, desarrollo de infraestructura hidráulica y servicios respectivos, uso racional del agua, preservación de su calidad y protección de ecosistemas vitales, evitando su sobreexplotación ;

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Disponible en: https://www.ceccam.org/node/3966.

2 Disponible en: https://www.dapa.gob.mx/aguas-mexicanas#:~:text=De%20acuerdo%20con%20la %20Comisi%C3%B3n,en%20aguas%20superficiales%20y%20subterr%C3%A1neas.

3 Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/553479/PNH_Resumen_Impre nta_v200311.pdf

4 Disponible en: https://www.gob.mx/imta/articulos/aguas-subterraneas#:~:text=Con%20resp ecto%20al%20agua%20subterr%C3%A1nea,pa%C3%ADs%20proviene%20de%20estas%2 0fuentes.

5 Disponible en: https://www.gob.mx/conagua/articulos/consulta-para-el-del-programa-naci onal-hidrico-2019-2024-190499

Referencias

Centro de Estudios para el cambio en el campo mexicano

https://www.ceccam.org/node/3966

Aguas subterráneas

https://www.gob.mx/imta/articulos/aguas-subterraneas#:~: text=Con%20respecto%20al%20agua%20subterr%C3%A1nea,pa%C3%ADs%20proviene %20de%20estas%20fuentes

¿Cuánta agua hay en México?

https://www.dapa.gob.mx/aguas-mexicanas#:~:text=De%20acu erdo%20con%20la%20Comisi%C3%B3n,en%20aguas%20superficiales%20y%20subter r%C3%A1neas.

Programa Nacional Hídrico 2020-2024

https://www.gob.mx/conagua/articulos/consulta-para-el-de l-programa-nacional-hidrico-2019-2024-190499

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de noviembre de 2025.

Diputados: Vanessa López Carrillo y Reginaldo Sandoval Flores (rúbricas)

Que reforma el artículo 4o. de la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, en materia de protección a los jornaleros agrícolas indígenas, a cargo del diputado Gerardo Olivares Mejía, del Grupo Parlamentario del PT

El suscrito, Gerardo Olivares Mejía, diputado a la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción XI del artículo 4 de la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Existen alrededor de tres millones de jornaleros agrícolas en México, que presentan la condición de migrantes mexicanos que salen de sus comunidades en busca de trabajo con destino, principalmente, a campos agrícolas en el noroeste del país, en Sinaloa, Sonora, Baja California, Jalisco, entre otros. En su inmensa mayoría los jornaleros agrícolas trabajan en las condiciones más precarias, con jornadas laborales extenuantes, sin seguridad social, con sueldos demasiado bajos, sin acceso a servicios de salud, educación, vivienda y servicios. Una condición agravante de la situación de vulnerabilidad de los jornaleros agrícolas, es que gran parte de ellos migran con sus familias, lo cual acentúa las carencias y la marginación en los campos agrícolas.

Este fenómeno se ha acentuado en las últimas décadas, y configura un escenario donde los derechos humanos, laborales, sociales y la integridad y dignidad de los jornaleros agrícolas migrantes se colocan en un elevado riesgo de conculcación. Se trata de alrededor de tres millones de personas que trabajan en estas condiciones. Es importante señalar que los lugares de origen de dichos jornaleros, principalmente se ubican en Guerrero, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Estado de México y Chiapas. Los jornaleros agrícolas migrantes provenientes de estos estados, representan aproximadamente 61.4 por ciento de la mano de obra jornalera empleada para actividades agropecuarias.1

A partir de diversas investigaciones y testimonios, puede señalarse que no existen programas ni políticas públicas adecuados de ayuda jornaleros agrícolas, así como a la atención de sus necesidades más básicas. Uno de los factores que más influye en estas carencias de protección, es la movilidad constante en la que se encuentran inmersos, lo cual impide que puedan acceder a programas sociales o a apoyos gubernamentales. De este modo, las personas jornaleras migrantes “sufren de discriminación, acoso, hostigamiento laboral, y en ocasiones fraude relacionado con el pago de cuotas a intermediarios para poder ser contratados en los campos de producción, para poder ser trasladados o para obtener servicios de colocación, situaciones que también crean problemas vinculados con el tráfico de personas. Dado que, generalmente migran en familia, ello genera brechas importantes en la educación y oportunidades para sus hijos.2

Es importante remarcar que los jornaleros agrícolas migrantes experimentan condiciones extremadamente adversas de trabajo y de vida. Como ya se dijo, es común que tengan jornadas laborales muy largas y extenuantes, con exposición permanente al sol o al frío, “sin descansos adecuados, además, contratos informales o apalabrados que perpetúan dependencia, sin garantías por escrito. Las zonas de destino (como en Sonora) suelen carecer de servicios públicos, seguridad, infraestructura, lo que vulnera el ejercicio de derechos e incrementa violencia e injusticias. Millones de personas trabajan día a día en los campos agrícolas de nuestro país sin garantías mínimas de seguridad social y de derechos humanos y laborales que les proteja de la precariedad, el rezago económico y educativo.”3

Desde luego, las personas jornaleras agrícolas enfrentan fuertes actitudes de discriminación por parte de los empleadores y las autoridades, tanto por los elevados niveles de marginación que padecen, como por su intensa movilidad migratoria, la informalidad en la mayoría de sus relaciones laborales y su origen étnico. Porque una parte sustancial, alrededor de la mitad de los jornaleros agrícolas migrantes, son de origen indígena, puesto que, como se asentó antes, provienen en su mayoría de estados con población indígena significativa.4

Los jornaleros agrícolas no trabajan todo el año de forma continua, sino que lo hacen por estaciones, por lapsos de tiempo de unos cuantos meses. Por lo tanto, durante largos períodos del año no perciben ingresos. Además, un porcentaje considerable no cuenta con un empleador fijo, obligándolos a moverse de lugar de trabajo frecuentemente. Para redondear el perfil de vulnerabilidad de este grupo social, es pertinente señalar que “prácticamente 43 por ciento por ciento de los jornaleros ganan por debajo del salario mínimo legal, volviéndose un grupo de personas con ingresos muy precarios, explicando así el por qué están obligados a estar migrando de un lugar a otro. El 94 por ciento no cuenta con un contrato escrito, y 9 de cada 10 personas jornaleras agrícolas no tienen acceso a la salud por parte de su trabajo y tampoco reciben prestaciones laborales.”5

La presente Iniciativa identifica el problema de que, estas condiciones de extrema vulnerabilidad de los jornaleros agrícolas migrantes, hacen posible que su condición escale hasta situaciones de esclavitud, explotación laboral, trabajos forzados, o incluso que se les imponga la condición de siervos, las cuales constituyen delitos que deben prevenirse y castigarse. Por esa razón, el enfoque de la presente iniciativa consiste en que instituciones como el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), identifiquen y contribuyan a la prevención y erradicación de estos delitos, en función de que gran parte de los jornaleros agrícolas migrantes son de origen indígena.

Por ello, cabe referir que, la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos, establece en su artículo 10 que se entenderá por explotación de una persona la esclavitud, la explotación laboral, los trabajos forzados, la imposición de la condición de siervo, entro otros. Esta misma Ley General establece una descripción de las formas de explotación antes referidas. En el artículo 11, establece que “se entiende por esclavitud el dominio de una persona sobre otra, dejándola sin capacidad de disponer libremente de su propia persona ni de sus bienes y se ejerciten sobre ella, de hecho, atributos del derecho de propiedad.”6

En el artículo 12, dicha Ley General establece que la condición de siervo se impone por deudas, cuando resulta, para una persona, del hecho de que un deudor se haya comprometido a prestar sus servicios personales, o los de alguien sobre quien ejerce autoridad, como garantía de una deuda, si los servicios prestados, equitativamente valorados, no se aplican al pago de la deuda, o si no se limita su duración ni se define la naturaleza de dichos servicios. También se impone la condición de siervo por gleba, a quien se le impide cambiar su condición a vivir o a trabajar sobre una tierra que pertenece a otra persona, se le obliga a prestar servicios, remunerados o no, sin que pueda abandonar la tierra que pertenece a otra persona, y cuando alguien ejerce derechos de propiedad de una tierra que implique también derechos sobre personas que no puedan abandonar dicho predio.7

En el artículo 21, la misma Ley General establece que ·existe explotación laboral cuando una persona obtiene, directa o indirectamente, beneficio injustificable, económico o de otra índole, de manera ilícita, mediante el trabajo ajeno, sometiendo a la persona a prácticas que atenten contra su dignidad, tales como: condiciones peligrosas o insalubres, sin las protecciones necesarias de acuerdo a la legislación laboral o las normas existentes para el desarrollo de una actividad o industria; existencia de una manifiesta desproporción entre la cantidad de trabajo realizado y el pago efectuado por ello, o salario por debajo de lo legalmente establecido; jornadas de trabajo por encima de lo estipulado por la Ley. Esta definición del delito de explotación laboral es relevante para efectos de las condiciones laborales que experimentan los jornaleros agrícolas.

Por último, en cuanto a la mencionada Ley General, establece en su artículo 22 que, hay trabajo forzado cuando el mismo se obtiene mediante: uso de la fuerza, la amenaza de la fuerza, coerción física, o amenazas de coerción física a esa persona o a otra persona, o bien utilizando la fuerza o la amenaza de la fuerza de una organización criminal; daño grave o amenaza de daño grave a esa persona que la ponga en condiciones de vulnerabilidad; el abuso o amenaza de la denuncia ante las autoridades de su situación migratoria irregular en el país o de cualquier otro abuso en la utilización de la ley o proceso legal, que provoca que el sujeto pasivo se someta a condiciones injustas o que atenten contra su dignidad.

Estos cuatro delitos en materia de explotación, pueden configurarse a partir de las condiciones en que trabajan en campos agrícolas los jornaleros migrantes. Se ha hecho una descripción general de esas condiciones de precariedad, abusos, salarios por debajo de los mínimos legales, largas y extenuantes jornadas de trabajo, escasas facilidades de movilidad hasta después de las temporadas de trabajo, y demás elementos que perfilan las condiciones extremadamente adversas que viven dichos jornaleros.

En mi carácter de diputado federal representante del distrito V de Guerrero, que abarca la región de la Montaña guerrerense, conozco directamente las experiencias de la población que se ha visto obligada a migrar a los estados del noroeste del país a desempeñarse como jornaleros agrícolas. Esta población es mayoritariamente indígena, y relata las condiciones extremadamente adversas que se han descrito antes. Es importante reiterar que la población que migra de esta manera, no lo hace por gusto, sino que se ve obligada porque en su tierra no encuentran trabajo ni oportunidades de satisfacer necesidades básicas.

De esta forma, los jornaleros agrícolas guerrerenses en los estados del noroeste del país, ascienden a aproximadamente 50 mil personas. Es de la mayor relevancia indicar que, en su gran mayoría, este grupo de jornaleros migrantes salen de comunidades indígenas de la Montaña Alta y la Baja, así como de la Costa Chica. Los municipios que se destacan como altos expulsores son Chilapa (nahuas), Tlapa (multiétnico), Cochoapa El Grande (mixtecos), Ahuacuotzingo (nahuas), Tlacochistlahuaca (mixtecos y amuzgos), Metlatónoc (mixtecos y tlapanecos), Zitlala (nahuas), Ometepec (amuzgos)y Xochistlahuaca (amuzgos).8

A diferencia de nuestros paisanos que migran hacia Estados Unidos, quienes obtienen allá salarios mucho más remunerativo y encuentras formas de organizarse para defender sus derechos, nuestros hermanos jornaleros agrícolas, que son migrantes en su propio país, enfrentan condiciones realmente terribles de trabajo en los campos agrícolas del noroeste del país. Por esas razones, es indispensable impulsar acciones legislativas que contribuyan a mejorar las condiciones de trabajo y de vida de los jornaleros agrícolas y sus familias.

Cabe referir un caso, entre muchos, de la predisposición de empleadores y autoridades a establecer condiciones de explotación de los jornaleros indígenas migrantes. El tristemente célebre Valle de San Quintín, en Baja California, requiere y tiene capacidad para contratar a jornaleros permanentes, los cuales tendrían mejores salarios y prestaciones, precisamente por ser de carácter permanente. Sin embargo, “con el aumento de la producción de hortalizas en viveros en esta región que requiere mano de obra de forma permanente, no se vieron beneficiados masivamente los jornaleros migrantes asentados y los grandes productores siguieron contratando mano de obra enganchada. La hipótesis inicial que responde a este fenómeno es, que a los jornaleros migrantes temporales se les explota más que a los jornaleros asentados.”9

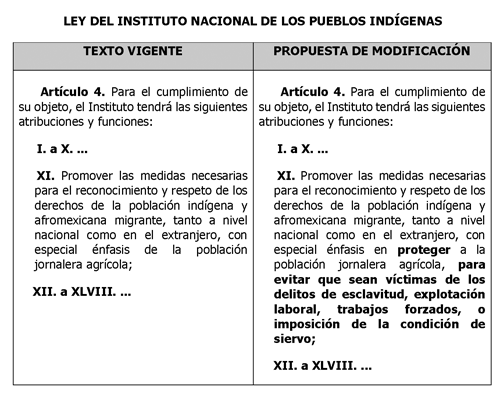

La actitud que refleja esta postura de los empleadores, ratifica su permanentemente búsqueda de establecer condiciones de explotación de los jornaleros agrícolas migrantes. Por ello, la presente Iniciativa propone una reforma a la fracción XI del artículo 4 de la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Esto, con el objeto de establecer explícitamente que el INPI tendrá la atribución y función de promover medidas para proteger a la población jornalera agrícola y evitar que sean víctimas de los delitos de esclavitud, explotación laboral, trabajos forzados, o imposición de la condición de siervo.

El siguiente cuadro ilustra los alcances de la propuesta de reforma:

Por lo fundado y expuesto, someto a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma la fracción XI del artículo 4, de la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas

Artículo Único . Se reforma la fracción XI del artículo 4, de la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, para quedar como sigue:

Artículo 4. Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto tendrá las siguientes atribuciones y funciones:

I. a X. ...

XI. Promover las medidas necesarias para el reconocimiento y respeto de los derechos de la población indígena y afromexicana migrante, tanto a nivel nacional como en el extranjero, con especial énfasis en proteger a la población jornalera agrícola, para evitar que sean víctimas de los delitos de esclavitud, explotación laboral, trabajos forzados, o imposición de la condición de siervo;

XII. a XLVIII. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Migrantes jornaleros agrícolas, de los sectores más precarizados; consultado el 25 de octubre de 2025, disponible en https://www.noroeste.com.mx/colaboraciones/migrantes-jornaleros-agricol as-de-los-sectores-mas-precarizados-KF5788387

2 Íbid.

3 Por una agenda social incluyente: La situación de vida de jornaleros(as) agrícolas en México, consultado el 31 de octubre de 2025, disponible en https://vocesmesoamericanas.org/una-agenda-social-incluyente-la-situaci on-vida-jornalerosas-agricolas-en-mexico/

4 Íbid.

5 En México 2.3 millones de personas son jornaleras agrícolas: Conasami, consultado el 30 de octubre de 2025, disponible en https://www.gob.mx/indesol/prensa/en-mexico-2-3-millones-de-personas-so n-jornaleras-agricolas-conasami?utm_source=chatgpt.com

6 Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos; consultado el 31 de octubre de 2025, disponible en https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPSEDMTP.pdf

7 Íbid.

8 Identidades en movimiento. La migración en el estado de Guerrero: el caso de los jornaleros agrícolas, consultado el 31 de octubre de 2025, disponible en

https://revistas.inah.gob.mx/index.php/rutasdecampo/arti cle/view/9232/10014

9 Migración y salarios, efectos contradictorios entre los jornaleros agrícolas de San Quintín, Baja California, consultado el 30 de octubre de 2025, disponible en

https://www.redalyc.org/pdf/6883/688378269011.pdf#:~:tex t=El%20prop%C3%B3sito%20de%20este%20trabajo%20es%20presentar,incluyen%2 0aspectos%20referentes%20al%20origen%20de%20los

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de noviembre de 2025.

Diputado Gerardo Olivares Mejía (rúbrica)

Que adiciona un artículo 7 Ter a la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario del PT

El suscrito diputado Ricardo Mejía Berdeja, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 7 Ter a la Ley Federal de Protección al Consumidor, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

“Estamos en una nueva etapa institucional comprometida con la defensa de los derechos de las personas consumidoras. La Procuraduría Federal del Consumidor se orienta a ofrecer una atención cercana a la gente; fortalece los canales de comunicación institucional; erradica malas prácticas comerciales, haciendo valer la ley con rigor y sin excepciones, y actuando de forma imparcial frente a los abusos en el mercado; genera una cultura de consumo más crítica, ética y corresponsable; y, avanza hacia una institucionalidad digital para acercarse con las nuevas generaciones.

Lo anterior permitirá contribuir al cumplimiento de los 100 compromisos de gobierno y a las metas de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS), a fin de que México avance hacia la transformación del mercado interno al posicionar en el centro de las relaciones comerciales los derechos de las personas consumidoras, con especial atención en quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, y así se fomente un entorno de consumo que impulse la innovación y la competencia para crear prosperidad compartida.”1

Lo anterior son fragmentos del primer informe de labores de la Secretaría de Economía en el que da cuenta del compromiso de esta nueva administración encabezada por la doctora Claudia Sheinbaum Pardo y por nuestro secretario de Economía, el licenciado Marcelo Ebrard Casaubon.

De acuerdo con estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cada minuto se compran un millón de botellas de plástico y, al año, se usan 500 mil millones de bolsas. Casi una tercera parte de todos los envases de plástico salen de los sistemas de alcantarillado y ocho millones de toneladas acaban en los océanos cada año, amenazando a la vida marina. Al desecharse, ocasionan obstrucciones en las aguas residuales y en los desagües pluviales, matando y enredando a aproximadamente 100 mil mamíferos marinos cada año.

Lo anterior ha generado que diferentes países o ciudades prohíban el uso de bolsas de plástico. En México, cada familia utiliza un promedio de 650 bolsas al año. Por lo que desde 2018, al menos 20 estados han iniciado con la prohibición de diferentes productos de plástico y cada vez se suman más a la prohibición de plásticos de un solo uso.

La Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis (Sedia)2 resalta en un comunicado emitido en enero de 2022, que las entidades que prohíben el uso de las bolsas plásticas de acuerdo con sus disposiciones jurídicas son:

• Sonora. Prohibió la distribución de bolsas de plástico el 25 de abril de 2018, entró en vigor el 12 de diciembre.

• Veracruz. 14 de mayo de 2018; fue el primer estado en prohibir todos los plásticos de un sólo uso y entró en vigor en noviembre

• Veracruz. En mayo de 2018 fue el primer estado en aprobar una reforma a la “Ley Estatal de Residuos Sólidos”.

• Quintana Roo. 29 de mayo de 2019, entra en vigor en junio

• Chihuahua. El 30 de agosto de 2018 prohibió la distribución de popotes y el 16 de julio, el uso de bolsas de plástico

• Durango. El gobierno anunció un programa para restringir las bolsas de plástico el 1 de septiembre de 2018

• Jalisco. 29 de septiembre de 2018; entra en vigor en 2020

• Tamaulipas. 4 de octubre de 2018, entró en vigor el 1 de enero de 2019

• Baja California. 30 de octubre de 2018, entró en vigor el 6 de marzo de 2019

• Nayarit. 21 de mayo de 2019, comenzó a regir paulatinamente hasta que la medida se totalice en 18 meses

• Coahuila. 18 de diciembre de 2018, entró en vigor al día siguiente

• Tlaxcala. 12 de marzo de 2019, entró en vigor al día siguiente

• Guerrero. 19 de marzo de 2019, entró en vigor al día siguiente

• Baja California Sur. 25 de enero de 2019, entra en vigor el 16 de septiembre

• Guerrero. 19 de marzo de 2019, entrará en vigor en septiembre del mismo año

• Baja California Sur. 25 de enero de 2019, entra en vigor el 16 de septiembre

• Guerrero. 19 de marzo de 2019, entrará en vigor en septiembre del mismo año

• Oaxaca. 11 de abril de 2019, entró en vigor al día siguiente.

• Puebla. 24 abril de 2019, entró en vigor al día siguiente.

• Tabasco. 2 de mayo de 2019, entrará en vigor en 2020.

• Ciudad de México. 9 de mayo de 2019, entrará en vigor en 2020.

• San Luis Potosí. 2 de febrero de 2019, entrará en vigor en octubre.

• Nuevo León. 25 de marzo de 2019, entrará en vigor en 2020.

• Hidalgo. 19 de marzo de 2019, entró en vigor el 15 de abril.

• Colima. El 19 de octubre de 2019 se reformó la Ley de Residuos Sólidos del Estado.

• Michoacán. Entró en vigor en abril de 2021.

• Morelos. Entró en vigor a partir del 18 de enero de 2022.

• Querétaro. Entró en vigor el 18 de julio de 2019.

• Yucatán. El 12 de junio de 2019 se aprobó la Ley General para la Gestión Integral de los Residuos en el Estado.

• Zacatecas. Entró en vigor partir del primero de julio de 2021.

Dicha medida la aplaudimos, es justa y necesaria, es una mejora en las condiciones ambientales del país y acorde a los compromisos internacionalmente adquiridos; sin embargo, posterior a implementar la disposición de eliminar bolsas plásticas de un solo uso, diversos establecimientos comerciales comenzaron a cobrar las bolsas sustitutas (biodegradables, compostables o de tela). Así una medida ecológica, sustentable se ha convertido en un mecanismo de lucro y de cobro adicional por un producto que ya se pagó. No hubo consideración con las y los consumidores que, al rechazar el cargo por la bolsa, el proveedor quedó absuelto de cualquier atención simplemente porque el consumidor se negó a un cobro adicional, generando molestia al no contar con ningún apoyo para trasladar el producto adquirido, en un total acto de irresponsabilidad por parte del proveedor del bien u obligando a los consumidores a traer sus propias bolsas.

Si bien esta medida responde a objetivos ambientales legítimos, en la práctica ha generado un nuevo costo impuesto al consumidor, contrario a los principios de equidad y buena fe contractual.

Cada día, millones de personas consumidoras en México adquieren bienes en supermercados, tiendas de autoservicio, centros comerciales y establecimientos similares. En muchos de estos espacios se ha normalizado una práctica que transfiere costos injustificados al y el consumidor: el cobro de bolsas de acarreo para transportar la mercancía adquirida.

Esta práctica, aunque aparentemente de bajo impacto económico, genera un perjuicio acumulativo sobre la economía familiar y vulnera el principio de equidad en la relación de consumo. La persona consumidora paga por el bien o servicio y, de forma adicional, se ve obligada a sufragar el costo del medio necesario para transportarlo, configurándose así un trato desproporcionado.

La política de protección al consumidor reconoce que la relación entre proveedores y consumidores se caracteriza por un desequilibrio estructural, donde el primero posee poder económico, información y capacidad de decisión superiores.

Por ello, la Ley Federal de Protección al Consumidor impone al proveedor la obligación de actuar conforme la equidad, evitando prácticas que perjudiquen al consumidor o lo obliguen a asumir costos que no le corresponden.

La entrega de una bolsa para transportar los bienes adquiridos forma parte del servicio de venta y no constituye un producto adicional. Los costos inherentes a la actividad comercial del proveedor (incluyendo gastos de empaque y exhibición) están conceptualmente incluidos en el precio final de venta de los productos (costo-beneficio).

Desde la perspectiva de la relación de consumo la bolsa de acarreo constituye un medio necesario para la entrega del bien, no un producto independiente.

El proveedor debe integrar ese costo en el precio final de los bienes y no trasladarlo como un cobro independiente o extraordinario, de lo contrario, se vulnera el artículo 1 en su fracción VII y el artículo 7 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, al configurar una práctica abusiva y un trato inequitativo hacia el consumidor.

Por ello, se propone adicionar un artículo 7 Ter a la Ley Federal de Protección al Consumidor, a fin de establecer que los proveedores absorberán el costo total de las bolsas de acarreo permitidas conforme a la normatividad ambiental vigente, y que su entrega deberá ser gratuita para el consumidor.

El artículo 28 de la Constitución Política establece la protección de los derechos de los consumidores frente a prácticas monopólicas y abusivas, por ello con la presente iniciativa se fortalece el marco normativo que favorece la protección de consumidoras y consumidores, así como el bienestar ambiental y económico de la población.

Esta reforma fortalecerá la congruencia entre las políticas de protección al consumidor y las ambientales, asegurando que los costos de transición ecológica no recaigan en el usuario final, sino en quienes obtienen el beneficio económico de la actividad comercial.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona un artículo 7 Ter a la Ley Federal de Protección al Consumidor

Único. Se adiciona el artículo 7 Ter a la Ley Federal de Protección al Consumidor, para quedar como sigue:

Artículo 7 Ter. Los proveedores de bienes y servicios en establecimientos deberán absorber el costo de las bolsas de acarreo u otros medios de empaque que se entreguen al consumidor con motivo de la adquisición de productos o servicios, siempre que dichos materiales cumplan con la normatividad ambiental vigente.

En ningún caso podrán realizar cobros directos o indirectos por la entrega de dichas bolsas, ni condicionar la venta o prestación del servicio a su adquisición.

El incumplimiento de esta disposición se considerará práctica abusiva y será sancionado conforme a esta ley.

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 1er_IL_ECONOMIA_2024-2025.pdf

2 Honorable Cámara de Diputadas. (2020/04/01) En México no hay una ley federal que prohíba el uso de bolsas de plástico. Disponible en línea: https://comsocnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletine s/en-mexico-no-hay-una-ley-federal-que-prohiba-el-uso-de-bolsas-de-plas tico#gsc.tab=0

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 11 de noviembre de 2025.

Diputado Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja (rúbrica)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal, en materia de responsabilidad penal de quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda respecto de delitos cometidos por personas menores de edad, a cargo del diputado Emilio Manzanilla Téllez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo PT

El suscrito, Emilio Manzanilla Téllez, diputado federal e integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, conforme a lo establecido por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículo 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito presentar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal, en materia de responsabilidad penal de quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda respecto de delitos cometidos por personas menores de edad, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La presente iniciativa busca cerrar una brecha normativa: cuando una madre, padre o persona tutora, teniendo el deber jurídico de cuidado y vigilancia, omite gravemente actuar frente a un riesgo cierto y evitable de que su hija o hijo cometa un delito, esa omisión puede, y debe, ser jurídicamente relevante. La propuesta no parte de una lógica de castigo automático ni de responsabilidad objetiva; se inserta en el marco vigente de la comisión por omisión del Código Penal Federal, el interés superior de la niñez de la Constitución y el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

Su finalidad es prevenir, proteger a las víctimas y corresponsabilizar a las personas garantes, con un diseño proporcional y humanizado:

• Delitos no graves: medidas restaurativas: trabajo en favor de la comunidad y programas de parentalidad positiva, junto con la reparación del daño.

• Delitos graves: pena de prisión al garante por comisión por omisión, con escala reducida y criterios de culpabilidad, sin menoscabo del proceso especializado del adolescente.

Este enfoque armoniza con el Artículo 7 del CPF (actos y omisiones), con el Artículo 4 constitucional.

México transitó de un esquema tutelar a un sistema penal especializado para adolescentes a partir de las reformas constitucionales al Artículo 18 y Artículo 73, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 2 de julio de 2015; dichas reformas mandataban expedir una legislación nacional única en la materia. Ese mandato se concretó con la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

A su vez, la Constitución incorporó la cláusula de interpretación pro persona y afirma el deber estatal de prevenir, investigar, sancionar y reparar violaciones a derechos humanos; el Artículo 4 reconoce el interés superior de niñas, niños y adolescentes como canon rector.

Esto obliga a diseñar respuestas penales proporcionales, finalistas y compatibles con el desarrollo de la personalidad de los adolescentes.

El Inegi reporta, mediante Epacol 2017–2023, que en 2023 las fiscalías iniciaron 29,668 carpetas de investigación en materia de justicia penal para adolescentes (segunda cifra más alta del periodo 2017–2023); además, se registraron 32,852 personas adolescentes imputadas en esas carpetas. La concentración territorial también es relevante: seis entidades (Nuevo León, Estado de México, Guanajuato, Sonora, Jalisco y Chihuahua) reunieron 50.7 por ciento de las y los imputados.

En 2023 se contabilizaron 33,975 delitos en dichas carpetas; los cinco de mayor frecuencia fueron: lesiones (24.8 por ciento), robo (15.2 por ciento), amenazas (9.4 por ciento), abuso sexual (9.0 por ciento) y narcomenudeo (8.4 por ciento). A su vez, se registraron 28,899 víctimas; seis de cada diez eran mujeres y 56.7 por ciento tenían 19 años o menos, lo que ilustra la alta exposición de niñas, niños y adolescentes a la violencia.

En términos de contexto delictivo general, la Envipe 2024 estimó que 27.5 por ciento de los hogares del país tuvieron al menos una víctima de delito en 2023, con 21.9 millones de víctimas de 18 años y más y una tasa de prevalencia de 23,323 por cada 100 mil habitantes, lo que refuerza el entorno de riesgo.

En cuanto al seguimiento oficial de víctimas por edad, el SESNSP mantiene bases abiertas con desagregación por sexo y grupo de edad, y su Manual del Nuevo Instrumento precisa que los tabulados incluyen, entre otros, menores de 18 años en delitos como lesiones, feminicidio, trata y corrupción de menores.

Esto permite monitoreo y evaluación continuos de la política pública.

Estos datos muestran un fenómeno persistente y mensurable de participación adolescente en conductas delictivas y, a la vez, una exposición desproporcionada de niñas, niños y adolescentes a la victimización.

El rol de las personas garantes (madres, padres y tutores) es jurídicamente relevante cuando la omisión es grave, evitable y causalmente vinculada con el resultado.

En el derecho penal mexicano ya existe la comisión por omisión: se atribuye el resultado típico a quien omite impedirlo teniendo el deber jurídico de evitarlo. El deber puede derivar de la ley o de una posición de garante, como la que conllevan la patria potestad, tutela, guarda o custodia. No obstante, la práctica muestra dificultades para identificar y sancionar omisiones graves de cuidado directamente vinculadas a delitos cometidos por adolescentes, particularmente cuando existían indicadores objetivos de riesgo y las personas garantes podían actuar razonablemente para evitar la consumación delictiva.

La respuesta punitiva actual carece de una guía expresa que especialice la atribución por omisión en estos casos, preserve la proporcionalidad y fortalezca la prevención secundaria y la reparación del daño, sin debilitar el SIJPA ni criminalizar la pobreza o la parentalidad responsable.

La reforma se inserta en el CPF sin crear capítulos nuevos, cuidando coherencia y lenguaje del propio ordenamiento:

1. Artículo 7 (precisión de la posición de garante)

Se adiciona un párrafo para precisar, a la luz del propio artículo, cuándo la persona que ejerce patria potestad, tutela o guarda tiene un deber específico de impedir el resultado: conocimiento (o deber de conocer) de un riesgo cierto y grave, posibilidad real y razonable de evitar la consumación mediante cuidado, vigilancia, corrección o aviso a la autoridad, y omisión grave. Esta precisión evita la responsabilidad objetiva y fortalece la motivación judicial.

2. Artículo 27 Bis (uso restaurativo del trabajo en favor de la comunidad)

En delitos no graves (esto es, sin prisión preventiva oficiosa y con pena máxima no mayor a cinco años), el juez podrá imponer trabajo en favor de la comunidad y programas de parentalidad positiva como pena principal o sustitutiva, además de la reparación del daño. Se apoya en el Capítulo III vigente del CPF, que ya regula el trabajo en favor de la comunidad como sanción.

3. Artículo 52 Bis (reglas de punibilidad en delitos graves)

En delitos graves (conforme al Artículo 19 constitucional y la legislación procesal), cuando se acredite la comisión por omisión del garante, se prevé pena de prisión de una tercera parte a dos terceras partes de la prevista para el autor material, graduada por conocimiento del riesgo, intensidad de la omisión y cercanía con la fuente de peligro, además de multa y reparación del daño.

4. Artículo 32 (reparación del daño)

Se agrega un párrafo final que armoniza la obligación de reparar de ascendientes/tutores con la eventual responsabilidad penal por omisión, dejando claro que no se excluyen mutuamente.

5. Coordinación con el SIJPA y el enfoque de crianza positiva

La reforma no altera el estatuto del adolescente como sujeto de responsabilidad en un sistema especializado; se limita a precisar la responsabilidad del garante y a canalizar medidas formativas en delitos no graves, consistentes con los lineamientos y programas federales en materia de crianza positiva y prevención (Pronapinna; reformas a la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en 2023–2024).

a) Constitucionalidad y convencionalidad. La iniciativa desarrolla la cláusula de interés superior de la niñez (artículo 4 CPEUM), armoniza con el bloque de derechos humanos y respeta el principio de proporcionalidad. La comisión por omisión se encuentra en el texto expreso del Artículo 7 CPF, por lo que la reforma no crea un nuevo título de imputación, sino que delimita su aplicación en casos de garantía parental.

b) Política criminal basada en evidencia. Los datos oficiales (Epacol) acreditan tendencias y tipologías: magnitud de carpetas, imputados, víctimas y delitos más frecuentes.

La concentración territorial sugiere la necesidad de respuestas diferenciadas y coordinación interinstitucional.

En delitos no graves, la evidencia internacional y nacional aconseja alternativas restaurativas y programas parentales; en delitos graves, la imputación por omisión a quien pudo evitar razonablemente la comisión del delito refuerza la prevención y protege a las víctimas sin sacrificar el enfoque especializado del adolescente.

c) No criminalización de la pobreza.

La redacción exige acreditación plena de:

(i) deber jurídico específico de cuidado,

(ii) conocimiento o deber de conocer el riesgo cierto y grave,

(iii) posibilidad real de evitar el resultado, y

(iv) omisión grave causalmente vinculada con la comisión del delito.

Así, se evita sancionar condiciones estructurales y se centra la punibilidad en omisiones culpables y evitables.

Objetivos de la reforma

1. General

Fortalecer la prevención y la protección de víctimas mediante la imputación por omisión a personas garantes solo cuando su incumplimiento grave del deber de cuidado sea condición del delito cometido por la persona adolescente.

2. Específicos

• Precisar en el Artículo 7 CPF la posición de garante parental.

• Incorporar respuestas restaurativas (trabajo comunitario y programas de parentalidad) para delitos no graves.

• Establecer una escala punitiva proporcional para delitos graves, vinculada a culpabilidad por omisión y riesgo conocido.

• Asegurar la reparación del daño a la víctima sin excluir la responsabilidad penal por omisión del garante.

• Respetar la arquitectura del SIJPA y los estándares de crianza positiva y cultura de paz.

Impactos esperados y viabilidad

• Prevención secundaria: Al crear incentivos claros para que los garantes intervengan oportunamente, se anticipa una reducción de conductas adolescentes en lesiones, robo y narcomenudeo, hoy predominantes en Epacol.

• Atención a víctimas: Se prioriza la reparación del daño y se integra trabajo comunitario útil para la comunidad afectada.

• Alineación institucional: Se articula con PRONAPINNA y las recientes reformas de la LGDNNA en crianza positiva y cultura de paz, facilitando programas ya existentes.

• Proporcionalidad y control judicial: La graduación de la pena y la exigencia de prueba robusta sobre conocimiento del riesgo y capacidad de evitarlo garantizan un control estricto por parte de las y los jueces.

La propuesta no interfiere con el proceso especializado del adolescente ni con el catálogo constitucional de prisión preventiva oficiosa para delitos graves; se limita a regular la responsabilidad por omisión de la persona garante, con penas proporcionales y medidas restaurativas ya previstas por el CPF.

La reforma propuesta es necesaria, proporcional y compatible con el marco constitucional y legal vigente. Reconoce que la parentalidad genera un deber jurídico específico de cuidado y vigilancia; sanciona la omisión grave que facilita delitos previsibles; protege a las víctimas y fortalece la prevención, sin criminalizar la pobreza ni sustituir al SIJPA. Con ello, el Estado cumple su deber de prevenir, investigar, sancionar y reparar en clave de interés superior de la niñez y seguridad humana

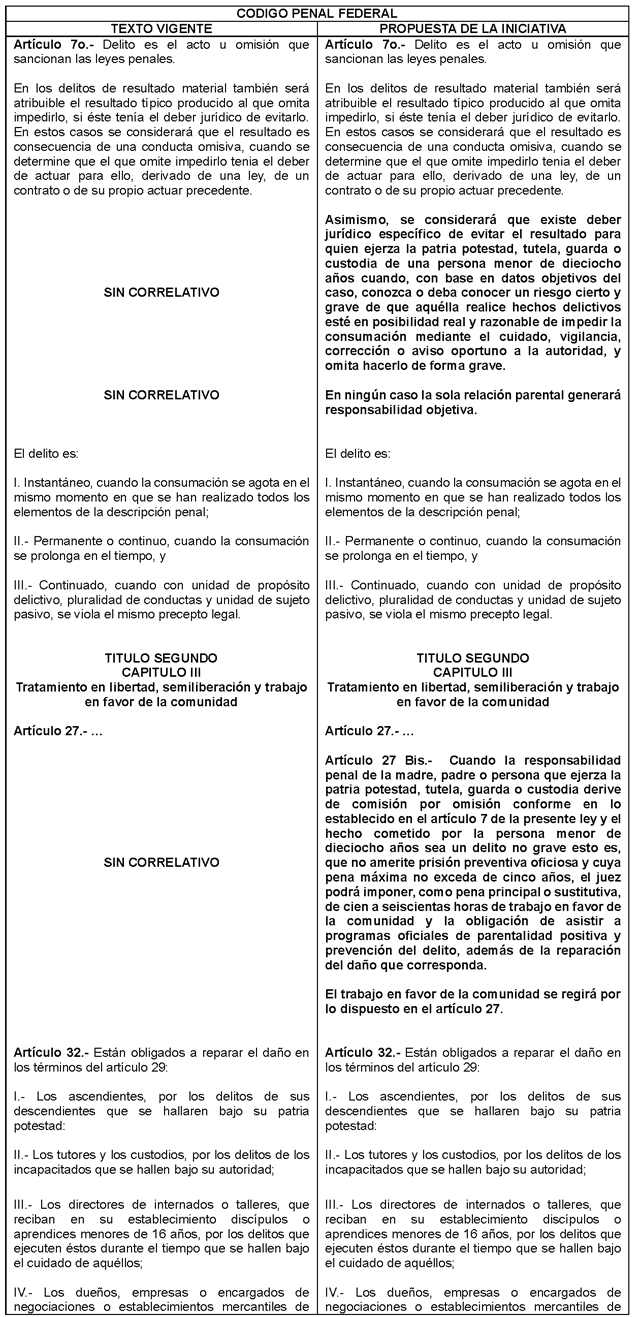

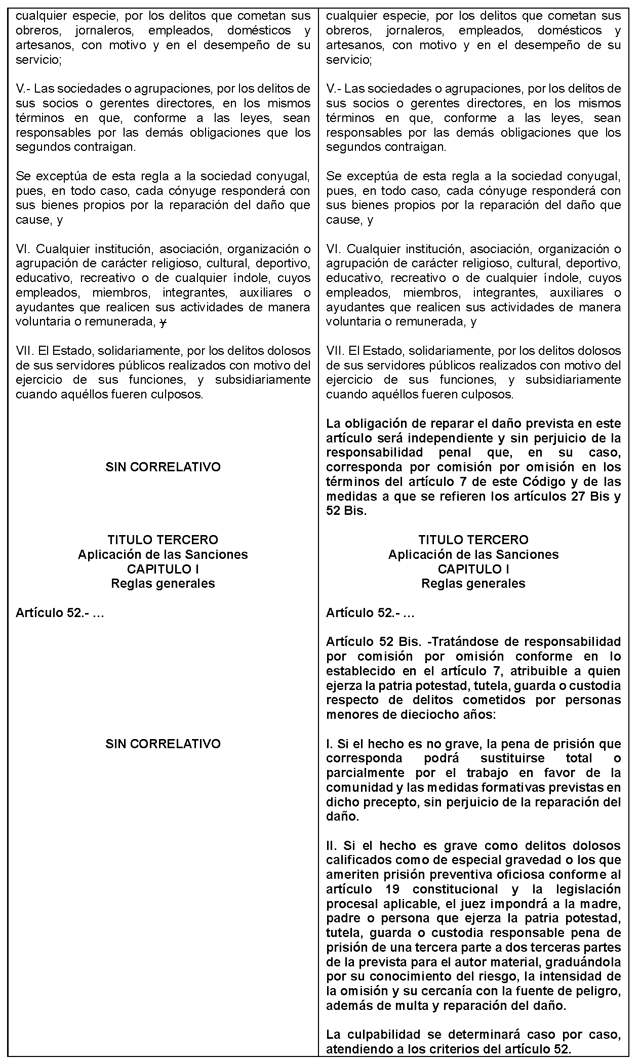

Para mayor entendimiento de la reforma a continuación presento el siguiente cuadro comparativos:

Por lo anteriormente, expuesto, fundado y motivado someto a esta honorable soberanía el siguiente:

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal, en materia de responsabilidad penal de quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda respecto de delitos cometidos por personas menores de edad

Artículo Único. Se adicionan los párrafos tercero y cuarto, pasando el actual párrafo tercero a ser párrafo quinto del artículo 7o.; se adiciona un artículo 27 Bis y 52 Bis; se adiciona un párrafo segundo al artículo 32, todos estos del Código Penal Federal para quedar como sigue:

Artículo 7o. Delito es el acto u omisión que sancionan las leyes penales.

En los delitos de resultado material también será atribuible el resultado típico producido al que omita impedirlo, si éste tenía el deber jurídico de evitarlo. En estos casos se considerará que el resultado es consecuencia de una conducta omisiva, cuando se determine que el que omite impedirlo tenía el deber de actuar para ello, derivado de una ley, de un contrato o de su propio actuar precedente.

Asimismo, se considerará que existe deber jurídico específico de evitar el resultado para quien ejerza la patria potestad, tutela, guarda o custodia de una persona menor de dieciocho años cuando, con base en datos objetivos del caso, conozca o deba conocer un riesgo cierto y grave de que aquélla realice hechos delictivos esté en posibilidad real y razonable de impedir la consumación mediante el cuidado, vigilancia, corrección o aviso oportuno a la autoridad, y omita hacerlo de forma grave.

En ningún caso la sola relación parental generará responsabilidad objetiva.

El delito es:

I. Instantáneo, cuando la consumación se agota en el mismo momento en que se han realizado todos los elementos de la descripción penal;

II. Permanente o continuo, cuando la consumación se prolonga en el tiempo, y

III. Continuado, cuando con unidad de propósito delictivo, pluralidad de conductas y unidad de sujeto pasivo, se viola el mismo precepto legal.

Título Segundo

Capítulo III Tratamiento en libertad, semiliberación y trabajo en favor de la comunidad

Artículo 27. ...

Artículo 27 Bis. Cuando la responsabilidad penal de la madre, padre o persona que ejerza la patria potestad, tutela, guarda o custodia derive de comisión por omisión conforme en lo establecido en el artículo 7 de la presente ley y el hecho cometido por la persona menor de dieciocho años sea un delito no grave esto es, que no amerite prisión preventiva oficiosa y cuya pena máxima no exceda de cinco años, el juez podrá imponer, como pena principal o sustitutiva, de cien a seiscientas horas de trabajo en favor de la comunidad y la obligación de asistir a programas oficiales de parentalidad positiva y prevención del delito, además de la reparación del daño que corresponda.

El trabajo en favor de la comunidad se regirá por lo dispuesto en el artículo 27.

Artículo 32. Están obligados a reparar el daño en los términos del artículo 29:

I.- Los ascendientes, por los delitos de sus descendientes que se hallaren bajo su patria potestad:

II.- Los tutores y los custodios, por los delitos de los incapacitados que se hallen bajo su autoridad;

III.- Los directores de internados o talleres, que reciban en su establecimiento discípulos o aprendices menores de 16 años, por los delitos que ejecuten éstos durante el tiempo que se hallen bajo el cuidado de aquéllos;

IV.- Los dueños, empresas o encargados de negociaciones o establecimientos mercantiles de cualquier especie, por los delitos que cometan sus obreros, jornaleros, empleados, domésticos y artesanos, con motivo y en el desempeño de su servicio;

V.- Las sociedades o agrupaciones, por los delitos de sus socios o gerentes directores, en los mismos términos en que, conforme a las leyes, sean responsables por las demás obligaciones que los segundos contraigan;

Se exceptúa de esta regla a la sociedad conyugal, pues, en todo caso, cada cónyuge responderá con sus bienes propios por la reparación del daño que cause;

VI. Cualquier institución, asociación, organización o agrupación de carácter religioso, cultural, deportivo, educativo, recreativo o de cualquier índole, cuyos empleados, miembros, integrantes, auxiliares o ayudantes que realicen sus actividades de manera voluntaria o remunerada, y

VII. El Estado, solidariamente, por los delitos dolosos de sus servidores públicos realizados con motivo del ejercicio de sus funciones, y subsidiariamente cuando aquéllos fueren culposos.

La obligación de reparar el daño prevista en este artículo será independiente y sin perjuicio de la responsabilidad penal que, en su caso, corresponda por comisión por omisión en los términos del artículo 7 de este Código y de las medidas a que se refieren los artículos 27 Bis y 52 Bis.

Título Tercero

Aplicación de las Sanciones

Capítulo IReglas Generales

Artículo 52. - ...

Artículo 52 Bis. Tratándose de responsabilidad por comisión por omisión conforme en lo establecido en el artículo 7, atribuible a quien ejerza la patria potestad, tutela, guarda o custodia respecto de delitos cometidos por personas menores de dieciocho años:

I. Si el hecho es no grave, la pena de prisión que corresponda podrá sustituirse total o parcialmente por el trabajo en favor de la comunidad y las medidas formativas previstas en dicho precepto, sin perjuicio de la reparación del daño.

II. Si el hecho es grave como delitos dolosos calificados como de especial gravedad o los que ameriten prisión preventiva oficiosa conforme al artículo 19 constitucional y la legislación procesal aplicable, el juez impondrá a la madre, padre o persona que ejerza la patria potestad, tutela, guarda o custodia responsable pena de prisión de una tercera parte a dos terceras partes de la prevista para el autor material, graduándola por su conocimiento del riesgo, la intensidad de la omisión y su cercanía con la fuente de peligro, además de multa y reparación del daño.

La culpabilidad se determinará caso por caso, atendiendo a los criterios del artículo 52.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones legales que se opongan al presente Decreto.

Referencias

- Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. (2025). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (texto vigente; última reforma DOF 15-10-2025). https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

- Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. (2025). Código Penal Federal (texto vigente). https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPF.pdf

- Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. (2022). Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes (texto vigente; última reforma DOF 20-12-2022). https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LNSIJPA.pdf

- Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. (2024). Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (texto vigente; últimas reformas DOF 11-12-2023 y 26-03-2024). https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA.pdf

- Diario Oficial de la Federación. (2024, 31 de diciembre). Decreto de reforma al artículo 19 de la CPEUM en materia de prisión preventiva. Gaceta Parlamentaria (síntesis y texto). https://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/66/2024/nov/DOF31DIC2024-Art19CPEUM PrisionPreventivaOficiosa.pdf

- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). (2025, 14 de julio). Estadísticas sobre Personas Adolescentes en Conflicto con la Ley (Epacol) 2017–2023. Reporte de resultados. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/epacol/2017_2023/doc/epac ol_2017_2023_resultados.pdf

- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). (2024, 19 de septiembre). Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2024. Comunicado 562/24. https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2024/ENVIPE/ ENVIPE_24.pdf

- Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). (2025). Víctimas del fuero común, 2015–2025 (dataset con desagregación por sexo y rango de edad). https://datos.gob.mx/dataset/incidencia_delictiva

- Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). (2018). Manual del Nuevo Instrumento: Registro, clasificación y reporte de los delitos y de las víctimas del fuero común. https://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/nueva-metodologia/Ma nual_Nuevo_Instrumento.pdf

- Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA). (2024). Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 2021–2024 (Informe de avance y resultados 2023–2024). https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/940976/Informe_de_Avance _y_Resultados_2023-2024_PRONAPINNA.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 11 días del mes de noviembre del 2025.

Diputado Emilio Manzanilla Téllez (rúbrica)