Gaceta Parlamentaria, año XXVIII, número 6916-II-1, martes 11 de noviembre de 2025

- Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en materia de encubrimiento y responsabilidad de los servidores públicos vinculados con la delincuencia organizada, a cargo del diputado Fernando Jorge Castro Trenti, del Grupo Parlamentario de Morena

- Que adiciona una fracción al artículo 30 de la Ley General de Educación, en materia de educación financiera, a cargo del diputado Raymundo Vázquez Conchas, del Grupo Parlamentario de Morena

- Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, de la Ley Federal de Protección al Consumidor y del Código de Comercio, en materia de robo, daños o perjuicios en estacionamientos públicos y privados, a cargo del diputado Raymundo Vázquez Conchas, del Grupo Parlamentario de Morena

- Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Migración, en materia de protección a niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, a cargo del diputado Raymundo Vázquez Conchas, del Grupo Parlamentario de Morena

- Que reforma los artículos 42 y 43 de la Ley General de Víctimas, en materia de implementación de defensorías públicas especializadas en género, a cargo de la diputada María Teresa Ealy Díaz, del Grupo Parlamentario de Morena

- Que adiciona diversas disposiciones de las Leyes de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal; General de Protección Civil; y General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de prevención de accidentes por transporte de materiales peligrosos en áreas urbanas, a cargo de la diputada Rosario del Carmen Moreno Villatoro, del Grupo Parlamentario de Morena

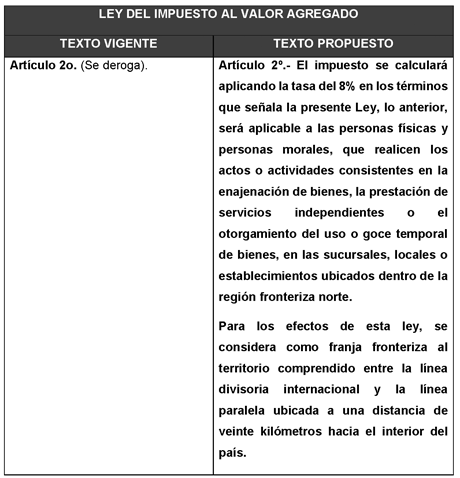

- Que adiciona el artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, suscrita por los diputados Daniel Murguía Lardizábal y Fernando Jorge Castro Trenti, del Grupo Parlamentario de Morena

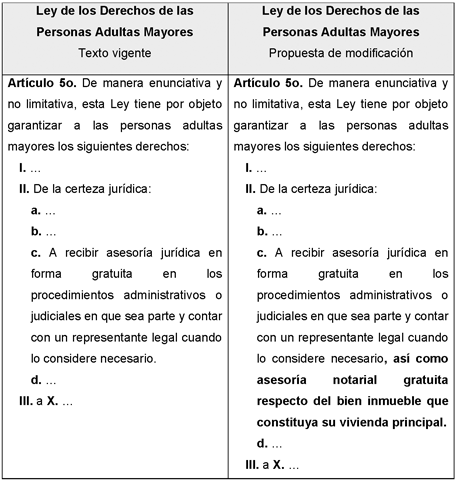

- Que reforma el inciso c de la fracción II del artículo 5o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, en materia de asesoría notarial gratuita, a cargo del diputado Fernando Jorge Castro Trenti, del Grupo Parlamentario de Morena

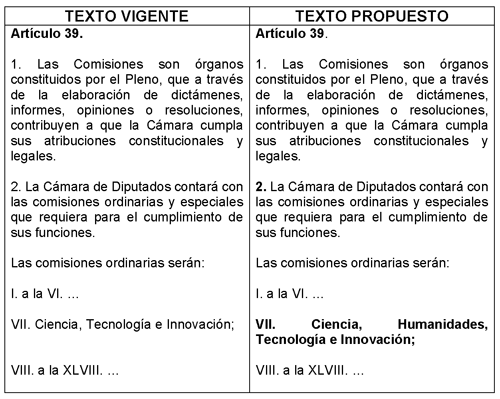

- Que reforma el artículo 39, numeral 2, fracción VII, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de comisiones en la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Juan Antonio González Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena

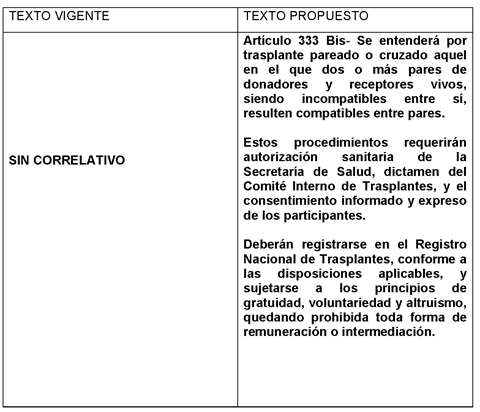

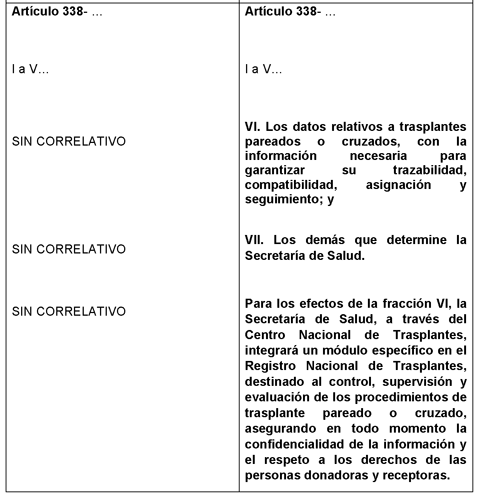

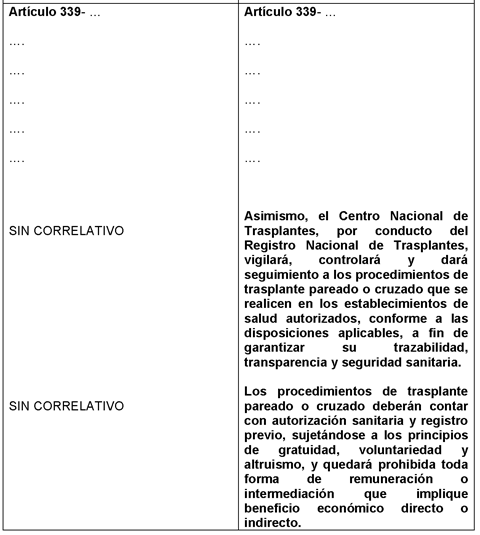

- Que añade el artículo 333 Bis; una fracción VI al artículo 338 –recorriéndose la actual VI a VII–, y dos párrafos finales al artículo 339, de la Ley General de Salud, en materia de trasplante pareado o cruzado, suscrita por los diputados Mirna Rubio Sánchez y Ricardo Crespo Arroyo, del Grupo Parlamentario de Morena

- Que reforma los artículos 59 y 61 de la Ley Federal del Trabajo, para la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales, a cargo de la diputada Delhi Miroslava Shember Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena

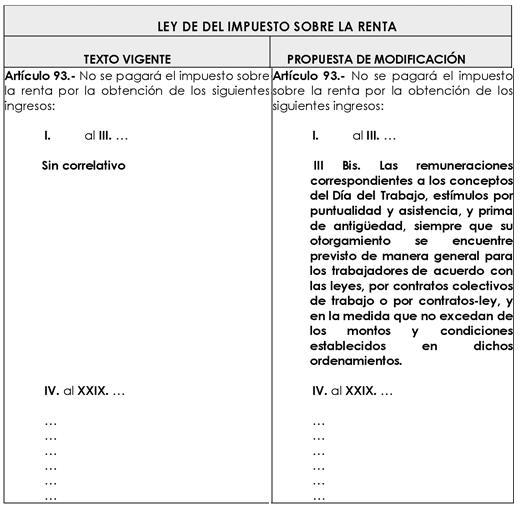

- Que adiciona la fracción III Bis al artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada Naty Poob Pijy Jiménez Vásquez, del Grupo Parlamentario de Morena

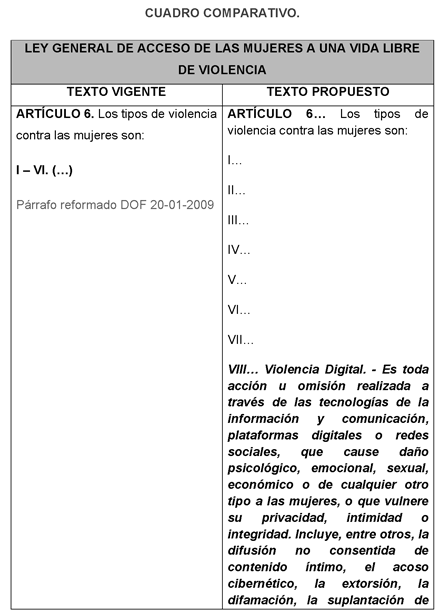

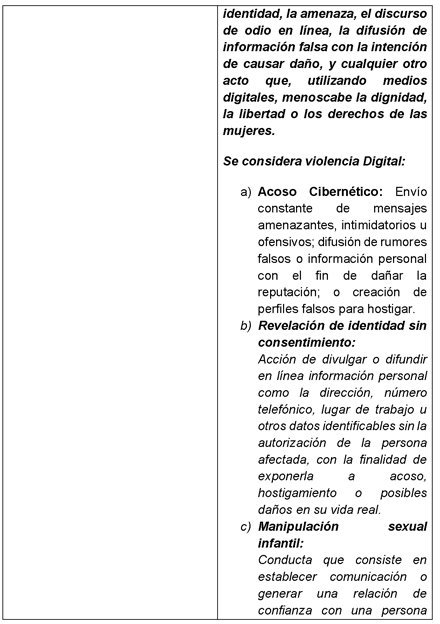

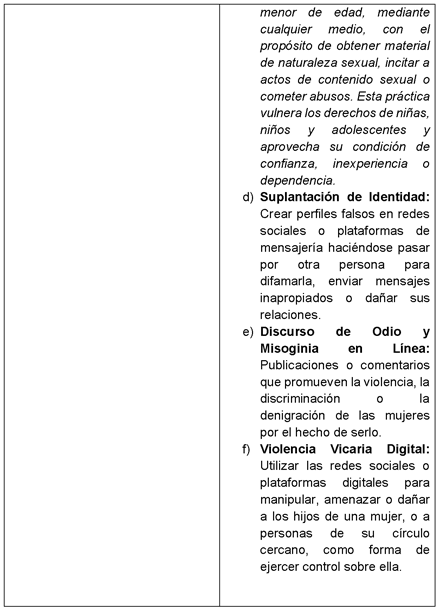

- Que adiciona una fracción al artículo 6o. de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Tey Mollinedo Cano, del Grupo Parlamentario de Morena

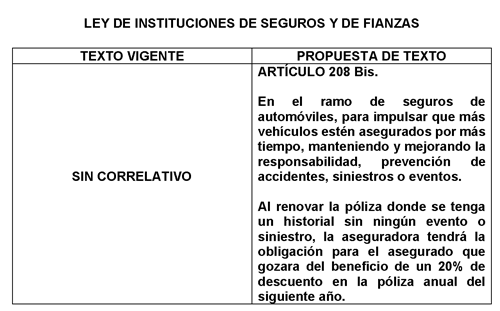

- Que adiciona el artículo 208 Bis de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, a cargo del diputado Francisco Adrián Castillo Morales, del Grupo Parlamentario de Morena

- Que adiciona los artículos 259 Ter y 259 Quáter del Código Penal Federal, en materia de acoso, a cargo de la diputada Rosario del Carmen Moreno Villatoro, del Grupo Parlamentario de Morena

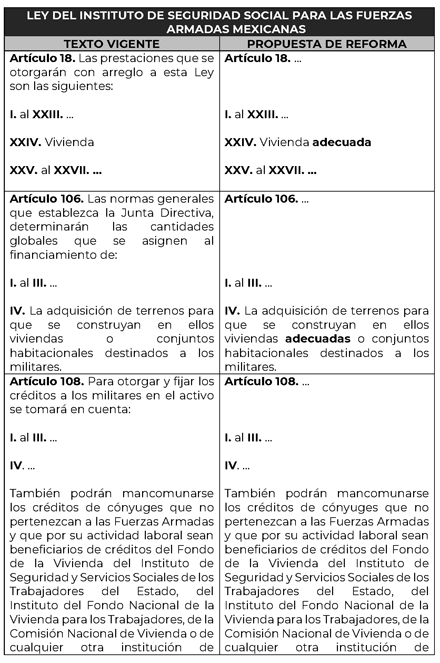

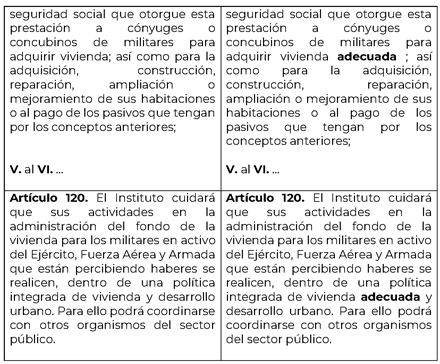

- Que reforma diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, en materia de vivienda adecuada, a cargo de la diputada María del Rosario Orozco Caballero, del Grupo Parlamentario de Morena

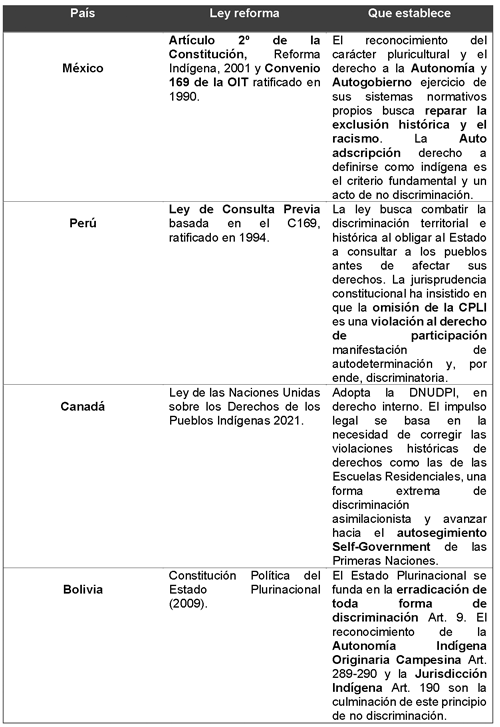

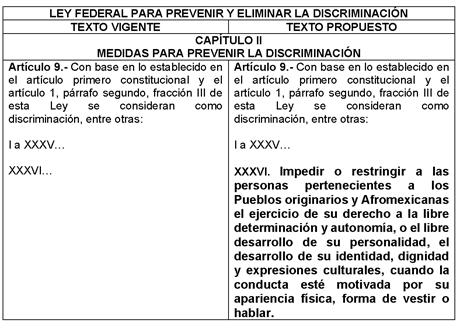

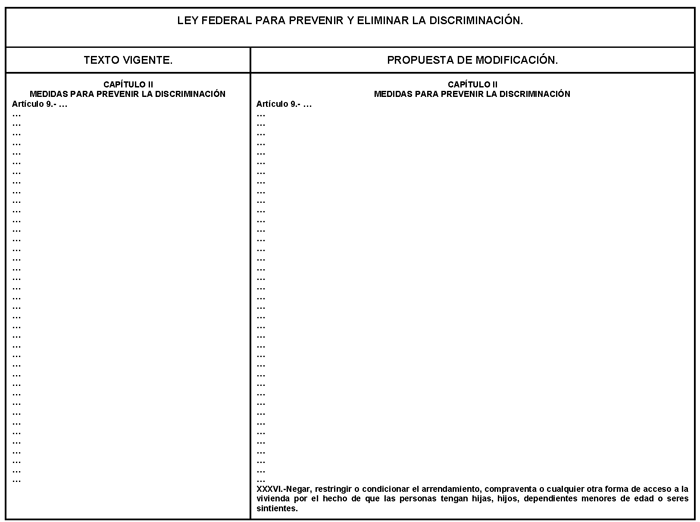

- Que adiciona la fracción XXXVI al artículo 9o. de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en materia de protección del derecho a la libre determinación de personas pertenecientes a los pueblos originarios y afromexicanas, a cargo de la diputada Jazmín Yaneli Villanueva Moo, del Grupo Parlamentario de Morena

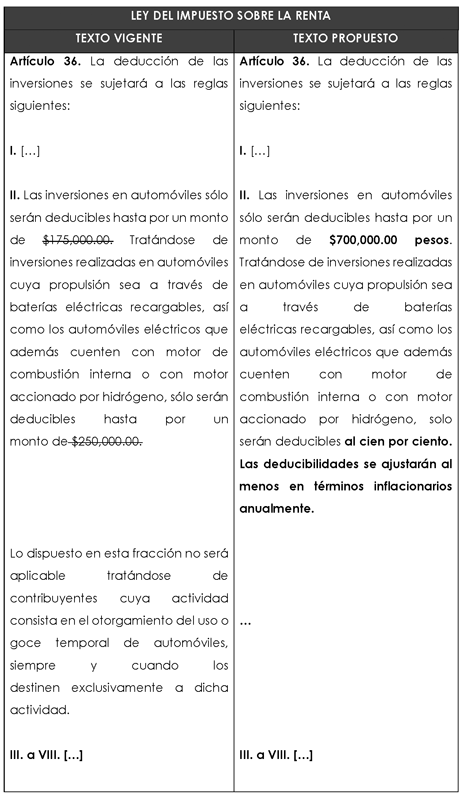

- Que reforma la fracción II del artículo 36 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Daniel Murguía Lardizábal, del Grupo Parlamentario de Morena

- Que adiciona una fracción X al artículo 45 de la Ley General de Educación, en materia de educación fiscal y financiera, a cargo de la diputada María Teresa Ealy Díaz, del Grupo Parlamentario de Morena

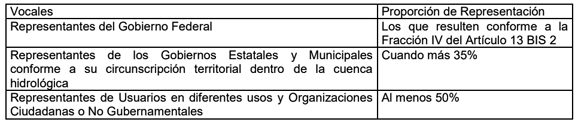

- Que reforma el artículo 13 Bis de la Ley de Aguas Nacionales, para garantizar la paridad de género en la gestión de los recursos hídricos, a cargo de la diputada María Teresa Ealy Díaz, del Grupo Parlamentario de Morena

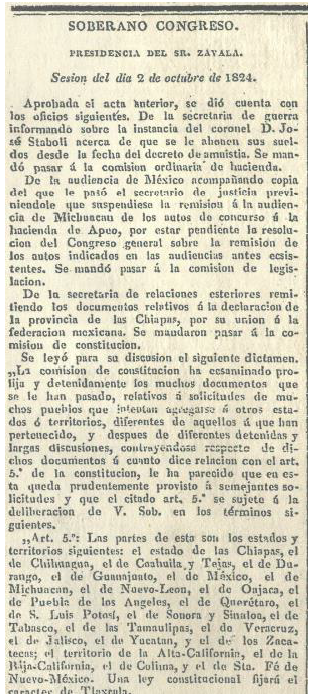

- De decreto para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del salón de sesiones de la Cámara de Diputados la frase “14 de septiembre de 1824, Día de la Federalización de Chiapas a los Estados Unidos Mexicanos, por voluntad del pueblo chiapaneco, expresada por votación libre y directa”, a cargo de la diputada Azucena Arreola Trinidad, del Grupo Parlamentario de Morena

- Que adiciona la fracción XXVI al artículo 9o. de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; a fin de prohibir la negativa de arrendamiento de vivienda por convivir con niñas, niños o seres sintientes en todo México, a cargo del diputado Armando Corona Arvizu, del Grupo Parlamentario de Morena

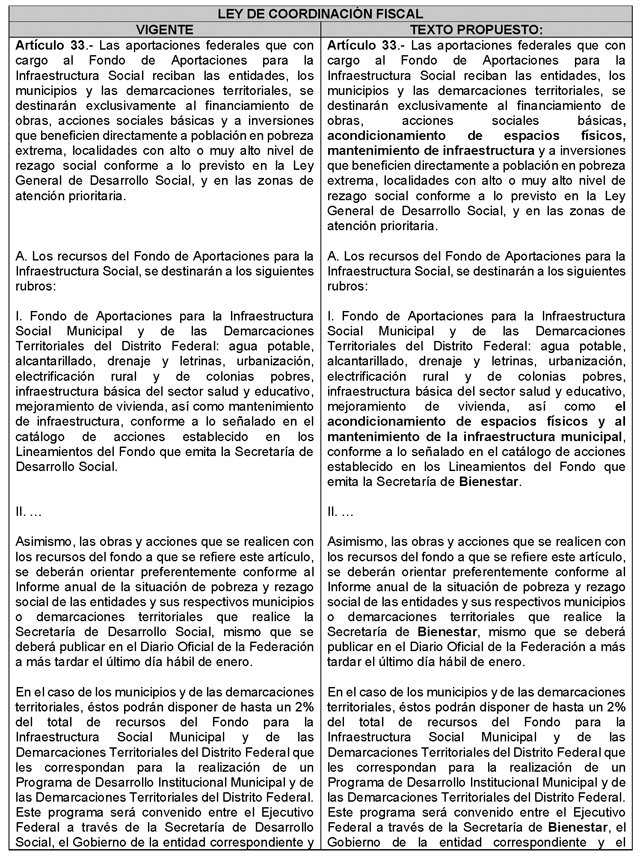

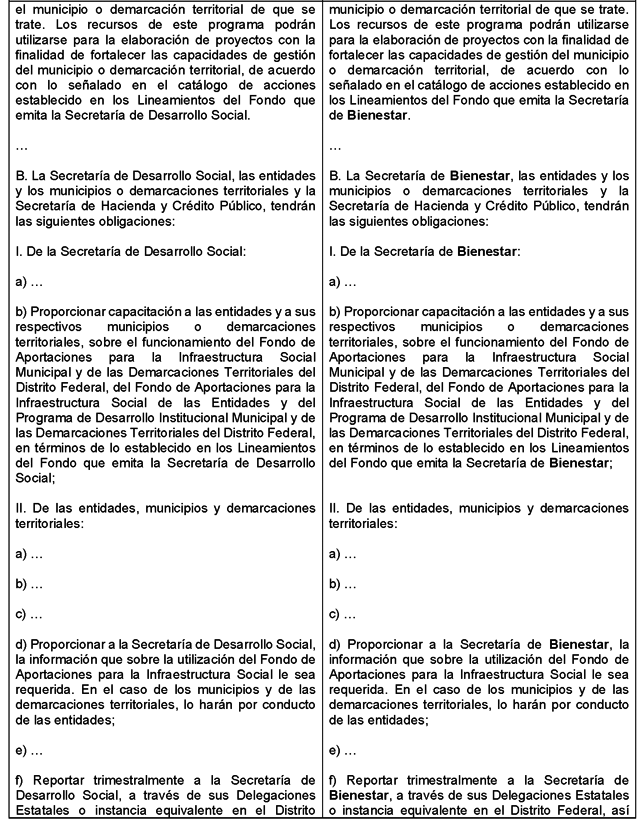

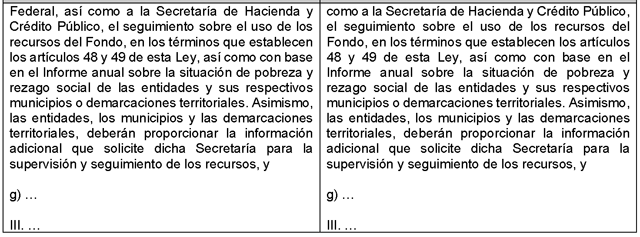

- Que reforma el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, en materia de infraestructura social para estados y municipios, a cargo del diputado Sergio Gutiérrez Luna, del Grupo Parlamentario de Morena

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en materia de encubrimiento y responsabilidad de los servidores públicos vinculados con la delincuencia organizada, a cargo del diputado Fernando Jorge Castro Trenti, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, diputado Fernando Jorge Castro Trenti, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en materia de encubrimiento y responsabilidad de los servidores públicos vinculados con la delincuencia organizada, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La seguridad pública en México enfrenta desafíos diversos, entre ellos la presencia de la delincuencia en distintas formas. La interacción entre servidores públicos y las organizaciones criminales ha sido un tema recurrente en el debate sobre la seguridad en México. La colusión entre servidores públicos y delincuencia organizada se presenta como un fenómeno en el que convergen intereses económicos, falta de institucionalidad y la permeabilidad de las estructuras estatales, lo cual favorece la integración de prácticas corruptas que impactan a nivel social, económico y político.

A diferencia de la delincuencia común, caracterizada por incidentes aislados o grupos informales sin jerarquía ni objetivo a largo plazo, la delincuencia organizada opera con segmentos definidos, roles especializados y una visión sostenida de lucro o de control territorial. Por ello, la intervención estatal no puede limitarse al combate del autor material, sino que debe atender también las redes de colaboradores, facilitadores y servidores públicos que, voluntaria o involuntariamente, permiten su operación.

El artículo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada establece que “cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, serán sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia organizada”.1

Se reconoce que México afronta una problemática de colusión entre servidores públicos y miembros de diversos grupos de delincuencia organizada. A través de diagnósticos y la evidencia reunida por la Política Nacional Anticorrupción y otros instrumentos de evaluación institucional, es posible identificar riesgos de corrupción que surgen de las interacciones entre servidores públicos y la comunidad; esa política pública constituye un punto crucial que marca una etapa importante en el combate y control de la corrupción.2

En nuestro país, la relación entre servidores públicos y la delincuencia organizada constituye uno de los problemas estructurales más complejos, pues este fenómeno evidencia cómo sectores públicos pueden, de manera directa o indirecta, facilitar actividades ilícitas, creando un escenario adverso frente a las medidas anticorrupción ya aplicadas.

El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) evalúa a 180 países según el nivel de corrupción percibida en el sector público. La puntuación se otorga en una escala de 0 (muy corrupto) a 100 (sin corrupción). Este índice se basa en datos y percepciones sobre la corrupción en el sector público procedentes de diversas fuentes, como el Banco Mundial, analistas de riesgo financiero y académicos.

En la evaluación de 2024, México se ubicó en el puesto 140 de 180 países, lo que representa una disminución en comparación con el IPC de los cuatro años anteriores, donde obtuvo una puntuación de 31 sobre 100 y se ubicó en el puesto 126 de 180. México es el país peor evaluado entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).3

Entre las situaciones que el IPC consideró para rebajar la calificación de México, se encuentran las siguientes:

1. Bajos niveles de sanciones administrativas.

2. Vínculos entre casos de corrupción y crimen organizado.

3. Participación continua de entidades públicas en empresas fantasma o controladas por el crimen organizado.

Por otra parte, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) reporta tendencias preocupantes sobre la percepción ciudadana. Entre la población de 18 años y más, en el periodo de marzo y abril de 2025, el 75.1 % de quienes identificaron a la policía de tránsito consideró que esa autoridad es corrupta; del mismo modo, de la población que identificó a jueces, el 69.0 % los consideró corruptos. En 2025 la Marina y el Ejército no registraron un cambio estadísticamente significativo en percepción; sin embargo, en otros cuerpos de seguridad la percepción sobre corrupción mostró aumentos estadísticamente significativos respecto de 2024.4

Asimismo, de acuerdo con el informe “Corrupción que Mata”, en los últimos años ha emergido diversa evidencia de colusión entre servidores públicos y actores criminales, incluso en contextos que han derivado en graves violaciones a los derechos humanos. La impunidad y la falta de investigación efectiva se han señalado como factores que agravan la perpetración de esos hechos, especialmente cuando los presuntos responsables pertenecen a fuerzas de seguridad o a la administración pública.5

Como parte de los compromisos internacionales, México adopta y ratifica la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo, 2000), la cual establece que los Estados Parte deben adoptar medidas legislativas y administrativas para sancionar y erradicar la corrupción de funcionarios públicos que, directa o indirectamente, estén relacionados con la delincuencia organizada.6 Asimismo, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC), ratificada en 2004 por nuestro país, fija un marco integral para prevenir, detectar, sancionar y combatir la corrupción, enfatizando sanciones efectivas y proporcionales, la recuperación de activos, la cooperación internacional y la integridad institucional como pilares de la acción estatal.7

En el contexto de iniciativas que busquen sancionar la conducta de servidores públicos implicados en delitos vinculados con la delincuencia organizada, la UNCAC orienta al diseño de medidas que garanticen sanciones difíciles de evadir, mecanismos de cooperación policial y judicial transnacional, y controles sobre activos procedentes de actos de corrupción. Esto requiere, entre otros elementos, marcos normativos claros, adecuada tipificación delictiva y procedimientos ágiles para la persecución y sanción.

En el mismo sentido, estudios y recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre integridad pública y lucha contra la corrupción, enfatizan la necesidad de sanciones administrativas y disciplinarias efectivas para funcionarios de alto nivel, junto con transparencia, rendición de cuentas y supervisión institucional. Estas recomendaciones buscan asegurar que las sanciones sean proporcionales a la gravedad de los actos y que existan mecanismos de control y cooperación internacionales para la recuperación de activos en casos de infracciones graves.8

Además, la Organización de Estados Americanos (OEA), a través de misiones y estudios sobre justicia y derechos humanos, ha promovido la imposición de sanciones administrativas y penales adecuadas para actos de corrupción cometidos por altos funcionarios. Sus recomendaciones subrayan la importancia de marcos normativos que permitan sanciones efectivas y la cooperación regional como instrumento para combatir la corrupción en el ámbito gubernamental.9

En el caso particular de México se han documentado varios ejemplos que evidencian la colusión entre servidores públicos y organizaciones criminales. Reportajes de medios de comunicación y actuaciones de instituciones como la Fiscalía General de la República han dado cuenta de casos donde se aprecia la vinculación de servidores públicos con actividades ilícitas. Un ejemplo recurrente en la historiografía mediática y judicial es el del exgobernador de Veracruz Javier Duarte, arrestado en 2017 por nexos con el crimen organizado y desvío de fondos públicos.10

En distintos momentos también se han investigado vínculos de funcionarios en casos de alto impacto mediático, como el de Ricardo Humberto Hernández Coronado, involucrado en el caso “Rápido y Furioso” e investigado por la FGR por introducir armas militares a México. Asimismo, ha trascendido la detención de la ex síndica de San José del Rincón, Estado de México, Alicia Marín Granados la cual es investigada por su presunta participación en el delito de secuestro exprés, ordenado por “La Familia Michoacana”, esta detención se dio como parte de las acciones del denominado “Operativo Enjambre”, una investigación implementada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México que indaga posibles nexos entre autoridades municipales y grupos delictivos. Al año de su implementación, dicho operativo ha obtenido siete condenas contra exmandos de seguridad y funcionarios locales, y más de 60 personas siguen bajo proceso.11

Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en su Informe Especial sobre Desaparición de Personas y Fosas Clandestinas en México, ha señalado que la corrupción y la colusión de diversos servidores públicos con la delincuencia organizada agravan las condiciones estructurales de vulnerabilidad, y que tales factores se combinan con la desigualdad y la pobreza, impidiendo un desarrollo social equitativo en zonas del territorio nacional. La CNDH enfatiza que la colusión es un elemento entre muchos que contribuyen al fenómeno de desapariciones y violaciones graves de derechos humanos.

Estos hechos demuestran que la falta de un castigo efectivo para quienes integran redes ilícitas contribuye a crear un ambiente de desconfianza hacia las instituciones estatales. Se configura así un fenómeno social que se retroalimenta: la percepción de corrupción sistémica y la ausencia de sanciones contundentes desembocan en una crisis de legitimidad para las instituciones que deberían velar por el bienestar general de la sociedad.

En las últimas décadas se ha observado evidencia de connivencia entre autoridades estatales y municipales y grupos delictivos en hechos que han derivado en graves violaciones a derechos humanos. La impunidad, en algunos análisis, aparece como un elemento que facilita la perpetuación de estos hechos; ello subraya la necesidad de instrumentos legales y prácticos que permitan investigar y sancionar de forma efectiva, incluso cuando los presuntos responsables formen parte de cuerpos de seguridad o de la administración pública.

En 2015 se llevaron a cabo reformas constitucionales en materia de anticorrupción que dieron lugar a la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), una arquitectura de coordinación conformada por distintos órganos de la administración pública con competencias diferenciadas, cuyo propósito es prevenir, investigar, procesar y, en su caso, sancionar actos de corrupción y faltas administrativas cometidas por servidores públicos.

Para reducir la influencia política en las investigaciones sobre conducta indebida del gobierno, las reformas anticorrupción han impulsado la constitución de fiscalías especializadas y mecanismos autónomos de control; sin obstante, persisten retos en su implementación y en la necesidad de dotarlas de autonomía funcional y recursos adecuados para investigar y procesar casos de corrupción vinculados al crimen organizado. A nivel estatal existen unidades y fiscalías especializadas que buscan fortalecer las sanciones y el sistema de justicia ordinario frente a la colusión de servidores públicos con organizaciones criminales.

Instituciones como la Fiscalía General de la República han adoptado medidas dirigidas a prevenir, combatir y sancionar actos de corrupción, entre ellas la difusión de una cartilla de anticorrupción y la instrumentación de mecanismos de denuncia interna y externa, orientados a promover la integridad en la actuación de los servidores públicos y a facilitar la detección de irregularidades,12 tal es el caso de la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos, la cual ha informado sobre estrategias y resultados mediante la elaboración de programas y documentos de diagnóstico, entre ellos la denominada Estrategia de Combate a la Corrupción diseñada por la Visitaduría General, orientada a consolidar una institución íntegra y digna de la confianza ciudadana. Dicha estrategia parte de un entendimiento del fenómeno de la corrupción que combina sanción, prevención y fortalecimiento institucional, y sus informes reportan resultados en materia de detección, investigación y sanción de actos irregulares o delictivos en el ámbito de la propia institución.

Desde una perspectiva de derecho comparado, en diversos países de la región, existen marcos normativos que contemplan inhabilitaciones, destituciones, sanciones disciplinarias y otras medidas administrativas aplicables a servidores públicos cuando estos incurren en conductas vinculadas con la delincuencia organizada o delitos asociados, como la corrupción o el abuso de poder. Estas disposiciones buscan garantizar la probidad en el ejercicio del servicio público y cerrar espacios de impunidad en el interior de las instituciones del Estado.

En la comparación internacional conviene recordar que la inhabilitación puede operar como sanción penal accesoria, como sanción administrativa disciplinaria o como combinación de ambas, y que su alcance varía tanto en duración como en el universo de cargos afectados.

En Chile, la Ley de Delitos Económicos incorpora la inhabilitación como sanción accesoria a la pena principal cuando un funcionario público es condenado por delitos económicos relacionados con la corrupción;13 y por su parte, Venezuela cuenta con normas penales y contra la corrupción que sancionan el abuso de funciones y la corrupción de funcionarios.14

En España, el régimen sancionador administrativo para empleados públicos, recogido en el Real Decreto Legislativo 5/2015, contempla sanciones disciplinarias que van desde el apercibimiento hasta la separación definitiva del servicio, haciendo hincapié en la capacidad de la administración para actuar con rapidez frente a conductas irregulares sin excluir la vía penal cuando proceda.15

Estas experiencias comparadas muestran distintos enfoques y soluciones institucionales que permiten extraer buenas prácticas en materia de control y sanción administrativa-penal. En conjunto, estos marcos legales reflejan el esfuerzo regional por cerrar espacios de impunidad, proteger la función pública y garantizar que quienes ostentan cargos de poder actúen bajo principios de legalidad, transparencia y ética pública. La existencia de sanciones claras pretende evitar que las instituciones sean vulneradas por redes delictivas desde dentro.

En el marco jurídico mexicano, diversos artículos del Código Penal Federal regulan la responsabilidad penal de servidores públicos que, en el ejercicio de sus funciones, incurren en conductas como el uso indebido del cargo, abuso de autoridad, corrupción o colaboración con particulares para cometer delitos. Las sanciones previstas comprenden prisión, multa, destitución e inhabilitación para desempeñar empleos públicos.

Asimismo, el juicio político opera como una facultad del Congreso para valorar y, en su caso, sancionar conductas graves de servidores públicos que afecten el interés público y la institucionalidad. Su función es salvaguardar la legalidad, la transparencia y la responsabilidad en el ejercicio de las funciones públicas, complementando la vía penal sin confundirse con ella, pues permite actuar frente a omisiones o actos que, aun sin constituir un delito, erosionan el tejido democrático o vulneran deberes de integridad y probidad.

En su fundamentación jurídica, la figura del juicio político se ubica en los artículos 109, 110 y 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales establecen la competencia de las Cámaras del Congreso para iniciar, tramitar y resolver procedimientos ante ciertas conductas de servidores públicos consideradas graves o de particular responsabilidad institucional. Dicha previsión constitucional se regula mediante la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como por las reglas procesales que delimitan sujetos, circunstancias y sanciones aplicables. Aunque su objetivo principal es sancionatorio y de restablecimiento del orden constitucional, este contribuye de manera indirecta y sistémica a la restitución de la confianza pública y al fortalecimiento del Estado de derecho. De este modo, el juicio político se configura como un mecanismo orientado a preservar el equilibrio entre poderes y la confianza ciudadana en las instituciones públicas.

En el plano social, la legitimidad sociopolítica de las instituciones públicas depende en buena medida de la percepción de que el Estado actúa con imparcialidad, transparencia y eficacia. Los factores que propician la violencia y la inseguridad se alimentan de fallas estructurales como la debilidad institucional, la corrupción, la impunidad y la desigualdad, entre otros elementos. Cuando el Estado enfrenta casos de vínculos entre funcionarios y actos delictivos como aquellos relacionados con el crimen organizado, la legitimidad de las instituciones se ve comprometida y el tejido social se resiente. En ese contexto, el fortalecimiento de la responsabilidad penal, administrativa y política de servidores públicos vinculados con la delincuencia organizada es una exigencia de justicia y gobernabilidad.16

En lo económico, el castigo efectivo contra servidores públicos coludidos con la delincuencia organizada puede generar efectos positivos en la estabilidad a nivel macro y en la confianza de inversionistas. La eliminación de figuras de conflicto de interés, la reducción de la corrupción y la señal de un Estado que actúa con pulcritud institucional tienden a fomentar un ambiente propicio para la inversión y el empleo. No obstante, dichos beneficios solo pueden materializarse si la aplicación de la norma es consistente y si las autoridades garantizan seguridad jurídica y procedimientos efectivos para evitar arbitrariedades.17

En ese sentido, la reforma propuesta en la presente iniciativa corresponde a dos ejes principales: primero, tipificar expresamente el encubrimiento de una organización criminal dentro de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, estableciendo una proporción penal acorde al grado de colaboración y al daño institucional. Segundo, reforzar la responsabilidad de los servidores públicos al ampliar el catálogo de conductas que redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales, integrando la autoría, participación o encubrimiento de actos de delincuencia organizada como causal de juicio político. Esta doble vertiente responde tanto al plano penal como al de la responsabilidad administrativa-política.

La armonización de sanciones penales y políticas contribuye a cerrar vacíos que permiten la infiltración criminal del aparato público. No basta tipificar el delito; es necesario asegurar que el servidor público que colude con la delincuencia organizada enfrente simultáneamente consecuencias penales, administrativas y de remoción, con sanciones proporcionales a la gravedad del daño. Al mismo tiempo, esta reforma busca enviar una señal clara de que en México no habrá tolerancia para el encubrimiento de redes criminales desde el interior del Estado.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en materia de encubrimiento y responsabilidad de los servidores públicos vinculados con la delincuencia organizada

Artículo Primero. Se adiciona el artículo 2o. Quáter a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para quedar como sigue:

Artículo 2o. Quáter. Se sancionará con pena de hasta la mitad de la que corresponda a los delitos previstos en el artículo 4o. de esta Ley a quien, con conocimiento de la existencia y finalidad delictiva de una organización criminal, realice actos de encubrimiento respecto de sus miembros, bienes o actividades.

Cuando dichas conductas tengan por objeto impedir o dificultar la investigación o persecución de los delitos cometidos por la organización y estas sean realizadas por un servidor público, la autoridad judicial impondrá una pena de prisión que no será menor a la pena mínima y podrá llegar hasta las dos terceras partes de la sanción máxima para los delitos previstos en el artículo 4o. de esta Ley.

Artículo Segundo. Se adiciona la fracción IX al artículo 7o y se reforma el artículo 8º de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para quedar como sigue:

Artículo 7o. Redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho:

I. a VI. ...

VII. Las omisiones de carácter grave, en los términos de la fracción anterior;

VIII. Las violaciones sistemáticas o graves a los planes, programas y presupuestos de la Administración Pública Federal o de la Ciudad de México y a las leyes que determinan el manejo de los recursos económicos federales y de la Ciudad de México, y

IX. La autoría, participación o encubrimiento de actos de delincuencia organizada.

...

...

Artículo 8o. Si la resolución que se dicte en el juicio político es condenatoria, se sancionará al servidor público con destitución. Podrá también imponerse inhabilitación para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones en el servicio público desde un año hasta treinta años. En los casos de carácter penal, la inhabilitación comenzará a computarse a partir de que se haya cumplido la pena privativa de libertad.

Transitorio

Único. El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, 2021, https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFCDO.pdf

2 Política Nacional Anticorrupción, 2020. https://www.dof.gob.mx/2020/SESNA/PNA.pdf

3 Transparency International, 2025. https://www.transparency.org/es/press/2024-corruption-perceptions-index -corruption-playing-devastating-role-climate-crisis

4 INEGI, 2025. https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/ENVIPE/ ENVIPE_25_RR.pdf

5 Open Society, Corrupción que Mata, 2018. https://www.justiceinitiative.org/publications/corruption-kills-why-mex ico-needs-international-mechanism-combat-impunity/es

6 ONU, 2004. https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Conve ntion/TOCebook-s.pdf

7 ONU, 2003. https://www.unodc.org/pdf/corruption/publications_unodc_convention-s.pd f

8 OCDE, 2024. https://www.oecd.org/es/publications/perspectivas-de-anticorrupcion-e-i ntegridad-2024_d1153060-es.html

9 OEA, 2003. https://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_repdom_normas.pdf

10 Animal Político, 2017. https://animalpolitico.com/2017/04/duarte-delitos-detenido-veracruz

11 El Sol Toluca, 2025, https://oem.com.mx/elsoldetoluca/local/operativo-enjambre-siete-exfunci onarios-del-edomex-reciben-sentencia-por-vinculos-con-el-crimen-2615574 8

12 FGR, 2025. https://fgr.org.mx/swb/FGR/FEAI

13 Ley de Delitos Económicos, https://academiajudicial.cl/wp-content/uploads/2023/10/Reporte-Delitos- Economicos.pdf

14 Código Penal de Venezuela, 2000. https://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_ven_anexo6.pdf

15 Real Decreto Legislativo, 2015. https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-11719-consolidado.pdf

16 Colmex, Luis Herrera, 2013. https://cei.colmex.mx/archivos/213/LuisHerrera-Lasso__Factores_quepropi cian_laviolencia_yla_inseguridad.pdf

17 Seguridad, corrupción e impunidad en América Latina, Real Instituto Elcano, 2021. https://media.realinstitutoelcano.org/wp-content/uploads/2022/01/seguri dad-corrupcion-e-impunidad-en-america-latina.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de noviembre de 2025.

Diputado Fernando Jorge Castro Trenti (rúbrica)

Que adiciona una fracción al artículo 30 de la Ley General de Educación, en materia de educación financiera, a cargo del diputado Raymundo Vázquez Conchas, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, Raymundo Vázquez Conchas, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, numeral 1, fracción I, y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona una fracción al artículo 30 de la Ley General de Educación, en materia de educación financiera, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), educación financiera “es el proceso mediante el cual los individuos adquieren una mejor comprensión de los conceptos y productos financieros y desarrollan las habilidades necesarias para tomar decisiones informadas, evaluar riesgos y oportunidades financieras, y mejorar su bienestar”.1

Así pues, la educación financiera es un proceso de desarrollo de habilidades y actitudes que, mediante la asimilación de información comprensible y herramientas básicas de administración de recursos y planeación, permiten a los individuos: a) tomar decisiones personales y sociales de carácter económico en su vida cotidiana, y b) utilizar productos y servicios financieros para mejorar su calidad de vida bajo condiciones de certeza.2

La educación financiera es crucial porque empodera a las personas para tomar decisiones informadas sobre su dinero, lo que resulta en una mejor gestión de los recursos, mayor ahorro e inversión, y, en consecuencia, un bienestar económico individual y colectivo. Además de mejorar la planificación financiera personal, reduce la vulnerabilidad al fraude, promueve la estabilidad económica y fomenta la participación responsable en el sistema financiero.3

A nivel individual, la educación financiera permite mejorar las condiciones de vida de las personas, al suministrarle herramientas para tomar decisiones con información pertinente y clara que da lugar a un mayor y mejor uso de los productos y servicios financieros. De este modo, aquellos individuos con mayor nivel de educación financiera tienden a ahorrar más, lo que usualmente se convierte en mayores niveles de inversión y crecimiento de la economía en su conjunto.4

En la niñez se aprenden los valores y principios que acompañan a las personas durante toda la vida. De igual manera, consideramos que contar con una educación financiera desde temprana edad constituye un pilar fundamental para mejorar la calidad de vida de las personas y de un país. Por tales motivos, es que la familia y la escuela son los lugares donde los niños deben aprender a dar al dinero el lugar que le corresponde.5

Si bien la concientización acerca de la importancia del ahorro como una medida de prevención ha incrementado con el paso de los años, lo cierto es que en nuestro país aún falta mucho por aprender sobre cultura financiera.

La situación en México referente a la educación financiera, como lo demostró la Encuesta Nacional de Educación Financiera en 2017, es crítica. México está por debajo del promedio de la OCDE en capacidades financieras. Es decir, 65 por ciento de los mexicanos gastan más de lo que ganan por falta de educación financiera (ENEF, 2017) y sólo 8 por ciento ha recibido educación financiera desde algún sistema escolar.6

La Encuesta Nacional sobre Salud Financiera de 2023, levantada por la Condusef y el Inegi, revela datos alarmantes sobre el conocimiento financiero en México. Según la encuesta, 34.9 por ciento de los mexicanos ha experimentado malestar físico debido al estrés financiero, y 30.7 reporta efectos psicológicos como problemas de sueño o alimentación. Estos números son un claro indicativo de la necesidad urgente de mejorar el bienestar financiero, y la educación financiera es una herramienta para hacerlo.7

Pese a la importancia de la educación financiera este tipo de educación está ausente en los planes de estudio en México. Esto contrasta fuertemente con países como Australia, Japón y Estados Unidos, donde la educación financiera se ha integrado de manera sistemática en los currículos escolares.8

En el caso de Australia, la educación financiera se incorpora desde el nivel primario. Los estudiantes aprenden conceptos básicos de finanzas personales, tales como el presupuesto, el ahorro y la toma de decisiones financieras, ello ha dado como resultado que la población joven esté mejor preparada para enfrentar los desafíos financieros del futuro.9

Japón, por su parte, instrumentó un programa nacional de educación financiera en 2007, el cual incluye materiales educativos adaptados para cada nivel escolar. Este enfoque holístico garantiza que los estudiantes desarrollen habilidades financieras prácticas desde una edad temprana, preparándolos para una vida adulta más estable económicamente.10

En el caso de los Estados Unidos, varios estados han adoptado requisitos de educación financiera en sus escuelas secundarias. Estudios han mostrado que los jóvenes que reciben educación financiera formal tienen más probabilidades de manejar sus finanzas de manera efectiva y evitar problemas como el endeudamiento excesivo.11

Así, la instauración de programas educativos que aborden temas como el ahorro, la inversión, la gestión de deudas y la planificación financiera puede tener un efecto profundo en la vida de los ciudadanos y, en última instancia, en la economía del país.

Resulta importante destacar que, de acuerdo con expertos, la inclusión de la educación financiera en los planes de estudio también puede fomentar una cultura de ahorro y planificación a largo plazo, sobre todo considerando que actualmente, sólo 22.5 por ciento de la población de 18 a 70 años lleva un presupuesto o registro de sus ingresos y gastos, por lo que, al educar a los jóvenes sobre la importancia de estas prácticas, podemos promover hábitos financieros saludables que perduren toda la vida.12

Por lo anterior, la educación financiera debe ser vista como una inversión en el futuro de México, incorporar este tipo de educación en todos los niveles del sistema educativo no sólo mejorará la salud financiera de los individuos, sino que también fortalecerá la economía del país en su conjunto.

Con base en las razones expuestas y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, numeral 1, fracción I, y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 30 de la Ley General de Educación

Único. Se adiciona una nueva fracción XXV, con lo que se recorre el orden de las subsiguientes, hasta agregar una nueva fracción XXVI, al artículo 30 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 30. Los contenidos de los planes y programas de estudio de la educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, de acuerdo con el tipo y nivel educativo, serán, entre otros, los siguientes:

I. ...

XXV. El aprendizaje, fomento y enseñanza de la educación financiera.

XXVI. Los demás necesarios para el cumplimiento de los fines y criterios de la educación establecidos en los artículos 15 y 16 de la presente Ley.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Página del Banco del Bienestar. “¿Qué es la

educación financiera?”,

https://www.gob.mx/bancodelbienestar/documentos/que-es-la-educacion-financiera Consultada el 16 de octubre de 2025.

2 Ídem.

3 Branded Content, “Importancia de la educación financiera en México”, en El Economista, 22 de septiembre de 2022, https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Importancia-de-la-Educacion-Fi nanciera-en-Mexico-20220922-0032.html

4 Ídem.

5 Ibídem.

6 Arellano Delgado, Valeria, “La educación financiera

en México”, 11 de septiembre de 2023,

https://www.anahuac.mx/generacion-anahuac/la-educacion-financiera-en-mexico

7 J. Orozco, Francisco, “¿Por qué se debería enseñar Educación Financiera en las escuelas?, en El Financiero, 12 de agosto de 2024, https://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/2024/08/12/francisco-j-orozco -por-que-se-deberia-ensenar-educacion-financiera-en-las-escuelas/

8 Ídem.

9 Ibídem.

10 Ídem.

11 Ídem.

12 Ídem.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 11 de noviembre de 2025.

Diputado Raymundo Vázquez Conchas (rúbrica)

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, de la Ley Federal de Protección al Consumidor y del Código de Comercio, en materia de robo, daños o perjuicios en estacionamientos públicos y privados, a cargo del diputado Raymundo Vázquez Conchas, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, Raymundo Vázquez Conchas, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de las Leyes General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; y Federal de Protección al Consumidor, así como del Código de Comercio, en materia de robo, daños o perjuicios en estacionamientos públicos y privados, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El derecho a la seguridad y a la protección del patrimonio es un principio fundamental consagrado en la Constitución.

En la actualidad, miles de ciudadanos hacen uso diario de estacionamientos públicos y privados como una necesidad indispensable ante el crecimiento urbano, la alta densidad vehicular y la falta de espacios gratuitos o seguros para resguardar sus vehículos. Estos establecimientos, al ofrecer un servicio por el cual se cobra una tarifa, generan una relación contractual con el usuario, la que implica la custodia y resguardo del vehículo durante el tiempo que permanece dentro del inmueble.

Sin embargo, en la práctica, miles de ciudadanos enfrentan diariamente una situación de desprotección cuando utilizan estacionamientos públicos y privados, ya que, en la mayoría de los casos, los concesionarios o administradores de dichos espacios se deslindan de cualquier responsabilidad frente a robos, extravíos o daños materiales ocurridos en sus instalaciones.

Es común que, ante hechos como daños materiales, robos parciales o incluso robos totales, muchos concesionarios de estacionamientos pretendan eximirse de toda responsabilidad, amparándose en letreros, avisos o cláusulas abusivas, que indican que “no se hacen responsables por daños o robos”, aun cuando cobran por el servicio de resguardo. Esta práctica resulta contraria a los principios más básicos del derecho civil y mercantil, particularmente en lo que se refiere a las obligaciones contractuales y la responsabilidad derivada del incumplimiento.

De acuerdo con Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública , en 2023, se registraron más de 130 mil robos de vehículos, de los cuales 20 por ciento ocurre en estacionamientos o zonas de resguardo privado.1 Es decir, aproximadamente 26 mil casos al año tienen relación con establecimientos donde el vehículo debía estar seguro.

La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros reporta que2

• 61 por ciento de los autos robados fueron sustraídos en zonas privadas o estacionamientos.

• Sólo 4 de cada 10 autos robados se recuperan.

• En 2024, el valor promedio de un vehículo robado asegurado fue de 180 mil pesos, lo que implica pérdidas superiores a 20 mil millones de pesos anuales.

Las encuestas de la Profeco en el periodo 2019-2023 muestran que más de 70 por ciento de los estacionamientos colocan letreros con frases como “No nos hacemos responsables por robos o daños”, pese a que el cobro del servicio implica un contrato de depósito mercantil,3 como establecen los artículos 2516 y 2523 del Código Civil Federal.

Por lo anterior, el objetivo de esta iniciativa de ley es cerrar este vacío legal, proteger al consumidor y reforzar el principio de responsabilidad contractual, estableciendo de manera clara que los estacionamientos que cobran por el servicio de guarda y custodia de vehículos deben responder por cualquier daño, robo parcial o total que sufra el vehículo durante su estancia en el lugar.

Esta medida no solo busca justicia para los usuarios afectados, sino también fomentar mejores prácticas de seguridad por parte de quienes operan estos establecimientos, incentivando la instalación de sistemas de videovigilancia, control de acceso, personal de seguridad y mecanismos que realmente garanticen el cuidado del bien confiado.

Además, esta disposición no es novedosa en otros países y sistemas jurídicos, donde ya se contempla la responsabilidad de los prestadores de este tipo de servicios, en línea con el principio de que quien cobra por custodiar un bien debe responder por su pérdida o deterioro.

Asimismo, se alinea con los principios de equidad, transparencia y protección al consumidor que rigen en nuestro marco jurídico actual, y brinda a los ciudadanos una herramienta legal para exigir el cumplimiento de sus derechos, evitando situaciones de indefensión ante empresas que lucran con un servicio sin asumir ninguna obligación real.

Por tanto, la presente iniciativa propone reformar las Leyes General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, y Federal de Protección al Consumidor, así como del Código de Comercio, para que quede expresamente establecido que todo estacionamiento público o privado que cobre por su uso tendrá la calidad de depositario y, en consecuencia, será responsable por cualquier daño, pérdida o robo que sufra el vehículo durante su permanencia en sus instalaciones.

Esta medida contribuirá a la justicia, la confianza del consumidor y la responsabilidad empresarial, consolidando un marco jurídico más justo, seguro y equilibrado.

Por ello, esta iniciativa de reforma propone establecer con toda claridad en la ley que los establecimientos que cobren por el servicio de estacionamiento, guarda o custodia de vehículos, ya sean públicos o privados, tendrán la obligación legal de responder por cualquier daño, pérdida, robo parcial o total que sufra el vehículo mientras permanezca dentro del inmueble.

Asimismo, de manera específica, con las reformas propuestas a estos ordenamientos, se

• Protegerá los derechos de los consumidores.

• Impedirán las prácticas abusivas por parte de empresas y particulares.

• Incentivarán mejores estándares de seguridad en estos establecimientos y;

• Reforzará la seguridad jurídica de la relación contractual entre proveedor y consumidor.

Esta reforma no crea una carga desproporcionada para los prestadores del servicio; al contrario, refuerza el deber legal que ya existe cuando se cobra por un depósito, y da certeza tanto a usuarios como a operadores sobre el alcance de sus derechos y obligaciones.

Con base en las razones expuestas y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, numeral 1, fracción I, y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de las Leyes General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; y Federal de Protección al Consumidor, así como del Código de Comercio

Primero. Se adiciona la fracción XXVII al artículo 10, con lo que se recorre la actual en el orden subsecuente, de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, para quedar como sigue:

Artículo 10. Corresponde a las entidades federativas

I. a XXVI. ...

XXVII. Emitir o modificar la legislación local para disponer que en el caso de los establecimientos que sean utilizados como estacionamientos públicos y privados que cobren por el servicio de guarda y custodia de vehículos serán responsables por los daños materiales, robos parciales o totales que sufran los vehículos durante su permanencia en el inmueble, sin que puedan limitar esta obligación mediante cláusulas, avisos o cualquier medio.

XXVIII. Las demás que les señalen esta ley y otras disposiciones jurídicas federales y locales.

Segundo. Se adiciona el artículo 57 Bis a Ley Federal de Protección al Consumidor, para quedar como sigue:

Artículo 57 Bis. En el caso de los establecimientos que sean utilizados como estacionamientos públicos y privados que cobren por el servicio de guarda y custodia de vehículos serán responsables por los daños materiales, robos parciales o totales que sufran los vehículos durante su permanencia en el inmueble, sin que puedan limitar esta obligación mediante cláusulas, avisos o cualquier medio.

La responsabilidad incluirá el pago de reparaciones, indemnización por pérdida total o sustracción de autopartes, conforme al valor comercial del vehículo o componentes afectados.

Los proveedores del servicio deberán contar con seguros o garantías que cubran dichos riesgos.

Tercero. Se adiciona el artículo 335 Bis al Código de Comercio, para quedar como sigue:

Artículo 335 Bis. En el caso de los establecimientos que sean utilizados como estacionamientos públicos y privados y cuando el servicio de estacionamiento sea remunerado, se entenderá como un contrato de depósito, obligando al custodio a responder por los daños o pérdidas del bien entregado, salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente acreditado.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las entidades federativas tendrán un plazo no mayor de 180 días posteriores a la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación para realizar las adecuaciones pertinentes en sus ordenamientos a fin de atender lo dispuesto en el presente.

Notas

1 SESNSP, Incidencia delictiva del fuero común, 2023.

2 Portal digital Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros.

3 Código Civil Federal, Artículo 2516. El depósito es un contrato por el cual el depositario se obliga hacia el depositante a recibir una cosa, mueble o inmueble que aquél le confía, y a guardarla para restituirla cuando la pida al depositante. Artículo 2523. Si después de constituido el depósito tiene conocimiento el depositario de que la cosa es robada y de quién es el verdadero dueño, debe dar aviso a éste o a la autoridad competente, con la reserva debida.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 11 de noviembre de 2025.

Diputado Raymundo Vázquez Conchas (rúbrica)

Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Migración, en materia de protección a niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, a cargo del diputado Raymundo Vázquez Conchas, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, Raymundo Vázquez Conchas, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, numeral 1, fracción I, y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Migración, en materia de protección de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

De acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “la migración internacional es un fenómeno complejo que puede involucrar a dos o más Estados, entre países de origen, de tránsito y de destino, tanto de migrantes como de refugiados y solicitantes de asilo. Los flujos migratorios mixtos pueden incluir a niños, niñas y adolescentes que requieren de una protección internacional, como a otros/as que se movilizan en busca de mejores oportunidades. Esto genera que las necesidades de protección puedan variar ampliamente”.1

Los niños, niñas y adolescentes han sido objeto de una creciente protección por parte del derecho internacional de los derechos humanos durante las últimas décadas. Actualmente, un amplio conjunto de instrumentos internacionales protegen sus derechos. Los conflictos armados, la violencia familiar, las situaciones de desprotección, las diversas formas de discriminación (por género, raza, religión o por su sola condición de menores), o la falta de acceso a servicios básicos necesarios para su edad, son sólo algunos ejemplos de las situaciones de vulnerabilidad que enfrentan.2

La condición de migrante es una de las tantas circunstancias que pueden agravar la situación de vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes. Las desigualdades formales y estructurales que afectan a las personas extranjeras se traducen en inequidades en el acceso a derechos. Además, factores culturales como la xenofobia y el racismo, dificultan la integración de las personas migrantes, favoreciendo la reproducción de estas desigualdades.3

De acuerdo con la última revisión del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, en 2020 se identificó que las niñas, niños y adolescentes inmigrantes internacionales suman 40.9 millones, con una participación de 48.4 por ciento de mujeres y 51.6 de hombres.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos informa que, en 2023, registró 145 mil 474 eventos de NNA con compañía y sin ella (21.0 por ciento de nacionalidad mexicana), y en el transcurso del año fiscal 2024 (octubre 2023 a agosto 2024) registró 109 711 eventos de NNA (29.1 por ciento de nacionalidad mexicana.

Asimismo, de acuerdo con la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, durante 2022 más de 70 mil niñas, niños y adolescentes migrantes extranjeros fueron canalizados por el Instituto Nacional de Migración a albergues del sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF); de ellos, 43 477 tenían entre 0 y 11 años, y 12 954 viajaban sin acompañamiento. Además, en el mismo año 24 956 niñas, niños y adolescentes migrantes mexicanos fueron retornados desde Estados Unidos, 19 mil 952 viajaban solos.

México, por su ubicación geográfica, cercanía con Centroamérica y El Caribe, y por supuesto con Estados Unidos, se ha configurado como territorio de paso para miles de personas migrantes que buscan llegar a Estados Unidos o para quedarse en territorio nacional, dentro de esta población migrante hay miles de niñas, niños y adolescentes, generalmente vulnerables por su propia condición de menores de edad que viajan con o sin compañía. Recientemente (2023), en México fueron canalizadas por la autoridad migratoria del país, a los albergues de la red del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (red DIF) 113 mil 660 personas menores de edad, que se encontraban en situación migratoria irregular en el país (14.5 por ciento de las personas registradas en esta situación en el país).4

De acuerdo con el informe de la organización internacional Save the Children Niñez no acompañada: riesgos y violencias en la ruta migratoria por México, la movilidad de niñas, niños y adolescentes está marcada por condiciones estructurales de pobreza, desigualdad y violencia. Tanto NNA no acompañadas como acompañadas huyen de contextos donde predominan la violencia familiar, de género, el crimen organizado y los conflictos comunitarios. Las niñas y adolescentes suelen mencionar con mayor frecuencia el deseo de huir de entornos peligrosos o reencontrarse con seres queridos, mientras que los niños y adolescentes también destacan motivaciones económicas.5

Este informe refiere que las niñas, niños y adolescentes que huyen de la violencia interna muchas veces presentan cuadros de estrés postraumático o desconfianza hacia las autoridades, especialmente si vivieron situaciones de colusión entre grupos de crimen organizado y agentes locales de seguridad.6

En este sentido, se indica que, con frecuencia, el bienestar emocional se relega a un segundo plano frente a necesidades físicas más inmediatas, como la alimentación, el refugio o la atención médica básica. Así, muchas familias en tránsito postergan la atención psicológica, con la expectativa de que la situación emocional mejorará una vez alcanzado su destino.7

Asimismo, se reporta que la separación prolongada de los padres ha generado trauma de abandono, especialmente en las NNA más pequeñas que no logran comprender por qué sus padres no están con ellas o por qué han permanecido largos periodos en albergues con poco o nulo contacto.8

De acuerdo con información recopilada en este informe, casos de estrés, ansiedad y depresión en NNA, así también se reportan incidentes de suicidio y fugas de albergues del DIF, lo cual refleja la gravedad de los problemas emocionales que enfrentan las NNA en estos espacios.

Por lo anterior, las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados constituyen una población especialmente vulnerable, expuesta a múltiples riesgos durante su tránsito migratorio. La presente iniciativa busca adecuar el marco jurídico nacional para asegurar la atención oportuna, integral y especializada para este sector de la población, haciendo énfasis en la atención en materia de salud mental y el respeto pleno a sus derechos conforme a los principios de interés superior, no discriminación, y protección integral, preceptos reconocidos en los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano.

Con base en las razones expuestas y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, numeral 1, fracción I, y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Migración, en materia de protección a niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados

Único. Se reforman los párrafos segundo del artículo 68, tercero del artículo 73 y sexto de la fracción III, así como la fracción VI del artículo 121 de la Ley de Migración, para quedar como sigue:

Artículo 68. ...

Durante el procedimiento administrativo migratorio que incluye la presentación, el alojamiento en las estaciones migratorias o en los Centros de Asistencia Social para el caso de niñas, niños y adolescentes migrantes, el retorno asistido y la deportación, los servidores públicos del Instituto deberán recibirlos en condiciones dignas y humanitarias, además de respetar los derechos reconocidos a los migrantes en situación migratoria irregular establecidos en el Título Sexto de la presente ley.

Artículo 73. ...

...

En el caso de las niñas, niños y adolescentes migrantes, la atención oportuna, integral y especializada se prestará con independencia de su situación migratoria, y no podrá condicionarse o restringirse al inicio, suspensión o continuidad de trámite administrativo o judicial alguno. Dicha atención deberá prestarse de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, su Reglamento y demás disposiciones aplicables.

Capítulo VII

Del Procedimiento en la Atención de

Personas en Situación de Vulnerabilidad

Artículo 112. ...

I. y II. ...

III. ...

...

...

...

Tratándose de niña, niño o adolescente nacional no acompañado, corresponderá al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, en coordinación y coadyuvancia con los Sistemas Estatales DIF y de la Ciudad de México establecer mecanismos de coordinación interinstitucional que correspondan, para garantizar la atención oportuna, integral y especializada a esta población , garantizar el eficaz retorno asistido de la niña, niño o adolescente con sus familiares adultos o personas adultas bajo cuyos cuidados se encuentre habitualmente ya sea en virtud de ley o por costumbre, atendiéndose en todo momento el interés superior de la niña, niño y adolescente y su situación de vulnerabilidad, considerando las causas de su migración: reunificación familiar, en busca de empleo, violencia intrafamiliar, violencia e inseguridad social, entre otras;

IV. ...

V. ...

...

...

VI. Personal del Instituto, especializado en la protección de la infancia, capacitado en los derechos de niñas, niños y adolescentes, podrá entrevistarles con el único objeto de conocer su identidad, su país de nacionalidad o residencia, su situación migratoria, el paradero de sus familiares y sus necesidades particulares de protección, de atención médica, priorizando la atención psicológica y su salud mental. Dicha información se compartirá con los Sistemas DIF y la Procuraduría Federal en los términos que establecen la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y su Reglamento.

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las autoridades migratorias, del Sistema DIF y de protección a derechos humanos deberán ser capacitadas para otorgar la atención oportuna, integral y especializada a niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados en un plazo máximo de 180 días a partir de la entrada en vigor de esta reforma.

Notas

1 Página Corte Interamericana de Derechos Humanos;

“Opinión consultiva OC-21/14: Derechos y Garantías de niñas y niños en

el contexto de la migración o en necesidad de protección

internacional”,

https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/resumen_seriea_21_esp.pdf

2 Ídem.

3 Ibídem.

4 Secretaría de Gobernación. Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas, 2024.

5 Save the Children; “Niñez no acompañada: riesgos y violencias en la ruta migratoria por México”, mayo de 2025, https://plan-international.org/uploads/sites/96/2025/05/INVEST.NINEZ-NO -ACOMPANADA_ESP-1.pdf

6 Ídem.

7 Ibídem.

8 Ídem.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 11 de noviembre de 2025.

Diputado Raymundo Vázquez Conchas (rúbrica)

Que reforma los artículos 42 y 43 de la Ley General de Víctimas, en materia de implementación de defensorías públicas especializadas en género, a cargo de la diputada María Teresa Ealy Díaz, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, María Teresa Ealy Díaz, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción Il, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman los artículos 42 y 43 de la Ley General de Víctimas, en materia de implantación de defensorías públicas especializadas en género, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce en el artículo 1o. que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, obligando a todas las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos con base en los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

El artículo 4o. constitucional establece el principio de igualdad entre mujeres y hombres, reconociendo el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y a la protección de su dignidad, mientras que el artículo 17 garantiza que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales expeditos, imparciales y con independencia.

No obstante, la realidad nacional demuestra que el acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia de género sigue siendo limitado, fragmentado y, en muchos casos, revictimizante. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares de 2021, 70.1 por ciento de las mujeres mexicanas mayores de 15 años ha sufrido al menos un incidente de violencia a lo largo de su vida. Sin embargo, sólo 10 por ciento de los casos se denuncia formalmente y menos de 2 por ciento obtiene una sentencia favorable, de acuerdo con informes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Una de las causas estructurales de este fenómeno radica en la falta de defensorías y asesorías jurídicas especializadas en género, que puedan representar eficazmente los intereses de las mujeres víctimas de violencia, tanto en el ámbito penal como civil, familiar o administrativo. La Ley General de Víctimas, en sus artículos 42 y 43 disponen que las autoridades deben brindar asesoría jurídica gratuita a las víctimas, pero no establece mecanismos específicos ni estructuras institucionales especializadas para la atención de casos de violencia de género.

El Estado mexicano ha asumido compromisos internacionales en materia de acceso a la justicia con enfoque de género. La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), ratificada por México en 1981, obliga a los Estados Parte a garantizar a las mujeres una protección jurídica efectiva contra toda forma de discriminación, y a establecer tribunales e instituciones públicas competentes para asegurar el ejercicio efectivo de sus derechos.

Asimismo, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará) ratificada por México en 1998 impone la obligación de adoptar políticas públicas, servicios especializados y medidas jurídicas para asegurar el acceso de las mujeres a recursos eficaces que les permitan denunciar, ser protegidas y obtener reparación del daño.

En el plano nacional, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece en el artículo 38 la obligación de las autoridades de los tres órdenes de gobierno de proporcionar asesoría jurídica, orientación y representación legal gratuita a las mujeres víctimas, y en su artículo 50 mandata la creación de mecanismos especializados para la atención integral.

Sin embargo, en la práctica, la asesoría jurídica brindada por las instancias ordinarias no siempre cuenta con capacitación en perspectiva de género, ni con el conocimiento técnico necesario para litigar casos que involucran violencias físicas, psicológicas, sexuales, patrimoniales, económicas o mediáticas.

La falta de personal especializado provoca revictimización, dilación procesal y desconfianza en las instituciones, lo que refuerza la impunidad estructural. Es urgente institucionalizar la creación de defensorías públicas especializadas en género, con capacidad técnica y jurídica para representar a mujeres víctimas de violencia en todo el país, como parte del Sistema Nacional de Atención a Víctimas.

Estas defensorías deberán estar integradas por abogadas y abogados con formación en derechos humanos, derecho penal, familiar y administrativo, además de capacitación constante en perspectiva de género, interseccionalidad y enfoque diferencial, para atender con sensibilidad los contextos de las víctimas.

La especialización no sólo fortalece el acceso a la justicia, sino que también armoniza el marco nacional con los estándares internacionales de debida diligencia, conforme a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, particularmente en casos como González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México (2009), donde se determinó la obligación del Estado mexicano de garantizar mecanismos de protección y defensa adecuados para mujeres víctimas de violencia.

Por tanto, la presente iniciativa busca reformar los artículos 42 y 43 de la Ley General de Víctimas, para establecer de manera expresa la obligación de los tres órdenes de gobierno de crear y operar defensorías públicas especializadas en género, garantizando su gratuidad, autonomía técnica, coordinación institucional y suficiencia presupuestaria.

Conclusión

La presente iniciativa representa un paso firme hacia la consolidación de un Estado verdaderamente garante de los derechos humanos de las mujeres, en cumplimiento del mandato constitucional de igualdad de igualdad y de las obligaciones internacionales asumidas por México.

Incorporar defensorías públicas especializadas en género dentro de la Ley General de Víctimas no sólo fortalece el marco jurídico nacional, sino que materializa el principio de acceso efectivo a la justicia, eliminando las barreras institucionales, estructurales y culturales que históricamente han limitado la defensa de los derechos de las mujeres víctimas de violencia.

Esta reforma permitirá que las mujeres, niñas y adolescentes cuenten, con una representación legal sensible, capacitada y comprometida, que comprenda las distintas dimensiones de la violencia de género y actúe con diligencia, empatía y perspectiva de derechos humanos. Al garantizar defensorías con personal especializado, coordinadas con las instancias de procuración y administración de justicia, se da cumplimiento a los estándares establecidos por la CEDAW, la Convención de Belém do Pará y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En síntesis, la implantación de estas defensorías no es sólo una medida administrativa, sino una transformación estructural en la forma en la que el Estado mexicano acompaña, protege y defiende a las mujeres víctimas de violencia.

Con ello se avanza hacia una justicia con rostro humano, sensible y paritaria, que coloca la dignidad, la autonomía y la seguridad de las mujeres en el centro de la acción pública.

Por estas razones se somete a consideración de esta asamblea la aprobación del presente proyecto de decreto, como una acción legislativa necesaria, urgente y justa para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y al acceso real y efectivo a la justicia.

Por lo expuesto y fundado someto a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 42 y 43 de la Ley General de Víctimas, en materia de implementación de defensorías públicas especializadas en género

Único. Se reforman los artículos 42 y 43 de la Ley General de Víctimas, para quedar como sigue:

Artículo 42.

Las autoridades del orden federal, de las entidades federativas y municipios brindarán de inmediato a las víctimas información y asesoría completa y clara sobre los recursos y procedimientos judiciales, administrativos o de otro tipo a los cuales ellas tienen derecho para la mejor defensa de sus intereses y satisfacción de sus necesidades, así como sobre el conjunto de derechos de los que son titulares en su condición de víctima. La Comisión Ejecutiva garantizará lo dispuesto en el presente artículo a través de la asesoría jurídica federal o de las entidades federativas, en los términos del título correspondiente.

Asimismo, las autoridades competentes deberán establecer defensorías públicas especializadas en género, encargadas de proporcionar asesoría, representación y defensa jurídica a mujeres víctimas de violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones, conforme a lo dispuesto en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y los tratados internacionales en la materia.

Dichas defensorías estarán integradas por personal profesional con formación y certificación en perspectiva de género, derechos humanos, debida diligencia y atención a víctimas, y deberán actuar de manera coordinada con las instituciones de procuración y administración de justicia, así como con los institutos de las mujeres y comisiones de atención a víctimas.

Artículo 43.

La información, asesoría y defensa jurídica deberán brindarse en forma gratuita, integral y especializada, por profesionales conocedores de los derechos de las víctimas, garantizándoles siempre un trato respetuoso de su dignidad y el acceso efectivo al ejercicio pleno y tranquilo de todos sus derechos.

Las víctimas serán atendidas a través de las defensorías públicas especializadas en género, las cuales deberán aplicar protocolos sensibles a las condiciones particulares de las mujeres, niñas y adolescentes, con especial atención a los grupos en situación de vulnerabilidad.

Las defensorías deberán garantizar el acompañamiento jurídico durante todas las etapas del proceso penal, civil, familiar o administrativo, y promover activamente la reparación integral del daño, en coordinación con las instancias competentes.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en coordinación con la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de las Mujeres y los gobiernos de las entidades federativas, deberá emitir los lineamientos para la creación, organización y funcionamiento de las defensorías públicas especializadas en género dentro de los ciento ochenta días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto.

Tercero. Las entidades federativas deberán adecuar su legislación local y sus estructuras orgánicas, a fin de incorporar las defensorías públicas especializadas en género en un plazo máximo de un año a partir de la publicación del presente decreto.

Cuarto. Los recursos necesarios para la implementación de estas defensorías se cubrirán con cargo a los presupuestos aprobados de las dependencias correspondientes, sin que ello implique erogaciones adicionales en el ejercicio fiscal vigente.

Referencias

I. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 1o., 4o., 17 y 133. Diario Oficial de la Federación, 5 de febrero de 1917, con últimas reformas publicadas el 8 de mayo de 2023.

II. Legislación nacional

2. Ley General de Víctimas. Diario Oficial de la Federación, 9 de enero de 2013, última reforma publicada el 28 de diciembre de 2022.

3. Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Diario Oficial de la Federación, 1 de febrero de 2007, última reforma publicada el 22 de marzo de 2024.

4. Ley Federal de la Defensoría Pública. Diario Oficial de la Federación, 1 de junio de 1998, última reforma publicada el 2 de mayo de 2023.

III. Tratados e instrumentos internacionales

5. Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, adoptada en 1979, ratificada por México el 23 de marzo de 1981.

6. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), adoptada el 9 de junio de 1994, ratificada por México el 19 de junio de 1998.

7. Comité CEDAW. Recomendación general número 33, sobre el acceso de las mujeres a la justicia. Ginebra, 2015.

IV. Jurisprudencia y criterios internacionales

8. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México. Sentencia de 16 de noviembre de 2009.

9. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Protocolo para juzgar con perspectiva de género, segunda edición, México, 2020.

V. Documentos e informes oficiales

10. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares de 2021.

11. Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Diagnóstico Nacional sobre el Acceso a la Asesoría Jurídica Federal de las Víctimas. Ciudad de México, 2023.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de noviembre de 2025.

Diputada María Teresa Ealy Díaz (rúbrica)

Que adiciona diversas disposiciones de las Leyes de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal; General de Protección Civil; y General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de prevención de accidentes por transporte de materiales peligrosos en áreas urbanas, a cargo de la diputada Rosario del Carmen Moreno Villatoro, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Rosario del Carmen Moreno Villatoro, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, inciso h, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se permite someter a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de las Leyes de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal; de Protección Civil; y General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia prevención de accidentes por transporte de materiales peligrosos en áreas urbanas, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En el marco del desarrollo socioeconómico y urbano de México, la creciente conurbación de sus principales ciudades y el incremento sustancial del transporte de materiales y residuos peligrosos plantean desafíos significativos para la seguridad vial, la salud pública y el medio ambiente. La presente iniciativa tiene como objetivo primordial la reforma y adición de disposiciones específicas en la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, así como en la Ley General de Protección Civil y a la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al ambiente, con el fin de establecer restricciones claras y precisas al transporte de materiales y residuos peligrosos en zonas conurbadas durante un horario establecido, a fin de reducir la incidencia de accidentes automovilísticos que involucren dichas sustancias y proteger la integridad física de la población y el entorno.

La importancia de esta iniciativa radica en la necesidad imperante de dotar al marco jurídico mexicano de un instrumento normativo efectivo que permita regular de manera específica el tránsito de cargas peligrosas en horarios y zonas donde la concentración vehicular y humana es máxima, dado que el transporte de materiales y residuos peligrosos es una actividad indispensable para diversos sectores industriales, sanitarios y comerciales, pero que conlleva riesgos intrínsecos que requieren control y mitigación adecuados.

La legislación vigente, particularmente la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, establece un régimen general para el transporte terrestre federal, asignando a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la facultad de regular, supervisar y restringir el tránsito vehicular cuando existan razones justificadas de seguridad o protección ambiental. Sin embargo, se detecta una insuficiencia normativa en cuanto a la regulación de horarios y zonas específicas para el transporte de materiales peligrosos en áreas urbanas conurbadas, lo que limita la capacidad de las autoridades para implementar políticas públicas efectivas en materia de seguridad vial y protección civil.