Gaceta Parlamentaria, año XXVIII, número 6911-II-6, martes 4 de noviembre de 2025

- Que adiciona el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de salario mínimo, suscrita por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

- Que reforma el artículo 21 de la Ley de Planeación, en materia de aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, a cargo de la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

- Que reforma el artículo 25 y adiciona un artículo 47 Bis a la Ley de Coordinación Fiscal, en materia de la creación del Fondo para Preservar la Paz en México, a cargo de la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

- Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal, en materia de animales domésticos, a cargo de la diputada Laura Iraís Ballesteros Mancilla, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

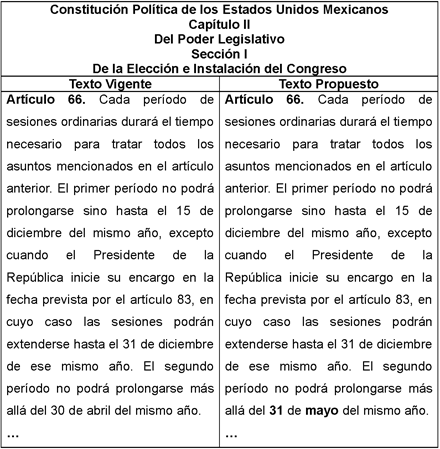

- Que reforma el artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de extensión del segundo periodo ordinario de sesiones, a cargo del diputado Eduardo Gaona Domínguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Que adiciona el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de salario mínimo, suscrita por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Quienes suscriben, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXVI Legislatura, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 123, Apartado A, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de salario mínimo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Antecedente legislativo

La presente iniciativa fue presentada ante el pleno de la Comisión Permanente el 30 de julio de 2025 y turnada por la Mesa Directiva a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen el 6 de agosto de 2025.

La comisión dictaminadora no emitió el dictamen ni solicitó prórroga conforme a los plazos establecidos en el artículo 182, numeral 1 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por lo anterior y con objeto de continuar el proceso de dictaminación que se lleva a cabo en la Comisión de Puntos Constitucionales se presenta ante esta Soberanía de nueva cuenta, a efecto de continuar con dicho proceso.

El salario mínimo es la cantidad monetaria mínima que un trabajador o trabajadora, puede recibir por jornada laboral. A partir del 1 de enero de 2025, el salario mínimo general en México es de 278.80 pesos diarios, mientras que en la zona libre de la frontera norte (ZLFN) es de 419.88 pesos diarios.1

De acuerdo con la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo el salario mínimo en casi todo el país es de 8 mil 480.17 pesos mensuales, con excepción de la ZLFN en donde el salario mínimo mensual es de 12,771.35 pesos.2

Antecedente histórico

El concepto de salario mínimo nació en Nueva Zelanda como resultado de la huelga marítima de 1890 en la que los trabajadores buscaban mejores condiciones laborales, incluyendo salarios más altos y jornadas de trabajo más cortas.

En ese momento, diversos países comenzaron a establecer en sus leyes el reconocimiento del salario mínimo, e incluso, dio pasó a que se creara la Organización Internacional del Trabajo, donde entre otras cosas, se ha buscado crear Convenios para promover la implantación de salarios mínimos para asegurar una protección laboral para las personas trabajadoras.

En México, la política de salario mínimo se originó en 1962 cuando se agregó al artículo 123 constitucional a raíz de la iniciativa presentada al Congreso de la Unión el 27 de diciembre de 1961 por el Lic. Adolfo López Mateos, entonces Presidente de la República, con el propósito de “superar constantemente [...], reformando y completando las disposiciones afectadas por el transcurso del tiempo que ya no armonicen con las condiciones sociales y económicas y las necesidades y aspiraciones de los trabajadores”, como se advierte en la exposición de motivos.3

Sin embargo, fue hasta 1964 cuando comenzaron los primeros esfuerzos por implementar esta política. A partir de la creación de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), en ese entonces el país estaba dividido en 111 zonas económicas establecidas para la fijación de dichos salarios. A la fecha hay sólo dos zonas económicas: la zona libre frontera norte y el resto del país.4

Marco legal actual

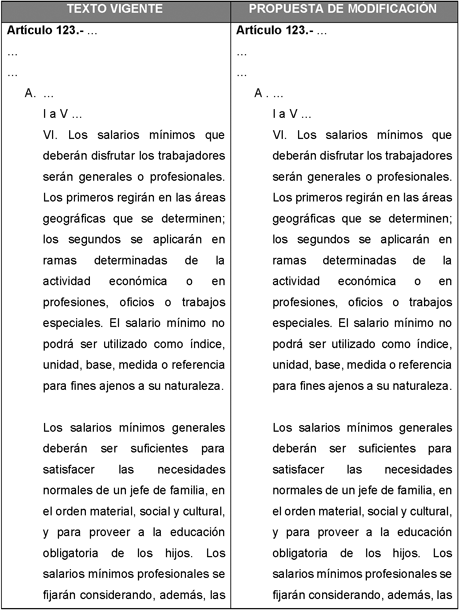

Actualmente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, menciona en su artículo 123, apartado A, fracción VI: 5

Los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o profesionales. Los primeros regirán en las áreas geográficas que se determinen; los segundos se aplicarán en ramas determinadas de la actividad económica o en profesiones, oficios o trabajos especiales. El salario mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza.

Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Los salarios mínimos profesionales se fijarán considerando, además, las condiciones de las distintas actividades económicas.

Los salarios mínimos se fijarán por una comisión nacional integrada por representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno, la que podrá auxiliarse de las comisiones especiales de carácter consultivo que considere indispensables para el mejor desempeño de sus funciones.

De igual forma, la Ley Federal del Trabajo tiene dos capítulos relacionados al tema: el capítulo VI del título tercero, “Salarios mínimos”, que abarca los artículos 90 a 97; y el capítulo VIII del título once, “Procedimiento ante la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos”, donde se detalla dicho procedimiento.6

Justificación

El salario mínimo es, como hemos visto, el parámetro mínimo de ingresos de la población que labora de manera subordinada y remunerada. Al primer trimestre de 2025, en el país había 59 millones mil 9 trabajadoras y trabajadores asalariados, de los que 23 millones 613 mil 972 personas reciben únicamente un salario mínimo como remuneración , según los indicadores estratégicos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Inegi;7 es decir, 40 por ciento de la población asalariada del país, recibe únicamente un salario mínimo al día. Ello representa, un ingreso de 8,480.70 pesos al mes.

Estos datos son además de alarmantes, importantes de remarcar, porque significa que más de 23 millones de mexicanas y mexicanos viven en pleno 2025, con solamente 8,480 pesos mensuales para ellos y sus familias.

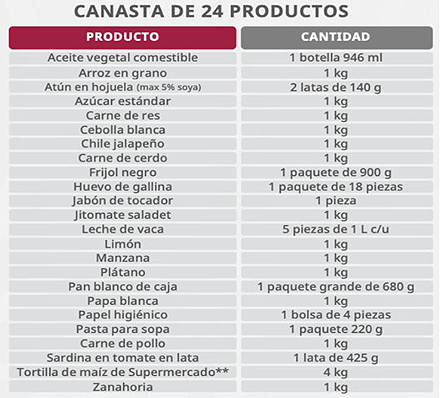

Si consideramos que de acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) la canasta básica (alimentaria) de 24 productos, para 4 personas, tuvo un costo promedio de 910 pesos a la semana, con cifras de marzo de 2025,8 y multiplicamos este número por 4, para llevarlo a cifras mensuales, podemos decir que, durante el primer trimestre de 2025, el costo de la canasta básica alimentaria fue de 3 mil 640 pesos al mes. Eso que representa 43 por ciento del ingreso mensual de la o el responsable de familia que gana el salario mínimo.

Esto incluye única y exclusivamente alimentos y en cantidades mínimas como se puede observar en la siguiente imagen, lo que limita a lo estrictamente indispensable. Más allá de los productos de alimentación, una canasta básica ignora otras necesidades fundamentales de la vida moderna, como lo es el acceso a servicios básico como luz e internet, productos de higiene personal, vestimenta e incluso medios de transporte, impidiendo que los hogares alcancen un nivel de vida digno y completo, más allá de la mera supervivencia:

Imagen 1. 21 productos que la Profeco considera canasta básica semanal para 4 personas.

Fuente: Procuraduría Federal del Consumidor.9

La lista de 24 productos que la Profeco considera canasta básica y que representan un costo de 3 mil 640 pesos al mes excluye productos básicos de aseo doméstico como detergente, productos de higiene personal como desodorante o champú, e incluso productos de gestión menstrual.

Tampoco se incluye el pago de alquiler de vivienda, adquisición de medicamentos, pago de servicios como agua potable, electricidad o gas, ni el costo de transporte, mucho menos gastos educativos, sociales o culturales, como la Constitución Mexicana señala.

Como podemos observar, el poder adquisitivo, es en esencial para la cantidad de bienes y servicios que una persona puede comprar con su dinero, no obstante, cuando hablamos de los ingresos que una persona trabajadora legalmente debe recibir, se puede notar que éste último no aumenta al mismo ritmo que los precios de los productos o servicios que son esenciales para su vida diaria, provocando entonces que su poder adquisitivo disminuya porque su salario no le alcanza para seguir comprando productos o servicios, llevando sin lugar a dudas a la reducción de la calidad de vida, orillando a las familias a hacer sacrificios o a endeudarse para cubrir sus gastos más básicos.

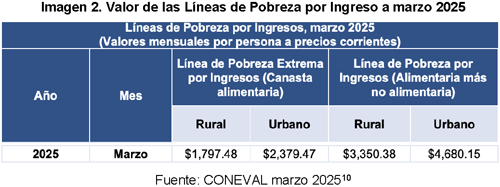

Para tener un panorama más completo, podemos tomar como referencia la Línea de Pobreza por Ingresos que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) daba a conocer de manera mensual hasta antes de su extinción, su objetivo era determinar si el ingreso de una persona es suficiente para adquirir los bienes y servicios que componen las canastas alimentaria y no alimentaria

La línea de pobreza por ingresos que como mencionó en el párrafo anterior, se compone del costo de la canasta alimentaria más la canasta no alimentaria, con costos mensuales per cápita , establecía que, si el ingreso per cápita estaba por debajo de esta Línea, entonces se considera que esa persona, se encuentra en situación de pobreza por ingresos.

De acuerdo con el último informe, correspondiente a marzo de 2025, la línea de pobreza por ingresos en áreas urbanas fue de 4 mil 680.15 pesos al mes, como se aprecia en la imagen 2.

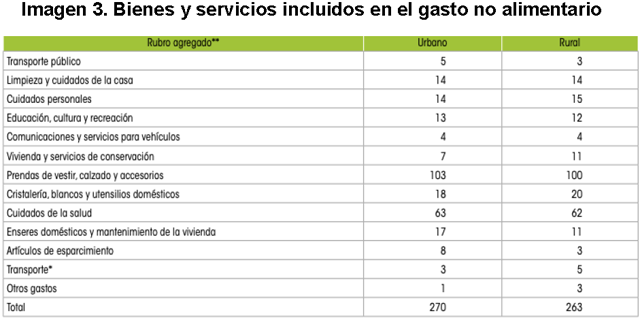

En este monto sí se incluyen los gastos en transporte público, limpieza y cuidados de la casa; cuidados personales; educación, cultura y recreación; comunicaciones y servicios para vehículos; vivienda y servicios de conservación; prendas de vestir, calzado y accesorios; cristalería, blancos y utensilios domésticos; cuidados de la salud; enseres domésticos y mantenimiento de la vivienda; artículos de esparcimiento; transporte foráneo y autopartes; así como otros gastos, tal y como se ve en la imagen 3.

Fuente: Gráfico tomado del Coneval.11

Como hemos señalado, el monto de las líneas de pobreza publicadas por Coneval (imagen 2) son con base en consumos y gastos per cápita , es decir, por una persona, tal y como señala el Documento Metodológico de Construcción de las Líneas de Pobreza por Ingresos.12

Sin embargo, si consideramos que de acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid) de 2023, en México los hogares están constituidos en promedio por 3.3 integrantes13 y que la Carta Magna establece que los “salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos”, 14 y no solamente gastos personales de quien reciba el salario, entonces podemos deducir que el costo de la línea de pobreza debe ser multiplicado por 3.3, dando un total de más de 15 mil pesos mensuales, que representarían un salario mínimo de al menos 508 pesos diarios en 2025.

Alcanzar ese salario sacaría de la pobreza a los más de 23 millones de trabajadores y trabajadoras mexicanas; sin embargo, pasar de 278.80 a 508 pesos representa un incremento de 82 por ciento.

Sabemos que un incremento al salario mínimo de tal magnitud, debe alcanzarse de manera gradual y paulatina. Por ello en Movimiento Ciudadano estamos convencidas y convencidos de que un aumento de 17 por ciento al salario mínimo para el próximo año, no es únicamente real y moderado, sino que además es necesario y justificado.

De acuerdo con datos del Coneval, al primer trimestre de 2025 la pobreza laboral se habría situado en 33.9 por ciento de la población del país. 15

La pobreza laboral se define como el porcentaje de la población que, con el ingreso laboral del hogar, no le alcanza para comprar al menos la canasta alimentaria para todos sus integrantes.16

Debemos reconocer que, en los últimos años, el salario mínimo en México ha tenido un incremento excepcionalmente alto, que ha representado un 56.7 por ciento de aumento entre enero 2021 y enero 2025, por lo que un incremento de 17 por ciento adicional para el próximo año es real y alcanzable, y mantendría la ruta para erradicar la pobreza laboral en el país.

Además, esta medida acercaría a la población trabajadora a tener una mejor calidad de vida, y con ello se lograría alcanzar en México y en el corto plazo el salario mínimo de 10 mil pesos al mes , lo que beneficiaría a más de 23 millones de trabajadoras y trabajadores mexicanos.

Además de las razones anteriores, el incremento del salario mínimo también repercute de forma positiva en

Crecimiento económico: Cuando las personas trabajadoras con menos ingresos tienen más dinero disponible, tienden a gastarlo en bienes y servicios de primera necesidad, el aumento de salario mínimo y esta variable impulsan a la demanda interna, lo que fomenta la producción, el crecimiento económico y la generación de empleos.

Reducción de la rotación laboral: Un salario mínimo más justo, motiva a las personas trabajadoras, pues se sienten valoradas y se reduce la necesidad de buscar otros empleos, lo que disminuye la rotación de personal y los costos asociados a ésta, como son las capacitaciones. Además de que el aumento del salario mínimo se traduce en aumento de la productividad.

Menos informalidad y fortalecimiento en el mercado formal: Una de las razones del incremento de los empleos en la informalidad es que, los salarios mínimos son insuficientes, por lo que las personas trabajadoras optan por apostar en la informalidad, sin embargo, carecen de prestaciones y seguridad social.

Por ello, la bancada naranja seguirá exigiendo un incremento al salario mínimo, en la legislatura LXV se presentó una propuesta similar con el mismo objetivo,17 que no encontró la voluntad política del partido oficialista y que por ello se vuelve a presentar, pues el fin último es beneficiar a las personas trabajadoras, erradicar la pobreza y mejorar la calidad de vida de la población.

Propuesta

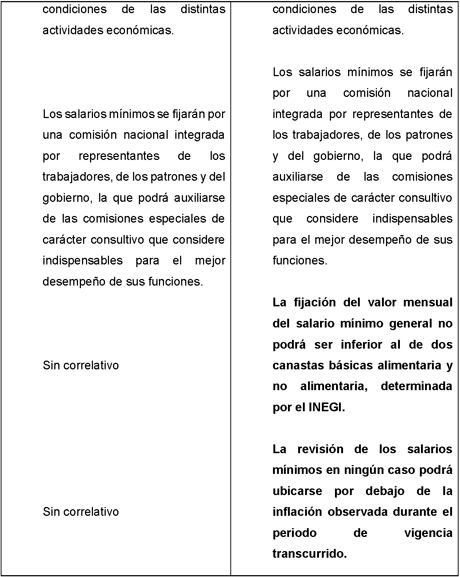

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

En tal virtud se somete a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adicionan un cuarto y quinto párrafos a la fracción VI del Apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se adicionan un cuarto y quinto párrafos a la fracción VI del Apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 123. ...

...

...

A. ...

I. a V. ...

VI. Los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o profesionales. Los primeros regirán en las áreas geográficas que se determinen; los segundos se aplicarán en ramas determinadas de la actividad económica o en profesiones, oficios o trabajos especiales. El salario mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza.

Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Los salarios mínimos profesionales se fijarán considerando, además, las condiciones de las distintas actividades económicas.

Los salarios mínimos se fijarán por una comisión nacional integrada por representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno, la que podrá auxiliarse de las comisiones especiales de carácter consultivo que considere indispensables para el mejor desempeño de sus funciones.

La fijación del valor mensual del salario mínimo general no podrá ser inferior al de dos canastas básicas alimentaria y no alimentaria, determinada por el Inegi.

La revisión de los salarios mínimos en ningún caso podrá ubicarse por debajo de la inflación observada durante el periodo de vigencia transcurrido.

Transitorios

Primero . El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, en coordinación con los sectores obrero, patronal y social, deberá establecer la ruta de implementación progresiva para que, a más tardar el 1 de enero de 2027 se cumpla con este decreto.

La ruta deberá incluir metas anuales obligatorias, criterios técnicos de actualización con base en la inflación, la Línea de Pobreza por Ingresos que publicaba Coneval y ahora publicará el Inegi, y la productividad sectorial, así como mecanismos de monitoreo y evaluación pública.

Tercero. El Congreso de la Unión, en el ámbito de su competencia, deberá de armonizar las leyes secundarias en la materia para adecuarlas al contenido del presente Decreto, en un plazo que no excederá de 180 días naturales a partir de la entrada en vigor de éste.

Notas

1 Comisión Nacional de Salarios Mínimos, Incremento de los salarios mínimos para 2025, https://www.gob.mx/conasami/articulos/incremento-a-los-salarios-minimos -para-2025?idiom=es

2 Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo,

Salarios mínimos mensuales 2025,

https://www.profedet.gob.mx/micrositio/index.php/salario#:~:text=No%20te%20pueden%20pagar%20un%20sueldo%20menor,

de%20la%20Comisi%C3%B3n%20Nacional%20de%20Salarios%20M%C3%ADnimos

3 Comisión Nacional de los Derechos Humanos,

Salario mínimo y derechos humanos,

https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/informes/especiales/salario-minimo-dh.pdf

4 “Salarios mínimos, desigualdad y desarrollo”, https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-9 52X2014000300005

5 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 123, https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

6 Ley Federal del Trabajo, https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFT.pdf

7 Inegi, Población Ocupada según nivel de ingresos al

segundo trimestre de 2025,

https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/default.html?nc=602

8 Procuraduría Federal del Consumidor, Quién es

quién en los precios, marzo de 2025,

https://www.profeco.gob.mx/precios/canasta/primeran/2025/QQPPRIMERAN_032425.pdf

9 Consejo Nacional de Evaluación de la Política

Social, abril de 2025,

https://www.coneval.org.mx/Medicion/Documents/Lineas_de_Pobreza_por_Ingresos/Lineas_de_Pobreza_por_Ingresos_mar_2025.pdf

10 Consejo Nacional de Evaluación de la Política

Social, abril de 2025,

https://www.coneval.org.mx/Medicion/Documents/Lineas_de_Pobreza_por_Ingresos/Lineas_de_Pobreza_por_Ingresos_mar_2025.pdf

11 Coneval, Construcción de líneas de pobreza por

ingresos,

https://www.coneval.org.mx/InformesPublicaciones/InformesPublicaciones/Documents/Lineas_pobreza.pdf

12 Ibídem.

13 Inegi, Encuesta Nacional de la Dinámica

Demográfica de 2023,

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2024/ENADID/ENADID2023.pdf

14 Obra citada, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 123.

15 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, boletín

número 07/2025, https://www.gob.mx/conasami/prensa/

pobreza-laboral-en-mexico-alcanza-al-primer-trimestre-del-ano-el-nivel-mas-bajo-del-que-se-tiene-registro?idiom=es#

:~:text=07/2025&text=La%20pobreza%20laboral%20se%20habr%C3%ADa,4%2C685.49%20pesos%20mensuales%20en%20abril

16 Ibídem.

17 La iniciativa se puede consultar en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados del 15 de diciembre de 2021, https://gaceta.diputados.gob.mx/?wpmobileexternal=true

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2025.

Diputados: Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, Juan Ignacio Zavala Gutiérrez, Pablo Vázquez Ahued (rúbricas).

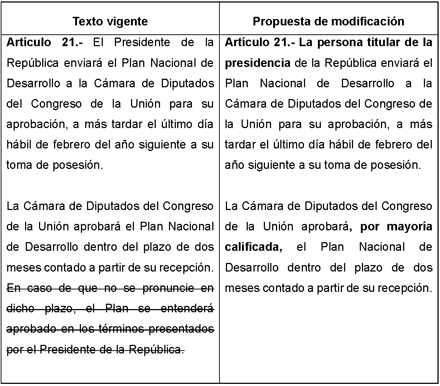

Que reforma el artículo 21 de la Ley de Planeación, en materia de aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, a cargo de la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Quien suscribe, Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXVI Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión iniciativa con proyecto de decreto, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El Sistema Nacional de Planeación Democrática tiene su origen en 1983 con las reformas a los artículos 25 y 26 de la Constitución, por las cuales se otorgó al Estado la rectoría del desarrollo nacional a través de un sistema que refleje en sus objetivos los fines del proyecto nacional determinados por la Constitución.

La propia Constitución establece en el artículo 26, Apartado A, párrafo segundo, que la planeación debe ser democrática y deliberativa, a través de mecanismos de participación que permitan recoger las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas que deriven del mismo. Mientras que en el párrafo cuarto se señala que, en el sistema de planeación democrática y deliberativa, el Congreso de la Unión tendrá la intervención que señale la ley.

En ese sentido, la redacción vigente en el artículo 20, párrafo segundo de la Ley de Planeación, relativo a la participación social en la planeación señala que, además de participar en los foros de consulta que organice el Ejecutivo, las organizaciones representativas de diversos sectores de la sociedad también podrán participar en los foros que organicen los diputados y senadores del Congreso de la Unión.

Sin embargo, en el artículo 21 se establece el siguiente proceso de aprobación:

Artículo 21. El presidente de la República enviará el Plan Nacional de Desarrollo a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para su aprobación, a más tardar el último día hábil de febrero del año siguiente a su toma de posesión.

La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobará el Plan Nacional de Desarrollo dentro del plazo de dos meses contado a partir de su recepción. En caso de que no se pronuncie en dicho plazo, el Plan se entenderá aprobado en los términos presentados por el Presidente de la República.

La aprobación del Plan por parte de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, consistirá en verificar que dicho instrumento incluye los fines del proyecto nacional contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de que el Plan Nacional de Desarrollo no los incluya, la Cámara de Diputados devolverá el mismo al Presidente de la República, a efecto de que dicho instrumento sea adecuado y remitido nuevamente a aquélla para su aprobación en un plazo máximo de treinta días naturales.

La vigencia del plan no excederá del periodo constitucional del presidente de la República. Sin perjuicio de lo anterior, deberá contener consideraciones y proyecciones de por lo menos veinte años, para lo cual tomará en consideración los objetivos generales de largo plazo que, en su caso, se establezcan conforme a los tratados internacionales y las leyes federales.

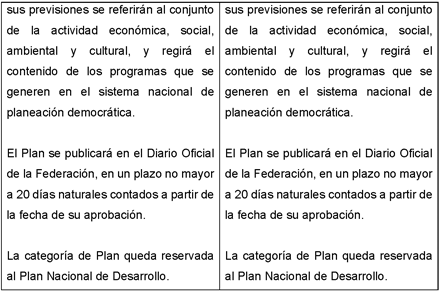

El Plan Nacional de Desarrollo precisará los objetivos nacionales, la estrategia y las prioridades del desarrollo integral, equitativo, incluyente, sustentable y sostenible del país, contendrá previsiones sobre los recursos que serán asignados a tales fines; determinará los instrumentos y responsables de su ejecución, establecerá los lineamientos de política de carácter global, sectorial y regional; sus previsiones se referirán al conjunto de la actividad económica, social, ambiental y cultural, y regirá el contenido de los programas que se generen en el sistema nacional de planeación democrática.

El Plan se publicará en el Diario Oficial de la Federación, en un plazo no mayor a 20 días naturales contados a partir de la fecha de su aprobación.

La categoría de plan queda reservada al Plan Nacional de Desarrollo.

El párrafo segundo establece la posibilidad de una aprobación ficta, en caso de que el Congreso no se pronuncie al respecto del Plan, circunstancia que de presentarse anularía por completo la participación del Poder Legislativo, por lo que resulta preferible eliminar dicha posibilidad de la redacción para que el Congreso no tenga la posibilidad de omitir pronunciarse al respecto.

Además, en el tercer párrafo se establece que la aprobación del Plan por parte de la Cámara de Diputados únicamente consiste en verificar que el instrumento incluya los fines del proyecto nacional y en caso de no hacerlo, la única posibilidad consiste en devolverlo al Ejecutivo para su adecuación, sin tener tampoco posibilidad de adicionar o modificar el plan, por lo que bajo el proceso vigente la aprobación por parte de la Cámara de Diputados se reduce a un trámite estéril de recepción y devolución.

Sin embargo, en el citado párrafo no se establece la obligación de que el plan cumpla los requisitos formales establecidos por la Constitución y por la propia Ley de Planeación, por ejemplo, criterios de instrumentación, control y evaluación, órganos responsables, objetivos, metas, estrategias y prioridades, entre otros. Por ello, resulta también indispensable que la Cámara de Diputados tenga facultad para verificar el cumplimiento de los requisitos formales que debe contener el plan.

Además, considerando que el Congreso puede también llevar a cabo foros de consulta para recibir propuestas y opiniones de la sociedad civil, es necesario que la Cámara de Diputados tenga también facultad para modificar el contenido del Plan, en atención a las aportaciones recibidas durante los foros de consulta, pues bajo el procedimiento vigente dichas aportaciones son testimoniales.

Las señaladas deficiencias en el procedimiento vigente de aprobación del plan se hicieron evidentes durante el proceso de aprobación del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, pues en esa ocasión la Secretaría de Hacienda preparó un proyecto que sí acreditaba los requisitos dispuestos por la ley, documento que fue desechado por indicaciones del presidente de la República, quien presentó un documento que no cumplía con ninguno de dichos requisitos.

El entonces secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, relata1 lo sucedido que también le llevó a presentar su renuncia, apenas unos meses después de haber iniciado en su encargo:

... muy cerca del 30 de abril, la fecha límite para mandar a la Cámara de Diputados el Plan Nacional de Desarrollo propuesto, el Presidente informó a quien esto escribe que ese documento sería reemplazado por uno de sus propia creación. Me atreví entonces a comentarle que a mi parecer su trabajo no era un plan, sino más bien un manifiesto político y que como tal podría constituir un largo prefacio del otro. Pero no fue aceptada mi propuesta; un secretario de Estado no es, después de todo, más que un secretario. Y así, al regresar a mi oficina del propio Palacio Nacional comencé a calcular las cajas que iba a requerir para desocuparla.

En el caso de la Cámara de Diputados, se realizaron también foros temáticos de consulta a los que acudieron personas especialistas, representantes de la sociedad civil y funcionarios, quienes llevaron a cabo diversos análisis y formularon propuestas para mejorar el documento a discusión.

Lamentablemente, nada de lo expuesto ni propuesto durante dichos foros de consulta fue incorporado al contenido del documento final, así como también sucedió con lo aportado durante los foros que en esa ocasión organizó el Poder Ejecutivo a través de distintas dependencias, convirtiendo en letra muerta las cualidades de democrático y deliberativo que la Constitución dispone para el sistema de planeación y desdeñando las aspiraciones y demandas de la sociedad que debían ser incorporadas al Plan, el cual fue aprobado en sus términos.

La estructura y contenido deficientes del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 también repercutieron negativamente en la formulación de los programas transversales, especiales, sectoriales, regionales e institucionales que deben derivar del mismo y debieron ser integrados en condiciones de incertidumbre ante la absoluta omisión de objetivos, metas, estrategias, entes responsables y demás requisitos que establece la ley.

Por lo anterior, resulta impostergable ampliar y clarificar en la Ley de Planeación las facultades del Poder Legislativo en la aprobación del plan y con ello subsanar las omisiones señaladas y garantizar que la naturaleza de éste sea de auténtica democracia y deliberación y no un manifiesto político unilateral.

En ese sentido, la presente iniciativa propone reformar el artículo 21 de la Ley de Planeación para que la Cámara de Diputados tenga un papel de auténtica contribución y deliberación en el proceso de aprobación del plan nacional de desarrollo, así como garantizar que las aportaciones y propuestas formuladas desde la sociedad civil, sean debidamente valoradas e incorporadas en el documento final, tal y como lo mandata nuestra Constitución.

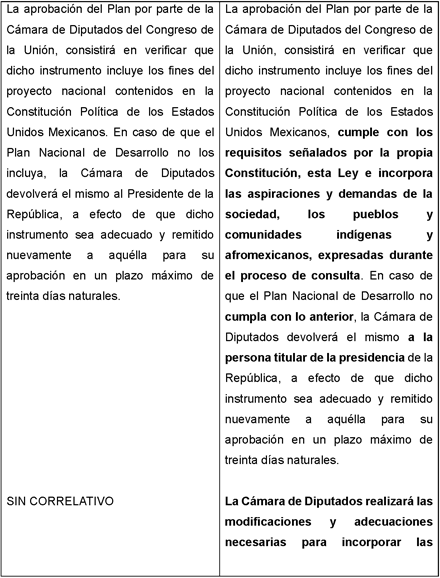

Para claridad de la propuesta, se incluye el siguiente comparativo:

Ley de Planeación

Esta iniciativa fue presentada en la sesión del Pleno de esta Cámara de Diputados el pasado miércoles 5 de febrero de 2025 y turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público que solicitó prórroga para su dictaminación hasta el 29 de agosto de 2025, fecha en que precluyó el plazo establecido en el artículo 182 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Considerando lo anterior y con objeto de dar continuidad al proceso de dictaminación se presenta de nueva cuenta.

Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 21 de la Ley de Planeación

Único. Se reforma el artículo 21 de la Ley de Planeación, para quedar como sigue:

Artículo 21. La persona titular de la Presidencia de la República enviará el Plan Nacional de Desarrollo a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para su aprobación, a más tardar el último día hábil de febrero del año siguiente a su toma de posesión.

La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobará, por mayoría calificada, el Plan Nacional de Desarrollo dentro del plazo de dos meses contado a partir de su recepción.

La aprobación del Plan por parte de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, consistirá en verificar que dicho instrumento incluye los fines del proyecto nacional contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cumple con los requisitos señalados por la propia Constitución, esta Ley e incorpora las aspiraciones y demandas de la sociedad, de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, expresadas durante el proceso de consulta . En caso de que el Plan Nacional de Desarrollo no cumpla con lo anterior , la Cámara de Diputados devolverá el mismo a la persona titular de la presidencia de la República, a efecto de que dicho instrumento sea adecuado y remitido nuevamente a aquélla para su aprobación en un plazo máximo de treinta días naturales.

La Cámara de Diputados realizará las modificaciones y adecuaciones necesarias para incorporar las demandas de la sociedad que surjan de su propio proceso de consulta.

La vigencia del Plan no excederá del periodo constitucional de la persona titular de la presidencia de la República. Sin perjuicio de lo anterior, deberá contener consideraciones y proyecciones de por lo menos veinte años, incluyendo previsiones en el marco de la emergencia climática, para lo cual tomará en consideración los objetivos generales de largo plazo que, en su caso, se establezcan conforme a los tratados internacionales y las leyes federales.

El Plan Nacional de Desarrollo precisará los objetivos nacionales, la estrategia y las prioridades del desarrollo integral, equitativo, incluyente, sustentable y sostenible del país, contendrá previsiones sobre los recursos que serán asignados a tales fines; determinará los instrumentos y responsables de su ejecución, establecerá los lineamientos de política de carácter global, sectorial y regional; sus previsiones se referirán al conjunto de la actividad económica, social, ambiental y cultural, y regirá el contenido de los programas que se generen en el sistema nacional de planeación democrática.

El plan se publicará en el Diario Oficial de la Federación en un plazo no mayor de 20 días naturales, contados a partir de la fecha de su aprobación.

La categoría de plan queda reservada al Plan Nacional de Desarrollo.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota

1 Urzúa, Carlos M. “El asunto del Plan Nacional de

Desarrollo (II)”, El Universal. México, 2019,

https://www.eluniversal.com.mx/articulo/carlos-m-urzua/nacion/el-asunto-del-plan-nacional-de-desarrollo-ii/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2025.

Diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco (rúbrica)

Que reforma el artículo 25 y adiciona un artículo 47 Bis a la Ley de Coordinación Fiscal, en materia de la creación del Fondo para Preservar la Paz en México, a cargo de la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Quien suscribe, diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco , coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXVI Legislatura, con fundamento en los artículos: 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma la Ley de Coordinación Fiscal, para crear un Fondo para preservar la paz en México , al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Los niveles de violencia en nuestro país han sido descontrolables en las últimas dos décadas. En Movimiento Ciudadano hemos presentado diversas propuestas para reducir la incidencia delictiva que se vive de manera generalizada en todo el territorio nacional, sobre todo aquellas que fortalecen a las policías locales, no obstante, es claro que sin un presupuesto sólido no se puede construir cohesión social.

También hemos insistido que se requiere un nuevo pacto fiscal que se base en las realidades y necesidades de cada entidad federativa y de cada municipio, que sirva para que la recaudación y distribución de la riqueza sea mejor para una inversión que impacte de manera positiva en el bienestar de las y los mexicanos.

Ejemplo de ello es la presentación de una iniciativa en el Congreso de Yucatán por parte de bancada naranja para la creación de un Fondo de Consolidación de la Paz y la Cohesión Social que ayude a las entidades federativas a fortalecer la paz y el bienestar social en todo México y que desde el Congreso de la Unión retomamos para su presentación.

En dicha exposición de motivos se menciona que: “De acuerdo al índice de Paz en México 2024, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz, la paz en México mejoró un 1.4 por ciento de 2022 a 2023. Este es el cuarto año de mejora tras los grandes deterioros ocurridos de 2015 a 2019. En 2023, los cinco indicadores del Índice de Paz en México mejoraron, y el indicador de homicidios registró la mayor mejora.

El Instituto para la Economía y la Paz (IEP) es un grupo independiente de expertos, no partidista y sin fines de lucro, dedicado a cambiar el enfoque mundial hacia la paz como una medida positiva, alcanzable y tangible del bienestar y el progreso humanos, tiene su sede en Sídney, Australia, con oficinas en Nueva York, La Haya, Ciudad de México, Bruselas y Harare; y trabaja con una amplia gama de socios a nivel internacional y colabora con organizaciones intergubernamentales en la medición y la comunicación del valor económico de la paz.

El Índice de Paz en México 2024 es la undécima edición de esta medición que elabora el Instituto ya mencionado, el cual proporciona una medición integral de la paz en México, que incluye tendencias, análisis y estimaciones del impacto económico de la violencia.

El Índice de Paz en México (IPM) se basa en el Índice de Paz Global, la medición más importante de la paz a nivel mundial, elaborado anualmente por el Instituto de Paz y Economía (IEP) desde 2007.

Entre los principales hallazgos de dicho estudio están los siguientes:

“-El año pasado la paz aumentó en 15 estados y disminuyó en 17.

-La mejora en 2023 se debió principalmente a una reducción de los homicidios, con una tasa que cayó un 5.3 por ciento, la segunda mayor mejora desde 2015.

-Colima tuvo la tasa de homicidios más alta del país con 111 muertes por cada 100 mil habitantes. Se trata de la peor tasa de homicidios registrada en el país, superando el récord anterior que estableció también Colima en 2022.

-En 2023, Zacatecas registró la mayor mejora en materia de paz, mientras que Morelos registró el mayor deterioro.

-Ambos estados se ubicaron entre los estados menos pacíficos de México en 2023. Los cinco estados menos pacíficos fueron Colima, Baja California, Morelos, Guanajuato y Zacatecas.

-Yucatán fue el estado más pacífico del país por séptimo año consecutivo. Le siguieron Tlaxcala, Chiapas, Durango y Coahuila.

-En los últimos seis años, el mayor número de eventos de violencia política se ha registrado en Guerrero, con 128, seguido de Veracruz y Oaxaca.

-La paz en México se ha deteriorado en un 14.4 por ciento en los últimos nueve años. Sin embargo, en los últimos cuatro años, la paz en el país ha mejorado en un 6.1 por ciento.

-A pesar de algunos avances positivos, muchos indicadores de delincuencia siguen siendo mucho más altos hoy que en 2015. La tasa nacional de homicidios registró un aumento del 54.1 por ciento entre 2015 y 2023, pasando de 15.1 a 23.3 muertes por cada 100 mil personas.

-Nueve estados han registrado mejoras en los homicidios desde 2015, mientras que los 23 restantes se han deteriorado.

-La tasa nacional de homicidios de México ocupa el puesto 14 entre las peores del mundo.

-Desde 2015, dos tercios de los homicidios han sido resultado de la violencia con armas de fuego. En 2023, un récord del 70.2 por ciento de los homicidios en el país se cometieron con arma de fuego.

-Desde 2018, más de 2 mil 600 policías han sido asesinados. Esto equivale a una tasa promedio anual de homicidios de policías de 96.8 asesinatos por cada 100 mil agentes, lo que sugiere que ser policía en México es casi cuatro veces más peligroso que ser miembro de la población general.

-En 2023, se denunciaron más de 12 mil casos de personas desaparecidas, la cifra más alta jamás registrada.

-La tasa de la delincuencia organizada ha aumentado en un 62.4 por ciento desde 2015. El deterioro fue impulsado por un aumento del 157 por ciento en la tasa de delitos de narcomenudeo.

-La última década ha visto cambios importantes en las drogas producidas por actores criminales para adaptarse a los patrones de consumo cambiantes en los Estados Unidos. Los opioides sintéticos como el fentanilo se han vuelto cada vez más centrales en sus operaciones.

-Entre 2019 y 2023, el volumen de incautaciones de fentanilo en la frontera entre México y Estados Unidos aumentó en más de un 900 por ciento.

-Entre 2013 y 2017, los enfrentamientos que involucraron al menos uno de los dos cárteles más grandes del país, el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), representaron el 38 por ciento de todas las muertes en conflictos entre cárteles, pero entre 2018 y 2022 representaron el 64 por ciento de esas muertes.

-En 2023, se estimaba que alrededor de seis de cada diez homicidios en el país estaban asociados con crímenes de la delincuencia organizada, lo que equivale a alrededor de 18 mil asesinatos.

-Los registros de migrantes internacionales no autorizados en México han aumentado en los últimos tres años, alcanzando un récord de casi 800 mil en 2023. Los migrantes no autorizados son particularmente vulnerables a la explotación por parte de grupos de la delincuencia organizada.

-La tasa de delitos con violencia aumentó un 17.9 por ciento entre 2015 y 2023, impulsada por el deterioro generalizado de las tasas de violencia familiar y violencia sexual. En contraste, las tasas de asalto se deterioraron sólo marginalmente, mientras que las tasas de robo mejoraron en un 19.8 por ciento.

-Siguiendo en gran medida la paz general, los niveles de miedo a la violencia se deterioraron notablemente entre 2015 y 2018, pero han mejorado gradualmente en los años posteriores. En 2023, el 74.6 por ciento de las personas consideraban inseguro el estado en el que vivían.

-Colima registró, por mucho, el mayor deterioro de la paz en los últimos nueve años, y sus tasas de delitos cometidos con armas de fuego, crímenes de la delincuencia organizada, delitos con violencia y homicidios se han más que cuadruplicado desde 2015.

-Después de Colima, los mayores deterioros de la paz se registraron en Guanajuato, Zacatecas, Quintana Roo y Baja California.

-Tamaulipas ha registrado la mayor mejora general en los últimos nueve años, seguido de Sinaloa, Coahuila, Durango y Guerrero.

-El impacto económico de la violencia en México fue de 4.9 billones de pesos (USD 245 mil millones) en 2023, lo que equivale al 19.8 por ciento del PIB nacional.

-El impacto económico de la violencia mejoró por cuarto año consecutivo en 2023, disminuyendo 1 por ciento, o 49 mil millones de pesos, con respecto al año anterior.

-El impacto económico de la violencia fue casi seis veces mayor que las inversiones públicas realizadas en salud y más de cinco veces superior a las realizadas en educación en 2023.

-El gasto de México en seguridad pública y el sistema judicial en 2023 fue igual al 0.65 por ciento del PIB, menos de la mitad del promedio tanto para América Latina como para otros miembros de la OCDE.

-El gasto en seguridad pública disminuyó en un 41.9 por ciento entre 2015 y 2023, mientras que el gasto en el sistema judicial se redujo en un 9.1 por ciento.

-En 2023, los homicidios constituyeron el 42.5 por ciento del impacto económico de la violencia. Esto fue equivalente a 2.1 billones de pesos (USD 104 mil millones).

-Una reducción del 5 por ciento en el impacto económico de la violencia equivale al gasto del gobierno federal en transporte en 2023.

-Los costos de protección alcanzaron su punto máximo en 2019 y cayeron por debajo de los niveles de 2015 en 2023.

-El impacto económico de la violencia fue de 37,430 pesos por persona en 2023, más del doble del salario mensual promedio en México.

-Hubo cuatro estados donde el costo económico de la violencia fue sustancialmente superior que en todos los demás. En Morelos, Colima, Guerrero y Zacatecas, el costo representó aproximadamente la mitad del PIB de cada estado.

-El impacto económico per cápita varió significativamente de estado a estado; desde 12 mil 407 pesos en Yucatán hasta 112 mil 660 pesos en Colima.

-En 2023, el impacto económico de los delitos con violencia registró el mayor incremento de todos los indicadores del modelo. El gasto gubernamental en el área militar registró el mayor descenso.

-Desde 2015, 21 estados han registrado deterioros en su impacto económico y cada uno de ellos ha tenido, en promedio, un deterioro del 52.4 por ciento. En contraste, 11 estados han registrado mejoras, con un promedio del 25.1 por ciento en cada uno de ellos.”1

De lo anterior, podemos concluir que, en 2023, el impacto económico estimado de la violencia en México fue de 4.9 billones de pesos en términos constantes de 2023 (USD 245 mil millones). Esto equivale al 15.4 por ciento del producto interno bruto (PIB) de México (31.9 billones de pesos). 2

En 2023, los homicidios constituyeron el 42.5 por ciento del impacto económico de la violencia. Esto fue equivalente a 2.1 billones de pesos. Que una reducción en la tasa de homicidios disminuye el impacto económico de la violencia en la población en general.

Una reducción del 5 por ciento en el impacto económico de la violencia equivale al gasto del gobierno federal en transporte en 2023.

El impacto económico de la violencia fue de 37 mil 430 pesos por persona en 2023, más del doble del salario mensual promedio en México.

Los incidentes violentos ocasionan costos en forma de daños a la propiedad, lesiones físicas y trauma psicológico. El miedo a la violencia también altera el comportamiento económico, principalmente al cambiar los patrones de inversión y de consumo, lo que desvía recursos públicos y privados de las actividades productivas hacia medidas de protección.

La violencia y el miedo a la violencia generan pérdidas significativas en forma de déficit de productividad, pérdida de ingresos y gastos irregulares.

Por lo tanto, resulta indispensable mantener y fomentar la paz en el país, y en especial, en aquellas entidades en las que aún se preserva.

Si tomamos como ejemplo al estado de Yucatán, que lidera las mediciones de seguridad, paz y gobernabilidad en las últimas décadas, podremos darnos cuenta que la calidad de vida, el desarrollo económico, la atracción de inversiones y el desarrollo económico en general, son resultado inmediato de la paz existente en la entidad.

Situación que ha sido emulada por distintos estados con resultados variados, pero que todos ellos tienen algo en común, tanto los gobiernos de las entidades y los ciudadanos desean paz y estabilidad económica.

Pero, la única forma de alcanzarla es mediante la asignación de recursos suficientes combinados con un alto desempeño de los gobiernos estatales junto a prácticas objetivas que les permita mantener buenas relaciones con las administraciones federales y municipales.

Así lo menciona el Índice de Paz, que al respecto señala:

“Los estados más polarizados, donde existen marcadas divisiones entre ideologías políticas rivales, tienden a tener instituciones más débiles y una menor cohesión social.

En cambio, las sociedades que pueden mantener un mayor grado de cohesión social y política están mejor equipadas para contener la violencia y fomentar la paz. Este ha sido en gran medida el caso de Yucatán, que consistentemente se ubica como el estado más pacífico del país. Las investigaciones han atribuido el éxito del estado a la capacidad de sus instituciones políticas y de seguridad para mantener relaciones intergubernamentales de cooperación durante las últimas décadas, incluso cuando los partidos en el poder a nivel estatal y federal diferían. La continuidad resultante en el liderazgo de sus fuerzas de seguridad ha contribuido a la permanencia y la cohesión dentro y entre las agencias”.3

No obstante, lo anterior, no es un secreto que el desempeño efectivo de las administraciones en las entidades, se ven directamente impulsadas por los incentivos fiscales, por ejemplo, las entidades que más se preocupan por recaudar, también son aquellas a las que se les asigna más recursos.

Por ello, a través de esta propuesta también se busca incentivar a las entidades federativas, a destinar tiempo, recursos y personal que les permita desarrollar e implementar mejores prácticas acompañadas de un desempeño eficiente que redunde en el objetivo de obtener paz para sus demarcaciones, logrando como resultado que se le pueda asignar mayores recursos provenientes de la recaudación participable de la Federación.

Esta mecánica no es un invento nuevo, existen varios países que otorgan dinero a sus estados o regiones para incentivar la paz y la estabilidad social, de acuerdo a la información recopilada en el portal web del Fondo Monetario Internacional. A continuación, se mencionan algunos ejemplos:

1. Colombia: El gobierno colombiano creó el “Fondo de Desarrollo Regional” para financiar proyectos de desarrollo en regiones afectadas por el conflicto armado. El fondo busca promover la paz y la estabilidad en estas áreas.

2. Filipinas: El gobierno filipino estableció el “Fondo de Desarrollo para la Paz y la Estabilidad” para financiar proyectos de desarrollo en regiones afectadas por conflictos. El fondo busca promover la paz y la estabilidad en estas áreas.

3. Sri Lanka: El gobierno srilanqués creó el “Fondo de Reconstrucción y Desarrollo” para financiar proyectos de reconstrucción y desarrollo en regiones afectadas por el conflicto civil. El fondo busca promover la paz y la estabilidad en estas áreas.

4. España: El gobierno español estableció el “Fondo de Desarrollo Regional” para financiar proyectos de desarrollo en regiones con necesidades específicas, incluyendo la promoción de la paz y la estabilidad social.

5. Canadá: El gobierno canadiense creó el “Fondo de Desarrollo Social” para financiar proyectos de desarrollo social en comunidades con necesidades específicas, incluyendo la promoción de la paz y la estabilidad social.

Por tales motivos, resulta indispensable tomar en cuenta los esfuerzos que las entidades vienen realizando para mantener los niveles de paz y seguridad, puesto que tales esfuerzos no solo redundan en la estabilidad de los estados, sino que también tienen grandes repercusiones en sus economías y en la del país.

Visto de ese modo, esta es una forma certera de incentivar y fomentar los esfuerzos de las entidades federativas en la gestión pública a través de recursos necesarios para preservar el estado de paz y seguridad que hayan logrado.

Paz, que resulta necesaria proteger y preservar, antes que todos esos esfuerzos sean insuficientes y no exista después, ninguna entidad en paz que inspire y sirva de modelo y ejemplo a las demás entidades que aspiran a tales condiciones de vida para sus ciudadanos, tan solo por falta de recursos asignables.

En ese tema, parafraseando a un especialista en consultoría e investigación económica para la toma de decisiones,4 el cual, primero mencionaba que existe un debate muy importante respecto a la efectividad de la política pública para mejorar el bienestar de la población y su vinculación con la calidad del gasto público.

Y este se relaciona a cómo asegurar que los recursos en manos del Estado sean usados de forma eficaz y eficiente por los funcionarios públicos a cargo y que en última instancia están orientados a objetivos concretos y poblaciones beneficiarias bien definidas.

Ésta es, desde mi punto de vista, una de las cuestiones más importantes en el ámbito público, asegurar que los recursos del Estado se gasten de forma eficaz y eficiente en beneficiarios bien definidos.

Asimismo, este especialista señalaba que “Estos son algunos de los temas que aborda Nora Lustig y sus colegas en un artículo del año 2021 elaborado para la Universidad de Oxford y el Fondo Monetario Internacional”.5

Señala que “Los autores parten de reconocer que el gasto público es un instrumento crucial para generar un crecimiento económico inclusivo, desarrollo económico y bienestar social, sobre todo cuando este está orientado hacia la construcción de capital humano (educación y salud). Sin embargo, también reconocen las múltiples fallas que ha tenido y tiene este instrumento, en particular, en países en vías de desarrollo. Entre las más importantes destacan los problemas de cobertura de las redes de protección social y acceso a servicios públicos, la existencia de gasto improductivo, así como programas de lucha contra la pobreza inadecuadamente focalizados”.6

Pero todavía más importante que lo anterior, este especialista plantea una interrogante aún más relevante: ¿es posible mejorar la calidad del gasto público? Y yo les pregunto, ¿es posible mejorar la calidad del gasto público en México y en Yucatán?

La respuesta seguro que es sí. Sí podemos mejorar el gasto público, pero cómo?, he ahí la cuestión, ¿cómo mejoramos el gasto público en beneficio de nuestros ciudadanos?

Al respecto, el especialista señala que: “No hay una respuesta contundente, pero una de las líneas de acción que se popularizó hace aproximadamente 25 años en Inglaterra fue introducir esquemas de incentivos vinculados a indicadores de desempeño.

Es decir, que un gobierno central (usualmente encargado de la estrategia de gasto) premie a un gobierno subnacional (usualmente encargado de la ejecución y gestión) sujeto a ciertas metas de calidad.”7

Y: “La evaluación sobre este esquema que hicieron Ben Lockwood y Franceso Porcelli de la Universidad de Warwick mostró que efectivamente este tipo de iniciativas tenía la virtud de incrementar la calidad del gasto, pero no necesariamente la eficiencia”.

“Por ello, los investigadores recomendaban para futuras experiencias complementar metas de cobertura y calidad con aquellas más vinculadas a la eficiencia mirando no solo el resultado alcanzado sino también la forma en que se llega al mismo”.8

Ahora bien, no pasa desapercibido que, en México, la Ley de Coordinación Fiscal contempla en su artículo 25, los Fondos de Aportación Federales, considerados recursos que la Federación transfiere a las haciendas públicas de los estados, Distrito Federal, y en su caso, de los municipios, condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación establece.

De este modo, las aportaciones que hoy se reparten a las entidades federativas premian el desarrollo económico en términos del producto interno bruto, cuya fórmula de repartición generalmente va vinculada con el número de habitantes, pero no siempre es así.

La fórmula general de a mayor número de habitantes mayor probabilidad de generar un PIB más alto no es necesariamente la única forma en la que se asignan las aportaciones, sino que existen fondos en los que se utilizan números de hospitales, cobertura médica, número de escuelas, números de maestros, cobertura de educación, etcétera.

Sin embargo, en dichos Fondos no se ha considerado el factor de paz y gobernabilidad, y por lo tanto este factor no ha sido tomado en cuenta al momento de la distribución de recursos, siendo que, existen varios estados que generan paz y estabilidad social, como un activo muy importante en la atracción de inversiones, desarrollo y crecimiento económico. Como ejemplo, podemos mencionar nuevamente a Yucatán, pero también existen otros estados como Tlaxcala y Durango, cuyas prácticas de gestión pública para lograr estabilidad social, se han visto recompensados con crecimiento e inversiones.

Siendo que, al tomar lo anterior como punto de partida, se propone crear un Fondo participable para los estados de la república, que incluya el índice de paz en la distribución de los recursos con base lo siguiente:

1. Incentivo a la Paz: Los estados más seguros recibirán más recursos, fomentando la adopción de mejores estrategias de seguridad.

2. Equidad en la Distribución: Se garantiza que todas las entidades reciban apoyo, pero con un incentivo adicional para las que han logrado mejores condiciones de seguridad.

3. Uso Estratégico de Recursos: Se destinan fondos para la prevención del delito y la cohesión social, contribuyendo a la estabilidad de México.

4. Criterios Objetivos: Se utiliza el Índice de Paz de México como referencia para una distribución justa y medible de los recursos.

De tal modo, que este proyecto premie a los estados que garanticen la seguridad y la paz, asegurando al mismo tiempo que todas las entidades federativas reciban recursos para fortalecer la cohesión social.

Siendo concretos, se propone la creación del Fondo de Consolidación de la Paz y la Cohesión Social (FCPCS), equivalente, en términos de referencia, al 2.5 por ciento del Fondo de Recaudación Federal Participable (RFP), el cual será distribuido entre las 31 entidades federativas y la Ciudad de México, dando mayores recursos a los estados que presentan mejores niveles de paz, de acuerdo con el Índice de Paz México.

Los recursos del Fondo de Consolidación de la Paz y la Cohesión Social (FCPCS) deberán ser utilizados exclusivamente en acciones para la prevención del delito, fortalecimiento de la seguridad pública y programas de cohesión social en cada entidad federativa.

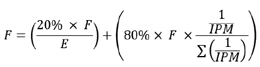

Dado que el Índice de Paz de México (IPM) asigna valores más bajos a los estados más seguros, la fórmula debe invertir la relación para que los estados con menor IPM (más seguros) reciban una mayor proporción del fondo.

La fórmula propuesta asigna más recursos a los estados con menores valores en el Índice de Paz. Para esto, utilizaremos la inversa del Índice de Paz en México como criterio de ponderación.

Sin embargo, el Índice de Paz en México, como se ha mencionado antes, ha sido tradicionalmente construido por una organización no gubernamental, por lo que resulta necesario dotar de facultades al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría o Institución que considere más adecuada, construya un índice de paz propio del estado de mexicano y pueda ser usado para la implementación de la fórmula propuesta.

De esta forma, estados como Tamaulipas, Coahuila, Tlaxcala, Chiapas, Durango, Nayarit, Tabasco, Aguascalientes y Yucatán, entre otros, que han mejorada recientemente en sus índices de paz, podrán contar con recursos suficientes para mantener, preservar y mejorar los índices de Paz con los que actualmente cuentan, al mismo tiempo que les impone a las demás entidades la obligación de incrementar esfuerzos en su desempeño con la finalidad de que puedan acceder en mayor medida a los recursos participables con motivo del Fondo que se propone sea creado con la presente iniciativa, en caso de mostrar buenas prácticas que resulten en mejoras en sus índices de paz.”

Por último, señalamos que el Fondo de Consolidación de la Paz y la Cohesión Social se determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente con recursos federales por un monto equivalente, en términos de referencia, al 2.5 por ciento de la recaudación federal participable.

Los montos del fondo a que se refiere este artículo se entregarán mensualmente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a los estados de manera ágil y directa.

La presente iniciativa fue presentada ante el pleno de la Comisión Permanente el 25 de julio de 2025; fue turnada por la Mesa Directiva a la Comisión de Puntos Constitucionales para su dictaminación el 30 de junio de 2025.

La comisión dictaminadora no emitió el dictamen ni solicitó prórroga conforme a los plazos establecidos en el artículo 182, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por lo anterior y con el objeto de continuar el proceso de dictaminación que se lleva a cabo en la Comisión de Puntos Constitucionales se presenta ante esta soberanía de nueva cuenta, a efecto de continuar con dicho proceso.

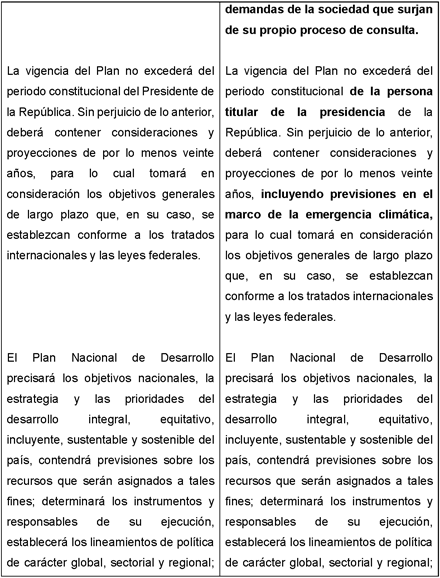

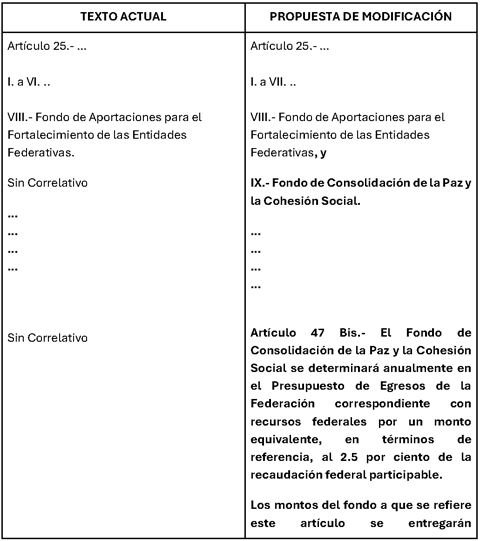

Para mayor comprensión se presenta el siguiente cuadro comparativo de la propuesta:

Ley de Coordinación Fiscal

En tal virtud, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se reforma el artículo 25 y se adiciona el artículo 47 Bis de la Ley de Coordinación Fiscal, en materia de la creación del fondo para preservar la paz en México

Único. Se reforma la fracción VIII y se adiciona la fracción IX, ambas del artículo 25; y se adiciona un artículo 47 Bis, todos de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:

Artículo 25. ...

I. a VI. ..

VIII. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, y

IX. Fondo de Consolidación de la Paz y la Cohesión Social.

...

...

...

...

Artículo 47 Bis. El Fondo de Consolidación de la Paz y la Cohesión Social se determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente con recursos federales por un monto equivalente, en términos de referencia, al 2.5 por ciento de la recaudación federal participable.

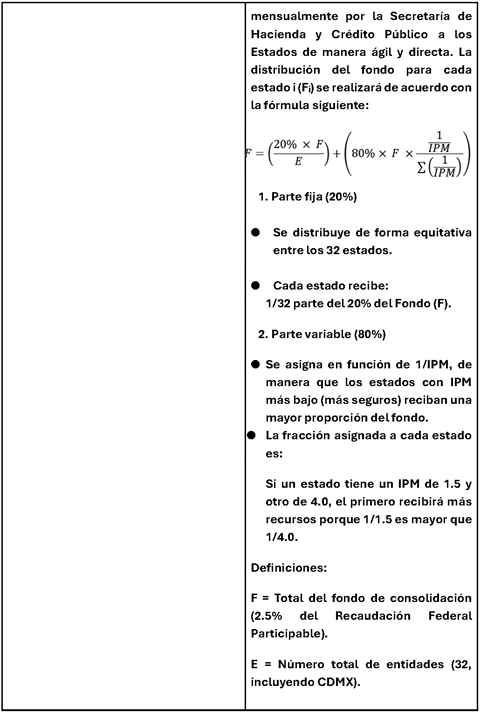

Los montos del fondo a que se refiere este artículo se entregarán mensualmente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a los Estados de manera ágil y directa. La distribución del fondo para cada estado i (F?) se realizará de acuerdo con la fórmula siguiente:

1. Parte fija (20 %)

-Se distribuye de forma equitativa entre los 32 estados.

-Cada estado recibe:

-1/32 parte del 20 % del Fondo (F).

2. Parte variable (80 %)

-Se asigna en función de 1/IPM, de manera que los estados con IPM más bajo (más seguros) reciban una mayor proporción del fondo.

-La fracción asignada a cada estado es:

Si un estado tiene un IPM de 1.5 y otro de 4.0, el primero recibirá más recursos porque 1/1.5 es mayor que 1/4.0.

Definiciones:

F = Total del fondo de consolidación (2.5 % del Recaudación Federal Participable).

E = Número total de entidades (32, incluyendo CDMX).

IPM? = Índice de Paz de México del Estado i (un valor más bajo significa más seguro).

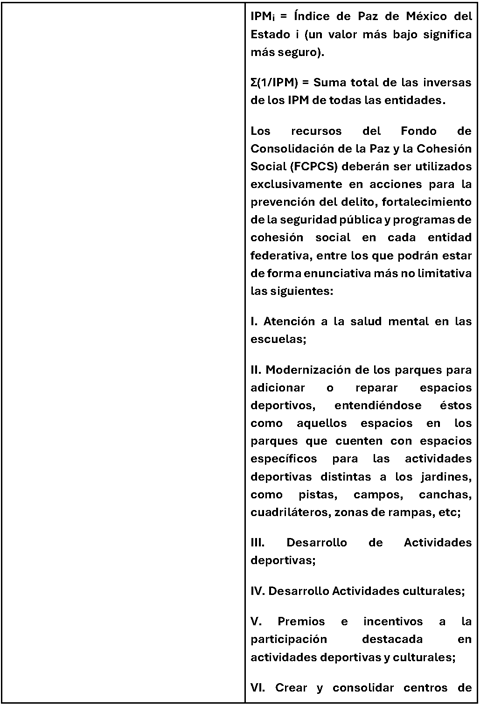

Ó(1/IPM) = Suma total de las inversas de los IPM de todas las entidades.

Los recursos del Fondo de Consolidación de la Paz y la Cohesión Social (FCPCS) deberán ser utilizados exclusivamente en acciones para la prevención del delito, fortalecimiento de la seguridad pública y programas de cohesión social en cada entidad federativa, entre los que podrán estar de forma enunciativa más no limitativa las siguientes:

I. Atención a la salud mental en las escuelas;

II. Modernización de los parques para adicionar o reparar espacios deportivos, entendiéndose éstos como aquellos espacios en los parques que cuenten con espacios específicos para las actividades deportivas distintas a los jardines, como pistas, campos, canchas, cuadriláteros, zonas de rampas, etc;

III. Desarrollo de actividades deportivas;

IV. Desarrollo actividades culturales;

V. Premios e incentivos a la participación destacada en actividades deportivas y culturales;

VI. Crear y consolidar centros de investigación en las universidades públicas y privadas;

VII. Crear y consolidar centros de incubación en las universidades públicas y privadas, y

VIII. Adquisición y operación de sistemas de videovigilancia y prestaciones destinadas a los elementos de las instituciones de seguridad pública.

Transitorio

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 [1] Instituto para la Economía y la Paz, Indice de

Paz México 2024, disponible en

https://static1.squarespace.com/static/5eaa390ddf0dcb548e9dd5da/t/66f4e7475d78640d228b11fa/1727326056124/MPI-ESP-2024-web.pdf

2 [1] Inegi, Producto Interno Bruto por entidad

federativa, disponible en

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2024/PIBEF/PIBEF2023.pdf

3 Ibidem

4 [1] Álvaro Monge Zegarra, en su artículo

“Incentivos a la gestión pública”, disponible en

https://www.linkedin.com/pulse/incentivos-la-gesti%C3%B3n-p%C3%BAblica-macroconsult-cmlue/

5 Ibidem

6 Ibidem

7 Ibidem

8 Ibidem

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2025.

Diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco (rúbrica)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal, en materia de animales domésticos, a cargo de la diputada Laura Iraís Ballesteros Mancilla, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, diputada Laura Irais Ballesteros Mancilla, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXVI Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 727 y 752, se adicionan los artículos 752 Bis y 855 Bis del Código Civil Federal, en materia de animales domésticos, con base a la siguiente

Exposición de Motivos

A los animales se les debe respetar, proporcionar los cuidados necesarios y las consideraciones debidas inherentes a la dignidad y buen trato a que tienen derecho -en este caso a los animales domésticos-. El Estado solamente debe reconocer los derechos que les son propios, no se los otorga, se los reconoce.

La evolución en los derechos animales domésticos permite concluir que ya no se les puede considerar simples objetos, como lo establece el artículo 854 del Código Civil Federal, sino como sujetos de derecho, al igual que otros seres vivos. En consecuencia, merecen respeto por ser parte esencial de la vida que habita nuestro planeta.

En ese sentido, los Estados soberanos están obligados a reconocerles el derecho a recibir un trato digno, respetuoso de sus periodos de reproducción, de proporcionarles los alimentos apropiados y cuidados necesarios para su sano desarrollo, y de no ser así, el Estado, a través de las autoridades competentes, está obligado a tomar todas las medidas necesarias y acciones legales en contra de quienes actúen de forma distinta a la señalada.

En este contexto, resulta pertinente destacar el concepto de bienestar o derechos de los animales, el cual se fundamenta en que, aunque estos no pueden equipararse a los seres humanos debido a que carecen de ciertas capacidades como la comunicación conceptual o el razonamiento abstracto, propias de las personas, es innegable que son seres sintientes, capaces de experimentar sufrimiento y de expresar emociones. Por tanto, puede inferirse que deben ser reconocidos como sujetos de derechos.

De acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos de los Animales,1 que rige el bienestar animal, establece que:

“Artículo 5.

a) Todo animal perteneciente a una especie que viva tradicionalmente en el entorno del hombre, tiene derecho a vivir y crecer al ritmo y en las condiciones de vida y de libertad que sean propias de su especie.

b) Toda modificación de dicho ritmo o dichas condiciones que fuera impuesta por el hombre con fines mercantiles, es contraria a dicho derecho.

Artículo 6.

a) Todo animal que el hombre ha escogido como compañero tiene derecho a que la duración de su vida sea conforme a su longevidad natural.

b) El abandono de un animal es un acto cruel y degradante.”

De los preceptos mencionados se desprende que los animales, al poseer la capacidad de sentir, deben ser considerados receptores de derechos, ya que el ser humano no puede afectar su bienestar de manera ilimitada. Aunque la declaración carece de carácter vinculante por no haber sido suscrita por el Estado mexicano, constituyen un referente doctrinario que ilustra el alcance actual de los derechos de los animales, en el sentido de que su naturaleza no debe ser vulnerada en beneficio injustificado de las personas, como sucede en actividades de ocio o entretenimiento.

Con base en lo expuesto, se concluye que los animales deben ser considerados sujetos de derechos y no objetos bajo la propiedad de los seres humanos, pues estos no pueden ostentar dominio sobre ellos. En consecuencia, el Estado tiene la obligación de protegerlos como a cualquier otro ser vivo. En el caso concreto, ante la evidencia de la muerte de animales marinos derivada, al parecer, de la falta de cuidado, protección y buen trato —deberes inherentes a su custodia—, no es necesaria una motivación reforzada por parte de la autoridad para actuar. El solo hecho de que especialistas determinen que los animales están muriendo constituye fundamento suficiente para revocar dicha custodia. Sostener lo contrario implicaría vulnerar los derechos de los animales y, en lugar de garantizar su protección, permitir su continuo sufrimiento y muerte.

Específicamente, en el artículo 4 de la Constitución General, se incorporó: la prohibición de maltrato a los animales (no humanos), prohibición impuesta también por la Constitución Política de la Ciudad de México; y las obligaciones a cargo del Estado mexicano, también impuestas por este último texto a nivel local y federal con la finalidad de garantizar la protección, el trato adecuado, la conservación y el cuidado de los animales (no humanos) de conformidad con la normativa aplicable.

En México, las familias han evolucionado, y el reconocimiento de diversas formas de familia ha ido en aumento. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Bienestar Animal y Relaciones Emocionales (ENBIARE),2 el 69.8 por ciento de los hogares mexicanos cuenta con al menos una mascota. En total, se estima que existen alrededor de 80 millones de animales de compañía, de los cuales 43.8 millones son caninos, 16.2 millones felinos y aproximadamente 20 millones corresponden a otras especies de mascotas pequeñas.

Los animales domésticos se han convertido, en muchos hogares, en miembros integrantes de la familia. Desempeñan funciones de protección, apoyo, compañía, afecto y cuidado hacia los seres humanos. Es evidente la existencia de un vínculo de apego recíproco entre las personas y sus animales de compañía, especialmente en las denominadas familias multiespecie, donde estos son tratados como parte del núcleo familiar. En síntesis, los animales domésticos son considerados miembros de la familia, lo que da origen al concepto de familia multiespecie o interespecie .

En España,3 en 2021 se reformó el Código Civil para descosificar a los animales y tenerlos como seres sintientes:

“Artículo 333 bis.

1. Los animales son seres vivos dotados de sensibilidad. Solo les será aplicable el régimen jurídico de los bienes y de las cosas en la medida en que sea compatible con su naturaleza o con las disposiciones destinadas a su protección.

2. El propietario, poseedor o titular de cualquier otro derecho sobre un animal debe ejercer sus derechos sobre él y sus deberes de cuidado respetando su cualidad de ser sintiente, asegurando su bienestar conforme a las características de cada especie y respetando las limitaciones establecidas en ésta y las demás normas vigentes.”

Por otra parte, la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce, en su artículo 13, apartado B, puntos 1, 2 y 3, inciso e), a los animales como seres sintientes que, por ello, deben recibir un trato digno y respetuoso, el cual debe ser garantizado por las autoridades. Asimismo, establece que toda persona tiene un deber ético y una obligación jurídica de respetar la vida y la integridad de los animales, quienes, por su naturaleza, son sujetos de consideración moral. Del mismo modo, dispone que su tutela constituye una responsabilidad compartida, por lo que las autoridades están obligadas a fomentar una cultura de cuidado y tutela responsable, así como a implementar acciones para la atención de los animales en situación de abandono.

En este sentido, al resolver el amparo directo 454/2021 el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito,4 concluyó que la evolución que ha tenido la familia lleva a concluir que hay un nuevo tipo de familia que se debe reconocer y que es la familia multiespecie o interespecie, integrada por personas y animales domésticos, quienes ya pasaron de ser considerados por la ley como cosas a concebirse como seres sintientes. Incluso, dichos animales son parte integrante de la familia en la que desempeñan un papel de protección, apoyo, compañía, cariño y cuidado hacia los humanos. Ahora, en las familias multiespecie es clara la relación de apego recíproca entre personas y animales; de ahí que el derecho administrativo debe reconocer que aquéllas demandan los servicios de albergue y cuidado de animales que antes no se solicitaban.

El 18 de agosto de 2025, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la reforma histórica denominada “¿Con quién se queda el perro?”, 5 propuesta por la diputada local Luisa Ledesma. Dicha iniciativa planteó la adición de un segundo párrafo a la fracción V del artículo 267 del Código Civil de la Ciudad de México, lo que representa un avance hacia un sistema jurídico más inclusivo, respetuoso de los vínculos afectivos y sensible a las necesidades de los animales en el contexto familiar. Esta reforma refleja una creciente conciencia sobre la importancia de reconocer los derechos de los seres sintientes. Además, brinda a los operadores de justicia de la Ciudad de México una base legal para incorporar, en los convenios de divorcio, disposiciones que establezcan derechos y obligaciones relacionados con las mascotas, tras la disolución del vínculo matrimonial, promoviendo así una perspectiva de protección y cuidado hacia los animales de compañía.

Tanto en el marco constitucional previsto en el artículo 4o. constitucional, como los instrumentos internacionales y locales convergen en dos ejes esenciales: la protección de la familia y la tutela de los animales como un elemento del derecho a un medio ambiente sano.

Por otro lado, la Ley de Protección a los Animales local, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, establecen de manera coincidente un marco integral para la protección y el bienestar animal. Dichas normas reconocen la necesidad de proteger a los animales que deben recibir un trato digno, respeto, cuidado y protección, tanto por parte del Estado como de los particulares.

Por otra parte, al resolver el amparo en revisión 167/2024,6 el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al analizar el bienestar animal de los animales a la venta en el Mercado de Sonora, concluyó que:

“Evidencian, inclusive, que esa tendencia, que por supuesto, reivindica un anhelo, reflejo de una compleja dinámica social de años de lucha a favor de los derechos de los animales (no humanos) y de su reconocimiento como seres sintientes, trasciende el ámbito de lo programático o declarativo e impone un nuevo marco de referencia jurídica para aproximarse a cualquier caso que los involucre: un auténtico parámetro de regularidad...

En otras palabras: las características y la forma de vida de un animal (no humano) determina aquello que puede configurar en su perjuicio un maltrato, una crueldad, un sufrimiento o un daño; por ello, para salvaguardar sus intereses en cumplimiento a ese parámetro de regularidad constitucional local resulta indispensable conocerlas y para evaluar si respecto de esos intereses han sido cumplidas ciertas obligaciones de cuidado y trato digno, resulta indispensable dotarlas de contenido bajo una perspectiva sensible a su bienestar y, sobre todo, receptiva, primero, al hecho de que les han sido reconocidos derechos y, segundo, al hecho de que pueden ser judicializados.”

En conjunto, estas disposiciones reflejan la obligación ética y jurídica de promover una convivencia armónica entre humanos y animales, fomentando una cultura de respeto, cuidado y tutela responsable. Asimismo, consolidan el principio de que el bienestar animal es inseparable del bienestar social y del desarrollo ético de la comunidad, reafirmando que el respeto hacia los animales constituye un elemento fundamental del orden jurídico y de la ética colectiva.

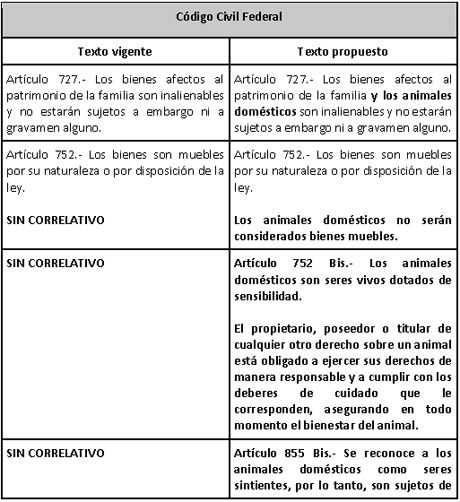

Por estas razones, la presente iniciativa propone reformar los artículos 727, 752 y se adicionan los artículos 752 Bis y 855 Bis del Código Civil Federal para el reconocimiento de los derechos de los animales.

Derivado de lo anterior se anexa el siguiente cuadro comparativo para una mejor comprensión:

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Que reforma los artículos 727, 752 y se adiciona el artículo 752 Bis y 855 Bis del Código Civil Federal

Único . Se reforman los artículos 727, 752 y se adiciona el artículo 752 Bis y 855 Bis del Código Civil Federal, para quedar como sigue:

Artículo 727.- Los bienes afectos al patrimonio de la familia y los animales domésticos son inalienables y no estarán sujetos a embargo ni a gravamen alguno.

Artículo 752.- Los bienes son muebles por su naturaleza o por disposición de la ley.

Los animales domésticos no serán considerados bienes muebles.

Artículo 752 Bis.- Los animales domésticos son seres vivos dotados de sensibilidad.

El propietario, poseedor o titular de cualquier otro derecho sobre un animal está obligado a ejercer sus derechos de manera responsable y a cumplir con los deberes de cuidado que le corresponden, asegurando en todo momento el bienestar del animal.

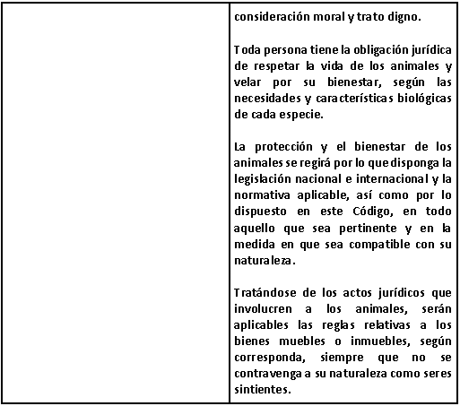

Artículo 855 Bis.- Se reconoce a los animales domésticos como seres sintientes, por lo tanto, son sujetos de consideración moral y trato digno.

Toda persona tiene la obligación jurídica de respetar la vida de los animales y velar por su bienestar, según las necesidades y características biológicas de cada especie.

La protección y el bienestar de los animales se regirá por lo que disponga la legislación nacional e internacional y la normativa aplicable, así como por lo dispuesto en este Código, en todo aquello que sea pertinente y en la medida en que sea compatible con su naturaleza.

Tratándose de los actos jurídicos que involucren a los animales, serán aplicables las reglas relativas a los bienes muebles o inmuebles, según corresponda, siempre que no se contravenga a su naturaleza como seres sintientes.

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Ley 17/2021, del 15 de diciembre, de modificación del Código Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil, sobre el régimen jurídico de los animales. Disponible en: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-20727