Gaceta Parlamentaria, año XXVIII, número 6911-II-3, martes 4 de noviembre de 2025

- Que reforma y adiciona los artículos 6o. y 19 de la Ley General de Desarrollo Social, en materia de cuidado infantil, a cargo de la diputada Karina Alejandra Trujillo Trujillo, del Grupo Parlamentario del PVEM

- Que adiciona el artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo de la diputada Karina Alejandra Trujillo Trujillo, del Grupo Parlamentario del PVEM

- Que adiciona un artículo 9 Bis y reforma y adiciona el artículo 12 de la Ley Federal de Competencia Económica, a cargo de la diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz, del Grupo Parlamentario del PVEM

- Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Federal del Trabajo; Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional; y General de Salud, a cargo de la diputada Azucena Huerta Romero, del Grupo Parlamentario del PVEM

- Que adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil y de la Ley de Migración, a cargo de la diputada Azucena Huerta Romero, del Grupo Parlamentario del PVEM

- Que adiciona los artículos 7o. y 113 Bis de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Mayra Espino Suárez, del Grupo Parlamentario del PVEM

Que reforma y adiciona los artículos 6o. y 19 de la Ley General de Desarrollo Social, en materia de cuidado infantil, a cargo de la diputada Karina Alejandra Trujillo Trujillo, del Grupo Parlamentario del PVEM

La que suscribe, diputada Karina Alejandra Trujillo Trujillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 6, numeral 1, fracción I, 77, fracción I, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 6 y 19 de la Ley General de Desarrollo Social, en materia de cuidado infantil, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

I. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), es la agencia de la ONU dedicada a promover los derechos y el bienestar de los niños, niñas y adolescentes en todo el mundo, se guía por la Convención sobre los Derechos del Niño; y, opera en más de 190 países, entre ellos México. Ha señalado que, “la inversión en la primera infancia –debe ser– una inversión en el país en su totalidad. Promover un programa que apoya el desarrollo infantil, es hablar sobre cómo un país puede desarrollarse mejor” (UNICEF, sin fecha.).1

Además, el Plan de Acción de la Cumbre Mundial a favor de la Infancia , del 30 de septiembre de 1990, señala que: “No hay causa que merezca más alta prioridad que la protección y el desarrollo del niño, de quien dependen la supervivencia, la estabilidad y el progreso de todas las naciones y, de hecho, de la civilización humana”.2

En ese tenor, estimo fundamental la inversión en la niñez, sobre todo en la primera infancia. Por ello, se deben dotar de recursos públicos al establecimiento de lugares o centros de cuidado infantil. En México dichos centros, han tenido muchos beneficios tanto para los infantes como para las madres de familia.

II. Ahora bien, la Convención sobre los Derechos del Niño (1989), es la primera ley internacional sobre los derechos de las niñas y niños, es de carácter obligatorio para los Estados firmantes. En ese sentido, dicho instrumento establece “la necesidad de proporcionar a los niños cuidado y asistencia especial –debido– a su vulnerabilidad”.3 Ello, con fundamento en la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en donde se proclamó que la infancia tiene derecho a cuidados y asistencia especial.

Por lo tanto, la Convención sobre los Derechos del Niño (1989), en su artículo 3, establece lo siguiente:

1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.

2. Los Estados parte se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar , teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.

3. ...4

De manera que, el Estado mexicano está comprometido a llevar a cabo todas las medidas legislativas que, en atención al interés superior del niño, aseguren su protección y su cuidado.

Así también, el artículo 18 de la Convención, señala que: “A... efectos de garantizar y promover los derechos enunciados en la presente Convención, los Estados Partes... velarán por la creación de instituciones, instalaciones y servicios para el cuidado de los niños ”5 (numeral 2); y, “...adoptarán todas las medidas apropiadas para que los niños cuyos padres trabajan tengan derecho a beneficiarse de los servicios e instalaciones de guarda de niños para los que reúnan las condiciones requeridas”6 (numeral 3).

III. Por ello, como lo ha citado el Gobierno de la Ciudad de México, en su trabajo titulado Sistema de Cuidados para el Bienestar de la Ciudad de México; y, en el que coincidimos, señala lo siguiente:

“los cuidados... son un bien público fundamental para toda la sociedad, pues garantizan la reproducción y sostenibilidad de la vida individual y colectiva (Durán, 2012). El trabajo de cuidados comprende la producción de bienes y servicios esenciales para la vida, como la preparación de alimentos, la realización de tareas de apoyo físico y emocional, la transmisión de conocimientos y valores, y el acompañamiento a las personas para garantizar su bienestar. Este tipo de trabajo subraya la interdependencia entre las personas que reciben los cuidados y las que los proveen (de forma remunerada o no remunerada), y deben entenderse como un derecho (a cuidar, a ser cuidado, a no cuidar y a autocuidarse) (Cepal, 2020).7

En ese sentido, los datos muestran que los niños que reciben cuidados en centros infantiles obtienen múltiples beneficios como el desarrollo de habilidades sociales, cognitivas y lingüísticas, la creación de hábitos saludables y una preparación para la escuela.

Al respecto de las habilidades sociales, podemos decir que, un niño que está rodeado de más niños aprende la empatía, la capacidad de compartir, de coorperar, de respetar, de turnarse, la resolución de conflictos y a gestionar sus propias emociones y las de sus compañeros.

Ahora bien, tocante al aumento de habilidades cognitivas, tenemos que, los pequeños tienen un gran campo de acción, al desarrollar la atención, la memoria, el razonamiento, pueden aprender a pensar de forma más enfocada y a la resolución de problemas o desafíos, preparación que les servirá para su vida escolar y a fomentar su creatividad y curiosidad.

Por otra parte, en relación al desarrollo de habilidades lingüísticas, los niños aprenden a comunicarse de forma verbal y corporal, la capacidad de escuchar y comprender instrucciones, amplían su vocabulario y adquieren habilidades para comunicarse en un contexto social.

Por ello, el gobierno federal ha llevado a cabo diversas acciones para atender la solicitud de los centros de atención infantil; no obstante, es importante fortalecer dichos programas para incrementar el servicio que prestan en beneficio de nuestra niñez, para que los menores de edad puedan tener lugares seguros donde se les provea de cuidado y protección, así como, de herramientas para un desarrollo óptimo que sume a su educación y a su desarrollo integral.

IV. Lo anterior, porque la falta de servicios de cuidado oportuno y adecuado puede impactar negativamente el desarrollo emocional, cognitivo y social de los niños; además, tiene consecuencias directas en el ámbito laboral, educativo y de desarrollo personal, sobre todo para las madres de familia, ya que si no cuentan con espacios seguros de cuidado para sus hijos, tienen que dejar sus trabajos o buscar algunos trabajos de medio tiempo y dejar encargados a sus hijos al cuidado de familiares cercanos.

Al respecto, la Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado de los Hogares de México 2023, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), define el trabajo no remunerado de los hogares (TNRH) como “el tiempo que se utiliza en las labores domésticas y de cuidados, y que realizan los miembros del hogar para producir servicios destinados al consumo de este sin obtener un pago o remuneración” (Inegi, 2023, página 4).8 Trabajo, que principalmente llevan a cabo las mujeres, muestra de ello en 2023, “el valor económico de las labores domésticas y de cuidados que realiza la población de 12 años y más reportó un monto de 8.4 billones de pesos, a precios corrientes. Esta suma equivale a 26.3 por ciento del producto interno bruto (PIB) del total de la economía. De ese monto, las mujeres contribuyeron con 71.5 por ciento y los hombres, con 28.5 por ciento” (Inegi, 2023, página 5).9 En ese sentido, “...al medir este trabajo (TNRH) en número de horas y el valor económico, las mujeres aportaron casi tres cuartas partes del total de esta actividad” (Inegi, 2023, página 5).10

Por ello, la implementación de políticas públicas y programas que coadyuven al sistema de cuidados, mediante los centros de atención infantil, no solo beneficiará a los pequeños, sino también a las mujeres a que tengan la posibilidad de acceder al mercado laboral, como una responsabilidad social compartida.

V. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), firmada por México en 1980 y ratificada el 23 de marzo de 1981, establece que:

Los Estados parte tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas política, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y libertades fundamentales”.11

Asimismo, acorde a lo establecido en el artículo 11, numeral 2, de la propia CEDAW (1979), se establece que:

1. ...

2. A fin de impedir la discriminación contra la mujer por razones de matrimonio o maternidad y asegurar la efectividad de su derecho a trabajar, los Estados Partes toman medidas adecuadas para:

a) a b)...

c) Alentar el suministro de los servicios sociales de apoyo necesarios para permitir que los padres combinen las obligaciones para con la familia con las responsabilidades del trabajo y la participación en la vida pública, especialmente mediante el fomento de la creación y desarrollo de una red de servicios destinados al cuidado de los niños ;12

Por ello, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la CEDAW (2018), en la Observaciones finales sobre el noveno informe periódico de México, en el apartado C. Parlamento, señala: “El comité destaca el papel fundamental que desempeña el poder legislativo para garantizar la plena aplicación de la Convención e invita al Congreso de la Unión a que, de conformidad con su mandato, adopte las medidas necesarias para llevar a la práctica las presentes observaciones... “13

En ese sentido, dentro de dichas recomendaciones del Comité de la CEDAW (2018) realizadas al Estado mexicano, a partir del noveno informe de cumplimiento, se establece que:

En el apartado de empleo, el Comité reiteró la urgencia de aumentar el acceso de las mujeres al mercado de trabajo formal... intensificar los esfuerzos para reducir y cerrar la brecha salarial por razón de género, así como... agilizar la aprobación de la política nacional de cuidado para ofrecer servicios de guardería suficientes, accesibles y adecuados. 14

El derecho al cuidado, no solo debe ser reconocido sino que de acuerdo al compromiso de México con la CEDAW debe ser garantizado. De manera que, agilizar la aprobación en la legislación de políticas públicas que deriven en programas sociales en beneficio del cuidado de los menores de edad es el cumplimiento de las responsabilidades del Estado mexicano, el que en conclusión tiene ventajas tripartitas, la primera para favorecer el desarrollo de las niñas y niños; en segundo lugar, apoya la autosuficiencia económica de las mujeres y de las familias que así lo requieren, a través de la posibilidad de tener acceso al trabajo formal; y, en tercer lugar, para el Gobierno, porque al haber mayor movimiento de la economía nacional, hay una mayor recaudación fiscal, entre otros.

VI. Así también, derivado del Compromiso de Tlatelolco (2025), donde los Estados miembros de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, participantes en la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, reconocieron que, “...la actual organización social de los cuidados en América Latina y el Caribe es injusta y desigual y ha afectado históricamente a las mujeres, adolescentes y niñas , en particular a las indígenas y afrodescendientes, y su considerable contribución al desarrollo de las sociedades y la importancia de lograr que participen de forma plena, igualitaria y significativa en todos los aspectos de la sociedad”.15 En ese sentido, entre los compromisos que acordaron a fin de revertir esa injusticia y desigualdad hacia las mujeres, se encuentran los siguientes:

1. ...avanzar en el paradigma de la sociedad del cuidado y responder a la crisis de los cuidados, y reconocer los cuidados como una necesidad a lo largo del ciclo de vida, el derecho al cuidado como derecho humano y el cuidado como bien público, como un trabajo y un sector dinamizador del conjunto de la economía...

2. y 3. ...

4. Reconocer el derecho humano al cuidado, que incluye el derecho de las personas a cuidar, a ser cuidadas y a ejercer el autocuidado, sobre la base de los principios de igualdad, universalidad y corresponsabilidad social y de género y, por lo tanto, como una obligación del Estado ...

5. Adoptar marcos normativos, políticas, programas y sistemas integrales de cuidado con perspectiva de interseccionalidad e interculturalidad, sostenibles en el tiempo, que respeten, protejan y cumplan los derechos de quienes reciben y proveen cuidados de forma remunerada y no remunerada ... garanticen la plena, significativa e igualitaria participación de las mujeres en la vida pública, en la política y en la economía, y liberen tiempo para que las mujeres puedan incorporarse al empleo y a la educación y disfrutar plenamente de su autonomía;16

En ese tenor, garantizar el derecho al cuidado es una obligación del Estado mexicano, por lo que, es necesario que se establezcan y fortalezcan los marcos normativos, las políticas y los programas que permitan dar cumplimiento a esa responsabilidad; así como, garantizar la incorporación de las mujeres al mundo laboral y así puedan lograr su automía plena.

Ahora bien, en lo tocante al financiamiento para abordar las desigualdades de género, el Compromiso de Tlatelolco (2025), establece dentro de sus acuerdos, la obligación de los Estados parte, a incrementarlo; y, “movilizar los máximos recursos disponibles a nivel local –y– nacional a fin de proporcionar los recursos financieros para el diseño e implementación de políticas de igualdad sustantiva de género y políticas y sistemas integrales de cuidados que cuenten con mecanismos institucionales para su sostenibilidad en todos los niveles de gobierno”.17 Por otro lado, también establece el compromiso siguiente:

Impulsar y adoptar políticas fiscales progresivas, destinar presupuestos con enfoque de género e implementar mecanismos específicos e innovadores de financiamiento para garantizar recursos suficientes, intransferibles, sostenibles y que cubran todos los niveles y ámbitos de la política pública orientada a revertir las desigualdades de género y garantizar los derechos de las mujeres, adolescentes y niñas, incluido el derecho al cuidado , considerando la implementación de sistemas integrales de cuidado que promuevan la corresponsabilidad social y de género;18

De manera que, el Estado mexicano, está obligado a dotar de presupuesto a los programas y políticas que garanticen el derecho al cuidado, a la protección, atención y desarrollo de niñas y niños; así que, la inversión en centros de cuidado infantil, coadyuva sin duda alguna al cumplimiento de ese compromiso.

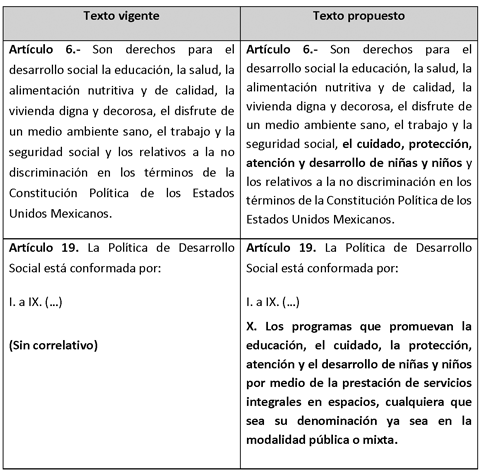

VII. Por lo anterior, para mayor claridad a la propuesta, se incluye un cuadro comparativo de la misma:

Por las consideraciones expuestas y fundadas, en mi carácter de integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 6 y 19 de la Ley General de Desarrollo Social, en materia de cuidado infantil

Artículo Único. Se reforma el artículo 6 y se adiciona una fracción X al artículo 19 de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar como sigue:

Artículo 6. Son derechos para el desarrollo social la educación, la salud, la alimentación nutritiva y de calidad, la vivienda digna y decorosa, el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo y la seguridad social, el cuidado, protección, atención y desarrollo de niñas y niños y los relativos a la no discriminación en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 19. La Política de Desarrollo Social está conformada por:

I. a IX. (...)

X. Los programas que promuevan la educación, el cuidado, la protección, atención y el desarrollo de niñas y niños por medio de la prestación de servicios integrales en espacios, cualquiera que sea su denominación ya sea en la modalidad pública o mixta.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 UNICEF. (sin fecha). “Cuidado para el desarrollo infantil”. América Latina y el Caribe. Disponible en https://www.unicef.org/lac/cuidado-para-el-desarrollo-infantil

2 UNICEF. (2006). “Convención sobre los Derechos del Niño”. Unidos por la infancia 1946-2006. Madrid. Disponible en https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf

3 Convención sobre los Derechos del Niño. (1989). UNICEF. Disponible en

https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pd f

4 Obra citada (Convención sobre los Derechos del Niño, 1989, página 10).

5 Obra citada (Convención sobre los Derechos del Niño, 1989, página 16).

6 Ibídem.

7 Gobierno de la Ciudad de México. (sin fecha)

“Sistema de Cuidados para el Bienestar de la Ciudad de México”.

Disponible en https://semujeres.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Marco_referencia_para_plan_estrategico_Cuidados

_CDMX.pdf

8 Inegi. 2023. “Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado de los Hogares de México, 2023”, Comunicado de prensa número 680/24, de noviembre de 2024. Disponible en

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletin es/2024/CSTNRHM/CSTNRHM2023.pdf

9 Obra citada. (Inegi, 2023).

10 Ibídem.

11 Convención sobre la Eliminación de todas las

Formas de Discriminación contra la Mujer [CEDAW]. (1979). Páginas 1-2.

Disponible en https://www.scjn.gob.mx/igualdad-de-genero/sites/default/files/cedaw/archivos/2021-11/convencion

_discriminacion.pdf

12 Obra citada (CEDAW) Artículo 11.

13 CEDAW (2018). “Observaciones finales sobre el

noveno informe periódico de México”. Página 3. Disponible en

https://www.scjn.gob.mx/igualdad-de-genero/sites/default/files/cedaw/archivos/2021-11/observacione_finales%

20%281%29.pdf

14 Gobierno de México. Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres. (2018). “Las recomendaciones del Comité CEDAW a México”. Disponible en

https://www.gob.mx/conavim/articulos/las-recomendaciones -del-comite-cedaw-a-mexico

15 Compromiso de Tlatelolco. (15 de agosto 2025). Los Estados miembros de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe participantes en la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, reunidos del 12 al 15 de agosto de 2025, en Tlatelolco, Ciudad de México. Disponible en https://lac.unwomen.org/sites/default/files/2025-08/esp_2500331s_crm.16 _compromiso_tlatelolco.pdf

16 obra citada (Compromiso de Tlatelolco, 2025).

17 Ibídem.

18 Ibídem.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2025.

Diputada Karina Alejandra Trujillo Trujillo (rúbrica)

Que adiciona el artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo de la diputada Karina Alejandra Trujillo Trujillo, del Grupo Parlamentario del PVEM

La que suscribe, diputada Karina Alejandra Trujillo Trujillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 6, numeral 1, fracción I, 77, fracción I, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un inciso K) a la fracción del artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

I. En México, el Congreso de la Unión aprobó en diciembre de 1978 la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que entró en vigor el 1 de enero de 1980, para sustituir a la Ley del Impuesto Federal sobre Ingresos Mercantiles. “En términos de aplicación práctica, el impuesto al valor agregado suele ser analizado desde dos perspectivas: 1) como un impuesto a las ventas y 2) como un posible sustituto de la imposición al ingreso de las empresas... es claro que nos referimos a un impuesto sobre las ventas” (Valdivia, sin fecha).1

Ahora bien, están obligados al pago del impuesto al valor agregado, las personas físicas y morales que, en el territorio nacional, realicen los actos o actividades siguientes: I. Enajenen bienes. II. Presten servicios independientes. III. Otorguen el uso o goce temporal de bienes; e, IV. Importen bienes o servicios.

En la presente iniciativa, abordaré el punto de Enajenación de bienes ; cuando de esa enajenación el impuesto se calculará aplicando la tasa de 0 por ciento a los valores que deriven de los actos o actividades a que hace referencia el artículo 2o.-A. de la Ley del IVA.

II. Los pueblos y comunidades indígenas, se encuentran localizados en diferentes regiones del mundo. Al respecto, se estima que:

...hay 476 millones de personas indígenas en todo el mundo. Aunque constituyen solo 6 por ciento de la población mundial, representan alrededor de 19 por ciento de las personas extremadamente pobres. Su esperanza de vida es hasta 20 años inferior a la de las personas no indígenas a nivel mundial. Los pueblos indígenas a menudo... suelen ser los últimos en recibir inversiones públicas en servicios básicos e infraestructura y enfrentan múltiples obstáculos para participar plenamente en la economía formal, obtener acceso a la justicia y ser parte de los procesos políticos y la toma de decisiones. Este legado de desigualdad y exclusión ha aumentado la vulnerabilidad de las comunidades indígenas frente a los impactos del cambio climático y los peligros naturales, incluidos brotes de enfermedades... (Grupo Banco Mundial, 2023).2

En México, tenemos una “composición pluricultural y multiétnica sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellas colectividades con una continuidad histórica de las sociedades precoloniales establecidas en el territorio nacional; y, que conservan, desarrollan y transmiten sus instituciones sociales, normativas, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas” (Constitución, 1917, México, artículo 2).3

Los pueblos y comunidades indígenas de México, constituyen un conjunto social pluriétnico y multicultural, son portadores de identidades, culturas y cosmovisiones que han desarrollado históricamente. De acuerdo con el Programa Especial de los Pueblos Indígenas 2014-2018, se estima una población de 15.7 millones de indígenas y existen 68 pueblos indígenas en consonancia con las 68 lenguas de las que son hablantes. De las poco más de 192 mil localidades del país, en 34 mil 263, 40 por ciento y más de sus habitantes constituyen población indígena. Ahora bien, la Encuesta Intercensal 2015, añadió una pregunta para identificar a las personas que se autoadscriben como indígenas, a partir de ella, se consideran 25 millones 694 mil 928 personas indígenas (CNDH, 2022).4

En ese sentido, en nuestro país tenemos una gran población de personas indígenas, muchos lamentablemente viven en situación de pobreza; y, a quiénes se les debe garantizar su derecho al desarrollo integral con base en sus formas de organización económica, social y cultural.

III. Al respecto, cabe señalar que el Estado mexicano, sostiene compromisos a nivel internacional para dotar de mejores condiciones a las personas de los pueblos y comunidades indígenas, tal como se establece en los siguientes instrumentos internacionales:

a) La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI), de 2007, la que establece: “Los Estados adoptarán medidas eficaces y, cuando proceda, medidas especiales para asegurar el mejoramiento continuo de sus condiciones económicas y sociales...” (DNUDPI, 2007, artículo 21).5

Además, la DNUDPI, en su artículo 38, estipula que, “los Estados adoptarán las medidas apropiadas, incluidas medidas legislativas, para alcanzar los fines de la presente Declaración”6 ; y, el artículo 43, establece que, “los derechos reconocidos en la presente Declaración constituyen las normas mínimas para la supervivencia, la dignidad y el bienestar de los pueblos indígenas del mundo” (DNUDPI, 2007, artículos 38 y 43).7

En esa tesitura, en el Poder Legislativo, estamos obligados a llevar a cabo las medidas legislativas que aseguren el mejoramiento de las condiciones económicas de los pueblos y comunidades indígenas.

b) La Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2016), en su artículo XXIX, respecto al derecho al desarrollo, señala lo siguiente:

1. Los pueblos indígenas... tienen derecho a que se les garantice el disfrute de sus propios medios de subsistencia y desarrollo, y a dedicarse libremente a todas sus actividades económicas.

2. a 4. ...

5. Los pueblos indígenas tienen derecho a medidas eficaces para mitigar los impactos adversos... económicos... (páginas 61-62)8

En ese tenor, el Estado mexicano, debe garantizar el disfrute de los propios medios de subsistencia de las personas indígenas, como en el caso de los artesanos; y, a su vez debe tomar medidas eficaces para fortalecer su economía.

c) El Convenio sobre Pueblos Tribales (1989), respecto de las artesanías de los pueblos indígenas como un factor de desarrollo económico, en su artículo 23, señala lo siguiente:

Artículo 23

1. La artesanía, las industrias rurales y comunitarias y actividades tradicionales y relacionadas con la economía de subsistencia de los pueblos interesados... deberán reconocerse como factores importantes del mantenimiento de su cultura y de su autosuficiencia y desarrollo económicos. Con la participación de esos pueblos, y siempre que haya lugar, los gobiernos deberán velar por que se fortalezcan y fomente dichas actividades.

2. ...deberá facilitárseles, una asistencia técnica y financiera apropiada que tenga en cuenta las técnicas tradicionales y las características culturales de esos pueblos y la importancia de un desarrollo sostenido y equitativo.

De manera que, las artesanías de los pueblos y comunidades indígenas deben reconocerse como factores de importancia para la autosuficiencia y el desarrollo económico; para lo cual, el Estado deberá fortalecer esas actividades económicas y proveer medidas financieras que les permitan alcanzar la sostenibilidad de manera equitativa y acorde a sus circunstancias.

IV. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (1917), establece en su artículo 2o., Apartado B, la responsabilidad de la federación, las entidades federativas y los municipios, a determinar las políticas públicas que garanticen el ejercicio efectivo de los derechos de los pueblos indígenas y su desarrollo integral, intercultural y sostenible. En ese tenor, la fracción I, establece la obligación siguiente:

I. Impulsar el desarrollo comunitario y regional de los pueblos y comunidades indígenas, para mejorar sus condiciones de vida y bienestar común, mediante planes de desarrollo que fortalezcan sus economías...

La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y desarrollo de las economías de los pueblos y comunidades indígenas... (Constitución, 1917).9

Además, la fracción II, del Apartado B, del artículo 2o., de nuestra Carta Magna, estipula que, las autoridades actuarán, “mediante normas y criterios compensatorios, equitativos, justos y proporcionales”10 para el beneficio de los pueblos y comunidades indígenas.

Por otra parte, la Constitución Federal, también señala en la fracción III, del Apartado B, del artículo 2o., que las autoridades de los tres niveles de gobierno adoptarán “las medidas necesarias para reconocer y proteger el patrimonio cultural, la propiedad intelectual colectiva... y las expresiones culturales tradicionales de los pueblos y comunidades indígenas”;11 y, en la fracción XII, de la citada disposición constitucional, se establece también la obligación de “apoyar las actividades productivas... de las comunidades indígenas, mediante acciones que permitan alcanzar la suficiencia de sus ingresos económicos, la creación de empleos... para incrementar su propia capacidad productiva...” (Constitución, 1917, artículo 2o.).12

V. Las artesanías de los pueblos indígenas, son expresiones culturales que reflejan su identidad, historia y cosmovisión, incluyen productos textiles, de alfarería, de cestería y de joyería, principalmente.

En ese sentido, las artesanías son el reflejo del respeto profundo de nuestras raíces ancestrales. “Las manos indígenas demuestran una gran creatividad y dedicación al momento de crear objetos que representan a México por el mundo entero; objetos que cuentan la historia de nuestro país, transmiten la cultura...”13 y, nuestras tradiciones milenarias”.

Con esa importante labor, los artesanos indígenas a través de sus proyectos no solo preservan las tradiciones de sus pueblos, sino que permiten mejorar sus ingresos.

No obstante, los ingresos de los artesanos indígenas en México a menudo son bajos, por ello, a fin de incrementar sus ingresos es que se propone la presente iniciativa, a fin de que, en la enajenación de artesanías elaboradas por las personas de los pueblos y comunidades indígenas, el impuesto se calculará aplicando la tasa de 0 por ciento a los valores que deriven de los actos o actividades a que hace referencia el artículo 2o.-A de la Ley del IVA.

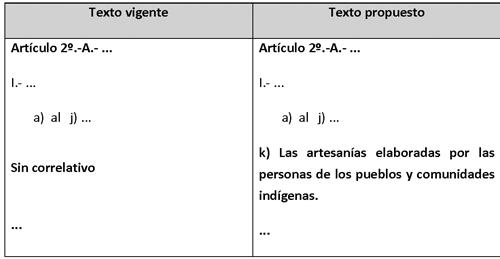

VI. Finalmente, para mayor claridad a la propuesta, se incluye un cuadro comparativo:

Por las consideraciones expuestas y fundadas, en mi carácter de integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se adiciona un inciso K) a la fracción I del artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado

Artículo Único. Se adiciona un inciso k), al artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue:

Artículo 2o.-A. ...

I. ...

a) a j)...

k) Las artesanías elaboradas por las personas de los pueblos y comunidades indígenas.

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Valdivia, Gerardo Gil. (sin fecha). “Notas sobre la introducción del impuesto al valor agregado en México”. UNAM. Derecho Fiscal. Disponible en https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/5/2338/9.pdf

2 Grupo Banco Mundial. (2023). “Pueblos

Indígenas”. Disponible en https://www.bancomundial.org/es/topic/

indigenouspeoples#:~:text=Los%20pueblos%20ind%C3%ADgenas%20son%20grupos,los%20cuales%20han%20sido%20desplazados.

3 Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos [Constitución]. (1917). México. Artículo 2°. Disponible en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

4 Comisión Nacional de Derechos Humanos [CNDH]. (2022). “Informe de actividades 2022”. México. Disponible en: https://informe.cndh.org.mx/menu.aspx?id=40067

5 Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI). (2007). Asamblea General de las Naciones Unidas. Artículo 21. Disponible en: https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf

6 Obra citada (DNUDPI, 2007, artículo 38).

7 Obra citada (DNUDPI, 2007, artículo 43).

8 Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. (2016). Organización de los Estados Americanos (OEA). Disponible en: https://www.oas.org/es/sadye/documentos/DADPI.pdf

9 Obra citada (Constitución, 1917, f. I, Apartado B, del artículo 2o.).

10 Obra citada (Constitución, 1917, f. II, Apartado B, del artículo 2o.).

11 Obra citada (Constitución, 1917, f. III, Apartado B, del artículo 2o.).

12 Obra citada (Constitución, 1917, f. XII, Apartado B, del artículo 2o.).

13 Gobierno de México. (2015). “Artesanías Indígenas:

un mundo de belleza y color”. Disponible en:

https://www.gob.mx/inpi/es/articulos/artesanias-indigenas-un-mundo-de-belleza-y-color

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 4 de noviembre de 2025.

Diputada Karina Alejandra Trujillo Trujillo (rúbrica)

Que adiciona un artículo 9 Bis y reforma y adiciona el artículo 12 de la Ley Federal de Competencia Económica, a cargo de la diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz, del Grupo Parlamentario del PVEM

La que suscribe, diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos: 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente, iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 9 Bis y se reforma y adiciona el artículo 12 de la ley federal de competencia económica, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En México, el acceso equitativo a servicios de salud de calidad es un derecho fundamental consagrado en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que “toda persona tiene derecho a la protección de la salud”.

Sin embargo, a pesar de este reconocimiento normativo, persisten barreras económicas que restringen el acceso efectivo a servicios y tratamientos médicos, especialmente en el sector privado.

El alto costo de la atención médica privada se manifiesta en múltiples aspectos, desde tarifas elevadas en estacionamientos de hospitales hasta sobreprecios en medicamentos y materiales médicos esenciales. Esta disparidad se acentúa cuando se comparan los precios de los fármacos en farmacias comerciales y hospitales privados, donde los mismos productos pueden costar hasta tres veces más que en otros establecimientos.

De acuerdo con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), algunos medicamentos genéricos presentan variaciones de precio de hasta un 300 por ciento dependiendo del punto de venta, afectando directamente la economía de los pacientes y limitando la continuidad de tratamientos, especialmente para quienes padecen enfermedades crónicas.

Este fenómeno profundiza las desigualdades en el acceso a la salud y contradice el principio de equidad en la prestación de servicios médicos. Por ello, resulta imperativo analizar y proponer mecanismos regulatorios que garanticen la accesibilidad y asequibilidad de los insumos médicos en beneficio de la población.

A. Costo de la salud en el Mundo

El gasto en salud per cápita es un indicador clave para entender la accesibilidad y calidad de los servicios de salud en un país. Según datos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, en 2020, el gasto en salud per cápita en Estados Unidos fue de aproximadamente 11 mil 72 dólares, el más alto del mundo. En contraste, en México, el gasto per cápita fue de aproximadamente 1 mil 138 dólares, lo que lo sitúa por debajo del promedio de la OCDE, que es de alrededor de 4 mil dólares.

Aunque el gasto en salud en México no es el más elevado a nivel global, cuando se contrasta con los ingresos per cápita, se convierte en uno de los más onerosos. En países como Estados Unidos, donde el ingreso per cápita es de aproximadamente 63 mil 416 dólares, el gasto en salud per cápita representa alrededor del 17.5 por ciento del ingreso per cápita. Aunque este porcentaje es alto, el ingreso per cápita sustancialmente mayor permite una mayor capacidad de gasto en salud sin comprometer la economía familiar de la misma manera que en México.

B. Costo de la salud en México

Según la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) el gasto promedio de los mexicanos para atender su salud sobrepasa los 9 mil 500 pesos, que para muchos esto representa gastar más de un mes de su sueldo en servicios médicos.1

Para poner esto en contexto, de acuerdo con la información recabada por el Banco Mundial, el promedio salarial anual es de 280 mil pesos.

En otras palabras, el 41 por ciento de los ingresos de los mexicanos se destina a gasto en salud. Si por alguna razón, no se contará con seguro de gastos médicos y tampoco se esté afiliado a alguna institución de seguridad social, el costo de la salud sería impagable. Lamentablemente, esta es la situación de millones de mexicanos.

De acuerdo con información del IMSS, que brinda atención a la población de trabajadores y pensionados del sector privado, así como a sus familiares y/o dependientes, los costos unitarios de atención para no derechohabientes en 2023 fueron:

- Consulta de medicina familiar: 300-800 pesos

- Consulta de especialidades: Mil-3 mil 500

- Análisis General de Sangre: 500 pesos

- Parto o cesárea: 25 mil

- Atención de urgencia: 671 pesos en unidades de primer nivel y 1 mil 365 pesos en unidades de segundo nivel.

- Sesión de quimioterapia: 7 mil 90 pesos

- Sesión de hemodiálisis: 5 mil 21 pesos

- Día de hospitalización: 9 mil 272 pesos

- Día de paciente en terapia intensiva: 44 mil 151 pesos

- Terapia psicológica: 1 mil 324 pesos

- Intervención tocoquirúrgica: 12 mil 335 pesos

- Día de paciente en incubadora: $9,272 en unidades de segundo nivel

C. Salud privada en México

Ahora bien, el sistema de salud privado en México se ha consolidado como uno de los más costosos de América Latina, según estudios recientes y reportes de empresas especializadas en el sector. Mientras que el sector público atiende a la mayoría de la población, el sector privado se ha posicionado como una alternativa para quienes buscan mayor rapidez, comodidad y calidad en la atención médica. No obstante, estos beneficios tienen un precio injustificadamente elevado, ya que los altos costos de los servicios privados limitan el acceso a un segmento significativo de la población, especialmente para aquellos que no cuentan con seguros médicos o recursos económicos suficientes, pero tampoco están afiliados a instituciones públicas.

De acuerdo con un reporte de la empresa Health Digital Systems (HDS) , los costos de los tratamientos médicos privados en México superan en un 40 por ciento el promedio de América Latina.

“Hay casos en que los procedimientos son doblemente caros, en países como Venezuela y Colombia un parto cuesta entre mil 500 y dos mil dólares. Mientras que en México va de tres mil a cinco mil dólares o más”, destacó el vicepresidente comercial de HDS, Julio César Rojas Guerra.

A lo anterior, es pertinente agregar los costos de los servicios complementarios, en los hospitales privados.

- Investigación propia con datos de operaciones de rodilla en hospitales privados mexicanos

Una de las principales razones detrás de estos altos costos es la falta de regulación y transparencia en el sector. A diferencia de otros países, México carece de una normativa clara que limite los márgenes de ganancia en procedimientos, insumos y materiales médicos. Esto permite que algunos médicos y hospitales privados cobren sobreprecios por servicios que, en muchos casos, no están justificados.

D. Costo de medicamentos

Además de los altos costos generales de los tratamientos médicos privados en México, existe una crisis específica relacionada con los sobreprecios de insumos médicos y medicamentos básicos en los hospitales privados. Este fenómeno incrementa exponencialmente los gastos de los pacientes, resultado de prácticas poco transparentes y, en algunos casos, abusivas por parte de los proveedores de servicios de salud.

Los insumos médicos, como medicamentos, jeringas, gasas, guantes y materiales quirúrgicos, son esenciales para cualquier procedimiento médico. Sin embargo, en México, algunos hospitales privados además de cobrar precios exorbitantes por estos artículos obligan a los pacientes a adquirirlos exclusivamente dentro del hospital, incluso cuando podrían conseguirlos a menor costo en otro lugar. En muchos casos, los medicamentos y materiales se suministran durante los procedimientos sin el consentimiento explícito del paciente, bajo el argumento de necesidad médica inmediata. Estas prácticas, propias de un monopolio o de prácticas monopólicas, combinadas con la concentración del mercado en unos pocos proveedores, fomentan sobreprecios y restringen la competencia, elevando significativamente el costo de la atención médica.

Según un estudio realizado por la Organización Mexicana de Defensa del Consumidor (OMDC) en 2022, “los precios de los insumos médicos en hospitales privados pueden ser hasta un 300 por ciento más altos que en farmacias o proveedores especializados. Por ejemplo, una jeringa que cuesta 5 pesos en una farmacia puede ser facturada en 20 pesos o más en un hospital privado”.2

Este sobreprecio se justifica bajo el argumento de que los hospitales deben cubrir costos operativos y de almacenamiento. Sin embargo, la falta de regulación y transparencia en la fijación de precios permite que estas prácticas se mantengan, afectando directamente a los pacientes.

Los medicamentos básicos, como analgésicos, antibióticos y soluciones intravenosas, también son objeto de sobreprecios en los hospitales privados. Un informe de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) publicado en 2021 reveló que los medicamentos en hospitales privados pueden costar hasta un 400 por ciento más que en farmacias externas. Por ejemplo, un paracetamol que se vende en 30 pesos en una farmacia puede ser facturado en 120 pesos o más en un hospital privado.

Esta situación se agrava en casos de emergencia, donde los pacientes no tienen la opción de adquirir los medicamentos fuera del hospital. Además, muchos hospitales privados exigen que los medicamentos sean adquiridos directamente en sus instalaciones, lo que limita la capacidad de los pacientes para comparar precios o buscar alternativas más económicas.

Un ejemplo de esto es lo sucedido el primer año de la pandemia de covid-19. En México, la enfermedad se convirtió en la segunda causa de muerte en 2020, aumentando drásticamente la demanda de atención hospitalaria y obligando a la reconversión de hospitales para atender a los pacientes infectados.

Sin embargo, la magnitud de los costos derivados de la atención de estos pacientes ha sido un aspecto poco estudiado. En este contexto, un estudio reciente realizado por Scielo, estimó los costos directos de la atención por covid-19 en un hospital de segundo nivel reconvertido durante el primer año de la emergencia sanitaria.

Durante el período de análisis, se atendieron 3 mil 241 pacientes, de los cuales el 71 por ciento fueron casos confirmados de covid-19. La tasa de mortalidad alcanzó el 51 por ciento, lo que podría estar relacionado con las condiciones clínicas de los pacientes al ingreso y los prolongados tiempos de traslado. Entre las comorbilidades más prevalentes se encontraron hipertensión arterial, diabetes tipo 2 y obesidad.

El costo total promedio por paciente fue de 137 mil 697 pesos ± 104 mil 937, con una duración media de estancia hospitalaria de 10.8 ± 8.2 días. Los costos médicos directos representaron el 78.1 por ciento del costo total promedio, destacando los gastos en hospitalización, ventilación mecánica asistida (VMA) y terapia respiratoria sin VMA.

Resulta relevante añadir que México es el país con mayor proporción de hospitales privados a públicos por cada millón de habitantes, en los países de la OCDE, lo cual sugiere que en periodos de crisis como lo fue la pandemia de covid-19, acudir a atención médica privada se convirtió en una necesidad, más allá de una alternativa.

“De hecho, con 11.4 hospitales públicos y 28.6 hospitales privados por cada millón de habitantes, México muestra la mayor proporción de hospitales privados a públicos en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para los cuales hay información disponible, lo cual sugiere que el sector privado es una parte importante del sistema de salud”.3

Los sobreprecios en insumos y medicamentos tienen un impacto significativo en la economía de las familias mexicanas. Según un reporte de la OCDE en 2023, el 30 por ciento de los pacientes que acuden a hospitales privados en México enfrentan dificultades financieras debido a los altos costos de los tratamientos, incluyendo los sobreprecios en insumos y medicamentos.4

Varios factores contribuyen a la crisis de sobreprecios en insumos y medicamentos en los hospitales privados de México. En primer lugar, la falta de regulación permite márgenes de ganancia excesivos, ya que no existe una normativa clara que limite los precios. Además, algunas prácticas monopólicas, como contratos exclusivos con proveedores, reducen la competencia y mantienen los precios elevados.

La desinformación de los pacientes también juega un papel crucial, ya que muchos desconocen que pueden adquirir insumos y medicamentos fuera del hospital, lo que limita su capacidad para tomar decisiones informadas. Por último, en algunos casos, los hospitales inflan las facturas al incluir insumos y medicamentos no utilizados, incrementando aún más los costos finales para los pacientes.

E. Estados Unidos versus México

El acceso a la salud y los costos asociados a la atención médica varían significativamente entre Estados Unidos y México, reflejando diferencias en sus modelos de financiamiento y regulación.

En el sistema hospitalario estadounidense, los médicos reciben un salario fijo, independientemente del número de consultas o cirugías que realicen. Este esquema les proporciona estabilidad financiera y les permite enfocarse en la calidad del servicio en lugar de la cantidad de procedimientos realizados. Sin embargo, también existen bonos por desempeño, los cuales se otorgan en función de indicadores como la satisfacción del paciente, la eficiencia en los tratamientos y la reducción de complicaciones postoperatorias.

Este modelo de remuneración promueve una atención médica basada en estándares de excelencia y evita la sobrecarga de trabajo innecesaria. Además, los médicos en Estados Unidos de América reciben salarios significativamente más altos en comparación con otros países, con un promedio anual que varía entre 200 mil y 500 mil dólares dependiendo de la especialidad, lo que garantiza mejores condiciones laborales y acceso a formación continua.

En contraste, el sistema de remuneración en México es desigual. En el sector privado, los médicos generalmente dependen del número de consultas o cirugías realizadas, lo que puede generar presión económica y en algunos casos incentivar la realización de procedimientos innecesarios para aumentar ingresos.

Los médicos en hospitales públicos pueden ganar en promedio entre 20 mil y 40 mil pesos mensuales (aproximadamente mil 100 a 2 mil 200 dólares), una cifra significativamente inferior a la de sus colegas en Estados Unidos de América. Esto ha generado problemas como la migración de talento hacia otros países y la búsqueda de mejores oportunidades en el sector privado, dejando al sistema de salud pública con déficit de especialistas.

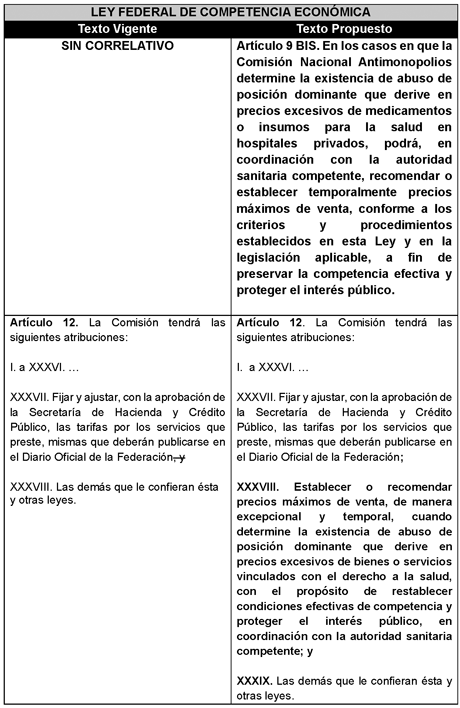

Para mayor referencia, a continuación, se ilustran la modificación planteada

Por lo aquí expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de:

Decreto por el que se adiciona el artículo 9 Bis y se reforma y adiciona el artículo 12 de la Ley Federal de Competencia Económica

Único. Se adiciona un artículo 9 Bis; se reforma la fracción XXXVII y se adiciona una nueva fracción XXXVIII al artículo 12, recorriéndose la actual en el orden subsecuente, de la Ley Federal de Competencia Económica, para quedar como sigue:

Artículo 9 Bis. En los casos en que la Comisión Nacional Antimonopolios determine la existencia de abuso de posición dominante que derive en precios excesivos de medicamentos o insumos para la salud en hospitales privados, podrá, en coordinación con la autoridad sanitaria competente, recomendar o establecer temporalmente precios máximos de venta, conforme a los criterios y procedimientos establecidos en esta ley y en la legislación aplicable, a fin de preservar la competencia efectiva y proteger el interés público.

Artículo 12. La comisión tendrá las siguientes atribuciones:

I. a XXXVI. ...

XXXVII. Fijar y ajustar, con la aprobación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las tarifas por los servicios que preste, mismas que deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación;

XXXVIII. Establecer o recomendar precios máximos de venta, de manera excepcional y temporal, cuando determine la existencia de abuso de posición dominante que derive en precios excesivos de bienes o servicios vinculados con el derecho a la salud, con el propósito de restablecer condiciones efectivas de competencia y proteger el interés público, en coordinación con la autoridad sanitaria competente, y

XXXIX. Las demás que le confieran ésta y otras leyes.

Notas

1 https://www.jornada.com.mx/notas/2022/07/20/economia/mexicanos-destinan-mas-de-un-mes-de-sueldo-en-gastos-de-salud-amis/

2 https://www.reporteindigo.com/nacional/Urgencia-Regular-atencion-medica -privada-20250827-0068.html

3 https://www.oecd.org/content/dam/oecd/es/publications/reports/2016/01/oecd-reviews-of-health-systems-mexico-2016

_g1g51357/9789264265523-es.pdf

4 https://www.jornada.com.mx/2024/11/15/economia/021n3eco#:~:text=Es%20decir%2C%20cuando%20desafortunadamente

%20se,su%20propio%20apetito%20de%20riesgo.%E2%80%9D

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 4 de noviembre de 2025.

Diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz (rúbrica)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Federal del Trabajo; Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional; y General de Salud, a cargo de la diputada Azucena Huerta Romero, del Grupo Parlamentario del PVEM

La que suscribe, Azucena Huerta Romero, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y en y en la fracción I, del numeral 1 del artículo 6; numeral 1 del artículo 77 y el 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado B) del Artículo 123 Constuitucional y de la Ley General de Salud, al tenor de los siguientes:

I. Planteamiento del problema

La educación de las y los niños, así como de las y los adolescentes, no solo recae en las manos de los docentes que los forman en su desarrollo educativo, sino que también es una responsabilidad compartida con los padres o tutores. La participación activa de los padres o tutores responsables en la educación de sus hijas e hijos es fundamental para el desarrollo académico y emocional de cada estudiante. Una de las plataformas más efectivas para lograr esta participación es a través de las reuniones escolares mensuales informativas que en su mayoría se realizan en las instituciones escolares de todo el país. Estas reuniones ofrecen una oportunidad única para que los padres o tutores se integren en el proceso educativo, compartan información y se conviertan en aliados en la formación de sus hijas e hijos.

El fortalecimiento del vínculo familiar y escolar es un elemento que forma parte fundamental del desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, la participación de los padres en las reuniones escolares mensuales fortalece la relación entre la familia y la escuela. Cuando los padres asisten a estas reuniones, se crea un espacio donde pueden dialogar abiertamente con los docentes, conocer las expectativas del curso y comprender cómo pueden apoyar a sus hijos desde casa. Este vínculo se traduce en un ambiente de confianza y colaboración, fundamental para el bienestar emocional de las y los estudiantes. Además, los padres se convierten en modelos a seguir al demostrar interés en la educación, formación y en el desarrollo de sus hijas e hijos.

Estudios han demostrado que la participación de los padres en la vida escolar de sus hijas e hijos está correlacionada con un mejor rendimiento académico. Cuando los padres asisten a reuniones informativas, pueden entender mejor cómo se está desarrollando el aprendizaje de sus hijos y qué estrategias pueden implementar para reforzar el contenido en casa. Con la información adecuada, los padres pueden ayudar a los estudiantes con tareas, proyectos y estudios, lo que les permite sentirse más apoyados y motivados. Este compromiso activo se traduce en un aumento en las calificaciones y en la actitud hacia la escuela.1

Las reuniones escolares mensuales son un espacio ideal para fomentar la comunicación abierta entre padres y educadores. Esto no solo permite abordar las inquietudes de los padres respecto a la educación de sus hijas e hijos, sino que también ofrece a las y los docentes la oportunidad de compartir información valiosa sobre el desarrollo académico y social del estudiante. La comunicación efectiva ayuda a identificar problemas potenciales antes de que se conviertan en obstáculos mayores y promueve una cultura de apertura y cooperación. Las y los padres que participan regularmente están más informados sobre las actividades escolares, los logros de sus hijas e hijos y los preparan para los desafíos que enfrentan.

En definitiva, también se puede señalar que las reuniones escolares mensuales que se realizan en las instituciones escolares, también juegan un papel vital en la construcción de una comunidad escolar unida. Al asistir a estas reuniones, las y los padres no solo conocen a los maestros, sino que también tienen la oportunidad de relacionarse con otras madres y padres, formando así redes de apoyo y fortaleciendo la cooperación en sociedad. Este sentido de comunidad es crucial, ya que permite a las madres y padres compartir experiencias e implementar estrategias colectivas para abordar temas comunes. Además, al unirse en la comunidad escolar, las y los padres pueden involucrarse en actividades extracurriculares y eventos que benefician a todos los estudiantes, promoviendo un ambiente escolar más cohesivo y armonioso.

La presencia de las y los padres en reuniones escolares mensuales también tiene un impacto positivo psicológico y emocional en la autoconfianza de las y los estudiantes. Cuando las y los niños ven a sus padres involucrados en su educación, sienten un mayor sentido de valía y apoyo, lo cual fortalece su autoestima. Comprenden que su aprendizaje es importante no solo para ellos, sino para sus familias, les motiva a esforzarse más en sus estudios. Este refuerzo positivo va de la mano con el desarrollo pleno de habilidades sociales y emocionales, esenciales para el crecimiento integral de cada estudiante.

En conclusión, las reuniones escolares mensuales son una herramienta fundamental para que las y los padres se involucren activamente en la educación de sus hijos. A través de estas reuniones, se fortalece el vínculo entre la familia y la escuela, se mejora el rendimiento académico, se promueve la comunicación abierta, se fomenta la integración comunitaria y se potencia la autoconfianza de las y los alumnos. Por lo tanto, es crucial que las escuelas continúen promoviendo la asistencia de las y los padres a estas actividades, reconociendo su papel esencial en el proceso educativo y alentando un entorno que apoye el éxito de los estudiantes. La participación activa de las y los padres no solo beneficia a sus propias hijas e hijos, sino que enriquece a toda la comunidad escolar, creando un futuro más brillante para todos.

II. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso.

No aplica.

III. Argumentos que la sustenten

1. En las instituciones educativas, las reuniones con padres de familia son una práctica común para mantenerlos informados sobre el progreso de sus hijos y colaborar en su educación. Estas reuniones, aunque no siempre mensuales, suelen organizarse al inicio del ciclo escolar y, eventualmente, durante el semestre o año escolar, para revisar el progreso académico y discutir cualquier asunto de interés.

2. La participación de los padres en las escuelas es un tema importante, y las escuelas pueden establecer diferentes estrategias para involucrar a los padres en el proceso educativo.

3. A través de estas reuniones, se fortalece el vínculo entre la familia y la escuela, se mejora el rendimiento académico, se promueve la comunicación abierta, se fomenta la integración comunitaria y se potencia la autoconfianza de las y los alumnos.

4. La participación activa de las y los padres no solo beneficia a sus propias hijas e hijos, sino que enriquece a toda la comunidad escolar y aporta en la construcción de tejido social.

5. Se debe garantizar el derecho a un desarrollo educativo sano, y debe prevalecer el derecho de todas las personas a una educación de calidad que contribuya a su desarrollo integral, incluyendo el desarrollo de sus capacidades, conocimientos y personalidad, así como el respeto a su dignidad y a sus derechos humano.

IV. Fundamento legal

1. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad que contribuya al conocimiento de sus propios derechos y, basada en un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, que garantice el respeto a su dignidad humana; el desarrollo armónico de sus potencialidades y personalidad, y fortalezca el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, tal como lo establece el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2. La Ley General de Educación en México establece que todos los habitantes tienen derecho a una educación de calidad, que contribuya al conocimiento de sus derechos y a su desarrollo integral, en su artículo 78, establece que las madres y padres de familia o tutores serán corresponsables en el proceso educativo de sus hijas, hijos o pupilos menores de dieciocho años para lo cual, además de cumplir con su obligación de hacerlos asistir a los servicios educativos, apoyarán su aprendizaje, y revisarán su progreso, desempeño y conducta, velando siempre por su bienestar y desarrollo.

3. Denominación del proyecto de ley o decreto

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y la Ley General de Salud en materia de educación y atención a niñas, niños y adolescentes que presenta la diputada Azucena Huerta Romero del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

4. Ordenamientos a modificar

Ley Federal del Trabajo, Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y la Ley General de Salud.

5. Texto normativo propuesto

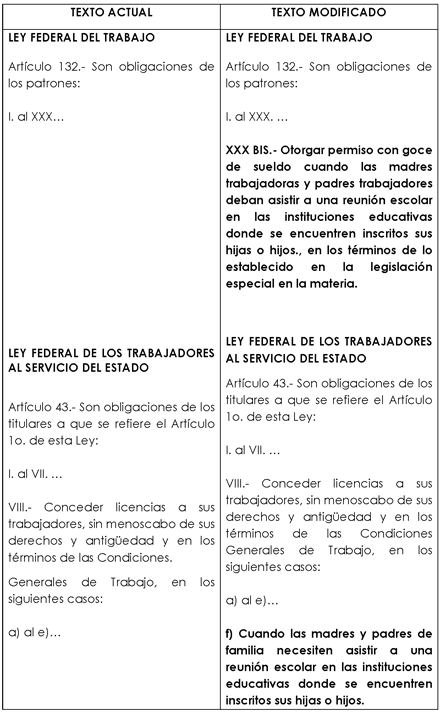

Se presenta cuadro comparativo de la propuesta de modificación al texto normativo.

Por lo aquí expuesto, se somete a consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado , Reglamentaria del apartado B) del Artículo 123 Constuitucional y de la Ley General de Salud

Artículo Primero. Se adiciona una fracción XXX Bis al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 132. Son obligaciones de los patrones:

I. a XXIX Bis. ...

XXX Bis. Otorgar permiso con goce de sueldo cuando las madres trabajadoras y padres trabajadores cuando deban asistir a una reunión escolar en las instituciones educativas donde se encuentren inscritos sus hijas o hijos, en los términos de lo establecido en la legislación especial en la materia.

XXXI. al XXXVIII. ...

Artículo Segundo. Se adiciona un inciso f) a la fracción VIII del artículo 43 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado B) del Artículo 123 Constuitucional, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 43. Son obligaciones de los titulares a que se refiere el Artículo 1o. de esta ley:

I. a VII. ...

VIII. Conceder licencias a sus trabajadores, sin menoscabo de sus derechos y antigüedad y en los términos de las Condiciones Generales de Trabajo, en los siguientes casos:

a) a e)...

f) Cuando las madres y padres de familia necesiten asistir a una reunión escolar en las instituciones educativas donde se encuentren inscritos sus hijas o hijos.

IX. y X. ...

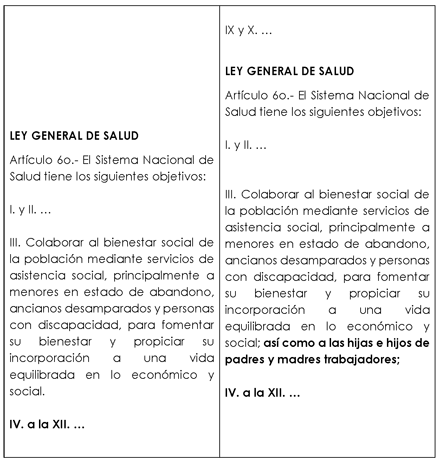

Artículo Tercero. Se reforma la fracción III del artículo 6o. de la Ley General de Salud, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 6o. El Sistema Nacional de Salud tiene los siguientes objetivos:

I. y II. ...

III. Colaborar al bienestar social de la población mediante servicios de asistencia social, principalmente a menores en estado de abandono, ancianos desamparados y personas con discapacidad, para fomentar su bienestar y propiciar su incorporación a una vida equilibrada en lo económico y social; así como a las hijas e hijos de padres y madres trabajadores;

IV. a XII. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 https://estudiosyperspectivas.org/index.php/EstudiosyPerspectivas/artic le/view/147 Revista Científica y Académica. Volumen 4, Número 1, enero, marzo año 2024, Página 1079.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2025.

Diputada Azucena Huerta Romero (rúbrica)

Que adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil y de la Ley de Migración, a cargo de la diputada Azucena Huerta Romero, del Grupo Parlamentario del PVEM

La que suscribe, Azucena Huerta Romero, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y en y en la fracción I del numeral 1 de los artículos 6; numeral 1 del 77 y el 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se somete a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley de Aviación Civil y de la Ley de Migración, al tenor de lo siguiente:

I. Planteamiento del problema

El transporte aéreo es uno de los medios más eficientes, eficaces y seguros para desplazarse largas distancias, facilitando las conexiones tanto nacionales como internacionales de los pasajeros a diversos destinos. Sin embargo, en el contexto actual, las regulaciones que rigen la protección de menores en viajes aéreos aún presentan vacíos legales o insuficiencias que pueden poner en riesgo la seguridad y el bienestar de los pasajeros más jóvenes y menores de edad. La necesidad de legislar con precisión y claridad en este ámbito es fundamental para garantizar una protección efectiva, definir derechos y responsabilidades, y evitar posibles situaciones de vulnerabilidad o abusos. Además, una regulación adecuada fomenta la confianza de las familias mexicanas en el transporte aéreo, promueve la protección de los derechos de los menores y fortalece la seguridad pública en el país.

En México, la legislación en materia de transporte aéreo y protección infantil ha avanzado en ciertos aspectos, pero aún presenta importantes retos debido a las lagunas en la regulación específica sobre los requisitos para viajar con menores de edad. La Ley de Aeropuertos y su reglamento, así como la legislación en materia de protección de menores, no establecen una normativa exhaustiva que garantice la protección integral del menor durante los viajes en avión. Esto ha derivado en distintos problemas, como la posible utilización de documentos falsificados, la falta de protocolos claros para la identificación y documentación de menores, y la ausencia de requisitos específicos para casos donde un menor viaja sin uno o ambos padres.

Uno de los principales riesgos es la existencia de casos en los que menores son víctimas de sustracciones ilícitas o de tráfico de personas, ante la facilidad de falsificación de permisos y documentación a la cual nos enfrentamos actualmente. Además, la falta de regulación puede complicar la labor de las aerolíneas y las autoridades en la verificación de la identidad y el acompañamiento adecuado a los menores en tránsito, lo cual puede derivar en situaciones de vulnerabilidad o exposición a riesgos.

La problemática del tráfico de menores de edad en México en la actualidad, continúa siendo una de las principales preocupaciones en materia de seguridad y derechos humanos. Uno de los factores que ha facilitado esta problemática es la falsificación de permisos y documentos oficiales, que permite a delincuentes y traficantes manipular la identidad y los documentos de los menores para introducirlos, trasladarlos o entregarlos en diferentes regiones del país, y en muchos casos, cruzar fronteras internacionales.

De acuerdo con informes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y autoridades mexicanas, la falsificación de actas de nacimiento, CURP, visas y otros permisos se ha incrementado debido a la sofisticación de las técnicas de falsificación y al uso de tecnologías digitales no siempre vigiladas adecuadamente. Esto ha permitido a las organizaciones criminales crear documentos falsos que parecen auténticos y evadir controles migratorios y policiales.

El tráfico de menores impacta especialmente en zonas fronterizas, en estados con alta migración irregular como Tamaulipas, Veracruz y Chiapas, así como en regiones con fuerte presencia de organizaciones criminales. La mayoría de los casos está vinculada a redes transnacionales que utilizan estos menores para actividades ilícitas, explotación laboral, prostitución y otros delitos.

Desde el ámbito legislativo y de operativos, se han intensificado los esfuerzos para detectar y desmantelar estas redes mediante la homologación de bases de datos, el uso de tecnología de reconocimiento facial y huellas digitales, así como mayor capacitación a las autoridades en la identificación de documentos falsificados. Sin embargo, los desafíos persisten debido a la constante evolución de las técnicas de falsificación y la movilización de las redes criminales que cambian rápidamente sus métodos para evadir la detección.

El impacto en las y los menores es particularmente grave, pues muchos son víctimas de delitos de explotación, violencia y trata con fines de explotación sexual o laboral. Además, la pérdida de identidad y los riesgos asociados a la migración irregular aumentan su vulnerabilidad ante el delito y la impunidad.

El gobierno mexicano, en colaboración con organizaciones internacionales y civiles, ha reforzado la legislación para penalizar eficazmente estos delitos, así como campañas de concientización para la ciudadanía y capacitación en centros educativos y comunidades vulnerables. Sin embargo, la lucha contra el tráfico de menores en el contexto de documentos falsificados requiere una estrategia integral que combine tecnología, inteligencia, coordinación interinstitucional y protección social para los menores afectados.

Legislar sobre los requisitos y procedimientos para que menores de edad viajen en vuelos implica establecer normativas claras y específicas que protejan sus derechos. La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y las regulaciones internacionales ya recomiendan la implementación de medidas de protección para los menores viajeros, incluyendo la identificación, autorización y documentación adecuada.

Dentro de estas medidas se debe tomar en cuenta la necesidad de controlar la expedición de permisos notariales o consulares para menores que viajan sin acompañante legal, así como la obligatoriedad de presentar identificación oficial del menor y del acompañante o autorizante.

Hacer mayor énfasis en la operación de protocolos claros para verificar la autenticidad de las autorizaciones y la identificación de las personas que acompañan a los menores y la obligatoriedad de que las aerolíneas tengan políticas específicas para la atención y protección de los menores en tránsito.

Una parte fundamental para una legislación integral radica en la capacitación y sensibilización del personal del aeropuerto y de las aerolíneas en el manejo de casos de menores viajeros, en conde a la par se pueda crear un registro específico o bases de datos que permitan darle seguimiento y control de los permisos otorgados.

Estas medidas no solo aseguran la protección del menor, sino que también fortalecen la responsabilidad y el rol de las autoridades, las aerolíneas y los propios padres o tutores en garantizar que los menores pasajeros viajen con seguridad.

II. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso.

Efectivamente desde la perspectiva de género, la problemática del acceso y traslado de personas menores de edad en el ámbito aéreo adquieren características específicas que requieren atención diferenciada.

Y dentro de las consideraciones que se deben señalar y analizar se encuentra la vulnerabilidad de las niñas y mujeres, siendo las más susceptibles a violencia, abuso y explotación durante traslados y viajes, especialmente si no existen protocolos diferenciados o medidas de protección que consideren las necesidades y riesgos específicos.

Es evidente que en las últimas décadas se ha visibilizado la grave problemática de discriminación y desigualdad para brindar protección y seguridad a niñas y mujeres en nuestro país, las medidas de regulación muchas veces no consideran las particularidades de género, lo que puede traducirse en una protección desigual. Por ejemplo, la falta de protocolos específicos para casos donde las mujeres actúan como tutoras en viajes de menores puede generar vulnerabilidades adicionales.

Es importante señalar que la falta de sensibilización en las regulaciones sobre roles tradicionales patriarcales, se puede llevar a suposiciones erróneas, como que las madres siempre son las responsables del cuidado de los menores, lo cual puede afectar la actitud y trato que reciben en los procesos de abordaje y seguridad en los viajes con menores de edad.

Se debe considerar a su vez que se cuenta en el día a día se cuenta con presencia de violencia de género y acoso en los ámbitos aeroportuarios y en el transporte aéreo, lo cual requiere que las regulaciones integren medidas específicas para prevenir y atender estas situaciones, garantizando en todo momento que las niñas, adolescentes y mujeres viajeras cuenten con la protección adecuada.

La necesidad de marcos normativos sensibles al género demanda la urgente implementación de regulaciones que reconozcan y aborden las vulnerabilidades específicas de las niñas, adolescentes y mujeres en el contexto de viajes en avión, lo cual puede contribuir a promover la igualdad y el respeto a sus derechos, asegurando que las medidas no perpetúen desigualdades o estereotipos.

En muchas situaciones el acceso y protección diferenciada en casos de madres solteras o tutoras femeninas, se hace indispensable lograr que cualquier regulación en la materia, contemple escenarios donde las mujeres actúan como responsables principales del menor, garantizando que sus derechos y necesidades específicas sean atendidos adecuadamente y se eviten discriminaciones o algún caso de indefensión.

Estas regulaciones deben ir de la mano de una labor de sensibilización y capacitación del personal aeroportuario y de las aerolíneas, ya que se requiere formación en perspectiva de género, para identificar y atender comportamientos discriminatorios, actitudes machistas o situaciones de riesgo que puedan afectar a menores y mujeres que viajan solas o en conjunto.

Es por tales motivos que la prevención de la violencia y discriminación en los procesos de registro y control que las políticas públicas en la materia, deben ser promovidas con un trato respetuoso y no discriminatorio, asegurando que las niñas, adolescentes y mujeres no sean objeto de preguntas o actuaciones invasivas o inapropiadas, respetando ante todo su dignidad y privacidad.

III. Argumentos que la sustenten

1. Protección de los derechos del menor: Toda reforma en la materia debe garantizar que los derechos de los menores sean prioritarios, asegurando su protección en situaciones de movilidad aérea y previniendo posibles abusos o negligencias.

2. Seguridad aeroportuaria y aérea: Mejorar la regulación en el acceso de menores contribuye a fortalecer los controles de seguridad, minimizando riesgos de ingreso de personas no autorizadas o de posibles amenazas a la seguridad de los pasajeros y la tripulación.

3. Prevención de desapariciones y delitos: Una regulación más estricta ayuda a prevenir casos de secuestro, desaparición o tráfico de menores durante el proceso de abordaje, garantizando un control más efectivo sobre quienes viajan solos o en compañía de adultos.

4. Uniformidad y claridad en los procedimientos: Se busca crear normativas claras y unificadas a nivel nacional, facilitando la aplicación de protocolos en todos los aeropuertos y aerolíneas, y asegurando un trato justo y consistente para todos los menores.

5. Fortalecimiento de la responsabilidad de las instituciones : A través de una modificación normativa se puede lograr que las instituciones responsables, como aeropuertos y aerolíneas, asuman mayores obligaciones en la protección de menores, promoviendo mejores prácticas y mayores niveles de capacitación en la materia.

6. Adaptación a nuevas realidades sociales y tecnológicas: atender esta problemática, permite afrontar desafíos contemporáneos, como el uso de nuevas tecnologías y plataformas digitales, que facilitan el acceso y control de la movilidad de menores, garantizando una regulación actualizada y efectiva.

7. Facilitar la coordinación entre entidades públicas y privadas : A través de una normatividad fortalecida se promueve una colaboración más efectiva entre aeropuertos, aerolíneas, instituciones de protección infantil y autoridades de seguridad, asegurando un enfoque integral en la protección de los menores.

8. Reducir la vulnerabilidad de los menores en el traslado: Al establecer protocolos estrictos, se disminuyen las posibilidades de que menores sean víctimas de engaños o situaciones vulnerables durante el proceso de abordaje y tránsito en los aeropuertos.

9. Mejorar la confianza de las familias : Una regulación sólida y clara brinda mayor tranquilidad a los padres y tutores, quienes estarán seguros de que las y los menores viajan con las garantías necesarias para su protección y bienestar.

10. Cumplimiento de estándares internacionales : Una reforma en la materia, permitirá al país alinearse con normativas y recomendaciones internacionales en materia de protección de menores en viajes, promoviendo mejores prácticas y facilitando acuerdos internacionales en casos de viajes transfronterizos.

IV. Fundamento legal

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículo 4o., que reconoce el derecho de los niños a la protección, bienestar y desarrollo integral.

• Ley de Aviación Civil: Reglamenta las condiciones para el transporte aéreo y la protección de pasajeros, incluyendo menores de edad.

• Reglamento de la Ley de Aviación Civil: Especifica las obligaciones de las aerolíneas respecto a la atención y protección de menores en vuelos nacionales e internacionales.

• Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) de la ONU (1989): Reconoce el derecho de todos los niños a protección especial en situaciones de riesgo, incluyendo traslados y viajes.

• Convenio de Varsovia y la Convención de Montreal: Establecen derechos y responsabilidades en el transporte internacional de pasajeros, incluyendo protocolos de protección a menores.

• Normas y recomendaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI): Incluyen directrices para el transporte de menores, garantizando su seguridad y protección

Por lo aquí expuesto, someto a consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley de Aviación Civil y de la Ley de Migración