Gaceta Parlamentaria, año XXVIII, número 6911-II-1, martes 4 de noviembre de 2025

- Que reforma el artículo 24 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, a cargo de la diputada Petra Romero Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena

- Que adiciona el artículo 183 Bis a la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo de la diputada María Teresa Ealy Díaz, del Grupo Parlamentario de Morena

- Que reforma el artículo 325 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Xóchitl Teresa Arzola Vargas, del Grupo Parlamentario de Morena

- Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Xóchitl Teresa Arzola Vargas, del Grupo Parlamentario de Morena

- Que adiciona el artículo 64 Quarter a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a cargo del diputado Carlos Sánchez Barrios, del Grupo Parlamentario de Morena

- Que reforma el artículo 17 de la Ley General de Protección Civil, a cargo del diputado Ulises Mejía Haro, del Grupo Parlamentario de Morena

- Que reforma el artículo 83 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de abuso sexual infantil, a cargo de la diputada Catalina Díaz Vilchis, del Grupo Parlamentario de Morena

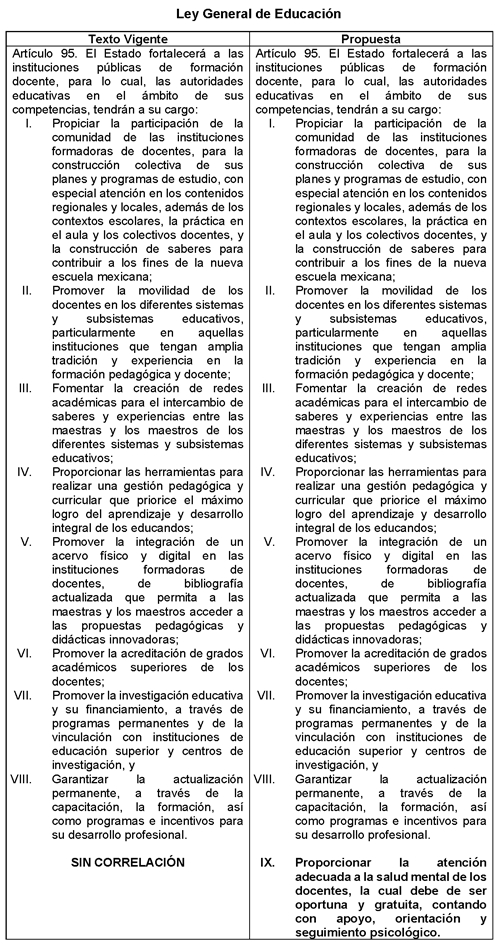

- Que adiciona el artículo 95 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Francisco Adrián Castillo Morales, del Grupo Parlamentario de Morena

- Que adiciona una fracción al artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo para establecer como día de descanso obligatorio el primer lunes de mayo, en conmemoración del 5 de mayo, a cargo del diputado Carlos Ignacio Mier Bañuelos, del Grupo Parlamentario de Morena

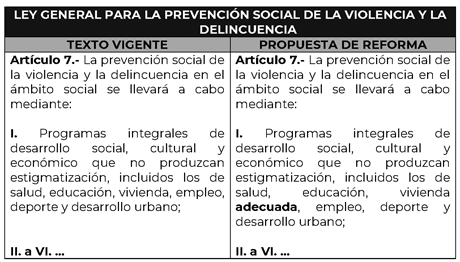

- Que reforma la fracción I del artículo 7o. de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, en materia de vivienda adecuada, a cargo de la diputada María del Rosario Orozco Caballero, del Grupo Parlamentario de Morena

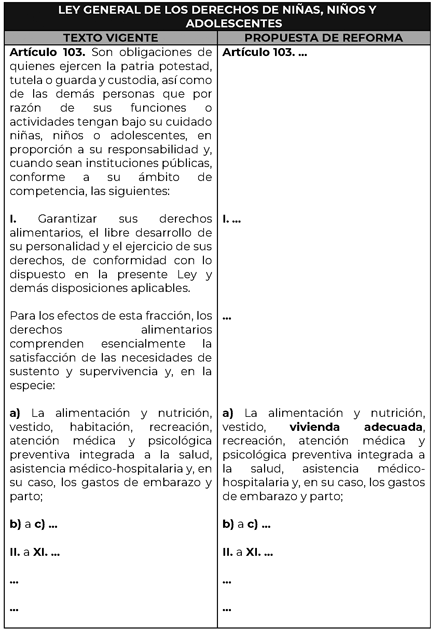

- Que reforma el inciso a) de la fracción I del artículo 103 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de vivienda adecuada, a cargo de la diputada María del Rosario Orozco Caballero, del Grupo Parlamentario de Morena

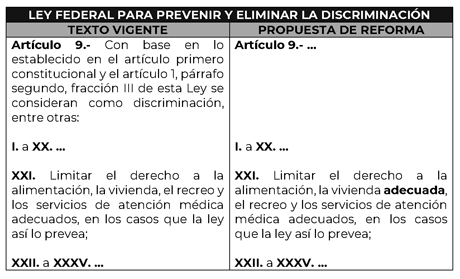

- Que reforma la fracción XXI del artículo 9o. de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en materia de vivienda adecuada, a cargo de la diputada María del Rosario Orozco Caballero, del Grupo Parlamentario de Morena

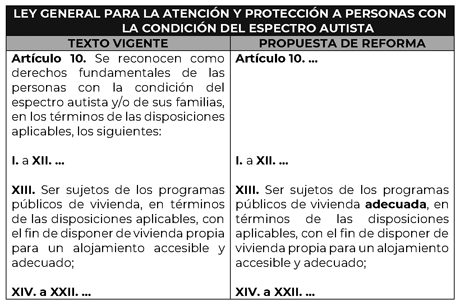

- Que reforma la fracción XIII del artículo 10 de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, en materia de vivienda adecuada, a cargo de la diputada María del Rosario Orozco Caballero, del Grupo Parlamentario de Morena

- Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación y de la Ley General de Salud, en materia de atención a la salud mental en los planteles educativos, a cargo de la diputada Yoloczin Lizbeth Domínguez Serna, del Grupo Parlamentario de Morena

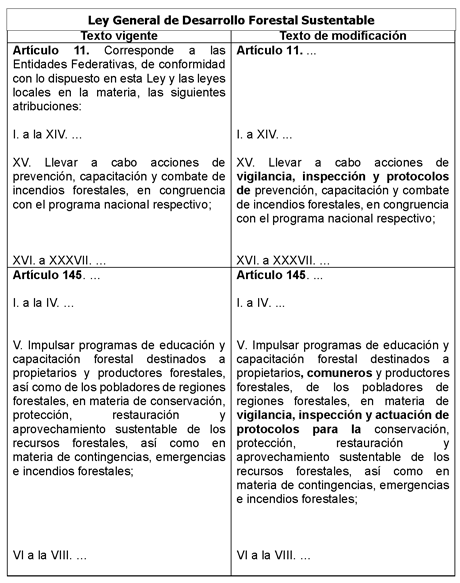

- Que reforma la fracción XV del artículo 11 y la fracción V del artículo 145 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, a cargo del diputado Gabino Morales Mendoza, del Grupo Parlamentario de Morena

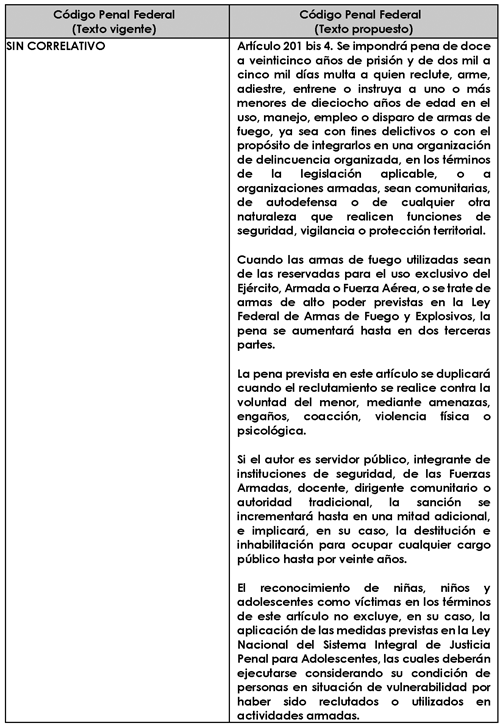

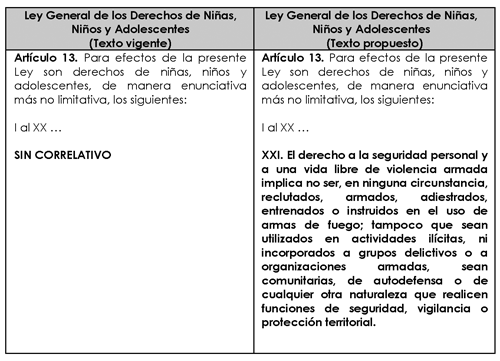

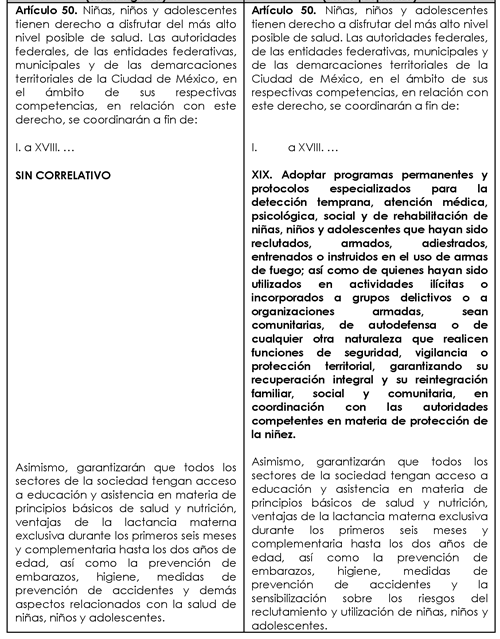

- Que adiciona diversas disposiciones al Código Penal Federal y a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de prohibición y sanción del reclutamiento de menores de edad en organizaciones delictivas o en agrupaciones civiles de autodefensas, a cargo de la diputada Claudia Alejandra Hernández Sáenz, del Grupo Parlamentario de Morena

- De decreto por el que se declara el 8 de noviembre de cada año “Día Nacional de la Educación en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM)”, a cargo de la diputada María de los Ángeles Ballesteros García, del Grupo Parlamentario de Morena

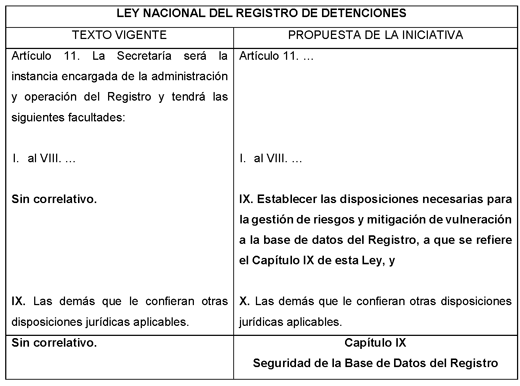

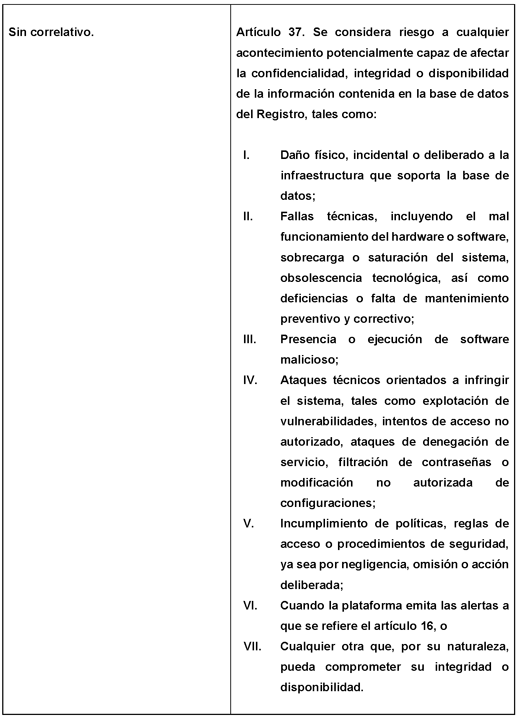

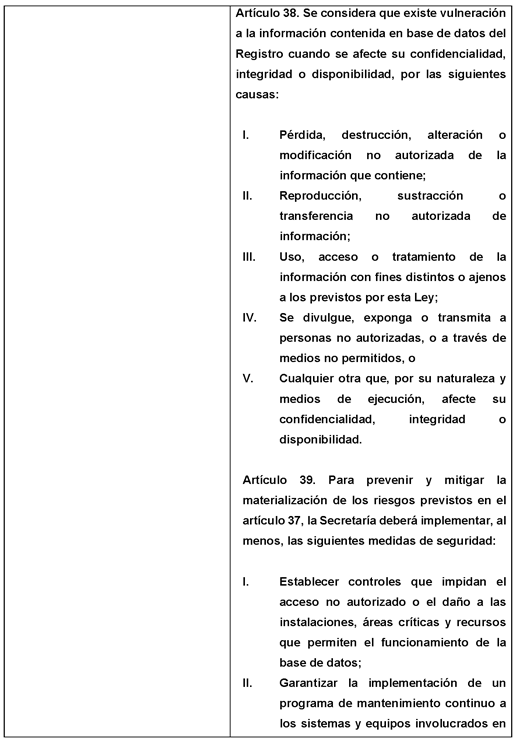

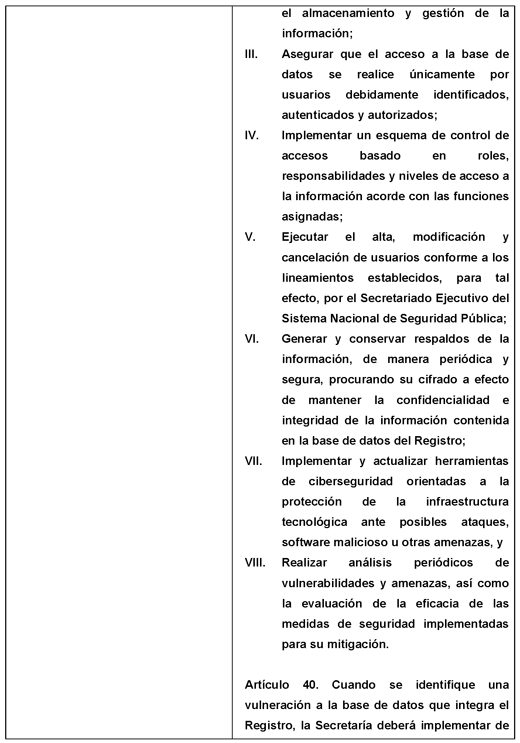

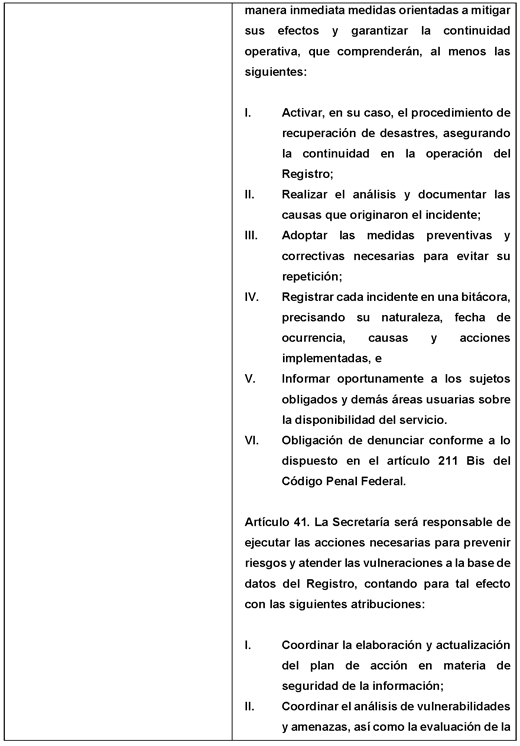

- Que adiciona diversas disposiciones a la Ley Nacional del Registro de Detenciones, en materia de seguridad de la base de datos, a cargo del diputado Julio César Moreno Rivera, del Grupo Parlamentario de Morena

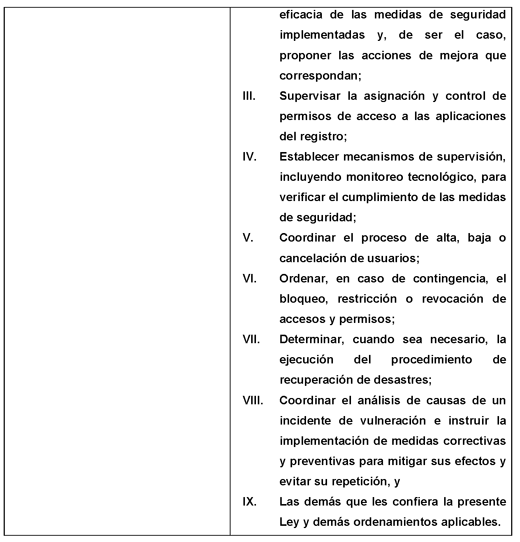

- Que adiciona el artículo 47 Bis, a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, con el objeto dotar de mayores elementos de información a los usuarios de autotransporte federal de pasaje, a cargo de la diputada Alma Manuela Higuera Esquer, del Grupo Parlamentario de Morena

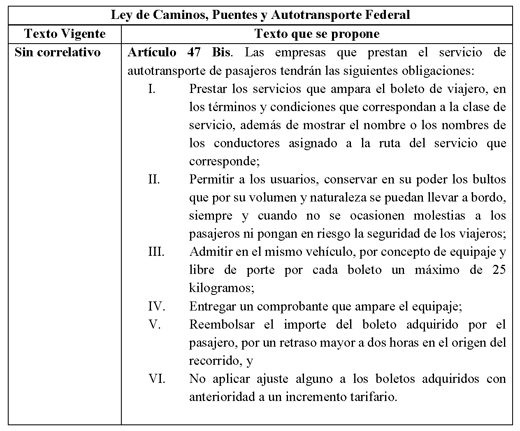

- Que adiciona una fracción VIII al artículo 7o. de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, en materia de claridad en el lenguaje, a cargo de la diputada Delhi Miroslava Shember Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena

Que reforma el artículo 24 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, a cargo de la diputada Petra Romero Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Petra Romero Gómez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 24 de la Ley Sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

El fenómeno migratorio en México se ha intensificado en la última década. El país se ha consolidado como un territorio de tránsito y destino para personas migrantes y solicitantes de asilo. De acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, México recibió en 2023 más de 140,000 solicitudes de asilo, Estas cifras colocan a México entre los cinco países con el mayor número de nuevas solicitudes de asilo a nivel global.1

Lo más preocupante es que, según la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar, 2023), aproximadamente el 30% de los solicitantes de refugio son niñas, niños y adolescentes, muchos de ellos viajan sin compañía o separados de sus familias.2

La problemática actual es que la legislación vigente establece plazos de 45 días hábiles para resolver solicitudes de refugio, lo cual resulta muy largo y difícil para los solicitantes, pues durante este tiempo permanecen en situación de incertidumbre jurídica. Además, las niñas y niños carecen de acceso pleno a salud, educación y seguridad social debido a su estatus no resuelto.

La CNDH reportó que los retrasos en la resolución afectan gravemente el interés superior de la niñez, pues durante la espera quedan expuestos a violencia, explotación laboral y riesgos de trata.3

Esto repercute en niñas, niños y familias, pues diversos estudios muestran que la incertidumbre prolongada genera efectos negativos entre ellos

• Psicológicos: estrés postraumático, ansiedad y depresión.4

• Educativos: interrupción de la escolaridad por falta de documentos migratorios.5

• Sociales: dificultad para integrarse a comunidades locales debido a discriminación y falta de reconocimiento legal.

El Comité de los Derechos del Niño de la ONU (2017)6 ha recomendado a los Estados resolver de manera prioritaria las solicitudes de niñas, niños y adolescentes y asegurar que nunca se prolonguen más allá de lo estrictamente necesario.

La Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político constituye uno de los pilares normativos para garantizar la protección de las personas que huyen de la persecución, la violencia y las violaciones graves a los derechos humanos. México, en su calidad de Estado parte de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, ha asumido compromisos internacionales en materia de protección internacional, los cuales le obligan a garantizar procesos de asilo asequibles, justos y expeditos.

Actualmente, el artículo 24 de la Ley sobre Refugiados establece que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) deberá emitir una resolución en un plazo de 45 días hábiles. No obstante, en la práctica, este plazo puede extenderse considerablemente debido al cúmulo de solicitudes y la insuficiencia de recursos institucionales.

Este plazo, aunque diseñado para garantizar un análisis cuidadoso, puede tener consecuencias adversas cuando se trata de personas en situación de vulnerabilidad, tales como niñas, niños y adolescentes (NNA), mujeres embarazadas, personas adultas mayores, personas con discapacidad o víctimas de violencia y abuso.

El retraso en las solicitudes puede prolongar el sufrimiento y la incertidumbre jurídica, la imposibilidad de acceder a servicios básicos como salud, educación y empleo en condiciones de igualdad, el riesgo de revictimización o de sufrir nuevos actos de violencia durante la espera. En el ámbito comparado, países como Costa Rica, España y Canadá han establecido plazos diferenciados o medidas procesales especiales para grupos vulnerables, con el objetivo de reducir la incertidumbre y fortalecer la protección.

Reducir el plazo de resolución de 45 días hábiles a 30 días naturales en casos de vulnerabilidad representa, agilizar la integración social y económica de las personas solicitantes de asilo; evitar periodos prolongados de indefensión, especialmente en niñas, niños, adolescentes y personas víctimas de violencia.

Además, se cumple

- El reconocimiento del principio del interés superior de la niñez, que exige dar prioridad a los procedimientos que involucren a niñas, niños y adolescentes. (Convención sobre los Derechos del Niño 1989)

- A que el Estado adopte medidas que eliminen obstáculos para mujeres, incluidas aquellas en situación de embarazo y vulnerabilidad. La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

- Armonizar la legislación nacional con estándares internacionales de derechos humanos.

Por todo lo anterior, la presente iniciativa propone reformar el artículo 24 de la Ley Sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, para que establecer que el caso de solicitudes presentadas por niñas, niños y adolescentes menores de edad, mujeres embarazadas, personas adultas mayores, personas con discapacidad, víctimas de tortura, abuso sexual, trata de personas o a cualquier otra persona que pudiese encontrarse en situación de vulnerabilidad de conformidad con las disposiciones jurídicas que resulten aplicables en cada materia, el plazo no podrá exceder de 30 días naturales.

Decreto por el que se reforma el artículo 24 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político

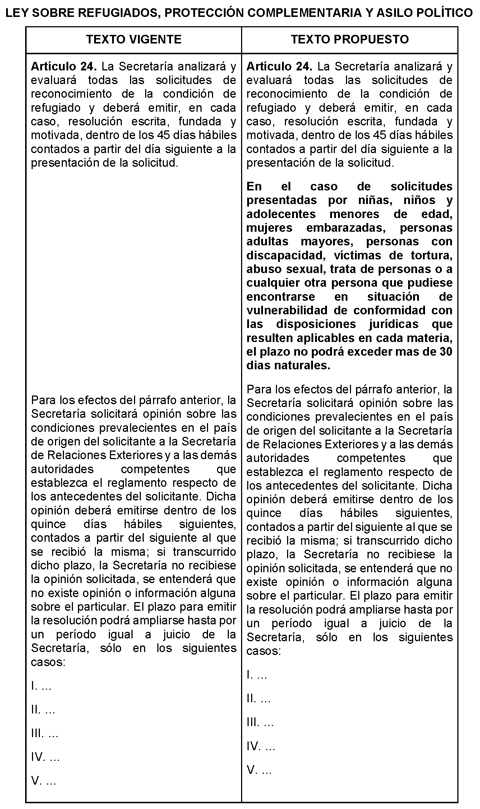

Único. Se reforma el artículo 24 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, para quedar como sigue:

Artículo 24. La Secretaría analizará y evaluará todas las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado y deberá emitir, en cada caso, resolución escrita, fundada y motivada, dentro de los 45 días hábiles contados a partir del día siguiente a la presentación de la solicitud.

En el caso de solicitudes presentadas por niñas, niños y adolescentes menores de edad, mujeres embarazadas, personas adultas mayores, personas con discapacidad, víctimas de tortura, abuso sexual, trata de personas o a cualquier otra persona que pudiese encontrarse en situación de vulnerabilidad de conformidad con las disposiciones jurídicas que resulten aplicables en cada materia, el plazo no podrá exceder de 30 días naturales.

Para los efectos del párrafo anterior, la Secretaría solicitará opinión sobre las condiciones prevalecientes en el país de origen del solicitante a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a las demás autoridades competentes que establezca el reglamento respecto de los antecedentes del solicitante. Dicha opinión deberá emitirse dentro de los quince días hábiles siguientes, contados a partir del siguiente al que se recibió la misma; si transcurrido dicho plazo, la Secretaría no recibiese la opinión solicitada, se entenderá que no existe opinión o información alguna sobre el particular. El plazo para emitir la resolución podrá ampliarse hasta por un período igual a juicio de la Secretaría, sólo en los siguientes casos:

I. a V. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Comar deberá ajustar sus lineamientos internos en un plazo máximo de 90 días.

Notas

1 ACNUR, 2023. Situación de personas refugiadas y solicitantes de asilo en México.

2 Comar, 2023. Boletín estadístico 2022.

3 CNDH, 2022. Informe anual de actividades.

4 UNICEF, 2021. Impactos de la incertidumbre migratoria en la niñez en tránsito.

5 Save the Children 2022). Niñez en movilidad: retos y derechos en México.

6 Comité de los Derechos del Niño (ONU, 2017). Observación general número 23.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2025.

Diputada Petra Romero Gómez (rúbrica)

Que adiciona el artículo 183 Bis a la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo de la diputada María Teresa Ealy Díaz, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, María Teresa Ealy Díaz, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona el artículo 183 Bis a la Ley en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

I. Contexto general

En México, millones de personas viven bajo el temor y la presión de la extorsión y las amenazas telefónicas. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública tan sólo en el primer semestre de 2025 sumaron 5 mil 887 víctimas de extorsión. La extorsión figura entre los delitos con mayor cifra negra y subregistro, debido al miedo a represalias y a la percepción de ineficacia de la denuncia.

Una característica que vuelve tan dañina a la extorsión y las amenazas es que los delincuentes operan principalmente a través de líneas telefónicas (muchas veces adquiridas con datos falsos o prestanombres) y pueden actuar desde cualquier lugar, incluso desde centros penitenciarios. A pesar de que la tecnología de las telecomunicaciones permite rastrear la titularidad y la ubicación de los equipos, en la práctica el acceso a esta información por parte de las autoridades encargadas de investigar se enfrenta a retrasos, burocracia y resistencia de algunos concesionarios.

Los agentes del Ministerio Público son las primeras autoridades que reciben denuncias de víctimas de extorsión. Sin embargo, su trabajo para perseguir a los responsables y prevenir que continúen hostigando a más personas se ve obstaculizado porque, aunque la ley ya obliga a los concesionarios a entregar datos de los titulares y la localización de las líneas, no existen sanciones claras y eficaces en caso de que incumplan u obstaculicen la entrega de información. Esto provoca que las solicitudes formales se dilaten varios días o incluso semanas, tiempo suficiente para que los extorsionadores cambien de chip, eliminen evidencias y/o intimiden nuevamente a la víctima.

En delitos como la extorsión y amenazas, donde la inmediatez es fundamental para proteger a la víctima y asegurar pruebas, cada hora cuenta. La demora en la respuesta de los concesionarios limita la capacidad de reacción, debilita la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia y favorece la impunidad.

Por lo anterior es indispensable dotar de fuerza coercitiva al mandato que ya existe en el artículo 183 de la Ley en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, estableciendo sanciones económicas y administrativas claras para los concesionarios que incumplan o aplacen injustificadamente una orden judicial. Con esta reforma se busca cerrar la brecha entre la norma y su cumplimiento efectivo, fortaleciendo la capacidad de investigación y reacción ante delitos que afectan diariamente a millones de mexicanos.

II. Antecedentes

La Ley en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión constituye el instrumento jurídico más reciente en materia de regulación de los servicios de telecomunicaciones en México.

Dicha disposición se diseñó para facilitar las investigaciones y el combate a delitos que se cometen a través de medios de comunicación, como la extorsión, el secuestro virtual y otros que vulneran la seguridad de la población. Sin embargo, aunque la norma impone la obligación de entregar esta información de manera expedita, no establece sanciones específicas y efectivas para el caso de incumplimiento injustificado.

III. Fundamentos jurídicos

El artículo 1o. constitucional establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte, prohibiendo toda forma de discriminación que atente contra la dignidad humana. Este precepto obliga a las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar tales derechos bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

El artículo 17 del mismo ordenamiento expresa el derecho fundamental de toda persona a obtener una tutela jurisdiccional efectiva, imponiendo al Estado el deber de garantizar que los tribunales de justicia actúen de manera pronta, completa e imparcial, sin dilaciones indebidas que comprometan la protección de los derechos sustantivos.

El artículo 7o. del Código Penal Federal establece que el delito puede cometerse tanto por acción como por omisión y que existe omisión cuando, quien tiene un deber jurídico específico de actuar se abstiene de hacerlo, permitiendo con ello la producción o prolongación de un resultado prohibido por la ley. Este principio es especialmente relevante respecto de los concesionarios de telecomunicaciones, pues el artículo 183 de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión les impone la obligación de proporcionar a las autoridades competentes datos de identificación y localización de líneas telefónicas. Cuando, pese a una orden judicial o ministerial, un concesionario omite injustificadamente entregar esta información o retrasa su entrega, incumple un deber legal que protege bienes jurídicos como la seguridad y el acceso a la justicia.

La propuesta también se fundamenta en el marco legal específico de las telecomunicaciones. El artículo 183 de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión establece la obligación de los concesionarios y autorizados de proporcionar a las autoridades competentes información técnica, datos de identificación de los usuarios y localización geográfica en tiempo real de los equipos terminales asociados a una línea telefónica.

Finalmente, la iniciativa se sustenta en el principio de cooperación con la autoridad judicial y ministerial, reconocido en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Por lo expuesto y fundado someto a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona el artículo 183 Bis a la Ley en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión

Único. Se adiciona el artículo 183 Bis a la Ley en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para quedar como sigue:

Artículo 183 Bis.

El incumplimiento injustificado de las obligaciones previstas en el artículo 183 de la presente ley por parte de los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, de los autorizados que determine la Comisión, dará lugar a la imposición de las siguientes sanciones:

I. Sanciones administrativas

a) En el primer incumplimiento, multa de 500 a 10 000 unidades de medida y actualización (UMA).

b) En el segundo incumplimiento, multa de 10 000 a 100 000 UMA.

c) En el tercer incumplimiento, suspensión temporal de la concesión o autorización hasta por un plazo máximo de noventa días naturales, sin perjuicio de la imposición de las demás sanciones que correspondan conforme a esta ley y otras en la materia.

d) En el cuarto incumplimiento y/o cuando se acredite reincidencia dolosa, inhabilitación temporal de hasta cinco años de las personas que ocupen puestos de dirección o administración en la empresa concesionaria responsable.

II. Sanciones penales

Las personas físicas que actuando como representantes, administradores, directivos y/o responsables legales de los concesionarios, incurran en omisión dolosa y/o negligente grave que impida el cumplimiento de una orden judicial o ministerial en los términos de esta Ley, serán sancionadas con pena de prisión de tres a seis años, multa de 1,000 a 5,000 UMA e inhabilitación para ejercer cargos directivos o de representación legal en empresas concesionarias por un periodo de hasta diez años, sin perjuicio de otras responsabilidades penales que pudieran derivar de su conducta.

III. Responsabilidad civil

Los concesionarios y sus representantes legales serán responsables civilmente de manera solidaria frente a los daños y perjuicios ocasionados por la omisión en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ley.

La autoridad judicial podrá ordenar medidas de reparación integral a las víctimas, incluyendo compensación económica, garantías de no repetición y la obligación de implementar programas internos de capacitación y protocolos de protección de datos y colaboración con autoridades, con perspectiva de derechos humanos y de género.

IV. Enfoque de género y protección reforzada

Los concesionarios deberán contar con protocolos internos de actuación con perspectiva de género para responder de manera prioritaria y expedita a las solicitudes de información relacionadas con delitos que afecten a mujeres, niñas y adolescentes.

Cuando el incumplimiento recaiga sobre requerimientos de información vinculados a una víctima mujer que cuente con medidas de protección vigentes, la sanción administrativa y penal correspondiente se aumentará hasta en una mitad del máximo previsto, atendiendo la gravedad de la conducta y el riesgo para la víctima.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Referencias

1 Animal Político (2025, octubre). “Extorsión alcanza máximo histórico en semestre” (10 de octubre), https://animalpolitico.com/verificacion-de-hechos/te-explico/extorsion- maximo-historico-semestre

2 Congreso de la Unión (1917). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (última reforma: octubre de 2025), https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

3 Congreso de la Unión (2025, 16 de julio). Ley en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Diario Oficial de la Federación, https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LMTR.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2025.

Diputada María Teresa Ealy Díaz (rúbrica)

Que reforma el artículo 325 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Xóchitl Teresa Arzola Vargas, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Xóchitl Teresa Arzola Vargas, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 325 del Código Penal Federal, fracciones II y VII, y otras disposiciones en materia de feminicidio, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

1. Introducción

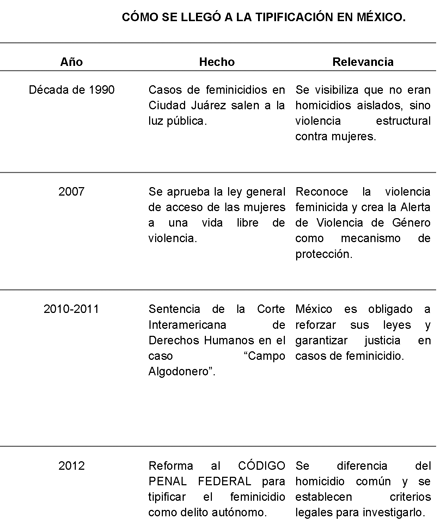

Cuándo comenzó a tipificarse el feminicidio y por qué

El feminicidio se empezó a tipificar en México porque durante mucho tiempo los asesinatos de mujeres se veían como simples homicidios y no se reconocía que detrás había un problema mucho más profundo: la violencia de género. Desde los casos de Ciudad Juárez en los años noventa quedó claro que no eran muertes aisladas, sino una violencia sistemática contra las mujeres por el hecho de serlo.

Con el paso de los años, colectivos de mujeres, familiares de víctimas y organismos internacionales empezaron a exigir que se reconociera esta realidad. La presión fue tanta que en 2012 el feminicidio se incluyó en el Código Penal Federal como un delito distinto al homicidio común.

Se hizo porque era necesario visibilizar que las mujeres estaban siendo asesinadas en contextos de discriminación, odio, abuso sexual o maltrato, y que además había una enorme impunidad. Nombrar el feminicidio fue una forma de reconocer que este problema existe y que requiere una respuesta diferente por parte del Estado.

En síntesis, se tipificó porque no se trataba solo de homicidios, sino de una violencia extrema contra las mujeres que merecía ser nombrada, visibilizada y atendida con leyes específicas.

Quiénes fomentaron la tipificación del feminicidio como un delito

Fue el resultado de años de lucha de mujeres, colectivos feministas, activistas y sobre todo de las familias de las víctimas, quienes nunca dejaron de exigir justicia. Ellas señalaron que los asesinatos de mujeres no podían seguir tratándose como simples homicidios, porque detrás había violencia de género, discriminación y un patrón que se repetía una y otra vez, sobre todo en lugares como Ciudad Juárez.

Por otro lado, organismos internacionales también jugaron un papel importante, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que obligan al Estado mexicano a reconocer la gravedad del problema y a modificar sus leyes. Algunos casos emblemáticos como el de Campo Algodonero, fueron clave para que se presionara al gobierno a tipificar el feminicidio.

Finalmente, fueron legisladoras, sobre todo mujeres en el Congreso, quienes impulsaron las reformas que llevaron a que en 2012 el feminicidio quedara establecido en el Código Penal Federal. Sin la presión de los movimientos sociales, las familias de víctimas y los organismos internacionales, probablemente el Estado no hubiera dado ese paso.

Se logró gracias a la insistencia y la resistencia de quienes no permitieron que estos crímenes siguieran siendo invisibles ni quedarán en la impunidad.

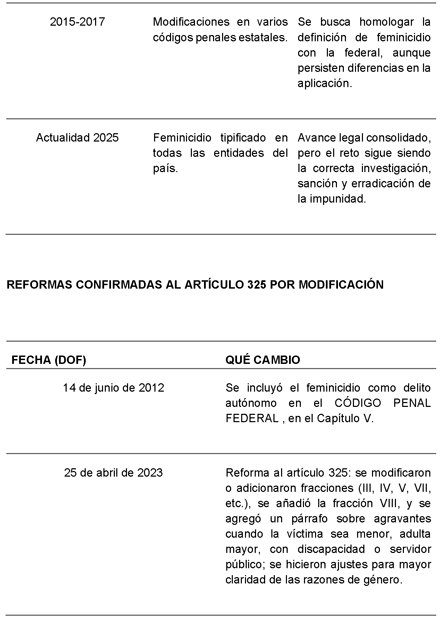

Año en el que se tipificó el feminicidio como un delito

El feminicidio se tipificó a escala federal en México en 2012, cuando se reformó el Código Penal Federal para reconocerlo como un delito distinto del homicidio.

Antes de eso, algunos estados ya lo habían incorporado en sus códigos penales locales, pero de manera diferente y sin una definición uniforme. La reforma de 2012 fue clave porque estableció criterios comunes en todo el país.

Definición jurídica criterios del feminicidio

Circunstancias que lo diferencia del homicidio

Muchas personas piensan que es lo mismo que un homicidio, pero en realidad hay diferencias muy importantes. El homicidio, en general, es la muerte de una persona causada por otra, sin importar su género ni el contexto. El feminicidio, en cambio, ocurre cuando una mujer es asesinada por el hecho de ser mujer, y generalmente hay un trasfondo de violencia de género que lo distingue.

Por ejemplo, en muchos casos de feminicidio la víctima ha sufrido violencia física, abuso sexual o tortura antes de morir. Esto no siempre pasa en un homicidio común. Además, estos crímenes suelen darse en contextos de desigualdad o discriminación, donde la mujer está en situación de vulnerabilidad, como jóvenes, menores, adultas mayores o personas con discapacidad.

Otra diferencia importante es la brutalidad del crimen. En el feminicidio, los asesinatos muchas veces se cometen con ensañamiento, mutilaciones o con signos de humillación, mientras que en un homicidio normal esto no es lo habitual. También suele darse el caso de que el agresor tenga alguna relación cercana con la víctima, como pareja, familiar o conocido, algo que no siempre se da en homicidios comunes.

Todos los feminicidios son homicidios, pero no todos los homicidios son feminicidios porque el feminicidio reconoce que detrás de estas muertes hay violencia de género, desigualdad y discriminación. Por eso es tan importante tenerlo tipificado y estudiarlo como un delito distinto.

Comparación entre el nivel federal y los códigos penales estatales

En México, el feminicidio está tipificado a escala federal en el Código Penal desde 2012, con definiciones claras y penas específicas para proteger a las mujeres. En los códigos penales estatales, la definición y las agravantes han variado: algunos estados agregaron situaciones específicas como víctimas menores o con discapacidad, mientras que otros ajustaron su ley más tarde para coincidir con la federal.

Aunque la ley federal marca un estándar nacional, la forma en que se aplica aún depende de cada estado, lo que genera avances, pero también desigualdades. Por eso, se ha buscado homologar las leyes estatales, aunque el gran reto sigue siendo que se investigue y sancione con perspectiva de género.

2. Diagnóstico

a) En un inicio se pensó que los antecedentes de la violencia feminicida estaban en las violencias de género que se presentaban en el ámbito familiar, laboral y escolar y que se llevaban a cabo de forma física y directa. La realidad nos muestra que mucho de esta violencia se lleva a cabo de forma digital, por ejemplo en los casos en los que la víctima ha sufrido un constante acoso a través de los medios digitales o virtuales. En la actualidad, la única referencia a este tipo de violencia se encuentra prevista en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en los supuestos de la publicación, difusión y almacenamiento de material con contenido sexual. Sin embargo, no hay referencia a las violencias que anteceden al feminicidio a partir del uso de los dispositivos digitales y virtuales. Por poner un ejemplo, en el caso de la modalidad digital se trata del acoso sufrido a partir de la difusión de videos, audios, fotografías que tiene como fin realizar la violencia de género. En el caso de la modalidad virtual, la violencia puede presentarse en un medio como aulas virtuales, reuniones de trabajo por aplicaciones digitales, o videochats.

Derivado de ello, es necesario hacer explícito en el Código Penal Federal que los supuestos de la fracción III pueden presentarse a partir de este tipo de modalidades.

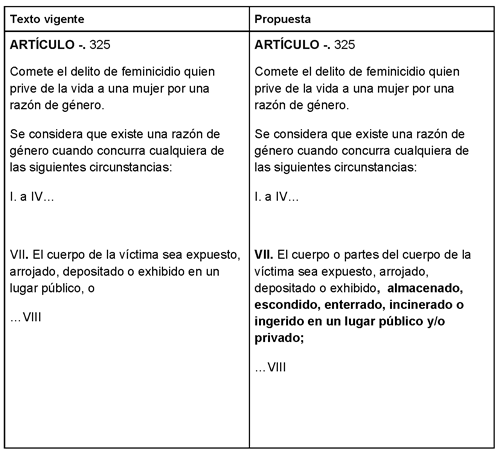

b) Si bien se ha avanzado mucho en la tipificación del feminicidio como delito, sin embargo, las nuevas formas en las que se ha expresado han superado los supuestos en los que originalmente se había configurado su comisión y agravamiento. En los últimos años hemos asistido a observar situaciones que han superado la forma esperada del feminicidio. Si bien en la actualidad el código penal federal en su artículo 325 considera las conductas que configuran el feminicidio, en recientes casos de feminicidio que se han hecho públicos han aparecido nuevas conductas que no se tenían previstas originalmente. Por ejemplo, el caso conocido como el “monstruo de Ecatepec” muestra una conducta feminicida que observa acciones novedosas que no se consideran en el artículo 325 del Código Penal Federal, como el almacenamiento e ingesta del cuerpo de las víctimas. En otros casos se puede encontrar la incineración o el entierro.

Las conductas anteriores se realizan con notoriedad en lugares privados y no solamente públicos como originalmente consideró el legislador cuando se tipificó el feminicidio debido a que, entonces, la mayor parte de casos presentaban la exposición del cuerpo de la víctima. Por lo anterior, es necesario que pueda considerarse este tipo de acciones en el código penal federal, que se presentan más comúnmente en los casos de feminicidio.

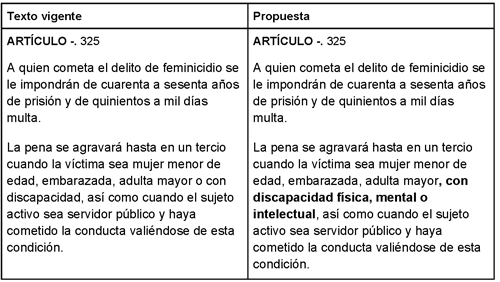

d) De la misma forma, a pesar de que el código penal considera en el artículo 325 el agravamiento de la pena en ciertos supuestos, no define explícitamente las modalidades de discapacidad que se mencionan. El artículo en mención solamente señala que la pena se incrementará cuando la víctima presente una condición de discapacidad. Sin embargo es importante especificar en este ordenamiento jurídico que la discapacidad en el caso del feminicidio puede presentarse de forma física, mental o intelectual, siendo estas dos últimas de gran importancia al no ser visibles físicamente en muchos de los casos. Por poner un ejemplo, el caso de la depresión, que es la causa número uno de discapacidad laboral o el autismo, que es una condición que limita las decisiones y acciones de las personas. En ambos casos, el agresor puede tomar ventaja para cometer el delito. De la misma forma, es importante que el artículo en cuestión señala explícitamente el caso de mujeres con evidente indefensión, lo cual puede abarcar una serie de supuestos en los que la víctima se encuentra limitada y postrada para advertir y evitar la violencia feminicida.

3. Propuesta

1. Inclusión de la violencia digital como antecedente del feminicidio

La primera reforma plantea modificar la fracción III del artículo 325 para reconocer que la violencia previa contra la víctima puede ejercerse también a través de medios digitales o virtuales. Esto responde a la creciente incidencia de acoso, amenazas y hostigamiento. Conductas que anteceden muchos casos de feminicidio y que hasta ahora no estaban explícitamente previstas en el marco penal federal.

2 Ampliación de las formas de disposición del cuerpo de la víctima

La segunda modificación se centra en la fracción VII, la cual actualmente sólo considera la exposición del cuerpo en lugares públicos. La propuesta amplía esta fracción para incluir acciones como el almacenamiento, entierro, incineración o ingesta del cuerpo o partes de éste, tanto en espacios públicos como privados. Con ello se busca reflejar las modalidades extremas y ocultas observadas en casos recientes de feminicidio en el país.

3. Precisión sobre la discapacidad y la indefensión como agravantes

Finalmente, la tercera reforma propone detallar que las agravantes apliquen cuando la víctima presente discapacidad física, mental o intelectual, o se encuentre en condiciones de evidente indefensión. Esta precisión amplía la protección a mujeres en situación de vulnerabilidad y refuerza el enfoque de derechos humanos en la sanción del delito de feminicidio.

4. Fundamento legal

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 77 y 78 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

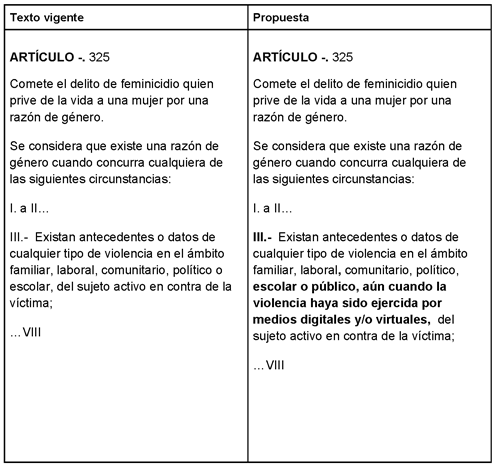

Artículo Único. se reforma el artículo 325 del Código Penal Federal

para quedar como sigue:

Artículo 325. Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género.

Se considera que existe una razón de género cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias:

I. y II. ...

III. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral, comunitario, político, escolar o público, aun cuando la violencia de género haya sido ejercida por medios electrónicos o virtuales , del sujeto activo en contra de la víctima;

IV. a VI. ...

VII. El cuerpo o partes del cuerpo de la víctima sea expuesto, arrojado, depositado o exhibido, almacenado, escondido, enterrado, calcinado o ingerido en un lugar público y/o privado, con el fin de ocultar el delito;

A quien cometa el delito de feminicidio se le impondrán de cuarenta a sesenta años de prisión y de quinientos a mil días multa.

La pena se agravará hasta en un tercio cuando la víctima sea mujer menor de edad, embarazada, adulta mayor, con discapacidad física, mental o intelectual , así como cuando el sujeto activo sea servidor público y haya cometido la conducta valiéndose de esta condición.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las autoridades competentes deberán adecuar sus protocolos de actuación e investigación para incorporar la violencia digital como forma de violencia de género.

Tercero. La Fiscalía General de la República deberá actualizar el Registro Nacional de Feminicidios en un plazo no mayor a 180 días naturales.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2025.

Diputada Xóchitl Teresa Arzola Vargas (rúbrica)

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Xóchitl Teresa Arzola Vargas, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Xóchitl Teresa Arzola Vargas, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 5, para adicionar una fracción XXVI; 6, fracción VII; y 23, para incluir una nueva fracción IV, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de alerta de violencia de género contra las mujeres, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

1. Introducción

En México, la violencia feminicida se ha constituido como uno de los fenómenos más lacerantes y persistentes que enfrentan las mujeres, resultado de una cadena estructural de violencias que permanecen impunes y normalizadas. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP),1 diariamente se registran en promedio más de diez asesinatos de mujeres, muchos de ellos con claros indicios de violencia de género, aunque no todos se investigan ni clasifican como feminicidio.

A pesar de que el tipo penal de feminicidio se encuentra tipificado a nivel federal y en los códigos penales de las entidades federativas, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia no considera con suficiente precisión ni fuerza legal este fenómeno como una categoría específica de violencia que deba prevenirse de forma sistemática y diferenciada.

La presente iniciativa tiene como finalidad fortalecer la prevención de la violencia feminicida a través de tres medidas concretas:

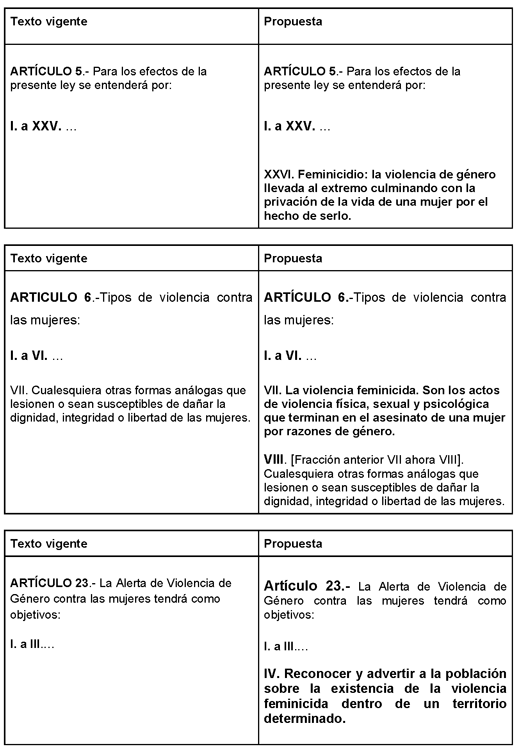

1. Agregar la definición de feminicidio al artículo 5o., con objeto de reconocerlo como una manifestación extrema de la violencia de género.

2. Modificar la fracción VII del artículo 6o. para definir con claridad la violencia feminicida como un continuum de violencias que culminan con el asesinato de una mujer por razones de género.

3. Reformar del artículo 23 para que dentro de las medidas de prevención, se incluya como primera obligación del Estado el reconocimiento y la advertencia pública de la presencia de violencia feminicida en determinados territorios.

Estas reformas buscan otorgar a la ley un marco conceptual más sólido, claro y alineado con las obligaciones del Estado mexicano conforme al derecho nacional e internacional de los derechos humanos de las mujeres. Al visibilizar la violencia feminicida como una categoría jurídica dentro de la LGAMVLV, se promueve su prevención temprana, la construcción de indicadores de riesgo, y una mayor articulación entre las políticas públicas de prevención, atención, sanción y erradicación.

2. Diagnóstico

a) Introducción

El feminicidio es una de las formas en las que la violencia de género se expresa y representa una grave violación a los derechos humanos de las mujeres. En México, este fenómeno ha adquirido dimensiones alarmantes en las últimas décadas, convirtiéndose en un problema estructural que refleja desigualdades históricas, fallas institucionales y una cultura de impunidad profundamente arraigada en nuestra sociedad.

Pese a que el término feminicidio fue incorporado al marco jurídico mexicano en 2012, con la reforma del Código Penal Federal, la violencia feminicida en contra de las mujeres no se ha detenido. Las cifras, apenas recientemente comienzan a mostrar una tendencia a la baja. La persistencia de este fenómeno revela un patrón sistemático de deficiencias en la prevención, investigación y sanción de estos delitos.

Sobre todo, muestran que quizá los avances que en materia legislativa se han alcanzado, han sido superados por la realidad a partir de la cual el feminicidio se va reconfigurando. A continuación, se muestra la situación en la cual este fenómeno se encuentra expresado.

b) Localización del feminicidio

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública,2 entre 2015 y 2024 se han registrado más de 7 mil casos de feminicidio en el país. Sólo en 2024 se contabilizaron 829 feminicidios y en lo que va de 2025, hasta julio, 394. Sin embargo, organizaciones civiles como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, AC, señalan que las cifras reales podrían ser mucho mayores, ya que muchos casos son clasificados erróneamente como homicidios dolosos.

El Observatorio Ciudadano3 ha documentado que en muchos casos los cuerpos de las víctimas presentan signos de violencia sexual, tortura, mutilación o exposición pública, lo que refuerza el carácter misógino de estos crímenes.

El feminicidio no se presenta de forma homogénea en el territorio nacional. Según datos del SESNSP en 2025 los casos de feminicidio se concentran de mayor a menor en estados como el Estado de México, Chihuahua, Sinaloa, Morelos y Ciudad de México, aunque hay un crecimiento preocupante en estados del sur, como Oaxaca y Guerrero.

c) Causas estructurales y factores de riesgo

El feminicidio debe entenderse como el resultado de una estructura social patriarcal que reproduce la desigualdad entre hombres y mujeres. En México, persisten brechas significativas en el acceso a la justicia, la educación, el trabajo remunerado y la participación política. La naturalización de la violencia contra las mujeres en el espacio público y privado refuerza el control sobre sus cuerpos y decisiones. Como sostiene Marcela Lagarde, una de las principales teóricas del feminicidio en América Latina, el feminicidio no es un acto aislado, sino el extremo de un continuum de violencia sistemática que las mujeres sufren y enfrentan a lo largo de su vida en todos los aspectos de la vida social.4

Para que el feminicidio persista, deben existir fallas institucionales y colusión de los servidores públicos. Las instituciones encargadas de prevenir, investigar y sancionar la violencia feminicida presentan graves deficiencias. La falta de perspectiva de género en ministerios públicos, la revictimización de las mujeres, las omisiones en las investigaciones y la colusión entre autoridades y agresores favorecen la impunidad. Esto quedó al descubierto en la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en el caso Gonzales y otras vs. México,5 al señalar las graves fallas que tuvieron las autoridades al tomar conocimiento de los casos y preservar el derecho humano a la vida de las víctimas. Según datos de México Evalúa,6 de cada 100 feminicidios solo 13 casos son resueltos.

Lo anterior puede tener una explicación en los factores culturales de la sociedad mexicana. La cultura machista que permea buena parte del tejido social mexicano alimenta la idea de que las mujeres son objetos de propiedad masculina. Estereotipos de género, discursos misóginos en medios de comunicación y redes sociales, así como la normalización de la violencia en la vida cotidiana, contribuyen a que el feminicidio se perciba como un fenómeno inevitable o incluso justificable.

d) Marco normativo e institucional y sus limitaciones

México ha logrado tener avances en la materia. Ha desarrollado un marco jurídico robusto para atender la violencia de género, especialmente a partir de la promulgación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en 2007. Asimismo, el feminicidio fue tipificado como delito autónomo en el Código Penal Federal en 2012, y la mayoría de los estados han armonizado sus legislaciones en este sentido. Además, el mecanismo de la alerta de violencia de género contra las mujeres que puede activarse en municipios o estados donde hay un riesgo grave de violencia feminicida. A la fecha, 22 de las 32 entidades federativas cuentan con al menos una alerta activa.

Sin embargo, el marco actual presenta limitantes. Pese a los avances, existen limitaciones sustantivas en la aplicación de la ley. La tipificación del feminicidio varía en cada entidad federativa, lo que provoca incertidumbre jurídica y dificulta la homologación de criterios. La implantación de la AVGM ha sido objeto de críticas por su ineficacia, falta de presupuesto y politización.

En el caso de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia es posible identificar que existen algunas lagunas que deben ser tomadas en cuenta para atender de mejor forma el problema del feminicidio, por ejemplo, en el artículo 5o destinado a dar una serie de definiciones para la implementación de la Ley, como el concepto de víctima, agresor, perspectiva de género, misoginia, etc., no existe una definición de lo que debe entenderse sobre feminicidio. Si bien el artículo 21o se refiere a la violencia feminicida como una de las modalidades de la violencia de género, no hay una referencia específica a lo que debe entenderse como feminicidio.

Haciendo referencia al mismo artículo 21o sobre la definición de violencia feminicida, esta no se encuentra contemplada en la definición de los tipos de violencias contra las mujeres a los que se refiere el artículo 6o, lo cual dificulta su identificación como un tipo de violencia en específico al cual corresponde un capítulo completo de la ley.

En el caso de los objetivos de las alertas de violencia de género, los objetivos definidos en el artículo 23 no consideran la posibilidad de informar a la población sobre el desarrollo del fenómeno en la localidad con el fin de fomentar la prevención.

3. Propuesta

4. Fundamento legal

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Único. Se reforman los artículos 5, para adicionar la fracción XXVI; 6, para modificar la fracción VII; y 23, para incluir la fracción IV, por lo que las fracciones subsecuentes recorren su numeración, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue:

Artículo 5.

Para los efectos de esta Ley se entiende por:

I. a XXV. ...

XXVI. Feminicidio: La violencia de género llevada al extremo, culminando con la privación de la vida de una mujer por el hecho de serlo.

Artículo 6.

Tipos de violencia contra las mujeres:

I. a VI. ...

VII. Violencia feminicida: Son los actos de violencia física, sexual y psicológica que terminan en el asesinato de una mujer por razones de género.

VIII. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres.

Artículo 23. Para prevenir la violencia contra las mujeres, la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México deberán

I. a III . ...

IV. Reconocer y advertir a la población sobre la existencia de la violencia feminicida en un territorio determinado.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres deberá armonizar sus instrumentos y protocolos en un plazo no mayor de 90 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Tercero. Las entidades federativas deberán realizar las adecuaciones normativas necesarias en un plazo máximo de 180 días.

Notas

1 Información sobre violencia contra las mujeres (Incidencia delictiva y llamadas de emergencia 9-1-1), junio de 2025, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, gob.mx

2 Información sobre violencia contra las mujeres (Incidencia delictiva y llamadas de emergencia 9-1-1), junio de 2025, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, gob.mx

3 ba8440_9a5cdf1db02f497e9e6b62c007163d3b.pdf

4 Lagarde, Marcela. Hay una guerra no declarada llamada violencia de género, 2012, Mundubat.

5 Microsoft Word seriec_205_esp.doc

6 Presentación Final_Copia de Hallazgos 2023 V.2.pptx

Palacio Legislativo, San Lázaro, a 4 de noviembre de 2025.

Diputada Xóchitl Teresa Arzola Vargas (rúbrica)

Que adiciona el artículo 64 Quarter a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a cargo del diputado Carlos Sánchez Barrios, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, Carlos Sánchez Barrios, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 64 Quáter a la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Exposición de Motivos

Todas y todos hemos escuchado historias trágicas de lo que pasa en muchas instituciones de salud: les narro algunas de las que he sido testigo por razones familiares, otras que han sido divulgadas en los medios de comunicación y algunas que han sido motivo de recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en todos los casos, los nombres se cambian u omiten para proteger su identidad:

1. El paciente es diagnosticado con cáncer de estómago, con metástasis, incluso en los huesos, sin embargo, a pesar de ser derechohabiente se retrasa la atención debido a un error de registro en su CURP. Después de 2 semanas de espera, se le refiere a un hospital regional donde corroboran el diagnóstico, no obstante, le indican que habrá que esperar un mes más para poder acudir al tratamiento de quimioterapia, dado que no hay espacio suficiente para atenderlo.

Pese a que se logra acelerar la fecha de la cita, el paciente y su familia reciben negativas debido a la supuesta falta de medicamento e incluso le proporcionan datos de proveedores para que pueda comprar directamente el tratamiento.

Ante el rechazo del paciente de comprar el medicamento, es referido a otra unidad médica, donde lo hacen esperar más de 8 horas para aplicarle la quimioterapia.

2. Una mujer llevó a su esposo muy enfermo al hospital de San Luis Acatlán, Guerrero. Esperaron cinco horas afuera, en la intemperie. El señor agonizó y falleció sin haber sido atendido. Su viuda se lo llevó de regreso a su pueblo para sepultarlo.1

3. Una mujer, de la tercera edad, quien padecía cáncer, con metástasis hepática, falleció debido a la falta de atención médica. De acuerdo con lo narrado, un médico del hospital Siglo XXI le comentó que su caso no correspondía a oncología, sino a medicina familiar, y que debía ser trasladada al HGR-2. Sin embargo, al acudir a dicho hospital, no la recibieron, argumentando que solo atendían a personas accidentadas, baleadas o atropelladas. Posteriormente, intentó obtener atención en el HGZ-32, pero tampoco fue admitida debido a errores en el documento de referencia. Ante la negativa de ingreso en ambos nosocomios, fue trasladada a un hospital particular, donde finalmente recibió la atención médica que requería; no obstante, falleció.2

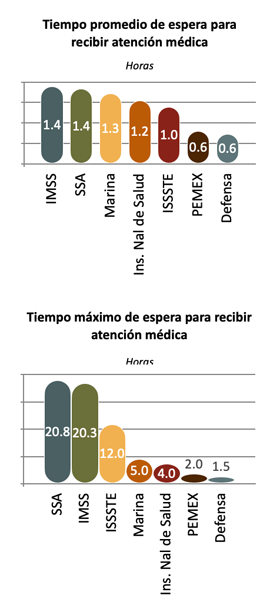

En el mismo sentido, con datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2023, se estima que el tiempo de espera promedio para pasar a consulta en instituciones públicas es de una hora. No obstante, se registran casos, en los que el paciente debe esperar hasta 20 horas para ser atendido.

Todas estas historias revelan una violencia sistemática por parte de algunos servidores públicos del sector salud, que agravia la dignidad humana, y transgrede el derecho humano a la vida y a la salud; y atenta en contra del carácter humanista de las instituciones públicas responsables del servicio.

Con esos antecedentes, se propone adicionar el artículo 64 Quáter a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a fin de sancionar como falta grave la violencia administrativa en servicios de salud, definida como toda acción u omisión discriminatoria, deshumanizada que niegue, retrase o restrinja el acceso a la atención médica eficaz y oportuna, así como a la información sobre el diagnóstico y que ponga en riesgo la vida y la salud de las personas, por parte de servidores públicos que laboren en el sector.

Con esos antecedentes se propone la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona el artículo 64 Quáter a la Ley General de Responsabilidades Administrativas

Único. Se adiciona el artículo 64 Quáter a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para quedar como sigue:

Artículo 64 Quáter: Es falta administrativa grave la violencia administrativa en servicios de salud, definida como toda acción u omisión discriminatoria, deshumanizada que niegue, retrase o restrinja el acceso a la atención médica eficaz y oportuna, así como a la información sobre el diagnóstico y que ponga en riesgo la vida y la salud de las personas, por parte de los servidores públicos que laboren en el sector.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 https://enlacesxanterior.xoc.uam.mx/24/archivos/bruno_articulo.pdf

2 Recomendación número 39/2025 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2025.

Diputado Carlos Sánchez Barrios (rúbrica)

Que reforma el artículo 17 de la Ley General de Protección Civil, a cargo del diputado Ulises Mejía Haro, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Ulises Mejía Haro, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción I, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 17 de la Ley General de Protección Civil, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La protección civil es una función pública esencial orientada a salvaguardar la vida, la integridad y los bienes de la población frente a desastres y emergencias. El Estado tiene el deber constitucional de garantizar la protección de las personas. Así lo establece el artículo 73, fracción XXIX-I de la Constitución Política: faculta al Congreso de la Unión para expedir la Ley General de Protección Civil (LGPC) y coordinar las acciones de los tres órdenes de gobierno en la materia.

Dicho mandato jurídico se sustenta en el principio superior de salvaguardar la vida, la integridad y la seguridad de la ciudadanía ante cualquier riesgo, principio que también está reconocido en el derecho internacional de los derechos humanos. La Declaración Universal de Derechos Humanos proclama en el artículo 3 el derecho de toda persona a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona,1 mientras que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone en el artículo 6 que “el derecho a la vida es inherente a la persona humana” y obliga a los Estados a protegerlo por medio de la ley.2 En consecuencia, la protección civil no es solo una política pública esencial, sino un imperativo legal y ético para el Estado mexicano, orientado a garantizar de manera efectiva la vida y la seguridad de la población ante cualquier contingencia o emergencia.

En cumplimiento de estos preceptos normativos, en el país contamos con el Sistema Nacional de Protección Civil, que tiene la importante tarea de prevenir, auxiliar y recuperar a la sociedad ante desastres naturales o antropogénicos, en estrecha coordinación con los tres órdenes de gobierno.

La relevancia de la protección civil en México es indiscutible, dada la alta exposición del país a fenómenos naturales y situaciones de riesgo. Nuestro territorio enfrenta con frecuencia amenazas geológicas, como sismos y erupciones volcánicas, e hidrometeorológicas, como huracanes, inundaciones y sequías, además de emergencias sanitarias y accidentes de origen humano (incendios industriales, explosiones de ductos, etcétera). Por ejemplo, México ha sufrido terremotos devastadores –basta recordar los de 1985 y 2017– y anualmente enfrenta el embate de ciclones tropicales en ambas costas. Tan solo en los últimos años, las cifras evidencian la magnitud del desafío: entre 2020 y 2024 se registraron más de 1,200 emergencias naturales en el país, con afectaciones humanas y materiales en más de 500 municipios, de acuerdo con datos del Centro Nacional de Prevención de Desastres.

Hace apenas unas semanas, del 6 al 9 de octubre, se registraron lluvias torrenciales en los estados de Veracruz, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí e Hidalgo, , este evento tuvo afectaciones de gran magnitud en los hogares, infraestructura y servicios básicos, con un impacto importante en las familias e incluso con pérdidas humanas.

A principios de octubre de 2025, lluvias torrenciales producto de la Perturbación Tropical 90-E provocaron inundaciones y deslaves en Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro. El balance oficial más reciente reporta al menos 80 personas fallecidas a causa de estos eventos,3 además de daños generalizados en infraestructura. Aproximadamente 982 kilómetros de carreteras federales resultaron afectados, con numerosos tramos colapsados que dejaron a decenas de comunidades temporalmente incomunicadasquintanaroohoy.com. También se registraron puentes destruidos. Sólo en Puebla colapsaron al menos siete puentes en municipios serranos.4 Por otra parte, decenas de miles de viviendas quedaron inundadas o dañadas: en Veracruz se contabilizaron más de 16 mil casas afectadas y una cifra similar en Puebla, además de miles de viviendas adicionales siniestradas en los demás estados afectados.

La respuesta ante la emergencia evidenció deficiencias en el ámbito local, constatándose que en ciertos municipios la actuación de Protección Civil no fue oportuna ni inmediata. Por ejemplo, en Poza Rica (Veracruz), uno de los municipios más afectados, los habitantes denunciaron que la ayuda y las autoridades llegaron tarde. Incluso durante las horas críticas de la inundación se reportó que “no se veían autoridades” mientras la corriente arrastraba a personas. Asimismo, comunidades afectadas señalaron la ausencia de alertas tempranas y de planes de emergencia adecuados por parte de las autoridades locales. Lo anterior subraya la urgencia de que las unidades de protección civil estén dirigidas por personal con sólidos conocimientos técnicos y experiencia en gestión de desastres, pues de ello depende la eficacia de la respuesta y la salvaguarda de vidas humanas.

Frente a riesgos de tal magnitud, resulta imperativo que quienes estén al frente de las unidades de protección civil cuenten con experiencia acreditada y alta capacitación técnica, pues de sus decisiones depende en gran medida la eficacia de la respuesta ante emergencias. La rapidez, coordinación y prudencia con que se actúa en las primeras horas de un desastre pueden marcar la diferencia entre salvar vidas o agravarlas. En casos de sismos, huracanes u otras crisis, el titular de protección civil debe evaluar escenarios, dirigir evacuaciones, coordinar equipos de rescate y administrar recursos de forma estratégica. Es claro que estas responsabilidades no pueden improvisarse ni delegarse a personal no calificado. Por el contrario, requieren líderes con conocimientos interdisciplinarios (ingeniería, geología, gestión de riesgos, atención médica de urgencia, etcétera), familiarizados con protocolos de emergencia y con la capacidad probada para tomar decisiones bajo presión.

No obstante, el marco normativo vigente adolece de exigir perfiles profesionales para dichos cargos. Si bien la LGPC establece en su artículo 17 que los servidores públicos que desempeñen funciones en las unidades de protección civil deben contar con una certificación de competencia expedida por la Escuela Nacional de Protección Civil, esta disposición ha sido insuficiente para garantizar mandos verdaderamente calificados. En la práctica, la legislación no fija requisitos mínimos de formación técnica o experiencia para quienes encabezan las unidades de protección. Esta laguna normativa ha dado lugar a que, en múltiples casos a lo largo del país, los titulares de protección civil carezcan de preparación académica especializada o de experiencia comprobable en la materia, limitando la capacidad de respuesta institucional en situaciones críticas que ponen en riesgo la vida y el patrimonio de la población. En otras palabras, al no estar asegurada la idoneidad técnica de los directivos, se merma la eficacia del Sistema Nacional de Protección Civil en su conjunto.

Diversos especialistas y experiencias empíricas han subrayado esta problemática. Históricamente, muchos puestos de titular de Protección Civil (a nivel nacional, estatal y municipal) se han asignado como cargos políticos de compensación, frecuentemente a personas sin experiencia en la materia, en lugar de nombrar a profesionales verdaderamente capacitados.5 Una revisión periodística de los perfiles de titulares estatales reveló trayectorias disímbolas: si bien algunos contaban con formación en protección civil e incluso cursos internacionales, otros llegaron al cargo sin ninguna experiencia pertinente, proviniendo de áreas tan ajenas como las artes, la odontología o la política, e inclusive reconocieron haber sido nombrados sin saber nada de protección civil.[1] Tales designaciones, motivadas por amiguismo o cuotismo, no solo contravienen el espíritu meritocrático del servicio público, sino que también ponen en peligro la efectividad de la respuesta a emergencias.

En suma, la ausencia de criterios de profesionalización en los nombramientos de protección civil ha generado vulnerabilidades institucionales que pueden traducirse en demoras, improvisación o errores fatales durante una contingencia.

La presente iniciativa de reforma al artículo 17 de la LGPC tiene como objetivo fortalecer institucionalmente al Sistema Nacional de Protección Civil mediante la profesionalización de sus mandos operativos, garantizando la continuidad de las políticas públicas en la materia y fomentando una mayor confianza de la ciudadanía en sus autoridades de emergencias. En concreto, se propone que los titulares de los organismos estatales y municipales de protección civil sean servidores públicos pertenecientes al servicio profesional de carrera y cuenten, además, con la certificación de competencia expedida por la Escuela Nacional de Protección Civil (o las instituciones acreditadas ante ésta). Esta doble exigencia –pertenencia al servicio civil de carrera y certificación técnica– busca asegurar que las personas designadas al frente de la protección civil posean un perfil idóneo y comprobable para el cargo.

El servicio profesional de carrera es el mecanismo previsto en la ley para que el acceso y la permanencia en la función pública se definan con base en el mérito, la capacidad y la igualdad de oportunidades, en beneficio de la sociedad. Al requerir que los titulares sean parte de dicho servicio, la reforma incentiva que su nombramiento resulte de procesos de selección objetivos, evaluaciones y trayectoria dentro de la administración pública, en lugar de obedecer a cuotas políticas. Esto conlleva varios beneficios: por un lado, garantiza que el ocupante del cargo cuente con las credenciales y competencias profesionales adecuadas, y por otro, brinda estabilidad y continuidad institucional, ya que los servidores de carrera gozan de mayor permanencia y desarrollo profesional más allá de los ciclos gubernamentales. En pocas palabras, un titular de protección civil de carrera estará mejor preparado y permanecerá en su puesto el tiempo suficiente para consolidar programas, capacitar personal y aprender de la experiencia, en contraste con cambios sexenales o trianuales que diluyen el conocimiento acumulado.

Aunado a lo anterior, exigir la certificación de competencia emitida por la Escuela Nacional de Protección Civil asegura que el titular domine las técnicas, protocolos y estándares más actualizados en gestión integral de riesgos y atención de emergencias. La Escuela Nacional –y las instituciones registradas en ella– evalúa y certifica conocimientos especializados en la materia, de modo que su aval es sinónimo de que el funcionario “sabe cómo reaccionar ante un sismo, coordinar una evacuación masiva, implementar un plan DN-III-E, atender una emergencia química”, entre otras habilidades críticas. Este requisito de certificación ya se considera en la LGPC vigente para el personal operativo, pero elevarlo a obligación expresa para el nombramiento del titular refuerza su cumplimiento y relevancia, subsanando la brecha detectada.

En efecto, esta propuesta busca que solo personas experimentadas en materia de protección civil lleguen a la titularidad de los organismos en los estados y los municipios, con esta medida se logrará favorecer la toma de decisiones al momento de prevenir o atender una contingencia.

Justamente, profesionalizar la dirigencia de protección civil abonará a ese fortalecimiento institucional, permitiendo decisiones mejor fundamentadas, planes preventivos de largo plazo y respuestas más efectivas. Las emergencias serán atendidas por personal técnico calificado, con capacidad de análisis, respuesta inmediata y planeación estratégica, reduciendo con ello la posibilidad de errores lamentables. Además, la ciudadanía verá con mejores ojos a autoridades que ostentan credenciales legítimas: un director de protección civil que ha hecho carrera en la materia y está certificado genera mayor confianza en la población, lo cual se traduce en una colaboración más fluida durante las contingencias (por ejemplo, es más probable que la gente acate indicaciones de evacuación si provienen de una fuente reconocida y experta). La confianza ciudadana es un pilar fundamental en la gestión de riesgos, pues la eficacia de las medidas de protección civil depende también de la cooperación comunitaria y de la credibilidad de las alertas y recomendaciones oficiales.

En síntesis, la reforma propuesta respecto al artículo 17 de la Ley General de Protección Civil responde a la urgente necesidad de fortalecer el Sistema Nacional de Protección Civil mediante la profesionalización de sus liderazgos. Al establecer que los titulares de protección civil estatales y municipales sean parte del Servicio Profesional de Carrera y cuenten con certificación técnica, se robustecen los cimientos institucionales de la protección civil en México. Ello contribuirá a consolidar un servicio público más capacitado, estable y efectivo frente a desastres naturales, emergencias sanitarias y otros eventos de riesgo. La continuidad en la aplicación de planes y la transferencia de conocimiento no se verán interrumpidas por cambios administrativos súbitos, y la toma de decisiones críticas quedará en manos de expertos avalados. En consecuencia, se da cumplimiento al mandato constitucional de proteger la vida, la integridad y el bienestar de la población, reforzando la confianza de la sociedad en que sus instituciones de protección civil sabrán responder a la altura de cualquier contingencia. Por lo expuesto, se considera que esta iniciativa de reforma fortalecerá la resiliencia y seguridad nacional al asegurar que la protección civil sea conducida por profesionales competentes y comprometidos con la salvaguarda de las personas en los momentos en que más lo necesitan.

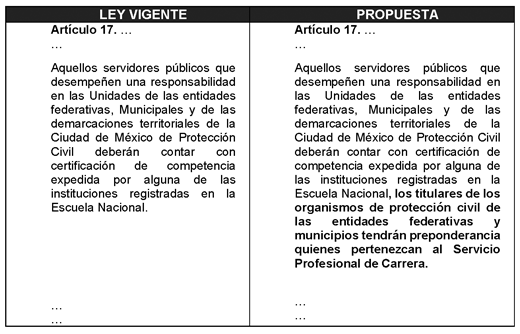

Se anexa cuadro comparativo entre la legislación vigente y la propuesta contenida en la presente iniciativa:

Por lo anteriormente expuesto y fundado se somete a la consideración de esta H. Asamblea el siguiente proyecto de

Decreto

Único. Se reforma el párrafo tercero del artículo 17 de la Ley General de Protección Civil, para quedar como sigue:

Artículo 17. ...

...

Aquellos servidores públicos que desempeñen una responsabilidad en las Unidades de las entidades federativas, Municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México de Protección Civil deberán contar con certificación de competencia expedida por alguna de las instituciones registradas en la escuela nacional, los titulares de los organismos de protección civil de las entidades federativas y municipios tendrán preponderancia quienes pertenezcan al servicio profesional de carrera.

...

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 https://eacnur.org/es/blog/derecho-a-la-vida-significado-y-como-se-prot ege

2 https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/internation al-covenant-civil-and-political-rights

3 https://elpais.com/mexico/2025-10-24/los-fallecidos-en-las-inundaciones -de-mexico-suben-a-80-y-hay-18-desaparecidos-todavia.html

4 https://latinus.us/mexico/2025/10/11/gobierno-de-puebla-confirma-10-fallecidos-por-fuertes-lluvias-en-el-estado

-154111.html

5 https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/2022/cual-es-el-perfil-de-l os-encargados-de-proteccion-civil-en-mexico.html

6 Ídem. Nota 3.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2025.

Diputado Ulises Mejía Haro (rúbrica)

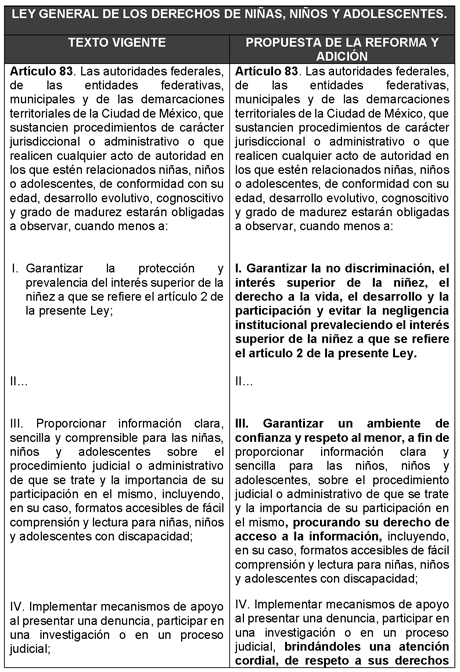

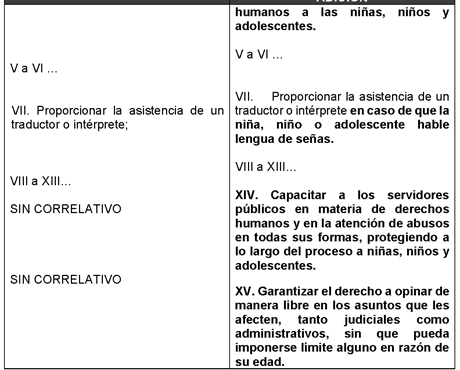

Que reforma el artículo 83 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de abuso sexual infantil, a cargo de la diputada Catalina Díaz Vilchis, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Catalina Díaz Vilchis, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6 numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 83 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El abuso sexual en la infancia es un fenómeno mundial frecuente y tiene consecuencias para el desarrollo integral del menor. Por tanto, es una problemática existente en México.

Casos de abuso sexual infantil no llegan al sistema judicial mexicano debido a la vergüenza de las víctimas, éstas temen que su testimonio no sea creíble, les preocupa ser estigmatizadas, desacreditadas o les asusta hacer frente a un proceso largo y victimizante en sí mismo. Por otra parte, las personas que sí llegan a brindar sus testimonios son sometidas a procedimientos duraderos, diversas entrevistas y evaluaciones y siendo cuestionadas por funcionarios carentes de sensibilidad, amabilidad, respeto y poca experiencia en el trato a menores víctimas de abuso sexual.

Por ello, las víctimas de delitos sexuales suelen sentirse menos satisfechas con el proceso judicial que otro tipo de víctimas.1 Por lo regular, la víctima entra en estado de shock, asimismo demora en dar testimonio a sus padres, por miedo a ser juzgado o por la posible amenaza del abusador; hacia su persona o hacia su familia, respectivamente.

Por lo regular el abuso sexual infantil se desarrolla en espacios solitarios o pocos concurridos, por lo que, el abusador aprovecha la soledad con la víctima. Por lo tanto, no hay testigos ni pruebas externas de lo ocurrido. Por ello, cuando estos casos se denuncian ante las autoridades, a menudo el testimonio del menor es la prueba más significativa.

El testimonio de la víctima y su participación dentro del proceso cobra un valor relevante para la corroboración de los hechos por lo que es imperante que prevalezca en todo momento dentro del proceso judicial que el menor sienta confianza, respeto, dignidad y protegido por sus derechos humanos, con el fin de garantizar su bienestar y evitar que se produzca un nuevo trauma.

Es un objetivo de especial interés que los funcionarios, autoridades y actores involucrados en las distintas instancias del proceso cuenten con mecanismos sólidos para orientar, asistir, contribuir, apoyar y mejorar las condiciones y la calidad del abordaje que se le brinda a las niñas, niños y adolescentes; quienes se presentan como víctimas o testigos en el marco de un proceso legal hasta el cierre de su caso.

A nivel internacional existen diversos instrumentos que establecen estándares específicos en materia de abordaje de niños y niñas víctimas de violencia sexual. Estos instrumentos establecen como valor primordial el respeto a la dignidad, la vida, el bienestar y la salud del niño, entre otros, como sujetos plenos de derechos que requieren de mecanismos especiales de protección para lograr su pleno desarrollo y bienestar atendiendo siempre al interés superior de niñas y niños.2

De esta forma, la normativa internacional establece la necesidad de que los Estados adopten mecanismos específicos de protección que garanticen y aseguren los derechos de niños y niñas víctimas a lo largo de todo el proceso de justicia, garantizando así su plena protección de manera de evitar su revictimización.3

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define maltrato infantil 4 como los abusos y la desatención que viven los menores de 18 años. Incluye todos los tipos de maltrato físico o psicológico, como: abuso sexual, la desatención, la negligencia, explotación comercial y cualquier otro que cause o pueda causar un daño a la salud, desarrollo, dignidad del menor.

De acuerdo con el informe5 de la Reunión consultiva sobre el maltrato de menores, realizada en marzo de 1999, en la OMS, Ginebra, Suiza se señala que el abuso o maltrato de menores abarca todas las formas de malos tratos físicos y/o emocional, abuso sexual, abandono o trato negligente, explotación comercial o de otro tipo, de la que resulte un daño real o potencial para la salud la supervivencia, el desarrollo o la dignidad del niño en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder.

Dicho informe refleja que el abuso sexual de menores implica la interacción de un niño o niña en una actividad sexual que no comprende, es decir, no es capaz de entender qué está pasando o poder dar su consentimiento para que se lleve a cabo el acto. En paralelo, no puede expresar su repulsión o negación de dicha práctica en la cual se ve vulnerado el menor.

La Convención sobre los Derechos del Niño es el primer instrumento internacional jurídicamente vinculante que incorpora toda la gama de derechos humanos: civiles, culturales, económicos, políticos y sociales.

En el artículo 19 de dicha convención se refiere expresamente al maltrato: “Los Estados parte adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo”.

La definición de la UNICEF establecida en 1995 señala: “Los menores víctimas de maltrato y abandono son aquel segmento de la población conformado por niños, niñas y jóvenes hasta los 18 años que sufren ocasional o habitualmente actos de violencia física, sexual o emocional, sea en el grupo familiar o en las instituciones sociales. El maltrato puede ser ejecutado por omisión, supresión o trasgresión de los derechos individuales y colectivos e incluye el abandono completo o parcial”.6

La Oficina contra la Droga y el Delito de Naciones Unidas en 1985, aprobó la Declaración sobre los Principios Fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y abuso del poder, resolución 40/34 por lo que en el artículo primero define a la víctima:

“Se entenderá por víctimas las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder”.7

Por su lado, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional considera a la violación sexual8 como una forma de tortura y un crimen de lesa humanidad. Con la ratificación de este documento por el Estado Mexicano, su normativa adquiere carácter de obligatoriedad.

La Academia Mexicana de Pediatría define el abuso sexual como un contacto físico visual cometido por un individuo en el contexto sexual, con violencia, engaño o seducción ante la incapacidad del niño para consentir en virtud de su edad y de su indiferencia de poder.9

En México, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 4to. que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos.

Ese mismo artículo reconoce que todos los niños, las niñas y adolescentes tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

El artículo 260 del Código Penal Federal señalan que comete el delito de abuso sexual quien ejecute en una persona, sin su consentimiento, o la obligue a ejecutar para sí o en otra persona, actos sexuales sin el propósito de llegar a la cópula.