Gaceta Parlamentaria, año XXVIII, número 6344-II-1, jueves 20 de marzo de 2025

- Que reforma los artículos 759 y 899-G de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Evangelina Moreno Guerra, del Grupo Parlamentario de Morena

- Que reforma la fracción XXIV y adiciona la fracción XXV del artículo 30 de la Ley General de Educación, y reforma la fracción XIX del artículo 14 de la Ley de la Economía Social y Solidaria, a cargo de la diputada Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, del Grupo Parlamentario de Morena

- Que adiciona un párrafo segundo al artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y reforma la fracción VI del artículo 300 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, en materia de pruebas periciales para el análisis o evaluación de la personalidad, suscrita por los diputados Sergio Mayer Bretón y Fernando Jorge Castro Trenti, del Grupo Parlamentario de Morena

Que reforma los artículos 759 y 899-G de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Evangelina Moreno Guerra, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Evangelina Moreno Guerra, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 759 y 899-G a la Ley Federal del Trabajo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Una de las tareas que tenemos los legisladores es la de actualizar la legislación vigente conforme a los preceptos constitucionales que se han reformado, ya que el principio de supremacía constitucional debe ser observado en todo el marco normativo, y que a la hora de aplicar una ley debe tenerse como presupuesto que los enunciados y supuestos jurídicos sean acordes con lo señalado en la Constitución.

Adecuar el marco legal es un imperativo que tiene como fin cambiar la ley para la claridad y no dejar dudas al momento de aplicarla. Por ello, cuando se reforma una norma de mayor rango como lo es la Constitución, es lógico que las normas infra constitucionales, como lo son las leyes ordinarias, deben observar e incorporar las figuras jurídicas creadas o bien, suprimir aquellas que han sido eliminadas por el Constituyente revisor.

La armonización legislativa, es un proceso para poder dar cumplimiento a lo establecido en nuestra ley fundamental, al dictar disposiciones legislativas necesarias para hacer efectiva la aplicación de la ley ordinaria acorde a la Constitución.

Con la reforma al Poder Judicial publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2024, se crearon dos nuevos entes para administrar y disciplinar a dicho poder, el órgano de administración judicial y el tribunal de disciplina judicial respectivamente. Por ello, se suprimió al órgano encargado de administrar, vigilar y disciplinar al Poder Judicial de la Federación que fue el Consejo de la Judicatura Federal.

De esta manera quedó establecido en nuestra Constitución facultar al Tribunal de Disciplina Judicial para conocer, investigar, substanciar y, en su caso, sancionar a las personas servidoras públicas del Poder Judicial de la Federación que incurran en actos u omisiones contrarias a la ley, al interés público o a la adecuada administración de justicia.

Asimismo, se establecieron las facultades del órgano de administración judicial, que contará con independencia técnica y de gestión y será responsable de la administración, carrera judicial y control interno del Poder Judicial.

En este tenor, la modificación representó una reforma estructural en la función de impartición de justicia que tiene el Estado mexicano, creando nuevas bases para hacer más eficiente la actuación de nuestros tribunales.

La nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada el 20 de diciembre de 2024 en el Diario Oficial de la Federación, ha establecido como atribución del Órgano de Administración Judicial la integración de la lista de peritos como reza el artículo 80 de dicha ley en los siguientes términos:

“Artículo 80. Son atribuciones del Órgano de Administración Judicial:

LII. Formar anualmente una lista con los nombres de las personas que puedan fungir como peritos ante los órganos del Poder Judicial de la Federación, ordenándolas por ramas, especialidades y circuitos judiciales;”.

Por lo que se refiere a los procesos de responsabilidad administrativa la ley orgánica mencionada también determinó los supuestos de intervención para el Órgano de Administración Judicial y del Tribunal de Disciplina Judicial, delegando al primero los asuntos relativos al personal administrativo y al segundo los que tienen que ver con el personal jurisdiccional, tal y como se establece en los artículos 182 y 189 de la ley citada que se transcribe a continuación:

“Artículo 182. El Tribunal de Disciplina Judicial tendrá a su cargo la investigación, substanciación y resolución de los procedimientos de responsabilidad administrativa del personal jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación, así como la resolución del recurso de revisión en tales procedimientos y en los que involucren presuntas faltas graves cometidas por el personal administrativo del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en este título y en las demás disposiciones que resulten aplicables.

Por su parte, el Órgano de Administración Judicial tendrá a su cargo la investigación, substanciación y resolución de los procedimientos de responsabilidad administrativa del personal administrativo del Poder Judicial de la Federación, así como la resolución del recurso de revisión en los casos que involucren presuntas faltas no graves, de conformidad con lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en este título y en las demás disposiciones que resulten aplicables.

Artículo 189. Cuando en un mismo acto u omisión concurran personas que desempeñan funciones jurisdiccionales y personas que realizan labores administrativas, la investigación, substanciación y resolución del procedimiento de responsabilidad administrativa será competencia del Tribunal de Disciplina Judicial. El Órgano de Administración Judicial hará del conocimiento del Tribunal de Disciplina Judicial la existencia de alguna investigación en la que se advierta la posible participación de una persona con funciones jurisdiccionales, para que el Órgano de Investigación de dicho Tribunal ejerza sus atribuciones.

Cuando en un mismo acto u omisión concurran presuntas faltas cometidas por el personal administrativo de tipo grave y no grave, la substanciación y resolución del recurso revisión será competencia del Tribunal de Disciplina Judicial.

En todo caso, el pleno del Tribunal de Disciplina Judicial resolverá los conflictos competenciales que surjan frente a las atribuciones del Órgano de Administración Judicial con base en lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables”.

En este contexto, se considera pertinente adecuar lo establecido en la reforma al Poder Judicial en todas las leyes que involucren actos jurisdiccionales en los que aún se mencione al Consejo de la Judicatura, ya que como legisladores tenemos el deber de ajustar las leyes para garantizar la certeza jurídica.

Tal es el caso de los juicios laborales del apartado A del artículo 123 de la Constitución, recordando que el poder revisor constituyente en 2017 estableció la creación de Tribunales laborales como parte del Poder Judicial y que vinieron a reemplazar a las Juntas de Conciliación y Arbitraje.

Es importante mencionar que la legislación procesal contenida en la Ley Federal del Trabajo aún hace referencia al Consejo de la Judicatura Federal en el caso de demoras de exhortos y autorización en la integración de peritos oficiales.

Por lo anterior, se propone reformar las disposiciones que aún mencionan al Consejo de la Judicatura y sustituir esta figura por la del Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial para que no hay duda y se cumpla con lo establecido en nuestro código fundamental.

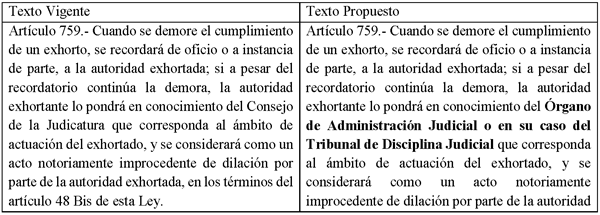

Para una mejor ilustración se presenta el siguiente cuadro comparativo de la propuesta de reforma a la Ley Federal del Trabajo:

Los cumplimientos de los mandatos constitucionales para expedir, armonizar y actualizar las leyes secundarias nos conminan a las legisladoras y legisladores a abocarnos a revisar la legislación que sea afectada por las reformas a nuestra Constitución para así dotar de sistematicidad y completitud al marco jurídico.

Es por lo que antecede que me permito someter a esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal del Trabajo

Artículo Único. Se reforman los artículos 759 y 899-G de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 759. Cuando se demore el cumplimiento de un exhorto, se recordará de oficio o a instancia de parte, a la autoridad exhortada; si a pesar del recordatorio continúa la demora, la autoridad exhortante lo pondrá en conocimiento del Órgano de Administración Judicial o, en su caso, del Tribunal de Disciplina Judicial que corresponda al ámbito de actuación del exhortado, y se considerará como un acto notoriamente improcedente de dilación por parte de la autoridad exhortada, en los términos del artículo 48 Bis de esta Ley.

Artículo 899-G. El Órgano de Administración Judicial integrará un cuerpo de peritos médicos oficiales especializados en medicina del trabajo y áreas afines que estarán adscritos al Poder Judicial de la Federación. En caso de que por la carga de trabajo o el nivel de especialización así lo requiera, las instituciones públicas que presten servicios de salud, deberán designar a los peritos médicos que les sean solicitados por el Tribunal, en los términos del Reglamento correspondiente, garantizando que el médico designado no tenga conflicto de intereses.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de marzo de 2025.

Diputada Evangelina Moreno Guerra (rúbrica)

Que reforma la fracción XXIV y adiciona la fracción XXV del artículo 30 de la Ley General de Educación, y reforma la fracción XIX del artículo 14 de la Ley de la Economía Social y Solidaria, a cargo de la diputada Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, diputada a la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XIV y se adiciona la fracción XXV al artículo 30 de la Ley General de Educación, y se reforma la fracción XIX del artículo 14 de la Ley de la Economía Social y Solidaria, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El cooperativismo en México ha sido una fuerza transformadora en el desarrollo económico y social del país, desde la fundación del Primer Taller Cooperativo en 1873 hasta las exitosas cooperativas pesqueras de Baja California en la actualidad, el cooperativismo en México ha demostrado ser una herramienta eficaz para el desarrollo económico y social.

Estas experiencias resaltan la capacidad de las cooperativas para adaptarse y prosperar en diversos contextos, contribuyendo al bienestar de sus comunidades y al fortalecimiento del tejido social del país.1

La primera manifestación formal del cooperativismo en México se remonta a septiembre de 1873, con la creación del Primer Taller Cooperativo en la Ciudad de México, dedicado a la sastrería. Este taller, integrado por 26 sastres, fue pionero al adoptar el modelo cooperativo. Sin embargo, debido a divisiones internas y a la falta de educación cooperativa, cesó sus operaciones en 1876.2

Durante el siglo XX, el cooperativismo mexicano experimentó un crecimiento significativo, especialmente en el sector productivo. Las primeras expresiones organizativas se ubicaron en el último cuarto del siglo XIX y, a partir de entonces, se han mantenido como una constante a lo largo de la historia del cooperativismo mexicano.

Un ejemplo emblemático es la Cooperativa Cruz Azul, que, tras ser asumida por sus trabajadores, no sólo revitalizó la producción cementera, sino que también impulsó el desarrollo integral de la comunidad de Jasso, Hidalgo, hoy conocida como Ciudad Cooperativa Cruz Azul.

El gobierno del general Lázaro Cárdenas (1934-1940) significó un fuerte impulso para el sector social y el cooperativismo en México. Durante sus primeros meses de gestión, en febrero de 1935, se implementaron políticas que promovieron la organización cooperativa, especialmente en el ámbito rural, buscando mejorar las condiciones de vida de los campesinos y trabajadores.

En la región de Baja California, el cooperativismo ha tenido un impacto notable en el sector pesquero. La Federación Regional de Sociedades Cooperativas de la Industria Pesquera Baja California (Fedecoop), fundada en 1940, agrupa a 14 cooperativas que operan en la costa occidental de la península. Estas cooperativas, con más de 70 años de trayectoria, integran a más de mil 200 socios, todos pescadores ribereños.3

La Fedecoop reporta una producción promedio de 200 toneladas de abulón azul y 90 toneladas de abulón amarillo. Además, la federación tiene una captura anual de aproximadamente mil 400 toneladas de langosta, de las cuales 90 por ciento se exporta viva a Asia.

Esta producción le genera un total de ingresos anuales, de acuerdo al informe financiero auditado de 2021, incluyendo intereses y otros conceptos, fue de 3 millones 340 mil 590 dólares, lo que representó un aumento de 393 mil 814 dólares en comparación con el año anterior. Estos datos reflejan la relevancia económica y la eficiencia operativa de unos de los casos más representativos de cooperativas exitosas.

De acuerdo al Registro Nacional de Sociedades Cooperativas del Gobierno de México hasta 2020, existen 18 mil 38 sociedades cooperativas que agrupan a 8 millones 875 mil 186 socios. De estas cooperativas, 12 mil 76 se dedican al consumo; 5 mil 200 a la producción y 762 al ahorro y préstamo.4

En el sector específico de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (Socap), al 31 de marzo de 2022, se registraron 140 cooperativas autorizadas y supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Las reformas en materia de cooperativismo y economía social

Las reformas legislativas en materia de cooperativismo y economía social en México han sido fundamentales para el desarrollo y fortalecimiento de este sector. Desde su reconocimiento en la Constitución de 1917 hasta las leyes específicas que regulan su funcionamiento, el marco legal ha evolucionado para adaptarse a las necesidades y desafíos de las cooperativas y otras entidades de la economía social, reflejando su importancia en el desarrollo económico y social del país.

El cooperativismo y la economía social en México han experimentado una evolución significativa a lo largo de los años, reflejada en diversas reformas legislativas que han buscado fortalecer y adaptar este sector a las necesidades cambiantes del país.

La Constitución de 1917, promulgada tras la Revolución Mexicana, incorporó por primera vez en su artículo 123 los derechos laborales y reconoció la importancia de las cooperativas como instrumentos para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. Este marco constitucional sentó las bases para el desarrollo del cooperativismo en el país.5

En 1938, se promulgó la primera Ley General de Sociedades Cooperativas, que estableció el marco legal para la constitución, organización y funcionamiento de las cooperativas en México. Esta ley reconoció a las cooperativas como entidades económicas y sociales fundamentales para el desarrollo nacional.

En 1994, se llevaron a cabo reformas significativas a la Ley General de Sociedades Cooperativas. Estas modificaciones buscaron modernizar el sector cooperativo, promoviendo su competitividad y eficiencia en un contexto de apertura económica y globalización. Sin embargo, también se señaló que el apoyo paternalista del Estado hacia las cooperativas terminó en este periodo, lo que implicó nuevos retos para estas organizaciones.

En 2012, se promulgó la Ley de la Economía Social y Solidaria, que reconoció formalmente a este sector como parte integral de la economía nacional. Esta legislación buscó promover la organización y expansión de las empresas sociales, incluyendo las cooperativas, y establecer mecanismos de apoyo y financiamiento para su desarrollo.6

A lo largo de los años, en materia hacendaria diversas reformas fiscales han impactado al sector cooperativo. En el marco de reformas hacendarias, las organizaciones del sector cooperativista han impulsado diversas modificaciones a las leyes fiscales para adecuarlas a las necesidades específicas del sector, a fin de favorecer sus procesos y agilizar sus obligaciones fiscales así como comerciales.

Obstáculos para la comercialización justa de los productores primarios en los mercados nacionales e internacionales

Los productores primarios del sector agrícola y pesquero enfrentan grandes desafíos para comercializar sus productos en mercados nacionales e internacionales en condiciones que les permitan mejorar sus ingresos y calidad de vida. A pesar de ser la base de la cadena productiva, la falta de liquidez, la dependencia de intermediarios y la estructura desigual del mercado los condenan a recibir precios bajos por sus productos, mientras que los comercializadores y grandes distribuidores capturan la mayor parte de las ganancias.7

El modelo actual de comercialización de productos agrícolas y pesqueros mantiene a los productores primarios en una posición de desventaja frente a intermediarios y grandes comercializadores. La falta de liquidez y el acceso limitado a los mercados perpetúan su condición de pobreza, mientras que los intermediarios obtienen la mayor parte de las ganancias.

Los informes de OXFAM, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) coinciden en la necesidad de adoptar políticas que fomenten el acceso a financiamiento, la organización en cooperativas y la digitalización del comercio. Sin cambios estructurales en la cadena de valor, la desigualdad en la distribución de ingresos continuará siendo un obstáculo para el desarrollo económico y social de los productores primarios.8 y 9

Promover una comercialización justa no sólo beneficiará a los productores, sino que contribuirá a la sostenibilidad del sector agrícola y pesquero, garantizando una distribución más equitativa de los ingresos y fortaleciendo la seguridad alimentaria a nivel global.

El mercado de productos agrícolas y pesqueros está dominado por intermediarios que, aprovechando la falta de liquidez de los productores, adquieren sus productos a precios bajos y los revenden en mercados nacionales e internacionales con márgenes de ganancia desproporcionados.

Según OXFAM (2018), el control de los comercializadores sobre la distribución y la logística crea una dependencia en los productores, quienes no cuentan con acceso directo a los mercados ni con infraestructura adecuada para el almacenamiento y transporte de sus productos.

Este fenómeno no es exclusivo de los países en desarrollo, la OCDE (2020) señala que, en muchas economías emergentes, los pequeños productores agrícolas y pesqueros reciben apenas entre 10 y 30 por ciento del precio final del producto, mientras que el resto queda en manos de intermediarios, distribuidores y minoristas.10

La intervención de intermediarios y grandes comercializadores contribuye a esta disparidad, afectando negativamente los ingresos de los productores y limitando su capacidad para invertir en mejoras productivas, estos actores suelen adquirir los productos a precios bajos, incrementando considerablemente su valor al llegar al consumidor final, lo que limita las ganancias de los productores.

Abordar esta problemática requiere políticas públicas que promuevan una cadena de suministro más equitativa y transparente, fortaleciendo la posición de los productores en el mercado. A continuación, se presentan algunos casos que ilustran esta problemática:

En 2023, los productores vendieron la naranja a 5.40 pesos por kilogramo. Sin embargo, en los puntos de venta al consumidor, el precio ascendió a 21.4 pesos por kilogramo, lo que representa un incremento de 302 por ciento. Este margen sugiere que los intermediarios y las cadenas de autoservicio obtienen la mayor parte de las ganancias en la cadena de suministro.11

Durante mayo de 2023, los agricultores recibieron 4.80 pesos por kilogramo de chile jalapeño. Al llegar al consumidor final, el precio se elevó a 27.72 pesos por kilogramo, implicando un aumento de 478 por ciento. Este incremento destaca la disparidad entre lo que perciben los productores y lo que pagan los consumidores.12

En el mismo periodo, los productores vendieron la cebolla bola a 3.20 pesos por kilogramo, mientras que los consumidores la adquirieron a 16.86 pesos por kilogramo, lo que supone un incremento de 427 por ciento.13

Lo mismo ocurre en el sector pesquero con los pescadores que trabajan de manera independiente y que no participan en esquemas asociativos que favorezcan a contar con un ingreso justo por sus productos, es común que los pescadores enfrenten situaciones similares a las de los agricultores, donde los intermediarios y comercializadores incrementan significativamente el precio de los productos marinos antes de llegar al consumidor final.

Uno de los principales factores que obligan a los productores primarios a vender sus productos a bajos precios es la falta de liquidez y el acceso limitado al crédito. La Cepal (2022) señala que los pequeños productores en América Latina enfrentan barreras para obtener financiamiento, lo que los obliga a vender rápidamente sus cosechas o capturas a los intermediarios, quienes imponen precios bajos aprovechándose de su urgencia.

Este problema se agrava por la falta de políticas públicas que fomenten el acceso al financiamiento rural y a mercados más equitativos. En muchos casos, los productores carecen de poder de negociación frente a compradores más grandes, lo que refuerza su condición de vulnerabilidad.

La desigualdad en la distribución de ingresos dentro de la cadena de comercialización tiene efectos devastadores en la calidad de vida de los productores primarios. Oxfam (2019) destaca que la mayoría de los trabajadores del sector agrícola y pesquero en países en desarrollo viven en condiciones de pobreza, con acceso limitado a servicios básicos como educación, salud e infraestructura.14

Además, la falta de rentabilidad desincentiva la producción, lo que puede derivar en una reducción de la actividad agrícola y pesquera en comunidades rurales, afectando la seguridad alimentaria y la economía local. La Cepal (2021) advierte que la persistencia de estas condiciones contribuye a la migración forzada de trabajadores rurales hacia las ciudades, agravando problemas urbanos como la informalidad laboral y la sobrepoblación.15

Para contrarrestar las dinámicas abusivas de los intermediarios y garantizar una comercialización más equitativa, es necesario implementar estrategias que fortalezcan el poder de negociación de los productores primarios. Algunas medidas que entre otras incluyen:

1. Cooperativas y asociaciones de productores: La organización en cooperativas permite a los productores negociar mejores precios, acceder a financiamiento y comercializar directamente sus productos en mercados nacionales e internacionales. Experiencias en países como México y Brasil han demostrado que este modelo mejora significativamente los ingresos de los productores.16

2. Políticas públicas de acceso al financiamiento: Es fundamental crear programas de crédito accesibles para productores primarios, facilitando inversiones en infraestructura, tecnología y almacenamiento para reducir la dependencia de intermediarios.17

3. Cadenas de valor inclusivas: La OCDE (2020) recomienda que las grandes empresas y supermercados adopten prácticas de comercio justo, garantizando precios más equitativos y relaciones comerciales sostenibles con los productores.

4. Plataformas digitales de comercialización: La digitalización del comercio permite a los productores acceder directamente a los consumidores, eliminando intermediarios y aumentando sus márgenes de ganancia. Iniciativas como mercados en línea y aplicaciones móviles para la venta directa han demostrado ser exitosas en varias regiones.

Comparativo de lo que países de la OCDE impulsan esquemas de cooperativismo

Los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) han implementado diversas políticas para fomentar el cooperativismo y la economía social, adaptándolas a sus contextos específicos. Los casos que a continuación se citan, demuestran que las cooperativas pueden operar exitosamente en distintos sectores, desde la industria y las finanzas hasta la energía y la agricultura, contribuyendo al desarrollo sostenible y a la cohesión social.18

El cooperativismo y la economía social han sido pilares fundamentales en el desarrollo económico y social de numerosos países miembros de la OCDE. A continuación, se presenta un comparativo de las políticas implementadas por algunos de estos países, destacando casos exitosos que ejemplifican la eficacia de estos modelos.19

España: Corporación Mondragón y Coop57

España ha sido pionera en el impulso del cooperativismo, con ejemplos emblemáticos como la Corporación Mondragón y Coop57.

• Corporación Mondragón: Fundada en 1956 en el País Vasco, Mondragón es el mayor grupo cooperativo del mundo, compuesto por más de 80 cooperativas que operan en áreas como finanzas, industria, distribución y conocimiento. En 2022, contaba con una plantilla de aproximadamente 70 mil personas y una facturación de 10 mil 607 millones de euros. Su modelo se basa en la participación democrática de los trabajadores en la gestión empresarial y en la reinversión de beneficios en la comunidad.

• Coop57: Establecida en 1995 en Barcelona, Coop57 es una cooperativa de servicios financieros que ofrece préstamos a proyectos de la economía social. Su crecimiento ha sido notable, expandiéndose a diversas regiones de España y apoyando iniciativas que promueven la justicia social y la sostenibilidad.

Francia: Enercoop

Esta cooperativa agrupa a 10 cooperativas regionales y 115 productores que generan alrededor de 110 GWh de electricidad renovable para sus 35 mil miembros. Su estructura democrática permite a los consumidores participar activamente en la transición energética del país.

Alemania: Cooperativas Energéticas

Alemania ha promovido la creación de cooperativas energéticas como parte de su transición hacia fuentes renovables. Estas cooperativas permiten a comunidades locales invertir en proyectos de energía limpia, democratizando la producción energética y beneficiando económicamente a sus miembros.

Dinamarca: Middelgrunden

Fundada en 1997, es la primera cooperativa eólica offshore del país, integrada por unos 8 mil 600 ciudadanos. Este proyecto ha demostrado la viabilidad de la participación ciudadana en grandes iniciativas energéticas.

Países Bajos: Cooperativas Agrícolas

En los Países Bajos, las cooperativas agrícolas tienen una participación de mercado de aproximadamente 70 por ciento, lo que refleja la fortaleza de la organización colectiva en el sector agroalimentario.

Finlandia: Cooperativas de Consumo y Servicios

Finlandia cuenta con una larga tradición en cooperativas de consumo y servicios, que abarcan desde supermercados hasta servicios financieros, fortaleciendo la economía local y garantizando la participación activa de los ciudadanos en la economía.

La sociedad cooperativa como esquema de organización social para alcanzar el desarrollo y la economía social

Las sociedades cooperativas representan una alternativa viable y sostenible para impulsar el desarrollo económico y social en México dentro del marco de la Cuarta Transformación y el humanismo mexicano. Su modelo de organización promueve la equidad, la inclusión y la participación democrática, valores fundamentales en la visión de un país más justo.20

Si bien aún existen desafíos, las oportunidades para su fortalecimiento son amplias, especialmente con el apoyo de políticas públicas que fomenten su consolidación. Apostar por el cooperativismo no sólo beneficiará a los sectores más vulnerables, sino que también contribuirá a una economía más solidaria y sostenible para el futuro de México.

En el contexto de la Cuarta Transformación (4T) y el humanismo mexicano, impulsado por el gobierno actual en México, la economía social y solidaria ha cobrado relevancia como un mecanismo clave para el desarrollo inclusivo y sostenible. En este marco, las sociedades cooperativas se presentan como una alternativa viable para fomentar el bienestar social, la justicia económica y la autosuficiencia productiva, alineándose con los principios de equidad y democracia económica.21

La Cuarta Transformación se ha definido como un cambio estructural en la política y la economía de México, priorizando a los sectores históricamente marginados y promoviendo modelos de desarrollo centrados en la inclusión y la justicia social. En este contexto, el humanismo mexicano resurge como una filosofía que busca poner en el centro a las personas, reconociendo sus derechos, valores y capacidades como actores fundamentales en la transformación del país.

La economía social y solidaria, en la que se inscriben las sociedades cooperativas, está alineada con estos principios, ya que prioriza la organización colectiva, la participación democrática y la distribución equitativa de la riqueza. El gobierno ha impulsado programas de apoyo al sector cooperativista, reconociéndolo como un modelo clave para reducir la desigualdad y fomentar el desarrollo local.

Las sociedades cooperativas son asociaciones de personas que se organizan para satisfacer necesidades comunes a través de una empresa de propiedad colectiva y gestión democrática. Su estructura promueve la participación equitativa de sus miembros en la toma de decisiones y la distribución de beneficios, evitando la acumulación desmedida de capital en pocas manos.22

Las cooperativas se rigen por principios fundamentales como:

• Adhesión voluntaria y abierta: Cualquier persona que comparta los objetivos de la cooperativa puede ser miembro.

• Gestión democrática: Las decisiones se toman de manera colectiva, asegurando la equidad en la participación.

• Participación económica de los miembros: Los socios contribuyen y controlan el capital de la cooperativa.

• Autonomía e independencia: Aunque pueden recibir apoyo del gobierno, mantienen su autonomía en la toma de decisiones.

• Compromiso con la comunidad: Buscan el bienestar de sus integrantes y de su entorno.

Estos principios reflejan los valores del humanismo mexicano y la 4T, ya que fomentan la solidaridad, la justicia social y la construcción de una economía al servicio de las personas y no sólo del mercado.

El cooperativismo es una vía efectiva para el desarrollo económico y social, ya que genera empleo, fortalece el tejido social y fomenta la autosuficiencia de las comunidades. En México, las sociedades cooperativas han demostrado su impacto positivo en diversos sectores:

• Sector agrícola y pesquero: En estados como Baja California, las cooperativas pesqueras han logrado un modelo sostenible que combina la preservación del medio ambiente con el desarrollo económico local.

• Producción y comercio justo: Cooperativas de café en Chiapas y Oaxaca han mejorado las condiciones de vida de los productores, permitiéndoles acceder a mercados internacionales sin depender de intermediarios abusivos.

• Servicios financieros y ahorro: Las cooperativas de ahorro y préstamo han facilitado el acceso al crédito a comunidades que tradicionalmente no tienen acceso a la banca comercial.

Bajo el enfoque de la 4T, se han implementado programas para fortalecer este sector, como financiamientos para cooperativas agrícolas y capacitaciones en economía social. Sin embargo, aún existen desafíos relacionados con la falta de educación cooperativa y el acceso limitado a financiamiento, lo que requiere una estrategia integral para su consolidación.

A pesar del potencial de las sociedades cooperativas, existen retos y oportunidades que deben ser abordados para su fortalecimiento dentro del modelo de la 4T:

• Falta de educación cooperativa: Muchas comunidades desconocen los principios y beneficios del cooperativismo.

• Acceso a financiamiento: Aunque hay programas gubernamentales, las cooperativas aún enfrentan dificultades para acceder a recursos suficientes.

• Burocracia y regulaciones complejas: La creación y operación de una cooperativa puede ser un proceso engorroso, lo que desincentiva su formación.

• Apoyo gubernamental creciente: La 4T ha reconocido la importancia del cooperativismo y ha destinado recursos para su impulso.

• Tendencia global hacia la economía social: La OCDE y otros organismos internacionales han destacado el papel de las cooperativas en el desarrollo sostenible.

• Uso de tecnología: Las plataformas digitales pueden facilitar la comercialización y gestión de las cooperativas, permitiéndoles acceder a nuevos mercados.

Beneficios para la sociedad y comunidades rurales de adoptar el fomento educativo y la capacitación en cooperativismo en la legislación mexicana

El fomento educativo y la capacitación en cooperativismo dentro de la legislación mexicana es una estrategia clave para impulsar la economía social y fortalecer a las comunidades rurales. Este modelo organizativo no sólo genera empleo y mejora la calidad de vida de los sectores más vulnerables, sino que también promueve valores de solidaridad, equidad y sustentabilidad.23

Para que esta iniciativa sea efectiva, es fundamental que el Estado implemente políticas públicas que incluyan la enseñanza del cooperativismo en el sistema educativo y brinden acceso a capacitación práctica para adultos en comunidades rurales. Con estas acciones, México podría consolidar un modelo económico más justo e inclusivo, alineado con los principios del desarrollo sostenible y la justicia social.24

El cooperativismo es una forma de organización económica basada en la asociación de personas que se unen voluntariamente para satisfacer necesidades comunes a través de una empresa de propiedad colectiva y gestión democrática. En este modelo, el capital está al servicio de las personas y no al revés, lo que lo diferencia de los esquemas tradicionales de mercado.25

La economía social, dentro de la cual se inscriben las cooperativas, busca un desarrollo más equitativo mediante la generación de empleo digno, la distribución justa de la riqueza y la inclusión de sectores marginados. Países como España y Canadá han integrado la educación cooperativa dentro de sus políticas públicas, logrando un impacto positivo en la reducción de desigualdades y en el fortalecimiento de la cohesión social.

En México, las comunidades rurales en México enfrentan múltiples desafíos, como la falta de oportunidades laborales, la marginación económica y la dependencia de modelos productivos tradicionales poco rentables. Aunque existen leyes que regulan el cooperativismo, no se ha promovido de manera efectiva la educación y capacitación en este esquema, lo que ha limitado su alcance y desarrollo. La implementación de programas educativos y de capacitación en cooperativismo podría transformar estas comunidades en varios aspectos.26

Uno de los principales beneficios del cooperativismo es la generación de empleo a nivel local. A través de cooperativas agrícolas, pesqueras y artesanales, los habitantes de comunidades rurales pueden organizarse para producir y comercializar sus bienes de manera justa, evitando la explotación de intermediarios.

Por ejemplo, en estados como Oaxaca y Chiapas, cooperativas cafetaleras han permitido que los productores obtengan mejores precios y accedan a mercados internacionales sin depender de grandes empresas trasnacionales.

El cooperativismo fomenta la solidaridad y el trabajo en equipo, lo que contribuye a fortalecer el tejido social en las comunidades. La capacitación en valores cooperativos como la ayuda mutua y la democracia participativa promueve una mayor cohesión comunitaria y reduce conflictos internos.27

En este sentido, la educación en cooperativismo no sólo debe centrarse en aspectos técnicos y administrativos, sino también en la formación de liderazgos comunitarios que fomenten la colaboración y la toma de decisiones colectivas.

Las cooperativas pueden impulsar modelos de producción sustentable al fomentar prácticas ecológicas y responsables con el medio ambiente. Las cooperativas pesqueras en Baja California han sido un ejemplo de éxito, al establecer acuerdos de conservación de especies marinas y generar ingresos sostenibles para sus miembros.28

Incluir la educación ambiental dentro de los programas de capacitación cooperativa ayudaría a garantizar un desarrollo económico que no comprometa los recursos naturales de las comunidades rurales.

Para garantizar el éxito del cooperativismo en México, es fundamental que el Estado impulse reformas legislativas que incorporen la educación y la capacitación en este modelo dentro de los programas educativos y de desarrollo comunitario.

Países como Finlandia y Canadá han integrado la educación cooperativa en sus sistemas escolares, permitiendo que desde temprana edad los estudiantes comprendan el valor del trabajo colectivo y la gestión democrática de recursos.

Si en México se incluyeran contenidos sobre cooperativismo en la educación básica y media superior, se fomentaría una mentalidad emprendedora basada en valores sociales y solidarios.

Muchos adultos en comunidades rurales no cuentan con formación en gestión empresarial ni en administración de recursos. La implementación de programas de capacitación en cooperativismo permitiría a estas personas adquirir conocimientos prácticos sobre contabilidad, comercialización y gobernanza democrática, facilitando el éxito de sus emprendimientos cooperativos.29

El gobierno, en colaboración con universidades y organismos internacionales, podría desarrollar talleres y cursos en comunidades rurales, adaptando los contenidos a sus necesidades específicas.

Una legislación que promueva la educación y capacitación en cooperativismo también debería incluir incentivos fiscales y financieros para la creación y fortalecimiento de cooperativas. Esto permitiría que los emprendedores sociales tengan acceso a créditos y subsidios para desarrollar sus proyectos sin depender de grandes inversionistas privados.30

Muchas personas aún desconocen el modelo cooperativo o lo asocian con esquemas ineficientes. Es necesario llevar a cabo campañas de información para resaltar su potencial como alternativa viable de desarrollo. El gobierno debe destinar fondos suficientes para la formación de instructores y la creación de materiales didácticos accesibles para las comunidades rurales.

Para que una reforma legislativa en esta materia sea efectiva, es crucial que diferentes actores, como la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Secretaría del Bienestar y organismos de economía social, trabajen en conjunto en su implementación.

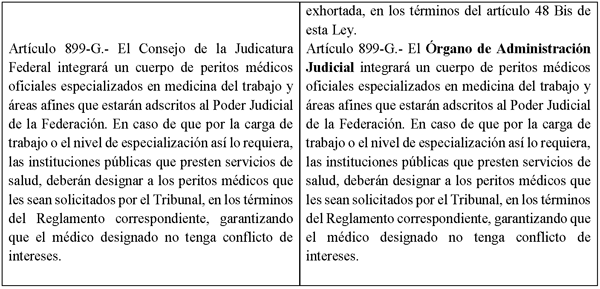

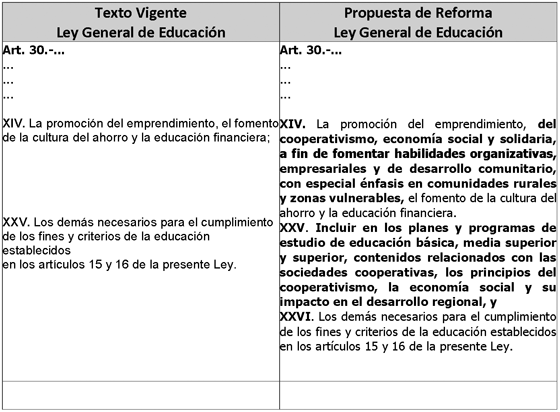

Se anexa el cuadro compartido que permite tener mayor claridad de las propuestas de modificación a cada uno de los marcos jurídicos a reformar:

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración es esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Primero. Se reforma la fracción XIV y se adiciona la fracción XXV del artículo 30 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 30. ...

...

...

...

XIV. La promoción del emprendimiento, del cooperativismo, economía social y solidaria, a fin de fomentar habilidades organizativas, empresariales y de desarrollo comunitario, con especial énfasis en comunidades rurales y zonas vulnerables, el fomento de la cultura del ahorro y la educación financiera.

...

...

...

XXV . Incluir en los planes y programas de estudio de educación básica, media superior y superior, contenidos relacionados con las sociedades cooperativas, los principios del cooperativismo, la economía social y su impacto en el desarrollo regional, y

XXVI . Los demás necesarios para el cumplimiento de los fines y criterios de la educación establecidos en los artículos 15 y 16 de la presente Ley.

Segundo. Se reforma la fracción XIX del artículo 14 de la Ley de la Economía Social y Solidaria , para quedar como sigue:

Artículo 14. ...

...

...

...

XIX. Impulsar el diseño de políticas públicas en el ámbito educativo que fomenten el desarrollo del cooperativismo, la economía social y solidaria en las instituciones educativas del país, dirigidos a estudiantes, docentes y líderes comunitarios, con énfasis en zonas rurales y comunidades indígenas.

Fomentar la creación de programas interdisciplinarios en universidades públicas para la formación de especialistas en economía social, cooperativismo y desarrollo comunitario, que puedan acompañar técnicamente a las comunidades rurales en la creación y fortalecimiento de cooperativas .

...

...

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Pautas históricas del cooperativismo mexicano:

aportaciones y retos a la democratización del país.

https://puedjs.unam.mx/revista_tlatelolco/pautas-historicas-del-cooperativismo-mexicano-aportaciones-y-retos

-a-la-democratizacion-del-pais/

2 Pautas históricas del cooperativismo mexicano:

aportaciones y retos a la democratización del país.

https://puedjs.unam.mx/revista_tlatelolco/pautas-historicas-del-cooperativismo-mexicano-aportaciones-y-retos

-a-la-democratizacion-del-pais/

3 Rescatan la historia de las cooperativas de

pescadores en Baja California.

https://gaceta.uabc.mx/notas/academia/rescatan-historia-de-las-cooperativas-de-pescadores-en-baja-california

4 El cooperativismo en México:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/797149/Socidades_Cooperativas_Digital.pdf

5 Ley General de Sociedades Cooperativas:

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/143_190118.pdf

6 Ley de la Economía Social y Solidaria:

https://www.diputados.gob.mx

7 Diagnóstico del Programa S-262.

https://www.agricultura.gob.mx/sites/default/files/sagarpa/document/2018/10/09/1463/

09102018-7-diagnostico-cydm-2014.pdf

8 La ineficiencia de la desigualdad.

https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/cd373168-ed4d-4bb7-b70a-4d9fd80c68a9/content

9 Inclusión financiera de los pequeños productores

rurales.

https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/cf33be13-7f5e-403f-8fc5-1622975a36ee/content

10 Políticas agrícolas en México: una visión agregada

y un análisis de programas clave

https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Politicas-agricolas-en-Mexico-una-vision-agregada

-y-un-analisis-de-programas-clave.pdf

11 Naranja más que un jugo.

https://www.gob.mx/profeco/documentos/naranja-mas-que-un-jugo?state=published

12 https://icet.odepa.cl/handle/20.500.12650/72422

13 Se dispara el precio de la cebolla en México.

https://www.eldictamen.mx/se-dispara-el-precio-de-la-cebolla-en-supermercados-de-mexico/

14 https://www.oxfam.org/es/agricultoras-empoderadas-contra-el-hambre-y-la-pobreza

15 https://www.oxfam.org/es/informes/la-pequena-agricultura-en-peligro

16 https://www.pa.gob.mx/publica/rev_53-54/analisis/panorama_general.pdf

17 Cooperativismo agrícola y rural en la región de

América Latina y el Caribe

https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/8f79d750-1174-4fb4-aa6f-face06e28b5e/content

18 Fomento cooperativo

https://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/Cesop/Eje_tematico/9_fomento.htm

19 Fichas de economía solidaria en 34 países

https://www.economiasolidaria.org/recursos/fichas-sobre-la-economia-social-en-34-paises-ocde/

20 Manual de conformación de cooperativas de consumo

https://www.gob.mx/inaes

21 El humanismo en la cuarta transformación

https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/hechos-y-derechos/article/view/18426/18719

22 Manual de conformación de cooperativas de

consumo

https://www.gob.mx/inaes/documentos/manual-para-la-conformacion-de-cooperativas-de-consumo?idiom=es

HcdURDhIRlNMSTUzVllJRThZNUNEQ1JFWEFFRy4u

23 Fomento cooperativo.

https://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/Cesop/Eje_tematico/9_fomento.htm

24 La educación cooperativa como estrategia para el

desarrollo de la participación y autogestión

https://base.socioeco.org/docs/javier_andres_silva_diaz.pdf

25 Cooperativas rurales y el desarrollo

sostenible

https://www.findevgateway.org/sites/default/files/publications/files/mfg-es-documento-las-cooperativas-rurales

-y-el-desarrollo-sostenible-2001.pdf

26 Las cooperativas, un modelo vigente y de futuro

para el desarrollo.

https://www.gob.mx/mantenimiento.html

27 La educación cooperativa como estrategia para el

desarrollo de la participación y autogestión

https://base.socioeco.org/docs/javier_andres_silva_diaz.pdf

28 Cooperativas rurales y el desarrollo

sostenible

https://www.findevgateway.org/sites/default/files/publications/files/mfg-es-documento-las-cooperativas-rurales

-y-el-desarrollo-sostenible-2001.pdf

29 El árbol de la cooperativa: Raíces de un futuro

sostenible.

https://www.plataformatierra.es/comunidad/horizonte-agroalimentario/cooperativas-agricolas-sostenibilidad-futuro

30 Fomento cooperativo.

https://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/Cesop/Eje_tematico/9_fomento.htm

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de marzo de 2025.

Diputada Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo (rúbrica)

Que adiciona un párrafo segundo al artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y reforma la fracción VI del artículo 300 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, en materia de pruebas periciales para el análisis o evaluación de la personalidad, suscrita por los diputados Sergio Mayer Bretón y Fernando Jorge Castro Trenti, del Grupo Parlamentario de Morena

Los suscritos, Sergio Mayer Bretón y Fernando Jorge Castro Trenti, diputados del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y se reforma la fracción VI del artículo 300 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, en materia de pruebas periciales para el análisis o evaluación de la personalidad, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La doctrina jurídica señala que el peritaje es la actividad realizada por personas especialmente calificadas, distintas e independientes de las partes y del juez del proceso, por sus conocimientos técnicos, artísticos o científicos, mediante el cual se suministra al juez argumentos o razones para la formación de su convencimiento respecto de ciertos hechos cuya percepción o entendimiento escapa a las del común de las gentes. Es una prueba ilustrativa sobre alguna materia técnica, que escapa al conocimiento del magistrado.1

La finalidad de la prueba de pericial , consiste en acreditar los hechos que fundamentan las pretensiones de las partes en el proceso, de modo que el perito, mediante su informe o dictamen, proporciona al tribunal los conocimientos técnicos necesarios para la valoración de los hechos objeto de la controversia. Se garantiza el mínimo necesario de imparcialidad científica, objetiva, que debe concurrir en el trabajo de examen y emisión del dictamen pericial, cuando el perito actúa conforme con los criterios válidos y vigentes en la disciplina que se trate y los aporta al órgano judicial para su valoración.

Es por esto que los peritos deben ser titulados, es decir, deben poseer un título oficial habilitante, que corresponda a la materia objeto del dictamen y a la naturaleza de éste. Sólo cuando la pericia se refiera a materias no comprendidas en títulos profesionales oficiales se admite el informe de peritos no titulados, que habrán de ser nombrados entre “personas entendidas” en la materia de que se trate. Lo dicho es relevante, porque la prueba pericial está asociada a una serie de problemas que no se presentan cuando se trata de la aplicación de otros medios de prueba y a los que debe buscarse solución siempre considerando el objetivo final de la institución, su valoración.2

De acuerdo con diversos tratadistas la prueba pericial se encuentra en constante evolución y se adapta al entorno social; interrelacionándose con diversas ciencias, artes y disciplinas con distintos grados de complejidad y características diversas, sus conclusiones pueden influir en las resoluciones de un juez, lo que puede resultar complejo, al concurrir la aplicación del derecho y áreas de conocimiento diversas.

Una revisión panorámica de la literatura especializada en materia de prueba pericial permite identificar que existe un importante consenso a nivel comparado acerca de que su uso en los sistemas judiciales es cada vez más frecuente y masivo. De acuerdo al jurista Emmanuel Jeuland, quien la ha enmarcado en un contexto de evolución histórica y social de los sistemas judiciales, señala3 :

“Cada época tiene una predilección por un medio de prueba. Los cristianos de la Edad Media tenían una preferencia por las ordalías y los juramentos. El Ancien Régime desarrolló a la prueba documental y la confesión por medio de la tortura. Nuestra época tiene una predilección por la evidencia de expertos. Ciertamente la confesión, el testimonio, los documentos o el juramento continúan siendo utilizados, pero el medio de prueba que atrae la atención, responde a nuestras expectativas y levanta discusión es la evidencia experta”.

Al respecto, los ordenamientos jurídicos de nuestra tradición romano germánica y del common law coinciden en que el juez no está obligado a sujetar sus resoluciones a los peritajes, por el contrario, rige el sistema de libre valoración de la prueba; y en el caso del Derecho Anglosajón, se puede describir como un sistema jurídico donde no hay reglas de prueba tasada.

Sin embargo, un problema que se ha detectado, es la tendencia de los sistemas de justicia penal a hacer uso de un conjunto de pruebas periciales de muy baja confiabilidad. Esto se produce generalmente como consecuencia del uso de opiniones expertas fundadas en disciplinas de escaso rigor metodológico o científico. La literatura anglosajona agrupa estos casos bajo la noción de Junk Science o ciencia basura , la cual ha documentado que en varias ocasiones se utiliza como evidencia en los juicios, pruebas periciales que son presentadas con un aura de rigor científico o metodológico, que realmente no posee y que lleva a los juzgadores a cometer errores en la decisión final. A partir de la base de datos de la organización estadounidense Innocent Project , señala que muchos de los exonerados precisamente han sido condenados como resultado de métodos forenses poco confiables. De la misma forma, la Law Comissión de Inglaterra y Gales han elaborado una propuesta de reforma legal, destinada a elevar los estándares de admisibilidad, estructurada sobre la base de considerar que un problema frecuente en estos países ha sido el uso de evidencia no confiable de parte de la persecución penal, lo que explica diversos casos de condenas a personas inocentes. En líneas similares existe evidencia en Canadá y Australia sobre la incidencia de este factor.4

En este contexto, es importante reconocer los avances logrados en el ámbito legislativo, como la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, así como la reforma en junio de 2008, a partir de la cual se modificó el modelo penal inquisitivo para dar lugar al sistema acusatorio, el cual tiene como objetivo garantizar el debido proceso, el acceso a la justicia, la protección a las víctimas, la presunción de inocencia, la reparación del daño, así como una nueva racionalidad para la ejecución de penas. Los cambios requeridos para la plena implementación de este nuevo modelo penal se desarrollaron en los siguientes ocho años, iniciando su plena vigencia en junio de 2016.

Si bien se reconocen los avances logrados en materia de procuración y administración de justicia, diversos medios de comunicación y colectivos defensores de derechos humanos, como el caso de aquellos dirigidos a la atención de mujeres, niñas y adolescentes, han denunciado diversos casos judiciales donde se han vulnerado derechos de mujeres que han sufrido violencia, identificando el mal uso de pruebas periciales de baja confiabilidad, como lo es el caso de la grafología, utilizado para defender a vinculados a proceso por violencia familiar, abuso sexual o deudores alimentarios, entre otros delitos de género.

En el marco de la transformación al Poder Judicial, se estima viable revisar la valoración que los fiscales, ministerios públicos o jueces dan a este tipo de pruebas, respecto a otros medios de convicción y, en su caso, si a partir de ello se ha propiciado la impunidad.

Diana Luz Vázquez, activista contra la violencia vicaria y promotora de la Ley Sabina, ha compartido y visibilizado el caso de Mariel Albarrán, madre de dos pequeñas y que lucha por justicia desde hace años tras haber denunciado que el padre biológico de las niñas, y ex magistrado, abusó sexualmente de ellas, el cual durante el proceso solicitó la custodia de las menores, basado en un peritaje en grafología realizado a partir de una libreta escolar y fragmentos de la firma de la denunciante, con el cual se argumenta que la madre de las niñas disfruta de hacer daño.

Es de precisar que la grafología es definida como una técnica proyectiva y descriptiva que analiza la escritura con el fin de identificar o describir la personalidad de un individuo e intentar determinar características generales del carácter, acerca de su equilibrio mental (e incluso fisiológico), la naturaleza de sus emociones, su tipo de inteligencia y aptitudes profesionales y, para algunos grafólogos, sirve para diagnosticar el grado de salud o enfermedad física y mental.5

Es relevante no confundir la grafoscopía con la grafología, pues ambas tienen una naturaleza y aplicaciones distintas. De acuerdo con el tratadista Víctor Mayorga Morales, la grafoscopía tiene su origen en la criminalística moderna y tiene por finalidad el estudio de las escrituras y de los documentos controvertidos, a objeto de determinar su autenticidad o falsedad, para establecer el cumplimiento, o no, de obligaciones, mientras que la grafología tiene su origen en la psicología experimental, analizando la escritura de un individuo con el fin de descubrir su temperamento, aptitudes y personalidad, y debido a que las conclusiones son de carácter subjetivo, no pueden demostrarse fehacientemente; mientras que en la grafoscopía las conclusiones pueden demostrarse de manera objetiva.6

De acuerdo con María Concepción Feria Ramos, perito en grafología adscrita a la Oficialía de Partes Común de Juzgados Civiles de Los Reyes La Paz, Estado de México, con el tamaño en la escritura, se puede identificar la percepción de uno mismo (autoestima); la forma: brinda información acerca del carácter del sujeto; la inclinación, brinda información del sujeto acerca de su grado de equilibrio entre su carácter, temperamento y personalidad; con la ley de la dirección se puede observar el estado emocional por el cual atraviesa el sujeto; con la velocidad, el grado de inteligencia; con la presión, la energía y salud del individuo, y finalmente con la ley del orden se observa en general, como se sitúa el sujeto en su entorno.7

Al respecto, es de destacar que en 1992, el investigador australiano Geoffrey Dean publicó en la revista de la Asociación Estadounidense de Psicología un metaanálisis en el que examinó más de 200 estudios sobre grafología de varios países y en diferentes idiomas, encontrando que ningún grafólogo de ninguna de las escuelas de análisis de la escritura a mano obtuvo mejores resultados que los aficionados sin formación que hacían conjeturas a partir de los mismos materiales presentados a los grafólogos. En la gran mayoría de los estudios analizados, ninguno de los grupos superó las expectativas de azar.8

De acuerdo con el Manual de prueba pericial , publicado por la Dirección General de Derechos Humanos de la Suprema Corte y la Escuela Federal de Formación Judicial, existen otros ejemplos que quizá sean más sorprendentes para algunos juristas, pues hay información empírica que muestra la no fiabilidad de métodos y técnicas que se siguen siendo usados en los tribunales, como los dibujos que supuestamente sirven de indicadores gráficos de abuso sexual infantil:

“Nubes en cualquier dibujo; genitales dibujados en la persona; manos demasiado grandes; ojos de la persona enfatizados, grandes; ojos de la persona pequeños u omitido; piernas de las personas juntas; árbol fálico; sombreado de la cara, cuerpo, extremidades, manos o cuello de la persona; énfasis vertical en el dibujo de la casa. Trabajos en esta línea han sido ampliamente criticados por la comunidad científica, su rigurosidad metodológica, principalmente por la falta de estandarización de esas pruebas, existiendo consenso al desaconsejar su uso para la evaluación del abuso sexual infantil, especialmente en el contexto forense”.

De acuerdo con la comunidad científica, este tipo de pruebas que pretenden evaluar y predecir la personalidad, no tiene base científica, sin embargo, actualmente se siguen tomando en cuenta por algunos jueces y juezas del Poder Judicial.

Resulta por demás grave que un contexto en el que se busca la efectiva procuración y administración de justicia, se utilicen instrumentos técnicos sin sustento científico para aportar conclusiones sobre la responsabilidad penal o civil, con graves daños e impactos para quienes se encuentran en un proceso judicial.

En Estados Unidos de América (EUA), se han desarrollado el Estándar Daubert y el Estándar Frye, los cuales representan dos puntos de referencia legales fundamentales que los tribunales utilizan para evaluar la evidencia científica y que además han tenido una gran influencia en otros países. Estos estándares han permitido enfatizar la importancia de la revisión por pares, la determinación de los márgenes de error y la aceptación generalizada dentro de la comunidad científica como requisitos para considerar que un cierto conocimiento en efecto puede validarse como científicamente fundado.

En México, una aproximación a dichos estándares se puede encontrar en la Tesis 1a. CLXXXVII/2006, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

Conocimientos científicos. Características que deben tener para que puedan ser tomados en cuenta por el juzgador al momento de emitir su fallo.

Los tribunales cada vez con mayor frecuencia requieren allegarse de evidencia científica para la resolución de los asuntos que son sometidos a su conocimiento, debido a los avances de los últimos tiempos en el campo de la ciencia y a las repercusiones que esos hallazgos pueden representar para el derecho. De esta forma, en muchas ocasiones los juzgadores requieren contar con la opinión de expertos en esas materias para proferir sus fallos de una manera informada y evitar incurrir en especulaciones en torno a ámbitos del conocimiento que van más allá del conocimiento del derecho que el juzgador debe tener. Al respecto, debe tenerse presente que el derecho y la ciencia son dos de las fuentes de autoridad más importantes para los gobiernos modernos, aun cuando tienen origen, fundamentos y alcances diversos. Los productos de ambas ramas del conocimiento se presumen imparciales, ajenos a intereses particulares y válidos sin importar el contexto inmediato de su generación; de ahí que frecuentemente orienten las políticas públicas y sirvan de fundamento para evaluar la racionalidad de las decisiones políticas. Juntos, el derecho y la ciencia, constituyen un medio para asegurar la legitimidad de las decisiones gubernamentales, ello a partir de las diversas modalidades de relación que entre ambos se generan. Precisamente por ello, en diversas decisiones jurisdiccionales, como sobre la acción de paternidad, por ejemplo, los avances de la ciencia son indispensables para auxiliar al juzgador a tomar sus decisiones. La propia ley lo reconoce así al permitir que de diversas maneras se utilicen como medios de prueba diversos elementos aportados por la ciencia y la tecnología. En esos casos, debido a la naturaleza de las cuestiones que serán materia de la prueba, al requerirse conocimientos científicos y tecnológicos, se utiliza la prueba pericial, mediante la cual un especialista presta auxilio al juzgador en un área en la que éste no es un experto. Ahora bien, para que un órgano jurisdiccional pueda apoyarse válidamente en una opinión de algún experto en una rama de la ciencia, es necesario que esa opinión tenga las siguientes características: a) Que la evidencia científica sea relevante para el caso concreto en estudio, es decir, que a través de la misma pueda efectivamente conocerse la verdad de los hechos sujetos a prueba, y b) que la evidencia científica sea fidedigna, esto es, que se haya arribado a ella a través del método científico, para lo cual se requiere, generalmente, que la teoría o técnica científica de que se trate haya sido sujeta a pruebas empíricas, o sea, que la misma haya sido sujeta a pruebas de refutabilidad; haya sido sujeta a la opinión, revisión y aceptación de la comunidad científica; se conozca su margen de error potencial, y existan estándares que controlen su aplicación. Si la prueba científica cumple con estas características, el juzgador puede válidamente tomarla en cuenta al momento de dictar su resolución.

Contradicción de tesis 154/2005-PS. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. 18 de octubre de 2006. Mayoría de tres votos. Disidentes: José de Jesús Gudiño Pelayo y Juan N. Silva Meza. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Fernando A. Casasola Mendoza.

Tesis. Registro digital: 173072 Instancia: Primera Sala Novena Época Materia(s): Común

Tesis: 1a. CLXXXVII/2006 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.

Tomo XXV, marzo de 2007, página 258

Tipo: Aislada”.

Es por ello que, respetando la libre valoración de la prueba que pueden hacer los juzgadores tanto en materia penal como en materia civil, se propone reformar los respectivos códigos procesales para que, en caso de considerarse relevante una prueba pericial que realice análisis o evaluaciones sobre la personalidad de un sujeto determinado, ésta cuente con fundamentos científicos para su admisibilidad y con el consentimiento informado por escrito de la persona a la que refiera la prueba, con el fin de garantizar el respeto a los derechos humanos y la protección de la dignidad de las personas involucradas en el proceso.

En el Grupo Parlamentario de Morena, refrendamos nuestro compromiso con la administración y procuración de justicia, que sigue fortaleciéndose en nuestro país.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y se reforma la fracción VI del artículo 300 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares

Artículo Primero. Se adiciona un párrafo segundo al artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

Artículo 368. Prueba pericial

Podrá ofrecerse la prueba pericial cuando, para el examen de personas, hechos, objetos o circunstancias relevantes para el proceso, fuere necesario o conveniente poseer conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, técnica u oficio.

Se excluirá la pericial cuando se trate de conocimientos generales, hechos acreditados en autos o tratándose de simples operaciones aritméticas; así como la prueba pericial que verse sobre análisis o evaluaciones de la personalidad, cuando ésta se realice con teorías, técnicas o métodos no científicos, o cuando dicha prueba no cuente con el consentimiento informado por escrito de la persona a la que refiera, o del padre o tutor, tratándose de niñas, niños o adolescentes.

Artículo Segundo. Se reforma la fracción VI del artículo 300 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, para quedar como sigue:

Artículo 300. La prueba pericial solo procede cuando:

I. a V. ...

VI. Se desechará la pericial cuando se trate de conocimientos generales, hechos acreditados en autos o tratándose de simples operaciones aritméticas; así como la prueba pericial que verse sobre análisis o evaluaciones de la personalidad, cuando ésta se realice con teorías, técnicas o métodos no científicos, o cuando dicha prueba no cuente con el consentimiento informado por escrito de la persona a la que refiera, o del padre o tutor, tratándose de niñas, niños o adolescentes, y

VII. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Revista Derechos en Acción (2017). La Prueba Pericial Consideraciones sobre la prueba pericial y su valoración en la decisión judicial. Disponible en: https://www.corteidh.or.cr/tablas/r37709.pdf

2 Ídem 1.

3 Scielo (2018). Prueba pericial y su impacto en los errores del sistema de justicia penal: antecedentes comparados y locales para iniciar el debate. Disponible en: https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-00122 018000200223#fn5

4 Ídem 3.

5 Criminalística MX (S/F). Grafología. Disponible en: https://www.criminalistica.mx/areas-forenses/grafoscopia/72-grafolog

6 Mayorga Morales, V. (2001). Compendio de grafotécnica: Componente fundamental de la ciencia de la escritura. Disponible en: https://inacipe.gob.mx/Imagenes/campus/docs/peritos/COMPENDIO%20DE%20GR AFOTECNIA.pdf

7 Poder Judicial del Estado de México (2021). Revista Ex Legibus. La prueba pericial en materia de grafología, como un instrumento protector para la identificación de una personalidad agresiva o violenta. Disponible en: https://exlegibus.pjedomex.gob.mx/index.php/exlegibus/article/view/235

8 Lilienfeld, S. O., Lynn, S. J., Ruscio, J., & Beyerstein, B. L. (2010). 50 great myths of popular psychology: Shattering widespread misconceptions about human behavior. Wiley-Blackwell. Disponible en: https://scottlilienfeld.com/wp-content/uploads/2021/01/50-Great-Myths-o f-Popular-Psychology-Shattering-Widespread-Misconceptions-about-Human-B ehavior-by-Scott-O.-Lilienfeld-Steven-Jay-Lynn-John-Ruscio-Barry-L.-Bey erstein-z-lib.org_.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de marzo de 2025.

Diputados: Sergio Mayer Bretón, Fernando Jorge Castro Trenti (rúbricas).