Gaceta Parlamentaria, año XXVIII, número 6743-II-5, miércoles 19 de marzo de 2025

- Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de actividad física para niñas, niños y adolescentes, a cargo del diputado Emilio Suárez Licona, del Grupo Parlamentario del PRI

- Que reforma los artículos 322, 329 y 329 Bis de la Ley General de Salud, que propone dar estímulo fiscal a los donantes de órganos, a cargo del diputado Israel Betanzos Cortes, del Grupo Parlamentario del PRI

- Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático, en materia de armonización con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, a cargo de la diputada Abigail Arredondo Ramos, del Grupo Parlamentario del PRI

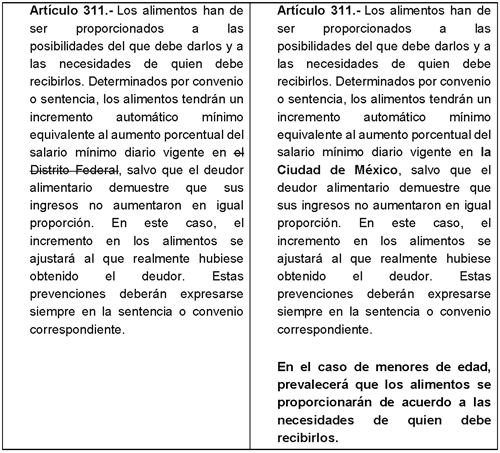

- Que reforma y adiciona el artículo 311 del Código Civil Federal, en materia de pensión alimenticia, a cargo de la diputada Graciela Ortiz González, del Grupo Parlamentario del PRI

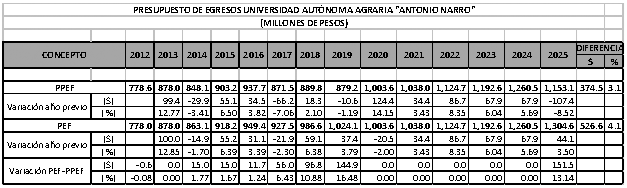

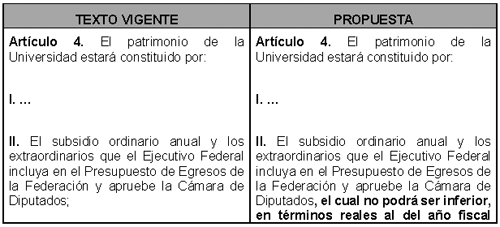

- Que reforma el artículo 4o. de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, a cargo del diputado Yerico Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del PRI

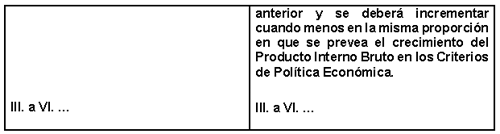

- Que adiciona el artículo 97 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Emilio Suárez Licona, del Grupo Parlamentario del PRI

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de actividad física para niñas, niños y adolescentes, a cargo del diputado Emilio Suárez Licona, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Emilio Suárez Licona , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXVI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el artículo 6, numeral 1, y los artículos 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 5; 15, fracción X; 16, fracción X, 29, 30, fracción VII y 75 de la ley General de Educación, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El Problema de la obesidad y el sobrepeso en México.

La obesidad y el sobrepeso infantil son uno de los problemas más grandes que enfrenta el país. Según información de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut), del año 2022, más del 70% de los adultos y del 35% de las niñas, niños y adolescentes, viven con obesidad o sobrepeso en México.1

De igual forma y según la prospectiva de un estudio elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, OCDE, entre 2020 y 2025, el sobrepeso y las enfermedades derivadas de éste, reducirán la esperanza de vida aproximadamente en tres años en los países pertenecientes a esta organización.2

Un estudio publicado por la UNICEF da cuenta de que la obesidad y el sobrepeso en la infancia y la adolescencia en México es un problema grave y que genera otros padecimientos en la vida adulta como la diabetes, los problemas del corazón y enfermedades en los riñones.3

Según los datos proporcionados por la UNICEF, las principales causas de los altos índices de obesidad y sobrepeso son la alimentación con un alto contenido calórico como las azúcares añadidas, las grasas trans y la sal, así como la falta de actividad física de las niñas, niños y adolescentes. Estas cifras ubican a México como el país en el primer sitio mundial en obesidad infantil y el segundo en obesidad en la edad adulta.4

Lo anterior lleva al organismo a plantear en la Agenda de la Infancia y la Adolescencia 2019-2024, que es fundamental poner a la niñez en el centro del quehacer privado, social y público, y plantea como una de las soluciones al problema el mejoramiento de los hábitos alimenticios y de nutrición de los menores, así como una mayor actividad física.

En los últimos años se ha avanzado en las reformas y las políticas públicas enfocadas en la mejor alimentación de las niñas, niños y adolescentes en las escuelas, especialmente con la prohibición de venta de comida con alto contenido calórico y bebidas azucaradas en las escuelas, así como el etiquetado de productos con sellos indicativos de alto contenido de azúcares, grasas trans y sodio5 .

El 30 de septiembre de 2024 el gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación un Acuerdo de la Secretaría de Educación Pública por el que se da un plazo de 180 días hábiles para eliminar la comida chatarra de las escuelas, de tal forma que, a partir del 25 de marzo de 2025, será obligatoria la prohibición para las 258, 689 escuelas del país.6

Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, es pertinente apuntar que muy poco se ha hecho desde la legislación y la política pública para que el Sistema Educativo Nacional aumente, promueva y mejore la realización de la actividad física de las niñas, niños y adolescentes en las escuelas.

Recomendaciones internacionales

Ante el aumento de la vida sedentaria, la Organización Mundial de la Salud, OMS, recomienda que la actividad física se debe incrementar. En el Plan de Acción Mundial sobre actividad física 2018-2030, emitido por ese organismo se plantearon metas para reducir el sedentarismo en un 10% para el año 2025 y en 15% para el 2030.7

De igual forma realizan una serie de recomendaciones que los Estados deben impulsar para reducir el sedentarismo y evitar así más de 50 millones de muertes por afecciones relacionadas con la obesidad y el sobrepeso. Las recomendaciones de la OMS respecto de la actividad física que deben tener las personas son “[...] por lo menos de 150 a 300 minutos de actividad física aeróbica de intensidad moderada o vigorosa por semana para todos los adultos, incluidas las personas que viven con afecciones crónicas o discapacidad, y un promedio de 60 minutos al día para los niños y adolescentes.”8

En este sentido, la Organización Panamericana de la Salud, OPS, retoma los señalado por la OMS en relación no sólo a las recomendaciones mundiales sobre la actividad física para la salud, sino de la necesidad de que los Estados instrumenten políticas públicas a nivel nacional y regional, que consideren la orientación sobre la relación dosis-respuesta entre frecuencia, duración, intensidad, tipo y cantidad total de actividad física y prevención de las enfermedades no transmisibles.9

Si bien la OMS plantea que este problema se debe abordar de manera sistémica, es decir, que se desarrollen un conjunto de políticas públicas de diverso orden, comunitarias, educativas, de infraestructura, laborales, entre otras, la formación que se promueva en los centros educativos es fundamental para que desde la infancia se generen hábitos de actividad física que permitan a las niñas, niños y adolescentes estar en mejores condiciones de salud en el presente y mantenerlas cuando lleguen a la vida adulta.

Según lo planteado por Bennasar y Silva (2023), la educación física se debe reconocer como un componente muy importante de la educación y el desarrollo integral de los estudiantes. Citan a la Organización Mundial de la Salud, OMS, que en el año 2012 recomendó que los niños y jóvenes de 5 a 17 años deben realizar al menos 60 minutos diarios de actividad física de intensidad moderada a vigorosa para mejorar su salud física, mental y social.10

Sin embargo, a pesar de esta recomendación hacen hincapié en que no necesariamente en todos los países se toma en cuenta de esa forma, causando que la niñez y la infancia realicen menos actividad física en las escuelas por semana. Dichos autores acuñan el concepto de Educación Física de Calidad, para referirse a aquella que es horizontal, que incluye la actividad física aeróbica y enfocada en el desarrollo de habilidades motrices integrales.11

Retoman, además, lo establecido en la Carta Internacional de Educación Física que reivindica a la educación física como un componente del derecho fundamental de todos a tener un desarrollo humano adecuado, salud, paz e integración social. Esa visión de la actividad física y el deporte es justamente lo que constituye el concepto de Educación Física de Calidad.

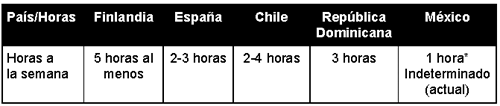

Diversos Estados en el mundo han adoptado estas recomendaciones internacionales para la distribución de las horas lectivas de sus sistemas educativos y sus resultados, en relación con la baja prevalencia de obesidad en niñas, niños y adolescentes ha sido ampliamente documentada.

Cómo se organizan las clases de educación física en otros países.

El caso de Finlandia

El sistema educativo finlandés ha sido reconocido como uno de los mejores del mundo, dentro de esos reconocimientos destaca el fuerte protagonismo que le dan a educación física y la práctica del deporte en la formación integral de sus educandos, lo cual los dota de hábitos que conservan y continúan practicando en su vida adulta, “[...] un noventa por ciento de la sociedad finlandesa realiza alguna actividad física como mínimo dos o tres veces por semana, además de que el deporte se ve como una actividad de ocio a nivel infantil y juvenil.”12

Una parte importante de la generación de esta cultura proclive a la actividad física y el deporte está relacionada con las políticas públicas que instrumenta el Ministerio de Educación y Cultura, el cual es encargado de controlar, organizar y financiar las actividades físicas para lograr que mejore la salud de sus ciudadanos y se potencien las capacidades de competencia y del deporte de alto rendimiento. Su objetivo principal es “[...] lograr que el nivel de bienestar y salud aumente.”13

El Estado finlandés ve además a la educación física como “[...] la oportunidad de que los alumnos sean capaces de adquirir una actitud más positiva, y esto les facilite el proceso de aprendizaje.”14 La mayor parte del currículo finlandés está conformado por la educación física, la música y la plástica, así como de trabajos que se realizan manualmente. Ese es un claro referente de la importancia que le da su sistema educativo a la actividad física y el deporte como promotores del bienestar y la salud.15 En Finlandia los alumnos realizan al menos una hora diaria de actividad física en las escuelas, que pueden llegar hasta 3 en el día considerando las actividades que realizan fuera del ámbito escolar.

El caso de España

El sistema educativo de España está regido por lo establecido en la Ley Orgánica para la Mejora Educativa, LOMCE, expedida en el año 2013. En ese ordenamiento jurídico se le concede una gran importancia al conocimiento del propio cuerpo y su cuidado; al fomento de hábitos alimenticios adecuados y la realización de actividades físicas cotidianas. En esa ley se establecen lineamientos y niveles de especialización de los profesores responsables de impartir la educación física.16

La educación física implica de forma ineludible la activación física, pues se compone de:

“[...] cinco situaciones motrices diferentes:

a) Acciones motrices individuales en entornos estables: se centra en el desarrollo de actividades de esquema corporal, de adquisición de habilidades individuales, la preparación física de forma individual, el atletismo y la gimnasia, entre otros.

b) Acciones motrices en situaciones de oposición: se centra en situaciones correspondientes a juegos de uno contra uno, los juegos de lucha, el judo, deportes individuales con raqueta, entre otros.

c) Acciones motrices en situaciones de cooperación, con o sin oposición: se centra en los juegos tradicionales, patinaje por parejas, relevos, deportes colectivos, entre otros.

d) Acciones motrices en situaciones de adaptación al entorno físico: se centra en las actividades físicas en el medio natural tales como la marcha o las excursiones, la orientación, acampadas, gymkanas en la naturaleza, la escalada, rafting, entre otros.

e) Acciones motrices en situaciones de índole artística o de expresión: se centra en las actividades rítmicas, coreografías, cuentos motrices, dramatización, mimo, entre otros.”17

La educación física es obligatoria para todos los niveles, a excepción del segundo año del bachillerato. Sin embargo, a diferencia de Finlandia, en el caso de España, la educación física no tiene un papel tan protagónico como en el país nórdico. Aun así, la cantidad de horas a la semana que se dedica a los educandos va entre las 2 y 3 horas, y en diversas mediciones se observa que por lo menos la mitad de la población lleva a cabo algún deporte.18

El caso de Chile

En el caso de Chile, la integración del currículo también se encuentra regulada en la ley, la cual tiene carácter nacional y aunque cada escuela tiene autonomía para adaptarse a las circunstancias particulares de la región y condiciones sociales, en promedio se le concede de 3 a 4 horas a las actividades físicas en las escuelas.

Los programas de Educación Física son diseñados por el Ministerio del Deporte. En el 2019, el Estado chileno diseñó el programa Crecer en Movimiento, con el objetivo de que la actividad física y el deporte fueran claves para combatir la obesidad infantil y promover el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.19

“Este programa apunta a un mayor desarrollo de las habilidades motrices de los preescolares, hacer efectiva las horas de Educación Física integrando por primera vez a los alumnos de la Educación Media. Todas las actividades se ejecutan tres veces a la semana. El tiempo de cada sesión es de 60 minutos. Las actividades se implementan en todas las regiones y comunas del país. El programa tiene un modelo de desarrollo que comprende tres líneas de acción: (1) jugar y aprender; (2) del juego al deporte y (3) escuelas de elección deportiva.”20

Comparativo de Horas Semanales Dedicadas a la Actividad Física en las Escuelas

Fuente: Elaboración propia con datos de https://dspace.uib.es/xmlui/bitstream/handle/11201/152781/Ruiz_Slawinsk i_Yasmina.152781pdf.pdf?sequence=3&isAllowed=y

*El promedio de las dos últimas décadas, con base en la información de los diversos acuerdos que la autoridad educativa ha publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Cómo se organizan las horas lectivas en México.

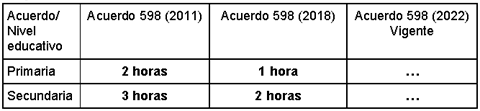

En la Ley General de Educación, particularmente en el artículo 29 ya se establece que en los planes y programas de estudio se debe considerar la activación física, la práctica del deporte y la educación física de manera diaria, sin embargo, en lo establecido en el Acuerdo 592 por el que se establece la Articulación de la Educación Básica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de agosto de 2011, el cual fue modificado para el ciclo escolar 2018-2019 y posteriormente ratificado para los ciclos escolares 2021-2022, 2022-2023, la realidad es distinta lo establecido en el marco jurídico.

Cabe mencionar que desde el ciclo escolar 2022-2023 no se establecieron cantidades de horas lectivas para cada una de las asignaturas, sino que, con base en los planteamientos de la Nueva Escuela Mexicana, cada centro escolar definirá eso según su contexto particular.

Fuente: elaboración propia con la información del acuerdo del DOF (19/08/2011), DOF (07/06/2018), DOF (19/08/2022).

La tabla anterior nos muestra que en el último sexenio se retrocedió en la cantidad de horas que desde la educación básica se dedica semanalmente a la actividad física de las niñas, niños y adolescentes, hasta llegar a la actualización del año 2022, en el cual a partir del concepto de autonomía curricular de la Nueva Escuela Mexicana no se establece la obligatoriedad de conceder determinada cantidad de horas semanalmente a cada asignatura, incluyendo la educación física.

La crisis de obesidad y sobrepeso de nuestras niñas, niños y adolescentes no se podrá combatir de manera exitosa, si no se consideran los diversos factores que influyen en ello, como son la promoción de una alimentación saludable, la actividad física, la adaptación de la infraestructura educativa y la capacitación de las maestras y maestros.

Esta iniciativa tiene como objetivo contribuir a la solución del problema estableciendo de manera obligatoria que las niñas, niños y adolescentes deben realizar activación física en los centros educativos al menos 3 horas a la semana. Lo anterior con base en los parámetros internacionales y con el fin último de que nuestra infancia y adolescencia tengan mejores condiciones de salud en el presente y se sienten las bases de hábitos saludables que en el futuro les permitan tener una vida adulta sana.

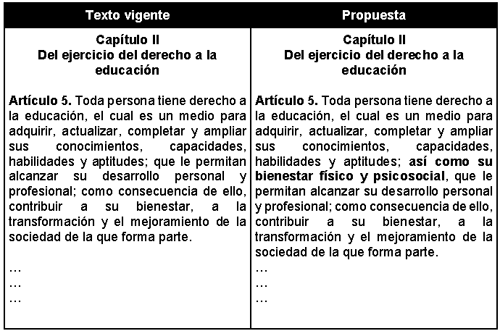

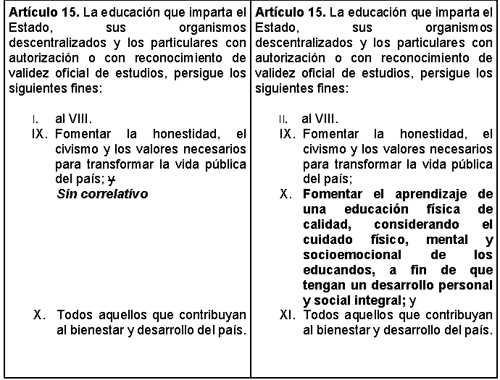

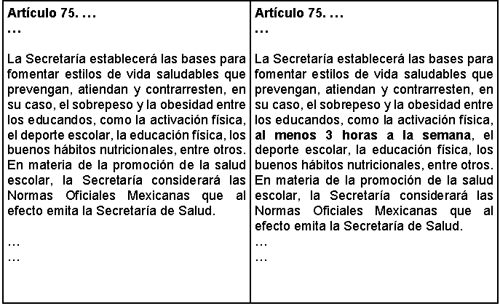

Por lo anteriormente expuesto, mi propuesta consiste en reformar los artículos 5; 15 fracción X; 16, fracción X; 29; 30, fracción VII; y 75 de la Ley General de Educación, de la siguiente forma:

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta asamblea el siguiente

Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 5; 15 fracción X; 16, fracción X, 29; 30, fracción VII; y 75 de la Ley General de Educación .

Único. Se reforman y adicionan los artículos 5; 15 fracción X; 16, fracción X; 29; 30, fracción VII; y 75 de la Ley General de Educación para quedar como sigue:

Capítulo II

Del ejercicio del derecho a la

educación

Artículo 5. Toda persona tiene derecho a la educación, el cual es un medio para adquirir, actualizar, completar y ampliar sus conocimientos, capacidades, habilidades y aptitudes; así como su bienestar físico y psicosocial , que le permitan alcanzar su desarrollo personal y profesional; como consecuencia de ello, contribuir a su bienestar, a la transformación y el mejoramiento de la sociedad de la que forma parte.

...

...

...

Artículo 15. La educación que imparta el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, persigue los siguientes fines:

I. al VIII.

XI. Fomentar la honestidad, el civismo y los valores necesarios para transformar la vida pública del país;

XII. Fomentar el aprendizaje de una educación física de calidad, considerando el cuidado físico, mental y socioemocional de los educandos, a fin de que tengan un desarrollo personal y social integral; y

XIII. Todos aquellos que contribuyan al bienestar y desarrollo del país.

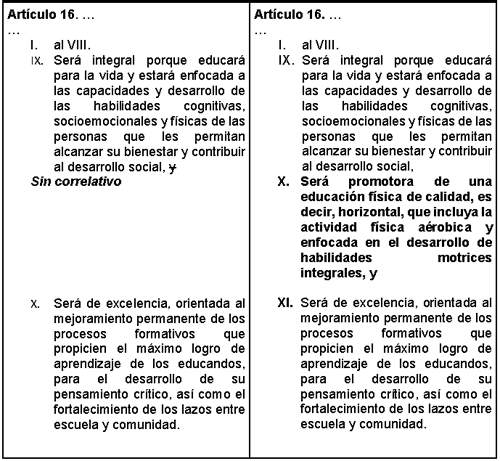

Artículo 16. ...

...

I. al VIII.

IX. Será integral porque educará para la vida y estará enfocada a las capacidades y desarrollo de las habilidades cognitivas, socioemocionales y físicas de las personas que les permitan alcanzar su bienestar y contribuir al desarrollo social,

X. Será promotora de una educación física de calidad, es decir, horizontal, que incluya la actividad física aérobica y enfocada en el desarrollo de habilidades motrices integrales, y

XI. Será de excelencia, orientada al mejoramiento permanente de los procesos formativos que propicien el máximo logro de aprendizaje de los educandos, para el desarrollo de su pensamiento crítico, así como el fortalecimiento de los lazos entre escuela y comunidad.

Artículo 29. ...

I. al VI.

Los programas de estudio deberán contener los propósitos específicos de aprendizaje de las asignaturas u otras unidades dentro de un plan de estudios, así como los criterios y procedimientos para evaluar y acreditar su cumplimiento. Podrán incluir orientaciones didácticas y actividades con base a enfoques y métodos que correspondan a las áreas de conocimiento, así como metodologías que fomenten el aprendizaje colaborativo, entre los que se contemple una enseñanza que permita utilizar la recreación y el movimiento corporal como base para mejorar el aprendizaje y obtener un mejor aprovechamiento académico, además de la activación física, la práctica del deporte y la educación física de calidad de manera diaria.

...

Artículo 30. Los contenidos de los planes y programas de estudio de la educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, de acuerdo al tipo y nivel educativo, serán, entre otros, los siguientes:

I. al VI.

VII. El fomento de la activación física, la práctica del deporte y la educación física de calidad, al menos 3 horas a la semana;

VIII. al XXV

Artículo 75. ...

...

La Secretaría establecerá las bases para fomentar estilos de vida saludables que prevengan, atiendan y contrarresten, en su caso, el sobrepeso y la obesidad entre los educandos, como la activación física, al menos 3 horas a la semana , el deporte escolar, la educación física, los buenos hábitos nutricionales, entre otros. En materia de la promoción de la salud escolar, la Secretaría considerará las Normas Oficiales Mexicanas que al efecto emita la Secretaría de Salud.

...

...

Transitorios

Primero . El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. En la expedición de las modificaciones al Acuerdo número 592 por el que se establece la articulación de la Educación Pública Básica de la Secretaría de Educación Pública, en el que se establezcan las horas lectivas dedicadas a la Educación Física de Calidad a la semana, se deberá considerar lo establecido en el presente decreto.

Notas:

1. Rico Barrera, Susana María (2025). La epidemia de

la obesidad en México: Un desafío de salud pública, Consultor Salud,

disponible en: https://consultorsalud.com.mx/la-epidemia-de-obesidad-en-mexico-un-desafio-de-salud-publica/

#:~:text=Fecha:%204%20de%20enero%20de,obesidad%20en%20adolescentes:%2041.1%25.

2. OCDE (2019). The Heavy Burden of Obesity. The

Economics of prevention, OCDE, disponible en:

https://www.oecd.org/en/publications/the-heavy-burden-of-obesity_67450d67-e

3. UNICEF. Sobrepeso y obesidad en niños, niñas y adolescentes, disponible en: https://www.unicef.org/mexico/sobrepeso-y-obesidad-en-ni%C3%B1os-ni%C3% B1as-y-adolescentes

4. Véase, UNICEF (2024). La Agenda de la Infancia y la Adolescencia 2019-2’024, disponible en: https://www.unicef.org/mexico/media/306/file/agenda%20de%20la%20infanci a%20y%20la%20adolescencia%202019-2024.pdf

5. En noviembre de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, modificaciones a 9 artículos de la Ley General de Salud en la que se estableció el etiquetado de productos.

6. DOF (2024). ACUERDO mediante el cual se establecen los Lineamientos generales a los que deberán sujetarse la preparación, la distribución y el expendio de los alimentos y bebidas preparados, procesados y a granel, así como el fomento de los estilos de vida saludables en alimentación, dentro de toda escuela del Sistema Educativo Nacional, disponible en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5740005&fecha=30/09/ 2024#gsc.tab=0

7. Organización Mundial de la Salud. (?2019)?. Plan de acción mundial sobre actividad física 2018-2030: personas más activas para un mundo más sano. Organización Mundial de la Salud. https://iris.who.int/handle/10665/327897. License: CC BY-NC-SA 3.0 IGO

8. Ídem.

9. Ídem.

10. Véase, Bennasar-García, Miguel Israel y Silva Suniaga, Manuel Antonio (2023). Educación Física de Calidad: Realidad en América Latina, en Mentor, Revista de Investigación Educativa y Deportiva, Volumen 3, N° 7, en: https://revistamentor.ec/index.php/mentor/article/view/7253/5989

11. Ídem.

12. This is Finland. Finlandia: A la cabeza en actividades físicas y deporte, en: https://finland.fi/es/vida-y-sociedad/finlandia-a-la-cabeza-en-activida des-fisicas-y-deporte/

13. Ídem.

14. Ruiz Slawinski, Yasmina (2019). Comparación de la

Educación Física entre el sistema educativo de España y Finlandia.

Memoria del Trabajo de Fin de Grado de Educación Primaria, Universitat

de les Illes disponible en: https://dspace.uib.es/

xmlui/bitstream/handle/11201/152781/Ruiz_Slawinski_Yasmina.1Belears 52781pdf.pdf?sequence=3&isAllowed=y

15. Véase ídem.

16. Ídem.

17. Ídem.

18. González-Valeiro, M., Bustamante-Castaño, S. A., Chaverra-Fernández, B. E., Fonseca-Gomes, L. C., López-D’Amico, R., Figueira-Martins, J. F. da S., Reyno-Freundt, A. M., Toja-Reboredo, B., & Zamora-Mota, H. R. (2019). Estudio comparado: La educación física en Colombia, Chile, España, Portugal, República Dominicana y Venezuela. Revista Caribeña de Investigación Educativa (RECIE), 3(2), 7-18. https://doi.org/10.32541/recie.2019.v3i2.pp7-18

19. Véase, ídem.

20. Ídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de marzo de 2025.

Diputado Emilio Suárez Licona

Que reforma los artículos 322, 329 y 329 Bis de la Ley General de Salud, que propone dar estímulo fiscal a los donantes de órganos, a cargo del diputado Israel Betanzos Cortes, del Grupo Parlamentario del PRI

“No hay mejor regalo que el de un corazón que sigue latiendo en otro pecho.”

Quien suscribe, diputado Israel Betanzos Cortes , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 6 numeral 1, fracción I; 77 numeral 1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del Congreso de la Unión, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 322, 329 y 329 Bis de la Ley General de Salud, al tenor del siguiente

Planteamiento del problema

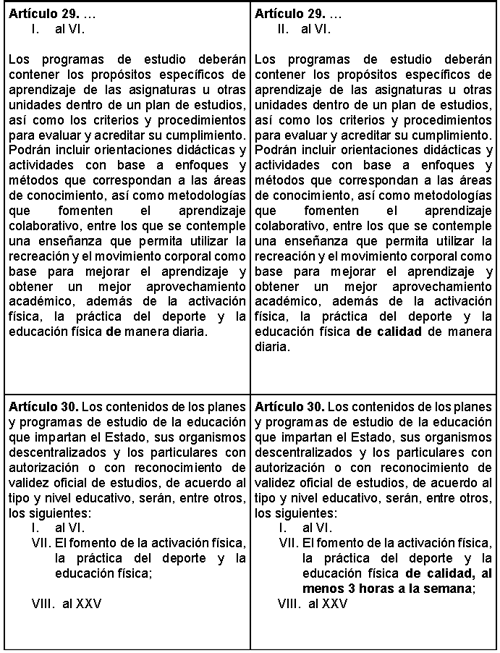

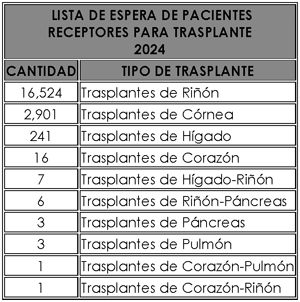

Un trasplante consiste en trasladar un órgano, tejido o un conjunto de células de una persona (donante) a otra (receptora), con el objetivo de reemplazar algún órgano o tejido enfermo o lesionado por uno sano. De acuerdo al Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra), en nuestro país se realizan aproximadamente 7,000 trasplantes al año, de los cuales, aproximadamente 3,000 son trasplantes de riñón, sin embargo, es una cifra muy baja en comparación con la cantidad de ciudadanos que se encuentran en espera de un trasplante de éste vital órgano, los cuales son aproximadamente 16,300, por lo que únicamente se logra una cobertura únicamente del 18.4%. Por otro lado, en cuanto al trasplante de córnea, se realizan un aproximado de 3,500 trasplantes, teniendo una lista de espera de 6,000 pacientes, es decir, se logra una cobertura del 58.3%.

En el mismo sentido, es menester señalar que, de acuerdo con información proporcionada por el CENATRA, al día de hoy se encuentran 19,703 receptores en espera de un trasplante, lo cuáles se distribuyen de la siguiente manera:

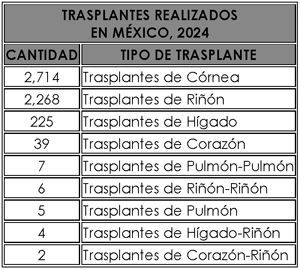

Por otro lado, de acuerdo al Sistema Informático del Registro Nacional de Trasplantes (SIRNT), en lo que va del presente año, se han reportado un total de 5,270 trasplantes realizados en nuestro país, distribuyéndose de la siguiente manera:

Como se puede observar en las tablas anteriores, lamentablemente la cifra de trasplantes realizados es muy baja en comparación con la cantidad de ciudadanos que requieren de uno, motivo por el cual, una gran cantidad de ciudadanos en nuestro país que requieren de un trasplante para tener una mejor calidad de vida, o incluso, para poder sobrevivir no pueden obtenerlo.

De igual manera, es importante destacar que países como España, Estados Unidos o Canadá, cuentan con una tasa de 100 trasplantes por cada millón de habitantes, mientras que nuestro país, cuenta con una tasa que se encuentra en 25 trasplantes por millón de habitantes, con lo que se puede observar la enorme diferencia que existe en nuestro país, en comparación con los anteriormente señalados. De lo anterior, se desprende la importancia de colocar a la donación de órganos como parte de nuestra cultura, con el fin de que nuestros habitantes tengan la disposición de convertirse en donadores.

Asimismo, de acuerdo al Dr. Dante Amato Martínez, profesor de la Carrera de Médico Cirujano de la UNAM, en nuestro país la mayoría de los trasplantes de riñón proviene de donantes vivos, mientras que únicamente uno de cada cuatro proviene de donantes fallecidos, a pesar de que esta fuente debería ser la principal de donantes, por otro lado, manifiesta que nuestro país cuenta con la infraestructura necesaria para la práctica de trasplantes, contando con casi cien centros, así como con diversos trasplantólogos reconocidos a nivel mundial, sin embargo, el número de procedimientos de trasplantes continúa siendo bajo. Otra cifra que proporciona el Médico en comento, es que un solo donador fallecido, puede salvar la vida de cinco a siete personas a través de la donación de sus órganos y tejidos, con lo que es notable la necesidad de implementar una mayor cultura de la donación en nuestro querido México.

Por lo anteriormente señalado en el presente planteamiento del problema, se puede observar que es de suma importancia impulsar la cultura de la donación en nuestra nación, razón por la cual, la presente iniciativa tiene como objeto, impulsar la participación de la ciudadanía en la donación de órganos, por lo que a continuación se presenta la siguiente

Exposición de Motivos

El artículo 313 de la Ley General de Salud señala que compete a la Secretaría de Salud establecer y dirigir las políticas en salud en materia de donación, procuración y trasplantes de órganos, tejidos y células, mientras que el artículo 320 de la mencionada Ley, determina que toda persona es disponente de su cuerpo y podrá donarlo, total o parcialmente.

Ahora bien, existen diferentes tipos de Donación de órganos, los cuales se especifican a continuación:

• Donación después de la muerte: Puede ocurrir cuando una persona experimenta muerte cerebral o cuando el corazón deja de latir de manera irreversible. (Es el tipo de donación más común.)

• Donación en vida: Es la donación de un órgano mientras el donante se encuentra con vida. El más común es el de riñones y parte del hígado, toda vez que estos órganos pueden regenerarse parcialmente.

• Donación de tejidos: Además de órganos, también es posible donar tejidos como córneas, válvulas cardíacas, piel y huesos. Estos tejidos pueden mejorar significativamente la calidad de vida de muchas personas.

En el mismo sentido, es importante mencionar que son diversos los órganos que se pueden donar, entre los que destacan:

• Corazón

• Riñones

• Hígado

• Pulmones

• Páncreas

• Intestinos

• Córneas

• Piel

De igual manera, nuestro país cuenta con una larga historia en la importante labor de la donación de órganos, ya que desde el año 1963 se realizó el primer trasplante renal a partir de un donador vivo en el Centro Médico Nacional (hoy Siglo XXI) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). En los años 1988 y 1989 se efectuaron los primeros trasplantes de corazón y pulmón, respectivamente. El primero de ellos, se llevó a cabo en el Hospital de Especialidades del Centro Médico La Raza del IMSS, mientras que el trasplante de pulmón fue realizado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER). Aunando a la historia de nuestro país en la donación de órganos, en el año de 1999 se creó el Consejo Nacional de Trasplantes, mientras que, en el año 2001, el CENATRA inició operaciones como un órgano Desconcentrado de la Secretaría de Salud.

Es importante señalar que, a pesar de contar en nuestro país con una importante y la larga historia en la donación de órganos, como ya se pudo observar en el planteamiento del problema que antecedió la presente exposición de motivos, nuestro país se ha quedado estancado en este importante tema, resaltando con ello la importancia del presente proyecto, el cual busca fomentar la cultura de la donación entre los ciudadanos de nuestro país.

Es innegable señalar que las redes sociales en la actualidad se han convertido en una poderosa herramienta para conectar a personas de todo el mundo, así como para generar conciencia sobre diversas causas. En el caso de la donación de órganos, estas plataformas podrían utilizarse con la finalidad de promover esta práctica altruista que salva vidas, toda vez que, permitirían en llegar a un público amplio, superando las barreras geográficas y sociales, asimismo, a través de ellas se podrían compartir datos, historias de éxito y testimonios de pacientes y familiares, lo que generaría una mayor empatía entre los ciudadanos. Bajo este tenor, a continuación, se presentan algunas estrategias que podrían ayudar a promover la donación de órganos a través de las redes sociales:

• Campañas creativas y emotivas entre la ciudadanía: Se podrían utilizar historias personales, testimonios y visualizaciones impactantes para conectar con las emociones de las personas.

• Influencers: Sería de gran ayuda poder colaborar con influencers y personalidades públicas para amplificar el mensaje y llegar a nuevos públicos.

• Hashtags y desafíos virales: Se crearían hashtags y desafíos que inviten a la participación y generen conversación sobre la donación de órganos.

• Diálogo abierto: Un gran aporte sería el de fomentar un diálogo abierto y respetuoso en las redes sociales, respondiendo a las preguntas y dudas de los usuarios.

Aunado a lo anterior, es destacable señalar la importancia de fomentar la cultura de la donación de órganos, toda vez que tiene diversos beneficios, entre los que destacan los siguientes:

• Salva vidas: Miles de personas en nuestro país se encuentran en espera de un trasplante para poder seguir viviendo. Es por ello que, la donación de órganos es la única forma para que estas personas puedan recibir un nuevo órgano y seguir disfrutando de una vida plena.

• Segunda oportunidad: Para los receptores, un trasplante de órgano significa una segunda oportunidad de vida, toda vez que les permite volver a realizar actividades cotidianas, mejorar su calidad de vida y disfrutar de tiempo con sus seres queridos.

• Mejora la calidad de vida: Además de salvar vidas, los trasplantes pueden mejorar significativamente la calidad de vida de las personas que padecen enfermedades crónicas o bien, que han sufrido lesiones graves.

• Es un acto de solidaridad: La donación de órganos es un gesto altruista, el cual demuestra solidaridad hacia los demás y puede brindar esperanza a muchas familias.

En relación a lo expuesto en el planteamiento del problema de la presente iniciativa, se puede determinar la importancia y urgencia de fomentar la cultura de la donación en nuestro país, por lo que el objeto de la iniciativa que hoy se presenta, es el de reformar la Ley General de Salud, a efecto de incentivar económicamente a los ciudadanos que decidan registrarse como persona donadora de órganos.

De lo mencionado en el párrafo que antecede, es importante señalar que, si bien la donación de órganos es un acto altruista que no debería estar motivado únicamente por incentivos económicos, es innegable que este tipo de reconocimiento, podría tener un impacto positivo en el fomento de la cultura de la donación. Es por ello, que a continuación se detallan las ventajas que traería consigo la implementación de esta medida:

• Aumento en el número de donantes

- Incentivo directo: Un reconocimiento económico puede ser un incentivo directo y tangible para que más personas se registren como donantes.

- Superación de barreras económicas: En algunos casos, las dificultades económicas pueden ser una barrera para tomar la decisión de donar. Un incentivo económico podría ayudar a superar estas barreras en la población.

• Reducción de la lista de espera

- Mayor disponibilidad de órganos: Un aumento en el número de donantes se traduciría en una mayor disponibilidad de órganos para trasplante, lo que reduciría significativamente las listas de espera.

- Salvamento de vidas: Una menor lista de espera significa que más pacientes podrán recibir un trasplante a tiempo y mejorar su calidad de vida, o incluso, salvar sus vidas.

• Sensibilización de la población

- Debate público: La implementación de un reconocimiento económico generaría un debate público sobre la donación de órganos, lo que aumentaría la conciencia sobre la importancia de este tema.

- Cambio de actitudes: Un debate público informado podría ayudar a cambiar las actitudes negativas o escépticas hacia la donación, fomentando una cultura de solidaridad y altruismo.

• Mejora de la imagen de la donación

- Valorización del acto altruista: Al reconocer económicamente a los donantes, se estaría valorando públicamente su gesto altruista, contribuyendo al mismo tiempo a mejorar la imagen de la donación de órganos.

- Atracción de nuevos donantes: Una imagen positiva de la donación puede atraer a más personas a registrarse como donantes.

Ahora bien, es importante destacar que a nivel mundial, diversos países han implementado un sistema de compensación económica con la finalidad de fomentar la donación de órganos, a continuación se especifican los ejemplos con mayor relevancia:

• Irán: Fue uno de los primeros países en implementar un sistema de compensación económica a las familias de los donantes, teniendo como resultado un aumento significativo en la tasa de donación de órganos en Irán. Cabe destacar que Irán, actualmente cuenta con un registro nacional de donantes, el cual se encuentra regulado por el Gobierno.

• China: Ha implementado un sistema de compensación a las familias de los donantes, teniendo de igual manera, un aumento en la donación de órganos.

• India: Desde que implementó diversas medidas para fomentar la donación de órganos, como lo son los incentivos económicos, su tasa de donación de órganos incrementó de manera considerable.

De lo anteriormente expuesto, se puede observar que los países que han optado por implementar políticas de compensación o apoyos económicos para los ciudadanos que se registren como donantes de órganos, han incrementado de manera significativa sus tasas de donación, es por ello que, a continuación, se describen las ventajas que tendría nuestro país en caso de adoptar este tipo de medidas para los ciudadanos que se registren como donantes:

• Aumento en la tasa de donación: Tanto la India, como Irán y China han experimentado un aumento considerable en el número de donaciones de órganos tras la implementación de sus respectivos sistemas de compensación económica. De lo anterior, podemos concluir que habría una reducción significativa de las listas de espera para trasplantes en México.

• Mayor acceso a tratamientos: Un mayor número de donaciones permitiría que más pacientes recibieran los trasplantes que necesitan, mejorando así tanto su calidad de vida, como la esperanza de vida.

En otro contexto, es importante señalar que, ante la escasez de personas donantes, lamentablemente, existe en la actualidad un mercado negro de órganos en nuestro país. Como ya se mencionó, este fenómeno se alimenta de la escasez de órganos para trasplante, la alta demanda, así como la vulnerabilidad de ciertos grupos poblacionales, es por ello que, dar un incentivo económico a las personas que decidan registrarse como donantes, aportaría en la erradicación de este problema que enfrenta nuestro país. En ese sentido, al dar paso a incentivar económicamente a los donantes, se implementaría un mecanismo para prevenir la corrupción en el tráfico de órganos, consistente en asegurar la transparencia y la rendición de cuentas de la siguiente manera:

• Registros públicos: Crear registros públicos accesibles de todos los trasplantes realizados.

• Mecanismos de denuncia: Establecer mecanismos seguros para que los ciudadanos puedan denunciar cualquier irregularidad.

• Participación ciudadana: Apoyarse en la importante labor de las redes sociales y los medios de comunicación, a efecto de involucrar a la sociedad civil en la vigilancia del sistema de trasplantes.

• Evaluaciones periódicas: Realizar evaluaciones periódicas de la efectividad del sistema y realizar los ajustes necesarios.

En relación a lo anterior, la reforma que se plantea realizar a la Ley General de Salud con el objeto de implementar un incentivo económico para los ciudadanos que decidan registrarse como donantes, no solo beneficiaría a tener una mayor cultura de la donación, sino que también combatiría el mercado negro de órganos que existe hoy en día en nuestro querido país. Sumado a lo anterior, es preciso señalar que, además de los beneficios ya señalados con anterioridad, la implementación de un sistema de incentivos económicos para la donación de órganos en nuestro país, también tendría importantes implicaciones culturales y sociales, entre las que destacan:

• Cambio de valores: Podría generar un debate sobre el valor intrínseco de la vida humana, fomentando de esa manera la donación.

• Confianza en las instituciones: La transparencia y la equidad del sistema de donaciones serán cruciales para mantener la confianza de la ciudadanía en las instituciones.

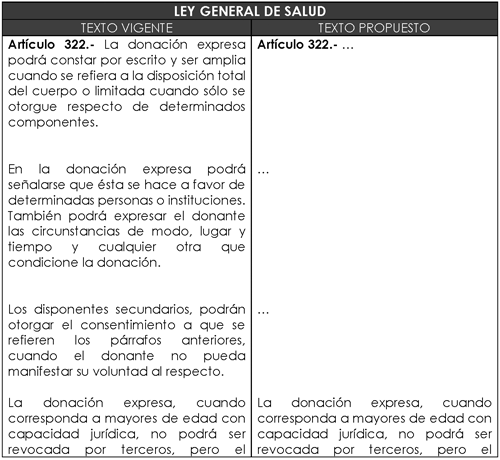

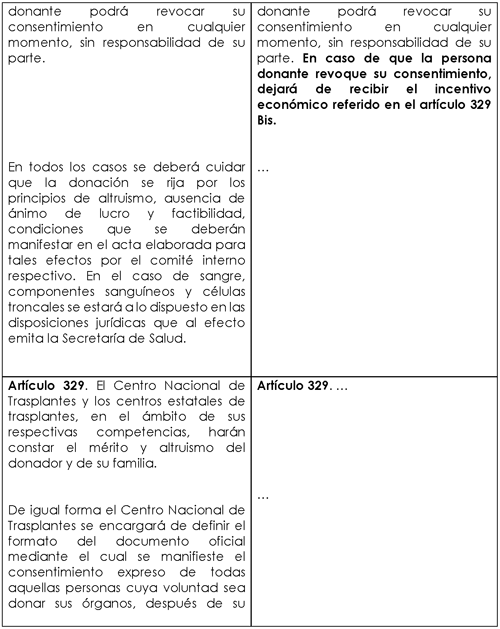

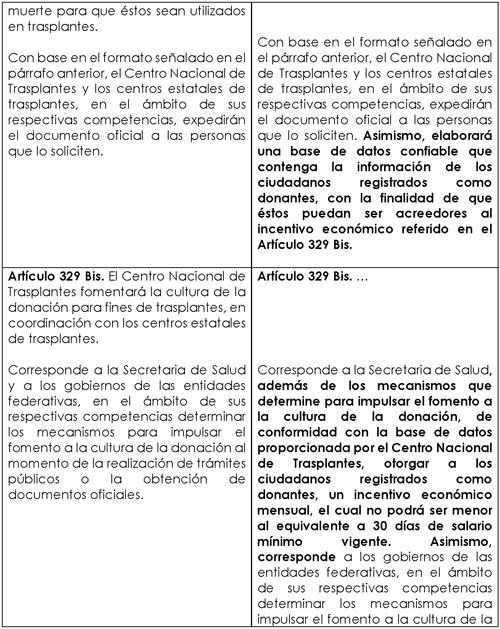

Por lo anteriormente expuesto, y con el fin de que se comprenda mejor la propuesta de la presente iniciativa, a continuación, se expone el siguiente cuadro comparativo de la propuesta de modificación a la Ley General de Salud:

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de este honorable Congreso, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 322, 329 y 329 bis de la Ley General de Salud.

Único. Se reforman los artículos 322, 329 y 329 Bis de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 322.- ...

...

...

La donación expresa, cuando corresponda a mayores de edad con capacidad jurídica, no podrá ser revocada por terceros, pero el donante podrá revocar su consentimiento en cualquier momento, sin responsabilidad de su parte. En caso de que la persona donante revoque su consentimiento, dejará de recibir el incentivo económico referido en el artículo 329 Bis.

...

Artículo 329 . ...

...

Con base en el formato señalado en el párrafo anterior, el Centro Nacional de Trasplantes y los centros estatales de trasplantes, en el ámbito de sus respectivas competencias, expedirán el documento oficial a las personas que lo soliciten. Asimismo, elaborará una base de datos confiable que contenga la información de los ciudadanos registrados como donantes, con la finalidad de que éstos puedan ser acreedores al incentivo económico referido en el Artículo 329 Bis.

Artículo 329 Bis . ...

Corresponde a la Secretaria de Salud, además de los mecanismos que determine para impulsar el fomento a la cultura de la donación, de conformidad con la base de datos proporcionada por el Centro Nacional de Trasplantes, otorgar a los ciudadanos registrados como donantes, un incentivo económico mensual, el cual no podrá ser menor al equivalente a 30 días de salario mínimo vigente. Asimismo, corresponde a los gobiernos de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias determinar los mecanismos para impulsar el fomento a la cultura de la donación al momento de la realización de trámites públicos o la obtención de documentos oficiales.

Transitorio

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- La Secretaria de Salud tendrá 120 días naturales para emitir las reglas de operación del Programa que otorga un apoyo económico a las personas donantes y establecer los mecanismos para otorgar dicho incentivo, la Unidad Responsable, así como la instancia dispersora del recurso.

Tercero.- El Centro Nacional de Trasplantes dará a conocer los lineamientos específicos del Registro Nacional de Donantes, mismo que servirá para garantizar el fomento y la entrega del apoyo económico para las personas donantes.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 19 de marzo de 2025.

Diputado Israel Betanzos Cortes (rúbrica)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático, en materia de armonización con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, a cargo de la diputada Abigail Arredondo Ramos, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, diputada Abigail Arredondo Ramos , integrante de la LXVI Legislatura del Honorable Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), con fundamento en los artículos 71, fracción II y 73, fracción XXIX-C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, tengo a bien someter a consideración del pleno de esta soberanía la presente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático, en materia de armonización con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial; misma que tuvo a bien hacerme llegar y encomendar su presentación, las y los integrantes de la Comisión de Movilidad de esa H. Cámara de Diputados, y que fue elaborada por el equipo técnico de la Comisión a partir de dictámenes aprobados en dos Legislaturas anteriores, la que textualmente dice

Exposición de Motivos

El derecho a la movilidad quedó reconocido en nuestra Carta Magna con el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 4, 73, 115 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de movilidad y seguridad vial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de diciembre de 2020.1

Así, en el párrafo vigésimo primero del artículo 4o constitucional se estableció que “Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad”. Además, se facultó al Congreso de la Unión para expedir la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial (Lgmsv) mediante la reforma a la fracción XXIX-C del artículo 73, que a la letra señala:2

Artículo 73. ...

l. a XXIX-B. ...

XXIX-C. Para expedir las leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno federal, de las entidades federativas, de los Municipios y, en su caso, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de asentamientos humanos, con objeto de cumplir los fines previstos en el párrafo tercero del artículo 27 de esta Constitución, así como en materia de movilidad y seguridad vial;

XXIX-D. a XXXII. ...

De igual forma, se realizaron reformas a los artículos 115 y 122 con el fin de establecer planes municipales y de zonas metropolitanas, así como para la Ciudad de México en la materia:3

Artículo 115. ...

l. a IV. ...

V. Los Municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales relativas, estarán facultados para:

a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal, así como los planes en materia de movilidad y seguridad vial;

b) a i) ...

...

VI. Cuando dos o más centros urbanos situados en territorios municipales de dos o más entidades federativas formen o tiendan a formar una continuidad demográfica, la Federación, las entidades federativas y los Municipios respectivos, en el ámbito de sus competencias, planearán y regularán de manera conjunta y coordinada el desarrollo de dichos centros, incluyendo criterios para la movilidad y seguridad vial , con apego a las leyes federales de la materia.

VII. a X. ...

Artículo 122. ...

A. y B. ....

C. ...

Para la eficaz coordinación a que se refiere el párrafo anterior, dicha ley establecerá las bases para la organización y funcionamiento del Consejo de Desarrollo Metropolitano, al que corresponderá acordar las acciones en materia de asentamientos humanos; movilidad y seguridad vial ; protección al ambiente; preservación y restauración del equilibrio ecológico; transporte; tránsito; agua potable y drenaje; recolección, tratamiento y disposición de desechos sólidos, y seguridad pública.

...

D. ...

Adicionalmente, dentro de los artículos Segundo y Tercero Transitorios del citado Decreto, se estableció lo siguiente:4

Segundo.- El Congreso de la Unión deberá expedir, en un plazo que no excederá de ciento ochenta días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, la Ley General en Materia de Movilidad y Seguridad Vial.

Tercero.- El Congreso de la Unión deberá armonizar, en lo que corresponda, y en un plazo que no excederá de ciento ochenta días contados a partir de la entrada en vigor de la Ley a que se refiere el artículo anterior, la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, de acuerdo con lo dispuesto en el presente Decreto y la referida Ley.

Siguiendo lo establecido en el Segundo Transitorio señalado, el Senado de la República aprobó, el 9 de diciembre de 2021, el Dictamen de las Comisiones Unidas de Zonas Metropolitanas y Movilidad y de Estudios Legislativos, Segunda, que contenía el proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.5

Por su parte, la Cámara de Diputados aprobó con modificaciones la minuta por la que se expide la citada Ley el 24 de marzo de 2022, siendo ésta aprobada en sus términos por el Senado el 5 de abril de 2022. Así, la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial se publicó el 17 de mayo de 2022 y, de conformidad con su artículo Primero Transitorio, entró en vigor al día siguiente.6

Esta ley establece, entre otras cosas, lo siguiente:7

• Las bases y principios para garantizar el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad;

• Sentar las bases para la política de movilidad y seguridad vial, bajo un enfoque sistémico y de sistemas seguros, a través del Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial;

• Definir mecanismos de coordinación de las autoridades de los tres órdenes de gobierno y la sociedad en materia de movilidad y seguridad vial;

• Vincular la política de movilidad y seguridad vial, con un enfoque integral de la política de ordenamiento territorial y desarrollo urbano y de manera transversal con las políticas sectoriales aplicables;

• Establecer como principios de la movilidad y de seguridad vial la accesibilidad, calidad, confiabilidad, diseño universal, eficiencia, equidad, habitabilidad, inclusión e igualdad, movilidad activa, multimodalidad, participación, perspectiva de género, progresividad, resiliencia, seguridad, seguridad vehicular, sostenibilidad, transparencia y rendición de cuentas, transversalidad; y uso prioritario de la vía o del servicio;

• Crear el Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial, como mecanismo de coordinación entre los tres órdenes de gobierno, así como los sectores de la sociedad en la materia, a fin de cumplir el objeto, los objetivos y principios, el Plan Nacional de Desarrollo, la Estrategia Nacional y los instrumentos de planeación;

• Que las medidas que deriven de ella tengan como objetivo prioritario la protección de la vida y la integridad física de las personas en sus desplazamientos, el uso o disfrute en las vías públicas del país, por medio de un enfoque de prevención que disminuya los factores de riesgo y la incidencia de lesiones graves, a través de la generación de sistemas de movilidad seguros;

• La jerarquía de la movilidad de la siguiente manera:

l. Personas peatonas, con un enfoque equitativo y diferenciado en razón de género, personas con discapacidad y movilidad limitada;

II. Personas ciclistas y personas usuarias de vehículos no motorizados;

III. Personas usuarias y prestadoras del servicio de transporte público de pasajeros, con un enfoque equitativo pero diferenciado;

IV. Personas prestadoras de servicios de transporte y distribución de bienes y mercancías, y

V. Personas usuarias de vehículos motorizados particulares;

• Determinar que el Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial estará integrado por las personas titulares o representantes legales de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Economía, las entidades federativas y las autoridades que decida el Sistema, donde se preverá la participación de los municipios;

• Definir la movilidad como el derecho de toda persona a trasladarse y disponer de un sistema integral de movilidad de calidad, suficiente y accesible que, en condiciones de igualdad y sostenibilidad, permita el desplazamiento de personas, bienes y mercancías, el cual deberá contribuir al ejercicio y garantía de los demás derechos humanos, por lo que las personas serán el centro del diseño y del desarrollo de los planes, programas, estrategias y acciones en la materia;

• Definir a la seguridad vial como el conjunto de medidas, normas, políticas y acciones adoptadas para prevenir los siniestros de tránsito y reducir el riesgo de lesiones y muertes a causa de estos;

• Establecer puntualmente los derechos de las víctimas de siniestros de tránsito y sus familiares, así como para personas con discapacidad;

• Definir que la Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial establecerá las bases para el desarrollo de la movilidad y la seguridad vial del país, en el corto, mediano y largo plazo, en congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo, los programas sectoriales, regionales, estatales y municipales del país en materia de movilidad, seguridad vial y ordenamiento territorial, y demás aplicables, así como aquellas específicas a los grupos en situación de vulnerabilidad;

• Establecer Indicadores y Bases de Datos de Movilidad y Seguridad Vial contenidas en el Sistema de Información Territorial y Urbano, así como lo que deberán contener;

• Determinar que el sistema de movilidad debe contar con las condiciones necesarias que protejan al máximo posible la vida, salud e integridad física de las personas en sus desplazamientos por las vías públicas. Para ello, las autoridades competentes en el ámbito de sus facultades deberán privilegiar las acciones de prevención que disminuyan los factores de riesgo, a través de la generación de sistemas de movilidad con enfoque de sistemas seguros; y,

• Establecer criterios para la movilidad con perspectiva de género y la movilidad del cuidado.

Como se ha señalado desde que se presentaron las iniciativas que culminaron con la reforma constitucional en la materia, así como en aquellas por las que se buscó expedir la Ley General, la movilidad y la seguridad vial están en clara coincidencia con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, principalmente en los siguientes:8

ODS 3: Garantizar una vida saludable y promover el bienestar universal, que plantea las siguientes metas:

Meta 3.4 Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el tratamiento y promover la salud mental y el bienestar.

Meta 3.5 Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol.

Meta 3.6: Para 2020 reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por siniestros de tráfico en el mundo.

Meta 3.d: Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo, en materia de alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de los riesgos para la salud nacional y mundial.

Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas:

5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación.

5.c Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles.

ODS 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles:

Meta 11.2: De aquí a 2030 proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad.

También es importante señalar que el artículo Segundo Transitorio de la citada Ley establece lo siguiente:9

Segundo. El Congreso de la Unión y las Legislaturas de las entidades federativas, en un plazo no mayor a 180 días, contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, deberán aprobar las reformas necesarias a las leyes de su competencia, a fin de armonizarlas con lo dispuesto en esta Ley.

Respecto a las leyes federales y generales que deben armonizarse, durante las Legislaturas LXIV y LXV se realizaron diversos esfuerzos tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores. En ese sentido, el 12 de octubre de 2022 la senadora Patricia Mercado Castro, el senador Elí César Cervantes Rojas del Grupo Parlamentario de Morena y el senador Emilio Álvarez Icaza presentaron una iniciativa para armonizar la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, la Ley General de Cambio Climático y la Ley de Infraestructura de la Calidad, la cual fue turnada a las Comisiones Unidas de Zonas Metropolitanas y Movilidad; y de Estudios Legislativos, Primera. Se dictaminó en comisiones el 28 de marzo de 2023. El dictamen se sometió a Primera Lectura el 5 de septiembre de 2023 y a discusión y aprobación del pleno del Senado el 14 de noviembre de 2023, siendo aprobado por 81 votos a favor y remitida la Minuta a la Cámara de Diputados. Sin embargo, ésta quedó pendiente de trámite, derivado del fin de la Legislatura. Por ello, y en virtud de los consensos alcanzados, se retoma el contenido de dicha iniciativa, así como del dictamen referido, para la presente.

El plazo establecido en el artículo Segundo Transitorio de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial venció el 13 de noviembre de 2022, considerando que su vigencia inició el 18 de mayo de 2022. Y aunado a que, de acuerdo con el Programa Anual de Trabajo de la Comisión de Movilidad de la Cámara de Diputados para el Primer Año de Ejercicio de la LXVI Legislatura, el proceso de armonización de leyes federales y generales es un tema prioritario, es necesario realizar las reformas necesarias a fin de cumplir con el criterio establecido en la propia ley.

La Ley General de Cambio Climático (LGCC) establece, en el artículo 2o, que tiene por objeto:

I. Garantizar el derecho a un medio ambiente sano y establecer la concurrencia de facultades de la federación, las entidades federativas y los municipios en la elaboración y aplicación de políticas públicas para la adaptación al cambio climático y la mitigación de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero;

II. Regular las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero para que México contribuya a lograr la estabilización de sus concentraciones en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático considerando, en su caso, lo previsto por el artículo 2o. de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y demás disposiciones derivadas de la misma;

III. Regular las acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático;

IV. Reducir la vulnerabilidad de la población y los ecosistemas del país frente a los efectos adversos del cambio climático, así como crear y fortalecer las capacidades nacionales de respuesta al fenómeno;

V. Fomentar la educación, investigación, desarrollo y transferencia de tecnología e innovación y difusión en materia de adaptación y mitigación al cambio climático;

VI. Establecer las bases para la concertación con la sociedad;

VII. Promover la transición hacia una economía competitiva, sustentable, de bajas emisiones de carbono y resiliente a los fenómenos hidrometeorológicos extremos asociados al cambio climático, y

VIII. Establecer las bases para que México contribuya al cumplimiento del Acuerdo de París, que tiene entre sus objetivos mantener el aumento de la temperatura media mundial por debajo de 2 °C, con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir con los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1.5 °C, con respecto a los niveles preindustriales, reconociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del cambio climático.

Para ello, la LGCC establece diversas atribuciones tanto a la Federación como a las entidades federativas y los municipios para que formulen estrategias, programas y acciones con el fin de mitigar los efectos de las emisiones de gases contaminantes por parte del transporte, fomentar el uso de transporte eficiente y sustentable, enfocados en la adaptación al cambio climático. Así, en el artículo 27 se prevé lo siguiente:10

Artículo 27. La política nacional de adaptación frente al cambio climático se sustentará en instrumentos de diagnóstico, planificación, medición, monitoreo, reporte, verificación y evaluación, tendrá como objetivos:

I. Reducir la vulnerabilidad de la sociedad y los ecosistemas frente a los efectos del cambio climático;

II. Fortalecer la resiliencia y resistencia de los sistemas naturales y humanos;

III. Minimizar riesgos y daños, considerando los escenarios actuales y futuros del cambio climático;

IV. Identificar la vulnerabilidad y capacidad de adaptación y transformación de los sistemas ecológicos, físicos y sociales y aprovechar oportunidades generadas por nuevas condiciones climáticas;

V. Establecer mecanismos de atención inmediata y expedita en zonas impactadas por los efectos del cambio climático como parte de los planes y acciones de protección civil, y

VI. Facilitar y fomentar la seguridad alimentaria, la productividad agrícola, ganadera, pesquera, acuícola, la preservación de los ecosistemas y de los recursos naturales.

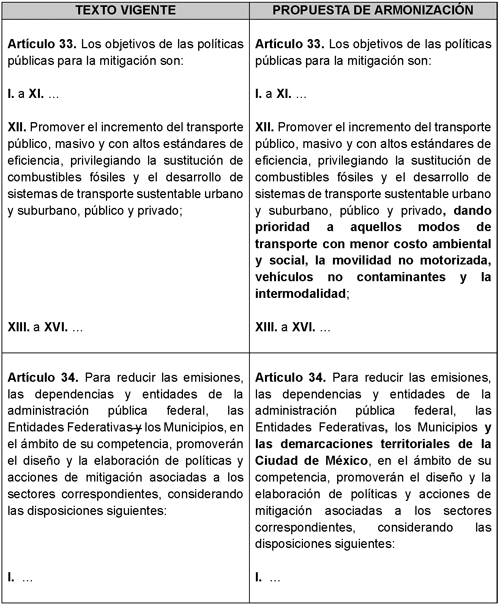

El artículo 33 de la Ley, en su fracción XII establece:11

Artículo 33. Los objetivos de las políticas públicas para la mitigación son:

XII. Promover el incremento del transporte público, masivo y con altos estándares de eficiencia, privilegiando la sustitución de combustibles fósiles y el desarrollo de sistemas de transporte sustentable urbano y suburbano, público y privado...

Por su parte, el artículo 34 dispone:12

Artículo 34. Para reducir las emisiones, las dependencias y entidades de la administración pública federal, las Entidades Federativas y los Municipios, en el ámbito de su competencia, promoverán el diseño y la elaboración de políticas y acciones de mitigación asociadas a los sectores correspondientes, considerando las disposiciones siguientes:

I. ...

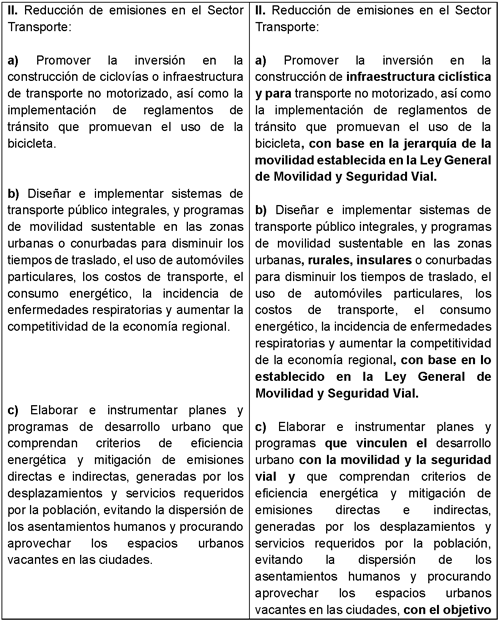

II. Reducción de emisiones en el Sector Transporte:

a) Promover la inversión en la construcción de ciclovías o infraestructura de transporte no motorizado, así como la implementación de reglamentos de tránsito que promuevan el uso de la bicicleta.

b) Diseñar e implementar sistemas de transporte público integrales, y programas de movilidad sustentable en las zonas urbanas o conurbadas para disminuir los tiempos de traslado, el uso de automóviles particulares, los costos de transporte, el consumo energético, la incidencia de enfermedades respiratorias y aumentar la competitividad de la economía regional.

c) Elaborar e instrumentar planes y programas de desarrollo urbano que comprendan criterios de eficiencia energética y mitigación de emisiones directas e indirectas, generadas por los desplazamientos y servicios requeridos por la población, evitando la dispersión de los asentamientos humanos y procurando aprovechar los espacios urbanos vacantes en las ciudades.

d) Crear mecanismos que permitan mitigar emisiones directas e indirectas relacionadas con la prestación de servicios públicos, planeación de viviendas, construcción y operación de edificios públicos y privados, comercios e industrias.

e) Establecer programas que promuevan el trabajo de oficina en casa, cuidando aspectos de confidencialidad, a fin de reducir desplazamientos y servicios de los trabajadores.

f) Coordinar, promover y ejecutar programas de permuta o renta de vivienda para acercar a la población a sus fuentes de empleo y recintos educativos.

g) Desarrollar instrumentos económicos para que las empresas otorguen el servicio de transporte colectivo a sus trabajadores hacia los centros de trabajo, a fin de reducir el uso del automóvil.

En la misma consonancia, la fracción VI del artículo 64 señala:13

Artículo 64. La estrategia nacional deberá reflejar los objetivos y ambición de las políticas de mitigación y adaptación al cambio climático establecidas en la presente Ley y contendrá entre otros elementos, los siguientes:

VI. Oportunidades para la mitigación de emisiones en la generación y uso de energía, quema y venteo de gas natural, uso de suelo y cambio de uso de suelo, transporte, procesos industriales, gestión de residuos y demás sectores o actividades...

En virtud de lo expuesto, en la presente iniciativa se propone lo siguiente:14

• Incorporar a las demarcaciones territoriales dentro del diseño y la elaboración de políticas y acciones de mitigación asociadas a los sectores correspondientes;

• Incorporar la construcción de infraestructura ciclista y para transporte no motorizado, con base en la jerarquía de la movilidad establecida en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial;

• Incorporar a las zonas rurales e insulares contempladas en la LGMSV dentro del diseño de los sistemas de transporte público integrales y programas de movilidad sustentable;

• Establecer la vinculación del desarrollo urbano con la movilidad y la seguridad vial;

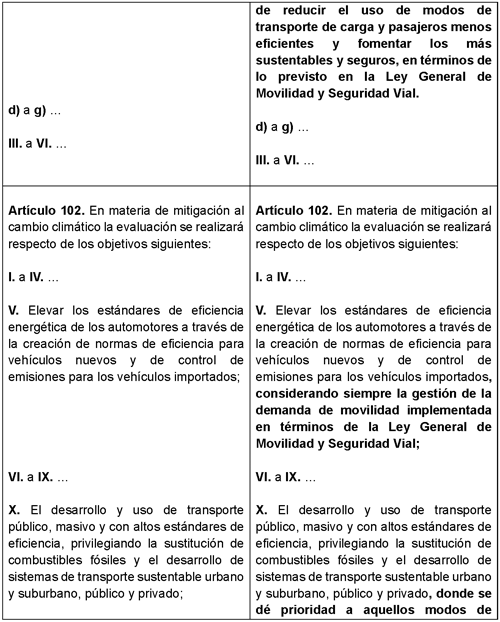

• Incorporar la gestión de la demanda dentro de los estándares de eficiencia energética de los automotores, y

• Establecer la prioridad a los transportes que tengan menor costo vial como parte de las políticas públicas de mitigación del cambio climático.

Así, se considera que las modificaciones propuestas profundizan las disposiciones tendientes a generar mecanismos para el uso de transporte menos contaminante y de transporte no motorizado, con el fin de disminuir la emisión de gases prevista en la LGCC.15

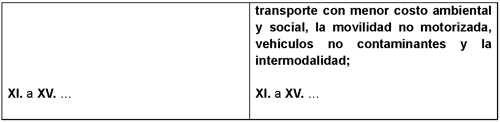

Por lo anterior, se presenta un cuadro comparativo entre el texto vigente y las propuestas que se realizan para armonizar la Ley General de Cambio Climático con los contenidos de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial:

Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a su consideración, la presente iniciativa con proyecto de

Decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático, en materia de armonización con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.

Artículo Único . Se reforman la fracción XII del artículo 33, el párrafo primero y los incisos a), b) y c) de la fracción II del artículo 34 y las fracciones V y X del artículo 102 de la Ley General de Cambio Climático, para quedar como sigue:

Artículo 33. Los objetivos de las políticas públicas para la mitigación son:

I. a XI. ...

XII. Promover el incremento del transporte público, masivo y con altos estándares de eficiencia, privilegiando la sustitución de combustibles fósiles y el desarrollo de sistemas de transporte sustentable urbano y suburbano, público y privado, dando prioridad a aquellos modos de transporte con menor costo ambiental y social, la movilidad no motorizada, vehículos no contaminantes y la intermodalidad ;

XIII. a XVI. ...

Artículo 34. Para reducir las emisiones, las dependencias y entidades de la administración pública federal, las Entidades Federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de su competencia, promoverán el diseño y la elaboración de políticas y acciones de mitigación asociadas a los sectores correspondientes, considerando las disposiciones siguientes:

I. ...

II. Reducción de emisiones en el Sector Transporte:

a) Promover la inversión en la construcción de infraestructura ciclística y para transporte no motorizado, así como la implementación de reglamentos de tránsito que promuevan el uso de la bicicleta, con base en la jerarquía de la movilidad establecida en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.

b) Diseñar e implementar sistemas de transporte público integrales, y programas de movilidad sustentable en las zonas urbanas, rurales, insulares o conurbadas para disminuir los tiempos de traslado, el uso de automóviles particulares, los costos de transporte, el consumo energético, la incidencia de enfermedades respiratorias y aumentar la competitividad de la economía regional, con base en lo establecido en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.

c) Elaborar e instrumentar planes y programas que vinculen el desarrollo urbano con la movilidad y la seguridad vial y que comprendan criterios de eficiencia energética y mitigación de emisiones directas e indirectas, generadas por los desplazamientos y servicios requeridos por la población, evitando la dispersión de los asentamientos humanos y procurando aprovechar los espacios urbanos vacantes en las ciudades, con el objetivo de reducir el uso de modos de transporte de carga y pasajeros menos eficientes y fomentar los más sustentables y seguros, en términos de lo previsto en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.

d) a g). ...

III. a VI. ...

Artículo 102. En materia de mitigación al cambio climático la evaluación se realizará respecto de los objetivos siguientes:

I. a IV. ...

V. Elevar los estándares de eficiencia energética de los automotores a través de la creación de normas de eficiencia para vehículos nuevos y de control de emisiones para los vehículos importados, considerando siempre la gestión de la demanda de movilidad implementada en términos de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial;

VI. a IX. ...

X. El desarrollo y uso de transporte público, masivo y con altos estándares de eficiencia, privilegiando la sustitución de combustibles fósiles y el desarrollo de sistemas de transporte sustentable urbano y suburbano, público y privado, donde se dé prioridad a aquellos modos de transporte con menor costo ambiental y social, la movilidad no motorizada, vehículos no contaminantes y la intermodalidad;

XI. a XV. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1. Gaceta del Senado LXV/2PPO-31/129818, miércoles 12 de octubre de 2022. Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, de la Ley de Cambio Climático y de la Ley de Infraestructura de la Calidad, en materia de armonización con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, presentada por la Senadora Patricia Mercado Castro del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, el Senador Elí César Cervantes Rojas del Grupo Parlamentario de Morena y el Senador Emilio Álvarez Icaza Longoria del Grupo Plural. Disponible en: https://www.senado.gob.mx/66/gaceta_del_senado/documento/129818

2. Ibid.

3. Ibid.

4. Ibid.

5. Ibid.

6. Ibid.

7. Ibid.

8. Ibid.

9. Ibid.

10. Gaceta del Senado LXV/3PPO-2/137491, martes 05 de septiembre de 2023. Dictamen de las Comisiones Unidas de Zonas Metropolitanas y Movilidad; y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal; de la Ley de Cambio Climático y de la Ley de Infraestructura de la Calidad. Disponible en: https://www.senado.gob.mx/66/gaceta_del_senado/documento/137491

11. Ibid.

12. Ibid.

13. Ibid.

14. Ibid.

15. Ibid.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de marzo de 2025.

Diputada Abigail Arredondo Ramos (rúbrica)

Que reforma y adiciona el artículo 311 del Código Civil Federal, en materia de pensión alimenticia, a cargo de la diputada Graciela Ortiz González, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Graciela Ortíz González, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXVI Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 311 del Código Civil Federal, al tenor de lo siguiente

a) Planteamiento del problema

Los niñas, niños y adolescentes representan el 31.8 millones1 del total de la población en el país y, por desgracia, este sector de la población, también se identifica como una de las poblaciones más vulnerable, ya que la atención de sus necesidades más básicas, ha quedado olvidada por las autoridades sin que hasta el momento, las cosas hayan cambiado.

Con el incumplimiento al ejercicio pleno de sus derechos más fundamentales, como es la alimentación, el acceso a servicios de salud, el acceso a la educación gratuita, de su libertad, de su tranquilidad, de poder gozar de la compañía sus padres y de sus seres queridos, de carecer del cuidado y la protección tanto de sus progenitores como del estado que, solo se traduce en un grave error de quienes deben tomar las mejores decisiones para la satisfacción de sus necesidades y peor aún, cuando estos pequeños dependen de la gran labor que llevan a cabo las madres solteras, quienes carecen de algún tipo ayuda y, el 68 % de ellas, no cuentan con apoyo del padre de sus hijos, por lo que es, imperante reconocer el gran esfuerzo que realizan día con día estas madres, lo que implica que la mayor parte de su tiempo, estén obligadas a trabajar largas o múltiples jornadas laborales para resolver el sostenimiento económico de sus menores y, de encargarse sin ayuda de nadie, del cuidado y crianza de ellos; circunstancias que solo denotan la violencia hacia el menor y la violencia hacia la mujer, al no brindar ningún tipo de ayuda por parte del padre y negar, el pago de la pensión alimenticia para el menor.

Por lo anterior, debe ser una prioridad asumir con responsabilidad, el compromiso con nuestras niñas, niños y adolescentes y avanzar, en la erradicación de la violencia contra los menores y de la violencia económica hacia la mujer, como parte de la labor principal del quehacer e interés público, privado y social, en beneficio de nuestra población infantil y logremos la equidad e igualdad en la obligación y responsabilidad de la manutención de los menores.

Argumentación

El Día del Niño, tuvo su origen en los graves estragos que dejo a su paso la Primera Guerra Mundial, que registró la muerte de muchos menores, situación que dolió e indigno a nivel mundial, lo que procuro que muchos gobiernos del mundo y muchas organizaciones internacionales, reaccionaran ante fatal acto y actuaran en conjunto por la defensa y protección de los niños, trabajo que culmino con el establecimiento de los Derechos de los Niños y, el 26 de septiembre de 1924, en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reunidos en Ginebra, Suiza; se aprobó la Declaración de los Derechos del Niño , con el objetivo principal de proteger a los niños.

Actualmente, México tiene una población infantil de casi 31.8 millones2 (niños, niñas y adolescentes), la cual, representa el 25.3% de la población total y que, cerca de la mitad de ellos, por desgracia, viven en la pobreza (51.1%)3 y 4 millones viven en pobreza extrema. Mientras que, el 6.5% de la niñez padece de alguna discapacidad, condición mental o limitación para caminar, subir o bajar, ver (usando lentes), hablar o comunicarse, oír (usando aparato auditivo), vestirse, bañarse o comer, recordar o concentrarse. A pesar de que México ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), en septiembre de año 1990 y que, ha trabajado para consolidar mejores condiciones para dar un pleno desarrollo y bienestar de los más pequeños de la casa, no ha logrado concretarse porque las circunstancias que prevalecen hoy en día, los mantienen en situaciones que los limitan de gozar a plenitud, lo que ha dejado a millones de niños, niñas y adolescentes viviendo en el desamparo, en situaciones de extrema vulnerabilidad y de desigualdad en cada una de las etapas de la vida de los pequeño (desde su nacimiento hasta la edad de la adolescencia).

Sin embargo, lo que más agrava esta situación es que, muchos de estos pequeños dependen solamente de la gran labor que realizan las madres solteras, donde el 68 % de ellas no cuentan con el apoyo del padre de sus hijos :

1. 7 de cada 10 madres solteras no reciben la pensión alimenticia para sus hijos,

2. 3 de cada 4 hijos de padres separados, no logran concretar el pago de la pensión alimenticia y,

3. Sólo, 1 de cada 10 mujeres que demanda pensión alimenticia a su ex pareja sentimental, lo consigue”.

Estos datos fueron recopilados y divulgados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)4 , por lo es, imperante reconocer el gran esfuerzo que realizan día a día estas madres, lo que implica que la mayor parte de su tiempo, estén obligadas a trabajar largas jornadas o múltiples jornadas laborales para resolver el sostenimiento económico de sus menores y, de encargarse sin ayuda de nadie, del cuidado y crianza de ellos. Sin duda, esta circunstancia, solo denota violencia hacia el menor y violencia hacia la mujer, por no cumplir con el pago de la pensión alimenticia