Gaceta Parlamentaria, año XXVIII, número 6734-II-5, miércoles 5 de marzo de 2025

- Que adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, que tiene por objeto otorgar dos días de licencia a las mujeres trabajadoras menstruantes, con goce de sueldo, a cargo de la diputada Ana Isabel González González, del Grupo Parlamentario del PRI

- Que adiciona el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derecho a la energía de subsistencia, a cargo del diputado Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del PRI

- Que adiciona el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de programas sociales, a cargo del diputado Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del PRI

Que adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, que tiene por objeto otorgar dos días de licencia a las mujeres trabajadoras menstruantes, con goce de sueldo, a cargo de la diputada Ana Isabel González González, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada Ana Isabel González González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 6, numeral 1, fracción I y el artículo 77, numeral 1; artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo a la fracción X del artículo 132 y reforma la fracción XV del artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), menciona que el derecho a la salud constituye un compromiso mundial en el que los gobiernos deben garantizar y promover una atención de calidad, de bienestar y asequible para toda la población.1

En este mismo orden de ideas, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 25 establece a la letra:

“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”.2

Por su parte la Organización de las Naciones Unidas (ONU), promueve acciones afirmativas para sensibilizar en todo el mundo sobre la higiene menstrual, como una necesidad para que los gobiernos impulsen políticas inclusivas para gestionar que la menstruación sea segura, de respeto y dignidad, entre la sociedad, el trabajo y en las escuelas.

En este sentido, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), estableció el 28 de mayo de cada Año, el Día de la Higiene Menstrual, para concientizar sobre los enormes retos para impulsar estrategias o programas a favor de las mujeres, niñas y adolescentes.3

El manejo de la higiene menstrual es un tema de derechos humanos, de igualdad de género, de salud y de educación principalmente, mirar por la salud de las mujeres, representa un paso medular por constituir un México incluyente.

Diversos medios de comunicación mencionan que existen algunas entidades federativas que han aprobado el derecho a las licencias para mujeres trabajadoras menstruantes, con goce de sueldo como son: Ciudad de México, Colima, Hidalgo y Nuevo León, mirando en todo momento por la salud y bienestar de las mujeres.

Cabe mencionar que, durante el periodo menstrual de las mujeres, provoca la dismenorrea, el cual es el dolor uterino. El dolor es intenso, agudo y constante, que puede durar aproximadamente 72 horas o más.

Los casos de dismenorrea pueden provocar otros cuadros de dolor crónico y en etapas más tardías de la vida. De acuerdo con la Clínica Universidad de Navarra, la dismenorrea, es un término para describir el dolor que acompaña a la menstruación. Experimentar estos casos se traduce en incomodidad, durante el periodo, e interfiere con las actividades diarias, el bienestar y calidad de vida.4

Es de suma importancia, durante el periodo menstruante de las mujeres tomar descansos obligatoriamente ya que provoca dificultades en el desempeño de actividades diarias.

Para dimensionar la magnitud de esta situación, según cifras de la ONU México, menciona los siguientes datos:

- 43 por ciento de niñas en nuestro país prefieren quedarse en casa que ir a la escuela durante su periodo menstrual.

- Sólo 5 por ciento de los padres hablan con sus hijas de menstruación; incluso, los médicos sólo inciden 7 por ciento en niñas y mujeres adolescentes.

- 16 por ciento de las niñas y mujeres adolescentes cuenta con conocimientos y significados precisos sobre la menstruación.5

Esto demuestra que, a pesar que existe esta concientización sobre la higiene menstruante, muchas deciden no acudir o asistir por cuestiones de que se sienten incomodas.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) indica que para millones de mujeres la menstruación es causa de burlas, rechazo, exclusión, discriminación, abandono escolar y desigualdades para su desarrollo.6

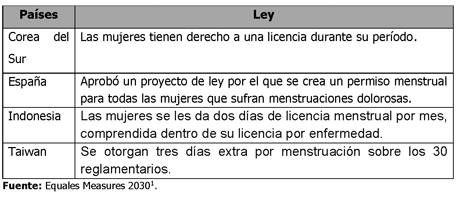

Por ello, se debe romper con los estereotipos o tabúes y que la sociedad entienda sobre la importancia de las licencias. La salud constituye una prioridad. Existen países en la que su marco jurídico han priorizado los permisos a trabajadoras como se menciona en el siguiente cuadro:

La desigualdad y algunas prácticas culturales puede que la menstruación sea de estigma, discriminación y exclusión e igualdad de oportunidades de las mujeres, afectando el disfrute pleno de los derechos humanos.

En esta tesitura, resulta necesario aprobar esta propuesta, ya que no genera ningún impacto presupuestal, sino por el contrario, sensibiliza la importancia de crear una oportunidad para que las mujeres trabajadoras pasen por esta situación, puedan ausentarse en sus centros de trabajo con goce de sueldo y puedan recuperarse ante dicho periodo. Porque la salud es primero y su bienestar constituye un avance sobre el desarrollo humano e impacto social. La menstruación tiene que ver con una cuestión de salud prioritaria.

En este contexto, el objetivo de esta iniciativa es autorizar dos días de licencia a las mujeres trabajadoras menstruantes, con goce de sueldo, sin afectar su ingreso y antigüedad, u otro derecho laboral generados. Siempre y cuando se acredite a través de un certificado médico por el personal especializado.

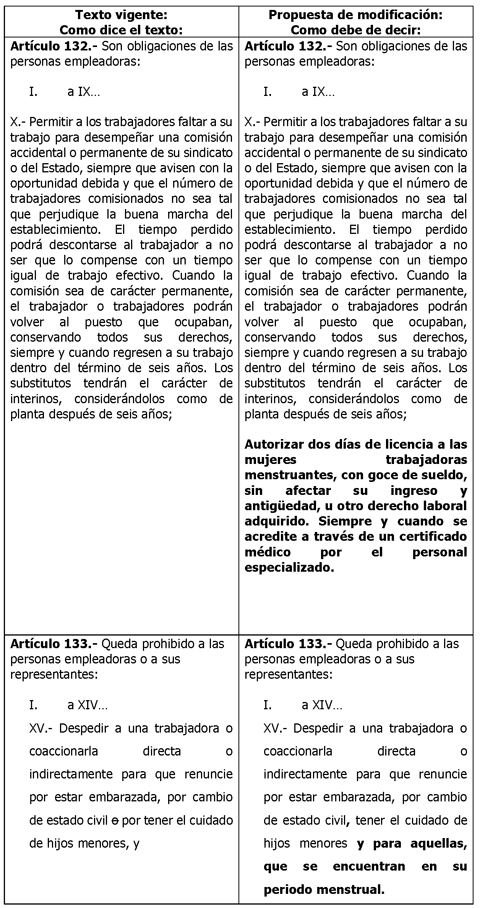

En tal virtud, se adiciona un segundo párrafo a la fracción X del artículo 132 y se reforma la fracción XV del artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo, para que dar como sigue:

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Único. Se adiciona un segundo párrafo a la fracción X del artículo 132 y se reforma la fracción XV del artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 132. Son obligaciones de las personas empleadoras:

I. a IX. ...

X. Permitir a los trabajadores faltar a su trabajo para desempeñar una comisión accidental o permanente de su sindicato o del Estado, siempre que avisen con la oportunidad debida y que el número de trabajadores comisionados no sea tal que perjudique la buena marcha del establecimiento. El tiempo perdido podrá descontarse al trabajador a no ser que lo compense con un tiempo igual de trabajo efectivo. Cuando la comisión sea de carácter permanente, el trabajador o trabajadores podrán volver al puesto que ocupaban, conservando todos sus derechos, siempre y cuando regresen a su trabajo dentro del término de seis años. Los substitutos tendrán el carácter de interinos, considerándolos como de planta después de seis años;

Autorizar dos días de licencia a las mujeres trabajadoras menstruantes, con goce de sueldo, sin afectar su ingreso y antigüedad, u otro derecho laboral adquirido. Siempre y cuando se acredite a través de un certificado médico por el personal especializado.

Artículo 133. Queda prohibido a las personas empleadoras o a sus representantes:

I. a XIV. ...

XV. Despedir a una trabajadora o coaccionarla directa o indirectamente para que renuncie por estar embarazada, por cambio de estado civil, tener el cuidado de hijos menores y para aquellas, que se encuentran en su periodo menstrual.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Organización de las Naciones Unidas (ONU). Derechos humanos. Consultado en el siguiente link: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/human-rights-and-he alth

2 Organización de las Naciones Unidas (ONU). Declaración Universal de los Derechos Humanos. Consultado en el siguiente link: https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights

3 El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

(UNICEF). Día Mundial de la Salud Menstrual: por un ejercicio digno y

seguro de derechos. Consultado en el siguiente link: HYPERLINK

“https://www.unicef.org/colombia/

comunicados-prensa/dia-mundial-de-la-salud-menstrual-2023#:~:text=Cada%20año%2C%20el%20Día%20mundial,

incluyendo%20el%20mejoramiento%20de%20los”

https://www.unicef.org/colombia/comunicados-prensa/dia-mundial-de-la-salud-menstrual-2023#:~:text=Cada

%20año%2C%20el%20Día%20mundial,incluyendo%20el%20mejoramiento%20de%20los

4 Clínica Universidad de Navarra. Dismenorrea. Consultado en el siguiente link: https://www.cun.es/chequeos-salud/mujer/dismenorrea

5 El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Higiene menstrual. Consultado en el siguiente link: https://www.unicef.org/mexico/higiene-menstrual

6 Idem

7 Equales Measures 2030. ¡Queremos el permiso menstrual para todas! Consultado en el siguiente link: https://equalmeasures2030.org/es/blogs-es/queremos-el-permiso-menstrual -para-todas/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de marzo de 2025.

Diputada Ana Isabel González González (rúbrica)

Que adiciona el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derecho a la energía de subsistencia, a cargo del diputado Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Mario Zamora Gastélum, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este honorable pleno iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo vigésimo quinto al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derecho a la energía de subsistencia, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Planteamiento del problema

La energía eléctrica no es un invento, sino forma parte de la naturaleza; ciertamente se necesitó que alguien la conociera y se centrara en su estudio para observar su aplicación o beneficios para la humanidad. Se dice que, en el antiguo Egipto, textos que datan de 2750 a.C., autores se referían a algunos peces como “los tronadores del Nilo”, debido a las descargas eléctricas que transmitían y que se usaban para la cura de dolores de cabeza y la gota.

Para el 600 a.C. los griegos descubrieron que el roce de la lana, piel y otros objetos generaban atracción (electricidad estática), pero fue hasta 1646 d.C., cuando por primera vez apareció la palabra eléctrico o electricidad, en la obra “Pseudo Doxi Epidémica” de Thomas Browne.1 En 1800, Alessandro Volta construyó la primera pila voltaica que producía corriente eléctrica constante, siendo la primera persona en crear un flujo constante de carga eléctrica y la primera transmisión de electricidad.2

Para 1831, Michael Faraday creó el primer generador eléctrico que resolvió el problema de la generación de corriente eléctrica de forma continua; lo que permitió que más tarde Thomas Edison inventara la bombilla incandescente de filamento en 1878, la cual podía iluminar durante horas. Con el descubrimiento de la bombilla de luz eléctrica, pasó a sustituir el alumbrado de calles y casas, las cuales se alimentaban de gas, petróleo, queroseno u otros.

Más tarde, Nikola Tesla jugó un papel fundamental para el desarrollo de la electricidad comercial, siendo considerado el padre de la corriente alterna; la cual hasta nuestros días es ocupada para el uso doméstico. La energía alterna permitió transportar la energía eléctrica a distancia y su utilización progresiva en comunidades, construyéndose numerosas centrales hidráulicas.

En nuestro país, la industria eléctrica se remonta a 1880, época en donde se construyeron pequeños generadores en empresas mineras, agrícola y textiles; en 1879, se instaló la primera planta generadora en León, Guanajuato, y era utilizada por la fábrica textil La Americana; lo que significó la primera red eléctrica nacional. Casi inmediatamente se extendió esta forma de generar electricidad dentro de la producción minera y escasamente para la iluminación residencial y pública.

Cabe señalar que durante el régimen de Porfirio Díaz se otorgó al sector eléctrico el carácter de servicio público, colocándose las primeras 40 lámparas “de arco” en la Plaza de la Constitución, cien más en la Alameda Central y comenzó la iluminación de la entonces calle de Reforma y de algunas otras vías de la Ciudad de México.

Durante el gobierno de Manuel González, se asignó a la Compañía Mexicana de Gas y Luz Eléctrica como responsable del alumbrado público y residencial de la capital, con lo que se dio inicio a la era del alumbrado público en México en 1881.3 Para 1900, en el país había ya varias plantas hidráulicas y térmicas, propiedad de mexicanos que proporcionaban energía eléctrica a empresas mineras y manufactureras.

A inicios del siglo XX surgieron grandes empresas especializadas en la producción de electricidad a gran escala; lo que derivó en la construcción de la primer gran instalación eléctrica, Necaxa.4 En este tiempo, la industria eléctrica era manejada por empresas privadas y extranjeras como The Mexican Light and Power Company, de origen canadiense; el consorcio The American and Foreign Power Company, en el norte, y la Compañía Eléctrica de Chapala, en el occidente; quienes brindaban sus servicios en centros urbanos, empresas y sectores productivos además de viviendas muy exclusivas por el alto cobro que tenía.

Derivado del monopolio energético de la empresa The Mexican Light and Power Company en 1910, el Estado reglamentó por primera vez la industria eléctrica, creando la Comisión Nacional para el Fomento y Control de la Industria de Generación y Fuerza.

Pero fue hasta el 2 de diciembre de 1933 que Abelardo L. Rodríguez envió al Congreso una iniciativa para constituir una empresa estatal; propuesta que se concretó en el gobierno del General Lázaro Cárdenas con la creación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el 14 de agosto de 1937, considerando por primera vez a la electricidad como actividad y utilidad pública. La CFE nació como complemento de la producción y distribución de la energía eléctrica ante la sola presencia de empresas extranjeras y que años más tarde Adolfo López Mateos las nacionalizó el 27 de septiembre de 1960.

Por lo tanto, el descubrimiento de la energía eléctrica ha permitido mejorar la calidad de vida de las personas y el de las industrias, impactando en el surgimiento de nuevos servicios, grupos sociales y organizaciones. El consumo eléctrico orientó al gobierno a: regular dicha actividad, ponerle impuestos, resolver conflictos sindicales de las empresas generadoras, e incluso movilizaciones derivado de la inconformidad social en el servicio.

Con la nacionalización de las empresas extranjeras de la industria eléctrica, surge el compromiso del Estado para introducir la energía eléctrica a los hogares mexicanos en beneficio del interés social. El uso de la energía eléctrica inició a ser indispensable para las personas, pues permitía ejercer plenamente los derechos humanos, como el de la salud y una vivienda digna.

Con la reforma al artículo 27 de la Constitución en 1960, se prohibió otorgar concesiones de energía eléctrica a particulares, por lo que, a partir de ese momento, la generación de energía eléctrica era exclusivamente de la nación mediante la CFE y la The Mexican Light and Power Company, ésta última en 1963 se convirtió en la Compañía de Luz y Fuerza del Centro; la cual no generaba energía, pero si distribuía.5

En 1974 nuevamente se reformó el artículo 27 de la Constitución para otorgar exclusivamente a la nación el aprovechamiento de materiales radiactivos y combustibles nucleares, así como se decretó la liquidación de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, SA, misma que fue detenida por su sindicato de trabajadores.

Para 1975, se creó la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, estableciendo la planeación del sistema eléctrico nacional, generación, transformación, conducción, distribución y venta de energía eléctrica. Para 1989 se reformó el artículo cuarto transitorio a fin de que la Compañía de Luz y Fuerza entrara en proceso de liquidación; en 1992 la reforma a la misma ley y a su reglamento dio paso a la inversión privada en la generación de energía eléctrica que no estuviera destinada a la prestación de un servicio público.

Para diciembre de 2013, se realizó una reforma constitucional de gran calado en materia energética, con el objetivo de aumentar la producción de energías limpias a menor costo, incrementar la renta petrolera y la generación de empleos bien remunerados; cabe aclarar que la reforma mantiene la propiedad de la nación sobre los hidrocarburos y la nacionalización de la industria eléctrica, pero permite que empresas extranjeras inviertan en el país y hagan uso de los recursos renovables para la generación de energía eléctrica.

En ese sentido, de acuerdo con el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su sexto párrafo la exclusividad de la nación de generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía para la prestación del servicio público.

La energía se ha convertido en fundamental para la vida cotidiana de las personas, pues no sólo se utiliza para el alumbrado público o residencial que es importante para la seguridad pública, sino también se usa para mantener en refrigeración alimentos o medicamentos, así como su utilidad en materia de salud es base para el funcionamiento de aparatos médicos; en educación para el tema de clases a distancia como se ha venido desarrollando durante la pandemia.

Al no ser un invento sino parte de la naturaleza, la energía como el agua, debe garantizarse a toda persona el derecho al acceso a dicho recurso natural, pues con la evolución histórica ha significado imprescindible para el desarrollo de las personas, convirtiéndose en un derecho humano.

Los derechos humanos reconocen la dignidad de los seres humanos, así como garantizan algunas prerrogativas básicas por el simple hecho de ser humanos; los cuales fueron reconocidos de forma paulatina en la historia. Pero fue hasta el 10 de diciembre de 1948, que la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, Francia, proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Cabe señalar que en su artículo 22 plantea el derecho de toda persona a la satisfacción de sus derechos económicos, sociales y culturales; mientras que el numeral 25 refiere que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure a ella y a su familia la salud y bienestar, en especial a la alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica y servicios sociales; para ello, en los últimos años la energía a jugado un papel muy importante para el ejercicio pleno de estos derechos.6

De acuerdo con la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, estos son un conjunto de derechos y libertades fundamentales para el disfrute de la vida humana en condiciones de plena dignidad, los cuales son intrínsecos a toda persona.7 Para Antonio Truyol y Sierra, refiere que, al afirmar la existencia de derechos humanos, equivale a afirmar que existen derechos fundamentales del hombre por el hecho de ser hombre.

Ahora bien, en nuestro andamiaje legal mexicano, se habla también de derechos fundamentales, los cuales, de acuerdo con Miguel Carbonell, los derechos fundamentales son derechos humanos constitucionalizados. Para Luigi Ferrajoli, los derechos fundamentales son aquellos derechos subjetivos que corresponden universalmente a todos los seres humanos.8

En México, los derechos humanos tienen su reconocimiento legal a partir de la reforma del 10 de junio de 2011 al artículo 1, en el que se estableció que deben ser garantizados mediante los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, así como reconoce todos los tratados internacionales en la materia de los que nuestro país sea parte.

El artículo 4 constitucional establece que toda persona tiene derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, reconoce el derecho a la protección de la salud y a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar; protege el derecho de acceso al agua y a la cultura; así como al tener una vivienda digna y decorosa; estos preceptos, son reconocidos de igual forma por el derechos internacional, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que prevé en su artículo 11 que los estados deben reconocer el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado, la alimentación, vestido y vivienda.

En ese sentido, encontramos que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) mediante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, integrado por 18 expertos independientes que supervisan dicho pacto, han expresado que el derecho al acceso permanente a recursos naturales, comunes, agua potable y energía es accesorio al derecho a una vivienda adecuada.

Lo anterior, es muy relevante, debido a que reconoce el derecho fundamental del acceso a la energía, el cual es eje base de la presente iniciativa. En ese tenor, la Convención sobre la Eliminación de todas formas de Discriminación contra la Mujer, en su numeral 14 estable que se debe asegurar el derecho a gozar de condiciones de vida adecuadas en las esferas de la vivienda, servicios sanitarios, la electricidad, abastecimiento de agua, transporte y comunicaciones.

Por otra parte, la Declaración Universal de los Derechos Humanos Emergentes, surgida del Foro Universal de las Culturas en Barcelona en 2004, establece como derecho de toda persona a disponer de agua potable, saneamiento y energía. Con el paso del tiempo, la sociedad ha demandado que el derecho a la energía sea reconocido, lo que permitiría implementar mayores garantías jurídicas para hacer efectivo su ejercicio, ejemplo de ello es el 19 de abril de 2016, cuando el Sindicato Mexicano de Electricistas y la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, propusieron a la Cámara de Diputados elevar a rango constitucional el derecho a la energía como un derecho social.9

En la Unión Europea, el Comité Económico y Social Europeo, ha estimado que la pobreza energética en el mundo en 2013 afectaba a más de 50 millones de personas que se veían limitadas a acceder a la energía o pagar la factura del servicio.

La idea de establecer el derecho a la energía, parte de que es un bien común, que está en la naturaleza misma, que incide en la sociedad como fundamental para el desarrollo de la vida; sumado al marco regulatorio de los hidrocarburos y energéticos que por su naturaleza son propiedad originaria de la nación; permiten configurar este nuevo de derecho de última generación como asequible, renovable, fiable y moderno.10

El reconocer este derecho en el sistema jurídico nacional permitirá a los ciudadanos acceder a la energía sin importar su condición social, haciéndolo asequible debido a que se garantizaría una cuota social a bajo precio; impulsaría la generación de energías limpias y aseguraría el abastecimiento a toda la población.

De acuerdo con el Departamento de Estudios Urbanos y Medio Ambiente, en marco del Día Mundial de la Energía (14 de febrero), en nuestro país existen 12 millones de hogares destinan gran parte de sus ingresos para pagar los servicios de energía eléctrica.11 Considerar a la energía eléctrica como derecho humano se debe a que permite mejorar la calidad de vida de las personas, ha obligado a los gobiernos a implementar políticas públicas para garantizar el acceso a dicho servicio, sin que ello signifique bajo costo para las personas, ya que en algunos países se encuentra el servicio subsidiado.12

En México, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es la encargada de suministrar energía eléctrica a hogares y empresas, es nuestro orgullo como mexicanos y es una historia de desarrollo y de grandes retos; es una Empresa Productiva del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que goza de autonomía técnica, operativa y de gestión, conforme a lo dispuesto en la Ley de la Comisión Federal de Electricidad.

Está encargada de controlar, generar, transmitir y comercializar la energía eléctrica en todo el territorio mexicano. Es reconocida como una de las mayores empresas eléctricas del mundo. Abastece cerca de 38 millones de clientes e incorpora anualmente más de un millón. Es propietaria de la única central nucleoeléctrica existente en el país, la Central Nuclear de Laguna Verde en Veracruz y a partir de octubre de 2009, se hace cargo de las operaciones de la Compañía Luz y Fuerza del Centro, cubriendo la totalidad del servicio eléctrico en todo el país.

Sin embargo, la sociedad empieza a manifestarse en contra de los altos cobros y cortes de energía eléctrica por parte de la CFE, así como las distintas fallas en el sistema de suministro; como la del pasado 28 de diciembre de 2020, debido a un incendio que ocasionó una falla en las líneas de transmisión y desbalance en el Sistema Eléctrico Nacional en Ciudad Victoria, Tamaulipas y Linares, Nuevo León, dejando sin luz a 10.3 millones de usuarios en el país.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Consumo de Energéticos en Viviendas Particulares 2018, la energía eléctrica es un bien indispensable y 99 por ciento de las viviendas en el país tienen electricidad; por lo que estimó que hay 226.4 millones de focos, de los cuales 84 por ciento son LED. Asimismo, 95.4 por ciento de los encuestados utilizan una estufa de gas con encendido electrónico, hay 28.9 millones de refrigeradores en uso y 91.5 por ciento de las viviendas usan al menos un televisor.

Por otra parte, la encuesta refiere que 45 por ciento de las viviendas en zona urbana utilizan ventiladores, mientras que en las rurales es 41 por ciento; respecto al aire acondicionado se contabiliza que hay 7 millones de equipos en las viviendas del país, siendo en la región norte del país donde se concentra 48.1 por ciento de estos equipos debido a las altas temperaturas.

En los últimos años, las temperaturas extremas en Sinaloa han incrementado de manera preocupante, alcanzando en algunos municipios registros superiores a los 45 grados centígrados (°C) durante las olas de calor. Municipios como Culiacán, Mazatlán, Ahome y Guasave presentan temperaturas que superan los 40°C en los meses de verano, lo que provoca un consumo elevado de energía eléctrica debido al uso intensivo de ventiladores y aires acondicionados.

Este aumento de temperatura se traduce en tarifas eléctricas elevadas, afectando gravemente la economía de los hogares sinaloenses. De acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el consumo de electricidad en los hogares sinaloenses ha incrementado en 30 por ciento durante la temporada de calor,13 con recibos de luz que pueden superar los 3 mil pesos mensuales en zonas con clima extremo.

En el Congreso se han presentado algunas iniciativas en la materia, sin que a la fecha tengan un dictamen, como la del entonces diputado Roberto López Suárez (PRD) en 2013 y la senadora Mayuli Latifa Martínez Simón (PAN) en 2019; por lo que presento la presente iniciativa con una propuesta distinta pero similar en esencia, que permita a todos los mexicanos disfrutar del servicio de la energía eléctrica.

Durante la pandemia de Covid-19, miles de familias mexicanas se vieron afectadas económicamente, incrementando la necesidad de garantizar el acceso a la energía de subsistencia. Muchas personas que dependían de equipos médicos eléctricos, como concentradores de oxígeno, enfrentaron dificultades para pagar sus recibos de luz. La crisis sanitaria evidenció la importancia de establecer tarifas accesibles en situaciones de emergencia.

Otro factor que agrava la situación económica del estado es la ola de violencia que ha azotado a Sinaloa en los últimos meses. Comerciantes y pequeños empresarios han reportado pérdidas considerables debido a extorsiones, bloqueos y afectaciones en la movilidad. Ante esta situación, he impulsado puntos de acuerdo en los que exhorto a las autoridades federales y estatales a aplicar medidas excepcionales, tales como la condonación o prórroga en el pago de servicios como la energía eléctrica y el acceso a la seguridad social a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en beneficio de las familias afectadas.

Con esta reforma, nos adelantamos a la temporada de calor para que los beneficios puedan aplicarse antes de los meses en que los ciudadanos enfrentan mayores costos por el consumo de energía. Asimismo, en casos de emergencias sanitarias y crisis económicas o financieras, el Estado podrá decretar una tarifa general básica del servicio a toda la población o, en su caso, podrá suspender los pagos e incluso realizar condonaciones o exenciones.

Propongo reformar el artículo 4 constitucional, a fin de reconocer el derecho humano a la energía de subsistencia, como un derecho fundamental para el pleno goce de los derechos humanos en territorio nacional; lo que sin duda traerá grandes beneficios a los mexicanos, principalmente a quienes viven en condiciones de marginación; así como garantizar una tarifa social que permita a quienes menos tienen acceder a tan importante recurso, propiedad de la todas y todos los mexicanos. Cabe señalar que la energía de subsistencia es la cantidad mínima de energía eléctrica utilizada en un mes por un usuario para satisfacer necesidades básicas.14

Por lo anteriormente expuesto, el suscrito, integrante de la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 6, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona un párrafo vigésimo quinto al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se adiciona un párrafo vigésimo quinto al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 4o. ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Toda persona tiene derecho a la energía de subsistencia; para ello, el Estado garantizará el acceso, disposición, suministro y autogeneración de energía para el consumo básico personal y doméstico en forma suficiente, segura, aceptable y asequible; la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de la energía eléctrica; así como establecerá una tarifa social que garantice el acceso asequible a la energía en las comunidades indígenas o en condiciones de pobreza. En caso de epidemias de carácter grave, peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, desastres naturales, crisis económicas o financieras, el Estado garantizará el acceso a la energía mediante el establecimiento de tarifas generales asequibles o, en su caso, realizar las suspensiones, condonaciones o exenciones de pago conforme a la Ley.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso realizará las adecuaciones a las leyes secundarias en términos del presente decreto en un plazo no mayor a 90 días a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Notas

1 https://www.fundacionendesa.org/es/recursos/a201908-historia-de-la-elec tricidad

2 https://www.areatecnologia.com/electricidad/descubrimiento-de-la-electr icidad.html

3 Díaz Bautista A. Experiencias internacionales en la desregulación eléctrica y el sector eléctrico en México; México; El Colegio de la Frontera Norte-Plaza Valdez S.A. de C.V., 2005.

4 http://www.luz2015.unam.mx/leer/120/la-historia-de-laelectricidad-en-me xico-una-asignatura-pendiente

5 García T. Juana. La energía eléctrica como un derecho humano en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Tesis, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; febrero de 2019.

6 https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/

7 https://www.hchr.org.mx.mx/images/doc_pub/20ClavesDESC_web_2017.pdf

8 https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/hechos-y-derechos/article/ view/12589/14141

9 https://www.elsaltodiario.com/desconexion-nuclear/el-derecho-a-la-energ ia-como-derecho-fundamental

10 https://www.elsaltodiario.com/desconexion-nuclear/el-derecho-a-la-energ ia-como-derecho-fundamental

11 https://energiahoy.com/2020/02/13/el-acceso-a-la-energia-es-un-derecho- humano-basico-dia-mundial-de-la-energia/

12 https://www.milenio.com/opinion/varios-autores/expresiones-udlap/el-uso -de-la-energia-electrica-es-un-derecho-humano

13 https://revistaespejo.com/2024/10/16/subsidio-luz-cfe-sinaloa/#google_v ignette

14 http://apolo.creg.gov.co/Publicac.nsf/Indice01/Resoluci%C3%B3n-1996-CR114-96#:~:text=Consumo

%20b%C3%A1sico%20o%20de%20subsistencia,la%20Ley%20188%20de%201995

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de marzo de 2025.

Diputado Mario Zamora Gastélum (rúbrica)

Que adiciona el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de programas sociales, a cargo del diputado Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Mario Zamora Gastélum, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este honorable pleno iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo decimoséptimo y se recorren los siguientes del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de programas sociales, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Planteamiento del problema

El desarrollo social, de acuerdo con James Midgley, es “un proceso de promoción del bienestar de las personas en conjunción con un proceso dinámico de desarrollo económico”; por otra parte, permite, a través del tiempo, mejorar las condiciones de vida de la población en distintos ámbitos (salud, educación, nutrición, vivienda, vulnerabilidad, seguridad social, empleo, salarios, etcétera), disminuyendo los índices de pobreza y desigualdad.1

Los derechos humanos han incidido en las políticas sociales, en particular los derechos económicos, sociales y culturales; ello permite pasar de un estado de derecho a un estado social de derecho. En México, el desarrollo social se ha fortalecido con la ampliación de coberturas, instrumentos y diseños de programas; la política social en el país ha evolucionado a partir de las demandas sociales surgidas con la Revolución de 1910.2

Uno de los primeros avances en la política social mexicana se da con la Ley Agraria de 1915, mediante la cual se inicia el reparto de tierra a la población campesina, al tiempo de generarse las figuras de la pequeña propiedad y, con esas decisiones, a las personas titulares de derechos agrarios y a las personas propietarias de extensiones de tierras de vocación agrícola y ganadera; pero es hasta la Constitución de 1917, cuando se incorporan a ella derechos sociales con relación a la tenencia de la tierra y garantías para su ejercicio y cumplimiento; asumiendo el Estado la responsabilidad de ser promotor del desarrollo nacional.

Durante la administración del presidente Lázaro Cárdenas, se impulsó el reparto de tierras y se elaboró el primer plan sexenal; debido a la Segunda Guerra Mundial, las prioridades públicas se orientaron al crecimiento económico y a la ampliación de la cobertura de la educación y salud, al tiempo que, en materia rural, las acciones se centraron en la agricultura comercial, excluyendo a miles de campesinos.

Más tarde, se impulsaron políticas sociales de asistencia a las personas más vulnerables, creándose el Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol) en 1988 y la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en 1992; para 1997, la política social se centró en dos vertientes: por un lado, la ejecución de acciones dirigidas en materia de seguridad y asistencia social, y por otro lado direccionadas a la población en pobreza extrema. En el mismo año, se creó el Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresa), en el cual se implementaron acciones de subsidios alimentarios y apoyos en salud y educación, principalmente para mujeres y niños en condiciones de pobreza extrema.

Para el año 2000, se ejecutó la Estrategia Contigo es Posible, la cual ponía énfasis en la ampliación de capacidades, la promoción de la protección social, la generación de oportunidades de ingreso y la formación de patrimonio; resalta que, por primera vez, se integraron en una sola estrategia nacional acciones de 15 dependencias públicas federales y de 223 programas federales (educación, salud, nutrición, capacitación, previsión social y protección contra riesgos individuales y colectivos, desarrollo local, acceso al crédito, generación de empleo, ahorro, vivienda y derechos de propiedad).

Tras una reformulación de la Estrategia en 2002, Progresa se convirtió en el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, siendo el más emblemático de la administración del entonces presidente Vicente Fox; para 2003, se crea la Comisión Nacional de Protección Social de la Secretaría de Salud, con la que se inicia el Seguro Popular, garantizando servicios de seguridad social a quienes no contaran con ellos en razón de realizar actividades económicas formales, evitando los gastos catastróficos por problemas de salud.

Para la administración del presidente Felipe Calderón, se estableció la estrategia Vivir Mejor, la cual concentraba acciones hacia el desarrollo humano sustentable; que permitía a la población acceder a vivienda digna sin comprometer el patrimonio de futuras generaciones; se basaba en la atención coordinada de acciones del gobierno, evitando la dispersión y subutilización de recursos públicos. Respecto al programa Oportunidades, se adicionó el componente alimentario Vivir Mejor, el cual apoyaba económicamente de manera transitoria a la población para compensar la disminución del poder adquisitivo de las familias; en 2006 se incorporó el componente Mecanismo de Ahorro para el Retiro Oportunidades, que era un subsidio para el ahorro para el retiro de quienes no disponían de empleo formal y para complementar el ahorro de adultos mayores.

Para 2008, se implementó el Programa 70 y Más, consolidando una red de protección social mediante una ampliación de la pensión no contributiva a adultos mayores; a partir de 2012, el programa se orientó a una aplicación universal mediante una transferencia monetaria para mejorar el ingreso de adultos mayores.

Para 2012, uno de los compromisos de Enrique Peña Nieto, fue la transformación de México basada en 13 acciones presidenciales, en política social fue la Cruzada Nacional contra el Hambre, la cual era una estrategia de inclusión y bienestar social cuya población objetivo fue de 7.4 millones de personas, principalmente en materia de pobreza extrema y con carencia alimentaria; que, de acuerdo con el informe intermedio del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), logró una reducción de dos puntos porcentuales en la pobreza extrema.

Otros de los programas emblemáticos de dicha administración fue la implementación de los Comedores Comunitarios, cuyo objetivo consistió en incrementar el acceso a alimentos y mejorar las condiciones nutrimentales de la población de niños y niñas de 0 a 11 años de edad, mujeres en gestación y lactancia, con discapacidad y adultos mayores. De igual forma, el Programa de Seguro de Vida para Jefas de Familia y el Programa Prospera, éste último sustituyó al programa Oportunidades, el cual además de implementar acciones de alimentación, salud y educación, de ejecutaban acciones para lograr la inclusión financiera, laboral y productiva.

Hasta 2018, existían 155 programas, mientras que para 2019 pasaron a ser 150; sin embargo, muchos de los programas fueron rediseñados y renombrados, salvo 17 nuevos programas.3 Hay un grupo de 16 programas sociales que acaparan la narrativa oficial del nuevo paradigma de política social del gobierno, el debate y escrutinio público; de ellos 8 acapararon el nuevo paradigma del proyecto presupuestario de 2025.4

En ese sentido, la política social actual se construye sobre el ideal de que es el Estado quien debe garantizar el ejercicio efectivo a los derechos sociales mediante una estrategia del gasto con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de la población; tan solo en el Ramo 20 presupuestal del PEF 2025, se ubican tres de los programas sociales más importantes de la actual administración: Programa para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Pensión para el Bienestar de Personas con Discapacidad Permanente y Sembrando Vida; mismos que desde 2019 han observado aumentos en sus presupuestos.5

Otros programas prioritarios para la administración actual destacan el apoyo a Hijos de Madres Trabajadoras, así como a las generaciones jóvenes a través de Jóvenes Construyendo el Futuro y las Becas Benito Juárez. En la agenda gubernamental también resaltan propuestas del sistema de salud universal y de internet para todos.

Sin duda la política social en México ha ido evolucionando debido a los cambios históricos, sociales, políticos e ideológicos; ciertamente cada administración pública, con base en el mandato popular recibido, le pone a su gestión un sello particular de su proyecto de nación, haciendo de los programas una causa propia en algunas ocasiones incluso los han utilizado para promover a algún servidor público o al partido político al cual pertenece.

Financiamiento de los programas sociales

Sin embargo, para que se concreten en la realidad todos estos programas requieren de recursos para su ejecución; los cuales son asignados mediante el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). En ese sentido y para efecto de esta iniciativa, es necesario conocer de dónde vienen dichos recursos, a fin de demostrar que los programas no pertenecen a un funcionario u una gestión específica, pues se trata de políticas públicas a cargo del Estado y de recursos provenientes de la sociedad.

En ese sentido, los ingresos públicos son aquellas entradas de dinero que reciben, en el ámbito de sus competencias, los distintos órdenes de gobierno que conforman al Estado mexicano, los cuales permiten financiar la satisfacción de las necesidades de la población. En el orden federal pueden ser ordinarios, los cuales son las percepciones que constituyen la fuente formal y periódica de los recursos fiscales que obtiene el Gobierno federal, que se obtienen en atención a la obligación de todo mexicano de contribuir a los gastos públicos, pudiendo ser ingresos corrientes o de capital. Los primeros son aquellos tributarios (ISR, IVA, IEPS, ICE, tenencia e ISAN) o no tributarios (permisos, derechos y multas), que se obtienen a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y mediante organismos o empresas paraestatales por la venta de bienes o servicios, activos fijos, aportaciones de capital, etcétera; mientras que los ingresos a capital provienen del manejo del patrimonio estatal.6

Asimismo, el ingreso puede provenir de forma extraordinaria, constituidos por aquellos de carácter provisional que provienen de la venta de inmuebles, herencia, donaciones, impuestos extraordinarios, créditos externos y aquellos que vienen de hechos eventuales.7 Los ingresos, desde el punto de vista económico, también pueden clasificarse en: ingresos corrientes (impuestos directos e indirectos, tasas, ingresos patrimoniales y contribuciones especiales), ingresos de capital (venta de activos fijos o intangibles y transferencias de capital) y fuentes financieras (venta de títulos de valores, utilización de crédito público, aportes de capital e incrementos de capital).

Ahora bien, de acuerdo con el Código Fiscal de la Federación, los ingresos en México son por contribuciones (impuestos, derechos, aportaciones de seguridad social y contribuciones de mejoras), aprovechamientos, productos y accesorios (recargos, sanciones e indemnizaciones).

En el sentido de lo dispuesto, se puede afirmar que los ingresos del Estado mexicano provienen –en primera instancia– de los propios ciudadanos, no del patrimonio de los actores políticos ni de su buena voluntad. Son recursos públicos regulados para su recaudación e integración, así como para su disposición y aplicación por la ley. En efecto, dichos recursos se destinan al gasto público para cubrir las necesidades de los servicios públicos y sociales de la población.8

Parte de dicho gasto se destina a la política social a fin de promover la vivienda, fortalecer la educación, prestar los servicios de salud, brindar la seguridad social y generar empleo, entre otros. Tan solo este año, 3.3 por ciento del producto interno bruto (PIB) se destina al gasto social, lo que representa 24 por ciento del gasto total. Vale señalar que esta es la primera vez, después de 10 años, que se destinan tantos recursos a la política social.

Lo anterior prueba el origen y el destino de los recursos públicos en materia de política social; argumentos que se refuerzan con el andamiaje legal que, a partir de la reforma de mayo de 2020 al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para garantizar la institucionalidad y ampliación de los programas sociales a las personas con mayor vulnerabilidad económica y social; aunado a que los recursos presupuestales que se asignan para cada ejercicio fiscal no pueden ser menores al del anterior.

La Ley General de Desarrollo Social busca garantizar el ejercicio de los derechos sociales mediante el aseguramiento del acceso al desarrollo social para toda la población. Asimismo, determina que la Política Nacional de Desarrollo debe incluir al menos las variantes de: superación de la pobreza, seguridad social y programas asistenciales, desarrollo regional, infraestructura básica y fomento del sector social de la economía.

En el artículo 18 del ordenamiento se establece que los programas, y recursos destinados al desarrollo social son prioritarios y de interés público y no podrán sufrir disminuciones en sus montos presupuestales, excepto en los casos y términos que establezca la Cámara de Diputados al aprobar el Presupuesto de Egresos; por su parte, en el artículo 20 se garantiza que el presupuesto federal destinado al gasto social no puede ser inferior, en términos reales al del año fiscal anterior. Asimismo, en su Capítulo II, denominado De la planeación y la Programación, del Título Tercero intitulado De la Política Nacional de Desarrollo Social, regula el financiamiento de dichos programas, que provienen de los recursos públicos designados en el PEF.

Con lo anterior queda demostrado que para la planeación, diseño, operación y ejecución de los programas sociales, se requieren recursos públicos que provienen del bolsillo de todas y todos los mexicanos, por lo que nadie puede adjudicarse la benevolencia de construir o formular una política social desligada del origen del gasto público y las prioridades constitucionales y legales para su ejercicio, pues es obligación del Estado, quien actuará a través de los servidores públicos, la formulación, diseño, operación y ejecución de ésta.

En ese sentido, es importante señalar que muchos de los actores políticos y gubernamentales tienden a apropiarse de los programas sociales, con el objetivo de realizar la promoción de su persona, proyecto político o partido político, olvidando realmente que es una obligación y responsabilidad del Estado, sobre la base de generar la percepción de que el origen de dichos programas sociales está en la buena intención del funcionario público del nivel que se trate, sin que se aclare que los recursos provienen de los contribuyentes, los que hacen posible dichos programas.

Incluso, dicha práctica ha incurrido en el uso de los programas sociales con fines electorales, lo que resulta un delito grave, al ser usados para la promoción política. En ese sentido, considero importante que los ciudadanos sepan de dónde vienen los recursos de los programas sociales, que están sustentados en las contribuciones que sirven para cubrir el gasto público y que se entregan por disposiciones legales que a todos obligan, no por la voluntad de un actor político o funcionario público. Al contrario, son ambos quienes por obligación legal deben procurarlos e implementarlos; además de que se debe fortalecer el blindaje para que sus recursos no sean desviados o utilizados para otros fines.

Lo anterior ocurre incluso a pesar de que se encuentra prohibido expresamente en el artículo 28 de la misma Ley, toda vez que obliga a que la publicidad y la información relativa a los programas de desarrollo social deberán identificarse con el Escudo Nacional en los términos que establece la ley correspondiente e incluir la siguiente leyenda: “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social”.

Por otro lado, la Ley General de Comunicación Social, en su numeral 11, establece que la comunicación social que difundan programas que otorguen subsidios o beneficios directos a la población, debe incluir de manera visible o audible la leyenda: “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.9

Como se puede observar, a pesar de que la norma prohíbe el uso de los programas sociales para fines electorales o propagandísticos de algún actor o partido político, en la realidad es que muchos lo hacen; utilizan la publicidad engañosa para para hacer creer a la ciudadanía que gracias a dicho actor político o funcionario público el programa social es una realidad, cuando es su obligación como parte de la administración del Estado.

Un ejemplo, es la distribución de la Tarjeta de Bienestar o aquellas tarjetas bancarias mediante las cuales se dispersan los recursos de los programas sociales a los beneficiarios; en la cual no se observa ninguna leyenda como lo establece el artículo 23 de la Ley General de Desarrollo Social, respecto a que el programa es ajeno a cualquier partido político. De la misma manera pasa con la publicidad en lonas y folletos de algunos programas.

Por ello, coincido con lo que en su momento se estableció en el PEF de 2008 (artículo 23, fracción I), a fin de que tanto en la papelería como en la documentación oficial para los programas sujetos a reglas de operación debería incluirse la leyenda “Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”.10

Por otra parte, de acuerdo con la Tesis LXXXVIII/2016 bajo el rubro “Programas sociales. Sus beneficios no pueden ser entregados en eventos masivos o en modalidades que afecten el principio de equidad en la contienda electoral”; del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); por la cual determinó que los beneficios de los programas sociales no pueden ser entregados en eventos masivos o en modalidades que afecten el principio de equidad en la contienda electoral, a fin de evitar poner en riesgo los principios de imparcialidad, equidad y neutralidad que deben observarse en los procesos electorales.11

En ese sentido, propongo hacer una reforma constitucional al artículo 4, adicionando un párrafo decimoséptimo, a fin de complementar la reforma de 2020 en materia de programas sociales, con objeto de establecer que el Estado garantizará la implementación de los programas de desarrollo social, así como su acceso a las y los mexicanos; cuya publicidad e información relativa a ellos no podrá incluir nombres, frases, colores, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción de cualquier servidor público, imagen institucional del gobierno en turno o partido político, en términos congruentes con lo dispuesto por el artículo 134 de la propia Constitución general de la República en materia de propaganda gubernamental; a su vez, deberá señalar el origen de los recursos del programa.

Asimismo, planteo que, mediante un segundo artículo transitorio, se establezca que la publicidad y la información relativa a los programas de desarrollo social deberán identificarse con el Escudo Nacional en los términos que establece la ley correspondiente e incluir la siguiente leyenda: “Este programa es público, ajeno a cualquier funcionario público o partido político y sus recursos provienen de los recursos presupuestales sustentados en los ingresos públicos. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social”.

Por lo anteriormente expuesto, el suscrito, integrante de la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 6, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona un párrafo decimoséptimo y se recorren los siguientes del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de programas sociales

Único. Se adiciona un párrafo decimoséptimo y se recorren los siguientes del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 4o. ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

El Estado garantizará la implementación de programas de desarrollo social, así como su acceso a las personas beneficiarias en los términos que la ley señale. La información relativa y la publicidad para difundirlos será institucional, señalará el origen de los recursos para su financiamiento y no incluirá nombres, frases, colores, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción del gobierno a su cargo, de cualquier servidor público o partido político.

...

...

...

...

...

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La publicidad y la información relativa a los programas de desarrollo social deberán identificarse con el Escudo Nacional en los términos que establece la ley correspondiente e incluir la siguiente leyenda: “Este programa es público, ajeno a cualquier funcionario público o partido político y sus recursos provienen de los recursos presupuestales sustentados en los ingresos públicos. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social”.

Notas

1 https://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/Cesop/Comisiones/d_ds ocial.htm

2 https://www.redalyc.org/journal/675/67546312009/html/

3 https://rei.iteso.mx/server/api/core/bitstreams/da78e036-e998-4279-89c3 -55115894b11d/content

4 https://www.gob.mx/presidencia/prensa/presidenta-claudia-sheinbaum-asegura-que-presupuesto-para

-2025-es-muy-completo-y-balanceado

5 https://www.cefp.gob.mx/publicaciones/nota/2021/notacefp0292021.pdf

6 http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=105

7 https://www.cefp.gob.mx/intr/bancosdeinformacion/historicas/ingresos_pu blicos/backup/iphistoricanota.html

8 http://www.economia.unam.mx/profesores/blopez/fiscal%20-%20Pres.%201.pd f

9 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCS_110518.pdf

10 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/abro/pef_2008/PEF_2008_abro.pdf

11 Https://www.te.gob.mx/front3/bulletins/detail/2784/0

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de marzo de 2025.

Diputado Mario Zamora Gastélum (rúbrica)