Gaceta Parlamentaria, año XXVIII, número 6734-II-4, miércoles 5 de marzo de 2025

- Que reforma el artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de productividad legislativa, a cargo del diputado José Alejandro López Sánchez, del Grupo Parlamentario del PT

- Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de uso de teléfonos celulares, dispositivos electrónicos y de redes sociales en niveles de educación básica y media, en instituciones educativas públicas y privadas, a cargo de las diputadas Diana Karina Barreras Samaniego y Nora Yessica Merino Escamilla, del Grupo Parlamentario del PT

Que reforma el artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de productividad legislativa, a cargo del diputado José Alejandro López Sánchez, del Grupo Parlamentario del PT

El que suscribe, José Alejandro López Sánchez, diputado del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXVI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

A través de la historia legislativa de nuestro país, la duración de los periodos ordinarios de sesiones en el Congreso de la Unión ha variado. El periodo más corto y a la vez impreciso, fue dispuesto por la Constitución de 1836 y el más largo, es el que actualmente nos rige a partir de las reformas Constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 2004, mediante las cuales se amplió el segundo periodo de sesiones ordinarias hasta el 30 de abril.1

La Constitución de 1917 en su texto original, no contempló dos periodos ordinarios de sesiones, sino que estableció sólo uno que iniciaba el 1 de septiembre, sin prolongarse más allá del 31 de diciembre; es decir, el Congreso sesionaría escasamente durante cuatro meses.2 Actualmente nuestra Constitución prevé dos periodos de sesiones ordinarias por año legislativo, el primero establecido del 1 de septiembre hasta el 15 de diciembre, o hasta el 31 de diciembre, en caso de que se renueve el Poder Ejecutivo Federal; y el segundo, del primero de febrero hasta el 30 de abril.3

En 1986 se reforma el artículo 66 de nuestra Constitución Política, como resultado de la idea de fortalecer y beneficiar la actividad parlamentaria; con ello, se estableció por primera vez, un doble periodo de sesiones, el primero, del 1 de noviembre al 31 de diciembre, y el segundo, del 15 de abril al 15 de julio. Por lo que, se aumentó a cinco meses el tiempo en el que podía estar reunido el Congreso mexicano.

Para 1994, se realizaron reformas al artículo 66, para que las y los diputados tuvieran tiempo para conocer las iniciativas de ley que se presentaban. Dichas reformas entraron en vigor en 1995, el Congreso sesionó ordinariamente, su primer periodo, fue del 1 de septiembre sin prolongarse hasta el 15 de diciembre (tres meses y medio), excepto cuando la persona titular del poder ejecutivo iniciara su encargo, ya que este periodo podía extenderse hasta el 31 de diciembre (cuatro meses) y, su segundo periodo comprendía del 15 de marzo y no más allá del 30 de abril (un mes y medio).4

Sin embargo, el tiempo para el segundo periodo de sesiones ordinarias disminuyó en un 50%; con lo cual el Congreso en total sesionaría, como en un inicio, durante cinco meses, excepto cuando la persona titular del poder ejecutivo iniciara su encargo, pues sesionaba durante cinco meses y dieciséis días.5 Al respecto, se observa que, con dicha reforma, no hubo modificación alguna en el sentido de ampliar el tiempo de los periodos ordinarios de sesiones; ya que sólo se constatan cambios en las fechas, pero sin aumentar su duración.

Para 2004, en el Diario Oficial de la Federación se publicó una reforma que consistió en ampliar el segundo periodo de sesiones ordinarias para celebrarse a partir del 1 de febrero de cada año, sin prolongarse más allá del 30 de abril; lo anterior con la finalidad de que el segundo periodo ordinario de sesiones tuviera una duración de tres meses y en total, el Congreso de la Unión Mexicano, sesionara por un lapso de seis meses y medio.

Con base en lo anterior, se constata que los periodos ordinarios, siempre han estado bajo un límite de tiempo; la justificación de este es muy basta, la cual va desde que las actividades legislativas continua a través del trabajo que se realiza en las comisiones legislativas, quienes sesionan de manera mensual, o bien desde el trabajo de territorio que los diputados realizamos en los distritos o circunscripciones que representamos.

Pero, desgraciadamente esta justificación y, por ende, la duración de los periodos ordinarios de sesiones actual ha traído como consecuencia una serie de críticas y debates por parte de la ciudadanía, acerca de la eficiencia y productividad de los trabajos legislativos.

Una justificación viable a la idea anterior, la realiza Miguel Carbonell, al señalar que “Los periodos ordinarios de sesiones tan breves provienen de disposiciones que estaban en la Constitución de 1857. En ese entonces se dijo que los periodos breves se justificaban por lo demorado de los trayectos que debían recorrer los legisladores desde todas las entidades federativas (trayectos que podían durar varias semanas). Además, se dijo que no se podía comenzar a trabajar antes del mes de septiembre, porque durante la temporada de lluvias “los caminos están intransitables”.6

Sin embargo, a 168 años de distancia, los argumentos para la duración de periodos legislativos ordinarios como están hoy en día, ya no es justificable; en la actualidad, tenemos diversos mecanismo y herramientas tanto electrónicas como de infraestructura que pueden coadyuvar y, por lo tanto, generar un trabajo legislativo más productivo que proporcione mayor certeza y confianza a la ciudadanía que nos eligió como sus 628 representantes.

Un ejemplo inmediato es lo sucedido en la LXV Legislatura, que dejó diversos pendientes para la Legislatura LXVI, como fue la aprobación de la Reforma al Poder Judicial, la Reforma Laboral, el aumento al salario mínimo, la reforma al Infonavit, la desaparición de órganos autónomos, la reforma electoral y la reforma para que la Guardia Nacional pasara a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, por solo citar algunas.

Con ello, podemos evidenciar que la duración de los periodos actuales de sesiones rompe la continuidad del trabajo legislativo, pues no permite un análisis y un estudio detenido, a fondo y más detallado de las iniciativas y minutas presentadas para su dictaminación.

Además, si retomamos los diversos estudios en materia de derecho comparado que se han realizado respecto a la productividad y duración de las sesiones ordinarias del trabajo legislativo en diversas naciones, podemos señalar que la urgencia de ampliar nuestros periodos de trabajo es imperante. Por solo citar un ejemplo, Brasil trabaja en dos periodos de sesiones, que van del 2 de febrero al 17 de julio y del 1 de agosto al 22 de diciembre. En Argentina, solo hay un periodo ordinario de sesiones al año para ambas cámaras, inicia el 1 de marzo y concluye el último día de noviembre.7

Un caso excepcional es Inglaterra, donde su parlamento sesiona durante todo el año con un promedio de 160 días, generalmente en las tardes de lunes a jueves de 2:30 a 22:30 cuando menos, y los viernes por la mañana. Y a su vez, los Lores acuden a sesionar 150 días al año, en promedio.

Asimismo, se argumenta que Estados Unidos y Venezuela son los países que sesionan más tiempo, con 11 y 12 meses respectivamente. Seis países sesionan durante nueve meses: Italia, España, Francia, Argentina, Brasil y Paraguay. Mientras que Colombia sesiona durante ocho meses y Perú, durante siete. Y México aparece como los países que sesionan menos, con seis meses y medio y Chile con solo cuatro meses.8

Es por ello, que el espíritu de la presente reforma versa en ampliar a dos meses el segundo periodo ordinario de sesiones, con la finalidad de mejorar la productividad del poder legislativo y reducir el rezago existente en los trabajos. Como legisladores debemos preponderar la ampliación en los periodos de sesiones, con la finalidad de responder a las distintas exigencias ciudadanas, resolver diferentes problemáticas que aquejan al país, atender a las necesidades sociales y mejorar el trabajo legislativo.

Asimismo, la presente iniciativa de ley también contempla la armonización del lenguaje incluyente, en el texto constitucional, al modificar la palabra “presidente”, por “persona titular del Poder Ejecutivo Federal”; lo anterior con la finalidad de proponer la armonización del lenguaje incluyente y no sexista para dar cumplimiento a la reforma constitucional publicada el 6 de junio de 2019 relativa en materia de Paridad entre Géneros.

Así como dar cumplimiento a lo estipulado por La Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Protocolo de San Salvador, adicional a la Convención Americana en materia de Derechos Económicos Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, ONU (CEDAW); la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará); Declaración de Acción de Beijing; la Cátedra UNESCO, además de lo que contempla el control constitucional mexicano que nos rige.

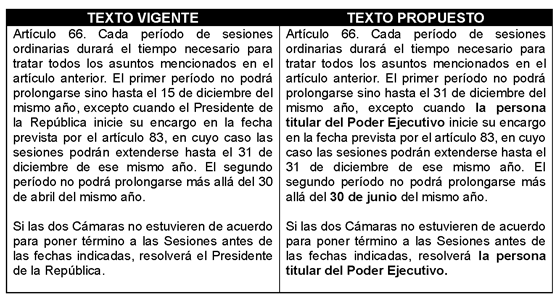

Con la finalidad de dar una mayor ilustración de la reforma propuesta, se expone el siguiente cuadro comparativo:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Con base en el contexto anterior, propongo que la duración del segundo periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión, se amplie dos meses más, el cual considero que brindaría mayor tiempo para reducir el rezago legislativo, aprobar y formular más y mejores proyectos de reformas y creación de leyes; sin dejar de atender las labores de representación ciudadana en beneficio de las personas que representamos.

Por lo anteriormente fundado y motivado, se somete a consideración del pleno de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se reforma el artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 66 . Cada periodo de sesiones ordinarias durará el tiempo necesario para tratar todos los asuntos mencionados en el artículo anterior. El primer período no podrá prolongarse sino hasta el 15 de diciembre del mismo año, excepto cuando la persona titular del Poder Ejecutivo inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, en cuyo caso las sesiones podrán extenderse hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. El segundo período no podrá prolongarse más allá del 30 de junio del mismo año.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Cfr. Gamboa Montejano, Claudia. Periodos ordinarios de sesiones del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Marco teórico conceptual, iniciativas presentadas, derecho comparado y opiniones especializadas. Diciembre 2015, 2 pp. Disponible en: https://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spi/SAPI-ISS-82-15.pdf Consultado el 18 de febrero de 2025.

2 Ídem, 8 pp.

3 Cfr. Artículo 65 Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos. Disponible en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf Consultado el 19 de febrero de 2025.

4 Op. Cit. Gamboa Montejano, Claudia. 8 pp.

5 Ídem.

6 Carbonell, Miguel, “Los recesos de nuestros legisladores federales”, El Universal, Opinión, 20 de mayo de 2010. Disponible en: https://archivo.eluniversal.com.mx/editoriales/48417.html/ Consultado el 21 de febrero de 2025.

7 Cfr. Derecho comparado. cuadros comparativos respecto de los periodos ordinarios de sesiones que se manejan en cinco países de régimen parlamentario y diez países de régimen presidencial. Disponible en https://www.diputados.gob.mx/sia/polint/dpi41/dercom5.htm/ Consultado el 18 de febrero de 2025.

8 Ídem.

Fuentes

Artículo 65 Constitución Política de los Estado

Unidos Mexicanos. Disponible en:

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

Carbonell, Miguel, “Los recesos de nuestros legisladores federales”, El Universal, Opinión, 20 de mayo de 2010. Disponible en: https://archivo.eluniversal.com.mx/editoriales/48417.html

Derecho comparado. cuadros comparativos respecto de

los periodos ordinarios de sesiones que se manejan en cinco países de

régimen parlamentario y diez países de régimen presidencial.

Disponible

en https://www.diputados.gob.mx/sia/polint/dpi41/dercom5.htm

Gamboa Montejano, Claudia. Periodos ordinarios de sesiones del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Marco teórico conceptual, iniciativas presentadas, derecho comparado y opiniones especializadas. Diciembre 2015, 2 pp. Disponible en: https://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spi/SAPI-ISS-82-15.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de marzo de 2025.

Diputado José Alejandro López Sánchez (rúbrica)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de uso de teléfonos celulares, dispositivos electrónicos y de redes sociales en niveles de educación básica y media, en instituciones educativas públicas y privadas, a cargo de las diputadas Diana Karina Barreras Samaniego y Nora Yessica Merino Escamilla, del Grupo Parlamentario del PT

Las suscritas, diputadas Diana Karina Barreras Samaniego y Nora Yéssica Merino Escamilla, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, inciso h, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan a consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones la Ley General de Educación, en materia de uso de teléfonos celulares, dispositivos electrónicos y uso de redes sociales en niveles de educación básica y media, en instituciones educativas públicas y privadas, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

En la era digital, el acceso a la tecnología se ha convertido en una herramienta clave para la comunicación y el aprendizaje. Sin embargo, el uso inadecuado de los teléfonos celulares en entornos educativos ha generado preocupaciones crecientes entre padres, docentes y autoridades escolares. Diversos estudios han demostrado que la presencia constante de dispositivos móviles en el aula afecta negativamente el rendimiento académico, la concentración y la socialización de los estudiantes.

El objetivo de esta iniciativa es reformar la Ley General de Educación para garantizar el uso exclusivo de teléfonos celulares y dispositivos electrónicos en escuelas de nivel preescolar, primaria y secundaria, para fines pedagógicos.

La presencia de teléfonos celulares en las aulas ha generado diversos problemas que afectan el ambiente educativo y el desarrollo de los estudiantes:

1. Disminución del rendimiento académico: Un estudio de la London School of Economics reveló que la prohibición del uso de teléfonos celulares en las escuelas incrementó el rendimiento académico de los estudiantes en un 6.4 por ciento, especialmente entre aquellos con menor desempeño. Al distraerse con aplicaciones, videojuegos o redes sociales, el alumnado pierde un tiempo valioso de atención en clase, comprometiendo su aprendizaje y comprensión de los contenidos curriculares.

2. Aumento del ciberacoso : La facilidad de acceso a redes sociales y servicios de mensajería instantánea durante el horario escolar incrementa los casos de ciberacoso (ciberbullying), afectando la salud emocional y psicológica de las víctimas. El uso de smartphones sin supervisión promueve la circulación de rumores, hostigamientos y difusión de imágenes o videos no autorizados, generando un entorno de inseguridad y acoso entre estudiantes.

3. Falta de socialización: El uso excesivo de dispositivos móviles reduce la interacción social entre los alumnos, afectando el desarrollo de habilidades socioemocionales. En la educación básica, la convivencia presencial es crucial para el desarrollo de habilidades socioemocionales, como la empatía, el trabajo en equipo y la resolución pacífica de conflictos.

4. Distracción y reducción de la atención: Un informe de la UNESCO de 2023 destacó que la presencia de teléfonos celulares en el aula afecta la capacidad de concentración y aprendizaje de los estudiantes.

5. Exposición a contenidos inapropiados: Aunque se intente restringir el acceso, el uso libre de celulares durante el horario escolar conlleva el riesgo de que los estudiantes accedan a información violenta, sexualizada o que promueva conductas perjudiciales. En edades tempranas, la falta de madurez para filtrar contenidos y discernir la veracidad de la información puede repercutir negativamente en su desarrollo cognitivo y emocional.

6. Desigualdad y brecha digital: En escuelas donde los alumnos no cuentan con recursos suficientes para adquirir teléfonos o planes de datos, el uso de celulares en el aula puede profundizar la brecha digital y la desigualdad, generando un ambiente escolar divisorio. Regular su uso garantiza que los materiales y dispositivos educativos a los que se recurra (tabletas o computadoras institucionales bajo supervisión) se distribuyan de forma más equitativa y con fines pedagógicos concretos.

Ante estos desafíos, es imperativo establecer un marco legal que garantice el uso exclusivo de teléfonos celulares en entornos escolares para fines pedagógicos, garantizando un ambiente propicio para el aprendizaje y el desarrollo integral de la niñez y la adolescencia.

Esto no es algo nuevo, ya que en más de 70 países se han implementado acciones respecto del uso de teléfonos celulares en la educación básica, se comienzan a limitar su uso dentro de las aulas para reducir la distracción, fomentar la concentración y promover entornos académicos saludables.

Si bien es cierto, nos encontramos en la era tecnológica, pero esto puede resultar contraproducente si el uso de las nuevas tecnologías no tiene el enfoque adecuado, sobre todo en materia de educación.

Esto ha sido reconocido por la UNESCO, en su Informe de seguimiento de la educación en el mundo del año 2023, en el cual se menciona:

“La tecnología también puede excluir y resultar intrascendente y onerosa, si no directamente perjudicial. Los gobiernos deben garantizar las condiciones adecuadas para brindar a todos un acceso equitativo a la educación, regular el uso de la tecnología a fin de proteger a los estudiantes de sus efectos negativos, y preparar a los docentes”. 1

Por todo lo anteriormente expuesto la presente iniciativa tiene por objeto:

1. Adicionar diversas disposiciones de la Ley General de Educación para garantizar el uso exclusivo de teléfonos celulares y dispositivos electrónicos para fines pedagógicos durante el horario escolar en niveles preescolar, primaria y secundaria, tanto en escuelas públicas como privadas.

2. Promover un ambiente de aprendizaje libre de distracciones, fomentando la concentración y la interacción social entre estudiantes.

3. Permitir el uso de dispositivos electrónicos exclusivamente con fines pedagógicos.

4. Implementar campañas de concientización, sobre los efectos negativos del uso excesivo de dispositivos móviles en menores de edad.

Los argumentos que respaldan la necesidad de regular el uso de teléfonos celulares en la educación básica se basan en un amplio consenso de estudios e investigaciones, así como en las recomendaciones de organismos internacionales como la UNESCO. Las distracciones tecnológicas, la reducción de la interacción social y el aumento del ciberacoso constituyen factores de riesgo que, de no atenderse oportunamente, podrían vulnerar la calidad educativa y el desarrollo integral de la niñez y la adolescencia.

La presente iniciativa de reforma a la Ley General de Educación busca establecer un marco legal claro que promueva un ambiente escolar libre de distracciones, favoreciendo la concentración, la convivencia y la formación integral de los futuros ciudadanos. Regular el uso de los dispositivos móviles en este nivel no implica oponerse al avance tecnológico; por el contrario, se trata de canalizar adecuadamente las herramientas digitales para que se conviertan en verdaderos recursos pedagógicos, asegurando que la tecnología aporte al crecimiento intelectual, emocional y social de niñas, niños y adolescentes en México.

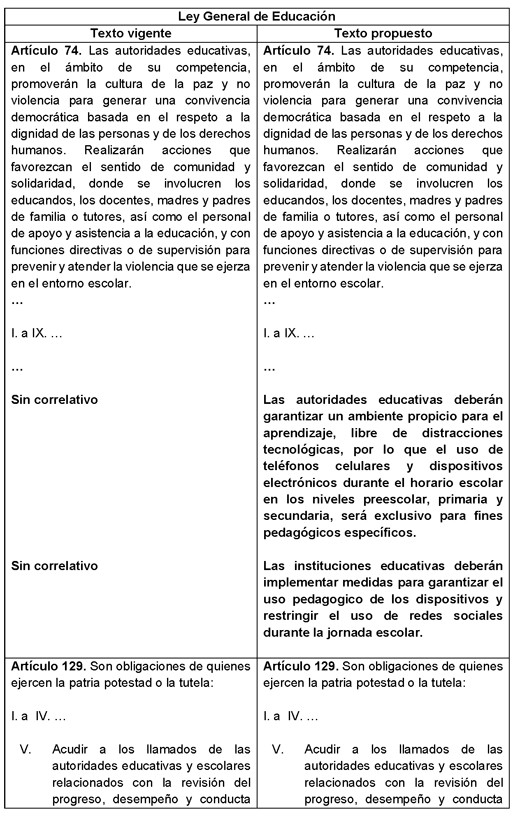

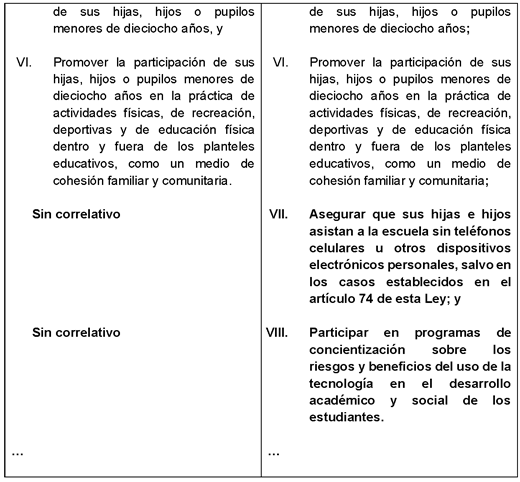

Para mayor claridad del contenido de la iniciativa, a continuación, se incluye un cuadro comparativo de la propuesta:

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Educación

Artículo Único. Se reforman las fracciones V y VI del artículo 129 y se adicionan los párrafos cuarto y quinto al artículo 74, y se adicionan las fracciones VII y VIII del artículo 129, todos de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 74. Las autoridades educativas, en el ámbito de su competencia, promoverán la cultura de la paz y no violencia para generar una convivencia democrática basada en el respeto a la dignidad de las personas y de los derechos humanos. Realizarán acciones que favorezcan el sentido de comunidad y solidaridad, donde se involucren los educandos, los docentes, madres y padres de familia o tutores, así como el personal de apoyo y asistencia a la educación, y con funciones directivas o de supervisión para prevenir y atender la violencia que se ejerza en el entorno escolar.

...

I. a IX. ...

...

Las autoridades educativas deberán garantizar un ambiente propicio para el aprendizaje, libre de distracciones tecnológicas, por lo que el uso de teléfonos celulares y dispositivos electrónicos durante el horario escolar en los niveles preescolar, primaria y secundaria será exclusivo para fines pedagógicos específicos.

Las instituciones educativas deberán implementar medidas para garantizar el uso pedagógico de los dispositivos y restringir el uso de redes sociales durante la jornada escolar.

Artículo 129. Son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad o la tutela:

I. a IV. ...

V. Acudir a los llamados de las autoridades educativas y escolares relacionados con la revisión del progreso, desempeño y conducta de sus hijas, hijos o pupilos menores de dieciocho años;

VI. Promover la participación de sus hijas, hijos o pupilos menores de dieciocho años en la práctica de actividades físicas, de recreación, deportivas y de educación física dentro y fuera de los planteles educativos, como un medio de cohesión familiar y comunitaria;

VII. Asegurar que sus hijas e hijos asistan a la escuela sin teléfonos celulares u otros dispositivos electrónicos personales, salvo en los casos establecidos en el artículo 74 de esta Ley; y

VIII. Participar en programas de concientización sobre los riesgos y beneficios del uso de la tecnología en el desarrollo académico y social de los estudiantes.

...

Transitorios

Primero . - El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo . – Las autoridades educativas, en coordinación con los gobiernos estatales y municipales, dispondrán de un plazo de 90 días para emitir los lineamientos y protocolos necesarios para la implementación de esta medida.

Nota

1 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000386147_spa/PDF/386147spa.pd f.multi

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de marzo de 2025.

Diputadas: Diana Karina Barreras Samaniego, Nora Yéssica Merino Escamilla (rúbricas).