Gaceta Parlamentaria, año XXVIII, número 6733-II-5, martes 4 de marzo de 2025

- Que reforma los artículos 3o. y 10 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en materia de gestión e higiene menstrual digna en los centros penitenciarios, a cargo del diputado Israel Betanzos Cortés, del Grupo Parlamentario del PRI

- Que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Abigail Arredondo Ramos, del Grupo Parlamentario del PRI

- Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de salud mental, suscrita por las diputadas Laura Ivonne Ruiz Moreno y Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel, del Grupo Parlamentario del PRI

- Que reforma el artículo 32 de la Ley General de Salud, en materia de salud digital, a cargo del diputado Emilio Suárez Licona, del Grupo Parlamentario del PRI

- Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, a fin de tipificar el delito de acecho, a cargo de la diputada Ana Isabel González González, del Grupo Parlamentario del PRI

Que reforma los artículos 3o. y 10 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en materia de gestión e higiene menstrual digna en los centros penitenciarios, a cargo del diputado Israel Betanzos Cortés, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado Israel Betanzos Cortés, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta honorable Cámara de Diputados, LXVI Legislatura, con fundamento en los artículos: 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I,77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de este pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXV del artículo 3 y la fracción III del artículo 10 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en materia de gestión e higiene menstrual digna en los centros penitenciarios , al tenor de los siguientes apartados:

I. Planteamiento del Problema

De conformidad con el artículo 18, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 3, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, el Sistema Penitenciario es el espacio físico destinado para el cumplimiento de la prisión preventiva, así como para la ejecución de penas.

De acuerdo con datos de “Censos Nacionales de Sistemas Penitenciarios, en los ámbitos estatal y federal (CNSIPEE-F) 2024” al cierre de 2023, la población privada de la libertad / internada se conformó por 233 mil 277 personas: 94.3 por ciento correspondió a hombres y 5.7 por ciento, a mujeres. Con respecto a 2022, se registró un aumento de 3.2 por ciento.1

México es considerado como uno de los 10 primeros países con mayor población en centros penitenciarios, en razón de que el 47.3 por ciento de sus centros penitenciarios presentan sobrepoblación, lo que equivale a un excedente de 13 mil 641 personas privadas de la libertad que viven en espacios inadecuados para su reclusión, generando condiciones precarias para los internos y pocas posibilidades de una adecuada reinserción social.

A la fecha en México existen un total de 331 de centros penitenciarios en el ámbitos federal o estatal, de los cuales existen 18 centros penitenciarios femeninos, y albergan al 40.2 por ciento de las mujeres privadas de libertad (aproximadamente 4 mil 209 personas), mientras que el 59.8 por ciento restante se encuentra en centros penitenciarios mixtos, que carecen de espacios dignos y servicios específicos para atender las necesidades biológicas de las mujeres privadas de su libertad.

Cabe mencionar que, de la población general de personas privadas de su libertad, el 5.7 por ciento, aproximadamente 13 mil 297 personas, son mujeres, la cual se divide en los siguientes rangos de edad:

-De 26 a 29 años es el 3.0 por ciento de la población

-De 30 a 39 años es el 22.8 por ciento de la población

-De 40 a 49 años es el 39.6 por ciento de la población

-De 50 a 59 años es el 24.7 por ciento de la población

-De 60 a 69 años es el 8.9 por ciento de la población

-Más de 69 años es el 1.0 por ciento de la población

Ahora bien, considerando que la menstruación llega a las personas menstruantes en un rango de los 9 a los 55 años aproximadamente, dependiendo de cada organismo, de acuerdo a los datos antes citados, la población general de mujeres privadas de su libertad es del 90.1 por ciento, mismas que requieren de atención y cuidado a la higiene menstrual. Es importante entender a la menstruación como parte de un proceso biológico completamente natural, conocer cómo se presenta, cómo se maneja y lo que conlleva, así mismo es de importancia que la persona menstruante pueda manejar su menstruación de manera informada, digna y segura, para llevar un ciclo lo más saludable posible.

Las mujeres privadas de la libertad tienen una especial vulnerabilidad con relación a su derecho a la salud, específicamente con respecto a la menstruación digna, y a pesar de que el Gobierno tiene como parte de sus responsabilidades pugnar por el estricto respeto de sus derechos humanos, las condiciones reales reflejan el incumplimiento a lo estipulado por el artículo 18, párrafo segundo de la Constitución Federal que a la letra señala: “el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción social”, la cual no puede ser invisibilizada por el Estado, ya que por su condición jurídica ciertos derechos solo son suspendidos de manera temporal, sin que ello signifique la suspensión o anulación total de la titularidad de sus derechos fundamentales, como la dignidad y condición de ser humano.

En marzo de 2021, una nota periodística del medio informativo El Financiero la cual se titula “Privilegio o derecho: así es el acceso a productos de higiene menstrual en las cárceles de México” expuso que calcetines, pedazos de tela o usar una toalla sanitaria por más de 48 horas se han convertido en la solución de muchas mujeres privadas de la libertad, considerándose el acceso a productos de higiene menstrual como un lujo dentro de las cárceles mexicanas.

De igual forma expuso que: “Actualmente, el precio de un paquete de toallas femeninas con 14 piezas en un supermercado ronda entre los 25 y 30 pesos. Para Daniela Ancira, directora general de La Cana (proyecto social a favor de las mujeres en prisión), es increíble que en un lugar donde hay abandono y pobreza como las prisiones, este tipo de bienes lleguen a costar 5 o 10 veces más caras que afuera.”2

Los principales actores que proveen los suministros básicos dentro de los reclusorios son las visitas y familiares de los presos. Si las mujeres privadas de su libertad carecen de visitas, son ellas quienes tienen que solventar el gasto para obtener dichos productos.

La cantidad de productos que una persona menstruante usa a lo largo de su periodo varía de acuerdo con las características del propio cuerpo. Los especialistas recomiendan cambiar la toalla sanitaria en un tiempo no mayor a 4 horas al día para así evitar infecciones, sin embargo, el proceso biológico de cada persona es distinto, esto influye en las decisiones que pueda tomar para la elección de toallas o métodos sanitarios.

De acuerdo con cifras del Coneval (2021), la pobreza menstrual es definida como la falta de acceso a productos, educación sobre higiene menstrual, inodoros, instalaciones para lavarse las manos y/o gestión de residuos.

Actualmente, en México hay muchas mujeres y personas menstruantes privadas de la libertad con un acceso restringido a los productos sanitarios necesarios, como toallas sanitarias, tampones, compresas, protectores, etc. La deficiencia de estos productos de higiene personal ha llevado a que las personas menstruantes utilicen otros objetos para poder satisfacer esa necesidad, sin poder lograrlo de la manera adecuada a la que debiera, pues han sido orilladas a utilizar playeras, papel sanitario, trapos, mascarillas entre otros.

Algunos gobiernos ya han adoptado medidas para promover el derecho a la menstruación digna, países como Estados Unidos, Canadá, Australia, y Reino Unido eliminaron o redujeron como parte de sus políticas públicas, el IVA a los productos utilizados en la menstruación, esas iniciativas han tenido repercusión en países latinoamericanos gracias a colectivos sociales y sectores privados que han impulsado campañas como: “Impuesto Rosa” en México; #MenstruAcción en Argentina y Menstruación Libre de Impuestos” en Colombia.

Otros datos en materia de derecho comparado datan que Escocia fue el primer país en 2020 en ofrecer productos sanitarios para la menstruación de manera gratuita en edificios públicos. Nueva Zelanda aprobó medidas similares al distribuir productos sanitarios en centros escolares.

Asimismo, en el 2021 Francia anunció que destinaría parte de su presupuesto para luchar contra la pobreza menstrual. Esta medida sería aplicada en favor de mujeres presas o en situación de precariedad.

II. Problemática desde la Perspectiva de Género

Las políticas públicas a favor de las niñas, adolescentes, mujeres y personas menstruantes en atención a acceder a una gestión menstrual dignan y apegada a respetar el derecho a la salud, debe de desarrollarse sin discriminación alguna, en beneficio también de aquellas mujeres que se encuentran privadas de la libertad y más por la situación de alta vulnerabilidad en la que se encuentran, derivada de su propia reclusión.

III. Argumentos

-De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) una adecuada gestión de la higiene menstrual (GHM) a mujeres y niñas “utilizar material para la higiene menstrual limpio, que absorba o recoja la sangre y pueda ser cambiado en privado, utilizando agua y jabón para higienizar el cuerpo, y teniendo acceso a instalaciones para disponer del material ya utilizado”.

- En promedio, las personas menstruantes, menstrúan por 40 años, aproximadamente 2 mil 900 días, durante dicho periodo son parte de una cultura de menosprecio por el hecho de tener útero. La problemática de una menstruación digna no solo debe luchar contra el tabú que provoca esta condición, debe velar por garantizar la protección de los derechos de cualquier persona menstruante, incluso las que se encuentran privadas de la libertad, aunados al acceso gratuito de productos de higiene menstrual, atención médica oportuna, trate y prevenga enfermedades relacionadas con la menstruación como: Síndrome de ovario poliquístico (PCOS), Fibromas uterinos, Pólipos endometriales, Adenomiosis, Insuficiencia ovárica primaria; entre otros.

-La salud de la mujer y la niña es especialmente preocupante porque en muchas sociedades se encuentran en una situación de desventaja por la discriminación condicionada por factores socioculturales, es importante dar paso a que mujeres disfruten de sus derechos constitucionales con plena igualdad, sin limitación por razón de género, sexo, o condiciones propias de nacer con útero.

-La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la recomendación 35/2021,3 que versa sobre la ausencia de acciones que garanticen a las mujeres, adolescentes y personas menstruantes privadas de la libertad el derecho a la salud sexual y reproductiva, así como al cometido para una higiene menstrual digna en los centros penitenciarios de la República Mexicana.4

IV. Fundamento Legal

El artículo 4o., párrafo cuarto, de la Constitución consagra el derecho a la salud de las y los mexicanos, que a la letra versa:

“Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social.”

El artículo 18 de nuestra Carta Magna regula el Sistema Penitenciario, éste establece de manera preponderante que su organización deberá efectuarse sobre la base del respeto a los Derechos Humanos, y como fin de la pena de prisión, establece la reinserción social de las personas privadas de su libertad, es claro que estos son los ejes bajo los cuales los centros de reclusión del país deben funcionar. Que el artículo en comento a la letra cita:

“El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto.”

V. Denominación del Proyecto de Ley o Decreto

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXV del artículo 3 y la fracción III del artículo 10 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en materia de gestión e higiene menstrual digna en los centros penitenciarios.

VI. Ordenamiento a Modificar

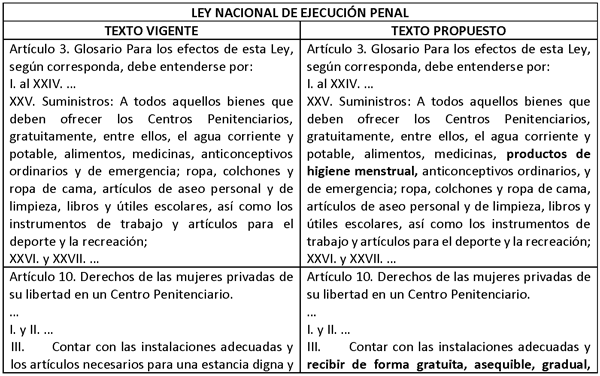

Por lo anteriormente expuesto, se presenta la adición propuesta:

VII. Texto Normativo Propuesto

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorfable Cámara de Diputados el siguiente proyecto de:

Decreto

Único. Se modifica la fracción XXV del artículo 3 y la fracción III del artículo 10 de la Ley Nacional de Ejecución Penal.

(...)

Artículo 3. Glosario Para los efectos de esta Ley, según corresponda, debe entenderse por:

I. al XXIV. ...

XXV. Suministros: A todos aquellos bienes que deben ofrecer los Centros Penitenciarios, gratuitamente, entre ellos, el agua corriente y potable, alimentos, medicinas, productos de higiene menstrual, anticonceptivos ordinarios, y de emergencia; ropa, colchones y ropa de cama, artículos de aseo personal y de limpieza, libros y útiles escolares, así como los instrumentos de trabajo y artículos para el deporte y la recreación;

XXVI. y XXVII. ...

(...)

Artículo 10. Derechos de las mujeres privadas de su libertad en un Centro Penitenciario.

...

I. y II. ...

III. Contar con las instalaciones adecuadas y recibir de forma gratuita, asequible, gradual, progresiva y de acuerdo con la suficiencia presupuestal los artículos necesarios para una estancia digna y segura, siendo obligatorios los productos adecuados para la salud e higiene menstrual como toallas sanitarias desechables y de tela, tampones, copas menstruales o cualquier otro destinado a cubrir las necesidades de la gestión menstrual.

IV. al XI. ...

...

...

...

...

...

...

...

(...)

Artículos Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto.

Notas

1 [1]chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/

boletines/2024/CNSIPEE-F/CNSIPEE-F2024.pdf

2 [1] https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/vulnerabilidad-abandono-y-lujo-asi-es-el-acceso-a-productos

-de-higiene-menstrual-en-carceles-de-mexico/

3 [1] https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2021-09/REC_2021 _035.pdf

4 [1] file:///C:/Users/Usuario/Downloads/REC_2021_035%20(1).pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de marzo de 2025.

Diputado Israel Betanzos Cortés (rúbrica)

Que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Abigail Arredondo Ramos, del Grupo Parlamentario del PRI

Quién suscribe, diputada Abigail Arredondo Ramos , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos: 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esa soberanía, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 52, 53, segundo párrafo; 54, primer párrafo y la fracción III; 56, segundo párrafo; 60, primer párrafo; 116, tercer párrafo de la fracción II; y 122, primer párrafo de la fracción II del apartado A; y se adiciona un inciso q) a la fracción IV del artículo 116, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , al tenor de lo siguiente:

Planteamiento del problema: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el sistema electoral en México, para la conformación de los órganos legislativos, se compone de dos fórmulas o principios: mayoría relativa y representación proporcional. En cuanto al segundo, éste se determina mediante la votación realizada a favor de los partidos políticos que las postulan conforme a listas presentadas, sea nacional para senadurías, regionales para diputaciones federales y locales para diputaciones locales.

Es el caso, que una vez asignadas las diputaciones de representación proporcional, quienes las ocupan quedan con la libertad de decidir si mantienen su representatividad partidista o deciden cambiarla, provocando con ello desequilibrios en las representaciones partidistas y desvíos a la principal finalidad que persigue ese principio: garantizar la pluralidad democrática en los congresos. Por ello, el objetivo de esta reforma es aclarar que las diputaciones y senadurías de representación proporcional son designadas, no así electas, y que los partidos políticos que les postularon tienen, en todo momento, el derecho de ejercerlas para realizar una nueva designación.

Exposición de Motivos

En 1963 se realizó una reforma significativa para el sistema político mexicano. Se incluyeron los llamados “diputados de partido”, que consistía en la representación de las fuerzas al interior del Congreso federal. Los objetivos eran tres: solucionar la sobrerrepresentación del partido oficial en el legislativo, incorporar a nuevas fuerzas políticas a la actividad parlamentaria y fortalecer el sistema de partido hegemónico. La fórmula consistía en que, al alcanzar 2.5 por ciento de la votación nacional, se asignaban cinco diputados de partido; en adelante, uno más por cada 0.5 por ciento de la votación hasta veinte diputados.

Es interesante al respecto la siguiente cita de la exposición de motivos incluida en la iniciativa presentada por el entonces presidente Adolfo López Mateos. “Es evidente el hecho de que no han podido encontrar acceso al Congreso de la Unión los diversos partidos políticos o las varias corrientes de opinión que actúan en la república; de ahí que, con frecuencia, se haya criticado al sistema mexicano de falta de flexibilidad para dar oportunidad a las minorías políticas, que se duelen de que un solo partido mayoritario obtenga la casi totalidad de los puestos de representación popular.”1

Más adelante, en la reforma de 1973 se cambiaron los umbrales para estimular más la presencia de la oposición en la Cámara de Diputados. En lugar de necesitar como mínimo 2.5 por ciento de la votación total para tener derecho a diputados de partido, con el cambio sólo se requeriría 1.5 por ciento.

No obstante, en 1976 se llevaron a cabo las elecciones presidenciales con la participación de un solo candidato del partido oficial. Ello evidenció que las elecciones en aquella época eran tan vacías de contenido que ningún partido de la oposición quiso participar en la contienda, pues ya desde el inicio se había definido al vencedor. Ante las duras críticas a la todavía endeble democracia mexicana, y con la finalidad de impulsar la participación democrática, el 6 de diciembre de 1977 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la denominada “reforma política”, por la que se modificaron 17 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuya finalidad era impulsar lo que se conoció como el inicio de la transición democrática en México.

Entre los cambios impulsados en dicha reforma, misma que cabe señalar fue promovida por el entonces secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, se encuentra el reconocimiento de los partidos políticos como entidades de interés público, se facilitó la creación y registro de partidos nuevos y se les otorgó tiempo en radio y televisión para promocionarse abiertamente,2 pero, sobre todo, quedó el número definitivo de 300 diputados de mayoría relativa y se crearon los 100 de representación proporcional.

En una reforma posterior de 1986, se amplió el número de diputados a 500, de los cuales, 200 eran de representación proporcional.

Finalmente, en 1996 se modificó la conformación de la cámara de senadores para quedar en 128, 64 de mayoría relativa, 32 de primera minoría y se crearon 32 de representación proporcional.

En el mismo año, se introdujo en el artículo 54 de la Constitución, fracción V, la cláusula de la sobrerrepresentación, en el sentido que, en ningún caso, un partido político nacional podría contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara de Diputados que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida.

En opinión del ex consejero del INE, Ciro Murayama, “La idea es clara: evitar la conformación de mayorías parlamentarias artificiales e impedir que se redujera en exceso la representación lograda en las urnas por las minorías.”3

Sin embargo, conforme a información del INE, en las últimas tres renovaciones de la Cámara de Diputados el límite de 8 por ciento de sobrerrepresentación se ha traspasado por la existencia de coaliciones.4

-En 2012, la coalición PRI-PVEM obtuvo el 40.0 por ciento de los votos y el 48.2 por ciento de los escaños: rebasando el 0.2 por ciento el límite constitucional.

-En 2015, otra coalición del PRI-Verde recibió 40.3 por ciento de los votos y el 50 por ciento de los diputados, 9.7 por ciento más.

-En 2018, la coalición Juntos Haremos Historia logró el 45.9 por ciento de los sufragios (restando los votos nulos) pero se les asignó el 61.6 por ciento de la Cámara, una sobrerrepresentación de 15.7 por ciento, superando el límite constitucional casi por partida doble.

En este contexto, se ha venido presentando además un fenómeno al interior de los órganos legislativos, tanto nacional como locales, donde ciertos legisladores han tomado la decisión, no obstante ya conformada la cámara, de cambiar a otro partido político sin considerar las modificaciones que ello implica en los porcentajes de participación y conformación del órgano colegiado.

Así, por ejemplo, el pasado 29 de agosto de 2024, 15 diputadas y diputados de la bancada del Partido Verde Ecologista de México decidieron cambiar de grupo parlamentario para adherirse al partido Morena,5 trayendo consigo que esta fuerza política tenga una mayoría absoluta en la conformación de la cámara.

La posibilidad de que ciertos legisladores, especialmente aquellos que obtuvieron el curul mediante la vía de representación proporcional, tomen la decisión de cambiar de bancada, una vez ya conformada la Cámara, además de generar inestabilidad política, constituye un fraude al electorado y crea importantes desequilibrios al interior del Congreso, trayendo consigo la creación de mayorías ficticias que trastocan los limites de la sobrerepresentación y afectan a las minorías.

Así, partiendo de que el objetivo inicial de la inclusión de los legisladores de representación proporcional era garantizar la pluralidad en la conformación del Congreso, así como el libre debate y el fortalecimiento de la democracia representativa y participativa; es necesario y conveniente modificar el texto constitucional para evitar las practicas comentadas y señalar con precisión que, las y los legisladores de representación proporcional, tienen un mandato de representación frente al partido político que les postuló y que, para el caso de decidan cambiar de partido ello no afecte la representación política que el partido original ejerza al interior de la cámara, por lo que dicha organización pueda recobrar el derecho de designación para sustituirlo por su suplente o, en su defecto, por quien suceda en la lista regional presentada.

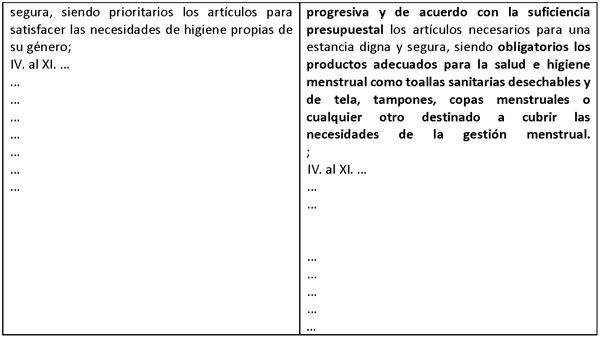

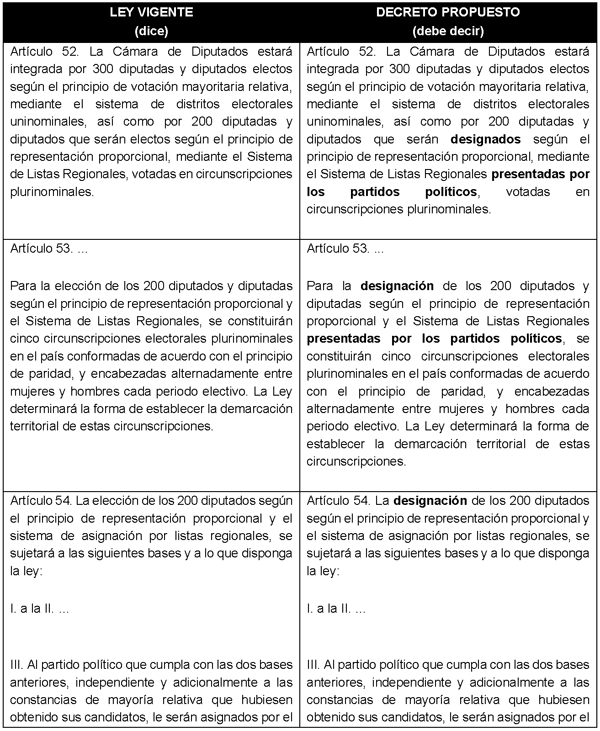

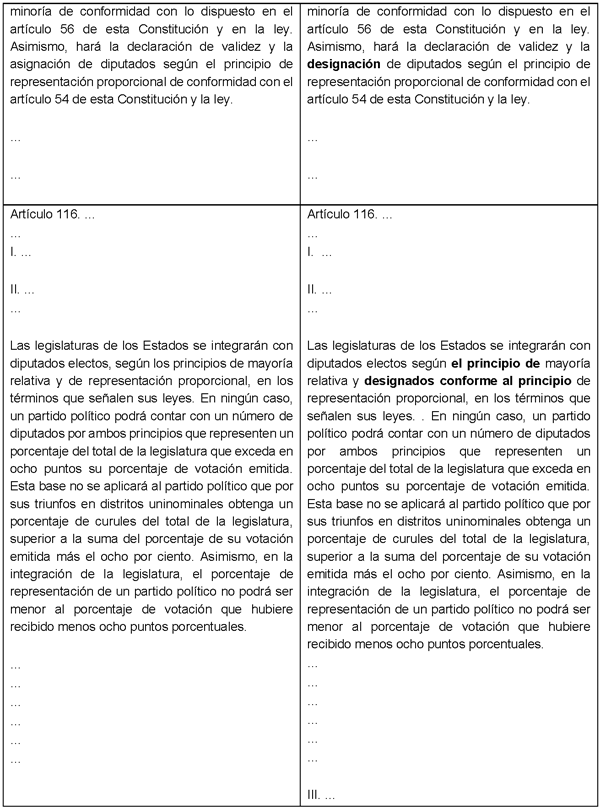

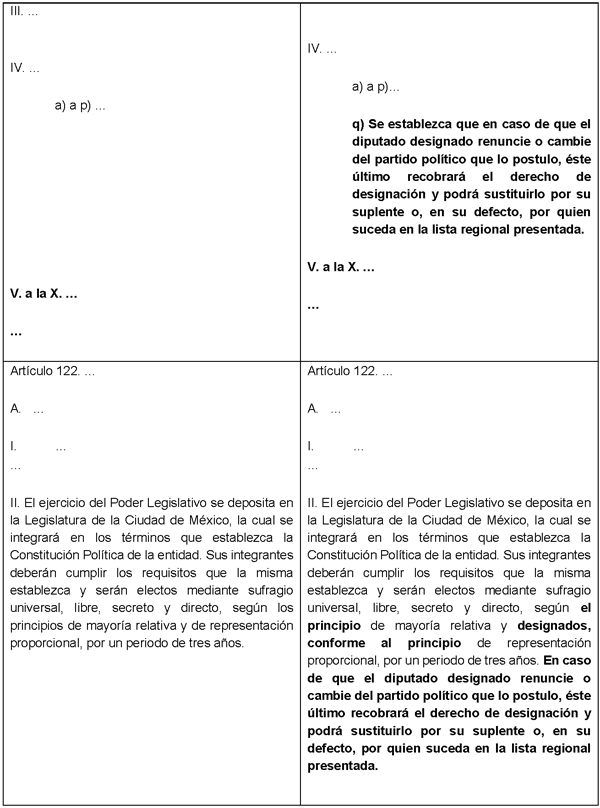

En tal virtud, la propuesta de iniciativa quedaría como se muestra a continuación en el siguiente cuadro comparativo:

En atención de lo expuesto, se somete a consideración de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se reforman los artículos 52, 53, segundo párrafo; 54, primer párrafo y la fracción III; 56, segundo párrafo; 60, primer párrafo; 116, tercer párrafo de la fracción II; y 122, primer párrafo de la fracción II del apartado A; y se adiciona un inciso q) a la fracción IV del artículo 116, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se reforman los artículos 52, 53, segundo párrafo; 54, primer párrafo y la fracción III; 56, segundo párrafo; 60, primer párrafo; 116, tercer párrafo de la fracción II; y 122, primer párrafo de la fracción II del apartado A; y se adiciona un inciso q) a la fracción IV del artículo 116, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 52. La Cámara de Diputados estará integrada por 300 diputadas y diputados electos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, así como por 200 diputadas y diputados que serán designados según el principio de representación proporcional, mediante el Sistema de Listas Regionales presentadas por los partidos políticos, votadas en circunscripciones plurinominales.

Artículo 53. ...

Para la designación de los 200 diputados y diputadas según el principio de representación proporcional y el Sistema de Listas Regionales presentadas por los partidos políticos, se constituirán cinco circunscripciones electorales plurinominales en el país conformadas de acuerdo con el principio de paridad, y encabezadas alternadamente entre mujeres y hombres cada periodo electivo. La Ley determinará la forma de establecer la demarcación territorial de estas circunscripciones.

Artículo 54. La designación de los 200 diputados según el principio de representación proporcional y el sistema de asignación por listas regionales, se sujetará a las siguientes bases y a lo que disponga la ley:

I. a la II. ...

III. Al partido político que cumpla con las dos bases anteriores, independiente y adicionalmente a las constancias de mayoría relativa que hubiesen obtenido sus candidatos, le serán asignados por el principio de representación proporcional, de acuerdo con su votación nacional emitida, el número de diputados de su lista regional que le corresponda en cada circunscripción plurinominal. En la designación se seguirá el orden que tuviesen los candidatos en las listas correspondientes. En caso de que el diputado designado renuncie o cambie del partido político que lo postulo, éste último recobrará el derecho de designación y podrá sustituirlo por su suplente o, en su defecto, por quien suceda en la lista regional presentada.

IV. a la VI. ...

Artículo 56. ...

Las treinta y dos senadurías restantes serán designadas según el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas presentadas por los partidos políticos y votadas en una sola circunscripción plurinominal nacional, conformadas de acuerdo con el principio de paridad, y encabezadas alternadamente entre mujeres y hombres cada periodo electivo. La ley establecerá las reglas y fórmulas para estos efectos. En caso de que la persona designada para la senaduría renuncie o cambie del partido político que lo postulo, éste último recobrará el derecho de designación y podrá sustituirlo por su suplente o, en su defecto, por quien suceda en la lista regional presentada.

...

Artículo 60. El organismo público previsto en el artículo 41 de esta Constitución, de acuerdo con lo que disponga la ley, declarará la validez de las elecciones de diputados y senadores en cada uno de los distritos electorales uninominales y en cada una de las entidades federativas; otorgará las constancias respectivas a las fórmulas de candidatos que hubiesen obtenido mayoría de votos y hará la asignación de senadores de primera minoría de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 de esta Constitución y en la ley. Asimismo, hará la declaración de validez y la designación de diputados según el principio de representación proporcional de conformidad con el artículo 54 de esta Constitución y la ley.

...

...

Artículo 116. ...

I. ...

II. ...

...

Las legislaturas de los Estados se integrarán con diputados electos según el principio de mayoría relativa y designados conforme al principio de representación proporcional, en los términos que señalen sus leyes. . En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la legislatura que exceda en ocho puntos su porcentaje de votación emitida. Esta base no se aplicará al partido político que por sus triunfos en distritos uninominales obtenga un porcentaje de curules del total de la legislatura, superior a la suma del porcentaje de su votación emitida más el ocho por ciento. Asimismo, en la integración de la legislatura, el porcentaje de representación de un partido político no podrá ser menor al porcentaje de votación que hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales.

...

...

...

...

...

...

III. ...

IV. ...

a) a p)...

q) Se establezca que en caso de que el diputado designado renuncie o cambie del partido político que lo postulo, éste último recobrará el derecho de designación y podrá sustituirlo por su suplente o, en su defecto, por quien suceda en la lista regional presentada.

V. a la X. ...

...

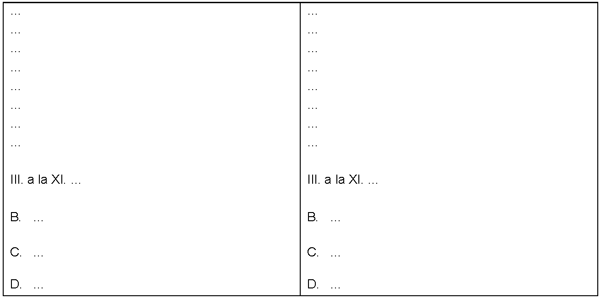

Artículo 122. ...

A. ...

I. ...

...

II. El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la Ciudad de México, la cual se integrará en los términos que establezca la Constitución Política de la entidad. Sus integrantes deberán cumplir los requisitos que la misma establezca y serán electos mediante sufragio universal, libre, secreto y directo, según el principio de mayoría relativa y designados, conforme al principio de representación proporcional, por un periodo de tres años. En caso de que el diputado designado renuncie o cambie del partido político que lo postulo, éste último recobrará el derecho de designación y podrá sustituirlo por su suplente o, en su defecto, por quien suceda en la lista regional presentada.

...

...

...

...

...

...

...

...

III. a XI. ...

B. ...

C. ...

D. ...

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los 32 Congresos Locales deberán adecuar y adaptar su legislación con el presente decreto, en un plazo máximo de 180 días naturales a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 [1]Consultable en: Memoria Política de México: https://www.memoriapoliticademexico.org/Efemerides/7/22071963.html, 24/02/2025 13:28 hrs.

2 [1]Véase: https://farodemocratico.juridicas.unam.mx/la-democracia-en-mexico/

3 [1]Véase: https://centralelectoral.ine.mx/2020/12/08/

sobrerrepresentacion-articulo-de-ciro-murayama-publicado-en-reforma/

4 Idem

5 [1]Véase: Cámara de Diputados, https://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/notilegis/

bancada-del-pvem-cede-15-diputados-a-morena-para-alcanzar-mayoria-absoluta-en-la-camara-de-diputados

-en-la-lxvi-legislatura-ricardo-monreal#:~:text=Bancada%20del%20PVEM%20cede%2015,la%20LXVI%20Legislatura

%3A%20Ricardo%20Monreal&text=Palacio%20Legislativo%2C%2029%2D08%2D2024%20(Notilegis

).

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de marzo de 2025.

Diputada Abigail Arredondo Ramos (rúbrica)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de salud mental, suscrita por las diputadas Laura Ivonne Ruiz Moreno y Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel, del Grupo Parlamentario del PRI

Quienes suscriben, Laura Ivonne Ruiz Moreno y Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquive l, diputadas federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos: 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de salud mental , al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

En el contexto actual, la salud mental de niñas, niños y adolescentes enfrenta una crisis alarmante, que se ha intensificado debido a factores sociales, económicos y culturales.

En México, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) ha señalado que un porcentaje significativo de esta población presenta síntomas relacionados con depresión, ansiedad, trastornos de conducta y otros problemas emocionales.1 Sin embargo, el acceso a servicios de salud mental es limitado, especialmente en comunidades marginadas y entre grupos en situación de vulnerabilidad.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) destaca uno de cada siete jóvenes de entre 10 y 19 años padece algún tipo de trastorno mental, lo que subraya la importancia de detectar y tratar estos problemas en etapas tempranas.2 En México, la situación es particularmente preocupante: según el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el suicidio es la segunda causa de muerte entre adolescentes de 15 a 29 años, y muchas de estas muertes están asociadas a la falta de atención oportuna a trastornos mentales.3

El panorama se agrava para niñas, niños y adolescentes que viven en contextos de vulnerabilidad, entendidos como aquellos marcados por pobreza, violencia, desplazamiento, discriminación o falta de acceso a servicios básicos. La pobreza afecta al 45.8 por ciento de la población. De todas las niñas, niños y adolescentes en situación de pobreza, aproximadamente 4 de cada 10 viven en condiciones de pobreza moderada en México,4 y las condiciones de violencia estructural o comunitaria los exponen a riesgos adicionales, como traumas psicológicos, abandono escolar, abuso y explotación.

A pesar de este panorama, la salud mental no ha recibido la atención prioritaria que merece dentro de las políticas públicas. En la actualidad, México destina menos del 2 por ciento de su presupuesto en salud a programas de salud mental, y la mayor parte de estos recursos se canalizan hacia instituciones especializadas ubicadas en zonas urbanas, dejando fuera a comunidades rurales e indígenas.5

Ahora bien, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece en sus principios la protección integral de los derechos de esta población, incluyendo su derecho a la salud. Sin embargo, la legislación actual carece de disposiciones específicas y vinculantes que garanticen el acceso gratuito, universal y oportuno a servicios de salud mental, particularmente para quienes enfrentan situaciones de vulnerabilidad.

La salud mental es un componente esencial del desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes. Una atención adecuada no solo previene consecuencias a largo plazo, como problemas de salud física, dificultades educativas y exclusión social, sino que también permite construir sociedades más justas, resilientes y productivas.

En este sentido, la presente iniciativa tiene por objetivo reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para establecer de manera explícita y vinculante la obligación de las autoridades de proporcionar acceso gratuito a servicios de salud mental. Esta reforma busca:

1. Garantizar la equidad en el acceso a servicios de salud mental. Las niñas, niños y adolescentes que viven en contextos de vulnerabilidad suelen enfrentar barreras económicas, geográficas y sociales para recibir atención especializada. La provisión gratuita de estos servicios es fundamental para reducir estas brechas.

2. Atender la salud mental desde un enfoque preventivo. En lugar de reaccionar únicamente ante crisis graves, es esencial implementar estrategias de prevención temprana y de promoción del bienestar emocional, especialmente en comunidades de alta marginación.

3. Respetar la diversidad cultural y social. En México, es indispensable que los servicios de salud mental sean culturalmente pertinentes, tomando en cuenta las prácticas, lenguas y tradiciones de comunidades indígenas y rurales, para garantizar que la atención sea efectiva y respetuosa.

4. Fortalecer la coordinación interinstitucional. La atención a la salud mental requiere de un enfoque multidisciplinario e intersectorial que involucre a las autoridades de salud, educación, desarrollo social y protección infantil.

5. Romper el estigma asociado a la salud mental. A través de campañas de concienciación y sensibilización, se debe promover un entorno que valore la importancia de la salud mental y reduzca la discriminación hacia quienes solicitan apoyo psicológico.

Implementar esta reforma contribuirá a:

-Reducir las tasas de suicidio, depresión y ansiedad en niñas, niños y adolescentes.

-Mejorar el desempeño escolar y las oportunidades de desarrollo personal.

-Crear entornos familiares y comunitarios más saludables.

-Promover la igualdad de oportunidades al reducir las barreras que enfrentan los grupos más vulnerables.

Bajo esta tesitura, México es parte de diversos instrumentos internacionales que obligan al Estado a garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes, incluyendo el acceso a servicios de salud mental. Entre ellos destacan:

Convención sobre los Derechos del Niño 6

-En su artículo 24, se reconoce el derecho de la niñez al disfrute del más alto nivel posible de salud y al acceso a servicios de atención sanitaria, incluida la atención a la salud mental.

-En su artículo 19, se establece la obligación de proteger a niñas, niños y adolescentes contra toda forma de violencia, abuso y negligencia, factores que están directamente relacionados con la salud mental.

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 7

-El artículo 12 garantiza el derecho de todas las personas al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Este derecho implica no solo la prestación de servicios médicos, sino también la adopción de medidas preventivas y de tratamiento, especialmente para los sectores más vulnerables.

Convención Americana sobre Derechos Humanos 8

En su artículo 19, establece que los niños y niñas tienen derecho a medidas especiales de protección, lo cual incluye el acceso a servicios esenciales como la salud mental en situaciones de vulnerabilidad.

Observaciones Generales del Comité de los Derechos del Niño 9

-En su Observación General No. 4, el Comité señala que los Estados deben garantizar la salud mental y el bienestar psicosocial de adolescentes, con especial atención a los grupos en contextos de vulnerabilidad.

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 10

-El Objetivo de Desarrollo Sostenible 3 establece como meta garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades, subrayando la importancia de la salud mental como parte integral del desarrollo humano.

Ahora bien, a nivel nacional el artículo 1o. constitucional impone la obligación a todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Esto incluye los derechos de niñas, niños y adolescentes a una vida libre de violencia, al desarrollo pleno de su personalidad y a recibir atención integral en contextos de vulnerabilidad.

Asimismo, establece en su artículo 4 que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. En el caso de niñas, niños y adolescentes, este derecho debe garantizarse con un enfoque integral que incluya la atención a la salud mental, reconocida como un componente fundamental del bienestar general.11

Por otro lado, la Ley General de Salud contempla la atención a la salud mental en su artículo 73, pero no establece con claridad obligaciones específicas para garantizar servicios gratuitos y accesibles dirigidos a niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo. Esta reforma busca llenar ese vacío normativo y fortalecer el marco legal para asegurar una atención oportuna, integral y sin discriminación.12

De igual modo, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en su artículo 13, establece el derecho de esta población a la protección de la salud y al acceso a servicios para su atención integral. Sin embargo, el enfoque en salud mental es limitado y carece de disposiciones específicas que aseguren el acceso gratuito y equitativo a estos servicios, en particular para aquellos en contextos de vulnerabilidad.13

Por estas razones, al establecer la obligación explícita de las autoridades de proporcionar acceso gratuito a servicios de salud mental para niñas, niños y adolescentes en contextos de vulnerabilidad, la reforma:

1. Cumple con el mandato constitucional de proteger la salud de todas las personas, con un enfoque especial en los grupos más vulnerables.

2. Fortalece la LGDNNA al desarrollar con mayor claridad el derecho a la salud mental, alineándose con los principios y obligaciones de tratados internacionales.

3. Contribuye al cumplimiento de los ODS, particularmente en lo relacionado con la promoción de la salud y el bienestar.

4. Adopta un enfoque de derechos humanos, garantizando la accesibilidad, disponibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios de salud mental.

Consecuentemente, esta reforma no solo responde a los compromisos internacionales de México, sino que también se alinea con el principio de interés superior de la niñez, consagrado tanto en el marco legal nacional como internacional. Reconoce que la atención a la salud mental no es un lujo, sino un derecho humano fundamental, y que su garantía es indispensable para construir un país más justo, equitativo y resiliente.

Asimismo, la aprobación de esta reforma para garantizar el acceso gratuito a servicios de salud mental para niñas, niños y adolescentes en contextos de vulnerabilidad generaría múltiples impactos sociales positivos. Estos impactos, tanto inmediatos como a largo plazo, abarcan diversos ámbitos de la vida de la niñez y adolescencia, sus familias y la sociedad en su conjunto.

1. Mejora del bienestar emocional y psicológico.

Al garantizar la atención gratuita y oportuna de la salud mental:

-Se reducirá la prevalencia de trastornos como ansiedad, depresión y trastornos de conducta, que afectan significativamente el desarrollo de la niñez y adolescencia.

-Se fortalecerán las capacidades de afrontamiento, resiliencia y autoestima de niñas, niños y adolescentes, lo que impactará de manera positiva su vida personal, familiar y social.

2. Prevención de conductas de riesgo.

La atención integral en salud mental permitirá:

-Disminuir las tasas de suicidio, que actualmente constituyen una de las principales causas de muerte entre adolescentes en México.

-Reducir la incidencia de conductas como el abuso de sustancias, la violencia, la delincuencia juvenil y el abandono escolar, al abordar de raíz los factores psicológicos y emocionales que las desencadenan.

3. Promoción del desarrollo integral.

Con una mejor salud mental, las niñas, niños y adolescentes podrán:

-Mejorar su desempeño escolar y sus relaciones interpersonales, contribuyendo a un desarrollo académico, social y emocional más equilibrado.

-Participar activamente en su comunidad, fortaleciendo su sentido de pertenencia y capacidad para aportar al bienestar colectivo.

4. Reducción de las desigualdades.

Esta reforma impactará directamente a niñas, niños y adolescentes en contextos de vulnerabilidad, quienes suelen enfrentarse a mayores barreras para acceder a servicios de salud mental. Con ello:

-Se cerrará la brecha de desigualdad en el acceso a servicios esenciales, beneficiando especialmente a poblaciones indígenas, rurales y en extrema pobreza.

-Se garantizará un trato justo y equitativo, al priorizar la atención a quienes más lo necesitan.

5. Fortalecimiento del entorno familiar.

La salud mental de niñas, niños y adolescentes tiene un impacto directo en la dinámica familiar:

-Las familias recibirán apoyo para comprender y manejar problemas psicológicos, lo que reducirá conflictos, mejorará la comunicación y promoverá relaciones más saludables.

-Se disminuirá la carga emocional y económica que enfrentan las familias al buscar atención privada, favoreciendo su estabilidad y calidad de vida.

6. Reducción del estigma social sobre la salud mental.

-La implementación de esta reforma también incluirá campañas de concienciación y educación, lo cual:

-Ayudará a normalizar el acceso a servicios de salud mental, reduciendo prejuicios y estigmas asociados a estos trastornos

-Fomentará una cultura de cuidado emocional en la sociedad, que reconozca la salud mental como un derecho humano y un componente esencial del bienestar.

7. Prevención del ciclo intergeneracional de vulnerabilidad.

Al atender los problemas de salud mental desde etapas tempranas:

-Se reducirá la probabilidad de que niñas, niños y adolescentes perpetúen patrones de violencia, exclusión o pobreza en su vida adulta.

-Se favorecerá la construcción de generaciones más saludables, empáticas y resilientes.

8. Impacto en la seguridad y cohesión social.

Una niñez y adolescencia con acceso a servicios de salud mental contribuirá a:

-Disminuir la violencia en comunidades, al abordar las causas emocionales y psicológicas que perpetúan conductas agresivas.

-Fortalecer la cohesión social, al promover entornos más solidarios, equitativos y empáticos

9. Ahorro en costos sociales y económicos.

La atención preventiva e integral a la salud mental generará ahorros significativos para el Estado y la sociedad:

-Reducirá los costos asociados a la atención tardía de problemas graves de salud mental, así como las consecuencias de conductas de riesgo (delincuencia, suicidio, adicciones).

-Favorecerá una mayor productividad en el largo plazo, al contar con generaciones más saludables y funcionales

En síntesis, la implementación de esta reforma no solo transformará la vida de miles de niñas, niños y adolescentes en México, sino que también contribuirá al desarrollo de una sociedad más equitativa, saludable y cohesionada. Invertir en la salud mental de las generaciones jóvenes es invertir en el futuro del país, al garantizar su bienestar emocional, su desarrollo integral y su participación plena en la vida comunitaria.

De igual modo, en cumplimiento del mandato constitucional de proteger y garantizar los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, esta reforma propone medidas concretas para atender la creciente crisis de salud mental. La atención gratuita, accesible y culturalmente adecuada a las necesidades de esta población debe ser una prioridad en la agenda legislativa y gubernamental, ya que invertir en la salud mental de las niñas, niños y adolescentes es invertir en el futuro de México.

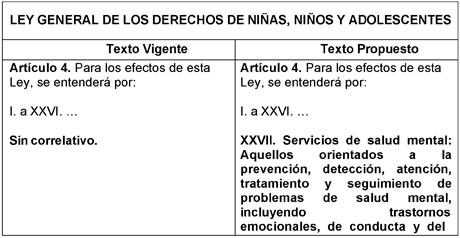

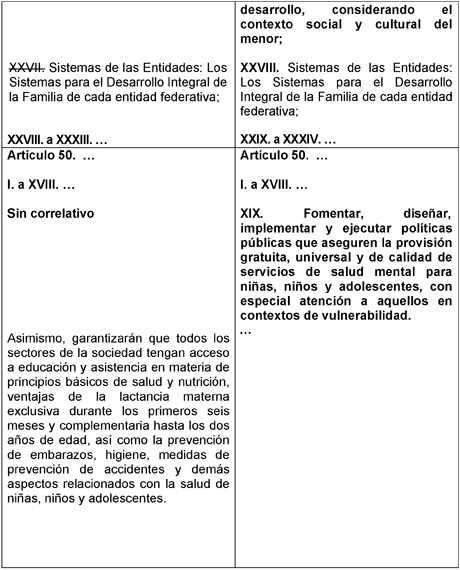

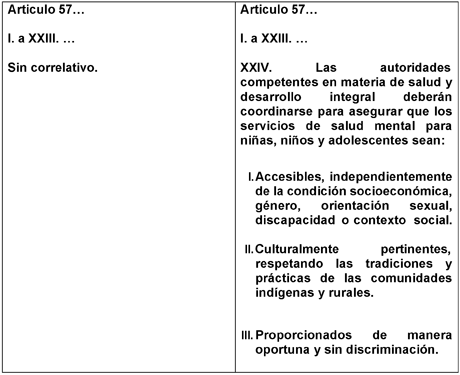

Por lo anteriormente expuesto, las que suscriben con el interés superior de la niñez, representa un paso firme hacia la consolidación de un marco legal que promueva el bienestar integral de la infancia y adolescencia, sin dejar a nadie atrás, para ello, propongo la siguiente reforma, ilustrada con el cuadro comparativo que se describe:

Por lo expuesto y fundado se somete a consideración de esta soberanía la siguiente Iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se adicionan una fracción XXVII, recorriéndose las subsecuentes, al artículo 4, se adiciona una fracción XIX al artículo 50 y se adiciona una fracción XXIV al artículo 57 a Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. a XXVI. ...

XXVII. Servicios de salud mental: Aquellos orientados a la prevención, detección, atención, tratamiento y seguimiento de problemas de salud mental, incluyendo trastornos emocionales, de conducta y del desarrollo, considerando el contexto social y cultural del menor.

XXVIII. Sistemas de las Entidades: Los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia de cada entidad federativa;

XXIX. a XXXIV. ...

Artículo 50. ...

I. a XVIII. ...

XIX. Fomentar, diseñar, implementar y ejecutar políticas públicas que aseguren la provisión gratuita, universal y de calidad de servicios de salud mental para niñas, niños y adolescentes, con especial atención a aquellos en contextos de vulnerabilidad.

...

Artículo 57. ...

I. a XXIII. ...

XXIV. Las autoridades competentes en materia de salud y desarrollo integral deberán coordinarse para asegurar que los servicios de salud mental para niñas, niños y adolescentes sean:

I. Gratuitos y accesibles, independientemente de la condición socioeconómica, género, orientación sexual, discapacidad o contexto social.

II. Culturalmente pertinentes, respetando las tradiciones y prácticas de las comunidades indígenas y rurales.

III. Proporcionados de manera oportuna y sin discriminación.

...

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las autoridades competentes deberán emitir las disposiciones reglamentarias necesarias en un plazo no mayor a 180 días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

Tercero. La Secretaría de Salud, en coordinación con los estados, deberá elaborar un diagnóstico nacional sobre las necesidades de salud mental de niñas, niños y adolescentes en contextos de vulnerabilidad, y presentarlo en un plazo de días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

Notas

1 Secretaría de Salud. “Encuesta Nacional de Salud y Nutrición”. Disponible en: https://ensanut.insp.mx/

2 Organización Mundial de la Salud. “La salud mental de los adolescentes”. Disponible en: https://www.who.int/es/news- room/fact-sheets/detail/adolescent-mental-health

3 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. “Suicidios son la segunda causa de muerte en jóvenes de 15 a 29 años: alerta el ISSSTE”. Disponible en: https://www.gob.mx/issste/prensa/suicidios-son-la-segunda-causa- de-muerte-en-jovenes-de-15-a-29-anos-alerta-el-issste?idiom=es-MX

4 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de

Desarrollo Social. El Coneval y Unicef presentan el documento “Pobreza

Infantil y Adolescente en México, 2022”. Disponible en: https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/

Comunicadosprensa/Documents/2024/Comunicado_16-Pobreza- Infantil_CONEVAL_UNICEF.pdf

5 Foro Consultivo Cientifico y Tecnológico, AC. “7.

Salud mental en México”. Disponible en:

https://foroconsultivo.org.mx/INCyTU/index.php/notas/sociedad/91-7-salud-mental-en-mexico-n-2

6 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.

“Convención Sobre Los Derechos Del Niño”. Disponible en:

https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf

7 Organización de las Naciones Unidas. “Pacto

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”.

Disponible en: https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural- rights

8 Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Disponible en:

https://www.oas.org/dil/esp/1969_Convenci%C3%B3n_Americana_sobre_Derechos_Humanos.pdf

9 Organización de las Naciones Unidas. “Observaciones generales Comité de los Derechos del Niño”. Disponible en: https://www.ohchr.org/es/treaty-bodies/crc/general-comments

10 “ONU Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible ”.

Disponible en: https://www.un.org/

sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta- la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/

11 Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos. Artículos 1 y 4 . Disponible en:

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

12 Ley General de Salud. Artículo 73. Disponible en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGS.pdf

13 Ley General de los Derechos de Niña, Niños y

Adolescentes. Artículo 13. Disponible en:

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro a 4 de marzo de 2025.

Diputadas: Laura Ivonne Ruiz Moreno (rúbrica) y Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel

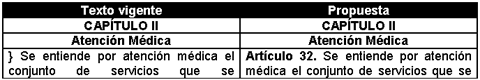

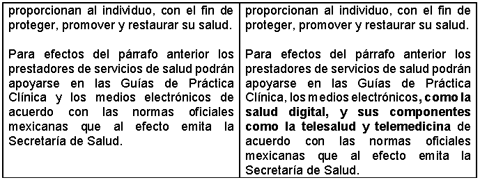

Que reforma el artículo 32 de la Ley General de Salud, en materia de salud digital, a cargo del diputado Emilio Suárez Licona, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Emilio Suárez Licona , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXVI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos: 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 32 de la General de Salud , al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La Ley General de Salud que hoy nos rige fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 1984, hace casi 40 años, sin duda desde entonces mucho ha cambiado en nuestra forma de entender la atención a la salud y por eso han sido necesarias un sin número de reformas.

En ese sentido, es importante tratar de incorporar al texto de la Ley vigente, conceptos que no eran una realidad en el momento de su creación, como son la telesalud y la telemedicina, mismas que han cobrado una relevancia sin precedentes y que pueden ayudarnos a contrarrestar la enorme brecha que existe en la atención a la salud, y que lamentablemente se ha ido incrementando.

Desde 2013, la Organización Mundial de la Salud, aprobó la resolución WHA66.24 sobre normalización e interoperabilidad en materia de cibersalud, en la que se insta a los Estados miembros a que consideren la posibilidad de formular políticas y mecanismos legislativos vinculados a una estrategia nacional general de cibersalud.1

Derivado de dicha resolución y otras posteriores, se elaboró La estrategia mundial sobre salud digital en la que los ministros y jefes de delegación participantes se comprometieron a aprovechar el potencial de las tecnologías de la información y las comunicaciones para lograr cumplir la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, observando su capacidad para acelerar el progreso en relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el ámbito de la salud.

La finalidad de esta estrategia mundial es fortalecer los sistemas de salud mediante la aplicación de tecnologías de salud digital dirigidas a los consumidores, los profesionales de la salud, los proveedores de servicios de salud y la industria con el fin de empoderar a los pacientes y hacer realidad la visión de la salud para todos.

La estrategia está concebida para adaptarse a sus fines y ser utilizada por todos los Estados miembros de la OMS , incluidos los que tienen un acceso limitado a las tecnologías y los bienes y servicios digitales.2

Dicha Estrategia se compone de 4 principios rectores, a saber:

-Reconocer que la institucionalización de la salud digital en los sistemas de salud nacionales requiere que los países adopten decisiones y se comprometan;

-Reconocer que las iniciativas de salud digital, para ser eficaces, precisan una estrategia integrada;

-Promover el uso adecuado de las tecnologías digitales para la salud, y

-Reconocer la acuciante necesidad de abordar los principales obstáculos que enfrentan los países menos adelantados para implantar las tecnologías de salud digital.3

En relación con lo anterior y dado el creciente interés por las tecnologías sanitarias, la Organización Panámericana de la Salud (OPS) ha lanzado diversas iniciativas para promover y fortalecer el proceso de evaluación de tecnología sanitaria en países miembros, creando la Evaluación de Tecnologías Sanitarias (ETS), que es el proceso sistemático de valorización de las propiedades, los efectos y/o los impactos de la tecnología sanitaria.4

A nivel regional, la OPS, ratificó en conjunto con los países que integran el Comité Ejecutivo de la OPS, la Hoja de Ruta para la Transformación Digital del Sector Salud en la Región de las Américas. Estas tres perspectivas promueven acciones a favor de la interoperabilidad y la digitalización de los sistemas de salud a nivel global.

La salud digital es un concepto que se construye a través de diversas tendencias e innovaciones como el uso de plataformas digitales; adopción de servicios en la nube; apps móviles e internet de las cosas; redes sociales y comunidades conectadas; inteligencia artificial (IA); y el conocimiento científico.5

Las innovaciones y tecnologías emergentes tienen el potencial de impulsar la salud digital hacia nuevos horizontes, por ejemplo la medicina de precisión, blockchain que es una tecnología que permite registrar y compartir transacciones de manera pública e inmutable, la IA generativa, el aprendizaje automático, el aprendizaje profundo, la digitalización de registros médicos electrónicos, entre otras.

Es un hecho que el entorno digital ha cambiado nuestra forma de relacionarnos y de entender el mundo, a estos avances no escapa la salud, ni tampoco la atención médica, y sin embargo, estos conceptos no están mencionados en nuestro marco legal.

Esta transformación en la atención médica tuvo un enorme incremento en todo el mundo y también en nuestro país en los años más recientes, sobre todo debido a la pandemia de Covid-19.

La Fundación Mexicana para la Salud (Funsalud), realizó el primer estudio estadístico sobre los usos, hábitos y actitudes sobre el ecosistema digital del profesional de la salud llamado “Médic@ Digital en México” y que fue publicado el 4 de octubre de 2022.

Los datos de dicho estudio revelan importantes avances en el uso de la tecnología para la atención de pacientes; los resultados señalan que el 45 por ciento de los médicos reportan realizar consultas virtuales, siendo los psiquiatras la especialidad que está en el primer lugar con 94 por ciento.

La mayoría de los médicos que llevan a cabo este tipo de consultas, registran de 1 a 5 sesiones virtuales por semana. Esto significa que los pacientes han disminuido su necesidad de acudir a un hospital o clínica para recibir atención profesional. En este sentido, de los profesionales que trabajan exclusivamente en el sector público solamente el 19 por ciento efectúa este tipo de consultas, mientras que en el sector privado o con práctica híbrida (pública y privada) el número asciende a 47 por ciento.6

Otro de los temas importantes del estudio fue el uso del Expediente Clínico Electrónico (ECE), en estimaciones de la Secretaría de Salud destaca que su uso en el sistema de salud público generaría ahorros por 38 mil millones de pesos, un 17 por ciento del monto presupuestado para la atención de la salud en 2022.

A pesar de sus beneficios los médicos que utilizan esta herramienta en su práctica es aún menor a decir del estudio con el 40 por ciento de los profesionales utilizándolo, mientras que el uso de expediente físico es de 47 por ciento y el resto utiliza una mezcla de ambos. Lo anterior revela el reto para los sistemas de salud y los profesionistas médicos para lograr una implementación a profundidad de esta herramienta.

Algo muy interesante que refleja el estudio de Funsalud es que el comportamiento de los pacientes durante el periodo de pandemia y encierro generó un interés para conocer más sobre sus síntomas, enfermedades y tratamientos. Los datos arrojados apuntan que el 35 por ciento de las personas se informan por Internet sobre su padecimiento o síntomas previo a una valoración médica, mientras que el mismo porcentaje (35 por ciento) indagan sobre la trayectoria profesional del médico.7

Los médicos han descrito que el paciente informado ha cambiado la dinámica de una consulta, un 42 por ciento está completamente de acuerdo con este punto, demostrando el interés por parte de las personas para buscar una mejor atención y calidad en el servicio.

Sumado a esto, a decir del Censo Económico de 2019 y el Censo de Población de 2020 del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) el acceso a Internet de manera generalizada presenta áreas de oportunidad, 78.1 por ciento de los hospitales cuenta con acceso a internet, mientras que los prestadores de servicios de salud tienen el 43 por ciento y alrededor del 52 por ciento de los hogares tiene esta conectividad. Aspecto que es una prioridad acelerar y apuntar para que la conectividad de los centros de salud públicos y privados cuenten con la cobertura y accesos a la red, herramientas que brindarán una atención efectiva y de calidad a los pacientes.8

El estudio destaca el uso de herramientas tecnológicas y su frecuencia de uso por parte de los médicos en la práctica cotidiana siendo la mensajería instantánea (WhatsApp, Telegram o Messenger) la más alta con un 79 por ciento mientras que la llamada telefónica alcanza un 67 por ciento, pero además, brinda información sobre la falta del uso de estas aplicaciones por parte del profesional de la salud, por ejemplo, 32 por ciento de los consultados menciona que al menos una vez a la semana ha utilizado plataformas especializadas para videoconferencias, mientras que un 34 por ciento rara vez lo ocupan, áreas de oportunidad para los profesionales de un nuevo egreso y adaptabilidad para los de mayor experiencia.9

Los datos recabados por este esfuerzo de Funsalud nos muestran la importancia y la trascendencia de la telesalud y la telemedicina, ante esto el coordinador de Nuevas Tecnologías de la Funsalud ha propuesto la creación de una estrategia nacional de impulso a la telemedicina que abarque el sector público y privado y que incluya capacitación a los médicos, así como una regulación adecuada para que la transición digital se haga de manera ordenada y de acuerdo con los lineamientos internacionales.10

De hecho, la telemedicina se institucionalizó en nuestro país en 2004 gracias a la creación del Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud (Cenetec), que cinco años después fue reconocido como centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud.11

El uso y adopción de telemedicina como un servicio de intención creció exponencialmente en México durante los últimos 12 meses. El Cenetec informó que, de enero a noviembre de 2020, se realizaron más de 5 millones de acciones relacionadas al uso de telemedicina, en los sistemas de salud estatales.

Aunado a lo anterior, es preciso mencionar que la Secretaría de Salud publicó en 2019 un Modelo de Atención Médica a Distancia, en el cual se incorporan conceptos de telesalud y tele medicina, como:

Atención médica a distancia ; que es el conjunto de servicios médicos que se proporcionan al individuo, con el fin de promover, proteger y restaurar su salud con el apoyo y uso de las tecnologías de información y comunicaciones.

Por lo anterior se tiene como factor principal para el desarrollo de la atención médica a distancia el uso de tecnologías para disminuir la limitante de la distancia, al mejorar el flujo de trabajo y el aprovechamiento de los recursos para lograr una mayor eficiencia en los servicios de salud.

Red de Atención Médica a Distancia que se define como la interconexión entre unidades médicas permite llevar a cabo teleconsultas, referencias,contrarreferencias; eventos que permiten la comunicación entre paciente y médico o entre médico y médico; disminuyendo tiempos (servicio, visita, estudios, citas, diagnóstico, traslado, inicio de tratamientos) al mejorar el aprovechamiento de recursos, al dar a los pacientes mayor acceso a los servicios de salud;

Teleconsulta que es la consulta por telecomunicaciones remotas, generalmente con fines de diagnóstico o tratamiento de un paciente que se encuentra en un sitio lejano al igual que el médico primario.12

Es importante especificar que la telemedicina y la salud digital (también conocida como e-salud, telesalud o salud electrónica) son términos relacionados pero distintos.

Telemedicina

La telemedicina se refiere específicamente al uso de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para proporcionar servicios médicos a distancia. Esto puede incluir:

- Consultas médicas virtuales en tiempo real.

- Transmisión de imágenes médicas y resultados de pruebas.

- Monitoreo remoto de pacientes.

- Educación y apoyo a pacientes a distancia.

Salud digital (e-Salud)

La salud digital es un término más amplio que abarca el uso de tecnologías digitales para mejorar la salud y la atención médica. Esto puede incluir:

- Registros electrónicos de salud (RES).

- Aplicaciones móviles de salud.

- Dispositivos de monitoreo de salud en el hogar.

- Análisis de datos de salud y aprendizaje automático.

- Telemedicina.

- Telesalud

- Registros electrónicos de salud (RES).

- Aplicaciones móviles de salud.

- Dispositivos de monitoreo de salud en el hogar.

- Análisis de datos de salud y aprendizaje automático.

- Telemedicina.

- Telesalud

En resumen, la telemedicina es una forma específica de salud digital que se centra en la prestación de servicios médicos a distancia mediante tecnologías digitales. La salud digital, por otro lado, es un concepto más amplio que abarca una variedad de aplicaciones y tecnologías para mejorar la salud y la atención médica.

Al día de hoy la telemedicina ha demostrado ser una herramienta idónea para complementar el sistema de salud actual y ofrecer soluciones frente a los problemas como falta de personal sanitario, los recortes en los presupuestos para el sector salud que generan una sobrecarga de las instituciones, así como para hacer llegar atención especializada en lugares remotos, o en los que la delincuencia organizada impide que se cuente con profesionales de la salud para atender a la población.

A pesar que existen modelos y estrategias internacionales y nacionales, así como mediciones y estudios en la materia, aún no se han incorporado los conceptos de salud digital, telesalud y telemedicina en la Ley General de Salud; que en su capítulo dedicado a la Antención Médica solo menciona lo siguiente:

Capítulo IIAtención Médica

Artículo 32. Se entiende por atención médica el conjunto de servicios que se proporcionan al individuo, con el fin de proteger, promover y restaurar su salud.

Para efectos del párrafo anterior los prestadores de servicios de salud podrán apoyarse en las Guías de Práctica Clínica y los medios electrónicos de acuerdo con las normas oficiales mexicanas que al efecto emita la Secretaría de Salud.

Artículo 33. Las actividades de atención médica son:

I. Preventivas, que incluyen las de promoción general y las de protección específica;

II. Curativas, que tienen como fin efectuar un diagnóstico temprano y proporcionar tratamiento oportuno;

III. De rehabilitación, que incluyen acciones tendientes a optimizar las capacidades y funciones de las personas con discapacidad, y

IV. Paliativas, que incluyen el cuidado integral para preservar la calidad de vida del paciente, a través de la prevención, tratamiento y control del dolor, y otros síntomas físicos y emocionales por parte de un equipo profesional multidisciplina rio.

Para el Grupo Parlamentario del PRI es imperativo que la Ley General de Salud incorpore conceptos de atención médica que ya forman parte de nuestra de vida y son de uso cotidiano, tanto para pacientes como para los profesionales de la salud.

Lo anterior, no solo para dar cumplimiento a los compromisos internacionales referidos en la presente iniciativa, sino sobre todo, para otorgar certidumbre y un marco legal a las acciones de quienes han encontrado en la telesalud y la telemedicina una oportunidad de mejorar la salud y conseguir la cobertura sanitaria universal.

Es por ello que mi propuesta consiste en refromar el artículo 32 de la Ley General de Salud, de la siguiente forma:

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta asamblea el siguiente:

Decreto por el que se refroma el artículo 32 de la Ley General de Salud

Único. Se reforma el artículo 32 de la Ley General de Salud para quedar como sigue:

Artículo 32. Se entiende por atención médica el conjunto de servicios que se proporcionan al individuo, con el fin de proteger, promover y restaurar su salud.

Para efectos del párrafo anterior los prestadores de servicios de salud podrán apoyarse en las Guías de Práctica Clínica, los medios electrónicos, como la salud digital , y sus componentes como la telesalud y la telemedicina de acuerdo con las normas oficiales mexicanas que al efecto emita la Secretaría de Salud.

Transitorio

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 [1] OMS. Estrategia Mundial sobre Salud Digital 2020-2025. Visible en

https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/344251/97892 40027572-spa.pdf?sequence=1 Fecha de consulta: 14 de febrero de 2025.

2 Idem

3 Idem

4 [1] OPS. Evaluación de tecnologías de salud. Visible en: https://www.paho.org/es/temas/evaluacion-tecnologias-salud fecha de consulta: 14 de febrero de 2025.

5 [1] Fundación Carlos Slim. ¿Qué es la Salud Digital? Visible en: https://saluddigital.com/es/editoriales/que-es-la-salud-digital/ fecha de consulta: 14 de febrero de 2025.

6 [1] Funsalud. Estudio Médic@ Digital en México, visible en: https://funsalud.org.mx/estudio-medic-digital-en-mexico/ fecha de consulta: 14 de febrero de 2025.

7 Idem

8 Idem

9 Idem

10 [1] Guillermo Cárdenas Guzmán. 2 de enero de 2024. Medscape. Estudio documenta avances y retos para la implementación de la telemedicina en México, visible en:

https://espanol.medscape.com/verarticulo/5911867#vp_3 fecha de consulta: 14 de febrero de 2025.

11 [1] Fundación Carlos Slim Op. Cit.

12 Visible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/671099/Mod-gral-AMD-ago2 020.pdf fecha de consulta 14 de febrero de 2025.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 4 de marzo de 2025.

Diputado Emilio Suárez Licona (rúbrica)

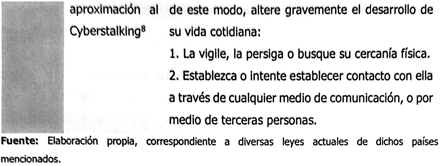

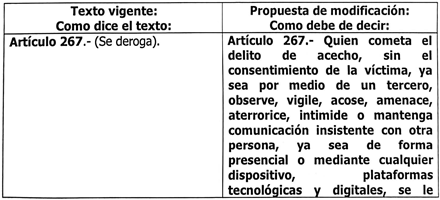

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, a fin de tipificar el delito de acecho, a cargo de la diputada Ana Isabel González González, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Ana Isabel González González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan los artículos 267 y 325 del Código Penal Federal, al tenor de lo siguiente

Exposición de Motivos

De acuerdo con la Real Académica Española, acecho es “observar, y mirar a escondidas y con cuidado”.1

Según la Oficina para la Salud de la Mujer en Estados Unidos, el acecho es el contacto repetido de una persona que te hace sentir acosada o con miedo repetidamente.2

Conforme a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el acecho implica una serie de comportamientos durante un periodo de tiempo con el objetivo de alarmar, intimidar, acosar, o asustar a la víctima, su familia, parejas o amigos.3

De esta manera, el acecho, también conocido como stalking, se define como la conducta intencionada de persecución obsesiva de una persona -el objetivo-, en contra de su voluntad y creando aprensión y ocasionando miedo a la víctima.4

Según la Ley contra el Acecho en Puerto Rico, el acecho es un patrón o la repetición de una conducta mediante el cual se mantiene de manera constante la vigilancia, proximidad física o visual sobre una persona en especifica.5

Por tanto, el acecho es un patrón de conductas de una persona que implica una serie de acciones repetitivas y persistentes que causan miedo o intimidación a otra persona. Este comportamiento puede adoptar muchas formas: de los cuales van desde amenazas contra un familiar o amigos, comunicación sin consentimiento: llamadas telefónicas, correos electrónicos, mensajes de textos, persecución constante y observaciones para intimidar la integridad de su persona.

¿Cómo surge el acecho en México?

El acecho surge por el caso lamentable de Valeria Macías, maestra de Monterrey, Nuevo León, un acontecimiento trágico que atentaba con su integridad e incluso con su vida. No podemos ser caso omiso. Se requiere acciones urgentes y prioritarias.

En este mismo orden de ideas, durante más de siete años Valeria fue víctima de acecho, un patrón de conductas de acoso no deseado, amenazas, persecución y hostigamientos repetitivos, infundiendo miedo, intimidación. A pesar de que Valeria presento denuncias las autoridades competentes no actuaron a la brevedad, planteando que el delito de acecho no existía en el Código Penal Federal, y como tal no podría actuarse.

En 2017, Valeria Macías fue maestra en una universidad de Nuevo León que sufrió de acecho por parte de uno de sus alumnos el cual le mandaba fotografías por email, a su cuenta personal y del trabajo. Alrededor de 300 correos al día. Conforme pasaba el tiempo la situación empeorando, acosándola en las redes sociales por Instagram y Facebook hasta por WhatsApp.6

De ahí la trascendencia de esta iniciativa de tipificar el delito de acecho. El estado mexicano deberá con urgencia atenderlo ya que, el lamentable caso de Valeria y de muchas otras siguen enfrentando casos similares o inclusos peores que atentan con la vida de cientos de mujeres. No podemos hacer caso omiso. Debemos actuar con prontitud para que nadie viva esta problemática.

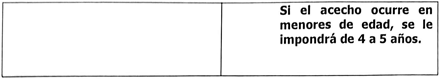

Si analizamos más de fondo, el acecho debe ser tipificado como delito, dicha acción será que quien lo lleve a cabo de manera deliberada, ya sea por medio de un tercero, intimide, acose, vigile, persiga, observe, o mantenga comunicación insistente sin el consentimiento de la víctima, se le impondrá una pena de tres meses a dos años de prisión, así como quienes lo hagan a través de medios de comunicación, vía telefónica y redes sociales.

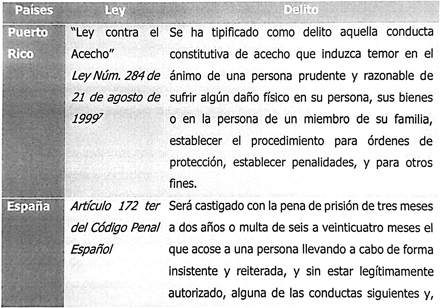

Por ejemplo, en otros países el acecho está regulado en sus marcos jurídicos como se mencionan, de la siguiente forma:

En esta tesitura, el acecho debe ser tipificado como tipo de violencia contra las mujeres, el cual debe ser castigado quien lo cometa. Estas acciones son el comienzo de una presunta violencia de género, que podría tener graves consecuencias que repercutirían no sólo en la integridad de la víctima sino con su vida misma.

Para dimensionar el efecto de violencia contra las mujeres a nivel mundial, es de lamentable. Según cifras de la Organización de las Naciones Unidas (ONU):

• Una de cada tres han sido víctimas de violencia física o sexual, por parte de su pareja o conocido;

• En 2023, en promedio 140 mujeres fueron asesinadas al día, por alguien de su propia familia;

• Una de 10 mujeres de la Unión Europea ha sufrido ciberacoso desde los 15 años, incluyendo haber recibido correos electrónicos, o mensajes SMS no deseados.

• Mas de 5 mujeres o niñas son asesinadas cada hora por alguien de su propia familia.9

Para el caso de México, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía:

• En 2023, 20.9 por ciento de la población usuaria de internet, es decir 18.4 millones de personas de 12 años y más) padeció de ciberacoso. El mismo año, 22 por ciento de las mujeres fueron víctimas de esta problemática.

• En 2021, en el territorio nacional, de las mujeres de 15 años y más, 70.1 por ciento experimentó un incidente de violencia, económica, psicológica, física y sexual a lo largo de su vida.

• La violencia psicológica presenta mayor prevalencia (51.6 por ciento), seguida de la sexual (49.7) y la física (34.7).10

Por ello resulta trascendental aprobar esta reforma, miles de mujeres de todas edades lo exigimos para que se tipifique y en su caso puedan ser juzgados aquellas personas que cometan el acecho.

Algunos beneficios de esta reforma:

• Detectar a tiempo la violencia de género;

• Disminución de delitos contra el acoso, persecución constante;

• Disminuir la violencia psicológica, mental y emocional;

• Vivir sin miedo;

• Actuar ante las autoridades ante un posible acoso constante en todas las redes y medios de comunicación; y

• disminuir los casos de violencia contra la mujer, principalmente.

Si se actúa en tiempo y forma, estaríamos previniendo la violencia de manera directa de las mujeres, contrarrestando problemas emocionales, psicológicas y de salud mental.

Como lo menciona nuestra Constitución Política de los Estados Unidos consagrado en su artículo 21 párrafo noveno, que a la letra dice: