Gaceta Parlamentaria, año XXVIII, número 6838-I, lunes 28 de julio de 2025

- Que reforma la fracción X del artículo 12 de la Ley de Asistencia Social; y los artículos 6 y 19, fracción III, de la Ley General de Desarrollo Social, en materia de atención prioritaria a mujeres embarazadas y en etapa postgestacional, recibida de la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá, del Grupo Parlamentario del PAN, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 23 de julio de 2025

- Que adiciona un Capítulo IV al Título Cuarto de la Ley General de Cambio Climático, en materia de carbono azul, recibida del diputado Manuel Alejandro Cota Cárdenas, del Grupo Parlamentario del PVEM, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 23 de julio de 2025

- Que reforma el primer párrafo y adiciona la fracción X Bis al artículo 50 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de atención médica gratuita para menores de edad enfermos de diabetes mellitus, recibida de la diputada Ana Isabel González González, del Grupo Parlamentario del PRI, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 23 de julio de 2025

- Que adiciona la fracción IV al artículo 2; reforma el segundo párrafo del artículo 10; adiciona la fracción XXI al artículo 13; y adiciona el artículo 50 Bis, todos de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de acceso anticipado a servicios de cuidado infantil desde la etapa de gestación, recibida de la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá, del Grupo Parlamentario del PAN, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 23 de julio de 2025

- Que reforma la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, recibida del diputado Manuel Alejandro Cota Cárdenas, del Grupo Parlamentario del PVEM, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 23 de julio de 2025

- Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en materia de ventas y transacciones no mediatas, recibida de la diputada Iraís Virginia Reyes de la Torre, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 23 de julio de 2025

- Que reforma el párrafo décimo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de expedición de actas de nacimiento gratuitas, recibida de la diputada Carina Piceno Navarro, del Grupo Parlamentario de Morena, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 23 de julio de 2025

- Que adiciona la Ley General de Salud, en materia de salud ambiental y sustancias tóxicas, presentada por la diputada Nancy Aracely Olguín, del Grupo Parlamentario PAN, en la sesión de la Comisión Permanente llevada a cabo el miércoles 23 de julio de 2025

- Que reforma y adiciona los artículos 9 y 22 de la Ley Federal para prevenir y sancionar los Delitos Cometidos en materia de Hidrocarburos, recibida del diputado Manuel Alejandro Cota Cárdenas, del Grupo Parlamentario del PVEM, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 23 de julio de 2025

- Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, con el objetivo de fortalecer las sanciones para quien comete delitos ambientales, recibida de los diputados Joaquín Zebadúa Alva, José Armando Fernández Samaniego y Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez, del Grupo Parlamentario de Morena, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 23 de julio de 2025

- Que adiciona un párrafo quinto al artículo 202 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en materia de estímulos fiscales para la tecnificación del campo, recibida de la diputada Noemí Berenice Luna Ayala, del Grupo Parlamentario del PAN, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 23 de julio de 2025

- Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de aprendizaje y uso responsable de la inteligencia artificial, recibida de la diputada Ruth Maricela Silva Andraca, del Grupo Parlamentario del PVEM, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 23 de julio de 2025

- Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, recibida de la diputada María de los Ángeles Ballesteros García, del Grupo Parlamentario de Morena, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 23 de julio de 2025

- Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Asistencia Social, recibida del diputado Carlos Alberto Guevara Garza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 23 de julio de 2025

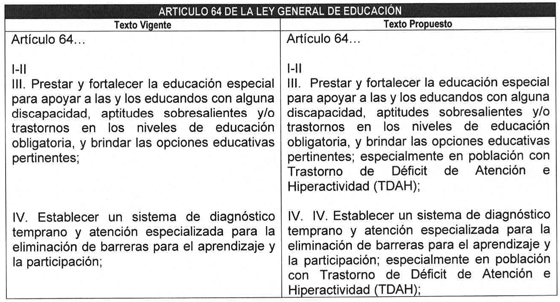

- Que reforma el artículo 64, fracciones III y IV, de la Ley General de Educación, en materia de educación inclusiva, recibida del diputado Alberto Maldonado Chavarín, del Grupo Parlamentario de Morena, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 23 de julio de 2025

- Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de bancos de leche materna, recibida de la diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz, del Grupo Parlamentario del PVEM, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 23 de julio de 2025

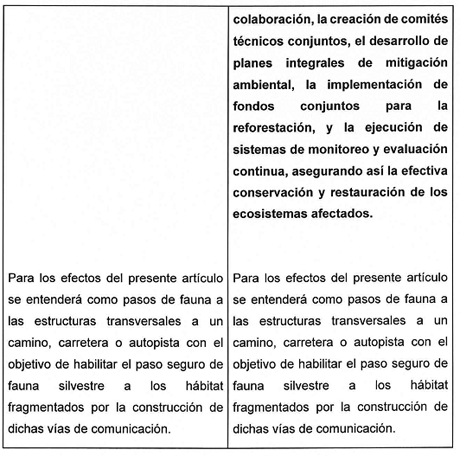

- Que se reforma el artículo 22 Bis de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, recibida del diputado Miguel Ángel Sánchez Rivera, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 23 de julio de 2025

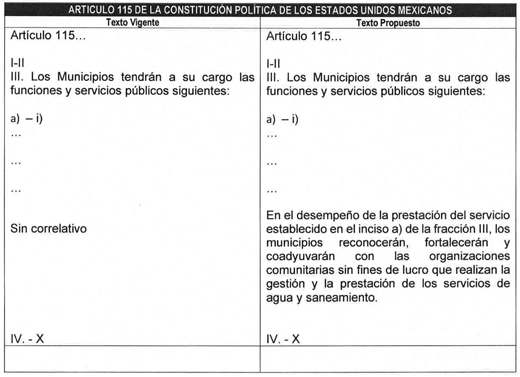

- Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para otorgar reconocimiento jurídico a la gestión comunitaria del agua, recibida del diputado Alberto Maldonado Chavarín, del Grupo Parlamentario de Morena, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 23 de julio de 2025

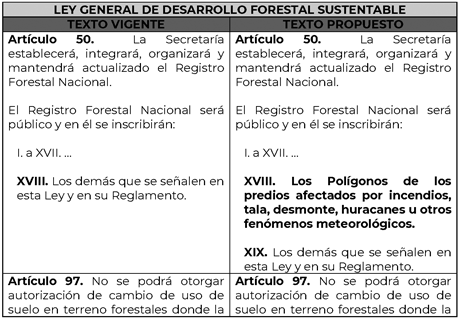

- Que reforma y adiciona los artículos 50 y 97 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, recibida del diputado Marco Antonio de la Mora Torreblanca, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 23 de julio de 2025

- Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, para establecer el derecho a la desconexión digital, recibida del diputado Miguel Ángel Sánchez Rivera, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 23 de julio de2025

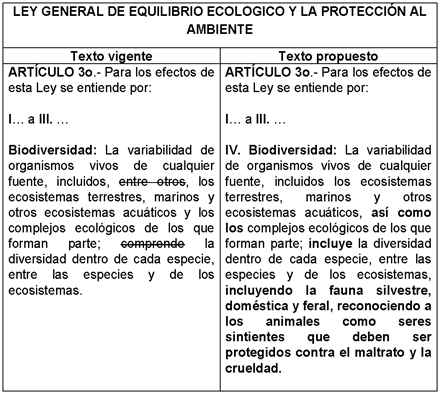

- Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de prevención del maltrato animal, recibida de la diputada Rocío Adriana Abreu Artiñano, del Grupo Parlamentario de Morena, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 23 de julio de 2025

- De decreto, para declarar el 19 de abril de cada año como “Día Nacional de las Familias Buscadoras”, recibida del diputado Miguel Ángel Sánchez Rivera, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 23 de julio de2025

- De decreto, para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro la leyenda “2025, bicentenario de consolidación de la independencia en el mar”, a cargo del diputado Sergio Gil Rullán, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 23 de julio de 2025

- Que se reforma y adiciona el artículo 20 Bis de la Ley General en materia de Delitos Electorales, en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, recibida de la diputada María Teresa Ealy Díaz, del Grupo Parlamentario de Morena, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 23 de julio de 2025

- Que reforma el artículo 37 y adiciona un artículo 37 Bis a la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, en materia de planeación del desarrollo urbano y coordinación metropolitana, recibida del diputado Alberto Maldonado Chavarín, del Grupo Parlamentario de Morena, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 23 de julio de 2025

- Que reforma el párrafo primero del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de expedición de reconocimiento del derecho del libre desarrollo de la personalidad para todas las personas, sin distinción o discriminación alguna, recibida de la diputada Carina Piceno Navarro, del Grupo Parlamentario de Morena, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 23 de julio de 2025

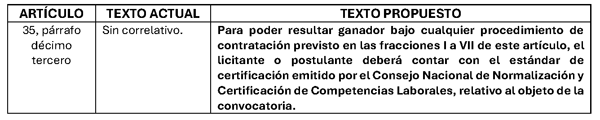

- Que adiciona el párrafo decimotercero al artículo 35 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en materia de requisitos para contratación, recibida de la diputada Carina Piceno Navarro, del Grupo Parlamentario de Morena, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 23 de julio de 2025

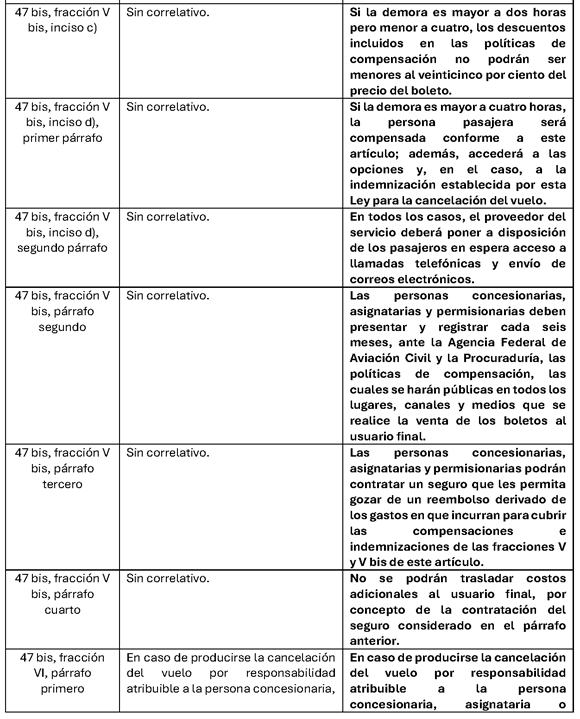

- Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil, en materia de derechos de usuarios de servicios aéreos, recibida de la diputada Carina Piceno Navarro, del Grupo Parlamentario de Morena, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 23 de julio de 2025

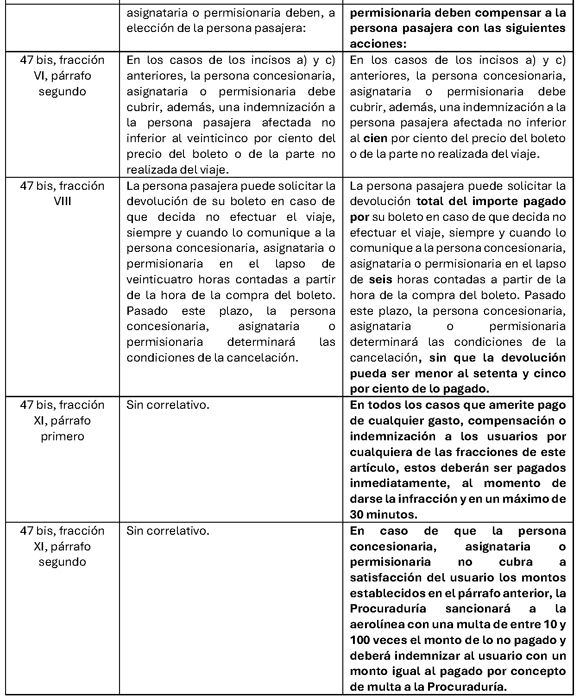

- Que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de fomento y promoción del aprendizaje, obtención de conocimientos, habilidades y aptitudes en algunas asignaturas clave para el desarrollo de los menores, recibida de la diputada Carina Piceno Navarro, del Grupo Parlamentario de Morena, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 23 de julio de 2025

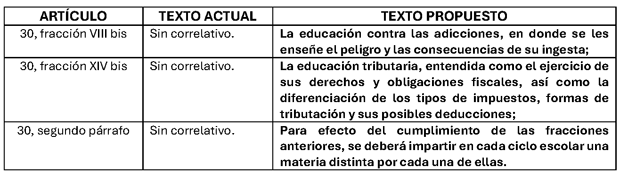

- Que adiciona un párrafo sexto al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer que la dignidad humana constituye el principio rector de los derechos humanos en el Estado mexicano, recibida del diputado Arturo Ávila Anaya, del Grupo Parlamentario de Morena, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 23 de julio de 2025

Que reforma la fracción X del artículo 12 de la Ley de Asistencia Social; y los artículos 6 y 19, fracción III, de la Ley General de Desarrollo Social, en materia de atención prioritaria a mujeres embarazadas y en etapa postgestacional, recibida de la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá, del Grupo Parlamentario del PAN, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 23 de julio de 2025

Quien suscribe, diputada Laura Cristina Márquez Alcalá, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, numeral 1, fracción IX ,6, numeral 1, fracción I; 76, numeral 1, fracción II; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción X del artículo 12 de la Ley de Asistencia Social; y los artículos 6 y 19, fracción III, de la Ley General de Desarrollo Social, en materia de atención prioritaria a mujeres embarazadas y en etapa postgestacional, suscrita por la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, que se realiza conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

I. Antecedentes

La maternidad constituye una de las etapas más significativas en la vida de millones de mujeres mexicanas. Particularmente, el embarazo y el puerperio-es decir, el periodo inmediatamente posterior al parto-configuran una fase crítica que demanda atención integral del Estado, toda vez que en ella confluyen no solo transformaciones físicas y biológicas, sino también profundas implicaciones emocionales, sociales, jurídicas y económicas.1

El puerperio es el período posparto que abarca aproximadamente 6 semanas, durante el cual el cuerpo de la mujer experimenta cambios fisiológicos para recuperar su estado previo al embarazo. Incluye la involución uterina (reducción del útero), la expulsión de loquios (sangrado postparto) y el inicio de la lactancia. También puede presentar alteraciones hormonales y emocionales o, en casos más graves, depresión posparto. Es una etapa clave para la recuperación física y el ajuste psicológico de la madre, requiriendo cuidados médicos, descanso y apoyo para garantizar su bienestar y el del recién nacido.

Durante este periodo, las mujeres pueden enfrentar una multiplicidad de riesgos que van desde la morbilidad obstétrica y la mortalidad materna, hasta la exclusión social, el abandono laboral, la violencia de género, la sobrecarga en las tareas de cuidado y la pérdida de autonomía económica.2 Pese a ello, las respuestas institucionales continúan fragmentadas y orientadas principalmente al ámbito clínico, con escasa articulación de servicios complementarios que atiendan de forma simultánea las dimensiones psicoemocional, jurídica, educativa, comunitaria y familiar.

A nivel internacional, diversas convenciones y tratados suscritos por el Estado mexicano-como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención sobre los Derechos del Niño, han establecido la obligación de garantizar condiciones de igualdad sustantiva y atención especializada a las mujeres en situación de vulnerabilidad, entre las cuales se encuentran de manera ineludible aquellas que transitan por un embarazo o una etapa postgestacional sin acceso a redes de apoyo, servicios públicos suficientes ni garantías jurídicas.3

En el plano nacional, si bien se han impulsado diversos programas sociales que buscan atender necesidades vinculadas con la maternidad, lo cierto es que el marco legal en materia de desarrollo social y asistencia social no ha evolucionado en consonancia con las realidades actuales. Tal como se desprende del análisis de la Ley General de Desarrollo Social y de la Ley de Asistencia Social , estas normativas no reconocen de manera explícita a las mujeres embarazadas como un grupo prioritario ni las sitúan en el centro de la política social como sujetos de derecho.

Dicho vacío normativo tiene efectos concretos: impide que las mujeres embarazadas y en estado de puerperio sean visibilizadas en los padrones de beneficiarios con criterios de atención prioritaria, obstaculiza la planificación presupuestaria orientada a servicios integrales y reduce la exigibilidad jurídica del Estado frente a la garantía de su bienestar físico, emocional y social.4

En este contexto, resulta evidente que la omisión legal actual constituye un obstáculo estructural que limita la posibilidad de desarrollar políticas públicas con enfoque preventivo, interseccional, con perspectiva de género y de derechos humanos. No se trata únicamente de la ausencia de un concepto en el texto legal, sino de la negación práctica de un problema real que afecta de forma desproporcionada a las mujeres en situación de vulnerabilidad, particularmente en contextos rurales, indígenas, urbanos marginales o de marginación económica.5

La historia legislativa del país ha mostrado que las reformas más eficaces son aquellas que parten del reconocimiento jurídico de las realidades sociales. En ese sentido, la presente iniciativa responde a una exigencia social legitima: dotar al Estado mexicano de herramientas legales para proteger, acompañar y fortalecer a quienes transitan por una de las etapas más complejas de la vida: la maternidad.

Reconocer a las mujeres embarazadas y en etapa postgestacional como sujetos de atención prioritaria en las leyes que rigen el desarrollo social y la asistencia pública no sólo es una decisión ética y política acertada, sino una medida indispensable para avanzar hacía un verdadero modelo de justicia social que ponga al centro la dignidad de las personas, la protección de la vida y el fortalecimiento de la familia como núcleo esencial de la sociedad.

Este planteamiento se inscribe dentro de la visión del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, que históricamente ha impulsado iniciativas orientadas a consolidar el bienestar de las mujeres, la infancia y las familias mexicanas, sin ideologías ni sesgos, sino con base en principios de solidaridad. subsidiariedad, bien común y respeto irrestricto a la dignidad humana.

II. Datos y cifras clave en México

El diagnóstico de la situación que enfrentan las mujeres embarazadas y en etapa postgestacional en México exige una mirada sustentada en datos duros y evidencia empírica que respalde la necesidad de adecuar el marco normativo en materia de desarrollo social y asistencia pública. A continuación, se destacan cuatro dimensiones críticas que ilustran la urgencia de reconocerlas como población en situación de vulnerabilidad, sujeta a atención prioritaria por parte del Estado:

1. Embarazo adolescente: una crisis de salud pública y exclusión social

En México, uno de cada cinco embarazos ocurre en mujeres menores de 20 años. Este dato alarmante convierte al embarazo adolescente en una problemática de salud pública, desigualdad y violación de derechos humanos, cuyas consecuencias se traducen en abandono escolar, precarización laboral, pobreza intergeneracional, y altos niveles de dependencia económica y emocional.

De acuerdo con el Diagnóstico Nacional sobre la Situación del Embarazo en Adolescentes 2023, elaborado por el Consejo Nacional de Población (Conapo). México mantiene una de las tasas más altas de embarazo adolescente entre los países de la OCDE.6 A pesar de múltiples esfuerzos institucionales, las condiciones sociales y estructurales que lo propician persisten, particularmente en regiones de alta marginación, comunidades indígenas y zonas rurales.

2. Mortalidad materna: una deuda pendiente del sistema de salud

La mortalidad materna continúa siendo un indicador que evidencia las fallas estructurales en la atención a mujeres embarazadas. Durante el año 2023, se registraron 31.4 defunciones maternas por cada 100 mil nacimientos, cifra que, si bien representa una reducción respecto a años anteriores, sigue estando muy por encima de los objetivos internacionales asumidos por el Estado mexicano.

La Secretaría de Salud, a través del Boletín Epidemiológico (semana 52, 2023), reconoce que gran parte de estas muertes son evitables, y que obedecen a múltiples factores, entre ellos: el acceso tardío o nulo a servicios médicos, falta de detección de comorbilidades, complicaciones no atendidas en zonas marginadas, y ausencia de acompañamiento especializado durante el puerperio.

3. Acceso desigual a servicios de salud reproductiva

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2022, publicada por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y el INEGI, revela que alrededor del 45 por ciento de las mujeres en zonas rurales no tienen acceso efectivo a servicios de salud reproductiva integrales. 7

Esta cifra no solo refleja una brecha territorial, sino también una brecha estructural que impide que las mujeres ejerzan sus derechos a la salud sexual con dignidad, oportunidad y sin discriminación. Las disparidades son aún más pronunciadas en comunidades indígenas, zonas de alta marginación y regiones con baja cobertura institucional.

4. Trabajo de cuidados no remunerado: carga desproporcionada para las mujeres

La falta de reconocimiento legal de la maternidad como una condición que genera vulnerabilidad y requiere apoyo institucional tiene un efecto directo en la carga desigual del trabajo de cuidados, que recae de forma desproporcionada en las mujeres mexicanas.

Según el INEGI, el 71.5 por ciento del valor económico del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado es aportado por mujeres. Esta carga desproporcionada de trabajo no remunerado impide que muchas mujeres puedan participar plenamente en actividades educativas, laborales o comunitarias, especialmente cuando no cuentan con una red de apoyo o servicios públicos de cuidado infantil. La situación es aún más crítica para mujeres embarazadas sin pareja, sin empleo formal o con responsabilidades de jefatura de hogar, quienes enfrentan mayores barreras para acceder a oportunidades que les permitan mejorar su bienestar y el de sus hijos.8

Estas cifras reflejan una realidad alarmante: la maternidad, lejos de estar protegida institucionalmente, sigue siendo una fuente de exclusión social, abandono estructural y desigualdad de género. Los datos sustentan la necesidad urgente de reformar el marco normativo para que el Estado reconozca jurídica y programáticamente la vulnerabilidad estructural que enfrentan las mujeres embarazadas y en etapa postgestacional, y para que se tomen medidas específicas, coordinadas y obligatorias que aseguren su bienestar integral.

III. Problemática

En México, las mujeres embarazadas y en etapa postgestacional enfrentan una serie de vulnerabilidades interrelacionadas que configuran un entramado de exclusión, desigualdad y falta de garantías institucionales. Esta situación no es nueva, pero su persistencia y agravamiento-particularmente en contextos de pobreza, marginación o violencia-exige una respuesta normativa que trascienda el enfoque asistencial fragmentado y reconozca con claridad jurídica su derecho a una atención integral, digna y articulada.

Estas vulnerabilidades, lejos de ser aisladas, operan de manera simultánea y acumulativa, colocando a las mujeres embarazadas en condiciones de riesgo estructural, con efectos negativos no solo para ellas, sino también para sus hijas e hijos.

A continuación, se detallan las principales barreras que enfrentan, sustentadas en estudios técnicos, encuestas nacionales y diagnósticos institucionales:

1. Salud mental desatendida durante y después del embarazo

Diversos estudios han documentado que hasta una de cada cuatro mujeres embarazadas o en etapa puerperal presenta síntomas de ansiedad, depresión o trastornos del ánimo, sin recibir ningún tipo de atención profesional.9 Esta realidad se ve agravada por estigmas culturales, falta de capacitación del personal de salud y la casi nula inclusión de servicios de salud mental en la atención materna primaria.

La Secretaría de Salud reconoce que el puerperio representa una etapa crítica desde el punto de vista psicoemocional, y que la depresión postparto afecta el vínculo madre-hijo, la salud del recién nacido y el bienestar familiar, pero la mayoría de las instituciones carecen de protocolos integrales de acompañamiento en salud mental para esta etapa.

2. Violencia obstétrica e intrafamiliar en contextos de dependencia económica

La violencia obstétrica, definida como cualquier acción u omisión por parte del personal de salud que cause daño físico, psicológico o moral a la mujer durante el embarazo, parto o postparto, afecta a una proporción significativa de mujeres en México, especialmente en el sector público y en zonas rurales.

Según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh 2021), el 33.4 por ciento de las mujeres que tuvieron un parto reportaron haber vivido algún tipo de maltrato verbal, físico o psicológico en instituciones de salud. 10

A ello se suma que una parte importante de las mujeres embarazadas están expuestas a violencia familiar y de pareja, muchas veces agravada por su situación de dependencia económica o emocional. En este sentido, el embarazo se convierte no en una etapa de protección, sino de mayor vulnerabilidad, y sin una red institucional clara para su atención y contención.

3. Falta de apoyo institucional para Ja conciliación de la vida familiar, laboral y escolar

La legislación actual contempla algunos mecanismos de protección laboral, como la licencia de maternidad, pero estos no se aplican a mujeres que laboran en el sector informal, que representan más del 55 por ciento de la fuerza laboral femenina. 11

Asimismo, las adolescentes embarazadas o madres jóvenes enfrentan múltiples obstáculos para continuar sus estudios, debido a normas escolares restrictivas, falta de infraestructura de cuidado infantil, estigmatización o abandono institucional.

A pesar de lo anterior, no existe una estrategia integral del Estado que articule programas de salud, educación, empleo y cuidados desde una lógica de derechos para la maternidad, ni una política transversal que garantice la corresponsabilidad social del cuidado.

4. Exclusión de programas sociales por no estar consideradas como grupo prioritario

Uno de los efectos más graves de la omisión legal es que las mujeres embarazadas y en estado de puerperio no son reconocidas formalmente como población en situación de vulnerabilidad en los marcos jurídicos vigentes, por lo que no son consideradas dentro de los padrones prioritarios de acceso a programas sociales, alimentarios, de cuidado o capacitación.

Esta situación se traduce en barreras burocráticas para acceder a apoyos temporales, asesoría jurídica gratuita, orientación psicoemocional o servicios de cuidado infantil, incluso cuando su situación personal lo amerita.

La falta de un reconocimiento jurídico específico provoca una invisibilización administrativa, que impide la focalización adecuada de recursos, la evaluación de impacto diferenciado y el diseño de rutas integrales de atención.

Impacto intergeneracional

Las consecuencias de esta problemática no se limitan a la mujer gestante o madre reciente, sino que impactan directamente en el desarrollo físico, emocional, cognitivo y social de niñas y niños, especialmente durante los primeros mil días de vida, etapa crucial para su salud futura.12

La falta de atención integral a la maternidad aumenta el riesgo de desnutrición, retraso en el desarrollo, baja escolaridad y perpetuación del ciclo de pobreza, afectando no sólo a las familias. sino al conjunto del tejido social.

Las condiciones descritas evidencian una realidad persistente: las mujeres embarazadas y en etapa postgestacional enfrentan múltiples formas de discriminación estructural que no han sido abordadas con la seriedad ni la coordinación interinstitucional que amerita. Estas barreras, lejos de ser coyunturales, están arraigadas en un marco normativo insuficiente que inviabiliza su situación y diluye la responsabilidad del Estado.

La presente iniciativa propone poner fin a esta omisión , mediante reformas puntuales a la Ley General de Desarrollo Social y la Ley de Asistencia Social, que permitan reconocer con claridad a las mujeres embarazadas y en estado puerperio como sujetos de derecho, Y establecer un piso mínimo de garantías institucionales que atiendan de forma integral su situación de vulnerabilidad.

IV. Retos y oportunidades

La propuesta de reformar el marco legal para reconocer a las mujeres embarazadas y en etapa postgestacional como sujetos de atención prioritaria en el sistema de desarrollo social y asistencia pública no sólo responde a un problema estructural históricamente desatendido, sino que representa una oportunidad estratégica para el Estado mexicano de transformar su política social en favor de las mujeres, la infancia y la igualdad sustantiva.

Este cambio normativo plantea una serie de retos institucionales, jurídicos y operativos que deben ser abordados con responsabilidad, pero también ofrece múltiples oportunidades para consolidar un modelo de bienestar con enfoque de derechos humanos, en sintonía con estándares internacionales y principios constitucionales.

Retos

1. Transformar el enfoque asistencial en un modelo de garantía de derechos

Uno de los principales desafíos radica en pasar del asistencialismo tradicional a un modelo de protección social con base en derechos humanos, que reconozca a las mujeres embarazadas no como beneficiarias pasivas, sino como sujetos activos de derechos exigibles.

Esta transición implica modificar prácticas institucionales arraigadas, rediseñar criterios de elegibilidad, e incorporar a la legislación secundaria principios como la no discriminación, la igualdad sustantiva, el enfoque de género y el interés superior de la niñez.13

2. Romper con el diseño fragmentado de programas públicos

Actualmente, los programas de salud, educación, bienestar, cuidado infantil, prevención de la violencia y desarrollo comunitario operan de manera aislada, con escasa coordinación intersectorial. Este diseño institucional fragmentado limita el impacto de las intervenciones gubernamentales y genera duplicidades, subejercicio presupuestal o abandono de casos.

La reforma legislativa exige una articulación real entre dependencias y órdenes de gobierno, mediante mecanismos de concurrencia, interoperabilidad administrativa, y evaluación coordinada, como lo plantea el Sistema Nacional de Cuidados y el Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

3. Incorporar indicadores de atención integral con perspectiva de género y ciclo de vida

Un reto técnico central será el de desarrollar e incorporar indicadores específicos que permitan medir la calidad, cobertura y efectividad del acompañamiento brindado a mujeres embarazadas y en estado puerperio. Esto requiere avanzar en la generación de datos desagregados por sexo, edad, condición de embarazo, maternidad y situación socioeconómica.

Además. será indispensable implementar mecanismos de evaluación con enfoque de ciclo de vida, que consideren las necesidades cambiantes de las mujeres antes, durante y después del embarazo, incluyendo la niñez temprana de sus hijos e hijas.14

Oportunidades

1. Posicionar a México como un país que reconoce la maternidad como una etapa socialmente protegida

La reforma propuesta representa una oportunidad histórica para que el Estado mexicano avance hacia una política pública que reconozca y acompañe la maternidad como una responsabilidad social compartida, y no únicamente como una experiencia privada o individual.

Esto contribuirá a cumplir compromisos internacionales, como la CEDAW, y a construir una imagen institucional congruente con los principios de justicia social y equidad de género.15

2. Reducir desigualdades al establecer un modelo de acompañamiento transversal desde el embarazo

Una legislación clara y con alcance nacional permitirá reducir desigualdades intersecciones al asegurar que todas las mujeres embarazadas-sin importar su edad, etnia, condición económica o lugar de residencia-tengan acceso a una red de protección institucional.

El acompañamiento desde el inicio del embarazo permite detectar riesgos, prevenir la violencia, evitar abandono escolar y fortalecer los vínculos afectivos y sociales que son clave para la inclusión futura de la madre y su hija o hijo.16

3. Fortalecer los sistemas de cuidados, prevención de violencia y desarrollo social

La iniciativa contribuye a fortalecer de manera transversal tres pilares fundamentales del Estado de bienestar moderno:

1. El Sistema Nacional de Cuidados, al incluir a las mujeres embarazadas como población prioritaria;

2. El Sistema de Prevención de la Violencia, al brindar atención oportuna en contextos de riesgo;

3. Y el Sistema de Desarrollo Social , al crear condiciones para que la maternidad no sea un factor de exclusión, sino un periodo protegido por políticas públicas efectivas.

V. Afectación a la población objetivo

La reforma que se propone tiene un impacto directo y positivo en sectores específicos de la población mexicana que, actualmente, se encuentran desprotegidos por el marco legal vigente. Lejos de tratarse de una disposición general o ambigua. esta modificación normativa tiene el mérito de atender a sectores concretos históricamente invilizados, con el objetivo de garantizar su bienestar, su inclusión social y el ejercicio pleno de sus derechos humanos.

Reconocer a las mujeres embarazadas y en estado de puerperio como grupo en situación de vulnerabilidad implica una decisión legislativa basada en evidencia, sensibilidad social y principios de justicia distributiva. El beneficio de esta reforma no se agota en la mujer gestante, sino que se extiende a las familias, a la niñez y las comunidades, generando un impacto estructural de mediano y largo plazo.

1. Mujeres embarazadas y en etapa postgestacional

Son el núcleo central de esta reforma. Se trata de mujeres que, en el contexto mexicano, no siempre transitan el embarazo desde condiciones de estabilidad emocional, económica o institucional. Muchas enfrentan barreras para acceder a servicios de salud, padecen violencia obstétrica o familiar, carecen de redes de apoyo o ven afectada su salud mental sin mecanismos de atención adecuados.

El marco legal actual no les reconoce formalmente como un grupo prioritario sujeto de atención integral, lo cual limita la posibilidad de diseñar políticas públicas focalizadas y de carácter obligatorio. Esta reforma permitiría a las instituciones actuar con base en un mandato jurídico claro y no solamente por voluntad programática o lineamientos administrativos flexibles.

2. Madres adolescentes sin red de apoyo

México continúa siendo uno de los países con mayores tasas de embarazo adolescente dentro de la región de América Latina. Las jóvenes que se convierten en madres antes de los 19 años frecuentemente abandonan la escuela, carecen de empleo formal, y enfrentan discriminación social, familiar e institucional. 17

Esta reforma les garantizaría atención integral, incluyendo acompañamiento médico, psicológico, jurídico y educativo, con perspectiva de juventud y enfoque interseccional. Además, contribuiría a romper el ciclo intergeneracional de la pobreza, facilitando su reintegración escolar o laboral en condiciones de dignidad y apoyo.

3. Niñas y niños que dependen del bienestar materno para su desarrollo

La literatura científica y las organizaciones internacionales coinciden en que el bienestar de la madre durante el embarazo y el puerperio influye directamente en el desarrollo físico, emocional, cognitivo y social del recién nacido. 18 La falta de acompañamiento institucional adecuado puede derivar en problemas de salud infantil, bajo peso al nacer, desnutrición, depresión postparto no tratada, y rezago en estimulación temprana.

La reforma permitirá anticipar estos riesgos mediante intervenciones tempranas y articuladas, dando cumplimiento al principio del interés superior de la niñez y favoreciendo entornos familiares protectores, saludables y emocionalmente estables.

4. Hogares encabezados por mujeres en condiciones de precariedad

De acuerdo con datos del INEGI, más del 30 por ciento de los hogares en México son encabezados por mujeres, muchas de las cuales asumen solas la responsabilidad del cuidado de sus hijas e hijos, en contextos de informalidad laboral, violencia económica o ausencia de redes comunitarias. 19

Las mujeres embarazadas o en estado de puerperio que viven en estas condiciones quedan fuera de los esquemas de protección social por no estar categorizadas legalmente como población vulnerable, a pesar de su precariedad evidente. Esta reforma visibiliza su realidad y establece obligaciones institucionales para garantizarles acompañamiento oportuno.

Reconocer la maternidad como vulnerabilidad estructural

La experiencia del embarazo y el puerperio no debe asumirse como un fenómeno homogéneo ni exento de obstáculos.

La maternidad en México, cuando no se encuentra acompañada por políticas públicas efectivas, se convierte en una fuente de discriminación, rezago y abandono.

Al reformar las leyes en materia de desarrollo social y asistencia pública para reconocer a las mujeres embarazadas y en estado de puerperio como personas en situación de vulnerabilidad, el Estado no sólo cumple con sus obligaciones constitucionales y convencionales, sino que reconoce la dimensión estructural de esta etapa y se compromete a intervenir desde lo médico, lo social, lo económico y lo psicoemocional.

VI. Necesidad de la reforma y análisis de impacto presupuestal

La presente iniciativa se justifica por una necesidad estructural: el vacío normativo existente respecto al reconocimiento expreso de las mujeres embarazadas y en etapa postgestacional como personas en situación de vulnerabilidad.

Aunque múltiples programas públicos atienden parcialmente a esta población, la ausencia de un marco legal que las visibilice de forma específica como sujetos prioritarios impide una política pública articulada, transversal y exigible.

En la Ley General de Desarrollo Social, el articulo 8 reconoce el derecho de las personas vulnerables a recibir apoyos, pero no identifica explícitamente a las mujeres gestantes como parte de esta categoría. De igual manera, la Ley de Asistencia Social menciona a las mujeres en estado de gestación dentro de un catálogo genérico, sin detallar garantías de atención integral ni definir obligaciones interinstitucionales. Este silencio normativo limita la capacidad del Estado para diseñar políticas con enfoque preventivo y con perspectiva de género, e impide que muchas mujeres accedan efectivamente a servicios que, aunque existen, no son operados de manera coordinada ni con la prioridad debida.

Por tanto, la reforma propuesta no crea nuevos derechos ni genera programas inéditos. Su finalidad es armonizar la legislación para reconocer una realidad social evidente y urgente: que las mujeres embarazadas y puérperas requieren acompañamiento integral del Estado, en virtud de su condición transitoria de vulnerabilidad.

Viabilidad presupuestal: sin impacto económico directo

Uno de los grandes méritos de esta iniciativa es su viabilidad financiera, ya que no implica impacto presupuestario directo ni la creación de nuevas instituciones, programas, partidas o plazas. Esto se explica por los siguientes motivos:

a) Las mujeres embarazadas ya son atendidas en el sistema nacional de salud, a través de instituciones como el IMSS, ISSSTE y los servicios estatales.

b) El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y la Secretaría de Bienestar ya cuentan con infraestructura y personal para ofrecer apoyo psicológico, jurídico y alimentario.

En este sentido, la reforma cumple con lo establecido en el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en tanto que:

a) No obliga al ejercicio de recursos adicionales;

b) Es implementable mediante reasignaciones y ajustes operativos;

c) No crea obligaciones financieras automáticas.

Además, contribuye a una mejor eficiencia del gasto social, al dirigir con mayor claridad los esfuerzos institucionales hacia una población que, aunque actualmente es atendida. no ha sido formalmente reconocida como sujeto de derechos prioritarios en el marco jurídico vigente.

La reforma propuesta no representa carga presupuestaria adicional, pero si ofrece un alto impacto positivo al permitir que los marcos legales reflejen, protejan y prioricen adecuadamente a una población que lo requiere.

Su aprobación es socialmente responsable, legalmente fundada y fiscalmente viable, y por tanto no puede ni debe postergarse bajo el argumento del impacto presupuestal.

Esta es una reforma con enfoque humanista, que pone al centro la dignidad de la mujer y la protección de la vida desde la gestación, sin comprometer la estabilidad presupuestaria del Estado.

VII. Conclusiones

La presente iniciativa constituye un paso fundamental hacia la consolidación de una política pública en materia de desarrollo social y asistencia que sea verdaderamente incluyente, con enfoque de género, centrada en la dignidad de las mujeres y en la protección integral de la vida desde la gestación.

En el contexto actual, caracterizado por altos índices de exclusión social, precariedad económica y brechas institucionales en el acceso a derechos, las mujeres embarazadas y en etapa postgestacional enfrentan una combinación de vulnerabilidades que no han sido atendidas con el rigor normativo que requieren. Esta iniciativa busca revertir esa omisión histórica mediante una reforma que permita:

1. Visibilizar jurídicamente la situación de vulnerabilidad que viven las mujeres en proceso de gestación y puerperio;

2. Establecer obligaciones específicas para las instituciones responsables del desarrollo social y la asistencia pública;

3. Articular una respuesta estatal integral, coordinada, transversal y con base en derechos humanos.

La evidencia es contundente: sin acompañamiento institucional, la maternidad puede convertirse en un factor de exclusión y desigualdad estructural, lo que afecta tanto a las mujeres como a sus hijas e hijos, perpetuando ciclos de pobreza, abandono escolar, violencia y rezago en el desarrollo infantil temprano.

Por el contrario, cuando el Estado asume un rol activo en el reconocimiento y protección de esta etapa de la vida, se generan impactos positivos en salud, bienestar, autonomía económica y cohesión social. 20 Países que han adoptado marcos normativos similares-como Uruguay, Chile, España o Colombia-han logrado reducir la mortalidad materna, aumentar la cobertura de servicios integrales y disminuir las brechas de género en el acceso a oportunidades.21

Esta propuesta se alinea plenamente con una visión humanista y solidaria, que pone al centro de la política pública la dignidad de la persona, la protección de la familia, el respeto irrestricto a la vida y la búsqueda del bien común como ejes rectores de la acción 1egislativa.

Reconocer a las mujeres embarazadas como sujetos de derechos dentro del marco legal de desarrollo social y asistencia pública no es solo una medida legislativa, sino una afirmación ética de justicia, equidad y corresponsabilidad.

Es responder con hechos a una realidad que exige sensibilidad, evidencia y voluntad transformadora.

Esta iniciativa es un acto de coherencia legislativa, de congruencia sistemática y de responsabilidad pública.

Es legislar para que México sea un país donde la maternidad no signifique vulnerabilidad, sino protección, acompañamiento y perseverancia.

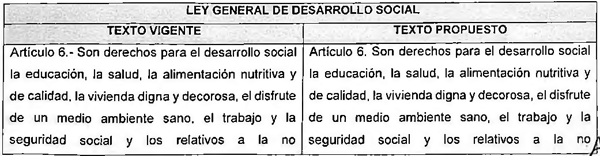

Para mayor referencia, se compara el texto vigente, con el texto que se propone adicionar y modificar de las diversas legislaciones:

En mérito de lo anterior, se somete a consideración de ese honorable pleno de la Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma la fracción X del artículo 12 de la Ley de Asistencia Social y los artículos 6 y 19, fracción III, de la Ley General de Desarrollo Social, en materia de atención prioritaria a mujeres embarazadas y en etapa postgestacional

Artículo Primero. Se reforma la fracción X del artículo 12 de la Ley de Asistencia Social. para quedar como sigue:

Artículo 12. Se entienden como servicios básicos de salud en materia de asistencia social los siguientes:

I a IX. (...)

X. El apoyo a mujeres en periodos de gestación o lactancia, con especial atención a las adolescentes en situación de vulnerabilidad, mediante servicios coordinados de salud, apoyo psicológico, nutrición, asesoría jurídicas acceso a estancias infantiles y programas de capacitación para su autonomía económica.

XI a XIV. (...)

Articulo Segundo. Se reforman los artículos 6 y 19, fracción III, de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar como sigue:

Artículo 6. Son derechos para el desarrollo social la educación, la salud, la alimentación nutritiva y de calidad, la vivienda digna y decorosa. el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo y la seguridad social y los relativos a la no discriminación en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Estado garantizará las condiciones para el ejercicio pleno de estos derechos, particularmente en favor de mujeres embarazadas y en etapa postgestacional, mediante mecanismos que aseguren atención integral, accesible y oportuna.

Artículo 19. Son prioritarios y de interés público:

I. y II. (...)

III. Los programas dirigidos a las personas en condiciones de pobreza, marginación o en situación de vulnerabilidad, incluyendo a mujeres embarazadas y en etapa de puerperio;

IV a IX. (...)

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal contarán con un plazo máximo de ciento ochenta días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para armonizar sus reglamentos, lineamientos y programas con las disposiciones del presente decreto.

Notas

1 Organización Mundial de la Salud (OMS). (2022). Atención en salud materna y neonatal: Prioridades globales para reducir la mortalidad materna. Recuperado de: https://www.who.int/es/news-room/factSheets/detail/maternal-mortality

2 UNICEF México. (2021). Los primeros 1,000 días de vida: Por qué es importante garantizar una maternidad acompañaprotegida. Recuperado de: https://www.unicef.org/uruguay/1000-dias-para-toda-la-vida

3 Naciones Unidas. Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/istruments/convention-e limination-all-forms-discrimination-against-women

4 Secretaría de Salud (2023) Boletín Epidemiológico

de Mortalidad Materna. Recuperado de:

https://epidemiologia.salud.gob.mx/gobmx/salud/documentos/manuales/15_Manual_Muertes_Maternas_Lineamientos.pdf

5 Inmujeres (2023) Hacia un Sistema Nacional de

cuidados en México. Recuperado de:

https://www.gob.mx/sipinna/articulos/con-el-sistema-nacional-de-cuidados-mexico-debe-ser-un-pais-cuidador-de-niñas

-niños-y-adolecentes-en-especial?idiom=es#:~:text=El%20Sistema%20Nacional%20de%20Cuidados%20es%20un

%20eje%20articulador%20de.ni%C3%B1os%20y%20adolecentes%20con%20discapacidad

6 Conapo (2023). Diagnostico Nacional sobre la

Situación del Embarazo en Adolescentes.

https://www.gob.mx/conapo/documentos/diagnostico-sobre-el-embarazo-en-adolecentes-2023

7 INSP/INEGI (2022) Encuesta Nacional de Salud y Nutrición –Ensanut. https://ensanut.insp.mx

8 INEGI 2024 Cuenta Satélite del Trabajo No

Remunerado de los Hogares de México (CSTNRHM) 2023

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2024/CSTNRHM/CSTNHM2023.pdf

9 OMS World Mental Health Report-Transforming Mental

Health for All

https://www.who.int/publications/i/item/9789240049338

10 INEGI (2021) Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh)

https://www.inegi.org.mx/programas/endireh/2021/

11 Inmujeres (2022) Participación Económica de las

Mujeres en México

https://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/Mujeres_21-22_Web.pdf

12 UNICEF (2021) Los Primeros 1,000 días de vida https://www.unicef.org/mexico/infrmes/los-primeros-1000-dias-de-vida-

13 CIDH (2020) Derechos económicos, sociales,

culturales y ambientales de las mujeres en América Latina

https://informe.cndh.org.mx/menu.aspx?id=50072

14 ONU Mujeres/ONU-DH (2022) Guía de Indicadores de

derechos humanos y género.

https://lac_unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20Americas/Documentos/Publicasiones/2017/06/

Guide%202%20-%20MIDEPLAN-compressed.pdf

15 CEDAW-Convención sobre la Eliminación de Todas las

Formas de Discriminación contra la Mujer.

https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/istruments/convention-elimination-all-forms-discrimination-againts-women

16 UNICEF México (2021) Lo primeros 1,000 días de

vida. https://www.unicef.org/lac/media/43591/file/

De%20los%20primeros%201000%20d%C3%ADas%20a%20un%20futuro%20reciliente%20.pdf

17 Conapo (2023) Diagnostico Nacional sobre el

Embarazo en Adolescentes.

https://www.gob.mx/conapo/documentos/diagnostico-sobre-el-embarazo-en-adolecentes-2023

18 UNICEF México (2021) Los primeros 1,000 días de vida. https://www.unicef.org/mexico/informes/los-primeros-1000-dias-de-vida

19 INEGI (2021). Estadísticas a propósito del Día

Internacional de la Mujer.

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021/mujer2021_Nal.pdf

20 UNICEF (2021) Los primeros 1,000 días de vida https://www.inicef.org/mexico/informes/los-primeros-1000-dias-de-vida

21 CEPAL (2021) Los sistemas integrales de cuidado en

América Latina: avances y desafíos.

https://www.cepal.org/es/publicasiones/46724-los-sistemas-integrales-cuidado-america-latina-avances-desafios

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 23 de julio de 2025.

Diputada Laura Cristina Márquez Alcalá (rúbrica)

(Turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Bienestar. Julio 23 de 2025.)

Que adiciona un Capítulo IV al Título Cuarto de la Ley General de Cambio Climático, en materia de carbono azul, recibida del diputado Manuel Alejandro Cota Cárdenas, del Grupo Parlamentario del PVEM, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 23 de julio de 2025

Quien suscribe, diputado Manuel Alejandro Cota Cárdenas , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un Capítulo IV al Título Cuarto de la Ley General de Cambio Climático, en materia de carbono azul , con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

El dióxido de carbono (CO2) es un gas incoloro e inodoro compuesto por carbono y oxígeno. Su acumulación en la atmósfera es una de las principales causas del calentamiento global, un problema agravado por su larga permanencia. Ante esta amenaza creciente, la captura y almacenamiento de CO2 se presenta como una solución clave.

En los últimos 800 mil años, la concentración de CO2 en la atmósfera fluctuó entre las 170 y 330 partes por millón (niveles muy aceptables para la sostenibilidad del planeta), pero desde hace aproximadamente 170 años, y de forma considerablemente acelerada en las tres últimas décadas, se ha disparado hasta unos valores que alcanzan en la actualidad 415 partes por millón”.

Las emisiones de CO2 se han multiplicado y tienen consecuencias. Es un gas que contribuye al calentamiento del planeta, aunque no sea el único. También otros gases naturales (metano, óxido nitroso) o artificiales (gases fluorados) forman parte de los tan mentados gases de efecto invernadero (GEI). De hecho, su aumento en la atmósfera es lo que desencadena el cambio climático, la crisis climática o la emergencia climática que hoy vivimos. Son tres términos muy cercanos que se utilizan para describir el calentamiento global que sufre la Tierra.

La atmósfera se ha modificado. La concentración de CO2 es mayor que nunca, la temperatura media desde la revolución industrial ha aumentado aproximadamente 1º C y el forzamiento climático (la diferencia entre la luz solar absorbida por la Tierra y la energía irradiada de vuelta al espacio) se ha incrementado durante ese periodo 2.3 vatios por metro cuadrado. Todos estos números trazan una ecuación complicada. Para resolverla, la ciencia ya trabaja en distintas alternativas, por ejemplo, las tecnologías de captura y almacenamiento de CO 2.

El carbono azul se refiere al carbono orgánico capturado y almacenado por los ecosistemas costeros como manglares, pastos marinos y marismas, que luego se almacena en los sedimentos. Estos ecosistemas son importantes para mitigar el cambio climático, ya que pueden almacenar grandes cantidades de carbono y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

La importancia del carbono azul radica en su capacidad para:

• Almacenar carbono: Los ecosistemas de carbono azul pueden almacenar grandes cantidades de carbono en sus sedimentos, ayudando a reducir la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera.

• Mitigar el cambio climático: Al capturar y almacenar carbono, estos ecosistemas ayudan a reducir el impacto del cambio climático.

• Proteger las costas: Los ecosistemas de carbono azul ayudan a proteger las costas contra la erosión, las inundaciones y los efectos de las tormentas.

• Apoyar la biodiversidad: Estos ecosistemas proporcionan hábitats vitales para diversas especies de peces, aves y otros animales marinos.

Los manglares son ecosistemas costeros que almacenan grandes cantidades de carbono, conocido como carbono azul, en sus sedimentos y biomasa. Este carbono azul se almacena por largos periodos, a veces durante siglos o milenios. En comparación con los árboles terrestres, los manglares pueden almacenar hasta 10 veces más carbono por unidad de superficie. Los árboles, por otro lado, almacenan carbono principalmente en su biomasa aérea, mientras que los manglares almacenan una cantidad significativa en sus raíces y en los sedimentos del suelo.

El carbono azul está asociado con la mitigación del cambio climático. Es, literalmente, dióxido de carbono capturado por cuerpos de agua y ecosistemas marinos y costeros, de ahí su denominación. El término “carbono azul” se utilizó? por primera vez en 2009 en un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma).

Las marismas salobres, los manglares y los pastos marinos son los ecosistemas costeros que captan carbono azul y lo hacen en una magnitud y proporción mucho mayor que los ecosistemas terrestres como son los bosques. La captación del carbono azul se convierte, sin lugar a dudas, en un elemento indispensable para combatir y resolver el fenómeno del cambio climático y sus funestas expresiones y consecuencias en la vida, la salud, las comunidades y el patrimonio de las personas, especialmente las más vulnerables.

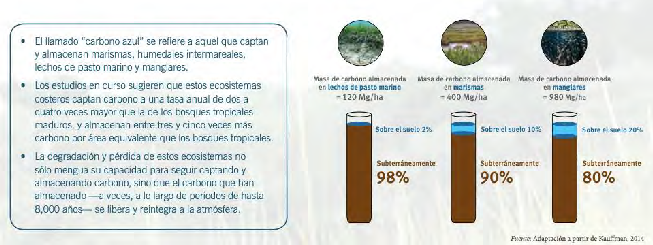

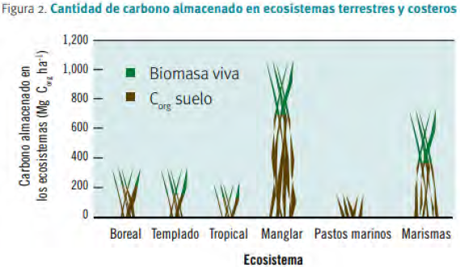

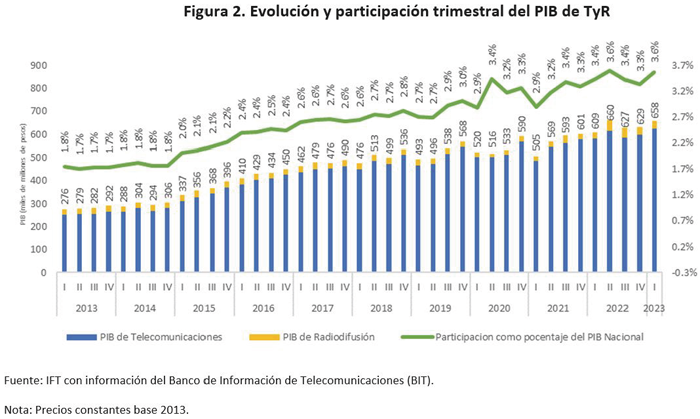

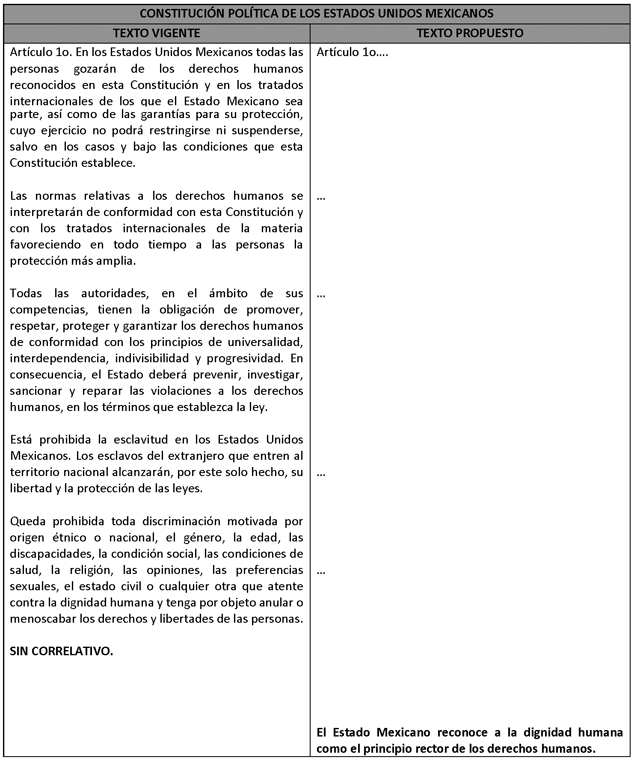

De acuerdo con la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte (CCA), los ecosistemas que secuestran carbono azul registran un ritmo anual de captación de dos a cuatro veces mayor que el de los bosques tropicales maduros y almacenan entre tres y cinco veces más carbono por área equivalente. Además, estos ecosistemas almacenan carbono a lo largo de miles de años, en promedio, en comparación con los bosques, cuya capacidad de almacenamiento es tan sólo de cientos de años. Véase la siguiente ilustración donde puede apreciarse lo señalado:

En este sentido, México es un país ampliamente privilegiado para la captura de carbono azul. Con grandes extensiones marinas hacia los dos océanos más importantes del planeta, el Pacífico y el Atlántico, con cuerpos marinos vitales como el golfo de California o mar de Cortés y el golfo de México y con poco más de 11 mil kilómetros de litoral, nuestra nación cuenta con todas las condiciones hidrológicas, geográficas y biológicas para aprehender la biomasa y sedimentos de bióxido de carbono a través de manglares, marismas y pastos marinos.

Evidentemente, la protección de los ecosistemas marinos y costeros que capturan carbono azul es de suma importancia, considerando que son frágiles y que históricamente han estado expuestos a afectaciones y daños causados por las actividades humanas. Entre las causas de pérdida de espacios marinos y costeros tenemos:

• La urbanización de las áreas costeras;

• La contaminación de los cuerpos de agua;

• El vertimiento de todo tipo de desechos en el mar;

• Los cambios en la cobertura y uso de suelo asociados a la agricultura, la ganadería y la acuacultura;

• La falta de sedimentos suspendidos;

• El exceso de nutrientes;

• El estrangulamiento de las costas;

• La construcción de infraestructura portuaria;

• Las obras y actividades turísticas;

• El incremento del nivel medio del mar, y

• Los eventos climáticos extremos como ciclones y huracanes.

La pérdida de ecosistemas captadores de carbono azul se torna grave porque una vez que se degradan o son destruidos, el carbono azul que durante años había estado almacenado en ellos se libera, con lo que aumentan las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera.

Por ejemplo, las pesquerías de camarón, pulpo, langosta (entre otras) varían en cuanto a la época de año en que pueden realizarse. Esto se debe a que las especies para su crecimiento, desplazamiento y reproducción dependen de las características del agua como temperatura y salinidad. Ambas son reguladas por la temperatura ambiente y por el agua dulce que llega del continente después de las lluvias, es decir, por el clima.

Uno de los servicios ecosistémicos que proveen los ecosistemas costeros, en particular los manglares, pastos marinos y marismas salobres, se relaciona con la reducción de los gases de efecto invernadero en la atmósfera.

Esto significa que como todas las plantas usan el CO2 (que es un gas de efecto invernadero como materia prima a través de la fotosíntesis para transformarlo en biomasa vegetal: troncos, raíces, hojas) cuando muere, un alto porcentaje permanece en el suelo, almacenándose como carbono orgánico.

Esta característica de captura y almacenamiento de CO2 en forma de carbono orgánico (Co) en la vegetación y los sedimentos de estos ecosistemas se conoce como carbono azul. Ya está siendo utilizada por algunos gobiernos (Australia y Colombia, por ejemplo) como soporte para la implementación de políticas de mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático.

Los hábitats del carbono azul, a pesar de que solo cubren menos del 0.5 por ciento de la superficie marina, almacenan más del 50 por ciento del total del carbono de los sedimentos oceánicos.

Por otra parte, solo constituyen el 0.05 por ciento de la biomasa vegetal terrestre, pero almacenan hasta tres veces más carbono por unidad de área que cualquier ecosistema terrestre, esto en su reservorio de los sedimentos.

A diferencia de los ecosistemas terrestres, las mayores concentraciones de Co en los ecosistemas de carbono azul están en el suelo. Estos ecosistemas, además de capturar y almacenar el carbono que producen (autóctono), son receptores de materia orgánica y Co que viene de otros ecosistemas asociados a cuencas de ríos que llegan a la costa.

Por ser ambientes que están sometidos a la inundación periódica o continua, la tasa de descomposición de la materia orgánica depositada en el suelo de estos es muy lenta, acumulándose y almacenándose por largos periodos de tiempo.

Esta característica de la inundación es responsable de que la magnitud de los almacenes de Co de los ecosistemas de carbono azul sea mucho mayor que la de los ecosistemas terrestres por unidad de área.

El Estado mexicano es rico en normativas para la protección del medio ambiente. Desde la expedición de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) en 1988 y la celebración de tratados y acuerdos internacionales vinculantes en diversas materias ambientales, especialmente a partir de 1992, hemos desarrollado una legislación robusta tendiente a proteger la naturaleza en todas sus vertientes, considerando la obligación de promover, respetar y garantizar los derechos humanos de toda persona, especialmente los de la protección a la salud, el medio ambiente sano y el acceso al agua potable.

No obstante, los resultados no son halagüeños cuando vemos el estado actual de nuestras playas, de los arrecifes coralinos, de los manglares, que se han visto seriamente comprometidos por la depredación humana, a pesar de contar con leyes estrictas y, en principio, eficaces para lograr la protección deseada, el fin último de la normativa ambiental mexicana.

Podemos afirmar que sin manglares, marismas y pastos marinos no hay posibilidad de captar carbono azul. También podemos decir que la afectación dañosa de estos ecosistemas libera el carbono capturado por años o siglos, contaminando aún más nuestra atmósfera y abonando al crecimiento del fenómeno que pretendemos detener, o sea, el cambio climático.

El carbono azul ofrece a México una alternativa importante para solucionar el cambio climático, observando y aplicando la regulación ambiental con una perspectiva distinta: la conservación, el aprovechamiento sustentable, la preservación, la restauración y la protección de los ecosistemas marinos y costeros donde se hallan los manglares, las marismas y los pastos marinos, es posible de manera eficaz si visualizamos su utilidad bajo la visión de captura de carbono azul.

Instrumentos como el ordenamiento ecológico del territorio, la evaluación del impacto ambiental, las normas oficiales mexicanas, las áreas naturales protegidas de competencia federal pueden renovarse y/o aplicarse por las autoridades ambientales federales teniendo en cuenta que los interesados en la realización de obras y actividades en ecosistemas marinos y costeros deberán proporcionar información y asumir medidas de mitigación y compensación que consideren la función/servicio ambiental de captura de carbono azul que proveen los manglares, las marismas y los pastos marinos que se encuentren en dichos ecosistemas.

No es una cuestión de acrecentar la regulación ambiental, es un tema de visualizar, valorar, evaluar y resolver la viabilidad ambiental de los proyectos productivos públicos y privados a partir de que estos no alteren, sino que respeten y, en su caso, amplíen la capacidad de la naturaleza marina y costera de capturar carbono azul.

Esta alternativa también es importante conforme el cumplimiento del gobierno federal de los compromisos de México, contraídos a partir del Acuerdo de París, para abatir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), mediante la propuesta de fortalecer la generación de electricidad a partir de energías limpias como la solar y la eólica, tal como lo prevén el Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales respectivos, orientados a eliminar gradualmente combustibles fósiles con mayores apoyos a las energías renovables y a descarbonizar el suministro de electricidad.

El carbono azul es una alternativa aprovechable para México. La iniciativa de adiciones a la Ley General de Cambio Climático que propongo tiene esta finalidad. Sus principales elementos son:

1. Se define de manera clara lo que es el carbono azul;

2. Se establece una política nacional de carbono azul como parte de la Política Nacional de Cambio Climático, de competencia federal en virtud de que el mar territorial, las marismas, los manglares, los pastos marinos, los ecosistemas marinos y los ecosistemas costeros son, por disposición de la Constitución y de sus leyes reglamentarias, propiedad de la nación y de jurisdicción federal exclusiva;

3. Se vinculan los actos, acciones y procedimientos relacionados con el carbono azul a las distintas leyes protectoras de los ecosistemas marinos como son la Ley General de Bienes Nacionales, la Ley Federal del Mar, la LGEEPA, la Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas, entre otras;

4. La definición, formulación y establecimiento de la política nacional de carbono azul estará a cargo de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, por tratarse de un tema transversal que concierne a varias dependencias y entidades de la Administración Pública Federal;

5. Se establece un principio de observancia y aplicación de la política nacional de carbono azul en diversos instrumentos de política ambiental y procedimientos decisorios de protección del medio ambiente y sus recursos naturales, tales como el Programa Nacional de Cambio Climático; la Estrategia Nacional de Cambio Climático; el Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio; los programas de ordenamiento ecológico marino; la evaluación del impacto ambiental de obras y actividades de competencia federal, públicas y privadas, que pretendan realizarse en ecosistemas costeros y marinos, así como en áreas naturales protegidas competencia de la federación que abarquen de manera total o parcial dichos ecosistemas; las declaratorias de áreas naturales protegidas de competencia de la federación y sus respectivos programas de manejo, que comprendan de manera total o parcial ecosistemas costeros y marinos, además de las normas oficiales mexicanas y estándares relacionados con la conservación, el aprovechamiento, la preservación, la restauración y la protección de manglares y ecosistemas marinos y costeros; y

6. Se establece una prohibición expresa de dañar los manglares y los ecosistemas marinos y costeros de manera que se afecte su capacidad natural para capturar carbono azul, relacionando su castigo administrativo establecido en diversas leyes-siendo aplicables aquellas que se hayan violado- con las disposiciones aplicables de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y el Código Penal Federal.

Cabe mencionar que en la anterior Legislatura el Senado aprobó un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático; y de Estudios Legislativos, a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático, en materia de carbono azul. En este sentido, la presente iniciativa plantea una definición de “carbono azul” distinta de la del dictamen mencionado porque aún no es derecho positivo y, por ende, no se encuentra vigente, siendo válido y aceptable que se proyecte otra proposición conceptual.

No dejemos pasar esta importante oportunidad. Mejoremos la propuesta legislativa, discutamos las formas y contenidos de protección ecosistémica para el carbono azul, pero no seamos indiferentes a las posibilidades que surjan por virtud del conocimiento científico de la naturaleza y el avance tecnológico para aprovecharlo con tal de abatir el cambio climático.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de:

Decreto por el que se adiciona un capítulo IV al Título Cuarto de la Ley General de Cambio Climático

Artículo Único. Se adiciona un Capítulo IV, que contiene los artículos 37 Bis, 37 Ter, 37 Quáter, 37 Quinquies y 37 Sexies, al Título Cuarto de la Ley General de Cambio Climático, para quedar como sigue:

Título Cuarto

Política Nacional de Cambio

Climático

Capítulo IV

Del Carbono Azul

Artículo 37 Bis. Para los efectos del presente Capítulo, se entiende por carbono azul el dióxido de carbono capturado por los océanos y ecosistemas costeros, que se almacena de manera natural en forma de biomasa y sedimentos en los mares, los manglares, las marismas y las praderas de pastos marinos.

Artículo 37 Ter. Los actos, acciones y procedimientos de protección de los ecosistemas costeros y marinos para la captura de carbono azul forman parte de la política nacional de adaptación y mitigación del cambio climático.

La Federación, a través de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, definirá, formulará y establecerá la política nacional de carbono azul que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal respecto del mar territorial, los manglares, las marismas y las praderas de pastos marinos para la captación de carbono azul.

En las acciones de conservación, aprovechamiento, preservación, restauración y protección de manglares y ecosistemas marinos y costeros con fines de captación de carbono azul podrá participar el sector privado, en los términos de los acuerdos y convenios de colaboración regulados en la Ley de Planeación y otras leyes generales ambientales.

Artículo 37 Quáter. Las normas, políticas, lineamientos y directrices sobre el carbono azul que sean emitidos por los Poderes de la Unión y la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán observarse en la formulación, expedición, renovación y actualización de los siguientes instrumentos:

I. El Programa Nacional de Cambio Climático;

II. La Estrategia Nacional de Cambio Climático;

III. El Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio;

IV. Los programas de ordenamiento ecológico marino;

V. La evaluación del impacto ambiental de obras y actividades de competencia federal, públicas y privadas, que pretendan realizarse en:

a) Ecosistemas costeros y marinos, y

b) Áreas naturales protegidas competencia de la Federación que abarquen de manera total o parcial dichos ecosistemas;

VI. Declaratorias de áreas naturales protegidas de competencia de la Federación, y sus respectivos programas de manejo, que comprendan de manera total o parcial ecosistemas costeros y marinos, y

VII. Normas oficiales mexicanas y estándares relacionados con la conservación, el aprovechamiento, la preservación, la restauración y la protección de manglares y ecosistemas marinos y costeros.

Artículo 37 Quinquies. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, observarán la política nacional de carbono azul derivada de la presente Ley en la interpretación y aplicación de los siguientes ordenamientos legales y demás disposiciones reglamentarias y administrativas que de ellos deriven:

I. La Ley General de Bienes Nacionales;

II. La Ley Federal del Mar;

III. La Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas;

IV. La Ley de Puertos;

V. La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente;

VI. La Ley General de Vida Silvestre, y

VII. La Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

Artículo 37 Sexies. Se prohíbe cualquier obra y/o actividad que dañe los manglares y los ecosistemas marinos y costeros de manera que se afecte su capacidad natural para capturar carbono azul.

La violación a lo establecido en este Capítulo y las disposiciones que del mismo se deriven serán sancionadas con base en lo dispuesto en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y el Código Penal Federal, además de las sanciones administrativas que procedan en los términos de la ley aplicable al caso concreto.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, miércoles 23 de julio de 2025.

Diputado Manuel Alejandro Cota Cárdenas (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad. Julio 23 de 2025.)

Que reforma el primer párrafo y adiciona la fracción X Bis al artículo 50 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de atención médica gratuita para menores de edad enfermos de diabetes mellitus, recibida de la diputada Ana Isabel González González, del Grupo Parlamentario del PRI, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 23 de julio de 2025

El suscrita, Ana Isabel González González, diputada del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo y se adiciona la fracción X Bis al artículo 50 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de atención médica gratuita para menores de edad, al tenor del siguiente

Planteamiento del problema

Según el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP, 2024),1 la diabetes se ha convertido en la principal causa de mortalidad en México, contribuyendo significativamente a la discapacidad, ceguera, amputaciones e insuficiencia renal. En 2023 se observó que más de la mitad de las personas diagnosticadas con esta enfermedad no lograban mantener un control adecuado, a pesar de que el 93 por ciento de ellas estaba recibiendo algún tipo de tratamiento. Esta problemática se intensificó por la dificultad en el diagnóstico temprano y la baja adherencia a los tratamientos prescritos, lo que ha permitido que la enfermedad progrese sin un control efectivo.

El manejo inadecuado de la diabetes no sólo repercute en la salud de los adultos, sino que también afecta de manera alarmante a una población vulnerable compuesta por niñas, niños y adolescentes. En muchos casos, estos grupos carecen de un diagnóstico oportuno y del tratamiento necesario, lo que agrava su situación. La creciente prevalencia de la diabetes en estas edades exige una respuesta inmediata y un enfoque integral que considere la educación sobre la enfermedad, la promoción de hábitos saludables y el acceso a tratamientos adecuados.

Para abordar el impacto de la diabetes y mejorar la calidad de vida de quienes la padecen, especialmente de los más jóvenes, es fundamental implementar un esfuerzo coordinado entre diferentes sectores de la sociedad. Esto incluye la colaboración entre instituciones de salud, educativas y comunitarias para fomentar la concienciación y el conocimiento sobre la enfermedad. Solo a través de un enfoque colaborativo se podrá reducir la carga económica que representa la diabetes para la sociedad y garantizar un futuro más saludable para las generaciones venideras.

Es importante señalar que la diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune que exige un tratamiento continuo con insulina, así como un monitoreo riguroso y un apoyo emocional y nutricional adecuado. Sin acceso constante y oportuno a estos tratamientos, los niños que padecen esta condición pueden enfrentar graves complicaciones, como cetoacidosis, daño renal, problemas de visión y un riesgo elevado de muerte prematura. Pese a la seriedad de esta enfermedad, el Sistema de Salud Nacional en México no garantiza de manera uniforme el acceso gratuito y suficiente a insulina ni a tecnologías esenciales, como glucómetros o sensores, lo que agrava la situación de quienes dependen de estos recursos para mantener su salud y bienestar.

Recientemente, el secretario de Salud, David Kershenobich, ha alertado sobre la preocupante situación de la obesidad y la diabetes en la infancia en México, destacando que casi 40 por ciento de los niños sufren de estas condiciones.2 Esta problemática ha impulsado a las autoridades a buscar soluciones, aunque los esfuerzos realizados hasta ahora son insuficientes para enfrentar la crisis de salud pública que representan la diabetes en la población infantil. La falta de medidas efectivas y coordinadas limita la capacidad de respuesta ante un problema que afecta a un número creciente de menores.

En el año 2025, México se verá confrontado con una epidemia silenciosa de diabetes mellitus tipo 1 entre la población infantil y adolescente. Las estimaciones recientes sugieren que más de 542 mil personas viven con esta enfermedad, y cada año se registran aproximadamente 78 mil nuevos casos, la mayoría de los cuales se presentan en individuos menores de 25 años. Sin embargo, la carencia de un seguimiento y atención adecuados a esta patología dificulta la comprensión real de su magnitud y distribución, lo que a su vez obstaculiza la implementación de políticas integrales de salud efectivas para su control y prevención. Ante esta situación, presento esta iniciativa con el objetivo de abordar el creciente problema de la diabetes mellitus tipo 1 en el país.

Exposición de Motivos

En 2025, México presenta una población de más de 36 millones de personas menores de 18 años, de acuerdo con datos recientes proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).3 Esta situación demográfica plantea desafíos significativos en términos de políticas públicas y atención a la salud infantil.

Se estima que aproximadamente el 4.2 por ciento de la población menor de edad en México vive con algún tipo de diabetes mellitus, según información del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y proyecciones de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut).4 Esta estadística abarca tanto la diabetes tipo 1 como el tipo 2, siendo la mayoría de los casos en niños y adolescentes diagnosticados con diabetes tipo 1, mientras que la diabetes tipo 2 se presenta con mayor frecuencia en adolescentes que enfrentan factores de riesgo como la obesidad y el sedentarismo. En términos absolutos, se estima que alrededor de 1.5 millones de menores padecen esta enfermedad, de los cuales 160 mil adolescentes podrían desarrollar diabetes tipo 2 y más de 542 mil viven con diabetes tipo 1.

México se encuentra actualmente ante una preocupante epidemia silenciosa de diabetes mellitus tipo 1 que afecta a la población infantil y juvenil. Las estimaciones más recientes indican que más de 542 mil menores de edad sufren de esta enfermedad, con un promedio de 78 mil nuevos casos reportados anualmente, la mayoría de los cuales corresponden a individuos menores de 25 años.5 Sin embargo, la ausencia de un registro nacional obligatorio y desglosado por tipo de diabetes dificulta la comprensión precisa de la magnitud y la distribución de este problema de salud pública, lo que resalta la necesidad urgente de implementar estrategias efectivas para abordar esta crisis sanitaria.

Desde un enfoque económico, la diabetes en México representa una carga considerable para las familias. Mientras que en el Sistema de Salud, anualmente, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) invierte aproximadamente 50 mil millones de pesos en tratamientos y en la atención de complicaciones asociadas a esta enfermedad.6 Este elevado gasto no solo pone de manifiesto la necesidad urgente de establecer políticas de prevención y control más efectivas, sino que también resalta la importancia de contar con un registro nacional que facilite el monitoreo y la gestión adecuada de la diabetes en el país.

La diabetes se ha convertido en la principal causa de mortalidad en México y es una de las principales razones de discapacidad, ceguera, amputaciones e insuficiencia renal, según los datos del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) de 2024.7 Esta enfermedad crónica no solo deteriora la calidad de vida de quienes la padecen, sino que también plantea un reto significativo para el sistema de salud pública, que enfrenta una creciente presión debido al aumento de casos y a la necesidad de proporcionar atención especializada a los pacientes.