Gaceta Parlamentaria, año XXVIII, número 6834-I, martes 22 de julio de 2025

- Que adiciona un segundo párrafo del artículo 64 Bis de la Ley General de Salud, recibida de la diputada Ana Isabel González González, del Grupo Parlamentario del PRI, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 16 de julio de 2025

- Que reforma el articulo 26 y la fracción XI del artículo 30 de la Ley General de Educación, en materia de educación socioemocional, recibida de la diputada Alma Laura Ruiz López, del Grupo Parlamentario de Morena, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 16 de julio de 2025

- De decreto, para declarar el 6 de abril como Día Nacional de la Mujer Deportista, recibida de la diputada Ana Isabel González González, del Grupo Parlamentario del PRI, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 16 de julio de 2025

- Que reforma los artículos 6, 18, 52, 53 y 60 de la Ley General de Educación, en materia de fomento a las artes, en especial la música, recibida de la diputada Sandra Beatriz González Pérez, del Grupo Parlamentario Morena, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 16 de julio de 2025

- Que reforma diversas disposiciones de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, en materia de armonización normativa, presentada por el diputado Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, del Grupo Parlamentario del PRI, en la sesión de la Comisión Permanente efectuada el miércoles 16 de julio de 2025

- Que reforma el artículo 3, y adiciona los artículos 3, 27 y 159 Bis de la Ley General de Salud, en materia de atención de la diabetes mellitus, recibida de la diputada Ana Isabel González González, del Grupo Parlamentario del PRI, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 16 de julio de 2025

- Que reforma diversos artículos de la Ley de Aguas Nacionales, en materia de saneamiento y limpieza semestral de canales y barrancas a nivel municipal, estatal y federal, recibida del diputado José Armando Fernández Samaniego, del Grupo Parlamentario de Morena, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 16 de julio de 2025

- Que adiciona una fracción al artículo 30 de la Ley General de Educación, en materia de fomento y promoción de valores éticos y sociales en los planes y programas de estudio, recibida del diputado Raymundo Vázquez Conchas, del Grupo Parlamentario de Morena, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 16 de julio de 2025

- Que reforma el artículo 55 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, en materia de servicios de arrastre, arrastre y salvamento y depósito de vehículos, recibida del diputado Raymundo Vázquez Conchas, del Grupo Parlamentario de Morena, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 16 de julio de 2025

- Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos; y de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a fin de aprovechar el polvo de neumático y las fibras de los neumáticos como solución integral para la gestión ambiental, recibida del diputado Raymundo Vázquez Conchas, del Grupo Parlamentario de Morena, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 16 de julio de 2025

- Que reforma diversas disposiciones de las Leyes del Servicio Exterior Mexicano y de la Orgánica de la Administración Pública Federal, con el fin de fortalecer la red consular de protección a mexicanos en el exterior, presentada por el diputado Raymundo Vázquez Conchas, del Grupo Parlamentario de Morena, en la sesión de la Comisión Permanente llevada a cabo el miércoles 16 de julio de 2025

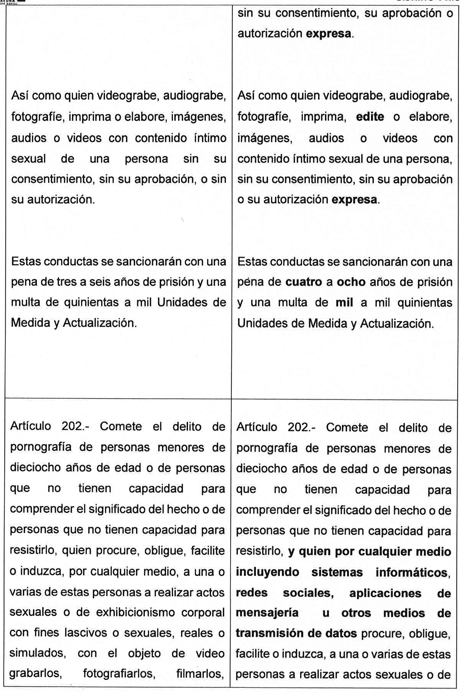

- Que reforma el Código Penal Federal, en materia de violación a la intimidad sexual y pornografía de personas menores de 18 años con fines sexuales a través del uso de tecnologías de la información e inteligencia artificial, presenta por la diputada Rosa Guadalupe Ortega Tiburcio, del Grupo Parlamentario de Morena, en la sesión de la Comisión Permanente efectuada el miércoles 16 de julio de 2025

- Que se reforma la Ley General de Protección Civil, presentada por la diputada Rosa Guadalupe Ortega Tiburcio, del Grupo Parlamentario de Morena, en la sesión de la Comisión Permanente efectuada el miércoles 16 de julio de 2025

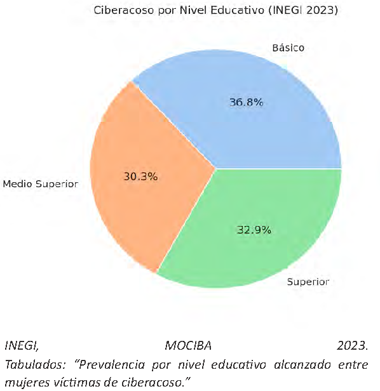

- Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de ciberacoso como una forma de violencia digital, recibida de la diputada Magda Érika Salgado Ponce, del Grupo Parlamentario de Morena, en la sesión de la Comisión Permamente del miércoles 16 de julio de 2025

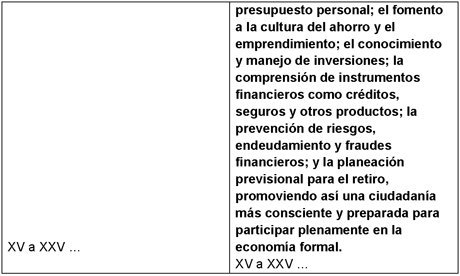

- Que reforma la fracción XIV del artículo 30 de la Ley General de Educación, en materia de educación financiera, recibida de la diputada Magda Érika Salgado Ponce, del Grupo Parlamentario de Morena, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 16 de julio de 2025

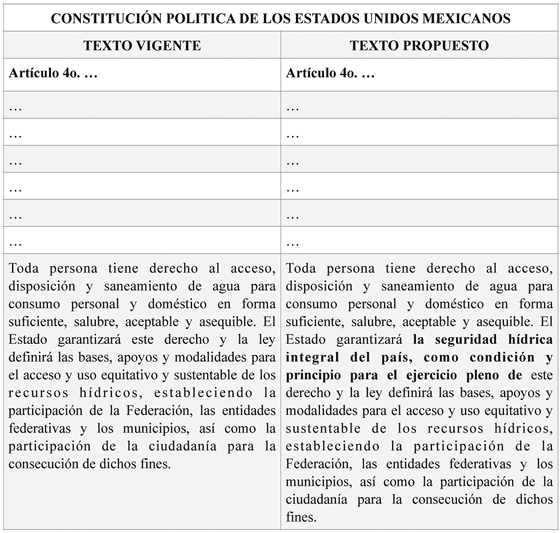

- Que reforma el párrafo octavo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de establecer la seguridad hídrica como principio y condición para el ejercicio pleno del derecho al agua, recibida de la diputada Míriam de los Ángeles Vázquez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Morena, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 16 de julio de 2025

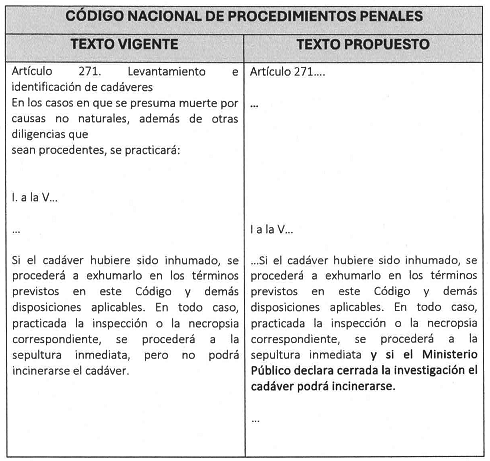

- Que reforma el penúltimo párrafo del artículo 271 del Código Nacional de Procedimientos Penales, recibida del diputado Arturo Ávila Anaya, del Grupo Parlamentario de Morena, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 16 de julio de 2025

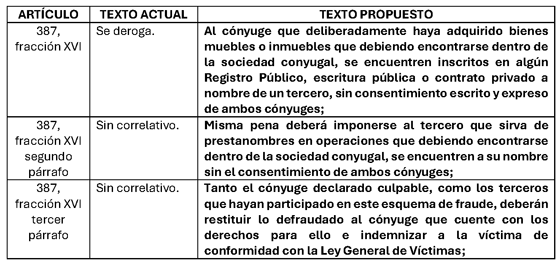

- Que reforma y adiciona la fracción XVI del artículo 387 del Código Penal Federal, en materia de fraude entre cónyuges casados bajo el régimen de sociedad conyugal, recibida de la diputada Carina Piceno Navarro, del Grupo Parlamentario de Morena, en la sesión de la Comisión Permanente efectuada el miércoles 16 de julio de 2025

- Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, en materia de discusión de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, recibida de la diputada Carina Piceno Navarro, del Grupo Parlamentario de Morena, en la sesión de la Comisón Permanente llevada a cabo el miércoles 16 de julio de 2025

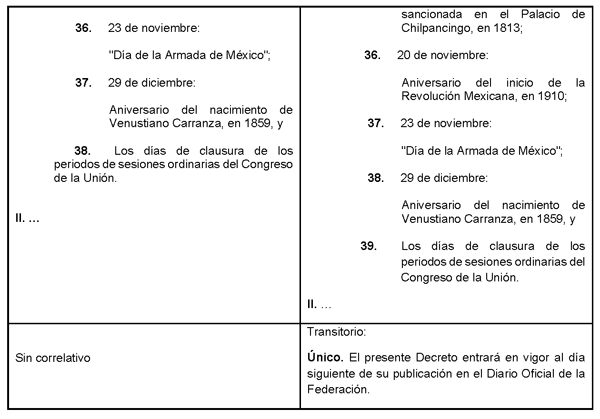

- Que reforma y adiciona el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, recibida del diputado Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, del Grupo Parlamentario de Morena, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 16 de julio de 2025

Que adiciona un segundo párrafo del artículo 64 Bis de la Ley General de Salud, recibida de la diputada Ana Isabel González González, del Grupo Parlamentario del PRI, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 16 de julio de 2025

La que suscribe, Ana Isabel González González, diputada del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo del artículo 64 Bis de la Ley General de Salud, al tenor de lo siguiente:

Exposición de Motivos

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México se registraron en 2023 un total de un millón 820 mil 888 nacimientos. Esta cifra se traduce en una tasa de 52.2 nacimientos por cada mil mujeres en edad fértil, lo que refleja una dinámica demográfica significativa en el país.1 Estos datos son cruciales para entender las tendencias de crecimiento poblacional y las implicaciones que esto tiene en la planificación de servicios de salud, educación y otros recursos necesarios para atender a la población infantil.

En cuanto a la distribución de los nacimientos, las entidades federativas que presentan las tasas más elevadas son Chiapas, con 100.1 nacimientos por cada mil mujeres; Guerrero, con 69.5; y Oaxaca, con 62.3. Por otro lado, las entidades con las tasas más bajas son la Ciudad de México, Yucatán e Hidalgo, que registran 34.1, 40.8 y 42.0 nacimientos por cada mil mujeres, respectivamente.2 Estas diferencias regionales pueden estar influenciadas por factores socioeconómicos, culturales y de acceso a servicios de salud, lo que subraya la necesidad de políticas públicas que aborden estas disparidades.

Pese a las cifras alentadoras en términos de nacimientos, México enfrenta serios problemas relacionados con la sustracción de recién nacidos en hospitales.

Este fenómeno no sólo afecta a los infantes, quienes son víctimas de un delito que les priva de su derecho a crecer en un entorno familiar, sino que también causa un profundo sufrimiento en los padres, quienes se ven despojados de la oportunidad de ver crecer a sus hijos.3 La angustia y el trauma que esto genera en las familias son innegables, lo que resalta la urgencia de implementar medidas de seguridad más efectivas en los centros de salud y de fortalecer los mecanismos de protección a la infancia.

La problemática del robo y la desaparición de infantes en México representa un desafío alarmante y persistente que abarca diversas dimensiones, incluyendo la violencia estructural, la impunidad, la debilidad de las instituciones y la ausencia de protocolos universales efectivos. Aunque el robo de menores no siempre se diferencia claramente del fenómeno más amplio de la desaparición infantil, es importante señalar que este delito, en particular el de recién nacidos, se lleva a cabo en lugares como hospitales, espacios públicos y entornos familiares. En muchos casos, estas acciones delictivas están relacionadas con redes de trata de personas, adopciones ilegales o explotación, lo que agrava aún más la situación.

Según datos proporcionados por la Comisión Nacional de Búsqueda, cada día se reporta la desaparición de 7 niñas, niños o adolescentes en el país.4 Desde 1964 se han documentado más de 91 mil casos de menores desaparecidos. En el estado de México5 se registra 1 de cada 5 de estos incidentes. Esta alarmante cifra pone de manifiesto la magnitud del problema y la necesidad urgente de implantar medidas efectivas para abordar esta crisis. Sin embargo, uno de los obstáculos más significativos es la falta de acción inmediata por las fiscalías, que en muchos casos no activan de manera oportuna la Alerta Amber,6 lo que disminuye considerablemente las posibilidades de localizar a los menores desaparecidos.

El robo de recién nacidos es un fenómeno que se presenta en diversos contextos, como hospitales, centros comerciales y otros espacios públicos, donde la vulnerabilidad de las víctimas es particularmente alta.7 Las primeras 24 horas tras la desaparición son cruciales para la recuperación de los infantes, ya que el tiempo juega un papel fundamental en las posibilidades de éxito de las operaciones de búsqueda. La falta de protocolos claros y la ineficacia en la respuesta institucional no solo perpetúan el sufrimiento de las familias afectadas, sino que también alimentan un ciclo de impunidad que permite que estos delitos continúen ocurriendo sin el debido castigo a los responsables.

El fenómeno del robo de infantes en México se origina en una serie de factores interrelacionados que abarcan dimensiones sociales, institucionales, económicas y criminales. Uno de los aspectos más preocupantes es la debilidad de las instituciones encargadas de la salud, donde muchos hospitales y centros médicos carecen de medidas de seguridad adecuadas, como sistemas de trazabilidad biométrica, control de accesos y vigilancia mediante cámaras en áreas críticas como las neonatales. Además, la ausencia de protocolos nacionales, como el Código Rosa,8 en todas las instituciones del sistema de salud crea vacíos operativos que facilitan los intentos de sustracción de recién nacidos, dejando a las familias vulnerables ante esta grave problemática.

La impunidad y las deficiencias en el sistema judicial son otros factores que contribuyen a la perpetuación del robo de infantes. En muchos casos, no se llevan a cabo detenciones ni se realiza un seguimiento judicial efectivo, lo que fomenta un ambiente de impunidad. La falta de activación inmediata de la Alerta Amber por las fiscalías reduce drásticamente las posibilidades de recuperar a los menores en las primeras 24 horas tras su sustracción. Además, la sustracción parental, que involucra a uno de los progenitores, no está tipificada como un delito autónomo, lo que complica su persecución y castigo, dejando a muchas víctimas sin la protección que requieren.

Por otro lado, los factores criminales y las redes ilícitas juegan un papel crucial en este fenómeno. En el norte del país, algunos casos de robo de infantes están relacionados con el crimen organizado, mientras que en el sur se vinculan con la explotación sexual y la trata de personas. Existen denuncias sobre prácticas como adopciones ilegales, tráfico de órganos y turismo sexual infantil, aunque la falta de evidencia judicial sólida dificulta la acción efectiva contra estos delitos. A esto se suma la vulnerabilidad social y económica de muchas familias, que las hace más susceptibles a engaños y promesas falsas de apoyo. La carencia de educación sobre prevención y derechos infantiles limita aún más la capacidad de reacción ante intentos de robo, mientras que la ausencia de un sistema nacional de estadísticas confiables impide dimensionar adecuadamente el problema y diseñar políticas efectivas para combatirlo.

En el ámbito hospitalario, la falta de cifras consolidadas sobre el robo de recién nacidos es un problema significativo, especialmente en el Estado de México y en áreas urbanas vulnerables donde se han documentado varios casos.9 La ausencia de un registro nacional que distinga entre desapariciones, sustracciones parentales y robos neonatales complica la comprensión y el abordaje de esta problemática. Esta carencia de datos precisos no solo dificulta la identificación de patrones, sino que también impide la implementación de medidas efectivas para prevenir estos delitos.

Según informes de organizaciones civiles, la Alerta Amber, que se activa para la búsqueda de menores desaparecidos, se activa en menos de 50 por ciento de los casos reportados, lo que pone de manifiesto la ineficacia de los mecanismos actuales de respuesta ante estas situaciones. Además, muchos hospitales, tanto públicos como privados, carecen de los filtros de seguridad necesarios para proteger a los recién nacidos, lo que contribuye al aumento de los casos de robo de bebés. Esta falta de medidas adecuadas no solo pone en riesgo la seguridad de los infantes, sino que también afecta su desarrollo y bienestar a largo plazo.

La sustracción de bebés en hospitales y centros de salud, tanto públicos como privados, es un tema que requiere atención legislativa urgente. La posibilidad de que muchos de estos niños sean víctimas de explotación infantil o abuso es alarmante y subraya la necesidad de establecer leyes más estrictas y protocolos de seguridad más robustos.

Proteger a los recién nacidos de estos delitos no solo es una cuestión de seguridad, sino también un imperativo moral que debe ser abordado con seriedad y compromiso por parte de las autoridades y la sociedad en su conjunto.

En algunos casos, las autoridades competentes han minimizado los casos. Sin embargo, ninguna disposición de la Ley General de Salud promueve e instaura filtros de seguridad eficientes, efectivas y eficaces que ayuden a garantizar la protección de los infantes recién nacidos en los hospitales, previniendo en todo momento la sustracción de bebés.

Un caso al que se le dipo difusión fue, el sucedido en la Ciudad de México, en la que el pasado 12 de septiembre de 2023, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, investigó el presunto robo de dos bebés en un hospital de la alcaldía Venustiano Carranza, tras una denuncia presentada por una pareja. De acuerdo con la denuncia, la mujer llevaba 37 semanas de gestación y al entrar en proceso de parto, acudió con su pareja al hospital, donde le informaron que sería sometida a una cesárea.10

Para el caso del Estado de Morelos, el pasado 10 de diciembre de 2024, personal de seguridad pusieron en marcha, un operativo especial tras el reporte de la sustracción de un menor, recién nacido, en un hospital particular, en el Centro Histórico de Cuautla.11

En el mismo sentido, sucedió el pasado 04 de noviembre del año en curso, en Nuevo León, donde dos mujeres fueron arrestadas por el secuestro de un bebé de tres meses en Escobedo.12

Diferentes medios de periodísticos indican que desde 2018 han desaparecido más de 100 bebés tan solo en Ciudad de México, 48 no fueron localizados. Asimismo, la organización Tejiendo Redes de Infancia en América Latina y el Caribe menciona que los recién nacidos pueden ser víctimas de adopciones ilegales o trata y explotación sexual.13

Diversos factores agravan la problemática de la sustracción de menores, siendo uno de los más críticos la ausencia de protocolos obligatorios en los hospitales. Esta falta de normativas claras y estrictas dificulta la implementación de medidas preventivas efectivas, lo que aumenta el riesgo de que se produzcan estos delitos. Además, se observan deficiencias en la activación de alertas y en la coordinación entre diferentes instituciones, lo que retrasa las respuestas necesarias para abordar situaciones de emergencia. Esta falta de un sistema de alerta eficiente puede resultar en la pérdida de oportunidades para rescatar a los menores en peligro.

Otro aspecto preocupante es la impunidad que rodea a muchos de estos casos, donde a menudo no se registran detenciones ni se lleva a cabo un seguimiento judicial adecuado. Esta situación no solo desincentiva la denuncia de estos delitos, sino que también perpetúa un ciclo de violencia y vulnerabilidad. Las familias afectadas, que suelen encontrarse en condiciones de precariedad social y económica, se ven aún más desprotegidas ante la amenaza de redes criminales que operan en el contexto de la trata y la explotación sexual. La combinación de estos factores crea un entorno propicio para que la sustracción de menores continúe siendo un problema grave y persistente en la sociedad.

Es fundamental, más que nunca, establecer mecanismos de seguridad en todos los centros de salud, tanto públicos como privados, que incluyan filtros de acceso, revisiones exhaustivas e inspecciones rigurosas de las personas que ingresan. Estas medidas son cruciales para prevenir y combatir la sustracción de recién nacidos, un problema que ha cobrado relevancia en la actualidad. La implementación de protocolos de seguridad no solo protege a los más vulnerables, sino que también genera un ambiente de confianza para las familias que acuden a estos servicios de salud.

El hospital Siglo XXI de la Ciudad del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha sido pionero en la adopción del protocolo Código Rosa,14 diseñado para localizar a niños y niñas que se encuentren en situaciones de desaparición, extravío o ausencia dentro de sus instalaciones.

Este protocolo se centra en la capacitación y sensibilización del personal médico, de enfermería, así como de los técnicos en atención y elementos de seguridad y protección civil. Sin embargo, es importante señalar que la implementación del Código Rosa no es obligatoria en todas las instituciones del sistema de salud, lo que resalta la necesidad de una estandarización de estas prácticas para garantizar la seguridad de los recién nacidos en todos los hospitales del país.

De allí la trascendencia de esta importante reforma, que ayudará en sumar esfuerzos y disminuir los índices de sustracción o robo de recién nacidos en todos los hospitales del país, garantizando bienestar en las familias mexicanas. Asimismo, enuncio algunos beneficios:

• Activación de protocolos de seguridad de cuidado de los bebés,

• Filtros de protección y seguridad de los infantes que se encuentren en atención y cuidado,

• Revisiones e inspecciones exhaustivas permanentes,

• Entornos seguros,

• Disminuir los índices de sustracción de bebés,

• Brindar atenciones a los familiares de cuidado y protección,

• Contar con un registro de los recién nacidos.

La iniciativa presentada tiene como propósito fundamental establecer la obligatoriedad y la implementación de filtros de seguridad en todas las instituciones de salud en México, así como la creación de protocolos estandarizados que prevengan la sustracción de recién nacidos. Este enfoque no solo busca proteger a los infantes, sino también garantizar que el personal médico y administrativo reciba formación continua en la prevención de robos y en la respuesta rápida ante cualquier incidente que pueda comprometer la seguridad de los pacientes más vulnerables.

En este contexto, organismos especializados como la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim)15 y el Comité de los Derechos del Niño de la ONU16 han hecho un llamado al Estado mexicano para que tome medidas concretas. Entre sus recomendaciones se incluye la tipificación del robo de infantes como un delito autónomo en el Código Penal Federal, la implantación de protocolos universales de seguridad hospitalaria, como el “Código Rosa”, el fortalecimiento del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) mediante la asignación de recursos y atribuciones claras, así como la creación de registros nacionales de incidentes y mecanismos de trazabilidad biométrica que permitan un seguimiento efectivo de estos casos.

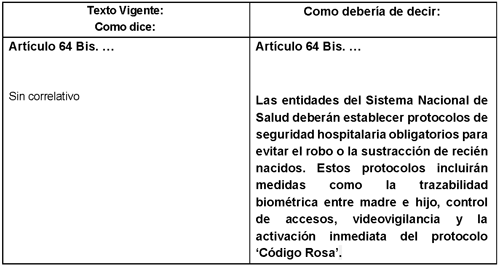

En tal virtud, se adiciona un segundo párrafo del artículo 64 Bis de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente Proyecto de:

Decreto

Único. Se adiciona un segundo párrafo del artículo 64 Bis de la Ley General de Salud, en materia de protección de menores de edad, para quedar como sigue:

Artículo 64 Bis. ...

Las entidades del Sistema Nacional de Salud deberán establecer protocolos de seguridad hospitalaria obligatorios para evitar el robo o la sustracción de recién nacidos. Estos protocolos incluirán medidas como la trazabilidad biométrica entre madre e hijo, control de accesos, videovigilancia y la activación inmediata del protocolo Código Rosa.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía

(2024). Estadísticas de nacimiento registrados,

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2024/ENR/ENR 2023.pdf

2 Estadística de Nacimientos Registrados.

3 “Robo de infantes: un delito que preocupa a padres y autoridades”, en El Universal México .

4 Informe Nacional de Personas Desaparecidas 2024, Red Lupa, Evaluamos la Ley General en materia de Desaparición Forzada.

5 “En Edomex, más de 4 mil menores de edad desaparecieron”, Grupo Milenio .

6 Alerta Amber: ¿Cuánto tiempo hay que esperar para activarla en México?

7 “Robo de infantes: un delito que preocupa a padres y autoridades”, Universal México.

8 “Código Rosa, el protocolo del IMSS para evitar robo de menores”, Grupo Milenio .

9 Repositorio Institucional de la UNAM.

10 Animal Político (2023). “Investigan robo de

bebés en hospital de Cdmx; dijeron a la mamá que eran tumores, y no

embarazo”, https://www.animalpolitico.com/estados/robo-bebes-hospital-cdmx-tumores?rtbref=rtb_ipbm9y7gotrvphyldc

_1714004591880

11 El Sol de Cuautla (2024), “Hospital privado de Cuautla rechaza que hubiera sustracción de un recién nacido”, consultado en https://oem.com.mx/elsoldecuautla/seguridad/realizan-operativo-en-cuautla-tras-el-robo-de-un-menor-recien-nacido-20785758

12 Milenio (2024), “Investigan a tres personas

por rapto de bebé en Escobedo, NL”,

https://www.milenio.com/estados/investigan-tres-personas-por-robo-bebe-escobedo-nuevo-leon

13 Milenio (2022), “Desde 2018, han desaparecido más de 100 bebés en Cdmx; 48 aún no son localizados”, https://www.milenio.com/politica/2018-48-bebes-desaparecidos-cdmx-comis ion-busqueda

14 “Código rosa, el protocolo del IMSS para evitar robo de menores”, Grupo Milenio .

15 Red por los Derechos de la Infancia en México.

16 Comité de los Derechos del Niño, OHCHR.

Sede la Comisión Permanente, a 16 de julio de 2025.

Diputada Ana Isabel González González (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Salud. Julio 16 de 2025.)

Que reforma el articulo 26 y la fracción XI del artículo 30 de la Ley General de Educación, en materia de educación socioemocional, recibida de la diputada Alma Laura Ruiz López, del Grupo Parlamentario de Morena, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 16 de julio de 2025

La que suscribe, Alma Laura Ruiz López, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, articulo 55, fracción II, y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el articulo 26 y fracción XI del artículo 30 de la Ley General de Educación, con base en la siguiente

I. Exposición de Motivos

La Ley General de Educación establece que la Secretaría de Educación Pública (SEP) es la autoridad responsable de definir los planes y programas de estudio en todo el país, con el objetivo de garantizar la calidad y uniformidad del sistema educativo. No obstante, existe una omisión relevante en estos planes: la Educación Socioemocional, componente clave para el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.

La Educación Socioemocional promueve habilidades como la autorregulación emocional, la empatía, la inteligencia emocional, la resiliencia, la toma de decisiones responsables y la comunicación efectiva. Estos aprendizajes son fundamentales para el bienestar personal y colectivo, especialmente en contextos marcados por la violencia, la desigualdad y los problemas de salud mental.

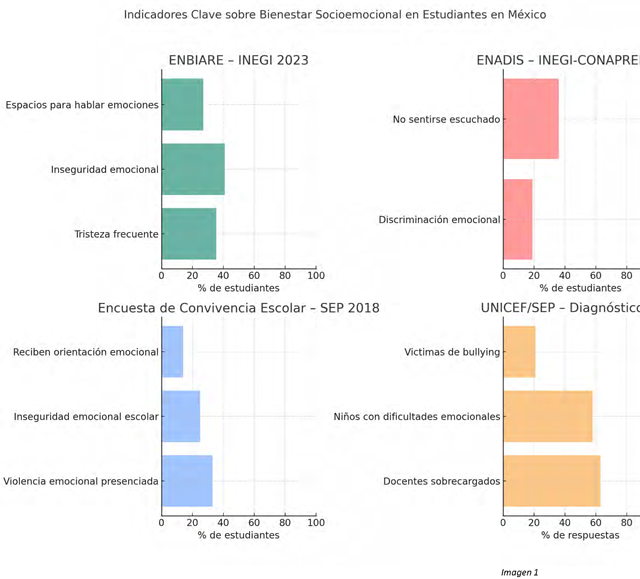

Actualmente, México enfrenta una creciente problemática en el ámbito emocional y psicológico de su población estudiantil. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado (2023), más del 35 por ciento de los adolescentes reportaron sentirse estresados o tristes frecuentemente. Asimismo, la Secretaría de Salud ha señalado un aumento del 20 por ciento en trastornos de ansiedad y depresión en menores de edad durante y después de la pandemia por Covid-19.

Por su parte, el Informe de la UNICEF México 2023 advierte que los problemas emocionales no tratados en edades tempranas impactan directamente en el rendimiento escolar, las relaciones interpersonales, y en el desarrollo de conductas de riesgo. Además, según el OCDE (PISA 2018), México se encuentra entre los países con menor sentido de pertenencia escolar y con mayores niveles de ansiedad académica, lo que subraya la necesidad de fortalecer el componente socioemocional desde la escuela.

A pesar de algunos esfuerzos aislados, como el programa “La Nueva Escuela Mexicana”, la educación socioemocional aún no se encuentra integrada de manera transversal y obligatoria en todos los niveles y modalidades del sistema educativo. Esta iniciativa propone corregir dicha omisión mediante una reforma a los artículos 26 y 30 de la Ley General de Educación, garantizando su incorporación sistemática, técnica y legal.

Diversas estrategias han intentado abordar la dimensión emocional en el ámbito educativo, pero han fallado por falta de diseño institucional, continuidad o vinculación con el curricular formal.

- Programa Nacional de Convivencia Escolar (PNCE): tuvo como objetivo promover ambientes escolares pacíficos y fomentar habilidades socioemocionales, sin embargo, no fue incorporado al plan de estudios oficial y su aplicación dependió de la voluntad de cada escuela. Fue cancelado en 2019, dejando un vacío en acciones sistemáticas de este tipo.

- La Nueva Escuela Mexicana: aunque en su discurso promueve la formación integral, en la práctica la educación socioemocional se mantiene como una dimensión secundaria o implícita, sin una estructura metodológica, curricular o de evaluación concreta.

- Aula Segura y Escuelas por la Paz: programas locales que carecen de presupuesto, capacitación docente especializada y mecanismos de seguimiento. Además, no han logrado replicarse de forma nacional.

La reforma tiene como propósito establecer con claridad jurídica la obligación de incluir la Educación Socioemocional como parte integral de los contenidos educativos oficiales en México. Su implementación formal y coordinada representa una inversión en la salud mental, la convivencia pacífica y el desarrollo humano de la niñez y juventud mexicana.

La incorporación legal de este componente permitirá:

• La generación de programas específicos de formación y actualización docente en habilidades socioemocionales.

• El desarrollo de contenidos pedagógicos contextualizados, culturalmente pertinentes y científicamente validados.

• La creación de estrategias preventivas frente a problemáticas como el acoso escolar, el abandono educativo, la violencia, las adicciones y el suicidio adolescente.

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, más del 60 por ciento de las y los docentes identifican la necesidad de contar con herramientas formativas para atender aspectos emocionales en el aula. Sin una estructura normativa sólida, estas iniciativas seguirán siendo limitadas, aisladas o voluntarias.

La salud mental y el bienestar emocional de la población estudiantil en México atraviesa una crisis silenciosa que ha sido poco atendida desde el enfoque de política educativa. Los siguientes datos permiten dimensionar la gravedad del problema:

1. Prevalencia de malestar emocional en estudiantes.

- Según la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado (Enbiare, INEGI 2023), el 35.5 por ciento de los adolescentes entre 12 y 17 años reportaron sentirse tristes, deprimidos o estresados con frecuencia.

- El 48 por ciento de los adolescentes señaló que “no se siente escuchado” ni por sus profesores ni por adultos significativos.

- La Secretaría de Salud (2023) documentó un aumento del 20 por ciento en los trastornos de ansiedad y depresión infantil en comparación con los niveles previos a la pandemia.

Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2022 – INEGI-Conapred

- El 19 por ciento de adolescentes encuestados perciben haber sido discriminados por su apariencia física o condición emocional.

- El 36 por ciento señaló no sentirse escuchado o comprendido por figuras escolares de autoridad.

Encuesta Nacional de Convivencia Escolar – SEP 2018 (última con datos públicos antes de su cancelación)

- El 33 por ciento de estudiantes de secundaria declaró haber presenciado actos de violencia emocional en su aula.

- El 25 por ciento no se siente emocionalmente seguro en su centro educativo.

- Solo el 14 por ciento reconoció recibir orientación regular sobre cómo manejar emociones o resolver conflictos pacíficamente.

2. Impacto en el aprendizaje y abandono escolar.

- El informe UNICEF México 2023 advierte que los problemas emocionales no tratados durante la infancia y adolescencia tienen una correlación directa con bajo rendimiento escolar, dificultades en la convivencia y riesgo de deserción.

- En zonas rurales e indígenas, la falta de atención socioemocional se asocia con mayor abandono escolar en secundaria, donde hasta el 17 por ciento de los alumnos interrumpe su educación por causas relacionadas con salud emocional, violencia intrafamiliar o bullying.

Diagnóstico del Bienestar en Educación Básica – UNICEF/SEP 2022

- Encuesta aplicada en 1,200 escuelas públicas urbanas y rurales.

- El 63 por ciento de docentes expresaron sentirse emocionalmente sobrecargados sin apoyo institucional.

- El 58 por ciento de niñas/os dijeron no saber cómo expresar adecuadamente su enojo, tristeza o frustración.

- El 21 por ciento había sido víctima de bullying verbal por parte de sus compañeros durante el ciclo escolar.

3. Violencia, acoso y suicidio adolescente.

- De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se han reportado más de 80,000 casos anuales de violencia familiar con menores de edad involucrados en los últimos tres años.

- El acoso escolar afecta a más del 32 por ciento de los estudiantes de primaria y secundaria (Encig, INEGI 2022).

- El suicidio en adolescentes de 10 a 17 años se ha incrementado en un 12 por ciento desde 2020, ubicándose como una de las principales causas de muerte en ese grupo de edad (INEGI, 2023).

4. Deficiencia en la preparación docente.

- Una encuesta de la SEP (2022) muestra que más del 60 por ciento de docentes manifiestan carecer de herramientas para manejar conflictos emocionales o apoyar a estudiantes con signos de estrés, ansiedad o depresión.

- Solamente 3 de cada 10 escuelas cuentan con un protocolo específico de atención emocional o personal capacitado en esta área.

El sistema educativo mexicano no solo debe garantizar la alfabetización académica, sino también desarrollar competencias para la vida, que permitan a niñas, niños y adolescentes manejar sus emociones, establecer relaciones saludables y enfrentar la adversidad. La falta de una política educativa con fundamento legal, estructural y operativo en materia de educación socioemocional ha dejado sin respuesta a miles de estudiantes.

Por ello, esta reforma contribuirá a que todas las niñas, niños y adolescentes del país, independientemente de su lugar de origen, condición socioeconómica o modalidad educativa, accedan a una educación integral que fortalezca sus capacidades emocionales, sociales y de autorregulación, y con ello, su derecho a una vida digna y plena.

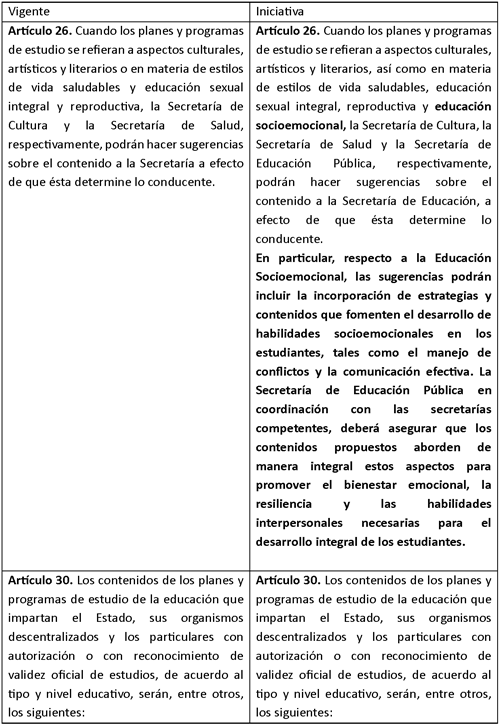

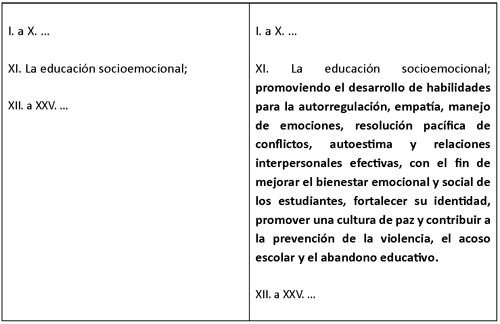

Se propone la modificación de los Artículos 26 y 30 de la Ley General de Educación y para mayor claridad y compresión, se expone un cuadro comparativo que detalla la propuesta de reforma:

Por lo que antecede me permito someter a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma el articulo 26 y fracción XI del artículo 30, de la Ley General de Educación

Único. Se reforma el artículo 26 y fracción XI del artículo 30, de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 26. Cuando los planes y programas de estudio se refieran a aspectos culturales, artísticos y literarios, así como en materia de estilos de vida saludables, educación sexual integral, reproductiva y educación socioemocional, la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública, respectivamente, podrán hacer sugerencias sobre el contenido a la Secretaría de Educación, a efecto de que ésta determine lo conducente.

En particular, respecto a la Educación Socioemocional, las sugerencias podrán incluir la incorporación de estrategias y contenidos que fomenten el desarrollo de habilidades socioemocionales en los estudiantes, tales como el manejo de conflictos y la comunicación efectiva. La Secretaría de Educación Pública en coordinación con las secretarías competentes, deberá asegurar que los contenidos propuestos aborden de manera integral estos aspectos para promover el bienestar emocional, la resiliencia y las habilidades interpersonales necesarias para el desarrollo integral de los estudiantes.

Artículo 30. Los contenidos de los planes y programas de estudio de la educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, de acuerdo con el tipo y nivel educativo, serán, entre otros, los siguientes:

I. a X. ...

XI. La educación socioemocional; promoviendo el desarrollo de habilidades para la autorregulación, empatía, manejo de emociones, resolución pacífica de conflictos, autoestima y relaciones interpersonales efectivas, con el fin de mejorar el bienestar emocional y social de los estudiantes, fortalecer su identidad, promover una cultura de paz y contribuir a la prevención de la violencia, el acoso escolar y el abandono educativo.

XII. a XXV. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La SEP contará con un plazo de 180 días para adecuar planes y programas de estudio conforme a esta reforma.

Tercero. Las entidades federativas deberán implementar programas de capacitación docente en habilidades socioemocionales en un plazo no mayor a un año.

Comisión Permanente, a 16 de julio de 2025.

Diputada Alma Laura Ruiz López (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Educación. Julio 16 de 2025.)

De decreto, para declarar el 6 de abril como Día Nacional de la Mujer Deportista, recibida de la diputada Ana Isabel González González, del Grupo Parlamentario del PRI, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 16 de julio de 2025

La que suscribe, Ana Isabel González González, diputada del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se declara el 6 de abril Día Nacional de la Mujer Deportista, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El 23 de agosto de 2013, la Organización de las Naciones Unidas (ONU)1 proclamó el 6 de abril como Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz. Esta iniciativa tuvo como propósito fundamental sensibilizar a la sociedad sobre la relevancia del Deporte en la promoción del respeto a los derechos humanos, así como en el crecimiento y desarrollo económico y social.

Al respecto, la ONU subrayó que el deporte no solo es un medio para fomentar la paz, la inclusión y la igualdad, sino que también actúa como una herramienta poderosa para educar, empoderar y unir a las comunidades.2 Además, se reconoce su contribución al desarrollo sostenible, a la salud física y mental, y a la cohesión social.

La celebración de este día conmemorativo representa un avance significativo a nivel global, ya que impulsa cambios esenciales que permiten a las sociedades implementar políticas que aborden las desigualdades y construyan puentes hacia un Desarrollo Social y Económico más equitativo en cada nación.

La ONU hace un llamado a los países, gobiernos, organizaciones internacionales y a la sociedad civil para que adopten políticas públicas y acciones que beneficien a la población, promoviendo la práctica de actividades deportivas con el fin de establecer sociedades más sostenibles.

Actualmente, el deporte, ha desempeñado un papel crucial en todo el mundo, ya sea a través de competencias deportivas, actividades físicas o juegos recreativos y se le considera una de las mejores inversiones tanto en el presente como en el futuro, ya que contribuye a la consolidación de países que fomentan la paz y el bienestar social y que, al integrar el deporte en las políticas públicas, se puede potenciar su efecto positivo, generando un entorno donde la cooperación y el respeto mutuo sean la norma, lo que a su vez fortalece el tejido social y promueve un desarrollo integral en las comunidades.3

Es importante señalar que, según la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible,4 el deporte desempeña un papel fundamental en el avance de cada nación, lo que representa un elemento clave que no solo fomenta el desarrollo, sino que también promueve la paz al incentivar la tolerancia y el respeto entre mujeres y jóvenes, abogando siempre por la inclusión social y así, la práctica deportiva se convierte en un vehículo para construir sociedades más justas y equitativas, donde todos los individuos, independientemente de su género, puedan participar y beneficiarse.

El deporte es un maestro de valores esenciales como la equidad, el trabajo en equipo, la igualdad, la disciplina, la inclusión, la perseverancia y el respeto.5 Por esa razón, la iniciativa de declarar el 6 de abril de cada año como el Día Nacional de la Mujer Deportista es de suma importancia. Este día se establece como una oportunidad para concienciar a la sociedad sobre el papel crucial que desempeñan las mujeres en el ámbito deportivo y el esfuerzo significativo que han realizado a lo largo del tiempo para alcanzar sus metas y superar obstáculos.

Este día también sirve para reconocer y celebrar los logros de las mujeres que han representado a su país en diversas competencias, a pesar de haber enfrentado barreras de exclusión. Su dedicación y esfuerzo han sido fundamentales para abrir caminos y garantizar que las futuras generaciones de mujeres tengan la oportunidad de participar en el deporte.

Por lo tanto, es esencial otorgarles el reconocimiento que merecen, no solo por sus logros individuales, sino también por su contribución al desarrollo del deporte y la promoción de la igualdad de género en todas sus formas.

En las últimas décadas, la presencia de las mujeres en el ámbito deportivo en México ha cobrado una relevancia sin precedentes, destacándose por sus logros, la obtención de medallas y la ruptura de estigmas que han limitado su participación en disciplinas tradicionalmente masculinas. La evolución del deporte femenino en el país está marcada por hitos significativos y un esfuerzo constante por derribar las barreras que se imponen desde diversas esferas, ya sean institucionales, culturales o sociales.6 Este avance no solo refleja el talento y la dedicación de las atletas, sino también un cambio en la percepción social sobre el papel de la mujer en el deporte.

A pesar de su impacto notable en el desarrollo físico, social y cultural de México, la participación femenina en el deporte ha sido históricamente subestimada. Desde el histórico triunfo de Soraya Jiménez, quien se convirtió en la primera mujer mexicana en obtener una medalla de oro olímpica en 2000, hasta las destacadas actuaciones de numerosas atletas en eventos como los Juegos Panamericanos, Paralímpicos y campeonatos mundiales,7 las mujeres han demostrado su capacidad para sobresalir en un entorno competitivo. Su dedicación, disciplina y resiliencia son testimonio de un compromiso que va más allá de lo individual, contribuyendo a la construcción de un legado deportivo que inspira a futuras generaciones.

El deporte femenino no solo simboliza logros personales, sino que también representa un avance colectivo hacia la igualdad de género, la salud, la educación y el empoderamiento de las mujeres. La oficialización del Día Nacional de la Mujer Deportista sería un paso crucial para visibilizar estas contribuciones, alentar la participación de niñas y adolescentes en actividades deportivas y fortalecer las políticas públicas con un enfoque de género. Este reconocimiento no solo celebraría los éxitos alcanzados, sino que también serviría como un impulso para seguir trabajando en la eliminación de las desigualdades que aún persisten en el ámbito deportivo.

Un hito significativo en esta lucha se produjo en 2000, cuando Soraya Jiménez hizo historia al convertirse en la primera mexicana en obtener una medalla de oro olímpica. Su victoria en halterofilia durante los Juegos Olímpicos de Sídney no solo marcó un logro deportivo sin precedentes, sino que también se convirtió en un poderoso símbolo del empoderamiento femenino. Este triunfo resonó más allá del ámbito deportivo, evidenciando la capacidad de las mujeres para sobresalir en disciplinas tradicionalmente dominadas por hombres.

A pesar de este avance, la sociedad aún enfrenta desafíos significativos en términos de igualdad de género, especialmente en el ámbito deportivo.8 Las desigualdades estructurales continúan limitando el acceso y el reconocimiento de las mujeres en diversas disciplinas. Por ello, es necesario:

Establecer oficialmente el Día Nacional de la Mujer Deportista con el objetivo de reconocer y dar visibilidad a las contribuciones de las mujeres mexicanas en el ámbito deportivo, tanto a nivel nacional como internacional. Es fundamental que se reconozcan los logros y el impacto que han tenido en la promoción del deporte, lo que no solo enriquece la cultura deportiva del país, sino que también inspira a futuras generaciones a seguir sus pasos. Al celebrar este día, se pretende crear un espacio donde se valore el esfuerzo y la dedicación de las mujeres en el deporte, resaltando su papel como pioneras y modelos a seguir.

Ser una herramienta para incentivar la participación de niñas y adolescentes en actividades físicas y deportivas. Fomentar el interés por el deporte desde una edad temprana es crucial para desarrollar habilidades, promover la salud y construir una autoestima sólida. Al mismo tiempo, se busca impulsar políticas públicas que incorporen un enfoque de género, garantizando que todas las mujeres tengan acceso a condiciones equitativas para entrenar, competir y representar a México en diversas disciplinas. Esto no solo beneficiará a las deportistas, sino que también contribuirá a la construcción de una sociedad más justa e inclusiva.

Reforzar la cultura del deporte como una herramienta poderosa para el empoderamiento femenino y la igualdad social. Al promover la práctica deportiva entre las mujeres, se busca crear entornos inclusivos que ofrezcan igualdad de oportunidades y que reconozcan el valor de las mujeres en el ámbito deportivo.

Sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de respetar los derechos humanos de las mujeres, mejorando así su bienestar y calidad de vida.

En definitiva, el establecimiento del Día Nacional de la Mujer Deportista representa un paso significativo hacia la construcción de una sociedad más equitativa y respetuosa.

Por ello, es importante sensibilizar a la sociedad mexicana sobre la lucha de las mujeres por su inclusión y la igualdad de oportunidades en el ámbito deportivo. Al reconocer este día, fomentaremos un mayor entendimiento y apoyo hacia las mujeres que participan en diversas disciplinas deportivas, resaltando la importancia de su contribución y el reconocimiento que merecen.

Además, las autoridades tendrán la oportunidad de implementar programas y acciones que involucren a la comunidad en la promoción de la inclusión y la igualdad de oportunidades para las mujeres en el deporte. Estas actividades estarán orientadas a crear un entorno más equitativo en competencias y eventos deportivos, contribuyendo así al desarrollo integral y al crecimiento pleno de las mujeres en este ámbito. La participación de la sociedad será fundamental para lograr un cambio significativo en la percepción y el apoyo hacia las deportistas.

Esta conmemoración, no solo se convierte en un símbolo de celebración, sino que también rinde homenaje a la trayectoria de Soraya Jiménez, quien fue la primera mujer mexicana en obtener una medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Este logro representa un hito nacional que merece ser recordado con dignidad y orgullo, así como con acciones institucionales que fortalezcan la lucha por la igualdad. Su victoria no solo desafió las normas de género en el deporte de alto rendimiento, sino que también abrió las puertas para que nuevas generaciones de mujeres atletas pudieran soñar y alcanzar sus metas.9 Además, su legado se enriquece con su ejemplo de disciplina, fortaleza y resiliencia.

Este hito no solo marcó un momento crucial en el deporte mexicano, sino que también simbolizó un avance significativo en la lucha por la igualdad de género en el ámbito deportivo.

Así, el 6 de abril se convierte en una fecha propicia para celebrar un logro histórico en el deporte femenino mexicano y rendir homenaje a las miles de mujeres atletas que han seguido sus pasos, perpetuando su legado y contribuyendo al avance del deporte en el país.

Este día servirá no solo para conmemorar los éxitos alcanzados, sino también para reflexionar sobre los desafíos que aún persisten para las mujeres en el deporte, promoviendo así la creación de programas inclusivos que ayuden a construir un futuro más equitativo.

Por lo expuesto y fundado someto a consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se declara el 6 de abril Día Nacional de la Mujer Deportista

Único. Se declara el 6 de abril Día Nacional de la Mujer Deportista.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, Naciones Unidas.

2 Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, UNAM Global.

3 Deporte sin Barreras: el poder del deporte para la inclusión, Fundación Amanecer.

4 Objetivos de Desarrollo Sostenible, Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

5 Los valores del deporte: un legado para la sociedad.

6 Mujeres en el deporte: dedicación, ejemplo e inspiración, Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, gob.mx

7 Cinco mujeres que marcan la historia deportiva de México, ESPN.

8 Mujer en el deporte en México: principales desafíos, Journey Sports.

9 Deportistas mexicanas que han roto barreras y estereotipos.

Sede de la Comisión Permanente, a 16 de julio de 2025.

Diputada Ana Isabel González González (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Gobernación y Población. Julio 16 de 2025.)

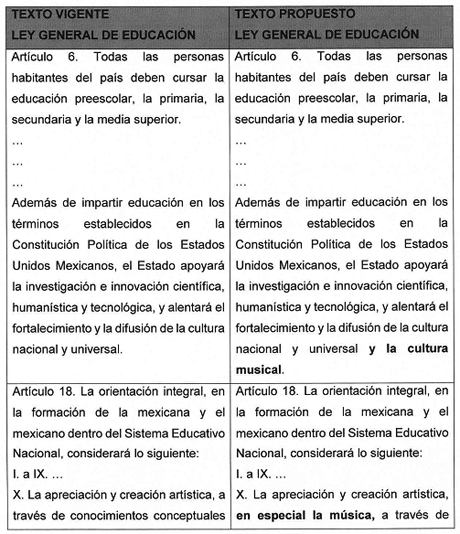

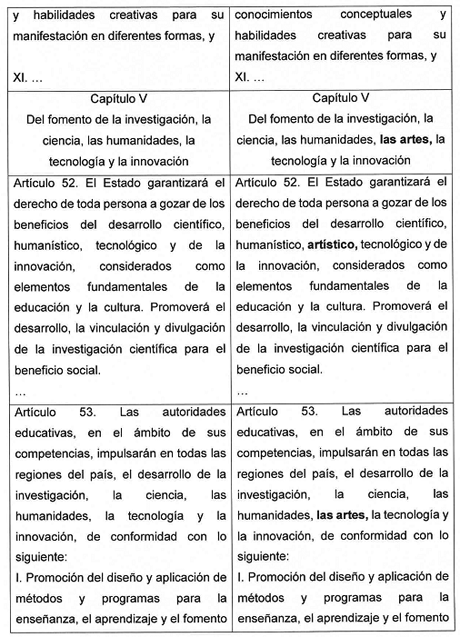

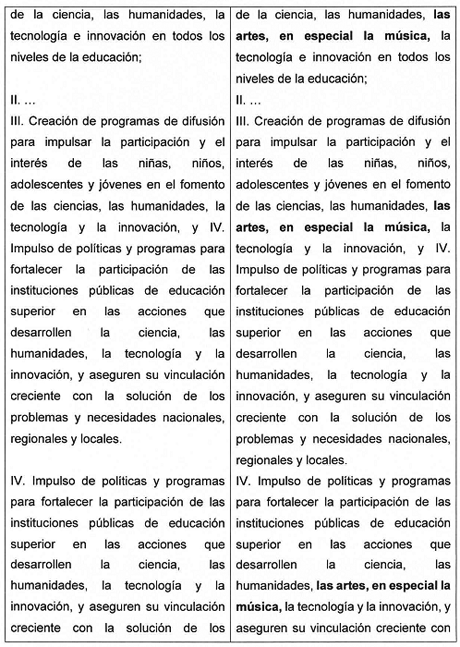

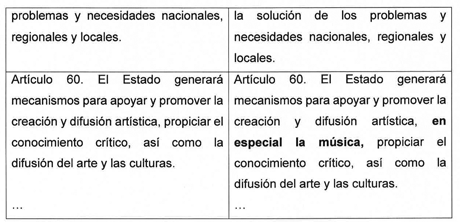

Que reforma los artículos 6, 18, 52, 53 y 60 de la Ley General de Educación, en materia de fomento a las artes, en especial la música, recibida de la diputada Sandra Beatriz González Pérez, del Grupo Parlamentario Morena, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 16 de julio de 2025

La suscrita, Sandra Beatriz González Pérez, diputada del Grupo Parlamentario Morena, en ejercicio de la facultad conferida por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 6, párrafo quinto; 18, fracción X; 52, párrafo primero; 53, párrafo primero, fracciones I, III y IV y 60, párrafo primero, y la denominación del Capítulo V de la Ley General de Educación, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

“Los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral, por lo que se incluirá el conocimiento de las ciencias y humanidades: la enseñanza de... las artes, en especial la música... ” (el resaltado es propio).1

Este es el texto vigente del párrafo décimo primero del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en él el Constituyente Permanente reconoció la importancia de la música en la educación de las infancias y decidió incluirla como una parte relevante de los conocimientos a impartirse en los diferentes niveles de la educación, en especial en la educación básica, por ello la disposición expresa de que fuera incluida dentro de los planes y programas de estudio.

La importancia de la enseñanza de la música queda manifiesta en el aforismo siguiente: “Educar con la música significa que es posible generar en los educandos valores educativos comunes, específicos y especializados y desarrollar competencias básicas profesionales”2 ; reconocer la importancia de la música como un elemento esencial en y de la educación resulta primordial en la planeación y aplicación de políticas públicas que busquen mejorar el nivel educativo y el desarrollo cultural de las nuevas generaciones de mexicanas y mexicanos.

La visión de la educación artística en la que su objetivo es que las personas educandas desarrollen competencias adquiribles desde la cultura artística, busca contribuir a la formación común desde las artes proporcionando valores educativos comunes que permitan a la persona desarrollar valores éticos, estéticos y sociales.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) ha impulsado y sugerido la implementación de políticas educativas que impulsen el aprendizaje a través de la música, por ello ha elaborado materiales didácticos de apoyo a la educación musical como La guía del facilitador, la armonía a través de la canción ,3 para el organismo internacional, la enseñanza de la música es una forma propicia de ayudar a la integración de las infancias y las juventudes, así como aprovechar sus talentos.

En este sentido, la Unesco refiere que la enseñanza de la música entre las y los educandos ayuda a fortalecer el vínculo entre ellos y sus comunidades, ampliando, además, el proceso de enseñanza-aprendizaje.4

Además, la música y su enseñanza proporciona valores comunes que ayudan a las personas, en su vida y desarrollo personal, en la toma de decisiones y a concretar proyectos trascendentes para su crecimiento como personas y como miembros del conglomerado social; de igual forma, contribuye al desarrollo de valores estéticos, éticos y sociales.

Aunado a lo anterior, la enseñanza de la música permitiría a las y los estudiantes conectar con su patrimonio cultural y fomentaría el respeto hacia otras culturas convirtiéndose en un factor de transformación positivo en las infancias y adolescencias.

La música, como herramienta pedagógica en educación básica, desarrolla competencias importantes en niñas y niños entre ellas la memoria, atención, coordinación y resolución de problemas, también estimula la creatividad y el pensamiento crítico.5

Estudios neurocientíficos han permitido demostrar que el aprendizaje musical activa los dos hemisferios cerebrales, mejora habilidades como la lectura, el pensamiento científico y el lenguaje, ayuda a mejorar el rendimiento académico y favorece la concentración. Aunado a lo anterior, el aprendizaje y la práctica musical ayuda a que niñas y niños expresen mejores sentimientos complejos, mejoren su autoestima y su capacidad de manejo del estrés.6

En el caso de adolescentes estudiantes del nivel medio superior, el aprendizaje musical favorece las conexiones neuronales que ayudan nuevos aprendizajes; favoreciendo funciones cognitivas y motivando cambios en la estructura y función cerebrales, incentivando las conexiones neuronales; permite mejorar las habilidades fonéticas, la motricidad fina y gruesa y se ha constatado una mejoría en el desarrollo emocional, toda vez que la música actúa en el sistema límbico, que es en el que ejecutan y controlan las emociones.

A mayor abundamiento, ayuda a mejorar el razonamiento analógico, esto es, mejora la habilidad cognitiva de encontrar similitudes y diferencias entre realidades distintas. Mejora la memoria a corto plazo u operativa, de suma importancia en los procesos cognitivos como la percepción, el lenguaje, comprensión verbal, cálculo mental y toma de decisiones, con lo que se favorece la capacidad de procesar una mayor cantidad de información.7

Un gran ejemplo de los beneficios sociales de la enseñanza musical de las infancias y adolescencias se ha demostrado en diversas regiones del orbe con la organización y promoción de orquestas y coros infantiles y juveniles cuya formación, especialmente en comunidades de bajos recursos, ha favorecido la educación integral, el trabajo en equipo que infunde disciplina, sensibilización de las niñas, niños y adolescentes que las integran, que mejoren su comportamiento individual y colectivo, tanto en el ámbito familiar, como escolar y en su núcleo social, aumenta la calidad en el estudio, desarrolla empatía y creatividad, genera un ambiente de bienestar que mejora las relaciones interpersonales, logra prevenir situaciones de violencia e, incluso, embarazos no deseados.8

Conocedora de todos estos beneficios, la Presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presentó la iniciativa “México canta”, con la que busca reforzar la estrategia gubernamental en favor de la paz, contra el consumo de drogas y a la vez promover la riqueza musical de nuestro país, además de evitar la apología de la violencia que lamentablemente ha proliferado en los últimos años en diferentes géneros musicales de amplia aceptación de regiones del territorio nacional.9

En su oportunidad, la Presidenta Sheinbaum señaló que su propuesta busca promover la música mexicana sin contenidos que hagan apología de la violencia o del consumo de drogas y, por el contrario, se refuerce la campaña por la paz y contra las adicciones, así como impulsar la actividad creativa de las y los jóvenes, lo anterior porque la Presidenta reconoce la importancia de la música en la formación integral de las y los jóvenes.

Por ello se estima pertinente que esta soberanía se ocupe de reforzar el marco jurídico de la educación a efecto, no sólo de promover la enseñanza de la música, sino también de dotar a las infancias y adolescencias de esta importante herramienta que les ayude a mejorar su aprendizaje y desarrollo personal.

Resulta relevante señalar que, de aceptarse las propuestas de reformas planteadas, no se incurrirá en la creación de contradicciones o antinomias normativas, sino que, por el contrario, se fortalecerá el marco jurídico al armonizar las disposiciones de la Ley General de Educación con lo dispuesto en el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Considerandos

Ahora bien, es consideración de quien suscribe esta propuesta legislativa que resulta necesario, como ya ha sido señalado, realizar una serie de modificaciones al texto normativo de la Ley General de Educación que fortalezca el proceso de enseñanza-aprendizaje de las infancias y adolescencias de nuestro país, les dote de herramientas que mejores sus capacidades cognitivas y de interrelación social y les ayude a mejorar el entorno social en el que habitan; dichas modificaciones serán detalladas a continuación.

En el artículo 6, párrafo quinto, de la Ley General de Educación, se propone la incorporación de la porción “y la cultura musical” a efecto de acotar y diferenciar la cultura musical de la cultura nacional y universal referida ya en el texto vigente.

Respecto al artículo 18, se plantea modificar su fracción X, a efecto de armonizar dicho precepto normativo con el contenido de la porción conducente del artículo 3o. constitucional, tal y como ya fue referido en el cuerpo de la presente propuesta de reforma, ello con objeto de que el Sistema Educativo Nacional considere la promoción de la música como parte destacada de la apreciación y creación artística.

En sintonía con lo ya expresado, se propone modificar la denominación del Capítulo V a efecto de incluir en él la expresión “las artes”, a efecto de considerar como objeto de promoción, además de las referidas en el texto actual, además de la ciencia, las humanidades, la tecnología y la innovación, a las artes mismas.

Por su parte, en el artículo 52, párrafo primero, se formula incluir la voz “artístico” a efecto de que sea considerado el beneficio artístico como un elemento fundamental de la educación, además de que con ello el texto legal será armónico con los artículos conducentes, mismos que forman parte de esta propuesta de reforma.

En cuanto al artículo 53, se proponen cuatro modificaciones; en su párrafo primero se expone la inclusión de la voz “las artes”, a efecto de que sean estás sean incluidas como parte de las materias que deberán ser impulsadas por las autoridades educativas; se formula reformar las fracciones I, III y IV, a efecto de que en ellas se incorpore la porción “las artes, en especial la música”, ello con la finalidad de que los referidos textos normativos sean armónicos con la redacción del párrafo conducente del artículo 3o. de la Constitución general de la República.

Finalmente, se plantea reformar el artículo 60, párrafo primero, con objeto de que se incorpore en su texto la frase “en especial la música”, ello con el mismo objeto señalado en el párrafo que antecede, esto es, armonizar este texto legal con el texto constitucional.

Por lo anterior es que se plantean las siguientes reformas y adiciones a los artículos ya referidos de la Ley General de Educación, mismas que se describen en el siguiente cuadro comparativo para facilitar la comprensión de la importancia de los planteamientos que nos ocupan.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 6, párrafo quinto; 18, fracción X; 52, párrafo primero; 53, párrafo primero, fracciones I, III y IV y 60, párrafo primero, y la denominación del Capítulo V, Del fomento de la investigación, la ciencia, las humanidades, las artes, la tecnología y la innovación, de la Ley General de Educación

Único. Se reforman los artículos 6, párrafo quinto; 18, fracción X; 52, párrafo primero; 53, párrafo primero, fracciones I, III y IV y 60, párrafo primero, y la denominación del Capítulo V de la Ley General de Educación.

Artículo 6. Todas las personas habitantes del país deben cursar la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior.

...

...

...

...

Además de impartir educación en los términos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado apoyará la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y la difusión de la cultura nacional y universal y la cultura musical .

Artículo 18. La orientación integral, en la formación de la mexicana y el mexicano dentro del Sistema Educativo Nacional, considerará lo siguiente:

I. a IX. ...

X. La apreciación y creación artística, en especial la música, a través de conocimientos conceptuales y habilidades creativas para su manifestación en diferentes formas, y

XI. ...

Capítulo V

Del fomento de la investigación, la

ciencia, las humanidades, las artes, la tecnología y la innovación

Artículo 52. El Estado garantizará el derecho de toda persona a gozar de los beneficios del desarrollo científico, humanístico, artístico, tecnológico y de la innovación, considerados como elementos fundamentales de la educación y la cultura. Promoverá el desarrollo, la vinculación y divulgación de la investigación científica para el beneficio social.

Artículo 53. Las autoridades educativas, en el ámbito de sus competencias, impulsarán en todas las regiones del país, el desarrollo de la investigación, la ciencia, las humanidades, las artes, la tecnología y la innovación, de conformidad con lo siguiente:

I. Promoción del diseño y aplicación de métodos y programas para la enseñanza, el aprendizaje y el fomento de la ciencia, las humanidades, las artes, en especial la música, la tecnología e innovación en todos los niveles de la educación;

II. ...

III. Creación de programas de difusión para impulsar la participación y el interés de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el fomento de las ciencias, las humanidades, las artes, en especial la música, la tecnología y la innovación, y

IV. Impulso de políticas y programas para fortalecer la participación de las instituciones públicas de educación superior en las acciones que desarrollen la ciencia, las humanidades, las artes, en especial la música, la tecnología y la innovación, y aseguren su vinculación creciente con la solución de los problemas y necesidades nacionales, regionales y locales.

Artículo 60. El Estado generará mecanismos para apoyar y promover la creación y difusión artística, en especial la música , propiciar el conocimiento crítico, así como la difusión del arte y las culturas.

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Educación Pública deberá actualizar los planes de estudio correspondientes a efecto de incluir los contenidos relativos a la materia objeto del presente decreto.

Tercero. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá considerar en la propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación para el respectivo ejercicio fiscal los recursos necesarios para dotar de los recursos financieros suficientes para la adquisición de instrumentos musicales y la contratación de personal docente especializado, a efecto de dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el presente decreto.

Notas

1 Fuente: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (diputados.gob.mx) consultada el 7 de abril de 2025.

2 Fuente: (PDF) Educar con la música: fundamentos pedagógicos de la relación música-educación y aproximación a la formación y a las competencias del docente del ámbito musical desde la perspectiva meso axiológica de la pedagogía. (researchgate.net) consultada el 7 de abril de 2025.

3 Fuente: La Armonía a través de la canción: educar mediante la música, guía del facilitador-UNESCO Biblioteca Digital consultada el 7 de abril de 2025.

4 Fuente: Música en tu aula: entonando oportunidades en los procesos educativos/UNESCO consultada el 8 de abril de 2025.

5 Fuente: Música y educación: el valor de la música en educación primaria (unir.net) consultada el 8 de abril de 2025.

6 Fuente: El aprendizaje musical y el cerebro: los beneficios que genera en un niño/Social (aucal.edu) consultada el 8 de abril de 2025.

7 Fuente: Beneficios de la estimulación musical en el desarrollo cognitivo de estudiantes de grado medio (scielo.cl) consultada el 8 de abril de 2025.

8 Fuente: Beneficios de la práctica musical en los niveles de educación básica obligatoria en México (scielo.org.mx) consultada el 9 de abril de 2025.

9 Fuente: Sheinbaum presenta “México canta”, un festival contra corridos tumbados (expansion.mx) consultada el 9 de abril de 2025

Senado de la República, sede de la Comisión Permanente, a 16 de julio de 2025.

Diputada Sandra Beatriz González Pérez (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Educación. Julio 16 de 2025.)

Que reforma diversas disposiciones de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, en materia de armonización normativa, presentada por el diputado Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, del Grupo Parlamentario del PRI, en la sesión de la Comisión Permanente efectuada el miércoles 16 de julio de 2025

El que suscribe, diputado Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 fracción II, 72 y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 116 y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 6, numeral 1, fracción I; y el artículo 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, en materia de armonización normativa

Exposición de Motivos

La juventud mexicana representa una de las principales fuerzas transformadoras del país.

Como sector estratégico, requiere de políticas públicas articuladas que garanticen su inclusión plena en los ámbitos económico, social, educativo, cultural y, de manera cada vez más urgente, en el mundo del trabajo. El Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), como organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, ha sido el encargado de promover estas políticas desde su creación.

Sin embargo, la realidad de las juventudes y el diseño institucional que las atiende ha evolucionado significativamente en los últimos años. En este sentido, el 24 de agosto de 2022, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo por el que se agrupa al Instituto Mexicano de la Juventud al sector coordinado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social”. Este acuerdo, firmado por el titular del Poder Ejecutivo federal con fundamento en el artículo 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establece que el Imjuve deja de estar coordinado por la Secretaría de Bienestar para pasar a formar parte del sector coordinado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Este movimiento responde a un enfoque estratégico que busca fortalecer la articulación entre el Imjuve y las políticas públicas de capacitación, empleabilidad, derechos laborales, formación para el trabajo y productividad juvenil, en coherencia con programas prioritarios como Jóvenes Construyendo el Futuro. La finalidad es alinear de forma más coherente las funciones del instituto con los desafíos que enfrentan las juventudes mexicanas en materia de acceso al trabajo digno, seguridad social, capacitación técnica y crecimiento económico sostenible.

A pesar de esta reagrupación sectorial ya vigente, el artículo 3 Bis de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud aún señala como dependencia coordinadora a la Secretaría de Bienestar, lo que genera un desfase normativo entre el marco legal y la realidad administrativa actual. Esta incongruencia podría dar lugar a interpretaciones jurídicas incorrectas, complicar la operación institucional y afectar la transparencia y la rendición de cuentas.

En virtud de lo anterior, y en aras de dotar de certeza jurídica a la estructura organizacional del Imjuve, se propone la reforma al artículo 3 Bis de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, con el fin de armonizarlo con el acuerdo presidencial citado, estableciendo con claridad que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social es ahora la dependencia coordinadora del Instituto.

Esta modificación no sólo atiende una necesidad técnica de actualización normativa, sino que también reafirma el compromiso del Estado mexicano con el fortalecimiento de políticas públicas integrales para las juventudes, particularmente en el ámbito del desarrollo económico y laboral.

Reconociendo los cambios en la estructura institucional del gobierno federal y la necesidad de que las políticas públicas dirigidas a las juventudes se articulen eficazmente con los retos actuales del país, esta iniciativa busca armonizar el marco jurídico del Instituto Mexicano de la Juventud con la realidad administrativa vigente. La adscripción del Imjuve al sector coordinado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social representa una oportunidad para fortalecer las acciones gubernamentales en favor del desarrollo integral de las juventudes, particularmente en lo relativo a su inserción laboral, capacitación para el trabajo y ejercicio pleno de sus derechos económicos y sociales.

Esta propuesta, por tanto, no solo responde a una necesidad técnica de actualización normativa, sino que también reafirma el compromiso de esta Soberanía con la construcción de una institucionalidad más coherente, funcional y orientada a resultados. Su aprobación permitirá dar certeza jurídica, operativa y programática a uno de los principales instrumentos del Estado mexicano en materia de política juvenil.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la presente iniciativa de reforma, con la convicción de que representa un paso firme hacia una política de juventudes más integral, moderna y eficaz.

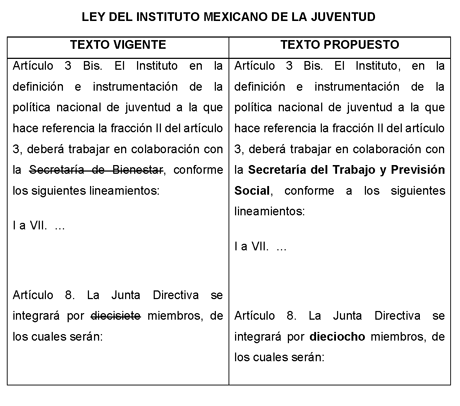

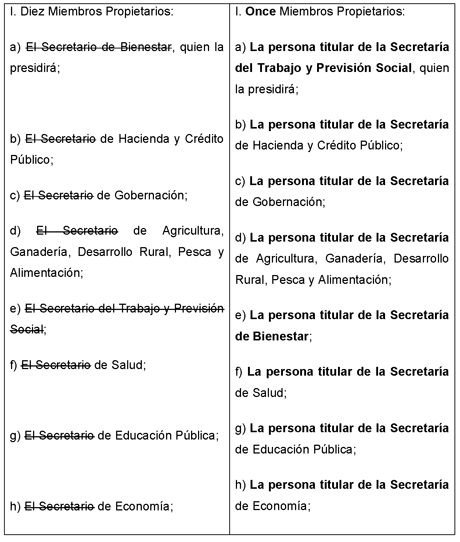

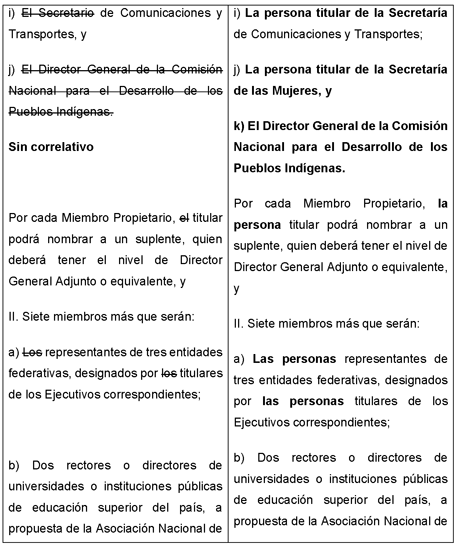

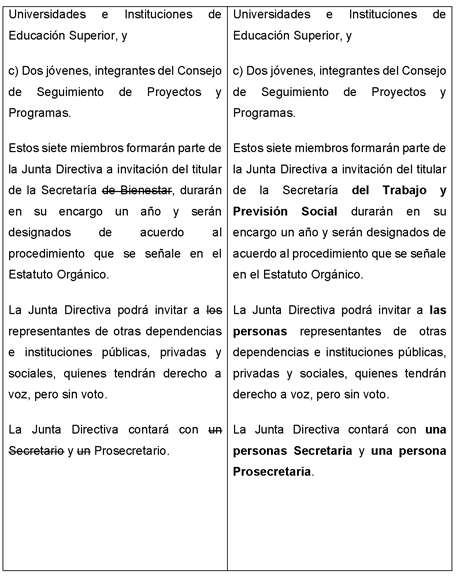

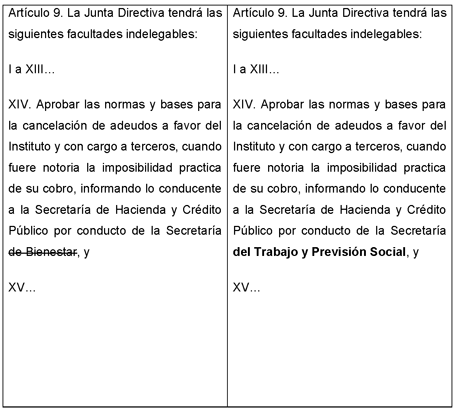

A continuación, se presenta un cuadro comparativo del texto vigente y la propuesta de reforma y adiciones a diversas disposiciones a la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud:

Por lo expuesto, se pone a consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de:

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, en materia de armonización normativa

Único. Se reforma el primer párrafo del artículo 3 Bis; el primer, segundo y tercer párrafo, así como la fracción I con sus incisos a) a j), el inciso a) del primer párrafo de la fracción II, y el segundo párrafo de la fracción II del artículo 8; y la fracción XIV del artículo 9. Asimismo, se adiciona un inciso k) a la fracción I del artículo 8 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, para quedar como sigue:

Artículo 3 Bis. El Instituto, en la definición e instrumentación de la política nacional de juventud a la que hace referencia la fracción II del artículo 3, deberá trabajar en colaboración con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, conforme a los siguientes lineamientos:

I a VII. ...

Artículo 8. La junta directiva se integrará por dieciocho miembros, de los cuales serán:

I. Once miembros propietarios:

a) La persona titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social , quien la presidirá;

b) La persona titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

c) La persona titular de la Secretaría de Gobernación;

d) La persona titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación;

e) La persona titular de la Secretaría de Bienestar;

f) La persona titular de la Secretaría de Salud;

g) La persona titular de la Secretaría de Educación Pública;

h) La persona titular de la Secretaría de Economía;

i) La persona titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes;

j) La persona titular de la Secretaría de las Mujeres, y

k) El director general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Por cada miembro propietario, la persona titular podrá nombrar a un suplente, quien deberá tener el nivel de director general adjunto o equivalente, y

II. Siete miembros más que serán:

a) Las personas representantes de tres entidades federativas, designados por las personas titulares de los Ejecutivos correspondientes;

b) Dos rectores o directores de universidades o instituciones públicas de educación superior del país, a propuesta de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, y

c) Dos jóvenes, integrantes del Consejo de Seguimiento de Proyectos y Programas.

Estos siete miembros formarán parte de la junta directiva a invitación del titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social durarán en su encargo un año y serán designados de acuerdo al procedimiento que se señale en el Estatuto Orgánico.

La junta directiva podrá invitar a las personas representantes de otras dependencias e instituciones públicas, privadas y sociales, quienes tendrán derecho a voz, pero sin voto.

La Junta Directiva contará con una persona Secretaria y una persona Prosecretaria.

Artículo 9. La junta directiva tendrá las siguientes facultades indelegables:

I. a XIII. ...

XIV. Aprobar las normas y bases para la cancelación de adeudos a favor del Instituto y con cargo a terceros, cuando fuere notoria la imposibilidad practica de su cobro, informando lo conducente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por conducto de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y

XV. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. A la entrada en vigor del presente decreto, los congresos de las entidades federativas contarán con un plazo de 180 días naturales para realizar las adecuaciones a su normatividad correspondiente.

Dado en el salón de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 16 de julio de 2025.

Diputado Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Juventud. Julio 16 de 2025.)

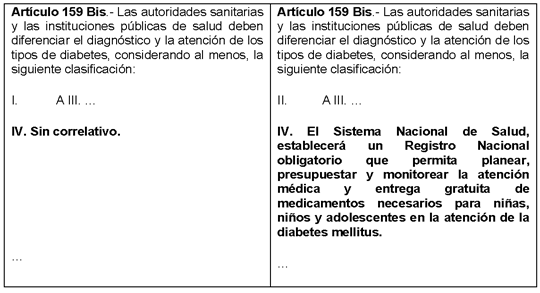

Que reforma el artículo 3, y adiciona los artículos 3, 27 y 159 Bis de la Ley General de Salud, en materia de atención de la diabetes mellitus, recibida de la diputada Ana Isabel González González, del Grupo Parlamentario del PRI, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 16 de julio de 2025

El suscrita, Ana Isabel González González, diputada del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XII del artículo 3 y se adicionan la II Ter y XX Bis del artículo 3, VIII Bis del artículo 27 y fracción IV al artículo 159 Bis de la Ley General de Salud, en materia de atención de la diabetes mellitus, al tenor del siguiente

Planteamiento del problema

La diabetes se define como un grupo de trastornos que afectan la capacidad del organismo para regular los niveles de glucosa en la sangre, principalmente debido a una producción insuficiente de insulina. Este problema de salud se ha convertido en uno de los retos más significativos en el ámbito de la salud pública en el país, no solo por su repercusión en la calidad de vida de quienes la padecen, sino también por el considerable gasto que implica para para las familias y el elevado riesgo de desarrollar complicaciones graves (INSP, 2024).1

Según el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP, 2024), la diabetes se posiciona como la principal causa de mortalidad en el país y es responsable de un alto porcentaje de casos de discapacidad, ceguera, amputaciones e insuficiencia renal. En 20232 se reportó que más de la mitad de las personas diagnosticadas con diabetes en México no lograban mantener un control adecuado de su enfermedad, a pesar de que el 93 por ciento de ellos estaba bajo algún tipo de tratamiento. Esta situación se ve agravada por las dificultades en el diagnóstico temprano y la escasa adherencia a los tratamientos prescritos, lo que ha permitido que la enfermedad continúe su avance sin control.