Gaceta Parlamentaria, año XXVIII, número 6830, miércoles 16 de julio de 2025

- Que reforma los artículos 1 y 41 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, recibida del diputado Alfredo Vázquez Vázquez, del Grupo Parlamentario de Morena, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 9 de julio de 2025

- Que reforma el artículo 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, recibida de los diputados Alfredo Vázquez Vázquez, Evangelina Moreno Guerra, María Magdalena Rosales Cruz y Beatriz Andrea Navarro Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 9 de julio de 2025

- Que reforma diversos artículos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, recibida de los diputados Alfredo Vázquez Vázquez, Evangelina Moreno Guerra, María Magdalena Rosales Cruz y Beatriz Andrea Navarro Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 9 de julio de 2025

- Que reforma la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, recibida de la diputada Mariana Guadalupe Jiménez Zamora, del Grupo Parlamentario del PAN, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 9 de julio de 2025

- Que reforma el Código Civil Federal, recibida de la diputada Delhi Miroslava Shember Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 9 de julio de 2025

- Que reforma el artículo 377 de la Ley Federal del Trabajo, recibida del diputado Francisco Adrián Castillo Morales, del Grupo Parlamentario de Morena, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 9 de julio de 2025

- Que se deroga la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista y se expide la Ley General para la Atención Integral, Protección e Inclusión de las Personas con Trastorno del Espectro Autista, recibida de la diputada Petra Romero Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 9 de julio de 2025

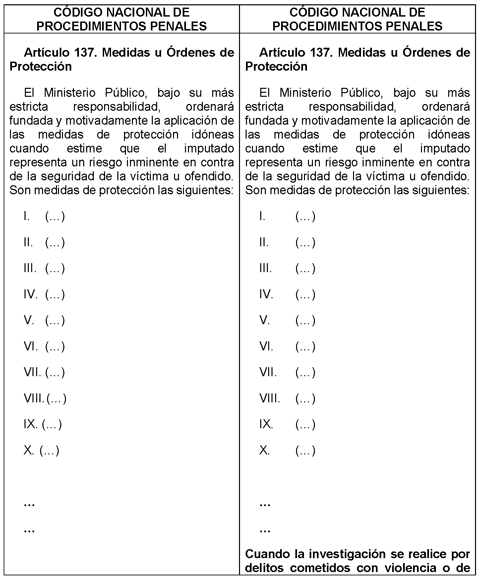

- Que reforma el Código Nacional de Procedimientos Penales, recibida de la diputada Leticia Farfán Vázquez, del Grupo Parlamentario de Morena, en la sesión de la Comisión Permanente efectuada el miércoles 9 de julio de 2025

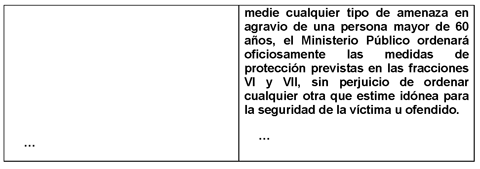

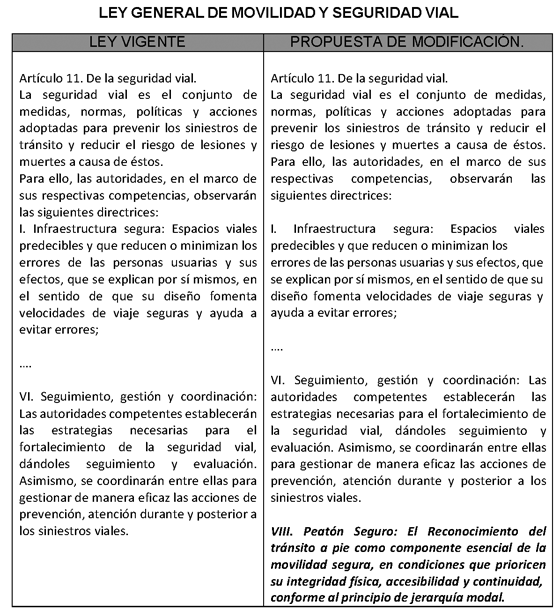

- Que reforma la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, en materia de seguridad peatonal, presentada por la diputada Marcela Michel López, del Grupo Parlamentario de Morena, en la sesión de la Comisión Permanente llevada a cabo el miércoles 9 de julio de 2025

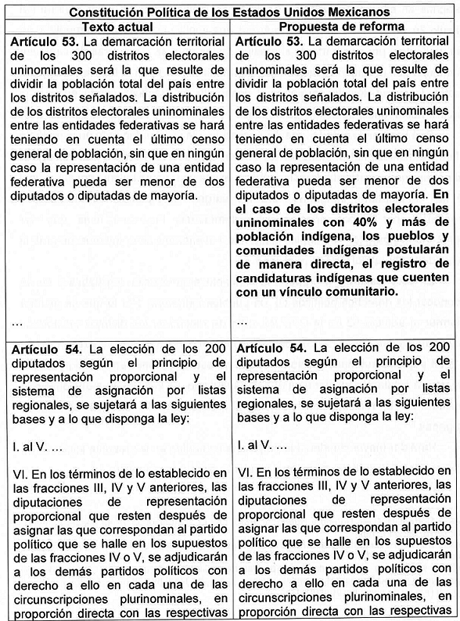

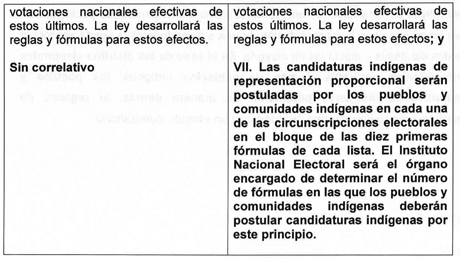

- Que reforma los artículos 53 y 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, recibida de los diputados Alfredo Vázquez Vázquez, Evangelina Moreno Guerra, María Magdalena Rosales Cruz, Beatriz Andrea Navarro Pérez, suscrita por diputadas y diputados del Grupo Parlamentario de Morena, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 9 de julio de 2025

- Con proyecto de decreto, por el que se inscribe con letras doradas en el Muro de Honor del salón de sesiones de la Cámara de Diputados: “Al EZLN, cuya lucha hizo visibles a los pueblos originarios de México”, presentada por la diputada Rosario del Carmen Moreno Villatoro, del Grupo Parlamentario de Morena, en la sesión de la Comisión Permanente llevada a cabo el miércoles 9 de julio de 2025

- De la Comisión de Vivienda, a la reunión extraordinaria de junta directiva que en modo semipresencial tendrá lugar el miércoles 16 de julio, a las 10:00 horas

- De la Comisión de Turismo, a la décima reunión de junta directiva, que se llevará a cabo –de manera semipresencial– el jueves 17 de julio, a las 12:00 horas

- De la Comisión de Defensa Nacional, a la octava reunión ordinaria, que se realizará el miércoles 16 de julio, a las 11:00 horas

- De la Comisión de Turismo, a la novena reunión ordinaria, que se llevará a cabo –de manera semipresencial– el jueves 17 de julio, a las 12:15 horas

- De la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, a la séptima reunión ordinaria, que se llevará a cabo –de manera semipresencial– el viernes 18 de julio, a las 11:00 horas

- De la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, a la séptima reunión de junta directiva, que se llevará a cabo el lunes 28 de julio, a las 11:30 horas

- De la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, a la séptima reunión ordinaria, que se llevará a cabo el lunes 28 de julio, a las 12:00 horas

Que reforma los artículos 1 y 41 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, recibida del diputado Alfredo Vázquez Vázquez, del Grupo Parlamentario de Morena, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 9 de julio de 2025

Los que suscriben, Alfredo Vázquez Vázquez, Evangelina Moreno Guerra, María Magdalena Rosales Cruz y Beatriz Andrea Navarro Pérez, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de la Comisión Permanente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 1 y 41 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Los pueblos indígenas y afromexicanos han enfrentado una exclusión sistemática de los beneficios económicos generados por las obras públicas y servicios relacionados con las mismas, aun cuando muchas de estas obras se desarrollan en sus territorios o tienen un impacto directo en sus comunidades. La falta de mecanismos diferenciados para su inclusión en los procesos de licitación y contratación perpetúa la desigualdad estructural, contraviniendo los principios de justicia social y equidad que deben regir la acción del Estado.

A pesar de avances normativos en otros sectores, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas no considera disposiciones específicas para garantizar el acceso de estos pueblos a los beneficios económicos derivados de la contratación pública. Esta omisión genera una brecha normativa que debe ser corregida a través de la incorporación de acciones afirmativas en la ley.

La construcción de obras públicas en territorios habitados por pueblos indígenas y afromexicanos, lejos de representar una oportunidad de bienestar, ha sido con frecuencia causa de despojo, fragmentación territorial, desplazamientos forzados, contaminación ambiental y pérdida de autonomía. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha documentado múltiples casos en los que proyectos de infraestructura han generado afectaciones graves a los derechos humanos colectivos de estas comunidades, sin que se haya cumplido con el deber constitucional e internacional de consultarles de manera previa, libre, informada y culturalmente adecuada.

De acuerdo con el reporte Pobreza por grupos poblacionales a nivel municipal, México Población indígena, del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval),1 más de 75 por ciento de la población indígena en México vive en situación de pobreza, y más de la mitad en pobreza extrema. Las comunidades afromexicanas enfrentan condiciones similares, caracterizadas por la marginación territorial, el limitado acceso a servicios básicos y la baja participación en las decisiones públicas. A pesar de que muchas obras de infraestructura se desarrollan en sus territorios o zonas de influencia, los beneficios económicos derivados de estos proyectos suelen concentrarse en empresas externas o actores ajenos a la comunidad. Esta situación vulnera el principio de equidad, perpetúa la desigualdad estructural y representa una omisión del deber estatal de garantizar la igualdad sustantiva.

La reforma constitucional en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre de 2024, refuerza el mandato del Estado mexicano para promover el desarrollo integral y sustentable de estos pueblos, garantizando su participación en las decisiones que les afectan y reconociendo sus derechos sobre los territorios y recursos que han ocupado ancestralmente. Esta reforma reconoce su participación efectiva en la planeación y ejecución de políticas públicas, y ordena al Estado establecer mecanismos jurídicos y administrativos que permitan su inclusión en condiciones de equidad.

El Estado mexicano es parte del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, que en su artículo 7 establece el derecho de los pueblos indígenas a definir sus propias prioridades de desarrollo, así como a participar en la formulación, ejecución y evaluación de programas que los afecten. En tanto que, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en el mismo sentido, reconoce su derecho a participar plenamente en la vida económica del país, a conservar sus formas propias de organización económica y a beneficiarse equitativamente del desarrollo. Además, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial ha exhortado a México a implementar acciones afirmativas específicas para garantizar la inclusión de pueblos indígenas y afromexicanos en todos los ámbitos, incluidos los procesos económicos y productivos.

En el contexto de la contratación pública, estas acciones afirmativas implican la adopción de medidas que prioricen la participación de comunidades indígenas y afromexicanas en la ejecución de obras en sus territorios. Esto puede realizarse mediante mecanismos como la adjudicación directa a empresas comunitarias, cooperativas o agrupaciones productivas locales, siempre que se cumplan los requisitos técnicos, legales y administrativos. Dichas medidas no representan privilegios indebidos, sino instrumentos legítimos para compensar desigualdades históricas y garantizar el ejercicio efectivo de derechos colectivos.

De la misma forma, estudios académicos desarrollados por expertos en derechos indígenas han evidenciado que la ausencia de un enfoque diferenciado en la legislación sobre obras públicas contribuye a la profundización de las brechas sociales y territoriales.

Diversos investigadores han argumentado que sin mecanismos jurídicos específicos que reconozcan la diversidad cultural, la autodeterminación y la propiedad comunal de los territorios, las políticas de infraestructura tienden a reproducir patrones históricos de imposición, marginación y despojo. Tal como lo ha señalado Gustavo Esteva, la noción de desarrollo impuesta desde el Estado y los organismos internacionales ha funcionado como una forma de colonización interna, al ignorar los modos de vida, conocimientos y sistemas normativos propios de los pueblos indígenas.2

Para Esteva, los megaproyectos no solo destruyen territorios, sino también cosmovisiones y formas de organización comunitaria.

En esta misma línea, la antropóloga jurídica María Teresa Sierra ha documentado ampliamente cómo la falta de reconocimiento del pluralismo jurídico y del derecho de los pueblos a decidir sobre sus tierras y recursos genera conflictos estructurales, pues el ordenamiento jurídico nacional continúa privilegiando una concepción individualista y mercantil de la propiedad.3 Sierra advierte que, sin una protección efectiva de los derechos colectivos, los marcos normativos actuales se convierten en instrumentos que legitiman la expropiación y el desplazamiento.

Desde una perspectiva crítica y comprometida con la defensa de los pueblos originarios, Carlos González García, integrante del Congreso Nacional Indígena, ha señalado que el Estado mexicano utiliza mecanismos como las consultas simuladas o las reformas legales regresivas para facilitar el despojo. González enfatiza que el despojo ya no ocurre solamente por medios violentos, sino también mediante la ley, a través de figuras jurídicas que despojan a las comunidades de sus facultades para decidir sobre el uso y destino de sus territorios.4

Los marcos legales actuales, al no reconocer plenamente los derechos colectivos y territoriales de los pueblos indígenas y afromexicanos, no solo fallan en protegerlos, sino que activamente contribuyen a su desposesión. Por ello, la exigencia de reformas estructurales en materia de derechos indígenas no debe verse como una concesión, sino como una condición mínima de justicia histórica.

Por ello, a fin de subsanar esta deuda histórica, así como para cumplir con el mandato constitucional de armonizar el contenido de la legislación nacional con la reforma al artículo 2° de la Carta Magna, en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, la presente iniciativa propone reformar el artículo 1° para establecer que las obras públicas deberán incorporar acciones afirmativas en favor de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, especialmente cuando estas se desarrollen en sus territorios. Asimismo, se plantea reformar el artículo 41 para permitir la adjudicación directa de obras y servicios a organizaciones, empresas comunitarias o cooperativas indígenas y afromexicanas, como medida de inclusión económica, respeto a la autonomía y promoción del desarrollo con identidad.

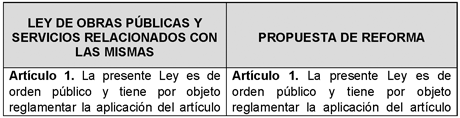

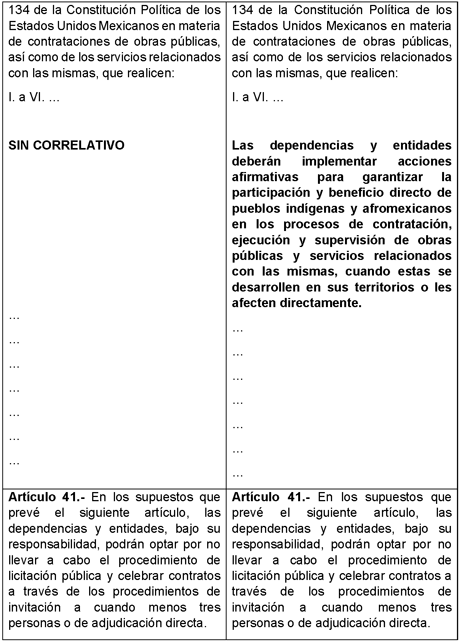

Por lo antes expuesto y para un mejor entendimiento se presenta el siguiente cuadro para ilustrar la presente propuesta legislativa:

El presente proyecto de decreto tiene como finalidad contribuir a la construcción de un Estado pluricultural, justo y equitativo, en el que los pueblos indígenas y afromexicanos no solo sean consultados, sino verdaderamente incluidos y beneficiados en los procesos de desarrollo nacional.

Por lo expuesto se somete a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 1 y 41 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas

Único. Se adicionan los párrafos segundo al artículo 1, con lo que se recorren los subsecuentes; y sexto al artículo 41 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para quedar como sigue:

Artículo 1. ...

Las dependencias y entidades deberán implementar acciones afirmativas para garantizar la participación y beneficio directo de pueblos indígenas y afromexicanos en los procesos de contratación, ejecución y supervisión de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, cuando estas se desarrollen en sus territorios o les afecten directamente.

...

...

...

...

...

...

...

Artículo 41. ...

...

...

...

...

Cuando se trate de obras a realizarse en territorios habitados predominantemente por pueblos indígenas o afromexicanos, podrá otorgarse preferencia o adjudicación directa a empresas o agrupaciones pertenecientes a dichos pueblos, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en esta ley.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Documento disponible en https://www.coneval.org.mx/Medicion/Documents/Pobreza_municipal/2020/gpos_pob/

Sintesis_pobreza_PI_municipal.pdf Fecha de consulta: 20 de junio de 2025.

2 Esteva, G.; y Prakash, M. S. (1998). Escaping education: living as learning within grassroots cultures. Peter Lang.

3 Sierra, M. T. (2010). “Los derechos de los pueblos indígenas: una mirada desde el pluralismo jurídico”, en Revista de Estudios Sociales (35), 14-27.

4 González García, C. (2020). La ley al servicio del despojo: megaproyectos, consulta simulada y pueblos originarios. México: Congreso Nacional Indígena. [Documento inédito/discurso recuperado en foros públicos.]

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 9 de julio de 2025.

Diputado Alfredo Vázquez Vázquez (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Infraestructura. Julio 9 de 2025.)

Que reforma el artículo 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, recibida de los diputados Alfredo Vázquez Vázquez, Evangelina Moreno Guerra, María Magdalena Rosales Cruz y Beatriz Andrea Navarro Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 9 de julio de 2025

Los que suscriben, Alfredo Vázquez Vázquez, Evangelina Moreno Guerra, María Magdalena Rosales Cruz, Beatriz Andrea Navarro Pérez, diputadas y diputados integrantes de la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta Comisión Permanente la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Durante décadas, los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en México han enfrentado condiciones de exclusión económica, pobreza estructural y discriminación sistémica. A pesar de que muchas de las obras públicas impulsadas por el Estado mexicano se desarrollan precisamente en regiones con alta presencia de estas comunidades, los beneficios económicos y laborales derivados de las mismas suelen concentrarse en empresas y trabajadores ajenos al entorno local. Las contratistas, por lo general, movilizan a su propio personal desde otras regiones, sin aprovechar la fuerza de trabajo disponible en las comunidades anfitrionas, lo cual priva a sus habitantes de oportunidades inmediatas de empleo, capacitación y desarrollo económico. Esta desconexión entre la inversión pública y el bienestar comunitario contribuye a reproducir ciclos de marginación, resentimiento social y desarraigo.

De acuerdo con el reporte Pobreza por grupos poblacionales a nivel municipal, México Población indígena, del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval),1 más del 75 por ciento de la población indígena en México vive en situación de pobreza, y una proporción significativa se encuentra en pobreza extrema. Las comunidades afromexicanas presentan también altos niveles de rezago económico, territorial y educativo. Frente a esta realidad, el Estado tiene la obligación no solo de no discriminar, sino de establecer medidas afirmativas que garanticen condiciones equitativas de participación en los procesos productivos, especialmente cuando estos procesos, como es el caso de las obras públicas, se desarrollan en sus territorios tradicionales.

La contratación preferente de mano de obra local indígena o afromexicana se alinea plenamente con el nuevo marco constitucional aprobado por el Congreso de la Unión en septiembre de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, titulares de autonomía, y protagonistas activos del desarrollo con identidad. Esta reforma al artículo 2o. de la Constitución establece que el Estado debe garantizar la participación plena de estas comunidades en las políticas públicas que les afecten, y promover su inclusión efectiva en la vida económica, social, política y cultural del país.

Asimismo, esta determinación encuentra sustento en diversos instrumentos internacionales ratificados por el Estado mexicano. El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo dispone que los gobiernos deberán garantizar que los pueblos indígenas participen en la formulación, ejecución y evaluación de los programas de desarrollo que los afecten, incluyendo aquellos relacionados con el empleo y la infraestructura. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas reconoce expresamente el derecho de estos pueblos a participar libremente en las actividades económicas del país y a conservar y reforzar sus sistemas de sustento económico. De igual forma, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial ha recomendado a México adoptar medidas especiales para garantizar el acceso de los pueblos indígenas y afromexicanos a oportunidades de desarrollo económico, incluyendo el empleo generado por obras y proyectos de infraestructura.

Por ello, la presente iniciativa tiene por objeto reformar el artículo 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, con el propósito de establecer el principio de contratación preferente de mano de obra local indígena o afromexicana en la ejecución de obras públicas que se realicen en sus territorios o zonas de influencia, siempre que existan condiciones técnicas y operativas adecuadas. Esta medida, enmarcada en el enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, busca hacer efectiva la inclusión de pueblos históricamente marginados en los beneficios directos que generan los proyectos de infraestructura pública.

Dicha medida no solo tiene una base jurídica sólida, sino que también es viable técnica y operativamente. Muchas comunidades indígenas y afromexicanas cuentan con experiencia práctica en construcción, mantenimiento, asistencia técnica y actividades complementarias propias de la obra pública. En casos en los que la mano de obra local no cuenta con capacitación específica, el propio Estado puede impulsar programas de formación y certificación técnica con pertinencia cultural, a través de los institutos de capacitación para el trabajo o mediante convenios con instituciones educativas locales.

Esta disposición se plantea como una acción afirmativa, por lo que no impone una obligación absoluta ni contraviene principios de eficiencia administrativa, sino que establece un deber de preferencia, sujeto a condiciones razonables de viabilidad técnica, operativa y legal. Su inclusión en la Ley de Obras Públicas permitirá que el desarrollo de infraestructura no solo tenga sentido económico, sino también sentido social y comunitario. Invertir en obras sin invertir en las personas que habitan el territorio perpetúa un modelo de exclusión; en cambio, vincular la obra pública con el empleo local y la reactivación económica comunitaria es un paso hacia la justicia social y la cohesión nacional.

Por lo antes expuesto y para un mejor entendimiento se presenta el siguiente cuadro para ilustrar la presente propuesta legislativa:

Es así como el presente proyecto de decreto tiene como finalidad establecer que, cuando las obras públicas se desarrollen en territorios habitados por pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas, las dependencias, entidades y contratistas deberán procurar la contratación de mano de obra local, como medida de inclusión productiva, respeto a los derechos colectivos y promoción del desarrollo con identidad.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas

Artículo Único. Se reforma la fracción IX del artículo 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para quedar como sigue:

Artículo 42.- ...

I. a VIII. ...

IX. Se trate de trabajos que requieran fundamentalmente de mano de obra campesina o urbana marginada, o de pueblos indígenas o afromexicanos, y que la dependencia o entidad contrate directamente con los habitantes beneficiarios de la localidad o del lugar donde deban realizarse los trabajos, ya sea como personas físicas o morales;

X. a XIV. ...

...

Transitorio

Único. - El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota

1 Documento disponible en la siguiente liga

electrónica:

https://www.coneval.org.mx/Medicion/Documents/Pobreza_municipal/2020/gpos_pob/Sintesis_pobreza_PI_municipal.pdf (fecha de consulta: 20 de

junio de 2023).

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 9 de julio de 2025.

Diputado Alfredo Vázquez Vázquez (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Infraestructura, con opinión de la Comisión de. Pueblos Indígenas y Afromexicanos Julio 9 de 2025.)

Que reforma diversos artículos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, recibida de los diputados Alfredo Vázquez Vázquez, Evangelina Moreno Guerra, María Magdalena Rosales Cruz y Beatriz Andrea Navarro Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 9 de julio de 2025

Los que suscriben, Alfredo Vázquez Vázquez, Evangelina Moreno Guerra, María Magdalena Rosales Cruz, Beatriz Andrea Navarro Pérez, diputadas y diputados integrantes de la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta Comisión Permanente la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La iniciativa ciudadana es un mecanismo de participación democrática directa en el proceso legislativo mediante el cual las y los ciudadanos pueden presentar propuestas de leyes o reformas ante el Congreso de la Unión, bajo ciertas condiciones establecidas por la ley.

Este derecho está regulado en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos (LOCGEUM), en concordancia con el artículo 71 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala que tienen derecho de iniciar leyes “los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al 0.13 por ciento de la lista nominal de electores”, bajo las condiciones y requisitos que determine la ley.

Este instrumento es una expresión de democracia participativa que empodera a la ciudadanía para incidir directamente en la creación de leyes, sin embargo, no distingue entre materias generales y materias que afectan derechos colectivos específicos, como es el caso de los pueblos indígenas y afromexicanos.

Al respecto, conviene destacar que México es un país pluriétnico y pluricultural, donde coexisten diversos pueblos indígenas y afromexicanos que han contribuido significativamente a la riqueza cultural y social de la nación. Sin embargo, históricamente, estos pueblos han enfrentado marginación, discriminación y exclusión de los procesos de toma de decisiones que afectan sus comunidades. A pesar de avances legislativos, persisten desafíos en garantizar su participación efectiva en el ámbito legislativo.

El artículo 2o. constitucional reconoce a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, con capacidad para definir sus prioridades de desarrollo, decidir sobre sus formas de organización y preservar su identidad cultural. El derecho a la autodeterminación implica que las decisiones que los afectan deben emanar de sus propias estructuras, procesos y representantes legítimos.

Permitir que cualquier ciudadano, sin pertenencia ni vínculo comunitario con estas comunidades, presente iniciativas legislativas sobre sus derechos o territorios implica una intromisión externa que contraviene dicho principio de autodeterminación. Aun cuando estas propuestas sean bien intencionadas, pueden responder a visiones ajenas a los contextos reales de los pueblos, lo cual puede resultar en una legislación inadecuada, culturalmente insensible, o incluso nociva.

La actual redacción de la LOCGEUM, en materia de iniciativas ciudadanas, permite que cualquier ciudadano puede presentar una iniciativa que incida directamente sobre cuestiones como

• Régimen de propiedad comunal.

• Reconocimiento de sistemas normativos propios.

• Políticas de educación o salud intercultural.

• Derechos lingüísticos.

• Territorios y recursos naturales.

Si estas iniciativas provienen de actores externos, se corre el riesgo de “legislar sobre” los pueblos indígenas sin ellos, reviviendo una lógica colonial y paternalista donde se considera que otros saben lo que es mejor para estas comunidades. Esta práctica, lejos de ser democrática, reproduce la exclusión bajo el disfraz de la participación.

Además, puede abrir la puerta a apropiaciones culturales o intereses económicos disfrazados de propuestas progresistas que en realidad buscan intervenir, debilitar o capturar recursos, territorios o sistemas normativos indígenas, sin consentimiento ni participación directa.

En este sentido, tanto el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, como la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas establecen que los pueblos indígenas tienen derecho a participar en la toma de decisiones a través de sus propias instituciones y mecanismos, y no mediante formas impuestas por el Estado o por ciudadanos ajenos.

Por lo que, si se desea cumplir con estos estándares, la participación ciudadana debe distinguir entre materias generales y aquellas que afectan a pueblos indígenas, reservando exclusivamente a sus miembros el derecho de iniciar legislación relativa a sus propios derechos e intereses.

Al limitar la legitimación activa para presentar iniciativas en materia de pueblos indígenas y afromexicanos a los ciudadanos pertenecientes a estas colectividades, se garantiza que las propuestas legislativas reflejen auténticamente sus necesidades, aspiraciones y cosmovisiones, fortaleciendo su autonomía y participación en la vida política del país.

En consecuencia, la presente iniciativa tiene como objetivo reformar diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, estableciendo que, en asuntos relacionados con los pueblos indígenas y afromexicanos, solo los ciudadanos pertenecientes a estas colectividades estén legitimadas para presentar iniciativas ciudadanas. Esta propuesta busca fortalecer la autodeterminación y participación efectiva de estos pueblos en el proceso legislativo, reconociendo su derecho a ser protagonistas en la formulación de normas que afectan directamente su vida, cultura y territorio.

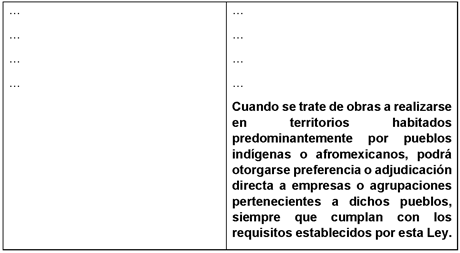

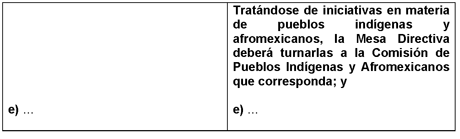

Por lo antes expuesto y para un mejor entendimiento se presenta el siguiente cuadro para ilustrar la presente propuesta legislativa:

Es así como el presente proyecto de decreto tiene como finalidad garantizar la participación efectiva y autónoma de los pueblos indígenas y afromexicanos en el proceso legislativo. Al reconocer su derecho exclusivo a presentar iniciativas ciudadanas en asuntos que les conciernen directamente, se fortalece su autodeterminación y se avanza hacia una democracia más plural e inclusiva, en consonancia con los principios constitucionales y los compromisos internacionales de México.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se adiciona un segundo párrafo al numeral 2 del artículo 130, y un segundo párrafo al inciso d) del numeral 1 del artículo 132; y se reforma el inciso b) del numeral 1 del artículo 131, y el inciso d) del numeral 1 del artículo 132; todos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 130.

1. ...

2. ...

En materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, sólo podrán presentar proyectos de iniciativas los ciudadanos pertenecientes a estas colectividades.

3. ...

Artículo 131.

1. ...

a) ...

b) Contener los nombres completos de los ciudadanos, clave de elector o el número identificador al reverso de la credencial de elector derivado del reconocimiento óptico de caracteres (OCR) de la credencial para votar con fotografía vigente y su firma, así como la adscripción indígena o afromexicana en el caso de proyectos de iniciativas en materia de pueblos indígenas y afromexicanos. En caso de advertirse error en la identificación del ciudadano, siempre y cuando éste sea menor al 20 por ciento del total requerido, el Instituto prevendrá a los promoventes para que subsanen el error antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones, debiendo informar de ello al presidente de la Mesa Directiva, de no hacerlo se tendrá por desistida la iniciativa;

c) a d). ...

Artículo 132.

1. ...

a) a c) ...

d) En el supuesto de que se verifique el cumplimiento del porcentaje señalado en el inciso a), el presidente de la Mesa Directiva turnará la iniciativa a comisión para su análisis y dictamen; y seguirá el proceso legislativo ordinario.

Tratándose de iniciativas en materia de pueblos indígenas y afromexicanos, la Mesa Directiva deberá turnarlas a la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos que corresponda; y

e) ...

Transitorio

Único. - El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 9 de julio de 2025.

Diputado Alfredo Vázquez Vázquez (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Reglamentarias. Julio 9 de 2025.)

Que reforma la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, recibida de la diputada Mariana Guadalupe Jiménez Zamora, del Grupo Parlamentario del PAN, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 9 de julio de 2025

La suscrita, diputada Mariana Guadalupe Jiménez Zamora, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio y con arreglo a las facultades y atribuciones conferidas por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y conforme a los artículos 77, 78 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, pone a consideración de la Comisión Permanente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 44 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

El periodismo constituye un pilar esencial para la consolidación de la democracia, al garantizar la libre circulación de información, promover la rendición de cuentas y fomentar el escrutinio público de las instituciones. En México, sin embargo, el ejercicio periodístico se encuentra gravemente amenazado por un entorno de violencia, hostigamiento, censura e impunidad que compromete tanto la seguridad de los profesionales de la comunicación como el derecho fundamental de la sociedad a estar informada. Este contexto exige la adopción de medidas integrales, efectivas y estructurales que fortalezcan la protección de los periodistas y garanticen el pleno ejercicio de la libertad de expresión, en cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos.

De acuerdo con el informe Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2023, de Reporteros sin Fronteras (RSF), México se posiciona como el país más peligroso para el ejercicio periodístico en América Latina y uno de los más letales a nivel global en contextos sin conflicto armado. En dicho informe, RSF documentó al menos 17 asesinatos de periodistas en México durante 2022, sumándose a un total de más de 150 casos en las últimas dos décadas. Asimismo, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) reporta que 95 por ciento de los crímenes contra periodistas en el país permanecen en la impunidad, lo que perpetúa un ciclo de violencia y desincentiva la investigación independiente. Este panorama es agravado por datos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), que señalan que 60 por ciento de las agresiones contra periodistas provienen de actores estatales, incluyendo funcionarios públicos y fuerzas de seguridad, lo que evidencia una alarmante colusión entre el poder público y las redes de violencia.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su informe anual de 2022, ha subrayado que la impunidad en más de 90 por ciento de los casos de agresiones contra periodistas en México genera un efecto inhibitorio que fomenta la autocensura y limita el pluralismo informativo. Este fenómeno no sólo vulnera los derechos de los periodistas, sino que también socava el derecho de la ciudadanía a acceder a información diversa, veraz y oportuna, conforme lo estipulado en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, instituido en 2012 bajo la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, representa un avance significativo en la salvaguarda de quienes ejercen el periodismo en contextos de riesgo. No obstante, diversos reportes, incluyendo el análisis de la Secretaría de Gobernación (2022), y las observaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), han identificado limitaciones críticas en su funcionamiento, tales como insuficiencia presupuestaria, falta de coordinación interinstitucional, demoras en la implementación de medidas de protección y carencia de un enfoque preventivo. Estas debilidades han restringido la capacidad del Mecanismo para responder de manera oportuna y eficaz a las amenazas, dejando a muchos periodistas en una situación de vulnerabilidad extrema.

La persistencia de estas problemáticas refleja una crisis estructural en el sistema de protección y justicia, que requiere una reforma integral basada en principios de celeridad, eficacia y rendición de cuentas. En este sentido, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha instado a los estados a implementar políticas públicas que combinen medidas de prevención, protección e investigación judicial, con el objetivo de erradicar la impunidad y garantizar un entorno seguro para el periodismo. Asimismo, la ONU-Derechos Humanos ha enfatizado la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección mediante la asignación de recursos suficientes, la capacitación de funcionarios y la creación de protocolos especializados para atender las particularidades de las agresiones contra la prensa.

En atención a lo anterior, la presente iniciativa busca robustecer el marco normativo e institucional para la protección de periodistas en México, mediante la implementación de medidas concretas que aborden las deficiencias del sistema actual. Entre los objetivos principales se encuentran:

- Fortalecer el mecanismo de protección con un presupuesto adecuado y una estructura operativa eficiente; Establecer protocolos de respuesta inmediata ante amenazas y agresiones;

- Promover la coordinación interinstitucional entre autoridades federales, estatales y municipales;

- Garantizar investigaciones independientes y expeditas para combatir la impunidad; y

- Fomentar la capacitación de servidores públicos en materia de libertad de expresión y protección de derechos humanos.

La adopción de estas medidas no sólo responde a las obligaciones internacionales de México en materia de derechos humanos, derivadas de instrumentos como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH, sino que también constituye un paso indispensable para consolidar un Estado democrático en el que el periodismo pueda ejercerse libremente, sin temor a represalias. La protección de los periodistas no es únicamente una cuestión de seguridad individual, sino una condición sine qua non para la defensa del derecho colectivo a la información y la construcción de una sociedad más justa, transparente y plural.

Actualmente, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas ha demostrado ser insuficiente para garantizar la seguridad de quienes ejercen el periodismo. Según datos de la Secretaría de Gobernación (2023),1 más de 50 por ciento de los beneficiarios del Mecanismo han reportado deficiencias en la implementación de sus medidas de protección, incluyendo la tardanza en la entrega de recursos y la falta de capacitación de los escoltas asignados.

Además, la organización Artículo 192 documentó en su informe de 2023 que, de los más de mil 500 periodistas incorporados al Mecanismo desde su creación, un alto porcentaje ha sufrido nuevas agresiones incluso después de recibir medidas de protección. Esto indica que las estrategias actuales requieren una reforma estructural para garantizar su eficacia y sostenibilidad.

Por ello, es imperativo fortalecer este mecanismo y establecer medidas que garanticen una protección efectiva a periodistas en situación de riesgo. Según datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH),3 en los últimos cinco años, al menos 45 por ciento de los periodistas asesinados en México ya habían reportado amenazas previas sin recibir protección efectiva. Ante esta crisis, es fundamental una mayor asignación presupuestaria que permita ampliar la cobertura del Mecanismo y garantizar su operatividad en todas las entidades federativas.

Además, la articulación con las fiscalías estatales resulta clave, dado que, según el informe de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE),4 sólo 5 por ciento de las denuncias de agresión a periodistas culminan en sentencias condenatorias. La impunidad persistente demuestra la necesidad de reforzar los mecanismos de investigación y sanción. Asimismo, se propone un monitoreo más riguroso de los casos de violencia contra la prensa, con la creación de un observatorio independiente que evalúe la efectividad de las medidas de protección implementadas.

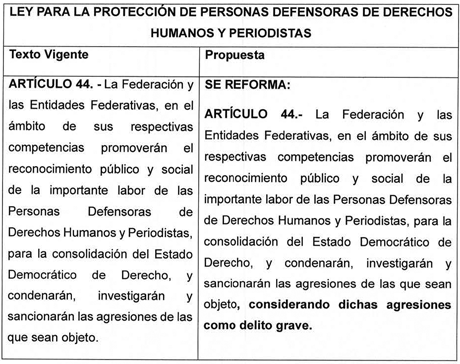

En este sentido, la presente iniciativa propone reformar la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, con el objetivo de fortalecer el marco de protección, garantizar el acceso a medidas de seguridad adecuadas y establecer sanciones más severas contra quienes atenten contra la libertad de prensa.

Objetivos específicos

1. Garantizar la implementación oportuna de medidas de protección para periodistas en riesgo.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de

Decreto que se reforma el artículo 44 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas

Artículo Único. Se reforma el artículo 44 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, para quedar como sigue:

Artículo 44. La Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, promoverán el reconocimiento público y social de la importante labor de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, para la consolidación del Estado democrático de derecho, y condenarán, investigarán y sancionarán las agresiones de las que sean objeto, considerando dichas agresiones como delito grave.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Secretaría de Gobernación, Datos sobre el Mecanismo de Protección y las deficiencias reportadas por los beneficiarios 2023.

2 Artículo 19, Informe sobre la eficacia del Mecanismo de Protección a periodistas 2023.

3 Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Informe sobre la protección a periodistas 2023

4 Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), Informe sobre la impunidad de crímenes contra periodistas 2023 .

Senado de la República, sede de la Comisión Permanente, a 9 de julio de 2025.

Diputada Mariana Guadalupe Jiménez Zamora (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Derechos Humanos. Julio 9 de 2025.)

Que reforma el Código Civil Federal, recibida de la diputada Delhi Miroslava Shember Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 9 de julio de 2025

La que suscribe, diputada federal Delhi Miroslava Shember Domínguez , integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos: 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el Código Civil Federal , de conformidad con la siguiente:

Exposición de Motivos

I. La violencia de género contra las mujeres en línea es una forma universal de discriminación basada en el género y una violación de los derechos humanos, impulsada por los desequilibrios de poder y la misoginia.

La violencia digital contra las mujeres causa graves daños y sufrimientos psicológicos, físicos, sexuales y/o económicos. Además, puede tener un efecto paralizador, al impedir la participación plena e igualitaria de las mujeres en la vida pública, lo que entraña graves repercusiones sanitarias, sociales y económicas en todos los ámbitos de la vida de las mujeres. Afecta también el acceso al internet de las mujeres, conlleva daños colectivos y sociales, y propicia el desarrollo de tecnologías digitales con sesgos de género.

II. Con la entrada en vigor el primero de junio de dos mil veintiuno del decreto por el que se adicionó el artículo 199 Octies dentro del Código Penal Federal, en el que quedó establecido el delito de Violación a la Intimidad Sexual en nuestro país, delito el cual quedó descrito de la siguiente manera:

“aquella persona que divulgue, comparta, distribuya o publique imágenes, videos o audios de contenido íntimo sexual de una persona que tenga la mayoría de edad, sin su consentimiento, su aprobación o su autorización. Así como quien videograbe, audiograbe, fotografíe, imprima o elabore, imágenes, audios o videos con contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento, sin su aprobación, o sin su autorización”.

III. En la actualidad, el acceso a internet y a dispositivos electrónicos ha crecido significativamente en nuestro país, avance con el que también se han visto aumentados los casos en los que involucran la violencia digital, lo que representa un problema que afecta principalmente a mujeres y niñas, generando inseguridad y secuelas psicológicas en las personas que han sido víctimas.

Existen diversos factores que hacen que el espacio digital sea un medio atractivo para que los agresores decidan perpetrar este tipo de violencia. La facilidad de la comunicación por Internet, junto con el anonimato, el seudonimato, la asequibilidad, la impunidad y la responsabilidad limitada, contribuyen a facilitar este tipo de acciones. Además, la falta de medidas preventivas, de respuesta y de denuncia agrava el uso de las plataformas digitales para cometer abusos.

A pesar de los avances legislativos a nivel federal a partir de la entrada en vigor de la Ley Olimpia en junio de 2021 que reconocen este tipo de violencia en nuestro país, se sigue presentando este tipo de violencia en contra de las mujeres y niñas en contextos digitales.

Según datos del Inegi, en el caso de México, 13 por ciento de las mujeres de 15 años y más han experimentado alguna situación de violencia a través de medios digitales a lo largo de su vida, como publicación de información personal, fotos o videos para dañarlas o el envío de mensajes o publicación de comentarios con insinuaciones sexuales, insultos u ofensas a través de redes sociales.

IV. El vertiginoso avance de las tecnologías digitales y la incorporación progresiva de herramientas basadas en inteligencia artificial, han generado transformaciones profundas en múltiples dimensiones de la vida contemporánea. Si bien estas innovaciones ofrecen beneficios sustanciales en diversos ámbitos, también han dado lugar a nuevas formas de violencia que afectan la privacidad, la integridad y la seguridad de las personas.

En este contexto, las mujeres constituyen uno de los grupos más vulnerables, al ser blanco de distintas manifestaciones de violencia digital.

Entre las prácticas más recurrentes se encuentran el uso de inteligencia artificial para la generación y difusión de contenido falso, la manipulación de imágenes y la suplantación de identidad. Estas acciones no solo transgreden derechos fundamentales, sino que pueden tener un impacto severo e irreversible en la integridad física, emocional y psicológica de las víctimas.

Frente a este escenario, se vuelve urgente la formulación de respuestas integrales por parte del Estado, lo que implica, entre otras acciones, la revisión y actualización del marco normativo vigente. Dicha adecuación debe orientarse a garantizar una protección efectiva de los derechos humanos de las mujeres en el entorno digital, considerando tanto la naturaleza dinámica de las tecnologías como la complejidad de las violencias que en él se configuran.

La violencia digital, manifestada en conductas como el ciberacoso, la suplantación de identidad y la creación o difusión de contenidos manipulados mediante herramientas de inteligencia artificial, constituye una forma emergente de agresión que atenta contra derechos fundamentales, particularmente la privacidad, la dignidad y la integridad psicoemocional de las mujeres. Este tipo de violencia, al reproducir patrones estructurales de desigualdad y dominación de género, debe ser analizado desde una perspectiva crítica que recupere los aportes del feminismo jurídico.

Desde este enfoque, la violencia digital no puede entenderse como un fenómeno aislado o meramente tecnológico, sino como una manifestación contemporánea de las violencias que históricamente han afectado a las mujeres, ahora mediadas por entornos digitales. Estas prácticas, al impactar desproporcionadamente en las mujeres y limitar su participación plena y segura en los espacios digitales, refuerzan dinámicas de exclusión y subordinación, contrarias a los principios de igualdad y no discriminación consagrados en el marco constitucional y en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado mexicano.

En consecuencia, se vuelve jurídicamente urgente e ineludible la adecuación del ordenamiento legal nacional para reconocer explícitamente estas formas de violencia como violaciones a los derechos humanos de las mujeres.

Esta adecuación debe incorporar un enfoque interseccional y de género que permita identificar las múltiples y complejas formas en que se configura la violencia digital, así como garantizar una respuesta integral del Estado.

Dicha respuesta debe comprender no solo la sanción efectiva de los agresores, sino también la prevención, protección y reparación del daño hacia las víctimas, conforme a los estándares internacionales en materia de derechos humanos y a los principios rectores de la debida diligencia.

El marco jurídico mexicano, y en particular el Código Penal Federal, presenta un rezago significativo frente a los desafíos que plantean las nuevas realidades tecnológicas. La legislación vigente no contempla de manera específica las conductas delictivas vinculadas con el uso indebido de herramientas basadas en inteligencia artificial, ni establece definiciones claras y actualizadas sobre las diversas manifestaciones de violencia digital.

Esta omisión normativa constituye una laguna jurídica que permite que los agresores, amparados en el anonimato y la complejidad técnica de estas tecnologías, evadan la responsabilidad penal, a pesar del daño profundo y sostenido que pueden causar a sus víctimas.

Particularmente preocupante es el uso de tecnologías como la manipulación de imágenes y videos, prácticas que, al estar dirigidas en gran medida contra mujeres, reproducen patrones de violencia simbólica y sexual en el entorno digital. Estas formas de agresión no solo provocan daños emocionales graves, sino que también afectan la reputación pública de las víctimas, impactando negativamente en su vida social, profesional y familiar. Esta situación evidencia cómo el orden jurídico reproduce estructuras patriarcales al no brindar herramientas eficaces para el acceso a la justicia de las mujeres en entornos digitales.

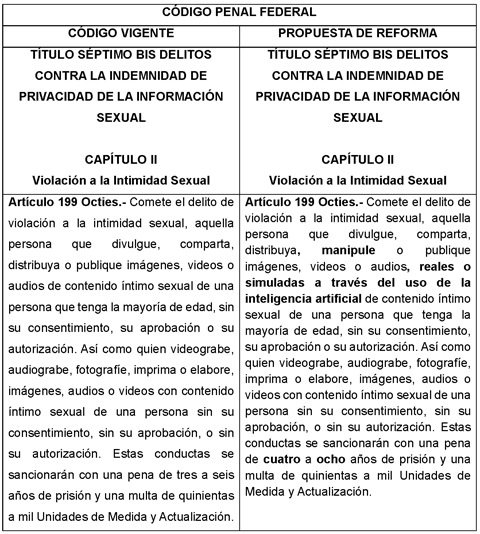

V. Ante este panorama, resulta imperativo que el Código Penal Federal, en su Título Séptimo Bis, Capítulo I, en su artículo 199, Octies, del delito de Violación a la intimidad Sexual, incorpore nuevas figuras típicas que reconozcan expresamente los riesgos y afectaciones derivados del uso ilícito de tecnologías emergentes. Esta reforma legislativa se orienta hacia un enfoque de derechos humanos, con perspectiva de género e interseccionalidad, que no solo tipifique adecuadamente estas conductas, sino que también establezca mecanismos de protección, prevención, sanción y reparación integral para las víctimas. De lo contrario, el Estado mexicano continuará incumpliendo su obligación de garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos de las mujeres en todos los ámbitos, incluido el digital.

La legislación vigente en nuestro Código Penal Federal no contempla de manera específica las conductas delictivas vinculadas con el uso indebido de herramientas basadas en inteligencia artificial, ni establece definiciones claras y actualizadas sobre las diversas manifestaciones de violencia digital.

Esta omisión normativa constituye una laguna jurídica que permite que los agresores, amparados en el anonimato y la complejidad técnica de estas tecnologías, evadan la responsabilidad penal, a pesar del daño profundo y sostenido que pueden causar a sus víctimas.

Resulta imperativo que nuestro actual sistema penal contemple sanciones proporcionales a la lesividad de las conductas que implican la vulneración a la intimidad personal, en particular aquellas relacionadas con la difusión, obtención o uso indebido de imágenes, audio video de carácter intimo sexual sin consentimiento.

La gravedad de este tipo de delitos, que atentan directamente contra derechos fundamentales como la privacidad, la dignidad humana y la integridad emocional, exige una respuesta normativa y judicial que garantice la protección efectiva de las víctimas.

En este sentido, el marco jurídico debe establecer penas que sean lo suficientemente disuasorias, a fin de asegurar que quienes incurran en dichas conductas reciban sanciones acordes con el daño causado y se refuerce el principio de tutela penal mínima pero eficaz en materia de derechos fundamentales.

Para mayor ilustración de la propuesta de reforma, se presenta el siguiente cuadro comparativo:

Por lo antes expuesto y con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión el siguiente proyecto de:

Decreto que reforma los párrafos primero y tercero del artículo 199 Octies del Código Penal Federal

Único. Se modifica el artículo 199 Octies del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 199 Octies. Comete el delito de violación a la intimidad sexual, aquella persona que divulgue, comparta, distribuya, manipule o publique imágenes, videos o audios reales o simuladas a través del uso de la inteligencia artificial de contenido íntimo sexual de una persona que tenga la mayoría de edad, sin su consentimiento, su aprobación o su autorización.

Así como quien videograbe, audiograbe, fotografíe, imprima o elabore, imágenes, audios o videos con contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento, sin su aprobación, o sin su autorización.

Estas conductas se sancionarán con una pena de cuatro a ocho años de prisión y una multa de quinientas a mil Unidades de Medida y Actualización.

Transitorio

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, miércoles 9 de julio de 2025.

Diputada Delhi Miroslava Shember Domínguez (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Justicia. Julio 9 de 2025.)

Que reforma el artículo 377 de la Ley Federal del Trabajo, recibida del diputado Francisco Adrián Castillo Morales, del Grupo Parlamentario de Morena, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 9 de julio de 2025

Quien suscribe, diputado Francisco Adrián Castillo Morales , integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de la Cámara de Diputados de la LXVI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos: 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, y 179 del Reglamento Para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 377 de la Ley Federal del Trabajo acuerdo a la siguiente:

Exposicion de Motivos

Los nuevos problemas sociales, generados en la Segunda Guerra Mundial, más el nuevo avance en ciencia y tecnología, unido a una concepción deshumanizada del hombre, aceleró una nueva concepción de la realidad y de la ciencia, que se ha denominado posmoderna.

Se lleva a sus últimas consecuencias la teoría de sistemas y se fundamenta la realidad a partir de la complejidad y la incertidumbre, donde el caos y el orden se intercambian, por lo tanto, no debemos rezagarnos en temas complejos, como lo es la educación para el bien morir, no sólo en lo individual, sino también en lo familiar y comunitario.

En México, la tanatología es una disciplina que se dedica a estudiar el proceso de la muerte y el duelo, ofreciendo herramientas para enfrentar las pérdidas de una manera saludable, esta ciencia ha ganado mucha relevancia en los últimos años, especialmente en los ámbitos clínico y social, donde los trabajadores sociales desempeñan un papel crucial al atender a personas que atraviesan crisis emocionales, en nuestro país, la tanatología ha sido enriquecida por el trabajo de varios especialistas e instituciones.

El trabajo es vital para el hombre, por medio de él desarrolla su personalidad, obtiene los medios necesarios para sacar adelante con dignidad a su familia, presta un servicio a las demás personas y le sirve como vínculo de unión con ellas, contribuye a la riqueza y al bienestar de la sociedad, al desarrollo económico de un país y al progreso de toda la humanidad.

El trabajo proporciona el acceso a un determinado estilo de vida a un estatus social y a la realización de un proyecto personal de vida, se encuentra una fuente de motivación, de satisfacción personal, sentido de pertenencia; como dice la expresión “el trabajo dignifica”, podemos desarrollar nuestro intelecto y nuestras habilidades tanto físicas como mentales, estamos ayudándonos a nosotros mismos para ser mejores, descubrimos quiénes somos y qué podemos aportar para el bienestar de todo lo que nos rodea, la pérdida del trabajo les significa una pérdida de derechos y una vuelta a los roles tradicionales, las tareas de la casa comienzan a absorberlas, aislándolas y privándoles del contacto con el mundo exterior.

El efecto psicológico del desempleo en la persona impacta de manera importante, ya que, a pesar de su masividad, las causas no se atribuyen a disfunciones del mercado laboral, sino a la responsabilidad, las capacidades y los esfuerzos individuales.

Su nuevo ambiente de vida no proporciona más objetivos ni requiere ni estimula las capacidades profesionales, el tiempo se alarga y se desestructura, tienden a perderse la capacidad de juicio y la previsión, lo cual aumenta la ansiedad y el miedo hacia el futuro.

Algunos de los autores más destacados son: Gaby Pérez Islas, escritora, ha sido fundamental en la difusión de la tanatología desde una perspectiva positiva y de crecimiento personal en nuestro país; Juan Pablo Escobar, un investigador que se enfoca en la atención tanatológica de enfermos terminales y en contextos de violencia. Instituciones como la Asociación Mexicana de Tanatología, AC (Amtac).

La tanatología puede ser una herramienta valiosa en la cultura pre jubilación, ayudando a las personas a prepararse emocionalmente para el cambio que implica la jubilación, incluyendo la aceptación de la finitud y la preparación para posibles pérdidas, puede abordar aspectos como la aceptación de la muerte como un proceso natural, la elaboración del duelo y la gestión de emociones ante la pérdida.

Por ello el papel de la tanatología en la cultura pre jubilación:

Aceptación de la finitud: La jubilación puede ser vista como una transición hacia una nueva etapa de la vida, incluyendo la preparación para la muerte, y la tanatología puede ayudar a las personas a reflexionar sobre su propio proceso de envejecimiento y la posibilidad de la muerte, lo que puede facilitar la adaptación a la jubilación.

Elaboración del duelo: La jubilación puede generar un sentimiento de pérdida, relacionado con la pérdida de la identidad profesional, las rutinas laborales y las relaciones con los compañeros, y la tanatología puede ayudar a las personas a procesar estas pérdidas y encontrar nuevos significados en su vida.

Gestión de emociones: La jubilación puede generar una amplia gama de emociones, como ansiedad, tristeza, miedo o alegría, y la tanatología puede ayudar a las personas a identificar y manejar estas emociones de manera saludable.

Preparación para pérdidas futuras: La tanatología puede ayudar a las personas a reflexionar sobre las pérdidas que pueden ocurrir en el futuro, como la muerte de familiares o amigos, y a prepararse para estos momentos.

Las soluciones e implementaciones que se pueden aplicar de manera directa seria a través de:

Talleres de pre jubilación: Incorporar la tanatología en los talleres de pre jubilación puede ayudar a los empleados a reflexionar sobre la finitud y a prepararse para las pérdidas que pueden ocurrir después de la jubilación.

Grupos de apoyo: Crear grupos de apoyo para jubilados puede ser una forma de compartir experiencias y emociones, de recibir apoyo en el proceso de duelo.

Asesoramiento individual: Ofrecer asesoramiento individual a jubilados puede ayudarles a explorar sus propios sentimientos y a desarrollar estrategias para afrontar las pérdidas y los cambios que implica la jubilación.

La psicología, a través de la tanatología puede ser una herramienta útil para ayudar a las personas a prepararse emocionalmente para la jubilación, facilitando la aceptación de la finitud, la elaboración del duelo y la gestión de las emociones ante las pérdidas.

Es una facultad laboral que, a través del sindicato, es la vía para fomentar las capacitaciones y dignificar la jubilación, por ello la necesidad de la regulación en el marco jurídico de la Ley Federal del Trabajo.

El artículo 123 fue creado en 1917 durante la Revolución Mexicana para dar respuesta a las demandas sociales y sindicales de la época, a lo largo de los años, ha sufrido varias reformas para adaptarlo a los cambios sociales y económicos de nuestro país, sin embargo, sigue siendo una ley fundamental que establece los derechos laborales y sociales de los trabajadores en el país.

Ley Federal del Trabajo

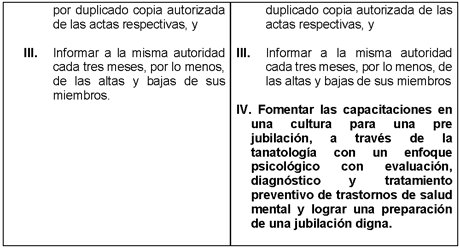

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, siguiente proyecto de

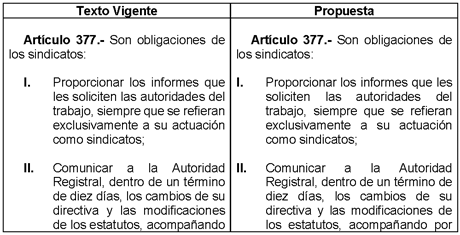

Decreto por el que se reforma el artículo 377 de la Ley Federal del Trabajo

Artículo Único. Se reforma el artículo 377 de la Ley Federal del Trabajo para quedar como sigue:

Artículo 377. Son obligaciones de los sindicatos:

I. Proporcionar los informes que les soliciten las autoridades del trabajo, siempre que se refieran exclusivamente a su actuación como sindicatos;

II. Comunicar a la Autoridad Registral, dentro de un término de diez días, los cambios de su directiva y las modificaciones de los estatutos, acompañando por duplicado copia autorizada de las actas respectivas, y

III. Informar a la misma autoridad cada tres meses, por lo menos, de las altas y bajas de sus miembros

IV. Fomentar las capacitaciones en una cultura para una pre jubilación, a través de la tanatología con un enfoque psicológico con evaluación, diagnóstico y tratamiento preventivo de trastornos de salud mental y lograr una preparación de una jubilación digna.

Transitorios

Primero. Este Decreto entrara en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto

Notas

1 Tanatología, herramienta que brinda el IMSS a sus

derechohabientes para superar el duelo

Instituto Mexicano del Seguro Social/Gobierno/gob.mx

2 art17.pdf

3 Secreto entre lineas: La tanatología en México: Importancia, Autores Relevantes y Retos Profesionales

4 Las 5 Etapas Emocionales de la Jubilación: Cómo Adaptarse a Esta Nueva Fase de Vida

5 244 duelo.pdf

6 Explicación del Artículo 123 - Derechos Laborales - ConfiBlog

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, miércoles 9 de julio de 2025.

Diputado Francisco Adrián Castillo Morales (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Julio 9 de 2025.)

Que se deroga la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista y se expide la Ley General para la Atención Integral, Protección e Inclusión de las Personas con Trastorno del Espectro Autista, recibida de la diputada Petra Romero Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 9 de julio de 2025

Los que suscriben, Petra Romero Gómez , y diputadas y diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 55, fracción II, 56 y 57 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta honorable asamblea, iniciativa con proyecto de decreto por la que se deroga la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista y se expide la Ley General para la Atención Integral, Protección e Inclusión de las Personas con Trastorno del Espectro Autista , conforme a la siguiente:

Exposición de Motivos

En México, las personas con trastorno del espectro autista (TEA) enfrentan múltiples barreras estructurales, sociales y culturales que limitan su acceso a derechos fundamentales como la salud, la educación, el empleo y una vida digna e independiente. A pesar de los avances normativos en materia de derechos de las personas con discapacidad, persiste una grave ausencia de políticas públicas integrales que atiendan de manera específica y sistemática las necesidades de esta población, particularmente desde una perspectiva de inclusión, interseccionalidad y derechos humanos.

El TEA es una condición del neurodesarrollo que afecta la comunicación, la interacción social y la conducta. Se manifiesta de manera diferente en cada individuo, lo cual exige un abordaje personalizado y multidisciplinario. De acuerdo con el Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5), publicado por la American Psychiatric Association, el TEA abarca un amplio espectro de síntomas y niveles de severidad, lo que implica que cada persona requiere apoyos diferenciados y sostenidos a lo largo del ciclo de vida (APA, 2013).

Según estimaciones del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, 2023), 1 de cada 36 niños en los Estados Unidos ha sido identificado con TEA. Si bien en México no existen datos oficiales con la misma precisión, organizaciones como la Confederación Mexicana de Organizaciones en Favor de la Persona con Discapacidad Intelectual (Confe) y especialistas del Instituto Nacional de Psiquiatría advierten que la prevalencia nacional podría oscilar entre el 1 por ciento y el 1.5 por ciento de la población infantil, lo que implicaría más de 400 mil menores con algún nivel del espectro.

Este vacío estadístico y normativo representa una grave omisión del Estado mexicano, que vulnera el derecho al diagnóstico oportuno, la intervención temprana y la planificación de políticas públicas basadas en evidencia. Actualmente, los servicios de salud pública no garantizan una ruta clara de diagnóstico ni acceso gratuito y continuo a terapias especializadas. Además, el gasto en atención neuropsicológica recae casi por completo en las familias, muchas de las cuales enfrentan una carga económica y emocional abrumadora.

En el ámbito educativo, las personas con TEA son frecuentemente excluidas de escuelas regulares, a pesar del mandato constitucional de una educación inclusiva (artículo 3o. CPEUM).

La falta de capacitación docente, la escasez de personal especializado y la ausencia de apoyos individualizados perpetúan una lógica de segregación que contraviene tanto la Ley General de Educación como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), adoptada por México en 2007 y ratificada en 2008.

La inclusión laboral también representa un gran desafío. De acuerdo con el Informe sobre Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH, 2022), el acceso al empleo formal para personas con discapacidad intelectual o del desarrollo es prácticamente nulo.

Esto se debe, entre otras razones, al desconocimiento del autismo, la falta de ajustes razonables y la persistencia de estigmas y prejuicios en el ámbito empresarial.

Por otro lado, el impacto en los cuidadores, particularmente mujeres madres, es significativo. Diversos estudios han documentado que los cuidadores de personas con TEA presentan mayores niveles de ansiedad, depresión y desgaste físico y emocional (Zuckerman et al., 2014; Montes & Halterman, 2007). En México, este apoyo es inexistente a nivel institucional.

En este contexto, se vuelve urgente y necesario establecer un marco jurídico nacional que:

1. Reconozca el TEA como una condición que requiere atención integral, continua y especializada.

2. Garantice el acceso gratuito y universal al diagnóstico y las terapias necesarias.

3. Promueva una educación inclusiva con personal capacitado y apoyos adecuados.

4. Fomente la inclusión laboral con políticas de empleo protegido, incentivos fiscales y ajustes razonables.

5. Proporcione atención psicológica, capacitación y subsidios a madres, padres y cuidadores.

6. Cree un sistema nacional de información, monitoreo y coordinación interinstitucional.

Esta ley busca cumplir con los compromisos internacionales adquiridos por el Estado mexicano, alinearse con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, particularmente los ODS 3 (salud y bienestar), 4 (educación de calidad), 8 (trabajo decente) y 10 (reducción de desigualdades) y materializar el enfoque de derechos humanos consagrado en nuestra Constitución.

Análisis de Impacto Presupuestario

El presente apartado tiene como propósito estimar de manera preliminar el impacto presupuestario de la implementación de la “Ley para la Atención Integral y Protección de los Derechos de las Personas con Trastorno del Espectro Autista”, y justificar su viabilidad financiera en función del gasto público actual y las prioridades del Estado mexicano en materia de derechos humanos, salud, educación e inclusión social.

Principales componentes con implicaciones presupuestarias

Se identifican las siguientes áreas clave con requerimientos financieros:

- Diagnóstico y centros especializados: $800 millones

- Formación de personal médico y educativo: $150 millones

- Apoyo escolar y educación inclusiva: $1,200 millones

- Terapias especializadas en salud pública: $1,500 millones

- Inserción laboral y vida adulta: $300 millones

- Campañas de sensibilización y Consejo Nacional del Autismo: $50 millones

* Total estimado inicial anual: $4 mil millones de pesos mexicanos.

Justificación financiera

Este monto representa menos del 0.1 por ciento del presupuesto federal, y puede cubrirse con reasignaciones parciales y mecanismos progresivos. Además, el enfoque preventivo permitirá ahorros en atención institucional y dependencia a largo plazo, además de activar la participación económica de personas con TEA.

Fuentes de financiamiento sugeridas

- Reasignación parcial de fondos del Ramo 12 (Salud) y Ramo 11 (Educación Pública)

- Participación solidaria de entidades federativas

- Coordinación con fondos internacionales (ONU, BID, Unicef)

- Incentivos fiscales compensados por ingresos futuros derivados de la inserción laboral.

Conclusión

El impacto presupuestario de esta ley es viable, progresivo y proporcional a los beneficios esperados en términos de derechos humanos, productividad e inclusión. Se recomienda su implementación gradual en un periodo de cinco años, priorizando regiones con mayor rezago.

Por lo anterior expuesto, someto a consideración de esta soberanía la presente:

Ley General para la Atención Integral, Protección e Inclusión de las Personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA)

Título I

Disposiciones Generales

Artículo 1. Objeto de la Ley: Esta ley tiene por objeto garantizar la atención integral, la inclusión y la protección de los derechos de las personas con Trastorno del Espectro Autista en México.

Artículo 2. Ámbito de aplicación: Las disposiciones de esta ley son de orden público, interés social y observancia general en todo el territorio nacional.

Artículo 3. Principios Rectores:

• Enfoque de derechos humanos

-Interés superior de la niñez

-No discriminación e igualdad sustantiva

-Participación plena y efectiva

-Perspectiva de género y ciclo de vida

-Inclusión social y accesibilidad universal

-Autonomía progresiva

Título II

Atención Sanitaria y Diagnóstico Temprano

Artículo 4. Diagnóstico temprano y gratuito: El Estado garantizará el diagnóstico oportuno y sin costo del TEA desde la primera infancia en instituciones públicas de salud.

Los servicios de salud del primer nivel de atención deberán implementar de manera obligatoria el tamizaje universal para la detección temprana del Trastorno del Espectro Autista (TEA) en niñas y niños a partir de los 12 meses de edad y repetirse conforme a los hitos del desarrollo infantil. El personal médico deberá estar capacitado para aplicar dicho tamizaje y canalizar a los pacientes para evaluación especializada cuando sea necesario.

Artículo 5. Centros de diagnóstico especializados: Se crearán centros regionales de evaluación y diagnóstico del TEA con personal multidisciplinario.

Artículo 6. Formación médica: Será obligatoria la capacitación continua del personal de salud en identificación y manejo de TEA.

Título III

Educación Inclusiva y Apoyos Escolares

Artículo 7. Acceso a educación inclusiva: Toda persona con TEA tendrá derecho a una educación adecuada con los apoyos requeridos, sin segregación.

Artículo 8. Personal de apoyo: Las escuelas públicas deberán contar con personal capacitado en educación especial y autismo.

Artículo 9. Adaptaciones curriculares: La Secretaría de Educación Pública desarrollará planes individualizados de estudio adaptados a las necesidades del alumno con TEA.

Título IV

Empleo y Vida Adulta

Artículo 10. Derecho al trabajo digno: Se promoverá la inserción laboral de personas con TEA a través de programas de empleo con apoyo.

Artículo 11. Incentivos fiscales: Las empresas que contraten a personas con TEA y les brinden ajustes razonables recibirán incentivos fiscales.

Artículo 12. Capacitación para la vida independiente: El Estado fomentará programas de habilidades sociales, autonomía y participación para jóvenes y adultos con TEA.

Título V

Servicios y Terapias Especializadas

Artículo 13. Cobertura integral de terapias: Los sistemas públicos de salud deberán cubrir terapias avaladas por evidencia científica como ABA, lenguaje, ocupacional, sensorial y psicológica.

Artículo 14. Protocolos nacionales de atención: La Secretaría de Salud emitirá lineamientos clínicos estandarizados para la atención de personas con TEA.

Artículo 15. Los sistemas públicos de salud darán terapias de apoyo psicológico y emocional a padres, madres y/o tutores de personas diagnosticadas con TEA.

Título VI

Políticas Públicas, Investigación y

Participación Social

Artículo 16. Se crea el Consejo Nacional para la Atención del Autismo como órgano consultivo, con participación de los tres niveles de gobierno, organizaciones de la sociedad civil, familiares y personas con autismo.

Artículo 17. Registro Nacional de TEA: Se instituye un sistema estadístico y epidemiológico actualizado que permita identificar la prevalencia, características y necesidades regionales de la población con TEA.

Artículo 18. Investigación y desarrollo: El Estado apoyará con recursos públicos a universidades, centros de salud y organizaciones para desarrollar investigación científica, tecnológica y social sobre el TEA.

Título VII

Participación y Protección Legal

Artículo 19. Acceso a la justicia: Se promoverán mecanismos accesibles para denunciar discriminación, violencia o negligencia contra personas con TEA.

Artículo 20. El Estado promoverá campañas de sensibilización sobre el autismo para erradicar estigmas, promover el respeto a la diversidad neurocognitiva y dar visibilidad a los derechos de las personas con TEA.

Artículo 21. Espacios accesibles y amigables: Se establecerán lineamientos oficiales para que los espacios públicos y privados sean sensorialmente accesibles y adaptados a las necesidades de personas con TEA.

Artículo 22. Los padres, madres y tutores de personas diagnosticadas con TEA tendrán el derecho a obtener permisos especiales para su vehículo a través de trámites específicos en la Secretaría de Movilidad (Semovi) de cada entidad federal.

Transitorios